「ナポレオン戦争」の版間の差分

→陸戦と海戦(第三次対仏大同盟): ウルム戦役執筆に伴う修正 |

Goldensundown2 (会話 | 投稿記録) |

||

| (5人の利用者による、間の46版が非表示) | |||

| 27行目: | 27行目: | ||

{{Flagicon|FRA1589}} [[ブルボン家]]<br /> |

{{Flagicon|FRA1589}} [[ブルボン家]]<br /> |

||

[[ファイル:Flag of Hanover (1692).svg|border|25px]] [[ハノーファー選帝侯国]]<br /> |

[[ファイル:Flag of Hanover (1692).svg|border|25px]] [[ハノーファー選帝侯国]]<br /> |

||

[[ファイル:Flag of the House of Nassau Weilburg.svg|border|25px]] [[ナッサウ公国]] |

[[ファイル:Flag of the House of Nassau Weilburg.svg|border|25px]] [[ナッサウ公国]] |

||

|combatant2 = <div |

|combatant2 = <div style="text-align:center">{{Flagicon|FRA|size=45px}}<br /> '''[[フランス第一帝政|フランス帝国]]'''</div> |

||

---- |

---- |

||

[[姉妹共和国]]<br /> |

[[姉妹共和国]]<br /> |

||

| 42行目: | 42行目: | ||

|commander1 = {{Flagicon|AUT1804}} [[フランツ2世|フランツ1世]]<br /> |

|commander1 = {{Flagicon|AUT1804}} [[フランツ2世|フランツ1世]]<br /> |

||

{{Flagicon|AUT1804}} [[カール・フォン・エスターライヒ=テシェン]]<br /> |

{{Flagicon|AUT1804}} [[カール・フォン・エスターライヒ=テシェン]]<br /> |

||

{{Flagicon|AUT1804}} {{仮リンク|シュヴァルツェンベルク |

{{Flagicon|AUT1804}} {{仮リンク|カール・フィリップ (シュヴァルツェンベルク侯)|en|Karl Philipp, Prince of Schwarzenberg|label=シュヴァルツェンベルク侯カール・フィリップ}}<br /> |

||

{{Flagicon|AUT1804}} {{仮リンク|カール・マック・フォン・ |

{{Flagicon|AUT1804}} {{仮リンク|カール・マック・フォン・ライベリヒ|en|Karl Mack von Leiberich}}<br /> |

||

{{Flagicon|AUT1804}} [[ヨハン・バプティスト・フォン・エスターライヒ]]<br /> |

{{Flagicon|AUT1804}} [[ヨハン・バプティスト・フォン・エスターライヒ]]<br /> |

||

{{flagicon|GBR}} [[アーサー・ウェルズリー (初代ウェリントン公爵)|初代ウェリントン公爵]]<br /> |

{{flagicon|GBR}} [[アーサー・ウェルズリー (初代ウェリントン公爵)|初代ウェリントン公爵]]<br /> |

||

{{flagicon|GBR}} [[ホレーショ・ネルソン (初代ネルソン子爵)|初代ネルソン子爵]]{{KIA}}<br /> |

{{flagicon|GBR}} [[ホレーショ・ネルソン (初代ネルソン子爵)|初代ネルソン子爵]]{{KIA}}<br /> |

||

[[ファイル:Flag of the Ottoman Empire |

[[ファイル:Flag of the Ottoman Empire.svg|25px]] [[マフムト2世]]<br /> |

||

{{Flagicon|RUS}} [[アレクサンドル1世]]<br /> |

{{Flagicon|RUS}} [[アレクサンドル1世]]<br /> |

||

{{Flagicon|RUS}} [[ミハイル・クトゥーゾフ]]<br /> |

{{Flagicon|RUS}} [[ミハイル・クトゥーゾフ]]<br /> |

||

{{Flagicon|RUS}} [[ミハイル・バルクライ・ド・トーリ]]<br /> |

{{Flagicon|RUS}} [[ミハイル・バルクライ・ド・トーリ]]<br /> |

||

{{Flagicon|RUS}} [[ |

{{Flagicon|RUS}} [[レオンティイ・レオンティイエビッチ・ベニグセン]]<br /> |

||

[[ファイル:Flag of the Kingdom of Prussia (1803-1892).svg|border|25px]] [[フリードリヒ・ヴィルヘルム3世 (プロイセン王)|フリードリヒ・ヴィルヘルム3世]]<br /> |

[[ファイル:Flag of the Kingdom of Prussia (1803-1892).svg|border|25px]] [[フリードリヒ・ヴィルヘルム3世 (プロイセン王)|フリードリヒ・ヴィルヘルム3世]]<br /> |

||

[[ファイル:Flag of the Kingdom of Prussia (1803-1892).svg|border|25px]] [[ゲプハルト・レベレヒト・フォン・ブリュッヘル]]<br /> |

[[ファイル:Flag of the Kingdom of Prussia (1803-1892).svg|border|25px]] [[ゲプハルト・レベレヒト・フォン・ブリュッヘル]]<br /> |

||

[[ファイル:Flag of the Kingdom of Prussia (1803-1892).svg|border|25px]] [[カール・ヴィルヘルム・フェルディナント (ブラウンシュヴァイク=ヴォルフェンビュッテル公)|カール・ヴィルヘルム・フェルディナント]]{{KIA}}<br /> |

[[ファイル:Flag of the Kingdom of Prussia (1803-1892).svg|border|25px]] [[カール・ヴィルヘルム・フェルディナント (ブラウンシュヴァイク=ヴォルフェンビュッテル公)|ブラウンシュヴァイク=ヴォルフェンビュッテル公カール・ヴィルヘルム・フェルディナント]]{{KIA}}<br /> |

||

[[ファイル:Flag of the Kingdom of Prussia (1803-1892).svg|border|25px]] [[フリードリヒ・ルートヴィヒ (ホーエンローエ=インゲルフィンゲン侯)|フリードリヒ・ルートヴィヒ]]<br /> |

[[ファイル:Flag of the Kingdom of Prussia (1803-1892).svg|border|25px]] [[フリードリヒ・ルートヴィヒ (ホーエンローエ=インゲルフィンゲン侯)|ホーエンローエ=インゲルフィンゲン侯フリードリヒ・ルートヴィヒ]]<br /> |

||

[[ファイル:Flag of Spain (1785-1873 and 1875-1931).svg|border|25px]] [[フェルナンド7世 (スペイン王)|フェルナンド7世]]<br /> |

[[ファイル:Flag of Spain (1785-1873 and 1875-1931).svg|border|25px]] [[フェルナンド7世 (スペイン王)|フェルナンド7世]]<br /> |

||

[[ファイル:Flag of Spain (1785-1873 and 1875-1931).svg|border|25px]] |

[[ファイル:Flag of Spain (1785-1873 and 1875-1931).svg|border|25px]] {{仮リンク|フランシスコ・ハビエル・カスターニョス (初代バイレン公爵)|en|Francisco Javier Castaños, 1st Duke of Bailén|label=フランシスコ・カスターニョス}}<br /> |

||

[[ファイル:Flag of Spain (1785-1873 and 1875-1931).svg|border|25px]] |

[[ファイル:Flag of Spain (1785-1873 and 1875-1931).svg|border|25px]] {{仮リンク|ミゲル・リカルド・デ・アラバ|en|Miguel Ricardo de Álava}}<br /> |

||

[[ファイル:Flag Portugal (1707).svg|border|25px]] [[マリア1世 (ポルトガル女王)|マリア1世]]<br /> |

[[ファイル:Flag Portugal (1707).svg|border|25px]] [[マリア1世 (ポルトガル女王)|マリア1世]]<br /> |

||

[[ファイル:Flag Portugal (1707).svg|border|25px]] [[:en:Bernardim Freire de Andrade|Bernardim Freire de Andrade]]<br /> |

[[ファイル:Flag Portugal (1707).svg|border|25px]] [[:en:Bernardim Freire de Andrade|Bernardim Freire de Andrade]]<br /> |

||

| 95行目: | 94行目: | ||

}} |

}} |

||

[[ファイル:Europe map Napoleon 1811.png|thumb|right|250px|1811年のヨーロッパ。濃い青はフランス帝国の領土。薄い青はフランスの[[衛星国]]]] |

[[ファイル:Europe map Napoleon 1811.png|thumb|right|250px|1811年のヨーロッパ。濃い青はフランス帝国の領土。薄い青はフランスの[[衛星国]]]] |

||

'''ナポレオン戦争'''(ナポレオンせんそう、{{lang-fr|Guerres napoléoniennes}}、{{lang-en|Napoleonic Wars}}、{{lang-de|Napoleonische Kriege}})は、[[1803年]] |

'''ナポレオン戦争'''(ナポレオンせんそう、{{lang-fr|Guerres napoléoniennes}}、{{lang-en|Napoleonic Wars}}、{{lang-de|Napoleonische Kriege}})は、[[1803年]][[5月18日]]から[[1815年]][[11月20日]]にかけて[[ヨーロッパ大陸]]全域を舞台にして断続的に発生した各戦争の総称である。いずれの戦争においても[[フランス皇帝]][[ナポレオン1世]]がその中心にいた事からこの様に名付けられた。 |

||

[[イギリス帝国|イギリス]]が[[アミアンの和約]]を破棄して[[フランス第一共和政]]に宣戦した時期を開幕とし、[[フランス復古王政|フランス復古王朝]]が事実上の降服を認める[[第二次パリ条約]]に調印したのを以って閉幕としている。戦いの構図としては[[膨張主義]]を取る[[フランス第一帝政]]に対して[[イギリス帝国|イギリス]]、[[ハプスブルク帝国|オーストリア]]、[[ロシア帝国|ロシア]]、[[プロイセン王国|プロイセン]]を中心にした国々が次々と[[対仏大同盟|対抗同盟]]を結成し、多国間の交戦状態が繰り返されるというものだった。 |

|||

[[フランス革命|市民革命]]の成果を護持するという本来の目的から、次第に[[ナポレオン・ボナパルト|ナポレオン]]個人の野心を満たす方向へ逸れていった事も特徴であり、取り分け[[イベリア半島]]では凄惨な[[半島戦争|民衆弾圧]]と[[ゲリラ戦]]が行われた。ナポレオンの侵略は、ヨーロッパ各国に[[ナショナリズム]]を誕生させるきっかけになった。ナポレオンが築き上げた巨大軍隊である[[大陸軍 (フランス)|大陸軍(グランダルメ)]]はフランス人を中心にしながらも、諸外国の軍人が積極的に加えられており[[ナショナリズム]]とは無縁の多国籍軍の様相を呈していた。 |

|||

== 概要 == |

== 概要 == |

||

ナポレオン戦争は[[フランス革命戦争]]後の混乱期に始まった。フランス軍を率いたナポレオンは一時期ヨーロッパの大半を征服したが、[[半島戦争|スペイン独立戦争]]と[[1812年ロシア戦役|ロシア遠征]]で敗退し、[[ワーテルローの戦い]]において決定的敗北を喫した。1815年11月20日の[[パリ条約 (1815年)|第二次パリ条約]]の締結をもって戦争は終結し、ナポレオンは失脚した。 |

|||

=== 大まかな流れ === |

|||

1792年に開始された[[フランス革命戦争]]から断続的に戦争状態が続いていたため、一連の戦争を合わせて'''大フランス戦争'''(だいフランスせんそう、Great French War)とも呼ぶ。ドイツでは'''対仏大同盟戦争'''(たいふつだいどうめいせんそう、Koalitionskriege)、1813年以降のドイツ解放の戦いを[[解放戦争 (ドイツ)|解放戦争]]とも呼ぶ。[[大同盟戦争]]以来100年以上にわたって続いた英仏間の対立関係を[[第二次百年戦争]]とみる見方もある。 |

|||

ナポレオン戦争は[[フランス革命戦争]]後の混乱期に始まった。当初の原因は[[フランス革命|市民革命]]の波及を恐れる貴族諸国がフランス共和政を敵視した事にあったが、勝利を重ねるフランスが新市場獲得と占領地徴税の旨味を覚えるにつれて次第に[[膨張主義]]へと傾いていき、皇帝ナポレオンが登場した事でその侵略的性格が決定的なものとなった。 |

|||

フランスが膨張主義化した背景には、後に[[ボナパルティズム]]と呼ばれる社会運動の発生があった。これは[[フランス革命|革命成功後]]の富の再分配が段階的に行われる中で、先に富裕化した者達がこれ以上の分配を嫌って自分達の代弁者となる政権を擁立して個人財産を保障させ、また革命の急進化によって取り沙汰されかねない私有財産の禁止を未然に防ごうとする動きを指す。主に自作農と[[ブルジョワジー|中小ブルジョワ]]が支持層となって不公平さの上に成り立つ事になる新政権は、取り残された者たちへの富の再分配を外国からの収奪によって補わざるを得なくなり、侵略戦争に手を染める事になった。 |

|||

フランス革命戦争とナポレオン戦争との間をどこで区切るかについては、1803年5月の[[アミアンの和約]]の破棄を境界とする見方が一般的ではあるが、他にも1796年3月のナポレオンによる[[イタリア戦役 (1796-1797年)|第一次イタリア遠征]]の開始を境界とする見方、1799年11月の[[ブリュメールのクーデター]]を境界とする見方などがある。本項目では革命戦争の途中である1796年3月以降の戦役について述べる。 |

|||

フランス軍を率いたナポレオンは一時期ヨーロッパの大半を征服したが、[[半島戦争|スペイン鎮圧]]と[[1812年ロシア戦役|ロシア遠征]]の敗北後は劣勢となって敗退を重ねた後に首都パリまで攻め込まれて降服し、翌年に返り咲くも[[ワーテルローの戦い|ワーテルロー]]の敗戦で完全に失脚した。[[フランス復古王政|王政復古]]後の[[パリ条約 (1815年)|第二次パリ条約]]によってナポレオン戦争は終結した。 |

|||

ナポレオン戦争では[[ヨーロッパ大陸]]に加えて世界各地の[[植民地]]も戦場となった。このため[[七年戦争]]に続く2度目の「[[世界大戦]]」であると言われる場合もある。 |

|||

=== |

=== 史学上の定義 === |

||

1792~1802年の[[フランス革命戦争]]と1803~1815年のナポレオン戦争を合わせて'''大フランス戦争'''(''Great French War'')とする考え方がイギリスに存在する。ドイツでは1792~1815年の戦争期間を'''同盟戦争'''(''Koalitionskriege'')と呼び、特に1813~1815年のドイツ圏を中心にして繰り広げられた死闘を[[解放戦争 (ドイツ)|'''解放戦争''']](''Befreiungskriege'')と名付けている。17世紀後半に発生した[[大同盟戦争|アウクスブルク同盟戦争]]以来、およそ126年に渡って続いたフランスとイギリスの対立関係を'''[[第二次百年戦争]]'''とする見方もある。また、ナポレオン戦争ではヨーロッパに加えて世界各地にある[[植民地]]地域も戦場になった事から、ヨーロッパ中心史観の下では18世紀中頃に発生した[[七年戦争]]に続く、二回目の世界規模戦争(世界大戦)として位置付けられる事もある。 |

|||

全てのヨーロッパの国家が多かれ少なかれナポレオン戦争に関与した。ナポレオン戦争では何度も宣戦布告と講和が繰り返されたため、フランスとイギリスが一貫して対立関係にあったことを除き、参戦国は途中で入れ替わりがある。フランス側の同盟国から対仏大同盟側へ、あるいはその逆へ立場を変えた国もある。 |

|||

ナポレオン戦争の起点は1803年5月の[[アミアンの和約]]が破棄された時とする見方が一般的であるが、1799年11月の[[ブリュメールのクーデター]]でナポレオンが政権を握った時を以って開幕とする考え方もある。このページでは1796年3月にナポレオンがイタリア方面軍司令官に就任した[[イタリア戦役 (1796-1797年)|第一次イタリア遠征]]の開始時をナポレオン戦争の起点として扱う。 |

|||

*ほぼ一貫してフランス側で参戦した国家 |

|||

:[[フランス第一帝政|フランス帝国]]、[[デンマーク=ノルウェー|デンマーク王国]]、[[ワルシャワ公国]] |

|||

=== 参戦した諸国 === |

|||

*時期によって立場を変えた国家 |

|||

ほぼ一貫してフランス側に立った国家 |

|||

:[[スペイン|スペイン王国]]、[[ライン同盟]]諸邦([[バイエルン王国]]、[[ザクセン王国]]など)、[[ナポリ王国]]、オランダ([[バタヴィア共和国]]、[[ホラント王国]])、[[スイス]]([[ヘルヴェティア共和国]]) |

|||

*ほぼ一貫して対仏大同盟側で参戦した国家 |

|||

* [[フランス第一帝政|フランス帝国]] |

|||

:[[イギリス帝国]]、[[オーストリア]]([[ハプスブルク君主国]])、[[ロシア帝国]]、[[プロイセン王国]]、[[スウェーデン王国]]、[[ポルトガル王国]]、[[オスマン帝国]]、[[サルデーニャ王国]]、[[教皇領]] |

|||

* [[ワルシャワ公国]]([[ポーランド]]) |

|||

* [[デンマーク=ノルウェー|デンマーク王国]] |

|||

ほぼフランスの衛星国または属領となっていた国家 |

|||

*[[ネーデルラント]]([[バタヴィア共和国]]→[[ホラント王国]]) |

|||

* [[スイス]] |

|||

* [[サルデーニャ王国]](イタリア北西部) |

|||

* イタリア北部の諸国(→[[イタリア王国 (1805年-1814年)|イタリア王国]]、[[トスカーナ大公国]]) |

|||

* [[ナポリ王国]] |

|||

* [[ヴェストファーレン王国]](ドイツ北西部) |

|||

ほぼフランスの征服地(抗戦状態)となっていた国家 |

|||

*[[スペイン|スペイン王国]] |

|||

* [[ポルトガル王国]] |

|||

時期によって立場を変えた国家 |

|||

* ドイツ圏の諸侯国(→[[ライン同盟]]) |

|||

* [[バイエルン王国]] |

|||

* [[ザクセン王国]] |

|||

ほぼ一貫して反フランス側に立った国家 |

|||

* [[イギリス帝国|イギリス王国]] |

|||

* [[ハプスブルク君主国|オーストリア帝国]] |

|||

* [[ロシア帝国]] |

|||

* [[プロイセン王国]] |

|||

* [[スウェーデン王国]] |

|||

* [[オスマン帝国|オスマン=トルコ]] |

|||

== 軍事的側面 == |

== 軍事的側面 == |

||

{{Main|大陸軍 (フランス)}} |

|||

=== 動員・編成 === |

|||

=== 動員と編制 === |

|||

ナポレオン戦争以前のヨーロッパの[[絶対王政|絶対主義]]諸国は、[[傭兵]]を主体とした軍隊を有していた。フランス革命を経たフランス軍は、革命の成果たる共和国を防衛しようという意識に燃えた一般国民からなる[[国民軍]]へと変質していった。フランスは18世紀末の時点でヨーロッパではロシアに次ぐ大きさの人口ブロックであったため、[[徴兵制度]]の実施において有利であった。だがナポレオン戦争の過程でドイツをはじめとする各国にも[[国家主義]]の運動が高まり、戦争後期には各国軍とも国民軍の性格を強めた。 |

|||

==== 君主制軍隊 ==== |

|||

国民軍となったことで軍隊の規模は拡大した。直前の[[七年戦争]]において、20万人を超える軍隊を有した国はわずかであった。一方、フランス革命戦争中の最大時におけるフランス軍の人員数は150万人に達し、ナポレオン戦争期間中のフランスの総動員兵力は300万人と推定される。こうした動員制度を整備したのは[[ラザール・カルノー]]であった。さらに、[[産業革命]]の初期段階にあったことで、兵器の大量生産が巨大な軍隊の装備を可能にした。戦争期間中、イギリスは最大の武器生産国となり、同盟諸国への武器供与を実施した。フランスは第2位の武器生産国であった。 |

|||

近世ヨーロッパ諸国の大半を占めていた[[絶対王政|君主制]]国家は、各貴族領地からの徴募兵と金銭による傭兵を合わせて軍隊を編制していた。徴募兵は領民男子の一定数をくじ引きで選出するのが通例だったが、代理人立てや金銭による免除も容認されていたので実際には貧しい階層の者達が大半を占めていた。戦場に駆り出された彼らは各貴族領主が私有するプライベートな戦闘従事者と見なされており、現代の軍隊で兵士階級をプライベートと称するのはこれに由来している。当時の軍隊を構成する基本部隊は貴族の領地ごとに組織されておりこれは「連隊」と呼ばれた。貴族の私部隊である連隊はその兵員数も武装の度合いもまちまちだったので、戦争参加時は複数の連隊が合同してある程度戦力を均一化させた「旅団」が編制された。複数の旅団が合わさって戦争における作戦単位である「軍」を構成した。国王ないし国家の重鎮が指揮する軍は、数kmから10kmに及ぶ長大な横隊を戦場に展開して前進し、敵軍と衝突した部分から順次交戦した。金銭と強制で動員された兵員にモラル(士気)と責任感を求めるのは難しく、彼らを複雑に操作するのは不可能だったので、君主制軍隊の戦いは必然的に正面衝突が中心のシンプルな作法で行われていた。貴族の指揮官達は自軍兵士の逃走に最大の注意を払い、その烏合の衆の群れを上手く誘導して敵軍へぶつける事に心を砕いていた。18世紀半ばになるとロシア、フランス、オーストリア、プロイセンといった大きな国家は20万人以上の動員力を持つようになった。ロシアに次いで人口が多く、また動員制度が整っていたフランスは18世紀中頃に発生した[[七年戦争]]において30万人以上の兵力を投入出来た。軍隊規模の拡大に伴い所属旅団数が増えた軍を、フランスは複数の「師団」に分ける事で管理し易くした。この時の師団は単に軍を分割した程度の意味合いしか無かった。後に革命軍から国民軍へと変貌していったフランス以外の欧州諸国は、革命戦争とナポレオン戦争の全期間を通して基本的にこの君主制軍隊の形態を取り続けた。 |

|||

==== 革命軍・前期 ==== |

|||

国民軍の兵士たちは強い愛国心を持ち、また団結力を有していた。彼らは逃亡のおそれが低いため、[[散兵]]戦術のような兵士の自律的判断に依存する戦術を用いることができた。巨大化した軍隊には[[師団]]と呼ばれる1万人程度の独立行動可能な作戦単位の編成が導入され、大部隊の柔軟な運用が可能となった。こうした軍制改革でもフランスは他のヨーロッパ諸国に先行した。 |

|||

18世紀末の革命勃発により貴族達を追放して共和政を敷いたフランスでは、君主制軍隊に代わる新しい制度の軍隊として「革命軍」が誕生した。当初は秩序維持を第一にする考えから中産階級以上の市民達で構成されていたが、市民革命の波及を恐れる周辺貴族諸国のフランス侵攻が引き金となったフランス革命戦争が1792年から始まると、大々的に兵員が募集されて農民や都市下層民を中心にする50万人規模の志願兵が集まった。地域ごとに募集された志願兵達は、従来の連隊を改称した「半旅団」という組織に組み込まれた。半旅団は旧常備軍の職業軍人を中核にした周辺を大量の志願兵で埋める形で編制され、玄人の旧常備兵が素人の志願兵を戦場で牽引する様にして戦った。この編制は合金になぞらえて[[半旅団|アマルガム]]と呼ばれた。自発的意志で戦争に参加した革命軍兵士のモラル(士気)と責任感は高く、熱狂的に敵軍へ突入した彼らはその数の力と熱意によって君主制軍隊をしばしば圧倒した。彼らの士気を支えたのは革命の成果を守る決意であり、革命の成果とは、それまで貴族が専有していた財産と土地が分配され、晴れて自作農ないし自営業となれた自分達が持つ農作地と資産の事であった。故にフランス国内の防衛戦では不屈の闘志を見せた彼らであったが、占領地徴税による財源確保の旨みを覚えた革命政府の意向で隣接諸国への遠征が繰り返されるようになると、途端に従軍を嫌うようになって士気が低下し、それまで少なかった志願兵達の逃亡や脱走が相次ぐようになった。こうした対外侵攻作戦で志願兵達の熱意を失ったフランス革命軍は、1793年に入ると逆に敗退を重ねるようになって危機に陥った。 |

|||

==== 革命軍・後期 ==== |

|||

革命軍の危機を乗り越える為、[[マクシミリアン・ロベスピエール|ロベスピエール]]を中心とする[[ジャコバン派]]が政権を握り恐怖政治を敷いていたフランス革命政府は、1793年に大量動員令(''Levée en masse'')を断行した。これは二度に渡り発布され、若年層の独身者を例外なく強制的に召集するものであった。民衆の反発も大きく[[ヴァンデの反乱|ヴァンデ地方]]では大規模な反乱が発生した。祖国防衛を担う人民の義務と標榜されたが、最終的に民衆を従わせたのは、反体制者に対する密告と糾弾、および告訴と死刑が横行し、簡素化された裁判で大量のギロチン処刑者を出していた恐怖政治による重圧と圧制であった。フランス革命後の混乱による風紀の乱れと、更には貴族から取り上げた土地分配の不平等さから人々は互いに疑心暗鬼になり、人心が荒廃していた事も恐怖政治の浸透に拍車を掛けていた。後期の革命軍は、言わば体制への恐怖心によって兵士を駆り集め、当時のフランス人口の多さと相まってそれまでに類を見ない100万人規模の軍隊を編制する事に成功した。規律と士気は低下していたが、革命の成果を守るという共通理念は残っており、また圧倒的数の力がこれをカバーした。彼らに必要な膨大な量の装備品は、同様に民衆を動員した軍需工場で大量生産され、18世紀後半にフランスでも始まっていた産業革命の技術がこれを支えた。陸軍大臣[[ラザール・カルノー]]はこの圧倒的規模となった軍隊を機能的に分割運用する為に、七年戦争時に発案されていた「師団」組織を刷新し独自の判断で行動出来る機能を持たせた。これによってフランスの各軍は、長大な横隊がただ前進するだけの固定的な行動しか取れない君主制軍隊に対して、側面攻撃や各個撃破などのより柔軟な対策を取る事が可能となり、各戦線で敵軍の撃破に成功して戦況を盛り返した。新しい組織構造を活かしたフランス革命軍は1797年に第一次対仏同盟を解体させ、貴族諸国との戦いに勝利した。 |

|||

==== 近代的徴兵制軍隊 ==== |

|||

イギリスとオーストリアを中心にした反フランス同盟の結成により再び戦争の緊張が高まる中で、当時政権を握っていたフランス総裁政府は、1798年から将軍ジュールダンと政治家デルブレルが主導して、年次ごとの恒久的な徴兵制度を実施した。このジュールダン・デルブレル法(''Loi Jourdan-Delbrel'')が近代的徴兵制度の先駆けとされる。20代前半の独身男性が例外なく対象とされ、恐怖政治時代に整備された動員機構が踏襲されたが、政局の混迷が続く総裁政府の影響力の低さから徴兵逃れが相次ぎ、予定通りの人数が集まる事は無かった。やがて第二次対仏同盟諸国との戦争が始まり、この徴兵制度は1799年からの執政政府、1804年発足の第一帝政へと受け継がれた。フランス軍の勝利に伴う政権機能の強化によって、予定通りの人数を徐々に召集出来るようになっていった。この頃にナポレオンは複数の師団を合同させて、歩兵と騎兵及びまとまった数の大砲の連携を行える「軍団」の編制単位を考案し、ヨーロッパ全土への多元的な遠征活動を可能にした。 |

|||

==== 国民軍隊 ==== |

|||

皇帝ナポレオンが支配する第一帝政の時代になると徴兵制度はほぼ確実に機能するようになり、後年には「余には毎年10万人の収入がある。」と言わしめるまでになった。その無尽蔵の兵力を用いて戦争に勝利するナポレオンは、占領地徴税と引き換えにした国内税率の軽減と、大陸封鎖令と併せた独占的新市場の獲得をフランスにもたらした。大きな富を享受出来る様になったフランスのブルジョワジーと自作農民たちは、ナポレオンとその軍隊に絶大な支持を寄せ、それはやがて自分達の生存圏を拡大する為の国家の在り方と同一視される様になり、従来よりも明確な形でナショナリズム(国民主義)が育まれ始めた。ナポレオンの勝利がもたらす経済的繁栄により、軍隊に若者達を提供する制度が肯定されて次第に国民の義務として定着した。主に富裕化した者達が盛り上げたヒロイズムを後押しする世論の形成に従い、兵士達の士気と熱意も高まり始め、決して逃亡しない責任感と団結力を有する国民軍と化したフランス軍は、他の君主制軍隊に対して大きく優位に立った。 |

|||

一方、ナポレオンの侵略に晒されたドイツ圏内では、それぞれの郷土の解放に向けた全ドイツ民族の団結を促す為のナショナリズムとペイトリオティズム(愛国心)が芽生え始め、これは1813年にフランス軍を撃退した[[解放戦争 (ドイツ)|ドイツ解放戦争]]の原動力となった。プロイセンを始めとするドイツ圏諸国の軍隊は依然封建制または君主制形態のままであったが、平民軍人の昇進と待遇に一定の改善が見られ、18世紀以前は存在し得なかった愛国心によって貴族と平民の間にもある程度の連帯感が生まれていた。スペインでは民衆が一斉蜂起した近世初のゲリラ戦によってフランス軍を散々に悩ませたが、これも愛国心に基づくものと見る事が出来る。ナポレオン戦争はヨーロッパ各地に国家総動員の必要性を認識させ、19世紀以降のナショナリズム発展の契機となった。 |

|||

=== 軍事技術 === |

=== 軍事技術 === |

||

ナポレオン戦争時代の兵器技術は、17世紀初頭からおよそ200年に渡って大きな変化は無く、[[冶金|冶金技術]]の向上による銃身および砲身の軽量化で運搬と取り扱いが容易になった以外は基本的に同じであった。当時の戦場で最も広く使われていた兵器は、[[フリントロック式]][[マスケット銃]]と[[銃剣]]、前装式の[[大砲]]、そして[[サーベル]]と[[槍]]だった。その他には大砲用の[[ぶどう弾]]と[[榴弾]]と赤熱弾、[[ライフル銃]]、[[コングリーヴ・ロケット|火箭]]なども限られた範囲で使われていた。<gallery> |

|||

[[ファイル:Canon-p1000754.jpg|thumb|left|18世紀後期の大砲]] |

|||

ファイル:Musketparts.jpg|マスケット銃 |

|||

[[歩兵]]の主力兵器は[[フリントロック式]]前装銃であった。[[ライフル銃|ライフル]]も使用されていたが、当時は装填に時間がかかり、弾丸を生産する工業技術も低かったため一般的ではなく、後方支援に多少使用される程度だった。歩兵部隊は精密な狙いを定めずに敵に向けて弾幕射撃を行った。[[砲兵]]は、それまでは歩兵の掩護のもとに行動する機動性の低い部隊であったが、フランス軍では機動性を高めた独立した部隊として編成された。ナポレオンは[[砲弾]]のサイズを標準化し、砲兵部隊間での融通を容易にした。 |

|||

ファイル:Carbine mod 1793-IMG 4737-white.jpg|カービン銃 |

|||

ファイル:Canon-p1000754.jpg|カノン砲 |

|||

ファイル:Obusier de 6 pouces Gribeauval.jpg|榴弾砲 |

|||

ファイル:MuseeMarine-sabreOfficer-p1000451.jpg|サーベル |

|||

</gallery>'''マスケット銃'''の装填には、鉛の球体と火薬を油紙で包んだ弾薬包が用いられた。当時の弾丸は溶かした鉛を高い塔の上から一滴ずつ下のプールに垂らす製法で作られていたので真球は少なく命中率を低下させていた。それを撃ち出すマスケット銃自体も線条が施されていない滑空砲であり、弾丸に対する銃身の口径も広かったので命中率は全く期待出来るものではなかった。火打ち石の撃針で火皿を叩いて発火させるフリントロック式もその衝撃で手元をぶれさせた。当時のヨーロッパの歩兵達は一斉射撃による弾幕を張る事でこの命中率の低さをカバーしていた。銃身を短くした'''カービン銃'''と、小型の'''ピストル銃'''は騎兵の間で広く使われた。'''ライフル銃'''は専ら猟兵(山岳部隊に近い兵種であり[[軽歩兵|軽歩兵科]]の猟歩兵や[[戦列歩兵|戦列歩兵科]]の選抜歩兵とは異なる)の装備品であり、フランス軍では外国人兵がほぼそれに該当した。線条が施された銃身にぴったりと銃弾を挿入する事で大きな命中率が得られるライフル銃への当時の弾込めは、木槌で弾込め用の棒を叩いて銃弾を強引に押し込むという方法だった。 |

|||

'''大砲'''は冶金技術の向上と共に砲身の軽量かつ強靭化が進められていたが、18世紀中頃のフランスで[[グリボーバル・システム]]と呼ばれる製造法が誕生した事で、砲身の軽量化と品質の均一性に大幅な改善が為された。それは青銅(銅と錫の合金)のブロックを特別な研削機で中空の砲身型に削り出すというものであり、従来の溶かした青銅を鋳型に流し込んで作られた砲身よりも薄く強靭となり、また歪みや口径のズレも軽微となった。砲身の均一性が取れるようになった事で砲弾サイズの全国的な規格化も実現でき、異なる部隊同士で砲弾を融通し合えるなど、より柔軟で効率的な砲兵運用が可能となった。フランス革命後のナポレオンはこの大砲技術を受け継ぐ幸運に恵まれた。 |

|||

[[兵站]]は、いまだ[[鉄道]]が未発達であったため、各国軍とも現地調達によるしかなかった。フランス軍は人口密度の高い中部ヨーロッパでは円滑な調達により高い機動性を発揮したが、人口希薄なロシアや[[イベリア半島]]では機動力が鈍った。遠距離間の通信には[[腕木通信]]が導入され、戦争期間を通して使用された。また、[[熱気球]]による空中偵察が、1794年6月26日の{{仮リンク|フルリュスの戦い (1794年)|en|Battle of Fleurus (1794)|label=フルリュスの戦い}}において初めて実用化された。 |

|||

当時の大砲は'''球形弾'''と呼ばれるただの鉄製の球体を打ち出していた。球形弾は放物線または水平に撃ち出されて落下後は地面をバウンドしながら進み、接触した兵士達を文字通り打ち砕いていった。'''ぶどう弾'''は小さな弾丸が多数詰まった散弾筒を砲身から撃ち出すものだった。散弾の効果で殺傷範囲は広かったが有効射程は短く、戦場では騎兵突撃への対抗策として使われる事が多かった。'''榴弾'''は内側に火薬を詰めて導火線を差した鉄球を斜めに打ち上げ、放物線を描いた後に標的の頭上または落下後に破裂し敵に損害を与えるという単純な炸裂弾だった。有効射程は狭かったが球形弾よりも大きな殺傷力を持っていた。'''赤熱弾'''は敵施設または敵船舶に火災を起こす目的で使われた。まず砲身に黒色火薬を詰め、その上に水で濡らしたタオルを厚く敷き、かまどで赤々と熱した鉄球を砲身に入れると同時に着火して発射した。熱く焼けた鉄球は接触した木造物に火災をもたらした。'''火箭'''は言わば大きなロケット花火であり、先端に火薬筒を付けた大きな槍だった。大砲よりも手軽な遠距離兵器として重宝され、火災を起こさせる用途にも適していた。イギリス軍が多用し、フランス軍ではこれを専門に扱う火箭[[竜騎兵]]が存在した。 |

|||

遠距離間の通信には'''[[腕木通信]]'''(セマフォ)という工芸施設ネットワークがあった。これはパリを中心にして大都市または国境都市を結ぶ経路上に「腕木」を屋上に取り付けた通信施設を一定の距離で設置し、腕木の形状で示される文字を次々とリレー式に送って文章の伝達を行うというものだった。三本の棒の組み合わせである腕木の形状は複雑に操作可能で、通信技師は望遠鏡で隣接施設の腕木を視認した後に自身の腕木を同様に操作した。1793年に発明されたこの工芸技術にナポレオンも着目し、戦争期間を通して主に最前線と後方基地を結ぶ兵站計画の調整に用いられた。また、1783年に初の有人飛行に成功していた'''[[熱気球]]'''もフランス革命戦争の中で軍事利用され、1794年6月26日の{{仮リンク|フルリュスの戦い (1794年)|en|Battle of Fleurus (1794)|label=フルリュスの戦い}}において熱気求による空中偵察が初めて実用化されている。 |

|||

=== ナポレオンの戦術 === |

=== ナポレオンの戦術 === |

||

近世ヨーロッパの戦いは概して横長の長方形隊列を組んだ歩兵が互いに小銃を撃ち合い、頃合を見て銃剣突撃を仕掛けるという定形的なものだった。大砲は戦いの始めに放たれて敵を脅かし、騎兵は戦いが佳境に差し掛かった時に突入した。この時代の軍隊の構成員は強制徴募兵と傭兵で占められていたので、モラルと責任感に欠ける彼らを複雑に操作するのは難しく、必然的に戦いはシンプルな作法で行われていた。歩兵騎兵砲兵の各隊が戦場に配置された後は、それぞれが前進して正面からぶつかり合うのが当時の戦いの通例だった。 |

|||

ナポレオンは巧みな戦略的機動によって有利な状況を作り出すことを得意とした。「最良の兵隊とは戦う兵隊よりもむしろ歩く兵隊である」というナポレオンの言葉や、「皇帝は我々の足で勝利を稼いだ」という[[大陸軍 (フランス)|大陸軍]]の兵士たちの言葉にこの思想が現れている。[[カスティリオーネの戦い (1796年)|カスティリオーネの戦い]]では分散して進撃する2倍のオーストリア軍に対して機先を制して機動し、各個に撃破した。[[ウルムの戦い]]では敵主力の側面から背後を大回りに移動し、オーストリア軍主力を包囲して降伏に追い込んだ。[[会戦]]においては、ナポレオンは自軍の一部をもって敵主力の攻撃をひきつけ、その間に主力をもって敵の弱点を衝く作戦を得意とした。[[アウステルリッツの戦い]]や[[フリートラントの戦い]]はこの成功例の最たるものと言える。 |

|||

[[フランス革命]]で誕生した革命軍は素人の集まりゆえに練度面は劣っていたものの圧倒的人数を誇り、また革命の成果を守るという共通理念を持つ彼らのモラルと責任感は高かった。彼らが革命戦争の中で実戦経験を積んだ後はそのモラルの高さゆえに、より複雑な行動をまかせる事も可能となった。この新しい形態の軍隊を掌中に収めたナポレオンは、同時にその長所を存分に引き出して、戦略戦術の両面で兵士達の責任感に依存できる柔軟な作戦を駆使し、固定的な作戦しか使えない旧態依然の軍隊を圧倒していった。 |

|||

ナポレオンは軍隊の行軍計画と移動経路を綿密に練り上げて交戦地策定の主導権を握り、自軍に有利な戦力差となる場面を作り出す事を得意とした。「最良の兵士とは戦う兵士よりもむしろ歩く兵士である。」と語ったナポレオンは、兵士達に行軍訓練を最優先に課して歩行速度と持続距離を伸ばす事を何より重視していた。従軍中のフランス兵は移動に次ぐ移動を強いられ、1805~7年の戦役ではドイツ圏内を繰り返し横断させられる部隊も少なくなく「皇帝は我々の足で勝利を稼いだ。」とぼやかれた。イタリア戦役の[[カスティリオーネの戦い (1796年)|カスティリオーネの戦い]]では三手に分かれて迫って来る合計二倍のオーストリア軍に対し、全軍一丸となって逆に突進し敵の三隊それぞれを個別に撃破した。ドイツ戦役の[[ウルムの戦い]]ではオーストリア軍の側面を大胆に駆け抜けてその背後に回り、敵ロシア軍との連携を断った上で屈服させた後に、今度はロシア軍を急襲して撃破している。 |

|||

戦場指揮におけるナポレオンは自軍の一部を囮にする陽動作戦を好み、敵の注意をそちらに引き付けている間に、主力部隊で一気に攻勢をかけて敵軍の中枢ないし弱点を突破し全戦線を崩壊に追い込む戦術をよく用いた。[[アウステルリッツの戦い]]や[[フリートラントの戦い]]はこの戦術の代表例とされる。また、騎兵には危険かつ無謀な肉弾突撃を積極的に指示し、早期に決着を付ける打撃力としての位置付けを明確にした。歩兵にも銃剣突撃を多用させて白兵戦の機会が急増した。ナポレオンが重視した大砲の集中運用と機動運用は戦場の人的被害を飛躍的に高めた。敵の動きに合わせて積極的かつ大胆に大砲を移動させるナポレオン流の機動運用は、大勢の人間に対して数百メートル内の距離から砲弾が放たれるという凄惨な光景をしばしば発生させた。近世を通して兵器技術の大きな進歩が見られなかったにも関わらず急増していたナポレオン戦争の戦場死傷率は、兵士達の犠牲を省みないナポレオンの戦術思想がもたらしたものだったとも言える。 |

|||

== 経過 == |

== 経過 == |

||

| 144行目: | 220行目: | ||

1796年3月、イタリア方面軍の司令官に任命された[[ナポレオン・ボナパルト]]は攻勢に出る。まず、これまで最前線でフランス軍と対峙してきた[[サルデーニャ王国]]をわずか1か月で降伏させ、オーストリア軍の拠点[[マントヴァ]]を包囲した。オーストリア軍はマントヴァ解放を目指して反撃に出るが、ナポレオンの前に[[カスティリオーネの戦い (1796年)|カスティリオーネの戦い]](8月5日)、[[アルコレの戦い]](11月15日-17日)、[[リヴォリの戦い]](1797年1月14日)で敗北する。2月2日にマントヴァは開城。オーストリアは停戦を申し入れ、4月18日に[[レオーベンの和約]]が成立した。 |

1796年3月、イタリア方面軍の司令官に任命された[[ナポレオン・ボナパルト]]は攻勢に出る。まず、これまで最前線でフランス軍と対峙してきた[[サルデーニャ王国]]をわずか1か月で降伏させ、オーストリア軍の拠点[[マントヴァ]]を包囲した。オーストリア軍はマントヴァ解放を目指して反撃に出るが、ナポレオンの前に[[カスティリオーネの戦い (1796年)|カスティリオーネの戦い]](8月5日)、[[アルコレの戦い]](11月15日-17日)、[[リヴォリの戦い]](1797年1月14日)で敗北する。2月2日にマントヴァは開城。オーストリアは停戦を申し入れ、4月18日に[[レオーベンの和約]]が成立した。 |

||

10月17日、フランスとオーストリアは[[カンポ・フォルミオの和約]]を締結。フランスは南[[ネーデルラント]]と[[ラインラント|ライン川左岸]]を併合し、北イタリアには[[チザルピーナ共和国]]などの[[ |

10月17日、フランスとオーストリアは[[カンポ・フォルミオの和約]]を締結。フランスは南[[ネーデルラント]]と[[ラインラント|ライン川左岸]]を併合し、北イタリアには[[チザルピーナ共和国]]などの[[姉妹共和国|フランスの衛星国]]が成立した。オーストリアの脱落で第一次対仏大同盟は崩壊した。 |

||

=== エジプト遠征(エジプト・シリア戦役) === |

=== エジプト遠征(エジプト・シリア戦役) === |

||

| 378行目: | 454行目: | ||

[[Category:ポーランドの戦争]] |

[[Category:ポーランドの戦争]] |

||

[[Category:ポルトガルの戦争]] |

[[Category:ポルトガルの戦争]] |

||

[[Category:デンマークの戦争]] |

[[Category:デンマーク=ノルウェーの戦争]] |

||

[[Category:オランダの戦争]] |

[[Category:オランダの戦争]] |

||

[[Category:イタリアの戦争]] |

[[Category:イタリアの戦争]] |

||

2019年6月12日 (水) 00:57時点における版

ナポレオン戦争(ナポレオンせんそう、フランス語: Guerres napoléoniennes、英語: Napoleonic Wars、ドイツ語: Napoleonische Kriege)は、1803年5月18日から1815年11月20日にかけてヨーロッパ大陸全域を舞台にして断続的に発生した各戦争の総称である。いずれの戦争においてもフランス皇帝ナポレオン1世がその中心にいた事からこの様に名付けられた。

イギリスがアミアンの和約を破棄してフランス第一共和政に宣戦した時期を開幕とし、フランス復古王朝が事実上の降服を認める第二次パリ条約に調印したのを以って閉幕としている。戦いの構図としては膨張主義を取るフランス第一帝政に対してイギリス、オーストリア、ロシア、プロイセンを中心にした国々が次々と対抗同盟を結成し、多国間の交戦状態が繰り返されるというものだった。

市民革命の成果を護持するという本来の目的から、次第にナポレオン個人の野心を満たす方向へ逸れていった事も特徴であり、取り分けイベリア半島では凄惨な民衆弾圧とゲリラ戦が行われた。ナポレオンの侵略は、ヨーロッパ各国にナショナリズムを誕生させるきっかけになった。ナポレオンが築き上げた巨大軍隊である大陸軍(グランダルメ)はフランス人を中心にしながらも、諸外国の軍人が積極的に加えられておりナショナリズムとは無縁の多国籍軍の様相を呈していた。

概要

大まかな流れ

ナポレオン戦争はフランス革命戦争後の混乱期に始まった。当初の原因は市民革命の波及を恐れる貴族諸国がフランス共和政を敵視した事にあったが、勝利を重ねるフランスが新市場獲得と占領地徴税の旨味を覚えるにつれて次第に膨張主義へと傾いていき、皇帝ナポレオンが登場した事でその侵略的性格が決定的なものとなった。

フランスが膨張主義化した背景には、後にボナパルティズムと呼ばれる社会運動の発生があった。これは革命成功後の富の再分配が段階的に行われる中で、先に富裕化した者達がこれ以上の分配を嫌って自分達の代弁者となる政権を擁立して個人財産を保障させ、また革命の急進化によって取り沙汰されかねない私有財産の禁止を未然に防ごうとする動きを指す。主に自作農と中小ブルジョワが支持層となって不公平さの上に成り立つ事になる新政権は、取り残された者たちへの富の再分配を外国からの収奪によって補わざるを得なくなり、侵略戦争に手を染める事になった。

フランス軍を率いたナポレオンは一時期ヨーロッパの大半を征服したが、スペイン鎮圧とロシア遠征の敗北後は劣勢となって敗退を重ねた後に首都パリまで攻め込まれて降服し、翌年に返り咲くもワーテルローの敗戦で完全に失脚した。王政復古後の第二次パリ条約によってナポレオン戦争は終結した。

史学上の定義

1792~1802年のフランス革命戦争と1803~1815年のナポレオン戦争を合わせて大フランス戦争(Great French War)とする考え方がイギリスに存在する。ドイツでは1792~1815年の戦争期間を同盟戦争(Koalitionskriege)と呼び、特に1813~1815年のドイツ圏を中心にして繰り広げられた死闘を解放戦争(Befreiungskriege)と名付けている。17世紀後半に発生したアウクスブルク同盟戦争以来、およそ126年に渡って続いたフランスとイギリスの対立関係を第二次百年戦争とする見方もある。また、ナポレオン戦争ではヨーロッパに加えて世界各地にある植民地地域も戦場になった事から、ヨーロッパ中心史観の下では18世紀中頃に発生した七年戦争に続く、二回目の世界規模戦争(世界大戦)として位置付けられる事もある。

ナポレオン戦争の起点は1803年5月のアミアンの和約が破棄された時とする見方が一般的であるが、1799年11月のブリュメールのクーデターでナポレオンが政権を握った時を以って開幕とする考え方もある。このページでは1796年3月にナポレオンがイタリア方面軍司令官に就任した第一次イタリア遠征の開始時をナポレオン戦争の起点として扱う。

参戦した諸国

ほぼ一貫してフランス側に立った国家

ほぼフランスの衛星国または属領となっていた国家

- サルデーニャ王国(イタリア北西部)

- ヴェストファーレン王国(ドイツ北西部)

ほぼフランスの征服地(抗戦状態)となっていた国家

時期によって立場を変えた国家

- ドイツ圏の諸侯国(→ライン同盟)

ほぼ一貫して反フランス側に立った国家

軍事的側面

動員と編制

君主制軍隊

近世ヨーロッパ諸国の大半を占めていた君主制国家は、各貴族領地からの徴募兵と金銭による傭兵を合わせて軍隊を編制していた。徴募兵は領民男子の一定数をくじ引きで選出するのが通例だったが、代理人立てや金銭による免除も容認されていたので実際には貧しい階層の者達が大半を占めていた。戦場に駆り出された彼らは各貴族領主が私有するプライベートな戦闘従事者と見なされており、現代の軍隊で兵士階級をプライベートと称するのはこれに由来している。当時の軍隊を構成する基本部隊は貴族の領地ごとに組織されておりこれは「連隊」と呼ばれた。貴族の私部隊である連隊はその兵員数も武装の度合いもまちまちだったので、戦争参加時は複数の連隊が合同してある程度戦力を均一化させた「旅団」が編制された。複数の旅団が合わさって戦争における作戦単位である「軍」を構成した。国王ないし国家の重鎮が指揮する軍は、数kmから10kmに及ぶ長大な横隊を戦場に展開して前進し、敵軍と衝突した部分から順次交戦した。金銭と強制で動員された兵員にモラル(士気)と責任感を求めるのは難しく、彼らを複雑に操作するのは不可能だったので、君主制軍隊の戦いは必然的に正面衝突が中心のシンプルな作法で行われていた。貴族の指揮官達は自軍兵士の逃走に最大の注意を払い、その烏合の衆の群れを上手く誘導して敵軍へぶつける事に心を砕いていた。18世紀半ばになるとロシア、フランス、オーストリア、プロイセンといった大きな国家は20万人以上の動員力を持つようになった。ロシアに次いで人口が多く、また動員制度が整っていたフランスは18世紀中頃に発生した七年戦争において30万人以上の兵力を投入出来た。軍隊規模の拡大に伴い所属旅団数が増えた軍を、フランスは複数の「師団」に分ける事で管理し易くした。この時の師団は単に軍を分割した程度の意味合いしか無かった。後に革命軍から国民軍へと変貌していったフランス以外の欧州諸国は、革命戦争とナポレオン戦争の全期間を通して基本的にこの君主制軍隊の形態を取り続けた。

革命軍・前期

18世紀末の革命勃発により貴族達を追放して共和政を敷いたフランスでは、君主制軍隊に代わる新しい制度の軍隊として「革命軍」が誕生した。当初は秩序維持を第一にする考えから中産階級以上の市民達で構成されていたが、市民革命の波及を恐れる周辺貴族諸国のフランス侵攻が引き金となったフランス革命戦争が1792年から始まると、大々的に兵員が募集されて農民や都市下層民を中心にする50万人規模の志願兵が集まった。地域ごとに募集された志願兵達は、従来の連隊を改称した「半旅団」という組織に組み込まれた。半旅団は旧常備軍の職業軍人を中核にした周辺を大量の志願兵で埋める形で編制され、玄人の旧常備兵が素人の志願兵を戦場で牽引する様にして戦った。この編制は合金になぞらえてアマルガムと呼ばれた。自発的意志で戦争に参加した革命軍兵士のモラル(士気)と責任感は高く、熱狂的に敵軍へ突入した彼らはその数の力と熱意によって君主制軍隊をしばしば圧倒した。彼らの士気を支えたのは革命の成果を守る決意であり、革命の成果とは、それまで貴族が専有していた財産と土地が分配され、晴れて自作農ないし自営業となれた自分達が持つ農作地と資産の事であった。故にフランス国内の防衛戦では不屈の闘志を見せた彼らであったが、占領地徴税による財源確保の旨みを覚えた革命政府の意向で隣接諸国への遠征が繰り返されるようになると、途端に従軍を嫌うようになって士気が低下し、それまで少なかった志願兵達の逃亡や脱走が相次ぐようになった。こうした対外侵攻作戦で志願兵達の熱意を失ったフランス革命軍は、1793年に入ると逆に敗退を重ねるようになって危機に陥った。

革命軍・後期

革命軍の危機を乗り越える為、ロベスピエールを中心とするジャコバン派が政権を握り恐怖政治を敷いていたフランス革命政府は、1793年に大量動員令(Levée en masse)を断行した。これは二度に渡り発布され、若年層の独身者を例外なく強制的に召集するものであった。民衆の反発も大きくヴァンデ地方では大規模な反乱が発生した。祖国防衛を担う人民の義務と標榜されたが、最終的に民衆を従わせたのは、反体制者に対する密告と糾弾、および告訴と死刑が横行し、簡素化された裁判で大量のギロチン処刑者を出していた恐怖政治による重圧と圧制であった。フランス革命後の混乱による風紀の乱れと、更には貴族から取り上げた土地分配の不平等さから人々は互いに疑心暗鬼になり、人心が荒廃していた事も恐怖政治の浸透に拍車を掛けていた。後期の革命軍は、言わば体制への恐怖心によって兵士を駆り集め、当時のフランス人口の多さと相まってそれまでに類を見ない100万人規模の軍隊を編制する事に成功した。規律と士気は低下していたが、革命の成果を守るという共通理念は残っており、また圧倒的数の力がこれをカバーした。彼らに必要な膨大な量の装備品は、同様に民衆を動員した軍需工場で大量生産され、18世紀後半にフランスでも始まっていた産業革命の技術がこれを支えた。陸軍大臣ラザール・カルノーはこの圧倒的規模となった軍隊を機能的に分割運用する為に、七年戦争時に発案されていた「師団」組織を刷新し独自の判断で行動出来る機能を持たせた。これによってフランスの各軍は、長大な横隊がただ前進するだけの固定的な行動しか取れない君主制軍隊に対して、側面攻撃や各個撃破などのより柔軟な対策を取る事が可能となり、各戦線で敵軍の撃破に成功して戦況を盛り返した。新しい組織構造を活かしたフランス革命軍は1797年に第一次対仏同盟を解体させ、貴族諸国との戦いに勝利した。

近代的徴兵制軍隊

イギリスとオーストリアを中心にした反フランス同盟の結成により再び戦争の緊張が高まる中で、当時政権を握っていたフランス総裁政府は、1798年から将軍ジュールダンと政治家デルブレルが主導して、年次ごとの恒久的な徴兵制度を実施した。このジュールダン・デルブレル法(Loi Jourdan-Delbrel)が近代的徴兵制度の先駆けとされる。20代前半の独身男性が例外なく対象とされ、恐怖政治時代に整備された動員機構が踏襲されたが、政局の混迷が続く総裁政府の影響力の低さから徴兵逃れが相次ぎ、予定通りの人数が集まる事は無かった。やがて第二次対仏同盟諸国との戦争が始まり、この徴兵制度は1799年からの執政政府、1804年発足の第一帝政へと受け継がれた。フランス軍の勝利に伴う政権機能の強化によって、予定通りの人数を徐々に召集出来るようになっていった。この頃にナポレオンは複数の師団を合同させて、歩兵と騎兵及びまとまった数の大砲の連携を行える「軍団」の編制単位を考案し、ヨーロッパ全土への多元的な遠征活動を可能にした。

国民軍隊

皇帝ナポレオンが支配する第一帝政の時代になると徴兵制度はほぼ確実に機能するようになり、後年には「余には毎年10万人の収入がある。」と言わしめるまでになった。その無尽蔵の兵力を用いて戦争に勝利するナポレオンは、占領地徴税と引き換えにした国内税率の軽減と、大陸封鎖令と併せた独占的新市場の獲得をフランスにもたらした。大きな富を享受出来る様になったフランスのブルジョワジーと自作農民たちは、ナポレオンとその軍隊に絶大な支持を寄せ、それはやがて自分達の生存圏を拡大する為の国家の在り方と同一視される様になり、従来よりも明確な形でナショナリズム(国民主義)が育まれ始めた。ナポレオンの勝利がもたらす経済的繁栄により、軍隊に若者達を提供する制度が肯定されて次第に国民の義務として定着した。主に富裕化した者達が盛り上げたヒロイズムを後押しする世論の形成に従い、兵士達の士気と熱意も高まり始め、決して逃亡しない責任感と団結力を有する国民軍と化したフランス軍は、他の君主制軍隊に対して大きく優位に立った。

一方、ナポレオンの侵略に晒されたドイツ圏内では、それぞれの郷土の解放に向けた全ドイツ民族の団結を促す為のナショナリズムとペイトリオティズム(愛国心)が芽生え始め、これは1813年にフランス軍を撃退したドイツ解放戦争の原動力となった。プロイセンを始めとするドイツ圏諸国の軍隊は依然封建制または君主制形態のままであったが、平民軍人の昇進と待遇に一定の改善が見られ、18世紀以前は存在し得なかった愛国心によって貴族と平民の間にもある程度の連帯感が生まれていた。スペインでは民衆が一斉蜂起した近世初のゲリラ戦によってフランス軍を散々に悩ませたが、これも愛国心に基づくものと見る事が出来る。ナポレオン戦争はヨーロッパ各地に国家総動員の必要性を認識させ、19世紀以降のナショナリズム発展の契機となった。

軍事技術

ナポレオン戦争時代の兵器技術は、17世紀初頭からおよそ200年に渡って大きな変化は無く、冶金技術の向上による銃身および砲身の軽量化で運搬と取り扱いが容易になった以外は基本的に同じであった。当時の戦場で最も広く使われていた兵器は、フリントロック式マスケット銃と銃剣、前装式の大砲、そしてサーベルと槍だった。その他には大砲用のぶどう弾と榴弾と赤熱弾、ライフル銃、火箭なども限られた範囲で使われていた。

-

マスケット銃

-

カービン銃

-

カノン砲

-

榴弾砲

-

サーベル

マスケット銃の装填には、鉛の球体と火薬を油紙で包んだ弾薬包が用いられた。当時の弾丸は溶かした鉛を高い塔の上から一滴ずつ下のプールに垂らす製法で作られていたので真球は少なく命中率を低下させていた。それを撃ち出すマスケット銃自体も線条が施されていない滑空砲であり、弾丸に対する銃身の口径も広かったので命中率は全く期待出来るものではなかった。火打ち石の撃針で火皿を叩いて発火させるフリントロック式もその衝撃で手元をぶれさせた。当時のヨーロッパの歩兵達は一斉射撃による弾幕を張る事でこの命中率の低さをカバーしていた。銃身を短くしたカービン銃と、小型のピストル銃は騎兵の間で広く使われた。ライフル銃は専ら猟兵(山岳部隊に近い兵種であり軽歩兵科の猟歩兵や戦列歩兵科の選抜歩兵とは異なる)の装備品であり、フランス軍では外国人兵がほぼそれに該当した。線条が施された銃身にぴったりと銃弾を挿入する事で大きな命中率が得られるライフル銃への当時の弾込めは、木槌で弾込め用の棒を叩いて銃弾を強引に押し込むという方法だった。

大砲は冶金技術の向上と共に砲身の軽量かつ強靭化が進められていたが、18世紀中頃のフランスでグリボーバル・システムと呼ばれる製造法が誕生した事で、砲身の軽量化と品質の均一性に大幅な改善が為された。それは青銅(銅と錫の合金)のブロックを特別な研削機で中空の砲身型に削り出すというものであり、従来の溶かした青銅を鋳型に流し込んで作られた砲身よりも薄く強靭となり、また歪みや口径のズレも軽微となった。砲身の均一性が取れるようになった事で砲弾サイズの全国的な規格化も実現でき、異なる部隊同士で砲弾を融通し合えるなど、より柔軟で効率的な砲兵運用が可能となった。フランス革命後のナポレオンはこの大砲技術を受け継ぐ幸運に恵まれた。

当時の大砲は球形弾と呼ばれるただの鉄製の球体を打ち出していた。球形弾は放物線または水平に撃ち出されて落下後は地面をバウンドしながら進み、接触した兵士達を文字通り打ち砕いていった。ぶどう弾は小さな弾丸が多数詰まった散弾筒を砲身から撃ち出すものだった。散弾の効果で殺傷範囲は広かったが有効射程は短く、戦場では騎兵突撃への対抗策として使われる事が多かった。榴弾は内側に火薬を詰めて導火線を差した鉄球を斜めに打ち上げ、放物線を描いた後に標的の頭上または落下後に破裂し敵に損害を与えるという単純な炸裂弾だった。有効射程は狭かったが球形弾よりも大きな殺傷力を持っていた。赤熱弾は敵施設または敵船舶に火災を起こす目的で使われた。まず砲身に黒色火薬を詰め、その上に水で濡らしたタオルを厚く敷き、かまどで赤々と熱した鉄球を砲身に入れると同時に着火して発射した。熱く焼けた鉄球は接触した木造物に火災をもたらした。火箭は言わば大きなロケット花火であり、先端に火薬筒を付けた大きな槍だった。大砲よりも手軽な遠距離兵器として重宝され、火災を起こさせる用途にも適していた。イギリス軍が多用し、フランス軍ではこれを専門に扱う火箭竜騎兵が存在した。

遠距離間の通信には腕木通信(セマフォ)という工芸施設ネットワークがあった。これはパリを中心にして大都市または国境都市を結ぶ経路上に「腕木」を屋上に取り付けた通信施設を一定の距離で設置し、腕木の形状で示される文字を次々とリレー式に送って文章の伝達を行うというものだった。三本の棒の組み合わせである腕木の形状は複雑に操作可能で、通信技師は望遠鏡で隣接施設の腕木を視認した後に自身の腕木を同様に操作した。1793年に発明されたこの工芸技術にナポレオンも着目し、戦争期間を通して主に最前線と後方基地を結ぶ兵站計画の調整に用いられた。また、1783年に初の有人飛行に成功していた熱気球もフランス革命戦争の中で軍事利用され、1794年6月26日のフルリュスの戦いにおいて熱気求による空中偵察が初めて実用化されている。

ナポレオンの戦術

近世ヨーロッパの戦いは概して横長の長方形隊列を組んだ歩兵が互いに小銃を撃ち合い、頃合を見て銃剣突撃を仕掛けるという定形的なものだった。大砲は戦いの始めに放たれて敵を脅かし、騎兵は戦いが佳境に差し掛かった時に突入した。この時代の軍隊の構成員は強制徴募兵と傭兵で占められていたので、モラルと責任感に欠ける彼らを複雑に操作するのは難しく、必然的に戦いはシンプルな作法で行われていた。歩兵騎兵砲兵の各隊が戦場に配置された後は、それぞれが前進して正面からぶつかり合うのが当時の戦いの通例だった。

フランス革命で誕生した革命軍は素人の集まりゆえに練度面は劣っていたものの圧倒的人数を誇り、また革命の成果を守るという共通理念を持つ彼らのモラルと責任感は高かった。彼らが革命戦争の中で実戦経験を積んだ後はそのモラルの高さゆえに、より複雑な行動をまかせる事も可能となった。この新しい形態の軍隊を掌中に収めたナポレオンは、同時にその長所を存分に引き出して、戦略戦術の両面で兵士達の責任感に依存できる柔軟な作戦を駆使し、固定的な作戦しか使えない旧態依然の軍隊を圧倒していった。

ナポレオンは軍隊の行軍計画と移動経路を綿密に練り上げて交戦地策定の主導権を握り、自軍に有利な戦力差となる場面を作り出す事を得意とした。「最良の兵士とは戦う兵士よりもむしろ歩く兵士である。」と語ったナポレオンは、兵士達に行軍訓練を最優先に課して歩行速度と持続距離を伸ばす事を何より重視していた。従軍中のフランス兵は移動に次ぐ移動を強いられ、1805~7年の戦役ではドイツ圏内を繰り返し横断させられる部隊も少なくなく「皇帝は我々の足で勝利を稼いだ。」とぼやかれた。イタリア戦役のカスティリオーネの戦いでは三手に分かれて迫って来る合計二倍のオーストリア軍に対し、全軍一丸となって逆に突進し敵の三隊それぞれを個別に撃破した。ドイツ戦役のウルムの戦いではオーストリア軍の側面を大胆に駆け抜けてその背後に回り、敵ロシア軍との連携を断った上で屈服させた後に、今度はロシア軍を急襲して撃破している。

戦場指揮におけるナポレオンは自軍の一部を囮にする陽動作戦を好み、敵の注意をそちらに引き付けている間に、主力部隊で一気に攻勢をかけて敵軍の中枢ないし弱点を突破し全戦線を崩壊に追い込む戦術をよく用いた。アウステルリッツの戦いやフリートラントの戦いはこの戦術の代表例とされる。また、騎兵には危険かつ無謀な肉弾突撃を積極的に指示し、早期に決着を付ける打撃力としての位置付けを明確にした。歩兵にも銃剣突撃を多用させて白兵戦の機会が急増した。ナポレオンが重視した大砲の集中運用と機動運用は戦場の人的被害を飛躍的に高めた。敵の動きに合わせて積極的かつ大胆に大砲を移動させるナポレオン流の機動運用は、大勢の人間に対して数百メートル内の距離から砲弾が放たれるという凄惨な光景をしばしば発生させた。近世を通して兵器技術の大きな進歩が見られなかったにも関わらず急増していたナポレオン戦争の戦場死傷率は、兵士達の犠牲を省みないナポレオンの戦術思想がもたらしたものだったとも言える。

経過

第一次イタリア遠征(第一次対仏大同盟)

1792年のフランス革命戦争の勃発により、1793年にイギリス、オーストリア、プロイセン、スペインなどによって第一次対仏大同盟が結成された。この戦いにおいてフランスの総裁政府は、ライン方面から2個軍、北イタリア方面から1個軍をもってオーストリアを包囲攻略する作戦を企図していた。

1796年3月、イタリア方面軍の司令官に任命されたナポレオン・ボナパルトは攻勢に出る。まず、これまで最前線でフランス軍と対峙してきたサルデーニャ王国をわずか1か月で降伏させ、オーストリア軍の拠点マントヴァを包囲した。オーストリア軍はマントヴァ解放を目指して反撃に出るが、ナポレオンの前にカスティリオーネの戦い(8月5日)、アルコレの戦い(11月15日-17日)、リヴォリの戦い(1797年1月14日)で敗北する。2月2日にマントヴァは開城。オーストリアは停戦を申し入れ、4月18日にレオーベンの和約が成立した。

10月17日、フランスとオーストリアはカンポ・フォルミオの和約を締結。フランスは南ネーデルラントとライン川左岸を併合し、北イタリアにはチザルピーナ共和国などのフランスの衛星国が成立した。オーストリアの脱落で第一次対仏大同盟は崩壊した。

エジプト遠征(エジプト・シリア戦役)

フランス軍は、強力な海軍を有し制海権を握っているイギリスに対しては打撃を与えられなかった。そこでナポレオンはイギリスとインドとの連携を絶つため、オスマン帝国領エジプトへの遠征を総裁政府に進言した。1798年5月19日、ナポレオンの率いるエジプト遠征軍はトゥーロン港を出発。途中マルタ島を占領し、7月2日にエジプトのアブキール湾に上陸した。7月21日にはピラミッドの戦いで現地軍に勝利。次いでカイロに入城した。しかし8月1日のナイルの海戦において、ネルソン率いるイギリス艦隊にフランス艦隊は大敗し、ナポレオンはエジプトに孤立してしまう。

他方、イギリスがマルタ島を占領したことで、海上の通商権を侵害されたデンマーク、スウェーデンと、イギリスの地中海進出に難色を示したロシアがプロイセンと結び、1800年に第二次武装中立同盟を結成する。これに対してイギリスは、1801年、デンマークの首都コペンハーゲンを攻撃した(コペンハーゲンの海戦, 4月2日)。この結果、武装中立同盟は解体し、ロシア、スウェーデンはイギリスと和解、デンマークはフランスに接近していった。

帝政の成立(第二次対仏大同盟)

1798年1月より、スウェーデンの調停のもと、フランス革命戦争の終結を目指したラシュタット会議が開かれるも、オーストリアは会議を引き延ばし、対仏大同盟の再建という時間稼ぎに成功する。1798年12月、イギリス、オーストリア、ロシアなどによって第二次対仏大同盟が結成され、1799年にはオーストリアが北イタリアを奪回する。再びフランスは危機に陥り、国民の間では総裁政府を糾弾する声が高くなっていった。

この状況の中、ナポレオンは少数の部下と共にエジプトを脱出してフランスに戻り、11月9日、ブリュメール18日のクーデターを起こして独裁権を握った。1800年、ナポレオンは反撃のためアルプス山脈を越えて北イタリアに進出。6月14日のマレンゴの戦いでは、フランス軍はオーストリア軍の急襲を受け窮地に追い込まれるが逆襲に成功する。モローが率いるライン方面軍も、ホーエンリンデンの戦い(12月3日)でオーストリア軍を撃破した。

1801年2月9日、オーストリアはリュネヴィルの和約に応じ、カンポ・フォルミオの和約の内容を再確認した。 オーストリアは1798年に第二次対仏大同盟を結成し、北イタリアやライン方面に侵攻していたが、その講和によって第二次対仏大同盟は崩壊し、イギリスのみがフランスとの戦争を続けた。 7月にフランスはローマ教皇ピウス7世との間にコンコルダートを結び、フランス革命以来の対立関係を解消した。 イギリスのみは戦争を続けていたが、1802年3月25日にはフランスとアミアンの和約を結び講和した。

この後国際平和が1年余り続いた。しかし、フランスによるヨーロッパ市場からのイギリス製品の駆逐や和約違反行為などにより、再び英仏間の対立が強まり、1803年5月16日、イギリスはアミアンの和約を破棄し宣戦布告した。戦争の目的は、フランスの旧状回復から、ナポレオンの打倒へと変わっていく。また3月21日にナポレオンに対するクーデター計画に参画したとして、フランス王族のアンギャン公が処刑された事も欧州諸国の非難を浴び、再戦に拍車をかけた。1804年5月28日、ナポレオンは帝政の開始を宣言。12月2日に戴冠式を行い、フランス皇帝ナポレオン1世となった。

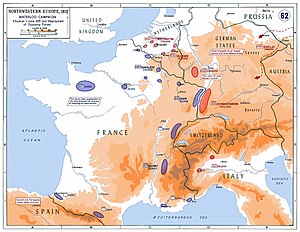

陸戦と海戦(第三次対仏大同盟)

1805年、ナポレオンはイギリス上陸を計画し、ドーバー海峡に面したブローニュに18万の兵力を集結させる。これに対してイギリスは、オーストリア・ハプスブルク、ロシアなどを引き込んで第三次対仏大同盟を結成した。戦いはレイベリヒ率いるオーストリア軍7万のバイエルンへの侵攻によって開始された。フランス軍は8月下旬にブローニュを進発。9月25日から10月20日に及ぶウルム戦役においてオーストリア軍を包囲し降伏させた。ナポレオンはウィーンに入城するが、ロシア皇帝アレクサンドル1世とクトゥーゾフの率いるロシア軍がオーストリア軍残存部隊と合流し決戦を挑む。ナポレオンの即位1周年にあたる12月2日、アウステルリッツの戦いにおいて、ナポレオンは優勢な敵に対し、後に芸術と評される采配を振り完勝した。

その一方で海戦はフランスの敗北に終わっていた。ヴィルヌーヴ率いるフランス・スペイン連合艦隊は、ネルソン率いるイギリス艦隊に捕捉され、10月21日、トラファルガーの海戦で壊滅した。だがこの海戦は、直ちには大陸におけるナポレオンの覇権に影響を与えなかった。12月26日、オーストリアはプレスブルクの和約を締結してフランスへ屈服する。

翌1806年、ナポレオンは兄ジョゼフをナポリ王、弟ルイをオランダ王に即け、7月には、西南ドイツ諸邦の連合体で親ナポレオンのライン同盟を成立させた。これに先んじてオーストリア皇帝フランツ1世を称していた神聖ローマ皇帝フランツ2世は退位した。

ドイツ諸邦の制圧(第四次対仏大同盟)

プロイセンは中立的立場を取っていたが、ライン同盟の成立によりナポレオンの覇権が中部ドイツまで及ぶに至って、1806年7月にイギリス、ロシア、スウェーデンなどと共に第四次対仏大同盟を結成し、10月9日、フランスへの単独宣戦に踏み切る。しかし、10月14日のイエナ・アウエルシュタットの戦いでプロイセン軍は壊滅的打撃を受ける。イエナではフランス軍主力がプロイセン軍の後衛部隊を撃破。アウエルシュタットではプロイセン軍主力が2倍の兵力をもってダヴー軍団に攻撃をかけるが撃退される。フランス軍は追撃に移り、10月27日にベルリンへ入城した。

11月21日、ナポレオンはベルリンにおいて大陸封鎖令(ベルリン勅令)を発布する。これは、工業化が進んでいたイギリスとヨーロッパ大陸諸国との貿易を禁止して、イギリスを経済的孤立に追い込むことが狙いであった。だが、逆に交易相手を喪失した大陸諸国の方が疲弊するという結果になる。フランス軍はプロイセン国王フリードリヒ・ヴィルヘルム3世を追跡して東プロイセンへと向かい、プロイセンの救援に来たロシア軍とアイラウの戦い(1807年2月7日-8日)に突入したが、吹雪の中の戦いは両軍ともおびただしい死傷者を出し、決着はつかなかった。その後フランス軍は体勢を立てなおし、フリートラントの戦い(6月14日)でロシア軍を捕捉し撃滅した。

7月7日-7月9日、ティルジットの和約が結ばれた。ポーランド分割によって独立を失っていたポーランドは、旧領の一部がワルシャワ公国として独立を回復した。ロシアは大陸封鎖令に参加した。プロイセンはエルベ川以西の領土を失い巨額の賠償金を課せられた。プロイセンの旧領にはヴェストファーレン王国が置かれ、ナポレオンの弟ジェロームが王位に就いた。一方、屈辱的な敗北を喫したプロイセンでは、哲学者フィヒテが『ドイツ国民に告ぐ』という講演を行い、またシャルンホルストとグナイゼナウによる軍制改革が実施された。

1807年10月、ナポレオンとロシア皇帝アレクサンドル1世はエアフルトで会談し、スウェーデンを大陸封鎖令に参加させるためにロシアが圧力をかけることが確認された。これにより第二次ロシア・スウェーデン戦争(1808年-1809年)が勃発し、敗れたスウェーデンはフィンランドをロシアへ割譲するとともに大陸封鎖令に参加した(パリ条約)。その後、スウェーデン国王カール13世はナポレオン麾下のベルナドットを養子に迎え入れた。ナポレオンは北欧に信頼できる同盟国を得たかに思われたが、ベルナドットは後に離反し、スウェーデンを対仏大同盟に戻らせた。

泥沼の戦い(スペイン独立戦争)

- 詳細は「半島戦争」を参照

スペインはフランスと同盟し、トラファルガーの海戦や1807年のポルトガル侵攻でも共に戦ってきたが、国内では国王カルロス4世とその子フェルナンド7世が対立していた。1808年、ナポレオンは両者を幽閉し、代わって自分の兄のジョゼフを王位に就けた。これに反発した民衆は、5月2日にマドリードで蜂起。やがて反乱はスペイン全土に拡大する。反乱を支援するためイギリスはアーサー・ウェルズリー(後の初代ウェリントン公爵)らの部隊を派遣する。

11月、ナポレオンは自ら20万の大軍を率いてスペインへ侵攻、1809年1月までにイギリス軍を駆逐し、後事をスルトに託して帰還した。だがその後もスペイン側はゲリラ戦とイギリスの支援により根強い抵抗を続けた。このスペイン独立戦争(1808年-1814年)は泥沼の戦争となり、フランスは大軍を貼り付けにした挙句、最終的には敗退する。

帝政の絶頂(第五次対仏大同盟)

ナポレオンがスペインで苦戦しているのを目にしたオーストリアは、イギリスと第五次対仏大同盟を結ぶ。1809年4月9日、カール大公率いるオーストリア軍はバイエルンへの侵攻を開始した。これに対してナポレオンは迅速に対応し、エックミュールの戦い(4月22日)でオーストリア軍を撃破。5月13日にウィーンへ入城した。オーストリア軍主力はドナウ川の北岸に後退した。

5月20日-21日、フランス軍はウィーン近郊でドナウ川を渡河しようとするが、オーストリア軍の妨害によって仮橋がたびたび破壊され、半渡のところで攻撃を受ける。このアスペルン・エスリンクの戦いは、ナポレオン自身の指揮による初めての敗北となった。しかしその後、フランス軍はヴァグラムの戦い(7月5日-6日)でオーストリア軍に勝利。10月14日、オーストリアはフランスとシェーンブルンの和約を結び、領土割譲と巨額の賠償金を課せられた。

1810年、ナポレオンは皇后ジョゼフィーヌを後嗣を産めないと言う理由で離別して、4月2日にオーストリア皇女マリー・ルイーズと再婚した。1811年3月20日に王子ナポレオン2世が誕生し、ローマ王となった。この過程で教皇領はフランスに併合され、ローマ教皇ピウス7世は幽閉された。このころナポレオンの覇権はオランダ、ハンブルク、ローマなどを併合したフランス帝国の他、支配下のイタリア王国、兄ジョゼフが王位にあるスペイン、弟ジェロームが王位にあるヴェストファーレン王国、義弟のミュラが王位にあるナポリ王国、従属的な同盟国のスイス、ライン同盟、ワルシャワ公国、そして対等同盟国のデンマーク王国に及び、ナポレオンの絶頂期と評される。

ロシア遠征(1812年ロシア戦役)

大陸封鎖令を出した事で、イギリスの物産を受け取れなくなったヨーロッパ大陸諸国は経済的に困窮した。1810年、ロシアは大陸封鎖令を破ってイギリスとの貿易を再開。ナポレオンはロシア攻撃を決意する。1812年6月23日、27万のフランス軍を主体とし同盟国の軍隊を含む70万の大陸軍が国境のネマン川を渡った。ロシア遠征の始まりであった。

ロシア軍の戦略は、退却によってフランス軍をロシア領の奥深く引きずり込み、焦土戦術によって食料の補給を断つことであった。8月17日にはスモレンスクが陥落するが、町は焼失させられていた。9月7日、モスクワ西方のボロジノで、クトゥーゾフ率いるロシア軍はフランス軍との決戦を試みる。このボロジノの戦いはフランス軍の辛勝に終わり、結局ロシア軍は焦土戦術を強化した。

9月14日、ナポレオンはモスクワに入城した。市民の大部分は町を脱出した後であった。14日の夜からモスクワの大火が起き、モスクワの町は4日間にわたって燃え続け、4分の3が焼失した。これによって、フランス軍は住居も食料も失ってしまう。ナポレオンはアレクサンドル1世との和平交渉を試みるが返事はなく、冬が近づいていた。10月19日、ナポレオンはモスクワからの撤退を決意した。

撤退するフランス軍に対して、ロシア軍のコサック騎兵や農民のゲリラが襲い掛かり、さらには11月に入ると冬将軍が到来し、飢えと寒さで死亡する者が続出した。10月23日にはパリでマレーによるクーデター未遂事件が起きる始末であった。撤退の過程で、大陸軍では37万が死亡し、20万が捕虜となった。12月10日にネマン川を越えて帰還したのはわずか5,000であった。だがこの戦いでロシア軍も40万を失ったのだった。

諸国民の戦い(第六次対仏大同盟)

1813年3月17日、ナポレオンのロシアでの大敗を目にして、プロイセンはフランスへ宣戦した(解放戦争)。ナポレオンは急ぎ軍隊を再建し、リュッツェンの戦い(5月2日)、バウツェンの戦い(5月20日-21日)でロシア・プロイセン連合軍に対して勝利した。だがそのころスペインでもフランス軍は危機を迎えていた。6月21日、ビトリアの戦いで、ウェリントン公率いるイギリス軍がフランス軍を破った。

ナポレオンへ皇后マリー・ルイーズを嫁がせていたオーストリアは停戦を仲介するが、和平交渉は決裂。イギリス、オーストリア、ロシア、プロイセン、スウェーデンによる第六次対仏大同盟が成立し、8月11日、オーストリアもフランスへ宣戦した。10月16日-19日のライプツィヒの戦い(諸国民の戦い)はナポレオン戦争における最大の戦闘となった。19万のフランス軍に対して36万のロシア・オーストリア・プロイセン・スウェーデン連合軍が包囲攻撃をかけ、フランス軍は多くの死傷者を出して敗走した。

1814年、戦場はフランス国内に移った。東からは連合軍が殺到し、南からはスペインを制圧したイギリス軍が侵入した。ナポレオンは局地的な戦闘でたびたび勝利を収めるが、大局的な劣勢は覆しようもなかった。3月31日に連合軍はパリに入城。4月6日、ナポレオンは退位し、エルバ島の小領主として追放された。

百日天下(第七次対仏大同盟)

ナポレオンの退位後、9月1日からウィーン会議が開催され、戦後体制について話し合われていたが、各国の利害が絡んで遅々として進展しなかった。フランスではルイ18世が即位して王政復古がなされたが、その政治は国民の不満を買っていた。こうした状況の隙を突いて、1815年2月26日にナポレオンはエルバ島を脱出し、フランスへ上陸する。国民もこれを歓迎し、ルイ18世は逃亡。3月20日、ナポレオンはパリに入城して再び帝位に就いた。

各国は第七次対仏大同盟を結成してナポレオンの打倒にかかった。ベルギー方面にウェリントン公率いるイギリス・オランダ連合軍とブリュッヒャー率いるプロイセン軍が展開した。ナポレオンはフランス軍主力を率いてベルギーへ向かい、6月15日、リニーの戦いでプロイセン軍に勝利。グルーシーに別働隊を与えてプロイセン軍を追撃させ、自身はワーテルローでイギリス・オランダ連合軍と対峙した。

6月18日、ワーテルローの戦いが開始された。フランス軍とイギリス・オランダ連合軍が激戦を繰り広げている最中、グルーシーの追撃を振り払ったプロイセン軍が続々と戦場へ到着し、フランス軍の側面に猛攻を掛けた。これが決定的な打撃となり、フランス軍は潰走した。プロイセン軍は夜通しの追撃を行い、フランス軍は完全に崩壊した。

こうしてナポレオンの復活は百日天下に終わった。6月22日、ナポレオンは再び退位し、セントヘレナ島へ配流となった。フランス革命以降断続的に20年以上にわたって続いた戦乱は、11月20日の第二次パリ条約の締結をもって正式に終結した。

海外での戦闘

アジア・アフリカ

オランダ本国がフランスに併合されたことで、オランダの植民地もフランスの支配下となった。しかしこれらの植民地は、アミアンの和約の破棄後、制海権を確保したイギリスによって次々と攻略された。オランダ領セイロンは1796年(セイロン侵攻)、オランダ領ケープ植民地は1806年、フランス領セネガルは1809年、フランス領モーリシャスとオランダ領モルッカ諸島は1810年、オランダ領ジャワは1811年に陥落した。ウィーン会議の結果、これらのうちセネガルはフランスに、モルッカ諸島とジャワはオランダに返還されたが、セイロン、ケープ植民地、モーリシャスはイギリス領となった。

アメリカ

ナポレオンは1803年にフランス領ルイジアナをアメリカ合衆国へ売却し、北米大陸からは撤退した。中南米のフランス領およびオランダ領もイギリスによって攻略された。フランス領ハイチは1803年、フランス領セントルシアとオランダ領ギアナは1804年、オランダ領アンティル諸島は1807年、フランス領ギアナとフランス領マルティニークは1809年に陥落した。セントルシアはウィーン会議後にイギリス領となった。また、1812年には、イギリス海軍による海上封鎖によってアメリカとヨーロッパとの交易が途絶えたことで、米英間の軋轢が高まり米英戦争が勃発した。最終的にアメリカはイギリス軍を退け、イギリスの海上覇権下からの離脱に成功した。

日本

1808年に長崎で起きたフェートン号事件は、ナポレオン戦争の余波が日本にまで及んだものといえる。10月4日(文化5年8月15日)、イギリス船フェートン号が、当時フランスの支配下にあったオランダの船舶の拿捕を目的として長崎に侵入し、オランダ人を人質として薪水や食料の提供を要求した。長崎奉行の松平康英はフェートン号を撃退する戦力を有しておらず、この要求を受け入れた。後に松平康英は事件の責任を取って切腹し、勝手に兵力を減らしていた鍋島藩家老等数人も責任を取って切腹した。

影響

ヨーロッパ

各国の利害が錯綜して進展の遅れていたウィーン会議は、ナポレオンがエルバ島を脱出すると各国の妥協が成立し、1815年6月にウィーン議定書が合意された。ナポレオンの完全失脚後、主要戦勝国によって神聖同盟が結ばれ、ヨーロッパは復古主義・正統主義を原理とするウィーン体制下に置かれることとなった。

だがナポレオン戦争の過程で、民主主義、近代法、特権階級の廃止などのフランス革命思想が、ヨーロッパ各地やラテンアメリカなど一部の植民地へ伝播した。ナポレオン法典を基礎とした諸法典は、旧体制の復活の後も各国に残された。革命思想は1848年革命の思想的基盤となってゆく。同時に、ナポレオン戦争は民族主義が広まる契機となった。民族主義はヨーロッパの歴史を大きく変え、その後100年間に、ヨーロッパ諸国は封建領主の領土を単位とした領域から国民国家へと変貌した。一方で、ナポレオンが意図したヨーロッパ統一国家の構想は瓦解した。ヨーロッパ統一の機運が再び高まるのは第二次世界大戦後のことになる。

フランス

フランスではナポレオンが失脚し、フランス革命以前のアンシャン・レジームが復活した。国内には王党派とボナパルティストとの深刻な対立が残された。しかしフランス復古王政下の反動的な政治体制は長続きせず、やがて七月革命で打倒される。後にナポレオン3世が獲得したサヴォワとニースを除いて、今日のフランス本国の領域が確定した。そして人口面において当時ヨーロッパで最大の人口を誇っていたが、この戦争による人的損耗によりドイツ等に人口が抜かれることになり、以後、ヨーロッパにおいて圧倒的な覇権を得ることはなかった。

イギリス

イギリスはケープ植民地をはじめとする海外領土を獲得した。さらに、フランス、スペイン、オランダ、デンマークなどの海軍を打倒したことでイギリス海軍が世界の海における制海権を確立し、大陸封鎖令とそれに対抗する海上封鎖というフランスとの経済戦争にも勝利して、植民地貿易における支配力を強め、イギリス産業が興隆した。19世紀におけるイギリスの覇権国としての地位は揺るぎないものとなった。

ドイツ

ドイツではナポレオンの侵略に屈したことで民族主義運動が高まり、ドイツ連邦が結成されドイツ統一運動へと発展していった。その中でプロイセン王国がラインラントをはじめとする領域を獲得し大国として台頭し、ドイツ統一を主導した。オーストリア帝国も軍制改革を達成してナポレオンの攻撃に耐え抜き、戦後は北イタリアを獲得して大国としての地位を維持したが、次第にプロイセンとの対立が深まっていった。

ロシア

ロシアはナポレオン戦争においてその強力な陸軍をイタリアやフランスにまで派兵し、戦後は神聖同盟を提唱して自由主義運動を封じ込め、ヨーロッパの旧体制の中核として国際的地位を高めた。しかし農奴制を色濃く残す国内経済は西欧諸国と比べて立ち遅れた。ロシアの遅れが明白になるのはクリミア戦争でのことになる。

主要な戦役・戦闘

- 1799年-1800年 - 第二次イタリア戦役 (1799-1800年)

- 1800年6月14日 - マレンゴの戦い

- 1805年 - オーストリア戦役 (1805年)

- 1805年7月22日 - フィニステレ岬の海戦

- 1805年10月17日 - ウルムの戦い

- 1805年10月21日 - トラファルガーの海戦

- 1805年12月2日 - アウステルリッツの戦い

- 1806年-1807年 - ドイツ・ポーランド戦役 (1806-1807年)

- 1806年10月14日 - イエナ・アウエルシュタットの戦い

- 1807年2月7日-8日 - アイラウの戦い

- 1807年6月14日 - フリートラントの戦い

- 1808年-1814年 - スペイン独立戦争

- 1809年 - オーストリア戦役 (1809年)

- 1809年5月21-22日 - アスペルン・エスリンクの戦い

- 1809年7月5日-6日 - ヴァグラムの戦い

- 1812年 - 1812年ロシア戦役

- 1812年9月7日 - ボロジノの戦い

- 1813年-1814年 - ドイツ・フランス戦役 (1813-1814年)

- 1813年10月16日-19日 - ライプツィヒの戦い(諸国民の戦い)

- 1815年 - フランス戦役 (1815年)

- 1815年6月18日 - ワーテルローの戦い

主要な条約・協定

- 1801年7月15日 - 教皇とのコンコルダート

- 1802年3月25日 - アミアンの和約

- 1805年12月26日 - プレスブルクの和約

- 1806年11月21日 - 大陸封鎖令(ベルリン勅令)

- 1807年7月7日-9日 - ティルジットの和約

- 1809年9月17日 - フレデリクスハムンの和約

- 1809年10月14日 - シェーンブルンの和約

- 1810年1月6日 - パリ条約

- 1814年1月14日 - キール条約

- 1814年4月16日 - フォンテーヌブロー条約

- 1814年-1815年 - ウィーン会議

- 1814年5月30日 - 第一次パリ条約

- 1815年11月20日 - 第二次パリ条約

脚注

参考文献

- チャンドラー, デイヴィッド・ジェフリ『ナポレオン戦争 欧州大戦と近代の原点(全5巻)』君塚直隆、糸多郁子、竹村厚士、竹本知行訳、信山社〈SBC学術文庫 102, 104-107〉。 NCID BA60156293。 第1巻:2002年12月、ISBN 978-4-86075-022-0、第2巻:2003年1月、ISBN 978-4-86075-025-1、第3巻:2003年6月、ISBN 978-4-86075-026-8、第4巻:2003年6月、ISBN 978-4-86075-027-5、第5巻:2003年12月、ISBN 978-4-86075-028-2。

- 上記の原著:David G. Chandler, Campaigns of Napoleon: The Mind and Method of History's Greatest Soldier, 1973, ISBN 0025236601

- 松村劭『ナポレオン戦争全史』原書房、2006年1月。ISBN 978-4-562-03953-1。

- ブカーリ, エミール『ナポレオンの元帥たち フランス帝国の群雄伝』小牧大介訳、新紀元社〈オスプレイ・メンアットアームズ・シリーズ〉、2001年7月。ISBN 978-4-88317-886-5。

- ケネディ, ポール『大国の興亡 - 1500年から2000年までの経済の変遷と軍事闘争』 上巻、鈴木主税訳(決定版)、草思社、1993年3月。ISBN 978-4-7942-0491-2。

- ケネディ, ポール『大国の興亡 - 1500年から2000年までの経済の変遷と軍事闘争』 下巻、鈴木主税訳(決定版)、草思社、1993年3月。ISBN 978-4-7942-0492-9。

- 本池立『ナポレオン 革命と戦争』世界書院、1992年12月。ISBN 978-4-7927-2111-4。

- ヴィゴ・ルシヨン, フランソワ『ナポレオン戦線従軍記』瀧川好庸訳、中央公論社〈中公文庫〉、1988年4月。ISBN 978-4-12-001089-7。

関連書籍

- 『クラウゼヴィッツと「戦争論」』清水多吉・石津朋之編、彩流社、2008年10月。ISBN 978-4-7791-1365-9。

ナポレオン戦争を題材とした作品

- テレビドラマ

- シミュレーションゲーム

- 『赤い夕陽のナポレオン』(コマンドマガジン日本版53号、国際通信社)(ボードゲーム)

- ランペルール(コーエー)(コンピュータゲーム)

- 漫画

- 長谷川哲也『ナポレオン -獅子の時代-/ナポレオン -覇道進撃-』(少年画報社 ヤングキングアワーズ連載中、既刊計19巻)