伊賀国

| 伊賀国のデータ | |

|---|---|

| 国 | 日本 |

| 地方 | 近畿地方 |

| 面積 | 687.93km² |

| 総人口 |

157,352人 (2024年5月1日) |

| 人口密度 |

228.7人/km² (2024年5月1日) |

伊賀国の地域 | |

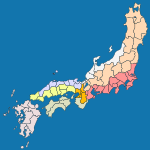

■-東海道

伊賀国 (いがのくに) は、かつて日本の地方行政区分だった令制国の一つ。東海道に位置する。別称は伊州(いしゅう)[1]。上野盆地と周辺一帯に位置し、領域は現在の三重県西部(伊賀市と名張市)にあたる。『延喜式』での格は下国、近国。

四方を山に囲まれ「隠し国」とも呼ばれていた。

歴史

- 律令制以前

- 律令制以前は伊賀国造の領域であったとされる。

- 飛鳥時代

- 令制国設置に伴い当国域をも含む伊勢国が成立し、その後680年(天武天皇9年)に伊勢国から分立した。当初は2郡だったが、後に阿拝郡、山田郡、伊賀郡、名張郡の4郡になった。

- 室町時代・安土桃山時代

- おおむね仁木氏が伊賀守護をつとめたが、支配力は緩かった。徳川家康が「神君伊賀越え」を実行したことでも知られる。この頃に600を越える土塁付の屋敷が作られ、国内は内乱状態となり、忍者の発生へとつながった。

- 江戸時代

- 江戸時代には藤堂家の領国の一部となり、伊賀国一帯は伊勢津藩の領土となった。

- 1876年(明治9年)4月18日:現在の三重県が成立。

- 1998年(平成10年)9月22日:台風7号(室生寺の塔が壊れた台風)が伊賀地方で最大風速56.4m/sを記録。被害甚大。

- 2004年(平成16年)11月1日:伊賀市誕生。旧の上野市、伊賀町、阿山町、大山田村、島ヶ原村、青山町が合併して成立。

国内の施設

国府

国府は阿拝郡にあり、現在の伊賀市坂之下国町にあたる。1990年(平成2年)、1991年(平成3年)の調査で政庁跡が確認された。

国分寺・国分尼寺

国分僧寺は、伊賀市西明寺字長者屋敷にあった。

尼寺は、伊賀市西明寺字長楽寺にあった。

神社

- 総社 不詳 - 伊賀市府中の府中神社は、若宮八幡宮が明治以後に他神社と合祀されて改称したもので、総社ではない。

- 一宮 敢國神社 - 初見の史料は『源平盛衰記』である。源範頼、源義経入京の際に当国の一宮南宮大菩薩に拝したとある。ただし、それより以前の1165年の史料に、伊賀国の神社の筆頭として南宮社が挙げられている。

- 二宮 小宮神社 (伊賀市) - 中世に当社が二宮を称した記録はなく近世以後の比定である。ただし、伊賀国に二宮があったことは確かのようである。

- 三宮 波多岐神社 (伊賀市) - 『伊賀記』(伝 北畠親房著)に「里人称之三宮。又号波太伎社之宇都可明神説見于上」とあるのが初見。

四宮以下はないようである。

守護所

守護所は、「府中(こふ)」と呼ばれていた現在の伊賀市の東条・西条あたりだと想定されている。

安国寺利生塔

- 安国寺 - 三重県伊賀市三田沢にあった。

- 利生塔 - 樂音廃寺(三重県伊賀市佐那具町)にあった。

地域

郡

江戸時代の藩

| 藩名 | 居城 | 藩主 |

|---|---|---|

| 伊賀上野藩 | 伊賀上野城 | 筒井定次(20万石、1600年~1608年)。改易により廃藩 |

| 津藩 | 伊賀上野城(城代) | 藤堂家(22万950石→27万950石→32万3950石→27万3950石→27万950石、1608年~1871年) 藤堂氏は、伊賀・伊勢2国を領有し、本城は伊勢津城であったが、伊賀上野城にも城代をおいていた。 |

人物

国司

この節の加筆が望まれています。 |

伊賀守

守護

鎌倉幕府

- 1184年~1186年 - 大内惟義

- ?~1204年 - 山内首藤経俊

- 1204年~1205年 - 平賀朝雅

- 1205年~1221年 - 大内惟信

- 1247年~1275年 - 千葉頼胤

- 1275年~1312年 - 千葉胤宗

- 1312年~1333年 - 千葉貞胤

室町幕府

- 1337年~1339年 - 仁木義直

- 1339年~? - 千葉貞胤

- 1340年 - 桃井直常

- 1342年~1343年 - 千葉貞胤

- 1346年~1347年 - 仁木義長

- 1347年~1350年 - 高師冬

- 1351年 - 千葉氏胤

- 1351年~? - 仁木義長

- 1352年~1353年 - 細川清氏

- 1353年~1360年 - 仁木義長

- 1365年~1380年 - 中条元威

- ?~1433年 - 仁木国行

- 1433年~? - 山名時熙

- 1470年~1477年 - 仁木氏

- ?~1487年 - 仁木貞長

- 1491年 - 仁木氏

戦国大名

伊賀国には有力な戦国大名は誕生しなかった。 天正9年(1581年)、伊賀は織田信長により平定されている。

- 織豊政権の大名

武家官位としての伊賀守

- 江戸時代以前

- 江戸時代下野国壬生藩鳥居家

- 江戸時代信濃国高遠藩内藤家

- 江戸時代尚庸系永井家

- 江戸時代伊賀守流藤井松平家

- 江戸時代越後国黒川藩柳沢家

- 江戸時代出羽国本荘藩六郷家

- 江戸時代その他

- 秋元喬房(従五位下):武蔵川越藩第2代藩主

- 井伊直存(従五位下):越後与板藩第4代藩主

- 板倉勝重(従五位下):板倉家宗家初代。江戸町奉行、京都所司代

- 板倉勝静(従五位下):板倉家宗家13代。備中松山藩第7代藩主。老中首座

- 木下俊治(従五位下):豊後日出藩第2代藩主

- 木下俊在(従五位下):豊後日出藩第5代藩主

- 桑山元晴(従五位下):大和御所藩初代藩主

- 真田信利(従五位下):上野沼田藩初代藩主

- 土井利寛(従五位下):越前大野藩第三代藩主

- 戸田氏長(従四位下):美濃大垣藩第5代藩主

- 戸田忠盈(従五位下):下野宇都宮藩第3代藩主、肥前島原藩初代藩主

- 内藤忠重(従五位下):志摩鳥羽藩初代藩主

- 土方雄隆(従五位下):陸奥窪田藩第3代藩主

- 森川重政(従五位下):下総生実藩第2代藩主

- 分部嘉治(従五位下):近江大溝藩第2代藩主

伊賀国の合戦

- 1184年:三日平氏の乱 (平安時代)、源氏(大内惟義) x 平家(平家継)

- 1204年:三日平氏の乱 (鎌倉時代)、鎌倉幕府軍(平賀朝雅) x 平家(若菜五郎)

- 1579年:第一次天正伊賀の乱、伊賀衆(藤林長門守、百地丹波、滝野吉政等) x 織田信雄

- 1581年:第二次天正伊賀の乱、織田信長軍(織田信雄、丹羽長秀、滝川一益、蒲生氏郷、筒井順慶、浅野長政、堀秀政等) x 伊賀衆