「公安委員会 (フランス革命)」の版間の差分

Luckas-bot (会話 | 投稿記録) m ロボットによる 追加: ca:Comitè de Salvació Pública |

LaBedoyere (会話 | 投稿記録) m編集の要約なし |

||

| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{フランスの歴史}} |

|||

'''公安委員会'''(こうあんいいんかい, Comité de salut public)は、[[フランス革命]]期の[[秘密警察]]である。 |

|||

'''公安委員会'''(こうあんいいんかい, {{Lang-fr-short|Comité de salut public}}, {{Lang-en-short|Committee of Public Safety}})は、[[フランス革命|革命期]]の[[フランス]]に[[1793年]][[4月7日]]から[[1795年]][[11月4日]]まで存在した[[統治機構]]で、途中[[1794年]][[7月27日]]までは事実上の革命政府<ref>ここでいう「革命政府」は三権が必要から未分離とされていて、(マチエの師である)革命史家オーラールの定義によれば、[[立法権]]と[[行政権]]の混同がある政府という意味である。{{Harvnb|猪木正道|前川貞次郎|1957年|loc=''pp.186-188''}}<br />”事実上”とするのは革命政治家たちが臨時政府と公式に認めるのを嫌ったため。(後述) 彼らは国民公会こそが唯一の政治動力であるとして、公安委員会はその「腕」に過ぎないとした。'''政府委員会'''などいう表現もある</ref>。会議場は[[テュイルリー宮殿]]に隣接する{{ルビ|フロール館|パヴィヨン・ド・フロール}}であった<ref name="venue"></ref>。 |

|||

自由の確立のためには暴力が必要であるとして「自由の専政<ref>"{{Lang|fr|Despotisme de la liberté}}" 法案提出時に賛意を示した[[ジャン=ポール・マラー|マラー]]の言葉。{{Citation |title=[[:fr:Le Moniteur universel|Le Moniteur]] | volume=XV | pages=21-26}}</ref>」のために創られ、もとは「祖国の危機<ref>ダントンの言葉。{{Harvnb|河野健二|1989年|loc=''pp.298-299''}}</ref>」から脱するための臨時的な独裁機構であったが、次第に[[国民公会]]の最も重要な機関となり、[[恐怖政治]]<ref>恐怖政治そのものについての説明はここではしないが、恐怖政治はもともと公安委員会への圧力であり、大衆とそれに迎合したエベール派の要求であった。公安委員会は恐怖政治を実現する機関の一つとなるが、それには紆余曲折があった</ref>を運営して革命を推進した。 |

|||

初期には[[ジョルジュ・ダントン|ダントン]]が、続いて[[マクシミリアン・ロベスピエール|ロベスピエール]]が主導したが、[[テルミドールのクーデター]]の後は形骸化した。 |

|||

== 概要 == |

== 概要 == |

||

[[File:Danton-mandat d'arrêt.jpg|left|thumb|[[commons:File:Danton-mandat d'arrêt.jpg|ダントン逮捕の命令書]], 公安委員6名と保安委員8名の署名が判別できるがこのように一定数の署名を必要とした<ref>署名の数はもっと多いが、いくつかは判別できないサインがある。(保安委員バランの上の署名はプリュールか?) 公安委員会と保安委員会はしばしばこのような問題では合同会議を開いたが、当時、パリにいた公安委員は9名ほどと見られ、会議に参加したメンバーでは、公安委員ロベール・ランデと保安委員リュールの二人がダントン派逮捕に反対して署名を拒否した、と伝えられる。{{Harvnb|マチエ|市原豊太|1989年|loc=(下)''p.240''}}</ref>, [[1794年]][[3月30日]]付け]] |

|||

公安委員会は、[[1793年]][[4月6日]]、[[国民公会]]において[[国防委員会 (フランス革命)|国防委員会]]に代わる委員会として設置された。14名の委員からなり、審議は秘密で、執行権は'''「全てのこと」に及んだ。'''特に山岳派独裁の頃には、立法機関の国民公会の上に乗っかるかる形になり、極端に権力が集中した。現代に例えれば公安警察が三権分立を超える権力を持っているようなものである。[[フランス革命戦争]]にあたって戦時体制を確立することが設置の目的であったが、事実上[[マクシミリアン・ロベスピエール|ロベスピエール]]派による[[恐怖政治]]の執行機関として機能した。ロベスピエール派が失脚した[[1794年]][[7月27日]]の[[テルミドールのクーデター|テルミドール9日のクーデター]]を経て機能は弱められ、外交と軍事を管轄とする、他の委員会と同等の組織となった。 |

|||

「{{ルビ|公共の安全|サリュー・ピュブリク}}」とは、個々の安全よりも常に優先される<ref>人民主権の最大の危険は個別利益の追求によって権限が奪われることであるとされていた。{{Harvnb|フュレ|オズーフ|1999年|loc=''pp.33-34''}}</ref>人民全体にかかわるすべてを安んずることを意味したため、[[国民主権|人民主権]]の名の下に行使に制限はなく、あらゆる行為は正当化できた。この観念が人民の独裁の基盤であった。歴史学者[[アルベール・マチエ|マチエ]]によれば、フランス革命に成立した革命制度のほとんどが全期間において絶えず独裁であった<ref>{{Citation | last=Mathiez | first=A. | author-link=アルベール・マチエ | year=1929年 | title={{Lang|fr|La Révolution française et la théorie de la dictature}} | periodical=Revue historique, LIV}}<br />マチエが独裁ではなかったと例外とするのを認めたのは、三権分立の憲法が機能していた[[立法議会]]初期のごく短い期間のみ </ref>が、公安委員会はその最たるもので、対外戦争と内戦による危機に迅速に対応するために'''独裁機構'''として整備されていった常任委員会の一つである<ref>国民公会の常任委員会は[[1793年]]当初は21もあった。内訳は、憲法委員会、外交委員会、戦争(陸軍)委員会、保安委員会、民法・刑法委員会、文部委員会、財政委員会、法令委員会、請願委員会、議場委員会、議事録委員会、救貧委員会、地方行政委員会、農業委員会、商業委員会、土地財産委員会、清算委員会、決算監査委員会、海軍委員会、植民委員会、古文書委員会。これらは廃止されたり統合されたりするが、さらに新しく創設された公安委員会などが加わる。公安委員会が他の常設委員会よりも優越的な地位であることが決まったのは[[1793年]][[9月13日]]の公会の議決による。すべての委員会の委員は公会が指名し、(上部組織への出向を除き)兼任は基本的に禁止されていた</ref>。これは[[国民公会]]内の機関で、公会議員で構成され、定期的な公会への報告義務があった。大臣は別にいたが、事実上の政府であったため、その成立から[[テルミドールのクーデター|テルミドール9日のクーデター]]までの期間を、'''公安委員会政府'''と呼ぶ。審議は常に'''非公開'''とされ、非常に閉鎖的な組織であった<ref>秘密会議とされたのは外野の干渉を避けるためで、公開にして政治アピールの場とかした後述の国防委員会の反省から</ref>。 |

|||

執行権の対象は「'''全てのこと'''」に及び、緊急時には臨時立法や超法規的な行政命令を行使できたが、[[警察|警察権]]<ref name="general-s">警察権は主に保安委員会([[:fr:Comité de sûreté générale|Comité de sûreté générale]] )が管轄していた。後に[[1793年]][[7月28日]]の法令で公安委員会を強化する目的で、嫌疑者の拘引する命令を発する権限だけは同委員会にも与えられることになったが、治安・警察に関する広範囲な権限は依然として保安委員会が持っていた。つまり事実上は両委員会の二元支配となっていたわけで、この権限争いがテルミドールのクーデターの一因となっている。[[1794年]][[4月16日]]、ジェルミナル27日の法令で公安委員会にも逮捕権(告発権と予審権)が与えられ、両者の争いは一層激しくなった。なお保安委員会は治安委員会とも訳される</ref>や[[司法|司法権]]を持たず、財政にも関与できないなど、報告義務以外にもいくつか制限があり、命令書が発効するには少なくとも公安委員の3分の2以上が参加する行政会議で委員の過半数の署名が必要だった<ref name="4-6">{{Harvnb|河野健二|1989年|loc=''pp.342-343''}}</ref><ref>つまり9人制の場合は最低でも6人以上の会議で4人以上、14人制の場合は最低でも9人以上の会議で5人以上、12人制の場合は最低でも8人以上の会議で5人以上、11人制の場合は7人以上の会議で最低でも4人以上の委員の賛意と署名が必要とされた。これは公安委員会のメンバー構成上、どの派閥も単独ではいかなる決定もできなかったことを意味する。強権を持ちながらも常に協議と妥協をしいられた。ロベスピエールが何かにつけて公会やクラブで演説したのは、他の委員を説得するために人民の支持と後押しを必要としたため</ref>。このために公安委員会は、国を支配する'''委員会独裁'''ではあったが、よく言われるような[[マクシミリアン・ロベスピエール|ロベスピエール]]の個人独裁というのは間違い<ref>または[[修辞技法|言葉のあや]]。ロベスピエールは大公安委員会の首班的地位であり、独裁政権の責任者だったのではあるが、説明のように一人で何でも決めることができたわけではないし、特別な権限を持っていたわけでもない。彼の持っていたものは人民への影響力という見えざる力だけだった。ロベスピエール独裁といった場合、委員会独裁を人格化したに過ぎず、誤解を招く</ref>で、独裁の実態は'''少人数の[[合議制]]'''(または[[寡頭制]])であった。各分野は、複数の部門、部局、後には内部の各執行委員会に細分化されており、公安委員には各々に管轄が決められていて、委員会内の権力は分割されて1人に権限が集中することはなかった。公安委員会全体としては実際的には通常の国家での[[内閣]]の性格を持っていた<ref>公安委員会の委員は大臣よりも上位の権限を持っていた。これは従来の大臣制度が貴族的なものと見なされて嫌悪されたことに原因があり、この感覚は革命時独特のもの。大臣を監視する民衆代表の位置づけが公安委員であったが、公安委員自身に強い権限が与えられたので、公安委員が事実上の大臣に、大臣が格下げされて事実上の省庁長官になるというような構造になった</ref>。 |

|||

また公安委員会は街頭の襲撃から身を守るほどの'''武力も持たなかった'''<ref>{{Harvnb|マチエ|市原豊太|1989年|loc=(下)''p.58''}}</ref>。初期の革命の担い手であった能動的市民は続々と義勇兵などで出征して首都パリには不在で、[[国民衛兵]]隊は{{ルビ|[[パリ・コミューン (1792年)|自治市会]]|パリ・コミューン}}の直接の指揮下にあり、その48{{ルビ|地区|セクション}}は支持党派によって態度が異なった。[[サン・キュロット]]武装民兵に日当を払って制度化しようとした[[革命軍 (フランス革命)|革命軍]]も、主に極左勢力に支配<ref>アンラージェやエベール派が粛清されたことから極左勢力はモンターニュ主流派を恨んでおり、一部の地区はテルミドールのクーデターのときに支持を見送った。特にグラヴィリエ地区は最左翼であったが、反ロベスピエールに決定的や役割を果たした</ref>されており、公安委員会直属の[[暴力の独占|暴力装置]]はほぼ存在しなかった<ref>国民公会には、議会を守る公会親衛隊( {{lang|fr|Garde de la Convention}} )という組織があったが、公会の一機関である公安委員会には、これに相当するものはなかった。公安委員会には上記の権限を行使するために治安局に若干の警察官吏がいただけ</ref>。[[ルイ・アントワーヌ・ド・サン=ジュスト|サン=ジュスト]]がまさしく指摘<ref>{{Harvnb|マチエ|市原豊太|1989年|loc=(下)''p.315''}}</ref>したように、現実にはロベスピエールは軍隊も財政も行政当局も掌握していなかったのであり、そもそも制度上、[[独裁者]]が君臨する余地はなかったのである。 |

|||

公安委員会の主な使命は5つあり、第一に地方で絶対的かつ無制限の権限を与えられていた[[派遣議員]]の監察、第二に国政を預かる大臣や戦争を指揮する将軍らを統括して公会と橋渡しする連絡調整(内閣の役割)、第三に各地から寄せられる陳情や誓願への対応とその他の行政処置(大臣の役割)、第四に緊急時に防衛上の諸手段<ref>公安委員自身が最前線にいるときや、最前線からの報告を受けた時に限られる。戦略方針の決定は公安委員会の主要な役割の一つで、下部組織・地形測量局が戦略分析を行っていた</ref>を講じること(戦争の運営)、第五に外交活動(国家の舵取り)であった。同様に誤解されることが多いが、反革命容疑者などの逮捕は基本的には管轄外<ref>反革命容疑者法に指定されているように、これを管轄して執行するのは保安委員会や[[監察革命委員会]](革命委員会と後に改称)であり、[[革命軍 (フランス革命)|革命軍]](民兵組織のこと)にも同様の権限があった。前述のようにその後には公安委員会にも拘引・逮捕の権限も付与されたが、実務的には公安委員会が命じた場合においても、警察活動は保安委員会か革命軍を介して行われた。監視委員会はまさに革命の秘密警察と言うべき組織で、思想弾圧やスパイのようなことをしていた</ref>で、議員や大臣、将軍、司令官の任免権などは持つが、(収監者を釈放する権限を持つ機関の一つではあるものの)一般市民の裁判は全く関知せず、[[wikt:生殺与奪|生殺与奪]]の権を振るっていたわけではない<ref>恐怖政治の犠牲者の生き死にを実際に決めていたのは、[[革命裁判所 (フランス革命)|革命裁判所]]と検事、およびその陪審員団である。弁護士も証拠も途中から必要なくなったため、判決は主に陪審の心証に依存した</ref>。公安委員会は、恐怖政治の実行機関の一つとなったが、恐怖政治そのものは公安委員会から生まれたものではなく、ましてやロベスピエールが始めたわけでもなかった<ref>後述するが、恐怖政治を最初に予言したのはマラーであり、政局として要望したのは(マラーと同じくコルドリエ派の流れを汲む)エベール派で、特に後者はロベスピエールの政敵であった。恐怖政治の到来は内戦勃発と深い関係がある</ref>。 |

|||

[[File:Comite de Salut Public.jpg|thumb||地区の革命委員会<ref>旧称「[[監視革命委員会]]([[:fr:Comité de surveillance révolutionnaire|{{lang|fr|Comité de surveillance révolutionnaire}}]])」で保安委員会の下部組織</ref> (1794年)]] |

|||

当初、戦争と内乱に抗するという防衛的意味合いと、'''派遣議員の監視統制'''というのが、最大の目的であったが、次第に中央集権化された行政府という革命政治の中心としての役割が強調されるようになると、憲法も選挙も停止され、議員の多数が恐怖政治で死亡して欠員している状況で、合法性を保つための唯一の機関として、委員会独裁は一層強化されていった。しかし少人数が強大な権力を持つようになると、ますます監察は行き届かなくなり、組織の内部での腐敗が進行した<ref>「権力は腐敗する。絶対的権力は絶対的に腐敗する」 歴史学者[[ジョン・アクトン|J・E・アクトン]]の言葉</ref>。また公安委員会の権限強化によって、下部組織のように貶められた[[保安委員会 (フランス革命)|保安委員会]]<ref name="general-s"></ref>は不満を強め、これらのことが合わさって政変へとつながり、ついには内部崩壊するに至った。 |

|||

ただし勝者は腐敗した側であり、その後に成立する[[総裁政府]]は独裁への[[反動]]から極端な分権制度を採用したが、さらに輪をかけて非民主的な体制となった。独裁が民衆によって打倒されたというような考えは根本的に間違いである。というのも、公共の安全のための独裁とは人民の利益のための独裁と同義<ref>{{Harvnb|フュレ|オズーフ|1999年|loc=''p.192''}}</ref>であり、公安委員会政府は実に護民的な政府だったからである。よって総裁政府に移行するとすぐに市民の生活は貧窮し、一部の[[ブルジョワジー]]だけが富を独占するようになる。[[バブーフの陰謀]]などはこれに対する怒りから革命独裁への回帰を求めたものだった。 |

|||

== 成立 == |

|||

=== 革命の中央機関として === |

|||

[[1792年]][[8月10日]]の革命によって[[立憲君主制|立憲王政]]が停止したことから、フランスには、従来、執行権を持っていた国王存在と内閣制度に代わる中央機関が必要となった。[[8月15日]]、このために[[立法議会]]は暫定的に議員以外<ref>議会が解散し、再選挙がある予定であったため</ref>から6人を選任して大臣<ref>司法、内務、外務、海軍、戦争(陸軍)、財務(公共租税)の6大臣</ref>とし、彼らで構成される'''臨時行政会議'''<ref>「 [[:fr:Conseil exécutif (Révolution française)|{{Lang|fr|Conseil exécutif provisoire}}]] 」のこと</ref>を設置した。新たに招集された国民公会も同様の決定を行い、数ヶ月間、暫定的な行政府として機能した<ref> |

|||

もともとブルボン王政時代からフランスには首相や内閣などという制度はなく、各部門別の国務会議とそれを総合する最高国務会議があるだけで、つまり国王の[[親政]]を前提にした国体であった。[[1791年憲法]]の結果として大臣制度が誕生したが、イギリスなどと違って首相に相当する地位はなく、当時のフランスにおける総理大臣は大臣の欠員がでた際に兼務できる大臣のことで、大臣同士は対等な関係であった。このため国王存在がなくなると、中心がなくなり、強い[[リーダーシップ]]を発揮できない構造だった</ref>。国王存在が憲法上保持していた執行権は、革命独裁を宣言した国民公会が持つことになった<ref>{{Harvnb|河野健二|1989年|loc=''pp.294-298''}}</ref>が、公会は議会であるため、事が起こるたびに逐次議論して決定していては、緊急時の対応は難しいという欠点があった。 |

|||

1792年末、[[南ネーデルラント|ベルギー]]征服によって隣接する[[イギリス]]<ref>当時のイギリスは、現在と違って、[[ハノーヴァー朝|ウィンザー家]]のもともとの領地であるハノーヴァーや[[オスナブリュック]]大司教領など大陸に領土を持っていた。また[[オランダ]]も歴史的に関係の深い主要な交易相手として権益が絡む国であり、フランス軍の直接の脅威からこれらを守るために、イギリスは大陸に軍隊を派遣することになった</ref>との外交関係が悪化して開戦が不可避となると、その対策として翌年[[1月1日]]に'''国防委員会'''<ref>「 [[:fr:Comité de défense générale|{{Lang|fr|Comité de défense générale}}]] 」のこと。国防総委員会とも訳される</ref>が提起され、創設された。これは軍事関係の諸委員会<ref>戦争(陸軍)委員会、財政委員会、植民委員会、海軍委員会、憲法委員会、外交委員会の6つ。[[1月31日]]に請願委員会がこれに加わった</ref>から3名づつ委員を出して構成されるもので、各大臣と公会との連絡を密にする臨時行政会議を拡大したような組織であった。しかし委員のほとんどは[[ジロンド派]]で占められ、彼らが敵対するモンターニュ派との党派争いや討論に時間を費やすばかりで具体的な活動ができなかったことから、3月、同盟軍の攻勢があると戦争指導の失敗に対して非難が集中した。これを受けて同委員[[ベルトラン・バレール・ド・ヴューザック|バレール]]<ref name="bt">ベルトラン・バレール・ド・ヴュザック([[:fr:Bertrand Barère de Vieuzac|{{Lang|fr|Bertrand Barère de Vieuzac}}]])。平原派の代表的政治家。カメレオンの渾名を持ち、時期によって政治信条が異なるが、シェイエスなどと共に革命の全期で活躍した</ref>の提案で、より強力な委員会へと改変されることになり、[[3月23日]]、25名に増員され、防衛に必要なあらゆる法律と手段の準備を任務とした、後の公安委員会の原型となるものが誕生する。新しくなった委員会は、やはり国防委員会という名称であったが、対立する各派閥が共に集う[[大連立]]政権<ref>25名の議員の内訳は、デュボワ=クランセ([[:fr:Edmond Louis Alexis Dubois de Crancé|{{Lang|fr|Dubois-Crancé}}]])、[[ジェローム・ペティヨン・ド・ヴィルヌーヴ|ペティヨン]]([[:fr:Jérôme Pétion de Villeneuve|{{Lang|fr|Pétion}}]])、ダントン、ジャンソネ([[:fr:Armand Gensonné|{{Lang|fr|Gensonné}}]])、[[エマニュエル=ジョゼフ・シエイエス|シェイエス]]、ギュイトン=モルヴォー([[:fr:Louis-Bernard Guyton-Morveau|{{Lang|fr|Guyton-Morveau}}]])、M・ロベスピエール、バルバルー([[:fr:Charles Jean Marie Barbaroux|{{Lang|fr|Barbaroux}}]])、リュール([[:fr:Philippe Rühl|{{Lang|fr|Rühl}}]])、ヴェルニョー([[:fr:Pierre Victurnien Vergniaud|{{Lang|fr|Vergniaud}}]])、ファーブル・デグランティーヌ([[:fr:Fabre d'Églantine|{{Lang|fr|Fabre d'Églantine}}]])、[[フランソワ・ビュゾー|ビュゾー]]、デルマ([[:en:Jean-François-Bertrand Delmas|{{lang|en|Delmas}}]])、ガデ([[:fr:Élie Guadet|{{Lang|fr|Guadet}}]])、コンドルセ([[:fr:Nicolas de Condorcet|{{Lang|fr|Condorcet}}]])、ブレアール、カミュ([[:fr:Armand-Gaston Camus|{{Lang|fr|Camus}}]])、プリュール・ド・ラ・マルヌ([[:fr:Pierre-Louis Prieur|{{lang|fr|Prieur de la Marne}}]])、[[カミーユ・デムーラン]]、バレール、ジャン・デブリ([[:fr:Jean Antoine Debry|{{lang|fr|Debry}}]])、イスナール、ラズルス([[:fr:Marc David Lasource|{{lang|fr|Lasource}}]])、キネット([[:fr:Nicolas-Marie Quinette|{{lang|fr|Quinette}}]])、[[ジャン=ジャック・レジ・ド・カンバセレス|カンバセレス]]。モンターニュ派とジロンド派、プレーヌ派、つまり左右中道それぞれ、マラーと[[ジャック・ピエール・ブリッソー|ブリッソー]]を除く主要政治家のほとんどが含まれていた</ref>となった。ところがこの大所帯が逆に仇となり、公開の討議であったために議論百出して論争の場と化すばかりで何も決まらず、再び機能不全に陥った。 |

|||

[[4月2日]]、[[シャルル・フランソワ・デュムーリエ|デュムーリエ]]将軍の裏切り<ref>シャルル・フランソワ・デュムーリエ([[:fr:Charles-François Dumouriez|Charles-François Dumouriez]])。元外相で、北方軍司令官であったデュムーリエ将軍は立憲王党派(オルレアン派)で、国王処刑を革命の行き過ぎと判断し、パリに進撃してジャコバン派を一掃して王権を回復する陰謀を企てていた。彼は敵司令官と勝手に交渉し、公会が派遣した議員と戦争大臣を拘束して引き渡した。軍をパリに向けようとしたが、兵士に拒否され、部下の[[ルイ=ニコラ・ダヴー|ダヴー大佐]]に逮捕されそうになって、慌ててオーストリア軍に亡命した</ref>が明らかになり、戦争大臣、国防委員2名と派遣議員<ref>ブールノンヴィル([[:fr:Pierre Riel de Beurnonville|{{lang|fr|Beurnonville}}]])、カミュとキネット、およびラマルク。ちなみに戦争大臣({{lang|fr|Ministres de la guerre}})というのはフランス独特の表現で、陸軍大臣と同義。1930年代までフランスではこの表現だったが、現在は国防大臣({{lang|fr|Ministre de la Défense}})と名称が変わっている</ref>も捕虜になって、前線が大混乱した。同時に国内でも[[ヴァンデの反乱]]が激化していたため、無力な国防委員会への批判は頂点に達した。3日、委員であった[[マクシミリアン・ロベスピエール|ロベスピエール]]が脱退を示唆するに至り、同じく委員[[マクシマン・イスナール|イスナール]]<ref>マクシマン・イスナール([[:fr:Maximin Isnard|{{lang|fr|Maximin Isnard}}]])。ジロンド派の政治家。後に同派の没落を決定づける失言をしたことで知られる</ref>によって解体と新委員会<ref>イスナールは最初これを「執行委員会(行政委員会)」と名付けようとした。新委員会は独裁的強権を持つ行政府のようなものとして想起された</ref>の設立の動議が出されて可決された。その後、協議があり、バレールと[[コンドルセ]]によって修正された法案<ref name="4-6"></ref>が[[1793年]][[4月6日]]に再提出され、'''公安委員会'''として成立した。 |

|||

=== 第1期公安委員会(ダントン委員会) === |

|||

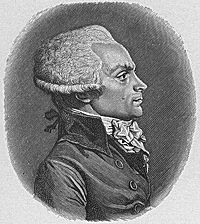

[[Image:Danton-Wille.jpg|thumb|180px|初期に中心的役割を担った大立て者ジョルジュ・ダントン]] |

|||

第1期とされるのは[[1793年]][[4月7日]]から[[7月10日]]までの期間で、公安委員は'''定数9名'''で構成された<ref name="4-6"></ref>。委員の顔ぶれは得票数順で以下の通りである。半分は国防委員の再選となったが、全員が国王裁判では死刑投票をした議員で、ジロンド派はいないが、7名(デブリ辞退後は6名)は平原派、モンタニャール右派が2名(同3名)という中道右派的な人選となった。実際的にはダントンが指導する事実上の彼の[[内閣|責任内閣]]であったため'''ダントン委員会'''という別名でも呼ばれる。 |

|||

* 360票 [[ベルトラン・バレール・ド・ヴューザック]]<ref name="bt"></ref> |

|||

* 347票 ジャック=フランソワ=ベルトラン・デルマ |

|||

* 325票 ジャン=ジャック・ブレアール<ref>同姓の議員と区別して通称ブレアール=デュプレシーとも言う。([[:fr:Jean-Jacques Bréard|{{lang|fr|Jean-Jacques Bréard-Duplessis}}]])</ref> |

|||

* 276票 [[ピエール・ジョゼフ・カンボン]] |

|||

* 233票 [[ジョルジュ・ダントン]] |

|||

* 227票 <del>ジャン・デ・ブリ(デブリ)</del> → 健康上の理由で辞退 → [[ロベール・ランデ|ジャン=バプティスト・ロベール・ランデ]]<ref>[[:en:Jean-Baptiste Robert Lindet|{{Lang|fr|Jean-Baptiste Robert Lindet}}]]。モンターニュ派の政治家。非常に似た名前の兄がいるが、一般にこちらの有名な弟をロベール・ランデ、兄をトマ(トマス)・ランデと言う</ref> |

|||

* 202票 ルイ=ベルナール・ギュイトン=モルヴォー(またはギュイトン・ド・モルヴォー) |

|||

* 167票 ジャン=バプティスト・トレヤール<ref>[[:fr:Jean-Baptiste Treilhard|{{Lang|fr|Jean-Baptiste Treilhard}}]]</ref> |

|||

* 151票 ジャン=フランソワ・ドラクロワ<ref>ダントン派の政治家。ロマン派の画家で有名な[[ウジェーヌ・ドラクロワ]]の父親。「ド」は定冠詞のため、ラクロワとも表記する([[:fr:Jean-François Delacroix|{{lang|fr|Jean-François Delacroix}}]])</ref> |

|||

公安委員会は、前述のように非公開とされ、緊急時には立法権の一部を持つが、逮捕権などはまだ持たなかった。最初の会合で、会議は朝晩の二回(午前9時と午後7時)開かれ、事務局は三部で構成されるとされた。またこのときに1ヶ月毎に委員会を改選することも決められたが、特に問題なければ再選または改選の延期が決議されていたために実際には具体的な任期はなかった。権力が一人に集中することを避けるために'''委員会には議長が置かれない'''代わりに、各委員の職務領域が割り当てられた。財政がカンボン、食糧や通信連絡がランデ、内務などがギュイトン、デルマとドラクロワは陸軍、トレヤールとプレアールが海軍、バレールとダントンは派遣議員の人選と監察である。各大臣の役割は低下してより行政官僚に近くなった。公安委員は担当分野の大臣を従属させ、臨時行政会議を支配し、内外の政務の処理にあたった。しかし公安委員会はまだ諸委員会を統制する優越した組織ではなく、対等に位置づけられていた。 |

|||

こうして誕生したダントン委員会であったが、なかなか成果を上げられなかった。ダントン本人がデュムーリエとの交友関係から嫌疑<ref>マチエはほぼ断定的にダントンはデュムーリエの陰謀に荷担していたとしている。{{Harvnb|マチエ|市原豊太|1989年|loc=(中)''pp.243-255''}}</ref>をかけられたほか、バレールとともに進めた和平交渉も暗礁に乗り上げ、食糧・財政問題も適切な対応ができず、ジロンド派との和解も決裂した。国民公会で多数派であったジロンド派は、[[5月18日]]、[[十二人委員会]]<ref>「[[:fr:Commission extraordinaire des Douze|Commission extraordinaire des Douze]]」のこと。前身は特別委員会。モンターニュ派の独壇場だった保安委員会を抑えるために創られたが、結果的にはエベール派などに扇動された[[サン・キュロット]]民兵の蜂起を誘発した</ref>を立ち上げて公安委員会と保安委員会の上位に位置する治安の最高機関とし、反ジロンダンの全ての陰謀を鎮圧しようと攻勢を強めたため、新たな収賄疑惑まで持ち上がって窮していたダントンは、意に反して左派に協力しなければならなかった。[[1793年]][[5月31日]]〜[[6月2日]]のジロンド派の追放にしぶしぶながら手を貸したダントンだが、事件後はジロンド派に再び妥協的態度をとって緩慢にも議員の逃亡を許し、やはり左派からは激しく非難された。 |

|||

国民公会でモンターニュ派の支配が始まると、必要な権力の樹立を目指して公安委員会の改組が図られることになった。まず先立つ[[5月30日]]、新しい憲法([[1793年憲法|ジャコバン憲法]])の起草のためと称して[[エロー・ド・セシェル]]<ref name="hel">マリ=ジャン・エロー・ド・セシェル([[:en:Marie-Jean Hérault de Séchelles|{{Lang|fr|Marie-Jean Hérault de Séchelles}}]])。名門貴族出身で、フンヤン→ジロンド→モンターニュ派と党派を渡り歩いた政治家。享楽的な人物として知られる。外交で秘密任務に携わっていたことから裏切りの疑惑が持ち上がり、別の亡命貴族を匿った容疑で逮捕された。公安委員を辞任したが、公会では受理されなかった。平等主義者で、厳密にはダントン派ではないもっと左の政治信条であったが、ダントン派と一緒に処刑された</ref>、[[ジョルジュ・クートン|クートン]]、[[ルイ・アントワーヌ・ド・サン=ジュスト|サン=ジュスト]]、マテュー<ref>ジャン=バプティスト=シャルル・マテュー=ミランパル([[:fr:Jean-Baptiste Charles Matthieu|{{Lang|fr|Jean-Baptiste-Charles Matthieu-Mirampal}}]])</ref>、ラメル<ref>ドミニク=ヴァンサン・ラメル([[:fr:Dominique-Vincent Ramel-Nogaret|{{Lang|fr|Dominique-Vincent Ramel-Nogaret}}]])</ref>の5名を新たに加えて、一時的に'''14人体制'''とされた。[[6月5日]]、プレアールに代えてベルリエ<ref>テオフィル・ベルリエ([[:fr:Théophile Berlier|{{Lang|fr|Théophile Berlier}}]])</ref>が、さらに[[6月12日]]にはトレヤールとランデ<ref>ただしロベール・ランデは一旦は辞めるが、6月22日にマテューに代わって復帰した</ref>に代えてガスパラン<ref>トマ=オーギュスタン・ガスパラン([[:fr:Thomas-Augustin de Gasparin|{{Lang|fr|Thomas-Augustin Gasparin}}]])</ref>とサン=タンドレが公安委員に加わった。翌日の会合で割り当ても変更され、カンボン、ベルリエ、サン=ジュスト、クートンが一般連絡、バレール、ダントン、エロー・ド・セシェルが外交、ガスパラン、ドラクロワ、デルマが陸軍、ギュイトン、サン=タンドレが海軍、ラメル、マテューが税務・内務・司法となった。<ref>6月27日、フランソワ=レネ=オーギュスタン・マラルメも公安委員に指名されたが、実際に委員会には加わらなかった。同様に7月4日にトマ・ランデ(ロベール・ランデの兄)、ジャン・ミケル・デュ・ロイ、ジャン=マリー・アドリエン・フランカステルの3名も指名されたが、委員会に参加することはなかった</ref> |

|||

しかしこの第二次ダントン委員会も難局を打開できなかったどころか、モンタニャール内部の左右両派の不和に加え、前述のようにダントンの信用が著しく低下したことから、政権は[[死に体]]に近い状態になった。そうこうしている間にも戦局はますます悪化し、国内では親ジロンド派とされる西部または南部の地方県で{{ルビ|連邦主義者|フェデラリスト}}の反乱が新たに起こって、革命フランスは最大の危機に陥った。またパリなどでは食糧不足と物価高が深刻化しており、投機や買い占めの禁止を主張する極左派の突き上げに対しても、ダントン派(寛容派<ref>モンターニュ派右派で、いくつかの点では対立したがもともとはジロンド派と考え方が近いグループだった。右派として、買い占め人の処刑や[[最高価格令]]などアンラージェやエベール派が主張した極左政策には反対した。また対外的にも和平交渉を支持し、恐怖政治の終了を志向していた</ref>)は経済統制を決して容認せず、各方面の不満が公安委員会に集中した。マラーなどは委員会は、「公共の安全委員会ならぬ、公共の滅亡委員会である」<ref>{{Harvnb|フュレ|オズーフ|1999年|loc=''p.189''}}</ref>と公言して憚らなかった。この期に及んでは、国民公会も支持を失った公安委員会の全面的な改選を決意するに至り、ついにダントンは失脚したのであった。彼は自ら公安委員会を離れたいと伝えた。 |

|||

[[Image:Hw-robespierre.jpg|thumb|200px|大公安委員会の中心であったマクシミリアン・ロベスピエール]] |

|||

=== 第2期公安委員会(大公安委員会) === |

|||

<!--次の章と一部重複するようですが人的な「成立」課程を中心にまとめています--> |

|||

[[1793年]][[7月10日]]に改選された新しい9名の公安委員の顔ぶれは得票数順で以下の通りである。バレール以外は全員がモンターニュ派であった。票数の減少は、派遣議員となってパリにいない議員がかなりいたためと、ジロンド派追放によって136名<ref>[[10月3日]]の保安委員アマール([[:fr:Jean-Pierre-André Amar|{{lang|fr|Jean-Pierre-André Amar}}]])の報告をもって処分が決定し、ジロンド派とされた41名は革命裁判所に送られ、その中核の21名は死刑となり1名は執行前に自殺した。ただし残りは無罪になった。すでに逃亡していたジロンド派の19名は法の保護の外におかれ、元内相のロランなどは妻の死を知って自殺したが、残りもほとんどが悲惨な最期を遂げた。6月2日の非合法な民衆の武装蜂起への抗議書に署名した76名は逮捕状が出されたがロベスピエールによって免除されて、ギロチンから救われた。{{Harvnb|マチエ|市原豊太|1989年|loc=''p.108, pp.133-134''}}</ref>の公会議員の資格が停止されていたからである。後述の理由で選挙は行われなかったので欠員が補充されることはなかった。 |

|||

* 192票 [[ジャンボン・サン=タンドレ|アンドレ・ジャンボン・サン=タンドレ]]<ref>[[:fr:André Jeanbon Saint André|{{Lang|fr|André Jeanbon Saint André}}]]。モンターニュ派の政治家。海軍担当であったので西部や南部の軍港の視察にでかけてほとんどパリにはいなかった</ref> |

|||

* 192票 ベルトラン・バレール・ド・ヴューザック |

|||

* 178票 <del>トマ=オーギュスタン・ガスパラン</del> → 辞任 → [[マクシミリアン・ロベスピエール]] |

|||

* 176票 [[ジョルジュ・クートン]] |

|||

* 175票 [[エロー・ド・セシェル|マリー=ジャン・エロー・ド・セシェル]]<ref name="hel"></ref> |

|||

* 155票 ジャック=アレクシス・チュリオ・ド・ラ・ロジエール<ref>[[:fr:Jacques Alexis Thuriot|{{Lang|fr|Jacques Alexis Thuriot de la Rozière}}]]。ダントン派の政治家だが、公安委員の辞任後は沈黙を守って粛清を逃れた。テルミドールのクーデタでは反ロベスピエール派として再び活動する</ref> |

|||

* 142票 ピエール=ルイ・プリュール・ド・ラ・マルヌ |

|||

* 126票 [[ルイ・アントワーヌ・ド・サン=ジュスト]] |

|||

* 100票 ジャン=バプティスト・ロベール・ランデ |

|||

第2期公安委員会も初期においては意見の不一致が顕著だった。ダントンは失脚したが、依然として保安委員会では影響力を持っていて、国民公会の議長にも就任して反発<ref>特にジロンド派追放後の処刑に対してダントンは抵抗した。権力をつかんだモンターニュ派は、ジロンド派の粛清を肯定する必要があったため、不法な蜂起を弁護して法をねじ曲げたが、左派の台頭に苦しむことになる</ref>していた。しかし革命から離脱したジロンド派やブルジョワジーが王党派にさえ組したため、右派は大衆の支持をもはや失いつつあり、革命勢力は階級闘争的な手法を用いた左派がますます優勢となっていった。右派の委員は多数を占めたが、理由をつけて遅延させるなどの妨害をするのがやっとだった。[[7月13日]]のマラーの暗殺事件はいたずらに大衆の復讐心を煽り、左派の中でもより過激な勢力を台頭させ、同時に[[ポピュリズム|大衆迎合主義]](またはサン・キュロット主義)の蔓延も促した。絶対的な独裁機構として制度が完成されていなかった公安委員会は左右の内部対立で混乱した。そのような情勢のなかで[[7月24日]]にガスパランが辞任した<ref>[[アダム・フィリップ・ド・キュスティーヌ|キュスティーヌ]]将軍の不当な逮捕に抗議したもの。ガスパランは委員の中では唯一の元軍人であったため、後述のカルノーらの追加が必要になった</ref>。[[7月27日]]、代わりに、「自分の気質に反して」<ref>{{Harvnb|マチエ|市原豊太|1989年|loc=(下)''p.49''}}</ref>だが、ロベスピエールがついに公安委員会に加わることになった。ロベスピエールが公安委員会に入ることで、公会とコミューン・公会と[[ジャコバン・クラブ]]との間を取り持つ「つなぎ役」となって、ようやく彼を中心軸に委員会は機能することができた。 |

|||

第2期となる公安委員会は[[1793年]]9月<ref name="r925"></ref>から[[1794年]][[7月27日]]までの期間で、ロベスピエールら三巨頭<ref>ロベスピエール、クートン、サン=ジュストの3人のこと</ref>を含むこの委員会を一般に'''大公安委員会'''と呼ぶ。二期連続で留任し全期務めたのはバレールただ一人で、もう一人の重要委員であったカンボンは財政政策に専念させるという理由で公安委員からは除かれ、財政委員会の専任となった。これによって財政とは完全に切り離されることになった。 |

|||

7月下旬から8月上旬にかけてパリなどの都市部では食糧危機が再燃していた。パリでは最左翼の極左勢力である[[アンラージェ]](過激派<ref>アンラージェは「怒れる人々」という意味で、よって激昂派とも言う。彼らは議席を一つも持たず、パリのグラヴィリエ地区など数地区で支持されただけの最小グループであったが、極めて過激な主張をしたことで有名</ref>)がこれを盛んに煽って、極端な社会政策<ref>「買い占め人」と彼らが呼ぶブルジョワ商人の処刑や、銀行家すべての逮捕、アッシニヤ紙幣の不換紙幣化、最高価格令または購入者による商品の価格設定という極端な価格統制、汚職議員の追求、土地均分法ほか。その後、これらの政策の一部はエベール派によって継承されたが、両者はこの頃に暗殺されたマラーの後継者を巡って犬猿の仲。議会外勢力で国民公会そのものを批判し攻撃した</ref>を提示してサン・キュロットの支持を集め、体制打倒を目指すような言動をはじめた。八月十日祭<ref>前年の8月10日の革命を記念する大連盟祭のこと。7月14日の革命祭から全国から人が集まってきていたため、食糧難が一層深刻化するのではないかと懸念が高まった。ちなみにこの日の祭典では[[ルーヴル美術館]]の開館式も行われ、[[1793年憲法]]の成立も宣言された。(実施に関しては後述) ダントン派はこの祝祭を恩赦の好機と考えて、追放されたジロンド派に大赦を与えるように策動したが、拒否された。地方からやってきた連盟兵(穏健派が多いと思われていた)がこの動議に賛成しないか警戒され、監視委員会が厳しく監視した</ref>を控え、危機感を強めた公安委員会は、派遣議員に近県から力ずくで徴用してパリに食糧を送るように厳命する一方、後述の機密費を利用して{{ルビ|自治市会|パリ・コミューン}}に大金を与え、物資の調達を命じた。これが功を奏して民衆の飢餓の不安が鎮まると、アンラージェへの支持は揺らぎ、その間隙に彼らを一斉に逮捕して粛清した。これら極端に過激な意見を取り除き、左右のバランスを取ろうというのは、ロベスピエールの指導によるものだった<ref>ロベスピエールは8月5日、ヴァンサン([[:fr:François-Nicolas Vincent|{{lang|fr|Vincent}}]])を批判し、7〜8日にジャコバン・クラブで演説してアンラージェを攻撃した。これで大衆の支持と喝采をうけてクラブ議長に就任すると、さらに逮捕に向けてジャック・ルー([[:en:Jacques Roux|{{lang|fr|Jacques Roux}}]])やテオフィル・ルクレール([[:fr:Jean-Théophile Leclerc|{{lang|fr|Théophile Leclerc}}]])などを調査をするように保安委員会に依頼した。彼らは22、23日にでっち上げの口実で逮捕された</ref>。 |

|||

[[File:Comite revolutionnaire.jpg|left|thumb|300px|「恐怖政治下の委員会(1793-94)」, 1797年作]] |

|||

公安委員会の権限強化は後述するが、[[8月14日]]、軍事と兵站の専門家である[[ラザール・カルノー]]とプリュール・ド・ラ・コートドール<ref>クロード=アントワーヌ・プリュール・ド・ラ・コートドール([[:fr:Claude-Antoine Prieur-Duvernois|{{Lang|fr|Claude-Antoine Prieur de la Côte-d'Or}}]])。元来の姓は、プリュール=デュベルノワだが、プリュールという同姓の議員がかなりいるため、区別する意味で出身県のコートドール県を名前につけた通称で呼ばれる。これは前出のプリュール・ド・ラ・マルヌも同じで彼はマルヌ県出身</ref>が助っ人として公安委員会に加えられた。前線で勝利して軍事情勢を早急に改善する必要があったためで、以後、軍事に疎い他の委員を排して[[フランス革命戦争|革命戦争]]はカルノーが概ね1人で指導するようになったが、これに軍務局<ref>公安委員会の部局の一つで、軍務に関する広範囲の職務に当たる。サン=ジュストが委員になる前に開設して主導していたが、彼は派遣委員となって不在がちとなったので、カルノーが委員になって管轄し、専門家を招いて部署を拡大させて本格的な戦時体制をフランスに実現させた</ref>を奪われたサン=ジュストは内心では不満で、ロベスピエールやサン=タンドレ、プリュール・ド・ラ・マルヌらも、カルノーの作戦計画の詳細が説明され、討議されることを要求した。しかし軍事・戦争政策もまた、最後までロベスピエール派の手の及ばぬ分野であった。 |

|||

8月下旬、今度は別の極左勢力で恐怖政治の強化を求める[[エベール派]](矯激派)の圧力が強まった。不幸なサン・キュロットの不満を汲む極左派の要求には際限がなかった。エベール派はどんどん増長していき、完全な勝利まで戦争をやめない無制限戦争を主張した。彼らによって、君主国との和議を試みるダントン派などは裏切り者として糾弾されたため、王党派と誤解されない平和政策を議員が唱えることは困難になった。 |

|||

1793年の窮状を鑑みると、政権を握る側の不利は明らかだった。[[8月26日]]、[[トゥーロン攻囲戦|トゥーロン]]港にイギリス海軍が入って、王党派により[[ルイ17世]]万歳の宣言がなされていたが、この不利なニュースを公安委員会は隠していて、[[9月2日]]に[[ジャック・ニコラ・ビョー=ヴァレンヌ|ビョー=ヴァレンヌ]]に厳しく詰問された。市中にもこのニュースが広まるとサン・キュロットは激怒してデモを起こした。[[9月5日]]、圧力に屈した国民公会が恐怖政治と諸法案を採択したため、動揺した公安委員会は、翌[[9月6日]]、3名<ref>もう一人はフランソワ=オメール・グレネー([[:fr:François Omer Granet|{{Lang|fr|François Omer Granet}}]])。彼も辞退した。国民公会は中道や右派の議員の方が数が多く、委員会が極端に左傾化するのを嫌って、左派の多くが派遣議員で前線に送られて不在を良いことに、事あるごとに右派の委員を指名しようとした</ref>を新たに加えようとし、公会は提案者であるダントン自身にも参加要請したが、辞退された<ref>ダントンは委員となる資格を十分に持っていたが、後述の[[8月1日]]の臨時政府昇格への動議の際に中傷されたことから、公安委員会の委員の席には二度と着かないとダントン本人が誓いを立てていたためと、ロベスピエールとの確執があったからとも言われる</ref>。結局、台頭する左派を背景に、ビョー=ヴァレンヌと[[ジャン=マリー・コロー・デルボワ|コロー・デルボワ]]の2人だけが加わった。 |

|||

[[9月20日]]にチュリオが辞任<ref>老兵ウーシャール将軍([[:fr:Jean Nicolas Houchard|{{Lang|fr|Jean Nicolas Houchard}}]])の解任と、革命裁判所送りに抗議したもの</ref>したので'''12人体制'''となり、[[9月25日]]、代わりに前線から帰った派遣議員ブリーズ<ref>フィリップ=コンスタン=ジョゼフ・ブリーズ([[:fr:Philippe Constant Joseph Briez|{{Lang|fr|Philippe Constant Joseph Briez}}]])</ref>が公安委員に指名されたが、彼ら右派が戦争指導での失態の責任は公安委員会にあると不信任動議を出したことから、ロベスピエールの激昂に近い反発にあって批判を受けたために、驚いたブリーズは指名を拒否し、こうして右派の委員はいなくなった。一方、このときに不信任動議を退けただけでなく、ロベスピエールは「もし政府が無制限の信任を得られず、信任するに値しない人々によって構成されるならば、祖国は没落するであろう」と述べ、国民公会によって完全な信任、言い換えれば'''独裁権'''が得られることを希望したため、公安委員会は信任議決を得て、'''ロベスピエールがそのリーダーとして公式に認められた'''<ref name="r925">{{Harvnb|猪木正道|前川貞次郎|1957年|loc=''p.185''}}<br />狭義では、ロベスピエールが委員となった7月27日ではなく、彼が正式にリーダーとなった9月25日から翌年7月27日までがロベスピエールの大公安委員会ということになる</ref>。以後、委員会は彼の責任内閣の性格を持つようになった。 |

|||

なお、しばらく後の[[12月29日]]にエロー・ド・セシェルは逮捕<ref>エローは不用意にもスパイであったプロリ([[:fr:Berthold Proly|Berthold Proly]])を秘書として雇っていたため、公安委員会の内実は外国に筒抜けだった。自身も汚職の嫌疑をかけられていたファーブル・デクランティーヌの告発により明らかになったこのスキャンダルで、彼は一切の信用を失う</ref>されるため、さらに減って'''11人'''となるが、欠員は補充されることはなく、改選の動議もしばしば拒否(後述)されたために、このメンバーのままで[[テルミドールのクーデター]]まで存続した。 |

|||

== 発展 == |

|||

=== 独裁機構への途 === |

|||

<!--時間がすこし戻りますが、権限強化を中心にしています--> |

|||

大公安委員会が前車の轍を踏まないためには、より強力な権力と独裁を必要とした。それはとりもなおさず確固たる政府の必要性ということなのだが、[[8月1日]]に公会議長ダントンの提案は拒絶にあった。彼は公安委員会を臨時政府<ref>厳密には臨時政府委員会({{lang|fr|Comité de gouvernement provisoire}})と名付けるべきとした</ref>として昇格させようと演説し、(事実上の事態の法的追認にあたる)大臣を第一書記としようと提案した時、ロベスピエールは大臣の職権と現在の組織を擁護して反対し、エロー・ド・セシェルも委員が行政上の監察まで責任を負わされることになると批判して、公会はこの意見を退けた。ダントンの意見は辛うじて、予算的自由を与えるための機密費の増額という点だけ採用され、従来の50万[[リーブル|リーヴル]]から5000万リーヴルに増やされたが、罵声も浴びたダントンは面目を潰した。要するに、法的な建前を整えるよりも先に、統一的指導を確立する方を優先したわけである。 |

|||

[[File:CommitteePublicSafetyEntrance.jpg|thumb|歩哨の立つ公安委員会庁舎入口, <ref name="venue">公安委員会は、[[テュイルリー宮殿]]と[[ルーヴル宮殿]]を結ぶセーヌ川沿いの南区画であるフロール館([[:en:Pavillon de Flore|Pavillon de Flore]])に設置されていた。現在はテュイルリー宮殿が焼失したため、庭園に面した[[ルーヴル美術館]]の翼部のようになっているが、ここはもともと[[アンリ4世 (フランス王)|アンリ4世]]が増築した別館部分で、奇しくもヴェルサイユ行進で連れてこられた後には[[マリー・アントワネット]]の住居であった。また[[ナポレオン・ボナパルト|ナポレオン1世]]も短い期間だが利用した。なお国民公会自身も宮殿の敷地内(反対側の室内馬術練習場)にあったが、他の常設委員会も宮殿内の別区画にあった</ref>1793年(1895年出版)]] |

|||

非立憲的な臨時体制、いわば"革命的"な体制が維持されるという方針は、[[8月11日]]、ドラクロワの[[1793年憲法]]に基づく新しい議会のための選挙準備をする提案に対するロベスピエールの反対でさらにはっきりした。憲法を実際に施行するかどうかは、当時、諸派で意見の分かれている問題であったが、憲法を即時発効させて議会を選挙で新しくするというのは、現在のモンターニュ派支配を覆そうという意図があると判断されることが多かったので、憲法発効支持派は、ほとんど議席を持たないエベール派や、議会を追放されたジロンド派<ref>この頃には連邦派として裏切り者呼ばわりされていた</ref>などのシンパであると敵視された。よってロベスピエールは激怒して異議を唱え、辞任すら示唆したが、そのジャコバン・クラブでの演説は大喝采を浴びてジャコバン派全体に支持され、連盟兵<ref>前述の八月十日祭に参加するために地方から集まっていた志願兵の集団。穏健派が多いのではないかという当初の心配をよそに、内戦を鎮圧したいという要求が強く、総動員法などを可決して兵力増強されることを切に願い、恐怖政治と独裁強化を後押しした</ref>の後押しもあって反対派を黙らせた。これによって'''国民公会の非解散'''と'''新憲法実施の無期限停止'''が決定した。憲法の施行はその後も何度か提案されたが、[[8月28日]]には平原派のバレールも平和なときに作られた憲法は現状では力はないと実施に反対した。 |

|||

連盟兵はもう一つ重要な役割を果たした。[[8月23日]]、彼らは'''[[総動員法 (フランス革命)|総動員法]]'''を制定するように公会に強訴したのである。連盟兵の要求した大量募兵のアイデアにはロベスピエールは反対で「足りないのは兵士ではなく、将軍であり、彼らの愛国心なのだ」<ref>{{Harvnb|マチエ|市原豊太|1989年|loc=(下)''p.67''}}</ref>と言って諭そうとしたが、連盟兵はコミューンに圧力をかけて、無理に公安委員会に採択を迫った。(人気取りのために大衆に迎合した)ダントンらの提案で、兵士を徴集するのに見合う経済的な動員も可能となるように修正をうけた同法は、人間、食物、商品など一国家の一切の資源が政府の掌中に預けることを意味し、公安委員会の役割を甚だしく広げた。18歳から25歳までの男子は兵士<ref>これは強制募兵制度で徴兵制とは異なり、[[ヴァンデの反乱]]を引き起こした[[30万人動員令]]とも別。臨時に無制限の召集を可能にする極端な国民皆兵の総動員法案で、国内には不満も多かった。毎年、一定年齢の一定数を召集する[[徴兵制度|徴兵制]]がフランスに導入されるのは[[1798年]]のジュールダン法成立以後。{{Main2|詳細は[[総動員法 (フランス革命)|総動員法]]と[[ジュールダン法]]を}}</ref>に、老人や女子供は生産や医療に動員できることになったほか、臨時徴税や物資徴発も現場の判断で可能になった。その現場の責任者である'''派遣議員には{{ルビ|恐怖政治|テロル}}を実践する権限'''が与えられたことになる。 |

|||

同日、エベール派は、同派が一切の影響力を持たない諸委員会が権力を奪っているとして、大臣職の復権を要求し、(施行されていない)新憲法の大臣選出の方法だけの実施を要求した。これは人民が直接選んだ選挙人会によって一般候補者名簿が作られ、そこから議会が大臣24名の内閣を選ぶというもの<ref>1793年憲法第61〜63条。もし実施されていれば公安委員会政府の解体を意味したが、どのような候補が生まれて誰を公会が選ぶかは未知数で、エベール派に多い行き当たりばったりの動議。いずれにしても緊急時に権力を空白とする危険があった。{{Harvnb|マチエ|市原豊太|1989年|loc=(下)''p.77''}}</ref>で、この方法での内閣刷新を阻止するのに、ロベスピエールは苦心した。 |

|||

前述のように[[9月5日]]のエベール派の扇動によるデモにより、当時の表現でいうところの「[[恐怖政治]]が議事日程に載った<ref name="kyou">もともとはマラーの言葉の引用。ここでは恐怖政治の開始を意味する。{{Harvnb|マチエ|市原豊太|1989年|loc=(下)''p.78''}}</ref>」が、「これこそ人民を目覚めさせ、自ら自分を救わしめる唯一の方法である<ref name="kyou"></ref>」と連盟兵ロワイユは誇らしく言った。[[革命裁判所 (フランス革命)|革命裁判所]]は刷新され、ようやく機能しはじめた<ref>このときにブルジョワ出身者を中心にする裁判長、検事、陪審が刷新されるまでは、革命裁判所は審議は遅々たる速度で、逮捕したほとんども釈放していた</ref>。国民公会は恐怖政治を具体化させる法案をいくつか可決し、サン・キュロット民兵は[[革命軍 (フランス革命)|革命軍]]として雇用されることになり、[[ギロチン]]とともに行進して、農村に麦が蓄えられていないか、商人宅に商品が隠されてないかを探すことになった。[[監視革命委員会|革命委員会]]の役員にも賃金が払われるようになった。これらの人々には共に極左派が多く、エベール派を満足させる決定であった。 |

|||

[[9月13日]]には、公安委員会以外のすべての委員会は改選されることが決まり、以後、他のすべての委員会は公安委員会の監視下に置かれ、候補者のリストは公安委員会が提出して公会が選ぶことになった。これは恐怖政治でより強い力を持つことになる保安委員会から事前にダントン派を排除<ref>ファーブル・デグランティーヌやシャボ([[:fr:François Chabot|{{lang|fr|François Chabot}}]])らを筆頭に、これらの人々は外国勢力との汚職(東インド会社汚職事件)に関与していた</ref>してしまうことを目的とし、同時に地方の人民結社・政治クラブから疑わしい役員を除くことも目指していた<ref>地方、つまり県の行政は、これまでは完全な[[地方分権]]であったが、県行政機関は穏健派で占められていて、ジロンド派追放に反対して[[反革命]]に回るところが少なくなかったことから、これを解体して直接の統制下に置き、行政の末端まで人事を刷新して、統一的指導を回復させる必要があった</ref>。公安委員会の'''優越権'''が法令で認められた最初で、'''公安委員会独裁の始まり'''となり、中央と地方の両方に浸透する一党独裁的な体制ができていった。公会と連絡を密にしていた派遣議員は、今後は公安委員会に属し、公会ではなく委員会に報告義務を負うようになった。 |

|||

[[9月17日]]、公会は'''[[反革命容疑者法]]'''を成立させ、恐怖政治の手段を完成させた。このときまでは恐怖政治が誰を対象としているのか明らかではなかったが、同法は極めて適用範囲が広く、十分に革命的ではないとされた誰もが容疑者となり得た。[[9月29日]]には[[最高価格令]]も可決され、公会も公安委員もこの法案にはあまり賛成していなかったが、[[統制経済]]の調整も公安委員会に委託された。 |

|||

革命政治は公安委員会の単一指導、要するに独裁で推し進められることになったが、見てきたように、公安委員会はその執行を勝手に押しつけられたわけであり、イポリット・カルノー<ref>[[ラザール・カルノー]]の息子にして[[ニコラ・レオナール・サディ・カルノー|サディ・カルノー]]の弟。政治家、歴史・社会学者。([[:en:Hippolyte Carnot|Hippolyte Carnot]])</ref>によれば「'''せっぱつまっての独裁'''」であった<ref>{{Harvnb|マチエ|市原豊太|1989年|loc=(下)''p.38''}}<br />これらの話はマチエの師であったオーラールの学説にも準じるもの</ref>が、「パンを!」と怒れる人民が性急に改善を求めるこういうせっぱつまった状況でも、ロベスピエールが、左派の突き上げを利用して右派を抑え、右派の協力を得て左派の脅威をかわすという、政局の綱渡りを行って、徐々に中央機構を強化していったということは特出すべきことであった。 |

|||

=== 革命政府論 === |

|||

公安委員会の中央の独裁化はだいたい9月末までに完成されたが、新憲法が停止中であったため、旧憲法([[1791年憲法]])の条文のいくつかは生きていて、それを修正するたくさんの法令とが不完全に共存する状態だった。いくつかの革命的立法が中央で矢継ぎ早に公布されたことは地方を混乱させた。また派遣議員の何人<ref>代表的なのは[[ジョゼフ・フーシェ|フーシェ]]、[[ジャン=バティスト・カリエ|カリエ]]、コロー・デルボワ、[[ジャン=ランベール・タリアン|タリアン]]など</ref>かが階級闘争的な手法で[[平等主義]]を貫いたり、過激な[[反宗教主義|反キリスト教]]政策を地方で無理に推し進めたので、地方の恐怖政治はすぐに'''大量殺戮'''の様相を呈するようになった。公安委員会は彼らを召還して権限を停止しなければならなかったが、彼らが去って元の当局者に権限が渡されると、今度は政策が逆行するような事態も発生し、混乱に拍車をかけた。中央集権的な状態が国全体で保てるよう、行政機構全体が再整備される必要があった。[[10月4日]]、ビヨー=ヴァレンヌは「政府に活動と生命を与えるのに必要な法令」<ref>{{Harvnb|猪木正道|前川貞次郎|1957年|loc=''pp.186-188''}}</ref>草案を公安委員会の名で公会に提出し、この草案は差し戻されたが、革命行政の整備にのりだした。 |

|||

[[File:The French Glory.jpg|left|thumb|「フランスの栄光の頂点」と皮肉った1793年の風刺画<ref>自由と書かれた革命を象徴する[[フリジア帽]]がさりげなく逆十字にかけられ[[反キリスト]]を暗示している。奥には裁判制度を意味する天秤も無造作に死体とともにつりさげられ、ギロチンの上にはためく旗にはエガリテ(平等)の文字</ref> ギルレイ作]] |

|||

[[10月10日]]、サン=ジュストによって新しい草案が発表され、そこには独自の革命政府論(独裁理論)が展開されていた。彼はまず演説<ref>{{Harvnb|河野健二|1989年|loc=''pp.396-404''}}</ref>して、法律と対策が取られた後も状況が改善しないのは「法が革命的であるのにその法を遂行する人が革命的ではない」からだと指摘。国家の逆境の原因を考察するに、それは「命令実行の際の(大臣らの)意志の弱さ、行政における(官吏の)節約の不足、(公会の)国家計画の不安定さ、政府に影響を及ぼす(人民の)情熱のうつろい」に見いだされ、したがって公安委員会は人民に提案するが、「自由に対する最後の敵が生きている限り」は繁栄を望むことはできないのであり、「裏切り者だけではなく、無関心な者も」罰しなくてはならないのであって、なぜなら「フランス人民が自己の意志を明らかにした後には、その意志に反する者はすべて主権から外れており、主権から外れた者はすなわち敵だからである」と定義した。共和国の現状においては「憲法は確立しえない」が、それは「憲法は自由に反対する陰謀を抑圧するのに必要な暴力を欠いている」からで、「法の剣は至るところに迅速に行き渡らなければならない」のであり、「政府自体が革命的に構成されなければ、革命的な法律を執行することは不可能」であると主張し、「政府が革命的でなければならないのは貴族に対してだけではない。政府は兵士から暴利を貪る連中、恥知らずな行為によって軍隊を堕落させる連中、国庫収入の浪費によって人民を奴隷状態に連れ戻し、災厄によって国を解体に導く連中に対しても革命的でなければならない。多くの悪の源泉はある者の腐敗と他の者の軽率さにある」とした<ref>サン=ジュストの論説の特徴は、大臣・軍人・官僚を徹底的に不信の目で見ていたことである。「人民もときに間違うが、個人ほどは間違わない」というのが彼の理屈で、人民の監視を強調していた。しかし彼は人民そのものも腐敗と欺瞞が蝕むことを予想し、「各部分の悪が全体に影響を及ぼす」と懸念していた</ref>。その上で、サン=ジュストは14条からなる法令を提出し、公会はこれを討議することなく拍手喝采で承認したので、そのまま'''革命独裁の大綱'''となった。第一条で「フランス臨時政府は平和が到来するまで革命的である」とされ、大臣、将軍、行政、司法のすべては公安委員会の監視下に置かれることになった。 |

|||

しかし大綱はまだ細部を詰める必要があったので、[[11月18日]]にビヨー=ヴァレンヌが「革命政府組織の方法」とする草案を提出した。公会で議論されたことは地方行政と監察官、派遣議員やその他の委員との関係の整理であった。これらは数度にわたる議論を経て、[[1793年]][[12月4日]]、'''[[フリメール14日法]]'''として完成した。フリメール14日法は革命政治の'''仮憲法'''と言えるもので、実施されない1793年憲法に代わって、7月27日までフランスの政治を規定した基本法であったと見なすことができる<ref>{{Harvnb|猪木正道|前川貞次郎|1957年|loc=''p.191''}}</ref>。いままでバラバラに制定されてきた諸機関が、中央集権組織の中で有機的に動くことを意図したもので、権限や管轄が整理されていた。革命軍や革命委員会のような組織も、公安委員会の統制下に置き直され、徐々に人を入れ替えて政府に反逆するような極左派(エベール派など)の手から奪還された。公安委員会は国中を監視し、(候補者をリストに選ぶということで)人民全体の官吏を任命する権限を持ち、諸委員会の人選や市町村の選挙は停止され、人民主権のために[[民主主義]]は事実上停止された。{{main|フリメール14日法}} |

|||

公安委員会はいまや極大な権限を有していた。[[1794年]][[3月27日]]、革命軍は廃止された。[[4月1日]]のカルノーの提案(ジェルミナル12日の法令)で'''臨時行政会議と大臣制度も廃止'''された。これにより、名実共に政府は公安委員会を頂点とする組織となった。その下に大臣に代わっておかれた12執行委員会<ref>内務、文部、農業、商業、建設、救貧、運輸、財政、戦争、海軍、軍需、外交の12部門</ref>が整備されることになり、この各執行委員会は正委員2名、副委員1名で構成された。立法権と行政権は完全に一体化し、革命政治体制は完成した。 |

|||

== 終焉 == |

|||

=== 分派の粛清 === |

|||

しかしながらフリメール14日法の定義した独裁機構には一つ問題があった。治安・警察行政に関してだけは'''保安委員会に強力な権限'''を与えていたのである。実際、公安委員会独裁に対抗できる組織がまだフランスには二つあって、一つが保安委員会、もう一つは革命裁判所であった。これらは恐怖政治の実行面の主役であり、警察権と特別司法権なくして恐怖政治を行えないのであるから、権限を与えないわけにはいかなかったのである。特に保安委員会は、事実上の[[二頭政治]]体制の一角というべきほどの機構で、12月〜4月までの間は公安と保安の両委員会が'''革命の両輪'''だった。 |

|||

このような状態が放置されたのは、汚職問題で尻に火がついたダントン派の面々が攻勢にでて、エベール派との争いを激化させたためで、いよいよジャコバン分派の粛清が現実味を帯びたからである。この対立は一年以上も革命を停滞させていた。ダントン派は激しくエベール派の恐怖政治を攻撃して批判し、一方でエベール派もコロー・デルボワの助力を得て応戦して汚職を非難した。ロベスピエールはこの争いに距離を置いていたが、恐怖政治批判が公安委員会批判となることは許さなかった。[[ジャック・フランソワ・デュゴミエ|デュゴミエ]]将軍がトゥーロンを奪還した報せがパリに届いた[[12月23日]]<ref>奪回したのは12月18日だったが、報せが届いたのがちょうどこのときだった。[[トゥーロン攻囲戦]]ではロベスピエールの弟[[オーギュスタン・ロベスピエール]]も監察に派遣されていたが、フランス国土が直接に外国軍の侵入を受けただけに政府の一大関心事だった</ref>、彼は革命政府の戦時有効性と、恐怖政治の正当性を弁論した。ヴァンデの反乱軍が決定的な敗北<ref>12月12日〜13日に行われたル・マン会戦([[:en:Battle of Le Mans (1793)|Battle of Le Mans]])と23日のサヴェニー会戦([[:en:Battle of Savenay|Battle of Savenay]])のことで、ロワール川を北に渡ったカトリック王党軍はグランビル港の攻略に失敗して飢餓状態で戻ってきたところを共和国軍に各個撃破されて壊滅した</ref>を喫した報せも相次いで届くと、公安委員会の立場はもはや強固なものとなり、ダントン派の恐怖政治中止の企ては完全に失敗した。しかしダントン派はそれらの勝利があるなら戦争を終えようと「講和の鐘が鳴った」<ref>{{Harvnb|マチエ|市原豊太|1989年|loc=(下)''p.220''}}</ref>と早期終戦を求めた。恐怖政治は戦争の続く限り続けられるとされていたからだ。ところがこの考えにはバレールら平原派も反対した。内戦にはめどがたったが、まだ[[対仏大同盟]]諸国との戦争はこれからだったからである。しかし後の[[1794年]][[6月26日]]のフルリュス会戦<ref>[[:en:Battle of Fleurus (1794)|Battle of Fleurus]]</ref>の勝利の後にはこの言い訳は通用しなくなる。戦争はフランスの勝利で終わる公算が高くなった。 |

|||

[[1794年]]の早春は再び飢饉が危惧された。特にパリ近郊では(民衆の略奪以外にも)革命軍が食料徴発隊と化して没収と平等分配をたため、農民はパリに作物を出荷するのを嫌って避けるようになり、物資不足に拍車がかかった。エベール派(およびコルドリエ派連合)はこれに勢いを得て、3月頃から「神聖な蜂起」と呼ばれる運動を始めた。彼らは両委員会も公会も信用しなかった。しかしこの公然たる反政府運動に対して、サン=ジュストがそれより前に経済テロルの新方針たる[[ヴァントーズ法]]を成立させていたいたので、サン・キュロットが敵の極左派のもとに結集するのを阻止できた。両委員会の決定により[[1794年]][[3月13日]]〜14日にかけてエベール派が逮捕された。極左の失墜の反動で右派が勢力を増さないように、ダントン派への追求も始まった。彼らの何人かは確実に汚職に手を染めていたので、これは簡単だった。ただ愛国者と常に庇ってきた盟友ダントンを手にかけることだけがロベスピエールを躊躇させたようである。[[3月30日]]、ダントンは逮捕された。{{main|恐怖政治}} |

|||

[[File:Matin du 10 thermidor an II-Melingue-IMG 2408-2.jpg|thumb|「テルミドール10日の朝」(1877年作)における瀕死のロベスピエール]] |

|||

反対派をすべて葬り去った両委員会は本当の独裁を始めた。民主主義はなく官僚組織があるだけだった。しかしサン=ジュストは手をゆるめなかった。曰く「革命は凍りついた。一切の原則は弱くなった。残っているものは赤帽子をかぶった陰謀である」<ref>{{Harvnb|マチエ|市原豊太|1989年|loc=(下)''p.248''}}</ref> [[4月16日]](ジェルミナル27日法)、サン=ジュストは一般警察に関する法令で公安委員会に治安局を設けるという法案を可決させたが、これは保安委員会の領分を犯し、蔑ろにするものとして激怒をかった。 |

|||

公安委員会は、強大な権限を派遣議員から取り上げようとした。もはや派遣議員という代理人は必要としなかったからだ。これまでもモンターニュ派内部の不和と腐敗は地方ではもっと顕著で、様々な理由で地方に下った派遣議員は、先に来た者、後から来た者、各々が勝手に方針を変え、強権を振るい、しばしば対立することがあった。公安委員会はこれらの地方の混乱を収拾するために彼ら双方を召還して説明させる必要があった。派遣議員が作った特別法廷は廃止され、地方の特別裁判所もパリの[[革命裁判所 (フランス革命)|革命裁判所]]に従属させるように[[4月16日]]に決められた。容疑者をパリに送るように指示があった。 |

|||

しかしエベール派とダントン派が粛清された後になっては、特に[[6月10日]]の'''[[プレリアール22日法]]'''の制定後では、召還は処刑の前段階と理解された。というのも派遣議員の何人かはこれらの派閥に属していたからである。彼らは弁明の機会無く処刑されるのではないかと恐れ、黙って殺されるよりは反撃する方を選んだ。結局のところ「共和国の敵のすべては共和国政府のなかにいる」というサン=ジュストの主張はある意味では正しかったが、恐怖政治は'''人民の純化とならなかった'''という点で結論は間違っていた。人々の諍いと対立、猜疑心はますます激しくなり、革命的精神に殉じることよりも生存本能が優ったのは自然の成り行きだった。 |

|||

公安委員会の側から見て、クーデターの背景として指摘されるのは、コロー・デルボワとビヨー=ヴァレンヌという二人のより強硬な左派との亀裂<ref>極左の公安委員である彼らは次の粛清対象は当然自分たちだと信じた</ref>、さらには平原派のリーダーであったバレールがいわゆる"凍りついた革命"を見限ったことにより、同じく中道的な3委員の賛同が得られなくなったことにあったといえる。これによって分裂した公安委員会は権力を行使できなくなり、「政治の唯一の動力」たる[[国民公会]]に頼るしかなかったが、少数派であるロベスピエール派は、多数の反対派が巣くう国民公会で演説して支持を得なくてはならないという苦しい立場に追いやられた。自治市会のほとんど地区もすでに官僚で占められて弱体化されていたので、凍りついたパリは冷淡だった。ロベスピエールやサン=ジュストが、同じ公安委員のカルノーやコロー・デルボワ、ビヨー=ヴァレンヌらに「独裁者」との不当な中傷をうけても、彼らは酷く孤立してどこからも支援が得られなかった。もう一人の同派の委員クートンは満足に動けないほどすでに重病だった。ロベスピエールは影響下にある自治市会を動かし、国民衛兵隊を動員して武装蜂起することはできたが、そのような非合法なクーデターを彼は最後まで好まなかった。{{main|テルミドールのクーデター}} |

|||

=== テルミドール後の公安委員会 === |

|||

勝ち誇った[[テルミドール派]]がまず最初にやったことは、革命の独裁機構をこなごなに粉砕することだった。公安委員会のロベスピエール派の処刑と左派の委員の追放によってあいた6名の空席は、[[7月31日]]、[[ジャン=ランベール・タリアン|タリアン]]を筆頭とする反動勢力によって埋められた。[[8月24日]]、今後、公安委員会は'''毎月その4分の1が改選'''されることになり、一度、公安委員となった者は'''1ヶ月経過しなければ再選できない'''ということになった。また広大な権限は大幅に縮小され、'''外交と軍事に限定'''された。カルノーはしばらく留任し、後に再選もしたが、委員会の役割が低下したため、目まぐるしく変わったテルミドール後の公安委員にめぼしい政治家はほとんどいなかった。 |

|||

テルミドールのクーデターの翌日から停止されていたプレリアール22日法も[[8月10日]]に廃止され、革命裁判所は改組され、弁護は認められるようになった。自治市会も解散を命じられ、パリの市政は、公安委員会と保安委員会とが直接運営するようになった。国民衛兵隊からは貧民が排除され、ブルジョワ子弟で構成される俗に言う「金ぴか青年隊」に改組された。彼らは[[ルイ=マリ・スタニスラ・フレロン|フレロン]]<ref>総裁となるバラスの相方の元派遣議員で、[[カミーユ・デムーラン]]の親友として知られるダントン派。金ぴか青年隊の隊長となって左派に報復をした</ref>に率いられて[[白色テロ]]を行い、[[1795年]][[5月31日]]に革命裁判所が廃止されるまで猛威を振るった。 |

|||

[[10月26日]]に始まった[[総裁政府]]は、正式発足の2日後、'''[[11月4日]]に公安委員会を解散'''させた。行政は、5名の総裁の1名が3ヶ月の任期で[[首相|総理]]を務める交代制で、その下にある事務局が実務を行うことになったが、これは内閣の各省に相当する役所であった。総裁は任期5年だが毎年1名が抽選で退任して5年間は再選は禁止されるなど厳しい制約があり、外交権や任免権を持つが、強権を振るえないお飾りの役職だった。これら名目とは別に実質的には3名の総裁<ref>[[ポール・バラス|バラス]]とルーベル([[:en:Jean-François Rewbell|{{lang|fr|Jean-François Rewbell}}]])、ラ・ルヴェイエール・レポー([[:en:Louis Marie de La Révellière-Lépeaux|{{lang|fr|Louis Marie de La Révellière-Lépeaux}}]])の3総裁</ref>が政治を司っていたが、彼らには統治機構を制御できなかったので、政局が苦しくなると軍隊による[[クーデター]]に頼らざる得なかった。憲法には6〜8名大臣が想定されていたが、実際にはほぼ7大臣<ref>内務、外務、戦争、海軍、司法、大蔵、警察</ref>の構成で、彼らが各部門の政務にあたったが、これは公安委員会時代とあまり変わらなかった。ただ「革命政府」の時代は終わり、立法権と行政権は完全に分割され、極端といえるほど、お互いに干渉できないような構造となっていて、政府は以後は立法を行うことはもちろん提案することすらできなかった。二院制の立法府も常設委員会を持つことは禁止され、議員が集団で活動したり政党党派を組むことも議席の席替えすら禁じられていた。{{main|総裁政府}} |

|||

== 後世の評価 == |

|||

=== 徳と恐怖 === |

|||

[[File:Montreuil station Robespierre.jpg|thumb|140px|[[メトロ (パリ)|パリの地下鉄]]にあるロベスピエール駅<ref>ルイ・ブランやジョレスの名を冠した地下鉄駅もある</ref>]] |

|||

何れの時代においても、公安委員会のような革命政府に対しては相反する評価がなされるのが常で、つまり熱烈に称賛するか、全面的に嫌悪するかのどちらかであった。革命独裁と恐怖政治は切り離すことができない。[[ルイ・ブラン]]はロベスピエールの革命独裁とエベールの恐怖政治という具合に区別しようと試みたが、[[フランソワ・ピエール・ギヨーム・ギゾー|フランソワ・ギゾー]]は革命政府は無法の政府であり{{ルビ|[[無政府状態|無政府]]|アナーキー}}であると厳しく断じたし、恐怖政治が革命を破滅に招いたと嘆く叙情の人[[ジュール・ミシュレ]]も独裁を嫌悪した。アルフォンス・オーラール<ref>パリ大学のフランス革命史講座の初代担当教授。([[:fr:Alphonse Aulard|Alphonse Aulard]]) ブルジョワ共和主義史観の人</ref>は、専制的独裁(恐怖政治)が緊急事態のやむをえぬ暫定的な処置だったと擁護しながらも、彼にとっては恐怖政治の指導者たちは1789年の原理<ref>個人の自由と平等のこと。「1789年の理想」ともいう</ref>への[[背教|背教者]]に過ぎなかった。これらの人にとっては個人の自由の破壊は許し難いものだった。違法な体制への批判は彼ら以前の19世紀の[[古典的自由主義|自由主義者]]ではさらに顕著だった。革命政府を熱心に支持した歴史家の多くは、そこに[[社会主義]]の萌芽を見た人々であった。公安委員会政府がその必要を越えて平等の社会政策を推し進めて、[[階級闘争]]を始めていたことに気付いたからだ。[[ジャン・ジョレス]]はフランス革命が[[プロレタリアート|プロレタリア]]の台頭を間接的に準備した社会革命であったという像を描こうとした。[[アルベール・マチエ]]はロベスピエールとその役割をもっと積極的に再評価して[[ウラジーミル・レーニン|レーニン]]と対比したことで知られるが、彼は公安委員会の独裁の確立は二つの理由から起こったと解説し、まずは内乱を治めて徹底的に抑圧するために総動員法を成立させ、次に最高価格令を実行可能なものにするためだったとした。彼もまたこの独裁(政治と経済の中央集約化)は[[プロレタリア独裁|階級独裁]]であったと見なしたが、20世紀前半の歴史家にはこのような傾向が非常に強く見られた。また一方で、公安委員会の血まみれのやっつけ仕事が実に効率的であったという独裁の評価者も少なくなく、[[全体主義]]の先駆けを見るものもいた。王党派による公共の安全を夢見た[[シャルル・モーラス]]にとって公安委員会政府は[[統合主義]]の[[アンチテーゼ]]だった。「脅威にさらされる国土、危機にある祖国、それを強力な権力行使で奇跡的に救う」という姿がフランス人の心を魅了したのだとモナ・オズーフ<ref>[[フランス国立科学研究センター]]の主任研究員。歴史/政治哲学者([[:fr:Mona Ozouf|Mona Ozouf]])</ref>は言ったが、そこには[[ロマン主義]]すら見いだせるのであり、祖国防衛という情景は一般に左翼のフランス人にも[[ナショナリズム]]の激情を沸き起こさせた。 |

|||

[[1794年]][[2月5日]]、ロベスピエールは、人民の政府の原動力は平時においては「徳」であるが、革命時においては「徳と恐怖」の両方であると述べた。すべての善良な市民に徳の遵守を求めると同時に、徳を守らぬ国内の敵を{{ルビ|恐怖|テロル}}によって制圧しなければならないと。「徳なくして恐怖は有害であり、恐怖なくして徳は無力である」<ref>{{Harvnb|河野健二|1989年|loc=''p.415''}}</ref> 公安委員会はマチエのいう第3革命と第4革命の期間に存在した。公安委員会政府がブルジョワジーとサン・キュロットの激しい相剋(階級闘争)の産物か、それとも[[ポピュリズム]]が生み出した脱線だったのか、あるいは全体のブロックの一部だったのかという論争は今も続くが、それが突然の中断を迫られ、唐突に逆行を始めたということは事実で、人民の政府は、あれだけの流血の犠牲を払った後でも、[[ユートピア]]にたどり着くことはなかった。 |

|||

== 脚注・出典 == |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

{{Reflist|3}} |

|||

== 参考文献 == |

|||

委員も全員が一枚岩という訳ではなく、反ロベスピエールの議員も何人か存在した。 |

|||

* {{Citation | last = 猪木正道| first=(編)| last2=前川貞次郎 | first2=ほか10名 | author2=前川貞次郎 | author = 猪木正道 | author-link =猪木正道 | author2-link =前川貞次郎 | year =1957年 | title =『独裁の研究』| publisher =[[創文社]]}} |

|||

* {{Citation | last = 河野健二 | first =(編) | author-link =河野健二 | year =1989年 | title =『資料フランス革命』 | publisher =[[岩波書店]] | isbn = 4-00-002669-0}} |

|||

* {{Citation | first1=フランソワ | last1=フュレ | first2=モナ | last2=オズーフ | isbn = 4-622-05044-7 | year =1999年 | title = 『フランス革命事典 4 制度』 | publisher =[[みすず書房]]}} |

|||

* {{Citation | last = マチエ | first=アルベール | author-link =アルベール・マチエ| author2-link =市原豊太 | last2=市原豊太|first2 = ねづまさし共訳 | year =1989年 | title = 『フランス大革命 』 | publisher =岩波文庫 | volume=上・中・下}} |

|||

* {{Citation | last = ミシュレ|first=ジュール | author-link =ジュール・ミシュレ | last2 = 桑原武夫 | first2=(編)ほか | author2-link =桑原武夫 | year =1979年 | title = 『世界の名著 ミシュレ 』(フランス革命史の抄訳) | publisher =[[中央公論社]] | isbn = 4-12-400658-6}} |

|||

* {{Citation | last = 前川貞次郎 | author =前川貞次郎 | year =1987年 | title = 『フランス革命史研究 - 史学史的考察 - 』 | publisher =創文社 | id = 3022-460150-4226}} |

|||

* {{Citation | last = Scott | first = Samuel F.| last2 = Rothaus | first2 = Baryy | year =1985年 | title = 『Historical Dictionary of the French revolution, 1789-1799』| volume=1&2 | publisher =Greenwood}} |

|||

== |

== 関連項目 == |

||

*[[国民公会]] |

|||

* [[ベルトラン・バレール・ド・ヴューザック]] |

|||

*[[恐怖政治]] |

|||

* [[ジャック・ニコラ・ビョー=ヴァレンヌ]] |

|||

*[[革命裁判所 (フランス革命)|革命裁判所]] |

|||

:コロー・デルボワとともに極左派。テルミドールのクーデタではタリアンと組んでサン=ジュストの発言を封じ、ロベスピエールの失脚に一役買った。 |

|||

* [[ラザール・ニコラ・マルグリット・カルノー]] |

|||

:実際には、ロベスピエールやサン・ジュストと意見の対立があった。そのため、テルミドールのクーデタ後も処刑を免れている。 |

|||

* [[ジャン=マリー・コロー・デルボワ]] |

|||

:ビョー=ヴァレンヌと共に極左派。反ロベスピエール派のタリアンや[[ポール・バラス|バラス]]らと共謀してテルミドールのクーデターに参加。 |

|||

* [[ジョルジュ・クートン]] |

|||

:ロベスピエールの側近。 |

|||

* [[ジョルジュ・ジャック・ダントン]] |

|||

:ロベスピエールとは徐々に意見が対立し、粛清の対象となる。 |

|||

* [[マリー・ジャン・エロール・ド・セシェル]] |

|||

* [[ロベール・ランデ]] |

|||

* [[マクシミリアン・ロベスピエール]] |

|||

:公安委員会の筆頭。 |

|||

* [[ジャン・ボン・サン=タンドレ]] |

|||

* [[ルイ・アントワーヌ・ド・サン=ジュスト]] |

|||

:ロベスピエールの側近中の側近。 |

|||

* [[ジャン=ランベール・タリアン]] |

|||

:テルミドールのクーデタでは、恋人の[[テレーズ・カバリュス]]を救うため反ロベスピエールにまわる。 |

|||

== |

== 外部リンク == |

||

* [http://www.archontology.org/nations/france/france_state1/01_comite_salut_public.php 公安委員会の委員の全リスト] |

* [http://www.archontology.org/nations/france/france_state1/01_comite_salut_public.php 公安委員会の委員の全リスト(英語)] |

||

{{-}} |

|||

* フランソワ・フュレ(他)著, 河野健二(他)訳, 『フランス革命事典〈1〉』, みすず書房 (1995/7), ISBN 4622034980 |

|||

{{フランス革命}} |

{{フランス革命}} |

||

{{DEFAULTSORT:こうあんいいんかい}} |

|||

[[Category:フランス革命|こうあんいいんかい]] |

[[Category:フランス革命|こうあんいいんかい]] |

||

[[Category: |

[[Category:臨時政府]] |

||

[[Category:独裁|こうあんいいんかい]] |

|||

[[Category:政治史]] |

|||

[[als:Wohlfahrtsausschuss]] |

[[als:Wohlfahrtsausschuss]] |

||

2010年11月30日 (火) 16:59時点における版

| フランスの歴史 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

この記事はシリーズの一部です。 | |||||||||

| 先史時代 | |||||||||

|

近世

| |||||||||

|

現代

| |||||||||

| 年表 | |||||||||

フランス ポータル | |||||||||

公安委員会(こうあんいいんかい, 仏: Comité de salut public, 英: Committee of Public Safety)は、革命期のフランスに1793年4月7日から1795年11月4日まで存在した統治機構で、途中1794年7月27日までは事実上の革命政府[1]。会議場はテュイルリー宮殿に隣接する

自由の確立のためには暴力が必要であるとして「自由の専政[3]」のために創られ、もとは「祖国の危機[4]」から脱するための臨時的な独裁機構であったが、次第に国民公会の最も重要な機関となり、恐怖政治[5]を運営して革命を推進した。

初期にはダントンが、続いてロベスピエールが主導したが、テルミドールのクーデターの後は形骸化した。

概要

「

執行権の対象は「全てのこと」に及び、緊急時には臨時立法や超法規的な行政命令を行使できたが、警察権[11]や司法権を持たず、財政にも関与できないなど、報告義務以外にもいくつか制限があり、命令書が発効するには少なくとも公安委員の3分の2以上が参加する行政会議で委員の過半数の署名が必要だった[12][13]。このために公安委員会は、国を支配する委員会独裁ではあったが、よく言われるようなロベスピエールの個人独裁というのは間違い[14]で、独裁の実態は少人数の合議制(または寡頭制)であった。各分野は、複数の部門、部局、後には内部の各執行委員会に細分化されており、公安委員には各々に管轄が決められていて、委員会内の権力は分割されて1人に権限が集中することはなかった。公安委員会全体としては実際的には通常の国家での内閣の性格を持っていた[15]。

また公安委員会は街頭の襲撃から身を守るほどの武力も持たなかった[16]。初期の革命の担い手であった能動的市民は続々と義勇兵などで出征して首都パリには不在で、国民衛兵隊は

公安委員会の主な使命は5つあり、第一に地方で絶対的かつ無制限の権限を与えられていた派遣議員の監察、第二に国政を預かる大臣や戦争を指揮する将軍らを統括して公会と橋渡しする連絡調整(内閣の役割)、第三に各地から寄せられる陳情や誓願への対応とその他の行政処置(大臣の役割)、第四に緊急時に防衛上の諸手段[20]を講じること(戦争の運営)、第五に外交活動(国家の舵取り)であった。同様に誤解されることが多いが、反革命容疑者などの逮捕は基本的には管轄外[21]で、議員や大臣、将軍、司令官の任免権などは持つが、(収監者を釈放する権限を持つ機関の一つではあるものの)一般市民の裁判は全く関知せず、生殺与奪の権を振るっていたわけではない[22]。公安委員会は、恐怖政治の実行機関の一つとなったが、恐怖政治そのものは公安委員会から生まれたものではなく、ましてやロベスピエールが始めたわけでもなかった[23]。

当初、戦争と内乱に抗するという防衛的意味合いと、派遣議員の監視統制というのが、最大の目的であったが、次第に中央集権化された行政府という革命政治の中心としての役割が強調されるようになると、憲法も選挙も停止され、議員の多数が恐怖政治で死亡して欠員している状況で、合法性を保つための唯一の機関として、委員会独裁は一層強化されていった。しかし少人数が強大な権力を持つようになると、ますます監察は行き届かなくなり、組織の内部での腐敗が進行した[25]。また公安委員会の権限強化によって、下部組織のように貶められた保安委員会[11]は不満を強め、これらのことが合わさって政変へとつながり、ついには内部崩壊するに至った。

ただし勝者は腐敗した側であり、その後に成立する総裁政府は独裁への反動から極端な分権制度を採用したが、さらに輪をかけて非民主的な体制となった。独裁が民衆によって打倒されたというような考えは根本的に間違いである。というのも、公共の安全のための独裁とは人民の利益のための独裁と同義[26]であり、公安委員会政府は実に護民的な政府だったからである。よって総裁政府に移行するとすぐに市民の生活は貧窮し、一部のブルジョワジーだけが富を独占するようになる。バブーフの陰謀などはこれに対する怒りから革命独裁への回帰を求めたものだった。

成立

革命の中央機関として

1792年8月10日の革命によって立憲王政が停止したことから、フランスには、従来、執行権を持っていた国王存在と内閣制度に代わる中央機関が必要となった。8月15日、このために立法議会は暫定的に議員以外[27]から6人を選任して大臣[28]とし、彼らで構成される臨時行政会議[29]を設置した。新たに招集された国民公会も同様の決定を行い、数ヶ月間、暫定的な行政府として機能した[30]。国王存在が憲法上保持していた執行権は、革命独裁を宣言した国民公会が持つことになった[31]が、公会は議会であるため、事が起こるたびに逐次議論して決定していては、緊急時の対応は難しいという欠点があった。

1792年末、ベルギー征服によって隣接するイギリス[32]との外交関係が悪化して開戦が不可避となると、その対策として翌年1月1日に国防委員会[33]が提起され、創設された。これは軍事関係の諸委員会[34]から3名づつ委員を出して構成されるもので、各大臣と公会との連絡を密にする臨時行政会議を拡大したような組織であった。しかし委員のほとんどはジロンド派で占められ、彼らが敵対するモンターニュ派との党派争いや討論に時間を費やすばかりで具体的な活動ができなかったことから、3月、同盟軍の攻勢があると戦争指導の失敗に対して非難が集中した。これを受けて同委員バレール[35]の提案で、より強力な委員会へと改変されることになり、3月23日、25名に増員され、防衛に必要なあらゆる法律と手段の準備を任務とした、後の公安委員会の原型となるものが誕生する。新しくなった委員会は、やはり国防委員会という名称であったが、対立する各派閥が共に集う大連立政権[36]となった。ところがこの大所帯が逆に仇となり、公開の討議であったために議論百出して論争の場と化すばかりで何も決まらず、再び機能不全に陥った。

4月2日、デュムーリエ将軍の裏切り[37]が明らかになり、戦争大臣、国防委員2名と派遣議員[38]も捕虜になって、前線が大混乱した。同時に国内でもヴァンデの反乱が激化していたため、無力な国防委員会への批判は頂点に達した。3日、委員であったロベスピエールが脱退を示唆するに至り、同じく委員イスナール[39]によって解体と新委員会[40]の設立の動議が出されて可決された。その後、協議があり、バレールとコンドルセによって修正された法案[12]が1793年4月6日に再提出され、公安委員会として成立した。

第1期公安委員会(ダントン委員会)

第1期とされるのは1793年4月7日から7月10日までの期間で、公安委員は定数9名で構成された[12]。委員の顔ぶれは得票数順で以下の通りである。半分は国防委員の再選となったが、全員が国王裁判では死刑投票をした議員で、ジロンド派はいないが、7名(デブリ辞退後は6名)は平原派、モンタニャール右派が2名(同3名)という中道右派的な人選となった。実際的にはダントンが指導する事実上の彼の責任内閣であったためダントン委員会という別名でも呼ばれる。

- 360票 ベルトラン・バレール・ド・ヴューザック[35]

- 347票 ジャック=フランソワ=ベルトラン・デルマ

- 325票 ジャン=ジャック・ブレアール[41]

- 276票 ピエール・ジョゼフ・カンボン

- 233票 ジョルジュ・ダントン

- 227票

ジャン・デ・ブリ(デブリ)→ 健康上の理由で辞退 → ジャン=バプティスト・ロベール・ランデ[42] - 202票 ルイ=ベルナール・ギュイトン=モルヴォー(またはギュイトン・ド・モルヴォー)

- 167票 ジャン=バプティスト・トレヤール[43]

- 151票 ジャン=フランソワ・ドラクロワ[44]

公安委員会は、前述のように非公開とされ、緊急時には立法権の一部を持つが、逮捕権などはまだ持たなかった。最初の会合で、会議は朝晩の二回(午前9時と午後7時)開かれ、事務局は三部で構成されるとされた。またこのときに1ヶ月毎に委員会を改選することも決められたが、特に問題なければ再選または改選の延期が決議されていたために実際には具体的な任期はなかった。権力が一人に集中することを避けるために委員会には議長が置かれない代わりに、各委員の職務領域が割り当てられた。財政がカンボン、食糧や通信連絡がランデ、内務などがギュイトン、デルマとドラクロワは陸軍、トレヤールとプレアールが海軍、バレールとダントンは派遣議員の人選と監察である。各大臣の役割は低下してより行政官僚に近くなった。公安委員は担当分野の大臣を従属させ、臨時行政会議を支配し、内外の政務の処理にあたった。しかし公安委員会はまだ諸委員会を統制する優越した組織ではなく、対等に位置づけられていた。

こうして誕生したダントン委員会であったが、なかなか成果を上げられなかった。ダントン本人がデュムーリエとの交友関係から嫌疑[45]をかけられたほか、バレールとともに進めた和平交渉も暗礁に乗り上げ、食糧・財政問題も適切な対応ができず、ジロンド派との和解も決裂した。国民公会で多数派であったジロンド派は、5月18日、十二人委員会[46]を立ち上げて公安委員会と保安委員会の上位に位置する治安の最高機関とし、反ジロンダンの全ての陰謀を鎮圧しようと攻勢を強めたため、新たな収賄疑惑まで持ち上がって窮していたダントンは、意に反して左派に協力しなければならなかった。1793年5月31日〜6月2日のジロンド派の追放にしぶしぶながら手を貸したダントンだが、事件後はジロンド派に再び妥協的態度をとって緩慢にも議員の逃亡を許し、やはり左派からは激しく非難された。

国民公会でモンターニュ派の支配が始まると、必要な権力の樹立を目指して公安委員会の改組が図られることになった。まず先立つ5月30日、新しい憲法(ジャコバン憲法)の起草のためと称してエロー・ド・セシェル[47]、クートン、サン=ジュスト、マテュー[48]、ラメル[49]の5名を新たに加えて、一時的に14人体制とされた。6月5日、プレアールに代えてベルリエ[50]が、さらに6月12日にはトレヤールとランデ[51]に代えてガスパラン[52]とサン=タンドレが公安委員に加わった。翌日の会合で割り当ても変更され、カンボン、ベルリエ、サン=ジュスト、クートンが一般連絡、バレール、ダントン、エロー・ド・セシェルが外交、ガスパラン、ドラクロワ、デルマが陸軍、ギュイトン、サン=タンドレが海軍、ラメル、マテューが税務・内務・司法となった。[53]

しかしこの第二次ダントン委員会も難局を打開できなかったどころか、モンタニャール内部の左右両派の不和に加え、前述のようにダントンの信用が著しく低下したことから、政権は死に体に近い状態になった。そうこうしている間にも戦局はますます悪化し、国内では親ジロンド派とされる西部または南部の地方県で

第2期公安委員会(大公安委員会)

1793年7月10日に改選された新しい9名の公安委員の顔ぶれは得票数順で以下の通りである。バレール以外は全員がモンターニュ派であった。票数の減少は、派遣議員となってパリにいない議員がかなりいたためと、ジロンド派追放によって136名[56]の公会議員の資格が停止されていたからである。後述の理由で選挙は行われなかったので欠員が補充されることはなかった。

- 192票 アンドレ・ジャンボン・サン=タンドレ[57]

- 192票 ベルトラン・バレール・ド・ヴューザック

- 178票

トマ=オーギュスタン・ガスパラン→ 辞任 → マクシミリアン・ロベスピエール - 176票 ジョルジュ・クートン

- 175票 マリー=ジャン・エロー・ド・セシェル[47]

- 155票 ジャック=アレクシス・チュリオ・ド・ラ・ロジエール[58]

- 142票 ピエール=ルイ・プリュール・ド・ラ・マルヌ

- 126票 ルイ・アントワーヌ・ド・サン=ジュスト

- 100票 ジャン=バプティスト・ロベール・ランデ

第2期公安委員会も初期においては意見の不一致が顕著だった。ダントンは失脚したが、依然として保安委員会では影響力を持っていて、国民公会の議長にも就任して反発[59]していた。しかし革命から離脱したジロンド派やブルジョワジーが王党派にさえ組したため、右派は大衆の支持をもはや失いつつあり、革命勢力は階級闘争的な手法を用いた左派がますます優勢となっていった。右派の委員は多数を占めたが、理由をつけて遅延させるなどの妨害をするのがやっとだった。7月13日のマラーの暗殺事件はいたずらに大衆の復讐心を煽り、左派の中でもより過激な勢力を台頭させ、同時に大衆迎合主義(またはサン・キュロット主義)の蔓延も促した。絶対的な独裁機構として制度が完成されていなかった公安委員会は左右の内部対立で混乱した。そのような情勢のなかで7月24日にガスパランが辞任した[60]。7月27日、代わりに、「自分の気質に反して」[61]だが、ロベスピエールがついに公安委員会に加わることになった。ロベスピエールが公安委員会に入ることで、公会とコミューン・公会とジャコバン・クラブとの間を取り持つ「つなぎ役」となって、ようやく彼を中心軸に委員会は機能することができた。

第2期となる公安委員会は1793年9月[62]から1794年7月27日までの期間で、ロベスピエールら三巨頭[63]を含むこの委員会を一般に大公安委員会と呼ぶ。二期連続で留任し全期務めたのはバレールただ一人で、もう一人の重要委員であったカンボンは財政政策に専念させるという理由で公安委員からは除かれ、財政委員会の専任となった。これによって財政とは完全に切り離されることになった。

7月下旬から8月上旬にかけてパリなどの都市部では食糧危機が再燃していた。パリでは最左翼の極左勢力であるアンラージェ(過激派[64])がこれを盛んに煽って、極端な社会政策[65]を提示してサン・キュロットの支持を集め、体制打倒を目指すような言動をはじめた。八月十日祭[66]を控え、危機感を強めた公安委員会は、派遣議員に近県から力ずくで徴用してパリに食糧を送るように厳命する一方、後述の機密費を利用して

公安委員会の権限強化は後述するが、8月14日、軍事と兵站の専門家であるラザール・カルノーとプリュール・ド・ラ・コートドール[68]が助っ人として公安委員会に加えられた。前線で勝利して軍事情勢を早急に改善する必要があったためで、以後、軍事に疎い他の委員を排して革命戦争はカルノーが概ね1人で指導するようになったが、これに軍務局[69]を奪われたサン=ジュストは内心では不満で、ロベスピエールやサン=タンドレ、プリュール・ド・ラ・マルヌらも、カルノーの作戦計画の詳細が説明され、討議されることを要求した。しかし軍事・戦争政策もまた、最後までロベスピエール派の手の及ばぬ分野であった。

8月下旬、今度は別の極左勢力で恐怖政治の強化を求めるエベール派(矯激派)の圧力が強まった。不幸なサン・キュロットの不満を汲む極左派の要求には際限がなかった。エベール派はどんどん増長していき、完全な勝利まで戦争をやめない無制限戦争を主張した。彼らによって、君主国との和議を試みるダントン派などは裏切り者として糾弾されたため、王党派と誤解されない平和政策を議員が唱えることは困難になった。

1793年の窮状を鑑みると、政権を握る側の不利は明らかだった。8月26日、トゥーロン港にイギリス海軍が入って、王党派によりルイ17世万歳の宣言がなされていたが、この不利なニュースを公安委員会は隠していて、9月2日にビョー=ヴァレンヌに厳しく詰問された。市中にもこのニュースが広まるとサン・キュロットは激怒してデモを起こした。9月5日、圧力に屈した国民公会が恐怖政治と諸法案を採択したため、動揺した公安委員会は、翌9月6日、3名[70]を新たに加えようとし、公会は提案者であるダントン自身にも参加要請したが、辞退された[71]。結局、台頭する左派を背景に、ビョー=ヴァレンヌとコロー・デルボワの2人だけが加わった。

9月20日にチュリオが辞任[72]したので12人体制となり、9月25日、代わりに前線から帰った派遣議員ブリーズ[73]が公安委員に指名されたが、彼ら右派が戦争指導での失態の責任は公安委員会にあると不信任動議を出したことから、ロベスピエールの激昂に近い反発にあって批判を受けたために、驚いたブリーズは指名を拒否し、こうして右派の委員はいなくなった。一方、このときに不信任動議を退けただけでなく、ロベスピエールは「もし政府が無制限の信任を得られず、信任するに値しない人々によって構成されるならば、祖国は没落するであろう」と述べ、国民公会によって完全な信任、言い換えれば独裁権が得られることを希望したため、公安委員会は信任議決を得て、ロベスピエールがそのリーダーとして公式に認められた[62]。以後、委員会は彼の責任内閣の性格を持つようになった。

なお、しばらく後の12月29日にエロー・ド・セシェルは逮捕[74]されるため、さらに減って11人となるが、欠員は補充されることはなく、改選の動議もしばしば拒否(後述)されたために、このメンバーのままでテルミドールのクーデターまで存続した。

発展

独裁機構への途

大公安委員会が前車の轍を踏まないためには、より強力な権力と独裁を必要とした。それはとりもなおさず確固たる政府の必要性ということなのだが、8月1日に公会議長ダントンの提案は拒絶にあった。彼は公安委員会を臨時政府[75]として昇格させようと演説し、(事実上の事態の法的追認にあたる)大臣を第一書記としようと提案した時、ロベスピエールは大臣の職権と現在の組織を擁護して反対し、エロー・ド・セシェルも委員が行政上の監察まで責任を負わされることになると批判して、公会はこの意見を退けた。ダントンの意見は辛うじて、予算的自由を与えるための機密費の増額という点だけ採用され、従来の50万リーヴルから5000万リーヴルに増やされたが、罵声も浴びたダントンは面目を潰した。要するに、法的な建前を整えるよりも先に、統一的指導を確立する方を優先したわけである。

非立憲的な臨時体制、いわば"革命的"な体制が維持されるという方針は、8月11日、ドラクロワの1793年憲法に基づく新しい議会のための選挙準備をする提案に対するロベスピエールの反対でさらにはっきりした。憲法を実際に施行するかどうかは、当時、諸派で意見の分かれている問題であったが、憲法を即時発効させて議会を選挙で新しくするというのは、現在のモンターニュ派支配を覆そうという意図があると判断されることが多かったので、憲法発効支持派は、ほとんど議席を持たないエベール派や、議会を追放されたジロンド派[76]などのシンパであると敵視された。よってロベスピエールは激怒して異議を唱え、辞任すら示唆したが、そのジャコバン・クラブでの演説は大喝采を浴びてジャコバン派全体に支持され、連盟兵[77]の後押しもあって反対派を黙らせた。これによって国民公会の非解散と新憲法実施の無期限停止が決定した。憲法の施行はその後も何度か提案されたが、8月28日には平原派のバレールも平和なときに作られた憲法は現状では力はないと実施に反対した。

連盟兵はもう一つ重要な役割を果たした。8月23日、彼らは総動員法を制定するように公会に強訴したのである。連盟兵の要求した大量募兵のアイデアにはロベスピエールは反対で「足りないのは兵士ではなく、将軍であり、彼らの愛国心なのだ」[78]と言って諭そうとしたが、連盟兵はコミューンに圧力をかけて、無理に公安委員会に採択を迫った。(人気取りのために大衆に迎合した)ダントンらの提案で、兵士を徴集するのに見合う経済的な動員も可能となるように修正をうけた同法は、人間、食物、商品など一国家の一切の資源が政府の掌中に預けることを意味し、公安委員会の役割を甚だしく広げた。18歳から25歳までの男子は兵士[79]に、老人や女子供は生産や医療に動員できることになったほか、臨時徴税や物資徴発も現場の判断で可能になった。その現場の責任者である派遣議員には

同日、エベール派は、同派が一切の影響力を持たない諸委員会が権力を奪っているとして、大臣職の復権を要求し、(施行されていない)新憲法の大臣選出の方法だけの実施を要求した。これは人民が直接選んだ選挙人会によって一般候補者名簿が作られ、そこから議会が大臣24名の内閣を選ぶというもの[80]で、この方法での内閣刷新を阻止するのに、ロベスピエールは苦心した。

前述のように9月5日のエベール派の扇動によるデモにより、当時の表現でいうところの「恐怖政治が議事日程に載った[81]」が、「これこそ人民を目覚めさせ、自ら自分を救わしめる唯一の方法である[81]」と連盟兵ロワイユは誇らしく言った。革命裁判所は刷新され、ようやく機能しはじめた[82]。国民公会は恐怖政治を具体化させる法案をいくつか可決し、サン・キュロット民兵は革命軍として雇用されることになり、ギロチンとともに行進して、農村に麦が蓄えられていないか、商人宅に商品が隠されてないかを探すことになった。革命委員会の役員にも賃金が払われるようになった。これらの人々には共に極左派が多く、エベール派を満足させる決定であった。

9月13日には、公安委員会以外のすべての委員会は改選されることが決まり、以後、他のすべての委員会は公安委員会の監視下に置かれ、候補者のリストは公安委員会が提出して公会が選ぶことになった。これは恐怖政治でより強い力を持つことになる保安委員会から事前にダントン派を排除[83]してしまうことを目的とし、同時に地方の人民結社・政治クラブから疑わしい役員を除くことも目指していた[84]。公安委員会の優越権が法令で認められた最初で、公安委員会独裁の始まりとなり、中央と地方の両方に浸透する一党独裁的な体制ができていった。公会と連絡を密にしていた派遣議員は、今後は公安委員会に属し、公会ではなく委員会に報告義務を負うようになった。

9月17日、公会は反革命容疑者法を成立させ、恐怖政治の手段を完成させた。このときまでは恐怖政治が誰を対象としているのか明らかではなかったが、同法は極めて適用範囲が広く、十分に革命的ではないとされた誰もが容疑者となり得た。9月29日には最高価格令も可決され、公会も公安委員もこの法案にはあまり賛成していなかったが、統制経済の調整も公安委員会に委託された。

革命政治は公安委員会の単一指導、要するに独裁で推し進められることになったが、見てきたように、公安委員会はその執行を勝手に押しつけられたわけであり、イポリット・カルノー[85]によれば「せっぱつまっての独裁」であった[86]が、「パンを!」と怒れる人民が性急に改善を求めるこういうせっぱつまった状況でも、ロベスピエールが、左派の突き上げを利用して右派を抑え、右派の協力を得て左派の脅威をかわすという、政局の綱渡りを行って、徐々に中央機構を強化していったということは特出すべきことであった。

革命政府論

公安委員会の中央の独裁化はだいたい9月末までに完成されたが、新憲法が停止中であったため、旧憲法(1791年憲法)の条文のいくつかは生きていて、それを修正するたくさんの法令とが不完全に共存する状態だった。いくつかの革命的立法が中央で矢継ぎ早に公布されたことは地方を混乱させた。また派遣議員の何人[87]かが階級闘争的な手法で平等主義を貫いたり、過激な反キリスト教政策を地方で無理に推し進めたので、地方の恐怖政治はすぐに大量殺戮の様相を呈するようになった。公安委員会は彼らを召還して権限を停止しなければならなかったが、彼らが去って元の当局者に権限が渡されると、今度は政策が逆行するような事態も発生し、混乱に拍車をかけた。中央集権的な状態が国全体で保てるよう、行政機構全体が再整備される必要があった。10月4日、ビヨー=ヴァレンヌは「政府に活動と生命を与えるのに必要な法令」[88]草案を公安委員会の名で公会に提出し、この草案は差し戻されたが、革命行政の整備にのりだした。

10月10日、サン=ジュストによって新しい草案が発表され、そこには独自の革命政府論(独裁理論)が展開されていた。彼はまず演説[90]して、法律と対策が取られた後も状況が改善しないのは「法が革命的であるのにその法を遂行する人が革命的ではない」からだと指摘。国家の逆境の原因を考察するに、それは「命令実行の際の(大臣らの)意志の弱さ、行政における(官吏の)節約の不足、(公会の)国家計画の不安定さ、政府に影響を及ぼす(人民の)情熱のうつろい」に見いだされ、したがって公安委員会は人民に提案するが、「自由に対する最後の敵が生きている限り」は繁栄を望むことはできないのであり、「裏切り者だけではなく、無関心な者も」罰しなくてはならないのであって、なぜなら「フランス人民が自己の意志を明らかにした後には、その意志に反する者はすべて主権から外れており、主権から外れた者はすなわち敵だからである」と定義した。共和国の現状においては「憲法は確立しえない」が、それは「憲法は自由に反対する陰謀を抑圧するのに必要な暴力を欠いている」からで、「法の剣は至るところに迅速に行き渡らなければならない」のであり、「政府自体が革命的に構成されなければ、革命的な法律を執行することは不可能」であると主張し、「政府が革命的でなければならないのは貴族に対してだけではない。政府は兵士から暴利を貪る連中、恥知らずな行為によって軍隊を堕落させる連中、国庫収入の浪費によって人民を奴隷状態に連れ戻し、災厄によって国を解体に導く連中に対しても革命的でなければならない。多くの悪の源泉はある者の腐敗と他の者の軽率さにある」とした[91]。その上で、サン=ジュストは14条からなる法令を提出し、公会はこれを討議することなく拍手喝采で承認したので、そのまま革命独裁の大綱となった。第一条で「フランス臨時政府は平和が到来するまで革命的である」とされ、大臣、将軍、行政、司法のすべては公安委員会の監視下に置かれることになった。

しかし大綱はまだ細部を詰める必要があったので、11月18日にビヨー=ヴァレンヌが「革命政府組織の方法」とする草案を提出した。公会で議論されたことは地方行政と監察官、派遣議員やその他の委員との関係の整理であった。これらは数度にわたる議論を経て、1793年12月4日、フリメール14日法として完成した。フリメール14日法は革命政治の仮憲法と言えるもので、実施されない1793年憲法に代わって、7月27日までフランスの政治を規定した基本法であったと見なすことができる[92]。いままでバラバラに制定されてきた諸機関が、中央集権組織の中で有機的に動くことを意図したもので、権限や管轄が整理されていた。革命軍や革命委員会のような組織も、公安委員会の統制下に置き直され、徐々に人を入れ替えて政府に反逆するような極左派(エベール派など)の手から奪還された。公安委員会は国中を監視し、(候補者をリストに選ぶということで)人民全体の官吏を任命する権限を持ち、諸委員会の人選や市町村の選挙は停止され、人民主権のために民主主義は事実上停止された。

公安委員会はいまや極大な権限を有していた。1794年3月27日、革命軍は廃止された。4月1日のカルノーの提案(ジェルミナル12日の法令)で臨時行政会議と大臣制度も廃止された。これにより、名実共に政府は公安委員会を頂点とする組織となった。その下に大臣に代わっておかれた12執行委員会[93]が整備されることになり、この各執行委員会は正委員2名、副委員1名で構成された。立法権と行政権は完全に一体化し、革命政治体制は完成した。

終焉

分派の粛清

しかしながらフリメール14日法の定義した独裁機構には一つ問題があった。治安・警察行政に関してだけは保安委員会に強力な権限を与えていたのである。実際、公安委員会独裁に対抗できる組織がまだフランスには二つあって、一つが保安委員会、もう一つは革命裁判所であった。これらは恐怖政治の実行面の主役であり、警察権と特別司法権なくして恐怖政治を行えないのであるから、権限を与えないわけにはいかなかったのである。特に保安委員会は、事実上の二頭政治体制の一角というべきほどの機構で、12月〜4月までの間は公安と保安の両委員会が革命の両輪だった。

このような状態が放置されたのは、汚職問題で尻に火がついたダントン派の面々が攻勢にでて、エベール派との争いを激化させたためで、いよいよジャコバン分派の粛清が現実味を帯びたからである。この対立は一年以上も革命を停滞させていた。ダントン派は激しくエベール派の恐怖政治を攻撃して批判し、一方でエベール派もコロー・デルボワの助力を得て応戦して汚職を非難した。ロベスピエールはこの争いに距離を置いていたが、恐怖政治批判が公安委員会批判となることは許さなかった。デュゴミエ将軍がトゥーロンを奪還した報せがパリに届いた12月23日[94]、彼は革命政府の戦時有効性と、恐怖政治の正当性を弁論した。ヴァンデの反乱軍が決定的な敗北[95]を喫した報せも相次いで届くと、公安委員会の立場はもはや強固なものとなり、ダントン派の恐怖政治中止の企ては完全に失敗した。しかしダントン派はそれらの勝利があるなら戦争を終えようと「講和の鐘が鳴った」[96]と早期終戦を求めた。恐怖政治は戦争の続く限り続けられるとされていたからだ。ところがこの考えにはバレールら平原派も反対した。内戦にはめどがたったが、まだ対仏大同盟諸国との戦争はこれからだったからである。しかし後の1794年6月26日のフルリュス会戦[97]の勝利の後にはこの言い訳は通用しなくなる。戦争はフランスの勝利で終わる公算が高くなった。

1794年の早春は再び飢饉が危惧された。特にパリ近郊では(民衆の略奪以外にも)革命軍が食料徴発隊と化して没収と平等分配をたため、農民はパリに作物を出荷するのを嫌って避けるようになり、物資不足に拍車がかかった。エベール派(およびコルドリエ派連合)はこれに勢いを得て、3月頃から「神聖な蜂起」と呼ばれる運動を始めた。彼らは両委員会も公会も信用しなかった。しかしこの公然たる反政府運動に対して、サン=ジュストがそれより前に経済テロルの新方針たるヴァントーズ法を成立させていたいたので、サン・キュロットが敵の極左派のもとに結集するのを阻止できた。両委員会の決定により1794年3月13日〜14日にかけてエベール派が逮捕された。極左の失墜の反動で右派が勢力を増さないように、ダントン派への追求も始まった。彼らの何人かは確実に汚職に手を染めていたので、これは簡単だった。ただ愛国者と常に庇ってきた盟友ダントンを手にかけることだけがロベスピエールを躊躇させたようである。3月30日、ダントンは逮捕された。

反対派をすべて葬り去った両委員会は本当の独裁を始めた。民主主義はなく官僚組織があるだけだった。しかしサン=ジュストは手をゆるめなかった。曰く「革命は凍りついた。一切の原則は弱くなった。残っているものは赤帽子をかぶった陰謀である」[98] 4月16日(ジェルミナル27日法)、サン=ジュストは一般警察に関する法令で公安委員会に治安局を設けるという法案を可決させたが、これは保安委員会の領分を犯し、蔑ろにするものとして激怒をかった。

公安委員会は、強大な権限を派遣議員から取り上げようとした。もはや派遣議員という代理人は必要としなかったからだ。これまでもモンターニュ派内部の不和と腐敗は地方ではもっと顕著で、様々な理由で地方に下った派遣議員は、先に来た者、後から来た者、各々が勝手に方針を変え、強権を振るい、しばしば対立することがあった。公安委員会はこれらの地方の混乱を収拾するために彼ら双方を召還して説明させる必要があった。派遣議員が作った特別法廷は廃止され、地方の特別裁判所もパリの革命裁判所に従属させるように4月16日に決められた。容疑者をパリに送るように指示があった。

しかしエベール派とダントン派が粛清された後になっては、特に6月10日のプレリアール22日法の制定後では、召還は処刑の前段階と理解された。というのも派遣議員の何人かはこれらの派閥に属していたからである。彼らは弁明の機会無く処刑されるのではないかと恐れ、黙って殺されるよりは反撃する方を選んだ。結局のところ「共和国の敵のすべては共和国政府のなかにいる」というサン=ジュストの主張はある意味では正しかったが、恐怖政治は人民の純化とならなかったという点で結論は間違っていた。人々の諍いと対立、猜疑心はますます激しくなり、革命的精神に殉じることよりも生存本能が優ったのは自然の成り行きだった。

公安委員会の側から見て、クーデターの背景として指摘されるのは、コロー・デルボワとビヨー=ヴァレンヌという二人のより強硬な左派との亀裂[99]、さらには平原派のリーダーであったバレールがいわゆる"凍りついた革命"を見限ったことにより、同じく中道的な3委員の賛同が得られなくなったことにあったといえる。これによって分裂した公安委員会は権力を行使できなくなり、「政治の唯一の動力」たる国民公会に頼るしかなかったが、少数派であるロベスピエール派は、多数の反対派が巣くう国民公会で演説して支持を得なくてはならないという苦しい立場に追いやられた。自治市会のほとんど地区もすでに官僚で占められて弱体化されていたので、凍りついたパリは冷淡だった。ロベスピエールやサン=ジュストが、同じ公安委員のカルノーやコロー・デルボワ、ビヨー=ヴァレンヌらに「独裁者」との不当な中傷をうけても、彼らは酷く孤立してどこからも支援が得られなかった。もう一人の同派の委員クートンは満足に動けないほどすでに重病だった。ロベスピエールは影響下にある自治市会を動かし、国民衛兵隊を動員して武装蜂起することはできたが、そのような非合法なクーデターを彼は最後まで好まなかった。

テルミドール後の公安委員会

勝ち誇ったテルミドール派がまず最初にやったことは、革命の独裁機構をこなごなに粉砕することだった。公安委員会のロベスピエール派の処刑と左派の委員の追放によってあいた6名の空席は、7月31日、タリアンを筆頭とする反動勢力によって埋められた。8月24日、今後、公安委員会は毎月その4分の1が改選されることになり、一度、公安委員となった者は1ヶ月経過しなければ再選できないということになった。また広大な権限は大幅に縮小され、外交と軍事に限定された。カルノーはしばらく留任し、後に再選もしたが、委員会の役割が低下したため、目まぐるしく変わったテルミドール後の公安委員にめぼしい政治家はほとんどいなかった。

テルミドールのクーデターの翌日から停止されていたプレリアール22日法も8月10日に廃止され、革命裁判所は改組され、弁護は認められるようになった。自治市会も解散を命じられ、パリの市政は、公安委員会と保安委員会とが直接運営するようになった。国民衛兵隊からは貧民が排除され、ブルジョワ子弟で構成される俗に言う「金ぴか青年隊」に改組された。彼らはフレロン[100]に率いられて白色テロを行い、1795年5月31日に革命裁判所が廃止されるまで猛威を振るった。

10月26日に始まった総裁政府は、正式発足の2日後、11月4日に公安委員会を解散させた。行政は、5名の総裁の1名が3ヶ月の任期で総理を務める交代制で、その下にある事務局が実務を行うことになったが、これは内閣の各省に相当する役所であった。総裁は任期5年だが毎年1名が抽選で退任して5年間は再選は禁止されるなど厳しい制約があり、外交権や任免権を持つが、強権を振るえないお飾りの役職だった。これら名目とは別に実質的には3名の総裁[101]が政治を司っていたが、彼らには統治機構を制御できなかったので、政局が苦しくなると軍隊によるクーデターに頼らざる得なかった。憲法には6〜8名大臣が想定されていたが、実際にはほぼ7大臣[102]の構成で、彼らが各部門の政務にあたったが、これは公安委員会時代とあまり変わらなかった。ただ「革命政府」の時代は終わり、立法権と行政権は完全に分割され、極端といえるほど、お互いに干渉できないような構造となっていて、政府は以後は立法を行うことはもちろん提案することすらできなかった。二院制の立法府も常設委員会を持つことは禁止され、議員が集団で活動したり政党党派を組むことも議席の席替えすら禁じられていた。

後世の評価

徳と恐怖

何れの時代においても、公安委員会のような革命政府に対しては相反する評価がなされるのが常で、つまり熱烈に称賛するか、全面的に嫌悪するかのどちらかであった。革命独裁と恐怖政治は切り離すことができない。ルイ・ブランはロベスピエールの革命独裁とエベールの恐怖政治という具合に区別しようと試みたが、フランソワ・ギゾーは革命政府は無法の政府であり

1794年2月5日、ロベスピエールは、人民の政府の原動力は平時においては「徳」であるが、革命時においては「徳と恐怖」の両方であると述べた。すべての善良な市民に徳の遵守を求めると同時に、徳を守らぬ国内の敵を

脚注・出典

- ^ ここでいう「革命政府」は三権が必要から未分離とされていて、(マチエの師である)革命史家オーラールの定義によれば、立法権と行政権の混同がある政府という意味である。猪木正道, 前川貞次郎 & 1957年, pp.186-188

”事実上”とするのは革命政治家たちが臨時政府と公式に認めるのを嫌ったため。(後述) 彼らは国民公会こそが唯一の政治動力であるとして、公安委員会はその「腕」に過ぎないとした。政府委員会などいう表現もある - ^ a b 公安委員会は、テュイルリー宮殿とルーヴル宮殿を結ぶセーヌ川沿いの南区画であるフロール館(Pavillon de Flore)に設置されていた。現在はテュイルリー宮殿が焼失したため、庭園に面したルーヴル美術館の翼部のようになっているが、ここはもともとアンリ4世が増築した別館部分で、奇しくもヴェルサイユ行進で連れてこられた後にはマリー・アントワネットの住居であった。またナポレオン1世も短い期間だが利用した。なお国民公会自身も宮殿の敷地内(反対側の室内馬術練習場)にあったが、他の常設委員会も宮殿内の別区画にあった

- ^ "Despotisme de la liberté" 法案提出時に賛意を示したマラーの言葉。 Le Moniteur, XV, pp. 21-26

- ^ ダントンの言葉。河野健二 & 1989年, pp.298-299

- ^ 恐怖政治そのものについての説明はここではしないが、恐怖政治はもともと公安委員会への圧力であり、大衆とそれに迎合したエベール派の要求であった。公安委員会は恐怖政治を実現する機関の一つとなるが、それには紆余曲折があった

- ^ 署名の数はもっと多いが、いくつかは判別できないサインがある。(保安委員バランの上の署名はプリュールか?) 公安委員会と保安委員会はしばしばこのような問題では合同会議を開いたが、当時、パリにいた公安委員は9名ほどと見られ、会議に参加したメンバーでは、公安委員ロベール・ランデと保安委員リュールの二人がダントン派逮捕に反対して署名を拒否した、と伝えられる。マチエ, 市原豊太 & 1989年, (下)p.240

- ^ 人民主権の最大の危険は個別利益の追求によって権限が奪われることであるとされていた。フュレ, オズーフ & 1999年, pp.33-34

- ^ Mathiez, A. (1929), “La Révolution française et la théorie de la dictature”, Revue historique, LIV

マチエが独裁ではなかったと例外とするのを認めたのは、三権分立の憲法が機能していた立法議会初期のごく短い期間のみ - ^ 国民公会の常任委員会は1793年当初は21もあった。内訳は、憲法委員会、外交委員会、戦争(陸軍)委員会、保安委員会、民法・刑法委員会、文部委員会、財政委員会、法令委員会、請願委員会、議場委員会、議事録委員会、救貧委員会、地方行政委員会、農業委員会、商業委員会、土地財産委員会、清算委員会、決算監査委員会、海軍委員会、植民委員会、古文書委員会。これらは廃止されたり統合されたりするが、さらに新しく創設された公安委員会などが加わる。公安委員会が他の常設委員会よりも優越的な地位であることが決まったのは1793年9月13日の公会の議決による。すべての委員会の委員は公会が指名し、(上部組織への出向を除き)兼任は基本的に禁止されていた

- ^ 秘密会議とされたのは外野の干渉を避けるためで、公開にして政治アピールの場とかした後述の国防委員会の反省から

- ^ a b 警察権は主に保安委員会(Comité de sûreté générale )が管轄していた。後に1793年7月28日の法令で公安委員会を強化する目的で、嫌疑者の拘引する命令を発する権限だけは同委員会にも与えられることになったが、治安・警察に関する広範囲な権限は依然として保安委員会が持っていた。つまり事実上は両委員会の二元支配となっていたわけで、この権限争いがテルミドールのクーデターの一因となっている。1794年4月16日、ジェルミナル27日の法令で公安委員会にも逮捕権(告発権と予審権)が与えられ、両者の争いは一層激しくなった。なお保安委員会は治安委員会とも訳される

- ^ a b c 河野健二 & 1989年, pp.342-343

- ^ つまり9人制の場合は最低でも6人以上の会議で4人以上、14人制の場合は最低でも9人以上の会議で5人以上、12人制の場合は最低でも8人以上の会議で5人以上、11人制の場合は7人以上の会議で最低でも4人以上の委員の賛意と署名が必要とされた。これは公安委員会のメンバー構成上、どの派閥も単独ではいかなる決定もできなかったことを意味する。強権を持ちながらも常に協議と妥協をしいられた。ロベスピエールが何かにつけて公会やクラブで演説したのは、他の委員を説得するために人民の支持と後押しを必要としたため

- ^ または言葉のあや。ロベスピエールは大公安委員会の首班的地位であり、独裁政権の責任者だったのではあるが、説明のように一人で何でも決めることができたわけではないし、特別な権限を持っていたわけでもない。彼の持っていたものは人民への影響力という見えざる力だけだった。ロベスピエール独裁といった場合、委員会独裁を人格化したに過ぎず、誤解を招く

- ^ 公安委員会の委員は大臣よりも上位の権限を持っていた。これは従来の大臣制度が貴族的なものと見なされて嫌悪されたことに原因があり、この感覚は革命時独特のもの。大臣を監視する民衆代表の位置づけが公安委員であったが、公安委員自身に強い権限が与えられたので、公安委員が事実上の大臣に、大臣が格下げされて事実上の省庁長官になるというような構造になった

- ^ マチエ, 市原豊太 & 1989年, (下)p.58

- ^ アンラージェやエベール派が粛清されたことから極左勢力はモンターニュ主流派を恨んでおり、一部の地区はテルミドールのクーデターのときに支持を見送った。特にグラヴィリエ地区は最左翼であったが、反ロベスピエールに決定的や役割を果たした

- ^ 国民公会には、議会を守る公会親衛隊( Garde de la Convention )という組織があったが、公会の一機関である公安委員会には、これに相当するものはなかった。公安委員会には上記の権限を行使するために治安局に若干の警察官吏がいただけ

- ^ マチエ, 市原豊太 & 1989年, (下)p.315

- ^ 公安委員自身が最前線にいるときや、最前線からの報告を受けた時に限られる。戦略方針の決定は公安委員会の主要な役割の一つで、下部組織・地形測量局が戦略分析を行っていた

- ^ 反革命容疑者法に指定されているように、これを管轄して執行するのは保安委員会や監察革命委員会(革命委員会と後に改称)であり、革命軍(民兵組織のこと)にも同様の権限があった。前述のようにその後には公安委員会にも拘引・逮捕の権限も付与されたが、実務的には公安委員会が命じた場合においても、警察活動は保安委員会か革命軍を介して行われた。監視委員会はまさに革命の秘密警察と言うべき組織で、思想弾圧やスパイのようなことをしていた

- ^ 恐怖政治の犠牲者の生き死にを実際に決めていたのは、革命裁判所と検事、およびその陪審員団である。弁護士も証拠も途中から必要なくなったため、判決は主に陪審の心証に依存した

- ^ 後述するが、恐怖政治を最初に予言したのはマラーであり、政局として要望したのは(マラーと同じくコルドリエ派の流れを汲む)エベール派で、特に後者はロベスピエールの政敵であった。恐怖政治の到来は内戦勃発と深い関係がある

- ^ 旧称「監視革命委員会(Comité de surveillance révolutionnaire)」で保安委員会の下部組織

- ^ 「権力は腐敗する。絶対的権力は絶対的に腐敗する」 歴史学者J・E・アクトンの言葉

- ^ フュレ, オズーフ & 1999年, p.192

- ^ 議会が解散し、再選挙がある予定であったため

- ^ 司法、内務、外務、海軍、戦争(陸軍)、財務(公共租税)の6大臣

- ^ 「 Conseil exécutif provisoire 」のこと

- ^ もともとブルボン王政時代からフランスには首相や内閣などという制度はなく、各部門別の国務会議とそれを総合する最高国務会議があるだけで、つまり国王の親政を前提にした国体であった。1791年憲法の結果として大臣制度が誕生したが、イギリスなどと違って首相に相当する地位はなく、当時のフランスにおける総理大臣は大臣の欠員がでた際に兼務できる大臣のことで、大臣同士は対等な関係であった。このため国王存在がなくなると、中心がなくなり、強いリーダーシップを発揮できない構造だった

- ^ 河野健二 & 1989年, pp.294-298

- ^ 当時のイギリスは、現在と違って、ウィンザー家のもともとの領地であるハノーヴァーやオスナブリュック大司教領など大陸に領土を持っていた。またオランダも歴史的に関係の深い主要な交易相手として権益が絡む国であり、フランス軍の直接の脅威からこれらを守るために、イギリスは大陸に軍隊を派遣することになった

- ^ 「 Comité de défense générale 」のこと。国防総委員会とも訳される

- ^ 戦争(陸軍)委員会、財政委員会、植民委員会、海軍委員会、憲法委員会、外交委員会の6つ。1月31日に請願委員会がこれに加わった

- ^ a b ベルトラン・バレール・ド・ヴュザック(Bertrand Barère de Vieuzac)。平原派の代表的政治家。カメレオンの渾名を持ち、時期によって政治信条が異なるが、シェイエスなどと共に革命の全期で活躍した

- ^ 25名の議員の内訳は、デュボワ=クランセ(Dubois-Crancé)、ペティヨン(Pétion)、ダントン、ジャンソネ(Gensonné)、シェイエス、ギュイトン=モルヴォー(Guyton-Morveau)、M・ロベスピエール、バルバルー(Barbaroux)、リュール(Rühl)、ヴェルニョー(Vergniaud)、ファーブル・デグランティーヌ(Fabre d'Églantine)、ビュゾー、デルマ(Delmas)、ガデ(Guadet)、コンドルセ(Condorcet)、ブレアール、カミュ(Camus)、プリュール・ド・ラ・マルヌ(Prieur de la Marne)、カミーユ・デムーラン、バレール、ジャン・デブリ(Debry)、イスナール、ラズルス(Lasource)、キネット(Quinette)、カンバセレス。モンターニュ派とジロンド派、プレーヌ派、つまり左右中道それぞれ、マラーとブリッソーを除く主要政治家のほとんどが含まれていた

- ^ シャルル・フランソワ・デュムーリエ(Charles-François Dumouriez)。元外相で、北方軍司令官であったデュムーリエ将軍は立憲王党派(オルレアン派)で、国王処刑を革命の行き過ぎと判断し、パリに進撃してジャコバン派を一掃して王権を回復する陰謀を企てていた。彼は敵司令官と勝手に交渉し、公会が派遣した議員と戦争大臣を拘束して引き渡した。軍をパリに向けようとしたが、兵士に拒否され、部下のダヴー大佐に逮捕されそうになって、慌ててオーストリア軍に亡命した

- ^ ブールノンヴィル(Beurnonville)、カミュとキネット、およびラマルク。ちなみに戦争大臣(Ministres de la guerre)というのはフランス独特の表現で、陸軍大臣と同義。1930年代までフランスではこの表現だったが、現在は国防大臣(Ministre de la Défense)と名称が変わっている

- ^ マクシマン・イスナール(Maximin Isnard)。ジロンド派の政治家。後に同派の没落を決定づける失言をしたことで知られる

- ^ イスナールは最初これを「執行委員会(行政委員会)」と名付けようとした。新委員会は独裁的強権を持つ行政府のようなものとして想起された

- ^ 同姓の議員と区別して通称ブレアール=デュプレシーとも言う。(Jean-Jacques Bréard-Duplessis)

- ^ Jean-Baptiste Robert Lindet。モンターニュ派の政治家。非常に似た名前の兄がいるが、一般にこちらの有名な弟をロベール・ランデ、兄をトマ(トマス)・ランデと言う

- ^ Jean-Baptiste Treilhard

- ^ ダントン派の政治家。ロマン派の画家で有名なウジェーヌ・ドラクロワの父親。「ド」は定冠詞のため、ラクロワとも表記する(Jean-François Delacroix)

- ^ マチエはほぼ断定的にダントンはデュムーリエの陰謀に荷担していたとしている。マチエ, 市原豊太 & 1989年, (中)pp.243-255

- ^ 「Commission extraordinaire des Douze」のこと。前身は特別委員会。モンターニュ派の独壇場だった保安委員会を抑えるために創られたが、結果的にはエベール派などに扇動されたサン・キュロット民兵の蜂起を誘発した

- ^ a b マリ=ジャン・エロー・ド・セシェル(Marie-Jean Hérault de Séchelles)。名門貴族出身で、フンヤン→ジロンド→モンターニュ派と党派を渡り歩いた政治家。享楽的な人物として知られる。外交で秘密任務に携わっていたことから裏切りの疑惑が持ち上がり、別の亡命貴族を匿った容疑で逮捕された。公安委員を辞任したが、公会では受理されなかった。平等主義者で、厳密にはダントン派ではないもっと左の政治信条であったが、ダントン派と一緒に処刑された

- ^ ジャン=バプティスト=シャルル・マテュー=ミランパル(Jean-Baptiste-Charles Matthieu-Mirampal)

- ^ ドミニク=ヴァンサン・ラメル(Dominique-Vincent Ramel-Nogaret)

- ^ テオフィル・ベルリエ(Théophile Berlier)

- ^ ただしロベール・ランデは一旦は辞めるが、6月22日にマテューに代わって復帰した

- ^ トマ=オーギュスタン・ガスパラン(Thomas-Augustin Gasparin)

- ^ 6月27日、フランソワ=レネ=オーギュスタン・マラルメも公安委員に指名されたが、実際に委員会には加わらなかった。同様に7月4日にトマ・ランデ(ロベール・ランデの兄)、ジャン・ミケル・デュ・ロイ、ジャン=マリー・アドリエン・フランカステルの3名も指名されたが、委員会に参加することはなかった

- ^ モンターニュ派右派で、いくつかの点では対立したがもともとはジロンド派と考え方が近いグループだった。右派として、買い占め人の処刑や最高価格令などアンラージェやエベール派が主張した極左政策には反対した。また対外的にも和平交渉を支持し、恐怖政治の終了を志向していた

- ^ フュレ, オズーフ & 1999年, p.189

- ^ 10月3日の保安委員アマール(Jean-Pierre-André Amar)の報告をもって処分が決定し、ジロンド派とされた41名は革命裁判所に送られ、その中核の21名は死刑となり1名は執行前に自殺した。ただし残りは無罪になった。すでに逃亡していたジロンド派の19名は法の保護の外におかれ、元内相のロランなどは妻の死を知って自殺したが、残りもほとんどが悲惨な最期を遂げた。6月2日の非合法な民衆の武装蜂起への抗議書に署名した76名は逮捕状が出されたがロベスピエールによって免除されて、ギロチンから救われた。マチエ, 市原豊太 & 1989年, p.108, pp.133-134

- ^ André Jeanbon Saint André。モンターニュ派の政治家。海軍担当であったので西部や南部の軍港の視察にでかけてほとんどパリにはいなかった

- ^ Jacques Alexis Thuriot de la Rozière。ダントン派の政治家だが、公安委員の辞任後は沈黙を守って粛清を逃れた。テルミドールのクーデタでは反ロベスピエール派として再び活動する

- ^ 特にジロンド派追放後の処刑に対してダントンは抵抗した。権力をつかんだモンターニュ派は、ジロンド派の粛清を肯定する必要があったため、不法な蜂起を弁護して法をねじ曲げたが、左派の台頭に苦しむことになる

- ^ キュスティーヌ将軍の不当な逮捕に抗議したもの。ガスパランは委員の中では唯一の元軍人であったため、後述のカルノーらの追加が必要になった

- ^ マチエ, 市原豊太 & 1989年, (下)p.49

- ^ a b 猪木正道, 前川貞次郎 & 1957年, p.185

狭義では、ロベスピエールが委員となった7月27日ではなく、彼が正式にリーダーとなった9月25日から翌年7月27日までがロベスピエールの大公安委員会ということになる - ^ ロベスピエール、クートン、サン=ジュストの3人のこと

- ^ アンラージェは「怒れる人々」という意味で、よって激昂派とも言う。彼らは議席を一つも持たず、パリのグラヴィリエ地区など数地区で支持されただけの最小グループであったが、極めて過激な主張をしたことで有名

- ^ 「買い占め人」と彼らが呼ぶブルジョワ商人の処刑や、銀行家すべての逮捕、アッシニヤ紙幣の不換紙幣化、最高価格令または購入者による商品の価格設定という極端な価格統制、汚職議員の追求、土地均分法ほか。その後、これらの政策の一部はエベール派によって継承されたが、両者はこの頃に暗殺されたマラーの後継者を巡って犬猿の仲。議会外勢力で国民公会そのものを批判し攻撃した

- ^ 前年の8月10日の革命を記念する大連盟祭のこと。7月14日の革命祭から全国から人が集まってきていたため、食糧難が一層深刻化するのではないかと懸念が高まった。ちなみにこの日の祭典ではルーヴル美術館の開館式も行われ、1793年憲法の成立も宣言された。(実施に関しては後述) ダントン派はこの祝祭を恩赦の好機と考えて、追放されたジロンド派に大赦を与えるように策動したが、拒否された。地方からやってきた連盟兵(穏健派が多いと思われていた)がこの動議に賛成しないか警戒され、監視委員会が厳しく監視した

- ^ ロベスピエールは8月5日、ヴァンサン(Vincent)を批判し、7〜8日にジャコバン・クラブで演説してアンラージェを攻撃した。これで大衆の支持と喝采をうけてクラブ議長に就任すると、さらに逮捕に向けてジャック・ルー(Jacques Roux)やテオフィル・ルクレール(Théophile Leclerc)などを調査をするように保安委員会に依頼した。彼らは22、23日にでっち上げの口実で逮捕された

- ^ クロード=アントワーヌ・プリュール・ド・ラ・コートドール(Claude-Antoine Prieur de la Côte-d'Or)。元来の姓は、プリュール=デュベルノワだが、プリュールという同姓の議員がかなりいるため、区別する意味で出身県のコートドール県を名前につけた通称で呼ばれる。これは前出のプリュール・ド・ラ・マルヌも同じで彼はマルヌ県出身

- ^ 公安委員会の部局の一つで、軍務に関する広範囲の職務に当たる。サン=ジュストが委員になる前に開設して主導していたが、彼は派遣委員となって不在がちとなったので、カルノーが委員になって管轄し、専門家を招いて部署を拡大させて本格的な戦時体制をフランスに実現させた

- ^ もう一人はフランソワ=オメール・グレネー(François Omer Granet)。彼も辞退した。国民公会は中道や右派の議員の方が数が多く、委員会が極端に左傾化するのを嫌って、左派の多くが派遣議員で前線に送られて不在を良いことに、事あるごとに右派の委員を指名しようとした

- ^ ダントンは委員となる資格を十分に持っていたが、後述の8月1日の臨時政府昇格への動議の際に中傷されたことから、公安委員会の委員の席には二度と着かないとダントン本人が誓いを立てていたためと、ロベスピエールとの確執があったからとも言われる

- ^ 老兵ウーシャール将軍(Jean Nicolas Houchard)の解任と、革命裁判所送りに抗議したもの

- ^ フィリップ=コンスタン=ジョゼフ・ブリーズ(Philippe Constant Joseph Briez)

- ^ エローは不用意にもスパイであったプロリ(Berthold Proly)を秘書として雇っていたため、公安委員会の内実は外国に筒抜けだった。自身も汚職の嫌疑をかけられていたファーブル・デクランティーヌの告発により明らかになったこのスキャンダルで、彼は一切の信用を失う

- ^ 厳密には臨時政府委員会(Comité de gouvernement provisoire)と名付けるべきとした

- ^ この頃には連邦派として裏切り者呼ばわりされていた

- ^ 前述の八月十日祭に参加するために地方から集まっていた志願兵の集団。穏健派が多いのではないかという当初の心配をよそに、内戦を鎮圧したいという要求が強く、総動員法などを可決して兵力増強されることを切に願い、恐怖政治と独裁強化を後押しした

- ^ マチエ, 市原豊太 & 1989年, (下)p.67

- ^ これは強制募兵制度で徴兵制とは異なり、ヴァンデの反乱を引き起こした30万人動員令とも別。臨時に無制限の召集を可能にする極端な国民皆兵の総動員法案で、国内には不満も多かった。毎年、一定年齢の一定数を召集する徴兵制がフランスに導入されるのは1798年のジュールダン法成立以後。

- ^ 1793年憲法第61〜63条。もし実施されていれば公安委員会政府の解体を意味したが、どのような候補が生まれて誰を公会が選ぶかは未知数で、エベール派に多い行き当たりばったりの動議。いずれにしても緊急時に権力を空白とする危険があった。マチエ, 市原豊太 & 1989年, (下)p.77

- ^ a b もともとはマラーの言葉の引用。ここでは恐怖政治の開始を意味する。マチエ, 市原豊太 & 1989年, (下)p.78

- ^ このときにブルジョワ出身者を中心にする裁判長、検事、陪審が刷新されるまでは、革命裁判所は審議は遅々たる速度で、逮捕したほとんども釈放していた

- ^ ファーブル・デグランティーヌやシャボ(François Chabot)らを筆頭に、これらの人々は外国勢力との汚職(東インド会社汚職事件)に関与していた

- ^ 地方、つまり県の行政は、これまでは完全な地方分権であったが、県行政機関は穏健派で占められていて、ジロンド派追放に反対して反革命に回るところが少なくなかったことから、これを解体して直接の統制下に置き、行政の末端まで人事を刷新して、統一的指導を回復させる必要があった

- ^ ラザール・カルノーの息子にしてサディ・カルノーの弟。政治家、歴史・社会学者。(Hippolyte Carnot)

- ^ マチエ, 市原豊太 & 1989年, (下)p.38

これらの話はマチエの師であったオーラールの学説にも準じるもの - ^ 代表的なのはフーシェ、カリエ、コロー・デルボワ、タリアンなど

- ^ 猪木正道, 前川貞次郎 & 1957年, pp.186-188

- ^ 自由と書かれた革命を象徴するフリジア帽がさりげなく逆十字にかけられ反キリストを暗示している。奥には裁判制度を意味する天秤も無造作に死体とともにつりさげられ、ギロチンの上にはためく旗にはエガリテ(平等)の文字

- ^ 河野健二 & 1989年, pp.396-404

- ^ サン=ジュストの論説の特徴は、大臣・軍人・官僚を徹底的に不信の目で見ていたことである。「人民もときに間違うが、個人ほどは間違わない」というのが彼の理屈で、人民の監視を強調していた。しかし彼は人民そのものも腐敗と欺瞞が蝕むことを予想し、「各部分の悪が全体に影響を及ぼす」と懸念していた

- ^ 猪木正道, 前川貞次郎 & 1957年, p.191

- ^ 内務、文部、農業、商業、建設、救貧、運輸、財政、戦争、海軍、軍需、外交の12部門

- ^ 奪回したのは12月18日だったが、報せが届いたのがちょうどこのときだった。トゥーロン攻囲戦ではロベスピエールの弟オーギュスタン・ロベスピエールも監察に派遣されていたが、フランス国土が直接に外国軍の侵入を受けただけに政府の一大関心事だった

- ^ 12月12日〜13日に行われたル・マン会戦(Battle of Le Mans)と23日のサヴェニー会戦(Battle of Savenay)のことで、ロワール川を北に渡ったカトリック王党軍はグランビル港の攻略に失敗して飢餓状態で戻ってきたところを共和国軍に各個撃破されて壊滅した

- ^ マチエ, 市原豊太 & 1989年, (下)p.220

- ^ Battle of Fleurus

- ^ マチエ, 市原豊太 & 1989年, (下)p.248

- ^ 極左の公安委員である彼らは次の粛清対象は当然自分たちだと信じた

- ^ 総裁となるバラスの相方の元派遣議員で、カミーユ・デムーランの親友として知られるダントン派。金ぴか青年隊の隊長となって左派に報復をした

- ^ バラスとルーベル(Jean-François Rewbell)、ラ・ルヴェイエール・レポー(Louis Marie de La Révellière-Lépeaux)の3総裁

- ^ 内務、外務、戦争、海軍、司法、大蔵、警察

- ^ ルイ・ブランやジョレスの名を冠した地下鉄駅もある

- ^ パリ大学のフランス革命史講座の初代担当教授。(Alphonse Aulard) ブルジョワ共和主義史観の人

- ^ 個人の自由と平等のこと。「1789年の理想」ともいう

- ^ フランス国立科学研究センターの主任研究員。歴史/政治哲学者(Mona Ozouf)

- ^ 河野健二 & 1989年, p.415

参考文献

- 猪木正道, (編); 前川貞次郎, ほか10名 (1957), 『独裁の研究』, 創文社

- 河野健二, (編) (1989), 『資料フランス革命』, 岩波書店, ISBN 4-00-002669-0

- フュレ, フランソワ; オズーフ, モナ (1999), 『フランス革命事典 4 制度』, みすず書房, ISBN 4-622-05044-7

- マチエ, アルベール; 市原豊太, ねづまさし共訳 (1989), 『フランス大革命 』, 上・中・下, 岩波文庫

- ミシュレ, ジュール; 桑原武夫, (編)ほか (1979), 『世界の名著 ミシュレ 』(フランス革命史の抄訳), 中央公論社, ISBN 4-12-400658-6

- 前川貞次郎 (1987), 『フランス革命史研究 - 史学史的考察 - 』, 創文社, 3022-460150-4226

- Scott, Samuel F.; Rothaus, Baryy (1985), 『Historical Dictionary of the French revolution, 1789-1799』, 1&2, Greenwood