「キオスク」の版間の差分

編集の要約なし |

m Bot作業依頼: キヨスクの改名に伴うリンク修正依頼 - log |

||

| 14行目: | 14行目: | ||

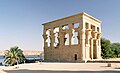

[[ファイル:Kiosk Greece.JPG|thumb|250px|ギリシアの都市によくみられる型のキオスク。]] |

[[ファイル:Kiosk Greece.JPG|thumb|250px|ギリシアの都市によくみられる型のキオスク。]] |

||

現在のヨーロッパ、[[ロシア]]、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]などでは、キオスクとは仮設[[小屋]]の一種で、一方の壁面に大きく開いた窓があるものを指す。キオスクを使う商人も多く、道路や公園などにキオスクを設置して[[新聞]]、[[雑誌]]、[[地図]]、[[ライター]]、[[たばこ|タバコ]]、[[菓子]]など安いものを売っており、新聞スタンド・[[日用品|雑貨屋]]・[[駄菓子屋]]の機能を果たしている。ロシアでは、道端や公園など場所問わず設置されている小さな商店を指す。[[ソビエト連邦の崩壊]]・ロシア市場経済成長と共に、大手スーパーチェーンの進出や浸透により数は少なくなりつつある。日本では駅売店が[[キヨスク]]と呼ばれている。 |

現在のヨーロッパ、[[ロシア]]、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]などでは、キオスクとは仮設[[小屋]]の一種で、一方の壁面に大きく開いた窓があるものを指す。キオスクを使う商人も多く、道路や公園などにキオスクを設置して[[新聞]]、[[雑誌]]、[[地図]]、[[ライター]]、[[たばこ|タバコ]]、[[菓子]]など安いものを売っており、新聞スタンド・[[日用品|雑貨屋]]・[[駄菓子屋]]の機能を果たしている。ロシアでは、道端や公園など場所問わず設置されている小さな商店を指す。[[ソビエト連邦の崩壊]]・ロシア市場経済成長と共に、大手スーパーチェーンの進出や浸透により数は少なくなりつつある。日本では駅売店が[[Kiosk (JRグループ)|キヨスク]]と呼ばれている。 |

||

キオスクと呼ばれるものの中には、催し物を紹介する無料の[[パンフレット]]や地図などを配布したり、観光客の案内所として使われるもの(information kiosk, information booth)もある。また[[キオスク端末]]や[[インターネット・キオスク|インタラクティブ・キオスク]]と呼ばれる、コンピュータやインターネット端末を置いた小屋やブースを、路上や店舗内などに置いて公的サービスを提供したり情報を提供したりしている国もある。 |

キオスクと呼ばれるものの中には、催し物を紹介する無料の[[パンフレット]]や地図などを配布したり、観光客の案内所として使われるもの(information kiosk, information booth)もある。また[[キオスク端末]]や[[インターネット・キオスク|インタラクティブ・キオスク]]と呼ばれる、コンピュータやインターネット端末を置いた小屋やブースを、路上や店舗内などに置いて公的サービスを提供したり情報を提供したりしている国もある。 |

||

2024年3月20日 (水) 23:25時点における版

キオスク(ペルシア語: کوشک / kušk; トルコ語: köşk; 英語: kiosk)は、中東や地中海沿岸などで発達した、庭園の簡易建造物。東屋やガゼボなどと同じく小さな建物で、全面または一部の面に壁がなく、外に開放されている。

言語表記

日本語で『キオスク』の各国語表記は、アラビア語: كشك / košk; タガログ語: kyos; ウルドゥー語: khoka; ロシア語: киоск; フランス語: kiosque; ギリシア語: κιόσκι; ドイツ語: Kiosk; ポーランド語: kiosk; チェコ語: kiosek; ポルトガル語: quiosque; ルーマニア語: chioşc; ブルガリア語: кьошк kyoshk; クロアチア語: kiosk セルビア語: киоск / kiosk; スペイン語: quiosco / kioscoなど。

キオスクの歴史

キオスクは、イランからインドにかけての庭園によく設けられていた。13世紀にはペルシア人からトルコ人に伝わり、オスマン帝国では宮殿や庭園などにキオスクが建てられた。イスタンブールのトプカプ宮殿の周囲には、多数のキオスクがあるほか、オスマン帝国の支配下にあった地域、例えばギリシアなどにもキオスクのある庭園が残る。

キオスクという語はペルシア語のクシュク(kušk)に由来し、「日陰をつくる物」を指していた。これがトルコ語でキョシュク(köşk)になった。「キョシュク」は現在でも、オスマン建築の中でも宮殿や邸宅の離れといった住宅建築を指すのに使われる。当初は木造で、後には石造などでも建てられたキョシュクは、表面は石や金属やタイルなどで覆われ、2階建て以上の高さがある建物であった。トルコなどには、皇族や貴族が夏や冬に住みかえて過ごすための邸宅や離れが多数残っている。特に夏用の邸宅は風を取り入れるために開口部が大きい。18世紀にはヨーロッパにオスマン文化の影響が及び、庭園に「キオスク」と呼ばれる休憩用の建物が建てられるようになり、造園に際しての重要な要素となるに至った。

現在のヨーロッパ、ロシア、アメリカなどでは、キオスクとは仮設小屋の一種で、一方の壁面に大きく開いた窓があるものを指す。キオスクを使う商人も多く、道路や公園などにキオスクを設置して新聞、雑誌、地図、ライター、タバコ、菓子など安いものを売っており、新聞スタンド・雑貨屋・駄菓子屋の機能を果たしている。ロシアでは、道端や公園など場所問わず設置されている小さな商店を指す。ソビエト連邦の崩壊・ロシア市場経済成長と共に、大手スーパーチェーンの進出や浸透により数は少なくなりつつある。日本では駅売店がキヨスクと呼ばれている。

キオスクと呼ばれるものの中には、催し物を紹介する無料のパンフレットや地図などを配布したり、観光客の案内所として使われるもの(information kiosk, information booth)もある。またキオスク端末やインタラクティブ・キオスクと呼ばれる、コンピュータやインターネット端末を置いた小屋やブースを、路上や店舗内などに置いて公的サービスを提供したり情報を提供したりしている国もある。

ギャラリー

-

キオスクの前でくつろぐトルコの人々、19世紀。

-

バイエルン王ルートヴィヒ2世の冬の庭園のために設計されたキオスク。

関連項目

外部リンク

- stadtrevue.de/... – „Ich würde nie in eine Stadt ziehen, die keine Büdchen hat“ – Interview mit der Autorin Sabine Werz über das Besondere eines Kiosks