「詩経」の版間の差分

編集の要約なし |

m bot: 解消済み仮リンク詩集伝を内部リンクに置き換えます |

||

| (8人の利用者による、間の10版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Redirect|頌|西洋の抒情詩|頌歌}} |

{{Redirect|頌|西洋の抒情詩|頌歌}}{{儒家経典}} |

||

{{複数の問題 |

|||

| 言葉を濁さない = 2020年1月 |

|||

| 出典の明記 = 2017年12月 |

|||

}} |

|||

{{ambox|type=content|text=「~といわれている/~とされている」の記述が非常に多いですが、誰がいつどの文献でどのように述べているのか?<code><nowiki>[[ ]]</nowiki></code>のリンクで他記事に先送りせず、'''それぞれ1つずつについて全て'''脚注でrefタグと[[Wikipedia:出典テンプレート]]のcite book~形式に従った書名表示と所在ページ番号など正確な典拠を明示してください(以下、全て同じ)。|date=2020年1月}} |

|||

{{儒家経典}} |

|||

『'''詩経'''』(しきょう、{{旧字体|'''詩經'''}}、{{ピン音|Shījīng}})は、全305篇からなる中国最古の詩篇。[[儒教]]の経典である[[経書]]の一つに数えられる。 |

|||

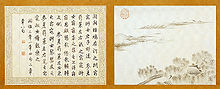

[[File:Shi Jing.jpg|thumb|『御筆詩経図』([[乾隆帝]]による写本)]] |

|||

[[先秦|先秦時代]]には単に「'''詩'''」と呼称されたが、[[後漢]]以降、毛氏の伝えた『詩経』のテキスト・解釈が盛行したため、「'''毛詩'''」という名で呼ばれるようになった{{Sfn|村山|1984|p=164}}。[[宋 (王朝)|宋代]]以降に経典としての尊称から『詩経』の名前が生まれた{{Sfn|村山|2005|p=22}}。 |

|||

『'''詩経'''』(しきょう、{{ピン音|Shī Jīng}})は、[[中国]]最古の詩篇である。古くは単に'''詩'''と呼ばれ、また[[周]]代に作られたため'''周詩'''とも呼ばれる。儒教の基本経典・[[五経]]あるいは[[十三経]]の一。[[漢詩]]の祖型。古くから経典化されたが、内容・形式ともに文学作品([[韻文]])と見なしうる。もともと[[舞踊]]や[[楽曲]]を伴う[[歌謡]]であったと言われる。 |

|||

== 成立 == |

|||

『詩経』は、幸か不幸か経典の一つに取り込まれ、人類普通の聖典に祭りあげられた時から、後生の恣意に満ちた解釈の犠牲となり、その本来的な姿を忘れたまま今日に至っている。毛伝にはじまり集伝を経て近時の注解書に至るまで、納得のいくまで『詩経』を詩として解釈してくれるものは少ない。だが近年、所謂経学の一環としての詩経学の呪縛から解き放たれて、『詩経』を古代歌謡としてその原初的な姿に遡って解釈しなおそうとする研究方法が、着実にその成果を獲得しつつある<ref>{{cite book|和書|author=石川忠久|title=詩経|volume=上|year=1997|edition=初版|publisher=明治書院|page=1|}}</ref>。 |

|||

『詩経』に収められている詩は、[[西周]]の初期([[紀元前11世紀]])から[[東周]]の初期([[紀元前7世紀]])の頃に作られたものであり{{Sfn|加納|2006|p=16}}、特に[[平王東遷|周の東遷]]前後のものが多いとされている{{Sfn|村山|2005|p=10}}。原作者は、男・女、農民・貴族・兵士・猟師といった幅広い人々であるとされる{{Sfn|加納|2006|p=16}}。その成立時期は[[ギリシア]]の[[ホメーロス]]『[[イーリアス]]』『[[オデュッセイア]]』と並んで古いものであり、特に個人・集団の[[叙情詩]]としては世界最古のものであるといえる{{Sfn|村山|2005|p=14-16}}。 |

|||

もとは[[口承]]で伝播していたが、[[春秋時代]]前期に書きとめられて成書化した{{Sfn|加納|2006|p=16}}。これらの詩は周代から春秋時代にかけて音楽にのせて歌い継がれ、地域を超えて広く伝播していた{{Sfn|加納|2006|p=16}}。詩の引用は『[[春秋左氏伝]]』や『[[論語]]』『[[墨子]]』といった書物にすでに見える。 |

|||

[[周|西周]]時代、当時歌われていた民謡や廟歌を[[孔子]]が編集した(孔子刪詩説)とされる。[[史記]]・孔子世家によれば、当初三千篇あった膨大な詩編を、孔子が311編(うち6編は題名のみ現存)に編成しなおしたという。孔子刪詩説には疑問も多いが、[[論語]]・為政篇にも孔子自身が詩句を引用していることから、その時代までには主な作品が誦詠されていたことが窺い知れる。 |

|||

『詩経』が成書化するに至った経緯には諸説がある。伝統的な説として、『[[漢書]]』[[芸文志]]には、周のはじめには「'''采詩の官'''」という役人がいて、土地土地の歌謡を採取して[[皇帝]]に献上し、皇帝はその歌謡を見て各地の風俗や政治の状況を知り、統治に役立てたという節がある{{Sfn|村山|2005|p=12}}。ただ、どれほど事実に即しているのかは定かではない{{Sfn|村山|2005|p=12}}。また『[[史記]]』孔子世家には、もともと三千以上存在した詩から、[[孔子]]が善きものを選び取って現行の三百五篇に編纂したとする説があり、これを「'''孔子刪定説'''」と呼ぶ{{Sfn|野間|2014|pp=117-118}}。この説は『史記』にしか載っていないものであり、古くから異議が唱えられている{{Sfn|村山|2005|p=11-12}}。 |

|||

現行本『詩経』の[[テキスト]]は毛亨・毛萇が伝えた'''毛詩'''(もうし)である。そのため現行本に言及する場合、『毛詩』と呼ぶことも多い。または詩三百・詩三百篇・或いはただ単に三百篇・三百五篇・三百十一篇とも呼ばれる。 |

|||

結局のところ『詩経』の詳細な成立過程は不明であるが、『[[荀子]]』には風・雅・頌などの名称が出ており、[[戦国時代 (中国)|戦国時代]]には現行本と近い体裁の『詩経』が成立していたことが分かる{{Sfn|村山|2005|p=12}}{{Sfn|目加田|1991|p=204}}。 |

|||

==構成== |

|||

=== 三家詩 === |

|||

その構成は、 |

|||

[[漢|漢代]]初期、『詩経』の[[テキスト]]とその[[解釈]]には大きく三種類の系統が存在しており、これを「'''三家詩'''」と総称する。 |

|||

#各地の民謡を集めた「風(ふう)」すなわち国風(160篇) |

|||

;魯詩 : [[魯|魯国]]で伝えられてきた解釈で、[[申培]]([[文帝 (漢)|文帝]]の時の博士)によって学官に立てられた。[[西晋]]の頃に亡び、現存しない{{Sfn|野間|2014|pp=118-119}}。申培は[[浮丘伯]]の弟子で、浮丘伯は[[荀子]]の弟子である{{Sfn|目加田|1991|p=205}}。 |

|||

#貴族や朝廷の公事・宴席などで奏した音楽の歌詞である「雅(が)」(小雅74篇、大雅31篇) |

|||

;斉詩 : [[斉国]]で伝えられてきた解釈で、{{仮リンク|轅固|zh|轅固}}([[景帝 (漢)|景帝]]の時の博士)によって学官に立てられた。[[魏 (三国)|三国魏]]の頃に亡び、現存しない{{Sfn|野間|2014|pp=118-119}}。 |

|||

#朝廷の祭祀に用いた廟歌の歌詞である「頌(しょう)」(40篇) |

|||

;韓詩 : 魯国で伝えられてきた解釈で、{{仮リンク|韓嬰|zh|韓嬰}}(文帝の時の博士)によって学官に立てられた。[[北宋]]の頃に亡び現存しないが、その説話集である『[[韓詩外伝]]』は現存する{{Sfn|野間|2014|pp=118-119}}。これも荀子系統の学を引いているとされる{{Sfn|目加田|1991|p=205}}。 |

|||

の3つに大別される。 |

|||

以上の「三家詩」は、漢代の博士によって脈々と伝えられたテキストに基づいており、漢代通行の字体である「[[今文]]」で伝承されていた{{Sfn|野間|2014|pp=118-119}}。全体的に[[訓詁]]には大まかで、作品の解釈の仕方に重きが置かれていた。いずれも現代は亡んでおり、唯一『韓詩外伝』のみが伝わっている{{Sfn|宇佐美|1984|p=154}}。 |

|||

=== 毛詩 === |

|||

国風は、周南・召南・邶(はい)・[[庸 (春秋)|鄘]](よう)・[[衛]]・[[洛陽市|王]]・[[鄭]]・[[斉 (春秋)|斉]]・[[魏 (春秋)|魏]]・[[晋 (春秋)|唐]]・[[秦]]・[[陳 (春秋)|陳]]・檜(かい)・[[曹 (春秋)|曹]]・[[公劉|豳]](ひん)の15の国と地域の小唄や民謡を収める。「雅」はさらに小雅と大雅に分かれる。「頌」は、[[周]]頌・[[魯]]頌・商頌に分かれる。商頌は[[殷]]室の祭祀を継承した、[[宋 (春秋)|宋]]の廟歌と言われている。 |

|||

一方、今文で書かれていた「三家詩」とは別に、河間献王[[劉徳]]が古書を収集した際、秦代以前の古い字体である「[[古文]]」で書かれたテキストが発見された。これは[[荀子]]から魯の{{仮リンク|毛亨|zh|毛亨}}に伝えられたものであった。劉徳は{{仮リンク|毛萇|zh|毛苌}}を博士とし、これも『詩経』のテキスト・解釈として用いられるようになった。この古文系統の『詩経』のテキストおよび毛氏の解釈を『'''毛詩'''』という{{Sfn|野間|2014|pp=119-120}}。 |

|||

『毛詩』には、詩の本文に加えて、毛氏の解釈を伝える「'''毛伝'''」ならびにそれぞれの詩の大意を記した「'''詩序'''」(大序・小序)が附されていた{{Sfn|村山|2005|pp=18-19}}。「詩序」の作者は諸説あり、『[[後漢書]]』は{{仮リンク|衛宏|zh|衛宏}}の作であるとし、『[[隋書]]』は[[子夏]]が作り毛氏・衛宏が潤色したとする{{Sfn|目加田|1991|pp=210}}。 |

|||

各篇には題がついているが、詩の文句(通常は冒頭の句)から取ったものにすぎない。複数の詩で同じ題がついているものがあり(羔裘・揚之水は3篇、柏舟・無衣・采薇・杕杜・甫田・谷風・黄鳥は2篇)、区別するために「鄭風・羔裘」「唐風・羔裘」「檜風・羔裘」、「邶風・谷風」「小雅・谷風」のように呼びわける。 |

|||

その後、『毛詩』は[[前漢]]の間は貫長卿・解延年・{{仮リンク|徐敖|zh|徐敖}}・陳俠・謝曼卿を通して伝えられた。[[後漢]]に入り古文学が盛んになると、衛宏・徐巡・[[賈逵]]・[[鄭衆]]らを通して伝えられ、[[馬融]]は『毛詩』に注釈を附し、さらにその弟子の[[鄭玄]]が『毛詩』に「箋」と呼ばれる注釈を作った('''鄭箋'''){{Sfn|目加田|1991|pp=206-7}}。『毛詩』と鄭箋は、唐代の『[[五経正義]]』に採用されて主流のテキスト・解釈となった{{Sfn|村山|2005|pp=20-21}}。現行本の『詩経』はこの系統のテキストを継承したものである。 |

|||

== 六義 == |

|||

作品のスタイルは基本的に四字句の連続で、[[オノマトペ]](関関、夭夭、呦呦)や繰り返し(式微式微、楽土楽土など)を多用するところに特徴がある。通常一篇の詩は複数の章([[スタンザ]])に分かれ、章は複数の句に分かれる。偶数句末で押韻することが多いが、押韻のパターンはかなり変化に富んでいる。句末に「兮・只」などの意味のない助辞を置くことが多く、その場合はそのひとつ前の字で押韻する。 |

|||

== 構成 == |

|||

実際には上記の形式に従わない詩もある。3字句も多いし、召南・行露では句の多くが5字である。魏風・伐檀は4・5・6・7・8字句がある。周頌のいくつかの詩はまったく押韻していない。 |

|||

{{wikisourcelang|zh|詩經|詩経}} |

|||

[[File:『詩経』十五国風.png|thumb|300px|『詩経』の十五の国風の所在地{{Sfn|村山|2005|p=29}}。周南・召南の場所は諸説ある。]] |

|||

{{See also|十五国風}} |

|||

『詩経』には合計311篇の詩が収められているが、このうち6篇は題名だけで本文は伝わっていない{{Sfn|村山|1984|p=164}}。それぞれの詩のタイトルは、多くの場合は最初の句から数文字(多くは二字)を選んでそのまま題名にしたものであり、内容を要約したものではない{{Sfn|村山|2005|p=14}}。これら311篇の詩は、「風」「雅」「頌」の三つの区分の下に収録されている。 |

|||

;風 : 「国風」とも。各国の民間で歌われた詩で、国ごとに十五に分けられている。計160篇{{Sfn|野間|2014|p=121}}。周南・召南(二南、[[周公]]・[[召公]]の封地の詩。場所は諸説ある)、邶風・鄘風・衛風(内容は全て衛風。[[衛|衛国]]の詩)、王風(東周の都を中心とする詩)、鄭風([[鄭]]の詩)、[[斉 (春秋)|斉]]風、[[魏 (春秋)|魏]]風、[[晋 (春秋)|唐]]風、[[秦]]風、[[陳 (春秋)|陳]]風、[[鄶|檜]]風、[[曹 (春秋)|曹]]風、豳風(周の先祖[[公劉]]以下の故地の[[彬州市|豳]])の15に区分される{{Sfn|目加田|1991|pp=71-72}}。 |

|||

作風は素朴に尽き、しばしば[[楚辞]]の自由暢達の気風に富んだ[[賦|騒体]]と比せられる。また国風においては、その土地の習俗が反映されていると言われ、聖人の薫陶をとどめる周南や召南に対して、鄭風や衛風は軽薄の気風であると評価された(礼記・楽記「鄭・衛の音は、乱世の音なり」)。ただし、これは詩そのものについて言っているのではなく、鄭の音楽が節度を保っていないという意味だとする説もある<ref>{{cite book|和書|author=[[楊慎]]|title= 丹鉛総録|year=1542|volume=巻14・淫楽|quote=『論語』「鄭声淫。」淫者、声之過也。(中略)鄭声淫者、鄭国作楽之声過於淫、非謂鄭詩皆淫也。|url=https://archive.org/stream/06061595.cn#page/n92/mode/2up}}</ref>。 |

|||

;雅 : 中央朝廷の正しい音楽。「'''小雅'''」(31篇)と「'''大雅'''」(105篇)に分かれる{{Sfn|野間|2014|p=121}}。「大雅」が周王朝の朝廷・宗廟に用いる詩であるのに対し、「小雅」は上下を通じて用いられる詩で、政事の大小・道徳の存否・辞気の厚薄・成立の豊薄に相違があるとされる{{Sfn|高田|1968|p=12}}。小雅・大雅では十篇ごとを一組としてその最初の詩の名前を冠して「〇〇之什」として区分されている{{Sfn|村山|2005|pp=13-14}}。小雅は鹿鳴之什・南有嘉魚之什・鴻鴈之什・節南山之什・谷風之什・甫田之什・魚藻之什、大雅は文王之什・生民之什・蕩之什に分かれる。 |

|||

一方で特に小雅を中心に為政の乱れを嘆く作品も多く、古代人の切実な訴えに驚かされる。大雅では周の歴史を歌うものが多く、また「江漢」は冊命[[金文]]とよく似た文章になっている。 |

|||

;頌 : [[宗廟]]で祖先の功業を褒めたたえるための歌舞をともなう詩のこと{{Sfn|野間|2014|p=121}}{{Sfn|高田|1968|p=556}}。周頌・魯頌・商頌に分かれ、周頌は清廟之什・臣工之什・閔予小子之什の三つに分かれる{{Sfn|目加田|1991|p=}}。 |

|||

== 内容 == |

|||

また風・雅・頌が体裁上のスタイルであるのに対し、表現上には賦・比・興という3つのスタイルがある(体裁上の3スタイルと合わせて「六義」という)と言われている。 |

|||

=== 形式 === |

|||

六義の名称現存する唯一のテクストである毛亨・毛萇の伝えた『毛詩』の大序にはじめて見え、以降『詩経』の伝統的解釈の基本となった。漢の[[鄭玄]]はその注釈を作り、この鄭箋を踏えて『毛詩正義』を完成したのが唐の孔穎達である<ref>{{cite|和書|author=佐藤一郎|title=中国文学史|date=1971年4月10日|edition=初版|publisher=慶応義塾大学出版会|page=12 |

|||

『詩経』に収められている詩は、基本的に四字句を取り、単調で素朴なリズムを奏でる{{Sfn|野間|2014|pp=128-131}}。この四字句は基本的には二字+二字の形を取る{{Sfn|村山|2005|pp=13-14}}。 |

|||

|ISBN=9784766401943}}</ref>。 |

|||

「周頌」を除けば、どれも数章からなっていて、国風で長いものは豳風「七月」の8章(各章11句)、雅で長いものは大雅「桑柔」の16章(合計120句)といった例がある{{Sfn|目加田|1991|p=218}}。全体の傾向としては、国風は短めで、3章で各章4句、2章で各章6句といった作例が多い{{Sfn|目加田|1991|p=218}}。雅になると長篇も多く、章の句数が前後で変わる者も多い。小雅「正月」は前8章が各8句、後5章が各6句である。また、大雅には「大明」のように6句と8句が交互に入り混じる形、「生民」のように10句と8句が入り混じる形も見られる{{Sfn|目加田|1991|p=219}}。 |

|||

#「賦(ふ)」は心情をすなおに表現するもの、直接にその事柄について述べて、気持ちを表す。 |

|||

#「比(ひ)」は詠おうとする対象の類似のものを取り上げて喩えるもの、比喩表現である。 |

|||

#「興(きょう)」は恋愛や風刺の内容を引き出す導入部として自然物などを詠うもの。 |

|||

=== 押韻 === |

|||

『詩経』には「碩鼠」など諷刺の精神に富む詩を多く含むが、これは比喩の方法の発達に助けられている。直接ずけずけと政治の批判はしにくいし、たとえしても為政者の側に抵抗感を抱かせるだけであるが、比喩を設けて暗示するならば、より大きな効果が期待できよう。逆に為政者の側で民の声を知るため周には採詩官があったという説もあるが、この伝えは信じにくい。やはり当時の民衆の率直な感情が、諷喩の詩には反映しているのである。後世の人びとが詩に消閑や交際の手段あるいは芸術のための芸術の傾向が強くあらわれるようになると、必ず『詩経』の精神への復帰を意識してその文学運動上のスローガンとして掲げるのは、『詩経』の詩に人間性の本質に迫るものがあるからであろう。そしてくもることのない社会批判の眼が、そこに働いているからであろう<ref>{{cite|和書|author=佐藤一郎|title=中国文学史|date=1971-04-10|edition=初版|publisher=慶應義塾大学出版会|pages=12-13|ISBN=9784766401943}}</ref>。 |

|||

『詩経』の詩には「[[押韻]]」が見られるが、『詩経』の段階では押韻の位置が固定化していないため、どの字が押韻しているのか特定することは容易ではない{{Sfn|藤堂|2011|pp=44-45}}。『詩経』の押韻の一例は以下である。 |

|||

* 鄘風・柏舟「'''汎'''彼柏舟、在彼中河、'''髧'''彼両髦、実維我儀」 - 一句の起首に韻を用いる例{{Sfn|目加田|1991|pp=221-223}}。 |

|||

==作者== |

|||

* 鄘風・蝃蝀「蝃'''蝀'''在'''東'''」、小雅・賓之初筵「有'''壬'''有'''林'''」 - 中間に韻を用いる例{{Sfn|目加田|1991|pp=221-223}}。 |

|||

* 周南・卷耳「采采卷耳、不盈頃'''筐'''。嗟我懐人、寘彼周'''行'''。」 - 偶数句末に韻を用いる例{{Sfn|目加田|1991|pp=221-223}}。 |

|||

『詩経』の押韻は後世の規則に比べるとかなり緩やかではあるが、偶数句末の押韻といった後世の押韻法の類型はすでに現れている{{Sfn|目加田|1991|pp=221-223}}。特に「国風」の場合、一篇の詩の中で、前の章とほぼ同一の句が[[脚韻]]だけを差し替えて繰り返される形(畳詠体)を取るものが多い{{Sfn|村山|2005|pp=13-14}}。 |

|||

作者については、宮廷詩人・[[尹吉甫]]の名が知られており、また解説書のひとつ「毛伝」などが参考になるが、それも「雅頌」についてであり、「国風」に収められた詩編のほとんどは無名の人物の手になるものと考えられる。編者である(ことになっている)孔子は、諸国遍歴の途次に、その土地土地の詩編を集めたと言われているが、すべてが採集によるものとは思われない。また孔子の没後、子夏・子張ら孔門の若い世代が潤色したところもあるだろうし、[[東周]]以降の作がまじっている可能性も高い。なお古代に「采詩の官」がおり、地方の詩を中央に送ったという説([[鄭玄]]の『譜序』)もある。 |

|||

こうした『詩経』の押韻の解明は、[[考証学|清朝考証学]]の[[中国音韻学|音韻研究]]によって推し進められた{{Sfn|目加田|1991|pp=220-221}}。[[中国語]]の音は時代によって変化しており、『詩経』の押韻は[[上古音]]に従うため、現代の感覚では想像しがたい押韻の例も多い{{Sfn|藤堂|2011|pp=44-45}}。以下がその例である。 |

|||

三百五編の詩が集められている『詩経』だが、その作者の名は、ほとんどすべて判らない。明らかではないというよりも集団のなかから作りだされたものが多く、フランスのマーセル・グラネーは『支那古代の祭礼と歌謡』において、農村の祭りが詩を生み、そして育てたことを説いている。清代の精霊派の詩人袁枚・号は随園が『随園詩話』で述べるように、「詩経三百篇の大半は労する男や恋する女の、率直に感情を抒べた事を詠じてある」のであって、とくに民謡を集めた国風にはその傾向が強くでている。これらの詩は、祭りで歌われ踊られたものであろう。農良仕事や為政者への民の声、恋愛や結婚がその主な主題となっている<ref>{{cite book|和書|author=佐藤一郎|title=中国文学史|date=1971-04-10|edition=初版|publisher=慶応義塾大学出版会|page=11|ISBN=9784766401943}}</ref>。 |

|||

* 周南・關雎「參差荇'''菜'''、左右'''采'''之、窈窕淑女、琴瑟'''友'''之」 |

|||

==受容の変遷== |

|||

*: この三字は古韻では同じ「之」部に属するが、「菜・采」と「友」は現代中国語音・[[中古音]]・日本語音のいずれで読んでも押韻しない{{Sfn|藤堂|2011|pp=44-45}}。 |

|||

* 鄘風・載馳「我行其野、芃芃其'''麥'''、控于大邦、誰因誰'''極'''、大夫君'''子'''、無我有'''尤'''、百爾所'''思'''、不如我所'''之'''」 |

|||

*: この六字も古韻では同じ「之」部に属するが、現代中国語音・[[中古音]]・日本語音から想像しても六字が同部であることは想像しがたい{{Sfn|藤堂|2011|pp=44-45}}。 |

|||

なお、『詩経』の押韻例の一覧は、[[江声]]『詩経韻読』に整理されている{{Sfn|藤堂|2011|pp=44-45}}。 |

|||

『詩経』はその成立からして「[[礼]]」と横断するところがあり、孔子自身も子弟にその修養を求めているように、[[左伝]]などを見ると、当時の卿・大夫・士の必修の教養とされた。また史記の儒林列伝において詩家が[[五経]]の筆頭にあることからも解るように、漢初には重んじられていたことが窺える。のち[[宣帝 (漢)|宣帝]]のころに[[梁丘賀]]らの易家が興り、[[前漢]]末から[[後漢]]にかけての[[神秘主義]]=「[[讖緯説]]」の思潮の中で易家の地位は不動となり、[[漢書]]・芸文志では「[[易]]・[[書経|書]]・詩・[[礼記|礼]]・[[春秋]]」の順に変化している。ただし冒頭にも触れたとおり、詩経に収められた詩編は韻文作品の祖型であり、東周から清代にかけて、最大の広義の意味での「中国文学」に与えた影響は計り知れない。 |

|||

=== 表現技法 === |

|||

前漢では一芸に通じた博士が私塾において弟子に学問を伝授したが、後漢に入って[[太学]]におけるカリキュラムとして定着すると、詩家としての独自性は失われる。また思想界において経典化する一方、文学界においては、前漢の[[司馬相如]]や[[揚雄]]らを端緒とする[[賦]](長文の韻文)が流行していく中で、換骨奪胎され、変容と再生をくりかえしていく。 |

|||

『詩経』に用いられる表現技法としては、古来「賦」「比」「興」の三種が強調されてきた{{Sfn|野間|2014|pp=128-131}}。 |

|||

* 賦 - 直叙法{{Sfn|村山|1984|p=164}}{{Sfn|野間|2014|pp=128-131}}。 |

|||

* 比 - 直喩法{{Sfn|村山|1984|p=164}}{{Sfn|野間|2014|pp=128-131}}。 |

|||

* 興 - 初めにあることを述べ、その連想で次に来る主題を引き出す表現法{{Sfn|村山|1984|p=164}}。隠喩の一種ともされる{{Sfn|野間|2014|pp=128-131}}。 |

|||

「賦・比・興」の三種の表現技法と、先述した「風・雅・頌」の三つのスタイルは、『周礼』や『毛詩』大序などでは合わせて「'''詩の六義'''」と呼ばれている{{Sfn|目加田|1991|p=229}}。 |

|||

詩経は『[[春秋]]』の場合と同じく、編纂者である[[聖人]]孔子の[[思想]]がそこに隠されているという考え方が強かった。特に漢代には、すべての詩編には必ずその発祥のもととなった史実があり、歌詞にはそれらに対する毀誉褒貶がこめられている(美刺説)、という考え方が主流となった。この思想は[[唐]]代の『五経正義』(古注)において決定的となる。しかし[[南宋]]代の[[朱熹]]はこれに対して、「国風」については単なる民謡・小唄であり、なかには「淫奔者」の詩がある、と『集伝』で手厳しい批判を行い詩経の学の面目を一新した(新注)。しかし「雅頌」については、従来どおり「聖人」の作であることを認めている。 |

|||

『詩経』の詩では、音声や容貌、状況を形容するときに二音の重ね型で示すことが多い。同じ音を二つ重ねる「重言」、最初の発声を同じくする字を二つ重ねる「双声」、尾音が同じ字を二つ重ねる「畳韻」の三種類がある{{Sfn|目加田|1991|pp=224-225}}。 |

|||

なお詩経は日本にも古くに招来され、『[[日本書紀]]』によれば[[継体天皇|継体]]・[[欽明天皇|欽明]]朝のころ、[[百済]]から五経博士が来日したという。以後、「[[博士家]]」において細々と伝えられたが、広く読まれた形跡はないようである。[[鎌倉時代|鎌倉]]・[[室町時代|室町]]期に[[五山文学]]が興ると、道俗の間に漢籍に対する関心が高まり、「[[毛詩抄]]」のような資料も作られたようである。 |

|||

* 重言 - 「関関雎鳩」「交交桑扈」「鼓鍾将将」「楚楚者茨」「戦戦兢兢」など |

|||

* 双声 - 「'''参差'''荇菜」「'''黽勉'''同心」など。 |

|||

* 畳韻 - 「陟彼'''崔嵬'''」「我馬'''虺隤'''」など。 |

|||

加えて、『詩経』の詩は「対句」の形式を用いることも多く、これも後世に大きな影響を与えた{{Sfn|目加田|1991|p=228}}。以下はその例である。 |

|||

==テキストについて== |

|||

* 王風・大車「穀則異室、死則同穴。」 |

|||

* 小雅・南山有台「南山有台、北山有萊。」 |

|||

* 大雅・既醉「既醉以酒、既飽以德。」 |

|||

== 受容 == |

|||

[[秦]]の焚書のあと漢が勃興すると、魯の申培公(魯詩)が家伝の学を世に表し、ついで斉の轅固生(斉詩)と燕の韓嬰(韓詩)とが出た。三氏はみな漢氏の学官(博士)に立てられた(三官詩・三家詩)。のち遅れて毛亨・毛萇が出る(毛詩)。 |

|||

=== 先秦時代 === |

|||

いずれも「美刺説」に基づくものであったが、両毛公は、孔門・[[子夏]]から[[荀子]]を経て伝わったという、先秦の字体([[古文]])によるテキストを用いていた。これに対して三家詩は、漢代通行の字体である「[[隷書]]」([[今文]])のテキストによって教授していた。 |

|||

==== 孔子と『詩経』 ==== |

|||

『詩経』は非常に古くから重視された古典の一つで、[[孔子]]の言行録である『[[論語]]』には『詩経』を学ぶことの重要性を説く段が数多くある{{Sfn|野間|2014|pp=112-113}}。以下はその例である。 |

|||

{{Quotation|陳亢問於伯魚曰「子亦有異聞乎」。對曰「未也。嘗獨立、鯉趨而過庭。曰『學詩乎。』對曰『未也』『不學詩、無以言。』」(陳亢が孔子の実子である[[孔鯉|伯魚]]に「孔子の実子であるあなたは、何か特別な教えをお聞きになったことがありますか」と尋ねた。伯魚は「特にありません。ただ、父が一人で立っていた時に、私が急ぎ足で中庭を通り過ぎようとすると、父は呼び止めて『詩を学んだか』と問いました。私が『まだです』と答えると、父は『詩を勉強しなければものが言えないぞ』と言いました。」){{Sfn|吉川|1978c|p=29}}|『論語』季氏篇}} |

|||

ただし、毛詩の伝承者については難しい問題がある。『[[漢書]]』や鄭玄「詩譜」(正義が引く)はいずれも[[劉徳|河間献王]]の博士であった趙人の毛公とのみ言い、名を言わない。『[[後漢書]]』儒林伝では毛萇とする。陸璣『毛詩草木鳥獣虫魚疏』では[[荀子]]が魯の毛亨に伝え、毛亨が故訓伝を作って毛萇に伝えたとする。『[[経典釈文]]』では帛妙子が河間の大毛公に伝えたとする説と、荀子が魯の大毛公に伝えたという2つの説を述べる。時代が新しくなるごとに説が増えていくことから、[[康有為]]『新学偽経考』はこの伝承を虚偽に基づくものとした。 |

|||

{{Quotation|子曰「興於詩、立於禮、成於樂。」(孔子が言った。道徳的興奮の出発点となるのは『詩経』にある。教養の骨格を定立するのは礼を学ぶことにある。教養の完成は音楽を学ぶことにある。{{Sfn|吉川|1978a|pp=265-266}})|『論語』為政篇}} |

|||

古文の学はそもそも[[武帝 (漢)|武帝]]時代に博士となった[[孔安国]]の『古文尚書』に始まる。前漢末に[[劉歆]]が『左氏春秋』([[春秋左氏伝]])と『[[周礼]]』とを世に出したことで注目され、後漢には[[班固]]・[[馬融]]・[[鄭玄]]らの古文学派の大物が次々と現れた。詩家においては鄭玄が今文系の三家の学と毛詩の学とを比較検討し、毛詩のテキストをもとに四家の説をまじえた注解書を著した。いわゆる『毛伝鄭箋』である。以後、鄭氏の学が尊ばれるようになり、漢代の三家詩は衰えてやがて失伝した。韓詩のみは唐代まで残っていたようだが、現存するのは説話集的な『[[韓詩外伝]]』のみである。その流れは、唐代に『[[五経正義]]』が定められたとき、『毛伝鄭箋』が標準テキストに選ばれることで決定づけられた。 |

|||

孔子の頃には『詩経』は『[[書経]]』とともに権威をもって通行しており、学ぶべき教養の一つとされていた{{Sfn|野間|2014|pp=112-113}}。また、孔子は以下のように、『詩経』は情性の正しい状態を得たもので、天真爛漫な感情の発露によって作られたものであると評する{{Sfn|高田|1966|p=9}}。 |

|||

また漢代以降、儒教が「国学」に定められると、そのテキストの異同が問題となった。そのため前漢の「石渠閣」や後漢の「白虎観」での会同に代表されるような宗論の場が設けられ、公式に認められたテキストを「石経」として刻んで公開した。特に後漢の[[蔡邕]]らによる「[[熹平石経]]」と、唐代に造られた「[[開成 (唐)|開成]]石経」とが知られている。 |

|||

{{Quotation|子曰「詩三百、一言以蔽之、曰『思無邪』。」(孔子が言った。『詩経』三百篇を、その中からただ一句で全部の性質を覆いうるものを選ぶとするなら、魯頌・駉の「思い邪無し(感情が純粋である)」という一句である。{{Sfn|吉川|1978a|p=49}})|『論語』為政篇}} |

|||

今日伝えられている詩経のテキストは、 |

|||

また『詩経』は、外交の場面で大きな役割を果たしたことが知られる{{Sfn|野間|2014|pp=113-116}}。『[[春秋左氏伝]]』には、65条の賦詩の話が見え、外交使節との間で詩が応酬されている。その際に詩の選択が不適当であったり、相手方の賦詩を理解できなかった場合は、礼を失した行為であるとみなされた{{Sfn|白川|2002|pp=290-291}}。なお、[[外交]]の場面で詩が用いられる場合は、もとの詩から一部を切り取って引用し、その表現の範囲だけの言葉の意味で用いられるため、もとの詩からは意味が離れていることがある。これを「'''断章取義'''」という{{Sfn|白川|2002|pp=294-295}}。 |

|||

#後漢の鄭玄の作と伝えられる「譜序」 |

|||

#孔門・卜子夏の作と伝えられる「詩序」 - 各篇につけられた小序と、『詩』全体の大序がある。作者は明らかでない。『[[後漢書]]』儒林伝では後漢の衛宏が作ったという。『[[四庫全書総目提要]]』では冒頭のみが毛萇以前のもので、それ以下は毛萇以下の弟子が付加したとする。 |

|||

#両毛公が伝えた「経文」 |

|||

#毛亨の作と伝えられる「[[伝]]」 |

|||

#鄭玄の「箋注」 |

|||

==== その他 ==== |

|||

によって構成されている。 |

|||

[[孟子]]に至ると、『詩経』の引用がその思想や政策論の根拠として用いられる場合が多くなる。例えば、『[[孟子 (書物)|孟子]]』滕文公上では、小雅・大田「雨我公田、遂及我私」を引用して、古代の[[井田制]]の実証として示している{{Sfn|白川|2002|p=295}}。ほか、『[[爾雅]]』釈訓篇はほとんどが『詩経』の解釈のための訓詁が挙げられており、『毛詩』と共通するものも多い{{Sfn|加賀|2016|pp=312-324}}。 |

|||

=== 漢代 === |

|||

これに対して新注のものとしては朱熹の『集伝』が有名である。漢代の三家の学を伝えるものはわずかに『[[韓詩外伝]]』10巻が伝わるだけで、ほかに清代[[考証学]]の成果として、三家詩系の輯本的作品である[[王先謙]]『詩三家義集疏』や、毛詩系の[[馬瑞辰]]『毛詩伝箋通釈』、[[胡承珙]]『毛詩後箋』などが知られている。 |

|||

==== 詩序 ==== |

|||

『毛詩』には「詩序」が附されており、これは『詩経』全体に対する序文である「大序」と、詩の各篇に対する序である「小序」の二種類に分かれる。「詩序」の作者は不明であるが、[[漢|漢代]]の[[儒教|儒家思想]]を反映しており{{Sfn|村山|2005|p=19}}、その内容は漢代における『詩経』の受容の様相を示している。 |

|||

「大序」は古代中国における「詩」観を総論したもので{{Sfn|野間|2014|p=124}}、冒頭は以下のような書き出しから始まっている。 |

|||

1977年に発見された[[阜陽漢簡]]には『詩経』国風65篇と、小雅4篇が含まれているが、現行のテキストとはかなり異なっており、また知られる限りの三家詩とも異なる。 |

|||

{{Quotation|詩者、志之所之也。在心為志、發言為詩、情動於中、而形於言。言之不足、故嗟歎之、嗟歎之不足、故永歌之。永歌之不足、不知手之舞之、足之蹈之也。(詩は人心が発露したものである。人の心にあるのが志で、これが言に発されて詩となる。心の中で感情が動けば、自ずと言にあらわれる。言にあらわしただけでは足らず、そこでこれを慨嘆し、慨嘆しても足らず、更に長く声を引いて歌う。歌ってもまだ足らず、そのまま覚えずして手が舞い、足を踏むようになる{{Sfn|野間|2014|p=124}}{{Sfn|目加田|1991|pp=11-12}}。)|}} |

|||

== 主な完訳版 == |

|||

*[[高田眞治]] 『漢詩選1.2巻 詩経』、[[集英社]] |

|||

一方「小序」は、それぞれの詩を特定の人物や歴史的事件と結び付け、それに毀誉褒貶を与えるものとして解釈したものである{{Sfn|野間|2014|p=152}}。一例として、邶風「柏舟」の小序を掲げる。 |

|||

**旧版は、『漢詩大系1.2巻 詩経』 |

|||

*『[[目加田誠]]著作集 2.3巻 定本詩経訳注』 龍渓書舎 |

|||

{{Quotation|柏舟、言仁而不遇也。衞頃公之時、仁人不遇、小人在側。(「柏舟」の詩は、仁者でありながら不遇な人のことを言う。[[衛]]の頃公の時代は、仁人がしかるべき待遇を受けず、小人が君主の側についていた{{Sfn|野間|2014|p=150}}。)|『毛詩』邶風・柏舟・小序}} |

|||

**旧版は、平凡社『[[中国古典文学大系]]15 詩経・[[楚辞]]』 |

|||

*[[白川静]] 『詩経国風』、『詩経雅頌 (全2巻)』、[[平凡社東洋文庫]] |

|||

==== 毛伝 ==== |

|||

**他に、『白川静著作集 第十巻』、[[平凡社]] |

|||

毛伝の制作者は、伝統的には先秦の毛亨(大毛公)・前漢の毛萇(小毛公)とされるが、その[[訓詁]]を多用する形式から漢代に作られたものではないかと考えられている{{Sfn|目加田|1991|p=206-208}}。毛伝では、『[[周礼]]』『[[儀礼]]』『[[春秋左氏伝]]』『[[国語 (歴史書)|国語]]』のほか、『[[易経]]』『[[荀子]]』『[[孟子]]』といったさまざまな古書を引用しながら注釈が附されている{{Sfn|目加田|1991|p=206-208}}。 |

|||

*[[石川忠久]] 『[[新釈漢文大系]] 詩経 上・中・下』 [[明治書院]](全3巻) |

|||

==== 鄭箋 ==== |

|||

詩序・毛伝に対して再注釈を加えたのが、[[後漢]]末期の学者の[[鄭玄]]である。鄭玄は当初は「三家詩」を用いていたが、のちに『毛詩』を知るとこれを用いるようになった{{Sfn|目加田|1991|p=}}。鄭玄の解釈は、必ずしも毛伝とは一致せず、鄭玄の礼学を詩の解釈に導入していることが特徴である{{Sfn|村山|2005|pp=19-20}}。 |

|||

毛伝・詩序・鄭箋といった[[古注]]の解釈法は、詩の内容を歴史的事実・人物と結び付け、その毀誉褒貶につなげるものであり、[[儒教]]主義・[[道徳]]主義的な観点が濃厚に反映されたものであった{{Sfn|加納|2006|pp=16-17}}。 |

|||

=== 魏晋南北朝時代 - 唐代 === |

|||

魏晋時代に[[王粛]]も『詩経』の注釈を作り、[[南北朝時代 (中国)|南北朝時代]]には北朝では「鄭箋」をもとに『詩経』が読まれ、南朝では「王粛注」をもとに『詩経』が読まれる傾向にあった{{Sfn|村山|2005|p=20}}。[[唐|唐代]]に入ると、統治政策上から経書の解釈の統一が必要となり、『[[五経正義]]』が作られた{{Sfn|村山|2005|p=20}}。その一つである『毛詩正義』では、「毛伝」と「鄭箋」に沿って解釈が施され、欽定の解釈として大きな地位を占めた{{Sfn|目加田|1991|pp=209-210}}。これ以後、[[科挙]]を受けるものはこの解釈に拠ることが要求され、その解釈は絶対的なものとして受容されるようになった{{Sfn|村山|2005|p=21}} |

|||

=== 宋代 === |

|||

従来の解釈はいずれも「毛伝」と「鄭箋」、特に「詩序」(大序・小序)に依拠したものであったが、徐々に「詩序」の解釈に対して疑問が持たれるようになった。その端緒を開いたのは[[欧陽脩]]『詩本義』で、詩序に対して批判的な態度を示した{{Sfn|目加田|1991|p=209}}。この発想は、[[鄭樵]]・[[王質]]などを経て、[[南宋]]の[[朱熹]]『[[詩集伝]]』に至って大成した{{Sfn|目加田|1991|pp=211-212}}。 |

|||

朱熹は、詩序は[[後漢]]の衛宏によって作られたもので、詩の本来の意味を歪曲していると考えた。そこで朱熹は、詩序が詩と人物や歴史的事件と結び付けて理解することを批判し、それぞれの詩の作成時期は本来特定しがたいものであるとした。また、詩序が道徳的な毀誉褒貶を読み込むことにも反対し、詩は作者の感情がそのまま現れたものであり、その読者の側がその善なるものには従い、不善なるものは[[反面教師]]とすることを求めた{{Sfn|目加田|1991|pp=211-212}}。そして朱熹は、自身の『詩経』解釈を記した『詩集伝』において、詩序を一切捨てた新たな解釈を施した{{Sfn|目加田|1991|pp=211-212}}。結果として朱熹の解釈は、男女の情を憚らずに歌った淫奔の詩を認めるなど、従来の「詩序」の解釈を破り、より素直な人間の感情の発露、自然の情を認めることが増えた{{Sfn|目加田|1991|pp=212-213}}。ただし、朱熹の解釈も儒教的価値観の外側に出るものではない{{Sfn|野間|2014|pp=153-155}}。その後、[[朱子学]]が流行すると、『詩集伝』の解釈が権威を持つようになった{{Sfn|目加田|1991|pp=212-213}}。 |

|||

ほか、宋の厳粲、[[明]]の{{仮リンク|何楷|zh|何楷}}らは『詩経』に独特な解釈を施したことで知られている{{Sfn|加納|2006|pp=17-18}}。 |

|||

=== 清代 === |

|||

[[File:Shi Jing.jpg|thumb|『御筆詩経図』と呼ばれる作品で、[[乾隆帝]]によって肉筆で『詩経』が書写され、右には[[南宋]]の画家である[[馬和之]]の画が模写されている。]] |

|||

[[考証学|清朝考証学]]の時代に入ると、古典の文字の研究を通して『詩経』研究も進展を迎えた{{Sfn|目加田|1991|pp=211-212}}。特に『詩経』の押韻字を用いて[[中国音韻学|音韻学]]の研究が進歩し、[[顧炎武]]・[[江永]]・[[戴震]]・[[段玉裁]]・[[孔広森]]らによって『詩経』の押韻の姿を明らかにした{{Sfn|目加田|1991|p=221}}。 |

|||

朱熹の解釈を徹底的に批判した学者として、[[清|清代]]初期の[[姚際恒]]が挙げられる。彼は『詩経通論』を著し、朱熹の「詩序」批判が不徹底であるとして批判した上で、朱子学の理念と『詩経』は別物であると指摘した。彼の立場は従来の注釈から離れ、一つの詩を虚心に読んで真の解釈を引き出そうとするものであり、この立場は清末の[[方玉潤]]『詩経原始』に引き継がれた{{Sfn|村山|2005|pp=23-24}}。 |

|||

清代、『詩経』専門の研究書を残した学者としては[[王船山]]・{{仮リンク|陳啓源|zh|陳啟源}}・{{仮リンク|胡承珙|zh|胡承珙}}・{{仮リンク|馬瑞辰|zh|馬瑞辰}}・{{仮リンク|陳奐|zh|陳奐}}・[[王先謙]]らがいる{{Sfn|加納|2006|pp=17-18}}。特に著名なのは陳啓源『毛詩稽古篇』、胡承珙『毛詩後箋』、馬端辰『毛詩伝箋集解』で、これらは基本的に毛伝・鄭箋に従いながら、両者の異同を考察し、正しい訓詁を求めて研究を進めたものである{{Sfn|目加田|1991|p=215}} |

|||

=== 名物学との関係 === |

|||

『詩経』の研究は、物の名前と実物の対応を研究する「[[名物学]]」の発展を促した。これは『詩経』には動植物の名前が多く読み込まれているため、『詩経』を学ぶことでその知識を得ることができるとされていたためである{{Sfn|青木|1988|p=29}}。このことは孔子がすでに強調しており、『論語』で『詩経』を学ぶ効用を説く一段で以下のように述べている{{Sfn|青木|1988|p=29}}。 |

|||

{{Quotation|子曰「小子、何莫學夫詩。詩可以興、可以觀、可以群、可以怨。邇之事父、遠之事君。多識於鳥獸草木之名。」(孔子は言った。若者たちよ、なぜ、あの詩というものを勉強しないのだ。詩によって精神を高揚させ、世の風俗の有様を見て、群居して研究し、政治を批評することができる。身近なところでは父に仕え、遠いところでは君主に仕えることができるようになる。動物・植物の知識を多く得ることができる。{{Sfn|吉川|1978c|pp=50-54}})|『論語』陽貨篇}} |

|||

『詩経』を通しての名物学の研究は、[[呉 (三国)|三国呉]]の陸機『毛詩草木鳥獣虫魚疏』によって開かれた。その後、宋の[[蔡卞]]『毛詩名物解』は『詩経』の名物を取って11門に分類して解釈した。元の[[許謙]]『詩集伝名物抄』は『詩経』の順序に従い、その中の名物に関する旧説を整理するとともに自説を示した。清代に入ると、{{仮リンク|陳大章|zh|陳大章}}『詩伝名物集覧』や{{仮リンク|顧棟高|zh|顧棟高}}『毛詩類釈』など多くの研究が生まれた{{Sfn|青木|1988|p=30}}。これは日本の[[本草学]]にも影響を与え、[[稲生若水]]・[[江村如圭]]・[[小野蘭山]]・[[茅原定]]らが研究を進めた{{Sfn|加納|2006|pp=17-18}}。 |

|||

== 中国外への影響 == |

|||

=== 日本 === |

|||

『詩経』が[[日本]]に伝播したのは[[奈良時代]]を下らず、すでに『[[懐風藻]]』には『詩経』の影響が見られる。また、[[平安時代]]の[[紀貫之]]による『[[古今集]]』の序文には『詩経』の「六義」の考え方が受け継がれている{{Sfn|加納|2006|pp=17-18}}。 |

|||

[[室町時代]]末期の[[清原宣賢]]は、平安中期から[[明経道]]の博士を世襲した清原家の一族にあり、[[経書]]の研究を家学としていた{{Sfn|木田|1996|p=9-14}}。彼の学生に対する講義録である『毛詩抄』は、毛伝・鄭箋を解釈するために『毛詩正義』を利用しつつ、朱熹説や劉瑾『詩傳通釈』、また『五経大全』を用いている{{Sfn|倉石|1940|p=49-51}}。 |

|||

[[江戸時代]]に入ると、『詩経』の研究が盛んになり、[[中村惕斎]]・[[中井履軒]]・[[皆川淇園]]・[[東條一堂]]・[[仁井田好古]]・[[亀井昭陽]]・[[安井息軒]]といった学者が著作を残している{{Sfn|加納|2006|pp=17-18}}。 |

|||

==== 『詩経』に由来する日本の言葉 ==== |

|||

『詩経』に用いられた言葉はその後も頻繁に引用され、現在の日本で使われている言葉も少なくない。以下にその例を示す{{Sfn|村山|2005|pp=136-183}}。 |

|||

* 一日三秋 - 後に「一日千秋」に転化し、通用した。 |

|||

* 殷鑑遠からず - 「[[殷]]の国の戒めとなるものは遠いところにはなく、直前の[[夏 (三代)|夏]]の滅亡にある」が原義。 |

|||

* [[偕老同穴]] - 夫婦が仲良く生きてともに年老い、やがて同じ墓に葬られること。 |

|||

* 琴瑟相和す - 楽器の琴と瑟の音が調和すること。転じて、夫婦仲が良いこと。 |

|||

* 小心翼々 - 慎み深く、細部に気を配ること。 |

|||

* [[切磋琢磨]] - 素材を立派な品に作り変えることを指し、学問に心を緩めず励むことを指す。 |

|||

* [[他山の石]] - よその山から持ってきたただの石も、それを砥石として自分の玉を磨くことができる、という意味。 |

|||

* 多士済々 - 優れた人物が多く揃っていること。 |

|||

* 薄氷を履むが如し - 非常に危険なことの例え。 |

|||

『詩経』の一句に由来を持つ社名・建築物・作品も日本に多くあり、[[遷喬館]]・[[鳩居堂]]・[[有斐閣]]・[[六義園]]・[[鹿鳴館]]・[[静嘉堂文庫]]・[[凱風快晴]]はその例である{{Sfn|村山|2005|pp=184-229}}。[[富山県]][[高岡市]]の「高岡」も由来は『詩経』にある{{Sfn|村山|2005|pp=184-229}}。 |

|||

=== 西洋 === |

|||

中国文化の[[ヨーロッパ]]への紹介が進む中で、『詩経』は聖典であると同時に民衆詩であるとみなされて受容された。初期の言及例は、中国語の[[辞書]]の編纂を試みていた{{仮リンク|ニコラ・フレレ|en|Nicolas Fréret}}によるもので、彼は[[1714年]]の論文で『詩経』を解説している{{Sfn|門田|1996|pp=121-123}}。[[19世紀]]後半になると、[[啓蒙主義]]を脱して東洋文化の理解を深めようとする機運の中で、[[宣教師]]の[[ジェームズ・レッグ]]が[[1871年]]に『詩経』の[[英語]]訳を完成させた。この訳を[[アーサー・ウェイリー]]は高く評価している{{Sfn|門田|1996|pp=122-124}}。 |

|||

その後は、[[1880年]]に{{仮リンク|ヴィクター・フォン・シュトラウス|en|Viktor von Strauß und Torney}}が[[ドイツ語]]訳を作り、さらに[[1896年]]に{{仮リンク|クヴルール|en|Séraphin Couvreur}}が[[フランス語]]訳を作った{{Sfn|門田|1996|p=124}}。その後も、[[アーサー・ウェイリー]]や[[ベルンハルド・カールグレン]]によって翻訳が作られている。 |

|||

== 近年の研究 == |

|||

伝統的解釈から離れた新しい『詩経』研究は、[[フランス]]の[[社会学者]]の[[マルセル・グラネ]]、[[中国]]の文人の[[聞一多]]、日本の[[中国文学者]]の[[松本雅明]]・[[白川静]]・[[目加田誠]]らによって推し進められた。 |

|||

マルセル・グラネは、[[社会学]]的アプローチから『詩経』の研究を進め、『中国古代の祭祀と歌謡』を著した。グラネーは『詩経』を古代の祭礼や舞踏において即興的に歌われた文学として捉え、『詩経』の詩を田園的主題を持つもの、村落の恋愛詩、山川の歌謡に分けて論じた{{Sfn|白川|2002|pp=307-8}}。聞一多は、[[民俗学]]的なアプローチを取って『詩経新義』『詩経通義』を著した。これらは『詩経』全体の研究には及んでいないが、『詩経』を[[民謡]]として捉え、その表現法を鋭く分析した{{Sfn|白川|2002|pp=307-8}}。 |

|||

[[松本雅明]]の『詩経諸篇の成立に関する研究』は、「興」に着目して『詩経』の詩の成立年代を考察し、国風の古いものは西周後期、雅・頌の大部分は東周の詩であり、そこに村落の舞踏詩から貴族の饗宴歌への移行を見て取った{{Sfn|白川|2002|pp=308-9}}。同時期に発表された[[白川静]]の『稿本詩経研究』は、古代歌謡は[[シャーマニズム|呪術行為]]から誕生したものであるとし、『[[万葉集]]』との比較を通して民俗学的なアプローチから『詩経』の研究を進めた{{Sfn|白川|2002|pp=309-310}}。また、[[目加田誠]]は、自身の研究が中国古代歌謡集として『詩経』を読み、[[儒教]]から離れた純粋な歌謡文学として『詩経』を扱う最初のものであると述べている{{Sfn|目加田|1991|pp=3-4}}。 |

|||

ただし、こうした新たな観点から『詩経』の原義に迫る研究は、伝統的な『詩経』解釈を踏まえて作られている古人の詩を読解する場合には参考にできない点というには注意が必要である{{Sfn|野間|2014|pp=154-155}}。また、[[二松学舎大学]]教授の家井真は、過去の研究が『詩経』に先行する(または同時代の)資料である[[金文|金文資料]]があまり活用されていないことを批判し、ときおり韻文が見られる周代[[青銅器]]の銘文との比較を通して『詩経』の研究に当たった{{Sfn|家井|2004|pp=9-11}}。 |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

{{脚注ヘルプ}} |

{{脚注ヘルプ}} |

||

===注釈=== |

|||

{{reflist}} |

|||

{{Notelist}} |

|||

===出典=== |

|||

{{reflist|2}} |

|||

== 参考文献 == |

|||

=== 翻訳 === |

|||

* {{Citation|和書|title=詩経 上・中・下|series=新釈漢文大系|last=石川|first=忠久|author-link=石川忠久|year=1997|publisher=明治書院|NCID=BA32403270}} |

|||

* 清原宣賢(講述) ; 倉石武四郎, 小川環樹(校訂)『毛詩抄 : 詩経』 |

|||

** {{Citation|和書|title=『毛詩抄 : 詩経』|chapter=解説|last=木田|first=章義|author-link=木田章義|year=1996|publisher=岩波書店|isbn=4000022970}} |

|||

** {{Citation|和書|title=『毛詩抄 : 詩経』|chapter=緒言|last=倉石|first=武四郎|author-link=倉石武四郎|year=1940}} |

|||

* {{Citation|和書|title=詩経 : 中国の古代歌謡|series=中公文庫|last=白川|first=静|author-link=白川静|year=2002|publisher=中央公論新社|isbn=}} |

|||

* {{Citation|和書|title=詩經 上|series=漢詩大系|editor=青木正兒|last=高田|first=眞治|author-link=高田眞治|year=1966|publisher=集英社|isbn=408156101X}} |

|||

* {{Citation|和書|title=詩經 下|series=漢詩大系|editor=青木正兒|last=高田|first=眞治|author-link=高田眞治|year=1968|publisher=集英社|isbn=4081561028}} |

|||

* {{Citation|和書|title=詩経・楚辞|series=中国古典文学大系|last=目加田|first=誠|author-link=目加田誠|year=1969|publisher=平凡社|isbn=4582312152}} |

|||

* {{Citation|和書|title=論語 上|series=中国古典選|last=吉川|first=幸次郎|author-link=吉川幸次郎|year=1978a|publisher=朝日新聞社|isbn=4022601035}} |

|||

** {{Citation|和書|title=論語 中|last=吉川|first=幸次郎|year=1978b|publisher=朝日新聞社|isbn=4022601043}} |

|||

** {{Citation|和書|title=論語 下|last=吉川|first=幸次郎|year=1978c|publisher=朝日新聞社|isbn=4022601051}} |

|||

=== 研究書・概説書 === |

|||

* {{Citation|和書|title=中華名物考|last=青木|first=正児|author-link=青木正児|publisher=平凡社|series=東洋文庫|year=1988|isbn=4582804799}} |

|||

* {{Citation|和書|title=阿部隆一遺稿集|last1=阿部|first1=隆一|author-link=阿部隆一|editor=慶応義塾大学附属研究所斯道文庫|publisher=汲古書院|year=1985|ISBN=4762911224}} |

|||

* {{Citation|和書|title=『詩經』の原義的研究|last=家井|first=眞|year=2004|publisher=研文出版|isbn=4876362297}} |

|||

* {{Citation|和書|title=中國古典定立史|last=加賀|first=榮治|author-link=加賀榮治|editor=加賀榮治先生『中國古典定立史』編集委員會|year=2016|publisher=汲古書院|isbn=9784762965708}} |

|||

* {{Citation|和書|title=古代歌謡における愛の表現技法|last=加納|first=喜光|author-link=加納喜光|year=2006|publisher=汲古書院|isbn=4762927635}} |

|||

* {{Citation|和書|title=五経入門 : 中国古典の世界|last1=野間|first1=文史|series=研文選書|publisher=研文出版|year=2014|ISBN=9784876363742}} |

|||

* {{Citation|和書|title=詩経の鑑賞|last=村山|first=吉廣|author-link=村山吉廣|year=2005|publisher=二玄社|isbn=4544011558}} |

|||

* {{Citation|和書|title=詩経|series=講談社学術文庫|last=目加田|first=誠|author-link=目加田誠|year=1991|publisher=講談社|isbn=4061589539}} |

|||

=== 論文・記事 === |

|||

* {{Citation|和書|title=ヨーロッパ文化圏への中国詩の移入 : I. その小史|last=門田|first=眞知子|journal=鳥取大学教育学部研究報告 人文社会科学|volume=47|issue=1|year=1996|publisher=鳥取大学教育学部|url=https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/1952}} |

|||

* {{Citation|和書|title=言語|series=中国文化叢書|chapter=上古漢語の音韻|editor1=牛島徳次|editor2=香坂順一|editor3=藤堂明保|last=藤堂|first=明保|author-link=藤堂明保|year=2011|publisher=大修館書店|isbn=9784469232646}} |

|||

=== 辞書項目 === |

|||

* {{Citation|和書|title=中国思想辞典|year=1984|publisher=研文出版|editor=日原利国|isbn=487636043X}} |

|||

** {{Citation|和書|title=中国思想辞典|contribution=詩経|last=宇佐美|first=一博|year=1984|editor=日原利国|isbn=487636043X}} |

|||

** {{Citation|和書|title=中国思想辞典|contribution=三家詩|last=村山|first=吉廣|year=1984|editor=日原利国|isbn=487636043X}} |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

*[[中国文学]] |

* [[中国文学]]、[[漢詩]] |

||

** [[楚辞]]、[[文選]]、[[文心雕龍]] |

|||

*[[漢詩]] |

|||

* [[儒教]]、[[経学]]、[[朱子学]]、[[考証学]] |

|||

*[[五経]] |

|||

** [[経書]]、[[注釈]] |

|||

*[[鹿鳴館]] |

|||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

* {{国指定文化財等データベース|201|00011178|毛詩並毛詩正義〈大雅残巻/(紙背)〉}} |

|||

{{wikisourcelang|zh|詩經|詩経}} |

|||

*: [[東京国立博物館]]所蔵。[[重要文化財]]。『[[神歌抄]]』の写本の裏面に書かれている。 |

|||

*[http://ctext.org/book-of-poetry/zh 詩経(中文)] |

|||

* {{国指定文化財等データベース|201|593|宋版毛詩正義〈紹興九年刊/(金沢文庫本)〉}} |

|||

*{{Wayback|url=http://www.geocities.jp/cato1963/msg-kns-sfj.html#kansho |title=関雎(明楽)}} |

|||

*: [[武田科学振興財団]]の杏雨書屋の所蔵。[[国宝]]。単疏本。 |

|||

*[http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ro12/ro12_00771/ 陸氏草木鳥獣虫魚疏図解. 巻之1-4,附録 / 淵在寛 述] |

|||

* {{京都大学貴重資料デジタルアーカイブ|id=RB00008064|name=毛詩抄 20巻|コレクション=清家文庫}} |

|||

*[{{NDLDC|1089447}} 毛詩品物図攷(5至7)- 獣虫魚部 -- 岡元鳳 編] |

|||

*: [[清原宣賢]]の『毛詩抄』を、子の業賢・良雄が筆写したもの。 |

|||

*[http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/i13/i13_00898/ 毛詩註疏: 巻第1-20 - 毛亨 伝; 鄭氏 箋; 孔穎達 疏] |

|||

* {{古典籍総合データベース|type=i13|id=00898|name=毛詩註疏}} |

|||

*:江戸時代の日本で『詩経』を歌うときに使われた[[明楽]]のメロディー。 |

|||

* {{国立国会図書館デジタルコレクション|1904121|漢籍國字解全書第五巻 詩経(中村惕齋講述)|format=EXTERNAL}} |

|||

* {{Cite web|url=https://ctext.org/book-of-poetry/zh|title=中國哲學書電子化計劃|accessdate=2021-05-02}} |

|||

* {{Cite web|url=http://suzukish.s252.xrea.com/search/|title=篇韻データベース|accessdate=2021-05-02|publisher=鈴木慎吾 (大阪大学 言語文化研究科)}} |

|||

*: 「諸家先秦韻讀」から『詩経』の押韻に関する諸家の説を見ることができる。 |

|||

{{中国詩}} |

{{中国詩}} |

||

| 120行目: | 242行目: | ||

{{経書と注釈書}} |

{{経書と注釈書}} |

||

{{Normdaten}} |

{{Normdaten}} |

||

{{DEFAULTSORT:しきよう}} |

{{DEFAULTSORT:しきよう}} |

||

[[Category:経書]] |

[[Category:経書]] |

||

[[Category:中国の詩]] |

[[Category:中国の詩]] |

||

[[Category:中国の詩集]] |

[[Category:中国の詩集]] |

||

[[Category:中国文学]] |

|||

[[Category:中国の文学作品]] |

|||

[[Category:紀元前1千年紀の書籍]] |

[[Category:紀元前1千年紀の書籍]] |

||

[[Category:紀元前の詩]] |

[[Category:紀元前の詩]] |

||

[[Category:先秦の書籍]] |

|||

2021年5月28日 (金) 20:02時点における版

| 儒家経典 | |

|---|---|

| 五経 | 伝 |

| 九経 | |

| 易 書 詩 礼(儀礼/周礼) 春秋 |

礼記 春秋左氏伝 春秋公羊伝 春秋穀梁伝 |

| 七経 | 十二経 |

| 論語 孝経 |

爾雅 |

| 十三経 | |

| 孟子 | |

『詩経』(しきょう、旧字体:詩經、拼音: )は、全305篇からなる中国最古の詩篇。儒教の経典である経書の一つに数えられる。

先秦時代には単に「詩」と呼称されたが、後漢以降、毛氏の伝えた『詩経』のテキスト・解釈が盛行したため、「毛詩」という名で呼ばれるようになった[1]。宋代以降に経典としての尊称から『詩経』の名前が生まれた[2]。

成立

『詩経』に収められている詩は、西周の初期(紀元前11世紀)から東周の初期(紀元前7世紀)の頃に作られたものであり[3]、特に周の東遷前後のものが多いとされている[4]。原作者は、男・女、農民・貴族・兵士・猟師といった幅広い人々であるとされる[3]。その成立時期はギリシアのホメーロス『イーリアス』『オデュッセイア』と並んで古いものであり、特に個人・集団の叙情詩としては世界最古のものであるといえる[5]。

もとは口承で伝播していたが、春秋時代前期に書きとめられて成書化した[3]。これらの詩は周代から春秋時代にかけて音楽にのせて歌い継がれ、地域を超えて広く伝播していた[3]。詩の引用は『春秋左氏伝』や『論語』『墨子』といった書物にすでに見える。

『詩経』が成書化するに至った経緯には諸説がある。伝統的な説として、『漢書』芸文志には、周のはじめには「采詩の官」という役人がいて、土地土地の歌謡を採取して皇帝に献上し、皇帝はその歌謡を見て各地の風俗や政治の状況を知り、統治に役立てたという節がある[6]。ただ、どれほど事実に即しているのかは定かではない[6]。また『史記』孔子世家には、もともと三千以上存在した詩から、孔子が善きものを選び取って現行の三百五篇に編纂したとする説があり、これを「孔子刪定説」と呼ぶ[7]。この説は『史記』にしか載っていないものであり、古くから異議が唱えられている[8]。

結局のところ『詩経』の詳細な成立過程は不明であるが、『荀子』には風・雅・頌などの名称が出ており、戦国時代には現行本と近い体裁の『詩経』が成立していたことが分かる[6][9]。

三家詩

漢代初期、『詩経』のテキストとその解釈には大きく三種類の系統が存在しており、これを「三家詩」と総称する。

- 魯詩

- 魯国で伝えられてきた解釈で、申培(文帝の時の博士)によって学官に立てられた。西晋の頃に亡び、現存しない[10]。申培は浮丘伯の弟子で、浮丘伯は荀子の弟子である[11]。

- 斉詩

- 斉国で伝えられてきた解釈で、轅固(景帝の時の博士)によって学官に立てられた。三国魏の頃に亡び、現存しない[10]。

- 韓詩

- 魯国で伝えられてきた解釈で、韓嬰(文帝の時の博士)によって学官に立てられた。北宋の頃に亡び現存しないが、その説話集である『韓詩外伝』は現存する[10]。これも荀子系統の学を引いているとされる[11]。

以上の「三家詩」は、漢代の博士によって脈々と伝えられたテキストに基づいており、漢代通行の字体である「今文」で伝承されていた[10]。全体的に訓詁には大まかで、作品の解釈の仕方に重きが置かれていた。いずれも現代は亡んでおり、唯一『韓詩外伝』のみが伝わっている[12]。

毛詩

一方、今文で書かれていた「三家詩」とは別に、河間献王劉徳が古書を収集した際、秦代以前の古い字体である「古文」で書かれたテキストが発見された。これは荀子から魯の毛亨に伝えられたものであった。劉徳は毛萇を博士とし、これも『詩経』のテキスト・解釈として用いられるようになった。この古文系統の『詩経』のテキストおよび毛氏の解釈を『毛詩』という[13]。

『毛詩』には、詩の本文に加えて、毛氏の解釈を伝える「毛伝」ならびにそれぞれの詩の大意を記した「詩序」(大序・小序)が附されていた[14]。「詩序」の作者は諸説あり、『後漢書』は衛宏の作であるとし、『隋書』は子夏が作り毛氏・衛宏が潤色したとする[15]。

その後、『毛詩』は前漢の間は貫長卿・解延年・徐敖・陳俠・謝曼卿を通して伝えられた。後漢に入り古文学が盛んになると、衛宏・徐巡・賈逵・鄭衆らを通して伝えられ、馬融は『毛詩』に注釈を附し、さらにその弟子の鄭玄が『毛詩』に「箋」と呼ばれる注釈を作った(鄭箋)[16]。『毛詩』と鄭箋は、唐代の『五経正義』に採用されて主流のテキスト・解釈となった[17]。現行本の『詩経』はこの系統のテキストを継承したものである。

構成

『詩経』には合計311篇の詩が収められているが、このうち6篇は題名だけで本文は伝わっていない[1]。それぞれの詩のタイトルは、多くの場合は最初の句から数文字(多くは二字)を選んでそのまま題名にしたものであり、内容を要約したものではない[19]。これら311篇の詩は、「風」「雅」「頌」の三つの区分の下に収録されている。

- 風

- 「国風」とも。各国の民間で歌われた詩で、国ごとに十五に分けられている。計160篇[20]。周南・召南(二南、周公・召公の封地の詩。場所は諸説ある)、邶風・鄘風・衛風(内容は全て衛風。衛国の詩)、王風(東周の都を中心とする詩)、鄭風(鄭の詩)、斉風、魏風、唐風、秦風、陳風、檜風、曹風、豳風(周の先祖公劉以下の故地の豳)の15に区分される[21]。

- 雅

- 中央朝廷の正しい音楽。「小雅」(31篇)と「大雅」(105篇)に分かれる[20]。「大雅」が周王朝の朝廷・宗廟に用いる詩であるのに対し、「小雅」は上下を通じて用いられる詩で、政事の大小・道徳の存否・辞気の厚薄・成立の豊薄に相違があるとされる[22]。小雅・大雅では十篇ごとを一組としてその最初の詩の名前を冠して「〇〇之什」として区分されている[23]。小雅は鹿鳴之什・南有嘉魚之什・鴻鴈之什・節南山之什・谷風之什・甫田之什・魚藻之什、大雅は文王之什・生民之什・蕩之什に分かれる。

- 頌

- 宗廟で祖先の功業を褒めたたえるための歌舞をともなう詩のこと[20][24]。周頌・魯頌・商頌に分かれ、周頌は清廟之什・臣工之什・閔予小子之什の三つに分かれる[25]。

内容

形式

『詩経』に収められている詩は、基本的に四字句を取り、単調で素朴なリズムを奏でる[26]。この四字句は基本的には二字+二字の形を取る[23]。

「周頌」を除けば、どれも数章からなっていて、国風で長いものは豳風「七月」の8章(各章11句)、雅で長いものは大雅「桑柔」の16章(合計120句)といった例がある[27]。全体の傾向としては、国風は短めで、3章で各章4句、2章で各章6句といった作例が多い[27]。雅になると長篇も多く、章の句数が前後で変わる者も多い。小雅「正月」は前8章が各8句、後5章が各6句である。また、大雅には「大明」のように6句と8句が交互に入り混じる形、「生民」のように10句と8句が入り混じる形も見られる[28]。

押韻

『詩経』の詩には「押韻」が見られるが、『詩経』の段階では押韻の位置が固定化していないため、どの字が押韻しているのか特定することは容易ではない[29]。『詩経』の押韻の一例は以下である。

- 鄘風・柏舟「汎彼柏舟、在彼中河、髧彼両髦、実維我儀」 - 一句の起首に韻を用いる例[30]。

- 鄘風・蝃蝀「蝃蝀在東」、小雅・賓之初筵「有壬有林」 - 中間に韻を用いる例[30]。

- 周南・卷耳「采采卷耳、不盈頃筐。嗟我懐人、寘彼周行。」 - 偶数句末に韻を用いる例[30]。

『詩経』の押韻は後世の規則に比べるとかなり緩やかではあるが、偶数句末の押韻といった後世の押韻法の類型はすでに現れている[30]。特に「国風」の場合、一篇の詩の中で、前の章とほぼ同一の句が脚韻だけを差し替えて繰り返される形(畳詠体)を取るものが多い[23]。

こうした『詩経』の押韻の解明は、清朝考証学の音韻研究によって推し進められた[31]。中国語の音は時代によって変化しており、『詩経』の押韻は上古音に従うため、現代の感覚では想像しがたい押韻の例も多い[29]。以下がその例である。

- 周南・關雎「參差荇菜、左右采之、窈窕淑女、琴瑟友之」

- 鄘風・載馳「我行其野、芃芃其麥、控于大邦、誰因誰極、大夫君子、無我有尤、百爾所思、不如我所之」

なお、『詩経』の押韻例の一覧は、江声『詩経韻読』に整理されている[29]。

表現技法

『詩経』に用いられる表現技法としては、古来「賦」「比」「興」の三種が強調されてきた[26]。

「賦・比・興」の三種の表現技法と、先述した「風・雅・頌」の三つのスタイルは、『周礼』や『毛詩』大序などでは合わせて「詩の六義」と呼ばれている[32]。

『詩経』の詩では、音声や容貌、状況を形容するときに二音の重ね型で示すことが多い。同じ音を二つ重ねる「重言」、最初の発声を同じくする字を二つ重ねる「双声」、尾音が同じ字を二つ重ねる「畳韻」の三種類がある[33]。

- 重言 - 「関関雎鳩」「交交桑扈」「鼓鍾将将」「楚楚者茨」「戦戦兢兢」など

- 双声 - 「参差荇菜」「黽勉同心」など。

- 畳韻 - 「陟彼崔嵬」「我馬虺隤」など。

加えて、『詩経』の詩は「対句」の形式を用いることも多く、これも後世に大きな影響を与えた[34]。以下はその例である。

- 王風・大車「穀則異室、死則同穴。」

- 小雅・南山有台「南山有台、北山有萊。」

- 大雅・既醉「既醉以酒、既飽以德。」

受容

先秦時代

孔子と『詩経』

『詩経』は非常に古くから重視された古典の一つで、孔子の言行録である『論語』には『詩経』を学ぶことの重要性を説く段が数多くある[35]。以下はその例である。

子曰「興於詩、立於禮、成於樂。」(孔子が言った。道徳的興奮の出発点となるのは『詩経』にある。教養の骨格を定立するのは礼を学ぶことにある。教養の完成は音楽を学ぶことにある。[37]) — 『論語』為政篇

孔子の頃には『詩経』は『書経』とともに権威をもって通行しており、学ぶべき教養の一つとされていた[35]。また、孔子は以下のように、『詩経』は情性の正しい状態を得たもので、天真爛漫な感情の発露によって作られたものであると評する[38]。

子曰「詩三百、一言以蔽之、曰『思無邪』。」(孔子が言った。『詩経』三百篇を、その中からただ一句で全部の性質を覆いうるものを選ぶとするなら、魯頌・駉の「思い邪無し(感情が純粋である)」という一句である。[39]) — 『論語』為政篇

また『詩経』は、外交の場面で大きな役割を果たしたことが知られる[40]。『春秋左氏伝』には、65条の賦詩の話が見え、外交使節との間で詩が応酬されている。その際に詩の選択が不適当であったり、相手方の賦詩を理解できなかった場合は、礼を失した行為であるとみなされた[41]。なお、外交の場面で詩が用いられる場合は、もとの詩から一部を切り取って引用し、その表現の範囲だけの言葉の意味で用いられるため、もとの詩からは意味が離れていることがある。これを「断章取義」という[42]。

その他

孟子に至ると、『詩経』の引用がその思想や政策論の根拠として用いられる場合が多くなる。例えば、『孟子』滕文公上では、小雅・大田「雨我公田、遂及我私」を引用して、古代の井田制の実証として示している[43]。ほか、『爾雅』釈訓篇はほとんどが『詩経』の解釈のための訓詁が挙げられており、『毛詩』と共通するものも多い[44]。

漢代

詩序

『毛詩』には「詩序」が附されており、これは『詩経』全体に対する序文である「大序」と、詩の各篇に対する序である「小序」の二種類に分かれる。「詩序」の作者は不明であるが、漢代の儒家思想を反映しており[45]、その内容は漢代における『詩経』の受容の様相を示している。

「大序」は古代中国における「詩」観を総論したもので[46]、冒頭は以下のような書き出しから始まっている。

一方「小序」は、それぞれの詩を特定の人物や歴史的事件と結び付け、それに毀誉褒貶を与えるものとして解釈したものである[48]。一例として、邶風「柏舟」の小序を掲げる。

毛伝

毛伝の制作者は、伝統的には先秦の毛亨(大毛公)・前漢の毛萇(小毛公)とされるが、その訓詁を多用する形式から漢代に作られたものではないかと考えられている[50]。毛伝では、『周礼』『儀礼』『春秋左氏伝』『国語』のほか、『易経』『荀子』『孟子』といったさまざまな古書を引用しながら注釈が附されている[50]。

鄭箋

詩序・毛伝に対して再注釈を加えたのが、後漢末期の学者の鄭玄である。鄭玄は当初は「三家詩」を用いていたが、のちに『毛詩』を知るとこれを用いるようになった[25]。鄭玄の解釈は、必ずしも毛伝とは一致せず、鄭玄の礼学を詩の解釈に導入していることが特徴である[51]。

毛伝・詩序・鄭箋といった古注の解釈法は、詩の内容を歴史的事実・人物と結び付け、その毀誉褒貶につなげるものであり、儒教主義・道徳主義的な観点が濃厚に反映されたものであった[52]。

魏晋南北朝時代 - 唐代

魏晋時代に王粛も『詩経』の注釈を作り、南北朝時代には北朝では「鄭箋」をもとに『詩経』が読まれ、南朝では「王粛注」をもとに『詩経』が読まれる傾向にあった[53]。唐代に入ると、統治政策上から経書の解釈の統一が必要となり、『五経正義』が作られた[53]。その一つである『毛詩正義』では、「毛伝」と「鄭箋」に沿って解釈が施され、欽定の解釈として大きな地位を占めた[54]。これ以後、科挙を受けるものはこの解釈に拠ることが要求され、その解釈は絶対的なものとして受容されるようになった[55]

宋代

従来の解釈はいずれも「毛伝」と「鄭箋」、特に「詩序」(大序・小序)に依拠したものであったが、徐々に「詩序」の解釈に対して疑問が持たれるようになった。その端緒を開いたのは欧陽脩『詩本義』で、詩序に対して批判的な態度を示した[56]。この発想は、鄭樵・王質などを経て、南宋の朱熹『詩集伝』に至って大成した[57]。

朱熹は、詩序は後漢の衛宏によって作られたもので、詩の本来の意味を歪曲していると考えた。そこで朱熹は、詩序が詩と人物や歴史的事件と結び付けて理解することを批判し、それぞれの詩の作成時期は本来特定しがたいものであるとした。また、詩序が道徳的な毀誉褒貶を読み込むことにも反対し、詩は作者の感情がそのまま現れたものであり、その読者の側がその善なるものには従い、不善なるものは反面教師とすることを求めた[57]。そして朱熹は、自身の『詩経』解釈を記した『詩集伝』において、詩序を一切捨てた新たな解釈を施した[57]。結果として朱熹の解釈は、男女の情を憚らずに歌った淫奔の詩を認めるなど、従来の「詩序」の解釈を破り、より素直な人間の感情の発露、自然の情を認めることが増えた[58]。ただし、朱熹の解釈も儒教的価値観の外側に出るものではない[59]。その後、朱子学が流行すると、『詩集伝』の解釈が権威を持つようになった[58]。

ほか、宋の厳粲、明の何楷らは『詩経』に独特な解釈を施したことで知られている[60]。

清代

清朝考証学の時代に入ると、古典の文字の研究を通して『詩経』研究も進展を迎えた[57]。特に『詩経』の押韻字を用いて音韻学の研究が進歩し、顧炎武・江永・戴震・段玉裁・孔広森らによって『詩経』の押韻の姿を明らかにした[61]。

朱熹の解釈を徹底的に批判した学者として、清代初期の姚際恒が挙げられる。彼は『詩経通論』を著し、朱熹の「詩序」批判が不徹底であるとして批判した上で、朱子学の理念と『詩経』は別物であると指摘した。彼の立場は従来の注釈から離れ、一つの詩を虚心に読んで真の解釈を引き出そうとするものであり、この立場は清末の方玉潤『詩経原始』に引き継がれた[62]。

清代、『詩経』専門の研究書を残した学者としては王船山・陳啓源・胡承珙・馬瑞辰・陳奐・王先謙らがいる[60]。特に著名なのは陳啓源『毛詩稽古篇』、胡承珙『毛詩後箋』、馬端辰『毛詩伝箋集解』で、これらは基本的に毛伝・鄭箋に従いながら、両者の異同を考察し、正しい訓詁を求めて研究を進めたものである[63]

名物学との関係

『詩経』の研究は、物の名前と実物の対応を研究する「名物学」の発展を促した。これは『詩経』には動植物の名前が多く読み込まれているため、『詩経』を学ぶことでその知識を得ることができるとされていたためである[64]。このことは孔子がすでに強調しており、『論語』で『詩経』を学ぶ効用を説く一段で以下のように述べている[64]。

子曰「小子、何莫學夫詩。詩可以興、可以觀、可以群、可以怨。邇之事父、遠之事君。多識於鳥獸草木之名。」(孔子は言った。若者たちよ、なぜ、あの詩というものを勉強しないのだ。詩によって精神を高揚させ、世の風俗の有様を見て、群居して研究し、政治を批評することができる。身近なところでは父に仕え、遠いところでは君主に仕えることができるようになる。動物・植物の知識を多く得ることができる。[65]) — 『論語』陽貨篇

『詩経』を通しての名物学の研究は、三国呉の陸機『毛詩草木鳥獣虫魚疏』によって開かれた。その後、宋の蔡卞『毛詩名物解』は『詩経』の名物を取って11門に分類して解釈した。元の許謙『詩集伝名物抄』は『詩経』の順序に従い、その中の名物に関する旧説を整理するとともに自説を示した。清代に入ると、陳大章『詩伝名物集覧』や顧棟高『毛詩類釈』など多くの研究が生まれた[66]。これは日本の本草学にも影響を与え、稲生若水・江村如圭・小野蘭山・茅原定らが研究を進めた[60]。

中国外への影響

日本

『詩経』が日本に伝播したのは奈良時代を下らず、すでに『懐風藻』には『詩経』の影響が見られる。また、平安時代の紀貫之による『古今集』の序文には『詩経』の「六義」の考え方が受け継がれている[60]。

室町時代末期の清原宣賢は、平安中期から明経道の博士を世襲した清原家の一族にあり、経書の研究を家学としていた[67]。彼の学生に対する講義録である『毛詩抄』は、毛伝・鄭箋を解釈するために『毛詩正義』を利用しつつ、朱熹説や劉瑾『詩傳通釈』、また『五経大全』を用いている[68]。

江戸時代に入ると、『詩経』の研究が盛んになり、中村惕斎・中井履軒・皆川淇園・東條一堂・仁井田好古・亀井昭陽・安井息軒といった学者が著作を残している[60]。

『詩経』に由来する日本の言葉

『詩経』に用いられた言葉はその後も頻繁に引用され、現在の日本で使われている言葉も少なくない。以下にその例を示す[69]。

- 一日三秋 - 後に「一日千秋」に転化し、通用した。

- 殷鑑遠からず - 「殷の国の戒めとなるものは遠いところにはなく、直前の夏の滅亡にある」が原義。

- 偕老同穴 - 夫婦が仲良く生きてともに年老い、やがて同じ墓に葬られること。

- 琴瑟相和す - 楽器の琴と瑟の音が調和すること。転じて、夫婦仲が良いこと。

- 小心翼々 - 慎み深く、細部に気を配ること。

- 切磋琢磨 - 素材を立派な品に作り変えることを指し、学問に心を緩めず励むことを指す。

- 他山の石 - よその山から持ってきたただの石も、それを砥石として自分の玉を磨くことができる、という意味。

- 多士済々 - 優れた人物が多く揃っていること。

- 薄氷を履むが如し - 非常に危険なことの例え。

『詩経』の一句に由来を持つ社名・建築物・作品も日本に多くあり、遷喬館・鳩居堂・有斐閣・六義園・鹿鳴館・静嘉堂文庫・凱風快晴はその例である[70]。富山県高岡市の「高岡」も由来は『詩経』にある[70]。

西洋

中国文化のヨーロッパへの紹介が進む中で、『詩経』は聖典であると同時に民衆詩であるとみなされて受容された。初期の言及例は、中国語の辞書の編纂を試みていたニコラ・フレレによるもので、彼は1714年の論文で『詩経』を解説している[71]。19世紀後半になると、啓蒙主義を脱して東洋文化の理解を深めようとする機運の中で、宣教師のジェームズ・レッグが1871年に『詩経』の英語訳を完成させた。この訳をアーサー・ウェイリーは高く評価している[72]。

その後は、1880年にヴィクター・フォン・シュトラウスがドイツ語訳を作り、さらに1896年にクヴルールがフランス語訳を作った[73]。その後も、アーサー・ウェイリーやベルンハルド・カールグレンによって翻訳が作られている。

近年の研究

伝統的解釈から離れた新しい『詩経』研究は、フランスの社会学者のマルセル・グラネ、中国の文人の聞一多、日本の中国文学者の松本雅明・白川静・目加田誠らによって推し進められた。

マルセル・グラネは、社会学的アプローチから『詩経』の研究を進め、『中国古代の祭祀と歌謡』を著した。グラネーは『詩経』を古代の祭礼や舞踏において即興的に歌われた文学として捉え、『詩経』の詩を田園的主題を持つもの、村落の恋愛詩、山川の歌謡に分けて論じた[74]。聞一多は、民俗学的なアプローチを取って『詩経新義』『詩経通義』を著した。これらは『詩経』全体の研究には及んでいないが、『詩経』を民謡として捉え、その表現法を鋭く分析した[74]。

松本雅明の『詩経諸篇の成立に関する研究』は、「興」に着目して『詩経』の詩の成立年代を考察し、国風の古いものは西周後期、雅・頌の大部分は東周の詩であり、そこに村落の舞踏詩から貴族の饗宴歌への移行を見て取った[75]。同時期に発表された白川静の『稿本詩経研究』は、古代歌謡は呪術行為から誕生したものであるとし、『万葉集』との比較を通して民俗学的なアプローチから『詩経』の研究を進めた[76]。また、目加田誠は、自身の研究が中国古代歌謡集として『詩経』を読み、儒教から離れた純粋な歌謡文学として『詩経』を扱う最初のものであると述べている[77]。

ただし、こうした新たな観点から『詩経』の原義に迫る研究は、伝統的な『詩経』解釈を踏まえて作られている古人の詩を読解する場合には参考にできない点というには注意が必要である[78]。また、二松学舎大学教授の家井真は、過去の研究が『詩経』に先行する(または同時代の)資料である金文資料があまり活用されていないことを批判し、ときおり韻文が見られる周代青銅器の銘文との比較を通して『詩経』の研究に当たった[79]。

脚注

注釈

出典

- ^ a b c d e 村山 1984, p. 164.

- ^ 村山 2005, p. 22.

- ^ a b c d 加納 2006, p. 16.

- ^ 村山 2005, p. 10.

- ^ 村山 2005, p. 14-16.

- ^ a b c 村山 2005, p. 12.

- ^ 野間 2014, pp. 117–118.

- ^ 村山 2005, p. 11-12.

- ^ 目加田 1991, p. 204.

- ^ a b c d 野間 2014, pp. 118–119.

- ^ a b 目加田 1991, p. 205.

- ^ 宇佐美 1984, p. 154.

- ^ 野間 2014, pp. 119–120.

- ^ 村山 2005, pp. 18–19.

- ^ 目加田 1991, pp. 210.

- ^ 目加田 1991, pp. 206–7.

- ^ 村山 2005, pp. 20–21.

- ^ 村山 2005, p. 29.

- ^ 村山 2005, p. 14.

- ^ a b c 野間 2014, p. 121.

- ^ 目加田 1991, pp. 71–72.

- ^ 高田 1968, p. 12.

- ^ a b c 村山 2005, pp. 13–14.

- ^ 高田 1968, p. 556.

- ^ a b 目加田 1991.

- ^ a b c d e 野間 2014, pp. 128–131.

- ^ a b 目加田 1991, p. 218.

- ^ 目加田 1991, p. 219.

- ^ a b c d e 藤堂 2011, pp. 44–45.

- ^ a b c d 目加田 1991, pp. 221–223.

- ^ 目加田 1991, pp. 220–221.

- ^ 目加田 1991, p. 229.

- ^ 目加田 1991, pp. 224–225.

- ^ 目加田 1991, p. 228.

- ^ a b 野間 2014, pp. 112–113.

- ^ 吉川 1978c, p. 29.

- ^ 吉川 1978a, pp. 265–266.

- ^ 高田 1966, p. 9.

- ^ 吉川 1978a, p. 49.

- ^ 野間 2014, pp. 113–116.

- ^ 白川 2002, pp. 290–291.

- ^ 白川 2002, pp. 294–295.

- ^ 白川 2002, p. 295.

- ^ 加賀 2016, pp. 312–324.

- ^ 村山 2005, p. 19.

- ^ a b 野間 2014, p. 124.

- ^ 目加田 1991, pp. 11–12.

- ^ 野間 2014, p. 152.

- ^ 野間 2014, p. 150.

- ^ a b 目加田 1991, p. 206-208.

- ^ 村山 2005, pp. 19–20.

- ^ 加納 2006, pp. 16–17.

- ^ a b 村山 2005, p. 20.

- ^ 目加田 1991, pp. 209–210.

- ^ 村山 2005, p. 21.

- ^ 目加田 1991, p. 209.

- ^ a b c d 目加田 1991, pp. 211–212.

- ^ a b 目加田 1991, pp. 212–213.

- ^ 野間 2014, pp. 153–155.

- ^ a b c d e 加納 2006, pp. 17–18.

- ^ 目加田 1991, p. 221.

- ^ 村山 2005, pp. 23–24.

- ^ 目加田 1991, p. 215.

- ^ a b 青木 1988, p. 29.

- ^ 吉川 1978c, pp. 50–54.

- ^ 青木 1988, p. 30.

- ^ 木田 1996, p. 9-14.

- ^ 倉石 1940, p. 49-51.

- ^ 村山 2005, pp. 136–183.

- ^ a b 村山 2005, pp. 184–229.

- ^ 門田 1996, pp. 121–123.

- ^ 門田 1996, pp. 122–124.

- ^ 門田 1996, p. 124.

- ^ a b 白川 2002, pp. 307–8.

- ^ 白川 2002, pp. 308–9.

- ^ 白川 2002, pp. 309–310.

- ^ 目加田 1991, pp. 3–4.

- ^ 野間 2014, pp. 154–155.

- ^ 家井 2004, pp. 9–11.

参考文献

翻訳

- 石川忠久『詩経 上・中・下』明治書院〈新釈漢文大系〉、1997年。 NCID BA32403270。

- 清原宣賢(講述) ; 倉石武四郎, 小川環樹(校訂)『毛詩抄 : 詩経』

- 木田章義「解説」『『毛詩抄 : 詩経』』岩波書店、1996年。ISBN 4000022970。

- 倉石武四郎「緒言」『『毛詩抄 : 詩経』』1940年。

- 白川静『詩経 : 中国の古代歌謡』中央公論新社〈中公文庫〉、2002年。

- 高田眞治 著、青木正兒 編『詩經 上』集英社〈漢詩大系〉、1966年。ISBN 408156101X。

- 高田眞治 著、青木正兒 編『詩經 下』集英社〈漢詩大系〉、1968年。ISBN 4081561028。

- 目加田誠『詩経・楚辞』平凡社〈中国古典文学大系〉、1969年。ISBN 4582312152。

- 吉川幸次郎『論語 上』朝日新聞社〈中国古典選〉、1978a。ISBN 4022601035。

- 吉川幸次郎『論語 中』朝日新聞社、1978b。ISBN 4022601043。

- 吉川幸次郎『論語 下』朝日新聞社、1978c。ISBN 4022601051。

研究書・概説書

- 青木正児『中華名物考』平凡社〈東洋文庫〉、1988年。ISBN 4582804799。

- 阿部隆一 著、慶応義塾大学附属研究所斯道文庫 編『阿部隆一遺稿集』汲古書院、1985年。ISBN 4762911224。

- 家井眞『『詩經』の原義的研究』研文出版、2004年。ISBN 4876362297。

- 加賀榮治 著、加賀榮治先生『中國古典定立史』編集委員會 編『中國古典定立史』汲古書院、2016年。ISBN 9784762965708。

- 加納喜光『古代歌謡における愛の表現技法』汲古書院、2006年。ISBN 4762927635。

- 野間文史『五経入門 : 中国古典の世界』研文出版〈研文選書〉、2014年。ISBN 9784876363742。

- 村山吉廣『詩経の鑑賞』二玄社、2005年。ISBN 4544011558。

- 目加田誠『詩経』講談社〈講談社学術文庫〉、1991年。ISBN 4061589539。

論文・記事

- 門田眞知子「ヨーロッパ文化圏への中国詩の移入 : I. その小史」『鳥取大学教育学部研究報告 人文社会科学』第47巻、第1号、鳥取大学教育学部、1996年。

- 藤堂明保 著「上古漢語の音韻」、牛島徳次; 香坂順一; 藤堂明保 編『言語』大修館書店〈中国文化叢書〉、2011年。ISBN 9784469232646。

辞書項目

- 日原利国 編『中国思想辞典』研文出版、1984年。ISBN 487636043X。

- 宇佐美一博 著「詩経」、日原利国 編『中国思想辞典』1984年。ISBN 487636043X。

- 村山吉廣 著「三家詩」、日原利国 編『中国思想辞典』1984年。ISBN 487636043X。

関連項目

外部リンク

- 毛詩並毛詩正義〈大雅残巻/(紙背)〉 - 国指定文化財等データベース(文化庁)

- 宋版毛詩正義〈紹興九年刊/(金沢文庫本)〉 - 国指定文化財等データベース(文化庁)

- 清家文庫『毛詩抄 20巻』 - 京都大学貴重資料デジタルアーカイブ

- 清原宣賢の『毛詩抄』を、子の業賢・良雄が筆写したもの。

- 毛詩註疏 - 早稲田大学図書館古典籍総合データベース

- 『漢籍國字解全書第五巻 詩経(中村惕齋講述)』 - 国立国会図書館デジタルコレクション

- “中國哲學書電子化計劃”. 2021年5月2日閲覧。

- “篇韻データベース”. 鈴木慎吾 (大阪大学 言語文化研究科). 2021年5月2日閲覧。

- 「諸家先秦韻讀」から『詩経』の押韻に関する諸家の説を見ることができる。