「地球温暖化」の版間の差分

編集の要約なし |

Undo revision 16387604 by 202.150.49.61 (会話) |

||

| 1行目: | 1行目: | ||

[[Image:Global Warming Map.jpg|thumb|280px|right|1940~1980年の平均値に対する1995年から2004年の地表面の平均気温の変化]] |

|||

まな対策が立てられ、実行され始めている。 |

|||

'''地球温暖化'''(ちきゅうおんだんか)とは[[地球]]表面の[[大気]]や[[海洋]]の[[平均]][[温度]]が長期的に見て上昇する現象である。[[生物圏]]内の[[生態系]]の変化や[[海水準変動|海水面上昇]]による[[海岸]]線の[[浸食]]といった、気温上昇に伴う二次的な諸[[問題]]まで含めて言われることもある。その場合「'''気候変動'''」や「気候変動問題」という用語を用いることが多い<ref>「気候変動」には、1.人為的なものに起因する気候の変動(UNFCCCの定義)、2.短期的な気候の変動、3.人為的・自然起源にかかわらないすべての気候の時間的変動(IPCCが定義する「気候変化」と同義)などの意味がある。UNFCCCやIPCCなどの機関によって定義が異なることや、「気候変化(climate change)」と「気候変動(climate variation)」の訳し分けに伴う混乱により、相反する複数の意味を持つため、正確に記述するためにはどの定義で用いているのかを示さなければならない。この記事では定義を統一していないため、各文脈により判断される。</ref>。特に近年観測されている(更に将来的に予想される)[[20世紀]]後半からの温暖化について指すことが多い。単に「'''温暖化'''」と言うこともある。現在、温暖化が将来の人類や環境へ与える悪影響を考慮して、さまざまな対策が立てられ、実行され始めている。 |

|||

== 概要 == |

== 概要 == |

||

| 92行目: | 93行目: | ||

二酸化炭素の増加そのものが[[生態系]]に及ぼす影響も指摘されている。二酸化炭素が海水に溶解することで海水が酸性化し([[水素イオン指数|pH]]が低下し)、[[海棲生物]]の餌となる一部[[プランクトン]]の殻やサンゴが溶解し、海洋の[[生態系]]に深刻な影響が及ぶ可能性も指摘されている<ref>[http://www.nikkei-bookdirect.com/science/page/magazine/0606/ocean.html 海洋酸性化の脅威] S. C. ドニー,日経サイエンス2006年6月号</ref>。 |

二酸化炭素の増加そのものが[[生態系]]に及ぼす影響も指摘されている。二酸化炭素が海水に溶解することで海水が酸性化し([[水素イオン指数|pH]]が低下し)、[[海棲生物]]の餌となる一部[[プランクトン]]の殻やサンゴが溶解し、海洋の[[生態系]]に深刻な影響が及ぶ可能性も指摘されている<ref>[http://www.nikkei-bookdirect.com/science/page/magazine/0606/ocean.html 海洋酸性化の脅威] S. C. ドニー,日経サイエンス2006年6月号</ref>。 |

||

==== メタン ==== |

|||

地球上に排出または発生するメタンガスは、野牛や家畜の牛・羊などによる呼吸だけで25%を超え、他に肥料、[[天然ガス]]や[[水田]]、[[ゴミ]]の[[埋め立て]]、[[化石燃料]]の[[燃焼]]などで年に2億5千万トンが放出されている。そのため現在、[[家畜]]においては、[[バイオテクノロジー]]による飼料の開発が進められている。海底から噴出するメタンに限定するなら、単体の[[メタン]]同様、近年、海底内に大量に存在することが発見された[[メタンハイドレート]]による影響も、(発見されて間もないために調査不足ながら、)少なからずあるとの主張も出てきている(構造や生成原因などについては、[[メタンハイドレート]]参照)。深海部の平均水温が2-3℃上昇すると、海水に接しているメタンハイドレートが一気にメタンガスに変わり、メタンハイドレートの160倍以上のメタンとなるとされる。さらに、海底部の水温が上昇する環境下では、海水全体の温度が上昇し、二酸化炭素同様、メタンが水中に溶けきれず、空中に放出されてしまう。メタン単体は温暖化係数(電磁波の吸収率)が高く、温暖化現象を促進する。また、それがさらに海水温を上昇させ、[[ハイドレート]][[融解]]に影響するといった形で、悪循環(正のフィードバック)にもつながるとされる。 |

|||

メタンの赤外吸収のピーク波長は7.6µm付近にあり、水蒸気や二酸化炭素による赤外吸収がほとんどない[[大気の窓|窓領域]]と呼ばれる波長領域(8~14µm)に一部吸収が重なるため、微量ながらも温暖化効果は比較的大きいとされる。 |

|||

==== 水蒸気 ==== |

|||

二酸化炭素や[[メタン]]に比べ、水蒸気は大気中に存在する量も、[[赤外線]]の吸収量共に桁違いに多い。二酸化炭素の吸収できる[[赤外線]]の[[波長|波長域]]は限られているが、赤外線の吸収率から言えば、メタンは二酸化炭素の40倍以上であり、水蒸気はさらに高い。その一方、水蒸気は地上付近で熱を奪って蒸発し、[[雲]]となって日光を遮るなど、温暖化を強く抑制する働きも持つ。代表的な例としては、下記のようなものがある。 |

|||

* 高空で凝縮する際に放熱し、[[雨]]や[[雪氷]]の形で地上に戻るサイクルを通じて[[宇宙]]空間への[[放熱]]を促進する。 |

|||

* 雲が増えることで[[太陽光]]の宇宙への[[反射率]]が高まる。([[アルベド]]を参照) |

|||

二酸化炭素やメタンの場合はこのような作用が無い。 |

|||

このように水蒸気は温暖化に関して、互いに相反する作用を併せ持つ。このため、実際には水蒸気の影響を計測することは非常に困難であり、最終的な影響の評価には雲や降雨を含めた大規模な数値[[シミュレーション]]が必要となる。 |

|||

なお、仮に水蒸気の増加が最終的に温暖化を促進する場合は、気温の上昇でさらに大気中の水蒸気量が増え、それがさらに気温の上昇を招く正のフィードバック(水蒸気フィードバック)が発生する可能性が指摘されている。[[暴走温室効果]]はこの水蒸気フィードバックにより引き起こされるといわれており、金星の原始大気は大量の水蒸気により暴走温室効果が起きていたのではないかとの説がある。ただし、現在の地球温暖化では暴走温室効果をもたらすほどの[[気候感度]]には程遠い。 |

|||

ただ、水蒸気を含む地球上の水の循環は地球生誕後の40億年以上を経て大きな平衡を成立させている。人類が何らかの形で関与できる「[[水]]」は地球上に存在する水の0.01%にすぎない(この数字は出典によって多少異なる)。また、排出された水蒸気は平均10日で雨などになって、直接には温室効果と無関係になるなど、寿命が短い。さらに、この全てが温室効果に働くとは考えにくい(大気中の水蒸気のうちごく微量でしかない[[成層圏]]の水蒸気量が、温室効果に大きく関係しているという説もある)。そういう意味では、人為的要因で発生する「水蒸気による温室効果」はおそらく無視できる程度である。 |

|||

いわゆる[[温室効果ガス]]による効果は水蒸気の影響よりさらに小さいわけであるから、温室効果ガスを原因とする地球温暖化には根拠が薄いと考えられがちだが、水は三態全てが自然界に存在する唯一の化学物質であり、他の理由で発生した[[温暖化]]・[[寒冷化]]などの現象をその巨大な[[潜熱]]で貯めこんでしまうという性質を持っている。また、蒸発・上昇・凝結・下降といった[[対流]]の過程の中で地上の熱を上空高くへ運搬する役割も持っている。つまり、水は熱を吸収するとともに運搬して、'''気候の空間的・時間的変動を平滑化する'''強い作用(負の[[フィードバック]]効果)をもっている。そのため、水蒸気はその存在量や赤外線吸収率に比べて、加熱の効果は非常に低いと考えられており、相対的に温室効果ガスによる効果は大きくなることになる。しかし、水蒸気の効果がどの程度であるかは科学的見解においても意見が分かれるところである。 |

|||

==== その他 ==== |

|||

上記の他、[[パーフルオロカーボン類]]([[PFCs]])や[[六フッ化硫黄]](SF6)なども強力な温室効果ガスである。人為的に排出される他の汚染物質である[[硫酸]][[エアロゾル]]は冷却効果に働いており、この効果は前世紀の中盤の寒冷化に関係しているという意見がある<ref>[http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/462.htm 12.4.3.3 Space-time studies] IPCC Climate Change 2001 Working Group I: The Scientific Basis</ref>。 |

|||

==== [[自然破壊]]による温室効果ガスの放出 ==== |

|||

間接的に人類が関与している例として、[[環境破壊]]や[[水質]]悪化により海底に生息する[[サンゴ]]が減少し、海水中の二酸化炭素が取り込めなくなり、大気中に大量に放出されるという問題もある。また、森林の[[伐採]]、[[焼畑農業]]による[[光合成]]の能力低下(成長に伴う[[細胞]]を構成する元素として取り込む炭素量の減少)による二酸化炭素量等、放出量や減少能力の潜在的低下が考えられている。 |

|||

=== その他の理論 === |

|||

==== 太陽放射理論 ==== |

|||

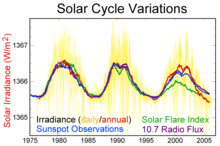

[[Image:Solar-cycle-data.png|thumb|right|20年間の太陽放射の変化]] |

|||

太陽の放射が直接気候に与える影響は実質的には小さいとされているが、いくつかの研究チームによると、その効果を間接的に強化するフィードバックがあり、雲の形成過程やその他の気候変動に何らかの影響を及ぼしているのではないかと主張している。 |

|||

第3次報告書では、[[1950年]]以前の気温変化の原因の半分は火山および日射量の影響であるが、それ以降ではこのような自然強制力の影響は強くないとしている。特に、1750年以降の温室効果ガスによる気候の変化は、同時期の太陽活動の活発化によって起きたであろう変化より8倍大きいと結論付けられている<ref>[http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/251.htm#tab611 Table 6.11] IPCC Climate Change 2001 Working Group I: The Scientific Basis</ref>。 |

|||

第3次報告書以降も様々なレポートがあり(Lean et al., 2002<ref>[http://www.agu.org/pubs/crossref/2002/2002GL015880.shtml]</ref>, Wang et al., 2005)、Stott et al.<ref>[http://climate.envsci.rutgers.edu/pdf/StottEtAl.pdf Do Models Underestimate the Solar Contribution to Recent Climate Change?] Stott et al., Journal of Climate 16 (2003) 4079.</ref>によれば、その影響は温室効果による温暖化の16%から36%程度であると見積もられている。 |

|||

現状では太陽放射における可視光の変動は非常に小さく見積もられており、地球温暖化に大きな影響を及ぼすほどではないとされている<ref>[http://www.mpa-garching.mpg.de/mpa/publications/preprints/pp2006/MPA2001.pdf Variations in solar luminosity and their |

|||

effect on the Earth’s climate] P. Foukal, C. Fro¨hlich, H. Spruit & T. M. L. Wigley,14 September 2006,Nature</ref><ref>[http://www.ucar.edu/news/releases/2006/brightness.shtml Changes in Solar Brightness Too Weak to Explain Global Warming] September 13, 2006 NCAR/UCAR/UOP</ref>。しかし、その一方で、より変動の大きい[[紫外線]]や太陽磁場が気候変動に少なからず影響を及ぼしているのではないかと指摘する学者もいる<ref>ウィキペディア英語版 『[[:en:Solar_variation|Solar_variation]]』</ref>。 |

|||

たとえば、太陽から放射されている磁気雲量が変化することにより、地球に届く銀河からの宇宙線量が変化し、その宇宙線に誘起され形成される地球を覆う雲の量が変化して間接的に気温の変動をもたらしているという説([[スベンスマルク効果]])がある<ref>[http://www.dsri.dk/~hsv/9700001.pdf]</ref>。ただし、宇宙線量の変化が雲の量にどれだけ影響するのか、雲量データの解析の精度は十分なのかといった不明な点があり、この説については賛否両論あり、温暖化の原因として取り入れるにはまだ至っていない<ref>[http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/246.htm 6.11.2.2 Cosmic rays and clouds] IPCC Climate Change 2001 Working Group I: The Scientific Basis</ref>。この説を裏付ける観測データを得るには、数十年かかるのではないかといわれている<ref>[http://www.stelab.nagoya-u.ac.jp/ste-www1/pub/ste-nl/Newsletter28.pdf STEL Newsletter 28 (2002)(名古屋大学 太陽地球環境研究所)]</ref>。 |

|||

また、[[赤道準二年周期振動]](QBO)と太陽活動の関連<ref>[http://helios.izmiran.troitsk.ru/hellab/Ivanov/ IVANOV Evgeny Viktorovich] Solar-Terrestrial Physics Division of IZMIRAN</ref><ref>[http://www.amath.washington.edu/~cdcamp/Pub/Camp_Tung_JAS_2006.pdf]</ref>や[[北極振動]](AO)と太陽活動の関連<ref>[http://www.duke.edu/~renato/RamosdaSilvaandAvissarGRL2005.pdf The impacts of the Luni-Solar oscillation on the Arctic oscillation], GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 32, L22703</ref><ref>[http://www.agu.org/pubs/crossref/2005/2005GL024393.shtml A mechanism for sun-climate connection] Sultan Hameed, Jae N. Lee, GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 32, L23817, doi:10.1029/2005GL024393, 2005</ref>などが、近年、注目を集めるようになってきている<ref>[http://www.teamrenzan.com/archives/writer/nagai/sun.html 太陽と気候] 『連山』、永井俊哉、2006年08月10日。</ref>。月の[[潮汐力]]の変化と[[エルニーニョ]]、[[ラニーニャ]]との関連も指摘されている<ref>[http://www.agu.org/pubs/crossref/2001/2000GL012117.shtmlThe Moon and El Niño]Randall S. Cerveny, John A. Shaffer, GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 28, NO. 1, PAGES 25-28, 2001</ref>。これは月の潮汐力が[[熱塩循環]]の駆動力として働いているためといわれている<ref>[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=10866194&dopt=Citation Significant dissipation of tidal energy in the deep ocean inferred from satellite altimeter data] Egbert GD, Ray RD, Nature. 2000 Jun 15;405(6788):775-8.</ref><ref>[http://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/sci/osap/publ/online/bering_tides_jmr_2006copy.pdf]</ref>。このように地球の気候変動は二酸化炭素の増加だけではなく、太陽活動や月などの天体活動からの摂動が大きく影響している可能性が指摘されている。 |

|||

==== オゾンの減少と温暖化の関係 ==== |

|||

「[[オゾン層]]を破壊する」という理由により使用禁止もしくは使用制限された[[フロン]]系ガス([[代替フロン]]を含む)も温室効果ガスであり、その[[放射強制力]]は0.34±0.03W/m<sup>2</sup>、もしくは温室効果ガスのトータルの放射強制力の14%<ref>[http://www.ipcc.ch/press/SPM.pdf IPCC/TEAP SPECIAL REPORT:SAFEGUARDING THE OZONE LAYER AND THE GLOBAL CLIMATE SYSTEM:ISSUES RELATED TO HYDROFLUOROCARBONS AND PERFLUOROCARBONS]</ref>と見積もられている。しかし、地球温暖化とオゾン層減少は実際はそれほど強い関係は無い。 |

|||

[[オゾン層破壊]]と地球温暖化の関係についてはいくつかの論点がある。 |

|||

* 二酸化炭素の放射強制力による温暖化は、おそらく[[成層圏]]を寒冷化させると予想される。一方この効果は、相対的にはオゾン層を減少させ[[オゾンホール]]の発生頻度を増加させる。 |

|||

* 逆にオゾンの減少は、気候システムで正の放射強制力を示す。 |

|||

これについては、オゾンの減少は[[太陽放射]]をより通過させ[[対流圏]]を暖める効果と、寒冷化した[[成層圏]]が長周波の放射を減少させ[[対流圏]]を冷却するという、対立する効果がある。この結果、全体的に見ればオゾン層の減少によって寒冷化が進むことになる。[[気候変動に関する政府間パネル|IPCC]]は「過去20年観測された成層圏のオゾンの減少は、[[表層対流圏システム]]では負の強制力 となる」<ref>[http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/223.htm 6.4 Stratospheric Ozone] Climate Change 2001: Working Group I: The Scientific Basis,IPCC.</ref>と結論付け、その値はおよそ-0.15±0.W/m<sup>2</sup>と見積もられている。 |

|||

地球温暖化によって成層圏が非常に高い可能性で寒冷化するとされているが、オゾン層の破壊によっても類似した寒冷化が起こるので、オゾン層を温暖化の原因として扱うのは難しい(例えば、太陽放射の増加による温暖化はこの上層の寒冷化を起こさないなど)。 |

|||

== 気候モデル == |

|||

温暖化の研究では[[コンピューター]]モデルを用いた気候研究が行われている。使われる[[モデル]]は、実際の気候変化(季節変化や[[北大西洋振動]]、[[エルニーニョ]]など)の観測事実とシミュレーション結果が良く一致するものが使われる。これらの全てのモデルの結果が、[[温室効果ガス]]の増加は将来的に気候を温暖にするであろうと示している。しかし、温暖化の程度予測はそれぞれのモデルによって異なり、これは雲についての評価の違いなどが反映していると思われる。 |

|||

[[気候モデル]]は[[IPCC第4次評価報告書|第4次報告書]]でも用いられ、1980~1999年と比較した2090~2099年の世界平均地上気温は1.1℃から6.4℃上昇すると予想している。また、気候に対する[[放射強制力]]として働く(自然原因および人為的な)様々な要素をシミュレーションした結果を、これまで実際に観測されたデータと比較することによって、近年の気候変化の原因を推測することも出来る。最新の気候モデルでは、過去1世紀の地球規模の気温の観測データとよく一致する結果が得られた<ref>[http://www.data.kishou.go.jp/climate/cpdinfo/ipcc_tar/spm/fig4.htm 図SPM-4] 気象庁。</ref>。これらのモデルでは、[[1910年]]から[[1945年]]頃に起こった温暖化が自然の変化なのか人類の影響なのかは明らかに示されてはいない。しかし、[[1975年]]以降の温暖化は人類が排出した[[温室効果ガス]]の影響が極めて大きいものであると示唆している。 |

|||

[[IPCC第3次評価報告書|第3次報告書]]による将来の気候変動は次のシミュレーション結果にもとづいて見積もられた。 |

[[IPCC第3次評価報告書|第3次報告書]]による将来の気候変動は次のシミュレーション結果にもとづいて見積もられた。 |

||

2007年11月27日 (火) 02:13時点における版

地球温暖化(ちきゅうおんだんか)とは地球表面の大気や海洋の平均温度が長期的に見て上昇する現象である。生物圏内の生態系の変化や海水面上昇による海岸線の浸食といった、気温上昇に伴う二次的な諸問題まで含めて言われることもある。その場合「気候変動」や「気候変動問題」という用語を用いることが多い[1]。特に近年観測されている(更に将来的に予想される)20世紀後半からの温暖化について指すことが多い。単に「温暖化」と言うこともある。現在、温暖化が将来の人類や環境へ与える悪影響を考慮して、さまざまな対策が立てられ、実行され始めている。

概要

近年、地球表面の大気や海洋の平均温度(一般には「地球の平均気温」あるいは「地上平均気温」と呼ばれる。詳しくは後述)は上昇を示しており、これに伴う、海水面(海面水位)の上昇や気象の変化が観測され、生態系や人類の活動への悪影響が懸念されている。この地球温暖化は、人間の産業活動に伴って排出された温室効果ガスが主因となって引き起こされているとする説が有力である。2007年2月には国連の『気候変動に関する政府間パネル』(IPCC)により、人為的な温室効果ガスが温暖化の原因である確率は「90%を超える」とされた。

最新の予測(IPCC第4次評価報告書)では、2100年には平均気温が最大推計で6.4℃(最良推定値1.8~4℃)、海面水位は平均推計で38.5cm(最大推計59cm)上昇するとされている。海面水位上昇は1980年代には数mの上昇が予測されていたが、IPCCによれば1990年に67cm、2001年に48.5cmとそれぞれ予測されており、年々上昇予測の水準が低下している。また、「たとえ二酸化炭素などの温室効果ガスの濃度が安定化したとしても、温暖化を止めることはできない」と言明している。

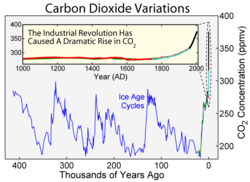

気象観測や地質調査により収集されたデータによると、19世紀後半から、地球の平均気温は過去に例を見ないような急激な上昇を示しているのではないかと考えられている。その原因としては、大気中の温室効果ガスである二酸化炭素が短期間で急激に増え、その濃度が産業革命以前の0.028%(280ppm)から0.038%(380ppm)にまで上昇したためとする説が有力である(温暖化人為説)。この理論は、主に化石燃料の燃焼やその他の人間活動(農業や森林破壊など)によって、二酸化炭素他の温室効果ガスが増加したことが温暖化の大きな原因であるとするものである。

人為的な土地利用によるアルベドの低下、排気ガスなどのエアロゾルやススといった、温室効果ガス以外の原因もある。第4次報告書では、人為的ではなく自然起源である、太陽放射の変化も温暖化の原因の1つであるとした上で、温室効果ガスの増加はその数十倍の影響力を持つ[2]としており、相対的に見て、温暖化に関しては温室効果ガスの増加が最大の原因であることを示している。

ただし、それぞれの原因が気候に与える影響に関して、科学的な理解水準が異なる。比較的理解水準が高いのは温室効果ガスであり、雲や太陽放射変化などの気候因子は理解水準が低い。また、それぞれの原因と気候の関係や温暖化への影響度などには意見が分かれる部分もあり、ほかの原因も指摘されている。

人類の活動の影響量、および将来の温暖化の影響に関する予測は、超長期を対象として地球全体の大気や水の状態を計算する必要があり、膨大な計算量を必要とする。計算量を抑える必要性から、こうした予測はある程度の不確実性を持つ。予測精度を上げる努力が続く一方、こうした不確実性を批判する意見も存在する。

温度の変化は気候変動の一つの側面に過ぎないが、気候変動に対する科学的な見解としてはIPCCやG8参加国などの各国学術会議によって、19世紀後半から平均的な地球気温が0.6±0.2℃上昇し、20世紀前半の温暖化は自然の活動が原因である可能性が高く、20世紀後半の温暖化は人類の活動が原因である。

という見解が支持されている。さらに、IPCCの第3次報告書では、重要と見られている気候変動要因のごく一部しか考慮されていなかったが、この問題を改善したモデルを使って20世紀を再現した結果から、20世紀前半の温暖化は火山活動の低下と太陽活動の上昇が原因である一方、ここ30年程度の温暖化は人間の活動が主因である事が算出された。[3][4]しかし、第4次報告書では一転して太陽活動による放射強制力を半分以下にするなどの下方修正を行った結果、20世紀前半の温暖化の原因は未解明の状態に逆戻りすることとなった。

IPCCでは、基本的な科学知識や観測を基にした研究、「気候モデル」(GCM)の検証から、「1990年から2100年にかけて気温は1.4-5.8℃上昇する」と予測している。この現象は、海水面上昇、降水量の変化やそのパターン変化を引き起こすと考えられている。このような変化は激しい異常気象を増加させる可能性がある。考えられるものとしては、洪水や旱魃、酷暑やハリケーンの増加などである。温暖化はこれらの発生頻度を増加させ、その規模も大きくするとも考えられ、その確度や影響の評価が進められている。これらの気象変化が農業への影響や、生物種の絶滅に関係する可能性がある。大局的には地球温暖化は地球全体の気候や生態系に大きく影響すると予測されているが、個々の特定の現象を温暖化と直接結びつけるのは現在のところ非常に難しい。

また地球温暖化には、二酸化炭素をはじめとする人類起源の温室効果ガスの排出が大きく影響していると見積もられている。前述のように、予測には不確実性が伴い、その影響量の見積りにはまだ幅がある。このような不確実性などを理由に、近年の温暖化は人類の活動が原因とは証明できないと主張する意見もある。また、現在はもっぱら科学的根拠に基づく議論よりも先進国間、先進国と途上国間の利害対立に伴う政治的意図に基づく議論が先行しているとの意見もある。

2007年2月、パリで行われたIPCC第1作業部会にて、第4次報告書の自然科学的根拠に関する報告書が承認された。第3次報告書と大きく変わったのは、温暖化は人為的な温室効果ガス放出の影響が原因であることは、90%以上の確率で正しいとしている事だろう。 人為的活動が原因であるとする根拠や、気候モデルによる今後の気温上昇予測等はほぼ前回と同じ内容である。

すでに、地球規模での平均気温の上昇や、それに伴う海水面の上昇は現実のものとなっている。また一度環境中に増えた(二酸化)炭素は、能動的に炭素を固定しない限り、約100年間(5年~200年[5])に亘って地球全体の気候や海水に影響を及ぼし続けると予測されている。

地球温暖化は主要な環境問題の1つであり、全地球的な広がりを見せる地球環境問題である。と同時に社会問題でもあり、その対策が求められている政治問題になりつつある。また、温室効果ガスがその原因とされることから、エネルギー問題にも深く関連している。

経過

1980年代前半頃までは、「地球寒冷化」が学界の定説であった。1988年6月23日、アメリカ上院のエネルギー委員会の公聴会におけるNASA所属のJ.ハンセンによる「最近の異常気象、とりわけ暑い気象が地球温暖化と関係していることは99%の確率で正しい」との発言が「地球温暖化による猛暑説」と報道されたことを契機として、当時の『ニューズウィーク』誌等の雑誌やTV放送等のメディアを通して一般に広まった。公聴会の議長を勤めた上院議員のティモシー・ワースは過去の気象から最高気温が記録された日を公聴会の開催日に選び、当日は委員会の冷房を切るなどの行為を行ったといわれている[6]。その後、ティモシー・ワースは1997年にCNNの創業者であるテッド・ターナーによる10億ドルの資金提供によって設立された環境問題(特に、地球温暖化問題)への取り組みを活動の柱とする国連財団の筆頭理事に就任した(国連財団会長はテッド・ターナー、専務理事はエンマ・ロスチャイルド)。

「オゾン層の破壊(オゾンホール問題)」と同様、厳密には、「人為的な原因を除いては説明できないため、それを制限する」という考えに基づくさまざまな会議が開かれ、対策が練られている。気候変動枠組条約の採択は、1992年6月にリオ・デ・ジャネイロで開かれた環境と開発に関する国際連合会議(地球サミット)で行われた。そこで中心的役割を果たしたのが、当時ブラジル環境大臣でもあった原子物理学博士ホセ・ゴールデンバーグである。

地球は温暖化しつつあり、人類の排出した温室効果ガスがそれに重要な役割を果たしているということは科学的なコンセンサス(合意)となっている。このコンセンサスは気候変動に関する政府間パネル(IPCC)で要約されており、2001年にまとめられた第3次報告書では、最近50年間に観測された温暖化のほとんどは、人間活動に起因するものであり、残された不確実性を考慮しても、温暖化の大部分は温室効果ガス濃度の増加によるものであった可能性が高いとしている。この姿勢は最近G8構成国およびブラジル、中国、インドの科学者により構成される国際グループ「気候変動に対する世界的対応に関する各国学術会議の共同声明」[7]で支持された。

しかし、このコンセンサスに疑問を呈したり、科学的根拠の間違いや不十分を指摘する科学者も決して少なくない[8][9]。また、一部の政治家、政治学者、経済学者、ジャーナリストなどをはじめ、地球温暖化を軽減・緩和するのに必要なコストが大きすぎると主張している者もいる。

世界の地上平均気温は、上下1.5°Cの範囲で、400-500年以上かけて温暖化または寒冷化といった形で上下している。15世紀からは比較的寒冷な期間(小氷期)が続いていたが、これは19世紀ごろまでで終わり、過去1世紀ほどの地球上の(陸地及び海域の)温度は0.6 ± 0.2°C(日本の気温は約1.0°C)上昇し、殊に1980年以降の約20年間の上昇はますます顕著になってきている。大気中の二酸化炭素は1800年のおよそ280ppmから1958年には315ppm、2000年には367ppmと200年間で31%増加し、他の温室効果ガスも増加している。将来の二酸化炭素濃度は実際は、経済、社会、技術、自然開発などの不確かな状況に依存するが、このまま化石燃料の使用を続けると更に増加すると予想される。IPCCではその点を考慮して幅広い排出シナリオを予想しているが、それでも2100年には540ppmから970ppmに達するとしている[10]。

気候モデル(全球気候モデルGCM)では、二酸化炭素の増加や、一般に気温を低下させるとされる硫酸エアロゾルの減少によって、気温は1990年から2100年にかけて1.4°Cから5.8°Cの幅で上昇すると見積もられている(予想、見込み: projection 注: 予測ではない)[11]。この見積もり幅は将来の二酸化炭素の排出量の見積もりの違いや、気候モデルの不確かさにある。もし温室効果ガスと太陽活動のレベルがこのままの状態だとしても、次の100年で地球は0.5°C温暖になる(1°Cより大きい値を出すモデルもいくつかある)予想されている。これは海洋では温暖化に対して遅れて影響が出るためである。現在、さらに信頼性を高めたモデルによる検討が進められている。

科学的コンセンサスと経済的な動機が合致して、150カ国以上の国で京都議定書を批准するに至っているが、どこまで対策を進めるべきかについてはまだ議論がある。現在、世界各国にて「気候変動に対する強固かつ早期の対策を行うことによる便益は、そのコストを上回る」[12]といった考え方から対策が検討・推進され、経済界でもなんらかの対策(排出権取引や炭素税、原発の増設など)が必要であるとしている団体も多い。また2007年には、気候変動に関する活動に対してIPCCが、人為的な気候変動問題の啓発に対してアル・ゴアが、それぞれノーベル平和賞を受賞したが、ゴア氏の受賞に際しては主張の一部が不正確であるとして批判も見られるなど論争も多い。

現在、科学的根拠や対策について批判や論争が多いままではあるが、政治、経済、社会、生活などの多方面において、地球温暖化や地球温暖化問題の重要性は増してきており、人類共通の課題として認識されつつある。

気温の変化

- 詳細は過去の気温変化を参照。

現在、地球表面の大気や海洋の平均温度は、1896年から1900年の頃(5年平均値)に比べ、0.75°C暖かくなっており、1979年以降の観測では下部対流圏温度で10年につき0.12から0.22°Cの割合で上昇し続けている。1850年以前、過去1000年から2000年前の間、地表の気温は中世の温暖期や小氷期のような様々な(おそらく地域的な)変動を繰り返しながら比較的安定してた状態が続いていた。

どの変化に焦点を当てるか、また研究に使用できるデータベースなどによって議論の対象となる時間の長さは異なってくる。計測機器を使用した地球規模での気温の観測は1860年頃から始まっており、観測点は年々増え移動する観測点も多い。第4次報告書の「世界平均気温」については、都市のヒートアイランド現象の影響が最小限となるよう観測地点を選び、地表平均気温の値を算出している。一方で、気象庁の「世界の年平均気温」はGHCNに準拠し、第4次報告書に比べれば観測点が時間的にも空間的にも偏りが大きい[13]。長期間の見積もりでは、最近千年については様々な指標が用いられ再現されている(過去の気温変化の項参照)。最近の過去50年は最も詳細なデータが得られており、1979年からは対流圏温度の衛星による観測が始まっている。

原因

気候システムは、自然の内部的プロセスと外部からの強制力への応答との両方によって変化する。外部強制力には人為的要因と非人為的(自然)要因がある。その外部強制力には、太陽の周囲を移動する地球軌道の変化(ミランコビッチ周期)や太陽の活動、火山による排出物、温室効果ガスなどがある(詳しくは気候変動の項目参照)。気候の研究者は、近年地球が温暖化しているという事実を認めており、この変化の原因についてはいくつかの議論が行われている。

温室効果ガス説

地球温暖化の原因は、「温室効果ガス」説が主力である。

大気の研究では、他の変化が無くとも温室効果ガスが大気中で増加すると、惑星表面を暖める効果(温室効果)があることが知られていた。温室効果ガスは、主に水蒸気や二酸化炭素、メタン、煤(すす、厳密にはガスとは呼べないが、同様の特性を有するため温室効果ガスに含める場合もある)などのことである。

これらの温室効果ガスは、太陽から流入する可視光の日射エネルギーは透過させて地表面を暖め、地表から放射される波長の長い赤外線は吸収しやすい性質を有している。そのため温室効果ガスが増加すると、地球に入る太陽放射エネルギーと地球から出る地球放射エネルギーとのバランスが崩れ、バランスが取れるようになるまで気温が上昇し、地球温暖化が進むと考えられている。

実際、温室効果ガスは現在の地球を平均約14°Cの「温室」状態に保っており、それが存在しなければ地球の温度は現在よりも30°C低くなり、高等な生物が存在することが不可能になると考えられている。

説の要点は、CO2とCH4の増加量による正味の影響力、および水蒸気量の変化や雲の発生、生物圏など他の様々な要因が、温暖化を打ち消す効果とのバランスにある。しかし、過去50年観察される地球の温暖化からは、この気候のフィードバック効果が温暖化を打ち消す効果は認められていない。

ただし、温室効果ガス説、温室効果のメカニズム、どの温室効果ガスの影響力がどの程度なのか、といった科学的な問題については、異論も存在する。

温室効果ガスの排出と大気中の濃度

化石燃料の燃焼、セメント製造時の石灰石(およびドロマイト等)の焼成プロセス、土地利用の変化などによって、毎年約73億トン(2004年、炭素換算ベース。2000年、オークリッジ国立研究所による二酸化炭素換算の推計では230億トン。)の二酸化炭素が人為的に地球の大気中に排出されている。これらのガスのうち、約半分の毎年約31億トン(2005年、環境白書による)が自然に吸収(固定)され、そのうち毎年約17~20億トンが海洋、約11~14億トンが植物などによる吸収で、残り半分は大気中に残るという考え方が主流である。しかし、これは「自然に放出される二酸化炭素はすべて吸収され、そこで余った吸収能力で人為的な放出の半分が吸収され、残りが大気中に残る」、つまり大気中の二酸化炭素は「全部吸収されるもの」と「半分吸収されるもの」に分かれるということであり、科学的に考えて不自然であるとの指摘がある。この場合、年間約2171億トンの二酸化炭素が大気中に放出され、年間約2138億トンの二酸化炭素が吸収されており、大気中の二酸化炭素の量は年間約33億トン増えている(以上、2004年以前のデータ、NASAによる)と考えると自然な形となる。このほか、数十種類の温室効果ガスも人為的に大気中に放出されており、それぞれ循環を経て大気中の濃度が高まっている。

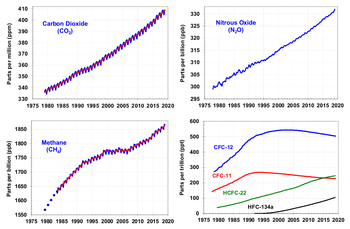

大気中の濃度は、1750年の産業革命が始まってから、二酸化炭素は31%、メタンは149%分増加(2001年、WDCGGによる)している。これは、氷床コアから得られた信頼できるデータが得られている過去65万年の間のどの時期よりも高い。二酸化炭素がこれよりも高い値を示すのは、間接的なデータであるが4千万年前までさかのぼるとされている。二酸化炭素濃度を最も長期にわたって実際に計測しているのは、マウナ・ロアの観測からであり、1958年に始まった。マウナ・ロアのデータでは年間平均値は315ppmから単調的に増加し(キーリングのカーブ)[14][15]、2003年には濃度は376ppmに達しているが、南極でもほぼ同様の変化を見せている[16]。

水蒸気とオゾンを除いたほぼすべての温室効果ガスは、炭素原子を含む物質であり、温室効果ガスの濃度を考える上で、地球上での炭素循環のシステムを理解することが重要となる。

二酸化炭素

二酸化炭素は、火山活動、シベリアやオーストラリアなどの自然発火による山火事など、自然現象に起因して発生する広域の自然火災によっても大量に発生する。人為的に発生する二酸化炭素量は、石炭を用いた火力発電や自動車の排気ガス、工場の排気など化石燃料の燃焼がもっとも多い。熱帯雨林を破壊する焼畑農業も主要な原因であると考えられている。

また、二酸化炭素は海中にも直接取り込まれ、降雨に溶け込み湖沼に流れ込み、最終的に海洋にも流れ込む。炭素自体は単体または化合物として、地球上のほとんど全ての化石燃料や生物にも含まれる。海中のサンゴに炭酸カルシウムなどとして海水含有分から取り込まれ、森林の木々の組成には大気中や地中の水分などから固定される。

この両者の固定されている炭素量は、人類による環境破壊や資源としての利用の結果、年々減少傾向にあるが、そのことも、間接的にも人為的に二酸化炭素を増やす要因となっている。

なお、大気中の二酸化炭素は、地球上の全炭素量の3%にすぎず、最大限見積もってもその中での2/3以下が直接人為的要因であるとする見解であり、その量の範囲内で、期限を設け排出量の削減をするという議論をしているのが実情である(メタンや水蒸気の項も参照のこと)。

温室効果に対する二酸化炭素の影響が大きい理由として、温室効果係数が小さいながらも濃度が高いこと、地球放射スペクトルに対する吸収波長の重なりが大きいことなどが挙げられる。

二酸化炭素の増加そのものが生態系に及ぼす影響も指摘されている。二酸化炭素が海水に溶解することで海水が酸性化し(pHが低下し)、海棲生物の餌となる一部プランクトンの殻やサンゴが溶解し、海洋の生態系に深刻な影響が及ぶ可能性も指摘されている[17]。

メタン

地球上に排出または発生するメタンガスは、野牛や家畜の牛・羊などによる呼吸だけで25%を超え、他に肥料、天然ガスや水田、ゴミの埋め立て、化石燃料の燃焼などで年に2億5千万トンが放出されている。そのため現在、家畜においては、バイオテクノロジーによる飼料の開発が進められている。海底から噴出するメタンに限定するなら、単体のメタン同様、近年、海底内に大量に存在することが発見されたメタンハイドレートによる影響も、(発見されて間もないために調査不足ながら、)少なからずあるとの主張も出てきている(構造や生成原因などについては、メタンハイドレート参照)。深海部の平均水温が2-3℃上昇すると、海水に接しているメタンハイドレートが一気にメタンガスに変わり、メタンハイドレートの160倍以上のメタンとなるとされる。さらに、海底部の水温が上昇する環境下では、海水全体の温度が上昇し、二酸化炭素同様、メタンが水中に溶けきれず、空中に放出されてしまう。メタン単体は温暖化係数(電磁波の吸収率)が高く、温暖化現象を促進する。また、それがさらに海水温を上昇させ、ハイドレート融解に影響するといった形で、悪循環(正のフィードバック)にもつながるとされる。

メタンの赤外吸収のピーク波長は7.6µm付近にあり、水蒸気や二酸化炭素による赤外吸収がほとんどない窓領域と呼ばれる波長領域(8~14µm)に一部吸収が重なるため、微量ながらも温暖化効果は比較的大きいとされる。

水蒸気

二酸化炭素やメタンに比べ、水蒸気は大気中に存在する量も、赤外線の吸収量共に桁違いに多い。二酸化炭素の吸収できる赤外線の波長域は限られているが、赤外線の吸収率から言えば、メタンは二酸化炭素の40倍以上であり、水蒸気はさらに高い。その一方、水蒸気は地上付近で熱を奪って蒸発し、雲となって日光を遮るなど、温暖化を強く抑制する働きも持つ。代表的な例としては、下記のようなものがある。

二酸化炭素やメタンの場合はこのような作用が無い。

このように水蒸気は温暖化に関して、互いに相反する作用を併せ持つ。このため、実際には水蒸気の影響を計測することは非常に困難であり、最終的な影響の評価には雲や降雨を含めた大規模な数値シミュレーションが必要となる。

なお、仮に水蒸気の増加が最終的に温暖化を促進する場合は、気温の上昇でさらに大気中の水蒸気量が増え、それがさらに気温の上昇を招く正のフィードバック(水蒸気フィードバック)が発生する可能性が指摘されている。暴走温室効果はこの水蒸気フィードバックにより引き起こされるといわれており、金星の原始大気は大量の水蒸気により暴走温室効果が起きていたのではないかとの説がある。ただし、現在の地球温暖化では暴走温室効果をもたらすほどの気候感度には程遠い。

ただ、水蒸気を含む地球上の水の循環は地球生誕後の40億年以上を経て大きな平衡を成立させている。人類が何らかの形で関与できる「水」は地球上に存在する水の0.01%にすぎない(この数字は出典によって多少異なる)。また、排出された水蒸気は平均10日で雨などになって、直接には温室効果と無関係になるなど、寿命が短い。さらに、この全てが温室効果に働くとは考えにくい(大気中の水蒸気のうちごく微量でしかない成層圏の水蒸気量が、温室効果に大きく関係しているという説もある)。そういう意味では、人為的要因で発生する「水蒸気による温室効果」はおそらく無視できる程度である。

いわゆる温室効果ガスによる効果は水蒸気の影響よりさらに小さいわけであるから、温室効果ガスを原因とする地球温暖化には根拠が薄いと考えられがちだが、水は三態全てが自然界に存在する唯一の化学物質であり、他の理由で発生した温暖化・寒冷化などの現象をその巨大な潜熱で貯めこんでしまうという性質を持っている。また、蒸発・上昇・凝結・下降といった対流の過程の中で地上の熱を上空高くへ運搬する役割も持っている。つまり、水は熱を吸収するとともに運搬して、気候の空間的・時間的変動を平滑化する強い作用(負のフィードバック効果)をもっている。そのため、水蒸気はその存在量や赤外線吸収率に比べて、加熱の効果は非常に低いと考えられており、相対的に温室効果ガスによる効果は大きくなることになる。しかし、水蒸気の効果がどの程度であるかは科学的見解においても意見が分かれるところである。

その他

上記の他、パーフルオロカーボン類(PFCs)や六フッ化硫黄(SF6)なども強力な温室効果ガスである。人為的に排出される他の汚染物質である硫酸エアロゾルは冷却効果に働いており、この効果は前世紀の中盤の寒冷化に関係しているという意見がある[18]。

自然破壊による温室効果ガスの放出

間接的に人類が関与している例として、環境破壊や水質悪化により海底に生息するサンゴが減少し、海水中の二酸化炭素が取り込めなくなり、大気中に大量に放出されるという問題もある。また、森林の伐採、焼畑農業による光合成の能力低下(成長に伴う細胞を構成する元素として取り込む炭素量の減少)による二酸化炭素量等、放出量や減少能力の潜在的低下が考えられている。

その他の理論

太陽放射理論

太陽の放射が直接気候に与える影響は実質的には小さいとされているが、いくつかの研究チームによると、その効果を間接的に強化するフィードバックがあり、雲の形成過程やその他の気候変動に何らかの影響を及ぼしているのではないかと主張している。

第3次報告書では、1950年以前の気温変化の原因の半分は火山および日射量の影響であるが、それ以降ではこのような自然強制力の影響は強くないとしている。特に、1750年以降の温室効果ガスによる気候の変化は、同時期の太陽活動の活発化によって起きたであろう変化より8倍大きいと結論付けられている[19]。

第3次報告書以降も様々なレポートがあり(Lean et al., 2002[20], Wang et al., 2005)、Stott et al.[21]によれば、その影響は温室効果による温暖化の16%から36%程度であると見積もられている。

現状では太陽放射における可視光の変動は非常に小さく見積もられており、地球温暖化に大きな影響を及ぼすほどではないとされている[22][23]。しかし、その一方で、より変動の大きい紫外線や太陽磁場が気候変動に少なからず影響を及ぼしているのではないかと指摘する学者もいる[24]。

たとえば、太陽から放射されている磁気雲量が変化することにより、地球に届く銀河からの宇宙線量が変化し、その宇宙線に誘起され形成される地球を覆う雲の量が変化して間接的に気温の変動をもたらしているという説(スベンスマルク効果)がある[25]。ただし、宇宙線量の変化が雲の量にどれだけ影響するのか、雲量データの解析の精度は十分なのかといった不明な点があり、この説については賛否両論あり、温暖化の原因として取り入れるにはまだ至っていない[26]。この説を裏付ける観測データを得るには、数十年かかるのではないかといわれている[27]。

また、赤道準二年周期振動(QBO)と太陽活動の関連[28][29]や北極振動(AO)と太陽活動の関連[30][31]などが、近年、注目を集めるようになってきている[32]。月の潮汐力の変化とエルニーニョ、ラニーニャとの関連も指摘されている[33]。これは月の潮汐力が熱塩循環の駆動力として働いているためといわれている[34][35]。このように地球の気候変動は二酸化炭素の増加だけではなく、太陽活動や月などの天体活動からの摂動が大きく影響している可能性が指摘されている。

オゾンの減少と温暖化の関係

「オゾン層を破壊する」という理由により使用禁止もしくは使用制限されたフロン系ガス(代替フロンを含む)も温室効果ガスであり、その放射強制力は0.34±0.03W/m2、もしくは温室効果ガスのトータルの放射強制力の14%[36]と見積もられている。しかし、地球温暖化とオゾン層減少は実際はそれほど強い関係は無い。

オゾン層破壊と地球温暖化の関係についてはいくつかの論点がある。

- 二酸化炭素の放射強制力による温暖化は、おそらく成層圏を寒冷化させると予想される。一方この効果は、相対的にはオゾン層を減少させオゾンホールの発生頻度を増加させる。

- 逆にオゾンの減少は、気候システムで正の放射強制力を示す。

これについては、オゾンの減少は太陽放射をより通過させ対流圏を暖める効果と、寒冷化した成層圏が長周波の放射を減少させ対流圏を冷却するという、対立する効果がある。この結果、全体的に見ればオゾン層の減少によって寒冷化が進むことになる。IPCCは「過去20年観測された成層圏のオゾンの減少は、表層対流圏システムでは負の強制力 となる」[37]と結論付け、その値はおよそ-0.15±0.W/m2と見積もられている。

地球温暖化によって成層圏が非常に高い可能性で寒冷化するとされているが、オゾン層の破壊によっても類似した寒冷化が起こるので、オゾン層を温暖化の原因として扱うのは難しい(例えば、太陽放射の増加による温暖化はこの上層の寒冷化を起こさないなど)。

気候モデル

温暖化の研究ではコンピューターモデルを用いた気候研究が行われている。使われるモデルは、実際の気候変化(季節変化や北大西洋振動、エルニーニョなど)の観測事実とシミュレーション結果が良く一致するものが使われる。これらの全てのモデルの結果が、温室効果ガスの増加は将来的に気候を温暖にするであろうと示している。しかし、温暖化の程度予測はそれぞれのモデルによって異なり、これは雲についての評価の違いなどが反映していると思われる。

気候モデルは第4次報告書でも用いられ、1980~1999年と比較した2090~2099年の世界平均地上気温は1.1℃から6.4℃上昇すると予想している。また、気候に対する放射強制力として働く(自然原因および人為的な)様々な要素をシミュレーションした結果を、これまで実際に観測されたデータと比較することによって、近年の気候変化の原因を推測することも出来る。最新の気候モデルでは、過去1世紀の地球規模の気温の観測データとよく一致する結果が得られた[38]。これらのモデルでは、1910年から1945年頃に起こった温暖化が自然の変化なのか人類の影響なのかは明らかに示されてはいない。しかし、1975年以降の温暖化は人類が排出した温室効果ガスの影響が極めて大きいものであると示唆している。

第3次報告書による将来の気候変動は次のシミュレーション結果にもとづいて見積もられた。

全ての結論は、GCM(全球気候モデル)を使って数百km以上のいくつかのスケールに適用したシミュレーションにもとづいている。それぞれの気候変動シミュレーションは1990年から2100年の期間にわたって行い、温室効果ガス濃度の変動と硫酸エアロゾル排出の直接影響の変動の様々な予想によるシナリオ全体の幅にもとづいている。

沢山あるモデルのうちで数少ないAOGCM(大気-海洋結合モデル:atmosphere-ocean coupled general circulation model)ではオゾンによる影響や間接的なエアロゾルの影響も考慮している。ほとんどのモデルでは、重要視されていない強制力やまだよく分かっていない強制力、例えば陸上表面の変動や、黄砂などの土壌粒子、ススなどなどについては全く考慮されていない。また、AOGCMシミュレーションであっても、太陽放射強度や火山灰濃度の変動などは考慮されていない。なお、AOGCMシミュレーションは計算機資源に対して複雑すぎてほとんど行えなかったため、結論はずっと単純なモデルにもとづいて見積もられた。したがって、結論はAOGCMによるものとはやや異なっている。

結論には使われなかったAOGCM実験では次のようになった。全球平均の表面気温(SAT)が、1961年から1990年までの平均と比べて2071年から2100年までの平均の変化では、SRES(Special Report on Emissions Scenarios)草案のA2シナリオで+3.0℃(-1.7, +1.5)、SRES草案のB2シナリオで+2.2℃ (-1.3, +1.2) となった。

シミュレーションに、地球が持っている二酸化炭素を吸収する能力(炭素固定能力)を加えると、化石燃料からの二酸化炭素の排出が増加するにつれ大気中から吸収源(陸上生態系や海洋)への吸収能力が減少し、その結果、気候の変化が急激にあらわれ予想を超える温暖化を招くという結果が示される。しかしこのモデルでは、気候変化は水理学的及び生態学的な影響で相殺されて結果的に小さくなるため、21世紀の終わりの温暖化速度はまだ小さいとしている[39]。

他にも、温暖化によってツンドラの溶解が進み永久凍土や氷クラスレートに大量に含まれている強力な温室効果ガスであるメタンを放出させ、更に温暖化を促進するというメカニズムが考えられている[40]。

雲に関するモデルが進歩しているにもかかわらず、これの取り扱いについてが現在のモデルにおける不確かさの一番の要素となっている。現在でも議論中のものとして、間接的かつ重要な要素である太陽放射量の変化のフィードバック効果を気候モデルにどう取り入れるかという問題もある。さらに、これらの全てのモデルは、コンピューターの能力に限定されるので、小さな規模の気象現象(例えば嵐やハリケーン)を見落とす可能性もある。しかしながら、これらの制約を除いても、IPCCでは気候モデルは将来の気候の推定に適した手法として有用であると見なしている[4]。

2005年12月、Bellouin他は雑誌ネイチャーに、空気中の大気汚染物質が持つ日射の反射効果(日傘効果)が従来考えられている2倍あり、実際の温暖化の何割かがそれに隠れさていると述べている[41]。この説が将来的に裏づけされると、従来のモデルは温暖化を過小評価しているということになる。

モデルの確実性については、大気循環や炭素循環といった各種モデルの結合が進み、コンピュータの処理能力も上がっていることから、入力内容に対する忠実さは向上しているとされている。しかし、実際の気候をどれだけ再現できているか(再現性)については、研究機関側は少しずつ良くなっているとしているが、これは実際の気候のメカニズムをどれだけ解明できているかにかかっているため、異論もある。

気候モデルは実際の地球の気候をそのまま再現しているのではなく、実際の地球で解明されている現象を再現している。地球温暖化による影響の予測に関しては、気候モデルによる予測が最も信頼できるものであるとされ、IPCCをはじめ将来の気候の予測やそれに基づいた対策は、気候モデルの結果をもとに行われている。しかし、気候モデルはあくまで人間によって解明されている物理法則や気象・気候のメカニズムをプログラム化したコンピュータに過ぎない。そのため、解明されていなかったり誤解されている現象をプログラムや入力データに組み込めば、そのシミュレーション結果は間違った結果を出していることになる。

温暖化人為説懐疑論、あるいは二酸化炭素温暖化説懐疑論者が、気候モデルによるシミュレーション結果やそれをもとにした対策の無効性を訴える背景には、「(人為的に/二酸化炭素によって)温暖化することを前提にした気候モデルで計算をしているので、結果もその通りになるのは当たり前であり、気候モデルの結果から気候変動の原因を導き出すことはできない」という考え方がある。つまり、温暖化の正しい原因を解明し組み入れたモデルでなければ、意味がないということである。[42][43]

温暖化による影響の予測結果・予想

地球温暖化による影響は、気象や自然環境への影響と、社会や経済への影響とに大別される。主な影響を挙げると、気象や自然環境への影響では、気温や海水温の上昇、海水面の変動(上昇)、異常気象や激しい気象の増加、気候の変化、生態系の変化、植生や地形(景観)の変化などが挙げられる。社会や経済への影響では、食糧生産や飲料水への影響、激しい気象や気候変化による物理的な被害や人的な被害、生活環境の変化、経済システムの変化、社会制度の変化などが挙げられる。

温暖化による影響は非常に広い範囲に及ぶが、その影響の確実度や科学的根拠の明確さなどは1件1件異なるため、どれもが起こりうると考えることもでき、ほとんど起こらないと考えることもできる。そのため、研究や対策の際には、1件1件の確実度などを十分に考慮する必要がある。また、影響などが及ぶ期間や数値の取り方などによって見方が変わってしまうため、一時的な影響と長期的な影響を区別することなども必要である。

1件1件の影響について、温暖化がどれくらい関与しているかということにも考慮が必要である。温暖化とは関係のない自然破壊や環境汚染が原因に含まれる場合も多々あるが、それぞれの原因がどの程度関与しているかを把握することが、影響の軽減や解決につながると考えられる。例えば、海面上昇の要因としては、温暖化による変化のほかに、地盤沈下、土壌流失、侵食による海岸線の後退、気圧の周期的変動、潮汐の周期的変動などが考えられる。

気温への影響

第4次報告書では、地球の平均地上気温は、複数シナリオと気候モデルによる計算によって、1990年から2100年までの間に1.1~6.4℃上昇すると予測されている。これは過去1万年の間にも観測されたことがないほどの大きさである可能性が「かなり高い」(90-99%)とされている。

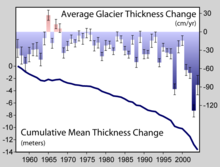

北極域では温暖化による影響がもっとも顕著に現れているともいわれており、第4次報告書によると北極の平均気温は過去100年間で世界平均の上昇率のほとんど2倍の速さで上昇したとされている。また、1978年からの衛星観測によれば、北極の年平均海氷面積は、10年当たり2.1~3.3%(平均2.7%)縮小している。

陸域に於いては、最高・最低気温の上昇、気温の日較差の縮小などの可能性がかなり高いと予測されている。

氷床コアの分析から、過去地球が温暖化することによって大気中の二酸化炭素やメタンガスの量が増えているというデータがある。現在起きている温暖化によって、海中からそれらの温室効果ガスが放出され、さらに温暖化が促進されるという正のフィードバック効果が懸念されている。

気象現象への影響

気象現象への影響は一括して「異常気象の増加」、気候への影響は「気候の極端化」と表現されることがある。平均的に地上気温は上昇すると考えられているが、その変化は均一ではなく、場所によって上昇幅が異なり、また、期間によって低下したりと、時間によっても異なる。そのため、地上の温度分布が変わることによって気圧配置が変わり、これまでとは異なる気象現象が発生したり、気象現象の現れ方が変わったりすることが考えられている。

例えば、チベット高原などの気温上昇によって偏西風が蛇行しやすくなり、中高緯度地域でブロッキングが発生しやすくなることで、異常気象の増加といった影響が予想されている。チベット高原の気候変動はこのほかにも、梅雨の期間・降水量や冬季における寒気の流入、春や秋の低気圧の勢力・進路などを左右し、日本周辺の気候に大きな影響を与える可能性があるとの研究結果もある。

また、アメリカ南東部・東部の海水温上昇により、竜巻の発生域が南東部や東部に広がっており、温暖化によってこの傾向に拍車がかかる可能性が指摘されている。第4次報告書では、抽象的表現ながら、ほとんどの陸上で寒い日・寒い夜が減少、暑い日・暑い夜が増加し、全体的に昇温傾向となるのはほぼ確実とされているほか、高温や熱波・大雨の頻度が増す可能性がかなり高く、干ばつ地域の増加・勢力の強い熱帯低気圧の増加・高潮の増加がもたらされる可能性が高いなどとされている。

また、温室効果が強まると成層圏や対流圏上部の気温が低下し、地上との気温差が増して大気の対流が強まり、気象現象も強まるとの考え方がある。これにより、例えば勢力が強い低気圧が増えたり、積乱雲の勢力が強まったりといったことが予想される。しかし、成層圏の気温には、オゾン濃度の減少による気温低下、エアロゾルによる日傘効果など、科学的に詳しく解明されていない点がある要素が関わっており、上昇するのか低下するのかは定かではないとの考えもある。

降水量の変化

複数の気候モデルのシミュレーションによれば、大気中の水蒸気量の増加により、平均降水量は21世紀中は増加すると予測されている。平均降水量の変動幅の増大や豪雨の増加の可能性がかなり高い地域が多く、また旱魃の増加の可能性が高い地域もある。平たく言えば、平年通りの雨の降り方をすることは少なくなり、極端に少なかったり、集中豪雨となったり、長雨になったりすることが増えるということである。アマゾンでは、大西洋の海水温上昇によって海洋での対流が活発化し、熱帯雨林への雲の流れが弱くなり、乾燥化すると考えられている(一方、1982年から18年間の衛星による観測結果は地球規模で正味6%の一次生産量の増加を示し、その増加の42%はアマゾンでの増加であるとの報告もある[44])。また、中央アジアやアフリカの乾燥地域でも降水量が減り、乾燥化や砂漠化が進むと予想されているが、これには森林伐採や過放牧といった他の要因も深く関係している(ただし、サハラ砂漠は縮小傾向にあり、緑地が広がっているとの報告もなされている[45])。

海水面の上昇

地球全体の気温が上昇し、陸上の氷床・氷河の融解や海水の膨張が起こると、海面上昇が発生する。北極海や南極海に浮かぶ海氷の場合は、融解のみを考慮すればごく僅かだけ上昇するが、海面の上昇にはほぼ寄与しないといえる[46]。

オランダ、ドイツ北部、デンマーク、バングラデシュ、ベトナムなど海抜以下の地域を抱えた各国、オセアニア諸国、モルディブなどの海抜が低い島を擁する地域にとっては、差し迫った問題となっている(ただし、モルディブの海水準はここ30年間下降している[47])。既にツバルでは集団移住が計画されており、今後この様な海面上昇による移民(環境難民)の発生が予測されている。ただし、オーストラリア国立潮汐研究施設がツバルの首都フナフティに設置した潮汐計では、これまでのところ平均海面高の変化は示されていないなどの報告もある[48][49]。第3次報告書では、西暦2100年までに30cmから1mの海面上昇が起こるだろうと計算されている。

第4次報告書によれば、ここ1993-2003年の間に観測された海面上昇は、熱膨張による寄与がもっとも大きい値を示している(1.6±0.5mm/年)。ついで氷河と氷帽(0.77±0.22mm/年)、グリーンランド氷床(0.21±0.07mm/年)、南極氷床(0.21±0.35mm/年)とつづく。

南極について、第3次報告書では温暖化の結果降水量が増加するために、氷床の体積が66-90%の確率で増加するだろう(つまり南極のみの影響では海水面が下降する)とされていたが、第4次報告書では「将来増加する可能性も減少する可能性もある」とされている。また、1993年から2003年までの間に南極氷床の影響で海水面が0.21mm/年上昇した(ただし誤差±0.35mm/年)とされている(注: 1993年以降は衛星高度計の観測、1993年以前は潮位計のデータが用いられている)。また、南極の海氷面積には統計学的に有意な傾向は見られないとし、この地域全体で平均すると昇温が認められないことと整合しているとされている[50]。

日本沿岸の海面水位に影響を与える原因は地盤沈下などの地盤変動と海洋の変動の二種類ある。この100年で大きな変化はまだないものの、1980年代半ば以降では大きな上昇率(3.3mm/年)が観測されている[51]日本においては、小さな海面上昇でも汽水域の移動などの影響があり、汽水域を必要とするノリ、カキ、アサリなどの沿岸養殖を含む各種の漁業に、深刻な影響を与える。また、秋に起きやすい異常潮位による浸水区域の広域化を招くため、防潮扉、それに伴う排水ポンプの設置など、海岸沿いの地域経済及び自治体に多くの負担を強いることとなる。

また、東京などの沿岸部に近い都市部の、海岸に近い地域では、海面上昇に伴い、地下水の水位が上昇する。これにより、地下鉄など地下に埋設された空洞部分の地下水に対する浮力が増し、地下道の破壊を招きかねない。この対策として、地下設備のアンカー固定を行う作業が必要となる。温暖化との直接の関連性は見受けられないが、東京などでは近年、地下水の上昇に伴い、地下駅の浮力の上昇が問題となっている。

同時に、海面の上昇は地下水における海水の侵入をも意味する。日本の工業地帯は主に海岸部に集中し、多くの地下水をくみ上げ工業用水として使用している。すでに地盤沈下などで工業用水のくみ上げの規制は行われているが、これに海水が混入し始めると、工業用水としての利用はできなくなる。このため、淡水化事業、ダム水利権など多くの問題が発生することとなる。また、海岸に近い水田では、地下深くにあった塩分の層が地表近くに達し、干拓地などにおける水田では、稲作に深刻なダメージを与えることが懸念されている。加えて、河川の塩水くさびの影響が中流域にまで達すると考えられ、平野部の農業用水や生活用水の取水に大きな影響を与えるものと考えられる。

海水温・海洋循環への影響

地球規模の気温上昇に伴い、海水温も上昇する。平均海水温が3℃上昇するだけで、東京湾に生息する魚類が熱帯魚になるともいわれるように、生態系が変化するといわれている。さらに、気温や降水量と同様に、海水温についても、今後平均温度が上昇するとともに、変動幅が大きくなることが予想されている。これは、大気の流れや海流が変わったり、変動が激しくなったりすることによるもので、異常な低温や高温をもたらし、異常気象や生態系への影響をもたらす可能性があるとされる。

また多くの予測モデルで、太平洋熱帯域でのエルニーニョ現象が強まるとの結果が報告されている。

氷床や氷河は淡水であり、急激な気温の上昇によって極地の氷河が溶けると、海水の塩分濃度が低下し比重が小さくなる。大西洋北部では地中海由来の塩分の高い海水が沈み込み、深層循環の一部をなしているが、極地方の塩分濃度の低下により沈み込みが弱まるためにメキシコ湾流が弱まり、それによって極地方は寒冷化し、赤道付近は温暖化するという予測もある。深層循環の停止の項も参照のこと。

また、海底に低温度の淡水が流れ込むことにより、深層循環の停止とそれに伴う世界中の海流の変化が起こり、結果、両極周辺の平均気温が下がり高緯度地方と低緯度地方との温度差が著しくなることで、高緯度地方の積雪につながり氷河の増加に繋がるという仮説もある。深層循環は塩分濃度が主要因と考えられがちだが、大部分が風力と潮汐力によるものだということが明らかとなっている[52][53]。しかし、塩分濃度も要因であることには変わりなく、氷河等の融解による深層循環の停止の可能性を否定したものではない。ちなみに、映画『デイ・アフター・トゥモロー』は深層循環の停止という仮説をもとに作られた作品である。地球寒冷化の項も参照のこと。

生態系・自然環境への影響

変動を繰り返している気候に、温暖化の影響が加味されることにより、いわゆる気候の極端化が発生し、干ばつや高温などが増えたり強まったりして、生物が危険にさらされるリスクが増すと考えられている。また、地球温暖化とは関係のない人為的な活動による、いわゆる「自然破壊」によってもリスクが増すため、単独ではなく、2つの原因が重なっている場合が多い。一方、気温の上昇により生息域が拡大したり餌が増えたりと恩恵を受ける生物も多いが、これをきっかけに生態系が激変する可能性をもはらんでいる。

主な影響例として、北西太平洋で顕著なサンゴの白化や北上(北半球)・南下(南半球)、寒冷地に生息する動物(ホッキョクグマ、アザラシなど)の減少などが挙げられる。また、日本においては、ブナ林分布域の大幅減少や[54]、農業への深刻な影響も懸念されている[55]

社会・経済・生活への影響

社会的な影響としては、過去の温暖化による古代文明の繁栄を根拠に利点が多いとする説もあるが、これは局地的な繁栄に過ぎず、現在の温暖化の影響を考える上では参考程度にしか成り得ない。現在、人類の居住地域は非常に広範囲に広がり、世界総人口は65億人を超えて更なる増加が予想されており、都市を中心に人口密度が増し、気象災害のリスクが高い地域にも多くの人々が住んでいる状況では、大きな被害が出るリスクも大きい。

主な影響として、異常気象の増加(熱帯低気圧、嵐や集中豪雨)による物的・人的・経済的被害の増加、気候の変化による健康への影響や生活の変化などが考えられている。低緯度の感染症(マラリアなど)が高緯度に拡大することも挙げられるが、これはむしろ交通の発達などにより感染症が広まりやすくなったことが主因であるという考えもある。

また、気候や海水温、海流などの変化によって、食糧に関連する生物や植物、水資源等にも影響が及ぶと考えられている。ただし、これらの要因としては自然起源の気候変動も考えられるほか、人間の生活の変化が被害を招くこともあるので、一概に地球温暖化によるものだとは言えない。例を挙げると、農業では、これまでその土地に適していた作物が恒常的な不作に陥り、食糧不足や飢饉を招き、転作や品種改良を余儀なくされたり、農業に適さなくなった農地の放棄や新たな開墾による自然破壊、農業制度の変革などをもたらす可能性がある。また、狩猟や漁業では、恒常的な不猟・不漁により、猟漁場の移動や奪い合い、水産物等の奪い合いなどが起こる可能性がある。アルコール飲料や味噌・醤油などの発酵食品は、発酵を行う微生物の活動が、気温や湿度などの微妙な生息環境に左右されるため、軽微な気候変化でも品質の変化や産地の移動が起こると考えられており、ヨーロッパではすでにワイン産地の移動が始まっている。

チベット高原・パミール高原・ヒマラヤ山脈、アフリカ東部の高地、ヒマラヤ山脈、ロッキー山脈などでは、降雪量の減少、氷河・氷帽の融解により、河川の流量が減り、流域の広い範囲に影響が及ぶと考えられている。

具体的には、以下のような可能性が指摘されている。アフガニスタンなどでは、山に雪が降らなくなったことに起因する水不足などにより、大量の難民(生態系難民)が発生する[56]。東南アジア・南アジア・中国などでは、2057年頃にヒマラヤ山脈の氷河は消失し、ヒマラヤ山脈を水源とする9つの大河、その流域の13億の人間に多大な影響が出る可能性がある(UNEP)(ただし、ヒマラヤの氷河は増加傾向との報告もなされている[57])。アフリカ大陸最高峰のキリマンジャロ山は、2015年までに氷がすべて消失し、周辺の生態系や周辺の人々の生活に大きな影響を与える可能性がある(ユネスコ)(一方、観測されているキリマンジャロ山の氷河の減少と温暖化は無関係とする報告もある[58][59])。スイスやフランスでは、山に雪が積もらなくなり、氷河は消滅する可能性がある(スイス・ベルン大学)。また、アメリカ合衆国ではハリケーンが勢力を増し、大規模な火事が頻発し、農作物の生産量は減少する可能性がある(カリフォルニア大学のJohn Harte氏)(ただし、より強いハリケーンが発生するとの見方に対しては懐疑的な見方が強い[60][61][62])。日本では、60%の食糧を輸入しているため、国外での不作や不漁、価格変動の影響を受けやすく、食糧供給に問題が生じることが予想されている。

また、北極圏や高山などでは、永久凍土が融けたり、夏季の融解範囲が増えたりすることで、凍土に立つ建物の倒壊、土壌の軟弱化などが起き、沿岸部ではそこに海氷縮小が加わり、波による侵食も起こっている。

海面上昇にしても、洪水や旱魃などにしても、気候が激しさを増し生活が不便となるような地域では、移住の是非が大きな問題となり、環境難民(温暖化難民)の発生や、移住民と地元民の対立が増えると予想されている。これに関連して、安全保障の面では、旱魃による食糧供給の不安定化などに起因する地域紛争が増加するのではないかという予想もあり、地球温暖化は安全保障問題となったという考えもある。

長期的に見た影響・最悪のシナリオ

地球温暖化の諸影響については、気候モデルでは50~100年後、学術研究では最長300年程度しか予測・予想ができていない。これは、予想・予測期間が増すにつれて誤差や不確定性が加速度的に増えるためである。

気温については、2100年に現在よりも1.1~6.4℃前後上昇した後、「さらに上昇する」「上昇のペースが緩やかになる」「ある地点を境に急激に低下する」などさまざまな意見がある。海面についても、2100年に現在よりも0.18~0.59m前後上昇した後、「さらに上昇する」「上昇のペースが急になる」「上昇のペースが緩やかになる」などさまざまな意見がある。気候の変化などについては、詳細な予測・予想は出されていない。ただ、抽象的ながら、「気象現象がどんどん極端になる」「気候が安定化する」「氷河期に突入する」などの意見がある。

また、「最悪のシナリオ」としていくつかの考えがある。温暖化が際限なく続いて大量絶滅が起こる、あるいは人類生活が大きな打撃を受け文明が後退する、人類が激減・絶滅(滅亡)するといった極端なものもある。

ただ、これらには科学的な裏づけがないものも多く、温暖化対策の際に引き合いに出されることは多くない。

地球温暖化対策

地球温暖化と経済

1980年代から地球温暖化説が唱えられるようになった。1990年代に、科学的議論の途上であるなかで、温暖化対策が必要であるとして数々の国際的な取り組みが行なわれるようになった。対策の必要性自体は広く認められているが、将来のリスクの程度や、対策を施行する場合と施行しない場合に発生する経済的な利害などについて常に議論が存在している。

地球温暖化への対策は現在、温暖化効果ガスの排出の抑制と、森林育成などによる大気中の二酸化炭素の固定促進を主体として行われている。この対策を施行するにあたり、各国の国民経済構造が異なるために国際社会において利害対立が起きた。また各国国内においても、対策の影響を大きく受ける部門と、対策の影響が少ないあるいは対策によって利益を得られる部門との間で対立が起きている。

例えば、現代の英国は工業化のピークを100年以上前に過ぎ去り、経済構造は金融・サービス化している。産出される付加価値に比べて温暖化効果ガスの排出量は少ない。一方で、中国は世界史上類を見ないほど工業化が進展しており、付加価値産出に比べて温暖化効果ガス排出が他国よりも多い。

結果的に排出ガスを規制したり排出権を取引することは、国民経済間で新たな所得移転をもたらすことになる。このため、温暖化対策による環境効果がどのようになるかに関わらず、所得を得る側は対策を主張し、所得を奪われる側は対策を温暖化を利用した搾取だと主張している。

特に先進国の経済界や個々の企業に関して、世論の影響もあり、温暖化対策にCSRや内部化を求める声が強くなってきているとされる。また、温暖化対策は一部企業にとっては商機にもなりつつあり、バイオ燃料や排出権取引を通した炭素市場が拡大してきている。

政治的な対策・協力と目標

温室効果ガスの削減としては、現在京都議定書による削減目標提示が最も大規模なものであり、1990年代から議定書の目標達成を目処に削減が行われてきた。目標達成の目処がついた欧州連合(EU)では、2007年2月の環境相理事会において、2020年までに温室効果ガスの排出量を1990年比で20%削減する目標で合意するなど、更なる削減を念頭に国際的な合議が進みつつある。一方で先進国間や全世界間では、対立や駆け引きの中で、曖昧な目標が立てられてしまっているところもある。例として、2007年のハイリゲンダムサミットの合意における「温室効果ガスを2050年までに半減する」(どの温室効果ガスをいつを基準に半減させるのかが不明瞭)という目標などが挙げられる。しかし、国際政治の舞台では温暖化問題あるいは温暖化対策が主要な議題とされることが多くなってきているのは明白である。全世界的な目標提示あるいは更なる削減の枠組みとして、現在は「ポスト京都議定書」の議論が進んでいる。

現在の議論や対策をみると、地域的には大幅な温室効果ガスの削減で合意したところもあるが、世界的には削減の有無や是非を議論する段階にとどまっている。温暖化の影響は全地球規模で及ぶため、対策も全世界が協力合意して行わなければうまく進まないという見方が多く、特に現在や将来の温暖化に対する責任を考えて世界的な合意を得たい先進工業国と、各国が現在の温暖化に対する責任の程度(二酸化炭素の排出量など)に応じた対策をとるべきとする新興工業国・発展途上国の間とで深い対立があるため、早急に合意すべきだという意見もある。

長期的対策

将来どのように対策を行っていくか、という際の指針と対策・目標の立て方については、さまざまな方法がある。例えば、将来の気候変化やリスクの程度の長期的予測をもとに対策・目標を立てるやり方、次々に更新される予測にあわせて対策・目標を修正するやり方などがある。政治的・国際的対策として、どのようなやり方をとっていくかは、まだ定まっていないのが実状である。

温暖化対策の最終的な究極目標については、現在のところ1つに定まっているわけではない。気候を1750年ごろ(産業革命、工業化)以前のような状態に戻すこと、あるいは温室効果ガスの濃度を適切なレベルに下げることなどが挙げられる。

第4次報告書では、長期的な対策に関して、あらゆる対策を施した後に安定化したときの温室効果ガスの排出量が鍵を握り、この安定化時の排出量が多ければ多いほど、早期に対策を行い温室効果ガスの濃度低下を早める必要があるとしている。また、将来の二酸化炭素などの排出削減と気温などとの対応関係も示されており、2050年のCO2排出量を2000年比-85~50%とすれば排出量は2015年までにピークとなり産業革命以前比の気温上昇は2.0~2.4℃、-30~+5%とすれば2030年までにピークとなり2.8~3.2℃、+90~+140とすれば2090年までにピークとなり4.9~6.1℃など6パターンの予想が出された。

具体的対策

温室効果ガス、特に二酸化炭素の削減においては、省エネルギーやエネルギー効率の改善などによりエネルギー原単位の低下を目指すこと、低炭素社会(二酸化炭素排出が少ない社会)を目指すこと、および炭素吸収量を増加させることなどが念頭に置かれている。また、こうした社会をつくるために、持続可能な開発や循環型社会を実現していくことも重要である。

エネルギー効率改善においては、発電や熱を動力とするシステムの熱効率改善や、再生可能エネルギーの普及、エネルギーのローカル化(エネルギーを消費地の近くで供給できるような社会へ移行すること)などがあり、これらの実現が難しい場合は原子力発電の推進も手段の1つとされる。また、研究途中である核融合エネルギーの利用が可能となり、エネルギー効率の良いものが普及すれば、化石燃料の消費が大幅に抑えられると考えられているが、原子力発電と同様に被爆の危険性もはらんでいるほか、巨額の費用がかかることから、根強い反対もある。

省エネルギーにおいては、低電力消費の製品の普及や設備更新、電力・エネルギー消費が少ない経済システムへの転換、不要なエネルギー消費の削減、省資源などがあげられる。省エネ技術の普及には、トップランナー制度の他、企業への導入を経済的に補助するESCO事業などが効果を上げている。

また、これらに関連して、3R・4R・5R(リデュース、リユース、リサイクルの他、リフューズ、 リペア、 リファインなどがある)や節電、節水などを一般家庭や企業などで行う。特に資源利用の見直しについては循環型社会を目指した活動が行われるが、この活動は環境保護全体を考えたものであり、温暖化対策を目的としていない場合もある。

京都メカニズムと呼ばれるクリーン開発メカニズム(CDM)や国内排出証取引、排出権取引なども有効なシステムとされるが、これらは運用方法次第で、利益重視となり二酸化炭素排出の増加を招くようなことも有り得るため、適切な管理が必要である。また、法律や条令による直接規制による削減義務、炭素税、なども削減の手段として用いられる。

炭素吸収量の増加では、植林を始め、森林伐採量の抑制、灌漑、水資源の適切な管理、休耕地の積極的な利用、二酸化炭素吸収の多い作物への転換、自然植生の保護などが挙げられる。また、地中や水中への二酸化炭素固定の技術についても研究が進んでおり、実用化されれば将来の温室効果ガス削減において大きなウェイトを占めると考えられている。

これらを補完する対策として、それぞれの対策における温室効果ガス削減効果を適切に予測・計測・公開すること、温室効果ガス削減や炭素削減などに関する技術開発を行ったり支援したりすることも挙げられる。技術支援の国際的枠組みとしてはクリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップやIEAなどがあり、主に先進国から発展途上国に対する技術供与という形で、技術協力が行われている。

しかし、温暖化対策が「温室効果ガスの削減」のみに傾きつつあることに対して懸念もある。温室効果ガスと同様地球の気候因子であるエアロゾル、アルベド、海洋循環、大気循環などについても、可能な対策をとることが必要だとされる。また、地球温暖化の軽減効果について、現在は温室効果ガスのみが考慮されているが、それだけではなくアルベドやエアロゾルなどの変化も考慮に入れるべきとの指摘もある。

省エネルギー等においては、行政・企業・営利団体による啓発活動もさることながら、非営利・民間団体(特に環境保護団体)による啓発活動や、政治・行政の監視、市民運動も盛んである。また年を追うごとに、市民の間でも省エネルギー認識や環境問題への危機意識が高まりつつある[63][64]。

また、エネルギー消費量や二酸化炭素などの排出量に深く関連するのが、人口と生活様式である。温暖化を軽減するためにも、人口増加(出生)を極力抑え、最終的には適切なレベルにまで減少させることが必要だとされるが、人口減に伴う少子高齢化や過疎化の問題もある。生活様式もできるだけエネルギー低消費型に移行するべきだとされるが、経済発展とエネルギー低消費型生活のどちらを優先するかという問題があり、コミュニティや行政単位によってさまざまな考え方や議論がある。

環境問題全般にも言えるように、温暖化対策についても、「できることから始めよう」「身近なところから始めよう」といった訴えかけとともにいくつかの対策例を挙げたものが多い。これらは実効性から見れば僅かなもので、どちらかといえば啓発活動や温暖化対策のきっかけづくりに近い。実効性のある対策を行うためには、もっと広い分野にわたる対策を、数十年単位で行っていく必要がある。

地球温暖化への適応策

地球温暖化対策は温暖化の軽減に主眼を置いているが、海水面上昇や気象の変化といった、温暖化によって引き起こされると考えられている諸問題に対する適応策も行われている。将来、温暖化を防げなかった場合、温暖化の軽減がうまく進まなかった場合や、温暖化対策が効果を挙げるまでの猶予期間の災害などを考慮して、こういった対策が求められる。

主な問題への対策としては、海水面上昇には移住や住居の高床化、異常気象には災害情報伝達や防災の強化、災害知識の普及、気象観測・予測の強化などが挙げられる。 生態系保全(生物・植物など)については、レッドデータブックに象徴されるような調査や保護管理活動による対策が行われているが、現在不十分なところも多い。

国際会議・枠組み

- 国際会議

- 国連気候変動枠組条約締約国会議(COP)

- 国際連合人間環境会議(1972年開催)

- 環境と開発に関する国際連合会議(UNCED、1992年開催)

- 持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD、2002年開催)

- 枠組み

- 関係機関

- 国際連合 : 世界気象機関(WMO)、国連環境計画(UNEP)、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)

- 気候変動に関する世界市長・首長協議会(WMCCC)

- 気候変動防止都市キャンペーン(CCP)

温暖化問題に関する疑問点・問題・論議

温暖化人為説に対する論議

気候の研究者以外から「温暖化は人為的なものであるとは断言できない」とする意見がある。人為説は主に気候モデルの結果から導かれているが、モデルの不完全さを引き合いに不信感も持つ意見も少なくない[65][66]。また温暖化人為説は科学者の間では世界的に合意が得られているがこのことに対してコンセンサス主義であるとの反発もある[67][68]。

具体的には以下のような議論がある(この他にも太陽放射理論の項においても議論が行われている)。

- 自然現象には科学的に解明されていない部分があるため、温室効果ガスの増加が主因とはいえない。過去にも完新世の気候最温暖期、中世の温暖期など温暖化があった。

- 現在既に地球放射エネルギーのうち95%は吸収されてしまっている(飽和状態に近い)ため、これから二酸化炭素が増え続けたとしても、大気の窓領域と重なる波長は限られており、それほど気候に変化は起きない。

- →地球放射の95%が吸収されているというデータは、地表放射量から最終的な外向き放射量を引いたものである。温室効果に関係する放射は、大気中で1回ではなく何度も放射を繰り返すため、この95%というデータは「増えた二酸化炭素が吸収できる放射は5%」ということを表しているわけではなく、二酸化炭素増加による温室効果の根拠を否定したものではない。

- 火山活動や海水からの二酸化炭素の排出量の方が、人為的な排出量を上回っている(人為的排出は全体の約3%に過ぎない)。二酸化炭素は大気の約0.03%に過ぎず、水蒸気のほうがはるかに多い。水蒸気は広い波長に電磁波の吸収特性を持っており、二酸化炭素のそれよりも温室効果への影響度が高い。二酸化炭素と水蒸気が吸収特性を持つ電磁波の波長は一部で重複している[72]。などの諸理由から、二酸化炭素よりも水蒸気の方が影響が大きい。

- →水蒸気は対流や相転移による熱の運搬を行うため、自身が持つ温室効果の効力を相殺してしまい、相対的に二酸化炭素の効力が大きくなる。

- 氷床コアのデータにあるように、温室効果ガスの増加は一次的な主要因ではなく、温暖化のために増えている。

- 温暖化により水蒸気量が増え、降雪が増えるという説。温暖化していると言われている中、南極の氷は溶けるどころかむしろ増加しているというデータもある[73][74][75]。とくに南極やグリーンランドの内陸部は寒冷化によって氷河の厚さが顕著に増加しており、地球全体としては氷河の融解の増加傾向を示す兆候は見られないとする報告もなされている[76]。

- 降雪量が増えることは寒冷化を意味するわけではない。南極の氷の増加は地域的な気候の偏りによるものであり、地球全体では気温は上昇している。

- 産業革命前から昇温は起きていて、小氷期からの回復過程(自然由来の因子)が、まだ続いている可能性もあるのではないかという指摘もある。[77][78]。

- 都市部にいたってはヒートアイランド現象という別の原因で温暖化する傾向もあり、「今年は去年より暑い」と言ってもその原因が地球温暖化であるとは限らない[79]。

- 予想に用いる気候モデルは信頼性が低いとの考え。メッシュが粗すぎるため小規模の気象現象を表現できない。理解度が低い現象の影響は、過小・過大評価されたり、除外されたりしている[80]。

地球温暖化説に対する論議

地球が温暖化しているということ自体に対する疑問や、地球温暖化説が誇張されている、といった地球温暖化懐疑論も存在する。以下のような考え方がある。

- 温暖化は欧米などの優位性を保ったり、利益を拡大するために利用され、誇張されている[81]。

- 地球温暖化説が唱えられるようになった1980年代は、ちょうど軍事産業が低迷した時期と重なっている。軍事ビジネスに変わるものとして環境ビジネスがターゲットとなり、地球温暖化がその理屈作りに利用されたのではないか[82]。

温暖化の影響・対策に対する疑問

現在の温暖化問題の取り上げられ方に対する意見としては、対策に費やされる経済的コスト(例として環境税、レジ袋税など)が大きすぎるとの主張(有名なのは山形浩生訳のビョルン・ロンボルグの著作など)がある。これは温暖化の原因についての研究は進んでいるが、その影響や未来予測、それに必要な対策についてはいまだ研究途上のためで、温暖化により起こると予想される結果を小さく見積もる立場から起きており、大多数の気候学者から厳しく批判されている。アメリカ合衆国はこの問題を理由に京都議定書の批准を拒否している。

また、温室効果ガス濃度の削減と安定化を達成しても、温室効果ガス濃度の変化が遅れて気温に現れるため、しばらくの間温暖化は止められないとする意見もある。

最終氷期から縄文海進の変化と比べて、海岸線と大陸棚との関係や海水量だけから判断すると、現在は、海岸線の侵食、風化などによる変化や、土地自体の隆起や陥没などがあったにせよ、地球温暖化が進んで極端な海進となっている状態とは言いきれない、とする見解もある。

温暖化対策としての原発推進に対する懸念

原子力発電は二酸化炭素の排出が非常に少ないと言う理由で、各国で温暖化対策の中核的手段とする動きが活発となってきている[83][84][85]。2007年の主要国首脳会議(ハイリゲンダムサミット)では、日米で温暖化対策として原発推進を明記する提案がなされた。しかし、重大な事故につながる懸念も払拭されておらず、原発の総数が増えれば統計的に大事故につながる可能性も必然的に高まり、またピークウランが過ぎれば良質なウラン鉱石が得られなくなり、エネルギー利益比が格段に落ちるとの指摘もある[86][87]。また、コストや核の拡散やテロの標的になるなどの危険性から過度の原発の依存に対して懐疑的な見方もある[88]。

二酸化炭素のミッシング・シンク

森林やジャングルなどの木々や、海中に生息するサンゴを構成するために固定される炭素量、雨などに溶け込んで地下に浸透したり海中にとけ込むなどして、大気から離脱する二酸化炭素もある(二酸化炭素シンク)。これにより、排出された二酸化炭素と実際に大気中に残留する二酸化炭素の量に差が生じる。しかし初期の気候モデルでは、二酸化炭素の増減にかかわる数値を合算した結果が実測結果と整合せず、一部の二酸化炭素の行方がわからなかった。この不整合分を指してミッシングシンク(missing sink)と呼んだ。

その後データが増えて解析が進展することにより、この不整合分は主に陸上生態系による吸収分として説明がつくようになり、1995年発行のIPCC第2次評価報告書(SAR)からはこのミッシングシンクという表現自体が消えている。[89][90][91]

メディアの問題

地球温暖化に関するメディアの報道やその論調には、問題点を指摘する声があり、厳しい批判もある。

「平年」とは分布の中間点に過ぎないため、これより暑い年・寒い年があるのは当然であるにもかかわらず、メディアが僅かな「平年」との差異や気象状況の変化を異常気象として温暖化に短絡させている(暖冬や猛暑の際に顕著となる)、という批判がある。これは近年になって気温の変動幅が拡大していると報道されていることや、異常気象による被害への関心が高まっていることの現れであるが、説明不十分なままに異常気象と温暖化とを結びつけており、受け取る側に誤解や不安を与えかねないとの指摘がある。

また、「海面上昇で世界中の大都市が水没する」「地球温暖化により熱波による死者が増える」「気温が100年で最大6.4度上昇する」といった、地球温暖化の将来予想に関するセンセーショナルな報道に対して、根強い批判もある。また、さまざまな説・理論や予想がある中で、もっとも影響が大きいもの、話題性の高いものが取り上げられやすい傾向にあるとの批判もある。これは、メディアの性格上悪影響について積極的に伝えなければいけないため、仕方の無いことだという意見もある。また、このようなセンセーショナルな報道は近年下火になっているとの意見もある。 石油の可採年数はあと40年とも50年ともいわれているが、将来の消費量や産出量、価格の変化や申告される埋蔵量データの信頼性、新たなエネルギー源の普及などを考えれば、この数値は確実なものではなく、どの数値においても将来予測として信頼できるほどまでには至っていないと考えられている(石炭やその他の鉱物についても同様)。

温暖化対策は経済全体に影響を与えたり、石油・エネルギー関連産業へ直接影響を与えたりして、政治的な対立の根源にもなっていることから、政治的意図や利害に基づく考え方によって、温暖化に関する情報が操作されたり歪められたりする可能性が無い訳ではない。また、気温のデータなどは対象期間や観測地点により大きく変わるため、比較に適したデータを選べているかどうかという初歩的な問題もある。

受け取る側もメディアに流されすぎているのではないかとの批判がある。地球温暖化問題がさまざまな利害問題に広がっており、社会的にも重要性が増している中で、環境教育などを通して、温暖化やその影響、対策に関する正しい知識、基礎的な知識を身に付けさせるべきだという声もある。一方、市民レベルで地球温暖化への危機意識や環境保護意識が浸透していることに伴い、間違った知識の広がりや、温暖化対策の効果の誇張が増えることなどへの懸念も生まれてきており、情報リテラシーやメディアリテラシーといった環境リテラシーの向上が必要だとされている。[要出典]エラー: タグの貼り付け年月を「date=yyyy年m月」形式で記入してください。間違えて「date=」を「data=」等と記入していないかも確認してください。

逆に、「地球温暖化は起こっていない」「○○による温暖化対策は効果がない」といった、一見間違いを指摘するかのようで実は誤解や捏造である意見が、流言として広まることへの懸念もある。このような指摘は、不正や誤解を正したり、真実を追究するという観点においては重要であるが、誤った知識を広めたり、温暖化対策への悪影響を引き起こしかねない。

このほか、温暖化人為説・二酸化炭素温暖化説などが科学的・世界的に広く合意されているような報道のために、この流れに背くことは許されないという暗黙の合意ができ、異論や疑問を唱えることが難しくなっているとの意見もある。[要出典]エラー: タグの貼り付け年月を「date=yyyy年m月」形式で記入してください。間違えて「date=」を「data=」等と記入していないかも確認してください。

ホッケースティック論争

ホッケースティック論争の項を参照。

哲学的・思想的な論争

地球温暖化の考え方として、「人間がこれまで行ってきたことの跳ね返りが現れた」「経済発展の負の部分が出てきた」といった、科学的視点とは異なる概念で捉える向きがある。これに関しては、さまざまな考え方・捉え方があり論争は多い。ある1つの考え方を画一的に教育現場やメディアで押し付けることなどへの批判もある。[要出典]エラー: タグの貼り付け年月を「date=yyyy年m月」形式で記入してください。間違えて「date=」を「data=」等と記入していないかも確認してください。

ガイア理論やエコロジーを背景にした「地球に優しい」といった考え方は温暖化問題においても広く浸透しているが、興味を引いただけにとどまり実効性が無い、不確かな環境問題に曖昧な説得力を与えている、といった批判がある。[要出典]エラー: タグの貼り付け年月を「date=yyyy年m月」形式で記入してください。間違えて「date=」を「data=」等と記入していないかも確認してください。

また持続可能性に関して、経済的な発展を維持しながら地球温暖化(やその他の環境問題)を回避することはできるのかといった論争もある。[要出典]エラー: タグの貼り付け年月を「date=yyyy年m月」形式で記入してください。間違えて「date=」を「data=」等と記入していないかも確認してください。

地球温暖化をテーマにした作品

- 映画

- 『デイ・アフター・トゥモロー』2004年、アメリカ

- 『不都合な真実』2006年、アメリカ

- 『The Great Global Warming Swindle(偉大なる地球温暖化詐欺)』2007年、イギリス

- アニメ

- 『FREEDOM』2006-2007年、日本

- 楽曲

- 『地球温暖化進行曲』1990年、日本(歌:植木等。アルバム『スーダラ伝説』に収録)

出典

参考文献

肯定的

- 田中優 『地球温暖化/人類滅亡のシナリオは回避できるか』扶桑社 2007年、ISBN 978-4594053840

- アル・ゴア 『不都合な真実』枝廣淳子訳、ランダムハウス講談社 2007年、ISBN 978-4270001813

- 江守正多 『NHKスペシャル 気候大異変―地球シミュレータの警告』日本放送出版協会 2006年、ISBN 978-4140811573

- スペンサー・R. ワート 『温暖化の“発見”とは何か』みすず書房 2005年3月、ISBN 978-4622071341

- 近藤洋輝 『地球温暖化予測がわかる本』成山堂書店 2004年、ISBN 978-4425511716

懐疑的

- 近藤邦明 『温暖化は憂うべきことだろうか―CO2地球温暖化脅威説の虚構』不知火書房 2006年、ISBN 978-4883450411

- 武田邦彦 『環境問題はなぜウソがまかり通るのか』洋泉社 2007年、ISBN 978-4862481221

- 武田邦彦 『環境問題はなぜウソがまかり通るのか2』洋泉社 2007年、ISBN 978-4862481825

脚注

- ^ 「気候変動」には、1.人為的なものに起因する気候の変動(UNFCCCの定義)、2.短期的な気候の変動、3.人為的・自然起源にかかわらないすべての気候の時間的変動(IPCCが定義する「気候変化」と同義)などの意味がある。UNFCCCやIPCCなどの機関によって定義が異なることや、「気候変化(climate change)」と「気候変動(climate variation)」の訳し分けに伴う混乱により、相反する複数の意味を持つため、正確に記述するためにはどの定義で用いているのかを示さなければならない。この記事では定義を統一していないため、各文脈により判断される。

- ^ IPCC. “Climate Change 2007: The Physical Science Basis”. 10月12日閲覧。accessdateの記入に不備があります。

- ^ 数値気候モデルによる20世紀の気候再現実験について 20世紀における地球の平均地上気温の変動要因を推定 近年の昇温傾向は人間活動に因ると示唆 住 明正,木本 昌秀,野沢 徹,江守 正多

- ^ a b IPCC第三次評価報告書~第一作業部会報告書 気候変化2001 科学的根拠 政策決定者向けの要約(気象庁訳) 気象庁。 引用エラー: 無効な

<ref>タグ; name "a"が異なる内容で複数回定義されています - ^ 温室効果ガスに関する基礎知識 気象庁。

- ^ 『日本・世界の再生』・世界は今 地球温暖化防止とマーケット(その1) 江澤 誠,World Reader

- ^ 気候変動に対する世界的対応に関する各国学術会議の共同声明(仮訳)

- ^ ウィキペディア英語版 『Oregon_Petition』『Heidelberg_Appeal』『Leipzig_Declaration」

- ^ Statement by Atmospheric Scientists on Greenhouse Warming SEPP POLICY DECLARATIONS

- ^ Variations of the Earth's surface temperature for IPCC Climate Change 2001 Working Group I: The Scientific Basis

- ^ Executive Summary IPCC Climate Change 2001 Working Group I: The Scientific Basis

- ^ Stern Review: Executive Summaryの日本語訳

- ^ 世界と日本の気温、降水量の経年変化に関して、よくある質問 気象庁

- ^ Keeling Curve University of California, San Diego

- ^ [1]

- ^ Atmospheric Carbon Dioxide Record from South Pole, Antarctica, CDIAC

- ^ 海洋酸性化の脅威 S. C. ドニー,日経サイエンス2006年6月号

- ^ 12.4.3.3 Space-time studies IPCC Climate Change 2001 Working Group I: The Scientific Basis

- ^ Table 6.11 IPCC Climate Change 2001 Working Group I: The Scientific Basis

- ^ [2]

- ^ Do Models Underestimate the Solar Contribution to Recent Climate Change? Stott et al., Journal of Climate 16 (2003) 4079.

- ^ [http://www.mpa-garching.mpg.de/mpa/publications/preprints/pp2006/MPA2001.pdf Variations in solar luminosity and their effect on the Earth’s climate] P. Foukal, C. Fro¨hlich, H. Spruit & T. M. L. Wigley,14 September 2006,Nature

- ^ Changes in Solar Brightness Too Weak to Explain Global Warming September 13, 2006 NCAR/UCAR/UOP

- ^ ウィキペディア英語版 『Solar_variation』

- ^ [3]

- ^ 6.11.2.2 Cosmic rays and clouds IPCC Climate Change 2001 Working Group I: The Scientific Basis

- ^ STEL Newsletter 28 (2002)(名古屋大学 太陽地球環境研究所)

- ^ IVANOV Evgeny Viktorovich Solar-Terrestrial Physics Division of IZMIRAN

- ^ [4]

- ^ The impacts of the Luni-Solar oscillation on the Arctic oscillation, GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 32, L22703

- ^ A mechanism for sun-climate connection Sultan Hameed, Jae N. Lee, GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 32, L23817, doi:10.1029/2005GL024393, 2005

- ^ 太陽と気候 『連山』、永井俊哉、2006年08月10日。

- ^ Moon and El NiñoRandall S. Cerveny, John A. Shaffer, GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 28, NO. 1, PAGES 25-28, 2001

- ^ Significant dissipation of tidal energy in the deep ocean inferred from satellite altimeter data Egbert GD, Ray RD, Nature. 2000 Jun 15;405(6788):775-8.

- ^ [5]

- ^ IPCC/TEAP SPECIAL REPORT:SAFEGUARDING THE OZONE LAYER AND THE GLOBAL CLIMATE SYSTEM:ISSUES RELATED TO HYDROFLUOROCARBONS AND PERFLUOROCARBONS

- ^ 6.4 Stratospheric Ozone Climate Change 2001: Working Group I: The Scientific Basis,IPCC.

- ^ 図SPM-4 気象庁。

- ^ Evolution of carbon sinks in a changing climate Fung et al.,10.1073/pnas.0504949102 PNAS

- ^ Climate warning as Siberia melts Fred Pearce, 2512 of New Scientist magazine, 11 August 2005, page 12

- ^ 'Pollutants keeping global warming at bay' The Guardian, China Daily 12/23/2005 page1

- ^ 続温暖化第1号気候モデルの仕掛け気候モデルでは根拠にならない偉い人にもそれはわからんのです。気候モデルでできること、できないこと、やっても無駄なこと 不定期連載 その後の温暖化編 猫田白重

- ^ §3 CO2地球温暖化仮説の検討 『環境問題』を考える, 近藤 邦明

- ^ Climate-Driven Increases in Global Terrestrial Net Primary Production from 1982 to 1999, Ramakrishna R. Nemani et al., Science, 300, 5625, 1560(2003)

- ^ Africans go back to the land as plants reclaim the desert New Scientist, vol.175, no. 2361, p4, 2002

- ^ 「海氷が溶けても、アルキメデスの原理により海水準は上昇しない」と言われることが多いが、これは海水と海氷の比重が同じ場合のことである。海氷はもともと塩分濃度が低い河川流入水起源のものが多いが、凍る際に塩分濃度が低下し淡水に近い氷となる。融けた際には両者の密度差によって、わずかながら海水準の上昇が起こる。しかし、その増加分は僅かであり、陸氷の融解による体積増加分の1割にも満たない。詳しくは海面上昇を参照。

- ^ New perspectives for the future of the Maldives Nils-Axel Mo¨rner et al., Global and Planetary Change, 40, 177-182(2004)]

- ^ THE TRUTH ABOUT TUVALU Dr Vincent Gray: NZ CLIMATE & ENVIRO TRUTH NO 103 JUNE 15th 2006.

- ^ Tuvalu and Climate Change in the Sydney Morning Herald Carol Farbotko, ISLANDS of the WORLD VIII International Conference, 1-7 November 2004

- ^ 海氷面積の長期変化傾向(全球) 平成18年8月31日発表、気象庁地球環境・海洋部。

- ^ 日本沿岸の海面水位の長期変化傾向、気象庁、2007年2月13日

- ^ Significant dissipation of tidal energy in the deep ocean inferred from satellite altimeter dataEgbert GD et al., Nature, 405, 775(2000)

- ^ What is the thermohaline circulation?Carl Wunsch, Science, 298, 1179-1180 (2002)

- ^ Matsui, T. et al., 2004: Probability distributions, Fagus crenata forests following vulnerability and predicted climate sensitivity in changes in Japan. Journal of Vegetation Science, 15, 605-614

- ^ 西森基貴ら,2002: 生育阻害要因を考慮した日本の水稲生産の脆弱性の評価,農業環境工学関連4学会2002年合同大会講演要旨(東京大学農学部)

- ^ 地球温暖化 野口健

- ^ Himalayan Glaciers Are Growing ... and Confounding Global Warming Alarmists James M. Taylor, Environment News. November 1, 2006, The Heartland Institute.

- ^ The Shrinking Glaciers of Kilimanjaro: Can Global Warming Be Blamed? Philip W. Mote, Georg Kaser, The American Scientist, July-August 2007.

- ^ MODERN GLACIER RETREAT ON KILIMANJARO AS EVIDENCE OF CLIMATE CHANGE: OBSERVATIONS AND FACTS GEORG KASER, DOUGLAS R. HARDY, THOMAS MO LG, RAYMOND S. BRADLEY and THARSIS M. HYERA, INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, Int. J. Climatol. 24: 329-339 (2004).

- ^ EXTENDED RANGE FORECAST OF ATLANTIC SEASONAL HURRICANE ACTIVITY AND US LANDFALL STRIKE PROBABILITY FOR 2005 William M. Gray, Philip J. Klotzbach, William Thorson, 3 December 2004.

- ^ Spatial Variations in Major U.S. Hurricane Activity: Statistics and a Physical Mechanism JAMES B. ELSNER,KAM-BIU LIU,BETHANY KOCHER, JOURNAL OF CLIMATE, VOLUME 13, 30 September 1999.

- ^ U.S. Hurricane Strikes by Decade Eric S. Blake, Jerry D. Jarrell, Edward N. Rappaport, Christopher W. Landsea, NOAA National Harricane Center.

- ^ 調査結果の概要 地球温暖化問題について 「地球温暖化対策に関する世論調査」, 内閣府大臣官房政府広報室, 世論調査報告書, 平成17年7月調査。

- ^ 地球の温暖化「特に不安感じる」71%…読売世論調査 読売新聞, 2007年6月4日。

- ^ A Skeptical View of Climate Models Hendrik Tennekes, retired Director of Research, Royal Netherlands Meteorological Institute.

- ^ The Increase in Global Temperature:What it Does and Does Not Tell Us Dr. Robert Balling, Director of the Office of Climatology at Arizona State University, Marshall Institute Policy Outlook, September 2003.

- ^ Nine Lies About Global Warming Ray Evans, The Lavoisier Group, February 2006.

- ^ 『List_of_scientists_opposing_global_warming_consensus』,英語版ウィキペディア

- ^ Cosmic Rays, Carbon Dioxide, and Climate STEFAN RAHMSTORF, DAVID ARCHER, DENTON S.EBEL, OTTO EUGSTER, JEAN JOUZEL, DOUGLAS MARAUN, GAVIN A.SCHMIDT, JEFF SEVERINGHAUS, ANDREW J.WEAVER and JIM ZACHOS, pp. 38-41. Eos,Vol. 85, No. 4, 27 January 2004.

- ^ Celestial driver of Phanerozoic climate? Nir J. Shaviv, Ján Veizer, pp. 4-10. GSA TODAY, JULY 2003.

- ^ Purchase this issue of 21st CENTURY SCIENCE & TECHNOLOGY Zbigniew Jaworowski, M.D., Ph.D., D.Sc. 21st CENTURY, Winter 2003-2004, pp.51-65.

- ^ Greenhouse molecules, their spectra and function in the atmosphere Jack Barrett. ENERGY & ENVIRONMENT, VOLUME 16, No. 6, pp. 1037-1045 2005

- ^ Atmospheric science: Early peak in Antarctic oscillation index Martin Widmann et al., Nature, 432(7015), 290-291(2004)

- ^ Antarctic climate cooling and terrestrial ecosystem response Peter T. Doran et al., Nature, 15, 517-520 (2002)

- ^ Positive Mass Balance of the Ross Ice Streams, West Antarctic Ian Joughin et al., Science, 295, 476 (2002)

- ^ http://ppg.sagepub.com/cgi/content/abstract/26/1/76 Glacier mass balance: the first 50 years of international monitoring] Roger J. Braithwaite, Progress in Physical Geography, 26, 1, 76, (2002)

- ^ Is the Earth still recovering from the “Little Ice Age”? A possible cause of global warming Syun-Ichi Akasofu. Notes on Climate Change, March 15, 2007, REVISED May 7, 2007 .

- ^ The Faithful Heretic May 2007, Wisconsin Energy Cooperative news.

- ^ 温暖化は進んでいるか 近藤純正

- ^ Do Models Underestimate the Solar Contribution to Recent Climate Change? PETER A. STOTT, GARETH S. JONES, AND JOHN F. B. MITCHELL. pp.4079-4093, JOURNAL OF CLIMATE, VOLUME 16, 15 DECEMBER 2003.

- ^ 欧米中心の世界は終わる? 田中宇, 田中宇の国際ニュース解説, 2005年9月6日

- ^ 今年は異常気象ですか? サイエンス サイトーク, TBSラジオ, 2004年10月3日

- ^ [6]

- ^ 欧州 原子力を再生可能エネルギーと位置づけ PFセクターニュース, 2007年3月13日, ポートフォリオ。

- ^ [7]

- ^ [8]

- ^ Nuclear Energy: Not a Climate Change Solution? Alex Steffen, World Changing, June 12, 2006.

- ^ Nuclear power's costs and perils Alan Robock, physicstoday, January, 2007

- ^ Biosphere: How Life Alters Climate Spencer Weart, Discovery of Global Warming, June 2007

- ^ 地球環境研究センター ニュース 炭素循環国際研究集会Vol.6 No.1

- ^ ミッシングシンクはいつなくなったか? SGW, JANJANブログ, 2006年06月30日。

外部リンク

肯定的

- 気象庁/地球環境・気候

- 外務省/地球温暖化問題

- チーム・マイナス6%(環境省地球環境局地球温暖化対策課)

- 地球温暖化防止ポータルサイト(経済産業省産業技術環境局環境政策課環境調和産業推進室)

- 国立環境研究所

- EICネット:環境情報案内・交流サイト(国立環境研究所)

- 地球環境研究センター(国立環境研究所)

- 地球温暖化懐疑論へのコメント

懐疑的

関連項目

Template:Link FA Template:Link FA Template:Link FA Template:Link FA