中山博道

なかやま はくどう 中山 博道 | |

|---|---|

| |

| 生誕 |

1872年(明治5年)2月11日 石川県金沢市 |

| 死没 | 1958年(昭和33年)12月14日 |

| 墓地 | 天真寺(東京都港区南麻布) |

| 記念碑 | 中山範士之碑(天真寺) |

| 国籍 |

|

| 別名 | 幼名:乙吉(於兎吉)、別名:資信 |

| 職業 | 武道家 |

| 団体 | 大日本武徳会 |

| 流派 | 神道無念流、夢想神伝流、神道夢想流 |

| 肩書き | 剣道範士、居合術範士、杖術範士 |

| 子供 | 中山善道 |

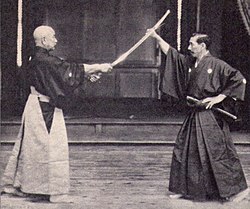

中山 博道(なかやま はくどう/ひろみち、1872年(明治5年[1])2月11日 - 1958年(昭和33年)12月14日)は、日本の武道家。

旧加賀藩士(祐筆役)中山源之丞の八男として、石川県金沢市に生まれる。明治維新の混乱で家が零落し、5歳のとき一家で富山県富山市に移住。8歳で同市の商家に丁稚奉公に出され、働きながら剣術、柔術を学ぶ。

18歳で東京府神田西小川町の有信館道場(神道無念流・根岸信五郎)に入門。23歳で順免許、27歳で免許、28歳で師範代を許され、根岸の養子となる。中山家に復したのち、本郷真砂町に道場を建て、神道無念流・有信館を継承する。

神道夢想流杖術を内田良五郎に、無双神伝英信流居合を細川義昌に学び、免許を允可される。

大日本武徳会から前人未到の剣道・居合術・杖術の範士号を授与され、大正から昭和初期の剣道界において高野佐三郎と双璧をなした。昭和天覧試合で剣道形、居合、試し斬りを演武した。

太平洋戦争後、戦犯容疑者として一時収監される。戦後は剣を捨てたが、武道団体の名誉職にあり、晩年の口述集が残された。「昭和の剣聖」、「最後の武芸者」と評される。

経歴

剣道

少年時に奉公先の富山県で斎藤理則から山口流(山口一刀流)を学び目録を得る。また14歳のとき囲碁の段位を取得する。

17歳で上京。その目的は囲碁であったとも剣術であったともいわれる。1890年(明治23年)4月、18歳で神道無念流根岸信五郎の道場有信館の内弟子となる。身長160cm、体重60kg足らずの小柄な体格と虚弱な体質から、到底ものにはならないだろうと思われたが、睡眠時間を4時間に削り、「死ねばそれまで」といわれる厳しい修行をして実力を付けた。

1902年(明治35年)、免許皆伝を得て根岸の養子となり、神道無念流・有信館を継承した。

1906年(明治39年)、大日本武徳会から精錬証を授与、1908年(明治41年)には剣道教士号を授与される。1912年(明治45年)、剣道形制定委員(全国で25名)の一人に選ばれ、師の根岸信五郎(主査委員)と共に大日本帝国剣道形制定に尽力する。

博道の竹刀は1920年(大正9年)頃までは普通の竹刀と同じ長さであったが、刀と同じ尺度に切り詰めることを思い立ち、12、3年かけて、2尺8寸まで短くした。これを試合に用いた感想として、「遠間から勝つには相当苦労したが、近間に入れば返し技が至極よく決まった。今の私には、長い竹刀は無駄であるとしか考えられない」と述べている。

競技本位になりつつある剣道界に警鐘を鳴らし、このままでは竹刀は只の競技となり伝統ある術や形は消滅してしまうとして、多くの流儀の保存に努めた。剣道と流儀が別々になることに強く反対し、昔時にように竹刀稽古と形稽古が一体化されていることが当然であると主張した。

剣道は、正しく修行した者ならば80歳までは完全に相手に対抗でき、若い者には九分九厘負けることはないと断言した。竹刀という介在物がある剣道の特色であるという。60歳や70歳で若者に対抗できなくなるのは、竹刀に悟りを得なかった者だというのである。博道は老齢になっても、「中山は老人だから手加減して」と言われたことがなかった。

1957年(昭和32年)、全日本剣道連盟から初の「剣道十段」授与を打診されたが、十段制度に反対し、受け取らなかった。

居合

博道が居合を志したのは、一説に後援者渋沢栄一の居合に触発されたからといわれる。また、博道を慶應義塾剣道師範に任じた福沢諭吉も居合練達の人物であった。

長谷川英信流居合の教えを求めて高知県に渡ったが、門外不出の掟に阻まれ苦労する。その後板垣退助の知遇を得て、1909年(明治42年)に衆議院議員でもある無双神伝英信流細川義昌に入門。1922年(大正11年)、免許を允可された。

博道が門人に教授した居合は、無双神伝英信流に独自の工夫が加えられ「夢想神伝流」と称される。

居合修行の心構えとして、「居合は一人での修行、競争的刺激がないため、一寸ばかり慣れてくるとはや一廉の器用者然として慢心する者が多い」として戒めた。

大正時代に陸軍戸山学校に招聘され軍刀操法の制定に協力する。将校たちは軍刀を提げ佩いていたが、刀の取扱いを満足にできる者はほとんどおらず、気の毒なくらいであったという。第二次大戦中は陸海軍からの依頼で、一日に500振り以上の軍刀を試した。個人でも200振りほどの刀を所有していたが、門人が出征するたびに餞別として贈呈したため、戦後はほとんど手元に残らなかった。

「試し斬り」について、一定の允許を受けてから居合の形で斬ること(居合完成としての試し斬り)を指した。居合が主体で、試し斬りは従としての応用であるという。単に物を斬るだけで形や術法の無視された試し斬りを曲術(きょくわざ)と称し、曲術は試し斬りの足元にも及ばないとした。昭和の天覧試合では、居合とともに巻藁斬りを演武している。

杖術

神道夢想流杖術を内田良五郎(内田良平の父)から学んだ。1927年(昭和2年)に杖術範士号を得たことにより、博道は剣・居・杖の三範士号を持つ唯一の人物となった。杖術を学んだことによって剣道の裏が分かり、杖の技が剣に大いに役立ったという。

柔術

富山県在住時は柔術に熱心であったといわれる。その後柔術を人前で見せることはなかったようであるが、同じ根岸門下であった稲村幸次郎の道場を訪れた際には、稲村と様々な柔術流派の技を試し合ったという。

合気道創始者植芝盛平と親交があり、弟子を植芝の道場皇武館に派遣して剣道を指導させたり、高弟の中倉清を植芝の婿養子にするなどした。

大学生時代に有信館の門人であった空手家の小西康裕(神道自然流空手道創始者)によれば、当時、本土に伝わった唐手(空手)を低級な武道と見なす武道家が多い中、博道は唐手の真価を見抜き、「唐手は素手による剣術である」と評価したという。

異種試合

- 弓術を28歳頃から55歳頃まで稽古した。屋外16間で稽古し、的前より巻藁を専らとして、弦目は最高4匁5分までに達し、総がけのみを心がけて、1寸1分までに至った。45歳のときにアメリカ艦隊が横浜に入港してきた際、「弓道対剣道」という異種試合があり、剣道側として出場した。木刀を持った博道に対し、弓道教士3人掛かりで白粉のついたタンポ矢を発射した。不利な条件であったが、袴に2ヶ所白粉が付く程度で済んだという。この経験から、「飛び道具を相手にするときは体を動かすことが最大の防御手段である」と述べている。

- 戦時中、倉敷の海軍予科練の剣道教師をしていた羽賀忠利が、戦局の悪化による物資不足で海軍司令から槍の指導を命じられ、博道のもとに2週間寄宿して指導を受けた。羽賀が突くと、博道は槍を脇と肘の関節で挟んで封じ、いくら引っ張ってもびくともしなかったという。槍術について博道は、管槍を使うと槍術において重要な槍をしごく手の内が身につかないとして、管槍を批判している。

晩年

日本の敗戦後、占領軍(GHQ)は武道を軍国主義・反民主的であるとして禁止し、大日本武徳会を解散させた。博道は戦犯容疑をかけられ横須賀拘置所に収監された。無罪釈放されたが、高齢ということもあって疲弊し、戦後の混乱で有信館道場も人手に渡ってしまった。戦後は形式的に武道団体の名誉職に就くにとどまった。

1950年(昭和25年)頃から体調が悪化し、入退院を繰り返す。脳軟化症と診断された。1958年(昭和33年)、死去。享年86歳。全日本剣道連盟会長木村篤太郎が葬儀委員長を務め、青山斎場において日本剣道葬が執行された。正力松太郎、笹森順造、小川金之助、持田盛二など名士が参列した。戒名は大雄院殿無双博道大居士。師・根岸信五郎と同じ東京都港区南麻布の天真寺に葬られた。

エピソード

- 弟子の質問に「知らぬ」と言ったことがなく、故事や実例をあげて解説した。全国の剣道家の特徴、長所、短所をそらんじていた。

- 弟子への指導は厳しく、範士・教士であっても打ち据えた。特に実子善道に厳しかった。自分が師の根岸信五郎から褒められたことがなかったことから、弟子を褒めることはなかった。その反面、門外の者には甘く、よく褒めた。試合や昇段審査においても、門外の者を優先して、弟子を後回しにした。

- 範士・教士などの称号について、「年数を重ねれば誰でも受けられるもの。学校の進級と同じ」と語り、範士でかろうじて半人前とした。

- 身長160cm、体重60kg足らずの小柄の体格であったが、剣道の稽古において体当たりで倒されたことがなかったという。元横綱大錦卯一郎をも倒した[2]。その理由は抜群の足さばき、体さばきにあったという。

出仕先

官公庁、大企業、大学に剣道師範として招聘され、多いときは1日5回以上稽古していた。

門人

- 山本忠次郎(1926年の台覧試合、1934年の天覧試合で優勝)

- 羽賀準一(一剣会羽賀道場、日本剣道協会の祖)

- 中倉清(戦前の剣道試合で69連勝。剣道・居合道範士九段)

- 中島五郎蔵(警視庁剣道師範。剣道・居合道範士九段)

- 中山善道(博道の実子)

- 檀崎友彰(大相撲前頭筆頭。戦後の居合道界の重鎮)

- 山蔦重吉(海軍軍人。居合道範士九段、剣道範士八段)

- 寺井知高(大村藩伝神道無念流)

- 小西康裕(神道自然流空手道創始者)

- 望月稔(養正館武道創始者)

- 大錦卯一郎(大相撲第26代横綱。引退後、有信館に入門)

- 木村篤太郎(政治家。全剣連初代会長。東大剣道部で博道に学んだ)

- 末弘厳太郎(東大法学教授)

- 今裕(医学博士)

- 中村吉右衛門(歌舞伎役者)

交流のあった人物

- 渡辺昇(政治家。元練兵館塾頭。根岸信五郎の兄弟子)

- 大浦兼武(政治家。大日本武徳会会長)

- 細田謙蔵(大学教授。博道に有信館への入門を勧めた)

- 高野佐三郎(博道と並ぶ戦前の剣道界の重鎮)

- 植田平太郎(博道と同時期の細川義昌門人)

- 植芝盛平(合気道創始者。博道の高弟中倉清を養子とした)

- 黒田泰治(武術家。富山県出身の同郷者)

- 勝瀬光安(水鴎流第14代。博道が「碧雲館」道場を命名)

後援者

有信館には、後援者として政財界の人物も参加していた(門人を兼ねる者もいた)。

有信館支部は東京深川、東京市谷、福島市、木更津町、岐阜、呉市、防府市、朝鮮羅南の8か所に及んだ。

脚注

参考文献

- 堂本昭彦編著、中山善道・稲村栄一原著『新装版 中山博道剣道口述集』、スキージャーナル

- 堂本昭彦『中山博道有信館』、島津書房 ISBN 4882180480

- 戸部新十郎『明治剣客伝 日本剣豪譚』、光文社

- 庄子宗光『剣道百年』、時事通信社

- 中山博道『剣道手引草』、体育とスポーツ出版社

- 中山博道・中山善道『日本剣道と西洋剣技』、体育とスポーツ出版社 ISBN 4884581342

- 『達人の秘術と剣聖の心 植芝盛平と中山博道』(DVD)、クエスト

- 『昭和天覧試合』(DVD)、クエスト

- 『剣聖と極意 日本剣道形』(DVD)、クエスト

- 『時代をつなぐ剣の道 ~剣道殿堂顕彰者 その足跡と功績~』(DVD)、全日本剣道連盟