「サバクトビバッタ」の版間の差分

Yamamomo kakijiro (会話 | 投稿記録) →2020年: リンク切れ修復。 |

ProfessorPine (会話 | 投稿記録) 出典不足を一部補強。形態などは今後加筆予定だが暫定でアップ。 タグ: サイズの大幅な増減 |

||

| 8行目: | 8行目: | ||

| 科 = [[バッタ科]] [[w:Acrididae|Acrididae]] |

| 科 = [[バッタ科]] [[w:Acrididae|Acrididae]] |

||

| 属 = ''Schistocerca''属 ''[[w:Schistocerca|Schistocerca]]'' |

| 属 = ''Schistocerca''属 ''[[w:Schistocerca|Schistocerca]]'' |

||

| 種 = '''サバクトビバッタ''' ''S. gregaria'' |

| 種 = '''サバクトビバッタ''' ''S. gregaria''{{Efn2|この分類は[[ITIS]]の[http://www.catalogueoflife.org/search.php Catalogue of Life](2008)による。}} |

||

| 学名 = ''Schistocerca gregaria'' <br />{{AUY|[[:en:Peter Forsskål|Forsskål]]|1775}} |

| 学名 = ''Schistocerca gregaria'' <br />{{AUY|[[:en:Peter Forsskål|Forsskål]]|1775}} |

||

| 和名 = サバクトビバッタ |

| 和名 = サバクトビバッタ |

||

| 14行目: | 14行目: | ||

}} |

}} |

||

'''サバクトビバッタ'''(砂漠飛蝗、学名:''Schistocerca gregaria''、英名: {{Lang|en|Desert locust}})は、[[バッタ科]]の[[バッタ]]。'''サバクワタリバッタ{{R|Nakamura-KeyNote}}'''、'''サバクバッタ{{R|NIES2020}}'''、'''エジプトツチイナゴ{{R|Maeno-Tanaka2008}}'''とも。サバクトビバッタは大規模な[[蝗害]] (こうがい、植物や農作物が喰い荒らされる災害) を引き起こす、世界を代表する[[ワタリバッタ]](別称: トビバッタ、{{Lang|en|locust}})の1種として知られている{{Efn2|世界的に locust と分類される種は10種類以上が存在し{{R|BritannicaVideo}}、その中でも21世紀に入っても生存している種としてはサバクトビバッタおよび[[トノサマバッタ]]の2種がよく知られている{{R|LeKang2011}}。}}。このワタリバッタとは、バッタの中でも特に何らかの理由で群れを成して[[相変異 (動物)|相変異]] (獰猛化する変身モード) を起こし、広域に飛翔する{{Efn2|一般的な名称の「バッタ」と「イナゴ」の使い分けは学術的にも曖昧である。[[相変異 (動物)|相変異]]を起こさないものを「イナゴ」({{Lang|en|grasshopper}})、起こすものを「バッタ」({{Lang|en|locust}}) と呼ぶことが多いが、[[オーストラリアトビバッタ]] (''Chorthoicetes terminifera'') のように相変異を起こさないトビバッタもいる。また、日本では[[オンブバッタ]]や[[ショウリョウバッタ]]と呼ばれる種も、本来はバッタではなくイナゴの仲間である{{Sfn|前野|2012|pp=18–19}}。}}。サバクトビバッタが孤独相 (単体で生息しておとなしいモード) から群生相に相変異すると、黄色に黒色が混じった体色に変化し、体長と比して翅が長くなる{{Sfn|前野|2012|pp=15, 29–30}}。 |

|||

'''サバクトビバッタ'''(砂漠飛蝗、学名:''Schistocerca gregaria'' )は、[[バッタ科]]の[[バッタ]]。'''サバクワタリバッタ'''、'''サバクバッタ'''、'''エジプトツチイナゴ'''とも。代表的な[[ワタリバッタ]](locust)として知られ、時々大発生し、有史以来、[[アフリカ]]、[[中東]]、[[アジア]]に被害([[蝗害]])を与え続けている。サバクトビバッタは体が大きく、移動距離が長く速度も速いため、大きな蝗害を起こしやすい。現在でも、地球上の陸地の約20%、世界の人口の10分の1、60の国が、この昆虫の被害を受けている。 |

|||

その名の通り、砂漠および半砂漠地帯に生息しており、地理的には[[サハラ砂漠]]に位置する西アフリカから中東、東南アジアにかけて確認されている{{Sfn|前野|2012|p=5}}。通常時は世界30か国ほど、また大発生時には世界60か国(世界の陸地の20%相当の面積)に渡って生息・飛来すると言われ (2012年時点の情報){{Sfn|前野|2012|pp=6–7}}、食糧難や貧困の原因の一つとなっている{{Sfn|前野|2017|p=112}}。 |

|||

サバクトビバッタは[[聖書]]や[[コーラン]]にもその被害が記載されるほど古くから恐れられているが{{Sfn|前野|2017|p=112}}、大発生のタイミングは不定期である{{Sfn|前野|2012|pp=6–7}}。[[国際連合食糧農業機関]] (略称: FAO) がサバクトビバッタ対策専門チームを編成しており、被害に苦しむ各国政府や研究機関と連携しながら{{R|FAO-RegCom}}、発生状況のモニタリングや防除用の殺虫剤の管理・散布トレーニングなどの役割を担っている{{Sfn|前野|2012|pp=19–21}}。しかしながら、相変異を起こすメカニズムなどは完全には把握できていない{{Efn2|世界のサバクトビバッタ研究者の多くは実験室内で飼育して研究を進めているものの、野生と全く同じ形で相変異を実験室内で再現した者はいない(2009年時点){{Sfn|前野|2012|p=17|ps=--Pener & Simpson, 2009の孫引き}}。}}。また成虫になると1日で100kmを超える飛翔能力を有することから、幼虫のうちの防除が肝要であるが、これが後手に回ると被害が拡大しやすい性質がある{{Sfn|前野|2017|p=303}}。21世紀に入ってからも2003年 - 2005年{{Sfn|前野|2012|p=6}}、および2019年 - 2020年{{R|NHK202002|Asahi202002}}に大発生が確認されている。 |

|||

== 形態 == |

== 形態 == |

||

成虫のオスの体長は40-50mm、メスの体長は50-60mmであり、蝗害を起こすバッタの中では大型の部類に入る。前翅は半透明で多数の斑点があり、後翅はほぼ透明で斑点が無い。体色は、成虫になって直後はピンク、しばらくするとバラ色、茶色、オレンジブラウンなどになる。成熟するとオスはくすんだ黄色、メスは明るい黄色になる |

成虫のオスの体長は40-50mm、メスの体長は50-60mmであり{{R|Ethiopia-Info1|Ethiopia-Info2}}、体重は2g程度{{Sfn|前野|2012|p=5}}。蝗害を起こすバッタの中では大型の部類に入る{{R|Ethiopia-Info1|Ethiopia-Info2}}。前翅は半透明で多数の斑点があり、後翅はほぼ透明で斑点が無い。体色は、成虫になって直後はピンク、しばらくするとバラ色、茶色、オレンジブラウンなどになる。成熟するとオスはくすんだ黄色、メスは明るい黄色になる{{R|Ethiopia-Info1|Ethiopia-Info2}}。 |

||

見た目は同じく相変異を起こす[[トノサマバッタ]]に近いものの{{Sfn|前野|2012|p=5}}、体色の変化以外では孤独相 (お互いが離れておとなしく生息するモード) と群生相 (群れを成して獰猛化するモード) の差異はトノサマバッタほど明確ではない{{Sfn|前野|2012|pp=29–30}}。 |

|||

== 生態 == |

== 生態 == |

||

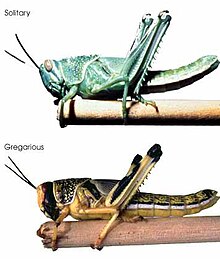

[[Image:DesertLocust.jpeg|thumb|right|サバクトビバッタ幼虫の相変異<br />(上)孤独相、(下)群生相]] |

[[Image:DesertLocust.jpeg|thumb|right|サバクトビバッタ幼虫の相変異<br />(上)孤独相、(下)群生相]] |

||

[[Image:Desert.locust.arp.jpg|thumb|拡大写真]] |

[[Image:Desert.locust.arp.jpg|thumb|拡大写真]] |

||

サバクトビバッタの寿命は3-6ヶ月、1年当たりの世代交代回数は2-5回である。雨季になるまで、1匹1匹が別々に暮らしている。雨季になって草が生長すると、雌が草地に卵を産む。卵が孵った時に、草が餌と隠れ家になるためである。 |

サバクトビバッタの寿命は3-6ヶ月、1年当たりの世代交代回数は2-5回である。雨季になるまで、1匹1匹が別々に暮らしている。雨季になって草が生長すると、雌が草地に卵を産む。卵が孵った時に、草が餌と隠れ家になるためである{{要出典|date=2020年9月}}。 |

||

ところが草地が元々少なかったり、降水量が減って草地が減ったりすると、幼虫は残された餌場を求めて集まってくる。このような集団環境で育ったバッタが生む子の体色は、元来の緑ではなく、黄色や黒に変化する。この現象は[[相変異 (動物)|相変異]]と呼ばれている。幼虫が成長すると、茶色や赤、黄色になる。また、羽根に比べて体長が短くなる。さらに、互いを引き寄せる[[フェロモン]]を放ち、群れを作るようになる。群れは10-16世代にわたって増加を続け、1つの群れは最大で1,200平方キロメートルを移動し、1[[平方キロメートル]]あたりに4,000万から8,000万匹が含まれている。 |

ところが草地が元々少なかったり、降水量が減って草地が減ったりすると、幼虫は残された餌場を求めて集まってくる。このような集団環境で育ったバッタが生む子の体色は、元来の緑ではなく、黄色や黒に変化する。この現象は[[相変異 (動物)|相変異]]と呼ばれている。幼虫が成長すると、茶色や赤、黄色になる。また、羽根に比べて体長が短くなる。さらに、互いを引き寄せる[[フェロモン]]を放ち、群れを作るようになる。群れは10-16世代にわたって増加を続け、1つの群れは最大で1,200平方キロメートルを移動し、1[[平方キロメートル]]あたりに4,000万から8,000万匹が含まれている{{要出典|date=2020年9月}}。 |

||

幼虫と成虫ではフェロモンの種類が異なる。幼虫のフェロモンは互いを引き寄せる働きをするが、成虫が出すフェロモンは方向感覚を狂わせる働きがある。そのため、成虫となった群れは2-3日で崩壊し、再び1匹1匹に分かれることがある |

幼虫と成虫ではフェロモンの種類が異なる。幼虫のフェロモンは互いを引き寄せる働きをするが、成虫が出すフェロモンは方向感覚を狂わせる働きがある。そのため、成虫となった群れは2-3日で崩壊し、再び1匹1匹に分かれることがある{{要出典|date=2020年9月}}。なお、この性質を利用した防除策も一部の研究者から20世紀中頃に提唱されていたが、その有効性はFAOで否定されており、実際の現場でも利用されていない{{Sfn|前野|2017|pp=75–76}}。 |

||

== 分布 == |

== 分布 == |

||

大発生期を除いて、サバクトビバッタの分布は[[モーリタニア]]を西端として[[サハラ砂漠]]、[[アラビア半島]]、[[インド]]北部までの1,600万平方キロメートルに集中している。[[エチオピア高原]]北部の[[ティグレ州]]や[[エリトリア]]で生まれた幼虫は、[[紅海]]沿岸にゆっくりと移動してそこで成長する |

大発生期を除いて、サバクトビバッタの分布は[[モーリタニア]]を西端として[[サハラ砂漠]]、[[アラビア半島]]、[[インド]]北部までの1,600万平方キロメートルに集中している。[[エチオピア高原]]北部の[[ティグレ州]]や[[エリトリア]]で生まれた幼虫は、[[紅海]]沿岸にゆっくりと移動してそこで成長する{{R|Jahn1993}}。気象条件と生活環境によっては、群れが世代交代を繰り返しながら移動していくため、北は[[スペイン]]や[[ロシア]]、南は[[ナイジェリア]]や[[ケニア]]、東は[[インド]]や[[西南アジア]]にまで達する。群れは、風に乗って移動するため、移動速度は概ね風速に近い。1日あたりの飛行距離は100-200キロメートルである。到達高度は最高で海抜2,000メートルであり、これ以上は気温が低すぎるため上ることができない。そのため、[[アトラス山脈]]、[[ヒンドゥークシュ山脈]]([[アフガニスタン]])、[[ヒマラヤ山脈]]を超えて進むことはできない。また、西アフリカ南部や[[中部アフリカ]]の[[熱帯雨林]]や中央ヨーロッパに進む事はない{{要出典|date=2020年9月}}。 |

||

一方で、[[紅海]]を超えてアフリカからアラビア半島を移動することが可能である。1987年から1989年にかけての大発生の時には10日間をかけてアフリカから[[大西洋]]を越えて[[カリブ海]]にまで到達している{{要出典|date=2020年9月}}。本来、南アメリカ大陸にはサバクトビバッタは生息しておらず、アフリカ大陸から約4000kmを陸地なしで飛翔したことになる。これは、力尽きて海面に落ちたサバクトビバッタの死骸が筏 (いかだ) のような役割を果たし、後続のサバクトビバッタが死骸の上で休息した可能性が指摘されている{{Sfn|前野|2012|pp=5–6}}。 |

|||

== 農被害 == |

== 農被害 == |

||

[[Image:Locusts feeding.jpg|thumb|餌を食べるサバクトビバッタ]] |

[[Image:Locusts feeding.jpg|thumb|餌を食べるサバクトビバッタ]] |

||

サバクトビバッタは、毎日自分の体重と同じ量の緑の植物を食べる。種類は葉、花、皮、茎、果実、種と問わない。農作物、非農作物のいずれも食し、農被害としては[[トウジンビエ]]、[[米]]、[[トウモロコシ]]、[[モロコシ属|モロコシ]]、[[サトウキビ]]、[[大麦]]、[[ワタ属|綿]]、果樹、[[ナツメヤシ]]、野菜、[[牧草地]]、[[アカシア]]、[[マツ]]、[[バナナ]]などが多い。さらにはバッタからの排泄物が食べ残した食物を腐らせる。 |

サバクトビバッタは、毎日自分の体重と同じ量の緑の植物を食べる{{Sfn|前野|2017|p=58}}。種類は葉、花、皮、茎、果実、種と問わない。農作物、非農作物のいずれも食し、農被害としては[[トウジンビエ]]、[[米]]、[[トウモロコシ]]、[[モロコシ属|モロコシ]]、[[サトウキビ]]、[[大麦]]、[[ワタ属|綿]]、果樹、[[ナツメヤシ]]、野菜、[[牧草地]]、[[アカシア]]、[[マツ]]、[[バナナ]]などが多い。さらにはバッタからの排泄物が食べ残した食物を腐らせる{{要出典|date=2020年9月}}。 |

||

サバクトビバッタによる農被害は、早くも『[[聖書]]』や『[[コーラン]]』に見られる。[[エチオピア大飢饉]]に関する古文書にも[[17世紀]]の被害が報告されている。20世紀以降では、1926年-1934年、1940年-1948年、1949年-1963年、1967年-1969年、1987年-1989年、2003年-2005年、2020年などの被害が大きい。 |

サバクトビバッタによる農被害は、早くも『[[聖書]]』や『[[コーラン]]』に見られる{{Sfn|前野|2017|p=112}}。[[エチオピア大飢饉]]に関する古文書にも[[17世紀]]の被害が報告されている。20世紀以降では、1926年-1934年、1940年-1948年、1949年-1963年、1967年-1969年、1987年-1989年、2003年-2005年、2020年などの被害が大きい{{要出典|date=2020年9月}}。 |

||

==大規模な蝗害== |

==大規模な蝗害== |

||

=== 2003-2005年 === |

=== 2003-2005年 === |

||

{{main|{{仮リンク|サバクトビバッタの大量発生 (2004年)|en|2004 locust outbreak}}}} |

{{main|{{仮リンク|サバクトビバッタの大量発生 (2004年)|en|2004 locust outbreak}}}} |

||

[[西アフリカ]]での2003年10月から2005年5月のサバクトビバッタの大量発生は、農業に大打撃を与え、地域の[[食糧安全保障]]に大きな影響を与えた。始めは[[モーリタニア]]、[[マリ共和国|マリ]]、[[ニジェール]]、[[スーダン]]でそれぞれ独立した小規模の群れが発生した。この後、[[セネガル]]の[[ダカール]]から[[モロッコ]]の付近で2日間の異常な大雨が降り、それが原因で6ヶ月にわたってサバクトビバッタは急速に増え続けた。群れは移動で拡散し、20ヶ国以上、130,000平方キロメートルが被害を受けた。[[国際連合食糧農業機関]](FAO)の見積もりによると、この対策費は4億ドル以上、農被害は25億ドルに上った。この被害は2005年前半に降水量が減り、気温が下がることでようやく終結した。被害国は、[[アルジェリア]]、[[ブルキナファソ]]、[[カナリア諸島]]、[[カーボベルデ]]、[[チャド]]、[[エジプト]]、[[エチオピア]]、[[ガンビア]]、[[ギリシア]]、[[ギニア]]、[[ギニアビサウ]]、[[イスラエル]]、[[ヨルダン]]、[[レバノン]]、[[リビア]]、[[マリ共和国]]、[[モーリタニア]]、[[モロッコ]]、[[ニジェール]]、[[サウジアラビア]]、[[セネガル]]、[[スーダン]]、[[シリア]]、[[チュニジア]]であった。 |

[[西アフリカ]]での2003年10月から2005年5月のサバクトビバッタの大量発生は、農業に大打撃を与え、地域の[[食糧安全保障]]に大きな影響を与えた。始めは[[モーリタニア]]、[[マリ共和国|マリ]]、[[ニジェール]]、[[スーダン]]でそれぞれ独立した小規模の群れが発生した。この後、[[セネガル]]の[[ダカール]]から[[モロッコ]]の付近で2日間の異常な大雨が降り、それが原因で6ヶ月にわたってサバクトビバッタは急速に増え続けた。群れは移動で拡散し、20ヶ国以上、130,000平方キロメートルが被害を受けた。[[国際連合食糧農業機関]] (FAO) の見積もりによると、この対策費は4億ドル以上、農被害は25億ドルに上った。この被害は2005年前半に降水量が減り、気温が下がることでようやく終結した。被害国は、[[アルジェリア]]、[[ブルキナファソ]]、[[カナリア諸島]]、[[カーボベルデ]]、[[チャド]]、[[エジプト]]、[[エチオピア]]、[[ガンビア]]、[[ギリシア]]、[[ギニア]]、[[ギニアビサウ]]、[[イスラエル]]、[[ヨルダン]]、[[レバノン]]、[[リビア]]、[[マリ共和国]]、[[モーリタニア]]、[[モロッコ]]、[[ニジェール]]、[[サウジアラビア]]、[[セネガル]]、[[スーダン]]、[[シリア]]、[[チュニジア]]であった{{要出典|date=2020年9月}}。 |

||

===2020年=== |

=== 2020年 === |

||

エチオピア、ケニア、ソマリアなどの東アフリカでサバクトビバッタが大量発生し食糧不足が懸念されている |

エチオピア、ケニア、ソマリアなどの東アフリカでサバクトビバッタが大量発生し食糧不足が懸念されている{{R|NHK202002}}。ソマリア政府は「国家の食糧安全保障にとって大きな脅威」として、国家非常事態を宣言した{{R|Asahi202002}}。 |

||

==対策== |

== 対策 == |

||

2018年現在、サバクトビバッタ駆除の主な方法は殺虫剤であり{{R|Maeno2018-JIRCAS}}、地上からの散布機搭載車両、および空中散布機による[[殺虫剤]]散布である{{Sfn|前野|2012|pp=12–13}}。殺虫剤は直接散布が主体であるほか{{R|Maeno2018-JIRCAS}}{{Sfn|前野|2012|pp=12–13}}、薬剤の付着した植物の摂食によってバッタに摂取される{{要出典|date=2020年9月}}。殺虫剤は人間にも健康被害をおよぼすため、作業者は全身防護服に身を包んで散布作業を実施する{{Sfn|前野|2012|pp=12–13}}。なお、成虫になると長距離を飛翔することから、幼虫のうちに地上で薬剤散布する方が効率性が高い。また空中散布となると、バッタの大群が飛行機のエンジンに絡まって墜落する恐れがあるため、接近しての散布は困難であることから駆除の効率性が落ちる{{Sfn|前野|2012|pp=12–13}}。したがって早期発見・早期防除が肝要であるが、アフリカなどの貧国では紛争や政情不安といった理由から、早期に防除の支援が駆け付けられず、被害拡大の一因となっている{{Sfn|前野|2012|pp=12–13}}。また、サバクトビバッタの野外生態は研究途上のため (2018年時点)、不活発な時間帯の生息分布パターンなどを解析することで、殺虫剤のより効率的な散布方法の研究開発が期待されている{{R|Maeno2018-JIRCAS}}。 |

|||

現在、サバクバッタ駆除の主な方法は、散布機搭載車両、および空中散布機による[[殺虫剤]]散布である。殺虫剤は直接散布、または薬剤の付着した植物の摂食によってバッタに摂取される。 |

|||

バッタ対策を担当する主要国際機関は、[[国連食糧農業機関]](FAO)のサバクバッタ情報サービス部門([http://www.fao.org/ag/locusts/en/activ/DLIS/dailyphotos/index.html Desert Locust Information Service:DLIS])である。DLISはイタリアのローマ本部から状況を毎日監視し、[http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html バッタ情報ページ]で情報を提供している。DLISは、影響を受ける国が実施した調査結果を受け取り、この情報を衛星データと組み合わせ、降雨量の推定、季節ごとの気温と降雨量の予測により、現在の状況を評価し、6週間前までに繁殖と移動のタイミング、規模、場所を予測する。状況評価と予測は、1970年代に遡る月刊バッタ速報で公開されているが、1990年代以降のものは、FAOのウェブサイトで入手できる。FAOはまた、影響を受ける国に情報を提供し、駆除のトレーニングを行い、対策資金の配分を行う。 |

バッタ対策を担当する主要国際機関は、[[国連食糧農業機関]](FAO) のサバクバッタ情報サービス部門([http://www.fao.org/ag/locusts/en/activ/DLIS/dailyphotos/index.html Desert Locust Information Service:DLIS])である。DLISはイタリアのローマ本部から状況を毎日監視し{{疑問点|date=2020年9月|title=前野 (2012) 19 - 21頁によれば、FAOは2週間に1回の頻度で各国から情報を吸い上げており、毎日更新しているわけではない。}}、[http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html バッタ情報ページ]で情報を提供している。DLISは、影響を受ける国が実施した調査結果を受け取り、この情報を衛星データと組み合わせ、降雨量の推定、季節ごとの気温と降雨量の予測により、現在の状況を評価し、6週間前までに繁殖と移動のタイミング、規模、場所を予測する。状況評価と予測は、1970年代に遡る月刊バッタ速報で公開されているが、1990年代以降のものは、FAOのウェブサイトで入手できる。FAOはまた、影響を受ける国に情報を提供し、駆除のトレーニングを行い、対策資金の配分を行う{{要出典|date=2020年9月}}。 |

||

=== バッタ情報担当官 === |

=== バッタ情報担当官 === |

||

DLISはバッタ情報の専門家を養成するプログラムを2000年より開始し、各国から研修生を受け入れている。プログラムに参加するすべての研修生は、国家の指定するバッタ情報担当官でなくてはならない。参加者は多くの場合、自国のサバクトビバッタの調査、報告、管理において数年以上の経験を持つ |

DLISはバッタ情報の専門家を養成するプログラムを2000年より開始し、各国から研修生を受け入れている。プログラムに参加するすべての研修生は、国家の指定するバッタ情報担当官でなくてはならない。参加者は多くの場合、自国のサバクトビバッタの調査、報告、管理において数年以上の経験を持つ{{R|FAO-Training}}。 |

||

== 注釈 == |

|||

{{notelist2}} |

|||

== 出典 == |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

{{Reflist|2|refs= |

|||

<ref name=Ethiopia-Info1>[http://ethiopia.ipm-info.org/ Insect pests of cereals in Ethiopia]</ref> |

|||

<ref name=Ethiopia-Info2>[http://ethiopia.ipm-info.org/insect_pests_ethiopia/Schistocerca_gregaria.htm Schistocerca gregaria (Forskal)]</ref> |

|||

<ref name=Jahn1993>{{Cite report |last=Jahn |first=G. C. |title=Supplementary environmental assessment of the Eritrean Locust Control Program |year=1993 |url=http://www.encapafrica.org/documents/PEA_pestmanagement/ERITREA_LG_SEA_MAR93.doc |archiveurl=https://web.archive.org/web/20061101053238/http://www.encapafrica.org/documents/PEA_pestmanagement/ERITREA_LG_SEA_MAR93.doc |archivedate=2006-11-01 }}</ref> |

|||

<ref name=NHK202002>{{Cite news|url= https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200211/k10012280921000.html |title= 東アフリカのバッタ大量発生 “人道危機” 国連が強い懸念 |newspaper= NHKニュース |date= 2020-02-11 |accessdate= 2020-07-28 |archiveurl= https://web.archive.org/web/20200211031519/https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200211/k10012280921000.html |archivedate= 2020-02-11 }}</ref> |

|||

<ref name=Asahi202002>{{Cite web |date=2020年2月3日 |url=https://www.asahi.com/articles/ASN233F57N23UHBI008.html |title=バッタ襲来で国家非常事態宣言 ソマリア、食糧難の恐れ |publisher=朝日新聞 |accessdate=2020年2月5日}}</ref> |

|||

<ref name=FAO-Training>[http://www.fao.org/ag/locusts/en/activ/DLIS/liaphotos/index.html FAO:バッタ情報官養成プログラム] </ref> |

|||

<ref name=Nakamura-KeyNote>{{Cite web |url=https://www.jstage.jst.go.jp/article/ajsaez/47/0/47_0_75_2/_article/-char/ja/ |title=日本応用動物昆虫学会大会講演要旨 {{!}} サバクワタリバッタの発育と性成熟に対する温度変化の影響 |author=中村達 ([[国際農林水産業研究センター]]所属) |publisher=[[日本応用動物昆虫学会]] |website=[[J-STAGE]] |accessdate=2020-09-09}}</ref> |

|||

<ref name=NIES2020>{{Cite web |url=https://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=28676 |title=世界気象機関、東アフリカでの大雨によるバッタ大発生は食糧安全保障上の脅威と報告 |publisher=国立研究開発法人 [[国立環境研究所]] (NIES) |date=2020-01-20 |accessdate=2020-09-09 |quote="サバクバッタが大発生し..."、"平均的なサバクバッタの群れが..."}}</ref> |

|||

<ref name=Maeno-Tanaka2008>{{Cite web |url=https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=201102270605372632 |title=エジプトツチイナゴ(Schistocerca gregaria)の子孫核種サイズ、数と表面色に及ぼす母性効果:陰影と生殖のサイクル依存変動 |author1=[[前野浩太郎]] |author2=[[田中誠二]] |publisher=国立研究開発法人 [[科学技術振興機構]] (JST) |website=J-GLOBAL |accessdate=2020-09-09}}</ref> |

|||

<ref name=BritannicaVideo>{{Cite web |url=https://www.britannica.com/video/185608/role-insect-locust-Rocky-Mountain-disappearance-Grasshopper-1874 |title=Video - Rocky Mountain locust (Melanoplus spretus) |trans-title=動画 - ロッキートビバッタ (Melanoplus spretus) |publisher=[[ブリタニカ百科事典]] |author=MinuteEarth (A Britannica Publishing Partner) |accessdate=2020-09-09 |language=en |quote="''There are about a dozen locust species on Earth, and only one has been found in North America-- the Rocky Mountain locust...''"}}</ref> |

|||

<ref name=LeKang2011>{{Cite web |url=https://spc.jst.go.jp/hottopics/1103animal_science/r1103_le.html |title=トノサマバッタの相変異についての生態ゲノム学的研究 |author=康楽 (Le Kang), 中国科学院北京生命科学研究院 院長 |publisher=国立研究開発法人 [[科学技術振興機構]] (JST) |website=Science Portal China |date=2011-02-10 |accessdate=2020-09-09}}</ref> |

|||

<ref name=FAO-RegCom>{{Cite web |url=http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/891/index.html |title=FAO regional Desert Locust commissions |publisher=[[FAO]] |accessdate=2020-09-09}}</ref> |

|||

<ref name=Maeno2018-JIRCAS>{{Cite web |url=https://www.jircas.go.jp/ja/publication/research_results/2018_b07 |title=アフリカにおけるサバクトビバッタの時空間的分布パターン |author=[[前野ウルド浩太郎]] |work=国際農林水産業研究成果情報 (刊行物) |publisher=国立研究開発法人 [[国際農林水産業研究センター]] (JIRCAS) |accessdate=2020-09-09 |quote=研究期間: 2018年度(2016~2020年度)}}</ref> |

|||

}} |

|||

; 引用文献 |

|||

== 注釈、出典 == |

|||

* {{Cite book|和書|author=前野・ウルド・浩太郎 |authorlink=前野ウルド浩太郎 |title=孤独なバッタが群れるとき サバクトビバッタの相変異と大発生 |series=フィールドの生物学 |publisher=[[東海大学出版会]] |date=2012-11-20 |isbn=978-4-486-01848-3 |url=https://www.press.tokai.ac.jp/bookdetail.jsp?isbn_code=ISBN978-4-486-01848-3 |ref={{SfnRef|前野|2012}}}} |

|||

<references/> |

|||

* {{Cite book|和書|author=前野ウルド浩太郎 |title=バッタを倒しにアフリカへ |publisher=[[光文社]] |year=2017 |isbn=978-4-334-03989-9 |url=https://www.kobunsha.com/shelf/book/isbn/9784334039899 |ref={{SfnRef|前野|2017}}}} |

|||

== |

== 関連項目 == |

||

* [[前野ウルド浩太郎]] - サバクトビバッタを専門にする日本の昆虫学者。西アフリカの[[モーリタニア]]などで長年のフィールドワーク経験あり。 |

|||

*{{Cite news |

|||

* [[ロッキートビバッタ]] - 「世界最大の動物の群れ」としてギネスブック世界記録に登録された北米の種。20世紀初頭に絶滅。 |

|||

| title = Stronger efforts to fight West Africa's locusts |

|||

* {{仮リンク|フランス農業開発研究国際協力センター|en|Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement|fr|Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement}} ({{Lang|fr|Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement}}、略称: CIRAD) - サバクトビバッタを始めとするバッタ研究で知られるフランスの研究機関。 |

|||

| newspaper = afrol News |

|||

| language = en |

|||

| date = 2004-10-01 |

|||

| url = http://www.afrol.com/articles/14429 |

|||

| accessdate = 2020-02-02}} |

|||

*[http://www.fao.org/news/global/locusts/locuhome.htm FAO Desert Locust Information Service]{{リンク切れ|date=2020年2月}} |

|||

*{{Cite web |

|||

| last = Lindsey |

|||

| first = Rebecca |

|||

| url = http://earthobservatory.nasa.gov/Study/Locusts/locusts.html |

|||

| title = EO Study: Locust! |

|||

| date = 2002-09-18 |

|||

| publisher = NASA Earth Observatory |

|||

| language = en |

|||

| archiveurl = https://web.archive.org/web/20061003122506/http://earthobservatory.nasa.gov/Study/Locusts/locusts.html |

|||

| archivedate = 2006-10-03 |

|||

| accessdate = 2020-02-02}} |

|||

*{{Cite journal |

|||

| author = Lomer C.J., Bateman R.P., Johnson D.L., Langwald, J. and Thomas, M. |

|||

| title = Biological Control of Locusts and Grasshoppers |

|||

| journal = Annual Review of Entomology |

|||

| volume = 46 |

|||

| pages = 667-702 |

|||

| date = 2001 |

|||

| language = en}} |

|||

*{{Cite web |

|||

| url = http://www.oecd.org/general/thedesertlocustoutbreakinwestafrica.htm |

|||

| title = The Desert Locust Outbreak in West Africa |

|||

| date = 2004-09-23 |

|||

| publisher = OECD |

|||

| language = en |

|||

| accessdate = 2020-02-03}} |

|||

*[http://www.lubilosa.org Programme on biological control of locusts and grasshoppers (LUBILOSA) ]{{リンク切れ|date=2020年2月}} |

|||

*{{Cite journal |

|||

| author = Peter Neuenschwander |

|||

| title = Harnessing nature in Africa |

|||

| journal = Nature |

|||

| volume = 430 |

|||

| pages = 801-802 |

|||

| date = 2004-12-15 |

|||

| language = en |

|||

| url = https://www.nature.com/articles/432801a |

|||

| doi = 10.1038/432801a |

|||

| accessdate = 2020-02-03}} |

|||

*(英語版)Jahn, G. C. 1993. Supplementary environmental assessment of the Eritrean Locust Control Program. USAID, Washington DC. [http://www.encapafrica.org/documents/PEA_pestmanagement/ERITREA_LG_SEA_MAR93.doc] |

|||

==関連 |

== 関連文献 == |

||

<!-- 出典として使用していないがFurther readingの位置づけで推薦文献を列記して下さい。要出典箇所に以下の文献が使用されている場合は、In-lineで紐づけた上で出典の節に移動させて下さい。 --> |

|||

* [[前野ウルド浩太郎]] (著) 『バッタを倒しにアフリカへ』 [[光文社新書]] 2017年 ISBN 978-4334039899 |

|||

* {{Cite journal |title=Spatial distribution of the Desert Locust, Schistocerca gregaria, in the plains of the Red sea coast of Sudan during the winter of 1999 |first1=W. |last1=van der Werf |first2=G. |last2=Woldewahid |first3=T. |last3=Abate |first4=M. |last4=Butrous |first5=O. |last5=Abdalla |first6=A.M. |last6=Khidir |first7=B. |last7=Mustafa |first8=I. |last8=Magzoub |first9=O. |last9=Abdin |first10=A. |last10=Stein |first11=A. |last11=van Huis |journal=Conference on agricultural and environmental statistical applications |publisher=F. Piersimoni |location=Rome, Italy |pages=167-171 |year=2002 |url=https://research.wur.nl/en/publications/spatial-distribution-of-the-desert-locust-schistocerca-gregaria-i}} {{In lang|en}} |

|||

* [[前野ウルド浩太郎]] (著) 『孤独なバッタが群れるとき―サバクトビバッタの相変異と大発生』 [[学校法人東海大学出版会|東海大学出版会]] 2012年 ISBN 978-4486018483 |

|||

* {{Cite journal |title=The desert locust upsurge in West Africa (2003 – 2005): Information on the desert locust early warning system and the prospects for seasonal climate forecasting |first1=Pietro |last1=Ceccato |first2=Keith (FAOサバクトビバッタ対策部門所属) |last2=Cressman |first3=Alessandra |last3=Giannini |first4=Sylwia |last4=Trzaska |journal=International Journal of Pest Management |volume=53 |issue=1 |year=2007 |pages=7-13 |publisher=Taylor & Francis Group |doi=10.1080/09670870600968826}} {{In lang|en}} |

|||

*(英語版)Abdin, A. Stein & A. van Huis, 2001. Spatial distribution of the desert locust, Schistocerca gregaria, in the plains of the Red Sea coast of Sudan during the winter of 1999. |

|||

* {{Cite journal |title=Current methods of desert locust forecasting at FAO 1 |last=Cressman |first=Keith |journal=Bulletin OEPP/EPPO |volume=Bulletin 26 (3-4) |pages=577-585 |year=2008-06 |doi=10.1111/j.1365-2338.1996.tb01500.x}} {{In lang|en}} |

|||

*(英語版)Ceccato, P., K. Cressman, A. Giannini, S. Trzaska. 2007. The desert locust upsurge in West Africa (2003-2005): Information on the desert locust early warning system and the prospects for seasonal climate forecasting. Intl J Pest Management 53(1): 7-13. |

|||

* {{Cite book |chapter=Strategies to Control the Desert Locust Schistocerca gregaria |title=Area-Wide Control of Insect Pests |pages=285-296 |first=Arnold |last=Van Huis |date=2007-01 |doi=10.1007/978-1-4020-6059-5_27}} {{In lang|en}}<!-- 同著者の1994 (ISBN 90-6754-364-0) 他は古いので除去し、類似の2007年論文に差し替え --> |

|||

*(英語版)Cressman, K. 1996. Current methods of desert locust forecasting at FAO. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 26: 577-585. |

|||

* {{Cite journal |title=Preventing desert locust plagues: Optimizing management interventions: Mini review |journal=Entomologia Experimentalis et Applicata |first1=Arnold |last1=Van Huis |first2=Keith |last2=Cressman |first3=Joyce I. |last3=Magor |volume=122 |issue=3 |pages=191-214 |doi=10.1111/j.1570-7458.2006.00517.x}} {{In lang|en}} |

|||

*(英語版)Huis, A. van, 1994. Desert locust control with existing techniques: an evaluation of strategies. Proceedings of the Seminar held in Wageningen, the Netherlands, 6-11 December 1993. 132 pp. ISBN 90-6754-364-0. |

|||

*{{Cite news | title = Stronger efforts to fight West Africa's locusts | newspaper = afrol News | language = en | date = 2004-10-01 | url = http://www.afrol.com/articles/14429 | accessdate = 2020-02-02}} |

|||

*(英語版)Huis, A. van, 1995. Desert locust plagues. Endeavour, 19(3): 118-124. |

|||

*{{Cite web | last = Lindsey | first = Rebecca | url = http://earthobservatory.nasa.gov/Study/Locusts/locusts.html | title = EO Study: Locust! | date = 2002-09-18 | publisher = NASA Earth Observatory | language = en | archiveurl = https://web.archive.org/web/20061003122506/http://earthobservatory.nasa.gov/Study/Locusts/locusts.html | archivedate = 2006-10-03 | accessdate = 2020-02-02}} |

|||

*(英語版)Huis, A. van, 1997. Can we prevent desert locust plagues? In: New strategies in locust control (Eds.: S. Krall, R. Preveling and D.B. Diallo), pp. 453-459. Birkhäuser Verlag, Basel. 522 pp. |

|||

*{{Cite journal | author = Lomer C.J., Bateman R.P., Johnson D.L., Langwald, J. and Thomas, M. | title = Biological Control of Locusts and Grasshoppers | journal = Annual Review of Entomology | volume = 46 | pages = 667-702 | date = 2001 | language = en}} |

|||

*(英語版)Huis, A. van, K. Cressman, J. Magor. 2007. Preventing desert locust plagues: optimizing management interventions. Entomologia Experimentalis et Applicata 122: 191-214. |

|||

*{{Cite web | url = http://www.oecd.org/general/thedesertlocustoutbreakinwestafrica.htm | title = The Desert Locust Outbreak in West Africa | date = 2004-09-23 | publisher = OECD | language = en | accessdate = 2020-02-03}} |

|||

*(英語版)Symmons, P. & A. van Huis, 1997. Desert Locust Control campaign studies: operations guidebook. Wageningen University. 167 pp. & CD-Rom, 19 floppy disks. |

|||

*{{Cite journal | author = Peter Neuenschwander | title = Harnessing nature in Africa | journal = Nature | volume = 430 | pages = 801-802 |

|||

*(英語版)Werf, W. van der, G. Woldewahid, T. Abate, M. Butrous, O. Abdalla, A.M. Khidir, B. Mustafa, I. Magzoub, O. |

|||

| date = 2004-12-15 | language = en | url = https://www.nature.com/articles/432801a | doi = 10.1038/432801a | accessdate = 2020-02-03}} |

|||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

* [https://www.jircas.go.jp/ja/program/program_b/desert-locust サバクトビバッタについて] {{In lang|ja}} - 国立研究開発法人 [[国際農林水産業研究センター]] (JIRCAS) による、一般読者向けのよくある質問まとめ (2020年7月31日公開) |

|||

*[http://www.fao.org/ag/locusts FAO Locust Watch site] {{en icon}} |

|||

*[http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html Locust Watch - Desert Locust] {{In lang|en}} - [[FAO]]が世界各国の発生状況を情報収集して公開。衛星画像なども使用されている。 |

|||

*[http://www.lubilosa.org/ Lubilosa site] {{en icon}}{{リンク切れ|date=2020年6月}} |

|||

*[http://www.lubilosa.org/ |

*[http://www.lubilosa.org/ Programme on biological control of locusts and grasshoppers (LUBILOSA)] {{In lang|en}}{{リンク切れ|date=2020年6月}} |

||

*[http://www.lubilosa.org/Userhb.pdf Green Muscle Handbook] {{In lang|en}}{{リンク切れ|date=2020年6月}} |

|||

*[http://www.dropdata.net/biopesticides/green_muscle.htm Delivery systems] {{en icon}} |

|||

*[http://www.dropdata.net/biopesticides/green_muscle.htm Delivery systems] {{In lang|en}} |

|||

*[http://www.livescience.com/animalworld/060601_locusts_swarm.html Why Locusts Swarm: A Study Finds 'Tipping Point'] {{en icon}} |

|||

*[http://www.livescience.com/animalworld/060601_locusts_swarm.html Why Locusts Swarm: A Study Finds 'Tipping Point'] {{In lang|en}} |

|||

*[http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Food_Security/.Locusts/index.html Columbia University IRI Climate and Desert Locust] {{en icon}}{{リンク切れ|date=2020年6月}} |

|||

*[http:// |

*[http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Food_Security/.Locusts/index.html Columbia University IRI Climate and Desert Locust] {{In lang|en}}{{リンク切れ|date=2020年6月}} |

||

*[http://www.ibimet.cnr.it/Case/sahel/infocus.php?page=mpp_main&cat=mpp Desert Locust Meteorological Monitoring, at Sahel Resources] {{In lang|en}}{{リンク切れ|date=2020年6月}} |

|||

{{DEFAULTSORT:さはくとひはつた}} |

{{DEFAULTSORT:さはくとひはつた}} |

||

2020年9月9日 (水) 05:49時点における版

| サバクトビバッタ | ||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

産卵するサバクトビバッタ

| ||||||||||||||||||||||||

| 分類 | ||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||

| 学名 | ||||||||||||||||||||||||

| Schistocerca gregaria Forsskål, 1775 | ||||||||||||||||||||||||

| 和名 | ||||||||||||||||||||||||

| サバクトビバッタ | ||||||||||||||||||||||||

| 英名 | ||||||||||||||||||||||||

| Desert locust |

サバクトビバッタ(砂漠飛蝗、学名:Schistocerca gregaria、英名: Desert locust)は、バッタ科のバッタ。サバクワタリバッタ[1]、サバクバッタ[2]、エジプトツチイナゴ[3]とも。サバクトビバッタは大規模な蝗害 (こうがい、植物や農作物が喰い荒らされる災害) を引き起こす、世界を代表するワタリバッタ(別称: トビバッタ、locust)の1種として知られている[注 2]。このワタリバッタとは、バッタの中でも特に何らかの理由で群れを成して相変異 (獰猛化する変身モード) を起こし、広域に飛翔する[注 3]。サバクトビバッタが孤独相 (単体で生息しておとなしいモード) から群生相に相変異すると、黄色に黒色が混じった体色に変化し、体長と比して翅が長くなる[7]。

その名の通り、砂漠および半砂漠地帯に生息しており、地理的にはサハラ砂漠に位置する西アフリカから中東、東南アジアにかけて確認されている[8]。通常時は世界30か国ほど、また大発生時には世界60か国(世界の陸地の20%相当の面積)に渡って生息・飛来すると言われ (2012年時点の情報)[9]、食糧難や貧困の原因の一つとなっている[10]。

サバクトビバッタは聖書やコーランにもその被害が記載されるほど古くから恐れられているが[10]、大発生のタイミングは不定期である[9]。国際連合食糧農業機関 (略称: FAO) がサバクトビバッタ対策専門チームを編成しており、被害に苦しむ各国政府や研究機関と連携しながら[11]、発生状況のモニタリングや防除用の殺虫剤の管理・散布トレーニングなどの役割を担っている[12]。しかしながら、相変異を起こすメカニズムなどは完全には把握できていない[注 4]。また成虫になると1日で100kmを超える飛翔能力を有することから、幼虫のうちの防除が肝要であるが、これが後手に回ると被害が拡大しやすい性質がある[14]。21世紀に入ってからも2003年 - 2005年[15]、および2019年 - 2020年[16][17]に大発生が確認されている。

形態

成虫のオスの体長は40-50mm、メスの体長は50-60mmであり[18][19]、体重は2g程度[8]。蝗害を起こすバッタの中では大型の部類に入る[18][19]。前翅は半透明で多数の斑点があり、後翅はほぼ透明で斑点が無い。体色は、成虫になって直後はピンク、しばらくするとバラ色、茶色、オレンジブラウンなどになる。成熟するとオスはくすんだ黄色、メスは明るい黄色になる[18][19]。

見た目は同じく相変異を起こすトノサマバッタに近いものの[8]、体色の変化以外では孤独相 (お互いが離れておとなしく生息するモード) と群生相 (群れを成して獰猛化するモード) の差異はトノサマバッタほど明確ではない[20]。

生態

(上)孤独相、(下)群生相

サバクトビバッタの寿命は3-6ヶ月、1年当たりの世代交代回数は2-5回である。雨季になるまで、1匹1匹が別々に暮らしている。雨季になって草が生長すると、雌が草地に卵を産む。卵が孵った時に、草が餌と隠れ家になるためである[要出典]。

ところが草地が元々少なかったり、降水量が減って草地が減ったりすると、幼虫は残された餌場を求めて集まってくる。このような集団環境で育ったバッタが生む子の体色は、元来の緑ではなく、黄色や黒に変化する。この現象は相変異と呼ばれている。幼虫が成長すると、茶色や赤、黄色になる。また、羽根に比べて体長が短くなる。さらに、互いを引き寄せるフェロモンを放ち、群れを作るようになる。群れは10-16世代にわたって増加を続け、1つの群れは最大で1,200平方キロメートルを移動し、1平方キロメートルあたりに4,000万から8,000万匹が含まれている[要出典]。

幼虫と成虫ではフェロモンの種類が異なる。幼虫のフェロモンは互いを引き寄せる働きをするが、成虫が出すフェロモンは方向感覚を狂わせる働きがある。そのため、成虫となった群れは2-3日で崩壊し、再び1匹1匹に分かれることがある[要出典]。なお、この性質を利用した防除策も一部の研究者から20世紀中頃に提唱されていたが、その有効性はFAOで否定されており、実際の現場でも利用されていない[21]。

分布

大発生期を除いて、サバクトビバッタの分布はモーリタニアを西端としてサハラ砂漠、アラビア半島、インド北部までの1,600万平方キロメートルに集中している。エチオピア高原北部のティグレ州やエリトリアで生まれた幼虫は、紅海沿岸にゆっくりと移動してそこで成長する[22]。気象条件と生活環境によっては、群れが世代交代を繰り返しながら移動していくため、北はスペインやロシア、南はナイジェリアやケニア、東はインドや西南アジアにまで達する。群れは、風に乗って移動するため、移動速度は概ね風速に近い。1日あたりの飛行距離は100-200キロメートルである。到達高度は最高で海抜2,000メートルであり、これ以上は気温が低すぎるため上ることができない。そのため、アトラス山脈、ヒンドゥークシュ山脈(アフガニスタン)、ヒマラヤ山脈を超えて進むことはできない。また、西アフリカ南部や中部アフリカの熱帯雨林や中央ヨーロッパに進む事はない[要出典]。

一方で、紅海を超えてアフリカからアラビア半島を移動することが可能である。1987年から1989年にかけての大発生の時には10日間をかけてアフリカから大西洋を越えてカリブ海にまで到達している[要出典]。本来、南アメリカ大陸にはサバクトビバッタは生息しておらず、アフリカ大陸から約4000kmを陸地なしで飛翔したことになる。これは、力尽きて海面に落ちたサバクトビバッタの死骸が筏 (いかだ) のような役割を果たし、後続のサバクトビバッタが死骸の上で休息した可能性が指摘されている[23]。

農被害

サバクトビバッタは、毎日自分の体重と同じ量の緑の植物を食べる[24]。種類は葉、花、皮、茎、果実、種と問わない。農作物、非農作物のいずれも食し、農被害としてはトウジンビエ、米、トウモロコシ、モロコシ、サトウキビ、大麦、綿、果樹、ナツメヤシ、野菜、牧草地、アカシア、マツ、バナナなどが多い。さらにはバッタからの排泄物が食べ残した食物を腐らせる[要出典]。

サバクトビバッタによる農被害は、早くも『聖書』や『コーラン』に見られる[10]。エチオピア大飢饉に関する古文書にも17世紀の被害が報告されている。20世紀以降では、1926年-1934年、1940年-1948年、1949年-1963年、1967年-1969年、1987年-1989年、2003年-2005年、2020年などの被害が大きい[要出典]。

大規模な蝗害

2003-2005年

西アフリカでの2003年10月から2005年5月のサバクトビバッタの大量発生は、農業に大打撃を与え、地域の食糧安全保障に大きな影響を与えた。始めはモーリタニア、マリ、ニジェール、スーダンでそれぞれ独立した小規模の群れが発生した。この後、セネガルのダカールからモロッコの付近で2日間の異常な大雨が降り、それが原因で6ヶ月にわたってサバクトビバッタは急速に増え続けた。群れは移動で拡散し、20ヶ国以上、130,000平方キロメートルが被害を受けた。国際連合食糧農業機関 (FAO) の見積もりによると、この対策費は4億ドル以上、農被害は25億ドルに上った。この被害は2005年前半に降水量が減り、気温が下がることでようやく終結した。被害国は、アルジェリア、ブルキナファソ、カナリア諸島、カーボベルデ、チャド、エジプト、エチオピア、ガンビア、ギリシア、ギニア、ギニアビサウ、イスラエル、ヨルダン、レバノン、リビア、マリ共和国、モーリタニア、モロッコ、ニジェール、サウジアラビア、セネガル、スーダン、シリア、チュニジアであった[要出典]。

2020年

エチオピア、ケニア、ソマリアなどの東アフリカでサバクトビバッタが大量発生し食糧不足が懸念されている[16]。ソマリア政府は「国家の食糧安全保障にとって大きな脅威」として、国家非常事態を宣言した[17]。

対策

2018年現在、サバクトビバッタ駆除の主な方法は殺虫剤であり[25]、地上からの散布機搭載車両、および空中散布機による殺虫剤散布である[26]。殺虫剤は直接散布が主体であるほか[25][26]、薬剤の付着した植物の摂食によってバッタに摂取される[要出典]。殺虫剤は人間にも健康被害をおよぼすため、作業者は全身防護服に身を包んで散布作業を実施する[26]。なお、成虫になると長距離を飛翔することから、幼虫のうちに地上で薬剤散布する方が効率性が高い。また空中散布となると、バッタの大群が飛行機のエンジンに絡まって墜落する恐れがあるため、接近しての散布は困難であることから駆除の効率性が落ちる[26]。したがって早期発見・早期防除が肝要であるが、アフリカなどの貧国では紛争や政情不安といった理由から、早期に防除の支援が駆け付けられず、被害拡大の一因となっている[26]。また、サバクトビバッタの野外生態は研究途上のため (2018年時点)、不活発な時間帯の生息分布パターンなどを解析することで、殺虫剤のより効率的な散布方法の研究開発が期待されている[25]。

バッタ対策を担当する主要国際機関は、国連食糧農業機関(FAO) のサバクバッタ情報サービス部門(Desert Locust Information Service:DLIS)である。DLISはイタリアのローマ本部から状況を毎日監視し[疑問点]、バッタ情報ページで情報を提供している。DLISは、影響を受ける国が実施した調査結果を受け取り、この情報を衛星データと組み合わせ、降雨量の推定、季節ごとの気温と降雨量の予測により、現在の状況を評価し、6週間前までに繁殖と移動のタイミング、規模、場所を予測する。状況評価と予測は、1970年代に遡る月刊バッタ速報で公開されているが、1990年代以降のものは、FAOのウェブサイトで入手できる。FAOはまた、影響を受ける国に情報を提供し、駆除のトレーニングを行い、対策資金の配分を行う[要出典]。

バッタ情報担当官

DLISはバッタ情報の専門家を養成するプログラムを2000年より開始し、各国から研修生を受け入れている。プログラムに参加するすべての研修生は、国家の指定するバッタ情報担当官でなくてはならない。参加者は多くの場合、自国のサバクトビバッタの調査、報告、管理において数年以上の経験を持つ[27]。

注釈

- ^ この分類はITISのCatalogue of Life(2008)による。

- ^ 世界的に locust と分類される種は10種類以上が存在し[4]、その中でも21世紀に入っても生存している種としてはサバクトビバッタおよびトノサマバッタの2種がよく知られている[5]。

- ^ 一般的な名称の「バッタ」と「イナゴ」の使い分けは学術的にも曖昧である。相変異を起こさないものを「イナゴ」(grasshopper)、起こすものを「バッタ」(locust) と呼ぶことが多いが、オーストラリアトビバッタ (Chorthoicetes terminifera) のように相変異を起こさないトビバッタもいる。また、日本ではオンブバッタやショウリョウバッタと呼ばれる種も、本来はバッタではなくイナゴの仲間である[6]。

- ^ 世界のサバクトビバッタ研究者の多くは実験室内で飼育して研究を進めているものの、野生と全く同じ形で相変異を実験室内で再現した者はいない(2009年時点)[13]。

出典

- ^ 中村達 (国際農林水産業研究センター所属). “日本応用動物昆虫学会大会講演要旨 | サバクワタリバッタの発育と性成熟に対する温度変化の影響”. J-STAGE. 日本応用動物昆虫学会. 2020年9月9日閲覧。

- ^ “世界気象機関、東アフリカでの大雨によるバッタ大発生は食糧安全保障上の脅威と報告”. 国立研究開発法人 国立環境研究所 (NIES) (2020年1月20日). 2020年9月9日閲覧。 “"サバクバッタが大発生し..."、"平均的なサバクバッタの群れが..."”

- ^ “エジプトツチイナゴ(Schistocerca gregaria)の子孫核種サイズ、数と表面色に及ぼす母性効果:陰影と生殖のサイクル依存変動”. J-GLOBAL. 国立研究開発法人 科学技術振興機構 (JST). 2020年9月9日閲覧。

- ^ MinuteEarth (A Britannica Publishing Partner). “Video - Rocky Mountain locust (Melanoplus spretus)” [動画 - ロッキートビバッタ (Melanoplus spretus)] (英語). ブリタニカ百科事典. 2020年9月9日閲覧。 “"There are about a dozen locust species on Earth, and only one has been found in North America-- the Rocky Mountain locust..."”

- ^ 康楽 (Le Kang), 中国科学院北京生命科学研究院 院長 (2011年2月10日). “トノサマバッタの相変異についての生態ゲノム学的研究”. Science Portal China. 国立研究開発法人 科学技術振興機構 (JST). 2020年9月9日閲覧。

- ^ 前野 2012, pp. 18–19.

- ^ 前野 2012, pp. 15, 29–30.

- ^ a b c 前野 2012, p. 5.

- ^ a b 前野 2012, pp. 6–7.

- ^ a b c 前野 2017, p. 112.

- ^ “FAO regional Desert Locust commissions”. FAO. 2020年9月9日閲覧。

- ^ 前野 2012, pp. 19–21.

- ^ 前野 2012, p. 17--Pener & Simpson, 2009の孫引き

- ^ 前野 2017, p. 303.

- ^ 前野 2012, p. 6.

- ^ a b “東アフリカのバッタ大量発生 “人道危機” 国連が強い懸念”. NHKニュース. (2020年2月11日). オリジナルの2020年2月11日時点におけるアーカイブ。 2020年7月28日閲覧。

- ^ a b “バッタ襲来で国家非常事態宣言 ソマリア、食糧難の恐れ”. 朝日新聞 (2020年2月3日). 2020年2月5日閲覧。

- ^ a b c Insect pests of cereals in Ethiopia

- ^ a b c Schistocerca gregaria (Forskal)

- ^ 前野 2012, pp. 29–30.

- ^ 前野 2017, pp. 75–76.

- ^ Jahn, G. C. (1993). Supplementary environmental assessment of the Eritrean Locust Control Program (Report). 2006年11月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- ^ 前野 2012, pp. 5–6.

- ^ 前野 2017, p. 58.

- ^ a b c 前野ウルド浩太郎. “アフリカにおけるサバクトビバッタの時空間的分布パターン”. 国際農林水産業研究成果情報 (刊行物). 国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター (JIRCAS). 2020年9月9日閲覧。 “研究期間: 2018年度(2016~2020年度)”

- ^ a b c d e 前野 2012, pp. 12–13.

- ^ FAO:バッタ情報官養成プログラム

- 引用文献

- 前野・ウルド・浩太郎『孤独なバッタが群れるとき サバクトビバッタの相変異と大発生』東海大学出版会〈フィールドの生物学〉、2012年11月20日。ISBN 978-4-486-01848-3。

- 前野ウルド浩太郎『バッタを倒しにアフリカへ』光文社、2017年。ISBN 978-4-334-03989-9。

関連項目

- 前野ウルド浩太郎 - サバクトビバッタを専門にする日本の昆虫学者。西アフリカのモーリタニアなどで長年のフィールドワーク経験あり。

- ロッキートビバッタ - 「世界最大の動物の群れ」としてギネスブック世界記録に登録された北米の種。20世紀初頭に絶滅。

- フランス農業開発研究国際協力センター (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement、略称: CIRAD) - サバクトビバッタを始めとするバッタ研究で知られるフランスの研究機関。

関連文献

- van der Werf, W.; Woldewahid, G.; Abate, T.; Butrous, M.; Abdalla, O.; Khidir, A.M.; Mustafa, B.; Magzoub, I. et al. (2002). “Spatial distribution of the Desert Locust, Schistocerca gregaria, in the plains of the Red sea coast of Sudan during the winter of 1999”. Conference on agricultural and environmental statistical applications (Rome, Italy: F. Piersimoni): 167-171. (英語)

- Ceccato, Pietro; Cressman, Keith (FAOサバクトビバッタ対策部門所属); Giannini, Alessandra; Trzaska, Sylwia (2007). “The desert locust upsurge in West Africa (2003 – 2005): Information on the desert locust early warning system and the prospects for seasonal climate forecasting”. International Journal of Pest Management (Taylor & Francis Group) 53 (1): 7-13. doi:10.1080/09670870600968826. (英語)

- Cressman, Keith (2008-06). “Current methods of desert locust forecasting at FAO 1”. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 26 (3-4): 577-585. doi:10.1111/j.1365-2338.1996.tb01500.x. (英語)

- Van Huis, Arnold (2007-01). “Strategies to Control the Desert Locust Schistocerca gregaria”. Area-Wide Control of Insect Pests. pp. 285-296. doi:10.1007/978-1-4020-6059-5_27 (英語)

- Van Huis, Arnold; Cressman, Keith; Magor, Joyce I.. “Preventing desert locust plagues: Optimizing management interventions: Mini review”. Entomologia Experimentalis et Applicata 122 (3): 191-214. doi:10.1111/j.1570-7458.2006.00517.x. (英語)

- “Stronger efforts to fight West Africa's locusts” (英語). afrol News. (2004年10月1日) 2020年2月2日閲覧。

- Lindsey, Rebecca (2002年9月18日). “EO Study: Locust!” (英語). NASA Earth Observatory. 2006年10月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年2月2日閲覧。

- Lomer C.J., Bateman R.P., Johnson D.L., Langwald, J. and Thomas, M. (2001). “Biological Control of Locusts and Grasshoppers” (英語). Annual Review of Entomology 46: 667-702.

- “The Desert Locust Outbreak in West Africa” (英語). OECD (2004年9月23日). 2020年2月3日閲覧。

- Peter Neuenschwander (2004-12-15). “Harnessing nature in Africa” (英語). Nature 430: 801-802. doi:10.1038/432801a 2020年2月3日閲覧。.

外部リンク

- サバクトビバッタについて (日本語) - 国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター (JIRCAS) による、一般読者向けのよくある質問まとめ (2020年7月31日公開)

- Locust Watch - Desert Locust (英語) - FAOが世界各国の発生状況を情報収集して公開。衛星画像なども使用されている。

- Programme on biological control of locusts and grasshoppers (LUBILOSA) (英語)[リンク切れ]

- Green Muscle Handbook (英語)[リンク切れ]

- Delivery systems (英語)

- Why Locusts Swarm: A Study Finds 'Tipping Point' (英語)

- Columbia University IRI Climate and Desert Locust (英語)[リンク切れ]

- Desert Locust Meteorological Monitoring, at Sahel Resources (英語)[リンク切れ]