「最澄」の版間の差分

m →入唐求法: 誤字修正 |

|||

| (2人の利用者による、間の5版が非表示) | |||

| 17行目: | 17行目: | ||

|廟= |

|廟= |

||

}} |

}} |

||

'''最澄'''(さいちょう)は、[[平安時代]]の僧([[766年|766]]/[[767年]] - [[822年]])<ref>"The Sutra of the Sixth Patriarch." Dumoulin, Heinrich. ''Zen Buddhism: A History, India and China''. New York: World Wisdom, 2005, p128. </ref>{{refnest|name="nipponica_saichou"|塩入良道、[https://kotobank.jp/word/%E6%9C%80%E6%BE%84-68072#E6.97.A5.E6.9C.AC.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E5.85.A8.E6.9B.B8.28.E3.83.8B.E3.83.83.E3.83.9D.E3.83.8B.E3.82.AB.29 「最澄」 -日本大百科全書(ニッポニカ) ]、小学館。}}。[[日本]]の[[天台宗]]の開祖であり、'''伝教大師'''(でんぎょうだいし)として広く知られる<ref>最澄に対する称名は「南無宗祖根本伝教大師福聚金剛」である。</ref>。[[近江国]](現在の[[滋賀県]])[[滋賀郡]]古市郷(現在の[[大津市]])もしくは[[生源寺]](現在の大津市[[坂本 (大津市)|坂本]])の地に生れ、俗名は三津首広野(みつのおびとひろの)。生年に関しては[[天平神護]]2年([[766年]])説も存在する。中国に渡って仏教を学び、帰国後、[[比叡山]][[延暦寺]]を建てて天台宗の開祖となった<ref>書家101 p.118</ref>。 |

|||

== 生涯 == |

|||

=== 生まれ === |

|||

[[ファイル:Dengyo-saicho.JPG|thumb|right|150px|最澄像([[能福寺]])]] |

[[ファイル:Dengyo-saicho.JPG|thumb|right|150px|最澄像([[能福寺]])]] |

||

最澄の生まれについての記録は、最澄没後に記された伝記類によるものと、存命当時の公文書類によるものの2つがあり、若干の齟齬がある{{sfn|田村晃裕|1988|p=1-7}}。 |

|||

最澄の父は『叡山大師伝』は三津首百枝(みつのおびとももえ)と記し{{sfn|木内堯央|2020|p=28-30}}、[[宝亀]]11年(780年)の『国府牒』によれば父(戸主)は三津首浄足(きよあし)で、身分は正八位下、副知事のような地位であったとされる{{sfn|木内堯央|2020|p=26-28}}{{Refnest|group="注釈"|「百枝」は浄足の音をとった「巨枝」を誤ったもので、同一人物とする説もある{{sfn|木内堯央|2020|p=28-30}}。また最澄の父が戸主であったとは限らない為、浄足は父ではないとする説もある{{sfn|田村晃裕|1988|p=1-7}}。}}。本貫は『国府牒』は近江国滋賀郡古市郷と伝えるが{{sfn|木内堯央|2020|p=26-28}}{{Refnest|group="注釈"|古市郷について『大日本地名辞典』では[[大津市]]粟津と考証されている{{sfn|木内堯央|2020|p=26-28}}。}}、天台宗の伝承によると大津市[[坂本 (大津市)|坂本]]の[[生源寺]]の生まれであったとされる{{sfn|田村晃裕|1988|p=1-7}}。三津首について[[天台宗]]が最澄を讃える『伝教大師和讃』や『叡山大師伝』では[[後漢]]皇帝の子孫、登萬貴王の末裔としている{{Refnest|group="注釈"|『[[新撰姓氏録]]』には近江には志賀忌寸や志賀穴大村主といった帰化漢人が早くから居住していたことがわかる{{sfn|木内堯央|2020|p=26-28}}。また三津首の記述はないものの可能性は否定できないとされる{{sfn|田村晃裕|1988|p=1-7}}。}}{{sfn|木内堯央|2020|p=26-28}}。最澄の母は10世紀成立の『伝教大師由緒』は[[藤原鷹取]]の娘で藤子とし、『青蓮院門跡系譜』は[[応神天皇]]9世の孫とするが、いずれも後世の言い伝えで史実性は不明である。『叡山大師伝』は両親は子に恵まれなかったが[[比叡山]]の神宮で祈請したところ最澄を身籠ったと記す{{sfn|木内堯央|2020|p=28-30}}。 |

|||

最澄の生まれ年にも2説ある。『叡山大師伝』などが伝える没年齢によると神護景雲元年(767年)生まれであるが、『国府牒』『度牒』『戒牒』といった最澄が官僧になる際の公文書によると天平神護2年(766年)生まれである{{sfn|木内堯央|2020|p=28-30}}。この2説について専門家の意見は統一を見ていないが、戸籍上は766年生まれであったが、最澄自身が767年と考えていたという説もある{{sfn|田村晃裕|1988|p=1-7}}。 |

|||

『国府牒』などによれば、最澄の幼名は広野(ひろの)。伝記には幼いころに小学という初等教育機関で「陰陽、医方、工巧などを修める」など非凡な才を見せ、7歳の頃に仏道を志すと伝える{{sfn|木内堯央|2020|p=30-31}}。 |

|||

=== 出家 === |

|||

『国府牒』は[[近江国分寺]]僧に欠員ができたので広野を[[得度]]させるよう指示した公文書である。これによればこの頃の広野は[[法華経]]、[[金光明経|最勝王経]]、[[薬師瑠璃光如来本願功徳経|薬師経]]、[[金剛般若経]]などを読むと記される{{sfn|木内堯央|2020|p=32-34}}。当時の例にもれず、広野も[[在家|優婆塞]]として3年ほど国分寺で雑用や奉仕をしつつ経典を学んでいたと考えられる{{sfn|木内堯央|2020|p=32-34}}。宝亀11年(780年)11月12日に、広野は近江国分寺にて得度を受け[[僧#沙弥・沙弥尼|沙弥]]となり最澄と名付けられる。それ以降、近江国師の行表に師事するが{{sfn|木内堯央|2020|p=34-36}}、のちに最澄は行表から禅を教えられたとしたうえで、教えについて「心を[[一乗]]に帰すべきこと」と『内証仏法相承血脈譜』に記しており、師の教えがその後に最澄の求める仏教のあり方を方向づけたと思われる{{sfn|木内堯央|2020|p=42-43}}{{sfn|木内堯央|2020|p=57-58}}{{sfn|田村晃裕|1988|p=7-19}}。つづいて[[延暦]]4年(785年)4月6日に[[東大寺#戒壇院戒壇堂|東大寺戒壇院]]で具足戒を受けて比丘となる{{sfn|木内堯央|2020|p=13-16}}{{sfn|木内堯央|2020|p=48-51}}。 |

|||

=== 比叡入山 === |

|||

ここまで官僧として順調に歩を進めた最澄だが、具足戒を受けてほどない延暦4年(785年)7月中旬に比叡山に籠る{{sfn|木内堯央|2020|p=44-46}}。『[[僧尼令]]』には「禅行修道あって、心に静寂を願い、俗に交わらず、山居を求めて服餌せんと欲すれば、三綱連署せよ」とあり、最澄もこのような公的な手続きを踏んで入山したと考えられる{{sfn|田村晃裕|1988|p=23-25}}。『叡山大師伝』によれば、まず比叡山麓の神宮禅院で懺悔の行を修め、つづいて『願文』を著したとされる{{sfn|木内堯央|2020|p=48-51}}。 |

|||

{{Quotation|(前略)伏して願わくば、解脱の味、一人飲まず、安楽の果、独り証せず。法界の衆生と同じく妙覚に登り、法界の衆生と同じく、妙味を服せん。(後略)|最澄|『願文』{{sfn|木内堯央|2020|p=51-54}}}}この願文から最澄はみずからも大乗経典に出る菩薩のようになることを志していることが分かる{{sfn|木内堯央|2020|p=51-54}}。『叡山大師伝』はこの願文を読んだ[[内供奉十禅師|内供奉]]の寿興と最澄が固い交わりを結んだとする{{sfn|田村晃裕|1988|p=30-33}}。 |

|||

『叡山大師伝』によると、延暦7年(788年)に比叡山に小堂を建て自刻の[[薬師如来|薬師]]像を安置した{{sfn|田村晃裕|1988|p=264}}。場所は現在の[[延暦寺根本中堂|根本中堂]]の位置とされ、後に一乗止観院と称する{{sfn|田村晃裕|1988|p=7-19}}。そこに籠った最澄は『法華経』の研究を重ね「[[智顗]]の教学にふれて、天台の法門を得たい」と思い至る。そしてあるとき天台法門の所在を知る人に邂逅し、[[鑑真]]が将来した経典を写しとることができたとされる{{sfn|木内堯央|2020|p=59-61}}{{Refnest|group="注釈"|この鑑真将来の経典について[[伴国道]]は東大寺所蔵のものと伝えている{{sfn|田村晃裕|1988|p=30-33}}。}}。 |

|||

延暦10年(791年)12月28日に最澄は修行入位という[[僧位]]を授かる。のちに伝燈位を授かる最澄だが、修行位を授かった事は当時の最澄の評価の一面と考えられる{{sfn|田村晃裕|1988|p=33-38}}。『天台霞標』によれば延暦16年(797年)12月10日に内供奉の欠員を補うためにこれに任ぜられた。内供奉は[[宮中]]の内道場で読師などを行う僧で10名が定員。欠員ある場合は清行の者で補い、任期は生涯であった。前述のように寿興と交流があったことから最澄が推薦されたと考えられる{{sfn|田村晃裕|1988|p=33-38}}。 |

|||

延暦16年(797年)に最澄は比叡山に一切経をそろえる写経事業を発願する。弟子たちに写経をさせたほか、助力を請うため南都諸寺に願文を送っている{{sfn|木内堯央|2020|p=61-64}}。この呼びかけに答えたのが[[大安寺]]の聞寂や東国の[[道忠]]である。延暦寺浄土院に2巻のみ現存する『華厳要義問答』は延暦18年に行福という僧が写経したと記されるが、この時の経典とされている{{sfn|田村晃裕|1988|p=33-38}}。なお道忠の門弟には[[円澄]]、[[円仁]]が居る{{sfn|木内堯央|2020|p=61-64}}{{sfn|田村晃裕|1988|p=42-52}}。延暦17年(798年)10月に法華十講の法会を行う。これは最澄が法華三部経の講義を行ったとされ毎年行われた{{sfn|田村晃裕|1988|p=53-59}}。さらに延暦20年(801年)11月24日には南都各宗の高僧に呼びかけ法華十講を催している{{sfn|木内堯央|2020|p=61-64}}。 |

|||

最澄が比叡山に籠った理由は定かではないが、入山後も官僧としての務めを果たし南都各宗とも交流をもっていることは明らかであり、「既存の仏教に嫌気がさし」などの後ろ向きな理由ではなかったと考えられる{{sfn|木内堯央|2020|p=46-48}}。 |

|||

=== 高尾講会 === |

|||

延暦21年(802年)に[[和気広世|和気弘世]]が氏寺の[[神護寺#高雄山寺|高尾山寺]]催した天台法門の講会で最澄も招かれ講師を務める{{Refnest|group="注釈"|この法会に召集された高僧は、前年に最澄が行った法華十講の講師10人が含まれている。また最澄への招請状から弘世は最澄に帰依していたことが分かる{{sfn|田村晃裕|1988|p=53-59}}。}}。この講会について『叡山大師伝』は一乗仏教興隆の為と記している。また『伝述一心戒文』などには[[桓武天皇]]の意思によって催されたと記されるが、史実性は疑わしい{{sfn|田村晃裕|1988|p=53-59}}。しかしこの法会の事を聞いた桓武天皇が天台一乗興隆を発願し、同年9月7日に弘世を詔問し、弘世は最澄に相談したとされる{{sfn|田村晃裕|1988|p=53-59}}{{sfn|木内堯央|2020|p=69-71}}。 |

|||

この時代、仏教宗派は[[南都六宗]]に限られていた。特に[[法相宗]]と[[三論宗]]に多くの学生が集まり、延暦21年正月(802年)の太政官符に「三論、法相、彼此角争」とあるように両宗が衝突していた。こうした抗争を収束させたい朝廷は新しい仏教界の秩序作りを目指す仏教政策を取る事となり、結果として天台宗の開宗が後押しされたと考えられる{{sfn|木内堯央|2020|p=67-69}}。 |

|||

=== 入唐求法 === |

|||

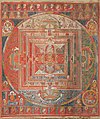

[[File:Dengyō-daishi nittōchō.jpg|thumb|『伝教大師入唐牒』のうち明州牒(延暦寺蔵・国宝)]] |

|||

[[File:Catalogue of imported items.jpg|thumb|『伝教大師請来目録(越州録)』(延暦寺蔵・最澄直筆・国宝)]] |

|||

『叡山大師伝』によれば、桓武天皇の詔問を受けた弘世は最澄に相談し、[[天台山]]への還学生と留学生{{Refnest|group="注釈"|還学生(げんがくしょう)は1年程度で戻る短期滞在の学生。対して留学生(るがくしょう)は20年ほどの長期滞在をする学生}}各1名を派遣の必要性を訴える上表文を記す{{sfn|田村晃裕|1988|p=66-74}}。 |

|||

{{Quotation|(前略)天台独り、論宗を斥けて特に経宗に立つ。論は此れ経の末、経は此れ論の本なり。(中略)<br>伏して願わくは我が聖皇の御代に円宗の妙義を唐朝に学ばしめ、法華の宝車を日本に運らしめん。(後略)|和気弘世|『上表文』{{sfn|田村晃裕|1988|p=66-74}}}} |

|||

論宗とは『[[中論]]』に基づく三論宗と『[[成唯識論]]』に基づく法相宗を指し、天台宗は[[釈尊]]の説いた経に基づく経宗であると主張している。この上表により円基と妙澄の[[唐]]への派遣が決まったものの、9月12日になると天皇は最澄本人が入唐するよう勅した。翌日最澄は「天朝の命に答えん」と返答し還学生となり、さらに10月20日に[[義真]]を訳語僧として同行することを願い出て許されている{{sfn|木内堯央|2020|p=69-71}}{{sfn|田村晃裕|1988|p=66-74}}{{Refnest|group="注釈"|妙澄は後に最澄と[[空海]]の書簡に名が見えるが入唐はしていないと考えられる。円基については不明{{sfn|田村晃裕|1988|p=66-74}}。}}。この際に入唐費用として金銀数百両が与えられたが、遣唐大使が200両、副使が150両であった事と比べ非常に大きな額であったことが分かる{{sfn|田村晃裕|1988|p=66-74}}。 |

|||

延暦23年(804年)7月6日に最澄ら[[遣唐使]]は[[肥前国]][[松浦郡]]田浦から出港。最澄が乗船した第2船は9月1日に[[明州]][[鄮県]]に到着した。病にかかっていた最澄はしばらく休養し、9月15日に[[天台山]]へ出発し{{sfn|木内堯央|2020|p=72-73}}、9月26日に[[台州 (浙江省)|台州]]に到着する。[[刺史]]の陸淳に面会した最澄は、講演会に訪れていた天台山修禅寺の[[道邃]]を紹介される。『叡山大師伝』によれば、道邃は最澄の求めに応じて写経の手筈を整えた。[[貞元 (唐)|貞元]]20年(延暦23年・804年)10月には最澄は天台山に登る。『伝法偈』によれば10月7日に仏隴寺で[[行満]]に出会い、経典82巻と印信(弟子が授かる書状)を授かる。同年12月7日に沙弥であった義真は[[天台山国清寺]]にて翰を戒師として具足戒を受ける。翌貞元21年(延暦24年・805年)3月2日に最澄と義真は道邃から[[菩薩戒]]を受けるが、これが最澄と天台法華の教旨による大乗戒との出会いとなった。天台山における求法の成果は『伝教大師将来台州録』によれば書物120部345巻に及んだ{{sfn|木内堯央|2020|p=73-76}}{{sfn|田村晃裕|1988|p=74-88}}。またこの明州滞在の間に禅林寺で牛頭禅、国清寺で[[密教]]を学んだほか、国清寺に一堂を建立している{{sfn|田村晃裕|1988|p=74-88}}。 |

|||

同年3月上旬、最澄一行は明州に戻る。同年1月に崩じた[[徳宗 (唐)|徳宗]]の一件を日本に伝える為に遣唐使の帰国が決まったためと思われる。遣唐使船が順風を待つ間に最澄は[[越州 (浙江省)|越州]]の龍興寺を目指す{{sfn|木内堯央|2020|p=76-78}}。『叡山大師伝』によればこの越州行きは「真言を求めるため」とするが、『顕戒論』には「明州の刺史の勧めによって」と記されている{{sfn|田村晃裕|1988|p=89-94}}。4月8日ごろに明州を出発し4月18日には峯山道場で[[順暁]]から灌頂を受けるという慌ただしいものであった{{sfn|木内堯央|2020|p=76-78}}。『内証仏法相承血脈譜』や『顕戒論』によれば、この灌頂は金剛界・胎蔵界両部であったと記されている{{sfn|田村晃裕|1988|p=89-94}}。また『伝教大師将来越州録』によれば、これにより書物102部115巻と密教供養道具5点を入手したとされる。この後の5月5日までに明州へ再び戻った最澄は、開元寺法華院の霊光などから密教儀軌を得るなどし、5月18日に明州から帰国の途に立った{{sfn|木内堯央|2020|p=76-78}}。 |

|||

=== 天台法華宗 === |

|||

延暦24年(805年)6月5日に対馬に着いた最澄は直ちに上京する。『叡山大師伝』によると、最澄が将来した天台法門は勅命により7通の書写が命じられ、三論宗や法相宗に学ばせた。この経典は弘仁6年(815年)に[[嵯峨天皇]]による題を書き付けて完成したとされる{{sfn|木内堯央|2020|p=85-87}}{{sfn|田村晃裕|1988|p=95-97}}。一方で最澄がもたらした密教も歓迎される。繰り返し密教の灌頂や祈祷などが行われたことが伝記に記されているが、これらは桓武天皇が病に伏せていた事と関係があると考えられる{{sfn|木内堯央|2020|p=85-87}}。 |

|||

延暦25年(806年)正月3日に最澄は[[年分度者]]に天台法華宗を加える改正を上奏する。 |

|||

{{Quotation|一目の羅(あみ)は鳥を得ることあたわず。一両の宗なんぞ普く汲むに足らん|最澄|『上奏文』{{sfn|木内堯央|2020|p=87-90}}}} |

|||

これ以前の年分度者は三論宗と法相宗のみに認められていたが、最澄の提案は天台法華宗を含む5宗{{Refnest|group="注釈"|詳細な割り当ては、[[華厳宗]]2名、天台法華宗2名、[[律宗]]2名、三論宗3名(小乗[[成実宗]]を含む)、法相宗3名(小乗[[倶舎宗]]を含む)である{{sfn|木内堯央|2020|p=87-90}}。}}を加えるものであった。上奏文からは天台法華宗を公認させる意味以上に、新しい仏教界の秩序を作ろうとする意図がうかがえる{{sfn|木内堯央|2020|p=87-90}}。この上奏は直ちに[[僧綱]]に意見が求められ僧綱も同意し、1月26日の太政官符により制定された{{Refnest|group="注釈"|天台宗はこの日をもって開宗としている。}}。官符には年分度者の学業や任用など具体的な規定を含んでいることが特徴で、天台法華宗には『[[大毘盧遮那成仏神変加持経|大日経]]』を読ませる遮那業(密教)と『[[摩訶止観]]』を読ませる止観業(天台)、各1名が割り当てられた。しかしこの時点での公認はあくまで奈良仏教の僧綱の下で認められたものであった{{sfn|田村晃裕|1988|p=101-107}}。『天台法華宗年分得度学生名帳』によると、この制度によって天台法華宗では、[[弘仁]]9年(818年)までに24名が得度を受けた。しかし比叡山を去った者が14名おり、そのうち法相宗が奪った者6名と記録されている。この事について最澄は「天台学生は小儀にとらわれて京に馳散する。まさに円道を絶せんとす」と『顕戒論』に記し、危機感をあらわにしている{{sfn|田村晃裕|1988|p=108-112}}。 |

|||

=== [[空海]]との関係 === |

|||

[[File:Name List of Abhiseka.jpg|thumb|『灌頂歴名』 最澄と泰範の名がみえる(神護寺蔵・空海直筆・国宝)]] |

|||

[[#天台法華宗|前述]]のように唐から戻った最澄が伝えた密教は歓迎される。『叡山大師伝』は桓武天皇の喜びを「真言の秘教等は未だ此の土に伝るを得ず。しかるに最澄はこの道を得、まことに国師たり」と伝える{{sfn|田村晃裕|1988|p=113-118}}。最澄が唐から戻った翌[[大同 (日本)|大同]]元年(806年)に[[長安]]で密教を学んだ[[空海]]も帰朝する{{sfn|田村晃裕|1988|p=118-131}}。まもなく最澄は空海に密教の習学を申し出ているが{{sfn|木内堯央|2020|p=90-93}}、その理由は天台法華宗の年分度者に遮那業(密教)1名が割り当てられていた事と関連があると考えられる{{sfn|木内堯央|2020|p=90-93}}{{sfn|田村晃裕|1988|p=113-118}}。 |

|||

{{Quotation|ただ遮那の宗、天台と融通す。(中略)法華、金光明は先帝の御願。また一乗の旨、真言とことなることなし。伏して乞う、遮那の機を求めて、年年あい計りて伝通せしめん。|最澄|大同3年8月19日に空海に宛てた手紙{{sfn|木内堯央|2020|p=90-93}}}} |

|||

『伝教大師消息』に記された書簡によると、最澄は弟子を空海の下に送り、借用した経典を写すといったことを、大同4年(809年)から[[弘仁]]7年(816年)ごろまで繰り返した{{sfn|田村晃裕|1988|p=118-131}}。 |

|||

弘仁3年(812年)10月27日には[[乙訓寺]]にいた空海を最澄が訪ねた。この際に空海は最澄に伝法することを決めたという{{sfn|田村晃裕|1988|p=118-131}}。[[神護寺]]に残る『灌頂記』によれば、最澄は11月15日に金剛界灌頂を、12月14日に胎蔵界灌頂を空海から受けた。しかしこの頃の最澄の手紙をみると灌頂を受ける日について混乱が見られる。この点について最澄は灌頂が金剛界と胎蔵界の両部が独立して一対になっているということを知らなかったという説がある{{sfn|木内堯央|2020|p=90-93}}。のちに最澄は越州で学んだ密教について両部の灌頂を受けたと『顕戒論』などに記しているが、おそらく最澄が学んだ密教は両部を合わせた亜流派であり、空海が長安で学び伝えた法門とくらべて劣っている事に最澄も気が付いていたと考えられる{{sfn|木内堯央|2020|p=82-84}}{{sfn|渡辺凱一|1995|p=151-154}}。 |

|||

灌頂を受けた最澄は空海の弟子となったことを意味する。後に[[円澄]]が空海に宛てた書簡によれば、空海は最澄に大法儀軌を受ける為には3年間留まるように伝えていたが果たせなかったとある。空海の下での修行は、すでに一宗の責任者となっていた最澄には叶わぬ事であり、最澄もまた空海に宛てた書簡に訪問できない事への詫びを繰り返し記している{{sfn|田村晃裕|1988|p=118-131}}。なお最澄が『理趣釈経』の借用を求めた事に対して、空海が「理趣は論じて心から心へ伝えるもので、未入壇の者には真言を伝えない」と断ったことが二人を分かつことになったとする説があるが、この根拠となった書簡にある「澄法師」は最澄ではなく円澄とする説もある。しかしその真偽は別としても、空海の下で最澄が修業できなかった事が両者を疎遠にした根本の理由であったと考えられる{{sfn|田村晃裕|1988|p=118-131}}。もうひとつ両者に異なる点は真言と天台の位置づけである。最澄は天台と真言は一致しており、同じ[[一乗]]であるとしている。一方で空海は天台を真言より低い教えと見ている。この教理の相違も両者を分かつ理由と考えられる{{sfn|田村晃裕|1988|p=139-145}}。 |

|||

さらに両者の間に[[泰範]]の去就問題がある。泰範は元々天台宗以外の僧であったが、比叡山に入って密教を学んでいたと考えられる。優秀な弟子であったようで、弘仁3年(812年)5月8日付けの最澄の遺書には泰範を惣別当(比叡山の管理責任者)に指名している。しかし直後の6月29日に泰範は暇を請うて比叡山から降りる。その書簡を読んだ最澄は返信を送るが、そこから最澄の驚きと泰範が最澄の弟子から戒を破った事で批判を受けていたことが分かる。その後も最澄は泰範を慰留したようで、最澄と泰範は共に胎蔵界灌頂を受けている。しかし泰範は比叡山には戻らず、空海の元に身を寄せた。弘仁7年に最澄が泰範に宛てた書簡には深刻な自己反省と泰範への期待が表明されている。しかしその書簡への返信は空海の代筆によるもので「真言の教えが天台よりも優れる」と記されている。泰範は空海の[[空海#十大弟子|十大弟子]]に数えられている{{sfn|田村晃裕|1988|p=132-138}}。 |

|||

=== 六所宝塔 === |

|||

[[File:Enryakuji Toto01n3200.jpg|thumb|延暦寺法華総持院東塔]] |

|||

最澄は天台法華宗を広めるために六所宝塔を建立する計画を立てる。六所宝塔とは『比叡山僧塔院等之記』に記される全国6箇所{{Refnest|group="注釈"|比叡山に総と中、その他に東西南北に各一か所である。安中山城宝塔院([[延暦寺#東塔|比叡山東塔]])、安国近江宝塔院([[延暦寺#西塔|比叡山西塔]])、安東上野宝塔院([[上野国]][[緑野郡]]、浄法寺)、安南豊前宝塔院([[豊前国]][[宇佐郡]]、[[宇佐神宮|宇佐弥勒寺]])、安西筑前宝塔院([[筑前国]][[太宰府]]、[[竈門神社|竈門山寺]])、安北下野宝塔院([[下野国]][[都賀郡]]、[[大慈寺 (栃木市)|大慈寺]] ){{sfn|田村晃裕|1988|p=154-157}}{{sfn|天台宗|2009|p=1}}。}}に法華経一千部を安置するための[[宝塔]]である{{sfn|田村晃裕|1988|p=154-157}}。『叡山大師伝』によると、最澄は弘仁5年(814年)春に[[宇佐神宮|宇佐八幡]]と香春神宮寺に参詣し、入唐の無事に感謝し妙法蓮華経等を奉納{{sfn|田村晃裕|1988|p=157-159}}。続いて弘仁8年(817年)春に東国へ向かう。この旅では最澄が無名の頃に写経に助力した道忠の弟子らの寺々を訪問する。同年3月6日には大慈寺にて[[円仁]]と徳円に菩薩戒を授け、5月15日には緑野寺にて[[円澄]]と広智に両部灌頂を授けている{{sfn|田村晃裕|1988|p=150-154}}。またこの際にも法華大乗経二千部を写し宝塔に安置したと記されている{{sfn|田村晃裕|1988|p=154-157}}。六所宝塔が全て完成するのは最澄の没後である{{sfn|天台宗|2009|p=1}}。 |

|||

=== 天台法華宗批判と徳一 === |

|||

{{seealso|三一権実諍論}} |

|||

天台法華宗が広がりをみせると法相宗を中心に批判が集まるようになる。研究者によると論争の発端は最澄が弘仁4年(813年)に著した『依憑天台義集』などとされる{{sfn|木内堯央|2020|p=106-108}}。弘仁5年正月の御斎会にて嵯峨天皇の希望で殿上にて最澄と南都僧の対論が行われた。弘仁6年8月には大安寺にて最澄が天台を講じ、南都僧らと大論争を行う。この際の主題はいわゆる[[三一権実諍論|三一権実論争]]である{{sfn|木内堯央|2020|p=108-110}}{{sfn|田村晃裕|1988|p=150-154}}。『叡山大師伝』によると南都僧らは攻撃的な姿勢で議論に臨んだとある{{sfn|木内堯央|2020|p=108-109}}。 |

|||

続いて弘仁8年(817年)2月に東国に赴いていた最澄は、[[恵日寺 (福島県磐梯町)|恵日寺]]の法相宗の僧[[徳一]]が著した『仏性抄』への反論として『照権実鏡』を著す。これ以降、二人の論争は最澄の死去前年の弘仁12年(821年)に至るまで続けられた{{sfn|田村晃裕|1988|p=161-183}}。なお最澄の著作の大半は徳一との論争に関連するものである{{sfn|田村晃裕|1988|p=158-161}}。二人の論争は2つの主題に分けることができ、一つは天台・法相の教学の違いについてである。その中に修業についての論争があるが、最澄は「徳一の示す修行は正法の時代(釈迦の時代)のもので、[[末法]]に近い時代に実践することはできない」とユニークな批判をする。この思想が後述する大乗戒壇設立に繋がる{{sfn|田村晃裕|1988|p=183-189}}。いま一つは三一現実論争であるが、これは「天台の一乗」と「法相の三乗」のどちらが権実(仮と真実)の思想であるかをめぐる論争で、これに用いられた喩えが[[法華七喩|火宅の喩]](三車火宅)である{{sfn|田村晃裕|1988|p=183-189}}。 |

|||

=== 大乗戒の設立 === |

|||

[[File:Enryakuji Kaidanin01n3200.jpg|thumb|延暦寺戒壇院(重要文化財)]] |

|||

[[File:Kōjōkaichō.jpg|thumb|『光定戒牒』(延暦寺蔵・嵯峨天皇宸翰・国宝)]] |

|||

最澄の弟子で朝廷との交渉役であった[[光定 (僧)|光定]]が著した『伝述一心戒文』によれば、弘仁9年(818年)に最澄は天台法華宗を広めるために大乗寺を建て、光定に一乗の号を名乗らせると告げた。光定はこの事を[[藤原冬嗣]]を通じて天皇に上奏するが、南都の僧の反対にあって叶わなかった。『叡山大師伝』によると、同年3月に最澄が「今後声聞の利益を受けず、永く小乗の威儀にそむくべし」とし、具足戒を破棄したと記される{{Refnest|group="注釈"|具足戒は僧侶となるために守るべき規範である。[[戒]]を棄てる事は僧の資格を棄てる事と同義であるが、朝廷や南都の僧綱がそのように扱った様子はない{{sfn|田村晃裕|1988|p=190-195}}。}}{{sfn|田村晃裕|1988|p=190-195}}。 |

|||

続いて最澄は『[[山家学生式]]{{Refnest|group="注釈"|『天台法華宗年分学生式(六条式)』(弘仁9年5月13日)、『勧奨天台宗年分学生式(八条式)』(弘仁9年8月)、『天台法華宗年分度者回小向大式(四条式)』(弘仁10年3月15日)の3部からなる書。}}』などを著し、天台法華宗の僧育成制度について朝廷に裁可を要請する{{sfn|田村晃裕|1988|p=195-206}}{{sfn|田村晃裕|1988|p=206-214}}{{sfn|田村晃裕|1988|p=215-222}}。 |

|||

{{Quotation|国宝とは何か。道心(悟りを求める心)を持つ人を名付けて国宝という。ゆえに古来の哲人は「径1寸の珠10枚は国宝ではない。世の一隅を照らす人が国宝である」と言う{{Refnest|group="注釈"|この文面について天台宗では「照于一隅」(一隅を照らす)と解釈する。一方で[[薗田香融]]は[[田斉|斉]]の[[威王 (斉)|威王]]の「国宝とは国の一隅を守れば他国が侵入できず、将となれば千里を照らす者である」の故事を引いたもので、正しくは「照千一隅」(一隅を守り千里を照らす)とする説を唱えている。ここでは天台宗の解釈に従う{{sfn|田村晃裕|1988|p=195-206}}。}}。|最澄|『天台法華宗年分学生式』{{sfn|田村晃裕|1988|p=195-206}}}} |

|||

この中で最澄は[[大乗戒]]{{Refnest|group="注釈"|[[菩薩戒]]。天台宗は[[梵網経 (大乗仏教)|梵網経]]に基づく菩薩戒を[[円頓戒]]とよぶ。}}のみによる受戒と十二年籠山など革新的な受戒制度と育成制度を提唱する{{sfn|田村晃裕|1988|p=195-206}}{{sfn|田村晃裕|1988|p=206-214}}{{sfn|田村晃裕|1988|p=215-222}}。弘仁10年3月15日に『天台法華宗年分度者回小向大式』が提出されると、[[嵯峨天皇]]は「真理に叶ったものであれば取り計らうように、真理に叶わなければ取り計らってはならない」と返答。この件を[[玄蕃寮]]長官の[[真苑雑物]]は僧綱の[[護命]]へ告げ、護命は[[南都七大寺]]に意見を求めたうえで、最澄の主張には道理がないとして反対の意を上奏した{{sfn|田村晃裕|1988|p=222-232}}。この上奏文は天皇の勅により10月27日に最澄に渡された。これに対し最澄は翌弘仁11年(821年)2月29日に『顕戒論』と『内証仏法相承血脈譜』を内裏に提出して反論。さらに弘仁12年3月に『顕戒論縁起』を朝廷に提出する{{sfn|田村晃裕|1988|p=232-240}}。しかし最澄の提言は生前に叶う事は無かった{{sfn|田村晃裕|1988|p=252-257}}。 |

|||

天台宗独自の制度樹立を図った最澄の意図についてはいくつか考えられる。第一は護国である。奈良時代の仏教は[[東大寺]]や[[国分寺]]の建立に見られるように護国を期待されていたが、災害や疫病は絶えなかった。最澄はその原因を小乗戒(具足戒)を受けた僧に求め、これを大乗僧の純粋培養によって克服しようとした{{sfn|木内堯央|2020|p=101-104}}{{sfn|田村晃裕|1988|p=240-244}}。第二は時代である。釈迦が入滅して2000年近い年月が経って末法が近い世で悟りに至るには、長く時間のかかる方法ではなく大きく真っすぐな道によらなくてはならないとした。この二点を解決するために[[戒律]]制度の改革を提唱した{{sfn|田村晃裕|1988|p=240-244}}。 |

|||

[[鑑真]]が日本にもたらした戒律制度は唐の天台宗を含めて諸国の標準となっていたもので、僧になるためには具足戒{{Refnest|group="注釈"|正式な僧になるための戒。比丘250戒、比丘尼348戒{{sfn|田村晃裕|1988|p=215-222}}。}}を三師七証{{Refnest|group="注釈"|戒を授ける直接の責任者である戒和尚、戒場で白四羯磨(びゃくしこんま)の作法を受け持つ羯磨師、威儀作法を教える教授師の三師と、7人の立ち会いの僧の事{{sfn|田村晃裕|1988|p=215-222}}。}}を前に受戒せねばならず、また菩薩戒は具足戒を受けた僧が補助的に受ける、あるいは在家信者が受ける戒としていた{{sfn|上原雅文|1999|p=60-61}}。それに対し最澄は梵網経菩薩戒{{Refnest|group="注釈"|梵網経に説かれる十重四十八軽戒。}}のみで僧になれるとし{{sfn|上原雅文|1999|p=60-61}}、あわせて受戒も[[釈迦如来|釈迦仏]]、[[文殊菩薩|文殊師利菩薩]]、[[弥勒菩薩]]を三師とし、一切の仏を証師としたうえで一人の伝戒師が居ればよく、伝戒師が居なければ自誓受戒でもよいとした{{sfn|木内堯央|2020|p=101-104}}{{sfn|田村晃裕|1988|p=215-222}}。また在家と出家は姿(剃髪と袈裟)で区別できるとする{{sfn|田村晃裕|1988|p=240-244}}。このような大胆な戒律制度は日本独自の大乗仏教を育み、のちに延暦寺から輩出される[[鎌倉仏教|鎌倉新仏教]]の礎となった{{sfn|木内堯央|2020|p=108-110}}。 |

|||

最澄が意図した第三は比叡山から僧の流出を防ぐことである。[[#天台法華宗|前述]]のように天台法華宗で受戒した僧がたびたび法相宗に奪われていた{{sfn|田村晃裕|1988|p=240-244}}。第四は天台教団の独立である。南都六宗は僧綱を頂点とした管理機関をもち、天台法華宗の年分度者であっても東大寺で受戒を受けていた。また僧は[[治部省]]に属する玄蕃寮が掌握していた{{sfn|田村晃裕|1988|p=240-244}}。この二点を克服する手立てが比叡山上での受戒と、続く12年に渡る籠山などであった{{sfn|田村晃裕|1988|p=240-244}}。 |

|||

天台法華宗に年分度者が与えられてから10年間で受戒した20名のうち、比叡山に住するものは僅か6名であった。これは南都の寺に所属する僧が天台法華宗の割り当てを利用して受戒していたことも原因の一つと考えられる。最澄は得度を受けてから受戒を経てその後の修学にいたるまで比叡山内で完結させることで、多くの天台僧を育成することを図ったと考えられる{{sfn|田村晃裕|1988|p=108-112}}{{sfn|田村晃裕|1988|p=240-244}}。それまでも籠山修行をする僧は居たが、これを制度化したのは最澄が初めてである{{sfn|上原雅文|1999|p=60-61}}。また籠山を終え学問修行共に満足であった者には、最高の[[僧位]]である大法師位を与えて欲しいと訴えている。最澄が大法師位を授かったのはこの後の事で、非常に高い要求であったことがわかる{{sfn|田村晃裕|1988|p=206-214}}。さらに大乗戒を受けた僧については僧籍を治部省に移さず[[民部省]]に置いたままとしたうえで、受戒にあたって発給される[[度牒|度縁]]については具足戒と同様に官印を捺してもらうとしている。また官の派遣により俗別当(僧でない管理者)を置くことや他宗からの入門規定、あるいは官費の給付不要や破戒僧の処罰などを明文化している。これらは天台法華宗が既存の仏教政策から離脱し、太政官の直下に置かれて独自の管理組織を構築することを意図していると考えられる{{sfn|木内堯央|2020|p=95-98}}{{sfn|木内堯央|2020|p=98-100}}{{sfn|田村晃裕|1988|p=240-244}}{{sfn|古田榮作|1999|p=68-69}}。 |

|||

=== 入滅 === |

|||

[[File:Trip to Kyoto (5253800200).jpg|thumb|延暦寺浄土院拝殿(重要文化財)]] |

|||

[[ファイル:Koku Saitcho shounin.jpg|thumb|right|150px|哭澄上人詩([[嵯峨天皇]][[宸翰]])(部分)]] |

[[ファイル:Koku Saitcho shounin.jpg|thumb|right|150px|哭澄上人詩([[嵯峨天皇]][[宸翰]])(部分)]] |

||

最澄は弘仁13年(822年)2月14日に伝燈大法師位を授かる{{sfn|田村晃裕|1988|p=245-252}}。この頃には体調を崩していたようで、桓武天皇の[[国忌]]である3月17日に光定は「最澄法師重病を受く。命緒幾ばくならず。伝戒を許されざれば先帝の御願成就せず。」と、戒壇設立の勅許を催促している{{sfn|木内堯央|2020|p=111-113}}。 |

|||

6月4日の辰の刻に[[入滅]]。廟所は比叡山東塔の浄土院{{sfn|田村晃裕|1988|p=245-252}}。 |

|||

'''最澄'''(さいちょう)は、[[平安時代]]の僧([[766年|766]]/[[767年]] - [[822年]])<ref>"The Sutra of the Sixth Patriarch." Dumoulin, Heinrich. ''Zen Buddhism: A History, India and China''. New York: World Wisdom, 2005, p128. </ref>{{refnest|name="nipponica_saichou"|塩入良道、[https://kotobank.jp/word/%E6%9C%80%E6%BE%84-68072#E6.97.A5.E6.9C.AC.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E5.85.A8.E6.9B.B8.28.E3.83.8B.E3.83.83.E3.83.9D.E3.83.8B.E3.82.AB.29 「最澄」 -日本大百科全書(ニッポニカ) ]、小学館。}}。[[日本]]の[[天台宗]]の開祖であり、'''伝教大師'''として広く知られる<ref>最澄に対する称名は「南無宗祖根本伝教大師福聚金剛」である。</ref>。[[近江国]](現在の[[滋賀県]])[[滋賀郡]]古市郷(現在の[[大津市]])もしくは[[生源寺]](現在の大津市[[坂本 (大津市)|坂本]])の地に生れ、俗名は三津首広野(みつのおびとひろの)。生年に関しては[[天平神護]]2年([[766年]])説も存在する。中国に渡って仏教を学び、帰国後、[[比叡山]][[延暦寺]]を建てて天台宗の開祖となった<ref>書家101 p.118</ref>。 |

|||

{{Quotation|毎日諸大経を長講して、慇懃精進に法をして久住せしめよ。国家を利せんが為、群生を度せんが為なり。努めよ、努めよ。(中略)年月灌頂の時節護摩し、仏法を紹隆して以って国恩に答えよ。|最澄|遺言{{sfn|田村晃裕|1988|p=245-252}}}} |

|||

最澄の死を受けて藤原冬嗣、[[良岑安世|良峰安世]]、伴国通らが『山修山学の表』を天皇に奏請し、死後7日後に大乗戒壇の設立と天台僧育成制度の樹立について勅許が下りる。弘仁14年(823年)2月26日には、勅により一乗止観院を延暦寺と改称。同年3月17日に最初の得度が行われ、ついで4月14日に光定らが受戒した{{sfn|田村晃裕|1988|p=252-257}}。同年10月17日に嵯峨天皇は『澄上人を哭す』の詩を賜う{{sfn|田村晃裕|1988|p=245-252}}。 |

|||

貞観8年(866年)7月12日に伝教大師の[[諡|諡号]]が勅諡された。[[大師 (僧)|大師]]号は円仁の慈覚大師と共に日本初である{{sfn|田村晃裕|1988|p=245-252}}。 |

|||

== 生涯 == |

|||

{{年譜のみの経歴|date=2020年3月}} |

|||

なお、年齢は神護景雲元年出生説に基づく。<ref name="syussei"/> |

|||

* [[神護景雲]]元年([[767年]])[[8月18日 (旧暦)|8月18日]]、[[近江国]][[滋賀郡]](現在の[[滋賀県]][[大津市]][[坂本 (大津市)|坂本]]の一帯)を統治する豪族の三津首百枝(みつのおびとももえ)を父として古市郷か現在の[[生源寺]]の地で誕生する。幼名は広野(ひろの)<ref>[http://www.tendai.or.jp/rekishi/sou-hito.php 天台宗HP].2018年6月1日閲覧。</ref>{{sfn|京都国立博物館|2005|p=366}}。 |

|||

* [[宝亀]]9年([[778年]])、12歳のとき[[近江国分寺]](現在の大津市石山)に入り、[[出家]]して[[行表]]の弟子となる。 |

|||

* 宝亀11年〈[[780年]])[[11月10日 (旧暦)|11月10日]]、<!--14歳のとき、『度牒』ではなく『国府牒』では15歳-->近江国分寺僧闕(そうけつ、欠員の意)により[[得度]]し名を'''最澄'''と改めた{{sfn|京都国立博物館|2005|p=366}}。 |

|||

* [[延暦]]2年([[783年]])[[1月20日 (旧暦)|1月20日]]、正式な僧侶の証明である[[度牒|度縁]]の交付を受ける{{sfn|京都国立博物館|2005|p=366}}<ref name="doen">当時は[[道鏡]]時代の僧侶の政治介入に対する反省から、僧侶の人数を抑制するために度縁の交付の制限を行っていた。</ref><ref>『伝教大師度縁案並僧綱牒』(国宝・[[来迎院|来迎院 (京都市左京区)]] 蔵)</ref>。 |

|||

* 延暦4年([[785年]])[[4月6日 (旧暦)|4月6日]]、[[東大寺]]で[[波羅提木叉|具足戒]]を受け[[比丘]](僧侶)となる{{sfn|京都国立博物館|2005|p=366}}。同年7月に[[比叡山]]に登り山林修行に入り、[[経典#大蔵経|大蔵経]]を読破。 |

|||

* [[788年]]、自刻の[[薬師如来]]を本尊とする草庵、後に[[延暦寺根本中堂]]となる'''一乗止観院'''を創建する{{sfn|京都国立博物館|2005|p=366}}<ref name="叡山大師伝">『叡山大師伝』</ref>。 |

|||

* [[797年]]、[[桓武天皇]]の[[内供奉十禅師]]。 |

|||

* [[801年]]、比叡山一乗止観院で'''法華十講'''奉修。[[南都六宗]]の高僧10名に講師を依頼する('''請十大徳書''')。 |

|||

* [[802年]]、高雄山寺([[神護寺]])'''法華会'''(ほっけえ)講師。桓武天皇より'''入唐求法'''(にっとうぐほう)の還学生(げんがくしょう、短期留学生)に選ばれる。 |

|||

* [[804年]]7月、通訳に門弟の[[義真]]を連れ、九州を出発。9月上旬明州に到着{{sfn|京都国立博物館|2005|p=367}}。9月下旬台州に到着、[[湛然]]の弟子の[[道邃]]から天台法門の書写を受け修学する{{sfn|京都国立博物館|2005|p=367}}{{R|叡山大師伝}}。10月[[天台山]]に登り、[[天台山国清寺|国清寺]]に入る{{sfn|京都国立博物館|2005|p=367}}。[[湛然]]の弟子の[[行満]](ぎょうまん)から付法82巻を受け、[[翛然]](しゅくねん)から[[達磨|達磨禅]]を受法する{{sfn|京都国立博物館|2005|p=367}}。 |

|||

* [[805年]]2月、台州龍興寺において道邃の付法相承を受ける{{sfn|京都国立博物館|2005|p=367}}。3月、道邃より円頓大戒(大乗[[菩薩戒]])を受け、4月、越州龍興寺の[[順暁]]より三部三昧耶の[[灌頂]]を受け、真言密教の「付法文」を受ける{{sfn|京都国立博物館|2005|p=367}}。5月、帰路の途中[[和田岬]](現在の[[神戸市]])に上陸し、最初の密教教化霊場である[[能福寺|能福護国密寺]]を開創する。7月に上洛、滞在中に書写した経典類は230部460巻。帰国当時、桓武天皇は病床にあり、宮中で天皇の病気平癒を祈る。9月、桓武天皇の要請で高雄山神護寺で日本最初の公式な灌頂が最澄により行われる。 |

|||

* [[大同 (日本)|大同]]元年([[806年]])1月、最澄の上表により、天台業2人([[止観]]業1人、遮那(しゃな)業1人)が[[年分度者]]となる。これは[[南都六宗]]に準じる。これが日本の天台宗の開宗である。このころ、[[空海]]から、[[真言]]、[[悉曇]]([[梵字]])、[[華厳]]の典籍を借り、研究する。 |

|||

* [[弘仁]]3年([[812年]])の冬、弟子の[[泰範]]、[[円澄]]、[[光定 (僧)|光定]]らと高雄山寺におもむき、空海から灌頂を受ける。そのとき曼荼羅の宝幢如来の「密号」である「福聚金剛」が法号としてつけられた。 |

|||

* [[813年]]1月、泰範、円澄、光定を高雄山寺の空海のもとに派遣して、空海から[[密教]]を学ばせることを申し入れ、3月まで弟子たちは高雄山寺に留まった。しかし、このうち泰範は空海に師事したままで、最澄の再三再四にわたる帰山勧告にも応ぜず、ついに比叡山に帰ることはなかった<ref name="miyasaka">[[宮坂宥勝]]「風信帖と久隔帖」(「空海の風信帖」『墨』P.16 - 20)</ref>。 |

|||

* 813年11月、最澄が「[[理趣釈経]]」の借用を申し出たが、空海は「文章修行ではなく実践修行によって得られる」との見解を示して拒絶、以後交流は相容れなかった。 |

|||

* [[815年]]、[[和気氏]]の要請で大安寺で講説、南都の学僧と論争。その後東国へ旅立つ。関東で[[鑑真]]ゆかりの上野の緑野(みとの)寺(現在の群馬県浄法寺に位置する)や下野の小野寺を拠点に伝道を展開する。 |

|||

* [[法相宗]]の学僧会津[[徳一]]との間に、'''[[三一権実諍論|三一権実の論争]]'''。徳一が『'''仏性抄'''』(ぶっしょうしょう)を著して最澄を論難し、最澄は『'''照権実鏡'''』(しょうごんじっきょう)で反駁。論争は、[[比叡山]]へ帰った後も続き、『'''法華去惑'''』(こわく)『'''[[守護国界章]]'''』『'''決権実論'''』『'''法華秀句'''』などを著したが、決着が付く前に最澄も徳一も死んでしまったので、最澄の弟子たちが徳一の主張はことごとく論破したと宣言して論争を打ち切った。 |

|||

* [[818年]]、みずから具足戒を破棄。『'''山家学生式'''』(さんげがくしょうしき)を定め、天台宗の年分度者は比叡山において大乗戒を受けて菩薩僧となり、12年間山中で修行することを義務づける。 |

|||

* 南都の僧綱から反駁にこたえて『'''顕戒論'''』を執筆。『'''内証仏法血脈譜'''』を書いて正統性を説く。 |

|||

* [[弘仁]]13年[[6月4日 (旧暦)|6月4日]]([[822年]][[6月26日]])、比叡山の中道院で遷化、享年56(満54歳没)。没後7日目、大乗[[戒壇]]設立は、弟子・光定と、[[藤原冬嗣]]、[[良岑安世]]の斡旋により勅許。 |

|||

* [[貞観 (日本)|貞観]]8年([[866年]])、[[清和天皇]]より'''伝教大師'''(でんぎょうだいし)の[[諡|諡号]]が贈られた。日本で初めての[[大師_(僧)|大師号]]である。以後「伝教大師最澄」と称される。 |

|||

== 書 == |

== 書 == |

||

| 51行目: | 123行目: | ||

=== 久隔帖 === |

=== 久隔帖 === |

||

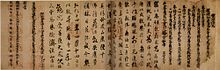

『久隔帖』(きゅうかくじょう)は、弘仁4年(813年)11月25日付で書いた[[尺牘]](書状)で、「久隔清音」の句で始まるのでこの名がある。宛名は「高雄範闍梨」とあり、これは[[神護寺|高雄山寺]]に派遣した最澄の弟子の[[泰範]]であるが、実質は空海宛である<ref name="miyasaka"/>。心が筆端まで行き届き、墨気清澄・品格高邁で、さながら王羲之の『[[集字聖教序]]』を肉筆化したような響きを放つ<ref>寺山旦中「弘法の展開と最も澄んだ書」(「空海の風信帖」『墨』P.54)</ref>。大きさは、29.2cm×55.2cm。[[奈良国立博物館]]蔵。[[国宝]]<ref name="miyasaka"/>。 |

『久隔帖』(きゅうかくじょう)は、弘仁4年(813年)11月25日付で書いた[[尺牘]](書状)で、「久隔清音」の句で始まるのでこの名がある。宛名は「高雄範闍梨」とあり、これは[[神護寺|高雄山寺]]に派遣した最澄の弟子の[[泰範]]であるが、実質は空海宛である<ref name="miyasaka">[[宮坂宥勝]]「風信帖と久隔帖」(「空海の風信帖」『墨』P.16 - 20)</ref>。心が筆端まで行き届き、墨気清澄・品格高邁で、さながら王羲之の『[[集字聖教序]]』を肉筆化したような響きを放つ<ref>寺山旦中「弘法の展開と最も澄んだ書」(「空海の風信帖」『墨』P.54)</ref>。大きさは、29.2cm×55.2cm。[[奈良国立博物館]]蔵。[[国宝]]<ref name="miyasaka"/>。 |

||

[[File:Dengyo-daishi sekitoku.jpg|right|400px|『久隔帖』最澄筆]] |

[[File:Dengyo-daishi sekitoku.jpg|right|400px|『久隔帖』最澄筆]] |

||

[[ファイル:jyodoinn5799.jpg|thumb|200px|浄土院、伝教大師の廟所、滋賀県大津市比叡山延暦寺]] |

|||

{{quotation| |

{{quotation| |

||

久隔清音馳<br/> |

久隔清音馳<br/> |

||

| 81行目: | 152行目: | ||

=== 羯磨金剛目録 === |

=== 羯磨金剛目録 === |

||

『羯磨金剛目録』(かつまこんごうもくろく)は、最澄が唐からの請来品を弘仁2年(811年)比叡山に奉納した目録の断片で、その初行の文字によってこの名がある。全紙に比叡山の印が捺されている。延暦寺蔵。[[国宝]]。 |

『羯磨金剛目録』(かつまこんごうもくろく)は、最澄が唐からの請来品を弘仁2年(811年)比叡山に奉納した目録の断片で、その初行の文字によってこの名がある。全紙に比叡山の印が捺されている。延暦寺蔵。[[国宝]]。 |

||

== 和歌 == |

|||

最澄が詠んだ和歌が9首伝わっている。 |

|||

{{Quotation|比叡山中道建立の時<br>阿耨多羅三藐三菩提の仏たち我立杣に冥加あらせ給へ|『[[新古今和歌集]]』{{sfn|田村晃裕|1988|p=245-252}}}} |

|||

この歌について[[正岡子規]]は「いとめでたき歌にて候。長句の用ゐ方など古今未曾有にて、これを詠みたる人もさすがなれど、この歌を勅撰集に加へたる勇気も称するに足るべくと存候(『九たび歌詠みに与ふる書』)」と賞賛している{{sfn|平野多恵|2014|p=21}}。 |

|||

{{Quotation|法華二十八品歌の中に<br><方便品><br>三の川ひとつの海となる時は舎利弗のみそまつ渡りける<br><法師品><br>この法をもし一こともとく人はよもの仏のつかひならすや<br><分別功徳品><br>我命なかしとききてよろこへる人はさなから仏とそなる|『[[新続古今和歌集]]』{{sfn|田村晃裕|1988|p=245-252}}}} |

|||

{{Quotation|比叡山の中堂に始て常燈ともしてかけ給へける時<br>あきらけく後の仏の御世まても光つたへよ法のともし火|『[[新拾遺和歌集]]』{{sfn|田村晃裕|1988|p=245-252}}}} |

|||

{{Quotation|末代の衆生のねかひをよめる<br>末の世のいのりもとむる其事のしるしなきこそしるしなりけれ|『和論語』{{sfn|田村晃裕|1988|p=245-252}}}} |

|||

{{Quotation|比叡山をよめる<br>おのつからすめは持戒の此山はまことなるかな依身より依所|『和論語』{{sfn|田村晃裕|1988|p=245-252}}}} |

|||

{{Quotation|みかとの御為に経のかき給ひし奥に<br>となへても君をのみまたいのりけれは幾代ふるとてたえしと所思ふ<br>となへてもきみをのみまたいのりけれはいくよふるともたへしとそ思ふ|『和論語』{{sfn|田村晃裕|1988|p=245-252}}}} |

|||

== 伝教大師童形像 == |

== 伝教大師童形像 == |

||

| 101行目: | 182行目: | ||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

{{ |

{{脚注ヘルプ}} |

||

=== 注釈 === |

|||

{{Reflist|group="注釈"}} |

|||

=== 出典 === |

|||

<!-- 文献参照ページ --> |

|||

{{Reflist|3}} |

|||

== 参考文献 == |

== 参考文献 == |

||

* [[仁忠]]('''最澄の高弟''')『叡山大師伝』: (伝教大師全集.第5巻所収、世界聖典刊行協会、復刻版1975年) |

|||

* [[森田悌]] 『日本古代の政治と宗教』(雄山閣出版、1997年) |

|||

* [[木村卜堂]] 『[[日本と中国の書史]]』([[日本書作家協会]]、1971年) |

|||

* 「空海の風信帖」(『[[墨 (書道雑誌)|墨]]』 芸術新聞社、1993年9月) |

|||

* [[石川九楊]]・加藤堆繋『書家101』([[新書館]]、新版2007年(初版2004年))ISBN 978-4-403-25074-3 |

* [[石川九楊]]・加藤堆繋『書家101』([[新書館]]、新版2007年(初版2004年))ISBN 978-4-403-25074-3 |

||

* {{Cite journal |和書 |author=上原雅文 |title=「山家学生式」創出の思想的根拠 |journal=国士館哲学 |volume=第3巻 |publisher=[[国士舘大学]]哲学会 |year=1999 |date=1999 |ref=harv}}[https://kokushikan.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=6477&file_id=189&file_no=1 pdf] |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[木内堯央]] |year=2020 |title=最澄と天台教団 |publisher=[[講談社]]|isbn=978-4-06-519000-5 |ref=harv}} |

|||

* [[木村卜堂]] 『[[日本と中国の書史]]』([[日本書作家協会]]、1971年) |

|||

* {{Cite book|和書|author=京都国立博物館|author2=東京国立博物館|date=2005-10-08|title=最澄と天台の国宝|year=2005|publisher=読売新聞社|ref=harv|id={{全国書誌番号|21040706}} }} |

* {{Cite book|和書|author=京都国立博物館|author2=東京国立博物館|date=2005-10-08|title=最澄と天台の国宝|year=2005|publisher=読売新聞社|ref=harv|id={{全国書誌番号|21040706}} }} |

||

* {{Cite book|和書|author=田村晃裕 |year=1988 |title=最澄 |publisher=[[吉川弘文館]]|series=人物叢書|isbn=4-642-05119-8 |ref=harv}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=天台宗 |year=2009 |chapter=宝満山と宇佐神宮に「宝塔」を建立 |title=天台ジャーナル |volume=第85号 |publisher=天台宗出版室 |ref=harv}}[http://www.tendai.or.jp/journal/kiji.php?nid=85] |

|||

* {{Cite journal |和書 |author=平野多恵 |title=釈教歌の方法と文体 |journal=日本文学 |volume=第63巻7号 |publisher=日本文学協会 |year=2014 |date=2014 |doi=10.20620/nihonbungaku.63.7_21|ref=harv}} |

|||

* [[仁忠]](最澄の高弟)『叡山大師伝』: (伝教大師全集.第5巻所収、世界聖典刊行協会、復刻版1975年) |

|||

* {{Cite journal |和書 |author=古田榮作 |title=「山家学生式」について |journal=大手前女子大学論集 |volume=第33巻 |publisher=[[大手前女子大学]] |year=1999 |date=1999 |ref=harv}}[https://otemae.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=1756&file_id=22&file_no=1 pdf] |

|||

* [[森田悌]] 『日本古代の政治と宗教』(雄山閣出版、1997年) |

|||

* {{Cite book|和書|author=渡辺凱一 |year=1995 |title=最澄-天台仏教の思想- |publisher=[[近代文藝社]]|isbn=4-7733-4214-5 |ref=harv}} |

|||

* 「空海の風信帖」(『[[墨 (書道雑誌)|墨]]』 芸術新聞社、1993年9月) |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

2021年5月1日 (土) 04:02時点における版

| 最澄 | |

|---|---|

|

神護景雲元年8月18日[1] - 弘仁13年6月4日(旧暦) (767年9月15日 - 822年6月26日〈新暦〉) | |

| |

| 法名 | 最澄 |

| 法号 | 福聚金剛(ふくじゅこんごう) |

| 諡号 | 伝教大師(傳敎大師) |

| 生地 | 近江国滋賀郡古市郷(現:滋賀県大津市)もしくは坂本 |

| 没地 | 中道院(比叡山) |

| 宗派 | 天台宗 |

| 寺院 | 一乗止観院(現:根本中堂) |

| 師 | 道邃・行満・翛然・順暁 |

| 弟子 | 義真、円仁ほか |

最澄(さいちょう)は、平安時代の僧(766/767年 - 822年)[2][3]。日本の天台宗の開祖であり、伝教大師(でんぎょうだいし)として広く知られる[4]。近江国(現在の滋賀県)滋賀郡古市郷(現在の大津市)もしくは生源寺(現在の大津市坂本)の地に生れ、俗名は三津首広野(みつのおびとひろの)。生年に関しては天平神護2年(766年)説も存在する。中国に渡って仏教を学び、帰国後、比叡山延暦寺を建てて天台宗の開祖となった[5]。

生涯

生まれ

最澄の生まれについての記録は、最澄没後に記された伝記類によるものと、存命当時の公文書類によるものの2つがあり、若干の齟齬がある[6]。

最澄の父は『叡山大師伝』は三津首百枝(みつのおびとももえ)と記し[7]、宝亀11年(780年)の『国府牒』によれば父(戸主)は三津首浄足(きよあし)で、身分は正八位下、副知事のような地位であったとされる[8][注釈 1]。本貫は『国府牒』は近江国滋賀郡古市郷と伝えるが[8][注釈 2]、天台宗の伝承によると大津市坂本の生源寺の生まれであったとされる[6]。三津首について天台宗が最澄を讃える『伝教大師和讃』や『叡山大師伝』では後漢皇帝の子孫、登萬貴王の末裔としている[注釈 3][8]。最澄の母は10世紀成立の『伝教大師由緒』は藤原鷹取の娘で藤子とし、『青蓮院門跡系譜』は応神天皇9世の孫とするが、いずれも後世の言い伝えで史実性は不明である。『叡山大師伝』は両親は子に恵まれなかったが比叡山の神宮で祈請したところ最澄を身籠ったと記す[7]。

最澄の生まれ年にも2説ある。『叡山大師伝』などが伝える没年齢によると神護景雲元年(767年)生まれであるが、『国府牒』『度牒』『戒牒』といった最澄が官僧になる際の公文書によると天平神護2年(766年)生まれである[7]。この2説について専門家の意見は統一を見ていないが、戸籍上は766年生まれであったが、最澄自身が767年と考えていたという説もある[6]。

『国府牒』などによれば、最澄の幼名は広野(ひろの)。伝記には幼いころに小学という初等教育機関で「陰陽、医方、工巧などを修める」など非凡な才を見せ、7歳の頃に仏道を志すと伝える[9]。

出家

『国府牒』は近江国分寺僧に欠員ができたので広野を得度させるよう指示した公文書である。これによればこの頃の広野は法華経、最勝王経、薬師経、金剛般若経などを読むと記される[10]。当時の例にもれず、広野も優婆塞として3年ほど国分寺で雑用や奉仕をしつつ経典を学んでいたと考えられる[10]。宝亀11年(780年)11月12日に、広野は近江国分寺にて得度を受け沙弥となり最澄と名付けられる。それ以降、近江国師の行表に師事するが[11]、のちに最澄は行表から禅を教えられたとしたうえで、教えについて「心を一乗に帰すべきこと」と『内証仏法相承血脈譜』に記しており、師の教えがその後に最澄の求める仏教のあり方を方向づけたと思われる[12][13][14]。つづいて延暦4年(785年)4月6日に東大寺戒壇院で具足戒を受けて比丘となる[15][16]。

比叡入山

ここまで官僧として順調に歩を進めた最澄だが、具足戒を受けてほどない延暦4年(785年)7月中旬に比叡山に籠る[17]。『僧尼令』には「禅行修道あって、心に静寂を願い、俗に交わらず、山居を求めて服餌せんと欲すれば、三綱連署せよ」とあり、最澄もこのような公的な手続きを踏んで入山したと考えられる[18]。『叡山大師伝』によれば、まず比叡山麓の神宮禅院で懺悔の行を修め、つづいて『願文』を著したとされる[16]。

(前略)伏して願わくば、解脱の味、一人飲まず、安楽の果、独り証せず。法界の衆生と同じく妙覚に登り、法界の衆生と同じく、妙味を服せん。(後略) — 最澄、『願文』[19]

この願文から最澄はみずからも大乗経典に出る菩薩のようになることを志していることが分かる[19]。『叡山大師伝』はこの願文を読んだ内供奉の寿興と最澄が固い交わりを結んだとする[20]。

『叡山大師伝』によると、延暦7年(788年)に比叡山に小堂を建て自刻の薬師像を安置した[21]。場所は現在の根本中堂の位置とされ、後に一乗止観院と称する[14]。そこに籠った最澄は『法華経』の研究を重ね「智顗の教学にふれて、天台の法門を得たい」と思い至る。そしてあるとき天台法門の所在を知る人に邂逅し、鑑真が将来した経典を写しとることができたとされる[22][注釈 4]。

延暦10年(791年)12月28日に最澄は修行入位という僧位を授かる。のちに伝燈位を授かる最澄だが、修行位を授かった事は当時の最澄の評価の一面と考えられる[23]。『天台霞標』によれば延暦16年(797年)12月10日に内供奉の欠員を補うためにこれに任ぜられた。内供奉は宮中の内道場で読師などを行う僧で10名が定員。欠員ある場合は清行の者で補い、任期は生涯であった。前述のように寿興と交流があったことから最澄が推薦されたと考えられる[23]。

延暦16年(797年)に最澄は比叡山に一切経をそろえる写経事業を発願する。弟子たちに写経をさせたほか、助力を請うため南都諸寺に願文を送っている[24]。この呼びかけに答えたのが大安寺の聞寂や東国の道忠である。延暦寺浄土院に2巻のみ現存する『華厳要義問答』は延暦18年に行福という僧が写経したと記されるが、この時の経典とされている[23]。なお道忠の門弟には円澄、円仁が居る[24][25]。延暦17年(798年)10月に法華十講の法会を行う。これは最澄が法華三部経の講義を行ったとされ毎年行われた[26]。さらに延暦20年(801年)11月24日には南都各宗の高僧に呼びかけ法華十講を催している[24]。

最澄が比叡山に籠った理由は定かではないが、入山後も官僧としての務めを果たし南都各宗とも交流をもっていることは明らかであり、「既存の仏教に嫌気がさし」などの後ろ向きな理由ではなかったと考えられる[27]。

高尾講会

延暦21年(802年)に和気弘世が氏寺の高尾山寺催した天台法門の講会で最澄も招かれ講師を務める[注釈 5]。この講会について『叡山大師伝』は一乗仏教興隆の為と記している。また『伝述一心戒文』などには桓武天皇の意思によって催されたと記されるが、史実性は疑わしい[26]。しかしこの法会の事を聞いた桓武天皇が天台一乗興隆を発願し、同年9月7日に弘世を詔問し、弘世は最澄に相談したとされる[26][28]。

この時代、仏教宗派は南都六宗に限られていた。特に法相宗と三論宗に多くの学生が集まり、延暦21年正月(802年)の太政官符に「三論、法相、彼此角争」とあるように両宗が衝突していた。こうした抗争を収束させたい朝廷は新しい仏教界の秩序作りを目指す仏教政策を取る事となり、結果として天台宗の開宗が後押しされたと考えられる[29]。

入唐求法

『叡山大師伝』によれば、桓武天皇の詔問を受けた弘世は最澄に相談し、天台山への還学生と留学生[注釈 6]各1名を派遣の必要性を訴える上表文を記す[30]。

(前略)天台独り、論宗を斥けて特に経宗に立つ。論は此れ経の末、経は此れ論の本なり。(中略)

伏して願わくは我が聖皇の御代に円宗の妙義を唐朝に学ばしめ、法華の宝車を日本に運らしめん。(後略) — 和気弘世、『上表文』[30]

論宗とは『中論』に基づく三論宗と『成唯識論』に基づく法相宗を指し、天台宗は釈尊の説いた経に基づく経宗であると主張している。この上表により円基と妙澄の唐への派遣が決まったものの、9月12日になると天皇は最澄本人が入唐するよう勅した。翌日最澄は「天朝の命に答えん」と返答し還学生となり、さらに10月20日に義真を訳語僧として同行することを願い出て許されている[28][30][注釈 7]。この際に入唐費用として金銀数百両が与えられたが、遣唐大使が200両、副使が150両であった事と比べ非常に大きな額であったことが分かる[30]。

延暦23年(804年)7月6日に最澄ら遣唐使は肥前国松浦郡田浦から出港。最澄が乗船した第2船は9月1日に明州鄮県に到着した。病にかかっていた最澄はしばらく休養し、9月15日に天台山へ出発し[31]、9月26日に台州に到着する。刺史の陸淳に面会した最澄は、講演会に訪れていた天台山修禅寺の道邃を紹介される。『叡山大師伝』によれば、道邃は最澄の求めに応じて写経の手筈を整えた。貞元20年(延暦23年・804年)10月には最澄は天台山に登る。『伝法偈』によれば10月7日に仏隴寺で行満に出会い、経典82巻と印信(弟子が授かる書状)を授かる。同年12月7日に沙弥であった義真は天台山国清寺にて翰を戒師として具足戒を受ける。翌貞元21年(延暦24年・805年)3月2日に最澄と義真は道邃から菩薩戒を受けるが、これが最澄と天台法華の教旨による大乗戒との出会いとなった。天台山における求法の成果は『伝教大師将来台州録』によれば書物120部345巻に及んだ[32][33]。またこの明州滞在の間に禅林寺で牛頭禅、国清寺で密教を学んだほか、国清寺に一堂を建立している[33]。

同年3月上旬、最澄一行は明州に戻る。同年1月に崩じた徳宗の一件を日本に伝える為に遣唐使の帰国が決まったためと思われる。遣唐使船が順風を待つ間に最澄は越州の龍興寺を目指す[34]。『叡山大師伝』によればこの越州行きは「真言を求めるため」とするが、『顕戒論』には「明州の刺史の勧めによって」と記されている[35]。4月8日ごろに明州を出発し4月18日には峯山道場で順暁から灌頂を受けるという慌ただしいものであった[34]。『内証仏法相承血脈譜』や『顕戒論』によれば、この灌頂は金剛界・胎蔵界両部であったと記されている[35]。また『伝教大師将来越州録』によれば、これにより書物102部115巻と密教供養道具5点を入手したとされる。この後の5月5日までに明州へ再び戻った最澄は、開元寺法華院の霊光などから密教儀軌を得るなどし、5月18日に明州から帰国の途に立った[34]。

天台法華宗

延暦24年(805年)6月5日に対馬に着いた最澄は直ちに上京する。『叡山大師伝』によると、最澄が将来した天台法門は勅命により7通の書写が命じられ、三論宗や法相宗に学ばせた。この経典は弘仁6年(815年)に嵯峨天皇による題を書き付けて完成したとされる[36][37]。一方で最澄がもたらした密教も歓迎される。繰り返し密教の灌頂や祈祷などが行われたことが伝記に記されているが、これらは桓武天皇が病に伏せていた事と関係があると考えられる[36]。

延暦25年(806年)正月3日に最澄は年分度者に天台法華宗を加える改正を上奏する。

一目の羅(あみ)は鳥を得ることあたわず。一両の宗なんぞ普く汲むに足らん — 最澄、『上奏文』[38]

これ以前の年分度者は三論宗と法相宗のみに認められていたが、最澄の提案は天台法華宗を含む5宗[注釈 8]を加えるものであった。上奏文からは天台法華宗を公認させる意味以上に、新しい仏教界の秩序を作ろうとする意図がうかがえる[38]。この上奏は直ちに僧綱に意見が求められ僧綱も同意し、1月26日の太政官符により制定された[注釈 9]。官符には年分度者の学業や任用など具体的な規定を含んでいることが特徴で、天台法華宗には『大日経』を読ませる遮那業(密教)と『摩訶止観』を読ませる止観業(天台)、各1名が割り当てられた。しかしこの時点での公認はあくまで奈良仏教の僧綱の下で認められたものであった[39]。『天台法華宗年分得度学生名帳』によると、この制度によって天台法華宗では、弘仁9年(818年)までに24名が得度を受けた。しかし比叡山を去った者が14名おり、そのうち法相宗が奪った者6名と記録されている。この事について最澄は「天台学生は小儀にとらわれて京に馳散する。まさに円道を絶せんとす」と『顕戒論』に記し、危機感をあらわにしている[40]。

空海との関係

前述のように唐から戻った最澄が伝えた密教は歓迎される。『叡山大師伝』は桓武天皇の喜びを「真言の秘教等は未だ此の土に伝るを得ず。しかるに最澄はこの道を得、まことに国師たり」と伝える[41]。最澄が唐から戻った翌大同元年(806年)に長安で密教を学んだ空海も帰朝する[42]。まもなく最澄は空海に密教の習学を申し出ているが[43]、その理由は天台法華宗の年分度者に遮那業(密教)1名が割り当てられていた事と関連があると考えられる[43][41]。

ただ遮那の宗、天台と融通す。(中略)法華、金光明は先帝の御願。また一乗の旨、真言とことなることなし。伏して乞う、遮那の機を求めて、年年あい計りて伝通せしめん。 — 最澄、大同3年8月19日に空海に宛てた手紙[43]

『伝教大師消息』に記された書簡によると、最澄は弟子を空海の下に送り、借用した経典を写すといったことを、大同4年(809年)から弘仁7年(816年)ごろまで繰り返した[42]。

弘仁3年(812年)10月27日には乙訓寺にいた空海を最澄が訪ねた。この際に空海は最澄に伝法することを決めたという[42]。神護寺に残る『灌頂記』によれば、最澄は11月15日に金剛界灌頂を、12月14日に胎蔵界灌頂を空海から受けた。しかしこの頃の最澄の手紙をみると灌頂を受ける日について混乱が見られる。この点について最澄は灌頂が金剛界と胎蔵界の両部が独立して一対になっているということを知らなかったという説がある[43]。のちに最澄は越州で学んだ密教について両部の灌頂を受けたと『顕戒論』などに記しているが、おそらく最澄が学んだ密教は両部を合わせた亜流派であり、空海が長安で学び伝えた法門とくらべて劣っている事に最澄も気が付いていたと考えられる[44][45]。

灌頂を受けた最澄は空海の弟子となったことを意味する。後に円澄が空海に宛てた書簡によれば、空海は最澄に大法儀軌を受ける為には3年間留まるように伝えていたが果たせなかったとある。空海の下での修行は、すでに一宗の責任者となっていた最澄には叶わぬ事であり、最澄もまた空海に宛てた書簡に訪問できない事への詫びを繰り返し記している[42]。なお最澄が『理趣釈経』の借用を求めた事に対して、空海が「理趣は論じて心から心へ伝えるもので、未入壇の者には真言を伝えない」と断ったことが二人を分かつことになったとする説があるが、この根拠となった書簡にある「澄法師」は最澄ではなく円澄とする説もある。しかしその真偽は別としても、空海の下で最澄が修業できなかった事が両者を疎遠にした根本の理由であったと考えられる[42]。もうひとつ両者に異なる点は真言と天台の位置づけである。最澄は天台と真言は一致しており、同じ一乗であるとしている。一方で空海は天台を真言より低い教えと見ている。この教理の相違も両者を分かつ理由と考えられる[46]。

さらに両者の間に泰範の去就問題がある。泰範は元々天台宗以外の僧であったが、比叡山に入って密教を学んでいたと考えられる。優秀な弟子であったようで、弘仁3年(812年)5月8日付けの最澄の遺書には泰範を惣別当(比叡山の管理責任者)に指名している。しかし直後の6月29日に泰範は暇を請うて比叡山から降りる。その書簡を読んだ最澄は返信を送るが、そこから最澄の驚きと泰範が最澄の弟子から戒を破った事で批判を受けていたことが分かる。その後も最澄は泰範を慰留したようで、最澄と泰範は共に胎蔵界灌頂を受けている。しかし泰範は比叡山には戻らず、空海の元に身を寄せた。弘仁7年に最澄が泰範に宛てた書簡には深刻な自己反省と泰範への期待が表明されている。しかしその書簡への返信は空海の代筆によるもので「真言の教えが天台よりも優れる」と記されている。泰範は空海の十大弟子に数えられている[47]。

六所宝塔

最澄は天台法華宗を広めるために六所宝塔を建立する計画を立てる。六所宝塔とは『比叡山僧塔院等之記』に記される全国6箇所[注釈 10]に法華経一千部を安置するための宝塔である[48]。『叡山大師伝』によると、最澄は弘仁5年(814年)春に宇佐八幡と香春神宮寺に参詣し、入唐の無事に感謝し妙法蓮華経等を奉納[50]。続いて弘仁8年(817年)春に東国へ向かう。この旅では最澄が無名の頃に写経に助力した道忠の弟子らの寺々を訪問する。同年3月6日には大慈寺にて円仁と徳円に菩薩戒を授け、5月15日には緑野寺にて円澄と広智に両部灌頂を授けている[51]。またこの際にも法華大乗経二千部を写し宝塔に安置したと記されている[48]。六所宝塔が全て完成するのは最澄の没後である[49]。

天台法華宗批判と徳一

天台法華宗が広がりをみせると法相宗を中心に批判が集まるようになる。研究者によると論争の発端は最澄が弘仁4年(813年)に著した『依憑天台義集』などとされる[52]。弘仁5年正月の御斎会にて嵯峨天皇の希望で殿上にて最澄と南都僧の対論が行われた。弘仁6年8月には大安寺にて最澄が天台を講じ、南都僧らと大論争を行う。この際の主題はいわゆる三一権実論争である[53][51]。『叡山大師伝』によると南都僧らは攻撃的な姿勢で議論に臨んだとある[54]。

続いて弘仁8年(817年)2月に東国に赴いていた最澄は、恵日寺の法相宗の僧徳一が著した『仏性抄』への反論として『照権実鏡』を著す。これ以降、二人の論争は最澄の死去前年の弘仁12年(821年)に至るまで続けられた[55]。なお最澄の著作の大半は徳一との論争に関連するものである[56]。二人の論争は2つの主題に分けることができ、一つは天台・法相の教学の違いについてである。その中に修業についての論争があるが、最澄は「徳一の示す修行は正法の時代(釈迦の時代)のもので、末法に近い時代に実践することはできない」とユニークな批判をする。この思想が後述する大乗戒壇設立に繋がる[57]。いま一つは三一現実論争であるが、これは「天台の一乗」と「法相の三乗」のどちらが権実(仮と真実)の思想であるかをめぐる論争で、これに用いられた喩えが火宅の喩(三車火宅)である[57]。

大乗戒の設立

最澄の弟子で朝廷との交渉役であった光定が著した『伝述一心戒文』によれば、弘仁9年(818年)に最澄は天台法華宗を広めるために大乗寺を建て、光定に一乗の号を名乗らせると告げた。光定はこの事を藤原冬嗣を通じて天皇に上奏するが、南都の僧の反対にあって叶わなかった。『叡山大師伝』によると、同年3月に最澄が「今後声聞の利益を受けず、永く小乗の威儀にそむくべし」とし、具足戒を破棄したと記される[注釈 11][58]。

続いて最澄は『山家学生式[注釈 12]』などを著し、天台法華宗の僧育成制度について朝廷に裁可を要請する[59][60][61]。

この中で最澄は大乗戒[注釈 14]のみによる受戒と十二年籠山など革新的な受戒制度と育成制度を提唱する[59][60][61]。弘仁10年3月15日に『天台法華宗年分度者回小向大式』が提出されると、嵯峨天皇は「真理に叶ったものであれば取り計らうように、真理に叶わなければ取り計らってはならない」と返答。この件を玄蕃寮長官の真苑雑物は僧綱の護命へ告げ、護命は南都七大寺に意見を求めたうえで、最澄の主張には道理がないとして反対の意を上奏した[62]。この上奏文は天皇の勅により10月27日に最澄に渡された。これに対し最澄は翌弘仁11年(821年)2月29日に『顕戒論』と『内証仏法相承血脈譜』を内裏に提出して反論。さらに弘仁12年3月に『顕戒論縁起』を朝廷に提出する[63]。しかし最澄の提言は生前に叶う事は無かった[64]。

天台宗独自の制度樹立を図った最澄の意図についてはいくつか考えられる。第一は護国である。奈良時代の仏教は東大寺や国分寺の建立に見られるように護国を期待されていたが、災害や疫病は絶えなかった。最澄はその原因を小乗戒(具足戒)を受けた僧に求め、これを大乗僧の純粋培養によって克服しようとした[65][66]。第二は時代である。釈迦が入滅して2000年近い年月が経って末法が近い世で悟りに至るには、長く時間のかかる方法ではなく大きく真っすぐな道によらなくてはならないとした。この二点を解決するために戒律制度の改革を提唱した[66]。

鑑真が日本にもたらした戒律制度は唐の天台宗を含めて諸国の標準となっていたもので、僧になるためには具足戒[注釈 15]を三師七証[注釈 16]を前に受戒せねばならず、また菩薩戒は具足戒を受けた僧が補助的に受ける、あるいは在家信者が受ける戒としていた[67]。それに対し最澄は梵網経菩薩戒[注釈 17]のみで僧になれるとし[67]、あわせて受戒も釈迦仏、文殊師利菩薩、弥勒菩薩を三師とし、一切の仏を証師としたうえで一人の伝戒師が居ればよく、伝戒師が居なければ自誓受戒でもよいとした[65][61]。また在家と出家は姿(剃髪と袈裟)で区別できるとする[66]。このような大胆な戒律制度は日本独自の大乗仏教を育み、のちに延暦寺から輩出される鎌倉新仏教の礎となった[53]。

最澄が意図した第三は比叡山から僧の流出を防ぐことである。前述のように天台法華宗で受戒した僧がたびたび法相宗に奪われていた[66]。第四は天台教団の独立である。南都六宗は僧綱を頂点とした管理機関をもち、天台法華宗の年分度者であっても東大寺で受戒を受けていた。また僧は治部省に属する玄蕃寮が掌握していた[66]。この二点を克服する手立てが比叡山上での受戒と、続く12年に渡る籠山などであった[66]。

天台法華宗に年分度者が与えられてから10年間で受戒した20名のうち、比叡山に住するものは僅か6名であった。これは南都の寺に所属する僧が天台法華宗の割り当てを利用して受戒していたことも原因の一つと考えられる。最澄は得度を受けてから受戒を経てその後の修学にいたるまで比叡山内で完結させることで、多くの天台僧を育成することを図ったと考えられる[40][66]。それまでも籠山修行をする僧は居たが、これを制度化したのは最澄が初めてである[67]。また籠山を終え学問修行共に満足であった者には、最高の僧位である大法師位を与えて欲しいと訴えている。最澄が大法師位を授かったのはこの後の事で、非常に高い要求であったことがわかる[60]。さらに大乗戒を受けた僧については僧籍を治部省に移さず民部省に置いたままとしたうえで、受戒にあたって発給される度縁については具足戒と同様に官印を捺してもらうとしている。また官の派遣により俗別当(僧でない管理者)を置くことや他宗からの入門規定、あるいは官費の給付不要や破戒僧の処罰などを明文化している。これらは天台法華宗が既存の仏教政策から離脱し、太政官の直下に置かれて独自の管理組織を構築することを意図していると考えられる[68][69][66][70]。

入滅

最澄は弘仁13年(822年)2月14日に伝燈大法師位を授かる[71]。この頃には体調を崩していたようで、桓武天皇の国忌である3月17日に光定は「最澄法師重病を受く。命緒幾ばくならず。伝戒を許されざれば先帝の御願成就せず。」と、戒壇設立の勅許を催促している[72]。

毎日諸大経を長講して、慇懃精進に法をして久住せしめよ。国家を利せんが為、群生を度せんが為なり。努めよ、努めよ。(中略)年月灌頂の時節護摩し、仏法を紹隆して以って国恩に答えよ。 — 最澄、遺言[71]

最澄の死を受けて藤原冬嗣、良峰安世、伴国通らが『山修山学の表』を天皇に奏請し、死後7日後に大乗戒壇の設立と天台僧育成制度の樹立について勅許が下りる。弘仁14年(823年)2月26日には、勅により一乗止観院を延暦寺と改称。同年3月17日に最初の得度が行われ、ついで4月14日に光定らが受戒した[64]。同年10月17日に嵯峨天皇は『澄上人を哭す』の詩を賜う[71]。

貞観8年(866年)7月12日に伝教大師の諡号が勅諡された。大師号は円仁の慈覚大師と共に日本初である[71]。

書

書における師承は明らかでないが、延暦23年(804年)に入唐し、帰朝に当って王羲之の十七帖、王献之、欧陽詢、褚遂良などの筆跡や法帖類を持ち帰った。その書風は空海の変幻自在なのに比べて、楷書と呼ばれるものに近い。真跡として現存するものには次のようなものがある。

久隔帖

『久隔帖』(きゅうかくじょう)は、弘仁4年(813年)11月25日付で書いた尺牘(書状)で、「久隔清音」の句で始まるのでこの名がある。宛名は「高雄範闍梨」とあり、これは高雄山寺に派遣した最澄の弟子の泰範であるが、実質は空海宛である[73]。心が筆端まで行き届き、墨気清澄・品格高邁で、さながら王羲之の『集字聖教序』を肉筆化したような響きを放つ[74]。大きさは、29.2cm×55.2cm。奈良国立博物館蔵。国宝[73]。

文面は、「大阿闍梨(空海)の示された五八の詩(『中寿感興詩』)の序に、『一百二十礼仏』・『方円図』・『註義』という書名がある。その詩の韻に和して返礼の詩を作って差し上げたいが、私は『礼仏図』なるものをまだ知らない。どうかこの旨を阿闍梨(空海)に伝えられ、『方円図』・『註義』とその大意とをお知らせいただきたい。(以下省略)」という趣旨の内容である[73]。

請来目録(越州録)

『請来目録(越州録)』(しょうらいもくろく(えっしゅうろく))は、在唐中、最澄が越州(浙江)で蒐集または抄写した経疏、天台関係の文書、法具などの目録で、延暦24年(805年)に書かれたものである。楷書であるが久隔帖と同じく王羲之風の流麗な筆致である。延暦寺蔵。国宝。

羯磨金剛目録

『羯磨金剛目録』(かつまこんごうもくろく)は、最澄が唐からの請来品を弘仁2年(811年)比叡山に奉納した目録の断片で、その初行の文字によってこの名がある。全紙に比叡山の印が捺されている。延暦寺蔵。国宝。

和歌

最澄が詠んだ和歌が9首伝わっている。

この歌について正岡子規は「いとめでたき歌にて候。長句の用ゐ方など古今未曾有にて、これを詠みたる人もさすがなれど、この歌を勅撰集に加へたる勇気も称するに足るべくと存候(『九たび歌詠みに与ふる書』)」と賞賛している[75]。

末代の衆生のねかひをよめる

末の世のいのりもとむる其事のしるしなきこそしるしなりけれ — 『和論語』[71]

比叡山をよめる

おのつからすめは持戒の此山はまことなるかな依身より依所 — 『和論語』[71]

伝教大師童形像

伝教大師童形像は、生源寺(滋賀県大津市)、延暦寺(滋賀県大津市)、雙林寺(京都府京都市)、三千院(京都府京都市)、松尾寺(大阪府和泉市)、能福寺(兵庫県神戸市)、普光寺(兵庫県加西市)、長法寺(岡山県津山市)、天王院(神奈川県横浜市)、立石寺(山形県山形市)など天台宗の寺院に設置されている。

伝記研究・小説

- 塩入良道編 『最澄 日本名僧論集〈2〉』(吉川弘文館、1982年)

- 平川彰 『最澄 天に応える 高僧伝〈3〉』(集英社、1985年)

- 田村晃祐 『最澄』 (吉川弘文館〈人物叢書〉、新装版1988年)

- 佐伯有清 『伝教大師伝の研究』 (吉川弘文館〈日本史学研究叢書〉、1992年)

- 佐伯有清 『最澄とその門流』 (吉川弘文館、1993年)

- 佐伯有清 『若き日の最澄とその時代』(吉川弘文館、1994年)

- 佐伯有清 『最澄と空海 交友の軌跡』(吉川弘文館、1998年)

- 大久保良峻編 『山家の大師 最澄 日本の名僧〈3〉』(吉川弘文館、2004年)

- 立川武蔵 『最澄と空海 日本仏教思想の誕生』(講談社選書メチエ、1998年/角川ソフィア文庫、2016年)

- 高木訷(シン)元編著 『空海と最澄の手紙』(法蔵館 1999年、新版2015年)

- 『上山春平著作集第8巻 空海と最澄』(法蔵館、1995年)

- 永井路子 『雲と風と 伝教大師最澄の生涯』 (中公文庫、1990年)-小説

- 栗田勇 『最澄』 (全3巻:新潮社、1998年)-小説

脚注

注釈

- ^ 「百枝」は浄足の音をとった「巨枝」を誤ったもので、同一人物とする説もある[7]。また最澄の父が戸主であったとは限らない為、浄足は父ではないとする説もある[6]。

- ^ 古市郷について『大日本地名辞典』では大津市粟津と考証されている[8]。

- ^ 『新撰姓氏録』には近江には志賀忌寸や志賀穴大村主といった帰化漢人が早くから居住していたことがわかる[8]。また三津首の記述はないものの可能性は否定できないとされる[6]。

- ^ この鑑真将来の経典について伴国道は東大寺所蔵のものと伝えている[20]。

- ^ この法会に召集された高僧は、前年に最澄が行った法華十講の講師10人が含まれている。また最澄への招請状から弘世は最澄に帰依していたことが分かる[26]。

- ^ 還学生(げんがくしょう)は1年程度で戻る短期滞在の学生。対して留学生(るがくしょう)は20年ほどの長期滞在をする学生

- ^ 妙澄は後に最澄と空海の書簡に名が見えるが入唐はしていないと考えられる。円基については不明[30]。

- ^ 詳細な割り当ては、華厳宗2名、天台法華宗2名、律宗2名、三論宗3名(小乗成実宗を含む)、法相宗3名(小乗倶舎宗を含む)である[38]。

- ^ 天台宗はこの日をもって開宗としている。

- ^ 比叡山に総と中、その他に東西南北に各一か所である。安中山城宝塔院(比叡山東塔)、安国近江宝塔院(比叡山西塔)、安東上野宝塔院(上野国緑野郡、浄法寺)、安南豊前宝塔院(豊前国宇佐郡、宇佐弥勒寺)、安西筑前宝塔院(筑前国太宰府、竈門山寺)、安北下野宝塔院(下野国都賀郡、大慈寺 )[48][49]。

- ^ 具足戒は僧侶となるために守るべき規範である。戒を棄てる事は僧の資格を棄てる事と同義であるが、朝廷や南都の僧綱がそのように扱った様子はない[58]。

- ^ 『天台法華宗年分学生式(六条式)』(弘仁9年5月13日)、『勧奨天台宗年分学生式(八条式)』(弘仁9年8月)、『天台法華宗年分度者回小向大式(四条式)』(弘仁10年3月15日)の3部からなる書。

- ^ この文面について天台宗では「照于一隅」(一隅を照らす)と解釈する。一方で薗田香融は斉の威王の「国宝とは国の一隅を守れば他国が侵入できず、将となれば千里を照らす者である」の故事を引いたもので、正しくは「照千一隅」(一隅を守り千里を照らす)とする説を唱えている。ここでは天台宗の解釈に従う[59]。

- ^ 菩薩戒。天台宗は梵網経に基づく菩薩戒を円頓戒とよぶ。

- ^ 正式な僧になるための戒。比丘250戒、比丘尼348戒[61]。

- ^ 戒を授ける直接の責任者である戒和尚、戒場で白四羯磨(びゃくしこんま)の作法を受け持つ羯磨師、威儀作法を教える教授師の三師と、7人の立ち会いの僧の事[61]。

- ^ 梵網経に説かれる十重四十八軽戒。

出典

- ^ なお、最澄自身の撰とされる『内証仏法相承血脈譜』では、13歳で弟子入りし、宝亀11年11月10日作成の「近江国府牒」に“三津首広野年拾五”との記述があり、天平神護2年出生説を採る学者もいる。

- ^ "The Sutra of the Sixth Patriarch." Dumoulin, Heinrich. Zen Buddhism: A History, India and China. New York: World Wisdom, 2005, p128.

- ^ 塩入良道、「最澄」 -日本大百科全書(ニッポニカ) 、小学館。

- ^ 最澄に対する称名は「南無宗祖根本伝教大師福聚金剛」である。

- ^ 書家101 p.118

- ^ a b c d e 田村晃裕 1988, p. 1-7.

- ^ a b c d 木内堯央 2020, p. 28-30.

- ^ a b c d e 木内堯央 2020, p. 26-28.

- ^ 木内堯央 2020, p. 30-31.

- ^ a b 木内堯央 2020, p. 32-34.

- ^ 木内堯央 2020, p. 34-36.

- ^ 木内堯央 2020, p. 42-43.

- ^ 木内堯央 2020, p. 57-58.

- ^ a b 田村晃裕 1988, p. 7-19.

- ^ 木内堯央 2020, p. 13-16.

- ^ a b 木内堯央 2020, p. 48-51.

- ^ 木内堯央 2020, p. 44-46.

- ^ 田村晃裕 1988, p. 23-25.

- ^ a b 木内堯央 2020, p. 51-54.

- ^ a b 田村晃裕 1988, p. 30-33.

- ^ 田村晃裕 1988, p. 264.

- ^ 木内堯央 2020, p. 59-61.

- ^ a b c 田村晃裕 1988, p. 33-38.

- ^ a b c 木内堯央 2020, p. 61-64.

- ^ 田村晃裕 1988, p. 42-52.

- ^ a b c d 田村晃裕 1988, p. 53-59.

- ^ 木内堯央 2020, p. 46-48.

- ^ a b 木内堯央 2020, p. 69-71.

- ^ 木内堯央 2020, p. 67-69.

- ^ a b c d e 田村晃裕 1988, p. 66-74.

- ^ 木内堯央 2020, p. 72-73.

- ^ 木内堯央 2020, p. 73-76.

- ^ a b 田村晃裕 1988, p. 74-88.

- ^ a b c 木内堯央 2020, p. 76-78.

- ^ a b 田村晃裕 1988, p. 89-94.

- ^ a b 木内堯央 2020, p. 85-87.

- ^ 田村晃裕 1988, p. 95-97.

- ^ a b c 木内堯央 2020, p. 87-90.

- ^ 田村晃裕 1988, p. 101-107.

- ^ a b 田村晃裕 1988, p. 108-112.

- ^ a b 田村晃裕 1988, p. 113-118.

- ^ a b c d e 田村晃裕 1988, p. 118-131.

- ^ a b c d 木内堯央 2020, p. 90-93.

- ^ 木内堯央 2020, p. 82-84.

- ^ 渡辺凱一 1995, p. 151-154.

- ^ 田村晃裕 1988, p. 139-145.

- ^ 田村晃裕 1988, p. 132-138.

- ^ a b c 田村晃裕 1988, p. 154-157.

- ^ a b 天台宗 2009, p. 1.

- ^ 田村晃裕 1988, p. 157-159.

- ^ a b 田村晃裕 1988, p. 150-154.

- ^ 木内堯央 2020, p. 106-108.

- ^ a b 木内堯央 2020, p. 108-110.

- ^ 木内堯央 2020, p. 108-109.

- ^ 田村晃裕 1988, p. 161-183.

- ^ 田村晃裕 1988, p. 158-161.

- ^ a b 田村晃裕 1988, p. 183-189.

- ^ a b 田村晃裕 1988, p. 190-195.

- ^ a b c d 田村晃裕 1988, p. 195-206.

- ^ a b c 田村晃裕 1988, p. 206-214.

- ^ a b c d e 田村晃裕 1988, p. 215-222.

- ^ 田村晃裕 1988, p. 222-232.

- ^ 田村晃裕 1988, p. 232-240.

- ^ a b 田村晃裕 1988, p. 252-257.

- ^ a b 木内堯央 2020, p. 101-104.

- ^ a b c d e f g h 田村晃裕 1988, p. 240-244.

- ^ a b c 上原雅文 1999, p. 60-61.

- ^ 木内堯央 2020, p. 95-98.

- ^ 木内堯央 2020, p. 98-100.

- ^ 古田榮作 1999, p. 68-69.

- ^ a b c d e f g h i j k 田村晃裕 1988, p. 245-252.

- ^ 木内堯央 2020, p. 111-113.

- ^ a b c d 宮坂宥勝「風信帖と久隔帖」(「空海の風信帖」『墨』P.16 - 20)

- ^ 寺山旦中「弘法の展開と最も澄んだ書」(「空海の風信帖」『墨』P.54)

- ^ 平野多恵 2014, p. 21.

参考文献

- 石川九楊・加藤堆繋『書家101』(新書館、新版2007年(初版2004年))ISBN 978-4-403-25074-3

- 上原雅文「「山家学生式」創出の思想的根拠」『国士館哲学』第3巻、国士舘大学哲学会、1999年。pdf

- 木内堯央『最澄と天台教団』講談社、2020年。ISBN 978-4-06-519000-5。

- 木村卜堂 『日本と中国の書史』(日本書作家協会、1971年)

- 京都国立博物館、東京国立博物館『最澄と天台の国宝』読売新聞社、2005年10月8日。全国書誌番号:21040706。

- 田村晃裕『最澄』吉川弘文館〈人物叢書〉、1988年。ISBN 4-642-05119-8。

- 天台宗「宝満山と宇佐神宮に「宝塔」を建立」『天台ジャーナル』 第85号、天台宗出版室、2009年。[1]

- 平野多恵「釈教歌の方法と文体」『日本文学』第63巻7号、日本文学協会、2014年、doi:10.20620/nihonbungaku.63.7_21。

- 仁忠(最澄の高弟)『叡山大師伝』: (伝教大師全集.第5巻所収、世界聖典刊行協会、復刻版1975年)

- 古田榮作「「山家学生式」について」『大手前女子大学論集』第33巻、大手前女子大学、1999年。pdf

- 森田悌 『日本古代の政治と宗教』(雄山閣出版、1997年)

- 渡辺凱一『最澄-天台仏教の思想-』近代文藝社、1995年。ISBN 4-7733-4214-5。

- 「空海の風信帖」(『墨』 芸術新聞社、1993年9月)

関連項目

外部リンク

- 宗祖伝教大師最澄 天台宗公式ホームページ