「イブン・バットゥータ」の版間の差分

m テンプレート{{参照方法}}内のソートキーを修正 |

m →中国: lk |

||

| (7人の利用者による、間の12版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Infobox 人物 |

|||

[[ファイル:Harîrî_Schefer_-_BNF_Ar5847_f.51.jpg|thumb|イブン・バットゥータ]] |

|||

| name = イブン・バットゥータ |

|||

'''イブン・バットゥータ'''({{lang-en-short|Ibn Battuta}}、{{lang-ar|'''ابن بطوطة'''}} {{transl|ar|DIN|ibn baṭṭūṭah}}、全名アブー・アブドゥッラー・ムハンマド・イブン・アブドゥッラー・アッ=ラワーティー・アッ=タンジー({{lang-ar|أبو عبد الله محمد ابن عبد الله اللواتي الطنجي}} {{Transl|ar|DIN|ʾabū ʿabd allāh muḥammad ibn ʿabd allāh al-lawātī al-ṭanǧī}}、[[1304年]][[2月24日]] - [[1368年]])は、[[マリーン朝]](現[[モロッコ]])の[[タンジェ]]生まれの[[イスラム法学者]]・旅行家。 |

|||

| native_name = أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي بن بطوطة |

|||

| native_name_lang = ar |

|||

| image = Harîrî_Schefer_-_BNF_Ar5847_f.51.jpg |

|||

| caption = イブン・バットゥータ |

|||

| occupation = [[ウラマー]]、[[法曹]]、[[裁判官]]、[[探検]]、[[地理学者]] |

|||

| era = [[中世]] |

|||

| color = #B0C4DE |

|||

| birth_date = {{Birth date|1304|02|25}} |

|||

| birth_place = [[タンジェ]], [[モロッコ]] |

|||

| death_date = {{Death year and age|1369|1304}} |

|||

| death_place = [[モロッコ]] |

|||

| religion = [[イスラム教]] |

|||

| Ethnicity = ベルベル人 |

|||

}} |

|||

'''イブン・バットゥータ'''({{Lang-en|Ibn Battuta}}{{IPAc-en|ˌ|ɪ|b|ən|b|æ|t|ˈ|t|uː|t|ɑː}}、{{Lang-ar|أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي بن بطوطة}}, ''アブー・アブドゥッラー・ムハンマド・イブン・アブドゥッラー・アッ=ラワーティー・アッ=タンジー'')(1304年2月24日/25日 - 1368年/69年)は[[マリーン朝]]の[[ベルベル人]]の探検家である{{Sfn|Dunn|2005|p=20}}。彼の旅行記『[[旅行記 (イブン・バットゥータ)|諸都市の新奇さと旅の驚異に関する観察者たちへの贈り物]]』({{lang|ar|تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار}} {{transl|ar|DIN|tuḥfat al-naẓār fī ġarāʾib al-ʾamṣār wa-ʿaǧāʾib al-ʾasfār}}、通称''Rihla'')にまとめられた広範にわたる旅行で知られる。30年間をかけ既知の[[イスラム世界]]、そして非イスラムの地を旅した。彼の旅した地には[[北アフリカ]]、[[アフリカの角]]、[[西アフリカ]]、[[東ヨーロッパ]]、[[中東]]、[[南アジア]]、[[中央アジア]]、[[東南アジア]]、[[中国]]が含まれる。イブン・バットゥータは史上最も偉大な旅行家の一人と考えられている<ref>{{Cite book |

|||

| last = Nehru |

|||

| first = Jawaharlal |

|||

| authorlink = Jawaharlal Nehru |

|||

| coauthors = |

|||

| title = {{仮リンク|Glimpses of World History|en|Glimpses of World History|label=Glimpses of World History}} |

|||

| publisher = Oxford University Press |

|||

| year = 1989 |

|||

| page = 752 |

|||

| isbn = 0-19-561323-6}}</ref>{{Efn|イブン・バットゥータの広範な旅程をなぞった後にNehruは以下のように語っている。「これは現代の利便性をもってしても容易には達成しがたい旅の記録である。――いずれにせよ、イブン・バットゥータは史上もっとも偉大な旅行家に違いない」。}}。 |

|||

==来歴== |

==来歴== |

||

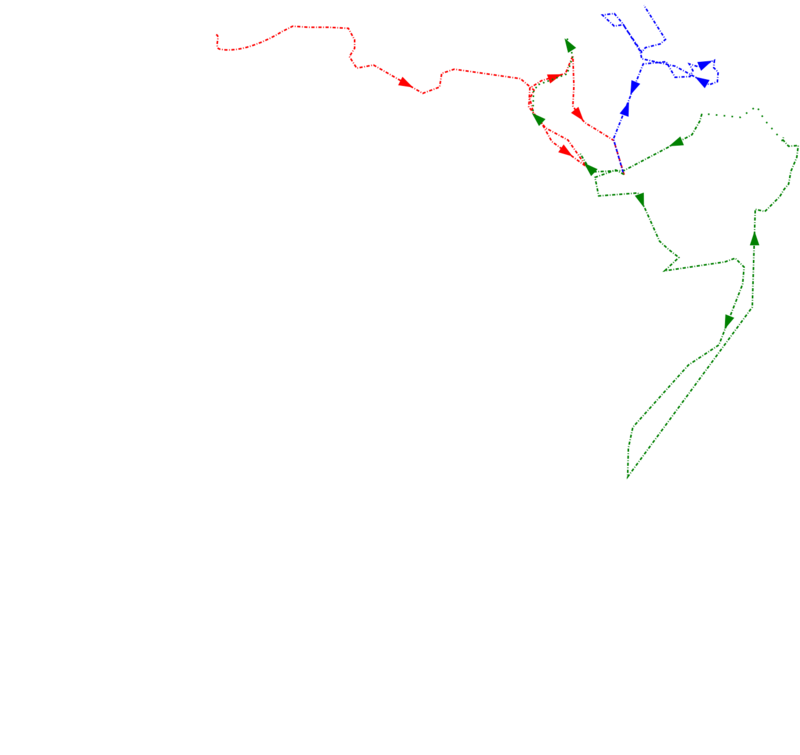

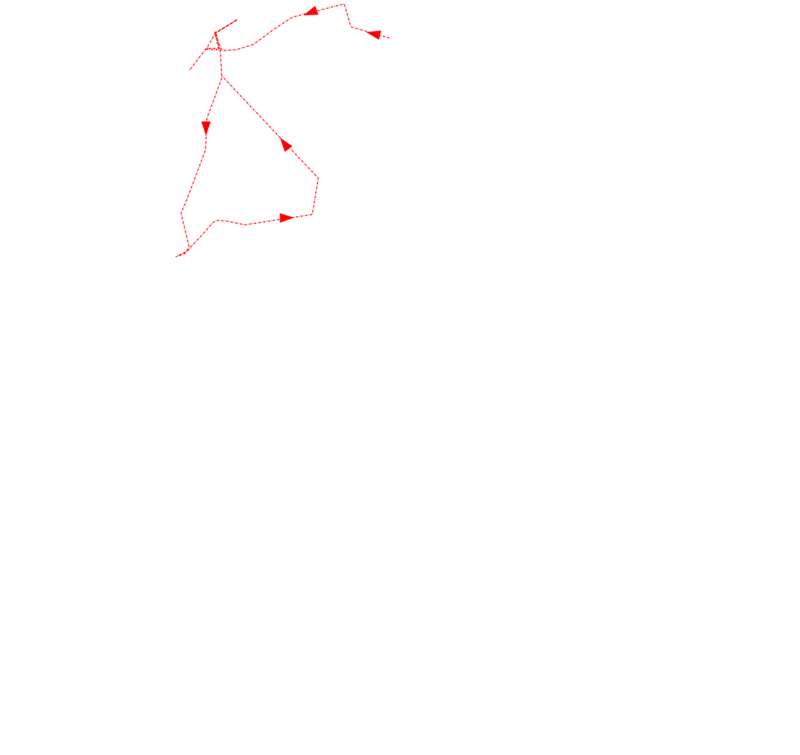

[[1325年]]、21歳のときに[[メッカ巡礼]]に出発し、[[エジプト]]を経て[[メッカ]](マッカ)を巡礼し、さらに[[イラン]]、[[シリア]]、[[アナトリア半島]]、[[黒海]]、[[キプチャク・ハン国]]、[[中央アジア]]、[[インド]]、[[スマトラ島|スマトラ]]、[[ジャワ島|ジャワ]]を経て[[中国]]に達し、[[泉州市|泉州]]・[[大都]]を訪問したとされる。[[1349年]]故郷に帰還したのちも、さらに[[アンダルス|アンダルシア]]([[イベリア半島]])と[[サハラ砂漠|サハラ]]を旅し、[[1354年]]に[[マリーン朝]]の都[[フェ |

[[1325年]]、21歳のときに[[メッカ巡礼]]に出発し、[[エジプト]]を経て[[メッカ]](マッカ)を巡礼し、さらに[[イラン]]、[[シリア]]、[[アナトリア半島]]、[[黒海]]、[[キプチャク・ハン国]]、[[中央アジア]]、[[インド]]、[[スマトラ島|スマトラ]]、[[ジャワ島|ジャワ]]を経て[[中国]]に達し、[[泉州市|泉州]]・[[大都]]を訪問したとされる。[[1349年]]故郷に帰還したのちも、さらに[[アンダルス|アンダルシア]]([[イベリア半島]])と[[サハラ砂漠|サハラ]]を旅し、[[1354年]]に[[マリーン朝]]の都[[フェズ]]に帰った。特にイスラームの境域地帯(スグール)を広く遍歴した。約30年に渡る大旅行のうち、8年間はインドのトゥグルク朝で法官として封土(5ヶ村)を与えられ、1年近くをモルディブの高官として過ごしている。インドやモルディブなど、12世紀以降にイスラーム王朝の支配が浸透した地域では、支配確立の為にイスラームの中心地帯の統治や法に関する知見を持つ人材が必要とされた{{refnest|group="注釈"|これら外国人はイッズィーヤ(ʿazīz/aʿizza,ʿizzīya)と呼ばれた。イッズィーヤとは"貴人達"を意味し、外国人人材への敬称だった<ref>[[#大旅行記5解説|家島彦一「解説」『大旅行記』第5巻]]、p. 407。</ref>。}}。バットゥータのインドにおける奉職も、そうしたニーズに応えるものだったと考えられる。 |

||

マリーン朝[[スルターン]]・[[アブー・イナーン・ファーリス]]の命令を受けて、{{仮リンク|イブン・ジュザイ |

マリーン朝[[スルターン]]・[[アブー・イナーン・ファーリス]]の命令を受けて、{{仮リンク|イブン・ジュザイイ|en|Ibn Juzayy}}が口述筆記を行ない、[[1355年]]に旅行記『[[旅行記 (イブン・バットゥータ)|諸都市の新奇さと旅の驚異に関する観察者たちへの贈り物]]』({{lang|ar|تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار}} {{transl|ar|DIN|tuḥfat al-naẓār fī ġarāʾib al-ʾamṣār wa-ʿaǧāʾib al-ʾasfār}}、通称''Rihla'')が完成する。この旅行記は19世紀にヨーロッパにも紹介され、各国語に翻訳されて広く読まれた。 |

||

現在、タンジェには彼の名を冠した「イブン・バットゥータ通り」や[[イブン・バットゥータ国際空港]]があり、イブン・バットゥータの墓と伝えられる[[白亜]]の廟も建っている。 |

現在、タンジェには彼の名を冠した「イブン・バットゥータ通り」や[[イブン・バットゥータ国際空港]]があり、イブン・バットゥータの墓と伝えられる[[白亜]]の廟も建っている。 |

||

== 出自と最初のハッジ == |

|||

[[ファイル:Yahyâ ibn Mahmûd al-Wâsitî 005.jpg|thumb|[[ハッジ]]を実践する巡礼者たち。13世紀にバグダッドで出版された本の挿絵、アル・ワヒチ(Yahya ibn Mahmud al-Wasiti)による]] |

|||

イブン・バットゥータに関しては出自にしろ旅の記録にしろ自叙伝として伝えられている以外の情報はない。それによれば彼は1304年2月24日<ref>{{Harvnb|家島|2013|p=18}}</ref>/25日<ref name="birth">{{Harvnb|Dunn|2005|p=19}}</ref>、[[マリーン朝]]の治世の[[モロッコ]]、[[タンジェ]]のイスラム法学者、すなわち[[ウラマー]]の一家に生まれている<ref name="birth"/>。彼の家はラワータ(Lawata)として知られる[[ベルベル人]]の部族の出身であると記されている<ref>{{Harvnb|Defrémery|Sanguinetti|1853|p=[http://books.google.co.uk/books?id=mdQOAAAAQAAJ&pg=PA1 1 Vol. 1]}}; {{Harvnb| Dunn |2005|p=19}}</ref>。このことから当時北アフリカで優勢だった[[スンナ派]][[マーリク学派]][[マズハブ]]([[シャリーア]])を修めたものと考えられる<ref>{{Harvnb|Dunn|2005|p=22}}</ref>。1325年6月、21才のときに彼は巡礼、すなわち[[ハッジ]]のために[[メッカ]]を目指し故郷を発った。本来は往復16ヶ月の道程である。しかし彼が再びモロッコの地を踏むのは24年後となった{{Sfn|Dunn|2005|pp=30-31}}。 |

|||

<blockquote> |

|||

励ましあう道連れもキャラバンも伴わず私は一人で旅に出た。私の中にある圧倒的な衝動と、ずっと胸のうちに抱いてきた名に負う聖地を訪れてみたいという欲求が私を突き動かした。私は家を、そして愛する人々のもとを去る決心をした。ちょうど渡り鳥が巣を捨てるように。それでも両親との絆は痛みとなって私の上に重く圧し掛かる。私も両親も、この別れにはひどく悩まされた<ref>{{Harvnb|Defrémery|Sanguinetti|1853|p=[http://books.google.co.uk/books?id=mdQOAAAAQAAJ&pg=PA13 13 Vol. 1]}}; {{Harvnb|Gibb|1958|p=8}}</ref>。 |

|||

</blockquote> |

|||

彼は北アフリカ海岸沿いを陸路にてメッカを目指した。 |

|||

[[ザイヤーン朝]]、[[ハフス朝]]を横断する途上で[[トレムセン]]、[[ベジャイア]]を通過、そして[[チュニス]]に到着すると彼はそこで2ヶ月を過ごした<ref>{{Harvnb|Dunn|2005|p=37}}; {{Harvnb|Defrémery|Sanguinetti|1853|p=[http://books.google.co.uk/books?id=mdQOAAAAQAAJ&pg=PA21 21 Vol. 1]}}</ref>。イブン・バットゥータは[[バヌーヒラル]]([[ベドウィン]]の部族)の襲撃を避けるため通常キャラバンに参加して移動していた。そして[[スファックス]]で最初の花嫁を娶った。ここから始まる一連の結婚が彼の旅を特徴的なものにしている<ref>{{Harvnb|Dunn|2005|p=39}}; {{Harvnb|Defrémery|Sanguinetti|1853|p=[http://books.google.co.uk/books?id=mdQOAAAAQAAJ&pg=PA26 26 Vol. 1]}}</ref>。 |

|||

[[ファイル:Turkish - Tile with the Great Mosque of Mecca - Walters 481307 - View A.jpg|thumb|upright|[[カアバ]]を表したタイル装飾、[[メッカ]]。]] |

|||

1326年の早春、3500キロの旅の後イブン・バットゥータは当時バフリ朝(Bahri dynasty、マムルーク朝)の支配にあった[[アレクサンドリア]]の港に着く。そこで2人の禁欲的で敬虔な人物にあっている。 |

|||

1人はシャイフ・ブルハヌッディーン(Sheikh Burhanuddin)、いわく「私にはあなたが世界を旅することが好きな人間におもえる。あなたはインドにいる私の門弟ファリドゥッディーン(Fariduddin)、シンドにいるルコヌッディーン(Rukonuddin)、そして中国にいるブルハヌッディーン(Burhanuddin)を訪れるだろう。よろしく伝えておいてほしい」<ref>{{Harvnb|家島|2013|pp=25-26}}</ref>。彼はイブン・バットゥータが世界の旅人となることを予言していたのだと考えられている。もう一人の敬虔な人物、シャイフ・ムルシドはイブン・バットゥータの見た夢に対し、彼は世界の旅人になることになっている、と解釈を与えている<ref>Travels of Ibne Batutah translated by H.A.R Gibb</ref><ref>{{Harvnb|Defrémery|Sanguinetti|1853|p=[http://books.google.co.uk/books?id=mdQOAAAAQAAJ&pg=PA27 27 Vol. 1]}}</ref>。彼は数週間をこの付近の観光に費やし、内地[[カイロ]]へむかった。[[マムルーク朝]]の首都であり、重要な都市である。カイロには約ひと月滞在し<ref>{{Harvnb|Dunn|2005|p=49}}; {{Harvnb|Defrémery|Sanguinetti|1853|p=[http://books.google.co.uk/books?id=mdQOAAAAQAAJ&pg=PA67 67 Vol. 1]}}</ref>、彼は比較的安全なマムルークの領内にて、この旅の中で幾度も行われる最初の遠回りを行った。すなわち通常知られているメッカに向かう3つの道のうちイブン・バットゥータは最も旅行者の少ない、[[ナイル川|ナイル河谷]]を遡上し、その後東へ向かい、[[紅海]]の港街{{仮リンク|アイザーブ|en|‘Aydhab|}}を経由するルートを選んだ{{Efn|アイザーブは紅海西岸の街、座標は{{Coord|22|19|51|N|36|29|25|E}}。{{Sfn|Peacock|Peacock|2008}}}}。しかし街に近づくと反政府勢力に追い返されてしまった<ref>{{Harvnb|Dunn|2005|pp=53–54}}</ref>。 |

|||

イブン・バットゥータはカイロに戻り、そしてマムルーク支配下の[[ダマスカス]]へと2回目の遠回りをした。1回目の旅で出会った聖人が、イブン・バットゥータは[[マムルーク朝|シリア]]経由でしかメッカにはたどり着けないと予言を残していたためだった<ref>{{Harvnb|Defrémery|Sanguinetti|1853|p=[http://books.google.co.uk/books?id=mdQOAAAAQAAJ&pg=PA105 105 Vol. 1]}}; {{Harvnb|Gibb|1958|p=66}}; {{Harvnb|Dunn|2005|p=53}}</ref>。この遠回りには[[ヘブロン]]、[[エルサレム]]、[[ベツレヘム]]など道中に聖地が点在しているという利点もあった。マムルーク朝は巡礼者のための治安確保に骨身を惜しまなかった。この権力の後押しが無ければ身包み剥がされ、殺害される旅行者で溢れていたことであろう{{Sfn|Dunn|2005|p=54}}{{Efn| |

|||

イブン・バットゥータは1326年7月16日にカイロを発ち、3週間後の1326年8月9日にダマスカスに着いている{{Sfn|Gibb|1958|pp=71, 118}}。そして彼はこのパレスチナを横切るルートを点在する20以上の都市を複雑に線で結ぶようなルートで記録している。この時代に3週間で回ることができるとは考えがたく、Gibb(1958)とHrbek(1962)はイブン・バットゥータが後にこの地域を訪れたときのことと混同していたのだろうと仮定している{{Sfn|Gibb|1958|p=81 Note 48}}{{Sfn|Hrbek|1962|pp=421-425}}。Elad(1987)はイブン・バットゥータのパレスチナの描写のほとんどはオリジナルではなく、この時代すでに旅行記となっていた{{仮リンク|Mohammed al-Abdari al-Hihi|en|Mohammed al-Abdari al-Hihi|label=Mohammed al-Abdari}}の(イブン・バットゥータのあずかり知らぬところで行われた)コピーであると説明している。これらのことから、この地域で彼がとったルートを特定することは不可能である{{Sfn|Elad|1987}}。 |

|||

}}。 |

|||

ダマスカスで{{仮リンク|Ramadan (calendar month)|en|Ramadan (calendar month)|label=ラマダン月}}<!-- 暦上のラマダン -->を過ごしたあと、彼はキャラバンに参加して1300キロ南の[[マディーナ]]に向かい、イスラム教の預言者[[ムハンマド・イブン=アブドゥッラーフ]]の墓を訪れる。そこで4日を過ごしたあと、彼の巡礼の終着点であるメッカへ向かった。これ以降イブン・バットゥータは[[ハッジ (尊称)|ハッジ]]としてイスラム社会に受け入れられるようになる。ここで帰路に就くよりもむしろイブン・バットゥータは旅を続けることを選び、次の目的地を北東、[[モンゴル帝国]]の[[イルハン朝]]に定めた{{Sfn|Dunn|2005|pp=66-79}}。 |

|||

== イラクとペルシア == |

|||

[[ファイル:Tabriz School Shirin.jpg|175px|thumb|イブン・バットゥータは1327年、[[東アゼルバイジャン州]]の[[タブリーズ]]を訪れている。]] |

|||

メッカでひと月を過ごした後の1326年11月17日、[[アラビア半島]]を横断してイラクへ戻る大規模な巡礼キャラバンに参加した<ref>{{Harvnb|Dunn|2005|pp=88–89}}; {{Harvnb|Defrémery|Sanguinetti|1853|p=[http://books.google.co.uk/books?id=mdQOAAAAQAAJ&pg=PA404 404 Vol. 1]}}; {{Harvnb|Gibb|1958|p=249 Vol. 1}}</ref>。一行はまず北のマディーナへ向かった。日中を避け夜に旅を続け、やがて北東へと進路を変える。[[ナジュド]]平野を横断し、[[ナジャフ]]へとたどり着いた。2週間の旅であった。ナジャフでは第4代[[正統カリフ|カリフ]]、[[アリー・イブン・アビー・ターリブ|アリー]]の廟を訪れている<ref>{{Harvnb|Gibb|1958|pp=255–257 Vol. 1}}; {{Harvnb|Dunn|2005|pp=89–90}}</ref>。 |

|||

その後[[バグダード]]へ向かうキャラバンと別れイブン・バットゥータは、[[イラン|ペルシア]]に入り6ヶ月の回り道をする。ナジャフから{{仮リンク|ワシット|en|Wasit, Iraq|}}へ、そして[[チグリス川]]を南下して[[バスラ]]を訪れる。そこから[[ザグロス山脈]]を越え[[エスファハン]]へ向かう。そして南へ向かい[[シーラーズ]]を訪れる。シーラーズはモンゴルの侵略の際にも破壊を免れて繁栄を誇っていた。ようやく彼は山道を戻り1327年6月、バグダードへ到着する<ref>{{Harvnb|Dunn|2005|p=97}}; {{Harvnb|Defrémery|Sanguinetti|1854|p=[http://books.google.co.uk/books?id=m-UHAAAAIAAJ&pg=PA100 100 Vol. 2]}}</ref>。バグダードはいまだ街の至るところに[[フレグ]]が1258年の侵略の際に残した破壊の痕跡が残っていた{{Sfn|Dunn|2005|pp=41, 97}}。 |

|||

バグダードにて彼は[[イルハン朝]]最後の君主[[アブー・サイード]]が大勢の従者を引き連れて街を北へ向かうところを目撃している<ref>{{Harvnb|Dunn|2005|pp=98–100}}; {{Harvnb|Defrémery|Sanguinetti|1854|p=[http://books.google.co.uk/books?id=m-UHAAAAIAAJ&pg=PA125 125 Vol. 2]}}</ref>。イブン・バットゥータはしばらくそのロイヤル・キャラバンに随行し、その後に[[シルクロード]]を北へと向かい、[[タブリーズ]]を訪れた。モンゴルへの道を開いた最初の街であり、この地域の他の交易都市はモンゴルにより徹底的に破壊されていたため、タブリーズは交易の要衝となっていた<ref>{{Harvnb|Dunn|2005|pp=100–101}}; {{Harvnb|Defrémery|Sanguinetti|1854|pp=[http://books.google.co.uk/books?id=m-UHAAAAIAAJ&pg=PA128 128–131 Vol. 2]}}</ref>。 |

|||

おそらく7月、イブン・バットゥータは再びバグダードへ向けて出発した。途中チグリス川に沿って北方へ足を伸ばす。[[モースル]]ではイルハン朝の知事に客人としてもてなされた{{Sfn|Defrémery|Sanguinetti|1854|pp = [http://books.google.co.uk/books?id=m-UHAAAAIAAJ&pg=PA134 134-139 Vol. 2]}}。現在のトルコの都市{{仮リンク|ジズレ|en|Cizre}}、[[マルディン]]に立ち寄る。{{仮リンク|シンジャル|en|Sinjar}}の近くの山にある庵にて[[クルド人]]の神秘主義者に会い銀貨をもらった{{Efn| |

|||

イブン・バットゥータのチグリス川沿いの街に関する記述のほとんどは1184年の[[イブン・ジュバイル]]の旅行記からのコピーである{{Sfn|Mattock|1981}}{{Sfn|Dunn|2005|p=102}}。 |

|||

}}<ref>{{Harvnb|Dunn|2005|p=102}}; {{Harvnb|Defrémery|Sanguinetti|1854|p=[http://books.google.co.uk/books?id=m-UHAAAAIAAJ&pg=PA142 142 Vol. 2]}}</ref>。モスルに戻り、彼は南方バグダードにてメインキャラバンと合流する予定の巡礼キャラバンに参加する。合流後は[[アラビア砂漠]]を越えてメッカにいたる。下痢を伴った病気で消耗しきった2回目のハッジとなった<ref>{{Harvnb|Dunn|2005|pp=102–103}}; {{Harvnb|Defrémery|Sanguinetti|1854|p=[http://books.google.co.uk/books?id=m-UHAAAAIAAJ&pg=PA149 149 Vol. 2]}}</ref>。 |

|||

== アラビア半島 == |

|||

[[ファイル:OldtownSanaa.JPG|thumb|[[サナア]]、イエメン]] |

|||

イブン・バットゥータはしばらく(旅行記に照らせば1327年9月から1330年の秋までの3年間)メッカにとどまった。しかし時系列の問題から、論評者たちは1328年のハッジ(巡礼月)の後に旅立ったと考えている{{Efn |

|||

|イブン・バットゥータは1327年、1328年、1329年、1330年をハッジのためにメッカで過ごしたと記しているが、彼の滞在に関する情報は比較的少ない。1330年のハッジの後東アフリカに出発、1332年のハッジの前にメッカに戻っている。その後インドに旅立ち、1333年の9月12日にインダス川に到達している。しかし、彼は正確な日付を残していないとはいえ、複雑な旅程の描写と時系列を鑑みるにインドへの旅は3年くらいは費やしている。したがって彼は、彼の記述よりもメッカを2年早く発っている、あるいは2年遅くインドに到着していると考えるのが妥当である。この問題は{{Harvnb|Gibb|1962|pp=528–537 Vol. 2}}、{{Harvnb|Hrbek|1962}}、{{Harvnb|Dunn|2005|pp=132–133}}で議論されている。}}。 |

|||

1328年か1330年のハッジの後、紅海に面する[[ジッダ]]を訪れる。その後彼は海岸に地域特有の南東の風に逆らいながら小船を乗り継ぎゆっくりと海岸に沿って南下した。[[ラスール朝]]統治下のイエメンに入ると、[[ザビード]]を、そして[[タイズ]]を訪れた。タイズではラスール朝の[[マリク]](すなわち王)のムジャヒード(Mujahid Nur al-Din Ali)に謁見している。イブン・バットゥータは[[サナア]]に立ち寄ったとも記録しているが、実際に訪れたかどうかは疑わしい<ref>{{Harvnb|Dunn|2005|pp=115–116, 134}}</ref>。タイズからは直接交易の要衝[[アデン]]へ向かったと考えるのが現実的である。アデン着は1329年か1331年と考えられる<ref>{{Harvnb|Gibb|1962|p=373 Vol. 2}}</ref>。 |

|||

== ソマリア == |

|||

[[ファイル:Zeila, Somalia.jpg|220px|thumb|right|[[ゼイラ]]の港とウォーターフロント。]] |

|||

アデンよりイブン・バットゥータは[[ソマリア]]の[[ゼイラ]]に向かう船に乗った。ゼイラからソマリアの海岸をさらにくだり[[グアルダフィ岬]]を訪れる。それぞれで1週間を過ごした。その後、{{仮リンク|バルバロイの地|en|Barbara (region)}}(Balad al-Barbar、中世のアラビア語で[[アフリカの角]]を指す)の当時最大の都市であった[[モガディシュ]]を訪れる<ref name="Sanjay">Sanjay Subrahmanyam, ''The Career and Legend of Vasco Da Gama'', (Cambridge University Press: 1998), pp. 120-121.</ref><ref>J. D. Fage, Roland Oliver, Roland Anthony Oliver, ''The Cambridge History of Africa'', (Cambridge University Press: 1977), p. 190.</ref><ref>George Wynn Brereton Huntingford, Agatharchides, ''The Periplus of the Erythraean Sea: With Some Extracts from Agatharkhidēs "On the Erythraean Sea"'', (Hakluyt Society: 1980), p. 83.</ref>。 |

|||

イブン・バットゥータの訪れた1331年、モガディシュは繁栄の絶頂にあった。彼はモガディシュを裕福な商人の多い「極めて巨大な都市」と描写、[[エジプト]]を含む各地から持ち込まれる高品質な織物についても触れている<ref>{{Cite book|title=Somalia: A Country Study|author= Helen Chapin Metz|location=US|publisher=Federal Research Division, Library of Congress |year=1992|isbn=0-8444-0775-5 }}</ref>。 |

|||

街はソマリアのスルタン、アブー・バクル・イブン・サイクス・ウマル(Abu Bakr ibn Sayx 'Umar)について書き残している<ref name="Versteegh">{{Cite book|last=Versteegh|first=Kees|title=Encyclopedia of Arabic language and linguistics, Volume 4|year=2008|publisher=Brill|isbn=9004144765|page=276|url=http://books.google.com/books?id=OWQOAQAAMAAJ}}</ref><ref name="Laisas">David D. Laitin, Said S. Samatar, ''Somalia: Nation in Search of a State'', (Westview Press: 1987), p. 15.</ref>。それによればアブー・バクル・イブン・サイクス・ウマルはソマリア北部バルバロイの地(Berbera)出身で[[ソマリ語]](イブン・バットゥータの言によれば[[バナディール州]]訛りのソマリ語)とアラビア語を同程度に流暢に話した<ref name="Laisas"/><ref>Chapurukha Makokha Kusimba, ''The Rise and Fall of Swahili States'', (AltaMira Press: 1999), p.58</ref>。さらに[[ワズィール]](宰相)、法律家、将軍、[[宦官]]に加え意のままに動く取り巻きを従えていたと記している<ref name="Laisas"/>。 |

|||

== スワヒリ海岸 == |

|||

[[ファイル:GreatMosque.jpg|150px|thumb|[[キルワ・キシワニとソンゴ・ムナラの遺跡群|キルワ・キシワニ]]のグレートモスク。コーラル・ラグで造られたモスクとしては最大。]] |

|||

イブン・バットゥータは船で、当時ビラド・アル=ザンジュ([[ザンジュ]]の地)<ref>{{Harvnb|Chittick|1977|p=191}}</ref>と呼ばれていた{{仮リンク|スワヒリ海岸|en|Swahili Coast|}}を南下した。夜通し船に揺られ、島にある都市[[モンバサ]]に上陸する<ref>{{Harvnb |Gibb|1962|p=379 Vol. 2}}</ref>。当時まだ比較的小さな街であったが、翌15世紀には重要な都市となる<ref>{{Harvnb |Dunn|2005|p=126}}</ref>。さらに海岸沿いの旅をつづけ、島にある都市[[キルワ・キシワニとソンゴ・ムナラの遺跡群|キルワ]](現在の[[タンザニア]]領)を訪れる。キルワは金の貿易の要衝となっていた<ref>{{Harvnb |Dunn|2005|pp=126–127}}</ref>。彼はこの都市を「最も美しく設計された街のひとつ、すべての建物は木で作られ、ディース葦(dīs reed)で屋根が葺かれている」と記録している<ref>{{Harvnb|Gibb|1962|p=380 Vol. 2}}; {{Harvnb|Defrémery|Sanguinetti|1854|p=[http://books.google.co.uk/books?id=m-UHAAAAIAAJ&pg=PA193 193, Vol. 2]}}</ref>。 |

|||

イブン・バットゥータは{{仮リンク|キルワ王国|en|Kilwa Sultanate}}に1330年に着いたと記録を残している。そしてそのスルタン、{{仮リンク|アル=ハサン・イブン・スレイマン|en|Sultan al-Hasan ibn Sulaiman}}の謙虚で敬虔な人柄を好意的に描写している。スルタンは名高い建国者{{仮リンク|アリ・イブン・アル=ハサン・シラジ|en|Ali ibn al-Hassan Shirazi}}の子孫である。他にもスルタンの威光が北は[[マリンディ]]から南は[[イニャンバネ市]]に及んでいること、整然と整えられた街並みに心を動かされたこと、それこそがキルワの繁栄の秘訣であろうという彼の考えなど、踏み込んだ感想をのこしている。{{仮リンク|コーラル・ラグ|en|Coral rag}}([[サンゴ]]由来の石灰岩)で造られた[[キルワ・キシワニとソンゴ・ムナラの遺跡群|宮殿]]と拡張された{{仮リンク|キルワのグレート・モスク|en|Great Mosque of Kilwa}}の歴史はこの時代から始まっている。[[モンスーン]]の向きが変わるのにあわせて、イブン・バットゥータはアラビア半島へと戻る。まずは[[オマーン]]、そして[[ホルムズ海峡]]を通過し、1330年(あるいは1332年)のハッジにメッカへ戻った。 |

|||

== アナトリア == |

|||

[[ファイル:Андроник III Палеолог.jpg|75px|thumb|right|[[アンドロニコス3世パレオロゴス]]]] |

|||

3度目のメッカ巡礼の後、イブン・バットゥータはムスリムの[[ムハンマド・ビン・トゥグルク]]が治める[[デリー・スルターン朝]]にて職を探すことに決める。1330年(あるいは1332年)の秋、陸路でのインド入りを意図し、[[セルジューク朝#セルジューク帝国|セルジューク帝国]]の支配下にあった[[アナトリア半島]]に向けて旅立った{{Sfn|Dunn|2005|pp=137-139}}。[[紅海]]を渡り、[[東部砂漠]]を横切り、ナイル河谷に出る。そこから一路カイロに向けて北上、さらにカイロから[[シナイ半島]]を抜けてパレスチナ、さらに北上し、1326年に彼が訪れたいくつかの街を抜けた。シリアの港街[[ラタキア]]にて[[ジェノヴァ共和国]]の船が彼(と彼の道連れ)を拾って[[アランヤ]]まで運んだ{{Sfn|Gibb|1962|pp=413-416 Vol. 2}}。この街は現在のトルコ南海岸に当たる。その後彼は海岸沿いを西へ進み[[アンタルヤ]]にたどり着く{{Sfn|Gibb|1962|p=417 Vol. 2}}。アンタルヤで彼は半宗教組織、フィチャン協会(fityan associations)のメンバーと出会う{{Sfn|Gibb|1962|pp=418-416 Vol. 2}}。これは当時アナトリアの多くの街に存在した13世紀、14世紀のこの地域に特有の組織で、メンバーは若い職人からなりアキス(Akhis)の称号を持つものか組織のリーダーを務めた{{Sfn|Taeschner|1986}}。この協会は旅人を歓迎することを理念として掲げており、イブン・バットゥータは彼らのもてなしにいたく感銘を受けた。その後イブン・バットゥータはアナトリア地域の25以上の街でフィチャン協会の宿泊所を利用している{{Sfn|Dunn|2005|p=146}}。アンタルヤからは[[ハミド侯国]]の首都{{仮リンク|エイルディル|en|Eğirdir}}を目指した。彼はラマダン(1331年6月あるいは1333年5月)をこの街で過ごした{{Sfn|Gibb|1962|pp=422-423 Vol. 2}}。 |

|||

これ以降、旅行記におけるイブン・バットゥータのアナトリアでの足跡は混乱を来たす。イブン・バットゥータはエイルディルから西方へ向かい{{仮リンク|ミラス|en|Milas}}を訪れる。その後東へ420キロ、エイルディルを飛び越えて[[コンヤ]]を訪れる。そのまま東方面へ旅を続け[[エルズルム]]、そこから1160キロ戻り{{仮リンク|ビルギ|en|Birgi}}、つまりミラスのすぐ北に戻ってくる{{Sfn|Gibb|1962|pp=424-428 Vol. 2}}。歴史家たちはイブン・バットゥータは実際に中央アナトリアのいくつかの都市を巡ったものの、旅行記の記述が時系列に沿っていないものだと考えている<ref name=divag>{{Harvnb|Dunn|2005|pp=149–150, 157 Note 13}}; {{Harvnb|Gibb|1962|pp=533–535, Vol. 2}}; {{Harvnb|Hrbek|1962|pp=455–462}}.</ref>{{Efn| |

|||

この記述は、コピーや創作でなく、旅の中でイブン・バットゥータが何回か行っている寄り道の一環である。予定のルートを離れ寄り道をし、来た道を戻ってオリジナルの旅を再開する。Gibbはこのイブン・バットゥータの旅に見られる寄り道を"さまよい"(ディヴァゲーション)と呼んでいる{{Sfn|Gibb|1962|pp=533-535, Vol. 2}}。アナトリアでのさまよいは信憑性がある。彼はこの間にいくつもの個人的な経験を描写しているし、1330年の11月中旬にメッカを発ち、エルズルムを寄り道してエイルディルに1331年のラマダン、6月8日到着とすると十分な時間がある<ref name=divag/>。一方でGibbはイブン・バットゥータが本当にはるばるエルズルムまで足を延ばしたのかといわれるとにわかには信じがたいとも付け加えている{{Sfn|Gibb|1962|p=535, Vol. 2}}。}}。 |

|||

== 中央アジアと南アジア == |

|||

[[ファイル:Bactrian camel in Kazakhstan.jpg|thumb|170px|[[テュルキスタン]]、[[ホージャ・アフマド・ヤサヴィー廟]]と[[シルクロード]]のシンボル[[フタコブラクダ]]]] |

|||

[[スィノプ]]から海路で[[ジョチ・ウルス]]領の[[クリミア半島]]へ到着。港街[[アゾフ]]にてハンの[[アミール]]に出会う。その後豊かな大都市{{仮リンク|マジャール (街)|en|Majar|label=マジャール}}を訪れる。そしてマジャールから[[ウズベク・ハン]]の[[オルド]]を訪問するために出発。この当時、ハンのオルドは{{仮リンク|ベシタウ|en|Beshtau}}山の近くにあった。その後{{仮リンク|ブルガール_(都市)|en|Bolghar|label=ブルガール}}(Bolghar)へ向かう。この街が彼の旅のなかでの北限となった。夏の夜が(亜熱帯出身者からすれば)極端に短いと記録している。その後ウズベク・ハンのオルドに戻り、彼らとともに[[アストラハン]]まで移動した。 |

|||

<!-- 無理やりねじ込んだような部分 -->彼はこの地域の夜の短さに関してエピソードを書き残している。イブン・バットゥータはラマダン月にブルガールに到着するや否や[[サラート|マグリブ・サラート]](日没の礼拝)を告げる[[アザーン]]を聞き、そのまま礼拝に参加した。そしてそのすぐ後に夜の礼拝(イシャー)、続いてラマダンの礼拝(Tarawih)を行った。これら一連の礼拝の後、彼は少し体を休めようとした。しかしそうこうしていると彼の道連れがやってきて、夜が明けるのでスフール(断食に備えて摂る夜食)を摂るようにとせかす。スフールを食べ終えるや、[[ムアッジン]]が夜明け前の礼拝(ファジュル)を告げた。彼は一睡する暇もなかった。ブルガール滞在中彼は{{仮リンク|闇の地|en|land on darkness}}を訪れてみたいとも書き残している。その地は遍く雪で覆われていて(シベリア北部のこと)唯一の移動手段は[[犬ぞり]]である。神秘的な人々が暮らし彼らは姿を見せることを嫌う。それでも彼らは南方の人々と奇妙な方法で交易を行っている。南の商人は夜にさまざまな商品を開けた雪原に並べておき、自分たちのテントに戻る。そして翌朝その場所にもどると商品はその神秘的な人々に持ち去られ、代わりにコートなど冬の衣類の素材となる上等な動物の毛皮が置かれている。この交易は神秘的な人々と商人がお互いの顔を見ることなく行われる。イブン・バットゥータは商人ではないしそれほど値打ちのある旅に思えなかったので闇の地への寄り道は差し控えた<ref>Safarname Ibn Battutah-vol:1</ref>。 |

|||

[[ファイル:Golden Horde flag 1339.svg|thumb|left|150px|[[ウズベク・ハン]]治世の[[ジョチ・ウルス]]の旗。]] |

|||

アストラハンに着くと、ウズベク・ハンは妊娠中の后の一人、[[東ローマ帝国の皇帝一覧|ギリシャ皇帝]][[アンドロニコス3世パレオロゴス]]の娘バヤルン妃(Princess Bayalun)に[[コンスタンティノープル]]へ出産のための帰郷を許可する。イブン・バットゥータは頼み込んでコンスタンティノープルへ向かう一行に同行させてもらった。これがイスラム世界を出た最初の旅となった<ref>{{Harvnb|Dunn|2005|pp=169–171}}</ref>。 |

|||

1332年(あるいは1334年)も終わりに差し掛かったころにコンスタンティノープルに到着。彼は[[東ローマ帝国]]のアンドロニコス3世パレオロゴスに謁見している。名高い教会[[アヤソフィア]]を訪れ、{{仮リンク|正教|en|Orthodox Christianity|}}の司祭に旅の中で訪れたエルサレムの話をして聞かせた。ひと月滞在した後、イブン・バットゥータはアストラハンに戻った。その後首都[[サライ (都市)|サライ]]を訪れ、スルタンの[[ウズベク・ハン]]に旅の報告をした。その後[[カスピ海]]、[[アラル海]]を越え[[ブハラ]]、[[サマルカンド]]を訪れた。そこでまた別のモンゴルの王、[[チャガタイ・ハン国]]の[[タルマシリン]]のもとを訪れている<ref name="hajjguide">{{Cite web|url=http://www.hajjguide.org/The_Longest_Hajj_Part2/html/The_Longest_Hajj_Part2_6.htm|title=The_Longest_Hajj_Part2_6|publisher=hajjguide.org|accessdate=13 June 2015}}</ref>。そこから彼は南へ向かいモンゴル治世下の[[アフガニスタン]]を旅した。そのまま[[ヒンドゥークシュ山脈]]の山道を経てイブン・バットゥータはインド入りを果たした。旅行記で彼はこの山岳地帯の名称と奴隷貿易の関係について触れている<ref>{{Harvnb|Dunn|2005|pp=171–178}}</ref><ref name=sl2009/>。いわく、 |

|||

{{Quote |

|||

|この後、私は山岳地帯をバーワン(Barwan)の街へ向かった。山道は雪で覆われ凍えるように寒い。この地域はヒンドゥ・クシュ、すなわち「インド人殺し」と呼ばれている。厳しい寒さのために取税人の連れてくる奴隷のほとんどが死んでしまうのが理由だそうだ。 |

|||

|イブン・バットゥータ|Chapter XIII, Rihla - Khorasan<ref name=sl2009>Ibn Battuta, The Travels of Ibn Battuta (Translated by Samuel Lee, 2009), ISBN 978-1605206219, pp. 97-98</ref>}} |

|||

イブン・バットゥータと彼の一行は1333年の9月12日に[[インダス川]]に達している<ref>{{Harvnb|Gibb|1971|p=592 Vol. 3}}; {{Harvnb|Defrémery|Sanguinetti|1855|p=[http://books.google.co.uk/books?id=w_YHAAAAIAAJ&pg=PA92 92 Vol. 3]}}; {{Harvnb|Dunn|2005|pp=178, 181 Note 26}}</ref>これより彼はデリーへ向かいスルタン、[[ムハンマド・ビン・トゥグルク]]に謁見している。 |

|||

== 南アジア == |

|||

[[ファイル:Feroze Sha's tomb with adjoining Madrasa.JPG|right|200px|thumb|[[ムハンマド・ビン・トゥグルク]]の後継者、[[フィールーズ・シャー・トゥグルク]](Feroze Shah Tughluq)の墓。デリー。イブン・バットゥータはムハンマド・ビン・トゥグルクの治世に[[カーディー]](裁判官)として6年間仕えた。]] |

|||

当時[[ムハンマド・ビン・トゥグルク]]はその豊かな財力でイスラム世界に名をはせており、彼は支配をより強固なものにする目的でさまざまな学者や、[[スーフィー]]、[[カーディー]]、[[ワズィール]]、そして役人に経済的な支援をしていた。トゥグルク朝はモンゴル帝国の侵攻の後に残った、エジプトのマムルーク朝と同様、数少ないアジアのイスラム国家であった。メッカでの経験が買われ、イブン・バットゥータはスルタンより[[カーディー]]に任命された{{Sfn|Aiya|1906|p=328}}。しかしながら、彼はイスラム教の浸透していないインドでスルタンのお膝元、デリーを越えて[[シャリーア|イスラム法]]の執行を徹底することは難しいと悟る<ref>Jerry Bently, ''Old World Encounters: Cross-Cultural Contacts and Exchanges in Pre-Modern Times (New York: Oxford University Press, 1993),121.''</ref>。 |

|||

サルサティ(Sarsatti)の[[ラージプート]]の王国からイブン・バットゥータはインドの{{仮リンク|ハンシ|en|Hansi}}を訪れる。イブン・バットゥータはハンシの街を以下のように描写している「数多ある美しい街でも最もよく設計され、最も人々がよく集まる街。堅固な城壁に囲まれていて、聞けばこの街を造ったものは偉大な不信心な王という話でタラ(Tara)と呼ばれている」<ref>André Wink, ''Al-Hind, the Slave Kings and the Islamic Conquest, 11th-13th Centuries, Volume 2 of Al-Hind: The Making of the Indo-Islamic World. The Slave Kings and the Islamic Conquest 11th-13th Centuries'', (BRILL, 2002), p.229.</ref>。[[シンド州]]に着くとすぐに彼は[[インダス川]]の河畔に生息する[[インドサイ]]について言及している<ref>{{Harvnb|Gibb|1971|p=596 Vol. 3}}; {{Harvnb|Defrémery|Sanguinetti|1855|p=[http://books.google.co.uk/books?id=w_YHAAAAIAAJ&pg=PA100 100 Vol. 3]}}</ref>。 |

|||

スルタンは当時の感覚からしても理不尽な男で滞在する6年の間にイブン・バットゥータは、信の置ける臣下としてのアッパークラスな生活からさまざま理由から反逆者としての疑いをかけられる状態へと身を落とす。ハッジを理由に旅立つ計画を持ち出すとスルタンは彼を苦境へと落とし込んだ。1347年、[[元 (王朝)|元]]の使節が中国人巡礼者に人気の高かったヒマラヤの仏教寺院の再建の許可を求めにやってくると、イブン・バットゥータはようやくデリーを離れる機会を得た{{Sfn|Aiya|1906|p=328}}。 |

|||

イブン・バットゥータは使節としての命を託された。しかし中国への出発点となる港へ向かう道中、彼の大規模な使節団は山賊の襲撃にさらされる<ref>{{Harvnb|Dunn|2005|p=215}}; {{Harvnb|Gibb|Beckingham|1994|p=777 Vol. 4}}</ref>。イブン・バットゥータは一団からはぐれ、身包み剥がされ、あわや命すらも失いかける<ref>{{Harvnb|Gibb|Beckingham|1994|pp=773–782 Vol. 4}}; {{Harvnb|Dunn|2005|pp=213–217}}</ref>。苦境に陥りながらも彼は10日以内に使節団に追いつき、合流を果たすと[[グジャラート]]州の[[カンバート]]への旅を続けた。そこから船で[[カリカット]]へ向かった。2世紀の後に[[ヴァスコ・ダ・ガマ]]が上陸を果たす地である。カリカット滞在中、イブン・バットゥータはこの地の支配者{{仮リンク|ザモリン|en|Zamorin of Calicut}}に客人として迎えられた{{Sfn|Aiya|1906|p=328}}。その後[[コッラム]]へと船を進める。南海岸で最も活況を極める港のひとつである。カリカットからコッラムまでの日数は10日であった<ref name="berkeley">{{Cite web|url=http://ibnbattuta.berkeley.edu/10Return.html|title=The Travels of Ibn Battuta : Chapter 10 |publisher=ibnbattuta.berkeley.edu|accessdate=13 June 2015}}</ref>。イブン・バットゥータが岸のモスクに立ち寄っているとき、嵐がやってきて2隻の船団のうちの1隻が沈んでしまった<ref>{{Harvnb|Gibb|Beckingham|1994|pp=814–815 Vol. 4}}</ref>。別の1隻はイブン・バットゥータを残して出航するが、この船は数ヶ月後に[[スマトラ島]]の王に拿捕されることとなる。<!-- 船団が本当に2隻だったのか若干疑問が残る --> |

|||

このままデリーに戻った場合に責任を問われることを怖れたイブン・バットゥータはしばらくの間{{仮リンク|ナワーヤト|en|Nawayath}}のジャマール・ウッディーン(Jamal-ud-Din)庇護の下で南インドにとどまった。ナワーヤトは小さいながらも力のあるスルタン国で[[アラビア海]]に面する{{仮リンク|シャラベイ川|en|Sharavathi}}河畔に位置する。 |

|||

現在は{{仮リンク|ウッタル・カンナダ|en|Uttara Kannada}}州{{仮リンク|ホナバー|en|Honavar}}[[テシル|行政区]]のホサパタナ(Hosapattana)として知られる地域にあたる。しかしやがて起こるこのスルタン王国の転覆の中、イブン・バットゥータはインドを去るよりほかなくなる。中国への旅を続ける決意を固めるが、まずは[[モルディブ]]への寄り道からはじめることとした。 |

|||

[[ファイル:405-Maldives.jpg|thumb|left|[[モルディブ]]の島]] |

|||

彼は当初の予定よりもずいぶんと長い9ヶ月をこの島国で過ごした。彼は[[仏教]]国から{{仮リンク|モルディブのイスラム教|en|Islam in the Maldives|label=イスラム化}}を果たしたばかりのモルディブにとって貴重な人材だった。半ば強引に滞在を求められてこの国で主任カーディを務め、そしてロイヤルファミリーから伴侶を迎え{{仮リンク|オマル1世(モルディブ)|en|Omar I of the Maldives|label=オマル1世}}と姻戚関係を持った。しかししだいに彼は政治問題に巻き込まれるようになり、彼の厳格なイスラム法の執行に対し奔放な気質の島民がいらだちを募らせるようになると、イブン・バットゥータはモルディブを発った。彼は旅行記の中で島の女性たちが上半身裸で街をうろついていること、それに対するイブン・バットゥータの不満を現地の人々が歯牙にもかけなかったことを記録している<ref>Jerry Bently, ''Old World Encounters: Cross-Cultural Contacts and Exchanges in Pre-Modern Times (New York: Oxford University Press, 1993),126.''</ref>。モルディブを発ったイブン・バットゥータは[[スリランカ]]に向かい、[[アダムスピーク]]と{{仮リンク|テナヴァラム寺|en|Tenavaram temple}}を訪れた。 |

|||

スリランカを出航するとすぐに船が沈み始めた。救助にやって来た船は海賊の襲撃に晒されるが、イブン・バットゥータは無事だった。彼はスリランカの岸で途方に暮れ、苦労してやっとのことでインドの[[マドゥライ]]王国までもどる。短命の[[マドゥライ・スルターン朝]]、ギヤースッディーン(Ghiyas-ud-Din Muhammad Damghani)の朝廷にしばらく滞在する{{Sfn|Dunn|2005|p=245}}。その後彼は再びモルディブへ渡り、中国の[[ジャンク (船)|ジャンク船]]に乗りこんだ。まだ中国へ向かう使者としての使命を全うする意思を持っていた。 |

|||

彼は現在の[[バングラデシュ]]、[[チッタゴン]]の港に上陸する。イブン・バットゥータはシャー・ジャラール(Shah Jalal、スーフィズムの指導者)に会うために[[シレット (バングラデシュ)|シレット]]に向かうことにした。チッタゴンからカマル(Kamaru)の山々を越えてシレットに至る1ヶ月の旅路である。当時のイスラム世界ではシャー・ジャラールはこの骨折りに値するほど高名な人物であった。シレットへの旅の途中シャー・ジャラールの弟子たち数人に声をかけられる。彼らはイブン・バットゥータを案内するために何日も前から待っていた。1345年のシャー・ジャラールとの面会について、シャー・ジャラールは背が高く、細身で顔色はよく、洞窟のモスクで暮らしている。ミルク、バター、ヨーグルトのためのひつじを一頭だけ所有し、その他には財を持たないと記録している。また、取り巻きは外国人であり、強さと勇敢さで知られていた。たくさんの人々が教えを請うためにシャー・ジャラールのもとを訪れる、等々記している。イブン・バットゥータはさらに北へ向かい[[アッサム州]]を訪れた後、中国へのルートに戻った。<!-- カマルの山々は[[:en:Kamrup]]だとおもわれる --> |

|||

== 東南アジア == |

|||

[[ファイル:Po Klong Garai.jpg|thumb|left|イブン・バットゥータは[[陳朝]]ベトナムの{{仮リンク|ポー・クロン・ガライ|en|Po Klong Garai}}を訪れたと考えられている。地域の姫ウルドゥジャ(Urduja、おそらくは陳朝の姫か或いは[[チャム族]]の貴族)と会ったと触れられている場所である。]] |

|||

1345年イブン・バットゥータは現在の[[スマトラ島]]北部[[アチェ州]]に位置する[[サムドラ・パサイ王国]]を訪れた。イブン・バットゥータはこの国の統治者について触れている。彼によれば、スルタンはアル=マリク・アル=ザヒル・ジャマル=アッ=ディン(Al-Malik Al-Zahir Jamal-ad-Din)、敬虔なムスリムで宗教的義務は最大限熱心に行い、しばしば地域の[[アニミズム|精霊信仰]]勢力に対して軍事行動をとっている。彼は[[スマトラ島]]について[[樟脳]]、{{仮リンク|ビンロウ椰子|en|Areca nut}}、[[クローブ]]、[[スズ]]が豊かな島であると描写している。イブン・バットゥータは彼らの[[マズハブ]](イスラム法学派)について[[シャーフィイー学派]]と記録している。これは彼が実際に見てきた{{仮リンク|インド沿岸地域|en|coastal India}}のムスリムに近い学問で、とりわけ{{仮リンク|マッピラ|en|Mappila|label=マッピラ・ムスリム}}はまさに[[イマーム]]、アル=シャーフィイーを信奉していた。当時サムドラ・パサイ王国は[[イスラム世界|ダール・アル=イスラーム]](イスラム世界)の限界で、これ以上東にムスリムの統治する領域は存在しなかった。彼はスルタンの客人として、この木製の城壁に守られた街で2週間をすごした。スルタンはイブン・バットゥータに物資を提供し、スルタン所有の[[ジャンク (船)|ジャンク]]で彼を中国へ送り出した<ref name="Berkeley">{{Cite web |

|||

|url = http://ibnbattuta.berkeley.edu/9china.html |

|||

|title = Ibn Battuta's Trip: Chapter 9 Through the Straits of Malacca to China 1345 - 1346 |

|||

|author = |

|||

|work = The Travels of Ibn Battuta A Virtual Tour with the 14th Century Traveler |

|||

|publisher = Berkeley.edu |

|||

|accessdate = 14 June 2013 |

|||

}}</ref>。 |

|||

イブン・バットゥータは船で[[マレー半島]]の[[ムラカ州]]に向かった。旅行記の中でムル・ジャウィ(Mul Jawi)と記録しているこの地で、統治者の客人として3日をすごしている。そしてまた船を出しベトナムの{{仮リンク|ポー・クロン・ガライ|en|Po Klong Garai}}へ向かった。旅行記の中ではカイルカリ(Kailukari)として記されており、ごく短時間であるがこの地域の姫ウルドゥジャ(Urduja)に会ったと記されている。彼女は[[イスラームの書法|イスラムの書道]]で{{仮リンク|ビスミッラー|en|Basmala}}{{Efn|慈悲深く恵み深い神の御名において、という意味のイスラムのフレーズ。食事の前や人を殺す際に唱えられる。}}を書いて見せた。イブン・バットゥータは彼女の一族は[[元 (王朝)|元]]と敵対していると記している<ref>{{Cite web|last=Balmaceda Guiterrez|first=Chit|title=In search of a Princess|url=http://www.urduja.com/princess.html|publisher=Filipinas Magazine|accessdate=26 September 2013}}</ref>。ポー・クロン・ガライを後にし、彼はついに中国[[福建省]][[泉州市]]に入港を果たす。 |

|||

== 中国 == |

|||

[[ファイル:The Great Wall of China at Jinshanling.jpg|thumb|イブン・バットゥータは{{仮リンク|イスラム世界の地理学|en|Islamic geography|label=イスラム世界}}で初めて[[万里の長城]]について触れている。]] |

|||

1345年、[[モンゴル系民族|モンゴル]]治世下の中国[[福建省]][[泉州]]。イブン・バットゥータはまず、現地ムスリムがこの街をザイツン(Zaitun、アラビア語でオリーブ)と呼んでいると言及している。しかし彼はどこにもオリーブを見つけることはできなかった。 |

|||

続いて彼は外国人のポートレイトを描いている似顔絵師と、彼らの巧みな技術について触れている。イブン・バットゥータは彼らの描く似顔絵はセキュリティ目的に使われると記している。イブン・バットゥータはこの街の職人と彼らの作る[[絹|絹織物]]、[[磁器]]、そして[[プラム]]、[[スイカ]]といった果物、そして[[紙幣|紙の通貨]]の利便性に賛辞を送っている{{Sfn|Dunn|2005|p = 258}}。泉州における巨大船舶の製造工程について<ref>تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار,ابن بطوطة,ص 398</ref>、さらには[[中国料理]]と食材、たとえば[[カエル]]や[[ブタ]]など、[[イヌ]]が食材として[[市場]]で売られていること、中国の[[ニワトリ]]が大きいことなどについて書き残している。 |

|||

泉州にてイブン・バットゥータはこの地のカーディー、シャイフ・アル=イスラーム(Sheikh al-Islam)に歓待を受けた。さらにはイスラム商人のリーダーが[[旗]]、[[太鼓]]、[[トランペット]]と楽団を引き連れてイブン・バットゥータに会いに来た<ref>http://www.muslimheritage.com/uploads/China%201.pdf</ref>。彼は、ここ泉州ではムスリムはいくつかのコミュニティに別れて暮らし、それぞれが自分たちのモスクとバザールと病院持っている、と記録している。 |

|||

彼はここ泉州で2人の高名なペルシア人会っている。{{仮リンク|カゼルン|en|Kazerun}}出身のブルハン・アル=ディン(Burhan al-Din)と[[タブリーズ]]出身のシャリフ・アル=ディン(Sharif al-Din)<ref name="google">{{Cite book|title=Mapping the Chinese and Islamic Worlds: Cross-Cultural Exchange in Pre-Modern Asia|author=Park, H.|date=2012|publisher=Cambridge University Press|isbn=9781107018686|url=https://books.google.co.uk/books?id=W-2iWcxD2e8C|page=237|accessdate=13 June 2015}}</ref>、彼らはともに影響力のある人物で、サイフディン(Sai-fu-ding)、アミリディン(A-mi-li-ding)として[[元史]]にも記録されている<ref name="google2">{{Cite book|title=Anthony Reid and the Study of the Southeast Asian Past|author1=Wade, G.|author2=Tana, L.|date=2012|publisher=Institute of Southeast Asian Studies|isbn=9789814311960|url=https://books.google.co.uk/books?id=XNsk7tLkMU4C|page=131|accessdate=13 June 2015}}</ref>。滞在中彼は{{仮リンク|清源山|en|Mount Qingyuan}}に登り、洞窟に著名な[[道教]]の僧侶を訪ねている。 |

|||

その後彼は海沿いに南下し[[広州市|広州]]を訪れ、その街の裕福な商人のもとで2週間を過ごした{{Sfn|Dunn|2005|p=259}}。 |

|||

広州から北へ泉州にもどり、[[福州市|福州]]へと向かう。イブン・バットゥータは福州でザヒール・アル=ディンと宿をともにし、カワム・アッディーン(Kawam al-Din)を、そして同郷の[[セウタ]](現在はスペイン)出身で中国で財を成した商人アル=ブシリを訪れる。アル=ブシリはイブン・バットゥータに連れ立って[[杭州市|杭州]]へ向かい、そして[[元 (王朝)|元朝]]の皇帝[[トゴン・テムル]]への贈りものの購入費用を肩代わりした<ref name="google4">{{Cite book|title=The Adventures of Ibn Battuta, a Muslim Traveler of the Fourteenth Century|author=Dunn, R.E.|date=1986|publisher=University of California Press|isbn=9780520057715|url=https://books.google.co.uk/books?id=ZF2spo9BKacC|accessdate=13 June 2015}}</ref>。 |

|||

イブン・バットゥータは杭州を彼が見てきた中でも最大級の都市とし<ref>{{Harvnb|Dunn|2005|p=260}}</ref>、そしてこの街の魅力について触れている。いわく、[[西湖 (杭州市)|美しい湖]]を湛え、なだらか緑の丘に囲まれている<ref>{{Cite news|last=Elliott |first=Michael |url=http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2084273_2084272_2084481,00.html |title=The Enduring Message of Hangzhou |publisher=Time.com |date=2011-07-21 |accessdate=5 November 2011}}</ref>。ムスリムの居住する一角にも言及し、彼は[[エジプト]]に起源を持つ一家のもとに身を寄せていた<ref name="google4"/>。杭州滞在中たくさんのよく設計され、きれいに塗装され、色彩豊かな帆を持ち、シルクの日よけをもった木製の船が運河に集まっているのを見ていたく感動したことを記録に残している。彼はカータイ(Qurtai)という名の元朝の地方行政官の晩餐会に呼ばれている。イブン・バットゥータによれば、この行政官は現地中国人の[[召喚魔術]]に大変興味を持っていた{{Sfn|Gibb|Beckingham|1994|pp = 904, 907}}。また彼は[[太陽神]]を信仰する現地の人々についても言及している<ref name="google5">{{Cite book|title=The Travels of Ibn Batūta|author1=Batuta, I.|author2=Lee, S.|author3=Oriental Translation Fund|date=1829|publisher=Oriental Translation Committee, and sold|url=https://books.google.co.uk/books?id=22IbAQAAMAAJ|accessdate=13 June 2015}}</ref>。 |

|||

彼は[[京杭大運河]]を小船で上りながら、畑や[[ラン]]、黒い絹の衣を纏った商人たち、花柄の絹の衣を纏った婦人たち、やはり絹を纏った僧たちを見た<ref name="google6">{{Cite book|title=Traveling Man: The Journey of Ibn Battuta 1325-1354|author=Rumford, J.|date=2001|publisher=Houghton Mifflin Harcourt|isbn=9780547562568|url=https://books.google.co.uk/books?id=9-m4X84BBgwC|accessdate=13 June 2015}}</ref>。[[北京市|北京]]ではイブン・バットゥータははぐれた[[デリー・スルターン朝]]の使節を名乗り、元朝[[ボルジギン氏]]、[[トゴン・テムル]]の宮廷に招かれる。イブン・バットゥータはトゴン・テムルについて、中国の一部の人々から崇拝されていると描写している。大都の宮殿は木造で、統治者の第一夫人([[奇皇后]])は彼女を称える行進を行わせた、と記録している<ref name="google7">{{Cite book|title=Encyclopedia of the Literature of Empire|author=Snodgrass, M.E.|date=2010|publisher=Facts on File|isbn=9781438119069|url=https://books.google.co.uk/books?id=LXyyYs2cRDcC|accessdate=13 June 2015}}</ref>{{Sfn|Dunn|2005|p = 260}}。 |

|||

イブン・バットゥータはまた泉州から60日のところに{{仮リンク|ゴグとマゴグ|en|Gog and Magog}}([[マゴグ]])の地があると記している{{Sfn|Gibb|Beckingham|1994|p = 896}}。[[ハミルトン・ギブ]]によればイブン・バットゥータは[[万里の長城]]は[[クルアーン]]にあるとおり、{{仮リンク|ズー・ル=カルナイン|en|Dhul-Qarnayn}}がゴグとマゴグを退けるために築いたものだと信じていた{{Sfn|Gibb|Beckingham|1994|p = 896}}。 |

|||

イブン・バットゥータは北京から杭州へ戻り、福州へと旅を進めた。泉州に戻るとすぐにサムドラ・パサイ王国のスルタン所有のジャンクに乗り込み、東南アジアを目指した。しかし船の乗組員に法外な額の報酬を要求され、彼が中国滞在中に工面した蓄えをほとんど失ってしまった<ref>{{Harvnb|Dunn|2005|pp=259–261}}</ref>。 |

|||

== 帰郷とペスト == |

|||

1346年に泉州に戻るとイブン・バットゥータはモロッコに帰る決心をする<ref>{{Harvnb|Dunn|2005|p=261}}</ref>。インドのカリカットに着くと、もう一度ムハンマド・ビン・トゥグルクを訪ね慈悲を請うべきかと逡巡するが、そのままメッカへと向かうことにした。バスラへ向かう航路でホルムズ海峡を通る。そのときにイルハン朝の最後の君主アブー・サイードがペルシアで死亡したことを知る。イルハン朝はこのあとに起こるペルシア人とモンゴル人との間の激しい内戦により崩壊することになる<ref>{{Harvnb|Dunn|2005|pp=268–269}}</ref>。 |

|||

1348年、イブン・バットゥータは最初のハッジのルートをなぞるつもりでダマスカスに立ち寄る。そこで彼の父が15年前に他界していたことを知る<ref>{{Harvnb|Dunn|2005|p=269}}</ref>。そして続く翌年からしばらくの旅は「死」が支配的なテーマとなった。[[ペスト#14世紀の大流行|黒死病の流行]]が中東を襲い、彼はまさにペストの支配するシリア、[[パレスチナ]]、アラビア地域に居合わせていた。メッカに到着すると、彼はモロッコへ帰る決断をする。タンジェの家を発ってから実に四半世紀が経とうとしていた<ref>{{Harvnb|Dunn|2005|pp=274–275}}</ref>。帰り道に[[サルデーニャ]]へ最後の寄り道をした。1349年フェズを通ってタンジェへの帰郷を果たす。彼は彼の母もまた数ヶ月前に他界していたことを知る。<ref>{{Harvnb|Dunn|2005|p=278}}</ref>。 |

|||

== アンダルスと北アフリカ == |

|||

[[ファイル:Ventanas con arabescos en la Alhambra.JPG|245px|right|thumb|イブン・バットゥータは[[グラナダ王国]]を訪れた。グラナダ王国は[[アンダルス]]にて最後の[[ムラディ]]文化を育んだ。]] |

|||

ついに帰郷を果たしたイブン・バットゥータだが2、3日も滞在するとすぐにタンジェを離れることになる。これは[[ムーア人]]の支配する[[イベリア半島]]の[[アンダルス]]を旅するきっかけとなった。当時[[アルフォンソ11世 (カスティーリャ王)|カスティーリャ王アルフォンソ11世]]は[[ジブラルタル]]への攻撃を仄めかしていた。1350年、その攻撃から港を守る目的でイスラム教徒のグループがタンジェを旅立った。そこにイブン・バットゥータも参加した<ref>{{Harvnb|Dunn|2005|p=282}}</ref>。しかし彼らが到着するまでにペストがアルフォンソ11世を殺したために侵略の恐れは無くなった。彼はそのままアンダルスの観光旅行へと目的を変え、[[バレンシア王国]]をめぐり、[[グラナダ]]でアンダルスの旅を終える<ref>{{Harvnb|Dunn|2005|pp=283–284}}</ref>。 |

|||

アンダルスを後にした彼はモロッコを旅する決断をする。家へ帰る途中でしばらく[[マラケシュ]]に滞在した。かつての首都マラケシュはペストと、[[フェズ]]への遷都によりほとんどゴーストタウンのようだった<ref>{{Harvnb|Dunn|2005|pp=286–287}}</ref>。 |

|||

もう一度彼はタンジェに戻るが、ほんのしばらく滞在しただけでまた旅にでることになる。時は戻るが1324年にイブン・バットゥータが初めてカイロを訪れた2年前、西アフリカの[[マリ王国]]の皇帝({{仮リンク|マンサ|en|Mansa}})[[マンサ・ムーサ]]がまさにその街をハッジの為に訪れていた。途方も無い量の[[金]]を彼の国から持ち込んだマンサ・ムーサの巡礼は当時カイロでセンセーションを巻き起こしていた。イブン・バットゥータは旅行記の中でこのエピソードには触れなかったものの、当時のカイロでマンサ・ムーサの話を耳にしていたとしても不思議はない。彼は[[サハラ砂漠]]を越えた向こう側にあるこのイスラム国家を次の目的地とした。 |

|||

== マリとトンブクトゥ == |

|||

[[ファイル:Sankore Moske Timboektoe.JPG|thumb||220px|left|[[トンブクトゥ]]の{{仮リンク|サンコーレ・マドラサ|en|Sankore Madrasah}}、マリ]] |

|||

1351年の秋にイブン・バットゥータはフェズを出発し、現在ではサハラ砂漠の北限となっている街、[[シジルマサ]]へ向かった<ref>{{Harvnb|Defrémery|Sanguinetti|1853|p=[http://books.google.co.uk/books?id=AdUOAAAAQAAJ&pg=PA376#v=onepage&q&f=false 376 Vol. 4]}}; {{Harvnb | Levtzion| Hopkins | 2000| p=282}}; {{Harvnb| Dunn |2005|p=295}}</ref>。この街で彼は[[ラクダ]]を何頭か購入し4ヶ月を過ごした。1352年2月、彼はキャラバンを伴って再び出発、25日をかけて{{仮リンク|タガーザー|en|Taghaza}}の塩原にたどり着く。この地域では建物はすべて塩のブロックでできている。ここではマッスーファ族(Masufa)の奴隷が塩を切り出し、ラクダで運び、建物を造る。タガーザーは交易の要衝でマリで産出される金に溢れていたが、イブン・バットゥータはあまり良い印象を持たなかった。ハエに悩まされ、水はしょっぱいと記録している<ref>{{Harvnb|Defrémery|Sanguinetti|1858|pp=[http://books.google.co.uk/books?id=AdUOAAAAQAAJ&pg=PA378 378–379 Vol. 4]}}; {{Harvnb | Levtzion| Hopkins | 2000| p=282}}; {{Harvnb| Dunn |2005|p=297}}</ref>。 |

|||

タガーザーに10日滞在したあと、キャラバンはターサラフラー(Tasarahla、おそらくBir al-Ksaib{{Efn |

|||

|Bir al-Ksaib (或いはBir Ounane、またはEl Gçaib)はマリ北部。座標は{{Coord|21|17|33|N|5|37|30|W}}。オアシスはタガーザーから265キロ南、[[ウアラタ]]から470キロ北。 |

|||

}})の[[オアシス]]に向かった{{Sfn | Levtzion| Hopkins | 2000|p = 457}}。そこに準備のために3日滞在する。ここからこの広大な砂漠を縦断する旅で最後の、そして最も難しい区間が始まる。ターサラフラーから、まずはマッスーファ族の先行隊が[[ウアラタ]]のオアシスに向け出発、彼らはそこで水を調達して4日目の地点までもどり本体と合流する。ウアラタは[[サハラ交易]]ルートの南の終点で、ちょうどこのころにマリ帝国の支配下に入っていた。キャラバンはシジルマサから1600キロの行程に2ヶ月を費やした<ref>{{Harvnb|Defrémery|Sanguinetti |1858|p=[http://books.google.co.uk/books?id=AdUOAAAAQAAJ&pg=PA385 385 Vol. 4]}}; {{Harvnb|Levtzion|Hopkins |2000| p=284}}; {{Harvnb|Dunn|2005|p=298}}</ref>。 |

|||

[[ファイル:Bilma-Salzkarawane1.jpg|thumb|[[アガデス]]から[[ビルマ (ニジェール)|ビルマ]]に向かう{{仮リンク|アザライ|en|Azalai}}、塩交易のキャラバン。]] |

|||

ここからイブン・バットゥータはナイル川と彼が思い込んでいた川、すなわち[[ニジェール川]]に沿って南西へと旅をつづけ、マリ帝国の首都にたどり着く{{Efn| |

|||

マリ帝国の首都に関しては学者のなかでも議論が続けられていて統一見解がない。{{仮リンク|John Hunwick|en|John Hunwick|label=John Hunwick}}はイブン・バットゥータの旅程を研究し、マリ帝国の首都の位置をニジェール川の左側、[[バマコ]]から{{仮リンク|ミャミナ|en|Nyamina}}の間と仮定している{{Sfn|Hunwick|1973}}。 |

|||

}}。彼は1341年より在位している{{仮リンク|マンサ・スライマーン|en|Suleyman (mansa)}}に謁見する。イブン・バットゥータは女奴隷、召使、さらにはスルタンの娘たちまでもが肌の一部を露出させた格好をしていることがムスリムらしくないと、不満をもらしている<ref>Jerry Bently, ''Old World Encounters: Cross-Cultural Contacts and Exchanges in Pre-Modern Times (New York: Oxford University Press, 1993),131.''</ref>。2月には首都を離れ、現地のムスリム商人とともにラクダで[[トンブクトゥ]]を訪れた<ref>{{Harvnb|Defrémery |Sanguinetti|1858|p=[http://books.google.co.uk/books?id=AdUOAAAAQAAJ&pg=PA430 430 Vol. 4]}}; {{Harvnb | Levtzion| Hopkins | 2000| p=299}}; {{Harvnb|Gibb|Beckingham|1994|pp=969–970 Vol. 4}}; {{Harvnb| Dunn |2005|p=304}}</ref>。トンブクトゥは翌15世紀、16世紀にはこの地域でもっとも重要な都市となるが、イブン・バットゥータが訪れたこのときはまだ小さな街だった{{Sfn|Dunn|2005|p = 304}}。この旅でイブン・バットゥータは生まれて初めて[[カバ]]を目にする。カバは地元のかこから怖れられていて、丈夫な綱が取り付けられた槍で狩られる、と記録している<ref>{{Harvnb|Defrémery|Sanguinetti|1858|pp=[http://books.google.co.uk/books?id=AdUOAAAAQAAJ&pg=PA425 425–426 Vol. 4]}}; {{Harvnb | Levtzion| Hopkins | 2000| p=297}}</ref>。トンブクトゥに少し滞在した後、彼は[[ピローグ]]という丸木舟でニジェール川を下り、[[ガオ (都市)|ガオ]]を訪れた。当時ガオは重要な交易の要衝であった<ref>{{Harvnb|Defrémery|Sanguinetti|1858|pp=[http://books.google.co.uk/books?id=AdUOAAAAQAAJ&pg=PA432 432–436 Vol. 4]}}; {{Harvnb | Levtzion| Hopkins | 2000| p=299}}; {{Harvnb| Dunn |2005|p=305}}</ref>。 |

|||

ガオでひと月を過ごした後、彼は大きなキャラバンに参加して[[タカッダー]]([[タケッダ]])のオアシスを目指した。砂漠を越える旅の中で彼はモロッコのスルタン、[[アブー・イナーン・ファーリス]]からのメッセージ、家に帰るようにとの命令を受け取る。彼は1353年の9月に、600名の女奴隷を輸送する巨大キャラバンとともにシジルマサへ向けて出発した。そして1354年の初旬にモロッコに戻っている<ref>{{Harvnb|Defrémery|Sanguinetti|1858|pp=[http://books.google.co.uk/books?id=AdUOAAAAQAAJ&pg=PA444 444–445 Vol. 4]}}; {{Harvnb | Levtzion| Hopkins | 2000| p=303}}; {{Harvnb| Dunn |2005|p=306}}</ref>。 |

|||

イブン・バットゥータのこのアフリカの旅の記録はイスラム教が西アフリカへと波及していく過程を覗かせてくれる貴重な資料となっている<ref>Noel King (ed.), ''Ibn Battuta in Black Africa'', Princeton 2005, pp. 45-46. Four generations before Mansa Suleiman who died in 1360 CE, his grandfather's grandfather (Saraq Jata) had embraced Islam.</ref>。 |

|||

== 旅行記 == |

|||

{{See also|旅行記 (イブン・バットゥータ)}} |

|||

[[File:TumbaIbnBatuta.jpg|thumb|right|イブン・バットゥータの墓、[[タンジェ]]]] |

|||

1354年に家に戻るとイブン・バットゥータはモロッコ、マリーン朝のスルタン、アブー・イナーン・ファーリスのすすめで[[イブン・ジュザイイ]]に旅の記録を書き取らせた。イブン・ジュザイイは学者でイブン・バットゥータとはグラナダで出会っている。彼の書き留めた記録がイブン・バットゥータの旅を知る唯一の資料となっている。原稿は『諸都市の新奇さと旅の驚異に関する観察者たちへの贈り物』とタイトルがつけられているが、リフラ(Rihla、旅の意)という通称で知られている<ref>{{harvnb|Dunn|2005|pp=310–311}}; {{harvnb|Defrémery|Sanguinetti|1853|pp=[http://books.google.co.uk/books?id=mdQOAAAAQAAJ&pg=PA9 9–10 Vol. 1]}}</ref>。 |

|||

29年に及ぶ旅の中でイブン・バットゥータが記録を取っていたという話はでてこない。イブン・バットゥータの旅の話を口述筆記するという話になると彼の記憶と先人の旅行家たちの記録だけが頼りとなる。 |

|||

ダマスカス、メッカ、メディナなどの中東地域の記述では彼は明らかに150年ほど前に書かれた[[イブン・ジュバイル]]の旅行記から引用している<ref>{{Harvnb |Dunn|2005|pp=313–314}}; {{harvnb|Mattock|1981}}</ref>。同様にほとんどのパレスチナの記述は13世紀の旅行家ムハンマド・アル=アブダリ・アル=ヒヒ(Mohammed al-Abdari al-Hihi)の記述からの引用である<ref>{{Harvnb |Dunn|2005|pp=63–64}}; {{Harvnb|Elad|1987}}</ref>。 |

|||

[[File:Handmade oil painting reproduction of Ibn Battuta in Egypt, a painting by Hippolyte Leon Benett..jpg|thumb|left|イブン・バットゥータ、エジプトにて。 [[ジュール・ヴェルヌ]]の本に寄せられたレオン・ベネット(Léon Benett)の挿絵、1878年。]] |

|||

[[東洋学|東洋学者]]たちは彼が、記録したすべての街を訪れたとは信じていない。イスラム世界に関する記述に説得力を持たせるために噂に聞いた話や先人たちの残した記録を使って潤色を加えたものとして議論をしている。例えば[[サライ (都市)|サライ]]から[[ブルガール_(都市)|ブルガール]](Bolghar)まで[[ヴォルガ川]]を上ったという事実はまずありえないと考えられている<ref>{{Harvnb |Dunn|2005|p=179}}; {{Harvnb|Janicsek|1929}}</ref>。その他にも、たとえばイエメンのサヌア<ref>{{Harvnb |Dunn|2005|p=134 Note 17}}</ref>、ホラーサーンの[[バルフ]]からバスタム(Bastam)へ至る旅<ref>{{Harvnb |Dunn|2005|p=180 Note 23}}</ref>、アナトリアの旅<ref>{{Harvnb |Dunn|2005|p=157 Note 13}}</ref>など、深刻な疑惑を抱える記述も見られる。中には本当は中国にすら行っていないのではないかと疑う学者もいる<ref>{{Harvnb |Dunn|2005|pp=253 and 262 Note 20}}</ref>。しかしながら、たとえこの旅行記が厳密に著者の個人的な体験に沿ったものでないにしても14世紀の世界を描写する重要な資料となっている。 |

|||

旅の中でイブン・バットゥータはたびたび[[カルチャーショック]]を受けている<!--旅だけにね-->。正統なイスラム文化をバックグラウンドに持つ者にとってはイスラム化されて間もない地域の人々と価値観が合わないということがしばしばあったようだ。たとえば彼は[[テュルク系民族]]やモンゴル人の女性の享受している自由や社会的地位に驚いている。バザールでみたトルコ系のカップルに関して、男の方はまるで奴隷のように見えたが実は旦那だったというエピソードを書き残している<ref>{{harvnb|Gibb|1958|pp=480–481}}; {{harvnb|Dunn|2005|p=168}}</ref>。服装に関しても、モルディブや[[サブサハラアフリカ|サハラ以南]]は肌を露出しすぎると言及している。 |

|||

1355年の旅行記完成以降、イブン・バットゥータの生涯はほとんど知られていない<ref>{{Harvnb|家島|2013|p=29}}</ref>。歴史家[[イブン・アル=ハティーブ]]は、イブン・バットゥータが[[ラバト]]近郊のターマスナーで法官のムタワッリー(意見のまとめ役)を務め、1368年/69年に在職中に没したことを伝えている<ref>{{Harvnb|家島|2013|pp=29-30}}</ref>。 |

|||

== 原稿と出版 == |

|||

19世紀の初頭にドイツの探検家[[ウルリッヒ・ヤスパー・ゼーツェン]]が中東にて94ページのイブン・ジュザイイの原稿の要約版を手に入れるまで、イスラム世界を除いてはイブン・バットゥータは知られていなかった。1808年、ゼーツェンは入手した不完全な写本に基づいて、その大まかな内容をヨーロッパに報告した<ref name="maejima382">前嶋信次訳『三大陸周遊記抄』訳者解説 382-387頁。</ref>。ゼーツェンが入手した写本は、1818年にドイツの東洋学者ヨハン・コーゼガルテン{{enlink|Johann Gottfried Ludwig Kosegarten}}が3冊の抄本として出版し、訳文もつけた<ref name="maejima382">前嶋信次訳『三大陸周遊記抄』訳者解説 382-387頁。</ref><ref>{{harvnb|Defrémery|Sanguinetti|1853|loc=Vol. 1 [http://books.google.co.uk/books?id=mdQOAAAAQAAJ&pg=PR13 p. xiii-xiv]}}; {{harvnb|Kosegarten|1818}}.</ref>。また、門下のアペッツが翌年に4冊目の補編を出版した<ref name="maejima382">前嶋信次訳『三大陸周遊記抄』訳者解説 382-387頁。</ref>{{sfn|Apetz|1819}}。東洋学者{{仮リンク|シルヴェストル・ド・サシ|en|Silvestre de Sacy}}{{enlink|Silvestre de Sacy}}が学術紙に長い論評を寄せると、フランスの学者たちはフランスでの出版を期待して色めき立った{{sfn|de Sacy|1820}}。 |

|||

スイスの旅行家[[ヨハン・ルートヴィヒ・ブルクハルト]]が新たに3冊の要約版を入手し、彼の死後ケンブリッジ大学に寄贈された。1819年にはヨハン・ルートヴィヒ・ブルクハルトの遺稿として簡潔な論評が発表された<ref>{{harvnb|Burckhardt|1819|pp=[https://archive.org/stream/travelsinnubia00burcgoog#page/n637/mode/1up 533–537 Note 82]}}; {{harvnb|Defrémery|Sanguinetti|1853|loc=Vol. 1 [http://books.google.co.uk/books?id=mdQOAAAAQAAJ&pg=PR16 p. xvi]}}.</ref>。アラビア語の原稿がサミュエル・リー(Samuel Lee)により英訳され1829年、ロンドンにて出版された{{sfn|Lee|1829}}。 |

|||

1830年、フランス占領下のアルジェリアにてパリの[[フランス国立図書館]]は2冊の完全版を含む5冊の原稿を入手した{{efn| de Slaneの19世紀のカタログ{{sfn|de Slane|1883–1895|p=[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k209467t/f407.image 401]}}にも、現代のオンラインのカタログにもこれらの原稿入手の経緯に関する情報は記載されていない<ref>{{harvnb|MS Arabe 2287}}; {{harvnb|MS Arabe 2288}}; {{harvnb|MS Arabe 2289}}; {{harvnb|MS Arabe 2290}}; {{harvnb|MS Arabe 2291}}.</ref>。Dunnはこれら5冊の原稿はすべてアルジェリアで見つかった{{sfn|Dunn|2005|p=4}}としているが、DefrémeryとSanguinettiは冒頭で、フランス国立図書館は原稿のうちのひとつ(MS Supplément arabe 909/Arabe 2287)をM. Delaporte、モロッコ総領事から手に入れたと記している{{sfn|Defrémery|Sanguinetti|1853|loc=Vol. 1 [http://books.google.co.uk/books?id=mdQOAAAAQAAJ&pg=PR23 pp. xxiii]}}。}}。うち第2部のみ残っている1冊の原稿は1356年のものでイブン・ジュザイイの自筆のものでは無いかと考えられている<ref>{{harvnb|de Slane|1843b}}; {{harvnb|MS Arabe 2291}}</ref>。フランス国立図書館の原稿はアイルランド系フランス人の東洋学者ド・スラーヌ{{enlink|Baron de Slane}}が1843年にイブン・バットゥータのスーダンの話をフランス語に訳した際に使用された{{sfn|de Slane|1843a}}。フランスの学者シャルル・ドゥフレメリ(Defrémery)とベニアミノ・サンギネッティ(Beniamino Sanguinetti)もこのフランス国立図書館の原稿を底本とし、1853年の初頭にアラビア語の[[本文批評]]を含む4巻からなるフランス語訳を発表した<ref>{{harvnb |Defrémery|Sanguinetti|1853}}; {{harvnb|Defrémery|Sanguinetti|1854}}; {{harvnb|Defrémery|Sanguinetti|1855}}; {{harvnb|Defrémery|Sanguinetti|1858}}</ref>。ドゥフレメリとサンギネッティは冒頭でサミュエル・リーの注釈を評価しながらも、翻訳に関しては極単純な言い回しでさえも正確性に欠けていると批判した{{efn|French: "''La version de M. Lee manque quelquefois d'exactitude, même dans des passage fort simples et très-faciles.''"{{sfn|Defrémery|Sanguinetti|1853|loc=Vol. 1 [http://books.google.co.uk/books?id=mdQOAAAAQAAJ&pg=PR17 p. xvii]}}}}。 |

|||

1929年、サミュエル・リーの翻訳の出版からちょうど1世紀、歴史学者で東洋学者である[[ハミルトン・ギブ]]{{enlink|Hamilton Gibb}}はドゥフレメリとサンギネッティのアラビア語原稿を英語に抄訳し発表した{{sfn|Gibb|1929}}。ギブは1922年、ハックルート学会(Hakluyt Society)に旅行記の注釈付き英語完訳の出版を提案する{{sfn|Gibb|Beckingham|1994|p=ix}}。彼は旅行記をドゥフレメリとサンギネッティの底本に沿った形で4巻にわけた形での翻訳を予定した。第1巻は1958年に出版された{{sfn|Gibb|1958}}。ギブは3巻までを完成させた後1971年にこの世を去った。4巻はチャールズ・バッキンガム(Charles Beckingham)が引継ぎ、1994年に出版された{{sfn|Gibb|Beckingham|1994}}。ドゥフレメリとサンギネッティの原稿はいまや各国の言語に翻訳されている。 |

|||

'''リフラ'''の日本語への翻訳は、ドゥフレメリ及びサンギネッティ版を底本にして、[[前嶋信次]]が全体の四分の一を抄訳したもの([[1954年]]8月10日初版)が最初である<ref name="maejima3">前嶋信次訳『三大陸周遊記抄』訳者まえがき 3頁。</ref>。[[ハミルトン・ギブ]]の抄訳版が手に入らなかったため参照できず、訳出しなかった箇所に違いがある<ref name="maejima382">前嶋信次訳『三大陸周遊記抄』訳者解説 382-387頁。</ref>。全文の翻訳は、[[家島彦一]]によりなされ、1996年から2002年にかけて[[平凡社東洋文庫]]から全8巻本で刊行された。 |

|||

== イブン・バットゥータが語った主な地域、事物 == |

== イブン・バットゥータが語った主な地域、事物 == |

||

| 42行目: | 254行目: | ||

* [[ヴォルガ・ブルガール]] |

* [[ヴォルガ・ブルガール]] |

||

* [[コンスタンティノープル]] |

* [[コンスタンティノープル]] |

||

* [[サライ]] |

* [[サライ (都市)|サライ]] |

||

* [[ホラズム|フワーリズム]] |

* [[ホラズム|フワーリズム]] |

||

* [[カーブル]] |

* [[カーブル]] |

||

* [[シンド州|スィンド]] |

* [[シンド州|スィンド]] |

||

* [[トゥグルク朝]]の[[デリー]] |

* [[トゥグルク朝]]の[[デリー]] |

||

* [[ |

* [[マラバール海岸|ムライバール海岸]] |

||

* [[シンダーブール]] |

* [[シンダーブール]] |

||

* [[カリカット|カーリークート]] |

* [[カリカット|カーリークート]] |

||

| 66行目: | 278行目: | ||

* [[ガーベス]] |

* [[ガーベス]] |

||

* [[サルディニア島]] |

* [[サルディニア島]] |

||

* [[フェズ|ファース]] |

* [[フェズ|ファース]](フェズ) |

||

* [[アンダルス]] |

* [[アンダルス]] |

||

* [[ロンダ_(スペイン)|ロンダ]] |

* [[ロンダ_(スペイン)|ロンダ]] |

||

* [[グラナダ]] |

* [[グラナダ]] |

||

* [[シジルマーサ]] |

* [[シジルマーサ]] |

||

* [[タガーザー]] |

|||

* [[マリ帝国|マーリー]] |

* [[マリ帝国|マーリー]] |

||

* [[トンブクトゥ]] |

|||

* [[タカッダー]](テガザ, Teghaza) |

|||

* [[ガオ (都市)|ガオ]] |

|||

* [[タカッダー]](タケッダ) |

|||

* [[ガダミス|ガダーマサ]] |

* [[ガダミス|ガダーマサ]] |

||

</div><br style="clear: left;" /> |

</div><br style="clear: left;" /> |

||

| 229行目: | 444行目: | ||

* 『三大陸周遊記』[[前嶋信次]]訳、[[角川書店]]〈[[角川文庫]]〉、1961年、{{NCID|BN05474664}}。復刊1989年11月、ISBN 978-4-04-301701-0。(抄訳) |

* 『三大陸周遊記』[[前嶋信次]]訳、[[角川書店]]〈[[角川文庫]]〉、1961年、{{NCID|BN05474664}}。復刊1989年11月、ISBN 978-4-04-301701-0。(抄訳) |

||

* 『三大陸周遊記 抄』前嶋信次訳、[[中央公論新社]]〈[[中公文庫]]BIBLIO〉、2004年3月。ISBN 978-4-12-204345-9。(抄訳) |

* 『三大陸周遊記 抄』前嶋信次訳、[[中央公論新社]]〈[[中公文庫]]BIBLIO〉、2004年3月。ISBN 978-4-12-204345-9。(抄訳) |

||

== 脚注 == |

|||

=== 注釈 === |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

<div class="references-small"><references group="注釈"/></div> |

|||

=== 出典 === |

|||

{{節stub|date=2015年6月19日 (金) 13:15 (UTC)|脚注形式での出典の明記}} |

|||

<div class="references-small"><references /></div> |

|||

== 参考文献 == |

|||

{{参照方法|date=2015年6月19日 (金) 13:15 (UTC)|ソートキー=人1368年没}} |

|||

* {{Cite book|和書 |author=家島彦一 |title=大旅行記 |volume=第5巻 |publisher=平凡社 |series=東洋文庫 675 |date=2000-08 |isbn=978-4-582-80675-5 |chapter=解説 |ref=大旅行記5解説 }} |

|||

* {{Cite book|和書 |author=家島彦一 |title=イブン・バットゥータの世界大旅行 14世紀イスラームの時空を生きる |publisher=平凡社 |series=[[平凡社新書]] 199 |date=2003-10 |isbn=978-4-582-85199-1}} |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

| 248行目: | 450行目: | ||

* [[ベルベル人]] |

* [[ベルベル人]] |

||

* [[イブン・バットゥータ国際空港]] |

* [[イブン・バットゥータ国際空港]] |

||

==脚注== |

|||

{{Notelist|40em}} |

|||

== 脚注 == |

|||

{{節stub|date=2015年6月19日 (金) 13:15 (UTC)|脚注形式での出典の明記}} |

|||

{{Reflist|30em}} |

|||

== 参考文献 == |

|||

{{Refbegin|40em}} |

|||

*{{Cite book|first1=V. Nagam|last1=Aiya|author-link1=V. Nagam Aiya|title=Travancore State Manual|publisher=Travancore Government press|url=https://archive.org/details/travancorestate00aiyagoog|year=1906|ref=harv}} |

|||

*{{Cite book | last=Apetz | first=Heinrich | year=1819 | title=Descriptio terrae Malabar ex Arabico Ebn Batutae Itinerario Edita | publisher=Croecker | place=Jena | language=Latin and Arabic | url=http://books.google.co.uk/books?id=qFFTAAAAcAAJ | oclc=243444596 | ref=harv }} |

|||

*{{Cite book | last=Burckhardt | first=John Lewis | author-link=Johann Ludwig Burckhardt | year=1819 | title=Travels in Nubia | publisher=John Murray | place=London | url=https://archive.org/stream/travelsinnubia00burcgoog#page/n10/mode/2up | oclc=192612 | ref=harv }} |

|||

*{{Citation | last=Chittick | first=H. Neville | editor-last=Oliver | editor-first=Roland | year=1977 | title= Cambridge History of Africa Vol. 3. From c. 1050 to c. 1600 | contribution= The East Coast, Madagascar and the Indian Ocean | pages=183–231 | publisher=Cambridge University Press | place=Cambridge | isbn= 0-521-20981-1}}. |

|||

<!-- Source used by all modern translations --> |

|||

* {{Citation |

|||

| last = Defrémery |

|||

| first = C. |

|||

| last2 = Sanguinetti |

|||

| first2 = B.R. trans. and eds. |

|||

| title = Voyages d'Ibn Batoutah (Volume 1) |

|||

| publisher = Société Asiatic |

|||

| year = 1853 |

|||

| place = Paris |

|||

| language=French and Arabic |

|||

| url=http://books.google.co.uk/books?id=mdQOAAAAQAAJ |

|||

}}. The text of these volumes has been used as the source for translations into other languages. |

|||

* {{Citation |

|||

| last = Defrémery |

|||

| first = C. |

|||

| last2 = Sanguinetti |

|||

| first2 = B.R. trans. and eds. |

|||

| title = Voyages d'Ibn Batoutah (Volume 2) |

|||

| publisher = Société Asiatic |

|||

| year = 1854 |

|||

| place = Paris |

|||

| language=French and Arabic |

|||

| url=http://books.google.co.uk/books?id=m-UHAAAAIAAJ |

|||

}}. |

|||

* {{Citation |

|||

| last = Defrémery |

|||

| first = C. |

|||

| last2 = Sanguinetti |

|||

| first2 = B.R. trans. and eds. |

|||

| title = Voyages d'Ibn Batoutah (Volume 3) |

|||

| publisher = Société Asiatic |

|||

| year = 1855 |

|||

| place = Paris |

|||

| language=French and Arabic |

|||

| url=http://books.google.co.uk/books?id=w_YHAAAAIAAJ |

|||

}}. |

|||

* {{Citation |

|||

| last = Defrémery |

|||

| first = C. |

|||

| last2 = Sanguinetti |

|||

| first2 = B.R. trans. and eds. |

|||

| title = Voyages d'Ibn Batoutah (Volume 4) |

|||

| publisher = Société Asiatic |

|||

| year = 1858 |

|||

| place = Paris |

|||

| language=French and Arabic |

|||

| url=http://books.google.co.uk/books?id=AdUOAAAAQAAJ |

|||

}}. |

|||

<!-- --> |

|||

* {{Citation |

|||

| last = Dunn |

|||

| first = Ross E. |

|||

| authorlink=Ross E. Dunn |

|||

| title = The Adventures of Ibn Battuta |

|||

| publisher = University of California Press |

|||

| year = 2005 |

|||

| isbn=0-520-24385-4 |

|||

}}. First published in 1986, ISBN 0-520-05771-6. |

|||

*{{Citation | last=Elad | first=Amikam | year=1987 | title= The description of the travels of Ibn Baṭūṭṭa in Palestine: is it original? | journal= Journal of the Royal Asiatic Society | volume=119 | pages=256–272 | doi=10.1017/S0035869X00140651 }}. |

|||

<!-- --> |

|||

* {{Citation |

|||

| last = Gibb |

|||

| first = H.A.R. trans. and ed. |

|||

| authorlink = Hamilton Alexander Rosskeen Gibb |

|||

| title = Ibn Battuta Travels in Asia and Africa (selections) |

|||

| place = London |

|||

| year = 1929 |

|||

| publisher = Routledge |

|||

}}. Reissued several times. Extracts are available on the [http://www.fordham.edu/halsall/source/1354-ibnbattuta.html Fordham University site]. |

|||

* {{Citation |

|||

| last = Gibb |

|||

| first = H.A.R. trans. and ed. |

|||

| last2 = |

|||

| first2 = |

|||

| title = The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325–1354 (Volume 1) |

|||

| place = London |

|||

| year = 1958 |

|||

| publisher = {{仮リンク|Hakluyt Society|en|Hakluyt Society|label=Hakluyt Society}} |

|||

}}. |

|||

* {{Citation |

|||

| last = Gibb |

|||

| first = H.A.R. trans. and ed. |

|||

| title = The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325–1354 (Volume 2) |

|||

| place = London |

|||

| year = 1962 |

|||

| publisher = Hakluyt Society |

|||

}}. |

|||

* {{Citation |

|||

| last = Gibb |

|||

| first = H.A.R. trans. and ed. |

|||

| title = The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325–1354 (Volume 3) |

|||

| place = London |

|||

| year = 1971 |

|||

| publisher = Hakluyt Society |

|||

}}. |

|||

* {{Citation |

|||

| last = Gibb |

|||

| first = H.A.R. |

|||

| last2 = Beckingham |

|||

| first2 = C.F. trans. and eds. |

|||

| title = The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325–1354 (Volume 4) |

|||

| place = London |

|||

| year = 1994 |

|||

| publisher = Hakluyt Society |

|||

| isbn = 978-0-904180-37-4 |

|||

}}. This volume was translated by Beckingham after Gibb's death in 1971. An separate index was published in 2000. |

|||

<!-- --> |

|||

* {{Citation |

|||

| last= Hrbek |

|||

| year = 1962 |

|||

| first = Ivan |

|||

| title = The chronology of Ibn Battuta's travels |

|||

| journal = Archiv Orientalni |

|||

| volume = 30 |

|||

| pages = 409–486 |

|||

| url=http://kramerius.lib.cas.cz/search/i.jsp?pid=uuid:65a4a519-3e45-11e1-bdd3-005056a60003 |

|||

}}. |

|||

*{{Citation | last=Hunwick | first=John O.| year=1973 | title=The mid-fourteenth century capital of Mali | journal=Journal of African History | volume=14 | issue=2 | pages=195–208 | jstor=180444 | doi=10.1017/s0021853700012512}}. |

|||

*{{Citation | last=Janicsek | first=Stephen | year=1929 | title= Ibn Baṭūṭṭa's journey to Bulghàr: is it a fabrication? | journal= Journal of the Royal Asiatic Society | volume=61 | pages=791–800 | doi=10.1017/S0035869X00070015 }}. |

|||

*{{Cite book | last=Kosegarten | first=Johann Gottfried Ludwig | authorlink=Johann Gottfried Ludwig Kosegarten | year=1818 | title=De Mohamedde ebn Batuta Arabe Tingitano ejusque itineribus commentatio academica | publisher= Croecker| place=Jena | language=Latin and Arabic | url=http://books.google.fr/books?id=YrBCAAAAcAAJ | oclc=165774422 | ref=harv}} |

|||

*{{Citation | last=Lee | first=Samuel | authorlink=Samuel Lee (linguist) | year=1829 | title=The Travels of Ibn Batuta | publisher=Oriental Translation Committee | place=London | url= http://books.google.co.uk/books?id=wjAtGKM_-WIC }}. A translation of an abridged manuscript. The text is discussed in Defrémery & Sanguinetti (1853) Volume 1 [http://books.google.co.uk/books?id=mdQOAAAAQAAJ&pg=PR16 pp. xvi-xvii]. |

|||

*{{Citation | editor1-last=Levtzion | editor1-first=Nehemia | editor2-last=Hopkins | editor2-first=John F.P. |title=Corpus of Early Arabic Sources for West Africa | publisher=Marcus Weiner Press | place=New York, NY | year=2000 | isbn=1-55876-241-8}}. First published in 1981. Pages 279-304 contain a translation of Ibn Battuta's account of his visit to West Africa. |

|||

*{{Citation | last=Mattock | first=J.N. | year=1981 | chapter=Ibn Baṭṭūṭa's use of Ibn Jubayr's ''Riḥla'' | editor-last=Peters | editor-first=R. | title=Proceedings of the Ninth Congress of the Union Européenne des Arabisants et Islamisants: Amsterdam, 1st to 7th September 1978 | publisher=Brill | place=Leiden | pages=209–218 | isbn=978-900406380-8 }}.<!--pp. 209,210,213,214,218 visible here: http://books.google.fr/books?id=dM4UAAAAIAAJ&lpg=PP1&pg=PA209 --> |

|||

*{{Cite web | title=MS Arabe 2287 (Supplément arabe 909) | url=http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ead.html?id=FRBNFEAD000030206 | publisher=Bibliothèque de France: Archive et manuscrits | accessdate=14 November 2014 | ref={{SfnRef|MS Arabe 2287}} }} |

|||

*{{Cite web | title=MS Arabe 2288 (Supplément arabe 911) | url=http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ead.html?id=FRBNFEAD000030207 | publisher=Bibliothèque de France: Archive et manuscrits | accessdate=14 November 2014 | ref={{SfnRef|MS Arabe 2288}} }} |

|||

*{{Cite web | title=MS Arabe 2289 (Supplément arabe 910) | url=http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ead.html?id=FRBNFEAD000030208 | publisher=Bibliothèque de France: Archive et manuscrits | accessdate=14 November 2014 | ref={{SfnRef|MS Arabe 2289}}}} |

|||

*{{Cite web | title=MS Arabe 2290 (Supplément arabe 908) | url=http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ead.html?id=FRBNFEAD000030209 | publisher=Bibliothèque de France: Archive et manuscrits | accessdate=14 November 2014 | ref={{SfnRef|MS Arabe 2290}} }} |

|||

*{{Cite web | title=MS Arabe 2291 (Supplément arabe 907) | url=http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ead.html?id=FRBNFEAD000030210 | publisher=Bibliothèque de France: Archive et manuscrits | accessdate=14 November 2014 | ref={{SfnRef|MS Arabe 2291}} }} |

|||

*{{Citation | last1=Peacock | first1=David | last2=Peacock | first2=Andrew | title=The enigma of 'Aydhab: a medieval Islamic port on the Red Sea coast | journal=International Journal of Nautical Archaeology | volume=37 | pages=32–48 | year=2008 | doi=10.1111/j.1095-9270.2007.00172.x}}. |

|||

*{{Cite journal | last=de Sacy | first=Silvestre | author-link=Silvestre de Sacy | year=1820 | title=Review of: De Mohamedde ebn Batuta Arabe Tingitano | journal=Journal des Savants | volume= | issue=15-25 | pages= | url=http://books.google.fr/books?id=j9AdmLBARFcC&pg=PA15 | ref=harv}} |

|||

*{{Cite journal | last=de Slane | first=Baron | year=1843a | title=Voyage dans la Soudan par Ibn Batouta | journal=Journal Asiatique | volume=1 | series=Series 4 | issue=March | pages=181–240 | language=French | url=http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k93141d/f193.image | ref=harv}} |

|||

*{{Cite journal | last=de Slane | first=Baron | year=1843b | title=Lettre á M. Reinaud | journal=Journal Asiatique | volume=1 | series=Series 4 | issue=March | pages=241–246 | language=French | url=http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k93141d/f253.image | ref=harv}} |

|||

*{{Cite book | last=de Slane | first=Baron | year=1883–1895 | title=Département des Manuscrits: Catalogue des manuscrits arabes | publisher=Bibliothèque nationale | place=Paris | language=French | url=http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k209467t | ref=harv}} |

|||

*{{Cite book | last=Taeschner | first=Franz | year=1986 | origyear=1960 | chapter=Akhī | title=The Encyclopaedia of Islam. Volume 1: A-B | publisher=Brill | place=Leiden | pages=321–323 | url=https://archive.org/stream/EncyclopaediaDictionaryIslamMuslimWorldEtcGibbKramerScholars.13/01.EncycIslam.NewEdPrepNumLeadOrient.EdEdComCon.Gibb.Kramersetc.UndPatIUA.v1.A-B.PhotRepr.Leid.EJBrill.1960.1986.#page/n342/mode/1up | ref=harv}} |

|||

*{{Citation | last=Yule | first=Henry | authorlink=Henry Yule | year=1916 | title=Cathay and the Way Thither (Volume 4) | contribution=IV. Ibn Battuta's travels in Bengal and China | publisher=Hakluyt Society | place=London | pages=1–106 | url= http://archive.org/stream/cathaywaythither04yule#page/n9/mode/2up}}. Includes the text of Ibn Battuta's account of his visit to China. The translation is from the French text of Defrémery & Sanguinetti (1858) Volume 4. |

|||

{{Refend}} |

|||

==関連文献== |

|||

{{Refbegin|40em}} |

|||

*{{Cite journal | last=Chittick | first=H. Neville | year=1968 | title=Ibn Baṭṭūṭa and East Africa | journal=Journal de la Société des Africanistes | volume=38 | issue=2 | pages=239–241 | url=http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jafr_0037-9166_1968_num_38_2_1485 }} |

|||

*{{Citation | last=Euben | first=Roxanne L. | year=2006 | title=Journeys to the Other Shore: Muslim and Western Travelers in Search of Knowledge | place=Princeton N.J. | publisher=Princeton University Press | isbn=978-069112721-7 | chapter=Ibn Battuta | pages=63–89 | ref=none }} |

|||

*{{Citation | last=Ferrand | first=Gabriel | year=1913 | title=Relations de voyages et textes géographiques arabes, persans et turks relatifs à l'Extrème-Orient du 8e au 18e siècles (Volumes 1 and 2) | chapter=Ibn Batūtā | pages=426–437 | publisher=Ernest Laroux | place=Paris | language=French | url=http://www.archive.org/stream/relationsdevoyag1a2ferruoft#page/426/mode/2up | ref=none}}. |

|||

* {{Citation | last=Gordon | first=Stewart | year=2008 | title=When Asia was the World: Traveling Merchants, Scholars, Warriors, and Monks who created the "Riches of the East"| publisher=Da Capo Press, Perseus Books | place=Philadelphia, PA. | isbn=0-306-81556-7| ref=none}}. |

|||

*{{Citation | last=Harvey | first=L.P. | year=2007 | title=Ibn Battuta | publisher= I.B. Tauris | place=New York | isbn=978-184511-394-0 |ref=none}}. |

|||

*{{Citation | last= Mackintosh-Smith | first=Tim | author-link = Tim Mackintosh-Smith | year=2002 | title= Travels with a Tangerine: A Journey in the Footnotes of Ibn Battutah | publisher=Picador | place=London | isbn=978-0-330-49114-3| ref=none }}. |

|||

* {{Citation |

|||

| author=Mackintosh-Smith, Tim (ed.) |

|||

| title=The Travels of Ibn Battutah |

|||

| publisher=Picador |

|||

| place=London |

|||

| year=2003 |

|||

| isbn=0-330-41879-3 |

|||

| ref=none }}. Contains an introduction by Mackintosh-Smith and then an abridged version (around 40 percent of the original) of the translation by H.A.R. Gibb and C.E. Beckingham (1958–1994). |

|||

*{{Citation | last= Mackintosh-Smith | first=Tim | year=2005 | title= Hall of a Thousand Columns: Hindustan to Malabar with Ibn Battutah | publisher=John Murray | place=London | isbn=978-0-7195-6710-0 | ref=none}}. |

|||

*{{Citation | last= Mackintosh-Smith | first=Tim | year=2010 | title= Landfalls: On the Edge of Islam with Ibn Battutah | publisher=John Murray | place=London | isbn=978-0-7195-6787-2 | ref=none}}. |

|||

*{{Cite book | last=Mžik | first=Hans von, ed. and trans. | year=1911 | title=Die Reise des Arabers Ibn Baṭūṭa durch Indien und China | place=Hamburg | publisher=Gutenberg | language=German | url=https://archive.org/stream/diereisedurchind00muam#page/2/mode/2up | oclc=470669765}} |

|||

*{{Citation | last=Norris | first=H.T. | year=1994 | title=Ibn Baṭṭūṭa's journey in the |

|||

north-eastern Balkans | journal=Journal of Islamic Studies | volume=5 | issue=2 | pages=209–220 | doi=10.1093/jis/5.2.209 | ref=none}}. |

|||

* {{Citation |

|||

| last = Waines |

|||

| first = David |

|||

| title = The Odyssey of Ibn Battuta: Uncommon Tales of a Medieval Adventurer |

|||

| place = Chicago |

|||

| year = 2010 |

|||

| publisher = University of Chicago Press |

|||

| isbn = 978-0-226-86985-8 |

|||

| ref=none }}. |

|||

* {{Cite book|和書|author =[[家島彦一]]|title =イブン・ジュバイルとイブン・バットゥータ|year = 2013|publisher = [[山川出版社]] |series = 世界史リブレット 人|isbn = 978-4-634-35028-1}} |

|||

{{Refend}} |

|||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

| 255行目: | 641行目: | ||

*[http://www.ibnbattutamall.com/ Ibn Battuta Mall] イブン・バットゥータが歩んだ国々をテーマにした[[ドバイ]]にある大型ショッピングモール |

*[http://www.ibnbattutamall.com/ Ibn Battuta Mall] イブン・バットゥータが歩んだ国々をテーマにした[[ドバイ]]にある大型ショッピングモール |

||

{{authority control}} |

|||

{{Academic-bio-stub}} |

|||

{{デフォルトソート:はつとうた いふん}} |

{{デフォルトソート:はつとうた いふん}} |

||

[[Category:アジア探検家]] |

[[Category:アジア探検家]] |

||

| 269行目: | 656行目: | ||

[[Category:1304年生]] |

[[Category:1304年生]] |

||

[[Category:1368年没]] |

[[Category:1368年没]] |

||

[[Category:イスラム世界の地理学者]] |

|||

[[Category:イスラム学者]] |

|||

[[Category:旅行家]] |

|||

2015年8月26日 (水) 10:56時点における版

イブン・バットゥータ | |

|---|---|

|

أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي بن بطوطة | |

イブン・バットゥータ | |

| 生誕 |

1304年2月25日 タンジェ, モロッコ |

| 死没 |

1369年(64 - 65歳没) モロッコ |

| 職業 | ウラマー、法曹、裁判官、探検、地理学者 |

| 時代 | 中世 |

| 宗教 | イスラム教 |

イブン・バットゥータ(英語: Ibn Battuta[ˌɪbənbætˈtuːtɑː]、アラビア語: أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي بن بطوطة, アブー・アブドゥッラー・ムハンマド・イブン・アブドゥッラー・アッ=ラワーティー・アッ=タンジー)(1304年2月24日/25日 - 1368年/69年)はマリーン朝のベルベル人の探検家である[1]。彼の旅行記『諸都市の新奇さと旅の驚異に関する観察者たちへの贈り物』(تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار tuḥfat al-naẓār fī ġarāʾib al-ʾamṣār wa-ʿaǧāʾib al-ʾasfār、通称Rihla)にまとめられた広範にわたる旅行で知られる。30年間をかけ既知のイスラム世界、そして非イスラムの地を旅した。彼の旅した地には北アフリカ、アフリカの角、西アフリカ、東ヨーロッパ、中東、南アジア、中央アジア、東南アジア、中国が含まれる。イブン・バットゥータは史上最も偉大な旅行家の一人と考えられている[2][注釈 1]。

来歴

1325年、21歳のときにメッカ巡礼に出発し、エジプトを経てメッカ(マッカ)を巡礼し、さらにイラン、シリア、アナトリア半島、黒海、キプチャク・ハン国、中央アジア、インド、スマトラ、ジャワを経て中国に達し、泉州・大都を訪問したとされる。1349年故郷に帰還したのちも、さらにアンダルシア(イベリア半島)とサハラを旅し、1354年にマリーン朝の都フェズに帰った。特にイスラームの境域地帯(スグール)を広く遍歴した。約30年に渡る大旅行のうち、8年間はインドのトゥグルク朝で法官として封土(5ヶ村)を与えられ、1年近くをモルディブの高官として過ごしている。インドやモルディブなど、12世紀以降にイスラーム王朝の支配が浸透した地域では、支配確立の為にイスラームの中心地帯の統治や法に関する知見を持つ人材が必要とされた[注釈 2]。バットゥータのインドにおける奉職も、そうしたニーズに応えるものだったと考えられる。

マリーン朝スルターン・アブー・イナーン・ファーリスの命令を受けて、イブン・ジュザイイが口述筆記を行ない、1355年に旅行記『諸都市の新奇さと旅の驚異に関する観察者たちへの贈り物』(تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار tuḥfat al-naẓār fī ġarāʾib al-ʾamṣār wa-ʿaǧāʾib al-ʾasfār、通称Rihla)が完成する。この旅行記は19世紀にヨーロッパにも紹介され、各国語に翻訳されて広く読まれた。

現在、タンジェには彼の名を冠した「イブン・バットゥータ通り」やイブン・バットゥータ国際空港があり、イブン・バットゥータの墓と伝えられる白亜の廟も建っている。

出自と最初のハッジ

イブン・バットゥータに関しては出自にしろ旅の記録にしろ自叙伝として伝えられている以外の情報はない。それによれば彼は1304年2月24日[4]/25日[5]、マリーン朝の治世のモロッコ、タンジェのイスラム法学者、すなわちウラマーの一家に生まれている[5]。彼の家はラワータ(Lawata)として知られるベルベル人の部族の出身であると記されている[6]。このことから当時北アフリカで優勢だったスンナ派マーリク学派マズハブ(シャリーア)を修めたものと考えられる[7]。1325年6月、21才のときに彼は巡礼、すなわちハッジのためにメッカを目指し故郷を発った。本来は往復16ヶ月の道程である。しかし彼が再びモロッコの地を踏むのは24年後となった[8]。

励ましあう道連れもキャラバンも伴わず私は一人で旅に出た。私の中にある圧倒的な衝動と、ずっと胸のうちに抱いてきた名に負う聖地を訪れてみたいという欲求が私を突き動かした。私は家を、そして愛する人々のもとを去る決心をした。ちょうど渡り鳥が巣を捨てるように。それでも両親との絆は痛みとなって私の上に重く圧し掛かる。私も両親も、この別れにはひどく悩まされた[9]。

彼は北アフリカ海岸沿いを陸路にてメッカを目指した。 ザイヤーン朝、ハフス朝を横断する途上でトレムセン、ベジャイアを通過、そしてチュニスに到着すると彼はそこで2ヶ月を過ごした[10]。イブン・バットゥータはバヌーヒラル(ベドウィンの部族)の襲撃を避けるため通常キャラバンに参加して移動していた。そしてスファックスで最初の花嫁を娶った。ここから始まる一連の結婚が彼の旅を特徴的なものにしている[11]。

1326年の早春、3500キロの旅の後イブン・バットゥータは当時バフリ朝(Bahri dynasty、マムルーク朝)の支配にあったアレクサンドリアの港に着く。そこで2人の禁欲的で敬虔な人物にあっている。 1人はシャイフ・ブルハヌッディーン(Sheikh Burhanuddin)、いわく「私にはあなたが世界を旅することが好きな人間におもえる。あなたはインドにいる私の門弟ファリドゥッディーン(Fariduddin)、シンドにいるルコヌッディーン(Rukonuddin)、そして中国にいるブルハヌッディーン(Burhanuddin)を訪れるだろう。よろしく伝えておいてほしい」[12]。彼はイブン・バットゥータが世界の旅人となることを予言していたのだと考えられている。もう一人の敬虔な人物、シャイフ・ムルシドはイブン・バットゥータの見た夢に対し、彼は世界の旅人になることになっている、と解釈を与えている[13][14]。彼は数週間をこの付近の観光に費やし、内地カイロへむかった。マムルーク朝の首都であり、重要な都市である。カイロには約ひと月滞在し[15]、彼は比較的安全なマムルークの領内にて、この旅の中で幾度も行われる最初の遠回りを行った。すなわち通常知られているメッカに向かう3つの道のうちイブン・バットゥータは最も旅行者の少ない、ナイル河谷を遡上し、その後東へ向かい、紅海の港街アイザーブを経由するルートを選んだ[注釈 3]。しかし街に近づくと反政府勢力に追い返されてしまった[17]。

イブン・バットゥータはカイロに戻り、そしてマムルーク支配下のダマスカスへと2回目の遠回りをした。1回目の旅で出会った聖人が、イブン・バットゥータはシリア経由でしかメッカにはたどり着けないと予言を残していたためだった[18]。この遠回りにはヘブロン、エルサレム、ベツレヘムなど道中に聖地が点在しているという利点もあった。マムルーク朝は巡礼者のための治安確保に骨身を惜しまなかった。この権力の後押しが無ければ身包み剥がされ、殺害される旅行者で溢れていたことであろう[19][注釈 4]。

ダマスカスでラマダン月を過ごしたあと、彼はキャラバンに参加して1300キロ南のマディーナに向かい、イスラム教の預言者ムハンマド・イブン=アブドゥッラーフの墓を訪れる。そこで4日を過ごしたあと、彼の巡礼の終着点であるメッカへ向かった。これ以降イブン・バットゥータはハッジとしてイスラム社会に受け入れられるようになる。ここで帰路に就くよりもむしろイブン・バットゥータは旅を続けることを選び、次の目的地を北東、モンゴル帝国のイルハン朝に定めた[24]。

イラクとペルシア

メッカでひと月を過ごした後の1326年11月17日、アラビア半島を横断してイラクへ戻る大規模な巡礼キャラバンに参加した[25]。一行はまず北のマディーナへ向かった。日中を避け夜に旅を続け、やがて北東へと進路を変える。ナジュド平野を横断し、ナジャフへとたどり着いた。2週間の旅であった。ナジャフでは第4代カリフ、アリーの廟を訪れている[26]。

その後バグダードへ向かうキャラバンと別れイブン・バットゥータは、ペルシアに入り6ヶ月の回り道をする。ナジャフからワシットへ、そしてチグリス川を南下してバスラを訪れる。そこからザグロス山脈を越えエスファハンへ向かう。そして南へ向かいシーラーズを訪れる。シーラーズはモンゴルの侵略の際にも破壊を免れて繁栄を誇っていた。ようやく彼は山道を戻り1327年6月、バグダードへ到着する[27]。バグダードはいまだ街の至るところにフレグが1258年の侵略の際に残した破壊の痕跡が残っていた[28]。

バグダードにて彼はイルハン朝最後の君主アブー・サイードが大勢の従者を引き連れて街を北へ向かうところを目撃している[29]。イブン・バットゥータはしばらくそのロイヤル・キャラバンに随行し、その後にシルクロードを北へと向かい、タブリーズを訪れた。モンゴルへの道を開いた最初の街であり、この地域の他の交易都市はモンゴルにより徹底的に破壊されていたため、タブリーズは交易の要衝となっていた[30]。

おそらく7月、イブン・バットゥータは再びバグダードへ向けて出発した。途中チグリス川に沿って北方へ足を伸ばす。モースルではイルハン朝の知事に客人としてもてなされた[31]。現在のトルコの都市ジズレ、マルディンに立ち寄る。シンジャルの近くの山にある庵にてクルド人の神秘主義者に会い銀貨をもらった[注釈 5][34]。モスルに戻り、彼は南方バグダードにてメインキャラバンと合流する予定の巡礼キャラバンに参加する。合流後はアラビア砂漠を越えてメッカにいたる。下痢を伴った病気で消耗しきった2回目のハッジとなった[35]。

アラビア半島

イブン・バットゥータはしばらく(旅行記に照らせば1327年9月から1330年の秋までの3年間)メッカにとどまった。しかし時系列の問題から、論評者たちは1328年のハッジ(巡礼月)の後に旅立ったと考えている[注釈 6]。

1328年か1330年のハッジの後、紅海に面するジッダを訪れる。その後彼は海岸に地域特有の南東の風に逆らいながら小船を乗り継ぎゆっくりと海岸に沿って南下した。ラスール朝統治下のイエメンに入ると、ザビードを、そしてタイズを訪れた。タイズではラスール朝のマリク(すなわち王)のムジャヒード(Mujahid Nur al-Din Ali)に謁見している。イブン・バットゥータはサナアに立ち寄ったとも記録しているが、実際に訪れたかどうかは疑わしい[36]。タイズからは直接交易の要衝アデンへ向かったと考えるのが現実的である。アデン着は1329年か1331年と考えられる[37]。

ソマリア

アデンよりイブン・バットゥータはソマリアのゼイラに向かう船に乗った。ゼイラからソマリアの海岸をさらにくだりグアルダフィ岬を訪れる。それぞれで1週間を過ごした。その後、バルバロイの地(Balad al-Barbar、中世のアラビア語でアフリカの角を指す)の当時最大の都市であったモガディシュを訪れる[38][39][40]。

イブン・バットゥータの訪れた1331年、モガディシュは繁栄の絶頂にあった。彼はモガディシュを裕福な商人の多い「極めて巨大な都市」と描写、エジプトを含む各地から持ち込まれる高品質な織物についても触れている[41]。 街はソマリアのスルタン、アブー・バクル・イブン・サイクス・ウマル(Abu Bakr ibn Sayx 'Umar)について書き残している[42][43]。それによればアブー・バクル・イブン・サイクス・ウマルはソマリア北部バルバロイの地(Berbera)出身でソマリ語(イブン・バットゥータの言によればバナディール州訛りのソマリ語)とアラビア語を同程度に流暢に話した[43][44]。さらにワズィール(宰相)、法律家、将軍、宦官に加え意のままに動く取り巻きを従えていたと記している[43]。

スワヒリ海岸

イブン・バットゥータは船で、当時ビラド・アル=ザンジュ(ザンジュの地)[45]と呼ばれていたスワヒリ海岸を南下した。夜通し船に揺られ、島にある都市モンバサに上陸する[46]。当時まだ比較的小さな街であったが、翌15世紀には重要な都市となる[47]。さらに海岸沿いの旅をつづけ、島にある都市キルワ(現在のタンザニア領)を訪れる。キルワは金の貿易の要衝となっていた[48]。彼はこの都市を「最も美しく設計された街のひとつ、すべての建物は木で作られ、ディース葦(dīs reed)で屋根が葺かれている」と記録している[49]。

イブン・バットゥータはキルワ王国に1330年に着いたと記録を残している。そしてそのスルタン、アル=ハサン・イブン・スレイマンの謙虚で敬虔な人柄を好意的に描写している。スルタンは名高い建国者アリ・イブン・アル=ハサン・シラジの子孫である。他にもスルタンの威光が北はマリンディから南はイニャンバネ市に及んでいること、整然と整えられた街並みに心を動かされたこと、それこそがキルワの繁栄の秘訣であろうという彼の考えなど、踏み込んだ感想をのこしている。コーラル・ラグ(サンゴ由来の石灰岩)で造られた宮殿と拡張されたキルワのグレート・モスクの歴史はこの時代から始まっている。モンスーンの向きが変わるのにあわせて、イブン・バットゥータはアラビア半島へと戻る。まずはオマーン、そしてホルムズ海峡を通過し、1330年(あるいは1332年)のハッジにメッカへ戻った。

アナトリア

3度目のメッカ巡礼の後、イブン・バットゥータはムスリムのムハンマド・ビン・トゥグルクが治めるデリー・スルターン朝にて職を探すことに決める。1330年(あるいは1332年)の秋、陸路でのインド入りを意図し、セルジューク帝国の支配下にあったアナトリア半島に向けて旅立った[50]。紅海を渡り、東部砂漠を横切り、ナイル河谷に出る。そこから一路カイロに向けて北上、さらにカイロからシナイ半島を抜けてパレスチナ、さらに北上し、1326年に彼が訪れたいくつかの街を抜けた。シリアの港街ラタキアにてジェノヴァ共和国の船が彼(と彼の道連れ)を拾ってアランヤまで運んだ[51]。この街は現在のトルコ南海岸に当たる。その後彼は海岸沿いを西へ進みアンタルヤにたどり着く[52]。アンタルヤで彼は半宗教組織、フィチャン協会(fityan associations)のメンバーと出会う[53]。これは当時アナトリアの多くの街に存在した13世紀、14世紀のこの地域に特有の組織で、メンバーは若い職人からなりアキス(Akhis)の称号を持つものか組織のリーダーを務めた[54]。この協会は旅人を歓迎することを理念として掲げており、イブン・バットゥータは彼らのもてなしにいたく感銘を受けた。その後イブン・バットゥータはアナトリア地域の25以上の街でフィチャン協会の宿泊所を利用している[55]。アンタルヤからはハミド侯国の首都エイルディルを目指した。彼はラマダン(1331年6月あるいは1333年5月)をこの街で過ごした[56]。

これ以降、旅行記におけるイブン・バットゥータのアナトリアでの足跡は混乱を来たす。イブン・バットゥータはエイルディルから西方へ向かいミラスを訪れる。その後東へ420キロ、エイルディルを飛び越えてコンヤを訪れる。そのまま東方面へ旅を続けエルズルム、そこから1160キロ戻りビルギ、つまりミラスのすぐ北に戻ってくる[57]。歴史家たちはイブン・バットゥータは実際に中央アナトリアのいくつかの都市を巡ったものの、旅行記の記述が時系列に沿っていないものだと考えている[58][注釈 7]。

中央アジアと南アジア

スィノプから海路でジョチ・ウルス領のクリミア半島へ到着。港街アゾフにてハンのアミールに出会う。その後豊かな大都市マジャールを訪れる。そしてマジャールからウズベク・ハンのオルドを訪問するために出発。この当時、ハンのオルドはベシタウ山の近くにあった。その後ブルガール(Bolghar)へ向かう。この街が彼の旅のなかでの北限となった。夏の夜が(亜熱帯出身者からすれば)極端に短いと記録している。その後ウズベク・ハンのオルドに戻り、彼らとともにアストラハンまで移動した。

彼はこの地域の夜の短さに関してエピソードを書き残している。イブン・バットゥータはラマダン月にブルガールに到着するや否やマグリブ・サラート(日没の礼拝)を告げるアザーンを聞き、そのまま礼拝に参加した。そしてそのすぐ後に夜の礼拝(イシャー)、続いてラマダンの礼拝(Tarawih)を行った。これら一連の礼拝の後、彼は少し体を休めようとした。しかしそうこうしていると彼の道連れがやってきて、夜が明けるのでスフール(断食に備えて摂る夜食)を摂るようにとせかす。スフールを食べ終えるや、ムアッジンが夜明け前の礼拝(ファジュル)を告げた。彼は一睡する暇もなかった。ブルガール滞在中彼は闇の地を訪れてみたいとも書き残している。その地は遍く雪で覆われていて(シベリア北部のこと)唯一の移動手段は犬ぞりである。神秘的な人々が暮らし彼らは姿を見せることを嫌う。それでも彼らは南方の人々と奇妙な方法で交易を行っている。南の商人は夜にさまざまな商品を開けた雪原に並べておき、自分たちのテントに戻る。そして翌朝その場所にもどると商品はその神秘的な人々に持ち去られ、代わりにコートなど冬の衣類の素材となる上等な動物の毛皮が置かれている。この交易は神秘的な人々と商人がお互いの顔を見ることなく行われる。イブン・バットゥータは商人ではないしそれほど値打ちのある旅に思えなかったので闇の地への寄り道は差し控えた[61]。

アストラハンに着くと、ウズベク・ハンは妊娠中の后の一人、ギリシャ皇帝アンドロニコス3世パレオロゴスの娘バヤルン妃(Princess Bayalun)にコンスタンティノープルへ出産のための帰郷を許可する。イブン・バットゥータは頼み込んでコンスタンティノープルへ向かう一行に同行させてもらった。これがイスラム世界を出た最初の旅となった[62]。

1332年(あるいは1334年)も終わりに差し掛かったころにコンスタンティノープルに到着。彼は東ローマ帝国のアンドロニコス3世パレオロゴスに謁見している。名高い教会アヤソフィアを訪れ、正教の司祭に旅の中で訪れたエルサレムの話をして聞かせた。ひと月滞在した後、イブン・バットゥータはアストラハンに戻った。その後首都サライを訪れ、スルタンのウズベク・ハンに旅の報告をした。その後カスピ海、アラル海を越えブハラ、サマルカンドを訪れた。そこでまた別のモンゴルの王、チャガタイ・ハン国のタルマシリンのもとを訪れている[63]。そこから彼は南へ向かいモンゴル治世下のアフガニスタンを旅した。そのままヒンドゥークシュ山脈の山道を経てイブン・バットゥータはインド入りを果たした。旅行記で彼はこの山岳地帯の名称と奴隷貿易の関係について触れている[64][65]。いわく、

この後、私は山岳地帯をバーワン(Barwan)の街へ向かった。山道は雪で覆われ凍えるように寒い。この地域はヒンドゥ・クシュ、すなわち「インド人殺し」と呼ばれている。厳しい寒さのために取税人の連れてくる奴隷のほとんどが死んでしまうのが理由だそうだ。—イブン・バットゥータ、Chapter XIII, Rihla - Khorasan[65]

イブン・バットゥータと彼の一行は1333年の9月12日にインダス川に達している[66]これより彼はデリーへ向かいスルタン、ムハンマド・ビン・トゥグルクに謁見している。

南アジア

当時ムハンマド・ビン・トゥグルクはその豊かな財力でイスラム世界に名をはせており、彼は支配をより強固なものにする目的でさまざまな学者や、スーフィー、カーディー、ワズィール、そして役人に経済的な支援をしていた。トゥグルク朝はモンゴル帝国の侵攻の後に残った、エジプトのマムルーク朝と同様、数少ないアジアのイスラム国家であった。メッカでの経験が買われ、イブン・バットゥータはスルタンよりカーディーに任命された[67]。しかしながら、彼はイスラム教の浸透していないインドでスルタンのお膝元、デリーを越えてイスラム法の執行を徹底することは難しいと悟る[68]。

サルサティ(Sarsatti)のラージプートの王国からイブン・バットゥータはインドのハンシを訪れる。イブン・バットゥータはハンシの街を以下のように描写している「数多ある美しい街でも最もよく設計され、最も人々がよく集まる街。堅固な城壁に囲まれていて、聞けばこの街を造ったものは偉大な不信心な王という話でタラ(Tara)と呼ばれている」[69]。シンド州に着くとすぐに彼はインダス川の河畔に生息するインドサイについて言及している[70]。

スルタンは当時の感覚からしても理不尽な男で滞在する6年の間にイブン・バットゥータは、信の置ける臣下としてのアッパークラスな生活からさまざま理由から反逆者としての疑いをかけられる状態へと身を落とす。ハッジを理由に旅立つ計画を持ち出すとスルタンは彼を苦境へと落とし込んだ。1347年、元の使節が中国人巡礼者に人気の高かったヒマラヤの仏教寺院の再建の許可を求めにやってくると、イブン・バットゥータはようやくデリーを離れる機会を得た[67]。

イブン・バットゥータは使節としての命を託された。しかし中国への出発点となる港へ向かう道中、彼の大規模な使節団は山賊の襲撃にさらされる[71]。イブン・バットゥータは一団からはぐれ、身包み剥がされ、あわや命すらも失いかける[72]。苦境に陥りながらも彼は10日以内に使節団に追いつき、合流を果たすとグジャラート州のカンバートへの旅を続けた。そこから船でカリカットへ向かった。2世紀の後にヴァスコ・ダ・ガマが上陸を果たす地である。カリカット滞在中、イブン・バットゥータはこの地の支配者ザモリンに客人として迎えられた[67]。その後コッラムへと船を進める。南海岸で最も活況を極める港のひとつである。カリカットからコッラムまでの日数は10日であった[73]。イブン・バットゥータが岸のモスクに立ち寄っているとき、嵐がやってきて2隻の船団のうちの1隻が沈んでしまった[74]。別の1隻はイブン・バットゥータを残して出航するが、この船は数ヶ月後にスマトラ島の王に拿捕されることとなる。

このままデリーに戻った場合に責任を問われることを怖れたイブン・バットゥータはしばらくの間ナワーヤトのジャマール・ウッディーン(Jamal-ud-Din)庇護の下で南インドにとどまった。ナワーヤトは小さいながらも力のあるスルタン国でアラビア海に面するシャラベイ川河畔に位置する。 現在はウッタル・カンナダ州ホナバー行政区のホサパタナ(Hosapattana)として知られる地域にあたる。しかしやがて起こるこのスルタン王国の転覆の中、イブン・バットゥータはインドを去るよりほかなくなる。中国への旅を続ける決意を固めるが、まずはモルディブへの寄り道からはじめることとした。

彼は当初の予定よりもずいぶんと長い9ヶ月をこの島国で過ごした。彼は仏教国からイスラム化を果たしたばかりのモルディブにとって貴重な人材だった。半ば強引に滞在を求められてこの国で主任カーディを務め、そしてロイヤルファミリーから伴侶を迎えオマル1世と姻戚関係を持った。しかししだいに彼は政治問題に巻き込まれるようになり、彼の厳格なイスラム法の執行に対し奔放な気質の島民がいらだちを募らせるようになると、イブン・バットゥータはモルディブを発った。彼は旅行記の中で島の女性たちが上半身裸で街をうろついていること、それに対するイブン・バットゥータの不満を現地の人々が歯牙にもかけなかったことを記録している[75]。モルディブを発ったイブン・バットゥータはスリランカに向かい、アダムスピークとテナヴァラム寺を訪れた。

スリランカを出航するとすぐに船が沈み始めた。救助にやって来た船は海賊の襲撃に晒されるが、イブン・バットゥータは無事だった。彼はスリランカの岸で途方に暮れ、苦労してやっとのことでインドのマドゥライ王国までもどる。短命のマドゥライ・スルターン朝、ギヤースッディーン(Ghiyas-ud-Din Muhammad Damghani)の朝廷にしばらく滞在する[76]。その後彼は再びモルディブへ渡り、中国のジャンク船に乗りこんだ。まだ中国へ向かう使者としての使命を全うする意思を持っていた。

彼は現在のバングラデシュ、チッタゴンの港に上陸する。イブン・バットゥータはシャー・ジャラール(Shah Jalal、スーフィズムの指導者)に会うためにシレットに向かうことにした。チッタゴンからカマル(Kamaru)の山々を越えてシレットに至る1ヶ月の旅路である。当時のイスラム世界ではシャー・ジャラールはこの骨折りに値するほど高名な人物であった。シレットへの旅の途中シャー・ジャラールの弟子たち数人に声をかけられる。彼らはイブン・バットゥータを案内するために何日も前から待っていた。1345年のシャー・ジャラールとの面会について、シャー・ジャラールは背が高く、細身で顔色はよく、洞窟のモスクで暮らしている。ミルク、バター、ヨーグルトのためのひつじを一頭だけ所有し、その他には財を持たないと記録している。また、取り巻きは外国人であり、強さと勇敢さで知られていた。たくさんの人々が教えを請うためにシャー・ジャラールのもとを訪れる、等々記している。イブン・バットゥータはさらに北へ向かいアッサム州を訪れた後、中国へのルートに戻った。

東南アジア

1345年イブン・バットゥータは現在のスマトラ島北部アチェ州に位置するサムドラ・パサイ王国を訪れた。イブン・バットゥータはこの国の統治者について触れている。彼によれば、スルタンはアル=マリク・アル=ザヒル・ジャマル=アッ=ディン(Al-Malik Al-Zahir Jamal-ad-Din)、敬虔なムスリムで宗教的義務は最大限熱心に行い、しばしば地域の精霊信仰勢力に対して軍事行動をとっている。彼はスマトラ島について樟脳、ビンロウ椰子、クローブ、スズが豊かな島であると描写している。イブン・バットゥータは彼らのマズハブ(イスラム法学派)についてシャーフィイー学派と記録している。これは彼が実際に見てきたインド沿岸地域のムスリムに近い学問で、とりわけマッピラ・ムスリムはまさにイマーム、アル=シャーフィイーを信奉していた。当時サムドラ・パサイ王国はダール・アル=イスラーム(イスラム世界)の限界で、これ以上東にムスリムの統治する領域は存在しなかった。彼はスルタンの客人として、この木製の城壁に守られた街で2週間をすごした。スルタンはイブン・バットゥータに物資を提供し、スルタン所有のジャンクで彼を中国へ送り出した[77]。

イブン・バットゥータは船でマレー半島のムラカ州に向かった。旅行記の中でムル・ジャウィ(Mul Jawi)と記録しているこの地で、統治者の客人として3日をすごしている。そしてまた船を出しベトナムのポー・クロン・ガライへ向かった。旅行記の中ではカイルカリ(Kailukari)として記されており、ごく短時間であるがこの地域の姫ウルドゥジャ(Urduja)に会ったと記されている。彼女はイスラムの書道でビスミッラー[注釈 8]を書いて見せた。イブン・バットゥータは彼女の一族は元と敵対していると記している[78]。ポー・クロン・ガライを後にし、彼はついに中国福建省泉州市に入港を果たす。

中国

1345年、モンゴル治世下の中国福建省泉州。イブン・バットゥータはまず、現地ムスリムがこの街をザイツン(Zaitun、アラビア語でオリーブ)と呼んでいると言及している。しかし彼はどこにもオリーブを見つけることはできなかった。 続いて彼は外国人のポートレイトを描いている似顔絵師と、彼らの巧みな技術について触れている。イブン・バットゥータは彼らの描く似顔絵はセキュリティ目的に使われると記している。イブン・バットゥータはこの街の職人と彼らの作る絹織物、磁器、そしてプラム、スイカといった果物、そして紙の通貨の利便性に賛辞を送っている[79]。泉州における巨大船舶の製造工程について[80]、さらには中国料理と食材、たとえばカエルやブタなど、イヌが食材として市場で売られていること、中国のニワトリが大きいことなどについて書き残している。

泉州にてイブン・バットゥータはこの地のカーディー、シャイフ・アル=イスラーム(Sheikh al-Islam)に歓待を受けた。さらにはイスラム商人のリーダーが旗、太鼓、トランペットと楽団を引き連れてイブン・バットゥータに会いに来た[81]。彼は、ここ泉州ではムスリムはいくつかのコミュニティに別れて暮らし、それぞれが自分たちのモスクとバザールと病院持っている、と記録している。 彼はここ泉州で2人の高名なペルシア人会っている。カゼルン出身のブルハン・アル=ディン(Burhan al-Din)とタブリーズ出身のシャリフ・アル=ディン(Sharif al-Din)[82]、彼らはともに影響力のある人物で、サイフディン(Sai-fu-ding)、アミリディン(A-mi-li-ding)として元史にも記録されている[83]。滞在中彼は清源山に登り、洞窟に著名な道教の僧侶を訪ねている。

その後彼は海沿いに南下し広州を訪れ、その街の裕福な商人のもとで2週間を過ごした[84]。

広州から北へ泉州にもどり、福州へと向かう。イブン・バットゥータは福州でザヒール・アル=ディンと宿をともにし、カワム・アッディーン(Kawam al-Din)を、そして同郷のセウタ(現在はスペイン)出身で中国で財を成した商人アル=ブシリを訪れる。アル=ブシリはイブン・バットゥータに連れ立って杭州へ向かい、そして元朝の皇帝トゴン・テムルへの贈りものの購入費用を肩代わりした[85]。

イブン・バットゥータは杭州を彼が見てきた中でも最大級の都市とし[86]、そしてこの街の魅力について触れている。いわく、美しい湖を湛え、なだらか緑の丘に囲まれている[87]。ムスリムの居住する一角にも言及し、彼はエジプトに起源を持つ一家のもとに身を寄せていた[85]。杭州滞在中たくさんのよく設計され、きれいに塗装され、色彩豊かな帆を持ち、シルクの日よけをもった木製の船が運河に集まっているのを見ていたく感動したことを記録に残している。彼はカータイ(Qurtai)という名の元朝の地方行政官の晩餐会に呼ばれている。イブン・バットゥータによれば、この行政官は現地中国人の召喚魔術に大変興味を持っていた[88]。また彼は太陽神を信仰する現地の人々についても言及している[89]。

彼は京杭大運河を小船で上りながら、畑やラン、黒い絹の衣を纏った商人たち、花柄の絹の衣を纏った婦人たち、やはり絹を纏った僧たちを見た[90]。北京ではイブン・バットゥータははぐれたデリー・スルターン朝の使節を名乗り、元朝ボルジギン氏、トゴン・テムルの宮廷に招かれる。イブン・バットゥータはトゴン・テムルについて、中国の一部の人々から崇拝されていると描写している。大都の宮殿は木造で、統治者の第一夫人(奇皇后)は彼女を称える行進を行わせた、と記録している[91][92]。

イブン・バットゥータはまた泉州から60日のところにゴグとマゴグ(マゴグ)の地があると記している[93]。ハミルトン・ギブによればイブン・バットゥータは万里の長城はクルアーンにあるとおり、ズー・ル=カルナインがゴグとマゴグを退けるために築いたものだと信じていた[93]。

イブン・バットゥータは北京から杭州へ戻り、福州へと旅を進めた。泉州に戻るとすぐにサムドラ・パサイ王国のスルタン所有のジャンクに乗り込み、東南アジアを目指した。しかし船の乗組員に法外な額の報酬を要求され、彼が中国滞在中に工面した蓄えをほとんど失ってしまった[94]。

帰郷とペスト

1346年に泉州に戻るとイブン・バットゥータはモロッコに帰る決心をする[95]。インドのカリカットに着くと、もう一度ムハンマド・ビン・トゥグルクを訪ね慈悲を請うべきかと逡巡するが、そのままメッカへと向かうことにした。バスラへ向かう航路でホルムズ海峡を通る。そのときにイルハン朝の最後の君主アブー・サイードがペルシアで死亡したことを知る。イルハン朝はこのあとに起こるペルシア人とモンゴル人との間の激しい内戦により崩壊することになる[96]。

1348年、イブン・バットゥータは最初のハッジのルートをなぞるつもりでダマスカスに立ち寄る。そこで彼の父が15年前に他界していたことを知る[97]。そして続く翌年からしばらくの旅は「死」が支配的なテーマとなった。黒死病の流行が中東を襲い、彼はまさにペストの支配するシリア、パレスチナ、アラビア地域に居合わせていた。メッカに到着すると、彼はモロッコへ帰る決断をする。タンジェの家を発ってから実に四半世紀が経とうとしていた[98]。帰り道にサルデーニャへ最後の寄り道をした。1349年フェズを通ってタンジェへの帰郷を果たす。彼は彼の母もまた数ヶ月前に他界していたことを知る。[99]。

アンダルスと北アフリカ

ついに帰郷を果たしたイブン・バットゥータだが2、3日も滞在するとすぐにタンジェを離れることになる。これはムーア人の支配するイベリア半島のアンダルスを旅するきっかけとなった。当時カスティーリャ王アルフォンソ11世はジブラルタルへの攻撃を仄めかしていた。1350年、その攻撃から港を守る目的でイスラム教徒のグループがタンジェを旅立った。そこにイブン・バットゥータも参加した[100]。しかし彼らが到着するまでにペストがアルフォンソ11世を殺したために侵略の恐れは無くなった。彼はそのままアンダルスの観光旅行へと目的を変え、バレンシア王国をめぐり、グラナダでアンダルスの旅を終える[101]。

アンダルスを後にした彼はモロッコを旅する決断をする。家へ帰る途中でしばらくマラケシュに滞在した。かつての首都マラケシュはペストと、フェズへの遷都によりほとんどゴーストタウンのようだった[102]。

もう一度彼はタンジェに戻るが、ほんのしばらく滞在しただけでまた旅にでることになる。時は戻るが1324年にイブン・バットゥータが初めてカイロを訪れた2年前、西アフリカのマリ王国の皇帝(マンサ)マンサ・ムーサがまさにその街をハッジの為に訪れていた。途方も無い量の金を彼の国から持ち込んだマンサ・ムーサの巡礼は当時カイロでセンセーションを巻き起こしていた。イブン・バットゥータは旅行記の中でこのエピソードには触れなかったものの、当時のカイロでマンサ・ムーサの話を耳にしていたとしても不思議はない。彼はサハラ砂漠を越えた向こう側にあるこのイスラム国家を次の目的地とした。

マリとトンブクトゥ

1351年の秋にイブン・バットゥータはフェズを出発し、現在ではサハラ砂漠の北限となっている街、シジルマサへ向かった[103]。この街で彼はラクダを何頭か購入し4ヶ月を過ごした。1352年2月、彼はキャラバンを伴って再び出発、25日をかけてタガーザーの塩原にたどり着く。この地域では建物はすべて塩のブロックでできている。ここではマッスーファ族(Masufa)の奴隷が塩を切り出し、ラクダで運び、建物を造る。タガーザーは交易の要衝でマリで産出される金に溢れていたが、イブン・バットゥータはあまり良い印象を持たなかった。ハエに悩まされ、水はしょっぱいと記録している[104]。

タガーザーに10日滞在したあと、キャラバンはターサラフラー(Tasarahla、おそらくBir al-Ksaib[注釈 9])のオアシスに向かった[105]。そこに準備のために3日滞在する。ここからこの広大な砂漠を縦断する旅で最後の、そして最も難しい区間が始まる。ターサラフラーから、まずはマッスーファ族の先行隊がウアラタのオアシスに向け出発、彼らはそこで水を調達して4日目の地点までもどり本体と合流する。ウアラタはサハラ交易ルートの南の終点で、ちょうどこのころにマリ帝国の支配下に入っていた。キャラバンはシジルマサから1600キロの行程に2ヶ月を費やした[106]。