「アンリ・フネ」の版間の差分

アンリ・フネ |

編集・加筆(1945年2月下旬 ポメラニア戦線) タグ: サイズの大幅な増減 |

||

| (12人の利用者による、間の36版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{基礎情報 軍人 |

{{基礎情報 軍人 |

||

| 氏名 = アンリ・フネ |

| 氏名 = アンリ・フネ |

||

| 各国語表記 = Henri |

| 各国語表記 = Henri-Joseph Fenet |

||

| 生年月日 = |

| 生年月日 = {{生年月日と年齢|1919|6|11|死去}} |

||

| 没年月日 = |

| 没年月日 = {{死亡年月日と没年齢|1919|6|11|2002|9|14}} |

||

| 画像 = |

| 画像 = |

||

| 画像サイズ = |

| 画像サイズ = |

||

| 画像説明 = |

| 画像説明 = |

||

| 渾名 = |

| 渾名 = |

||

| 生誕地 = {{flagicon|France}} [[フランス共和国]][[アン県]][[セーゼリア]] |

| 生誕地 = {{flagicon|France}} [[フランス共和国]][[アン県]][[セーゼリア]] |

||

| 死没地 = {{flagicon|France}} [[フランス共和国]][[パリ]] |

| 死没地 = {{flagicon|France}} [[フランス共和国]][[パリ]] |

||

| 所属政体 = {{flagicon|France}} [[フランス第三共和政]]<br />{{flagicon|France}} [[ヴィシー政権]]<br />{{flagicon|DEU1935}} [[ナチス・ドイツ]] |

| 所属政体 = {{flagicon|France}} [[フランス第三共和政]]<br />{{flagicon|France}} [[ヴィシー政権]]<br />{{flagicon|DEU1935}} [[ナチス・ドイツ]] |

||

| 所属組織 = |

| 所属組織 = {{flagicon|France}} [[フランス軍]](1939年 - 1942年)<br />[[ファイル:Flag of the collaborationist French Militia.svg|26px]] [[民兵団 (フランス)|フランス民兵団]](1942年 - 1943年)<br /> |

||

[[ファイル:Flag Schutzstaffel.svg| |

[[ファイル:Flag Schutzstaffel.svg|26px]] [[武装親衛隊]](1943年 - 1945年) |

||

| 軍歴 = 1939年 - 1945年 |

| 軍歴 = 1939年 - 1945年 |

||

| 最終階級 = [[親衛隊大尉|SS大尉]] |

| 最終階級 = [[中尉]](フランス陸軍)<br />[[ファイル:SS-hauptsturmführer.svg|26px]] [[親衛隊大尉|SS義勇大尉]](武装親衛隊) |

||

| 部隊 = [[フランスSS突撃旅団]](1943年 - 1944年)<br />[[第33SS武装擲弾兵師団|第33SS武装擲弾兵師団「シャルルマーニュ」]](1944年 - 1945年) |

| 部隊 = [[第8フランスSS義勇突撃旅団]](1943年 - 1944年)<br />[[第33SS武装擲弾兵師団|第33SS所属武装擲弾兵師団「シャルルマーニュ」]](1944年 - 1945年)<br />[[フランスSS突撃大隊]] |

||

| 戦闘 = [[ナチス・ドイツのフランス侵攻|フランス防衛戦]](1940年)<br />'''[[独ソ戦]]'''<br />ガリ |

| 戦闘 = [[ナチス・ドイツのフランス侵攻|フランス防衛戦]](1940年)<br />'''[[独ソ戦]]'''<br />[[ガリツィア]]の戦い(1944年)<br />[[ポメラニア]]の戦い(1945年)<br />[[ベルリン市街戦]] |

||

| 戦功 = |

| 戦功 = |

||

| 賞罰 = [[騎士鉄十字章]] |

| 賞罰 = [[戦功十字章 (フランス)|戦功十字章]]([[:fr:Croix de guerre 1939-1945|fr]])、[[騎士鉄十字章]] |

||

| 除隊後 = |

| 除隊後 = |

||

| 廟 = |

| 廟 = [[セーゼリア]] |

||

}} |

}} |

||

'''アンリ・フネ'''('''Henri |

'''アンリ=ジョゼフ・フネ'''('''Henri-Joseph Fenet''', [[1919年]][[6月11日]] - [[2002年]][[9月14日]])は、[[第二次世界大戦]]中の[[フランス]]の[[軍人]]、[[ナチス・ドイツ]][[武装親衛隊]][[フランス人]][[義勇兵]]、[[騎士鉄十字章]]受章者。 |

||

当初は[[ナチス・ドイツのフランス侵攻|1940年のフランスの戦い]]でドイツ軍と交戦した[[フランス陸軍]][[第3植民地歩兵師団 (フランス軍)|第3植民地歩兵師団]]([[:fr:3e division d'infanterie coloniale|3e DIC]])の[[中尉]]であったが、[[独ソ戦]]後期の1943年10月、[[武装親衛隊]]に志願入隊。1944年8月の[[ガリツィア]]の戦いでは[[第8フランスSS義勇突撃旅団]]第I大隊第3中隊長として[[赤軍|ソビエト赤軍]]と交戦し、戦功によって[[二級鉄十字章]]を受章した。 |

|||

[[第33SS武装擲弾兵師団|第33SS所属武装擲弾兵師団「シャルルマーニュ」(フランス第1)]](33. Waffen-Grenadier-Division der SS "Charlemagne"(französische Nr. 1))では第57SS所属武装擲弾兵連隊第I大隊長に就任し、1945年2月~3月の[[ポメラニア]]戦線に従軍。3月のポメラニア戦線撤退時には「シャルルマーニュ」師団最良の部隊で構成された行進連隊第I大隊を指揮し、大隊をソビエト赤軍の包囲網からほぼ無傷で脱出させた功績によって[[一級鉄十字章]]を受章した。 |

|||

[[独ソ戦]]の最終局面である1945年4月末、「シャルルマーニュ」師団の中で戦闘継続を希望した生存者約300名で構成された'''[[フランスSS突撃大隊]](Französische SS-Sturmbataillon)'''を率いて[[ベルリン市街戦]]で奮戦し、1945年4月29日、[[第三帝国]]最後の[[騎士鉄十字章]]受章者の1人となった。最終階級は[[親衛隊大尉|SS義勇大尉]](SS-Frw. Hauptsturmführer)<ref name="WSSFv1">Grégory Bouysse '''"Waffen-SS Français volume 1: officiers"'''(lulu, 2011)、'''"Henri FENET"'''の項目を参照。</ref>。 |

|||

== 武装親衛隊入隊までの経歴 == |

== 武装親衛隊入隊までの経歴 == |

||

=== 1940年5月~6月 フランスの戦い === |

|||

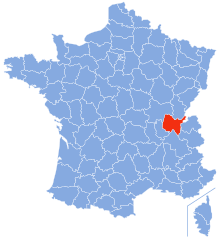

[[File:Ain-Position.svg|thumb|[[フランス共和国]][[アン県]]]] |

|||

[[1919年]][[6月11日]]<ref group="注">フネの生年月日を「1919年7月11日」(11 July 1919 / 11 juillet 1919)としている文献も見受けられるが、フネの給与支給帳([[:de:Soldbuch|Soldbuch]])には「1919年6月11日生まれ」(geb. am 11.6.19)と記されている(Patrick Agte '''"Europas Freiwillige der Waffen-SS"'''(Munin Verlag, 2000)p160に記載されているフネの給与支給帳の写しを参照)。<br /><br /></ref>、アンリ・フネは[[フランス共和国]][[アン県]][[セーゼリア]]([[:fr:Ceyzériat|Ceyzériat]])に生まれた。父親は地元の[[役所]]に勤めていた<ref name="EFdWSSp158">Patrick Agte '''"Europas Freiwillige der Waffen-SS"'''(Munin Verlag GmbH, 2000)p158</ref>。 |

|||

フネは幼少期をアン県の[[ブール=ガン=ブレス]]で過ごし、1937年、[[大学]]進学に伴って[[パリ]]に移住した。[[第二次世界大戦]]が勃発した時のフネは[[パリ第4大学]]([[パリ大学|ソルボンヌ]])の[[高等師範学校 (フランス)|高等師範学校]]文科受験準備学級の学生であったが、1939年9月29日<ref name="EFdWSSp158"/>、ためらうことなく[[フランス軍]]に入隊した(軍務に就くことによって学業を放棄したが後悔は無かった)。1ヶ月後、[[サン・シール陸軍士官学校]]入学後にフネは[[士官候補生]]となり、フランス陸軍[[第3植民地歩兵師団 (フランス軍)|第3植民地歩兵師団]]([[:fr:3e division d'infanterie coloniale|3e division d'infanterie coloniale]])対戦車中隊に配属された。 |

|||

[[武装親衛隊]]に入隊するまでのアンリ・フネの経歴は史料によって詳細が異なる。 |

|||

1940年5月から6月の間、[[フランス陸軍]][[中尉]]アンリ・フネは[[ナチス・ドイツのフランス侵攻|フランスの戦い]]で[[ドイツ軍]]と激戦を繰り広げた際に2度負傷し、その勇敢さを讃えられて[[戦功十字章 (フランス)|戦功十字章]]([[:fr:Croix de guerre 1939-1945|Croix de Guerre]])を受章した。この時、フネの兄弟ジャン・フネ(Jean Fenet)はフランス防衛戦の序盤で戦死していた<ref name="WSSFv1"/>。 |

|||

=== Richard Landwehr "French Volunteers of the Waffen-SS" === |

|||

=== ヴィシー政権軍からフランス民兵団へ === |

|||

1919年7月11日、アンリ・フネは[[フランス共和国]][[アン県]][[セーゼリア]](Céyzeriat)に生まれた。[[パリ大学|ソルボンヌ]]で[[文学]]を専攻する学生であった時に[[第二次世界大戦]]が勃発すると、フネは即座に[[フランス軍]]に入隊することを決意した。1940年5月に将校([[少尉]])に任官した後、1940年5月から6月にかけての[[ナチス・ドイツのフランス侵攻|ドイツとの戦争]]で多くの戦闘に参加した。それによりフネは2度負傷し、その勇敢さを称えられて戦功十字章(Croix de guerre)を授与された。 |

|||

フランス敗戦(休戦)後、フネは敗北の責任がある腐敗した政治家と耄碌した将軍たちに屈辱と怒りの感情を抱き、[[イギリス]]に渡ろうかと一時考えた。しかし、[[第一次世界大戦]]の英雄[[フィリップ・ペタン|フィリップ・ペタン元帥]]の言葉に心を動かされたフネは[[ヴィシー政権]]の方を選んだ。 |

|||

1942年11月29日に捕虜収容所から釈放された後、[[ジョセフ・ダルナン]]主宰の[[民兵団 (フランス)|フランス民兵団]]に加わるため、フネは故郷に戻った。この民兵組織は[[ヴィシー政権]]下で潜伏している[[共産主義]][[テロリスト]]と戦うための兵員を募集していた。 |

|||

[[ヴィシー政権軍]]([[:fr:Armée de Vichy|Armée d'armistice]])入隊後、歩兵士官候補生としてフネは[[フランス領西アフリカ]]の[[モーリタニア]]に配属され、セネガル人狙撃兵([[:fr:Tirailleurs sénégalais|Tirailleurs sénégalais]])小隊の指揮を委ねられた。この時、フネは純潔さと冒険心を渇望していたが、[[反共フランス義勇軍団]]([[:fr:Légion des volontaires français contre le bolchevisme|LVF]])にも[[三色旗軍団]]([[:fr:Légion tricolore|Légion tricolore]])にも入隊する気はなかった(フネ自身によると、これらの組織は古いフランス軍の欠陥をすべて含んでいたからという)。 |

|||

1943年10月、アンリ・フネは[[武装親衛隊]]に志願入隊した<ref>Richard Landwehr '''French Volunteers of the Waffen-SS''' Siegrunen Publications / Merriam Press, 2005, p139</ref>。 |

|||

1942年秋、フランス本土に戻ったフネは[[ブーシュ=デュ=ローヌ県]][[エクス=アン=プロヴァンス]]にあるサン=メクソン(Saint-Maixent)の歩兵学校に入学した。この時期、[[連合国 (第二次世界大戦)|連合軍]]が[[北アフリカ]]に上陸し([[トーチ作戦]])、フランス占領ドイツ軍が[[ヴィシー政権]]の支配地域である「自由地区」に侵入していた。さらに、ドイツ軍は11月27日にヴィシー政権軍を解散させたため、11月29日、ヴィシー政権軍[[少尉]]であったフネは[[除隊]]して故郷の[[アン県]]に戻った。 |

|||

=== Robert Forbes "FOR EUROPE:The French Volunteers of the Waffen-SS"=== |

|||

帰郷後のある日、フネは父親から地元の[[戦士団保安隊]]([[:fr:Service d'ordre légionnaire|Service d'ordre légionnaire]])の支部長である元フランス軍退役少佐が会議を催し、そこでフネと会うことを望んでいると伝えられた。フネは会議には参加しなかったものの、別の場でこの退役少佐と会見した。退役少佐いわく、 |

|||

1919年6月11日、フネは[[アン県]][[セーゼリア]]に生まれた。[[第二次世界大戦]]が勃発した時には[[パリ第4大学]](Paris University of Henry IV)で教員養成大学入学試験の勉強をする学生であったが、ためらうことなく[[フランス軍]]に入隊した(軍務に就くことによって学業を放棄したが後悔は無かった)。1ヶ月後、サン=シル(Saint-Cyr)軍学校入学後に士官候補生となり、第3植民地歩兵師団対戦車中隊に配属された。 |

|||

{{Cquote|フランスは君のような若い将校を必要としている。今のところフランス軍は影も形もないが、我々はいつの日か現れる新たなフランス軍に相応しい者を集めているところだ。私と共に働きたいかね?}} |

|||

1940年5月の[[ナチス・ドイツのフランス侵攻|フランス防衛戦]]でドイツ軍と激戦を繰り広げた際、フネは2度負傷し、戦功十字章(Croix de Guerre)を獲得した。この時、フランス敗戦によってフネは腐敗した政治家と耄碌した将軍たちに屈辱と怒りの感情を抱き、[[イギリス]]に渡ろうかと考えたが、[[フィリップ・ペタン|ペタン]]の言に心を動かされ、[[ヴィシー政権]]のために働くことを決意した。 |

|||

これと同意見であったフネは戦士団保安隊に入隊し、やがて戦士団保安隊が[[民兵団 (フランス)|フランス民兵団]]([[:fr:Milice française|Milice française]])と改称されると、フネはフランス民兵団[[アン県]]部隊長(chef départemental de l'Ain)となった。 |

|||

[[ヴィシー政権]]軍入隊後、歩兵士官候補生としてフネは[[モーリタニア]]に配属され、[[セネガル人]][[狙撃兵]](Senegalese tirailleurs)1個小隊の指揮を委ねられた。この時、フネは純潔さと冒険心を渇望していたが、反共フランス義勇部隊(LVF)も三色旗軍団(Légion tricolore)にも入隊する気はなかった(フネ自身によれば、これらの組織は古いフランス軍の欠陥をすべて含んでいたからという)。 |

|||

1943年初旬、[[スターリングラード]]で[[ドイツ軍]]が敗北した([[スターリングラード攻防戦]])後、フネは自分がフランス国内で何の目的も無しに活動していることに気付いた。この頃、フネは「世界の敵」と戦い、[[ヨーロッパ]]を[[ソビエト連邦]]の侵攻から守ることが使命だと考えるようになっていた。そして1943年10月、フネは[[ナチス・ドイツ]][[武装親衛隊]]に入隊した<ref>Robert Forbes '''"FOR EUROPE: The French Volunteers of the Waffen-SS"'''(Helion & Co., 2006) pp.45-46.</ref>。 |

|||

1942年秋、フランス本土に戻ったフネはAix-en-Provinceにあるサン=メクソン(Saint-Maixent)の歩兵学校に入学した。1942年11月には[[連合国 (第二次世界大戦)|連合軍]]が[[北アフリカ]]に上陸し、ドイツ軍が[[ヴィシー政権]]の中立地帯に侵入していたが、11月29日、フネは[[フランス軍]][[少尉]]の時に除隊して故郷の[[アン県]]に戻った。 |

|||

== バート・テルツSS士官学校 == |

|||

帰郷後のある日、フネは父親から地元の[[戦士団]](Service d'ordre légionnaire:SOL)の支部長である元フランス軍退役少佐が会議を催し、そこでフネと会うことを望んでいると伝えた。フネは会議には参加しなかったものの、別の場でこの退役少佐と会見した。退役少佐いわく、 |

|||

武装親衛隊フランス人義勇兵の訓練は1943年9月30日から[[アルザス]]のゼンハイム([[:de:Cernay (Haut-Rhin)|Sennheim]])親衛隊訓練施設で開始されていたが、1944年1月から[[士官候補生]]は[[バート・テルツ親衛隊士官学校|バート・テルツSS士官学校]]([[:en:SS-Junkerschule Bad Tölz|SS-Junkerschule Bad Tölz]])においてフランス人将校用特別課程第1期(1. Sonderlehrgang für französische Offiziere)を履修した。 |

|||

{{Cquote|フランスは君のような若い将校を必要としている。今のところフランス軍は影も形もないが、我々はいつの日か現れる新たなフランス軍に相応しい者を集めているところだ。私と共に働きたいかね?}} |

|||

この時、フランス人士官候補生たちは武装親衛隊の[[制服 (ナチス親衛隊)#武装SSの野戦服|フィールドグレーの制服]]に初めて袖を通した。フランス人士官候補生たちのほとんどは元フランス軍の将校もしくは士官候補生であったため、祖国フランスを屈服させた宿敵ドイツの軍服を着る際に「少しも笑っていなかった」が、フネ(元フランス陸軍中尉)にとってはドイツの軍服を着ることについて特に問題は無かった。フネの言によると、「[[ソビエト連邦]]と戦うことが可能な軍服は他に無かった。悲惨な戦争中にあれこれ考えている暇は無かった」という<ref>同上 p56</ref>。 |

|||

これと同意見であったフネは戦士団に入隊し、やがて戦士団が[[民兵団 (フランス)|フランス民兵団]]と改称されると[[アン県]]のフランス民兵団支部長となった。 |

|||

フネは士官候補生の1人として1月10日から3月4日までバート・テルツSS士官学校に在籍し<ref>同上 p52, pp.58-59.</ref>、課程修了後の3月10日に[[親衛隊少尉|SS義勇少尉]](SS-Frw. Untersturmführer)、4月1日に[[親衛隊中尉|SS義勇中尉]](SS-Frw. Obersturmführer)に任官した<ref name="WSSFv1"/>。 |

|||

1943年初旬、[[スターリングラード]]で[[ドイツ軍]]が敗北した後、フネは自分がフランス国内で何の目的も無しに活動していることに気付いた。この頃、フネは「世界の敵」と戦い、[[ヨーロッパ]]を[[ソビエト連邦|ソ連]]の侵攻から守ることが使命だと考えるようになっていた。そして1943年10月、フネは[[武装親衛隊]]に入隊した<ref>Robert Forbes '''FOR EUROPE:The French Volunteers of the Waffen-SS''' Helion & Co., 2006, pp.45-46.</ref>。 |

|||

== 第8フランスSS義勇突撃旅団 == |

|||

== ガリシアの戦い == |

|||

{{main|第8フランスSS義勇突撃旅団}} |

|||

{{節stub}} |

|||

1944年3月、武装親衛隊フランス人義勇兵たちは「第500フランスSS義勇重砲連隊(機械化)」(Schw.Franz.SS-Freiw.Artillerie Rgt.(mot.)500)という名を冠した1個機械化重砲連隊を構成するよう命じられた。しかしこの命令はいくつかの抗議を受けた結果、3月下旬から4月初旬にかけて「フランスSS義勇突撃旅団」(Franz. SS-Freiwilligen-Sturmbrigade)の名を冠した突撃[[旅団]](後に「第8」の番号が付与)を構成せよとの命令に変更された(第500フランスSS義勇重砲連隊は5月に公式廃案となった)<ref>同上 pp.61-63.</ref>。この時、フネは同突撃旅団第3中隊の指揮を委ねられた。 |

|||

== ポメラニアの戦い == |

|||

{{節stub}} |

|||

フランスSS義勇突撃旅団第3中隊長として勤務中のある日、フネは[[実包|実弾]]演習の際に危うく死ぬような経験をした。実戦を模して敵役・味方役に分かれた演習の最中、フネの部隊が指揮所として使用している農家に敵役の部隊が襲いかかった時、銃弾がフネの帽子の[[制服 (ナチス親衛隊)#帽章のトーテンコップ|髑髏徽章]]を貫通した<ref>同上 p66</ref>が、フネ自身の頭部には命中しなかった。 |

|||

==ベルリン市街戦 == |

|||

== 1944年8月 ガリツィアの戦い == |

|||

=== サノク戦区における「ホルスト・ヴェッセル」師団との合流 === |

|||

[[File:Ukraine-Halychyna.png|thumb|200px|[[ウクライナ]]~[[ポーランド]]国境の[[ガリツィア]](黄色の箇所)]] |

|||

[[独ソ戦|東部戦線]]における[[赤軍|ソビエト赤軍]]の夏季大攻勢・[[バグラチオン作戦]]が開始されてから約1ヶ月経った1944年7月下旬、[[第8フランスSS義勇突撃旅団]]は[[ウクライナ]]~[[ポーランド]]国境の[[ガリツィア]]へ派遣可能な1個[[戦闘団]]を編制するよう命じられた。 |

|||

命令を受けた第8フランスSS義勇突撃旅団は直ちに[[ピエール・カンス]][[親衛隊大尉|SS義勇大尉]](''SS-Frw. Hstuf.'' Pierre Cance)麾下の第I大隊に[[対戦車砲]]小隊などを付属した戦闘団を緊急編制し、7月30日にはベネシャウ(Beneschau、[[チェコ語]]表記[[ベネショフ]][[:de:Benešov|Benešov]])から列車で戦闘団を東部戦線へ派遣した<ref group="注">Jean Mabire '''"La Brigade Frankreich"'''(Fayard, 1973)p198による。しかし多くの史料がMabireの日付に準拠しているにも関わらず、David Littlejohn '''"Foreign Legions of the Third Reich, volume 1"'''(Bender Publishing, 1979)p161では出発日が1944年7月18日となっている(Robert Forbes '''"FOR EUROPE: The French Volunteers of the Waffen-SS"'''(Helion & Co., 2006)p74脚注参照)。<br /><br /></ref>。 |

|||

1944年8月5日、第8フランスSS義勇突撃旅団第I大隊は[[サンビル]]([[:en:Sambir]] / [[:pl:Sambor]] / [[:uk:Самбір]])と[[ウージュホロド]]間に位置する[[トゥルカ]]([[:pl:Turka]] / [[:uk:Турка]])の街へ到着し、数日後には最前線の[[サノク]]で戦闘中の[[第18SS義勇装甲擲弾兵師団|第18SS義勇装甲擲弾兵師団「ホルスト・ヴェッセル」]]と合流した。 |

|||

同師団指揮官の[[アウグスト=ヴィルヘルム・トラバント]][[親衛隊上級大佐|SS上級大佐]](''SS-Obf.'' [[:en:Wilhelm Trabandt|August-Wilhelm Trabandt]])から戦況を説明されたフランス人義勇兵たちは直ちに展開し、アンリ・フネSS義勇中尉の第3中隊が先陣を務めることとなった。この時のフネの第3中隊の編制は次の通り<ref name="WSSFv2_AII">Grégory Bouysse '''Waffen-SS Français volume 2"'''の項目'''"Annexes II: Organigrammes & divers"'''を参照。</ref>。 |

|||

{{quotation| |

|||

'''第8フランスSS義勇突撃旅団第I大隊第3中隊(1944年8月・ガリツィアの戦い)'''<br /> |

|||

'''中隊指揮官 アンリ・フネSS義勇中尉(''SS-Frw. Ostuf.'' Henri Fenet)''' |

|||

*第1小隊 ロベール・ランベールSS義勇少尉(''SS-Frw. Ustuf.'' Robert Lambert)(~8月16日)、マックス・キケンポワ[[親衛隊伍長|SS義勇伍長]](''SS-Frw. Uscha.'' Max Quiquempoix) |

|||

*第2小隊 ロベール・ランベールSS義勇少尉(''SS-Frw. Ustuf.'' Robert Lambert) |

|||

*第3小隊 ポール・デルサールSS義勇伍長(''SS-Frw. Uscha.'' Paul Delsart) |

|||

*第4小隊 シャルル・ラシェSS義勇連隊付上級士官候補生(''SS-Frw. StdObJu.'' Charles Laschett) |

|||

**副官 ピエール・クヴルール[[親衛隊曹長|SS義勇曹長]](''SS-Frw. Oscha.'' Pierre Couvreur) |

|||

|}} |

|||

第3中隊の行動開始は8月9日とされ、それまでにフネは[[パンツァーファウスト]]の安全な使用法を兵たちに教えておくよう[[下士官]]たちに頼んだ<ref group="注">[[パンツァーファウスト]]の発射筒には"Achtung! Feuerstrahl!"(注意!火炎噴流!)という文字が書かれており、パンツァーファウスト発射時に後方へ火炎が噴き出ることを注意していた(実際に何人かの者が生きたまま焼かれるという事故も発生した)(Robert Forbes 前掲書 p78 脚注参照)。<br /><br /></ref>。 |

|||

1944年8月9日、左側面の友軍部隊と連絡を取るように命じられたフネの第3中隊は前進を開始した。その途中で彼らは遮蔽物が一切無い野原に進んで[[赤軍|ソビエト赤軍]]の銃撃と[[迫撃砲]]攻撃を受けたが、フネと彼の兵は訓練の様に[[ジグザグ]]走行で突き進み、軽傷者2名というごくわずかな損害だけで前進に成功した。 |

|||

そして、左側面の友軍部隊と連絡をつけたフネは周囲の状況を探るため、ロベール・ランベールSS義勇少尉率いる第1小隊の中から選んだ斥候を派遣した。やがて戻ってきた斥候によると、周囲はその数を増やしているソビエト赤軍で溢れているという。そして夜になり、フネはさらなる斥候を派遣した。 |

|||

8月10日早朝、近くの村を偵察していた第1小隊のジルベール・ドラットル[[親衛隊上等兵|SS義勇上等兵]](''SS-Frw. Strmm.'' Gilbert Delattre)が[[赤軍|ソビエト赤軍]][[狙撃兵]]の銃弾によって斃れ、第8フランスSS義勇突撃旅団最初の戦死者となった<ref>Robert Forbes 前掲書 p79</ref><ref group="人物">'''ジルベール・ドラットルSS義勇上等兵(''SS-Frw. Strmm.'' Gilbert Delattre):武装親衛隊フランス人義勇兵部隊初の戦死者'''<br />[[1924年]][[5月31日]]、[[フランス共和国]](にある多数の同じ地名のうち、いずれかの)サン=アマン([[:fr:Saint-Amand|Saint-Amand]])生まれ。<br />武装親衛隊に入隊した後はゼンハイム親衛隊訓練施設で訓練を受け、当初は突撃旅団の第2中隊、後に第3中隊第1小隊に勤務した。(Robert Forbesの著書p79の日付では8月9日の「翌日」とされているが)1944年8月9日、[[赤軍|ソビエト赤軍]][[狙撃兵]]に撃たれて死亡し、[[ガリツィア]]の戦い(武装親衛隊フランス人義勇兵部隊の初陣)で最初に戦死したフランス人義勇兵となった(Grégory Bouysse '''"Waffen-SS Français volume 2"'''(lulu, 2011)、'''"Gilbert DELATTRE"'''の項目を参照)。満20歳没。<br /><br /></ref>。狙撃兵の銃火が止んだ後に斥候隊が連れ帰ったドラットルの遺体はランベールSS義勇少尉<ref group="人物">'''ロベール・ランベールSS義勇少尉(''SS-Frw. Ustuf.'' Robert Lambert):第8フランスSS義勇突撃旅団第3中隊小隊長(後に第2中隊長代行)'''<br />[[1918年]][[2月10日]]、[[フランス共和国]]生まれ。マルセル・ビュカール([[:fr:Marcel Bucard|Marcel Bucard]])率いる「フランス党」([[:fr:Parti franciste|Parti Franciste]])の支持者。[[フランス軍]]時代には[[モロッコ]]・[[スィパーヒー]]連隊に[[士官候補生]]として勤務していた。1943年に[[武装親衛隊]]に入隊。<br />(フネと同じく)1944年1月10日から3月4日までバート・テルツSS士官学校に在籍してフランス人将校用特別課程第1期を履修し、3月10日に[[親衛隊少尉|SS義勇少尉]]に任官。<br />1944年8月22日、[[第8フランスSS義勇突撃旅団]]第2中隊長代行を務めていた時の戦闘で[[迫撃砲]]弾の破片が腹部に命中して戦死。その後、[[一級鉄十字章]]を追贈された(Grégory Bouysse '''"Waffen-SS Français volume 1: officiers"'''(lulu, 2011)、'''"Robert LAMBERT"'''の項目を参照)。満26歳没。<br /><br /></ref>によって埋葬された。 |

|||

この頃、フネの第3中隊のみならず第8フランスSS義勇突撃旅団第I大隊の全部隊が前線に入っており、彼らは行く先々の村でソビエト赤軍と神出鬼没の[[赤軍パルチザン|パルチザン]]の脅威にさらされていた。 |

|||

8月12日、[[第18SS義勇装甲擲弾兵師団|「ホルスト・ヴェッセル」師団]]第40SS装甲擲弾兵連隊長[[エルンスト・シェーファー]]SS少佐(''SS-Stubaf.'' Ernst Schäfer)率いる「シェーファー」戦闘団(SS-Kampfgruppe 'Schäfer')および第8フランスSS義勇突撃旅団第I大隊は、[[クラクフ]]~[[サノク]]間の[[線路 (鉄道)|鉄道線路]]に沿った敵戦線への攻撃を開始した。この時、フネの第3中隊は第I大隊の右側面および「シェーファー」戦闘団の左側面の援護を委ねられた。友軍部隊の援護のために前進して布陣することは敵の[[野戦砲]]および[[迫撃砲]]の攻撃を受けることを意味していたが、フネの第3中隊は屈することなく援護を継続した。そして同日、第8フランスSS義勇突撃旅団第I大隊は「ホルスト・ヴェッセル」師団の特報および国防軍軍報(OKW communiqué)([[:de:Wehrmachtbericht|Wehrmachtbericht]])にその名が記載された<ref>同上 p85</ref>。 |

|||

しかし、8月16日にはサノク戦区がソビエト赤軍に包囲されたため、第8フランスSS義勇突撃旅団第I大隊および他のSS部隊は後方の[[ドイツ国防軍]]戦区まで後退した。 |

|||

=== ミエレツ戦区 === |

|||

1944年8月17日もしくは19日<ref group="注">日付を「8月17日」としている文献は、<br /> |

|||

*André Bayle '''"De Marseille à Novossibirsk"'''(Historia et Tradition, 1992)<br /> |

|||

*Richard Landwehr '''"Charlemagne's Legionnaires"'''(Bibliophile Legion Books, 1989)<br /> |

|||

*Saint-Loup '''"Les Volontaires"'''(Presses de la Cité, 1963)<br /> |

|||

*Wilhelm Tieke and Friedrich Rebstock '''"Im letzten Aufgebot 1944-1945, Band 1"'''(T.K. 18/33, 1994)<br />日付を「8月19日」としている文献は、<br /> |

|||

*Jean Mabire '''"La Brigade Frankreich"'''(Fayard, 1973)<br />以上、Robert Forbes 前掲書 p90 脚注参照。<br /><br /></ref>、[[第8フランスSS義勇突撃旅団]]第I大隊は[[サノク]]から約100キロメートル北西に位置する[[ミエレツ]]([[:pl:Mielec|Mielec]])戦区へ車輌輸送され、再び「シェーファー」戦闘団の指揮下に置かれた。 |

|||

8月20日から21日にかけての夜明け頃、アンリ・フネSS義勇中尉の第3中隊はソビエト赤軍[[親衛隊 (ソ連・独立国家共同体)|親衛]]大隊の攻撃を受けた。第3中隊は敵の第一波を[[白兵戦]]の末に撃退したが、その後すぐに赤軍の[[迫撃砲]]と[[対戦車砲]]による猛烈な砲撃が開始された。この攻撃に直面したシャルル・ラシェSS義勇連隊付上級士官候補生(''SS-Frw. StdObJu.'' Charles Laschett)の小隊はフネから後退許可を得、マックス・キケンポワSS義勇伍長(''SS-Frw. Uscha.'' Max Quiquempoix)の小隊と合流した。しかし、キケンポワの小隊は度重なる白兵戦で消耗し、大隊長[[ピエール・カンス]]SS義勇大尉の大隊本部まで退却した。ラシェの小隊は熾烈な防衛戦闘を繰り広げたが、21日の夜明けまでに赤軍に包囲され、自力での脱出は不可能となった。 |

|||

包囲されたラシェの小隊を救出するための最初の試みは第3中隊本部要員リュシアン・アンヌカールSS義勇伍長(''SS-Frw. Uscha.'' Lucien Hennecart)の部隊によって行われたが、この攻撃は撃退されてしまった。中隊長であるフネはその後も3度に渡ってラシェの小隊の救出を試みたが、いずれも損害を伴ってソビエト赤軍に撃退された。そして、激戦の末にラシェの小隊は弾薬を使い果たし、ソビエト赤軍に[[降伏]]した<ref>同上 p99</ref><ref group="人物">'''シャルル・ラシェSS義勇連隊付上級士官候補生(''SS-Frw. StdObJu.'' Charles Laschett):第8フランスSS義勇突撃旅団第3中隊第4小隊長'''<br />[[1920年]][[3月2日]]、[[フランス共和国]]の首都[[パリ]]([[:fr:Paris|Paris]])生まれ。学生時代に[[政治学]]を専攻し、1943年に[[武装親衛隊]]に入隊したフランス人義勇兵。(フネと同じく)1944年1月10日から3月4日までバート・テルツSS士官学校でフランス人将校用特別課程第1期を履修し、3月10日にSS義勇連隊付上級士官候補生(SS-Frw. Standarten-Oberjunker)となった。<br />1944年8月の[[ガリツィア]]の戦いには突撃旅団第3中隊の小隊長として参戦。8月21日、ポレビ村(Poreby)(推定)で繰り広げられたソビエト赤軍との激戦の末に弾薬を使い果し、降伏を余儀なくされた。<br />1945年の第1週、シャルル・ラシェは[[ソビエト連邦]]の[[タンボフ]][[収容所]]で[[衰弱死]]した(Grégory Bouysse '''"Waffen-SS Français volume 2"'''(lulu, 2011)、'''"Charles LASCHETT"'''の項目を参照)。満24歳没。<br /><br /></ref>。 |

|||

21日正午、フネは中隊の生存者に「後退してモクレ(Mokré)まで突破せよ」と命じた。今やフネと行動を共にする第3中隊の生存者は50名以下にまで減少しており、さらにフネは生存者の足手まといになりたくないと望んだ数多くの重傷者を置き去りにせねばならなかった(この時点で第8フランスSS義勇突撃旅団第I大隊の他の中隊も戦闘可能人員は50名前後にまで減少していた)。 |

|||

21日晩、第I大隊長[[ピエール・カンス]]SS義勇大尉は中隊指揮官を集め、[[第18SS義勇装甲擲弾兵師団|「ホルスト・ヴェッセル」師団]]から受け取った命令を伝達した。それによるとフランス大隊は新たな陣地を確保し、ソビエト赤軍の進撃を食い止めねばならなかった。この時、フネは散り散りになった第3中隊の将兵が集まるまで陣地で待機せよと命じられた。 |

|||

8月22日、フネは第3中隊の将兵が集まるのを未だに待っていたが、その時に[[ドイツ国防軍]]兵士の一団と合流した。フネもこのドイツ兵たちも上級部隊との連絡を失っているという点で似ており、彼らは波のごとく押し寄せるソビエト赤軍に対して共に戦った。 |

|||

しかし衆寡敵せず、同日午後1時にフネとこのドイツ兵たちは[[デンビツァ]]([[:pl:Dębica|Dębica]])南部の小さな町まで後退した。彼らはソビエト赤軍の車列が道を通り過ぎる度に身を隠していたが、しばらくするとドイツ軍の車列が近づいてきたため、彼らは路上に姿を現してその車列に乗せてもらった。この時、2日2晩も不眠不休で戦い続けてきたフネはすさまじい疲労感に襲われ、眠りに落ちた。 |

|||

やがてフネ一行を乗せた車列はデンビツァに到着し、フネは武装親衛隊やドイツ国防軍、野戦[[憲兵]]の将兵をかき集めた混成部隊「ムラー」戦闘団(Kampfgruppe 'Muller')に編入された。同戦闘団の[[歩兵]]・[[機関銃]]手・[[工兵]]の指揮官としてフネはデンビツァ防衛戦に参加<ref group="注">Jean Mabire p407による。しかしSaint-Loup p86やRichard Landwehr p50では、フネは「ムラー」戦闘団で小隊を率いたという(Robert Forbes 前掲書 p102 脚注参照)。<br /><br /></ref>したが、[[榴散弾]]の破片によって肩に傷を負い、(後送を拒否したにもかかわらず)治療のため後送された。フネが去った後の第3中隊の指揮は[[アベル・シャピー]]SS義勇連隊付上級士官候補生(''SS-Frw. StdObJu.'' Abel Chapy)が引き継いだ。 |

|||

こうして、フネにとってのガリツィアの戦いは終わったが、この戦いにおける功績を認められ、後の1944年9月21日にフネは[[二級鉄十字章]]と[[戦傷章|戦傷章黒章]]を受章した<ref name="EFdWSSp161">Patrick Agte 前掲書 p161</ref>。 |

|||

1944年9月1日、[[ガリツィア]]の戦いで消耗した第8フランスSS義勇突撃旅団第I大隊は[[タルヌフ]]([[:pl:Tarnów|Tarnów]])[[鉄道駅]]を出発し、再編制のため旧[[ポーランド回廊|ダンツィヒ回廊]]へ向かった。 |

|||

== 「シャルルマーニュ」への編入 == |

|||

1944年9月5日、[[第8フランスSS義勇突撃旅団]]第I大隊の生存者約140名はシュヴァルネガスト([[:de:Swornegacie|Schwarnegast]])で第II大隊と合流した。これに負傷から回復した者も加わって約1,000~1,100名となった第8フランスSS義勇突撃旅団は、[[ドイツ国防軍]]の[[反共フランス義勇軍団]]や、その他の組織([[ドイツ海軍]]、[[国家社会主義自動車軍団]]、[[トート機関]]など)のフランス人義勇兵、および[[民兵団 (フランス)|フランス民兵団]]の隊員とともに「シャルルマーニュ」旅団に編入された。 |

|||

解隊された第8フランスSS義勇突撃旅団の将兵は'''第57SS所属武装擲弾兵連隊(Waffen-Grenadier-Regiment der SS 57)'''の基幹人員となり、連隊指揮官には第8フランスSS義勇突撃旅団長であった[[ポール=マリ・ガモリー=ドゥブルド]][[親衛隊中佐|SS義勇中佐]](''SS-Frw. Ostubaf.'' Paul-Marie Gamory-Dubourdeau)([[ガリツィア]]戦には不参加)が就任した(1944年12月、転勤に伴って[[ヴィクトル・ド・ブルモン]][[親衛隊大尉|武装大尉]]と連隊長の職を交替)。 |

|||

この頃、アンリ・フネはドイツの[[ウルム]]に避難していたフランス民兵団指導者の[[ジョゼフ・ダルナン]]と会見し、民兵団員が「シャルルマーニュ」に入隊したことによって生じた問題について話し合っていた。その後、10月半ばにフネはシュヴァルネガストに戻ったが、不在の間に彼は第57SS所属武装擲弾兵連隊第I大隊の指揮官に据えられていた<ref>Robert Forbes 前掲書 p164</ref>。 |

|||

1945年1月3日、フネは[[メックレンブルク]]([[:de:Mecklenburg|Mecklenburg]])にあるヒルシュブルク陸軍学校第26期に入学し、大隊指揮官としての訓練を受けた。そして2月10日に卒業した後、フネは改めて[[第33SS武装擲弾兵師団|第33SS所属武装擲弾兵師団「シャルルマーニュ」]]第57SS所属武装擲弾兵連隊第I大隊長に就任した<ref>同上 p229</ref>。 |

|||

== 1945年2月下旬 ポメラニア戦線 == |

|||

=== 到着 === |

|||

1945年2月下旬、[[第33SS武装擲弾兵師団|第33SS所属武装擲弾兵師団「シャルルマーニュ」]]は[[独ソ戦|東部戦線]]の[[ポメラニア]]戦線に出陣した。2月22日には師団の先発部隊がハマーシュタイン(Hammerstein、現[[ツァルネ]][[:pl:Czarne|Czarne]])[[鉄道駅]]に到着し、そして、先発部隊に続いて到着した列車に乗っていたアンリ・フネSS義勇中尉の第57SS所属武装擲弾兵連隊第I大隊の一部(第3・第4中隊)もポメラニア戦線に降り立った<ref>同上 p258</ref>。 |

|||

戦場に到着した部隊が戦闘準備を進めている間の1945年2月23日正午、「シャルルマーニュ」師団に警報が飛んだ。これを受けたフネの第I大隊(第1・第3・第4中隊)はハマーシュタイン南東部の数キロメートルにおよぶ地点を確保し、他部隊の車列の援護役を務めた<ref>同上 p259</ref>。 |

|||

=== 2月24日 ハインリヒスヴァルデの戦い === |

|||

==== 進軍 ==== |

|||

1945年2月24日、「シャルルマーニュ」師団本部からフネの第57SS所属武装擲弾兵連隊第I大隊に対し、「ハインリヒスヴァルデ村の背後に展開して防御体勢をとり、南東部に備えよ」との命令が通達された。 |

|||

ハインリヒスヴァルデ(Heinrichswalde、現[[ウニエフフ]][[:pl:Uniechów|Uniechów]])の村はハマーシュタインから約12キロメートル南東に位置しており、そこに通じる主な道は1本の未舗装の道路であった。そして、2月24日午後1時にフネの第I大隊はハインリヒスヴァルデに向けて進軍を開始したが、その道路は最近の雪解けによって泥沼と化していた。 |

|||

大隊の重兵器と弾薬を輸送する車輌は泥にはまって身動きがとれなくなり、10名ほどの兵士が車を後ろから押してようやく進ませていた。その横では荷車を引く馬が泥をかきわけるようにして進み、何名かの将兵は膝の位置まで沈むほどのくぼみに足をとられていた。これらに加え、[[赤軍|ソビエト赤軍]]から逃げる[[難民]]の集団を通過させるために大隊の進軍は遅々として進まなかった<ref name="FEp263">同上 p263</ref>。 |

|||

2月24日午後5時、第I大隊の先鋒を務めるギイ・クーニルSS義勇少尉(''SS-Frw. Ustuf.'' Guy Counil)の第3中隊がハインリヒスヴァルデの村に接近した。しかし、クーニルSS義勇少尉が斥候班を村に進ませたところ、既に村はソビエト赤軍によって占領されていた。その後、フネはクーニルの第3中隊に攻撃を命じたが、この攻撃は失敗に終わった。クーニルの報告によると、ハインリスヴァルデ村は1個[[大隊]]規模の赤軍部隊によって頑強に守られているという。そのため、フネは大隊全体による攻撃を開始する前に、大隊の中隊全てが集結するまで待機した。 |

|||

2月24日夕刻、第I大隊の中で最も遅くポメラニア戦線に到着した第2中隊([[イヴァン・バルトロメイ]]SS義勇中尉の部隊)が午後7時前にようやく第I大隊と合流した。この時の[[第33SS武装擲弾兵師団|「シャルルマーニュ」師団]]第57SS所属武装擲弾兵連隊第I大隊の編制は次の通り<ref name="WSSFv2_AII"/>。 |

|||

{{quotation| |

|||

'''「シャルルマーニュ」師団第57SS所属武装擲弾兵連隊第I大隊(I/Waffen-Grenadier-Regiment der SS 57)(1945年2月・ポメラニア戦線)'''<br /> |

|||

'''大隊指揮官 アンリ・フネSS義勇中尉(''SS-Frw. Ostuf.'' [[:fr:Henri Fenet|Henri Fenet]])''' |

|||

:*副官 ピエール・ユグSS義勇少尉(''SS-Frw. Ustuf.'' Pierre Hug) |

|||

:*当直将校 [[ジャン=クレマン・ラブルデット]]SS義勇連隊付上級士官候補生(''SS-Frw. StdObJu.'' Jean-Clément Labourdette) |

|||

:*医療将校 ルイ・アンヌシェンセルSS連隊付上級士官候補生(''SS-StdObJu.'' Louis Anneshaensel)([[ドイツ人]]) |

|||

*第1中隊 ジャン・ブラジエSS義勇少尉(''SS-Frw. Ustuf.'' Jean Brazier) |

|||

*第2中隊 [[イヴァン・バルトロメイ]]SS義勇中尉(''SS-Frw. Ostuf.'' Ivan Bartolomei) |

|||

*第3中隊 ギイ・クーニルSS義勇少尉(''SS-Frw. Ustuf.'' Guy Counil) |

|||

*第4中隊([[機関銃]]・[[迫撃砲]]) ピエール・クヴルールSS義勇上級曹長(''SS-Frw. Hscha.'' Pierre Couvreur) |

|||

|}} |

|||

第2中隊の到着後、フネは大隊を展開させた。 |

|||

*第1中隊:右側面 |

|||

*第2中隊:左側面 |

|||

*第3中隊:村の西部で待機 |

|||

*第4中隊:村から800メートル離れた地点に[[迫撃砲]]と[[機関銃]]を用意 |

|||

「第4中隊による迫撃砲攻撃の後、両側面から第1中隊と第2中隊の援護を受けつつ、第3中隊は村へ突入する」というフネの攻撃計画の予定時刻は2月24日午後7時とされた<ref name="FEp263"/>。 |

|||

==== 攻撃開始 ==== |

|||

フネの第57SS所属武装擲弾兵連隊第I大隊がハインリヒスヴァルデ村へ攻撃を開始した後、第4中隊の迫撃砲は1分弱の間に手持ちの[[迫撃砲]]弾を全て発射した。その反撃として村に陣取る[[赤軍|ソビエト赤軍]]からの迫撃砲弾が降り注ぐ中、第4中隊の重[[機関銃]]は村に進む他の中隊の援護射撃を継続した<ref name="FEp264">同上 p264</ref>。 |

|||

この攻撃の時、第3中隊長クーニルSS義勇少尉は何名かの部下と同じく(物資不足が原因で)[[ヘルメット (ドイツ軍)|ヘルメット]]を装備していなかった。敵の応射を受けた第3中隊の最初の負傷者の中には[[分隊]]長イヴォン・プルネンネックSS義勇上等兵(''SS-Frw. Strmm.'' Yvon Prunennec)も含まれており、彼は両腕に被弾して救護所へ後送された(しかし、第I大隊が[[野戦病院]]として使用していた農場は[[ソ連空軍|ソビエト空軍]]機の[[空襲]]を受け、プルネンネックは[[爆弾]]の破片によって頭と喉と左腕と左膝をさらに負傷した)<ref name="FEp264"/><ref group="人物">'''イヴォン・プルネンネックSS義勇上等兵(''SS-Frw. Strmm.'' Yvon Prunennec):「シャルルマーニュ」師団第57SS所属武装擲弾兵連隊第I大隊第3中隊の分隊長'''<br />[[1922年]]、[[フランス共和国]][[ブルターニュ地域圏|ブルターニュ]]生まれ(Robert Forbesの著書での偽名表記は"Yvon Trémel")。<br />[[ナチス・ドイツのフランス侵攻|1940年6月のフランスの戦い]]の後、ドイツに降伏したフランスから[[イギリス]]本土に渡ろうとしたが、渡英の試みは失敗。その後は前線での戦闘を熱望していたが、[[ドイツ国防軍]]指揮下の[[反共フランス義勇軍団]]に入隊する気は無く、1944年2月22日、[[武装親衛隊]]に志願入隊した(なお、彼の家族は熱烈な反ドイツ的一家であったため、プルネンネックは武装親衛隊への入隊を決意したことを家族から強く非難された)。<br /> |

|||

武装親衛隊入隊後はゼンハイム親衛隊訓練施設で訓練を受け、1944年6月1日、フランスSS義勇突撃旅団(後の[[第8フランスSS義勇突撃旅団]])第1中隊に配属。8月の[[ガリツィア]]の戦いに参加していたかどうかは不明であるが、10月から12月までは[[チェコ]]のノイクラウで下士官候補生教育を受けていた。<br /> |

|||

1945年2月下旬の[[ポメラニア]]戦線には[[第33SS武装擲弾兵師団|「シャルルマーニュ」師団]]第57SS所属武装擲弾兵連隊第I大隊第3中隊の分隊長として従軍したが、2月24日、ハインリスヴァルデの戦いで重傷を負って後送された。<br /> |

|||

イヴォン・プルネンネックは[[第二次世界大戦|大戦]]を生き延び、2006年(84歳)の時点でも健在であった(Grégory Bouysse '''"Waffen-SS Français volume 2"'''(lulu, 2011)、'''"Yvon PRUNENNEC"'''の項目を参照)。その後の消息は不明。<br /><br /></ref>。 |

|||

また、ジャン・ブラジエSS義勇少尉の第1中隊は中隊付重機関銃小隊からの援護射撃を受けつつ前進したが、この機関銃小隊はあまりにも低い位置を掃射していたため、第1中隊の何名かは味方の銃撃によって負傷した。それでもなお、第1中隊の1個小隊はハインリヒスヴァルデに突入し、1軒の農家から赤軍兵を駆逐した。しかし、これに対する赤軍の反撃は圧倒的であり、包囲を回避するために第1中隊は元の出撃位置まで後退した<ref name="FEp264"/>。 |

|||

一方その頃、クーニルの第3中隊は敵の機関銃陣地によって進撃を阻まれており、長い時間をかけて陣地を制圧した後にようやくハンリヒスヴァルデへ突入した。しかし、「村の墓地へ進む際に中隊の先頭を走っていた」、もしくは「1時間以上に及ぶ[[白兵戦]]・村の中央の交差点を巡る戦いで」クーニルSS義勇少尉は戦死した<ref name="FEp264"/><ref group="人物">'''ギイ・クーニルSS義勇少尉(''SS-Frw. Ustuf.'' Guy Counil):「シャルルマーニュ」師団第57SS所属武装擲弾兵連隊第3中隊長'''<br /> |

|||

[[1924年]][[4月2日]]、[[フランス共和国]][[ソーヌ=エ=ロワール県]][[キュ=レ=ロシュ]]([[:fr:Culles-les-Roches|Culles-les-Roches]])生まれ。<br />当初は民間の学生であったが、1944年初旬に武装親衛隊に志願入隊し、編制中のフランス人義勇兵旅団(後の[[第8フランスSS義勇突撃旅団]])に配属。1944年5月1日から9月9日まではキーンシュラークSS装甲擲弾兵学校に在籍しており(8月の[[ガリツィア]]の戦いには不参加)、卒業後の9月9日にSS義勇連隊付上級士官候補生に任官し、11月9日に[[親衛隊少尉|SS義勇少尉]]に昇進した。<br />[[第33SS武装擲弾兵師団|「シャルルマーニュ」師団]]では第57SS所属武装擲弾兵連隊第I大隊の第3中隊長を務め、1945年2月下旬のポメラニア戦線に従軍。ハインリヒスヴァルデに進軍する際は第I大隊の先鋒を務めた。<br />[[1945年]][[2月24日]]、ハインリヒスヴァルデの戦いで村の墓地へ進撃していた時、頭部に銃弾が命中して戦死。「シャルルマーニュ」師団将兵の中には物資不足が原因で[[ヘルメット (ドイツ軍)|ヘルメット]]さえ装備できなかった者が少なからずいたが、クーニルSS義勇少尉もそのうちの1人であった(Grégory Bouysse '''"Waffen-SS Français volume1: officiers"'''、'''"Guy COUNIL"'''の項目を参照)。満20歳没。<br /><br /></ref>。 |

|||

そして、中隊長の戦死によって動揺する第3中隊へのソビエト赤軍の反撃が開始された。しかし、第3中隊はフネの大隊本部の増援および他の中隊からの火力支援を受けて体勢を立て直し、赤軍部隊を撃退することができた。その後は独ソ両軍とも一進一退を繰り返し、ハインリヒスヴァルデ村の戦況は一時的に安定(膠着)した。 |

|||

クーニル戦死の知らせを受けたフネはマックス・キケンポワSS義勇曹長<ref group="人物">'''マックス・キケンポワSS義勇曹長(''SS-Frw. Oscha.'' Max Quiquempoix):クーニルSS義勇少尉の後任の第57SS所属武装擲弾兵連隊第3中隊長'''<br /> |

|||

[[1916年]][[9月10日]]、[[フランス共和国]][[ドルドーニュ県]][[リベラック]]([[:fr:Ribérac|Ribérac]])生まれ。当初は[[ユリアージュ=レ=バン|ユリアージュ]]([[:fr:Uriage-les-Bains|Uriage]])の[[民兵団 (フランス)|フランス民兵団]]員であったが、1943年に[[武装親衛隊]]に志願入隊し、後に[[親衛隊伍長|SS義勇伍長]]となった。<br />1944年8月の[[ガリツィア]]の戦いには[[第8フランスSS義勇突撃旅団第]]3中隊(フネの中隊)の小隊長として参戦し、戦功によって[[二級鉄十字章]]を受章、同年秋に[[親衛隊曹長|SS義勇曹長]]に昇進した。<br />1945年2月下旬の[[ポメラニア]]戦線には[[第33SS武装擲弾兵師団|「シャルルマーニュ」師団]]第57SS所属武装擲弾兵連隊第I大隊第3中隊の小隊長として参戦し、2月24日、ハインリヒスヴァルデの戦いで中隊長ギイ・クーニルSS義勇少尉が戦死した後は中隊の指揮を引き継いだ。その後の1945年3月、ポメラニア戦線撤退時に「シャルルマーニュ」師団馬車中隊の将兵と共に[[赤軍|ソビエト赤軍]]の[[捕虜]]となった。<br />戦後はフランスに送還されて[[刑務所]]に収監されたが、1947年に南フランスの[[タルヌ県]]サン=シュルピス・ラ・ポンテ刑務所(La prison de Saint Sulpice La Pointe)を脱獄し、後に[[南アメリカ]]に移住した(Grégory Bouysse '''"Waffen-SS Français volume 2"'''(lulu, 2011)、'''"Max QUIQUEMPOIX"'''の項目を参照)。その後の消息は不明。<br /><br /></ref>に第3中隊の指揮を引き継がせ、そしてハインリヒスヴァルデを死守するよう命令した。なお、損害を被った第3中隊の負傷兵は1軒の家に設けられた救護所に運び込まれていたが、その後、建物に直撃した敵の砲弾によってほぼ全員が死傷した<ref name="FEp264"/>。 |

|||

その間、[[イヴァン・バルトロメイ]]SS義勇中尉の第2中隊は赤軍の機関銃によって出撃位置から一歩も進めない状態に陥っていた。そこに赤軍の迫撃砲弾と[[カチューシャ (兵器)|カチューシャ]]のロケット弾が降り注いで中隊に多数の損害が生じたため、第2中隊は出撃位置後方の高地まで退がった。 |

|||

結果的に第I大隊の攻撃は成功していなかったものの、大隊長アンリ・フネSS義勇中尉は未だにハインリヒスヴァルデを守りきれると確信していた。しかし、赤軍の反撃が側面に加えられているという第1中隊および第2中隊からの報告を受け、フネは戦況が赤軍の優位に傾いていることを悟った。さらに第I大隊は、左側面の第II大隊と右側面の[[第15SS武装擲弾兵師団|第15SS所属武装擲弾兵師団(ラトビア第1)]]との連絡も未だに確立できていなかった。ここに至ってフネはようやくハインリヒスヴァルデ奪回の望みを捨てたが、包囲される危険性があるにもかかわらず「一片の土地さえも敵に渡さず、命令を待つ」ことを決意した<ref>同上 p265</ref>。 |

|||

最終的に第57SS所属武装擲弾兵連隊長[[ヴィクトル・ド・ブルモン]]武装大尉(''W-Hstuf.'' [[:fr:Victor de Bourmont|Victor De Bourmont]])の命令書を携えた連絡将校クリスチャン・ド・ロンデ武装中尉(''W-Ostuf.'' Christian De Londaiz)が[[馬]]に乗って現れ、フネは後退命令を受け取った。大隊は現在地から北東に3キロメートル地点、バルケンフェルデ~ベーレンヴァルデ間の[[湖]]に沿って後退した。この時、フネはバルトロメイSS義勇中尉の第2中隊との連絡を失っていたが、フネはバルトロメイが「あらゆる罠の回避方法を知っている古[[狐]]」(歴戦の老将)であることを理解していたため、特に心配することは無かった<ref name="FEp266">同上 p266</ref>。 |

|||

==== 後退 ==== |

|||

負傷兵の後送が完了した後、フネの第I大隊は北東方面への後退を開始し、2月25日午前3時(真夜中)に新たな陣を敷いた。数時間後の午前7時頃にはソビエト赤軍の歩兵部隊が第I大隊第1中隊の陣地を攻撃したが、フネは大隊の右側面に展開していた兵力を全て投入した反撃を実施した。赤軍部隊の撃退に成功した後にフネは大隊を再び移動させ、連隊本部が置かれているベーレンヴァルデまで後退させた<ref name="FEp266"/>。 |

|||

2月25日正午頃、フネの大隊の先鋒部隊はベーレンヴァルデ村を視認できる位置まで到達したが、同時に村の周囲を巡回している赤軍戦車の姿も確認した。この時、ハマーシュタイン~ベーレンヴァルデ間の[[線路 (鉄道)|鉄道線路]]に沿って「シャルルマーニュ」師団の防衛線が敷かれているのかどうかが不明であったため、フネは第58SS所属武装擲弾兵連隊第I大隊との連絡を試みた。間もなくフネの大隊は第58SS連隊の敗残兵の一部と遭遇したが、彼らの説明によると、火炎放射戦車を装備した赤軍の攻撃によって防衛戦闘は混乱を極めたという(この敗残兵たちはフネの大隊に合流した)。 |

|||

フネは状況を素早く概観した。ベーレンヴァルデ村周辺の赤軍部隊およびハインリヒスヴァルデからハマーシュタインへ進撃する赤軍部隊を相手にする場合、包囲される可能性は現実味を帯びていた。しかし、おそらく自分たちは既に包囲されていると考えたフネは大隊を危機的状況から救うため、[[森林|森]]の中を通過してハマーシュタインまで後退することにした。 |

|||

北西のハマーシュタイン目指して第I大隊は進んだが、ある地点で鉄道線路を横切って原野に出た時、突如としてソビエト空軍機が低空で飛来し、大隊に[[機銃掃射]]を浴びせた。しかし、幸いにもこの空襲による損害報告は無かった。その後も敵兵との突発的な戦闘や新たな敵機の空襲をいくつか経験しつつ大隊は移動を続け、1945年2月25日午後9時頃、ハマーシュタイン(「シャルルマーニュ」師団の拠点)に到着した<ref name="FEp266"/>。 |

|||

ハマーシュタイン到着後、第57SS所属武装擲弾兵連隊第I大隊は現在の状態を点検したが、大隊の兵力は著しく低下していた。第1中隊の戦闘可能人員は28名に減少し、第2中隊は連絡が途絶して所在が分からなくなっており、第3中隊は甚大な損害を被っていた。また、第4中隊の人員はほぼ無傷であったものの、重装備の大半を失っていた。 |

|||

== 1945年3月 ポメラニア戦線撤退 == |

|||

{{節stub}} |

{{節stub}} |

||

== 1945年3月~4月 「シャルルマーニュ」師団再編 == |

|||

=== 第57SS大隊 === |

|||

1945年3月中旬、[[ポメラニア]]戦線で大損害を被った[[第33SS武装擲弾兵師団|第33SS所属武装擲弾兵師団「シャルルマーニュ」]]の生存者は[[アンクラム]]([[:de:Anklam|Anklam]])北西に位置する[[ヤルゲリン]]([[:de:Jargelin|Jargelin]])に集合した。この時、フネは自分の大隊の将校23名および兵701名、そして[[グスタフ・クルケンベルク]][[親衛隊少将|SS少将]]とともに16日に現地へ到着した<ref>同上 p382</ref>。 |

|||

3月18日、[[プレンツラウ]]([[:de:Prenzlau|Prenzlau]])近郊の[[親衛隊全国指導者]]司令部でポメラニア戦線における「シャルルマーニュ」師団の活動の報告を済ませて戻ってきたクルケンベルクSS少将<ref group="注">この時、クルケンベルクは武装親衛隊フランス人義勇兵が制服の左袖に着用する[[フランスの国旗|フランス三色旗]]の盾章を着用していた(Robert Forbes 前掲書 p382 参照)。<br /><br /></ref>は、生存者たちに対する昇進及び勲章の授与を執り行い、これによってフネはSS義勇大尉に昇進した<ref group="注">書類上の昇進日は1945年3月1日。<br /><br /></ref>。 |

|||

1945年3月24日、「シャルルマーニュ」師団の生存者は[[ノイシュトレリッツ]]([[:de:Neustrelitz|Neustrelitz]])に移動し、司令部を[[ベルリン]]北方の[[カルピン]]([[:de:Carpin|Carpin]])に設置した。翌25日に師団は「45年型擲弾兵師団」を基準とした1個擲弾兵連隊(2個擲弾兵大隊および1個重兵器大隊で構成)に再編制するよう命じられた<ref>同上 p384</ref>。この時、フネは第57SS大隊(SS-Bataillon 57)の指揮を任されていた<ref name="WSSFv2_AII"/>。 |

|||

{{quotation| |

|||

'''「シャルルマーニュ」師団(連隊)第57SS大隊(SS-Bataillon 57)(1945年3月25日 - 4月23日)'''<br /> |

|||

'''大隊指揮官 アンリ・フネSS義勇大尉(''SS-Frw. Hstuf.'' Henri Fenet)''' |

|||

:*副官 不明 |

|||

*第1中隊 [[ジャン=クレマン・ラブルデット]]SS義勇少尉(''SS-Frw. Ustuf.'' Jean-Clément Labourdette) |

|||

*第2中隊 リュシアン・アンヌカールSS義勇上級曹長(''SS-Frw. Hscha.'' Lucien Hennecart) |

|||

*第3中隊 不明 |

|||

*第4中隊 [[ジャン・オリヴィエ (武装親衛隊)|ジャン・オリヴィエ]]SS義勇曹長(''SS-Frw. Oscha.'' Jean Ollivier) |

|||

|}} |

|||

再編制中の1945年4月初旬、ノイシュトレリッツ地方を統括するドイツ国防軍の[[参謀]]グループが最前線より後方の防衛線の視察を行ったが、その際に彼らは[[第33SS武装擲弾兵師団|「シャルルマーニュ」師団(連隊)]]のフランス人将兵に対し、防御施設や対戦車障害物の建設工事を始めるよう命じた。このような労働は部下の士気を低下させると懸念したフネは、命令をそのまま部下に伝えるだけで終わらせるようなことはしなかった。 |

|||

工事開始日の朝、集まった部下の前に立ったフネは制服の上着を脱ぎ、[[シャベル]]を使って対戦車壕を掘り始めた。黙々と対戦車障害物建設工事を続ける大隊長アンリ・フネSS義勇大尉の姿を見た部下たちは1人また1人と工事に参加し、最終的にはフネの部下全員が工事に参加していた<ref name="FEp386">同上 p386</ref>。 |

|||

1945年4月中旬、「[[脱走兵]]、[[横領]]犯、[[窃盗]]犯は[[死刑]]に処す」という総統命令が「シャルルマーニュ」師団(連隊)に下達された。数日後、宿舎として使用している農家の[[電球]]を盗んだ[[下士官]]数名がフネのもとへ連行されてきた。総統命令に従えばこの下士官たちは[[銃殺刑|銃殺]]に処されるはずであったが、フネは叱責だけで済ませることにした(しかし、脱走に失敗して連行されてきた脱走兵に対しては、フネは[[軍法会議]]の議長として容赦なく銃殺命令を下した)<ref name="FEp386"/>。 |

|||

=== ベルリンへの出発 === |

|||

1945年4月24日夜明け前、[[グスタフ・クルケンベルク]]SS少将は[[第33SS武装擲弾兵師団|「シャルルマーニュ」師団(連隊)]]のすべてのフランス人将校を、師団司令部が置かれている[[カルピン]]城内に呼び寄せた。この時最初に駆けつけたフネはクルケンベルクに笑顔で迎えられ、ソビエト赤軍が間もなく進撃するであろう[[ベルリン]]市内の戦況を知らされた。 |

|||

その後、フネは(クルケンベルクの話を聞かせるために)部下を起こした。クルケンベルクは集合した将兵に訓示し、志願して自分とともにベルリンへおもむく者はおらぬか、と問いかけた<ref>アントニー・ビーヴァー'''『ベルリン陥落 1945』'''(白水社、2004年) p440</ref>。 |

|||

フネをはじめ、[[グスタフ・クルケンベルク|クルケンベルク]]の呼びかけに応じて包囲下のベルリンへの出発を希望した約300名のフランス人義勇兵は直ちに1個突撃大隊、すなわち'''[[フランスSS突撃大隊]](Französische SS-Sturmbataillon)'''<ref group="注">様々な文献で、1945年4月末の[[ベルリン市街戦]]に参加した武装親衛隊フランス人部隊はしばしば「シャルルマーニュ」(Charlemagne)の名を冠して語られている。例えば、Richard Landwehrは著書でフランスSS突撃大隊を"SS突撃大隊「シャルルマーニュ」"(SS-Sturmbatallion 'Charlemagne')と記し、Tonny Le Tissierは著書で"SS「シャルルマーニュ」大隊"(SS 'Charlemagne' Battalion)と記している。<br/>しかし、実際にこの大隊の指揮官としてベルリン市街戦に参加したフネは、自身のベルリン市街戦の回顧録'''"A Berlin Jusqu'au Bout"'''の中で、フランスSS突撃大隊に一切「シャルルマーニュ」の名を冠していない(Robert Forbes 前掲書 p407参照)。<br /><br /></ref>を構成した。彼らには「シャルルマーニュ」師団(連隊)に残されていたほとんどの武器([[StG44 (突撃銃)|StG44(突撃銃)]]、[[グロスフスMG42機関銃|MG42機関銃]]、[[パンツァーファウスト]]など)および弾薬が分配され、フネの第57SS大隊出身の将兵ほぼ全員に突撃銃が与えられた。 |

|||

4月24日午前5時30分、フランスSS突撃大隊は[[カルピン]]を出発して[[アルト=シュトレリッツ]](Alt-Strelitz)へ向かい、午前8時30分にはそこからベルリンへ向かうとされた。車列は数輌の民間車輌および、7輌もしくは8輌の軍用トラックから構成されていた<ref group="注">この車列の車輌数については様々な説がある。<br />まず、クルケンベルクSS少将の戦後の言によると、この車列は2輌の寝台車および3輌のトラックから構成されていたという。しかし、Jean Mabire '''"Mourir à Berlin"'''(Fayrad, 1975)p110では10輌の[[ドイツ空軍]]のトラックに数輌の私用車輌が伴っていたとされている。その他、2輌の車と9輌のトラックのそれぞれに45名が乗っていたとする文献もあれば、各トラックに1個小隊がすし詰めにされていたとする文献もある。もし、[[ベルリン]]へ出発したフランスSS突撃大隊の5個中隊(各中隊は最低でも3個小隊編制)の小隊をすべてトラックで輸送したのであれば、この車列のトラックは15輌を数える(Robert Forbes 前掲書 pp.401-402. 脚注参照)。<br /><br /></ref>。 |

|||

4月24日午後3時頃、[[グスタフ・クルケンベルク|クルケンベルク]]SS少将とフネのフランス人義勇兵を載せた車列はファルケンレーデ([[:de:Falkenrehde|Falkenrehde]])の[[橋]]を渡ろうとしたが、その際に彼らを[[赤軍|ソビエト赤軍]]部隊と誤認した[[国民突撃隊]]によって橋は爆破された。これによって車を利用した行軍が不可能となったため、クルケンベルクは全ての補給物資と装備をトラックから降ろした後、重傷者とトラックをノイシュトレリッツまで送り返すよう命じた。クルケンベルクとフネが先頭に立ったフランスSS突撃大隊はベルリンまでの残りの道のりを徒歩で行軍し、午後10時頃に至ってようやくベルリン市内の[[ベルリン・オリンピアシュタディオン]]近隣の国立競技場([[:de:Olympiagelände Berlin|Reichssportfeld]])に到着した。 |

|||

== 1945年4月 ベルリン市街戦 == |

|||

{{see also|ベルリン市街戦|フランスSS突撃大隊}} |

|||

1945年4月24日深夜、ベルリン北方からの長距離行軍によって疲弊したフランス人義勇兵たちが国立競技場の近隣の建物に分散・宿泊する間、[[グスタフ・クルケンベルク|グスタフ・クルケンベルク]]SS少将は[[総統官邸]]に出頭していた。4月25日午前5時頃に戻ってきたクルケンベルクからベルリン市内の状況を伝えられたフネは[[フランスSS突撃大隊]]を再編した。ベルリン到着時点でのフランスSS突撃大隊の編制は次の通り<ref name="WSSFv2_AII"/>。 |

|||

{{quotation| |

|||

'''フランスSS突撃大隊(1945年4月末・ベルリン市街戦)'''<br /> |

|||

'''大隊指揮官 アンリ・フネSS義勇大尉(''SS-Frw. Hstuf.'' Henri Fenet)''' |

|||

:*副官 ハンス=ヨアヒム・フォン・ヴァレンロートSS中尉(''SS-Ostuf.'' Hans-Joachim von Wallenrodt)([[ドイツ人]]) |

|||

:*第1当直将校 ジャック・フランツSS義勇少尉(''SS-Frw. Ustuf.'' Jacques Frantz) |

|||

:*第2当直将校 アルフレッド・ドゥールー武装連隊付上級士官候補生(''W-StdObJu.'' Alfred Douroux) |

|||

:*本部小隊 リュシアン・アンヌカールSS義勇上級曹長(''SS-Frw. Hscha.'' Lucien Hennecart) |

|||

*第1中隊 [[ジャン=クレマン・ラブルデット]]SS義勇少尉(''SS-Frw. Ustuf.'' Jean-Clément Labourdette) |

|||

*第2中隊 [[ピエール・ミシェル]]SS義勇中尉(''SS-Frw. Ostuf.'' Pierre Michel) |

|||

*第3中隊 [[ピエール・ロスタン]]武装上級曹長(''W-Hscha.'' Pierre Rostaing) |

|||

*第4中隊 [[ジャン・オリヴィエ (武装親衛隊)|ジャン・オリヴィエ]]SS義勇曹長(''SS-Frw. Oscha.'' Jean Ollivier) |

|||

*戦術学校 [[ヴィルヘルム・ヴェーバー (親衛隊隊員)|ヴィルヘルム・ヴェーバー]]SS中尉(''SS-Ostuf.'' Wilhelm Weber)(ドイツ人) |

|||

|}} |

|||

彼らは4月25日の正午過ぎに[[テンペルホーフ=シェーネベルク区|テンペルホーフ区]]方面へ向かい、そこから[[ノイケルン区]]([[:de:Bezirk Neukölln|Neukölln]])に到着した。 |

|||

=== 1945年4月26日 === |

|||

==== ノイケルンの戦い ==== |

|||

[[Image:Berlin neukoelln.png|thumb|[[ベルリン]]・[[ノイケルン区]]]] |

|||

1945年4月26日早朝、[[ノイケルン区]]役所に[[フランスSS突撃大隊]]本部を設置したフネは[[第11SS義勇装甲擲弾兵師団|「ノルトラント」師団]]の戦車部隊の支援を約束された反撃作戦を計画した。 |

|||

午前5時頃に各中隊は布陣し(ただし、[[テンペルホーフ=シェーネベルク区|テンペルホーフ区]]守備隊に一時配属されていた第1中隊を除く)、予定の時刻を1時間過ぎた午前6時頃に通達された攻撃命令に従って出撃した。彼らの前には[[赤軍|ソビエト赤軍]]の[[戦車]]、[[対戦車砲]]、[[PM1910重機関銃]]、[[迫撃砲]]、[[狙撃兵]]が待ち構えていた。たちまち激戦が繰り広げられ、[[パンツァーファウスト]]で[[T-34]]戦車を撃破する武装親衛隊フランス人義勇兵、そしてその彼らを的にしたソビエト赤軍狙撃兵によって双方の被害は甚大なものとなった。 |

|||

ノイケルン区役所に戻ったフネは分断されつつある大隊の状況を探っていたが、その時に「ノルトラント」師団から奇妙な命令が通達された。「もし攻撃を未だに開始していないのであれば、攻撃を中止して新たな命令を待て。もし攻撃を開始しているのであれば、諸君の全力を尽くすべし」<ref>Robert Forbes 前掲書 p421</ref> |

|||

事の真相を確かめるため、フネは副官のドイツ人SS中尉ハンス=ヨアヒム・フォン・ヴァレンロート(「シャルルマーニュ」師団(連隊)フランスSS部隊査察部の情報将校)を「ノルトラント」師団司令部へ向かわせた。やがて戻ってきたフォン・ヴァレンロートの話によると、フランスSS突撃大隊と「ノルトラント」師団がノイケルンで反撃を開始した朝、ソビエト赤軍は圧倒的多数の軍勢でベルリン中心街へ攻撃を集中させたという。 |

|||

この時、2か月前の[[ポメラニア]]戦線・ハインリヒスヴァルデでの出来事がフネの脳裏をよぎった。[[第33SS武装擲弾兵師団|「シャルルマーニュ」師団]]第57SS所属武装擲弾兵連隊第I大隊長だった当時も、3時間に渡る順調な突撃の後、両側面および後方との連絡が途絶えたために後退を余儀なくされたのであった。 |

|||

「これからどうしますか?」と冷静に尋ねるフォン・ヴァレンロートに対し、フネは側面との連絡を回復するため各中隊に現在地を維持するように命じた。 |

|||

やがて、パンツァーファウストや[[Kar98k]]を装備した[[ヒトラーユーゲント]]の少年達(14歳~17歳)が援軍としてフネの大隊本部に到着し、さらに伝令のおかげで各中隊との連絡も回復した。 |

|||

4月26日の夜明け以来、フランスSS突撃大隊の伝令班長ピエール・ミレ[[親衛隊兵長|SS義勇兵長]](''SS-Frw. Rttf.'' Pierre Millet)は最も重要かつ危険な任務を実行していた。ミレが命令を各中隊に伝えるために廃墟に入る度に、フネは二度と彼の姿が見えなくなるのではと心配していた。しかし、1944年のガリツィア戦と1945年のポメラニア戦を経験した20歳の活発なミレSS義勇兵長は常にフネのもとに帰還し、「任務を完了しました!」と報告した。 |

|||

4月26日午後、フネはミレを伴って各中隊を巡回したが、状況に改善の兆しは見られなかった。そして区役所付近まで戻ってきたフネたちは道を横切って区役所内に入ろうとした。 |

|||

その瞬間、ソビエト赤軍の砲弾が彼らの周囲で爆発した<ref>Tony Le Tissier '''"SS-Charlemagne: The 33rd Waffen-Grenadier Division of the SS"'''(Pen & Sword, 2010)pp.105-106.</ref>。ミレ<ref group="人物">'''ピエール・ミレSS義勇兵長(''SS-Frw. Rttf.'' Pierre Millet):フランスSS突撃大隊本部伝令班長'''<br />[[1924年]]生まれ(生誕地は不明)。1944年8月の[[ガリツィア]]の戦いと1945年2月~3月の[[ポメラニア]]戦線に従軍し、常に危険な任務に志願した歴戦のフランス人義勇兵。1945年4月26日、[[ベルリン市街戦]]の[[ノイケルン区|ノイケルン]]の戦いで戦死した。<br />なお、ピエール・ミレはベルリン市街戦で戦死したが、戦後の1946年3月14日、[[オルレアン]]で行われた[[欠席裁判]]でミレにはフランス[[国籍]]剥奪の判決が下された(Grégory Bouysse '''"Waffen-SS Français volume 2"'''(lulu, 2011)、'''ANNEXES I: Volontaires d'importance mineure, classés par catégorie (Sturmbrigade, LVF, Milice Française, Kriegsmarine/SK, origine inconnue):'''の'''"Pierre MILLET"'''の項目を参照)。<br /><br /></ref>が地面に崩れ落ちて事切れるのと同時に、フネは足に焼けるような感覚を覚えた。区役所内に運び込まれたフネはドイツ人医師の治療を受けたが、幸いにも銃弾は骨に当たることなくフネの左足を貫通していた。 |

|||

その間にも建物の外では銃撃戦が続いていたため、フネは当直将校のアルフレッド・ドゥールー武装連隊付上級士官候補生に対し、近隣のソビエト赤軍を一掃するよう命令した。[[拳銃]]を手にしたドゥールーは自分の近くにいた者を集めて反撃部隊を結成し、[[手榴弾]]と[[銃剣]]を用いた[[白兵戦]]で建物1軒1軒から赤軍兵を駆逐していった。約45分後、ドゥールー率いる反撃部隊は近隣一帯から赤軍部隊を掃討することに成功した(その後、ミレの戦友数名は援護射撃を受けながら路上に進み、ミレの遺体を収容した)。 |

|||

しかし逆に、フランス人義勇兵の頑強な抵抗はノイケルン区役所奪取を目論むソビエト赤軍の更なる大攻勢を招いた。[[T-34]]をはじめとするソビエト赤軍戦車部隊に対し、武装親衛隊フランス人義勇兵と[[ヒトラーユーゲント]]の少年たちは悪鬼のごとく戦ったが、この時のフネは椅子に座ったままノイケルン区役所防衛の指揮を執り続け、「抵抗精神を具体化」していた<ref>Robert Forbes 前掲書 p423</ref>。 |

|||

4月26日午後5時、フネのフランスSS突撃大隊は主要防衛線から切り離された。弾薬と燃料が残りわずかとなった「ノルトラント」師団の戦車部隊も後退したが、後退命令を受け取っていないフネはノイケルン区役所に留まることにした。 |

|||

==== ハーマンプラッツ ==== |

|||

4月26日午後7時頃、伝令の報告により、ソビエト赤軍戦車が[[フランスSS突撃大隊]]の後方約900メートル地点にあるハーマンプラッツ([[:de:Hermannplatz|Hermannplatz]])に到達しかけていることが判明した。もしソビエト赤軍がハーマンプラッツを占領した場合、フランス人義勇兵とヒトラーユーゲントの少年たちの退路が断たれるため、フネは大隊全体にハーマンプラッツへの後退を命じた。そして、「ノルトラント」師団の[[V号戦車パンター|パンター]]中戦車と[[ティーガーII]]重戦車の援護のもとで後退に成功したフネのフランスSS突撃大隊はハーマンプラッツに布陣した。 |

|||

その後、「ノルトラント」師団の[[突撃砲]]と共にフランスSS突撃大隊は、夜になってからも押し寄せるソビエト赤軍の戦車を相手に奮戦した。後にフネはハーマンプラッツに近付いたソビエト赤軍戦車が1時間以内に約40輌も破壊されたこの日の戦闘を「赤軍戦車の紛れもない虐殺」と呼んだ<ref>同上 p425</ref>。 |

|||

ノイケルンの戦い(ベルリン市街戦の中でもソビエト赤軍が後退を余儀なくされた稀有な戦い)が始まった4月26日の終わりまでにフランス人義勇兵が「鉄クズ」にした[[T-34]]戦車は14輌を数え<ref>同上 p426</ref>、ソビエト赤軍将兵の死傷者は数え切れないほどであった。しかし、ソビエト赤軍は無限に等しい人員と物資の補充が可能であったのに対し、フランスSS突撃大隊には被った損害を補充する手だては無かった。彼らはこの日の終わりまでに150名~200名を失い、各中隊の兵力は著しく低下した。 |

|||

=== 1945年4月26日から27日にかけての夜 === |

|||

その後、フネは[[グスタフ・クルケンベルク]]SS少将の所在を確かめるため、ベルリンの中央部に行くための車を探した。ドゥールー武装連隊付上級士官候補生に肩を支えられ、負傷した足を引きずりながらフネは[[第11SS義勇装甲擲弾兵師団|「ノルトラント」師団]][[第24SS装甲擲弾兵連隊|第24SS装甲擲弾兵連隊「ダンマルク」]]の連隊本部に到着した。同連隊の[[スカンディナヴィア]]人と[[ドイツ人]]本部要員たちはフネを暖かく出迎えてくれたものの、市の中央部まで行く車は燃料不足が原因でフネに貸し出すことはできず、さらに、「ノルトラント」師団将兵である彼ら「ダンマルク」連隊の者でさえ現在の師団司令部の所在が分からないという有様であった。 |

|||

1945年4月26日から27日にかけての夜、フネのもとに後退命令が通達された。その途中、[[フランスSS突撃大隊]]が現在戦っている地区の防衛司令官の要請により、[[ジャン=クレマン・ラブルデット]]SS義勇少尉率いる第1中隊が大隊本隊と切り離されることとなった。フネはフランス師団([[第33SS武装擲弾兵師団|「シャルルマーニュ」]])の生存者たちを分離させず最後まで一緒に戦わせてほしいと頼んだが、それでもなお地区防衛責任者は戦線の穴を繕うために第1中隊を要求した。戦況が非常に逼迫していたため、最終的にフネも第1中隊の貸与に同意した。 |

|||

第1中隊が大隊から出発する直前、フネはラブルデットに対し、いかなる犠牲を払ってでも生きて帰ってこいと伝えた。「任せてください」とラブルデットは答えたが、この勇敢なラブルデットの姿を二度と見られなくなることを危惧したフネはラブルデットの肩を抱いて言った。「部下と一緒に必ず戻ってくるんだ、必ずだぞ、わかったか?」 |

|||

しばしの沈黙の後、ラブルデットは「ご心配なく。私は戻ってきます」と答え、フネと最後の言葉および握手を交わした後、第1中隊を連れて夜の闇に消えていった。あたかも自分が生還せぬことを知ったうえで戦いに臨む男のようなラブルデットの態度はフネを非常に心配させた。様々な思いを巡らせる中、フネは休養をとるようフネに椅子を差し出した部下の勧めも断り、「ノルトラント」師団司令部に向かうことを決意した。 |

|||

=== 1945年4月27日 === |

|||

==== フネと「フランス通り」 ==== |

|||

1945年4月27日早朝、フネのもとに「ノルトラント」師団連隊付救護所からやって来た[[ドイツ国防軍]]将校が現れ、「ノルトラント」師団長[[グスタフ・クルケンベルク]]SS少将が[[オペラハウス]]内に設けた「ノルトラント」師団司令部において作戦会議を催すことを伝えた。フネはこのドイツ人将校の車に乗って[[ベルリン]]中央市街へ向かったが、砲爆撃によって寸断された道路において[[自動車]]はほとんど役に立たなかった。 |

|||

[[Image:Destruction in a Berlin street.jpg|thumb|200px|荒廃した[[ベルリン]]市街(1945年6月3日撮影)]] |

|||

車を降りて残りの道を徒歩で進む間、フネはこのドイツ人将校から様々な話を聞かされた。フネ(この時25歳)の2倍の年齢を持ち、ベルリンで生まれ育ったこのドイツ人将校にとっては、ベルリンが廃墟と化したこの光景は「世界の終わり」だという。そして、自分は歳をとりすぎているため再び平和な日々を見ることは叶わないだろうが、若い者たちはそれを見ることが可能という。 |

|||

ドイツ人将校の話は周囲に降り注いだソビエト赤軍の砲弾によって遮られ、フネたちは仮設の[[防空壕]]に避難した。砲弾の爆発によって地面が揺れ、壁が崩れる中、フネは「荒れ果てた広場や廃墟に降り注ぐ、これら無駄な砲弾の半分でも我々にあれば・・・・・・」と何度も思った<ref>同上 p431</ref>。 |

|||

その後、フネはオペラハウス内で行われている「ノルトラント」師団作戦会議に加わった。そして、前日の「ノルトラント」師団とフランス人義勇兵の奮戦によって上機嫌な様子のクルケンベルクから、フネの[[フランスSS突撃大隊]]は1日の休養を与えられた(ただし、休養後は戦車破壊班として扱われることになっていた)。作戦会議終了後、「ノルトラント」師団の将兵は正午に予定された反撃の準備をするためにそれぞれの持ち場へ戻ったが、この日の朝にソビエト赤軍の砲撃がオペラハウスとその周辺に対して加えられたため、「ノルトラント」師団司令部は移動を余儀なくされた。 |

|||

その途中、「ノルトラント」師団軍医のツィンマーマン(Dr. Zimmermann)はフネに対し、我々が今いるこの場所は「フランス通り」([[:de:Französische Straße|Französischestrasse]])であると教えた。「17世紀に宗教的な迫害を逃れて[[プロイセン王国|プロシア]]に流入し、[[ベルリン|この首都]]の建設に加わった[[ユグノー]]教徒を記念する」<ref>ヴィル・フェイ(著), Will Fey(原著), 梅本弘(翻訳) '''『SS戦車隊・下』'''(大日本絵画、1994年) p278</ref>フランス通りに立ったフネは、「われわれは彼らが建設を助けたこの首都の廃墟で戦っているのだ」と思った。さらにツィンマーマンは、「これからは、君の名誉の中にこの道も残ることになるだろう」と付け加えた<ref>Robert Forbes 前掲書 p433</ref>。 |

|||

==== ベルリン地下鉄市中央駅 ==== |

|||

1945年4月27日午後、「ノルトラント」師団は師団司令部を[[ベルリン地下鉄]]市中央駅([[:de:U-Bahnhof Stadtmitte|U-Bahnhof Stadtmitte]])に移動させ、午後の間にフネの副官ハンス=ヨアヒム・フォン・ヴァレンロートSS中尉に率いられた[[フランスSS突撃大隊]]も[[オペラハウス]]からトーマスケラー[[ブルワリー|醸造所]]、次いで市中央駅に移動した。 |

|||

そして夕暮れ頃、[[グスタフ・クルケンベルク]]SS少将は前日の[[ノイケルン区|ノイケルン]]の戦いで活躍したフランス人義勇兵に対する[[鉄十字章]]授与式を執り行った。その後、彼らには[[キャンディー]]、[[チョコレート]]、[[たばこ|タバコ]]が振舞われ、これにより場の空気は盛り上り、誰もが歌を歌っていた。 |

|||

しばらくして大隊長であるフネがその場に現れると、フネの部下は彼に殺到してあらゆる[[嗜好品]]をフネのポケットに詰め込んだ。あたかもお祭り騒ぎのように和やかな雰囲気であったが、[[ジャン=クレマン・ラブルデット]]SS義勇少尉の第1中隊は未だにフネのもとへ戻っていなかった。 |

|||

同日の晩、アルベール・ロベラン武装連隊付上級士官候補生(''W-StdObJu.'' Albert Robelin)<ref group="人物">'''アルベール・ロベラン武装連隊付上級士官候補生(''W-StdObJu.'' Albert Robelin):フランスSS突撃大隊第1中隊の隊員'''<br />生年月日・生誕地不明のフランス人義勇兵。[[民兵団 (フランス)|フランス民兵団]]出身。1945年の[[ポメラニア]]戦線には「シャルルマーニュ」師団第58SS所属武装擲弾兵連隊第9中隊の一員として参戦していた。1945年4月末の[[ベルリン市街戦]]では[[ジャン=クレマン・ラブルデット]]SS義勇少尉の第1中隊に所属し、4月29日にベルリンで戦死した(Grégory Bouysse '''"Waffen-SS Français volume 2"'''(lulu, 2011)、'''"Albert ROBELIN"'''の項目を参照)。<br /><br /></ref>に率いられた第1中隊の小グループが、やや遅れて第1中隊第2小隊長マキシム・ド・ラカーズ武装連隊付上級士官候補生(''W-StdObJu.'' Maxime De Lacaze)に率いられた第1中隊の大半がフネのもとへ戻ってきた。しかし、彼らの中にラブルデットの姿は無かった。 |

|||

ド・ラカーズの話によると、ラブルデットは少数の兵を率いて地下鉄のトンネル内の前哨陣地に行ったきり連絡が途絶えた<ref group="注">文献によってこの時のラブルデットの行動が異なっている。具体的には、「部下の後退の援護」('''"Historia #32"''' p161)、「偵察」('''"Die Letzte Runde..."''' p13)、「危機に瀕した陣地から数名の擲弾兵を連れてくる」('''"Charlemagne's Legionnaires"''' p136)。(Robert Forbes 前掲書 p435 脚注参照)<br /><br /></ref>ため、ド・ラカーズはあらかじめ発せられていたラブルデットの命令に従い、予定の時刻に第1中隊の大半を率いて帰還したという。このような種類の戦闘では予定の時刻に数時間遅刻することは特に珍しくもないため、当面の間ド・ラカーズもフネもラブルデットの心配をしなかった。 |

|||

そして、フネのもとに新たに伝えられた情報によると、[[ヴァルター・ヴェンク]][[ドイツ軍の階級#ドイツ国防軍(1935年~1945年)|装甲兵大将]](''General der Panzertruppe'' [[:de:Walther Wenck|Walther Wenck]])率いる[[第12軍 (ドイツ軍)|ドイツ第12軍]]([[:de:12. Armee (Wehrmacht)|12. Armee]])は[[ポツダム]]近郊に到達したという。しかし他方では、[[シュチェチン|シュテッティン]]南部において[[オーデル川]]を渡ったソビエト赤軍の大攻勢がベルリン北部の[[プレンツラウ]]に及んでいた。これらの知らせを聞いたフネは、すでに[[ベルリン]]入りしているフランスSS突撃大隊に加わるべく[[ノイシュトレリッツ]]で待機中の戦友たちのことを考えたが、彼らがベルリンに来ることはないと悟った。 |

|||

=== 1945年4月28日 === |

|||

==== ベレ=アリアンス・プラッツ ==== |

|||

1945年4月28日の夜明け前、ソビエト赤軍はハレ門([[:de:Hallesches Tor|Hallesches Tor]])近くのランドヴェーア運河([[:de:Landwehrkanal|Landwehrkanal]])を渡り、戦車多数をベレ=アリアンスプラッツ(Belle-Alliance-Platz, 現メーリンクプラッツ[[:de:Mehringplatz|Mehringplatz]])に前進させた。この広場から出る3つの道はいずれも[[総統官邸]]に至る重要な道であった。 |

|||

夜も明けきらぬ頃、アンリ・フネの[[フランスSS突撃大隊]]はベレ=アリアンス・プラッツに戦車破壊班を2個派遣した。[[第11SS義勇装甲擲弾兵師団|「ノルトラント」師団]]が出した要求によってフネの副官ハンス=ヨアヒム・フォン・ヴァレンロートSS中尉率いる最初の戦車破壊班が出撃した1時間後、大隊本部小隊長リュシアン・アンヌカールSS義勇上級曹長(''SS-Frw. Hscha.'' Lucien Hennecart)<ref group="人物">'''リュシアン・アンヌカールSS義勇上級曹長(''SS-Frw. Hscha.'' Lucien Hennecart):フランスSS突撃大隊本部小隊長'''<br />[[1908年]]生まれ(生誕地は不明)。<br />当初は[[フランス]]国内で[[ナショナリズム]]を標榜する様々な[[政党]]に所属して過ごし、次第にヒトラー主義者(hitlérien、[[アドルフ・ヒトラー]]を信奉する[[フランス人]])となったが、1940年5月~6月の[[ナチスドイツのフランス侵攻|フランス防衛戦]]の際には祖国フランスに侵入したドイツ軍に対して抗戦。[[捕虜]]収容所から釈放された後は[[ドイツ]]国内を旅し、1943年、[[武装親衛隊]]に(フランス人義勇兵として)志願入隊した。<br />1944年8月の[[ガリツィア]]の戦いには[[第8フランスSS義勇突撃旅団]]第I大隊第2中隊の[[親衛隊兵長|SS義勇兵長]](SS-Frw. Rottenführer)(他の文献では第3中隊の[[親衛隊伍長|伍長]](Unterscharführer))として参戦。8月22日の戦闘で負傷して後送されたが、ガリツィア戦での活躍が認められて後に[[下士官]]へ昇進し、[[二級鉄十字章]]を受章した。<br />[[第33SS武装擲弾兵師団|「シャルルマーニュ」師団]]では第57SS所属武装擲弾兵連隊第5中隊長として1945年2月末の[[ポメラニア]]戦線に従軍し、3月のポメラニア戦線撤退時には行進連隊第I大隊第2中隊長を務めた。ポメラニア戦線撤退後の「シャルルマーニュ」師団(連隊)では第57SS大隊第2中隊長を務め、1945年4月中旬、[[ピエール・ミシェル]]SS義勇中尉の復帰と同時期に第57SS大隊本部に転属。<br />1945年4月末の[[ベルリン市街戦]]には[[フランスSS突撃大隊]]本部小隊長として参戦。4月26日の[[ノイケルン区|ノイケルン]]の戦いでは、戦闘開始直後に負傷(死亡)した第2中隊長ピエール・ミシェルSS義勇中尉の代わりに第2中隊を指揮して奮戦し、4月27日に[[グスタフ・クルケンベルク]]SS少将から直々に[[一級鉄十字章]]を授与された(その後、4月28日の戦闘で足と膝を負傷して救護所へ後送された)。<br />リュシアン・アンヌカールは[[第二次世界大戦|大戦]]を生き延び、戦後の[[1996年]]に[[フランス共和国]][[ヴォクリューズ県]][[アヴィニョン]]([[:fr:Avignon|Avignon]])で亡くなった(Grégory Bouysse '''"Waffen-SS Français volume 2"'''(lulu, 2011)、'''"Lucien HENNECART"'''の項目を参照)。<br /><br /></ref>率いる第2の戦車破壊班も出撃した。そして夜が明ける頃には、フランスSS突撃大隊の残存部隊全てが交戦状態に突入していた。 |

|||

この時、[[グスタフ・クルケンベルク]]SS少将に戦況の詳細な説明をしたドゥールー武装連隊付上級士官候補生に連れられて、フネはクルケンベルクのもとへ出頭していた。総統官邸へ続く道を指揮官無しで守っているフランスSS突撃大隊を心配してフネはその場を離れようとしたが、クルケンベルクは「どこへ行こうというのだ?」と尋ね、さらにフネが26日に足に負った戦傷を考慮して「まともに立つことも出来ないだろうに・・・君はここから動くな。司令部で大人しくしていろ」とフネに命じた。この命令にひどく腹を立てながらも、フネは部屋の隅に腰掛け、副官フォン・ヴァレンロートSS中尉への命令を直ちに書き記してドゥールーへ持たせた。 |

|||

部下たちがソビエト赤軍戦車を相手に激戦を繰り広げている間、フネにとって部下のもとへ戻れないことは非常に業を煮やすものであった。そこでフネは再び前線に戻る許可をクルケンベルクに要請したが、この時のクルケンベルクはそれを許可した。敬礼の後、クルケンベルクが気を変える前にフネは即座にその場を立ち去った。 |

|||

==== ヴィルヘルム通り ==== |

|||

ヘーデマン通り(Hedemannstrasse)で戦闘中の[[フランスSS突撃大隊]]に合流したフネは、[[ベルリン地下鉄]]コッホ通り駅([[:de:U-Bahnhof Kochstraße|U-Bahnhof Kochstrasse]])で「シャルルマーニュ」師団戦術学校指揮官の[[ヴィルヘルム・ヴェーバー (親衛隊隊員)|ヴィルヘルム・ヴェーバー]]SS中尉(''SS-Ostuf.'' Wilhelm Weber)に出迎えられた。ヴェーバーはヴィルヘルム通り([[:de:Wilhelmstraße (Berlin-Mitte)|Wilhelmstrasse]])を見渡せる建物の一室から、路上で炎上している[[T-34]]戦車を指差してフネに「いい眺めではありませんか?」と尋ねた(このT-34はヴェーバーが自ら[[パンツァーファウスト]]で撃破した1輌であった)。 |

|||

そしてヴェーバーはフネに対し、本日中だけで5、6輌の[[赤軍|ソビエト赤軍]]戦車をパンツァーファウストで撃破し、敵歩兵多数に甚大な損害を与えたと報告した<ref>同上 p439</ref>。この時、フランスSS突撃大隊のフランス人義勇兵たちは[[戦車]]1輌、[[対戦車砲]]1門、[[野戦砲]]1門、[[迫撃砲]]1門どころか、[[小銃擲弾]]1挺さえ保有していなかった。 |

|||

フネがフランスSS突撃大隊の本部に戻って間もなく、帝国保安省の職員約100名強が増援として到着した。彼らの大半は年齢50~60歳代で、その武装のほとんどは年代物の[[小銃|ライフル]]であったが、彼らのやる気や規律は十分であり、フランスSS突撃大隊の将兵にとっては歓迎すべき存在であった。 |

|||

ただし、この間もソビエト赤軍の[[狙撃兵]]はフランスSS突撃大隊に出血を強いていた。迂闊にも建物の窓や張り出し玄関に姿を現したフランス人義勇兵は、たちまち狙撃によって死ぬか重傷を負うこととなった。[[ジャン=クレマン・ラブルデット]]SS義勇少尉の不在の間、代わりに第1中隊を指揮して戦っていたマキシム・ド・ラカーズ武装連隊付上級士官候補生は狙撃兵に撃たれて重傷を負い、救護所へ後送された<ref group="人物">'''マキシム・ド・ラカーズ武装連隊付上級士官候補生(''W-StdObJu.'' Maxime De Lacaze):フランスSS突撃大隊第1中隊第2小隊長'''<br />[[1924年]][[8月14日]]、[[フランス共和国]]の南西部生まれ。[[民兵団 (フランス)|フランス民兵団]]創設当初からの古参民兵団員で、1944年11月に[[武装親衛隊]]に入隊したフランス人義勇兵。<br />1945年1月から4月初旬の間はキーンシュラークSS装甲擲弾兵学校(SS-Panzergrenadierschule Kienschlag)で教育を受け、4月14日、再編制中の[[第33SS武装擲弾兵師団|「シャルルマーニュ」師団(連隊)]]に武装連隊付上級士官候補生(Waffen-Standarten-Oberjunker der SS)として合流し、アンリ・フネの第57SS大隊に所属した。<br />1945年4月末の[[ベルリン市街戦]]には[[フランスSS突撃大隊]]第1中隊第2小隊長として参戦。4月28日、第1中隊長代行を務めていた時の戦闘で[[赤軍|ソビエト赤軍]][[狙撃兵]]に撃たれて重傷を負い、救護所へ後送されたが、そこで病院を制圧した赤軍の[[捕虜]]となった。<br />しかし、ド・ラカーズは負傷で弱っていたにもかかわらず、その日の夜に病院から脱走した。モアビット区の遺棄されたアパートで夜を過ごした翌朝、その建物の上階と下階を赤軍兵が占領していることに気がついたため、再び夜になってから移動を開始。しかし、慎重に建物の階段を下りたド・ラカーズが地上に立った直後、途中で彼のポケットから落ちていた[[手榴弾]]が階段を転がり落ちて爆発した。この手榴弾の破片によってド・ラカーズは重傷を負い、建物の「隣人」(赤軍兵)が騒ぎに反応して近付いてきた。ド・ラカーズは血液型の刺青を左腋の下に施している武装親衛隊フランス人義勇兵であったが、赤軍兵は何も質問せずにこの重傷者を近くの病院まで急いで連れて行った(その後もド・ラカーズの正体を誰も確かめようとせず、彼はドイツに徴用された[[ナチス・ドイツの経済#外国人労働者|外国人労働者]]であると見なされていた)。<br />フランス送還後は5ヶ月間[[パリ]]のフォッシュ病院で過ごし、次いで[[コート・ダジュール]]の[[ニース]]に移った。そこでド・ラカーズは1人の女性、元[[レジスタンス運動|レジスタンス]]のメンバーでありながらもフランス解放時に何名かの「敗北者」([[コラボラトゥール|対独協力者]])をフランス国外へ脱出させる手助けをした人物と対面した。彼女に自身の経歴を話した後、ド・ラカーズは彼女の[[モーターボート]]によって[[イタリア]]に運ばれ、イタリアでは1人の[[イエズス会]][[修道士]]によって保護された(Robert Forbes '''"FOR EUROPE"'''(Helion & Co., 2006)p504参照)。<br />[[第二次世界大戦|大戦]]を生き延びたマキシム・ド・ラカーズは戦後の1946年に[[南アメリカ]]へ移住し、[[2000年代]]初頭に[[アルゼンチン共和国]]の首都[[ブエノスアイレス]]で亡くなった(Grégory Bouysse '''"Waffen-SS Français volume 2"'''(lulu, 2011)、'''"Maxime De LACAZE"'''の項目を参照)。<br /><br /></ref>。これに対し、フランスSS突撃大隊は志願者が[[拳銃]]と[[手榴弾]]を手にし、建物の屋上で敵狙撃兵狩りを実施した。 |

|||

やがて夜になり、大隊本部の外の荒れ果てた道路は静まり返ったが、日中に[[ヴィルヘルム・ヴェーバー (親衛隊隊員)|ヴィルヘルム・ヴェーバー]]SS中尉が撃破した[[T-34]]は未だに炎上しており、その[[炎]]が周囲の建物の輪郭を照らし出していた。しかし時折、「草原の男たち」(赤軍兵)に[[強姦]]・暴行される女性たちの悲鳴が夜の静寂を破った。戦後にフネは次のように述べている<ref>ヴィル・フェイ 前掲書 p281</ref>。 |

|||

{{Cquote| ここには夜も昼もなかった。われわれに見えるのは空だけだった。辺りは、まがまがしい焔に照り映える粉塵と爆煙の濃い帳に包まれている。聞こえるのは砲爆撃の轟音、ばりばりという業火の響き、そして夜を通して、ひどく近くから聞こえる女性たちの悲鳴と絶叫。これは爆発や、火災よりもわれわれをぞっとさせた。社会民主党のベルリン市長エルンスト・ローター([[:de:Ernst Reuter|Ernst Reuter]])によると、勝利に酔った赤軍兵に強姦された女性の数は9万名にものぼるという。}} |

|||

=== 1945年4月29日 === |

|||

1945年4月29日の夜明けと同時に、再びソビエト赤軍戦車が来襲した。これに対し、ベルリン市街の建物に陣取る[[フランスSS突撃大隊]]の将兵は絶好の位置からパンツァーファウストを発射し、敵戦車部隊の第一波を撃退した。 |

|||

この日、フネは[[ヴィルヘルム・ヴェーバー (親衛隊隊員)|ヴィルヘルム・ヴェーバー]]SS中尉が連れてきた若いフランス人義勇兵[[ウジェーヌ・ヴォロ]]武装伍長(''W-Uscha.'' [[:en:Eugène Vaulot|Eugène Vaulot]])と対面した。21歳のヴォロは戦術学校の将兵の中でも屈指の戦車撃破記録(4輌)を持つ男であり、フネの部下であるロジェ・アルベール=ブリュネSS義勇伍長(''SS-Frw. Uscha.'' Roger Albert-Brunet)(3輌撃破)と敵戦車の撃破数を競っていた。 |

|||

やがて、フランス人義勇兵の頑強な抵抗に業を煮やしたソビエト赤軍は、建物という建物を[[パンツァーファウスト]]の射程距離外から砲撃することによって対抗した。フネが大隊指揮所として使用している部屋は呼吸困難および50センチメートル先しか見えなくなるほど大量の[[粉塵]]が立ち込め、また、崩れた壁の破片によって何名かが負傷した。壁に空けられた穴からはソビエト赤軍戦車の火線が見え、ソビエト赤軍歩兵は[[狙撃兵]]の援護下で大隊本部の側面に侵入していた。フネのフランスSS突撃大隊は[[総統官邸]]を目指すソビエト赤軍の進出を少しでも遅らせんとしたが、建物が全壊して生き埋めにされる前に彼らはプットカマー通り(Puttkamerstrasse)に後退し、新たな防衛線を構築した。 |

|||

この時、フネのもとに第3中隊長[[ピエール・ロスタン]][[親衛隊上級曹長|武装上級曹長]](''W-Hscha.'' Pierre Rostaing)が合流した。彼は崩れる建物から脱出する際に瓦礫の生き埋めとなって死んだと報告されていたので、フネは驚きを隠せなかった。その後、フネはロスタンのために[[一級鉄十字章]]の授与式を催した。 |

|||

同日の晩、フネは大隊本部を[[図書館]]の地下室に移動させた。同地下室には壮麗な美術本が保管されており、訪れた者たちの娯楽の種となった。まるで周囲の地獄の風景を中和せんとするかのように、彼らフランス人義勇兵たちは光に満ちた風景を探してページをめくっていった。かつて[[高等師範学校 (フランス)|高等師範学校]]文科受験準備学級の学生であったフネは、これらの蔵書すべてが酔ったモンゴル人の一団(赤軍兵)によって[[焚き火]]にくべられるか、破り捨てられるのではと不安に思った<ref>Robert Forbes p450</ref>。 |

|||

=== フランスSS突撃大隊の騎士鉄十字章受章者 === |

|||

[[1945年]][[4月29日]]、[[フランスSS突撃大隊]]指揮官アンリ・フネ[[親衛隊大尉|SS義勇大尉]]は[[騎士鉄十字章]]を受章した(とされている。詳細は[[フランスSS突撃大隊#フランスSS突撃大隊の騎士鉄十字章受章者]]を参照)。 |

|||

=== 1945年4月30日 === |

|||

1945年4月30日未明、図書館の中の疲弊したフランスSS突撃大隊の将兵は眠気に襲われつつも目を覚ましており、パンツァーファウストを手にしてソビエト赤軍戦車の来襲に備えていた。そしてフランス人義勇兵たちは図書館周辺に現れたソビエト赤軍部隊のうち、同日の晩までに戦車を含む21輌の装甲車輌を撃破・炎上させた<ref name="FEp451">同上 p451</ref>。 |

|||

4月30日夜、フランスSS突撃大隊本部にソビエト赤軍の下士官1名が[[捕虜]]として連行されてきた。[[通訳]]を担当した第4中隊長代行セルジュ・プロトポポフ武装連隊付士官候補生(''W-StdJu.'' Serge Protopopoff)の話によると、この捕虜は[[ロシア人]]でも[[共産党]]員でもなく、ソビエト赤軍に強制編入された[[ウクライナ人]]であるという。そしてさらに捕虜は、前日にソビエト赤軍はベルリン制圧まで残り1区画であることを公式発表し、5月1日の[[メーデー]]に合わせて最終攻勢を発動する予定であることも明かした。これを聞いたフランス人義勇兵たちは大笑いし、ある[[親衛隊伍長|武装伍長]]は捕虜に対して次のように言った。「明日も俺たちはまだここにいるぞ、戦友。お前の仲間がここを通ろうとしたらいつも通りの歓迎を受けるだろうぜ」<ref name="FEp451"/> |

|||

プロトポポフがこの言葉を捕虜に伝えると、捕虜は突然、ソビエト赤軍の戦車乗員はそれぞれの配置に無理矢理就かされていて、「先頭戦車の者は自分たちが二度と生きて戻って来れないことを知っているんだ!」と言った<ref name="FEp451"/>(赤軍将兵は自軍の先頭戦車が武装親衛隊フランス人義勇兵の攻撃によって確実に撃破されることを覚悟していた)。 |

|||

そして、ウクライナ人捕虜がフランス人義勇兵たちに語った通り、4月30日夜から5月1日未明にかけてソビエト赤軍の最終攻勢が開始された。これに対し、フランスSS突撃大隊は[[T-34]]を至近距離まで接近させた上で[[パンツァーファウスト]]を発射し、歩兵には[[StG44 (突撃銃)|突撃銃]]の掃射を浴びせて対抗した。 |

|||

=== 1945年5月1日 === |

|||

1945年5月1日朝、ベルリン官庁街防衛司令官[[ヴィルヘルム・モーンケ]]SS少将と[[第11SS義勇装甲擲弾兵師団|「ノルトラント」師団]]司令官[[グスタフ・クルケンベルク]]SS少将が現在の状況と今後の作戦について電話連絡を取っている間、アンリ・フネの[[フランスSS突撃大隊]]は久しぶりに戦闘の無い平穏な朝を迎えた。 |

|||

しかし午前中、フネのもとに第4中隊長代行セルジュ・プロトポポフ武装連隊付士官候補生が([[迫撃砲]]の攻撃を受けて)死亡したとの知らせがもたらされた。現場である図書館の中庭に駆けつけたフネはプロトポポフの遺体から給与支給帳([[:de:Soldbuch|Soldbuch]])を回収し、認識票([[:de:Erkennungsmarke#Erkennungsmarken bei der Deutschen Wehrmacht|Erkennungsmarke]])の半分を折り取り、そして[[ナチス式敬礼|敬礼]]をした<ref>同上 p453</ref>。[[ロシア帝国]]最後の[[内務省|内務]]大臣[[アレクサンドル・プロトポポフ]]([[:fr:Alexandre Protopopov|Alexandre Protopopov]] / [[:ru:Протопопов, Александр Дмитриевич|Александр Протопопов]])の孫<ref name="WSSFv2_SP">Grégory Bouysse '''"Waffen-SS Français volume 2"'''(lulu, 2011)、'''"Serge PROTOPOPOFF"'''の項目を参照。</ref>であったこの「古きロシア最後の代表」<ref>Robert Forbes 前掲書 p453</ref>は、[[ベルリン市街戦]]中にソビエト赤軍戦車を5輌撃破していた(プロトポポフには[[一級鉄十字章]]が追贈された)<ref name="WSSFv2_SP"/>。「[[プリンス]]」プロトポポフの簡潔な葬儀を済ませた後、フネは戦闘に戻った。 |

|||

5月1日午後、フランスSS突撃大隊の状況は次第に悪化していた。建物に陣取ってからの攻撃を得意とするフランス人義勇兵に対し、ソビエト赤軍は砲撃と火炎放射を浴びせてフランス人義勇兵を建物から駆逐した。 |

|||

==== 保安省 ==== |

|||

5月1日午後6時、フネは後退命令を下し、大隊はヴィルヘルム通りとプリンツ=アルブレヒト通り(Prinz-Albrecht-Strasse, 現ニーダーキルヒナー通り[[:de:Niederkirchnerstraße|Niederkirchnerstrasse]])の角にある保安省([[ゲシュタポ]]本部)の周辺に移動した。保安省の建物自体は砲爆撃で廃墟と化していたが、その地下室は待避壕や機関銃陣地として十分に機能した。 |

|||

5月1日から2日にかけての夜、フネは保安省の地下室で休息を取った。[[:de:Julleuchter|Julleuchter]]に火を灯し、フネは生き残っている戦友たちに対する[[鉄十字章]]授与式を執り行った。これまでの1週間に[[フランスSS突撃大隊]]の将兵のほとんどが斃れており、今や生存者は数十名(わずか20名、もしくは約50名)のみであった<ref>同上 p454脚注</ref>。 |

|||

=== 1945年5月2日 === |

|||

==== 航空省 ==== |

|||

1945年5月2日払暁、保安省の建物に篭るアンリ・フネの[[フランスSS突撃大隊]]は自分たちが孤立していることに気がついた。最初に戻ってきた斥候の報告によると、左側面にも右側面にも誰もいないという。しばらくして別の斥候が戻り、前線は背後のライプツィヒャー通り([[:de:Leipziger Straße|Leipzigerstrasse]])とヴィルヘルム通りの角にある[[ドイツ航空省|航空省]]([[:de:Reichsluftfahrtministerium|Luftfahrministrerium]])に迫っていると知らせた。これを受けてフネは、「[[総統官邸]]の最後の砦」である航空省まで移動すると決断した<ref name="FEp461">同上 p461</ref>。 |

|||

持てるだけの武器と弾薬を持ち、フネたちは航空省まで後退した。彼らは航空省の建物を守る[[ドイツ空軍]]部隊とあらかじめ連絡をつけていたので、誤射の心配はなかった。 |

|||

ところが、フランスSS突撃大隊が航空省の陣地を引き継いですぐに、前線から[[白旗]]を掲げた[[自動車]]が現れた。その車には[[ドイツ国防軍]]と[[赤軍|ソビエト赤軍]]の[[将校]]が乗っており、彼らは航空省内部において[[降伏]]について話しあった。それから非武装のソビエト赤軍兵もやってきて、[[たばこ|タバコ]]をねだった。何名かのドイツ空軍兵士は彼らと仲良くし始めた。さらに、他のソビエト赤軍兵もドイツ軍戦線の後方から続々と姿を現した。 |

|||

航空省内の部隊を指揮していたドイツ空軍[[少佐]]は、自分は投降するつもりであるとフネに打ち明けた。少佐は「もう終わりだ」と言い、「降伏文書は調印された」と付け加えた<ref name="FEp461"/>。しかし、フネ自身は少佐の言葉通り何もかも終わってしまったと受け入れることはできなかった<ref group="注">Saint-Loupの著書pp.491-501.によると、5月2日の夜明け前、フネが航空省に到着した時、建物の内部には軍人、軍属、そしてナチ党員が織り成す多彩な服装の人間がひしめいていた(全員が戦意喪失)。ここで[[アドルフ・ヒトラー|総統]]の死を伝えられたフネはその言葉を信じようとせず、航空省内の戦闘部隊の最高責任者である[[大佐]]のもとへ向かった。しかし、そこでフネが目にしたものは、降伏のための[[白旗]]を作ることに集中している大佐の姿であった。大佐はフネに対し、戦争が終わったこと、本日午前8時には[[赤軍|ソビエト赤軍]]に降伏することを伝えた。<br /> |

|||

やり場の無い感情に苛まれつつ、フネは部下のもとへ戻った。そして、柱の陰に隠れて個人情報関連の書類を焼却している部下2名を目撃した時、フネはもう何も言わなくなっていた。<br />やがて夜が明け、航空省内部に何名かの非武装の赤軍兵がやってきてタバコをねだりはじめた(Robert Forbes 前掲書 p461 脚注参照)。</ref>。 |

|||

[[ファイル:Bundesarchiv Bild 146-1988-092-32, Berlin, Neue Reichskanzlei.jpg|thumb|200px|[[総統官邸]](戦前の撮影)]] |

|||

それから考えを整理したフネは、[[総統官邸]]で何が起こっているのか確認しに行くと決意し、「もし最後の一区画が残っていたら、そこに陣取ろう」と思った<ref name="FEp461"/>。再びフランス人義勇兵たちは武器と弾薬箱を持ち、それぞれが肩にパンツァーファウストを担いだ。彼らはソビエト赤軍からの(穏やかな)武装解除警告をことごとく無視し、航空省を去った。 |

|||

フランスSS突撃大隊の生存者が航空省の建物から出た時、驚くほどの静けさがベルリン市街を覆っていた。市内の道路は大勢の市民と非武装のドイツ軍兵士で埋め尽くされていた。フネたちは略奪にふけるソビエト赤軍兵との不要な接触を避けるため、廃墟内を伝って移動した。 |

|||

やがて通気口を経て、彼らは[[ベルリン地下鉄]]の構内・[[地下鉄]]の[[トンネル]]内に入った。そこは生き延びるに最適の場所であると同時に、発見されることなく総統官邸まで向かうことが可能な場所であった。彼らは総統官邸の向かい側にある地下鉄駅目指して移動を続けた。 |

|||

駅に辿り着いた後、フネは地上の道路の換気口まで続く[[梯子]]を見つけた。4月26日に[[ノイケルン区|ノイケルン]]で負った足の傷はまだ痛んだが、フネは梯子を登り始めた。登りながらフネは戦闘騒音が聞こえるかどうかを確認したが、梯子の先の地上から聞こえてくるのは重車輌の移動音だけであった。困惑しつつもフネは換気口の蓋を押し上げ、ついに地上の様子を目の当たりにした。 |

|||

フネの視界には、ありとあらゆる場所にソビエト赤軍兵と赤軍車輌がひしめいていた。総統官邸は砲と小火器の攻撃を受けて廃墟と化しており、そしてドイツ軍兵士の象徴である[[軍服 (ドイツ)#第三帝国時代の軍服|フィールドグレーの軍服]]はどこにも見受けられなかった。言葉を失ったフネは梯子を降りていった。 |

|||

地下鉄駅構内で待つ部下のもとに戻ったフネは、いたるところにロシア兵がおり、[[アドルフ・ヒトラー|総統]]は間違いなく死んでいる、と伝えた。この知らせを聞いたフランス人義勇兵たちは静かにうなだれ、第3中隊長[[ピエール・ロスタン]]武装上級曹長は涙を流した<ref>同上 p462</ref>。 |

|||

==== ベルリン脱出開始 ==== |

|||

フネにとって唯一の解決策は、ベルリンを脱出して[[ヴァルター・ヴェンク]]装甲兵大将の[[第12軍 (ドイツ軍)|ドイツ第12軍]]がいるはずの[[ポツダム]]まで突破を試みることであった。地下鉄の線路を利用して行けるところまで行き、夜を利用して休息をとるというフネの考えに[[フランスSS突撃大隊]]の生存者全員が同意した。[[総統官邸]]からポツダムまでの距離は、2ヶ月前の[[ポメラニア]]戦線におけるケーリン(Körlin、現[[カルリノ]][[:pl:Karlino|Karlino]])から[[オーデル川]]までの距離より短かった。 |

|||

[[ファイル:Potsdamer Platz 1945.jpg|thumb|200px|[[ポツダム広場]](戦後の撮影)]] |

|||

可能な限り音を立てぬようにして進み、フネたちは[[ベルリン]]・[[ミッテ区 (ベルリン)|ミッテ区]]の[[ポツダム広場]]まで辿り着いた。彼らは積もった瓦礫を乗り越え、時には手や[[銃剣]]で瓦礫を除去しつつ移動を続けた。 |

|||

ところが、5月2日正午頃、ポツダム広場において斥候がもたらした報告により、地下鉄の線路が地上と繋がっていることが判明した。身を隠しながら[[ベルリン]]市街を脱出するフランス人義勇兵たちにとって、これは日中に移動を続けることを不可能にした。それゆえ、彼らは一か八かの賭けに出る前に夜の闇を待つことにした。彼らは小グループに分かれ、それぞれ次々と姿をくらました。トンネルの1つは散乱する瓦礫に埋もれた橋げたの下にあり、手ごろな隠れ場所を提供していた。 |

|||

しかし、フランス人義勇兵たちの潜伏場所に、彼らと同じく身を隠そうとした[[国民突撃隊]]の老人数名がやってきた。老人たちは身を隠すのに手間取り、ソビエト赤軍の斥候の注意を引きつけてしまった。「撃つな! 撃つな!」と、赤軍兵に最初に捕らえられたフランス人義勇兵が叫んだ<ref name="FEp463">同上 p463</ref>。それから赤軍兵は周囲を捜索し、潜伏中のフランス人義勇兵の小グループを次々と発見した。 |

|||

アンリ・フネ、フォン・ヴァレンロート、アルフレッド・ドゥールー<ref group="人物">'''アルフレッド・ドゥールー武装連隊付上級士官候補生(''W-StdObJu.'' Alfred Douroux):フランスSS突撃大隊本部当直将校'''<br />[[1920年]]、[[フランス共和国]]生まれ。1943年初旬に[[反共フランス義勇軍団]]に志願入隊し、後に第II大隊第6中隊に勤務したフランス人義勇兵。<br />1944年9月、再編制に伴って反共フランス義勇軍団から[[武装親衛隊]]へ移籍。1945年1月から4月初旬の間にキーンシュラークSS装甲擲弾兵学校で教育を受けた後、カルピンで再編制中の「シャルルマーニュ」師団(連隊)に武装連隊付上級士官候補生として合流し、フネの第2当直将校を務めた。<br />1945年4月末の[[ベルリン市街戦]]にはフランスSS突撃大隊本部当直将校として参戦。4月26日の[[ノイケルン区|ノイケルン]]の戦いにおける活躍が[[第11SS義勇装甲擲弾兵師団|「ノルトラント」師団]]の戦車将校に認められ、その将校の[[一級鉄十字章]]を授与された(その受章は非公式なものであったため、4月29日に改めて一級鉄十字章を公式に受章した)。その後もドゥールーは戦闘を継続し、ベルリン守備隊が降伏した5月2日にフネと共に[[ベルリン地下鉄]]の構内で[[赤軍|ソビエト赤軍]]の[[捕虜]]となった。<br />アルフレッド・ドゥールーは[[第二次世界大戦|大戦]]を生き延び、戦後の[[1998年]]に亡くなった(Grégory Bouysse '''"Waffen-SS Français volume 2"'''(lulu, 2011)、'''"Alfred DOUROUX"'''の項目を参照)。<br /><br /></ref>と他数名のグループは枝編みの籠の背後に巧妙に隠れており、発見を免れた。彼らは戦友たちが赤軍兵に捕らえられていく様子を口から心臓が飛び出る思いで目の当たりにした。その時、ロジェ・アルベール=ブリュネSS義勇伍長がフネたちの隠れ場所に滑り込み、声をひそめて言った。「お前たちと一緒にいたい。まだ出て行く時じゃない!」<ref name="FEp463"/> |

|||

ソビエト赤軍による捜索はなおも続き、フネたちは敵兵が近くを通る度に息を押し殺した。捕らえられた他のフランス人義勇兵たちは赤軍将校に人数を数えられた後、地上へ連行されていった。潜伏中のフネは[[腕時計]]を見た。潜伏開始から1時間が経過しただけであった。突然、さらに足音と声を響かせて赤軍兵が戻ってきた。今回はより綿密な捜索が行われたが、それにもかかわらず、またも敵はフネたちの隠れ場所の近くを通り過ぎていった。フネたちは狩りの獲物になった気分であったが、まだ希望を捨てていなかった。 |

|||

しかし、フネにとっての終わりは唐突であった。赤軍兵は軍靴と銃床で隠れ場所の籠を破壊し、フネたちをすぐさま捕らえた。フネたちは所持品を調べられ、'''まず腕時計が奪われ、その次に武器が没収された'''<ref name="FEp463"/>。 |

|||

==== 捕虜 ==== |

|||

1945年5月2日午後3時過ぎ、[[赤軍|ソビエト赤軍]]の[[捕虜]]となった[[フランスSS突撃大隊]]指揮官アンリ・フネSS義勇大尉のグループは地下鉄駅から地上へ引きずり出された。ベルリン市街の道という道にソビエト赤軍兵が溢れかえっており、彼らは歌を歌い、[[アコーディオン]]を演奏し、集団単位で酔っ払っていた。ある赤軍兵は捕虜となった武装親衛隊フランス人義勇兵のグループが傍を通り過ぎる際に、「ヒトラーはくたばったぞ!」と野次を飛ばした。これに対し、グループ内で唯一の[[ドイツ人]]ハンス=ヨアヒム・フォン・ヴァレンロートSS中尉は苦笑いを浮かべつつ「ああ、ヒトラーはくたばった!」(Ja, Hitler kaputt!)と言い返した<ref name="FEp463"/><ref group="人物">'''ハンス=ヨアヒム・フォン・ヴァレンロートSS中尉(''SS-Ostuf.'' Hans-Joachim von Wallenrodt):フランスSS突撃大隊副官'''<br />[[1914年]][[8月27日]]、[[ハノーファー]]([[:de:Hannover|Hannover]])生まれの[[ドイツ人]]。ポメラニア戦線敗退後の「シャルルマーニュ」師団(連隊)フランスSS部隊査察部の情報将校(Ic)を務めていた。<br />1945年4月末のベルリン市街戦には[[フランスSS突撃大隊]]指揮官アンリ・フネSS義勇大尉の副官として参戦し、4月29日に[[一級鉄十字章]]を受章。1945年5月2日、(詳細は不明であるが)ベルリンで死亡した(Grégory Bouysse '''"Waffen-SS Français volume 1: officiers"'''(lulu, 2011)、'''Annexe I:Officiers allemands et suisses de la division《Chalremagne》'''の'''"Hans-Joachim von WALLENRODT"'''の項目を参照)。満30歳没。<br /><br /></ref>。また、別の赤軍兵はフネが負傷した足を引きずっているのを見て、戦友がこいつ(フネ)の頭を吹っ飛ばすのではなく、足しか痛めつけられなかったことを残念がった<ref name="FEp463"/>。 |

|||

ソビエト赤軍の護衛兵はフネをはじめとする捕虜たちを進ませた。フネの隣を進んでいたのはロジェ・アルベール=ブリュネSS義勇伍長であったが、酔った赤軍兵の1人が彼を腕で掴み、近くの家へ連れて行こうとした。これを見た護衛兵の1人が直ちに阻止し、アルベール=ブリュネを捕虜の列に戻した。アルベール=ブリュネはフネに対し「危機一髪でした」と言った<ref>同上 p464</ref>。 |

|||

しかし、酔った赤軍兵は再びやってきてアルベール=ブリュネを掴んだ。そして[[拳銃]]を引き抜き、狙いを定めて「SS! SS!」と叫んだ。至近距離から撃たれ、[[こめかみ]]に風穴を空けたアルベール=ブリュネはフネの足下に崩れ落ちた<ref group="人物">'''ロジェ・アルベール=ブリュネSS義勇伍長(''SS-Frw. Uscha.'' Roger Albert-Brunet):フランスSS突撃大隊本部の下士官'''<br />[[フランス共和国]][[ドーフィネ]]([[:fr:Dauphiné|Dauphiné]])出身(生年月日は不明)。1943年初頭に[[民兵団 (フランス)|フランス民兵団]]に参加し、民兵団幹部養成学校に在籍した後、1943年秋に[[武装親衛隊]]に志願入隊したフランス人義勇兵。1944年8月の[[ガリツィア]]の戦い、1945年2月~3月の[[ポメラニア]]戦線を経験した。<br />1945年4月末の[[ベルリン市街戦]]には[[フランスSS突撃大隊]]本部の一員として参戦し、[[赤軍|ソビエト赤軍]][[戦車]]の撃破数を戦友の[[ウジェーヌ・ヴォロ]]([[:en:Eugène Vaulot|Eugène Vaulot]])と競い合った。1945年4月29日、ベルリン市街戦中に[[パンツァーファウスト]]を用いて赤軍戦車4輌を撃破した功績により、[[一級鉄十字章]]を受章(なお、ウジェーヌ・ヴォロは8輌を撃破した功績により、[[騎士鉄十字章]]を受章した)。<br />1945年5月2日、フランスSS突撃大隊指揮官アンリ・フネSS義勇大尉のグループの1人として[[ベルリン地下鉄]]の構内で赤軍の[[捕虜]]となった。その後、移送中にアルベール=ブリュネの腕に着いている[[戦車撃破章]]([[:de:Sonderabzeichen für das Niederkämpfen von Panzerkampfwagen durch Einzelkämpfer|Panzervernichtungsabzeichen]])を見た赤軍兵によって射殺された(Grégory Bouysse '''"Waffen-SS Français volume 2"'''(lulu, 2011)、'''"Roger ALBERT-BRUNET"'''の項目を参照)。</ref>。護衛兵は捕虜たちが足を止めることを許さず、捕虜を突き押して移動を続けさせた。 |

|||

捕虜となったフネたちは「彼らの最後の希望」であり、今は赤軍兵による略奪を受けている総統官邸の傍を通り過ぎた。[[ティーアガルテン]]から[[ブランデンブルク門]]にかけて赤軍戦車が戦勝パレードをしており、その車体後部の[[赤旗]]が灰色の空にはためいていた。 |

|||

== 戦後 == |

== 戦後 == |

||

{{節stub}} |

|||

[[ベルリン市街戦]]で足を負傷していたフネは、ソビエト赤軍の[[捕虜収容所]]に入って間もなくベルリン北部の病院へ送られた。 |

|||

== 勲章 == |

|||

しかし数日後、退院して収容所に戻る途中にフネは脱走に成功した(驚くべきことに、ある[[ロシア人]]の住民がフネに民間人の衣服を与えて脱走の手助けをした)。それからフネはベルリン南部においてフランス人の本国帰還グループに加わり、[[ヴァランシエンヌ]]([[:fr:Valenciennes|Valenciennes]])経由で[[フランス]]へ帰国した。 |

|||

*戦功十字章(フランス軍) |

|||

*[[二級鉄十字章]] |

|||

*[[一級鉄十字章]] |

|||

*[[騎士鉄十字章]](1945.04.29) |

|||

ところが、その際にフネは左腕に彫っていた[[血液型]]の[[刺青]]([[親衛隊 (ナチス)|親衛隊]]隊員の特徴)を発見され、現地のフランス軍兵士によって逮捕された。フネを逮捕した兵士はフネに対し、「この文字は人殺しの、それも最も危険な人殺しの印だ」と言った<ref>同上 p507</ref>。 |

|||

== 註 == |

|||

<div class="references-small"><references/> |

|||

後に[[コラボラトゥール|対独協力者]]を対象とした[[裁判]]が開かれ、フネは[[検察官]]から「君は自分でしたことを晦いているかね?」と尋ねられた。フネは答えた<ref name="WillFey_p283">ヴィル・フェイ 前掲書 p283</ref>。 |

|||

{{Cquote|「戦争が別の結果に終わったときに、わたしが晦いていると言ったら、あなたは信じますか? 今ここでわたしが晦いていると言ったら、わたしは嘘つきか、腰抜けであるということになってしまう」 |

|||

}} |

|||

[[陪審員]]のほとんどは[[共産党]]員であったが、彼らはフネの答えに腹を立てなかった<ref name="WillFey_p283"/>。そして、フネに言い渡された判決は[[死刑]]ではなく重労働20年の刑であった。フネは[[リオン (フランス)|リオン]]([[:fr:Riom|Riom]])、[[カーン]]([[:fr:Caen|Caen]])、[[フォントヴロー修道院]]([[:fr:Abbaye de Fontevraud|Fontevraud]])などの[[刑務所]]で服役したが、1949年12月に釈放された。その後の1952年、フネは自動車関連部品会社を興し、引退するまで経営を続けた<ref name="WSSFv1"/>。 |

|||

戦後のフネは、かつて[[武装親衛隊]]の[[外国人]][[義勇兵]]として戦った者のために様々な活動を続けるスポークスマンとして、いくつかのドキュメンタリー番組やラジオ放送に登場し、各種インタビューに応じた。また、フネは1944年8月の[[ガリツィア]]の戦いにおいて共闘した[[第18SS義勇装甲擲弾兵師団|第18SS義勇装甲擲弾兵師団「ホルスト・ヴェッセル」]]と、[[第33SS武装擲弾兵師団|第33SS所属武装擲弾兵師団「シャルルマーニュ」]]の前身の1つである[[第8フランスSS義勇突撃旅団]]第I大隊を記念して創設された合同[[戦友会]]「18/33戦友会」(Truppenkameradschaft 18/33)の一員<ref>'''"DER FREIWILLIGE" November 2002'''(Munin Verlag)p18</ref>でもあった。 |

|||

1982年10月、フネは[[ドイツ]]の[[ザールルイ]]で開かれた[[騎士鉄十字章]]受章者協会(Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger des Eisernen Kreuzes e.V.)の第27回目の会合に出席し、[[フラマン人]]騎士鉄十字章受章者[[レミ・シュライネン]]([[:en:Remi Schrijnen|Remi Schrijnen]])および[[ワロン人]]騎士鉄十字章受章者[[ジャック・ルロア]](Jacques Leroy)と並んで1枚の写真に収められた<ref>Axis History Forum・View topic - '''SS-Untersturmführer Jacques Leroy''' [http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=38&t=55918]</ref>。 |

|||

晩年、アンリ・フネは[[アルツハイマー型認知症|アルツハイマー病]]を患い、[[2002年]][[9月14日]]に[[パリ]]で亡くなった。満83歳没。フネの遺体は生まれ故郷[[アン県]][[セーゼリア]]の墓地にある、[[ナチス・ドイツのフランス侵攻|1940年のフランスの戦い]]で戦死した兄弟の墓の隣に埋葬された<ref name="WSSFv1"/>。 |

|||

== キャリア == |

|||

=== 党員・隊員番号 === |

|||

*[[ナチス]]党員番号:無し |

|||

*[[親衛隊 (ナチス)|親衛隊]]隊員番号:無し(武装親衛隊フランス人義勇兵。1943年10月18日入隊) |

|||

=== 階級 === |

|||

==== フランス軍 ==== |

|||

*1940年 [[中尉]](Lieutenant) |

|||

==== 武装親衛隊 ==== |

|||

*1944年3月10日 [[親衛隊少尉|SS義勇少尉]](SS-Frw. Untersturmführer) |

|||

*1944年4月1日 [[親衛隊中尉|SS義勇中尉]](SS-Frw. Obersturmführer) |

|||

*1945年3月1日 [[親衛隊大尉|SS義勇大尉]](SS-Frw. Hauptsturmführer) |

|||

=== 勲章 === |

|||

==== フランス軍 ==== |

|||

*[[戦功十字章 (フランス)]]([[:fr:Croix de guerre 1939-1945|Croix de Guerre]])(1940年) |

|||

==== 武装親衛隊 ==== |

|||

*[[二級鉄十字章]](1944年9月21日) |

|||

*[[戦傷章|戦傷章黒章]](1944年9月21日) |

|||

*[[一級鉄十字章]](1945年3月6日) |

|||

*[[騎士鉄十字章]](1945年4月29日) |

|||

== その他 == |

|||

*身長172cm。[[髪]]の色と[[虹彩|瞳]]の色は濃褐色で、[[血液型]]はO型<ref name="EFdWSSp160">Patrick Agte 前掲書 p160(フネの給与支給帳の写し)参照。</ref>。 |

|||

*[[カトリック]]教徒<ref name="EFdWSSp160"/>。 |

|||

*大きな[[眼鏡]]が特徴。 |

|||

== 脚注・人物 == |

|||

<references group="人物"/> |

|||

== 脚注 == |

|||

<references group="注"/> |

|||

== 出典 == |

|||

{{reflist|2}} |

|||

== 文献 == |

== 文献 == |

||

=== 英語 === |

|||

*Landwehr, Richard. '''French Volunteers of the Waffen-SS'''. United States of America: Siegrunen Publications/Merriam Press, 2006. ISBN 1-57638-275-3. |

|||

* |

*Richard Landwehr '''"French Volunteers of the Waffen-SS"'''. United States of America: Siegrunen Publications/Merriam Press, 2006. ISBN 1-57638-275-3. |

||

*Robert Forbes '''"FOR EUROPE: The French Volunteers of the Waffen-SS"'''. U.K.: Helion & Company, 2006. ISBN 1-874622-68-X. |

|||

</div> |

|||

*Tony Le Tissier '''"SS-Charlemagne: The 33rd Waffen-Grenadier Division of the SS"''' Great Britain: Pen & Sword, 2010. ISBN 978-1-84884-231-1 |

|||

=== ドイツ語 === |

|||

*Ernst-Günther Krätschmer '''"Die Ritterkreuzträger der Waffen-SS"''' Coburg, Deutschland: NATION EUROPA VERLAG, 2003. ISBN 3-920677-43-9 |

|||

*Patrick Agte '''"Europas Freiwillige der Waffen-SS: Biographien aller Inhaber des Ritterkreuzes, des Deutschen Kreuzes in Gold, der Ehrenblattspange und der Nahkampfspange in Gold, die keine Deutschen waren"''' Deutschland: Munin Verlag GmbH, 2000. ISBN 3-9807215-0-7 |

|||

*'''"DER FREIWILLIGE" November 2002''' Deutschland: Munin Verlag GmbH, 2002. |

|||

=== フランス語 === |

|||

*Jean Mabire '''"La Brigade Frankreich: Le premier combat des SS français"''' Jacques Grancher, 1996.(Paperback) ISBN 2-7339-0525-2 |

|||

*Jean Mabire '''"La Division Charlemagne: Sur le front de l'Est 1944-1945"''' Jacques Grancher, 2005.(Paperback) ISBN 2-7339-0915-0 |

|||

*Grégory Bouysse '''"Waffen-SS Français volume 1: officiers"''' lulu, 2011. ISBN 978-1-4475-9358-4 [http://www.lulu.com/product/paperback/waffen-ss-fran%C3%A7ais-volume-1-officiers/15338972] |

|||

*Grégory Bouysse '''"Waffen-SS Français volume 2"''' lulu, 2011. ISBN 978-1-4709-2911-4 [http://www.lulu.com/product/paperback/waffen-ss-fran%c3%a7ais-volume-2/17435136] |

|||

=== 日本語 === |

|||

*アントニー・ビーヴァー(著), Antony Beevor(原著), 川上 洸(訳) '''『ベルリン陥落 1945』'''(白水社、2004年) ISBN 4-560-02600-9 |

|||

*ヴィル・フェイ(著), Will Fey(原著), 梅本弘(翻訳) '''『SS戦車隊・下』'''(大日本絵画、1994年) ISBN 4-499-22630-9 |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

*[[第 |

*[[第8フランスSS義勇突撃旅団]] |

||

*[[第33SS武装擲弾兵師団|第33SS所属武装擲弾兵師団「シャルルマーニュ」]] |

|||

*[[フランスSS突撃大隊]] |

|||

*[[ベルリン市街戦]] |

*[[ベルリン市街戦]] |

||

*[[突撃大隊シャルルマーニュ]] |

|||

{{DEFAULTSORT:ふね あんり}} |

{{DEFAULTSORT:ふね あんり}} |

||

[[Category:フランスの軍人]] |

[[Category:フランスの軍人]] |

||

[[Category:第二次世界大戦期フランスの軍人]] |

|||

[[Category:コラボラトゥール]] |

|||

[[Category:親衛隊隊員]] |

[[Category:親衛隊隊員]] |

||

[[Category:ドイツ第三帝国の軍人]] |

|||

[[Category:「シャルルマーニュ」師団]] |

|||

[[Category:騎士鉄十字章受章者]] |

[[Category:騎士鉄十字章受章者]] |

||

[[Category: |

[[Category:1919年生]] |

||

[[Category:2002年没]] |

[[Category:2002年没]] |

||

[[en:Henri Joseph Fenet]] |

|||

[[es:Henri Fenet]] |

|||

[[fr:Henri Fenet]] |

|||

[[nl:Henri Joseph Fenet]] |

|||

[[pl:Henri Joseph Fenet]] |

|||

2012年5月7日 (月) 21:39時点における版

| アンリ・フネ Henri-Joseph Fenet | |

|---|---|

| 生誕 |

1919年6月11日 |

| 死没 |

2002年9月14日(83歳没) |

| 所属組織 |

|

| 軍歴 | 1939年 - 1945年 |

| 最終階級 |

中尉(フランス陸軍) |

| 戦闘 |

フランス防衛戦(1940年) 独ソ戦 ガリツィアの戦い(1944年) ポメラニアの戦い(1945年) ベルリン市街戦 |

アンリ=ジョゼフ・フネ(Henri-Joseph Fenet, 1919年6月11日 - 2002年9月14日)は、第二次世界大戦中のフランスの軍人、ナチス・ドイツ武装親衛隊フランス人義勇兵、騎士鉄十字章受章者。

当初は1940年のフランスの戦いでドイツ軍と交戦したフランス陸軍第3植民地歩兵師団(3e DIC)の中尉であったが、独ソ戦後期の1943年10月、武装親衛隊に志願入隊。1944年8月のガリツィアの戦いでは第8フランスSS義勇突撃旅団第I大隊第3中隊長としてソビエト赤軍と交戦し、戦功によって二級鉄十字章を受章した。

第33SS所属武装擲弾兵師団「シャルルマーニュ」(フランス第1)(33. Waffen-Grenadier-Division der SS "Charlemagne"(französische Nr. 1))では第57SS所属武装擲弾兵連隊第I大隊長に就任し、1945年2月~3月のポメラニア戦線に従軍。3月のポメラニア戦線撤退時には「シャルルマーニュ」師団最良の部隊で構成された行進連隊第I大隊を指揮し、大隊をソビエト赤軍の包囲網からほぼ無傷で脱出させた功績によって一級鉄十字章を受章した。

独ソ戦の最終局面である1945年4月末、「シャルルマーニュ」師団の中で戦闘継続を希望した生存者約300名で構成されたフランスSS突撃大隊(Französische SS-Sturmbataillon)を率いてベルリン市街戦で奮戦し、1945年4月29日、第三帝国最後の騎士鉄十字章受章者の1人となった。最終階級はSS義勇大尉(SS-Frw. Hauptsturmführer)[1]。

武装親衛隊入隊までの経歴

1940年5月~6月 フランスの戦い

1919年6月11日[注 1]、アンリ・フネはフランス共和国アン県セーゼリア(Ceyzériat)に生まれた。父親は地元の役所に勤めていた[2]。

フネは幼少期をアン県のブール=ガン=ブレスで過ごし、1937年、大学進学に伴ってパリに移住した。第二次世界大戦が勃発した時のフネはパリ第4大学(ソルボンヌ)の高等師範学校文科受験準備学級の学生であったが、1939年9月29日[2]、ためらうことなくフランス軍に入隊した(軍務に就くことによって学業を放棄したが後悔は無かった)。1ヶ月後、サン・シール陸軍士官学校入学後にフネは士官候補生となり、フランス陸軍第3植民地歩兵師団(3e division d'infanterie coloniale)対戦車中隊に配属された。

1940年5月から6月の間、フランス陸軍中尉アンリ・フネはフランスの戦いでドイツ軍と激戦を繰り広げた際に2度負傷し、その勇敢さを讃えられて戦功十字章(Croix de Guerre)を受章した。この時、フネの兄弟ジャン・フネ(Jean Fenet)はフランス防衛戦の序盤で戦死していた[1]。

ヴィシー政権軍からフランス民兵団へ

フランス敗戦(休戦)後、フネは敗北の責任がある腐敗した政治家と耄碌した将軍たちに屈辱と怒りの感情を抱き、イギリスに渡ろうかと一時考えた。しかし、第一次世界大戦の英雄フィリップ・ペタン元帥の言葉に心を動かされたフネはヴィシー政権の方を選んだ。

ヴィシー政権軍(Armée d'armistice)入隊後、歩兵士官候補生としてフネはフランス領西アフリカのモーリタニアに配属され、セネガル人狙撃兵(Tirailleurs sénégalais)小隊の指揮を委ねられた。この時、フネは純潔さと冒険心を渇望していたが、反共フランス義勇軍団(LVF)にも三色旗軍団(Légion tricolore)にも入隊する気はなかった(フネ自身によると、これらの組織は古いフランス軍の欠陥をすべて含んでいたからという)。

1942年秋、フランス本土に戻ったフネはブーシュ=デュ=ローヌ県エクス=アン=プロヴァンスにあるサン=メクソン(Saint-Maixent)の歩兵学校に入学した。この時期、連合軍が北アフリカに上陸し(トーチ作戦)、フランス占領ドイツ軍がヴィシー政権の支配地域である「自由地区」に侵入していた。さらに、ドイツ軍は11月27日にヴィシー政権軍を解散させたため、11月29日、ヴィシー政権軍少尉であったフネは除隊して故郷のアン県に戻った。

帰郷後のある日、フネは父親から地元の戦士団保安隊(Service d'ordre légionnaire)の支部長である元フランス軍退役少佐が会議を催し、そこでフネと会うことを望んでいると伝えられた。フネは会議には参加しなかったものの、別の場でこの退役少佐と会見した。退役少佐いわく、

| 「 | フランスは君のような若い将校を必要としている。今のところフランス軍は影も形もないが、我々はいつの日か現れる新たなフランス軍に相応しい者を集めているところだ。私と共に働きたいかね? | 」 |

これと同意見であったフネは戦士団保安隊に入隊し、やがて戦士団保安隊がフランス民兵団(Milice française)と改称されると、フネはフランス民兵団アン県部隊長(chef départemental de l'Ain)となった。

1943年初旬、スターリングラードでドイツ軍が敗北した(スターリングラード攻防戦)後、フネは自分がフランス国内で何の目的も無しに活動していることに気付いた。この頃、フネは「世界の敵」と戦い、ヨーロッパをソビエト連邦の侵攻から守ることが使命だと考えるようになっていた。そして1943年10月、フネはナチス・ドイツ武装親衛隊に入隊した[3]。

バート・テルツSS士官学校

武装親衛隊フランス人義勇兵の訓練は1943年9月30日からアルザスのゼンハイム(Sennheim)親衛隊訓練施設で開始されていたが、1944年1月から士官候補生はバート・テルツSS士官学校(SS-Junkerschule Bad Tölz)においてフランス人将校用特別課程第1期(1. Sonderlehrgang für französische Offiziere)を履修した。

この時、フランス人士官候補生たちは武装親衛隊のフィールドグレーの制服に初めて袖を通した。フランス人士官候補生たちのほとんどは元フランス軍の将校もしくは士官候補生であったため、祖国フランスを屈服させた宿敵ドイツの軍服を着る際に「少しも笑っていなかった」が、フネ(元フランス陸軍中尉)にとってはドイツの軍服を着ることについて特に問題は無かった。フネの言によると、「ソビエト連邦と戦うことが可能な軍服は他に無かった。悲惨な戦争中にあれこれ考えている暇は無かった」という[4]。

フネは士官候補生の1人として1月10日から3月4日までバート・テルツSS士官学校に在籍し[5]、課程修了後の3月10日にSS義勇少尉(SS-Frw. Untersturmführer)、4月1日にSS義勇中尉(SS-Frw. Obersturmführer)に任官した[1]。

第8フランスSS義勇突撃旅団

1944年3月、武装親衛隊フランス人義勇兵たちは「第500フランスSS義勇重砲連隊(機械化)」(Schw.Franz.SS-Freiw.Artillerie Rgt.(mot.)500)という名を冠した1個機械化重砲連隊を構成するよう命じられた。しかしこの命令はいくつかの抗議を受けた結果、3月下旬から4月初旬にかけて「フランスSS義勇突撃旅団」(Franz. SS-Freiwilligen-Sturmbrigade)の名を冠した突撃旅団(後に「第8」の番号が付与)を構成せよとの命令に変更された(第500フランスSS義勇重砲連隊は5月に公式廃案となった)[6]。この時、フネは同突撃旅団第3中隊の指揮を委ねられた。

フランスSS義勇突撃旅団第3中隊長として勤務中のある日、フネは実弾演習の際に危うく死ぬような経験をした。実戦を模して敵役・味方役に分かれた演習の最中、フネの部隊が指揮所として使用している農家に敵役の部隊が襲いかかった時、銃弾がフネの帽子の髑髏徽章を貫通した[7]が、フネ自身の頭部には命中しなかった。

1944年8月 ガリツィアの戦い

サノク戦区における「ホルスト・ヴェッセル」師団との合流

東部戦線におけるソビエト赤軍の夏季大攻勢・バグラチオン作戦が開始されてから約1ヶ月経った1944年7月下旬、第8フランスSS義勇突撃旅団はウクライナ~ポーランド国境のガリツィアへ派遣可能な1個戦闘団を編制するよう命じられた。

命令を受けた第8フランスSS義勇突撃旅団は直ちにピエール・カンスSS義勇大尉(SS-Frw. Hstuf. Pierre Cance)麾下の第I大隊に対戦車砲小隊などを付属した戦闘団を緊急編制し、7月30日にはベネシャウ(Beneschau、チェコ語表記ベネショフBenešov)から列車で戦闘団を東部戦線へ派遣した[注 2]。

1944年8月5日、第8フランスSS義勇突撃旅団第I大隊はサンビル(en:Sambir / pl:Sambor / uk:Самбір)とウージュホロド間に位置するトゥルカ(pl:Turka / uk:Турка)の街へ到着し、数日後には最前線のサノクで戦闘中の第18SS義勇装甲擲弾兵師団「ホルスト・ヴェッセル」と合流した。

同師団指揮官のアウグスト=ヴィルヘルム・トラバントSS上級大佐(SS-Obf. August-Wilhelm Trabandt)から戦況を説明されたフランス人義勇兵たちは直ちに展開し、アンリ・フネSS義勇中尉の第3中隊が先陣を務めることとなった。この時のフネの第3中隊の編制は次の通り[8]。

第8フランスSS義勇突撃旅団第I大隊第3中隊(1944年8月・ガリツィアの戦い)

中隊指揮官 アンリ・フネSS義勇中尉(SS-Frw. Ostuf. Henri Fenet)

- 第1小隊 ロベール・ランベールSS義勇少尉(SS-Frw. Ustuf. Robert Lambert)(~8月16日)、マックス・キケンポワSS義勇伍長(SS-Frw. Uscha. Max Quiquempoix)

- 第2小隊 ロベール・ランベールSS義勇少尉(SS-Frw. Ustuf. Robert Lambert)

- 第3小隊 ポール・デルサールSS義勇伍長(SS-Frw. Uscha. Paul Delsart)

- 第4小隊 シャルル・ラシェSS義勇連隊付上級士官候補生(SS-Frw. StdObJu. Charles Laschett)

- 副官 ピエール・クヴルールSS義勇曹長(SS-Frw. Oscha. Pierre Couvreur)

第3中隊の行動開始は8月9日とされ、それまでにフネはパンツァーファウストの安全な使用法を兵たちに教えておくよう下士官たちに頼んだ[注 3]。

1944年8月9日、左側面の友軍部隊と連絡を取るように命じられたフネの第3中隊は前進を開始した。その途中で彼らは遮蔽物が一切無い野原に進んでソビエト赤軍の銃撃と迫撃砲攻撃を受けたが、フネと彼の兵は訓練の様にジグザグ走行で突き進み、軽傷者2名というごくわずかな損害だけで前進に成功した。

そして、左側面の友軍部隊と連絡をつけたフネは周囲の状況を探るため、ロベール・ランベールSS義勇少尉率いる第1小隊の中から選んだ斥候を派遣した。やがて戻ってきた斥候によると、周囲はその数を増やしているソビエト赤軍で溢れているという。そして夜になり、フネはさらなる斥候を派遣した。

8月10日早朝、近くの村を偵察していた第1小隊のジルベール・ドラットルSS義勇上等兵(SS-Frw. Strmm. Gilbert Delattre)がソビエト赤軍狙撃兵の銃弾によって斃れ、第8フランスSS義勇突撃旅団最初の戦死者となった[9][人物 1]。狙撃兵の銃火が止んだ後に斥候隊が連れ帰ったドラットルの遺体はランベールSS義勇少尉[人物 2]によって埋葬された。

この頃、フネの第3中隊のみならず第8フランスSS義勇突撃旅団第I大隊の全部隊が前線に入っており、彼らは行く先々の村でソビエト赤軍と神出鬼没のパルチザンの脅威にさらされていた。

8月12日、「ホルスト・ヴェッセル」師団第40SS装甲擲弾兵連隊長エルンスト・シェーファーSS少佐(SS-Stubaf. Ernst Schäfer)率いる「シェーファー」戦闘団(SS-Kampfgruppe 'Schäfer')および第8フランスSS義勇突撃旅団第I大隊は、クラクフ~サノク間の鉄道線路に沿った敵戦線への攻撃を開始した。この時、フネの第3中隊は第I大隊の右側面および「シェーファー」戦闘団の左側面の援護を委ねられた。友軍部隊の援護のために前進して布陣することは敵の野戦砲および迫撃砲の攻撃を受けることを意味していたが、フネの第3中隊は屈することなく援護を継続した。そして同日、第8フランスSS義勇突撃旅団第I大隊は「ホルスト・ヴェッセル」師団の特報および国防軍軍報(OKW communiqué)(Wehrmachtbericht)にその名が記載された[10]。

しかし、8月16日にはサノク戦区がソビエト赤軍に包囲されたため、第8フランスSS義勇突撃旅団第I大隊および他のSS部隊は後方のドイツ国防軍戦区まで後退した。

ミエレツ戦区

1944年8月17日もしくは19日[注 4]、第8フランスSS義勇突撃旅団第I大隊はサノクから約100キロメートル北西に位置するミエレツ(Mielec)戦区へ車輌輸送され、再び「シェーファー」戦闘団の指揮下に置かれた。

8月20日から21日にかけての夜明け頃、アンリ・フネSS義勇中尉の第3中隊はソビエト赤軍親衛大隊の攻撃を受けた。第3中隊は敵の第一波を白兵戦の末に撃退したが、その後すぐに赤軍の迫撃砲と対戦車砲による猛烈な砲撃が開始された。この攻撃に直面したシャルル・ラシェSS義勇連隊付上級士官候補生(SS-Frw. StdObJu. Charles Laschett)の小隊はフネから後退許可を得、マックス・キケンポワSS義勇伍長(SS-Frw. Uscha. Max Quiquempoix)の小隊と合流した。しかし、キケンポワの小隊は度重なる白兵戦で消耗し、大隊長ピエール・カンスSS義勇大尉の大隊本部まで退却した。ラシェの小隊は熾烈な防衛戦闘を繰り広げたが、21日の夜明けまでに赤軍に包囲され、自力での脱出は不可能となった。

包囲されたラシェの小隊を救出するための最初の試みは第3中隊本部要員リュシアン・アンヌカールSS義勇伍長(SS-Frw. Uscha. Lucien Hennecart)の部隊によって行われたが、この攻撃は撃退されてしまった。中隊長であるフネはその後も3度に渡ってラシェの小隊の救出を試みたが、いずれも損害を伴ってソビエト赤軍に撃退された。そして、激戦の末にラシェの小隊は弾薬を使い果たし、ソビエト赤軍に降伏した[11][人物 3]。

21日正午、フネは中隊の生存者に「後退してモクレ(Mokré)まで突破せよ」と命じた。今やフネと行動を共にする第3中隊の生存者は50名以下にまで減少しており、さらにフネは生存者の足手まといになりたくないと望んだ数多くの重傷者を置き去りにせねばならなかった(この時点で第8フランスSS義勇突撃旅団第I大隊の他の中隊も戦闘可能人員は50名前後にまで減少していた)。

21日晩、第I大隊長ピエール・カンスSS義勇大尉は中隊指揮官を集め、「ホルスト・ヴェッセル」師団から受け取った命令を伝達した。それによるとフランス大隊は新たな陣地を確保し、ソビエト赤軍の進撃を食い止めねばならなかった。この時、フネは散り散りになった第3中隊の将兵が集まるまで陣地で待機せよと命じられた。

8月22日、フネは第3中隊の将兵が集まるのを未だに待っていたが、その時にドイツ国防軍兵士の一団と合流した。フネもこのドイツ兵たちも上級部隊との連絡を失っているという点で似ており、彼らは波のごとく押し寄せるソビエト赤軍に対して共に戦った。

しかし衆寡敵せず、同日午後1時にフネとこのドイツ兵たちはデンビツァ(Dębica)南部の小さな町まで後退した。彼らはソビエト赤軍の車列が道を通り過ぎる度に身を隠していたが、しばらくするとドイツ軍の車列が近づいてきたため、彼らは路上に姿を現してその車列に乗せてもらった。この時、2日2晩も不眠不休で戦い続けてきたフネはすさまじい疲労感に襲われ、眠りに落ちた。

やがてフネ一行を乗せた車列はデンビツァに到着し、フネは武装親衛隊やドイツ国防軍、野戦憲兵の将兵をかき集めた混成部隊「ムラー」戦闘団(Kampfgruppe 'Muller')に編入された。同戦闘団の歩兵・機関銃手・工兵の指揮官としてフネはデンビツァ防衛戦に参加[注 5]したが、榴散弾の破片によって肩に傷を負い、(後送を拒否したにもかかわらず)治療のため後送された。フネが去った後の第3中隊の指揮はアベル・シャピーSS義勇連隊付上級士官候補生(SS-Frw. StdObJu. Abel Chapy)が引き継いだ。

こうして、フネにとってのガリツィアの戦いは終わったが、この戦いにおける功績を認められ、後の1944年9月21日にフネは二級鉄十字章と戦傷章黒章を受章した[12]。

1944年9月1日、ガリツィアの戦いで消耗した第8フランスSS義勇突撃旅団第I大隊はタルヌフ(Tarnów)鉄道駅を出発し、再編制のため旧ダンツィヒ回廊へ向かった。

「シャルルマーニュ」への編入

1944年9月5日、第8フランスSS義勇突撃旅団第I大隊の生存者約140名はシュヴァルネガスト(Schwarnegast)で第II大隊と合流した。これに負傷から回復した者も加わって約1,000~1,100名となった第8フランスSS義勇突撃旅団は、ドイツ国防軍の反共フランス義勇軍団や、その他の組織(ドイツ海軍、国家社会主義自動車軍団、トート機関など)のフランス人義勇兵、およびフランス民兵団の隊員とともに「シャルルマーニュ」旅団に編入された。

解隊された第8フランスSS義勇突撃旅団の将兵は第57SS所属武装擲弾兵連隊(Waffen-Grenadier-Regiment der SS 57)の基幹人員となり、連隊指揮官には第8フランスSS義勇突撃旅団長であったポール=マリ・ガモリー=ドゥブルドSS義勇中佐(SS-Frw. Ostubaf. Paul-Marie Gamory-Dubourdeau)(ガリツィア戦には不参加)が就任した(1944年12月、転勤に伴ってヴィクトル・ド・ブルモン武装大尉と連隊長の職を交替)。

この頃、アンリ・フネはドイツのウルムに避難していたフランス民兵団指導者のジョゼフ・ダルナンと会見し、民兵団員が「シャルルマーニュ」に入隊したことによって生じた問題について話し合っていた。その後、10月半ばにフネはシュヴァルネガストに戻ったが、不在の間に彼は第57SS所属武装擲弾兵連隊第I大隊の指揮官に据えられていた[13]。

1945年1月3日、フネはメックレンブルク(Mecklenburg)にあるヒルシュブルク陸軍学校第26期に入学し、大隊指揮官としての訓練を受けた。そして2月10日に卒業した後、フネは改めて第33SS所属武装擲弾兵師団「シャルルマーニュ」第57SS所属武装擲弾兵連隊第I大隊長に就任した[14]。

1945年2月下旬 ポメラニア戦線

到着

1945年2月下旬、第33SS所属武装擲弾兵師団「シャルルマーニュ」は東部戦線のポメラニア戦線に出陣した。2月22日には師団の先発部隊がハマーシュタイン(Hammerstein、現ツァルネCzarne)鉄道駅に到着し、そして、先発部隊に続いて到着した列車に乗っていたアンリ・フネSS義勇中尉の第57SS所属武装擲弾兵連隊第I大隊の一部(第3・第4中隊)もポメラニア戦線に降り立った[15]。

戦場に到着した部隊が戦闘準備を進めている間の1945年2月23日正午、「シャルルマーニュ」師団に警報が飛んだ。これを受けたフネの第I大隊(第1・第3・第4中隊)はハマーシュタイン南東部の数キロメートルにおよぶ地点を確保し、他部隊の車列の援護役を務めた[16]。

2月24日 ハインリヒスヴァルデの戦い

進軍

1945年2月24日、「シャルルマーニュ」師団本部からフネの第57SS所属武装擲弾兵連隊第I大隊に対し、「ハインリヒスヴァルデ村の背後に展開して防御体勢をとり、南東部に備えよ」との命令が通達された。

ハインリヒスヴァルデ(Heinrichswalde、現ウニエフフUniechów)の村はハマーシュタインから約12キロメートル南東に位置しており、そこに通じる主な道は1本の未舗装の道路であった。そして、2月24日午後1時にフネの第I大隊はハインリヒスヴァルデに向けて進軍を開始したが、その道路は最近の雪解けによって泥沼と化していた。

大隊の重兵器と弾薬を輸送する車輌は泥にはまって身動きがとれなくなり、10名ほどの兵士が車を後ろから押してようやく進ませていた。その横では荷車を引く馬が泥をかきわけるようにして進み、何名かの将兵は膝の位置まで沈むほどのくぼみに足をとられていた。これらに加え、ソビエト赤軍から逃げる難民の集団を通過させるために大隊の進軍は遅々として進まなかった[17]。

2月24日午後5時、第I大隊の先鋒を務めるギイ・クーニルSS義勇少尉(SS-Frw. Ustuf. Guy Counil)の第3中隊がハインリヒスヴァルデの村に接近した。しかし、クーニルSS義勇少尉が斥候班を村に進ませたところ、既に村はソビエト赤軍によって占領されていた。その後、フネはクーニルの第3中隊に攻撃を命じたが、この攻撃は失敗に終わった。クーニルの報告によると、ハインリスヴァルデ村は1個大隊規模の赤軍部隊によって頑強に守られているという。そのため、フネは大隊全体による攻撃を開始する前に、大隊の中隊全てが集結するまで待機した。

2月24日夕刻、第I大隊の中で最も遅くポメラニア戦線に到着した第2中隊(イヴァン・バルトロメイSS義勇中尉の部隊)が午後7時前にようやく第I大隊と合流した。この時の「シャルルマーニュ」師団第57SS所属武装擲弾兵連隊第I大隊の編制は次の通り[8]。

「シャルルマーニュ」師団第57SS所属武装擲弾兵連隊第I大隊(I/Waffen-Grenadier-Regiment der SS 57)(1945年2月・ポメラニア戦線)

大隊指揮官 アンリ・フネSS義勇中尉(SS-Frw. Ostuf. Henri Fenet)

- 副官 ピエール・ユグSS義勇少尉(SS-Frw. Ustuf. Pierre Hug)

- 当直将校 ジャン=クレマン・ラブルデットSS義勇連隊付上級士官候補生(SS-Frw. StdObJu. Jean-Clément Labourdette)

- 医療将校 ルイ・アンヌシェンセルSS連隊付上級士官候補生(SS-StdObJu. Louis Anneshaensel)(ドイツ人)

- 第1中隊 ジャン・ブラジエSS義勇少尉(SS-Frw. Ustuf. Jean Brazier)

- 第2中隊 イヴァン・バルトロメイSS義勇中尉(SS-Frw. Ostuf. Ivan Bartolomei)

- 第3中隊 ギイ・クーニルSS義勇少尉(SS-Frw. Ustuf. Guy Counil)

- 第4中隊(機関銃・迫撃砲) ピエール・クヴルールSS義勇上級曹長(SS-Frw. Hscha. Pierre Couvreur)

第2中隊の到着後、フネは大隊を展開させた。

「第4中隊による迫撃砲攻撃の後、両側面から第1中隊と第2中隊の援護を受けつつ、第3中隊は村へ突入する」というフネの攻撃計画の予定時刻は2月24日午後7時とされた[17]。

攻撃開始

フネの第57SS所属武装擲弾兵連隊第I大隊がハインリヒスヴァルデ村へ攻撃を開始した後、第4中隊の迫撃砲は1分弱の間に手持ちの迫撃砲弾を全て発射した。その反撃として村に陣取るソビエト赤軍からの迫撃砲弾が降り注ぐ中、第4中隊の重機関銃は村に進む他の中隊の援護射撃を継続した[18]。

この攻撃の時、第3中隊長クーニルSS義勇少尉は何名かの部下と同じく(物資不足が原因で)ヘルメットを装備していなかった。敵の応射を受けた第3中隊の最初の負傷者の中には分隊長イヴォン・プルネンネックSS義勇上等兵(SS-Frw. Strmm. Yvon Prunennec)も含まれており、彼は両腕に被弾して救護所へ後送された(しかし、第I大隊が野戦病院として使用していた農場はソビエト空軍機の空襲を受け、プルネンネックは爆弾の破片によって頭と喉と左腕と左膝をさらに負傷した)[18][人物 4]。

また、ジャン・ブラジエSS義勇少尉の第1中隊は中隊付重機関銃小隊からの援護射撃を受けつつ前進したが、この機関銃小隊はあまりにも低い位置を掃射していたため、第1中隊の何名かは味方の銃撃によって負傷した。それでもなお、第1中隊の1個小隊はハインリヒスヴァルデに突入し、1軒の農家から赤軍兵を駆逐した。しかし、これに対する赤軍の反撃は圧倒的であり、包囲を回避するために第1中隊は元の出撃位置まで後退した[18]。

一方その頃、クーニルの第3中隊は敵の機関銃陣地によって進撃を阻まれており、長い時間をかけて陣地を制圧した後にようやくハンリヒスヴァルデへ突入した。しかし、「村の墓地へ進む際に中隊の先頭を走っていた」、もしくは「1時間以上に及ぶ白兵戦・村の中央の交差点を巡る戦いで」クーニルSS義勇少尉は戦死した[18][人物 5]。

そして、中隊長の戦死によって動揺する第3中隊へのソビエト赤軍の反撃が開始された。しかし、第3中隊はフネの大隊本部の増援および他の中隊からの火力支援を受けて体勢を立て直し、赤軍部隊を撃退することができた。その後は独ソ両軍とも一進一退を繰り返し、ハインリヒスヴァルデ村の戦況は一時的に安定(膠着)した。

クーニル戦死の知らせを受けたフネはマックス・キケンポワSS義勇曹長[人物 6]に第3中隊の指揮を引き継がせ、そしてハインリヒスヴァルデを死守するよう命令した。なお、損害を被った第3中隊の負傷兵は1軒の家に設けられた救護所に運び込まれていたが、その後、建物に直撃した敵の砲弾によってほぼ全員が死傷した[18]。

その間、イヴァン・バルトロメイSS義勇中尉の第2中隊は赤軍の機関銃によって出撃位置から一歩も進めない状態に陥っていた。そこに赤軍の迫撃砲弾とカチューシャのロケット弾が降り注いで中隊に多数の損害が生じたため、第2中隊は出撃位置後方の高地まで退がった。