磐城国

表示

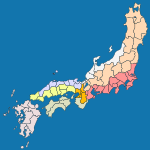

磐城国(いわきのくに)は、戊辰戦争終結直後に陸奥国から分立した、日本の地方区分の国の一つ。東山道に位置する。別称は磐州(ばんしゅう)。領域は現在の福島県東半部と、宮城県南部にあたる。

領域

西隣の岩代国とは福島県の中部を分割する形となる。具体的には、北の伊達郡と安達郡が岩代国で、南の東白川郡と西白河郡が磐城国、(ただし大信村西部は岩代国)、その中間においては阿武隈川を境とする。北の陸前国との境では、宮城県のうち亘理郡、伊具郡、刈田郡と白石市、角田市が磐城国である。

沿革

律令時代の「石城国」は、養老2年(718年)に、陸奥国から石背国と石城国が分割されて設置されたが、数年で陸奥国に復された。石城国の範囲は、戊辰戦争後の磐城国とほぼ同じだったがやや狭く、阿武隈川流域を含まなかった。

戊辰戦争後の明治元年12月7日(西暦1869年1月19日)に、陸奥国から岩代国、磐城国、陸前国、陸中国の4国が分立した。

磐城国の領域にあった藩は以下の通りである。

※以下、陸奥国から分立前に廃止された藩

近代以降の沿革

- 「旧高旧領取調帳」に記載されている明治初年時点での、陸奥国のうち後の磐城国内の支配は以下の通り。太字は当該郡内に藩庁が所在。国名のあるものは飛地領。

- 1866年(慶応2年)6月19日 - 白河藩が棚倉藩に転封(元の棚倉藩は武蔵川越藩に転封)。旧領は幕府領となり、二本松藩が管轄。

- 1868年(慶応4年)2月1日 - 棚倉藩が白河藩に転封(実行されず)。

- 1868年(明治元年)

- 1869年(明治2年)

- 明治初年

- 上記の変更により、白河県の管轄変更、棚倉藩・湯長谷藩・泉藩・笠間藩の領地替えが行われる。

- 土浦藩の領地替えにより、国内の領地が白河県の管轄となる。

- 1870年(明治3年)12月24日 - 守山藩が藩庁を移転して常陸松川藩となる。

- 1871年(明治4年)

- 1876年(明治9年)

国内の施設

神社

- 延喜式内社

- 『延喜式神名帳』に記載されている神社のうち、大社4座4社は以下に示すもので、全て名神大社である。

地域

郡

人口

明治5年 (1872年) の調査では、人口34万8608人を数えた。

参考文献

- 角川日本地名大辞典 7 福島県

- 旧高旧領取調帳データベース