「松尾大社」の版間の差分

Atelier Verde (会話 | 投稿記録) 編集の要約なし |

Saigen Jiro (会話 | 投稿記録) 再度加筆修正。 |

||

| (4人の利用者による、間の6版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{神社 |

{{神社 |

||

|名称 = |

|名称 = 松尾大社 |

||

|画像 = [[ |

|画像 = [[File:Matsunoo-taisha honden-1.JPG|280px]]<br />本殿(右手奥、[[重要文化財]])と中門・回廊 |

||

|所在地 = [[京都府]][[京都市]][[西京区]]嵐山宮町3 |

|所在地 = [[京都府]][[京都市]][[西京区]]嵐山宮町3 |

||

|ISO = JP-26 |

|ISO = JP-26 |

||

|緯度度 = |

|緯度度 = 34|緯度分 = 59|緯度秒 = 59.87 |

||

|経度度 =135|経度分 = 41|経度秒 = |

|経度度 =135|経度分 = 41|経度秒 = 06.62 |

||

|祭神 = [[大山咋神]]<br/>中津島姫命 |

|祭神 = [[大山咋神]]<br />[[イチキシマヒメ|中津島姫命]] |

||

|社格 = [[式内社]]([[名神大社|名神大]])<br/>[[二十二社]](上七社)<br/>旧[[官幣大社]]<br/>[[別表神社]] |

|神体 = 松尾山([[神体山]]) |

||

|社格 = [[式内社]]([[名神大社|名神大]]2座)<br />[[二十二社]](上七社)<br />旧[[官幣大社]]<br />[[別表神社]] |

|||

|創建 = [[大宝 (日本)|大宝]]元年([[701年]])(創祀は上古) |

|||

|本殿 = [[流造]] |

|||

|本殿 = 三間社両流造[[檜皮葺]] |

|||

|別名 = |

|||

|札所等 = [[神仏霊場巡拝の道]]87番(京都7番) |

|札所等 = [[神仏霊場巡拝の道]]87番(京都7番) |

||

|例祭 = [[4月2日]] |

|例祭 = [[4月2日]] |

||

|神事 = [[#松尾祭|松尾祭]](4月下旬から5月中旬) |

|||

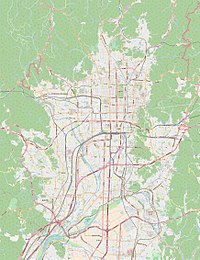

|地図 = Japan Kyoto city |

|地図 = Japan Kyoto city |

||

}} |

}} |

||

{{座標一覧}} |

|||

'''松尾大社'''(まつのおたいしゃ)は、[[京都市]][[西京区]]にある[[神社]]。旧称は'''松尾神社'''。通称は「'''まつお'''たいしゃ」。[[式内社]]([[名神大社]])、[[二十二社]](上七社)の一社。[[近代社格制度|旧社格]]は[[官幣大社]]で、現在は[[神社本庁]]の[[別表神社]]。 |

|||

[[File:Matsunoo-taisha otorii.JPG|thumb|200px|right|<p style="text-align:center;">大鳥居</p>]] |

|||

'''松尾大社'''(まつのおたいしゃ)は、[[京都府]][[京都市]][[西京区]]にある[[神社]]。[[式内社]]([[名神大社]])で、[[二十二社]](上七社)の一社。[[近代社格制度|旧社格]]は[[官幣大社]]で、現在は[[神社本庁]]の[[別表神社]]。 |

|||

== 概要 == |

|||

[[京都市]]西部、[[四条通]]西端に位置し、東端の[[八坂神社]](祇園社)と対峙して鎮座する。盆地の西縁をなす松尾山(標高223メートル)を背景とし、桂川流域を開発した渡来系氏族の'''[[秦氏]]'''により松尾山の神として[[平安京]]以前から奉斎された。平安京遷都後は東の[[賀茂神社]]([[賀茂別雷神社]]・[[賀茂御祖神社]])とともに「東の厳神、西の猛霊」と並び称され{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=52}}、西の王城鎮護社に位置づけられていた。[[中世]]以降は酒の神としても信仰され、現在においても醸造家からの信仰の篤い神社である。 |

|||

本殿は[[室町時代]]の造営で、全国でも類例の少ない両流造であり国の[[重要文化財]]に指定されている。また多くの神像を有することでも知られ、男神像2躯・女神像1躯の計3躯が国の重要文化財に、ほか16躯が京都府指定有形文化財に指定されている。そのほか、[[神使]]を[[亀]]とすることでも知られる。 |

|||

== 社名 == |

|||

社名は、古くは『[[延喜式]]』[[延喜式神名帳|神名帳]]に見えるように「松尾神社」と称された。現在に見る「松尾大社」と改称したのは、戦後の[[昭和]]25年([[1950年]])8月30日である{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=53}}。 |

|||

「松尾」の読みは、公式には「まつのお」であるが、一般には「まつお」とも称されている{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=11}}。文献では『延喜式』金剛寺本、『[[枕草子]]』、『太平記』建武2年([[1335年]])正月16日合戦事条、『[[御湯殿上日記]]』明応8年([[1499年]])条等においていずれも「まつのお/まつのを」と訓が振られており{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=12-13}}{{Sfn|松尾神社二座(式内社)|1979年|p=126-132}}、「の」を入れるのが古くからの読みとされる{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=14}}。 |

|||

== 祭神 == |

== 祭神 == |

||

主祭神は |

主祭神は次の2柱{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=37}}。 |

||

* '''[[大山咋神]]''' |

* '''[[大山咋神]]''' (おおやまぐいのかみ) |

||

* '''中津島姫命''' - [[イチキシマヒメ|市杵島姫命]]の別名と |

* '''中津島姫命''' (なかつしまひめのみこと) - [[イチキシマヒメ|市杵島姫命]](いちきしまひめのみこと)の別名とする{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=37}}。 |

||

『[[延喜式]]』[[延喜式神名帳|神名帳]]において「松尾神社二座」と見えるように、松尾大社の祭神は古くから2柱とされている{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=38}}。 |

|||

=== 大山咋神について === |

|||

[[File:Hiyoshi-taisha higashihongu-honden01nt3200.jpg|thumb|200px|right|<p style="text-align:center;">[[日吉大社]]([[滋賀県]][[大津市]])</p>{{Smaller|大山咋神を祀る東本宮。『[[古事記]]』によると、松尾・日吉には大山咋神が鎮座するという。}}]] |

|||

祭神2柱のうち'''[[大山咋神]]'''(おおやまぐいのかみ)は、『[[古事記]]』([[和銅]]5年([[712年]])成立)<ref group="原" name="大山咋神">『古事記』大国主命段。</ref>や『[[先代旧事本紀]]』<ref group="原">『先代旧事本紀』「地祇本紀」。</ref>において、[[大年神]]と天知迦流美豆比売(あめのかるみずひめ)の間の子であると記されるほか、 |

|||

{{Quotation|'''大山咋神'''。亦の名は山末之大主神。此の神は[[近江国|近淡海国]]の[[比叡山|日枝の山]]<ref group="注">「日枝山(ひえのやま)」は比叡山を指すとされるが、特に[[日吉大社]]の神体山である牛尾山(比叡山の一峰)を指すともいう {{Harv|松尾大社(神々)|1985年|p=138}}。</ref>に坐し、亦'''葛野の松尾'''に坐して、鳴鏑(なりかぶら)を用つ神ぞ。|『[[古事記]]』大国主命段<ref group="原" name="大山咋神"/>{{Sfn|松尾大社(平)|1979年|p=1108}}}} |

|||

と記されており、[[比叡山]]の[[日吉大社]]([[滋賀県]][[大津市]])の祭神と同じくする神である{{Sfn|松尾大社(神々)|1985年|p=138}}。神名の字義は定かでないが、「くい(咋)」を「杭・杙」と見て、山頂にあって境をなす神であるともいわれる{{Sfn|松尾大社(神々)|1985年|p=139}}。また、上記に見える「鳴鏑」に関連する伝承として、『[[本朝月令]]』所引の『秦氏本系帳』<ref group="原" name="本朝月令 賀茂祭">『本朝月令』4月中酉賀茂祭事([http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1879469 『群書類従 第五輯』]<近代デジタルライブラリー>52-53コマ参照)。</ref><ref group="注" name="本系帳"/>では、 |

|||

{{Quotation|初め秦氏の女子、葛野河に出で、衣裳を澣濯す。時に一矢あり。上より流下す。女子これを取りて還り来、戸上に刺し置く。ここに女子、夫なくして妊む。既にして男児を生む。(中略)戸上の矢は'''松尾大明神'''これなり。(中略)而して鴨氏人は秦氏の聟なり。|『[[本朝月令]]』「4月中酉賀茂祭事」所引『秦氏本系帳』<ref group="原" name="本朝月令 賀茂祭"/>{{Sfn|松尾大社(平)|1979年|p=1108}}}} |

|||

と見える{{Sfn|松尾大社(平)|1979年|p=1108}}。このような神婚譚は、[[大神神社]]や[[賀茂別雷神社]]でも知られる{{Sfn|松尾大社(平)|1979年|p=1108}}。特に『山城国風土記』逸文<ref group="原">『釈日本紀』所収『山城国風土記』逸文「賀茂社」項。</ref>に記される、[[賀茂建角身命]]の子の[[タマヨリビメ|玉依日売]]が川上から流れてきた丹塗矢(ここでは乙訓郡の[[角宮神社|火雷神]])により妊娠して[[賀茂別雷命]]を産んだという、[[賀茂氏]]の伝承との関連が指摘される{{Sfn|松尾大社(神々)|1985年|p=142}}。 |

|||

上の記述では「鴨氏人は秦氏の聟(婿)」として秦氏と賀茂氏の関連が見えるが、両氏は平安京以前の京都盆地における2大氏族であり、秦氏の入植以前から賀茂氏は当地にあったと推測される{{Sfn|水谷|2009年|p=199}}。そして『秦氏本系帳』の神婚譚は、秦氏により賀茂氏の伝承が都合の良いように取り入れられたものといわれる{{Sfn|水谷|2009年|p=198}}。一方で、秦氏と賀茂氏とが姻戚関係により連携して祭祀を行なったことが伝承の背景にあるとの見方もある{{Sfn|水谷|2009年|p=199}}。なお賀茂氏と秦氏との関連性については、上記の丹塗矢伝承のほか、松尾祭・賀茂祭で「葵祭」と称して似た祭祀を行うこと、御阿礼神事を行うこと、斎王・斎子といった巫女による祭祀を行うこと等も併せて指摘される{{Sfn|松尾大社(神々)|1985年|p=151}}。 |

|||

=== 中津島姫命について === |

|||

[[File:Munakata taisya honden.JPG|thumb|200px|right|<p style="text-align:center;">[[宗像大社]]([[福岡県]][[宗像市]])</p>{{Smaller|『古事記』では中津宮に[[イチキシマヒメ|市杵島姫命]]が鎮座するといい、伝承に見える「中部大神」はこれにあてられる{{Sfn|水谷|2009年|p=194}}<ref group="注" name="中津宮"/>。}}]] |

|||

もう1柱の祭神である'''中津島姫命'''(なかつしまひめのみこと)は、[[宗像大社]]([[福岡県]][[宗像市]])で祀られる[[宗像三女神]]の[[イチキシマヒメ|市杵島姫命]]の別名とされる{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=37}}<ref group="注" name="中津宮">『古事記』では宗像大社の中津宮祭神を「市寸島比売命」と記すが、現在の宗像大社では中津宮祭神は[[タギツヒメ|湍津姫命]]とされており、辺津宮の祭神が市杵島姫命(市寸島比売命)であるとする(「[[宗像大社]]」参照)。</ref>。 |

|||

『本朝月令』所引『秦氏本系帳』の別条<ref group="原" name="本朝月令"/>では、 |

|||

{{Quotation|筑紫胸形坐'''中部大神'''、戊辰年三月三日、天下坐松埼日尾<sub>又云日埼岑</sub>。|『本朝月令』「4月上申日松尾祭事」所引『秦氏本系帳』<ref group="原" name="本朝月令"/>{{Sfn|神道・神社史料集成}}}} |

|||

として、戊辰年([[天智天皇]]7年([[668年]])か{{Sfn|松尾大社(神々)|1985年|p=140}})に胸形(宗像)の中部大神(中都大神の誤写か{{Sfn|松尾大社(神々)|1985年|p=139}})が「松埼日尾/日埼岑」に天降ったとする{{Sfn|松尾大社(神々)|1985年|p=139}}。この「松埼日尾」については京都市松ヶ崎説と松尾山頂説とがある{{Sfn|水谷|2009年|p=195}}。特に後者の説では、松尾山頂に残る[[磐座]](御神蹟)の存在が指摘され、松尾大社側の伝承では中津島姫命はこの磐座に降臨したとしている{{Sfn|松尾大社(神々)|1985年|p=140}}。なお、上記伝承では大山咋神の記載は見えないことについて、大山咋神の鎮座は周知のことで記載の必要がなかったとも推測されるが{{Sfn|松尾大社(神々)|1985年|p=38}}、詳細は明らかでない。 |

|||

この神が祀られた経緯は定かでないが、宗像の市杵島姫命が海上守護の性格を持つ神であることから、秦氏が大陸出身であることに由来するとする説がある{{Sfn|松尾大社(平)|1979年|p=1108}}。一方、『秦氏本系帳』<ref group="原" name="本朝月令"/>において秦忌寸知麻留女が[[斎女]]として見えることから、[[巫女]]が松尾大社の祭祀主体であったとして、これに由来したと見る説もある{{Sfn|松尾大社(神々)|1985年|p=141}}。 |

|||

== 特徴 == |

|||

=== 秦氏による奉斎 === |

|||

[[File:Hushimi-inari-taisha romon1.jpg|thumb|200px|right|<p style="text-align:center;">[[伏見稲荷大社]]([[京都市]][[伏見区]])</p>{{Smaller|松尾大社同様、秦氏の奉斎社として知られる。}}]] |

|||

松尾大社は、古代から渡来系氏族の'''[[秦氏]]'''(はたうじ)に奉斎されることで知られる。秦氏は、[[秦|秦王朝]]の[[始皇帝]]の後裔とする[[弓月君]]の子孫を称したことから「秦」を名乗った氏族で<ref group="注">秦氏が実際に秦の遺民であったかは定かではない。近年の研究では、様々な出自・来歴で渡来した人々がいたとして、それら複数の渡来人集団、特に朝鮮半島(中でも新羅)由来の集団から成った擬制的な同族集団(氏族連合)が秦氏を構成したと考えられている {{Harv|水谷|2009年|p=32}}。</ref>、同様に[[漢|漢王朝]]の遺民を称した[[漢氏]](あやうじ)とともに渡来系氏族を代表する氏族である{{Sfn|秦氏(古代氏族)|2010年}}。同じ渡来系の漢氏が陶部・鞍作部・工人等の技術者集団から成ったのに対して、秦氏は秦人部・秦部等の農民集団から成り、これらの人々は日本全国に分布して古代日本において最も多い人口を誇ったといわれる{{Sfn|水谷|2009年|p=9, 35}}。 |

|||

秦氏発展の経緯として、『[[新撰姓氏録]]』<ref group="原">『新撰姓氏録』山城国諸蕃 秦忌寸条。</ref>によるとまず秦氏は大和国の葛城に定住したという{{Sfn|水谷|2009年|p=39}}。その真偽は明らかでないが、5世紀後半から末頃になると山背地方(のちの[[山城国]])に本拠を置いたとされ{{Sfn|水谷|2009年|p=42}}、以後は山背地方で経済基盤を築き、これが[[長岡京]]遷都・[[平安京]]遷都の背景にもなった{{Sfn|水谷|2009年|p=166}}。山背地方のうち特に重要地とされたのが[[紀伊郡]]深草と[[葛野郡]]嵯峨野であり{{Sfn|水谷|2009年|p=59}}、紀伊郡の側では現在も氏社として[[伏見稲荷大社]]([[京都市]][[伏見区]])が知られる。葛野郡の側では[[桂川 (淀川水系)|桂川]]の[[葛野大堰]]に代表される治水事業によって開発がなされ{{Sfn|水谷|2009年|p=86}}、現在も一帯には[[氏社]]として松尾大社のほか[[木嶋坐天照御魂神社]]・大酒神社、[[氏寺]]として[[広隆寺]]が残る。秦氏に関する文献は少ないため上に挙げた神社同士の関係は明らかでないが、松尾大社はそれらのうちで最も[[神階]]が高く、秦氏のゆかりとして第一に挙げられる神社になる<ref>『歴史REAL 神社と古代豪族の謎』洋泉社、2013年、p. 43。</ref>。 |

|||

なお、前述のように松尾大社祭神の大山咋神・中津島姫命はそれぞれ日吉大社・宗像大社と結びつく神で、秦氏特有の神ではないとされる{{Sfn|水谷|2009年|p=42}}。祭神が秦氏特有でないのは伏見稲荷大社・木嶋坐天照御魂神社も同様で、いずれの社でも秦氏が入植の際に入植以前の祭祀を継承する形を採ったためと見られている{{Sfn|水谷|2009年|p=205-206}}。このように在地神を尊重・継承する傾向は、秦氏の祭祀姿勢の特徴に挙げられる{{Sfn|水谷|2009年|p=205-206}}。 |

|||

=== 酒の神としての信仰 === |

|||

[[File:Matsuo Taisha mikoshigura.jpg|thumb|200px|right|<p style="text-align:center;">神輿庫</p>{{Smaller|松尾大社に奉納された多くの酒樽が並ぶ。}}]] |

|||

松尾大社は別の面として、「'''酒の神'''」としての信仰が篤いことでも知られている{{Sfn|松尾大社(神々)|1985年|p=144-146}}。酒の神とする信仰は[[中世]]以降に広まったもので{{Sfn|松尾大社(神々)|1985年|p=144-146}}、記述は古くは[[貞享]]元年([[1684年]])成立の『雍州府志』、[[井原西鶴]]の『西鶴織留』に見え、その信仰の篤さは神輿庫に並べられた多くの酒樽に顕著である{{Sfn|松尾大社(神々)|1985年|p=144-146}}。松尾大社では現在も酒に関する祭事が行われるほか、社伝では大社社殿背後にある霊泉「亀の井」の水を酒に混ぜると腐敗しないといい、醸造家がこれを持ち帰る風習が残っている{{Sfn|松尾大社(神々)|1985年|p=144-146}}。 |

|||

松尾神を酒の神とする起源は明らかでないが、一説に渡来系氏族の秦氏が酒造技術を持ち込んだことに由来するともいい、『[[日本書紀]]』雄略天皇紀に見える「秦酒公」との関連も指摘される{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=86}}。 |

|||

== 歴史 == |

== 歴史 == |

||

=== 創建 === |

|||

当社の背後の[[松尾山 (京都府)|松尾山]](223m)に古社地があり、山頂に近い大杉谷に[[磐座]]とされる巨石がある。5世紀ごろ、渡来人の[[秦氏]]が山城国一帯に居住し、松尾山の神(大山咋神)を[[氏神]]とした。大山咋神については、『[[古事記]]』に「亦の名は山末之大主神。此の神は近淡海国の日枝の山に坐し、亦葛野の松尾に坐して、鳴鏑を用つ神ぞ」と記されており、古事記が編纂されたころには有力な神とされていたことがわかる。 |

|||

[[File:Matsunoo-taisha matsunoo-yama.JPG|thumb|200px|right|<p style="text-align:center;">松尾山 遠景</p>{{Smaller|松尾山の山頂付近には「御神蹟」と称する[[磐座]]が残る。}}]] |

|||

上古には松尾山頂の[[磐座]](御神蹟)で祭祀が行われたといわれるが{{Sfn|松尾大社(神々)|1985年|p=140}}、『秦氏本系帳』<ref group="原" name="本朝月令"/>によれば、[[大宝 (日本)|大宝]]元年([[701年]])に勅命によって秦忌寸都理(とり)が現在地に社殿を造営し、松尾山の磐座から神霊を同地へ移したのが創建になるという{{Sfn|松尾大社(神々)|1985年|p=140}}。また秦忌寸知麻留女(ちまるめ)が[[斎女]]として奉仕し、さらに[[養老]]2年([[718年]])に知麻留女の子の秦忌寸都駕布(つがふ)が初めて祝(神職)を務めたといい、以後はその子孫が代々奉斎するという{{Sfn|松尾大社(神々)|1985年|p=140}}。 |

|||

社殿創建以前の祭祀については、未だ明らかではない。前述(「[[#祭神|祭神]]」節)のように松尾大社に関する古い伝承には、大山咋神が鎮座するという『古事記』の伝承<ref group="原" name="大山咋神"/>、宗像の中部大神(中津島姫命)が鎮座するという『秦氏本系帳』の伝承<ref group="原" name="本朝月令"/>、秦氏に加えて賀茂氏も創立に関与したとする『秦氏本系帳』の別伝承<ref group="原" name="本朝月令 賀茂祭"/>の3種類が存在するが、これらの解釈には不明な点が多い{{Sfn|水谷|2009年|p=199}}。また、大宝元年(701年)に社殿が造営されたとする記事は『[[伊呂波字類抄]]』(平安時代末頃)にも確認されるが{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=25}}、『[[続日本紀]]』の同年記事<ref group="原">『続日本紀』大宝元年(701年)4月丙午(3日)条。</ref>に山背国葛野郡の月読神・樺井神・木島神・波都賀志神等の神稲を[[中臣氏]]に給すると見えることから、松尾大社の祭祀についても中臣氏の神祇政策が背景にあると指摘される{{Sfn|松尾大社(神々)|1985年|p=142}}。 |

|||

[[大宝 (日本)|大宝]]元年([[701年]])、勅命により秦忌寸都理(はたのいみきとり)が現在地に社殿を造営し、山頂附近の磐座から神霊を移し、娘を斎女として奉仕させた。以降、明治初期に神職の世襲が禁止されるまで、秦氏が当社の[[神職]]を務めた。 |

|||

なお、社殿を現在地に定めた理由も定かでないが、平成26年([[2014年]])3月に本殿背後の樹木を伐採した際に巨大な岩肌があらわとなったことから、松尾山頂の磐座での祭祀にならってこの巨岩のそばで祭祀を行うことを志向したとする説が挙げられている<ref>[http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20140416000169 「松尾大社の裏山に巨岩 磐座信仰に関連か」](京都新聞 2014年4月16日記事)。</ref>。 |

|||

また秦一族は酒造技術に優れ(同社御由緒)、狂言「福の神」によると、松尾神は「神々の酒奉行である」とされて酒造関係者の信仰を集める。同社の神事には「福の神」が奉納される。 |

|||

=== 概史 === |

|||

[[平安京|平安]]遷都により、皇城鎮護の神として崇敬されるようになり、「[[賀茂神社|賀茂]]の厳神、松尾の猛神」と並び称された。『[[延喜式神名帳]]』では「[[山城国]][[葛野郡]] 松尾神社二座」として[[名神大社]]に列する。また、[[二十二社]]上七社の一社ともなった。 |

|||

==== 奈良時代 ==== |

|||

創建後の伝承として、『[[江家次第]]』によれば[[天平]]2年([[720年]])に「大社」の称号が許されたという{{Sfn|松尾大社(神々)|1985年|p=151}}。 |

|||

国史では[[延暦]]3年([[784年]])<ref group="原" name="延暦3"/>に[[桓武天皇]]が[[長岡京]]遷都を当社と乙訓神に報告し、その際に両神に従五位下の[[神階]]が叙せられている{{Sfn|松尾大社(神々)|1985年|p=151}}。延暦5年([[786年]])<ref group="原" name="延暦5"/>には従四位下に昇叙された{{Sfn|松尾大社(神々)|1985年|p=151}}。 |

|||

[[近代社格制度]]のもと、[[明治]]4年([[1871年]])に'''松尾神社'''として官幣大社に列格し、戦後は[[別表神社]]となった。[[昭和]]25年([[1950年]])に松尾大社に改称。 |

|||

==== 平安時代 ==== |

|||

<div class="thumb tright"> |

|||

{| class="wikitable" style="font-size:85%;background-color:#ffffff;text-align:center;white-space: nowrap" |

|||

|+秦氏奉斎2社の神階推移{{Sfn|松尾大社(神々)|1985年|p=152}}{{Sfn|神道・神社史料集成}}<ref>[http://21coe.kokugakuin.ac.jp/db/jinja/kindex2.php?J_ID=10501 稲荷神社三座](國學院大學21世紀COEプログラム「神道・神社史料集成」)。</ref> |

|||

!神階!!松尾神!![[伏見稲荷大社|稲荷神]] |

|||

|- |

|||

|従五位下||784年||827年 |

|||

|- |

|||

|従四位下||786年||844年 |

|||

|- |

|||

|従四位上||--||850年 |

|||

|- |

|||

|正四位下||845年||857年 |

|||

|- |

|||

|正四位上||--||859年 |

|||

|- |

|||

|従三位||847年||874年 |

|||

|- |

|||

|正二位||852年||-- |

|||

|- |

|||

|従一位||859年||940年 |

|||

|- |

|||

|正一位||866年||1081年 |

|||

|}</div> |

|||

[[平安京]]遷都後も松尾社に対する朝廷の崇敬は続き、国史では神階が[[貞観 (日本)|貞観]]8年([[866年]])<ref group="原" name="貞観8"/>に正一位勲二等まで昇叙された記事が見え、『[[本朝月令]]』<ref group="原" name="本朝月令"/>ではのちに正一位勲一等の極位に達したとする{{Sfn|松尾大社(平)|1979年|p=1108}}。同じ秦氏奉斎社としては稲荷神社(現・[[伏見稲荷大社]])も知られるが、松尾社は稲荷社よりも220年ほど早く正一位に達した{{Sfn|松尾大社(神々)|1985年|p=153}}(表参照)。 |

|||

[[延長 (元号)|延長]]5年([[927年]])成立の『[[延喜式]]』[[延喜式神名帳|神名帳]]では[[山城国]][[葛野郡]]に「松尾神社二座 並名神大 月次相嘗新嘗」として、二座が[[名神大社]]に列するとともに[[月次祭]]・[[相嘗祭]]・[[新嘗祭]]で[[幣帛]]に預かった旨が記載されている{{Sfn|松尾大社(平)|1979年|p=1108}}。『二十二社註式』によれば、平安時代中期には[[二十二社]]の1つとして上七社の中でも特に4番目に列している{{Sfn|松尾大社(平)|1979年|p=1108}}。また平安期には、[[寛弘]]元年([[1004年]])の[[一条天皇]]の参拝を始めとして、[[後一条天皇|後一条]]・[[後朱雀天皇|後朱雀]]・[[後三条天皇|後三条]]・[[堀河天皇|堀河]]・[[崇徳天皇|崇徳]]・[[近衛天皇|近衛]]・[[後鳥羽天皇|後鳥羽]]・[[順徳天皇|順徳]]ら各天皇から10度にも及ぶ参拝があり、その際には神宝奉納や祈願があったことが国史に記載されている{{Sfn|松尾大社(平)|1979年|p=1108}}。 |

|||

==== 鎌倉時代から江戸時代 ==== |

|||

松尾大社には古代から社領の寄進が多く、これらの社領は[[中世]]に入って荘園化した{{Sfn|松尾大社(平)|1979年|p=1109}}。文書では山城国を中心として遠くは[[遠江国]]・[[越中国]]・[[伯耆国]]まで及ぶ荘園を有していた様子が見える(「[[#社領|社領]]」節参照)。また[[南北朝時代 (日本)|南北朝時代]]には、[[室町幕府]]から社殿造替の料所として山城1国の棟別銭と葛野1郡の段銭の宛行いを受けた{{Sfn|松尾大社(平)|1979年|p=1109}}。 |

|||

[[永禄]]11年([[1568年]])の[[織田信長]]入京後は、社領を一旦は[[足利義政]]近習の上野秀政に預けられたが、[[元亀]]3年([[1572年]])に還付された{{Sfn|松尾大社(平)|1979年|p=1109}}。[[天正]]3年([[1575年]])には山城国奉行の[[細川幽斎|細川藤孝]]から年貢が安堵されている{{Sfn|松尾大社(平)|1979年|p=1109}}。[[豊臣秀吉]]の治世下においても、[[淀城|淀城]]主の杉原家次から社領等を安堵されていたが、[[蔵入地]]設定に際して得分権は限定された{{Sfn|松尾大社(平)|1979年|p=1109}}。[[江戸時代]]には幕府から計1,078石の[[朱印地]]が安堵された{{Sfn|松尾大社(平)|1979年|p=1109}}。 |

|||

==== 明治以降 ==== |

|||

[[明治維新]]後は、[[明治]]4年([[1871年]])5月14日に[[近代社格制度]]において「松尾神社」として[[官幣大社]]に列した{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=53}}。戦後は[[神社本庁]]の[[別表神社]]に列しているほか、[[昭和]]25年([[1950年]])8月30日に社名を現在の「松尾大社」に改称した{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=53}}。現在の氏子区域は右京区・西京区・下京区を主とした一帯で、京都市街地の3分の1を占め、戸数は4万戸ともいわれる{{Sfn|松尾大社(平)|1979年|p=1109}}。 |

|||

=== 神階 === |

|||

六国史時代における「松尾神」に対する[[神階]]奉叙の記録{{Sfn|神道・神社史料集成}}。 |

|||

* [[延暦]]3年([[784年]])11月20日、従五位下 (『[[続日本紀]]』)<ref group="原" name="延暦3">『続日本紀』延暦3年(784年)11月丁巳(20日)条({{Harvnb|神道・神社史料集成}}参照)。</ref> |

|||

* 延暦5年([[786年]])12月26日、従五位下から従四位下 (『続日本紀』)<ref group="原" name="延暦5">『続日本紀』延暦5年(786年)12月辛巳(26日)条({{Harvnb|神道・神社史料集成}}参照)。</ref> |

|||

* 延暦13年([[794年]])10月28日、加階 (『[[日本紀略]]』)<ref group="原" name="延暦13">『日本紀略』延暦13年(794年)10月丁卯(28日)条({{Harvnb|神道・神社史料集成}}参照)。</ref> |

|||

* [[承和 (日本)|承和]]12年([[845年]])5月24日、従四位上勲二等から正四位下勲二等 (『[[続日本後紀]]』)<ref group="原" name="承和12">『続日本後紀』承和12年(845年)5月庚午(24日)条({{Harvnb|神道・神社史料集成}}参照)。</ref> |

|||

* 承和14年([[847年]])7月26日、正四位下勲二等から従三位勲二等 (『続日本後紀』)<ref group="原" name="承和14">『続日本後紀』承和14年(847年)7月己丑(26日)条({{Harvnb|神道・神社史料集成}}参照)。</ref> |

|||

* [[嘉祥]]2年([[849年]])2月7日、従三位 (『続日本後紀』)<ref group="原" name="嘉祥2">『続日本後紀』嘉祥2年(849年)2月壬辰(7日)条({{Harvnb|神道・神社史料集成}}参照)。</ref> |

|||

* [[仁寿]]2年([[852年]])5月8日、正二位 (『[[日本文徳天皇実録]]』)<ref group="原" name="仁寿2">『日本文徳天皇実録』仁寿2年(852年)5月甲戌(8日)条({{Harvnb|神道・神社史料集成}}参照)。</ref> |

|||

* [[貞観 (日本)|貞観]]元年([[859年]])1月27日、正二位勲二等から従一位勲二等 (『[[日本三代実録]]』)<ref group="原" name="貞観元">『日本三代実録』貞観元年(859年)正月27日条({{Harvnb|神道・神社史料集成}}参照)。</ref> |

|||

* 貞観8年([[866年]])11月20日、従一位勲二等から正一位勲二等 (『日本三代実録』)<ref group="原" name="貞観8">『日本三代実録』貞観8年(866年)11月20日条({{Harvnb|神道・神社史料集成}}参照)。</ref> |

|||

* [[元慶]]5年([[881年]])頃か、正一位勲一等 (『[[本朝月令]]』所引『秦氏本系帳』<ref group="注" name="本系帳">『秦氏本系帳』は、秦氏が提出した本系帳(系譜書)。一説では奈良時代末から平安時代初期の成立 {{Harv|水谷|2009年|p=189}}。一方、『日本三代実録』元慶5年(881年)3月26日条には諸国の祝部氏人に本系帳を提出させたと見え、この時の成立と推測する説もある {{Harv|松尾大社(神々)|1985年|p=139}}。</ref>)<ref group="原" name="本朝月令">『本朝月令』4月上申日松尾祭事({{Harvnb|神道・神社史料集成}}参照、[http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1879469 『群書類従 第五輯』]<近代デジタルライブラリー>48-49コマ参照)。</ref> - 表記は「松尾大神御社」。 |

|||

=== 神職 === |

|||

松尾大社の社家は、古くから'''[[秦氏]]'''(はたうじ)が担うとされる。『[[本朝月令]]』所引の『秦氏本系帳』<ref group="原" name="本朝月令"/>によれば、[[大宝 (日本)|大宝]]元年([[701年]])に秦忌寸都理(とり)が社殿を初めて営んだのち、[[養老]]2年([[718年]])に秦忌寸都駕布(つがふ)が初めて祝(ほうり:神官)を務め、以後子孫が代々奉斎したという{{Sfn|松尾大社(平)|1979年|p=1108}}。 |

|||

[[中世]]には、神主の東家や正禰宜の南家が秦姓を名乗っている{{Sfn|松尾大社(平)|1979年|p=1109}}。しかし社務の実権は摂社月読社の中臣系の[[壱岐氏]](のち松室氏)が掌握して、同氏が松尾社の祠官も兼帯したとされる{{Sfn|松尾大社(平)|1979年|p=1109}}。[[近世]]を通じて神職は33家、神宮寺社僧は10数人にも及び、筆頭神主の秦氏は累代三位に叙せられたというが、詳細は明らかでない{{Sfn|松尾大社(平)|1979年|p=1109}}。 |

|||

=== 社領 === |

|||

松尾大社の社領に関して『[[新抄格勅符抄]]』<ref group="原">『新抄格勅符抄』10 神事諸家封戸 大同元年(806年)牒({{Harvnb|神道・神社史料集成}}参照)。</ref>によれば、[[神護景雲]]元年([[767年]])に山城国において2戸、神護景雲3年([[769年]])に[[因幡国]]において2戸の計4戸の[[神封]]があり、のち両国において各5戸が新封されている{{Sfn|松尾大社(平)|1979年|p=1109}}。また文献によれば、[[貞観 (日本)|貞観]]7年([[865年]])<ref group="原">『日本三代実録』貞観7年(865年)4月17日条({{Harvnb|神道・神社史料集成}}参照)。</ref>には新たに神田5段とともに山城国の愛宕・紀伊・乙訓・葛野の各郡から得度除帳田が宛てがわれた{{Sfn|松尾大社(平)|1979年|p=1109}}。貞観9年([[867年]])<ref group="原">『日本三代実録』貞観9年(867年)10月13日条({{Harvnb|神道・神社史料集成}}参照)。</ref>には神戸2戸が追封され、[[天永]]元年([[1110年]])には[[摂政]][[藤原忠実]]から尾張・備前両国から各5烟の寄進を受けている{{Sfn|松尾大社(平)|1979年|p=1109}}。 |

|||

以上に見える神戸はのちに[[荘園]]として発達し{{Sfn|松尾大社(平)|1979年|p=1109}}、[[中世]]以降の松尾大社の荘園としては山城国菱川荘・丹波国雀部荘・丹波国桑田荘・遠江国池田荘・越中国松永荘・摂津国山本荘・伯耆国東郷荘等が文書に見える{{Sfn|松尾大社(角)|1982年}}。 |

|||

[[近世]]には、[[江戸幕府]]から山城国葛野郡谷山田において933石、西七条(御旅所)において145石の都合1,078石が安堵された{{Sfn|松尾大社(平)|1979年|p=1109}}。 |

|||

== 境内 == |

== 境内 == |

||

境内は松尾山の東山麓に位置する。古代には松尾山頂の磐座で祭祀が行われたが、[[大宝 (日本)|大宝]]元年([[701年]])に現在地に遷座したとされる。現在の境内面積は約12万坪で、全域が[[風致地区]]に指定されている{{Sfn|松尾大社(平)|1979年|p=1110}}。本殿裏の社叢は[[極相]]の照葉樹林であるが、特にカギカズラが自生してその分布の北限を成していることから、「カギカズラ自生地」として京都市の天然記念物に指定されている<ref name="カギカズラ"/>。そのほか、境内入り口には京都府神社庁がある。 |

|||

境内の面積は約12万坪で、全域が[[風致地区]]である。またその大部分が古都保存法の特別地区に指定されている。 |

|||

<gallery widths="200px" heights="150px"> |

|||

=== 社殿 === |

|||

ファイル:Matsuo Taisha haiden1.jpg|'''拝殿''' |

|||

[[File:Matsunoo-taisha honden-2.JPG|thumb|200px|right|<p style="text-align:center;">本殿(重要文化財)</p>{{Smaller|類例の少ない両流造で「松尾造」とも称される。}}]] |

|||

ファイル:Matsuo Taisha romon1.jpg|'''楼門'''<br/>江戸時代初期の造営。 |

|||

[[File:Matsunoo-taisha shaden.JPG|thumb|200px|right|<p style="text-align:center;">拝殿(手前)と中門・本殿(右奥)</p>]] |

|||

'''本殿'''は、[[弘安]]8年([[1285年]])<ref group="原">『一代要記』弘安8年(1285年)3月18日条。</ref>の焼失を受けて[[室町時代]]初期の[[応永]]4年([[1397年]])に再建されたのち、[[天文 (元号)|天文]]11年([[1542年]])に大改修されたものになる。部材のほとんどは天文11年のものであるため、現在の文化財に関する公式資料では天文11年の造営とされている。形式は桁行三間・梁間四間、一重、[[檜皮葺]]。屋根は側面から見ると前後同じ長さに流れており、この形式は「'''両流造'''」とも「'''松尾造'''」とも称される独特のものである<ref group="注">現存する両流造の社殿は[[厳島神社]]本殿、同社摂社の客神社、[[宗像神社]]辺津宮、[[太宰府天満宮]]、[[香取神宮]]、そして松尾大社の6例を数えるのみで、以上のほか[[氣比神宮]]旧本殿(戦災で焼失)も両流造であったことが知られる(三浦正幸「越前の気比神宮本殿」、『日本建築学会中国支部研究報告集』第12巻、社団法人日本建築学会、1985年3月16日、pp.221-224)。</ref>。本殿は東面しており、彫刻や文様など随所には室町時代の特色が表れている。天文の大改修後は[[嘉永]]4年([[1851年]])、大正13年([[1924年]])に大修理が加えられ、昭和46年([[1971年]])に屋根葺き替え等の修理が行われた。この本殿は国の[[重要文化財]]に指定されている。{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=115-118}}<ref name="本殿(京都府)"/> |

|||

本殿の北側には、本殿と並ぶ形で'''神庫'''が立つ。この神庫は縦二間・横三間、校倉造で、檜皮葺。室町時代初期の「近郷図」ではこの場所に仮殿が見えるが、元禄・寛政期の絵図では代わって神輿庫が見える。その神輿庫は[[文久]]3年([[1863年]])に拝殿南側の現在地に移築され、さらに代わって建てられたのがこの神庫になる。{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=122-123}} |

|||

本殿には向拝を接して'''釣殿'''(つりどの)が接続しており、その釣殿の東に接して'''回廊'''が南北に延び、本殿と神庫を囲む。この回廊には3つの門が開かれており、中央の本殿正面にあたる門は「'''中門'''」、北の門は「北清門」、南の門は「南清門」と称される。回廊は板敷で、釣殿・回廊・門の屋根はいずれも檜皮葺である。なお、これらのうち釣殿は「近郷図」には見えない。以上の建物は[[嘉永]]4年([[1851年]])の改築になる。また回廊の右手奥には'''神饌所'''があり、献上される神饌はここで調理される。{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=121-123}} |

|||

中門正面にある'''拝殿'''は[[入母屋造]]で、檜皮葺。広場の中央に立ち、大祓式のほか各種神事で使用される。この拝殿は、元禄・寛政期の絵図でも同一の様式で描かれている。また、表参道に建つ'''楼門'''は桁行(間口)三間・梁間(奥行)二間の三間一戸楼門<ref group="注">社寺建築における楼門とは、2階建の門であって、初層と上層の間に屋根の出を造らないもの。「三間一戸」は門の正面柱間が3間で、中央1間を通路とする形式。</ref>で、屋根は[[入母屋造]]檜皮葺。[[寛文]]7年([[1667年]])に棟上げされた。高さ約11メートルで大規模なもので、華美な装飾はなく和様系で古式の楼門である。{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=123-125}} |

|||

境内入り口に立つ鳥居は、[[有栖川宮幟仁親王]]の筆になる額「松尾大神」を掲げる。鳥居には「脇勧請(わきかんじょう)」と呼ばれる榊の小枝の束12本が下げられているが、これは鳥居の原始形式を示すものと伝える。{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=127}} |

|||

<gallery> |

|||

File:Matsunoo-taisha roumon.JPG|楼門 |

|||

File:Matsuo Taisha Kyakuden.jpg|客殿 |

|||

File:Matsunoo-taisha torii.JPG|鳥居 |

|||

</gallery> |

</gallery> |

||

* 本殿 - [[室町時代]]、応永4年([[1397年]])建立。国の重要文化財 |

|||

=== 御神蹟 === |

|||

大社背後の松尾山は、古くから[[神奈備]]として信仰された山とされる{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=21}}。その山頂付近は『秦氏本系帳』に祭神が降臨したと見える「松埼日尾/日埼岑」にあたるといわれ、かつては大杉谷に残る「'''御神蹟'''(ごしんせき)」と称される巨石を[[磐座]]として祭祀が行われたと伝える{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=21}}。 |

|||

* 参集殿 |

|||

* 瑞翔殿 |

|||

=== 亀の井 === |

|||

* 客殿 |

|||

[[File:Matsuo-taisha Kyoto Japan12s3.jpg|thumb|200px|right|<p style="text-align:center;">亀の井</p>]] |

|||

* 葵殿 |

|||

大社の社殿背後には、「'''亀の井'''(かめのい)」と称される松尾山からの湧水の泉がある{{Sfn|松尾山(平)|1979年}}。この亀の井の水を酒に混ぜると腐敗しないといい、醸造家がこれを持ち帰って混ぜるという風習が現在も残っている{{Sfn|松尾大社(神々)|1985年|p=144}}。松尾大社が酒の神として信仰されるのはこの亀の井に由来するもので{{Sfn|松尾山(平)|1979年}}、その信仰により全国に創立された松尾神の分社は1,280社にも及ぶという{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=93}}。 |

|||

* 宝物館 |

|||

* 亀の井 |

|||

「亀の井」の名称は、松尾大社の[[神使]]が亀であることに由来するとされる{{Sfn|松尾山(平)|1979年}}。神社文書によれば、松尾神は大堰川を遡り丹波地方を開拓するにあたって急流では鯉に、緩流では亀に乗ったといい、この伝承により鯉と亀が神使とされたとされる{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=92}}。 |

|||

=== 松風苑 === |

=== 松風苑 === |

||

境内に |

境内には「'''松風苑'''(しょうふうえん)」として、昭和50年([[1975年]])に完成した庭園が広がる{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=182-183}}。松風苑は3種類の庭園からなり、それぞれ「上古の庭」は上古風に磐座を模した庭園、「蓬莱の庭」は鎌倉時代風に蓬莱島を模した庭園、「曲水の庭」は平安時代風に清流が流れる様を模した庭園である{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=182-183}}。これらは近代の作庭家の[[重森三玲]]最晩年の作でその代表的なものであり、昭和の[[日本庭園]]を代表するものの1つとされる{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=182-183}}。 |

||

<gallery |

<gallery> |

||

File:Shofuen Matsuo-taisha Kyoto Japan10s3.jpg|上古之庭 |

|||

File:Shofuen Matsuo-taisha Kyoto Japan07s3.jpg|曲水之庭 |

|||

File:Shofuen Matsuo-taisha Kyoto Japan03s3.jpg|蓬莱之庭 |

|||

ファイル:Shofuen Matsuo-taisha Kyoto Japan11s3.jpg|'''即興之庭''' |

|||

</gallery> |

</gallery> |

||

== 摂末社 == |

== 摂末社 == |

||

摂末社 |

摂末社は、摂社2社(いずれも境外社)・末社数社(うち境内7社){{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=129-141}}。中でも月読社・櫟谷社は本社と合わせて「'''松尾三社'''」と称され、これに宗像社・三宮社・衣手社・四大神社を加えた7社は「'''松尾七社'''」と称される{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=114}}。 |

||

=== |

=== 摂社 === |

||

[[File:Tsukiyomi-jinja (Kyoto, Kyoto) keidai.JPG|thumb|200px|right|<p style="text-align:center;">[[月読神社 (京都市)|月読神社]](松室)</p>]] |

|||

[[ファイル:Matsuo-taisha Kyoto Japan07s3.jpg|thumb|220px|(左から)祖霊社、金刀比羅社、一挙社、衣手社]] |

|||

; [[月読神社 (京都市)|月読神社]](月讀神社) |

|||

:* 鎮座地:京都市西京区松室山添町({{ウィキ座標|34|59|47.55|N|135|41|9.79|E|region:JP-26_type:landmark|位置|name=境外摂社:月読神社}}) |

|||

* 三宮社 - 松尾七社の一社 |

|||

:* 祭神:[[ツクヨミ|月読尊]] |

|||

* 衣手社 - 松尾七社の一社 |

|||

:* 社格:式内名神大社「葛野坐月読神社」 |

|||

* 祖霊社 |

|||

:* 例祭:[[10月3日]] |

|||

* 金刀比羅社 |

|||

:* 境内社:御船社、聖徳太子社 |

|||

* 一挙社 |

|||

: 「つきよみじんじゃ」。松尾七社の一社で、松尾三社の一社{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=114}}。松尾大社の南約400メートルの地に鎮座する。 |

|||

: 『[[日本書紀]]』では[[顕宗天皇]]3年<ref group="原">『日本書紀』顕宗天皇3年2月丁巳朔条。</ref>という歴史的に早い段階で創建伝承が記載されるが、同記事において壱岐県主([[壱岐氏]])が奉斎したと見えることから、当地に移った壱岐氏により壱岐の月読神社(式内名神大社)から勧請されたと推定される{{Sfn|葛野坐月読神社(式内社)|1979年}}。[[斉衡]]3年([[856年]])<ref group="原">『日本文徳天皇実録』斉衡3年(856年)3月戊午(15日)条。</ref>に現在地に移り、[[貞観 (日本)|貞観]]元年(859年)<ref group="原">『日本三代実録』貞観元年(859年)正月27日条。</ref>には正二位に叙せられている{{Sfn|葛野坐月読神社(神々)|1985年}}。境内は京都市指定史跡に指定されている。詳しくは「[[月読神社 (京都市)]]」を参照。 |

|||

[[File:Ichitani-munakata-jinja honden-2.JPG|thumb|200px|right|<p style="text-align:center;">[[櫟谷宗像神社]](嵐山)</p>]] |

|||

=== 境外社 === |

|||

; [[櫟谷宗像神社]] |

|||

:* 鎮座地:京都市西京区嵐山中尾下町({{ウィキ座標|35|0|41.02|N|135|40|35.89|E|region:JP-26_type:landmark|位置|name=境外摂社:櫟谷宗像神社}}) |

|||

** 祭神:市杵島姫命 |

|||

:* 祭神:[[宗像三女神|奥津島姫命]](櫟谷)、[[市杵島姫命]](宗像) |

|||

** 松尾七社の一社。現在は宗像社と合祀され「櫟谷宗像神社」。 |

|||

* 櫟谷社( |

:* 社格:式内社(櫟谷)、国史見在社(宗像) |

||

:* 例祭:[[1月3日]] |

|||

: 「いちたにむなかたじんじゃ/いちいだにむなかたじんじゃ」。松尾大社北方の[[渡月橋]]南橋詰付近に、櫟谷社・宗像社の2社が1殿に鎮座する。櫟谷社・宗像社いずれも松尾七社の一社で、特に櫟谷社は松尾三社の一社である{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=114}}。 |

|||

** [[式内社]]。松尾七社の一社。現在は宗像社と合祀。 |

|||

: [[桂川 (淀川水系)|桂川]]が[[保津峡]]を出た場所に鎮座しており、当地が水に関わる聖地と見なされ[[地主神]]として祀られたのが両社の始まりと推測される{{Sfn|松尾大社(神々)|1986年}}。櫟谷神は[[嘉祥]]元年([[848年]])<ref group="原">『続日本後紀』嘉祥元年(848年)11月戊午(2日)条。</ref>に従五位下、貞観10年([[868年]])<ref group="原"> 『日本三代実録』貞観10年(868年)閏12月10日条。</ref>に正五位下に昇叙されている{{Sfn|櫟谷神社(平)|1979年}}。また、貞観12年([[870年]])<ref group="原"> 『日本三代実録』貞観12年(870年)11月17日条。</ref>には両社含め数社に新鋳銭が奉納されたと見える{{Sfn|櫟谷神社(平)|1979年}}。詳しくは「[[櫟谷宗像神社]]」を参照。 |

|||

* [[月読神社 (京都市)|月読社]] |

|||

** 祭神:[[ツクヨミ|月読尊]] |

|||

** 式内社([[名神大社|名神大]])。松尾七社の一社。 |

|||

=== 末社 === |

|||

<gallery widths="200px" heights="150px"> |

|||

'''境内社''' |

|||

ファイル:Ichitani-munakata-jinja2.jpg|'''櫟谷宗像神社''' |

|||

* 北末社 |

|||

ファイル:Tsukuyomi-jinja honden.jpg|'''月読神社''' |

|||

** '''三宮社''' (さんのみやしゃ) - 祭神:[[タマヨリビメ|玉依姫命]]。松尾七社の一社{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=114}}。 |

|||

** '''四大神社''' (しのおおかみのやしろ) - 祭神:春若年神、夏高津日神、秋比売神、冬年神。松尾七社の一社{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=114}}。 |

|||

** 滝御前 (たきごぜん) - 祭神:[[ミヅハノメ|罔象女神]]。 |

|||

* 南末社 |

|||

** '''衣手社''' (ころもでしゃ) - 祭神:羽山戸神。松尾七社の一社{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=114}}。 |

|||

** 一挙社 (いっきょしゃ) - 祭神:一挙神。室町時代にはすでに鎮座する{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=139-140}}。 |

|||

** 金刀比羅社 (ことひらしゃ) - 祭神:[[大物主|大物主神]]。 |

|||

** 祖霊社 (それいしゃ) - 松尾社ゆかりの功績者を祀る。 |

|||

<gallery> |

|||

File:Matsunoo-taisha kita-massha.JPG|北末社のうち2社<br />{{Smaller|(左から)三宮社、四大神社。}} |

|||

File:Matsunoo-taisha Takigozen.JPG|北末社の滝御前 |

|||

File:Matsuo-taisha Kyoto Japan07s3.jpg|南末社4社<br />{{Smaller|(左から)祖霊社、金刀比羅社、一挙社、衣手社。}} |

|||

</gallery> |

</gallery> |

||

'''境外社・御旅所''' |

|||

* 三宮神社(川勝寺三宮神社) |

|||

** 鎮座地:京都市[[右京区]]西京極北裏町({{ウィキ座標|34|59|27.16|N|135|43|19.82|E|region:JP-26_type:landmark|位置|name=境外末社:三宮神社}}) |

|||

** 祭神:玉依姫命、[[オオヤマツミ|大山祇神]]、酒解神 |

|||

** 境内社:道祖神社 |

|||

*: 古い由緒は不詳。元々の祭神は玉依姫命であり、その後に他2柱が合祀されたため「三宮」と称したというが、定かではない。古くから松尾大社神幸祭に際しては、大社境内の三宮神社の御旅所となる。昭和28年([[1953年]])9月に松尾大社末社に定められた。{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=135-136}} |

|||

* 衣手神社(郡衣手神社) |

|||

** 鎮座地:京都市右京区西京極東衣手町({{ウィキ座標|34|59|52.54|N|135|42|37.65|E|region:JP-26_type:landmark|位置|name=境外末社:衣手神社}}) |

|||

** 祭神:玉依姫命、羽山戸神 |

|||

** 境内社:野々宮神社、諏訪社、幸之神社、八王子社、山王神社 |

|||

*: 古い由緒は不詳。神社付近は歌枕「衣手の森」に比定される。明治8年([[1875年]])に松尾大社境内の衣手神社から羽山戸神を合祀した。同年以後、松尾大社神幸祭に際しては大社境内の衣手神社の御旅所となる。明治11年([[1878年]])3月に無格社から松尾大社末社に定められ、社名も「三宮神社」から「衣手神社」に改めた。{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=137-139}} |

|||

* 綱敷行衛天満宮 (つなしきゆきえてんまんぐう) |

|||

** 鎮座地:京都市[[下京区]]西七条北東野町({{ウィキ座標|34|59|23.72|N|135|44|11.10|E|region:JP-26_type:landmark|位置|name=境外末社:綱敷行衛天満宮}}) |

|||

** 祭神:[[菅原道真]] |

|||

*: 綱敷天満宮に行衛天満宮を合祀したもので、社名の「綱敷」は菅原道真が筑紫左遷の際に御座の代わりに綱を敷いたことに、「行衛」は神社前南北の靱負通(ゆきえどおり)に由来するという。{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=140-141}} |

|||

* 西七条御旅所 |

|||

** 鎮座地:京都市下京区西七条南中野町({{ウィキ座標|34|59|17.55|N|135|44|9.39|E|region:JP-26_type:landmark|位置|name=御旅所:西七条御旅所}}) |

|||

** 祭神:松尾大神 |

|||

** 境内社:武御前社 |

|||

*: 松尾大社神幸祭の際の御旅所。御旅所についてはすでに平安時代末期の史料に見える。元々西七条には三ヶ所の御旅所があったが、明治に入り現在地に定められたという。江戸時代には200石の朱印地が授けられている。戦前までは能舞台があり、その舞台では能狂言が奉納されたという。{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=141-142}} |

|||

* 朱雀御旅所(松尾総神社) |

|||

** 鎮座地:京都市下京区朱雀裏畑町({{ウィキ座標|34|59|19.63|N|135|44|26.91|E|region:JP-26_type:landmark|位置|name=御旅所:朱雀御旅所(松尾総神社)}}) |

|||

** 祭神:月読尊 |

|||

*: 松尾大社還幸祭の際の御旅所。{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=142}} |

|||

そのほか、『松尾大社』{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=131}}では月読神社境内の御船社を松尾大社末社と記し、『式内社調査報告』{{Sfn|松尾神社二座(式内社)|1979年|p=126-132}}では西七条御旅所境内の武御前社、三宮神社境内の道祖神社も末社に挙げる。また、渡月橋北詰の[[大井神社 (京都市)|大井神社]]も古くは松尾大社と関係があったとされる{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=15}}。 |

|||

== 祭事 == |

|||

=== 年間祭事 === |

|||

<div class="NavFrame" style="width:100%;"> |

|||

<div class="NavHead" style="padding:1.5px; line-height:1.7; letter-spacing:1px;">年間祭事一覧</div> |

|||

<div class="NavContent" style="text-align:left;"> |

|||

松尾大社で年間に行われる祭事の一覧{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=191-195}}。 |

|||

* 毎月 |

|||

** 月次祭 (1日、15日) |

|||

* 1月 |

|||

** 歳旦祭 (1月1日) |

|||

** 元始祭、櫟谷宗像神社例祭 (1月3日) |

|||

** 西七条御旅所奉射祭 (1月8日) |

|||

** 古神札焼納祭 (1月15日) - 団子神饌奉献。 |

|||

* 2月 |

|||

** 節分祭 (2月3日) |

|||

** 紀元祭 (2月11日) |

|||

** 祈年祭 (2月17日) |

|||

* 4月 |

|||

** '''例祭''' (4月2日) - 松尾大社で行われる各種祭事のうち最も重要な祭。 |

|||

** '''中酉祭''' (4月中酉の日) - 醸造の完了を祈願する祭。 |

|||

** 榊御面稚児奉告祭 (神幸祭8日前の土曜) |

|||

** 御船社祭 (神幸祭前日の土曜) |

|||

** '''神幸祭''' (4月20日以降の第1日曜) |

|||

** 各御旅所七日開祭 (神幸祭6日後の土曜) |

|||

* 5月 |

|||

** 西七条御旅所献灯祭 (5月3日) |

|||

** 松尾使奉告祭 (神幸祭2週間後の日曜) |

|||

** '''還幸祭''' (神幸祭3週間後の日曜) |

|||

* 6月 |

|||

** 神饌田御田植祭 ([[芒種]]前後の土日) |

|||

** 大祓式 (6月30日) |

|||

* 7月 |

|||

** 植女奉告祭 (御田植祭1週間前の日曜) |

|||

** '''御田祭''' (7月第3日曜) - 田の虫除けを祈る祭。京都市指定無形民俗文化財に指定。 |

|||

* 9月 |

|||

** '''八朔祭''' (9月3日) - 風雨順調を祈る祭。 |

|||

* 10月 |

|||

** 月讀神社例祭 (10月3日) |

|||

** 観月祭 (旧暦8月15日) |

|||

** 神嘗祭当日祭 (10月17日) |

|||

** 抜穂祭 (10月中旬) |

|||

* 11月 |

|||

** '''上卯祭''' (11月上卯の日) - 醸造安全を祈る祭。 |

|||

** 新嘗祭 (11月23日) |

|||

* 12月 |

|||

** 境内諸末社例祭 (12月15日) |

|||

** 天長祭 (12月23日) |

|||

** 御煤払式 (12月26日) |

|||

** 大祓式、除夜祭 (12月31日) |

|||

</div></div> |

|||

=== 松尾祭 === |

|||

* 神幸祭 (4月20日以降の第1日曜) |

|||

* 還幸祭 (神幸祭3週間後の日曜) |

|||

4月下旬から5月中旬に行われる神幸祭・還幸祭は、それぞれ「おいで」「おかえり」と称され、併せて「'''松尾祭'''(まつのおまつり)」や「松尾の国祭」とも総称される。かつては3月中卯日に出御・4月上酉日に還幸であったが、明治以降は4月下卯日に出御・5月上酉日に還幸となり、現在では上記日付で行われる{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=70-76}}。この松尾祭は『[[江家次第]]』によれば[[貞観 (日本)|貞観]]年間([[859年]]-[[877年]])に始まったといい{{Sfn|松尾大社(平)|1979年|p=1109}}、『延喜式』<ref group="原">『延喜式』1 四時祭上 松尾祭条({{Harvnb|神道・神社史料集成}}参照)。</ref>において祭の様式が定められている{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=63}}。[[応仁の乱]]以後は衰退があったものの、その後再興を経て現在まで続いている{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=64-69}}。 |

|||

祭では、まず神幸祭前日に摂社月読神社境内の御船社において、船渡御の安全祈願を行う{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=70-76}}。そして神幸祭では、松尾七社のうち月読社以外6社の神霊を[[神輿]]に、月読社の神霊のみを[[唐櫃]]に遷し、拝殿を3周したのちに月読社を先頭として松尾大社を出発する{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=70-76}}。境内を出た一行は桂川を船で渡り、河原の斎場において各神に古例の団子神饌を献じる{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=70-76}}。その後衣手社神輿を郡衣手神社に、三宮社神輿を川勝寺三宮神社に、ほか5社の神輿・唐櫃を西七条御旅所に移し、それぞれの地で3週間とどめる{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=70-76}}。 |

|||

次に還幸祭では、上記3ヶ所の神輿・唐櫃が唐橋の「旭日の杜」([[西寺|西寺跡]])に集められ、赤飯座の特殊神饌を献じて祭典を行う{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=70-76}}。さらに朱雀御旅所に移し祭典を行ったのち、松尾橋を渡って本社に到着、拝殿を周り祭典を行って一連の祭を終了する{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=70-76}}。この還幸祭は、本殿・楼門のほか各御旅所の本殿、神輿、神職の冠・烏帽子まで葵と桂で飾ることから、特に「'''葵祭'''」と称されている{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=70-76}}。同名の祭としては[[賀茂別雷神社]]・[[賀茂御祖神社]]の[[葵祭]](賀茂祭)が有名であるが、松尾祭でも古くから葵鬘が使用されたことは『江家次第』に見える{{Sfn|松尾大社(神々)|1985年|p=150}}。平安時代にはすでに松尾・賀茂両社で似た祭が行われていたことから、両社の祭祀の共通性が指摘される{{Sfn|松尾大社(神々)|1985年|p=150}}。 |

|||

== 文化財 == |

== 文化財 == |

||

=== 重要文化財(国指定) === |

=== 重要文化財(国指定) === |

||

* 本殿(建造物) - 明治40年8月28日指定<ref>『国宝・重要文化財大全 別巻』(所有者別総合目録・名称総索引・統計資料)、毎日新聞社、2000</ref><ref>{{国指定文化財等データベース|102|1931|松尾大社本殿}}</ref><ref name="本殿(京都府)">[http://spogaku.pref.kyoto.lg.jp/asset/407.html 松尾大社本殿](京都府生涯学習・スポーツ情報)。</ref>。 |

|||

* 本殿 |

|||

* 木造神像 3躯(男神坐像2・女神坐像1)(彫刻)<!--正確な指定名称はタテ書きで「木造神像」の下に「男神坐像」「女神坐像」を2行書きとする。--> |

|||

: 「松尾造」と呼ばれる両流造りの形式で、この形式の社殿は[[宗像大社]]・[[厳島神社]]と当社のみである。現在のものは[[応永]]4年([[1397年]])の建立で、松尾造の社殿の中では最古である。 |

|||

*: 松尾大社に伝わる3躯の神像。いずれも[[平安時代]]の作とされ、日本に現存する神像では最古に属する。老年男神像は大山咋神、女神像は中津島姫命、壮年男神像は月読尊にあたると伝えるが不詳。現在はいずれも松尾大社宝物館(神像館)に保管・展示されている。明治40年5月27日指定。<ref>『国宝・重要文化財大全 別巻』(所有者別総合目録・名称総索引・統計資料)、毎日新聞社、2000</ref><ref>{{国指定文化財等データベース|201|3615|木造神像男神坐像}}</ref><ref>{{国指定文化財等データベース|201|00011153|木造神像女神坐像}}</ref>{{Sfn|松尾大社(学生社)|2007年|p=179-181}} |

|||

* 木造神像 3躯(男神2躯、女神1躯) |

|||

=== 京都府指定有形文化財 === |

|||

* 木造神像 16躯(彫刻) |

|||

** 女神坐像 7躯 |

|||

** 男神像 7躯 |

|||

** 僧形神像 2躯 |

|||

** (附 神像形 2躯) |

|||

*: 平安時代後期から鎌倉時代の作になる神像群である。これらの像は松尾大社の摂社・末社に安置されていたもので、月読社に女神像1躯、櫟谷宗像社に女神像2躯と神像形1躯、三宮社に女神像1躯、衣手社に男神像1躯、四大神社に男神像2躯、一挙社に男神像1躯、金刀比羅社に女神像1躯が伝えられていた。その他の神像の伝来は明らかでない。 |

|||

*: いずれの神像も構造は[[一木造]]で、多くは木心を含む。これらのうち、特に月読社旧安置の女神坐像は保存状態も良く、平安時代後期を代表的する神像と評価される。また櫟谷宗像社旧安置の女神坐像の1躯は、[[康治]]2年([[1143年]])2月11日という全国の神像でも最古例に属する銘を有している。現在これらの神像は、重要文化財の神像とともに松尾大社宝物館(神像館)に所蔵・展示されている。平成25年3月19日指定。{{Sfn|京都の文化財 第31集|p=18-23}}{{Sfn|みんなの文化財 No.31|p=10-11}} |

|||

=== 京都市指定文化財 === |

|||

* 有形文化財 |

|||

** 紙本著色松尾大社絵図(古文書) - [[室町時代]]前期の作。松尾山を背景に東方から見た松尾社周辺を描く。ただし、古代・中世いずれの時期の景観を描いたものかは明らかでない。平成6年4月1日指定。<ref>[http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000005844.html 京都市指定・登録文化財-美術工芸品-西京区]、[http://www.city.kyoto.jp/bunshi/bunkazai/siteisyasinn/bikousetumei04.html 京都市指定・登録文化財-美術工芸](京都市ホームページ)。</ref> |

|||

* 無形民俗文化財 |

|||

** 松尾大社御田祭 - 昭和60年6月1日指定。<ref>[http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000005878.html 京都市指定・登録文化財-無形民俗文化財-西京区]、[http://www.city.kyoto.jp/bunshi/bunkazai/siteisyasinn/muminsetumei.htm#Anchor-62542 京都市指定・登録文化財-無形民俗 > 松尾大社御田祭](京都市ホームページ)。</ref> |

|||

* 史跡 |

|||

** 月読神社境内 - [[月読神社 (京都市)|月読神社]](境外摂社)の境内。平成5年4月1日指定。<!--所有者は松尾大社--><ref>[http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000005901.html 京都市指定・登録文化財-史跡-西京区]、[http://www.city.kyoto.jp/bunshi/bunkazai/siteisyasinn/sisekisetumei.htm#Anchor-58171 京都市指定・登録文化財-史跡 > 月読神社境内](京都市ホームページ)。</ref> |

|||

* 天然記念物 |

|||

** 松尾大社のカギカズラ野生地 - 昭和59年6月1日指定。<ref name="カギカズラ">[http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000005955.html 京都市指定・登録文化財-天然記念物-西京区]、[http://www.city.kyoto.jp/bunshi/bunkazai/siteisyasinn/tennnennsetumei.html#Anchor-2868 京都市指定・登録文化財-天然記念物 > 松尾大社のカギカズラ野生地](京都市ホームページ)。</ref> |

|||

== 現地情報 == |

== 現地情報 == |

||

'''所在地''' |

|||

* [[京都府]][[京都市]][[西京区]]嵐山宮町3 |

* [[京都府]][[京都市]][[西京区]]嵐山宮町3 |

||

'''付属施設''' |

|||

; 交通アクセス |

|||

* 神像館 - 松尾大社所蔵の神像21体を展示。開館時間:午前9時 - 午後4時(日・祝日は午後4時30分)。 |

|||

{{underline|鉄道}} |

|||

* 最寄駅:[[阪急電鉄]][[嵐山線]] [[松尾大社駅]] (下車後徒歩すぐ) |

|||

'''交通アクセス''' |

|||

{{underline|バス}} |

|||

* 鉄道 |

|||

* [[京都市営バス]](京都駅から:嵐山大覚寺行き)「松尾大社前」バス停下車 (下車後徒歩すぐ) |

|||

* [[ |

** [[阪急電鉄]][[阪急嵐山線|嵐山線]] [[松尾大社駅]] (徒歩すぐ) |

||

* バス |

|||

** [[京都市営バス]](京都駅から:嵐山大覚寺行き)で「松尾大社前」バス停下車 (下車後徒歩すぐ) |

|||

** [[京都バス]](京都駅から:苔寺行き)で「松尾大社前」バス停下車 (下車後徒歩すぐ) |

|||

== |

== 脚注 == |

||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

* 松尾大社編『松尾大社』([[学生社]]、平成19年(2007年)2月) |

|||

'''注釈''' |

|||

* 『松尾大社の四季 水野克比古写真集』([[東方出版]]、平成17年(2005年)) |

|||

{{reflist|group="注"}} |

|||

'''原典''' |

|||

{{reflist|group="原"}} |

|||

'''出典''' |

|||

{{reflist|2}} |

|||

== 参考文献・サイト ==<!--記事執筆に使用した文献--> |

|||

'''神社出版物・現地説明板''' |

|||

* 神社由緒書「松尾さん」 |

|||

* {{Cite book|和書|editor=松尾大社編|author=|year=2007|chapter=|title=松尾大社|publisher=学生社|isbn=|ref={{Harvid|松尾大社(学生社)|2007年}}}} |

|||

* 境内説明板 |

|||

'''書籍''' |

|||

* 百科事典 |

|||

** {{Cite book|和書|editor=|author=|year=1979|chapter=|title=日本歴史地名体系 27 京都市の地名|publisher=[[平凡社]]|isbn=4582490271|ref={{Harvid|京都市の地名(平)|1979年}}}} |

|||

*** {{Wikicite|reference=「松尾大社御旅所」|ref={{Harvid|松尾大社御旅所(平)|1979年}}}}、{{Wikicite|reference=「櫟谷神社」|ref={{Harvid|櫟谷神社(平)|1979年}}}}、{{Wikicite|reference=「松尾山」|ref={{Harvid|松尾山(平)|1979年}}}}、{{Wikicite|reference=「松尾大社」|ref={{Harvid|松尾大社(平)|1979年}}}}、{{Wikicite|reference=「松尾月読神社」|ref={{Harvid|松尾月読神社(平)|1979年}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|editor=|author=|year=1982|chapter=|title=[[角川日本地名大辞典]] 26-1 京都府|publisher=[[角川書店]]|isbn=4040012615|ref=}} |

|||

*** {{Wikicite|reference=「松尾大社」|ref={{Harvid|松尾大社(角)|1982年}}}}、{{Wikicite|reference=「松尾月読神社」|ref={{Harvid|松尾月読神社(角)|1982年}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=|year=1992|title=[[国史大辞典]] 第13巻|publisher=[[吉川弘文館]]|isbn=4642005137|ref=}} |

|||

*** {{Wikicite|reference=西川順土「松尾神社文書」|ref={{Harvid|松尾神社文書(国史)|1992年}}}}、{{Wikicite|reference=西川順土「松尾大社」|ref={{Harvid|松尾大社(国史)|1992年}}}}、{{Wikicite|reference=柴田実「松尾祭」|ref={{Harvid|松尾祭(国史)|1992年}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|editor=|author=|year=2010|chapter=秦氏|title=日本古代氏族人名辞典 普及版|publisher=[[吉川弘文館]]|isbn=9784642014588|ref={{Harvid|秦氏(古代氏族)|2010年}}}} |

|||

* 研究書 |

|||

** {{Cite book|和書|editor=式内社研究会編|author=|year=1979|title=式内社調査報告 第1巻|publisher=[[皇學館大学]]出版部|page=|isbn=|ref={{Harvid|式内社調査報告|1979年}}}} |

|||

*** {{Wikicite|reference=笠井倭人「葛野坐月読神社」|ref={{Harvid|葛野坐月読神社(式内社)|1979年}}}}、{{Wikicite|reference=笠井倭人「松尾神社二座」|ref={{Harvid|松尾神社二座(式内社)|1979年}}}}、{{Wikicite|reference=笠井倭人「櫟谷神社」|ref={{Harvid|櫟谷神社(式内社)|1979年}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|editor=[[谷川健一]]編|author=|year=1986|chapter=|title=日本の神々 -神社と聖地- 5 山城・近江|publisher=[[白水社]]|isbn=4560022151|ref=}} |

|||

*** {{Wikicite|reference=大和岩雄「松尾大社」|ref={{Harvid|松尾大社(神々)|1985年}}}}、{{Wikicite|reference=大和岩雄「葛野坐月読神社」|ref={{Harvid|葛野坐月読神社(神々)|1985年}}}} |

|||

* その他文献 |

|||

** {{Cite book|和書|editor=|author=[[水谷千秋]]|year=2009|chapter=|title=謎の渡来人秦氏(文春新書)|publisher=[[文藝春秋]]|isbn=4166607341|ref={{Harvid|水谷|2009年}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|editor=|author=中村修也|year=2011|chapter=秦氏|title=古代豪族のルーツと末裔たち(新人物文庫)|publisher=[[新人物往来社]]|isbn=978-4404040848|ref={{Harvid|中村|2011年}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|editor=『歴史読本』編集部編|author=瀧音能之|year=2014|chapter=伏見稲荷大社と秦氏|title=神社の古代史(新人物文庫)|publisher=中経出版|isbn=978-4046001368|ref={{Harvid|瀧音|2014年}}}} |

|||

** {{Wikicite|reference=[[上田正昭]]{{PDFlink|[http://www.pref.kyoto.jp/jinken/documents/1271055962285.pdf 「松尾と月読の古社」]}}(京都府ホームページ)。|ref={{Harvid|上田 松尾と月読の古社}}}} |

|||

** {{Wikicite|reference=『京都の文化財 第31集』[http://www.kyoto-be.ne.jp/bunkazai/cms/?action=common_download_main&upload_id=1499 16-20]、[http://www.kyoto-be.ne.jp/bunkazai/cms/?action=common_download_main&upload_id=1500 21-30](京都府教育委員会)。|ref={{Harvid|京都の文化財 第31集}}}} |

|||

** {{Wikicite|reference=[http://www.kyoto-be.ne.jp/bunkazai/cms/?action=common_download_main&upload_id=1502 『守り育てようみんなの文化財 No.31』](京都府教育委員会)。|ref={{Harvid|みんなの文化財 No.31}}}} |

|||

'''サイト''' |

|||

* {{Cite web|url=http://21coe.kokugakuin.ac.jp/db/jinja/010201.html|author=|title=松尾神社二座(山城国葛野郡)|work=|publisher=國學院大學21世紀COEプログラム「神道・神社史料集成」|date=|accessdate=2014-7-19|ref={{Harvid|神道・神社史料集成}}}} |

|||

== 関連文献 ==<!--記事執筆に使用していない文献--> |

|||

* 『[[古事類苑]] 神祇部23』神宮司庁、1896年-1914年、松尾神社項。 |

|||

** [http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/897622 『古事類苑 神祇部23』](近代デジタルライブラリーより)4-15コマ参照。 |

|||

== 関連項目 == |

|||

* [[秦氏]] |

|||

* [[松尾神社]] |

|||

** 松尾神社 ([[山梨県]][[甲州市]]) - [[甲斐国]][[山梨郡]]の式内社。 |

|||

** [[松尾神社 (亀岡市)|松尾神社]] ([[京都府]][[亀岡市]]) - [[丹波国]][[桑田郡]]の式内社。 |

|||

* [[賀茂別雷神社]](上賀茂神社)、[[賀茂御祖神社]](下鴨神社) |

|||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

{{Commonscat|Matsunoo-taisha}} |

|||

{{commons|Category:Matsuo Taisha}} |

|||

* [http://www.matsunoo.or.jp/ 松尾大社](公式サイト) |

* [http://www.matsunoo.or.jp/ 松尾大社](公式サイト) |

||

* [http://21coe.kokugakuin.ac.jp/db/jinja/010201.html 松尾神社二座]、[http://21coe.kokugakuin.ac.jp/db/jinja/011801.html 葛野坐月読神社](國學院大學21世紀COEプログラム「神道・神社史料集成」) |

* [http://21coe.kokugakuin.ac.jp/db/jinja/010201.html 松尾神社二座]、[http://21coe.kokugakuin.ac.jp/db/jinja/011801.html 葛野坐月読神社](國學院大學21世紀COEプログラム「神道・神社史料集成」) |

||

{{神道 横}} |

{{神道 横}} |

||

{{DEFAULTSORT:まつのおたいしや}} |

{{DEFAULTSORT:まつのおたいしや}} |

||

[[Category:京都市の神社]] |

|||

[[Category:西京区の歴史]] |

[[Category:西京区の歴史]] |

||

[[Category:京都市の神社]] |

|||

[[Category:名神大社]] |

[[Category:名神大社]] |

||

[[Category:山城国の式内社|名まつのおたいしや]] |

[[Category:山城国の式内社|名まつのおたいしや]] |

||

2014年8月5日 (火) 01:35時点における版

| 松尾大社 | |

|---|---|

本殿(右手奥、重要文化財)と中門・回廊 | |

| 所在地 | 京都府京都市西京区嵐山宮町3 |

| 位置 | 北緯34度59分59.87秒 東経135度41分06.62秒 / 北緯34.9999639度 東経135.6851722度座標: 北緯34度59分59.87秒 東経135度41分06.62秒 / 北緯34.9999639度 東経135.6851722度 |

| 主祭神 |

大山咋神 中津島姫命 |

| 神体 | 松尾山(神体山) |

| 社格等 |

式内社(名神大2座) 二十二社(上七社) 旧官幣大社 別表神社 |

| 創建 | 大宝元年(701年)(創祀は上古) |

| 本殿の様式 | 三間社両流造檜皮葺 |

| 札所等 | 神仏霊場巡拝の道87番(京都7番) |

| 例祭 | 4月2日 |

| 主な神事 | 松尾祭(4月下旬から5月中旬) |

| 地図 | |

大鳥居

松尾大社(まつのおたいしゃ)は、京都府京都市西京区にある神社。式内社(名神大社)で、二十二社(上七社)の一社。旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁の別表神社。

概要

京都市西部、四条通西端に位置し、東端の八坂神社(祇園社)と対峙して鎮座する。盆地の西縁をなす松尾山(標高223メートル)を背景とし、桂川流域を開発した渡来系氏族の秦氏により松尾山の神として平安京以前から奉斎された。平安京遷都後は東の賀茂神社(賀茂別雷神社・賀茂御祖神社)とともに「東の厳神、西の猛霊」と並び称され[1]、西の王城鎮護社に位置づけられていた。中世以降は酒の神としても信仰され、現在においても醸造家からの信仰の篤い神社である。

本殿は室町時代の造営で、全国でも類例の少ない両流造であり国の重要文化財に指定されている。また多くの神像を有することでも知られ、男神像2躯・女神像1躯の計3躯が国の重要文化財に、ほか16躯が京都府指定有形文化財に指定されている。そのほか、神使を亀とすることでも知られる。

社名

社名は、古くは『延喜式』神名帳に見えるように「松尾神社」と称された。現在に見る「松尾大社」と改称したのは、戦後の昭和25年(1950年)8月30日である[2]。

「松尾」の読みは、公式には「まつのお」であるが、一般には「まつお」とも称されている[3]。文献では『延喜式』金剛寺本、『枕草子』、『太平記』建武2年(1335年)正月16日合戦事条、『御湯殿上日記』明応8年(1499年)条等においていずれも「まつのお/まつのを」と訓が振られており[4][5]、「の」を入れるのが古くからの読みとされる[6]。

祭神

主祭神は次の2柱[7]。

『延喜式』神名帳において「松尾神社二座」と見えるように、松尾大社の祭神は古くから2柱とされている[8]。

大山咋神について

祭神2柱のうち大山咋神(おおやまぐいのかみ)は、『古事記』(和銅5年(712年)成立)[原 1]や『先代旧事本紀』[原 2]において、大年神と天知迦流美豆比売(あめのかるみずひめ)の間の子であると記されるほか、

と記されており、比叡山の日吉大社(滋賀県大津市)の祭神と同じくする神である[10]。神名の字義は定かでないが、「くい(咋)」を「杭・杙」と見て、山頂にあって境をなす神であるともいわれる[11]。また、上記に見える「鳴鏑」に関連する伝承として、『本朝月令』所引の『秦氏本系帳』[原 3][注 2]では、

と見える[9]。このような神婚譚は、大神神社や賀茂別雷神社でも知られる[9]。特に『山城国風土記』逸文[原 4]に記される、賀茂建角身命の子の玉依日売が川上から流れてきた丹塗矢(ここでは乙訓郡の火雷神)により妊娠して賀茂別雷命を産んだという、賀茂氏の伝承との関連が指摘される[12]。

上の記述では「鴨氏人は秦氏の聟(婿)」として秦氏と賀茂氏の関連が見えるが、両氏は平安京以前の京都盆地における2大氏族であり、秦氏の入植以前から賀茂氏は当地にあったと推測される[13]。そして『秦氏本系帳』の神婚譚は、秦氏により賀茂氏の伝承が都合の良いように取り入れられたものといわれる[14]。一方で、秦氏と賀茂氏とが姻戚関係により連携して祭祀を行なったことが伝承の背景にあるとの見方もある[13]。なお賀茂氏と秦氏との関連性については、上記の丹塗矢伝承のほか、松尾祭・賀茂祭で「葵祭」と称して似た祭祀を行うこと、御阿礼神事を行うこと、斎王・斎子といった巫女による祭祀を行うこと等も併せて指摘される[15]。

中津島姫命について

もう1柱の祭神である中津島姫命(なかつしまひめのみこと)は、宗像大社(福岡県宗像市)で祀られる宗像三女神の市杵島姫命の別名とされる[7][注 3]。

『本朝月令』所引『秦氏本系帳』の別条[原 5]では、

として、戊辰年(天智天皇7年(668年)か[18])に胸形(宗像)の中部大神(中都大神の誤写か[11])が「松埼日尾/日埼岑」に天降ったとする[11]。この「松埼日尾」については京都市松ヶ崎説と松尾山頂説とがある[19]。特に後者の説では、松尾山頂に残る磐座(御神蹟)の存在が指摘され、松尾大社側の伝承では中津島姫命はこの磐座に降臨したとしている[18]。なお、上記伝承では大山咋神の記載は見えないことについて、大山咋神の鎮座は周知のことで記載の必要がなかったとも推測されるが[20]、詳細は明らかでない。

この神が祀られた経緯は定かでないが、宗像の市杵島姫命が海上守護の性格を持つ神であることから、秦氏が大陸出身であることに由来するとする説がある[9]。一方、『秦氏本系帳』[原 5]において秦忌寸知麻留女が斎女として見えることから、巫女が松尾大社の祭祀主体であったとして、これに由来したと見る説もある[21]。

特徴

秦氏による奉斎

松尾大社は、古代から渡来系氏族の秦氏(はたうじ)に奉斎されることで知られる。秦氏は、秦王朝の始皇帝の後裔とする弓月君の子孫を称したことから「秦」を名乗った氏族で[注 4]、同様に漢王朝の遺民を称した漢氏(あやうじ)とともに渡来系氏族を代表する氏族である[22]。同じ渡来系の漢氏が陶部・鞍作部・工人等の技術者集団から成ったのに対して、秦氏は秦人部・秦部等の農民集団から成り、これらの人々は日本全国に分布して古代日本において最も多い人口を誇ったといわれる[23]。

秦氏発展の経緯として、『新撰姓氏録』[原 6]によるとまず秦氏は大和国の葛城に定住したという[24]。その真偽は明らかでないが、5世紀後半から末頃になると山背地方(のちの山城国)に本拠を置いたとされ[25]、以後は山背地方で経済基盤を築き、これが長岡京遷都・平安京遷都の背景にもなった[26]。山背地方のうち特に重要地とされたのが紀伊郡深草と葛野郡嵯峨野であり[27]、紀伊郡の側では現在も氏社として伏見稲荷大社(京都市伏見区)が知られる。葛野郡の側では桂川の葛野大堰に代表される治水事業によって開発がなされ[28]、現在も一帯には氏社として松尾大社のほか木嶋坐天照御魂神社・大酒神社、氏寺として広隆寺が残る。秦氏に関する文献は少ないため上に挙げた神社同士の関係は明らかでないが、松尾大社はそれらのうちで最も神階が高く、秦氏のゆかりとして第一に挙げられる神社になる[29]。

なお、前述のように松尾大社祭神の大山咋神・中津島姫命はそれぞれ日吉大社・宗像大社と結びつく神で、秦氏特有の神ではないとされる[25]。祭神が秦氏特有でないのは伏見稲荷大社・木嶋坐天照御魂神社も同様で、いずれの社でも秦氏が入植の際に入植以前の祭祀を継承する形を採ったためと見られている[30]。このように在地神を尊重・継承する傾向は、秦氏の祭祀姿勢の特徴に挙げられる[30]。

酒の神としての信仰

神輿庫

松尾大社に奉納された多くの酒樽が並ぶ。松尾大社は別の面として、「酒の神」としての信仰が篤いことでも知られている[31]。酒の神とする信仰は中世以降に広まったもので[31]、記述は古くは貞享元年(1684年)成立の『雍州府志』、井原西鶴の『西鶴織留』に見え、その信仰の篤さは神輿庫に並べられた多くの酒樽に顕著である[31]。松尾大社では現在も酒に関する祭事が行われるほか、社伝では大社社殿背後にある霊泉「亀の井」の水を酒に混ぜると腐敗しないといい、醸造家がこれを持ち帰る風習が残っている[31]。

松尾神を酒の神とする起源は明らかでないが、一説に渡来系氏族の秦氏が酒造技術を持ち込んだことに由来するともいい、『日本書紀』雄略天皇紀に見える「秦酒公」との関連も指摘される[32]。

歴史

創建

松尾山 遠景

松尾山の山頂付近には「御神蹟」と称する磐座が残る。上古には松尾山頂の磐座(御神蹟)で祭祀が行われたといわれるが[18]、『秦氏本系帳』[原 5]によれば、大宝元年(701年)に勅命によって秦忌寸都理(とり)が現在地に社殿を造営し、松尾山の磐座から神霊を同地へ移したのが創建になるという[18]。また秦忌寸知麻留女(ちまるめ)が斎女として奉仕し、さらに養老2年(718年)に知麻留女の子の秦忌寸都駕布(つがふ)が初めて祝(神職)を務めたといい、以後はその子孫が代々奉斎するという[18]。

社殿創建以前の祭祀については、未だ明らかではない。前述(「祭神」節)のように松尾大社に関する古い伝承には、大山咋神が鎮座するという『古事記』の伝承[原 1]、宗像の中部大神(中津島姫命)が鎮座するという『秦氏本系帳』の伝承[原 5]、秦氏に加えて賀茂氏も創立に関与したとする『秦氏本系帳』の別伝承[原 3]の3種類が存在するが、これらの解釈には不明な点が多い[13]。また、大宝元年(701年)に社殿が造営されたとする記事は『伊呂波字類抄』(平安時代末頃)にも確認されるが[33]、『続日本紀』の同年記事[原 7]に山背国葛野郡の月読神・樺井神・木島神・波都賀志神等の神稲を中臣氏に給すると見えることから、松尾大社の祭祀についても中臣氏の神祇政策が背景にあると指摘される[12]。

なお、社殿を現在地に定めた理由も定かでないが、平成26年(2014年)3月に本殿背後の樹木を伐採した際に巨大な岩肌があらわとなったことから、松尾山頂の磐座での祭祀にならってこの巨岩のそばで祭祀を行うことを志向したとする説が挙げられている[34]。

概史

奈良時代

創建後の伝承として、『江家次第』によれば天平2年(720年)に「大社」の称号が許されたという[15]。

国史では延暦3年(784年)[原 8]に桓武天皇が長岡京遷都を当社と乙訓神に報告し、その際に両神に従五位下の神階が叙せられている[15]。延暦5年(786年)[原 9]には従四位下に昇叙された[15]。

平安時代

| 神階 | 松尾神 | 稲荷神 |

|---|---|---|

| 従五位下 | 784年 | 827年 |

| 従四位下 | 786年 | 844年 |

| 従四位上 | -- | 850年 |

| 正四位下 | 845年 | 857年 |

| 正四位上 | -- | 859年 |

| 従三位 | 847年 | 874年 |

| 正二位 | 852年 | -- |

| 従一位 | 859年 | 940年 |

| 正一位 | 866年 | 1081年 |

平安京遷都後も松尾社に対する朝廷の崇敬は続き、国史では神階が貞観8年(866年)[原 10]に正一位勲二等まで昇叙された記事が見え、『本朝月令』[原 5]ではのちに正一位勲一等の極位に達したとする[9]。同じ秦氏奉斎社としては稲荷神社(現・伏見稲荷大社)も知られるが、松尾社は稲荷社よりも220年ほど早く正一位に達した[37](表参照)。

延長5年(927年)成立の『延喜式』神名帳では山城国葛野郡に「松尾神社二座 並名神大 月次相嘗新嘗」として、二座が名神大社に列するとともに月次祭・相嘗祭・新嘗祭で幣帛に預かった旨が記載されている[9]。『二十二社註式』によれば、平安時代中期には二十二社の1つとして上七社の中でも特に4番目に列している[9]。また平安期には、寛弘元年(1004年)の一条天皇の参拝を始めとして、後一条・後朱雀・後三条・堀河・崇徳・近衛・後鳥羽・順徳ら各天皇から10度にも及ぶ参拝があり、その際には神宝奉納や祈願があったことが国史に記載されている[9]。

鎌倉時代から江戸時代

松尾大社には古代から社領の寄進が多く、これらの社領は中世に入って荘園化した[38]。文書では山城国を中心として遠くは遠江国・越中国・伯耆国まで及ぶ荘園を有していた様子が見える(「社領」節参照)。また南北朝時代には、室町幕府から社殿造替の料所として山城1国の棟別銭と葛野1郡の段銭の宛行いを受けた[38]。

永禄11年(1568年)の織田信長入京後は、社領を一旦は足利義政近習の上野秀政に預けられたが、元亀3年(1572年)に還付された[38]。天正3年(1575年)には山城国奉行の細川藤孝から年貢が安堵されている[38]。豊臣秀吉の治世下においても、淀城主の杉原家次から社領等を安堵されていたが、蔵入地設定に際して得分権は限定された[38]。江戸時代には幕府から計1,078石の朱印地が安堵された[38]。

明治以降

明治維新後は、明治4年(1871年)5月14日に近代社格制度において「松尾神社」として官幣大社に列した[2]。戦後は神社本庁の別表神社に列しているほか、昭和25年(1950年)8月30日に社名を現在の「松尾大社」に改称した[2]。現在の氏子区域は右京区・西京区・下京区を主とした一帯で、京都市街地の3分の1を占め、戸数は4万戸ともいわれる[38]。

神階

六国史時代における「松尾神」に対する神階奉叙の記録[17]。

- 延暦3年(784年)11月20日、従五位下 (『続日本紀』)[原 8]

- 延暦5年(786年)12月26日、従五位下から従四位下 (『続日本紀』)[原 9]

- 延暦13年(794年)10月28日、加階 (『日本紀略』)[原 11]

- 承和12年(845年)5月24日、従四位上勲二等から正四位下勲二等 (『続日本後紀』)[原 12]

- 承和14年(847年)7月26日、正四位下勲二等から従三位勲二等 (『続日本後紀』)[原 13]

- 嘉祥2年(849年)2月7日、従三位 (『続日本後紀』)[原 14]

- 仁寿2年(852年)5月8日、正二位 (『日本文徳天皇実録』)[原 15]

- 貞観元年(859年)1月27日、正二位勲二等から従一位勲二等 (『日本三代実録』)[原 16]

- 貞観8年(866年)11月20日、従一位勲二等から正一位勲二等 (『日本三代実録』)[原 10]

- 元慶5年(881年)頃か、正一位勲一等 (『本朝月令』所引『秦氏本系帳』[注 2])[原 5] - 表記は「松尾大神御社」。

神職

松尾大社の社家は、古くから秦氏(はたうじ)が担うとされる。『本朝月令』所引の『秦氏本系帳』[原 5]によれば、大宝元年(701年)に秦忌寸都理(とり)が社殿を初めて営んだのち、養老2年(718年)に秦忌寸都駕布(つがふ)が初めて祝(ほうり:神官)を務め、以後子孫が代々奉斎したという[9]。

中世には、神主の東家や正禰宜の南家が秦姓を名乗っている[38]。しかし社務の実権は摂社月読社の中臣系の壱岐氏(のち松室氏)が掌握して、同氏が松尾社の祠官も兼帯したとされる[38]。近世を通じて神職は33家、神宮寺社僧は10数人にも及び、筆頭神主の秦氏は累代三位に叙せられたというが、詳細は明らかでない[38]。

社領

松尾大社の社領に関して『新抄格勅符抄』[原 17]によれば、神護景雲元年(767年)に山城国において2戸、神護景雲3年(769年)に因幡国において2戸の計4戸の神封があり、のち両国において各5戸が新封されている[38]。また文献によれば、貞観7年(865年)[原 18]には新たに神田5段とともに山城国の愛宕・紀伊・乙訓・葛野の各郡から得度除帳田が宛てがわれた[38]。貞観9年(867年)[原 19]には神戸2戸が追封され、天永元年(1110年)には摂政藤原忠実から尾張・備前両国から各5烟の寄進を受けている[38]。

以上に見える神戸はのちに荘園として発達し[38]、中世以降の松尾大社の荘園としては山城国菱川荘・丹波国雀部荘・丹波国桑田荘・遠江国池田荘・越中国松永荘・摂津国山本荘・伯耆国東郷荘等が文書に見える[39]。

近世には、江戸幕府から山城国葛野郡谷山田において933石、西七条(御旅所)において145石の都合1,078石が安堵された[38]。

境内

境内は松尾山の東山麓に位置する。古代には松尾山頂の磐座で祭祀が行われたが、大宝元年(701年)に現在地に遷座したとされる。現在の境内面積は約12万坪で、全域が風致地区に指定されている[40]。本殿裏の社叢は極相の照葉樹林であるが、特にカギカズラが自生してその分布の北限を成していることから、「カギカズラ自生地」として京都市の天然記念物に指定されている[41]。そのほか、境内入り口には京都府神社庁がある。

社殿

本殿(重要文化財)

類例の少ない両流造で「松尾造」とも称される。

拝殿(手前)と中門・本殿(右奥)

本殿は、弘安8年(1285年)[原 20]の焼失を受けて室町時代初期の応永4年(1397年)に再建されたのち、天文11年(1542年)に大改修されたものになる。部材のほとんどは天文11年のものであるため、現在の文化財に関する公式資料では天文11年の造営とされている。形式は桁行三間・梁間四間、一重、檜皮葺。屋根は側面から見ると前後同じ長さに流れており、この形式は「両流造」とも「松尾造」とも称される独特のものである[注 5]。本殿は東面しており、彫刻や文様など随所には室町時代の特色が表れている。天文の大改修後は嘉永4年(1851年)、大正13年(1924年)に大修理が加えられ、昭和46年(1971年)に屋根葺き替え等の修理が行われた。この本殿は国の重要文化財に指定されている。[42][43]

本殿の北側には、本殿と並ぶ形で神庫が立つ。この神庫は縦二間・横三間、校倉造で、檜皮葺。室町時代初期の「近郷図」ではこの場所に仮殿が見えるが、元禄・寛政期の絵図では代わって神輿庫が見える。その神輿庫は文久3年(1863年)に拝殿南側の現在地に移築され、さらに代わって建てられたのがこの神庫になる。[44]

本殿には向拝を接して釣殿(つりどの)が接続しており、その釣殿の東に接して回廊が南北に延び、本殿と神庫を囲む。この回廊には3つの門が開かれており、中央の本殿正面にあたる門は「中門」、北の門は「北清門」、南の門は「南清門」と称される。回廊は板敷で、釣殿・回廊・門の屋根はいずれも檜皮葺である。なお、これらのうち釣殿は「近郷図」には見えない。以上の建物は嘉永4年(1851年)の改築になる。また回廊の右手奥には神饌所があり、献上される神饌はここで調理される。[45]

中門正面にある拝殿は入母屋造で、檜皮葺。広場の中央に立ち、大祓式のほか各種神事で使用される。この拝殿は、元禄・寛政期の絵図でも同一の様式で描かれている。また、表参道に建つ楼門は桁行(間口)三間・梁間(奥行)二間の三間一戸楼門[注 6]で、屋根は入母屋造檜皮葺。寛文7年(1667年)に棟上げされた。高さ約11メートルで大規模なもので、華美な装飾はなく和様系で古式の楼門である。[46]

境内入り口に立つ鳥居は、有栖川宮幟仁親王の筆になる額「松尾大神」を掲げる。鳥居には「脇勧請(わきかんじょう)」と呼ばれる榊の小枝の束12本が下げられているが、これは鳥居の原始形式を示すものと伝える。[47]

-

楼門

-

客殿

-

鳥居

御神蹟

大社背後の松尾山は、古くから神奈備として信仰された山とされる[48]。その山頂付近は『秦氏本系帳』に祭神が降臨したと見える「松埼日尾/日埼岑」にあたるといわれ、かつては大杉谷に残る「御神蹟(ごしんせき)」と称される巨石を磐座として祭祀が行われたと伝える[48]。

亀の井

亀の井

大社の社殿背後には、「亀の井(かめのい)」と称される松尾山からの湧水の泉がある[49]。この亀の井の水を酒に混ぜると腐敗しないといい、醸造家がこれを持ち帰って混ぜるという風習が現在も残っている[50]。松尾大社が酒の神として信仰されるのはこの亀の井に由来するもので[49]、その信仰により全国に創立された松尾神の分社は1,280社にも及ぶという[51]。

「亀の井」の名称は、松尾大社の神使が亀であることに由来するとされる[49]。神社文書によれば、松尾神は大堰川を遡り丹波地方を開拓するにあたって急流では鯉に、緩流では亀に乗ったといい、この伝承により鯉と亀が神使とされたとされる[52]。

松風苑

境内には「松風苑(しょうふうえん)」として、昭和50年(1975年)に完成した庭園が広がる[53]。松風苑は3種類の庭園からなり、それぞれ「上古の庭」は上古風に磐座を模した庭園、「蓬莱の庭」は鎌倉時代風に蓬莱島を模した庭園、「曲水の庭」は平安時代風に清流が流れる様を模した庭園である[53]。これらは近代の作庭家の重森三玲最晩年の作でその代表的なものであり、昭和の日本庭園を代表するものの1つとされる[53]。

-

上古之庭

-

曲水之庭

-

蓬莱之庭

摂末社

摂末社は、摂社2社(いずれも境外社)・末社数社(うち境内7社)[54]。中でも月読社・櫟谷社は本社と合わせて「松尾三社」と称され、これに宗像社・三宮社・衣手社・四大神社を加えた7社は「松尾七社」と称される[55]。

摂社

月読神社(松室)

- 月読神社(月讀神社)

-

- 鎮座地:京都市西京区松室山添町(北緯34度59分47.55秒 東経135度41分9.79秒)

- 祭神:月読尊

- 社格:式内名神大社「葛野坐月読神社」

- 例祭:10月3日

- 境内社:御船社、聖徳太子社

- 「つきよみじんじゃ」。松尾七社の一社で、松尾三社の一社[55]。松尾大社の南約400メートルの地に鎮座する。

- 『日本書紀』では顕宗天皇3年[原 21]という歴史的に早い段階で創建伝承が記載されるが、同記事において壱岐県主(壱岐氏)が奉斎したと見えることから、当地に移った壱岐氏により壱岐の月読神社(式内名神大社)から勧請されたと推定される[56]。斉衡3年(856年)[原 22]に現在地に移り、貞観元年(859年)[原 23]には正二位に叙せられている[57]。境内は京都市指定史跡に指定されている。詳しくは「月読神社 (京都市)」を参照。

櫟谷宗像神社(嵐山)

- 櫟谷宗像神社

-

- 鎮座地:京都市西京区嵐山中尾下町(北緯35度0分41.02秒 東経135度40分35.89秒)

- 祭神:奥津島姫命(櫟谷)、市杵島姫命(宗像)

- 社格:式内社(櫟谷)、国史見在社(宗像)

- 例祭:1月3日

- 「いちたにむなかたじんじゃ/いちいだにむなかたじんじゃ」。松尾大社北方の渡月橋南橋詰付近に、櫟谷社・宗像社の2社が1殿に鎮座する。櫟谷社・宗像社いずれも松尾七社の一社で、特に櫟谷社は松尾三社の一社である[55]。

- 桂川が保津峡を出た場所に鎮座しており、当地が水に関わる聖地と見なされ地主神として祀られたのが両社の始まりと推測される[58]。櫟谷神は嘉祥元年(848年)[原 24]に従五位下、貞観10年(868年)[原 25]に正五位下に昇叙されている[59]。また、貞観12年(870年)[原 26]には両社含め数社に新鋳銭が奉納されたと見える[59]。詳しくは「櫟谷宗像神社」を参照。

末社

境内社

- 北末社

- 南末社

-

北末社のうち2社

(左から)三宮社、四大神社。 -

北末社の滝御前

-

南末社4社

(左から)祖霊社、金刀比羅社、一挙社、衣手社。

境外社・御旅所

- 三宮神社(川勝寺三宮神社)

- 鎮座地:京都市右京区西京極北裏町(北緯34度59分27.16秒 東経135度43分19.82秒)

- 祭神:玉依姫命、大山祇神、酒解神

- 境内社:道祖神社

- 衣手神社(郡衣手神社)

- 鎮座地:京都市右京区西京極東衣手町(北緯34度59分52.54秒 東経135度42分37.65秒)

- 祭神:玉依姫命、羽山戸神

- 境内社:野々宮神社、諏訪社、幸之神社、八王子社、山王神社

- 綱敷行衛天満宮 (つなしきゆきえてんまんぐう)

- 鎮座地:京都市下京区西七条北東野町(北緯34度59分23.72秒 東経135度44分11.10秒)

- 祭神:菅原道真

- 綱敷天満宮に行衛天満宮を合祀したもので、社名の「綱敷」は菅原道真が筑紫左遷の際に御座の代わりに綱を敷いたことに、「行衛」は神社前南北の靱負通(ゆきえどおり)に由来するという。[63]

- 西七条御旅所

- 鎮座地:京都市下京区西七条南中野町(北緯34度59分17.55秒 東経135度44分9.39秒)

- 祭神:松尾大神

- 境内社:武御前社

- 松尾大社神幸祭の際の御旅所。御旅所についてはすでに平安時代末期の史料に見える。元々西七条には三ヶ所の御旅所があったが、明治に入り現在地に定められたという。江戸時代には200石の朱印地が授けられている。戦前までは能舞台があり、その舞台では能狂言が奉納されたという。[64]

- 朱雀御旅所(松尾総神社)

- 鎮座地:京都市下京区朱雀裏畑町(北緯34度59分19.63秒 東経135度44分26.91秒)

- 祭神:月読尊

- 松尾大社還幸祭の際の御旅所。[65]

そのほか、『松尾大社』[66]では月読神社境内の御船社を松尾大社末社と記し、『式内社調査報告』[5]では西七条御旅所境内の武御前社、三宮神社境内の道祖神社も末社に挙げる。また、渡月橋北詰の大井神社も古くは松尾大社と関係があったとされる[67]。

祭事

年間祭事

松尾大社で年間に行われる祭事の一覧[68]。

- 毎月

- 月次祭 (1日、15日)

- 1月

- 歳旦祭 (1月1日)

- 元始祭、櫟谷宗像神社例祭 (1月3日)

- 西七条御旅所奉射祭 (1月8日)

- 古神札焼納祭 (1月15日) - 団子神饌奉献。

- 2月

- 節分祭 (2月3日)

- 紀元祭 (2月11日)

- 祈年祭 (2月17日)

- 4月

- 例祭 (4月2日) - 松尾大社で行われる各種祭事のうち最も重要な祭。

- 中酉祭 (4月中酉の日) - 醸造の完了を祈願する祭。

- 榊御面稚児奉告祭 (神幸祭8日前の土曜)

- 御船社祭 (神幸祭前日の土曜)

- 神幸祭 (4月20日以降の第1日曜)

- 各御旅所七日開祭 (神幸祭6日後の土曜)

- 5月

- 西七条御旅所献灯祭 (5月3日)

- 松尾使奉告祭 (神幸祭2週間後の日曜)

- 還幸祭 (神幸祭3週間後の日曜)

- 6月

- 神饌田御田植祭 (芒種前後の土日)

- 大祓式 (6月30日)

- 7月

- 植女奉告祭 (御田植祭1週間前の日曜)

- 御田祭 (7月第3日曜) - 田の虫除けを祈る祭。京都市指定無形民俗文化財に指定。

- 9月

- 八朔祭 (9月3日) - 風雨順調を祈る祭。

- 10月

- 月讀神社例祭 (10月3日)

- 観月祭 (旧暦8月15日)

- 神嘗祭当日祭 (10月17日)

- 抜穂祭 (10月中旬)

- 11月

- 上卯祭 (11月上卯の日) - 醸造安全を祈る祭。

- 新嘗祭 (11月23日)

- 12月

- 境内諸末社例祭 (12月15日)

- 天長祭 (12月23日)

- 御煤払式 (12月26日)

- 大祓式、除夜祭 (12月31日)

松尾祭

- 神幸祭 (4月20日以降の第1日曜)

- 還幸祭 (神幸祭3週間後の日曜)

4月下旬から5月中旬に行われる神幸祭・還幸祭は、それぞれ「おいで」「おかえり」と称され、併せて「松尾祭(まつのおまつり)」や「松尾の国祭」とも総称される。かつては3月中卯日に出御・4月上酉日に還幸であったが、明治以降は4月下卯日に出御・5月上酉日に還幸となり、現在では上記日付で行われる[69]。この松尾祭は『江家次第』によれば貞観年間(859年-877年)に始まったといい[38]、『延喜式』[原 27]において祭の様式が定められている[70]。応仁の乱以後は衰退があったものの、その後再興を経て現在まで続いている[71]。

祭では、まず神幸祭前日に摂社月読神社境内の御船社において、船渡御の安全祈願を行う[69]。そして神幸祭では、松尾七社のうち月読社以外6社の神霊を神輿に、月読社の神霊のみを唐櫃に遷し、拝殿を3周したのちに月読社を先頭として松尾大社を出発する[69]。境内を出た一行は桂川を船で渡り、河原の斎場において各神に古例の団子神饌を献じる[69]。その後衣手社神輿を郡衣手神社に、三宮社神輿を川勝寺三宮神社に、ほか5社の神輿・唐櫃を西七条御旅所に移し、それぞれの地で3週間とどめる[69]。

次に還幸祭では、上記3ヶ所の神輿・唐櫃が唐橋の「旭日の杜」(西寺跡)に集められ、赤飯座の特殊神饌を献じて祭典を行う[69]。さらに朱雀御旅所に移し祭典を行ったのち、松尾橋を渡って本社に到着、拝殿を周り祭典を行って一連の祭を終了する[69]。この還幸祭は、本殿・楼門のほか各御旅所の本殿、神輿、神職の冠・烏帽子まで葵と桂で飾ることから、特に「葵祭」と称されている[69]。同名の祭としては賀茂別雷神社・賀茂御祖神社の葵祭(賀茂祭)が有名であるが、松尾祭でも古くから葵鬘が使用されたことは『江家次第』に見える[72]。平安時代にはすでに松尾・賀茂両社で似た祭が行われていたことから、両社の祭祀の共通性が指摘される[72]。

文化財

重要文化財(国指定)

京都府指定有形文化財

- 木造神像 16躯(彫刻)

- 女神坐像 7躯

- 男神像 7躯

- 僧形神像 2躯

- (附 神像形 2躯)

- 平安時代後期から鎌倉時代の作になる神像群である。これらの像は松尾大社の摂社・末社に安置されていたもので、月読社に女神像1躯、櫟谷宗像社に女神像2躯と神像形1躯、三宮社に女神像1躯、衣手社に男神像1躯、四大神社に男神像2躯、一挙社に男神像1躯、金刀比羅社に女神像1躯が伝えられていた。その他の神像の伝来は明らかでない。

- いずれの神像も構造は一木造で、多くは木心を含む。これらのうち、特に月読社旧安置の女神坐像は保存状態も良く、平安時代後期を代表的する神像と評価される。また櫟谷宗像社旧安置の女神坐像の1躯は、康治2年(1143年)2月11日という全国の神像でも最古例に属する銘を有している。現在これらの神像は、重要文化財の神像とともに松尾大社宝物館(神像館)に所蔵・展示されている。平成25年3月19日指定。[79][80]

京都市指定文化財

現地情報

所在地

付属施設

- 神像館 - 松尾大社所蔵の神像21体を展示。開館時間:午前9時 - 午後4時(日・祝日は午後4時30分)。

交通アクセス

- 鉄道

- バス

脚注

注釈

- ^ 「日枝山(ひえのやま)」は比叡山を指すとされるが、特に日吉大社の神体山である牛尾山(比叡山の一峰)を指すともいう (松尾大社(神々) & 1985年, p. 138)。

- ^ a b 『秦氏本系帳』は、秦氏が提出した本系帳(系譜書)。一説では奈良時代末から平安時代初期の成立 (水谷 & 2009年, p. 189)。一方、『日本三代実録』元慶5年(881年)3月26日条には諸国の祝部氏人に本系帳を提出させたと見え、この時の成立と推測する説もある (松尾大社(神々) & 1985年, p. 139)。

- ^ a b 『古事記』では宗像大社の中津宮祭神を「市寸島比売命」と記すが、現在の宗像大社では中津宮祭神は湍津姫命とされており、辺津宮の祭神が市杵島姫命(市寸島比売命)であるとする(「宗像大社」参照)。

- ^ 秦氏が実際に秦の遺民であったかは定かではない。近年の研究では、様々な出自・来歴で渡来した人々がいたとして、それら複数の渡来人集団、特に朝鮮半島(中でも新羅)由来の集団から成った擬制的な同族集団(氏族連合)が秦氏を構成したと考えられている (水谷 & 2009年, p. 32)。

- ^ 現存する両流造の社殿は厳島神社本殿、同社摂社の客神社、宗像神社辺津宮、太宰府天満宮、香取神宮、そして松尾大社の6例を数えるのみで、以上のほか氣比神宮旧本殿(戦災で焼失)も両流造であったことが知られる(三浦正幸「越前の気比神宮本殿」、『日本建築学会中国支部研究報告集』第12巻、社団法人日本建築学会、1985年3月16日、pp.221-224)。

- ^ 社寺建築における楼門とは、2階建の門であって、初層と上層の間に屋根の出を造らないもの。「三間一戸」は門の正面柱間が3間で、中央1間を通路とする形式。

原典

- ^ a b c 『古事記』大国主命段。

- ^ 『先代旧事本紀』「地祇本紀」。

- ^ a b c 『本朝月令』4月中酉賀茂祭事(『群書類従 第五輯』<近代デジタルライブラリー>52-53コマ参照)。

- ^ 『釈日本紀』所収『山城国風土記』逸文「賀茂社」項。

- ^ a b c d e f g h 『本朝月令』4月上申日松尾祭事(神道・神社史料集成参照、『群書類従 第五輯』<近代デジタルライブラリー>48-49コマ参照)。

- ^ 『新撰姓氏録』山城国諸蕃 秦忌寸条。

- ^ 『続日本紀』大宝元年(701年)4月丙午(3日)条。

- ^ a b 『続日本紀』延暦3年(784年)11月丁巳(20日)条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ a b 『続日本紀』延暦5年(786年)12月辛巳(26日)条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ a b 『日本三代実録』貞観8年(866年)11月20日条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ 『日本紀略』延暦13年(794年)10月丁卯(28日)条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ 『続日本後紀』承和12年(845年)5月庚午(24日)条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ 『続日本後紀』承和14年(847年)7月己丑(26日)条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ 『続日本後紀』嘉祥2年(849年)2月壬辰(7日)条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ 『日本文徳天皇実録』仁寿2年(852年)5月甲戌(8日)条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ 『日本三代実録』貞観元年(859年)正月27日条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ 『新抄格勅符抄』10 神事諸家封戸 大同元年(806年)牒(神道・神社史料集成参照)。

- ^ 『日本三代実録』貞観7年(865年)4月17日条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ 『日本三代実録』貞観9年(867年)10月13日条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ 『一代要記』弘安8年(1285年)3月18日条。

- ^ 『日本書紀』顕宗天皇3年2月丁巳朔条。

- ^ 『日本文徳天皇実録』斉衡3年(856年)3月戊午(15日)条。

- ^ 『日本三代実録』貞観元年(859年)正月27日条。

- ^ 『続日本後紀』嘉祥元年(848年)11月戊午(2日)条。

- ^ 『日本三代実録』貞観10年(868年)閏12月10日条。

- ^ 『日本三代実録』貞観12年(870年)11月17日条。

- ^ 『延喜式』1 四時祭上 松尾祭条(神道・神社史料集成参照)。

出典

- ^ 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 52.

- ^ a b c 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 53.

- ^ 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 11.

- ^ 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 12-13.

- ^ a b 松尾神社二座(式内社) & 1979年, p. 126-132.

- ^ 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 14.

- ^ a b c 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 37.

- ^ 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 38.

- ^ a b c d e f g h i j 松尾大社(平) & 1979年, p. 1108.

- ^ 松尾大社(神々) & 1985年, p. 138.

- ^ a b c 松尾大社(神々) & 1985年, p. 139.

- ^ a b 松尾大社(神々) & 1985年, p. 142.

- ^ a b c 水谷 & 2009年, p. 199.

- ^ 水谷 & 2009年, p. 198.

- ^ a b c d 松尾大社(神々) & 1985年, p. 151.

- ^ 水谷 & 2009年, p. 194.

- ^ a b c 神道・神社史料集成.

- ^ a b c d e 松尾大社(神々) & 1985年, p. 140.

- ^ 水谷 & 2009年, p. 195.

- ^ 松尾大社(神々) & 1985年, p. 38.

- ^ 松尾大社(神々) & 1985年, p. 141.

- ^ 秦氏(古代氏族) & 2010年.

- ^ 水谷 & 2009年, p. 9, 35.

- ^ 水谷 & 2009年, p. 39.

- ^ a b 水谷 & 2009年, p. 42.

- ^ 水谷 & 2009年, p. 166.

- ^ 水谷 & 2009年, p. 59.

- ^ 水谷 & 2009年, p. 86.

- ^ 『歴史REAL 神社と古代豪族の謎』洋泉社、2013年、p. 43。

- ^ a b 水谷 & 2009年, p. 205-206.

- ^ a b c d 松尾大社(神々) & 1985年, p. 144-146.

- ^ 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 86.

- ^ 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 25.

- ^ 「松尾大社の裏山に巨岩 磐座信仰に関連か」(京都新聞 2014年4月16日記事)。

- ^ 松尾大社(神々) & 1985年, p. 152.

- ^ 稲荷神社三座(國學院大學21世紀COEプログラム「神道・神社史料集成」)。

- ^ 松尾大社(神々) & 1985年, p. 153.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p 松尾大社(平) & 1979年, p. 1109.

- ^ 松尾大社(角) & 1982年.

- ^ 松尾大社(平) & 1979年, p. 1110.

- ^ a b 京都市指定・登録文化財-天然記念物-西京区、京都市指定・登録文化財-天然記念物 > 松尾大社のカギカズラ野生地(京都市ホームページ)。

- ^ 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 115-118.

- ^ a b 松尾大社本殿(京都府生涯学習・スポーツ情報)。

- ^ 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 122-123.

- ^ 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 121-123.

- ^ 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 123-125.

- ^ 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 127.

- ^ a b 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 21.

- ^ a b c 松尾山(平) & 1979年.

- ^ 松尾大社(神々) & 1985年, p. 144.

- ^ 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 93.

- ^ 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 92.

- ^ a b c 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 182-183.

- ^ 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 129-141.

- ^ a b c d e f 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 114.

- ^ 葛野坐月読神社(式内社) & 1979年.

- ^ 葛野坐月読神社(神々) & 1985年.

- ^ 松尾大社(神々) & 1986年.

- ^ a b 櫟谷神社(平) & 1979年.

- ^ 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 139-140.

- ^ 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 135-136.

- ^ 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 137-139.

- ^ 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 140-141.

- ^ 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 141-142.

- ^ 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 142.

- ^ 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 131.

- ^ 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 15.

- ^ 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 191-195.

- ^ a b c d e f g h 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 70-76.

- ^ 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 63.

- ^ 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 64-69.

- ^ a b 松尾大社(神々) & 1985年, p. 150.

- ^ 『国宝・重要文化財大全 別巻』(所有者別総合目録・名称総索引・統計資料)、毎日新聞社、2000

- ^ 松尾大社本殿 - 国指定文化財等データベース(文化庁)

- ^ 『国宝・重要文化財大全 別巻』(所有者別総合目録・名称総索引・統計資料)、毎日新聞社、2000

- ^ 木造神像男神坐像 - 国指定文化財等データベース(文化庁)

- ^ 木造神像女神坐像 - 国指定文化財等データベース(文化庁)

- ^ 松尾大社(学生社) & 2007年, p. 179-181.

- ^ 京都の文化財 第31集, p. 18-23.

- ^ みんなの文化財 No.31, p. 10-11.

- ^ 京都市指定・登録文化財-美術工芸品-西京区、京都市指定・登録文化財-美術工芸(京都市ホームページ)。

- ^ 京都市指定・登録文化財-無形民俗文化財-西京区、京都市指定・登録文化財-無形民俗 > 松尾大社御田祭(京都市ホームページ)。

- ^ 京都市指定・登録文化財-史跡-西京区、京都市指定・登録文化財-史跡 > 月読神社境内(京都市ホームページ)。

参考文献・サイト

神社出版物・現地説明板

- 神社由緒書「松尾さん」

- 松尾大社編 編『松尾大社』学生社、2007年。

- 境内説明板

書籍

- 百科事典

- 『日本歴史地名体系 27 京都市の地名』平凡社、1979年。ISBN 4582490271。

- 「松尾大社御旅所」、「櫟谷神社」、「松尾山」、「松尾大社」、「松尾月読神社」

- 『角川日本地名大辞典 26-1 京都府』角川書店、1982年。ISBN 4040012615。

- 「松尾大社」、「松尾月読神社」

- 『国史大辞典 第13巻』吉川弘文館、1992年。ISBN 4642005137。

- 西川順土「松尾神社文書」、西川順土「松尾大社」、柴田実「松尾祭」

- 「秦氏」『日本古代氏族人名辞典 普及版』吉川弘文館、2010年。ISBN 9784642014588。

- 『日本歴史地名体系 27 京都市の地名』平凡社、1979年。ISBN 4582490271。

- 研究書

- 式内社研究会編 編『式内社調査報告 第1巻』皇學館大学出版部、1979年。

- 笠井倭人「葛野坐月読神社」、笠井倭人「松尾神社二座」、笠井倭人「櫟谷神社」

- 谷川健一編 編『日本の神々 -神社と聖地- 5 山城・近江』白水社、1986年。ISBN 4560022151。

- 大和岩雄「松尾大社」、大和岩雄「葛野坐月読神社」

- 式内社研究会編 編『式内社調査報告 第1巻』皇學館大学出版部、1979年。

- その他文献

- 水谷千秋『謎の渡来人秦氏(文春新書)』文藝春秋、2009年。ISBN 4166607341{{ISBN2}}のパラメータエラー: 無効なISBNです。。

- 中村修也「秦氏」『古代豪族のルーツと末裔たち(新人物文庫)』新人物往来社、2011年。ISBN 978-4404040848。

- 瀧音能之 著「伏見稲荷大社と秦氏」、『歴史読本』編集部編 編『神社の古代史(新人物文庫)』中経出版、2014年。ISBN 978-4046001368。

- 上田正昭「松尾と月読の古社」 (PDF) (京都府ホームページ)。

- 『京都の文化財 第31集』16-20、21-30(京都府教育委員会)。

- 『守り育てようみんなの文化財 No.31』(京都府教育委員会)。

サイト

- “松尾神社二座(山城国葛野郡)”. 國學院大學21世紀COEプログラム「神道・神社史料集成」. 2014年7月19日閲覧。

関連文献

- 『古事類苑 神祇部23』神宮司庁、1896年-1914年、松尾神社項。

- 『古事類苑 神祇部23』(近代デジタルライブラリーより)4-15コマ参照。