筑後国

■-西海道

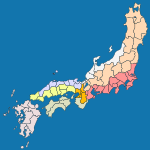

筑後国(ちくごのくに)は、かつて日本の地方行政区分だった令制国の一つ。西海道に位置する。別称は筑前国とあわせて、または単独で筑州(ちくしゅう)。領域は現在の福岡県南部にあたる。『延喜式』での格は上国、遠国。

沿革

筑紫国(つくしのくに)の分割によって、筑前国とともに7世紀末までに成立した。

戦国時代は、筑後の守護は大友氏であり、その勢力下にあったが、実際に筑後を支配し統括したのは筑後十五城と呼ばれた大名分の領主たちであり、筑後南部(下筑後地域)は蒲池氏、田尻氏、黒木氏が、筑後北部(上筑後地域)その他は星野氏、草野氏、問註所氏その他の大身が割拠した。

江戸時代は、筑後南部は立花氏の柳河藩、大牟田市南部は柳河藩と親類関係にある三池藩であり、筑後北部(上筑後地域)は有馬氏(摂津有馬氏)の久留米藩。

国内の施設

国府

国府は御井郡(三井郡)にあった。その政庁は、現在の久留米市内を転々とした[1]。第三期の国府は久留米市御井町朝妻に営まれ、当時は全国でも最大級の威容を持っていた。

国分寺・国分尼寺

- 筑後国分寺跡

- 福岡県久留米市宮ノ陣町宮瀬。

神社

- 総社 味水御井神社 - 古くから高良大社摂社であり、実質的には高良大社が総社の機能も持っていたと見られる。

- 一宮 高良大社

二宮以下は存在しない。

安国寺利生塔

- 安国寺 - 福岡県久留米市山川神代。

- 利生塔 - 今は廃寺の淨土寺(福岡県大川市酒見)内に設置。

地域

郡

10郡(延喜式)

- 御原郡(みはらぐん)

- 生葉郡(いくはぐん)

- 竹野郡(たけのぐん)

- 山本郡(やまもとぐん)

- 御井郡(みいぐん)

- 三瀦郡(三潴郡)(みづまぐん)

- 陽咩/八女郡(やめぐん)・・・延喜式までに上妻郡と下妻郡に分割。

- 上妻郡(かふづまぐん)

- 下妻郡(しもつまぐん)

- 山門郡(やまとぐん)

- 三毛郡(三池郡)(みけぐん)

江戸時代の藩

人物

国司

筑後守

この節の加筆が望まれています。 |

平安時代末期から鎌倉時代初期にかけては筑前守および筑後守を同様に扱われた。

- 713年 - ? - 道首名(※初代筑後権守)

- 886年 - ? - 高丘宿禰五常(※筑後介)

- 970年前後 - 平維将(※筑前肥後守)

- 972年 - 975年? - 平惟仲(※筑後権守)

- 975年 - 977年? - 平親信(※筑後権守)

- ? - ? 平範季

- 1000? - ? - 藤原広業(※筑後権守)

- 1159年前後 - ? - 平家貞 父は平範季。

- 1160? - ? - 平貞能 父は平家貞。

- ? - 1180年前後? - 波多野遠義(※筑後権守)

- 1180年前後? - ? - 橘遠茂(※筑後権守) - 平家家人

- 1186年 - ? - 藤原俊兼(※筑後権守)

- 1274年前後? - ? 草野教員(※筑後権守)

- 1274年前後? - ? 大友頼泰(※筑後権守)

- 1350年代? - ? - 阿蘇惟澄(※筑後権守)

- ? - ? - 蒲池治久(※筑後守)

守護

鎌倉幕府

- 1206年 - 1213年 - 大友能直

- 1241年 - 1272年 - 北条時章

- 1272年 - 1277年 - 大友頼泰

- 1277年 - 1281年 - 北条宗政

- 1286年 - 1288年 - 少弐盛経

- 1295年 - ? - 宇都宮通房

- 1305年 - 1315年 - 宇都宮頼房

- ? - 1333年 - 北条氏

室町幕府

- 1333年 - 1349年 - 宇都宮冬綱

- 1349年 - 詫磨宗直

- 1363年 - 1364年 - 大友氏時

- 1364年 - 大友氏継

- 1375年 - 島津氏久

- 1375年 - 1391年 - 今川貞世

- 1391年 - ? - 大友親世

- 1401年 - 1426年 - 大友親著

- ? - 1446年 - 菊池持朝

- 1446年 - 1466年 - 菊池為邦

- 1466年 - 1469年 - 菊池重朝

- 1469年 - 1482年 - 大友親繁

- 1482年 - 1484年 - 大友政親

- 1484年 - 大友親豊(義右)

- 1499年 - 大友親治

- 1501年 - 1516年 - 大友義親(義長)

戦国時代

戦国大名

- 蒲池氏:大友氏の下で柳川城を本城とし、筑後筆頭大名と言われた。大友氏没落後、龍造寺隆信に敗れ、大名としては滅亡。

- 大友氏:豊後を本拠とし、筑後守護も兼ねる。筑後においては龍造寺氏との戦いに敗れ衰退。

- 龍造寺隆信:本拠は肥前。1581年蒲池氏を滅ぼしたが、隆信は1584年に沖田畷の戦いで戦死、肥前に後退した。

豊臣政権の領主

- 小早川隆景・秀秋:筑前・筑後・肥前1郡37万1300石(名島城)、1587年 - 1600年(関ヶ原合戦後、備前岡山藩51万石に移封)

- 小早川秀包:久留米13万石、1587年 - 1600年(関ヶ原合戦の後、改易)

- 筑紫広門:山下1万8千石、1587年 - 1600年(関ヶ原合戦の後、改易)

武家官位としての筑後守

江戸時代以前

江戸時代

筑後国の合戦

筑後十五城

- 蒲池氏 (下蒲池・柳川城540町) 山門郡・三潴郡・下妻郡 12000町(12万石)。蒲池鑑盛、蒲池鎮漣。

- 蒲池氏 (上蒲池・山下城540町) 上妻郡 8600町(8万6千石)。蒲池鑑広、蒲池鎮運。

- 問註所氏 (長岩城500町) 生葉郡 1000町(1万石)。問註所鑑景、問註所統景。

- 星野氏 (生葉城500町) 生葉郡・竹野郡 1000町(1万石)。星野吉実。

- 黒木氏 (猫尾城646町) 上妻郡 2000町(2万石)。黒木家永。

- 河崎氏 (犬尾城250町) 上妻郡 1000町(1万石)。河崎鑑実、河崎鎮堯。

- 草野氏 (発心城677町) 山本郡 900町(9千石)。草野鎮永。

- 丹波氏 (高良山580町) 高良山 2000町(2万石)。丹波良寛。

- 三原氏 (本郷城100町) 御原郡 700町(7千石)。 三原紹心。

- 西牟田氏 (城島城250町) 三潴郡 1000町(1万石)。西牟田家周。

- 田尻氏 (鷹尾城328町) 山門郡 1600町(1万6千石)。田尻鑑種。

- 五条氏 (高屋城500町) 上妻郡 1400町(1万4千石)。五条鑑量、五条鎮定。

- 溝口氏 (溝口城500町) 下妻郡 1000町(1万石)。溝口遠江。

- 三池氏 (今山城250町) 三池郡 800町(8千石)。三池鎮実。

脚注

- ^ 7世紀後半に造営された古宮・田代遺跡、深い溝を設けるなど軍事的な色彩が濃い→ 8世紀半ばには阿弥陀遺跡、礎石建ちとなって工房や国司館を備えている→ 10世紀前半に朝妻遺跡、おそらく藤原純友の乱によって破壊された後を受け、大宰府政庁(Ⅲ期)よりさらに大規模な平面プランをもっていた→ 11世紀後半に横道遺跡へ移転された。