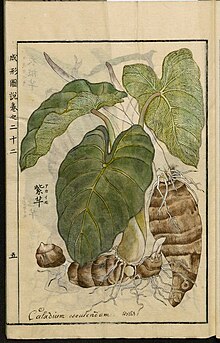

サトイモ

| サトイモ | |||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

サトイモの根茎

| |||||||||||||||||||||

| 分類(APG III) | |||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||

| 学名 | |||||||||||||||||||||

| Colocasia esculenta (L.) Schott (1832)[2] | |||||||||||||||||||||

| 和名 | |||||||||||||||||||||

| サトイモ | |||||||||||||||||||||

| 英名 | |||||||||||||||||||||

| Taro[3] Eddoe | |||||||||||||||||||||

| 下位分類群 | |||||||||||||||||||||

|

品種 |

サトイモ(里芋[6]、学名:Colocasia esculenta)は、東南アジアが原産のタロイモ類の仲間で、サトイモ科の植物。茎の地下部分が肥大化した芋(塊茎)と、葉柄を食用にし、葉柄は芋茎(ズイキ)と呼ばれる。

名称[編集]

和名サトイモの由来は、山地に自生していたヤマイモに対し、里で栽培されることから「里芋」という名が付いたとされる[7]。平安時代には「家芋 いえついも」と呼ばれており、最も身近なイモ類であった[8]。

栽培の歴史が長いことから、日本各地でさまざまな別名がつけられている[9]。タロイモ[2]、イエツイモ、ツルノコモ、ハスイモ[要出典]、タイモ(田芋)[7]、ハタイモ(畑芋)[7]、イエイモ(家芋)[7]、ヤツガシラ(八頭)など[10]、ハイモ[11]などのほか、ズイキイモとも呼ばれる[12]。

英語では taro(ターロゥ:タロイモの意)、eddo(エドゥ:タロイモやサトイモの意)、dasheen(ダシン:サトイモ属 Colocasia を表わす同義語)などと呼ばれ[13]、フランス語では colocase(コロカーズ)または taro(タロ:タロイモの意)とも呼ばれている[13]。学名の Colocasia は、ギリシャ語の「食物」を表す “colon” と、「装飾」を表す “casein” を合成した言葉が語源となっている。

特徴[編集]

(1) 種イモ(親イモ)から出た芋茎の残り

(2) 種イモ(親イモ;食べるに値しない)

(3) 子イモから出た芋茎の残り

(4) 子イモ(芋の子)

(5) 孫イモ(芋の子)

1個の種イモから画像内全部が1株として成長し殖えた。

大きな葉がついた葉柄が地上に生え、草丈は1.2 - 1.5メートル (m) ほどになる[14]。葉は蒸散が盛んで、表面はツルツルに見えるが実際には微細な突起のある構造をしているため、ロータス効果によって葉に落ちた雨水は表面張力によって丸い水滴となってコロコロと流れ落ちる[9]。地中部には食用にされる塊茎(芋)があり、細長いひげ根が生える。塊茎の発芽する部位の数は、通常頂点にある1か所だけである[15]。しかし他の小さな芽からも発芽することもある。日本のサトイモは花を咲かせないと言われるが、実際には着花することがある。着花する確率は品種間の差が大きく、毎年開花するものから、ホルモン処理をしてもほとんど開花しないものまで様々である。着蕾した株では、その中心に葉ではなくサヤ状の器官が生じ、次いでその脇から淡黄色の細長い仏炎苞を伸長させてくる。花は仏炎苞内で肉穂花序を形成する。

サトイモの食用になる芋は、茎が変形したもので塊茎といわれる部分である[3]。種芋から芽を出して成長するにつれ、葉柄の基部が肥大して親イモとなり、その親芋の周りを囲むように芽があり子イモを生じ、さらに子イモには孫イモがついて増えていくユニークな育ち方をする[16][17][14][3]。主に子イモを食べるもの、親イモを食べるもの、親イモと子イモの両方を食べる品種がある[18]。

サトイモの栽培品種は2倍体 (2n=28) および、3倍体 (2n=42) である[19][20][21]。着果はほとんど見られないが、2倍体品種ではよく着果する。種子はウラシマソウなどと比較してかなり小さい。

歴史[編集]

原産地はインドや中国[22]、またはマレー半島[16]などの熱帯アジアと言われているが[18]、インド東部からインドシナ半島にかけてとの説が有力視されている[7]。少なくとも、紀元前3000年ごろにはインドで栽培されていたとみられている[7]。

日本への伝播ははっきりしていないが、イネの渡来よりも早い縄文時代後期と考えられている[7][23]。なお、鳥栖自生芋(佐賀県鳥栖市)のほかに、藪芋、ドンガラ、弘法芋(長野県青木村)と呼ばれる野生化したサトイモが、本州各地にあることが報告されている[24]。このうち、青木村の弘法芋群生地は県指定天然記念物となっている[25]。伝播経路は不明であるが、黒潮の流れに沿って北上したと考える研究者がいる[26]。

日本の食文化とサトイモの関わりは関係が深く、古い時代から月見の宴などの儀礼食に欠かさない食材で使われており、サトイモを餅の代用にした「餅なし正月」の習俗も日本各地で見られた[7]。戦国時代には野戦携行食として、茎葉の皮を剥いて乾燥させた保存食「干し ずいき」「芋がら」が重宝された。

栽培[編集]

栽培難度はふつうであるが、暑さに強い高温性の根菜で、乾燥を大変嫌う性質がある[27][9]。種芋の植え付けから収穫までの栽培期間は約6か月で[18]、種芋を一つずつ芽出しして地温が十分暖かくなった春に植え付けて、秋に子イモを収穫する[27][6]。初夏までに2、3回土寄せして、畝を少しずつ高くしていくことにより、イモが大きく育ち、たくさん付けさせる[6]。土にイモを埋めて貯蔵すると、翌年の種芋に使うことが出来る[6]。夏場の生長期に降雨量が少ないと、最も減収が著しい野菜といわれる[3]。天候に左右されやすく、雨の多い夏に良く育つといわれており[22]、乾燥に弱く高温多湿を好む性質から、夏の生育期に雨が少ない場合は水やりをする[6]。栽培に適した土壌酸度は pH 6.0 - 6.5、高温性で発芽適温は15 - 30度、栽培適温は20 - 30度とされ[22][18]、より高温の35度くらいまで耐える[9]。夏の暑さでも良く育つが霜には弱く、秋の初霜で枯死してしまう[3]。連作すると腐りやすくなる連作障害が出やすいため、輪作するなどにより、同じ畑での作付けは3 - 5年は空けるようにする[27][22][18][9]。

適地[編集]

熱帯のアジアを中心として重要な主食になっている多様なタロイモ類のうち、最も北方で栽培されている。サトイモは乾燥に弱いことから、近場に水場がある乾燥しにくい場所[27]、つまり水田などのような湿潤な土壌で[9]、日当たり良好で温暖なところが栽培に適する。原産地のような熱帯の気候では多年生だが、冬が低温期になる日本では一年草になる[28]。日本では、一般的に畑で育てるが、奄美諸島以南では水田のように水を張った湛水で育てている。湛水状態で育てた場合、畑で育てるよりも収穫量が2.5倍になるとの調査がある[29][30]。水田でのサトイモ湛水栽培は病虫害予防や米余りに対応した転作で有効であるため、九州本土や本州でも広がりつつある[31]。サトイモは酸性に弱く、最適とされる pH が6 - 6.5と高いことが特徴で、ジャガイモやサツマイモとは性質を異にしている[9]。

昭和30年代ごろまでは、高知県や熊本県(五家荘)などでは山間地での焼き畑輪作農業により栽培されていた[32][33]。

植付・播種から生長期[編集]

毎年繰り返される経済栽培では、サツマイモやジャガイモと同様に、専ら親株から分離した種芋を土中に埋める方法(いわゆる植付)によって行われる[15]。種芋は、適切に貯蔵され、品質特有の形をした健全なものを選ぶ[34]。サトイモは種子を植え付けても発芽まで1か月を要してしまい、その間に腐敗したり、欠株により収穫されるイモが不揃いになってしまう[15]。春、地温が16度以上になってから種芋が植えられる[27]。種芋は、畑や育苗ポットに種芋の芽を上向きにして植え付けて、保温して催芽させる[6]。芽出しさせた種芋を畑の畝に植え付けるときは、株間30 cm空けて定植する[35]。こうすることによって、種芋の腐敗欠株を防ぐことつながっている[15]。一方、種芋を直接畑に植え付けて育てる方法も行われており、この場合では深さ7 - 8 cmの溝を掘り、約40 cm間隔で芽を上向きにして並べて覆土する[27]。ただし、種芋が傷ついて芽が出なかったり、畑の中で腐ったりしてしまうものもあるため、芽が出たら畑から一度掘り起こして芽が出た種芋だけを選んで再び植え付ける方法も行われている[22]。種芋は畝の深い部分に植え付ける必要があるが、最初から厚く覆土すると発芽の妨げになるため、生長期に土寄せを数度行う[15]。

葉が展開したら追肥を始め、春から初夏までの間、およそ20日 - 1か月ごとに株元に施肥と土寄せを行う[27]。畝ははじめ高さ15 cmほどにするが、土寄せを行うことで畝を徐々に高くし、地表に出てくる子イモの芽が隠れるようにして小型のイモが増えないようにする[35]。土寄せがしっかり行われないと芋が出来なかったり、一度にたくさん土を寄せると芋が小さくなってしまう場合がある[17]。また土寄せ不足が原因で、子芋の芽が地上に伸びて太りが悪くなり、孫芋の数が増えて小型の芋になってしまう[36]。株元から出てくるわき芽は子イモから発生したものであるため、栄養分を子イモに行きわたらせて葉の成長に取られないようにするため、わき芽の欠き取りも行われる[27][17]。草丈70 cm以上になった夏の時期は、乾燥に弱いため雨が少ない場合は葉が枯れてしまうことがあることから、しっかり水やりを行ったり、土壌の乾燥を防ぐために株元に藁や刈草を敷いたりすると効果的である[35][17][14]。

種子繁殖は品種改良などの交配目的以外で行われることはほとんどない。実生苗が親株(成体)と比較して相当小さく、生育にかなりの手間を要するためである。採種後乾燥させることなく直ちに播種することにより容易に実生苗が得られる。

収穫・貯蔵[編集]

晩夏から秋にかけて収穫される。収穫適期になると外側から葉茎が黄色から褐色に変化して枯れてくる[35][37]。食べるものは霜が降りる前に収穫するが、貯蔵用のイモは、霜が降りた後に茎が枯れたものを掘るとよいとされる[35][3]。イモを収穫する際は天気の良い日を選び、茎をつかんで引き抜くか、株周囲の土ごと掘り上げて、土を落としながら親イモ・子イモに分けて泥付き状態のまま風通しの良いところで乾燥する[27][35]。

貯蔵用のイモは、地下水が少ない畑に穴を掘って、子イモを付けたまま株ごと下向きにして埋め、藁・籾殻を被せて盛り上げるように覆土する[35]。雨が流れ込まないようにトタン板など被せると春まで貯蔵することが出来る[35]。

病虫害[編集]

害虫の被害は少ないほうであるが、ハスモンヨトウなどが発生すると被害は大きくなる[15]。初夏からアブラムシや、ハスモンヨトウ、セスジスズメの幼虫が葉につきやすくなり、特に夏に晴天が多いと晩夏から初秋まで害虫が増え続ける[35][18]。ハンスモンヨトウなどのイモムシは、見つけたら取って駆除する[35]。病害では黒斑病(こくはんびょう)[注 1]にかかる場合がある[18]。

日本国内の主産地[編集]

主な品種[編集]

昭和20年代の調査では、15品種群、35代表品種に分類されている[38]。親イモ・子イモ・孫イモと、どこを可食部とするかによって、親イモ用品種、子イモ用品種、親子兼用品種の三つに大きく分類することができる[39]。

日本で栽培される品種は、子イモでの休眠が必要な温帯適応した品種[40]が多く、親イモのまわりにつく子イモを食べる「土垂れ」「石川早生」などの品種群や、大きくなる親イモだけを食べる「タケノコイモ」群、親イモと子イモの両方を食べる「ヤツガシラ」「セレベス」「赤芽」「唐芋」などの品種群がある[16][41]。他に葉柄を利用するズイキ(イモガラ)用の「赤ズイキ(八頭)」群や子イモ系統で比較的耐寒性がある「えぐいも」群、親イモが太っても子イモがほとんどできない系統である「筍芋」などがある。また、別種ではあるがハスイモの茎もズイキとして流通している[42]。京料理に使う京野菜の「海老芋」は、唐芋や赤芽を特殊な栽培方法でエビのような形にしたもので[7]、別種の Colocasia antiquorum の一種である[要出典]。

地方独自の品種や特産サトイモもあり、秋田県横手市山内地区の「山内いものこ」[43]、岐阜県中津川市の旧加子母村に伝わる「西方いも」[44]、熊本県阿蘇山麓の「つるの子芋」[45]などが知られる。産地によってそれぞれ個性があり、食感や味わいに違いが見られる[39]。

- 土垂(どたれ) - 日本では代表的な子イモ専用の品種で、特に関東地方で多く栽培される[18]。ぬめりが多く、粘りが強くて軟らかいので、煮物や汁物など何でも合う[16]。晩生で収穫は10 - 11月で[18]、貯蔵性が高いことから一年中出回るが、旬は初秋である[13]。

- 石川早生(いしかわわせ) - 石川子芋、石川いもともよばれる直径3 - 5 cmほどの比較的小ぶりな子イモを食べる品種[39]。早生品種で、8月ごろから収穫でき、暖地では7月から収穫される[18]。淡泊な味わいで[13]、皮付きのまま蒸して上だけ皮を剥いて塩などで食べる[46]。

- 女早生(おんなわせ) - 愛知県の在来種で、たくさんつく丸い子イモや孫イモを食べる品種。肉質は白く、きめ細かくてもっちりした食感がある[18]。

- 唐芋(とうのいも)

- タケノコイモ(竹の子芋) - 子イモがあまりつかず、主に肥大した親イモを食べるサトイモで、直径5 - 10 cm、長さ30 cm以上になる大型品種[47][41]。子イモも食べられる[18]。名の由来は、地上の出ている部分がタケノコに似ることによる[39][47]。別名で「京芋」ともよばれるが、主産地は宮崎県である[13]。えぐみがあるため、酢水であく抜きしてから茹でて使われる。ねっとりした肉質で煮崩れしにくく、煮物に向く[46]。「エビイモ」とも呼ばれることもある[18]。

- エビイモ(海老芋) - 主に近畿地方で食べられる京都の伝統野菜で、別名で「京芋」ともよばれている[47]。親子兼用品種の唐芋を独特の栽培法によって湾曲させたものである[41]。改良種で芋がエビの尾のように曲がった形で、ハッキリした横縞模様が特徴。デンプン質のホクホクしたきめ細かい粉質で、煮崩れしにくい[39][46]。

- セレベス(セレベス芋、赤目芋、赤芽芋) - インドネシアのセレベス島が発祥といわれる大きめのサトイモ。別名で「大吉」や[13]、葉や芽が赤いことから「赤目芋」「赤芽芋」とも呼ばれる[18]。親イモ・子イモ・葉柄が食べられている[18]。土垂よりもイモがやや長く、皮肌の一部が赤い[13]。旬は11 - 12月と言われ[13]、日本在来種に比べてぬめりが少なく、ホクホクした食感で肉質がしっかりしており、煮物などに向く[46]。

- ヤツガシラ(八つ頭) - 親イモに子イモ、孫イモが結合してゴツゴツした塊状に大きくなり、一つの種芋から芽が八方に突き出るので「八つ頭」と呼ばれ、親イモ・子イモとも食用される[48][13]。晩生品種で、しっかりした肉質とホクホク感が強く、縁起物として正月料理のおせち料理や雑煮に使われる[16]。あく抜きしてから使う[41]。イモは水分が少なく粉質[13]。赤味を帯びた葉柄も「赤ずいき」と称して食べられ、皮を剥いて水にさらしてから茹でて、酢の物、和え物、煮物に使われる[46][18]。

- 甚五右ヱ門芋 - 土垂系の小型種で、山形県の伝統品種。イモはやや細長い形で、肉質は軟らかくてぬめりが強い[46]。

- 大野里芋(おおのさといも) - 福井県大野地方の在来種。親イモのまわりに子イモが纏まりつくようにできる。イモは粘質で、親イモ・子イモを食べる[18]。

- 赤芽芋(あかめいも) - 九州地区の赤土で栽培される親イモと子イモが食べられる品種で、芽の部分が赤いのが特徴。イモの皮肌も赤みがかった褐色。粘りがあって軟らかく、煮物に向いている[13]。

- えぐ芋(えぐいも) - 石川早生によく似た子イモを食べる品種で、名の通りえぐみがあるのが特徴。品質的には、他のサトイモに劣る[13]。

- 味間いも

- タイモ

その一方で欧米圏では観葉植物としての栽培がほとんどで、食用品種としての改良は稀である。

食用[編集]

イモは食物繊維とカリウムが豊富な低カロリー野菜として知られる[49]。日本では煮物の材料として極めて一般的な存在で、各地の芋煮会、いもたき(いもだき)の主材料でもある。食材としての旬は9 - 12月ごろで、イモはふっくらして重量感があり、皮の部分にある縞模様がハッキリ出ていて地肌の部分が黒ずんでいないものが商品価値の高い良品とされる[49][16]。良品のイモ断面は白くつやがあり、網目が見えるものは筋っぽいことがある[49]。

親イモに寄り添うように、子イモ、孫イモとたくさんのイモができる、これら子イモや孫イモを「芋の子(いものこ)」と呼ぶ。親イモ、子イモ、孫イモが塊状になる品種にヤツガシラ(八頭)があり、イモのつく形状から、子孫繁栄の縁起物として正月料理や祝い事にも用いられる[49][14]。

唐芋・ヤツガシラ・セレベスの茎(葉柄)の部分を軟らかく栽培したものは芋茎(ずいき)とよばれ、食用にされる[46][6][41]。芋茎でも皮肌の赤いものを「ずいき」または「赤ずいき」と呼ぶのに対し、軟白栽培したものを「白だつ」または「白ずいき」とよぶ[7]。芋茎を干したものは「イモガラ」とも称され[46]、水で戻してから、煮物や味噌汁の具などにして調理されることが多い[18]。サトイモの芽を軟白栽培して長く育てたものは「芽芋」とよび、初秋から春まで出回り、煮物や酢の物などにする[13]。「青ずいき」の別称をもつハスイモ(Colocasia gigantea)は、葉柄を収穫するために栽培されるサトイモの近縁種で、イモは食べない[7]。

サトイモは地中海沿岸諸国では古代から食用として栽培されており、古代ローマの料理書『アピキウス』には6種類のコロンカシアの料理法が記されている[50]。キプロス島やエジプトではサトイモは伝統的な食品として、多くの料理法が今日に伝わっている。ヨーロッパではサトイモの歯ごたえが好まれ、ぬめりは好まれないため、油で揚げたり、レモン汁など酸味の強い調味料を使ったりして、ぬめり取りと歯ごたえの調節を行う[50]。

栄養素[編集]

| 100 gあたりの栄養価 | |

|---|---|

| エネルギー | 243 kJ (58 kcal) |

|

13.1 g | |

| デンプン 正確性注意 | 11.2 g |

| 食物繊維 | 2.3 g |

|

0.1 g | |

| 飽和脂肪酸 | 0.01 g |

| 多価不飽和 | 0.03 g |

|

1.5 g | |

| ビタミン | |

| ビタミンA相当量 |

(0%) 5 µg |

| チアミン (B1) |

(6%) 0.07 mg |

| リボフラビン (B2) |

(2%) 0.02 mg |

| ナイアシン (B3) |

(7%) 1.0 mg |

| パントテン酸 (B5) |

(10%) 0.48 mg |

| ビタミンB6 |

(12%) 0.15 mg |

| 葉酸 (B9) |

(8%) 30 µg |

| ビタミンC |

(7%) 6 mg |

| ビタミンE |

(4%) 0.6 mg |

| ミネラル | |

| カリウム |

(14%) 640 mg |

| カルシウム |

(1%) 10 mg |

| マグネシウム |

(5%) 19 mg |

| リン |

(8%) 55 mg |

| 鉄分 |

(4%) 0.5 mg |

| 亜鉛 |

(3%) 0.3 mg |

| 銅 |

(8%) 0.15 mg |

| セレン |

(1%) 1 µg |

| 他の成分 | |

| 水分 | 84.1 g |

| 水溶性食物繊維 | 0.8 g |

| 不溶性食物繊維 | 1.5 g |

| ビオチン(B7) | 3.1 µg |

| 有機酸 | 0.6 g |

|

ビタミンEはα─トコフェロールのみを示した[52]。廃棄部位: 表層 | |

| |

| %はアメリカ合衆国における 成人栄養摂取目標 (RDI) の割合。 | |

生芋の可食部100グラム (g) 中において、炭水化物は13.1 g、タンパク質1.5 g、灰分1.2 g、脂質0.1 gが含まれている[7]。炭水化物はでんぷんを主成分とし、イモ類の中では最も低カロリーである[14]。サトイモのでんぷんは、加熱すると非常に消化・吸収がよくなるという特徴がある[7]。穀類と野菜の両方の性質をもつイモ類の中でも、野菜の性格を強くもつ食材で、タンパク質と脂質は少なく、水分は約84%とイモ類の中では水分が多い[7]。ビタミン類は糖質をエネルギーへ効率よく変換する働きがあるビタミンB1が多く含まれているが、他の脂溶性ビタミン類は特に多くはないものの、一度に食べる量が多い食材であることから、栄養摂取量は比較的多くなる傾向にある[7]。ミネラル類では、余分な塩分を体外に排出させる働きがあるカリウムが大変多く、イモ類の中ではカリウムが特に豊富なのも特徴である[49][16]。その他カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、銅などもバランス良く含まれている[7][16]。

サツマイモに匹敵するほど食物繊維も豊富で、独特のぬめりや粘りはマンナン、ムチレージ(ムシレージ)[注 2]、ガラクタンという水溶性食物繊維の多糖体成分による[49][16]。マンナンはコンニャクにも含まれる水溶性食物繊維であるため便秘予防に、ムチレージには消化促進や胃の粘膜保護、ガラクタンには脳細胞の活性化や免疫力向上の作用、血糖値や血中コレステロールを下げる働きがあるとされる[49][42]。これらの食物繊維は、腸内で善玉菌のエサとなり、腸内環境を良好な状態に保つのに役立つ[7]。生食では、えぐ味や渋味が強い。これはある種のタンパク質が付着したシュウ酸の針状結晶が多く含まれるためで、その結晶が口腔内に刺さることによって引き起こされる。加熱などでタンパク質を変性させると渋みは消える。

主な料理[編集]

含め煮やうま煮などの煮物、きぬかつぎ、田楽、汁の実、炒め物、揚げ物、ご飯物など、日本料理や中華料理に向く食材である[7]。また豚汁の具などとして用いられる[53]。

簡単な調理法として、丸ごと茹でて皮を剥き、塩や醤油をつけて食べるということも行われる。煮物にする際は、直に煮ることも出来るが、ぬめりを除いたほうが味がしみやすくなる[7]。高知県安芸市では、煮てすり潰した里芋に砂糖を加え、金時豆とまぜた里芋きんとんがつくられる[54]。

イモは厚めに皮を剥き、焼きミョウバン水に付けておくと、ある程度のぬめり取りと、料理の出来映えよく白くきれいに仕上げることが出来る[16]。下茹でを行うことによってイモに含まれる灰汁やぬめりを取ることができ、茹でている湯に泡が立ったらザルにとって流水で流したあと、新たに水を入れて茹でて調理する[16]。米のとぎ汁で茹でることにより、白く軟らかく茹で上げることも出来る[7]。

芋茎(ずいき)は灰汁が強いため、切ったら酢水につけて、酢水で茹でてからさらに水にさらし、灰汁抜きをするとよいと言われている[7]。

洗う[編集]

サトイモの皮を洗って除く場合、多数の皮が付いたままのイモを桶またはたらいに入れて水を張り、これを棒や板で左右に掻き回す。板の方が効率的である。桶やたらいの内径より少し幅の狭い板を用い、板の両端を持って左右に約60度ほど交互に回転させる。これによって、サトイモ同士が触れてぶつかり合い、その摩擦によって皮が剥がれる[注 3]。この作業を「芋の子を洗う」または「芋を洗う」というが、スイミングプールや海水浴場が混雑する様を「芋の子を洗うような」または「芋を洗うような」と比喩的に表現することがある。

なお、各地の生産地では中が空洞でそこに水が入るようになっている小型の水車の中にサトイモを入れ、それを川や水路の岸に軸を渡して水車を回して洗浄と皮むきを同時に行うこともある。

手がかゆくなる[編集]

サトイモを洗うと手が痒くなるが、これは茎や球茎にシュウ酸カルシウムの針状晶が含まれているためである。球茎の皮の下2 - 3ミリメートルほどにある細胞の中に多くのシュウ酸カルシウム結晶が含まれており、大きな結晶が僅かな外力によって壊れて針状結晶へ変わり、外部へと飛び出る。食品としてイモを洗う場合に、作業従事者の皮膚にこの針状結晶が刺さって痒くなる。手のかゆみを防ぐには、手袋を用いるか、手に重曹や塩をまぶすとよい[42]。また、剥く前に沸騰した米のとぎ汁で茹でると簡単に剥ける[55]。

サトイモは極めて若い時期からシュウ酸カルシウムを針状晶や細かい結晶砂として細胞内に作り始める。やがてこれらが集合して、大きく脆い結晶の固まりとなる。シュウ酸カルシウムは「えぐ味」の原因ともなり、えぐ味はシュウ酸カルシウムが舌に刺さることによって起きるとする説や、化学的刺激であるとする説があり、他にもタンパク質分解酵素によるとする説がある。サトイモは昆虫から身を守るためにこのようなものを作り出していると考えられている[56]。

保存[編集]

低温と乾燥には弱いため、土付きのイモは冷蔵せずに、適度な湿り気を逃さないように泥付きのまま新聞紙や紙袋などに包んで、13 - 15℃の風通しの良い冷暗所で保存する[39][16][14]。イモの表面が乾いていたら、霧吹きで水を吹いて湿らせてから包んで保存する[39]。洗ってあるイモは、乾燥を防ぐためにポリ袋に入れるかラップに包んでから冷蔵保存し、早めに使い切るようにする[39][16]。やわらかく蒸してから皮をむいて冷凍保存すれば、2 - 3週間は保存できる[39]。

文化[編集]

サトイモは、親芋のまわりに子芋が放射状につき、子芋のまわりに孫芋がつくことから、日本では子孫繁栄の象徴といわれ、おせち料理には欠かせない縁起の良い野菜とされる[41]。和歌山県田辺市大塔村鮎川では、正月に餅をつかない代わりにサトイモの親芋を丸ごと煮て椀に盛り付けたぼうりという料理を食する文化がある[57]。

脚注[編集]

注釈[編集]

- ^ 葉に黒色や褐色の斑ができて、次第に枯れていく植物の病気。病原菌はカビ(糸状菌)の一種で、高温多雨が続くと発生しやすい特徴がある。

- ^ 古い文献ではムチンと称してきたが、ムチンは動物性粘液を指すもので、植物性粘液成分はムチレージである。

- ^ 抱えて持ち運べるほどの小型の専用の水車の中にサトイモを入れ、小川や用水路などで水の流れによって回転させ洗う場合もある。サトイモの皮は付着が緩やかでありこのようにして除けるが、サツマイモやジャガイモはこのようにして皮を除くことは出来ない。

出典[編集]

- ^ 以上は『維管束植物分類表 = Syllabus of the Vascular Plants of Japan』(初版)北隆館、2013年4月、47-48頁。ISBN 978-4-8326-0975-4。

- ^ a b 米倉浩司・梶田忠 (2003-). “Colocasia esculenta (L.) Schott サトイモ(標準)”. BG Plants 和名−学名インデックス(YList). 2023年9月3日閲覧。

- ^ a b c d e f 板木利隆 2020, p. 404.

- ^ 米倉浩司・梶田忠 (2003-). “Colocasia esculenta (L.) Schott 'Eguimo' エグイモ(標準)”. BG Plants 和名−学名インデックス(YList). 2023年9月3日閲覧。

- ^ 米倉浩司・梶田忠 (2003-). “Colocasia esculenta (L.) Schott 'Rosea' ズイキ(標準)”. BG Plants 和名−学名インデックス(YList). 2023年9月3日閲覧。

- ^ a b c d e f g 金子美登 2012, p. 186.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u 講談社編 2013, p. 189.

- ^ 『本草和名』(918年)

- ^ a b c d e f g 市川啓一郎 2021, p. 136.

- ^ 編集:佐藤一郎、浅野通有『漢字に強くなる本―これは重宝』光文書院 1978年9月

- ^ 胡麻を作らない話 週刊 上田

- ^ 『佐久市志民俗編下』(長野県佐久市、平成2年2月20日発行)1391頁

- ^ a b c d e f g h i j k l m 講談社編 2013, p. 188.

- ^ a b c d e f 藤田智監修 NHK出版編 2019, p. 113.

- ^ a b c d e f 市川啓一郎 2021, p. 137.

- ^ a b c d e f g h i j k l m 猪股慶子監修 成美堂出版編集部編 2012, p. 108.

- ^ a b c d 丸山亮平編 2017, p. 105.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r 藤田智監修 NHK出版編 2019, p. 112.

- ^ 山口裕文、島本義也編著『栽培植物の自然史 : 野生植物と人類の共進化』(北海道大学図書刊行会、2001年)p.153 ISBN 9784832999312

- ^ 「2倍体サトイモ(CoIocasia esculenta (L.) Schott)における4酵素のアイソザイムの遺伝分析」日本育種学会『Breeding science』48(3), pp.273-280, 1998年9月1日

- ^ 坂本寧男「イモと雑穀-作物と環境」『Tropics』1994年 3巻 1号 pp.19-32, doi:10.3759/tropics.3.19

- ^ a b c d e 丸山亮平編 2017, p. 104.

- ^ 小西達夫:世界のタロイモ -種の多様性と利用について- 有名野菜品種特性研究会 「有名野菜品種特性研究会(サトイモ)」報告

- ^ 「佐賀県鳥栖市に自生しているサトイモについて」『佐賀大学農学部彙報』佐賀大学農学部 Vol.71 pp.113 -122

- ^ 平安時代初期の仏教僧侶・空海(弘法大師)にちなむ伝説から、弘法芋と呼ばれる。別名「石芋」。県指定天然記念物 沓掛の野生里芋 青木村ホームページ(2018年12月7日閲覧)

- ^ 橋本征治「台湾蘭嶼におけるタロイモ栽培」『関西大学東西学術研究所紀要』第40輯, 2007年4月1日, pp.55-77

- ^ a b c d e f g h i 主婦の友社編 2011, p. 203.

- ^ “サトイモ(里芋)|基本の育て方と本格的な栽培のコツ | AGRI PICK”. 農業・ガーデニング・園芸・家庭菜園マガジン[AGRI PICK]. 2021年3月16日閲覧。

- ^ “新しいサトイモの栽培方法を開発、収量が2倍に。農学部の岩井純夫教授らの研究グループ。”. 鹿児島大学. (2015年11月14日) 2015年11月14日閲覧。[リンク切れ]

- ^ “水田で育てたサトイモ、収穫量が畑作の2・5倍”. 読売新聞(2014年3月9日14時5分配信)のインターネットアーカイブ 2021年10月21日閲覧。

- ^ 「転作サトイモ■たん水栽培に注目」『日本農業新聞』2021年10月5日3面

- ^ 横川末吉「高知縣の燒畑耕作」『人文地理』1955年 7巻 1号 pp.41-48, doi:10.4200/jjhg1948.7.41

- ^ 上野福男「五家荘の燒畑耕作」『地理学評論』1938年 14巻 2号 pp.93-120, doi:10.4157/grj.14.93

- ^ 板木利隆 2020, p. 405.

- ^ a b c d e f g h i j 金子美登 2012, p. 187.

- ^ 板木利隆 2020, p. 406.

- ^ “サトイモ(里芋)|基本の育て方と本格的な栽培のコツ | AGRI PICK”. 農業・ガーデニング・園芸・家庭菜園マガジン[AGRI PICK]. 2021年2月10日閲覧。

- ^ 熊沢三郎、二井内清之、本多藤雄「本邦における里芋の品種分類 」『園芸学会雑誌』1956年 25巻 1号 pp.1-10, doi:10.2503/jjshs.25.1

- ^ a b c d e f g h i 主婦の友社編 2011, p. 201.

- ^ 吉野煕道「東アジアとオセアニアのタロ」『熱帯農業』2005年 49巻 5号 pp.317-322, doi:10.11248/jsta1957.49.317

- ^ a b c d e f 板木利隆 2020, p. 407.

- ^ a b c 講談社編『旬の食材:秋・冬の野菜』(講談社、2004年)pp. 84 - 85.

- ^ 【おらがぐるめ】いものこ汁 農香庵(秋田・横手市)芯から温まる家庭料理『産経新聞』朝刊2018年12月7日(東京面)

- ^ <食卓ものがたり>家庭で受け継ぐ郷土の味 いももち(岐阜県中津川市)『東京新聞』朝刊2018年12月1日(暮らし面)2018年12月11日閲覧

- ^ 【ご当地 食の旅】田楽(熊本県阿蘇地域)大地の恵み 囲炉裏端で/つるの子芋・肉・魚に特製味噌『日本経済新聞』朝刊2021年11月6日別刷りNIKKEIプラス1(9面)

- ^ a b c d e f g h 猪股慶子監修 成美堂出版編集部編 2012, p. 109.

- ^ a b c 金子美登 2012, p. 189.

- ^ 金子美登 2012, p. 188.

- ^ a b c d e f g 主婦の友社編 2011, p. 200.

- ^ a b 月刊みんぱく編集部(編)『100問100答 世界の民族生活百科』(河出書房新社 1999年、ISBN 4-309-22351-6)pp.14-17

- ^ 文部科学省『日本食品標準成分表2015年版(七訂)』

- ^ 厚生労働省『 日本人の食事摂取基準(2015年版)』

- ^ (料理メモ)里芋の豚汁 朝日新聞デジタル(2018年12月3日)2018年12月7日閲覧

- ^ 【継ぐメシ!つなぎたい郷土食】里芋きんとん(高知県安芸市)子孫繁栄願う縁起物『日本農業新聞』2021年12月4日8面

- ^ 鄭載勳(チョン・ジェフン)「トラン(里芋)の隠れた神秘」『Koreana』第28巻第3号、The Korea Foundation、2021年、63頁、ISSN 1225-4592。

- ^ 日本調理科学会編『料理のなんでも小事典』講談社、2008年9月20日第1版発行、ISBN 9784062576147

- ^ “ぼうり 和歌山県”. www.maff.go.jp. うちの郷土料理:農林水産省. 農林水産省. 2024年1月2日閲覧。

参考文献[編集]

- 板木利隆『決定版 野菜づくり大百科』家の光協会、2020年3月16日、404 - 407頁。ISBN 978-4-259-56650-0。

- 市川啓一郎『タネ屋がこっそり教える 野菜づくりの極意』農山漁村文化協会、2021年10月30日、136 - 137頁。ISBN 978-4-540-21109-6。

- 猪股慶子監修 成美堂出版編集部編『かしこく選ぶ・おいしく食べる 野菜まるごと事典』成美堂出版、2012年7月10日、108-109頁。ISBN 978-4-415-30997-2。

- 金子美登『有機・無農薬でできる野菜づくり大事典』成美堂出版、2012年4月1日、186-189頁。ISBN 978-4-415-30998-9。

- 講談社編『からだにやさしい旬の食材 野菜の本』講談社、2013年5月13日、188-189頁。ISBN 978-4-06-218342-0。

- 主婦の友社編『野菜まるごと大図鑑』主婦の友社、2011年2月20日、200 - 203頁。ISBN 978-4-07-273608-1。

- 藤田智監修 NHK出版編『NHK趣味の園芸 やさいの時間 藤田智の新・野菜づくり大全』NHK出版〈生活実用シリーズ〉、2019年3月20日、112-113頁。ISBN 978-4-14-199277-6。

- 丸山亮平編『野菜づくり大辞典』ブティック社〈ブティック・ムック〉、2017年5月20日、104-105頁。ISBN 978-4-8347-7465-8。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

- 本邦および台湾における野生サトイモ(Colocasia esculenta SCHOTT)の分布および形態的特性 『育種学雑誌』 1990年 40巻 2号 p.233-243, doi:10.1270/jsbbs1951.40.233

- 岩元篤:サトイモの品種と栽培について 有名野菜品種特性研究会(サトイモ)

- Calocasiaの品種 - 国際サトイモ科協会