三菱・GTO

| 三菱・GTO Z15/16A型 | |

|---|---|

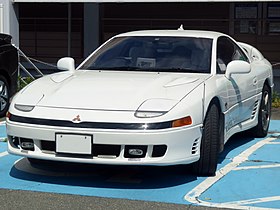

前期型 | |

中期型(北米仕様) | |

後期型(北米仕様) | |

| 概要 | |

| 販売期間 | 1990年10月 - 2001年8月[1] |

| 設計統括 | 鈴木正勝 |

| ボディ | |

| 乗車定員 | 4名 |

| ボディタイプ | 3ドアファストバッククーペ |

| 駆動方式 |

前輪駆動 四輪駆動 |

| パワートレイン | |

| エンジン |

6G72型 2,972cc V型6気筒 DOHC 24バルブ 6G72型 2,972cc V型6気筒 DOHC 24バルブ IC ツインターボ |

| 最高出力 |

225PS(NA) 280PS(ツインターボ) |

| 最大トルク |

28.0 kgf·m(NA) 43.5 kgf·m(ツインターボ) |

| 変速機 |

4速AT 5速MT(前期型)・(中期型以降 NA) 6速MT(中期型以降 ツインターボ) |

| 前 |

前:マクファーソン式ストラット 後:ダブルウィッシュボーン |

| 後 |

前:マクファーソン式ストラット 後:ダブルウィッシュボーン |

| 車両寸法 | |

| ホイールベース | 2,470 mm |

| 全長 |

4,555 mm(前期型) 4,575 mm(中期型) 4,590 mm(後期型) 4,600 mm(最終型) |

| 全幅 | 1,840 mm |

| 全高 | 1,285 mm |

| 車両重量 | 1,600-1,730 kg |

| その他 | |

| 生産台数 | 18万2867台[2] |

| 系譜 | |

| 先代 | 三菱・スタリオン |

| 後継 | 無し |

GTO(ジーティーオー)は、三菱自動車工業が製造、販売していたスポーツクーペである。

本項目では姉妹車のダッジ・ステルスについても解説する。

概要[編集]

キャッチコピーは『スポーツは、ライバルがいるから、面白い。』、『あなたのスポーツは、面白いですか。』。

1989年に第28回東京モーターショーで「三菱・HSX」という名で参考出品され、その後1990年10月から市販された。日本国内においては、全グレード駆動方式は4WDとなっているが、北米向けはFFもラインナップされている。基本的に北米市場を意識したGTカーとして企画されており、直線道路を余裕を持って走れるトルクを備えた性格付けがなされている。エンジンと基本シャーシはディアマンテものをベースにGTO用にアレンジしたものが採用されている。スタイリングは、三菱らしいアクの強いもので、コークボトルラインのボディに絞り込まれたサイドへの稜線はデザイン上のハイライトとなっている(Cd値0.33)。全幅は1,840mmと当時としては大きめであった。 サイドエアダムのエアインテークは、モーターショー出展時はブレーキ冷却ダクトだったが、HSXは市販化にあたり後部座席を設置しなければならなくなったために、設計上の都合で市販車ではダミーとなった。マイナーチェンジにより、ダミーであったエアインテークにはブレーキ冷却用としてタイヤハウスに空気が抜ける孔が設けられたが、その効果は高いものではなかったとされる。

前期型のボンネット上には左右にバルジが設けられているが、これは当初設計されたボンネットの高さにディアマンテ用のストラット式サスペンションタワーが収まらなかったため、それをカバーするためのものであった。

また、バブル期に設計された車であるGTOには、意欲的な装備が多数盛り込まれていた。

下記は日本車としては初採用である。

- アルミ製4ポット異径対向ピストンブレーキキャリパー

- ドイツ・ゲトラグ社製の5速MT(中期型から6速化)

- 高張力鋼製のドライブシャフト

- スイッチで排気音を変えられるアクティブエグゾーストシステム(ツインターボ車)

- 可変リアスポイラーおよびアクティブエアロシステム(ツインターボ車)

国外へは「3000GT」という名称で輸出され、SLおよびRTというNAエンジンのFFモデルもあった。トップグレードであるVR-4は4WDで320PSの出力を発生した。北米では電動格納式ハードトップのオープンモデルである「3000GTスパイダー・リトラクタブルハードトップ」と呼ばれるモデルも設定された。これは1959年フォードスカイライナー以来の電動ハードトップの復活である。なお、3000GTの前輪駆動モデルのブレーキキャリパーはディアマンテと同様のスライド式2ピストンキャリパーであり、日本国内仕様のような4ピストン対向キャリパーはターボモデルだけで、6ピストン対向キャリパーは採用されなかった。

初代(1990年-2001年)Z15A/Z16A型[編集]

2001年8月の販売終了まで、大きなもので4度ものマイナーチェンジが施された。詳細内容は下記の通り。

- 1992年1月のマイナーチェンジ(前期型)(Z16A:4WS有り)(Z15A:4WS無し)

- グラストップ(メーカーオプション)追加

- ホイールの17インチ化。それに伴いスペアタイヤも17インチ/アルミホイール化

- 50%偏平率タイヤ(225/50R17)採用

- 電動格納式ドアミラー採用

- 運転席シートに電動スライド機能追加

- エアコン冷房を代替フロン(R134a)に変更

- 同年6月には特別仕様車「スペシャルバージョン」を設定

- 同年10月のマイナーチェンジ

- ブレーキディスクを17インチ化

- リアブレーキに対向2ポットキャリパ採用

- キーレスエントリー採用(NA車はメーカーオプション)

- 1993年8月のビッグマイナーチェンジ(中期型へ進化)(Z16A:4WS有り)(Z15A:4WS無し)

- ヘッドライトを4灯固定式プロジェクタータイプへ変更

- シリンダーヘッドガスケットのメタル化によりターボチャージャーの過給圧変更、これによりエンジン出力向上(280PS/42.5kgf·mから280PS/43.5kgf·mへ)

- ミッションを5速MT → 5速MT(NA)、6速MT(ツインターボ)へ変更。

- 助手席エアバッグ追加

- 1994年8月のマイナーチェンジ

- 1995年8月のマイナーチェンジ

- ノンターボモデルを価格を抑えた「SR」へと変更(4WS、オートクルーズ、フォグランプレス、助手席エアバッグオプション、フロント16インチブレーキ)

- 内装カラー変更(ダークグレー → ブラック)

- ヘッドライトレンズ材質変更(ガラス → 樹脂)

- 1996年8月のマイナーチェンジ(後期型に進化)(Z16A:4WS有り)(Z15A:4WS無し)

- ターボモデルの18インチクロムメッキホイールの採用(この変更に伴い、MRの標準装備も18インチクロムメッキホイールとなる)

- フロントバンパー、リアスポイラー意匠変更(これに伴いアクティブエアロ廃止)

- プロジェクターフォグランプ装備(SR)

- ブレーキキャリパカラー変更(ツインターボ、およびMR ブラック → レッド)

- キーレスエントリーをキー一体型に変更(ツインターボ)

- オーディオ変更

- 1997年8月のマイナーチェンジ

- ABSを標準装備化(MR、SR)

- 助手席エアバッグ追加(SR)

- オートエアコン操作パネル変更(調整がダイアル式、単色液晶に変更)

- 1998年8月のマイナーチェンジ(最終型へ進化、最終マイナーチェンジ)(Z15AM:4WS有り)(Z15A:4WS無し)

- 大型リアスポイラーの採用

- フロントウインカーをコンビネーションランプ化

- 車重軽量化 5%

小さな変更(シートの柄等)を入れると毎年の様に改良されており、特にターボモデルの方がマイナーチェンジでの進化の度合いが大きかった。なお、最初期型と最終型では17インチアルミホイールのスペアタイヤは採用されていない。

パトカーへの採用[編集]

GTOは高速隊のパトカーとして国費で前期型、中期型、後期型MRが導入されており、基本的にフェンダーミラー仕様で導入されたがMRのみドアミラー仕様で導入されている(このモデルが国費導入の白黒パトカーでは初めてのドアミラー車である)。ほとんどの車両が廃車になっているが一部県警察に中期型・後期型MRが現存し主にイベント展示用として使用されている[3]。また、前期型の交通覆面パトカーが静岡県警察交通部に配備されていた。

ダッジ・ステルス[編集]

| ダッジ・ステルス | |

|---|---|

前期型 | |

後期型 | |

| 概要 | |

| 製造国 |

|

| 販売期間 | 1991年 – 1997年 |

| ボディ | |

| 乗車定員 | 2名 |

| ボディタイプ | 2ドアクーペ |

| エンジン位置 | フロント |

| 駆動方式 | 前輪駆動 / 四輪駆動 |

| パワートレイン | |

| エンジン | 3.0L V6 6G72型 DOHC |

| 最高出力 | 325PS/6,000rpm |

| 最大トルク | 43.5kgf·m/2,500rpm |

| 変速機 | 6速MT/5速MT/4速AT |

| 前 |

前:ストラット 後:ダブルウィッシュボーン |

| 後 |

前:ストラット 後:ダブルウィッシュボーン |

| 車両寸法 | |

| ホイールベース | 2,470mm |

| 全長 | 4,559mm |

| 全幅 | 1,840mm |

| 全高 | 1,247mm |

| 車両重量 | 1,680kg |

| 系譜 | |

| 後継 | ストラトスクーペ |

GTOは開発当初からクライスラー向けにOEM供給することが決定しており、1991年、ダッジブランドからステルス(STEALTH )として販売が開始された。

GTOから外装が大きく変更されており、前後バンパーは別デザインで、テールランプはハイグレードのR/TおよびTwin-TurboではGTOと全く異なるウインカー兼用の一体型となり、Cピラーの位置も異なっているためリアサイドガラス形状も異なっている。なお、廉価モデルのベースグレードおよびESについてはGTOと同形状のテールデザインとなっている。フロントグリルは一連のダッジシリーズに準ずる十字のクロスヘアデザインが採用された。

グレード展開は現地のGTO(3000GT)に準じており、SOHCを搭載したFFの廉価グレードであるES(1994年からはベースモデルに名称変更)、DOHCを搭載したR/T、DOHCターボを搭載したR/T Twin-Turboが設定されていた。ただし、ターボモデルは6ピストン対向キャリパーが採用されていないなど、日本国内向けのGTOとは細かい点で仕様が異なっている。

発売当初は3000GTを上回る販売台数(1991年度:3000GT/9,927台、ステルス/17,280台)であったが、1994年のマイナーチェンジを境に急激に売り上げが落ち込み、1996年に生産を終了し、1997年に販売を終了した。最終年の販売台数はわずか360台であった。

-

後期型リア(R/T)

-

後期型リア(ES)

生産拠点[編集]

- 三菱自動車工業名古屋製作所大江工場

カスタマイズ[編集]

日本国外、とりわけアメリカでは、日本車離れしたボディスタイルのため、エアロパーツによるドレスアップが盛んであったり、3,000cc(V6)ツインターボと言う強力なエンジンと、4WD車であるという点から、ドラッグレースのベース車両に使われることも多い。

逆に母国日本ではいわゆるマイナー車に分類されるため、前述の通りアフターパーツが少ないという一種の逆転現象も発生している。しかしそれでも数社よりエアロパーツ、エンジン内部、ドライブ系強化パーツが発売されており、なかにはフロントのドライブシャフトを抜き、センターデファレンシャル機構を溶接ロックして完全にFR化するキットがあった。トルクが豊かなV6ツインターボ、強度十分のゲトラグ製のトランスミッション、大容量ブレーキシステムなども一部では人気であった。

レース活動[編集]

GTOは1991年から1996年までN1耐久選手権(クラス1、現・スーパー耐久)に参戦していた。マシンメンテナンスはテストアンドサービスが担当し、レースでは最高峰クラスであるクラス1で当時最強を誇っていた日産・スカイラインGT-Rの対抗馬的存在として活躍していた。重い車重にもかかわらず、直線ではスカイラインGT-Rと互角の勝負を演じた。

強力なパワーと四輪駆動での戦闘力は高かったが、車重が重いためにレース後半でタイヤやブレーキの負担に苦しむことが多く、TIサーキット英田(現・岡山国際サーキット)で記録した2位が最高位であった。このレースではコース上の落下物を拾ってしまい、それが冷却系に当たったことで惜しくも優勝を逃してしまった。

ギャラリー[編集]

-

前期型(リア)

-

後期型(リア)

-

広島県警の中期型GTOパトカー

車名の由来[編集]

イタリア語の「Gran Turismo Omologato」、すなわちモータースポーツにおけるGTカテゴリとして公認された車という意味。モータースポーツへの熱い想いを込めて命名された。一時は先代の名前を取って「スタリオンGTO」という車名も検討されていた。

脚注[編集]

- ^ “GTO(三菱)のカタログ”. リクルート株式会社 (2020年1月31日). 2020年1月31日閲覧。

- ^ デアゴスティーニジャパン 週刊日本の名車第26号3ページより。

- ^ “愛知県警の三菱 GTO パトカー見参”. レスポンス (MSN). (2012年5月28日) 2012年5月28日閲覧。