「スペクトル分類」の版間の差分

編集の要約なし |

|||

| (2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{otheruses|'''恒星'''のスペクトル分類|'''小惑星'''のスペクトル分類|小惑星のスペクトル分類}} |

{{otheruses|'''恒星'''のスペクトル分類|'''小惑星'''のスペクトル分類|小惑星のスペクトル分類}} |

||

'''スペクトル分類'''(スペクトルぶんるい、spectral classification)は、[[恒星]]の分類法の一つである。スペクトル分類によって細分された星のタイプを'''スペクトル型''' (spectral type) と呼ぶ。恒星から放射された[[電磁波]]を捉え、[[スペクトル]]を観察することによって分類する。恒星のスペクトルはその表面温度や化学組成により変わってくる。表面温度により分類する狭義のスペクトル型(ハーバード型とも)と、星の本来の明るさを示す光度階級 (luminosity class) があり、両者を合わせて2次元的に分類する'''MK分類'''{{R|astro-dic1}}が広く使われる。 |

|||

== 表面温度による分類 == |

|||

{{ヘルツシュプルング・ラッセル図}} |

{{ヘルツシュプルング・ラッセル図}} |

||

'''スペクトル分類''' (スペクトルぶんるい、{{lang-en-short|spectral classification}}) は、[[恒星]]の分類法の一つである。スペクトル分類によって細分された星のタイプを'''スペクトル型''' ({{lang-en-short|spectral type}}) と呼ぶ<ref name="astro-dic1"/>。恒星から放射された[[電磁波]]を捉え、[[スペクトル]]を観察することによって分類する。恒星のスペクトルはその表面温度や化学組成により変わる。表面温度を元にして分類する狭義のスペクトル型(ハーバード型<ref name="astrodic_harv"/>)と、星の本来の明るさを示す光度階級 (luminosity class) があり、両者を合わせて2次元的に分類する'''MK分類'''<ref name="astro-dic1"/>が広く用いられている。これはこの分類を提唱した天文学者の[[ウィリアム・ウィルソン・モーガン]]とキーナン ([[:en:Philip Childs Keenan|Philip Childs Keenan]]) の名前に由来する。 |

|||

スペクトル型を数万[[ケルビン]]の高温度星から3千ケルビンの低温度星まで温度系列として並べる。恒星の色は表面温度によって左右され、高温度星は青白く、低温度星は赤みを帯びて見える([[色温度]]も参照)。 |

|||

恒星のスペクトルのそれぞれの線は、特定の[[元素]]や[[分子]]の存在を示しており、その特徴の強度はそれらの存在量を示している。異なるスペクトル線の強度は主に恒星の[[光球]]の温度に左右されるが、いくつかの場合では元素の実際の存在量の違いを反映している場合がある。高温の天体では水素の吸収線が、低温の天体ではその他の重元素による吸収線が強く現れる傾向にある。また特に低温の星では、原子に加えて[[分子]]の吸収線も見られるようになる{{R|saio}}。 |

|||

現在ではほとんどの星はMK分類を用いて分類されている。これは '''O'''、'''B'''、'''A'''、'''F'''、'''G'''、'''K''' および '''M''' を用いた分類を用いており、O型が最も高温で、M型が最も低温である。アルファベットの順番がバラバラであるのは、スペクトル型と天体の温度が対応していると判明したのがアルファベット順の分類が開発された後であり、後に温度の順番に並べ替えて現在の様式に整理されたという歴史的な経緯に由来する。それぞれの文字の分類はさらに'''0'''から'''9'''を用いて細分化され、この中では0が最も高温で、9が最も低温であることを示す。例えば、A8、A9、F0、F1 という分類は高温から低温になるように並んでいる。この分類法は、古典的な恒星の分類には当てはまらないその他の星や恒星に似た天体を分類できるように拡張されている。例えば[[白色矮星]]を表す '''D'''、[[炭素星]]を表す '''S''' や '''C''' などが加えられた。また、褐色矮星などの低温の天体のスペクトルとして、'''L'''、'''T'''、'''Y''' が導入されている。 |

|||

MK分類では、[[ローマ数字]]を用いた'''光度階級'''も合わせて用いられる。これは恒星のスペクトルにおける特定の吸収線の線幅に基づいて定められている。線幅は恒星大気の密度によって変化するため、恒星が矮星 ([[主系列星]]) か[[巨星]]であるかを区別することができる。光度階級では、極超巨星に対しては '''0''' もしくは '''Ia+'''、超巨星に対しては '''I'''、明るい巨星に対しては '''II'''、通常の巨星に対しては '''III'''、準巨星に対しては '''IV'''、主系列星に対しては '''V'''、準矮星に対しては '''sd''' もしくは '''VI'''、そして白色矮星に対しては '''D''' もしくは '''VII''' が割り当てられている。この記法を全て用いた場合の[[太陽]]のスペクトル型は G2V であり、これは表面温度が 5800 [[ケルビン|K]] 程度の主系列星であることを意味する。 |

|||

== 伝統的な色による分類 == |

|||

[[File:TernaryColorTmap.PNG|thumb|温度と色の[[三角グラフ]]]] |

|||

伝統的な色の記述は恒星のスペクトルの極大のみを考慮していた。しかし実際には、恒星はスペクトルの全ての範囲で放射をしている。全てのスペクトルの色が合わさると白く見えるため、人間の目が実際に感じる見かけの色は、伝統的な色の記述が示すものよりもずっと明るく見える。この「明度」の特性を考慮すると、単純にスペクトル中で極大となる波長の色を割り当てる方法は、恒星の分類において混乱の元となりうる。薄明かりの中での色とコントラストの錯覚を除けば、緑色や藍色、紫色に見える星は存在しない。[[赤色矮星]]は濃いオレンジ色であるし、[[褐色矮星]]は文字通りの褐色には見えず、近傍にいる観測者には理論上は薄い灰色に見えると考えられる。 |

|||

== 現在の分類 == |

|||

[[File:Dwarf Stars.png|thumb|upright=1.2|ハーバード分類に基づきO型からM型まで並べられた恒星]] |

|||

現在の分類体型は、'''MK分類''' (Morgan–Keenan classification) として知られている<ref name="astro-dic1"/>。それぞれの恒星は、従来からあるハーバード分類によるスペクトル型と<ref name="astrodic_harv"/>、ローマ数字を用いた光度階級<ref name="astrodic_lc"/>が割り当てられ、これが恒星のスペクトル型を構成する。 |

|||

その他の現在の測光システム<ref name="astrodic_ps"/>、例えば[[ジョンソンのUBVシステム]]などは、[[色指数 (天文)|色指数]]に基づいた分類となっている。これは、3つやそれ以上の色での[[等級 (天文)|等級]]の差の測定を元にしている。これらの数値は、''U-V'' や ''B-V'' といった表記が用いられ、2つの標準的なフィルターを通した色等級の差を表している (例えばUは紫外線 (Ultraviolet)、Bは青 (Blue)、Vは可視光 (Visual))<ref name="astrodic_ubv"/>{{refnest|group="注"|ただしVバンドは色としては緑に対応している<ref name="astrodic_ubv"/>。}}。 |

|||

=== ハーバード分類 === |

|||

'''ハーバード分類'''は、天文学者[[アニー・ジャンプ・キャノン]]による一次元の分類である。キャノンは、それまでに存在したアルファベットを用いた分類を並べ直し、単純化した。恒星はそのスペクトルの特徴に応じてアルファベット一文字でグループ分けされ、オプションとして数字で細分化される。[[主系列星]]の表面温度はおよそ 2000 [[ケルビン|K]] から 50000 K までの値を取りうるが、より進化した恒星は 100000 K を超える場合もある。物理的には、この分類は恒星大気の温度を示しており、通常は温度が高いものから低いものへの順番で並べられる。 |

|||

{| class="wikitable" |

{| class="wikitable" |

||

!型 !! 表面温度 [[ケルビン|K]] !! 色 |

|||

|- |

|- |

||

! 型 |

|||

|style="background-color: #9bb0ff;"| '''[[O型主系列星|O]]'''||29,000-60,000 || 青 |

|||

! [[有効温度]]<br/><ref name=calib/><ref name=weidner/> |

|||

! abbr="Chromaticity" | [[色度]]<br/>([[ベガ]]基準)<br/><ref name="Charity"/><ref name="ATNFcolor"/><ref group="注">これは一般的に青い恒星とされている[[ベガ]]を、「白」の基準として用いた場合の相対的な色を表す。</ref> |

|||

<!-- ! abbr="chromaticity" | 色度 ([[D65光源|D65]])<br/><ref name="Charity"/><ref name="ATNFcolor"/><ref name="möre"/><ref group="注">色度は同じ分類の中でも大きく異なることがある。例えば、スペクトル型G2の[[太陽]]は白だが、G9は黄色である。</ref> --> |

|||

! 質量<br/>([[太陽質量|M<sub>☉</sub>]])<br/><ref group="注" name="note">主系列星の時点での値。</ref><ref name=calib/><ref name=bdevol/> |

|||

! 半径<br/>([[太陽半径|R<sub>☉</sub>]])<br/><ref group="注" name="note"/><ref name=calib/><ref name=bdevol/> |

|||

! 光度<br/>([[太陽光度|L<sub>☉</sub>]])<br/><ref group="注" name="note"/><ref name=calib/><ref name=bdevol/> |

|||

! 水素線 |

|||

! 存在割合<ref name="LeDrew2001"/> |

|||

|- |

|- |

||

![[O型主系列星|O]] |

|||

|style="background-color: #aabfff;"| '''[[B型主系列星|B]]'''||10,000-29,000 || 青{{~}}青白 |

|||

| ≥ 30,000 K |

|||

| style="background:#9bb0ff;"| 青 |

|||

<!-- | style="background:#{{Color temperature|50000|hexval}};" | 青 --> |

|||

| ≥ {{Solar mass|link=y|16}} |

|||

| ≥ {{Solar radius|link=y|6.6}} |

|||

| ≥ {{Solar luminosity|link=y|30,000}} |

|||

| 弱い |

|||

| ~0.00003% |

|||

|- |

|- |

||

![[B型主系列星|B]] |

|||

| 10,000–30,000 K |

|||

| style="background:#aabfff;"| 青白 |

|||

<!-- | style="background:#{{Color temperature|20000|hexval}};" |deep blue white --> |

|||

| {{Solar mass|link=y|2.1–16}} |

|||

| {{Solar radius|link=y|1.8–6.6}} |

|||

| {{Solar luminosity|link=y|25–30,000}} |

|||

| 中間 |

|||

| 0.13% |

|||

|- |

|- |

||

![[A型主系列星|A]] |

|||

| 7,500–10,000 K |

|||

| style="background:#cad7ff;"| 白 |

|||

<!-- | style="background:#{{Color temperature|8750|hexval}};"|blue white --> |

|||

| {{Solar mass|link=y|1.4–2.1}} |

|||

| {{Solar radius|link=y|1.4–1.8}} |

|||

| {{Solar luminosity|link=y|5–25}} |

|||

| 強い |

|||

| 0.6% |

|||

|- |

|- |

||

![[F型主系列星|F]] |

|||

| 6,000–7,500 K |

|||

| style="background:#f8f7ff;"| 黄白 |

|||

<!-- | style="background:#{{Color temperature|6750|hexval}};"|white --> |

|||

| {{Solar mass|link=y|1.04–1.4}} |

|||

| {{Solar radius|link=y|1.15–1.4}} |

|||

| {{Solar luminosity|link=y|1.5–5}} |

|||

| 中間 |

|||

| 3% |

|||

|- |

|- |

||

![[G型主系列星|G]] |

|||

| 5,200–6,000 K |

|||

| style="background:#fff4ea;"| 黄 |

|||

<!-- | style="background:#{{Color temperature|5600|hexval}};"|yellowish white --> |

|||

| {{Solar mass|link=y|0.8–1.04}} |

|||

| {{Solar radius|link=y|0.96–1.15}} |

|||

| {{Solar luminosity|link=y|0.6–1.5}} |

|||

| 弱い |

|||

| 7.6% |

|||

|- |

|- |

||

![[K型主系列星|K]] |

|||

|style="background-color: #ffcc6f;"| '''[[赤色矮星|M]]'''||2,500-3,900|| 赤 |

|||

| 3,700–5,200 K |

|||

| style="background:#ffd2a1;"| 橙 |

|||

<!-- | style="background:#{{Color temperature|4450|hexval}};"|pale yellow orange --> |

|||

| {{Solar mass|link=y|0.45–0.8}} |

|||

| {{Solar radius|link=y|0.7–0.96}} |

|||

| {{Solar luminosity|link=y|0.08–0.6}} |

|||

| 非常に弱い |

|||

| 12.1% |

|||

|- |

|||

![[赤色矮星|M]] |

|||

| 2,400–3,700 K |

|||

| style="background:#ffcc6f;"| 橙赤 |

|||

<!-- | style="background:#{{Color temperature|3050|hexval}};"|light orange red --> |

|||

| {{Solar mass|link=y|0.08–0.45}} |

|||

| ≤ {{Solar radius|link=y|0.7}} |

|||

| ≤ {{Solar luminosity|link=y|0.08}} |

|||

| 非常に弱い |

|||

| 76.45% |

|||

|} |

|} |

||

アルファベットが不規則な並びになっているのは、もともと[[ハーバード大学天文台]]の[[エドワード・ピッカリング]]らが、恒星のスペクトルのパターンを分類して、見かけの単純なものからA B C……と振っていったが(ハーバード分類)、後に表面温度とスペクトルとが対応していると分かり、高温から並べ直した結果O B A F G K Mという順になったためである{{R|astro-dic3}}。このスペクトル型配列は、"Oh Be A Fine Girl, Kiss Me!"(ああ、お上品な女の子になってキスしてください!)という覚え方がよく知られている。 |

|||

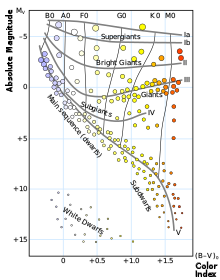

[[File:H-R diagram.svg|thumb|[[ヘルツシュプルング・ラッセル図]]は恒星の分類と[[絶対等級]]、[[光度 (天文学)|光度]]、[[温度]]を関連付ける。]] |

|||

各型はさらに等分され、高温な方から0〜9と番号が振られる。すなわち、A型で最も高温の星はA0,最も低温の星はA9となる。 |

|||

OからMまでのスペクトル型、および後述する他のより特殊な分類は、さらに 0-9 までの[[アラビア数字|数字]]で細分化される。ここで、0が各分類の中で最も高温のものを表す。例えば、A型星の中ではA0の恒星が最も高温で、A9が最も低温である。小数が用いられる場合もあり、例えば{{仮リンク|じょうぎ座ミュー星|en|Mu Normae}}のスペクトル型はO9.7である<ref name="UpsOriType"/>。[[太陽]]はG2に分類される<ref name="SunSpectrum"/>。 |

|||

従来の色の記述は天文学では伝統的なものであり、白色とみなされるA型星の平均色に対する色を表す。みかけの色の記述は、暗い空にある恒星を肉眼や双眼鏡を用いて観察した際に観測者が見る色に対応している<ref name="möre"/>。しかし非常に明るいものを除けば、大部分の恒星は肉眼では色覚が働くには暗すぎるため、白色や青白色に見える。[[赤色超巨星]]は同じスペクトル型に分類される矮星 (主系列星) よりも低温で赤く、また[[炭素星]]のような特異なスペクトルの特徴を示す恒星はあらゆる黒体よりもずっと赤くなることがある。 |

|||

ハーバード分類が恒星の表面、もしくは[[光球]]の温度 (より正確にはその有効温度) を示しているという事実は、この分類が開発されるまでは完全には理解されていなかった。しかし[[ヘルツシュプルング・ラッセル図]]が初めて定式化された1914年までには、そのことは一般に真実であると考えられていた<ref name="Russell1914"/>。1920年代に、インドの物理学者[[メーグナード・サーハー|メグナード・サハ]]が分子の解離に関する物理化学のよく知られたアイデアを原子の電離に拡張することにより、電離に関する理論を導出した。彼はその理論を太陽彩層に応用し、さらに恒星のスペクトルにも応用した<ref name="Saha1921"/>。 |

|||

その後[[ハーバード大学]]の天文学者[[セシリア・ペイン=ガポーシュキン]]が、''O-B-A-F-G-K-M'' のスペクトルの順序が実際に温度の順番であることを学位論文の研究の中で示した<ref name="Payne1925"/>。スペクトルの分類の順番はそれが温度の順番であることが理解される以前から存在しているものであるため、スペクトル型をB3やA7などのようにさらに細分化する際には、恒星スペクトルの吸収特徴の強度の (主に主観的な) 推定に基づいている。その結果として、スペクトル型の細分は数学的に表現できるような均等な間隔で分割されてはいない。 |

|||

=== ヤーキスのスペクトル分類 === |

|||

[[File:Dwarf star spectra (luminosity class V) from Pickles 1998.png|thumb|upright=1.2|主系列星の疑似カラースペクトルの合成画像<ref name="Pickles1998"/>]] |

|||

ヤーキスのスペクトル分類は、1943年に[[ヤーキス天文台]]の[[ウィリアム・ウィルソン・モーガン]]、P. C. キーナン ([[:en:Philip Childs Keenan|Philip Childs Keenan]])、E. ケルマン ([[:en:Edith Kellman|Edith Kellman]]) によって導入された恒星のスペクトル分類のシステムである<ref name="MKK1943"/>。提案者らの頭文字を取って '''MKK''' システムと呼ばれる場合もある。この分類法は2次元的 ([[温度]]と[[光度 (天文学)|光度]]) なものであり、恒星の光度に関係している、恒星の温度と[[表面重力]]に敏感な[[スペクトル線]]に基づいている。その一方で、ハーバード分類は表面温度のみに基づいている。その後1953年に、標準星と分類基準のいくつかの改定を経てこの分類法は'''MK分類'''と命名され<ref name="ref_MK"/>、引き続き使用されている。 |

|||

表面重力が強い高密度の恒星は、スペクトル線の圧力広がりが大きくなる。一方で巨星は同じ質量の主系列星よりも半径がずっと大きいため、表面での重力と圧力は小さく、スペクトル線の線幅も小さくなる。そのためスペクトルの違いは「光度効果」として解釈でき、スペクトルの調査のみから光度階級を割り当てることが可能となる。 |

|||

温度の違いはスペクトルの[[スペクトル#分光スペクトル|吸収線]]に影響を及ぼす。高温の天体では水素の吸収線が、低温の天体ではその他の重元素による吸収線が強く現れる傾向にある。また特に低温の星では、原子に加えて[[分子]]の吸収線も見られるようになる{{R|saio}}。低温の星の中でもCNや炭素の吸収帯が顕著なものは[[炭素星]]と呼ばれ、比較的温度の高いR型と、低温のN型に分けられる{{R|astro-dic4}}。また、低温だが炭素関連の分子吸収が弱く、[[酸化ジルコニウム]]の吸収帯が強い星は[[S型星]]に分類される{{R|astro-dic4}}。R型の表面温度はK型{{~}}M型と同程度、S型の表面温度はM型と同程度である。 |

|||

以下の表の通り、多数の光度階級が識別されている<ref name="CDS"/>。 |

|||

高温度星では[[ウォルフ・ライエ星]]を分類するW型も使われる。W型の表面温度はO型と同じかそれより高い。[[白色矮星]]は略称であるDBと書かれることもある。 |

|||

{| class="wikitable" |

|||

[[File:L-dwarf-nasa-hurt.png|200px|right]] |

|||

|+ ヤーキスの光度階級 |

|||

[[File:T-dwarf-nasa-hurt.png|200px|right]] |

|||

! 光度階級 !! 説明 |

|||

[[File:WISE 1828+2650 Brown dwarf.jpg|200px|right]] |

|||

! 例 |

|||

近年は、[[褐色矮星]]に対して L、T、Yなどの分類も使われる。 |

|||

{| class="wikitable" style="background-color: #ffffff;" |

|||

!型!!表面温度 [[ケルビン|K]]!!色 |

|||

|- |

|- |

||

| 0 or Ia<sup>+</sup> || [[極超巨星]] もしくは極めて明るい超巨星 |

|||

|'''L'''||1,300-2,500||暗赤 |

|||

| [[はくちょう座OB2-12]] – B3-4Ia+ <ref name="Caballero-Nieves"/> |

|||

|- |

|- |

||

| Ia || 明るい[[超巨星]] |

|||

|'''T'''||600-1,300||赤外線 |

|||

| [[おおいぬ座イータ星|おおいぬ座η星]] – B5Ia <ref name="Prinja"/> |

|||

|- |

|- |

||

| Iab || 中間サイズの明るい超巨星 |

|||

|'''Y'''||600以下||赤外線 |

|||

| [[はくちょう座ガンマ星|はくちょう座γ星]] – F8Iab <ref name="GrayDF"/> |

|||

|- |

|||

| Ib || 暗い超巨星 |

|||

| [[ペルセウス座ゼータ星|ペルセウス座ζ星]] – B1Ib <ref name="Nazé"/> |

|||

|- |

|||

| II || [[輝巨星]] |

|||

| [[うさぎ座ベータ星|うさぎ座β星]] – G0II <ref name="Lyubimkov"/> |

|||

|- |

|||

| III || 通常の[[巨星]] |

|||

| [[アークトゥルス]] – K0III <ref name="GrayRO"/> |

|||

|- |

|||

| IV || [[準巨星]] |

|||

| [[カシオペヤ座ガンマ星|カシオペヤ座γ星]] – B0.5IVpe <ref name="Shenavrin"/> |

|||

|- |

|||

| V || [[主系列星]] (矮星) |

|||

| [[アケルナル]] – B6Vep <ref name="Nazé"/> |

|||

|- |

|||

| VI あるいは sd (接頭辞) || [[準矮星]] |

|||

| {{仮リンク|HD 149382|en|HD 149382}} – sdB5 あるいは B5VI <ref name="Cenarro"/> |

|||

|- |

|||

| VII あるいは D (接頭辞) || [[白色矮星]] <ref group="注">厳密には、白色矮星はもはや「生きた」恒星ではなく、消滅した恒星の「死んだ」残骸である。これらの天体には、元素を燃焼している「生きた」恒星とは異なるスペクトル型を用いる。</ref> |

|||

| [[ヴァン・マーネン星]] – DZ8 <ref name="Sion"/> |

|||

|} |

|} |

||

光度階級では、隣接した分類分けも許容されている。例えば、ある恒星は超巨星もしくは輝巨星のいずれかであるという場合もありうるし、また準巨星と主系列星の分類の中間に位置しているという場合もありうる。 |

|||

これらの場合、2つの特別な文字が用いられる。 |

|||

* スラッシュ ('''/''') は、その恒星がどちらかの階級に属することを意味する。 |

|||

* ダッシュ ('''-''') は、その恒星が2つの階級の間に位置することを意味する。 |

|||

例えば、A3-4 III/IV というスペクトル分類の場合、その恒星はスペクトル型がA3とA4の間にあり、巨星もしくは準巨星であることを意味する。 |

|||

準矮星の分類も同様に用いられる。光度階級 VI は、主系列星よりもわずかに暗い恒星である準矮星に用いられる。 |

|||

主系列星と巨星の温度を示す文字は白色矮星に対しては用いられなくなったため、光度階級VIIやそれより大きな数字は白色矮星や高温準矮星に対してはほとんど使用されなくなった。 |

|||

超巨星以外の光度階級に関しても、時おり ''a'' と ''b'' の文字が用いられる場合がある。例えば、典型的な巨星よりもやや明るい巨星に対しては、IIIbという光度階級が与えられることがある<ref name=smith/>。 |

|||

光度階級がVの恒星のうち、[[ヘリウム]]イオン (He II) の λ4686 のスペクトル線で強い吸収を示す極端なものには、''Vz'' という記号が与えられる。一例は[[HD 93129A|HD 93129B]] である<ref name=arias/>。 |

|||

=== 特異なスペクトル === |

|||

== 光度階級による分類 == |

|||

各スペクトル型に対して小文字でさらなる分類体系を用いることで、スペクトルの固有の特徴を表すことができる<ref name="ST20060801"/>。 |

|||

表面温度によるスペクトル型が同じ恒星でも、星によって線スペクトルの強度や線幅は異なっている。これは吸収線を作り出す恒星大気部分の密度や圧力が、星によって異なるためである。恒星大気の密度や圧力は、その恒星の表面重力の強さで決まる。恒星の表面重力は恒星の質量に比例し半径の2乗に反比例するため、半径の大きな星ほど相対的に重力は弱く、大気の密度や圧力も小さい。よって、様々な元素の線スペクトルの強度比や線幅を調べることで、その星の半径や[[光度 (天文学)|光度]]を推定することができる。このような方法でスペクトルを分類したものを光度階級と呼ぶ。 |

|||

{| class="wikitable" |

|||

光度階級は基本的には以下の6段階に分けられる{{R|astro-dic2}}。a(明るい), ab(中間の明るさ), b(暗い) などと細分化される場合もある{{R|astro-dic2}}。また、さらに上の階級として'''0'''([[極超巨星]])を、さらに下の階級として'''VII'''([[白色矮星]])を設けることもある。他にも特徴を持つものは、別の添え字を付けて表される。 |

|||

{| class="wikitable" style="background-color: #ffffff;" |

|||

!光度階級 !! 種類 |

|||

|- |

|- |

||

! 記号 |

|||

|'''I''' || [[超巨星]] |

|||

! 恒星のスペクトルの特徴 |

|||

|- |

|- |

||

! : |

|||

|'''II''' || 明るい巨星([[輝巨星]]) |

|||

| スペクトルの値が不明確<ref name="CDS"/> |

|||

|- |

|- |

||

! ... |

|||

|'''III''' || 普通の[[巨星]] |

|||

| 不明なスペクトルの特徴が存在する |

|||

|- |

|- |

||

! ! |

|||

|'''IV'''|| [[準巨星]] |

|||

| 特殊 |

|||

|- |

|- |

||

! comp |

|||

|'''V'''|| [[主系列星]](矮星) |

|||

| 複合スペクトル<ref name="Allen"/> |

|||

|- |

|- |

||

! e |

|||

|'''VI'''||[[準矮星]] |

|||

| 輝線が存在する<ref name="Allen"/> |

|||

|- |

|||

! [e] |

|||

| 禁制線<ref name="astrodic_fl"/>の輝線が存在する |

|||

|- |

|||

! er |

|||

| 輝線の中央が縁よりも弱く「逆転」している |

|||

|- |

|||

! eq |

|||

| [[はくちょう座P星#P_Cyg_プロファイル|P Cyg プロファイル]]を伴った輝線 |

|||

|- |

|||

! f |

|||

| N III と He II 輝線<ref name="CDS"/> |

|||

|- |

|||

! f* |

|||

| [[窒素|N]] IV λ4058 [[オングストローム|Å]] が N III λ4634 Å、λ4640 Å、λ4642 Å 線よりも強い<ref name="JMA"/> |

|||

|- |

|||

! f+ |

|||

| N III 線に加え Si IV λ4089 Å と λ4116 Å の放射もある<ref name="JMA"/> |

|||

|- |

|||

! (f) |

|||

| N III の放射があり、He II の吸収が存在しないか弱い |

|||

|- |

|||

! (f+) |

|||

| <ref name="Cecilia"/> |

|||

|- |

|||

! ((f)) |

|||

| 弱い N III 放射を伴った強い He II の吸収を示す<ref name ="GRauw"/> |

|||

|- |

|||

! ((f*)) |

|||

| <ref name=Cecilia/> |

|||

|- |

|||

! h |

|||

| 水素輝線を持つ[[ウォルフ・ライエ星]]<ref name=WR/> |

|||

|- |

|||

! ha |

|||

| 水素が吸収でも放射でも見られるウォルフ・ライエ星<ref name=WR/> |

|||

|- |

|||

! He wk |

|||

| 弱いヘリウム線 |

|||

|- |

|||

! k |

|||

| 星間吸収の特徴が見られるスペクトル |

|||

|- |

|||

! m |

|||

| 金属の特徴が強い<ref name="Allen"/> |

|||

|- |

|||

! n |

|||

| 回転による広い (星雲状の) 吸収が見られる<ref name="Allen"/> |

|||

|- |

|||

! nn |

|||

| 非常に広い吸収の特徴が見られる<ref name="CDS"/> |

|||

|- |

|||

! neb |

|||

| 星雲のスペクトルが混入している<ref name="Allen"/> |

|||

|- |

|||

! p |

|||

| 詳細不明な[[特異星]]<ref group="注">[[Ap/Bp星|Ap星とBp星]]に対して用いられる場合は、これは異常に強い金属のスペクトル線を持つことを意味する。</ref><ref name="Allen"/> |

|||

|- |

|||

! pq |

|||

| [[新星]]のスペクトルに類似した特異なスペクトル |

|||

|- |

|||

! q |

|||

| [[はくちょう座P星#P_Cyg_プロファイル|P Cyg プロファイル]] |

|||

|- |

|||

! s |

|||

| 細い (鋭い) 吸収線<ref name="Allen"/> |

|||

|- |

|||

! ss |

|||

| 非常に細い線 |

|||

|- |

|||

! sh |

|||

| [[ガス殻星]]の特徴<ref name="Allen"/> |

|||

|- |

|||

! var |

|||

| スペクトル特性に変動性がある<ref name="Allen"/> (''v'' と略記される場合もある) |

|||

|- |

|||

! wl |

|||

| 弱いスペクトル線<ref name="Allen"/> ("w"、"wk" を用いる場合も) |

|||

|- |

|||

! 元素記号 |

|||

| その特定の元素の異常に強いスペクトル線を持つ<ref name="Allen"/> |

|||

|} |

|} |

||

[[File:Star spectra by Secchi.jpg|thumb|upright|セッキのスペクトル型の指針 ("152 Schjellerup" は[[りょうけん座Y星]]を指す)]] |

|||

{| class="wikitable" style="background-color: #ffffff;" |

|||

例えば、{{仮リンク|はくちょう座59番星|en|59 Cygni}}はスペクトル型 B1.5Vnne に分類される<ref name="Lesh"/>。つまりこの恒星は通常の分類で B1.5V となるスペクトルに、非常に広い吸収線と特定の輝線を持っているということを意味する。 |

|||

!添え字!!特徴 |

|||

== スペクトル分類の歴史 == |

|||

ハーバード分類での一見奇妙なアルファベットの順番は歴史的な背景に基づくものであり、初期のセッキによる分類法から発展し、物理的な背景の理解が進むにつれて分類法は徐々に修正されていった。 |

|||

=== セッキの分類 === |

|||

1860年代から1870年代の間、恒星の分光学者の先駆者である[[アンジェロ・セッキ]]が、観測されたスペクトルを分類するために独自の分類を考案した。1866年までに、セッキは以下の表に示すIからIIIまでの3つの恒星のスペクトルの分類を開発した<ref name="Secchi1866a"/><ref name="Secchi1866b"/><ref name="Hearnshaw1986"/>。 |

|||

1890年代後半、セッキによるスペクトルの分類法はハーバード分類に取って代わられるようになった<ref name="Kaler1997"/><ref name="Hearnshaw1986"/><ref name="Secchi1866a"/>。 |

|||

{| class="wikitable" |

|||

|- |

|- |

||

! 分類番号 !! セッキの分類の説明 |

|||

|'''e'''||スペクトルに輝線を含む |

|||

|- |

|- |

||

| Secchi class I || 広く深い[[水素スペクトル系列|水素のスペクトル線]]を持つ、白や青色の恒星。[[ベガ]]や[[アルタイル]]が該当し、現在の分類ではA型から早期F型星までに相当する。 |

|||

|'''m'''||[[Am星|A型金属線星]]の特徴を持つ |

|||

|- |

|- |

||

| Secchi class I<br/>(オリオン亜分類) || Secchi class I のサブタイプであり、スペクトル線が広いものではなく細い恒星。[[リゲル]]や[[オリオン座ガンマ星|ベラトリックス]]が該当し、現在の分類では早期B型星に相当する。 |

|||

|'''n'''||スペクトル線の幅が広い |

|||

|- |

|- |

||

| Secchi class II || 水素のスペクトル線が弱いが、金属のスペクトル線が見られる黄色の恒星。[[太陽]]や[[アークトゥルス]]、[[カペラ]]が該当し、現在の分類では晩期F型やG型、K型を含む。 |

|||

|'''nn'''||スペクトル線の幅が非常に広い |

|||

|- |

|- |

||

| Secchi class III || 複雑なバンドスペクトルを持つ、橙色から赤色の恒星。[[ベテルギウス]]や[[アンタレス]]が該当し、現在の分類ではM型に相当する。 |

|||

|'''p'''||特異なスペクトルを持つ(元素記号は特に強く現れる元素) |

|||

|- |

|- |

||

| Secchi class IV || 1868年にセッキは[[炭素星]]を発見し、これを独立した分類に置いた<ref name="Hearnshaw1986"/>。強い[[炭素]]のバンドとスペクトル線を持つ赤い恒星が該当し、現在の分類ではC型とS型に相当する。 |

|||

|'''s'''||スペクトル線の幅が狭い |

|||

|- |

|- |

||

| Secchi class V || 1877年に、セッキは5番目の分類を追加した<ref name="Hearnshaw1986"/>。[[カシオペヤ座ガンマ星|カシオペヤ座γ星]]や[[こと座ベータ星|こと座β星]]などの輝線星が該当し、現在の分類では[[Be星|Be]]に相当する。1891年に[[エドワード・ピッカリング]]は、class V は現在の分類でのO型 (後にウォルフ・ライエ星も含む) と、惑星状星雲の中にある恒星に相当するものであると提唱した<ref name="Hughes2012"/>。 |

|||

|'''ss'''||スペクトル線の幅が非常に狭い |

|||

|} |

|||

セッキによる分類に用いられているローマ数字は、ヤーキスの光度階級に用いられているローマ数字や中性子星の分類に提案されているものとは完全に無関係であるため、混同しないよう注意が必要である。 |

|||

=== ドレイパーの分類 === |

|||

1880年代に天文学者の[[エドワード・ピッカリング]]が、[[ハーバード大学天文台]]において対物プリズム<ref name="astrodic_op"/>法を用いて恒星スペクトルのサーベイを開始した。この研究の初期成果は、1890年に『''Draper Catalogue of Stellar Spectra''』として出版された<ref name="Pickering1890"/>。このカタログのスペクトルの大部分は[[ウィリアミーナ・フレミング]]によって分類されたものである。 |

|||

このカタログは、以前のセッキのIからVまでの分類をさらに細分化する手法を用いており、AからPまでの文字を用いた分類を行っている。また、他のどの分類にも合致しないものに対してはQが用いられた<ref name="drapera"/><ref name="draperb"/>。 |

|||

{| class="wikitable" <!-- style="float: right" --> |

|||

|+ 恒星スペクトルの[[ヘンリー・ドレイパーカタログ|ドレイパーカタログ]]での分類<ref name = "drapera"/><ref name="draperb"/> |

|||

|- |

|- |

||

! セッキ || ドレイパー || 参考 |

|||

|'''v'''||スペクトルが変化する |

|||

|- |

|||

|style="text-align:center;"| I |

|||

| '''A''', '''B''', C, D |

|||

| 水素線が支配的 |

|||

|- |

|||

|style="text-align:center;"| II |

|||

| E, '''F''', '''G''', H, I, '''K''', L |

|||

| |

|||

|- |

|||

|style="text-align:center;"| III |

|||

| '''M''' |

|||

| |

|||

|- |

|||

|style="text-align:center;"| IV |

|||

| N || カタログ中には存在しない |

|||

|- |

|||

|style="text-align:center;"| V |

|||

| '''O''' || 明るい線を持つウォルフ・ライエ星のスペクトルを含む |

|||

|- |

|||

|style="text-align:center;"| V |

|||

| P || [[惑星状星雲]] |

|||

|- |

|||

| |

|||

| Q || その他のスペクトル |

|||

|- |

|||

|colspan="3" style="text-align:center;" | MK分類に引き継がれた分類は'''太字'''で表してある。 |

|||

|} |

|} |

||

== |

=== ハーバード分類 === |

||

1897年、ハーバードの別の天文学者[[アントニア・モーリ]]は、セッキによる class I のオリオン亜分類を、残りの class I よりも先に配置した。これは現在の分類で言うと、A型よりも先にB型を置くことに相当する。これを行ったのはモーリが初めてであるが、彼女はスペクトル型の文字は用いず、かわりにIからXXIIまでの22種類の数字を用いた<ref name="Hearnshaw1986"/><ref name="Maury1897"/>。 |

|||

{{main article|ヘルツシュプルング・ラッセル図}} |

|||

温度によるスペクトル分類は、ヘルツシュプルング・ラッセル図(HR図)を作成する際に横軸として使用されることがある。HR図の横軸には他に星の温度や[[色指数 (天文)|色指数]]を用いる方法もある。 |

|||

1901年、[[アニー・ジャンプ・キャノン]]によってドレイパーカタログでの文字による分類が再び用いられたが、彼女は O、B、A、F、G、K、M と N、および惑星状星雲のPとその他の特徴的なスペクトルのQ以外の文字は使用せず、スペクトル型の分類を再編した。またキャノンはB型とA型の中間にある恒星に対してはB5A、F型からG型への5分の1の位置にある恒星に対してはF2Gなどとする分類を用いた<ref name="Cannon1901"/><ref name="Hearnshaw1986"/>。最終的に1912年には、B、A、B5A、F2Gなどの型を、それぞれB0、A0、B5、F2などとする表記法が確立した<ref name="Cannon1912"/><ref name="Hearnshaw1986"/>。これが実質的にハーバード分類の現在の形式として現在まで用いられている。 |

|||

== 出典 == |

|||

{{reflist|refs= |

|||

スペクトル型の文字を[[記憶術|記憶する方法]]としては、温度が高い方から低い方へ、"Oh, Be A Fine Girl/Guy, Kiss Me!" (ああ、お上品な女の子/男の子になってキスしてください!) というものがよく知られている<ref name="mnem"/><ref name="shokabo"/>。その他、炭素星に用いられていたR型、N型やS型を含めて "Right Now, Sweet!" と続けるもの、後年に追加された褐色矮星などのさらに低温なスペクトル型であるL型やT型を含めて "Let's Tea/Turn/Try!" と続けるものなど、様々なバリエーションがある<ref name="shokabo"/>。 |

|||

=== ウィルソン山の分類 === |

|||

[[Image:Ba b do8mag c6 big.gif|right|thumb|前後20万年の間の早期型星の固有運動]] |

|||

[[ウィルソン山天文台|ウィルソン山]]の分類として知られる光度階級が、異なる光度を持つ恒星を識別するために使用されていた<ref name="Nassau1946"/><ref name="FitzGerald1969"/><ref name="Sandage1969"/>。この記法は、現在のスペクトル分類においても依然として使用される場合がある<ref name="Norris2011"/>。 |

|||

{| class="wikitable" |

|||

|- |

|||

! 階級 !! 意味 |

|||

|- |

|||

| sd || 準矮星 |

|||

|- |

|||

| d || 矮星 |

|||

|- |

|||

| sg || 準巨星 |

|||

|- |

|||

| g || 巨星 |

|||

|- |

|||

| c || 超巨星 |

|||

|} |

|||

[[Image:Astro 4D stars proper radial g b 8mag big.gif|right|thumb|前後20万年の間の太陽向点(左)と太陽背点(右)周りでの晩期形星の動き]] |

|||

== スペクトル型 == |

|||

恒星の分類方法は、[[生物学]]における種の分類と同様に、[[タイプ (分類学)|基準標本]]に基づいた[[分類体系|分類]]である。カテゴリーは、そのカテゴリーとその下部カテゴリーにおける1つかそれ以上の恒星と、それに伴った特徴の説明によって定義される<ref name="Garrison"/>。 |

|||

=== 「早期」と「晩期」という用語 === |

|||

恒星はしばしば「早期」(early) もしくは「晩期」(late) という表現で形容される場合がある。この場合、「早期」はより高温であることを意味し、「晩期」はより低温であることを意味する。 |

|||

文脈に依存して、「早期」と「晩期」は絶対的・相対的な意味の双方で用いられる。絶対的な用法としての「早期」の場合はO型星やB型星を指し、場合によってはA型星を含む。相対的な用法の場合は同じ分類の中でも高温な恒星を指して使われ、例えば「早期K型星」とした場合はK0型やK1型、あるいはK3型程度までを指す。「晩期」も同様であり、K型星やM型星を指して「晩期型星」と呼ぶ絶対的な用法と、より低温なG7型、G8型、G9型を指して「晩期G型星」と呼ぶような相対的な用法がある。 |

|||

相対的な意味で用いられる場合は、「早期」はスペクトル型の文字に続くアラビア数字が小さいものを意味し、「晩期」は大きいものを意味する。さらに、数字が中程度のものに対しては「中期」(mid) が用いられる場合もある。 |

|||

このあいまいな用語は、20世紀前半の恒星進化モデルを受け継いだものである。当時のモデルでは、恒星は[[ケルビン・ヘルムホルツ機構]]を介して重力収縮でエネルギーを生み出していると考えられていたが、これは現在では[[主系列星]]に対しては適用できないことが知られている。もしこのモデルが正しかったとした場合、恒星は非常に高温な「早期型」の恒星としてその一生を開始し、その後徐々に冷却して「晩期型」の恒星になる。すなわち、「早期」や「晩期」という表現は、当時の理論における恒星の一生の早期か晩期かを表現したものである。このメカニズムに基づいて[[太陽]]の年齢を推定すると、地球の地質記録から推定される年齢よりずっと小さいものになってしまい、恒星が[[核融合反応]]によってエネルギーを生み出していることが分かるとかつての恒星進化モデルは廃れていった<ref name="Darling"/>。しかしスペクトル型に対する「早期」や「晩期」という呼び方は、これらが基づいていた理論モデルが否定された後も受け継がれた。 |

|||

=== O型星 === |

|||

{{See also|O型主系列星|青色巨星|青色超巨星}} |

|||

[[File:O5v-spectre.png|thumb|upright=1.5|O5V星のスペクトル]] |

|||

O型星は非常に高温で極めて明るく、放射の大部分を[[紫外線]]の波長域で行っている。O型星は主系列星の中で最も希少な存在である。太陽の近傍にある主系列星のうち、300万個に1個 (0.00003%) の割合でO型星が存在する<ref group="注" name="proportions">これらは、絶対等級が16よりも明るい恒星での割合である。この明るさの下限を下げると一般にM型星を増やすことになるため、早期型星の割合はさらに低下する。</ref><ref name="LeDrew2001"/>。[[質量の大きい恒星の一覧|非常に重い恒星]]のいくつかはこのスペクトル型に分類される。O型星はしばしば複雑な周辺環境を持つため、スペクトルの測定が難しい。 |

|||

O型のスペクトルは、かつては[[ヘリウム|He]] I λ4471 に対する He II λ4541 のスペクトル線の強度で定義されていた。ここで、λ は[[波長]]であり、それに続く数値の単位は[[オングストローム]] (Å) である。2つのスペクトル線の強度が等しくなっているものがO7と定義され、早期型になるほど He I 線が弱くなる。O3型はそのスペクトル線が完全に消えるところとして定義されていたが、現在の技術で観測すると非常に弱いスペクトル線があることが分かる。そのため、現在の定義は[[窒素]]のスペクトル線で、N III λ 4634-40-42 に対する N IV λ 4058 の強度比を用いている<ref name="Walborn"/>。 |

|||

O型星は支配的な吸収線を持ち、またしばしばヘリウム II の輝線と、イオン ([[ケイ素|Si]] IV、[[酸素|O]] III、N III と [[炭素|C]] III) と中性ヘリウムの顕著なスペクトル線が見られ、O5からO9に向かって強くなる。また顕著な[[バルマー系列|バルマー線]]も持つが、より晩期型のものほど強くはない。O型星は非常に重いため、非常に高温な核を持ち水素を急速に燃焼している。そのためO型星は[[主系列星|主系列]]段階を最初に外れる恒星である。 |

|||

1943年にMKK分類法が最初に記述された際は、O型の細分類として用いられたのはO5からO9.5までのみであった<ref name="aoss"/>。MKKの分類は1971年にO9.7まで拡張され<ref name=walborn/>、さらにO2、O3、O3.5を追加する新しい分類方が後に導入された<ref name="Walborn2002"/>。 |

|||

'''スペクトル標準''':<ref name="Garrison"/> |

|||

* O7V – {{仮リンク|いっかくじゅう座S星|en|S Monocerotis}} |

|||

* O9V – {{仮リンク|とかげ座10番星|en|10 Lacertae}} |

|||

=== B型星 === |

|||

{{See also|B型主系列星|青色巨星|青色超巨星}} |

|||

[[File:A Snapshot of the Jewel Box cluster with the ESO VLT.jpg|thumb|[[NGC 4755]] にあるB型星 (Credit: ESO VLT)]] |

|||

B型星は非常に明るく青い色をしている。B型星のスペクトルは中性ヘリウムのスペクトル線を持ち、これはB2型で最も強くなる。またある程度の水素線を持つ。[[OB型星|O型星とB型星]]は非常に活動的で、寿命は比較的短い。そのためこれらのタイプの恒星はその寿命の間に運動学的な相互作用を起こす確率が低く、逃走星<ref name="astrodic_rs"/>を除いては形成された領域から遠く離れることはできない。 |

|||

O型星とB型星の境界は、元々は [[ヘリウム|He]] II λ4541 のスペクトル線が消えるところで定義されていた。しかし現在の観測装置を用いると、早期B型星でもこのスペクトル線は依然として存在していることが分かる。現在では、B型の主系列星は代わりに He I の紫のスペクトルの強度で定義されており、これはB2で強度が最大になる。超巨星の場合は代わりに[[ケイ素]]のスペクトル線が用いられる。Si IV λ4089 と Si III λ4552 線が早期B型星を示す。中期B型星では、Si II λ4128-30 に対する後者のスペクトルの強度が決定的な特徴であるのに対し、晩期B型星では、He I λ4471 に対する [[マグネシウム|Mg]] II λ4481 の強度が特徴となる<ref name="Walborn"/>。 |

|||

これらの恒星は、誕生した場所である巨大[[分子雲]]に伴ったOB[[アソシエーション (天文学)|アソシエーション]]中に発見される傾向がある。オリオンOB1アソシエーションは[[銀河系]]の渦状腕の大部分を占めており、[[オリオン座]]の明るい恒星の大部分を含んでいる。太陽系の近傍にある恒星のうち、800個に1個 (0.125%) が[[B型主系列星]]である<ref group="注" name="proportions"/><ref name="LeDrew2001"/>。 |

|||

[[Be星]]として知られる、重いがまだ超巨星になっていない恒星は、1つかそれ以上の顕著な[[バルマー系列]]での放射を持っているか、あるいは過去のある段階で持っていた主系列星であり、水素に関連した電磁放射の[[水素スペクトル系列|系列]]を持つ非常に興味深い対象である。Be星は一般的に、異常に強い[[恒星風]]、高い表面温度、さらに奇妙なほど高速な[[恒星の自転|自転]]をして多くの質量を失っている天体として特徴付けられる<ref name="Slettebak1988"/>。B(e)星もしくはB[e]星として知られる天体は禁制線<ref name="astrodic_fl"/>の中性もしくは低階電離の特徴的な輝線を持ち、量子力学の現在の理解では通常は起きない過程が進行している。 |

|||

'''スペクトル標準''':<ref name="Garrison"/> |

|||

* B0V – [[オリオン座ウプシロン星|オリオン座υ星]] |

|||

* B0Ia – [[オリオン座イプシロン星|アルニラム]] |

|||

* B2Ia – {{仮リンク|オリオン座カイ2星|en|Chi2 Orionis}} |

|||

* B2Ib – [[ケフェウス座9番星]] |

|||

* B3V – [[おおぐま座イータ星|おおぐま座η星]] |

|||

* B3V – [[ぎょしゃ座イータ星|ぎょしゃ座η星]] |

|||

* B3Ia – [[おおいぬ座オミクロン2星|おおいぬ座ο<sup>2</sup>星]] |

|||

* B5Ia – [[おおいぬ座イータ星|おおいぬ座η星]] |

|||

* B8Ia – [[リゲル]] |

|||

=== A型星 === |

|||

{{See also|A型主系列星}} |

|||

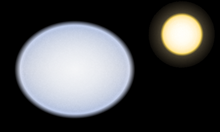

[[Image:Size Vega.png|thumb|A型星のベガ (左) と太陽 (右) の比較]] |

|||

A型星はより一般的な肉眼で見える恒星のひとつであり、白色か青白色である。A型星はスペクトル中に強い水素線を持ち、これはA0で最大となる。また電離した金属の線である [[鉄|Fe]] II、[[マグネシウム|Mg]] II、[[ケイ素|Si]] II も持ち、A5で最大となる。[[カルシウム|Ca]] II 線の存在はこの段階で特に強くなる。太陽系の近傍にある恒星のうち、160個に1個 (0.625%) が[[A型主系列星]]である<ref group="注" name="proportions"/><ref name="LeDrew2001"/><ref name="SIMBAD"/>。 |

|||

'''スペクトル標準''':<ref name="Garrison"/> |

|||

* A0Van – [[おおぐま座ガンマ星|おおぐま座γ星]] |

|||

* A0Va – [[ベガ]] |

|||

* A0Ib – [[しし座η星]] |

|||

* A0Ia – {{仮リンク|HD 21389|en|HD 21389}} |

|||

* A1V – [[シリウス|シリウスA]] |

|||

* A2Ia – [[デネブ]] |

|||

* A3Va – [[フォーマルハウト]] |

|||

=== F型星 === |

|||

{{See also|F型主系列星}} |

|||

[[File:Canopus.jpg|thumb|夜空で2番目に明るい恒星で、F型の巨星である[[カノープス]]]] |

|||

F型星は、スペクトル中の[[カルシウム|Ca]] II のH、K線が強い恒星である。晩期F型星にかけては、電離した金属のスペクトル線において中性金属 (Fe I、[[クロム|Cr]] I) が増え始める。F型星のスペクトルは、弱い水素線と電離した金属の線で特徴付けられる。恒星の色は白色である。太陽系の近傍にある恒星のうち、33個に1個 (3.03%) が[[F型主系列星]]である<ref group="注" name="proportions"/><ref name="LeDrew2001"/>。 |

|||

'''スペクトル標準''':<ref name="Garrison"/> |

|||

* F0IIIa – [[しし座ゼータ星|しし座ζ星]] |

|||

* F0Ib – [[うさぎ座アルファ星|うさぎ座α星]] |

|||

* F2V – {{仮リンク|おおぐま座78番星|en|78 Ursae Majoris}} |

|||

=== G型星 === |

|||

{{See also|G型主系列星|黄色超巨星}} |

|||

[[File:Sun920607.jpg|thumb|暗い黒点を持つ、G2型の主系列星である[[太陽]]]] |

|||

[[太陽]]を含むG型星は<ref name="SunSpectrum"/>、スペクトル中に顕著な Ca II のH、K線を持ち、これはG2で最大となる。水素線はF型星よりも弱いが、電離した金属のスペクトル線に加え、中性金属のスペクトル線も示す。[[シアン化物|CH]]分子のGバンドに顕著なスパイクが存在する。太陽系の近傍にある恒星のうち、およそ13個に1個 (7.5%) が[[G型主系列星]]である<ref group="注" name="proportions"/><ref name="LeDrew2001"/>。 |

|||

G型星は、HR図上で "Yellow Evolutionary Void" に位置する恒星を含む<ref name="Nieuwenhuijzen2000"/>。超巨星はしばしば進化の過程でO型かB型([[青色超巨星]])とK型かM型([[赤色超巨星]])の間を行き来する。この過程において、超巨星はG型に相当する[[黄色超巨星]]の状態にはほとんど留まらない。これは、黄色超巨星の状態は極めて不安定であるためである。 |

|||

'''スペクトル標準''':<ref name="Garrison"/> |

|||

* G0V – [[りょうけん座ベータ星|りょうけん座β星]] |

|||

* G0IV – [[うしかい座イータ星|うしかい座η星]] |

|||

* G0Ib – [[みずがめ座ベータ星|みずがめ座β星]] |

|||

* G2V – [[太陽]] |

|||

* G5V – [[くじら座カッパ1星|くじら座κ<sup>1</sup>星]] |

|||

* G5IV – [[ヘルクレス座ミュー星|ヘルクレス座μ星]] |

|||

* G5Ib – {{仮リンク|ペガスス座9番星|en|9 Pegasi}} |

|||

* G8V – [[おおぐま座61番星]] |

|||

* G8IV – [[わし座ベータ星|わし座β星]] |

|||

* G8IIIa – {{仮リンク|ふたご座カッパ星|en|Kappa Geminorum|label=ふたご座κ星}} |

|||

* G8IIIab – [[おとめ座イプシロン星|おとめ座ε星]] |

|||

* G8Ib – [[ふたご座イプシロン星|ふたご座ε星]] |

|||

=== K型星 === |

|||

{{See also|K型主系列星}} |

|||

[[File:redgiants.svg|thumb|K1.5巨星の[[アークトゥルス]]と、太陽、[[アンタレス]]の比較 (アークトゥルスは中央右上)]] |

|||

K型星は、太陽よりわずかに低温な橙色の恒星である。太陽系の近傍にある恒星のうち、およそ12%が[[K型主系列星]]である<ref group="注" name="proportions"/><ref name="LeDrew2001"/>。K型の巨星も近傍に存在し、[[ケフェウス座RW星]]のような極超巨星から、[[アークトゥルス]]のような[[巨星]]や[[超巨星]]もある。一方で[[ケンタウルス座アルファ星|ケンタウルス座α星B]]のようなK型の主系列星もある。 |

|||

K型星のスペクトルは,水素線が存在する場合それらは非常に弱く、大部分は中性金属のスペクトル線である ([[マンガン|Mn]] I、[[鉄|Fe]] I、[[ケイ素|Si]] I)。晩期K型星では、[[酸化チタン(II)|酸化チタン]]の分子吸収帯が見られるようになる。スペクトル型がK型である恒星では、その周囲の[[ハビタブルゾーン]]内にある惑星で生命が発生する可能性が高くなる可能性があるという予測が存在する<ref name="spacefellowship.com"/>。 |

|||

'''スペクトル標準''':<ref name="Garrison"/> |

|||

* K0V – [[りゅう座シグマ星|りゅう座σ星]] |

|||

* K0III – [[ポルックス (恒星)|ポルックス]] |

|||

* K0III – [[はくちょう座イプシロン星|はくちょう座ε星]] |

|||

* K2V – [[エリダヌス座イプシロン星|エリダヌス座ε星]] |

|||

* K2III – [[へびつかい座カッパ星|へびつかい座κ星]] |

|||

* K3III – [[うしかい座ロー星|うしかい座ρ星]] |

|||

* K5V – [[はくちょう座61番星|はくちょう座61番星A]] |

|||

* K5III – [[りゅう座ガンマ星|りゅう座γ星]] |

|||

=== M型星 === |

|||

{{See also|赤色矮星|赤色巨星|赤色超巨星}} |

|||

[[File:UY Scuti zoomed in, Rutherford Observatory, 07 September 2014.jpeg|thumb|M4型超巨星の[[たて座UY星]]]] |

|||

M型星は最も多数存在する恒星であり、太陽系の近傍にある恒星のうちおよそ76%がM型の恒星である<ref group="注" name="proportions"/><ref group="注">主系列星だけではなく全ての種類の恒星を含めた場合、この割合は78.6%に上昇する。</ref><ref name="LeDrew2001"/>。しかしM型主系列星 ([[赤色矮星]]) は光度が低く、例外的な状況を除けば肉眼で観測できるほど明るいものは無い。知られている中で最も明るい赤色矮星は、等級が6.6のM0V型の[[けんびきょう座AX星]]であり、これより明るいものが発見されることは非常に考えづらい<ref group="注">理想的な状況において肉眼で見ることのできる限界の等級は、典型的には6.5とされる。</ref>。 |

|||

大部分のM型星は赤色矮星であるが、[[ケフェウス座VV星]]や[[アンタレス]]、[[ベテルギウス]]などの銀河系内で最大級の超巨星の大部分もスペクトル型はM型である。さらに、[[褐色矮星]]の中で大きく高温なものも晩期M型であり、通常はM6.5からM9.5の範囲にある。 |

|||

M型星のスペクトルは、[[酸化物]]分子によるスペクトル線 ([[可視光線]]では特に [[酸化チタン(II)|TiO]]) と全ての中性金属が見られるが、水素の吸収線は通常は見られない。TiO の吸収帯はM型星で強くなり、おおむねM5型の可視光のスペクトルで主要となる。[[酸化バナジウム (II)|酸化バナジウム]] (VO) の吸収帯は晩期M型で見られるようになる。 |

|||

'''スペクトル標準''':<ref name="Garrison"/> |

|||

* M0IIIa – [[アンドロメダ座ベータ星|アンドロメダ座β星]] |

|||

* M2III – {{仮リンク|ペガスス座カイ星|en|Chi Pegasi|label=ペガスス座χ星}} |

|||

* M1-M2Ia-Iab – [[ベテルギウス]] |

|||

* M2Ia – [[ガーネット・スター]] |

|||

== スペクトル型の拡張 == |

|||

新しい種類の天体が発見され、多くの新しいスペクトル型が使用されるようになっている<ref name="NASA20110824"/>。 |

|||

=== 高温で青色の恒星に対する分類 === |

|||

[[File:Galactic refurbishment.jpg|thumb|大質量の明るい青色の恒星が形成されている輝線銀河[[UGC 5797]]<ref name="ESAHubble"/>]] |

|||

いくつかの非常に高温で青い恒星のスペクトルには、炭素や窒素、場合によっては酸素による著しい輝線が存在する。 |

|||

==== ウォルフ・ライエ星 ==== |

|||

{{Main|ウォルフ・ライエ星}} |

|||

[[File:M1-67 & WR124.png|thumb|[[ハッブル宇宙望遠鏡]]による、星雲M1-67とその中心にあるウォルフ・ライエ星{{仮リンク|WR 124|en|WR 124}}の画像]] |

|||

かつてはO型に分類されていたW型もしくはWR型の[[ウォルフ・ライエ星]]は、スペクトル中に水素線が欠如しているのが特徴である。その代わりに、高電離のヘリウム、窒素、炭素、場合によっては酸素の、幅が広い輝線に占められたスペクトルを持つ。これらの恒星の大部分は、[[恒星風]]によって水素の外層が吹き飛ばされ、高温のヘリウム殻がむき出しになっている死にゆく超巨星であると考えられている。ウォルフ・ライエ星のスペクトル型は、そのスペクトルと外層における窒素と炭素の輝線の相対的な強さによってさらに細分されている<ref name="WR"/>。 |

|||

ウォルフ・ライエ星のスペクトルの範囲は以下の通りである<ref name="FigerMcLean1997"/>。 |

|||

* WN<ref name=WR/> – スペクトルが [[窒素|N]] III-V と [[ヘリウム|He]] I-II のスペクトル線で占められているもの |

|||

** WNE (WN2 から WN5、WN6の一部) – より高温、もしくは「早期」(early) |

|||

** WNL (WN7 から WN9、WN6の一部) – より低温、もしくは「晩期」(late) |

|||

** WN10、WN11 – WN型の拡張で、Ofpe/WN9型の恒星に使用される場合がある<ref name=WR/> |

|||

** 水素の輝線が見られるものには "h" が使用され (例:WN9h)、水素の輝線と吸収線双方が見られる場合は "ha" が使用される (例:WN6ha) |

|||

* WN/C – WN型のうち強い [[炭素|C]] IV 線を持つ、WN型とWC型の中間のもの<ref name=WR/> |

|||

* WC<ref name=WR/> – スペクトル中に強い [[炭素|C]] II-IV 線を持つもの |

|||

** WCE (WC4 から WC6) – より高温、もしくは「早期」 |

|||

** WCL (WC7 から WC9) – より低温、もしくは「晩期」(late) |

|||

* WO (WO1 から WO4) – 強い [[酸素|O]] VI 線を持つもの。極めて稀 |

|||

惑星状星雲の中心星 (central stars of planetary nebulae, CSPNe) の大部分はO型のスペクトルを持つが<ref name=tinkler/>、およそ10%は水素が欠乏しており、ウォルフ・ライエ星と同様のスペクトルを示す<ref name=mizsalski/>。これらは低質量星であり、大質量のウォルフ・ライエ星と区別するため、スペクトル型を表記する際は [WC] のように角括弧を用いる。このような天体の大部分のスペクトル型は[WC]型であり、いくらかは[WO]型であるが、[WN]型は極めて稀である。 |

|||

==== Slash stars ==== |

|||

{{Main|en:Slash star}} |

|||

スペクトルがWN型に似た線を持つO型星は "'''slash stars'''" と呼ばれる。名称の "slash" は、スペクトル型を表記する際に "Of/WNL" のようにスラッシュを用いて表記されることに由来する<ref name="Walborn"/>。 |

|||

このスペクトルを持つ、より低温で「中間的」な "Ofpe/WN9" と分類される二次分類が発見されている<ref name="Walborn"/>。これらの恒星はWN10やWN11とされる場合もあるが、この分類は他のウォルフ・ライエ星との進化の違いが分かってくるに連れて好まれなくなった。最近のより希少な恒星の発見により slash stars の範囲は O2-3.5If<sup>*</sup>/WN5-7 にまで拡張された。これらは元々の slash stars よりもさらに高温なものである<ref name="CrowtherWalborn2011"/>。 |

|||

==== 強磁場を持つO型星 ==== |

|||

強い磁場を持つO型星が示すスペクトルに対しての分類も存在する。このような恒星に与えられるスペクトル型は "Of?p" である<ref name="Walborn"/><ref name="Krtička2016"/>。 |

|||

=== 低温な赤色・褐色矮星 === |

|||

{{main|褐色矮星|赤色矮星}} |

|||

新しいスペクトル型である '''L'''、'''T'''、'''Y''' は、低温の天体の赤外線スペクトルを分類するために作られたものである。これらのスペクトル型は、可視光線では非常に暗い[[赤色矮星]]と[[褐色矮星]]を含む<ref name="Kirkpatrick2008"/>。 |

|||

エネルギーが重力収縮のみによっている褐色矮星は時間の経過とともに冷えていくため、晩期のスペクトル型へと進化していく。褐色矮星はM型のスペクトルを持つ天体として誕生し、冷えることによってL型、T型、Y型へと進化する。この変化は質量が軽い褐色矮星ほど速く、最も重い部類の褐色矮星の場合は冷却が遅いため、宇宙年齢の間にはY型、場合によってはT型にも進化することはできない。これにより、異なる L、T、Y型のスペクトル型を持つある質量と年齢の褐色矮星では有効温度と光度の間に解決できない重複が生じるため、温度や光度の明確な値を与えることができない<ref name=bdevol/>。 |

|||

==== L型星 ==== |

|||

[[File:L-dwarf-nasa-hurt.png|thumb|L型矮星の想像図]] |

|||

L型矮星はM型星よりも低温であり、使用されていないアルファベットの中でMに最も近いものがLであるためにこの文字が選ばれた。これらの天体の一部は水素の核融合を起こすのに十分な質量を持っており、したがってそのような天体は恒星に分類される。しかし大部分は[[亜恒星天体|恒星より軽い]]質量を持つ褐色矮星である。これらの天体は非常に暗い赤色を示し、[[赤外線]]の波長で最も明るい。L型星の大気は[[水素化合物|金属水素化物]]と[[第1族元素|アルカリ金属]]が主要なスペクトルを占める程度に低温である<ref name="KirkpatrickReid1999"/><ref name="Kirkpatrick2005"/><ref name="KirkpatrickBarman2006"/>。 |

|||

巨星では表面重力が小さいため、[[酸化チタン(II)|TiO]] や [[酸化バナジウム (II)|VO]] を含む凝縮物は生成されない。そのため、孤立した環境では矮星よりも大きなL型星は決して形成されない。しかし恒星の衝突を介してL型のスペクトルを示す超巨星が形成される可能性はある。その一例が[[いっかくじゅう座V838星]]であり、[[高輝度赤色新星]]の増光を起こしている最中にL型のスペクトルを示したことが報告されている<ref name="Evans2003"/>。 |

|||

==== T型星:メタン矮星 ==== |

|||

[[File:T-dwarf-nasa-hurt.png|thumb|T型矮星の想像図]] |

|||

T型矮星は、表面温度がおよそ 550-1300 [[ケルビン|K]] の低温な褐色矮星である。これらの放射のピークは赤外線の波長である。スペクトル中では[[メタン]]の特徴が目立つ<ref name="KirkpatrickReid1999"/><ref name="Kirkpatrick2005"/>。 |

|||

最近の研究が正しければ、T型とL型の天体は他のすべての型を合わせたものよりも一般的な存在である。褐色矮星は宇宙の年齢の数倍と非常に長寿命であるため、破壊的な衝突が無い限りこれらの分類の天体の数は増加を続けることになる。 |

|||

数多くの[[原始惑星系円盤]]の研究によると、銀河系内の恒星の数はこれまでに想定されていたよりも数桁多いことが示唆されている。これらの原始惑星系円盤はお互いに競い合うような関係にあるとする理論が提唱されている。最初に形成されたものは[[原始星]]となり、これは近傍にある他の原始惑星系円盤を破壊してガスを剥ぎ取ってしまう。その犠牲となった原始惑星系円盤はその後おそらくは主系列星やL、T型の褐色矮星となり、これらは暗いため観測が難しいものとなる。 |

|||

==== Y型星 ==== |

|||

{{See also|準褐色矮星|}} |

|||

[[File:WISE 1828+2650 Brown dwarf.jpg|thumb|Y型矮星の想像図]] |

|||

Y型のスペクトルを持つ褐色矮星はT型のものよりもさらに低温であり、T型とは定性的に異なるスペクトルの特徴を示す。2013年8月の時点では、17個の天体がY型に分類されている<ref name="KirkpatrickCushing2013"/>。これらの褐色矮星は理論的にモデル化され<ref name="DeaconHambly2006"/>、[[広域赤外線探査衛星|WISE]] による観測では40光年以内の距離に発見されているものの<ref name="NASA20110824"/><ref name="stars-cooler-than-body"/><ref name="cool-y-dwarf"/><ref name="NASA20110823"/><ref name="ZuckermanSong2008"/>、十分に定義されたスペクトル分類法やその原型は存在しない。それでも、いくつかの天体をスペクトル型Y0、Y1、Y2に分類しようという提案が行われている<ref name=ydwarfsurvey/>。 |

|||

Y型に属すると考えられる天体のスペクトルは、1.55 [[マイクロメートル|µm]] 付近に吸収の特徴を持つ<ref name=four600k/>。Delorme らによる論文では、この特徴は[[アンモニア]]の吸収によるものであることが示唆されており、またこの特徴の有無をT型とY型を特徴づけるものとして取り扱うことが提案されている<ref name=four600k /><ref name=tytrans/>。実際、このアンモニアの吸収による特徴は、この分類を定義するために採用された主要な基準である<ref name=ydwarfsurvey/>。しかしこの特徴は水とメタンの分子による吸収と区別することが難しく<ref name=four600k/>、別の研究者らはY0型というスペクトル型を割り当てたのは早計であると述べている<ref name="BurninghamPinfield2008"/>。 |

|||

Y型のスペクトルを持つと考えられる中で最も晩期の褐色矮星は [[WISEPA J182831.08+265037.8|WISE 1828+2650]] で >Y2型である。この天体の有効温度は 300 K 程度と推定されており、人間の体温に近い温度である<ref name="stars-cooler-than-body"/><ref name="cool-y-dwarf"/><ref name="ESO20110323"/>。しかし[[年周視差]]の測定からは、この天体の光度は温度が 400 K 程度を下回る天体としては矛盾する値であるとの指摘もある。2020年の時点で知られている中で最も低温なY型矮星は [[WISE J085510.83-071442.5|WISE 0855-0714]] で、およそ 250 K である<ref name="Luhman2016"/>。 |

|||

Y型矮星の質量は9-25[[木星質量]]の範囲であるが、若い天体の場合は木星質量を下回る可能性もある。したがってY型の天体は、[[国際天文学連合]]が現在定めている褐色矮星と惑星の境界である、重水素の核融合が発生する限界質量の13木星質量をまたいで存在していることを意味する<ref name=ydwarfsurvey/>。 |

|||

=== 晩期の炭素星の巨星 === |

|||

[[炭素星]]は、[[トリプルアルファ反応]]によるヘリウムの核融合の副産物である炭素がスペクトル中に見られる恒星である。炭素の存在量が増加し、また並行して[[s過程]]による重元素生成が起きるため、これらの恒星のスペクトルは通常の晩期のスペクトル型であるG、K、M型星とは大きく異なったものになる。炭素が豊富な恒星に対応するスペクトル型はSとCである。 |

|||

これらの巨星は炭素を自身で生成していると推定されるが、この分類にある一部の恒星は二重星であり、現在は[[白色矮星]]となっている伴星が炭素星であった時に物質が輸送されたことによって、炭素の多い奇妙な大気を持つようになったと推定されている。 |

|||

==== C型:炭素星 ==== |

|||

{{Main|炭素星}} |

|||

[[File:Curious spiral spotted by ALMA around red giant star R Sculptoris (data visualisation).jpg|thumb|炭素星[[ちょうこくしつ座R星]]とその印象的なスパイラル構造の画像]] |

|||

元々はR型星やN型星と分類されていたこれらの恒星は、炭素星としても知られている。これらは寿命の終わりに近い赤色巨星であり、大気中に炭素の超過が見られる。古いR型とN型の分類は、通常の分類の中期G型から晩期M型までに平行して用いられていた。これらは炭素星を分類するための新しい型であるCへと統一され、かつてのN0型はおおむねC6型に対応する。低温の炭素星の別の細分にはC-J型があり、スペクトル中に[[炭素12|<sup>12</sup>]][[シアン化物|CN]] に加えて [[炭素13|<sup>13</sup>]]CN の強い特徴が存在することによって特徴付けられる<ref name="Bouigue1954"/>。主系列段階の炭素星もいくつか知られているが、炭素星として知られているものの圧倒的多数は巨星か超巨星である。C型星にはいくつかの細分類が存在する。 |

|||

* C-R – かつてはR型に分類されており、一般的な分類での晩期G型から早期K型に対応する炭素星である。 |

|||

* C-N – かつてはN型に分類されており、一般的な分類での晩期K型からM型に対応する。 |

|||

* C-J – 低温なC型星の細分類であり、[[炭素13|<sup>13</sup>C]] を多く含む。 |

|||

* C-H – C-R型星に類似する[[星の種族#種族II|種族II]]の恒星。 |

|||

* C-Hd – 水素が欠乏した炭素星であり、{{仮リンク|メチリジンラジカル|en|Methylidyne radical|label=CH}}と[[二原子炭素|C<sub>2</sub>]]のスペクトル帯を持つ晩期G型超巨星に類似する。 |

|||

==== S型星 ==== |

|||

{{Main|S型星}} |

|||

S型星は、M型星と炭素星を連続的に繋ぐ位置づけの恒星である。S型星の中でM型星に最も近いものは一酸化ジルコニウム (ZrO) の吸収帯を持ち{{R|astro-dic4}}、これはM型星での[[酸化チタン(II)|酸化チタン]] (TiO) の吸収帯に似たものである。一方で炭素星に最も近いものは強い[[ナトリウム]]のD線と弱い [[二原子炭素|C<sub>2</sub>]] のスペクトル帯を持つ<ref name="Keenan1954"/>。S型星は[[ジルコニウム]]やその他の[[s過程]]で生成された元素の存在量に超過が見られ、またM型星や炭素星よりも炭素と酸素の存在度が類似している。炭素星と同様に、知られているS型星のほぼ全ては[[漸近巨星分枝]]星である。 |

|||

スペクトル分類は、アルファベットのSと0から10までの数字の組み合わせからなる。この数字は恒星の温度に対応しており、M型巨星に用いられている温度スケールに近似的に従う。最も一般的な型はS3型からS5型である。一般的ではないS10型という分類は、[[はくちょう座カイ星|はくちょう座χ星]]の光度が極めて極小になっている時にのみ使用される。 |

|||

[[File:Hertzsprung-Russel_StarData.png|thumb|白色矮星はその他の天体とは大きく異なり、ヘルツシュプルング・ラッセル図の下部付近に位置する。]] |

|||

S型星は、基本的な分類の後にその組成を示す豊富な分類によって細分化される。例えば、S2,5、S2/5、S2 Zr4 Ti2、S2*5 である。コンマの後に続く数字は1から9までの数値を取り、一酸化ジルコニウム (ZrO) と酸化チタン (TiO) の比に基づいて決められる。スラッシュの後に続けて数字を書く分類はより最近生まれたものだがあまり一般的ではなく、酸素に対する炭素の比率を示す数値である。1から10の間の数値を取り、0がMS星となるように決められている。また、3番目の例のように、ジルコニウムとチタンの強度を陽に書き表す場合もある。アスタリスクに続けて数字を書く分類も時折見られ、これは1から5のスケールで一酸化ジルコニウムのスペクトル帯の強度を示している。 |

|||

==== MS型とSC型 ==== |

|||

M型とS型の間での境界にある型はMSという分類が与えられる。同様に、S型とC-N型の境界にあるものにはSC型もしくはCS型という分類が用いられる。漸近巨星分枝に位置する炭素星は、年齢が進むにつれて炭素の存在量が増加し、M → MS → S → SC → C-N という系列をたどるという仮説が提唱されている。 |

|||

=== 白色矮星のスペクトル分類 === |

|||

{{Main|白色矮星}} |

|||

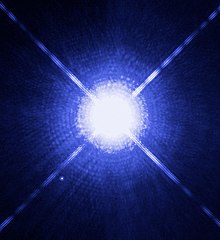

[[File:Sirius A and B Hubble photo.jpg|thumb|[[ハッブル宇宙望遠鏡]]で解像された[[シリウス]]A(中央)と、DA2型の白色矮星であるシリウスB (左下)]] |

|||

D型という分類は、白色矮星に対して現在用いられているスペクトル分類である。白色矮星は、低質量の恒星がもはや核融合を継続できなくなり、惑星程度の大きさにまで収縮してゆっくりと冷却している状態にある天体である。"D" は[[フェルミ縮退|縮退]] (degenerate) から採られている。D型は、さらに DA、DB、DC、DO、DQ、DX、DZ に分割される。これらの文字は他の恒星への分類として用いられているものとは関連しておらず、白色矮星の観測可能な外層や大気の組成を示すものである。 |

|||

白色矮星の分類は以下の通りである<ref name="sionspectra"/><ref name="Córsico2004"/>。 |

|||

* DA – 水素が豊富な大気もしくは外層の存在が、強い水素の[[バルマー系列]]のスペクトル線によって示されているもの。 |

|||

* DB – ヘリウムが豊富な大気の存在が、He I (中性ヘリウム)のスペクトル線によって示されているもの。 |

|||

* DO – ヘリウムが豊富な大気の存在が、He II (一階電離したヘリウム)のスペクトル線によって示されているもの。 |

|||

* DQ – 炭素が豊富な大気の存在が、炭素原子もしくは分子のスペクトル線によって示されているもの。 |

|||

* DZ – 金属豊富な大気の存在が、金属のスペクトル線によって示されているもの(使われなくなった白色矮星のスペクトル型であるDG、DK、DMを統合したもの)。 |

|||

* DC – 上記の分類のうちいずれのスペクトル線の強い特徴も示さないもの。 |

|||

* DX – 上記の分類のどれかに分類できるほどスペクトル線が十分に明確ではないもの。 |

|||

アルファベットでの分類の後に続く数字は、白色矮星の表面温度を示すものである。この数値は、''T''<sub>eff</sub> を白色矮星の[[有効温度]]とした際に、50400/''T''<sub>eff</sub> を丸めたものとなる。温度の単位はケルビンである。当初はこの数字は一桁の1から9までの数字に丸められていたが、最近では1未満や9より大きい数字のほか、小数の値も使用され始めている<ref name="sionspectra"/><ref name="villanovar4"/>。 |

|||

上記のスペクトルの特徴を2つ以上示す白色矮星のために、2つ以上の文字が使用される場合もある<ref name="sionspectra"/>。 |

|||

'''白色矮星のスペクトル分類の拡張版'''<ref name="sionspectra"/> |

|||

* DAB – 中性ヘリウムのスペクトル線を示す水素・ヘリウム豊富な白色矮星 |

|||

* DAO – ヘリウムイオンのスペクトル線を示す水素・ヘリウム豊富な白色矮星 |

|||

* DAZ – 水素が豊富な金属の多い白色矮星 |

|||

* DBZ – ヘリウムが豊富な金属の多い白色矮星 |

|||

白色矮星に対しては、スペクトルの特性を示すための他のタイプの恒星とは異なる記号が用いられる。 |

|||

{| class="wikitable" |

|||

|- |

|||

! 文字 |

|||

! スペクトルの特徴 |

|||

|- |

|||

! P |

|||

| 検出可能な偏光を伴った磁場を持つ白色矮星 Magnetic white dwarf with detectable polarization |

|||

|- |

|||

! E |

|||

| 輝線を持つ白色矮星 |

|||

|- |

|||

! H |

|||

| 検出可能な偏光を伴わない磁場を持つ白色矮星 |

|||

|- |

|||

! V |

|||

| 変光星 |

|||

|- |

|||

! PEC |

|||

| スペクトルに特徴が存在する |

|||

|} |

|||

=== 恒星以外のスペクトル分類 === |

|||

キャノンによってドレイパーのスペクトル分類から残されたスペクトル型である '''P''' と '''Q''' が、一部の恒星ではない天体に対して時折用いられる。P型は[[惑星状星雲]]の中にある恒星であり、Q型は[[新星]]に対して用いられる<ref name="Hearnshaw1986"/><ref name="Duerbeck2009"/>。 |

|||

== 恒星の残骸 == |

|||

{{Main|中性子星|ブラックホール|異種星}} |

|||

恒星の残骸は、恒星の死に伴って形成される天体である。この分類には白色矮星も含まれており、白色矮星へのスペクトル型であるD型の分類手法が他のものとは大きく異なることからも分かるように、恒星ではない天体をMK分類に適合させることは難しい。 |

|||

MK分類が基礎としているヘルツシュプルング・ラッセル図は本質的に観測的なものであるため、恒星の残骸である天体は図中に容易には図示できないか、あるいは全く図示できない場合もある。年老いた[[中性子星]]は比較的小さく低温であり、ヘルツシュプルング・ラッセル図上に表すとするとはるか右側に位置することになる。[[惑星状星雲]]は動的な天体であり、その前駆体となった恒星が[[白色矮星]]へと遷移していくにつれて急速に明るさを減少させる傾向にある。もし図中に惑星状星雲を示すのであれば、図の右上象限の右側に位置することになる。[[ブラックホール]]は自身では可視光線を放出しないため、図中には表すことができない<ref name="chan-var-hr"/>。 |

|||

ローマ数字を用いた中性子星の分類系統が提案されている。I型は冷却率が低い軽い中性子星、II型はより高い冷却率を持つ重い中性子星、III型は高い冷却率を持つさらに重い中性子星([[異種星]]の候補天体)である<ref name="YakovlevKaminker2002"/>。中性子星の質量が大きいほど、[[ニュートリノ]]の流束が大きくなる。これらのニュートリノは非常に多くの熱エネルギーを持ち去るため、孤立した中性子星の温度はわずか数年のうちに数十億 [[ケルビン|K]] から百万 K 程度にまで低下する。中性子星の分類において提案されているこの分類系統は、初期の恒星の分類におけるセッキのスペクトル階級やヤーキスの光度階級とは異なるものである。 |

|||

== 置き換えられたスペクトル分類 == |

|||

20世紀半ばまで、一般的ではない恒星に対して用いられていたいくつかのスペクトル型は、恒星の分類系統が改定される間に置き換えられた。それらのいくつかは,恒星のカタログの古い版にまだ見られる場合がある。かつて使用されていたRやN型は、C-RやC-NとしてC型の中に組み込まれている。 |

|||

== 恒星の分類と居住可能性、生命の探査 == |

|||

{{see also|惑星の居住可能性}} |

|||

人類は最終的にはあらゆる種類の恒星周りの居住可能な領域に移住できるようになる可能性がある。ここでは、太陽以外の恒星周りでの生命誕生の可能性について述べる。 |

|||

恒星の安定性、光度、寿命は全て、その恒星周りの居住可能性に関する要素である。我々は周囲に生命を持っている恒星は一つだけしか知らず、それは重元素が豊富で明るさの変動が小さいG型星、すなわち太陽である。また多くの恒星系とは異なり、恒星ただ一つからなる系であるという要素もある ([[惑星の居住可能性]]の連星系の節も参照)。 |

|||

これらの制約と、生命を持つ経験的な例が1つしか存在しないという問題から、現在我々が知るような生命を持つことが可能であると予想される恒星の範囲は、いくつかの要素によって限定される。地球を基準として考えると、主系列星のうち太陽の1.5倍よりも重い恒星 (スペクトル型O、B、Aのもの)は高度な生命が発達するためには進化が早すぎる。逆の極限として、太陽の半分未満の質量を持つ矮星(M型の恒星)の場合は、その[[ハビタブルゾーン]]内で惑星は潮汐的に固定される可能性が高くなり、別の問題が発生する<ref name="auto"/>。赤色矮星周りでの生命に関しては多くの問題があるものの、これらの存在個数が非常に多く寿命も長いことから、多くの天文学者はこれらの系における生命のモデル化を続けている。 |

|||

これらの理由により、[[アメリカ航空宇宙局|NASA]]の[[ケプラー (探査機)|ケプラー]]による[[太陽系外惑星]]探査ミッションでは、スペクトル型がAの恒星よりも軽く、M型よりも重い近傍の主系列星周りのハビタブル惑星を探査の対象としていた<ref name="auto"/>。 |

|||

== 脚注 == |

|||

=== 注釈 === |

|||

<references group="注"/> |

|||

=== 出典 === |

|||

{{reflist|2|refs= |

|||

<ref name="astro-dic1">{{Cite web |

<ref name="astro-dic1">{{Cite web |

||

|url=http://astro-dic.jp/mk-classification/ |

|url=http://astro-dic.jp/mk-classification/ |

||

| 95行目: | 671行目: | ||

|website=天文学辞典 |

|website=天文学辞典 |

||

|publisher=[[日本天文学会]]}}</ref> |

|publisher=[[日本天文学会]]}}</ref> |

||

<ref name="astro-dic2">{{Cite web |

|||

|url=http://astro-dic.jp/luminosity-class/ |

|||

|title=光度階級 |accessdate=2018-11-27 |

|||

|website=天文学辞典 |

|||

|publisher=[[日本天文学会]]}}</ref> |

|||

<ref name="astro-dic3">{{Cite web |

|||

|url=http://astro-dic.jp/harvard-classification/ |

|||

|title=ハーバード分類 |accessdate=2018-11-27 |

|||

|website=天文学辞典 |

|||

|publisher=[[日本天文学会]]}}</ref> |

|||

<ref name="astro-dic4">{{Cite web |

<ref name="astro-dic4">{{Cite web |

||

|url=http://astro-dic.jp/spectral-type/ |

|url=http://astro-dic.jp/spectral-type/ |

||

| 111行目: | 678行目: | ||

|website=天文学辞典 |

|website=天文学辞典 |

||

|publisher=[[日本天文学会]]}}</ref> |

|publisher=[[日本天文学会]]}}</ref> |

||

<ref name="saio">{{cite book|和書 |

<ref name="saio">{{cite book|和書 |

||

|author=斉尾英行 |

|author=斉尾英行 |

||

| 119行目: | 687行目: | ||

|pages=10-13 |

|pages=10-13 |

||

|isbn=9784563020651}}</ref> |

|isbn=9784563020651}}</ref> |

||

<ref name="astrodic_harv">{{cite web | url = http://astro-dic.jp/harvard-classification/ | title = 天文学辞典 » ハーバード分類 | author = | authorlink = | coauthors = | date = | format = | work = 天文学辞典 | publisher = [[日本天文学会]] | pages = | language = | archiveurl = | archivedate = | quote = | accessdate = 2020-01-31}}</ref> |

|||

<ref name="astrodic_lc">{{cite web | url = http://astro-dic.jp/luminosity-class/ | title = 天文学辞典 » 光度階級 | author = | authorlink = | coauthors = | date = | format = | work = 天文学辞典 | publisher = [[日本天文学会]] | pages = | language = | archiveurl = | archivedate = | quote = | accessdate = 2020-01-31}}</ref> |

|||

<ref name="astrodic_ps">{{cite web | url = http://astro-dic.jp/photometric-system-2/ | title = 天文学辞典 » 測光システム | author = | authorlink = | coauthors = | date = | format = | work = 天文学辞典 | publisher = [[日本天文学会]] | pages = | language = | archiveurl = | archivedate = | quote = | accessdate = 2020-01-31}}</ref> |

|||

<ref name="astrodic_ubv">{{cite web | url = http://astro-dic.jp/ubv-photometry/ | title = 天文学辞典 » UBV測光 | author = | authorlink = | coauthors = | date = | format = | work = 天文学辞典 | publisher = [[日本天文学会]] | pages = | language = | archiveurl = | archivedate = | quote = | accessdate = 2020-01-31}}</ref> |

|||

<ref name=weidner>{{Cite journal |title=The masses, and the mass discrepancy of O-type stars |journal=Astronomy and Astrophysics |first1=Carsten |last1=Weidner |first2=Jorick S. |last2=Vink |volume=524 |at=A98 |date=2010-12 |doi=10.1051/0004-6361/201014491 |bibcode=2010A&A...524A..98W |arxiv=1010.2204}}</ref> |

|||

<ref name="ATNFcolor">{{cite web | url = http://www.atnf.csiro.au/outreach/education/senior/astrophysics/photometry_colour.html | title = Colour of Stars | author = | authorlink = | coauthors = | date = 2018-10-17 | format = | work = | publisher = Australia Telescope National Facility | pages = | language = | archiveurl = | archivedate = | quote = | accessdate = 2020-01-31}}</ref> |

|||

<ref name="möre">{{cite book |title=The Guinness Book of Astronomy: Facts & Feats |publisher=Guinness |first=Patrick |last=Moore |edition=4th |date=1992 |isbn=978-0-85112-940-2}}</ref> |

|||

<ref name="Charity">{{cite web |url=http://www.vendian.org/mncharity/dir3/starcolor/ |title=What color are the stars? |website=Vendian.org |last=Charity |first=Mitchell |accessdate= 2006-05-13}}</ref> |

|||

<ref name="calib">{{cite journal |title=Empirical bolometric corrections for the main-sequence |journal=Astronomy and Astrophysics Supplement Series |first1=G. M. H. J. |last1=Habets |first2=J. R. W. |last2=Heinze |volume=46 |pages=193–237 (Tables VII and VIII) |date=1981-11 |bibcode=1981A&AS...46..193H}} – Luminosities are derived from M<sub>bol</sub> figures, using M<sub>bol</sub>(☉)=4.75.</ref> |

|||

<ref name="UpsOriType">{{cite journal |title=The Galactic O-Star Spectroscopic Survey (GOSSS). II. Bright Southern Stars |journal=The Astrophysical Journal Supplement Series |last1=Sota |first1=A. |last2=Maíz Apellániz |first2=J. |last3=Morrell |first3=N. I. |last4=Barbá |first4=R. H. |last5=Walborn |first5=N. R. |last6=Gamen |first6=R. C. |last7=Arias |first7=J. I. |last8=Alfaro |first8=E. J. |display-authors=5 |volume=211 |issue=1 |at=10 |date=March 2014 |doi=10.1088/0067-0049/211/1/10 |bibcode=2014ApJS..211...10S |arxiv=1312.6222}}</ref> |

|||

<ref name="SunSpectrum">{{Cite book |title=Guide to the Sun |publisher= Cambridge University Press |last=Phillips |first=Kenneth J. H. |pages=47–53 |date=1995 |isbn=978-0-521-39788-9}}</ref> |

|||

<ref name="Russell1914">{{cite magazine |title=Relations Between the Spectra and Other Characteristics of the Stars |magazine=Popular Astronomy |last=Russell |first=Henry Norris |volume=22 |pages=275–294 |date= 1914-03 |bibcode=1914PA.....22..275R}}</ref> |

|||

<ref name="Saha1921">{{cite journal |last1=Saha |first1=M. N. |title=On a Physical Theory of Stellar Spectra |journal=Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences |volume=99 |issue=697 |year=1921 |pages=135–153 |issn=1364-5021 |doi=10.1098/rspa.1921.0029 |bibcode=1921RSPSA..99..135S}}</ref> |

|||

<ref name="Payne1925">{{cite thesis |title=Stellar Atmospheres; a Contribution to the Observational Study of High Temperature in the Reversing Layers of Stars |publisher=Radcliffe College |first=Cecilia Helena |last=Payne |type=Ph.D |date=1925 |bibcode=1925PhDT.........1P}}</ref> |

|||

<ref name="Pickles1998">{{cite journal |last1=Pickles |first1=A. J. |title=A Stellar Spectral Flux Library: 1150–25000 Å |journal=Publications of the Astronomical Society of the Pacific |volume=110 |issue=749 |year=1998 |pages=863–878 |issn=0004-6280 |doi=10.1086/316197 |bibcode=1998PASP..110..863P}}</ref> |

|||

<ref name="MKK1943">{{cite book |title=An atlas of stellar spectra, with an outline of spectral classification |publisher=The University of Chicago Press |first1=William Wilson |last1=Morgan |first2=Philip Childs |last2=Keenan |first3=Edith |last3=Kellman |date=1943 |bibcode=1943assw.book.....M |oclc=1806249}}</ref> |

|||

<ref name="ref_MK">{{cite journal |title=Spectral Classification |journal=Annual Review of Astronomy and Astrophysics |first1=William Wilson |last1=Morgan |first2=Philip Childs |last2=Keenan |volume=11 |pages=29–50 |date=1973 |doi=10.1146/annurev.aa.11.090173.000333 |bibcode=1973ARA&A..11...29M}}</ref> |

|||

<ref name="CDS">{{cite web |url=https://www.cfa.harvard.edu/~pberlind/atlas/htmls/note.html |title=A note on the spectral atlas and spectral classification |publisher=[[ストラスブール天文データセンター]] |accessdate= 2015-01-02}}</ref> |

|||

<ref name="Caballero-Nieves">{{Cite journal |title=A High Angular Resolution Survey of Massive Stars in Cygnus OB2: Results from the Hubble Space Telescope Fine Guidance Sensors |journal=The Astronomical Journal |last1=Caballero-Nieves |first1=S. M. |last2=Nelan |first2=E. P. |last3=Gies |first3=D. R. |last4=Wallace |first4=D. J. |last5=DeGioia-Eastwood |first5=K. |last6=Herrero |first6=A. |last7=Jao |first7=W.-C. |last8=Mason |first8=B. D. |last9=Massey |first9=P. |last10=Moffat |first10=A. F. J. |last11=Walborn |first11=N. R. |display-authors=5 |volume=147 |issue=2 |at=40 |date= 2014-02 |doi=10.1088/0004-6256/147/2/40 |bibcode=2014AJ....147...40C |arxiv=1311.5087}}</ref> |

|||

<ref name="Prinja">{{Cite journal |title=Signature of wide-spread clumping in B supergiant winds |journal=Astronomy and Astrophysics |last1=Prinja |first1=R. K. |last2=Massa |first2=D. L. |volume=521 |at=L55 |date= 2010-10 |doi=10.1051/0004-6361/201015252 |bibcode=2010A&A...521L..55P |arxiv=1007.2744}}</ref> |

|||

<ref name="GrayDF">{{Cite journal |title=Photospheric Variations of the Supergiant γ Cyg |journal=The Astronomical Journal |last1=Gray |first1=David F. |volume=140 |issue=5 |pages=1329–1336 |date= 2010-11 |doi=10.1088/0004-6256/140/5/1329 |bibcode=2010AJ....140.1329G}}</ref> |

|||

<ref name="Lyubimkov">{{Cite journal |title=Accurate fundamental parameters for A-, F- and G-type Supergiants in the solar neighbourhood |journal=Monthly Notices of the Royal Astronomical Society |last1=Lyubimkov |first1=Leonid S. |last2=Lambert |first2=David L. |last3=Rostopchin |first3=Sergey I. |last4=Rachkovskaya |first4=Tamara M. |last5=Poklad |first5=Dmitry B. |volume=402 |issue=2 |pages=1369–1379 |date= 2010-02 |doi=10.1111/j.1365-2966.2009.15979.x |bibcode=2010MNRAS.402.1369L |arxiv=0911.1335}}</ref> |

|||

<ref name="GrayRO">{{Cite journal |title=Contributions to the Nearby Stars (NStars) Project: Spectroscopy of Stars Earlier than M0 within 40 Parsecs: The Northern Sample. I |journal=The Astronomical Journal |last1=Gray |first1=R. O. |last2=Corbally |first2=C. J. |last3=Garrison |first3=R. F. |last4=McFadden |first4=M. T. |last5=Robinson |first5=P. E. |volume=126 |issue=4 |pages=2048–2059 |date= 2003-10 |bibcode=2003AJ....126.2048G |doi=10.1086/378365 |arxiv=astro-ph/0308182}}</ref> |

|||

<ref name="Shenavrin">{{Cite journal |title=Search for and study of hot circumstellar dust envelopes |journal= Astronomy Reports |last1=Shenavrin |first1=V. I. |last2=Taranova |first2=O. G. |last3=Nadzhip |first3=A. E. |volume=55 |issue=1 |pages=31–81 |date= 2011-01 |doi=10.1134/S1063772911010070 |bibcode=2011ARep...55...31S}}</ref> |

|||

<ref name="Nazé">{{Cite journal |title=Hot stars observed by XMM-Newton. I. The catalog and the properties of OB stars |journal=Astronomy and Astrophysics |last1=Nazé |first1=Y. |volume=506 |issue=2 |pages=1055–1064 |date= 2009-11 |doi=10.1051/0004-6361/200912659 |bibcode=2009A&A...506.1055N |arxiv=0908.1461}}</ref> |

|||

<ref name="Cenarro">{{Cite journal |title=Medium-resolution Isaac Newton Telescope library of empirical spectra - II. The stellar atmospheric parameters |journal=Monthly Notices of the Royal Astronomical Society |last1=Cenarro |first1=A. J. |last2=Peletier |first2=R. F. |last3=Sanchez-Blazquez |first3=P. |last4=Selam |first4=S. O. |last5=Toloba |first5=E. |last6=Cardiel |first6=N. |last7=Falcon-Barroso |first7=J. |last8=Gorgas |first8=J. |last9=Jimenez-Vicente |first9=J. |last10=Vazdekis |first10=A. |volume=374 |issue=2 |pages=664–690 |date= 2007-01 |doi=10.1111/j.1365-2966.2006.11196.x |bibcode=2007MNRAS.374..664C |arxiv=astro-ph/0611618}}</ref> |

|||

<ref name="Sion">{{cite journal |title=The White Dwarfs Within 20 Parsecs of the Sun: Kinematics and Statistics |journal= The Astronomical Journal |first1=Edward M. |last1=Sion |first2=J. B. |last2=Holberg |first3=Terry D. |last3=Oswalt |first4=George P. |last4=McCook |first5=Richard |last5=Wasatonic |volume=138 |issue=6 |pages=1681–1689 |date= 2009-12 |doi=10.1088/0004-6256/138/6/1681 |bibcode=2009AJ....138.1681S |arxiv=0910.1288}}</ref> |

|||

<ref name=smith>{{cite arXiv |title=An Encoding System to Represent Stellar Spectral Classes in Archival Databases and Catalogs |eprint=1112.3617 |last1=Smith |first1=Myron A. |last2=Thompson |first2=Randall W. |last3=Gray |first3=Richard O. |last4=Corbally |first4=Christopher |last5=Kamp |first5=Inga |display-authors=1 |class=astro-ph.SR |year=2011}}</ref> |

|||

<ref name=arias>{{cite journal |title=Spectral Classification and Properties of the OVz Stars in the Galactic O Star Spectroscopic Survey (GOSSS) |journal=The Astronomical Journal |last1=Arias |first1=Julia I. |last2=Walborn |first2=Nolan R. |last3=Simon-Diaz |first3=Sergio |last4=Barba |first4=Rodolfo |last5=Maiz Apellaniz |first5=Jesus |last6=Sabin-Sanjulian |first6=Carolina |last7=Gamen |first7=Roberto C. |last8=Morrell |first8=Nidia I. |last9=Sota |first9=Alfredo |last10=Marco |first10=Amparo |last11=Negueruela |first11=Ignacio |last12=Leao |first12=Joao R. S. |last13=Herrero |first13=Artemio |last14=Alfaro |first14=Emilio |display-authors=1 |volume=152 |issue=2 |pages=31 |date= 2016-08 |doi=10.3847/0004-6256/152/2/31 |bibcode=2016AJ....152...31A |arxiv=1604.03842}}</ref> |

|||

<ref name="ST20060801">{{cite web | url = http://www.skyandtelescope.com/astronomy-equipment/the-spectral-types-of-stars/?showAll=y | title = Spectral Types Important in Characterizing Stars | Sky & Telescope | author = | authorlink = | coauthors = | date = 2006-08-01 | format = |work=Sky & Telescope |first=Alan |last=MacRobert | publisher = | pages = | language = | archiveurl = | archivedate = | quote = | accessdate = 2020-02-01}}</ref> |

|||

<ref name="Allen">{{cite web |last1=Allen |first1=J. S. |title=The Classification of Stellar Spectra |website= University College London Department of Physics and Astronomy: Astrophysics Group |url=http://www.star.ucl.ac.uk/~pac/spectral_classification.html |accessdate= 2014-01-01}}</ref> |

|||

<ref name="astrodic_fl">{{cite web | url = http://astro-dic.jp/forbidden-line/ | title = 天文学辞典 » 禁制線 | author = | authorlink = | coauthors = | date = | format = | work = 天文学辞典 | publisher = [[日本天文学会]] | pages = | language = | archiveurl = | archivedate = | quote = | accessdate = 2020-02-01}}</ref> |

|||

<ref name="JMA">{{cite journal |bibcode=2007ApJ...660.1480M |arxiv=astro-ph/0612012 |title=Pismis 24-1: The Stellar Upper Mass Limit Preserved |journal=The Astrophysical Journal |volume=660 |issue=2 |pages=1480–1485 |last1=Maíz Apellániz |first1=J. |last2=Walborn |first2=Nolan R. |last3=Morrell |first3=N. I. |last4=Niemela |first4=V. S. |last5=Nelan |first5=E. P. |year=2007 |doi=10.1086/513098}}</ref> |

|||

<ref name="Cecilia">{{cite journal |bibcode=2009AJ....138..510F |arxiv=0907.1033 |title=Spectroscopic Study of the N159/N160 Complex in the Large Magellanic Cloud |journal=The Astronomical Journal |volume=138 |issue=2 |pages=510–516 |last1=Fariña |first1=Cecilia |last2=Bosch |first2=Guillermo L. |last3=Morrell |first3=Nidia I. |last4=Barbá |first4=Rodolfo H. |last5=Walborn |first5=Nolan R. |year=2009 |doi=10.1088/0004-6256/138/2/510}}</ref> |

|||

<ref name ="GRauw">{{cite journal |bibcode=2007A&A...463..981R |arxiv=astro-ph/0612622 |title=Early-type stars in the core of the young open cluster Westerlund 2 |journal=Astronomy and Astrophysics |volume=463 |issue=3 |pages=981–991 |last1=Rauw |first1=G. |last2=Manfroid |first2=J. |last3=Gosset |first3=E. |last4=Nazé |first4=Y. |last5=Sana |first5=H. |last6=De Becker |first6=M. |last7=Foellmi |first7=C. |last8=Moffat |first8=A. F. J. |year=2007 |doi=10.1051/0004-6361:20066495}}</ref> |

|||

<ref name="Lesh">{{Cite journal |doi=10.1086/190179 |title=The Kinematics of the Gould Belt: An Expanding Group? |journal=The Astrophysical Journal Supplement Series |volume=17 |pages=371 |year=1968 |last1=Rountree Lesh |first1=J. |bibcode=1968ApJS...17..371L}}</ref> |

|||

<ref name="Secchi1866a">[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30204/f364.table Analyse spectrale de la lumière de quelques étoiles, et nouvelles observations sur les taches solaires], P. Secchi, ''Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Sciences'' '''63''' (July–December 1866), pp. 364–368.</ref> |

|||

<ref name="Secchi1866b">[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30204/f623.table Nouvelles recherches sur l'analyse spectrale de la lumière des étoiles], P. Secchi, ''Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Sciences'' '''63''' (July–December 1866), pp. 621–628.</ref> |

|||

<ref name="Hearnshaw1986">{{cite book |last=Hearnshaw |first=J. B. |date=1986 |title=The Analysis of Starlight: One Hundred and Fifty Years of Astronomical Spectroscopy |location=Cambridge, UK |publisher=Cambridge University Press |pages=60, 134 |isbn=978-0-521-25548-6}}</ref> |

|||

<ref name="Kaler1997">{{cite book |last=Kaler |first=James B. |date=1997 |title=Stars and Their Spectra: An Introduction to the Spectral Sequence |location=Cambridge |publisher=Cambridge University Press |pages=[https://archive.org/details/starstheirspectr0000kale/page/62 62–63] |isbn=978-0-521-58570-5 |url=https://archive.org/details/starstheirspectr0000kale/page/62 }}</ref> |

|||

<ref name="Hughes2012">{{Cite book |last= Hughes |first= Stefan |author= |authorlink= |coauthors= |year= 2012 |title= Catchers of the Light: The Forgotten Lives of the Men and Women Who First Photographed the Heavens |location= |publisher= ArtDeCiel Publishing |language= |page= |id= |isbn= 1-620-50961-X |quote= }}</ref> |

|||

<ref name="astrodic_op">{{cite web | url = https://astro-dic.jp/objective-prism/ | title = 天文学辞典 » 対物プリズム | author = | authorlink = | coauthors = | date = | format = | work = 天文学辞典 | publisher = [[日本天文学会]] | pages = | language = | archiveurl = | archivedate = | quote = | accessdate = 2020-02-02}}</ref> |

|||

<ref name="Pickering1890">{{cite journal |bibcode = 1890AnHar..27....1P |title = The Draper Catalogue of stellar spectra photographed with the 8-inch Bache telescope as a part of the Henry Draper memorial |journal = Annals of Harvard College Observatory |volume = 27 |pages = 1-388 |last1 = Pickering |first1 = Edward C. |year = 1890}}</ref> |

|||

<ref name="drapera">{{cite journal |bibcode=1890AnHar..27....1P |title=The Draper Catalogue of stellar spectra photographed with the 8-inch Bache telescope as a part of the Henry Draper memorial |journal=Annals of Harvard College Observatory |volume=27 |pages=1 |last1=Pickering |first1=Edward C. |year=1890}}</ref> |

|||

<ref name="draperb">pp. 106–108, Hearnshaw 1986.</ref> |

|||

<ref name="Maury1897">{{cite journal |bibcode=1897AnHar..28....1M |title=Spectra of bright stars photographed with the 11 inch Draper Telescope as part of the Henry Draper Memorial |journal=Annals of Harvard College Observatory |volume=28 |pages=1 |last1=Maury |first1=Antonia C. |last2=Pickering |first2=Edward C. |year=1897}}</ref> |

|||

<ref name="Cannon1901">{{cite journal |bibcode=1901AnHar..28..129C |title=Spectra of bright southern stars photographed with the 13 inch Boyden telescope as part of the Henry Draper Memorial |journal=Annals of Harvard College Observatory |volume=28 |pages=129 |last1=Cannon |first1=Annie J. |last2=Pickering |first2=Edward C. |year=1901}}</ref> |

|||

<ref name="Cannon1912">{{cite journal |bibcode=1912AnHar..56..115C |title=Classification of 1,688 southern stars by means of their spectra |journal=Annals of the Astronomical Observatory of Harvard College |volume=56 |issue=5 |pages=115 |last1=Cannon |first1=Annie Jump |last2=Pickering |first2=Edward Charles |year=1912}}</ref> |

|||

<ref name="mnem">{{cite web |title=SPECTRAL CLASSIFICATION OF STARS |url=http://www.eudesign.com/mnems/startemp.htm |website=www.eudesign.com |accessdate=2019-04-06}}</ref> |

|||

<ref name="shokabo">{{cite web | url = https://www.shokabo.co.jp/sp_opt/star/list/list1.htm | title = stellar classification | author = | authorlink = | coauthors = | date = | format = | work = | publisher = [[裳華房]] | pages = | language = | archiveurl = | archivedate = | quote = | accessdate = 2020-02-02}}</ref> |

|||

<ref name="Nassau1946">{{cite journal |title=Spectra of BD Stars Within Five Degrees of the North Pole |journal=Astrophysical Journal |first1=J. J. |last1=Nassau |first2=Carl K. |last2=Seyfert |volume=103 |page=117 |date= 1946-03 |doi=10.1086/144796 |bibcode=1946ApJ...103..117N}}</ref> |

|||

<ref name="FitzGerald1969">{{cite journal |title=Comparison Between Spectral-Luminosity Classes on the Mount Wilson and Morgan-Keenan Systems of Classification |journal=Journal of the Royal Astronomical Society of Canada |first=M. Pim |last=FitzGerald |volume=63 |page=251 |date= 1969-10 |bibcode=1969JRASC..63..251P}}</ref> |

|||

<ref name="Sandage1969">{{cite journal |title=New subdwarfs. II. Radial velocities, photometry, and preliminary space motions for 112 stars with large proper motion |journal=Astrophysical Journal |first=A. |last=Sandage |volume=158 |page=1115 |date= 1969-12 |doi=10.1086/150271 |bibcode=1969ApJ...158.1115S}}</ref> |

|||

<ref name="Norris2011">{{cite journal |title=Non-detection of the Putative Substellar Companion to HD 149382 |journal=The Astrophysical Journal |first1=Jackson M. |last1=Norris |first2=Jason T. |last2=Wright |first3=Richard A. |last3=Wade |first4=Suvrath |last4=Mahadevan |first5=Sara |last5=Gettel |volume=743 |issue=1 |at=88 |date= 2011-12 |doi=10.1088/0004-637X/743/1/88 |bibcode=2011ApJ...743...88N |arxiv=1110.1384}}</ref> |

|||

<ref name="Darling">{{cite web |url=http://www.daviddarling.info/encyclopedia/L/latetype.html |title=late-type star |first=David |last=Darling |encyclopedia=The Internet Encyclopedia of Science |accessdate= 2007-10-14}}</ref> |

|||

<ref name="LeDrew2001">{{cite journal |title=The Real Starry Sky |journal=Journal of the Royal Astronomical Society of Canada |last=Ledrew |first=Glenn |volume=95 |page=32 |date= 2001-02 |bibcode=2001JRASC..95...32L}}</ref> |

|||

<ref name="aoss">{{cite web | url = http://ned.ipac.caltech.edu/level5/ASS_Atlas/frames.html | title = An atlas of stellar spectra, with an outline of spectral classification | author1 = W. W. Morgan | author2 = P. C. Keenan | author3 = E. Kellman | authorlink = | coauthors = | date = | format = | work = | publisher = The University of Chicago Press | pages = | language = | archiveurl = | archivedate = | quote = | accessdate = 2020-02-02}}</ref> |

|||

<ref name=walborn>{{Cite journal |last1=Walborn |first1=N. R. |doi=10.1086/190239 |title=Some Spectroscopic Characteristics of the OB Stars: An Investigation of the Space Distribution of Certain OB Stars and the Reference Frame of the Classification |journal=The Astrophysical Journal Supplement Series |volume=23 |pages=257 |year=1971 |pmid= |pmc= |bibcode=1971ApJS...23..257W}}</ref> |

|||

<ref name="Walborn2002">{{cite journal |doi=10.1086/339831 |bibcode=2002AJ....123.2754W |title=A New Spectral Classification System for the Earliest O Stars: Definition of Type O2 |journal=The Astronomical Journal |volume=123 |issue=5 |pages=2754–2771 |year=2002 |last1=Walborn |first1=Nolan R. |last2=Howarth |first2=Ian D. |last3=Lennon |first3=Daniel J. |last4=Massey |first4=Philip |last5=Oey |first5=M. S. |last6=Moffat |first6=Anthony F. J. |last7=Skalkowski |first7=Gwen |last8=Morrell |first8=Nidia I. |last9=Drissen |first9=Laurent |last10=Parker |first10=Joel Wm. |url=http://discovery.ucl.ac.uk/9632/1/9632.pdf }}</ref> |

|||

<ref name="Garrison">{{cite journal |last1=Garrison |first1=R. F. |title=A Hierarchy of Standards for the MK Process |journal= Astronomical Society of the Pacific |volume=60 |pages=3 |date=1994 |bibcode=1994ASPC...60....3G}}</ref> |

|||

<ref name="astrodic_rs">{{cite web | url = http://astro-dic.jp/runaway-star/ | title = 天文学辞典 » 逃走星 | author = | authorlink = | coauthors = | date = | format = | work = 天文学辞典 | publisher = [[日本天文学会]] | pages = | language = | archiveurl = | archivedate = | quote = | accessdate = 2020-02-02}}</ref> |

|||

<ref name="Slettebak1988">{{cite journal |title=The Be Stars |journal= Publications of the Astronomical Society of the Pacific |first=Arne |last=Slettebak |volume=100 |pages=770–784 |date= 1988-07 |doi=10.1086/132234 |bibcode=1988PASP..100..770S}}</ref> |

|||

<ref name="SIMBAD">{{cite web |url=http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=CCDM+J02319%2B8915&NbIdent=1&Radius=2&Radius.unit=arcmin&submit=submit+id |title=SIMBAD Object query : CCDM J02319+8915 |work=[[SIMBAD]] |publisher=Centre de Données astronomiques de Strasbourg |accessdate= 2010-06-10}}</ref> |

|||

<ref name="Nieuwenhuijzen2000">{{Cite journal |title=''Checking the yellow evolutionary void. Three evolutionary critical Hypergiants: HD 33579, HR 8752 & IRC +10420'' |journal=Astronomy and Astrophysics |volume=353 |pages=163 |bibcode=2000A&A...353..163N |last1=Nieuwenhuijzen |first1=H. |last2=De Jager |first2=C. |year=2000}}</ref> |

|||

<ref name="spacefellowship.com">{{cite web | url = http://spacefellowship.com/2009/08/10/on-a-cosmological-timescale-the-earths-period-of-habitability-is-nearly-over/ | title = On a cosmological timescale, The Earth's period of habitability is nearly over | International Space Fellowship | author = | authorlink = | coauthors = | date = | format = | work = | publisher = Spacefellowship.com | pages = | language = | archiveurl = | archivedate = | quote = | accessdate = 2020-02-10}}</ref> |

|||

<ref name="ESAHubble">{{cite web | url = http://www.spacetelescope.org/images/potw1517a/+ | title = Galactic refurbishment | ESA/Hubble | author = | authorlink = | coauthors = | date = | format = | work = | publisher = ESA/Hubble | pages = | language = | archiveurl = | archivedate = | quote = | accessdate = 2020-02-10}}</ref> |

|||

<ref name="WR">{{cite journal |last1=Crowther |first1=Paul A. |title=Physical Properties of Wolf-Rayet Stars |journal=Annual Review of Astronomy and Astrophysics |volume=45 |issue=1 |year=2007 |pages=177–219 |issn=0066-4146 |doi=10.1146/annurev.astro.45.051806.110615 |arxiv=astro-ph/0610356 |bibcode=2007ARA&A..45..177C}}</ref> |

|||

<ref name="FigerMcLean1997">{{cite journal |last1=Figer |first1=Donald F. |last2=McLean |first2=Ian S. |last3=Najarro |first3=Francisco |title=AK‐Band Spectral Atlas of Wolf‐Rayet Stars |journal=The Astrophysical Journal |volume=486 |issue=1 |year=1997 |pages=420–434 |issn=0004-637X |doi=10.1086/304488 |bibcode=1997ApJ...486..420F}}</ref> |

|||

<ref name=tinkler>{{Cite journal |last1=Tinkler |first1=C. M. |last2=Lamers |first2=H. J. G. L. M. |doi=10.1051/0004-6361:20020061 |title=Mass-loss rates of H-rich central stars of planetary nebulae as distance indicators? |journal=Astronomy and Astrophysics |volume=384 |issue=3 |pages=987–998 |year=2002 |pmid= |pmc= |bibcode=2002A&A...384..987T}}</ref> |

|||

<ref name=mizsalski>{{Cite journal |last1=Miszalski |first1=B. |last2=Crowther |first2=P. A. |last3=De Marco |first3=O. |last4=Köppen |first4=J. |last5=Moffat |first5=A. F. J. |last6=Acker |first6=A. |last7=Hillwig |first7=T. C. |title=IC 4663: The first unambiguous [WN] Wolf-Rayet central star of a planetary nebula |doi=10.1111/j.1365-2966.2012.20929.x |journal=Monthly Notices of the Royal Astronomical Society |volume=423 |issue=1 |pages=934–947 |year=2012 |pmid= |pmc= |arxiv=1203.3303 |bibcode=2012MNRAS.423..934M}}</ref> |

|||

<ref name="Walborn">{{cite journal |bibcode=2008RMxAC..33....5W |title=Multiwavelength Systematics of OB Spectra |journal=Massive Stars: Fundamental Parameters and Circumstellar Interactions (Eds. P. Benaglia) |volume=33 |pages=5 |last1=Walborn |first1=N. R. |year=2008}}</ref> |

|||

<ref name="CrowtherWalborn2011">{{Cite journal |last1=Crowther |first1=P. A. |last2=Walborn |first2=N. R. |doi=10.1111/j.1365-2966.2011.19129.x |title=Spectral classification of O2-3.5 If*/WN5-7 stars |journal=Monthly Notices of the Royal Astronomical Society |volume=416 |issue=2 |pages=1311–1323 |year=2011 |pmid= |pmc= |arxiv=1105.4757 |bibcode=2011MNRAS.416.1311C}}</ref> |

|||

<ref name="Krtička2016">{{cite journal |last1=Krtička |first1=J. |title=The nature of the light variability of magnetic Of?p star HD 191612 |journal=Astronomy & Astrophysics |volume=594 |year=2016 |pages=A75 |issn=0004-6361 |doi=10.1051/0004-6361/201629222 |arxiv=1608.07157 |bibcode=2016A&A...594A..75K}}</ref> |

|||

<ref name="Kirkpatrick2008">{{cite journal |bibcode=2008ASPC..384...85K |arxiv=0704.1522 |title=Outstanding Issues in Our Understanding of L, T, and Y Dwarfs |journal=14th Cambridge Workshop on Cool Stars |volume=384 |pages=85 |last1=Kirkpatrick |first1=J. D. |year=2008}}</ref> |

|||

<ref name=bdevol>{{cite journal |title=Evolutionary models for cool brown dwarfs and extrasolar giant planets. The case of HD 209458 |journal=Astronomy and Astrophysics |first1=I. |last1=Baraffe |first2=G. |last2=Chabrier |first3=T. S. |last3=Barman |first4=F. |last4=Allard |first5=P. H. |last5=Hauschildt |volume=402 |issue=2 |pages=701–712 |date=May 2003 |doi=10.1051/0004-6361:20030252 |bibcode=2003A&A...402..701B |arxiv=astro-ph/0302293}}</ref> |

|||

<ref name="KirkpatrickReid1999">{{cite journal |first1=J. Davy |last1=Kirkpatrick |first2=I. Neill |last2=Reid |first3=James |last3=Liebert |first4=Roc M. |last4=Cutri |first5=Brant |last5=Nelson |first6=Charles A. |last6=Beichman |first7=Conard C. |last7=Dahn |first8=David G. |last8=Monet |first9=John E. |last9=Gizis| first10 = Michael F. | last10 = Skrutskie |title=Dwarfs Cooler than M: the Definition of Spectral Type L Using Discovery from the 2-µ ALL-SKY Survey (2MASS) |journal=The Astrophysical Journal |volume=519 |issue=2 |pages=802–833 |date= 1999-07-10 |doi=10.1086/307414 |bibcode=1999ApJ...519..802K}}</ref> |

|||

<ref name="Kirkpatrick2005">{{cite journal |last=Kirkpatrick |first=J. Davy |title=New Spectral Types L and T |journal=[[Annual Review of Astronomy and Astrophysics]] |volume=43 |issue=1 |pages=195–246 |date=2005 |doi=10.1146/annurev.astro.42.053102.134017 |bibcode=2005ARA&A..43..195K |url=https://semanticscholar.org/paper/6bd098908758ed1578d4a393c2654208043a767a }}</ref> |

|||

<ref name="KirkpatrickBarman2006">{{Cite journal |doi=10.1086/499622 |title=Discovery of a Very Young Field L Dwarf, 2MASS J01415823−4633574 |year=2006 |last1=Kirkpatrick |first1=J. Davy |last2=Barman |first2=Travis S. |last3=Burgasser |first3=Adam J. |last4=McGovern |first4=Mark R. |last5=McLean |first5=Ian S. |last6=Tinney |first6=Christopher G. |last7=Lowrance |first7=Patrick J. |journal=The Astrophysical Journal |volume=639 |issue=2 |pages=1120–1128 |arxiv=astro-ph/0511462 |bibcode=2006ApJ...639.1120K}}</ref> |

|||

<ref name="Evans2003">{{Cite journal |author=Evans, A.; et al. |title=V838 Mon: an L supergiant ? |journal=Monthly Notices of the Royal Astronomical Society |volume=343 |issue=3 |pages=1054–1056 |publisher=Royal Astronomical Society |date=2003-08 |bibcode=2003MNRAS.343.1054E |doi=10.1046/j.1365-8711.2003.06755.x }}</ref> |

|||