美具久留御魂神社

| 美具久留御魂神社 | |

|---|---|

下拝殿 | |

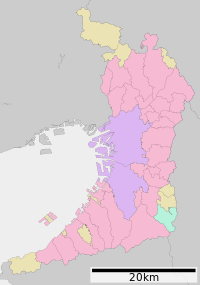

| 所在地 | 大阪府富田林市宮町3丁目2053 |

| 位置 | 北緯34度31分4.72秒 東経135度36分5.13秒 / 北緯34.5179778度 東経135.6014250度座標: 北緯34度31分4.72秒 東経135度36分5.13秒 / 北緯34.5179778度 東経135.6014250度 |

| 主祭神 | 美具久留御魂大神(大国主命の荒魂) |

| 社格等 |

式内社(小) 旧郷社 |

| 創建 | 伝・崇神天皇10年 |

| 別名 | 下水分社 |

| 例祭 | 10月第3金曜日 |

| 地図 | |

美具久留御魂神社(みぐくるみたまじんじゃ)は、大阪府富田林市宮町にある神社。式内社で、旧社格は郷社。大阪みどりの百選に選定されている[1]。当社は下水分社(しものすいぶんのやしろ)とも称され、建水分神社(上水分社、千早赤阪村)、錦織神社(富田林市)とともに「河内国の三水分(みくまり)社」と呼ばれている。

祭神[編集]

- 主祭神 - 美具久留御魂大神(大国主命の荒魂)。大国主命の荒御魂は龍神の和爾神であったという。美具久留御魂とは水泳御魂(みくくるみたま)に由来する水の神であるという。

- 配祀神 - 天水分神(あめのみくまりのかみ)、弥都波迺売命(みずはのめのみこと)、国水分神(くにのみくまりのかみ)、須勢理比売命(すせりひめのみこと)、木花咲耶比売神

歴史[編集]

創建[編集]

社伝によれば、崇神天皇10年(紀元前88年)にこの地にしばしば大蛇が出没したので、天皇自ら視察して「これは大国主命の荒御魂によるものである」といい、出雲振根に杵築大社から生大刀・生弓矢を勘請させ大国主命の神体として[要出典]祀らせたのに始まるという。崇神天皇62年、丹波国氷上郡の氷香戸辺が神懸かりして「玉萎鎮石(たまものしずし)。出雲人祭(いずもひとのいのりまつる)真種之甘美鏡(またねのうましかがみ)。押羽振甘美御神(おしはふるうましみかみ)底宝御宝主(そこたからみたからぬし)。山河之水泳御魂(やまがわのみくくるみたま)静挂甘美御神(しずかかるうましみかみ)。底宝御宝主也(そこたからみたからぬしなり)」と宣託した。天皇は直ちに皇太子の活目入彦命(後の垂仁天皇)を当社に遣わして祀り、「美具久留御魂(みくくるみたま)」の名を贈り、相殿に四神を配祀したという。

概史[編集]

六国史では、嘉祥3年(850年)にみえる「河内国和爾神」の神階が従五位上に進んだと見えるが、これを当社に比定する説がある[2]。日本文徳天皇実録には光孝天皇により「河内大社」の勅額を奉られたとある。

延長5年(927年)成立の『延喜式』神名帳では、河内国石川郡に「美具久留御玉神社」と記載され、式内社に列している[2]。河内国二宮、石川郡総社と称されたともいう。また、平安時代には神宮寺が境内に創建されている。

楠木正成は、建水分神社(上水分社、千早赤阪村)とともに当社(下水分社)を楠木氏の氏神として崇敬していたが、元弘元年(1331年)に正成が下赤坂城に立て籠もって鎌倉幕府と戦った赤坂城の戦いの際に巻き込まれてしまい、幕府軍に焼き払われた。しかし、幕府滅亡後は正成により社領が寄進され、間もなく社殿も再建された。

天正13年(1585年)に豊臣秀吉による紀州征伐の兵火により社殿や神宮寺の堂舎・下之坊以下の十七坊を焼失するが、万治3年(1660年)に社殿が再建された。その際、神宮寺は復興されなかった。

明治維新後、1872年(明治5年)に近代社格制度において郷社に列せられている。

1996年(平成8年)には本殿、拝殿、社務所などの大改築が行われた。

当社は東向きに建てられており二上山を真正面に臨む位置にある。

境内[編集]

本殿は丘陵の山腹に建てられ、その前に上拝殿が、山麓に下拝殿が建てられている。

- 本殿 - 万治3年(1660年)再建。

- 幣殿

- 神門

- 上拝殿 - 万治3年(1660年)再建。

- 祭具庫

- 下拝殿(割拝殿)

- 鎮魂殿

- 社務所

- 神輿蔵

- 祖霊殿

- 地蔵堂

- 嘉喜門院御廟所 - 南朝の後村上天皇の女御で長慶天皇の生母である歌人・藤原勝子を祀る。

- 御旅所 - 東に700m離れた所にある。

- 宮神社裏山古墳群(美具久留御魂神社裏山古墳群) - 本殿の後背にある神体山(神奈備山)に分布する計4基から構成される古墳群である。

摂末社[編集]

- 熊野貴平神社

- 南木神社 - 祭神:楠木正成、楠木正行、楠木正儀、楠木久子

- 皇大神社 - 祭神:天照皇大神・大物主神・事代主神。別名は支子大神宮、河内大神宮とも呼ばれる。

- 郡天神社 - 祭神:菅原道真、事代主命、大国主命。西浦村大字東阪田(現・羽曳野市東阪田)の郡天神社を移築。

- 利雁神社 - 祭神:保食神(倉稲魂神)、八幡大神、天児屋根命。西浦村大字尺度(現・羽曳野市尺度)の式内社・利雁神社を1907年(明治40年)に移築。

- 白雲宮 - 祭神:神武天皇・皇后(媛蹈鞴五十鈴媛)、後醍醐天皇・皇后(中宮西園寺禧子)、珣子内親王、後村上天皇・皇后(女御嘉喜門院)、長慶天皇・皇后(中宮西園寺公重女)、後亀山天皇・皇后(中宮北畠信子)

- 支子稲荷神社 - 祭神:宇迦之御魂神。幣垣稲荷大明神とも呼ばれる。

- 英霊社 - 祭神:氏子出身殉国英霊

- 天狗様 - 祭神:猿田彦神。御神木で通称「一言さん」と呼ばれる。

- 青箭宮

- 愛宕神社

- 大伴神社 - 祭神:大伴黒主。大伴村大字山中田(現・富田林市山中田)の大伴神社を移築。

- 紫天神社

- 富榮神社

- 旭岡神社

- 五畿七道の一の宮 - 畿内・七道(西海道・山陽道・山陰道・南海道・東海道・東山道・北陸道)にある各国の一の宮を御神体山の参道に八本の御神木として祀っている。御神体山参道を一周することで全国の一の宮参拝が出来る。

- 畿内一の宮

- 東海道一の宮

- 東山道一の宮

- 南海道一の宮

- 北陸道一の宮

- 山陰道一の宮

- 山陽道一の宮

- 西海道一の宮

- 和爾宮別宮(龍神社) - 祭神:和爾神。御旅所で祀られている。

-

本殿・上拝殿

-

宮神社裏山1号墳

-

奥神籬碑(宮神社裏山1号墳上)

例祭[編集]

- 10月第3金曜日

脚注[編集]

- ^ “大阪みどりの百選”. 大阪府. 2016年12月23日閲覧。

- ^ a b 美具久留御魂神社(平凡社) 1986.

- ^ 美具久留御魂神社裏山古墳群第1号墳 史跡説明板。

- ^ 「宮神社裏山古墳群の分布調査」『平成27年度 富田林市内遺跡群発掘調査報告書』富田林市教育委員会、2016年、p. 6(リンクは奈良文化財研究所「全国遺跡報告総覧」)。

参考文献[編集]

- 「美具久留御魂神社」『日本歴史地名大系 28 大阪府の地名』平凡社、1986年。ISBN 458249028X。