「ジョホール王国」の版間の差分

Greenland4 (会話 | 投稿記録) マラッカ王国一部を改変転記して立項 タグ: カテゴリを含まない記事の作成 |

Greenland4 (会話 | 投稿記録) 新節設置、節構成変更、加筆修正、調整 |

||

| (2人の利用者による、間の57版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{基礎情報 過去の国 |

|||

'''ジョホール王国'''(ジョホールおうこく、{{lang-en|''Johor Sultanate''}})は[[1528年]]に成立した[[マレー半島]]南部の[[港市国家]]。[[マラッカ王国]]を継承した[[マレー人]]による国家で[[イスラーム教]]を奉じた。 |

|||

|略名 = |

|||

|日本語国名 = ジョホール王国 |

|||

|公式国名 = |

|||

|建国時期 = [[1528年]] |

|||

|亡国時期 = 現在 |

|||

|先代1 =マラッカ王国 |

|||

|先旗1 = Flag of Malacca.svg |

|||

|次代1 =マレーシア |

|||

|次旗1 = Flag of Malaysia.svg |

|||

|次代2 =インドネシア |

|||

|次旗2 = Flag of Indonesia.svg |

|||

|次代3 = |

|||

|次旗3 = |

|||

|国旗画像 = Flag_of_Johor.svg |

|||

|国旗リンク = <!-- リンクを手動で入力する場合に指定 --> |

|||

|国旗幅 = 125px |

|||

|国旗縁 = <!-- no と入力すると画像に縁が付かない --> |

|||

|国章画像 = <!-- 画像ファイル名を入力 --> |

|||

|国章リンク = <!-- リンクを手動で入力する場合に指定 --> |

|||

|国章幅 = <!-- 初期値85px --> |

|||

|標語 = |

|||

|標語追記 = |

|||

|国歌 = |

|||

|国歌追記 = |

|||

|位置画像 = SelatJohor1879.jpg |

|||

|位置画像説明 = [[1879年]]の[[ジョホール海峡]]の風景スケッチ。中国からの[[ジャンク船]]が描かれている。 |

|||

|位置画像幅 = 280 |

|||

|公用語 = [[マレー語]] |

|||

|首都 = サヨン・ピナン(マレーシア・[[ジョホール州]])→バトゥ・サワール→[[タンジュン・ピナン]]([[リアウ諸島|リアウ]]、現インドネシア) |

|||

|元首等肩書 = |

|||

|元首等年代始1 = [[1528年]] |

|||

|元首等年代終1 = [[1564年]] |

|||

|元首等氏名1 = [[アラウッディン・リアヤト・シャー2世 (ジョホール王国)|アラウッディン・リアヤト・シャー2世]] |

|||

|元首等年代始2 = [[1623年]] |

|||

|元首等年代終2 = [[1677年]] |

|||

|元首等氏名2 = [[アブドゥル・ジャリル・シャー3世]] |

|||

|元首等年代始3 = [[1722年]] |

|||

|元首等年代終3 = [[1760年]] |

|||

|元首等氏名3 = [[スライマン・バドラル・アラム・シャー]] |

|||

|元首等年代始4 = [[1762年]] |

|||

|元首等年代終4 = [[1812年]] |

|||

|元首等氏名4 = [[マフムード・シャー3世]] |

|||

|元首等年代始5 = [[1819年]] |

|||

|元首等年代終5 = [[1835年]] |

|||

|元首等氏名5 = [[フサイン・マフムード・シャー]] |

|||

|元首等年代始6 = [[1862年]] |

|||

|元首等年代終6 = [[1895年]] |

|||

|元首等氏名6 = [[アブ・バカール]] |

|||

|元首等年代始7 = |

|||

|元首等年代終7 = |

|||

|元首等氏名7 = |

|||

|面積測定時期1 = |

|||

|面積値1 = |

|||

|面積測定時期2 = |

|||

|面積値2 = |

|||

|人口測定時期1 = |

|||

|人口値1 = |

|||

|人口測定時期2 = |

|||

|人口値2 = |

|||

|変遷1 = 建国 |

|||

|変遷年月日1 = 1528年 |

|||

|変遷2 = マフムード・シャー2世弑逆事件 |

|||

|変遷年月日2 = [[1699年]] |

|||

|変遷3 = スライマンのスルタン就任 |

|||

|変遷年月日3 = 1722年 |

|||

|変遷4 = シンガポール割譲 |

|||

|変遷年月日4 = 1819年 |

|||

|変遷5 = [[海峡植民地]]の建設 |

|||

|変遷年月日5 = [[1826年]] |

|||

|変遷6 = [[イギリス領マラヤ|英領マラヤ]]の成立 |

|||

|変遷年月日6 = [[1909年]] |

|||

|通貨 = |

|||

}} |

|||

'''ジョホール王国'''(ジョホールおうこく、{{lang-en|''Johor Sultanate''}}、または、'''ジョホール・リアウ'''(''Johor-Riau'')、'''ジョホール・リアウ・リンガ'''(''Johor-Riau-Lingga'')、公式には'''ジョホール帝国'''(ジョホールていこく、{{lang-en|''Johor Empire''}}))は[[1528年]]に成立した[[マレー半島]]南部を本拠とする[[港市国家]]で、[[マラッカ海峡]]両岸(現在の[[マレーシア]]と[[インドネシア]])におよぶ海上帝国を築いた。[[マラッカ王国]]を継承した[[マレー人]]による国家で[[イスラーム教]]を奉じ、[[18世紀]]前半の[[政変]]を経て、王都は[[リアウ諸島]]の[[ビンタン島]](現インドネシア・[[リアウ諸島州]])に遷された。現在のマレーシアを構成する州のひとつである[[ジョホール州]]として[[現代]]につらなる王国であり、こんにちも世襲の[[スルタン]]によって王位が継承されている。 |

|||

== ジョホール王国の成立 == |

|||

[[1509年]]、{{仮リンク|ディオゴ・ロペス・デ・セケイラ|pt|Diogo Lopes de Sequeira}}の率いる[[ポルトガル王国]]の遠征隊が[[ムラカ]](マラッカ)に初めて到着して通商を要求、当初、[[マラッカ王国]]のスルタン[[マームド・シャー]]はポルトガルに[[交易]]と[[商館]]の建設の許可を与えた。しかし、[[インド]]におけるポルトガルの[[ムスリム]]迫害を聞き及んでいたイスラーム商人がマームド・シャーにポルトガルの排除を働きかけ、王国は奇襲によりポルトガル人約60名を殺害した。ポルトガル艦隊は24人の捕虜をのこしてインドに帰還した<ref name="ikuta307">[[#石澤生田|石澤&生田(1998)p.327]]</ref>。 |

|||

== 歴史・沿革 == |

|||

この報せを聞いたポルトガルのインド総督[[アフォンソ・デ・アルブケルケ]]は[[1511年]]7月に16隻の艦隊を率いてムラカに来航、アルブケルケはマラッカ王国に対して捕虜の釈放と[[要塞]]建設の用地の提供、さらには[[賠償金]]の支払いを要求したが、マラッカ王国側は捕虜の釈放を除いた条件の受け入れに難色を示したため、上陸したポルトガル軍の攻撃を受けた。マラッカ王国は[[中国]]や[[タイ]]、[[ミャンマー]]、さらには[[地中海]]地域より輸入した[[火砲]]と自国で生産した[[鉄砲]]で応戦したが<ref>[[#リード|A.リード(2002)pp.298-299]]</ref>、マラッカ王国側は火器の使用法について熟知しておらず、性能もポルトガルのものが勝っており<ref name="hirosue97">[[#弘末|弘末(1999)p.97]]</ref>、さらには、国内の[[ジャワ]][[商人]]と[[中国]]商人のなかにポルトガルと内通した一派があって統率を欠き、翌8月、ついにムラカが陥落した<ref name="hirosue97"/>({{仮リンク|マラッカ占領|en|Capture of Malacca (1511)}})。 |

|||

=== ムラカ(マラッカ)の陥落 === |

|||

{{main|マラッカ王国}} |

|||

[[ファイル:Malacca 1630.jpg|left|thumb|300px|[[1511年]]の陥落後、[[ポルトガル]]の[[城塞都市]]化が進んだ[[マラッカ王国]]の王都[[ムラカ]]([[1630年]]の絵地図)]] |

|||

[[1509年]]、{{仮リンク|ディオゴ・ロペス・デ・セケイラ|pt|Diogo Lopes de Sequeira}}の率いる[[ポルトガル王国]]の遠征隊が海上[[貿易]]で繁栄する[[ムラカ]](マラッカ)に初めて到着して[[通商]]を要求、当初、[[マラッカ王国]]のスルタン、{{仮リンク|マフムード・シャー1世|ms|Sultan Mahmud Shah I}}はポルトガルに[[交易]]と[[商館]]の建設の許可を与えた。しかし、[[インド]]におけるポルトガル勢力の[[ムスリム]]迫害を聞き及んでいたイスラーム商人がマフムード・シャーに[[ポルトガル人]]の排除をはたらきかけ、王国は[[奇襲]]によりポルトガル人約60名を殺害した。これに対し、ポルトガル艦隊は24人の[[捕虜]]をムラカにのこしてインドに帰還した<ref name="ikuta307">[[#石澤生田|石澤&生田(1998)p.327]]</ref>。 |

|||

この報せを聞いたポルトガルのインド総督[[アフォンソ・デ・アルブケルケ]](アルバカーキ)は[[1511年]]7月、16隻の艦隊を率いてムラカに来航、アルブケルケはマラッカ王国に対して捕虜の釈放と[[要塞]]建設の用地の提供、さらには[[賠償金]]の支払いを要求したが、マラッカ王国側は捕虜の釈放をのぞいた諸条件の受け入れに難色を示したため、ポルトガル軍は上陸してムラカの港市に攻撃を加えた。マラッカ王国は[[中国]]やシャム([[タイ王国]])、ビルマ([[ミャンマー]])、さらには[[地中海]]地域より[[輸入]]した[[火砲]]と自国で生産した[[鉄砲]]で応戦した<ref>[[#リード|A.リード(2002)pp.298-299]]</ref>。マームド・シャーの軍隊はポルトガル船隊の15倍の兵力を有していたといわれ、攻防戦は熾烈をきわめた<ref name=nagazumi99>[[#永積|永積(1975)pp.99-101]]</ref>。しかし、マラッカ王国の兵は[[火器]]の使用法について必ずしも熟知しておらず、性能もポルトガルのものに劣っていた<ref name="hirosue97">[[#弘末|弘末(1999)p.97]]</ref>。また、インドの[[グジャラート州|グジャラート]]出身の人びとはポルトガルに徹底抗戦したものの、国内の[[ジャワ商人]]は当初からアルブケルケに協力的で、[[中国]]商人や[[クリン人]]のなかにはポルトガルと内通した一派があって統率を欠いていた<ref name="hirosue97"/><ref name=shino1>[http://www31.ocn.ne.jp/~ysino/koekisi3/page002.html 篠原陽一「3・2・1 東南アジアの港市とヨーロッパの進出」](海上交易の世界と歴史)</ref>。最終的に[[華僑]]がポルトガル側についたことで勝敗が決し、同年8月、ついにムラカが陥落した<ref name=nagazumi99/>。これがポルトガルによる「{{仮リンク|マラッカ占領|en|Capture of Malacca (1511)}}」である。 |

|||

マームド・シャーはムラカ南方の[[ムアル]]に逃れて再起をはかったが失敗し、パハンに移った。さらに海上民が多く住む[[ビンタン島]]で体勢を立て直し、[[1512年]]以降5回にわたってムラカを攻略したが成功しなかった。マラッカ海峡域の港市は対ポルトガル連合を組んで抗戦したが、結局、ポルトガルからムラカを奪還することはできなかった。マームド・シャーの子{{仮リンク|アラウッディン・リアヤト・シャー二世 (ジョホール王国)|en|Alauddin Riayat Shah II of Johor|label=アラウッディン・リアヤト・シャー}}はマラッカ王室の分家であるパハン王家の協力の元、[[ジョホール]]にジョホール王国を建設した。 |

|||

この時点で王国がその影響力を行使していたのは、今日の[[ジョホール州]](マレーシア)と[[リアウ州]]・[[リアウ諸島州]](インドネシア)にほぼ相当し、マレー半島の[[クラン川]]から[[リンギ川]]までの地域、{{仮リンク|タンジュン・トゥアン|en|Tanjung Tuan}}(現マレーシア・[[ムラカ州]])、{{仮リンク|ムアル|en|Muar (district)}}(ムアール。ジョホール州)、{{仮リンク|バトゥ・パハッ|en|Batu Pahat}}(ジョホール州)、[[シンガポール]]、{{仮リンク|プラウ・ティンギッ|en|Pulau Tinggi}}その他の[[マレー半島]]東海岸沖の島々、{{仮リンク|カリムン|en|Karimun Regency}}の島々、[[ビンタン島]]、{{仮リンク|リンガ諸島|en|Lingga Islands}}、そして[[スマトラ島]]の{{仮リンク|ブンカリス|en|Bengkalis}}、{{仮リンク|カンパル|en|Kampar Regency}}および{{仮リンク|シアク|en|Siak Regency}}の諸地域であった<ref>Winstedt R.O.(1992) p.36</ref>。しかし、マラッカ王国の直轄地はムラカ陥落前にあってもリンギとムアルのあいだのマレー半島西海岸と内陸は[[グノン・レダン]]にいたる狭小な範囲にすぎなかった<ref name=hirosue131>[[#弘末2|弘末(2004)pp.131-135]]</ref>。その周囲にはマラッカ王が家臣に分与した王国の属領があり、さらに、[[インドラギリ]]、[[ロカン]]、カンパル、[[シアク]]、[[トゥンカル]]などのマラッカ海峡に面したスマトラ島東岸諸国、およびマレー半島東岸の[[パハン]]は、王国にとっては[[属国]]にあたっていた<ref name=hirosue131/>。 |

|||

いずれにせよ、このようなマラッカ王国の勢力圏を中核として、ムラカの政治文化が形成されており、ムラカの[[王族]]や[[貴族]]、さらに[[マレー語]]を母語とする地元民は[[マレー人]]と呼ばれていた。マレー人商人は他地域からの商人に比べて低い、税率3パーセントの税額で商業取引を営むことができた<ref name=hirosue131/>。 |

|||

なお、ムラカを陥落させたあと、ポルトガルはシャムの[[アユタヤ王朝]]やビルマの{{仮リンク|ペグー王朝|en|Hanthawaddy Kingdom}}に使節を送り、友好関係を結んでいる<ref name=shino1/>。 |

|||

=== ジョホール王国の成立と三角戦争 === |

|||

マフムード・シャーはムラカ南方のムアルに逃れて再起をはかったが失敗し、そこを追われてマレー半島東岸で王国の属領であったパハン(現マレーシア・[[パハン州]])に移った。さらに海上民が多く住む[[ビンタン島]](現インドネシア・リアウ諸島州)で体勢を立て直し、[[1512年]]以降5回にわたってムラカを攻略したが成功しなかった<ref name=ishiiku357>[[#石澤生田|石澤&生田(1998)pp.357-361]]</ref>。それに対し、ポルトガルは[[1526年]]、ビンタン島を攻撃して、ここで徹底的な略奪をはたらいた<ref name=ishiiku357/>。マラッカ海峡に臨む港市は対ポルトガル連合を組んだが、結局、ポルトガルからムラカを奪還することができず、マフムード・シャーは逃亡先のスマトラ島のカンパルで失意のうちに世を去った<ref name=ishiiku357/>。その次男であった{{仮リンク|アラウッディン・リアヤト・シャー2世 (ジョホール王国)|en|Alauddin Riayat Shah II of Johor|label=アラウッディン・リアヤト・シャー}}は、1528年、マラッカ王家の分流にあたるパハン王家の助力を得て、カンパルからマレー半島南端のジョホールに移り、[[ジョホール川]]上流の[[プカン・トゥア]]で王国を再建した。これが'''ジョホール王国'''である<ref name=ishiiku357/>。このとき、マフムード・シャーの長男ムザファルは[[ペラ王国]]を建てている<ref name=zenkyu>[http://www.jttk.zaq.ne.jp/cocon-reserch/DATA/C041malayasia.htm 各国データ「マレーシア」]</ref>。 |

|||

ジョホール王国の政庁はジョホール川河口の[[サヨン・ピナン]]に置かれた<ref name=ikuta14>[[#生田14|生田「ジョホール王国」(1988)p.123]]</ref>。王国はこのほかビンタン島を本拠として近隣の島々へも支配権をおよぼし、旧教国ポルトガルに対抗した<ref name=ikuta14/>。ジョホール王国は、首都の位置が変わったというだけで、実質的にはマラッカ王国そのものであった<ref name=ishiiku357/>。ジョホールの一派はさらに、{{仮リンク|シャリーフ・カブンスワン|en|Sharif Kabungsuwan}}を中心として[[ミンダナオ島]](現[[フィリピン]])にムスリム国家の[[マギンダナオ王国]]を建国した<ref group="注釈">マギンダナオ王国が栄えたミンダナオ島の一部は、キリスト教徒の多い現在のフィリピンのなかでもイスラームの信者が多い地域となっており、フィリピンでは「[[イスラム教徒ミンダナオ自治地域]]」(ARMM)として一定の自治を認めている。</ref>。 |

|||

ムラカにおけるポルトガルの占領政策は、ムラカの港市を[[城塞都市]]化し、市街地中心の丘に歴代マラッカ王の[[墓石]]を用いて監視塔をつくり、さらに、丘頂の[[宮殿]]を[[カトリック教会]]に改造したりするなど相当に横暴なものであった<ref>[[#河部|河部(1990)pp.132-134]]</ref>。ジョホール王国は、[[スマトラ島]]北端にあった[[アチェ王国]]や[[オランダ]](後述)と連合してしばしばポルトガル制圧下のムラカを攻撃した。 |

|||

ポルトガル勢力は、1535年と1536年の2度にわたりジョホールのプカン・トゥアを攻撃し、集落を徹底的に破壊したが、住民は内陸部に避難し、ポルトガル人が退去したあと戻って集落を再建した<ref name=ishiiku357/>。 |

|||

[[アジア]]諸国の商人、とくにムスリム商人はカトリックの手に落ちたムラカをしだいに忌避、敬遠するようになり、ムラカの港市としての繁栄はしだいに過去のものとなっていった<ref name=nagazumi101>[[#永積|永積(1975)pp.101-103]]</ref>。ポルトガルが課した高い[[関税]]や貿易上のさまざまな制約も嫌悪され、アジアの貿易船はアチェ王国や[[ジャワ島]]の港市国家[[バンテン王国]]を利用するようになった<ref name=nagazumi101/>。ムラカの価値を下落させてしまったのは、皮肉にもポルトガル人自身だったのである<ref name=nagazumi99/>。 |

|||

[[ファイル:Mateliefmalakka2.gif|right|thumb|250px|1606年のデ・ヨンゲによるオランダ艦隊のムラカへの上陸]] |

|||

ムラカとアチェは、マラッカ海峡を通航する船をめぐって直接の競争相手となり、また、[[スマトラ島]]東岸地域への影響力の行使をめぐっても対立した<ref name=hirosue31>[[#弘末2|弘末(2004)pp.31-32]]</ref>。アチェ王国は、マラッカ海峡の通商の利を一挙に掌握すべくポルトガルとジョホールの双方を攻撃し、ここにいたって「三角戦争」(''Triangular war'')と称すべき状況が生まれた。アチェ王国は[[1524年]]にパサイのポルトガル要塞を占領し、さらに、しばしばジョホール王国が支配していた港市に艦隊を派遣し、略奪をおこなった。[[1564年]]か65年にはジョホール王国の当時の王都{{仮リンク|ジョホール・ラマ|ms|Johor Lama}}(コタ・バトゥ)を攻撃して莫大な財宝を略奪し、王族をはじめとする捕虜をアチェに連行した。アチェはジョホールに傀儡の王を立てたが、ジョホールはまもなくそれを廃して独立を回復した<ref name=ishiiku357/>。 |

|||

アチェ王国のスルタン{{仮リンク|アラウッディン・アルカハル|en|Alauddin al-Kahar}}はさらに、[[オスマン帝国]]最盛期の英主として知られる[[スレイマン1世]]に艦隊のマラッカ海峡派遣を要請し、スレイマン1世はこれに応えて17隻のオスマン艦隊を[[1569年]]に派遣、ムラカとジョホールを攻撃した<ref name=shino1/>。アチェのこの台頭に対し、ポルトガルとジョホールは一時[[休戦協定]]を結んだが、この[[協定]]は同床異夢であったため短命に終わった。 |

|||

ジョホールは再びポルトガル勢力からの攻撃をうけるようになり、[[1587年]]には王都がポルトガル勢力によって破壊されている<ref name=hirosue31/>。しかし、ジョホール王国は、その都度スマトラ東岸を介して[[胡椒]]産地と関係を保持し、また、[[マカッサル]]に逗留したマレー人を通して[[バンダ諸島]](現インドネシア。[[モルッカ諸島]]の一部)の[[丁字]]や[[ナツメグ]]を取り引きして国力を回復させ、16世紀末頃には勢力を伸張させた<ref name=hirosue31/>。そのため、アチェは一時ポルトガルと和解してジョホールに対することを余儀なくされるほどであった<ref name=hirosue31/>。 |

|||

[[17世紀]]初頭、オランダ([[ネーデルラント連邦共和国]])が[[東南アジア]]に達し、[[オランダ東インド会社]]を設立してアジア貿易に参入した。このとき、オランダはアジアの香料貿易をめぐってポルトガルと対立しており、同国との対抗上、同盟相手として選んだのがジョホール王国であった。[[1606年]]の5月および9月、オランダの{{仮リンク|コルネリス・デ・ヨンゲ|en|Cornelis Matelief de Jonge}}総督とジョホールのラジャ・ボングスのあいだで2つの同盟条約が調印された <ref>Borschberg,Peter.''"Hugo Grotius, the Portuguese and Free Trade in the East Indies"''(2010) pp.215–223</ref>。 |

|||

=== ジョホール王国の繁栄 === |

|||

==== 『スジャ・ムラユ』の編纂とポルトガル勢力の駆逐 ==== |

|||

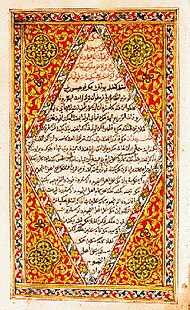

[[ファイル:Frontispiece of a Jawi edition of the Malay Annals.jpg|left|thumb|190px|『スジャヤ・ムラユ』(マラヤ年代記) |

|||

---- |

|||

[[ジャウィ文字]]による年代記の表紙]] |

|||

マラッカ王国の正統な後継者を自認するジョホールではマラッカ王国の[[年代記]]が編纂され、[[1612年]]に『{{仮リンク|スジャヤ・ムラユ|ms|Sulalatus Salatin}}』として完成した<ref name=nakahara>[[#中原|中原(2004)]]</ref>。これは、「{{仮リンク|ブンダハラ|en|Bendahara}}」(''Bendahara'')と称されるジョホール王家の[[世襲]]の[[宰相]]によってまとめられた。これに対し、{{仮リンク|イスカンダル・ムダ|en|Iskandar Muda}}を擁するアチェ王国は、[[1613年]]と[[1615年]]にジョホール王国に対し攻撃を加えた。イスカンダル・ムダはスマトラ島の大部分を制圧し、一時はマレー半島のパハンも支配下に入れたが、[[1629年]]のムラカ遠征の際、アチェ海軍はポルトガルとジョホールの連合により全滅を喫した<ref>D. G. E. Hall(1955)</ref><ref>M.C.Ricklefs(1993) p.34</ref>。このころ、ジョホール王家は、配下のトルンガヌ(現マレーシア・[[トレンガヌ州]])の王と[[パタニ王国]]の女王[[ラジャ・ウング]]の王女との[[婚姻]]を仲介している。パタニ王国(現在のタイ王国[[パッターニー県]])は、マレー半島にあったマレー人のムスリム政権で東南アジアでイスラームを奉じた国家としては古い歴史を有していたが、北のシャム([[アユタヤ王朝]])からの脅威をかかえていた。パタニの王女[[ラジャ・クニン]]とトルンガヌ王[[ヤン・ディ・ペルタン・ムーダ・ジョホール]]との[[婚礼]]が執り行われたのは[[1632年]]のことである。 |

|||

イスカンダル・ムダが活躍していた時期のジョホール王国はアチェに対し守勢にまわらざるをえなかったが、[[1636年]]、イスカンダル・ムダが死去すると、ジョホールはオランダ東インド会社と協力して勢力の回復をはかった<ref name=hirosue31/>。[[1641年]]、オランダ勢力がポルトガル支配のムラカを包囲すると、ブンダハラ・スクダイ擁するジョホールはそれを援助し、ムラカよりポルトガル勢力を駆逐した<ref name=ikuta14/><ref name=hirosue31/>。オランダ軍は海と陸から、ブンダハラ・スクダイは陸上からムラカを攻撃した。ムラカの要塞が陥落した時点で、町の人口はすでに[[飢饉]]と[[感染症]]([[ペスト]])のために激減していた<ref>Borschberg,Peter.''Ethnicity, Language and Culture in Melaka during the Transition from Portuguese to Dutch Rule"''(2010) pp.93–117</ref>。この年、ジョホールはオランダの仲介によりアチェ王国とたがいを認め合う協定を結び、和解している<ref name=hirosue31/>。アチェ王国はパハンより撤退し、たびたびアチェとのあいだで覇権を競った[[デリ王国]](現インドネシア・[[北スマトラ州]])と[[ペラク王国]](現マレーシア・[[ペラ州]])への[[宗主権]]も復活させた<ref name=hirosue137>[[#弘末2|弘末(2004)pp.137-139]]</ref>。[[1642年]]、ジョホール王{{仮リンク|アブドゥル・ジャリル・シャー3世|ms|Sultan Abdul Jalil Shah III}}が[[バトゥ・サワール]]に新都を建設している<ref name=zenkyu/>。 |

|||

==== 全盛期のジョホール王国 ==== |

|||

[[17世紀]]中ごろ、こうしてジョホール王国はオランダ勢力やアチェ王国とも良好な関係を形成しつつ、マラッカ海峡の海上民の支援のもとに全盛期をむかえた。 |

|||

王国は、バトゥ・サワールを中心としてマラッカ王国の版図をほぼ回復してマレー半島南部からスマトラ島中部にまたがる海洋帝国をきずき、国際貿易の中心地となった<ref name=ikuta14/><ref name=ishiiku357/>。この時期のジョホールはとくにスマトラ東岸の諸港市とのむすびつきを強め、[[カンパル]](カムパル。現インドネシア・[[リアウ州]])、[[インドラギリ]](イドゥラギリ。同リアウ州)、[[ジャンビ]](同[[ジャンビ州]])などの港市は中部スマトラの産品の搬出に利用された<ref name=hirosue99>[[#弘末2|弘末(2004)pp.99-102]]</ref>。スマトラの動向を重視するジョホール王国にとって、スマトラ島の山間[[盆地]](現インドネシア・[[西スマトラ州]])に本拠を置く[[ミナンカバウ人]]王朝の権威中枢はとりわけ重要な意味をもっていた<ref group="注釈">ミナンカバウ王の祖先はスマトラ島を創成したと広く信じられており、水界を制する霊力をもち、大地を統べる存在として尊崇されていた。歴代のパガルユン王は、スマトラの「山の王」を自認し、[[雲]]を支配し、黄金を司る力をもっていると唱え、[[大蛇]]を制したとされる[[スマンダン・キニ]]を家宝として相伝した。[[#弘末2|弘末(2004)p.101]]</ref>。そのことは、ミナンカバウの{{仮リンク|パガルユン王国|en|Pagaruyung Kingdom}}の王とジョホール王とのむすびつきを示す[[口承]]が後世に伝わっていることからもうかがわれる<ref name=hirosue99/><ref group="注釈">パガルユン王国は、[[1347年]]に建国されたミナンカバウ人の王朝。[[パドリ戦争]]中の[[1833年]]に滅んだ。 </ref>。 |

|||

オランダもまた、マラッカ海峡の秩序維持のため、ジョホールとの友好関係を重んじた<ref name=hirosue137/>。ムラカはすでに重要な港市ではなくなっており、そのこと自体はオランダ東インド会社にとっては不幸なできごとに相違なかったが、域内貿易全体からみればジョホールの安定こそが重要であると判断されたのである。オランダは、ポルトガル人追放の協力への代償としてジョホールの王族・貴族にムラカでの航行許可証を不要とし、貿易関税を無税とした<ref name=hirosue137/>。ジョホールの王侯貴族たちは交易[[特権]]を活かして外国商人たちと結び、かれらの[[パトロン]]として交易に参加した<ref name=hirosue137/><ref name=jacobs>E. M. Jacobs(2006) P.207</ref>。外国商人の立場からすれば、ジョホールの王侯貴族と結ぶことでオランダが課した交易上のさまざまな拘束からまぬがれることができたのである<ref name=hirosue137/>。 |

|||

ジョホールのスルタンは交易従事者が必要とするすべての[[施設]]を提供した<ref name=jacobs/>。ジョホールは、スマトラ島の胡椒や[[金]]、マレー半島の[[錫]]を主な交易品として、外来商人たちを引きつけ、ジョホール王国自身もインド[[綿布]]を購入するため、オランダ公認の下でインド東部の[[ベンガル地方]]や南東部の[[コロマンデル海岸]]に船舶を派遣し、さらには中国の[[南シナ海]]沿岸に船舶を派遣して交易の振興に努めた。また、[[香辛料]]を輸入するため、さかんに[[マカッサル王国]]とも交易をおこなった<ref name=hirosue137/>。こうした努力により、中国南部や[[台湾]]からの商人、[[ヴェトナム]]・[[カンボジア]]・[[シャム]]の商人、また、[[アラブ人]]、[[インド人]]の商人がジョホールの王都に多数逗留し、さらにポルトガル人、[[イギリス人]]、[[デンマーク人]]らも寄港した<ref name=hirosue31/><ref name=andaya>B.W.Andaya(1984) pp.101-102</ref>。17世紀後半、ジョホールは東西の中継貿易港として、オランダ領ムラカをしのぐ繁栄をきずいている<ref name=hirosue137/>。[[1695年]]に[[スコットランド]]の{{仮リンク|アレクサンダー・ハミルトン (航海士)|en|Alexander Hamilton (sailor)}}がジョホール王国を訪れたとき、1,000家族におよぶ中国人の職人や商人が居住し、[[アラブ]]や[[スーラト]](現インド・[[グジャラート州]])出身の宗教家も多数活躍していた<ref name=hirosue31/>。リアウはとくに、かつてのムラカと同様、イスラーム研究と教育の中心地であった。特別の宗教用宿舎が設置され、正統派の多数の学者を収容し、{{仮リンク|タリーカ|en|Tariqa}}(スーフィー教団)による伝道がさかんになされた<ref name=andaya/>。 |

|||

==== ジャンビとの抗争 ==== |

|||

上述の「三角戦争」のあいだ、ジョホール王国の内部ではスマトラ南東部のジャンビ王国が経済的にも政治的にも地域権力として台頭してきていた。[[1666年]]、ジャンビは、繁栄するジョホール王国の支配から脱却しようと試み、この年から[[1679年]]までの13年間、両者は戦争状態に陥った。この内戦の直接の原因は、ジョホール王国とジャンビ王国のあいだでの王室間の[[結婚]]が破約になったことであった<ref name=zenkyu/>。ジョホールの首都バトゥ・サワールは、戦争中の[[1673年]]、ジャンビ軍から略奪を受けている。それは2,500名におよぶ捕虜や黄金を奪うという大規模なものであり、王国にとって大きな災禍となった<ref name=zenkyu/>。王国の首都は、ジャンビからの攻撃を回避するために頻繁に移動せざるを得なかった。アブドゥル・ジャリル・シャー3世の時代(1623年-1677年)、王国を維持していくための努力として、権力の中心が、ペカン・トゥーアからジョホール・ラマ、セルユト、テナ・プテ、バトゥ・サワールそしてマカム・タヒドへと遷移された。 |

|||

==== ミナンカバウ人・ブギス人のマレー世界への参入 ==== |

|||

ポルトガル、ジョホール、アチェの三者抗争が終結し、ジョホールが域内の拠点として台頭すると、マラッカ海峡にはスマトラ島内陸部のミナンカバウ人や[[スラウェシ島]](セレベス島。現インドネシア)の[[ブギス族|ブギス人]]が多数参入しはじめた<ref name=hirosue137/>。ミナンカバウの人びとの多くがスマトラ東岸やマレー半島に移住し、[[農業]]や[[商業]]にたずさわり、マカッサルがオランダに占領された17世紀後半にはブギス人の移住が始まった<ref name=hirosue137/>。ブギス人は航海技術に優れ、高い戦闘能力を有して[[傭兵]]としても有能であった<ref name=hirosue139>[[#弘末2|弘末(2004)pp.139-142]]</ref>。ジャンビとの戦争において重要な役割を果たしたのもブギス人であった。これら新規移住者たちは、当時人口が稠密であったスマトラの主要港市においては、しばしば先住民との軋轢を生んだが、比較的余裕のあるマレー半島では出身地ごとに[[コミュニティ]]を形成し、[[スランゴール]](現マレーシア・[[セランゴール州]])、[[ランガット]](同セランゴール州)、[[リンギ川|リンギ]](同[[ヌグリ・スンビラン州]])などの各地で集住地が形成されて定住が進んだ<ref name=hirosue137/>。ジョホール王国にとって、移住者の存在は出身地とのあいだの交易活動を促進させ、移住先には農業・[[鉱業]]開発の担い手をもたらすことにもなるので、その活動を認めた<ref name=hirosue137/>。 |

|||

17世紀中葉から後葉にかけて隆盛をきわめたジョホール王国であったが、[[王位継承]]をめぐる内紛やブギス人傭兵による政治介入などによって、17世紀末葉から[[18世紀]]にかけてはその繁栄にもしだいに翳りがみえるようになった<ref name=ikuta14/>。 |

|||

=== 政変とジョホール・リアウ王国 === |

|||

==== マフムード弑逆事件とブギス人 ==== |

|||

[[ファイル:RIAU WEB.jpg|right|thumb|400px|リアウ諸島のマレー式水上集落]] |

|||

[[1699年]]、ジョホール王国のスルタンで不安定な気質の持ち主であった{{仮リンク|マフムード・シャー2世|ms|Sultan Mahmud Shah II}}が、相続人不在のままブンダハラ(宰相)によって殺害され、マラッカ王家の王統が絶えた<ref name=hirosue99/>。マフムードとは[[従兄弟]]の関係にもあったブンダハラは、{{仮リンク|アブドゥル・ジャリル4世|ms|Sultan Abdul Jalil IV}}と称して[[クーデター]]を起こし、みずからスルタンを宣言した<ref name=hirosue99/>。この事件に対し、それまで王家に忠誠を誓っていた海上民たちは動揺し、ジョホールから離反し始めた<ref name=hirosue139/>。新スルタンのアブドゥル・ジャリルは、この海上民の動揺を収めるため、王都を自勢力の拠点である[[リアウ諸島]]に移した。これにより、アブドゥル・ジャリルは海上民たちを帰順させることにようやく成功した<ref name=hirosue139/>。しかし、[[1717年]]、マフムードの遺児であることを主張したラジャ・クチルがスマトラ島の[[シアク]](現インドネシア・リアウ州)に現れた<ref name=hirosue99/>。ラジャ・クチルはこのとき、新スルタンに対し、みずからミナンカバウのバガルユン王家の支持を得ていることを強調している<ref name=hirosue99/>。ラジャ・クチルはアブドゥル・ジャリルを攻撃し、彼をスルタン位から降ろし、[[1718年]]にジョホールの王を名乗った<ref name=hirosue139/><ref group="注釈">ラジャ・クチルは、ジョホール王として「{{仮リンク|アブドゥル・ジャリル・ラフメット・シャー|ms|Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah}}」を名乗ったが、本項では新スルタンのアブドゥル・ジャリル(=アブドゥル・ジャリル4世)とまぎらわしいので「ラジャ・クチル」の表記で統一する。</ref>。アブドゥル・ジャリルは、ラジャ・クチルのもとを逃れ、マレー半島東岸のトルンガヌに移動し、現在のパハン州や[[クランタン州]]の地元首長らの支持を得て[[宮廷]]を構えたが、ラジャ・クチルの放った[[刺客]]により、[[1721年]]、パハンで殺害された<ref name=hirosue99/><ref name=hirosue139/>。 |

|||

これに対し、南スラウェシ出身のブギス人は、旧ブンダハラ家を支えた。アブドゥル・ジャリルの子息ラジャ・スライマン({{仮リンク|スライマン・バドラル・アラム・シャー|ms|Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah}})はブギス人に対し同盟と参戦を要請し、ブギスの人びとはそれに応えたのである<ref name=hirosue99/>。ラジャ・クチルはブギス人の猛攻のため、リアウ諸島からシアクに後退せざるを得なくなった<ref name=hirosue139/>。傭兵として高い戦闘能力をもち、航海技術にすぐれたブギス人に対し、ラジャ・クチル側を支援したミナンカバウの人びとは内陸河川での戦闘を得意としており、海戦は得意ではなかった<ref name=hirosue139/>。なお、リアウ撤退後にラジャ・クチルによって建国された{{仮リンク|シアク王国|en|Sultanate of Siak Sri Indrapura}}は、ミナンカバウの胡椒や[[ガンビール]]、[[コーヒー]]、[[米]]、[[金]]、[[籐]]や[[蜜蝋]]など、主として山林に依拠する物品を輸出する港市として[[19世紀]]中葉まで栄えた<ref name=hirosue99/><ref group="注釈">ガンビール(ガンビールノキ)は、[[アカネ科]]の[[つる植物]]。その[[葉]]を煮詰めて[[タンニン]]を抽出し、[[薬]]用として、あるいはペテール・チューイング用に用いられた。[[#弘末2|弘末(2004)p.40]]</ref>。 |

|||

こうしてブギス人はラジャ・クチルをリアウから追放し、ラジャ・スライマンをジョホール王国の新しいスルタンとしてむかえた<ref name=hirosue139/>。ラジャ・スライマンは、[[1722年]]から[[1760年]]までスルタンとして君臨し、本拠をリアウ諸島の主島ビンタン島に置いた<ref name=hirosue40>[[#弘末2|弘末(2004)pp.40-41]]</ref>。それゆえ、これ以後のジョホール王国はしばしば「'''ジョホール・リアウ王国'''」の名で呼ばれる。王都は、ビンナン島の[[タンジュン・ピナン]]に置かれた。このころから、ジョホール王国はしだいにスマトラ各地に対する支配権を失うようになっていった<ref name=ishiiku361>[[#石澤生田|石澤&生田(1998)pp.361-362]]</ref>。それにともない、マレー半島の各地の領主は錫の採掘と輸出を基盤としてしだいに勢力をもつようになった<ref name=ishiiku361/>。 |

|||

マレー半島の南端沖に所在し、マラッカ海峡の南の入り口となっているリアウ諸島を抑えたジョホール・リアウ王国では、海上民のみならずブギス人が、[[海運]]や商業の従事者として、また軍事力として重要な役割をになった<ref name=hirosue40/>。ブギス人の首領{{仮リンク|ダエン・マレワ|ms|Daeng Marewah}}は、スライマンを援助した見返りに副王(ヤン・ディプルトゥアン・ムダ)の地位を獲得し、代々ダエン・マレワの5兄弟の子孫が世襲することとなった<ref name=hirosue139/>。さらに、ブギス人は王国内において[[マレー人]]と同等の地位が保障され、リアウ港での停泊税や交易関税は免除された<ref name=hirosue139/>。リアウは、[[海産物]]のほか、スマトラ島やマレー半島の胡椒や錫、さらにビンタン島ではガンビール([[ガンビールノキ]])の栽培をおこなって、これらを輸出した<ref name=hirosue40/>。また、ジョホール・リアウ王国を実質的に支えていたブギス人は前代からマレー文化の影響を強く受けて熱心なムスリムとなっており、リアウは東南アジアにおけるイスラームのセンターの1つとして繁栄した<ref name=hirosue40/>。 |

|||

==== ブギス人とオランダ勢力の抗争 ==== |

|||

ブギス人が主導するジョホール・リアウ王国に対し、スルタン・スライマンの女婿でトルンガヌ王国のスルタンであったマンスールは、マレー人王権の復権を図って反旗をひるがえした<ref name=hirosue139/>。スルタン・マンスールは、ダエン・マレワのあとリアウの副王となった{{仮リンク|ダエン・チュラク|ms|Daeng Chelak}}が[[1745年]]に死去し、その[[甥]]にあたる{{仮リンク|ダエン・カンボジャ|ms|Daeng Kemboja}}が副王位に就くと、オランダに対し、リアウからブギス人を追放するよう助力を依頼した<ref name=hirosue139/>。オランダは、監視網をかいくぐって香辛料や[[奴隷]]を運んでくるブギス人の交易活動を敵視していた<ref name=hirosue142>[[#弘末2|弘末(2004)pp.142-146]]</ref>。トルンガヌのマンスールは、[[1747年]]、オランダとのあいだで、協力の交換条件として、リアウの影響下にあったシアクやスランゴールなどの土地と関税免除の特権をオランダに提供する旨の相互協定をむすんだ<ref name=hirosue139/>。 |

|||

これに対し、副王ダエン・カンボジャは、[[1754年]]にリアウ諸島在住のすべてのブギス人をマレー半島のリンギに移住させ、リアウの交易に大打撃をあたえた<ref name=hirosue139/>。[[1755年]]、オランダ勢力がシアク王国で親ブギス派のスルタンを追放した事件を契機として両者間で戦争が始まった<ref name=hirosue139/>。ブギス勢は、ムラカを先制攻撃して多大な損害をあたえたが、翌年に体制を立て直したオランダ軍との戦いに破れ、[[講和]]に応じざるをえなくなった<ref name=hirosue139/>。その結果、マレー半島のリンギ、[[クラン (セランゴール州)|クラン]](セランゴール州)、[[ルンバウ]](ヌグリ・スンビラン州)のブギス人はオランダを宗主として認め、ジョホール国王を君主としてあおぐことに同意した<ref name=hirosue139/>。スルタン・マンスールはオランダに対し、さらにブギス人の追放を求めたが、当時のオランダにはそのような力はなく、この要請は却下された<ref name=hirosue139/>。 |

|||

[[ファイル:Raja Haji Fisabilillah Monument .jpg|right|thumb|300px|リアウ王国の王都だった[[タンジュン・ピナン]]に所在する副王ラジャ・ハジのモニュメント]] |

|||

オランダからの助力を得られなくなったマンスールがトルンガヌに戻ると、マレー人高官たちはダエン・カンボジャにブギス人のリアウへの復帰を求めた<ref name=hirosue139/>。ブギス人なくしては、リアウの交易は成り立たない状態となっていたからである<ref name=hirosue139/>。スルタン・スライマンの死後、{{仮リンク|アブドゥル・ジャリル・ムアッツァム・シャー|ms|Sultan Abdul Jalil Muazzam Shah}}(1760年-[[1761年]])と{{仮リンク|アフマド・リアヤット・シャー|ms|Sultan Ahmad Riayat Shah}}(1761年-[[1762年]])のスルタン2人が相次いで死去したあと、ダエン・カンボジャはスルタン・スライマンの孫で、自身の孫でもある幼少のマフムードを{{仮リンク|マフムード3世|ms|Sultan Mahmud Shah III}}として王位に就け、王国の実権を確実なものとした<ref name=hirosue139/>。 |

|||

==== リアウ王国の繁栄 ==== |

|||

18世紀中葉、リアウはブギス人の海運活動に支えられ、10万人もの人口を抱えて繁栄した<ref name=hirosue139/><ref name=hirosue40/>。ジョホール・リアウ王国副王の末裔[[ラジャ・アリ・ハジ]]が[[19世紀]]に著述した『[[トゥーファト・アル・ナーフィス]](貴重な贈り物)』によれば、リアウの人口10万のうち半数はブギス系の人びとであったという<ref name=hirosue139/>。ブギス人は、[[モルッカ諸島]](マルク諸島、現インドネシア)や[[小スンダ列島]](現インドネシア。[[バリ島]]から[[ティモール島]]まで東西に連なる)などでも広く交易活動に参加した<ref name=hirosue139/>。当時オランダ東インド会社が交易独占を試みたモルッカの香辛料をその監視網をかいくぐって購入し、故地であるスラウェシ島や[[カリマンタン島]]を経てマラッカ海峡域に供給した<ref name=hirosue139/>。[[パレンバン]](現インドネシア・[[南スマトラ州]])やジャンピの胡椒、スランゴールの錫などをもたらしたのもブギス人たちであった<ref name=hirosue139/>。リアウの繁栄が頂点に達したのは、上述の副王ダエン・カンボジャの時代、およびダエン・チュラクの子で[[1777年]]に副王となった{{仮リンク|ラジャ・ハジ|ms|Raja Haji Fisabilillah}}の時代であった<ref name=hirosue139/>。 |

|||

リアウには、ブギス人や中国人、[[イギリス人]]私貿易商人、インド系ムスリム商人、アラブ商人などが寄港し、西方からはインド産の綿布や[[アヘン]]、[[武器]]や[[弾薬]]をもたらした<ref name=hirosue139/><ref name=hirosue40/>。リアウ周辺の海域はまた、対中国貿易の[[輸出]]品として重要な[[海産物]]も豊かであった<ref name=hirosue139/>。海産物の[[漁労]]や採集を担ったのは海上民であったが、18世紀中葉に中国からの来航船が増えると中国商人とともに移住者も増加した<ref name=hirosue139/>。また、18世紀後半には[[サイイド]](「主人」)や[[シャイフ]](「族長」)を名乗るアラブ人が多数居住し、[[スーフィズム|イスラーム神秘主義教団]]の活動もさかんであった<ref name=hirosue40/>。 |

|||

なお、この時期には[[イギリス]]も東南アジア貿易に乗り出した。[[1623年]]の[[アンボイナ事件]]でオランダに一敗地を喫して[[インド亜大陸]]や[[イラン]]に転進しながらも積極的にアジア進出に乗り出していった。イギリスは、18世紀中葉のインドでの[[フランス]]との抗争に勝利したあと、特に東南アジア進出をさかんに進めた<ref group="注釈">18世紀後葉の英仏両国は、ヨーロッパ大陸では[[七年戦争]]([[1756年]]-[[1763年]])、[[北アメリカ大陸]]では[[フレンチ・インディアン戦争]]([[1754年]]-1763年)、インド亜大陸では[[プラッシーの戦い]]([[1757年]])をそれぞれ戦った。いずれの戦争もイギリス側優位で終結した。</ref>。 |

|||

=== 「商業の時代」の終焉とリアウ王国の衰亡 === |

|||

==== 「商業の時代」から「開発の時代」へ ==== |

|||

17世紀後半から18世紀の前半にかけて、オランダの[[台湾]]における根拠地であった[[ゼーランディア城]]が[[鄭成功]]によって占領されたため、オランダが日本や清国向け商品であった[[砂糖]]、[[樟脳]]、[[鹿皮]]などを東南アジアの地域内で調達しなければならなくなったこと、[[胡椒]]の供給過多によって胡椒価格が大幅に下落したこと、日本からの[[銀]]の輸入が途絶えたこと、ヨーロッパで[[茶]]や[[コーヒー]]の消費が拡大し、[[キャラコ]]ブームが起こったことなどによって、東南アジア、とくに諸島部の国際貿易活動に大きな変化が生じた<ref name=ishiiku376>[[#石澤生田|石澤&生田(1998)pp.376-380]]</ref>。端的にいえば、東南アジア海域では銀不足もあってインド産の綿布や中国産のさまざまな商品を入手することが困難になっていったのである。これにより、中継貿易そのものが低迷し、以前のような利益が商業から得られなくなって、東南アジアにおける「商業の時代」は終わりを告げた。それは、交易に生きてきたジョホール王国にとって転機をせまるものであった。こうした状況の変化に対応する方法としては、輸入品の国産化と新しい輸出商品の開発が考えられるが、いずれにしても、こののちジョホール・リアウ王国を含めた東南アジアでは開発経済が指向されるようになったのである<ref name=ishiiku376/>。 |

|||

==== リアウ王国の衰亡と英蘭戦争 ==== |

|||

[[ファイル:Battaille Gondelour 1783 gravure hollandaise imaginaire 1783.jpg|right|thumb|400px|第四次英蘭戦争におけるフランスの提督[[ピエール・アンドレ・ド・シュフラン]]の介入(1783年、[[セイロン島]]沖) |

|||

---- |

|||

シュフラン提督率いる[[フランス海軍]]がイギリスの[[エドワード・ヒューズ (軍人)|エドワード・ヒューズ]]提督に挑んだことでアジアにおけるオランダの植民地がおおいに救われている。]] |

|||

[[1780年]]、[[ヨーロッパ大陸]]では[[英蘭戦争#第四次英蘭戦争|第四次英蘭戦争]]が起こり、その余波は東南アジアにもおよんだ<ref name=hirosue142/>。[[1782年]]、オランダ勢力がリアウに停泊していたイギリス船を捕獲した行為に対し、副王ラジャ・ハジは怒り、オランダに抗議するとともに、ブギス人の[[慣習]]にしたがって支配者の取り前として没収品の半分を差し出すことを求めた<ref name=hirosue142/>。しかし、この要求は拒絶されたため、ラジャ・ハジはリアウ、スランゴール、ルンバウ在住のブギス人を動員して戦闘準備を進めた。オランダは[[1783年]]末にリアウを先制攻撃したもののブギス人の反撃により敗北し、撤兵した<ref name=hirosue142/>。ラジャ・ハジは王国の全戦力をオランダ領ムラカの包囲に投入し、オランダ勢力はそのため窮地に陥ったが、[[1784年]]にイギリスとの戦争が終わると、本国は6隻の艦隊をムラカに派遣、ようやくこの難をのがれた<ref name=hirosue142/>。 |

|||

1784年8月、勢いづいたオランダはスランゴールを降伏させてオランダ支配を認めさせ、同年10月にはリアウも占領した<ref name=hirosue142/>。スルタンのマフムードは、オランダの[[進駐軍]]に対し、ブギス人の束縛から[[自由]]になったとして感謝の意を述べ、ジョホール・リアウ王国がオランダの属国となる協定に同意した<ref name=hirosue142/>。これにより、リアウの宮廷にはオランダ人理事官が送り込まれ、その実質的な統治者となり、リアウ以外の場所で出生したブギス人はリアウより追放された<ref name=hirosue142/>。 |

|||

ところが、スルタン・マフムードはやがてオランダ人理事官の監視を嫌悪するようになり、両者の関係は悪化した<ref name=hirosue142/>。マフムードは協定に違背し、[[スールー諸島]](現フィリピン)に本拠を置き、当時マラッカ海峡域にまで進出しはじめた[[スールー王国]]の海洋民[[イラヌン人]]を用いてリアウのオランダ人を追放した<ref name=hirosue142/>。しかし、協力の報酬をめぐる問題からイラヌン人たちとマフムードが対立するようになり、そこへオランダの反撃があってスルタンはパハンに逃亡した<ref name=hirosue142/>。リアウの多くのマレー人がパハンやトルンガヌへ、ブギス人もスランゴールや{{仮リンク|シンタン|id|Kabupaten Sintang}}(現インドネシア・[[西カリマンタン州]])をはじめとするカリマンタン([[ボルネオ島]])などに去って、リアウの繁栄は終焉をむかえた<ref name=hirosue142/>。18世紀末ころの王国は、大きくはリアウ王国とパハン王国とに分裂の傾向を見せるようになった<ref name=ikuta14/>。 |

|||

一方、[[イギリス東インド会社]]は、[[1786年]]にはマラッカ海峡に臨む[[ペナン島]](現マレーシア・[[ペナン州]])を獲得している。これは、[[シャム]]の攻撃を恐れた{{仮リンク|クダ王国|en|Kedah Sultanate}}が、イギリスの{{仮リンク|フランシス・ライト|en|Francis_Light}}の提案に応えて、イギリスの軍事援助の見返りにペナン島を東インド会社に賃貸したものである。この後、ペナン島は「プリンス・オブ・ウェールズ島」と改名され、イギリスの東南アジア進出の拠点となった。[[1791年]]にはシャムがパタニ王国を侵攻したため、クダ王国は協定によりイギリスに派兵を要求したが拒否されている。イギリスの違約を知ったクダ王国は1万人規模の大軍を動員してペナン島奪回を企図したが、この計画は事前にフランシス・ライトの知るところとなり、クダはペナン奪回に失敗したのみならず、島の対岸に位置するマレー半島の{{仮リンク|スブランプライ|en|Seberang Perai}}をも奪われ、ともに正式にイギリスへ割譲することとなった。 |

|||

=== 王国の分裂とマレーの植民地化 === |

|||

[[ファイル:Johor-AbuBakar.jpg|right|thumb|170px|「近代ジョホールの父」といわれるアブ・バカール]] |

|||

[[ファイル:British Malaya circa 1922.PNG|right|thumb|170px|[[1922年]]の英領マラヤ |

|||

---- |

|||

赤が海峡植民地、黄がマレー連合州、青が非連合州 |

|||

]] |

|||

[[1804年]]、スルタン・マフムードとブギス人の副王{{仮リンク|ラジャ・アリ|ms|Raja Ali}}は盟約を結んでリアウに復帰した<ref name=hirosue142/>。しかし、双方の確執は解消されることなく、まもなくスルタンはリアウを去って、さらにその南の{{仮リンク|リンガ諸島|en|Lingga Islands}}(現インドネシア・リアウ諸島州)へ移った(「'''ジョホール・リアウ・リンガ'''」)<ref name=hirosue142/>。[[1812年]]、マフムードが死去すると、王位継承をめぐってブギス側(副王派)とマレー側(スルタン派)が対立した<ref name=hirosue142/>。イギリスとオランダがこれに介入し、マフムードの長子はジョホール王国のスルタンとなり、ブギス人が推薦する{{仮リンク|アブドゥル・ラーマン・ムアッツァム・シャー|ms|Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah (Tengku Abdul Rahman)}}は[[リンガ王国]]のスルタンとなった。 |

|||

[[1819年]]、[[イギリス東インド会社]]の社員[[トーマス・ラッフルズ]]は、ジョホールの対岸にある島シンガプラ(現在の[[シンガポール]])に上陸し、リアウの反国王派の王族{{仮リンク|フサイン・マフムード・シャー|ms|Sultan Hussain Shah}}を招いてジョホール王とした。この島の[[地政学]]的重要性に目を付けたラッフルズは、ジョホール王フサイン・マフムードとシンガプラの[[首長]]であるマハーラージャ・アブドゥル・ラーマンとのあいだで協定を結び、要塞と[[植民地]]を建設することを合意してジョホール王国から[[買収]]した地である<ref>[[#河部|河部(1990)pp.219-223]]</ref><ref name=kawabe261>[[#河部|河部(1990)pp.261-264]]</ref>。以後、イギリスはここに関税のかからない[[自由貿易]]港を建設し、東南アジア貿易の拠点とした<ref name=hirosue142/>。こうしてリアウに代わってシンガポールが新たな交易拠点として発展し始めるようになったのである<ref name=hirosue142/>。その際、ラッフルズが交易のパートナーとして最も期待したのが、ブギス人であった<ref name=hirosue142/>。ブギス人たちは、中国市場向けの重要な商品である[[燕巣 (食材)|燕巣]](えいそう)や[[鼈甲]](べっこう)、[[砂金]]、[[龍脳]]、[[安息香]]などの海産物・林産物を東部インドネシア各地やスマトラ・カリマンタンなどからシンガポールへ運び、そこでインド産の綿布やアヘン、ヨーロッパ産のタバコを得た。蒸気船が一般的なものとなる19世紀後半まで、東部インドネシア海域で最も活発に交易活動を担ったのはブギス人たちだったのである<ref name=hirosue142/> |

|||

[[1824年]]、英蘭両国は、マラッカ海峡域における互いの勢力範囲を確定させた[[英蘭協約]]を締結し、イギリスの領有するスマトラ島西海岸の{{仮リンク|ベンクーレン|en|Bengkulu_(city)}}とオランダ領ムラカが交換された。これにより、イギリスはペナン-ムラカ-シンガポールをむすぶマレー半島西岸諸港市を手中に収めた。同時に、リアウ・リンガ諸島はじめスマトラ島や[[ジャワ島]]はオランダの勢力圏となり、リアウ王国とジョホール王国の分離が決定的なものとなり、リアウ王国はスマトラ島中部と付近の島々、ジョホール王国はマレー半島南部を支配することとなった<ref name=ikuta14/><ref name=hirosue142/>。[[1826年]]、イギリスはシャムとのあいだに{{仮リンク|バーニー条約|en|Burney Treaty}}を結び、ペナン島、ムラカおよびシンガポールを一括して「[[海峡植民地]]」と称する植民地を成立させ、その首都をシンガポールに置いた<ref name=kawabe261/><ref group="注釈">「海峡植民地」には、[[1886年]]から[[ココス諸島]]と[[クリスマス島 (オーストラリア)|クリスマス島]]が、[[1906年]]に[[ラブアン|ラブアン島]]がそれぞれ編入されている。</ref>。マレー半島南部では、独立国としてパハンとジョホールの2王国をのこすばかりとなった<ref name=ikuta14/>。 |

|||

[[ファイル:JB state mosque 2.jpg|left|thumb|280px|[[ジョホールバル]]のスルタン・アブ・バカール・モスク]] |

|||

[[1833年]]にイギリス東インド会社の領有権が[[イギリス国王]]の[[統治権]]下に置かれ、さらに[[1858年]]には東インド会社の解散にともない、海峡植民地はイギリスの直轄植民地となった。海峡植民地の統治はイギリスの植民地省によって担われた<ref name=kawabe261/>。この間も、ジョホールは王国としての[[独立]]を保った。しかし、それまで東南アジア海域に参入した外来勢力に対し、むしろそれを介在させることで権力を構築してきた港市支配者に対し、その権限を厳しく制限する植民地支配が持ち込まれつつあり、東南アジアも本格的な[[帝国主義]]時代をむかえたのである<ref name=hirosue142/>。 |

|||

[[1862年]]、英主といわれた{{仮リンク|アブ・バカール|en|Abu Bakar of Johor}}がジョホール王国のスルタンに即位した(皇帝の称号があたえられたのは[[1866年]]のことである)。マレー半島の他の州が次々と植民地化されていくなかで、アブ・バカール率いるジョホールは国家を維持し、独自の経済開発を進めて[[近代化]]の実をあげた。アブ・バカールはシンガポールの対岸に港湾を建設し、[[1884年]]、その港は[[ジョホールバル]]と命名された<ref name=ikuta14/>。王宮もジョホールバルに遷され、[[1894年]]には[[憲法]]を発布した<ref name=ikuta14/>。アブ・バカールはこんにち「近代ジョホールの父」と呼ばれている。 |

|||

港市としては衰亡したリアウは、19世紀においてもイスラーム神秘主義者の集うセンターでありつづけた<ref name=hirosue142/>。マラッカ海峡においてブギス人が活発に交易に参加しようとする限り、交易者はイスラームを奉じてマレー社会の一員となることが重視されたからであった<ref name=hirosue142/> |

|||

イギリスはその後、マレー半島内部のヌグリ・スンビラン、パハン、ペラク(ペラ)、スランゴールなどスルタン領の諸国に干渉を加え、[[1896年]]にはこれら[[首長国|諸侯国]]を[[保護国]]化して[[マレー連合州]]を組織させた。さらに、マレー連合州は[[1909年]]、[[カリマンタン島]]の[[ブルネイ]]やマレー半島内の非連合州とともにシンガポール駐在の海峡植民地知事の管轄下に置かれて[[イギリス領マラヤ]]が完成し、マレー半島北部のトルンガヌ、クランタン、[[クダ州|クダ]]、[[プルリス州|プルリス]]の非連合州もイギリスの支配下に入った<ref name=kawabe261/>。ジョホールも非連合州であったが、ここにはイギリスの総顧問官が置かれ、王国の実権はイギリス人顧問の手にうつった<ref name=ikuta14/><ref name=kawabe261/>。こうして、1909年にはイギリスによるマレー全土への支配権が確立した。 |

|||

=== 現代のジョホール === |

|||

{{main|ジョホール州}} |

|||

[[ファイル:SultanPalastJB.jpg|right|thumb|280px|ジョホールバルのスルタンの宮殿]] |

|||

イギリスの支配下にあっても、ジョホールは諸侯国のひとつとして世襲のスルタンが王位を継承した。[[第二次世界大戦]]中は日本([[大日本帝国]])、戦後は再びイギリスの支配下に置かれ、[[1948年]]、イギリス保護領の[[マラヤ連邦]]の一部となった。[[1957年]]にはマラヤ連邦がイギリスより独立を果たし、[[1963年]]、シンガポールおよびイギリス植民地の[[サラワク州|サラワク]]と[[サバ州|サバ]]を合わせて[[立憲君主制]]の[[連邦国家]]「マレーシア」となったが、その際、ジョホールは連邦を構成する1つの州(ジョホール州)となって、現在に至っている。なお、[[1965年]]にはマレーシアよりシンガポールが分離・独立したが、現代のジョホールはその位置より、経済的・文化的にシンガポールとの結びつきが最も強い地域となっている。 |

|||

スルタンの世襲は現在もつづいており、16世紀以来の伝統を今に伝えている<ref name=ikuta14/>。ジョホール州のスルタンは、他州のスルタン同様、[[マレーシアの国王|マレーシア国王]]候補の資格をもち、国王選挙権を有している。なお、マレーシアの国王は現在、国内13州のうち9州(ジョホール州・[[クダ州]]・[[クランタン州]]・[[ヌグリ・スンビラン州]]・[[パハン州]]・[[ペラ州]]・[[プルリス州]]・[[スランゴール州]]・[[トレンガヌ州]])にいるスルタンによる[[互選]]で選出され、任期5年となっている。互選が建前になっているものの、実際には[[輪番]]制に近い象徴的な君主である。 |

|||

== 統治形態と君臣関係 == |

|||

ジョホール王国の旧来の統治形態は、マラッカ王国のそれを引き継いだ。最も高い権威は、スルタンとして知られる「ヤン・ディ・ペルトゥアン」(国王)の手中にあり、スルタンは、スルタンへの[[助言]]を任務とする「マジュリス・オラング・カヤ」(富裕者の[[評議会]])の補佐を受けた。評議会を構成したのは、ブンダハラ(宰相)、テメンゴン(首長)、ラクサマナ(提督)、シャーバンダル(港市長官)、そしてスリ・ビジャ・ディラジャであった。18世紀においては、ブンダハラはパハンに住み、ジョホールのテメンゴンはシンガポールのテロッ・ベランガに住んだ。各称号の貴族は、ジョホールのスルタンより授与された各権限にもとづき、それぞれ独立した地域の管理経営をおこなった。 |

|||

ジョホール帝国は分権化されていた。それは4つの主要な封土とスルタンの領土から成っていた。封土については、ムアルとその領域はムアルのラジャ・テメンゴンの支配下にあり<ref>(Tun) Suzana (Tun) Othman(2006) p.239</ref>、パハンはブンダハラがその執事職を務め<ref>(Tun) Suzana (Tun) Othman(2003) p.36</ref>、リアウは副王の統制下にあって、現ジョホール州の主要部とシンガポールはテメンゴンの下にあった。それ以外の「帝国」の領域はスルタンに属した。スルタン自身はリンガに住んだ。ラジャ・テメンゴン・ムアルを除くオラング・カヤ(「富裕者」)はスルタンに直接上申することができた。ムアルにあってラジャ・テメンゴンはスルタンより独立国家の君主として承認されていた。 |

|||

マレー人の間では、王族と臣下(海上民)の関係は双務的、ないし対等な者同士の契約関係であった<ref name=ishiiku298>[[#石澤生田|石澤&生田(1998)pp.298-300]]</ref>。すなわち、王が臣下を保護する限りにおいて王に忠誠をつくすのであり、王が臣下に対し必ずしも絶対的な支配権をもつというものではなかった<ref name=ishiiku298/>。しかし、その一方で、イスラームの受容によってマレーの王権は従前の「デワ・ラジャ(神王)」の観念に「[[ウンマ]](イスラーム共同体)の統治者」という観念が付加され、しだいに「[[アッラー]]の地上における影」として絶対的な権威をもつようになった<ref name=nakamuura192>[[#中村|中村(1991)pp.192-200]]</ref>。時代が下るとともに君臣関係は国王絶対の専制的なものに変化していったのである<ref name=ishiiku298/>。王族・廷臣をはじめとするムスリムは、王に対して無条件の忠誠と服従を誓わなくてはならず、王に対する不忠や背信・反逆は「ドゥハルカ」と総称され、[[死刑]]をもって罰せられる重罪と考えられた<ref name=nakamuura192/>。しかし、そのなかであっても、王は、「アディル」([[正義]])と称される王にふさわしい資質と規範をもたなければならないとされ、また、王族・廷臣らによるコンセンサスと協議とによって制約を受けていた。王位継承も含め、重大な政治的案件に関しては、王の独断専行は許されていなかった<ref name=nakamuura192/>。ジョホールの国内政治史は、一面では、こうした異なる方向性をもつ君臣関係のせめぎ合いの歴史ともみなすことができる<ref name=ishiiku298/>。 |

|||

== 帝国の範囲 == |

|||

ジョホール王国は、マラッカ王国を受け継いでおり、その支配のおよぶ領域の範囲もまた引き継いだ。それは、マレー半島の南部とスマトラ島南東部であり、さらにリアウ諸島およびこれらに付属する島嶼におよんだ。これらのなかには、家臣の封土であるパハン、ムアル、ジョホール州主要部そしてリアウの島々などを含んでいる。「帝国」統治の中枢は、時代により変遷しており、当初はサヨン・ピナン、そして、コタ・カラ、セルユト、ジョホール・ラマ、バトゥ・サワール、コタ・ティングリなどであったが、いずれもジョホール州内、リアウそしてリンガ諸島に位置していた。近代ジョホール王国の首都は、こんにち「ジョホール・バル」の名で知られるタンジュン・プテリに置かれた。 |

|||

== 歴代スルタン一覧 == |

|||

[[ファイル:Johor-Ibrahim.jpg|right|thumb|170px|王国第22代のスルタン・イブラヒム(Sultan Ibrahim ibni Sultan Abu Bakar、在位:[[1895年]]-[[1959年]])]] |

|||

[[ファイル:Sultan iskandar kite.jpg|right|thumb|170px|マレーシア国王も務めたジョホールのスルタン・イスカンダル(Sultan Iskandar ibni Almarhum Sultan Ismail、在位:[[1981年]]-[[2010年]])]] |

|||

# 1511-1528: [[:ms:Sultan Mahmud Shah I|Sultan Mahmud Shah I]] |

|||

# 1528-1564: [[:ms:Sultan Alauddin Riayat Shah II|Sultan Alauddin Riayat Shah II]] (Raja Ali/Raja Alauddin) |

|||

# 1564-1579: [[:ms:Sultan Muzaffar Shah II|Sultan Muzaffar Shah II]] (Raja Muzafar/Radin Bahar) |

|||

# 1579-1580: [[:ms:Sultan Abdul Jalil Shah I|Sultan Abdul Jalil Shah I]] (Raja Abdul Jalil) |

|||

# 1581-1597: [[:ms:Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Shah II|Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Shah II]] (Raja Umar) |

|||

# 1597-1615: [[:ms:Sultan Alauddin Riayat Shah III|Sultan Alauddin Riayat Shah III]] (Raja Mansur) |

|||

# 1615-1623: [[:ms:Sultan Abdullah Ma'ayat Shah|Sultan Abdullah Ma'ayat Shah]] (Raja Mansur) |

|||

# 1623-1677: [[:ms:Sultan Abdul Jalil Shah III|Sultan Abdul Jalil Shah III]] (Raja Bujang) |

|||

# 1677-1685: [[:ms:Sultan Ibrahim Shah|Sultan Ibrahim Shah]] (Raja Ibrahim/Putera Raja Bajau) |

|||

# 1685-1699: [[:ms:Sultan Mahmud Shah II|Sultan Mahmud Shah II]] (Raja Mahmud) |

|||

# 1699-1720: [[:ms:Sultan Abdul Jalil IV|Sultan Abdul Jalil IV]] (Bendahara Paduka Raja Tun Abdul Jalil) |

|||

# 1718-1722: [[:ms:Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah|Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah]] (Raja Kecil/Yang DiPertuan Johor) |

|||

# 1722-1760: [[:ms:Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah|Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah]] (Raja Sulaiman/Yang DiPertuan Besar Johor-Riau) |

|||

# 1760-1761: [[:ms:Sultan Abdul Jalil Muazzam Shah|Sultan Abdul Jalil Muazzam Shah]] |

|||

# 1761-1762: [[:ms:Sultan Ahmad Riayat Shah|Sultan Ahmad Riayat Shah]] |

|||

# 1762-1812: [[:ms:Sultan Mahmud Shah III|Sultan Mahmud Shah III]] (Raja Mahmud) |

|||

# 1812-1819: [[:ms:Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah|Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah]] (Tengku Abdul Rahman) |

|||

# 1819-1835: [[:ms:Sultan Hussain Shah|Sultan Hussain Shah]] (Tengku Husin/Tengku Long) |

|||

# 1835-1877: [[:ms:Sultan Ali|Sultan Ali]] (Tengku Ali; tetapi baginda tidak diiktiraf oleh Inggeris) |

|||

# 1855-1862: [[:ms:Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim|Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim]] (Seri Maharaja Johor) |

|||

# 1862-1895: [[:ms:Sultan Abu Bakar Daeng Ibrahim|Sultan Abu Bakar Daeng Ibrahim]] (Temenggung Che Wan Abu Bakar/Ungku Abu Bakar) |

|||

# 1895-1959: [[:ms:Sultan Ibrahim ibni Sultan Abu Bakar|Sultan Ibrahim ibni Sultan Abu Bakar]] |

|||

# 1959-1981: [[:ms:Sultan Ismail ibni Sultan Ibrahim|Sultan Ismail ibni Sultan Ibrahim]] |

|||

# 1981-2010: [[:ms:Sultan Iskandar ibni Almarhum Sultan Ismail|Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj]] |

|||

# 2010-現在: [[:ms:Sultan Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar|Sultan Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar]] |

|||

== ジョホール王国の歴史的意義 == |

|||

[[ファイル:Malaccapalace.jpg|thumb|right|280px|『スジャヤ・ムラユ』の記述をもとに復元された[[マラッカ王国]]の王宮]] |

|||

ジョホール王国は、マラッカ王国の後身として現在の[[マレーシア]]につながっている<ref name=ikuta27>[[#生田27|生田「マラッカ王国」(1988)p.179]]</ref>。 |

|||

たとえば、[[マレー語]]の[[古典]]のなかでも特に重要なひとつとみられているのが上述の『スジャヤ・ムラユ』である<ref name=nakahara/>。この[[歴史書]]は、1612年、ジョホール王国の世襲の宰相(ブンダハラ)によって現在のようなかたちに整えられた<ref name=nakahara/>。内容はマラッカ王国の歴史で、[[アレクサンドロス大王]]にさかのぼる王統の神話的記述にはじまり、マラッカの[[宮廷]]を中心としたマラッカ王国の建国とその黄金時代、そして、1511年のポルトガルの侵略による王国滅亡までを叙述している<ref name=nakahara/>。 |

|||

また、マラッカ王国時代のムラカで編纂された「[[ムラカ法典]]」は、[[シャリーア]](イスラーム法)と在来の[[慣習法]]を統合したものであり、これはジョホール王国にも引き継がれて東南アジアの海域世界での商業[[規範]]となった<ref name=hirosue131/>。この法典はジョホール・リアウ王国のみならず、アチェ、クダ、パハン、パタニ、[[ポンティアナック]](現インドネシア・西カリマンタン州)、[[ブルネイ]](現ブルネイ・ダルサラーム国)などの諸港市でも採用され、再編纂された<ref name=hirosue142/>。この法典のなかの「海事法」は特に、[[船長]]や[[乗組員]]の役務や権限のほか積荷の扱いなどの詳細な規定であったが<ref name=hirosue131/>、これもまた、ブギス人によって再編成された<ref name=hirosue142/>。その結果、ムラカ-ジョホールの商業ネットワークをとおして、[[売買]]・賃貸・委託取引などをめぐる規範をそのなかにもっているイスラームの教えが重視された<ref name=hirosue131/>。東南アジアのイスラーム化は、大量の移民や軍事的征服によらずして既存の王国全体が王を頂点としてイスラームに改宗したことが特徴的であり、それは諸港市をむすぶ紐帯・規範として機能した<ref name=nakamuura192/>。 |

|||

本来、「マレー人」とはマラッカ王国の王族・貴族およびムラカの地元民を指していた<ref name=hirosue131/>。しかし、上述のように、マレー世界の広がりとともに、ミナンカバウ人やブギス人が交易に参入し、ジョホール王国の国内政治においても重要な役割をになうようになると、「マレー人」は、その出自よりも文化様式にもとづいて再定義されることが多くなった<ref name=hirosue142/>。たとえば、リアウに居住したブギス人たちは、必ずしもマレー人との差異を強調したわけではなかった。ブギス人は、マレー人との通婚などを通してマレー文化に親しみ、自分自身をマレー社会の一員と考えていた<ref name=hirosue142/>。上述の『トゥーファト・アル・ナーフィス(貴重な贈り物)』の著者で副王家に連なるブギス人のラジャ・アリ・ハジは、自著のなかでヨーロッパ文明に傾倒して伝統的なマレー文化を軽視しがちなリンガ諸島在住のスルタンを批判し、マレー人支配者の採るべき行動や正しいマレー語の使用法を訴えているほどである<ref name=hirosue142/>。そしてまた、マレー人王族との共存を『[[クルアーン]](コーラン)』をはじめとするイスラームの教義のなかに見出そうとしたのである<ref name=hirosue142/>。 |

|||

さらに、現在のインドネシアの[[国語]]である[[インドネシア語]]、マレーシアの[[公用語]]のひとつであるマレー語はともに、かつてはムラカの言語であったが、東南アジアの[[島嶼]]部で広く[[商業]]用の[[共通語]]として用いられたところから、[[ジャワ語]]など多数者の日常語をさしおいて、それぞれの国の国語として採用されたものである<ref name=ikuta27/>。マレー語は元来、リアウ・リンガ諸島付近で話されていた[[オーストロネシア語族]]に属する一言語であった<ref name=hirosue131/>。これがムラカ-ジョホールの交易ネットワークの拡大とともに[[アラビア語]]、[[ペルシア語]]、[[タミル語]]、ジャワ語などの語彙を取り込んで発展したのである<ref name=hirosue131/>。なお、16世紀初頭、マラッカ海峡におとずれたポルトガル人{{仮リンク|トメ・ピレス|en|Tomé Pires}}の『{{仮リンク|東方諸国記|pt|Suma Oriental}}』によれば、このときスマトラ島東海岸の各地域では互いに異なる言語が用いられていたにもかかわらず、ほとんどの人がマレー語会話に不自由しなかったという<ref name=ikuta27/><ref group="注釈">ピレス『東方諸国記』には、ムラカの港市には、[[カイロ]]・[[メッカ]]・[[アデン]]のムスリム、アビシニア人([[エチオピア|エチオピア人]])、[[キルワ]]や[[メリンディ]]など[[アフリカ大陸]]東岸の人びと、[[ペルシャ湾]]沿岸の[[ホルムズ]]の人、ペルシャ人、ルーム人([[ギリシャ人]])などを列挙したうえで、「62の国からの商人が集まり、84もの言葉が話されている」と記している。[[#尾本|尾本(2000)]]</ref>。文字に関しても、マレー語を[[アラビア文字]]で表記しようとして生まれた[[ジャウィ文字]](バハサ・ジャーウィー)が用いられ、法典や布告(ウンダン・ウンダン)、交易関係の[[通信]]や[[契約]]文書、条約、外交文書はもとより、年代記(スジャラ)・王統記(スィルスィラ)・[[系譜]]、宗教書(キターブ)、物語などその他さまざまな著作がなされた<ref name=hirosue131/><ref name=nakamuura192/>。その点では、今も東南アジアの各地で熱心に信仰されるイスラーム教とならんで、マラッカ王国の[[遺産]]を今日に伝える重要な役割を果たしたといえるのである<ref name=ikuta27/>。 |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

| 15行目: | 263行目: | ||

<div class="references-small">{{Reflist|2}}</div> |

<div class="references-small">{{Reflist|2}}</div> |

||

== |

== 参考文献 == |

||

* {{Cite book|和書|author=[[ |

* {{Cite book|和書|author=[[永積昭]]|chapter=|editor=|year=1977|month=7|title=東南アジアの歴史|publisher=[[講談社]]|series=[[講談社現代新書]]|isbn=4-06-115857-0|ref=永積}} |

||

* {{Cite book|和書|author=[[ |

* {{Cite book|和書|author=[[生田滋]]|chapter=ジョホール王国|editor=|year=1988|month=4|title=世界大百科事典 第14(ショオ-スキ)|publisher=[[平凡社]]|series=|isbn=4-58-202700-8|ref=生田14}} |

||

* {{Cite book|和書|author= |

* {{Cite book|和書|author=生田滋|chapter=マラッカ王国|editor=|year=1988|month=4|title=世界大百科事典 第27(マク-ムン)|publisher=平凡社|series=|isbn=4-58-202700-8|ref=生田27}} |

||

* {{Cite book|和書|author=[[河部利夫]]|translator=|editor=|year=1990|month=2|title=世界の歴史18 東南アジア|series=河出文庫|publisher=[[河出書房新社]]|isbn=4ー309-47177-3|ref=河部}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[中村光夫]]|chapter=東南アジア史のなかのイスラーム|editor=[[矢野暢]]編集代表|year=1991|month=4|title=講座東南アジア学4 東南アジアの歴史|publisher=[[弘文堂]]|series=|isbn=4-335-00024-3|ref=中村}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[石澤良昭]]、生田滋|translator=|editor=|year=1998|month=12|title=世界の歴史13 東南アジアの伝統と発展|series=|publisher=[[中央公論社]]|isbn=412403413X|ref=石澤生田}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[弘末雅士]]|chapter=交易の時代と近世国家の成立|year=1999|month=5|editor=[[池端雪浦]]編集|title=東南アジア史2 島嶼部|series=新版世界各国史|publisher=[[山川出版社]]|isbn=4634413604|ref=弘末}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[尾本惠市]]|chapter=|editor=|year=2000|month=11|title=海のアジア1 海のパラダイム|publisher=岩波書店|series=|isbn=4000265717|ref=尾本}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[アンソニー・リード]]|translator=平野秀秋、田中優子訳|editor=|year=2002|month=3|title=大航海時代の東南アジア2 拡張と危機|series=叢書ウニベルタス|publisher=[[法政大学出版局]]|isbn=4588005715|ref=リード}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[中原道子]]|chapter=スジャラ・ムラユ|editor=小学館(編)|year=2004|month=2|title=日本大百科全書|publisher=小学館|series=スーパーニッポニカProfessional Win版|isbn=4099067459|ref=中原}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=弘末雅士|chapter=|year=2004|month=5|editor=|title=東南アジアの港市世界-地域社会の形成と世界秩序-|series=世界歴史叢書|publisher=[[岩波書店]]|isbn=4-00-026851-1|ref=弘末2}} |

|||

* {{Cite book|title= A History of South-east Asia. |pages=|author=D. G. E. Hall|isbn=|year= 1955|publisher=Macmillan|location=London}} |

|||

* {{Cite book|title= A History of Malaysia|pages=|author=Barbara Watson Andaya|isbn=978-0312381219|year= 1984|publisher=Palgrave Macmillan|location=}} |

|||

* {{Cite book|title= A history of Johore, 1365–1895 (M.B.R.A.S. Reprints, 6.)|pages=|author=[[:en:Richard Olaf Winstedt|Richard Olaf Winstedt]]|isbn= 983-99614-6-2|year= 1992|publisher=Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society|location=Kuala Lumpur}} |

|||

* {{Cite book|title= A History of Modern Indonesia Since c. 1300, 2nd ed.|pages=|author=M.C. Ricklefs.|isbn=978-0804721943|year= 1993|publisher=Stanford University Press|location=Stanford}} |

|||

* {{Cite book|title= Institusi Bendahara, Permata Melayu yang Hilang, Pustaka BSM|pages=|author=(Tun) Suzana (Tun) Othman|isbn=983-40566-6-4|year= 2003|publisher=|location=}} |

|||

* {{Cite book|title= Ahlul-Bait (keluarga) Rasullulah SAW dan Kesultanan Melayu, Crescent Publications|pages=|author=(Tun) Suzana (Tun) Othman|isbn=983-3020-12-7|year= 2006|publisher=|location=}} |

|||

* {{Cite book|title= Perang Bendahara Pahang, 1857–63: pensejarahan semula menelusi peranan British|pages=|author=(Tun) Suzana (Tun) Othman|isbn=978-983-195-282-5|year= 2007|publisher=|location=}} |

|||

* {{Cite book|title= Merchant in Asia:The Trade of the Dutch East India Company During the Eighteenth Century|pages=|author=E. M. Jacobs|isbn=90-5789-109-3|year= 2006|publisher=Leiden University Press|location=Leiden}} |

|||

* {{Cite book|title= Hugo Grotius, the Portuguese and Free Trade in the East Indies.|pages=|author=Peter Borschberg|isbn=9971694670|year= 2010|publisher=NUS Press and KITLV Press|location=}} |

|||

* {{Cite book|title= Ethnicity, Language and Culture in Melaka during the Transition from Portuguese to Dutch Rule|pages=|author=Peter Borschberg|isbn=|year= 2010|publisher=Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 83.2|location=}} |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

* [[マラッカ王国]] |

* [[マラッカ王国]] |

||

* [[港市国家]] |

* [[港市国家]] |

||

* [[マレーシアの歴史]] |

|||

* [[インドネシアの歴史]] |

|||

== 外部リンク == |

|||

*[http://www.jttk.zaq.ne.jp/cocon-reserch/DATA/C041malayasia.htm 各国データ「マレーシア」](全球研究所) |

|||

*[http://www31.ocn.ne.jp/~ysino/koekisi3/page002.html 「3・2・1 東南アジアの港市とヨーロッパの進出」]([[篠原陽一]]『海上交易の世界と歴史』) |

|||

*[http://www31.ocn.ne.jp/~ysino/koekisi3/page003.html 「続3・2・1 東南アジアの港市とヨーロッパの進出」](篠原陽一『海上交易の世界と歴史』) |

|||

{{デフォルトソート:しよほうるおうこく}} |

|||

[[Category:マレーシアの歴史]] |

|||

[[Category:南海貿易]] |

|||

[[Category:大航海時代]] |

|||

[[Category:イスラム王朝]] |

|||

[[Category:港市国家]] |

|||

[[ar:سلطنة جوهر]] |

[[ar:سلطنة جوهر]] |

||

2012年8月18日 (土) 22:04時点における版

- ジョホール王国

-

←

1528年 - 現在  →

→ →

→

(国旗)

1879年のジョホール海峡の風景スケッチ。中国からのジャンク船が描かれている。-

公用語 マレー語 首都 サヨン・ピナン(マレーシア・ジョホール州)→バトゥ・サワール→タンジュン・ピナン(リアウ、現インドネシア) - 元首等

-

1528年 - 1564年 アラウッディン・リアヤト・シャー2世 1623年 - 1677年 アブドゥル・ジャリル・シャー3世 1722年 - 1760年 スライマン・バドラル・アラム・シャー 1762年 - 1812年 マフムード・シャー3世 1819年 - 1835年 フサイン・マフムード・シャー 1862年 - 1895年 アブ・バカール - 変遷

-

建国 1528年 マフムード・シャー2世弑逆事件 1699年 スライマンのスルタン就任 1722年 シンガポール割譲 1819年 海峡植民地の建設 1826年 英領マラヤの成立 1909年

ジョホール王国(ジョホールおうこく、英語: Johor Sultanate、または、ジョホール・リアウ(Johor-Riau)、ジョホール・リアウ・リンガ(Johor-Riau-Lingga)、公式にはジョホール帝国(ジョホールていこく、英語: Johor Empire))は1528年に成立したマレー半島南部を本拠とする港市国家で、マラッカ海峡両岸(現在のマレーシアとインドネシア)におよぶ海上帝国を築いた。マラッカ王国を継承したマレー人による国家でイスラーム教を奉じ、18世紀前半の政変を経て、王都はリアウ諸島のビンタン島(現インドネシア・リアウ諸島州)に遷された。現在のマレーシアを構成する州のひとつであるジョホール州として現代につらなる王国であり、こんにちも世襲のスルタンによって王位が継承されている。

歴史・沿革

ムラカ(マラッカ)の陥落

1509年、ディオゴ・ロペス・デ・セケイラの率いるポルトガル王国の遠征隊が海上貿易で繁栄するムラカ(マラッカ)に初めて到着して通商を要求、当初、マラッカ王国のスルタン、マフムード・シャー1世はポルトガルに交易と商館の建設の許可を与えた。しかし、インドにおけるポルトガル勢力のムスリム迫害を聞き及んでいたイスラーム商人がマフムード・シャーにポルトガル人の排除をはたらきかけ、王国は奇襲によりポルトガル人約60名を殺害した。これに対し、ポルトガル艦隊は24人の捕虜をムラカにのこしてインドに帰還した[1]。

この報せを聞いたポルトガルのインド総督アフォンソ・デ・アルブケルケ(アルバカーキ)は1511年7月、16隻の艦隊を率いてムラカに来航、アルブケルケはマラッカ王国に対して捕虜の釈放と要塞建設の用地の提供、さらには賠償金の支払いを要求したが、マラッカ王国側は捕虜の釈放をのぞいた諸条件の受け入れに難色を示したため、ポルトガル軍は上陸してムラカの港市に攻撃を加えた。マラッカ王国は中国やシャム(タイ王国)、ビルマ(ミャンマー)、さらには地中海地域より輸入した火砲と自国で生産した鉄砲で応戦した[2]。マームド・シャーの軍隊はポルトガル船隊の15倍の兵力を有していたといわれ、攻防戦は熾烈をきわめた[3]。しかし、マラッカ王国の兵は火器の使用法について必ずしも熟知しておらず、性能もポルトガルのものに劣っていた[4]。また、インドのグジャラート出身の人びとはポルトガルに徹底抗戦したものの、国内のジャワ商人は当初からアルブケルケに協力的で、中国商人やクリン人のなかにはポルトガルと内通した一派があって統率を欠いていた[4][5]。最終的に華僑がポルトガル側についたことで勝敗が決し、同年8月、ついにムラカが陥落した[3]。これがポルトガルによる「マラッカ占領」である。

この時点で王国がその影響力を行使していたのは、今日のジョホール州(マレーシア)とリアウ州・リアウ諸島州(インドネシア)にほぼ相当し、マレー半島のクラン川からリンギ川までの地域、タンジュン・トゥアン(現マレーシア・ムラカ州)、ムアル(ムアール。ジョホール州)、バトゥ・パハッ(ジョホール州)、シンガポール、プラウ・ティンギッその他のマレー半島東海岸沖の島々、カリムンの島々、ビンタン島、リンガ諸島、そしてスマトラ島のブンカリス、カンパルおよびシアクの諸地域であった[6]。しかし、マラッカ王国の直轄地はムラカ陥落前にあってもリンギとムアルのあいだのマレー半島西海岸と内陸はグノン・レダンにいたる狭小な範囲にすぎなかった[7]。その周囲にはマラッカ王が家臣に分与した王国の属領があり、さらに、インドラギリ、ロカン、カンパル、シアク、トゥンカルなどのマラッカ海峡に面したスマトラ島東岸諸国、およびマレー半島東岸のパハンは、王国にとっては属国にあたっていた[7]。

いずれにせよ、このようなマラッカ王国の勢力圏を中核として、ムラカの政治文化が形成されており、ムラカの王族や貴族、さらにマレー語を母語とする地元民はマレー人と呼ばれていた。マレー人商人は他地域からの商人に比べて低い、税率3パーセントの税額で商業取引を営むことができた[7]。

なお、ムラカを陥落させたあと、ポルトガルはシャムのアユタヤ王朝やビルマのペグー王朝に使節を送り、友好関係を結んでいる[5]。

ジョホール王国の成立と三角戦争

マフムード・シャーはムラカ南方のムアルに逃れて再起をはかったが失敗し、そこを追われてマレー半島東岸で王国の属領であったパハン(現マレーシア・パハン州)に移った。さらに海上民が多く住むビンタン島(現インドネシア・リアウ諸島州)で体勢を立て直し、1512年以降5回にわたってムラカを攻略したが成功しなかった[8]。それに対し、ポルトガルは1526年、ビンタン島を攻撃して、ここで徹底的な略奪をはたらいた[8]。マラッカ海峡に臨む港市は対ポルトガル連合を組んだが、結局、ポルトガルからムラカを奪還することができず、マフムード・シャーは逃亡先のスマトラ島のカンパルで失意のうちに世を去った[8]。その次男であったアラウッディン・リアヤト・シャーは、1528年、マラッカ王家の分流にあたるパハン王家の助力を得て、カンパルからマレー半島南端のジョホールに移り、ジョホール川上流のプカン・トゥアで王国を再建した。これがジョホール王国である[8]。このとき、マフムード・シャーの長男ムザファルはペラ王国を建てている[9]。

ジョホール王国の政庁はジョホール川河口のサヨン・ピナンに置かれた[10]。王国はこのほかビンタン島を本拠として近隣の島々へも支配権をおよぼし、旧教国ポルトガルに対抗した[10]。ジョホール王国は、首都の位置が変わったというだけで、実質的にはマラッカ王国そのものであった[8]。ジョホールの一派はさらに、シャリーフ・カブンスワンを中心としてミンダナオ島(現フィリピン)にムスリム国家のマギンダナオ王国を建国した[注釈 1]。

ムラカにおけるポルトガルの占領政策は、ムラカの港市を城塞都市化し、市街地中心の丘に歴代マラッカ王の墓石を用いて監視塔をつくり、さらに、丘頂の宮殿をカトリック教会に改造したりするなど相当に横暴なものであった[11]。ジョホール王国は、スマトラ島北端にあったアチェ王国やオランダ(後述)と連合してしばしばポルトガル制圧下のムラカを攻撃した。 ポルトガル勢力は、1535年と1536年の2度にわたりジョホールのプカン・トゥアを攻撃し、集落を徹底的に破壊したが、住民は内陸部に避難し、ポルトガル人が退去したあと戻って集落を再建した[8]。

アジア諸国の商人、とくにムスリム商人はカトリックの手に落ちたムラカをしだいに忌避、敬遠するようになり、ムラカの港市としての繁栄はしだいに過去のものとなっていった[12]。ポルトガルが課した高い関税や貿易上のさまざまな制約も嫌悪され、アジアの貿易船はアチェ王国やジャワ島の港市国家バンテン王国を利用するようになった[12]。ムラカの価値を下落させてしまったのは、皮肉にもポルトガル人自身だったのである[3]。

ムラカとアチェは、マラッカ海峡を通航する船をめぐって直接の競争相手となり、また、スマトラ島東岸地域への影響力の行使をめぐっても対立した[13]。アチェ王国は、マラッカ海峡の通商の利を一挙に掌握すべくポルトガルとジョホールの双方を攻撃し、ここにいたって「三角戦争」(Triangular war)と称すべき状況が生まれた。アチェ王国は1524年にパサイのポルトガル要塞を占領し、さらに、しばしばジョホール王国が支配していた港市に艦隊を派遣し、略奪をおこなった。1564年か65年にはジョホール王国の当時の王都ジョホール・ラマ(コタ・バトゥ)を攻撃して莫大な財宝を略奪し、王族をはじめとする捕虜をアチェに連行した。アチェはジョホールに傀儡の王を立てたが、ジョホールはまもなくそれを廃して独立を回復した[8]。

アチェ王国のスルタンアラウッディン・アルカハルはさらに、オスマン帝国最盛期の英主として知られるスレイマン1世に艦隊のマラッカ海峡派遣を要請し、スレイマン1世はこれに応えて17隻のオスマン艦隊を1569年に派遣、ムラカとジョホールを攻撃した[5]。アチェのこの台頭に対し、ポルトガルとジョホールは一時休戦協定を結んだが、この協定は同床異夢であったため短命に終わった。

ジョホールは再びポルトガル勢力からの攻撃をうけるようになり、1587年には王都がポルトガル勢力によって破壊されている[13]。しかし、ジョホール王国は、その都度スマトラ東岸を介して胡椒産地と関係を保持し、また、マカッサルに逗留したマレー人を通してバンダ諸島(現インドネシア。モルッカ諸島の一部)の丁字やナツメグを取り引きして国力を回復させ、16世紀末頃には勢力を伸張させた[13]。そのため、アチェは一時ポルトガルと和解してジョホールに対することを余儀なくされるほどであった[13]。

17世紀初頭、オランダ(ネーデルラント連邦共和国)が東南アジアに達し、オランダ東インド会社を設立してアジア貿易に参入した。このとき、オランダはアジアの香料貿易をめぐってポルトガルと対立しており、同国との対抗上、同盟相手として選んだのがジョホール王国であった。1606年の5月および9月、オランダのコルネリス・デ・ヨンゲ総督とジョホールのラジャ・ボングスのあいだで2つの同盟条約が調印された [14]。

ジョホール王国の繁栄

『スジャ・ムラユ』の編纂とポルトガル勢力の駆逐

ジャウィ文字による年代記の表紙

マラッカ王国の正統な後継者を自認するジョホールではマラッカ王国の年代記が編纂され、1612年に『スジャヤ・ムラユ』として完成した[15]。これは、「ブンダハラ」(Bendahara)と称されるジョホール王家の世襲の宰相によってまとめられた。これに対し、イスカンダル・ムダを擁するアチェ王国は、1613年と1615年にジョホール王国に対し攻撃を加えた。イスカンダル・ムダはスマトラ島の大部分を制圧し、一時はマレー半島のパハンも支配下に入れたが、1629年のムラカ遠征の際、アチェ海軍はポルトガルとジョホールの連合により全滅を喫した[16][17]。このころ、ジョホール王家は、配下のトルンガヌ(現マレーシア・トレンガヌ州)の王とパタニ王国の女王ラジャ・ウングの王女との婚姻を仲介している。パタニ王国(現在のタイ王国パッターニー県)は、マレー半島にあったマレー人のムスリム政権で東南アジアでイスラームを奉じた国家としては古い歴史を有していたが、北のシャム(アユタヤ王朝)からの脅威をかかえていた。パタニの王女ラジャ・クニンとトルンガヌ王ヤン・ディ・ペルタン・ムーダ・ジョホールとの婚礼が執り行われたのは1632年のことである。

イスカンダル・ムダが活躍していた時期のジョホール王国はアチェに対し守勢にまわらざるをえなかったが、1636年、イスカンダル・ムダが死去すると、ジョホールはオランダ東インド会社と協力して勢力の回復をはかった[13]。1641年、オランダ勢力がポルトガル支配のムラカを包囲すると、ブンダハラ・スクダイ擁するジョホールはそれを援助し、ムラカよりポルトガル勢力を駆逐した[10][13]。オランダ軍は海と陸から、ブンダハラ・スクダイは陸上からムラカを攻撃した。ムラカの要塞が陥落した時点で、町の人口はすでに飢饉と感染症(ペスト)のために激減していた[18]。この年、ジョホールはオランダの仲介によりアチェ王国とたがいを認め合う協定を結び、和解している[13]。アチェ王国はパハンより撤退し、たびたびアチェとのあいだで覇権を競ったデリ王国(現インドネシア・北スマトラ州)とペラク王国(現マレーシア・ペラ州)への宗主権も復活させた[19]。1642年、ジョホール王アブドゥル・ジャリル・シャー3世がバトゥ・サワールに新都を建設している[9]。

全盛期のジョホール王国

17世紀中ごろ、こうしてジョホール王国はオランダ勢力やアチェ王国とも良好な関係を形成しつつ、マラッカ海峡の海上民の支援のもとに全盛期をむかえた。

王国は、バトゥ・サワールを中心としてマラッカ王国の版図をほぼ回復してマレー半島南部からスマトラ島中部にまたがる海洋帝国をきずき、国際貿易の中心地となった[10][8]。この時期のジョホールはとくにスマトラ東岸の諸港市とのむすびつきを強め、カンパル(カムパル。現インドネシア・リアウ州)、インドラギリ(イドゥラギリ。同リアウ州)、ジャンビ(同ジャンビ州)などの港市は中部スマトラの産品の搬出に利用された[20]。スマトラの動向を重視するジョホール王国にとって、スマトラ島の山間盆地(現インドネシア・西スマトラ州)に本拠を置くミナンカバウ人王朝の権威中枢はとりわけ重要な意味をもっていた[注釈 2]。そのことは、ミナンカバウのパガルユン王国の王とジョホール王とのむすびつきを示す口承が後世に伝わっていることからもうかがわれる[20][注釈 3]。

オランダもまた、マラッカ海峡の秩序維持のため、ジョホールとの友好関係を重んじた[19]。ムラカはすでに重要な港市ではなくなっており、そのこと自体はオランダ東インド会社にとっては不幸なできごとに相違なかったが、域内貿易全体からみればジョホールの安定こそが重要であると判断されたのである。オランダは、ポルトガル人追放の協力への代償としてジョホールの王族・貴族にムラカでの航行許可証を不要とし、貿易関税を無税とした[19]。ジョホールの王侯貴族たちは交易特権を活かして外国商人たちと結び、かれらのパトロンとして交易に参加した[19][21]。外国商人の立場からすれば、ジョホールの王侯貴族と結ぶことでオランダが課した交易上のさまざまな拘束からまぬがれることができたのである[19]。

ジョホールのスルタンは交易従事者が必要とするすべての施設を提供した[21]。ジョホールは、スマトラ島の胡椒や金、マレー半島の錫を主な交易品として、外来商人たちを引きつけ、ジョホール王国自身もインド綿布を購入するため、オランダ公認の下でインド東部のベンガル地方や南東部のコロマンデル海岸に船舶を派遣し、さらには中国の南シナ海沿岸に船舶を派遣して交易の振興に努めた。また、香辛料を輸入するため、さかんにマカッサル王国とも交易をおこなった[19]。こうした努力により、中国南部や台湾からの商人、ヴェトナム・カンボジア・シャムの商人、また、アラブ人、インド人の商人がジョホールの王都に多数逗留し、さらにポルトガル人、イギリス人、デンマーク人らも寄港した[13][22]。17世紀後半、ジョホールは東西の中継貿易港として、オランダ領ムラカをしのぐ繁栄をきずいている[19]。1695年にスコットランドのアレクサンダー・ハミルトン (航海士)がジョホール王国を訪れたとき、1,000家族におよぶ中国人の職人や商人が居住し、アラブやスーラト(現インド・グジャラート州)出身の宗教家も多数活躍していた[13]。リアウはとくに、かつてのムラカと同様、イスラーム研究と教育の中心地であった。特別の宗教用宿舎が設置され、正統派の多数の学者を収容し、タリーカ(スーフィー教団)による伝道がさかんになされた[22]。

ジャンビとの抗争

上述の「三角戦争」のあいだ、ジョホール王国の内部ではスマトラ南東部のジャンビ王国が経済的にも政治的にも地域権力として台頭してきていた。1666年、ジャンビは、繁栄するジョホール王国の支配から脱却しようと試み、この年から1679年までの13年間、両者は戦争状態に陥った。この内戦の直接の原因は、ジョホール王国とジャンビ王国のあいだでの王室間の結婚が破約になったことであった[9]。ジョホールの首都バトゥ・サワールは、戦争中の1673年、ジャンビ軍から略奪を受けている。それは2,500名におよぶ捕虜や黄金を奪うという大規模なものであり、王国にとって大きな災禍となった[9]。王国の首都は、ジャンビからの攻撃を回避するために頻繁に移動せざるを得なかった。アブドゥル・ジャリル・シャー3世の時代(1623年-1677年)、王国を維持していくための努力として、権力の中心が、ペカン・トゥーアからジョホール・ラマ、セルユト、テナ・プテ、バトゥ・サワールそしてマカム・タヒドへと遷移された。

ミナンカバウ人・ブギス人のマレー世界への参入

ポルトガル、ジョホール、アチェの三者抗争が終結し、ジョホールが域内の拠点として台頭すると、マラッカ海峡にはスマトラ島内陸部のミナンカバウ人やスラウェシ島(セレベス島。現インドネシア)のブギス人が多数参入しはじめた[19]。ミナンカバウの人びとの多くがスマトラ東岸やマレー半島に移住し、農業や商業にたずさわり、マカッサルがオランダに占領された17世紀後半にはブギス人の移住が始まった[19]。ブギス人は航海技術に優れ、高い戦闘能力を有して傭兵としても有能であった[23]。ジャンビとの戦争において重要な役割を果たしたのもブギス人であった。これら新規移住者たちは、当時人口が稠密であったスマトラの主要港市においては、しばしば先住民との軋轢を生んだが、比較的余裕のあるマレー半島では出身地ごとにコミュニティを形成し、スランゴール(現マレーシア・セランゴール州)、ランガット(同セランゴール州)、リンギ(同ヌグリ・スンビラン州)などの各地で集住地が形成されて定住が進んだ[19]。ジョホール王国にとって、移住者の存在は出身地とのあいだの交易活動を促進させ、移住先には農業・鉱業開発の担い手をもたらすことにもなるので、その活動を認めた[19]。

17世紀中葉から後葉にかけて隆盛をきわめたジョホール王国であったが、王位継承をめぐる内紛やブギス人傭兵による政治介入などによって、17世紀末葉から18世紀にかけてはその繁栄にもしだいに翳りがみえるようになった[10]。

政変とジョホール・リアウ王国

マフムード弑逆事件とブギス人

1699年、ジョホール王国のスルタンで不安定な気質の持ち主であったマフムード・シャー2世が、相続人不在のままブンダハラ(宰相)によって殺害され、マラッカ王家の王統が絶えた[20]。マフムードとは従兄弟の関係にもあったブンダハラは、アブドゥル・ジャリル4世と称してクーデターを起こし、みずからスルタンを宣言した[20]。この事件に対し、それまで王家に忠誠を誓っていた海上民たちは動揺し、ジョホールから離反し始めた[23]。新スルタンのアブドゥル・ジャリルは、この海上民の動揺を収めるため、王都を自勢力の拠点であるリアウ諸島に移した。これにより、アブドゥル・ジャリルは海上民たちを帰順させることにようやく成功した[23]。しかし、1717年、マフムードの遺児であることを主張したラジャ・クチルがスマトラ島のシアク(現インドネシア・リアウ州)に現れた[20]。ラジャ・クチルはこのとき、新スルタンに対し、みずからミナンカバウのバガルユン王家の支持を得ていることを強調している[20]。ラジャ・クチルはアブドゥル・ジャリルを攻撃し、彼をスルタン位から降ろし、1718年にジョホールの王を名乗った[23][注釈 4]。アブドゥル・ジャリルは、ラジャ・クチルのもとを逃れ、マレー半島東岸のトルンガヌに移動し、現在のパハン州やクランタン州の地元首長らの支持を得て宮廷を構えたが、ラジャ・クチルの放った刺客により、1721年、パハンで殺害された[20][23]。

これに対し、南スラウェシ出身のブギス人は、旧ブンダハラ家を支えた。アブドゥル・ジャリルの子息ラジャ・スライマン(スライマン・バドラル・アラム・シャー)はブギス人に対し同盟と参戦を要請し、ブギスの人びとはそれに応えたのである[20]。ラジャ・クチルはブギス人の猛攻のため、リアウ諸島からシアクに後退せざるを得なくなった[23]。傭兵として高い戦闘能力をもち、航海技術にすぐれたブギス人に対し、ラジャ・クチル側を支援したミナンカバウの人びとは内陸河川での戦闘を得意としており、海戦は得意ではなかった[23]。なお、リアウ撤退後にラジャ・クチルによって建国されたシアク王国は、ミナンカバウの胡椒やガンビール、コーヒー、米、金、籐や蜜蝋など、主として山林に依拠する物品を輸出する港市として19世紀中葉まで栄えた[20][注釈 5]。

こうしてブギス人はラジャ・クチルをリアウから追放し、ラジャ・スライマンをジョホール王国の新しいスルタンとしてむかえた[23]。ラジャ・スライマンは、1722年から1760年までスルタンとして君臨し、本拠をリアウ諸島の主島ビンタン島に置いた[24]。それゆえ、これ以後のジョホール王国はしばしば「ジョホール・リアウ王国」の名で呼ばれる。王都は、ビンナン島のタンジュン・ピナンに置かれた。このころから、ジョホール王国はしだいにスマトラ各地に対する支配権を失うようになっていった[25]。それにともない、マレー半島の各地の領主は錫の採掘と輸出を基盤としてしだいに勢力をもつようになった[25]。

マレー半島の南端沖に所在し、マラッカ海峡の南の入り口となっているリアウ諸島を抑えたジョホール・リアウ王国では、海上民のみならずブギス人が、海運や商業の従事者として、また軍事力として重要な役割をになった[24]。ブギス人の首領ダエン・マレワは、スライマンを援助した見返りに副王(ヤン・ディプルトゥアン・ムダ)の地位を獲得し、代々ダエン・マレワの5兄弟の子孫が世襲することとなった[23]。さらに、ブギス人は王国内においてマレー人と同等の地位が保障され、リアウ港での停泊税や交易関税は免除された[23]。リアウは、海産物のほか、スマトラ島やマレー半島の胡椒や錫、さらにビンタン島ではガンビール(ガンビールノキ)の栽培をおこなって、これらを輸出した[24]。また、ジョホール・リアウ王国を実質的に支えていたブギス人は前代からマレー文化の影響を強く受けて熱心なムスリムとなっており、リアウは東南アジアにおけるイスラームのセンターの1つとして繁栄した[24]。

ブギス人とオランダ勢力の抗争

ブギス人が主導するジョホール・リアウ王国に対し、スルタン・スライマンの女婿でトルンガヌ王国のスルタンであったマンスールは、マレー人王権の復権を図って反旗をひるがえした[23]。スルタン・マンスールは、ダエン・マレワのあとリアウの副王となったダエン・チュラクが1745年に死去し、その甥にあたるダエン・カンボジャが副王位に就くと、オランダに対し、リアウからブギス人を追放するよう助力を依頼した[23]。オランダは、監視網をかいくぐって香辛料や奴隷を運んでくるブギス人の交易活動を敵視していた[26]。トルンガヌのマンスールは、1747年、オランダとのあいだで、協力の交換条件として、リアウの影響下にあったシアクやスランゴールなどの土地と関税免除の特権をオランダに提供する旨の相互協定をむすんだ[23]。

これに対し、副王ダエン・カンボジャは、1754年にリアウ諸島在住のすべてのブギス人をマレー半島のリンギに移住させ、リアウの交易に大打撃をあたえた[23]。1755年、オランダ勢力がシアク王国で親ブギス派のスルタンを追放した事件を契機として両者間で戦争が始まった[23]。ブギス勢は、ムラカを先制攻撃して多大な損害をあたえたが、翌年に体制を立て直したオランダ軍との戦いに破れ、講和に応じざるをえなくなった[23]。その結果、マレー半島のリンギ、クラン(セランゴール州)、ルンバウ(ヌグリ・スンビラン州)のブギス人はオランダを宗主として認め、ジョホール国王を君主としてあおぐことに同意した[23]。スルタン・マンスールはオランダに対し、さらにブギス人の追放を求めたが、当時のオランダにはそのような力はなく、この要請は却下された[23]。

オランダからの助力を得られなくなったマンスールがトルンガヌに戻ると、マレー人高官たちはダエン・カンボジャにブギス人のリアウへの復帰を求めた[23]。ブギス人なくしては、リアウの交易は成り立たない状態となっていたからである[23]。スルタン・スライマンの死後、アブドゥル・ジャリル・ムアッツァム・シャー(1760年-1761年)とアフマド・リアヤット・シャー(1761年-1762年)のスルタン2人が相次いで死去したあと、ダエン・カンボジャはスルタン・スライマンの孫で、自身の孫でもある幼少のマフムードをマフムード3世として王位に就け、王国の実権を確実なものとした[23]。

リアウ王国の繁栄

18世紀中葉、リアウはブギス人の海運活動に支えられ、10万人もの人口を抱えて繁栄した[23][24]。ジョホール・リアウ王国副王の末裔ラジャ・アリ・ハジが19世紀に著述した『トゥーファト・アル・ナーフィス(貴重な贈り物)』によれば、リアウの人口10万のうち半数はブギス系の人びとであったという[23]。ブギス人は、モルッカ諸島(マルク諸島、現インドネシア)や小スンダ列島(現インドネシア。バリ島からティモール島まで東西に連なる)などでも広く交易活動に参加した[23]。当時オランダ東インド会社が交易独占を試みたモルッカの香辛料をその監視網をかいくぐって購入し、故地であるスラウェシ島やカリマンタン島を経てマラッカ海峡域に供給した[23]。パレンバン(現インドネシア・南スマトラ州)やジャンピの胡椒、スランゴールの錫などをもたらしたのもブギス人たちであった[23]。リアウの繁栄が頂点に達したのは、上述の副王ダエン・カンボジャの時代、およびダエン・チュラクの子で1777年に副王となったラジャ・ハジの時代であった[23]。

リアウには、ブギス人や中国人、イギリス人私貿易商人、インド系ムスリム商人、アラブ商人などが寄港し、西方からはインド産の綿布やアヘン、武器や弾薬をもたらした[23][24]。リアウ周辺の海域はまた、対中国貿易の輸出品として重要な海産物も豊かであった[23]。海産物の漁労や採集を担ったのは海上民であったが、18世紀中葉に中国からの来航船が増えると中国商人とともに移住者も増加した[23]。また、18世紀後半にはサイイド(「主人」)やシャイフ(「族長」)を名乗るアラブ人が多数居住し、イスラーム神秘主義教団の活動もさかんであった[24]。

なお、この時期にはイギリスも東南アジア貿易に乗り出した。1623年のアンボイナ事件でオランダに一敗地を喫してインド亜大陸やイランに転進しながらも積極的にアジア進出に乗り出していった。イギリスは、18世紀中葉のインドでのフランスとの抗争に勝利したあと、特に東南アジア進出をさかんに進めた[注釈 6]。

「商業の時代」の終焉とリアウ王国の衰亡

「商業の時代」から「開発の時代」へ

17世紀後半から18世紀の前半にかけて、オランダの台湾における根拠地であったゼーランディア城が鄭成功によって占領されたため、オランダが日本や清国向け商品であった砂糖、樟脳、鹿皮などを東南アジアの地域内で調達しなければならなくなったこと、胡椒の供給過多によって胡椒価格が大幅に下落したこと、日本からの銀の輸入が途絶えたこと、ヨーロッパで茶やコーヒーの消費が拡大し、キャラコブームが起こったことなどによって、東南アジア、とくに諸島部の国際貿易活動に大きな変化が生じた[27]。端的にいえば、東南アジア海域では銀不足もあってインド産の綿布や中国産のさまざまな商品を入手することが困難になっていったのである。これにより、中継貿易そのものが低迷し、以前のような利益が商業から得られなくなって、東南アジアにおける「商業の時代」は終わりを告げた。それは、交易に生きてきたジョホール王国にとって転機をせまるものであった。こうした状況の変化に対応する方法としては、輸入品の国産化と新しい輸出商品の開発が考えられるが、いずれにしても、こののちジョホール・リアウ王国を含めた東南アジアでは開発経済が指向されるようになったのである[27]。

リアウ王国の衰亡と英蘭戦争

シュフラン提督率いるフランス海軍がイギリスのエドワード・ヒューズ提督に挑んだことでアジアにおけるオランダの植民地がおおいに救われている。

1780年、ヨーロッパ大陸では第四次英蘭戦争が起こり、その余波は東南アジアにもおよんだ[26]。1782年、オランダ勢力がリアウに停泊していたイギリス船を捕獲した行為に対し、副王ラジャ・ハジは怒り、オランダに抗議するとともに、ブギス人の慣習にしたがって支配者の取り前として没収品の半分を差し出すことを求めた[26]。しかし、この要求は拒絶されたため、ラジャ・ハジはリアウ、スランゴール、ルンバウ在住のブギス人を動員して戦闘準備を進めた。オランダは1783年末にリアウを先制攻撃したもののブギス人の反撃により敗北し、撤兵した[26]。ラジャ・ハジは王国の全戦力をオランダ領ムラカの包囲に投入し、オランダ勢力はそのため窮地に陥ったが、1784年にイギリスとの戦争が終わると、本国は6隻の艦隊をムラカに派遣、ようやくこの難をのがれた[26]。

1784年8月、勢いづいたオランダはスランゴールを降伏させてオランダ支配を認めさせ、同年10月にはリアウも占領した[26]。スルタンのマフムードは、オランダの進駐軍に対し、ブギス人の束縛から自由になったとして感謝の意を述べ、ジョホール・リアウ王国がオランダの属国となる協定に同意した[26]。これにより、リアウの宮廷にはオランダ人理事官が送り込まれ、その実質的な統治者となり、リアウ以外の場所で出生したブギス人はリアウより追放された[26]。

ところが、スルタン・マフムードはやがてオランダ人理事官の監視を嫌悪するようになり、両者の関係は悪化した[26]。マフムードは協定に違背し、スールー諸島(現フィリピン)に本拠を置き、当時マラッカ海峡域にまで進出しはじめたスールー王国の海洋民イラヌン人を用いてリアウのオランダ人を追放した[26]。しかし、協力の報酬をめぐる問題からイラヌン人たちとマフムードが対立するようになり、そこへオランダの反撃があってスルタンはパハンに逃亡した[26]。リアウの多くのマレー人がパハンやトルンガヌへ、ブギス人もスランゴールやシンタン(現インドネシア・西カリマンタン州)をはじめとするカリマンタン(ボルネオ島)などに去って、リアウの繁栄は終焉をむかえた[26]。18世紀末ころの王国は、大きくはリアウ王国とパハン王国とに分裂の傾向を見せるようになった[10]。

一方、イギリス東インド会社は、1786年にはマラッカ海峡に臨むペナン島(現マレーシア・ペナン州)を獲得している。これは、シャムの攻撃を恐れたクダ王国が、イギリスのフランシス・ライトの提案に応えて、イギリスの軍事援助の見返りにペナン島を東インド会社に賃貸したものである。この後、ペナン島は「プリンス・オブ・ウェールズ島」と改名され、イギリスの東南アジア進出の拠点となった。1791年にはシャムがパタニ王国を侵攻したため、クダ王国は協定によりイギリスに派兵を要求したが拒否されている。イギリスの違約を知ったクダ王国は1万人規模の大軍を動員してペナン島奪回を企図したが、この計画は事前にフランシス・ライトの知るところとなり、クダはペナン奪回に失敗したのみならず、島の対岸に位置するマレー半島のスブランプライをも奪われ、ともに正式にイギリスへ割譲することとなった。

王国の分裂とマレーの植民地化

赤が海峡植民地、黄がマレー連合州、青が非連合州

1804年、スルタン・マフムードとブギス人の副王ラジャ・アリは盟約を結んでリアウに復帰した[26]。しかし、双方の確執は解消されることなく、まもなくスルタンはリアウを去って、さらにその南のリンガ諸島(現インドネシア・リアウ諸島州)へ移った(「ジョホール・リアウ・リンガ」)[26]。1812年、マフムードが死去すると、王位継承をめぐってブギス側(副王派)とマレー側(スルタン派)が対立した[26]。イギリスとオランダがこれに介入し、マフムードの長子はジョホール王国のスルタンとなり、ブギス人が推薦するアブドゥル・ラーマン・ムアッツァム・シャーはリンガ王国のスルタンとなった。

1819年、イギリス東インド会社の社員トーマス・ラッフルズは、ジョホールの対岸にある島シンガプラ(現在のシンガポール)に上陸し、リアウの反国王派の王族フサイン・マフムード・シャーを招いてジョホール王とした。この島の地政学的重要性に目を付けたラッフルズは、ジョホール王フサイン・マフムードとシンガプラの首長であるマハーラージャ・アブドゥル・ラーマンとのあいだで協定を結び、要塞と植民地を建設することを合意してジョホール王国から買収した地である[28][29]。以後、イギリスはここに関税のかからない自由貿易港を建設し、東南アジア貿易の拠点とした[26]。こうしてリアウに代わってシンガポールが新たな交易拠点として発展し始めるようになったのである[26]。その際、ラッフルズが交易のパートナーとして最も期待したのが、ブギス人であった[26]。ブギス人たちは、中国市場向けの重要な商品である燕巣(えいそう)や鼈甲(べっこう)、砂金、龍脳、安息香などの海産物・林産物を東部インドネシア各地やスマトラ・カリマンタンなどからシンガポールへ運び、そこでインド産の綿布やアヘン、ヨーロッパ産のタバコを得た。蒸気船が一般的なものとなる19世紀後半まで、東部インドネシア海域で最も活発に交易活動を担ったのはブギス人たちだったのである[26]

1824年、英蘭両国は、マラッカ海峡域における互いの勢力範囲を確定させた英蘭協約を締結し、イギリスの領有するスマトラ島西海岸のベンクーレンとオランダ領ムラカが交換された。これにより、イギリスはペナン-ムラカ-シンガポールをむすぶマレー半島西岸諸港市を手中に収めた。同時に、リアウ・リンガ諸島はじめスマトラ島やジャワ島はオランダの勢力圏となり、リアウ王国とジョホール王国の分離が決定的なものとなり、リアウ王国はスマトラ島中部と付近の島々、ジョホール王国はマレー半島南部を支配することとなった[10][26]。1826年、イギリスはシャムとのあいだにバーニー条約を結び、ペナン島、ムラカおよびシンガポールを一括して「海峡植民地」と称する植民地を成立させ、その首都をシンガポールに置いた[29][注釈 7]。マレー半島南部では、独立国としてパハンとジョホールの2王国をのこすばかりとなった[10]。

1833年にイギリス東インド会社の領有権がイギリス国王の統治権下に置かれ、さらに1858年には東インド会社の解散にともない、海峡植民地はイギリスの直轄植民地となった。海峡植民地の統治はイギリスの植民地省によって担われた[29]。この間も、ジョホールは王国としての独立を保った。しかし、それまで東南アジア海域に参入した外来勢力に対し、むしろそれを介在させることで権力を構築してきた港市支配者に対し、その権限を厳しく制限する植民地支配が持ち込まれつつあり、東南アジアも本格的な帝国主義時代をむかえたのである[26]。

1862年、英主といわれたアブ・バカールがジョホール王国のスルタンに即位した(皇帝の称号があたえられたのは1866年のことである)。マレー半島の他の州が次々と植民地化されていくなかで、アブ・バカール率いるジョホールは国家を維持し、独自の経済開発を進めて近代化の実をあげた。アブ・バカールはシンガポールの対岸に港湾を建設し、1884年、その港はジョホールバルと命名された[10]。王宮もジョホールバルに遷され、1894年には憲法を発布した[10]。アブ・バカールはこんにち「近代ジョホールの父」と呼ばれている。

港市としては衰亡したリアウは、19世紀においてもイスラーム神秘主義者の集うセンターでありつづけた[26]。マラッカ海峡においてブギス人が活発に交易に参加しようとする限り、交易者はイスラームを奉じてマレー社会の一員となることが重視されたからであった[26]

イギリスはその後、マレー半島内部のヌグリ・スンビラン、パハン、ペラク(ペラ)、スランゴールなどスルタン領の諸国に干渉を加え、1896年にはこれら諸侯国を保護国化してマレー連合州を組織させた。さらに、マレー連合州は1909年、カリマンタン島のブルネイやマレー半島内の非連合州とともにシンガポール駐在の海峡植民地知事の管轄下に置かれてイギリス領マラヤが完成し、マレー半島北部のトルンガヌ、クランタン、クダ、プルリスの非連合州もイギリスの支配下に入った[29]。ジョホールも非連合州であったが、ここにはイギリスの総顧問官が置かれ、王国の実権はイギリス人顧問の手にうつった[10][29]。こうして、1909年にはイギリスによるマレー全土への支配権が確立した。

現代のジョホール

イギリスの支配下にあっても、ジョホールは諸侯国のひとつとして世襲のスルタンが王位を継承した。第二次世界大戦中は日本(大日本帝国)、戦後は再びイギリスの支配下に置かれ、1948年、イギリス保護領のマラヤ連邦の一部となった。1957年にはマラヤ連邦がイギリスより独立を果たし、1963年、シンガポールおよびイギリス植民地のサラワクとサバを合わせて立憲君主制の連邦国家「マレーシア」となったが、その際、ジョホールは連邦を構成する1つの州(ジョホール州)となって、現在に至っている。なお、1965年にはマレーシアよりシンガポールが分離・独立したが、現代のジョホールはその位置より、経済的・文化的にシンガポールとの結びつきが最も強い地域となっている。

スルタンの世襲は現在もつづいており、16世紀以来の伝統を今に伝えている[10]。ジョホール州のスルタンは、他州のスルタン同様、マレーシア国王候補の資格をもち、国王選挙権を有している。なお、マレーシアの国王は現在、国内13州のうち9州(ジョホール州・クダ州・クランタン州・ヌグリ・スンビラン州・パハン州・ペラ州・プルリス州・スランゴール州・トレンガヌ州)にいるスルタンによる互選で選出され、任期5年となっている。互選が建前になっているものの、実際には輪番制に近い象徴的な君主である。

統治形態と君臣関係

ジョホール王国の旧来の統治形態は、マラッカ王国のそれを引き継いだ。最も高い権威は、スルタンとして知られる「ヤン・ディ・ペルトゥアン」(国王)の手中にあり、スルタンは、スルタンへの助言を任務とする「マジュリス・オラング・カヤ」(富裕者の評議会)の補佐を受けた。評議会を構成したのは、ブンダハラ(宰相)、テメンゴン(首長)、ラクサマナ(提督)、シャーバンダル(港市長官)、そしてスリ・ビジャ・ディラジャであった。18世紀においては、ブンダハラはパハンに住み、ジョホールのテメンゴンはシンガポールのテロッ・ベランガに住んだ。各称号の貴族は、ジョホールのスルタンより授与された各権限にもとづき、それぞれ独立した地域の管理経営をおこなった。

ジョホール帝国は分権化されていた。それは4つの主要な封土とスルタンの領土から成っていた。封土については、ムアルとその領域はムアルのラジャ・テメンゴンの支配下にあり[30]、パハンはブンダハラがその執事職を務め[31]、リアウは副王の統制下にあって、現ジョホール州の主要部とシンガポールはテメンゴンの下にあった。それ以外の「帝国」の領域はスルタンに属した。スルタン自身はリンガに住んだ。ラジャ・テメンゴン・ムアルを除くオラング・カヤ(「富裕者」)はスルタンに直接上申することができた。ムアルにあってラジャ・テメンゴンはスルタンより独立国家の君主として承認されていた。

マレー人の間では、王族と臣下(海上民)の関係は双務的、ないし対等な者同士の契約関係であった[32]。すなわち、王が臣下を保護する限りにおいて王に忠誠をつくすのであり、王が臣下に対し必ずしも絶対的な支配権をもつというものではなかった[32]。しかし、その一方で、イスラームの受容によってマレーの王権は従前の「デワ・ラジャ(神王)」の観念に「ウンマ(イスラーム共同体)の統治者」という観念が付加され、しだいに「アッラーの地上における影」として絶対的な権威をもつようになった[33]。時代が下るとともに君臣関係は国王絶対の専制的なものに変化していったのである[32]。王族・廷臣をはじめとするムスリムは、王に対して無条件の忠誠と服従を誓わなくてはならず、王に対する不忠や背信・反逆は「ドゥハルカ」と総称され、死刑をもって罰せられる重罪と考えられた[33]。しかし、そのなかであっても、王は、「アディル」(正義)と称される王にふさわしい資質と規範をもたなければならないとされ、また、王族・廷臣らによるコンセンサスと協議とによって制約を受けていた。王位継承も含め、重大な政治的案件に関しては、王の独断専行は許されていなかった[33]。ジョホールの国内政治史は、一面では、こうした異なる方向性をもつ君臣関係のせめぎ合いの歴史ともみなすことができる[32]。

帝国の範囲

ジョホール王国は、マラッカ王国を受け継いでおり、その支配のおよぶ領域の範囲もまた引き継いだ。それは、マレー半島の南部とスマトラ島南東部であり、さらにリアウ諸島およびこれらに付属する島嶼におよんだ。これらのなかには、家臣の封土であるパハン、ムアル、ジョホール州主要部そしてリアウの島々などを含んでいる。「帝国」統治の中枢は、時代により変遷しており、当初はサヨン・ピナン、そして、コタ・カラ、セルユト、ジョホール・ラマ、バトゥ・サワール、コタ・ティングリなどであったが、いずれもジョホール州内、リアウそしてリンガ諸島に位置していた。近代ジョホール王国の首都は、こんにち「ジョホール・バル」の名で知られるタンジュン・プテリに置かれた。

歴代スルタン一覧

- 1511-1528: Sultan Mahmud Shah I

- 1528-1564: Sultan Alauddin Riayat Shah II (Raja Ali/Raja Alauddin)

- 1564-1579: Sultan Muzaffar Shah II (Raja Muzafar/Radin Bahar)

- 1579-1580: Sultan Abdul Jalil Shah I (Raja Abdul Jalil)

- 1581-1597: Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Shah II (Raja Umar)

- 1597-1615: Sultan Alauddin Riayat Shah III (Raja Mansur)

- 1615-1623: Sultan Abdullah Ma'ayat Shah (Raja Mansur)

- 1623-1677: Sultan Abdul Jalil Shah III (Raja Bujang)

- 1677-1685: Sultan Ibrahim Shah (Raja Ibrahim/Putera Raja Bajau)

- 1685-1699: Sultan Mahmud Shah II (Raja Mahmud)

- 1699-1720: Sultan Abdul Jalil IV (Bendahara Paduka Raja Tun Abdul Jalil)

- 1718-1722: Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah (Raja Kecil/Yang DiPertuan Johor)

- 1722-1760: Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah (Raja Sulaiman/Yang DiPertuan Besar Johor-Riau)

- 1760-1761: Sultan Abdul Jalil Muazzam Shah

- 1761-1762: Sultan Ahmad Riayat Shah

- 1762-1812: Sultan Mahmud Shah III (Raja Mahmud)

- 1812-1819: Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah (Tengku Abdul Rahman)

- 1819-1835: Sultan Hussain Shah (Tengku Husin/Tengku Long)

- 1835-1877: Sultan Ali (Tengku Ali; tetapi baginda tidak diiktiraf oleh Inggeris)

- 1855-1862: Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim (Seri Maharaja Johor)

- 1862-1895: Sultan Abu Bakar Daeng Ibrahim (Temenggung Che Wan Abu Bakar/Ungku Abu Bakar)

- 1895-1959: Sultan Ibrahim ibni Sultan Abu Bakar

- 1959-1981: Sultan Ismail ibni Sultan Ibrahim

- 1981-2010: Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj

- 2010-現在: Sultan Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar

ジョホール王国の歴史的意義

ジョホール王国は、マラッカ王国の後身として現在のマレーシアにつながっている[34]。

たとえば、マレー語の古典のなかでも特に重要なひとつとみられているのが上述の『スジャヤ・ムラユ』である[15]。この歴史書は、1612年、ジョホール王国の世襲の宰相(ブンダハラ)によって現在のようなかたちに整えられた[15]。内容はマラッカ王国の歴史で、アレクサンドロス大王にさかのぼる王統の神話的記述にはじまり、マラッカの宮廷を中心としたマラッカ王国の建国とその黄金時代、そして、1511年のポルトガルの侵略による王国滅亡までを叙述している[15]。

また、マラッカ王国時代のムラカで編纂された「ムラカ法典」は、シャリーア(イスラーム法)と在来の慣習法を統合したものであり、これはジョホール王国にも引き継がれて東南アジアの海域世界での商業規範となった[7]。この法典はジョホール・リアウ王国のみならず、アチェ、クダ、パハン、パタニ、ポンティアナック(現インドネシア・西カリマンタン州)、ブルネイ(現ブルネイ・ダルサラーム国)などの諸港市でも採用され、再編纂された[26]。この法典のなかの「海事法」は特に、船長や乗組員の役務や権限のほか積荷の扱いなどの詳細な規定であったが[7]、これもまた、ブギス人によって再編成された[26]。その結果、ムラカ-ジョホールの商業ネットワークをとおして、売買・賃貸・委託取引などをめぐる規範をそのなかにもっているイスラームの教えが重視された[7]。東南アジアのイスラーム化は、大量の移民や軍事的征服によらずして既存の王国全体が王を頂点としてイスラームに改宗したことが特徴的であり、それは諸港市をむすぶ紐帯・規範として機能した[33]。

本来、「マレー人」とはマラッカ王国の王族・貴族およびムラカの地元民を指していた[7]。しかし、上述のように、マレー世界の広がりとともに、ミナンカバウ人やブギス人が交易に参入し、ジョホール王国の国内政治においても重要な役割をになうようになると、「マレー人」は、その出自よりも文化様式にもとづいて再定義されることが多くなった[26]。たとえば、リアウに居住したブギス人たちは、必ずしもマレー人との差異を強調したわけではなかった。ブギス人は、マレー人との通婚などを通してマレー文化に親しみ、自分自身をマレー社会の一員と考えていた[26]。上述の『トゥーファト・アル・ナーフィス(貴重な贈り物)』の著者で副王家に連なるブギス人のラジャ・アリ・ハジは、自著のなかでヨーロッパ文明に傾倒して伝統的なマレー文化を軽視しがちなリンガ諸島在住のスルタンを批判し、マレー人支配者の採るべき行動や正しいマレー語の使用法を訴えているほどである[26]。そしてまた、マレー人王族との共存を『クルアーン(コーラン)』をはじめとするイスラームの教義のなかに見出そうとしたのである[26]。

さらに、現在のインドネシアの国語であるインドネシア語、マレーシアの公用語のひとつであるマレー語はともに、かつてはムラカの言語であったが、東南アジアの島嶼部で広く商業用の共通語として用いられたところから、ジャワ語など多数者の日常語をさしおいて、それぞれの国の国語として採用されたものである[34]。マレー語は元来、リアウ・リンガ諸島付近で話されていたオーストロネシア語族に属する一言語であった[7]。これがムラカ-ジョホールの交易ネットワークの拡大とともにアラビア語、ペルシア語、タミル語、ジャワ語などの語彙を取り込んで発展したのである[7]。なお、16世紀初頭、マラッカ海峡におとずれたポルトガル人トメ・ピレスの『東方諸国記』によれば、このときスマトラ島東海岸の各地域では互いに異なる言語が用いられていたにもかかわらず、ほとんどの人がマレー語会話に不自由しなかったという[34][注釈 8]。文字に関しても、マレー語をアラビア文字で表記しようとして生まれたジャウィ文字(バハサ・ジャーウィー)が用いられ、法典や布告(ウンダン・ウンダン)、交易関係の通信や契約文書、条約、外交文書はもとより、年代記(スジャラ)・王統記(スィルスィラ)・系譜、宗教書(キターブ)、物語などその他さまざまな著作がなされた[7][33]。その点では、今も東南アジアの各地で熱心に信仰されるイスラーム教とならんで、マラッカ王国の遺産を今日に伝える重要な役割を果たしたといえるのである[34]。

脚注

注釈

- ^ マギンダナオ王国が栄えたミンダナオ島の一部は、キリスト教徒の多い現在のフィリピンのなかでもイスラームの信者が多い地域となっており、フィリピンでは「イスラム教徒ミンダナオ自治地域」(ARMM)として一定の自治を認めている。

- ^ ミナンカバウ王の祖先はスマトラ島を創成したと広く信じられており、水界を制する霊力をもち、大地を統べる存在として尊崇されていた。歴代のパガルユン王は、スマトラの「山の王」を自認し、雲を支配し、黄金を司る力をもっていると唱え、大蛇を制したとされるスマンダン・キニを家宝として相伝した。弘末(2004)p.101

- ^ パガルユン王国は、1347年に建国されたミナンカバウ人の王朝。パドリ戦争中の1833年に滅んだ。

- ^ ラジャ・クチルは、ジョホール王として「アブドゥル・ジャリル・ラフメット・シャー」を名乗ったが、本項では新スルタンのアブドゥル・ジャリル(=アブドゥル・ジャリル4世)とまぎらわしいので「ラジャ・クチル」の表記で統一する。

- ^ ガンビール(ガンビールノキ)は、アカネ科のつる植物。その葉を煮詰めてタンニンを抽出し、薬用として、あるいはペテール・チューイング用に用いられた。弘末(2004)p.40

- ^ 18世紀後葉の英仏両国は、ヨーロッパ大陸では七年戦争(1756年-1763年)、北アメリカ大陸ではフレンチ・インディアン戦争(1754年-1763年)、インド亜大陸ではプラッシーの戦い(1757年)をそれぞれ戦った。いずれの戦争もイギリス側優位で終結した。

- ^ 「海峡植民地」には、1886年からココス諸島とクリスマス島が、1906年にラブアン島がそれぞれ編入されている。

- ^ ピレス『東方諸国記』には、ムラカの港市には、カイロ・メッカ・アデンのムスリム、アビシニア人(エチオピア人)、キルワやメリンディなどアフリカ大陸東岸の人びと、ペルシャ湾沿岸のホルムズの人、ペルシャ人、ルーム人(ギリシャ人)などを列挙したうえで、「62の国からの商人が集まり、84もの言葉が話されている」と記している。尾本(2000)

出典

- ^ 石澤&生田(1998)p.327

- ^ A.リード(2002)pp.298-299

- ^ a b c 永積(1975)pp.99-101

- ^ a b 弘末(1999)p.97

- ^ a b c 篠原陽一「3・2・1 東南アジアの港市とヨーロッパの進出」(海上交易の世界と歴史)

- ^ Winstedt R.O.(1992) p.36

- ^ a b c d e f g h i j 弘末(2004)pp.131-135

- ^ a b c d e f g h 石澤&生田(1998)pp.357-361

- ^ a b c d 各国データ「マレーシア」

- ^ a b c d e f g h i j k l 生田「ジョホール王国」(1988)p.123

- ^ 河部(1990)pp.132-134

- ^ a b 永積(1975)pp.101-103

- ^ a b c d e f g h i 弘末(2004)pp.31-32

- ^ Borschberg,Peter."Hugo Grotius, the Portuguese and Free Trade in the East Indies"(2010) pp.215–223

- ^ a b c d 中原(2004)

- ^ D. G. E. Hall(1955)

- ^ M.C.Ricklefs(1993) p.34

- ^ Borschberg,Peter.Ethnicity, Language and Culture in Melaka during the Transition from Portuguese to Dutch Rule"(2010) pp.93–117

- ^ a b c d e f g h i j k 弘末(2004)pp.137-139

- ^ a b c d e f g h i 弘末(2004)pp.99-102

- ^ a b E. M. Jacobs(2006) P.207

- ^ a b B.W.Andaya(1984) pp.101-102

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad 弘末(2004)pp.139-142

- ^ a b c d e f g 弘末(2004)pp.40-41

- ^ a b 石澤&生田(1998)pp.361-362

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac 弘末(2004)pp.142-146

- ^ a b 石澤&生田(1998)pp.376-380

- ^ 河部(1990)pp.219-223

- ^ a b c d e 河部(1990)pp.261-264

- ^ (Tun) Suzana (Tun) Othman(2006) p.239

- ^ (Tun) Suzana (Tun) Othman(2003) p.36

- ^ a b c d 石澤&生田(1998)pp.298-300

- ^ a b c d e 中村(1991)pp.192-200

- ^ a b c d 生田「マラッカ王国」(1988)p.179

参考文献

- 永積昭『東南アジアの歴史』講談社〈講談社現代新書〉、1977年7月。ISBN 4-06-115857-0。

- 生田滋「ジョホール王国」『世界大百科事典 第14(ショオ-スキ)』平凡社、1988年4月。ISBN 4-58-202700-8。

- 生田滋「マラッカ王国」『世界大百科事典 第27(マク-ムン)』平凡社、1988年4月。ISBN 4-58-202700-8。

- 河部利夫『世界の歴史18 東南アジア』河出書房新社〈河出文庫〉、1990年2月。ISBN 4ー309-47177-3{{ISBN2}}のパラメータエラー: 無効なISBNです。。

- 中村光夫 著「東南アジア史のなかのイスラーム」、矢野暢編集代表 編『講座東南アジア学4 東南アジアの歴史』弘文堂、1991年4月。ISBN 4-335-00024-3。

- 石澤良昭、生田滋『世界の歴史13 東南アジアの伝統と発展』中央公論社、1998年12月。ISBN 412403413X。

- 弘末雅士 著「交易の時代と近世国家の成立」、池端雪浦編集 編『東南アジア史2 島嶼部』山川出版社〈新版世界各国史〉、1999年5月。ISBN 4634413604。

- 尾本惠市『海のアジア1 海のパラダイム』岩波書店、2000年11月。ISBN 4000265717。

- アンソニー・リード 著、平野秀秋、田中優子訳 訳『大航海時代の東南アジア2 拡張と危機』法政大学出版局〈叢書ウニベルタス〉、2002年3月。ISBN 4588005715。

- 中原道子 著「スジャラ・ムラユ」、小学館(編) 編『日本大百科全書』小学館〈スーパーニッポニカProfessional Win版〉、2004年2月。ISBN 4099067459。

- 弘末雅士『東南アジアの港市世界-地域社会の形成と世界秩序-』岩波書店〈世界歴史叢書〉、2004年5月。ISBN 4-00-026851-1。

- D. G. E. Hall (1955). A History of South-east Asia.. London: Macmillan

- Barbara Watson Andaya (1984). A History of Malaysia. Palgrave Macmillan. ISBN 978-0312381219

- Richard Olaf Winstedt (1992). A history of Johore, 1365–1895 (M.B.R.A.S. Reprints, 6.). Kuala Lumpur: Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. ISBN 983-99614-6-2

- M.C. Ricklefs. (1993). A History of Modern Indonesia Since c. 1300, 2nd ed.. Stanford: Stanford University Press. ISBN 978-0804721943

- (Tun) Suzana (Tun) Othman (2003). Institusi Bendahara, Permata Melayu yang Hilang, Pustaka BSM. ISBN 983-40566-6-4

- (Tun) Suzana (Tun) Othman (2006). Ahlul-Bait (keluarga) Rasullulah SAW dan Kesultanan Melayu, Crescent Publications. ISBN 983-3020-12-7

- (Tun) Suzana (Tun) Othman (2007). Perang Bendahara Pahang, 1857–63: pensejarahan semula menelusi peranan British. ISBN 978-983-195-282-5

- E. M. Jacobs (2006). Merchant in Asia:The Trade of the Dutch East India Company During the Eighteenth Century. Leiden: Leiden University Press. ISBN 90-5789-109-3

- Peter Borschberg (2010). Hugo Grotius, the Portuguese and Free Trade in the East Indies.. NUS Press and KITLV Press. ISBN 9971694670

- Peter Borschberg (2010). Ethnicity, Language and Culture in Melaka during the Transition from Portuguese to Dutch Rule. Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 83.2

関連項目

外部リンク

- 各国データ「マレーシア」(全球研究所)

- 「3・2・1 東南アジアの港市とヨーロッパの進出」(篠原陽一『海上交易の世界と歴史』)

- 「続3・2・1 東南アジアの港市とヨーロッパの進出」(篠原陽一『海上交易の世界と歴史』)