「サハラ交易」の版間の差分

出典整理。Lewicki 1994.はリンク先でざっと目を通したが該当する記述が発見できず(検索してもsandstormという単語が出てこない)。うーん? |

加筆 |

||

| (3人の利用者による、間の12版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

[[File:Berber Trade with Timbuktu 1300s.jpg|thumb|300px|1853年の[[キャラバン]]とトンブクトゥ]] |

|||

{{脚注の不足|date=2017年1月}} |

|||

'''サハラ交易'''(サハラこうえき、{{Lang-en-short|trans-Saharan trade}})は、[[地中海]]沿岸と[[西アフリカ]]のあいだの[[交易]]を指す。先史時代から存在したが、最盛期は[[8世紀]]から[[16世紀]]後期にわたる。日本語表記では '''サハラ縦断交易'''(サハラじゅうだんこうえき){{Sfn|川田|1990|p=171}}もある。 |

|||

[[Image:Great Mosque of Djenné 1.jpg|right|thumb|280px|重要な交易基地の一つであったマリ共和国[[ジェンネ]](Djenné)のモスクは[[世界遺産]](文化遺産)にも登録されており、その原型は13世紀末にまで遡る。]] |

|||

'''サハラ交易'''(サハラこうえき)または '''サハラ縦断交易'''(サハラじゅうだんこうえき、{{Lang-en-short|Trans-Saharan trade}})は、[[地中海]]沿岸諸国と[[西アフリカ]]のあいだの[[交易]]で、先史時代から存在したが、最盛期は[[8世紀]]より[[16世紀]]後期に亘る。 |

|||

塩と砂金の交易で[[キャラバン]]が往来し、奴隷やコーラの実なども高価な商品として運ばれ、交易路周辺の国家は繁栄した。19世紀以降のヨーロッパによるアフリカの植民地化や、20世紀以降の独立による国境線の確定によって交易が減り、民族の対立や地域の政情不安が起きている。21世紀以降も塩を扱う伝統的なキャラバンが交易を行なっている。 |

|||

== 概略 == |

|||

キャラバン・ルート (隊商路) の位置と交易量の盛衰を問う前に、このような交易がそもそもどのような形で存在したのかを考えることが重要である。[[サハラ砂漠]](Saharaは砂漠の意)は現在でもなお、地中海経済と[[ニジェール]]盆地経済を隔てる、人間に適さない空間である。[[フェルナン・ブローデル]]が指摘するように、(特に機械化された輸送手段もなしに)そのような空間を超えるのは、期待される利益が、輸送コストと道中の危険の予想を上回る例外的な場合にのみ、価値がある<ref>{{cite book |last=Braudel |first=Fernand |author-link=フェルナン・ブローデル|year=1984 |title=The Perspective of the World |volume=Vol III |series=Civilization and Capitalism |location=New York |publisher=Harper & Row |isbn=0-06-015317-2|page=26|quote=For the bulk fo traffic in either direction, 'the loss in exchange would outweight the gain'|langueage=en}} (Published in French in 1979).</ref>。 |

|||

== 地理 == |

|||

イスラーム時代の交易は、[[ヒトコブラクダ]]の[[キャラバン]]によって行われた。これらのラクダは、キャラバンへと集められる前に、[[マグリブ]]または[[サヘル]]の草原において、何ヶ月間も肥育された。[[14世紀]]の[[探検家]]で、キャラバンに同行した[[イブン・バットゥータ]]によれば、キャラバンの平均的な規模は、一隊当たり千頭のラクダから成るが、1万2千頭に及ぶものもあったという。キャラバンには、砂漠に詳しく、仲間の遊牧の民に通行の安全を保証させる[[ベルベル人]]のガイドが高い報酬を得て付添った。キャラバンの成功は不確実であり、細心の手配が必要だった。キャラバンは旅程すべてに必要な水を運んで旅することが出来ないため、オアシスがなお何日も先のうちに使い走りがオアシスに先回りし、水を確保するようにしていた。 |

|||

=== サハラ砂漠 === |

|||

[[Image:Niger saharan medieval trade routes.PNG|thumb|500px|1400年頃の交易ルート]] |

|||

[[File:Acacia Trees (24227057806).jpg |right|thumb|サハラ砂漠とサヘルの境界に位置する[[エネディ山地]]]] |

|||

[[サハラ砂漠]]は、[[北アフリカ]]と[[サブサハラ・アフリカ]]の間に位置しており、地中海経済と[[ニジェール]]盆地の経済を隔てる空間である。機械化された輸送手段なしにその空間を越えるのは、期待される利益が輸送コストと道中の危険の予想を上回る例外的な場合にのみ価値がある<ref>{{cite book |last=Braudel |first=Fernand |author-link=フェルナン・ブローデル|year=1984 |title=The Perspective of the World |volume=Vol III |series=Civilization and Capitalism |location=New York |publisher=Harper & Row |isbn=0-06-015317-2|page=26|quote=For the bulk fo traffic in either direction, 'the loss in exchange would outweight the gain'|langueage=en}} (Published in French in 1979).</ref>。 |

|||

サハラ砂漠の一帯は1億8000万年前に[[塩湖]]の下にあり、交易品である塩鉱のもとになった{{Sfn|片平|2017|p=49}}。11000年前から5000年前までは湿潤期で水に覆われた地域が多く、人間は中央の高地で生活していた{{efn|当時はキリン、ゾウ、サイ、レイヨウなどの野生動物やヒツジやヤギなどの家畜が生息しており、人間は狩猟・漁撈・牧畜を行っていた。これらは遺物や岩絵から判明した{{Sfn|川田編|2009|pp=239-240}}。}}。紀元前3000年頃からの乾燥化で人間はサバンナや地中海沿岸に移住したと推測されている{{Sfn|川田編|2009|pp=239-241}}。サハラ砂漠の気候は交易にも影響を及ぼしており、8世紀から16世紀にかけて西アフリカは比較的湿潤だったが、17世紀以降の乾燥化は移住を引き起こし交易が減少する一因となった{{Sfn|川田編|2009|p=254}}。 |

|||

=== サヘル・サハラ === |

|||

[[File:Map of the Sahel.png|right|thumb|サハラ砂漠の南に帯状に広がるサヘル]] |

|||

サハラ砂漠の周辺や[[サブサハラ]]の南縁をサヘル・サハラ地域と呼び、[[サバンナ]]が広がっている。サハラ砂漠の南縁にはサヘルの[[ステップ (植生)|ステップ]]が広がり、その南には{{仮リンク|スーダン・サバンナ|en|Sudanian savanna}}と呼ばれる灌木とイネ科植物の多い地帯があり、さらに南には樹木の多い{{仮リンク|ギニア・サバンナ|en|Guinean forest–savanna mosaic}}がある{{Sfn|坂井|1999|p=211}}。 |

|||

国家ではモーリタニア、セネガル北部、マリ、ブルキナファソ、ニジェール、チャド、アルジェリア南部、リビア南部にあたり、人口は8千万人におよぶ。かつてはフランス植民地だった地域が多い{{Sfn|飯村|2014|p=99}}。 |

|||

=== 河川 === |

|||

サハラ砂漠の南を流れるニジェール川は、北の砂漠と南のサバンナの交易をつないでいる。砂漠やサバンナでは牧畜民が長距離を移動して生活しており、交易も牧畜民が担ってきたため、交易路は牧畜民のルートと重なっている。ニジェール川のデルタ地帯では農民や漁民が生活し、食料や衣などの生活物資を砂漠の都市に送った{{Sfn|坂井|2014|p=67}}。 |

|||

河川はサハラ交易の交易品である砂金の産地でもあった。[[セネガル川]]、ニジェール川上流、[[ボルタ川]]の森林などが採掘場所として知られ、時代とともに移り変わっていった{{Sfn|南里|1993|p=1}}{{Sfn|宮本, 松田編|2018|p=1608/8297}}。 |

|||

=== 地中海 === |

|||

サハラ砂漠の北に位置する地中海では、古代から貿易によって貴金属が東方へと運ばれていた。貴金属はアルプス、サルデーニャ、イベリア半島などで採掘されていた{{Sfn|ブローデル|1992|pp=189-190}}。8世紀以降はサハラ交易によって西アフリカ産の金が地中海沿岸に運ばれるようになり、北アフリカ、[[アンダルス]]、西アジアの繁栄の基盤となった。15世紀以降はカタルーニャ、プロヴァンス、ヴェネツィアなどヨーロッパ各地の商人も金を求めて北アフリカに進出した{{Sfn|ブローデル|1992|pp=189-190, 194-195}}。 |

|||

地中海経済は金が欠乏していたが、塩を産出した。他方、西アフリカの内陸部は豊富な金資源を持っていたが、塩を必要とした。地中海沿岸の諸都市では、サブサハラのアフリカ人が家内奴隷や兵士として需要があり、[[奴隷売買]]も重要だった。 |

|||

== 交易品・キャラバン == |

|||

=== 交易品 === |

|||

[[File:Salt selling Mopti Mali.jpg|right|thumb|重要な品の1つである[[岩塩]]の板。掘り出されてキャラバンによって運ばれる{{Sfn|片平|2017|p=5}}]] |

|||

歴史的に扱われてきた主な交易品として[[塩]]、[[金]]、[[奴隷]]、[[タカラガイ]]、[[コーラ (植物)|コーラ]]の実があった。塩とコーラの実は21世紀以降も取り引きされている{{Sfn|島田|2019|pp=10-11}}。キャラバンのラクダが背負える重量は100キログラムから120キログラムであり、採算を取るには旅費の1.5倍から2倍以上の価値の品物が必要だった。そのため贅沢品か国家が求める品を選んだ{{Sfn|島田|2019|p=8}}。 |

|||

塩は[[塩山]]や塩鉱から掘り出されて南方へ運ばれた。塩鉱はアウリル、[[テガーザ岩塩鉱山|テガーザ]]、{{仮リンク|カウアル山地|en|Kaouar}}などにあった。塩は交易路の定期市では各地の産物と交換され、さらに金やコーラと交換された{{Sfn|南里|1991|p=4}}。21世紀以降も[[タウデニ]]で採掘された塩が交易されている{{Sfn|南里|1992b|pp=76-77}}。塩鉱で採掘された岩塩は板状に削られてバーと呼ばれ、バーの重量は1枚あたり約30キログラムとなる。バーをラクダで運ぶ場合は、ラクダの年齢に合わせて枚数を決める。4歳以上は左右2枚ずつ計4枚、3歳は3枚、2歳は2枚となる{{Sfn|片平|2017|p=124}}。 |

|||

[[File:Venezia Ducato 1400.jpg|right|thumb|ヴェネツィア共和国のドゥカート金貨。サハラ交易の金はヨーロッパの金貨にも使われた{{Sfn|南里|1991|pp=4-5}}]] |

|||

金は、西スーダンの[[セネガル川]]で産する[[砂金]]が主なものだった。「スーダンの金{{efn|ここでのスーダンとはアラビア語で「黒人たちの国々」を意味するビラード=アッ・スーダーンに由来する。文献では西アフリカ全体やハウサランドなどを指しており、一定の空間を指す語ではない{{Sfn|苅谷|2017|p=145}}。}}」とも呼ばれ、北から運ばれる塩と交換された。金はイスラーム王朝が発行するディナール{{Sfn|南里|1991|pp=3-4}}や、ヨーロッパのドゥカートやフローリン{{Sfn|南里|1991|pp=4-5}}などの金貨の素材となった。豊富な金によってガーナ、ガオ、マリ、ソンガイなどの国家が栄え、「黄金がニンジンのように土から生える」という伝承が地中海沿岸では生まれた{{Sfn|宮本, 松田編|2018|p=1608/8297}}。しかし砂金は16世紀には枯渇した{{Sfn|宮本, 松田編|2018|p=1608/8297}}。 |

|||

奴隷は塩や金に次いで高価な交易品として扱われた。16世紀まで年間平均で4000人から5100人、その後はモロッコやハウサ諸王国の影響で7000人に達したとされる。主に若い女性が交易され、妻妾や召使いにされた。男性はオアシスのナツメヤシ畑の管理者、兵士、官僚にされた。ヨーロッパ諸国による[[大西洋奴隷貿易]]とは、規模や奴隷の扱いが異なっていた{{efn|大西洋奴隷貿易では18世紀初頭で年平均25000人、18世紀末までは5万人が交易され、男性の奴隷が多かった{{Sfn|宮本, 松田編|2018|pp=2382-2387/8297}}。また、サハラ交易での奴隷は経済的・社会的な差別階層ではなく権利を付与されていたが、ヨーロッパ諸国は奴隷を純粋な[[動産]]として扱い、暴力が容認された{{Sfn|ポメランツ, トピック|2013|pp=228-229}}。}}{{Sfn|宮本, 松田編|2018|pp=2384-2397/8297}}。 |

|||

[[File:A print from 1845 shows cowry shells being used as money by an Arab trader.jpg|thumb|1845年のアラブ商人が使っていた貝貨。タカラガイが使われている]] |

|||

タカラガイは[[モルディブ諸島]]で採取されたものがインド洋を越えて運ばれ、アフリカで[[貝貨]]として使用された{{efn|アフリカへ運ばれたタカラガイには2種類あり、[[キイロダカラ]]が上級で、[[ハナビラダカラ]]が2級品とされた{{Sfn|ポランニー|2004|pp=218-219}}。}}。9世紀頃からモルディブのタカラガイが運ばれていたとされ、紅海から北アフリカをへて交易路に入るルートか、地中海沿岸を進んでサハラ砂漠を横断するルートが使われた{{efn|9世紀にスレイマン・アル・タジールはモルディブの資産がタカラガイに支えられていると記述している。10世紀に歴史学者・地理学者の[[アル・マスウーディー]]は、[[シーラーフ]]などから多くの航海者がモルディブに向かうと記述している{{Sfn|上田|2016|pp=4108-4114/4511}}。}}{{Sfn|上田|2016|pp=4102-4120/4511}}。 |

|||

コーラの実は西アフリカで広く使われている嗜好品で、新鮮な実を刻んでチューインガムのように噛み、眠気覚ましや興奮剤にする。森林地帯のコラの木から産するため、時には2000キロメートル以上を運んだ。高温と乾燥で劣化するため品質の維持に労力と財力が必要で、富と権力の象徴とされた{{Sfn|桐越|2018|pp=}}。 |

|||

その他の品として、胡椒、象牙、皮革、ダチョウの羽根、銅、ガラス、ビーズ、高級織物、馬などがあった{{Sfn|島田|2019|p=8}}。農産物は交易品に選ばれなかった。理由として、(1) 農作物の余剰が少なかった。(2) 農作物の種類が同じ地域が広範囲におよび、交換する意義がなかった。(3) 車輪や牛馬などの運搬手段がなく、かさばる上に利益の少ない農産物は品物にならなかった{{Sfn|川田|1990|pp=176-177}}。 |

|||

=== キャラバン === |

|||

サハラ交易の中心となった人々は、[[ベルベル人]]、[[ハウサ人]]、マンデ系の{{仮リンク|ジュラ人|en|Dyula people}}やヤルシ人、[[トゥアレグ人]]などの集団であり、交易路沿いに暮らす人々にとっては外部の人間だった。そうした集団は[[イスラーム]]を信仰しており、アラビア語の文字文化を持ち、長衣や装身具などの威信財をもたらす者として各地の政治指導者に影響力を持った{{Sfn|川田|1990|pp=173-174}}。 |

|||

[[キャラバン]]の運搬では[[ヒトコブラクダ]]が用いられ、ラクダはアラブ系の民族がサハラを越えて定着する助けにもなった{{efn|ラクダには[[フタコブラクダ]]もおり、こちらは寒冷地に適している{{Sfn|ブローデル|1991|pp=153-154}}。}}{{Sfn|ブローデル|1991|pp=153-154}}。近代までサハラ砂漠はラクダがいなければ横断できなかったが、サハラ砂漠の南縁を越えると雨量が急速に増えるためラクダには適さない環境になる{{Sfn|宮本, 松田編|2018|p=2170/8297}}。この地域でのラクダの[[家畜化]]に関する最初期の証拠は[[3世紀]]のものである。[[ベルベル人]]が使用して、ラクダはサハラ砂漠全体を縦断するより定期的な往来を可能にしたが、一定の交易路が出来るのは、[[7世紀]]から[[8世紀]]に西アフリカが[[イスラーム]]に改宗してからである{{Sfn|Lewicki|1994}}。 |

|||

塩を運ぶキャラバンは{{仮リンク|アザライ|en|Azalai}}と呼ばれ、アザライとは[[タマシェク語]]で「出会うために別れる」という意味がある{{Sfn|南里|1992b|pp=79, 82}}。アザライのメンバーは塩の商人と契約をしており、輸送の代金として岩塩の板であるバー4枚のうち3枚を報酬として受け取る。アザライは盗賊に襲撃される危険があるため、報酬は高かった{{Sfn|片平|2017|p=119}}。キャラバンは暑い日中を避けて夜中から午前中にかけて移動し、夜中の気温は2度、太陽が昇ると35度を超える{{Sfn|島田|2019|p=9}}。水やラクダの餌を全て運べないため、帰りに使う水や餌を道中に埋めておくなどの方法もとられた{{Sfn|片平|2017|pp=83-84, 124-125}} |

|||

21世紀時点のトゥアレグ人のアザライは、ラクダ300頭の編成だった{{Sfn|片平|2017|pp=83-84, 124-125}}。過去のキャラバンの規模は、14世紀の旅行家[[イブン・バットゥータ]]によれば、平均的には1000頭のラクダからなるが、1万2千頭に及ぶものもあったという。砂漠に詳しい[[ベルベル人]]のガイドが高い報酬で付き添い、仲間の遊牧の民に通行の安全を保証させた。キャラバンの成功は不確実であり、細心の手配が必要だった。全旅程で必要になる量の水を運べないため、オアシスが何日も先にあるうちに使い走りがオアシスに先回りして水を確保した{{Sfn|イブン・バットゥータ|2001|p=207}}。 |

|||

=== 交通 === |

|||

サハラを挟んだ南北の交流は、長らくサヘルと交易路に限られていた{{Sfn|宮本, 松田編|2018|p=2170/8297}}。交易路は2つの主なルートがあった。1つは西部の砂漠を通って[[モロッコ]]から[[ニジェール川]]湾曲部まで通じるもの、もう1つは[[チュニジア]]から[[チャド湖]]へと通じていた。これらは比較的短く、点在するオアシスをつないでいた。この地域の東端に位置する[[リビア]]南部は、オアシスが存在しないためと烈しい[[砂嵐]]のため通行不可能だった{{Sfn|Lewicki|1994|p=}}。 |

|||

地域によって生態学的な境界があり、荷物の運搬方法を変える必要があった。かつては砂漠を越えてラクダで運ばれた塩は、ニジェール川に着くとカヌーに積み替えてサバンナへ運ばれた。サバンナからの陸路はロバで運び、森林地帯に近づくと[[ツェツェバエ]]を避けるために奴隷による頭上運搬へと替えた。商品の集積と運搬方法の切り替えのため、歴史的に交易都市が建設されてきた{{Sfn|坂井|1999|pp=219-220}}。たとえばサバンナ側の商品集積地がジェンネ、砂漠側の集積地がトンブクトゥにあたる{{Sfn|坂井|2014|p=67}}。 |

|||

== 政治 == |

|||

[[Image:Great Mosque of Djenné 1.jpg|right|thumb|250px|重要な交易基地の一つであったマリ共和国[[ジェンネ]](Djenné)のモスクは[[世界遺産]](文化遺産)にも登録されており、その原型は13世紀末にまで遡る。]] |

|||

交易路が通るガーナ、マリ、ガオなどのサハラ南縁の国家は、サハラ交易によって経済的基盤を得ていた。ただし、キャラバンは自衛手段と独自の組織を持っており、各地の政治支配者からは独立していた。キャラバンは贈り物や貢物によって政治支配者と交流をしながらも、政治支配者の命令に従わなかったり時には対立もした。このために多くの政治支配者はキャラバンへの過度な干渉は避けながら、交易の利益を得ようとした。トンブクトゥ、プイテンガ、サラガなどサハラ交易で栄えた都市は政治の中心地ではなかった{{Sfn|川田|1990|pp=170-172}}。 |

|||

政治支配者と交易の関係は伝承にも残されている。{{仮リンク|マンプルシ人|en|Mamprusi people}}の首長アタビアは、首都の{{仮リンク|ガンバガ|en|Gambaga}}にハウサ商人が増えて交易で栄えると{{仮リンク|ナレルグ|en|Nalerigu}}に首都を移し、ガンバガは[[イマーム]]の自治に任せた。するとガンバガはさらに繁栄したという{{Sfn|川田|1990|pp=140-142}}。[[モシ人]]・ダゴンバ人・マンプルシ人の間では、首長が市場へ行くことが禁じられている。その理由は、市場の秩序が乱されることを警戒した点にあった{{efn|首長が市場で欲しいものを取ったり、人混みのために庶民が首長に礼を失するなどのトラブルを避ける意味があった{{Sfn|川田|1990|p=173}}。}}{{Sfn|川田|1990|p=173}}。 |

|||

交易と政治の権力が分かれている場合は、交易の経済論理に対して歯止めがかけられていた。金の採掘には地元の商人が携わり、ベルベル人の商人は参加できなかった{{Sfn|宮本, 松田編|2018|pp=2365-2371/8297}}。しかしその歯止めがなくなり、各地の政治支配者と商人が結びつくと、17世紀以降に[[奴隷交易]]が増加した。奴隷交易を財源とする首長らは、近隣部族から捕らえた奴隷を商人に売り、商人は[[北アフリカ]]や[[ギニア湾]]の沿岸に奴隷を運んだ{{Sfn|川田|1990|p=174}}。このために西アフリカでは奴隷貿易に抵抗する民族によるジハードや建国も起きた{{Sfn|宮本, 松田編|2018|pp=2399-2412/8297}}。当時のジハードは20世紀以降の武装勢力が活動の根拠ともしている{{Sfn|島田|2019|pp=25-26}}。 |

|||

19世紀以降のヨーロッパによる植民地化によって、サハラ交易は衰退した。20世紀後半にアフリカ各地が植民地から独立したのちは、国境によって交易路や交易者の居住が分断され、生活の基盤が脅かされた。このため主に交易を担ってきたトゥアレグは反乱を起こした{{Sfn|私市|2014|pp=25-26}}。 |

|||

== 初期のサハラ交易 == |

== 初期のサハラ交易 == |

||

[[タッシリ・ナジェール]]山脈には、2頭から4頭の馬に引かれた2輪の[[チャリオット|戦車]]の岩絵が描かれている。岩絵は1933年に発見され、サハラ各地に200以上が描かれていることが判明した。岩絵をもとに、古代から地中海からニジェール川にかけての交易路が存在するという仮説も立てられた{{efn|ゴーティエやグラジオールらによってこの仮説が立てられた{{Sfn|南里|1990|p=20}}。}}。しかし荷物のようなものは見えず、戦闘用の馬車しか描かれていないため、交易とは関係がないとされている{{Sfn|宮本, 松田編|2018|p=2170/8297}}。 |

|||

[[ナイル川]]の渓谷に沿う小さな交易ルートが何千年にもわたって利用されて来たが、ラクダの家畜化以前には、サハラ砂漠を縦断する旅行は困難であった。原産地から遠く離れて見出される物品や材料は、何らかの交易が存在した考古学的記録であり、とりわけ、砂漠がもっとも細くなる遥かな[[西アフリカ]]との交易の記録であった。古典文学のなかには、また、幾つかの交渉の報告がある。{{仮リンク|アウダゴスト|en|Aoudaghost}}の都市の発展は、この限定された交易の頃{{いつ|date=2020年11月28日 (土) 01:45 (UTC)}}であったと思えるが、この領域の都市化のすべてが交易の結果であったという指摘{{誰|date=2020年11月28日 (土) 01:45 (UTC)}}は、今日では認められていない。 |

|||

1950年代以降の調査で、岩絵の様式が[[ミケーネ文明]]の美術に似ているため[[紀元前1200年]]以後に描かれたという仮説や、[[ジブラルタル海峡]]を越えてヨーロッパからもたらされた馬であるとする仮説も出された。しかし岩絵をどのような者が描いたかは不明となっている{{Sfn|南里|1990|pp=20-21}}。 |

|||

サハラ南部{{どこ|date=2020年11月}}の同時代{{いつ|date=2020年11月28日 (土) 01:45 (UTC)}}の[[洞窟絵画]]に見られる、[[チャリオット|戦車]]を引く[[ウマ|馬]]の描写から、ある人々{{誰|date=2020年11月28日 (土) 01:45 (UTC)}}は、馬が利用されていたと想定している。とはいえ、この地域にあって、初期の時代{{いつ|date=2020年11月28日 (土) 01:45 (UTC)}}に属すると確認される馬の骨は見出されていない。また戦車は、積載容量が少ないため、交易目的の運搬車として似つかわしくない。 |

|||

[[古代ギリシア]]の歴史家[[ヘロドトス]]は、[[リビュア]]について記録している。砂漠の大地が[[テーベ]]から[[ヘラクレスの柱]]まで続き、堆積した塩と美味な水があると書いている。R・C・C・ロウはヘロドトスの記述を20世紀の地名に置き換えると、サハラ交易と同じように地中海沿岸とニジェール川を結ぶルートに対応していると論じている。これは立証されておらず交易路だとする確証はないが、岩絵の戦車が描かれたルートには重なっており、ヘロドトスの時代よりも前から地中海とニジェール川を結ぶ交通があった可能性は高い{{Sfn|南里|1990|pp=20-22}}。 |

|||

この地域でのラクダの[[家畜化]]に関する最初期の証拠は、[[3世紀]]のものである。[[ベルベル人]]が使用して、ラクダは、サハラ砂漠全体を縦断するより定期的な往来を可能にしたが、一定の交易路が出来るのは、[[7世紀]]から[[8世紀]]に西アフリカが[[イスラム教]]に改宗してからである。二つの主要な交易路が発展した。一つは、西部砂漠を通り現在の[[モロッコ]]から[[ニジェール川湾曲部]] ({{lang-en-short|Niger Bend}}, [[ニジェール川]]北部) まで通じるもの、第二は、現在の[[チュニジア]]から[[チャド湖]]地域へと通じていた。これらの長さは比較的短く、点在するオアシスを繋いだものである。この地域の東の果て、[[リビア]]の南部は、オアシスが存在しないためと烈しい[[砂嵐]]のため通行不可能であった{{Sfn|Lewicki|1994}}。ニジェール川湾曲部から[[エジプト]]へのルートは、[[10世紀]]には、危険さの故に放棄された。 |

|||

[[画像:Kingdam of Ghana & Trans-Saharan Trade about 11th century.JPG|thumb|400px|right|11世紀頃のガーナ王国とサハラ越えの交易路]] |

|||

== |

=== ガラマンテス人 === |

||

[[File:NE 600ad.jpg|thumb|250px|right|6世紀のガラマンテス人の領域]] |

|||

ヘロドトスや、のちの[[古代ローマ]]の学者[[ガイウス・プリニウス・セクンドゥス|プリニウス]]や[[クラウディオス・プトレマイオス|プトレマイオス]]は、北アフリカに{{仮リンク|ガラマンテス人|en|Garamantes}}と呼ばれた民族がいたことを記録している。[[ローマ帝国]]は[[カルタゴ]]を滅ぼしたのちに北アフリカに進出し、ガラマンテス人はローマと対立した。[[3世紀]]には両者は和解し、[[トリポリ]]からキャラバンのルートが3本あり交易が行われた{{efn|[[アフリカ属州]]の総督[[ルキウス・コルネリウス・バルブス]]が[[紀元前19年]]にサハラ砂漠を南下する遠征をしてガラマンテス人と戦ったのは、交易の支配が目的だったとする説もある{{Sfn|南里|1990|p=27}}。}}。ローマ人の商人や技術者がガラマンテス人の土地に住み、ローマは陶器やガラス器を輸出し、ガラマンテス人は象牙、奴隷、獣皮、Carburcliと呼ばれる紅玉に似た宝石を輸出した{{Sfn|南里|1990|pp=24-25}}。この中でCarburcliが特にガラマンテス産の商品だとされており、非常に高価で小さな石でも40[[スタテル|スティタス]]の値段だった{{efn|プリニウスや[[ストラボン]]がCarburcliについて記述している{{Sfn|南里|1990|p=28}}。}}。ガラマンテス人は当時のサハラ砂漠の交易に関わっていたと推測されるが、ニジェール川までは到達せず、[[フェザーン]]から[[ホガール山地]]までを範囲としていた{{Sfn|南里|1990|p=28}}。ガラマンテス人とローマ帝国の交易は3世紀半ばに最盛期となり、4世紀以降はローマの北アフリカ支配の弱体化によって減少した{{Sfn|南里|1990|pp=24-25}}。ラクダが家畜として北アフリカで普及し始めるのも4世紀頃とされる{{Sfn|宮本, 松田編|2018|p=2170/8297}}。 |

|||

6世紀には[[ビザンツ帝国]]が北アフリカに進出し、ベルベル人と対立した。同世紀には、ガラマンテス人とビザンツ帝国との交易も行われた。ビザンツの北アフリカ支配は[[639年]]の[[アラブ人]]の侵略で終わり、フェザンは略奪されて交易も途絶した。数十年後に、「スーダンの金」をめぐって交易が再開されることになる{{Sfn|南里|1990|pp=24-25}}。 |

|||

== 8世紀から11世紀 == |

|||

{{See also|サヘル諸王国}} |

{{See also|サヘル諸王国}} |

||

[[ウマイヤ朝]]の成立により、アフリカにもイスラーム教徒が進出した。ウマイヤ朝の{{仮リンク|ウクバ・イブン・ナフィ|en|Uqba ibn Nafi}}は671年に拠点として[[カイラワーン]]を建設し、681年頃にはイスラーム教徒はスーダンから運ばれる金の存在を知った。[[アンダルス]]の歴史家[[アブー・ウバイド・バクリー]]は著書『{{仮リンク|諸道と諸国の書 (バクリー)|en|Book of Roads and Kingdoms (al-Bakrī)|label=諸道と諸国の書}}』で、745年に[[シジルマサ]]に3つの井戸が掘られ、サハラ交易の拠点とされたと記述している。シジルマサは8世紀から10世紀にかけてベルベル人の国家の首都となった{{Sfn|南里|1991|pp=1-2}}。それらのベルベル人はイスラームの[[イバード派]]に属しており、信仰を個人の奥深くにしまって無益な軋轢を起こさない{{仮リンク|キトマーン|en|kitmān}}を実践していた。このためイバード派の商人はサブサハラの黒人と交流しやすかった{{Sfn|宮本, 松田編|2018|pp=2234-2240/8297}}。 |

|||

[[地中海経済]]は[[金]]が欠乏していたが、[[塩]]は供給することができた。他方、西アフリカの内陸部は豊富な金資源 (おそらく[[セネガル川]]上流の砂金) を持っていたが、塩を必要とした。地中海沿岸の諸都市では、サハラ以南のアフリカ人が家内奴隷や兵士として需要があったため、[[奴隷売買]]もまた重要であった。サハラ以南の黒人国(ビラード・スーダーン)は、高度な訓練を積ませた奴隷兵士({{lang-en-short|slave soldiers}})の供給源であった。 |

|||

ウマイヤ朝を倒した[[アッバース朝]]は761年から[[マグレブ]]に進出してカイラワーンを支配し、ベルベル人は{{仮リンク|ターハルト|en|Tiaret}}へと移住した。シジルマサと[[ワルグラ]]を拠点とする2つの交易路が西スーダンとつながり、シジルマサの首長とターハルトの[[ルスタム朝]]は友好的な関係を築いた。ターハルトの商人たちは南方のガーナ王国との交易を行なった{{Sfn|南里|1991|pp=1-2}}。この時代の政治支配者は伝統的な信仰を持っており、他方で交易集団や手工業者はイスラーム教徒で構成された{{Sfn|川田編|2009|p=250-251}}。 |

|||

8世紀には幾つかの交易ルートが確立され、おそらくもっとも重要なものは、[[シジルマサ]]や[[ガダメス]]などを終点として、北方へと通じていた。これらの都市で、またその他の[[北アフリカ]]の諸都市で、イスラームを受容したベルベル人の交易商がサハラ以南のアフリカ人との交渉を増大させて行き、彼らの改宗を促進した。ベルベル人はまた、自ら[[サヘル]]へと出向いた。[[アウダゴスト]]など現在の[[モーリタニア]]南部を中心とする[[ガーナ王国]]の興隆は、サハラ交易の増大と並行して進んだ。[[アブー・ウバイド・バクリー|バクリー]]によると、1050年頃のガーナの首都は住人の半数がムスリムであった。しかし{{ill2|ブレ (西アフリカ)|fr|Bouré (région)|label=ブレ}}における新しい[[金鉱]]は、アウダゴストやクンビー・サーリフを通過する交易量を減らし、代わりにマンデ人に利益をもたらした。マンデ人は一時、{{仮リンク|ソソ人|en|Susu people}}の{{仮リンク|ソソ王国|en|Sosso Empire|label=王国}}に併呑されるが、13世紀前半に伝説的な英雄[[スンジャタ・ケイタ]]のカリスマの下に統合され、サヘル地域に広域的な支配([[マリ帝国]])を打ち立てた。 |

|||

[[画像:Map of Trans-Saharan Trade from 13th to Early 15th Century.JPG|400px|thumb|13世紀~15世紀初頭のマリ帝国とサハラ交易路]] |

|||

=== ガーナ、ガオ === |

|||

[[イブン・バットゥータ]]などのアラビア語文献には、マリによるサハラ交易の支配と運営の実相が生き生きと描写されている。マリがサハラ交易の主導権を握った13世紀から15世紀においても[[金-塩交易]]({{lang-en-short|gold - salt trade}})は継続された。塩と金よりも重要性が低い交易商品は奴隷であり、南からは[[コーラ (植物)|コーラ]]の実が、そして北からは[[奴隷交易]]用[[ビーズ]] (slave beads) や[[タカラガイ]]の貝殻 ([[貝貨]]として使用された) が商品であった{{efn|アフリカへ運ばれたタカラガイには2種類あり、キイロダカラが上級で、ハナビラダカラが2級品とされた{{Sfn|ポランニー|2004|pp=218-219}}。}}{{Sfn|島田|2019|pp=11}}{{Sfn|イブン・バットゥータ|2001|p=207}}。[[ガオ (都市)|ガオ]] 及び[[ジェンネ]] を含む、ニジェール川湾曲部の都市が繁栄したのはマリ帝国のもとであった。またとりわけ、[[トンブクトゥ]]が、その大いなる富でヨーロッパ全体で知られるようになった。西アフリカ南部の重要な交易中心部は、森林と[[サバナ (地理)|サバンナ]]の移行地帯に発展した。その例は、[[ベゴー]]、[[ボノ・マンソ]] (今日の[[ガーナ]]に位置する)、そして[[ボンドゥク]](今日の[[コートジボワール]]に位置する) を含む。西部の交易ルートは、<!-- http://4travel.jp/sekaiisan/ouadane/ -->現在のモーリタニアに位置する、[[ウアダン]]、[[ウアラタ]]、[[シンゲッティ]]を主要な交易中心部として、重要であり続けた。その他方、{{仮リンク|アソデ|en|Assodé}}の[[トゥアレグ]]族の町、そして後には[[アガデズ]]が、現在のニジェールに位置する、より東寄りのルートの周辺に成長した。 |

|||

[[画像:Kingdam of Ghana & Trans-Saharan Trade about 11th century.JPG|thumb|400px|right|11世紀頃のガーナ王国とサハラ越えの交易路]] |

|||

8世紀にはいくつかの交易ルートが確立され、重要なものはシジルマサや[[ガダメス]]を終点として北方へと通じていた。イスラームを受容したベルベル人の交易商は、これらの諸都市や[[サブサハラ]]のアフリカ人との交渉が増えて改宗を促進した{{efn|[[アンダルス]]の地理学者[[アブー・ウバイド・バクリー|バクリー]]によると、1050年頃のガーナの首都は住人の半数がイスラーム教徒だった。}}。ベルベル人はまた、自ら[[サヘル]]へと出向いた。アウダゴストなどを中心とする[[ガーナ王国]]の興隆は、サハラ交易の増大と並行して進んだ。8世紀のアラブの地理学者アル・ファザーリーは、アラブ軍が「ガーナという黄金の国」に遠征したことを記録している。これがガーナ王国にあたる。イブン・アル・サジールは780年頃のガーナ王国に向かう交易の出発点がターハルトにあったと記述している{{Sfn|南里|1991|pp=2-3}}。ガーナは南の森林地帯から産する金によって繁栄した。金の交易を守るために、軍事力と統治組織によって交易路の安全保障を保った。ガーナの金は「スーダンの金」として7世紀頃には北アフリカでも有名になり、のちのアッバース朝の経済力の基盤にもなった{{Sfn|南里|1991|p=4}}。 |

|||

9世紀の地理学者[[ヤアクービー|アル・ヤアクービー]]は、西スーダンがいくつかの王国に分かれ、カウカウという国がガーナに隣接していたと記述している。カウカウは[[ソンガイ人]]の政治的中心地である[[ガオ (都市)|ガオ]]と同じとされる。北アフリカのターハルト、ガーナ、ガオを結ぶ2つの交易路が、サハラ交易の主なルートとなった{{Sfn|南里|1991|p=3}}。 |

|||

東部のサハラ交易ルートは、[[チャド湖]]地域を中心として、長く存続した[[カネム・ボルヌ帝国]]の発展を導いた。この交易ルートは、幾分効率が悪く、[[ムワッヒド朝]]による征服の期間のような、西部において騒擾が存在したときに、著しい興隆を示したに過ぎなかった。サヘル地域と熱帯雨林地帯とを結ぶ交易ルートには11世紀から[[ワンガラ族]]が参加した。 |

|||

#ルートの1つはターハルトからシジルマサやアウダゴストをへてガーナとガオを結ぶ。ターハルトからガーナまでは60数日かかった{{Sfn|南里|1991|p=3}}。 |

|||

#もう1つのルートはターハルトからビスクラやワルグラをへてサハラ中央部からガオを結ぶ。このルートはタッシリ・ナジェールの岩絵のルートと同じである{{Sfn|南里|1991|p=3}}。 |

|||

#地理学者{{仮リンク|イブン・ハウカル|en|Ibn Hawqal}}によれば、10世紀にはエジプトとガーナを結ぶルートもあった。ガーナからニジェール湾北岸を東に進んで[[ナイル川]]の上流に達し、川を下って[[カイロ]]に着くというものだったが、交易路沿いの住民が貧しいために放棄された。のちにトンブクトゥやワラタからフェザンを横断してカイロに行くルートが使われるようになり、14世紀マリのマンサ・ムーサもこのルートを使ったと推測される{{Sfn|南里|1991|pp=12-13}}。 |

|||

== |

=== 塩・金交易の確立 === |

||

[[File:Abbasids Baghdad Iraq 1244.JPG|thumb|アッバース朝のディナール金貨。サハラ交易で北に運ばれた金は、こうした硬貨の素材になった]] |

|||

西アフリカ沿岸をポルトガル人が往来するようになり、ヨーロッパと西アフリカの間に新たな交易路が開かれた。[[16世紀]]初頭までに、ヨーロッパ人の拠点が沿岸に設けられ、西アフリカにとって富裕なヨーロッパ人は最も重要になっていた。サハラ縦断はなお長期の不確実なものであった上に、北アフリカが政治的にも経済的にも衰退していた。しかしサハラ縦断交易に対する重大な打撃は、[[1591年]]-[[1592年]]の「モロッコ戦争」({{仮リンク|トンディビの戦い|en|Battle of Tondibi}})であった。モロッコを支配していた[[サアド朝]]はサハラ砂漠を越えて軍隊を送り込み、トンブクトゥ、ガオ、そしてその他幾つかの重要な交易中心部を攻撃し、建物と財産を破壊し著名な市民を追放した。この交易に対する破壊行為が、これらの都市の重要性を劇的に衰退へと導き、その結果生じた敵意が交易を大きく減少させた。 |

|||

8世紀には「スーダンの金」が北アフリカに運ばれるようになり、イスラーム王朝では[[ディナール]]をはじめとする金貨の発行量が増加した。9世紀には地中海周辺や[[コルドバのウマイヤ朝]]を経由して[[フランク王国]]や、東欧や北欧、インド洋へとアラブの金貨が運ばれた。9世紀にはメソポタミアやペルシャは金本位制となり、10世紀や11世紀にかけて[[コルドバ]]ではディナールの鋳造が活発化した。こうしてガーナの金は、ヨーロッパやアジアの経済にも影響を与えた{{Sfn|南里|1991|pp=4-5}}。 |

|||

9世紀後半からは、ベルベル人の商人が組織的に塩の交易を行うようになった。アウリルで産する塩はセネガル川沿岸に運ばれて金と交換された。テガーザの塩山は11世紀より前に採掘が始まり、奴隷が採掘した岩塩の板をラクダ1頭あたり4枚ずつ積んで運んだ。良質な塩は[[ジェンネ]]に運ばれてニジェール川をくだってビトゥや[[ボンドークー]]の金と交換された。カワルの塩はボルヌー地方やハウサに運ばれた。こうして10世紀中頃には、サハラ交易の特徴である塩と金の交換が定型となった{{Sfn|南里|1991|p=4}}。 |

|||

大きく減少したとはいえ、サハラ交易は継続した。しかし、西アフリカ海岸への交易ルートは、特に[[1890年代]]のサヘルへのフランスの侵略と、その後の内陸部への鉄道の敷設以降ますます使いやすくなっていった。砂漠の狐の二つ名を持つ[[エルヴィン・ロンメル]]は[[ベドウィン]]のガイドから教わった交易路を[[北アフリカ戦線]]にて装甲部隊で砂漠を渡るために活用した。ニジェール川湾曲部を経由する[[ダカール]]から[[アルジェ]]への鉄道線は計画はされたが、建設されなかった。[[1960年代]]における、この地域の国々の独立と共に、北と南を結ぶ複数のルートが国境の存在により厳しい状況となった。各国政府は、[[トゥアレグ]]族の民族主義に対し敵意を抱き、サハラ交易を維持し支えるための努力をほとんど行わなかった。また[[1990年代]]のトゥアレグの叛乱、そして[[アルジェリア内戦]]により多数の道路が閉鎖され、ルートを一層荒廃させた。 |

|||

アウダゴスト、ガーナ、ガオの王は関係を維持した{{efn|909年にターハルトの王国が[[ファーティマ朝]]に征服された際には、イマームのヤアクービー・イブン・アフラーはワルグラに亡命した{{Sfn|南里|1991|p=3}}。}}。ガオは9世紀後半にルスタム朝と同盟し、シジルマサのイマームとは政略結婚で結びつきを強めた。交易路は西スーダン、マグレブ、エジプトまで至るようになり、ガオは交易路を掌握していった。アブー・ウバイド・バクリーの記述によれば、ガーナの首都{{efn|ガーナの首都は{{仮リンク|クンビ・サレー|en|Koumbi-Saleh}}だったと推定されている。}}は2つに分かれ、12の[[モスク]]が建つイスラーム商人の街と、王の宮殿がある王都だった。ガーナに入国する交易商はロバ1頭の塩ごとに1ディナール(金4.25グラム)、出国される塩1荷ごとに2ディナール、銅1荷ごとに5{{仮リンク|ミスカール|en|Mithqal}}、雑荷1荷ごとに10ミスカールの税を納めた。ガーナは交易から利益を得て、弓矢の兵士4万人と20万人の歩兵を動員できた{{Sfn|南里|1991|p=3}}。 |

|||

今日{{いつ|date=2021年4月17日 (土) 08:12 (UTC)}}では、少数の{{仮リンク|タール舗装|en|Chipseal}}道路がサハラ砂漠を横断しており、限られた数のトラックがサハラ交易、特に塩の運搬を担っている。伝統的なキャラバン・ルートは、ほとんどがラクダを使っていない。しかしアガデズから[[ビルマ (ニジェール)|ビルマ]]や、トンブクトゥから[[タウデニ]] (Taoudenni) への距離の短いルート([[:en:Azalai]])は、軽量な場合は、なお定期的に利用されている。トゥアレグ族の一部は伝統的な交易ルートをまだ使っており、ラクダによってサハラ砂漠を縦断する毎年六ヵ月間に亘る1,500マイルの旅を行い、内陸砂漠から砂漠縁辺の集落へ塩を運んでいる<ref>『ナショナル・ジオグラフィック (National Geographic)』シリーズ:「アフリカ」(2001年), 「エピソード2:砂漠のオデュッセイ (Desert Odyssey)」 (Tuareg tribe across the Sahara for six months by camel)</ref>。 |

|||

アウダゴストは砂地の平原に位置するオアシス都市で、10世紀のアル・ムハラビは旅行者を引き寄せる美しい市場がある都市として記録している。交易の宿営地も増えていき、ワルグラは東西の交易路の宿営地であり、タデメッカは家畜を商品を交換するために遊牧民たちも集まった。タデメッカの住民は赤い綿の衣服を身につけ、王は赤いターバンに青いズボンの身なりで、刻印されていない金貨をディナールとして使っていた。ガオの町では金属貨幣の他に、岩塩の板も貨幣として流通した{{Sfn|南里|1991|pp=3-4}}。 |

|||

=== ムラービト朝 === |

|||

イバード派のベルベル商人はサハラ交易を順調に進めたが、その姿勢は他のイスラーム教徒から問題視された。イバード派は外部に対してイスラームを強くは求めないため、異教徒に取り入っているように見えた点が原因だった。これにベルベル人同士の対立も影響し、サンハージャ系のベルベル人によってアルモラビッドのジハード(1056年)が起きた。ガーナは[[マーリク派]]のイスラーム王朝である[[ムラービト朝]]に征服されたが、ムラービト朝は短命に終わる。ガーナの衰退はのちにマリが建国される一因となった{{Sfn|宮本, 松田編|2018|pp=2247-2265/8297}}。 |

|||

== 12世紀から15世紀 == |

|||

ガーナ王国は、金を運ぶ先だったムラービト朝が衰退すると国内が混乱した。{{仮リンク|ブレ (西アフリカ)|fr|Bouré (région)|label=ブレ}}における新しい[[金鉱]]は、アウダゴストやクンビ・サレーを通る交易量を減らし、代わりに{{仮リンク|マンデ人|en|Mandé peoples}}に利益をもたらした。マンデ人は一時、[[スマングル・カンテ]]が治める{{仮リンク|ソソ王国|en|Sosso Empire}}に併呑され、交易路が荒廃した{{Sfn|南里|1991|pp=9-10}}。西アフリカ南部の重要な交易中心部は[[サバナ (地理)|サバンナ]]の移行地帯に発展し、[[ベゴー]]、[[ボノ・マンソ]]、[[ボンドゥク]]を含む。西部の交易ルートは、現在の[[モーリタニア]]に位置する、[[ウアダン]]、[[ウアラタ]]、[[シンゲッティ]]を主要な交易中心部として、重要であり続けた。その他方、{{仮リンク|アソデ|en|Assodé}}の[[トゥアレグ]]族の町、そして後にはニジェールに位置する[[アガデズ]]が、より東寄りのルートの周辺に成長した。 |

|||

この時代には、政治支配者がイスラームを信仰するようになった。その目的には、地中海沿岸など北アフリカのイスラーム王朝との関係を緊密にすることも含まれていた{{Sfn|川田編|2009|p=252}}。 |

|||

=== マリ === |

|||

[[file:Map of Trans-Saharan Trade from 13th to Early 15th Century.JPG|400px|thumb|13世紀~15世紀初頭のマリ帝国とサハラ交易路]] |

|||

国外追放されていた[[スンジャタ・ケイタ]]が1240年にスマングル・カンテを倒してマリを建国し、その後の3代にわたって[[マリ帝国]]が整備された。マリによって交易路が再組織され、それまで交易の中心だったアラブ人やベルベル人に加えて、西アフリカ人も参加するようになった。マリの商人は北アフリカへ金を運んだあとで[[テガーザ岩塩鉱山|テガーザ]]の塩を入手してマリへ運び、ベルベル人に独占された高価な塩を買う必要から解放された。マリには[[ワンガラ族|ワンガラ]]と呼ばれる交易集団が形成され、国内の金交易に関わった{{Sfn|南里|1991|pp=9-10}}。ワンガラやジュラ人と呼ばれるマンデ系の交易集団は西アフリカを交易路で結び、機織、製鉄、土器などの技術を含む文化的な共通性も生まれた{{Sfn|川田編|2009|p=251}}。 |

|||

マリ時代に南から北に運ばれた商品は金が中心で、他に奴隷、銅、布などがあった。北から南に運ばれた商品は塩が中心で、馬、タカラガイ、[[デーツ]]、ガラス工芸品などがあった{{Sfn|南里|1991|p=11}}{{Sfn|島田|2019|p=11}}。ヨーロッパは金の流入をさらに活発化した。13世紀には[[ヴェネツィア共和国]]で[[ドゥカート]]、[[フィレンツェ共和国]]で[[フローリン]]などの金貨が鋳造された{{Sfn|南里|1991|pp=4-5}}。14世紀の記録によれば、ジェノアの商人はアンダルスから金貨を輸入してイタリア各地やベイルート、アレクサンドリアなどに輸出しており、この金貨はマグリブの金から鋳造されていた{{Sfn|南里|1991|pp=13-14}}。 |

|||

キャラバンのルートはニジェール湾に沿ってガーナ時代よりも東寄りになり、シジルマサからテガーザの塩鉱やトンブクトゥをへてマリの首都[[ニアニ]]に通じていた。イブン・ハウカルやバクリーはシジルマサからアウダゴストまで50日かかると書き、14世紀の旅行家[[イブン・バットゥータ]]はアウダゴストから東に約360キロメートルのワラタまで50日間かかると書いている。ワラタは南の終着点としてマリが厳しく監視をしていたとされる{{Sfn|南里|1991|p=12}}。15世紀からは[[ポルトガル帝国|ポルトガル]]が大西洋から海路でアフリカとの貿易を行うようになり、交易路は大西洋に向かうルートも加わった{{efn|最も早いヨーロッパ人による拠点は、ポルトガルが1482年に建設した[[エルミナ城]]とされる。金や奴隷の積み出しに使われた{{Sfn|川田編|2009|p=207}}。}}{{Sfn|南里|1991|p=14}}。 |

|||

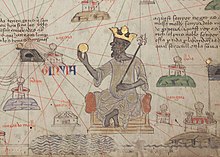

[[File:Catalan Atlas BNF Sheet 6 Mansa Musa.jpg|thumb|地図に描かれたマリの王マンサ・ムーサ。「ムッセ・マリと呼ばれ、国に産する金のゆえに最も富裕な王である」と説明されている{{Sfn|宮本, 松田編|2018|p=1643/8297}}。]] |

|||

[[イブン・バットゥータ]]らによるアラビア語の文献には、マリによるサハラ交易の支配と運営の実相が生き生きと描写されている{{Sfn|イブン・バットゥータ|2001|p=207}}。[[ガオ (都市)|ガオ]]および[[ジェンネ]] を含む、ニジェール川湾曲部の都市が繁栄したのはマリ帝国のもとだった。マリの王たちは大量の金を使って[[ハッジ]]を行うようになり、[[トンブクトゥ]]がその富によってヨーロッパで知られるようになった。14世紀前半にマリは最盛期となり、1324年にハッジを行った[[マンサ・ムーサ]]は8000人を引き連れたともいわれる{{Sfn|宮本, 松田編|2018|pp=2265-2272/8297}}。 |

|||

=== ソンガイ === |

|||

ニジェール川流域の[[ソンガイ人]]は、1375年頃にマリの支配下にあったガオを占領して拡大し、15世紀末には[[ソンガイ王国]]を建国した。ソンガイは交易路を再組織し、エジプトとの関係を強化した。塩が枯渇したテガーザに代わって[[タウデニ]]で採掘が始まり、交易はさらに活発化した{{Sfn|南里|1991|p=15}}。マリ時代に続いてワンガラが金交易を主導した。商品はマリ時代と同じく金、塩、奴隷、馬、タカラガイなどが中心だった{{Sfn|南里|1991|pp=16-17}}。 |

|||

=== カネム・ボルヌ === |

|||

東部のサハラ交易ルートは、中央スーダンの[[チャド湖]]地域を中心として、長く存続した[[カネム・ボルヌ帝国]]の発展を導いた。この地域は金を産出しなかったため、奴隷が主な交易品となった。サヘル地域と熱帯雨林地帯とを結ぶ交易ルートには11世紀から[[ワンガラ族]]が参加した。チャド湖北部のカネム王国は13世紀にはフェザンを支配したが、14世紀にはチャド湖西南部のボルヌ王国が中心となった{{Sfn|宮本, 松田編|2018|pp=2312-2324/8297}}。 |

|||

== 16世紀から20世紀中頃 == |

|||

[[File:WestAfrica1625.png|thumb|1625年の西アフリカ]] |

|||

この時代以降、サハラ交易は減少していった。理由としては次の点があげられる{{Sfn|川田編|2009|pp=207-208, 254-245}}。 |

|||

#交易ルートの変更:西アフリカ沿岸をポルトガル人が往来するようになり、ヨーロッパと西アフリカの間に新たな交易路が開かれた。[[16世紀]]初頭までに、ヨーロッパ人の拠点が沿岸に設けられ、西アフリカにとって富裕なヨーロッパ人は重要になっていた{{Sfn|南里|1991|pp=17-18}}。[[オスマン帝国]]が北アフリカに進出したために塩・金交易がオスマン帝国の支配下に入る可能性もあった{{Sfn|宮本, 松田編|2018|pp=2330-2335/8297}}。 |

|||

#交易品の減少:西スーダンの金資源が枯渇したことも交易の減少につながった{{Sfn|南里|1993|p=1}}。タカラガイは[[ベニン王国]]や[[コンゴ王国]]でも貨幣として使われ利益を上げていたが、ヨーロッパ諸国が大西洋から海路で大量に運ぶようになると価値が下落し、サハラ交易での扱いは減っていった{{Sfn|島田|2019|pp=11-12}}。 |

|||

#環境の変化:16世紀まではサハラ砂漠やニジェール川、チャド湖に国家があったが、17世紀以降に西アフリカの乾燥化が進み、南部への移住が進んだ{{Sfn|川田編|2009|p=254}}。 |

|||

#治安の悪化:モロッコを支配する[[サアド朝]]は、テガーザの塩鉱の支配権をめぐってソンガイと対立して{{仮リンク|トンディビの戦い|en|Battle of Tondibi}}([[1591年]]-[[1592年]])が起きた{{Sfn|宮本, 松田編|2018|pp=2330-2335/8297}}。サアド朝はサハラ砂漠を越えて軍隊を送り込み、トンブクトゥやガオなどの重要な交易中心部を攻撃した。ソンガイ王国は滅び、建物が破壊され財産は略奪された。この破壊行為が都市を衰退させ、その結果生じた敵意が交易を大きく減少させた{{Sfn|南里|1991|pp=17-18}}。 |

|||

=== 奴隷交易の増加 === |

|||

サアド朝は毎年1トンという多量の金を入手したが、内紛が起きて17世紀初頭にはトンブクトゥに軍を派遣する力を失った。モロッコによる名目的な支配は17世紀から18世紀まで続き、その間にサハラ交易は活発化した。ソンガイの滅亡によってハウサ地方が独立して[[ハウサ諸王国]]が建国され、交易の拠点となった。中央スーダンではカネム・ボルヌ帝国やハウサ諸王国によって奴隷交易が活発になり奴隷狩りが増えた。カメルーンやチャドに身体変形の慣習が多いのは、奴隷狩りを避けるための名残りだという説もある{{efn|イスラーム教徒は、身体変形を行う人々を食人種とみなして奴隷化しなかった{{Sfn|宮本, 松田編|2018|pp=2348-2375/8297}}。}}{{Sfn|宮本, 松田編|2018|pp=2348-2375/8297}}。 |

|||

=== フルベ === |

|||

[[File:Africa de l'Oèst en 1875-es.svg|thumb|1875年の西アフリカ]] |

|||

奴隷交易の増加は、サハラ交易を支配するベルベル人や、商人と結託したイスラーム王朝に対する反感を強めた{{efn|17世紀の学者であるアーマド・バーバ、エス・サーディ、ムハンマド・カティらは、ソンガイやマリの歴史書を執筆することでモロッコの政策を暗に批判した{{Sfn|宮本, 松田編|2018|pp=2400-2407/8297}}。}}。西アフリカの遊牧民の[[フルベ人]]は |

|||

18世紀から既存のイスラーム勢力に対する[[ジハード]]を起こした。[[ウスマン・ダン・フォディオ]]は1804年に[[ソコト帝国]]を建国し、その他にもフルベは1818年に{{仮リンク|マーシナ帝国|en|Massina Empire}}、19世紀中頃に{{仮リンク|トゥクロール帝国|en|Toucouleur Empire}}を建国し、サブサハラで初の黒人によるイスラーム王朝となった。それまでのサブサハラでは異教の国家がイスラーム化するという経過をたどっていたが、フルベ人は建国からイスラームに基礎を置いた。政治指導者は[[イマーム]]、[[カリフ]]、[[シェイク]]などの称号を使い、聖戦は[[ウラマー]]によって指導された{{Sfn|宮本, 松田編|2018|pp=2399-2423/8297}}。 |

|||

[[File:Arabslavers.jpg|right|thumb|19世紀のアラブ人によるサハラの奴隷交易]] |

|||

ソコト帝国をはじめとするフルベ人は、伝統的なイスラーム勢力を「混乱したイスラーム」と呼んでジハードを行った{{Sfn|島田|2019|pp=21-22}}。フルベ人が敵対したのはモロッコやハウサの諸国家、トゥンブクトゥやジェンネなどの都市、カーディリア派のスーフィズム教団などの勢力があり、伝統的にイスラームとされてきた地域や集団が含まれている。これはジハードの観点からは矛盾があるとされ、議論も行われた{{efn|[[シャリーア]](イスラーム法)においてジハードで合法性を主張するには、交戦相手が[[カーフィル]](不信仰者)であること前提条件となる。ウスマンらは敵対勢力が不信仰者である根拠として、背教者である点などを当時の文献に記録している{{Sfn|苅谷|2017|pp=138-139}}。}}。当時はサハラ交易の奴隷増加はサハラ南縁の住民にとって危機的な状況となっており、生活を守るためにジハードと土着のイスラーム国家の建国が行われたという事情があった{{efn|ソコト帝国を建国したダン・フォディオはマーリク派の法学を修め、宗教についての著作を多数執筆した知識人でもあった{{Sfn|宮本, 松田編|2018|pp=2417-2424/8297}}。}}{{Sfn|宮本, 松田編|2018|pp=2442-2448/8297}}。しかし、ジハード後に任命されたエミールはほとんどがフルベ人であり、ハウサ諸王国時代に批判されていた家畜税や奴隷制はソコト建国後も廃止されなかった。そのためフルベ人による建国がイスラームの名を借りた権力奪取だという批判も起きた。この批判は、「混乱したイスラーム」がいまだに残っているという認識につながり、21世紀以降にボコ・ハラムなどが活動の根拠にしている([[#武装組織|後述]]){{Sfn|島田|2019|pp=25-26}}。 |

|||

=== ヨーロッパによる植民地化 === |

|||

大きく減少したとはいえサハラ交易は継続し、[[トリポリ]]と[[カノ]]を結ぶルートが使われた{{Sfn|南里|1992a|p=9}}。しかしヨーロッパ諸国の[[ベルリン会議 (アフリカ分割)|ベルリン会議]](1884年-1885年)によって[[アフリカ分割]]が決まると、北アフリカ、サハラ、西アフリカが征服されていった。1894年にはフランス軍がトンブクトゥを占領し、占領地に出入りする商人に関税を課してサハラ交易に介入した。これに対して[[トゥアレグ人]]や[[サヌーシー教団]]は抵抗した。他方でナイジェリアを植民地化したイギリスは1911年に[[ラゴス]]からカノに鉄道を建設した{{Sfn|南里|1992a|pp=1-2}}。[[第一次大戦]]後にはトラックが導入され、フランス系の商社によってアルジェリアからデーツ、タバコ、絨毯などが南へ運ばれ、マリからラクダ、ヒツジ、ピーナッツなどが北へ運ばれた。こうして伝統的なキャラバンはさらに衰退した{{Sfn|南里|1992a|p=7}}。 |

|||

キャラバンの衰退は、交易を担ってきたトゥアレグの生活基盤を破壊したためにトゥアレグによるフランスへの反乱が相次いだ。1914年の反乱では死者が1500人以上、1929年の反乱では死者が1500人以上でラクダが25000頭以上死亡した{{Sfn|私市|2014|p=24}}。 |

|||

== 第2次世界大戦以降 == |

|||

=== 交易の衰退とトゥアレグへの影響 === |

|||

[[1960年代]]以前は、タウデニの塩鉱はモーリタニア、モロッコなど各地から坑夫やキャラバンが集まる交易センターだった。1960年代以降に植民地からの独立が相次ぐと、国境線の確定にともなって往来が限定され、南北を結ぶ複数のルートが厳しい状況となった{{Sfn|南里|1992b|p=79}}。西アフリカ各地の独立(1960年)と[[アルジェリア戦争|アルジェリア独立]](1962)によって、トゥアレグの領域は5カ国に分割された。トゥアレグはキャラバンの衰退による生活手段の破壊に加えて居住地域を分断され、マリやニジェール政府はトゥアレグに定住化政策を行った。これに対してトゥアレグはマリやニジェール政府に対する反乱を拡大した{{Sfn|私市|2014|pp=24-26}}。 |

|||

各国政府はトゥアレグ人に対立し、サハラ交易を維持するための政策をほとんど行わなかった。国際社会は、この地域にはフランスの影響と利権がある点や、地下資源に乏しい点などを理由に関心を払わなかった{{Sfn|飯村|2014|p=114}}。このため交易を生業にできなくなったトゥアレグはリビアやアルジェリアに出稼ぎに行くほか、生活のために麻薬取引や身代金目的の誘拐を行う者も現れた{{Sfn|飯村|2014|pp=102, 114}}。[[1990年代]]のトゥアレグの反乱、そして[[アルジェリア内戦]](1991年 - 2002年)により多数の道路が閉鎖され、交易路を一層荒廃させた{{Sfn|私市|2014|pp=26-27}}。 |

|||

=== 武装組織 === |

|||

独立を求めるトゥアレグ人の他に、[[イスラーム主義]]を掲げる[[アル・カーイダ]]や[[ボコ・ハラム]]などの武装組織もサハラ交易の地域を拠点とするようになった。ボコ・ハラムは正式には「宣教とジハードのためのアフル・スンナ」という名称で、2002年に結成されたイスラーム主義の集団がもとになっている{{efn|ボコ・ハラムの発端は、キリスト教徒であるナイジェリアの[[オルシェグン・オバサンジョ]]大統領に対抗して、ナイジェリア北部の諸州が[[シャリーア]]の厳格な施行を始めたことにある。[[姦通罪]]による[[石打ち]](死刑)の判決が女性に下された時は国際的な問題になり、執行は中止された{{Sfn|島田|2019|pp=233-237}}。}}{{Sfn|島田|2019|pp=233-237}}。ボコ・ハラムは19世紀に始まったジハードが完了していないと主張しており{{Sfn|島田|2019|pp=25-26}}、イスラーム国家の樹立やシャリーアの全国的導入を求め、[[カーディリー教団]]や{{仮リンク|ティジャニーヤ派|en|Tijaniyyah}}を異端者と批判した([[#フルベ|フルベ]]も参照){{Sfn|島田|2014|p=52}}。その他に2007年結成の[[イスラーム・マグリブ諸国のアル=カーイダ機構]](AQMI)や、2011年結成の{{仮リンク|西アフリカのタウヒードとジハード運動|en|Movement for Oneness and Jihad in West Africa}}(MUJAO)などがある{{Sfn|飯村|2014|p=102}}。 |

|||

武装組織は資金を得るために麻薬取引に関与しており、中南米産の[[マリファナ]]や[[コカイン]]は西アフリカを経由して4輪駆動車や飛行機でヨーロッパや西アジアに密輸されている{{Sfn|茨木|2014|pp=80-82}}。2012年時点で世界の麻薬取引の約15%がサヘルを通過しているともいわれる{{Sfn|飯村|2014|p=122}}。2007年以降に武装組織の活動が活発化し、テロや誘拐事件が相次いだ{{Sfn|飯村|2014|p=102}}。マリでは[[マリ北部紛争 (2012年)|マリ北部紛争]](2012年)が起きてトゥアレグ軍がトゥンブクトゥを占領し、アルジェリアのイナメネスでは[[アルジェリア人質事件]](2013年)が起きた{{Sfn|片平|2017|p=221}}。ボコ・ハラムは[[イスラームと奴隷制|イスラームのもとでの奴隷制]]の復活を宣言し、女子学生を標的とした[[ナイジェリア生徒拉致事件]](2014年)を起こしている{{efn|ボコ・ハラムは他にも村の男性を殺害して女性を誘拐したり、子供や女性に[[自爆テロ]]をさせるなど過激化したために一般のイスラーム教徒から孤立していった{{Sfn|島田|2019|p=241}}。}}{{Sfn|島田|2019|pp=240-241}}。かつて塩を採掘していたテガーザの廃坑も、アル・カーイダ系武装組織の拠点となった{{Sfn|片平|2017|p=106}}。 |

|||

=== 21世紀のキャラバン === |

|||

[[File:Bilma-Salzkarawane1.jpg|right|thumb|280px|アガデズからビルマへ向かうルートを進むキャラバン]] |

|||

2004年時点では、少数の{{仮リンク|タール舗装|en|Chipseal}}道路がサハラ砂漠を横断しており、限られた数のトラックが特に塩の運搬を担っている。伝統的なキャラバン・ルートは、ほとんどがラクダを使っていない。しかしアガデズから[[ビルマ (ニジェール)|ビルマ]]や、トンブクトゥから[[タウデニ]]への距離の短いルートは、定期的に塩のキャラバンであるアザライが利用している。砂丘が連なっており砂質が柔らかいルートではトラックよりもラクダが適している{{Sfn|南里|1992b|p=79}}。トゥアレグ人の一部はラクダによる伝統的な交易ルートを使っており、サハラ砂漠を縦断する毎年6ヵ月間にわたる1,500マイルの旅を行い、内陸砂漠から砂漠縁辺の集落へ塩を運んでいる<ref>『ナショナル・ジオグラフィック (National Geographic)』シリーズ:「アフリカ」(2001年), 「エピソード2:砂漠のオデュッセイ (Desert Odyssey)」 (Tuareg tribe across the Sahara for six months by camel)</ref>。21世紀以降の政情不安によって、近年では部外者が交易路にアクセスするのは困難となっている{{Sfn|片平|2017|p=221}}。 |

|||

== ポピュラーカルチャー == |

|||

かつてサハラ交易で繁栄した都市は、交易の衰退に代わって観光地となる場合もある。パリからスタートして西アフリカを横断する[[パリ・ダカール・ラリー]]が1978年から行われ、ラリーのコース上にある[[ティシット]]にはレース関係者や観光客が訪れた<ref name=afpbb20191121>{{Cite news|url=https://www.afpbb.com/articles/-/3303465 |title=字幕:忘れられた「砂漠の宝石」 隊商都市ティシットの今 モーリタニア |last= |first= |date=2020-09-21 |work=AFPBB News |access-date=2021-04-08 |language= |issn=}}</ref>。しかし治安の不安定化を理由にラリーは中止され、2009年の会場は南アメリカへと移った{{Sfn|飯村|2014|pp=104, 122}}。 |

|||

ジャーナリストのデコート豊崎アリサは、1998年にトゥアレグ人のアザライに参加し、[[テネレ砂漠]]を横断する1400キロメートルの交易に40日間同行した{{Sfn|デコート豊崎|2019|p=}}。のちの2003年にデコート豊崎はアザライに4ヶ月同行し、その模様を映画『Caravan to the Future』(2017年)として公開した<ref name=eiga.com2017>{{Cite news|url=https://eiga.com/movie/86669/ |title=Caravan to the Future |date=2017 |work=eiga.com |access-date=2021-07-30 |language= |issn=}}</ref><ref name=uplink2018>{{Cite news|url=https://shibuya.uplink.co.jp/event/2018/50851 |title=ドキュメンタリー映画『Caravan to the Future』トーク&ミニライブ付き上映会(出演:デコート豊崎アリサ、ウスマン・アグ・モサ、石田昌隆)|date=2018 |work=uplink |access-date=2021-07-30 |language= |issn=}}</ref>。 |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

=== 注釈 === |

=== 注釈 === |

||

{{Notelist}} |

{{Notelist|2|}} |

||

=== 出典 === |

=== 出典 === |

||

{{Reflist| |

{{Reflist|25em|}} |

||

== 参考文献 == |

== 参考文献 == |

||

| 45行目: | 190行目: | ||

| author = イブン・バットゥータ |

| author = イブン・バットゥータ |

||

| authorlink = イブン・バットゥータ |

| authorlink = イブン・バットゥータ |

||

| title = [[大旅行記]] |

| title = [[大旅行記]](8) |

||

| publisher = 平凡社 |

| publisher = 平凡社 |

||

| series = 平凡社東洋文庫 |

| series = 平凡社東洋文庫 |

||

| 61行目: | 206行目: | ||

| isbn = |

| isbn = |

||

}}) |

}}) |

||

* {{Citation| 和書 |

|||

| first = 信 |

|||

| last = 上田 |

|||

| author-link = 上田信 (歴史学者)|上田信 |

|||

| title = 貨幣の条件 - タカラガイの文明史 |

|||

| publisher = 筑摩書房 |

|||

| series = 筑摩選書(Kindle版) |

|||

| year = 2016 |

|||

| isbn = |

|||

}} |

|||

* {{Citation| 和書 |

|||

| first = 孝 |

|||

| last = 片平 |

|||

| author-link = 片平孝 |

|||

| title = サハラ砂漠 塩の道をゆく |

|||

| publisher = 集英社 |

|||

| series = 集英社新書 |

|||

| year = 2017 |

|||

| isbn = |

|||

}} |

|||

* {{Cite journal|和書|author=苅谷康太 |title=初期ソコト・カリフ国における背教規定 |url=http://hdl.handle.net/2344/1381 |journal=アジア・アフリカ言語文化研究 |publisher=東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 |year=2017 |month=sep |volume=94 |issue= |pages=137-177 |naid= |issn=03872807 |accessdate=2021-04-03 |ref={{sfnref|苅谷|2017}}}} |

|||

* {{Citation| 和書 |

|||

| first = 順造 |

|||

| last = 川田 |

|||

| author-link = 川田順造 |

|||

| title = 無文字社会の歴史―西アフリカ・モシ族の事例を中心に |

|||

| publisher = 岩波書店 |

|||

| series = 岩波同時代ライブラリー |

|||

| year = 1990 |

|||

| isbn = |

|||

}} |

|||

* {{Citation| 和書 |

|||

| first = |

|||

| last = |

|||

| author-link = |

|||

| title = アフリカ史 (新版 世界各国史) |

|||

| ref = {{sfnref|川田編|2009}} |

|||

| publisher = 山川出版社 |

|||

| editor = 川田順造 |

|||

| series = |

|||

| year = 2009 |

|||

| isbn = |

|||

}} |

|||

* {{Cite journal|和書|author=桐越仁美 |title=西アフリカにおける若者の商売展開――コーラ交易を通じた信用の形成と拡散―― |url=https://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Periodicals/Africa/2018_12.html |journal=アフリカレポート |publisher=JETRO アジア経済研究所 |year=2018 |month= |volume=56 |issue= |pages=22-35 |naid= |issn= |accessdate=2021-04-03 |ref={{sfnref|桐越|2018}}}} |

|||

* {{Citation| 和書 |

|||

| author = [[坂井信三]] |

|||

| ref = {{sfnref|坂井|1999}} |

|||

| chapter = 西アフリカの王権と市場 |

|||

| title = 市場の地域史 |

|||

| series = |

|||

| publisher = 山川出版社 |

|||

| editor1 = [[佐藤次高]] |

|||

| editor2 = [[岸本美緒]] |

|||

| pages = |

|||

| periodical = |

|||

| year = 1999 |

|||

}} |

|||

* {{Cite journal|和書|author=[[島田周平]] |title=ボコハラムの過激化の軌跡 |url=http://hdl.handle.net/2344/1381 |journal=アフリカレポート |publisher=日本貿易振興機構アジア経済研究所 |year=2014 |month= |volume=52 |issue= |pages=51-56 |naid= |issn=21883238 |accessdate=2021-04-03 |ref={{sfnref|島田|2014}}}} |

|||

* {{Citation| 和書 |

* {{Citation| 和書 |

||

| first = 周平 |

| first = 周平 |

||

| last = 島田 |

| last = 島田 |

||

| author-link = |

| author-link = |

||

| title = 物語 ナイジェリアの歴史 - 「アフリカの巨人」の実像 |

| title = 物語 ナイジェリアの歴史 - 「アフリカの巨人」の実像 |

||

| publisher = 中央公論新社 |

| publisher = 中央公論新社 |

||

| 71行目: | 274行目: | ||

| isbn = |

| isbn = |

||

}} |

}} |

||

* {{Cite journal|和書|author=デコート豊崎アリサ |title=千年続く塩の道 |url=https://www.jica.go.jp/publication/mundi/earth/gallery/detail7.html |journal= |publisher=国際協力機構 |year=2019 |month= |volume= |issue= |pages= |naid= |issn= |accessdate=2021-04-03 |ref={{sfnref|デコート豊崎|2019}}}} |

|||

* {{Citation| 和書 |

|||

| author = フェルナン・ブローデル |

|||

| authorlink = フェルナン・ブローデル |

|||

| title ={{仮リンク|地中海 I 〔環境の役割〕|fr|La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II}} |

|||

| publisher = 藤原書店 |

|||

| series = |

|||

| translator = [[浜名優美]] |

|||

| year = 1991 |

|||

| isbn = |

|||

| ref = {{sfnref|ブローデル|1991}} |

|||

}}(原書 {{Cite| 洋書 |

|||

| last = Braudel |

|||

| first = Fernand |

|||

| authorlink = |

|||

| year = 1949 |

|||

| title = La Méditerranée et le Monde Méditerranéen à l'Epoque de Philippe II |

|||

| publisher = |

|||

| isbn = |

|||

}}) |

|||

* {{Citation| 和書 |

|||

| author = フェルナン・ブローデル |

|||

| authorlink = |

|||

| title =地中海 Ⅱ 〔集団の動きと全体の動き1〕 |

|||

| publisher = 藤原書店 |

|||

| series = |

|||

| translator = 浜名優美 |

|||

| year = 1992 |

|||

| isbn = |

|||

| ref = {{sfnref|ブローデル|1992}} |

|||

}}(原書 {{Cite| 洋書 |

|||

| last = Braudel |

|||

| first = Fernand |

|||

| authorlink = |

|||

| year = 1949 |

|||

| title = La Méditerranée et le Monde Méditerranéen à l'Epoque de Philippe II |

|||

| publisher = |

|||

| isbn = |

|||

}}) |

|||

* {{Citation| 和書 |

* {{Citation| 和書 |

||

| author = カール・ポランニー |

| author = カール・ポランニー |

||

| 90行目: | 332行目: | ||

| isbn = |

| isbn = |

||

}}) |

}}) |

||

* {{Cite journal|和書|author=南里章二 |title=サハラ砂漠のキャラバン・ルート:その歴史的展望(古代) |url=http://www.lib.kobe-u.ac.jp/handle_kernel/90002367 |journal=兵庫地理 |publisher=兵庫地理学協会 / 兵庫県高等学校教育研究会地理部会 |year=1990 |month=mar |volume=35 |issue= |pages=20-31 |naid= |issn=13414054 |accessdate=2021-04-03 |ref={{sfnref|南里|1991}}}} |

|||

* {{Cite journal|和書|author=南里章二 |title=サハラ砂漠のキャラバン・ルート:その歴史的展望(中世) |url=http://www.lib.kobe-u.ac.jp/handle_kernel/90002371 |journal=兵庫地理 |publisher=兵庫地理学協会 / 兵庫県高等学校教育研究会地理部会 |year=1991 |month=mar |volume=36 |issue= |pages=1-21 |naid= |issn=13414054 |accessdate=2021-04-03 |ref={{sfnref|南里|1991}}}} |

|||

{{ページ番号|date=2021年4月|section=1}} |

|||

* {{Cite journal|和書|author=南里章二 |title=サハラ砂漠のキャラバン・ルート:その歴史的展望(現代1) |url=http://www.lib.kobe-u.ac.jp/handle_kernel/90002376 |journal=兵庫地理 |publisher=兵庫地理学協会 / 兵庫県高等学校教育研究会地理部会 |year=1992 |month=mar |volume=37 |issue= |pages=1-13 |naid= |issn=13414054 |accessdate=2021-04-03 |ref={{sfnref|南里|1992a}}}} |

|||

* {{Cite journal|和書|author=南里章二 |title=アザライ (塩の隊商) 現代におけるその活動の実態 |url=https://doi.org/10.11619/africa1964.1992.41_75 |journal=アフリカ研究 |publisher=日本アフリカ学会 |year=1992 |month=mar |volume=1992 |issue=41 |pages=75-83 |naid= |issn= |accessdate=2021-04-03 |ref={{sfnref|南里|1992b}}}} |

|||

* {{Cite journal|和書|author=南里章二 |title=サハラ砂漠のキャラバン・ルート:その歴史的展望(現代3) |url=http://www.lib.kobe-u.ac.jp/handle_kernel/90002386 |journal=兵庫地理 |publisher=兵庫地理学協会 / 兵庫県高等学校教育研究会地理部会 |year=1993 |month=mar |volume=38 |issue= |pages=1-11 |naid= |issn=13414054 |accessdate=2021-04-03 |ref={{sfnref|南里|1993}}}} |

|||

* {{Citation| 和書 |

|||

| author1 = |

|||

| ref = {{sfnref|宮本, 松田編|2018}} |

|||

| chapter = |

|||

| title = 改訂新版 新書アフリカ史 |

|||

| series = 講談社現代新書(Kindle版) |

|||

| publisher = 講談社 |

|||

| editor1 = [[宮本正興]] |

|||

| editor2 = [[松田素二]] |

|||

| pages = |

|||

| periodical = |

|||

| year = 2018 |

|||

}} |

|||

* {{Cite book|journal|year=2014|title=サハラ地域における イスラーム急進派の活動と資源紛争の研究 ―中東諸国とグローバルアクターとの相互連関の視座から― |editor=日本国際問題研究所|url=https://www2.jiia.or.jp/pdf/resarch/H25_Sahara_Region/H25_Sahara_Region.php |publisher=日本国際問題研究所|ISBN=|accessdate=2021-07-03 |ref=harv}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=[[私市正年]]|title=アルジェリア政治体制の安定化とサハラ・サーヘル地域の不安定化|ref={{SfnRef|私市|2014}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=坂井信三|title=マリの歴史と社会におけるトゥアレグ人の位置 - 生態学的適応・生業分化・人種的表象-|ref={{SfnRef|坂井|2014}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=茨木透|title=サハラの急進派グループを支える<経済>活動|ref={{SfnRef|茨木|2014}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=飯村学|title=開発の現場から見たマリ、サヘル情勢|ref={{SfnRef|飯村|2014}}}} |

|||

* {{Citation|title=UNESCO General History of Africa|year=1994|last=Lewicki|publisher=University of California Press|first1=T.|url=https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000077974|volume=3|pages=289-313|chapter=The role of the Sahara and Saharians in relationships between north and south|language=en|accessdate=2021-04-20}} (T・レウィッキ:『南北関係におけるサハラとサハラ住民の役割 』 「ユネスコ アフリカ史概説:第3巻, カリフォルニア大学出版, 1994年, ISBN 9236017096) |

* {{Citation|title=UNESCO General History of Africa|year=1994|last=Lewicki|publisher=University of California Press|first1=T.|url=https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000077974|volume=3|pages=289-313|chapter=The role of the Sahara and Saharians in relationships between north and south|language=en|accessdate=2021-04-20}} (T・レウィッキ:『南北関係におけるサハラとサハラ住民の役割 』 「ユネスコ アフリカ史概説:第3巻, カリフォルニア大学出版, 1994年, ISBN 9236017096) |

||

== 関連文献 == |

|||

{{参照方法|date=2021年4月|section=1}} |

|||

* {{Citation| 和書 |

* {{Citation| 和書 |

||

| first = |

| first = 正年 |

||

| last = |

| last = 私市 |

||

| author-link = |

| author-link = |

||

| title = サハラ |

| title = サハラが結ぶ南北交流 |

||

| publisher = |

| publisher = 山川出版社 |

||

| series = |

| series = 世界史リブレット |

||

| year = 2004 |

|||

| isbn = |

|||

}} |

|||

* {{Citation| 和書 |

|||

| author ={{仮リンク|ジョシュア・ハマー|en|Joshua Hammer}} |

|||

| authorlink = |

|||

| title = アルカイダから古文書を守った図書館員 |

|||

| publisher = 紀伊國屋書店 |

|||

| series = |

|||

| translator = 梶山あゆみ |

|||

| year = 2017 |

| year = 2017 |

||

| isbn = |

| isbn = |

||

| ref = {{sfnref|ハマー|2017}} |

|||

}}(原書 {{Cite| 洋書 |

|||

| last = Hammer |

|||

| first = Joshua |

|||

| authorlink = |

|||

| year = 2016 |

|||

| title = The Bad-Ass Librarians of Timbuktu |

|||

| publisher = Simon & Schuster |

|||

| isbn = |

|||

}}) |

|||

* {{Citation| 和書 |

|||

| author = [[アミン・マアルーフ]] |

|||

| authorlink = |

|||

| title = レオ・アフリカヌスの生涯―地中海世界の偉大な旅人 |

|||

| publisher = リブロポート |

|||

| series = |

|||

| translator = 服部伸六 |

|||

| year = 1989 |

|||

| isbn = |

|||

| ref = {{sfnref|マアルーフ|1989}} |

|||

}} |

}} |

||

* {{Cite journal|和書|author=南里章二 |title=カワール:そのオアシスと交易 |url=http://www.lib.kobe-u.ac.jp/handle_kernel/90002420 |journal=兵庫地理 |publisher=兵庫地理学協会 / 兵庫県高等学校教育研究会地理部会 |year=1999 |month=mar |volume=38 |issue= |pages=1-11 |naid= |issn=13414054 |accessdate=2021-04-03 |ref={{sfnref|南里|1999}}}} |

|||

* {{Citation|title=伝統文化の出会いと文化の変化 (Ethnic Encounter and Culture Change)|year=1997|editor=ムハンマド・サブール及びクヌート・S・ヴィクール(M'hammed Sabour and Knut S. Vikør)|archiveurl=https://web.archive.org/web/20060207061351/http://www.hf-fak.uib.no:80/institutter/smi/paj/Masonen.html|url=http://www.hf-fak.uib.no:80/institutter/smi/paj/Masonen.html|accessdate=2021-04-11|archivedate=2006-02-07|language=en}} {{疑問点|date=2021年4月}} |

|||

* {{Citation|title=伝統文化の出会いと文化の変化 (Ethnic Encounter and Culture Change)|year=1997|editor=ムハンマド・サブールおよびクヌート・S・ヴィクール(M'hammed Sabour and Knut S. Vikør)|archiveurl=https://web.archive.org/web/20060207061351/http://www.hf-fak.uib.no:80/institutter/smi/paj/Masonen.html|url=http://www.hf-fak.uib.no:80/institutter/smi/paj/Masonen.html|accessdate=2021-04-11|archivedate=2006-02-07|language=en}} {{疑問点|date=2021年4月}} |

|||

* {{Citation|title=Encyclopaedia of African History|year=2004|last=Rasmussen|first=Susan|trans_chapter=トゥアレグ:タケッダとサハラ交易|trans_title=アフリカ史百科事典|archiveurl=https://web.archive.org/web/20050114195432/http://www.routledge-ny.com/ref/africanhist/tuareg.html|url=http://www.routledge-ny.com/ref/africanhist/tuareg.html|chapter=Tuareg: Takedda and trans-Saharan trade|editor=Kevin Shillington|language=en|accessdate=2021-04-11|archivedate=2005-01-14|ISBN=1579582451}} {{疑問点|date=2021年4月}} |

* {{Citation|title=Encyclopaedia of African History|year=2004|last=Rasmussen|first=Susan|trans_chapter=トゥアレグ:タケッダとサハラ交易|trans_title=アフリカ史百科事典|archiveurl=https://web.archive.org/web/20050114195432/http://www.routledge-ny.com/ref/africanhist/tuareg.html|url=http://www.routledge-ny.com/ref/africanhist/tuareg.html|chapter=Tuareg: Takedda and trans-Saharan trade|editor=Kevin Shillington|language=en|accessdate=2021-04-11|archivedate=2005-01-14|ISBN=1579582451}} {{疑問点|date=2021年4月}} |

||

<!-- tarnslation from/ en:Trans-Saharan trade 09:26, 11 July 2005 --> |

<!-- tarnslation from/ en:Trans-Saharan trade 09:26, 11 July 2005 --> |

||

2021年8月31日 (火) 02:48時点における版

サハラ交易(サハラこうえき、英: trans-Saharan trade)は、地中海沿岸と西アフリカのあいだの交易を指す。先史時代から存在したが、最盛期は8世紀から16世紀後期にわたる。日本語表記では サハラ縦断交易(サハラじゅうだんこうえき)[1]もある。

塩と砂金の交易でキャラバンが往来し、奴隷やコーラの実なども高価な商品として運ばれ、交易路周辺の国家は繁栄した。19世紀以降のヨーロッパによるアフリカの植民地化や、20世紀以降の独立による国境線の確定によって交易が減り、民族の対立や地域の政情不安が起きている。21世紀以降も塩を扱う伝統的なキャラバンが交易を行なっている。

地理

サハラ砂漠

サハラ砂漠は、北アフリカとサブサハラ・アフリカの間に位置しており、地中海経済とニジェール盆地の経済を隔てる空間である。機械化された輸送手段なしにその空間を越えるのは、期待される利益が輸送コストと道中の危険の予想を上回る例外的な場合にのみ価値がある[2]。

サハラ砂漠の一帯は1億8000万年前に塩湖の下にあり、交易品である塩鉱のもとになった[3]。11000年前から5000年前までは湿潤期で水に覆われた地域が多く、人間は中央の高地で生活していた[注釈 1]。紀元前3000年頃からの乾燥化で人間はサバンナや地中海沿岸に移住したと推測されている[5]。サハラ砂漠の気候は交易にも影響を及ぼしており、8世紀から16世紀にかけて西アフリカは比較的湿潤だったが、17世紀以降の乾燥化は移住を引き起こし交易が減少する一因となった[6]。

サヘル・サハラ

サハラ砂漠の周辺やサブサハラの南縁をサヘル・サハラ地域と呼び、サバンナが広がっている。サハラ砂漠の南縁にはサヘルのステップが広がり、その南にはスーダン・サバンナと呼ばれる灌木とイネ科植物の多い地帯があり、さらに南には樹木の多いギニア・サバンナがある[7]。

国家ではモーリタニア、セネガル北部、マリ、ブルキナファソ、ニジェール、チャド、アルジェリア南部、リビア南部にあたり、人口は8千万人におよぶ。かつてはフランス植民地だった地域が多い[8]。

河川

サハラ砂漠の南を流れるニジェール川は、北の砂漠と南のサバンナの交易をつないでいる。砂漠やサバンナでは牧畜民が長距離を移動して生活しており、交易も牧畜民が担ってきたため、交易路は牧畜民のルートと重なっている。ニジェール川のデルタ地帯では農民や漁民が生活し、食料や衣などの生活物資を砂漠の都市に送った[9]。

河川はサハラ交易の交易品である砂金の産地でもあった。セネガル川、ニジェール川上流、ボルタ川の森林などが採掘場所として知られ、時代とともに移り変わっていった[10][11]。

地中海

サハラ砂漠の北に位置する地中海では、古代から貿易によって貴金属が東方へと運ばれていた。貴金属はアルプス、サルデーニャ、イベリア半島などで採掘されていた[12]。8世紀以降はサハラ交易によって西アフリカ産の金が地中海沿岸に運ばれるようになり、北アフリカ、アンダルス、西アジアの繁栄の基盤となった。15世紀以降はカタルーニャ、プロヴァンス、ヴェネツィアなどヨーロッパ各地の商人も金を求めて北アフリカに進出した[13]。

地中海経済は金が欠乏していたが、塩を産出した。他方、西アフリカの内陸部は豊富な金資源を持っていたが、塩を必要とした。地中海沿岸の諸都市では、サブサハラのアフリカ人が家内奴隷や兵士として需要があり、奴隷売買も重要だった。

交易品・キャラバン

交易品

歴史的に扱われてきた主な交易品として塩、金、奴隷、タカラガイ、コーラの実があった。塩とコーラの実は21世紀以降も取り引きされている[15]。キャラバンのラクダが背負える重量は100キログラムから120キログラムであり、採算を取るには旅費の1.5倍から2倍以上の価値の品物が必要だった。そのため贅沢品か国家が求める品を選んだ[16]。

塩は塩山や塩鉱から掘り出されて南方へ運ばれた。塩鉱はアウリル、テガーザ、カウアル山地などにあった。塩は交易路の定期市では各地の産物と交換され、さらに金やコーラと交換された[17]。21世紀以降もタウデニで採掘された塩が交易されている[18]。塩鉱で採掘された岩塩は板状に削られてバーと呼ばれ、バーの重量は1枚あたり約30キログラムとなる。バーをラクダで運ぶ場合は、ラクダの年齢に合わせて枚数を決める。4歳以上は左右2枚ずつ計4枚、3歳は3枚、2歳は2枚となる[19]。

金は、西スーダンのセネガル川で産する砂金が主なものだった。「スーダンの金[注釈 2]」とも呼ばれ、北から運ばれる塩と交換された。金はイスラーム王朝が発行するディナール[22]や、ヨーロッパのドゥカートやフローリン[20]などの金貨の素材となった。豊富な金によってガーナ、ガオ、マリ、ソンガイなどの国家が栄え、「黄金がニンジンのように土から生える」という伝承が地中海沿岸では生まれた[11]。しかし砂金は16世紀には枯渇した[11]。

奴隷は塩や金に次いで高価な交易品として扱われた。16世紀まで年間平均で4000人から5100人、その後はモロッコやハウサ諸王国の影響で7000人に達したとされる。主に若い女性が交易され、妻妾や召使いにされた。男性はオアシスのナツメヤシ畑の管理者、兵士、官僚にされた。ヨーロッパ諸国による大西洋奴隷貿易とは、規模や奴隷の扱いが異なっていた[注釈 3][25]。

タカラガイはモルディブ諸島で採取されたものがインド洋を越えて運ばれ、アフリカで貝貨として使用された[注釈 4]。9世紀頃からモルディブのタカラガイが運ばれていたとされ、紅海から北アフリカをへて交易路に入るルートか、地中海沿岸を進んでサハラ砂漠を横断するルートが使われた[注釈 5][28]。

コーラの実は西アフリカで広く使われている嗜好品で、新鮮な実を刻んでチューインガムのように噛み、眠気覚ましや興奮剤にする。森林地帯のコラの木から産するため、時には2000キロメートル以上を運んだ。高温と乾燥で劣化するため品質の維持に労力と財力が必要で、富と権力の象徴とされた[29]。

その他の品として、胡椒、象牙、皮革、ダチョウの羽根、銅、ガラス、ビーズ、高級織物、馬などがあった[16]。農産物は交易品に選ばれなかった。理由として、(1) 農作物の余剰が少なかった。(2) 農作物の種類が同じ地域が広範囲におよび、交換する意義がなかった。(3) 車輪や牛馬などの運搬手段がなく、かさばる上に利益の少ない農産物は品物にならなかった[30]。

キャラバン

サハラ交易の中心となった人々は、ベルベル人、ハウサ人、マンデ系のジュラ人やヤルシ人、トゥアレグ人などの集団であり、交易路沿いに暮らす人々にとっては外部の人間だった。そうした集団はイスラームを信仰しており、アラビア語の文字文化を持ち、長衣や装身具などの威信財をもたらす者として各地の政治指導者に影響力を持った[31]。

キャラバンの運搬ではヒトコブラクダが用いられ、ラクダはアラブ系の民族がサハラを越えて定着する助けにもなった[注釈 6][32]。近代までサハラ砂漠はラクダがいなければ横断できなかったが、サハラ砂漠の南縁を越えると雨量が急速に増えるためラクダには適さない環境になる[33]。この地域でのラクダの家畜化に関する最初期の証拠は3世紀のものである。ベルベル人が使用して、ラクダはサハラ砂漠全体を縦断するより定期的な往来を可能にしたが、一定の交易路が出来るのは、7世紀から8世紀に西アフリカがイスラームに改宗してからである[34]。

塩を運ぶキャラバンはアザライと呼ばれ、アザライとはタマシェク語で「出会うために別れる」という意味がある[35]。アザライのメンバーは塩の商人と契約をしており、輸送の代金として岩塩の板であるバー4枚のうち3枚を報酬として受け取る。アザライは盗賊に襲撃される危険があるため、報酬は高かった[36]。キャラバンは暑い日中を避けて夜中から午前中にかけて移動し、夜中の気温は2度、太陽が昇ると35度を超える[37]。水やラクダの餌を全て運べないため、帰りに使う水や餌を道中に埋めておくなどの方法もとられた[38]

21世紀時点のトゥアレグ人のアザライは、ラクダ300頭の編成だった[38]。過去のキャラバンの規模は、14世紀の旅行家イブン・バットゥータによれば、平均的には1000頭のラクダからなるが、1万2千頭に及ぶものもあったという。砂漠に詳しいベルベル人のガイドが高い報酬で付き添い、仲間の遊牧の民に通行の安全を保証させた。キャラバンの成功は不確実であり、細心の手配が必要だった。全旅程で必要になる量の水を運べないため、オアシスが何日も先にあるうちに使い走りがオアシスに先回りして水を確保した[39]。

交通

サハラを挟んだ南北の交流は、長らくサヘルと交易路に限られていた[33]。交易路は2つの主なルートがあった。1つは西部の砂漠を通ってモロッコからニジェール川湾曲部まで通じるもの、もう1つはチュニジアからチャド湖へと通じていた。これらは比較的短く、点在するオアシスをつないでいた。この地域の東端に位置するリビア南部は、オアシスが存在しないためと烈しい砂嵐のため通行不可能だった[34]。

地域によって生態学的な境界があり、荷物の運搬方法を変える必要があった。かつては砂漠を越えてラクダで運ばれた塩は、ニジェール川に着くとカヌーに積み替えてサバンナへ運ばれた。サバンナからの陸路はロバで運び、森林地帯に近づくとツェツェバエを避けるために奴隷による頭上運搬へと替えた。商品の集積と運搬方法の切り替えのため、歴史的に交易都市が建設されてきた[40]。たとえばサバンナ側の商品集積地がジェンネ、砂漠側の集積地がトンブクトゥにあたる[9]。

政治

交易路が通るガーナ、マリ、ガオなどのサハラ南縁の国家は、サハラ交易によって経済的基盤を得ていた。ただし、キャラバンは自衛手段と独自の組織を持っており、各地の政治支配者からは独立していた。キャラバンは贈り物や貢物によって政治支配者と交流をしながらも、政治支配者の命令に従わなかったり時には対立もした。このために多くの政治支配者はキャラバンへの過度な干渉は避けながら、交易の利益を得ようとした。トンブクトゥ、プイテンガ、サラガなどサハラ交易で栄えた都市は政治の中心地ではなかった[41]。

政治支配者と交易の関係は伝承にも残されている。マンプルシ人の首長アタビアは、首都のガンバガにハウサ商人が増えて交易で栄えるとナレルグに首都を移し、ガンバガはイマームの自治に任せた。するとガンバガはさらに繁栄したという[42]。モシ人・ダゴンバ人・マンプルシ人の間では、首長が市場へ行くことが禁じられている。その理由は、市場の秩序が乱されることを警戒した点にあった[注釈 7][43]。

交易と政治の権力が分かれている場合は、交易の経済論理に対して歯止めがかけられていた。金の採掘には地元の商人が携わり、ベルベル人の商人は参加できなかった[44]。しかしその歯止めがなくなり、各地の政治支配者と商人が結びつくと、17世紀以降に奴隷交易が増加した。奴隷交易を財源とする首長らは、近隣部族から捕らえた奴隷を商人に売り、商人は北アフリカやギニア湾の沿岸に奴隷を運んだ[45]。このために西アフリカでは奴隷貿易に抵抗する民族によるジハードや建国も起きた[46]。当時のジハードは20世紀以降の武装勢力が活動の根拠ともしている[47]。

19世紀以降のヨーロッパによる植民地化によって、サハラ交易は衰退した。20世紀後半にアフリカ各地が植民地から独立したのちは、国境によって交易路や交易者の居住が分断され、生活の基盤が脅かされた。このため主に交易を担ってきたトゥアレグは反乱を起こした[48]。

初期のサハラ交易

タッシリ・ナジェール山脈には、2頭から4頭の馬に引かれた2輪の戦車の岩絵が描かれている。岩絵は1933年に発見され、サハラ各地に200以上が描かれていることが判明した。岩絵をもとに、古代から地中海からニジェール川にかけての交易路が存在するという仮説も立てられた[注釈 8]。しかし荷物のようなものは見えず、戦闘用の馬車しか描かれていないため、交易とは関係がないとされている[33]。

1950年代以降の調査で、岩絵の様式がミケーネ文明の美術に似ているため紀元前1200年以後に描かれたという仮説や、ジブラルタル海峡を越えてヨーロッパからもたらされた馬であるとする仮説も出された。しかし岩絵をどのような者が描いたかは不明となっている[50]。

古代ギリシアの歴史家ヘロドトスは、リビュアについて記録している。砂漠の大地がテーベからヘラクレスの柱まで続き、堆積した塩と美味な水があると書いている。R・C・C・ロウはヘロドトスの記述を20世紀の地名に置き換えると、サハラ交易と同じように地中海沿岸とニジェール川を結ぶルートに対応していると論じている。これは立証されておらず交易路だとする確証はないが、岩絵の戦車が描かれたルートには重なっており、ヘロドトスの時代よりも前から地中海とニジェール川を結ぶ交通があった可能性は高い[51]。

ガラマンテス人

ヘロドトスや、のちの古代ローマの学者プリニウスやプトレマイオスは、北アフリカにガラマンテス人と呼ばれた民族がいたことを記録している。ローマ帝国はカルタゴを滅ぼしたのちに北アフリカに進出し、ガラマンテス人はローマと対立した。3世紀には両者は和解し、トリポリからキャラバンのルートが3本あり交易が行われた[注釈 9]。ローマ人の商人や技術者がガラマンテス人の土地に住み、ローマは陶器やガラス器を輸出し、ガラマンテス人は象牙、奴隷、獣皮、Carburcliと呼ばれる紅玉に似た宝石を輸出した[53]。この中でCarburcliが特にガラマンテス産の商品だとされており、非常に高価で小さな石でも40スティタスの値段だった[注釈 10]。ガラマンテス人は当時のサハラ砂漠の交易に関わっていたと推測されるが、ニジェール川までは到達せず、フェザーンからホガール山地までを範囲としていた[54]。ガラマンテス人とローマ帝国の交易は3世紀半ばに最盛期となり、4世紀以降はローマの北アフリカ支配の弱体化によって減少した[53]。ラクダが家畜として北アフリカで普及し始めるのも4世紀頃とされる[33]。

6世紀にはビザンツ帝国が北アフリカに進出し、ベルベル人と対立した。同世紀には、ガラマンテス人とビザンツ帝国との交易も行われた。ビザンツの北アフリカ支配は639年のアラブ人の侵略で終わり、フェザンは略奪されて交易も途絶した。数十年後に、「スーダンの金」をめぐって交易が再開されることになる[53]。

8世紀から11世紀

ウマイヤ朝の成立により、アフリカにもイスラーム教徒が進出した。ウマイヤ朝のウクバ・イブン・ナフィは671年に拠点としてカイラワーンを建設し、681年頃にはイスラーム教徒はスーダンから運ばれる金の存在を知った。アンダルスの歴史家アブー・ウバイド・バクリーは著書『諸道と諸国の書』で、745年にシジルマサに3つの井戸が掘られ、サハラ交易の拠点とされたと記述している。シジルマサは8世紀から10世紀にかけてベルベル人の国家の首都となった[55]。それらのベルベル人はイスラームのイバード派に属しており、信仰を個人の奥深くにしまって無益な軋轢を起こさないキトマーンを実践していた。このためイバード派の商人はサブサハラの黒人と交流しやすかった[56]。

ウマイヤ朝を倒したアッバース朝は761年からマグレブに進出してカイラワーンを支配し、ベルベル人はターハルトへと移住した。シジルマサとワルグラを拠点とする2つの交易路が西スーダンとつながり、シジルマサの首長とターハルトのルスタム朝は友好的な関係を築いた。ターハルトの商人たちは南方のガーナ王国との交易を行なった[55]。この時代の政治支配者は伝統的な信仰を持っており、他方で交易集団や手工業者はイスラーム教徒で構成された[57]。

ガーナ、ガオ

8世紀にはいくつかの交易ルートが確立され、重要なものはシジルマサやガダメスを終点として北方へと通じていた。イスラームを受容したベルベル人の交易商は、これらの諸都市やサブサハラのアフリカ人との交渉が増えて改宗を促進した[注釈 11]。ベルベル人はまた、自らサヘルへと出向いた。アウダゴストなどを中心とするガーナ王国の興隆は、サハラ交易の増大と並行して進んだ。8世紀のアラブの地理学者アル・ファザーリーは、アラブ軍が「ガーナという黄金の国」に遠征したことを記録している。これがガーナ王国にあたる。イブン・アル・サジールは780年頃のガーナ王国に向かう交易の出発点がターハルトにあったと記述している[58]。ガーナは南の森林地帯から産する金によって繁栄した。金の交易を守るために、軍事力と統治組織によって交易路の安全保障を保った。ガーナの金は「スーダンの金」として7世紀頃には北アフリカでも有名になり、のちのアッバース朝の経済力の基盤にもなった[17]。

9世紀の地理学者アル・ヤアクービーは、西スーダンがいくつかの王国に分かれ、カウカウという国がガーナに隣接していたと記述している。カウカウはソンガイ人の政治的中心地であるガオと同じとされる。北アフリカのターハルト、ガーナ、ガオを結ぶ2つの交易路が、サハラ交易の主なルートとなった[59]。

- ルートの1つはターハルトからシジルマサやアウダゴストをへてガーナとガオを結ぶ。ターハルトからガーナまでは60数日かかった[59]。

- もう1つのルートはターハルトからビスクラやワルグラをへてサハラ中央部からガオを結ぶ。このルートはタッシリ・ナジェールの岩絵のルートと同じである[59]。

- 地理学者イブン・ハウカルによれば、10世紀にはエジプトとガーナを結ぶルートもあった。ガーナからニジェール湾北岸を東に進んでナイル川の上流に達し、川を下ってカイロに着くというものだったが、交易路沿いの住民が貧しいために放棄された。のちにトンブクトゥやワラタからフェザンを横断してカイロに行くルートが使われるようになり、14世紀マリのマンサ・ムーサもこのルートを使ったと推測される[60]。

塩・金交易の確立

8世紀には「スーダンの金」が北アフリカに運ばれるようになり、イスラーム王朝ではディナールをはじめとする金貨の発行量が増加した。9世紀には地中海周辺やコルドバのウマイヤ朝を経由してフランク王国や、東欧や北欧、インド洋へとアラブの金貨が運ばれた。9世紀にはメソポタミアやペルシャは金本位制となり、10世紀や11世紀にかけてコルドバではディナールの鋳造が活発化した。こうしてガーナの金は、ヨーロッパやアジアの経済にも影響を与えた[20]。

9世紀後半からは、ベルベル人の商人が組織的に塩の交易を行うようになった。アウリルで産する塩はセネガル川沿岸に運ばれて金と交換された。テガーザの塩山は11世紀より前に採掘が始まり、奴隷が採掘した岩塩の板をラクダ1頭あたり4枚ずつ積んで運んだ。良質な塩はジェンネに運ばれてニジェール川をくだってビトゥやボンドークーの金と交換された。カワルの塩はボルヌー地方やハウサに運ばれた。こうして10世紀中頃には、サハラ交易の特徴である塩と金の交換が定型となった[17]。

アウダゴスト、ガーナ、ガオの王は関係を維持した[注釈 12]。ガオは9世紀後半にルスタム朝と同盟し、シジルマサのイマームとは政略結婚で結びつきを強めた。交易路は西スーダン、マグレブ、エジプトまで至るようになり、ガオは交易路を掌握していった。アブー・ウバイド・バクリーの記述によれば、ガーナの首都[注釈 13]は2つに分かれ、12のモスクが建つイスラーム商人の街と、王の宮殿がある王都だった。ガーナに入国する交易商はロバ1頭の塩ごとに1ディナール(金4.25グラム)、出国される塩1荷ごとに2ディナール、銅1荷ごとに5ミスカール、雑荷1荷ごとに10ミスカールの税を納めた。ガーナは交易から利益を得て、弓矢の兵士4万人と20万人の歩兵を動員できた[59]。

アウダゴストは砂地の平原に位置するオアシス都市で、10世紀のアル・ムハラビは旅行者を引き寄せる美しい市場がある都市として記録している。交易の宿営地も増えていき、ワルグラは東西の交易路の宿営地であり、タデメッカは家畜を商品を交換するために遊牧民たちも集まった。タデメッカの住民は赤い綿の衣服を身につけ、王は赤いターバンに青いズボンの身なりで、刻印されていない金貨をディナールとして使っていた。ガオの町では金属貨幣の他に、岩塩の板も貨幣として流通した[22]。

ムラービト朝

イバード派のベルベル商人はサハラ交易を順調に進めたが、その姿勢は他のイスラーム教徒から問題視された。イバード派は外部に対してイスラームを強くは求めないため、異教徒に取り入っているように見えた点が原因だった。これにベルベル人同士の対立も影響し、サンハージャ系のベルベル人によってアルモラビッドのジハード(1056年)が起きた。ガーナはマーリク派のイスラーム王朝であるムラービト朝に征服されたが、ムラービト朝は短命に終わる。ガーナの衰退はのちにマリが建国される一因となった[61]。

12世紀から15世紀

ガーナ王国は、金を運ぶ先だったムラービト朝が衰退すると国内が混乱した。ブレにおける新しい金鉱は、アウダゴストやクンビ・サレーを通る交易量を減らし、代わりにマンデ人に利益をもたらした。マンデ人は一時、スマングル・カンテが治めるソソ王国に併呑され、交易路が荒廃した[62]。西アフリカ南部の重要な交易中心部はサバンナの移行地帯に発展し、ベゴー、ボノ・マンソ、ボンドゥクを含む。西部の交易ルートは、現在のモーリタニアに位置する、ウアダン、ウアラタ、シンゲッティを主要な交易中心部として、重要であり続けた。その他方、アソデのトゥアレグ族の町、そして後にはニジェールに位置するアガデズが、より東寄りのルートの周辺に成長した。

この時代には、政治支配者がイスラームを信仰するようになった。その目的には、地中海沿岸など北アフリカのイスラーム王朝との関係を緊密にすることも含まれていた[63]。

マリ

国外追放されていたスンジャタ・ケイタが1240年にスマングル・カンテを倒してマリを建国し、その後の3代にわたってマリ帝国が整備された。マリによって交易路が再組織され、それまで交易の中心だったアラブ人やベルベル人に加えて、西アフリカ人も参加するようになった。マリの商人は北アフリカへ金を運んだあとでテガーザの塩を入手してマリへ運び、ベルベル人に独占された高価な塩を買う必要から解放された。マリにはワンガラと呼ばれる交易集団が形成され、国内の金交易に関わった[62]。ワンガラやジュラ人と呼ばれるマンデ系の交易集団は西アフリカを交易路で結び、機織、製鉄、土器などの技術を含む文化的な共通性も生まれた[64]。

マリ時代に南から北に運ばれた商品は金が中心で、他に奴隷、銅、布などがあった。北から南に運ばれた商品は塩が中心で、馬、タカラガイ、デーツ、ガラス工芸品などがあった[65][66]。ヨーロッパは金の流入をさらに活発化した。13世紀にはヴェネツィア共和国でドゥカート、フィレンツェ共和国でフローリンなどの金貨が鋳造された[20]。14世紀の記録によれば、ジェノアの商人はアンダルスから金貨を輸入してイタリア各地やベイルート、アレクサンドリアなどに輸出しており、この金貨はマグリブの金から鋳造されていた[67]。

キャラバンのルートはニジェール湾に沿ってガーナ時代よりも東寄りになり、シジルマサからテガーザの塩鉱やトンブクトゥをへてマリの首都ニアニに通じていた。イブン・ハウカルやバクリーはシジルマサからアウダゴストまで50日かかると書き、14世紀の旅行家イブン・バットゥータはアウダゴストから東に約360キロメートルのワラタまで50日間かかると書いている。ワラタは南の終着点としてマリが厳しく監視をしていたとされる[68]。15世紀からはポルトガルが大西洋から海路でアフリカとの貿易を行うようになり、交易路は大西洋に向かうルートも加わった[注釈 14][70]。

イブン・バットゥータらによるアラビア語の文献には、マリによるサハラ交易の支配と運営の実相が生き生きと描写されている[39]。ガオおよびジェンネ を含む、ニジェール川湾曲部の都市が繁栄したのはマリ帝国のもとだった。マリの王たちは大量の金を使ってハッジを行うようになり、トンブクトゥがその富によってヨーロッパで知られるようになった。14世紀前半にマリは最盛期となり、1324年にハッジを行ったマンサ・ムーサは8000人を引き連れたともいわれる[72]。

ソンガイ

ニジェール川流域のソンガイ人は、1375年頃にマリの支配下にあったガオを占領して拡大し、15世紀末にはソンガイ王国を建国した。ソンガイは交易路を再組織し、エジプトとの関係を強化した。塩が枯渇したテガーザに代わってタウデニで採掘が始まり、交易はさらに活発化した[73]。マリ時代に続いてワンガラが金交易を主導した。商品はマリ時代と同じく金、塩、奴隷、馬、タカラガイなどが中心だった[74]。

カネム・ボルヌ

東部のサハラ交易ルートは、中央スーダンのチャド湖地域を中心として、長く存続したカネム・ボルヌ帝国の発展を導いた。この地域は金を産出しなかったため、奴隷が主な交易品となった。サヘル地域と熱帯雨林地帯とを結ぶ交易ルートには11世紀からワンガラ族が参加した。チャド湖北部のカネム王国は13世紀にはフェザンを支配したが、14世紀にはチャド湖西南部のボルヌ王国が中心となった[75]。

16世紀から20世紀中頃

この時代以降、サハラ交易は減少していった。理由としては次の点があげられる[76]。

- 交易ルートの変更:西アフリカ沿岸をポルトガル人が往来するようになり、ヨーロッパと西アフリカの間に新たな交易路が開かれた。16世紀初頭までに、ヨーロッパ人の拠点が沿岸に設けられ、西アフリカにとって富裕なヨーロッパ人は重要になっていた[77]。オスマン帝国が北アフリカに進出したために塩・金交易がオスマン帝国の支配下に入る可能性もあった[78]。

- 交易品の減少:西スーダンの金資源が枯渇したことも交易の減少につながった[10]。タカラガイはベニン王国やコンゴ王国でも貨幣として使われ利益を上げていたが、ヨーロッパ諸国が大西洋から海路で大量に運ぶようになると価値が下落し、サハラ交易での扱いは減っていった[79]。

- 環境の変化:16世紀まではサハラ砂漠やニジェール川、チャド湖に国家があったが、17世紀以降に西アフリカの乾燥化が進み、南部への移住が進んだ[6]。

- 治安の悪化:モロッコを支配するサアド朝は、テガーザの塩鉱の支配権をめぐってソンガイと対立してトンディビの戦い(1591年-1592年)が起きた[78]。サアド朝はサハラ砂漠を越えて軍隊を送り込み、トンブクトゥやガオなどの重要な交易中心部を攻撃した。ソンガイ王国は滅び、建物が破壊され財産は略奪された。この破壊行為が都市を衰退させ、その結果生じた敵意が交易を大きく減少させた[77]。

奴隷交易の増加

サアド朝は毎年1トンという多量の金を入手したが、内紛が起きて17世紀初頭にはトンブクトゥに軍を派遣する力を失った。モロッコによる名目的な支配は17世紀から18世紀まで続き、その間にサハラ交易は活発化した。ソンガイの滅亡によってハウサ地方が独立してハウサ諸王国が建国され、交易の拠点となった。中央スーダンではカネム・ボルヌ帝国やハウサ諸王国によって奴隷交易が活発になり奴隷狩りが増えた。カメルーンやチャドに身体変形の慣習が多いのは、奴隷狩りを避けるための名残りだという説もある[注釈 15][80]。

フルベ

奴隷交易の増加は、サハラ交易を支配するベルベル人や、商人と結託したイスラーム王朝に対する反感を強めた[注釈 16]。西アフリカの遊牧民のフルベ人は 18世紀から既存のイスラーム勢力に対するジハードを起こした。ウスマン・ダン・フォディオは1804年にソコト帝国を建国し、その他にもフルベは1818年にマーシナ帝国、19世紀中頃にトゥクロール帝国を建国し、サブサハラで初の黒人によるイスラーム王朝となった。それまでのサブサハラでは異教の国家がイスラーム化するという経過をたどっていたが、フルベ人は建国からイスラームに基礎を置いた。政治指導者はイマーム、カリフ、シェイクなどの称号を使い、聖戦はウラマーによって指導された[82]。

ソコト帝国をはじめとするフルベ人は、伝統的なイスラーム勢力を「混乱したイスラーム」と呼んでジハードを行った[83]。フルベ人が敵対したのはモロッコやハウサの諸国家、トゥンブクトゥやジェンネなどの都市、カーディリア派のスーフィズム教団などの勢力があり、伝統的にイスラームとされてきた地域や集団が含まれている。これはジハードの観点からは矛盾があるとされ、議論も行われた[注釈 17]。当時はサハラ交易の奴隷増加はサハラ南縁の住民にとって危機的な状況となっており、生活を守るためにジハードと土着のイスラーム国家の建国が行われたという事情があった[注釈 18][86]。しかし、ジハード後に任命されたエミールはほとんどがフルベ人であり、ハウサ諸王国時代に批判されていた家畜税や奴隷制はソコト建国後も廃止されなかった。そのためフルベ人による建国がイスラームの名を借りた権力奪取だという批判も起きた。この批判は、「混乱したイスラーム」がいまだに残っているという認識につながり、21世紀以降にボコ・ハラムなどが活動の根拠にしている(後述)[47]。

ヨーロッパによる植民地化

大きく減少したとはいえサハラ交易は継続し、トリポリとカノを結ぶルートが使われた[87]。しかしヨーロッパ諸国のベルリン会議(1884年-1885年)によってアフリカ分割が決まると、北アフリカ、サハラ、西アフリカが征服されていった。1894年にはフランス軍がトンブクトゥを占領し、占領地に出入りする商人に関税を課してサハラ交易に介入した。これに対してトゥアレグ人やサヌーシー教団は抵抗した。他方でナイジェリアを植民地化したイギリスは1911年にラゴスからカノに鉄道を建設した[88]。第一次大戦後にはトラックが導入され、フランス系の商社によってアルジェリアからデーツ、タバコ、絨毯などが南へ運ばれ、マリからラクダ、ヒツジ、ピーナッツなどが北へ運ばれた。こうして伝統的なキャラバンはさらに衰退した[89]。

キャラバンの衰退は、交易を担ってきたトゥアレグの生活基盤を破壊したためにトゥアレグによるフランスへの反乱が相次いだ。1914年の反乱では死者が1500人以上、1929年の反乱では死者が1500人以上でラクダが25000頭以上死亡した[90]。

第2次世界大戦以降

交易の衰退とトゥアレグへの影響

1960年代以前は、タウデニの塩鉱はモーリタニア、モロッコなど各地から坑夫やキャラバンが集まる交易センターだった。1960年代以降に植民地からの独立が相次ぐと、国境線の確定にともなって往来が限定され、南北を結ぶ複数のルートが厳しい状況となった[91]。西アフリカ各地の独立(1960年)とアルジェリア独立(1962)によって、トゥアレグの領域は5カ国に分割された。トゥアレグはキャラバンの衰退による生活手段の破壊に加えて居住地域を分断され、マリやニジェール政府はトゥアレグに定住化政策を行った。これに対してトゥアレグはマリやニジェール政府に対する反乱を拡大した[92]。

各国政府はトゥアレグ人に対立し、サハラ交易を維持するための政策をほとんど行わなかった。国際社会は、この地域にはフランスの影響と利権がある点や、地下資源に乏しい点などを理由に関心を払わなかった[93]。このため交易を生業にできなくなったトゥアレグはリビアやアルジェリアに出稼ぎに行くほか、生活のために麻薬取引や身代金目的の誘拐を行う者も現れた[94]。1990年代のトゥアレグの反乱、そしてアルジェリア内戦(1991年 - 2002年)により多数の道路が閉鎖され、交易路を一層荒廃させた[95]。

武装組織

独立を求めるトゥアレグ人の他に、イスラーム主義を掲げるアル・カーイダやボコ・ハラムなどの武装組織もサハラ交易の地域を拠点とするようになった。ボコ・ハラムは正式には「宣教とジハードのためのアフル・スンナ」という名称で、2002年に結成されたイスラーム主義の集団がもとになっている[注釈 19][96]。ボコ・ハラムは19世紀に始まったジハードが完了していないと主張しており[47]、イスラーム国家の樹立やシャリーアの全国的導入を求め、カーディリー教団やティジャニーヤ派を異端者と批判した(フルベも参照)[97]。その他に2007年結成のイスラーム・マグリブ諸国のアル=カーイダ機構(AQMI)や、2011年結成の西アフリカのタウヒードとジハード運動(MUJAO)などがある[98]。

武装組織は資金を得るために麻薬取引に関与しており、中南米産のマリファナやコカインは西アフリカを経由して4輪駆動車や飛行機でヨーロッパや西アジアに密輸されている[99]。2012年時点で世界の麻薬取引の約15%がサヘルを通過しているともいわれる[100]。2007年以降に武装組織の活動が活発化し、テロや誘拐事件が相次いだ[98]。マリではマリ北部紛争(2012年)が起きてトゥアレグ軍がトゥンブクトゥを占領し、アルジェリアのイナメネスではアルジェリア人質事件(2013年)が起きた[101]。ボコ・ハラムはイスラームのもとでの奴隷制の復活を宣言し、女子学生を標的としたナイジェリア生徒拉致事件(2014年)を起こしている[注釈 20][103]。かつて塩を採掘していたテガーザの廃坑も、アル・カーイダ系武装組織の拠点となった[104]。

21世紀のキャラバン

2004年時点では、少数のタール舗装道路がサハラ砂漠を横断しており、限られた数のトラックが特に塩の運搬を担っている。伝統的なキャラバン・ルートは、ほとんどがラクダを使っていない。しかしアガデズからビルマや、トンブクトゥからタウデニへの距離の短いルートは、定期的に塩のキャラバンであるアザライが利用している。砂丘が連なっており砂質が柔らかいルートではトラックよりもラクダが適している[91]。トゥアレグ人の一部はラクダによる伝統的な交易ルートを使っており、サハラ砂漠を縦断する毎年6ヵ月間にわたる1,500マイルの旅を行い、内陸砂漠から砂漠縁辺の集落へ塩を運んでいる[105]。21世紀以降の政情不安によって、近年では部外者が交易路にアクセスするのは困難となっている[101]。

ポピュラーカルチャー

かつてサハラ交易で繁栄した都市は、交易の衰退に代わって観光地となる場合もある。パリからスタートして西アフリカを横断するパリ・ダカール・ラリーが1978年から行われ、ラリーのコース上にあるティシットにはレース関係者や観光客が訪れた[106]。しかし治安の不安定化を理由にラリーは中止され、2009年の会場は南アメリカへと移った[107]。

ジャーナリストのデコート豊崎アリサは、1998年にトゥアレグ人のアザライに参加し、テネレ砂漠を横断する1400キロメートルの交易に40日間同行した[108]。のちの2003年にデコート豊崎はアザライに4ヶ月同行し、その模様を映画『Caravan to the Future』(2017年)として公開した[109][110]。

脚注

注釈

- ^ 当時はキリン、ゾウ、サイ、レイヨウなどの野生動物やヒツジやヤギなどの家畜が生息しており、人間は狩猟・漁撈・牧畜を行っていた。これらは遺物や岩絵から判明した[4]。

- ^ ここでのスーダンとはアラビア語で「黒人たちの国々」を意味するビラード=アッ・スーダーンに由来する。文献では西アフリカ全体やハウサランドなどを指しており、一定の空間を指す語ではない[21]。

- ^ 大西洋奴隷貿易では18世紀初頭で年平均25000人、18世紀末までは5万人が交易され、男性の奴隷が多かった[23]。また、サハラ交易での奴隷は経済的・社会的な差別階層ではなく権利を付与されていたが、ヨーロッパ諸国は奴隷を純粋な動産として扱い、暴力が容認された[24]。

- ^ アフリカへ運ばれたタカラガイには2種類あり、キイロダカラが上級で、ハナビラダカラが2級品とされた[26]。

- ^ 9世紀にスレイマン・アル・タジールはモルディブの資産がタカラガイに支えられていると記述している。10世紀に歴史学者・地理学者のアル・マスウーディーは、シーラーフなどから多くの航海者がモルディブに向かうと記述している[27]。

- ^ ラクダにはフタコブラクダもおり、こちらは寒冷地に適している[32]。

- ^ 首長が市場で欲しいものを取ったり、人混みのために庶民が首長に礼を失するなどのトラブルを避ける意味があった[43]。

- ^ ゴーティエやグラジオールらによってこの仮説が立てられた[49]。

- ^ アフリカ属州の総督ルキウス・コルネリウス・バルブスが紀元前19年にサハラ砂漠を南下する遠征をしてガラマンテス人と戦ったのは、交易の支配が目的だったとする説もある[52]。

- ^ プリニウスやストラボンがCarburcliについて記述している[54]。

- ^ アンダルスの地理学者バクリーによると、1050年頃のガーナの首都は住人の半数がイスラーム教徒だった。

- ^ 909年にターハルトの王国がファーティマ朝に征服された際には、イマームのヤアクービー・イブン・アフラーはワルグラに亡命した[59]。

- ^ ガーナの首都はクンビ・サレーだったと推定されている。

- ^ 最も早いヨーロッパ人による拠点は、ポルトガルが1482年に建設したエルミナ城とされる。金や奴隷の積み出しに使われた[69]。

- ^ イスラーム教徒は、身体変形を行う人々を食人種とみなして奴隷化しなかった[80]。

- ^ 17世紀の学者であるアーマド・バーバ、エス・サーディ、ムハンマド・カティらは、ソンガイやマリの歴史書を執筆することでモロッコの政策を暗に批判した[81]。

- ^ シャリーア(イスラーム法)においてジハードで合法性を主張するには、交戦相手がカーフィル(不信仰者)であること前提条件となる。ウスマンらは敵対勢力が不信仰者である根拠として、背教者である点などを当時の文献に記録している[84]。

- ^ ソコト帝国を建国したダン・フォディオはマーリク派の法学を修め、宗教についての著作を多数執筆した知識人でもあった[85]。

- ^ ボコ・ハラムの発端は、キリスト教徒であるナイジェリアのオルシェグン・オバサンジョ大統領に対抗して、ナイジェリア北部の諸州がシャリーアの厳格な施行を始めたことにある。姦通罪による石打ち(死刑)の判決が女性に下された時は国際的な問題になり、執行は中止された[96]。

- ^ ボコ・ハラムは他にも村の男性を殺害して女性を誘拐したり、子供や女性に自爆テロをさせるなど過激化したために一般のイスラーム教徒から孤立していった[102]。

出典

- ^ 川田 1990, p. 171.

- ^ Braudel, Fernand (1984). The Perspective of the World. Civilization and Capitalism. Vol III. New York: Harper & Row. p. 26. ISBN 0-06-015317-2. "For the bulk fo traffic in either direction, 'the loss in exchange would outweight the gain'" (Published in French in 1979).

- ^ 片平 2017, p. 49.

- ^ 川田編 2009, pp. 239–240.

- ^ 川田編 2009, pp. 239–241.

- ^ a b 川田編 2009, p. 254.

- ^ 坂井 1999, p. 211.

- ^ 飯村 2014, p. 99.

- ^ a b 坂井 2014, p. 67.

- ^ a b 南里 1993, p. 1.

- ^ a b c 宮本, 松田編 2018, p. 1608/8297.

- ^ ブローデル 1992, pp. 189–190.

- ^ ブローデル 1992, pp. 189–190, 194–195.

- ^ 片平 2017, p. 5.

- ^ 島田 2019, pp. 10–11.

- ^ a b 島田 2019, p. 8.

- ^ a b c 南里 1991, p. 4.

- ^ 南里 1992b, pp. 76–77.

- ^ 片平 2017, p. 124.

- ^ a b c d 南里 1991, pp. 4–5.

- ^ 苅谷 2017, p. 145.

- ^ a b 南里 1991, pp. 3–4.

- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 2382-2387/8297.

- ^ ポメランツ, トピック 2013, pp. 228–229.

- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 2384-2397/8297.

- ^ ポランニー 2004, pp. 218–219.

- ^ 上田 2016, pp. 4108-4114/4511.

- ^ 上田 2016, pp. 4102-4120/4511.

- ^ 桐越 2018.

- ^ 川田 1990, pp. 176–177.

- ^ 川田 1990, pp. 173–174.

- ^ a b ブローデル 1991, pp. 153–154.

- ^ a b c d 宮本, 松田編 2018, p. 2170/8297.

- ^ a b Lewicki 1994.

- ^ 南里 1992b, pp. 79, 82.

- ^ 片平 2017, p. 119.

- ^ 島田 2019, p. 9.

- ^ a b 片平 2017, pp. 83–84, 124–125.

- ^ a b イブン・バットゥータ 2001, p. 207.

- ^ 坂井 1999, pp. 219–220.

- ^ 川田 1990, pp. 170–172.

- ^ 川田 1990, pp. 140–142.

- ^ a b 川田 1990, p. 173.

- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 2365-2371/8297.

- ^ 川田 1990, p. 174.

- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 2399-2412/8297.

- ^ a b c 島田 2019, pp. 25–26.

- ^ 私市 2014, pp. 25–26.

- ^ 南里 1990, p. 20.

- ^ 南里 1990, pp. 20–21.

- ^ 南里 1990, pp. 20–22.

- ^ 南里 1990, p. 27.

- ^ a b c 南里 1990, pp. 24–25.

- ^ a b 南里 1990, p. 28.

- ^ a b 南里 1991, pp. 1–2.

- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 2234-2240/8297.

- ^ 川田編 2009, p. 250-251.

- ^ 南里 1991, pp. 2–3.

- ^ a b c d e 南里 1991, p. 3.

- ^ 南里 1991, pp. 12–13.

- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 2247-2265/8297.

- ^ a b 南里 1991, pp. 9–10.

- ^ 川田編 2009, p. 252.

- ^ 川田編 2009, p. 251.

- ^ 南里 1991, p. 11.

- ^ 島田 2019, p. 11.

- ^ 南里 1991, pp. 13–14.

- ^ 南里 1991, p. 12.

- ^ 川田編 2009, p. 207.

- ^ 南里 1991, p. 14.

- ^ 宮本, 松田編 2018, p. 1643/8297.

- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 2265-2272/8297.

- ^ 南里 1991, p. 15.

- ^ 南里 1991, pp. 16–17.

- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 2312-2324/8297.

- ^ 川田編 2009, pp. 207–208, 254–245.

- ^ a b 南里 1991, pp. 17–18.

- ^ a b 宮本, 松田編 2018, pp. 2330-2335/8297.

- ^ 島田 2019, pp. 11–12.

- ^ a b 宮本, 松田編 2018, pp. 2348-2375/8297.

- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 2400-2407/8297.

- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 2399-2423/8297.

- ^ 島田 2019, pp. 21–22.

- ^ 苅谷 2017, pp. 138–139.

- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 2417-2424/8297.

- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 2442-2448/8297.

- ^ 南里 1992a, p. 9.

- ^ 南里 1992a, pp. 1–2.

- ^ 南里 1992a, p. 7.

- ^ 私市 2014, p. 24.

- ^ a b 南里 1992b, p. 79.

- ^ 私市 2014, pp. 24–26.

- ^ 飯村 2014, p. 114.

- ^ 飯村 2014, pp. 102, 114.

- ^ 私市 2014, pp. 26–27.

- ^ a b 島田 2019, pp. 233–237.

- ^ 島田 2014, p. 52.

- ^ a b 飯村 2014, p. 102.

- ^ 茨木 2014, pp. 80–82.

- ^ 飯村 2014, p. 122.

- ^ a b 片平 2017, p. 221.

- ^ 島田 2019, p. 241.

- ^ 島田 2019, pp. 240–241.

- ^ 片平 2017, p. 106.

- ^ 『ナショナル・ジオグラフィック (National Geographic)』シリーズ:「アフリカ」(2001年), 「エピソード2:砂漠のオデュッセイ (Desert Odyssey)」 (Tuareg tribe across the Sahara for six months by camel)

- ^ “字幕:忘れられた「砂漠の宝石」 隊商都市ティシットの今 モーリタニア”. AFPBB News. (2020年9月21日) 2021年4月8日閲覧。

- ^ 飯村 2014, pp. 104, 122.

- ^ デコート豊崎 2019.

- ^ “Caravan to the Future”. eiga.com. (2017年) 2021年7月30日閲覧。

- ^ “ドキュメンタリー映画『Caravan to the Future』トーク&ミニライブ付き上映会(出演:デコート豊崎アリサ、ウスマン・アグ・モサ、石田昌隆)”. uplink. (2018年) 2021年7月30日閲覧。

参考文献

- イブン・バットゥータ 著、家島彦一 訳『大旅行記(8)』平凡社〈平凡社東洋文庫〉、2001年。(原書 أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي بن بطوطة,, تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار)

- 上田信『貨幣の条件 - タカラガイの文明史』筑摩書房〈筑摩選書(Kindle版)〉、2016年。

- 片平孝『サハラ砂漠 塩の道をゆく』集英社〈集英社新書〉、2017年。

- 苅谷康太「初期ソコト・カリフ国における背教規定」『アジア・アフリカ言語文化研究』第94巻、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所、2017年9月、137-177頁、ISSN 03872807、2021年4月3日閲覧。

- 川田順造『無文字社会の歴史―西アフリカ・モシ族の事例を中心に』岩波書店〈岩波同時代ライブラリー〉、1990年。

- 川田順造 編『アフリカ史 (新版 世界各国史)』山川出版社、2009年。

- 桐越仁美「西アフリカにおける若者の商売展開――コーラ交易を通じた信用の形成と拡散――」『アフリカレポート』第56巻、JETRO アジア経済研究所、2018年、22-35頁、2021年4月3日閲覧。

- 坂井信三 著「西アフリカの王権と市場」、佐藤次高; 岸本美緒 編『市場の地域史』山川出版社、1999年。

- 島田周平「ボコハラムの過激化の軌跡」『アフリカレポート』第52巻、日本貿易振興機構アジア経済研究所、2014年、51-56頁、ISSN 21883238、2021年4月3日閲覧。

- 島田周平『物語 ナイジェリアの歴史 - 「アフリカの巨人」の実像』中央公論新社〈中公新書〉、2019年。

- デコート豊崎アリサ「千年続く塩の道」、国際協力機構、2019年、2021年4月3日閲覧。

- フェルナン・ブローデル 著、浜名優美 訳『地中海 I 〔環境の役割〕』藤原書店、1991年。(原書 Braudel, Fernand (1949), La Méditerranée et le Monde Méditerranéen à l'Epoque de Philippe II)

- フェルナン・ブローデル 著、浜名優美 訳『地中海 Ⅱ 〔集団の動きと全体の動き1〕』藤原書店、1992年。(原書 Braudel, Fernand (1949), La Méditerranée et le Monde Méditerranéen à l'Epoque de Philippe II)

- カール・ポランニー 著、栗本慎一郎、端信行 訳『経済と文明 - ダホメの経済人類学的分析』筑摩書房〈ちくま学芸文庫〉、2004年。(原書 Polányi, károly (1966), Dahomey and the Slave Trade)

- 南里章二「サハラ砂漠のキャラバン・ルート:その歴史的展望(古代)」『兵庫地理』第35巻、兵庫地理学協会 / 兵庫県高等学校教育研究会地理部会、1990年3月、20-31頁、ISSN 13414054、2021年4月3日閲覧。

- 南里章二「サハラ砂漠のキャラバン・ルート:その歴史的展望(中世)」『兵庫地理』第36巻、兵庫地理学協会 / 兵庫県高等学校教育研究会地理部会、1991年3月、1-21頁、ISSN 13414054、2021年4月3日閲覧。

- 南里章二「サハラ砂漠のキャラバン・ルート:その歴史的展望(現代1)」『兵庫地理』第37巻、兵庫地理学協会 / 兵庫県高等学校教育研究会地理部会、1992年3月、1-13頁、ISSN 13414054、2021年4月3日閲覧。

- 南里章二「アザライ (塩の隊商) 現代におけるその活動の実態」『アフリカ研究』第1992巻第41号、日本アフリカ学会、1992年3月、75-83頁、2021年4月3日閲覧。

- 南里章二「サハラ砂漠のキャラバン・ルート:その歴史的展望(現代3)」『兵庫地理』第38巻、兵庫地理学協会 / 兵庫県高等学校教育研究会地理部会、1993年3月、1-11頁、ISSN 13414054、2021年4月3日閲覧。

- 宮本正興; 松田素二 編『改訂新版 新書アフリカ史』講談社〈講談社現代新書(Kindle版)〉、2018年。

- 日本国際問題研究所, ed (2014). サハラ地域における イスラーム急進派の活動と資源紛争の研究 ―中東諸国とグローバルアクターとの相互連関の視座から―. 日本国際問題研究所 2021年7月3日閲覧。

- 私市正年『アルジェリア政治体制の安定化とサハラ・サーヘル地域の不安定化』。

- 坂井信三『マリの歴史と社会におけるトゥアレグ人の位置 - 生態学的適応・生業分化・人種的表象-』。

- 茨木透『サハラの急進派グループを支える<経済>活動』。

- 飯村学『開発の現場から見たマリ、サヘル情勢』。

- Lewicki, T. (1994), “The role of the Sahara and Saharians in relationships between north and south” (英語), UNESCO General History of Africa, 3, University of California Press, pp. 289-313 2021年4月20日閲覧。 (T・レウィッキ:『南北関係におけるサハラとサハラ住民の役割 』 「ユネスコ アフリカ史概説:第3巻, カリフォルニア大学出版, 1994年, ISBN 9236017096)

関連文献

- 私市正年『サハラが結ぶ南北交流』山川出版社〈世界史リブレット〉、2004年。

- ジョシュア・ハマー 著、梶山あゆみ 訳『アルカイダから古文書を守った図書館員』紀伊國屋書店、2017年。(原書 Hammer, Joshua (2016), The Bad-Ass Librarians of Timbuktu, Simon & Schuster)

- アミン・マアルーフ 著、服部伸六 訳『レオ・アフリカヌスの生涯―地中海世界の偉大な旅人』リブロポート、1989年。

- 南里章二「カワール:そのオアシスと交易」『兵庫地理』第38巻、兵庫地理学協会 / 兵庫県高等学校教育研究会地理部会、1999年3月、1-11頁、ISSN 13414054、2021年4月3日閲覧。

- ムハンマド・サブールおよびクヌート・S・ヴィクール(M'hammed Sabour and Knut S. Vikør), ed. (1997) (英語), 伝統文化の出会いと文化の変化 (Ethnic Encounter and Culture Change), オリジナルの2006-02-07時点におけるアーカイブ。 2021年4月11日閲覧。 [疑問点]

- Rasmussen, Susan (2004), “Tuareg: Takedda and trans-Saharan trade”, in Kevin Shillington (英語), Encyclopaedia of African History, ISBN 1579582451, オリジナルの2005-01-14時点におけるアーカイブ。 2021年4月11日閲覧。 [疑問点]

- 『サハラ縦断黄金交易 7世紀-14世紀 (The Trans-Saharan Gold Trade 7th-14th Century)』, Museum of Modern Art 提供

外部リンク

- サード朝モロッコの戦い - ウェイバックマシン(2003年10月31日アーカイブ分) ソンガイ帝国攻撃ルートを示す。