「バガヴァッド・ギーター」の版間の差分

m Removing Link GA template (handled by wikidata) - The interwiki article is not good |

Akiyama(tentative) (会話 | 投稿記録) →ダルマ: レイアウト崩れ |

||

| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

[[ |

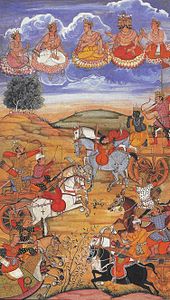

[[File:Krishna Arjuna Gita.jpg|thumb|alt=An 1830 CE painting depicting Arjuna, on the chariot, paying obeisance to Lord Krishna, the charioteer.|[[インド]]、クルクシェートラの[[クリシュナ]]と[[アルジュナ]]王子(1830年頃画)]] |

||

'''バガヴァッド・ギーター'''({{lang-sa|श्रीमद्भगवद्गीता}}、 {{transl|hi|''Śrīmadbhagavadgītā''}}、 {{IPA-sa|ˈbʱəɡəʋəd̪ ɡiːˈt̪aː|pron|Bhagavad_Gita_Pronunciation.ogg}})は700篇の[[韻文詩]]からなる[[ヒンドゥー教]]の[[聖典]]のひとつである。ヒンドゥーの[[叙事詩]][[マハーバーラタ]]にその一部として収められており、単純にギーターと省略されることもある。ギーターとはサンスクリットで詩を意味し、バガヴァン(Bhagavan)、すなわち「神の詩」と訳すことができる。 |

|||

バガヴァッド・ギーターは[[パーンダヴァ]]軍の王子[[アルジュナ]]と、彼の導き手であり御者を務めている[[クリシュナ]]との間に織り成される二人の対話という形をとっている。兄弟、親族を二分したパーンダヴァ軍と[[カウラヴァ]]軍のダルマ・ユッダ(Dharma Yudhha、同義的に正当化される戦争)に直面したアルジュナは、クリシュナから「躊躇いを捨て[[クシャトリヤ]]としての義務を遂行し殺せ{{sfn|Michaels|2004|p=59}}」と強く勧められる。このクリシュナの主張する戦士としての行動規範の中には、「[[解脱]](moksha)に対する様々な心構えと、それに至るための手段との間の対話{{sfn|Deutsch|2004|p=60}}」が織り込まれている。 |

|||

バガヴァッド・ギーターは、[[バラモン教]]の基本概念である[[ダルマ]]と{{sfn|Deutsch|2004|p=61}}{{sfn|Scheepers|2000}}{{sfn|Raju|1992|p=211}}、有神論的な帰依([[バクティ]]){{sfn|Deutsch|2004|p=61-62}}{{sfn|Raju|1992|p=211}}、[[ヨーガ]]の極致{{sfn|Scheepers|2000}}である[[ヨーガ#ギャーナ・ヨーガ (Jnana yoga)|ギャーナ・ヨーガ]]、[[ヨーガ#バクティ・ヨーガ (Bhakti yoga)|バクティ・ヨーガ]]、[[ヨーガ#カルマ・ヨーガ (Karma yoga)|カルマ・ヨーガ]]、[[ラージャ・ヨーガ]]の実践による解脱(モクシャ){{sfn|Scheepers|2000}}{{refn|group=訳注|6章に触れられている{{sfn|Deutsch|2004|pp=61-62}}}}、そして[[サーンキヤ学派|サーンキヤ哲学]]<ref group=web name="EB-BG" />、これらの集大成{{sfn|Deutsch|2004|p=61}}{{sfn|Scheepers|2000}}をなしている。{{refn|group="注"| |

|||

またバガヴァッド・ギーターは、有神論と[[超越論哲学|超絶論主義]](transcendentalism)<ref group=web name="EB-BG" />を、あるいは[[一元論|一元論的有神論]]を{{sfn|Raju|1992|p=211}}統合しており、個の神をヴェーダの根本原理であるブラフマンと同一視している<ref group=web name="EB-BG" />。 |

|||

}} |

|||

いままでにいくつもの注釈書が書かれており、バガヴァッド・ギーターの教義の本質に関して様々な角度から語られている。 |

|||

その中でも[[ヴェーダーンタ学派]]の論評者は[[アートマン]]と[[ブラフマン]]の関係を様々に読み解いている。そして戦場というバガヴァッド・ギーターの舞台は、人間の倫理と道徳上の苦悩を暗示していると捉えられてきた。 |

|||

バガヴァッド・ギーターの提案する無私の行為は[[バール・ガンガーダル・ティラク]]や、[[マハトマ・ガンディー]]を含む多くのインド独立運動の指導者に影響をあたえた。ガンディーはバガヴァッド・ギーターを「スピリチュアル・ディクショナリー」と喩えている<ref> |

|||

[http://www.britannica.com/EBchecked/topic/225216/Mohandas-Karamchand-Gandhi/22635/The-religious-quest Mohandas Karamchand Gandhi]</ref>。 |

|||

{{Hinduism}} |

{{Hinduism}} |

||

『'''バガヴァッド・ギーター'''』({{lang-sa-short|भगवद्गीता}}, Bhagavad Gītā, {{IPA|[ˈbʱəɡəʋəd̪ ɡiːˈt̪aː]}}, <small>バガヴァド・ギーター、神の詩</small>)は[[インド]]の宗教書の一つで、[[ヒンドゥー教]]の重要な聖典の一つである。[[叙事詩]]『'''[[マハーバーラタ]]'''』の一部であり、[[サンスクリット]]で書かれた詩編である。[[クリシュナ]]と主人公の[[アルジュナ]]王子の対話の形を取る。クリシュナ(=[[ヴィシュヌ]])と一体化し、我を捨て持って生まれた義務([[法 (仏教)|ダルマ]])を遂行することを説いた。インドにおいては『バガヴァッド・ギーター』の占める地位は大きく、時に[[ヴェーダ]]より重要とされることもある。バガヴァッド・ギーターの成立年代は定かではないが、世紀後一世紀頃として大過はないといわれる<ref>上村訳『バガヴァッド・ギーター』(1993年)(第三版)解説221頁。</ref>。 |

|||

== 編纂と意義 == |

|||

[[File:Hitopadesha.jpg|thumb|right|alt=Photograph of a bronze chariot. The discourse of Krishna and Arjuna, in Kurukshetra has been captured in this photo.|クリシュナとアルジュナの対話を主題とした二輪戦車(Ratha)像、クルクシェートラ(Kurukshetra)]] |

|||

=== 著者について === |

|||

叙事詩マハーバーラタは伝統的に[[ヴィヤーサ]]の著作とされている。マハーバーラタの一部をなすバガヴァッド・ギーターもまた彼によるものだといわれている<ref name="Folwerxxvi">{{harvnb|Fowler|2012|page=xxvi}}</ref>。またヴィヤーサは作中人物の一人でもある。 |

|||

=== 成立時期 === |

|||

バガヴァッド・ギーターの記された時期に関しては紀元前5世紀頃から紀元前2世紀頃までとかなり幅を持って語られる。ジーニーン・ファウラー(Jeaneane Fowler)はバガヴァッド・ギーターに寄せた注釈書において紀元前2世紀が成立の時期としてもっともらしいと述べている<ref>{{harvnb|Fowler|2012|page=xxiv}}</ref>。バガヴァッド・ギーター研究者のカシ・ナート・ウパジャヤ(Kashi Nath Upadhyaya)はマハーバーラタ、ブラフマ・スートラ(Brahma Sutras)、その他の独立した資料の推定成立時期に基づいて、ギーターの成立時期を紀元前5世紀から紀元前4世紀の間と結論づけている<ref>{{harvnb|Upadhyaya|1998|page=16}}</ref>。 |

|||

一般的に、「普遍性を保っていることが求められる[[ヴェーダ]]とは違い、バガヴァッド・ギーターは大衆に寄り添った作品であり伝承者は言語や様式の変化に適合させることを余儀なくされてきた」ものと考えられている。そのためこの変化しやすい作品の「実物として」現存する最古の写本の一部は、他の文献に「引用された形で残る」最古のマハーバーラタの一文、すなわち紀元前4世紀に[[パーニニ]]がまとめたサンスクリットの文法を思わせる一節より遡ることは無いであろうと信じられている。この聖典、バガヴァッド・ギーターが一応の完成にたどり着いたのは[[グプタ朝]]初期(4世紀頃)であろうと推定されている。成立時期に関しては今なお議論が残っている<ref name="Folwerxxvi"/>。 |

|||

=== ヒンドゥー教の成立とスムリティ === |

|||

{{See also|スマルタ派}} |

|||

マハーバーラタの性質からバガヴァッド・ギーターはスムリティ(聖伝、伝承されているもの)、に分類される{{refn|group="注"| |

|||

ウパニシャッドのようなシュルティ(天啓)と呼ばれる聖典は神によって明らかにされたものと考えられている。一方でスムリティ(聖伝)は伝承による作品であり、したがって誤りやすいものとされている。 |

|||

}}。紀元前200年から紀元後100年ごろに成立した種々のスムリティ(聖伝)は様々な[[インド]]の風習と宗教が統合に向かいつつあったこの時代においてヴェーダの権威を主張した「インドの諸文化、伝統、宗教の統合を経てヒンドゥー教の合成に至るプロセス(ヒンドゥ・シンセシス)」の発現期に属している{{sfn|Hiltebeitel|2002}}。このヴェーダの受容は、ヴェーダに否定的な態度をとっていた異端の諸宗派を包み込む形で、あるいは対抗する形でヒンドゥー教を定義する上での中核となった{{sfn|Hiltebeitel|2002}}。 |

|||

このいわゆるヒンドゥー・シンセシスはヒンドゥー教の古典期(紀元前200年から紀元後300年)に表面化している。{{sfn|Hiltebeitel|2002}}{{sfn|Scheepers|2000}}{{sfn|Raju|1992|p=211-212}}ヒルテベイテル(Hiltebeitel)は、ヒンドゥー教の成立過程における地固めが始まった時期は、[[インドの歴史#ウパニシャッド哲学と新宗教|後期ヴェーダ時代のウパニシャッド期]](紀元前500年頃)とグプタ朝の勃興する時期(紀元320年から467年)の間に求めることが出来るとしている。氏はこの時期を「ヒンドゥー・シンセシス」、「バラモン・シンセシス」、「オーソドックス・シンセシス」などと呼んでいる。この変化は他の信仰や民族との接触による相互作用によってもたらされた。 |

|||

{{quote| |

|||

ヒンドゥー教の自己定義の発現は、このヒンドゥー・シンセシスの全期間を通して常に接触をもってきた異端の宗派([[仏教]]、[[ジャイナ教]]、[[アージーヴィカ教]])との相互作用、さらには[[マウリヤ朝]]からグプタ朝時代への転換期においてその第3段階として流入してきた外国人([[インド・グリーク朝|ヤバナ]]と呼ばれた[[ギリシャ人]]、[[サカ]]すなわち[[スキタイ]]人、[[パルティア]]人、[[クシャーナ]]人)との相互作用という時代背景によってもたらされた{{sfn|Hiltebeitel|2002}}。<ref group="原文">The emerging self-definitions of Hinduism were forged in the context of continuous interaction with heterodox religions (Buddhists, Jains, Ajivikas) throughout this whole period, and with foreign people (Yavanas, or Greeks; Sakas, or Scythians; Pahlavas, or Parthians; and Kusanas, or Kushans) from the third phase on [between the Mauryan empire and the rise of the Guptas].</ref> |

|||

}} |

|||

バガヴァッド・ギーターはヒンドゥ・シンセシス、すなわちあらゆる宗教的な風習を取り入れる試み{{sfn|Hiltebeitel|2002}}{{sfn|Deutsch|2004|p=61-62}}{{sfn|Scheepers|2000}}<ref group=web name="EB-BG" />{{sfn|Raju|1992|p=211}}のコンセンサスを得た成果の結晶{{sfn|Hiltebeitel|2002}}といえる。 |

|||

ヒルテベイテルは、バクティの思想をバラモン教に組み入れることが{{sfn|Hiltebeitel|2002}}この統合にとって不可分の要素をなしていた{{sfn|Hiltebeitel|2002}}と述べている。ドイッチュ(Deutsch)とダルヴィ(Dalvi)は、バガヴァッド・ギーターはインドの哲学における異なる立場、すなわちギャーナ、ダルマ、バクティ{{sfn|Deutsch|2004|p=61-62}}、これらの「ハーモニーを練り上げ{{sfn|Deutsch|2004|p=62}}」ようという試みであったと解釈している。ドイッチュとダルヴィは、「バラモン教の風習が善性の手段としてダルマ(義務)の重要性を強調している」その横で、バガヴァッド・ギーターの著者は「異端である仏教やジャイナ教、そして比較的正統であるサーンキヤ学派やヨーガの双方に[[救済論]]を認めていたに違いない」と語っている{{sfn|Deutsch|2004|p=61}}。シェーペルス(Scheepers)は、[[業|カルマ]](業)からの解脱というヨーガの思想とは対象的に、人の義務すなわちダルマに基づいて生きるという、バラモン教的思想を浸透させる目的で[[沙門|シュラマナ]]用語やヨーガ用語を用いている、という視点からバガヴァッド・ギーターをバラモン教的な聖典として見ている{{sfn|Scheepers|2000}}。バシャム(Basham)もまた、諸宗教の統合という観点からバガヴァッド・ギーターに言葉を寄せている。 |

|||

{{quote| |

|||

バガヴァッド・ギーターはサーンキヤ学派とヴェーダーンタ学派のたくさんのそれぞれに独立した要素を結びつけている。そして宗教上のその一番の貢献は、以降ヒンドゥー教の根幹として残る「帰依」を強調したことにあった。さらに、マハーバーラタに表現された一般的な[[有神論]]、[[ウパニシャッド]]が補っている[[超越論哲学|超絶論主義]]、そして神の個性をブラフマンと同一視するヴェーダ的な伝統をそのあとに続けることができる。バガヴァッド・ギーターは、インドの宗教の3つの支配的な趨勢すなわち、ダルマに基づいた在家の生活、解脱に基づいた出家者の規範、帰依に基づいた有神論の[[類型学|類型論]]を提示している<ref group=web name="EB-BG">[http://www.britannica.com/EBchecked/topic/266312/Hinduism/59830/The-Bhagavadgita Arthur Llewellyn Basham, ''Hinduism – The Bhagavad Gita'', Encyclopædia Britannica]</ref>。<ref group="原文">The ''Bhagavadgita'' combines many different elements from Samkhya and Vedanta philosophy. In matters of religion, its important contribution was the new emphasis placed on devotion, which has since remained a central path in Hinduism. In addition, the popular theism expressed elsewhere in the ''Mahabharata'' and the transcendentalism of the Upanishads converge, and a God of personal characteristics is identified with the brahman of the Vedic tradition. The ''Bhagavadgita'' thus gives a typology of the three dominant trends of Indian religion: dharma-based householder life, enlightenment-based renunciation, and devotion-based theism.</ref> |

|||

}} |

|||

ラージュ(Raju)もまたバガヴァッド・ギーターにインド諸宗教の合成を見ている。 |

|||

{{quote| |

|||

バガヴァッド・ギーターは、観念的な一元論と人格神を抱く一神教的思想、行為のヨーガと行為の超越へ達するヨーガ、これらと帰依と知識のヨーガの統合作品として扱われているといえる{{sfn|Raju|1992|p=211}}。<ref group="原文">The ''Bhagavadgita'' may be treated as a great synthesis of the ideas of the impersonal spiritual monism with personalistic monotheism, of the ''yoga'' of action with the ''yoga'' of transcendence of action, and these again with ''yogas'' of devotion and knowledge.</ref> |

|||

}} |

|||

バガヴァッド・ギーターがインドの宗教観に与えた影響は大きく、この諸宗教の統合体はその後いくつかのインドの思想にもそれぞれに合致するよう調整され、組み入れられた。ニコールソンは(Nicholson)シヴァ・ギーター(padma puranaの一部)について[[ヴィシュヌ派|ヴィシュヌ]]寄りのバガヴァッド・ギーターを、[[シヴァ派|シヴァ]]寄りの言葉に翻案したものとして触れている{{sfn|Nicholson|2010}}。さらにはイシュバラ・ギーター(Ishvara Gita)を、クリシュナ寄りのバガヴァッド・ギーターからすべての詩を借用し、新しい[[シヴァ派]]の文脈にはめ込んだものとしている{{sfn|Nicholson|2014}}。 |

|||

=== 位置づけ === |

|||

ヴェーダーンタ学派はバガヴァッド・ギーターをウパニシャッド、ブラフマ・スートラ(Brahma sutras)とともに三大経典すなわちプラスターナ・トラヤ(Prasthanatrayi)に数えている。 |

|||

ヴェーダーンタはこれら3つの聖典を総合的に捉えており教義の中で重要な位置をしめている{{sfn|Nicholson|2010|p=7}}{{sfn|Singh|2005|p=37}}{{sfn|Schouler|2009}}。たとえばヴェーダーンタの一学派である[[不二一元論|アドヴァイタ・ヴェーダーンタ]]派はその本質の中にアートマンとブラフマンの非二元性を見る。一方で[[ヒンドゥー哲学#ドヴァイタドヴァイタ(ベーダベーダ)|ベーダベーダ・ヴェーダーンタ]]派、[[ヒンドゥー哲学#ヴィシシュタアドヴァイタ|ヴィシシュタ・アドヴァイタ]]派はアートマンとブラフマンの一元性と相違を同時に主張し、[[ヒンドゥー哲学#ドヴァイタ|ドヴァイタ]]派はその本質の中に二元性を捉えている。近年では、[[ヴィヴェーカーナンダ]]や[[サルヴパッリー・ラーダークリシュナン]]ら、ネオ・ヴェーダーンタ派(Neo-Vedanta)の功績もありアドヴァイタ・ヴェーダーンタ派の解釈は世界的に評価を得てきている。一方でガウディヤ・ヴァイシュナヴァ派の一派である[[クリシュナ意識国際協会]]の活動を通じて、アチンチャ・ベーダベーダ派(Achintya Bheda Abheda)もまた国際的な人気を集めている<ref>"Hare Krishna in the Modern World" – Page 59, by Graham Dwyer, Richard J. Cole</ref>。 |

|||

初期のヴェーダーンタはシュルティ(天啓)のウパニシャッドに解釈を寄せている。それどころか三大経典のひとつブラフマ・スートラはその注釈書でさえあるのだが、バガヴァッド・ギーターの人気を前に彼らもそれを等閑視するわけにはいかなかった{{sfn|Deutsch|2004|p=60}}。ブラフマ・スートラにてバガヴァッド・ギーターに触れているのみならず、[[シャンカラ]]、バースカラ(Bhaskara)、[[ラーマーヌジャ]]の三氏も注釈を寄せている{{sfn|Deutsch|2004|p=60}}。バガヴァッド・ギーターは構成も趣旨もウパニシャッドとは異なっており、なにより高カーストにのみ開かれているシュルティとは対照的にバガヴァッド・ギーターは誰でも簡単に触れる機会を持つことができる{{sfn|Deutsch|2004|p=60}}。 |

|||

いくつかの宗派ではバガヴァッド・ギーターをシュルティ(天啓)として扱い、ウパニシャッドと同等の位置づけをしている<ref>{{Citation |first=Thomas B. |last=Coburn |title='Scripture' in India: Towards a Typology of the Word in Hindu Life |journal=Journal of the American Academy of Religion |volume=52 |issue=3 |year=1984 |pages=435–459 |jstor=1464202 |doi=10.1093/jaarel/52.3.435 }}</ref><ref>{{harvnb|Tapasyananda|1990|page=1}}</ref>。ヒンドゥー教に正統かつ現代的な解釈を寄せているパンディット(Pandit)によれば、「バガヴァッド・ギーターはウパニシャッドの教えの概説を表していることから、時にウパニシャッドのウパニシャッドと呼ばれる{{sfn|Pandit|2005|p=27}}」 |

|||

== 内容 Content == |

|||

[[File:Kurukshetra.jpg|right|thumb|alt=An old torn paper with a painting depicting the Mahabharata war, with some verses recorded in Sanskrit.|マハーバーラタに記されているカウラヴァ軍とパーンダヴァ軍との間に起こったクルクシェートラの戦いのイラストの入った手稿。]] |

|||

=== 物語 === |

|||

叙事詩マハーバーラタでは、[[クル族]]の王ドリタラーシュトラ(Dhritarashtra)の側近であるサンジャヤ(Sanjaya)がビーシュマの死を告げるために戦場から戻ると、マハーバーラタの戦いについて詳細に語り始める。バガヴァッド・ギーターはこの彼の回想から形作られている<ref>{{harvnb|Fowler|2012|page=xxii}}</ref>。バガヴァッド・ギーターは物語の山場であるクルクシェートラの戦いの直前から始まる。パーンダヴァの王子アルジュナがその戦場にて、彼の敵が彼の血縁者であることを、最愛の友であることを、崇敬する師であることを思うとき、彼のこころは躊躇いで満たされてしまう。アルジュナは、彼の駆る二輪戦車の御者であり導き手であるクリシュナに助言を求める。クリシュナはアルジュナの混乱と葛藤に答える形で、彼の持つ戦士として、王子としてのダルマ(義務)について説明し、様々な哲学的な概念について詳細に語る{{sfn|Deutsch|2004|p=59-61}}。 |

|||

=== 登場人物 === |

|||

* アルジュナ - パーンダヴァ軍の一員 |

|||

* クリシュナ - アルジュナの御者であり師([[グル]]) |

|||

* サンジャヤ - クル族の王、ドリタラーシュトラの側近 |

|||

* ドリタラーシュトラ - クル族の王 |

|||

=== 各章のあらまし === |

|||

バガヴァッド・ギーターは叙事詩マハーバーラタのビーシュマ・パルヴァに収められている18の章(25章から42章)<ref>{{ |

|||

harvnb|Bose|1986|page=71}}</ref><ref group=web>{{cite web|title=Gita Introduction |url=http://www.bhagavad-gita.org/Gita/intro.html |publisher=Bhagavad-Gita Trust 1998 – 2009 U.S.A |accessdate=2 October 2011 |

|||

}}</ref>の700篇の詩からなる<ref>{{harvnb|Coburn|1991|page=27}}</ref>。校訂の違いによりマハーバーラタの6巻の25章から42章にあたる場合と、6巻の23章から40章にあたる場合がある<ref group=web name="Bhandarkar"/>。ヴェーダーンダ学派の思想家[[シャンカラ]]が注釈を寄せた校訂では700篇の詩が収められているが、さらに古い時代の写本には745の詩が収録されていたという痕跡がある<ref>{{harvnb|Gambhiranda|1997|page=xvii}}</ref>。宗教的意味のみならず明喩と暗喩で織り成された詩句それ自体が詩趣に富んでいる文学作品で、詩句の並びと様式は基本的にサンスクリットのアヌスタブ韻律(Anustubh、chhandas)に倣っており、いくつかの表現的な詩句にはトリスタブ韻律(Tristubh)が見られる<ref>{{harvnb|Egenes|2003|page=4}}</ref>。 |

|||

サンスクリット版のバガヴァッド・ギーターには各章にヨーガの名前がタイトルとして当てられている。しかしこれら章のタイトルはサンスクリットのマハーバーラタには見られない<ref group=web name="Bhandarkar">see {{cite web |url=http://bombay.indology.info/mahabharata/statement.html |title=The Mahabharata (Electronic text) |publisher=Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune |year=1999 |accessdate= 2015年2月6日}}</ref>。スワミ・チドバヴァーナンダ(Swami Chidbhavananda)は、バガヴァッド・ギーターの各章はヨーガと同じように、「体とこころを鍛え」てくれる物だから、18のそれぞれの章は個別のヨーガで呼ばれている、と説明している。 |

|||

彼は第一章に「Arjuna Vishada Yogam」すなわち「アルジュナ失意のヨーガ」と名づけている<ref>{{harvnb|Chidbhavananda|1997|page=33}}</ref>。[[エドウィン・アーノルド]]は「The Distress of Arjuna」と英訳を当てた<ref name=EBG>{{Citation|last=translated by Sir [[エドウィン・アーノルド|Edwin Arnold]]|title=Bhagavadgita|year=1993|publisher=[[Dover Publications]]|location=New York, NY|isbn=0486277828|url=http://books.google.co.in/books?id=KOd6N2_t6XoC|edition=Unabridged}}</ref>。 |

|||

[[File:Vishnuvishvarupa.jpg|upright|thumb|alt=Painting depicting a multi-armed, multi-headed being– [[Vishvarupa]] of Krishna.|クルクシェートラの戦場にてアルジュナにヴァイシュヴァルパ(Vishvarupa、普遍的な風貌)を現したクリシュナ。(11章)]] |

|||

<!--::'''Gita Dhyanam''': (contains 9 verses) The ''Gita Dhyanam'' is not a part of the main Bhagavad Gita, but it is commonly published with the Gītā as a prefix. The verses of the ''Gita Dhyanam'' (also called ''Gītā Dhyāna'' or ''Dhyāna Ślokas'') offer salutations to a variety of sacred scriptures, figures, and entities, characterise the relationship of the Gītā to the [[Upanishads]], and affirm the power of divine assistance.<ref name=chinmaya98>{{harvnb|Chinmayananda|1998|page=3}}</ref> It is a common practice to recite these before reading the ''Gita''.<ref group=web name="Gita Dhyana Slokas">{{cite web |title=Gita Dhyana Slokas |url=http://acharya.iitm.ac.in/sanskrit/gita/dhyana.php |publisher=SDL, IIT Madras |accessdate=10 April 2012}}</ref><ref>{{harvnb|Ranganathananda|2000|pages=15–25}}</ref> |

|||

-->::'''Gita Dhyanam''' (9篇): ギーター・デャーナムはギーターの一部ではないが一般的にギーターの前書きとして添えられる。ギーター・デャーナムの詩句は、様々な聖典、聖人、そして神を称え、ギーターとウパニシャッドの関係を特徴付け、神が差し伸べてくれる力を明示している<ref name=chinmaya98>{{harvnb|Chinmayananda|1998|page=3}}</ref>。ギーターを読む前に''Gita Dhyanam''を読むことが慣習となっている<ref group=web name="Gita Dhyana Slokas">{{cite web |title=Gita Dhyana Slokas |url=http://acharya.iitm.ac.in/sanskrit/gita/dhyana.php |publisher=SDL, IIT Madras |accessdate=10 April 2012}}</ref><ref>{{harvnb|Ranganathananda|2000|pages=15–25}}</ref>。 |

|||

# '''Arjuna–Visada yoga''' (46篇): アルジュナはクリシュナに[[戦車]](Ratha)を両軍の中央へと進めるように要求する。これから始まる戦争によって友人や親類を失うことを憂い、失意に満たされていくアルジュナが描かれている<ref group=web>{{cite web |title=Chapter 1, Visada Yoga |url=http://www.bhagavad-gita.org/Gita/chapter-01.html |publisher=Bhagavad-Gita Trust 1998 – 2009 U.S.A |accessdate=17 July 2012}}</ref>。 |

|||

# '''Sankhya yoga''' (72篇): クリシュナに助言をもとめたアルジュナは、カルマ・ヨーガ、ギャーナ・ヨーガ(Gyaana yoga)、サーンキヤ・ヨーガ、ブッディ・ヨーガ(Buddhi yoga)、そして魂の普遍性など、様々なテーマに関して教示を受ける。この章はバガヴァッド・ギーター全体の要約とみなされることがある<ref group=web>{{cite web |title=Chapter 2, Sankhya Yoga |url=http://www.bhagavad-gita.org/Gita/chapter-02.html |publisher= Bhagavad-Gita Trust 1998–2009 U.S.A. |accessdate=17 July 2012}}</ref>。 |

|||

# '''Karma yoga''' (43篇): カルマ・ヨーガ、すなわち義務によって定められた、結果に執着しない行為が、アルジュナにとっていかにふさわしいものかをクリシュナが説明する<ref group=web>{{cite web |title=Chapter 3, Karma Yoga |url=http://www.bhagavad-gita.org/Gita/chapter-03.html |publisher=Bhagavad-Gita Trust 1998 – 2009 U.S.A |accessdate=17 July 2012}}</ref>。 |

|||

# '''Gyaana–Karma-Sanyasa yoga''' (42篇): クリシュナは、彼がいままでにいくつもの生を受け、善人を救うため、悪人を滅ぼすため、師(グル)を受け入れることの大切さを強調するためにヨーガを説いてきたことを明かす<ref group=web>{{cite web |title=Chapter 4, Gyaana Yoga |publisher=Bhagavad-Gita Trust 1998 – 2009 U.S.A |url=http://www.bhagavad-gita.org/Gita/chapter-04.html |accessdate=17 July 2012}}</ref>。 |

|||

# '''Karma–Sanyasa yoga''' (29篇): アルジュナは行為の放棄と、義務によって定められた、結果に執着しない行為とではどちらが良いかとクリシュナにたずねる。クリシュナはどちらも同じように導いてくれるが<ref>{{harvnb|Miller|1986|page=59}}</ref>、カルマ・ヨーガによる行為、すなわち後者の方が優れていると説く<ref group=web>{{cite web |title=Chapter 5, Karma Vairagya Yoga |publisher=Bhagavad-Gita Trust 1998 – 2009 U.S.A |url=http://www.bhagavad-gita.org/Gita/chapter-05.html |accessdate=17 July 2012}}</ref>。 |

|||

# '''Dhyan yoga'''あるいは'''Atmasanyam yoga''' (47篇):クリシュナは[[ラージャ・ヨーガ]](Ashtanga yoga)について述べる。熟達に至った精神を得るために用いられる意志、技術の難しさをより明確に示した<ref group=web>{{cite web |title=Chapter 6, Abhyasa Yoga |publisher=Bhagavad-Gita Trust 1998 – 2009 U.S.A |url=http://www.bhagavad-gita.org/Gita/chapter-06.html |accessdate=17 July 2012}}</ref>。 |

|||

# '''Gyaana–ViGyaana yoga''' (30篇): クリシュナは根本原質について、そしてその人を錯覚させるエネルギーである[[マーヤー]]について語る<ref group=web>{{cite web |title=Chapter 7, Paramahamsa ViGyaana yoga |url=http://www.bhagavad-gita.org/Gita/chapter-07.html |publisher=Bhagavad-Gita Trust 1998 – 2009 U.S.A |accessdate=17 July 2012}}</ref>。 |

|||

# '''Aksara–Brahma yoga''' (28篇): バガヴァッド・ギーターの[[終末論]]を含む。臨終の際の信仰の重要性、物質世界と精神世界の違い、死後の黒と白の二道について語られる<ref group=web>{{cite web |title=Chapter 8, Aksara-Parabrahman yoga |publisher=Bhagavad-Gita Trust 1998 – 2009 U.S.A |url=http://www.bhagavad-gita.org/Gita/chapter-08.html |accessdate=17 July 2012}}</ref>。 |

|||

# '''Raja–Vidya–Raja–Guhya yoga''' (34篇): クリシュナは彼の永遠の力がいかに広がるか、作られるか、保存されるか、そして世界を滅ぼすかを説く<ref group=web>{{cite web |title=Chapter 9, Raja-Vidya-Guhya Yoga |publisher=Bhagavad-Gita Trust 1998 – 2009 U.S.A |url=http://www.bhagavad-gita.org/Gita/chapter-09.html |accessdate=17 July 2012}}</ref>神学者クリストファー・サウスゲート(Christopher Southgate)はこの章の詩を[[万有内在神論]]と捉え<ref>{{harvnb|Southgate|2005|page=246}}</ref>、一方でドイツの内科医で哲学者の(Max Bernhard Weinstein)はパンデイズム(Pandeism)と捉えている<ref name="Weinstein-India">Max Bernhard Weinsten, ''Welt- und Lebensanschauungen, Hervorgegangen aus Religion, Philosophie und Naturerkenntnis'' ("World and Life Views, Emerging From Religion, Philosophy and Nature") (1910), page 213: "Wir werden später sehen, daß die Indier auch den Pandeismus gelehrt haben. Der letzte Zustand besteht in dieser Lehre im Eingehen in die betreffende Gottheit, Brahma oder Wischnu. So sagt in der Bhagavad-Gîtâ Krishna-Wischnu, nach vielen Lehren über ein vollkommenes Dasein."</ref>。 |

|||

# '''Vibhuti–Vistara–yoga''' (42篇): クリシュナが全ての物質と精神的存在の源として描写される。アルジュナは偉大な[[リシ]]たちの言葉を引用してクリシュナが最高の存在だと認める<ref group=web>{{cite web |title=Chapter 10, Vibhuti-Vistara Yoga |publisher=Bhagavad-Gita Trust 1998 – 2009 U.S.A |url=http://www.bhagavad-gita.org/Gita/chapter-10.html |accessdate=17 July 2012}}</ref>。[[File:Avatars of Vishnu.jpg|thumb|right|アルジュナにヴァイシュヴァルパ(Vishvarupa、普遍的な風貌)を現したクリシュナ。Visvarupa–Darsana yogaで描写される。]] |

|||

# '''Visvarupa–Darsana yoga''' (55篇): アルジュナのリクエストで、クリシュナがヴァイシュヴァルパ(Vishvarupa、普遍的な風貌)<ref group=web>{{cite web |title=Chapter 11, Visvarupa-Darsana Yoga |publisher=Bhagavad-Gita Trust 1998 – 2009 U.S.A |url=http://www.bhagavad-gita.org/Gita/chapter-11.html |accessdate=17 July 2012}}</ref>、あらゆる方角に顔を向け千の太陽の輝きを放ち、その中に他の全ての存在と物質を含む神の顕現した姿を見せる。 |

|||

# '''Bhakti yoga''' (20篇): この章でクリシュナは神に帰依する道を称える。帰依に基づいた奉仕、すなわちバクティ・ヨーガ(Bhakti yoga)を説明する。彼はまた宗教的修練の3種類の違った形を説明する<ref group=web>{{cite web |title=Chapter 12, Bhakti Yoga |publisher=Bhagavad-Gita Trust 1998 – 2009 U.S.A |url=http://www.bhagavad-gita.org/Gita/chapter-12.html |accessdate=17 July 2012}}</ref>。 |

|||

# '''Ksetra–Ksetrajna Vibhaga yoga''' (35篇): はかなく腐りやすい肉体と永遠普遍の魂の違いが説明される。個の意識(プルシャ)とユニバーサルな意識(プラクリティ)の違いが明かされる<ref group=web>{{cite web |publisher=Bhagavad-Gita Trust 1998 – 2009 U.S.A |title=Chapter 13, Ksetra-Ksetrajna Yoga |url=http://www.bhagavad-gita.org/Gita/chapter-13.html |accessdate=17 July 2012}}</ref>。 |

|||

# '''Gunatraya–Vibhaga yoga''' (27篇): クリシュナは良識、感動、無知に付随する三つの物質の性質(グナ)について説明する。それらがそれぞれ生きる存在に与える影響についても述べられる<ref group=web>{{cite web |title=Chapter 14, Gunatraya-Vibhaga Yoga |publisher=Bhagavad-Gita Trust 1998 – 2009 U.S.A |url=http://www.bhagavad-gita.org/Gita/chapter-14.html |accessdate=17 July 2012}}</ref>。 |

|||

# '''Purusottama yoga''' (20篇): クリシュナは全能、全知、遍在といった超自然的な神の特徴を確認する<ref group=web>{{cite web |title=Chapter 15, Purusottama Yoga |publisher=Bhagavad-Gita Trust 1998 – 2009 U.S.A |url=http://www.bhagavad-gita.org/Gita/chapter-15.html |accessdate=17 July 2012}}</ref>。クリシュナは天国に根があり、葉が地上にある、物質の存在を象徴した木、アシュヴァッタ樹を説明する。その木は「無執着の斧」によって打ち倒され、その後、クリシュナの「最高の住処」へと到達することができると説く。 |

|||

# '''Daivasura–Sampad–Vibhaga yoga''' (24篇): クリシュナは神的な資質と阿修羅的な資質を説明する。クリシュナは至高の目的地を得るためには欲望、怒り、貪欲をあきらめ、ブッディと経典を典拠とし美徳と悪徳を見分けなければならないと忠告した<ref group=web>{{cite web |title=Chapter 16, Daivasura-Sampad-Vibhaga Yoga |publisher=Bhagavad-Gita Trust 1998 – 2009 U.S.A |url=http://www.bhagavad-gita.org/Gita/chapter-16.html |accessdate=17 July 2012}}</ref>。 |

|||

# '''Sraddhatraya-Vibhaga yoga''' (28篇): クリシュナは信仰、思想、行い、さらにはその人の食べる物まで、3種類の要素(グナ)に基づいて3種類に区別した<ref group=web>{{cite web |title=Chapter 17, Sraddhatraya-Vibhaga Yoga |publisher=Bhagavad-Gita Trust 1998 – 2009 U.S.A |url=http://www.bhagavad-gita.org/Gita/chapter-17.html |accessdate=17 July 2012}}</ref>。 |

|||

# '''Moksha–Sanyasa yoga''' (78篇): この章でこれまでの17の章の結論が要約される。クリシュナはアルジュナに一切のダルマ(義務)を捨てるよう{{refn|group="訳注"| |

|||

上村勝彦: 「『ギーター』の文脈からして、「一切の義務を放棄して(parityajya)」というのは、「たとい自己の義務を行う場合でも、それに執着せず、行為の結果を放擲して」という意味に解すべきである<ref>上村勝彦訳『バガヴァッド・ギーター』岩波書店、p.217</ref>」 |

|||

}}、ただ彼に服従するよう頼むそしてこれを人生の理想として描写した<ref group=web>{{cite web |title=Chapter 18, Moksha-Opdesa Yoga |publisher=Bhagavad-Gita Trust 1998 – 2009 U.S.A |url=http://www.bhagavad-gita.org/Gita/chapter-18.html |accessdate=17 July 2012}}</ref>。 |

|||

== 主題 == |

|||

[[File:Bhagavad Gita, a 19th century manuscript.jpg|thumb|alt=Photograph of four pieces of paper with verses in Sanskrit.|バガヴァッド・ギーター、19世紀の写本]] |

|||

=== ダルマ === |

|||

{{Main|ダルマ}} |

|||

ダルマという語はいくつもの意味を持っているが、なかでも「正義とは何か」というのが基本的な意味になる{{sfn|Fowler|2012|p=2}}。物語の序盤、 |

|||

クリシュナは失意に暮れるアルジュナへの返答の中で、アルジュナ自身のスワダルマ(swadharma){{sfn|Hacker|Halbfass|1995|p=261}}{{refn |

|||

|group="注" |

|||

|[[シュリ・シュリ・ラビ・シャンカール]]いわく、「スワダルマはあなたの生まれに定められた行為。あなたの技術、才能に従って行っている、あなたの天性(svabhava)に従って行っている、そしてあなたが責任(すなわちカルマ)を負っている行為である」<ref group="原文">"Swadharma is that action which is in accordance with your nature. It is acting in accordance with your skills and talents, your own nature (svabhava), and that which you are responsible for (karma)."</ref><ref group=web>[http://www.artofliving.org/what-swadharma artofliving.org, ''What Is Swadharma?'']</ref> |

|||

}}、すなわち「特定の[[ヴァルナ]]の一員として、その個人に属するダルマ」に従うようにと求める{{sfn|Hacker|Halbfass|1995|p=261}}。換言すればクシャトリヤに生まれたアルジュナはクシャトリヤとしての生まれに従うようにと説いている。 |

|||

[[ヴィヴェーカーナンダ]]は2章の3節に触れて以下のように語っている。 |

|||

{{quote|この一句を読む者は、ギーターの全てを読んだ者と等しい利益を得られる。この一句にはギーターに込められた全てのメッセージが埋め込まれている{{sfn|Vivekananda|year=year unknown。}} |

|||

}} |

|||

{{quote|アルジュナよ、女々しさに陥ってはならぬ。それはあなたにふさわしくない。卑小なる心の弱さを捨てて立ち上がれ。<ref group="訳注">上村勝彦さんの訳はかなり平易に書き下されているように思えます。Vivekanandaさんの英訳ですともう少しドラマチックな印象を受けます。"Do not yield to unmanliness, O son of Prithâ. It does not become you. Shake off this base faint-heartedness and arise, O scorcher of enemies!"</ref> |

|||

|バガヴァッド・ギーター [[上村勝彦]]訳|(第2章、3節)}} |

|||

==== ダルマとヒロイズム ==== |

|||

バガヴァッド・ギーターがその一部として組み込まれているマハーバーラタでは、クシャトリヤ(戦士)のダルマ(神聖な義務{{sfn|Miller|2004|p=3}})すなわちヒロイズムと、そしてバイタリティ、帰依、献身、これらに大きな価値を置いている{{sfn|Miller|2004|p=3}}{{sfn|Michaels|2004|p=59}}{{sfn|Malinar|2007|p=36–39}}。マリナー(Malinar)いわく、マハーバーラタにおいて両軍の間にある紛争の原因は「英雄の規範(あるいは義務<ref group="訳注">"law"ダルマを指していると考えられる。</ref>)」はどのようにして定義されるかという問題に他ならない{{sfn|Malinar|2007|p=38}}{{refn |group="注" |

|||

|Malinar: 戦士はどんな法に従うべきか、誰の名において従うべきか、そしてクシャトリヤダルマは王という地位にどのような影響を及ぼすのか、誰がそれを守るのか、誰がそれを代表するのか?"[W]hat law must a warrior follow, on what authority, and how does the definition of ''kṣatriyadharma'' affect the position of the king, who is supposed to protect and represent it?"{{sfn|Malinar|2007|p=38}} |

|||

}}。マリナーはその答え、クシャトリヤのダルマをマハーバーラタの第5巻に求めている。 |

|||

{{quote|この義務は第一に、その人の固守している地歩と、地位のための戦いに存在する。戦士としての主な義務はなんぴとにも屈しないことである。ともすれば戦いを避けるたがるような、いかなる自己防衛の衝動にも抗うこと。言ってしまえば男でなければならない(''puruso bhava''; cf. 5.157.6; 13;15)。もっとも豪快な解釈は英雄的資質(クシャトリヤダルマ)の真髄、本質は家族の女性からくるというものだ。彼女らは、家に弱い男を持つ恥は言うに及ばず、そしてそれが夫であれ息子であれ兄弟であれ、こと地位と名誉を失うことに関してはとにかく不寛容である{{sfn|Malinar|2007|p=39}}{{refn|group="注"| |

|||

参考: [[:en:Knight#Chivalric code|Chivalric code of western knights]]、[[:en:Zen at War]](日本における仏教と戦争倫理の融合) |

|||

}}。<ref group="原文">This duty consists first of all in standing one's ground and fighting for status. The main duty of a warrior is never to submit to anybody. A warrior must resist any impulse to self-preservation that would make him avoid a fight. In brief, he ought to be a man (''puruso bhava''; cf. 5.157.6; 13;15). Some of the most vigorous formulations of what called the "heart" or the "essence" of heroism (''ksatrahrdaya'') come from the ladies of the family. They bare shown most unforgiving with regard to the humiliations they have gone through, the loss of their status and honour, not to speak of the shame of having a weak man in the house, whether husband, son or brother.</ref> |

|||

}} |

|||

アクセル・ミハエルス(Axel Michaels)はヒロイズムを「救済への欲求と同質化した力」と定義した{{sfn|Michaels|2004|p=278}}。ミハエルスは以下のように語っている。 |

|||

{{quote| |

|||

マハーバーラタのストーリー自体は比較的単純なものと言えるが、この叙事詩はヒンドゥーヒロイズムにとって際立った重要性を持っている。パーンダヴァのヒロイズムと、戦いに身を投じる名誉と勇気の理念。その物語の中で、これらが犠牲ではなく、逃避ではなく、深い知識ではないが、しかし活力であると、そして帰依と献身であると説く普遍不断の論文である。(中略)つまりパーンダヴァが、とりわけて彼の御者であるクリシュナに、躊躇いを捨てクシャトリヤとしての義務を遂行し殺せ、と強く勧められるという哲学的で有神論的な学術論文、それがバガヴァッド・ギーターである{{sfn|Michaels|2004|p=59}}。<ref group="原文">Even though the frame story of the ''Mahabharata'' is rather simple, the epic has an outstanding significance for Hindu heroism. The heroism of the Pandavas, the ideals of honor and courage in battle, are constant sources of treatises in which it is not sacrifice, renunciation of the world, or erudition that is valued, but energy, dedication and self-sacrifice. The ''Bhagavad Gita'', inserted in the sixth book (Bhismaparvan), and probably completed in the second century A.D., is such a text, that is, a philosophical and theistic treatise, with which the Pandava is exhorted by his charioteer, Krishna, among others, to stop hesitating and fulfill his Kṣatriya (warrior) duty as a warrior and kill.</ref> |

|||

}} |

|||

マリナーは言っている。「彼をこの悲劇的な戦争へと追い詰めるに至ったアルジュナの危機といくつかの議論は5巻、ウドヨガ・パルヴァでの戦争と平和に関する議論につながっている{{sfn|Malinar|2007|p=36}}」マリナーによれば、ウドヨガ・パルヴァは人は運命に耐えなければならないと強調している、一方でバガヴァッド・ギーターは、「絶望的な運命を受け入れることは、このクリシュナと彼の根源に帰依する行為だ、という運命に対する別の見方を提示している{{sfn|Malinar|2007|p=36}}」<!-- 以下、(wikipedia英語版ではなく、)Malinarの著作より該当部分の抜粋 |

|||

"While the refrain that runs through the UdP and many other passages in the epic is that one must put up with fate and surrender one's personal interests to the power of destiny, the BhG offers an alternative view of fate by disclosing the identity of the god who is in charge of it and propagating the view that accepting and enacting the fatal course of events is an act of devotion to this god and his cause". --> |

|||

==== ダルマのモダナイズ ==== |

|||

バガヴァッド・ギーターの18章ではスヴァダルマ(svadharma)とスヴァバーヴァ(svabhava)の関係を解説している{{refn|group="注"|特徴、本性、気質"<ref group=web>[http://spokensanskrit.de/index.php?script=HK&beginning=0+&tinput=+svabhava&trans=Translate&direction=AU spokensanskrit.de, ''svabhava'']</ref>}}{{sfn|Hacker|Halbfass|1995|p=264}}。この章では一連の類型論を提示するためにサーンキヤ哲学のグナ(guna)を用いている。そして同じ語を、4つの[[ヴァルナ (種姓)]]の行為(ダルマ)を特徴づけるために、すなわちヴァルナは彼らの生まれから生じるグナにより定められている、という文脈で「グナ」という語を用いている。{{sfn|Hacker|Halbfass|1995|p=264}}。 |

|||

[[オーロビンド・ゴーシュ]]は、極端な個人主義へと導いてしまいがちな{{sfn|Hacker|Halbfass|1995|p=266}}社会の秩序や個人の立場に向けられた義務から離れて、それを個人的なものにすることによって、ダルマとスヴァバーヴァの概念をモダナイズし、個の中で完結するダルマを見つけようとした{{sfn|Hacker|Halbfass|1995|p=266}}。「人の機能は生まれ持っての素質、才能、能力から決定されるべきである。」{{sfn|Hacker|Halbfass|1995|p=266}}個人は自由に発達すべきである{{sfn|Hacker|Halbfass|1995|p=266}}それにより社会に一番の貢献ができるだろう。これらが彼がバガヴァッド・ギーターより導き出した結論である{{sfn|Hacker|Halbfass|1995|p=266}}。{{refn|group="訳注"| |

|||

オーロビンド: 「ギーターが扱ってるものは、すでに壊れてしまったアーリア人のソサイエティや、身分制度ではなく、人の内部の存在と外に向けた人生の関係、魂や、生まれもって内部に持つ「法」によって起こる彼の行為に見られる進化である。そうでないと教義が永遠の真実足り得ない{{sfn|Hacker|Halbfass|1995|p=266}}」 以下訳者注: スヴァダルマとは、個々のヴァルナに基づいたダルマのこと。つまり前段落、すなわちバガヴァッド・ギーターの言うところのダルマの説明はカースト制度を前提としているように読める。オーロビンドはそれをモダナイズしようと試みたようである。 |

|||

}} |

|||

ガンジーの見方はオーロビンドとは異なっている{{sfn|Hacker|Halbfass|1995|p=267}}。スワダルマの概念の中に、彼の「人は何よりも生まれと境遇の似た者にこそ奉仕する義務があるという」[[スワデーシー]]のアイデアを見出している{{sfn|Hacker|Halbfass|1995|p=267}}。彼にとってスワデーシーは、その人の直面している環境に適合させたスワダルマを意味した<ref>{{harvnb|Hacker|Halbfass|1995|pages=268}}</ref>。 |

|||

==== ダルマの地 ==== |

|||

バガヴァッド・ギーターにおいて最初にダルマという言葉が出てくるのは一句目、ドリタラーシュトラが戦場であるクルクシェートラについて言及する場面。「ダルマの地」、「正義、あるいは真実の地」と訳される{{sfn|Fowler|2012|p=2}}。フォウラー(Fowler)によればこの一句のなかのダルマはサナタナ・ダルマ(sanatana dharma)を指している。ヒンドゥー教徒にとって、宗教的、伝統的思想を広い見地から包括する意味での宗教であり、いわゆる「宗教」よりも気軽に使える言葉である{{sfn|Fowler|2012|p=2}}。従って「ダルマの地」は、勝者によりこれより真実が明らかにされる正義の地と読み解くことができる{{sfn|Fowler|2012|p=2}}。<!-- 訳注: ここは英語版がすこし腑に落ちない。"Field of action"を"Field of Dharma"の間違いと判断した --> |

|||

反英独立運動家で哲学者のオーロビンドは「ダルマの地」を「行為の地」と呼んでいる{{sfn|Fowler|2012|p=2}} 。哲学者で[[インドの大統領|インドの第二代大統領]]の[[サルヴパッリー・ラーダークリシュナン]]は世界(Bhavsagar)「美徳を争った戦場」と呼んでいる<ref>{{harvnb|Fowler|2012|page=2}}</ref>。 |

|||

==== 戦争の寓意 ==== |

|||

[[File:Arjuna BattlesWith the Kauravas At Kuruksheta Bhagavad Gita.jpg|upright|right|thumb|alt=An old painting illustrating the battle scene of the ''Mahabharata'' war. Arjuna is seen fighting the Kauravas with the gods looking down at the battlefield.|クルクシェートラの戦い。カウラヴァ軍と戦うアルジュナと御者のクリシュナ(右奥)、それを見下ろす神々。]] |

|||

他の聖典にはあまり見られないことだが、バガヴァッド・ギーターはその教義を戦場の真ん中で展開する<ref>{{harvnb|Krishnananda|1980|pages=12–13}}</ref>。哲学的講和の舞台として世俗的な環境が選ばれていることは、たびたび論評者に謎を投げかけてきた<ref group=web name="WashingtonPost">[http://www.washingtonpost.com/blogs/on-faith/wp/2013/07/24/reading-the-bhagavad-gita-today/ Charles Martin, ''Reading the Bhagavad Gita today '', The Washington Post]</ref>。何人かの現代のインド人作家はこれを「内なる戦い」の寓意であると読み解いている{{sfn|Easwaran|2007|p=15}}。 |

|||

イクナート・イースワランは「悦に入った人生から抜け出したいと願う人ならば誰しもが遂行すべき自己支配の戦い<ref group="訳注">「悦に入った人生」は直後に出てくる「自我の強権的支配」に対応すると思われる。"...if he or she is to emerge from life victorious..."</ref>」がバガヴァッド・ギーターの主題であるとし<ref>{{harvnb|Easwaran|2007|page=15}}</ref>、「我々の直面する全ての苦しみと悲しみの元凶である自我の強権的支配から逃れるための気の遠くなるような戦いを我々に示唆するために『戦い』という言葉がこの経典に頻繁に登場している」と語っている<ref>{{harvnb|Easwaran|2007|page=24}}</ref>。 |

|||

[[ニキラーナンダ]]はアルジュナをアートマンの寓意として、クリシュナをブラフマン、アルジュナの戦車は肉体、ドリタラーシュトラを無知に満たされた心の寓意として見ている。{{refn|group="注" |

|||

|{{harvnb|Nikhilananda|Hocking|2006|page=2}}「アルジュナは個の精神、クリシュナ全ての心に宿る崇高な精神を代表している。アルジュナの戦車は肉体。盲目の王、ドリタラーシュトラは一連の無知、そして彼の100王子は無数の邪悪な傾向。戦争は美徳の力と悪徳の力の戦い。主の内なる声に耳を傾ける戦士が、この戦いで勝利と、この上ない美徳を収める」<ref group="原文">"Arjuna represents the individual soul, and Sri Krishna the Supreme Soul dwelling in every heart. Arjuna's chariot is the body. The blind king Dhritarashtra is the mind under the spell of ignorance, and his hundred sons are man's numerous evil tendencies. The battle, a perennial one, is between the power of good and the power of evil. The warrior who listens to the advice of the Lord speaking from within will triumph in this battle and attain the Highest Good."</ref> |

|||

}} |

|||

[[マハトマ・ガンディー]]はバガヴァッド・ギーターに寄せた注釈で<ref>see {{harvnb|Gandhi|2009}}</ref>、「戦場は精神と、アルジュナ、すなわち人の持つ悪徳に抗おうとする高尚な衝動の寓意である<ref>{{harvnb|Fischer|2010|pages=15–16}}</ref>」とした。 |

|||

[[ヴィヴェーカーナンダ]]もギーダの戦争に関連した最初の論説は寓意的に捉えることが出来ると強調した<ref>{{Citation|last=Vivekananda|first=Swami|title=The Complete works of Swami Vivekananda|volume=5|chapter=Sayings and Utterances|chapterurl=http://en.wikisource.org/wiki/The_Complete_Works_of_Swami_Vivekananda/Volume_9/Sayings_and_Utterances }}</ref>。彼は言う。 |

|||

{{quote| |

|||

クルクシェートラの戦いは単純な寓意である。その深意を要約するならば、人の中で常に繰り広げられている美徳と悪徳の間の戦いといえる<ref name="SV-vol4">{{Citation|last=Vivekananda|first=Swami|title=The Complete works of Swami Vivekananda|volume=4|chapter=Lectures and Discourses ~ Thoughts on the Gita|chapterurl=http://en.wikisource.org/wiki/The_Complete_Works_of_Swami_Vivekananda/Volume_4/Lectures_and_Discourses/Thoughts_on_the_Gita }}</ref>。<ref group="原文">This Kurukshetra War is only an allegory. When we sum up its esoteric significance, it means the war which is constantly going on within man between the tendencies of good and evil.</ref> |

|||

}} |

|||

<!--In [[Aurobindo]]'s view, Krishna was a historical figure, but his significance in the ''Gita'' is as a "symbol of the divine dealings with humanity",<ref>{{harvnb|Aurobindo|2000|pages=15–16}}</ref> while Arjuna typifies a "struggling human soul".<ref name =THD/> However, Aurobindo rejected the interpretation that the ''Gita'', and the ''Mahabharata'' by extension, is "an allegory of the inner life, and has nothing to do with our outward human life and actions":<ref name =THD>{{harvnb|Aurobindo|2000|pages=20–21}}</ref> |

|||

-->オーロビンドの見方では、彼はクリシュナは歴史上の人物であったとしながらも、ギーターにおいての彼の役割は「人間性を扱う神性のシンボル」であり<ref>{{harvnb|Aurobindo|2000|pages=15–16}}</ref>、一方でアルジュナは「悩みもがく人間の精神」を代表しているとする<ref name =THD/>。しかしオーロビンドはギーターを、もっと言えばマハーバーラタを精神的生活の寓意とすること、すなわちプラクティカルな意味での我々の人生にとって何も得るところがないという見方をすることには強く反対している<ref name =THD>{{harvnb|Aurobindo|2000|pages=20–21}}</ref>。 |

|||

{{quote| |

|||

(略)それはこの叙事詩の一般的特徴と実際の言葉がなにも正当化しないという見方であり、もっと言うと、ギーターの率直な哲学的言葉をながったらしくて、骨の折れる、幾分こどもじみたごまかしであると言い換えてしまう見方である。(中略)ギーターは飾らない言葉で書かれ人の人生に源を発する大きな倫理的、精神的な障害を解決することを公言している。そしてそれはこの率直な言葉や思想の影に隠れたりしないし、空想に奉仕するためにそれらを奪い取ったりしない(略){{要出典|date=April 2015}} |

|||

}} |

|||

スワミ・クリシュナーナンダ(Krishnananda Saraswati)はバガヴァッド・ギーターに描写されている登場人物、状況を人生の様々な気分、浮き沈み、様相のシンボルであるとした.<ref>{{harvnb|Krishnananda|1980|pages=5–7}}</ref>。彼はバガヴァッド・ギーターが人生に教えるところの持つ汎用性を強調し次のように述べている。 |

|||

<!--{{quote|It is not the story of some people that lived sometime ago but a characterisation of all people that may live at any time in the history of the world.<ref>{{harvnb|Krishnananda|1980|page=6}}</ref>}} |

|||

-->{{quote| |

|||

これはかつて生きていた人々の物語ではなくこの世界に生きてきた誰しもに当てはなる物語である<ref>{{harvnb|Krishnananda|1980|page=6}}</ref>。<ref group="原文">It is not the story of some people that lived sometime ago but a characterisation of all people that may live at any time in the history of the world.</ref> |

|||

}} |

|||

スワミ・チンマヤーナンダ(Chinmayananda Saraswati)は次のように語る。 |

|||

<!--{{quote|Here in the ''Bhagavad Gita'', we find a practical handbook of instruction on how best we can re-organise our inner ways of thinking, feeling, and acting in our everyday life and draw from ourselves a larger gush of productivity to enrich the life around us, and to emblazon the subjective life within us.<ref>{{harvnb|Chinmayananda|2007|pages=10–13}}</ref>}} |

|||

-->{{quote| |

|||

バガヴァッド・ギーターは毎日の生活の中での精神的な考え方、感じ方、行動の仕方を再構成するための、そして自分自身で人生を豊かにする生産性の放出を引き出すための、そして主体的な人生を我々の中に思い描くための実用的な手引書であると見ることができる<ref>{{harvnb|Chinmayananda|2007|pages=10–13}}</ref>。<ref group="原文">Here in the ''Bhagavad Gita'', we find a practical handbook of instruction on how best we can re-organise our inner ways of thinking, feeling, and acting in our everyday life and draw from ourselves a larger gush of productivity to enrich the life around us, and to emblazon the subjective life within us.</ref> |

|||

}} |

|||

=== モクシャ(解脱) === |

|||

{{Main|解脱}} |

|||

解脱、あるいはモクシャはヴェーダーンタ哲学では獲得するもの、到達するものではない。アートマン、すなわちモクシャの目的は自己の要素としていつも存在しているものであり、深い直感的知識によって明かされるものである。ウパニシャッドは解脱に対する一元論的視点を広く保っている一方で、バガヴァッド・ギーターも二元論的視点の、それに加えて一神教的視点のモクシャを同居させている。バガヴァッド・ギーターは、場合によっては客観的なブラフマンをそのゴールとしてほのめかしながらも、自身と、個人的な神すなわちサグナ・ブラフマン(Saguna brahman)を中心に物語が進んでいく。物語では、知識、帰依、結果にとらわれない行為、これらの組み合わされた教えが落ち沈んだアルジュナの処方箋となっている。そしてモクシャに対しても同様なプロセスが提案されている<ref>{{harvnb|Fowler|2012|page=xlv–vii}}</ref>。ウィンスロップ・サージェント(Winthrop Sargeant)はもう少し切り込んだ説明をしている。「バガヴァッド・ギーターによって提示されたモデルの中では、人生の全ての様相は実は救済の道なのだ<ref name="Sargeant, p. xix">{{harvnb|Sargeant|2009|page=xix}}</ref>」 |

|||

=== ヨーガ === |

|||

バガヴァッド・ギーターではヨーガは究極の実在、あるいは「絶対」との融合という文脈で用いられている<ref>{{harvnb|Krishnananda|1980|page=10}}</ref>。ゼーナー(Robert Charles Zaehner)は彼の注釈書の中で、ヨーガの根本的な意味は「くびきをかける」、あるいは「準備をする」だと記している。彼は「スピリチュアル・エクササイズ」という意味で捉えることが様々なニュアンスを伝える上でもっとも適切なのではないかと提案している<ref name="Zaehner, p. 148">{{harvnb|Zaehner|1969|page=148}}</ref>。 |

|||

シヴァーナンダ(Sivananda)は注釈書で、「アルジュナを一段また一段と梯子の桁を登らせていくうえで<ref>{{harvnb|Sivananda|1995|page=xvii}}</ref>」ギーターの18章は革新的な秩序をもっていると認めている。影響力のある評論家マドゥスーダナ・サラスヴァティ(Madhusūdana Sarasvatī)はギーターの18章を6章ずつ3つに分割した。スワミ・ガンビラーナンダ(Swami Gambhirananda)はマドゥスーダナのそのシステムに対し、カルマ・ヨーガ、バクティ・ヨーガ、ギャーナ・ヨーガを順番にたどるという観点からアプローチしている<ref>{{harvnb|Gambhiranda|1997|page=xx}}</ref><ref>{{harvnb|Gambhiranda|1998|page=16}}</ref>。 |

|||

* 1-6章: カルマヨーガ(最終的な目標) |

|||

* 7-12章: バクティ・ヨーガ(帰依) |

|||

* 13-18章: ギャーナ・ヨーガ(知識、目標それ自体) |

|||

==== カルマ・ヨーガ ==== |

|||

{{Main|ヨーガ}} |

|||

何人かの論評者が言葉を寄せているように、バガヴァッド・ギーターはカルマ・ヨーガの形でモクシャにアプローチする実用的な方法を提示している。カルマ・ヨーガの道は、ギャーナ・ヨーガとは違い、行為の必要性を保持している。しかしその行為は行為自体に執着することなく、結果を動機とすることなく遂行されなければならない。バガヴァッド・ギーターはこれを「行為の中に無為を見、無為の中に行為を見る(4章18節)」と表現している。ギーターには使われていないが、この利己が切り離された行為はニシュカム・カルマ(Nishkam Karma)ともよばれている<ref>{{harvnb|Fowler|2012|page=xliii–iv}}</ref>。クリシュナは以下に示した句で、動機や執着から離れた行為の遂行について、物質的束縛からの、そして輪廻からの解脱を果たすための行為について詳しく述べている。 |

|||

{{quote| |

|||

あなたの職務は行為そのものにある。決してその結果にはない。行為の結果を動機としてはいけない。また無為に執着してはならぬ。 |

|||

アルジュナよ、執着を捨て、成功と不成功を平等(同一)のものと見て、ヨーガに立脚して諸々の行為をせよ。ヨーガは平等の境地であるといわれる。 |

|||

身体により、意(マナス)により、知性(ブッディ)により、また単に諸感官のみにより、ヨーギンたちは行為をなす。自己(アートマン)を清めるため、執着を捨て。 |

|||

|バガヴァッド・ギーター 上村勝彦訳|(第2章47節、48節、第5章11節) |

|||

}} |

|||

マハトマ・ガンディは、バガヴァッド・ギーターに寄せて以下のように記している。「わたしにはギーターの目的が自己実現のための最もすばらしい道を示すことにあるように思える」そしてこれは、私心のない行為によって、「欲から離れた行為によって、結果を動機としない行為によって、全ての行為を神に捧げることによって、すなわち自身を自身の体と精神にゆだねることによって」完遂される。ガンディはバガヴァッド・ギーターを「無私の行為の福音」と呼んだ<ref name="gandhi">{{harvnb|Gandhi|2009|pages=xv–xxiv}}</ref>。真の解脱を達成するためには欲求と感覚的快楽を好む傾向をコントロールすることが重要である。次の句で取り上げられている<ref name="Radhakrishnan_125-6">{{harvnb|Radhakrishnan|1993}}, pp. 125–126</ref>。 |

|||

{{quote| |

|||

人が感官の対象を思う時、それらに対する執着が彼に生ずる。執着から欲望が生じ、欲望から怒りが生ずる。 |

|||

怒りから迷妄が生じ、迷妄から記憶の混乱が生ずる。記憶の混乱から知性の喪失が生じ、知性の喪失から人は破滅する。 |

|||

|バガヴァッド・ギーター 上村勝彦訳|(第2章62節、63節) |

|||

}} |

|||

==== バクティ・ヨーガ ==== |

|||

{{Main|ヨーガ}} |

|||

バガヴァッド・ギーターの第7章の冒頭で、絶え間ない、愛情のこもった、神の記憶からなる礼拝の一様式であるバクティについて説明される。信仰(スラッダ)とチョイスした最愛の神(イシュタデーヴァター)への全面的な恭順がバクティの重要な一面であると考えられている<ref>{{harvnb|Fowler|2012|page=xlii}}</ref>。神学者キャサリン・コーンニール(Catherine Cornille)は、バガヴァッド・ギーターは「知識による解脱(ギャーナ)、行為による解脱(カルマ)、神への愛による解脱(バクティ)といった違った修行法の概観を提供し、そして最も手軽かつ崇高な解脱への道として後者のバクティ・ヨーガに力点を置いている」と記している<ref>{{harvnb|Cornille|2006|page=2}}</ref>。 |

|||

バガヴァッド・ギーター学者のサンパットクマラン(M. R. Sampatkumaran)はラーマーヌジャのバガヴァッド・ギーターに寄せた注釈書の要約にて「聖典に記されている知識それだけでは最終的な開放までは導かれないというところに要点がある。帰依、瞑想、崇拝が不可欠なのだ<ref>{{harvnb|Sampatkumaran|1985|page=xxiii}}</ref>」と記している。[[ラーマクリシュナ]]は、ギーターを数回繰り返して言うことでギーターの本質的なメッセージが見えてくると語る<ref>{{harvnb|Isherwood|1965|page=2}}</ref>。「『ギーター、ギーター、ギーター』するとすぐに『ターギー、ターギー、ターギー』と聞こえてくるだろう。『ターギー』は『神のために全てを放棄した人』という意味になる」以下の句にてクリシュナはバクティの重要性を明瞭に語っている。 |

|||

{{quote| |

|||

すべてのヨーギンのうちでも、私に心を向け、信仰を抱き、私を親愛する者は、「最高に専心した者」であると、私は考える。 |

|||

|バガヴァッド・ギーター 上村勝彦訳|(第6章47節) |

|||

}} |

|||

{{quote| |

|||

一方、すべての行為を私のうちに放擲し、私に専念して、ひたむきなヨーガによって私を瞑想し、念想する人々、 |

|||

それら私に心を注ぐ人々にとって、私は遠からず生死流転の海から彼らを救済する者となる。アルジュナよ。 |

|||

私にのみ意(こころ)を置け。私に知性を集中せよ。その後、あなたはまさに私の中に住むであろう。疑問の余地はない。 |

|||

|バガヴァッド・ギーター 上村勝彦訳|(第12章6節-8節) |

|||

}} |

|||

ラダクリシュナン(Radhakrishnan)は11章55節には「バクティの真髄」と「ギーターの全ての教えの要旨」があると記している<ref>{{harvnb|Radhakrishnan|1993|page=289}}</ref>。 |

|||

{{quote| |

|||

私のための行為をし、私に専念し、私を親愛し、執着を離れ、すべてのものに対して敵意ない人は、まさに私に至る。アルジュナよ。 |

|||

|バガヴァッド・ギーター 上村勝彦訳|(第11章55節) |

|||

}} |

|||

==== ギャーナ・ヨーガ ==== |

|||

{{Main|ヨーガ}} |

|||

[[File:Raja Ravi Varma - Sankaracharya.jpg|upright|right|thumb|text|[[シャンカラ]]とその弟子たち。[[ラヴィ・ヴァルマ]]画(1904)]] |

|||

<!--Jnana yoga is the path of wisdom, knowledge, and direct experience of ''Brahman'' as the ultimate reality. The path renounces both desires and actions, and is therefore depicted as being steep and very difficult in the ''Bhagavad Gita''. This path is often associated with the non-dualistic Vedantic belief of the identity of the ''Ātman'' with the ''Brahman''. For the followers of this path, the realisation of the identity of ''Ātman'' and ''Brahman'' is held as the key to liberation.<ref>{{harvnb|Fowler|2012|page=xli}}</ref> |

|||

-->ギャーナ・ヨーガは知恵、知識の道であり、そして究極の現実であるブラフマンを直接体験する道である。欲と行為を放棄し、そして、それゆえにバガヴァッド・ギーターで示されるもっとも険しく、困難な道といえる。この道はしばしばアートマンとブラフマンの非二元性を説くヴェーダーンタ学派と関連付けられる。この道の信奉者にはアートマンとブラフマンの同一性の実現こそが解脱への鍵であると信じられている。 |

|||

{{quote| |

|||

万物の個別の状態は唯一者のうちに存し、まさにそれから多様に展開すると見る時、その人はブラフマンに達する。 |

|||

このように、「土地」と「土地を知る者」との区別を、また万物のプラクリティからの解脱を、知識の眼により知る人々は、最高の存在に達する。 |

|||

|バガヴァッド・ギーター 上村勝彦訳|(第13章30節、34節)<ref group="訳注">13章は底本の違いにより節がずれるようです。</ref> |

|||

}} |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

* [[マハーバーラタ]] |

|||

*[[クリシュナ]] |

|||

*[[ |

* [[プラーナ文献]] |

||

* [[ヴェーダ]] |

|||

*[[ウパニシャッド]] |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

{{reflist|group=注|2}} |

|||

{{Reflist}} |

|||

== 訳注 == |

|||

{{reflist|group=訳注|2}} |

|||

== 引用原文 == |

|||

{{reflist|group=原文|2}} |

|||

== 出典 == |

|||

{{Reflist|30em}} |

|||

== 参考文献 == |

|||

=== 書籍 === |

|||

{{refbegin}} |

|||

* {{Citation |first=Swami|last=Adgadanandji|title=Yatharth Geeta |url=http://yatharthgeeta.com/download/pdf/english_geeta |year=1983 |publisher=Shri Paramhans Ashram |isbn= }} |

|||

* {{Citation |last=Aurobindo|first=Sri|title=Essays on the Gita|url=http://books.google.com/books?id=2IMUuYi-pW0C|year=2000|publisher=SriAurobindoAshram Publication Dept|isbn=978-81-7058-612-8 }} |

|||

* {{Citation |last=Bansal|first=J. L.|title=Srimad Bhagavadgita (The Vedanta Text)||url=http://www.createspace.com/4422162|year=2013|publisher=JPH, Jaipur, India|isbn=978-14-9230-465-4 }} |

|||

* {{Citation |last=Bloom |first=Harold |title=The Western canon : the books and school of the ages|year=1995|publisher=Riverhead Books |location=New York |isbn=978-1-57322-514-4 |url=http://www.interleaves.org/~rteeter/grtbloom.html |edition=1st Riverhead}} |

|||

* {{Citation |last=Bose |first=Buddhadeva |title=The Book of Yudhisthir: A Study of the Mahabharat of Vyas |url=http://books.google.com/books?id=vL4DhBWJbGIC&pg=PA71 |year=1986 |publisher=Orient Blackswan |isbn=978-0-86131-460-7 }} |

|||

* {{Citation |last=Chidbhavananda |first=Swami |authorlink= |coauthors= |title=The Bhagavad Gita |year=1997 |publisher=Sri Ramakrishna Tapovanam |location=Tirupparaitturai |isbn=978-8-180-85147-6 }} |

|||

* {{Citation |title=Shreemad Bhagawad Geeta chapter I & II: original Sanskrit text with Roman transliteration, word-for-word meaning, translation and commentary |last=Chinmayananda |first=Swami |year=1998 |edition=revised |publisher=Central Chinmaya Mission Trust |location=Mumbai, India |isbn=81-7597-084-7 |

|||

|url=http://books.google.com/books?id=4CvB0fwrKrEC&q=%22it+is+usual%22#v=snippet&q=%22it%20is%20usual%22&f=false }} |

|||

* {{Citation |last=Chinmayananda|first=Swami|title=Art of Manmaking|url=http://books.google.com/books?id=ssyfCDBzOrYC|year=2007|publisher=Chinmaya Publications|isbn=978-81-7597-060-1 }} |

|||

* {{Citation|last=Clarke|first=John James|title=Oriental enlightenment|publisher=Routledge|year=1997|url=http://books.google.com/?id=qdoyw_6Y3cYC&pg=PA58 | isbn=978-0-415-13375-3 }} |

|||

* {{Citation |last=Coburn |first=Thomas B. |title=Encountering the Goddess: A Translation of the Devī-Māhātmya and a Study of Its Interpretation |url=http://books.google.com/books?id=c7vIzNrC-coC&pg=PA27 |year=1991 |publisher=SUNY Press |isbn=978-0-7914-0446-1 }} |

|||

* {{Citation |last=Cornille|first=Catherine|title=Song Divine: Christian Commentaries on the Bhagavad Gītā|url=http://books.google.com/books?id=F8DxPDYHgbEC|year=2006|publisher=Peeters Publishers|isbn=978-90-429-1769-9 }} |

|||

* {{Citation | last =Davis | first =Richard H. | year =2014 | title =The "Bhagavad Gita": A Biography | publisher =Princeton University Press | url =http://press.princeton.edu/titles/10311.html}} |

|||

* {{Citation |last1=Deutsch |first1=Eliot |last2=Dalvi |first2=Rohit |title=The Essential Vedānta: A New Source Book of Advaita Vedānta |url=http://books.google.com/books?id=VIc6AdO07-IC |year=2004 |publisher=World Wisdom, Inc |isbn=978-0-941532-52-5 }} |

|||

* {{Citation |series= |last=Easwaran |first=Eknath |authorlink= |coauthors= |title=The Bhagavad Gita |year=2007 |publisher=Nilgiri Press |isbn=978-1-58638-019-9 }} |

|||

* {{Citation |series= |last=Easwaran |first=Eknath |authorlink= |coauthors= |title=The Bhagavad Gita for Daily Living Volume 1 |year=1975 |publisher=The Blue Mountain Center of Meditation|location=Berkeley, California |isbn=978-0-915132-17-1 }} |

|||

* {{Citation |series= |last=Easwaran |first=Eknath |authorlink= |coauthors= |title=The Bhagavad Gita for Daily Living Volume 2 |year=1979 |publisher=The Blue Mountain Center of Meditation|location=Berkeley, California |isbn=978-0-915132-18-8 }} |

|||

* {{Citation |series= |last=Easwaran |first=Eknath |authorlink= |coauthors= |title=The Bhagavad Gita for Daily Living Volume 3 |year=1984 |publisher=The Blue Mountain Center of Meditation|location=Berkeley, California |isbn=978-0-915132-19-5 }} |

|||

* {{Citation |series= |last=Easwaran |first=Eknath |authorlink= |coauthors= |title=The End of Sorrow: The Bhagavad Gita for Daily Living (vol 1) |year=1993 |publisher=Nilgiri Press |location=Berkeley, California |isbn=978-0-915132-17-1 }} |

|||

* {{Citation |last=Egenes |first=Thomas |title=Introduction To Sanskrit |url=http://books.google.com/books?id=ZAu6xhfb4bUC&pg=PA4 |year=2003 |publisher=Motilal Banarsidass Publ. |isbn=978-81-208-1693-0 }} |

|||

* {{Citation|last=Fischer|first=Louis|title=Gandhi: His Life and Message for the World|url=http://books.google.com/books?id=osSGRAAACAAJ|year=2010|publisher=Penguin Group (USA) Incorporated|isbn=978-0-451-53170-4 }} |

|||

* {{Citation |last=Flood |first=Gavin |authorlink= |coauthors= |title=An Introduction to Hinduism |year=1996 |publisher=Cambridge University Press |location=Cambridge |isbn= 0-521-43878-0 }} |

|||

* {{Citation |last=Fowler |first=Jeaneane D |authorlink= |coauthors= |title=The Bhagavad Gita: A Text and Commentary for Students |year=2012 |publisher=Sussex Academy Press |location=Eastbourne |isbn= 978-1-84519-520-5 }} |

|||

* {{Citation |last = Gambhirananda |first = Swami |year = 1997 |title = Bhagavadgītā: With the commentary of {{IAST|Śaṅkarācārya}}| publisher = Advaita Ashrama |location = Calcutta |isbn=81-7505-041-1 }} |

|||

* {{Citation |last = Gambhirananda |first = Swami |year = 1998 |title = Madhusudana Sarasvati Bhagavad Gita: With the annotation {{IAST|Gūḍhārtha Dīpikā}} |publisher = Advaita Ashrama |location = Calcutta |isbn=81-7505-194-9 }} |

|||

* {{Citation |last=Gandhi|first=Mahatma|title=The Bhagavad Gita According to Gandhi|url=http://books.google.com/books?id=HUbUcXcXES8C|year=2009|publisher=North Atlantic Books|isbn=978-1-55643-800-4 }} |

|||

* {{Citation |last1=Gyaānadeva |first1= |last2=Pradhan |first2=Vitthal Ganesh |author2-link = |title=Jnāneshvari: Bhāvārthadipikā |series=UNESCO Collection of Representative Works: Indian Series |place = Albany, NY, USA |publisher=SUNY Press |editor-last=Lambert |editor-first=Hester Marjorie |year=1987 |page=ix |url=http://books.google.com/books?id=Xxg0RI7dSWIC&lpg=PR3&dq=dnyaneshwari&pg=PR4#v=onepage&q=dnyaneshwari&f=false |isbn=978-0-88706-487-6 }} |

|||

* {{Citation |last1=Hacker|first1=Paul |last2=Halbfass|first2=Wilhelm |title=Philology and Confrontation: Paul Hacker on Traditional and Modern Vedānta|url=http://books.google.com/books?id=k91ZnWPTwXoC&pg=PA259|year=1995|publisher=SUNY Press|isbn=978-0-7914-2581-7 }} |

|||

* {{Citation | last =Hiltebeitel | first =Alf | year =2002 | title =Hinduism. In: Joseph Kitagawa, "The Religious Traditions of Asia: Religion, History, and Culture" | publisher =Routledge | url =http://books.google.nl/books?id=kfyzAAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=The+Religious+Traditions+of+Asia:+Religion,+History,+and+Culture&hl=nl&sa=X&ei=Gc9XUs7TF8eX1AXw8IHADg&ved=0CDkQuwUwAA#v=onepage&q=The%20Religious%20Traditions%20of%20Asia%3A%20Religion%2C%20History%2C%20and%20Culture&f=false}} |

|||

* {{Citation |last=Hume|first=Robert E.|title=The World's Living Religions|url=http://books.google.com/books?id=7v3gP3_2TaYC|year=1959|isbn=978-1563901607 }} |

|||

* {{Citation |last=Isherwood|first=Christopher|title=Ramakrishna and His Disciples|url=http://books.google.com/books?id=6qVMrumO-g0C|year=1965|publisher=Vedanta Press|isbn=978-0-87481-037-0 }} |

|||

* {{citation|first=Charles|last=Johnston|title=[http://books.google.ca/books/about?id=hZUBBQAAQBAJ ''The Bhagavad Gita:'' The Songs of the Master]|publisher=Kshetra Books|year=2014|isbn=9781490451404|origyear= 1908}} |

|||

* {{Citation |last1=Jones|first1=Constance|last2=Ryan|first2=James D.|title=Encyclopedia of Hinduism|url=http://books.google.com/books?id=OgMmceadQ3gC&pg=PA199|year=2007|publisher=Infobase Publishing|isbn=978-0-8160-7564-5 }} |

|||

* {{Citation |series= |last=Keay |first=John |authorlink= |coauthors= |title=India: A History |year=2000 |publisher=Grove Press |location= |isbn=0-8021-3797-0 }} |

|||

* {{Citation | last =King | first =Richard | year =2002 | title =Orientalism and Religion: Post-Colonial Theory, India and "The Mystic East" | publisher =Taylor & Francis e-Library}} |

|||

* {{Citation |last=Krishnananda|first= (Swami.)|title=The Philosophy of the Bhagavadgita|url=http://books.google.com/books?id=U_qIbwAACAAJ|year=1980|publisher=The Divine Life Society|isbn=978-81-7052-077-1 }} |

|||

* {{Citation |last=Londhe |first=Sushama |title=A tribute to Hinduism: thoughts and wisdom spanning continents and time about India and her culture |url=http://books.google.com/books?id=G3AMAQAAMAAJ |year=2008 |publisher=Pragun Publication|isbn=978-81-89920-66-1 }} |

|||

* {{Citation |last = Mahesh Yogi |first = Maharishi |year = 1990 |title = Maharishi Mahesh Yogi on the Bhagavad-Gita : A New Translation and Commentary, Chapters 1–6 |url=http://books.google.com/books?id=cnoRAQAAIAAJ&dq=inauthor:%22Mahesh+Yogi+(Maharishi.)%22&source=gbs_book_similarbooks | publisher = Penguin Books; Reprint edition |isbn=0140192476}} |

|||

* {{Citation | last =Malinar | first =Angelika | year =2007 | title =The Bhagavadgita | publisher =Cambridge University Press | url =http://books.google.nl/books?id=qT7Uto9IPksC&dq=bhagavad+gita+war+heroism&hl=nl&source=gbs_navlinks_s}} |

|||

* {{Citation | last =Michaels | first =Axel | year =2004 | title =Hinduism: Past and present | place =Princeton, New Jersey | publisher =Princeton University Press}} |

|||

* {{Citation|last=Miller |first=Barbara Stoler |title=The Bhagavad-Gita: Krishna's Counsel in Time of War |publisher = Columbia University Press |year=1986 |isbn=0-231-06468-3 }} |

|||

* {{Citation | last =Miller | first =Barbara | year =2004 | title =The Bhagavad-Gita | publisher =Random House LLC | url =http://books.google.nl/books?id=kSZnx6QrcGQC&dq=bhagavad+gita+heroism&hl=nl&source=gbs_navlinks_s}} |

|||

* {{Citation |series= |last=Minor |first=Robert N. |authorlink= |coauthors= |title=Modern Indian Interpreters of the Bhagavadgita |year=1986 |publisher=State University of New York | location=Albany, New York |isbn=0-88706-297-0 }} |

|||

* {{Citation | last =Nicholson | first =Andrew J. | year =2010 | title =Unifying Hinduism: Philosophy and Identity in Indian Intellectual History | publisher =Columbia University Press | location=New York | isbn=978-0-231-14986-0}} |

|||

* {{Citation | last =Nicholson | first =Andrew J. | year =2014 | title =Lord Siva's Song: The Isvara Gita | publisher=State University of New York | location=Albany, New York | isbn=978-1-4384-5101-5 }} |

|||

* {{Citation |last1=Nikhilananda|first1=Swami |last2=Hocking|first2=William E.|title=The Bhagavad Gita|url=http://books.google.com/books?id=IAp2FYvHeWIC|year=2006|publisher=Kessinger Publishing|isbn=978-1-4254-8607-5 }} |

|||

* {{Citation |last=Pandit|first=Bansi|title=Explore Hinduism|url=http://books.google.com/books?id=PT5h4IjBMk0C|year=2005|publisher=Heart of Albion|isbn=978-1-872883-81-6 }} |

|||

* {{Citation |last=Patchen |first=Nancy Freeman|title=Journey of a Master|url=http://books.google.com/books?id=LVFgGKeAzFUC&pg=PA185|year=1994|publisher=Chinmaya Mission|isbn=978-81-7597-305-3 }} |

|||

* {{Citation |series= |last=Radhakrishnan |first=S. |authorlink= |coauthors= |title=The Bhagavadgītā |year=1993 |publisher=Harper Collins |location= |isbn=81-7223-087-7 }} |

|||

*{{cite book |title=Srimad Bhagavadgita |last=Ramsukhdas |first=Swami | year=1994 |url =http://www.gitapress.org | location=Gorakhpur, India |publisher =Gita Press| accessdate=11 June 2014|isbn=81-293-0001-X| language=Sanskrit and Hindi |ref={{harvid|Gita Press|1923}}}} |

|||

* {{Citation | last =Raju | first =P.T. | year =1992 | title =The Philosophical Traditions of India | place =Delhi | publisher =Motilal Banarsidass Publishers Private Limited}} |

|||

* {{Citation |title=Universal message of the Bhagavad Gita: An exposition of the Gita in the light of modern thought and modern needs (Vol. 1) |volume=1 |last=Ranganathananda |first=(Swami) |year=2000 |publisher=Advaita Ashrama |location=Calcutta |isbn=81-7505-213-9 |url= http://www.amazon.com/Universal-Message-Bhagavad-Gita-Exposition/dp/8175052139#reader_8175052139 |accessdate=}} |

|||

* {{Citation |last=Rao|first=Vasudeva|title=Living Traditions in Contemporary Contexts: The Madhva Matha of Udupi|url=http://books.google.com/books?id=-utNEpTZWUkC&pg=PA86|year=2002|publisher=Orient Blackswan|isbn=978-81-250-2297-8 }} |

|||

* {{Citation |last=Robinson |first=Catherine A. |title=Interpretations of the Bhagavad-Gītā and Images of the Hindu Tradition: The Song of the Lord |year=2006 |publisher=Routledge |isbn=978-0-415-34671-9 }} |

|||

* {{Citation |last=Sahadeo |first=Ramnarine |title=Mohandas K. Gandhi: Thoughts, Words, Deeds |url=http://books.google.com/books?id=xt5CtnSbMCQC&pg=PA129 |year=2011 |publisher=Xlibris Corporation |isbn=978-1-4653-4282-9 }} |

|||

* {{Citation |series= |last=Sampatkumaran |first=M. R. |authorlink= |coauthors= |title=The {{IAST|Gītābhāṣya}} of Rāmānuja|year=1985 |publisher=Ananthacharya Indological Research Institute|location=Bombay |isbn= }} |

|||

* {{Citation |series= |last=Sargeant |first=Winthrop |authorlink= |coauthors= |title=Bhagavad Gita (Sargeant)|The Bhagavad Gītā: Twenty-fifth Anniversary Edition |year=2009 |publisher=State University of New York Press |location=Albany |isbn=978-1-4384-2841-3 }} |

|||

* {{Citation | last1 =Schouler | first1 =Kenneth | last2 =Anthony | first2 =Susai | year =2009 | title =The Everything Hinduism Book: Learn the traditions and rituals of the "religion of peace" | publisher =Adams Media}} |

|||

* {{Citation | last =Scheepers | first =Alfred | year =2000 | title =De Wortels van het Indiase Denken | publisher =Olive Press}} |

|||

* {{Citation |last=Sharma |first=Namrata |title=Makiguchi and Gandhi: Their Education Relevance for the 21st Century |url=http://books.google.com/books?id=U_C4PaejRi4C&pg=PA42 |year=2008 |publisher=University Press of America |isbn=978-0-7618-4068-8 }} |

|||

* {{Citation | last =Singh | first =Karan | year =2005 | title =Hinduism | publisher =Sterling Publishers Pvt. Ltd}} |

|||

* {{Citation |series= |last=Singh|first=R. Raj|authorlink= |coauthors= |title= Bhakti and philosophy|year=2006|publisher=Lexington Books|location= |isbn=0-7391-1424-7}} |

|||

* {{Citation |series= |last=Sivananda |first=Swami |authorlink= |coauthors= |title=The Bhagavad Gita |year=1995 |publisher=The Divine Life Society |location= |isbn=81-7052-000-2 }} |

|||

* {{Citation |last=Southgate|first=Christopher|title=God, Humanity and the Cosmos – 2nd edition: A Companion to the Science-Religion Debate|url=http://books.google.com/books?id=2euuM3YOh6YC&pg=PA246|year=2005|publisher=Continuum International Publishing Group|isbn=978-0-567-03016-0}} |

|||

* {{Citation |last=Tambyah |first=Tambi-Piḷḷai Isaac |title=A Comparative Study of Hinduism, Buddhism, and Christianity |url=http://books.google.com/books?id=i3D7QW5YiF0C&pg=PA215 |year=1925 |publisher=Indian Book Gallery |isbn=978-81-7755-915-6}} |

|||

* {{Citation |series= |last=Tapasyananda |first=Swami |authorlink= |coauthors= |title=Śrīmad Bhagavad Gītā |year= 1990 |publisher=Sri Ramakrishna Math |location= |isbn=81-7120-449-X }} |

|||

* {{Citation |last=Theodor|first=Ithamar|title=Exploring the Bhagavad Gitā: Philosophy, Structure, and Meaning|url=http://books.google.com/books?id=rH615KbcEdcC|year=2010|publisher=Ashgate Publishing, Ltd.|isbn=978-0-7546-6658-5 }} |

|||

* {{Citation |last = Tilak |first = Bal Gangadhar |year = 1924 |title = Srimad Bhagavad Gita Rahasya | url = http://hinduebooks.blogspot.com/2010/08/srimad-bhagavad-gita-rahasya-of-bal.html?utm_source=BP_recent | publisher = Creative Commons license: CC0 1.0 Universal }} |

|||

* {{Citation|last=Upadhyaya|first=Kashi Nath|title=Early Buddhism and the Bhagavadgītā|url=http://books.google.com/books?id=JBbznHuPrTYC&pg=PA16|year=1998|publisher=Motilal Banarsidass Publ|isbn=978-81-208-0880-5}} |

|||

* {{Citation | last =Vivekananda | first =Swami | authorlink =ヴィヴェーカーナンダ | year =year unknown | title =The Complete Works of Swami Vivekananda | chapter =Thoughts on the Gita | chapterurl =http://en.wikisource.orgwikiThe_Complete_Works_of_Swami_Vivekananda/Volume_4/Lectures_and_Discourses/Thoughts_on_the_Gita | publisher =Advaita Ashrama | volume = 4 }} |

|||

* {{Citation |series= |last=Vivekananda |first=Swami |authorlink= |coauthors= |title=Thoughts on the Gita |year=1998 |publisher=Advaita Ashrama |location=Delhi |isbn=81-7505-033-0 }} |

|||

* {{Citation |series= |last=Winternitz |first=Maurice |authorlink= |coauthors= |title=History of Indian Literature |year=1972 |publisher=Oriental Books |location=New Delhi |isbn= }} |

|||

* {{Citation |series= |last=Wood |first=Ernest |authorlink= |coauthors= |title=The Bhagavad Gīta Explained. With a New and Literal Translation |year=1954 |publisher=New Century Foundation Press |location=Los Angeles |isbn= }} |

|||

* {{Citation |last=Yogananda |first=Paramahansa |title=God Talks with Arjuna: The Bhagavad Gita |url=http://books.google.com/books?id=KMtVSgAACAAJ |year=1993 |publisher=Self Realization Fellowship Publ. |isbn=978-0-87612-031-6}} |

|||

* {{Citation |series= |last=Zaehner |first=R. C. |authorlink= |coauthors= |title=The Bhagavad Gītā |year=1969 |publisher=Oxford University Press |location= |isbn=0-19-501666-1 }} |

|||

{{Refend}} |

|||

=== オンライン資料 === |

|||

{{reflist|group=web}} |

|||

== 関連書籍 Further reading== |

|||

== 参考文献 == |

|||

* {{Citation | last =Davis | first =Richard H. | year =2014 | title =The "Bhagavad Gita": A Biography | publisher =Princeton University Press | url =http://press.princeton.edu/titles/10311.html}} |

|||

;主な訳注 |

|||

*『バガヴァッド・ギーター』 [[辻直四郎]]訳・解説<br>([[講談社]]「インド古典叢書」、1980年、再版1989年ほか) ISBN 406143781X |

|||

**初刊は刀江書院(1950年)、『辻直四郎著作集 第3巻』([[法蔵館]]、1982年)にも訳注解説がある。 |

|||

*『バガヴァッド・ギーター』 [[上村勝彦]]訳<br>([[岩波文庫]]、初版1992年) ISBN 978-4003206812 |

|||

*『完訳 バガヴァッド・ギーター』 鎧淳訳<br>([[中公文庫]] 1998年/[[講談社学術文庫]]、2008年) ISBN 978-4061598645 |

|||

*『神の詩 バガヴァッド・ギーター』 [[田中嫺玉]]訳<br>(三学出版 新版TAO LAB BOOKS、2008年) ISBN 978-4903916002 |

|||

== 外部リンク == |

|||

;解説書 |

|||

*上村勝彦 『バガヴァッド・ギーターの世界 ヒンドゥー教の救済』 <br> (NHKライブラリー:[[日本放送出版協会]] 1998年/[[ちくま学芸文庫]]、2007年) ISBN 978-4480090874 |

|||

*[[赤松明彦]] 『バガヴァッド・ギーター 神に人の苦悩は理解できるのか?』<br> (シリーズ「書物誕生」[[岩波書店]]、2008年)ISBN 978-4000282864 |

|||

*[[武井和夫]] 『真理の教え バガヴァッド・ギーターとヨーガ及びマハトマ・ガンディーについて』 |

|||

:(日本図書刊行会、1999年)ISBN 978-4823103629 |

|||

*[[向井田みお]] 『やさしく学ぶ YOGA哲学 - バガヴァッドギーター』 |

|||

:(YOGA BOOKS:[[アンダー・ザ・ライト ヨガスクール]] 2009年) |

|||

{{Refbegin}} |

|||

;宗教的立場による翻訳・解説書 |

|||

* {{wikisourcelang-inline|sa|भगवद्गीता|भगवद्गीता}} |

|||

*『シュリーマッド・バガヴァッド・ギーター』 [[ラーマクリシュナ・ミッション|日本ヴェーダンタ協会]] |

|||

* {{Wikisource-inline|The Bhagavad Gita (Arnold translation)}} |

|||

*『[[バガヴァッド・ギーター あるがままの詩]]』 [[A・C・バクティヴェーダンタ・スワミ・プラブパーダ]]原訳注、バクティヴェーダンタ文庫社 |

|||

* {{dmoz|Society/Religion_and_Spirituality/Hinduism/Religious_Texts/Bhagavad_Gita|Bhagavad Gita}} |

|||

*『科学で解くバガヴァッド・ギーター : 古代インドの「神の歌」全訳』 [[スワーミー・ヴィラージェーシュワラ]]、[[岡太直]]訳(たま出版、1998年)ISBN 978-4884817299 |

|||

{{Refend}} |

|||

*『超越瞑想と悟り : 永遠の真理の書「バガヴァッド・ギーター」の注釈』 [[マハリシ・マヘーシュ・ヨーギー]]、マハリシ総合研究所監訳(読売新聞社、1994年)ISBN 978-4643940367 |

|||

*『クリシュナ - バガヴァット・ギーター』(全4巻) 、堀田和成 ISBN 978-4938418403 |

|||

*『バガヴァタ ヴァーヒニ - [http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4916138627/ クリシュナの奇蹟]』 [[サティヤ・サイ・ババ]](サティヤサイ出版協会、1982年)ISBN 9784916138620 |

|||

*『1995年 夏期講習 シュリーマド [http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4916138201/ バーガヴァタム] 』[[サティヤ・サイ・ババ]] (サティヤサイ出版協会、2010年)ISBN 978-4916138200 |

|||

*『ギータープラワチャン 至高者の歌・講』 [[ヴィノバ・バーヴェ]]、池ノ谷由里子・鈴木静子訳(よろず医療会ラダック基金、1996年)ISBN 9784946495083 |

|||

*『ギータ完全解説 ギータプラワチャン』 ([[池田運]]訳、講談社出版サービスセンター、2009年)ISBN 9784876018703 |

|||

*「Ekantinと『バガヴァッド・ギーター』」『高野山大学論叢第二五巻』、松原光法、高野山大学、1990年 ISSN 04526333 |

|||

{{Hinduism2}} |

|||

{{Indian Philosophy}} |

|||

{{India-stub}} |

|||

{{DEFAULTSORT:はかうあつときた}} |

{{DEFAULTSORT:はかうあつときた}} |

||

[[Category:聖典]] |

[[Category:聖典]] |

||

| 46行目: | 417行目: | ||

[[Category:インド哲学]] |

[[Category:インド哲学]] |

||

[[Category:マハーバーラタ]] |

[[Category:マハーバーラタ]] |

||

[[Category:サンスクリット語文学]] |

|||

[[Category:インド神話]] |

|||

[[Category:叙事詩]] |

|||

[[Category:4世紀の詩]] |

|||

[[Category:5世紀の詩]] |

|||

2015年2月7日 (土) 13:12時点における版

バガヴァッド・ギーター(サンスクリット: श्रीमद्भगवद्गीता、 Śrīmadbhagavadgītā、 発音 [ˈbʱəɡəʋəd̪ ɡiːˈt̪aː] (![]() 音声ファイル))は700篇の韻文詩からなるヒンドゥー教の聖典のひとつである。ヒンドゥーの叙事詩マハーバーラタにその一部として収められており、単純にギーターと省略されることもある。ギーターとはサンスクリットで詩を意味し、バガヴァン(Bhagavan)、すなわち「神の詩」と訳すことができる。

音声ファイル))は700篇の韻文詩からなるヒンドゥー教の聖典のひとつである。ヒンドゥーの叙事詩マハーバーラタにその一部として収められており、単純にギーターと省略されることもある。ギーターとはサンスクリットで詩を意味し、バガヴァン(Bhagavan)、すなわち「神の詩」と訳すことができる。

バガヴァッド・ギーターはパーンダヴァ軍の王子アルジュナと、彼の導き手であり御者を務めているクリシュナとの間に織り成される二人の対話という形をとっている。兄弟、親族を二分したパーンダヴァ軍とカウラヴァ軍のダルマ・ユッダ(Dharma Yudhha、同義的に正当化される戦争)に直面したアルジュナは、クリシュナから「躊躇いを捨てクシャトリヤとしての義務を遂行し殺せ[1]」と強く勧められる。このクリシュナの主張する戦士としての行動規範の中には、「解脱(moksha)に対する様々な心構えと、それに至るための手段との間の対話[2]」が織り込まれている。

バガヴァッド・ギーターは、バラモン教の基本概念であるダルマと[3][4][5]、有神論的な帰依(バクティ)[6][5]、ヨーガの極致[4]であるギャーナ・ヨーガ、バクティ・ヨーガ、カルマ・ヨーガ、ラージャ・ヨーガの実践による解脱(モクシャ)[4][訳注 1]、そしてサーンキヤ哲学[web 1]、これらの集大成[3][4]をなしている。[注 1]

いままでにいくつもの注釈書が書かれており、バガヴァッド・ギーターの教義の本質に関して様々な角度から語られている。 その中でもヴェーダーンタ学派の論評者はアートマンとブラフマンの関係を様々に読み解いている。そして戦場というバガヴァッド・ギーターの舞台は、人間の倫理と道徳上の苦悩を暗示していると捉えられてきた。

バガヴァッド・ギーターの提案する無私の行為はバール・ガンガーダル・ティラクや、マハトマ・ガンディーを含む多くのインド独立運動の指導者に影響をあたえた。ガンディーはバガヴァッド・ギーターを「スピリチュアル・ディクショナリー」と喩えている[8]。

| インド哲学 - インド発祥の宗教 |

| ヒンドゥー教 |

|---|

|

編纂と意義

著者について

叙事詩マハーバーラタは伝統的にヴィヤーサの著作とされている。マハーバーラタの一部をなすバガヴァッド・ギーターもまた彼によるものだといわれている[9]。またヴィヤーサは作中人物の一人でもある。

成立時期

バガヴァッド・ギーターの記された時期に関しては紀元前5世紀頃から紀元前2世紀頃までとかなり幅を持って語られる。ジーニーン・ファウラー(Jeaneane Fowler)はバガヴァッド・ギーターに寄せた注釈書において紀元前2世紀が成立の時期としてもっともらしいと述べている[10]。バガヴァッド・ギーター研究者のカシ・ナート・ウパジャヤ(Kashi Nath Upadhyaya)はマハーバーラタ、ブラフマ・スートラ(Brahma Sutras)、その他の独立した資料の推定成立時期に基づいて、ギーターの成立時期を紀元前5世紀から紀元前4世紀の間と結論づけている[11]。

一般的に、「普遍性を保っていることが求められるヴェーダとは違い、バガヴァッド・ギーターは大衆に寄り添った作品であり伝承者は言語や様式の変化に適合させることを余儀なくされてきた」ものと考えられている。そのためこの変化しやすい作品の「実物として」現存する最古の写本の一部は、他の文献に「引用された形で残る」最古のマハーバーラタの一文、すなわち紀元前4世紀にパーニニがまとめたサンスクリットの文法を思わせる一節より遡ることは無いであろうと信じられている。この聖典、バガヴァッド・ギーターが一応の完成にたどり着いたのはグプタ朝初期(4世紀頃)であろうと推定されている。成立時期に関しては今なお議論が残っている[9]。

ヒンドゥー教の成立とスムリティ

マハーバーラタの性質からバガヴァッド・ギーターはスムリティ(聖伝、伝承されているもの)、に分類される[注 2]。紀元前200年から紀元後100年ごろに成立した種々のスムリティ(聖伝)は様々なインドの風習と宗教が統合に向かいつつあったこの時代においてヴェーダの権威を主張した「インドの諸文化、伝統、宗教の統合を経てヒンドゥー教の合成に至るプロセス(ヒンドゥ・シンセシス)」の発現期に属している[12]。このヴェーダの受容は、ヴェーダに否定的な態度をとっていた異端の諸宗派を包み込む形で、あるいは対抗する形でヒンドゥー教を定義する上での中核となった[12]。

このいわゆるヒンドゥー・シンセシスはヒンドゥー教の古典期(紀元前200年から紀元後300年)に表面化している。[12][4][13]ヒルテベイテル(Hiltebeitel)は、ヒンドゥー教の成立過程における地固めが始まった時期は、後期ヴェーダ時代のウパニシャッド期(紀元前500年頃)とグプタ朝の勃興する時期(紀元320年から467年)の間に求めることが出来るとしている。氏はこの時期を「ヒンドゥー・シンセシス」、「バラモン・シンセシス」、「オーソドックス・シンセシス」などと呼んでいる。この変化は他の信仰や民族との接触による相互作用によってもたらされた。

バガヴァッド・ギーターはヒンドゥ・シンセシス、すなわちあらゆる宗教的な風習を取り入れる試み[12][6][4][web 1][5]のコンセンサスを得た成果の結晶[12]といえる。 ヒルテベイテルは、バクティの思想をバラモン教に組み入れることが[12]この統合にとって不可分の要素をなしていた[12]と述べている。ドイッチュ(Deutsch)とダルヴィ(Dalvi)は、バガヴァッド・ギーターはインドの哲学における異なる立場、すなわちギャーナ、ダルマ、バクティ[6]、これらの「ハーモニーを練り上げ[14]」ようという試みであったと解釈している。ドイッチュとダルヴィは、「バラモン教の風習が善性の手段としてダルマ(義務)の重要性を強調している」その横で、バガヴァッド・ギーターの著者は「異端である仏教やジャイナ教、そして比較的正統であるサーンキヤ学派やヨーガの双方に救済論を認めていたに違いない」と語っている[3]。シェーペルス(Scheepers)は、カルマ(業)からの解脱というヨーガの思想とは対象的に、人の義務すなわちダルマに基づいて生きるという、バラモン教的思想を浸透させる目的でシュラマナ用語やヨーガ用語を用いている、という視点からバガヴァッド・ギーターをバラモン教的な聖典として見ている[4]。バシャム(Basham)もまた、諸宗教の統合という観点からバガヴァッド・ギーターに言葉を寄せている。

ラージュ(Raju)もまたバガヴァッド・ギーターにインド諸宗教の合成を見ている。

バガヴァッド・ギーターがインドの宗教観に与えた影響は大きく、この諸宗教の統合体はその後いくつかのインドの思想にもそれぞれに合致するよう調整され、組み入れられた。ニコールソンは(Nicholson)シヴァ・ギーター(padma puranaの一部)についてヴィシュヌ寄りのバガヴァッド・ギーターを、シヴァ寄りの言葉に翻案したものとして触れている[15]。さらにはイシュバラ・ギーター(Ishvara Gita)を、クリシュナ寄りのバガヴァッド・ギーターからすべての詩を借用し、新しいシヴァ派の文脈にはめ込んだものとしている[16]。

位置づけ

ヴェーダーンタ学派はバガヴァッド・ギーターをウパニシャッド、ブラフマ・スートラ(Brahma sutras)とともに三大経典すなわちプラスターナ・トラヤ(Prasthanatrayi)に数えている。 ヴェーダーンタはこれら3つの聖典を総合的に捉えており教義の中で重要な位置をしめている[17][18][19]。たとえばヴェーダーンタの一学派であるアドヴァイタ・ヴェーダーンタ派はその本質の中にアートマンとブラフマンの非二元性を見る。一方でベーダベーダ・ヴェーダーンタ派、ヴィシシュタ・アドヴァイタ派はアートマンとブラフマンの一元性と相違を同時に主張し、ドヴァイタ派はその本質の中に二元性を捉えている。近年では、ヴィヴェーカーナンダやサルヴパッリー・ラーダークリシュナンら、ネオ・ヴェーダーンタ派(Neo-Vedanta)の功績もありアドヴァイタ・ヴェーダーンタ派の解釈は世界的に評価を得てきている。一方でガウディヤ・ヴァイシュナヴァ派の一派であるクリシュナ意識国際協会の活動を通じて、アチンチャ・ベーダベーダ派(Achintya Bheda Abheda)もまた国際的な人気を集めている[20]。

初期のヴェーダーンタはシュルティ(天啓)のウパニシャッドに解釈を寄せている。それどころか三大経典のひとつブラフマ・スートラはその注釈書でさえあるのだが、バガヴァッド・ギーターの人気を前に彼らもそれを等閑視するわけにはいかなかった[2]。ブラフマ・スートラにてバガヴァッド・ギーターに触れているのみならず、シャンカラ、バースカラ(Bhaskara)、ラーマーヌジャの三氏も注釈を寄せている[2]。バガヴァッド・ギーターは構成も趣旨もウパニシャッドとは異なっており、なにより高カーストにのみ開かれているシュルティとは対照的にバガヴァッド・ギーターは誰でも簡単に触れる機会を持つことができる[2]。

いくつかの宗派ではバガヴァッド・ギーターをシュルティ(天啓)として扱い、ウパニシャッドと同等の位置づけをしている[21][22]。ヒンドゥー教に正統かつ現代的な解釈を寄せているパンディット(Pandit)によれば、「バガヴァッド・ギーターはウパニシャッドの教えの概説を表していることから、時にウパニシャッドのウパニシャッドと呼ばれる[23]」

内容 Content

物語

叙事詩マハーバーラタでは、クル族の王ドリタラーシュトラ(Dhritarashtra)の側近であるサンジャヤ(Sanjaya)がビーシュマの死を告げるために戦場から戻ると、マハーバーラタの戦いについて詳細に語り始める。バガヴァッド・ギーターはこの彼の回想から形作られている[24]。バガヴァッド・ギーターは物語の山場であるクルクシェートラの戦いの直前から始まる。パーンダヴァの王子アルジュナがその戦場にて、彼の敵が彼の血縁者であることを、最愛の友であることを、崇敬する師であることを思うとき、彼のこころは躊躇いで満たされてしまう。アルジュナは、彼の駆る二輪戦車の御者であり導き手であるクリシュナに助言を求める。クリシュナはアルジュナの混乱と葛藤に答える形で、彼の持つ戦士として、王子としてのダルマ(義務)について説明し、様々な哲学的な概念について詳細に語る[25]。

登場人物

- アルジュナ - パーンダヴァ軍の一員

- クリシュナ - アルジュナの御者であり師(グル)

- サンジャヤ - クル族の王、ドリタラーシュトラの側近

- ドリタラーシュトラ - クル族の王

各章のあらまし

バガヴァッド・ギーターは叙事詩マハーバーラタのビーシュマ・パルヴァに収められている18の章(25章から42章)[26][web 2]の700篇の詩からなる[27]。校訂の違いによりマハーバーラタの6巻の25章から42章にあたる場合と、6巻の23章から40章にあたる場合がある[web 3]。ヴェーダーンダ学派の思想家シャンカラが注釈を寄せた校訂では700篇の詩が収められているが、さらに古い時代の写本には745の詩が収録されていたという痕跡がある[28]。宗教的意味のみならず明喩と暗喩で織り成された詩句それ自体が詩趣に富んでいる文学作品で、詩句の並びと様式は基本的にサンスクリットのアヌスタブ韻律(Anustubh、chhandas)に倣っており、いくつかの表現的な詩句にはトリスタブ韻律(Tristubh)が見られる[29]。

サンスクリット版のバガヴァッド・ギーターには各章にヨーガの名前がタイトルとして当てられている。しかしこれら章のタイトルはサンスクリットのマハーバーラタには見られない[web 3]。スワミ・チドバヴァーナンダ(Swami Chidbhavananda)は、バガヴァッド・ギーターの各章はヨーガと同じように、「体とこころを鍛え」てくれる物だから、18のそれぞれの章は個別のヨーガで呼ばれている、と説明している。 彼は第一章に「Arjuna Vishada Yogam」すなわち「アルジュナ失意のヨーガ」と名づけている[30]。エドウィン・アーノルドは「The Distress of Arjuna」と英訳を当てた[31]。

- Arjuna–Visada yoga (46篇): アルジュナはクリシュナに戦車(Ratha)を両軍の中央へと進めるように要求する。これから始まる戦争によって友人や親類を失うことを憂い、失意に満たされていくアルジュナが描かれている[web 5]。

- Sankhya yoga (72篇): クリシュナに助言をもとめたアルジュナは、カルマ・ヨーガ、ギャーナ・ヨーガ(Gyaana yoga)、サーンキヤ・ヨーガ、ブッディ・ヨーガ(Buddhi yoga)、そして魂の普遍性など、様々なテーマに関して教示を受ける。この章はバガヴァッド・ギーター全体の要約とみなされることがある[web 6]。

- Karma yoga (43篇): カルマ・ヨーガ、すなわち義務によって定められた、結果に執着しない行為が、アルジュナにとっていかにふさわしいものかをクリシュナが説明する[web 7]。

- Gyaana–Karma-Sanyasa yoga (42篇): クリシュナは、彼がいままでにいくつもの生を受け、善人を救うため、悪人を滅ぼすため、師(グル)を受け入れることの大切さを強調するためにヨーガを説いてきたことを明かす[web 8]。

- Karma–Sanyasa yoga (29篇): アルジュナは行為の放棄と、義務によって定められた、結果に執着しない行為とではどちらが良いかとクリシュナにたずねる。クリシュナはどちらも同じように導いてくれるが[34]、カルマ・ヨーガによる行為、すなわち後者の方が優れていると説く[web 9]。

- Dhyan yogaあるいはAtmasanyam yoga (47篇):クリシュナはラージャ・ヨーガ(Ashtanga yoga)について述べる。熟達に至った精神を得るために用いられる意志、技術の難しさをより明確に示した[web 10]。

- Gyaana–ViGyaana yoga (30篇): クリシュナは根本原質について、そしてその人を錯覚させるエネルギーであるマーヤーについて語る[web 11]。

- Aksara–Brahma yoga (28篇): バガヴァッド・ギーターの終末論を含む。臨終の際の信仰の重要性、物質世界と精神世界の違い、死後の黒と白の二道について語られる[web 12]。

- Raja–Vidya–Raja–Guhya yoga (34篇): クリシュナは彼の永遠の力がいかに広がるか、作られるか、保存されるか、そして世界を滅ぼすかを説く[web 13]神学者クリストファー・サウスゲート(Christopher Southgate)はこの章の詩を万有内在神論と捉え[35]、一方でドイツの内科医で哲学者の(Max Bernhard Weinstein)はパンデイズム(Pandeism)と捉えている[36]。

- Vibhuti–Vistara–yoga (42篇): クリシュナが全ての物質と精神的存在の源として描写される。アルジュナは偉大なリシたちの言葉を引用してクリシュナが最高の存在だと認める[web 14]。

アルジュナにヴァイシュヴァルパ(Vishvarupa、普遍的な風貌)を現したクリシュナ。Visvarupa–Darsana yogaで描写される。 - Visvarupa–Darsana yoga (55篇): アルジュナのリクエストで、クリシュナがヴァイシュヴァルパ(Vishvarupa、普遍的な風貌)[web 15]、あらゆる方角に顔を向け千の太陽の輝きを放ち、その中に他の全ての存在と物質を含む神の顕現した姿を見せる。

- Bhakti yoga (20篇): この章でクリシュナは神に帰依する道を称える。帰依に基づいた奉仕、すなわちバクティ・ヨーガ(Bhakti yoga)を説明する。彼はまた宗教的修練の3種類の違った形を説明する[web 16]。

- Ksetra–Ksetrajna Vibhaga yoga (35篇): はかなく腐りやすい肉体と永遠普遍の魂の違いが説明される。個の意識(プルシャ)とユニバーサルな意識(プラクリティ)の違いが明かされる[web 17]。

- Gunatraya–Vibhaga yoga (27篇): クリシュナは良識、感動、無知に付随する三つの物質の性質(グナ)について説明する。それらがそれぞれ生きる存在に与える影響についても述べられる[web 18]。

- Purusottama yoga (20篇): クリシュナは全能、全知、遍在といった超自然的な神の特徴を確認する[web 19]。クリシュナは天国に根があり、葉が地上にある、物質の存在を象徴した木、アシュヴァッタ樹を説明する。その木は「無執着の斧」によって打ち倒され、その後、クリシュナの「最高の住処」へと到達することができると説く。

- Daivasura–Sampad–Vibhaga yoga (24篇): クリシュナは神的な資質と阿修羅的な資質を説明する。クリシュナは至高の目的地を得るためには欲望、怒り、貪欲をあきらめ、ブッディと経典を典拠とし美徳と悪徳を見分けなければならないと忠告した[web 20]。

- Sraddhatraya-Vibhaga yoga (28篇): クリシュナは信仰、思想、行い、さらにはその人の食べる物まで、3種類の要素(グナ)に基づいて3種類に区別した[web 21]。

- Moksha–Sanyasa yoga (78篇): この章でこれまでの17の章の結論が要約される。クリシュナはアルジュナに一切のダルマ(義務)を捨てるよう[訳注 2]、ただ彼に服従するよう頼むそしてこれを人生の理想として描写した[web 22]。

主題

ダルマ

ダルマという語はいくつもの意味を持っているが、なかでも「正義とは何か」というのが基本的な意味になる[38]。物語の序盤、 クリシュナは失意に暮れるアルジュナへの返答の中で、アルジュナ自身のスワダルマ(swadharma)[39][注 3]、すなわち「特定のヴァルナの一員として、その個人に属するダルマ」に従うようにと求める[39]。換言すればクシャトリヤに生まれたアルジュナはクシャトリヤとしての生まれに従うようにと説いている。

ヴィヴェーカーナンダは2章の3節に触れて以下のように語っている。

この一句を読む者は、ギーターの全てを読んだ者と等しい利益を得られる。この一句にはギーターに込められた全てのメッセージが埋め込まれている[40]

アルジュナよ、女々しさに陥ってはならぬ。それはあなたにふさわしくない。卑小なる心の弱さを捨てて立ち上がれ。[訳注 3]—バガヴァッド・ギーター 上村勝彦訳、(第2章、3節)

ダルマとヒロイズム

バガヴァッド・ギーターがその一部として組み込まれているマハーバーラタでは、クシャトリヤ(戦士)のダルマ(神聖な義務[41])すなわちヒロイズムと、そしてバイタリティ、帰依、献身、これらに大きな価値を置いている[41][1][42]。マリナー(Malinar)いわく、マハーバーラタにおいて両軍の間にある紛争の原因は「英雄の規範(あるいは義務[訳注 4])」はどのようにして定義されるかという問題に他ならない[43][注 4]。マリナーはその答え、クシャトリヤのダルマをマハーバーラタの第5巻に求めている。

アクセル・ミハエルス(Axel Michaels)はヒロイズムを「救済への欲求と同質化した力」と定義した[45]。ミハエルスは以下のように語っている。

マリナーは言っている。「彼をこの悲劇的な戦争へと追い詰めるに至ったアルジュナの危機といくつかの議論は5巻、ウドヨガ・パルヴァでの戦争と平和に関する議論につながっている[46]」マリナーによれば、ウドヨガ・パルヴァは人は運命に耐えなければならないと強調している、一方でバガヴァッド・ギーターは、「絶望的な運命を受け入れることは、このクリシュナと彼の根源に帰依する行為だ、という運命に対する別の見方を提示している[46]」

ダルマのモダナイズ

バガヴァッド・ギーターの18章ではスヴァダルマ(svadharma)とスヴァバーヴァ(svabhava)の関係を解説している[注 6][47]。この章では一連の類型論を提示するためにサーンキヤ哲学のグナ(guna)を用いている。そして同じ語を、4つのヴァルナ (種姓)の行為(ダルマ)を特徴づけるために、すなわちヴァルナは彼らの生まれから生じるグナにより定められている、という文脈で「グナ」という語を用いている。[47]。

オーロビンド・ゴーシュは、極端な個人主義へと導いてしまいがちな[48]社会の秩序や個人の立場に向けられた義務から離れて、それを個人的なものにすることによって、ダルマとスヴァバーヴァの概念をモダナイズし、個の中で完結するダルマを見つけようとした[48]。「人の機能は生まれ持っての素質、才能、能力から決定されるべきである。」[48]個人は自由に発達すべきである[48]それにより社会に一番の貢献ができるだろう。これらが彼がバガヴァッド・ギーターより導き出した結論である[48]。[訳注 5]

ガンジーの見方はオーロビンドとは異なっている[49]。スワダルマの概念の中に、彼の「人は何よりも生まれと境遇の似た者にこそ奉仕する義務があるという」スワデーシーのアイデアを見出している[49]。彼にとってスワデーシーは、その人の直面している環境に適合させたスワダルマを意味した[50]。

ダルマの地

バガヴァッド・ギーターにおいて最初にダルマという言葉が出てくるのは一句目、ドリタラーシュトラが戦場であるクルクシェートラについて言及する場面。「ダルマの地」、「正義、あるいは真実の地」と訳される[38]。フォウラー(Fowler)によればこの一句のなかのダルマはサナタナ・ダルマ(sanatana dharma)を指している。ヒンドゥー教徒にとって、宗教的、伝統的思想を広い見地から包括する意味での宗教であり、いわゆる「宗教」よりも気軽に使える言葉である[38]。従って「ダルマの地」は、勝者によりこれより真実が明らかにされる正義の地と読み解くことができる[38]。

反英独立運動家で哲学者のオーロビンドは「ダルマの地」を「行為の地」と呼んでいる[38] 。哲学者でインドの第二代大統領のサルヴパッリー・ラーダークリシュナンは世界(Bhavsagar)「美徳を争った戦場」と呼んでいる[51]。

戦争の寓意

他の聖典にはあまり見られないことだが、バガヴァッド・ギーターはその教義を戦場の真ん中で展開する[52]。哲学的講和の舞台として世俗的な環境が選ばれていることは、たびたび論評者に謎を投げかけてきた[web 25]。何人かの現代のインド人作家はこれを「内なる戦い」の寓意であると読み解いている[53]。

イクナート・イースワランは「悦に入った人生から抜け出したいと願う人ならば誰しもが遂行すべき自己支配の戦い[訳注 6]」がバガヴァッド・ギーターの主題であるとし[54]、「我々の直面する全ての苦しみと悲しみの元凶である自我の強権的支配から逃れるための気の遠くなるような戦いを我々に示唆するために『戦い』という言葉がこの経典に頻繁に登場している」と語っている[55]。

ニキラーナンダはアルジュナをアートマンの寓意として、クリシュナをブラフマン、アルジュナの戦車は肉体、ドリタラーシュトラを無知に満たされた心の寓意として見ている。[注 7]

マハトマ・ガンディーはバガヴァッド・ギーターに寄せた注釈で[56]、「戦場は精神と、アルジュナ、すなわち人の持つ悪徳に抗おうとする高尚な衝動の寓意である[57]」とした。

ヴィヴェーカーナンダもギーダの戦争に関連した最初の論説は寓意的に捉えることが出来ると強調した[58]。彼は言う。

オーロビンドの見方では、彼はクリシュナは歴史上の人物であったとしながらも、ギーターにおいての彼の役割は「人間性を扱う神性のシンボル」であり[60]、一方でアルジュナは「悩みもがく人間の精神」を代表しているとする[61]。しかしオーロビンドはギーターを、もっと言えばマハーバーラタを精神的生活の寓意とすること、すなわちプラクティカルな意味での我々の人生にとって何も得るところがないという見方をすることには強く反対している[61]。

(略)それはこの叙事詩の一般的特徴と実際の言葉がなにも正当化しないという見方であり、もっと言うと、ギーターの率直な哲学的言葉をながったらしくて、骨の折れる、幾分こどもじみたごまかしであると言い換えてしまう見方である。(中略)ギーターは飾らない言葉で書かれ人の人生に源を発する大きな倫理的、精神的な障害を解決することを公言している。そしてそれはこの率直な言葉や思想の影に隠れたりしないし、空想に奉仕するためにそれらを奪い取ったりしない(略)[要出典]

スワミ・クリシュナーナンダ(Krishnananda Saraswati)はバガヴァッド・ギーターに描写されている登場人物、状況を人生の様々な気分、浮き沈み、様相のシンボルであるとした.[62]。彼はバガヴァッド・ギーターが人生に教えるところの持つ汎用性を強調し次のように述べている。

スワミ・チンマヤーナンダ(Chinmayananda Saraswati)は次のように語る。

モクシャ(解脱)

解脱、あるいはモクシャはヴェーダーンタ哲学では獲得するもの、到達するものではない。アートマン、すなわちモクシャの目的は自己の要素としていつも存在しているものであり、深い直感的知識によって明かされるものである。ウパニシャッドは解脱に対する一元論的視点を広く保っている一方で、バガヴァッド・ギーターも二元論的視点の、それに加えて一神教的視点のモクシャを同居させている。バガヴァッド・ギーターは、場合によっては客観的なブラフマンをそのゴールとしてほのめかしながらも、自身と、個人的な神すなわちサグナ・ブラフマン(Saguna brahman)を中心に物語が進んでいく。物語では、知識、帰依、結果にとらわれない行為、これらの組み合わされた教えが落ち沈んだアルジュナの処方箋となっている。そしてモクシャに対しても同様なプロセスが提案されている[65]。ウィンスロップ・サージェント(Winthrop Sargeant)はもう少し切り込んだ説明をしている。「バガヴァッド・ギーターによって提示されたモデルの中では、人生の全ての様相は実は救済の道なのだ[66]」

ヨーガ

バガヴァッド・ギーターではヨーガは究極の実在、あるいは「絶対」との融合という文脈で用いられている[67]。ゼーナー(Robert Charles Zaehner)は彼の注釈書の中で、ヨーガの根本的な意味は「くびきをかける」、あるいは「準備をする」だと記している。彼は「スピリチュアル・エクササイズ」という意味で捉えることが様々なニュアンスを伝える上でもっとも適切なのではないかと提案している[68]。

シヴァーナンダ(Sivananda)は注釈書で、「アルジュナを一段また一段と梯子の桁を登らせていくうえで[69]」ギーターの18章は革新的な秩序をもっていると認めている。影響力のある評論家マドゥスーダナ・サラスヴァティ(Madhusūdana Sarasvatī)はギーターの18章を6章ずつ3つに分割した。スワミ・ガンビラーナンダ(Swami Gambhirananda)はマドゥスーダナのそのシステムに対し、カルマ・ヨーガ、バクティ・ヨーガ、ギャーナ・ヨーガを順番にたどるという観点からアプローチしている[70][71]。

- 1-6章: カルマヨーガ(最終的な目標)

- 7-12章: バクティ・ヨーガ(帰依)

- 13-18章: ギャーナ・ヨーガ(知識、目標それ自体)

カルマ・ヨーガ

何人かの論評者が言葉を寄せているように、バガヴァッド・ギーターはカルマ・ヨーガの形でモクシャにアプローチする実用的な方法を提示している。カルマ・ヨーガの道は、ギャーナ・ヨーガとは違い、行為の必要性を保持している。しかしその行為は行為自体に執着することなく、結果を動機とすることなく遂行されなければならない。バガヴァッド・ギーターはこれを「行為の中に無為を見、無為の中に行為を見る(4章18節)」と表現している。ギーターには使われていないが、この利己が切り離された行為はニシュカム・カルマ(Nishkam Karma)ともよばれている[72]。クリシュナは以下に示した句で、動機や執着から離れた行為の遂行について、物質的束縛からの、そして輪廻からの解脱を果たすための行為について詳しく述べている。

あなたの職務は行為そのものにある。決してその結果にはない。行為の結果を動機としてはいけない。また無為に執着してはならぬ。

アルジュナよ、執着を捨て、成功と不成功を平等(同一)のものと見て、ヨーガに立脚して諸々の行為をせよ。ヨーガは平等の境地であるといわれる。

身体により、意(マナス)により、知性(ブッディ)により、また単に諸感官のみにより、ヨーギンたちは行為をなす。自己(アートマン)を清めるため、執着を捨て。

—バガヴァッド・ギーター 上村勝彦訳、(第2章47節、48節、第5章11節)

マハトマ・ガンディは、バガヴァッド・ギーターに寄せて以下のように記している。「わたしにはギーターの目的が自己実現のための最もすばらしい道を示すことにあるように思える」そしてこれは、私心のない行為によって、「欲から離れた行為によって、結果を動機としない行為によって、全ての行為を神に捧げることによって、すなわち自身を自身の体と精神にゆだねることによって」完遂される。ガンディはバガヴァッド・ギーターを「無私の行為の福音」と呼んだ[73]。真の解脱を達成するためには欲求と感覚的快楽を好む傾向をコントロールすることが重要である。次の句で取り上げられている[74]。

人が感官の対象を思う時、それらに対する執着が彼に生ずる。執着から欲望が生じ、欲望から怒りが生ずる。

怒りから迷妄が生じ、迷妄から記憶の混乱が生ずる。記憶の混乱から知性の喪失が生じ、知性の喪失から人は破滅する。

—バガヴァッド・ギーター 上村勝彦訳、(第2章62節、63節)

バクティ・ヨーガ

バガヴァッド・ギーターの第7章の冒頭で、絶え間ない、愛情のこもった、神の記憶からなる礼拝の一様式であるバクティについて説明される。信仰(スラッダ)とチョイスした最愛の神(イシュタデーヴァター)への全面的な恭順がバクティの重要な一面であると考えられている[75]。神学者キャサリン・コーンニール(Catherine Cornille)は、バガヴァッド・ギーターは「知識による解脱(ギャーナ)、行為による解脱(カルマ)、神への愛による解脱(バクティ)といった違った修行法の概観を提供し、そして最も手軽かつ崇高な解脱への道として後者のバクティ・ヨーガに力点を置いている」と記している[76]。 バガヴァッド・ギーター学者のサンパットクマラン(M. R. Sampatkumaran)はラーマーヌジャのバガヴァッド・ギーターに寄せた注釈書の要約にて「聖典に記されている知識それだけでは最終的な開放までは導かれないというところに要点がある。帰依、瞑想、崇拝が不可欠なのだ[77]」と記している。ラーマクリシュナは、ギーターを数回繰り返して言うことでギーターの本質的なメッセージが見えてくると語る[78]。「『ギーター、ギーター、ギーター』するとすぐに『ターギー、ターギー、ターギー』と聞こえてくるだろう。『ターギー』は『神のために全てを放棄した人』という意味になる」以下の句にてクリシュナはバクティの重要性を明瞭に語っている。

すべてのヨーギンのうちでも、私に心を向け、信仰を抱き、私を親愛する者は、「最高に専心した者」であると、私は考える。

—バガヴァッド・ギーター 上村勝彦訳、(第6章47節)

一方、すべての行為を私のうちに放擲し、私に専念して、ひたむきなヨーガによって私を瞑想し、念想する人々、

それら私に心を注ぐ人々にとって、私は遠からず生死流転の海から彼らを救済する者となる。アルジュナよ。

私にのみ意(こころ)を置け。私に知性を集中せよ。その後、あなたはまさに私の中に住むであろう。疑問の余地はない。

—バガヴァッド・ギーター 上村勝彦訳、(第12章6節-8節)

ラダクリシュナン(Radhakrishnan)は11章55節には「バクティの真髄」と「ギーターの全ての教えの要旨」があると記している[79]。

私のための行為をし、私に専念し、私を親愛し、執着を離れ、すべてのものに対して敵意ない人は、まさに私に至る。アルジュナよ。

—バガヴァッド・ギーター 上村勝彦訳、(第11章55節)

ギャーナ・ヨーガ

ギャーナ・ヨーガは知恵、知識の道であり、そして究極の現実であるブラフマンを直接体験する道である。欲と行為を放棄し、そして、それゆえにバガヴァッド・ギーターで示されるもっとも険しく、困難な道といえる。この道はしばしばアートマンとブラフマンの非二元性を説くヴェーダーンタ学派と関連付けられる。この道の信奉者にはアートマンとブラフマンの同一性の実現こそが解脱への鍵であると信じられている。

万物の個別の状態は唯一者のうちに存し、まさにそれから多様に展開すると見る時、その人はブラフマンに達する。

このように、「土地」と「土地を知る者」との区別を、また万物のプラクリティからの解脱を、知識の眼により知る人々は、最高の存在に達する。

—バガヴァッド・ギーター 上村勝彦訳、(第13章30節、34節)[訳注 7]

関連項目

脚注

- ^ またバガヴァッド・ギーターは、有神論と超絶論主義(transcendentalism)[web 1]を、あるいは一元論的有神論を[5]統合しており、個の神をヴェーダの根本原理であるブラフマンと同一視している[web 1]。

- ^ ウパニシャッドのようなシュルティ(天啓)と呼ばれる聖典は神によって明らかにされたものと考えられている。一方でスムリティ(聖伝)は伝承による作品であり、したがって誤りやすいものとされている。

- ^ シュリ・シュリ・ラビ・シャンカールいわく、「スワダルマはあなたの生まれに定められた行為。あなたの技術、才能に従って行っている、あなたの天性(svabhava)に従って行っている、そしてあなたが責任(すなわちカルマ)を負っている行為である」[原文 4][web 23]