日高国

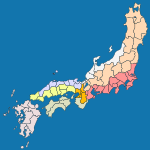

日高国(ひだかのくに)は、大宝律令の国郡里制に倣い戊辰戦争(箱館戦争)終結直後に制定された日本の地方区分の国の一つである。五畿八道のうち北海道 (令制)に含まれた。領域は現在の日高振興局管内にあたる。

「日高」の名称と表記

『日本書紀』景行天皇27年2月12日条に、「東の夷の中に日高見国あり。(中略)是を総べて蝦夷と曰ふ。」とみえることから、松浦武四郎がこの日高見国に当地をあてて「日高」と上申したことによる[1]。

沿革

ここでは日高国成立までについても記述する。

江戸時代ころになると、松前藩によって松前藩家臣が蝦夷と交易を行う七ヶ所の場所と呼ばれる知行地が開かれた。制度的な詳細は商場(場所)知行制および場所請負制を参照されたい。後に置かれた郡との相対は下記のとおりである。

- サル場所・・・後の沙流郡

- ニイカップ場所・・・後の新冠郡

- シツナイ場所・・・後の静内郡

- ミツイシ場所・・・後の三石郡

- ウラカワ場所・・・後の浦河郡

- シャマニ場所・・・後の様似郡

- ホロイズミ場所・・・後の幌泉郡

江戸時代初期、日高国域ではシブチャリ地方(静内川流域)の漁猟権をめぐり二つのアイヌの集団メナシクルとシュムクルの間で争いが続けられていた。武器を提供してくれるよう松前藩に申し入れたサル地方(沙流郡)の首長が疱瘡で死亡したところ、和人による毒殺と誤解したアイヌが各地で蜂起するシャクシャインの戦いが寛文9年6月に勃発、日高国域内でも多数の和人が殺害されたが後に指導者であった首長シャクシャインは暗殺され、拠点であったシブチャリのチャシも陥落する。

江戸時代から明治時代初頭の交通について、陸上交通は、渡島国の箱館から道東や千島国方面に至る道(浦河以西は国道235号の、浦河以東は国道336号の前身)の途上であったが、沿岸部に一部地形が険しい難所があったため、寛政11年蝦夷地取締御用を命ぜられた大河内善兵衛政寿は中村小市郎、最上徳内らに命じ様似郡の様似山道および幌泉郡の猿留山道などを開削させた(国道336号の前身)。これらの山道は享和2年12月から翌3年にかけて南部藩によって修繕されている。また、伊能忠敬や松浦武四郎なども通行している。冬島~幌満間の様似山道は道程3里(12キロ)弱であったが「コトニ小休所」が設けられ、明治6年には山中に旅籠屋「原田宿」が建てられている。日高国内の河川には藩政時代から廃使置県までの間16箇所の渡船場数があり渡し船なども運行されていた。 海上交通は、和人地や畿内などとの間に北前船の航路が開かれ沙流郡門別や様似などにも寄航していた。

江戸時代後期、日高国域は東蝦夷地に属していた。国防のため寛政11年東蝦夷地は天領(幕府直轄地)とされたが、文政4年には一旦松前藩領に復したものの、安政2年再び天領となり仙台藩が警固を担当した。

- 明治2年(1869年)8月15日に日高国7郡が制定された。また、同年8月から明治4年(1871年)8月まで5郡が道外の藩や士族、寺院などによって分領支配される。

- 明治15年(1882年)2月8日、廃使置県にともない札幌県の所管となる。

寺院・神社

蝦夷三官寺の一つとして文化年間に建立された等澍院が様似郡にある。

神社は寛文9年創建の浦河神社、寛政10年ころ創建された義経神社、宝永3年に創建された様似郡の住吉神社など、下記の神社をはじめ江戸時代以前に創建されたものが多い。

- 沙流郡 - 義経神社(沙流郡平取町)

- 静内郡 - 蛭子神社(現在の靜内神社。日高郡新ひだか町静内地区)

- 三石郡 - 三石神社(日高郡新ひだか町三石地区)

- 浦河郡 - 浦河神社(浦河郡浦河町)

- 様似郡 - 住吉神社(様似郡様似町)

- 幌泉郡 - 住吉神社(幌泉郡えりも町)

上記の社格は全て郷社以下である。日高国には県社以上の社格に列せられた神社は存在しない。

郡

以下の7郡で構成された。

人口

明治5年(1872年)の調査では、人口6574人を数えた。

脚注

- ^ 『北海道の地名(日本歴史地名大系 1)』、169頁

参考文献

- 『北海道の地名(日本歴史地名大系 1)』平凡社、2003年。ISBN 4-582-49001-8