「ブロムワレリル尿素」の版間の差分

かぜ薬の基準と、全体的に表現見直し |

加筆 |

||

| 33行目: | 33行目: | ||

ブロムワレリル尿素は1907年に登場し、低用量の使用の際には危険性がより少ないということで、20世紀前半には[[バルビツール酸系]]が主流となった{{sfn|井上雄一|2009|pp=657-658}}。さらに、1960年代にこれらより死亡の危険性や依存の危険性が低い[[ベンゾジアゼピン系]]が登場し、主流となった{{sfn|井上雄一|2009|pp=657-658}}。 |

ブロムワレリル尿素は1907年に登場し、低用量の使用の際には危険性がより少ないということで、20世紀前半には[[バルビツール酸系]]が主流となった{{sfn|井上雄一|2009|pp=657-658}}。さらに、1960年代にこれらより死亡の危険性や依存の危険性が低い[[ベンゾジアゼピン系]]が登場し、主流となった{{sfn|井上雄一|2009|pp=657-658}}。 |

||

1950-60年台の第二次自殺ブームの主役となった薬であり、多くの若者がこの薬で自殺を試みた。そのため、自殺を防ぐ目的で、市販薬では一定量を超えた薬は発売が禁止され、医師が発行する処方箋の必要な[[処方箋医薬品]]に変更された<ref>鶴見(1993) p.56</ref>。 |

1950-60年台の第二次自殺ブームの主役となった薬であり、多くの若者がこの薬で自殺を試みた。毎年約4000人が臭化物中毒で死亡し、ブロムワレリル尿素によるものが最も多かった<ref name="jsicm2006"/>。そのため、自殺を防ぐ目的で、市販薬では一定量を超えた薬は発売が禁止され、医師が発行する処方箋の必要な[[処方箋医薬品]]に変更された<ref>鶴見(1993) p.56</ref>。1965年に「かぜ薬の承認基準」が設けられた時、ブロムワレリル尿素とアリルイソプロピルアセチル尿素については主作用が催眠作用であるため使用できる薬剤から削除された<ref name="naid110009914263">{{Cite journal |和書|author=藤井基之|date=1971-02|title=かぜ薬の承認基準および地方委譲について|url=http://ci.nii.ac.jp/naid/110009914263|format=pdf|journal=ファルマシア|volume=7|issue=2|pages=157-159|naid=110009914263}}</ref>。 |

||

| ⚫ | 2010年の報告でも、不審死からの検死解剖から2938件中60件と主な原因となっているものではないが、検出が微増して続いてるとされる<ref name="kansatui">{{Cite journal |和書|author=福永龍繁|date=2012-01|title=監察医務院から見えてくる多剤併用|url=|journal=精神科治療学|volume=27|issue=1|pages=149-154}} [http://www.seiwa-pb.co.jp/search/bo01/bo0102/bn/27/02.html 抄録]</ref>。[[過量服薬]]や乱用の危険性があるのに、なぜ現在でも用いられているか理解に苦しむという専門家のコメントがある{{sfn|井上雄一|2009|pp=657-658}}。あるいは、薬物乱用(や自殺対策)の専門家である[[松本俊彦]]によれば、論外の薬である<ref>{{Cite book|和書|author=松本俊彦|authorlink=松本俊彦|title=よくわかるSMARPP―あなたにもできる薬物依存者支援|publisher=金剛出版|date=2016|isbn=9784772414746|pages=117}}</ref>。 |

||

1965年に「かぜ薬の承認基準」が設けられた時、ブロムワレリル尿素とアリルイソプロピルアセチル尿素については主作用が催眠作用であるため使用できる薬剤から削除された<ref name="naid110009914263">{{Cite journal |和書|author=藤井基之|date=1971-02|title=かぜ薬の承認基準および地方委譲について|url=http://ci.nii.ac.jp/naid/110009914263|format=pdf|journal=ファルマシア|volume=7|issue=2|pages=157-159|naid=110009914263}}</ref>。 |

|||

| ⚫ | |||

2014年6月より、薬事法の改正によって、「乱用の恐れのある医薬品の成分」として、ブロムワレリル尿素が含有される一般薬の販売が原則で1人1箱に制限されている<ref name="乱用防止へ">{{cite news |title=【薬食審】乱用防止へ販売数量制限‐一般薬配合7成分を指定 |url=http://www.yakuji.co.jp/entry34758.html |date=2014-2-17 |newspaper=薬事日報 |accessdate=2015-09-29}}</ref>。 |

2014年6月より、薬事法の改正によって、「乱用の恐れのある医薬品の成分」として、ブロムワレリル尿素が含有される一般薬の販売が原則で1人1箱に制限されている<ref name="乱用防止へ">{{cite news |title=【薬食審】乱用防止へ販売数量制限‐一般薬配合7成分を指定 |url=http://www.yakuji.co.jp/entry34758.html |date=2014-2-17 |newspaper=薬事日報 |accessdate=2015-09-29}}</ref>。 |

||

| 50行目: | 48行目: | ||

[[アリルイソプロピルアセチル尿素]]によって薬疹を生じた患者で、ブロムワレリル尿素でも薬疹を起こし、交差反応が生じた例が報告されている<ref name="">{{Cite journal |和書|author=東禹彦|date=|title=アリルイソプロピルアセチル尿素とブロモバレリル尿素で同一部位に固定薬疹を生じた1例|url=|format=pdf|journal=皮膚の科学|volume=13|issue=6|pages=435-438|naid=130005068497|doi=10.11340/skinresearch.13.435}}</ref>。 |

[[アリルイソプロピルアセチル尿素]]によって薬疹を生じた患者で、ブロムワレリル尿素でも薬疹を起こし、交差反応が生じた例が報告されている<ref name="">{{Cite journal |和書|author=東禹彦|date=|title=アリルイソプロピルアセチル尿素とブロモバレリル尿素で同一部位に固定薬疹を生じた1例|url=|format=pdf|journal=皮膚の科学|volume=13|issue=6|pages=435-438|naid=130005068497|doi=10.11340/skinresearch.13.435}}</ref>。 |

||

===急性中毒=== |

|||

[[薬物中毒|急性中毒]]の際に薬物鑑別のために使われる検出キット、トライエージでは、ブロムワレリル尿素は検出できない<ref name="jsicm2006">{{Cite journal |和書|author=嶋津岳士|date=2006|title=急性中毒と画像診断|url=https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsicm1994/13/2/13_2_102/_article/-char/ja/|format=pdf|journal=日本集中治療医学会雑誌|volume=13|issue=2|pages=102-105|doi=10.3918/jsicm.13.102}}</ref>。 |

|||

一般に中毒の診断に画像検査を用いることは少ないが、ブロムワレリル尿素はX線に不透過のためX線検査が利用できる<ref name="jsicm2006"/>。 |

|||

== 出典 == |

== 出典 == |

||

2016年4月15日 (金) 11:45時点における版

| ブロムワレリル尿素 | |

|---|---|

| |

(RS)-1-(2-bromo-3-methylbutyryl)urea | |

| 識別情報 | |

| CAS登録番号 | 496-67-3 |

| KEGG | D01391 |

| 特性 | |

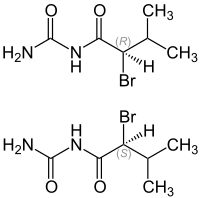

| 化学式 | C6H11BrN2O2 |

| モル質量 | 223.07 |

| 外観 | 無色又は白色の結晶又は結晶性の粉末 |

| 融点 |

151~155 (分解) |

| 特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。 | |

ブロムワレリル尿素(ブロムワレリルにょうそ、bromvalerylurea、ブロムイソバレリルカルバミド)は、鎮静催眠作用あるモノウレイド系の化合物である。日本では1915年に発売された商品ブロバリンという医薬品が存在し、一般医薬品ではアリルイソプロピルアセチル尿素との合剤であるウットや、頭痛薬などにも成分の1つとして配合され、ナロン、ナロンエースが市販されている。第15改正日本薬局方より、ブロモバレリル尿素と表記される。欧米ではブロミソバル(Bromisoval)などの名で用いられる。

ブロムワレリル尿素は1907年に登場し、危険性から20世紀前半にはバルビツール酸系が主流となり、これも現在では1960年代に登場したベンゾジアゼピン系に取って代わられている[1]。日本では1965年より総合感冒薬には使用できない[2]。

過去に自殺に用いられ、過量服薬や乱用の危険性があるのに、2009年現在でもなぜ用いられているか理解に苦しむ、という専門家のコメントがある[1]。日本では「乱用の恐れのある医薬品の成分」として、含有される一般薬の販売が原則で1人1箱に制限されている[3]。日本ではブロムワレリル尿素の催眠剤は習慣性医薬品である。

商品

処方箋が必要な医薬品にはブロバリン(Brovarin、日本新薬)が存在する。販売中止となったものに、リスロンS(佐藤製薬)、カルモチン(武田薬品工業)がある。

鎮静剤として市販されている商品としては 「ウット」(伊丹製薬)がアリルイソプロピアルアセチル尿素などとの合剤、「奥田脳神経薬」(奥田製薬)がチョウトウ、ニンジンなどの生薬やカフェインなどとの配合剤である。

また、鎮静作用から市販の鎮痛剤にも配合されている。ナロン、ナロンエース(大正製薬)がそうである。

歴史

ブロムワレリル尿素は1907年に登場し、低用量の使用の際には危険性がより少ないということで、20世紀前半にはバルビツール酸系が主流となった[1]。さらに、1960年代にこれらより死亡の危険性や依存の危険性が低いベンゾジアゼピン系が登場し、主流となった[1]。

1950-60年台の第二次自殺ブームの主役となった薬であり、多くの若者がこの薬で自殺を試みた。毎年約4000人が臭化物中毒で死亡し、ブロムワレリル尿素によるものが最も多かった[4]。そのため、自殺を防ぐ目的で、市販薬では一定量を超えた薬は発売が禁止され、医師が発行する処方箋の必要な処方箋医薬品に変更された[5]。1965年に「かぜ薬の承認基準」が設けられた時、ブロムワレリル尿素とアリルイソプロピルアセチル尿素については主作用が催眠作用であるため使用できる薬剤から削除された[2]。

2010年の報告でも、不審死からの検死解剖から2938件中60件と主な原因となっているものではないが、検出が微増して続いてるとされる[6]。過量服薬や乱用の危険性があるのに、なぜ現在でも用いられているか理解に苦しむという専門家のコメントがある[1]。あるいは、薬物乱用(や自殺対策)の専門家である松本俊彦によれば、論外の薬である[7]。

2014年6月より、薬事法の改正によって、「乱用の恐れのある医薬品の成分」として、ブロムワレリル尿素が含有される一般薬の販売が原則で1人1箱に制限されている[3]。

自殺に用いた著名人

自殺目的などで大量服用し急性中毒を引き起こす場合がある。

「カルモチン」で自殺を完遂した、及び同所見が見られた実例(芥川龍之介、金子みすゞ、勝精と勝の知人女性など)もある。一方、太宰治は生涯心中を含めカルモチンによる自殺を幾度と無く図るも何れも未遂に終わり、つげ義春は1962年に「ブロバリン」を用いて自殺を図ったが、知人に見つかり未遂に終わっている[8]。

副作用

ブロムワレリル尿素は反復して摂取すると依存を生じることがある[9]。服用後、眠気が現れることがあり、乗り物や機械類の操作をしないよう注意する必要がある[10]。

アリルイソプロピルアセチル尿素によって薬疹を生じた患者で、ブロムワレリル尿素でも薬疹を起こし、交差反応が生じた例が報告されている[11]。

急性中毒

急性中毒の際に薬物鑑別のために使われる検出キット、トライエージでは、ブロムワレリル尿素は検出できない[4]。

一般に中毒の診断に画像検査を用いることは少ないが、ブロムワレリル尿素はX線に不透過のためX線検査が利用できる[4]。

出典

- ^ a b c d e 井上雄一 2009, pp. 657–658.

- ^ a b 藤井基之「かぜ薬の承認基準および地方委譲について」(pdf)『ファルマシア』第7巻第2号、1971年2月、157-159頁、NAID 110009914263。

- ^ a b “【薬食審】乱用防止へ販売数量制限‐一般薬配合7成分を指定”. 薬事日報. (2014年2月17日) 2015年9月29日閲覧。

- ^ a b c 嶋津岳士「急性中毒と画像診断」(pdf)『日本集中治療医学会雑誌』第13巻第2号、2006年、102-105頁、doi:10.3918/jsicm.13.102。

- ^ 鶴見(1993) p.56

- ^ 福永龍繁「監察医務院から見えてくる多剤併用」『精神科治療学』第27巻第1号、2012年1月、149-154頁。 抄録

- ^ 松本俊彦『よくわかるSMARPP―あなたにもできる薬物依存者支援』金剛出版、2016年、117頁。ISBN 9784772414746。

- ^ つげ義春「自殺未遂」『夜行』No.10 北冬書房 1981年

- ^ ドーモ・編集『過去問から学ぶ登録販売者試験対策問題集』薬事日報社、2009年、107頁。ISBN 978-4840810845。

- ^ 上村直樹・編集『医薬品情報学』化学同人、2009年、140頁。ISBN 978-4759812718。

- ^ 東禹彦「アリルイソプロピルアセチル尿素とブロモバレリル尿素で同一部位に固定薬疹を生じた1例」(pdf)『皮膚の科学』第13巻第6号、435-438頁、doi:10.11340/skinresearch.13.435、NAID 130005068497。

参考文献

- 井上雄一「睡眠薬」『睡眠学』朝倉書店、2009年2月、657-661頁。ISBN 978-4254300901。

- 鶴見済『完全自殺マニュアル』大田出版、1993年7月。ISBN 4-872-33126-5。

外部リンク

- 精神科薬広告図像集 第1室 1920-1949カルモチンの広告(1934年)がある。