「SACO最終報告」の版間の差分

Alain Parks (会話 | 投稿記録) m編集の要約なし |

|||

| (4人の利用者による、間の35版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Pathnav|日米安全保障協議委員会|沖縄に関する特別行動委員会|frame=2}} |

|||

{{条約|題名=SACO最終報告<br>SACO Final Report|画像=在沖米軍の施設・区域及び返還施設.png|画像サイズ=360px|画像キャプション=SACO最終報告と在沖米軍再編成に関わる基地の位置図|通称=SACO合意|起草=|署名=[[1996年]]|署名場所=日本|効力発生=平成8年12月2日|寄託者=|番号=|言語=英語 (日本語は仮訳)|内容=|関連=[[嘉手納以南の基地返還計画]]|ウィキソース=|リンク={{URL|http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2018/html/ns028000.html}}}}'''SACO最終報告''' (さこさいしゅうほうこく)。1995年9月の沖縄県での[[沖縄米兵少女暴行事件]]を契機に、日米両政府は沖縄県に押し付けられている過重な米軍基整負担の整理・縮小を検討するため[[沖縄に関する特別行動委員会]](Special Action Committee on Okinawa'''、SACO''')を設置し、1996年4月15日の中間報告を経て、12月2日、県内11施設、計約5000ヘクタールの返還計画を盛り込んだ最終報告をまとめた。これをSACO最終報告 (SACO Final Report) という<ref>{{Cite web|title=防衛省・自衛隊:SACO最終報告とは|url=https://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/saco/saco_final/index.html|website=www.mod.go.jp|accessdate=2021-03-02}}</ref>。 |

|||

{{条約 |

|||

|題名=SACO最終報告<br>SACO Final Report |

|||

|画像サイズ=360px |

|||

|通称=SACO合意 |

|||

|署名=[[1996年]] |

|||

|署名場所=日本 |

|||

|効力発生=平成8年12月2日 |

|||

|言語=英語{{efn|日本語は仮訳<ref name=":3" />}} |

|||

|内容=土地の返還・訓練及び運用の方法の調整・騒音軽減イニシアティヴの実施・地位協定の運用の改善<ref name=":3" /> |

|||

|関連=[[嘉手納以南の基地返還計画]] |

|||

|ウィキソース=SACO最終報告 (仮訳) |

|||

|リンク={{URL|https://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/96saco1.html}} |

|||

|long_name=沖縄に関する特別行動委員会の最終報告}} |

|||

'''SACO最終報告'''(さこさいしゅうほうこく、{{Lang-en|SACO Final Report}})とは、[[沖縄に関する特別行動委員会]]({{Lang-en|Special Action Committee on Okinawa}}、'''SACO''')が1996年12月2日に取りまとめた最終報告である<ref>{{Cite web|title=SACO最終報告とは|url=https://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/saco/saco_final/index.html|website=www.mod.go.jp|accessdate=2021-03-02|publisher=防衛省}}</ref>。沖縄県内の11施設・約5,002ヘクタールの返還計画のほか、一部訓練の移転や騒音軽減措置、[[日米地位協定]]の見直しなどが盛り込まれた<ref name=":10" />。 |

|||

{{TOC limit}} |

|||

== 概要 == |

|||

== 1996年12月2日 SACO最終報告 == |

|||

[[在日米軍]]の基地が集中する[[沖縄県]]では、1995年9月に発生した[[沖縄米兵少女暴行事件]]などを契機に県民総決起集会を始めとする反基地運動が活発化した<ref name=":10" /><ref>{{NHK放送史|id=D0009030269_00000|name=沖縄 米兵暴行事件に怒り爆発}}</ref>。同年11月、県と[[日本国政府]]の間に[[沖縄の米軍基地]]について協議する機関である「沖縄米軍基地問題協議会」が、日米両政府の高官レベルの協議機関としてSACOが、それぞれ設置された<ref name=":10" /><ref>{{Cite web|title=SACO設置などの経緯|url=https://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/saco/saco_final/keii.html|website=www.mod.go.jp|accessdate=2021-04-24|publisher=防衛省}}</ref>。SACOは在日米軍基地が集中する沖縄県における米軍施設及び区域を整理・統合・縮小するための方策をとりまとめ、[[日米合同委員会]]とともに綿密な協議を行い[[日米安全保障協議委員会]](SCC){{Efn|日本の外務大臣と防衛大臣、米国の国務長官と国防長官の計4名(2プラス2)により実施される<ref>{{kotobank|日米安全保障協議委員会}}</ref>。}}に対する勧告を作成した<ref name=":3" /><ref name=":10" />。 |

|||

これらの協議のプロセスは、まず SACO が沖縄県における米軍施設及び区域を整理、統合、縮小するための方策をとりまとめ、[[日米安全保障協議委員会]] (SCC) に対し勧告を作成するというものであった。SACOは[[日米合同委員会]]とともに綿密な協議を行い、12月2日に[[池田行彦]]大臣、[[久間章生]]長官、[[ウィリアム・J・ペリー|ウイリアム・ペリー]]国務長官及び[[ウォルター・モンデール|ウオルター・モンデール]]駐日大使が、SACO最終報告を承認した。その概要で報告書は「実施されれば、沖縄県の地域社会に対する米軍活動の影響を軽減することとなろう」と述べている<ref name=":3">{{Cite web|title=沖縄に関する特別行動委員会(SACO)最終報告(1996年12月2日)|url=https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/saco.html|website=www.mofa.go.jp|accessdate=2021-02-24}}</ref>。 |

|||

1996年4月15日のSACO中間報告を経て<ref>{{Cite web|title=SACO中間報告(仮訳)|url=https://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/saco/midterm.html|website=www.mod.go.jp|accessdate=2021-05-02|publisher=防衛省}}</ref>、同年12月2日のSCCにおいて、[[池田行彦]][[外務大臣 (日本)|外務大臣]]、[[久間章生]][[防衛庁長官]]、[[ウィリアム・J・ペリー|ウイリアム・ペリー]][[アメリカ合衆国国防長官|国防長官]]及び[[ウォルター・モンデール|ウオルター・モンデール]][[駐日アメリカ合衆国大使|駐日大使]]によってSACO最終報告が承認され、その中で「この最終報告に盛り込まれた計画及び措置は、実施されれば、沖縄県の地域社会に対する米軍活動の影響を軽減することとなろう」とされた<ref name=":3">{{Cite web|title=SACO最終報告(仮訳)|url=https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/saco.html|website=www.mofa.go.jp|accessdate=2021-02-24|publisher=外務省|date=1996-12-02}}</ref>。 |

|||

しかし、SACOから20年たっても道筋は見えず<ref>{{Cite web|title=【図解・行政】沖縄に関する特別行動委員会最終報告の実施状況(2016年12月):時事ドットコム|url=https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_pol_seisaku-anpoboei20161202j-07-w570|website=時事ドットコム|accessdate=2021-02-24|language=ja}}</ref>、四半世紀経ても混乱は収まらない。普天間飛行場移設問題は言うまでもなく、SACOは負担軽減どころか、沖縄における米軍施設の刷新と機能拡大につながっているのではないかという疑問の声も多い<ref>琉球新報[https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1250678.html 「【まとめ】SACO合意25年 「負担軽減」実態は機能拡大 基地は県内たらい回し」]2021年1月2日 08:00</ref><ref>{{Cite web|title=社説[SACO合意25年]負担軽減の実感程遠く {{!}} 社説|url=https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/687528|website=沖縄タイムス+プラス|accessdate=2021-02-24|language=ja}}</ref>。また、在日米軍関係経費のうち、SACO関係経費として計上される予算は近年増大している<ref>在日米軍関係経費(日本側負担の概念図)<平成20年度予算案>[https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty169_3gai.pdf PDF]</ref>。 |

|||

翌12月3日の閣議決定『沖縄に関する特別行動委員会の最終報告に盛り込まれた措置の実施の促進について』においては「法制面及び経費面を含め、政府全体として十分かつ適切な措置を講ずることとする」とされており、SACO関係経費は日本国政府の在日米軍関係経費の一部として予算計上されている{{efn|在日米軍駐留経費負担(いわゆる[[思いやり予算]])とは別枠。令和3年度予算は144億円<ref>{{Cite web|title=在日米軍駐留経費負担|url=https://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/us_keihi/index.html|website=www.mod.go.jp|accessdate=2021-04-27|publisher=防衛省|work=在日米軍に関する諸施策}}</ref>。}}<ref>{{Cite web|title=在日米軍関係経費の執行状況等について|url=https://report.jbaudit.go.jp/org/h29/ZUIJI4/2017-h29-Z4001-0.htm|website=report.jbaudit.go.jp|accessdate=2021-03-01|publisher=[[会計検査院]]|year=2008}}</ref><ref>{{Cite web|title=沖縄に関する特別行動委員会の最終報告に盛り込まれた措置の実施の促進について|url=https://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/saco/r961203a.html|website=www.mod.go.jp|accessdate=2021-04-24|publisher=防衛省|date=2006-12-03}}</ref>。なお、日米地位協定第4条<ref>{{Cite web|title=日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(日米地位協定)及び関連情報|url=https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/kyoutei/index.html|website=Ministry of Foreign Affairs of Japan|accessdate=2021-04-28|publisher=外務省|quote=第四条1 合衆国は、この協定の終了の際又はその前に日本国に施設及び区域を返還するに当たつて、当該施設及び区域をそれらが合衆国軍隊に提供された時の状態に回復し、又はその回復の代りに日本国に補償する義務を負わない。 |

|||

また2021年1月に普天間飛行場代替施設に関して陸自と米海兵隊の共同使用という極秘合意があったことが明らかになったが、玉城知事は「全く話は聞いていない」と語り、SACO最終報告の再点検が必要になる可能性があるとの認識を示した<ref>{{Cite web|title=沖縄知事「認められない」 陸自の辺野古常駐極秘合意|url=https://www.sankei.com/politics/news/210125/plt2101250014-n1.html|website=産経ニュース|date=2021-01-25|accessdate=2021-03-02|language=ja|first=SANKEI DIGITAL|last=INC}}</ref>。 |

|||

2 日本国は、この協定の終了の際又はその前における施設及び区域の返還の際、当該施設及び区域に加えられている改良又はそこに残される建物若しくはその他の工作物について、合衆国にいかなる補償をする義務も負わない。 |

|||

3 前記の規定は 合衆国政府が日本国政府との特別取極に基づいて行なう建設には適用しない 。}}</ref>で米軍は基地返還時の原状回復義務を負わないとされており、跡地の原状回復{{efn|汚染の有無を調べる土壌調査・ダイオキシン類やアスベストを含む廃棄物の処分・不発弾などの金属物の探査・米軍使用施設の解体等<ref>{{Cite web|title=沖縄の米軍返還地の原状回復 日本政府が129億円負担|url=https://mainichi.jp/articles/20181216/k00/00m/040/127000c|website=毎日新聞|accessdate=2021-05-02|date=2018-12-16}}</ref>}}は原則日本側が返還後に行っている{{efn|沖縄の本土復帰以降、米軍から返還された土地の建物の撤去や土壌調査等の原状回復費用は、累計で約148億8000万円相当とされる(2020年時点。法制度ができた後に返還された21事案に限る)<ref>{{Cite web|title=米軍返還跡地の原状回復費に148億8000万円|url=https://www.qab.co.jp/news/20200515125966.html|website=QAB NEWS Headline|accessdate=2021-04-29|publisher=琉球朝日放送|date=2020-05-15}}</ref>。}}<ref name=":2">{{Cite web|title=空包や銃弾が続々 沖縄・米軍訓練場跡地、ずさんな除去|url=https://www.asahi.com/articles/ASMDH6SMNMD6TPOB003.html|website=朝日新聞デジタル|accessdate=2021-04-24|date=2019-12-16}}</ref><ref>{{Cite web|title=旧米軍用地の原状回復に注がれた日本の129億円|url=https://webronza.asahi.com/politics/articles/2018111400003.html|website=論座(RONZA)|accessdate=2021-02-25|publisher=朝日新聞社|author=島袋夏子|date=2018-11-18}}</ref>。 |

|||

{{右|{{Go to top}}}} |

|||

== 内容 == |

|||

=== 返還11項目とその返還条件<!-- 「返還項目」って日本語としておかしくないですか? -->=== |

|||

{{Anchors|土地の返還TOPに戻る}} |

|||

以下、個別に11項目の返還合意を見ていく。[[ファイル:12._Marine_Corps_Air_Station_(MCAS)_Futenma_Airfield.png|サムネイル|180x180ピクセル|[[嘉手納以南の基地返還計画]]と約481haの[[普天間飛行場]]]] |

|||

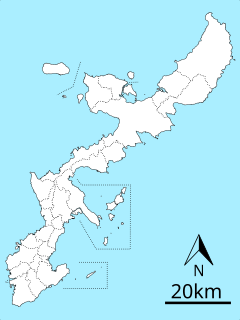

{{Location map+|沖縄本島|float=right|width=300|caption=[[ファイル:Orange pog.svg|8px]] 全部返還 [[ファイル:Blue pog.svg|8px]] 部分返還 [[ファイル:Green pog.svg|8px]] 共同使用解除|places= |

|||

{{Location map~|沖縄本島|background=#99999980|lat_deg=26.274275 |lon_deg=127.756494 |label=[[#1. 普天間飛行場|#1]] |mark=Orange pog.svg|position=bottom}} |

|||

{{Location map~|沖縄本島|background=#99999980|lat_deg=26.688973 |lon_deg=128.22916 |label=[[#2. 北部訓練場|#2]] |mark=Blue pog.svg|position=left}} |

|||

{{Location map~|沖縄本島|background=#99999980|lat_deg=26.724446 |lon_deg=128.273421 |label=[[#3. 安波訓練場|#3]] |mark=Green pog.svg|position=top}} |

|||

{{Location map~|沖縄本島|background=#99999980|lat_deg=26.459135 |lon_deg=127.945156 |label=[[#4. ギンバル訓練場|#4]] |mark=Orange pog.svg|position=right}} |

|||

{{Location map~|沖縄本島|background=#99999980|lat_deg=26.400667 |lon_deg=127.729833 |label=[[#5. 楚辺通信所|#5]] |mark=Orange pog.svg|position=left}} |

|||

{{Location map~|沖縄本島|background=#99999980|lat_deg=26.393564 |lon_deg=127.7467 |label=[[#6. 読谷補助飛行場|#6]] |mark=Orange pog.svg|position=right}} |

|||

{{Location map~|沖縄本島|background=#99999980|lat_deg=26.319615 |lon_deg=127.764981 |label=[[#7. キャンプ桑江|#7]]・[[#11. 住宅統合(キャンプ桑江及びキャンプ瑞慶覧)|11]] |mark=Blue pog.svg|position=top}} |

|||

{{Location map~|沖縄本島|background=#99999980|lat_deg=26.438789 |lon_deg=127.718536 |label=[[#8. 瀬名波通信施設|#8]] |mark=Orange pog.svg|position=top}} |

|||

{{Location map~|沖縄本島|background=#99999980|lat_deg=26.256456 |lon_deg=127.708027 |label=[[#9. 牧港補給地区|#9]] |mark=Blue pog.svg|position=left}} |

|||

{{Location map~|沖縄本島|background=#99999980|lat_deg=26.208333 |lon_deg=127.666667 |label=[[#10. 那覇港湾施設|#10]] |mark=Orange pog.svg|position=right}} |

|||

{{Location map~|沖縄本島|background=#99999980|lat_deg=26.301389 |lon_deg=127.779722 |label=[[#11. 住宅統合(キャンプ桑江及びキャンプ瑞慶覧)|#11]] |mark=Blue pog.svg|position=right}} |

|||

}} |

|||

== |

=== 土地の返還 === |

||

沖縄県における米軍の施設及び区域の総面積{{Efn|共同使用の施設及び区域を除く<ref name=":3" />。}}の約21パーセント(約5,002[[ヘクタール]])が返還されることが謳われた。対象は以下の11施設<ref name=":3" />。 |

|||

[[普天間飛行場|普天間基地]]の返還とその条件については別項目で扱う。[[普天間基地移設問題|普天間基地代替施設]]問題と[[辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票]]など、大きな議論の的となっている。 |

|||

* [[#1. 普天間飛行場]] |

|||

{{See|普天間基地移設問題}}{{See|嘉手納以南の基地返還計画}} |

|||

* [[#2. 北部訓練場]] |

|||

[[ファイル:北部訓練場_ヘリパット建設.png|サムネイル|190x190ピクセル|[[北部訓練場]]の返還と高江地区の周辺に建設された7のヘリパット位置]] |

|||

* [[#3. 安波訓練場]] |

|||

[[ファイル:北部訓練場旧ヘリパット_LZ-FBJ,_LZ-1A,_LZ-1,_LZ-2,_LZ-2A,_LZ-3,_LZ-21.png|サムネイル|旧ヘリパットの状況の一例。上から。上からLZ-1、LZ-1A、LZ-2、LZ-2A、LZ-3。]] |

|||

* [[#4. ギンバル訓練場]] |

|||

* [[#5. 楚辺通信所]] |

|||

* [[#6. 読谷補助飛行場]] |

|||

* [[#7. キャンプ桑江]] |

|||

* [[#8. 瀬名波通信施設]] |

|||

* [[#9. 牧港補給地区]] |

|||

* [[#10. 那覇港湾施設]] |

|||

* [[#11. 住宅統合(キャンプ桑江及びキャンプ瑞慶覧)]] |

|||

== |

==== 11施設の詳細 ==== |

||

===== 1. 普天間飛行場 ===== |

|||

返還区域 |

|||

{{Wikisource|普天間飛行場に関するSACO最終報告 (仮訳)}} |

|||

{{右| |

|||

{{Location map many| 沖縄本島#Japan |

|||

| width = |

|||

| float = right |

|||

|caption=[[ファイル:Orange pog.svg|8px]] 全部返還 [[ファイル:Yellow pog.svg|8px]] 代替施設等 |

|||

|border=#CCC |

|||

| label = 辺野古 |

|||

| pos = top |

|||

|mark=Yellow pog.svg |

|||

| lat_deg = 26.521467 |

|||

| lon_deg = 128.052635 |

|||

| label2 = 普天間 |

|||

| pos2 = bottom |

|||

|mark2=Orange pog.svg |

|||

| lat2_deg = 26.274275 |

|||

| lon2_deg = 127.756494 |

|||

| label3 = 岩国 |

|||

| pos3 = top |

|||

|mark3=Yellow pog.svg |

|||

| lat3_deg = 34.145 |

|||

| lon3_deg = 132.246944 |

|||

}} |

|||

}} |

|||

{{main|普天間飛行場|普天間基地移設問題}} |

|||

普天間飛行場の返還については附属文書『'''普天間飛行場に関するSACO最終報告'''({{Lang-en|The SACO Final Report |

|||

on Futenma Air Station}})』が出され、SACO最終報告の不可分の一部をなすものとされている<ref name=":3" /><ref name=":28">{{Cite web|title=普天間飛行場に関するSACO最終報告(仮訳)|url=https://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/saco/saco_final/hutenma.html|website=www.mod.go.jp|accessdate=2021-04-24|publisher=防衛省|date=1996-12-02}}</ref>。 |

|||

1996年9月のSACO現状報告では、普天間飛行場代替施設({{Lang-en|Futenma Replacement Facility}}、FRF<ref name=":29">{{Cite journal|last=博之|first=熊本|year=2016|title=政治が沖縄にもたらしたもの|url=https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsr/67/4/67_432/_article/-char/ja/|journal=社会学評論|volume=67|issue=4|pages=432–447|doi=10.4057/jsr.67.432}}</ref>)について、ヘリポートの嘉手納飛行場への集約、[[キャンプ・シュワブ]]におけるヘリポートの建設、海上施設の開発及び建設 の3案を検討するよう求められたが、SCCはその後「米軍の運用能力を維持するとともに、沖縄県民の安全及び生活の質にも配意するとの観点から、最善の選択」として海上施設案を追求するとのSACO勧告を承認した<ref name=":28" />。 |

|||

# 北部訓練場の過半 (約3,987ヘクタール)を返還 |

|||

# 特定の貯水池(約159ヘクタール)の返還 |

|||

{{Quote|(a)海上施設の建設を追求し、普天間飛行場のヘリコプター運用機能の殆どを吸収する。この施設の長さは約1,500メートルとし、計器飛行への対応能力を備えた滑走路(長さ約1,300メートル)、航空機の運用のための直接支援、並びに司令部、整備、後方支援、厚生機能及び基地業務支援等の間接支援基盤を含む普天間飛行場における飛行活動の大半を支援するものとする。海上施設は、ヘリコプターに係る部隊・装備等の駐留を支援するよう設計され、短距離で離発着できる航空機の運用をも支援する能力を有する。 |

|||

返還条件 |

|||

(b)[[岩国飛行場]]に12機のKC-130航空機{{efn|空中給油機タイプの[[C-130 (航空機)|C-130]]型機。岩国飛行場への移駐は、2014年8月26日に完了した([[#騒音軽減イニシアティヴの実施]]を参照。)<ref>{{Cite web|title=装備品 KC-130H|航空支援集団|url=https://www.mod.go.jp/asdf/asc/equipment/kc/KC-130H/index.html|website=www.mod.go.jp|accessdate=2021-05-02|publisher=防衛省}}</ref><ref>{{Cite web|title=空中給油機(KC-130)の岩国飛行場への移駐|url=https://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/saco/iwakuni_ichu.html|website=www.mod.go.jp|accessdate=2021-05-02|publisher=防衛省}}</ref>。}}を移駐する。これらの航空機及びその任務の支援のための関連基盤を確保すべく、同飛行場に追加施設を建設する。 |

|||

# [[北部訓練場]]の残余の部分から海への出入を確保するため、1997年度末までを目途に、宇嘉川河口沖の新たな土地 (約38ha) と新たな水域 (約121ha) を米軍側に提供 |

|||

# 返還予定地にあるヘリパットの代替施設となる新規ヘリパットを建設し米軍に提供 |

|||

(c)現在の普天間飛行場における航空機、整備及び後方支援に係る活動であって、海上施設又は岩国飛行場に移転されないものを支援するための施設については、嘉手納飛行場において追加的に整備を行う。 |

|||

返還予定: 2002年度末 |

|||

(d)危機の際に必要となる可能性のある代替施設の緊急時における使用について研究を行う。この研究は、普天間飛行場から海上施設への機能移転により、現有の運用上の柔軟性が低下することから必要となるものである。 |

|||

返還 |

|||

(e)今後5乃至7年以内に、十分な代替施設が完成し運用可能になった後、普天間飛行場を返還する。|4=普天間飛行場に関するSACO最終報告<ref name=":28" />|3=SCCの決定}} |

|||

* 2016年12月22日に返還される |

|||

* 2017年12月25日に地権者に引き渡された。県内の米軍専用施設面積の約2割が返還され、近年で最大の返還地となった<ref>{{Cite web|title=防衛省・自衛隊|平成30年版防衛白書|4 沖縄における在日米軍の駐留|url=http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2018/html/n24304000.html|website=www.clearing.mod.go.jp|accessdate=2021-02-25}}</ref>。 |

|||

'''沿革''' |

|||

論点 |

|||

* 1996年12月2日:普天間飛行場に関するSACO最終報告で、「今後5乃至7年以内に、十分な代替施設が完成し運用可能になった後」返還するとされる<ref name=":3" />。 |

|||

* 1997年 |

|||

** 12月21日:名護市民投票が実施され、条件付きを含む反対票が条件付き賛成を僅差で上回る{{efn|賛成 約45%:反対 約53%<ref name=":30"/>。}}<ref name=":29" /><ref name=":30">{{Cite web|title=【アーカイブ】沖縄の決断 証言・大田昌秀前知事:5(検証)|url=https://www.asahi.com/articles/ASK5Z61KJK5ZUEHF01W.html|website=朝日新聞デジタル|accessdate=2021-05-24|date=2017-01-01}}</ref><ref name=":31">{{Cite web|title=移設問題の動向(年表)|url=http://www.city.nago.okinawa.jp/kurashi/2018071900226/|website=www.city.nago.okinawa.jp|accessdate=2021-05-26|publisher=名護市役所}}</ref>。 |

|||

** 12月24日:[[比嘉鉄也]]名護市長がFRF受け入れを表明し辞職<ref name=":29" />。 |

|||

* 1999年 |

|||

** 11月22日:[[稲嶺惠一]]沖縄県知事{{Efn|海上ヘリポート建設の受け入れを拒否を表明していた現職の[[大田昌秀]]を下して、1998年11月15日に当選<ref name=":31" />。}}がFRF建設地を辺野古沿岸域と発表<ref name=":29" /><ref name=":30" /><ref name=":31" />。 |

|||

** 12月27日:[[岸本建男]]名護市長{{efn|比嘉の後継候補として、1998年2月8日当選<ref name=":31" />。}}が条件{{Efn|安全性の確保、自然環境への配慮、既存の米軍施設等の改善、日米地位協定の改善及び当該施設の使用期限、基地使用協定、基地の整理・縮小、持続的発展の確保<ref name=":31" />。}}付きでFRF受け入れを表明<ref name=":29" /><ref name=":31" />。 |

|||

** 12月27日:日本国政府が『普天間飛行場の移設に係る政府方針』を閣議決定<ref name=":31" /><ref>{{Cite web|title=「普天間飛行場の移設に係る政府方針」について : 沖縄政策|url=https://www8.cao.go.jp/okinawa/7/721.html|website=www8.cao.go.jp|accessdate=2021-05-26|publisher=内閣府}}</ref>。 |

|||

* 2002年7月29日:[[尾身幸次]][[内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策担当)|沖縄・北方担当相]]、[[中谷元]]防衛庁長官、[[川口順子]]外相、稲嶺知事、岸本市長が『普天間飛行場代替施設の使用協定に係る基本合意書』に合意<ref name=":31" />。 |

|||

* 2003年11月16日:[[ドナルド・ラムズフェルド]]国防長官が普天間飛行場を視察し、危険性を指摘<ref name=":31" />。 |

|||

*2004年8月13日:[[沖国大米軍ヘリ墜落事件]]<ref name=":31" />。 |

|||

* 2005年 |

|||

**10月29日:SCCにて『日米同盟:未来のための変革と再編({{Lang-en|U.S.-Japan Alliance:Transformation and Realignment for the Future}})』が合意され、「柔軟な危機対応のための地域における米海兵隊の再編」の中で普天間飛行場移設の加速・SACO最終報告の着実な実施が勧告される<ref name=":31" /><ref>{{Cite web|title=日米同盟:未来のための変革と再編(仮訳)|url=https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/henkaku_saihen.html|website=www.mofa.go.jp|accessdate=2021-06-07|publisher=外務省|date=2005-10-29}}</ref>。 |

|||

**11月11日:『平成17年10月29日に実施された日米安全保障協議委員会において承認された事項に関する当面の政府の取り組みについて』閣議決定<ref name=":31" />。 |

|||

* 2006年 |

|||

**2月4日:FRF沿岸案について、退任間際の岸本名護市長が受け入れ拒否のコメント<ref name=":31" />。 |

|||

**4月7日:現行計画『普天間飛行場代替施設の建設に係る基本合意書』に、[[額賀福志郎]]防衛庁長官と[[島袋吉和]]名護市長{{Efn|同年2月8日就任<ref name=":31" />。}}が合意<ref name=":31" /><ref>{{Cite web|url=https://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/saihen/sintyoku.html|title=基本合意書|accessdate=2021-06-08|publisher=防衛省|work=米軍再編の主な進捗状況}}</ref>。 |

|||

*2009年 |

|||

**7月19日:[[民主党 (日本 1998-2016)|民主党]]の[[鳩山由紀夫]]代表が、FRFについて「最低でも県外の方向で積極的に行動したい」と発言<ref name=":32">{{Cite web|title=7月19日、普天間移設で鳩山氏「最低でも県外」|url=https://www.nikkei.com/article/DGKKZO47468610Y9A710C1EAC000/|website=日本経済新聞|date=2019-07-18|accessdate=2021-06-10}}</ref>。 |

|||

**9月16日:[[鳩山由紀夫内閣]]発足。その後、辺野古への移設は事実上白紙となり、嘉手納基地や鹿児島県・[[徳之島]]などへの移設が模索されるも、米国や地元の理解が得られず混迷<ref name=":32" />。 |

|||

*2010年 |

|||

**5月4日:沖縄を訪問した鳩山首相が、FRFの県内回帰を表明<ref name=":31" /><ref name=":32" />。 |

|||

**5月28日:同日の日米共同声明を確認し、普天間飛行場移設先を名護市辺野古周辺にするとした政府方針を閣議決定。閣議決定への署名を拒んだ[[福島瑞穂]][[社会民主党 (日本 1996-)|社会民主党]]党首が[[内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全担当)|消費者担当相]]を罷免される<ref name=":32" /><ref>{{Cite web|title=普天間問題 辺野古移設を閣議決定 反対の福島氏を罷免 - 2010鳩山政権|url=http://www.asahi.com/seikenkotai2009/TKY201005280395.html|website=www.asahi.com|accessdate=2021-06-10|publisher=朝日新聞社}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11236451/www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/h22-dex.html|title=平成22年5月28日に日米安全保障協議委員会において承認された事項に関する当面の政府の取組について|accessdate=2021-06-11|publisher=国立国会図書館|work=主な報告書・答申等}}</ref>。 |

|||

* 2017年7月31日:東側沿いの土地約4ヘクタールが返還<ref name=":23">{{Cite web|title=沖縄県における米軍施設・区域の整理等|url=https://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/us_sisetsu/okinawa.html|website=www.mod.go.jp|accessdate=2021-05-02|publisher=防衛省}}</ref>。 |

|||

* 2019年2月24日:[[辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票]]実施。反対多数{{efn|賛成 約19%:反対 約72%:どちらでもない 約9%<ref name=":14" />。}}<ref name=":14" />。 |

|||

{{Indent|{{small|[[#土地の返還TOPに戻る]]}}}} |

|||

===== 2. 北部訓練場 ===== |

|||

* '''高江ヘリパット建設:''' 該当する7の旧ヘリパットの代替施設として計画された6の新ヘリパットは高江の集落を囲むようにして配置されていた。旧ヘリパットのなかには遊休化し久しく整備されていないものも多かったが、新規に建設されるヘリパットは[[V-22 (航空機)|オスプレイ]]対応のもので、県道からわずか150メートル、一番近い民家まで約500メートルしか離れていないというものであった<ref>琉球新報[https://ryukyushimpo.jp/style/article/entry-329383.html 「子連れで辺野古、高江に行ってみた!」]2016年08月05日 </ref>。高江住民の生活が著しく脅かされるため、大きな議論をひきおこした<ref>{{Cite web|title=[「争点」の足元で](6)夜も爆音 生活脅かす/米軍基地問題/憤る高江 伊江島も負担増 {{!}} 沖縄タイムス紙面掲載記事|url=https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/448722|website=沖縄タイムス+プラス|accessdate=2021-03-01|language=ja}}</ref>。 |

|||

{{Location map+|沖縄本島|float=right|width=|caption=[[ファイル:Blue pog.svg|8px]] 部分返還 [[ファイル:Yellow pog.svg|8px]] 代替施設等|places= |

|||

{{Location map~|沖縄本島|lat_deg=26.688973 |lon_deg=128.22916 |label=北部訓練場 |mark=Blue pog.svg|position=bottom}} |

|||

{{Location map~|沖縄本島|lat_deg=26.697222 |lon_deg=128.288056 |label=提供水域|mark=Yellow pog.svg|position=top}} |

|||

}} |

|||

{{main|北部訓練場}} |

|||

# [[北部訓練場#2007年~ 高江ヘリパッド建設問題|''高江ヘリパット建設問題'']] |

|||

'''対象区域''' |

|||

* 沖縄県最大の米軍区域・施設である<ref>{{Cite web|title=米軍北部訓練場、12月22日に返還 沖縄知事は環境調査要請|url=https://www.nikkei.com/article/DGXLASFS21H7S_R21C16A1PP8000/|website=日本経済新聞|date=2016-11-21|accessdate=2021-04-29}}</ref>、北部訓練場の過半 (約3,987ヘクタール)を返還<ref name=":3" /><ref name=":9">{{Cite web|title=北部訓練場(施設番号:FAC6001)|url=https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seisaku/karte.html|website=www.pref.okinawa.lg.jp|accessdate=2021-04-27|publisher=沖縄県|work=米軍基地環境カルテ|year=2017}}</ref>。 |

|||

* 特定の貯水池(約159ヘクタール)についての共同使用を解除{{efn|ダムの貯水池を使用した訓練 (浮橋の建設、 水陸両用車による訓練、 救助訓練等) については、水質汚染に対する県民の感情などから沖縄県が中止を要請しており、 米軍も1988年以降は訓練を中止していた<ref name=":1" />。}}<ref name=":3" /><ref name=":9" />。 |

|||

'''条件''' |

|||

* '''返還地の原状回復問題:''' 返還された北部訓練場の汚染除去において、返還にあたって過去にダム水系の周辺で墜落した4件のヘリの位置情報などに関して米軍側から沖縄情報局に情報の提供はなく、防衛局は膨大な労力でその場所を特定しなければならなかった。また防衛局の一年間のクリーンアップ状況に疑問の声が多く寄せられている<ref>{{Cite web|title=米軍北部訓練場の返還跡地の支障除去等に関する質問主意書:質問本文:参議院|url=https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/196/syuh/s196007.htm|website=www.sangiin.go.jp|accessdate=2021-03-01}}</ref><ref>{{Cite web|title=米軍の騒音・廃棄物…「高江の今」動画で発信 ヘリパッド完成4年「テレビも聞こえぬ」(琉球新報)|url=https://news.yahoo.co.jp/articles/4b87ac1636936f1bdc366f892a72397c60ff566c|website=Yahoo!ニュース|accessdate=2021-03-01|language=ja}}</ref>。 |

|||

* 北部訓練場から海への出入のための土地(約38ヘクタール)及び水域(約121ヘクタール)を新たに米軍へ提供(1997年度末までを目処){{efn|近隣の海岸は険しい崖と岩場が続くため、宇嘉川河口付近とそれに隣接する区域は上陸訓練や物資搬入のため米軍が使用を要望する区域であり<ref>{{Cite web|title=北部訓練場の返還が過重な基地負担の軽減に繋がるとの政府説明の欺瞞に関する質問主意書|url=https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a192128.htm|website=www.shugiin.go.jp|accessdate=2021-03-02|publisher=衆議院|author=仲里利信|authorlink=仲里利信|date=2016-11-09}}</ref>、この新しい地所の提供は、米軍に北部訓練場でのより集中的な上陸訓練や補給経路の確保を可能にさせた<ref>{{Cite web|title=偽りの負担軽減(上)SACOは整備・更新|url=https://www.nd-initiative.org/contents/3763/|website=New Diplomacy Initiative(新外交イニシアティブ)|accessdate=2021-03-01|publisher=[[新外交イニシアティブ]]|author=島村海利}}</ref>。}}<ref name=":3" /><ref name=":4">{{Cite web|title=第8章【基地の概要】第1節【米軍の施設別状況】1海兵隊 北部訓練場|url=https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kichitai/2018okinawanobeigunkichi.html|website=www.pref.okinawa.jp|accessdate=2021-04-24|publisher=沖縄県|work=沖縄の米軍基地(平成30年12月)|year=2008}}</ref><ref name=":8">{{Cite web|title=管内 在日アメリカ合衆国軍海上訓練区域一覧表|url=https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN11/anzen/Us97/US97.html|website=www1.kaiho.mlit.go.jp|accessdate=2021-04-27|publisher=海上保安庁}}</ref><ref>{{Cite web|title=沖縄北部訓練場 上陸訓練が5倍化/「返還」引き換えの追加提供で|url=https://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-12-21/2016122101_03_1.html|website=www.jcp.or.jp|accessdate=2021-04-24|publisher=しんぶん赤旗}}</ref>。 |

|||

* '''世界自然遺産登録問題:''' 地元は[[やんばる国立公園]]の[[自然遺産 (世界遺産)|世界自然遺産]]登録の早期実現を求めているが、残留汚染問題やMC130Jやオスプレイなどの低空飛行訓練などが大きな弊害となっている<ref>{{Cite web|title=やんばるの森、世界自然遺産「登録延期」の背景/ 米軍基地の存在から目をそらして自然保護を考えることはできない|url=https://www.huffingtonpost.jp/shinrinbunka/okinawa-20180822_a_23506033/|website=ハフポスト|date=2018-08-22|accessdate=2021-03-01|language=ja}}</ref><ref>{{Cite web|title=やんばる世界遺産登録が問う「日米政府の矛盾」 - 桜井国俊|論座 - 朝日新聞社の言論サイト|url=https://webronza.asahi.com/science/articles/2017092700004.html|website=論座(RONZA)|accessdate=2021-03-01|language=ja|first=The Asahi Shimbun|last=Company}}</ref>。 |

|||

*ヘリコプター着陸帯([[ヘリパッド]])を、返還される区域から北部訓練場の残余の部分に移設<ref name=":3" /><ref name=":4" />。 |

|||

* '''防衛局の報告書:''' 2017年[[沖縄防衛局]]の調査報告によると、米軍が新規代替施設を求めた返還地の旧ヘリパット7施設は朝鮮戦争やベトナム戦争時代に作られたもので、その多くが遊休化し草木や樹木などで覆われ、LZ2などはヘリパット中央部分に松の木が生えていたことなどが確認された<ref name=":2">沖縄防衛局「北部訓練場(28)過半返還に伴う支障除去措置に係る資料等調査報告書」[https://www.mod.go.jp/rdb/okinawa/07oshirase/kanri/kanri-info/291228hokubu28chosahoukokusho/291228hokubu28chosahoukokusho.pdf PDF] (平成29年12月)</ref>。つまり半世紀も前の旧施設を日本の[[在日米軍関係経費]] (SACO関係費該当) で新設したことになる<ref>{{Cite web|title=1 検査の背景 {{!}} 在日米軍関係経費の執行状況等について {{!}} 随時報告 {{!}} 会計検査院|url=https://report.jbaudit.go.jp/org/h29/ZUIJI4/2017-h29-Z4001-0.htm|website=report.jbaudit.go.jp|accessdate=2021-03-01|publisher=SACO関連費用について}}</ref>。 |

|||

* 米海兵隊はその施設戦略の報告で、「およそ51%の'''使用不可な北部訓練場''' '''(NTA) が日本政府に返還され'''、'''完全に効率的な使用を可能にさせる利用可能な訓練用地が開発'''されることになる」と説明し<ref>Marine Corps, [https://www.mcipac.marines.mil/portals/28/documents/cgsguidance/mcipac_cg_strat_2025.pdf Strategic Vision 2025], p. 25.</ref>、また2018年8月に離任したニコルソン四軍調整官も、「必要ない土地を返した」「土壌調査はされるべきだと思う」と語った<ref>{{Cite web|title=ニコルソン四軍調整官「使っていない土地を返した」|url=https://www.qab.co.jp/news/20180608103144.html|website=QAB NEWS Headline|accessdate=2021-03-01|language=ja|first=琉球朝日放送|last=報道制作局}}</ref>。 |

|||

{{See|北部訓練場}} |

|||

[[ファイル:SACO_Locations.png|サムネイル|298x298ピクセル|SACOに該当する米軍基地の位置]] |

|||

'''沿革''' |

|||

== 3. 安波訓練場 == |

|||

* 1996年12月2日:SACO最終報告で、共同使用解除の目処が2002年度末までとされる<ref name=":3" />。 |

|||

返還条件 |

|||

* 1998年12月17日:返還の条件とされていた、宇嘉川河口の土地(381,845㎡)と水域(約121ヘクタール)を追加提供<ref name=":9" />。 |

|||

* 2002年6月:日本国政府が[[環境影響評価条例]]に準拠した[[環境影響評価]]の手続きを開始{{efn|「継続環境評価検討書」が6月22日から7月22日までの間、閲覧に供された<ref name=":10" />。}}<ref name=":10" />。 |

|||

* 2007年10月31日:道路用地として、約9ヘクタールが返還<ref name=":9" />。 |

|||

* 2016年12月22日:'''SACO最終報告の対象区域が返還'''される。沖縄県内の米軍専用施設面積の約2割に相当し、[[沖縄返還|沖縄の本土復帰]]後の返還としては最大規模となった<ref name=":5">{{Cite web|title=北部訓練場の過半の返還・引渡しについて|url=https://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/saco/hokubu_henkan.html|website=www.mod.go.jp|accessdate=2021-04-24|publisher=防衛省}}</ref><ref name=":9" /><ref name=":4" />。 |

|||

* 2017年12月25日:土壌汚染調査や廃棄物処分などの支障除去措置を実施のうえで、日本国政府から地権者に対し跡地が引き渡される{{efn|引き渡し式には地元村長らが出席したものの、普天間飛行場の辺野古移設に反対する[[翁長雄志]]沖縄県知事は欠席した<ref>{{Cite web|title=米軍返還地、地権者に引き渡し 沖縄、防衛相「負担軽減に努力」|url=https://www.nishinippon.co.jp/item/o/382581/|website=西日本新聞ニュース|accessdate=2021-04-24|date=2017-12-25}}</ref>。}}{{efn|米海兵隊は施設戦略の報告で「およそ51%の使用不可な北部訓練場(NTA) が日本政府に返還され、完全に効率的な使用を可能にさせる利用可能な訓練用地が開発されることになる」とし<ref>{{Cite web|url=https://www.mcipac.marines.mil/portals/28/documents/cgsguidance/mcipac_cg_strat_2025.pdf|title=2025 STRATEGIC VISION|accessdate=2021-04-24|publisher=海兵隊太平洋基地(MCIPAC)|quote=While approximately 51% of the unusable Northern Training Area (NTA) will be returned to GOJ, additional available training acreage will be developed where possible, making full use of MCIPAC’s finite land acreage.|language=en|page=25}}</ref>、[[ローレンス・ニコルソン]]四軍調整官も2018年6月の記者会見で北部訓練場について「使わない大きな部分の土地があることがわかったということだ。もう必要ない土地だということだ」と述べ、返還地の過去の使用状況が不透明で日本政府がその土壌調査をすべきかとの問いに対しては「正確な答えは持ち合わせていないが、土壌調査はされるべきだと思う」と回答している(ニコルソンは同年8月に離任)<ref>{{Cite web|title=ニコルソン四軍調整官「使っていない土地を返した」|url=https://www.qab.co.jp/news/20180608103144.html|website=QAB NEWS Headline|accessdate=2021-03-01|publisher=琉球朝日放送}}</ref>。}}<ref name=":2" /><ref>{{Cite web|title=4 沖縄における在日米軍の駐留|url=http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2018/html/n24304000.html|website=www.clearing.mod.go.jp|accessdate=2021-02-25|publisher=防衛省|work=平成30年版防衛白書}}</ref><ref>{{Cite web|title=北部訓練場(28)過半返還に伴う支障除去措置に係る資料等調査 調査報告書に係るお知らせ|url=https://www.mod.go.jp/rdb/okinawa/07oshirase/kanri/291228hokubukunrenjyo28chosahoukokusho.html|website=www.mod.go.jp|accessdate=2021-04-24|publisher=沖縄防衛局管理部}}</ref>。 |

|||

'''課題''' |

|||

# [[北部訓練場]]から海へのアクセスを確保するため、1997年度末までを目途に新たな土地 (約38ha) と新たな宇嘉川河口付近の水域 (約121ha) を米軍側に提供する。 |

|||

* '''[[高江ヘリパッド問題]]''':旧ヘリパッド7個の代替施設として{{efn|[[沖縄防衛局]]による返還に伴う支障除去措置に係る資料等調査(2017年)によると、米軍が新規代替施設を求めた返還地の旧ヘリパット7施設は概ね60年代前後に作られたものとみられ、その多くが草木や樹木などで覆われていることから<ref name=":28" />、遊休化していたことが伺える。}}、[[V-22 (航空機)|V-22]](オスプレイ)対応の新ヘリパッド6個が計画され{{efn|日米合同委員会において、当初旧ヘリパッドと同数を建設することとなっていたが、1つ減じた6箇所の建設で合意された<ref name=":4" />。}}、北部訓練場に隣接する東村高江の集落の周辺に配置されることとなった{{efn|最も近い県道・民家からの距離は、それぞれ約150メートル・約500メートル<!-- 他の軍民施設での運用や転移表面などを考慮すると、極端に至近とまでは言い難いのではないか。少なくとも、他施設との比較がないのであれば、データの記載のみに留めるべきであろう。 --><ref>{{Cite web|title=子連れで辺野古、高江に行ってみた!|url=https://ryukyushimpo.jp/style/article/entry-329383.html|website=琉球新報Style|accessdate=2021-04-24|author=玉城江梨子|date=2016-08-05}}</ref>。}}。新ヘリパッドの運用による高江住民の生活への影響が懸念されるとともに、活動家らによる抗議活動や私的検問なども行われた<ref>{{Cite web|title=伐採進む高江の森 沖縄ヘリパッド移設|url=https://www.asahi.com/articles/ASJ9S5HXPJ9STIPE012.html|website=朝日新聞デジタル|accessdate=2021-04-24|date=2016-09-24}}</ref><ref>{{Cite web|title=[「争点」の足元で](6)夜も爆音 生活脅かす/米軍基地問題/憤る高江 伊江島も負担増|url=https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/448722|website=沖縄タイムス+プラス|accessdate=2021-03-01|date=2019-07-21}}</ref><ref>{{Cite web|title=活動家はどこへ消えた? 北部訓練場返還から1年半 「ヘリうるさいが、静寂戻った」|url=https://www.sankei.com/politics/news/180621/plt1806210024-n1.html|website=産経ニュース|date=2018-06-21|accessdate=2021-04-24}}</ref><ref>{{Cite web|title=【マッド三枝が行く!!】沖縄編(上)「ボディーガード」もつけずに、沖縄左派の高江の拠点へ そこで会った活動家は意外なことを口走った (13/16)|url=https://www.sankei.com/premium/news/170402/prm1704020022-n13.html|website=産経ニュース|publisher=[[産業経済新聞社|産経デジタル]]|date=2017-04-02|accessdate=2020-03-04}}</ref>。 |

|||

* '''返還地の原状回復問題''':跡地は返還後に日本国政府による支障除去措置が実施されたものの、地権者への引き渡し後も米軍由来と見られる廃棄物の検出が報告されている<ref name=":2" /><ref>{{Cite web|title=米軍北部訓練場の返還跡地の支障除去等に関する質問主意書:参議院|url=https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/196/meisai/m196007.htm|website=www.sangiin.go.jp|accessdate=2021-04-24|publisher=参議院|date=2018-01-31}}</ref><ref>{{Cite web|title=米軍の騒音・廃棄物…「高江の今」動画で発信 ヘリパッド完成4年「テレビも聞こえぬ」|url=https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1245612.html|website=琉球新報DIGITAL|accessdate=2021-04-24|date=2020-12-22}}</ref>。 |

|||

* '''世界自然遺産登録問題''':返還地に隣接していた[[やんばる国立公園]]は、[[奄美・琉球]]{{efn|2017年推薦での名称は、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」<ref>{{Cite web|title=「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界自然遺産推薦に係る推薦書(正式版)のユネスコへの提出について|url=http://www.env.go.jp/press/103491.html|website=www.env.go.jp|accessdate=2021-05-21|publisher=環境省|date=2017-01-20}}</ref>}}の一部として[[自然遺産 (世界遺産)|世界自然遺産]]登録の推薦区域とされていた。しかし、2008年に[[国際自然保護連合]](IUCN)は「資産の分断等において、生態学的な持続可能性に重大な懸念がある」ことなどを理由に記載延期が適当とし、沖縄島の北部訓練場返還地を推薦地に統合する等の調整を必要に応じて行うことを勧告した<ref>{{Cite web|title=環境省_奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島の世界遺産一覧表への記載推薦に関する国際自然保護連合(IUCN)の評価結果及び勧告について(第二報)|url=https://www.env.go.jp/press/105463.html|website=www.env.go.jp|accessdate=2021-04-24|publisher=環境省|date=2008-05-04}}</ref>。地元の[[東村]]及び[[国頭村]]は、国立公園の指定や世界自然遺産への登録による返還跡地の有効活用を目指すとして、北部訓練場の早期返還を要望し<ref name=":5" />、返還後の2018年6月29日に返還地を含む約3,700ヘクタールがやんばる国立公園区域に編入された<ref name=":26" />。国内法に基づく規制の及ばない訓練場が遺産推薦区域に隣り合う状態が続いていることへの懸念の声もあったものの、[[環境省]]の担当者は現地調査の感触を「IUCN側は隣接する返還地の取り扱いに関心が高かった。将来的な保護担保措置が具体的になったのは登録の後押しになる」とした<ref name=":26">{{Cite web|title=沖縄)やんばる国立公園、拡張へ 3700ha編入案|url=https://www.asahi.com/articles/ASL2W638XL2WUEHF00H.html|website=朝日新聞デジタル|accessdate=2021-04-25|date=2018-02-28}}</ref>。2021年、第44回世界遺産委員会拡大会合において、「[[奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島]]」の世界遺産一覧表への記載が決定。世界自然遺産登録の悲願は成就した<ref>{{Cite web|title=「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界遺産一覧表への記載決定について(第二報):林野庁|url=https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/sin_riyou/210726_27.html|website=www.rinya.maff.go.jp|accessdate=2021-07-30|date=2021-07-26|author=林野庁}}</ref><ref>{{Cite web|title=世界自然遺産に登録 奄美大島と徳之島 沖縄本島北部など|url=https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210726/k10013161531000.html|website=NHKニュース|accessdate=2021-07-30|publisher=日本放送協会|date=2021-07-26}}</ref>。 |

|||

{{Indent|{{small|[[#土地の返還TOPに戻る]]}}}} |

|||

===== 3. 安波訓練場 ===== |

|||

返還区域 |

|||

{{Location map+|沖縄本島|float=right|width=|caption=[[ファイル:Green pog.svg|8px]] 共同使用解除 [[ファイル:Yellow pog.svg|8px]] 代替施設等|places= |

|||

{{Location map~|沖縄本島|lat_deg=26.697222 |lon_deg=128.288056 |label=提供水域|mark=Yellow pog.svg|position=bottom}} |

|||

{{Location map~|沖縄本島|lat_deg=26.724446 |lon_deg=128.273421 |label=安波訓練場 |mark=Green pog.svg|position=top}} |

|||

}} |

|||

{{main|安波訓練場}} |

|||

'''対象区域''' |

|||

* 安波訓練場の全域 (約480ヘクタール) の共同使用を解除<ref name=":3" />。 |

|||

* 水域 (約7,895ヘクタール) の共同使用を解除<ref name=":3" /> |

|||

'''条件''' |

|||

# 安波訓練場の全域 (約480ha) の返還 |

|||

* 北部訓練場から海への出入のための土地及び水域の提供([[#2. 北部訓練場]]を参照)<ref name=":3" />。 |

|||

# 水域 (約7,895ha) の返還 |

|||

'''沿革''' |

|||

[[ファイル:11管区_在日米軍_訓練水域区域_2.png|サムネイル|新たにやんばるの宇嘉川河口付近が米軍に提供された。]] |

|||

* 1996年12月2日:SACO最終報告で、共同使用解除の目処が1997年度末までとされる<ref name=":3" />。 |

|||

返還予定: 1997年度末 |

|||

*1998年 |

|||

**11月19日:米合同委員会において、安波訓練場の返還条件として、土地及び水域の追加提供を合意<ref name=":4"/>。 |

|||

**12月17日:返還の条件とされていた、宇嘉川河口の土地(381,845㎡)と水域(約121ヘクタール)を追加提供<ref name=":9" />。 |

|||

**12月22日:'''全部返還'''<ref>{{Cite web|title=安波訓練場(施設番号:FAC6102)|url=https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seisaku/karte.html|website=www.pref.okinawa.lg.jp|accessdate=2021-04-27|publisher=沖縄県|work=米軍基地環境カルテ|year=2017}}</ref>。 |

|||

{{Indent|{{small|[[#土地の返還TOPに戻る]]}}}} |

|||

===== 4. ギンバル訓練場 ===== |

|||

返還: 1998年12月22日 |

|||

{{Location map+|沖縄本島|float=right|width=|caption=[[ファイル:Orange pog.svg|8px]] 全部返還 [[ファイル:Yellow pog.svg|8px]] 代替施設等|places= |

|||

{{Location map~|沖縄本島|lat_deg=26.459135 |lon_deg=127.945156 |label=ギンバル |mark=Orange pog.svg|position=top}} |

|||

{{Location map~|沖縄本島|lat_deg=26.441356 |lon_deg=127.945820 |label=ブルー・ビーチ |mark=Yellow pog.svg|position=bottom}} |

|||

{{Location map~|沖縄本島|lat_deg=26.455646 |lon_deg=127.905486 |label=ハンセン |mark=Yellow pog.svg|position=left}} |

|||

}} |

|||

{{main|ギンバル訓練場}} |

|||

'''対象区域''' |

|||

* ギンバル訓練場全域(約60ヘクタール)が返還<ref name=":3" /><ref name=":11">{{Cite web|title=ギンバル訓練場(施設番号:FAC6017)|url=https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seisaku/karte.html|website=www.pref.okinawa.lg.jp|accessdate=2021-04-25|publisher=沖縄県|work=米軍基地環境カルテ|year=2017}}</ref> |

|||

'''条件''' |

|||

論点: 近隣の海岸は険しい崖と岩場が続くため、宇嘉川河口付近とそれに隣接する区域は上陸訓練や物資搬入のため米軍が使用を要望する区域であり<ref>{{Cite web|title=北部訓練場の返還が過重な基地負担の軽減に繋がるとの政府説明の欺瞞に関する質問主意書|url=http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a192128.htm|website=www.shugiin.go.jp|accessdate=2021-03-02}}</ref>、この新しい地所の提供は、米軍に北部訓練場でのより集中的な上陸訓練や補給経路の確保を可能にさせた<ref>{{Cite web|title=偽りの負担軽減(上)SACOは整備・更新 島村海利|コンテンツ|url=https://www.nd-initiative.org/contents/3763/|website=New Diplomacy Initiative(新外交イニシアティブ)|accessdate=2021-03-01|language=ja}}</ref>。{{See|安波訓練場}} |

|||

* ヘリパッドを[[金武ブルー・ビーチ訓練場]]に移設<ref name=":3" /> |

|||

[[ファイル:Camp_Ginbaru.png|サムネイル|[[ギンバル訓練場]]には、冷戦時代のコンクリート要塞メース基地があった。]] |

|||

* その他の泥土施設等を[[キャンプ・ハンセン]]に移設<ref name=":3" /> |

|||

'''沿革''' |

|||

== 4. ギンバル訓練場 == |

|||

* 1996年12月2日:SACO最終報告で、返還目処は1997年末までとされる<ref name=":3" />。 |

|||

返還条件 |

|||

* 2001年5月31日:個人住宅用地約40㎡が返還<ref name=":11" />。 |

|||

* 2005年3月31日:住宅用地約126㎡が返還<ref name=":11" />。 |

|||

* 2007年 |

|||

** 6月12日:[[儀武剛]][[金武町|金武町長]]が「苦渋の決断」としてSACO最終報告に基づくギンバル訓練場の返還条件の受け入れを表明<ref name=":10" /><ref>{{Cite web|title=検証動かぬ基地74 ヘリパッド・金武町決断の背景|url=https://www.qab.co.jp/news/200707114211.html|website=QAB NEWS Headline|accessdate=2021-03-02|publisher=琉球朝日放送|date=2007-07-11}}</ref><ref>{{Cite web|title=ギンバル訓練場の返還条件受入について|url=https://www.town.kin.okinawa.jp/guide/182/239|website=金武町 Official Site|accessdate=2021-04-29|date=2007-07-19}}</ref>。 |

|||

** 6月14日:金武町議会が12日の町長表明を承認する宣誓文を賛成多数で可決<ref name=":10">{{Cite web|title=第2章【基地の整理・縮小】|url=https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kichitai/2018okinawanobeigunkichi.html|website=www.pref.okinawa.jp|accessdate=2021-04-29|publisher=沖縄県|year=2018|work=沖縄の米軍基地(平成30年12月)}}</ref>。 |

|||

* 2008年1月24日:日米合同委員会で、ヘリパッドのブルー・ビーチ訓練場移設を条件に、全面返還合意<ref name=":10" />。 |

|||

* 2011年7月31日:'''全部返還'''{{efn|6千余人の米国海兵隊員が駐留し町土の約55%を米軍基地が占有する[[金武町]]は、広大な土地の接収が町の振興発展の阻害要因とされ、米軍演習による騒音公害や環境破壊、軍人軍属による事件事故等に苛まれてきた<ref>{{Cite web|title=基地関連情報|url=https://www.town.kin.okinawa.jp/chosei/84|website=www.town.kin.okinawa.jp|accessdate=2021-03-03|publisher=金武町}}</ref><ref>「金武町の振興発展と基地から派生する諸課題に関する意見書」金武町 平成三十年五月 [https://www.town.kin.okinawa.jp/sp/userfiles/files/gikai/shokadai.pdf PDF]</ref>跡地は、沖縄振興特別推進交付金を活用して「健康医療ツーリズム」拠点化を目指す金武町により、温泉施設に転用される計画<ref>{{Cite web|title=(仮称) 金武ギンバル 温泉宿泊施設(2021年秋頃OPEN予定)|url=https://mykoho.jp/article/沖縄県金武町/%e5%ba%83%e5%a0%b1%e9%87%91%e6%ad%a6-2020%e5%b9%b48%e6%9c%88%e5%8f%b7/%e4%bb%ae%e7%a7%b0-%e9%87%91%e6%ad%a6%e3%82%ae%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%ab-%e6%b8%a9%e6%b3%89%e5%ae%bf%e6%b3%8a%e6%96%bd%e8%a8%ad2021%e5%b9%b4%e7%a7%8b%e9%a0%83open%e4%ba%88%e5%ae%9a/|website=マイ広報紙|accessdate=2021-04-25|date=2020-08-01}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://ryukyushimpo.jp/news/entry-861720.html|website=琉球新報DIGITAL|accessdate=2021-04-25|title=温泉施設、来秋開業 米軍ギンバル跡地 2社が整備、運営|date=2019-01-16}}</ref><ref>{{Cite web|title=ギンバル訓練場跡地利用計画|url=https://www.town.kin.okinawa.jp/chosei/84/91|website=www.town.kin.okinawa.jp|accessdate=2021-04-27|publisher=金武町}}</ref>。}}{{efn|1957年から1970年にかけて、「嘉手納第3サイト」として[[MGM/CGM-13 (ミサイル)|メースB8ミサイル]]が配備されていたことから、返還後に総事業費約1億5千万円をかけて発射台や地下室の撤去が行われた<ref>{{Cite web|url=https://ryukyushimpo.jp/news/prentry-207046.html|website=琉球新報DIGITAL|accessdate=2021-04-28|title=撤去進む「核の遺構」 ギンバル訓練場内メースB跡地公開|date=2013-05-24}}</ref><ref name=":11" />。}}<ref name=":11" />。 |

|||

{{Indent|{{small|[[#土地の返還TOPに戻る]]}}}} |

|||

===== 5. 楚辺通信所 ===== |

|||

* ヘリパットを[[金武ブルー・ビーチ訓練場]]に移設 |

|||

'''対象区域''' |

|||

* その他の泥土施設等を[[キャンプ・ハンセン]]に移設 |

|||

* [[読谷村]]の[[楚辺通信所]](約53ヘクタール)が返還<ref name=":3" /> |

|||

'''条件''' |

|||

返還区域 |

|||

* アンテナ施設及び関連支援施設を[[キャンプ・ハンセン]]に移設<ref name=":3" /> |

|||

'''沿革''' |

|||

* [[ギンバル訓練場]]全域(約60ha) |

|||

* 1996年12月2日:SACO最終報告で、返還目処は2000年度末までとされる<ref name=":3" />。 |

|||

* 1999年4月13日:金武町が楚辺通信所の受け入れを表明<ref name=":10" />。 |

|||

* 2006年12月31日:'''全部返還'''{{efn|楚辺通信所では[[知花昌一]]ら一部地主が賃借契約の更新を拒否し、[[駐留軍用地特措法]]の改正や[[沖縄代理署名訴訟]]に発展していた。金武町の受け入れ表明やキャンプ・ハンセンの通信システム導入の遅れにより、返還が遅延した<ref>{{Cite web|title=米軍楚辺通信所の返還さらに遅れる|url=http://www.asahi.com/area/okinawa/articles/MTW20999999480150645.html|website=朝日新聞デジタル|accessdate=2021-04-30|date=2004-12-12}}</ref><ref>{{Cite web|title=象のオリ用地、6月以降暫定使用へ|url=http://www.asahi.com/area/okinawa/articles/MTW20999999480150737.html|website=朝日新聞デジタル|accessdate=2021-04-30|date=2005-05-26}}</ref>。}}<ref>{{Cite web|title=楚辺通信所(施設番号:FAC6026)|url=https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seisaku/karte.html|website=www.pref.okinawa.lg.jp|accessdate=2021-04-27|publisher=沖縄県|work=米軍基地環境カルテ|year=2017}}</ref>。 |

|||

{{Indent|{{small|[[#土地の返還TOPに戻る]]}}}} |

|||

===== 6. 読谷補助飛行場 ===== |

|||

返還予定: 1997年末まで |

|||

{{Location map+|沖縄本島|float=right|width=|caption=[[ファイル:Orange pog.svg|8px]] 全部返還 [[ファイル:Yellow pog.svg|8px]] 代替施設等|places= |

|||

{{Location map~|沖縄本島|lat_deg=26.393564 |lon_deg=127.7467 |label=読谷 |mark=Orange pog.svg|position=right}} |

|||

{{Location map~|沖縄本島|lat_deg=26.723111 |lon_deg=127.777972 |label=伊江島 |mark=Yellow pog.svg|position=top}} |

|||

}} |

|||

{{main|読谷補助飛行場}} |

|||

'''対象区域''': |

|||

* 読谷補助飛行場(約191ヘクタール)が返還<ref name=":3" /> |

|||

'''条件''' |

|||

返還: 2011年7月31日 |

|||

* パラシュート降下訓練を[[伊江島補助飛行場]]に移転<ref name=":3" /> |

|||

* 楚辺通信所を移設([[#5. 楚辺通信所]]を参照)<ref name=":3" /> |

|||

'''沿革''' |

|||

論点 |

|||

* 1996年12月2日:SACO最終報告で、返還目処は2000年度末までとされる<ref name=":3" />。 |

|||

*1999年 |

|||

**3月24日:伊江村当局が条件付きでパラシュート降下訓練を受け入れ<ref name=":10" /><ref>{{Cite web|title=伊江島補助飛行場(施設番号:FAC6005)|url=https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seisaku/karte.html|website=www.pref.okinawa.lg.jp|accessdate=2021-04-29|publisher=沖縄県|work=米軍基地環境カルテの公開について|year=2017}}</ref>。 |

|||

**4月13日:金武町が楚辺通信所の受け入れを表明<ref name=":10" />。 |

|||

* 2006年 |

|||

**7月31日:約38ヘクタールが返還<ref name=":10" />。 |

|||

**12月31日:'''全部返還'''<ref name=":10" />。 |

|||

{{Indent|{{small|[[#土地の返還TOPに戻る]]}}}} |

|||

===== 7. キャンプ桑江 ===== |

|||

* '''メース基地の解体''': ギンバル訓練場には、1960年代後半からおよそ半世紀ものあいだ放置されたままの米軍の冷戦時代の遺物、核兵器メースミサイル8基を格納する巨大なバンカーがあった。返還後、地下を掘りさげて分厚いコンクリートシェルターを解体し、ギンバルの土地を原状回復するのに2億4千万もの費用がかかった<ref>{{Cite web|title=旧米軍用地の原状回復に注がれた日本の129億円 - 島袋夏子|論座 - 朝日新聞社の言論サイト|url=https://webronza.asahi.com/politics/articles/2018111400003.html|website=論座(RONZA)|accessdate=2021-02-25|language=ja|first=The Asahi Shimbun|last=Company}}</ref>。 |

|||

{{Location map+|沖縄本島|float=right|width=|caption=[[ファイル:Blue pog.svg|8px]] 部分返還 [[ファイル:Yellow pog.svg|8px]] 代替施設等|places= |

|||

* '''[[金武町]]の負担''': 金武町はその面積の60%近くを米軍基地が占有し、基地に囲まれ孤立化していることで大きく経済発展が阻まれていることが課題となっているのだが<ref>{{Cite web|title=基地関連情報 {{!}} 金武町 Official Site|url=https://www.town.kin.okinawa.jp/chosei/84|website=www.town.kin.okinawa.jp|accessdate=2021-03-03}}</ref><ref>「金武町の振興発展と基地から派生する諸課題に関する意見書」金武町 平成三十年五月 [https://www.town.kin.okinawa.jp/sp/userfiles/files/gikai/shokadai.pdf PDF]</ref>、SACOではさらに[[楚辺通信所]]など幾つかの米軍施設をキャンプ・ハンセンに移設することで、よりその負担が増えることとなった。さらに金武町のギンバル訓練場を返還するため、同町の金武ブルー・ビーチ訓練場やキャンプ・ハンセンに新規施設を建設し米軍に提供することは金武町の基地負担軽減になるのだろうか、当初から金武はこの計画に強い反対を表明してきたため、大幅に返還の予定はずれこんだ<ref>{{Cite web|title=検証動かぬ基地74 ヘリパッド・金武町決断の背景|url=https://www.qab.co.jp/news/200707114211.html|website=QAB NEWS Headline|accessdate=2021-03-02|language=ja|first=琉球朝日放送|last=報道制作局}}</ref>。新しく設置されたヘリパットでは年に1260回もオスプレイが離発着を繰り返すようになり、基地負担軽減は実感しにくいものとなった<ref>{{Cite web|title=検証動かぬ基地 vol.111 オスプレイ環境レビュー(2)金武町の不安|url=https://www.qab.co.jp/news/2012073137062.html|website=QAB NEWS Headline|accessdate=2021-02-20|language=ja|first=琉球朝日放送|last=報道制作局}}</ref>。 |

|||

{{Location map~|沖縄本島|lat_deg=26.319615 |lon_deg=127.764981 |label=桑江|mark=Blue pog.svg|position=right}} |

|||

{{See|ギンバル訓練場}} |

|||

{{Location map~|沖縄本島|lat_deg=26.301389 |lon_deg=127.779722 |label=瑞慶覧|mark=Yellow pog.svg|position=bottom}} |

|||

[[ファイル:Sobe_Communications_Site.jpg|サムネイル|179x179ピクセル|[[楚辺通信所]]の象のオリ]] |

|||

}} |

|||

{{Main|キャンプ桑江}} |

|||

'''対象区域''' |

|||

* キャンプ桑江の大部分(約99ヘクタール)が返還<ref name=":3" /> |

|||

'''条件''': |

|||

== 5. 楚辺通信所 == |

|||

* キャンプ桑江内の海軍病院を[[キャンプ・フォスター|キャンプ瑞慶覧]]に移設<ref name=":3" /> |

|||

返還条件 |

|||

* キャンプ桑江内の残余の施設をキャンプ瑞慶覧又は沖縄県の他の米軍の区域に移設<ref name=":3" /> |

|||

'''沿革''' |

|||

* アンテナ施設及び関連支援施設を[[キャンプ・ハンセン]]に移設 |

|||

* 1996年12月2日:SACO最終報告で、返還目処は2007年度末までとされる<ref name=":3" />。 |

|||

* 2003年3月31日:北側約38.4ヘクタールを先行返還<ref>{{Cite web|title=第8章【基地の概要】第1節【米軍の施設別状況】1海兵隊 キャンプ桑江|url=https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kichitai/2018okinawanobeigunkichi.html|website=www.pref.okinawa.jp|accessdate=2021-04-24|publisher=沖縄県|work=沖縄の米軍基地(平成30年12月)|year=2008}}</ref><ref name=":6">{{Cite book|和書|title=沖縄における駐留軍用地跡地利用の現状と課題|year=2008|publisher=参議院事務局|author=松本英樹|NCID=AN00363599|series=立法と調査|issue=276|url=http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1003753}}</ref><ref>{{Cite web|title=FAC6043キャンプ桑江|url=https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kichitai/1220.html|website=www.pref.okinawa.jp|accessdate=2021-05-02|publisher=沖縄県}}</ref>。 |

|||

* 2004年9月30日:先行返還部分の土地を、地権者に引き渡し<ref name=":6" />。 |

|||

* 2012年5月25日:跡地利用特措法の特定駐留軍用地に指定される<ref name=":22" /><ref>{{Cite web|title=キャンプ桑江南側地区まちづくりについて |url=http://www.chatan.jp/choseijoho/machi_keikaku/camp-kuwae/machi.html|website=北谷町公式ホームページ|accessdate=2021-05-02}}</ref>。 |

|||

{{Indent|{{small|[[#土地の返還TOPに戻る]]}}}} |

|||

===== 8. 瀬名波通信施設 ===== |

|||

返還区域: [[読谷村]]の[[楚辺通信所]](約53ha) |

|||

{{main|ボーローポイント}} |

|||

'''対象区域''' |

|||

: [[ボーローポイント#1977年 瀬名波通信施設|瀬名波通信施設]] (約61ヘクタール)が返還<ref name=":3" /> |

|||

'''条件''' |

|||

返還予定: 2000年度末まで |

|||

* マイクロ・ウェーブ塔を含む部分 (約0.1ヘクタール) の保持<ref name=":3" /><ref>{{Cite web|title=FAC6021瀬名波通信施設|url=https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kichitai/1196.html|website=www.pref.okinawa.jp|accessdate=2021-04-25|publisher=沖縄県|date=2014-07-31}}</ref><ref name=":7" /> |

|||

'''沿革''' |

|||

返還: 2006年12月31日 |

|||

* 1996年12月2日:SACO最終報告で、返還目処は2000年度末までとされる<ref name=":3" />。 |

|||

* 2000年8月17日:楚辺区の区民総会でトリイ通信施設への移設が了承される<ref name=":10" />。 |

|||

* 2002年3月1日:日米合同委員会において、アンテナ等を含む通信システム、管理・運用施設及び付帯施設をトリイ通信施設内に移設することを条件に、返還が合意される<ref name=":10" />。 |

|||

* 2006年9月30日:'''対象区画返還'''<ref name=":7">{{Cite web|title=ボロー・ポイント射撃場/瀬名波通信施設(施設番号:FAC6021)|url=https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seisaku/karte.html|website=www.pref.okinawa.lg.jp|accessdate=2021-04-25|publisher=沖縄県|work=米軍基地環境カルテ|year=2017}}</ref>。 |

|||

* 2006年10月2日:マイクロ・ウェーブ塔がある残余区域がトリイ通信施設に結合される<ref name=":7" />。 |

|||

{{Indent|{{small|[[#土地の返還TOPに戻る]]}}}} |

|||

===== 9. 牧港補給地区 ===== |

|||

論点 |

|||

{{Main|牧港補給地区}} |

|||

'''対象区域''' |

|||

: 牧港補給地区の[[国道58号]]と隣接する地(約3ヘクタール)が返還(道路拡幅のため)<ref name=":3" /> |

|||

'''条件''' |

|||

* [[金武町]]の負担: [[ギンバル訓練場]]の移設と同時期に[[象の檻|象のオリ]]の代替施設まで、ということで金武町の合意はなかなか得ることができなかった。また[[恩納村]]喜瀬武原区からも大きな反対の声が上がった。旧式の象のオリを解体し、新しい技術を導入した通信施設をつくる。これらの予算も他の移設や新設と同様に在日米軍関係経費として日本の予算でまかなわれる。 |

|||

: 返還により影響を受ける施設の残余部分への移設<ref name=":3" /> |

|||

'''沿革''' |

|||

[[ファイル:読谷補助飛行場(2006年).jpg|サムネイル|250x250ピクセル|<small>読谷村役場から望む[[読谷補助飛行場]] (2006年)</small>]] |

|||

* 1996年12月2日:SACO最終報告で、返還目処は2017年末までとされる<ref name=":3" />。 |

|||

*1997年5月14日:土地約40㎡が返還<ref name=":17">{{Cite web|title=第8章【基地の概要】第1節【米軍の施設別状況】1海兵隊 牧港補給地区|url=https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kichitai/2018okinawanobeigunkichi.html|website=www.pref.okinawa.jp|accessdate=2021-05-01|publisher=沖縄県|work=沖縄の米軍基地(平成30年12月)|year=2008}}</ref>。 |

|||

*2001年9月30日:国道58号への接続道路用地約12,100㎡が返還<ref name=":17" />。 |

|||

*2013年 |

|||

<!-- **4月:「[[嘉手納以南の基地返還計画|沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画]]」が日米両政府によって発表され、牧港補給地区(残余の部分)の返還は2024年度以降とされた<ref name=":10" /><ref name=":24" /><ref name=":21" />。 --><!-- 産経新聞はこれとの対比で国道58号沿いの土地の返還を「前倒し」と報じているが、SACO最終報告を上書きしたものではないのではないか --> |

|||

**8月31日:北側進入路約1ヘクタールが返還<ref name=":23" /><ref name=":17" />。 |

|||

*2015年 |

|||

**12月4日:[[菅義偉]][[内閣官房長官]]と[[キャロライン・ケネディ]][[駐日アメリカ合衆国大使|駐日米国大使]]が「沖縄における在日米軍施設・区域の統合のための日米両国の計画の実施」を発出。国道58号隣接地返還を2017年度中に実現するために、速やかに必要な作業を開始するとされる<ref name=":24">{{Cite web|title=米軍施設の返還前倒し、影響は 渋滞緩和、沖縄の経済振興|url=https://www.sankei.com/politics/news/151205/plt1512050014-n1.html|website=産経ニュース|accessdate=2021-05-02|date=2015-12-05}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.kantei.go.jp/jp/pages/20151204okinawa.html|title=菅内閣官房長官とケネディ駐日米国大使による日米共同記者発表|accessdate=2021-05-02|publisher=首相官邸|date=2015-12-04}}</ref>。 |

|||

**12月17日:国道58号沿いの一部土地約3ヘクタールの先行返還について、日米合同委員会で合意<ref name=":17" />。 |

|||

* 2018年3月31日:'''SACO最終報告の対象区域が返還'''される{{efn|国道58号拡幅工事は2021年現在も進行中であり、2019年3月31日に第5ゲート付近の区域約2ヘクタールが追加で返還されている<ref name=":23" />。2021年4月22日、防衛省は米軍牧港補給地区内の洗濯施設の「仮移設」に106億円を投じたことを明らかにし、「一定の額がかかったのは事実だが、国道拡幅の早期実現のために必要だ」とした<ref>{{Cite web|url=https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1310548.html|website=琉球新報DIGITAL|accessdate=2021-05-02|title=米軍キャンプ・キンザーの洗濯施設 106億円投じ仮移設 防衛省|date=2021-04-24}}</ref>。また、2006年にSCCが合意した「再編実施のための日米ロードマップ」において、牧港補給地区は全面返還されることとされている<ref name=":10" />。}}<ref name=":23" /><ref>{{Cite web|title=牧港補給地区の一部土地(国道58号沿い)の返還について|url=https://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/saco/makiminato_hw58_henkan.html|website=www.mod.go.jp|accessdate=2021-05-01|publisher=防衛省}}</ref>。 |

|||

{{Indent|{{small|[[#土地の返還TOPに戻る]]}}}} |

|||

== |

===== 10. 那覇港湾施設 ===== |

||

{{Location map+|沖縄本島|float=right|width=|caption=[[ファイル:Orange pog.svg|8px]] 全部返還 [[ファイル:Yellow pog.svg|8px]] 代替施設等|places= |

|||

対象: [[読谷補助飛行場]] |

|||

{{Location map~|沖縄本島|lat_deg=26.208333 |lon_deg=127.666667 |label=那覇軍港 |mark=Orange pog.svg|position=right}} |

|||

{{Location map~|沖縄本島|lat_deg=26.265396 |lon_deg=127.693751 |label=浦添埠頭 |mark=Yellow pog.svg|position=top}} |

|||

}} |

|||

{{main|那覇港湾施設}} |

|||

'''対象区域''' |

|||

: 那覇港湾施設(那覇軍港)全域(57ヘクタール)が返還<ref name=":3" /> |

|||

'''条件''' |

|||

: 浦添埠頭地区(約35ヘクタール{{efn|その後、集積場の追加により約49ヘクタールとなる<ref name=":10" />}})への移設と関連して実施<ref name=":3" /> |

|||

'''沿革''' |

|||

* パラシュート降下訓練を[[伊江島補助飛行場]]に移転 |

|||

* 1996年12月2日:SACO最終報告に「返還を加速化するため最大限の努力を共同で継続する」ことが記載されるものの、返還目処は明記されず<ref name=":3" />。 |

|||

* 楚辺通信所を[[キャンプ・ハンセン]]に移設 |

|||

*2001年 |

|||

**11月12日:[[儀間光男]]浦添市長が移設受け入れを表明<ref name=":10" /><ref>{{Cite web|title=那覇港湾施設移設受入について|url=https://www.city.urasoe.lg.jp/docs/2014110100477/|website=www.city.urasoe.lg.jp|accessdate=2021-05-02|publisher=浦添市|date=2001-11-12}}</ref>。 |

|||

**11月16日:「那覇港湾施設移設に関する協議会」「那覇港湾施設移設受入に関する協議会」「県都那覇市の振興に関する協議会」が設置<ref name=":10" />。 |

|||

*2003年1月23日:「那覇港湾施設移設に関する協議会」において、防衛施設庁が提示した那覇軍港の代替施設の位置及び形状案について県・那覇市・浦添市が了承<ref name=":10" />。 |

|||

*2006年5月1日:SCCで承認された「再編の実施のための日米ロードマップ」において、那覇軍港代替施設に新たに集積場(約14ヘクタール)が追加される<ref name=":10" /><ref name=":27" />。 |

|||

*2006年5月1日:「那覇港湾施設移設に関する協議会」において、防衛施設庁から提示された代替施設(集積場を含む約49ヘクタール)の位置・形状が、県・那覇市・浦添市に了承される<ref name=":10" />。 |

|||

*2013年2月10日:受け入れ先となる浦添市おいて、移設反対を公約に掲げる地元出身者の[[松本哲治]]が市長選挙に当選<ref>{{Cite web|title=沖縄・浦添市長に松本氏が初当選 軍港反対「市民の意思」|url=https://www.nikkei.com/article/DGXNASJC1000R_Q3A210C1ACW000/|website=日本経済新聞|date=2013-02-11|accessdate=2021-05-02}}</ref>。 |

|||

*2015年4月20日:松本浦添市長が「市益の最大化を図ることを考え、受忍すべきだと決断した」として公約を転換し、移設容認を発表<ref>{{Cite web|title=沖縄・浦添市長、那覇軍港の移設容認 公約を転換|url=https://www.nikkei.com/article/DGXLASJC20H50_Q5A420C1ACYZ00/|website=日本経済新聞|date=2015-04-21|accessdate=2021-05-02}}</ref>。 |

|||

*2020年8月4日:松本浦添市長が主張していた沿岸部南側への移設案(「南側案」){{efn|リゾート開発の妨げになることが理由とされた<ref name=":18" />}}に対し、防衛省・国土交通省・米軍との協議により、南側案は技術的に選択することはない旨が[[沖縄防衛局]]から伝えられる<ref name=":18">{{Cite web|title=那覇軍港移設、浦添市が了承 北側案受け入れ「苦渋の決断」|url=https://www.asahi.com/articles/DA3S14590922.html|website=朝日新聞デジタル|accessdate=2021-05-02|date=2020-08-19}}</ref> |

|||

*2020年8月18日:松本浦添市長が[[玉城デニー]]知事・[[城間幹子]]那覇市長と会談し、県と那覇市が推す「北側案」に同意する考えを提示。松本市長は、「これ以上の足踏みは許されない。北側への配置を受け入れることにした」「苦渋の決断」とした<ref name=":18" /><ref>{{Cite web|title=「北側へ配置受け入れる」浦添市長が了承 南側案から一転 那覇軍港移設|url=https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/618319|website=沖縄タイムス+プラス|accessdate=2021-05-02|date=2020-08-18}}</ref>。 |

|||

* 2020年12月13日:沖縄県議会が那覇軍港の浦添埠頭地区への早期移設と浦添市西海岸開発計画の早期実現を求める決議と意見書の両案を可決<ref>{{Cite web|title=那覇軍港の返還合意から46年 浦添への早期移設を決議|url=https://www.asahi.com/articles/ASNBF64JMNBFUEHF00M.html|website=朝日新聞デジタル|accessdate=2021-04-29|date=2020-10-14}}</ref>。 |

|||

{{Indent|{{small|[[#土地の返還TOPに戻る]]}}}} |

|||

===== 11. 住宅統合(キャンプ桑江及びキャンプ瑞慶覧) ===== |

|||

返還区域: 読谷補助飛行場 約191ha |

|||

{{See also|嘉手納以南の基地返還計画}} |

|||

'''対象区域''' |

|||

: [[キャンプ桑江]](約35ヘクタール。ただし、[[#7. キャンプ桑江]]に含まれる)及び[[キャンプ・フォスター|キャンプ瑞慶覧]]の一部(約83ヘクタール)<ref name=":3" />。 |

|||

'''沿革''' |

|||

返還予定: 2000年度末 |

|||

* 1996年12月2日:SACO最終報告で、住宅統合による返還目処は2007年末までとされる<ref name=":3" />。 |

|||

*2006年5月1日:SCCで承認された「再編の実施のための日米ロードマップ」において、キャンプ瑞慶覧の返還検討対象は「部分返還及び残りの施設とインフラの可能な限りの統合」と記載される<ref name=":27">{{Cite web|title=再編実施のための日米のロードマップ(仮訳)|url=https://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/g_aso/ubl_06/2plus2_map.html|website=www.mofa.go.jp|accessdate=2021-05-02|publisher=外務省|date=2006-05-01}}</ref><ref name=":25" />。 |

|||

*2010年7月31日:[[嘉手納弾薬庫地区]]へのゴルフ場移設完了に伴い、キャンプ瑞慶覧[[泡瀬ゴルフ場]]地区(約47ヘクタール)が返還{{efn|跡地は、[[イオンモール沖縄ライカム]]に転用された<ref>{{Cite web|title=高まる期待 生まれ変わる軍用地 イオンモール沖縄ライカム25日開業|url=https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/13575|website=沖縄タイムス+プラス|accessdate=2021-05-02|date=2015-04-23}}</ref>}}<ref>{{Cite web|title=米軍泡瀬ゴルフ場、31日に返還 沖縄・北中城村|url=https://www.nikkei.com/article/DGXNASJC3002R_Q0A630C1ACW000/|website=日本経済新聞|date=2010-07-01|accessdate=2021-05-02}}</ref>。 |

|||

*2013年 |

|||

**4月:「[[嘉手納以南の基地返還計画|沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画]]」が日米両政府によって発表され、沖縄住宅統合({{Lang-en|Okinawa Housing Consolidation}}、'''OHC''')については、既に建設が合意されている56戸に加え、さらに家族住宅約910戸の新規建設が返還条件に含まれる<ref name=":10" /><ref name=":21" /><ref name=":25">{{Cite web|title=SACO最終報告の進捗状況|url=https://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/saco/saco_final/sintyoku.html|website=www.mod.go.jp|accessdate=2021-05-02|publisher=防衛省}}</ref>。 |

|||

**5月17日:キャンプ瑞慶覧の一部区域{{efn|西普天間住宅地区・施設技術部地区内の倉庫地区の一部及び白比川沿岸地域・ロウワー・プラザ住宅地区・インダストリアル・コリドー及びその南側部分に隣接する区域<ref name=":22" />。}}が、跡地利用特措法の特定駐留軍用地に指定される<ref name=":22">{{Cite web|title=特定駐留軍用地・特定駐留軍用地跡地・拠点返還地の指定 沖縄政策|url=https://www8.cao.go.jp/okinawa/7/7432.html|website=www8.cao.go.jp|accessdate=2021-05-02|publisher=内閣府}}</ref>。 |

|||

*2015年3月31日:キャンプ瑞慶覧西普天間住宅地区が返還<ref name=":23" /><ref>{{Cite web|url=https://ryukyushimpo.jp/news/prentry-241177.html|website=琉球新報DIGITAL|accessdate=2021-05-02|title=米軍「西普天間住宅地区」きょう返還|date=2015-03-31}}</ref>。 |

|||

*2020年3月31日:施設技術部地区内の倉庫地区の一部(約11ヘクタール)が返還<ref name=":23" /><ref>{{Cite web|title=沖縄の基地負担軽減について|url=https://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/saco/|website=www.mod.go.jp|accessdate=2021-05-02|publisher=防衛省}}</ref><ref>{{Cite web|title=米軍キャンプ瑞慶覧の「北谷城」3月31日返還 11ヘクタール 町は公園整備目指す|url=https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/518908|website=沖縄タイムス+プラス|accessdate=2021-05-02|date=2020-01-07}}</ref>。 |

|||

{{Indent|{{small|[[#土地の返還TOPに戻る]]}}}} |

|||

=== 訓練及び運用の方法の調整 === |

|||

返還: 2006年に全返還 |

|||

==== 県道104号線越え実弾砲兵射撃訓練 ==== |

|||

{{Location map+|Japan|float=right|width=|caption=[[ファイル:Yellow pog.svg|8px]] 訓練移転先|places= |

|||

{{Location map~|Japan|lat_deg=43.294063 |lon_deg=144.842497 |label=矢臼別 |mark=Yellow pog.svg|position=right}} |

|||

{{Location map~|Japan|lat_deg=38.508162 |lon_deg=140.821228 |label=王城寺原 |mark=Yellow pog.svg|position=right}} |

|||

{{Location map~|Japan|lat_deg=35.316667 |lon_deg=138.85 |label=東富士 |mark=Yellow pog.svg|position=bottom}} |

|||

{{Location map~|Japan|lat_deg=35.416667 |lon_deg=138.8 |label=北富士 |mark=Yellow pog.svg|position=top}} |

|||

{{Location map~|Japan|lat_deg=33.293729 |lon_deg=131.335148 |label=日出生台 |mark=Yellow pog.svg|position=right}} |

|||

{{Location map~|Japan|lat_deg=26.455646 |lon_deg=127.905486 |label= |mark=Blue pog.svg|position=left}} |

|||

}} |

|||

{{Quote|平成9年度中にこの訓練が日本本土の演習場に移転された後に、危機の際に必要な砲兵射撃を除き、県道104号線越え実弾砲兵射撃訓練を取り止める。|3=訓練及び運用の方法の調整|4=SACO最終報告(仮訳)<ref name=":3" />}} |

|||

県道104号超え実弾砲兵射撃訓練({{Lang-en|Artillery live-fire training over Highway 104}})は、[[朝鮮戦争]]の前後から[[キャンプ・ハンセン]]で行われている訓練であり、金武町の近隣に砲座を設置して[[沖縄県道104号線]]{{efn|返還前は[[政府道]]}}を挟んで4キロメートルほど離れた金武岳・ブート岳などの[[恩納岳]]を着弾地とする形で行われてきた<ref name=":1" /><ref name=":0" /><ref>{{Cite web|title=第8章【基地の概要】第1節【米軍の施設別状況】1海兵隊 キャンプ・ハンセン|url=https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kichitai/2018okinawanobeigunkichi.html|website=www.pref.okinawa.jp|accessdate=2021-05-03|publisher=沖縄県|work=沖縄の米軍基地(平成30年12月)|year=2008}}</ref>。[[沖縄返還]]後も1973年3月30日から実施され、2回めの4月24日から104号線の封鎖が行われている<ref name=":0">{{Cite web|url=http://www2.pref.okinawa.jp/oki/gikairep1.nsf/AllDoc/19940105000010?OpenDocument|website=www2.pref.okinawa.jp|accessdate=2021-04-24|title=平成6年 第1回沖縄県議会(定例会)第5号|date=1994-03-08|quote=同演習の開始時期につきましては、那覇防衛施設局、在沖米海兵隊に照会いたしますとともに、地元金武町の記録を調査をいたしました。それによりますと昭和25年6月、朝鮮戦争が勃発する前後、米軍は伊芸、屋嘉の杣山地帯や恩納岳、ブート岳を目標に陸海空の射撃演習を開始したとなっております。さらに、復帰後最初の同演習は昭和48年3月30日に実施され、そのときは105ミリ砲であったとなっております。また、県道の封鎖は昭和48年4月24日の第2回目から実施されているとのことであります。}}</ref><ref name=":1">{{Cite book|和書|title=日米関係をめぐる動向と展望|url=https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8278213|publisher=国立国会図書館調査及び立法考査局|date=2013.8|isbn=978-4-87582-751-1|oclc=1020924019|chapter=沖縄米軍の訓練移転をめぐる諸問題―実弾砲撃訓練の事例を中心に|page=98|author=鈴木滋|DOI=10.11501/8278213}}</ref>。演習の都度県民の生活道路が封鎖されるのみならず、着弾によって生じる騒音・振動・森林火災、そして使用される155ミリ榴弾砲の射程距離(約30キロメートル)が訓練区域の規模を超過することによる安全性への懸念などから、県による米軍や那覇防衛施設局(現・沖縄防衛局)に対する演習の中止・廃止要請が繰り返しなされており、本取り組みはこれらを受けて行われたものである{{efn|ただし、SACO設置の沖縄県議会答弁では、沖縄の実弾射撃演習の他県移転は県として要請しておらず、あくまで県道104号線越え実弾射撃演習の廃止を要請するものとされている<ref>{{Cite web|url=http://www2.pref.okinawa.jp/oki/gikairep1.nsf/AllDoc/19940105000010?OpenDocument|website=www2.pref.okinawa.jp|accessdate=2021-04-24|title=平成6年 第1回沖縄県議会(定例会)第5号|date=1994-03-08|quote=なお、私たちは、沖縄のいわば県民性とでも申しますか、自分の苦しみを他に移すということは好まない県民性を持っているというふうに思っております。したがいまして私たちは、現実に104号線越えの実弾射撃演習で地元の人々、そして県民が苦しんでいる事態をよその方に移そうという気持ち、そういう特定の場所を決めてそこに移してほしいというような気持ちは持っておりませんので、御理解いただきたいと思います。<br>…<br>このようなことから、県はこれまで日米両政府に対しその演習の廃止を繰り返し要請してきました。したがいまして沖縄の実弾射撃演習を特定の場所に移してほしいとの要請を行ったことはございません。今後とも日米両政府に対し県道104号線越え実弾射撃演習の廃止を要請していきたいと思っております。}}</ref>。}}<ref name=":10" />。 |

|||

防衛庁(当時)による移転先地元関係者との折衝の結果、「5か所すべての演習場の地元から、分散・実施についての理解が得られた」として、沖縄県道104号線越え実弾射撃訓練は[[矢臼別演習場|矢臼別]](北海道)・[[王城寺原演習場|王城寺原]](宮城県)・[[東富士演習場|東富士]](静岡県)・[[北富士演習場|北富士]](山梨県)・[[日出生台演習場|日出生台]](大分県)で実施されることとなり(他県においても「沖縄県道104号線越え実弾射撃訓練」の名称で行われる)、1997年3月の180回目となる訓練を最後にキャンプ・ハンセンにおいては行われていない<ref name=":10" /><ref>{{Cite web|title=沖縄県道104号線越え実弾射撃訓練の分散・実施について|url=https://www.mod.go.jp/rdb/hokkaido/shageki/index.html|website=www.mod.go.jp|accessdate=2021-03-02|publisher=北海道防衛局}}</ref>。 |

|||

論点 |

|||

一方で、キャンプ・ハンセンでは小銃などを用いた実弾射撃訓練が引き続き行われており、「榴弾砲射撃の分の負担は確かに減ったが、根本的な問題は解決されていない」との地元の声もある<ref name=":1" />。また、沖縄以外での訓練機会の拡大が米軍の練度維持と即応力強化に資する結果となっている側面もあり、移転訓練の範囲が日米合意の枠を超えて拡大しているとの批判もなされている{{efn|夜間戦闘を重視する海兵隊により、移転先においては1992年から96年には実施していなかった夜間射撃訓練が重点的に行われるようになったほか、砲撃訓練と合わせて小火器の実弾射撃を伴う砲陣地防御訓練を行いたいとの要請により沖縄県道104号線越え実弾射撃訓練には含まれていない小銃訓練が2006年から行われることとなり、その追加受入れをめぐって地元では賛否が分かれた<ref name=":1" />。}}<ref name=":1" />。 |

|||

* 読谷村: 沖縄戦でその読谷村はそのほぼ全域が米軍基地として接収されたため、米軍基地読谷村では読谷補助飛行場を囲む形で住宅地域が広がり、戦後からパラシュート降下訓練に関わる事故だけでも33件の事件が報告されている。1950年の燃料タンク落下における少女圧死事件<ref>{{Cite web|title=3.読谷飛行場 -ついに少女が犠牲に-|url=https://heiwa.yomitan.jp/3/2825.html|website=heiwa.yomitan.jp|accessdate=2021-02-27}}</ref>、1965年のトレーラー吊り下げ落下による少女圧死事件<ref>沖縄公文書館[https://www.archives.pref.okinawa.jp/news/that_day/4861 「1965年6月11日 読谷村で米軍のトレーラーが落下し小学生死亡」]</ref>など、降下訓練の被害は住民の生活に重い苦しみを与えていた。 |

|||

* 伊江村: 1996年のSACO合意においてパラシュート降下訓練を伊江島が受け入れると合意したのは日米政府であり、村の3分の1以上 (35.2%) を伊江島補助飛行場に占有され、その土地の返還を求めている伊江村が簡単に合意に納得できるわけもない。1999年3月24日、苦渋の選択として読谷補助飛行場のパラシュート降下訓練を受け入れる。しかしその後、読谷だけではなく嘉手納飛行場など随所でSACO協定を無視しておこなわれる米軍パラシュート降下訓練すら、米パラ降下訓練は伊江島で行われるべき、といったような押しつけまでされるようになったことに、伊江村は何度も、話が違うと主張している<ref>例えば、琉球新報[https://ryukyushimpo.jp/news/entry-935471.html 「伊江島で当然受け入れるべきは心外 島袋秀幸村長が不快感 米軍パラシュート降下訓練」]2019年6月13日 10:21</ref>。 |

|||

==== パラシュート降下訓練 ==== |

|||

[[ファイル:South_Part_of_Camp_Lester.png|サムネイル|<small>[[キャンプ桑江]]北側 (38.4ha) は2003年に返還されたが、該当する南側 (68ha) は返還されていない。</small>]] |

|||

{{Quote|パラシュート降下訓練を伊江島補助飛行場に移転する。|3=訓練及び運用の方法の調整|4=SACO最終報告(仮訳)<ref name=":3" />}} |

|||

読谷補助飛行場で行われていたパラシュート降下訓練においては、同飛行場が狭隘であったため提供敷地外への訓練兵の降下等が発生しており、1950年の燃料タンク落下における少女圧死事件<ref>{{Cite web|title=3.読谷飛行場 -ついに少女が犠牲に-|url=https://heiwa.yomitan.jp/3/2825.html|website=読谷バーチャル平和資料館|accessdate=2021-02-27|publisher=読谷村}}</ref>や、1965年のトレーラー吊り下げ落下による少女圧死事件<ref>{{Cite web|url=https://www.archives.pref.okinawa.jp/news/that_day/4861|title=1965年6月11日 読谷村で米軍のトレーラーが落下し小学生死亡|accessdate=2021-05-03|publisher=沖縄県公文書館}}</ref>をはじめ、パラシュート降下訓練に関わる事故だけでも戦後から33件の事件が報告されている(2021年時点)<ref name=":10" /><ref>{{Cite web|title=移転決まったパラシュート降下訓練、「例外」を理由に嘉手納基地で14回実施 {{!}} SACO25年 負担軽減の実態|url=https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/706260|website=沖縄タイムス+プラス|accessdate=2021-04-25|date=2021-02-12}}</ref>。県や読谷村がパラシュート降下訓練の廃止と同施設の返還を強く要請した結果、SACO最終報告に基づき[[伊江島補助飛行場]]に移行することとなった([[#6. 読谷補助飛行場]]を参照)<ref name=":10" />。 |

|||

しかし、伊江島補助飛行場は天候面での悪条件等訓練実施に対する制約が多いとされ<ref>{{Cite web|title=嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練|url=https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/h19/10/1175793_814.html|website=www.mofa.go.jp|accessdate=2021-04-29|publisher=外務省|date=2007-10-18}}</ref>、2007年1月25日の日米合同委員会において例外的な場合に限っての嘉手納飛行場利用が追加で確認された{{efn|2019年11月5日の安全保障委員会で、[[河野太郎]]防衛相が例外規定を明記したのは当日の会議議事録であることを答弁している<ref name=":15">{{国会会議録検索システム|120003815X00420191105|name=第200回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号 令和元年11月5日|accessdate=2021-04-29}}</ref>。}}<ref name=":15" />。これに基づき嘉手納飛行場でのパラシュート降下訓練が不定期に実施されているが、その常態化が懸念されており{{efn|2019年10月には伊江島補助飛行場と嘉手納飛行場で降下訓練が同日に行われ、沖縄県による沖縄防衛局への抗議がなされた。これに対して[[田中利則]]沖縄防衛局長は「非常に不適切だ」とし、河野太郎防衛相も「何が例外事由に当たるかの説明もなく嘉手納で(訓練が)行われた。日米同盟に影響を与えかねない大変遺憾な出来事だ」とコメントしている<ref name=":19">{{Cite web|title=沖縄2カ所で同日訓練 「遺憾」に米軍はツイッターで…|url=https://www.asahi.com/articles/ASMB05399MB0TIPE036.html|website=朝日新聞デジタル|accessdate=2021-04-29|date=2019-11-01}}</ref>。}}、2019年5月に[[岩屋毅]]防衛相が「米側に対し伊江島(補助)飛行場で実施するよう求めていく」としている<ref name=":12">{{Cite web|url=https://ryukyushimpo.jp/news/entry-935471.html|website=琉球新報DIGITAL|accessdate=2021-04-29|title=「伊江島で当然受け入れるべき」は心外 島袋秀幸村長が不快感 米軍パラシュート降下訓練|date=2019-06-13}}</ref>。 |

|||

== 7. キャンプ桑江 == |

|||

返還条件: |

|||

一方で伊江村は、基地との共存で得た村の発展などの複雑な事情を抱えつつも<ref>{{Cite web|title=「理想より発展」基地との共存選んだ元村長 沖縄激戦の伊江島|url=https://www.nishinippon.co.jp/item/n/727387/|website=西日本新聞ニュース|accessdate=2021-04-29|date=2021-04-22|author=高田佳典}}</ref><ref>{{Cite web|title=基地、次は拒めるか 沖縄・伊江島、手厚い軍用地料「踏み絵」|url=https://www.nishinippon.co.jp/item/n/728083/|website=西日本新聞ニュース|accessdate=2021-04-29|date=2021-04-23|author=高田佳典}}</ref>、「読谷補助飛行場で実施されていた陸上のパラシュート降下訓練のみ容認しており<!-- つまり、嘉手納で行われている訓練を読谷に集約することについては容認している -->、海域等の訓練は含まない」との立場であり、[[津堅島訓練場]]で行われている水域での訓練引受けに対しては島袋秀幸村長が反対を表明している<ref>{{Cite web|url=https://iegikai.iejima.org/category/kaigiroku/|title=令和元年第4回定例会会議録|accessdate=2021-04-29|publisher=伊江村議会|quote=嘉手納の例外的訓練は陸域ですよね。嘉手納では海域は想定されていません。ということは、津堅沖の海洋訓練は、この沖縄の米軍基地にもあるとおり、米軍が使用条件で降下訓練はできるということになっているわけです。(中略)我が伊江村としては、SACOの最終報告の中で、読谷飛行場からのパラシュート降下訓練をもろ手を挙げて受け入れを表明したわけではありません。その当時のいろんな状況の中で、SACOの合意が進展をする。そして沖縄の基地の整理縮小、そして基地負担の軽減につながっていく一つの契機として、そういうことを私は受け入れて、どちらかというと、そういう苦渋の中で、受け入れた経緯があって、最近の新聞の報道では、当然SACO合意で、伊江島でその受け入れを表明をしているから、当然伊江島でやるべきだと。伊江島はそれはこの訓練は、当然受けるべきだという論調については、非常に心外で遺憾に思っております。そういうことで、事故が起きるたびに安全管理を徹底して、事件、事故がないよう、あるいは気象条件が悪いときには自粛中止を求めている。そういう立場は、名嘉議員も御承知のとおりであります。そういうことで、最後の質問に戻りますと、伊江村は最終合意によって、陸域のみのパラシュート降下訓練を、当時の状況を勘案して受け入れ、容認をしていると。そういうことであります。|date=2019-06-12}}</ref><ref name=":12" />。なお、[[伊江島補助飛行場]]で行われたパラシュート降下訓練においても、参加した兵士による民有地等への降下が発生している{{Efn|同様のトラブルは、[[第1空挺団 (陸上自衛隊)|第1空挺団]]を擁する陸上自衛隊[[習志野駐屯地]]においても発生している<ref>{{Cite web|title=落下傘が演習場外の歩道に 訓練中にトラブル、けが人なし 陸自習志野駐屯地|url=https://www.chibanippo.co.jp/news/national/771627|website=www.chibanippo.co.jp|accessdate=2021-05-16|publisher=千葉日報|date=2021-03-11}}</ref><ref>{{Cite web|title=落下傘訓練中 高校内に降下 陸自習志野駐屯地|url=https://www.chibanippo.co.jp/news/national/658730|website=www.chibanippo.co.jp|accessdate=2021-05-16|publisher=千葉日報|date=2020-01-11}}</ref> |

|||

* [[キャンプ桑江]]内の海軍病院を[[キャンプ・フォスター|キャンプ瑞慶覧]]に移設 |

|||

。}}<ref name=":15" /><ref name=":19" />。 |

|||

* キャンプ桑江内の残余の施設をキャンプ瑞慶覧又は沖縄県の他の米軍の区域に移設 |

|||

==== その他 ==== |

|||

面積: キャンプ桑江の大部分(約99ヘクタール)を返還する。 |

|||

* '''公道における行軍'''についても言及され、運用改善がすでになされているものとされている{{Efn|公道における行軍は既に取り止められている<ref name=":3" />。}}<ref name=":3" />。 |

|||

=== 騒音軽減イニシアティヴの実施 === |

|||

返還予定: 2007年度末までを目途 |

|||

騒音軽減イニシアティヴの実施として、以下が明記された<ref name=":3" />。 |

|||

* '''嘉手納飛行場及び普天間飛行場における航空機騒音規制措置'''{{Efn|「平成8年3月に日米合同委員会により発表された嘉手納飛行場及び晋天間飛行場における航空機騒音規制措置に関する合意は、既に実施されている<ref name=":3" />。」}} |

|||

* '''KC-130ハーキュリーズ航空機及びAV-8ハリアー航空機の移駐'''{{Efn|「現在普天間飛行場に配備されている12機のKC-130航空機を、適切な施設が提供された後、岩国飛行場に移駐する。岩国飛行場から米国への14機の[[ハリアー II (航空機)|AV-8航空機]]の移駐は完了した<ref name=":3" />。」}} |

|||

** 普天間飛行場配備KC-130の岩国飛行場移駐は、2014年8月26日に完了している{{efn|「再編の実施のための日米ロードマップ」において、KC-130飛行隊は、司令部、整備支援施設及び家族支援施設とともに、岩国飛行場を拠点とし、航空機は、訓練及び運用のため、海上自衛隊鹿屋基地及びグアムに定期的にローテーションで展開するものと記載されている<ref name=":25" />}}<ref name=":10" />。 |

|||

* '''嘉手納飛行場における海軍航空機及びMC-130航空機の運用の移転'''{{Efn|嘉手納飛行場における海軍航空機の運用及び支援施設を、海軍駐機場から主要滑走路の反対側に移転する。これらの措置の実施スケジュールは、普天間飛行場の返還に必要な嘉手納飛行場における追加的な施設の整備の実施スケジュールを踏まえて決定される。嘉手納飛行場における[[MC-130 コンバット・タロン|MC-130航空機]]を平成8年12月末までに海軍駐機場から主要滑走路の北西隅に移転する<ref name=":3" />。}} |

|||

** 嘉手納飛行場配備MC-130は、1996年12月に従来の海軍駐機場から主要滑走路の北西に運用移転している<ref name=":10" />。 |

|||

** 2003年8月1日に沖縄市が海軍航空機の運用及び支援施設の移転受け入れを表明し、その後洗機場や駐機場の移転が行われている<ref name=":10" /><ref name=":25" />。 |

|||

* '''嘉手納飛行場における遮音壁'''{{Efn|「平成9年度末までを目途に、嘉手納飛行場の北側に新たな遮音壁を建設する<ref name=":3" />。」}} |

|||

** 嘉手納飛行場の遮音壁は、2000年7月に米軍に提供された<ref name=":10" /><ref name=":25" />。 |

|||

* '''普天間飛行場における夜間飛行訓練の運用の制限'''{{Efn|「米軍の運用上の即応態勢と両立する範囲内で、最大限可能な限り、普天間飛行場における夜間飛行訓練の運用を制限する<ref name=":3" />。」}} |

|||

=== 地位協定の運用の改善 === |

|||

返還: 未定 |

|||

日米地位協定の運用の改善について、以下が明記された(一部要約)<ref name=":3" />。 |

|||

* 米軍航空機事故の調査報告書の提供手続に関する新しい日米合同委員会合意を実施し、米軍の部隊・装備品等及び施設に関係する全ての主要な事故につき、日本政府及び適当な地方公共団体の職員に対して適時の通報が確保されるよう務める。 |

|||

* 日米合同委員会合意を一層公表することを追求する。 |

|||

* 米軍の施設及び区域への立入に関する新しい手続を実施。 |

|||

* 地位協定の下にある全ての人員を任意自動車保険に加入させる。 |

|||

* 地位協定第18条6項の下の請求に関する支払い手続を改善するよう共同の努力を行う{{Efn|本文では次のように記載されている<ref name=":3" />。 |

|||

*前払いの請求は、日米両国政府がそれぞれの手続を活用しつつ、速やかに処理し、また、評価する。前払いは、米国の法令によって認められる場合には常に、可能な限り迅速になされる。 |

|||

*米側当局による請求の最終的な裁定がなされる前に、日本側当局が、必要に応じ、請求者に対し無利子の融資を提供するとの新たな制度が、平成9年度末までに導入される。 |

|||

*米国政府による支払いが裁判所の確定判決による額に満たない過去の事例は極めて少ない。しかし、仮に将来そのような事例が生じた場合には、日本政府は、必要に応じてその差額を埋めるため、請求者に対し支払いを行うよう努力する。}} |

|||

*検疫手続きについては、12月2日に日米合同委員会により発表された更改された合意を実施する。 |

|||

*キャンプ・ハンセンにおいては、米国における米軍の射場に適用されている手続と同等のものである米海兵隊の不発弾除去手続を引き続き実施する。 |

|||

*日米合同委員会において、地位協定の運用を改善するための努力を継続する。 |

|||

{{右|{{Go to top}}}} |

|||

== 進捗・現状 == |

|||

論点: |

|||

2002年4月27日、SCCは「ロードマップに示された計画を調整し、在沖海兵隊のグアムへの移転及び嘉手納飛行場より南の土地の返還について、普天間飛行場の代替施設に関する進展から切り離すことを決定するとともに、約9,000名の米海兵隊の要員がその家族と共に沖縄から日本国外の場所に移転されること」を確認した<ref>{{Cite web|title=日米安全保障協議委員会(「2+2」)|url=https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/2plus2.html|website=Ministry of Foreign Affairs of Japan|accessdate=2021-05-02|publisher=外務省}}</ref>。 |

|||

2006年5月1日、SCCは共同文書「'''再編実施のための日米のロードマップ'''」({{Lang-en|United States-Japan Roadmap for Realignment Implementation}}<ref>{{Cite web|title=MOFA: United States-Japan Roadmap for Realignment Implementation|url=https://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/scc/doc0605.html|website=www.mofa.go.jp|accessdate=2021-05-01|publisher=外務省}}</ref>)を承認し、2014年までの米軍普天間基地辺野古移設・米海兵隊約8千人とその家族約9千人のグアム移転・嘉手納以南の米軍基地6施設の返還が盛り込まれたほか、SACO最終報告対象施設を含む土地の返還及び施設の共同使用のための詳細な計画を作成をすることが取り決められた<ref name=":10" /><ref>{{Cite web|title=再編実施のための日米のロードマップ(仮訳)|url=https://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/g_aso/ubl_06/2plus2_map.html|website=www.mofa.go.jp|accessdate=2021-05-01|publisher=外務省}}</ref> |

|||

2013年の[[嘉手納以南の基地返還計画|「沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画」]]に引き継ぎ、病院の移設も完了しているが、キャンプ桑江の大部分は返還されていない。さらに新たな返還条件、米軍再編後の家族住宅の所要に基づき、既に建設が合意されている56戸に加えて、家族住宅約910戸 (キャンプ桑江で撤去される住宅の代替を含む) の新規建設も加えられている。 |

|||

{{See|キャンプ桑江}} |

|||

[[ファイル:トリイ通信施設の完成したパラボラアンテナ群.png|サムネイル|日本が[[トリイステーション|トリイ通信施設]]に提供したパラボラアンテナ施設。]] |

|||

2013年4月、日米両政府は「'''沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画'''」({{Lang-en|Consolidation Plan for Facilities and Areas in Okinawa}}、通称:'''[[嘉手納以南の基地返還計画]]''')を発表した<ref name=":10" /><ref name=":21">{{Cite web|title=沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画|url=https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page4_000023.html|website=Ministry of Foreign Affairs of Japan|accessdate=2021-04-29}}</ref>。 |

|||

== 8. 瀬名波通信施設 == |

|||

返還地: [[ボーローポイント#1977年 瀬名波通信施設|瀬名波通信施設]] ([[ボーローポイント]]) |

|||

2021年時点で、SACO最終報告で土地の返還対象とされている11項目のうち、[[#1. 普天間飛行場]]・[[#7. キャンプ桑江]]・[[#10. 那覇港湾施設]]・[[#11. 住宅統合(キャンプ桑江及びキャンプ瑞慶覧)|#11. 住宅統合]]が未達成となっている。特に米軍基地整理縮小の象徴的な存在となっている普天間飛行場の返還については、2019年2月24日には「[[辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票]]」(通称「県民投票」)が実施され、埋立て方式による普天間飛行場の辺野古移設に対する県民の反対意思が投票の7割以上{{Efn|投票率は52.48%<ref name=":14" />。}}をもって示されるなど<ref name=":20">{{Cite news|title=日本政府、沖縄県民投票の結果受け入れない方向 辺野古埋め立て|url=https://www.bbc.com/japanese/47366904|work=BBCニュース|accessdate=2021-04-25|date=2019-02-26}}</ref><ref name=":14">{{Cite web|title=県民投票投開票情報|url=https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/henoko/kikaku/touhyoukekka.html|website=www.pref.okinawa.jp|accessdate=2021-04-29|publisher=沖縄県|date=2019-03-29}}</ref>、返還合意から25年が経過しても道筋が見えていない状況にある<ref>{{Cite web|title=【図解・行政】沖縄に関する特別行動委員会最終報告の実施状況(2016年12月):時事ドットコム|url=https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_pol_seisaku-anpoboei20161202j-07-w570|website=時事ドットコム|accessdate=2021-02-24|language=ja}}</ref><ref>{{Cite web|title=普天間返還合意から25年…「危険性の除去」かすむ 軍事評論家「辺野古の問題は泥沼化」|url=https://www.fnn.jp/articles/amp/175702|website=FNNプライムオンライン|accessdate=2021-05-06|date=2021-05-04}}</ref>。 |

|||

面積: 61ha |

|||

{{右|{{Go to top}}}} |

|||

== 懸念・指摘 == |

|||

返還条件: |

|||

=== 合意における「沖縄」の不在 === |

|||

日米両政府間で交わされたSACO最終報告については、沖縄側の参画がなく「頭越し合意」であるとの主張があり<ref>{{Cite web|url=https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-404693.html|website=琉球新報DIGITAL|accessdate=2021-04-29|title=<社説>SACO20年 県民不在の合意破綻した 政府は対米交渉やり直せ|date=2016-12-02}}</ref>、市民団体等がSACO最終報告の再点検・検証を求めているほか<ref>{{Cite web|url=https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1214884.html|website=琉球新報DIGITAL|accessdate=2021-04-24|title=SACO合意の検証を 95年県民大会から25年で市民団体が声明|date=2021-04-24}}</ref>、地元紙の[[琉球新報]]と[[沖縄タイムス]]は沖縄の「負担軽減」を掲げるSACOが米軍施設の刷新と機能拡大につながっているとする社説を掲載している<ref>{{Cite web|url=https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1250678.html|website=琉球新報DIGITAL|accessdate=2021-04-27|title=【まとめ】SACO合意25年 「負担軽減」実態は機能拡大 基地は県内たらい回し|date=2021-01-02}}</ref><ref>{{Cite web|title=社説[SACO合意25年]負担軽減の実感程遠く|url=https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/687528|website=沖縄タイムス+プラス|accessdate=2021-02-24|date=2021-01-04}}</ref>。 |

|||

2019年2月の「県民投票」(上述)後に、玉城デニー沖縄県知事は日米両政府に沖縄を加えた3者協議機関「SACO with OKINAWA」(SACWO)設置を提唱している<ref>{{Cite web|title=玉城沖縄県知事、安倍首相に日米と沖縄による協議機関「SACWO」設置を提案へ 1日に面談 〈AERA〉|url=https://dot.asahi.com/aera/2019022800068.html|website=AERA dot.|date=2019-02-28|accessdate=2021-03-02|last=|author=渡辺豪}}</ref><ref>{{Cite web|title=ギターを抱いて、デニーが行く ~就任1年、沖縄県知事の現在地 {{!}} 特集記事|url=https://www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/23828.html|website=NHK政治マガジン|accessdate=2021-03-02|publisher=日本放送協会|date=2019-10-09}}</ref>。 |

|||

* ただしマイクロ・ウェーブ塔部分 (約0.1ha) は、保持 |

|||

* アンテナ施設等を[[トリイステーション|トリイ通信施設]]に移設 |

|||

=== 輸送機飛行訓練 === |

|||

返還: 2006年9月30日 |

|||

2012年、普天間飛行場への配備が予定されていたオスプレイ等の運用方針についてまとめた、米国海兵隊の「MV-22の普天間飛行場配備及び日本での運用に関する環境レビュー」({{Lang-en|Environmental Review for Basing MV-22 Aircraft at MCAS Futenma and Operating in Japan}})<ref name=":16">{{Cite web|title=オスプレイ配備関連|url=https://www.mod.go.jp/j/approach/anpo/osprey/haibi/index.html|website=www.mod.go.jp|accessdate=2021-04-29|publisher=防衛省}}</ref>が防衛省を通じて沖縄県に提出された。 |

|||

{{See|ボーローポイント}} |

|||

[[ファイル:2018年_3ha_返還場所.png|サムネイル|牧港補給地区約3haの細長い区域]] |

|||

[[ファイル:2018年_3ha_返還部分.png|サムネイル|3haの返還で国道58号に2車線が追加された。]] |

|||

この資料は「普天間飛行場における全体的な運用は11%減少する」としつつも米軍が訓練に適しているとみる施設では逆に飛行回数が増える内容であったことから、地元や左派政党を中心に反発を招くこととなった{{efn|沖縄県幹部は「夜間や早朝に4倍近く増えるのに、『(嘉手納飛行場における航空機騒音規制措置等で謳われている)必要最小限』と言えるのか」と述べている<ref name=":13" />。}}<ref name=":13" /><ref>{{Cite web|title=検証動かぬ基地 vol.111 オスプレイ環境レビュー(2)金武町の不安|url=https://www.qab.co.jp/news/2012073137062.html|website=QAB NEWS Headline|accessdate=2021-02-20|publisher=琉球朝日放送|date=2012-07-31}}</ref><ref>{{Cite web|title=垂直離着陸輸送機MV-22オスプレイの配備および低空飛行訓練の撤回に関する申し入れ|url=http://www5.sdp.or.jp/comment/2012/07/13/%E5%9E%82%E7%9B%B4%E9%9B%A2%E7%9D%80%E9%99%B8%E8%BC%B8%E9%80%81%E6%A9%9Fmv-22%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%81%AE%E9%85%8D%E5%82%99%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E4%BD%8E%E7%A9%BA/|website=社民党OfficialWeb|accessdate=2021-04-29|work=声明・談話|authorlink=福島瑞穂|last=福島|first=瑞穂|date=2012-07-13}}</ref><ref>{{Cite web|title=オスプレイ 全国で低空飛行/沖縄から東北まで6ルート想定/米軍報告書 岩国・富士も拠点に|url=https://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2012-06-14/2012061401_01_1.html|website=しんぶん赤旗|accessdate=2021-04-29|publisher=日本共産党|date=2012-06-14}}</ref>。SACO最終報告に基づき訓練や施設を受け入れた伊江村や金武町の負担増加が特に懸念され、伊江村の大城勝正村長は「防衛政策に協力してきた。そのうえの訓練増に納得できるはずがない」と述べ、金武町{{efn|海兵隊の「環境レビュー」では、金武ブルー・ビーチ訓練場の着陸帯について、SACO最終報告に基づきギンバル訓練場から移設された"スワン"のみならず、"キンブルー"を別途使用する旨が記載されている<ref name=":16" /><ref>{{Cite web|title=MV-22オスプレイの金武町における訓練に反対する抗議決議|url=https://www.town.kin.okinawa.jp/chosei/132/146|website=金武町 Official Site|accessdate=2021-04-29|work=意見書・決議|date=2012-10-11}}</ref>。}}の儀武剛町長も「政府がだましているとしか思えない。強引なやり方を進めるなら基地の返還要求も考える」と当時コメントしている<ref name=":13">{{Cite web|title=普天間、夜・早朝訓練4倍 オスプレイ近く本格運用 - 普天間移設の行方|url=http://www.asahi.com/special/futenma/SEB201210130072.html|website=www.asahi.com|accessdate=2021-04-29|publisher=朝日新聞社|date=2012-10-14}}</ref>。 |

|||

== 9. 牧港補給地区 == |

|||

返還地: [[牧港補給地区]]の国道58号と隣接する地 |

|||

=== 自衛隊のキャンプ・シュワブ共同使用合意 === |

|||

面積: 約3ha |

|||

[[陸上自衛隊]][[水陸機動団]]と米海兵隊の[[キャンプ・シュワブ]]共同使用の極秘合意が2015年に[[岩田清文]]陸幕長と[[ローレンス・ニコルソン]][[第3海兵遠征軍 (アメリカ軍)|第3海兵遠征軍]]司令官(在沖米四軍調整官)の間で交わされていたことが、2021年1月に報じられるところとなった<ref>{{Cite web|title=辺野古の新基地に自衛隊を常駐 海兵隊と自衛隊のトップが極秘合意|url=https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/697461|website=沖縄タイムス+プラス|accessdate=2021-04-24|date=2021-01-25}}</ref>。これに対し玉城県知事は「全く話は聞いていない」と語り、SACO最終報告の再点検が必要になりうるとの認識を示した<ref>{{Cite web|title=沖縄知事「認められない」 陸自の辺野古常駐極秘合意|url=https://www.sankei.com/politics/news/210125/plt2101250014-n1.html|website=産経ニュース|date=2021-01-25|accessdate=2021-03-02}}</ref>。 |

|||

=== 米軍に対する「SACO合意違反」の声 === |

|||

返還条件: 返還区域にあるゲート、フェンス等を基地内に移設 |

|||

駐機場での騒音違反や外国基地所属機の飛来など、米軍に対する地元からの批判は依然継続しており、SACO合意違反を指摘する意見がある<ref>{{Cite web|title=米軍の相次ぐSACO合意違反に対する意見書|url=https://www.city.okinawa.okinawa.jp/sp/shisei/139/433|website=可決された意見書・決議|accessdate=2021-04-27|publisher=沖縄市|date=2007-06-15}}</ref><ref>{{Cite web|title=騒音出さない約束の施設 米軍機がエンジン稼働し駐機 嘉手納基地 SACO合意違反の恐れ|url=https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/601590|website=沖縄タイムス+プラス|accessdate=2021-03-02|date=2020-07-16}}</ref><ref>{{Cite web|title=米軍、嘉手納旧駐機場に別部隊 地元「合意違反」と反発:朝日新聞デジタル|url=https://www.asahi.com/articles/ASK68578NK68TPOB002.html|website=朝日新聞デジタル|accessdate=2021-03-02|author=山下龍一|date=2017-06-20}}</ref>。 |

|||

{{右|{{Go to top}}}} |

|||

== 脚注 == |

|||

返還予定: 2017年 |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

=== 注釈 === |

|||

{{Notelist|2}} |

|||

=== 出典 === |

|||

{{Reflist|3}} |

|||

{{右|{{Go to top}}}} |

|||

== 外部リンク == |

|||

返還: 2018年、3ha返還で2車線の追加<ref>防衛省「牧港補給地区の一部土地(国道58号沿い)の返還」[https://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/saco/pdf/makiminato_hw58_henkan.pdf PDF]</ref> |

|||

* [https://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/saco/saco_final/index.html SACO最終報告とは](防衛省) |

|||

[[ファイル:Naha_Port_Consolidation_Plan_2013.png|サムネイル|浦添市への移設が大きな問題となっている[[那覇港湾施設]] (那覇軍港)。]] |

|||

* [https://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/saco/saco_final/final.html SACO最終報告(仮訳)](防衛省) |

|||

* [https://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/96saco1.html The SACO Final Report December 2, 1996](外務省) |

|||

*[https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seisaku/karte.html 米軍基地環境カルテ](沖縄県) |

|||

*[https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kichitai/22366.html 基地問題に関する刊行物](沖縄県) |

|||

*[https://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/us_sisetsu/okinawa.html 沖縄県における米軍施設・区域の整理等](防衛省) |

|||

{{右|{{Go to top}}}} |

|||

{{DEFAULTSORT:SACOさいしゆうほうこく}} |

|||

== 10. 那覇港湾施設 == |

|||

[[Category:沖縄県の歴史]] |

|||

返還地区: [[那覇港湾施設]] (那覇軍港) 全域 |

|||

面積: 57ha |

|||

返還条件: 浦添埠頭地区 (約35ha) への移設。 |

|||

返還: 未定 |

|||

論点: [[那覇ホイール地区|小禄にあった多くの米軍基地]]がなくなり、また湾が手狭で地形的に堆積物が蓄積しやすい那覇軍港は<ref>{{Cite web|title=那覇港 しゅんせつへ 提供水域外 土砂堆積で国 {{!}} 沖縄タイムス紙面掲載記事|url=https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/710227|website=沖縄タイムス+プラス|accessdate=2021-03-03|language=ja}}</ref>、ベトナム戦争後からはほとんど遊休化していると指摘されて久しいが、なぜ返還条件をつけて浦添に新しい軍港をつくらなければならないのか、こうした声を代弁して市長に当選した[[松本哲治]]が、その公約撤回し、また松本市長側が代替施設として提案した南側建設案を国側が否定するなど、那覇軍港問題は二転三転と浦添市政を揺るがす政治問題になっている。 |

|||

{{See|那覇港湾施設}} |

|||

[[ファイル:6. Lower Plaza Housing area of Camp Zukeran (Camp Foster).png|サムネイル|[[嘉手納以南の基地返還計画#6. キャンプ瑞慶覧 ロウワー・プラザ住宅地区|キャンプ瑞慶覧ロウワー・プラザ住宅地区]]]] |

|||

[[ファイル:7. A part of Kishaba Housing area of Camp Zukeran (Camp Foster).png|サムネイル|[[嘉手納以南の基地返還計画#7. キャンプ瑞慶覧 喜舎場住宅地区の一部|キャンプ瑞慶覧喜舎場住宅地区]]]] |

|||

== 11. 住宅統合計画 (OHC) == |

|||

対象: [[キャンプ桑江]]及び[[キャンプ・フォスター|キャンプ瑞慶覧]] (ロウワー・プラザ住宅地区や喜舎場住宅地区) |

|||

返還面積: 35ha + 83ha 合計およそ118ha |

|||

返還条件: 2007年末まで |

|||

返還: 未定 |

|||

論点: 二つの米軍住宅地区を統合し、これらの施設及び区域内の住宅地区の土地の一部を返還するというものだが、さらに2013年の[[嘉手納以南の基地返還計画#5. キャンプ桑江|嘉手納以南の基地返還計画]]では、既に建設が合意されている56戸に加え、さらに家族住宅約910戸の新規建設が返還条件に含まれた。 |

|||

{{See|嘉手納以南の基地返還計画}} |

|||

== 訓練及び運用の方法の調整 == |

|||

[[ファイル:Okinawa_Military_Housing.png|サムネイル|[[キャンプ・ハンセン]]の北側と南側の区域は県道104号で区切られている。]] |

|||

=== 県道104号線越え実弾砲兵射撃訓練 === |

|||

{{Quotation|平成9年度中にこの訓練が日本本土の演習場に移転された後に、危機の際に必要な砲兵射撃を除き、県道104号線越え実弾砲兵射撃訓練を取り止める。|3=SACO最終報告(仮訳)}} |

|||

'''県道104号超え実弾砲兵射撃訓練''': 同演習は沖縄返還後の1973年3月30日から実施されるようになり、2回めの4月24日からは住民の生活道である104号を封鎖して実施され始めた<ref name=":0">平成6年第1回沖縄県議会(定例会)第5号3月8日大田知事ならびに知事公室長(高山朝光)の答弁</ref><ref name=":1">鈴木滋「沖縄米軍の訓練移転をめぐる諸問題―実弾砲撃訓練の事例を中心に」総合調査「日米関係をめぐる動向と展望」p. 98.</ref>。[[キャンプ・ハンセン]]の南側、金武町付近に砲座を設置し、104号線をまたいで4km離れた[[恩納岳]]にむけ砲弾を着弾地とするものであり、ピークの1992年には、実施回数13回、総発射弾数6,468発を記録している<ref>沖縄県基地対策課「米軍基地 (5) 6011 キャンプ・ハンセン Camp Hansen」 [https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kichitai/documents/1-5fac6011.pdf PDF]</ref>。 |

|||

県道104号は米軍の軍道ではなく、広大な面積を占有するキャンプ・ハンセンの北側区域と南側区域に挟まれたかたちで、実際には両側を基地に挟まれた区間は、北側の喜瀬武原から南側の金武ダムまでの短い区間である。沖縄県は、喜瀬武原の集落や、県道104号、金武ダムなど、民間地の頭上をまたぐ実弾訓練はそもそもありえない、と「あくまでも'''廃止を要請'''してきた」 のであり、沖縄の実弾射撃演習を特定の場所に移転してほしいとの要請を行ったことはないと県議会で確認されている<ref name=":0" />。 |

|||

地位協定からいちじるしく逸脱する米軍の訓練に関し、沖縄県が強く「廃止」を要請してきたにもかかわらず、SACO 最終報告がこの訓練を本土に「移転」するというのであれば、日本政府は本土でも米軍に米軍施設外の集落や公道を超えた実弾砲兵射撃訓練を許すという意味になる。現在、日本政府は「本土5か所すべての演習場の地元から」理解が得られた<ref>{{Cite web|title=沖縄県道104号線越え実弾射撃訓練の分散・実施について - 北海道防衛局|url=https://www.mod.go.jp/rdb/hokkaido/shageki/index.html|website=www.mod.go.jp|accessdate=2021-03-02}}</ref>として、[[矢臼別演習場|矢臼別]]、[[王城寺原演習場|王城寺原]]、[[東富士演習場|東富士]]、[[北富士演習場|北富士]]及び[[日出生台演習場|日出生台]]で'''「沖縄県道104号線越え実弾射撃訓練」'''という名の訓練を行っているが、実際にはキャンプ・ハンセンでは行われていなかった夜間訓練が多く盛り込まれるなど、'''同質同量の「移転」ではなく「拡大」'''だという批判も多くなされている<ref name=":1" />。またキャンプ・ハンセンでは道路封鎖はなくなったものの、「移転」後も新たな砲台が建設され、実弾訓練も相変わらず行われている。 |

|||

== SACO最終報告は何を目指していたのか == |

|||

以上、主要なSACO事案において、ほとんどの「返還」に引き換えの「条件」が付随しており、しかもその条件は、「県道104号線越え実弾砲兵射撃訓練の移転」以外、'''すべて沖縄県内で代替施設を新設し移設する'''というものであった。これは沖縄県や県内の市町村にとって簡単に納得できうる「負担軽減」策とは程遠いものであっただろう。比較的すんなりと移転できる工作物は、ゲートとフェンスなどを基地内に移設数メール動かすだけの「牧港補給地区」道幅 3ha の返還だけであったが、それも達成は2018年までかかった。SACO 最終報告の実現が遅々として進まない中、日本政府は2013年4月5日、'''「沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画」'''通称「[[嘉手納以南の基地返還計画]]」を打ちだした。 |

|||

[[ファイル:Cape Nenoko and Camp Schwab.png|サムネイル|[[キャンプ・シュワブ]]と辺野古米軍基地建設のための埋立地域]] |

|||

{{See|嘉手納以南の基地返還計画}} |

|||

1995年9月の[[沖縄米兵少女暴行事件]]を契機として、日米両政府が沖縄県に押し付けられている過重な米軍基整負担を「整理・縮小」するとして打ちだした SACO最終報告だが、日米両政府の真の合意目標は、沖縄県が望むものとは大きく異なっていたようである。このことが最も端的に示されたのが、第1の案件、普天間飛行場代替施設とされた[[辺野古]]基地建設問題であろう。政府により埋め立て工事が強行されるなか、2019年2月24日の「[[辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票]]」通称「県民投票」では、県民の7割以上が埋め立てに反対を表明した。 |

|||