「先史時代」の版間の差分

編集の要約なし |

Babi Hijau (会話 | 投稿記録) m編集の要約なし |

||

| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{人類学}} |

{{人類学}} |

||

'''先史時代'''(せんしじだい、{{lang-en-short|Prehistory}}、{{lang-la-short|præ}}={{lang-en-short|before}} + {{lang-el-short|ιστορία}}={{lang-en-short|history}})は、「[[歴史時代]]([[有史]]時代)」以前の[[歴史]]区分に当たり、[[文字]]を使用する前の[[人類]]の歴史である<ref name=Mizo>{{cite web|url=http://syllabus.kyushu-u.ac.jp/search/preview.php?code=1090500569|title=九州大学シラバス 先史学|author=溝口孝司|publisher=[[九州大学]]シラバス|language=日本語|accessdate=2010-08-01}}</ref>。1838年に[[スウェーデン]]のスヴェン・ニルソン[[:en:Sven Nilson|(en)]]が著した『Skandinaviska Nordens Urivanare,Lund (北欧スカンディナヴィアの原住民)』において用語「forhistoria (先史)」を用い<ref name=Kato1>{{cite web|url=http://www.hucc.hokudai.ac.jp/~r16749/siberia/Note/2010/Archaeological%20World%201.pdf |format=PDF|title=考古学とはなにか2010 第1回 考古学とはどのような学問か|author=加藤博文|publisher=[[北海道大学]]大学院文学研究科|language=日本語|accessdate=2010-11-12}}</ref><ref group="注">翻訳時のウィキペディア英語版には「ポール・トゥルナル (Paul Tournal) が、フランス南部[[:en:southern France|(en)]]の洞窟から発掘した品々を説明するために用いた「Pré-historique」が用語として定着した。」とあるが「要出典」が表示されており、フランス語版には同箇所に出典が無いため、本項ではこれを注釈へ付記するに止める。</ref>、1851年にダニエル・ウィルソン[[:en:Daniel Wilson (academic)|(en)]]が著作『The Archaeology and Prehistoric Annals of Scotland (スコットランドの考古学と先史時代の年代)』で[[英語]]圏に紹介し<ref name=Kato1 />、1865年に[[ジョン・ラボック]]が『Pre-historic Times (先史時代)』を発表<ref>[[#岡崎2003|岡崎 (2003)、p218-219]]</ref>して以来、単語「prehistoric」が広く使われるようになった<ref name="Simpson">{{cite web|url=http://ads.ahds.ac.uk/catalogue/adsdata/PSAS_2002/pdf/vol_096/96_001_008.pdf|title=Sir Daniel Wilson and the ''Prehistoric Annals of Scotland'', A Centennial Study|last=Simpson|first=Douglas|language=英語|date=1963-11-30|work=Proceedings of the Society, 1963-1964|accessdate=2009-02-22}}</ref><ref name="Wilson Scotland">{{cite book|last=Wilson|first=Daniel|title=The archaeology and prehistoric annals of Scotland|year=1851年|page=xiv}}</ref>。 |

|||

'''先史時代'''(せんしじだい)とは、[[歴史]]における時代区分の1つ。一般的には文献[[史料]]がまだ存在しない時代を指す。 |

|||

先史時代の対象範囲は、定義に忠実ならば[[宇宙]]開闢以来の[[時間]]範囲が該当する。しかし一般的には[[地球]]上で[[生命]]誕生が起こってからの時代が取扱われ、特に[[人類]]が出現してから以降と捉えられることが多い<ref name="fagan07">Fagan, Brian. 2007年 ''World Prehistory: A brief introduction'' New York:Prentice-Hall, Seventh Edition, Chapter One</ref><ref name="renfrew">Renfrew, Colin. 2008年. ''Prehistory: The Making of the Human Mind." New York: Modern Library</ref>。この人類発祥後の時代は三時代法[[:en:Three age system|(en)]]というそれぞれの時に使われた主要な[[道具]]類の種類に基づく[[石器時代]]([[旧石器時代]]、[[新石器時代]]<ref>[[#西村1924|西村 (1924)、p14]]、ジョン・ラボック(ロード・エーヴリィ)[[:en:Baron Avebury|(en)]]の分類</ref>)、[[青銅器時代]]、[[鉄器時代]]という連続した時間[[:en:time period|(en)]]ごとの期間区分[[:en:periodization|(en)]]が用いられ、それ以前は[[地層]]が形成された時期を元とした層位学的[[:en:chronostratigraphy|(en)]] 地質記録[[:en:Rock record|(en)]]に基づいて[[地質時代]]単位で分けられる。ただし、マカリスター[[:en:R. A. Stewart Macalister|(en)]]などは石器時代に先行する加工性に優れる[[木材]]を利用した木器時代を提唱し、また人類史において道具を使わない時代というものも想定される<ref>[[#西村1924|西村 (1924)、pp.16-17]]</ref>。 |

|||

== 概要 == |

|||

先史時代は[[文字]]の発生と[[記録]]を残すことが行われる以前の歴史・時代の区分であるが、文字文化の進展の度合いが地域によりまちまちであるため、特定の年代をさす用語ではない。地域によっても文字の使用と記録の発生した年代はまちまちである。 |

|||

「先史時代」と「歴史時代」を明瞭に区別する基準は、その時期に記された[[文献]]の存在有無による<ref name=Nishimura1924-14>[[#西村1924|西村 (1924)、p14]]</ref>。文字が初めて用いられたのは地域によって異なるが青銅器時代後期から鉄器時代中期の頃と分析されており、この時期から地域的な有史時代が始まる。しかし、先史時代と有史時代との間には[[神話]]や[[伝承]]など口述記録が伝える「原史時代」または「中間時代」 (Intermediate Age) も置かれる<ref name=Nishimura1924-14 />。そのため、歴史家は文字記録だけに頼らず、[[考古学]]に代表される[[自然科学]]や[[社会学]]的分析を取り入れて、太古の歴史[[:en:deep history|(en)]]に対する解析を行う<ref name=Nishimura1924-14 />。 |

|||

なお、おそらくは記録を残したのではあろうが、後世にその記録が継承されなかったか、あるいは[[口語]][[伝承]]の形で歴史が伝えられ、後世の[[歴史家]]が断片的な情報を収集して記録したような[[文明]]もあり、先史という区分はしばしば曖昧である。こと文化が断絶し、その継承者が途絶してしまった場合は歴史の記録も失われがちである。 |

|||

== 定義 == |

|||

また、文字文化がほとんど発達しなかった地域でも[[天文学]]や[[建築]]技術など他の分野が高度に発達した例もみられ、必ずしも文字史料の有無で時代を区切るべきでないという考え方もある。いわゆる[[ロストテクノロジー]](失われた技術)のように、文明が後退して後世に誤って解釈されたケースもあり、先史という区分を設けての評価には、正確性に疑問が示されることもある。 |

|||

[[Image:Stonehenge.jpg|thumb|left|200px|[[イギリス]]の[[ストーンヘンジ]]。おおよそ4,500-4,000年前の[[新石器時代]]に建てられた。]] |

|||

定義において文書記録が無いとされる先史時代は、それを取り扱う際に時代の見極めが特に重要となる。しかしはっきりとそれを断定できる手法は19世紀になるまで開発されていなかった<ref>Graslund, Bo. 1987. ''The birth of prehistoric chronology.'' Cambridge:Cambridge University Press.</ref>。そのため、初期の先史時代研究は、[[発掘]]・[[地質]]および[[地理]]調査・[[自然]]や文字を持たない[[民族]]の[[習慣]]を分析するなどの、考古学や形質論的[[人類学]]に頼らざるを得なかった<ref name="fagan07"/>。また、[[遺伝]]学者[[:en:geneticists|(en)]]による[[人口]]分布や歴史的な[[言語学]]もこの研究に見識を提供した<ref name="renfrew"/>。[[文化人類学]]は[[婚姻]]や[[貿易]]の起源や波及の様子を知らしめ、先史時代の人類がどのような文化背景の中にあったかについて豊富な情報を提供した<ref name="renfrew"/>。この他にも、[[古生物学]]、[[生物学]]、花粉学[[:en:palynology|(en)]]、[[天文考古学]]、[[比較言語学]]、[[人類学]]、[[分子遺伝学]]など多くの自然科学・社会科学が先史時代分析に情報をもたらした。 |

|||

先史時代における人類の歴史は、記録された[[編年]]的歴史だけでは判断することは不可能であり、もっぱら[[遺跡]]や[[遺物]]などの発掘を通じた[[考古文化]]的分析から得ることになる<ref>{{cite web|url=http://www.u-tokyo.ac.jp/gen03/kouhou/1253/5.html|title=第11回総合研究博物館新規収蔵品展示 「痕跡の考古学‐遺物に残された痕跡から探る‐」展|author= |publisher=[[東京大学]]|language=日本語|accessdate=2010-08-12}}</ref>。 |

|||

こういった歴史を記録しなかったか記録が失われた文明は、後世の[[考古学]]の分野においても[[遺物]]の[[発掘調査|発掘]]などによって調査されているが、これらは様々な技術が投入され精査されてはいるものの、推測と調査と新たな物証による確認作業の過程では、過去の学説が否定されるケースも発生している。 |

|||

先史時代の終わりについても、有意な学術的歴史記録が発生する時期という点で見る限り、地域ごとに異なってくる。例えば、[[エジプト]]は紀元前3200年頃には記録が作られ始めるために先史時代は終焉したと言えるが、[[ニューギニア島]]は同様の意味では紀元後の1900年前後に先史時代を終えたと言わざるを得なくなる。[[アメリカ大陸]]についても、以前は[[クリストファー・コロンブス]]による発見以前を「先史時代」と扱うこともあった<ref>{{cite web|url=http://www.kufs.ac.jp/English/faculty/sakamoto/s_amhistory5.doc |title=アメリカの歴史『アメリカの歴史、テーマで読む多文化社会の夢と現実』有賀夏樹、有斐閣、第4章 文化復権を求めて‐先住アメリカ人のあゆみ‐|author=佐藤|publisher=[[京都外国語大学]]|language=日本語|accessdate=2010-11-12}}</ref>。 |

|||

有史以降の歴史も、これを記録した側の[[観測問題]]にも絡んで曖昧性を含み、一概に残された歴史を正確な記録として解釈するわけにも行かない点で、先史・有史の境界も曖昧である。考古学調査で新たな資料が見出されることも多く、その調査は21世紀に入っても続けられている。 |

|||

[[アウグスト・シュライヒャー]]と[[フリードリヒ・マックス・ミュラー]]は言語学の観点から先史時代と有史時代を区分した。これによると、先史時代の[[言語]]とは単独の音節を並べるような状態から膠着や屈折などの形態を持つに至る段階であり、これが[[権力]]の発生とともに[[文法]]の整理など共通言語としての体裁が整いつつ文字言語が成立したという。マラメルによると、これらは人間集団の知性が言語に及ぼす変化について、法則的に説明する試みである。<ref>{{cite web|url=http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/27577/1/038.pdf|format=PDF|title=クラチュロス主義の乗り越え|author=立花史|publisher=[[早稲田大学]]リポジトリ|language=日本語|accessdate=2010-08-01}}</ref> |

|||

== 先史時代に関連する区分 == |

|||

先史時代は前述の通り、史料記録の残っていない時代の、いいかえれば曖昧さを含んだ区分であるが、しばしば以下の時代区分と平行して用いられる。もっともこれらの区分は文字の発生とは別の要因(主に利用される[[道具]])による区分であり、文明の種類によっては史料が存在している、あるいは平行して発達した他地域の視点からの史料が存在する場合もある。 |

|||

== 人類の発生 == |

|||

*[[石器時代]] |

|||

猿から進化して人類が誕生した時期は、約400万年前と言われる。最古の人類化石は[[アウストラロピテクス]]など[[猿人]]であり、彼らは二足歩行をして非常に簡単な[[石]]製[[道具]]を使用した<ref name=Nakatani1>[[#中谷2006|中谷 (2006)、p.1]]</ref>。彼らの発生や進化の過程には様々な説が提示されている。 |

|||

*([[銅器時代]])/[[青銅器時代]] |

|||

*[[鉄器時代]] |

|||

== 石器時代 == |

|||

=== 旧石器時代 === |

|||

{{main|旧石器時代|アフリカ単一起源説}} |

|||

[[Image:Map-of-human-migrations.jpg|thumb|400px|[[ミトコンドリアDNA]]を[[集団遺伝学]]で分析した結果から得られた初期の人類の移動[[:en:human migrations|(en)]]図。数字は現代を起点に[[ミレニアム|100年]]単位で遡った時期を表す。]] |

|||

「旧石器時代」 (Paleolithic) は「石器時代の古い頃」を意味し、石を道具として用い始めた時期を指す石器時代の初期に当たる時代区分となる。これもさらに区分され、初期に当たる前期旧石器時代[[:en:Lower Paleolithic|(en)]]は[[ホモ・サピエンス]]の前段階に当たる[[ホモ・ハビリス]](と近縁種)が石器類を使い始めた約250万年前頃に相当する<ref name="KibiOtani">{{cite web|url=http://home.kiui.ac.jp/~ootani/rekisi042409.pdf|format=PDF|title=産業と技術の歴史 第2回数と計算の起源|author=大谷卓史|chapter=最古の数表現|publisher=[[吉備国際大学]]国際環境経営学部|language=日本語|accessdate=2010-07-17}}</ref>。 |

|||

初期のホモ・サピエンス登場は、約20万年前の中期旧石器時代[[:en:Middle Paleolithic|(en)]]となり、彼らは初歩的な言語扱うに充分な能力を獲得する変化が、[[頭蓋骨]]の[[顎]]部骨格を分析した結果から認められた<ref name="SyoinGunji">{{cite web|url=http://sils.shoin.ac.jp/~gunji/papers/kaiho97/index.shtml|title=人間と情報|author=郡司隆男/[[大阪大学]]言語文化部|publisher=[[神戸松蔭女子学院大学]]大学院神戸松蔭言語科学研究所|language=日本語|accessdate=2010-07-17}}</ref>。現在の人類に直結する[[新人]]が現れたのは約4万年前頃であり<ref name=Nakatani1 />、彼らが使う石器や[[骨角器]]など使用する道具類は精巧で種類も豊富になり<ref name=Nakatani2>[[#中谷2006|中谷 (2006)、p.2]]</ref>、[[埋葬]][[:en:paleolithic burial|(en)]]<ref name=Nakatani1 />や原始的な[[音楽]][[:en:origin of music|(en)]]<ref>{{cite journal | author = B. Arensburg, A. M. Tillier, B. Vandermeersch, H. Duday, L. A. Schepartz & Y. Rak | year = 1989 | month = April | title = A Middle Palaeolithic human hyoid bone | journal = Nature | issue = 338 | pages = 758–760 | doi = 10.1038/338758a0 | volume = 338 | pmid = 2716823}}</ref>が見られるようになった事も中期旧石器時代の特色である。 |

|||

[[芸術]][[:en:prehistoric art|(en)]]は約30,000年から約10,000年前の後期旧石器時代には始められていたと言われる。フランスの[[ラスコー洞窟]]の壁画や[[ヴィレンドルフのヴィーナス]]が製作されたのもこの時期に相当する。また、[[数]]の概念もつくられたらしく、[[コンゴ民主共和国]]で出土した[[ヒヒ]]の骨に刻まれた記号は最古の数表現と思われる。<ref name="KibiOtani" /> |

|||

旧石器時代に人類は、[[狩猟採集社会]]<ref name=Hara>{{cite web|url=http://www.scu.ac.jp/faculty/hara/std/world/houkoku.html |title=先史時代ワールドモデルの構築|author=原俊彦/[[北海道東海大学]]国際文化学部、植木武/[[共立女子短期大学]]生活科学学科|publisher=[[札幌市立大学]]デザイン学部|language=日本語|accessdate=2010-11-27}}</ref>で[[遊牧民]]的な生活を送っており、その社会[[:en:Hunter-gatherer#Social structure|(en)]]も非常に小規模で平等なものだったが、豊富な[[食糧]]調達が可能なところや、[[貯蔵]]方法の発展によって[[首長]]や[[社会階層]]を持つような複雑な[[共同体]]を構成していたところもあった。 |

|||

=== 中石器時代 === |

|||

{{main|中石器時代}} |

|||

[[File:Canoe on beach.jpg|thumb|150px|left|[[丸木舟]].]] |

|||

「中石器時代」(Mesolithic, Middle Stone Age) は、[[石器時代]]の中ごろに当る約20,000年前から約9,000年前の時期<ref name="KibiOtani" />を指すが、これは人類の[[技術]]発展に基づいた区分である。この時期は約10,000年前に当たる[[更新世]]の終わり頃に始まり、地域によって様々な[[農業]]の導入を終わりの契機とする。 |

|||

[[近東]]など一部地域では、[[更新世]]の終わり頃には農業が始まっており、そのようなところでは中石器時代の定義は短い期間のあやふやなものになる。また[[氷河]]の影響を受ける地域では「[[亜旧石器時代]]」という用語が適する。逆に第四期氷河時代[[:en:last ice age|(en)]]終焉によって自然環境が好転する恩恵を受けた地域は、はっきりした中石器時代を迎えた。[[北欧]]では、広がる湿地帯から食糧をたくさん得ることが出来た。同様に、[[マグレモーゼ文化]]やアジール文化[[:en:Azilian|(en)]]なども豊富な資源を背景に人類が発展を見せた。ヨーロッパ北部ではこのような時代は6000年前まで続いた。 |

|||

この時代の遺跡は少なく点在状態にあり、古代の[[ごみ]]捨て場である[[貝塚]]程度しかめぼしいものが見つからない場合もしばしばである。しかし貝塚はその当時の生活様式に関する情報を与える。食糧は[[貝殻]]類に限らず動物や[[鳥類]]の骨など、また既に[[犬]]を飼う習慣を持っていたい事、時に人骨や石器類も発見される<ref>[[#西村1924|西村 (1924)、pp.46-48]]</ref>。 |

|||

多くの地域で、中石器時代を特色づけるものは小さな[[燧石]]を用いた道具類であり、[[細石器]]やマイクロビュラン[[:en:microburin|(en)]]、[[漁具]]、石製手斧[[:en:adze|(en)]]などがある。また、場所によっては[[カヌー]]や[[弓 (武器)|弓]]なども木製具も発見されている。このような技術は[[アフリカ]]のアジール文化で起り、北部アフリカのイベロ-マウリシオ[[:en:Ibero-Maurusian|(en)]]文化や[[レバント]]のケバラン[[:en:Kebaran|(en)]]文化を通じてヨーッロッパに伝わった。この他にも独立した発見も無視されてはいない。 |

|||

中石器時代の文化は主に[[ホモ・サピエンス]]が担ったが、[[ネアンデルタール人]]のような種族もまた共存しており、彼らも痕跡を残した。 |

|||

[[Image:Ħaġar Qim.jpg|thumb|[[マルタ]]島ハジャー・イム[[:en:Hagar Qim|(en)]]遺跡群にあるジュガンティヤ期[[:en:Ġgantija phase|(en)]]の寺院の門。<ref>{{cite web|url= http://www.heritagemalta.org/hagarqim.html |title=Heritage Malta |author= |publisher=Heritage Malta |language=英語|accessdate=2010-11-13}}</ref>]] |

|||

===新石器時代 === |

|||

{{main|新石器時代}} |

|||

「新石器時代」は、原始的な技術や社会構造が発達し、石器時代にピリオドを打つ時代である。人類は環境適応能力の高さを発揮し、生活領域を拡大し、狩猟社会だけでは利用できなかった生活資源を活用し始めた<ref name=Hara />。約9,000年に始まる<ref name="KibiOtani" />この時代には[[村落]]の形成や[[農業]]、[[動物]]の[[家畜]]化、道具類の発展、巨石建造物<ref name="KibiOtani" />、そして[[戦争]]の痕跡が確認できる。この用語「新石器時代」は、通常では[[旧世界]]を指し、[[アメリカ大陸]]や[[オセアニア]]などで結果的に[[金属加工]]技術を発生させなかった文化段階をも指して使われる。 |

|||

== 金属以前の技術 == |

|||

[[Image:JomonPottery.JPG|thumb|早期の[[縄文式土器]]]] |

|||

=== 土器の発明 === |

|||

{{main|土器}} |

|||

古い土器は、[[日本]]の[[縄文式土器]]や[[バイカル湖]]周辺など紀元前13000年頃には製作が始まり<ref>{{cite web|url=http://www.nendai.nagoya-u.ac.jp/TANDETRON/tankabutsu.html |title=土器付着炭化物の<sup>14</sup>C年代測定による土器の編年|author= |publisher=[[名古屋大学]]年代測定総合研究センター|language=日本語|accessdate=2010-11-13}}</ref><ref name=Kato6>{{cite web|url=http://www.hucc.hokudai.ac.jp/~r16749/siberia/Note/2010/North%20Eurasia%2010-6.pdf|format=PDF|title=第6回 土器の出現と北ユーラシア|author=加藤博文|publisher=[[北海道大学]]大学院文学研究科|language=日本語|accessdate=2010-11-12}}</ref>、乾燥地帯では紀元前6000年頃と推測される[[メソポタミア]]最古の土器<ref>{{cite web|url=http://www.um.u-tokyo.ac.jp/DM_CD/DM_CONT/M_TSUBO/HOME.HTM |title=メソポタミア最古の壷|author= |publisher=[[東京大学]]総合研究博物館|language=日本語|accessdate=2010-11-13}}</ref>などに先行していた。製作方法も当初の手こねから、型に嵌めるもの、そしてとぐろ巻きなど進化し、合わせて[[装飾]]や[[彩色]]も発展した<ref>[[#西村1924|西村 (1924)、pp.70-77]]</ref>。 |

|||

土器は主に貯蔵や[[調理]]または[[食器]]として用いられ、やがて用途が広がり[[鑑賞]]や埋葬用などにも使われるようになった。これら土器の特徴を分析することは、社会集団の発展や交流などを突き止める手がかりとなる<ref>{{cite web|url=https://kaken.nii.ac.jp/ja/p/16202020 |title=先史時代における土器出現の歴史的・社会的意義|author=藤本強/[[国学院大学]]文学部 |publisher=科学研究費補助金データベース|language=日本語|accessdate=2010-11-13}}</ref>。 |

|||

=== 農業の開始 === |

|||

{{main|農業}} |

|||

発祥から先史時代前半までの人類は、生存能力に劣り常に滅亡の可能性に晒されていた。[[火]]を使い加工する手段を得てはいたが、食糧は多くの植物性およびわずかな動物性食物に頼り、常に飢餓の危険にさらされながら、より住みやすい土地を求めて移動を繰り返していた<ref>[[#西村1924|西村 (1924)、pp.30.36-37]]</ref>。そのため、集団の信仰や習俗には多産を祈念し推奨する要素が多く生じ、またジェンダーの観念も生殖に重きが置かれていた。この停滞状態を脱し、人口が増加に転じた主たる理由は、農業や牧畜など食糧生産手段の変革<ref name=Hara />があった。<ref>{{cite web|url=http://www.ms.u-tokyo.ac.jp/~inaba/inaba_gendaishakai_2008.pdf|format=PDF|title=人口問題‐人口学的アプローチ‐|author=稲葉寿|chapter=2.人口問題とは|pages=2|publisher=[[東京大学]]大学院数理科学研究科|language=日本語|accessdate=2010-08-12}}</ref> |

|||

先史時代の研究家ヴィア・ゴードン チャイルド[[:en:Vere Gordon Childe|(en)]]が提示した「新石器革命(農業革命)[[:en:Neolithic Revolution|(en)]]」の概念によると、紀元前10世紀頃に[[シュメール]]で[[農業]]が始まり、紀元前9500年から紀元前7000年頃には[[インド]]や[[ペルー]]でもこれと独立に行われ始めたという。さらに紀元前6000年頃には[[エジプト]]、紀元前5000年頃には[[中国]]、そして紀元前2700年頃には[[メソアメリカ]]で農業は広まった。 |

|||

[[中東]]の[[肥沃な三日月地帯]]が重視されがちだが、複数の[[作物]]や[[家畜]]を育成する農業システムは考古学的分析から[[アメリカ州]]や[[東アジア]]・[[東南アジア]]でもほぼ同時期か若干早く発生していた。[[シュメール]]では紀元前5500年頃には組織化された[[灌漑]]や専従労働[[:en:workforce|(en)]]も始まっていた。それまで集落が依存していた[[岩石]]を用いた石器は[[青銅器]]や[[鉄器]]に取って代わられ、これら新しい道具は農作業のみならず戦争にも使われるようになった。[[ユーラシア大陸]]では[[銅]]や[[青銅]]の道具が発達し、紀元前3000年頃に[[地中海]]沿岸東部で発明された[[製鉄]]技術は[[中東]]を経由して[[中国]]まで伝わり、農具や武器へ利用された。 |

|||

[[Image:World 1000 BCE.png|thumb|right|300px|紀元前1000年頃の世界の技術・社会構造の状態</br> |

|||

{{legend|#FFFF00|[[狩猟採集社会]]}} |

|||

{{legend|#AA00AA|[[遊牧]]・[[牧畜]]社会 }} |

|||

{{legend|#AAFF00|単純[[農耕]]社会}} |

|||

{{legend|#FFAA00|複合農耕・[[首長]]支配社会}} |

|||

{{legend|#7575ff|[[国家]]社会}} |

|||

{{legend|#F0F0F0|非居住地区}} |

|||

{{legend|#fff|鉄器時代, c. 1000 BCE.|border=red solid 1px}} |

|||

{{legend|#fff|青銅器時代, c. 1000 BCE.|border=pink solid 1px}}]] |

|||

[[アメリカ大陸]]では金属器の発展は遅く、紀元前900年頃のチャビン文化[[:en:Chavín culture|(en)]]勃興を待たねばならなかった。[[モチェ文化]]では金属は武具やナイフ・器などに用いられ、金属資源に乏しいインカ文明[[:en:Inca|(en)]]でも、[[チムー王国]]に征服された頃までには金属片をつけた[[鋤]]が実用化されていた。しかしその一方で、ペルーでは考古学的調査の進捗は限定的であり、古来の記録媒体であった[[キープ (インカ)|キープ]]はスペインのインカ帝国征服[[:en:Spanish conquest of Peru|(en)]]によってほとんどが焼却されてしまい、資料に乏しい。ほとんどの都市遺産は未だ発掘されていない。 |

|||

[[メソポタミア]]の[[ユーフラテス川]]や[[チグリス川]]、[[エジプト]]の[[ナイル川]]、[[インド亜大陸]]の[[インダス川]]、[[中国]]の[[黄河]]や[[長江]]のように[[文明]]の揺りかごは[[川]]や[[谷]]が担った。一方、[[オーストラリア]]の[[アボリジニ]]や[[南アフリカ]]の[[サン人]]にような遊牧的な民族は、農業を自文化に取り入れた時期は比較的近年になってからのことである。 |

|||

農業はその作業において分業を促進し、そこから複雑な社会構造とも言える[[文明]]を作り<ref>[[#西村1924|西村 (1924)、pp.45]]</ref>、[[国家]]や[[市場]]を形成した。技術は[[自然]]を利用する術を授け、[[交通]]や[[通信]]手段を発達させた。 |

|||

== 青銅器時代 == |

|||

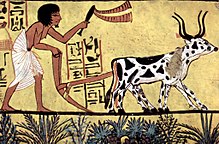

[[Image:Maler der Grabkammer des Sennudem 001.jpg|thumb|紀元前1200年頃の[[古代エジプト]]で、牡牛[[:en:Ox|(en)]]に[[金属]]器の[[プラウ]]を曳かせる図]] |

|||

{{main|青銅器時代}} |

|||

青銅器時代は三時代法のひとつに数えられ、いくつかの文明において新石器時代の次に到来した。ただし金属製錬そのものは新石器時代に発明されたものと考えるべきであり、金属器が広まるまでの間には「金石併用時代」(Enenlithio Age) または「石青鋼期」 (Stone-Bronze Period) と呼ばれる過渡期が存在した<ref>[[#西村1924|西村 (1924)、pp.52-53]]</ref>。 |

|||

この時代には人類の文化が発達し、露天状態の[[鉱石]]から[[銅]]や[[スズ]]を[[精錬]]し、[[合金]]である[[青銅]]を成型する[[金属加工]]技術が体系化され、広範囲に伝播した時代を指す。紀元前3000年頃までの西アジアで作られた青銅器に銅/スズ合金が無い点から分かる通り、自然状態の銅鉱石は多く不純物として[[砒素]]を含み、銅/スズ原鉱は稀少だった。青銅は「形の表現において適切であり扱いやすい」<ref group="2-">パーキン (F. A. Parkyn) 『先史藝術』 (Prehistoric Art)</ref>8性質を持ち、数々の道具や武器および装飾品などが作られた<ref>[[#西村1924|西村 (1924)、pp.56-60]]</ref>。 |

|||

青銅器時代は[[筆記]]が発明され、初期の記録が為された時代でもある。最古の歴史記録のひとつである[[メソポタミア]]では、紀元前2600年頃の[[シュルッパク]]の粘土板に刻まれた文字が発見されている。これらは主に行政・財政上の収支や土地配分などの記録であったが、当時の社会体制を知ることができる点では歴史記述のひとつとみなすことができる<ref>{{Cite book|和書|author=蔀勇造|year=2004|title=歴史意識の芽生え歴史記述の始まり|chapter=メソポタミアとエジプト|pages=020-021|publisher=[[山川出版社]]|id=ISBN 4-634-34570-6}}</ref> |

|||

== 鉄器時代 == |

|||

{{main|鉄器時代|古典古代}} |

|||

考古学では「[[鉄器時代]]」とは鉄冶金[[:en:ferrous metallurgy|(en)]]技術が実現した時代区分を指す。[[鉄]]を使用は農作業の効率を高め、[[信仰]]や[[芸術]]の発展など文明へ大きな革新をもたらした。そうして、[[哲学史]]的にも「[[枢軸時代]]」と呼ばれる世界同時的な変化を生んだ。 |

|||

== 先史時代という概念 == |

|||

=== 先史時代が想像されなかった頃 === |

|||

[[古代インド]]や[[古代ギリシア]]・[[古代ローマ|ローマ]]では、歴史とは繰り返すものという円環的時間概念があった。ギリシアの[[トゥキディデス]]、[[ピュタゴラス]]はこの考えを前提に置き、[[プラトン]]は『[[テアイテトス (対話篇)|テアイテトス]]』にて歴史が循環する期間を36,000年と試算し、これは「プラトン年 (Platonic Year) 」または「プラトン的転回 (Platonic Revolution)」と呼ばれる。この流れを受けてローマの[[クリュシッポス]]、[[ストア派]]の[[エピクテトス]]、[[マルクス・アウレリウス・アントニヌス]](『[[自省録]]』第七巻)そして[[ポリュビオス]]、[[アリストテレス]]らも歴史を循環するものと捉え<ref>[[#岡崎2003|岡崎 (2003)、pp.218-219]]</ref>、未開の時代は想定されなかった。 |

|||

[[ケルト人]]は文字をほとんど使わない一方で、その存在はカエサルの『ガリア戦記』など多くの歴史記述の中で他称として用いられて来た。この民族についての研究は15世紀頃から活発になるが、民族起源論や言語学としてのケルト語研究などが主流であり、当時は「ケルト」とは西ヨーロッパの先史時代という概念で捉えられていた。これらは19世紀に考古学が確立し、遺跡調査や人類学的分析などを通じ、ケルト人とは石器・青銅器時代人、ガリア人は鉄器時代人という大きな区別のもとケルト文化圏という概念に変化した。<ref>{{cite web|url=http://www.hmn.bun.kyoto-u.ac.jp/report/2-pdf/1_rekishi/1_14.pdf|format=PDF|title=ケルト概念再考問題|author=原聖|publisher=[[京都大学]]大学院文学研究科|language=日本語|accessdate=2010-08-12}}</ref> |

|||

中世ヨーロッパ全般の歴史認識は[[キリスト教]]的歴史観である[[普遍史]]が支配しており、[[天地創造]]と[[アダムとイヴ]]誕生以来の歴史は[[聖書]]に記述されており、いわゆる「先史」の概念は存在しなかった<ref>[[#岡崎2003|岡崎 (2003)、pp.75-76]]</ref>。[[大航海時代]]が到来し地球規模の地理および民族の知識が蓄積され、文字を持たない人間社会の存在が知られると、その位置づけについて考察が及んだ。この中に「未開の人類」を想定した例が[[コンドルセ]]の『人間精神進歩史』(1793年-1794年)である。彼は、文字を持たない人間について、1)群団を作った状態 2)遊牧民族 の2段階を想定した。ただしこれはあくまで[[アメリカ]]や[[アフリカ]]および[[アジア]]辺境に実際に住む民族を色分けした[[交差系列]]的分類であり、普遍史観を壊すようなものではなかった<ref>[[#岡崎2003|岡崎 (2003)、pp.128-134]]</ref>。 |

|||

=== ヨーロッパにおける概念の成立 === |

|||

先史時代的人間の社会や生活に想像を巡らした先駆的な例は[[ジャン=ジャック・ルソー]]の『[[人間不平等起源論]]』(1755年)で語られる、[[自然状態|自然の中]]で言語も家族も持たずに理性ではなく感情で生きる自由人に見ることができる。これとほぼ同じ考えは[[イマヌエル・カント]]も『人類史の憶測的起源』(1786年)で触れているが、どちらも「憶測でしかない」と断っている<ref>[[#岡崎2003|岡崎 (2003)、pp.212-213]]</ref>。 |

|||

このような先史時代概念を歴史上に組み込む役割は[[啓蒙思想]]が担った。[[ヴォルテール]]は『歴史哲学』(1765年)にて、理性を持つ以前の人類を、文字を持たない禽獣がごとき状態があったと主張した<ref>{{Cite book|和書|author=[[岡崎勝世]] |year=1996年|title=聖書vs.世界史|chapter=第四章 普遍史から世界史へ|pages=208-212|publisher=[[講談社]]現代新書|isbn=4-06-149321-3}}</ref><ref group="2-">ヴォルテール『歴史哲学』、訳:安斎和雄、法政大学出版局</ref>。大学の歴史学者の中からは、ドイツの[[ゲッティンゲン大学]]歴史学研究室から[[ヨハン・クリストフ・ガッテラー]](1727年 - 1799年)[[:en:Johann Christoph Gatterer|(en)]]や[[アウグスト・ルートヴィッヒ・フォン・シュレーツァー]](1753年 - 1809年)[[:en:August Ludwig von Schlözer|(en)]]らが、普遍史観による[[創世紀元]]を否定し先史的な時代を想定した<ref>[[#岡崎2003|岡崎 (2003)、pp.138-140]]</ref>。 |

|||

科学面から先史時代を想定して人物に[[ビュフォン]]がいる。1778年の『自然の諸時期』では、熱い火の玉から地球が生まれたという想定を基本に歴史を想定し、誕生した人類は地震や噴火などの激動する自然や、肉食動物に捕食される危険の中で生き残るための工夫を重ねて技術を発展させたという説を唱えた。その一例が、当時雷がつくると考えられていた[[石斧]]であり、これは人類が石を尖らせて作ったものと述べた。<ref>[[#岡崎2003|岡崎 (2003)、pp.214-216]]</ref> |

|||

さらに、積み重なった考古学的発掘品の整理をするために[[コペンハーゲン博物館]]の[[クリスチャン・トムセン]]が『北方古代文化研究入門』(1836年)にて三時代法の古代の歴史を区分した<ref>[[#岡崎2003|岡崎 (2003)、p.217]]</ref>。生物学界からは[[チャールズ・ダーウィン]]の『[[種の起源]]』(1859年)が人間を含む生物の進化段階を述べ、それを裏付ける[[化石人骨]]の発見が続いた<ref>[[#岡崎2003|岡崎 (2003)、pp.220-221]]</ref>。このような数々の思想や発掘証拠などが積み重なり、ウィルソンやラボックらの「先史時代」という概念が一般化した。 |

|||

=== 中国の先史時代 === |

|||

中国には、西洋的な先史時代の概念が確立されてからも「石器時代が無かった」と長く考えられていた。これは、中国人は文化的に青銅器や[[ヒスイ|玉(ヒスイ)]]には興味を持つが石器には関心を払うことが無かった点や、自分たちの祖先が石器を使うような野蛮人ではなかったという[[中華思想]]的文明観があったものと[[陳舜臣]]は述べている<ref>[[#陳1991|陳 (1991)、p.24]]</ref>。これは中国国内だけの考えではなく、フランスの東洋学者ラクペリ[[:en: Albert Étienne Jean Baptiste Terrien De La Couperie|(en)]]は、1894年に論文『中国古代文明西洋起源説』(Western Origin of the Early Chinese Civilisation) にて、中国人は文明を持った段階で西方(バビロニア)から民族移動して来たという説を唱え、アメリカのベルトルト・ラウファー[[:en:Berthold Laufer|(en)]]も同様に、中国には石器時代は無かったと考えた<ref name=chin18>[[#陳1991|陳 (1991)、pp.18-19]]</ref>。 |

|||

1920年前後、地質調査のために招聘されていた[[スウェーデン]]の[[ユハン・アンデショーン]]は、[[石炭]]の採掘地である[[周口店]]周辺を調査中に発掘した[[化石]]の中に人類の特徴を備えた[[歯]]を見つけ、さらに詳しい調査を行った末の1929年に完全な[[頭骨]]を発見した。これが[[北京原人]]であり、中国にも先史時代があったことが判明した<ref>[[#陳1991|陳 (1991)、pp.7-9]]</ref>。その後も石器時代の各段階の遺跡が続々と発見され、新石器時代から有史時代までを繋ぐ[[仰韶文化]]、[[龍山文化]]などの全容が解明された<ref>[[#陳1991|陳 (1991)、pp.29-30]]</ref>。 |

|||

=== 日本の先史時代 === |

|||

{{main|日本列島の旧石器時代}} |

|||

日本の先史時代に対する科学的研究は、[[大森貝塚]]を発見・調査した[[エドワード・S・モース]](1877年・[[明治]]10年来日)に始まる<ref>{{Cite book|和書|author=中島一憲|year= |title=倭の古王国と邪馬台国問題(上)|publisher=文芸社|isbn=4-8355-0374-0|url=http://books.google.co.jp/books?id=ZksbPd0TXBcC&pg=PA5&dq=%22%E5%85%88%E5%8F%B2%E6%99%82%E4%BB%A3%22&hl=ja&ei=GaPcTLDVNInyvQOgwuj0CQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-preview-link&resnum=7&ved=0CDsQuwUwBjgU#v=onepage&q=%22%E5%85%88%E5%8F%B2%E6%99%82%E4%BB%A3%22&f=false}}</ref><ref name=Hirata>{{cite web|url=https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/7286/1/toshokankiyo_12_139.pdf |title=H.v.シーボルト著『考古説略』と明治期の日本考古学|author=平田健 |publisher=[[明治大学]]学術成果リポジトリ|language=日本語|accessdate=2010-11-13}}</ref>。1879年(明治12年)には調査結果が纏められた『大森貝塚』に加え、[[ハインリッヒ・フォン・シーボルト]]が『考古説略』で考古学手法を解説するとともに、北海道から九州までの貝塚や古墳を調査し、日本考古学の論文を発表したことに始まる<ref name=Hirata />。日本の先史時代は、旧石器時代から始まり、[[弥生時代]]から[[古墳時代]]にかけて終焉したものと置かれる<ref name=Mizo />。 |

|||

日本の旧石器時代は[[浜田耕作]]らが発掘作業を続けて考古学的証拠を探し続けたが、[[第二次世界大戦]]後の1949年になってやっと[[岩宿遺跡]]が見つかり、その存在が確認された<ref name=chin18 />。 |

|||

=== 新しい先史時代像 === |

|||

古典的な先史時代のイメージでは、狩猟採集に頼った不安定な食糧調達手段しか持ち得ない人類は常に飢餓の危機に晒され、そのため生活領域も人口も制限される状態(成長の限界)が長く続いていたと考えられた。これを転回させた出来事が農耕の開始であり、[[トマス・ロバート・マルサス]](『[[人口論]]』)や[[ルイス・ヘンリー・モーガン]](「文化進化説」)やヴィア・ゴードン・チャイルド(「新石器革命」)などは、農業という技術革新が人口増加を可能にする環境を実現し、これがさらなる文化の変革を生んだという説を唱えた。<ref name=Hara /> |

|||

この、ひとつの定説に対する疑問が1960年代から提唱され始めた。現代に生きる狩猟採集民族を観察した結果から、その生活は必ずしも厳しいものではなく、また農耕という手段を持たないわけではないという報告がなされた。また考古学的調査から、先史時代における狩猟社会と農耕社会の比較において、生存率や栄養状態などはむしろ定住を必要とする農耕社会の方が劣り、必ずとも後者の社会を選択する必然性にも疑問が挟まれ、むしろ更新世末期の気候変動など外的要因によって豊かな狩猟社会が一時的に不安定な状態に陥り、避難的に穀類採取へ向かった結果が農耕発生に繋がったという考えもある。<ref name=Hara /> |

|||

これには反論もあり、寒冷期と農耕の発生時期が合わない点や、気候変動の影響は地域的であり、また容易に回復することなどが挙げられている。M.コーエンはこれらを指摘した上で、狩猟社会においても緩やかに増加した人口が臨界点に達し、それまで食糧と認識されなかった小さな獲物や木の実などを食べるように食域拡大が起こり、さらなる人口増加がついには味覚に劣り大きな労力を投入しなければならない穀類採取そして農耕へ展開したと主張した。<ref name=Hara /> |

|||

== 先史時代の人類史 == |

|||

以下にあるすべての年代表記は、[[人類学]]、[[考古学]]、[[遺伝学]]、[[地質学]]や[[言語学]]から推測されたものである。そのため、最新の研究によって変更される場合がある。 |

|||

; 旧石器時代・中石器時代 |

|||

*120,000年前:解剖学的に現代人と言える[[ホモ・サピエンス]]が[[アフリカ]]で生まれる。 |

|||

*300,000年前:人類の人口が推計100万人に達する。<ref name=Akasaka>[[河野稠果]]の推計。{{Cite book|和書|author=赤坂真人 |year= |title=基礎社会学|pages=13 |publisher=ふくろう出版 |isbn=4-86186-264-7|url=http://books.google.co.jp/books?id=VJX_OPEDR7wC&pg=PA13&dq=%22%E5%85%88%E5%8F%B2%E6%99%82%E4%BB%A3%22&hl=ja&ei=XLDcTNvNL4uyvgPK65GFCg&sa=X&oi=book_result&ct=book-preview-link&resnum=10&ved=0CE4QuwUwCTgo#v=onepage&q=%22%E5%85%88%E5%8F%B2%E6%99%82%E4%BB%A3%22&f=false }}</ref> |

|||

*300,000年前から30,000年前:[[ネアンデルタール人]]の[[ムスティエ文化]]が[[ヨーロッパ]]で発生<ref>Shea, J. J. 2003. Neanderthals, competition and the origin of modern human behaviour in the Levant. ''Evolutionary Anthropology'' 12: 173-187.</ref>。 |

|||

*75,000年前:[[トバ火山]]大噴火([[トバ・カタストロフ理論]])<ref>{{cite news | first= | last= | title=Mount Toba Eruption - Ancient Humans Unscathed, Study Claims | date= | publisher= anthropology.net |url =http://anthropology.net/2007/07/06/mount-toba-eruption-ancient-humans-unscathed-study-claims/ | work = | pages = | accessdate = 2008-04-20 | language = }}</ref> |

|||

*70,000年前から50,000年前:ホモ・サピエンスがアフリカから[[アジア]]に拡がる<ref name="traces">This is indicated by the M130 marker in the Y chromosome. "Traces of a Distant Past," by Gary Stix, ''Scientific American'', July 2008, pages 56-63.</ref>。次の1000年間に、この人類の子孫に当たる集団の居住域は南[[インド]]、[[マレー]]諸島、[[オーストラリア]]、日本、中国、[[シベリア]]、[[アラスカ]]そして[[北アメリカ]]北西部まで広がった。<ref name="traces"/> |

|||

;後期旧石器時代 |

|||

*32,000年前:[[オーリニャック文化]]がヨーロッパで発生。 |

|||

*30,000年前から28,000年前:[[フランス]]の[[ヴェゼール]][[渓谷]]で、[[トナカイ]]の狩猟が行われた。([[ヴェゼール渓谷の先史的景観と装飾洞窟群]])<ref>Gene S. Stuart, "Ice Age Hunters: Artists in Hidden Cages." In ''Mysteries of the Ancient World'', a publication of the National Geographic Society, 1979. Pages 11-18.</ref> |

|||

*28,500年前:アジアもしくはオーストラリアを経由して、人類が[[ニューギニア島]]へ到達。<ref>James Trager, ''The People's Chronology'', 1994, ISBN 0-8050-3134-0</ref> |

|||

*28,000年前から20,000年前:ヨーロッパでグラヴェット文化[[:en:Gravettian|(en)]]が起り、[[銛]]、[[針]]、[[鋸]]が発明された。 |

|||

*26,000年前から24,000年前:[[繊維]]の利用が広がり、籠や衣類、袋、籠、網や女性が用いたベビーキャリーなどが作られた。 |

|||

*25,000年前から23,000年前:[[チェコ]]、[[モラヴィア]]のドルニ・ヴィエストニッツェ遺跡[[:en:Dolni Vestonice|(en)]]から非常に古い[[土偶]]が発見された。これらは主に[[粘土]]を焼いて製作されたものである<ref name=Kato6 />。これらは、発見された人類最古の定住を示す証拠と目されている<ref>{{cite book|last=Stuart|first=Gene S.|title=Mysteries of the Ancient World|year=1979|publisher=National Geographic Society|page=19 |chapter=Ice Age Hunters: Artists in Hidden Cages}}</ref>。 |

|||

*20,000年前から18,000年前:[[フランス]]で[[シャテルペロン文化]]が興る<ref>''Encyclopedia Americana'', 2003 edition, volume 6, page 334.</ref>。 |

|||

*16,000年前から14,000年前:フランス、[[ピレネー山脈]]のテュク・ドドゥベール洞窟にて、[[ヨーロッパバイソン]]を描いた[[洞窟壁画]]が発見された<ref>{{cite book|last=Stuart|first=Gene S.|title=Mysteries of the Ancient World|year=1979|publisher=National Geographic Society|pages=8-“10|chapter=Ice Age Hunters: Artists in Hidden Cages}}</ref>。 |

|||

*14,800年前から12,800年前:北アフリカ気候が湿潤期となった。後に乾燥して[[サハラ砂漠]]となったこの地域は、当時水が豊富かつ肥沃であり、[[帯水層]]で満たされた<ref>"Shift from Savannah to Sahara was Gradual," by Kenneth Chang, ''[[ニューヨーク・タイムス]]'', May 9, 2008.</ref>。 |

|||

*13,000年前:北東アジアで土器の製作が始まった<ref name=Kato6 />。 |

|||

;中石器時代 |

|||

*10,000年前:人類の人口が推計500万人に達する。<ref name=Akasaka /> |

|||

;新石器時代 |

|||

*8000年前から7,000年前:現代の[[イラク]]北部に当たる[[メソポタミア]]北域で農業が始まる。栽培されたものは[[オオムギ]]や[[コムギ]]。当初は[[ビール]]やグルーアル(粥)[[:en:gruel|(en)]]または[[スープ]]に調理され、後に[[パン]]が作られた<ref>Kiple, Kenneth F. and Ornelas, Kriemhild Coneè, eds., The Cambridge World History of Food, [[ケンブリッジ大学]]出版局, 2000, p. 83</ref>。当時の初期農業では耕作において[[棒]]がよく用いられたが、やがて数世紀後には原始的な[[プラウ]]に取って代わった<ref>"No-Till: The Quiet Revolution," by David Huggins and John Reganold, ''Scientific American'', July 2008, pages 70-77.</ref>。[[エリコ]]に周囲8.5m、高さ8.5mの円筒型石塔が築かれたのもこの時期である<ref>Fagan, Brian M, ed. ''The Oxford Companion to Archaeology'', [[オックスフォード大学]]出版, Oxford 1996 ISBN 978-0-521-40216-3 p 363</ref>。 |

|||

;青銅器時代 |

|||

*4000年前:農業の普及により人類の人口が推計8700万人に達する。<ref name=Akasaka /> |

|||

*3700年前:[[楔形文字]]が発明され、文字記録が始まる。 |

|||

*3000年前:[[ストーンヘンジ]]の建造が始まる。初期のそれは、56本の木製の柱と円形の溝や傾斜で築かれたものだった<ref>Caroline Alexander, "Stonehenge," ''National Geographic'', June 2008.</ref>。 |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

* [[原始宗教]] |

|||

{{Commonscat|Prehistory}} |

|||

*[[ |

* [[情報の散逸]] |

||

*[[情報の散逸]] |

|||

== 参考文献 == |

|||

*{{Cite book|和書|author=[[西村眞次]] |year=1924年|title=人類学概論:文化人類学|publisher=[[早稲田大学]]出版部|url=http://books.google.co.jp/books?id=EcBhGBiir0AC&pg=PA20&dq=%22%E5%85%88%E5%8F%B2%E6%99%82%E4%BB%A3%22&hl=ja&ei=M6TcTNzzNo-6ugO2-eWPBA&sa=X&oi=book_result&ct=book-preview-link&resnum=4&ved=0CC8QuwUwAzge#v=onepage&q=%22%E5%85%88%E5%8F%B2%E6%99%82%E4%BB%A3%22&f=false |ref=西村1924}} |

|||

*{{Cite book|和書|author=[[中谷仁]] |year=2006年|title=センター世界史B各駅停車 |publisher=[[星雲社]] |isbn=4-434-07159-9|url=http://books.google.co.jp/books?id=z8_RlxpESvsC&pg=PA4&dq=%22%E5%85%88%E5%8F%B2%E6%99%82%E4%BB%A3%22&hl=ja&ei=raHcTJrbG5GkuAOpj5D8CQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-preview-link&resnum=6&ved=0CDYQuwUwBQ#v=onepage&q=%22%E5%85%88%E5%8F%B2%E6%99%82%E4%BB%A3%22&f=false|ref=中谷2006}} |

|||

*{{Cite book|和書|author=[[岡崎勝世]] |year=2003年|title=世界史とヨーロッパ|publisher=[[講談社]]現代新書|isbn=4-06-149687-5|ref=岡崎2003}} |

|||

*{{Cite book|和書|author=[[陳舜臣]] |year=1991年|title=中国発掘物語|publisher=[[講談社]] |isbn=4-06-185023-7|ref=陳1991 }} |

|||

== 脚注 == |

|||

=== 注釈 === |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

<div class= "references-small"> |

|||

<references group="注"/> |

|||

</div> |

|||

=== 脚注 === |

|||

{{reflist|2}} |

|||

=== 脚注2 === |

|||

本脚注は、出典・脚注内で提示されている「出典」を示しています。 |

|||

{{Reflist|group="2-"}} |

|||

== 外部リンク == |

|||

*{{en icon}}[http://www.science.ulster.ac.uk/cma/slan/ Submerged Landscapes Archaeological Network] |

|||

[[Category:先史時代|*]] |

[[Category:先史時代|*]] |

||

| 31行目: | 187行目: | ||

[[als:Ur- und Frühgeschichte]] |

[[als:Ur- und Frühgeschichte]] |

||

[[an:Prehistoria]] |

|||

[[ar:ما قبل التاريخ]] |

[[ar:ما قبل التاريخ]] |

||

[[an:Prehistoria]] |

|||

[[arz:قبل التاريخ]] |

|||

[[ast:Prehistoria]] |

[[ast:Prehistoria]] |

||

[[bn:প্রাক-ইতিহাস]] |

|||

[[be:Першабытнае грамадства]] |

|||

[[be-x-old:Першабытнае грамадзтва]] |

|||

[[bar:Vor- und Frühgschicht]] |

[[bar:Vor- und Frühgschicht]] |

||

[[bs:Prahistorija]] |

|||

[[bat-smg:Prīšistuorė]] |

|||

[[br:Ragistor]] |

|||

[[be:Першабытнае грамадства]] |

|||

[[bg:Праистория]] |

[[bg:Праистория]] |

||

[[bn:প্রাক-ইতিহাস]] |

|||

[[br:Ragistor]] |

|||

[[bs:Prahistorija]] |

|||

[[ca:Prehistòria]] |

[[ca:Prehistòria]] |

||

[[cs:Pravěk]] |

[[cs:Pravěk]] |

||

| 47行目: | 202行目: | ||

[[da:Menneskets urhistorie og forhistorie]] |

[[da:Menneskets urhistorie og forhistorie]] |

||

[[de:Urgeschichte]] |

[[de:Urgeschichte]] |

||

[[et:Esiaeg]] |

|||

[[el:Προϊστορία]] |

[[el:Προϊστορία]] |

||

[[en:Prehistory]] |

[[en:Prehistory]] |

||

[[es:Prehistoria]] {{Link GA|es}} |

|||

[[eo:Prahistorio]] |

[[eo:Prahistorio]] |

||

[[es:Prehistoria]] |

|||

[[et:Esiaeg]] |

|||

[[eu:Historiaurre]] |

[[eu:Historiaurre]] |

||

[[fa:پیشاتاریخ]] |

[[fa:پیشاتاریخ]] |

||

[[ |

[[hif:Purana itihaas]] |

||

[[fiu-vro:Muistinõ aig]] |

|||

[[fr:Préhistoire]] |

[[fr:Préhistoire]] |

||

[[fy:Prehistoarje]] |

[[fy:Prehistoarje]] |

||

[[ga:An Réamhstair]] |

[[ga:An Réamhstair]] |

||

[[gan:史前時代]] |

|||

[[gl:Prehistoria]] |

[[gl:Prehistoria]] |

||

[[gan:史前時代]] |

|||

[[he:פרהיסטוריה]] |

|||

[[ko:선사 시대]] |

|||

[[hi:प्रागैतिहासिक काल]] |

[[hi:प्रागैतिहासिक काल]] |

||

[[hif:Purana itihaas]] |

|||

[[hr:Prapovijest]] |

[[hr:Prapovijest]] |

||

[[ |

[[id:Prasejarah]] |

||

[[hu:Őskor]] |

|||

[[ia:Prehistoria]] |

[[ia:Prehistoria]] |

||

[[iu:ᓯᕗᓕᐅᖅᐹ ᐊᓪᓚᒍᑎ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᓂᒃ/sivuliuqpaa allaguti qaujisarniq titiqqatigut qanuiliuqtauqattarnikunik]] |

|||

[[id:Prasejarah]] |

|||

[[is:Forsögulega tímabilið]] |

[[is:Forsögulega tímabilið]] |

||

[[it:Preistoria]] |

[[it:Preistoria]] |

||

[[he:פרהיסטוריה]] |

|||

[[iu:ᓯᕗᓕᐅᖅᐹ ᐊᓪᓚᒍᑎ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᓂᒃ/sivuliuqpaa allaguti qaujisarniq titiqqatigut qanuiliuqtauqattarnikunik]] |

|||

[[jbo:prucitri]] |

|||

[[ka:პირველყოფილი საზოგადოება]] |

[[ka:პირველყოფილი საზოგადოება]] |

||

[[ |

[[sw:Kabla-ya Historia]] |

||

[[ht:Preyistwa]] |

|||

[[ku:Pêşdîrok]] |

[[ku:Pêşdîrok]] |

||

[[la:Aevum Praehistoricum]] |

[[la:Aevum Praehistoricum]] |

||

[[lv:Aizvēsture]] |

|||

[[lb:Virgeschicht]] |

[[lb:Virgeschicht]] |

||

[[lt:Priešistorė]] |

[[lt:Priešistorė]] |

||

[[ |

[[jbo:prucitri]] |

||

[[hu:Őskor]] |

|||

[[mk:Праисторија]] |

[[mk:Праисторија]] |

||

[[ml:ചരിത്രാതീതകാലം]] |

[[ml:ചരിത്രാതീതകാലം]] |

||

[[arz:قبل التاريخ]] |

|||

[[mwl:Pre-Stória]] |

[[mwl:Pre-Stória]] |

||

[[nl:Prehistorie]] |

[[nl:Prehistorie]] |

||

[[nn:Førhistorisk tid]] |

|||

[[no:Forhistorisk tid]] |

[[no:Forhistorisk tid]] |

||

[[nn:Førhistorisk tid]] |

|||

[[nrm:Préhistouaithe]] |

[[nrm:Préhistouaithe]] |

||

[[oc:Preïstòria]] |

[[oc:Preïstòria]] |

||

[[pl:Prehistoria]] |

|||

[[pms:Preistòria]] |

[[pms:Preistòria]] |

||

[[pl:Prehistoria]] |

|||

[[pnb:تریخ توں پہلے]] |

|||

[[pt:Pré-história]] |

[[pt:Pré-história]] |

||

[[ro:Preistorie]] |

[[ro:Preistorie]] |

||

[[ru:Первобытное общество]] |

[[ru:Первобытное общество]] |

||

[[sah:Преистория]] |

[[sah:Преистория]] |

||

[[sq:Parahistoria]] |

|||

[[scn:Preistoria]] |

[[scn:Preistoria]] |

||

[[simple:Pre-history]] |

[[simple:Pre-history]] |

||

[[sk:Pravek]] |

[[sk:Pravek]] |

||

[[sl:Prazgodovina]] |

[[sl:Prazgodovina]] |

||

[[ |

[[sh:Prahistorija]] |

||

[[sr:Праисторија]] |

[[sr:Праисторија]] |

||

[[su:Prasajarah]] |

[[su:Prasajarah]] |

||

[[fi:Esihistoria]] |

|||

[[sv:Förhistorisk tid]] |

[[sv:Förhistorisk tid]] |

||

[[tl:Bago ang kasaysayan]] |

|||

[[sw:Kabla-ya Historia]] |

|||

[[ta:தொல் பழங்காலம்]] |

[[ta:தொல் பழங்காலம்]] |

||

[[th:ยุคก่อนประวัติศาสตร์]] |

[[th:ยุคก่อนประวัติศาสตร์]] |

||

[[tk:Ilkidurmuş jemgyýeti]] |

|||

[[tl:Bago ang kasaysayan]] |

|||

[[tr:Tarihöncesi]] |

[[tr:Tarihöncesi]] |

||

[[tk:Ilkidurmuş jemgyýeti]] |

|||

[[uk:Первісне суспільство]] |

[[uk:Первісне суспільство]] |

||

[[ur:زمانہ قبل از تاریخ]] |

[[ur:زمانہ قبل از تاریخ]] |

||

[[vec:Preistoria]] |

[[vec:Preistoria]] |

||

[[vi:Thời tiền sử]] |

[[vi:Thời tiền sử]] |

||

[[vls:Prehistorie]] |

|||

[[vo:Rujenav]] |

[[vo:Rujenav]] |

||

[[fiu-vro:Muistinõ aig]] |

|||

[[vls:Prehistorie]] |

|||

[[war:Prehistorya]] |

[[war:Prehistorya]] |

||

[[wo:Njëkk-taariix]] |

[[wo:Njëkk-taariix]] |

||

[[zh:史前時代]] |

|||

[[zh-yue:史前史]] |

[[zh-yue:史前史]] |

||

[[bat-smg:Prīšistuorė]] |

|||

[[zh:史前時代]] |

|||

2010年11月26日 (金) 16:30時点における版

| 人類学 |

|---|

|

| 下位分野 |

| 手法 |

| 主要概念 |

| 領域 |

| 関連記事 |

|

|

先史時代(せんしじだい、英: Prehistory、羅: præ=英: before + 希: ιστορία=英: history)は、「歴史時代(有史時代)」以前の歴史区分に当たり、文字を使用する前の人類の歴史である[1]。1838年にスウェーデンのスヴェン・ニルソン(en)が著した『Skandinaviska Nordens Urivanare,Lund (北欧スカンディナヴィアの原住民)』において用語「forhistoria (先史)」を用い[2][注 1]、1851年にダニエル・ウィルソン(en)が著作『The Archaeology and Prehistoric Annals of Scotland (スコットランドの考古学と先史時代の年代)』で英語圏に紹介し[2]、1865年にジョン・ラボックが『Pre-historic Times (先史時代)』を発表[3]して以来、単語「prehistoric」が広く使われるようになった[4][5]。

先史時代の対象範囲は、定義に忠実ならば宇宙開闢以来の時間範囲が該当する。しかし一般的には地球上で生命誕生が起こってからの時代が取扱われ、特に人類が出現してから以降と捉えられることが多い[6][7]。この人類発祥後の時代は三時代法(en)というそれぞれの時に使われた主要な道具類の種類に基づく石器時代(旧石器時代、新石器時代[8])、青銅器時代、鉄器時代という連続した時間(en)ごとの期間区分(en)が用いられ、それ以前は地層が形成された時期を元とした層位学的(en) 地質記録(en)に基づいて地質時代単位で分けられる。ただし、マカリスター(en)などは石器時代に先行する加工性に優れる木材を利用した木器時代を提唱し、また人類史において道具を使わない時代というものも想定される[9]。

「先史時代」と「歴史時代」を明瞭に区別する基準は、その時期に記された文献の存在有無による[10]。文字が初めて用いられたのは地域によって異なるが青銅器時代後期から鉄器時代中期の頃と分析されており、この時期から地域的な有史時代が始まる。しかし、先史時代と有史時代との間には神話や伝承など口述記録が伝える「原史時代」または「中間時代」 (Intermediate Age) も置かれる[10]。そのため、歴史家は文字記録だけに頼らず、考古学に代表される自然科学や社会学的分析を取り入れて、太古の歴史(en)に対する解析を行う[10]。

定義

定義において文書記録が無いとされる先史時代は、それを取り扱う際に時代の見極めが特に重要となる。しかしはっきりとそれを断定できる手法は19世紀になるまで開発されていなかった[11]。そのため、初期の先史時代研究は、発掘・地質および地理調査・自然や文字を持たない民族の習慣を分析するなどの、考古学や形質論的人類学に頼らざるを得なかった[6]。また、遺伝学者(en)による人口分布や歴史的な言語学もこの研究に見識を提供した[7]。文化人類学は婚姻や貿易の起源や波及の様子を知らしめ、先史時代の人類がどのような文化背景の中にあったかについて豊富な情報を提供した[7]。この他にも、古生物学、生物学、花粉学(en)、天文考古学、比較言語学、人類学、分子遺伝学など多くの自然科学・社会科学が先史時代分析に情報をもたらした。

先史時代における人類の歴史は、記録された編年的歴史だけでは判断することは不可能であり、もっぱら遺跡や遺物などの発掘を通じた考古文化的分析から得ることになる[12]。

先史時代の終わりについても、有意な学術的歴史記録が発生する時期という点で見る限り、地域ごとに異なってくる。例えば、エジプトは紀元前3200年頃には記録が作られ始めるために先史時代は終焉したと言えるが、ニューギニア島は同様の意味では紀元後の1900年前後に先史時代を終えたと言わざるを得なくなる。アメリカ大陸についても、以前はクリストファー・コロンブスによる発見以前を「先史時代」と扱うこともあった[13]。

アウグスト・シュライヒャーとフリードリヒ・マックス・ミュラーは言語学の観点から先史時代と有史時代を区分した。これによると、先史時代の言語とは単独の音節を並べるような状態から膠着や屈折などの形態を持つに至る段階であり、これが権力の発生とともに文法の整理など共通言語としての体裁が整いつつ文字言語が成立したという。マラメルによると、これらは人間集団の知性が言語に及ぼす変化について、法則的に説明する試みである。[14]

人類の発生

猿から進化して人類が誕生した時期は、約400万年前と言われる。最古の人類化石はアウストラロピテクスなど猿人であり、彼らは二足歩行をして非常に簡単な石製道具を使用した[15]。彼らの発生や進化の過程には様々な説が提示されている。

石器時代

旧石器時代

「旧石器時代」 (Paleolithic) は「石器時代の古い頃」を意味し、石を道具として用い始めた時期を指す石器時代の初期に当たる時代区分となる。これもさらに区分され、初期に当たる前期旧石器時代(en)はホモ・サピエンスの前段階に当たるホモ・ハビリス(と近縁種)が石器類を使い始めた約250万年前頃に相当する[16]。

初期のホモ・サピエンス登場は、約20万年前の中期旧石器時代(en)となり、彼らは初歩的な言語扱うに充分な能力を獲得する変化が、頭蓋骨の顎部骨格を分析した結果から認められた[17]。現在の人類に直結する新人が現れたのは約4万年前頃であり[15]、彼らが使う石器や骨角器など使用する道具類は精巧で種類も豊富になり[18]、埋葬(en)[15]や原始的な音楽(en)[19]が見られるようになった事も中期旧石器時代の特色である。

芸術(en)は約30,000年から約10,000年前の後期旧石器時代には始められていたと言われる。フランスのラスコー洞窟の壁画やヴィレンドルフのヴィーナスが製作されたのもこの時期に相当する。また、数の概念もつくられたらしく、コンゴ民主共和国で出土したヒヒの骨に刻まれた記号は最古の数表現と思われる。[16]

旧石器時代に人類は、狩猟採集社会[20]で遊牧民的な生活を送っており、その社会(en)も非常に小規模で平等なものだったが、豊富な食糧調達が可能なところや、貯蔵方法の発展によって首長や社会階層を持つような複雑な共同体を構成していたところもあった。

中石器時代

「中石器時代」(Mesolithic, Middle Stone Age) は、石器時代の中ごろに当る約20,000年前から約9,000年前の時期[16]を指すが、これは人類の技術発展に基づいた区分である。この時期は約10,000年前に当たる更新世の終わり頃に始まり、地域によって様々な農業の導入を終わりの契機とする。

近東など一部地域では、更新世の終わり頃には農業が始まっており、そのようなところでは中石器時代の定義は短い期間のあやふやなものになる。また氷河の影響を受ける地域では「亜旧石器時代」という用語が適する。逆に第四期氷河時代(en)終焉によって自然環境が好転する恩恵を受けた地域は、はっきりした中石器時代を迎えた。北欧では、広がる湿地帯から食糧をたくさん得ることが出来た。同様に、マグレモーゼ文化やアジール文化(en)なども豊富な資源を背景に人類が発展を見せた。ヨーロッパ北部ではこのような時代は6000年前まで続いた。

この時代の遺跡は少なく点在状態にあり、古代のごみ捨て場である貝塚程度しかめぼしいものが見つからない場合もしばしばである。しかし貝塚はその当時の生活様式に関する情報を与える。食糧は貝殻類に限らず動物や鳥類の骨など、また既に犬を飼う習慣を持っていたい事、時に人骨や石器類も発見される[21]。

多くの地域で、中石器時代を特色づけるものは小さな燧石を用いた道具類であり、細石器やマイクロビュラン(en)、漁具、石製手斧(en)などがある。また、場所によってはカヌーや弓なども木製具も発見されている。このような技術はアフリカのアジール文化で起り、北部アフリカのイベロ-マウリシオ(en)文化やレバントのケバラン(en)文化を通じてヨーッロッパに伝わった。この他にも独立した発見も無視されてはいない。

中石器時代の文化は主にホモ・サピエンスが担ったが、ネアンデルタール人のような種族もまた共存しており、彼らも痕跡を残した。

新石器時代

「新石器時代」は、原始的な技術や社会構造が発達し、石器時代にピリオドを打つ時代である。人類は環境適応能力の高さを発揮し、生活領域を拡大し、狩猟社会だけでは利用できなかった生活資源を活用し始めた[20]。約9,000年に始まる[16]この時代には村落の形成や農業、動物の家畜化、道具類の発展、巨石建造物[16]、そして戦争の痕跡が確認できる。この用語「新石器時代」は、通常では旧世界を指し、アメリカ大陸やオセアニアなどで結果的に金属加工技術を発生させなかった文化段階をも指して使われる。

金属以前の技術

土器の発明

古い土器は、日本の縄文式土器やバイカル湖周辺など紀元前13000年頃には製作が始まり[23][24]、乾燥地帯では紀元前6000年頃と推測されるメソポタミア最古の土器[25]などに先行していた。製作方法も当初の手こねから、型に嵌めるもの、そしてとぐろ巻きなど進化し、合わせて装飾や彩色も発展した[26]。

土器は主に貯蔵や調理または食器として用いられ、やがて用途が広がり鑑賞や埋葬用などにも使われるようになった。これら土器の特徴を分析することは、社会集団の発展や交流などを突き止める手がかりとなる[27]。

農業の開始

発祥から先史時代前半までの人類は、生存能力に劣り常に滅亡の可能性に晒されていた。火を使い加工する手段を得てはいたが、食糧は多くの植物性およびわずかな動物性食物に頼り、常に飢餓の危険にさらされながら、より住みやすい土地を求めて移動を繰り返していた[28]。そのため、集団の信仰や習俗には多産を祈念し推奨する要素が多く生じ、またジェンダーの観念も生殖に重きが置かれていた。この停滞状態を脱し、人口が増加に転じた主たる理由は、農業や牧畜など食糧生産手段の変革[20]があった。[29]

先史時代の研究家ヴィア・ゴードン チャイルド(en)が提示した「新石器革命(農業革命)(en)」の概念によると、紀元前10世紀頃にシュメールで農業が始まり、紀元前9500年から紀元前7000年頃にはインドやペルーでもこれと独立に行われ始めたという。さらに紀元前6000年頃にはエジプト、紀元前5000年頃には中国、そして紀元前2700年頃にはメソアメリカで農業は広まった。

中東の肥沃な三日月地帯が重視されがちだが、複数の作物や家畜を育成する農業システムは考古学的分析からアメリカ州や東アジア・東南アジアでもほぼ同時期か若干早く発生していた。シュメールでは紀元前5500年頃には組織化された灌漑や専従労働(en)も始まっていた。それまで集落が依存していた岩石を用いた石器は青銅器や鉄器に取って代わられ、これら新しい道具は農作業のみならず戦争にも使われるようになった。ユーラシア大陸では銅や青銅の道具が発達し、紀元前3000年頃に地中海沿岸東部で発明された製鉄技術は中東を経由して中国まで伝わり、農具や武器へ利用された。

アメリカ大陸では金属器の発展は遅く、紀元前900年頃のチャビン文化(en)勃興を待たねばならなかった。モチェ文化では金属は武具やナイフ・器などに用いられ、金属資源に乏しいインカ文明(en)でも、チムー王国に征服された頃までには金属片をつけた鋤が実用化されていた。しかしその一方で、ペルーでは考古学的調査の進捗は限定的であり、古来の記録媒体であったキープはスペインのインカ帝国征服(en)によってほとんどが焼却されてしまい、資料に乏しい。ほとんどの都市遺産は未だ発掘されていない。

メソポタミアのユーフラテス川やチグリス川、エジプトのナイル川、インド亜大陸のインダス川、中国の黄河や長江のように文明の揺りかごは川や谷が担った。一方、オーストラリアのアボリジニや南アフリカのサン人にような遊牧的な民族は、農業を自文化に取り入れた時期は比較的近年になってからのことである。

農業はその作業において分業を促進し、そこから複雑な社会構造とも言える文明を作り[30]、国家や市場を形成した。技術は自然を利用する術を授け、交通や通信手段を発達させた。

青銅器時代

青銅器時代は三時代法のひとつに数えられ、いくつかの文明において新石器時代の次に到来した。ただし金属製錬そのものは新石器時代に発明されたものと考えるべきであり、金属器が広まるまでの間には「金石併用時代」(Enenlithio Age) または「石青鋼期」 (Stone-Bronze Period) と呼ばれる過渡期が存在した[31]。

この時代には人類の文化が発達し、露天状態の鉱石から銅やスズを精錬し、合金である青銅を成型する金属加工技術が体系化され、広範囲に伝播した時代を指す。紀元前3000年頃までの西アジアで作られた青銅器に銅/スズ合金が無い点から分かる通り、自然状態の銅鉱石は多く不純物として砒素を含み、銅/スズ原鉱は稀少だった。青銅は「形の表現において適切であり扱いやすい」[2- 1]8性質を持ち、数々の道具や武器および装飾品などが作られた[32]。

青銅器時代は筆記が発明され、初期の記録が為された時代でもある。最古の歴史記録のひとつであるメソポタミアでは、紀元前2600年頃のシュルッパクの粘土板に刻まれた文字が発見されている。これらは主に行政・財政上の収支や土地配分などの記録であったが、当時の社会体制を知ることができる点では歴史記述のひとつとみなすことができる[33]

鉄器時代

考古学では「鉄器時代」とは鉄冶金(en)技術が実現した時代区分を指す。鉄を使用は農作業の効率を高め、信仰や芸術の発展など文明へ大きな革新をもたらした。そうして、哲学史的にも「枢軸時代」と呼ばれる世界同時的な変化を生んだ。

先史時代という概念

先史時代が想像されなかった頃

古代インドや古代ギリシア・ローマでは、歴史とは繰り返すものという円環的時間概念があった。ギリシアのトゥキディデス、ピュタゴラスはこの考えを前提に置き、プラトンは『テアイテトス』にて歴史が循環する期間を36,000年と試算し、これは「プラトン年 (Platonic Year) 」または「プラトン的転回 (Platonic Revolution)」と呼ばれる。この流れを受けてローマのクリュシッポス、ストア派のエピクテトス、マルクス・アウレリウス・アントニヌス(『自省録』第七巻)そしてポリュビオス、アリストテレスらも歴史を循環するものと捉え[34]、未開の時代は想定されなかった。

ケルト人は文字をほとんど使わない一方で、その存在はカエサルの『ガリア戦記』など多くの歴史記述の中で他称として用いられて来た。この民族についての研究は15世紀頃から活発になるが、民族起源論や言語学としてのケルト語研究などが主流であり、当時は「ケルト」とは西ヨーロッパの先史時代という概念で捉えられていた。これらは19世紀に考古学が確立し、遺跡調査や人類学的分析などを通じ、ケルト人とは石器・青銅器時代人、ガリア人は鉄器時代人という大きな区別のもとケルト文化圏という概念に変化した。[35]

中世ヨーロッパ全般の歴史認識はキリスト教的歴史観である普遍史が支配しており、天地創造とアダムとイヴ誕生以来の歴史は聖書に記述されており、いわゆる「先史」の概念は存在しなかった[36]。大航海時代が到来し地球規模の地理および民族の知識が蓄積され、文字を持たない人間社会の存在が知られると、その位置づけについて考察が及んだ。この中に「未開の人類」を想定した例がコンドルセの『人間精神進歩史』(1793年-1794年)である。彼は、文字を持たない人間について、1)群団を作った状態 2)遊牧民族 の2段階を想定した。ただしこれはあくまでアメリカやアフリカおよびアジア辺境に実際に住む民族を色分けした交差系列的分類であり、普遍史観を壊すようなものではなかった[37]。

ヨーロッパにおける概念の成立

先史時代的人間の社会や生活に想像を巡らした先駆的な例はジャン=ジャック・ルソーの『人間不平等起源論』(1755年)で語られる、自然の中で言語も家族も持たずに理性ではなく感情で生きる自由人に見ることができる。これとほぼ同じ考えはイマヌエル・カントも『人類史の憶測的起源』(1786年)で触れているが、どちらも「憶測でしかない」と断っている[38]。

このような先史時代概念を歴史上に組み込む役割は啓蒙思想が担った。ヴォルテールは『歴史哲学』(1765年)にて、理性を持つ以前の人類を、文字を持たない禽獣がごとき状態があったと主張した[39][2- 2]。大学の歴史学者の中からは、ドイツのゲッティンゲン大学歴史学研究室からヨハン・クリストフ・ガッテラー(1727年 - 1799年)(en)やアウグスト・ルートヴィッヒ・フォン・シュレーツァー(1753年 - 1809年)(en)らが、普遍史観による創世紀元を否定し先史的な時代を想定した[40]。

科学面から先史時代を想定して人物にビュフォンがいる。1778年の『自然の諸時期』では、熱い火の玉から地球が生まれたという想定を基本に歴史を想定し、誕生した人類は地震や噴火などの激動する自然や、肉食動物に捕食される危険の中で生き残るための工夫を重ねて技術を発展させたという説を唱えた。その一例が、当時雷がつくると考えられていた石斧であり、これは人類が石を尖らせて作ったものと述べた。[41]

さらに、積み重なった考古学的発掘品の整理をするためにコペンハーゲン博物館のクリスチャン・トムセンが『北方古代文化研究入門』(1836年)にて三時代法の古代の歴史を区分した[42]。生物学界からはチャールズ・ダーウィンの『種の起源』(1859年)が人間を含む生物の進化段階を述べ、それを裏付ける化石人骨の発見が続いた[43]。このような数々の思想や発掘証拠などが積み重なり、ウィルソンやラボックらの「先史時代」という概念が一般化した。

中国の先史時代

中国には、西洋的な先史時代の概念が確立されてからも「石器時代が無かった」と長く考えられていた。これは、中国人は文化的に青銅器や玉(ヒスイ)には興味を持つが石器には関心を払うことが無かった点や、自分たちの祖先が石器を使うような野蛮人ではなかったという中華思想的文明観があったものと陳舜臣は述べている[44]。これは中国国内だけの考えではなく、フランスの東洋学者ラクペリ(en)は、1894年に論文『中国古代文明西洋起源説』(Western Origin of the Early Chinese Civilisation) にて、中国人は文明を持った段階で西方(バビロニア)から民族移動して来たという説を唱え、アメリカのベルトルト・ラウファー(en)も同様に、中国には石器時代は無かったと考えた[45]。

1920年前後、地質調査のために招聘されていたスウェーデンのユハン・アンデショーンは、石炭の採掘地である周口店周辺を調査中に発掘した化石の中に人類の特徴を備えた歯を見つけ、さらに詳しい調査を行った末の1929年に完全な頭骨を発見した。これが北京原人であり、中国にも先史時代があったことが判明した[46]。その後も石器時代の各段階の遺跡が続々と発見され、新石器時代から有史時代までを繋ぐ仰韶文化、龍山文化などの全容が解明された[47]。

日本の先史時代

日本の先史時代に対する科学的研究は、大森貝塚を発見・調査したエドワード・S・モース(1877年・明治10年来日)に始まる[48][49]。1879年(明治12年)には調査結果が纏められた『大森貝塚』に加え、ハインリッヒ・フォン・シーボルトが『考古説略』で考古学手法を解説するとともに、北海道から九州までの貝塚や古墳を調査し、日本考古学の論文を発表したことに始まる[49]。日本の先史時代は、旧石器時代から始まり、弥生時代から古墳時代にかけて終焉したものと置かれる[1]。

日本の旧石器時代は浜田耕作らが発掘作業を続けて考古学的証拠を探し続けたが、第二次世界大戦後の1949年になってやっと岩宿遺跡が見つかり、その存在が確認された[45]。

新しい先史時代像

古典的な先史時代のイメージでは、狩猟採集に頼った不安定な食糧調達手段しか持ち得ない人類は常に飢餓の危機に晒され、そのため生活領域も人口も制限される状態(成長の限界)が長く続いていたと考えられた。これを転回させた出来事が農耕の開始であり、トマス・ロバート・マルサス(『人口論』)やルイス・ヘンリー・モーガン(「文化進化説」)やヴィア・ゴードン・チャイルド(「新石器革命」)などは、農業という技術革新が人口増加を可能にする環境を実現し、これがさらなる文化の変革を生んだという説を唱えた。[20]

この、ひとつの定説に対する疑問が1960年代から提唱され始めた。現代に生きる狩猟採集民族を観察した結果から、その生活は必ずしも厳しいものではなく、また農耕という手段を持たないわけではないという報告がなされた。また考古学的調査から、先史時代における狩猟社会と農耕社会の比較において、生存率や栄養状態などはむしろ定住を必要とする農耕社会の方が劣り、必ずとも後者の社会を選択する必然性にも疑問が挟まれ、むしろ更新世末期の気候変動など外的要因によって豊かな狩猟社会が一時的に不安定な状態に陥り、避難的に穀類採取へ向かった結果が農耕発生に繋がったという考えもある。[20]

これには反論もあり、寒冷期と農耕の発生時期が合わない点や、気候変動の影響は地域的であり、また容易に回復することなどが挙げられている。M.コーエンはこれらを指摘した上で、狩猟社会においても緩やかに増加した人口が臨界点に達し、それまで食糧と認識されなかった小さな獲物や木の実などを食べるように食域拡大が起こり、さらなる人口増加がついには味覚に劣り大きな労力を投入しなければならない穀類採取そして農耕へ展開したと主張した。[20]

先史時代の人類史

以下にあるすべての年代表記は、人類学、考古学、遺伝学、地質学や言語学から推測されたものである。そのため、最新の研究によって変更される場合がある。

- 旧石器時代・中石器時代

- 120,000年前:解剖学的に現代人と言えるホモ・サピエンスがアフリカで生まれる。

- 300,000年前:人類の人口が推計100万人に達する。[50]

- 300,000年前から30,000年前:ネアンデルタール人のムスティエ文化がヨーロッパで発生[51]。

- 75,000年前:トバ火山大噴火(トバ・カタストロフ理論)[52]

- 70,000年前から50,000年前:ホモ・サピエンスがアフリカからアジアに拡がる[53]。次の1000年間に、この人類の子孫に当たる集団の居住域は南インド、マレー諸島、オーストラリア、日本、中国、シベリア、アラスカそして北アメリカ北西部まで広がった。[53]

- 後期旧石器時代

- 32,000年前:オーリニャック文化がヨーロッパで発生。

- 30,000年前から28,000年前:フランスのヴェゼール渓谷で、トナカイの狩猟が行われた。(ヴェゼール渓谷の先史的景観と装飾洞窟群)[54]

- 28,500年前:アジアもしくはオーストラリアを経由して、人類がニューギニア島へ到達。[55]

- 28,000年前から20,000年前:ヨーロッパでグラヴェット文化(en)が起り、銛、針、鋸が発明された。

- 26,000年前から24,000年前:繊維の利用が広がり、籠や衣類、袋、籠、網や女性が用いたベビーキャリーなどが作られた。

- 25,000年前から23,000年前:チェコ、モラヴィアのドルニ・ヴィエストニッツェ遺跡(en)から非常に古い土偶が発見された。これらは主に粘土を焼いて製作されたものである[24]。これらは、発見された人類最古の定住を示す証拠と目されている[56]。

- 20,000年前から18,000年前:フランスでシャテルペロン文化が興る[57]。

- 16,000年前から14,000年前:フランス、ピレネー山脈のテュク・ドドゥベール洞窟にて、ヨーロッパバイソンを描いた洞窟壁画が発見された[58]。

- 14,800年前から12,800年前:北アフリカ気候が湿潤期となった。後に乾燥してサハラ砂漠となったこの地域は、当時水が豊富かつ肥沃であり、帯水層で満たされた[59]。

- 13,000年前:北東アジアで土器の製作が始まった[24]。

- 中石器時代

- 10,000年前:人類の人口が推計500万人に達する。[50]

- 新石器時代

- 8000年前から7,000年前:現代のイラク北部に当たるメソポタミア北域で農業が始まる。栽培されたものはオオムギやコムギ。当初はビールやグルーアル(粥)(en)またはスープに調理され、後にパンが作られた[60]。当時の初期農業では耕作において棒がよく用いられたが、やがて数世紀後には原始的なプラウに取って代わった[61]。エリコに周囲8.5m、高さ8.5mの円筒型石塔が築かれたのもこの時期である[62]。

- 青銅器時代

- 4000年前:農業の普及により人類の人口が推計8700万人に達する。[50]

- 3700年前:楔形文字が発明され、文字記録が始まる。

- 3000年前:ストーンヘンジの建造が始まる。初期のそれは、56本の木製の柱と円形の溝や傾斜で築かれたものだった[63]。

関連項目

参考文献

- 西村眞次『人類学概論:文化人類学』早稲田大学出版部、1924。

- 中谷仁『センター世界史B各駅停車』星雲社、2006。ISBN 4-434-07159-9。

- 岡崎勝世『世界史とヨーロッパ』講談社現代新書、2003。ISBN 4-06-149687-5。

- 陳舜臣『中国発掘物語』講談社、1991。ISBN 4-06-185023-7。

脚注

注釈

脚注

- ^ a b 溝口孝司. “九州大学シラバス 先史学”. 九州大学シラバス. 2010年8月1日閲覧。

- ^ a b 加藤博文. “考古学とはなにか2010 第1回 考古学とはどのような学問か” (PDF). 北海道大学大学院文学研究科. 2010年11月12日閲覧。

- ^ 岡崎 (2003)、p218-219

- ^ Simpson, Douglas (1963年11月30日). “Sir Daniel Wilson and the Prehistoric Annals of Scotland, A Centennial Study” (英語). Proceedings of the Society, 1963-1964. 2009年2月22日閲覧。

- ^ Wilson, Daniel (1851). The archaeology and prehistoric annals of Scotland. p. xiv

- ^ a b Fagan, Brian. 2007年 World Prehistory: A brief introduction New York:Prentice-Hall, Seventh Edition, Chapter One

- ^ a b c Renfrew, Colin. 2008年. Prehistory: The Making of the Human Mind." New York: Modern Library

- ^ 西村 (1924)、p14、ジョン・ラボック(ロード・エーヴリィ)(en)の分類

- ^ 西村 (1924)、pp.16-17

- ^ a b c 西村 (1924)、p14

- ^ Graslund, Bo. 1987. The birth of prehistoric chronology. Cambridge:Cambridge University Press.

- ^ “第11回総合研究博物館新規収蔵品展示 「痕跡の考古学‐遺物に残された痕跡から探る‐」展”. 東京大学. 2010年8月12日閲覧。

- ^ 佐藤. “アメリカの歴史『アメリカの歴史、テーマで読む多文化社会の夢と現実』有賀夏樹、有斐閣、第4章 文化復権を求めて‐先住アメリカ人のあゆみ‐”. 京都外国語大学. 2010年11月12日閲覧。

- ^ 立花史. “クラチュロス主義の乗り越え” (PDF). 早稲田大学リポジトリ. 2010年8月1日閲覧。

- ^ a b c 中谷 (2006)、p.1

- ^ a b c d e 大谷卓史. “産業と技術の歴史 第2回数と計算の起源” (PDF). 吉備国際大学国際環境経営学部. 2010年7月17日閲覧。

- ^ 郡司隆男/大阪大学言語文化部. “人間と情報”. 神戸松蔭女子学院大学大学院神戸松蔭言語科学研究所. 2010年7月17日閲覧。

- ^ 中谷 (2006)、p.2

- ^ B. Arensburg, A. M. Tillier, B. Vandermeersch, H. Duday, L. A. Schepartz & Y. Rak (April 1989). “A Middle Palaeolithic human hyoid bone”. Nature 338 (338): 758–760. doi:10.1038/338758a0. PMID 2716823.

- ^ a b c d e f 原俊彦/北海道東海大学国際文化学部、植木武/共立女子短期大学生活科学学科. “先史時代ワールドモデルの構築”. 札幌市立大学デザイン学部. 2010年11月27日閲覧。

- ^ 西村 (1924)、pp.46-48

- ^ “Heritage Malta” (英語). Heritage Malta. 2010年11月13日閲覧。

- ^ “土器付着炭化物の14C年代測定による土器の編年”. 名古屋大学年代測定総合研究センター. 2010年11月13日閲覧。

- ^ a b c 加藤博文. “第6回 土器の出現と北ユーラシア” (PDF). 北海道大学大学院文学研究科. 2010年11月12日閲覧。

- ^ “メソポタミア最古の壷”. 東京大学総合研究博物館. 2010年11月13日閲覧。

- ^ 西村 (1924)、pp.70-77

- ^ 藤本強/国学院大学文学部. “先史時代における土器出現の歴史的・社会的意義”. 科学研究費補助金データベース. 2010年11月13日閲覧。

- ^ 西村 (1924)、pp.30.36-37

- ^ 稲葉寿. “人口問題‐人口学的アプローチ‐” (PDF). 東京大学大学院数理科学研究科. pp. 2. 2010年8月12日閲覧。

- ^ 西村 (1924)、pp.45

- ^ 西村 (1924)、pp.52-53

- ^ 西村 (1924)、pp.56-60

- ^ 蔀勇造「メソポタミアとエジプト」『歴史意識の芽生え歴史記述の始まり』山川出版社、2004年、020-021頁。ISBN 4-634-34570-6。

- ^ 岡崎 (2003)、pp.218-219

- ^ 原聖. “ケルト概念再考問題” (PDF). 京都大学大学院文学研究科. 2010年8月12日閲覧。

- ^ 岡崎 (2003)、pp.75-76

- ^ 岡崎 (2003)、pp.128-134

- ^ 岡崎 (2003)、pp.212-213

- ^ 岡崎勝世「第四章 普遍史から世界史へ」『聖書vs.世界史』講談社現代新書、1996、208-212頁。ISBN 4-06-149321-3。

- ^ 岡崎 (2003)、pp.138-140

- ^ 岡崎 (2003)、pp.214-216

- ^ 岡崎 (2003)、p.217

- ^ 岡崎 (2003)、pp.220-221

- ^ 陳 (1991)、p.24

- ^ a b 陳 (1991)、pp.18-19

- ^ 陳 (1991)、pp.7-9

- ^ 陳 (1991)、pp.29-30

- ^ 中島一憲『倭の古王国と邪馬台国問題(上)』文芸社。ISBN 4-8355-0374-0。

- ^ a b 平田健. “H.v.シーボルト著『考古説略』と明治期の日本考古学”. 明治大学学術成果リポジトリ. 2010年11月13日閲覧。

- ^ a b c 河野稠果の推計。赤坂真人『基礎社会学』ふくろう出版、13頁。ISBN 4-86186-264-7。

- ^ Shea, J. J. 2003. Neanderthals, competition and the origin of modern human behaviour in the Levant. Evolutionary Anthropology 12: 173-187.

- ^ “Mount Toba Eruption - Ancient Humans Unscathed, Study Claims”. anthropology.net 2008年4月20日閲覧。

- ^ a b This is indicated by the M130 marker in the Y chromosome. "Traces of a Distant Past," by Gary Stix, Scientific American, July 2008, pages 56-63.

- ^ Gene S. Stuart, "Ice Age Hunters: Artists in Hidden Cages." In Mysteries of the Ancient World, a publication of the National Geographic Society, 1979. Pages 11-18.

- ^ James Trager, The People's Chronology, 1994, ISBN 0-8050-3134-0

- ^ Stuart, Gene S. (1979). “Ice Age Hunters: Artists in Hidden Cages”. Mysteries of the Ancient World. National Geographic Society. p. 19

- ^ Encyclopedia Americana, 2003 edition, volume 6, page 334.

- ^ Stuart, Gene S. (1979). “Ice Age Hunters: Artists in Hidden Cages”. Mysteries of the Ancient World. National Geographic Society. pp. 8-“10

- ^ "Shift from Savannah to Sahara was Gradual," by Kenneth Chang, ニューヨーク・タイムス, May 9, 2008.

- ^ Kiple, Kenneth F. and Ornelas, Kriemhild Coneè, eds., The Cambridge World History of Food, ケンブリッジ大学出版局, 2000, p. 83

- ^ "No-Till: The Quiet Revolution," by David Huggins and John Reganold, Scientific American, July 2008, pages 70-77.

- ^ Fagan, Brian M, ed. The Oxford Companion to Archaeology, オックスフォード大学出版, Oxford 1996 ISBN 978-0-521-40216-3 p 363

- ^ Caroline Alexander, "Stonehenge," National Geographic, June 2008.

脚注2

本脚注は、出典・脚注内で提示されている「出典」を示しています。