テアイテトス (対話篇)

| プラトンの著作 (プラトン全集) |

|---|

|

| 初期 |

|

ソクラテスの弁明 - クリトン エウテュプロン - カルミデス ラケス - リュシス - イオン ヒッピアス (大) - ヒッピアス (小) |

| 初期(過渡期) |

|

プロタゴラス - エウテュデモス ゴルギアス - クラテュロス メノン - メネクセノス |

| 中期 |

|

饗宴 - パイドン 国家 - パイドロス パルメニデス - テアイテトス |

| 後期 |

|

ソピステス - 政治家 ティマイオス - クリティアス ピレボス - 法律 第七書簡 - 第八書簡 |

| 偽書及びその論争がある書 |

|

アルキビアデスI - アルキビアデスII ヒッパルコス - 恋敵 - テアゲス クレイトポン - ミノス - エピノミス 書簡集(一部除く) - 定義集 正しさについて - 徳について デモドコス - シシュポス エリュクシアス - アクシオコス アルキュオン - 詩 |

『テアイテトス』(テアイテートス、希: Θεαίτητος、英: Theaetetus)は、プラトンの著した中期末の対話篇[1][2]。副題は「知識[3] について」。

構成

[編集]登場人物

[編集]導入部

[編集]回想部

[編集]年代・場面設定

[編集]

導入部

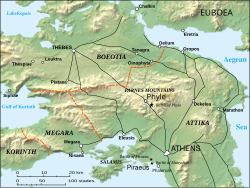

[編集]紀元前369年、メガラにて。メガラ郊外から市内へとやってきたテルプシオンは、しばらくして帰ってきたエウクレイデスに出くわす。エウクレイデスは外港ニサイアに行く予定だったが、その途中で、テーバイとアテナイが戦闘を繰り広げているコリントスの陣地にて負傷と赤痢で危険な状態となり、アテナイへと運ばれていくテアイテトスと出くわし、彼を見送っていたのだという。

その帰り道に、エウクレイデスは、かつて亡くなる直前のソクラテスが、少年期のテアイテトスと問答をかわし、絶賛していた話を思い出したという。それを書き留めておいた書物があることを前々から聞いていたテルプシオンは、それを読ませてほしいと頼み、二人はエウクレイデスの家に行く。こうして書物の中身である当時の対話内容が述べられていく。

回想部

[編集]紀元前399年[7] のアテナイ、某体育場(ギュムナシオン)[8] にて。ソクラテスとテオドロスは、見込みのある若者について話していたところ、ちょうど話題にしていたテアイテトスがやってきた。そこで彼らはテアイテトスを呼び、ソクラテスがテアイテトスと問答をかわしていくことになる。

ソクラテスはテアイテトスに、「知識(エピステーメー)」が何であるかを問い、提示された答えである「感覚」「真なる思いなし」「真なる思いなしに言論を加えたもの」の3つにそれぞれ検討を加えていくが、いずれもが「知識」ではないと否定されることになる。

そしてソクラテスは、「メレトスに訴えられたのでこれからバシレウスの役所にいかねばならないが、また明朝早くに会うことにしよう」とテオドロスに約束しつつ、その場を去る。

補足

[編集]全体構成

[編集]本篇はソクラテスが、少年テアイテトスに「知識(エピステーメー)」が何であるかを問い、テアイテトスが提示した「感覚」「真なる思いなし」「真なる思いなしに言論を加えたもの」という3つの答えを検討し、そのいずれもが否定されるという話が骨格となっているが、その骨格部分の直接的な議論(問答)の文量は、ステファスヌ版で言えば、

- 「感覚」に関してが、184B-186Eの「2ページ強」

- 「真なる思いなし」に関してが、200E-201Cの「1ページ弱」

- 「真なる思いなしに言論を加えたもの」に関してが、206C-210Aの「4ページ弱」

といった具合に、やや長めとも言える全体の文量(142A-210Dの「68ページ」)から言えば「ごく一部」に過ぎず[9]、それ以外の大部分は、それら骨格部分の議論の手前で行われる、やや冗長・脱線的とも言える関連議論で占められている。

それら「手前に置かれる関連論」も込みのページ数だと、

- 「感覚」に関してが、151E-186Eの「35ページ」

- 「真なる思いなし」に関してが、187B-201Cの「14ページ」

- 「真なる思いなしに言論を加えたもの」に関してが、201C-210Bの「9ページ」

となり、最初が一番長く、徐々に短くなる構成となっている[10]。

そして、それら「手前に置かれる関連論」の内容は、

- 「感覚」に関してが、主として「プロタゴラスの相対主義」「ヘラクレイトスの万物流動説」の論駁(欠点の指摘)

- 「真なる思いなし」に関してが、エウテュデモスの「虚偽不可能」的詭弁に類似した発想に対する論駁(不完全性の論証)

- 「真なる思いなしに言論を加えたもの」に関してが、字母(アルファベット)への「要素還元」的議論を通じた、言論(ロゴス)の不完全性の論証

となっており、それらも含めた本篇内容全体を通じて、『国家』の「線分の比喩」、『パイドロス』、『第七書簡』などで言及される、「「イデアの(直接的な)観照」以外は、いかなる言葉・模造を用いた表現・認識・知識も不十分」(「イデアの(直接的な)観照」があって、はじめて「知識」は完成する) というプラトンの思想を浮かび上がらせる点も含め、初期対話篇『クラテュロス』をほぼそのまま踏襲した内容・構成となっている。

プラトン作品中の位置付け

[編集]本作はその文体から中期の作品とされているが、終わりに近づくにつれ後期の特徴を示すようになるため、両方にまたがる中期末の作品に位置付けられている[11]。そしてその特徴ゆえ、本作の完成には比較的長時間を要し、プラトンが60歳ごろの2回目のシケリア渡航前後に書かれたものだと推定されている[11]。

内容的には、構成上もつながりを持つ後続の『ソピステス』『ポリティコス (政治家)』と共に、「イデア論」の発展的内容を扱っていく中期から後期にまたがる「三部作」(あるいは先行する『パルメニデス』も加えた「四部作」)のグループを形成しているが[12]、本作はその最初の作品として、「イデア論」よりもその「前提的な問題」が専ら扱われている[13]。

他作品との時間関係

[編集]本篇は、ソクラテスが「メレトスに訴えられたのでこれからバシレウスの役所へ行かなければならないから、明朝早くにもう一度会って話をしよう」と言って終わる。そして、初期対話篇『エウテュプロン』は、その役所に行く途中での問答が描かれている。そしてさらに、その翌日に、本篇の続編である後期対話篇『ソピステス』『ポリティコス (政治家)』の対話が行われた設定になっている。

また、『クラテュロス』では、ソクラテスが「今朝エウテュプロンと長時間一緒にいて話を傾聴し、彼が自身の知恵を自分(ソクラテス)に乗り移らせた」と述べる場面があり、『クラテュロス』の議論が『エウテュプロン』の直後に行われたものであることが示唆されている[14]。

したがって、本篇を含むソクラテス最後の年(紀元前399年)を描いた8つの対話篇の時間設定は、

(↓翌日)

- 『ソピステス』

- 『ポリティコス (政治家)』

(↓数日(数週間)後)

(↓30日後)

の順となる。

内容的にも、本篇は、続編である『ソピステス』はもちろんのこと、『クラテュロス』とも密接に関連しているので[16]、この配置はプラトンによって明確に意図されたものであると考えられる。

内容

[編集]ソクラテスが、少年テアイテトス(および、キュレネ出身の数学者であるテオドロス)と、「知識(エピステーメー)」が何であるかについての問答を行う。

テアイテトスからは、

という3つの答えが順々に提示されていくが、検討の結果、それらはいずれも「知識」ではないという結論が与えられることになる。しかし、これはあくまでもソクラテスが得意とする「産婆術」の一環として行われたものであり、ここで諦めて考察を断念するのではなく、これをより善い知見に到達するための通過点として捉え、さらなる考察を続けていくべきことが示唆されている。

(ちなみに、3つ目の「真なる思いなし(ドクサ)に言論(ロゴス)を加えたもの」という発想は、『メノン』において、「ダイダロスの彫像」の例と共に、プラトン自身が提示した発想でもあり、かつての対話篇で自らが中途半端に提示した発想を、本篇で自ら改めて否定した格好となっている。)

本篇は、その内容上、続編である『ソピステス』と共に、プラトンの「知識論」「認識論」の中心的な書として扱われている[20]。また、「言語論」を扱っている初期対話篇『クラテュロス』とも、「概念」自体の正しさ・根拠を考察するという点で共通したテーマを抱えており、内容的・構成的にも非常に密接な関係にある。例えば、「プロタゴラスの相対主義」と「ヘラクレイトスの万物流動説」、あるいはエウテュデモスの「虚偽不可能」的詭弁の発想が、プラトン説を引き立てるために否定される「やられ役」的に引き合いに出されていたり、言論(ロゴス)に関して字母(アルファベット)への「要素還元」的な議論がなされたり、それら全体を通じて、『国家』の「線分の比喩」、『パイドロス』、『第七書簡』などで言及される「「イデアの(直接的な)観照」以外は、いかなる言葉・模造を用いた表現・認識・知識も不十分」(「イデアの(直接的な)観照」があって、はじめて「知識」は完成する) というプラトン自身の思想を浮き彫りにするなどの点で、両者は内容的・構成的に共通・類似している。

また、本篇の序盤では、(プラトンが描く)ソクラテスの「産婆術」とも呼ばれる問答法(ディアレクティケー)が、どういう意識・意図・動機づけの下で行われているかについて、『ソクラテスの弁明』や『パイドロス』『パルメニデス』とはまた少し違った切り口から、詳細な説明がなされている。そして、その「産婆術」を実際に、ソクラテスが少年テアイテトスを相手に、しかも「知識」という根本的な主題を検討する格好でやってみせる構成になっているので、その点では本篇は、『メノン』や『アルキビアデスI』等に並ぶ、「プラトン哲学入門書」としての性格も併せ持っている。

さらに中盤では、ソクラテスが老テオドロスを相手に、本筋を逸れて「愛知者(哲学者)の生き様」について述べていくくだりがあり、『パイドン』などの他の中期作品との共通性も見られる。またその中には、『エウテュデモス』『国家』『パイドロス』などでも見られた、イソクラテスをはじめとする法廷弁論作家(ロゴグラポス)に対する批判も含まれている。

導入

[編集]メガラにて。市街に帰ってきたエウクレイデスが、市街にやって来ていたテルプシオンに出くわす。テルプシオンにどこに行っていたのか尋ねられ、エウクレイデスは、外港であるニサイア港に行こうとしていたが、途中で「コリントスの戦場での負傷と赤痢によって瀕死状態となったテアイテトスが、アテナイへと運ばれていく」場面に出くわし、彼を(途中のエリネオス[21] まで)見送っていたと答える。

エウクレイデスは、テアイテトスの人格の立派さに言及しつつ、見送りの帰り際、かつて亡くなる少し前のソクラテスが、少年だったテアイテトスと問答し、彼の才能を絶賛していたこと、そしてその問答の一部始終を後に聞かせてもらったことを思い出したと言う。テルプシオンにその内容を教えてほしいと請われたエウクレイデスは、その内容を書き留めておいた本があると言い、2人でエウクレイデスの家に行き、その本を召使いに読ませることにする。

回想部導入

[編集]アテナイのとある体育場[8] にて。ソクラテスが、キュレネ出身の幾何学教師であるテオドロスに、アテナイの若者で見込みのある者は誰なのか問う。テオドロスは、一人、鼻が上を向き、目が飛び出ているなど、ソクラテスに似て容姿はあまり良くないが、頭脳の明晰さと、穏やかさと、勇気において群を抜いている若者がいると告げる。ソクラテスがそれは誰の息子なのか問う。テオドロスは、それは覚えていないが、今しがたドロモス(走り場)からやってきた少年たちの真ん中にいるのがそれだと教える。ソクラテスは、あれはスーニオン区のエウプロニオスの息子であり、父親も今言われた性質を持った評判のいい男であり、財産もたくさん残したはずと述べる。テオドロスは、彼の名前はテアイテトスであり、財産は彼の後見者たちによってめちゃくちゃにされてしまったが、彼は金銭に執着しない性質であり、この点でも感心すると述べる。

ソクラテスに要請され、テオドロスはテアイテトスを近くに呼び寄せる。ソクラテスはテアイテトスに、テオドロスがテアイテトスをとても賞讃しているので、その美点を見せてもらいたいと問答に持ち込む。

問答の導入

[編集]ソクラテスは、テアイテトスがテオドロスから幾何学・天文・音律・算術などを学んでいることを確認した上で、「知識(エピステーメー)」とは何であるか問う。

テアイテトスは、幾何学や、様々な職人たちの技術に関する心得なども、それぞれに知識であると答える。ソクラテスは、そうした「○○についての知識」「○○が使う知識」といった類の具体例を列挙していくような(「外延」的な)答えを求めているのではなく、「知識」そのものが何であるかについての(「内包」的な規定・定義としての)答えを求めているのだと述べる。例えば、「泥土」が何であるかと問われて、「陶師(すえものし)が使う泥土」「竈師(かまどし)が使う泥土」「瓦師(かわらし)が使う泥土」・・・などがそれであると答えるのではなく、「土と水が混ざったもの」と答えてほしいと。

テアイテトスは理解し、最近友人である少年ソクラテス(参照 :『政治家』)と数学・幾何学の議論をした時にも、同類の話が出てきたと言う。それは「平方根」(二乗根)についての議論で、「3・5・6・7・・・といった面積を持つ正方形」の「一辺の長さ」は、自然数には収まらないが、こうした例は無限に出すことができてしまうので、もっと端的な表現方法を考え、まず「4・9・16・・・といった自然数の2乗(平方)として表現できる数」を「正方形数(等辺数)」と名付け、次に「それ以外」(すなわち、先の3・5・6・7・・・)を「長方形数(不等辺数)」と名付けた上で、「長方形数(不等辺数)を面積とする正方形の一辺の長さ」として、それを表現することにしたと言う。また、同様のことは立方体(すなわち「立方根」(三乗根))についても言えると述べる。

ソクラテスはテアイテトスを賞讃するが、テアイテトスはしかし、「知識」に関してはこのようにできそうもないと答える。ソクラテスは、「知識」が何であるかを見つけ出すのは、頂上の頂上を極める人の仕事と言えるほど困難なものであることを指摘しつつ、それを言論として把握するために粘り強くあらゆる努力を尽くして行くことを勧奨する。テアイテトスも、懸命に努力するだけはすると応じる。

産婆術

[編集]再度ソクラテスに「知識」が何であるか問われたテアイテトスは、以前からこうした類の「ソクラテス的な問い」を伝え聞いており、既に何度も考察したことがあったが、どうしても自信を持てる充分な答えにはならないと言う。

ソクラテスは、それはテアイテトスにとっての「陣痛」であり、「何か産むものをお腹の中に持っている」から起こるのだと指摘する。そしてソクラテスは、自分の母親パイナレテはたいへん由緒のある厳しい産婆の一人だったが、自分もまた(それを知らない者からは、ソクラテスは「ただ人間を行き詰まらせる(困惑させる)だけ」だと言われるが)その技術の専門家であると述べる。

ソクラテスは、産婆というものは、

- 自らは産まず、他人が産むことを世話する。

- 妊娠か否かを識別する。

- ちょっとした投薬や唱えごとをして陣痛を起こしたり、それを和らげたりする。

- 産の困難な者に、産をさせる。

- 胎児を流産させた方がよいと考えられる場合に、流産させる。

- それぞれの女をいかなる男と一緒にすれば最良の子供を産むかを知り、その結婚を媒介する。

- 生まれたものについて、育てるに値する「真正物」か、値しない「偽物」かを見極める。

といったことができると指摘する。

そしてソクラテス自身の場合は、

- 「男(青年)たちの精神の産」のために、「取り上げ役」を務める。

- 青年が思考して分娩したものが、真正物か偽物かを検査する。

- 相手に問いかけはするが、自分自身には何の知恵も無い。(しかし、これは神が、自分に「産むこと」を封じて、「取り上げ役」に専念させるために、そう定めたもの。)

- 自分(ソクラテス)と一緒になる者、交わりを結ぶ者は、自分自身の内から多くのものを発見し出産して、驚くばかりの進歩をする。

- そのことを覚らないで、取り上げも自分で成したと信じ、ソクラテスを軽蔑し、独見や他人のそそのかしによって時期尚早にソクラテスから離れて行った者たちは、腹の中のものを流産してしまったり、偽物を大事にするなどして、無知な者へと至った。(そうした1人に、リュシマコスの子アリステイデスがいる(参照 : 『ラケス』)。)

- その連中の中には再びソクラテスの元へ戻ってくる者もあるが、「ダイモーンの声」がその中のある者と一緒になることは妨げ、またある者は許す、そして一緒になった者は再び進歩する。

- 自分(ソクラテス)と一緒になる者は、妊婦たちよりももっと「陣痛」で昼夜困惑に満たされるのであり、その「陣痛」を起こしたり鎮めたりする力がソクラテスにはある。

- 産むものを持っていない者たちには、誰と一緒になれば幸せか見当をつける。(そして、プロディコスや、その他の知恵ある者、神妙なる者へと多く送り出した。)

といった特徴があると述べる。

そしてソクラテスは、テアイテトスが今まさに産み出したいものをお腹に持っていて「陣痛」を感じているのであり、自分を産婆だと思って委ね、産むために一生懸命努力してほしいこと、また「産まれてきたもの」が「真正物」ではなく「偽物」であった場合、それを投げ棄てようとすることに対して怒り狂ったりしないことを要請する。というのも、これまでも多くの人間が、ソクラテスに対してそうした態度を取ってきており、ソクラテスが神の加護によって好意でその人の愚劣な考えを取り除こうとしていることを理解してもらえず、悪意でそのようなことをしていると思われ、噛みつかんばかりの剣幕を示されるのだと言う。

「感覚」についての問答

[編集]「相対主義」と「万物流動説」

[編集]再度ソクラテスに「知識」が何であるか問われたテアイテトスは、「感覚(アイステーシス)」であると答える。

ソクラテスは、それは「あらゆるものの尺度が人間である。「ある」ものについては「ある」ということの、「あらぬ」ものについては「あらぬ」ということの。」と述べたプロタゴラスの(相対主義)説と同様であり、各人が「感覚」した通りに「あるもの(有)」が対応し、それがすなわち「知識」であると言っているのだと指摘する。テアイテトスも同意する。

するとソクラテスは、そうした主張は、「何ものも、他と没交渉にそれ自体としてそれ自体に留まり、単一である、というものはない」と言っているようなものであり、大でもあれば小でもあり、重でもあれば軽でもあるといったように、単一特定の様態が1つもなく、全てのものは(常に変化し)「運動・動き」と「相互の混和」からなると言っているのだと指摘する。そしてそれゆえに、「ある」というよりは「なる」と言うのが正しいのであり、こうした考えは、プロタゴラス、ヘラクレイトス、エンペドクレス等をはじめとする(パルメニデスを除く)全ての智者と、ホメロスのような詩人たちも同一歩調を取る考え方であると指摘する。テアイテトスも同意する。

ソクラテスはさらに、そうした「「有」の生成は「動」が成し、「無・亡」は「静」がもたらす」という考えの根拠として、

- 「熱」「火」は、「自分以外のもの」を自分から生む。

- 「熱」「火」自体も、「運動」「摩擦」から生まれる。

- 「動物」という種属そのものも「動」から発生している。

- 人間の「身体」は、体育で動かせば保全され、使わないと駄目になる。

- 人間の「精神」も、学習勉強など動あるもので保全され、何もしないと忘却する。

- 「無風」「凪」などの静止は腐敗・滅亡を招くが、その反対は保全の用をなす。

- 「天球の回転」も、万物を保全している。

ことなども挙げる。テアイテトスも同意する。

「作用」と「受用」の相互関係

[編集]するとソクラテスは、その考えに立脚するならば、例えば「色を感覚する」場合には、「色」と「眼」のどちらにも固有のものがあるわけではなく、両者の「相互関係」によってそれが各別に生じる(現れる)のであり、その生じ方(現れ方)は、各個体(各人)によって異なるのはもちろんのこと、同一個体(同一人)においても状態に応じて常に異なると指摘する。テアイテトスも同意する。

またソクラテスは、「常に自分自身に等しい固定的な実体」を想定しようとしても、他との「相対的な関係性」「比較」によって、(「それ自体」は変化していないはずなのに)その事物の「大小」「多寡」といった評価・位置づけには変化が生じてしまう、という矛盾を抱えることになってしまう(すなわち、事物の認識・評価を支えている「尺度」もまた恣意的・相対的・流動的なものであるという)点も指摘しつつ、「相対主義」「万物流動説」的な主張をさらに擁護してみせる。テアイテトスは同意しつつも、そうしたことを考えると驚き戸惑ってしまうと告白する。ソクラテスは「驚異(タウマゼイン)の情」こそは愛知(哲学)の始まりとなる「愛知者(哲学者)の情」であると評価しつつ話を続ける。

ソクラテスは、さらに「相対主義」「万物流動説」論者の主張の紹介を続け、「動」には「作用」と「受用」という2つの相・品種・機能があり、それらの相互の交合摩擦から「子孫」が「双生児」となって生じると指摘する。例えば、「(感覚器と)合性な運動」と、眼・耳・・・などの「感覚器」が交合摩擦することで、色彩・音声・・・などの「感覚されるもの」と、視覚・聴覚・嗅覚・冷覚温覚・快苦・欲求畏憚・・・などの「感覚」が、常に同時に生じるように。

またソクラテスは、「動」には「遅速緩急」の別もあり、同じ場所に留まる「動きの遅緩なもの」(「対象」と「感覚器」)同士が、場所を変えて動く「急速な子」(「感覚されるもの」と「感覚」)を生むことも指摘しつつ、こうした説明によって「相対主義」「万物流動説」的な説明は無理なく可能であること、そして全てのもの(万物)は「ある」ものではなく「なる(なりゆく)」ものであること、それを言論で以て「立ち止まらせる(固定化する)」ことを試みようものなら論破されざるを得ないことなどを指摘し、「テアイテトスの感覚説」「プロタゴラスの相対主義」「ヘラクレイトスの万物流動説」等を擁護していく。

テアイテトスは返事に窮し、ソクラテスが本心からそう思って言っているのか、それとも自分を試しているだけなのかすらも、よく分からないと述べる。ソクラテスは、先程述べたように、自分は何も知らない「不妊者」であり、「産婆役」を務め、唱えごとをして分娩を促し、産まれたものが「虚妄」なのか「純正」なものなのかを検査するに過ぎないのであり、テアイテトスが思うことを、心に現れている通りに答えてほしいと述べる。テアイテトスも了承する。

「夢/精神病/錯覚」

[編集]続いてソクラテスは、「夢」や「精神病」や「錯聴・錯視・錯覚」のように、「虚偽の感覚」が生じる場合はどうなるのか問う。テアイテトスは、たしかに精神病者や夢うつつの者が言う「たわごと」を、真実であるかのように主張するのは難しいと応じる。

しかしソクラテスは、「今現在の我々」が「夢」ではないという保証はどこにあるのか問う。また、仮に覚醒時と夢見時の「時間の長さ」が同じならば、我々は「真偽の区別」ができなくなってしまうと指摘し、「時間の長さ」という脆弱な判断材料以外に、「真」と「偽(なる思いなし)」を区別する方法はあるのか問う。テアイテトスは否定する。

そこでソクラテスは、「それぞれの時に思われていることが、その者にとっての「真」である」と考える者たち(すなわち、プロタゴラスのような相対主義者たち)ならば、こうした事柄をどう説明するのか、その代弁を試みることにする。

ソクラテスは、「健康体のソクラテス」が「酒」を飲むと「甘い(旨い)」ものとなり、「病体のソクラテス」が「酒」を飲めば「苦い」ものとなるように、「作用」(対象)と「受用」(感覚者)の組み合わせ・関係性によって事物は成立しているのであり、人が「○○がある(○○が××になる)」と言う場合、それは厳密には「△△にとって」「△△の」「△△との関係において」(ある(なる))といった表現が付け加えられるべきものであって、決して「それ自体」として単独・独立にある(なる)わけではないと指摘する。テアイテトスも同意する。

ソクラテスは、したがって「自分に対して作用するもの」(対象)は、常に「自分にとっての」それなのであり、それによって生じる「自分の感覚」も、常に「自分にとっては「真」」なのであって、プロタゴラスの言うように、「自分」こそが(「自分」にとっての)「あるもの/あらぬもの」「あること/あらぬこと」の判別者であると指摘する。テアイテトスも同意する。

そこでソクラテスは、そうした思考上の「ある(なる)」に関して、つまづくことなく「感覚する者」である「自分」は、当然つまづくことなく「知識する者」でもあり、「知識は感覚である」というテアイテトスの主張はなかなか見事なものであったこと、そしてホメロスやヘラクレイトス等の「万物流動説」も、プロタゴラスの「相対主義」も、全て同じところに帰着するものであることを指摘しつつ、以上で「産婆」であるソクラテスが、テアイテトスから「新たな赤ん坊」(すなわち「知識は感覚である」という命題)を取り出したということにしていいか確認すると、テアイテトスもそれを承認する。

ソクラテスによる問題提起1(「知恵」の平等)

[編集]するとソクラテスは、ようやくお産を済ませたのはいいが、続いては産後の儀式である「アンピドロミア」(生後五日(もしくは七日・十日)の新生児を産婆たちが抱き、家の竃(かまど)の周りを回る儀式)のように、言論の周囲を走り回り、この生まれて来た「新生児」が養育に値しない「妄想虚偽」のものではないのか、しっかりと吟味してみないといけないと指摘し、果たしてテアイテトスはそれに耐えられるのか、それとも「初産の母親」のように自分の産んだ子の養育に固執し吟味に腹を立てるのか、どちらだろうかと問う。

そこでテオドロスが横から口を挟み、テアイテトスは「気むずかし屋」ではないので我慢できると指摘しつつ、果たしてこれまでの議論がひっくり返されるようなことがあるのか聞かせてほしいとソクラテスに頼む。

ソクラテスは、テオドロスは自分を、どんな言論も造作もなく取り出せる「言論が詰まっている袋」かなんかのように勘違いしているが、(これまでの「産婆」の喩えにも表わされているように)どんな言論も自分から出て来るものではなく、問答の相手から出て来るのであり、自分が知識していることといえば、「他人の口から言論を出させて、それを度に合った仕方で受け入れる(吟味・検証する)」ことといったごくわずかなことであることを断りつつ、先の議論にも出てきた、テオドロスの友人でもあるプロタゴラスに関して、解せないと思っていることがあると述べる。

ソクラテスは、プロタゴラスがその主張の通り、「全ての「感覚者」を相対的に同列に扱う」のであれば、その論旨を明確・強烈・効果的に読者に届けるために、その論文の中で「豚」「ヒヒ」「おたまじゃくし」といった「下等な感覚者」も一緒に挙げればよかったのに、なぜそれをしなかったのか、また、どうしてプロタゴラスのみは「知者」であり、他者の「師」として「尊敬」され、「多額の謝礼金」を貰うに値する者ということになるのか、そして反対にどうして他の者たちは(等しく「知者」であるはずなのに)プロタゴラスに教えを受けねばならないのかと、皮肉を言う。さらにソクラテスは、ひょっとしたらプロタゴラスはそうした主張を本気で言っているのではなく、聴衆を喜ばせるための冗談として言っていたのだろうか、また、プロタゴラスの主張の通りであれば、「言論を交えた問答」という営み全体が「無用の長談義」「途方もない空談」ということになってしまうのではないかと問う。

テオドロスは、プロタゴラスは自分の友人なので、自分の同意によって彼が論破されるのは忍びないし、逆に彼を守るためにソクラテスと張り合うこともできないので、再びテアイテトスを相手に問答してほしいと述べる。ソクラテスは、(参加者のみ入場が許される)「ラケダイモン(スパルタ)の相撲場」に行っても、それを見物しながら、自分は着物を脱いで裸体を晒すこともなくていいと考えるのかと、問答への参加を促すが、テオドロスは自分は老体であると固辞をする。

ソクラテスは仕方なく、再びテアイテトスと問答を始める。

まずソクラテスはテアイテトスに、先の指摘のように、突然自分が「どんな人間や神々にすら知恵が劣らない者」だということになったら、奇異な思いはしないかと問う。テアイテトスは同意する。

するとソクラテスは、今度は反対にプロタゴラスの代弁者を装い、「神々については知りえないし語り得ない」というのがプロタゴラスの信条であり、また「全ての人間と家畜などが知恵において差異が無い」ということは「あり得ない」と反発するのは、単に俗情混じりの「もっともらしさ」に立脚しているだけであって、明確な証明の下に行われているわけではないと指摘しつつ、「別の道」によってこれを考察・論証していかねばならないと主張する。テアイテトスも同意する。

「感覚」と「知識」の衝突

[編集]そこでソクラテス等は、「感覚」と「知識」が同じものであるかどうかを考察することにする。

まずソクラテスは、「外国人の話」を「聴く」とか、「読めない文字」を「見る」といった場合、その「感覚」は「知識」と呼べるのか問う。テアイテトスは、「感覚」しているちょうどそのものだけを「知識」していると考えれば、つまり前者であれば「音の高低」を「知識」しているし、後者であれば「文字の形・色」を「知識」していると考えれば、辻褄は合うと答える。

するとソクラテスは、もし「対象」についての「感覚」が、即「知識」であり、そして人がそれを「記憶」して「知識者」になれるとするならば、例えば「(見た「対象」を) 目を閉じて、思い出す」場合は、「知識者」が「対象」を(思い出しによって)「知識」しながら、同時に(目を閉じている=「対象」を「知覚」していない=)「対象」を「知識」していないという、奇妙な事態に陥ってしまうことになると指摘し、「感覚」と「知識」は別ものだと指摘する。テアイテトスも半ば同意する。

ソクラテスはさらに、「感覚」が即「知識」であるならば、「知識」することに「くっきり」「ぼんやり」「近くから」「遠くから」「激しく」「穏やかに」等といった差異が生じることになるし、そうした事柄に関して論駁家から無数の質問攻めを受けることになると指摘する。

仮想プロタゴラスによる反論(「真偽」と「善悪」の区別)

[編集]そしてソクラテスは、プロタゴラス本人だったらこうした指摘にどう反論するだろうかと、プロタゴラスを装って反論を始める。

まずこれまでの議論が、プロタゴラスの主張を歪めてなされた「不当/的外れな論破」であったことを指摘しつつ、先の議論のように、「「受用時の感覚」と「記憶」が同じものである」とか、「同じ人が同じものを知っていて知らない」といった議論は、ソクラテスの持論である「現象的存在の背後に、独立不変の本質的な形相(イデア)があり、存在の同一性を担保・保証している」という考え(イデア論)への誘導を狙ったものとして批判し、正々堂々と問題の核心である「感覚の各個人性」や「感覚(現象)されているものの実在性」などを論破・論駁するべきであり、ましてや「豚」「ヒヒ」などの話を持ち込むといった下劣なことはすべきでないと主張する。

そして、自分の主張(相対主義)は、「それぞれの受用・感覚は、それぞれの場合において、常にそれ自体としては「真」であり、「偽」ではあり得ない」ことを述べているのであり、自分が報酬を受け取って教えているのは、そうした「真偽」に関すること(「偽なる思いなし」を「真なる思いなし」へと教育する)ではなく、例えば先の議論で出た「「健康体」と「病体」における「酒の味」」で言えば、個別の「酒の味」(の受用・感覚)が「真」であることは変わらないが、「病体」という「劣悪な状態」から、「健康体」という「良好な状態」へと変えることはできる、こうした「良悪(善悪)」に関することを行っているのであり、「身体」に関してそれを行うのが「医者」、「植物」に関してそれを行うのが「農夫」、「国家」に関して行うのが「弁論家」(ῥήτορες, rhētores, レートレス)であり、被教育者の「思いなし」に関してそれを行う(「劣悪な思いなし」を「良好な思いなし」へと教育する)のが自分たち「知者」(ソピステース(ソフィスト))なのであり、この点に関して多額の報酬を受け取っているのだと主張する。

そして、以上の反論によってプロタゴラスの説に対する不当な非難は退けられたのであり、今後この説に異議申し立てをするのであれば、いやしくも(ソクラテスのように)「徳を心掛けている」と公言している者であるならば、その言葉に見合うように、「アンティロギケー」(反論術、問答競技)のような揚げ足取りはせず、問答相手を「ミソロゴス」(言論嫌い)にさせないように真面目に丁寧に諭しつつ、敵対心・闘争心も捨て、和らいだ態度で、プロタゴラス等の「言わんとしていること」をよく見る(考察・把握する)ようにしなくてはならないと指摘する。

こうしてソクラテスがプロタゴラスに扮した反論を終えると、テオドロスが称賛する。するとソクラテスは、先ほどのプロタゴラスの勧告通り、これからの議論を「子供相手の問答競技・遊戯・悪ふざけ」の類にしないためには、テオドロスが問答相手になるべきだと指摘する。テオドロスは一旦は拒否するものの抗しきれず、ソクラテスの振る舞いは(参加しない者を相撲場から退出させる)ラケダイモン(スパルタ)人というよりは、(足洗を強要してくる神話の盗賊である)スキロンや、(相撲を強要してくる神話の巨人)アンタイオスに近いと愚痴を言いつつ、仕方なく問答役を引き受けることにする。

ソクラテスによる問題提起2(「思いなし」の「真偽」)

[編集]ソクラテスは、プロタゴラスの「各自に思われていることは、その当人にとって、そうありもする」という表現の曖昧さに漬け込み、これまでの「感覚」の話から、「思いなし」へと切り口を変えて(ズラして)話を始める。

ソクラテスはまず、我々は一般的に自分と他者に「知恵」の差・優劣があると考えているし、特に難戦・難病・難航など危機的な状況においては、それを救ってくれる「知恵」を持っている者を求めたり崇めたりするのであり、ここで言う「知恵」とは「真なる思いなし」であり、反対の「無知」とは「偽なる思いなし」であること、すなわち我々は一般的に、「思いなし」には「真偽」があることを認めていることを指摘する。テオドロスも同意する。

(ソクラテスは、それではこうした人間の「思いなし」の「真偽」に関しては、どう取り扱ったらいいのか改めて問う。そして、人間の「思いなし」をプロタゴラス説のように「常に真」と考えても、あるいは「真も偽もある」と考えても、どのみち帰結としては後者の「真も偽もある」に行き着くように思えると指摘する。

ソクラテスはまず第1に、(プロタゴラス説に立脚している)ある者(A)が、ある「思いなし」をして、それがその当人にとっては「真」であったとしても、当然それとは異なる/反対の「思いなし」をする者たちも大勢いるのであり、その者たちにとっては、そのある者(A)の「思いなし」は「偽」ということになり、多数決による「確からしさ」で言えば、「偽」多数でむしろ「偽」に近いものとされてしまうこと、そしてこの原理はプロタゴラス自身の説(「思いなし」)にすら適用されることになるし、プロタゴラス説もまた(自説によって自滅的に)「偽」に近いものとなってしまうと指摘する。テオドロスも同意する。

また第2に、ある者(A)の「思いなし」のことを、異なる/反対の「思いなし」をしている人々が「「偽」と考えている」ことに対して、(プロタゴラス説に立脚している)ある者(A)は、それを「真」と認めなくてはならなくなる、すなわち「自分の「思いなし」は「偽」である」ということを承認せざるを得なくなるのであり、この原理もまたプロタゴラス自身の説(「思いなし」)にすら適用されることになるし、プロタゴラス自身も「自説は「偽」である」ということを承認せざるを得なくなると指摘する。テオドロスも同意する。

ソクラテスが、それではプロタゴラス説は、他者にとっても本人にとっても「偽」ということになると結論付けると、テオドロスはそれは自分の仲間だった者に対して言い過ぎである(追窮が過ぎる)と同意を拒否する。)

ソクラテスは、プロタゴラスが舞台の亡霊役のように地下から首を出してくるとしたら、我々をさんざん論駁して去っていくだろうが、実際のところ我々しかおらず仕方がないのだから、とりあえずはその前の議論である、「人間には、「知恵がある」ことと、「無知である」ことの差・区別がある」ということだけは同意しておこうと提案し、テオドロスも同意する。

さらにソクラテスは、この問題については、先の(ソクラテスがプロタゴラスを演じて反論を行ったくだりの)議論で出てきたような話題、すなわち「医療」や「(国家の為になる)法の制定」などに関しては、「良悪(善悪)」を見極めて導くことができる「他者より優越した一者」の存在が認められる(他方で、「感覚」や、何が「正・不正」「敬神・不敬」であるかは、「各個人・各国家それぞれで異なる」とされる)こと、この点を掘り下げていくとうまくいくのではないかと指摘しつつも、他方でこのままではどんどん議論が大きくなっていってしまうのではないかと危惧も表明する。テオドロスは、自分たちは「時間に余裕のある身の上」なので、その点は問題無いと応じる。

するとそこから、ソクラテスによる「知恵の探求者」(求知者、愛知者)についての脱線した話が始まる。

「愛知」について

[編集]「愛知者」と「他の人々」

[編集]ソクラテスは、他の機会にも気づいたことだし、今も感じていることとして、「「知恵の探求(愛知)」に多くの時間をかけた人間」が、「法廷で笑い者になる」のは当然だと指摘する。

というのも、「若い頃から法廷の類のような場所で過ごしているような者」と、「若い頃から「知恵の探求(愛知)」の類に時間を費やすよう育てられてきた者」の関係は、「家来」と「自由民」の関係と似たようなものであり、後者の「知恵の探求者(愛知者)」は、時間を気にせず、平和に悠々と言論を行い、ただ「真実」のみを求めて進んでいくが、前者の人々は、常に「時間の制限」(法廷の水時計)に急き立てられ、「せわしない言論」を行い、しかもあらかじめ提出されている「アントーモシア」(宣誓口述書)という弁論要領書に合致したものでないといけないよう内容が制限されているし、裁判官という「主人」に対して同じ「奴隷仲間」を云々するような言論が、「自分自身」を中心に行われると、ソクラテスは指摘する。

そしてその結果、前者の人々は、緊張・鋭敏さと共に、「主人にこびへつらい、気に入られる言論・行動」についての熟練も身につけるが、それによって精神は矮小・不正直となるのであり、こうした若い頃からの「奴隷の境遇」は、その者から「直」や「自由闊達」を奪い、必然的に「曲がったこと」をさせるようになり、「成長後の大成」を不可能にしてしまうのであり、彼らはただひたすら「虚偽」「不正の仕合い」に向かい、幾度も「捻じ曲げられ」たり「折りくじかれ」たりして、「不健全な了見」を持つ大人になってしまうし、挙げ句にはそれが「知恵者」「一目置かれる人物」になった状態であると思ってしまう始末であると、ソクラテスは指揮する。

それに対して、「知恵の探求」に従事している真正の「愛知者」たちは、若い頃から、

- アゴラへの道も知らず、裁判所や議会、その他の国家公共の会議所の所在も知らず、

- 法律や決議の言論を聴くことも読むこともなく、

- 権勢のために徒労を組んで政治運動したり、集会・宴会を催したり、芸妓を侍らせて騒ぐこともなく、

- 「生まれの善し悪し」「父方・母方から受け継ぐ汚点」だとかにも興味を持たず、

- これらを「価値が少ないもの」「まるで無いかのようなもの」と考え、

- 地面に幾何を研究し、天上に星度を推考し、「万物」の「全体」としての性質をあらゆる方面に探求し、

- (天上を眺め星度推考しながら足元の穴に落ち、トラケー(トラキア)の女召使に皮肉を言われたタレースのように)卑近なものには親しむことをせず、近隣の者が「何をしている」のか、それどころか「人間であるか」どうかすら関心無く過ごしているし、熱心に探求しているのはむしろ「人間とは何であるか」という「本性」であったり、「作用・受用における区別」だったりする。

と、ソクラテスは指摘する。テオドロスも同意する。

したがって、こうした真正の「愛知者」は、私的な交わりにおいても、裁判所などで公に言論を交えなければならない場合においても、

- 「無経験」ゆえに穴に落ちたり、行き詰まったりするような醜態を演じ、かのトラケー女のみならず、大衆にも嘲笑われるようになる。

- 「人の悪いところ」に無関心なため、「人を誹謗する」「人の痛いところを突く」ということが少しもできず、「行き詰まっている嘲うべき者」に見える。

- その「不格好さ」は、「底抜けの馬鹿」を思わせる。

- 人が何かを「讃美」したり「自慢」したりするのを、(わざとではなく)本心からおかしがっているので、「馬鹿」だと思われる。

- 「王侯の位にある者」が「結構な身分」であると称賛されるのを聞かされる場合、彼にはそれが「「豚飼い/羊飼い/牛飼い」の牧童の一人が、たくさん搾取できるから「幸福な身分」である」と言われているように感じる。

- また実際、「王侯の位にある者」は、時間に余裕を持つことがなく、必然的に「野卑」となり、また「教養を欠く者」となるため、なおさら牧童にそっくりだと感じる。

- ある者が「広大な土地」を所有していると聞かされる場合、彼は常日頃「この世界の土地全体」を眺めつけているので、それを「極小の土地」のように感じる。

- ある者が「裕福な祖先」を7名挙げることができるので「立派な家柄」であると聞かされる場合、そのような讃美は、「鈍い視力/狭い視野」しか持っていない者がすることだと考える。

- そうした者は、「無教養」で「全体を見る」ことができないため、「誰の祖先だって無数に多くおり、その中には富者も、乞食も、王も、奴隷も、ギリシア人も、異邦人も当然、数多くいる」という当たり前のことを、思量できていないと考える。

- 「祖先25代の目録」を自慢し、血統をアンピトリュオンの子ヘラクレスまで持って行ったりする者も、たとえそこから更に25代/50代遡ろうとも、他の人々と同じく、その時代に生きた者がただそこにあるだけであり、「家系の長さ・血統」など意味が無いということを思量できていないし、「空虚な誇り」を捨てられないでいると考える。

- 「王侯の位にある者」が「結構な身分」であると称賛されるのを聞かされる場合、彼にはそれが「「豚飼い/羊飼い/牛飼い」の牧童の一人が、たくさん搾取できるから「幸福な身分」である」と言われているように感じる。

- 人が何かを「讃美」したり「自慢」したりするのを、(わざとではなく)本心からおかしがっているので、「馬鹿」だと思われる。

といったような者になると、ソクラテスは指摘する。テオドロスも同意する。

他方で逆に、そんな真正の「愛知者」が、誰かを高みに引っ張り上げようとし、その誰かが、

- 「不正」を罵り合ういざこざを止め、「正・不正」とは何であるか、その相違・区別などを考察する場合

- 「地位/財産」に対する夢想を止め、「王位」や「幸・不幸」が何であり、どのようにするのが人間の本性にかなうことなのかなどを調べる気になった場合

には、それが先のような「精神が矮小な者」だと、今度は逆にその彼が「お返し」されることになり、

- 高みに釣り上げられて、目を回したり、

- 地上をはるか離れたところで、上空から目を放って、不慣れのためにまごまごしたり、行き詰まりを演じたり、とんちんかんなことをやったり、

することになるし、かのトラケーの女も含む無教育な連中はそれが理解できないので、嘲うことはないが、「愛知者」の人々には笑いものになると、ソクラテスは指摘する。

こうしてソクラテスは、「二種類の者」の流儀を話したことになり、一方の「好学愛知」の人々は、「自由」と「時間の余裕」を持って育てられた者であり、「夜具の荷ごしらえ」「おかずの作り方」「お世辞の言い方」といった「奴隷奉公の仕事」に関して、のろま・無能と思われても落ち度にはならないが、他方の人々においては、それらを万事如才なくきちんとやるが、「自由人の作法通りに衣服をまとう」とか、「(「神々」や「浄福な者」が送る)「真の生」を賛美する心得」を知らないと指摘する。

「愛知」と「神」

[編集]テオドロスはソクラテスに同意しつつ、ソクラテスが全ての人にそうしたことを言い聞かせてくれれば、人間社会はもっと平和になり、劣等なもの悪しきものももっと少なくなるだろうにと指摘する。

それに対してソクラテスは、

- いつも「優れた善いもの」には、それの「反対のもの」がなくてはならない。

- 「悪くて劣ったもの」が、「神々の間」に居場所を持つわけにもいかない。

ので、その「悪くて劣ったもの」が、「我々の住むこの場所」を取り巻いて、「限りのある生を持つ種族」(人間)について回るのは、必然だと返答する。

さらにソクラテスは、

- だから、できるだけ早く「この世」から「あの世」へと、逃げて行かなければならないし、

- その「世を逃れる」とは、できるだけ「神に似る」ことであり、

- その「神の真似人」は、「思慮ある人」となり、人に対しては「正」、神に対しては「義」ある者となる。

と指摘する。

またソクラテスは、「なぜ人は、自身を「劣った悪いもの」にしてはならず、「優れた善いもの」にするよう努力しなければならないのか」という問いに対して、多数の人々が語るような「人に悪い奴だと思われず、善い立派な人と思われるため」といった理由は、まるで「老人たちのたわいもないおしゃべり」のようないい加減で的外れなものであって、真の理由は、

- 「神なるもの」は不正が無く、可能な限り最も正なるものなのであり、「神に似る」ということの最上は、「できるかぎり正しくする」より他に無いから

なのであり、「男である」とか「男でない/無能」といった表現も、こうした「正」の性質を表すためのものであること、そしてこの「正」を知ることが「知恵」であり、また真に「優れた善い人」であるということであり、逆にこれを知らないことが「無知」であり、「劣悪」となる所以なのだと指摘する。

さらに、そうであるのにも関わらず、「劣悪な政治的権勢」や「手先だけの低級な技術」などに関するものが「知恵」などと思われていたり、「不正な行い」をする者が「侮れない恐るべき者」などと呼ばれ彼らを得意気にしているのだから、そうしたことはやめなければならないし、

- 彼らは自分を「無知/無能」だとは思っていないが、むしろそれゆえにかえってますます「無知/無能」なのだということ。

- 真の「不正の刑罰」とは、(時に免れることも可能な)「鞭打ち」「死刑」などではなく、「最大幸福の模範」たる「神」から遠ざかり、「不幸な生」を送らねばならないし、死後も「清浄なあの世」は受け入れてくれないので、「不浄なこの世」に留まり続けなければならないという、「決して免れない報い」なのだということ。

を、指摘してやらねばならないが、そう言われても彼らの多くは、それを「痴人の妄言」として聞き流すだけだろうと指摘する。テオドロスも同意する。

またソクラテスは、とはいえそんな彼らも、ひとたび「男らしく」逃げもせず、長時間の「言論の受け答え」に踏みとどまる気になったならば、(あたかも「幼児」と何ら異なることが無いというくらい)「自分の不足」を自覚できるようになるし、「弁論術」なんてものはどこかに吹き飛んで姿を消してしまうと指摘する。

そして、ここまで話してようやくソクラテスは、こうした「ついでの話」をしてるとキリが無いし、「元々の議論」が見失われかねないので話を戻そうと提案し、テオドロスも同意する。

「予期」と「専門家」

[編集]ソクラテスは話を戻し、各国各都市が、それぞれに法律(実定法)を制定し、その各々に「合法性(適法性)」という意味での異なる「正しさ」があるという点では、プロタゴラス説(相対主義)と合致しているが、しかしそうした各々の法律の立法目的は本来、国が「善きもの」となるよう、その「為になる」ことを目的としているという点で共通しているのであり、その「為になる」とは「将来に対する予期(という思いなし)」の一種であると指摘する。テオドロスも同意する。

するとソクラテスは、こうした「将来に対する予期(という思いなし)」に関しては、各分野に「専門家」がおり、例えば、

- 「熱が上がるか否か」に関しての、「医者」(の予期的な思いなし)と「素人」(の予期的な思いなし)

- 「酒の出来不出来」に関しての、「酒造り農夫」(の予期的な思いなし)と「素人」(の予期的な思いなし)

- 「音の調不調」に関しての、「音楽家」(の予期的な思いなし)と「素人」(の予期的な思いなし)

- 「調理の出来不出来」に関しての、「料理人」(の予期的な思いなし)と「素人」(の予期的な思いなし)

- 「法廷弁論の説得力」に関しての、「プロタゴラス」(の予期的な思いなし)と「素人」(の予期的な思いなし)

では、その判定能力に差があるのであり、つまりは人間には「知恵」に関して優劣があると指摘する。

テオドロスは、そこがプロタゴラス説の一番の弱みだと同意しつつ、以前の議論で出てきた「全員を等しく知者とすると、その他者たちによってプロタゴラス説が否定されてしまうことになる」という議論もまた、プロタゴラス説に対する有力な反論となると指摘。ソクラテスは、「全ての人間の全て思いなしが、真であるわけではない」ことを指摘するなど、他にもいくらでもプロタゴラス説を反証するやり方はあると指摘する。

そしてソクラテスは、「作用」を「受用」して「感覚」が生じ、その「感覚」に基づいて「思いなし」も生じるが、それらが「必ずしも真実を伝えるものではない」ということを証明・論証することの方が、もっと難しいし、まだプロタゴラス等の説が正しい可能性も残っていると指摘しつつ、今度はヘラクレイトスの「万物流動説」を検討していくことにする。

「万物流動説」について

[編集]ヘラクレイトス主義者たち

[編集]テオドロスは、エペソスをはじめとするイオニア一帯では、ヘラクレイトス主義者たちが隆盛・跋扈していて、その者達ときたらその「万物流動説」の内容そっくりに、自分たちの言論・言動ですら立ち止まらせようとせず、あらゆる概念の固定化・安定化に対しても攻撃を加えるような有様であり、協調性も一貫性も無いと批判しつつ、それゆえに彼らの説を検討するには、(先にプロタゴラス論者を想定して行ってきたような)彼らに問いかけるようなやり方ではなく、数学の宿題のように我々自身で受け負って検討していくしかないと、主張する。

ソクラテスは同意しつつ、古人たちは「オケアノスとテテュスが他の一切を生産する」といったように、詩的表現で一部の者にしか分からないように「万物流動説」を表現していたが、後代の「知者」たちは誰でも理解できるように明確・露骨な表現で教えるものだから、それを知った者たちがその教え主(ヘラクレイトス等)に不断の栄誉・尊敬を捧げようとしてそうなってしまっていると指摘する。

またソクラテスは、「万物流動説」と正反対の意見として、「万物が一なるものであり、不動・静止している」と主張するパルメニデスやメリッソス等(エレア派)がおり、自分たちはいつの間にか両派の狭間へ入り込んでしまったのであり、何とか自己を守って抜け出さないと、ちょうど「相撲場の引っ張り合い遊戯」(ディエルキュスティンダ)に巻き込まれたようになってしまうと指摘する。

そこでまずソクラテス等は、前者の「万物流動説」側を検討していくことにする。

2種類の「動き」

[編集]ソクラテスはまず、「動き」には、

- 「空間的」な「運動」

- 「時間的」な「変化」

の2種類があると指摘する。テオドロスも同意する。

そしてソクラテスは、ヘラクレイトス主義者たちの主張は、「万物が常にこの2種類両方の仕方で動く」と主張しているのか、それとも「あるものは2種類だが、あるものは片方のみの仕方で動く」と主張しているのか問う。テオドロスはおそらく前者だと答える。ソクラテスも、「もし片方だけの仕方のみで動くとすると、もう片方の仕方は「固定・静止」されてしまうことになる」ので、必然的に彼らの主張は前者(「万物が常に2種類両方の仕方で動く」)にならざるを得ないと応じる。

するとソクラテスは、万物がそうした変化し続けるものであり、また以前に議論した(「作用」(対象)と「受用」(感覚器)の交合によって、「感覚」と「感覚されるもの」が生じるという論の)ように、相互の関係性によって「性質についての感覚」が生じるのであるならば、いかなる「性質・感覚」に関する概念・言語表現も、「そうでもあるし、そうでもない」といったものにならざるを得ないし、(「不動」的要素を排除して、「不定」を徹底すべく)より厳密な言い方をすれば、「どうでもない」と言うしか無くなってしまうと指摘する。テオドロスも同意する。

ソクラテスはしたがって、ヘラクレイトスの「万物流動説」も、そしてまたプロタゴラスの「相対主義」も、承認するわけにはいかないし、テアイテトスの「知識」は「感覚」であるという説も、承認するわけにはいかないと指摘する。テオドロスは、これでようやく問答相手の役を降りられると喜ぶ。

パルメニデス等について

[編集]するとテアイテトスが、まだもう片方の(パルメニデス、メリッソス等の)「万物静止説」の検討が済んでいないと指摘する。

しかしソクラテスは、

- メリッソス等の「世界は単一であり、立ち止まっているものである」という主張に加える検討が、低級なものにならないか恐れる。

- とりわけパルメニデスには畏敬・畏怖の念を抱いており、若い頃に彼に会って親しくさせてもらったことがある(『パルメニデス』参照)が、何か底知れないものを持っているように見えたし、我々が彼の言葉を理解しなかったり、理解の及ばぬことが多々あるのではないかと恐れる。

- したがって、彼らの考えに関する言論は、「片手間」でできるようなものではないし、本格的に取り組むとなると計り知れないほど「大きな言論」となってしまい、本来の主旨である「知識について」が見失われてしまうことを恐れる。

がゆえに、ここではテアイテトスの要望には応じられないと答える。

「感覚」と「感覚器/身体」と「魂(心)」

[編集]テオドロスに代わって問答相手に復帰したテアイテトスに対して、ソクラテスは人間が何かを「感覚」する際には、「感覚器」自体が「感覚」するのか、それとも「感覚器」を通して「別の何か」が「感覚」するのか問う。テアイテトスは後者だと答える。

そしてソクラテスとテアイテトスは、「感覚器/身体」はただ個別の感覚情報を取り込むに過ぎず、「魂(心)」こそがそれら感覚情報を統合・抽象・比較したりなど様々に考査するのだということ、そしてまた「魂(心)」は、身体からの情報を用いずに、自身を用いて独自・独立に考査したりもすることなどを指摘していく。

ソクラテスは再度、「魂(心)」が行う考査には、

- 「感覚器/身体」を通じて、考査する。

- ( 「魂(心)」が)自分で自分を通じて、考査する。

という2種類があることを指摘しつつ、「ある(有)」「美・醜」「善・悪」などは、どちらのやり方で考査されているか問う。テアイテトスは、いずれも後者であり、「魂(心)」はそれらを相互の関係において観察したり、「既存・既往・現在するもの」を「将来するもの」と関係付けて、自分自身の内で勘考したりすると答える。

するとソクラテスは、「感覚器/身体」を通じて「魂(心)」に「感覚」が届く機能・能力は、人間・動物全般に生来備わっている機能・能力だが、先のような「ある(有)」とか「為になる」とかに関して勘考する機能・能力は、多くの労苦を重ねた結果、教育を通じてやっと備わるものだと指摘する。テアイテトスも同意する。

そこでソクラテスは、そんな「ある(有)」にすら到達できないような「感覚器/身体を通して受け取られるだけの感覚」が、「真」に到達し得るのか、そして「知識」たり得るのか問う。テアイテトスは否定し、「知識」と「感覚」は異なることが明瞭になったと答える。

こうして「知識(エピステーメー)」とは「感覚(アイステーシス)」であるというテアイテトスの最初の命題は、斥けられた。

「真なる思いなし」についての問答

[編集]「真なる思いなし」と「虚偽の思いなし」

[編集]ソクラテスは、これまでの議論によって、「知識」を「感覚」の中に求める必要が無くなったのは前進であり、議論中に出てきた「魂(心)が自分だけで仕事をすること」としての「思いなし(ドクサ)」に的を絞って探求していけばいいことになったと指摘しつつ、改めて「知識」が何であるか問う。

テアイテトスは、「思いなし(ドクサ)」の中には虚偽のものも含まれており、そんな「思いなし(ドクサ)」全体を「知識」とすることはできないので、そこから虚偽のものだけを除いた「真なる思いなし(ドクサ)」こそが「知識」だと主張する。

するとソクラテスは、他方の「虚偽の思いなし(ドクサ)」に関して引っかかるものがあるとして、二人はそれについて考察していくことにする。

「虚偽の思いなし」と「知/不知」

[編集]まずソクラテスは、

- 「思いなし」には、「真なるもの」と「虚偽なるもの」がある。

- 人間は全てのものに関して、「知っている」か「知らない」かのいずれかである。

と、我々は主張していいかと問う。テアイテトスは同意する。

するとソクラテスは、必然的に人間の「思いなし」は、「知っているものを思いなす」か、「知らないものを思いなす」かの、いずれかであると指摘する。テアイテトスも同意する。

しかしソクラテスは、そうだとすると、「虚偽の思いなし」が成立するには、

- ある「知っているもの」(A)を、別の「知っているもの」(B)であると思う。

- ある「知らないもの」(C)を、別の「知らないもの」(D)であると思う。

- ある「知っているもの」(A)を、別の「知らないもの」(D)であると思う。

- ある「知らないもの」(C)を、別の「知っているもの」(B)であると思う。

のいずれかでないといけないが、いずれの場合も「知っているもの」「知らないもの」の言葉の定義上あり得ないと指摘する。テアイテトスも同意する。

ソクラテスは、以上のような「知/不知」(知っている/知っていない)という観点/切り口からだと「虚偽の思いなし」は不可能に思えるとしつつ、続いて「有/非有」(ある/あらぬ)という観点/切り口だとどうなるか考察を始める。

「虚偽の思いなし」と「有/非有」

[編集]ソクラテスは、「有/非有」(ある/あらぬ)という観点/切り口から考察した場合、「虚偽の思いなし」とは、「「あらぬもの」を思いなすこと」であると指摘する。テアイテトスも同意する。

するとソクラテスは、果たして人間が「「あらぬもの」を思いなす」ことなど原理的に可能なのか問い、それは「何も思いなしてない」ことと同義なのではないかと指摘する。テアイテトスも同意する。

ソクラテスはしたがって、「虚偽の思いなし」は「「あらぬもの」を思いなすこと」でもないと指摘する。テアイテトスも同意する。

「虚偽の思いなし」と「思い違い」

[編集]続いてソクラテスは、「あるものを、別のものと思いなす」という「思い違い」こそが、「虚偽の思いなし」なのではないかと主張する。テアイテトスも賛同する。

他方でソクラテスは、「思いなし」とは、「心(魂)が自分で自分を相手に(問い・答え・肯定・否定などの)問答を行った末の決定」ではないかと指摘する。テアイテトスも同意する。

そこでソクラテスは、「あるものを、別のものであると、自分で自分に、真面目に説き伏せる者」、例えば「美」は「醜」だとか、「不正」は「正」だとか、「奇数」は「偶数」だとか、「牛」は「馬」だとか、「二」は「一」だとかと、真面目に自分で自分を説得しようと主張する者など、果たしているのかと問う。テアイテトスは否定する。

ソクラテスは、したがって「異なる双方のものを思いなしている」場合では「思い違い(取り違え)」は生じないし、「片方しか思いなしてない」場合も当然「思い違い(取り違え)」は生じないので、「あるものを、別のものと思いなす」という「思い違い」は生じる余地が無いし、これを「虚偽の思いなし」とすることはできないと指摘する。テアイテトスも同意する。

「虚偽の思いなし」と「記憶-感覚」の狭間

[編集]「記憶」と「感覚」の照合

[編集]行き詰まったソクラテスは、先の「知/不知」について検討した際に、「知っていること(記憶されていること)」と「現前に意識/感覚されていること」(「知らないこと(記憶されてないこと)」と「現前に意識/感覚されていないこと」)を、未分化/曖昧なまま一緒くたに混同して扱ってしまったことが、議論として粗雑だったのではないかと指摘しつつ、改めてここに「記憶/知」と「感覚/現前性」の区別を持ち込むことにする。

ソクラテスは、我々人間の心(魂)の中には、「蝋(ろう)のかたまり」があり、ムネモシュネ(記憶)の女神の賜物として、そこに「感覚」や「思いつき」を当てがい、その形象を蝋(ろう)に「刻印」し、「跡形・印影」を残すことで、それを記憶・知識するのであり、また、何らかの現前的な「感覚」をそれら「跡形・印影」に割り当て(当てはめ)て符合・照合させることで、その記憶・知識を再認・想起するのだということを確認しつつ、我々人間に何らかの「虚偽の思いなし」が生じ得るとすれば、それはこの

- 「記憶/知」(跡形・印影)と現前の「感覚」との間の「符合・照合」において、何らかの齟齬/取り違え/不一致が生じる場合

のみだと指摘する。テアイテトスも同意する。

「蝋(ろう)」と「記憶」の質

[編集]さらにソクラテスは、心(魂)の中に「厚くて、豊富で、滑らかで、ほどよくこねられている蝋(ろう)」がある者は、「印影」も深く明瞭で長持ちするものになるし、物分りが良く、物覚えも良く、「感覚」を敏速・的確に「印影」へと割り当てることができ、その「思いなし」は「真実」なものとなるが、心(魂)の中の蝋(ろう)が「不純・汚穢」「軟らかい」「干からびている」「狭小」といった状態にある者は、刻印が不明確になったり、忘れやすくなったり、物分りが悪かったり、刻印が干渉し合ったりして、「感覚」の敏速・的確な「印影」への割り当てができず、その「思いなし」が「虚偽」になりやすいことを指摘する。テアイテトスも同意する。

こうしてソクラテスとテアイテトスは、ようやく「真なる思いなし」と「虚偽の思いなし」があるという点で、合意に至った。

「感覚」が関与しない「虚偽の思いなし」

[編集]しかしここでソクラテスは、先の議論では、「虚偽の思いなし」は「(現前の/外部刺激によって生じる)「感覚」が関与する取り違え」でのみ成立するという話だったが、例えば、

- 「7と5を足したらいくつになるか」という自問的な思考・勘考において、「12」ではなく誤って「11」と思い込む。

といったように、(現前の/外部刺激によって生じる)「感覚」が関与しない形で、「虚偽の思いなし」が生じる場合もあるのであり、これまでの議論だけでは不十分だと指摘する。テアイテトスも同意する。

「知識」の「所有(記憶)」と「所持・把持(意識)」

[編集]「鳥(知識)」と「鳥小屋(記憶場所)」

[編集]ソクラテスは、今度は先の議論における「記憶していること/知識していること」の曖昧さを問題にしつつ、ここに「知識」の「所有」と「所持・把持」という区別を持ち込む。

ソクラテスは「知識」を「鳥」に喩え、

- 「「知識」を「所有」する」ということは、「「鳥小屋」の中に「鳥」を捕らえている」こと。

- 「「知識」を「所持・把持」する」ことは、「その中の「鳥」の1羽を捕えて手で持っている(把捉・把持している)」こと。

に喩える。

「狩猟(獲得)」の二段階

[編集]そしてソクラテスは、例えば「数を取り扱う技術」という「知識(鳥群)」を「所有」している者(それゆえに「全ての数字を知っている」はずの者)が、「具体的に何かを数える」という「所持・把持」の段階になると、「その技術を用いて勘考しなくてはならなくなる」、すなわち「知識しているはずのものを、再度(知っていないかのように)勘考しなくてはならなくなる」という問題を指摘する。

この問題に関して、ソクラテスは、「鳥(知識)」の「狩猟(獲得)」には二段階あって、それは野生の鳥群を「鳥小屋(記憶場所)」へと入れる「所有(記憶)」のための「狩猟(獲得)」と、その中の具体的な一羽を使用するために手中に「所持・把持(意識)」するための「狩猟(獲得)」であると指摘する。テアイテトスも同意する。

そしてソクラテスは、この「「鳥(知識)」の「狩猟(獲得)」の二段階」を認めるならば、後者の

- 「所持・把持(意識)」するために、「鳥小屋(記憶場所)」の中から1羽の「鳥(知識)」を「狩猟(獲得)」する。

という2番目の「狩猟(獲得)」の際に、「誤って違う「鳥(知識)」を「狩猟(獲得)」してしまう」という意味での、「虚偽の思いなし」が生じ得るのであり、先の議論で出てきた「外的な「感覚」が関与しない形で、内部の思考のみで「虚偽の思いなし」が生じる」という問題も、うまく説明できるようになるし、「真なる思いなし」と「虚偽の思いなし」の区別もあるのだと整合的に論証できるようにもなると指摘する。テアイテトスも同意する。

「知識」と「無知識」

[編集]しかしソクラテスは、この「「知識」から「無知/無知識(虚偽の思いなし)」が生じる」という事態が、納得いかない様子を見せる。

そこでテアイテトスが、「無知(無知識)」という事態を、「知識」と同格の顕在化された概念として扱ってみることを提案する。すなわち、「鳥小屋」の「鳥」の中には、「知識」だけでなく「無知識」も交じっていると想定し、その「無知識」を「狩猟(獲得)」してしまった際には「虚偽の思いなし」が生じる、ということにしてはどうかと提案する。

しかしソクラテスは、「無知識」を「知識」と同格に顕在化・概念化して、「知識」に「無知識」を対置させて二項対立にしてしまうと、先の「知/不知」の議論の反復を行うことになってしまうと同時に、「知識」と「無知識」のそれぞれに関してまた「蝋(ろう)」や「鳥/鳥小屋」の議論を行わなければならず、議論が延々と反復・増殖を繰り返して収集がつかなくなってしまうと指摘する。

そしてソクラテスは、「知識」が何であるかを把握しない内に、(それを把握しないと知ることができないはずの)「虚偽の思いなし」を探求してしまっている我々のやり方自体が、そもそも正しくなかったことが判明したのではないかと指摘する。テアイテトスも同意する。

「裁判官」の「真なる思いなし」

[編集]ソクラテスは改めて、自分たちが行き詰まらないためには、何が「知識」であると言うべきか問う。しかしテアイテトスは、今しがた行き詰まったのは、あくまでも「虚偽の思いなし」に関してであり、本来の主張である「真なる思いなし」の方はまだ活きているとして、従来の主張を維持する。そしてテアイテトスは、「真実を思いなす」ということは、「善美なものを生じせしめる」ことであり、誤謬を犯すことがないと主張する。

しかしソクラテスは、「法廷の裁判官」のように、事件を直接目撃しておらず、それについての「知識」を持たないままに、様々な「聴取」から事件についての「真なる思いなし」を成すことがあるという例を挙げながら、「真なる思いなし」と「知識」は別ものであると反論する。

「真なる思いなし+言論」についての問答

[編集]「要素不可知論」

[編集]「要素」と「束」

[編集]するとテアイテトスは、以前ある人が「「真なる思いなし(ドクサ)」に「言論(ロゴス)」を加えたもの」が、「知識」だと言っていたことを、今思い出したと言い出す。その人が言うには、「真なる思いなし」はそれだけでは「知識」になり得ず、「言論」によってはじめてそれは「可知識的」なものとなり、「知識」の範囲に属するものになるのだという。

ソクラテスは、その「可知識的」と「不可知識的」の区別を検討していくために、まずは自分も聞いたことがあるそうした言説の内容を、再度おさらいすることにする。そしてその内容は、

- 「我々」も「我々以外のもの」も、すなわちほとんどの存在物は、基本的な「要素(ストイケイオン)」から合成されている。

- その(最も基礎的・根本的な)「要素(ストイケイオン)」は、それ自体が説明不可能な「端的なもの」なので、他の存在物によって説明することはできず、それゆえ説明のための「言論」を受け入れることはないし、「ある(有)」「あらぬ(非有)」だとか、「ただ」「まさに」「かのもの」「各」「だけ」「それ」といった表現を付加することすらできず、ただ端的に「感覚」され、その「名前/名称/呼称(オノマ)」を呼び得るのみである。

- それに対して、「要素(ストイケイオン)」から合成された「束(シュッラベー)」としての存在物は、そのあり方と同様に、「名辞/名称(オノマ)」の組み合わせ(合成)としての「言論(ロゴス)」で説明することが可能であり、「可知的(可知識的)」であり、語られもするし、思いなされもする。

といったものだったと振り返るソクラテスに対し、テアイテトスもその通りだったと同意する[22]。

「字母」と「綴り」

[編集]しかしソクラテスは、そうした言説の「「要素(ストイケイオン)」は「不可知的」だが、「束ねたもの(シュッラベー)」は「可知的」」だという部分に不満があると言い、その部分の検討を始めることにする。

ソクラテスは、ちょうど同じ名で呼ばれている「文字」の「字母(ストイケイオン)」と「綴り(シュッラベー)」の関係を用いて、それを考察していくことにする。

ソクラテスはまず、「「字母(ストイケイオン)」は「没言論的(不可知的)」だが、その「束・綴り(シュッラベー)」は「言論を受け入れる(可知的)」」だろうかと問う。テアイテトスは、たぶんそうだろうと同意する。

続いてソクラテスは、例えば「SŌKRATĒS(ソクラテス)」の最初の「SŌ」が何かと尋ねられたら何と答えるか問う。テアイテトスは「シグマ(S)」と「オー(Ō)」だと答える。ソクラテスが、それが「綴り(シュッラベー)」についての言論(説明)なのか問うと、テアイテトスは肯定する。

続いてソクラテスが、「S」が何であるかを説明する言論を問うと、テアイテトスは「字母/要素(ストイケイオン)」の「字母/要素(ストイケイオン)」など誰も言うことができないし、「S」は音としては「無韻(無母音)」であり、ただわずかに舌がシュッと鳴るだけの一種の「噪音」であって、「没言論的(説明できないもの)」だと答える。さらに、「噪音」すら無い「黙音」である「B(ベータ)」など多くの「字母」にしろ、一番はっきり音が出る7つの母音「AEĒIOYŌ」にしろ、それが何であるかについての「言論(説明)」を持っていないという点では同じだと答える。

「綴り」の「単一性」

[編集]ソクラテスは、それでは「SŌ」という「綴り」を構成する「S」と「Ō」は、それぞれ個別性を保っているのか、それとも「SŌ」という「綴り」として新たな1つの「まとまり/単一形相」を形成しているのか問う。テアイテトスは前者だと答える。

するとソクラテスは、それでは「字母」が個別性を保っている「SŌ」という「綴り」を見知っているのであれば、「S」と「Ō」という「字母」それぞれについても見知っている(すなわち「可知的」である)ということになるのではないか、また逆に、「S」と「Ō」というそれぞれの「字母」が「不可知的」であるならば、それらの個別性を保っている「SŌ」という「綴り」もまた「不可知的」になってしまうのではないかと指摘する。テアイテトスも同意する。

ソクラテスはしたがって、「SŌ」といった「綴り」は、それ自体として新たな「単一の形相」を備え持っているのだと指摘する。テアイテトスも同意する。

さらにソクラテスは、(「「要素/字母」を「部分」、「束/綴り」を「全体」と置き換えた議論」を挟みつつ)「要素/字母」も「束/綴り」も、その「可知的/不可知的」「言論的/没言論的」であることの程度は同等であり、最初に挙げた「要素不可知論」のように、「束/綴り」は「可知的/言論的」だが、「要素/字母」は「不可知的/没言論的」というのは誤りであると指摘する。テアイテトスも同意する。

「要素」と「識別/学習/把握」

[編集]さらにソクラテスは、人が「文字」にしろ、「楽器/音楽」などにしろ、何かを学習/把握しようとする際には、様々な感覚を動員してその「要素」を識別しようと務めるものであり、「束」よりもむしろ「要素」の方が、「学」においては明白かつ決定的な役割を果たすことを指摘しつつ、先の「要素不可知論」のように「束ねたもの」だけが「可知的」だという言説は滑稽だと指摘する。テアイテトスも同意する。

「言論の機能」と「知識」

[編集]「思考」の表示

[編集]ソクラテスは話を戻し、本題である「「知識」は、「真なる思いなし(ドクサ)」に「言論(ロゴス)」が加わってできる」という点についての検討を始める。

ソクラテスは、「知識」を形成する上で「言論」が果たすであろう「機能」に関して、3つ思いつくことがあり、先の命題はその3つの機能の内のどれか1つを指しているのではないかと推測しつつ、それを1つずつ挙げていくことにする。

まず第1の「言論」の「機能」として、ソクラテスは「「思考」を(外部に)表示する機能」を挙げる。自分自身の思考を、「声」を通じ、「名詞/動詞」などを用いてあらわにし、印影付ける機能がそれだと言う。テアイテトスも同意する。

しかしソクラテスは、「自分の思考を、言語を通じて表示する」ことは、誰でもできることであり、この機能を以て「真なる思いなし」や「知識」が形成されるとは言えないとして、先の命題はこの機能を指しているわけではないと指摘する。テアイテトスも同意する。

「要素」の表示

[編集]続いて、第2の「言論」の「機能」として、ソクラテスは「「要素」を表示する機能」を挙げる。

例えば、ヘシオドスは『仕事と日々』456行で「車(四輪車)を作るのに「百の材木」が要るのに、それすら知らぬ愚か者」といったことを言っているが、通常我々は「車(四輪車)」とは何であるかと問われたら、「車輪、車軸、車台、車較(車箱)、車轅」などを挙げるのがせいぜいであり、ちょうど誰かの名前を問われて曖昧/大雑把にしか答えられないのと同じ状態にある。

しかし、(そうした「束/綴り」や、それより大雑把な水準に留まらずに)「言論」を通じてその「要素」(とそれからなる「全体」)を極め尽くせば、その者はその事柄についての「心得者(識者)」ということになるし、その思いなしは「真なる思いなし」と言っていいものになると、ソクラテスは指摘する。テアイテトスも同意する。

しかしソクラテスは、「要素」の列挙/集合では、対象の単一性/個別性の表現としては不十分であり、まだ「知識」と呼べる域には達していないことを指摘する。テアイテトスも同意する。

「差異」の表示

[編集]最後に、第3の「言論」の「機能」として、ソクラテスは「他との「差異/区別」を表示する機能」を挙げる。

ソクラテスは、ただの「共通性/一般性」に留まらず、対象がそこから区別される「差異」を把握したならば、それは対象についての「知識」と呼ぶに値すると指摘する。テアイテトスも同意する。

しかしソクラテスは、事物の区別は通常、視覚をはじめとする微細な感覚によって把握されるものであり、言語表現ではそれを十分に表現できないこと、またそうして「差異」に関しては感覚記憶として「正しい思いなし」が成立しているのにも関わらず、それをわざわざ不十分な言語表現に置き換えることは冗長であり、「知識」の要件にもならないことを指摘する。テアイテトスも同意する。

終幕

[編集]ソクラテスは、改めてこれまで提示された「感覚」「真なる思いなし」「真なる思いなしに言論を加えたもの」のいずれもが「知識」ではないと指摘する。テアイテトスも同意する。

ソクラテスはテアイテトスに、まだ「知識」に関して、お腹の中に「産むもの(考え)」や、その「産もうとする苦しみ(陣痛)」を持っているか尋ねるが、テアイテトスはすっかり出し尽くしたと答える。

するとソクラテスは、

- これまでの3つの考えは全部「虚妄」であり、「養育」には値しないことが明らかになったこと。

- この吟味のおかげで、今後もっといい考えを、お腹に持つようになること。

- お腹が空のままでも、「知らないものを知っていると思ったりしない」だけの思慮深さを持てるし、一緒にいる人たちを悩ませたりすることもなくなり、より良く折り合っていけるようになること。

といった効用を述べつつ、自分の「産婆術」でできることといったら、ただそれだけであって、自分は過去現在の偉人たちのような知恵があるわけでもないし、母親と同じく「他人のお産を助ける(母親は女たちのお産を、自分は若くて上品な器量の優れた男たちのお産を)」という神から授けられた仕事を行っているだけなのだと述べる。

そしてソクラテスは、メレトスに涜神罪で公訴されてしまったので、これから予備審問のためにアルコーン・バシレウスの役所へ行かなければならないということを皆に告げ、明朝早くに再度ここで会うことをテオドロスに約束しつつ、ソクラテスはその場を去る。(翌朝の『ソピステス』に続く。)

日本語訳

[編集]- 『プラトーン全集 3』 木村鷹太郎・松本亦太郎共訳、冨山房 1903年

- 『テアイテトス』 田中美知太郎訳、岩波書店 1938年

- 『プラトン全集 第5巻』 岡田正三訳、第一書房 1942年

- 『世界文學大系3 プラトン』 田中美知太郎訳、筑摩書房 1959年、新版「筑摩世界文学大系」1972年

- 『世界古典文学全集14 プラトンⅠ』 田中美知太郎訳、筑摩書房 1964年、復刊2002年ほか

- 『田中美知太郎全集 第20巻 プラトン翻訳篇』 筑摩書房 1989年。旧版「全集 第14巻」、1968年

- 『テアイテトス』 田中美知太郎訳、岩波文庫 1966年、改版2014年

- 『プラトン全集 2 クラテュロス テアイテトス』 田中美知太郎訳、岩波書店 1974年、復刊2005年ほか。前者は水地宗明訳

- 『プラトン全集 第2巻』 戸塚七郎訳、角川書店 1973年

- 『テアイテトス』 渡辺邦夫訳、ちくま学芸文庫 2004年/光文社古典新訳文庫 2019年。改訂版

脚注・出典

[編集]- ^ 『テアイテトス』 田中美知太郎訳 岩波文庫 p295

- ^ 『プラトン全集 3』 岩波書店 p395

- ^ 「エピステーメー」(希: ἐπιστήμη、epistēmē)の訳語。

- ^ a b 共に『パイドン』で言及されるソクラテス臨終時の立会人に名を列ねている。

- ^ 『テアイテトス』 田中美知太郎 岩波文庫 pp233-234

- ^ 162A

- ^ 本篇末尾の記述から、時期としてはメレトスに告発された後、予審のために役所に出頭する直前、すなわち、『エウテュプロン』の直前ということになる。

- ^ a b 『エウテュプロン』冒頭の発言や、(『エウテュデモス』と同じく)ドロモス(走り場)への言及があることから、「リュケイオン」である蓋然性が高い。(参照 : 全集2, 岩波 p.183)

- ^ 全集2, 岩波 p.439

- ^ 全集2, 岩波 p.447

- ^ a b 全集2, 岩波, pp.436-437

- ^ 全集3, 岩波, pp.408-412

- ^ 全集2, 岩波, p.442

- ^ 『クラテュロス』 396D

- ^ 船が派遣されるデロス島のアポロン神の祭り(デリア祭)は2月に行われていた。『プラトン全集1』岩波書店p359

- ^ 全集2, 岩波 p.424

- ^ αἴσθησῐς, aisthēsis

- ^ δόξα, doxa

- ^ λόγος, logos

- ^ 全集2, 岩波 p.450

- ^ エレウシス付近。全集2, 岩波 p.179

- ^ ここでおさらいした言説(201E-202C)は、ソクラテスが「夢のような話」と呼ぶことから、現代では「夢理論」(Dream Theory)などと呼ばれ、アンティステネスの学説と関連付けられる。(全集2, 岩波 p.371;444 / 納富信留『ギリシア哲学史』 筑摩書房、2021年。ISBN 978-4-480-84752-2。p.419;672)