「アロマテラピー」の版間の差分

編集の要約なし |

Yamamomo kakijiro (会話 | 投稿記録) |

||

| (5人の利用者による、間の37版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

'''アロマテラピー'''({{lang-fr-short|aromathérapie}}<ref group="※" name="fr">{{IPA-fr|aʁɔmateʁapi}} アロマテラピ</ref>)は、[[花]]や[[木]]など植物に由来する芳香成分([[精油]])を用いて、心身の健康や美容を増進する技術もしくは行為のこと。 |

|||

また、[[お香]]やフレグランス・キャンドルも含め、生活に自然の香りを取り入れて[[ストレス (生体)|ストレス]]を解消したり心身をリラックスさせることも含めて呼ぶ場合も多い。 |

|||

'''アロマセラピー'''({{lang-en-short|aromatherapy}}<ref group="※" name="en">{{IPA-en|əˌroʊməˈθerəpi}} アロウマ'''セ'''ラピ</ref>)とも称される。 |

|||

[[File:Aromatas.JPG|thumb|right|250px|精油の瓶とディフューザー]] |

[[File:Aromatas.JPG|thumb|right|250px|精油の瓶とディフューザー]] |

||

'''アロマテラピー'''({{lang-fr-short|aromathérapie}}<ref group="※" name="fr">{{IPA-fr|aʁɔmateʁapi}} アロマテラピ</ref>)または'''アロマセラピー'''({{lang-en-short|aromatherapy}}<ref group="※" name="en">{{IPA-en|əˌroʊməˈθerəpi}} アロウマ'''セ'''ラピ</ref>)は、[[精油]](エッセンシャルオイル)を用いて、病気の予防や治療、心身の健康や[[リラクセーション]]、[[ストレス (生体)|ストレス]]の解消などを目的とする療法、または植物由来の芳香を用いた療法である<ref name="今西">今西二郎 編集 『医療従事者のための補完・代替医療 改訂2版』 金芳堂、2009年</ref><ref name="バルチン">マリア・リス・バルチン 著 『アロマセラピーサイエンス』 田邉和子 松村康生 監訳、フレグランスジャーナル社、2011年</ref>。使用される精油は植物に由来する油で、揮発性の[[芳香化合物]]を含み、生物活性が科学的に認められるものもある。アロマテラピーという言葉は、1930年代にフランスの[[調香師]]ガットフォッセが創作したとされ<ref name="由留木"></ref>、アロマ(芳香)とテラピー(療法)を組み合わせた造語である。 |

|||

精油を使った医療は、アラビアやヨーロッパで昔から行われている民間療法のひとつで<ref name="由留木">[http://ci.nii.ac.jp/naid/110009478746 ラベンダーの香りと神経機能に関する文献的研究 由留木裕子 鈴木俊明] 関西医療大学紀要6,2012年</ref>、[[錬金術]]と深く関係して発展した<ref name="ヒロ・ヒライ">ヒロ・ヒライ 『エリクシルから第五精髄、そしてアルカナへ: 蒸留術とルネサンス錬金術』</ref>。芳香療法、聞香療法と訳されるが、従来のアロマテラピーが指すところは精油療法に近かった<ref>[http://www.meetsnature.com/podcast/aromahistory/aromahistory03/ Aromathérapie:近代アロマテラピーの始まりとその系譜] 高山林太郎</ref>。方法としては、精油を使った芳香浴、吸入、全身浴、部分浴、精油の塗布、精油を植物油で希釈して行うオイル・マッサージ、精油の内服などがある<ref name="今西"></ref>。精油を用いる療法全般を指す場合が多く、嗅覚刺激によるアプローチ以外も含まれることがある。医療の分野では補完・[[代替医療]]のひとつとして知られ、病気の予防、治療だけでなく、介護や看護の場面で行われる。広義では{{仮リンク|アロマコロジー|en|Aromachology}}、美容を目的とする[[エステティック]]・アロマセラピー、ただ精油の香りを楽しむ行為なども含まれる。 |

|||

== 名称 == |

|||

「アロマテラピー」({{lang-fr-short|aromathérapie}}<ref group="※" name="fr"/>)という言葉は、20世紀に入ってからフランスの科学者ルネ・モーリス・ガットフォセによって作られた造語で、「アロマ」は[[芳香]]、「テラピー」は[[療法]]を意味するフランス語である。これを英語で発音すると「アロマセラピー」({{lang-en-short|aromatherapy}}<ref group="※" name="en"/>)となる。 |

|||

[[ティーツリー]]<ref>{{cite journal |doi=10.1128/CMR.19.1.50-62.2006 |title=Melaleuca alternifolia (Tea Tree) Oil: A Review of Antimicrobial and Other Medicinal Properties |year=2006 |last1=Carson |first1=C. F. |last2=Hammer |first2=K. A. |last3=Riley |first3=T. V. |journal=Clinical Microbiology Reviews |volume=19 |pages=50–62 |pmid=16418522 |issue=1 |pmc=1360273}}</ref>などのいくつかの精油は抗[[微生物]]活性が認められているが、[[真菌]]、[[細菌]]、[[ウィルス]]に対する[[臨床研究]]は依然として十分ではない<ref>{{cite journal |first1=Gillian |last1=van der Watt |first2=Aleksandar |last2=Janca |title=Aromatherapy in nursing and mental health care |journal=Contemporary Nurse |volume=30 |issue=1 |pages=69–75 |date=August 2008 |pmid=19072192 |doi=10.5555/conu.673.30.1.69 |doi_brokendate=21 February 2013 |url=http://pubs.e-contentmanagement.com/doi/abs/10.5172/conu.673.30.1.69}}</ref>。アロマテラピーに関する厳格な臨床研究は乏しいが、精油を使った治療の可能性について、いくつかの[[エビデンス]]が存在する<ref>{{cite journal |doi=10.1002/ptr.2072 |title=Pharmaceutical and therapeutic Potentials of essential oils and their individual volatile constituents: A review |year=2007 |last1=Edris |first1=Amr E. |journal=Phytotherapy Research |volume=21 |issue=4 |pages=308–23 |pmid=17199238}}</ref>。一般書籍でいわれる精油の効能は、科学的に証明されていないものが多い<ref name="バルチン"></ref><ref>[http://animalaromatherapy.cocolog-nifty.com/blog/2014/10/post-657b.html 聞いたことがない!習っていない!証拠がない!] 動物のアロマセラピー最新情報</ref><ref>[http://animalaromatherapy.cocolog-nifty.com/blog/2014/10/post-6312.html 真正ラベンダー精油に鎮静効果があるとは限らない] 動物のアロマセラピー最新情報</ref>。 |

|||

「アロマトテラピー」と「ト」が入る表記も、「芳香療法」を意味する単語として文法的語源的には正しい。 |

|||

== |

== 名称・分類 == |

||

「アロマテラピー」({{lang-fr-short|aromathérapie}}<ref group="※" name="fr"/>)という言葉は、20世紀に入ってからフランスの調香師ルネ・モーリス・ガットフォセによって作られたフランス語である。「アロマ」はラテン語を語源とする「[[芳香]]」(ἄρωμα - arôma)、「テラピー」はギリシャ語を語源とする「療法」(θεραπεία - therapeia)で、「アロマテラピー」はこのふたつを組み合わせた造語である<ref>[http://rintarotakayama.blogspot.jp/2013/07/blog-post_23.html アロマテラピー余話 R林太郎語録] 高山林太郎</ref>。英語では「アロマセラピー」({{lang-en-short|aromatherapy}}<ref group="※" name="en"/>)となる。日本では、医療の世界でアロマセラピーと呼ばれることが多いが<ref>[http://aroma-jsa.jp/ 一般社団法人 日本アロマセラピー学会] 臨床医を中心に組織された医療従事者の全国的な研究団体</ref>、フランス系(医療系、大陸系)が英語で、イギリス系(美容系)がフランス語でよばれていることになる。 |

|||

芳香植物の利用は古代にさかのぼるが、アロマテラピーそのものが提唱されたのは20世紀に入ってからである。また日本への紹介は1980年代以降である。 |

|||

{{要出典|範囲=「アロマトテラピー」と「ト」が入る表記も、「芳香療法」を意味する単語として文法的語源的には正しい|date=2014年9月}}。 |

|||

=== 芳香植物の利用 === |

|||

人類は洋の東西を問わず、植物の芳香を祭祀・儀礼・[[治療]]・[[美容]]に用いてきた。エジプトで[[ミイラ]]作りに防腐効果のある[[乳香]](フランキンセンス)や[[没薬]](ミルラ)などの植物由来の[[香料]]が用いられていたのは有名な例である。芳香植物の利用は世界の各地域で独自に発展し、近代医学が発達する以前の人間の健康を担ってきた。今でもそれらは、[[伝統医学]]や[[民間療法]]として受け継がれている。 |

|||

近年欧米では、アロマセラピー、アロマトロジー、アロマコロジーの3種類に分類されている<ref name="バルチン"></ref>。 |

|||

中世ヨーロッパでは、芳香植物の栽培と利用はもっぱら[[修道院]]の仕事であり、植物成分を水や植物油・[[アルコール]]に浸出して用いた。一方、イスラム圏では[[イスラーム医学|アラビア医学]]が発達し、[[イブン・スィーナー]](980年頃-1037年頃)は[[蒸留]]による精油の製法を確立し医学に応用した。これはアロマテラピーの原型とも考えられている。このアラビア医学は[[十字軍の遠征]]などを契機に徐々に西欧にも伝わっていった。その利用については、[[病者の塗油]]、[[塗油]]などの記事を参照のこと。 |

|||

* アロマコロジー:芳香心理学とも。芳香物質に関する技術と人間の心理作用、芳香物質の脳への影響と作用の仕組みの究明を主な目的とする。人間の感情・情動だけでなく、行動によい影響を与える香りの立証も目指す。名称は、1982年に[[:en:The Fragrance Foundation#Sense of Smell Institute|Sense of Smell Institute]](SSI、嗅覚研究所)によって提案された<ref name="バルチン"></ref>。 |

|||

* アロマセラピー:SSIの定義では、心身の不調に対する植物芳香療法である。精神的な障害(慢性抗うつ病など)の軽減も目指す<ref name="バルチン"></ref>。 |

|||

* アロマトロジー:精油を体内に取り込むことを主眼とする療法で、イギリス以外のヨーロッパで従来一般的なアロマテラピーを指す。日本でフランス系、医療系アロマテラピーと呼ばれるものに重複する部分が大きい。内服、坐薬、膣内への利用などもあり、医師や有資格のハーバリストが行う内科的方法だが、イギリスやオーストラリア、アメリカでは、ハーバリスト、民間資格者、無資格者による施術が安全面・法律面で問題となっている。3~4.5mlもの精油を原液で皮膚に塗布するような激しい療法もある<ref name="バルチン"></ref>。 |

|||

このように、補完・代替医療としてのアロマセラピーと、アロマトロジー的な意味合いを含めたヨーロッパ大陸型の従来のアロマテラピーは、かなり趣が異なる。補完・代替医療としてのアロマセラピーでは、「癒し」に重きが置かれる<ref name="バルチン"></ref>。 |

|||

[[ルネサンス]]時代には[[香水]]が大流行し、精油の生産量が増大した。19世紀にはいると合成[[香料]]が出現し、また植物から有効成分だけを抽出して薬剤として用いるようになった。大きな産地の一つが[[ドイツ]]の[[テューリンゲン州|テューリンゲン地方]]の[[オーベルヴァイスバッハ]]を中心とする地域にあり、精油を樽に詰めて日本の背負い籠のようなもので、背中に担ぎ、ヨーロッパ中を商いして回る精油販売([[:de:Olitäten]])が、19世紀には一大産業になった。 |

|||

== 方法 == |

|||

=== アロマテラピーの提唱 === |

|||

精油の芳香分子を拡散させるディフューザーなどを用いた芳香浴や吸入、全身浴・部分浴といった入浴、精油原液の塗布、精油を植物油で希釈して行うオイル・マッサージ、精油の内服などの方法がある<ref name="今西"></ref>。精油の内服は日本ではほとんど見られず、世界的に行われなくなってきているが、ヨーロッパ大陸の一部の病院で行われることがあるようである。また一部の病院で、精油を植物油で希釈したものを[[座薬]]、[[浣腸]]剤として利用することもある。<!--WP:NOTMANUAL違反となるため、アロマテラピーのくわしいやり方は記載しないでください。--> |

|||

20世紀初頭、科学的な分析・検証の上で[[精油]]を心身の健康に応用しようという試みが始まった。1920年代初頭、南フランスのプロバンス地方において、[[香料]]の研究者であった[[:fr:René-Maurice Gattefossé| ルネ・モーリス・ガットフォセ]](1881年-1950年)は実験中に手に火傷を負い、とっさに手近にあった[[ラベンダー]]精油に手を浸したところ<ref> 佐々木薫 『最新版アロマテラピー図鑑』 主婦の友社、2009年、6頁。</ref>傷の治りが目ざましく良かったことから、精油の医療方面での利用を研究し始めた。彼は1928年に研究の成果を学会で発表し、また『芳香療法(原題''Aromatherapy'')』という本を出版した。 |

|||

== 精油 == |

|||

フランスの医学博士[[ ジャン・バルネ]](1920年-1995年)は精油を使った医療を実践して功績をあげ、1964年に『ジャン・バルネ博士の植物=芳香療法』を著し(1984年改訂版発行)、アロマテラピーの認知度を上げた。他方、ガットフォセの弟子である[[マルグリット・モーリー]](オーストリア生まれ、?-1963年)は、アロマテラピーを主に美容方面に活用できる技術として研究し、イギリスに伝えた。 |

|||

{{main|精油}} |

|||

アロマテラピーで使われる精油は、花、茎、幹、根、樹脂、果皮などを[[水蒸気蒸留]]、低温圧搾(柑橘類のみ)、溶剤で抽出するなどして得られる揮発性の[[油]]である。[[油脂]]ではない。主に食品業界で[[香料]]として利用され、香水や化粧品にも用いられる。ほとんどの種類の精油は[[食品添加物]]として認証を得ているため、[[動物実験]]で[[毒性]]が確認されている<ref name="バルチン"></ref>。[[疎水性]]であり、[[ビタミンC]]などの[[水溶性]]成分は含まれない。100~250種類程度の[[芳香化合物]](芳香分子)からなるものが多いが、[[ローズウッド (クスノキ科)]]や[[クラリセージ]]のように、1・2種類の芳香化合物で構成されるものもある<ref name="荘司">荘司菊雄 著『においのはなし―アロマテラピー・精油・健康を科学する』 技報堂出版、2001年</ref>。(精油は[[有機化合物]]と言われることもあるが、これは昔の[[化学]]用語で、現在では有機化合物・[[無機化合物]]という分類に意味はない。学問の区分名として使われる。<ref name="荘司"></ref>) |

|||

精油の薬理効果は、[[アルコール]]や[[エステル]]といった各成分の薬理効果が重複しており<ref name="荘司"></ref>、成分の相互作用について不明な点も多く<ref>[http://www.yamanishiclinic.jp/hayfever6.html 花粉症を知る! 治療 (アロマテラピー)] 山西クリニック 山西敏朗</ref>、その作用を特定することは容易ではない。原料植物の精油成分の含有量は、地域や生産年、抽出部位によって違いがあり、業者によって原料量・蒸留器具・蒸留時間も異なるため、同じ植物の精油でも、製品によって成分の含有量に違いが見られる。アロマテラピーに用いる精油には、「抽出植物名([[学名]])、抽出部位、産地、[[ロット]]ごとの分析表」が不可欠である<ref name="荘司"></ref>。なお、医療に使われるほど高品質な精油であるとして、「医療グレード」「セラピーグレード」と呼ばれる商品があるが、このような規格はなく、通称または自称にすぎない。 |

|||

このため、現在のアロマテラピーには大きく分けてフランス系とイギリス系の二つの流れがあり、フランス系のアロマテラピーは医師の指導のもと精油を内服するなど、医療分野で活用されている。イギリス系のアロマテラピーはアロマセラピストと呼ばれる専門家によって施されるなど、[[医療]]とは区別され、心身のリラックスやスキンケアに活用されている。 |

|||

== 精油の作用・研究 == |

|||

{{See also|嗅覚|精油#薬理効果・臨床研究}} |

|||

精油の蒸留法は江戸時代に伝わり蘭医学などで用いられていた。明治時代には[[ニホンハッカ]]などの精油を輸出していた時期もあったが、合成香料や海外の廉価品におされ、廃れてしまった。 |

|||

嗅覚は感情に密接に結び付いた、基本的な感覚である。蒸散した精油の芳香成分は鼻で感知され、嗅覚刺激として視床下部から下垂体にかけた領域、いわゆる[[大脳辺縁系]]に到達する。大脳辺縁系は、[[脳]]の中でも原始的な部分であり、[[扁桃体]]と[[海馬]]が[[神経]]インパルスにより活性化するが、この2つは記憶、性欲、感情、想像力の中枢であることがわかっている。(脳における匂いの情報の伝達の詳細は、煩雑になるため省略する。)香りの吸入で、体内に変化が起こり、血圧の変化など複数の生理反応が誘発される可能性がある。抗菌、抗真菌、抗微生物作用などがみられる精油もある。 |

|||

アロマテラピーの書籍では、心身に働きかける経路は、経口摂取を除いた場合、嗅覚刺激と、皮膚や粘膜を通して血流に乗り体内に入る経路があると言われる。精油は数十から数百の揮発性[[化合物]]の混合物であり、ひとつひとつの成分がどのように人体へ影響するのかを追跡するのは容易ではなく、人体への影響の詳細は不明な部分が多い。また、精油を植物油で希釈してマッサージを行った場合、ほとんどの精油成分は経皮吸収されずに、皮膚に残留する可能性が高いと考えられている<ref>[http://animalaromatherapy.cocolog-nifty.com/blog/2014/10/post-95fe.html 精油成分は本当に健康な人の皮膚から吸収されるでしょうか。] 動物のアロマセラピー最新情報</ref><ref name="バルチン"></ref>。同じ精油でも、精油の使用法でかなり異なる結果が得られることがわかっている。例えばサンダルウッドの精油は、吸引すると刺激作用が、マッサージに用いると鎮静作用が見られた<ref name="バルチン"></ref>。 |

|||

1970年代に、小学生やその親たちの間で[[ポプリ]]が流行し、ドライハーブへの関心が高まった。アロマテラピーが紹介されたのは1980年代で、はじめ[[ジャン・バルネ]]や[[ロバート・ティスランド]]らによる英仏の専門書が高山林太郎により邦訳され、やがて海外で技術を学んだ者たちが国内で実践を始めた。1990年代に[[エステティック|エステ]]ブームなどに乗って広まったこともあり、日本に伝わったアロマテラピーの方法はイギリス系に近いものであるが、近年では国内でも精油への科学的アプローチが進み、[[代替医療]]としてアロマテラピーに関心を寄せる医療関係者も増えている。2006年頃からバラの香りをかつてない程に再現した、本物のバラの精油よりも大幅に安価な合成香料が開発され、それを添加したガムやドロップが製品が流行し汗がバラの香りと言われて男女間で話題になり、「香り・アロマ」への関心が大衆の間でさらに高まる。 |

|||

アロマテラピーの書籍などでいわれる精油の効能は、ハーブや精油の民間療法の伝承がベースになっており、そのほとんどは科学的根拠が存在しない。古いイギリスの本草書などにあるハーブ療法で、チンキ(水溶性・油溶性成分を含む)やティー(水溶性成分を含む)の形で使われた情報を引用している場合もあるが、精油には水溶性成分が含まれないため、ハーブの効能をそのまま利用することはできない。また、[[ラベンダー]]や[[ゼラニウム]]のように、植物をまちがえて引用し、情報が混乱している例もある<ref name="バルチン"></ref>。 |

|||

== アロマテラピーのしくみ == |

|||

アロマテラピーの主役である[[精油]]が心身に働きかける経路は二つある。ひとつは嗅覚刺激、もうひとつは皮膚や粘膜を通して血流に乗り体内に入る経路である。しかし精油は数十から数百の揮発性[[有機物]]の混合物であり経口毒性があるなど、ひとつひとつの成分がどのように身体へ影響するのかを追跡するのは容易ではない。 |

|||

アロマテラピーや精油の科学的研究は始まったばかりで、徐々に増えてきているとはいえ、質の高い[[臨床研究]]はまだ少ない<ref name="今西"></ref>。[[ランダム化比較試験]]の実施が極めて難しく(香りがすれば被験者にも分かってしまうため)、また主に医療の補助的手段として用いられるため、単体でははっきりした結果が得られないことも多い。また精油の偽装が広く行われているため、臨床研究で使用された精油が100%天然でない可能性も否定できないなど<ref name="今西"></ref>、評価が難しい面がある。質の高い臨床研究と、そのための研究デザインの作成、使用される精油の質の保証が必要とされている。 |

|||

=== 精油の嗅覚刺激 === |

|||

蒸散した精油の芳香成分は鼻で感知され、嗅覚刺激として[[大脳辺縁系]]に到達する(嗅覚の詳しいシステムについては[[嗅覚]]の項を参照)。ここで重要なのは、嗅覚をつかさどる部位が、[[脳]]の中でも本能的な部分である旧皮質に存在することである。脳は嗅覚刺激を受け取ると無意識のうちに[[情動]]を引き起こし、[[視床下部]]に影響を与える。視床下部は身体機能の調整を行う中枢であるため、匂いは本能的に身体諸器官の反応を引き起こす鍵となりうる。 |

|||

心理面への芳香の影響の研究は、1983年から嗅覚研究所(SSI)と[[エール大学]]の共同研究が行われた<ref name="バルチン"></ref>。 |

|||

精油の香りによって得られる安心感・快感・緊張感・覚醒感・瞑想感などにともなう情動が、心身のバランスを促すことが期待される。 |

|||

===毒性=== |

|||

=== 精油が血流に乗る経路 === |

|||

精油は高濃度かつ複雑な化合物であり、使用には注意を要する。[[毒性]]については、自然由来であるためまったく副作用がない、または使用をやめればすぐに副作用の症状は治まると考えるアロマセラピストも存在するが、無論そのようなことはない。乳幼児への精油の使用は特に危険が大きく、近くで使用するだけでも危険である。近年は、精油の感作作用が大きな問題となっており、以前は安全と考えられた[[ティーツリー]]精油による[[接触性皮膚炎]]も報告され、日本では[[ラベンダー]]精油の陽性率が増加している<ref name="バルチン"></ref>。[[アトピー性皮膚炎]]の患者では、精油を使用するマッサージで最初問題がなくても、時間を置いて再びマッサージを行うと、湿疹が悪化する例があったが、これは感作が起きたことが原因と考えられている<ref name="バルチン"></ref>。アロマセラピストの皮膚炎も増加している<ref name="バルチン"></ref>。低温圧搾法で得られた[[柑橘]]系精油に含まれるリモネンは、短期間で酸化し感作物質に変化し、また光毒性を持つ[[フラノクマリン]]が含まれるため、皮膚への塗布はふつう行われない。 |

|||

芳香成分が血流にいたるまでには様々なルートが考えられる。吸収された成分は、最終的にはほとんどが肝臓や腎臓で代謝され、尿とともに排泄される。 |

|||

また精油が、[[喘息]]や[[アレルギー]]、[[副鼻腔炎]]、他の呼吸器障害を誘発し、悪化させることもあり、香料が喘息の主因となる可能性も示唆されている。気道感染を起こした幼児がミント精油に含まれる[[メントール]](ハッカ脳)入り軟膏を治療に使用したところ、多くの症例で呼吸器に強い痛みが生じ、少数ではあるが[[チアノーゼ]]も認められた<ref name="バルチン"></ref>。 |

|||

吸収ルートは大別すると次の4つである。 |

|||

精油の中毒例は、[[シネオール]]を含有するもので特に多い。ユーカリ精油で3.5mlという少量の内服で死亡例が複数報告されている<ref name="バルチン"></ref>。 |

|||

* ボディトリートメントなどによって、[[皮膚]]から[[真皮]]の[[毛細血管]]に至るルート。 |

|||

* [[呼吸]]により、鼻から喉・気管支・肺にとどく間に[[粘膜]]に吸着し、粘膜下の血管に入るルート。 |

|||

* 呼吸により[[肺胞]]でのガス交換時に酸素とともに血流に乗るルート。 |

|||

* 経口で口から小腸に至る[[消化管]]から吸収されるルート([[坐剤]]として肛門や膣の粘膜から吸収させる例もある)。 |

|||

==== ペットの中毒事例 ==== |

|||

皮膚は多層構造になっており、皮膚に吸収された芳香物質の血管への到達は極めて緩慢である。呼吸器からの吸収はこれよりも早いが、空気中の芳香物質の濃度を考えれば吸収されるのは微量と思われる。皮膚や呼吸を通して吸収されるルートに比べ、消化管での吸収は非常に急激で多量である。消化管の粘膜に対する強い刺激が予想され、また異物である精油成分の血中濃度が急速に高まるため、代謝系に大きな負担がかかる恐れがある。強酸である胃酸による成分の変性の可能性も捨てきれない。このため、精油の経口もしくは坐剤による使用は、十分に知識のある医師の判断のもとで行われるべきである。 |

|||

近年「アニマル・アロマセラピー」として、ペットの治療やノミ取りに精油を使うことが流行し、それに伴いペットの[[中毒]]事例が報告されている。アメリカ獣医師会雑誌に収録された論文では、犬猫におけるティートゥリーオイルによる中毒事故が443件(2002 - 2012年)報告されている(データはthe ASPCA Animal Poison Control Center databaseによる)<ref> |

|||

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24344857 Concentrated tea tree oil toxicosis in dogs and cats: 443 cases (2002-2012). Khan SA1, McLean MK, Slater MR] [[アメリカ国立衛生研究所]]</ref>。中毒を起こした精油の量は0.1mL - 85mLであったが、最小量の0.1mLは、精油1滴を平均で0.05mLとしてもわずか2滴である。 |

|||

動物は食性の違いによって、化学物質の代謝や分解能力に違いがあり、一般的に、草食動物に比べて肉食動物は[[代謝]][[酵素]]が少なく、化学物質の代謝能力は低いとされている。ペットとして飼われる動物では、肉食動物の[[猫]]やフェレットは、遺伝的に脂溶性物質(精油)の代謝能力が特に低いことがわかっている<ref name="アニマル">[http://animalaromatherapy.blog.fc2.com/blog-entry-13.html ペットに対するアロマセラピーの歴史 田邉和子] 日本アニマルアロマセラピー協会</ref><ref>日本アニマルアロマセラピー協会 (著) [http://truthaboutpetfood.com/important-message-from-a-dear-friend 『猫から飼い主への手紙』] ブログハウス、2007年</ref>。アニマル・アロマセラピーは、草食動物である馬に対する精油の使い方が基本にあり、人間用の処方がそのまま犬・猫に利用されている場合も見うけられる<ref name="アニマル"></ref>。精油や精油を含んだペット用品の安易な利用が、ペットの中毒事故の温床となっている。ごくわずかな精油でペットが中毒し、時に死に至ることもあるが、その危険性は日本ではほとんど知られていない。 |

|||

=== 精油の体内での作用 === |

|||

ここでは、伝統的な[[植物療法]]から推測される精油の働きについて述べるにとどめる。 |

|||

==問題== |

|||

; 生体組織への直接的な関与 |

|||

毒性以外の問題について述べる。 |

|||

: 例:ローマン・[[カモミール]]の(筋肉などの)鎮痙作用、[[ローズマリー]]の血行促進作用、[[ラベンダー]]の止血作用、など |

|||

===精油の偽装とその危険=== |

|||

; 防御システムを助ける働き |

|||

{{See also|ヤングリヴィング#ドテラ(doTerra)との訴訟}} |

|||

: 例:[[ティートリー]]の抗菌作用、[[乳香|フランキンセンス]]の免疫強化作用、[[ユーカリ]]の去痰作用、など |

|||

精油の流通量は生産量を大きく上回っており、天然の精油に、別の安価な精油や合成物質を加える「偽和」という偽装行為が広く行われている<ref name="高山ルーツ">高山林太郎 著 『ルーツ of アロマテラピー』 現代書林、2002年</ref><ref>[http://www.t-tree.net/seiyu/c_3_giwa.htm 消費量が生産量の2倍以上?(偽和について)] Tea-treeの森</ref><ref>[http://www.customs.go.jp/ccl_search/e_info_search/organics/r_31_09_e.pdf オークモスアブソリュートのキャラクタリゼーション] 古賀 哲,樫村 英昭,秋枝 毅</ref>。精油の真偽の判定は、[[ガスクロマトグラフィー]]という手法で行われ、装置はガスクロマトグラフという。天然精油を正確に分析できるガスクロマトグラフを所有する会社や大学は、ごく少数である。 |

|||

; 代謝を助ける働き |

|||

: 例:[[ジュニパー]]の利尿作用、[[グレープフルーツ]]のリンパ系刺激作用、など |

|||

; 心身のバランスへの関与 |

|||

: [[クラリセージ]]の[[エストロゲン]]様作用、[[ペパーミント]]の[[三半規管]]の調整作用、[[ネロリ]]の抗不安作用、など |

|||

アロマテラピーに偽和された精油が用いられた場合、純性の精油では見られない反応を引き起こしたり、感作性を高める恐れがあり、治療効果が期待できないだけでなく、非常に危険である<ref name="高山ルーツ"></ref>。(無論、100%天然の精油であっても、アレルギー反応等の症状は起こる可能性がある。) |

|||

なおこれらの作用はそれぞれの精油の働きの一端に過ぎない。精油はそれぞれに様々な性格をもち、組み合わせることによりさらに多様な作用を見せる場合もある。また、経口毒性があるため、用法を誤ればかえって心身に害をもたらすので注意が必要である。 |

|||

精油取引や精油の製造、成分分析に30年以上携わっていたTony Burfieldは、精油の粗悪品に関して生産者と販売者が一方的に悪者扱いされるが、高い品質を求めながら、市場価格を下回る精油を要求しているのは消費者自身である、と指摘している。現在の風潮では、誠実な製造業者・販売業者が生き残ることは不可能に近く、実際その多くが倒産している<ref name="Tony Burfield">[http://www.users.globalnet.co.uk/~nodice/new/magazine/october/october.htm The Adulteration of Essential Oils - and the Consequences to Aromatherapy & Natural Perfumery Practice.] Tony Burfield October 2003.</ref>。現在精油の業界は、巨大で強力な一握りの国際的企業に支配されている。こういった企業のバイヤーはしばしば、不可能なほど安く原料を手に入れようとし、生産者が存続できるだけの利益すら認めようとしないという<ref name="Tony Burfield"></ref>。 |

|||

=== 精油の皮膚への作用 === |

|||

; 収れん作用(アストリンゼント作用) |

|||

: 例:[[イランイラン]]、[[サイプレス]]、[[サンダルウッド]]([[白檀]])、[[ジュニパー]]、[[フランキンセンス]]([[乳香]])、[[ローズオットー]]、[[ローズマリー]]など |

|||

; 保湿作用(モイスチャー作用) |

|||

: 例: |

|||

; エリモント作用(皮膚をやわらかくする働き) |

|||

: 例:[[ベンゾイン]]([[安息香]])など |

|||

2013年には、精油を商材として国際的に[[連鎖販売取引]](マルチ商法)を展開するアメリカの企業[[ヤングリヴィング]](英語: Young Living)と、同業他社のドテラ(英語: doTerra)との間で訴訟合戦が起こり、その過程でオーガニック・100%天然とされたヤングリヴィングの精油の検査結果が偽装されており、両社で精油に合成物質が添加され偽和されていたことが明らかになった<ref>{{cite news|last1=Keeson|first1=Arvid|title=Damning Evidence That Young Living and DoTERRA’s Essential Oils are Adulterated|url=http://www.utahstories.com/2014/08/damning-evidence-that-young-living-and-doterras-essential-oils-are-adulterated/|accessdate=18 September 2014|work=Utah Stories|date=15 August 2014}}</ref><ref>{{cite news|last1=Markosian|first1=Richard|title=Report Used in Young Living Farms Case Against DoTERRA Suspect|url=http://www.utahstories.com/2014/08/report-used-in-young-living-farms-case-against-doterra-suspect/|accessdate=18 September 2014|work=Utah Stories|date=21 August 2014}}</ref>。 |

|||

<!--WP:NOTMANUAL |

|||

== 精油を使用するときの主な注意点 == |

|||

* 絶対に原液を直接飲んだり、直接肌につけたりしてはいけない。ただし、[[ラベンダー]]と[[ティートリー]]については例外的に少量を皮膚につけても大丈夫とされることもある(日本アロマ環境協会においては、推奨されていない)。 |

|||

* 目、目のまわり、唇、その他粘膜質の部分には希釈したものでも使用してはいけない。 |

|||

* 体質や精油の成分によっては肌に強い刺激を受けたり、[[アレルギー]]を起こす場合があるため、肌に使用する際は使用前に[[パッチテスト]]を行う。 |

|||

* 3歳以下の乳幼児へは、[[芳香浴]]以外の使用、例えば[[マッサージ]]、お[[風呂]]用([[沐浴]])などの使用法は避ける。 |

|||

* 日光、温度、湿度、酸素などの影響を受けやすいため、遮光性のあるガラス瓶に保存する。保管場所は直射日光が当たらない冷暗所にする。 |

|||

* 精油の瓶が倒れていると精油の成分が瓶のふたを腐食させるおそれがあるため、精油の瓶は立てて保管する。 |

|||

* プラスチックや家具の塗装、人工大理石を溶かす作用があるので注意する。 |

|||

* 小動物のいる部屋で精油を焚く場合は換気に注意する。 |

|||

* 引火性があるため火気に注意する。 |

|||

* 保存期間は柑橘系が約半年、それ以外が約1年となっており、この期間を目安に使い切るようにする。期間内であっても精油の色や香りに異変を感じたら使用を中止する。 |

|||

* 妊娠中の使用については医師に相談してから十分な注意を払い使用する。一部の精油には[[排卵]]・[[通経]]([[月経]]を促進させる)作用があるため。<br/>ローマン[[カモミール]](妊娠初期)、[[クラリセージ]]、[[サイプレス]]、[[シダー|シダーウッド]]アトラス、シダーウッド[[ヴァージニア]] 、[[ジャスミン]](妊娠中期~後期まで。出産時には有効なオイルとされる)、[[ジュニパーベリー]]、[[ゼラニウム]]、[[マジョラム]]、[[ペパーミント]]、[[ラベンダー]](妊娠初期)、[[レモングラス]]、[[ローズオットー]](妊娠初期)、[[ローズマリー]] |

|||

* 次の精油は刺激が強いため、[[敏感肌]]、[[アレルギー]]体質の人はごく少量から様子をみながら試して使う。<br/>[[エレミ]]、[[カボス]]、[[カユプテ]]、[[月桃]]、[[グレープフルーツ]]、[[クミン]]、[[クローブ]]、[[クロモジ]]、[[シストローズ]]、[[シダーウッド]]、[[シトロネラ]]、[[シナモン]]*、[[シナモンリーフ]]、[[ショウガ|ジンジャー]]、[[杉]]、[[スペアミント]]、[[ゼラニウム]]、[[ライム]]、[[ティートリー]]、[[ディルシード]]、[[ナツメグ]]、[[ニアウリ]]、[[パイン]]、[[バジル]]、[[バルサム]]*、[[リナロール]]、[[薄荷]]、[[ヒバ]]、[[ゲッケイジュ|ベイ]]、[[ペパーミント]]、[[ベルガモット]]、[[マヌカ]]、[[柚子]]、[[アルバローズ]]、[[ダマスクローズ]]、[[ローズマリー]]、[[ローマンカモミール]]、[[ロベージ]] など。*の精油はしばしばアレルギーを引き起こすといわれる。 |

|||

* 次の精油を使用し、マッサージ等を行った場合、使用後少なくとも12時間の間は太陽光([[紫外線]])を浴びることを避ける。精油に含まれる成分([[フロクマリン]]類:[[ベルガプテン]]、[[ベルガモテン]]、[[メキシクマリン]]など)と紫外線が反応し、かゆみ・発赤・水疱・しみなどの色素沈着などの原因となる光毒性(光感作)があるため。<br/>[[アンジェリカルート]]、[[カボス]]、[[グレープフルーツ]]、[[クミン]]、[[タジェット]]、[[バーベナ]]、[[ベルガモット]]、[[柚子]]、[[ライム]]、[[レモン]] など |

|||

--> |

|||

===現代医療との併用=== |

|||

== 事故例 == |

|||

近年、通常の療法と代替療法を併用すると逆の効果が現れるという報告が増加している<ref name="バルチン"></ref>。医師が、患者がアロマテラピーを別に受けていることを知らない場合が多く、問題が起こる可能性がある<ref name="バルチン"></ref>。 |

|||

===アロマセラピスト=== |

|||

アロマセラピストとはアロマテラピーを行う治療者と考えられるが、アロマテラピーを定義することと同じく、アロマセラピストを定義することは困難である。公的な資格がないため、ごく短い教育しか受けていなかったり、十分な知識を持っていなくても自称することができる。[[リラクセーション]]目的でアロマテラピーを行う非医療従事者も多数存在するが、その知識、技能には大幅な差がみられる。また、アロマテラピーの学校や講座も数多くあるが、値段が高い講座の教育水準が、必ずしも高いとは限らない<ref name="バルチン"></ref>。科学的、学術的研究に興味を持つアロマセラピストは非常に少なく、完全に否定するセラピストもいる<ref name="バルチン"></ref>。むしろニューエイジとの関係からか、[[占星術]]や宝石療法、[[レイキ]]など、[[スピリチュアル]]な要素を組み合わせて行うセラピストも存在する<ref name="バルチン"></ref>。 |

|||

=== エステサロンでの火災 === |

|||

アロマテラピーを業務で行っていたエステティックサロン店で衣類やタオルが自然発火を起こす事故が続発し、問題となった<ref> |

アロマテラピーを業務で行っていたエステティックサロン店で衣類やタオルが自然発火を起こす事故が続発し、問題となった<ref> |

||

[http://sankei.jp.msn.com/affairs/disaster/071108/dst0711081845004-n1.htm 産経ニュース エステ店でマッサージオイルが発火]</ref>。これは精油中に含まれる[[不飽和脂肪酸]]などが重合を起こしたり、酸化される際に生じる熱が繊維の断熱性によって蓄積したり、乾燥機にかけて反応が加速し発火点に至ることが原因である。(→[[乾性油]])。 |

[http://sankei.jp.msn.com/affairs/disaster/071108/dst0711081845004-n1.htm 産経ニュース エステ店でマッサージオイルが発火]</ref>。これは精油中に含まれる[[不飽和脂肪酸]]などが重合を起こしたり、酸化される際に生じる熱が繊維の断熱性によって蓄積したり、乾燥機にかけて反応が加速し発火点に至ることが原因である。(→[[乾性油]])。 |

||

===精油原料の乱獲と自然破壊=== |

|||

<!--WP:NOTMANUAL |

|||

歴史的にみて香料植物の多くは高額で取引され、王侯貴族などの富裕層に愛好されてきたが、そもそも香料植物の多くは稀少なものである。その上、精油は植物を蒸留するなどして作られるため、原料として大量の香料植物を必要とする(バラの場合約5tの花から精油1kgが採取され、収率は0.02%。柑橘類は、果実に対して収率は0.2 - 0.5%程度である<ref name="香料の科学"></ref>)。香料需要の拡大やアロマテラピーの普及で、大量の精油が求められることで、精油の原料となる香料植物の乱獲や、大規模栽培による自然破壊が問題となっている。特に[[ローズウッド (クスノキ科)]]、白檀([[サンダルウッド]])、乳香([[フランキンセンス]])など、樹木([[香木]])から採取する精油は、乱獲や森林伐採の影響を大きく受ける。樹木の成長には時間がかかり、植林などの対応がとられても結果が出るのはかなり先のことになるためである<ref>[http://stellalab.co.jp/bg01/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E8%A9%B1%E3%80%80%E5%A4%A9%E7%84%B6%E9%A6%99%E6%96%99%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/ 天然香料について] ステラ・ラボラトリー株式会社</ref>。白檀のように成長が遅い品種では、精油を採取するまで最低30年かかり、採取対象としては60 - 80年を経たものが望ましいとされる<ref>[http://www.t-hasegawa.co.jp/cgi-bin/pla.pl5 香りのミニ知識 植物] 長谷川香料株式会社</ref>。ローズウッドは乱獲により絶滅に瀕しており、[[ワシントン条約]]の[[レッドリスト]]に登録されている<ref>[http://www.trafficj.org/aboutcites/appendix_plants.pdf ワシントン条約の対象種(附属書)一覧表 (2014/6/24 現在) 経済産業省作成] トラフィックイーストアジアジャパン</ref><ref>[http://www.iucnredlist.org/details/33958/0 Aniba rosaeodora] The IUCN Red List of Threatened Species</ref><ref>[http://www.a-t-c.org.uk/atc-conservation-policy-update-2007/ Conservation Policy Update 2007] Aromatherapy Trade Council</ref>。 |

|||

== アロマテラピーの方法 == |

|||

=== 芳香浴 === |

|||

皮膚や身体異常時、医師や薬剤師に要相談 |

|||

また、精油原料が大規模栽培されることで、自然が破壊される問題もある、例えば、[[ティートゥリー]]は抗菌力に定評があり、過去何度も流行して急速に生産が拡大し、ブームの度合いによって値段が乱高下した。オーストラリアに自生するティートゥリーが乱獲されて森が奥地まで切り開かれた。そして、知識のあるなしにかかわらず、大勢の人間がティーツリーの栽培に乗り出してプランテーションが作られ、自然が大規模に破壊された<ref>[http://www.ypcyy.co.jp/contents/ae_colmun/AEAJ51_column12.pdf 精油の由来とその行方 ティートゥリーオイルの変遷と将来] 山本芳邦 山本香料株式会社</ref>。現在ではプランテーションの管理者も育ち、蒸留や収穫の技術も進化し、持続可能な栽培に取り組む農家もあるが、自然破壊の問題が解決されたわけではない。日本でもアロマテラピーは普及し、精油の消費量は急速に増えているが、環境面の問題はあまり認識されていない。そのため、精油を購入する際に、環境に配慮して作られた製品か、フェアな取引がなされているかといった情報を提示するメーカーはごく一部である。適正価格とは言えないような安価な精油も流通しており、偽和によって水増しされた精油が100パーセント天然と偽って販売されるケースも懸念されている。 |

|||

香りを鼻から吸入して、神経に働きかける方法。 |

|||

== 歴史 == |

|||

* 直接吸入 - [[精油]]を1~2滴、ハンカチやティッシュペーパー、脱脂綿に含ませ、直接香りを嗅ぐ方法。 |

|||

[[画像:Alambik1.jpg|thumb|ヨーロッパの古文書に見られる蒸留装置アレンビック。アラビア語「al-anbiq」に由来する<ref name="ブロック">W.H.ブロック 著 『化学の歴史Ⅰ』 大野誠・梅田淳・菊池好行 訳、朝倉書店、2003年</ref>。]] |

|||

* 蒸気吸入 - 熱湯を入れたティーカップや洗面器に、[[精油]]を1~3滴ほど加え、立ち上る蒸気を吸入する方法。室内の加湿や空気の浄化も同時に行える。 |

|||

[[画像:alambique.png|thumb|日本に伝来したらんびきの断面模式図]] |

|||

* 器具などを使う方法 - [[アロマポット]]や、[[アロマキャンドル]]。アロマデフューザーなどを利用し、部屋に香りを満たす方法。広い場所で利用するのに効果的。 |

|||

人工香料が作られるまで、香りは全て植物または動物から採られた。古代では、樹脂などをそのままか、またはそれらを混ぜて使った。その後、芳香成分(精油)が動物性・植物性の油に溶けることに気づき、香りを映した香油や{{仮リンク|香膏|en|Solid perfume}}(軟膏)が作られ、水にも少し溶けることから、{{仮リンク|香り水|en|Scented water}}も利用された<ref name="諸江">諸江辰男 著『香りの来た道』 光風社出版、1986年</ref>。「香水」と訳されるperfumeは、ラテン語のper‐fumum(煙を通して、煙によって)に由来する言葉で、昔は固体・液体を総称しperfumeと呼んだ。この節では、芳香成分をアルコールに溶かしたperfumeを「香水」とし、他は「香料」「香油」などとした<ref name="諸江"></ref>。 |

|||

* スプレーを使う方法 - 無水エタノール6ml→[[精油]]12滴→[[精製水]]24mlの順で加えて作った芳香スプレーで香り利用する方法。スプレーする度に良く振り乳化させる(良く混ぜる)こと。周囲の人に迷惑にならない限り、場所を選ばず、気軽に気分転換や目覚ましに利用でき、また防虫効果のある[[精油]]を使うことでアウトドアで虫除けとしても利用できる。 |

|||

=== |

=== 概要 === |

||

香料植物の利用は古代にさかのぼり、焚香料([[焼香]]、インセンス)としての利用が最も古いと考えられている<ref name="諸江"></ref>。香りの心身への影響も知られ、精油を用いた治療も古くからおこなわれた。ギリシャ・ローマの医学が伝わったアラビア圏では医学・錬金術が発達し、精油や芳香蒸留水([[ハイドロゾル]])が治療に使われた。12世紀にアラビアからヨーロッパに医学・錬金術が伝わり、蒸留技術が普及すると、精油が広く医療に利用され、[[アルコール]]の蒸留技術が確立し蒸留酒が広まると香料植物・ハーブを使ったリキュール(薬用酒)が流行し、のちに香水として利用された。20世紀に入ってから、精油を用いた治療がアロマテラピーと名づけられた。また日本には、精油を蒸留する蒸留器「[[ランビキ|らんびき]]」が16世紀半ば江戸時代には伝来しており、[[蘭方医学]]で精油が治療に使われていた<ref>[http://www.eisai.co.jp/museum/information/topics/topics14_09.html らんびき -陶製の蒸留器-] 内藤記念くすり博物館</ref><ref>草野巧 著 『図解 錬金術』 新紀元社、2008年</ref>。アロマテラピーという言葉が日本へ紹介されたのは、1980年代以降である。 |

|||

他人が医療行為として行う場合は医師免許が、マッサージとして行う場合は[[あん摩マッサージ指圧師]]資格が必要であるが、これら国家資格の範囲外(すなわち診断・治療行為に当たらないもの)として、一般にトリートメント等と呼ぶ。 |

|||

===古代=== |

|||

[[精油]]をほかのキャリアオイルで希釈して作ったマッサージオイル(トリートメントオイル)をつかい、身体をマッサージしながら皮膚を通して有効成分を身体に浸透させる方法。マッサージによる身体の接触による精神面の癒し効果も大きい。 |

|||

{{See also|古代エジプトの服飾|古代エジプト医学|薬物誌}} |

|||

香料植物の利用は古代にさかのぼり、香りの心身への影響も知られ、精油を用いた治療も古くからおこなわれた。人類は洋の東西を問わず、植物の芳香を祭祀・儀礼・[[治療]]・[[美容]]に用いてきた。香料が初めて記録に登場するのは紀元前3000年ごろの古代[[メソポタミア]]で、香料が神に捧げられていた。また、花やスパイスの香りを油に移すために使用したと考えられる土器も発見されている。 |

|||

エジプトで[[乳香]](フランキンセンス)などの香料植物が祭祀、美容、医療に大いに利用され、[[没薬]](ミルラ)は[[ミイラ]]作り用いられたことで知られる。上流階級の間では、身体に香をたいたり、香膏が利用され、[[ツタンカーメン]]王の墓からは、アラバスタ―製の香油壺が発見されている<ref name="香料の科学">長谷川香料株式会社 著 『香料の科学』 講談社、2013年</ref>。 |

|||

=== 内服 === |

|||

フランス系のメディカルアロマテラピーでは医師の指導に基づき内服をすることがあるが、日本では原則的に'''内服は危険が大きいので決してしないこと'''とされており、日本アロマ環境協会でもこの見解を採用している。日本では、内服を用途としているものは、医薬品の承認がない限り一切の人体の改善効果などをうたうことができない。 |

|||

エジプトの香料文化の影響を受けたギリシャでは、香料の調合・製造の技術が発達した。ローマでは香料文化はさらには繁栄し、香油、香膏([[練香]])、粉末や固形の香料が利用された<ref name="香料の科学"></ref>。このころの香料の製法は[[大プリニウス]](22 / 23年 – 79年)『[[博物誌]]』や[[ディオスコリデス]](40年頃 - 90年)『薬物誌』に残された。『薬物誌』は、アラビア・ヨーロッパで1500年以上薬学の最も権威あるテキストとして利用された。 |

|||

=== 入浴(沐浴) === |

|||

皮膚異常時、医師や薬剤師に要相談 |

|||

古代インドでも、香料は宗教儀式で重要な役割を果たし、[[ジャスミン]]は[[バラモン教]]の経典に神聖な花として記されている<ref name="香料の科学"></ref>。古代中国では、香料植物は香薬・香辛料として利用され、『神農本草経』にも多くの芳香性生薬が記録されている。仏教が伝来してからは、[[麝香]]・[[沈香]]などが[[薫香]]・[[線香]]などの焚香料や[[塗香]]としても使われ、6世紀になると仏教とともに日本に香文化が伝えられた<ref name="香料の科学"></ref>。 |

|||

湯船にぬるめの湯を張り、[[精油]]を5~6滴落とす方法。精油は湯に溶けないため皮膜となって湯面に浮く。芳香浴と有効成分の皮膚からの吸収を同時に行える。半身浴の場合は使用する精油の量を半分にする。 |

|||

精油を用いた治療も古くからおこなわれ、紀元前3000年頃にメソポタミア地域で使われた考古学的な証拠があり、蒸留用の抽出瓶は、薬剤師や香料製造者が利用したと考えられている<ref name="ブロック"></ref>。[[メソポタミア]]の医書によると、テレピンノキからとった[[テレピン油]]が傷薬として使われていた<ref name="酒井">酒井シヅ 編集 『薬と人間』 スズケン、1982年</ref>。 |

|||

=== 手浴・足浴 === |

|||

皮膚異常時、医師や薬剤師に要相談 |

|||

このように、香料植物や精油は古代から利用され、世界の各地域で独自に発展し、近代医学が発達する以前の人間の健康を助けた。今でもそれらは、[[伝統医学]]や[[民間療法]]として受け継がれている。 |

|||

洗面器やバケツに全身浴よりは若干高めの温度の湯を張り、[[精油]]を2~3滴落とし手や足を漬け温める方法。手浴・足浴であっても全身を温める効果があり、加えて芳香により気分転換とリラックスにも良い。 |

|||

===アラビア錬金術と水蒸気蒸留法=== |

|||

=== 湿布 === |

|||

{{See also|ユナニ医学|イスラーム黄金時代|錬金術}} |

|||

皮膚異常時、医師や薬剤師に要相談 |

|||

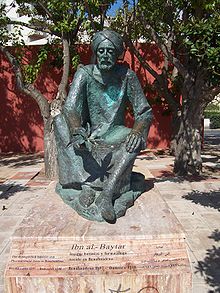

[[File:Ibn_al-Baytar.JPG|thumb|left|イブン・アルバイタールの彫像。スペイン・アンダルシア地方、[[マラガ]]]] |

|||

[[ヒポクラテス]]に代表される古代ギリシャの医学は、ローマ時代に[[ガレノス]]によってまとめられた。蒸留技術は、1世紀の[[アレキサンドリア]]の錬金術師たちによって改良され<ref name="ブロック"></ref>、古代ローマでは動物性油脂に精油成分を溶かし込んだ軟膏なども用いられた。 |

|||

イスラーム圏ではギリシャ・ローマの医学をベースに[[ユナニ医学]]が発達し、錬金術の発展で化学が進歩した。{{仮リンク|中世イスラーム世界の錬金術と化学|en|Alchemy and chemistry in medieval Islam}}では、抽出・蒸留・発酵などの手法が薬物製造に結び付けられ、[[薬学]]はひとつの科学としての基礎を持った<ref name="酒井"></ref>。[[陶器]]、[[ガラス]]の製造も高度な技術が発展し、蒸留など薬物製造に用いる器具が作られた。イスラーム圏の錬金術師・薬剤師たちによって、{{仮リンク|香気成分抽出法|en|Fragrance extraction}}のひとつである水蒸気[[蒸留]]法が確立されたといわれ、蒸留装置アレンビックの考案・改良者として哲学者・錬金術師[[ジャービル・イブン=ハイヤーン]](721年? – 815年?)の名が知られるが、この装置は「[[ランビキ|らんびき]]」の名で日本まで伝わっている。 |

|||

皮膚などに原液を塗ることはしないこと。薄めた場合でも粘膜には付けないこと。 |

|||

アラビア圏では、芳香蒸留水や精油が製造され<ref>ヒロ・ヒライ 著 『蒸留術とイスラム錬金術』 2014年(初出:「アロマトピア第48号 イスラム文化の香りとハーブ」 フレグランスジャーナル社、2001年)</ref>、治療に用いられた。医学の大家である[[イブン・スィーナー]](980年頃-1037年頃、ラテン語名アヴィセンナ)の『医学典範』(al-Qānūn fī al-Ṭibb)には、バラ精油を用いた治療法が記されており<ref>イブン・スィーナー 『アヴィセンナ『医学典範』日本語訳』 檜學 新家博 檜晶 訳、第三書館、2010年</ref>、香油や香膏を使ったマッサージについても説明されている<ref name="メディカル">今西二郎 著『補完・代替医療 メディカル・アロマセラピー』 金芳堂、2006年</ref>。 |

|||

洗面器に入れた、精油を入れたお湯(または水)にタオルを浸し、軽く絞ったタオルを皮膚に当て、有効成分を直接皮膚から吸収させる方法。マッサージが出来ない時などに有効。 |

|||

水蒸気蒸留法やその器具についての最も古い記述は、医師・薬剤師・植物学者・科学者であった[[イブン・アルバイタール]](1188年 - 1248年)の『薬と栄養全書』(Kitab al-Jami fi al-Adwiya al-Mufrada)である。製造された精油は香料・香油として用いられたり、高価な薬に混ぜて使われた。またこの本には、バラ水やオレンジ水といった芳香蒸留水について、詳細な化学情報が説明されている<ref name="Houtsma1993">{{cite book |first= M.Th. |last= Houtsma |title= E. J. Brill's First Encyclopaedia of Islam, 1913–1936 |volume= 4 |year= 1993 |publisher= [[:en:Brill Publishers|Brill]] |isbn= 9004097902 |pages= [http://books.google.com/books?id=7CP7fYghBFQC&pg=PA1011 1011–]}}</ref>。 |

|||

=== [[基礎化粧品]] === |

|||

皮膚異常時、医師や薬剤師に要相談 |

|||

===ヨーロッパにおける精油療法の発展=== |

|||

精油の入った[[ハンドクリーム]]、[[ボディークリーム]]、[[リップクリーム]]など。 |

|||

{{See also|:en:Distillation#History|ハンガリーウォーター|香水}} |

|||

--> |

|||

[[画像:Brunschwig_title_page_Liber_de_arte_distillandi_simplicia_et_composita.jpg|thumb|left|ヒエロニムス・ブランシュヴァイク 『蒸留術の書』。中央にあるのは[[蒸留塔]]。]] |

|||

中世ヨーロッパでは、香料植物の栽培と利用はもっぱら[[修道院]]で行われ、アラビアから錬金術が伝来するまで、植物成分を水や植物油や[[ワイン]]に浸出して用いた。当時の西洋文化圏の最先端であるユナニ医学やアラビア錬金術は、[[十字軍の遠征|十字軍]]によるアラビア侵略を契機に徐々にイタリア、スペインなどヨーロッパに伝わっていった。([[キリスト教]]における香油の利用については「[[病者の塗油]]」(終油の秘蹟)、儀式での利用は「[[振り香炉]]」などの記事を参照のこと。) |

|||

アラビアの錬金術は、12世紀にはヨーロッパに伝わった。蒸留術はヨーロッパでさらに改良されたようであり、蒸留液が効果的に冷却できるようになった<ref name="ブロック"></ref>。13世紀になると、貴金属の製造を目的とするものと、[[パラケルスス]](1493年|1494年 - 1541年)に代表される医学的な錬金術に分かれた<ref name="ヒロ・ヒライ">ヒロ・ヒライ『エリクシルから第五精髄、そしてアルカナへ: 蒸留術とルネサンス錬金術』</ref>。医学的な錬金術では、蒸留などの化学操作によって、自然物に含まれる第五精髄(クインタ・エッセンティア(quinta essentia)、第五元素、[[エーテル]]。不老不死の秘薬エリクシルと同一視された)の抽出が目指され、パラケルススは医化学の祖と呼ばれる。 |

|||

== アロマテラピーと法律との関係 == |

|||

=== [[薬事法]] === |

|||

日本では、精油による人体の治療・改善効果をうたう場合には当該精油商品が[[医薬品]]の承認を得ている必要があり、承認がないものについては一切治療・改善効果などをうたうことができない。仮にこうした効果を標榜し広告・販売すれば、未承認医薬品の広告・販売として[[薬事法]]違反になる。 |

|||

こうして蒸留技術は医療面で広く求められるようになり、[[ルネサンス]]時代には多くの蒸留書が書かれた。ドイツの外科医{{仮リンク|ヒエロニムス・ブランシュヴァイク|en|Hieronymus Brunschwig}}(1450年 – 1512年)『蒸留術の書』(または『蒸留小書』<ref name="酒井"></ref>、''Liber de arte distillandi simplicia et composita''、1500年)がよく知られている。この本では、蒸留法や器具、蒸留物の保存法、原料となる植物や蒸留水の効能について説明された。第2版には、精油療法の理論的な背景として、[[マルシリオ・フィチーノ]](1433年 - 1499年)が健康と長命について語った『生について』(''De Vita''、1489年)ドイツ語訳が収録された<ref name="ヒロ・ヒライ"></ref>。この本は、聖職者や一部の貴族だけが修得した[[ラテン語]]ではなく、一般の読み書きに使われたドイツ語で書かれており、[[外科医]](床屋外科)や薬剤師、薬種商(薬の材料を扱う商人)など知識層以外の人々にも広く読まれた。(外科医や薬剤師は徒弟に入って修行する一種の[[職人]]であり、商人である薬種商と共に知識階級ではなかった。)17世紀初頭まで50版以上出版された<ref name="ヒロ・ヒライ"></ref>。 |

|||

また、入浴剤としての使用や皮膚への塗布による使用によって肌の保湿などをうたう場合や、基礎化粧品としての使用を意図している場合は、当該製品が化粧品として届出済みとなっている必要がある。 |

|||

精油は病気の予防や治療に広く使われ、14世紀に繰り返し流行した[[ペスト]]の治療にも用いられた。(ペストは当時のヨーロッパ人口の3分の1から3分の2を死亡させた。)ルネサンス期フランスの医師・占星術師であった[[ノストラダムス]](1503年 - 1566年)は、ペスト患者の舌下にバラ精油を含む丸薬を置いて治療を行ったと記録されている<ref name="メディカル">今西二郎 著『補完・代替医療 メディカル・アロマセラピー』 金芳堂、2006年</ref>。 |

|||

{{quotation| |

|||

[[File:Etikett_Olitaeten.jpg|thumb|250px|Olitätenのボトルのラベル]] |

|||

医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造業の許可を受けたものでなければ、それぞれ業として医薬品、医薬部外品、化粧品または医療用具の製造(小分けを含む)をしてはならない。|薬事法第四章第二十二条(製造業の許可)}} |

|||

蒸留技術の一般化で精油の生産量が増大し、14世紀頃にはヨーロッパ全域でハーブ栽培が一般化した。これにより、中流家庭にも簡単な蒸留器が導入され、自家製の芳香蒸留水などが作られるようになった<ref>永岡治 著『クレオパトラも愛したハーブの物語 魅惑の香草と人間の5000年』 PHP研究所、1988年</ref>。15世紀にはいると、イタリアで様々な薬用リキュールがつくられるようになり、1480年には、医学の町として知られるイタリアの都市サレルノで、精油成分を含むリキュールが薬として生産された<ref> 福西英三 著 『リキュールの世界』河出書房新社、2000年</ref>。ハーブ製品や精油、リキュールが生産され、各地に運ばれ販売された。 |

|||

幼年教育の祖[[フリードリッヒ・フレーベル]]の故郷として知られる[[ドイツ]]・[[テューリンゲン州|テューリンゲン地方]]の森にある{{仮リンク|オーベルヴァイスバッハ|en|Oberweißbach}}はハーブ薬、精油・香膏などの香油(ドイツ語:[[:de:Olitäten|Olitäten]]、英語:perfumed oils)、チンキ剤、石けんなどのハーブ製品の産地として何世紀にもわたって知られていた<ref>[http://www.friedrichfroebel.com/herbal.html Herbal Oils Trade in the Froebel City, Oberweissbach] friedrichfroebel.com</ref>。原料となる植物を採取する森のエリアは各家庭に受け継がれ、ハーブ薬を販売するルートも父から息子に受け継がれた。彼らは精油などのハーブ製品をヨーロッパ中に売り歩き、''Buckelapotheker'' (英語:Rucksack Pharmacists、リュックサックの薬屋)と呼ばれた<ref>[http://www.ozpod.com/gallery/church.html Oberweissbach Church is the largest village church of Thuringia]</ref>。 |

|||

=== [[医師法]] === |

|||

[[File:Pomander 3.jpg|thumb|left|200px|ポマンダーを身につけたヴェネチアの貴婦人]] |

|||

医師以外の者が診断をし、治療をすることはできない。それに伴って上記薬事法にも関連するが精油をその効果をうたい薬のように使ってはならない。 |

|||

[[ペスト]]の薬としても重宝されたリキュールは、のちに香水として利用されるようになった。ラベンダー水やローズマリー水([[ハンガリーウォーター]])が香水の原型といわれる。{{仮リンク|中世西ヨーロッパの医学|en|Medieval medicine of Western Europe}}では、病気の原因は[[瘴気]](ミアスマ、悪い空気)であると考えられた。そのため、人々はペストなどの病気を防ぐために、ハーブや[[スパイス]]の成分を溶かし込んだ香水を付け、スパイスを焚いて街を消毒し、{{仮リンク|ポマンダー|en|Pomander}}(香り玉)や香りの強い花束を持ち歩いた。強い匂いが瘴気を防ぐと考えられたため、これらを入手できない貧しい人々は、臭い靴下や[[タール]]を塗ったロープなどで代用した<ref>[http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~konokatu/nakano(05-1-31) ヨーロッパの衛生的生活] 京都産業大学文化学部 国際文化学科 中野洋子</ref>。ルネサンス期(14世紀)の蒸留技術の発達で、イタリアでは香水の製造技術は急速に進歩し、地中海沿岸地域のイタリア・フランス南部では、王侯貴族や富裕層の間で[[香水]]が流行した<ref>[http://www.seinan-gu.ac.jp/gp/french_trip/2011/report08/ Parfum~香水のメッカを訪れる~] 西南学院大学</ref>。18世紀の終わりには、フランスの[[グラース]]が香水の生産地として栄えた。 |

|||

===医化学の発展と精油療法の衰退=== |

|||

{{quotation| |

|||

{{See also|医学史#近代医学}} |

|||

医師でなければ、医業をしてはならない。|医師法第一七条}} |

|||

[[File:Coumarin_acsv.svg|thumb|right|200px|クマリンの化学構造]] |

|||

19世紀にはいると合成[[香料]]が誕生し、徐々に工業生産されるようになった。1876年に[[ウィリアム・パーキン]]が[[クマリン]]の合成に成功し、1882年にフランスの[[ウビガン]] (Houbigant) 社がクマリンを使って香水「フジェール・ロワイヤル 」(Fougere Royale)を発表した。この香水は高く評価され、人工香料による香水の製造が本格的に始まった<ref>[http://japanfragrance.org/pdf/fragrance-abc.pdf フレグランスのABC] 日本フレグランス協会</ref>。[[オットー・ヴァラッハ]](1847年 – 1931年。ノーベル化学賞受賞)、[[アウグスト・ケクレ]] (1829年 - 1896年)、[[レオポルト・ルジチカ]](1887年 - 1976年、ノーベル化学賞受賞)らの研究で、多くの人工香料を安価に製造できるようになり、高級品であった香水は一般に普及した。 |

|||

1804年には、ドイツの薬剤師[[フリードリヒ・ゼルチュルナー]](1783年 - 1841年)によって、初めて[[阿片]]から有効成分[[モルヒネ]]が分離、抽出された。これによって薬用植物の有効成分が化学物質であることがわかり、以降植物から薬効成分だけを抽出する研究が進み、薬剤として用いられるようになった。 |

|||

=== [[獣医師法]] === |

|||

飼育動物の診療行為にあたらない限りペットなどの動物へのアロマテラピーを行うことは違反行為にならない。 |

|||

こうした化学・近代医学の発展で、天然香料のみを使った自然香水や、精油を用いるヨーロッパの伝統医学(医療錬金術、錬金術的医学)は下火になっていった。 |

|||

{{quotation| |

|||

獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が行う必要があるものとして政令で定めるものに限る)の診療を業務としてはならない。|獣医師法第十七条(昭和24年法律第186号) |

|||

}} |

|||

=== 「アロマテラピー」と精油療法の再評価 === |

|||

=== その他 === |

|||

[[Image:René-Maurice_Gattefossé.jpg|thumb|200px|right|ルネ・モーリス・ガットフォセ]] |

|||

; [[製造物責任法]](PL法) |

|||

====フランス==== |

|||

: 一般に個人が精油を使った石鹸などを業として(反復継続してもしくは亜反復継続する意図をもって)行う場合は、薬事法に抵触する。また、製造物について事故等が起こった場合、票として製造・譲渡等をした者の製造物責任が生じる。 |

|||

20世紀初頭、科学的な分析・検証の上で[[精油]]を心身の健康に応用しようという試みが始まった。南フランスのプロバンス地方において、調香師で[[香料]]の研究者であった{{仮リンク|ルネ・モーリス・ガットフォセ|fr|René-Maurice Gattefossé}}(1881年-1950年)は、精油の治療効果に注目し研究を始めた。ガットフォセは「アロマテラピー」という言葉を造語し、彼がアロマテラピーの祖であるという主張もある。彼が精油の薬理効果に注目したきっかけとして、次のようなエピソードが知られる。1910年彼の息子が誕生した日に、実験中に手に火傷を負い、とっさに手近にあった[[ラベンダー]]精油に手を浸したところ傷の治りが目ざましく良かったことから、精油の医療方面での利用を研究し始めたとされる<ref> 佐々木薫 『最新版アロマテラピー図鑑』 主婦の友社、2009年、6頁。</ref>。しかし、書籍などで広く流布したエピソードであるが、これは正確なものではない<ref>[http://roberttisserand.com/2011/04/gattefosses-burn/ Gattefossé’s burn] Robert Tisserand</ref>。火傷がガス[[壊疽]]に達していたと言われることから<ref>[http://animalaromatherapy.cocolog-nifty.com/blog/2014/10/post-6dfb.html ルネ=モーリス・ガットフォセ情報の誤り] 動物のアロマセラピー最新情報</ref>、事故直後に精油を用いて傷が回復したとは考えにくく、偶然その場にあったラベンダー精油がたまたま火傷に有効だったというのも出来すぎの感がある。現在では、このエピソードは誤りを含むと考えられている。彼の孫娘によると、火傷は上半身全体に及ぶ重篤なもので、正規の医療で治療していたが経過が悪く、事故後時間がたってから、民間で火傷に効果があるといわれたラベンダー精油を使用したのだという<ref name="高山">[http://podcastle.jp/podcasts/show/1004 髙山林太郎が語るアロマテラピー ヒストリー] 高山林太郎</ref><ref>[http://ameblo.jp/iledesfleursparis/entry-11897652081.html ルネ・モーリス・ガットフォセの一生 パート1] Île des fleurs Paris Tomomi</ref>。つまり、ガットフォセは事故をきっかけに偶然ラベンダー精油の薬効を発見したわけではなく、事故前から民間の精油療法に興味を持っており、その知識を利用したのである<ref>[http://www.sensoli.com/aromatherapy/the-significance/historical-background/a-random-discovery-by-rene-maurice-gattefosse/ A random discovery byRené-Maurice Gattefossé?] SENSOLI Ltd.</ref><ref>[http://ameblo.jp/aromaticregards/entry-10881002272.html ガットフォセとラベンダー] 飯嶋慶子</ref>。彼は1919年に''Propriétés bactéricides de quelques huiles essentielles'' を著し、おそらく1937年には『芳香療法』(原題''Aromathérapie – les huiles essentielles hormones végétales'')を発表し「アロマテラピー」という言葉を使った<ref>[http://bio.pro.tok2.com/A6_Info/A604_Aroma/A604_AromaOther/AromaOtherInfo/News_Other.html アロマテラピーという言葉が作られた年代について] みなみの香草屋</ref>。ガットフォセが用いた精油は、調香師だったためテルペンレス加工がされた精油であり、合成香料の使用にも肯定的だった<ref name="バルチン"></ref>。フランスではモンシェール医学博士や薬剤師セブランジュが精油を活用し、アロマテラピーの発展に貢献した。アロマテラピーは数年の間医師たちに注目されたが、[[第二次世界大戦]]の混乱や[[抗生物質]]の一般化で忘れられてしまった<ref name="高山ルーツ">高山林太郎 著 『ルーツ of アロマテラピー』 現代書林、2002年</ref>。 |

|||

; [[消防法]]など |

|||

: 精油は揮発性物質で引火性があるため、大量に保管する場合には「[[危険物の規制に関する政令]]」にかかることになる。 |

|||

; [[あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律]] |

|||

: 「[[医業類似行為]]を業とすることを禁止処罰するのも人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為を限局する趣旨」という最高裁大法廷昭和35年1月27日判決の一部分を「人体に危害を与えず、保健衛生上何ら影響もあたえないような医業類似行為(アロママッサージなど)はサービス行為として認められる」と解釈する向きもあるが、同判決には「単に治療に使用する器具の物理的効果のみに着眼し、その'''有効無害であることを理由として、これを利用する医業類似の行為を業とすることを放置すべしとする見解には組し得ない'''」という解釈の記載があるので注意が必要である。そして最高裁判決は医業類似行為のみについて判断したものであり、無免許であん摩を業として行えば処罰対象になると厚生労働省は通知している(昭和三五年三月三〇日 医発第二四七号の一各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)。また、厚生労働省ではあん摩マッサージ指圧の定義を「法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。」(昭和三八年一月九日 医発第八号の二各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)と回答しているため、今後も、[[あん摩マッサージ指圧師]]以外の者のアロママッサージなどの施術には、法的に慎重な判断が求められる。(→[[手技療法]]参照) |

|||

[[File:Docteur_Valnet_NB.jpg|thumb|150px|left|ジャン・バルネ]] |

|||

== アロマテラピーに使われる主な精油 == |

|||

フランスの医学博士{{仮リンク|ジャン・バルネ|fr|Jean Valnet}}(1920年-1995年)は、第二次世界大戦と[[インドシナ戦争]]に従軍した際に、負傷者に精油を使った医療を実践して功績をあげ、軍籍をはなれた後も民間の病院でアロマテラピーを行った<ref name="高山ルーツ"></ref>。1964年に『ジャン・バルネ博士の植物=芳香療法』(原題''L'Aromathérapie ou Aromathérapie, Traitement des maladies par les essences des plantes''、多くの版が存在する)を著し、アロマテラピーを再び有名にした。フランスでは医学博士による精油の活用・研究が続き、現在でも医療グレードと通称される高品質精油を使って、病院で治療が行われている。 |

|||

{{main|精油}}(作用する効能については民間療法ベースに作られているため、科学的根拠がないものがほとんどである。中には毒性の強いものもあるため、直接皮膚などに使用する場合には注意が必要である。) |

|||

====イギリス==== |

|||

外科医助手だった[[マルグリット・モーリー]](本名マルガレーテ・ケーニヒ、オーストリア生まれ、1895年 - 1968年)は、フランスのシャバーヌ博士の"''Les Grandes Possibilités par les Matières Odoriférantes'' " (芳香物質の大きな可能性、1835年)やルネ=モーリス・ガットフォセの『芳香療法』(1937年)といった書籍に影響を受け<ref name="バレエ・リュス">[http://rintarotakayama.blogspot.jp/2013/09/blog-post_24.html 「バレエ・リュス」とアロマテラピー R林太郎語録] 高山林太郎</ref>、アロマテラピーを主に美容方面に活用できる技術として研究した。モーリーのアロマテラピー・マッサージは、精油を植物油で希釈して行うオイル・マッサージで、[[バレエ・リュス]]などの芸術運動の影響を受け、感覚を通じた陶酔感・充足感を重視した<ref name="高山ルーツ"></ref>。パリ・スイス・イギリスにクリニックを開いて美容法として顧客にアロマテラピーを施術し、生徒を育成した<ref>[http://www.oilsandplants.com/maury.htm Marguerite Maury] Oils and Plants</ref>。美容や健康、アロマテラピーについて『生命と若さの秘密―マルグリット・モーリーのアロマテラピー』(原題''Le Capital "Jeunesse"''、1961年)にまとめ、これは後に英訳された評判となった。モーリーの生徒たちは、イギリスなど各地で活躍した。 |

|||

アロマテラピーは、1960年代に始まる欧米の[[ニューエイジ運動]]の中で、[[アーユルヴェーダ]]や[[東洋医学]]と共に注目された<ref>海野弘 『世紀末シンドローム ニューエイジの光と闇』 新曜社、1998年4月</ref>。[[ヒッピー]]だったロバート・ティスランドの『アロマテラピー:~芳香療法の理論と実際~』(原題''The Art of Aromatherapy''、1977年)のヒットで一般に知られるようになり、現在のイギリスでは主に美容面で利用されてる。 |

|||

====ドイツ==== |

|||

ドイツでは自然療法がさかんで、[[ハイルプラクティカー]](自然療法士)という国家資格が存在する<ref> [http://www.aromakankyo.or.jp/basics/howto/world/index.html 世界のアロマテラピー アロマテラピーワールドマガジン] 公益社団法人日本アロマ環境協会</ref>。アロマテラピーは自然療法の一環として行われ、方法は精油の吸入が中心である<ref name="高山ルーツ"></ref>。 |

|||

====中近東・西アジア==== |

|||

中近東・西アジアは、アロマテラピー発祥の地の一つであると言える。ユナニ医学が受け継がれる地域では、現在でも精油を使った治療が盛んに実践されている<ref name="メディカル">今西二郎 著『補完・代替医療 メディカル・アロマセラピー』 金芳堂、2006年</ref>。 |

|||

==== 日本 ==== |

|||

{{See also|蘭方医学|医療行為|資格#民間資格}} |

|||

[[File:Sa-potpourri.jpg|thumb|right|ポプリ]] |

|||

精油の蒸留法は江戸時代に伝わり、[[蘭方]](西洋医学)などで用いられていた<ref name="蘭方">[http://www.tcmit.org/pressrelease/docs/100618_%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%B3%E3%83%AC%E5%B1%95_%E6%B1%9F%E6%88%B8%E3%81%AE%E5%8C%BB%E8%A1%93.pdf トヨタコレクション企画展 江戸の医術のことはじめ ~ 漢方と蘭方の出会い ~]</ref>。明治時代には[[ニホンハッカ]]などの精油を輸出していた時期もあったが、合成香料や海外の廉価品におされ、廃れてしまった。 |

|||

[[村岡花子]]が翻訳した『[[赤毛のアン]]』などの欧米の児童文学を通して、その文化に魅了された[[熊井明子]]らが、1970年代に日本に[[ポプリ]]を紹介した。1980年代初頭、重永忠(現「[[生活の木]]」代表取締役)が、毎回[[ポプリ]]作りのシーンがある少女マンガを企画し、原作:佐和みずえ、作画:佐藤まり子『[[あこがれ・二重唱]]』が「[[なかよし]]」に連載された(1980年10月号から1981年3月号)<ref>[http://www.happy-bears.com/contents/interview/14-01.html ワークライフバランスインタビュー14回 株式会社生活の木 代表取締役重永忠さん]</ref>。これをきっかけに、小学生やその親たちの間でポプリが流行し、ハーブへの関心が高まった。アロマテラピーが紹介されたのは1980年代で、はじめジャン・バルネやロバート・ティスランドらによる英仏の専門書が高山林太郎により邦訳され、やがて海外で技術を学んだ者たちが国内で実践を始めた。 |

|||

現在の日本のアロマテラピーには大きく分けてフランス系(医療)とイギリス系(美容)の二つの流れがあり、フランス系のアロマテラピーは医師の指導のもとで、現代医学の治療を補完するものとして活用されている。1990年代に[[エステティック|エステ]]ブームなどに乗って広まったこともあり、日本ではイギリス系の勢力が大きいが、近年では国内でも精油への科学的アプローチが進み、[[代替医療|補完・代替医療]]としてアロマテラピーに関心を寄せる医療関係者も増えている。1997年には、臨床医を中心に組織された医療従事者の全国的な研究団体・日本アロマセラピー学会が設立された。 |

|||

日本には、アロマテラピーの公的な資格は存在しない。イギリス系のアロマテラピーは、アロマセラピストやエステティシャンによって施術され、精油を植物油で希釈したものを使ったオイル・マッサージが中心である。施術者のほとんどはは医療資格を持たないため、その行為は[[医療]]とは区別され、心身のリラックスやスキンケアを目的とする。また、アロマテラピーが広く知られるようになり、精油の入手が容易になったため、個人での実践も増えている。日本では資格の取得がブームになっており、アロマテラピーにおいても、民間団体や個人等が自由に設定でき、独自の審査基準を設けて任意で与える民間[[資格]]が多数存在する。(これらの民間資格は、法令で規定されたものではない。)趣味やエステ、マッサージの仕事のために、民間のアロマテラピー資格を取得する人が増えている。多くのアロマテラピーの民間資格が作られ、資格の授与やセミナーの開催などの[[資格商法]]が行われているが、科学的に証明されていないことを事実として教えたり、対応が不十分であるなど、問題視されるものもある。<!--個々の資格団体について記述したい場合は、まずノートに提起してください。--> |

|||

日本において精油は、薬効・効果が認められた[[ウイキョウ]]油、[[オレンジオイル|オレンジ油]]、[[ケイヒ]]油、[[チョウジ]]油、[[テレピン油]]、[[ハッカ]]油、[[ユーカリ]]油が[[日本薬局方]]に収載されており、[[医薬品]]として扱われる<ref>[http://www2.odn.ne.jp/had26900/constituents/about_essential_oil.htm 植物に含まれる芳香成分精油について] 帝京大学薬学部附属薬用植物園 木下武司</ref>。これらの精油を含むものは医薬品とみなされるが、含有する濃度が低い場合、[[化粧品]]への配合が許されるときがある<ref>[http://ameblo.jp/forestwalking/entry-11821700242.html 局方の精油] 理学博士 藤田忠男</ref>。日本薬局方に収載されたもの以外で、化粧品の範疇にも入らず医薬品的効能も謳わない精油は、高濃度の芳香成分・薬効成分を含むにも関わらず雑品扱いであり、販売・輸入に規制は存在しない<ref>[http://www.yakujihou.com/2006/05/post_61.html 【医薬品・健康食品・化粧品・医療用具・健康器具編】Q6.医薬品・化粧品・健康食品・雑品の区別] 薬事法ドットコム</ref><ref>[http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/importproduct_03/04M-091208 貿易・投資相談Q&A アロマ商品の輸入手続き] [[日本貿易振興機構]](JETRO)</ref>。ただ輸入に関しては、近年[[脱法ドラッグ|危険ドラッグ]]をアロマ商品に偽装した取引の摘発があり、監視が厳しくなっている。 |

|||

== アロマテラピーに使われる精油 == |

|||

{{main|精油の一覧}} |

|||

{| class="wikitable" |

{| class="wikitable" |

||

!精油名(五十音順)!! |

!精油名(五十音順)!!材料植物の通称!!学名!!科!!抽出部位!!一般的な抽出方法 |

||

|- |

|- |

||

! rowspan="2" | ウイキョウ油 |

|||

![[イランイラン]] |

|||

|スターアニス(和名・[[トウシキミ]]、ダイウイキョウ、八角)<ref>[http://mpgarden.pha.nihon-u.ac.jp/archives/story/8-%E8%8C%B4%E9%A6%99-%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%82%AD%E3%83%A7%E3%82%A6-2/ 茴香 (ウイキョウ)] 日本大学薬学部 薬用植物園</ref>||''Illicium verum''||シキミ科||果実<ref>[http://www.pharm.or.jp/herb/lfx-index-YM-200906.htm ダイウイキョウ] 公益社団法人日本薬学会</ref>|| rowspan="2" | 水蒸気蒸留法<ref>[http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?dr_ja:D04154 KEGG DRUG: D04154 ウイキョウ油 (JP16)]</ref> |

|||

|ylang ylang||''Cananga odorata''||[[バンレイシ科]]||花||水蒸気蒸留法||鎮静作用、収れん作用、催淫作用など |

|||

|- |

|- |

||

|[[フェンネル]](和名・ウイキョウ、ショウウイキョウ)<ref>[http://mpgarden.pha.nihon-u.ac.jp/archives/story/8-%E8%8C%B4%E9%A6%99-%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%82%AD%E3%83%A7%E3%82%A6-2/ 茴香 (ウイキョウ)] 日本大学薬学部 薬用植物園</ref>||''Foeniculum vulgare Mill.''||セリ科||種子 |

|||

![[オレンジ]]スイート |

|||

|orange||''Citrus sinensis''||[[ミカン科]]||果皮||圧搾法||食欲増進作用など |

|||

|- |

|- |

||

![[ |

![[オレンジオイル|オレンジ油]] |

||

|[[オレンジ]](和名:アマダイダイ)、[[ウンシュウミカン]]などミカン属の植物<ref>[http://moldb.nihs.go.jp/jp/DetailList_ja.aspx?submit=%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E6%A4%9C%E7%B4%A2(%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%90%8D)&keyword=%E3%82%AA%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E6%B2%B9 オレンジ油] 第十六改正日本薬局方(JP16)名称データベース</ref>||''Citrus sinensis''、''Citrus unshiu''||[[ミカン科]]||果皮||圧搾法 |

|||

|roman chamomile||''Anthemis nobillis''||[[キク科]]||花||水蒸気蒸留法||鎮静作用、鎮痛作用、通経作用など |

|||

|- |

|- |

||

! |

!クラリセージ油 |

||

| |

|[[クラリセージ]](和名:オニサルビア)||''Salvia sclarea L.''<ref name="荘司"></ref>||[[シソ科]]||花付き全草||水蒸気蒸留法 |

||

|- |

|||

![[グレープフルーツ]] |

|||

|grapefruit||''Citrus paradisi''||[[ミカン科]]||果皮||圧搾法||食欲増進作用など |

|||

|- |

|- |

||

! rowspan="2" | ケイヒ油 |

|||

![[ビャクダン]](白檀・サンダルウッド) |

|||

| ケイ([[生薬]]の[[桂皮]]を採る木)||''Cinnamomum cassia Blume''<ref name="セイロンニッケイ">[http://www.nippon-shinyaku.co.jp/herb/db/plant/111_120/cinnamomum_verum.html セイロンニッケイ | 111~120 | 植物こぼれ話 | 植物図鑑DB | ハーブの館] 日本新薬株式会社</ref>||rowspan="2" |クスノキ科 ||葉付き小枝|| rowspan="2" | 水蒸気蒸留法 |

|||

|sandalwood||''Santalum album''||[[ビャクダン科]]||心材||水蒸気蒸留法||鎮静作用、収れん作用、強壮作用、消毒作用、抗炎症作用など |

|||

|- |

|- |

||

| [[シナモン]](和名・セイロンニッケイ)||''Cinnamomum zeylanicum Nees(Lauraceae)''<ref name="セイロンニッケイ"></ref>||樹皮 |

|||

![[セイヨウネズ]](ジュニパー) |

|||

|juniper||''Jumiperus communis''||[[ヒノキ科]]||果実||水蒸気蒸留法||浄化作用、収れん作用、利尿作用など |

|||

|- |

|- |

||

!タイム油 |

|||

![[スイートマージョラム]] |

|||

|[[タイム]](和名・タチジャコウソウ<ref>[http://www.nippon-shinyaku.co.jp/herb/db/arekore/41_50/thymus_serpyllum_quinquecostatus.html イブキジャコウソウ | 41~50 | 植物の話あれこれ | 植物図鑑DB | ハーブの館] 日本新薬株式会社</ref> )||''Thymus vulgaris L.''<ref group="※" name="ケモタイプ">同じ学名でも複数の[[化学種]](ケモタイプ)があり、成分・生物活性・禁忌が異なる</ref>||[[シソ科]]||花付き全草||水蒸気蒸留法 |

|||

|sweet marjoram||''Origanum majorana''||[[シソ科]]||葉||水蒸気蒸留法||鎮静作用、血圧降下作用など |

|||

|- |

|- |

||

!チョウジ油 |

|||

![[ゼラニウム]] |

|||

|[[クローブ]](和名・チョウジ)||''Eugenia caryophyllata Thunb''<ref>[http://www.musashino-p.co.jp/plant/plant-oz/mdftyoji.htm 薬用植物ギャラリー・チョウジ] ムサシノ製薬</ref><ref name="荘司"></ref>||フトモモ科||花蕾||水蒸気蒸留法 |

|||

|geranium||''Pelargonium graveolens''||[[フウロソウ科]]||葉||水蒸気蒸留法||ホルモン調整作用、抗うつ作用など |

|||

|- |

|||

![[ティートリー]] |

|||

|tea tree||''Melaleuca aleternifolia''||[[フトモモ科]]||葉||水蒸気蒸留法||免疫賦活作用、殺菌作用、坑真菌作用、消毒作用など |

|||

|- |

|- |

||

!ティーツリー油 |

|||

![[ネロリ]] |

|||

|[[ティーツリー]]、ティートリー||''Melaleuca alternifolia Cheel''<ref group="※" name="ケモタイプ">同じ学名でも複数の[[化学種]](ケモタイプ)があり、成分・生物活性・禁忌が異なる</ref><ref name="荘司"></ref>||[[フトモモ科]]||葉付き小枝||水蒸気蒸留法 |

|||

|neroli||''Citrus aurantium var.amara''||[[ミカン科]]||花||水蒸気蒸留法||鎮静作用など |

|||

|- |

|||

![[乳香]](フランキンセンス・オリバナム) |

|||

|frankincense, olibanum||''Boswellia carteri''||[[カンラン科]]||樹脂||水蒸気蒸留法||細胞成長促進作用、収れん作用、鎮静作用、抗菌作用など |

|||

|- |

|- |

||

! |

!ペパーミント油 |

||

| |

|[[ペパーミント]](和名・セイヨウハッカ)||''Mentha piperita L.''<ref name="荘司"></ref>||[[シソ科]]||花穂付き全草||水蒸気蒸留法 |

||

|- |

|- |

||

!マジョラム油 |

|||

![[ベルガモット]] |

|||

|[[マジョラム]](和名・マヨラナ)||''Origanum majorana L.''<ref name="荘司"></ref>||[[シソ科]]||花穂付き全草||水蒸気蒸留法 |

|||

|bergamot||''Citrus bergamia''||[[ミカン科]]||果皮||圧搾法||食欲増進作用、抗うつ作用など |

|||

|- |

|- |

||

! |

!ユーカリ油 |

||

| |

|ユーカリプタス(和名・[[ユーカリ]])||''[[:en:Eucalyptus globulus|Eucalyptus globulus, Labill.]]、[[:en:Eucalyptus radiata|Eucalyptus radiata Sieber]]''<ref name="荘司"></ref>||[[フトモモ科]]||葉||水蒸気蒸留法 |

||

|- |

|- |

||

! |

!ラベンダー油 |

||

|コモン・ラベンダーなど[[ラベンダー|ラヴァンデュラ属]]の植物||''[[:en:Lavandula angustifolia|Lavandula angustifolia]]''<ref name="荘司"></ref>||[[シソ科]]||先端部分および花||水蒸気蒸留法 |

|||

|lavender||''Lavandula angustifolia''||[[シソ科]]||花と葉||水蒸気蒸留法||鎮静作用、免疫賦活作用、殺菌作用、消毒作用、鎮痛作用、細胞成長促進作用など |

|||

|- |

|- |

||

! |

!レモン油 |

||

| |

|[[レモン]]||''Citrus Limonum Risso''<ref name="荘司"></ref>||[[ミカン科]]||果皮||圧搾法 |

||

|- |

|- |

||

![[ローズオイル|ローズ油]] |

|||

![[レモングラス]] |

|||

|ダマスク・ローズ、 ケンティフォリア・ローズなど[[バラ属]]の植物||''[[:en:Rosa × damascena|Rosa × damascena]]、[[:en:Rosa × centifolia|Rosa × centifolia]]''||[[バラ科]]||花||水蒸気蒸留法、溶剤抽出法 |

|||

|lemongrass||''Cymbopogon citratus''<br/> (西インド型)<br/>''Cymbopogon flexuosus''<br/> (東インド型)||[[イネ科]]||葉||水蒸気蒸留法||抗うつ作用、食欲増進作用、消炎作用など |

|||

|- |

|- |

||

! |

!ローズマリー油 |

||

|[[ローズマリー]](和名・マンネンロウ)||''Rosmarinus officinalis L.''<ref group="※" name="ケモタイプ">同じ学名でも複数の[[化学種]](ケモタイプ)があり、成分・生物活性・禁忌が異なる</ref><ref name="荘司"></ref>||[[シソ科]]||花付き全草||水蒸気蒸留法 |

|||

|rose otto||''Rosa damascena''||[[バラ科]]||花||水蒸気蒸留法||収れん作用、子宮強壮作用など |

|||

|- |

|||

![[ローズマリー]] |

|||

|rosemary||''Rosmarinus officinalis''||[[シソ科]]||葉||水蒸気蒸留法||収れん作用、利尿作用、刺激作用、頭脳明晰作用、発汗作用など |

|||

|} |

|} |

||

他様々な精油が用いられる。 |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

| 258行目: | 245行目: | ||

=== 出典 === |

=== 出典 === |

||

{{ |

{{Reflist|2}} |

||

=== 参考文献 === |

=== 参考文献 === |

||

アロマテラピーの研究は日進月歩であり、日本語の最新情報は少ない。正確な情報を得るには、海外のものを含め最新の論文・専門雑誌・専門書を当たることが望ましい。過去評価の高かった書籍でも、現在では内容が古くなっている場合があるため注意が必要である。 |

|||

* 『アロマテラピー検定テキスト(1級・2級)』 [[日本アロマ環境協会]] |

|||

* 一般社団法人日本アロマセラピー学会学会誌編集委員会 編集 『日本アロマセラピー学会エビデンス集―過去10年間(2002~2011年)の歩み・論文集ー』 日本アロマセラピー学会、2013年 |

|||

* ロバート・ティスランド/トニー・バラシュ 『精油の安全性ガイド(上・下巻)』 フレグランスジャーナル社 |

|||

* 長谷川香料株式会社 著 『香料の科学』 講談社、2013年 |

|||

* [[カート・シュナウベルト]] 『アドバンスト・アロマテラピー』 フレグランスジャーナル社 |

|||

* 塩田清二 著 『<香り>はなぜ脳に効くのか―アロマセラピーと先端医療』 NHK出版、2012年 |

|||

* スーザン・カーティス 『エッセンシャルオイルブック』 [[双葉社]] |

|||

* マリア・リス・バルチン 著 『アロマセラピーサイエンス』 田邉和子 松村康生 監訳、フレグランスジャーナル社、2011年 |

|||

* 吉田隆子 『お部屋でできるアロマテラピー40』 [[同文書院]] |

|||

* サイモン・シン、 エツァート・エルンスト 著 『代替医療のトリック』 青木薫 訳、新潮社、2010年 |

|||

* ロジェ・ジァロア編 『フランスアロマテラピー大全』 高山林太郎訳 フレグランスジャーナル社 |

|||

* 今西二郎 編集 『医療従事者のための補完・代替医療 改訂2版』 金芳堂、2009年 |

|||

* [[GAIA(ガイア)]]・[[エッセンシャルオイル]] 株式会社[[GAIA NP Corporation]] |

|||

* 日下部知世子 著 『アロマティックライフ』 グラフ社、2008年、ISBN 978-4-7662-1167-2 |

|||

* [[生活の木]]・[[エッセンシャルオイル]]リスト パンフレット 株式会社[[生活の木]] |

|||

* 今西二郎 著 『補完・代替医療 メディカル・アロマセラピー』 金芳堂、2006年 |

|||

* オフィス楝 『最新版アロマテラピー検定試験合格のための問題集』 [[双葉社]] ISBN 4-575-29902-2 |

|||

* カート・シュナウベルト 著 『アドバンスト・アロマテラピー―成分分布図でみるエッセンシャルオイルの科学』 安部茂 バーグ文子 訳、フレグランスジャーナル社、2004年 |

|||

* 『セラピスト』(雑誌) [[BABジャパン]] |

|||

* 高山林太郎 著 『ルーツ of アロマテラピー』 現代書林、2002年 |

|||

*「代替医療のトリック」サイモン・シン著 新潮社 |

|||

* ヒロ・ヒライ 著 『エリクシルから第五精髄、そしてアルカナへ: 蒸留術とルネサンス錬金術』 Kindle、2014年(初出:「アロマトピア 第53号」 2002年) |

|||

* 『アロマティックライフ』 日下部知世子著 ㈱グラフ社 ISBN 978-4-7662-1167-2 |

|||

* 「アロマトピア 第53号 ルネサンスの文化とハーブ」 フレグランスジャーナル社、2002年 |

|||

*ランプベルジェ |

|||

* ヒロ・ヒライ 著 『蒸留術とイスラム錬金術』 Kindle、2014年(初出「アロマトピア 第48号」 2001年) |

|||

* 「アロマトピア 第48号 イスラム文化の香りとハーブ」 フレグランスジャーナル社、2001年 |

|||

* 荘司菊雄 著『においのはなし―アロマテラピー・精油・健康を科学する』 技報堂出版、2001年 |

|||

* スーザン・カーティス 著 『アロマセラピー エッセンシャルオイルブック (NEAL’S YARD REMEDIES) 』伊藤美保 訳、 [[双葉社]]、1998年 |

|||

* ロジェ・ジァロア編 『フランスアロマテラピー大全』 高山林太郎 訳、フレグランスジャーナル社、1997年 |

|||

* ロバート・ティスランド、トニー・バラシュ 著 『精油の安全性ガイド(上・下巻)』 高山林太郎 訳、フレグランスジャーナル社、1996・1998年 |

|||

* 永岡治 著『クレオパトラも愛したハーブの物語 魅惑の香草と人間の5000年』 PHP研究所、1988年 |

|||

* 諸江辰男 著『香りの来た道』 光風社出版、1986年 |

|||

* 酒井シヅ 編集 『薬と人間』 スズケン、1982年 |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

* [[精油]] |

|||

* [[精油の一覧]] |

|||

* [[蒸留]] |

|||

* [[錬金術]] |

|||

* [[ハーブ]] |

* [[ハーブ]] |

||

* [[ |

* [[香料]] |

||

* [[ |

* [[アロマオイル]] |

||

* [[フィトール]] |

|||

* ホリスティック医学 |

|||

* [[芳香化合物]] |

|||

* [[ユナニ医学]] |

|||

* [[アーユルヴェーダ]] |

|||

* [[代替医療]] |

* [[代替医療]] |

||

* [[代替医療一覧]] |

|||

* [[伝統医学]] |

* [[伝統医学]] |

||

* [[ |

* [[マッサージ]] |

||

* [[ |

* [[ニューエイジ]] |

||

* [[香道]] |

|||

== 外部リンク == |

|||

* [http://arch.slcn.ac.jp/dspace/bitstream/10285/2805/1/kiyo35-2008027.pdf 看護分野におけるアロマセラピー研究の現状と課題 鈴木彩加 大久保暢子] 聖路加看護大学紀要 No.35、2009年 |

|||

* [http://ci.nii.ac.jp/naid/110001058316 緩和ケアにおけるアロマテラピーの可能性 高谷真由美、黒木淳子] 順天堂医療短期大学紀要8 |

|||

* [http://ci.nii.ac.jp/naid/110004868279 看護基礎教育における代替療法の活用に関する一考察 : メディカルアロマセラピーを中心として 小濱優子 他] 川崎市立看護短期大学紀要11 |

|||

* [http://ci.nii.ac.jp/naid/110008905987 植物香気成分の示す多様な作用とその臨床応用(講座:香気成分の化学1) 田代眞一] 化学と教育51 社団法人日本化学会 |

|||

* [http://ci.nii.ac.jp/naid/110006993837 看護の場に焦点をあてたアロマセラピー研究の方向性 : 2003年から2005年までの文献レビュー 山本多香子、徳永基与子] 京都市立看護短期大学紀要 33 |

|||

* [http://www.jffma-jp.org/learning/base/index.html 香りの歴史] 日本香料工業社 |

|||

* [http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~konokatu/fujino(07-2-16) 香り~古代から現代~] 京都産業大学文化学部 国際文化学科 藤野あさみ |

|||

* [http://sendan.kaisya.co.jp/kotobbak200607.html 香水(こうすい)、香水(こうずい)、香木 中原幸子] 月刊「e船団」「香りと言葉」2006年 |

|||

* [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0032645/ Aromatherapy and Essential Oils (PDQ®)] National Library of Medicine - PubMed Health (英語、[[PubMed]]は[[アメリカ国立医学図書館]]の[[国立生物工学情報センター]]が運営する医学・生物学分野の学術文献検索サービス) |

|||

* [http://everyhistory.org/1500-3.html TIMELINE OF WORLD HISTORY 1500 - 1599] (英語、ヒエロニムス・ブランシュヴァイクについて) |

|||

{{Medical-stub}} |

|||

{{DEFAULTSORT:あろまてらひい}} |

{{DEFAULTSORT:あろまてらひい}} |

||

[[Category:代替医療]] |

[[Category:代替医療]] |

||

[[Category:伝統医学]] |

|||

[[Category:健康法]] |

|||

[[Category:医療の歴史]] |

|||

[[Category:環境技術]] |

[[Category:環境技術]] |

||

[[Category:香料]] |

[[Category:香料]] |

||

[[Category:精油]] |

[[Category:精油]] |

||

{{Link FA|sl}} |

|||

2014年11月30日 (日) 08:33時点における版

アロマテラピー(仏: aromathérapie[※ 1])またはアロマセラピー(英: aromatherapy[※ 2])は、精油(エッセンシャルオイル)を用いて、病気の予防や治療、心身の健康やリラクセーション、ストレスの解消などを目的とする療法、または植物由来の芳香を用いた療法である[1][2]。使用される精油は植物に由来する油で、揮発性の芳香化合物を含み、生物活性が科学的に認められるものもある。アロマテラピーという言葉は、1930年代にフランスの調香師ガットフォッセが創作したとされ[3]、アロマ(芳香)とテラピー(療法)を組み合わせた造語である。

精油を使った医療は、アラビアやヨーロッパで昔から行われている民間療法のひとつで[3]、錬金術と深く関係して発展した[4]。芳香療法、聞香療法と訳されるが、従来のアロマテラピーが指すところは精油療法に近かった[5]。方法としては、精油を使った芳香浴、吸入、全身浴、部分浴、精油の塗布、精油を植物油で希釈して行うオイル・マッサージ、精油の内服などがある[1]。精油を用いる療法全般を指す場合が多く、嗅覚刺激によるアプローチ以外も含まれることがある。医療の分野では補完・代替医療のひとつとして知られ、病気の予防、治療だけでなく、介護や看護の場面で行われる。広義ではアロマコロジー、美容を目的とするエステティック・アロマセラピー、ただ精油の香りを楽しむ行為なども含まれる。

ティーツリー[6]などのいくつかの精油は抗微生物活性が認められているが、真菌、細菌、ウィルスに対する臨床研究は依然として十分ではない[7]。アロマテラピーに関する厳格な臨床研究は乏しいが、精油を使った治療の可能性について、いくつかのエビデンスが存在する[8]。一般書籍でいわれる精油の効能は、科学的に証明されていないものが多い[2][9][10]。

名称・分類

「アロマテラピー」(仏: aromathérapie[※ 1])という言葉は、20世紀に入ってからフランスの調香師ルネ・モーリス・ガットフォセによって作られたフランス語である。「アロマ」はラテン語を語源とする「芳香」(ἄρωμα - arôma)、「テラピー」はギリシャ語を語源とする「療法」(θεραπεία - therapeia)で、「アロマテラピー」はこのふたつを組み合わせた造語である[11]。英語では「アロマセラピー」(英: aromatherapy[※ 2])となる。日本では、医療の世界でアロマセラピーと呼ばれることが多いが[12]、フランス系(医療系、大陸系)が英語で、イギリス系(美容系)がフランス語でよばれていることになる。

「アロマトテラピー」と「ト」が入る表記も、「芳香療法」を意味する単語として文法的語源的には正しい[要出典]。

近年欧米では、アロマセラピー、アロマトロジー、アロマコロジーの3種類に分類されている[2]。

- アロマコロジー:芳香心理学とも。芳香物質に関する技術と人間の心理作用、芳香物質の脳への影響と作用の仕組みの究明を主な目的とする。人間の感情・情動だけでなく、行動によい影響を与える香りの立証も目指す。名称は、1982年にSense of Smell Institute(SSI、嗅覚研究所)によって提案された[2]。

- アロマセラピー:SSIの定義では、心身の不調に対する植物芳香療法である。精神的な障害(慢性抗うつ病など)の軽減も目指す[2]。

- アロマトロジー:精油を体内に取り込むことを主眼とする療法で、イギリス以外のヨーロッパで従来一般的なアロマテラピーを指す。日本でフランス系、医療系アロマテラピーと呼ばれるものに重複する部分が大きい。内服、坐薬、膣内への利用などもあり、医師や有資格のハーバリストが行う内科的方法だが、イギリスやオーストラリア、アメリカでは、ハーバリスト、民間資格者、無資格者による施術が安全面・法律面で問題となっている。3~4.5mlもの精油を原液で皮膚に塗布するような激しい療法もある[2]。

このように、補完・代替医療としてのアロマセラピーと、アロマトロジー的な意味合いを含めたヨーロッパ大陸型の従来のアロマテラピーは、かなり趣が異なる。補完・代替医療としてのアロマセラピーでは、「癒し」に重きが置かれる[2]。

方法

精油の芳香分子を拡散させるディフューザーなどを用いた芳香浴や吸入、全身浴・部分浴といった入浴、精油原液の塗布、精油を植物油で希釈して行うオイル・マッサージ、精油の内服などの方法がある[1]。精油の内服は日本ではほとんど見られず、世界的に行われなくなってきているが、ヨーロッパ大陸の一部の病院で行われることがあるようである。また一部の病院で、精油を植物油で希釈したものを座薬、浣腸剤として利用することもある。

精油

アロマテラピーで使われる精油は、花、茎、幹、根、樹脂、果皮などを水蒸気蒸留、低温圧搾(柑橘類のみ)、溶剤で抽出するなどして得られる揮発性の油である。油脂ではない。主に食品業界で香料として利用され、香水や化粧品にも用いられる。ほとんどの種類の精油は食品添加物として認証を得ているため、動物実験で毒性が確認されている[2]。疎水性であり、ビタミンCなどの水溶性成分は含まれない。100~250種類程度の芳香化合物(芳香分子)からなるものが多いが、ローズウッド (クスノキ科)やクラリセージのように、1・2種類の芳香化合物で構成されるものもある[13]。(精油は有機化合物と言われることもあるが、これは昔の化学用語で、現在では有機化合物・無機化合物という分類に意味はない。学問の区分名として使われる。[13])

精油の薬理効果は、アルコールやエステルといった各成分の薬理効果が重複しており[13]、成分の相互作用について不明な点も多く[14]、その作用を特定することは容易ではない。原料植物の精油成分の含有量は、地域や生産年、抽出部位によって違いがあり、業者によって原料量・蒸留器具・蒸留時間も異なるため、同じ植物の精油でも、製品によって成分の含有量に違いが見られる。アロマテラピーに用いる精油には、「抽出植物名(学名)、抽出部位、産地、ロットごとの分析表」が不可欠である[13]。なお、医療に使われるほど高品質な精油であるとして、「医療グレード」「セラピーグレード」と呼ばれる商品があるが、このような規格はなく、通称または自称にすぎない。

精油の作用・研究

嗅覚は感情に密接に結び付いた、基本的な感覚である。蒸散した精油の芳香成分は鼻で感知され、嗅覚刺激として視床下部から下垂体にかけた領域、いわゆる大脳辺縁系に到達する。大脳辺縁系は、脳の中でも原始的な部分であり、扁桃体と海馬が神経インパルスにより活性化するが、この2つは記憶、性欲、感情、想像力の中枢であることがわかっている。(脳における匂いの情報の伝達の詳細は、煩雑になるため省略する。)香りの吸入で、体内に変化が起こり、血圧の変化など複数の生理反応が誘発される可能性がある。抗菌、抗真菌、抗微生物作用などがみられる精油もある。

アロマテラピーの書籍では、心身に働きかける経路は、経口摂取を除いた場合、嗅覚刺激と、皮膚や粘膜を通して血流に乗り体内に入る経路があると言われる。精油は数十から数百の揮発性化合物の混合物であり、ひとつひとつの成分がどのように人体へ影響するのかを追跡するのは容易ではなく、人体への影響の詳細は不明な部分が多い。また、精油を植物油で希釈してマッサージを行った場合、ほとんどの精油成分は経皮吸収されずに、皮膚に残留する可能性が高いと考えられている[15][2]。同じ精油でも、精油の使用法でかなり異なる結果が得られることがわかっている。例えばサンダルウッドの精油は、吸引すると刺激作用が、マッサージに用いると鎮静作用が見られた[2]。

アロマテラピーの書籍などでいわれる精油の効能は、ハーブや精油の民間療法の伝承がベースになっており、そのほとんどは科学的根拠が存在しない。古いイギリスの本草書などにあるハーブ療法で、チンキ(水溶性・油溶性成分を含む)やティー(水溶性成分を含む)の形で使われた情報を引用している場合もあるが、精油には水溶性成分が含まれないため、ハーブの効能をそのまま利用することはできない。また、ラベンダーやゼラニウムのように、植物をまちがえて引用し、情報が混乱している例もある[2]。

アロマテラピーや精油の科学的研究は始まったばかりで、徐々に増えてきているとはいえ、質の高い臨床研究はまだ少ない[1]。ランダム化比較試験の実施が極めて難しく(香りがすれば被験者にも分かってしまうため)、また主に医療の補助的手段として用いられるため、単体でははっきりした結果が得られないことも多い。また精油の偽装が広く行われているため、臨床研究で使用された精油が100%天然でない可能性も否定できないなど[1]、評価が難しい面がある。質の高い臨床研究と、そのための研究デザインの作成、使用される精油の質の保証が必要とされている。

心理面への芳香の影響の研究は、1983年から嗅覚研究所(SSI)とエール大学の共同研究が行われた[2]。

毒性

精油は高濃度かつ複雑な化合物であり、使用には注意を要する。毒性については、自然由来であるためまったく副作用がない、または使用をやめればすぐに副作用の症状は治まると考えるアロマセラピストも存在するが、無論そのようなことはない。乳幼児への精油の使用は特に危険が大きく、近くで使用するだけでも危険である。近年は、精油の感作作用が大きな問題となっており、以前は安全と考えられたティーツリー精油による接触性皮膚炎も報告され、日本ではラベンダー精油の陽性率が増加している[2]。アトピー性皮膚炎の患者では、精油を使用するマッサージで最初問題がなくても、時間を置いて再びマッサージを行うと、湿疹が悪化する例があったが、これは感作が起きたことが原因と考えられている[2]。アロマセラピストの皮膚炎も増加している[2]。低温圧搾法で得られた柑橘系精油に含まれるリモネンは、短期間で酸化し感作物質に変化し、また光毒性を持つフラノクマリンが含まれるため、皮膚への塗布はふつう行われない。

また精油が、喘息やアレルギー、副鼻腔炎、他の呼吸器障害を誘発し、悪化させることもあり、香料が喘息の主因となる可能性も示唆されている。気道感染を起こした幼児がミント精油に含まれるメントール(ハッカ脳)入り軟膏を治療に使用したところ、多くの症例で呼吸器に強い痛みが生じ、少数ではあるがチアノーゼも認められた[2]。

精油の中毒例は、シネオールを含有するもので特に多い。ユーカリ精油で3.5mlという少量の内服で死亡例が複数報告されている[2]。

ペットの中毒事例

近年「アニマル・アロマセラピー」として、ペットの治療やノミ取りに精油を使うことが流行し、それに伴いペットの中毒事例が報告されている。アメリカ獣医師会雑誌に収録された論文では、犬猫におけるティートゥリーオイルによる中毒事故が443件(2002 - 2012年)報告されている(データはthe ASPCA Animal Poison Control Center databaseによる)[16]。中毒を起こした精油の量は0.1mL - 85mLであったが、最小量の0.1mLは、精油1滴を平均で0.05mLとしてもわずか2滴である。

動物は食性の違いによって、化学物質の代謝や分解能力に違いがあり、一般的に、草食動物に比べて肉食動物は代謝酵素が少なく、化学物質の代謝能力は低いとされている。ペットとして飼われる動物では、肉食動物の猫やフェレットは、遺伝的に脂溶性物質(精油)の代謝能力が特に低いことがわかっている[17][18]。アニマル・アロマセラピーは、草食動物である馬に対する精油の使い方が基本にあり、人間用の処方がそのまま犬・猫に利用されている場合も見うけられる[17]。精油や精油を含んだペット用品の安易な利用が、ペットの中毒事故の温床となっている。ごくわずかな精油でペットが中毒し、時に死に至ることもあるが、その危険性は日本ではほとんど知られていない。

問題

毒性以外の問題について述べる。

精油の偽装とその危険

精油の流通量は生産量を大きく上回っており、天然の精油に、別の安価な精油や合成物質を加える「偽和」という偽装行為が広く行われている[19][20][21]。精油の真偽の判定は、ガスクロマトグラフィーという手法で行われ、装置はガスクロマトグラフという。天然精油を正確に分析できるガスクロマトグラフを所有する会社や大学は、ごく少数である。

アロマテラピーに偽和された精油が用いられた場合、純性の精油では見られない反応を引き起こしたり、感作性を高める恐れがあり、治療効果が期待できないだけでなく、非常に危険である[19]。(無論、100%天然の精油であっても、アレルギー反応等の症状は起こる可能性がある。)

精油取引や精油の製造、成分分析に30年以上携わっていたTony Burfieldは、精油の粗悪品に関して生産者と販売者が一方的に悪者扱いされるが、高い品質を求めながら、市場価格を下回る精油を要求しているのは消費者自身である、と指摘している。現在の風潮では、誠実な製造業者・販売業者が生き残ることは不可能に近く、実際その多くが倒産している[22]。現在精油の業界は、巨大で強力な一握りの国際的企業に支配されている。こういった企業のバイヤーはしばしば、不可能なほど安く原料を手に入れようとし、生産者が存続できるだけの利益すら認めようとしないという[22]。

2013年には、精油を商材として国際的に連鎖販売取引(マルチ商法)を展開するアメリカの企業ヤングリヴィング(英語: Young Living)と、同業他社のドテラ(英語: doTerra)との間で訴訟合戦が起こり、その過程でオーガニック・100%天然とされたヤングリヴィングの精油の検査結果が偽装されており、両社で精油に合成物質が添加され偽和されていたことが明らかになった[23][24]。

現代医療との併用

近年、通常の療法と代替療法を併用すると逆の効果が現れるという報告が増加している[2]。医師が、患者がアロマテラピーを別に受けていることを知らない場合が多く、問題が起こる可能性がある[2]。

アロマセラピスト

アロマセラピストとはアロマテラピーを行う治療者と考えられるが、アロマテラピーを定義することと同じく、アロマセラピストを定義することは困難である。公的な資格がないため、ごく短い教育しか受けていなかったり、十分な知識を持っていなくても自称することができる。リラクセーション目的でアロマテラピーを行う非医療従事者も多数存在するが、その知識、技能には大幅な差がみられる。また、アロマテラピーの学校や講座も数多くあるが、値段が高い講座の教育水準が、必ずしも高いとは限らない[2]。科学的、学術的研究に興味を持つアロマセラピストは非常に少なく、完全に否定するセラピストもいる[2]。むしろニューエイジとの関係からか、占星術や宝石療法、レイキなど、スピリチュアルな要素を組み合わせて行うセラピストも存在する[2]。

エステサロンでの火災

アロマテラピーを業務で行っていたエステティックサロン店で衣類やタオルが自然発火を起こす事故が続発し、問題となった[25]。これは精油中に含まれる不飽和脂肪酸などが重合を起こしたり、酸化される際に生じる熱が繊維の断熱性によって蓄積したり、乾燥機にかけて反応が加速し発火点に至ることが原因である。(→乾性油)。

精油原料の乱獲と自然破壊

歴史的にみて香料植物の多くは高額で取引され、王侯貴族などの富裕層に愛好されてきたが、そもそも香料植物の多くは稀少なものである。その上、精油は植物を蒸留するなどして作られるため、原料として大量の香料植物を必要とする(バラの場合約5tの花から精油1kgが採取され、収率は0.02%。柑橘類は、果実に対して収率は0.2 - 0.5%程度である[26])。香料需要の拡大やアロマテラピーの普及で、大量の精油が求められることで、精油の原料となる香料植物の乱獲や、大規模栽培による自然破壊が問題となっている。特にローズウッド (クスノキ科)、白檀(サンダルウッド)、乳香(フランキンセンス)など、樹木(香木)から採取する精油は、乱獲や森林伐採の影響を大きく受ける。樹木の成長には時間がかかり、植林などの対応がとられても結果が出るのはかなり先のことになるためである[27]。白檀のように成長が遅い品種では、精油を採取するまで最低30年かかり、採取対象としては60 - 80年を経たものが望ましいとされる[28]。ローズウッドは乱獲により絶滅に瀕しており、ワシントン条約のレッドリストに登録されている[29][30][31]。

また、精油原料が大規模栽培されることで、自然が破壊される問題もある、例えば、ティートゥリーは抗菌力に定評があり、過去何度も流行して急速に生産が拡大し、ブームの度合いによって値段が乱高下した。オーストラリアに自生するティートゥリーが乱獲されて森が奥地まで切り開かれた。そして、知識のあるなしにかかわらず、大勢の人間がティーツリーの栽培に乗り出してプランテーションが作られ、自然が大規模に破壊された[32]。現在ではプランテーションの管理者も育ち、蒸留や収穫の技術も進化し、持続可能な栽培に取り組む農家もあるが、自然破壊の問題が解決されたわけではない。日本でもアロマテラピーは普及し、精油の消費量は急速に増えているが、環境面の問題はあまり認識されていない。そのため、精油を購入する際に、環境に配慮して作られた製品か、フェアな取引がなされているかといった情報を提示するメーカーはごく一部である。適正価格とは言えないような安価な精油も流通しており、偽和によって水増しされた精油が100パーセント天然と偽って販売されるケースも懸念されている。

歴史

人工香料が作られるまで、香りは全て植物または動物から採られた。古代では、樹脂などをそのままか、またはそれらを混ぜて使った。その後、芳香成分(精油)が動物性・植物性の油に溶けることに気づき、香りを映した香油や香膏(軟膏)が作られ、水にも少し溶けることから、香り水も利用された[34]。「香水」と訳されるperfumeは、ラテン語のper‐fumum(煙を通して、煙によって)に由来する言葉で、昔は固体・液体を総称しperfumeと呼んだ。この節では、芳香成分をアルコールに溶かしたperfumeを「香水」とし、他は「香料」「香油」などとした[34]。

概要

香料植物の利用は古代にさかのぼり、焚香料(焼香、インセンス)としての利用が最も古いと考えられている[34]。香りの心身への影響も知られ、精油を用いた治療も古くからおこなわれた。ギリシャ・ローマの医学が伝わったアラビア圏では医学・錬金術が発達し、精油や芳香蒸留水(ハイドロゾル)が治療に使われた。12世紀にアラビアからヨーロッパに医学・錬金術が伝わり、蒸留技術が普及すると、精油が広く医療に利用され、アルコールの蒸留技術が確立し蒸留酒が広まると香料植物・ハーブを使ったリキュール(薬用酒)が流行し、のちに香水として利用された。20世紀に入ってから、精油を用いた治療がアロマテラピーと名づけられた。また日本には、精油を蒸留する蒸留器「らんびき」が16世紀半ば江戸時代には伝来しており、蘭方医学で精油が治療に使われていた[35][36]。アロマテラピーという言葉が日本へ紹介されたのは、1980年代以降である。

古代

香料植物の利用は古代にさかのぼり、香りの心身への影響も知られ、精油を用いた治療も古くからおこなわれた。人類は洋の東西を問わず、植物の芳香を祭祀・儀礼・治療・美容に用いてきた。香料が初めて記録に登場するのは紀元前3000年ごろの古代メソポタミアで、香料が神に捧げられていた。また、花やスパイスの香りを油に移すために使用したと考えられる土器も発見されている。

エジプトで乳香(フランキンセンス)などの香料植物が祭祀、美容、医療に大いに利用され、没薬(ミルラ)はミイラ作り用いられたことで知られる。上流階級の間では、身体に香をたいたり、香膏が利用され、ツタンカーメン王の墓からは、アラバスタ―製の香油壺が発見されている[26]。

エジプトの香料文化の影響を受けたギリシャでは、香料の調合・製造の技術が発達した。ローマでは香料文化はさらには繁栄し、香油、香膏(練香)、粉末や固形の香料が利用された[26]。このころの香料の製法は大プリニウス(22 / 23年 – 79年)『博物誌』やディオスコリデス(40年頃 - 90年)『薬物誌』に残された。『薬物誌』は、アラビア・ヨーロッパで1500年以上薬学の最も権威あるテキストとして利用された。

古代インドでも、香料は宗教儀式で重要な役割を果たし、ジャスミンはバラモン教の経典に神聖な花として記されている[26]。古代中国では、香料植物は香薬・香辛料として利用され、『神農本草経』にも多くの芳香性生薬が記録されている。仏教が伝来してからは、麝香・沈香などが薫香・線香などの焚香料や塗香としても使われ、6世紀になると仏教とともに日本に香文化が伝えられた[26]。

精油を用いた治療も古くからおこなわれ、紀元前3000年頃にメソポタミア地域で使われた考古学的な証拠があり、蒸留用の抽出瓶は、薬剤師や香料製造者が利用したと考えられている[33]。メソポタミアの医書によると、テレピンノキからとったテレピン油が傷薬として使われていた[37]。

このように、香料植物や精油は古代から利用され、世界の各地域で独自に発展し、近代医学が発達する以前の人間の健康を助けた。今でもそれらは、伝統医学や民間療法として受け継がれている。

アラビア錬金術と水蒸気蒸留法

ヒポクラテスに代表される古代ギリシャの医学は、ローマ時代にガレノスによってまとめられた。蒸留技術は、1世紀のアレキサンドリアの錬金術師たちによって改良され[33]、古代ローマでは動物性油脂に精油成分を溶かし込んだ軟膏なども用いられた。

イスラーム圏ではギリシャ・ローマの医学をベースにユナニ医学が発達し、錬金術の発展で化学が進歩した。中世イスラーム世界の錬金術と化学では、抽出・蒸留・発酵などの手法が薬物製造に結び付けられ、薬学はひとつの科学としての基礎を持った[37]。陶器、ガラスの製造も高度な技術が発展し、蒸留など薬物製造に用いる器具が作られた。イスラーム圏の錬金術師・薬剤師たちによって、香気成分抽出法のひとつである水蒸気蒸留法が確立されたといわれ、蒸留装置アレンビックの考案・改良者として哲学者・錬金術師ジャービル・イブン=ハイヤーン(721年? – 815年?)の名が知られるが、この装置は「らんびき」の名で日本まで伝わっている。

アラビア圏では、芳香蒸留水や精油が製造され[38]、治療に用いられた。医学の大家であるイブン・スィーナー(980年頃-1037年頃、ラテン語名アヴィセンナ)の『医学典範』(al-Qānūn fī al-Ṭibb)には、バラ精油を用いた治療法が記されており[39]、香油や香膏を使ったマッサージについても説明されている[40]。

水蒸気蒸留法やその器具についての最も古い記述は、医師・薬剤師・植物学者・科学者であったイブン・アルバイタール(1188年 - 1248年)の『薬と栄養全書』(Kitab al-Jami fi al-Adwiya al-Mufrada)である。製造された精油は香料・香油として用いられたり、高価な薬に混ぜて使われた。またこの本には、バラ水やオレンジ水といった芳香蒸留水について、詳細な化学情報が説明されている[41]。

ヨーロッパにおける精油療法の発展

中世ヨーロッパでは、香料植物の栽培と利用はもっぱら修道院で行われ、アラビアから錬金術が伝来するまで、植物成分を水や植物油やワインに浸出して用いた。当時の西洋文化圏の最先端であるユナニ医学やアラビア錬金術は、十字軍によるアラビア侵略を契機に徐々にイタリア、スペインなどヨーロッパに伝わっていった。(キリスト教における香油の利用については「病者の塗油」(終油の秘蹟)、儀式での利用は「振り香炉」などの記事を参照のこと。)

アラビアの錬金術は、12世紀にはヨーロッパに伝わった。蒸留術はヨーロッパでさらに改良されたようであり、蒸留液が効果的に冷却できるようになった[33]。13世紀になると、貴金属の製造を目的とするものと、パラケルスス(1493年|1494年 - 1541年)に代表される医学的な錬金術に分かれた[4]。医学的な錬金術では、蒸留などの化学操作によって、自然物に含まれる第五精髄(クインタ・エッセンティア(quinta essentia)、第五元素、エーテル。不老不死の秘薬エリクシルと同一視された)の抽出が目指され、パラケルススは医化学の祖と呼ばれる。

こうして蒸留技術は医療面で広く求められるようになり、ルネサンス時代には多くの蒸留書が書かれた。ドイツの外科医ヒエロニムス・ブランシュヴァイク(1450年 – 1512年)『蒸留術の書』(または『蒸留小書』[37]、Liber de arte distillandi simplicia et composita、1500年)がよく知られている。この本では、蒸留法や器具、蒸留物の保存法、原料となる植物や蒸留水の効能について説明された。第2版には、精油療法の理論的な背景として、マルシリオ・フィチーノ(1433年 - 1499年)が健康と長命について語った『生について』(De Vita、1489年)ドイツ語訳が収録された[4]。この本は、聖職者や一部の貴族だけが修得したラテン語ではなく、一般の読み書きに使われたドイツ語で書かれており、外科医(床屋外科)や薬剤師、薬種商(薬の材料を扱う商人)など知識層以外の人々にも広く読まれた。(外科医や薬剤師は徒弟に入って修行する一種の職人であり、商人である薬種商と共に知識階級ではなかった。)17世紀初頭まで50版以上出版された[4]。

精油は病気の予防や治療に広く使われ、14世紀に繰り返し流行したペストの治療にも用いられた。(ペストは当時のヨーロッパ人口の3分の1から3分の2を死亡させた。)ルネサンス期フランスの医師・占星術師であったノストラダムス(1503年 - 1566年)は、ペスト患者の舌下にバラ精油を含む丸薬を置いて治療を行ったと記録されている[40]。

蒸留技術の一般化で精油の生産量が増大し、14世紀頃にはヨーロッパ全域でハーブ栽培が一般化した。これにより、中流家庭にも簡単な蒸留器が導入され、自家製の芳香蒸留水などが作られるようになった[42]。15世紀にはいると、イタリアで様々な薬用リキュールがつくられるようになり、1480年には、医学の町として知られるイタリアの都市サレルノで、精油成分を含むリキュールが薬として生産された[43]。ハーブ製品や精油、リキュールが生産され、各地に運ばれ販売された。

幼年教育の祖フリードリッヒ・フレーベルの故郷として知られるドイツ・テューリンゲン地方の森にあるオーベルヴァイスバッハはハーブ薬、精油・香膏などの香油(ドイツ語:Olitäten、英語:perfumed oils)、チンキ剤、石けんなどのハーブ製品の産地として何世紀にもわたって知られていた[44]。原料となる植物を採取する森のエリアは各家庭に受け継がれ、ハーブ薬を販売するルートも父から息子に受け継がれた。彼らは精油などのハーブ製品をヨーロッパ中に売り歩き、Buckelapotheker (英語:Rucksack Pharmacists、リュックサックの薬屋)と呼ばれた[45]。

ペストの薬としても重宝されたリキュールは、のちに香水として利用されるようになった。ラベンダー水やローズマリー水(ハンガリーウォーター)が香水の原型といわれる。中世西ヨーロッパの医学では、病気の原因は瘴気(ミアスマ、悪い空気)であると考えられた。そのため、人々はペストなどの病気を防ぐために、ハーブやスパイスの成分を溶かし込んだ香水を付け、スパイスを焚いて街を消毒し、ポマンダー(香り玉)や香りの強い花束を持ち歩いた。強い匂いが瘴気を防ぐと考えられたため、これらを入手できない貧しい人々は、臭い靴下やタールを塗ったロープなどで代用した[46]。ルネサンス期(14世紀)の蒸留技術の発達で、イタリアでは香水の製造技術は急速に進歩し、地中海沿岸地域のイタリア・フランス南部では、王侯貴族や富裕層の間で香水が流行した[47]。18世紀の終わりには、フランスのグラースが香水の生産地として栄えた。

医化学の発展と精油療法の衰退

19世紀にはいると合成香料が誕生し、徐々に工業生産されるようになった。1876年にウィリアム・パーキンがクマリンの合成に成功し、1882年にフランスのウビガン (Houbigant) 社がクマリンを使って香水「フジェール・ロワイヤル 」(Fougere Royale)を発表した。この香水は高く評価され、人工香料による香水の製造が本格的に始まった[48]。オットー・ヴァラッハ(1847年 – 1931年。ノーベル化学賞受賞)、アウグスト・ケクレ (1829年 - 1896年)、レオポルト・ルジチカ(1887年 - 1976年、ノーベル化学賞受賞)らの研究で、多くの人工香料を安価に製造できるようになり、高級品であった香水は一般に普及した。

1804年には、ドイツの薬剤師フリードリヒ・ゼルチュルナー(1783年 - 1841年)によって、初めて阿片から有効成分モルヒネが分離、抽出された。これによって薬用植物の有効成分が化学物質であることがわかり、以降植物から薬効成分だけを抽出する研究が進み、薬剤として用いられるようになった。

こうした化学・近代医学の発展で、天然香料のみを使った自然香水や、精油を用いるヨーロッパの伝統医学(医療錬金術、錬金術的医学)は下火になっていった。

「アロマテラピー」と精油療法の再評価

フランス

20世紀初頭、科学的な分析・検証の上で精油を心身の健康に応用しようという試みが始まった。南フランスのプロバンス地方において、調香師で香料の研究者であったルネ・モーリス・ガットフォセ(1881年-1950年)は、精油の治療効果に注目し研究を始めた。ガットフォセは「アロマテラピー」という言葉を造語し、彼がアロマテラピーの祖であるという主張もある。彼が精油の薬理効果に注目したきっかけとして、次のようなエピソードが知られる。1910年彼の息子が誕生した日に、実験中に手に火傷を負い、とっさに手近にあったラベンダー精油に手を浸したところ傷の治りが目ざましく良かったことから、精油の医療方面での利用を研究し始めたとされる[49]。しかし、書籍などで広く流布したエピソードであるが、これは正確なものではない[50]。火傷がガス壊疽に達していたと言われることから[51]、事故直後に精油を用いて傷が回復したとは考えにくく、偶然その場にあったラベンダー精油がたまたま火傷に有効だったというのも出来すぎの感がある。現在では、このエピソードは誤りを含むと考えられている。彼の孫娘によると、火傷は上半身全体に及ぶ重篤なもので、正規の医療で治療していたが経過が悪く、事故後時間がたってから、民間で火傷に効果があるといわれたラベンダー精油を使用したのだという[52][53]。つまり、ガットフォセは事故をきっかけに偶然ラベンダー精油の薬効を発見したわけではなく、事故前から民間の精油療法に興味を持っており、その知識を利用したのである[54][55]。彼は1919年にPropriétés bactéricides de quelques huiles essentielles を著し、おそらく1937年には『芳香療法』(原題Aromathérapie – les huiles essentielles hormones végétales)を発表し「アロマテラピー」という言葉を使った[56]。ガットフォセが用いた精油は、調香師だったためテルペンレス加工がされた精油であり、合成香料の使用にも肯定的だった[2]。フランスではモンシェール医学博士や薬剤師セブランジュが精油を活用し、アロマテラピーの発展に貢献した。アロマテラピーは数年の間医師たちに注目されたが、第二次世界大戦の混乱や抗生物質の一般化で忘れられてしまった[19]。

フランスの医学博士ジャン・バルネ(1920年-1995年)は、第二次世界大戦とインドシナ戦争に従軍した際に、負傷者に精油を使った医療を実践して功績をあげ、軍籍をはなれた後も民間の病院でアロマテラピーを行った[19]。1964年に『ジャン・バルネ博士の植物=芳香療法』(原題L'Aromathérapie ou Aromathérapie, Traitement des maladies par les essences des plantes、多くの版が存在する)を著し、アロマテラピーを再び有名にした。フランスでは医学博士による精油の活用・研究が続き、現在でも医療グレードと通称される高品質精油を使って、病院で治療が行われている。

イギリス

外科医助手だったマルグリット・モーリー(本名マルガレーテ・ケーニヒ、オーストリア生まれ、1895年 - 1968年)は、フランスのシャバーヌ博士の"Les Grandes Possibilités par les Matières Odoriférantes " (芳香物質の大きな可能性、1835年)やルネ=モーリス・ガットフォセの『芳香療法』(1937年)といった書籍に影響を受け[57]、アロマテラピーを主に美容方面に活用できる技術として研究した。モーリーのアロマテラピー・マッサージは、精油を植物油で希釈して行うオイル・マッサージで、バレエ・リュスなどの芸術運動の影響を受け、感覚を通じた陶酔感・充足感を重視した[19]。パリ・スイス・イギリスにクリニックを開いて美容法として顧客にアロマテラピーを施術し、生徒を育成した[58]。美容や健康、アロマテラピーについて『生命と若さの秘密―マルグリット・モーリーのアロマテラピー』(原題Le Capital "Jeunesse"、1961年)にまとめ、これは後に英訳された評判となった。モーリーの生徒たちは、イギリスなど各地で活躍した。

アロマテラピーは、1960年代に始まる欧米のニューエイジ運動の中で、アーユルヴェーダや東洋医学と共に注目された[59]。ヒッピーだったロバート・ティスランドの『アロマテラピー:~芳香療法の理論と実際~』(原題The Art of Aromatherapy、1977年)のヒットで一般に知られるようになり、現在のイギリスでは主に美容面で利用されてる。

ドイツ

ドイツでは自然療法がさかんで、ハイルプラクティカー(自然療法士)という国家資格が存在する[60]。アロマテラピーは自然療法の一環として行われ、方法は精油の吸入が中心である[19]。

中近東・西アジア

中近東・西アジアは、アロマテラピー発祥の地の一つであると言える。ユナニ医学が受け継がれる地域では、現在でも精油を使った治療が盛んに実践されている[40]。

日本

精油の蒸留法は江戸時代に伝わり、蘭方(西洋医学)などで用いられていた[61]。明治時代にはニホンハッカなどの精油を輸出していた時期もあったが、合成香料や海外の廉価品におされ、廃れてしまった。

村岡花子が翻訳した『赤毛のアン』などの欧米の児童文学を通して、その文化に魅了された熊井明子らが、1970年代に日本にポプリを紹介した。1980年代初頭、重永忠(現「生活の木」代表取締役)が、毎回ポプリ作りのシーンがある少女マンガを企画し、原作:佐和みずえ、作画:佐藤まり子『あこがれ・二重唱』が「なかよし」に連載された(1980年10月号から1981年3月号)[62]。これをきっかけに、小学生やその親たちの間でポプリが流行し、ハーブへの関心が高まった。アロマテラピーが紹介されたのは1980年代で、はじめジャン・バルネやロバート・ティスランドらによる英仏の専門書が高山林太郎により邦訳され、やがて海外で技術を学んだ者たちが国内で実践を始めた。

現在の日本のアロマテラピーには大きく分けてフランス系(医療)とイギリス系(美容)の二つの流れがあり、フランス系のアロマテラピーは医師の指導のもとで、現代医学の治療を補完するものとして活用されている。1990年代にエステブームなどに乗って広まったこともあり、日本ではイギリス系の勢力が大きいが、近年では国内でも精油への科学的アプローチが進み、補完・代替医療としてアロマテラピーに関心を寄せる医療関係者も増えている。1997年には、臨床医を中心に組織された医療従事者の全国的な研究団体・日本アロマセラピー学会が設立された。

日本には、アロマテラピーの公的な資格は存在しない。イギリス系のアロマテラピーは、アロマセラピストやエステティシャンによって施術され、精油を植物油で希釈したものを使ったオイル・マッサージが中心である。施術者のほとんどはは医療資格を持たないため、その行為は医療とは区別され、心身のリラックスやスキンケアを目的とする。また、アロマテラピーが広く知られるようになり、精油の入手が容易になったため、個人での実践も増えている。日本では資格の取得がブームになっており、アロマテラピーにおいても、民間団体や個人等が自由に設定でき、独自の審査基準を設けて任意で与える民間資格が多数存在する。(これらの民間資格は、法令で規定されたものではない。)趣味やエステ、マッサージの仕事のために、民間のアロマテラピー資格を取得する人が増えている。多くのアロマテラピーの民間資格が作られ、資格の授与やセミナーの開催などの資格商法が行われているが、科学的に証明されていないことを事実として教えたり、対応が不十分であるなど、問題視されるものもある。

日本において精油は、薬効・効果が認められたウイキョウ油、オレンジ油、ケイヒ油、チョウジ油、テレピン油、ハッカ油、ユーカリ油が日本薬局方に収載されており、医薬品として扱われる[63]。これらの精油を含むものは医薬品とみなされるが、含有する濃度が低い場合、化粧品への配合が許されるときがある[64]。日本薬局方に収載されたもの以外で、化粧品の範疇にも入らず医薬品的効能も謳わない精油は、高濃度の芳香成分・薬効成分を含むにも関わらず雑品扱いであり、販売・輸入に規制は存在しない[65][66]。ただ輸入に関しては、近年危険ドラッグをアロマ商品に偽装した取引の摘発があり、監視が厳しくなっている。

アロマテラピーに使われる精油

| 精油名(五十音順) | 材料植物の通称 | 学名 | 科 | 抽出部位 | 一般的な抽出方法 |

|---|---|---|---|---|---|

| ウイキョウ油 | スターアニス(和名・トウシキミ、ダイウイキョウ、八角)[67] | Illicium verum | シキミ科 | 果実[68] | 水蒸気蒸留法[69] |

| フェンネル(和名・ウイキョウ、ショウウイキョウ)[70] | Foeniculum vulgare Mill. | セリ科 | 種子 | ||

| オレンジ油 | オレンジ(和名:アマダイダイ)、ウンシュウミカンなどミカン属の植物[71] | Citrus sinensis、Citrus unshiu | ミカン科 | 果皮 | 圧搾法 |

| クラリセージ油 | クラリセージ(和名:オニサルビア) | Salvia sclarea L.[13] | シソ科 | 花付き全草 | 水蒸気蒸留法 |

| ケイヒ油 | ケイ(生薬の桂皮を採る木) | Cinnamomum cassia Blume[72] | クスノキ科 | 葉付き小枝 | 水蒸気蒸留法 |

| シナモン(和名・セイロンニッケイ) | Cinnamomum zeylanicum Nees(Lauraceae)[72] | 樹皮 | |||

| タイム油 | タイム(和名・タチジャコウソウ[73] ) | Thymus vulgaris L.[※ 3] | シソ科 | 花付き全草 | 水蒸気蒸留法 |

| チョウジ油 | クローブ(和名・チョウジ) | Eugenia caryophyllata Thunb[74][13] | フトモモ科 | 花蕾 | 水蒸気蒸留法 |

| ティーツリー油 | ティーツリー、ティートリー | Melaleuca alternifolia Cheel[※ 3][13] | フトモモ科 | 葉付き小枝 | 水蒸気蒸留法 |

| ペパーミント油 | ペパーミント(和名・セイヨウハッカ) | Mentha piperita L.[13] | シソ科 | 花穂付き全草 | 水蒸気蒸留法 |

| マジョラム油 | マジョラム(和名・マヨラナ) | Origanum majorana L.[13] | シソ科 | 花穂付き全草 | 水蒸気蒸留法 |

| ユーカリ油 | ユーカリプタス(和名・ユーカリ) | Eucalyptus globulus, Labill.、Eucalyptus radiata Sieber[13] | フトモモ科 | 葉 | 水蒸気蒸留法 |

| ラベンダー油 | コモン・ラベンダーなどラヴァンデュラ属の植物 | Lavandula angustifolia[13] | シソ科 | 先端部分および花 | 水蒸気蒸留法 |

| レモン油 | レモン | Citrus Limonum Risso[13] | ミカン科 | 果皮 | 圧搾法 |

| ローズ油 | ダマスク・ローズ、 ケンティフォリア・ローズなどバラ属の植物 | Rosa × damascena、Rosa × centifolia | バラ科 | 花 | 水蒸気蒸留法、溶剤抽出法 |

| ローズマリー油 | ローズマリー(和名・マンネンロウ) | Rosmarinus officinalis L.[※ 3][13] | シソ科 | 花付き全草 | 水蒸気蒸留法 |

他様々な精油が用いられる。

脚注

注釈

- ^ a b フランス語発音: [aʁɔmateʁapi] アロマテラピ

- ^ a b 英語発音: [əˌroʊməˈθerəpi] アロウマセラピ

- ^ a b c 同じ学名でも複数の化学種(ケモタイプ)があり、成分・生物活性・禁忌が異なる

出典

- ^ a b c d e 今西二郎 編集 『医療従事者のための補完・代替医療 改訂2版』 金芳堂、2009年

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w マリア・リス・バルチン 著 『アロマセラピーサイエンス』 田邉和子 松村康生 監訳、フレグランスジャーナル社、2011年

- ^ a b ラベンダーの香りと神経機能に関する文献的研究 由留木裕子 鈴木俊明 関西医療大学紀要6,2012年

- ^ a b c d ヒロ・ヒライ 『エリクシルから第五精髄、そしてアルカナへ: 蒸留術とルネサンス錬金術』 引用エラー: 無効な

<ref>タグ; name "ヒロ・ヒライ"が異なる内容で複数回定義されています - ^ Aromathérapie:近代アロマテラピーの始まりとその系譜 高山林太郎

- ^ Carson, C. F.; Hammer, K. A.; Riley, T. V. (2006). “Melaleuca alternifolia (Tea Tree) Oil: A Review of Antimicrobial and Other Medicinal Properties”. Clinical Microbiology Reviews 19 (1): 50–62. doi:10.1128/CMR.19.1.50-62.2006. PMC 1360273. PMID 16418522.

- ^ van der Watt, Gillian; Janca, Aleksandar (August 2008). “Aromatherapy in nursing and mental health care”. Contemporary Nurse 30 (1): 69–75. doi:10.5555/conu.673.30.1.69. PMID 19072192.

- ^ Edris, Amr E. (2007). “Pharmaceutical and therapeutic Potentials of essential oils and their individual volatile constituents: A review”. Phytotherapy Research 21 (4): 308–23. doi:10.1002/ptr.2072. PMID 17199238.

- ^ 聞いたことがない!習っていない!証拠がない! 動物のアロマセラピー最新情報

- ^ 真正ラベンダー精油に鎮静効果があるとは限らない 動物のアロマセラピー最新情報

- ^ アロマテラピー余話 R林太郎語録 高山林太郎

- ^ 一般社団法人 日本アロマセラピー学会 臨床医を中心に組織された医療従事者の全国的な研究団体

- ^ a b c d e f g h i j k l m 荘司菊雄 著『においのはなし―アロマテラピー・精油・健康を科学する』 技報堂出版、2001年

- ^ 花粉症を知る! 治療 (アロマテラピー) 山西クリニック 山西敏朗

- ^ 精油成分は本当に健康な人の皮膚から吸収されるでしょうか。 動物のアロマセラピー最新情報

- ^ Concentrated tea tree oil toxicosis in dogs and cats: 443 cases (2002-2012). Khan SA1, McLean MK, Slater MR アメリカ国立衛生研究所

- ^ a b ペットに対するアロマセラピーの歴史 田邉和子 日本アニマルアロマセラピー協会

- ^ 日本アニマルアロマセラピー協会 (著) 『猫から飼い主への手紙』 ブログハウス、2007年

- ^ a b c d e f 高山林太郎 著 『ルーツ of アロマテラピー』 現代書林、2002年

- ^ 消費量が生産量の2倍以上?(偽和について) Tea-treeの森

- ^ オークモスアブソリュートのキャラクタリゼーション 古賀 哲,樫村 英昭,秋枝 毅

- ^ a b The Adulteration of Essential Oils - and the Consequences to Aromatherapy & Natural Perfumery Practice. Tony Burfield October 2003.

- ^ Keeson, Arvid (2014年8月15日). “Damning Evidence That Young Living and DoTERRA’s Essential Oils are Adulterated”. Utah Stories 2014年9月18日閲覧。

- ^ Markosian, Richard (2014年8月21日). “Report Used in Young Living Farms Case Against DoTERRA Suspect”. Utah Stories 2014年9月18日閲覧。

- ^ 産経ニュース エステ店でマッサージオイルが発火

- ^ a b c d e 長谷川香料株式会社 著 『香料の科学』 講談社、2013年

- ^ 天然香料について ステラ・ラボラトリー株式会社

- ^ 香りのミニ知識 植物 長谷川香料株式会社

- ^ ワシントン条約の対象種(附属書)一覧表 (2014/6/24 現在) 経済産業省作成 トラフィックイーストアジアジャパン

- ^ Aniba rosaeodora The IUCN Red List of Threatened Species

- ^ Conservation Policy Update 2007 Aromatherapy Trade Council

- ^ 精油の由来とその行方 ティートゥリーオイルの変遷と将来 山本芳邦 山本香料株式会社

- ^ a b c d W.H.ブロック 著 『化学の歴史Ⅰ』 大野誠・梅田淳・菊池好行 訳、朝倉書店、2003年

- ^ a b c 諸江辰男 著『香りの来た道』 光風社出版、1986年

- ^ らんびき -陶製の蒸留器- 内藤記念くすり博物館

- ^ 草野巧 著 『図解 錬金術』 新紀元社、2008年

- ^ a b c 酒井シヅ 編集 『薬と人間』 スズケン、1982年

- ^ ヒロ・ヒライ 著 『蒸留術とイスラム錬金術』 2014年(初出:「アロマトピア第48号 イスラム文化の香りとハーブ」 フレグランスジャーナル社、2001年)

- ^ イブン・スィーナー 『アヴィセンナ『医学典範』日本語訳』 檜學 新家博 檜晶 訳、第三書館、2010年

- ^ a b c 今西二郎 著『補完・代替医療 メディカル・アロマセラピー』 金芳堂、2006年

- ^ Houtsma, M.Th. (1993). E. J. Brill's First Encyclopaedia of Islam, 1913–1936. 4. Brill. pp. 1011–. ISBN 9004097902

- ^ 永岡治 著『クレオパトラも愛したハーブの物語 魅惑の香草と人間の5000年』 PHP研究所、1988年

- ^ 福西英三 著 『リキュールの世界』河出書房新社、2000年

- ^ Herbal Oils Trade in the Froebel City, Oberweissbach friedrichfroebel.com

- ^ Oberweissbach Church is the largest village church of Thuringia

- ^ ヨーロッパの衛生的生活 京都産業大学文化学部 国際文化学科 中野洋子

- ^ Parfum~香水のメッカを訪れる~ 西南学院大学

- ^ フレグランスのABC 日本フレグランス協会

- ^ 佐々木薫 『最新版アロマテラピー図鑑』 主婦の友社、2009年、6頁。

- ^ Gattefossé’s burn Robert Tisserand

- ^ ルネ=モーリス・ガットフォセ情報の誤り 動物のアロマセラピー最新情報

- ^ 髙山林太郎が語るアロマテラピー ヒストリー 高山林太郎

- ^ ルネ・モーリス・ガットフォセの一生 パート1 Île des fleurs Paris Tomomi

- ^ A random discovery byRené-Maurice Gattefossé? SENSOLI Ltd.

- ^ ガットフォセとラベンダー 飯嶋慶子

- ^ アロマテラピーという言葉が作られた年代について みなみの香草屋

- ^ 「バレエ・リュス」とアロマテラピー R林太郎語録 高山林太郎

- ^ Marguerite Maury Oils and Plants

- ^ 海野弘 『世紀末シンドローム ニューエイジの光と闇』 新曜社、1998年4月

- ^ 世界のアロマテラピー アロマテラピーワールドマガジン 公益社団法人日本アロマ環境協会

- ^ トヨタコレクション企画展 江戸の医術のことはじめ ~ 漢方と蘭方の出会い ~

- ^ ワークライフバランスインタビュー14回 株式会社生活の木 代表取締役重永忠さん

- ^ 植物に含まれる芳香成分精油について 帝京大学薬学部附属薬用植物園 木下武司

- ^ 局方の精油 理学博士 藤田忠男

- ^ 【医薬品・健康食品・化粧品・医療用具・健康器具編】Q6.医薬品・化粧品・健康食品・雑品の区別 薬事法ドットコム

- ^ 貿易・投資相談Q&A アロマ商品の輸入手続き 日本貿易振興機構(JETRO)

- ^ 茴香 (ウイキョウ) 日本大学薬学部 薬用植物園

- ^ ダイウイキョウ 公益社団法人日本薬学会

- ^ KEGG DRUG: D04154 ウイキョウ油 (JP16)

- ^ 茴香 (ウイキョウ) 日本大学薬学部 薬用植物園

- ^ オレンジ油 第十六改正日本薬局方(JP16)名称データベース

- ^ a b セイロンニッケイ | 111~120 | 植物こぼれ話 | 植物図鑑DB | ハーブの館 日本新薬株式会社

- ^ イブキジャコウソウ | 41~50 | 植物の話あれこれ | 植物図鑑DB | ハーブの館 日本新薬株式会社

- ^ 薬用植物ギャラリー・チョウジ ムサシノ製薬

参考文献

アロマテラピーの研究は日進月歩であり、日本語の最新情報は少ない。正確な情報を得るには、海外のものを含め最新の論文・専門雑誌・専門書を当たることが望ましい。過去評価の高かった書籍でも、現在では内容が古くなっている場合があるため注意が必要である。

- 一般社団法人日本アロマセラピー学会学会誌編集委員会 編集 『日本アロマセラピー学会エビデンス集―過去10年間(2002~2011年)の歩み・論文集ー』 日本アロマセラピー学会、2013年

- 長谷川香料株式会社 著 『香料の科学』 講談社、2013年

- 塩田清二 著 『<香り>はなぜ脳に効くのか―アロマセラピーと先端医療』 NHK出版、2012年

- マリア・リス・バルチン 著 『アロマセラピーサイエンス』 田邉和子 松村康生 監訳、フレグランスジャーナル社、2011年

- サイモン・シン、 エツァート・エルンスト 著 『代替医療のトリック』 青木薫 訳、新潮社、2010年

- 今西二郎 編集 『医療従事者のための補完・代替医療 改訂2版』 金芳堂、2009年

- 日下部知世子 著 『アロマティックライフ』 グラフ社、2008年、ISBN 978-4-7662-1167-2

- 今西二郎 著 『補完・代替医療 メディカル・アロマセラピー』 金芳堂、2006年

- カート・シュナウベルト 著 『アドバンスト・アロマテラピー―成分分布図でみるエッセンシャルオイルの科学』 安部茂 バーグ文子 訳、フレグランスジャーナル社、2004年

- 高山林太郎 著 『ルーツ of アロマテラピー』 現代書林、2002年

- ヒロ・ヒライ 著 『エリクシルから第五精髄、そしてアルカナへ: 蒸留術とルネサンス錬金術』 Kindle、2014年(初出:「アロマトピア 第53号」 2002年)

- 「アロマトピア 第53号 ルネサンスの文化とハーブ」 フレグランスジャーナル社、2002年

- ヒロ・ヒライ 著 『蒸留術とイスラム錬金術』 Kindle、2014年(初出「アロマトピア 第48号」 2001年)

- 「アロマトピア 第48号 イスラム文化の香りとハーブ」 フレグランスジャーナル社、2001年

- 荘司菊雄 著『においのはなし―アロマテラピー・精油・健康を科学する』 技報堂出版、2001年

- スーザン・カーティス 著 『アロマセラピー エッセンシャルオイルブック (NEAL’S YARD REMEDIES) 』伊藤美保 訳、 双葉社、1998年

- ロジェ・ジァロア編 『フランスアロマテラピー大全』 高山林太郎 訳、フレグランスジャーナル社、1997年

- ロバート・ティスランド、トニー・バラシュ 著 『精油の安全性ガイド(上・下巻)』 高山林太郎 訳、フレグランスジャーナル社、1996・1998年

- 永岡治 著『クレオパトラも愛したハーブの物語 魅惑の香草と人間の5000年』 PHP研究所、1988年

- 諸江辰男 著『香りの来た道』 光風社出版、1986年

- 酒井シヅ 編集 『薬と人間』 スズケン、1982年

関連項目

外部リンク

- 看護分野におけるアロマセラピー研究の現状と課題 鈴木彩加 大久保暢子 聖路加看護大学紀要 No.35、2009年

- 緩和ケアにおけるアロマテラピーの可能性 高谷真由美、黒木淳子 順天堂医療短期大学紀要8

- 看護基礎教育における代替療法の活用に関する一考察 : メディカルアロマセラピーを中心として 小濱優子 他 川崎市立看護短期大学紀要11

- 植物香気成分の示す多様な作用とその臨床応用(講座:香気成分の化学1) 田代眞一 化学と教育51 社団法人日本化学会

- 看護の場に焦点をあてたアロマセラピー研究の方向性 : 2003年から2005年までの文献レビュー 山本多香子、徳永基与子 京都市立看護短期大学紀要 33

- 香りの歴史 日本香料工業社

- 香り~古代から現代~ 京都産業大学文化学部 国際文化学科 藤野あさみ

- 香水(こうすい)、香水(こうずい)、香木 中原幸子 月刊「e船団」「香りと言葉」2006年

- Aromatherapy and Essential Oils (PDQ®) National Library of Medicine - PubMed Health (英語、PubMedはアメリカ国立医学図書館の国立生物工学情報センターが運営する医学・生物学分野の学術文献検索サービス)

- TIMELINE OF WORLD HISTORY 1500 - 1599 (英語、ヒエロニムス・ブランシュヴァイクについて)