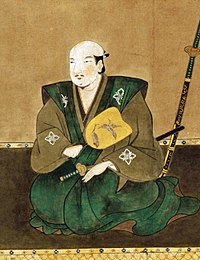

武田勝頼

高野山持明院蔵 | |

| 時代 | 戦国時代 - 安土桃山時代 |

| 生誕 | 天文15年(1546年) |

| 死没 | 天正10年3月11日(1582年4月3日) |

| 改名 | 四郎(幼名)、諏訪勝頼、武田勝頼 |

| 別名 | 伊奈勝頼 |

| 戒名 | 景徳院殿頼山勝公大居士 |

| 墓所 |

法泉寺、景徳院(山梨県) 妙心寺玉鳳院(京都府京都市) 高野山奥の院(和歌山県) |

| 官位 | 大膳大夫[1] |

| 幕府 | 室町幕府信濃国守護職 |

| 氏族 | 金刺姓諏訪氏→源姓武田氏 |

| 父母 | 父:武田信玄、母:諏訪御料人 |

| 兄弟 |

武田義信、海野信親、武田信之、 武田勝頼、仁科盛信、葛山信貞、 武田信清、黄梅院、菊姫 他 |

| 妻 |

正室:遠山夫人 継室:北条夫人 他 |

| 子 | 信勝、勝親 他 |

武田 勝頼(たけだ かつより) / 諏訪勝頼(すわ かつより)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての甲斐国の戦国大名。甲斐武田家第20代当主。武田二十四将の一人と数える場合もある。

当初は諏訪氏を継いだため、諏訪四郎勝頼、あるいは信濃国伊那谷の高遠城主であったため、伊奈四郎勝頼ともいう。または、武田四郎、武田四郎勝頼とも言う。父・信玄は足利義昭に官位と偏諱の授与を願ったが、織田信長の圧力によって果たせなかった。そのため正式な官位はない。

信濃への領国拡大を行った信玄の庶子として生まれ、諏訪氏を継ぎ高遠城主となる。武田氏の正嫡である武田義信が廃嫡されると継嗣となり、元亀4年(1573年)には信玄の死により家督を相続する。

信玄の領国拡大方針を継承するが、天正3年(1575年)長篠の戦いにおいて織田・徳川連合軍に大敗したことを契機に領国の動揺を招き、その後の上杉氏との甲越同盟、佐竹氏との甲佐同盟で領国の再建を図り、織田氏との甲江和与も模索し、甲斐本国では新府城への府中移転により領国維持を図るが、織田信長の本格的侵攻(武田征伐)により、天正10年(1582年)3月11日、嫡男信勝とともに天目山で自害した。これにより平安時代から続く甲斐武田氏は(戦国大名家としては)滅亡した。

近世から近現代にかけて神格・英雄化された信玄との対比で、武田氏滅亡を招いたとする否定的評価や、悲劇の当主とする肯定的評価など相対する評価がなされており、武田氏研究においても単独のテーマとしては扱わることが少なかったが、近年では新府城の発掘調査を契機とした勝頼政権の外交政策や内政、人物像など多様な研究が行われている。

生涯

出生から武田家世子へ

天文15年(1546年)、武田晴信(信玄)の四男として生まれる。生誕地や生月日は不明。母は信虎後期から晴信初期に同盟関係であった信濃諏訪領主・諏訪頼重の娘・諏訪御料人(実名不詳、乾福院殿)。

武田氏は勝頼の祖父にあたる信虎期に諏訪氏と同盟関係にあったが、父の晴信は天文10年(1541年)6月に信虎を追放する形で家督を相続すると諏訪氏とは手切となり、天文11年(1542年)6月には諏訪侵攻を行い諏訪頼重・頼高ら諏訪一族は滅亡する[2]。晴信は諏訪残党の高遠頼継らの反乱に対し、頼重の遺児・千代宮丸(寅王丸)を奉じて諏訪遺臣を迎合し、頼継を制圧する。

晴信は側室として頼重の娘・諏訪御料人[3]を武田氏の居城である甲府の躑躅ヶ崎館へ迎えられ、天文15年(1546年)に勝頼が誕生する(『高白斎記』)。頼重遺児の千代宮丸は諏訪惣領家を相続することなく廃嫡されており、同年8月28日には千代宮丸を擁立していた諏訪満隆が切腹を命じられており(『神使御頭之日記』)、反乱を企てていたと考えられている[4]。

躑躅ヶ崎館で母とともに育ったと考えられているが、武田家嫡男の義信や次男・信親(竜宝)に関する記事の多い『高白斎記』においても勝頼や諏訪御料人に関する記事は見られず、乳母や傅役など幼年期の事情は不明である。なお、『甲陽軍鑑』(以下『軍鑑』)では勝頼出生に至る経緯が詳細に記されているが、内容は疑問視されている[5]。信玄が諏訪御料人を側室に迎えることには、武田家中でも根強い反対があったとも考えられている。

信玄は信濃侵攻を本格化して越後の上杉氏と対決し、永禄5年(1562年)には川中島の戦いにおいて信濃平定が一段落している。信玄は信濃支配において、旧族に子女を入嗣させて懐柔する政策を取っており、勝頼の異母弟である盛信も同様に信濃仁科氏を継承して親族衆となっているが、勝頼も同年6月に諏訪家の名跡を継ぎ[6]、諏訪氏の通字である「頼」を名乗り諏訪四郎勝頼となる(武田氏の通字である「信」を継承していない点が注目される)。『軍鑑』によれば勝頼は跡部右衛門尉ら8名の家臣団を付けられ、武田信豊らと共に親族衆に列せられている。

勝頼は城代秋山虎繁(信友)に代わり信濃高遠城主となり、『軍鑑』によれば勝頼の高遠城入城に際しては馬場信房が城の改修を行う[7]。勝頼期の高遠領支配は3点の文書が残されているのみで具体的実情は不明であるものの、独自支配権を持つ支城領として機能していたと考えられている。ほか、事跡として高遠建福寺で行われた諏訪御料人の十七回忌や、永禄7年(1564年)に諏訪二宮小野神社に梵鐘を奉納したことなどが見られる。

初陣は、永禄6年(1563年)の上野箕輪城攻め(武蔵松山城攻めとも)。その後の箕輪城、倉賀野城攻め等でも功を挙げた。

永禄8年(1565年)、『軍鑑』に拠れば異母兄で武田家後継者であった義信の家臣らが信玄暗殺の密謀のため処刑され、義信自身も幽閉されている[8]。同年11月には勝頼と尾張の織田信長養女との婚礼が進められており、この頃の信玄は従来の北進戦略を変更し、織田家と同盟して信濃侵攻や東海方面への侵攻を具体化しており、家臣団の中にも今川義元の娘を室とする義信派との対立があったという。永禄10年(1567年)には嫡男の信勝が誕生している。次兄の竜宝は生まれつきの盲目のために出家し、三兄の信之は夭逝していることから、勝頼が信玄の指名で後継者と定められ、元亀2年(1571年)2月には甲府へ召還され、叔父の信廉が高遠城主となっている。

家督相続

武田氏は相模北条氏と甲相同盟を結び、諸勢力とともに将軍・足利義昭の信長包囲網に参加し、元亀3年(1572年)には西上作戦を開始するが、勝頼は武田信豊・穴山信君とともに大将を努め、同年11月に徳川方の遠江二俣城を攻落し、12月の三方ヶ原の戦いでも織田・徳川連合軍と戦う。

元亀4年(1573年)4月12日、信玄が西上作戦の途中で病死したため、武田姓に復し家督を相続し、武田氏第20代当主となる。『甲陽軍鑑』に拠れば、信玄の死は秘匿され、隠居による勝頼への家督相続の形が取られており、これは文書上からも確認される。

織田・徳川の反攻

信玄の死により、織田信長・徳川家康らは窮地を脱した。そして信長は信長包囲網の黒幕である足利義昭を河内国に追放した。同年の天正への改元後、さらに越前国や近江国に攻め入って浅井長政・朝倉義景を滅ぼした。また家康も武田氏に従っていた三河山間部の山家三方衆の奥平貞能・貞昌親子を寝返らせるなど、信玄存命中は守勢一方であった織田・徳川連合軍の逆襲が始まった。

これに対して勝頼は、父以上の勢力拡大を目指して積極的な外征を実施する。天正2年(1574年)2月、東美濃の織田領に侵攻し、明知城を落とした。信長は嫡男・織田信忠と共に明智城の後詰(援軍)に出陣しようとしたが、それより前に勝頼が明智城を落としたため、信長は岐阜に撤退した。

6月、遠江国の徳川領に侵入し、信玄が落とせなかった堅城・高天神城を陥落させて城将・小笠原長忠を降し、東遠江をほぼ平定した(高天神城の戦い)。さらに9月、天竜川を挟んで家康と対陣、その後浜松城に迫り、浜松城下に放火した。

長篠の戦い

天正3年(1575年)、勝頼は先年徳川家康に寝返った奥平親子を討伐するために兵1万5,000(一説には8,000から1万)を率いて三河国へ侵入し、5月には奥平信昌が立て籠もる長篠城への攻撃を開始する。しかし、奥平勢が善戦する長篠城は武田軍の猛攻を支え、長篠城攻略に予想外の時間を費やすこととなる。そして、遂に織田信長・徳川家康の連合軍およそ3万8,000(注:一説には織田軍1万2,000。徳川軍4,000)が長篠(設楽ヶ原)に到着し、馬防柵を含む陣城の構築を開始した。これに対し、勝頼は長篠城の抑えに兵3,000を残し、主力1万2,000(一説に兵6,000)を率いて設楽ヶ原へ進出し、織田・徳川連合軍と対峙する。当時、甲州兵は強兵といわれ、また長篠決戦前日の小規模な戦闘で勝利していたこともあり、武田軍の士気は旺盛であった。しかし、もはや野戦ではなく、むしろ攻城戦に近い状況(攻城戦はより単純な兵力差が影響する)を感じ取った信玄以来の重鎮たちは撤退を進言したという(『甲陽軍鑑』による)。しかし、勝頼は織田・徳川との決戦を選択し、5月21日早朝に開戦することとなった。

5月21日、午前6時頃から午後2時頃まで戦闘は続けられるが、数で劣る武田軍では連合軍防御陣の餌食となった土屋昌次が戦死する。攻めの勢いを喪失したその後、武田軍は総崩れとなるが、敗走する中で馬場信春、山県昌景、内藤昌豊、原昌胤、真田信綱・昌輝兄弟等、有能な将士を次々と失ってしまう。また、本戦に先立つ鳶ノ巣砦の攻防戦では、主将の河窪信実・三枝守友などが、その直後に引き続き行われた長篠城近辺の戦闘で高坂昌澄が戦死している。

この敗北で、武田軍は1万人以上もの死傷者(一説には武田家1,000、織田徳川連合軍600の損害)を出したといわれている。勝頼自身の退却も、一説によればわずか数騎に護られただけという惨めなものであったといわれている。

御館の乱と甲相同盟の破綻

長篠の戦いにおける致命的敗退により、武田領国は動揺を招く。織田・徳川勢はさらに反攻を強め、この合戦以後、三河から武田方が締め出されたのを皮切りに、信長の下命を受けた嫡男・信忠を総大将とした織田軍によって東美濃の岩村城を陥落させられ、城将である秋山信友を失った。遠江国でも、家康によって依田信蕃が降り、二俣城を奪還された。

これに対して武田氏は、領国再建のため越後上杉氏・相模後北条氏との外交強化に着手する。信玄後期に後北条氏とは甲相同盟を復活し、上杉氏とは本格的な軍事的衝突こそないものの緊張関係が続いていた。天正4年(1576年)には毛利氏のもとに亡命していた将軍・足利義昭が三者関係の調停を試み、武田は上杉氏とは和睦交渉を続け、天正5年(1577年)に勝頼は北条氏政の妹を後室(遠山夫人は信勝出産後死去)に迎えるなど、双方と外交関係を強化していたが、上杉・後北条間の外交関係は険悪な状態が続いていた。

翌天正6年(1578年)、越後国で上杉謙信が病死すると、謙信の2人の養子である上杉景虎(旧名・北条三郎、北条氏政の弟(遠縁との説もある)で、北条から上杉に養子として出されていた)と上杉景勝(謙信の甥)との間で家督を巡り御館の乱が起こる[9]。勝頼は氏政から景虎支援を要請されて信越国境に出兵し調停を試みるが、景勝方から和睦が持ちかけられると、これを受け入れている[10]。勝頼は景勝と和睦し、条件であった上杉領を接収すると、一方で景虎方との和睦調停も継続し、8月19日には春日山において両者の和睦を成立させる。勝頼は徳川家康の侵攻に際して8月27日に帰国するが、景勝・景虎間の和睦は破綻し、天正7年3月24日には景勝方の勝利により乱は収束する。

勝頼は乱の終結において明確な景勝支援は行っていないが、これにより後北条氏との関係は険悪化する。同年9月に両者は手切となり甲相同盟は破綻し、領国を接する駿河・伊豆方面において抗争状態に突入し、後北条氏は徳川家康と連携し、駿河領国においては挟撃を受ける事態に陥った。これに対し勝頼は、妹の菊姫を景勝に嫁がせ、上杉との関係を軍事同盟に発展させるが(甲越同盟)、甲越同盟は対北条同盟でなく対織田信長の協約として機能し、勝頼は常陸国佐竹氏との同盟(甲佐同盟)、さらに里見氏や小弓公方らとの連携を模索し後北条氏に対抗する。殊に上野戦線では北条方を圧倒した。

一方、織田信長との関係は、長篠の戦い以降は小康状態が続いており、天正7年に勝頼は佐竹義重を介して信長との和睦を模索する(甲江和与)。この年には信長養女を母とする嫡男信勝が元服しており、武田家に人質として預けられていた信長の子・信房(源三郎)を返還し、信長との和睦を試みていた。しかし信長はすでに武田氏討滅を決意しており、和睦交渉をことごとく拒否した。

武田家滅亡

天正9年(1581年)、徳川軍の攻撃によって高天神城は窮地に陥るが(高天神城の戦い)、もはや勝頼には後詰することが出来なかった。高天神城落城は武田家の威信を大きく下げることとなり、国人衆は大きく動揺した。これを境に織田・徳川からの調略が激しくなり、日頃から不仲な一門衆や日和見の国人の造反も始まることになる。

勝頼は、近い将来攻め込んでくるであろう織田・徳川連合軍への備えのため、躑躅ヶ崎館より強固な韮崎の地に新府城を築城して防備を固めるとともに、武田軍団の再編成を目指した。しかし、そのために膨大な軍資金を支配下の国人衆に課すことになり、皮肉にも却って国人衆の造反を招く結果となった。なお国人衆の反発は勝頼の中央集権化を目指した政策に原因があるとする意見もある。

一方、信長は朝廷に働きかけ、正親町天皇に勝頼を「東夷(=朝敵)」と認めさせ[11]、石清水八幡宮などの有力寺社で祈祷が行われるなど[12]、武田氏討伐の格好の大義名分を得ていた。

天正10年(1582年)2月には、信玄の娘婿で外戚の木曾義昌が新府城築城のための負担増大への不満から織田信長に寝返る。勝頼は外戚の義昌の反逆に激怒し、即座に木曾討伐の軍勢を送り出した。しかし雪に阻まれ進軍は困難を極め、地理に詳しい木曽軍に翻弄された。その間に織田信忠が伊奈方面から、金森長近が飛騨国から、徳川家康が駿河国から、北条氏直が関東及び伊豆国から武田領に侵攻してくる(武田征伐)。そして勝頼にとって間の悪いことに、織田軍の侵攻の始まった2月14日に浅間山が噴火した[13]。当時、浅間山の噴火は東国で異変が起こる前兆だと考えられており[14]、さらに噴火のタイミングが朝敵指名および織田軍侵攻と重なってしまったために、武田軍は大いに動揺してしまったと考えられる[15]。

これらの侵攻に対して武田軍では組織的な抵抗ができなかった。勝頼の叔父・信廉は在城する対織田・徳川防戦の要であった大島城を捨て甲斐に敗走し、信濃伊那城においては織田軍が迫ってくると城主・下条信氏が家老によって追放され、織田軍を自ら迎え入れてしまった。信濃松尾城主の小笠原信嶺、駿河田中城主の依田信蕃らも織田・徳川連合軍の侵攻を前に戦わずして降伏する。さらに武田一族の重鎮である穴山信君までも勝頼を見限り、徳川家康を介して織田信長に服属を誓った。これにより武田氏に属する国人衆は大きく動揺する。

この情報に接した武田軍の将兵は人間不信を起こし、疑心暗鬼に苛まれた将兵は勝頼を見捨て、隙を見ては次々と逃げ出したのである。唯一、抵抗らしい抵抗を見せたのは勝頼の弟である仁科盛信が籠城する高遠城だけであった。また母の実家である諏訪家の一門諏訪頼豊は「勝頼から冷遇されていた」と言われているにも関わらず、武田征伐に乗じて諏訪家再興をしようとする家臣の意見を聞かずに鳥居峠の戦いで戦死している。

同年3月、勝頼は未完成の新府城に放火して逃亡した。甲斐国の有力国人で一門衆の小山田信茂と、信濃国人である真田昌幸が、勝頼を受け入れることを表明した。勝頼が選んだのは武田家の本領である甲斐国人・小山田信茂の居城である岩殿城であった(注:小山田氏の居城は谷村城で、岩殿城は小山田領内の武田家直轄の城であるという説もある)。しかし、信茂は織田信長に投降することに方針を変換し、勝頼は進路をふさがれた。後方からは滝川一益の追手に追われ、逃げ場所が無いことを悟った勝頼一行は武田氏ゆかりの地である天目山棲雲寺を目指した。

しかし、その途上の田野でついに追手に捕捉され、嫡男の信勝や正室の北条夫人とともに自害した(天目山の戦い)。享年37。これによって、450年の歴史を誇る名門・甲斐武田氏は滅亡。勝頼父子の首級は京都に送られ長谷川宗仁によって一条大路の辻で梟首された。

後に徳川家康により菩提寺として景徳院が建てられ、信勝や北条夫人と共に菩提が祭られている。

江戸以降に再興する武田家は勝頼の兄で盲目のため出家していた次兄・海野信親(竜宝)の系譜である。

辞世の句

「おぼろなる月もほのかに雲かすみ 晴れて行くへの西の山のは」

勝頼期の文書

信玄期の拡大領国を継承した勝頼は、在治期間は短いものの、信玄期に次ぐ残存文書が残されている。戦国大名武田氏の印判状は信虎期に創始され、晴信(信玄)期に竜朱印状が創始され家印として定着し、信玄後期には「伝馬」「船」など用途別印も用いられた。

勝頼期の発給文書は信玄期の方式を踏襲しているが、特徴として竜朱印状の比率が高いことが指摘され、これは『甲陽軍鑑』に記される天正2年(1574年)の信玄死去に際して800枚の竜朱印用紙が準備されたとする内容を裏付け、「晴信」印文の竜朱印は天正8年(1580年)まで用いられている。信玄死去の天正2年と葬儀の行われた天正4年(1576年)は領国内における継目安堵の文書が数多く発給されており、天正8年には甲越同盟の影響による北条・徳川との対立が激化したため軍役関係の文書が数多く発給されている。

天正3年(1575年)末には獅子朱印が創始されているが、これは同年5月の長篠の戦いにおける敗戦の影響から領国体制の再建を意図したものであるとされ、領国内の諸公事や納物徴用において用いられている。また、勝頼期には支城領支配の定着による一族文書の増加が指摘され、支城領主は独自の印判を用いている。

逸話・異聞

- 長篠の戦い

- 前述の通り武田軍の士気は旺盛であったが、戦場の勝頼から後方の長坂光堅(釣閑斎)に宛てた書状には「此度の戦を危ぶむ者もいる」という意の記述があり、武田家においても必ずしも楽観的でなかったと思われる節がある。また、この書状での「案ずることはない」という意の記述や、「敵は逼塞している」という意の記述から、勝頼の自信過剰が取沙汰されるが、戦場にある大名家の当主が後方の家臣に出す手紙という面を考慮すれば、文言をそのまま鵜呑みにすることは出来ない。むしろ後方の不安を取り除くための書状と見ることも可能である。

- 開戦の決断について、『甲陽軍鑑』などでは勝頼が重用した(いわゆる「君側の奸」の)跡部勝資、長坂光堅らが決戦を進言し勝頼が強固に決定したとされるが、ほぼ確実に長坂はこの戦に出陣していなかったと見られることや、史料中での3人の扱いが不当におとしめられていることから信憑性は低い。また、そもそも旧来の重臣たちが反対したということ自体が誤りでは無いかとする説もある(重臣たちが反対したという話も元は『甲陽軍鑑』からである)。そもそも勝頼の独断専行が可能であったかどうか疑問視する向きもあるが、いずれにせよ最終的な判断を下したのは勝頼である。

- 開戦決断のきっかけについては、偽りの誓書で佐久間信盛の裏切りを装う、織田信長の謀略に嵌ったためだとする向きもある。

- 武田軍が大敗を喫する中、叔父・信廉や従兄弟・穴山信君ら親族衆は手持ちの戦力を比較的温存したまま、いち早く設楽原の決戦場から離脱していたという。

- 御館の乱

- 武田家が上杉景勝支持に転じた理由として、上杉景虎が同盟するなら北信濃一帯及び上野沼田一帯の譲渡を求めたのに対し、景勝は武田家との同盟(事実上の臣従)と軍資金に困窮していた武田家に2万両とも云われる黄金を支払い(『甲陽軍鑑』による)、上野沼田城を譲るという条件面での差があったとされる。武田家自らが場当たりの利己主義で滅亡の遠因を作ったともされる一方で、景虎が上杉氏を継いだ場合でも将来的に武田領が北条勢力によって南北から挟撃される危険性もあった。

- 織田・徳川に加え、北条さえも敵に回した外交方針は結果的には致命的な失策であると評されている(柴辻俊六ら)。また景勝との講和にあたり跡部勝資・長坂光堅両人が賄賂を受け取ったという逸話があるが、景勝との交渉は信濃方面の責任者・武田信豊が行っていることから、俗説である可能性は否定できない。

- 評価

- 織田信長は勝頼父子の首を前に「(勝頼は)日本にかくれなき弓取なれ共、運がつきさせ給ひて、かくならせ給ふ物かな」と評している。(『三河物語』)

- また上杉謙信あての書状において「四郎雖若輩候、信玄掟を守、可為表裏之条、無油断之儀候(勝頼は若輩ながらも信玄の掟を守り、表裏をわきまえた行動を取る油断できない者)」と評している。(『上杉家文書』)

系譜

嫡男・信勝がいたが、天正10年(1582年)に父・勝頼と共に死んでいる。他に娘もいたが、詳細は詳しく分かっていない。娘の1人・貞姫は、小山田信茂の娘・香具姫、仁科盛信の娘らとともに、信玄の娘・松姫に連れられ、武蔵国八王子に落ち延び、松姫により養育され、のちに足利公方家の系統の高家旗本宮原義久の正室となり、嫡男・宮原晴克を生み、子孫は江戸旗本宮原氏として幕末まで続いている。

家臣

参考文献

- 『武田氏研究』(武田氏研究会) 1988年2月より年3回刊

- 上野晴朗 『定本武田勝頼』(新人物往来社、1978年)

- 『甲斐路45武田勝頼特集号』(山梨郷土研究会、1982年)

- 網野善彦監修 山梨県韮崎市教育委員会編集 『新府城と武田勝頼』(新人物往来社、2001年) ISBN 978-4-404-02912-6

- 柴辻俊六 『武田勝頼』(新人物往来社、2003年) ISBN 978-4-404-03171-6

- 柴辻俊六・平山優 『武田勝頼のすべて』(新人物往来社、2007年) ISBN 978-4-404-03424-3

- 鴨川達夫 『武田信玄と勝頼』(岩波書店〈岩波新書〉、2007年) ISBN 978-4-004-31065-5

- 笹本正治 『武田勝頼―日本にかくれなき弓取』(ミネルヴァ書房〈ミネルヴァ日本評伝選〉、2011年) ISBN 978-4-623-05978-2

- 三浦一郎 『武田信玄・勝頼の甲冑と刀剣』(宮帯出版社、2011年) ISBN 978-4-86366-091-5

関連作品

- 小説

- 新田次郎 『武田勝頼』

- 池田平太郎 『死せる信玄生ける勝頼を奔らす』

- 立石優『武田勝頼 宿命と闘い続けた若き勇将』 PHP文庫

- 伊東潤『武田家滅亡』

- 江宮隆之『武田勝頼 花の歳月』(2003年、河出書房新社)

- 映画

- 『新書・忍びの者』(1966年、大映、演:舟木洋一)

- 『風林火山』(1969年、東宝・三船プロ、演:中村勘九郎(現・中村勘三郎))

- 『戦国自衛隊』(1979年、角川映画、演:真田広之)

- 『影武者』(1980年、東宝・黒澤プロ、演:萩原健一)

- テレビドラマ

- 『太閤記』(1965年、NHK大河ドラマ、演:渡辺文雄)

- 『天と地と』(1969年、NHK大河ドラマ、演:小川吉信)

- 『新書太閤記』(1973年、NETテレビ(現:テレビ朝日)、演:江原真二郎)

- 『国盗り物語』(1973年、NHK大河ドラマ、演:石山律(現・石山輝夫)

- 『徳川家康』(1983年、NHK大河ドラマ、演:藤堂新二)

- 『おんな風林火山』(1986年、TBS、演:美木良介)

- 『武田信玄』(1988年、NHK大河ドラマ、演:真木蔵人)

- 『武田信玄』(1991年、TBS、演:武藤洋行)

- 『信長 KING OF ZIPANGU』(1992年、NHK大河ドラマ、演:黒田隆哉)

- 『風林火山』(1992年、日本テレビ年末大型時代劇スペシャル、演:藤田哲也)

- 『織田信長』(1994年、テレビ東京、演:三浦浩一)

- 『風林火山』(2006年、テレビ朝日、演:有岡大貴)

- 『風林火山』(2007年、NHK大河ドラマ、演:池松壮亮[16])

- 『天地人』(2009年、NHK大河ドラマ、演:市川笑也)

- 『江〜姫たちの戦国〜』(2011年、NHK大河ドラマ、演:久松信美)

- コンピュータゲーム

- 『武田軍団の最期』CSK、1983年、PC-8801用シミュレーションゲームソフト。

脚注

- ^ 大日本古文書内上杉家文書収録の上杉景勝宛書状の署名による。

- ^ 『高白斎記』『守矢頼真書留』

- ^ 諏訪御料人は勝頼誕生後、弘治元年(1555年)に死去している(墓碑銘文による)。

- ^ 平山優『川中島の戦い』

- ^ 柴辻俊六『武田勝頼』

- ^ なお、近年は勝頼の相続したのは諏訪惣領家ではなく高遠頼継の高遠諏訪家であった可能性が指摘されている(丸島和洋「高野山成慶院『甲斐国過去帳』-『過去帳(甲州月牌帳』」武田氏研究第34号、2006

- ^ 一説には伝説的軍師である山本勘助が縄張りを務めたという。なお、実際に職掌としての用例は見られないものの、『軍鑑』によれば勝頼は「伊那郡代」であったといわれる

- ^ 義信事件、義信は幽閉された末、永禄10年(1567年)に死去)

- ^ 御館の乱の経緯については、御館の乱を参照。

- ^ なお、景勝との取次は跡部勝資・長坂光堅・小山田信茂が務めている。

- ^ 『増訂 織田信長文書の研究』

- ^ 『多聞院日記』

- ^ 『フロイス日本史』『多聞院日記』『晴豊公記』など

- ^ 『新府城の歴史学』より。

- ^ 『天正壬午の乱 本能寺の変と東国戦国史』より

- ^ 役名は諏訪勝頼