I = PAT

I = (PAT) とは、人間活動が環境に与える影響を説明するために提唱された数式の表記である。

- I = P × A x T

この式は、人による環境負荷(Impact )が、人口(Population )・富裕さ(Affluence )・科学技術(Technology )という、三つの要素からなる関数に等しいことを表している。これは、特に温室効果ガスである二酸化炭素の排出に用いられる、茅恒等式と形が似ている。

環境負荷を独立した要素の単純な積として表すことの妥当性と、含まれうる要素やその相対的な重要性は、環境主義者たちの間で議論の対象になっている。具体的には、三要素間の潜在的な相互関係に着目する者もいれば、政治的・社会的構造や、環境に良いまたは悪い行為の余地といった、式には含まれていない他の要素を強調したがる者もいる。

歴史[編集]

この方程式は1970年代に、バリー・コモナー、ポール・R・エーリック、ジョン・ホルドレンによる一連の議論の中で立てられた。コモナーは、米国での環境影響は主に第二次大戦後の生産技術の変化によって引き起こされたと主張し、現在の悪化している環境状況に注目した。エーリックとホルドレンは、三要素の全てが重要であると論じたが、より広範に焦点を当てて空間と時間に限定されない、人口増加の役割を重視した。[1][2][3][4]

この方程式は、人が環境に与える影響の諸要素を理解する助けになるが、[5] 1970年代にポール・エーリック、ジョージ・ワルド、デニス・ヘイズ、レスター・ブラウン、ルネ・デュボス、シドニー・リプリーによって多くなされた、悲観的で実現しなかった環境予測の根拠としても、引用されている。[6]

従属変数たる環境負荷[編集]

「I=PAT 」方程式の変数「I 」は、環境負荷を表している。環境は、ある程度の負荷に耐えられる自己再生系と見なすことができる。その耐えうる最大の負荷は、環境収容力と呼ばれている。「I 」が環境収容力を下回る限り、「I 」を構成する人口・富裕さ・科学技術は、常に存続しうる。「I 」が環境収容力を上回る場合、その系は個体数過剰であると言われるが、その状態が一時的でしかないこともある。個体数過剰は環境が負荷に耐える力を低下させるため、環境容量を減らすことになる。

環境負荷(I )は、グローバル・ヘクタール(gha )を単位としたエコロジカル・フットプリント分析を用いて測定できる。一人当たりエコロジカル・フットプリントは、一人当たりの消費資源を再生させるのに必要な、地球の生物学的な生産面積を基準にしている。 環境負荷は三つの項の積としてモデル化され、その結果、グローバルヘクタールが得られる。人口(P )は人数で表されるため、富裕さ(A )は一人当たりグローバルヘクタールを単位として測定される。科学技術(T )は単位のない効率要素である。

三要素[編集]

人口[編集]

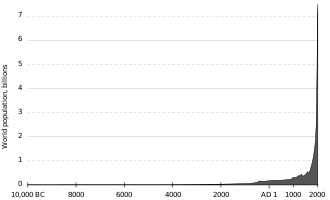

I=PAT 方程式の変数P は、世界人口など、ある地域の人口を表している。産業社会に到ってからは、人口が指数関数的に増加している。そのためトマス・マルサスやポール・エーリックなどは、人口増加が飢えと飢饉の蔓延によって阻まれるまで続くだろうと、唱えることになった(マルサスの増加モデルを参照)。

国際連合は、世界人口が現在(2019年)の77億人から、2050年には98億人に2100年には約112億人に増加すると、予測している。[7] この予測は、近年女性の持つ子供の数が少なくなっているために、人口増加が鈍化してきたことを考慮している。この事象は、世界的な人口転換の結果である。 国連は、世界人口が2100年には112億人で安定すると予測しているが、I=PAT 方程式は、短期的・中期的な未来において人がますます及ぼす環境負荷に、直結し続ける。

人口による環境負荷[編集]

過剰な人口は、次のようなしかしこれらに限らない多くの面で、人による環境負荷を増大させる。

あわせて見る[編集]

参照[編集]

- ^ O'Neill, B.C.; MacKellar, F.L.; Lutz, W. (2004). “Population, greenhouse gas emissions, and climate change”. In Lutz, W.; Sanderson, W.C.; Scherbov, S.. The End of World Population Growth in the 21st Century: New Challenges for Human Capital Formation & Sustainable Development. London: Earthscan Press. pp. 283–314

- ^ Ehrlich, Paul R.; Holdren, John P. (1971). “Impact of Population Growth”. Science (American Association for the Advancement of Science) 171 (3977): 1212–1217. Bibcode: 1971Sci...171.1212E. doi:10.1126/science.171.3977.1212. JSTOR 1731166. PMID 5545198.

- ^ Chertow, Marian (2001). “The IPAT Equation and Its Variants”. Changing Views of Technology and Environmental Impact.

- ^ Barry Commoner (May 1972). “A Bulletin Dialogue: on "The Closing Circle" - Response”. Bulletin of the Atomic Scientists 28 (5): 17, 42–56. doi:10.1080/00963402.1972.11457931. —— Ehrlich, P.R.; Holdren, J.P (May 1972). “A Bulletin Dialogue: on "The Closing Circle" - Critique”. Bulletin of the Atomic Scientists 28 (5): 16, 18–27. doi:10.1080/00963402.1972.11457930.

- ^ Chertow, M. R. (2000). “The IPAT Equation and Its Variants”. Journal of Industrial Ecology 4 (4): 13–29. doi:10.1162/10881980052541927.

- ^ R Bailey (2000) Earth day then and now, Reason 32(1), 18-28

- ^ “Population Prospects 2017”. 2018年7月17日閲覧。