「バルビタール」の版間の差分

編集の要約なし |

|||

| 10行目: | 10行目: | ||

| legal_status = |

| legal_status = |

||

}} |

}} |

||

| ⚫ | |||

[[ドイツ]]の化学者[[エミール・フィッシャー]]と[[ヨーゼフ・フォン・メーリング]]によって、1902年に初めて合成された。彼らの発見は1903年に公表され<ref name="Fischervon Mering1924">{{cite journal|last1=Fischer|first1=Emil|last2=von Mering|first2=J.|title=Ueber eine neue Klasse von Schlafmitteln|year=1924|pages=671–679|doi=10.1007/978-3-642-51364-0_96}}</ref> |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

[[芥川龍之介]]が自殺の際に服用したことで知られる。 |

[[芥川龍之介]]が自殺の際に服用したことで知られる。 |

||

== |

==歴史== |

||

1903年には、ドイツの化学者[[エミール・フィッシャー]]と[[ヨーゼフ・フォン・メーリング]]らが合成する。フィッシャーらは1864年に合成されていた薬物に変更を加えてジエチル・バルビツール酸を合成した<ref name="精神医学の歴史鎮静剤"/>。これが、バルビタールである<ref name="精神医学の歴史鎮静剤"/>。バルビタールには酷い味がなく、当時の他の薬である[[臭化物]]などに比べ治療域が有毒域に近くないという点で新たな[[鎮静剤]]となり、バイエル社から'''ベロナール'''、シェリング社から'''メジナル'''として販売された<ref name="精神医学の歴史鎮静剤">{{Cite book|和書|author=エドワード・ショーター|others=木村定(翻訳)|title=精神医学の歴史|publisher=青土社|date=1999-10|isbn=978-4791757640|pages=242-249}}、A History of Psychiatry: From the Era of the Asylum to the Age of Prozac, 1997</ref>。人気を博し広く用いられるようになり、[[バルビツール酸系]]の薬は数多く合成された<ref name="精神医学の歴史鎮静剤"/>。1904年には、ヘルマン・フォン・フーゼンが患者に試し、私立のクリニックで用いられるようになった<ref name="精神医学の歴史鎮静剤"/>。公立の[[アサイラム (曖昧さ回避)|アサイラム]]ではより安価な臭化物などが用いられた<ref name="精神医学の歴史鎮静剤"/>。 |

|||

* Fischer, E.; von Mering, J. "Ueber eine neue Klasse von Schlafmitteln", ''Therap. Gegenw.'' '''1903''', ''44'', 97–101. |

|||

==出典== |

|||

{{Reflist}} |

|||

{{1911}} |

{{1911}} |

||

{{ |

{{催眠鎮静薬}} |

||

{{DEFAULTSORT:はるひたる}} |

{{DEFAULTSORT:はるひたる}} |

||

[[Category:バルビツール酸系]] |

[[Category:バルビツール酸系]] |

||

2016年6月10日 (金) 11:34時点における版

| |

| 識別 | |

|---|---|

| ATCコード | N05CA04 (WHO) |

| KEGG | D01740 |

| 化学的データ | |

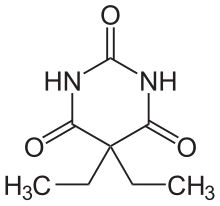

| 化学式 | C8H12N2O3 |

| 分子量 | 184.20 g·mol−1 |

バルビタール (Barbital) または バルビトン (barbitone) は1903年から1930年代中ごろまで使われていた睡眠薬で、最初のバルビツール酸系薬剤である。商品名ベロナール (Veronal)。化合物としての名称はジエチルマロニル尿素、またはジエチル・バルビツール酸である。マロン酸のジエチルエステルと尿素をナトリウムエトキシドの存在下に縮合させるか、ヨードエタンをマロニル尿素の銀塩に付加させて合成される。無臭でわずかな苦味を持つ、結晶性の白い固体である。

ドイツの化学者エミール・フィッシャーとヨーゼフ・フォン・メーリングによって、1902年に初めて合成された。彼らの発見は1903年に公表され[1] 、1904年にバイエル社がベロナールの名で、シェリングからメジナル(Medinal) として販売された。神経興奮性の不眠症のために用いられ、カプセル剤、薬包の形で供給された。薬用量は10から15グレイン(およそ650から970ミリグラム)であった。

ベロナールは当時存在していた他の睡眠薬に比べ画期的なものだと考えられていた。多少の苦味はあったものの、一般的に使われていたが味のひどかった臭素系薬剤に比べればかなり改善されていた。副作用はほとんどなかった。治療用量は中毒量よりも低かったが、長期にわたる使用によって耐性がつき、薬効を得るために必要な量が増加した。遅効性であるため致命的となる過剰摂取が珍しくなかった。1960年代には、こうした欠点のあるバルビツール酸系よりも新しい、これらの点が改善されたベンゾジアゼピン系が登場した。

芥川龍之介が自殺の際に服用したことで知られる。

歴史

1903年には、ドイツの化学者エミール・フィッシャーとヨーゼフ・フォン・メーリングらが合成する。フィッシャーらは1864年に合成されていた薬物に変更を加えてジエチル・バルビツール酸を合成した[2]。これが、バルビタールである[2]。バルビタールには酷い味がなく、当時の他の薬である臭化物などに比べ治療域が有毒域に近くないという点で新たな鎮静剤となり、バイエル社からベロナール、シェリング社からメジナルとして販売された[2]。人気を博し広く用いられるようになり、バルビツール酸系の薬は数多く合成された[2]。1904年には、ヘルマン・フォン・フーゼンが患者に試し、私立のクリニックで用いられるようになった[2]。公立のアサイラムではより安価な臭化物などが用いられた[2]。

出典

![]() この記事にはアメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の百科事典本文を含む: Chisholm, Hugh, ed. (1911). Encyclopædia Britannica (英語) (11th ed.). Cambridge University Press.

この記事にはアメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の百科事典本文を含む: Chisholm, Hugh, ed. (1911). Encyclopædia Britannica (英語) (11th ed.). Cambridge University Press. {{cite encyclopedia}}: |title=は必須です。 (説明)