「ルーヴル美術館」の版間の差分

m r2.7.3) (ロボットによる 追加: mzn:لوور موزه |

m →古代オリエント美術部門: correction |

||

| (5人の利用者による、間の14版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{otheruses|フランスの美術館|[[日本放送協会|NHK]]のドキュメンタリー番組|NHK特集ルーブル美術館}} |

{{otheruses|フランスの美術館|[[日本放送協会|NHK]]のドキュメンタリー番組|NHK特集ルーブル美術館}} |

||

{{博物館 |

|||

{{coor title dms|48|51|41|N|2|20|6|E}} |

|||

|名称 = ルーヴル美術館 |

|||

|native_name_lang = fr |

|||

|native_name = Musée du Louvre |

|||

|画像 = Le Louvre - Aile Richelieu.jpg |

|||

|imagesize = 250 |

|||

|alt = |

|||

|画像説明 = 旧ルーヴル宮殿リシュリュー翼 |

|||

|coordinates_type=type:landmark_region:GB |

|||

|pushpin_map =France Paris |

|||

|map_type = France Paris |

|||

|map_size = 250 |

|||

|map_caption = パリ中央部ルーヴル美術館の位置 |

|||

|latitude = 48.860339 |

|||

|longitude = 2.337599 |

|||

|map dot label = |

|||

|正式名称 = |

|||

|愛称 = |

|||

|前身 = |

|||

|専門分野 = 美術 |

|||

|収蔵作品数 = |

|||

|来館者数 = 830万人(2007年)<small><ref name="visitors">{{cite web |last = Sandler |first = Linda|url=http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601088&sid=aPK0EhcmRyUA&refer=home| title= Louvre's 8.3 million Visitors Make It No. 1 Museum Worldwide |date= 25 February 2008| accessdate=17 April 2008|publisher=Bloomberg }}</ref></small><br/>850万人(2008年)<small><ref>{{cite news | title=Fréquentation record en 2008 pour le musée du Louvre contrairement au Musée d'Orsay |work=La Tribune |location=France | date=9 January 2009 | accessdate=1 February 2009 | url=http://www.latribune.fr/culture/week-end-voyages/20090109trib000329551/frequentation-record-en-2008-pour-le-musee-du-louvre-contrairement-au-musee-dorsay.html}}</ref></small><br/>850万人(2009年){{dead link|date=October 2010}}<small><ref name=AN>{{cite web|url=http://www.theartnewspaper.com/attfig/attfig09.pdf|title=Exhibition and museum attendance figures 2009|publisher=The Art Newspaper|location=London|date=April 2010|accessdate=20 May 2010}}</ref></small><br/>880万人(2011年)<small><ref>{{cite news | title=Le Louvre a accueilli 8,8 millions de visiteurs en 2011 |work=Radio-Canada with Agence France-Presse | date=3 January 2012 | accessdate=15 April 2012 | url=http://www.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2012/01/03/002-louvre-record-frequentation.shtml}}</ref></small><br/> |

|||

*世界第一位 |

|||

*[[:en:List of the most visited museums in the world|Ranked 1st globally]] |

|||

|館長 = アンリ・ロワレット |

|||

|学芸員 = マリー=ローラ・ド・ロシュブリュンヌ |

|||

|研究職員 = |

|||

|事業主体 = |

|||

|管理運営 = |

|||

|年運営費 = |

|||

|建物設計 = |

|||

|延床面積 = |

|||

|開館 = 1793年 |

|||

|閉館 = |

|||

|所在地郵便番号 = |

|||

|所在地 = {{FRA}} |

|||

|位置 = Palais Royal, Musée du Louvre,<br />75001 Paris, France |

|||

|緯度度 = |緯度分 = |緯度秒 = |N(北緯)及びS(南緯) = <!-- N --> |

|||

|経度度 = |経度分 = |経度秒 = |E(東経)及びW(西経) = <!-- E --> |

|||

|地図国コード = <!-- JP --> |

|||

|アクセス = *[[パレ・ロワイヤル=ミュゼ・デュ・ルーヴル駅]] [[File:Metro-M.svg|15px]] [[File:Paris m 1 jms.svg|15px]] [[File:Paris m 7 jms.svg|15px]] |

|||

*[[ルーヴル=リヴォリ駅]] [[File:Metro-M.svg|15px]] [[File:Paris m 1 jms.svg|15px]] |

|||

|URL = [http://www.louvre.fr/llv/commun/home_flash.jsp?bmLocale=en www.louvre.fr] |

|||

}} |

|||

<!-- 【単独・直接の指定ではなく、世界遺産そのものの記事があるためコメントアウト、冒頭で内部リンク】 |

|||

{{世界遺産概要表 |

{{世界遺産概要表 |

||

|site_img=File:Louvre Museum Wikimedia Commons.jpg |

|site_img=File:Louvre Museum Wikimedia Commons.jpg |

||

| 16行目: | 60行目: | ||

|map_img=画像:LocMap_of_WH_Paris.png |

|map_img=画像:LocMap_of_WH_Paris.png |

||

|map_img_width=270px |

|map_img_width=270px |

||

}} |

}} --> |

||

'''ルーヴル美術館'''(ルーヴルびじゅつかん、({{lang-fr-short|Musée du Louvre}}))は、[[パリ]]にある[[フランス]]の国立[[美術館]]。世界最大級の美術館([[博物館]])であるとともに世界最大級の史跡のひとつで、パリ中心部[[1区 (パリ)|1区]]の[[セーヌ川]]の右岸に位置する。先史時代から19世紀までの様々な美術品35,000点近くが展示されており、総面積60,600平方メートルの展示場所で公開されている。世界で最も入場者数の多い美術館で、毎年800万人を超える入場者が訪れている<ref>{{cite web|url=http://www.travelandleisure.com/articles/worlds-most-visited-museums/1|title=World's Most-Visited Museums|author=Travel + Leisure|accessdate=31 October 2012}}</ref>。フランスの[[世界遺産]]である[[パリのセーヌ河岸]]にも包括登録されている<ref>{{cite web|url=http://whc.unesco.org/en/list/600/|title=Paris, Banks of the Seine|author=UNESCO|accessdate=2013-1-11}}</ref>。 |

|||

[[File:Louvre03.jpg|thumb|right|[[フィリップ2世]]時代に建造された要塞の一部]] |

|||

[[File:Louvre - Les Très Riches Heures.jpg|thumb|right|シャルル5世時代のルーヴル。『ベリー公のいとも豪華なる時祷書』より]] |

|||

[[File:Mona Lisa, by Leonardo da Vinci, from C2RMF retouched.jpg|thumb|right|[[モナ・リザ]](1503-06年、[[レオナルド・ダ・ヴィンチ]])]] |

|||

'''ルーヴル美術館'''(ルーヴルびじゅつかん、{{lang|fr|'''Musée du Louvre'''}})は、[[パリ]]にある[[フランス]]の国立[[博物館]]である。 |

|||

ルーヴル美術館は、フランス王[[フィリップ2世 (フランス王)|フィリップ2世]]が12世紀に、もともと要塞として建設したルーヴル城([[ルーヴル宮殿]])に収容されている。現在の建物にも要塞として使用されていた当時の面影が一部残っているが、幾度となく増改築が繰り返されて、現在のルーブル宮殿の建物となっている。[[フランソワ1世 (フランス王)|フランソワ1世]]の改築計画以来、歴代フランス王の王宮として使用されていたルーヴル宮殿だったが、1682年にフランス王[[ルイ14世 (フランス王)|ルイ14世]]が、自身の王宮に[[ヴェルサイユ宮殿]]を選び、ルーヴル宮殿の主たる役割は、1692年以来収集されてきた古代彫刻などの王室美術品コレクションの収蔵、展示場所となった<ref>{{cite web|url=http://www.louvre.fr/llv/musee/detail_repere.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198673226981&CURRENT_LLV_PERIODE%3C%3Ecnt_id=10134198673226961&CURRENT_LLV_CHRONOLOGIE%3C%3Ecnt_id=10134198673226610&CURRENT_LLV_REPERE%3C%3Ecnt_id=10134198673226981&FOLDER%3C%3Efolder_id=9852723696500938&bmLocale=en&leftPosition=-300 |title=Louvre Website- Chateau to Museum, 1672 and 1692 |publisher=Louvre.fr |date= |accessdate=21 August 2011}}</ref>。1692年にはルーヴル宮殿に、フランス学士院碑文・美文アカデミーと王立絵画彫刻アカデミーが収容され、1699年に最初の[[サロン・ド・パリ|サロン]]が開催されている。アカデミーはその後100年にわたって、ルーヴル宮殿に設置されていた<ref>{{cite web|url=http://www.louvre.fr/llv/musee/detail_repere.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198673226982&CURRENT_LLV_PERIODE%3C%3Ecnt_id=10134198673226961&CURRENT_LLV_CHRONOLOGIE%3C%3Ecnt_id=10134198673226610&CURRENT_LLV_REPERE%3C%3Ecnt_id=10134198673226982&FOLDER%3C%3Efolder_id=9852723696500938&bmLocale=en&leftPosition=-300 |title=Louvre Website- Chateau to Museum 1692 |publisher=Louvre.fr |date= |accessdate=21 August 2011}}</ref>。そして、[[フランス革命]]下の[[憲法制定国民議会]]で、ルーヴル宮殿をフランスが保有する優れた美術品を展示する美術館として使用することが決定された。 |

|||

[[メトロポリタン美術館]]([[アメリカ合衆国]][[ニューヨーク]])などと並んで世界最大級の美術館の1つであるとともに、[[アシュモリアン美術館]]([[1683年]])や、[[ドレスデン美術館]]([[1744年]])、[[バチカン美術館]]([[1784年]])と並んで、ヨーロッパで最も古い美術館の1つに数えられる。[[世界遺産]][[パリのセーヌ河岸]]に包括登録されている。初代館長は[[ナポレオン]]の外交官であった[[ヴィヴァン・ドゥノン]]。 |

|||

美術館として正式に開館したのは1793年のことで、このときには、王室所有だった、あるいは教会財産から没収された絵画を中心として、537点の絵画が展示されている。しかしながら、建物の構造上の問題から1796年にいったん閉館されており、1801年に再度開館した。フランス皇帝[[ナポレオン1世]]が、諸国から美術品を収奪したことにより所蔵品は増大していき、美術館も名前を「ナポレオン美術館 ({{lang|fr|Musée Napoléon}})」と改名したこともあった。その後、[[ワーテルローの戦い]]の敗戦でナポレオンがフランス皇帝位を追われ、ナポレオン軍が収奪していた美術品の多くが、もとの持ち主たちに返還されている。[[フランス復古王政|王政復古]]でフランス王となった[[ルイ18世 (フランス王)|ルイ18世]]、[[シャルル10世 (フランス王)|シャルル10世]]の統治時代、さらに[[フランス第二帝政|フランス第二帝政時代]]で、ルーヴル美術館の所蔵品はさらに増え続け、20,000点を超える美術品が集められた。その後[[フランス第三共和政]]が成立したが、この時代にもルーヴル美術館の所蔵品は、遺贈、寄贈などによって着実に増えていった。2003年に「イスラム美術部門」が創設され、所蔵品が、「古代エジプト美術部門」、「古代オリエント美術部門」、「古代ギリシア・エトルリア・ローマ美術部門」、「イスラム美術部門」、「彫刻部門」、「工芸品部門」、「絵画部門」、「素描・版画部門」の8部門に分類されることとなった<ref name="louvre.jp-Dept">{{cite web|url=http://www.louvre.fr/jp/departements |title=コレクションと学芸部門 |publisher=ルーヴル美術館 |date= |accessdate=2013-1-11}}</ref> |

|||

世界的に有名な絵画・彫刻を多数所蔵している。 |

|||

== 沿革 == |

== 沿革 == |

||

=== 概要 === |

|||

ルーヴル美術館は、パリの中心部、[[セーヌ川]]の右岸に位置し、[[ルーヴル宮殿]]の大部分を占めている。その起源は12世紀末に建造の始まったパリの街を守護するための要塞であり、時代の変遷とともにフランス王家の宮殿、そして美術館へと変貌を遂げてきた。所蔵している美術品は2000年現在で三十数万点を超える。(政府による購入、個人コレクションの寄贈などがあるため数は一定ではない) |

|||

=== |

===12世紀から20世紀 === |

||

ルーヴル (louvre) の語源については、サクソン語で「要塞」を意味するleovarとも、[[ラテン語]]で狼狩りを意味するluparaとも言うが、定かでない。 |

|||

==== 中世、ルネサンス期、ブルボン王朝期 ==== |

|||

セーヌ川の中洲である[[シテ島]]は、中世においてもパリの中心地であった。都市の防衛という面で、街の中心を流れるセーヌ川自体が防御の弱点となっていた。そこで、[[カペー朝]]第7代の王・[[フィリップ2世_(フランス王)|フィリップ2世]](フィリップ・オーギュスト、在位1180 - 1223)は、シテ島のわずかに下流のセーヌ右岸に城砦を築くことを命じた。1190年のことである。円筒形で、径約15メートルの[[キープ|ドンジョン]](主塔、天守)の周囲に方形の城壁(約78×72メートル)を巡らした要塞は、20年余の歳月を要して完成した。この城壁は、現代のルーヴルのシュリー翼の位置にあたり、シュリー翼の中庭(クール・カレ)の南西側4分の1の面積に相当する。当時のルーヴルは宮殿ではなく、まさに要塞であり、建物の大部分が武器庫、兵士の宿舎及び牢獄にあてられていた。パリ市の防衛のために建造されたルーヴル城であったが、この城が英国など外国からの攻撃にさらされることは、結局なかった。 |

|||

[[File:Donjon chateau louvre.JPG|left|thumb|ルーヴル宮殿地下室。中世ルーヴル城の面影が残る唯一の場所。<ref name="Mignot 32"/>]] |

|||

現在ルーヴル美術館として使用されているルーヴル宮殿は、12世紀にカペー朝第7代のフランス王[[フィリップ2世 (フランス王)|フィリップ2世]](在位1180年 - 1223年)が要塞として建設したルーヴル城をもととしており、当時の建物の面影が現在も地下室に残っている<ref name="Mignot 32">Mignot, p. 32</ref>。ただし、ルーヴル城が、すでに存在していた別の建造物を増改築した要塞だったのか、一から建てられた要塞だったのかどうかは伝わっていない<ref name="Edwards"/>。セーヌ川の中洲である[[シテ島]]は、中世においてもパリの中心地であった。都市の防衛という面で、街の中心を流れるセーヌ川自体が防御の弱点となっていたため、防衛要塞たるルーヴル城が建設された<ref>『ルーヴル美術館の歴史』, pp. 17-18.</ref>。円筒形で、径約15メートルの[[キープ (城)|ドンジョン]](主塔、天守)の周囲に方形の城壁(約78×72メートル)を巡らした要塞は、20年余の歳月を要して完成した<ref>『ルーヴル美術館の歴史』, p. 17, 23.</ref>。この城壁は、現代のルーヴルのシュリー翼の位置にあたり、シュリー翼の中庭(クール・カレ)の南西側4分の1の面積に相当する。当時のルーヴルは宮殿ではなくまさに要塞であり、建物の役割は大部分が牢獄や人質の監禁場所にあてられていた<ref>『ルーヴル美術館の歴史』, p. 23.</ref>。パリ市の防衛のために建造されたルーヴル城であったが、この城が英国など外国からの攻撃にさらされることは、結局なかった<ref name= "lvr 24">『ルーヴル美術館の歴史』, p. 24.</ref>。当時のルーヴルの遺構は、後のナポレオン3世の時代、1866年にも発掘調査が行われているが、本格的・学術的な発掘調査が行われたのは1984年から1986年のことである<ref>『ルーヴル美術館の歴史』, pp. 22-23.</ref>。また、1991年に発掘された城壁の一部は、地下のショッピングセンターの大ホールで一般に公開されている<ref name= "lvr 24" />。 |

|||

「ルーヴル ({{lang|fr|louvre}})」 の語源については複数の説がある。12世紀後半のパリで最大の建築物だったことから「偉大な」を意味するフランス語「{{lang|fr|L'Œuvre}}」からという説、森の中に建てられたことから「[[オーク]]」を意味するフランス語「{{lang|fr|rouvre}}」からという説、『ラルース百科事典』の「狼狩り」と関係するラテン語「{{lang|la|lupus}}」が変化した、[[東ローマ帝国|ビザンチン帝国]]で使われていたラテン語「{{lang|la|lupara}}」から派生したという説などがある<ref name="Edwards">Edwards, pp. 193–94</ref><ref>In Larousse ''Nouveau Dictionnaire étymologique et historique'', Librairie Larousse, Paris, 1971, p. 430: ***'''loup''' 1080, Roland (''leu'', forme conservée dans ''à la queue leu leu'', ''Saint Leu'', etc.); du lat. lupus; loup est refait sur le fém. louve, où le *v* a empêché le passage du *ou* à *eu* (cf. Louvre, du lat. pop. lupara)*** the etymology of the word ''louvre'' is from ''lupara'', feminine (pop. Latin) form of ''lupus''.</ref>。また、7世紀フランスの[[モー]]の女子大修道院長聖ファーレは「パリ地方にルーヴラ ({{lang|fr|Luvra}}) と呼ばれる邸宅がある」という記録を修道院に残しているが、この記述の「パリ」はおそらく現在のパリとは違う地域を指していると考えられる<ref>In Lebeuf (Abbé), Fernand Bournon, ''Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris par l'abbé Lebeuf'', Vol 2, Paris: Féchoz et Letouzey, 1883, p. 296: "Louvre".</ref>。 |

|||

当時のルーヴルの遺構は、後のナポレオン3世の時代、1866年にも発掘調査が行われているが、本格的・学術的な発掘調査が行われたのは1984年から1986年のことである。この時に発掘されたドンジョンや城壁の一部は、そのままの形でシュリー翼の地下に保存され、一般に公開されている。 |

|||

[[File:Louvre - Les Très Riches Heures.jpg|thumb|right|シャルル5世時代のルーヴル。『[[ベリー公のいとも豪華なる時祷書]]』より]] |

|||

14世紀に入ると、ルーヴルの城塞としての意味合いは次第に薄れ、時の国王[[シャルル5世_(フランス王)|シャルル5世]](在位1364 - 1380)は、レーモン・デュ・タンブルに命じてルーヴル城を改修し、「要塞」のイメージが強かったルーヴルを、規模は従来のままで、華やかな「城館」(シャトー)へと造り替えた。 |

|||

ルーヴル宮殿は中世時代を通じて何度も改築されている。14世紀にはフランス王[[シャルル5世 (フランス王)|シャルル5世]](在位1364年 - 1380年)が、レーモン・デュ・タンブルに命じてルーヴル城を改修し、「要塞」のイメージが強かったルーヴルを、規模は従来のままで、華やかな「城館」(シャトー)へと造り替えた<ref>『ルーヴル美術館の歴史』, p. 26.</ref>。1546年には[[フランソワ1世 (フランス王)|フランソワ1世]]が、ルネサンス様式の壮麗な建物への改築を決定した<ref name="Edwards198">Edwards, p. 198</ref>。このフランソワ1世が収集した美術品、例えば[[レオナルド・ダ・ヴィンチ]]の『[[モナ・リザ]]』などが、ルーヴル美術コレクションの中核となっていった<ref name="Mona">{{cite news|author=Chaundy, Bob|title=Faces of the Week|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/5392000.stm|publisher=BBC |date=29 September 2006|accessdate=5 October 2007}}</ref>。フランソワ1世は、1528年にルーヴル城のドンジョン(主塔)を取り壊した。1546年には建築家ピエール・レスコに命じて、旧城を取り壊し新たな宮殿を建築する工事を開始したが、その翌年フランソワ1世が死去したため、ルーヴル城の改築は息子の[[アンリ2世 (フランス王)|アンリ2世]](在位1547年 - 1559年)に引き継がれた<ref>『ルーヴル美術館の歴史』, pp. 30-31.</ref>。アンリ2世の死後、その妃[[カトリーヌ・ド・メディシス]]が、ルーヴルの西約500メートルのところに新たな宮殿の建築を始めさせた。かつて瓦(テュイル)製造工房があったことから、[[テュイルリー宮殿]]と呼ばれるこの宮殿は、フィリベール・ドロルムの設計で、1563年から建築が開始され、完成には約1世紀を要した<ref>『ルーヴル美術館の歴史』, pp. 37-38.</ref>。 |

|||

ヴァロア王朝の終焉後、ブルボン王朝の初代の王である[[アンリ4世 (フランス王)|アンリ4世]](在位1589年 - 1610年)は、旧ルーヴル城の部分を4倍の面積に広げ(現代のシュリー翼に相当)、セーヌ河に沿ってルーヴルと西のテュイルリー宮殿を直接結ぶ、長大な回廊(現在の「大展示室 ({{lang|fr|Grande Galérie}})」)を建設させた。グランド・ギャルリの建設やクール・カレ(方形中庭)の拡張を含む「グラン・デッサン」(大計画)はアンリ4世の時代に開始されたが、造営は次の[[ルイ13世 (フランス王)|ルイ13世]](在位1610年 - 1643年)の時代にも引き継がれた<ref>『ルーヴル美術館の歴史』, pp. 42-47.</ref>。太陽王ルイ14世(在位1643年 - 1715年)もさらなる拡張計画を進め、1657年からは建築家ルイ・ル・ヴォーが中心となって、クール・カレ(方形中庭)の拡張、ならびにルーヴル宮殿とテュイルリー宮殿を結ぶ建物の工事が進められた<ref>『ルーヴル美術館の歴史』, p. 53.</ref>。しかしながら、1682年に[[ルイ14世 (フランス王)|ルイ14世]]が自身の宮殿に、それまでの歴代フランス王が宮廷としていたルーヴル宮殿から、[[ヴェルサイユ宮殿]]へと宮廷を移すことを決めた。宮廷の移動にともなうヴェルサイユ宮殿の改築工事は遅れがちではあったが、遷宮は予定どおりに行われ、王族が不在となったルーヴル宮殿は、芸術家たちの住居兼アトリエとして提供されることとなった<ref name="Edwards198"/><ref>Mignot, p. 42</ref><ref>Nore, p. 274</ref>。 |

|||

=== ルネサンス期以降 === |

|||

[[File:Jean Clouet 001.jpg|thumb|200px|left|フランソワ1世(クルーエ筆)]] |

|||

[[File:Le Vau-Rabon.jpg|thumb|200px|left|ル・ヴォー(作者不詳)]] |

|||

その後もこの建物は歴代のフランス王によって拡大と改築が続けられていった。その中でルーヴルをルネサンス様式の壮麗な宮殿に改築しようとしたのが、[[レオナルド・ダ・ヴィンチ]]のパトロンとしても知られる[[フランソワ1世_(フランス王)|フランソワ1世]](在位1515 - 1547)である。フランソワ1世は1528年、ルーヴル城のドンジョン(主塔)を取り壊した。1546年には建築家ピエール・レスコに命じて、旧城を取り壊し、新たな宮殿を建築する工事を開始したが、その翌年フランソワ1世が没したため、仕事は息子の[[アンリ2世_(フランス王)|アンリ2世]](在位1547 - 1559)に引き継がれた。しかし、方形の城郭のうち、宮殿に改築されたのは西側と南側のみで、残りの部分にはいまだに中世の城壁が残されていた。アンリ2世の死後、その妃[[カトリーヌ・ド・メディシス]]は、ルーヴルの西約500メートルのところに新たな宮殿の建築を始めさせた。かつて瓦(テュイル)製造工房があったことから、[[テュイルリー宮殿]]と呼ばれるこの宮殿は、フィリベール・ドロルムの設計で、1563年から建築が開始され、完成には約1世紀を要した。 |

|||

1747年に出版された美術評論家ラ・フォン・ド・サン=ティエンヌの著作がきっかけで、18世紀半ばに王室美術コレクションを公開展示するギャラリーを設置しようという気運が高まった。<ref name="Carb 56">Carbonell, p. 56</ref>。1750年10月14日に[[ルイ15世 (フランス王)|ルイ15世]]がギャラリーの設置を承認し、[[リュクサンブール宮殿]]に「王室絵画ギャラリー ({{lang|fr|Galerie royale de peinture}})」を設け、王室コレクションが所蔵する96点の絵画作品を展示することを許可した。ギャラリーの開館には、ル・ノルマン・ド・トゥルヌエム ([[:en:Charles François Paul Le Normant de Tournehem]]) と、マリニー侯爵[[アベル=フランソワ・ポワソン・ド・ヴァンディエール|アベル=フランソワ]]が立会っている。「王の絵画 ({{lang|fr|Tableaux du Roy}})」は、毎週水曜日と土曜日に一般公開された。公開された王室絵画コレクションには、ルネサンス期のイタリア人画家[[アンドレア・デル・サルト]]の『慈愛』を始め、ルネサンス期イタリア人画家[[ラファエロ・サンティ|ラファエロ]]、[[ティツィアーノ・ヴェチェッリオ|ティツィアーノ]]、[[パオロ・ヴェロネーゼ|ヴェロネーゼ]]、バロック期オランダ人画家[[レンブラント・ファン・レイン|レンブラント]]、[[アンソニー・ヴァン・ダイク|ヴァン・ダイク]]、バロック期フランス人画家[[ニコラ・プッサン|プッサン]]らの絵画作品が含まれていた。1778年に[[ルイ16世 (フランス王)|ルイ16世]]がリュクサンブール宮殿をプロヴァンス伯爵[[ルイ18世 (フランス王)|ルイ]]に与えたため、この絵画ギャラリーは1780年に閉館された<ref name="Nora 278"/>。しかしながら、ルイ16世のもとでリュクサンブール宮殿に代わる王立美術館の設置は国の政策となっていった<ref name="Carb 56"/>。そして、王室建造物長官で[[王立絵画彫刻アカデミー]]にも関わっていたダンジヴィレ伯シャルル・クロード ([[:en:Charles-Claude Flahaut de la Billaderie, comte d'Angiviller]]) が美術コレクションを拡張し、1776年にルーヴル宮殿を「巨大なギャラリー ({{lang|fr|Grande Galerie}})」として、美術館へと転用する案を提出した<ref name="Nora 278"/>。ルーヴル宮殿を美術館へと転用するというこの提案には多くの賛同者が現れたが王室からの許可は下りず、本格的にルーヴル宮殿が美術館として使用されるようになったのは[[フランス革命]]以降のことだった<ref name="Nora 278"/>。 |

|||

ヴァロア王朝の終焉後、ブルボン王朝の初代の王である[[アンリ4世_(フランス王)|アンリ4世]](在位1589 - 1610)は、旧ルーヴル城の部分を4倍の面積に広げ(現代のシュリー翼に相当)、セーヌ河に沿ってルーヴルと西の[[テュイルリー宮殿]]を直接結ぶ、長大な回廊(今日「グランド・ギャルリ」として知られる)を建設させた。グランド・ギャルリの建設やクール・カレ(方形中庭)の拡張を含む「グラン・デッサン」(大計画)はアンリ4世の時代に開始されたが、造営は次の[[ルイ13世_(フランス王)|ルイ13世]](在位1610 - 1643年)の時代にも引き継がれた。 |

|||

==== フランス革命期 ==== |

|||

太陽王[[ルイ14世_(フランス王)|ルイ14世]](在位1643 - 1715年)もさらなる拡張計画を進め、1657年からは建築家ルイ・ル・ヴォーが中心となって、クール・カレ(方形中庭)の拡張、ならびにルーヴルとテュイルリー宮殿を結ぶ建物の工事が進められた。しかし、1678年にルイ14世がパリを離れ、[[ヴェルサイユ宮殿]]に滞在するようになってからルーヴルの工事は中断し、建物は王宮としての役割を果たさなくなった。 |

|||

[[フランス革命]]下で、ルーヴル宮殿は大衆に開かれた美術館へと姿を変えた。1791年5月に[[憲法制定国民議会]]がルーヴル宮殿を「あらゆる科学、芸術が集められた場所」とする法案を可決した<ref name="Nora 278"/>。1792年8月10日に[[8月10日事件|ルイ16世が投獄]]され、ルーヴル宮殿に所蔵されていた王室美術コレクションは私有財産ではなく、国有財産となった。市民による美術コレクションの破壊や略奪を恐れた国民議会は、8月19日にルーヴル宮殿の美術館化を至急推し進めるという声明を出している。10月には国有財産保存委員会が設置され、美術コレクションを一般展示するための準備が進められた<ref>Oliver, p. 21–22</ref>。 |

|||

===== 開館 ===== |

|||

ルーヴルは、すでにアンリ4世の時代から芸術家や職人の住居やアトリエとして利用されていたが、この時代になると、さまざまな人々が宮殿内に住み着き、宮殿は荒廃していた。こうしたなか18世紀中ごろから王室コレクションをルーブル宮で管理・公開することがたびたび提唱され具体化されていく。1789年から始まった[[フランス革命]]でコレクションは国有化され芸術家委員会により開館準備は進められる。そして1793年7月27日の政令により創設されることになる。同年8月10日、王室コレクションが仮展示されていた「諸芸術の中央美術館」が正式に開館した。ただし、この時点での公開は限定的であっで、一般の人々への公開は1801年からとされている。 |

|||

[[File:Psyche revived Louvre MR1777.jpg|thumb|right|『エロスの接吻で目覚めるプシュケ』、[[アントニオ・カノーヴァ]]。<br />1787年に制作依頼、1824年に完成<ref name="French">{{cite web|last = Monaghan|first = Sean M.|coauthors = Rodgers, Michael|title = French Sculpture 1800–1825, Canova|work=19th Century Paris Project|year = 2000|url = http://gallery.sjsu.edu/paris/the_academy/canova.htm|publisher=School of Art and Design, San Jose State University|accessdate =24 April 2008}}</ref>。]] |

|||

ルーヴル美術館の開館は1793年8月10日で、この日は前国王ルイ16世の処刑一周年に当たる日だった。週のうち三日間大衆に解放されたルーヴル美術館は「大いなる成果であるとして高く評価された」<ref>Oliver, p. 35</ref>。開館当時のルーヴル美術館には、537点の絵画と、184点のその他の美術品が収蔵されていた。コレクションのうち4分の3ほどが王室美術コレクション由来で、残りはフランス革命で他国へ亡命した上流階級、ローマ・カトリック教会からの押収美術品を国有財産化したものだった<ref name="Alex 24"/><ref name="Nave">Mignot, pp. 68, 69</ref>。コレクションを拡張、系統立てて整理するために、毎年100,000リーヴルの献金が集まった<ref name="Nora 278">Nora, p. 278</ref>。1794年から、フランス革命軍が北ヨーロッパ諸国から美術品を押収し始め、1797年2月にフランスとローマ教皇との和平条約であるトレンチノ条約 ([[:en:Treaty of Tolentino]]) が締結されてからは、古代ローマ彫刻『[[ラオコーン像]]』や『ベルヴェデーレのアポロン』などの美術品が、ヴァチカンから押収されてフランスへと持ち込まれた。これらはルーヴル美術館を「国民主権の象徴」たる一流の美術館とすることを目的としていた<ref name="Alex 24"/><ref>McClellan, p. 7</ref>。 |

|||

開館初期のルーヴル美術館は混沌としたものだった。特権を受けた芸術家が未だに美術館内に住んでいただけでなく、絵画の展示方法もまったく分類されておらず、「床から天上まで所狭しと」作品がかけられているだけだった<ref name="Alex 24">Alderson, p.24, 25</ref>。その後、1796年5月に建物の構造上の問題からいったん閉館され、1801年7月に、作品を年代順に配置したうえで新たな照明が追加されて再度開館している<ref name="Alex 24"/>。 |

|||

1871年には[[パリ・コミューン]]の暴徒らが押し寄せ、テュイルリー宮殿が炎上した。炎上後の宮殿はかろうじて外観をとどめていたが、結局取り壊された。テュイルリー宮殿は、現・ルーヴルの西端に南北方向に建っていたが、その後は再建されていない。 |

|||

==== ナポレオン1世と第一帝政期 ==== |

|||

=== 現代 === |

|||

[[ナポレオン・ボナパルト|ナポレオン1世]]がフランスの実権を握り、ヨーロッパ諸国との戦争に勝利し続けたことによって、フランスの美術品コレクションは、諸国からの略奪美術品で溢れかえっていった<ref>Mignot, p. 52</ref>。1798年から1801年の[[エジプト・シリア戦役|エジプト侵攻]]後、ナポレオン1世はルーヴル美術館の初代館長にドミニク・ヴィヴァン ([[:en:Dominique Vivant]]) を任命した。これにちなんで、1803年にルーヴル美術館は「ナポレオン美術館」へと改名され、スペイン、オーストリア、オランダ、イタリアなどの美術品が収蔵された。これらの美術品は、トレンチノ条約などの和平条約を無視して諸国から略奪された美術品だった<ref name="Alderson 25"/>。1815年の[[ワーテルローの戦い]]でフランスが敗北し、略奪された美術品のもとの所有者たちはその返還をフランスに求めた。しかしながら、ルーヴル美術館の上層部はこの要求にほとんど応じず、略奪美術品の多くを自分たちのプライベートコレクションに紛れこませて、隠匿しようとした。進まない返還交渉に憤った諸国は、ワーテルローの戦いで勝利したイギリスに特使を送り、美術品返還への協力を求めた。この結果多くの美術品が返還されたが、そのままルーヴル美術館に残された美術品も存在している<ref name="Alderson 25">Alderson, p.25</ref>返還されずにルーヴルに残った主要な美術品に、[[アンドレア・マンテーニャ|マンテーニャ]]の『慈愛』、ヴェロネーゼの『[[パオロ・ヴェロネーゼ#カナの婚礼|カナの婚礼]]』、[[ロヒール・ファン・デル・ウェイデン]]の『受胎告知』などがある<ref>Mignot, p. 69.</ref>。[[フランス復古王政|王政復古]]後の1815年に、フランス王[[ルイ18世 (フランス王)|ルイ18世]]とイタリアとの間に、未返還の略奪美術品についての協定が交わされた。例えば、現在もルーヴル美術館が所蔵するヴェロネーゼの『カナの婚礼』は、このときの協定でフランス人画家[[シャルル・ルブラン|シャルル・ル・ブラン]]の一大コレクションと交換され、もとの所有者であるローマの美術品収集家アレッサンドロ・アルバーニ ([[:en:Alessandro Albani]]) にも賠償金が支払われている。 |

|||

[[1985年]]から[[1989年]]にかけて、[[フランソワ・ミッテラン|ミッテラン]]政権下の「グラン・ルーヴル・プロジェ」(大ルーヴル計画)により大改築が行われた。主に地下部分に増築を行い、[[フランス経済・財政・産業省|大蔵省]]等ルーヴル宮殿内にあった政府機関を移転して新たなギャラリーとするとともに、[[イオ・ミン・ペイ]]設計による、ガラスのピラミッドを中庭においてメインエントランスとし、その直下にインフォメーション・カウンターと各ギャラリー・店舗・食堂へのアクセス可能な大ホール(ナポレオン・ホール)を有する、近代的な美術館の面も持ち合わせるようになった。なお、美術館に直結する地下街にはやはりイオ・ミン・ペイの設計になる逆ピラミッドが設置されている。 |

|||

==== 王政復古期、第二帝政期 ==== |

|||

2012年、フランス北部の[[ランス_(パ=ド=カレー県)|ランス]] (Lens) に分館が開館予定である。設計は日本人による設計事務所[[SANAA]]([[妹島和世]]・[[西沢立衛]])とアメリカのイムレー・カルバート (Imrey-Culbert) 社が手掛ける。また、[[アラブ首長国連邦]]の[[アブダビ]]にも分館の建設計画があり、2012年開館予定である。 |

|||

[[File:MG-Paris-Aphrodite of Milos.jpg|right|thumb|『[[ミロのヴィーナス]]』はルイ18世の時代にルーヴル美術館に収蔵された彫刻である。]] |

|||

ナポレオン1世が失脚し、フランスは[[ルイ18世 (フランス王)|ルイ18世]]が王位に就いて、[[フランス復古王政|王政復古期]](1814年 - 1830年)に入る。ルイ18世と次王の[[シャルル10世 (フランス王)|シャルル10世]]の治世下で、720,000フランをかけてルーヴル美術館に135点の美術品が追加された。さらに、古代エジプト学者[[ジャン=フランソワ・シャンポリオン]]の指揮のもと、古代エジプト美術品の専門部局が編成され、イギリス人画家、エジプト学研究者ヘンリー・ソルト ([[:en:Henry Salt (Egyptologist)]]) やイタリア人古美術品収集家ベルナルディーノ・ドロヴェッティ ([[:en:Bernardino Drovetti]]) らのコレクションから、7,000点以上の古代エジプト美術品を購入している。ただし、この時代に追加された美術品の数よりも、王権を回復するためという名目でルーヴル美術館からヴェルサイユ宮殿へと持ち出された美術品のほうが多かった。1848年に[[フランス第二共和政|第二共和制]]が成立すると、共和政府は美術品の修復費用として200万フランを供出し、さらに美術品の展示場所である「アポロン・ギャラリー ({{lang|fr|Galerie d'Apollon}})」、「サロン・カレ ({{lang|fr|Salon Carré}})」、「大展示室 ({{lang|fr|Grande Galérie}})」の完成を推進した<ref name="Mignot 52"/>。1858年に[[フランス第二帝政]]が成立し、フランス皇帝となった[[ナポレオン3世]]は、1861年に641点の絵画、古代ギリシアの金貨、ジャンピエトロ・カンパーナ侯爵の美術品コレクション ([[:en:Campana collection]]) 由来の古美術品など、11,835点の美術品を購入した。1852年から1870年にわたるフランス第二帝政下でフランス経済は拡大し、ルーヴル美術館は1870年までに20,000点にのぼる美術品を新たに収蔵している。また、「花の展示室 ([[:en:Pavillon de Flore]])」と「大展示室」が、建築家ルイ・ヴィスコンティとヘクター・ルフェル ([[:en:Hector Lefuel]]) によって改装されたのもこの時期である<ref name="Mignot 52">Mignot, pp. 52–54</ref>。 |

|||

==== 第三共和制期と世界大戦期 ==== |

|||

== 展示室の構成 == |

|||

[[File:WatteauPierrot.jpg|thumb|left|[[アントワーヌ・ヴァトー|ヴァトー]]の『ピエロ』。1718年 - 1719年頃の作品で、旧称『ジル』と呼ばれていた。]] |

|||

展示館は、東端のクール・カレ(方形中庭、Cour Carrée)を囲むシュリー翼 (Aile Sully)、その南西からセーヌ川沿いに西へと伸びるドゥノン翼 (Aile Denon)、シュリー翼の北西からリヴォリ通りに沿って西へと伸びるリシュリュー翼 (Aile Richelieu) に分けられる。各建物は半地下 (entresol)、1階 (rez-de-chaussée)、2階 (1er étage)、3階 (2e étage) の4層に分かれる。なお、日本語とフランス語では階数の数え方が異なり、日本語の「1階」「2階」「3階」をフランス語ではそれぞれ「地階」「1階」「2階」と表現する(以下の説明文中の「1階」「2階」等は日本語式の「1階」「2階」を指す)。美術館への入口は、セーヌ川沿いのライオン門入口 (Entrée Porte de Lions)、地下ショッピング街に直結したカルーゼル入口 (Entrée Galerie du Carrousel) もあるが、メインの入口は、中庭のガラスのピラミッドの入口 (Pyramide entrée principale) である。ガラスのピラミッド下のナポレオン広場には、各言語版の館内案内図が常備されたインフォメーション・カウンターや入場券売場があり、ここからシュリー、ドゥノン、リシュリューの各翼や、レストラン、カフェテリア、ミュージアム・ショップへと向かうことができる。 |

|||

[[フランス第三共和政]]の時代にルーヴル美術館に新たに収蔵された美術品は、遺贈、寄贈によるものが多かった。アンゲラン・カルトン ([[:en:Enguerrand Quarton]]) 作といわれる、15世紀の油彩画『ヴィルヌーヴ=レ=ザヴィニョンのピエタ』は「ルーヴル友の会 ({{lang|fr|Société des Amis du Louvre}})」が寄贈したもので、1863年に発掘された古代ギリシア彫刻『[[サモトラケのニケ]]』は、同年にルーヴル美術館へと収められたものである。『サモトラケのニケ』は、頭部、左腕が存在しないなどのひどい損傷があるが、1884年の展示以来、ルーヴル美術館が誇る主要な古代彫刻となっている<ref name="Mignot 70"/>。1869年に美術品収集家の医者ルイ・ラ・カズ ([[:en:Louis La Caze]]) が遺贈した583点の美術品からなる「ラ・カズ・コレクション (Collection La Caze)」には、[[ロココ|ロココ期]]のフランス人画家[[ジャン・シメオン・シャルダン|シャルダン]]、[[ジャン・オノレ・フラゴナール|フラゴナール]]らの絵画が含まれており、その他ラ・カズ・コレクション由来の著名な作品として、[[バロック絵画|バロック期]]のオランダ人画家[[レンブラント・ファン・レイン|レンブラント]]の『[[ダビデ王の手紙を手にしたバテシバの水浴]]』、ロココ期のフランス人画家[[アントワーヌ・ヴァトー|ヴァトー]]の『ピエロ(旧称『ジル』)』などがある<ref name="Mignot 70">Mignot, pp. 70–71</ref>。 |

|||

ルーヴル美術館の拡大は、[[第一次世界大戦]]後ゆるやかになっていき、重要な作品の購入はほとんどなされていない。例外といえる作品として、バロック期のフランス人[[ジョルジュ・ド・ラ・トゥール|ラ・トゥール]]の『聖トマス』と、遺贈された大規模なコレクションとして、1935年に[[エドモンド・ベンジャミン・ロスチャイルド]]が遺贈した、40,00点の版画([[エングレービング]])、3,000点の絵画、500点の装飾本があげられる<ref name="Nave"/>。 |

|||

シュリー翼の位置は、中世にルーヴル城が建設されたところで、地下には中世の要塞の遺構が保存され、1・2階にはエジプト、古代ギリシア、古代オリエントの美術、3階にはフランス絵画が展示されている。 |

|||

[[第二次世界大戦]]時には、多くの美術品がルーヴル美術館から避難した。第二次世界大戦直前にドイツ軍がチェコの[[ズデーテン地方]]を併合したときには、『[[モナ・リザ]]』などの重要な作品が、[[ロワール=エ=シェール県|ロワール=エ=シェール]]の[[シャンボール城]]へと移された。1939年後半に第二次世界大戦が勃発すると、『サモトラケのニケ』や『[[ミロのヴィーナス]]』といった重要な彫刻作品が[[アンドル県|アンドル]]のヴァランセ城 ([[:en:Château de Valençay]]) へと移されている<ref>Alan Riding, ''And the Show Went On: Cultural Life in Nazi-Occupied Paris''. Alfred A Knopf, New York: 2010. p34.</ref>。所蔵美術品の梱包に2日かけ、1939年8月27日に一団のトラックがルーヴル美術館を離れた。12月28日までには、あまりに巨大で重量がかさむ作品と「地下室に所蔵されていた重要ではない絵画作品」を除いて、主要な作品はすべてルーヴル美術館から姿を消している<ref name="Battle 23">Simon, p. 23{{who|date=July 2011}}</ref>。1945年初頭、それまでドイツに占拠されていたフランスが解放されると、各地に分散していた美術品が元通りルーヴル美術館へと戻されていった<ref>Simon, p. 177</ref>。 |

|||

ドゥノン翼は、長大なグランド・ギャルリ(大ギャラリー)を含む建物で、半地下と1階にはギリシア、エトルリア、ローマ美術と中世ヨーロッパの彫刻を展示し、2階の大ギャラリーはイタリア絵画を中心とする絵画の展示場となっている。 |

|||

==== 大ルーヴル計画とルーヴル・ピラミッド ==== |

|||

リシュリュー翼は、1981年以降の大ルーヴル計画によって拡充された部分で、フランス彫刻、工芸品、[[北方ルネサンス#北方絵画|北方絵画]](ドイツ、フランドル、オランダなど)の展示場にあてられている。2階の工芸品展示室では、ナポレオン3世の居室の室内装飾も展示の一環となっている。 |

|||

{{Main|ルーヴル・ピラミッド}} |

|||

[[File:Plan louvre1.svg|thumb|center|upright=3|平面図]] |

|||

1874年までにルーヴル宮殿は現在の構成となった。ほぼ正方形の宮殿本体、中庭 ({{lang|fr|Cour Carrée}}) の東に面する最古の建築物シュリー翼 ({{lang|fr|Aile Sully}})、ナポレオン広場 ({{lang|fr|Cour Napoléon}}) の北に面するリシュリュー翼 ({{lang|fr|Aile Richelieu}}) と、広場の南に面するセーヌ川沿いのドゥノン翼 ({{lang|fr|Aile Denon}}) である<ref>Mignot, p. 13</ref>。1983年に、当時のフランス大統領[[フランソワ・ミッテラン|ミッテラン]]が推進した「パリ大改造計画 ([[:en:Grands Projets of François Mitterrand]])」の一環である「大ルーヴル計画 ({{lang|fr|Grand Louvre}})」で建物が改築されるとともに、それまでルーヴル宮殿内にあった[[経済・財政・産業省|財務省]]が移設され、宮殿施設全体が美術館となった。そして建築家[[イオ・ミン・ペイ]]から、ナポレオン広場に設けられた新たなエントランスにガラス製のピラミッド ([[:en:Louvre Pyramid]]) を建築する提案がなされた<ref>Mignot, p. 66</ref>。このピラミッドと直下の地下ロビーが落成したのは1988年10月15日のことである。そして大ルーブル計画の第二段階として、1993年に地下のカルーゼル・ショッピング・モールに、採光用途を兼ねる逆ピラミッド ([[:en:La Pyramide Inversée]]) が完成した。2002年以降のルーヴル美術館入場者数は、この大ルーブル計画以前に比べて約二倍に増加している<ref name="Biz">{{cite web |url=http://www.businessweek.com/magazine/content/02_24/b3787627.htm | date = 17 June 2002 | title=Online Extra: Q&A with the Louvre's Henri Loyrette | work=Business Week Online |accessdate=25 September 2008}}</ref>。 |

|||

[[File:Paris July 2011-27a.jpg|thumb|center|800px|ルーヴル美術館とルーヴル・ピラミッド(昼間)]] |

|||

[[File:Louvre Museum Wikimedia Commons.jpg|thumb|center|800px|ルーヴル美術館とルーヴル・ピラミッド(夜間)]] |

|||

== |

=== 21世紀 === |

||

ルーヴル美術館には、380,000点以上の収蔵品がある。そのうちおよそ35,000点が8部門に分かれて展示されており、常設展示室の総面積は60,600平方メートル以上となっている<ref>{{cite web | title = Œuvres | publisher=Musée du Louvre | url = http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/alaune.jsp?bmLocale=fr_FR | accessdate =27 April 2008 }}</ref>。ルーヴル美術館に展示されているのは、彫刻、工芸品、絵画、ドローイング、古代美術品などである<ref name="Nave"/>。世界で最も入場者数の多い美術館・博物館であり、一日平均15,000人の入場者数のうち約65パーセントが外国人観光客となっている<ref name="Biz"/><ref name="BBC"/>。 |

|||

収蔵品は、[[古代エジプト]]美術、[[ヘレニズム]]彫刻やギリシア盛期のローマン・コピーを含む[[古代ローマ]]彫刻、古代オリエント美術、[[中世]]・[[ルネサンス]]・[[バロック]]・[[ロココ]]など各時代のヨーロッパ諸国の絵画などの充実した収蔵品で知られる。なお、近代(19世紀後半 - 20世紀前半)の作品は国立[[オルセー美術館]]、現代の作品は[[ポンピドゥー・センター]]に収蔵されている。 |

|||

イタリア人建築家マリオ・ベッリーニ ([[:en:Mario Bellini]]) とルディ・リキオッティが国際コンペに勝ち残り、両者の設計による、イスラム美術品を展示する3,000平方メートル<ref>Gareth Harris (13 September 2012), [http://www.ft.com/cms/s/2/ad9c2ff2-f5bf-11e1-bf76-00144feabdc0.html#axzz26xYVPBmB Islamic art, covered] ''Financial Times''.</ref>の新たなギャラリーが2012年に開館した。当初2009年の開館が期待されていたこのギャラリーは、美術館南のドゥノン翼中央にある新古典様式の「ヴィスコンティの中庭」に位置する二階建ての建物で、天頂が金色の起伏ある屋根と、蜘蛛の巣のように張り巡らされる9,000本近い鉄管で構成された内装を持っている<ref>Carol Vogel (19 September 2012), [http://www.nytimes.com/2012/09/20/arts/design/the-louvres-new-islamic-galleries-bring-riches-to-light.html The Louvre’s New Islamic Galleries Bring Riches to Light] ''New York Times''.</ref>。このギャラリーは、1989年に設置されたルーヴル・ピラミッド以来、21世紀に入って最初の大きな建造物となっている |

|||

展示は、古代オリエント部門、古代エジプト部門、古代ギリシア・エトルリア・ローマ部門、絵画部門、彫刻部門、工芸部門、イスラム美術部門、グラフィック・アート部門に分かれ、この他に中世のルーヴル城の遺構を保存した展示と、ルーヴル宮の歴史に関する展示がある。2000年からはアフリカ、アジア、オセアニア、アメリカの民族美術の展示も行われているが、この分野の展示品は[[ケ・ブランリ美術館]]の所蔵品である。 |

|||

=== |

==== 運営 ==== |

||

[[File:Mona lisa crowd.jpg|thumb|[[ルネサンス期のイタリア絵画|ルネサンス期]]の巨匠[[レオナルド・ダ・ヴィンチ]]が描いた[[モナ・リザ]]は、ルーヴルでもっとも集客力がある作品となっている。]] |

|||

展示場は、リシュリュー翼1階西側の1から9室、それに続くシュリー翼1階北側の10から21室、及び、10室の南に続くAからD室である。この部門は、キリスト教発祥の地であり、西洋文明の故郷でもある中近東、具体的には[[レバント]](今日の[[シリア]]、[[ヨルダン]]、[[イスラエル]]、[[パレスチナ自治区]]、[[レバノン]]、[[キプロス]]などを含む地中海東岸地域)、[[メソポタミア]]、[[イラン]]などの地域の古典美術を対象とし、[[シュメール]]文明、[[アッカド]]帝国、[[バビロニア]]王国、[[アッシリア]]帝国、[[アケメネス朝]]ペルシャなど、西暦紀元以前数千年にわたりこの地に栄えた諸文明の遺産がみられる。 |

|||

ルーヴル美術館は国立の美術館ではあるが、1990年代からその独立性を強めつつあり<ref name="BBC">{{Cite news|title=New Boss at Louvre's helm|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/1249145.stm|work=BBC News |accessdate=25 September 2008 |date = 17 June 2002}}</ref><ref name="Sacre"/><ref name="LAtimes"/><ref>{{cite web|title=Louvre, Organization Chart|work=Louvre.fr Official Site|url=http://www.louvre.fr/llv/musee/organigramme.jsp|accessdate=24 May 2008}}</ref>、2003年以降は政府から運営予算を捻出するための独自基金を創設することが求められている<ref name="LAtimes">{{cite news |last = Baum | first = Geraldine |url=http://articles.latimes.com/2006/may/14/entertainment/ca-louvre14 |title=Cracking the Louvre's code — Los Angeles Times |date = 14 May 2006 |work=Los Angeles Times|accessdate=25 September 2008}}</ref>。2006年には、全予算のうち国が負担する割合がそれまでの75パーセントから62パーセントまで低下した。2003年に出版された小説『[[ダ・ヴィンチ・コード]]』をもとにした、2006年の同名の映画『[[ダ・ヴィンチ・コード (映画)|ダ・ヴィンチ・コード]]』制作時に撮影場所としてギャラリーを提供し、250万ドルの収入を得たこともあった<ref>{{cite web |last = Matlack | first = Carol |url=http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,568466,00.html |title= The Business of Art: Welcome to The Louvre Inc. |date = 28 July 2008 |work=Der Spiegel Online |accessdate=25 September 2008}}</ref><ref>Lunn, p. 137</ref>。2008年には、年間予算3億5000万ドルのうち国が負担するのはおよそ半分の1億8000万ドルとなり、残りは寄付金と入場チケットの売上金でまかなわれた<ref name="Sacre">{{cite news |last = Gumbel | first = Peter |url=http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1828324-1,00.html |title=Sacre Bleu! It's the Louvre Inc.|work=Time Magazine | date = 31 July 2008 |accessdate=25 September 2008}}</ref>。 |

|||

前ルーヴル美術館長ピエール・ローゼンベール ([[:en:Pierre Rosenberg]]) の後を継いで、2001年からアンリ・ロワレット ([[:en:Henri Loyrette]]) が館長となった。ロワレットはそれまでの館長とは異なり、所蔵美術作品の貸し出しに積極的な方針をとっている<ref name="BBC"/><ref name="LAtimes"/>。2006年に、1,300点の作品が他施設に貸し出され、その貸出料金が新たな美術作品の購入資金に充てられた。2006年から2009年には、ジョージア州アトランタの[[ハイ美術館]]から作品の貸出料金として690万ドルを得て、作品の修復費用として使われている<ref name="LAtimes"/>。2012年にはルーヴル美術館とサンフランシスコ美術館との間で、5年間の展示、出版、教育、保存、教育に関する協定が結ばれた<ref>Scarlet Cheng (15 November 2012), [http://theartnewspaper.com/articles/Louvre+and+San+Francisco+museums+sign+five-year+deal/28063 Louvre and San Francisco museums sign five-year deal] ''The Art Newspaper''.</ref>。2012年に9,850万ユーロをかけてイスラム美術ギャラリーが拡張されたが、そのうち3,100万ユーロが国の基金から、1,700万ユーロが[[サウジアラビア]]王族のアミラ・タウィールが創設した基金であるワリード・ビン・タタール基金 ([[:en:Alwaleed Bin Talal Foundation]]) から供出された。その他、[[アゼルバイジャン|アゼルバイジャン共和国]]、[[クウェート]]の[[サバーハ家|首長]]、[[オマーン]]の[[スルターン|国王]]、[[モロッコ]]の[[ムハンマド6世 (モロッコ王)|国王]]から、合計2,600万ユーロの寄付が集まった。また、2012年にルーヴル美術館の別館である[[アラブ首長国連邦]]のルーヴル・アブダビ ([[:en:Louvre Abu Dhabi]]) 建設計画が発表されたときには、開設後に30年間「ルーヴル」という名称を使用する料金として、4億ユーロが支払われたといわれている<ref>Gareth Harris (13 September 2012), [http://www.ft.com/cms/s/2/ad9c2ff2-f5bf-11e1-bf76-00144feabdc0.html#axzz26xYVPBmB Islamic art, covered] ''Financial Times''.</ref>。ロワレットは、コレクションの弱い分野を補完するために、他施設への所蔵作品の貸与料金と「入場料収益の20%を、毎年の作品購入資金に充てる」としている<ref name="LAtimes"/>。また、ロワレットは経営改革にも熱心で、それまでルーヴル美術館の数あるギャラリーの開館率が80%程度だったのに対して、90%まで開館率を向上させた。そのほか、開館時間の延長、毎週金曜夜の入館料無料化、作品購入予算の450万ドルから3,600万ドルへの引き上げなどの業績を挙げている<ref name="Sacre"/><ref name="LAtimes"/>。 |

|||

[[ポール=エミール・ポッタ]]は1843年、メソポタミアの[[コルサバード]]にある、アッシリア帝国・[[サルゴン2世]]の宮殿跡を発掘し、宮殿を護っていた巨大な有翼人面牡牛像などの遺宝をもたらした。これがもとになって1847年にアッシリア美術館ができ、1881年にはルーヴルの一部門となった。4室は「コルサバードの中庭」と称され、前述の有翼人面牡牛像などの巨大彫刻群が並べられている。このほか、3室にある『[[ハンムラビ法典]]』、12室にある『スーサの玉座の間の柱頭』なども著名である。 |

|||

<center><gallery> |

|||

File:Louvre pillar DSC00906.jpg|[[スーサ]]の玉座の間の柱頭、紀元前6世紀 |

|||

File:Ebish-Il Louvre AO17551.jpg|代官エビ・イルの像、アラバスター製、[[マリ (シリア)|マリ王国]]、紀元前2500年頃 |

|||

File:Stele Naram Sim Louvre Sb4.jpg|[[ナラム・シン]]の戦勝碑、アッカド時代、紀元前2254 - 2218年 |

|||

File:Human headed winged bull profile.jpg|有翼人面牡牛像、アッシリア帝国、サルゴン2世時代、紀元前721 - 705年 |

|||

</gallery></center> |

|||

=== |

==== ルーヴル別館 ==== |

||

===== ルーヴル・ランス ===== |

|||

フランスでは、1798年の[[ナポレオン・ボナパルト]]のエジプト遠征以来、同地への関心が高まり、[[ジャン=フランソワ・シャンポリオン]]が[[ヒエログリフ]]を解読したことにより、さらに人々の興味をひくようになった。ルーヴルには早くも1826年にはエジプト部門が設けられ、カイロ博物館やメトロポリタン美術館と並ぶ、世界最大級のエジプト美術のコレクションを誇る。 |

|||

{{Main|:en:Louvre-Lens}} |

|||

2004年にフランス政府は、ルーヴル美術館の別館を[[パ=ド=カレー県|パ=ド=カレー]]の、以前は炭鉱町として栄えていたが、既に過疎化している[[ランス (パ=ド=カレー県)|ランス]]に建設することを決定した。これはパリのルーヴル美術館本館の混雑緩和と全体での入場者数の増加、さらにフランス北部の産業経済振興を目的としたものだった<ref name=Gentleman/>。計画当初の別館建設候補地としてランスの他に、[[アミアン]]、[[アラス]]、[[ブローニュ=シュル=メール]]、[[カレー (フランス)|カレー]]、[[ヴァランシエンヌ]]の北部5都市の名前が挙がっていたが、最終的に当時の首相[[ジャン=ピエール・ラファラン]]が、ランスに「ルーヴル・ランス ({{lang|fr|Le Louvre-Lens}})」という名前の別館を建てることを決定した。そして2005年に、日本人建築家[[妹島和世]]と[[西沢立衛]]のユニット[[SANAA]]がルーヴル・ランスの設計を任され、建築計画が始動した。2012年12月の開館時に、ルーヴル美術館の関係者は、別館は600点にのぼる美術品収容能力を有し、年間50万人の集客を見込んでいるとした<ref name=Gentleman>{{cite news| last = Gentleman| first = Amelia| title = Lens puts new angle on the Louvre| pages =|work=Guardian |location=UK | date = 1 December 2004| url = http://www.guardian.co.uk/world/2004/dec/01/france.arts| accessdate =27 February 2008 }}</ref>。 |

|||

===== ルーヴル・アブダビ ===== |

|||

展示場はシュリー翼1階、南側から東側の1から19室、その上、2階の20から30室を主とし、ローマ支配下の美術、コプト美術はこれと別にドゥノン翼半地下に展示室がある。シュリー翼半地下の「中世のルーヴル」の展示室から南側の階段を上がると、第1室で、大スフィンクス像が鑑賞者を迎える。シュリー翼1階は神殿、葬送美術、生活文化などのテーマ別展示、同2階は時代別展示となっている。22室の『書記座像』などが名高い。 |

|||

{{Main|:en:Louvre Abu Dhabi}} |

|||

<center><gallery> |

|||

2007年にルーヴル美術館は、2012年までに[[アラブ首長国連邦]]の[[アブダビ]]にルーヴル美術館の別館を建設すると発表した。しかしながら建設は遅れており、開館は早くても2015年になるといわれている<ref>{{Cite news |url=http://www.nytimes.com/2012/09/27/world/middleeast/27iht-m27-gulf-louvre.html?_r=0|title=After a Sputtering Start, the Louvre Abu Dhabi Project Gathers Pace |author=SARA HAMDAN|accessdate=10 January 2013 |date=September 26, 2012 |work=nytimes |publisher=The New York Times Company}}</ref>。フランスの[[文化・コミュニケーション省|文化・コミュニケーション]]相ルノー・ドヌデュー・ド・ヴァーブルと、アブダビ首長一族のシーク・スルターン・ビン・アール=ナヒヤーンとの間に、新美術館に「ルーヴル」の名称を冠することを30年間許可する契約が結ばれ、8億3,200万の費用でアブダビに新たな美術館が創設されることとなった。ルーヴル・アブダビの設計者はフランス人建築家[[ジャン・ヌーヴェル]]で、ブロ・ハッポルド社 ([[:en:Buro Happold]]) が建設を担当し、24,000平方メートルの建設予定地に空飛ぶ円盤のようなドーム状の屋根を持つ建物となる予定である。フランス政府はルーヴル・アブダビとの間に、200点から300点の美術品を10年交代周期で貸し出す契約、専門的知識および助言を提供する契約、15年間にわたって年4回の展示会を開催する契約を締結している。ルーヴル・アブダビに展示される美術品は、ルーヴル美術館のほか、[[ポンピドゥー・センター]]、[[オルセー美術館]]、ヴェルサイユ宮殿、[[ギメ東洋美術館|ギメ美術館]]、[[ロダン美術館 (パリ)|ロダン美術館]]、[[ケ・ブランリ美術館]]など、フランスの複数の美術館から集められる予定である<ref>{{cite news |url=http://www.nytimes.com/2007/03/07/arts/design/07louv.html|title=The Louvre's Art: Priceless. The Louvre's Name: Expensive.|work=The New York Times |date=6 March 2007|accessdate=24 April 2008 | first=Alan | last=Riding}}</ref>。 |

|||

File:Louvre 032008 48.jpg|スフィンクス、タニス、アメン・ラー神殿旧所在、年代不詳 |

|||

File:Egypte louvre 290.jpg|蛇王の碑、第1王朝、紀元前3000年頃 |

|||

File:Louvre-antiquites-egyptiennes-p1020400.jpg|アメンヘテプ4世像、第18王朝、紀元前1350年頃 |

|||

File:Egypt bookofthedead.jpg|ネブケドの死者の書、第18王朝、紀元前1550 - 1295年頃 |

|||

</gallery></center> |

|||

==== 論争 ==== |

|||

=== 古代ギリシア・エトルリア・ローマ部門 === |

|||

ルーヴル美術館は、ナチス・ドイツが諸国から収奪した美術品と同じく、ナポレオン1世がヨーロッパ諸国から収奪した美術品に関する文化財の帰属問題で、様々な議論の中心となっている。[[ナチス・ドイツによるフランス占領]]の終了後、フランスから収奪されていた150,000点以上の美術品のうち、61,233点がフランスへ返還され、「私有財産担当部局 ({{lang|fr|Office des Biens Privés}})」の管轄となった。1949年までに所有者が現れなかった、絵画作品1,001点を含む美術品2,130点が「フランス美術館部局 ({{lang|fr|Direction des Musées de France}})」に移管され、返還先が見つかるまで適切な保管に責任を持つと同時に、複数のフランス国立美術館が共同運営する「回収美術品保管部局 ({{lang|fr|Musees Nationaux Recuperation}})」の管轄となった。これらの美術品のうち10%から35%については、ユダヤ人から略奪されたものだと考えられている<ref>{{cite web|url=http://www.culture.gouv.fr/documentation/mnr/Matteoli/RM-musees-nationaux.pdf |title=Rapport Matteoli, Le pillage de l'art en France pendant l'occupation et la situation des 2000 oeuvres confiées aux Musées nationaux, p. 50, 60, 69 |format=PDF |date= |accessdate=21 August 2011}}</ref>。 |

|||

[[ファイル:Venus de Milo Louvre Ma399.jpg|thumb|right|200px|[[ミロのヴィーナス]]]] |

|||

[[古代ギリシア]]、[[古代ローマ]]の文化は[[ルネサンス]]期以降の西洋において常に古典して尊重されてきた。一方、[[エトルリア]]は、西暦紀元以前、帝政ローマ成立以前のイタリア半島中部に栄えた都市国家群であり、ギリシアとは異なる独自の文化が育まれた。ルーヴルには新石器時代から、6世紀のローマ帝国末期までの美術品が豊富に収蔵されている。作品は石造彫刻が主となるが、他に、陶器、ブロンズ製品なども豊富に有する。古代ギリシアの絵画作品は地上からほとんど失われているが、豊富に現存する陶器の上絵によって、その片鱗が窺える。[[ヘレニズム]]期に属する『[[ミロのヴィーナス]]』『[[サモトラケのニケ]]』はいずれもルーヴルを代表する著名作品である。 |

|||

所有者が分からなかったこれらの返還美術品が、1946年に一斉公開された。1950年から1954年にかけても、所有者であると名乗りを上げた人物が正当な権利を持っているかどうかを見極める目的で、再び一般公開された。その後も、所有者が現れなかった美術品の所蔵、および展示はルーヴル美術館など複数の美術館が実施している。1951年から1965年にかけて、37点の美術品が正当な所有者に返還されたが、1960年代の終わりには名乗り出る所有者が減少していき、美術館での一時保管品として分類されていった。1997年に首相[[アラン・ジュペ]]が、社会問題相だったジャン・マッテオリ ([[:en:Jean Mattéoli]])を議長とする委員会を発足させ、この未返還美術品の調査を命じた。この調査の結果、ルーヴル美術館には未返還美術品が678点保管されていることが分かっている<ref>Rickman, p. 294</ref>。 |

|||

ナポレオンは、戦利品であるローマ教皇コレクションの美術品を1797年のトレンティーノ条約に基づいて翌年パリに運び、1800年にはルーヴルの1階に「古代美術館」を開設した。これが古代ギリシア・エトルリア・ローマ部門の起源である。ただし、ナポレオンの敗北後の1815年、[[神聖同盟]]によって戦利品の大部分はローマに返還された。 |

|||

<!-- 【訳出せず】 During the late 1990s, the comparison of the American war archives, which had not been done before, with the French and German ones as well as two court cases which finally settled some of the heirs' rights (Gentili di Giuseppe and Rosenberg families) allowed more accurate investigations. Since 1996, the restitutions, according sometimes to less formal criteria, concerned 47 more pieces (26 paintings, with 6 from the Louvre including a then displayed Tiepolo), until the last claims of French owners and their heirs ended again in 2006. |

|||

展示室は主に1階と2階であり、シュリー翼の南西部及びドゥノン翼の東端という、ルーヴルの中でももっとも早く宮殿化された部分に位置している。重量の大きい彫刻類は主に1階にあり、2階は陶器、テラコッタ、工芸品が主である。 |

|||

According to [[Serge Klarsfeld]], since the now complete and constant publicity which the artworks got in 1996, the majority of the French Jewish community is nevertheless in favour of the return to the normal French civil rule of ''prescription acquisitive'' of any unclaimed good after another long period of time and consequently to their ultimate integration into the common French heritage instead of their transfer to foreign institutions like during World War II. --> |

|||

以下は関連展示室の概要である。 |

|||

[[File:Louvre 122006 019.jpg|thumb|[[デンデラ神殿複合体|デンデラ神殿]]の天井を飾っていた浮彫彫刻『デンデラの黄道帯』。エジプトからの返還要求に、ルーヴル美術館は応じていない。]] |

|||

*1 - 3室(ドゥノン翼半地下)古典期以前のギリシア美術(2009年現在閉室中) |

|||

ナポレオン1世はヨーロッパ諸国に対して軍事行動を起こし勝利した。イタリアでは終戦条約に伴う賠償として美術品を収奪、北ヨーロッパでは戦利品として美術品を略奪、エジプトでは発掘による出土品として古代美術品を手に入れた。ただし、エジプトの古代美術品の大部分は、1801年の[[ナイルの海戦]]でイギリス軍が勝利し、フランスから戦利品として没収している。『[[ロゼッタ・ストーン]]』など、これらのエジプト古代美術品は1803年に[[大英博物館]]に収蔵されが、エジプトからイギリスに対して[[文化財返還問題|返還要求]]が出されている。エジプトの文化財輸出禁止法が制定された1835年以前である1821年にルーヴル美術館に収蔵された、[[デンデラ神殿複合体|デンデラ神殿]]の天井を飾っていた浮彫彫刻『デンデラの黄道帯 ([[:en:Dendera zodiac]])』も、エジプトからフランスへ返還要求がなされている。しかしながらルーヴル美術館は、入手は合法なものであるとしてエジプトからの返還要求を拒否している。文化、教育などを担当する[[国際連合]]の機関[[国際連合教育科学文化機関|ユネスコ]]には「文化財の原保有国への返還促進政府間委員会」が存在し、ルーヴル美術館もこの活動に参加している<ref>Merryman, abstract</ref>。この活動の一環として、2009年にルーヴル美術館から5点のフレスコ画断片がエジプトへ返還された。これらの断片は数年前にルーヴル美術館が2箇所のプライベート・コレクションから正当な形で購入した美術品だったが、「フランス博物館コレクション学術委員会 ([[:en:Commission scientifique nationale des collections des musées de France]])」が「価値が低い (déclassement)」と評価したものだった<ref>{{cite web|url=http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/culture/20091009.OBS4116/le-louvre-se-dit-satisfait-de-la-restitution-des-fresques-egyptiennes.html |title=Le Louvre se dit "satisfait" de la restitution des fresques égyptiennes - Culture - Nouvelobs.com |publisher=Tempsreel.nouvelobs.com |date= |accessdate=21 August 2011}}</ref>。 |

|||

*A室(ドゥノン翼1階)「調馬の間」(Salle du manège) と称する広大な部屋で、フランス王家、リシュリュー、マザラン、ボルゲーゼ、アルバーニなど各家コレクションのギリシア、ローマ古典彫刻がある。 |

|||

*B室(ドゥノン翼1階)「ダリュのギャラリー」(Galerie Daru) と称され、ローマ教皇、ボルゲーゼ家、カンパーナ家コレクションのギリシア、ローマの古典彫刻がある。 |

|||

*4 - 16室(ドゥノン翼1階及びシュリー翼1階南側)古典期以降のギリシア美術(2009年現在、大部分が閉室中)。5室は「マルスのロトンダ」。『ミロのヴィーナス』は12室にある。 |

|||

*17室(シュリー翼1階西側)「カリアティードの間」と称する。ルーヴルの展示室の中でももっとも古く、アンリ2世の時代に整備されたもので、部屋の北側には巨大な[[カリアティード]](女像柱)4体がある。ギリシア彫刻のローマ時代の模作を展示。 |

|||

*18 - 20室(ドゥノン翼1階)エトルリア美術。 |

|||

*21 - 30室(ドゥノン翼1階)ローマ美術。 |

|||

*31室(ドゥノン翼1階)ギリシア、ローマ彫刻のある大ホール(2009年現在閉室中) |

|||

*32室(シュリー翼2階)ブロンズ彫刻を展示。 |

|||

*33室(シュリー翼2階)「アンリ2世の間」。銀器を展示。この室の天井画は[[ジョルジュ・ブラック]]の作。 |

|||

*34室(シュリー翼2階)古代ガラスを展示。 |

|||

*35 - 38室(シュリー翼2階)ギリシアの陶器及びテラコッタを展示。 |

|||

*39 - 44室(シュリー翼2階)「カンパーナ・ギャラリー」。ギリシア陶器を展示。 |

|||

*45 - 47室(シュリー翼2階) |

|||

なお、『サモトラケのニケ』は、B室(ダリュのギャラリー)の東側の階段ホールにある。 |

|||

<center><gallery> |

|||

File:Head figurine Spedos Louvre Ma2709.jpg|キュクラデスの偶像、紀元前13世紀(ギリシア) |

|||

File:Kore Heraion Samos Louvre Ma686.jpg|サモスのコレー、紀元前570 - 560年頃(ギリシア) |

|||

File:Herakles Antaios Louvre G103 n2.jpg|[[エウフロニウス]]の赤絵式[[クラテル]](ヘラクレスとアンタイオス)、紀元前510年頃(ギリシア陶器) |

|||

File:Torso Miletus Louvre Ma2792.jpg|ミレトスのトルソー、紀元前480年頃(ギリシア) |

|||

File:003MA Equestrian Kouros (2).jpg|騎士像(ランパンの騎士)、頭部は紀元前550年頃(ギリシア) |

|||

File:Louvre, sarcofago degli sposi 00.JPG|夫婦の棺、テラコッタ製、紀元前6世紀末(エトルリア) |

|||

File:Marcellus4.jpg|マルケッルス、紀元前23年頃(ローマ) |

|||

File:Muses sarcophagus Louvre MR880.jpg|ミューズの石棺、150年頃(ローマ) |

|||

</gallery></center> |

|||

== コレクション == |

|||

=== イスラム美術部門 === |

|||

ルーヴル美術館には380,000点以上の美術品が収蔵されており、そのうち35,000点ほどが、「古代エジプト美術部門」、「古代オリエント美術部門」、「古代ギリシア・エトルリア・ローマ美術部門」、「イスラム美術部門」、「彫刻部門」、「工芸品部門」、「絵画部門」、「素描・版画部門」の8部門に分類されて展示されている<ref>{{cite web |url=http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/alaune.jsp?bmLocale=en | title = 35,000 works of art | publisher=Musée du Louvre| accessdate=27 September 2008}}</ref><ref name="louvre.jp-Dept" />。 |

|||

{{see also|イスラーム美術}} |

|||

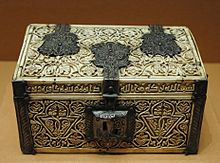

ルーヴルは世界でも有数のイスラム美術のコレクションを有する。この部門はかつては古代オリエント部門に包含されていたが、2004年に独立の部門となった。[[ウマイヤ朝]]、[[アッバース朝]]、[[ファーティマ朝]]、[[セルジューク朝]]、[[マムルーク朝]]、[[ムガル帝国]]など、時代的には7世紀から19世紀、スペインからインドに至る広大な地域に興亡したイスラム王朝が生んだ陶器、ガラス器、金属工芸、象牙細工などの遺産が展示されている。 |

|||

=== 古代エジプト美術部門 === |

|||

[[File:The seated scribe.jpg|thumb|エジプトの[[サッカラ]]から出土した『書記座像』。石灰岩と化粧漆喰による彫刻で、紀元前2600年から2350年頃の作品と考えられている<ref name="Pocket">Mignot, p. 92</ref>]] |

|||

古代エジプト美術部門には、[[ナイル川]]流域に発展した文明の、紀元前4,000年から4世紀にわたる<ref name="Nave 42"/>50,000点以上の美術品が所蔵されている<ref name="Mignot 74"/>。エジプト美術コレクションとしては世界最大規模であり、[[古代エジプト|古代]]、[[エジプト中王国|中王国時代]]、[[エジプト新王国|新王国時代]]、初期キリスト教時代(コプト美術 ([[:en:Coptic art]]))、[[アエギュプトゥス|ローマ属州時代]]、[[プトレマイオス朝|プトレマイオス王国時代]]、[[東ローマ帝国|ビザンティン帝国時代]]の美術品が網羅されている<ref name="Nave 42">Nave, pp.42–43</ref>。この部局の原点は王室コレクションまで遡ることができるが、ナポレオン1世の1798年の[[エジプト・シリア戦役|エジプト遠征]]でコレクションが大きく発展したものである。このときのエジプト遠征には、後に初代ルーヴル美術館館長となるドミニク・ヴィヴァン ([[:en:Dominique Vivant]]) も同行していた<ref name="Mignot 74">Mignot, pp 76, 77</ref>。その後、[[ジャン=フランソワ・シャンポリオン]]が『ロゼッタ・ストーン』を解読すると、フランス王[[シャルル10世 (フランス王)|シャルル10世]]が古代エジプト専門部局の創設を命じた。シャンポリオンは、エドム・アントワーヌ・デュラン、ヘンリー・ソルト ([[:en:Henry Salt (Egyptologist)]])、ベルナルディーノ・ドロヴェッティ ([[:en:Bernardino Drovetti]]) が収集したコレクションの購入を進言し、これらのコレクションから7,000点あまりのエジプト美術品が所蔵品に加えられた。さらに、[[エジプト考古学博物館]]の基礎を作ることになるフランス人考古学者[[オギュスト・マリエット]]によって、エジプト美術品の所蔵数は増大していった。マリエットは、エジプトの[[メンフィス (エジプト)|メンフィス]]で発掘調査を行い、『書記座像 ([[:en:The Seated Scribe]])』などの出土品を、ルーヴル美術館へと送りだした<ref name="Mignot 74"/><ref name="Egyptian"/>。 |

|||

エジプト美術品は20以上の展示室で公開されている。美術品の他に、パピルスの巻物、ミイラ、工具、衣服、宝石、遊戯盤、楽器、武器なども展示されている<ref name="Mignot 74"/><ref name="Nave 42"/>。古代エジプトの所蔵品では『ゲベル・エル・アラクの短刀 ([[:en:Gebel el-Arak Knife]])』、『書記坐像』、『ジェドエフラー王スフィンクスの頭部』などが有名である。中王国時代の美術品は「金細工と彫像」で知られ、それまでの写実的表現から理想化表現へと移行していった。この様式の好例として、片岩製の『アメンエムハトアンクの彫像』、木製の『供物を運ぶ女性』などがある。新王国時代、初期キリスト教時代では、女神[[ネフティス]]の彫像や、女神[[ハトホル]]の石灰岩彫刻などが、この時代の様式をよく表している<ref name="Nave 42"/><ref name="Egyptian">{{cite web |url=http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/presentation_departement.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198673211727&CURRENT_LLV_FICHE%3C%3Ecnt_id=10134198673211727&CURRENT_LLV_DEP%3C%3Efolder_id=1408474395181077&FOLDER%3C%3Efolder_id=9852723696500768&bmLocale=en | publisher=Musée du Louvre | title = Egyptian Antiquities| accessdate=30 April 2008}}</ref>。 |

|||

なお、展示はかつてはリシュリュー翼東側の半地下で行われていたが、2009年現在閉鎖中であり、ドゥノン翼の「ヴィスコンティの中庭」に新展示室群が2011年頃開設される予定である。 |

|||

<center><gallery> |

<center><gallery> |

||

File:Louvre 032008 48.jpg|『タニスの大スフィンクス』、アメン・ラー神殿旧所在、年代不詳 |

|||

File:Bassin Syrie 1.JPG|サン・ルイの洗礼盤、真鍮に金・銀等象嵌、13 - 14世紀、シリアまたはエジプト |

|||

File:Egypte louvre 290.jpg|『蛇王のステラ』、第1王朝、紀元前3000年頃 |

|||

File:Pyxid Al Mughira OA 4068.jpg|アル・ムギラの宝石箱、象牙製、968年、コルドバ(スペイン) |

|||

File:Louvre-antiquites-egyptiennes-p1020400.jpg|『アメンヘテプ4世』、第18王朝、紀元前1350年頃 |

|||

File:Cup hawker Louvre MAO440.jpg|鷹匠の騎手文様の皿、13世紀、カシャーン(イラン) |

|||

File:Egypt bookofthedead.jpg|『ネブケドの死者の書』、第18王朝、紀元前1550 - 1295年頃 |

|||

File:Perfume burner Louvre AA19.jpg|ライオン形香炉、11 - 12世紀、セルジューク朝 |

|||

</gallery></center> |

</gallery></center> |

||

=== |

=== 古代オリエント美術部門 === |

||

[[File:Human headed winged bull profile.jpg|thumb|石灰岩レリーフ『有翼人面牡牛像』。アッシリア帝国、紀元前8世紀。]] |

|||

絵画のコレクションは[[フランソワ1世 (フランス王)|フランソワ1世]]の時代、[[フォンテーヌブロー宮殿]]に絵画室を設けたことに始まり、[[ルイ14世 (フランス王)|ルイ14世]]の時代に飛躍的に増大した。王室所有の宮殿等、各所に分散して保管されていた絵画をルーヴル宮に集めて公開しようという計画はルイ15世の時代にもあったが、財政難で実現せず、ルーヴルが美術館として開館したのは、[[ブルボン朝]]崩壊後の1793年である。[[ナポレオン・ボナパルト|ナポレオン]]の時代、イタリア遠征等によって国外からもたらされた大量の美術品は、ナポレオンの失脚、王制復古とともに1815年にはその大部分が元の国へ返還されたが、19世紀以降もルーヴルの絵画コレクションは増大を続け、自国フランスのみならず、イタリア絵画、北方絵画にも名品が多く、これらの外国絵画にも多くの展示スペースがさかれている。 |

|||

古代オリエント美術部門は、1881年に創設された二番目に新しい部局で、イスラム教普及前の古代オリエント文明の美術品が収蔵されている。古代オリエント美術部門は、[[ユーフラテス川]]西側地域(キプロス、[[レバント|レヴァント]]、アナトリア、アラビア半島、北アフリカ)、[[メソポタミア|古代メソポタミア]]、[[ペルシア]]の三地域別に細分化されている<ref>{{cite web |url=http://www.louvre.fr/jp/departments/%E5%8F%A4%E4%BB%A3%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E7%BE%8E%E8%A1%93 | publisher=Musée du Louvre | title = コレクションと学芸部門 古代オリエント美術部門| accessdate=2013-01-11}}</ref>。古代オリエント美術のコレクションが充実したのは、フランス人学者ポール=エミール・ボッタ ([[:en:Paul-Émile Botta]]) による、1843年の[[ドゥル・シャルキン]]発掘調査、アッシリア王[[サルゴン2世]]の王宮発見とほぼ同時期に当たる<ref name="Nave 42"/><ref name="Mignot 119"/>。この遺跡からの出土品が、古代オリエント美術部門の前身である「アッシリア美術館」の基礎となった<ref name="Nave 42"/>。 |

|||

古代オリエント美術部門では、初期[[メソポタミア文明]]ともいわれる[[シュメール|シュメール文明]]の美術品と、[[アッカド|アッカド帝国]]の出土品である[[ラガシュ|ラガシュ王国]]王子の碑文『禿げ鷹の碑 ([[:en:Stele of the Vultures]])』(紀元前2,450年頃)、アッカド王[[ナラム・シン]]の戦勝記念碑などが展示されている。1901年に発見された、高さ2.25メートルの閃緑岩に古代バビロニアの「[[ハンムラビ法典]]」が楔形文字で刻まれた石碑も有名である。紀元前18世紀の[[マリ (シリア)|マリ王国]]王宮壁画 ([[:en:Investiture of Zimri-Lim]])や、紀元前25世紀の『代官エビフ・イル像 ([[:en:Statue of Ebih-Il]])』も、この古代オリエント美術部門の展示室で公開されている。 |

|||

リシュリュー翼3階の全室、シュリー翼3階のほぼ全室、ドゥノン翼2階の大部分が絵画の展示にあてられている。フランス絵画はリシュリュー翼3階の1室から18室、これに続くシュリー翼3階の19室から73室に時代・流派順に展示されるほか、ドゥノン翼の75室から77室にもある。リシュリュー翼3階の第1室には、フランス絵画史の最初のページを飾る、14世紀の『ジャン2世善良王の肖像』がただ1点展示されている。2室から18室までは国際ゴシック様式、[[ジャン・フーケ|フーケ]]、[[ジャン・クルーエ|クルーエ]]らを経て、17世紀の巨匠[[ニコラ・プッサン|プッサン]]に至る絵画が展示されている。リシュリュー翼から、隣接するシュリー翼3階北西角の19室へ移り、同翼の北〜東〜南にかけて17・18・19世紀のフランス絵画が展示される。展示は、[[ロココ]]絵画、[[新古典主義]]、[[ウジェーヌ・ドラクロワ|ドラクロワ]]、[[ドミニク・アングル|アングル]]らを経て、西側の73室の[[ジャン=バティスト・カミーユ・コロー|コロー]]の展示で終わる。ただし、20から23室および41・42・44・45室はグラフィック・アート部門の展示室である。[[ジャック=ルイ・ダヴィッド|ダヴィッド]]の『ナポレオンの戴冠式』、ドラクロワの『民衆を導く自由の女神』『サルダナパロスの死』、[[テオドール・ジェリコー|ジェリコー]]の『メデューズ号の筏』などの大作はドゥノン翼の75室から77室にある。 |

|||

古代ペルシアの所蔵品では、『射手のフリーズ』などが有名である<ref name="Nave 42"/><ref name="Near East">{{cite web |url=http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/presentation_departement.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198673211730&CURRENT_LLV_FICHE%3C%3Ecnt_id=10134198673211730&CURRENT_LLV_DEP%3C%3Efolder_id=1408474395181111&FOLDER%3C%3Efolder_id=9852723696500768&bmLocale=en |title=Decorative Arts | publisher=Musée du Louvre |accessdate=20 May 2008}}</ref>。[[ペルセポリス]]からの貴重な出土品も所蔵されており、2005年にイギリスで開かれた古代ペルシア展で公開するために、[[大英博物館]]に貸し出されたこともある<ref>{{cite news |

|||

| title =Forgotten Empire: The World of Ancient Persia |

|||

| publisher=University of California Press |

|||

| year = 2006 |

|||

| url =http://arthistory.about.com/library/weekly/sp/bl_forgottenempcat_rev.htm |

|||

| accessdate =12 November 2007 }}</ref>。 |

|||

シュリー翼3階南西の奥まったところにある68室は「コローの浴室」と称し、コローがマント(パリ西郊)のロベール邸の浴室に描いた装飾画(1842年)が移設されている。73室の先(北側)にあるA・B・C室は寄贈コレクション専用室で、A室はカルロス・デ・ベイステギ (Carlos de Beistegui) の寄贈品、B室はルイ・ド・クロイ大公妃 (Princesse Louis de Croÿ, née Eugénie de l'Espine) より寄贈された、その父オスカール・ド・レピーヌ伯 (Oscar de l'Espine) のコレクション、C室にはエレーヌならびにヴィクトール・リヨンの (Hélène et Victor Lyon) の寄贈品が展示されている。これらの室にはフランス以外の絵画もあり、C室には19世紀前半までを対象とするルーヴル美術館としては例外的に、[[印象派]]の作品も展示されている。 |

|||

<center><gallery> |

<center><gallery> |

||

File: |

File:Stele of Vultures detail 01.jpg|『禿げ鷹の碑』、ラガシュ王国、紀元前2660年 - 2330年頃 |

||

File:Ebish-Il Louvre AO17551.jpg|『代官エビフ・イル像』、アラバスター製、[[マリ (シリア)|マリ王国]]、紀元前2500年頃 |

|||

File:Meister der Pietà von Avignon 004.jpg|[[アンゲラン・カルトン]] アヴィニョンのピエタ 1455 - 1460年頃 |

|||

File:Stele Naram Sim Louvre Sb4.jpg|[[ナラム・シン]]の戦勝碑、アッカド時代、紀元前2254年 - 2218年 |

|||

File:Meister der Schule von Fontainebleau 001.jpg|フォンテーヌブロー派 狩のディアナ 1550年頃 |

|||

File: |

File:Ibex rhyton AO3115.jpg|[[アイベックス]]の角でできた角杯、古代ペルシア、紀元前600年 - 300年 |

||

File:Georges de La Tour 048.jpg|[[ジョルジュ・ド・ラ・トゥール]] 大工の聖ヨゼフ 1640年頃 |

|||

File:Charles Le Brun - Pierre Séguier, chancelier de France (1655-1661).JPG|[[シャルル・ルブラン]] 大法官ピエール・セギエの肖像 1660年頃 |

|||

File:Louis XIV of France.jpg|[[イアサント・リゴー]] ルイ14世 1701年 |

|||

File:WatteauPierrot.jpg|[[アントワーヌ・ヴァトー]] ピエロ(ジル)1718年頃 |

|||

File:Boucher Diane sortant du bain Louvre 2712.jpg|[[フランソワ・ブーシェ]] 水浴のディアナ 1742年 |

|||

File:Jean-Honoré Fragonard 009.jpg|[[ジャン・オノレ・フラゴナール]] かんぬき 1777年頃 |

|||

File:Le_Bain_Turc,_by_Jean_Auguste_Dominique_Ingres,_from_C2RMF_retouched.jpg|[[ドミニク・アングル]] トルコ風呂 1862年 |

|||

File:Corot - Femme à la perle.jpg|[[カミーユ・コロー]] 真珠の女 1868 - 1870年頃 |

|||

</gallery></center> |

</gallery></center> |

||

=== 古代ギリシア・エトルリア・ローマ美術部門 === |

|||

=== 絵画部門(イタリア) === |

|||

[[File:Nike of Samothrake Louvre Ma2369 n2.jpg|left|thumb|大理石彫刻『[[サモトラケのニケ]]』。紀元前190年頃]] |

|||

13世紀の[[チマブーエ]]から[[ルネサンス]]期を経て18世紀までのイタリア絵画は、ドゥノン翼2階に展示されている。展示は『サモトラケのニケ』像の脇の第1室にある[[サンドロ・ボッティチェッリ|ボッティチェッリ]]の[[フレスコ]]画から始まり、セーヌ川沿いに延びるグランド・ギャルリを経て、25室に至る。『[[モナ・リザ]]』はグランド・ギャルリの途中を北に折れた8室にあり、同じ部屋には巨大な『カナの婚礼』([[パオロ・ヴェロネーゼ|ヴェロネーゼ]])が掛けられている。ルーヴルの数ある絵画作品の中でも『モナ・リザ』だけは別格扱いで、絵の傍らには常に館職員が見張りに立っており、鑑賞者は一定の距離以上は絵に近づけないようになっている。9・10・11室は素描・版画などの企画展示室である。 |

|||

古代ギリシア・エトルリア・ローマ美術部門は、[[新石器時代]]から6世紀までの、地中海沿岸地方の美術品を収蔵している<ref name="GreekER">{{cite web |url=http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/presentation_departement.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198673211729&CURRENT_LLV_FICHE%3C%3Ecnt_id=10134198673211729&CURRENT_LLV_DEP%3C%3Efolder_id=1408474395181112&FOLDER%3C%3Efolder_id=9852723696500768&bmLocale=en |title=Greek, Etruscan, and Roman Antiquities | publisher=Musée du Louvre |accessdate =30 April 2008}}</ref>。時代区分としては[[キクラデス文明]]から[[ローマ帝国]]衰退までとなる。古代ギリシア・エトルリア・ローマ美術部門は、ルーヴル美術館でも最古の部局の一つで、所蔵品が王室コレクションだった時代まで遡ることができ、フランス王フランソワ1世が購入した美術品も含まれている<ref name="Nave 42"/><ref name="Mignot 155">Mignot, pp. 155–58</ref>。コレクション初期には『[[ミロのヴィーナス]]』や『ベルヴェデーレのアポロン ([[:en:Apollo Belvedere]])』のような、大理石彫刻の収集に重点が置かれていた。『ベルヴェデーレのアポロン』は、ナポレオン1世がヴァチカンから押収したものだったが、ナポレオンが失脚した1815年にヴァチカンへと返還されている。19世紀になってから、デュラン・コレクションや[[ビブリオテーク・ナショナル|フランス国立図書館]]から、『ボルゲーゼの壺 ([[:en:Borghese Vase]])』のような大理石彫刻や銅像などを購入している<ref name="Pocket"/><ref name="GreekER"/>。古代ギリシア・アルカイク期の収蔵品には、宝飾品、『オーセールの婦人 ([[:en:Lady of Auxerre]])』(紀元前640年頃)や『サモスのヘラ』(紀元前570年 - 560年頃)のような石灰岩彫刻がある<ref name="Nave 42"/><ref>Hannan, p.252</ref>。紀元前4世紀以降の収蔵品は、『ボルゲーゼの剣闘士 ([[:en:Borghese Gladiator]])』に代表されるような、人体を写実的に再現した彫刻が多くなっている。また、ルーヴル美術館には『[[サモトラケのニケ]]』(紀元前190年頃)や『[[ミロのヴィーナス]]』のような、古代美術の象徴ともいえる[[ヘレニズム|ヘレニズム期]]の名作が所蔵されている<ref name="Mignot 155"/>。 |

|||

<center><gallery> |

|||

File:Cenni di Pepo, dit Cimabue - La Vierge et l'Enfant en majesté entourés de six anges, 1270.jpg|[[チマブーエ]] 天使に囲まれた荘厳の聖母子 1270 - 1280年頃 |

|||

File:Giotto di Bondone 002.jpg|[[ジョット・ディ・ボンドーネ]] 聖痕を受けるアッシジの聖フランチェスコ 1295 - 1300年頃 |

|||

File:Fra Angelico 082.jpg|[[フラ・アンジェリコ]] 聖母戴冠 1430 - 1432年頃 |

|||

File:San Romano Battle (Paolo Uccello, Paris) 01.jpg|[[パオロ・ウッチェロ]] サン・ロマーノの戦い 1435年頃 |

|||

File:Sandro Botticelli 027.jpg|[[サンドロ・ボッティチェッリ]] 婦人に贈り物をするヴィーナスと三美神(レンミ荘壁画)1483年頃 |

|||

File:Balthazar_Castiglione,_by_Raffaello_Sanzio,_from_C2RMF_retouched.jpg|[[ラファエロ・サンティ]] バルダッサーレ・カスティリオーネの肖像 1515年頃 |

|||

File:Guido Reni 016.jpg|[[グイド・レーニ]] ゴリアテの首をもつダビデ 1605年 |

|||

File:Michelangelo Caravaggio 070.jpg|[[ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジオ]] 聖母の死(部分) 1605年頃 |

|||

</gallery></center> |

|||

長大なカンパーナ・ギャラリーには、1,000点を超えるギリシア陶器の一大コレクションが展示されている。セーヌ川沿いのドゥノン翼の各展示室には数多くの古代ローマ彫刻が展示されている<ref name="GreekER"/>。肖像彫刻のコレクションも有名で、[[マルクス・ウィプサニウス・アグリッパ|アグリッパ]]やマルクス・アンニウス・ウェルスらの大理石彫刻、『ピオンビーノのアポロン ([[:en:Apollo of Piombino]])』などのブロンズ像が知られている。 |

|||

=== 絵画部門(北方) === |

|||

{{-}} |

|||

初期[[ネーデルラント]]、[[オランダ]]、[[フランドル]]、[[ドイツ]]などのいわゆる北方絵画はリシュリュー翼3階にある。フランス絵画の第3室を過ぎると順路が左右に分かれており、右に行くとフランス絵画、左に行くと北方絵画である。北方絵画の展示は4室から始まり、39室までで、オランダ・フランドル絵画の黄金時代であった17世紀までの作品が中心となっている。これらの展示室群の西側には、途中から分かれてA室からF室の6室があり、18から19世紀の作品およびスイス、スカンディナヴィア、ロシアなどの絵画が展示されている。[[ペーテル・パウル・ルーベンス|ルーベンス]]の『マリー・ド・メディシスの生涯』の連作は、以前はドゥノン翼にあったが、こちらの18室に移動している。 |

|||

<center><gallery> |

<center><gallery> |

||

File:Head figurine Spedos Louvre Ma2709.jpg|『腕を組んだ偶像型の女性像の頭部』、紀元前2700年 - 2300年頃(ギリシア) |

|||

File:Jan van Eyck 070.jpg|[[ヤン・ファン・エイク]] [[宰相ロランの聖母]] 1435年頃 |

|||

File:Venus de Milo Louvre Ma399.jpg|『[[ミロのヴィーナス]]』、紀元前130年頃(ギリシア) |

|||

File:Rogier van der Weyden 030.jpg|[[ロヒール・ファン・デル・ウェイデン]] 受胎告知 15世紀初頭 |

|||

File:Borghese Vase Louvre Ma86 n6.jpg|『ボルゲーゼの壷』、紀元前(ギリシア) |

|||

File:Jheronimus_Bosch_011.jpg|[[ヒエロニムス・ボス]] 愚者の船 1500年頃 |

|||

File:Borghese Gladiator Louvre Ma 527 n1.jpg|『ボルゲーゼの剣闘士』、紀元前100年頃(ギリシア) |

|||

File:Rembrandt, Auto-portrait, 1660.jpg|[[レンブラント・ファン・レイン]] 自画像 1660年 |

|||

File:Apollon de Piombino.jpg|『ピオンビーノのアポロン』、紀元前1世紀(エトルリア) |

|||

File:Frans Hals - Zigeunermeisje.jpg|[[フランス・ハルス]] ジプシー女 1628 - 1630年頃 |

|||

File:Peter Paul Rubens 035.jpg|[[ピーテル・パウル・ルーベンス]] マリー・ド・メディシスのマルセイユ上陸 1622 - 1625年 |

|||

File:Albrecht-self.jpg|[[アルブレヒト・デューラー]] 自画像 1493年 |

|||

File:Lucas Cranach d. Ä. 072.jpg|[[ルーカス・クラナッハ]] 風景の中のヴィーナス 1529年 |

|||

</gallery></center> |

</gallery></center> |

||

=== |

=== イスラム美術部門 === |

||

[[File:Casket ivory Louvre UCAD4417.jpg|thumb|象牙と銀の宝石箱、966年。]] |

|||

スペイン絵画はドゥノン翼2階、グランド・ギャルリーを抜けた先の26室を主として、その脇の27から31室の小部屋があてられている。イギリス絵画はシュリー翼南西角の74室があてられていたが、2009年現在、同室は臨時にギリシャ美術の展示室となっており、イギリス絵画はドゥノン翼2階、スペイン絵画の部屋を抜けてさらに先の32室にある。そのさらに奥の33室はグラフィック・アートの特別展示室である。 |

|||

2003年に創設されたイスラム美術部門は、ルーヴル美術館ではもっとも新しい部門で「13世紀にわたる三つの大陸」の美術品が収蔵されている<ref name="Islam">{{cite web |url=http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/presentation_departement.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198673211731&CURRENT_LLV_FICHE%3C%3Ecnt_id=10134198673211731&CURRENT_LLV_DEP%3C%3Efolder_id=1408474395181076&FOLDER%3C%3Efolder_id=9852723696500768&bmLocale=en |title=Islamic Art | publisher=Musée du Louvre |accessdate =30 April 2008}}</ref>。コレクションには、陶磁器、ガラス工芸品、金属工芸品、木製品、象牙工芸品、絨毯、織物、ミニアチュールなど、5,000点以上の美術品が含まれている<ref name="Ahlund">Ahlund, p. 24</ref>。イスラム美術部門は、もともと工芸部門の一部だったが、2003年に独立した部局として新設された。[[アンダルシア]]由来の『アル=ムギラの銘のある小箱』(968年)と呼ばれる象牙の筒状の箱や、『サン・ルイの洗礼盤』(13世紀から14世紀頃、[[マムルーク朝]])と呼ばれる金属製のボウル、イラン由来の『サン=ジョスの屍衣』などが有名な収蔵品となっている<ref name="Mignot 119">Mignot, pp. 119–21</ref><ref name="Islam"/>。他に、ペルシア語で書かれたフェルドウスィーの『[[シャー・ナーメ]]』3ページ分なども有名である<ref name="Ahlund"/>。 |

|||

{{-}} |

|||

<center><gallery> |

<center><gallery> |

||

File:Bassin Syrie 1.JPG|『サン・ルイの洗礼盤』、真鍮に金・銀等象嵌、13 - 14世紀、シリアまたはエジプト |

|||

File:Charles I of England.jpg|[[アンソニー・ヴァン・ダイク]] チャールズ1世 1635年 |

|||

File:Pyxid Al Mughira OA 4068.jpg|『アル=ムギラの銘のある小箱』、象牙製、968年、コルドバ(スペイン) |

|||

File:Thomas Gainsborough 006.jpg|[[トマス・ゲインズバラ]] 庭園での語らい 1746 - 1747年頃 |

|||

File:Cup hawker Louvre MAO440.jpg|『騎馬の鷹匠の皿』、13世紀、カシャーン(イラン) |

|||

File:José de Ribera 017.jpg|[[ホセ・デ・リベラ]] えび足の少年 1642年 |

|||

File:Perfume burner Louvre AA19.jpg|『獅子の香炉』、11 - 12世紀、セルジューク朝 |

|||

File:Cristo en la cruz1.jpg|[[エル・グレコ]] 十字架のキリスト 1580 - 1590年頃 |

|||

</gallery></center> |

</gallery></center> |

||

=== 彫刻部門 === |

=== 彫刻部門 === |

||

[[File:African Art, Yombe sculpture, Louvre.jpg|thumb|ヨンベ語族の彫刻、19世紀。]] |

|||

古代オリエント、古代エジプト、古代ギリシア・エトルリア・ローマの彫刻作品は、それぞれの部門において展示されている。ルーヴルの「彫刻」部門の収蔵品は、フランスを中心とするヨーロッパの彫刻作品である。1871年、プティ=ゾーギュスタン修道院にあったフランス国立記念物博物館が閉鎖され、同館のコレクションがルーヴルに移管された。その後、1892年に工芸部門から彫刻部門が独立し、今日に至っている。フランス彫刻は主にリシュリュー翼1階にあり、中世のロマネスク美術から19世紀に至るフランス彫刻の流れをたどることができる。リシュリュー翼にはガラスの天井をもつ2つの中庭(マルリーの中庭、ピュジェの中庭)があり、ここにも大作が展示されている。展示室は、西側のマルリーの中庭を囲む1から19室、東側のピュジェの中庭を囲む21から33室、これらの中間の半地下にある20室とA室からなる。 |

|||

彫刻部門には、古代ギリシア・エトルリア・ローマ美術部門に属さない、1850年以前の彫刻が収蔵されている<ref name="Sculpture">{{cite web |url=http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/presentation_departement.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198673211734&CURRENT_LLV_FICHE%3C%3Ecnt_id=10134198673211734&CURRENT_LLV_DEP%3C%3Efolder_id=1408474395181113&FOLDER%3C%3Efolder_id=9852723696500768&bmLocale=en |title=Sculptures | publisher=Musée du Louvre |accessdate=23 April 2008}}</ref>。ルーヴル美術館が、いまだルーヴル宮殿として使用されていた時代から彫刻の収集は開始されていたが、[[ミケランジェロ・ブオナローティ|ミケランジェロ]]の『瀕死の奴隷』と『抵抗する奴隷』を除いて、1824年までは古代彫刻しか公開されていなかった<ref name="Mignot 397">Mignot, 397–401</ref>。ルーヴル美術館開設当時には100点ほどの彫刻しかなく、他の王室コレクションの彫刻の多くはヴェルサイユ宮殿に移設されていた。その後も彫刻コレクションはほとんど増加することはなかったが、1847年にレオン・ラボルデが彫刻部門の責任者に任命されると、コレクションの数は徐々に増えていった。ラボルデは中世の彫刻を収集する部門を設置し、『キルデベルデ1世像』、『スタンガの扉』などの彫像、彫刻を購入していった<ref name="Mignot 397"/>。彫刻部門は、もともとは工芸部門の一部局だったが、フランス美術品のコレクションを推進していた館長ルイ・クラジョが、1871年に自治裁量権を与えている<ref name="Sculpture"/><ref name="Mignot 397"/>。1986年に1850年以降の彫刻は、新設された[[オルセー美術館]]へと移された。「大ルーヴル計画」によって、彫刻部門の収蔵品の展示場所が、フランス彫刻を展示するリシュリュー翼と、フランス以外の彫刻を展示するドゥノン翼に分けられた<ref name="Sculpture"/>。 |

|||

[[ロマネスク|ロマネスク様式]]のフランス彫刻には『獅子の穴の中のダニエル』(11世紀)や『オーヴェルニュの聖母』(12世紀)などが所蔵されている。16世紀にはルネサンスの抑制表現の影響がフランス彫刻にも表れ始め、ジャン・グジョン ([[:en:Jean Goujon]]) の浮彫や、ジェルマン・ピロン ([[:en:Germain Pilon]]) の『十字架降下』や『キリスト復活』などにその影響を見ることができる。17世紀から18世紀のフランス彫刻として、エティエンヌ=モーリス・ファルコネ ([[:en:Étienne Maurice Falconet]]) の『水浴する女』や、フランソワ・アンギエ ([[:en:François Anguier]]) の『オベリスク』などがある。[[新古典主義|新古典様式]]の彫刻には、[[アントニオ・カノーヴァ]]の『キューピッドの口づけに目覚めたプシュケ』(1793年)がある<ref name="Mignot 397"/>。 |

|||

フランス以外のヨーロッパの彫刻はドゥノン翼の1階と半地下にある。ドゥノン翼半地下の1から3室には11世紀から15世紀のイタリア・スペイン彫刻があり、同じフロアのAからC室には12世紀から16世紀の北ヨーロッパ彫刻がある。これらの真上のドゥノン翼1階の4室は16世紀から19世紀のイタリア彫刻、その西側で所在のわかりにくいDからE室には17世紀から19世紀の北ヨーロッパ彫刻がある。 |

|||

<center><gallery> |

<center><gallery> |

||

File:Erhart-madalena.jpg|マグダラのマリア(グレゴール・エアハルト作)、1515 - 1520年頃 |

File:Erhart-madalena.jpg|『聖マグダラのマリア』(グレゴール・エアハルト作)、1515 - 1520年頃 |

||

File:Michelangelo's Dying Slave, 1513-1515, 01.JPG|瀕死の奴隷(ミケランジェロ作)1513 - 1515年 |

File:Michelangelo's Dying Slave, 1513-1515, 01.JPG|『瀕死の奴隷』(ミケランジェロ作)1513 - 1515年 |

||

File:Canova Le Baiser.jpg|キューピッドの口づけに目覚めたプシュケ(アントニオ・カノーヴァ作)、1793年 |

File:Canova Le Baiser.jpg|『キューピッドの口づけに目覚めたプシュケ』(アントニオ・カノーヴァ作)、1793年 |

||

File:Louvre amour arc mr1761.jpg|ヘラクレスの棍棒で弓を作るキューピッド(エドム・ブーシャルドン作)、1747 - 1750年 |

File:Louvre amour arc mr1761.jpg|ヘラクレスの棍棒で弓を作るキューピッド(エドム・ブーシャルドン作)、1747 - 1750年 |

||

</gallery></center> |

</gallery></center> |

||

=== 工芸部門 === |

=== 工芸品部門 === |

||

[[File:Saint Blaise Louvre OAR504.jpg|thumb|[[ブラシウス|聖ブラシウス]]を描いた、13世紀フランスの[[ステンドグラス]]]] |

|||

この部門の展示品は、フランス語ではオブジェ・ダール (Objets d'art) 、日本語では通常「工芸」の語をあてる。時代的にはローマ帝国時代から19世紀まで、内容的には「彫刻」に分類されているもの以外の小彫像、象牙細工、エマイユ、メダル、陶器、タペストリー、宝飾品、家具などがここに含まれる。コレクションにはフランス国王の宝物室にあった品や、サン=ドニ王立修道院に収められていた、「レガリア」と称するフランス国王戴冠式の用具なども含まれる。リシュリュー翼にある、ナポレオン3世のアパルトマンもこの部門の展示室とされている。展示室はリシュリュー翼2階の全部と、シュリー翼2階の北側があてられている。リシュリュー翼2階に1から33室と67から96室、シュリー翼2階に34から65室があり、他にドゥノン翼2階東端の「アポロンのギャラリー」(66室)も工芸部門の展示室である。 |

|||

工芸品部門には、中世から19世紀半ばまでの美術工芸品が収蔵されている。もともとは彫刻部門の一部局で、フランス王室コレクションと、歴代フランス王家の墓所である[[サン=ドニ大聖堂]]からフランス革命時に持ち出された作品が基礎となっている<ref name="Nave 130"/><ref name="Mignot 451">Mignot, pp. 451–54</ref>。これらの収蔵品の中でもっとも重要なものに、ピエトラ・ドゥーラ(宝石や貴石をちりばめた絵画のような工芸品、([[:en:pietre dure]]))の壺と青銅器があげられる。その後、1825年に購入したデュラン・コレクションから「陶磁器、エナメル細工、ステンドグラス」がもたらされ、さらに1828年に芸術家ピエール・レヴォワルからおよそ800点の作品が寄贈された。[[ロマン主義]]の潮流がルネサンスと中世の芸術に再び光を当て、ソヴァジョという人物が1,500点にのぼる中世工芸品と、[[ファイアンス焼き|ファイアンス陶磁器]]を遺贈した。1862年にはカンパーナ侯爵のコレクションから、15世紀から16世紀に制作されたものを中心として、金細工、[[マヨリカ焼き|マヨルカ陶磁器]]などが追加されている<ref name="Mignot 451"/><ref>{{cite web |url=http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/presentation_departement.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198673211732&CURRENT_LLV_FICHE%3C%3Ecnt_id=10134198673211732&CURRENT_LLV_DEP%3C%3Efolder_id=1408474395181114&FOLDER%3C%3Efolder_id=9852723696500768&bmLocale=en |title=Decorative Arts | publisher=Musée du Louvre |accessdate=30 April 2008}}</ref>。 |

|||

工芸品部門の収蔵品はリシュリュー翼2階とドゥノン翼のアポロン・ギャラリーに展示されている。アポロン・ギャラリーの名付け親は画家のシャルル・ル・ブランで、太陽王ルイ14世からこのギャラリーを太陽をテーマとした装飾を命じられた人物である。中世の工芸品コレクションには、ルイ14世が戴冠式に使用した王冠や、[[シャルル5世 (フランス王)|シャルル5世]]の王笏、『斑岩の壺』などがある<ref>Lasko, p. 242</ref>。ルネサンス期の工芸品コレクションには、[[ジャンボローニャ]]が制作したブロンズ像『ネッソスとデイアネイラ』、タペストリ『マクシミリアンの狩猟のタピスリー』などがある<ref name="Nave 130">Nave, p 130</ref>。ルネサンス以降の時代のコレクションで有名なものとして、[[ポンパドゥール夫人]]が所有していた[[セーヴル焼|セーヴル磁器]]のコレクションや、ナポレオン3世のアパルトマンなどがあげられる<ref name="Nave 130"/>。 |

|||

<center><gallery> |

<center><gallery> |

||

File:Diptych Barberini Louvre OA3850.JPG|バルベリーニの象牙板(部分)、6世紀前半、コンスタンティノープル |

File:Diptych Barberini Louvre OA3850.JPG|バルベリーニの象牙板(部分)、6世紀前半、コンスタンティノープル |

||

File: |

File:Sceptre de Charles V.jpg|シャルル5世の王笏(部分) |

||

File:Hunt of Maximilian, September, Louvre.jpg|『マクシミリアンの狩猟のタピスリー、9月』、1531年 - 1533年 |

|||

File:Galleria d'apollo 05.JPG|アポロンのギャラリー |

|||

File:Room of the Louvre museum.jpg|ナポレオン3世のアパルトマン |

File:Room of the Louvre museum.jpg|ナポレオン3世のアパルトマン |

||

</gallery></center> |

</gallery></center> |

||

<!-- 【訳出せず】In September 2000, the Louvre Museum dedicated the [[Gilbert R. Chagoury|Gilbert Chagoury]] and Rose-Marie Chagoury Gallery to display tapestries donated by the Chagourys, including a 16th-century six-part tapestry suite, sewn with gold and silver threads representing sea divinities, which was commissioned in Paris for [[Jean-Baptiste Colbert, Marquis de Seignelay|Colbert de Seignelay]], Secretary of State for the Navy.--> |

|||

=== グラフィック・アート部門 === |

|||

パステル、素描、水彩、版画、彩色写本などの作品がこの部門に属する。保存上の観点から、パステル以外の作品は常設展示はないが、企画展示の折に公開されることがある。これらの作品はシュリー翼3階(フランス絵画室)の20から23室及び41・42・44・45室、グランド・ギャルリ脇の9・10・11室、グランド・ギャルリ西奥の33室などが展示場所にあてられている。 |

|||

=== 絵画部門 === |

|||

[[File:Mona Lisa, by Leonardo da Vinci, from C2RMF retouched.jpg|thumb|[[レオナルド・ダ・ヴィンチ]]の『[[モナ・リザ]]』。おそらくレオナルドがフランソワ1世の宮廷に滞在していたときに現在のかたちとなった。]] |

|||

絵画部門には、7,500点を超える絵画作品が収蔵されている<ref>{{fr}} Pierre Rosenberg, ''Dictionnaire amoureux du Louvre'', Plon, Paris, 2007, p. 229.</ref>。13世紀から1848年までの作品がコレクションされており、12名のキュレータがその展示に責任を負っている。絵画作品のうち、およそ3分の2がフランス人画家の作品で、残りの絵画のうち1,200点以上が北方ヨーロッパ([[アルプス山脈|アルプス]]以北のヨーロッパ)の作品となっている。イタリア絵画はフランソワ1世とルイ14世のコレクション由来の作品が大部分となっており、その他のイタリア絵画は未返還になっているナポレオン1世の収奪絵画が多く、少ないながら正式に購入した作品も存在する<ref>Hannan, p. 262</ref><ref name="Mignot 199">Mignot, pp. 199–201, 272–73, 333–35</ref>。イタリア絵画のコレクションはフランソワ1世が始めたもので、[[ラファエロ・サンティ|ラファエロ]]、[[ミケランジェロ・ブオナローティ|ミケランジェロ]]<ref>[[ジョルジョ・ヴァザーリ]]の『[[画家・彫刻家・建築家列伝]]』には、ミケランジェロの『レダと白鳥』(現存せず)は、フランソワ1世が購入したと書かれている。</ref>らルネサンス期の[[オールド・マスター|巨匠]]の作品を購入し、後に[[レオナルド・ダ・ヴィンチ]]を自身の宮廷に迎えた<ref name="Mona"/><ref name="Paintings">{{cite web |url=http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/presentation_departement.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198673211733&CURRENT_LLV_FICHE%3C%3Ecnt_id=10134198673211733&CURRENT_LLV_DEP%3C%3Efolder_id=1408474395181115&FOLDER%3C%3Efolder_id=9852723696500768&bmLocale=en |title=Paintings | publisher=Musée du Louvre |accessdate=23 April 2008}}</ref>。フランス革命で没収、国有財産化されたこれらの王室絵画コレクションが、ルーヴル美術館の中核となった。1986年に、それまで鉄道駅舎として使用されていた[[ミュゼ・ドルセー駅|ドルセー駅]]が[[オルセー美術館]](ミュゼ・ドルセー)として生まれ変わり、ルーヴル美術館の絵画コレクションのうち[[1848年革命|1848年]]以降に完成した絵画作品がオルセー美術館に移された(一部の印象派絵画など例外あり)。フランス絵画と北ヨーロッパ絵画はリシュリュー翼に、スペイン絵画とイタリア絵画はドゥノン翼2階に展示されている<ref name="Mignot 199"/>。 |

|||

初期のフランス絵画に、アンゲラン・カルトン ([[:en:Enguerrand Quarton]]) の『アヴィニョンのピエタ ([[:en:Pietà of Villeneuve-lès-Avignon]])』(1455年頃)がある。フランス王[[ジャン2世 (フランス王)|ジャン2世]]の肖像で、作者未詳の『善良王ジャン』(1360年頃)は、古代以降の作品としては、おそらく最古の個人肖像画といわれている<ref>Mignot, p. 201</ref>。その他フランス絵画には、[[イアサント・リゴー|リゴー]]の『ルイ14世』、[[ジャック=ルイ・ダヴィッド|ダヴィド]]の『ナポレオン1世の戴冠』、[[ウジェーヌ・ドラクロワ|ドラクロワ]]の『[[民衆を導く自由の女神]]』などがある。 |

|||

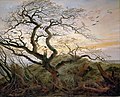

アルプス以北の北方絵画には、[[ヨハネス・フェルメール|フェルメール]]の『[[レースを編む女]]』や『[[天文学者 (フェルメールの絵画)|天文学者]]』、[[カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ]]の『カラスのいる木 ([[:en:The Tree of Crows]])』、[[レンブラント・ファン・レイン|レンブラント]]の『エマオの晩餐』、『[[ダビデ王の手紙を手にしたバテシバの水浴]]』、『屠殺された雄牛』などがある。 |

|||

イタリア絵画では、特に[[ルネサンス期のイタリア絵画|ルネサンス期]]のコレクションに重要な作品が多い。ルネサンス初期の画家[[アンドレア・マンテーニャ|マンテーニャ]]と[[ジョヴァンニ・ベリーニ|ベッリーニ]]の『キリスト磔刑』には写実主義と詳細表現の萌芽がみられ「精神世界を表現した重要な場面が描かれている」とされている<ref>Hannan, p. 267</ref>。[[盛期ルネサンス|ルネサンス盛期]]の絵画コレクションには、レオナルド・ダ・ヴィンチの『[[モナ・リザ]]』、『[[聖アンナと聖母子]]』、『洗礼者ヨハネ ([[:en:St. John the Baptist (Leonardo))]]』、『[[岩窟の聖母]]』、[[ティツィアーノ・ヴェチェッリオ|ティツィアーノ]]の『田園の合奏』、『キリストの埋葬』、『荊冠のキリスト』などが所蔵されている。バロック期の絵画コレクションには[[ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジオ|カラヴァッジョ]]の『女占い師 ([[:en:The Fortune Teller (Caravaggio)]])』、『聖母の死 ([[:en:Death of the Virgin (Caravaggio)]])』などが所蔵されている<ref>Mignot, p. 378</ref><ref>Hannan, pp. 270–278</ref>。 |

|||

美術品収集家の医者ルイ・ラ・カズ ([[:en:Louis La Caze]]) が1869年に遺贈した絵画584点は、通称「ラ・カズ・コレクション」と呼ばれ、個人が寄付した絵画点数としてはルーヴル史上最大のコレクションとなっている。ラ・カズ・コレクションには、[[アントワーヌ・ヴァトー|ヴァトー]]の『ピエロ』(旧称『ジル』)が含まれている。2007年にはラ・カズ・コレクションを主とした展覧会である「1868年:ルイ・ラ・カズ・コレクション - ルーヴルが所蔵するヴァトーとシャルダン」が開催された<ref>[http://www.louvre.fr/llv/exposition/detail_exposition.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198673469921&CURRENT_LLV_EXPO%3C%3Ecnt_id=10134198673469921&FOLDER%3C%3Efolder_id=9852723696500927&bmLocale=en www.louvre.fr] – Musée du Louvre – Exhibitions – Past Exhibitions – The La Caze Collection. Retrieved 23 May 2009.</ref>。 |

|||

==== フランス絵画 ==== |

|||

<center><gallery> |

<center><gallery> |

||

File:Meister des Porträts des Jean le Bon 001.jpg|『善良王ジャン』、作者未詳(1350年 - 1360年頃) |

|||

File:Isabella d'este.jpg|[[レオナルド・ダ・ヴィンチ]] イザベラ・デステの肖像(黒と赤のチョーク、パステル)1490年頃 |

|||

File:Meister der Pietà von Avignon 004.jpg|『アヴィニョンのピエタ』、アンゲラン・カルトン(1455年 - 1460年頃) |

|||

File:Jean-Baptiste Siméon Chardin 023.jpg|[[ジャン・シメオン・シャルダン]] 自画像(パステル)1775年 |

|||

File:Jacques-Louis David 006.jpg|『ナポレオン1世の戴冠』、[[ジャック=ルイ・ダヴィッド|ダヴィド]](1638年 - 1640年頃) |

|||

File:Pompadour6.jpg|[[モーリス・カンタン・ド・ラ・トゥール]] ポンパドゥール夫人(パステル)1755年 |

|||

File:Louis XIV of France.jpg|『ルイ14世』、[[イアサント・リゴー]](1701年) |

|||

File:Eugène Delacroix - La liberté guidant le peuple.jpg|『[[民衆を導く自由の女神]]』、[[ウジェーヌ・ドラクロワ|ドラクロワ]](1830年) |

|||

</gallery></center> |

</gallery></center> |

||

=== |

==== 北方絵画 ==== |

||

<center><gallery> |

<center><gallery> |

||

File:Jan van Eyck 070.jpg|『[[宰相ロランの聖母]]』、[[ヤン・ファン・エイク]](1435年頃) |

|||

File:Paris.louvre.winged.500pix.jpg|[[サモトラケのニケ]] |

|||

File:Frans Hals - Gypsy Girl - WGA11100.jpg|『ジプシーの女』、[[フランス・ハルス]](1528年頃) |

|||

File:Egypte louvre 285 scribe.jpg|書記座像(エジプト第4または第5王朝、紀元前2600 - 2350年) |

|||

File:Rembrandt Harmensz. van Rijn 016.jpg|『[[ダビデ王の手紙を手にしたバテシバの水浴]]』、[[レンブラント・ファン・レイン|レンブラント]](1654年) |

|||

File:Jacques-Louis_David_006.jpg|ナポレオンの戴冠(1805 - 1807年、[[ジャック=ルイ・ダヴィッド]]) |

|||

File:Johannes Vermeer - The lacemaker (c.1669-1671).jpg|『[[レースを編む女]]』、[[ヨハネス・フェルメール|フェルメール]](1664年) |

|||

File:Jacques-Louis_David_020.jpg|ホラティウス兄弟の誓い(ジャック=ルイ・ダヴィッド) |

|||

File:Caspar David Friedrich The Tree of Crows.jpg|『カラスのいる木』、[[カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ]](1822年頃) |

|||

File:Eugène_Delacroix_-_La_liberté_guidant_le_peuple.jpg|民衆を導く自由の女神(1830年、[[ウジェーヌ・ドラクロワ]]) |

|||

File:Eugène Delacroix - Le Massacre de Scio.jpg|キオス島の虐殺(1823 - 1824年、[[ウジェーヌ・ドラクロワ]]) |

|||

File:Eugène Delacroix - La Mort de Sardanapale.jpg|[[サルダナパール]]の死(1827年、ドラクロワ) |

|||

File:Théodore Géricault, Le Radeau de la Méduse.jpg|メデューズ号の筏(1816 - 1819年、[[テオドール・ジェリコー]]) |

|||

File:Jean Auguste Dominique Ingres, La Grande Odalisque, 1814.jpg|グランド・オダリスク(1814年、[[ドミニク・アングル]]) |

|||

File:Raffael_009.jpg|聖母子<美しき女庭師>(1507年、[[ラファエロ・サンティ]]) |

|||

File:Peter_Paul_Rubens_050.jpg|マリーの戴冠<[[マリー・ド・メディシス]]の生涯>(1622年、[[ピーテル・パウル・ルーベンス]]) |

|||

File:Leonardo, Felsgrottenmadonna 1.JPG|[[岩窟の聖母]](1483 - 1486年、レオナルド・ダ・ヴィンチ) |

|||

File:La_Vierge,_l'Enfant_Jésus_et_sainte_Anne,_by_Leonardo_da_Vinci,_from_C2RMF_retouched.jpg|[[聖アンナ]]と聖母子(1508 - 1510年、レオナルド・ダ・ヴィンチ) |

|||

File:Saint_Jean-Baptiste,_by_Leonardo_da_Vinci,_from_C2RMF_retouched.jpg|[[洗礼者ヨハネ]](1513 - 1516年、レオナルド・ダ・ヴィンチ) |

|||

File:Fiesta campestre.jpg|田園の奏楽(1510年頃、[[ジョルジョーネ]]と[[ティツィアーノ・ヴェチェッリオ|ティツィアーノ]]) |

|||

File:Paolo Veronese, The Wedding at Cana.JPG|カナの婚礼(1562 - 1563年、[[パオロ・ヴェロネーゼ]]) |

|||

File:Jan Vermeer van Delft 016.jpg|レースを編む女(1664年、[[ヨハネス・フェルメール]]) |

|||

</gallery></center> |

</gallery></center> |

||

* エラスムスの肖像([[ハンス・ホルバイン]]) |

|||

* エマオの巡礼([[レンブラント・ファン・レイン]]) |

|||

* バテシバの水浴(レンブラント・ファン・レイン) |

|||

* 天文学者(ヨハネス・フェルメール) |

|||

* シャルル7世の肖像(ジャン・フーケ) |

|||

* シテール島の巡礼([[アントワーヌ・ヴァトー]]) |

|||

* 農夫の家族(ルイ・ル・ナン) |

|||

* ヤッファのペスト患者を見舞うナポレオン(アントワーヌ=ジャン・グロ) |

|||

* 皇妃ジョゼフィーヌの肖像(ピエール=ポール・プリュードン) |

|||

* エステルの化粧([[テオドール・シャセリオー]]) |

|||

* モルトフォンテーヌの想い出(カミーユ・コロー) |

|||

* マスター・ヘア([[ジョシュア・レノルズ]]) |

|||

[[File:French-crown-jewels.jpg|thumb|centre|400px|クラウン・ジュエル]] |

|||

<br clear="all" /> |

|||

== |

==== イタリア絵画 ==== |

||

<center><gallery> |

|||

* 不定期な休みがあるので注意する必要がある。展示室によって週1回から2回の休みが曜日で決められている。 |

|||

File:Andrea Mantegna 029.jpg|『キリスト磔刑』、[[アンドレア・マンテーニャ|マンテーニャ]](1459年) |

|||

* 団体見学の場合、正面入口ではなく、地下の駐車場からの入場が可能。そのため、すぐに入場することが出来る場合がある。 |

|||

File:La Vierge, l'Enfant Jésus et sainte Anne, by Leonardo da Vinci, from C2RMF retouched.jpg|『[[聖アンナと聖母子]]』、[[レオナルド・ダ・ヴィンチ]](1508年頃) |

|||

* フランス革命で散逸したため、宝飾品についてはほとんど残っていない。 |

|||

File:Lvr-george.jpg|『聖ゲオルギオスとドラゴン』、[[ラファエロ・サンティ|ラファエロ]](1505年 - 1506年) |

|||

* オーディトリウムを備え、[[クラシック音楽]]を中心とした演奏会が行われている。 |

|||

File:Fiesta campestre.jpg|『田園の合奏』、[[ティツィアーノ・ヴェチェッリオ|ティツィアーノ]](1510年) |

|||

* 入り口のガラスでできたピラミッドは当時、エジプト文化に傾倒していた大統領[[フランソワ・ミッテラン]]によって建造された。映画化もされた[[ダン・ブラウン]]の小説『[[ダ・ヴィンチ・コード]]』に、「[[西洋]]で不吉な[[数字]]とされる[[666]]に因んで、ピラミッドに666枚のガラス板が使われた」との記述があるが、これは事実ではない。実際はそれ以上のガラス板が使われている<ref>{{Cite journal|和書|year=2006|month=6|title=「ダ・ヴィンチ・コード」解剖学 PART2 10大名所で原作のウソを発見!|journal=[[日経エンタテインメント!]]|volume=10|issue=8|pages=pp.39|publisher=[[日経BP社]]}}</ref>。 |

|||

File:Fortune Teller.jpg|『女占い師』、[[ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジオ|カラヴァッジョ]](1595年頃) |

|||

*日本の美術館と大きく違う点として、写真撮影ができたり[[イーゼル]]を立てて[[模写]]する事もできるので世界中から[[画家]]や[[美術家]]、[[イラストレーター]]等[[アーティスト]]を目指す人たちが独学の為に集る。パリの小・中学生が美術の授業の一環として館内で模写していることもある。 |

|||

</gallery></center> |

|||

=== 素描・版画部門 === |

|||

素描・版画部門には、紙を素材とした美術品である、デッサン、パステル画、ミニアチュール、版画、本、写本、書簡、リトグラフなどが収蔵されている<ref name="Mignot 495">Mignot, 496</ref><ref name="louvre.jp" />。コレクションの基礎となったのは、8,600点にのぼる王室コレクション ({{lang|fr|Cabinet du Roi}}) で、その後、1806年のフィリポ・バルディヌッチのプライベート・コレクションの遺贈などによって、1,200点ほどの作品が追加、購入されていった<ref name="Pocket"/><ref name="Drawing">{{cite web |url=http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/presentation_departement.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198673211728&CURRENT_LLV_FICHE%3C%3Ecnt_id=10134198673211728&CURRENT_LLV_DEP%3C%3Efolder_id=1408474395181116&FOLDER%3C%3Efolder_id=9852723696500768&bmLocale=en |title=Prints and Drawings | publisher=Musée du Louvre |accessdate=23 April 2008}}</ref>。素描・版画部門が創設されたのは1797年8月5日のことで、このときにはアポロン・ギャラリーに415点の作品が展示された。素描・版画部門は3つの部局に分けられている。コレクションの中核をなす王室コレクション、1,400点あまりの王室コレクション由来の銅版画板、そして[[エドモンド・ベンジャミン・ロスチャイルド]]が遺贈した、4,000点の版画([[エングレービング]])、3,000点の絵画、500点の装飾本である<ref name="Nave"/>。2012年現在では、その製作技法、および素材の紙が光に弱いために常設展示はされておらず、特別な閲覧か企画展のときのみに、厳重な環境管理下で公開されている<ref name="Mignot 495"/><ref name="louvre.jp">{{cite web |url=http://www.louvre.fr/jp/departments/%E7%B4%A0%E6%8F%8F%E3%83%BB%E7%89%88%E7%94%BB |title=素描・版画部門 | publisher=ルーヴル美術館 |accessdate=2013-1-11}}</ref>。 |

|||

<center><gallery> |

|||

File:Rogier van der Weyden - Descent from the Cross - WGA25733.jpg|[[ロヒール・ファン・デル・ウェイデン]]、『[[十字架降架 (ファン・デル・ウェイデンの絵画)|十字架降架]]』の習作(インクとチョーク)、1460年頃 |

|||

File:Isabella d'este.jpg|[[レオナルド・ダ・ヴィンチ]] イザベラ・デステの肖像(黒と赤のチョーク、パステル)、1490年頃 |

|||

File:Michelangelo, Nude Woman on her Knees.jpg|[[ミケランジェロ・ブオナローティ|ミケランジェロ]]、『キリストの埋葬』の習作といわれる、ひざまずく裸婦 |

|||

File:Jean-Baptiste Siméon Chardin 023.jpg|[[ジャン・シメオン・シャルダン]] 自画像(パステル)、1775年 |

|||

File:Pompadour6.jpg|[[モーリス・カンタン・ド・ラ・トゥール]] ポンパドゥール夫人(パステル)、1755年 |

|||

</gallery></center> |

|||

{{-}} <!---This break improves format on wide screens. Please do not delete---> |

|||

== ルーヴル周辺と交通アクセスなど == |

|||

[[File:Louvre Access Map.png|thumb|right|ルーヴル美術館周辺の地図。バス停留所、地下鉄路線図、駐車場が表示されている。]] |

|||

ルーヴル美術館はパリ中央部[[1区 (パリ)|第1区]]、セーヌ川右岸に位置する。西隣には、かつてフランス王宮として使用されていた[[テュイルリー宮殿|テュイルリー宮殿跡]]がある。現在もテュイルリー庭園 ([[:en:Tuileries Garden]]) として残っている宮殿の庭園部分は、1564年にアンリ2世妃[[カトリーヌ・ド・メディシス]]が造園させたもので、1664年に[[アンドレ・ル・ノートル]]が再設計した庭園である。テュイルリー庭園のガーデン・ハウスは、1940年から1644年までナチス・ドイツに収奪されたユダヤ人文化財が収容されていたが、1947年に近現代美術を所蔵する[[ジュ・ド・ポーム国立美術館]]として開館した<ref name="Frommer">Mroue, p. 176</ref>。ジュ・ド・ポーム国立美術館と隣接して、[[オランジュリー美術館]]がある。オランジュリー美術館は[[印象派]]と[[ポスト印象派]]の絵画作品が収められており、とくに[[エドゥアール・マネ|マネ]]の『睡蓮』の連作を所蔵していることで名高い。 |

|||

ルーヴル美術館は、パリの中央部をおよそ8キロメートルにわたって西に貫く、いわゆる「[[パリの歴史軸]]」の起点となっている。ルーヴル美術館中庭を東端に、[[シャンゼリゼ通り]]を経て[[グランダルシュ]]を西端とする。1871年に、[[パリ・コミューン]]鎮圧の混乱でテュイルリー宮殿が焼失し、ルーブル美術館の建物が「歴史軸」に対してわずかに傾いていることが明らかになった<ref>Rogers, p. 159</ref>。 |

|||

ルーヴル美術館へは[[メトロ (パリ)|メトロ]]の[[パレ・ロワイヤル=ミュゼ・デュ・ルーヴル駅]]、あるいは[[ルーヴル=リヴォリ駅]]が最寄り駅となっている<ref>{{cite web|url=http://www.louvre.fr/llv/pratique/venir.jsp|title=How to get here|work=Louvre Museum|accessdate=28 September 2008}}</ref>。 |

|||

{{wide image|Jardin du Carrousel.jpg|2300px|<center>''Panoramic sight of the Louvre in 2006''</center>}} |

|||

ルーヴル美術館には三箇所のエントランスがある。ルーヴル・ピラミッドがあるメイン・エントランス、地下ショッピング・モールのカルーゼル・デュ・ルーブル ([[:en:Carrousel du Louvre]]) からのエントランス、ドゥノン翼東端のポルト・デ・リオン(ライオン門/ライオン口)のエントランスである。メイン・エントランスの地下には、[[ユニボール・ロダムコ]]が管理するショッピング・モールのカルーゼル・デュ・ルーブルがある。カルーゼル・デュ・ルーブルには、フランスで最初に開店した[[Apple Store|アップル・ストア]]や[[マクドナルド]]なども出店しており、場所柄これらの店舗は相応しくないのではないかという論争にもなっている<ref>{{cite news| url=http://www.cnn.com/2009/WORLD/europe/10/06/mcdonalds.louvre/ |publisher=CNN | title='Bad taste' cries as McDonald's moves into 'Mona Lisa' museum | accessdate=11 May 2010 | date=7 October 2009}}</ref>。 |

|||

== アクセス == |

|||

[[画像:Metro-M.png]] [[メトロ_(パリ)|メトロ]]1,7号線[[パレ・ロワイヤル=ミュゼ・デュ・ルーヴル駅|パレ・ロワイヤル=ミュゼ・デュ・ルーヴル駅 (Palais Royal-Musée du Louvre)]] 下車 |

|||

ルーヴル美術館内での写真撮影、ビデオ撮影は許可されているが、フラッシュの使用は禁止されている。 |

|||

== 参考文献 == |

|||

{{-}} |

|||

*ジュヌヴィエーヴ・ブレスク著、高階秀爾監修、遠藤ゆかり訳『ルーヴル美術館の歴史』(知の再発見双書115)、創元社、2004 |

|||

*Louvre:Les 300 Chefs-d'Oeuvre (texte:Frédéric Morvan), Éditions Hazan, Paris, 2006(参照したのは日本語版『ルーヴル代表作品300点』) |

|||

== |

== 出典、脚注 == |

||

{{ |

{{reflist}} |

||

* [[美術館]] |

|||

* [[スペイン芸術文学勲章]] |

|||

* [[ルーブル彫刻美術館]](世界で唯一の認定姉妹館) |

|||

== |

== 参考文献== |

||

{{ |

{{refbegin}} |

||

* {{Cite |和書 |author = ジュヌヴィエーヴ・ブレスク |translator = 高階秀爾, 遠藤ゆかり |title = ルーヴル美術館の歴史 |date = 2004 |edition = 新 |publisher = 創元社 |isbn = 4422211757 |ref = harv }} |

|||

{{Reflist}} |

|||

* {{Cite book |author=Alderson, William T.; Alexander, Edward |title=Museums in motion: an introduction to the history and functions of museums |publisher=Published in cooperation with the American Association for State and Local History [by] AltaMira Press |location=Walnut Creek, Calif |year=1996 |url=http://books.google.com/?id=F-K2b6A9hqIC&pg=PA23&dq=the+louvre+opened |isbn=0-7619-9155-7 |oclc= 33983419|accessdate=}} |

|||

* {{Cite book | last=Ahlund|first= Mikael | title=Islamic art collections: an international survey | year=2000 | publisher=Curzon | location=Richmond, Surrey, England|url=http://books.google.com/?id=ObmTTi84jrsC&pg=PA24&dq=islamic+art++louvre | isbn=0-7007-1153-8 | oclc=237132457}} |

|||

* {{Cite book |author=Bowkett, Stephen; Porter, Tom |title=Archispeak: an illustrated guide to architectural terms |publisher=Spon Press |location=London |year=2004 |isbn=0-415-30011-8|url=http://books.google.com/?id=I6ilomUOgoMC&pg=PA12&dq=axe+historique |oclc=123339639}} |

|||

* {{Cite book|last=Carbonell|first=Bettina|title=Museum Studies: An Anthology of Contexts|publisher=Blackwell Pub.|year=2004|url=http://books.google.com/?id=9DN5N9IRrzYC&dq=history+of+art+museums+louvre|isbn=978-0-631-22825-7|oclc=52358814}} |

|||

* {{Cite book | last = Edwards | first = Henry Sutherland | title = Old and New Paris: Its History, Its People, and Its Places | publisher=Cassell and Co. | year = 1893 | location = Paris |url =http://books.google.com/?id=wdJ1YyELlgsC&pg=PA194&dq=history+of+the+word+louvre | accessdate =30 April 2008 }} |

|||

* {{Cite book|last=Hannan|first=Bill and Lorna|title=Art for Travellers:France |isbn=1-56656-509-X |publisher=Interlink Books|location=Northampton, Massachusetts|year=2004|url=http://books.google.com/?id=KDPaAAAACAAJ&dq=hannan+france|oclc=51336501}} |

|||

* {{Cite book|last=Lasko|first=Peter|title=Ars Sacra, 800–1200|publisher=Yale University Press|year=1995|isbn=978-0-300-06048-5|url=http://books.google.com/?id=PwJb18lq5gkC&dq=porphyry+vase+louvre|oclc=231858991}} |

|||

* {{Cite book| publisher=University of California Press|isbn = 0-520-22176-1|last = McClellan| first = Andrew| title = Inventing the Louvre: Art, Politics, and the Origins of the Modern Museum...|year =1999 |location = Berkeley |url=http://books.google.com/?id=UUxG3N-t750C&dq=inventing+the+louvre+luxembourg+gallery| oclc = 40830142}} |

|||

* {{Cite book | last=Merryman|first= John Henry | title=Imperialism, art and restitution | year=2006 | publisher=Cambridge University Press | location=Cambridge | isbn=0-521-85929-8 |url=http://www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521859295&ss=exc | oclc=183928459}} |

|||

* {{Cite book | last=Mignot|first= Claude |title=The Pocket Louvre: A Visitor's Guide to 500 Works | publisher=Abbeville Press | location= New York| isbn=0-7892-0578-5 | year=1999 | oclc=40762767}} |

|||

* {{Cite book|last=Mroue|first=Haas|title=Frommer's Paris from $90 a Day|publisher=Frommer's|year=2003|isbn=0-7645-5806-4|url=http://books.google.com/?id=zdtw7rkxfzgC&dq=Mroue+Louvre|oclc=229256386}} |

|||

* {{Cite book|url=http://books.google.com/?id=JWQBAAAAYAAJ&pg=RA1-PA114&lpg=RA1-PA114&dq=pavillon+de+flore+committee|title=Royal Palaces and Parks of France|first=Francis|last= Miltoun|publisher=L.C. Page & Co|year=1910}} |

|||

* {{Cite book | author=Lunn, Martin |title=Da Vinci code Decoded | year=2004 | publisher=Disinformation | location=New York | isbn=0-9729529-7-7 | oclc=224340425}} |

|||

* {{Cite book|title=Treasures of the Louvre|first=Alain |last=Nave |isbn=0-7607-1067-8|year=1998|publisher=Barnes & Noble Publishing|url=http://books.google.com/?id=t1CURRmNhuQC&dq=history+of+louvre+acquisitions|oclc=40334510}} |

|||

* {{Cite book|title=Realms of Memory|first=Pierre|last=Nora|coauthors= Lawrence D. Kritzman|publisher=Columbia University Press|location = New York|year=1996|isbn=978-0-231-10926-0|url=http://books.google.com/?id=4rmT7223jfEC&dq=the+louvre+opening|oclc=234041248}} |

|||

* {{Cite book|title=From Royal to National: The Louvre Museum and the Bibliothèque Nationale|first=Bette Wyn|last=Oliver|publisher=Lexington Books | year=2007|isbn=978-0-7391-1861-0|url=http://books.google.com/?id=oOXAtXKvXn0C&dq=the+louvre+opening+1793|oclc=70883061}} |

|||