ストレッチャー

ストレッチャー(英語: stretcher, 日本語: 担架)は、自立歩行や車椅子での移動が困難な者に用いられる器具である。

救急車に積載されているストレッチャーにはメインストレッチャー、サブストレッチャー、スクープストレッチャーなどがある。

車載用ストレッチャー

(アメリカ)

種類[編集]

移動用車輪付き簡易ベッド(ストレッチャー)[編集]

- 仰臥位のまま移動できるよう脚に4つの車輪を持つ簡易ベッドのこと。

- 救急車や患者搬送車に積載している「車載用ストレッチャー」は車両へ収納するため脚が折り畳める構造になっている。

- 病院で使用されるストレッチャーは病床から手術室などへ移動する際に用いられる。患者と一緒に点滴スタンドや酸素ボンベなどを積載でき、昇降機能で高さを変える事ができる構造になっている。

- 介護・福祉用では寝たままシャワーができる物もある。

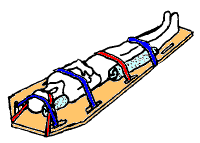

担架[編集]

- 病人や負傷者を搬送するため枠に麻布などを張った持ち手部分をもつ器具[1]。最も基本的な構造としては、人の身長より長い棒またはパイプを左右に配し、その間に丈夫な布を渡して縫いつけたもの。

- 折り畳み式のものもある。また、傷病者の体を固定するためのベルトを供えたものもある。

- かつて日本では、戦乱や災害の折など雨戸の戸板や畳を担架がわりにすることがあったが、雨戸や畳がある住宅が減少したことにより現在ではほとんど見られなくなった。

使用法[編集]

- 担架による傷病者の搬送法を担架搬送法という(背負ったり横抱きにするなど担架を用いない搬送法は徒手搬送法という)[2]。

- 担架は原則として傷病者の足側が進行方向に近いほうに向けて搬送する[2]。ただし、階段など傾斜がある場所の移動の場合は、傷病者の頭側が高いほうにくるように移動する[2]。

応急担架[編集]

毛布や衣服を利用した応急担架を使用する方法もある[2]。ボーイスカウトやガールスカウトなど団体によって簡便な担架の作り方を講習しているところもある。

いずれの場合も2本の棒に

- 椅子をくくりつけたもの(王様が運ばれるような四人持ちの輿と考えればよい)

- 上着の服を二枚逆にむけ、2本の棒を通すもの

- 二本の棒に毛布を折りたたみながらかぶせたもの(意外と重みに耐えられ、丈夫)

- 均等に紐を二本の棒に括り付けていったもの(あやとりを思い浮かべれば考えやすい)

陽・陰圧装置付搬送具(アイソレーター)[編集]

感染症患者を移送するために、内部気圧を陰圧もしくは陽圧にして隔離した状態で運べるストレッチャーである[3]。英語では、isolation stretcher という呼び名もある。

歴史[編集]

この節の加筆が望まれています。 |

関東大震災の記録映像には、豊多摩郡渋谷町(当時)の日本赤十字病院で活動を行う救護看護婦と、大正12年当時のストレッチャーの貴重な動画が残っている[4]。

大日本帝国陸軍のたんか[編集]

大日本帝国陸軍のたんかは四三年式たんか、三五年式たんか、吊たんか、安南たんかなど数種類である。いずれも組立式で、格納、携行に便利なようにできている。これらのほかに最寄りの材料で応用、急造することもある。

四三年式たんかは、総重量 4.3 kg 、床(とこ)1個、轅(ながえ)、横鉄、帯紐(おびひも)2個および負紐(おいひも)2個からなる。床は矩形のズック製で、両長辺は轅を通すために長く管状で、裏面の両端近くにはそれぞれ1条の力帯があり、患者車で吊るための吊環が力帯の両端にある。

一端に関節があり、轅の牝螺にはまる。負紐の両端は管状でこれに柄を通す。

運搬者はたんかの両端にいて、負紐を肩にかけ、柄を両手で提げて搬送する。運搬は最少前後2人で可能であるが、長距離には堪えぬために4人で提送または担送される。四三年式たんかが戦時、平時ともに最も多く使用される。三五年式たんかもおおむねこれと同様の構造である。

吊たんかは総重量 19.4 kg 、四三年式たんかの負紐の代わりに弾力性のある吊金(つりがね)を用いたもので、これに鉄棒1本が附属し、両端を前後2人で担いで運搬する。この式は被運搬者の全身をおおう日覆(赤十字章が付される)、息杖(いきづえ)が附属する。

吊たんかは患者車の動揺に耐えがたい頭蓋、胸部、腹部の臓腑を負傷した者、脊柱、大腿の骨折などの重傷者を搬ぶのに用いられる。安南たんかは吊たんかに類似し、2人で肩で担う。天幕状の日覆(赤十字章が付される)が付せられる。

脚注[編集]

- ^ ステッドマン医学大辞典編集委員会『ステッドマン医学大辞典 改訂第6版』メジカルビュー社 p.1755 2008年

- ^ a b c d “搬送法”. 富士山南東消防本部. 2021年9月25日閲覧。

- ^ 感染症の患者の移送の手引きについて 厚生労働省健康局結核感染症課長 平成16年3月31日付け健感発第0331001号

- ^ 関東大震災デジタルアーカイブ「日本赤十字病院での救護活動」【動画】