「中国の竜」の版間の差分

MomijiRoBot (会話 | 投稿記録) m Bot: Removed Unicode 0x200b,0x200e ∵Check Wikipedia #16 |

脚注を注釈と出典に分ける、少し修正、関連資料を追加 |

||

| 26行目: | 26行目: | ||

'''中国の竜'''(ちゅうごくのりゅう)では、[[中国]]における[[竜]]について記述する。 |

'''中国の竜'''(ちゅうごくのりゅう)では、[[中国]]における[[竜]]について記述する。 |

||

竜(龍<ref>龍は竜の旧字体であるが、竜は[[金文]]にもみられる古い字形である。</ref>、[[音読み]]: りゅう<ref>慣用音の「りゅう」は[[呉音]]、[[漢音]]は「りょう」。</ref>、簡体字: 龙<ref>龍の草書体から。</ref>、[[ピン音|拼音]]: {{読み仮名|lóng|ロン}})は、本来的には中国の神話・伝承や造形美術にみられる想像上の動物を指すが、その概念は[[朝鮮]]、[[日本]]、[[ベトナム]]にも伝播し、それぞれの文化に組み込まれている。また、西洋の[[ドラゴン]]も竜と翻訳され、逆に東洋の竜は西洋語では dragon (英・仏)などと訳される。ここでは主として中国固有の竜について述べる。 |

竜(龍<ref group="注釈">龍は竜の旧字体であるが、竜は[[金文]]にもみられる古い字形である。</ref>、[[音読み]]: りゅう<ref group="注釈">慣用音の「りゅう」は[[呉音]]、[[漢音]]は「りょう」。</ref>、簡体字: 龙<ref group="注釈">龍の草書体から。</ref>、[[ピン音|拼音]]: {{読み仮名|lóng|ロン}})は、本来的には中国の神話・伝承や造形美術にみられる想像上の動物を指すが、その概念は[[朝鮮]]、[[日本]]、[[ベトナム]]にも伝播し、それぞれの文化に組み込まれている。また、西洋の[[ドラゴン]]も竜と翻訳され、逆に東洋の竜は西洋語では dragon (英・仏)などと訳される。ここでは主として中国固有の竜について述べる。 |

||

== 概要 == |

== 概要 == |

||

竜は[[贔屓|カメ]]、[[チ吻|魚]]、あるいは空想的な生き物など様々な姿をしているが、一般的には四足の蛇に似た姿で描かれる。[[陰陽]]の用語では、陽は竜であり、またしばしば[[鳳凰]]と並列される。 |

竜は[[贔屓|カメ]]、[[チ吻|魚]]、あるいは空想的な生き物など様々な姿をしているが、一般的には四足の蛇に似た姿で描かれる。[[陰陽]]の用語では、陽は竜であり、またしばしば[[鳳凰]]と並列される。 |

||

中国の竜は、伝統的に、特に水、降雨、台風、洪水を制御する、強力で縁起の良い力を象徴している。さらに、貴人の力、強さ、そして幸運の象徴でもある。中国の皇帝([[中国帝王一覧|一覧]])にとっても、竜は常に皇帝の権力と強さの象徴だった<ref>{{cite book |last=Ingersoll |first=Ernest |last2=et al. |year=2013 |title=The Illustrated Book of Dragons and Dragon Lore |location=Chiang Mai |publisher=Cognoscenti Books |isbn= }}<!-- that's an illustrated ebook for kids; doesn't even have an ISBN; credible source? -->{{verify credibility|date=July 2014}}</ref>。 |

中国の竜は、伝統的に、特に[[水]]、[[雨|降雨]]、[[台風]]、[[洪水]]を制御する、強力で縁起の良い力を象徴している。さらに、貴人の力、強さ、そして幸運の象徴でもある。中国の皇帝([[中国帝王一覧|一覧]])にとっても、竜は常に皇帝の権力と強さの象徴だった<ref>{{cite book |last=Ingersoll |first=Ernest |last2=et al. |year=2013 |title=The Illustrated Book of Dragons and Dragon Lore |location=Chiang Mai |publisher=Cognoscenti Books |isbn= }}<!-- that's an illustrated ebook for kids; doesn't even have an ISBN; credible source? -->{{verify credibility|date=July 2014}}</ref>。 |

||

日常的な[[中国語]]では、実力や気品のある人々は竜に喩えられる。これに対して、実力や気品のない人々は虫に喩えられる。中国のことわざや慣用句のいくつかは、竜に言及している。例えば、[[:wikt:zh:望子成龍|望子成龍]](「自分の息子が竜になることを望む」)などである。 |

日常的な[[中国語]]では、実力や気品のある人々は竜に喩えられる。これに対して、実力や気品のない人々は虫に喩えられる。中国のことわざや慣用句のいくつかは、竜に言及している。例えば、[[:wikt:zh:望子成龍|望子成龍]](「自分の息子が竜になることを望む」)などである。 |

||

== 象徴的価値 == |

== 象徴的価値 == |

||

[[ |

[[ファイル:《心写治平》乾隆部分.jpg|thumb|竜の礼服を着た[[乾隆帝]]]] |

||

歴史上、竜は皇帝の象徴だった。[[清]]末には、清の国旗に使用された<ref name="Sleeboom">Sleeboom, Margaret. [2004] (2004). Academic Nations in China and Japan: Framed in concepts of Nature, Culture and the Universal. Routledge publishing. ISBN 0-415-31545-X</ref>。 |

歴史上、竜は皇帝の象徴だった。[[清]]末には、清の国旗に使用された<ref name="Sleeboom">Sleeboom, Margaret. [2004] (2004). Academic Nations in China and Japan: Framed in concepts of Nature, Culture and the Universal. Routledge publishing. ISBN 0-415-31545-X</ref>。 |

||

| 52行目: | 52行目: | ||

<gallery> |

<gallery> |

||

ファイル:Flag of the Qing Dynasty (1889-1912).svg|1912までの中国の国旗 |

|||

ファイル:Twelve Symbols national emblem of China.svg|1913年から1928年までの中国の国章 |

|||

</gallery> |

</gallery> |

||

| 74行目: | 74行目: | ||

{{-}} |

{{-}} |

||

[[ |

[[ファイル:Mei_Long.jpg|thumb|[[メイ・ロン]]の化石。本種が眠るときに現生の鳥類と同様の姿勢をとっていたと考えられるため、「眠る竜」を意味する「[[メイ・ロン]]」('''寐龙''')と名付けられた。]] |

||

古代中国では発掘された[[恐竜]]の骨が竜の骨と呼ばれ、記録に残された。例えば、 西暦300年頃の[[:zh:常璩|常璩]]『[[華陽国志]]』は、四川省の地中から出た「竜の骨」について記録に残している<ref>{{cite book|author= |

古代中国では発掘された[[恐竜]]の骨が竜の骨と呼ばれ、記録に残された。例えば、 西暦300年頃の[[:zh:常璩|常璩]]『[[華陽国志]]』は、四川省の地中から出た「竜の骨」について記録に残している<ref>{{cite book|author=Dong Zhiming|authorlink=董枝明|year=1992|title=Dinosaurian Faunas of China|publisher=China Ocean Press, Beijing|isbn=3-540-52084-8|oclc=26522845}}</ref><ref>{{cite book|和書|author=常璩|title=華陽国志|volume=巻3・蜀志|url=https://archive.org/stream/06061130.cn#page/n120/mode/2up|quote=五城県(中略)出龍骨。云:龍升其山、値天門閉不達、堕死於此。後没地中。故掘取得其骨。}}</ref>。 |

||

内陸部の村人は、伝統薬で使うため、長きにわたって「竜の骨」の化石を発掘しており、今日でも続いている<ref>{{cite news|last= |first= |authorlink= |coauthors= |title=Dinosaur bones 'used as medicine' |work= |publisher=BBC News|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6276948.stm|doi= |accessdate=2007-07-06 | date=2007-07-06}}</ref>。 |

内陸部の村人は、伝統薬で使うため、長きにわたって「竜の骨」の化石を発掘しており、今日でも続いている<ref>{{cite news|last= |first= |authorlink= |coauthors= |title=Dinosaur bones 'used as medicine' |work= |publisher=BBC News|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6276948.stm|doi= |accessdate=2007-07-06 | date=2007-07-06}}</ref>。 |

||

| 104行目: | 104行目: | ||

== 竜の描写 == |

== 竜の描写 == |

||

[[ |

[[ファイル:Chinese - Dragon - Walters 492425 - Profile.jpg|width=186|thumb|死後、天国へ行けるよう竜の置物は墓に供えられた。<ref>{{cite web |publisher= [[The Walters Art Museum]] |url= http://art.thewalters.org/detail/33988 |title= Chinese Dragon |accessdate=2012-11-27}}</ref>(The Walters Art Museum)]] |

||

=== 新石器時代の描写 === |

=== 新石器時代の描写 === |

||

| 127行目: | 127行目: | ||

=== 三停九似 === |

=== 三停九似 === |

||

{{節スタブ}} |

{{節スタブ}} |

||

南宋時代の博物誌『爾雅翼』では竜の姿を「三停九似」、つまり首〜腕の付け根〜腰〜尾の各部分の長さが等しく、角は[[シカ|鹿]]、頭は[[ラクダ|駱駝]]、眼は[[鬼]](幽霊)、胴体は[[ヘビ|蛇]]、腹は[[蜃]]、背中の鱗は[[魚]]、爪は[[鷹]]、掌は[[トラ|虎]]、耳は[[ウシ|牛]]にそれぞれ似るという<ref>{{cite book|和書|author=羅願|title=爾雅翼|volume=巻28・釈魚・龍|url=https://archive.org/stream/06050603.cn#page/n78/mode/2up}}</ref><ref>明の[[唐寅|唐伯虎]]『六如居士画譜』の引用する宋の董羽『画龍輯議』では少し異なる。{{cite book|和書|author=[[唐寅|唐伯虎]]|title=六如居士画譜|volume=巻3|url=http://ctext.org/library.pl?if=gb&file=85319&page=85|quote=頭似牛、嘴似驢、眼似蝦、角似鹿、耳似象、鱗似魚、鬚似人、腹似蛇、足似鳳}}</ref>。 |

南宋時代の博物誌『爾雅翼』では竜の姿を「三停九似」、つまり首〜腕の付け根〜腰〜尾の各部分の長さが等しく、角は[[シカ|鹿]]、頭は[[ラクダ|駱駝]]、眼は[[鬼]](幽霊)、胴体は[[ヘビ|蛇]]、腹は[[蜃]]、背中の鱗は[[魚類|魚]]、爪は[[鷹]]、掌は[[トラ|虎]]、耳は[[ウシ|牛]]にそれぞれ似るという<ref>{{cite book|和書|author=羅願|title=爾雅翼|volume=巻28・釈魚・龍|url=https://archive.org/stream/06050603.cn#page/n78/mode/2up}}</ref><ref group="注釈">明の[[唐寅|唐伯虎]]『六如居士画譜』の引用する宋の董羽『画龍輯議』では少し異なる。{{cite book|和書|author=[[唐寅|唐伯虎]]|title=六如居士画譜|volume=巻3|url=http://ctext.org/library.pl?if=gb&file=85319&page=85|quote=頭似牛、嘴似驢、眼似蝦、角似鹿、耳似象、鱗似魚、鬚似人、腹似蛇、足似鳳}}</ref>。 |

||

=== 竜生九子 === |

=== 竜生九子 === |

||

| 142行目: | 142行目: | ||

3つ爪の竜は下級官吏や一般大衆に愛用された。(様々な明朝の唐物で広く見られる)。しかし、帝室に密接に関連した選ばれた皇族だけが、様々な象徴的な色彩を大抵は持つ竜を利用できた。皇帝を除いたいかなる人物でも、完全に金色な5つ爪の竜を利用するのは死罪であった。 |

3つ爪の竜は下級官吏や一般大衆に愛用された。(様々な明朝の唐物で広く見られる)。しかし、帝室に密接に関連した選ばれた皇族だけが、様々な象徴的な色彩を大抵は持つ竜を利用できた。皇帝を除いたいかなる人物でも、完全に金色な5つ爪の竜を利用するのは死罪であった。 |

||

適切な爪の数や色を利用しなかった場合、罪人の一族もろとも処刑するに値する反逆罪とされた。ほとんどの東アジア人の国は中国の支流とされたので、4つ爪の竜を与えられただけである。例えば朝鮮でも4本だった<ref>1297年(大徳元年)、元の朝廷は竜を天子の象徴とし、一般の使用を禁じた(特集展示「たつ年の龍」パンフレット/[[国立歴史民俗博物館]])が、それ以前も、慣習的に竜は天子の象徴とされていたので実質的に禁じられていた。これは[[中華思想]]が元にあり、皇帝の威厳を保つ役割もあったとされる。({{Citation |

適切な爪の数や色を利用しなかった場合、罪人の一族もろとも処刑するに値する反逆罪とされた。ほとんどの東アジア人の国は中国の支流とされたので、4つ爪の竜を与えられただけである。例えば朝鮮でも4本だった<ref group="注釈">1297年(大徳元年)、元の朝廷は竜を天子の象徴とし、一般の使用を禁じた(特集展示「たつ年の龍」パンフレット/[[国立歴史民俗博物館]])が、それ以前も、慣習的に竜は天子の象徴とされていたので実質的に禁じられていた。これは[[中華思想]]が元にあり、皇帝の威厳を保つ役割もあったとされる。({{Citation |

||

| contribution=龍の爪は何本か |

| contribution=龍の爪は何本か |

||

| last=宮崎市定 |

| last=宮崎市定 |

||

| 155行目: | 155行目: | ||

「5つの足の指」の規則は、1336年、元の時代に施行されたのが最初である。[[麒麟]]、[[鸞鳳]]([[鸞|鸞鳥]]と[[鳳凰]])、白兔、[[霊芝]]、足の指5つ角2つの竜、八龍、九龍、[[萬壽]](万年)、[[福壽字]](中国の陶器の模様で使われる)、黄土色などの服を庶民が着ることを禁じていた<ref>"禁服麒麟、鸞鳳、白兔、靈芝、雙角五爪龍、八龍、九龍、萬壽、福壽字、赭黃等服", The [[Twenty-Four Histories]]: The [[History of Yuan]]-[[Ukhaantu Khan, Emperor Huizong of Yuan|Emperor Shundi]] ([[:zh:元史|元史]]・順帝紀), compiled under [[Song Lian]] ([[:zh:宋濂|宋濂]]), AD 1370.</ref>。 |

「5つの足の指」の規則は、1336年、元の時代に施行されたのが最初である。[[麒麟]]、[[鸞鳳]]([[鸞|鸞鳥]]と[[鳳凰]])、白兔、[[霊芝]]、足の指5つ角2つの竜、八龍、九龍、[[萬壽]](万年)、[[福壽字]](中国の陶器の模様で使われる)、黄土色などの服を庶民が着ることを禁じていた<ref>"禁服麒麟、鸞鳳、白兔、靈芝、雙角五爪龍、八龍、九龍、萬壽、福壽字、赭黃等服", The [[Twenty-Four Histories]]: The [[History of Yuan]]-[[Ukhaantu Khan, Emperor Huizong of Yuan|Emperor Shundi]] ([[:zh:元史|元史]]・順帝紀), compiled under [[Song Lian]] ([[:zh:宋濂|宋濂]]), AD 1370.</ref>。 |

||

こうした規制にも関わらず、龍文は一般庶民にも人気があった。明末清初には密かに焼かれた民間窯製の5つ爪龍文が出回っており、[[乾隆帝]]は龍文の独占を諦める詔を出した{{sfn|彭 |

こうした規制にも関わらず、龍文は一般庶民にも人気があった。明末清初には密かに焼かれた民間窯製の5つ爪龍文が出回っており、[[乾隆帝]]は龍文の独占を諦める詔を出した{{sfn|彭|2012|pp=266-271}}。 |

||

{{-}} |

{{-}} |

||

| 162行目: | 162行目: | ||

=== 9の数 === |

=== 9の数 === |

||

{{Panorama |

{{Panorama |

||

|image = |

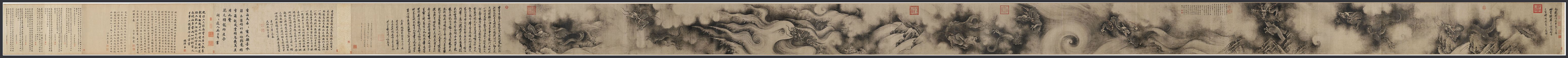

|image = ファイル:Chen Rong - Nine Dragons.jpg |

||

|height = 230 |

|height = 230 |

||

|alt = |

|alt = |

||

| 200行目: | 200行目: | ||

「竜」は偉大な霊獣とされるため、[[漢字文化圏]]では人名によく使用される。 |

「竜」は偉大な霊獣とされるため、[[漢字文化圏]]では人名によく使用される。 |

||

「 |

「竜虎(龍虎)」は、虎と竜のような、強大な力量を持ち、実力が伯仲する二人の英雄豪傑を比喩する言葉として現代でも使われている。「鯉の滝昇り」は、[[コイ|鯉]]が[[滝]]を上ると竜になる、「[[登竜門]]」という中国の故事伝承にちなむ。また、「竜頭蛇尾」というように、「竜」を偉大な存在に、「[[ヘビ|蛇]]」を平庸な存在に例えて用いられることもある。 |

||

[[黄河]]は、古来その形状から竜に喩えられた。 |

[[黄河]]は、古来その形状から竜に喩えられた。 |

||

| 206行目: | 206行目: | ||

[[風水]]における[[気]]の流れは'''竜脈'''と称された。また、中国の[[古琴]]や[[和楽器]]の[[箏]]は、竜に見立てられており、「竜角」、「竜尾」、「竜眼」など多くの部分が竜の体の部分にちなんだ名称で呼ばれる。[[麻雀]]では[[麻雀牌#三元牌|三元牌]]を竜に喩えることがある(英語で Dragon tiles)。また[[ドラ (麻雀)|ドラ]]は三元牌を「ドラゴン」と呼んだことに由来したもの。 |

[[風水]]における[[気]]の流れは'''竜脈'''と称された。また、中国の[[古琴]]や[[和楽器]]の[[箏]]は、竜に見立てられており、「竜角」、「竜尾」、「竜眼」など多くの部分が竜の体の部分にちなんだ名称で呼ばれる。[[麻雀]]では[[麻雀牌#三元牌|三元牌]]を竜に喩えることがある(英語で Dragon tiles)。また[[ドラ (麻雀)|ドラ]]は三元牌を「ドラゴン」と呼んだことに由来したもの。 |

||

竜の顎には |

竜の顎には1枚だけ逆さになった[[鱗]]があり、これに触ると必ず殺されるという。([[逆鱗]]を参照)。 |

||

== 大衆文化 == |

== 大衆文化 == |

||

| 213行目: | 213行目: | ||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

{{脚注ヘルプ}} |

{{脚注ヘルプ}} |

||

=== 注釈 === |

|||

{{reflist|group="注釈"}} |

|||

=== 出典 === |

|||

{{reflist|2}} |

{{reflist|2}} |

||

== 参考文献 == |

== 参考文献 == |

||

<!--この節には、記事の編集時に実際に参考にした書籍等のみを記載して下さい。 |

|||

| ⚫ | |||

書籍の宣伝はおやめ下さい--> |

|||

| ⚫ | |||

== 関連資料 == |

|||

<!--この節には、記事の編集時に参考にしていないがさらなる理解に役立つ書籍などを記載して下さい。参考文献に使用した場合は、お手数でも参考文献の節に移動して下さい。 |

|||

書籍の宣伝はおやめ下さい。--> |

|||

* 立松昇一 「中国文化における龍と蛇の諸相 - 役割と姿・形・イメージ」、『{{PDFLink|[http://journal.takushoku-u.ac.jp/irh/irh_22.pdf 人文・自然・人間科学研究]}}』 [[拓殖大学]]人文科学研究所、第22号、pp. 33-52、2009年10月。{{NAID|40016926089}}。 |

|||

* 李国棟 「{{PDFLink|[http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/1/16304/20141016124742500283/KJ00000723476.pdf 龍と鯉・馬・牛・羊・鹿・犬の関係]}}」、『広島大学大学院文学研究科論集』 [[広島大学]]、第62号、pp. A29-A13、2002年12月27日。{{NAID|110000985453}}、{{DOI|10.15027/16304}}。広島大学学術情報リポジトリ |

|||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

2016年12月7日 (水) 13:32時点における版

| 中国の竜 | |||||||||||||||||||||

真珠を手にした中国の金属製の竜 | |||||||||||||||||||||

| 中国語 | |||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 繁体字 | 龍 | ||||||||||||||||||||

| 簡体字 | 龙 | ||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||

| 日本語 | |||||||||||||||||||||

| 旧字体 | 龍 | ||||||||||||||||||||

| ひらがな |

1. りゅう 2. たつ | ||||||||||||||||||||

| 朝鮮語 | |||||||||||||||||||||

| ハングル | 1. 룡/용 2. 미르[1] | ||||||||||||||||||||

| 漢字 | 龍 | ||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||

| ベトナム語 | |||||||||||||||||||||

| クオック・グー | rồng, long | ||||||||||||||||||||

| タイ語 | |||||||||||||||||||||

| タイ語 | มังกรจีน | ||||||||||||||||||||

中国の竜(ちゅうごくのりゅう)では、中国における竜について記述する。

竜(龍[注釈 1]、音読み: りゅう[注釈 2]、簡体字: 龙[注釈 3]、拼音:

概要

竜はカメ、魚、あるいは空想的な生き物など様々な姿をしているが、一般的には四足の蛇に似た姿で描かれる。陰陽の用語では、陽は竜であり、またしばしば鳳凰と並列される。

中国の竜は、伝統的に、特に水、降雨、台風、洪水を制御する、強力で縁起の良い力を象徴している。さらに、貴人の力、強さ、そして幸運の象徴でもある。中国の皇帝(一覧)にとっても、竜は常に皇帝の権力と強さの象徴だった[2]。

日常的な中国語では、実力や気品のある人々は竜に喩えられる。これに対して、実力や気品のない人々は虫に喩えられる。中国のことわざや慣用句のいくつかは、竜に言及している。例えば、望子成龍(「自分の息子が竜になることを望む」)などである。

象徴的価値

歴史上、竜は皇帝の象徴だった。清末には、清の国旗に使用された[3]。

竜は中国の国章として欧米で使用されることがあった。しかし、中華人民共和国と中華民国(台湾)の両方で、国の象徴という使い方は一般的ではない。代わりに、文化の象徴として一般に使われる。香港では「Brand Hong Kong」の意匠の一部となっており、国際的なブランド名として香港をプロモーションするシンボルとされている[4]。 ヨーロッパの影響を受けた文化では、竜は攻撃的、好戦的な意味合いを持っており、そのために中国政府が竜をシンボルとして使いたがらないと推測されている[5]。

中国人は、民族的アイデンティティの印として、「竜の子孫」(龍的傳人、龙的传人)という言葉を使うことがある[3]。1970年代に始まったひとつの潮流では、中国以外のアジアの人は、自己表現のために動物のシンボルを探していた[3]。モンゴルはオオカミ、チベットはサルが使用された[3]。

今日の中国文化では、竜は主に装飾で使われる。竜を醜く描写するのはタブーである。

国の象徴

1889年から1912年までの清の国旗には青竜に似た意匠の竜が使われていた。1913年~1928年の中華民国の国章にも十二章のひとつとして竜が使われていた。

-

1912までの中国の国旗

-

1913年から1928年までの中国の国章

竜崇拝

起源

中国の竜は、トーテムや自然の生き物を様式化した描写を起源に、神話の動物へと進化した。 古典学者である聞一多は、龍は古代の部族抗争の過程でヘビなど複数のトーテムが吸収・合成されて創りだされた、という説を述べている[6]。

中国文化における竜の存在は、紀元前5千年紀の仰韶文化まで遡る。1987年に河南省で数千年前の竜の像が発見された[7]。また、コイル状のヒスイの装飾品は、紀元前4700から紀元前2900年までの頃の紅山文化から出土している[8]。

コイル状の蛇や竜の様式は、初期の中国文化において重要な役割を果たした。殷時代以降のヒスイの竜のお守りと同様に、中国語最古の「竜」の文字はコイル状の形態を有する[9]。

ブタ、トラ、鳥のほか、龍を刻んだものも見つかっている。「猪竜(ズーロン)」または「玉猪竜(ユーズーロン)」と呼ばれる紅山文化の玉龍(龍を彫った玉)の造形は単純であり、龍が円形になっているものが多いが、後期になると盤龍・紋龍などの区別がはっきりとしてくる。考古学者の中には、後に中原で始まった龍への崇拝は、紅山文化にその源を発するという見方もある。

-

玉竜。紅山文化の出土品

-

衣服の飾りに使用されたヒスイ彫りの竜(戦国時代)

-

竜の頭部をかたどった取手(前漢時代)

古代中国では発掘された恐竜の骨が竜の骨と呼ばれ、記録に残された。例えば、 西暦300年頃の常璩『華陽国志』は、四川省の地中から出た「竜の骨」について記録に残している[10][11]。

内陸部の村人は、伝統薬で使うため、長きにわたって「竜の骨」の化石を発掘しており、今日でも続いている[12]。

中国で多様な恐竜が発見されており、学名「メイ・ロン」(「寐・龙」)は「眠る竜」を意味する。メイ・ロンの化石は、尻尾で全身を囲みながら前肢のひとつ下に鼻をよせて、眠ったコイルの姿で発見されている[13]。

天候と水の支配者として

龍と水の関係の起源はインドのナーガに遡り、仏教を介して中国に伝わり龍と習合した。ナーガはコブラを神格化した蛇神だったが、コブラが生息していない中国では、漢訳経典において竜と翻訳された。

皇帝の権威の象徴

竜、特にそれぞれの足に5つの爪がある竜は、中国の多くの王朝において皇帝の象徴だった。清では皇帝の竜は黄色または金で、明代では赤色だった[14]。

帝位は竜の玉座と呼ばれていた。後期の清では、国旗に竜が採用された。竜は、北京の紫禁城などの皇宮や王墓の段差で彫刻となっている。

三皇五帝と呼ばれる古代の帝王のうち、黄帝と伏義は龍体を持つと言われる。また、龍は瑞獣であり、その顕現は天子の徳と関係付けられて考えられた。 いくつかの中国の伝説では、皇帝は竜の形をした母斑を持って生まれたという。例えば、竜のあざを持って生まれ、ついには現王朝を倒して新王朝を建てる農民の物語が伝わる。別の伝説では、敵から隠れていた王子が、竜のあざで王子であると証明される。

一方、皇后は多くの場合、鳳凰と同定されている。

竜は帝王の象徴とされるため、帝王にまつわるものには「竜」がつくことが多い。「竜影」(帝王の姿)、「竜顔」(帝王の顔)、「袞竜(こんりょう)」(帝王の衣服。「袞竜の袖にすがる」といえば帝王に助けを求めるという意味になる)、「竜袍(りゅうほう、ロンパオ)」(清朝の皇帝の着る黄色の緞子の着物)。

現在の信仰

水や天候を支配する竜王の礼拝は多くの地域で続いており、旧正月のお祝いなど中国の文化・伝統に深く根付いている。

竜の描写

新石器時代の描写

竜や竜のような描写は、中国全土の新石器時代の遺跡で広く発見されている。竜の最も初期の描写が興隆窪文化の遺跡で発見された。西安で仰韶文化の遺跡では、竜をモチーフとする粘土の鉢が作られている。良渚文化も竜のような様式が作られている。現在の内モンゴルにある紅山文化の遺跡では、Pig dragonの様式でヒスイの竜のお守りが作られている。

そのような初期の形式は、Pig dragonだった。それはイノシシに似た頭部を持ち、コイルの形をしている細長い生き物である[16]。

古典的な描写

中国文学や神話では多くの有名な竜が語られる。言語学者マイケル・カーは、中国の古典に記されている100もの古代の竜の名前を元に分析している[17]。

- 例

三停九似

この節の加筆が望まれています。 |

南宋時代の博物誌『爾雅翼』では竜の姿を「三停九似」、つまり首〜腕の付け根〜腰〜尾の各部分の長さが等しく、角は鹿、頭は駱駝、眼は鬼(幽霊)、胴体は蛇、腹は蜃、背中の鱗は魚、爪は鷹、掌は虎、耳は牛にそれぞれ似るという[18][注釈 4]。

竜生九子

明代のいくつかの書物では、竜生九子という竜の子供について記されている。

竜の爪

明の初代皇帝は元の規則を踏襲し、皇帝の象徴である竜は5つの足の指(または爪)を、帝国の慣習としての貴族や高級官吏へ向けられた竜は4つの爪を持つと定めた。

3つ爪の竜は下級官吏や一般大衆に愛用された。(様々な明朝の唐物で広く見られる)。しかし、帝室に密接に関連した選ばれた皇族だけが、様々な象徴的な色彩を大抵は持つ竜を利用できた。皇帝を除いたいかなる人物でも、完全に金色な5つ爪の竜を利用するのは死罪であった。

適切な爪の数や色を利用しなかった場合、罪人の一族もろとも処刑するに値する反逆罪とされた。ほとんどの東アジア人の国は中国の支流とされたので、4つ爪の竜を与えられただけである。例えば朝鮮でも4本だった[注釈 5]。

「5つの足の指」の規則は、1336年、元の時代に施行されたのが最初である。麒麟、鸞鳳(鸞鳥と鳳凰)、白兔、霊芝、足の指5つ角2つの竜、八龍、九龍、萬壽(万年)、福壽字(中国の陶器の模様で使われる)、黄土色などの服を庶民が着ることを禁じていた[19]。

こうした規制にも関わらず、龍文は一般庶民にも人気があった。明末清初には密かに焼かれた民間窯製の5つ爪龍文が出回っており、乾隆帝は龍文の独占を諦める詔を出した[20]。

伝統文化

9の数

9の数は中国で天の数とされ、中国の竜は頻繁に9の数に関連づけられる。例えば、中国の竜は通常、9つの特徴から説明され、117(9×13)枚の鱗(陽が81(9×9)、陰が36(9×4))を持つとされる。

このことが、竜が9つの形態を持ち、竜生九子をもうけた理由でもある。九龍壁は異なる9つの竜が描写された精神的な壁であり、中国の宮殿や庭園に置かれている。

9は皇帝の数とされていたため、最高位の官吏のみが9つの竜のあしらわれた上着を着たが、そのローブを丈長の外套で完全に覆った。低級の官吏は8つか5つの竜のあしらわれた上着を着て、再び丈長の外套で覆った。ただ、皇帝自身も9つの竜の描かれた上着のうち、1匹は見えないように隠されていた。

中国には「九龍」と呼ばれる場所が数多くあり、最も有名なのは香港の九龍である。ベトナムではメコン川の一部がCửu Long(クーロン)として知られ、これも同じ意味である。

十二支

竜を意味する辰は、十二支における12種類の動物の一つである。

12の動物のうち、唯一伝説上の生き物である。後漢の王充『論衡』言毒篇に「辰為龍、巳為蛇。辰、巳之位在東南」とあるのが、確かめられる最も古い記述である。なぜ辰だけが伝説上の動物になったのかは未だに議論の的であり定説がない。竜は実在の生物をモチーフとし、のちに伝説化したという説がある。

青竜

青龍(せいりゅう)は、天の四方の方角を司る霊獣のひとつである。東の青竜のほか、南の朱雀(すざく)、西の白虎(びゃっこ)・北の玄武(げんぶ)がいる。

ドラゴンボート

この節の加筆が望まれています。 |

舞竜

中国の旧正月や開店、新築祝いなどのお祭りでは、竜の人形の踊りがよく催される。布と木でできた竜の人形を人が操る。ドラムなど音楽の伴奏に振り付けをして移動して見せた。人々はシルクの良い服を着ていた。

竜の風習

「竜」は偉大な霊獣とされるため、漢字文化圏では人名によく使用される。

「竜虎(龍虎)」は、虎と竜のような、強大な力量を持ち、実力が伯仲する二人の英雄豪傑を比喩する言葉として現代でも使われている。「鯉の滝昇り」は、鯉が滝を上ると竜になる、「登竜門」という中国の故事伝承にちなむ。また、「竜頭蛇尾」というように、「竜」を偉大な存在に、「蛇」を平庸な存在に例えて用いられることもある。

黄河は、古来その形状から竜に喩えられた。

風水における気の流れは竜脈と称された。また、中国の古琴や和楽器の箏は、竜に見立てられており、「竜角」、「竜尾」、「竜眼」など多くの部分が竜の体の部分にちなんだ名称で呼ばれる。麻雀では三元牌を竜に喩えることがある(英語で Dragon tiles)。またドラは三元牌を「ドラゴン」と呼んだことに由来したもの。

竜の顎には1枚だけ逆さになった鱗があり、これに触ると必ず殺されるという。(逆鱗を参照)。

大衆文化

この節の加筆が望まれています。 |

脚注

注釈

- ^ 龍は竜の旧字体であるが、竜は金文にもみられる古い字形である。

- ^ 慣用音の「りゅう」は呉音、漢音は「りょう」。

- ^ 龍の草書体から。

- ^ 明の唐伯虎『六如居士画譜』の引用する宋の董羽『画龍輯議』では少し異なる。唐伯虎『六如居士画譜』 巻3。"頭似牛、嘴似驢、眼似蝦、角似鹿、耳似象、鱗似魚、鬚似人、腹似蛇、足似鳳"。

- ^ 1297年(大徳元年)、元の朝廷は竜を天子の象徴とし、一般の使用を禁じた(特集展示「たつ年の龍」パンフレット/国立歴史民俗博物館)が、それ以前も、慣習的に竜は天子の象徴とされていたので実質的に禁じられていた。これは中華思想が元にあり、皇帝の威厳を保つ役割もあったとされる。(宮崎市定 (1995), “龍の爪は何本か”, 中国文明論集, 岩波書店, pp. 343-344, ISBN 978-4003313312)

出典

- ^ 古語。崔世珍『訓蒙字会』(1527年)などに見える。

- ^ Ingersoll, Ernest; et al. (2013). The Illustrated Book of Dragons and Dragon Lore. Chiang Mai: Cognoscenti Books[信頼性要検証]

- ^ a b c d Sleeboom, Margaret. [2004] (2004). Academic Nations in China and Japan: Framed in concepts of Nature, Culture and the Universal. Routledge publishing. ISBN 0-415-31545-X

- ^ “Brand Overview”. brandhk.gov(Brand Hong Kong) (2004年9月). 2007年3月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年2月23日閲覧。

- ^ BBC Article: Fiery Debate Over China's Dragon, an article covering China's decision not to use a dragon mascot and the resulting disappointment.

- ^ 彭 2012, p. 234.

- ^ Howard Giskin and Bettye S. Walsh (2001). An introduction to Chinese culture through the family. State University of New York Press. p. 126. ISBN 0-7914-5047-3

- ^ Teaching Chinese Archeology, National Gallery of Art, Washington, DC

- ^ Salviati, Filippo (2002). The Language of Adornment: Chinese Ornaments of Jade, Crystal, Amber and Glass, Fig. 17. Ten Speed Press. ISBN 1-58008-587-3.

- ^ Dong Zhiming (1992). Dinosaurian Faunas of China. China Ocean Press, Beijing. ISBN 3-540-52084-8. OCLC 26522845

- ^ 常璩『華陽国志』 巻3・蜀志。"五城県(中略)出龍骨。云:龍升其山、値天門閉不達、堕死於此。後没地中。故掘取得其骨。"。

- ^ “Dinosaur bones 'used as medicine'”. BBC News. (2007年7月6日) 2007年7月6日閲覧。

- ^ Xu and Norell, (2004). "A new troodontid dinosaur from China with avian-like sleeping posture." Nature, 431(7010): 838-841. doi:10.1038/news041011-7

- ^ Hayes, L. (1923). The Chinese Dragon. Shanghai, China: Commercial Press Ltd. Retrieved from http://archive.org/stream/chinesedragon00hayeuoft#page/n7/mode/2up

- ^ “Chinese Dragon”. The Walters Art Museum. 2012年11月27日閲覧。

- ^ "Jade coiled dragon, Hongshan Culture (c. 4700-2920 B.C.)", National Gallery of Art, Washington DC. Retrieved on 23-02-2007.

- ^ Carr, Michael. 1990. "Chinese Dragon Names", Linguistics of the Tibeto-Burman Area 13.2:87-189. He classified them into seven categories: Rain-dragons, Flying-dragons, Snake-dragons, Wug-dragons [wug refers to "worms, bugs, and small reptiles"], Crocodile-dragons, Hill-dragons, and Miscellaneous dragons.

- ^ 羅願『爾雅翼』 巻28・釈魚・龍。

- ^ "禁服麒麟、鸞鳳、白兔、靈芝、雙角五爪龍、八龍、九龍、萬壽、福壽字、赭黃等服", The Twenty-Four Histories: The History of Yuan-Emperor Shundi (元史・順帝紀), compiled under Song Lian (宋濂), AD 1370.

- ^ 彭 2012, pp. 266–271.

参考文献

- 彭丹『中国と茶碗と日本と』小学館、2012年9月。ISBN 978-4-09-388258-3。

関連資料

- 立松昇一 「中国文化における龍と蛇の諸相 - 役割と姿・形・イメージ」、『人文・自然・人間科学研究 (PDF) 』 拓殖大学人文科学研究所、第22号、pp. 33-52、2009年10月。NAID 40016926089。

- 李国棟 「龍と鯉・馬・牛・羊・鹿・犬の関係 (PDF) 」、『広島大学大学院文学研究科論集』 広島大学、第62号、pp. A29-A13、2002年12月27日。NAID 110000985453、doi:10.15027/16304。広島大学学術情報リポジトリ

外部リンク

- Dragon Articles, Crystal Dragon of Taiwan, cdot.org

- Dragons in Ancient China, China the Beautiful, chinapage.com

- Eastern Dragon Overview, The Circle of the Dragon, blackdrago.com

- 龙生九子, The Dragon's 9 Children (中国語), jsdj.com

- Nine Sons of the Dragon