「荒川橋梁 (東北本線)」の版間の差分

編集の要約なし |

|||

| (2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{橋 |

{{橋 |

||

|名称=荒川橋梁 |

|名称=荒川橋梁(3代) |

||

|画像=[[ファイル:Tohokuhonsen Arakawa-kyouryou 1.jpg|300px]] |

|画像=[[ファイル:Tohokuhonsen Arakawa-kyouryou 1.jpg|300px]] |

||

|画像説明=電車線側から見た荒川橋梁([[2014年]][[10月]]) |

|画像説明=電車線側から見た荒川橋梁([[2014年]][[10月]]) |

||

| 7行目: | 7行目: | ||

|水域=[[荒川 (関東)|荒川]] |

|水域=[[荒川 (関東)|荒川]] |

||

|位置情報= |

|位置情報= |

||

|長さ=692 [[m|メートル]]<ref name="doboku1966" |

|長さ=692 [[m|メートル]]<ref name = "doboku1966" /> |

||

|最大支間長=62.8 m |

|最大支間長=62.8 m<ref name = "土木図書館荒川橋梁" /> |

||

|幅= |

|幅= |

||

|素材=[[鋼鉄]]製トラス桁・[[プレストレスト・コンクリート]]製下路桁 |

|||

|素材=[[鋼]] |

|||

|高さ= |

|高さ= |

||

|建築家と技術者= |

|建築家と技術者= |

||

|形式=38.6 m複線下路[[プレストレスト・コンクリート|PC]]桁4連+59.1 m複線下路[[鋼鉄|鋼製]][[トラス橋|ワーレントラス桁]]3連+62.8 m複線下路鋼製ワーレントラス桁3連+38.6 m複線下路PC桁4連(電車線・列車線・貨物線とも) |

|||

|形式=[[トラス橋]] |

|||

|建設=- |

|建設=1964年1月-1968年10月 |

||

}} |

}} |

||

{{橋 |

|||

'''荒川橋梁'''(あらかわきょうりょう)は、東京都北区[[赤羽]]と埼玉県川口市舟戸町の間で荒川に架かる[[東日本旅客鉄道]](JR東日本)[[東北本線]]の密接する3本の複線[[鉄道橋]]で、[[日本]]初の[[私鉄|民営鉄道]]の鉄道橋であり、埼玉県初の鉄道橋である<ref name="doboku-2008-35-04-5C">[http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00061/2008/35-04-0105.pdf わが国初めての民鉄と蚕糸業の関係]第35回[[土木学会]]関東支部技術研究発表会</ref><ref name="teppaku-0634-00-48-3A">[http://www.photo-saitama.jp/culture/first/20120324.html 日本最大の鉄道博物館]フォト[[さいたま市|さいたま]]</ref>。下流側の複線が[[電車線・列車線|電車線]](旅客案内上は[[京浜東北線]])、中央の複線が[[電車線・列車線|列車線]](旅客案内上は[[宇都宮線]](東北線)・[[高崎線]]・[[上野東京ライン]])、上流側の複線が[[貨物線]](「[[東北貨物線]]」、旅客案内上は[[湘南新宿ライン]])で、当橋梁は電車線では[[赤羽駅]]・[[川口駅]]間、列車線・貨物線では赤羽駅・[[浦和駅]]間にある。右岸堤防を挟み、すぐ南側に隣接して[[新河岸川]]に架かる橋長87メートルの新河岸川橋梁がある<ref>[http://library.jsce.or.jp/jscelib/committee/2003/bridge/T5-070.htm 歴史的鋼橋:T5-070 新河岸川橋梁] - 土木学会付属土木図書館、[[2015年]][[7月16日]]閲覧。</ref>。 |

|||

|名称=新河岸川橋梁 |

|||

|画像=[[ファイル:Tohokuhonsen Singasigawa-kyouryou 1.jpg|300px]] |

|||

|画像説明=貨物線側から見た新河岸川橋梁(2014年10月) |

|||

|国={{JPN}} |

|||

|都市=[[東京都]][[北区 (東京都)|北区]] |

|||

|水域=[[新河岸川]] |

|||

|位置情報= |

|||

|長さ=87 [[m|メートル]]<ref name = "土木図書館新河岸橋梁" /> |

|||

|最大支間長=59.1 m<ref name = "土木図書館荒川橋梁" /> |

|||

|幅= |

|||

|素材=[[鋼鉄]]製トラス桁・[[プレストレスト・コンクリート]]製下路桁・[[鉄筋コンクリート]]製下路桁・鋼製プレートガーダー |

|||

|高さ= |

|||

|建築家と技術者= |

|||

|形式=22.1 m複線下路PC桁+59.1 m複線下路鋼製ワーレントラス桁+10.4 m複線下路[[鉄筋コンクリート|RC]]桁(電車線)、18.3 m単線下路鋼製プレートガーダー×複線+45.7 m複線下路鋼製ワーレントラス桁+18.3 m単線下路鋼製プレートガーダー×複線(列車線・貨物線とも) |

|||

|建設=1964年1月-1965年10月(電車線)、1924年9月-1929年12月(列車線・貨物線) |

|||

}} |

|||

'''荒川橋梁'''(あらかわきょうりょう)は、東京都北区[[赤羽]]と埼玉県川口市舟戸町の間で[[荒川 (関東)|荒川]]に架かる[[東日本旅客鉄道]](JR東日本)[[東北本線]]の密接する3本の複線[[鉄道橋]]で、[[日本]]初の[[私鉄|民営鉄道]]の鉄道橋である<ref name = "doboku-2008-35-04-5C" />。下流側の複線が[[電車線・列車線|電車線]](旅客案内上は[[京浜東北線]])、中央の複線が[[電車線・列車線|列車線]](旅客案内上は[[宇都宮線]](東北線)・[[高崎線]]・[[上野東京ライン]])、上流側の複線が[[貨物線]](「[[東北貨物線]]」、旅客案内上は[[湘南新宿ライン]])で、当橋梁は電車線では[[赤羽駅]]・[[川口駅]]間、列車線・貨物線では赤羽駅・[[浦和駅]]間にある。右岸堤防を挟み、すぐ南側に隣接して[[新河岸川]]に架かる橋長87メートルの'''新河岸川橋梁'''(しんかしがわきょうりょう)がある<ref name = "土木図書館新河岸橋梁" />。この記事では新河岸川橋梁についても合わせて触れる。 |

|||

== 建設の背景 == |

|||

[[東京]]と[[高崎市|高崎]]を結ぶ鉄道路線は、当初は[[私鉄]]の[[日本鉄道]]が運行するものとして着手された<ref name = "変せん1_28-35" />。この区間では政府も鉄道の建設の調査を事前に行っており、その経路として[[お雇い外国人]]の[[リチャード・ヴァイカーズ・ボイル]]は既存の新橋駅(後に貨物駅となった[[汐留駅 (国鉄)|汐留駅]])から北上して[[上野駅|上野]]・[[王子駅|王子]]を通り、当時戸田川と呼ばれていた荒川に架橋して、[[鴻巣駅|鴻巣]]・[[熊谷駅|熊谷]]と経由して高崎に至るものを提案していた<ref name = "埼玉_2-4" />。他に[[小名木川駅|小名木川]]を起点とする案や、[[川越市|川越]]を経由する案もあったが、最終的にボイルの案が選択された<ref name = "埼玉_4-7" />。しかし予算の面から政府による着工は見送られ、民間の日本鉄道が創設されてこの路線を担当することになった<ref name = "変せん1_31-34" />。とはいえこの時代には民間に鉄道建設の能力はまだなく、実際の建設作業は鉄道局に全面委託されることになった<ref name = "変せん1_34-36" />。 |

|||

前述のようにボイル案は新橋から[[皇居]]の東側を北上して上野を通るものであり、また[[官設鉄道]]の新橋 - 横浜間鉄道との連絡を[[品川駅]]として、西側を北上して赤羽に合流する案もあったが、東側を周ると繁華な市街地を横断することになり費用がかさむこと、品川から北上する案も距離が長くなり東側ほどではないが費用がかかることから、当面の起点を上野に留めて費用を大幅に節約することになった<ref name = "変せん1_34-36" />。こうして上野から北上して高崎へ向かう鉄道の一部として、荒川橋梁が計画された。 |

|||

荒川に架橋するに当たっては、橋梁をできる限り短くするために、川に対して直角に線路を進入させるように計画されており、橋の前後の路線を含めるとS字に曲線を描いている<ref name = "創世記_160" />。 |

|||

== 初代荒川橋梁 == |

|||

=== 単線での架設 === |

|||

{{橋 |

|||

|名称=荒川橋梁(初代) |

|||

|画像=[[ファイル:Construction of First Arakawa railway bridge Tohoku mainline.png|300px]] |

|||

|画像説明=東北本線初代荒川橋梁の建設工事 |

|||

|国={{JPN}} |

|||

|都市= |

|||

|水域=[[荒川 (関東)|荒川]] |

|||

|位置情報= |

|||

|長さ=3,032フィート(約924 m)<ref name = "変せん1_39" /> |

|||

|最大支間長=100フィート(約30 m)<ref name = "変せん1_39" /> |

|||

|幅= |

|||

|素材=煉瓦橋脚・錬鉄桁→煉瓦橋脚・鋼鉄桁(?) |

|||

|高さ= |

|||

|建築家と技術者=チャールズ・ポーナル<ref name = "変せん1_41" /> |

|||

|形式=54フィート4.5インチ単線プレートガーダー38連×複線+100フィート複線下路ポニーワーレントラス桁4連+54フィート4.5インチ単線プレートガーダー10連×複線 |

|||

|建設=1883年5月 - 1885年2月13日<ref name = "報告第二_764" /><br />複線化1894年4月 - 1895年3月<ref name = "本邦鉄道橋討議_741" /> |

|||

}} |

|||

[[ファイル:Figure of First Arakawa railway bridge Tohoku mainline.png|600px|thumb|初代荒川橋梁の位置図および側面図、下流側に木製仮設橋梁も描かれている]] |

|||

東京から高崎への鉄道は、川口と熊谷で工区を分割し、第二工区の川口 - 熊谷間が先行して着工されていた<ref name = "変せん1_34-36" />。これに引き続いて第一工区の上野 - 川口間は1882年(明治15年)10月下旬に着工した<ref name = "変せん1_39" />。この当時、この橋が架設された現場付近では普段水が流れているのは幅約330[[尺]](約100メートル)ほどで、北側は水流から約650尺(約197メートル)離れたところに高さ約10尺(約3メートル)の堤防があり、南側は約6[[町 (単位)|町]](約654メートル)でこれと同程度の高さとなる<ref name = "報告第一_714" />。この時点では荒川と新河岸川にははっきりした区別がなく、赤羽方の橋台は後の橋梁に比べると約100メートル赤羽側に入り込んだ位置にあった<ref name = "変せん3_16" />。当初は木製の仮橋を架設し、1883年(明治16年)7月26日に上野 - 川口間が竣功して<ref name = "変せん1_39" />、7月28日から上野 - 熊谷間の営業を開始した<ref name = "変せん1_42" />。この時の木製仮橋は、本設橋梁より下流側(東側)に架設されていた<ref name = "報告第一_図1" />。 |

|||

1883年(明治16年)5月から本設の橋梁にも着手した<ref name = "変せん1_39" />。橋梁は品川起点13マイル5チェーン(約21キロメートル)から13マイル51チェーン(約21.9キロメートル)までの範囲にあり、上野への路線と品川への路線の赤羽における分岐点からは27チェーン(約540メートル)の位置にあった<ref name = "報告補遺_767" />。設計は[[お雇い外国人]]の[[チャールズ・ポーナル]]によるもので<ref name = "変せん1_41" />、[[小川勝五郎]]が請け負って建設した<ref name = "変せん1_39" />。また橋の建設に使用した[[煉瓦]]は[[高島嘉右衛門]]が請け負って、川口付近に煉瓦製造所を設置して焼き、できあがったものの中から最上級品を選んで納入した<ref name = "変せん1_39" />。 |

|||

橋梁は全長3,032フィート1.5インチ(約924.2メートル)あり、そのうち平時の水流に架かる部分に4連の全長100フィート(約30.48メートル)の[[錬鉄]]製ポニーワーレン式[[トラス橋|トラス桁]]が<ref name = "報告第一_715" /><ref name = "変せん1_39" />、トラス桁南側に38連、北に10連の合計48連の全長54フィート4.5インチ(約16.6メートル)のプレートガーダー([[桁橋]])が架設された<ref name = "報告第一_715-716" />。 |

|||

トラス桁の橋脚の基礎は、2フィート(約0.6メートル)の厚さで煉瓦を巻いて造った直径12フィート(約3.7メートル)の[[ケーソン|井筒]]を19フィート(約5.8メートル)離して2つ、約50フィート(約15.2メートル)まで沈降させて、内部にコンクリートを充填して建設した<ref name = "報告第一_717" />。この2つの井筒基礎の間に20フィート(約6.1メートル)の半円を描くように煉瓦でアーチを組み立て、高さ22フィート9インチ(約6.9メートル)、幅38フィート(約11.6メートル)、頂部での厚さ7フィート(約2.1メートル)の橋脚を建設した<ref name = "報告第二_751-752" />。プレートガーダー部の橋脚合計46基は、下部が幅12フィート6インチ(約3.8メートル)、厚さ5フィート3インチ(約1.6メートル)あり、その上部は幅12フィート(約3.7メートル)、厚さ4フィート10.5インチ(約1.5メートル)、高さ平均15フィート(約4.6メートル)の構造となっていた<ref name = "報告第二_753" />。橋台も煉瓦製で、基礎にコンクリートを使用している<ref name = "報告第二_754" />。 |

|||

上部構造については、トラス桁は幅2フィート2インチ(約0.6メートル)、高さ10フィート4インチ(約3.1メートル)あり、横から見ると二等辺三角形が17個並んだ形になっている<ref name = "報告第二_756" />。このトラス桁の対を15フィート(約4.6メートル)離して配置している<ref name = "報告第二_図11" />。 |

|||

橋梁上の線路は平坦で、南側で半径30チェーン(約600メートル)の曲線を描いて橋に進入してくる関係で、橋の最初の2連の桁には曲線が入っている<ref name = "報告第一_716" />。また当初は[[単線]]で建設されていたが、将来的な[[複線]]化を計画していた関係で、両端の橋台と中央のトラス桁の橋脚は最初から複線分の幅が用意されており、またトラス桁の両側のプレートガーダー部には半径20チェーン(約400メートル)の曲線をS字に入れて複線用のトラス桁の幅に対応するようになっていた<ref name = "報告第一_716" />。平均水面から桁の下部までは22フィート(約6.7メートル)あった<ref name = "報告第一_716" />。 |

|||

トラス主桁は[[イギリス]]の[[アンドリュー・ハンディサイド]]製のもので、部品を船舶で運び込んで現地で組み立てた<ref name = "報告第二_758-759" />。これ以外の橋桁類は新橋鉄道局製作場において製作した<ref name = "報告第二_759" />。橋桁の組み立て作業は、新橋 - 横浜間建設の際に[[六郷川橋梁 (東海道本線)|六郷川橋梁]]建設に使用したゴライアスクレーンを用いた<ref name = "報告第二_759" />。また現場には[[ドコービル]]式の工事軌道が敷設されて資材運搬に用いられた<ref name = "報告第二_759" />。 |

|||

1883年(明治16年)7月と10月には洪水が発生したが特に障害となることはなく、1884年(明治17年)1月には現地にトラス桁が到着し、4月には橋脚が完成して5月にトラス桁の架設が完了した<ref name = "報告第二_764" />。しかしプレートガーダーが到着していなかったため6月から工事が中断し、12月になってようやく工事が再開されて、1885年(明治18年)2月13日に橋が完成し、2月14日に機関車の試運転を行ったうえで、2月16日に供用を開始した<ref name = "報告第二_764" />。工期は21か月で、このうち5か月間は工事を休止していた<ref name = "報告第二_764" /><ref group = "注">「荒川鉄橋建築工事報告第二」では橋の完成を明治17年2月としており、これを引いている『鉄道路線変せん史探訪』でもそのように記載している。しかし「荒川鉄橋建築工事報告第二」に記載の工程を基にすると完成は明治18年2月でなければつじつまが合わず、また工期21か月となるのも明治18年完成の場合である。「本邦鉄道橋ノ沿革ニ就テ(討議)」では明治18年2月竣功であると明記している。</ref>。トラス桁の費用が24,000円、桁橋のプレートガーダーの費用が68,640円、その他の物品の費用が63,500円、人件費が38,700円の、総工費194,840円であった<ref name = "報告第二_762" />。 |

|||

=== 複線化 === |

|||

日本鉄道では1889年(明治22年)1月に上野 - 大宮間の複線化を決議し、3月6日に政府の許可を得た<ref name = "変せん3_15" />。直ちに着工し、1892年(明治25年)10月19日に一通り竣功したが、荒川橋梁の複線化が完成していなかったため赤羽 - 川口町(後の川口)間のみ単線運転をしていた<ref name = "変せん3_16" />。荒川橋梁の複線化に当たっては、仮線の敷設や運休などは行わずに、列車を運行しながら従来の単線トラス桁を複線トラス桁に交換する作業を実施した<ref name = "本邦鉄道橋討議_741" />。また、プレートガーダー部については1線分の新設を実施した<ref name = "変せん3_16" />。新設したプレートガーダーの側が上り線で、この際に新たに建設した橋脚は下り線のものと密接して一体となるようにされた<ref name = "震害_40" />。また下り線橋脚建設時には無かった[[杭基礎|杭打ち基礎]]が用いられている<ref name = "震害_40" />。 |

|||

1894年(明治27年)4月に着工し、翌1895年(明治28年)3月に竣功して、4月1日より供用を開始した<ref name = "本邦鉄道橋討議_741" />。これにより上野 - 大宮間の全線複線化が完成した<ref name = "変せん3_18" />。なおこの時架設した橋桁は全部または大部分が、当初の錬鉄製から[[鋼鉄]]製になっているのではないか、という説があるが、はっきりしない<ref name = "本邦鉄道橋討議_741" />。開通当初、全長3,032フィート1.5インチ(約924.2メートル)とされていた荒川橋梁は<ref name = "報告第一_715" />、後の[[関東大震災]]時の記録では上り線3,034フィート6.25インチ(約924.9メートル)、下り線3,033フィート4.75インチ(約924.6メートル)とされている<ref name = "震害_40" />。また複線化に際して撤去した単線トラス桁は、日本鉄道磐城線(後の[[常磐線]])の久慈川橋梁に転用されたと伝えられている<ref name = "変せん3_18" />。 |

|||

日本鉄道は1906年(明治39年)11月1日に[[鉄道国有法|国有化]]され、1909年(明治42年)10月12日に[[国鉄・JR線路名称一覧|国有鉄道線路名称]]が制定されて、上野 - 大宮間を含む線路は東北本線と命名された<ref name = "停車場変遷" />。これにより荒川橋梁は東北本線の橋梁となった。 |

|||

=== 関東大震災 === |

|||

1923年(大正12年)9月1日に[[大正関東地震]]([[関東大震災]])が発生し、関東地方の鉄道網は大損害を受けた<ref name = "震害_1" />。荒川橋梁においては、橋台・橋脚ともにすべてが沈下あるいは傾斜し、第34号から第36号橋脚では最大沈下が約5フィート(約1.5メートル)に及んだ<ref name = "震害_40" />。また橋脚の煉瓦に亀裂が入ったり、孕みだしたり、剥落したりする被害も生じた<ref name = "震害_40" />。 |

|||

トラス桁の橋脚は亀裂や剥落の発生した場所をコンクリートで巻き立て、また傾斜したプレートガーダー部の橋脚については枕木で枠を組み立ててプレートガーダーを支える応急処置を行った<ref name = "震害_40-41" />。荒川橋梁を含む東北本線の赤羽 - 川口町間は、9月4日に上り線が、9月17日に下り線が、それぞれ運転を再開して復旧した<ref name = "震害_表19" />。 |

|||

<gallery> |

|||

ファイル:Damage of Arakawa railway bridge Tohoku mainline caused by Great Kanto earthquake.jpg|関東大震災被災直後、軌道が歪んでいる様子 |

|||

ファイル:Damage and repair work of pier of Arakawa railway bridge Tohoku mainline by Great Kanto earthquake.jpg|橋脚の応急復旧工事 |

|||

ファイル:Arakawa railway bridge Tohoku mainline after Great Kanto earthquake.jpg|被害を受けた橋脚が応急修復されたところ |

|||

</gallery> |

|||

== 2代荒川橋梁 == |

|||

=== 複々線化して貨物線と旅客線を分離 === |

|||

{{橋 |

|||

|名称=荒川橋梁(2代) |

|||

|画像=[[ファイル:Second Arakawa railway bridge Tohoku mainline.png|300px]] |

|||

|画像説明=東北本線2代荒川橋梁 |

|||

|国={{JPN}} |

|||

|都市= |

|||

|水域=[[荒川 (関東)|荒川]] |

|||

|位置情報= |

|||

|長さ=2,265フィート4インチ(約690.5 m)<ref name = "鈑桁架設_18" /> |

|||

|最大支間長=200フィート(約61 m)<ref name = "鈑桁架設_18" /> |

|||

|幅= |

|||

|素材=[[鋼鉄]]製トラス桁・鋼鉄製プレートガーダー |

|||

|高さ= |

|||

|建築家と技術者= |

|||

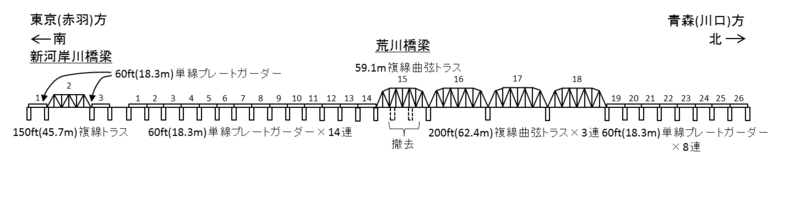

|形式=60フィート単線プレートガーダー17連×複線+200フィート複線曲弦下路トラス桁3連+60フィート単線プレートガーダー8連×複線(旅客線・貨物線とも) |

|||

|建設=1925年(大正14年)9月 - 1927年(昭和2年)4月<ref name = "変せん3_27" /> |

|||

}} |

|||

大正から昭和初期になると東北本線の東京近郊の輸送量は次第に増加し、複線のままでは輸送力が不足するようになってきた<ref name = "赤羽大宮電気運転_総説" />。そこで赤羽 - 大宮間にさらに2線を増設して[[客貨分離|旅客と貨物を分離運転]]させ、南側から赤羽まで順次延長してきた[[京浜東北線]]を旅客線(電車線)に接続して大宮まで延長運転する計画となった<ref name = "赤羽大宮電気運転_総説" />。この際に、荒川橋梁は列車荷重の増大で早晩取り換える必要性があったことに加えて、関東大震災で大損害を受けて応急復旧していた経緯があることから、4線分をすべて新設して旧橋梁を撤去することになった<ref name = "変せん3_24" />。 |

|||

新設される橋梁は、従来の橋梁より約38メートル上流に2線、約18メートル上流に2線とした<ref name = "赤羽大宮電気運転_新設" />。上流側に架設されたのが震災復興費支出による貨物線複線で、下流側に架設されたのが線路増設費支出による旅客線複線である<ref name = "変せん3_24" />。全長は2,265フィート4インチ(約690.5メートル)で、設計[[活荷重]]はクーパーE40(軸重40,000ポンド=約18トン)とされた<ref name = "鈑桁架設_18" />。貨物線・旅客線ともに荒川の本流部には200フィート(約61メートル)複線式曲弦鋼製トラス桁を3連、60フィート(約18.3メートル)プレートガーダーをトラス桁の南側に17連、北側に8連の合計25連を複線で合計50桁架設した<ref name = "変せん3_24" /><ref name = "鈑桁架設_18" />。またこの際に、[[内務省 (日本)|内務省]]が河川改修を行って、荒川と新河岸川を区分する堤防が築造されていたことから、新河岸川には150フィート(約45.7メートル)の複線鋼製トラス桁を1連、60フィート(約18.3メートル)プレートガーダー2連を複線の合計4桁架設した<ref name = "変せん3_24" /><ref name = "赤羽大宮電気運転_新設" />。荒川橋梁用のトラス桁は[[汽車製造]]と石川島造船所(後の[[IHI]])による製作で約345トンあり<ref name = "土木図書館荒川橋梁" />、新河岸川橋梁のトラス桁は[[横河ブリッジ|横河橋梁]]による製作で約215トンある<ref name = "土木図書館新河岸橋梁" />。 |

|||

橋脚は、プレートガーダー部については長さ10メートルの[[鉄筋コンクリート]]製の[[杭基礎]]を採用し、トラス桁の橋脚については長さ30メートルの井筒基礎を採用した<ref name = "変せん3_25" />。建設当時、この規模のトラス桁の架設は技術的にそれほど難しいことではなかったが、営業線に近接して井筒を沈下するのはそれなりに注意が必要な工事であった<ref name = "変せん3_25" />。[[ケーソン工法|井筒工法]]は、鉄筋コンクリートなどで円筒状または箱状の井筒を形成し、中に人が入って底を掘削し、おもりを井筒に載せて沈下させて上に井筒をさらに伸ばすように構築する工程を繰り返して地面の中に大きな井筒の基礎を構築する工法である<ref name = "変せん3_25" />。荒川橋梁では外径18フィート(約5.5メートル)、内径12フィート6インチ(約3.8メートル)の井筒を使用した<ref name = "変せん3_26" />。この際に、現場でおもりを載せて沈下させる代わりに、内部に水を入れて試行したところ、地表面付近まで水を入れた段階で簡単に沈下することが判明し、注水沈下工法が見出された<ref name = "変せん3_27" />。これにより従来より大幅に工期を短縮することができた<ref name = "変せん3_27" />。 |

|||

新橋梁の工事は、東京第一改良事務所の吉岡吉三郎技手を現場主任とし、[[間組]]が請け負って、1925年(大正14年)9月に着工し、1927年(昭和2年)4月に竣功した<ref name = "変せん3_27" />。総工費は966,000円であった<ref name = "変せん3_27" />。1928年(昭和3年)1月にまず、後に貨物線として使用される側の橋梁に切り替えられ、初代橋梁が廃止となった<ref name = "施工報告_3-4" />。1929年(昭和4年)12月15日に赤羽 - [[蕨駅|蕨]]間の複々線が開通し、旅客線の橋梁も使用開始された<ref name = "変せん3_23" />。そして京浜東北線の電車運転は、1932年(昭和7年)9月1日から大宮まで延長された<ref name = "変せん3_24" />。一連の工事により貨物線に貨物列車が分離され、旅客線には京浜東北線の電車、東北・上越・信越各方面への長距離列車、および東北本線と[[高崎線]]の近郊列車(後に[[中距離電車]]となる)が線路を共用して走るようになった<ref name = "百年史13_854" />。 |

|||

[[ファイル:Figure of Second Arakawa railway bridge Tohoku mainline.png|800px|center]] |

|||

=== 桁の交換 === |

|||

荒川橋梁の架け替え当時、まだ新河岸川は橋梁より上流で荒川に合流していたが、改修工事により橋梁より下流にある[[岩淵水門]]付近での合流に変更された<ref name = "更換_19" />。この影響を受けて、流水路が次第に赤羽側に侵食してきて、プレートガーダー部の橋脚が洗掘されるようになってきた<ref name = "更換_19" />。特に1949年(昭和24年)の[[アイオン台風]]では16号橋脚が約6メートル洗掘され、大きな支持力がある地質部分の大半を失って、軟らかい粘土層の上に杭を打って立てられているだけの状態となってしまい、保安上危険であったため応急の対策工事が実施された<ref name = "更換_19" />。 |

|||

恒久的な対策として、従来のトラス桁よりも赤羽側のプレートガーダーを3連分撤去して、新たに全長59.2メートルのトラス桁に架け替えることになった<ref name = "更換_19" />。これにより、第15号・第16号の橋脚は撤去し、新たにトラス桁が架かることになった第14号橋脚は一旦撤去した上で井筒を用いた基礎に更新することになった<ref name = "更換_19" />。工事は1951年(昭和26年)10月に着手し、まず撤去する第14号橋脚の両側のプレートガーダーを強固に接続して特別製のフィンクを装着して全長約40メートルのトラスガーダーに改築し、レールを使った仮橋脚で支えながら、1952年(昭和27年)2月までに第14号橋脚を撤去した<ref name = "更換_19" />。撤去した第14号橋脚の位置に、直径5.2メートル、長さ22メートルの円形井筒を2本、長径9.6メートル、短径6.6メートル、長さ22メートルの楕円形井筒を1本沈降させ、この上にボックスラーメン型の新14号橋脚を構築して1952年(昭和27年)5月中旬に竣功した<ref name = "更換_19" />。並行して脇に新しいトラス桁を組み立て<ref name = "更換_19" />、撤去する3連×複線の合計6連の鋼製プレートガーダー合計約210トンと、新しい全長59.2メートルの複線下路鋼製ワーレントラス桁約340トンを横移動させて架け替えを実施した<ref name = "更換_20-21" /><ref group = "注">土木学会歴史的鋼橋のデータベースでは、このトラス桁の重量を約282トンとしているが、工事当時の資料では約340トンとしている。</ref>。新しいトラス桁の設計活荷重はKS-18で、日中に4時間54分の線路閉鎖を行って架け替えを施工した<ref name = "更換_21" />。貨物線の桁交換は1952年(昭和27年)6月23日、旅客線(電車線)の桁交換は12月8日に実施された<ref name = "更換_19" />。新たに架設したトラス桁は横河橋梁と[[松尾橋梁]]による製作である<ref name = "土木図書館荒川橋梁" />。トラス桁の架設後、15号・16号の両橋脚が撤去された<ref name = "更換_19" />。桁交換の総工費は1億5940万円であった<ref name = "更換新線路_10" />。 |

|||

[[ファイル:Figure of Second Arakawa railway bridge Tohoku mainline with girder replacement 1952.png|800px|center]] |

|||

== 3代荒川橋梁 == |

|||

昭和30年代に入ると東京近郊の通勤輸送はさらに増大していき、赤羽 - 大宮間では旅客線が京浜東北線の電車によって占有される時間帯が長くなる一方であった<ref name = "増設工事_33" />。朝夕の[[ラッシュ時]]には、東北・上越・信越各線の中長距離列車の一部を貨物線経由にすることで何とかしのいできたが、いよいよ輸送力の限界に達したため、さらに2線を増設して3複線とする計画が国鉄第3次長期計画の一環として打ち出された<ref name = "百年史13_854" /><ref name = "増設工事_33" />。こうして荒川橋梁も2線を増設する工事に着手することになり、昭和初期の架け替えに際して撤去した初代橋梁に通じる線路敷きがそのまま残っていて、新たな用地買収が少なくて済み、線路の取付も滑らかに行えることから、初代橋梁の位置に新設橋梁を設置することになった<ref name = "施工報告_3-4" />。これにより、従来の橋梁に対して下流側に約19メートルの間隔を置いて新たな橋梁の建設を実施することになった<ref name = "増設工事_33" />。この位置には初代橋梁の煉瓦の基礎が河床面以下にそのまま残されていたことから撤去工事が行われた<ref name = "変せん1_39-41" />。赤羽 - 大宮間の線増工事の中でも、荒川橋梁は工期の点でも施工の難易度の点でも最大の問題とみなされたため、真っ先に着手することになった<ref name = "施工報告_3-4" />。 |

|||

またこれに合わせて、[[建設省]]の荒川改修計画に基づいて在来橋梁の径間変更と橋桁扛上の必要があったことから、従来の荒川橋梁の改修工事が実施されることになった<ref name = "増設工事_33" />。この結果、新設橋梁を建設してそちらに列車の運行を切り替え、使用を休止した従来の橋梁を改修する作業を2回繰り返して、従来の複線橋梁2本分の改修工事が完了した時点で3複線としての輸送力を発揮することで工事計画が策定された<ref name = "施工報告_6" />。当時は[[地盤沈下]]の進行が問題であったこともあり、沈下余裕を確保することも建設省から要求された結果、改修完了後は計画高水位から桁下までの高さを従来より1.8メートル上げて、3.4メートルにすることになった<ref name = "施工報告_8" />。従来の橋梁でも赤羽方・川口方両方ともに、許される最大の勾配である10[[パーミル]]で橋に取り付いており、単純にレールの位置を上げると赤羽や川口の構内まで全体に地盤を扛上する必要が出て工期・工費ともに嵩むことから、橋梁の中に勾配を挿入して橋梁の中間部だけを所定の桁下高さに持ち上げることにし、加えて従来は桁下からレールの高さまで2.0メートルあったのを、0.8メートル薄くして1.2メートルに改良することにした<ref name = "施工報告_8" />。勾配変更点を橋梁上に設ける必要から、下路[[プレストレスト・コンクリート橋|プレストレスト・コンクリート桁]](PC桁)を採用することになった<ref name = "施工報告_序" />。 |

|||

供用中の橋梁は1952年(昭和27年)の桁交換後、赤羽側から約19メートルのプレートガーダー14連、約60メートルのトラス4連、約19メートルのプレートガーダー8連となっていた<ref name = "施工報告_3-4" />。建設省との協議では、荒川の場合は40メートル以上の径間が望ましいとされた<ref name = "施工報告_9" />。またさらに赤羽側に流水路が移動する傾向があったので、従来よりもさらに赤羽側の2連分をトラスにして、新たな橋では約60メートルのトラスを6連架けることにした<ref name = "施工報告_9" />。そして側径間では、従来の約19メートルのプレートガーダーの2連分の長さでPC桁を架けることにした<ref name = "施工報告_9" />。新設される電車線の橋梁では、中央の約60メートル径間の部分をPC桁にすることも検討したが、施工上の問題が懸念されたために平行弦トラスが選択され、側径間についても従来通りプレートガーダーにする案も検討したが、工事費が嵩み設計上困難な面もあったことからPC桁となった<ref name = "施工報告_9" />。なお、従来の旅客線(電車線を分離して列車線となる)・貨物線橋梁の改修では、トラス桁のうち4連ずつは従来のものを流用した<ref name = "増設工事_33" />。このため列車線・貨物線では曲弦トラスとなり、景観を揃えるために新設の電車線橋梁でも曲弦トラスの採用が検討されたが、最終的に電車線のみは平行弦トラスが採用されることになった<ref name = "施工報告_148" />。 |

|||

こうして決定した荒川橋梁の径間割は、赤羽側から38.6メートル複線PC桁4連、59.1メートル複線トラス桁3連、62.4メートル複線鋼製トラス桁3連、38.6メートル複線PC桁4連となった<ref name = "施工報告_12_140" />。一方新河岸川橋梁については、従来は赤羽側から18.3メートル単線鋼製プレートガーダー×複線、45.7メートル複線鋼製トラス桁、18.3メートル単線鋼製プレートガーダー×複線であったが、新設の電車線については赤羽側から22.1メートル複線PC桁、59.1メートル複線鋼製トラス桁、10.4メートル[[鉄筋コンクリート|RC]]桁が採用された<ref name = "施工報告_92" />。新たに架設された橋桁の設計活荷重はKS-18であるが<ref name = "施工報告_11" />、2代橋梁から流用した3連×2本のトラス桁についてはクーパーE40である<ref name = "土木図書館荒川橋梁" />。トラス桁の自重は支間約59.1メートルで約275トン、支間約62.4メートルで約300トン<ref name = "施工報告_48" />、PC桁の自重は1,060トンある<ref name = "施工報告_11" />。桁下からレール面までを薄く抑えるために厚い部材を採用せざるを得ず、重量が標準設計より1割程度大きくなっており、同じ支間59.1メートルの複線下路トラスである新河岸川橋梁のトラス桁では約29トン軽くなっている<ref name = "施工報告_48" />。新設橋梁におけるトラス桁の製作は、1連目が[[三菱重工業]]、2連目・3連目が[[宮地エンジニアリング|宮地鉄工]]、4連目が[[川田テクノロジーズ|川田工業]]、5連目が[[サクラダ|桜田機械]]、6連目が[[横河ブリッジ|横河橋梁]]である<ref name = "施工報告_89" />。一方改修した在来橋梁については、昭和初期に架設された4連目から6連目が[[汽車製造]]と石川島造船所(後の[[IHI]])、1952年に桁交換された3連目は横河橋梁と[[松尾橋梁]]、今回新たに架設した1連目と2連目が宮地鉄工と汽車製造である<ref name = "土木図書館荒川橋梁" />。 |

|||

新たに建設する橋梁では、ケーソン、井筒、鋼管パイル、ベノト杭の4種類の基礎を検討し、現在線への影響や経済的な理由からケーソン基礎が選択された<ref name = "施工報告_9" />。ただし新河岸川橋梁の橋台はベノト杭が採用された<ref name = "施工報告_9" />。既設橋梁についてもこの工事の時点で、杭基礎の沈下が激しくて列車に50 [[キロメートル毎時|km/h]]の速度制限を掛けなければならなかったが、合わせてケーソン基礎に置き換えた<ref name = "増設工事_33" />。 |

|||

トラス桁の架設は、本来は1連目を仮設の支柱(ベント)を使って組み立てて、以降は架橋クレーンを使って順次終点側へ向かって跳ね出していくのがもっとも効率が良い方法であったが、河川敷の使用時期の制約やPC桁架設工事との重複の問題から、2連目を先に架設して終点側へ向けて架橋クレーンで組み立てを行い、1連目はPC桁の施工完了を待ってトラッククレーンを使って架設した<ref name = "施工報告_89-91" />。美観を考えて、トラス架設用に使ったトラス桁同士の連結棒は改造して1連目から6連目までを連結する疑似連結棒にした<ref name = "施工報告_89-91" />。新河岸川橋梁については、仮設の柱を川の中に立てることが許されなかったため、ポンツーンを使ってトラス桁を引き出して対岸に渡すポンツーンエレクション工法を採用した<ref name = "施工報告_92-95" />。 |

|||

荒川橋梁の架け替え工事の特徴として、[[Program Evaluation and Review Technique]] (PERT) を使って工程管理を行ったことがある<ref name = "工程管理_28" />。PERTでは、工程をネットワークを使って表現し、全体の工程を制約する作業に資源を集中投入して工事を進めることで、工事を効率的に、かつ短工期で進めることができる<ref name = "工程管理_28-30" />。荒川橋梁の工事では、まだPERTを導入していない時に作業を行ったPC桁の建設工事に170日かかったのに対して、PERTを導入した工程管理を開始した後の同一の作業では78日で完了し、同じ作業の繰り返しであるために作業員が慣れて効率が向上した効果もあるとしても、PERTによる工程管理の効果があると分析している<ref name = "工程管理_28-30" />。 |

|||

1964年(昭和39年)1月に建設省との協議が整い、荒川橋梁の工事が開始された<ref name = "施工報告_序" />。新設された電車線用の橋梁は1965年(昭和40年)に完成し、10月17日から上り線を、10月31日から下り線を供用開始した<ref name = "4101月間_40" />。続いて旅客線の改築工事を施工し、1966年(昭和41年)11月9日から上り線を、11月21日から下り線を供用開始した<ref name = "4203月間_40" />。1968年(昭和43年)10月にすべての工事が完了して3複線での供用が開始された<ref name = "百年史13_854" />。担当は東京第一工事局赤羽工事区で、施工業者は[[間組]]、[[日本ピーエス|ピーエスコンクリート]]、[[日本鋼弦コンクリート]]、[[オリエンタル白石|オリエンタルコンクリート]]、[[横河ブリッジ|横河橋梁]]、[[東鉄工業]]の各社であった<ref name = "施工報告_151" />。工費は、新設した橋梁が約15億円、改良した橋梁が1橋梁あたり約10億円であった<ref name = "増設工事_33" />。 |

|||

== 周辺 == |

|||

[[ファイル:Figure of Third Arakawa railway bridge Tohoku mainline.png|800px|center]] |

|||

* 東京都 |

|||

** 赤羽桜堤緑地 - 下流側に隣接する[[国道122号]]([[日光御成街道|岩槻街道]]・北本通り)の[[新荒川大橋]]まで続く桜並木がある。 |

|||

** 新荒川大橋野球場 - かつて赤羽交通公園があった。 |

|||

** 新河岸川緑地 |

|||

** 真頂院 |

|||

** 赤羽八幡神社 |

|||

** 北区立第四岩淵小学校 |

|||

** [[学校法人星美学園|星美学園]]幼稚園 |

|||

** [[星美学園小学校]] |

|||

** [[星美学園中学校・高等学校]] |

|||

** [[星美学園短期大学]] |

|||

** 北区立赤羽北保育園 |

|||

** 北区立赤羽北図書館 |

|||

* 埼玉県 |

|||

** 舟戸善光寺 - [[真言宗智山派]]の寺院。[[国鉄1290形蒸気機関車|蒸気機関車「善光」]]の名祖で、川口駅にはこの機関車をかたどった駅名票が掲げられている<ref name="teppaku-0634-00-48-3A" />。 |

|||

** 荒川運動公園 |

|||

** [[川口市立南中学校]] |

|||

** 川口市立舟戸小学校 |

|||

** 川口市立飯塚小学校 |

|||

** [[飛鳥ドライビングカレッジ]]川口 |

|||

== |

== 年表 == |

||

* [[1883年]](明治16年) |

|||

* [[1883年]][[7月28日]] - '''[[日本鉄道]]'''の第1期線・'''[[中山道]]線'''(現在の東北本線[[上野駅|上野]]・[[大宮駅 (埼玉県)|大宮]]間および高崎線)の橋として開通<ref>[https://www.jreast.co.jp/takasaki/news/docs/20130530press.pdf 「高崎線 130 周年キャンペーン」を実施します!]東日本旅客鉄道[[東日本旅客鉄道東京支社|東京支社]]・[[東日本旅客鉄道大宮支社|大宮支社]]・[[東日本旅客鉄道高崎支社|高崎支社]]2013年[[5月30日]]</ref><ref name="polus-1883-07-28-1C">[http://www.polus-kodate.jp/ensen/takasaki.php JR高崎線沿線の物件特集][[ポラス]]</ref><ref name="doboku-2008-35-04-5C" />。 |

|||

** 5月 - 本設初代橋梁に着工<ref name = "変せん1_39" />。 |

|||

* [[1892年]][[10月20日]] - 複線化。 |

|||

* [[ |

** [[7月26日]] - 木製仮橋梁が完成<ref name = "変せん1_39" />。 |

||

* [[ |

** [[7月28日]] - [[日本鉄道]]上野 - 熊谷間開通に合わせて供用開始<ref name = "変せん1_42" />。 |

||

* [[1885年]](明治18年) |

|||

* [[1929年]][[12月15日]] - 貨物線が新設され([[客貨分離]])、[[複々線]]化。 |

|||

** 2月13日 - 本設の初代橋梁完成<ref name = "報告第二_764" />。 |

|||

* [[1932年]][[9月1日]] - 列車線が[[直流電化]]され、京浜東北線電車が乗り入れを開始。 |

|||

** 2月16日 - 本設の初代橋梁の供用開始<ref name = "報告第二_764" />。 |

|||

* [[1968年]][[10月1日]] - [[通勤五方面作戦]]の一環で電車線が新設され、京浜東北線電車の専用線となり同電車と宇都宮線・高崎線列車を分離。これにより現在の3複線に。<ref>[http://www.jterc.or.jp/kenkyusyo/product/tpsr/bn/pdf/no02-03.pdf 国鉄の通勤輸送力増強投資の事後評価-東京圏の五方面作戦について-]運輸政策研究機構</ref> |

|||

* [[1894年]](明治27年)4月 - 複線化工事着手<ref name = "本邦鉄道橋討議_741" />。 |

|||

* [[1984年]][[2月1日]] - 貨物線に宇都宮線・高崎線の旅客列車が乗り入れを開始(当初は赤羽止まり、後に[[池袋駅|池袋]]→[[新宿駅|新宿]]→[[東海道線 (JR東日本)|東海道本線]]・[[横須賀線]]へと延伸され湘南新宿ラインに)。 |

|||

* [[1895年]](明治28年) |

|||

* [[1987年]][[4月1日]] - [[国鉄分割民営化]]により'''東日本旅客鉄道'''(JR東日本)の橋に<ref>[http://www.jreast.co.jp/company/outline/ 会社概要]東日本旅客鉄道</ref>。 |

|||

** 3月 - 複線化工事竣功<ref name = "本邦鉄道橋討議_741" />。 |

|||

** [[4月1日]] - 複線での供用開始<ref name = "本邦鉄道橋討議_741" />。 |

|||

* [[1906年]](明治39年)11月1日 - 日本鉄道国有化、国鉄の橋梁となる<ref name = "停車場変遷" />。 |

|||

* [[1909年]](明治42年)10月12日 - 国有鉄道線路名称制定、東北本線の橋梁となる<ref name = "停車場変遷" />。 |

|||

* [[1923年]](大正12年) |

|||

** [[9月1日]] - [[関東大震災]]で被災し、橋台・橋脚が傾斜・沈下する<ref name = "震害_40" />。 |

|||

** [[9月4日]] - 上り線で運転を再開<ref name = "震害_表19" />。 |

|||

** [[9月17日]] - 下り線で運転を再開<ref name = "震害_表19" />。 |

|||

* [[1924年]](大正14年)9月 - 2代荒川橋梁着工<ref name = "変せん3_27" />。 |

|||

* [[1927年]](昭和2年)4月 - 2代荒川橋梁竣功<ref name = "変せん3_27" />。 |

|||

* [[1928年]](昭和3年)1月 - 2代荒川橋梁のうち、貨物線に列車の運行を切り替え、初代橋梁を廃止<ref name = "施工報告_3-4" />。 |

|||

* [[1929年]](昭和4年)[[12月15日]] - 旅客線橋梁が開通し、[[客貨分離]]完成、[[複々線]]化<ref name = "変せん3_23" /><ref name = "施工報告_3-4" />。 |

|||

* [[1932年]](昭和7年)[[9月1日]] - 旅客線が[[直流電化]]され、京浜東北線電車が乗り入れを開始<ref name = "変せん3_24" />。 |

|||

* [[1951年]](昭和26年)10月 - プレートガーダー3連をトラス桁1連に架け替える工事に着手<ref name = "更換_19" />。 |

|||

* [[1952年]](昭和27年) |

|||

** [[6月23日]] - 貨物線の桁交換工事実施<ref name = "更換_19" />。 |

|||

** [[12月8日]] - 旅客線の桁交換工事実施<ref name = "更換_19" />。 |

|||

* [[1964年]](昭和39年)1月 - 3代荒川橋梁工事着工<ref name = "施工報告_序" />。 |

|||

* [[1965年]](昭和40年) |

|||

** [[10月17日]] - 電車線上り線供用開始<ref name = "4101月間_40" />。 |

|||

** [[10月31日]] - 電車線下り線供用開始<ref name = "4101月間_40" />。 |

|||

* [[1966年]](昭和41年) |

|||

** [[11月9日]] - 旅客線上り線使用再開<ref name = "4203月間_40" />。 |

|||

** [[11月21日]] - 旅客線下り線使用再開<ref name = "4203月間_40" />。 |

|||

* [[1968年]](昭和43年)[[10月1日]] - 3複線での供用開始<ref name = "百年史13_854" />。 |

|||

* [[1984年]](昭和59年)[[2月1日]] - 貨物線に宇都宮線・高崎線の旅客列車が乗り入れを開始(当初は赤羽止まり、後に[[池袋駅|池袋]]→[[新宿駅|新宿]]→[[東海道線 (JR東日本)|東海道本線]]・[[横須賀線]]へと延伸され湘南新宿ラインに)。 |

|||

* [[1987年]](昭和62年)[[4月1日]] - [[国鉄分割民営化]]により'''東日本旅客鉄道'''(JR東日本)の橋に。 |

|||

* [[2013年]](平成25年)[[11月17日]] - [[太平洋戦争]]([[大東亜戦争]]、[[第二次世界大戦]])中に[[アメリカ軍]]が投下したものと推測される[[不発弾]]が同年[[7月4日]]に当橋梁付近で発見されたことを受け、撤去作業が行われる時間帯に各線で部分運休の措置が取られた<ref>{{Cite web |date=2013-10-11 |url=http://www.jreast.co.jp/pdf/20131011_miawase.pdf |title=線路に近接する不発弾処理に伴う列車の運転見合わせについて |publisher=東日本旅客鉄道株式会社 |page= |accessdate=2015-07-17 |archiveurl=http://web.archive.org/web/20131014200753/https://www.jreast.co.jp/pdf/20131011_miawase.pdf |archivedate=2013-10-14}}</ref><ref>{{Cite web |date=2013-08-29 |url=http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/emergency/956/095622.htm |title=赤羽北1丁目22番地先で発見された不発弾について(第2報) |publisher=東京都北区 |page= |accessdate=2015-07-17 |archiveurl=http://web.archive.org/web/20130908170613/http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/emergency/956/095622.htm |archivedate=2013-09-08}}</ref><ref>[http://plaza.rakuten.co.jp/kikisaitama/diary/201311080000/ 東京都北区の不発弾処理について] - 埼玉県危機管理・災害情報、2013年11月08日、2015年7月17日閲覧。</ref><ref>[https://www.youtube.com/watch?v=ZkXchT0BGnU 赤羽北の不発弾処理 住民一時避難し無事終了][[東京MXテレビ]]2013年11月17日配信</ref>。 |

* [[2013年]](平成25年)[[11月17日]] - [[太平洋戦争]]([[大東亜戦争]]、[[第二次世界大戦]])中に[[アメリカ軍]]が投下したものと推測される[[不発弾]]が同年[[7月4日]]に当橋梁付近で発見されたことを受け、撤去作業が行われる時間帯に各線で部分運休の措置が取られた<ref>{{Cite web |date=2013-10-11 |url=http://www.jreast.co.jp/pdf/20131011_miawase.pdf |title=線路に近接する不発弾処理に伴う列車の運転見合わせについて |publisher=東日本旅客鉄道株式会社 |page= |accessdate=2015-07-17 |archiveurl=http://web.archive.org/web/20131014200753/https://www.jreast.co.jp/pdf/20131011_miawase.pdf |archivedate=2013-10-14}}</ref><ref>{{Cite web |date=2013-08-29 |url=http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/emergency/956/095622.htm |title=赤羽北1丁目22番地先で発見された不発弾について(第2報) |publisher=東京都北区 |page= |accessdate=2015-07-17 |archiveurl=http://web.archive.org/web/20130908170613/http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/emergency/956/095622.htm |archivedate=2013-09-08}}</ref><ref>[http://plaza.rakuten.co.jp/kikisaitama/diary/201311080000/ 東京都北区の不発弾処理について] - 埼玉県危機管理・災害情報、2013年11月08日、2015年7月17日閲覧。</ref><ref>[https://www.youtube.com/watch?v=ZkXchT0BGnU 赤羽北の不発弾処理 住民一時避難し無事終了][[東京MXテレビ]]2013年11月17日配信</ref>。 |

||

| 55行目: | 189行目: | ||

* [[荒川 (関東)|荒川]] |

* [[荒川 (関東)|荒川]] |

||

: (上流) - [[戸田橋]] - [[荒川橋梁 (東北新幹線)|荒川橋梁]]([[埼京線]]・[[東北新幹線]]) - '''荒川橋梁(東北本線)''' - [[新荒川大橋]] - [[鹿浜橋]] - (下流) |

: (上流) - [[戸田橋]] - [[荒川橋梁 (東北新幹線)|荒川橋梁]]([[埼京線]]・[[東北新幹線]]) - '''荒川橋梁(東北本線)''' - [[新荒川大橋]] - [[鹿浜橋]] - (下流) |

||

* [[新河岸川]] |

|||

: (上流) - 浮間橋 - 中の橋 - '''新河岸川橋梁(東北本線)''' - 新荒川大橋 - 岩淵橋 - (下流) |

|||

== その他 == |

|||

下流側は[[エルザタワー55]]が見え、上流側は大気が澄んでいれば[[富士山]]を眺めることができる。また、当橋梁と新荒川大橋の間の地下を[[埼玉高速鉄道]][[埼玉高速鉄道線]]が通っている。 |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

{{脚注ヘルプ}} |

{{脚注ヘルプ}} |

||

=== 注釈 === |

|||

{{Reflist}} |

|||

{{Reflist|group="注"}} |

|||

=== 出典 === |

|||

{{Reflist|2|refs= |

|||

<ref name = "変せん1_28-35">[[#変せん1|『鉄道路線変せん史探訪』pp.28 - 35]]</ref> |

|||

<ref name = "変せん1_31-34">[[#変せん1|『鉄道路線変せん史探訪』pp.31 - 34]]</ref> |

|||

<ref name = "変せん1_34-36">[[#変せん1|『鉄道路線変せん史探訪』pp.34 - 36]]</ref> |

|||

<ref name = "変せん1_39">[[#変せん1|『鉄道路線変せん史探訪』p.39]]</ref> |

|||

<ref name = "変せん1_39-41">[[#変せん1|『鉄道路線変せん史探訪』pp.39 - 41]]</ref> |

|||

<ref name = "変せん1_41">[[#変せん1|『鉄道路線変せん史探訪』p.41]]</ref> |

|||

<ref name = "変せん1_42">[[#変せん1|『鉄道路線変せん史探訪』p.42]]</ref> |

|||

<ref name = "変せん3_15">[[#変せん3|『鉄道路線変せん史探訪 パートIII』p.15]]</ref> |

|||

<ref name = "変せん3_16">[[#変せん3|『鉄道路線変せん史探訪 パートIII』p.16]]</ref> |

|||

<ref name = "変せん3_18">[[#変せん3|『鉄道路線変せん史探訪 パートIII』p.18]]</ref> |

|||

<ref name = "変せん3_23">[[#変せん3|『鉄道路線変せん史探訪 パートIII』p.23]]</ref> |

|||

<ref name = "変せん3_24">[[#変せん3|『鉄道路線変せん史探訪 パートIII』p.24]]</ref> |

|||

<ref name = "変せん3_25">[[#変せん3|『鉄道路線変せん史探訪 パートIII』p.25]]</ref> |

|||

<ref name = "変せん3_26">[[#変せん3|『鉄道路線変せん史探訪 パートIII』p.26]]</ref> |

|||

<ref name = "変せん3_27">[[#変せん3|『鉄道路線変せん史探訪 パートIII』p.27]]</ref> |

|||

<ref name = "埼玉_2-4">[[#埼玉|『埼玉鉄道物語』pp.2 - 4]]</ref> |

|||

<ref name = "埼玉_4-7">[[#埼玉|『埼玉鉄道物語』pp.4 - 7]]</ref> |

|||

<ref name = "創世記_160">[[#創世記|『日本の鉄道創世記』p.160]]</ref> |

|||

<ref name = "震害_1">[[#震害|『大正十二年 鉄道震害調査書』p.1]]</ref> |

|||

<ref name = "震害_40">[[#震害|『大正十二年 鉄道震害調査書』p.40]]</ref> |

|||

<ref name = "震害_40-41">[[#震害|『大正十二年 鉄道震害調査書』pp.40 - 41]]</ref> |

|||

<ref name = "震害_表19">[[#震害|『大正十二年 鉄道震害調査書』第19表]]</ref> |

|||

<ref name = "赤羽大宮電気運転_総説">[[#赤羽大宮電気運転|『東北線赤羽大宮間電気運転設備概要』の「総説」のページ]]</ref> |

|||

<ref name = "赤羽大宮電気運転_新設">[[#赤羽大宮電気運転|『東北線赤羽大宮間電気運転設備概要』の「東北本線荒川橋梁新設工事」のページ]]</ref> |

|||

<ref name = "百年史13_854">[[#百年史13|『日本国有鉄道百年史』13巻 p.854]]</ref> |

|||

<ref name = "報告第一_714">[[#報告第一|「荒川鉄橋建築工事報告第一」p.714]]</ref> |

|||

<ref name = "報告第一_715">[[#報告第一|「荒川鉄橋建築工事報告第一」p.715]]</ref> |

|||

<ref name = "報告第一_715-716">[[#報告第一|「荒川鉄橋建築工事報告第一」pp.715 - 716]]</ref> |

|||

<ref name = "報告第一_716">[[#報告第一|「荒川鉄橋建築工事報告第一」p.716]]</ref> |

|||

<ref name = "報告第一_717">[[#報告第一|「荒川鉄橋建築工事報告第一」p.717]]</ref> |

|||

<ref name = "報告第一_図1">[[#報告第一|「荒川鉄橋建築工事報告第一」第1図]]</ref> |

|||

<ref name = "報告第二_751-752">[[#報告第一|「荒川鉄橋建築工事報告第二」pp.751 - 752]]</ref> |

|||

<ref name = "報告第二_753">[[#報告第一|「荒川鉄橋建築工事報告第二」p.753]]</ref> |

|||

<ref name = "報告第二_754">[[#報告第一|「荒川鉄橋建築工事報告第二」p.754]]</ref> |

|||

<ref name = "報告第二_756">[[#報告第一|「荒川鉄橋建築工事報告第二」p.756]]</ref> |

|||

<ref name = "報告第二_758-759">[[#報告第一|「荒川鉄橋建築工事報告第二」pp.758 - 759]]</ref> |

|||

<ref name = "報告第二_759">[[#報告第一|「荒川鉄橋建築工事報告第二」p.759]]</ref> |

|||

<ref name = "報告第二_762">[[#報告第一|「荒川鉄橋建築工事報告第二」p.762]]</ref> |

|||

<ref name = "報告第二_764">[[#報告第一|「荒川鉄橋建築工事報告第二」p.764]]</ref> |

|||

<ref name = "報告第二_図11">[[#報告第二|「荒川鉄橋建築工事報告第二」第11図]]</ref> |

|||

<ref name = "報告補遺_767">[[#報告補遺|「荒川鉄橋建築工事報告補遺」p.767]]</ref> |

|||

<ref name = "本邦鉄道橋討議_741">[[#本邦鉄道橋討議|「本邦鉄道橋ノ沿革ニ就テ(討議)」p.741]]</ref> |

|||

<ref name = "鈑桁架設_18">[[#鈑桁架設|「國鐵東北本線荒川橋梁鈑桁架設に就て」p.18]]</ref> |

|||

<ref name = "更換_19">[[#更換|「荒川橋梁橋桁更換工事」(交通技術)p.19]]</ref> |

|||

<ref name = "更換_20-21">[[#更換|「荒川橋梁橋桁更換工事」(交通技術)pp.20 - 21]]</ref> |

|||

<ref name = "更換_21">[[#更換|「荒川橋梁橋桁更換工事」(交通技術)p.21]]</ref> |

|||

<ref name = "更換新線路_10">[[#更換新線路|「荒川橋梁橋桁更換工事」(新線路)p.10]]</ref> |

|||

<ref name = "増設工事_33">[[#増設工事|「増設工事すすむ荒川橋梁」p.33]]</ref> |

|||

<ref name = "4101月間_40">[[#4101月間|「月間報告」(1966年1月)p.40]]</ref> |

|||

<ref name = "工程管理_28">[[#工程管理|「東北本線荒川橋梁工事における工程管理」p.28]]</ref> |

|||

<ref name = "工程管理_28-30">[[#工程管理|「東北本線荒川橋梁工事における工程管理」pp.28 - 30]]</ref> |

|||

<ref name = "4203月間_40">[[#4203月間|「月間報告」(1962年3月)p.40]]</ref> |

|||

<ref name = "施工報告_序">[[#施工報告|「東北本線赤羽・川口間増設工事(荒川橋りょう)施工報告」序]]</ref> |

|||

<ref name = "施工報告_3-4">[[#施工報告|「東北本線赤羽・川口間増設工事(荒川橋りょう)施工報告」pp.3 - 4]]</ref> |

|||

<ref name = "施工報告_6">[[#施工報告|「東北本線赤羽・川口間増設工事(荒川橋りょう)施工報告」p.6]]</ref> |

|||

<ref name = "施工報告_8">[[#施工報告|「東北本線赤羽・川口間増設工事(荒川橋りょう)施工報告」p.8]]</ref> |

|||

<ref name = "施工報告_9">[[#施工報告|「東北本線赤羽・川口間増設工事(荒川橋りょう)施工報告」p.9]]</ref> |

|||

<ref name = "施工報告_11">[[#施工報告|「東北本線赤羽・川口間増設工事(荒川橋りょう)施工報告」p.11]]</ref> |

|||

<ref name = "施工報告_12_140">[[#施工報告|「東北本線赤羽・川口間増設工事(荒川橋りょう)施工報告」pp.12, 140]]</ref> |

|||

<ref name = "施工報告_48">[[#施工報告|「東北本線赤羽・川口間増設工事(荒川橋りょう)施工報告」p.48]]</ref> |

|||

<ref name = "施工報告_89">[[#施工報告|「東北本線赤羽・川口間増設工事(荒川橋りょう)施工報告」p.89]]</ref> |

|||

<ref name = "施工報告_89-91">[[#施工報告|「東北本線赤羽・川口間増設工事(荒川橋りょう)施工報告」pp.89 - 91]]</ref> |

|||

<ref name = "施工報告_92">[[#施工報告|「東北本線赤羽・川口間増設工事(荒川橋りょう)施工報告」p.92]]</ref> |

|||

<ref name = "施工報告_92-95">[[#施工報告|「東北本線赤羽・川口間増設工事(荒川橋りょう)施工報告」pp.92 - 95]]</ref> |

|||

<ref name = "施工報告_148">[[#施工報告|「東北本線赤羽・川口間増設工事(荒川橋りょう)施工報告」p.148]]</ref> |

|||

<ref name = "施工報告_151">[[#施工報告|「東北本線赤羽・川口間増設工事(荒川橋りょう)施工報告」p.151]]</ref> |

|||

<ref name = "停車場変遷">{{Cite book | 和書 | title = 停車場変遷大事典 国鉄・JR編 | volume = 1 | date = 1998-10-01 | pages = 189}}</ref> |

|||

<ref name = "doboku1966">{{Cite web | url = http://library.jsce.or.jp/jscelib/h_bridge/47386.htm | title = 荒川橋(旅客線)1966-11 | publisher = [[土木学会]]付属土木図書館 | accessdate = 2015-07-17}}</ref> |

|||

<ref name = "doboku-2008-35-04-5C">{{Cite web | url = http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00061/2008/35-04-0105.pdf | format = PDF | title = わが国初めての民鉄と蚕糸業の関係 | publisher = 第35回[[土木学会]]関東支部技術研究発表会 | accessdate = 2015-07-18}}</ref> |

|||

<ref name = "土木図書館荒川橋梁">{{Cite web | url = http://library.jsce.or.jp/jscelib/committee/2003/bridge/T5-071.htm | title = 歴史的鋼橋:T5-071 荒川橋梁旅客線、貨物線 | publisher = 土木学会付属土木図書館 | accessdate = 2015-07-22}}</ref> |

|||

<ref name = "土木図書館新河岸橋梁">{{Cite web | url = http://library.jsce.or.jp/jscelib/committee/2003/bridge/T5-070.htm | title = 歴史的鋼橋:T5-070 新河岸川橋梁 | publisher = 土木学会付属土木図書館 | accessdate = 2015-07-22}}</ref> |

|||

}} |

|||

== 参考文献 == |

|||

=== 書籍 === |

|||

* {{Cite book | 和書 | author = 守田久盛・高島通 | title = 鉄道路線変せん史探訪 | publisher = 集文社 | date = 1978-05-15 | edition = 第1版 | ref = 変せん1}} |

|||

* {{Cite book | 和書 | author = 守田久盛・大八木正夫・福田光雄 | title = 鉄道路線変せん史探訪 パートIII | publisher = 吉井書店 | date = 1982-10-25 | edition = 第1版 | ref = 変せん3}} |

|||

* {{Cite book | 和書 | author = 老川慶喜 | title = 埼玉鉄道物語 | publisher = [[日本経済評論社]] | date = 2011-08-08 | edition = 第1刷 | ref = 埼玉}} |

|||

* {{Cite book | 和書 | author = 中西隆紀 | title = 日本の鉄道創世記 幕末明治の鉄道発達史 | publisher = [[河出書房新社]] | date = 2010-06-30 | edition = 初版 | ref = 創世記}} |

|||

* {{Cite book | 和書 | editor = 鉄道省大臣官房研究所 | title = 大正十二年 鉄道震害調査書 | publisher = 鉄道省 | year = 1927 | month = 3 | url = {{NDLDC|1175815}} | ref = 震害}} |

|||

* {{Cite book | 和書 | editor = 鉄道省 | title = 東北線赤羽大宮間電気運転設備概要 | publisher = 鉄道省東京電気事務所 | date = 1932-08-31 | url = {{NDLDC|1688595}} | ref = 赤羽大宮電気運転}} |

|||

* {{Cite book | 和書 | title = [[日本国有鉄道百年史]] | volume = 13 | publisher = 日本国有鉄道 | date = 1974-02-28 | ref = 百年史13}} |

|||

=== 論文・雑誌記事 === |

|||

* {{Cite journal | 和書 | author = 河野天瑞 | title = 荒川鉄橋建築工事報告第一 | journal = 工学会誌 | volume = 48 | year = 1885 | month = 12 | publisher = 工学会 | pages = 712 - 722 | url = http://library.jsce.or.jp/Image_DB/mag/kogakkaishi/04/003-048-002.pdf | format = PDF | accessdate = 2015-07-18 | ref = 報告第一}} |

|||

* {{Cite journal | 和書 | author = 河野天瑞 | title = 荒川鉄橋建築工事報告第二 | journal = 工学会誌 | volume = 49 | year = 1886 | month = 1 | publisher = 工学会 | pages = 751 - 766 | url = http://library.jsce.or.jp/Image_DB/mag/kogakkaishi/05/003-049-001.pdf | format = PDF | accessdate = 2015-07-18 | ref = 報告第二}} |

|||

* {{Cite journal | 和書 | author = 河野天瑞 | title = 荒川鉄橋建築工事報告補遺 | journal = 工学会誌 | volume = 49 | year = 1886 | month = 1 | publisher = 工学会 | pages = 766 - 779 | url = http://library.jsce.or.jp/Image_DB/mag/kogakkaishi/05/003-049-002.pdf | format = PDF | accessdate = 2015-07-18 | ref = 報告補遺}} |

|||

* {{Cite journal | 和書 | author = 西大助 | title = 本邦鉄道橋ノ沿革ニ就テ(討議) | journal = 土木学会誌 | volume = 3 | issue = 3 | year = 1917 | month = 6 | publisher = 土木学会 | pages = 741 - 743 | url = http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00034/03-03/03-3-11015.pdf | format = PDF | accessdate = 2015-07-18 | ref = 本邦鉄道橋討議}} |

|||

* {{Cite journal | 和書 | author = 荒川惠助 | title = 國鐵東北本線荒川橋梁鈑桁架設に就て | journal = 土木建築雑誌 | volume = 6 | issue = 9 | year = 1927 | month = 9 | pages = 18 - 23 | publisher = シビル社 | ref = 鈑桁架設}} |

|||

* {{Cite journal | 和書 | author = 大木守政 | title = 荒川橋梁構桁更換工事について | journal = 交通技術 | volume = 8 | issue = 2 | year = 1953 | month = 2 | pages = 19 - 21 | publisher = 交通協力会 | ref = 更換}} |

|||

* {{Cite journal | 和書 | author = 大木守政 | title = 荒川橋梁構桁更換工事について | journal = 新線路 | volume = 7 | issue = 2 | year = 1953 | month = 2 | pages = 9 - 11 | publisher = 鉄道現業社 | ref = 更換新線路}} |

|||

* {{Cite journal | 和書 | title = 増設工事すすむ荒川橋梁 | journal = 交通技術 | volume = 20 | issue = 9 | year = 1965 | month = 9 | pages = 33 | publisher = 交通協力会 | ref = 増設工事}} |

|||

* {{Cite journal | 和書 | title = 月間の動き | journal = 交通技術 | volume = 21 | issue = 1 | year = 1966 | month = 1 | pages = 40 | publisher = 交通協力会 | ref = 4101月間}} |

|||

* {{Cite journal | 和書 | author = 北井良吉 | title = 東北本線荒川橋梁工事における工程管理 | journal = 交通技術 | volume = 21 | issue = 2 | year = 1966 | month = 2 | pages = 28 - 32 | publisher = 交通協力会 | ref = 工程管理}} |

|||

* {{Cite journal | 和書 | title = 月間の動き | journal = 交通技術 | volume = 22 | issue = 3 | year = 1967 | month = 3 | pages = 40 | publisher = 交通協力会 | ref = 4203月間}} |

|||

* {{Cite journal | 和書 | title = 東北本線赤羽・川口間増設工事(荒川橋りょう)施工報告 | journal = 東工 | volume = 18 | issue = 5 | year = 1967 | month = 12 | pages = 1 - 152 | publisher = 日本国有鉄道第一東京工事局 | ref = 施工報告}} |

|||

== 関連項目 == |

|||

{{Commonscat|Arakawa Bridge (Tōhoku Main Line)}} |

|||

* [[虹作戦]] - この橋梁に対して計画された破壊工作。 |

|||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

| 69行目: | 306行目: | ||

{{荒川の橋}} |

{{荒川の橋}} |

||

{{ウィキ座標2段度分秒|35|47|31.9|N|139|43|3|E|region:JP|display=title}} |

{{ウィキ座標2段度分秒|35|47|31.9|N|139|43|3|E|region:JP|display=title}} |

||

{{デフォルトソート:あらかわきようりよう}} |

|||

{{Rail-stub}} |

|||

{{Architecture-stub}} |

|||

{{DEFAULTSORT:あらかわきようりよう}} |

|||

[[Category:東日本旅客鉄道の鉄道橋]] |

[[Category:東日本旅客鉄道の鉄道橋]] |

||

[[Category:宇都宮線]] |

[[Category:宇都宮線]] |

||

| 79行目: | 313行目: | ||

[[Category:東京都区部の橋]] |

[[Category:東京都区部の橋]] |

||

[[Category:荒川の橋]] |

[[Category:荒川の橋]] |

||

[[Category:東京都北区の交通]] |

|||

[[Category:川口市の交通]] |

[[Category:川口市の交通]] |

||

[[Category:東京都北区の交通]] |

|||

[[Category:トラス橋]] |

[[Category:トラス橋]] |

||

2015年8月18日 (火) 19:19時点における版

| 荒川橋梁(3代) | |

|---|---|

| |

| 基本情報 | |

| 国 |

|

| 所在地 | 東京都北区、埼玉県川口市 |

| 交差物件 | 荒川 |

| 建設 | 1964年1月-1968年10月 |

| 構造諸元 | |

| 形式 | 38.6 m複線下路PC桁4連+59.1 m複線下路鋼製ワーレントラス桁3連+62.8 m複線下路鋼製ワーレントラス桁3連+38.6 m複線下路PC桁4連(電車線・列車線・貨物線とも) |

| 材料 | 鋼鉄製トラス桁・プレストレスト・コンクリート製下路桁 |

| 全長 | 692 メートル[1] |

| 最大支間長 | 62.8 m[2] |

| 関連項目 | |

| 橋の一覧 - 各国の橋 - 橋の形式 | |

| 新河岸川橋梁 | |

|---|---|

貨物線側から見た新河岸川橋梁(2014年10月) | |

| 基本情報 | |

| 国 |

|

| 所在地 | 東京都北区 |

| 交差物件 | 新河岸川 |

| 建設 | 1964年1月-1965年10月(電車線)、1924年9月-1929年12月(列車線・貨物線) |

| 構造諸元 | |

| 形式 | 22.1 m複線下路PC桁+59.1 m複線下路鋼製ワーレントラス桁+10.4 m複線下路RC桁(電車線)、18.3 m単線下路鋼製プレートガーダー×複線+45.7 m複線下路鋼製ワーレントラス桁+18.3 m単線下路鋼製プレートガーダー×複線(列車線・貨物線とも) |

| 材料 | 鋼鉄製トラス桁・プレストレスト・コンクリート製下路桁・鉄筋コンクリート製下路桁・鋼製プレートガーダー |

| 全長 | 87 メートル[3] |

| 最大支間長 | 59.1 m[2] |

| 関連項目 | |

| 橋の一覧 - 各国の橋 - 橋の形式 | |

荒川橋梁(あらかわきょうりょう)は、東京都北区赤羽と埼玉県川口市舟戸町の間で荒川に架かる東日本旅客鉄道(JR東日本)東北本線の密接する3本の複線鉄道橋で、日本初の民営鉄道の鉄道橋である[4]。下流側の複線が電車線(旅客案内上は京浜東北線)、中央の複線が列車線(旅客案内上は宇都宮線(東北線)・高崎線・上野東京ライン)、上流側の複線が貨物線(「東北貨物線」、旅客案内上は湘南新宿ライン)で、当橋梁は電車線では赤羽駅・川口駅間、列車線・貨物線では赤羽駅・浦和駅間にある。右岸堤防を挟み、すぐ南側に隣接して新河岸川に架かる橋長87メートルの新河岸川橋梁(しんかしがわきょうりょう)がある[3]。この記事では新河岸川橋梁についても合わせて触れる。

建設の背景

東京と高崎を結ぶ鉄道路線は、当初は私鉄の日本鉄道が運行するものとして着手された[5]。この区間では政府も鉄道の建設の調査を事前に行っており、その経路としてお雇い外国人のリチャード・ヴァイカーズ・ボイルは既存の新橋駅(後に貨物駅となった汐留駅)から北上して上野・王子を通り、当時戸田川と呼ばれていた荒川に架橋して、鴻巣・熊谷と経由して高崎に至るものを提案していた[6]。他に小名木川を起点とする案や、川越を経由する案もあったが、最終的にボイルの案が選択された[7]。しかし予算の面から政府による着工は見送られ、民間の日本鉄道が創設されてこの路線を担当することになった[8]。とはいえこの時代には民間に鉄道建設の能力はまだなく、実際の建設作業は鉄道局に全面委託されることになった[9]。

前述のようにボイル案は新橋から皇居の東側を北上して上野を通るものであり、また官設鉄道の新橋 - 横浜間鉄道との連絡を品川駅として、西側を北上して赤羽に合流する案もあったが、東側を周ると繁華な市街地を横断することになり費用がかさむこと、品川から北上する案も距離が長くなり東側ほどではないが費用がかかることから、当面の起点を上野に留めて費用を大幅に節約することになった[9]。こうして上野から北上して高崎へ向かう鉄道の一部として、荒川橋梁が計画された。

荒川に架橋するに当たっては、橋梁をできる限り短くするために、川に対して直角に線路を進入させるように計画されており、橋の前後の路線を含めるとS字に曲線を描いている[10]。

初代荒川橋梁

単線での架設

| 荒川橋梁(初代) | |

|---|---|

東北本線初代荒川橋梁の建設工事 | |

| 基本情報 | |

| 国 |

|

| 交差物件 | 荒川 |

| 設計者 施工者 | チャールズ・ポーナル[11] |

| 建設 |

1883年5月 - 1885年2月13日[12] 複線化1894年4月 - 1895年3月[13] |

| 構造諸元 | |

| 形式 | 54フィート4.5インチ単線プレートガーダー38連×複線+100フィート複線下路ポニーワーレントラス桁4連+54フィート4.5インチ単線プレートガーダー10連×複線 |

| 材料 | 煉瓦橋脚・錬鉄桁→煉瓦橋脚・鋼鉄桁(?) |

| 全長 | 3,032フィート(約924 m)[14] |

| 最大支間長 | 100フィート(約30 m)[14] |

| 関連項目 | |

| 橋の一覧 - 各国の橋 - 橋の形式 | |

東京から高崎への鉄道は、川口と熊谷で工区を分割し、第二工区の川口 - 熊谷間が先行して着工されていた[9]。これに引き続いて第一工区の上野 - 川口間は1882年(明治15年)10月下旬に着工した[14]。この当時、この橋が架設された現場付近では普段水が流れているのは幅約330尺(約100メートル)ほどで、北側は水流から約650尺(約197メートル)離れたところに高さ約10尺(約3メートル)の堤防があり、南側は約6町(約654メートル)でこれと同程度の高さとなる[15]。この時点では荒川と新河岸川にははっきりした区別がなく、赤羽方の橋台は後の橋梁に比べると約100メートル赤羽側に入り込んだ位置にあった[16]。当初は木製の仮橋を架設し、1883年(明治16年)7月26日に上野 - 川口間が竣功して[14]、7月28日から上野 - 熊谷間の営業を開始した[17]。この時の木製仮橋は、本設橋梁より下流側(東側)に架設されていた[18]。

1883年(明治16年)5月から本設の橋梁にも着手した[14]。橋梁は品川起点13マイル5チェーン(約21キロメートル)から13マイル51チェーン(約21.9キロメートル)までの範囲にあり、上野への路線と品川への路線の赤羽における分岐点からは27チェーン(約540メートル)の位置にあった[19]。設計はお雇い外国人のチャールズ・ポーナルによるもので[11]、小川勝五郎が請け負って建設した[14]。また橋の建設に使用した煉瓦は高島嘉右衛門が請け負って、川口付近に煉瓦製造所を設置して焼き、できあがったものの中から最上級品を選んで納入した[14]。

橋梁は全長3,032フィート1.5インチ(約924.2メートル)あり、そのうち平時の水流に架かる部分に4連の全長100フィート(約30.48メートル)の錬鉄製ポニーワーレン式トラス桁が[20][14]、トラス桁南側に38連、北に10連の合計48連の全長54フィート4.5インチ(約16.6メートル)のプレートガーダー(桁橋)が架設された[21]。

トラス桁の橋脚の基礎は、2フィート(約0.6メートル)の厚さで煉瓦を巻いて造った直径12フィート(約3.7メートル)の井筒を19フィート(約5.8メートル)離して2つ、約50フィート(約15.2メートル)まで沈降させて、内部にコンクリートを充填して建設した[22]。この2つの井筒基礎の間に20フィート(約6.1メートル)の半円を描くように煉瓦でアーチを組み立て、高さ22フィート9インチ(約6.9メートル)、幅38フィート(約11.6メートル)、頂部での厚さ7フィート(約2.1メートル)の橋脚を建設した[23]。プレートガーダー部の橋脚合計46基は、下部が幅12フィート6インチ(約3.8メートル)、厚さ5フィート3インチ(約1.6メートル)あり、その上部は幅12フィート(約3.7メートル)、厚さ4フィート10.5インチ(約1.5メートル)、高さ平均15フィート(約4.6メートル)の構造となっていた[24]。橋台も煉瓦製で、基礎にコンクリートを使用している[25]。

上部構造については、トラス桁は幅2フィート2インチ(約0.6メートル)、高さ10フィート4インチ(約3.1メートル)あり、横から見ると二等辺三角形が17個並んだ形になっている[26]。このトラス桁の対を15フィート(約4.6メートル)離して配置している[27]。

橋梁上の線路は平坦で、南側で半径30チェーン(約600メートル)の曲線を描いて橋に進入してくる関係で、橋の最初の2連の桁には曲線が入っている[28]。また当初は単線で建設されていたが、将来的な複線化を計画していた関係で、両端の橋台と中央のトラス桁の橋脚は最初から複線分の幅が用意されており、またトラス桁の両側のプレートガーダー部には半径20チェーン(約400メートル)の曲線をS字に入れて複線用のトラス桁の幅に対応するようになっていた[28]。平均水面から桁の下部までは22フィート(約6.7メートル)あった[28]。

トラス主桁はイギリスのアンドリュー・ハンディサイド製のもので、部品を船舶で運び込んで現地で組み立てた[29]。これ以外の橋桁類は新橋鉄道局製作場において製作した[30]。橋桁の組み立て作業は、新橋 - 横浜間建設の際に六郷川橋梁建設に使用したゴライアスクレーンを用いた[30]。また現場にはドコービル式の工事軌道が敷設されて資材運搬に用いられた[30]。

1883年(明治16年)7月と10月には洪水が発生したが特に障害となることはなく、1884年(明治17年)1月には現地にトラス桁が到着し、4月には橋脚が完成して5月にトラス桁の架設が完了した[12]。しかしプレートガーダーが到着していなかったため6月から工事が中断し、12月になってようやく工事が再開されて、1885年(明治18年)2月13日に橋が完成し、2月14日に機関車の試運転を行ったうえで、2月16日に供用を開始した[12]。工期は21か月で、このうち5か月間は工事を休止していた[12][注 1]。トラス桁の費用が24,000円、桁橋のプレートガーダーの費用が68,640円、その他の物品の費用が63,500円、人件費が38,700円の、総工費194,840円であった[31]。

複線化

日本鉄道では1889年(明治22年)1月に上野 - 大宮間の複線化を決議し、3月6日に政府の許可を得た[32]。直ちに着工し、1892年(明治25年)10月19日に一通り竣功したが、荒川橋梁の複線化が完成していなかったため赤羽 - 川口町(後の川口)間のみ単線運転をしていた[16]。荒川橋梁の複線化に当たっては、仮線の敷設や運休などは行わずに、列車を運行しながら従来の単線トラス桁を複線トラス桁に交換する作業を実施した[13]。また、プレートガーダー部については1線分の新設を実施した[16]。新設したプレートガーダーの側が上り線で、この際に新たに建設した橋脚は下り線のものと密接して一体となるようにされた[33]。また下り線橋脚建設時には無かった杭打ち基礎が用いられている[33]。

1894年(明治27年)4月に着工し、翌1895年(明治28年)3月に竣功して、4月1日より供用を開始した[13]。これにより上野 - 大宮間の全線複線化が完成した[34]。なおこの時架設した橋桁は全部または大部分が、当初の錬鉄製から鋼鉄製になっているのではないか、という説があるが、はっきりしない[13]。開通当初、全長3,032フィート1.5インチ(約924.2メートル)とされていた荒川橋梁は[20]、後の関東大震災時の記録では上り線3,034フィート6.25インチ(約924.9メートル)、下り線3,033フィート4.75インチ(約924.6メートル)とされている[33]。また複線化に際して撤去した単線トラス桁は、日本鉄道磐城線(後の常磐線)の久慈川橋梁に転用されたと伝えられている[34]。

日本鉄道は1906年(明治39年)11月1日に国有化され、1909年(明治42年)10月12日に国有鉄道線路名称が制定されて、上野 - 大宮間を含む線路は東北本線と命名された[35]。これにより荒川橋梁は東北本線の橋梁となった。

関東大震災

1923年(大正12年)9月1日に大正関東地震(関東大震災)が発生し、関東地方の鉄道網は大損害を受けた[36]。荒川橋梁においては、橋台・橋脚ともにすべてが沈下あるいは傾斜し、第34号から第36号橋脚では最大沈下が約5フィート(約1.5メートル)に及んだ[33]。また橋脚の煉瓦に亀裂が入ったり、孕みだしたり、剥落したりする被害も生じた[33]。

トラス桁の橋脚は亀裂や剥落の発生した場所をコンクリートで巻き立て、また傾斜したプレートガーダー部の橋脚については枕木で枠を組み立ててプレートガーダーを支える応急処置を行った[37]。荒川橋梁を含む東北本線の赤羽 - 川口町間は、9月4日に上り線が、9月17日に下り線が、それぞれ運転を再開して復旧した[38]。

-

関東大震災被災直後、軌道が歪んでいる様子

-

橋脚の応急復旧工事

-

被害を受けた橋脚が応急修復されたところ

2代荒川橋梁

複々線化して貨物線と旅客線を分離

| 荒川橋梁(2代) | |

|---|---|

東北本線2代荒川橋梁 | |

| 基本情報 | |

| 国 |

|

| 交差物件 | 荒川 |

| 建設 | 1925年(大正14年)9月 - 1927年(昭和2年)4月[39] |

| 構造諸元 | |

| 形式 | 60フィート単線プレートガーダー17連×複線+200フィート複線曲弦下路トラス桁3連+60フィート単線プレートガーダー8連×複線(旅客線・貨物線とも) |

| 材料 | 鋼鉄製トラス桁・鋼鉄製プレートガーダー |

| 全長 | 2,265フィート4インチ(約690.5 m)[40] |

| 最大支間長 | 200フィート(約61 m)[40] |

| 関連項目 | |

| 橋の一覧 - 各国の橋 - 橋の形式 | |

大正から昭和初期になると東北本線の東京近郊の輸送量は次第に増加し、複線のままでは輸送力が不足するようになってきた[41]。そこで赤羽 - 大宮間にさらに2線を増設して旅客と貨物を分離運転させ、南側から赤羽まで順次延長してきた京浜東北線を旅客線(電車線)に接続して大宮まで延長運転する計画となった[41]。この際に、荒川橋梁は列車荷重の増大で早晩取り換える必要性があったことに加えて、関東大震災で大損害を受けて応急復旧していた経緯があることから、4線分をすべて新設して旧橋梁を撤去することになった[42]。

新設される橋梁は、従来の橋梁より約38メートル上流に2線、約18メートル上流に2線とした[43]。上流側に架設されたのが震災復興費支出による貨物線複線で、下流側に架設されたのが線路増設費支出による旅客線複線である[42]。全長は2,265フィート4インチ(約690.5メートル)で、設計活荷重はクーパーE40(軸重40,000ポンド=約18トン)とされた[40]。貨物線・旅客線ともに荒川の本流部には200フィート(約61メートル)複線式曲弦鋼製トラス桁を3連、60フィート(約18.3メートル)プレートガーダーをトラス桁の南側に17連、北側に8連の合計25連を複線で合計50桁架設した[42][40]。またこの際に、内務省が河川改修を行って、荒川と新河岸川を区分する堤防が築造されていたことから、新河岸川には150フィート(約45.7メートル)の複線鋼製トラス桁を1連、60フィート(約18.3メートル)プレートガーダー2連を複線の合計4桁架設した[42][43]。荒川橋梁用のトラス桁は汽車製造と石川島造船所(後のIHI)による製作で約345トンあり[2]、新河岸川橋梁のトラス桁は横河橋梁による製作で約215トンある[3]。

橋脚は、プレートガーダー部については長さ10メートルの鉄筋コンクリート製の杭基礎を採用し、トラス桁の橋脚については長さ30メートルの井筒基礎を採用した[44]。建設当時、この規模のトラス桁の架設は技術的にそれほど難しいことではなかったが、営業線に近接して井筒を沈下するのはそれなりに注意が必要な工事であった[44]。井筒工法は、鉄筋コンクリートなどで円筒状または箱状の井筒を形成し、中に人が入って底を掘削し、おもりを井筒に載せて沈下させて上に井筒をさらに伸ばすように構築する工程を繰り返して地面の中に大きな井筒の基礎を構築する工法である[44]。荒川橋梁では外径18フィート(約5.5メートル)、内径12フィート6インチ(約3.8メートル)の井筒を使用した[45]。この際に、現場でおもりを載せて沈下させる代わりに、内部に水を入れて試行したところ、地表面付近まで水を入れた段階で簡単に沈下することが判明し、注水沈下工法が見出された[39]。これにより従来より大幅に工期を短縮することができた[39]。

新橋梁の工事は、東京第一改良事務所の吉岡吉三郎技手を現場主任とし、間組が請け負って、1925年(大正14年)9月に着工し、1927年(昭和2年)4月に竣功した[39]。総工費は966,000円であった[39]。1928年(昭和3年)1月にまず、後に貨物線として使用される側の橋梁に切り替えられ、初代橋梁が廃止となった[46]。1929年(昭和4年)12月15日に赤羽 - 蕨間の複々線が開通し、旅客線の橋梁も使用開始された[47]。そして京浜東北線の電車運転は、1932年(昭和7年)9月1日から大宮まで延長された[42]。一連の工事により貨物線に貨物列車が分離され、旅客線には京浜東北線の電車、東北・上越・信越各方面への長距離列車、および東北本線と高崎線の近郊列車(後に中距離電車となる)が線路を共用して走るようになった[48]。

桁の交換

荒川橋梁の架け替え当時、まだ新河岸川は橋梁より上流で荒川に合流していたが、改修工事により橋梁より下流にある岩淵水門付近での合流に変更された[49]。この影響を受けて、流水路が次第に赤羽側に侵食してきて、プレートガーダー部の橋脚が洗掘されるようになってきた[49]。特に1949年(昭和24年)のアイオン台風では16号橋脚が約6メートル洗掘され、大きな支持力がある地質部分の大半を失って、軟らかい粘土層の上に杭を打って立てられているだけの状態となってしまい、保安上危険であったため応急の対策工事が実施された[49]。

恒久的な対策として、従来のトラス桁よりも赤羽側のプレートガーダーを3連分撤去して、新たに全長59.2メートルのトラス桁に架け替えることになった[49]。これにより、第15号・第16号の橋脚は撤去し、新たにトラス桁が架かることになった第14号橋脚は一旦撤去した上で井筒を用いた基礎に更新することになった[49]。工事は1951年(昭和26年)10月に着手し、まず撤去する第14号橋脚の両側のプレートガーダーを強固に接続して特別製のフィンクを装着して全長約40メートルのトラスガーダーに改築し、レールを使った仮橋脚で支えながら、1952年(昭和27年)2月までに第14号橋脚を撤去した[49]。撤去した第14号橋脚の位置に、直径5.2メートル、長さ22メートルの円形井筒を2本、長径9.6メートル、短径6.6メートル、長さ22メートルの楕円形井筒を1本沈降させ、この上にボックスラーメン型の新14号橋脚を構築して1952年(昭和27年)5月中旬に竣功した[49]。並行して脇に新しいトラス桁を組み立て[49]、撤去する3連×複線の合計6連の鋼製プレートガーダー合計約210トンと、新しい全長59.2メートルの複線下路鋼製ワーレントラス桁約340トンを横移動させて架け替えを実施した[50][注 2]。新しいトラス桁の設計活荷重はKS-18で、日中に4時間54分の線路閉鎖を行って架け替えを施工した[51]。貨物線の桁交換は1952年(昭和27年)6月23日、旅客線(電車線)の桁交換は12月8日に実施された[49]。新たに架設したトラス桁は横河橋梁と松尾橋梁による製作である[2]。トラス桁の架設後、15号・16号の両橋脚が撤去された[49]。桁交換の総工費は1億5940万円であった[52]。

3代荒川橋梁

昭和30年代に入ると東京近郊の通勤輸送はさらに増大していき、赤羽 - 大宮間では旅客線が京浜東北線の電車によって占有される時間帯が長くなる一方であった[53]。朝夕のラッシュ時には、東北・上越・信越各線の中長距離列車の一部を貨物線経由にすることで何とかしのいできたが、いよいよ輸送力の限界に達したため、さらに2線を増設して3複線とする計画が国鉄第3次長期計画の一環として打ち出された[48][53]。こうして荒川橋梁も2線を増設する工事に着手することになり、昭和初期の架け替えに際して撤去した初代橋梁に通じる線路敷きがそのまま残っていて、新たな用地買収が少なくて済み、線路の取付も滑らかに行えることから、初代橋梁の位置に新設橋梁を設置することになった[46]。これにより、従来の橋梁に対して下流側に約19メートルの間隔を置いて新たな橋梁の建設を実施することになった[53]。この位置には初代橋梁の煉瓦の基礎が河床面以下にそのまま残されていたことから撤去工事が行われた[54]。赤羽 - 大宮間の線増工事の中でも、荒川橋梁は工期の点でも施工の難易度の点でも最大の問題とみなされたため、真っ先に着手することになった[46]。

またこれに合わせて、建設省の荒川改修計画に基づいて在来橋梁の径間変更と橋桁扛上の必要があったことから、従来の荒川橋梁の改修工事が実施されることになった[53]。この結果、新設橋梁を建設してそちらに列車の運行を切り替え、使用を休止した従来の橋梁を改修する作業を2回繰り返して、従来の複線橋梁2本分の改修工事が完了した時点で3複線としての輸送力を発揮することで工事計画が策定された[55]。当時は地盤沈下の進行が問題であったこともあり、沈下余裕を確保することも建設省から要求された結果、改修完了後は計画高水位から桁下までの高さを従来より1.8メートル上げて、3.4メートルにすることになった[56]。従来の橋梁でも赤羽方・川口方両方ともに、許される最大の勾配である10パーミルで橋に取り付いており、単純にレールの位置を上げると赤羽や川口の構内まで全体に地盤を扛上する必要が出て工期・工費ともに嵩むことから、橋梁の中に勾配を挿入して橋梁の中間部だけを所定の桁下高さに持ち上げることにし、加えて従来は桁下からレールの高さまで2.0メートルあったのを、0.8メートル薄くして1.2メートルに改良することにした[56]。勾配変更点を橋梁上に設ける必要から、下路プレストレスト・コンクリート桁(PC桁)を採用することになった[57]。

供用中の橋梁は1952年(昭和27年)の桁交換後、赤羽側から約19メートルのプレートガーダー14連、約60メートルのトラス4連、約19メートルのプレートガーダー8連となっていた[46]。建設省との協議では、荒川の場合は40メートル以上の径間が望ましいとされた[58]。またさらに赤羽側に流水路が移動する傾向があったので、従来よりもさらに赤羽側の2連分をトラスにして、新たな橋では約60メートルのトラスを6連架けることにした[58]。そして側径間では、従来の約19メートルのプレートガーダーの2連分の長さでPC桁を架けることにした[58]。新設される電車線の橋梁では、中央の約60メートル径間の部分をPC桁にすることも検討したが、施工上の問題が懸念されたために平行弦トラスが選択され、側径間についても従来通りプレートガーダーにする案も検討したが、工事費が嵩み設計上困難な面もあったことからPC桁となった[58]。なお、従来の旅客線(電車線を分離して列車線となる)・貨物線橋梁の改修では、トラス桁のうち4連ずつは従来のものを流用した[53]。このため列車線・貨物線では曲弦トラスとなり、景観を揃えるために新設の電車線橋梁でも曲弦トラスの採用が検討されたが、最終的に電車線のみは平行弦トラスが採用されることになった[59]。

こうして決定した荒川橋梁の径間割は、赤羽側から38.6メートル複線PC桁4連、59.1メートル複線トラス桁3連、62.4メートル複線鋼製トラス桁3連、38.6メートル複線PC桁4連となった[60]。一方新河岸川橋梁については、従来は赤羽側から18.3メートル単線鋼製プレートガーダー×複線、45.7メートル複線鋼製トラス桁、18.3メートル単線鋼製プレートガーダー×複線であったが、新設の電車線については赤羽側から22.1メートル複線PC桁、59.1メートル複線鋼製トラス桁、10.4メートルRC桁が採用された[61]。新たに架設された橋桁の設計活荷重はKS-18であるが[62]、2代橋梁から流用した3連×2本のトラス桁についてはクーパーE40である[2]。トラス桁の自重は支間約59.1メートルで約275トン、支間約62.4メートルで約300トン[63]、PC桁の自重は1,060トンある[62]。桁下からレール面までを薄く抑えるために厚い部材を採用せざるを得ず、重量が標準設計より1割程度大きくなっており、同じ支間59.1メートルの複線下路トラスである新河岸川橋梁のトラス桁では約29トン軽くなっている[63]。新設橋梁におけるトラス桁の製作は、1連目が三菱重工業、2連目・3連目が宮地鉄工、4連目が川田工業、5連目が桜田機械、6連目が横河橋梁である[64]。一方改修した在来橋梁については、昭和初期に架設された4連目から6連目が汽車製造と石川島造船所(後のIHI)、1952年に桁交換された3連目は横河橋梁と松尾橋梁、今回新たに架設した1連目と2連目が宮地鉄工と汽車製造である[2]。

新たに建設する橋梁では、ケーソン、井筒、鋼管パイル、ベノト杭の4種類の基礎を検討し、現在線への影響や経済的な理由からケーソン基礎が選択された[58]。ただし新河岸川橋梁の橋台はベノト杭が採用された[58]。既設橋梁についてもこの工事の時点で、杭基礎の沈下が激しくて列車に50 km/hの速度制限を掛けなければならなかったが、合わせてケーソン基礎に置き換えた[53]。

トラス桁の架設は、本来は1連目を仮設の支柱(ベント)を使って組み立てて、以降は架橋クレーンを使って順次終点側へ向かって跳ね出していくのがもっとも効率が良い方法であったが、河川敷の使用時期の制約やPC桁架設工事との重複の問題から、2連目を先に架設して終点側へ向けて架橋クレーンで組み立てを行い、1連目はPC桁の施工完了を待ってトラッククレーンを使って架設した[65]。美観を考えて、トラス架設用に使ったトラス桁同士の連結棒は改造して1連目から6連目までを連結する疑似連結棒にした[65]。新河岸川橋梁については、仮設の柱を川の中に立てることが許されなかったため、ポンツーンを使ってトラス桁を引き出して対岸に渡すポンツーンエレクション工法を採用した[66]。

荒川橋梁の架け替え工事の特徴として、Program Evaluation and Review Technique (PERT) を使って工程管理を行ったことがある[67]。PERTでは、工程をネットワークを使って表現し、全体の工程を制約する作業に資源を集中投入して工事を進めることで、工事を効率的に、かつ短工期で進めることができる[68]。荒川橋梁の工事では、まだPERTを導入していない時に作業を行ったPC桁の建設工事に170日かかったのに対して、PERTを導入した工程管理を開始した後の同一の作業では78日で完了し、同じ作業の繰り返しであるために作業員が慣れて効率が向上した効果もあるとしても、PERTによる工程管理の効果があると分析している[68]。

1964年(昭和39年)1月に建設省との協議が整い、荒川橋梁の工事が開始された[57]。新設された電車線用の橋梁は1965年(昭和40年)に完成し、10月17日から上り線を、10月31日から下り線を供用開始した[69]。続いて旅客線の改築工事を施工し、1966年(昭和41年)11月9日から上り線を、11月21日から下り線を供用開始した[70]。1968年(昭和43年)10月にすべての工事が完了して3複線での供用が開始された[48]。担当は東京第一工事局赤羽工事区で、施工業者は間組、ピーエスコンクリート、日本鋼弦コンクリート、オリエンタルコンクリート、横河橋梁、東鉄工業の各社であった[71]。工費は、新設した橋梁が約15億円、改良した橋梁が1橋梁あたり約10億円であった[53]。

年表

- 1883年(明治16年)

- 1885年(明治18年)

- 1894年(明治27年)4月 - 複線化工事着手[13]。

- 1895年(明治28年)

- 1906年(明治39年)11月1日 - 日本鉄道国有化、国鉄の橋梁となる[35]。

- 1909年(明治42年)10月12日 - 国有鉄道線路名称制定、東北本線の橋梁となる[35]。

- 1923年(大正12年)

- 1924年(大正14年)9月 - 2代荒川橋梁着工[39]。

- 1927年(昭和2年)4月 - 2代荒川橋梁竣功[39]。

- 1928年(昭和3年)1月 - 2代荒川橋梁のうち、貨物線に列車の運行を切り替え、初代橋梁を廃止[46]。

- 1929年(昭和4年)12月15日 - 旅客線橋梁が開通し、客貨分離完成、複々線化[47][46]。

- 1932年(昭和7年)9月1日 - 旅客線が直流電化され、京浜東北線電車が乗り入れを開始[42]。

- 1951年(昭和26年)10月 - プレートガーダー3連をトラス桁1連に架け替える工事に着手[49]。

- 1952年(昭和27年)

- 1964年(昭和39年)1月 - 3代荒川橋梁工事着工[57]。

- 1965年(昭和40年)

- 1966年(昭和41年)

- 1968年(昭和43年)10月1日 - 3複線での供用開始[48]。

- 1984年(昭和59年)2月1日 - 貨物線に宇都宮線・高崎線の旅客列車が乗り入れを開始(当初は赤羽止まり、後に池袋→新宿→東海道本線・横須賀線へと延伸され湘南新宿ラインに)。

- 1987年(昭和62年)4月1日 - 国鉄分割民営化により東日本旅客鉄道(JR東日本)の橋に。

- 2013年(平成25年)11月17日 - 太平洋戦争(大東亜戦争、第二次世界大戦)中にアメリカ軍が投下したものと推測される不発弾が同年7月4日に当橋梁付近で発見されたことを受け、撤去作業が行われる時間帯に各線で部分運休の措置が取られた[72][73][74][75]。

隣の橋

- (上流) - 浮間橋 - 中の橋 - 新河岸川橋梁(東北本線) - 新荒川大橋 - 岩淵橋 - (下流)

脚注

注釈

出典

- ^ “荒川橋(旅客線)1966-11”. 土木学会付属土木図書館. 2015年7月17日閲覧。

- ^ a b c d e f “歴史的鋼橋:T5-071 荒川橋梁旅客線、貨物線”. 土木学会付属土木図書館. 2015年7月22日閲覧。

- ^ a b c “歴史的鋼橋:T5-070 新河岸川橋梁”. 土木学会付属土木図書館. 2015年7月22日閲覧。

- ^ “わが国初めての民鉄と蚕糸業の関係” (PDF). 第35回土木学会関東支部技術研究発表会. 2015年7月18日閲覧。

- ^ 『鉄道路線変せん史探訪』pp.28 - 35

- ^ 『埼玉鉄道物語』pp.2 - 4

- ^ 『埼玉鉄道物語』pp.4 - 7

- ^ 『鉄道路線変せん史探訪』pp.31 - 34

- ^ a b c 『鉄道路線変せん史探訪』pp.34 - 36

- ^ 『日本の鉄道創世記』p.160

- ^ a b 『鉄道路線変せん史探訪』p.41

- ^ a b c d e f 「荒川鉄橋建築工事報告第二」p.764

- ^ a b c d e f g 「本邦鉄道橋ノ沿革ニ就テ(討議)」p.741

- ^ a b c d e f g h i j 『鉄道路線変せん史探訪』p.39

- ^ 「荒川鉄橋建築工事報告第一」p.714

- ^ a b c 『鉄道路線変せん史探訪 パートIII』p.16

- ^ a b 『鉄道路線変せん史探訪』p.42

- ^ 「荒川鉄橋建築工事報告第一」第1図

- ^ 「荒川鉄橋建築工事報告補遺」p.767

- ^ a b 「荒川鉄橋建築工事報告第一」p.715

- ^ 「荒川鉄橋建築工事報告第一」pp.715 - 716

- ^ 「荒川鉄橋建築工事報告第一」p.717

- ^ 「荒川鉄橋建築工事報告第二」pp.751 - 752

- ^ 「荒川鉄橋建築工事報告第二」p.753

- ^ 「荒川鉄橋建築工事報告第二」p.754

- ^ 「荒川鉄橋建築工事報告第二」p.756

- ^ 「荒川鉄橋建築工事報告第二」第11図

- ^ a b c 「荒川鉄橋建築工事報告第一」p.716

- ^ 「荒川鉄橋建築工事報告第二」pp.758 - 759

- ^ a b c 「荒川鉄橋建築工事報告第二」p.759

- ^ 「荒川鉄橋建築工事報告第二」p.762

- ^ 『鉄道路線変せん史探訪 パートIII』p.15

- ^ a b c d e f 『大正十二年 鉄道震害調査書』p.40

- ^ a b 『鉄道路線変せん史探訪 パートIII』p.18

- ^ a b c 『停車場変遷大事典 国鉄・JR編』 1巻、1998年10月1日、189頁。

- ^ 『大正十二年 鉄道震害調査書』p.1

- ^ 『大正十二年 鉄道震害調査書』pp.40 - 41

- ^ a b c 『大正十二年 鉄道震害調査書』第19表

- ^ a b c d e f g 『鉄道路線変せん史探訪 パートIII』p.27

- ^ a b c d 「國鐵東北本線荒川橋梁鈑桁架設に就て」p.18

- ^ a b 『東北線赤羽大宮間電気運転設備概要』の「総説」のページ

- ^ a b c d e f 『鉄道路線変せん史探訪 パートIII』p.24

- ^ a b 『東北線赤羽大宮間電気運転設備概要』の「東北本線荒川橋梁新設工事」のページ

- ^ a b c 『鉄道路線変せん史探訪 パートIII』p.25

- ^ 『鉄道路線変せん史探訪 パートIII』p.26

- ^ a b c d e f 「東北本線赤羽・川口間増設工事(荒川橋りょう)施工報告」pp.3 - 4

- ^ a b 『鉄道路線変せん史探訪 パートIII』p.23

- ^ a b c d 『日本国有鉄道百年史』13巻 p.854

- ^ a b c d e f g h i j k l m 「荒川橋梁橋桁更換工事」(交通技術)p.19

- ^ 「荒川橋梁橋桁更換工事」(交通技術)pp.20 - 21

- ^ 「荒川橋梁橋桁更換工事」(交通技術)p.21

- ^ 「荒川橋梁橋桁更換工事」(新線路)p.10

- ^ a b c d e f g 「増設工事すすむ荒川橋梁」p.33

- ^ 『鉄道路線変せん史探訪』pp.39 - 41

- ^ 「東北本線赤羽・川口間増設工事(荒川橋りょう)施工報告」p.6

- ^ a b 「東北本線赤羽・川口間増設工事(荒川橋りょう)施工報告」p.8

- ^ a b c 「東北本線赤羽・川口間増設工事(荒川橋りょう)施工報告」序

- ^ a b c d e f 「東北本線赤羽・川口間増設工事(荒川橋りょう)施工報告」p.9

- ^ 「東北本線赤羽・川口間増設工事(荒川橋りょう)施工報告」p.148

- ^ 「東北本線赤羽・川口間増設工事(荒川橋りょう)施工報告」pp.12, 140

- ^ 「東北本線赤羽・川口間増設工事(荒川橋りょう)施工報告」p.92

- ^ a b 「東北本線赤羽・川口間増設工事(荒川橋りょう)施工報告」p.11

- ^ a b 「東北本線赤羽・川口間増設工事(荒川橋りょう)施工報告」p.48

- ^ 「東北本線赤羽・川口間増設工事(荒川橋りょう)施工報告」p.89

- ^ a b 「東北本線赤羽・川口間増設工事(荒川橋りょう)施工報告」pp.89 - 91

- ^ 「東北本線赤羽・川口間増設工事(荒川橋りょう)施工報告」pp.92 - 95

- ^ 「東北本線荒川橋梁工事における工程管理」p.28

- ^ a b 「東北本線荒川橋梁工事における工程管理」pp.28 - 30

- ^ a b c 「月間報告」(1966年1月)p.40

- ^ a b c 「月間報告」(1962年3月)p.40

- ^ 「東北本線赤羽・川口間増設工事(荒川橋りょう)施工報告」p.151

- ^ “線路に近接する不発弾処理に伴う列車の運転見合わせについて”. 東日本旅客鉄道株式会社 (2013年10月11日). 2013年10月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年7月17日閲覧。

- ^ “赤羽北1丁目22番地先で発見された不発弾について(第2報)”. 東京都北区 (2013年8月29日). 2013年9月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年7月17日閲覧。

- ^ 東京都北区の不発弾処理について - 埼玉県危機管理・災害情報、2013年11月08日、2015年7月17日閲覧。

- ^ 赤羽北の不発弾処理 住民一時避難し無事終了東京MXテレビ2013年11月17日配信

参考文献

書籍

- 守田久盛・高島通『鉄道路線変せん史探訪』(第1版)集文社、1978年5月15日。

- 守田久盛・大八木正夫・福田光雄『鉄道路線変せん史探訪 パートIII』(第1版)吉井書店、1982年10月25日。

- 老川慶喜『埼玉鉄道物語』(第1刷)日本経済評論社、2011年8月8日。

- 中西隆紀『日本の鉄道創世記 幕末明治の鉄道発達史』(初版)河出書房新社、2010年6月30日。

- 鉄道省大臣官房研究所 編『大正十二年 鉄道震害調査書』鉄道省、1927年3月。

- 鉄道省 編『東北線赤羽大宮間電気運転設備概要』鉄道省東京電気事務所、1932年8月31日。

- 『日本国有鉄道百年史』 13巻、日本国有鉄道、1974年2月28日。

論文・雑誌記事

- 河野天瑞「荒川鉄橋建築工事報告第一」(PDF)『工学会誌』第48巻、工学会、1885年12月、712 - 722頁、2015年7月18日閲覧。

- 河野天瑞「荒川鉄橋建築工事報告第二」(PDF)『工学会誌』第49巻、工学会、1886年1月、751 - 766頁、2015年7月18日閲覧。

- 河野天瑞「荒川鉄橋建築工事報告補遺」(PDF)『工学会誌』第49巻、工学会、1886年1月、766 - 779頁、2015年7月18日閲覧。

- 西大助「本邦鉄道橋ノ沿革ニ就テ(討議)」(PDF)『土木学会誌』第3巻第3号、土木学会、1917年6月、741 - 743頁、2015年7月18日閲覧。

- 荒川惠助「國鐵東北本線荒川橋梁鈑桁架設に就て」『土木建築雑誌』第6巻第9号、シビル社、1927年9月、18 - 23頁。

- 大木守政「荒川橋梁構桁更換工事について」『交通技術』第8巻第2号、交通協力会、1953年2月、19 - 21頁。

- 大木守政「荒川橋梁構桁更換工事について」『新線路』第7巻第2号、鉄道現業社、1953年2月、9 - 11頁。

- 「増設工事すすむ荒川橋梁」『交通技術』第20巻第9号、交通協力会、1965年9月、33頁。

- 「月間の動き」『交通技術』第21巻第1号、交通協力会、1966年1月、40頁。

- 北井良吉「東北本線荒川橋梁工事における工程管理」『交通技術』第21巻第2号、交通協力会、1966年2月、28 - 32頁。

- 「月間の動き」『交通技術』第22巻第3号、交通協力会、1967年3月、40頁。

- 「東北本線赤羽・川口間増設工事(荒川橋りょう)施工報告」『東工』第18巻第5号、日本国有鉄道第一東京工事局、1967年12月、1 - 152頁。

関連項目

- 虹作戦 - この橋梁に対して計画された破壊工作。

外部リンク

- 歴史的鋼橋: T5-071 荒川橋梁旅客線,貨物線(土木学会) - 橋に関する詳細なデータがある。

- 土木工事写真集 - 土木学会附属土木図書館 デジタルアーカイブス