「鏡の国のアリス」の版間の差分

m Category:ルイス・キャロルのアリスを除去; Category:不思議の国のアリスを追加 (HotCat使用) |

改訂 タグ: サイズの大幅な増減 |

||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{基礎情報 書籍 |

|||

{{otheruseslist|ルイス・キャロルの児童文学作品|緒方恵美のアルバム|鏡の国のアリス (緒方恵美のアルバム)|広瀬正の同名SF小説|広瀬正}} |

|||

|title = 『鏡の国のアリス』 |

|||

<!--この改版は、英語版ウィキペディアの“Through the Looking-Glass”(16:58, 4 Jan 2005)より訳出--> |

|||

|orig_title = Through the Looking-Glass, and What Alice Found There |

|||

{{Portal|文学}} |

|||

|image = Through the Looking-Glass, and What Alice Found There.djvu |

|||

|image_size = 150px |

|||

『'''鏡の国のアリス'''』(かがみのくにのアリス、{{lang-en-short|''Through the Looking-Glass, and What Alice Found There''}})は、『[[不思議の国のアリス]]』の続編として、[[1871年]]に[[ルイス・キャロル]](本名:チャールズ・ラトウィジ・ドジスン)によって書かれた[[児童文学]]である。原題を直訳すると「姿見を抜けて、そこでアリスが見つけた(見いだした)もの」となる。先述の『不思議の国のアリス』と本作は両編の要素を組み合わせた映像化が何度も行われている。 |

|||

|image_caption = 初版本の表紙 |

|||

|author = [[ルイス・キャロル]] |

|||

|translator = |

|||

|illustrator = [[ジョン・テニエル]] |

|||

|published = [[1871年]]12月24日 |

|||

|publisher = マクミラン社 |

|||

|genre = [[児童文学]]、[[ファンタジー]] |

|||

|country = [[イギリス]] |

|||

|language = [[英語]] |

|||

|preceded_by = 『[[不思議の国のアリス]]』 |

|||

|followed_by = |

|||

|website = <!-- 公式サイト --> |

|||

|portal1 = 文学 |

|||

}} |

|||

『'''鏡の国のアリス'''』(かがみのくにのアリス、{{lang-en-short|''Through the Looking-Glass, and What Alice Found There''}})は、[[1871年]]に発表された[[ルイス・キャロル]]の児童小説。『[[不思議の国のアリス]]』([[1865年]])の続編であり、前作では不思議の国を冒険した少女[[アリス (不思議の国のアリス)|アリス]]が、今作では[[鏡]]を通り抜けて異世界に迷い込む。前作と同様、文中には様々な言葉遊びやパロディがちりばめられているが、即興で作られた話がもととなっている前作とは異なり、はじめから出版を意図して作られた今作の物語はより知的な構成がとられており<ref>ルイス・キャロル 『鏡の国のアリス』 脇明子訳、岩波少年文庫、2000年、269頁(訳者あとがき)。</ref><ref name=Gardner1994280>ガードナー (1994), 280頁(訳者あとがき)。</ref>、アリスをはじめとする登場人物たちは[[チェス]]のルールに従って、桝目で区切られた鏡の国の中を行き来する。 |

|||

また今作では[[ハンプティ・ダンプティ]]や[[トウィードルダムとトウィードルディー]]といった、[[マザー・グース]]に由来するキャラクターが登場するほか、ナンセンス詩の代表作として知られる「[[ジャバウォックの詩]]」が作中作として登場する。前作同様、ほかにも多くの詩と童謡が作中に挿入されており、挿絵も引き続き[[ジョン・テニエル]]が手がけている。『不思議の国のアリス』と対になる作品として、前作とともに様々な言語に翻訳されて世界中で読まれており、前作と組み合わせた映像化をはじめとして様々な翻案や派生作品を生んでいる。 |

|||

この作品の中には、対称や時間の逆転などを含めた、多くの[[鏡]]のテーマがある。 |

|||

== 作品背景 == |

|||

前作『不思議の国のアリス』が夏の日の物語であるのに対して、この物語はイギリスの冬の風物詩である「[[火薬陰謀事件|ガイ・フォークスの日]]」([[11月5日]])の前日から始まる。 |

|||

[[File:Liddell, Alice Pleasance in profile (Lewis Carroll, Summer 1858).jpg|thumb|180px|アリス・リデル(キャロルの撮影、1858年)]] |

|||

前作と同じく、『鏡の国のアリス』もまた[[アリス・リデル]]をはじめとするリデル姉妹との交流が着想のもとになっており、今作では特に[[1863年]]の間の出来事が物語に大きな影響を与えている。この年の[[3月10日]]、キャロルとリデル家の所属する[[オックスフォード大学]]の学寮[[クライストチャーチ]]の出身である皇太子(のちの[[エドワード7世 (イギリス王)|エドワード7世]])の結婚式があり、その日に至る数日間盛大なお祭り騒ぎがあった。キャロルも結婚式の前日、自分の弟エドウィンとともにアリスに付き添い、イルミネーションで飾られたオックスフォードの町を練り歩き祝祭を愉しんだ<ref>コーエン、171-173頁。</ref>。同年の6月にも皇太子夫妻のオックスフォード再訪問があり、このときは祝典に合わせてバザーが開かれ、リデル家の姉妹は皇太子妃に白い子猫を売った<ref>コーエン、177-181頁。</ref>。アリスが女王になるまでの道のりという『鏡の国のアリス』のテーマや、作中冒頭のアリスと子猫とのやりとり、[[ライオンとユニコーン]]の挿話などは、この王室の祝典から着想を得ているものと考えられる<ref>コーエン、240-241頁。</ref><ref name=KASAI3334>笠井勝子 「アリス―物語の誕生」 『不思議の国の"アリス"』 33-34頁。</ref>。 |

|||

さらにこの二つの祝典の間の1863年4月、キャロルはチャールストン・キングズに滞在していたリデル姉妹に招かれて、この地で数日間姉妹とともに過ごしている。同地にはリデル姉妹の祖父母の住むヘトン・ローン館があり、リデル夫人が出産間近となっていたために、姉妹はこの田舎の家に一時預けられていたのである。ヘトン・ローン館の客間の暖炉の上には部屋全体が映る大きな鏡が設えられており、これが鏡を通り抜けて別の世界に行くというアイディアの元になったものと考えられる<ref>コーエン、176頁。</ref><ref name=KASAI3334/>{{refnest|group="注釈"|鏡のモチーフに関するエピソードとして、キャロルと「もう一人のアリス」アリス・シオドア・レイクスとのやり取りが知られている。アリス・レイクスはキャロルの遠い親戚にあたる、当時9歳の少女で、キャロルと彼女はキャロルの叔父スケフィントンの家で出会い仲良くなった。このときキャロルはアリスにオレンジを持たせて、現実のアリスは右手にオレンジを持っているのに、鏡に映っているアリスは左手にオレンジを持っているのはなぜだろうかと訊いた。答えに困ったアリスが「もし私が鏡の中に入ったら、オレンジは右手にあるんじゃない? 」と答えた。キャロルはこれを聞いて「今までで一番いい答えだ」と喜んだという。ただし日記によればこれは『鏡の国のアリス』の原稿がすでに完成していた1871年の出来事である<ref name=KASAI3334/>。}}。そして昼食後、キャロルが姉妹とともに馬車で散歩に行き、丘から[[グロスターシャー]]の平野を眺めると、ちょうどチェス盤のような田園風景が広がっていた<ref name=KASAI3334/>。また本作第3章の客車の場面は、同年6月25日に学寮関係者でニューナムへ遠足に行き、その帰りにキャロルとアリス、その妹のイーディスの3人だけが鉄道を使って帰ってきたときの出来事を再構成したものである<ref>コーエン、181-182頁・242頁。</ref>。 |

|||

== チェス == |

|||

『不思議の国のアリス』ではトランプの一組がテーマであったが、『鏡の国のアリス』は[[チェス]]の勝負に緩やかに基づいている。 |

|||

== 出版まで == |

|||

== 前作に続いて登場する人物 == |

|||

[[1865年]]に『[[不思議の国のアリス]]』を刊行して一躍有名人となったルイス・キャロルは、この作品の好評を受けて続編の構想を始めた。キャロルが『アリス』の出版者であるアレグザンダー・マクミランに宛てた1866年8月24日の手紙の中では、まだ明確な形をとっていないものの、続編を書く考えを抱き始めていることが記されており、そしてその年の暮れまでには実際に執筆に着手した<ref name=COHEN233>コーエン、233頁。</ref>。原題の『鏡を通り抜け、そしてアリスがそこで見たもの』というタイトルをキャロルに提案したのは、オックスフォード大学の同僚であった友人ヘンリー・リドンであったらしい<ref name=COHEN233/>。 |

|||

[[帽子屋]]と[[三月ウサギ]]が、ハッタ(''Hatta'')とヘイヤ(''Haigha'')として姿を見せる。 |

|||

物語の執筆の傍らで難航したのが挿絵の依頼であった。キャロルはおそらく、前作の挿絵を担当した[[ジョン・テニエル]]にまず依頼を行ったと考えられるが、テニエルは多忙を理由にこの仕事を断ったのである。このためキャロルは挿絵画家を探し回らねばならず、テニエルの推薦を受けて{{仮リンク|リチャード・ドイル|en|Richard Doyle (illustrator)}}やキングスリーの『水の子』の挿絵を担当した{{仮リンク|ジョゼフ・ノエル・ペイトン|label=ノエル・ペイトン卿|en|Joseph Noel Paton}}などに当たったが、いずれも都合が合わなかった。結局、キャロルはテニエルに、彼が現在仕事を引き受けている出版者すべてに対して、向こう5か月分の違約金を代わりに支払うという条件を提示し、1868年6月にさらに「暇を見つけては」という条件のもとでこの仕事を引き受けさせることになった<ref>ハンチャー、179-180頁。</ref>。 |

|||

== 目次 == |

|||

* 第1章/鏡の向こうの家 “Looking-glass house” |

|||

[[File:Alice Red Queen White Queen.jpg|250px|thumb|テニエルの描いた女王アリス(中央)。初案ではちょうどチェスの駒に形状が似るクリノリンを着せられていた(画像は修正後)]] |

|||

* 第2章/生きた花の庭 “The Garden of Live Flowers” |

|||

前作と同じく、今回もキャロルは挿絵に対しこと細かに注文をつけテニエルをうんざりさせた。例えば物語の後半で女王となるアリスに、テニエルははじめ[[クリノリン]]を履かせていたのだが、クリノリンを毛嫌いしていたキャロルはこのシーンをすべて普通の正装に書き直させている<ref name=HANCHER181182>ハンチャー、181-182頁。</ref>。その一方でテニエルもキャロルの文章に注文をつけており、作中の詩に出てくる「大工とセイウチ」の組み合わせに抗議するなどした。さらにテニエルは、「かつらを被った雀蜂」が登場する作中の一挿話に対し不満を表明し、キャロルもこれを受け入れてこの挿話を丸ごと削除している<ref>ハンチャー、183-186頁。</ref>。この削除された挿話は1974年になって初めて発見された(後述[[#削除された挿話]]を参照)。 |

|||

* 第3章/鏡の国の虫たち “Looking-glass Insects” |

|||

* 第4章/トウィードルダムとトウィードルディー “Tweedledum and Tweedledee” |

|||

1869年の1月には、キャロルはマクミランに最初の一章の原稿を送っている。しかしテニエルがあらかじめ忠告していた通り挿絵の仕事は遅れ、1871年1月に最後の校正刷りをテニエルに送ったキャロルは、すべての挿絵を受け取って『鏡の国のアリス』を刊行するまで1年近い時間待たされることになった<ref name=HANCHER181182/>。こうして1871年12月24日のクリスマスに刊行された『鏡の国のアリス』はすぐにベストセラーになり、各紙の書評で前作に劣らない賛辞が送られた。刊行から1年の間に2万5000部ほどを売り、その後も一度も途切れることなく版を重ね続け、キャロルが死去した1898年までに10万部以上の『鏡の国のアリス』が刷られている<ref>コーエン、236-237頁。</ref>。 |

|||

* 第5章/羊毛と水 “Wool and Water” |

|||

* 第6章/ハンプティ・ダンプティ “Humpty Dumpty” |

|||

== 削除された挿話 == |

|||

* 第7章/ライオンとユニコーン “The Lion and The Unicorn” |

|||

[[File:Galley proof of The Wasp in a wig.jpg|thumb|left|210px|発見された校正ゲラ刷りの一部。校正の指示はキャロルの自筆。]] |

|||

* 第8章/ぼくの発明 “It's my own Invention” |

|||

前述のように、テニエルは「かつらを被った雀蜂」の挿話に対して不満を表明し、結果的にキャロルにこの部分を削除させている。そんなものをどうやって絵に描けばよいのかわからないし、そもそも話としても全く面白くない、というのが、キャロル宛の書簡で表明されたテニエルの主張であった<ref>ガードナー (1994), 242頁。</ref>。このやりとりはキャロルの甥のスチュワート・ドジソン・コリングウッドが記したキャロルの伝記(1898年)で触れられているだけで、その削除された本文がどのようなものであったのかは長らく誰にも知られないままであった。しかし1974年になって、この削除部分の校正刷りが[[サザビーズ]]のオークションに出品され、これによって初めて世に出された<ref>ガードナー (1994), 238-239頁。</ref>。売り手は匿名の人物であり何者か不明だが、原稿はドジソン家の年長の人物の誰かからその売り手に手渡されたものであるという<ref>ガードナー (1994), 240-241頁。</ref>。この原稿はその後書籍にも収録され出版されている(日本語版では高山宏訳『新注 鏡の国のアリス』に所収)。 |

|||

* 第9章/女王様アリス “Queen Alice” |

|||

* 第10章/ゆすぶると “Shaking” |

|||

この挿話はテニエルの手紙の内容からして、第3章の汽車のシーンの前後にあったものと推測されていたが、現物の発見によって、実際には第8章の最後に入っていたものであることがわかった<ref>ガードナー (1994), 246-247頁。</ref>。テニエルとコリングウッドは「章」と表現していたが(そのため既存の12章とは別にもう1章あったのだと誤解されてきた)、実際には独立した章となるような長いものではない。アリスが白の騎士と別れたのち、次の桝目に進もうとする直前の場面で、「スズメバチ」の深いため息を聞いたアリスが引き返し、彼の話を聞いてやるという内容で、問題の「かつら」は派手な黄色をした、海藻のかたまりのようなかたちをしたものと表現されている(当初はハンカチで隠されている)。またパロディ詩とおぼしき詩(原詩は不明)も一篇差し挟まれている。 |

|||

* 第11章/目が覚めて見ると “Waking” |

|||

* 第12章/夢を見たのはどっち “Which Dreamed It?” |

|||

「白の騎士」が登場する第8章はそうでなくとも長い章であり、キャロルがテニエルの提案を受け入れたのは、この章を短くする意図もあったと推測できる<ref>ガードナー (1994), 247頁。</ref>。発見された挿話はテニエルが判断したとおり、『鏡の国のアリス』の他の部分に比べて生彩を欠いている、というのが読者のおおむね一致した見解であるが、しかしそれはキャロルが本腰を入れて推敲を行う前であったためであるとも考えられる<ref>ガードナー (1994), 248-250頁。</ref>。 |

|||

== あらすじ == |

== あらすじ == |

||

<!--キャラクターに関する細かい注釈は別項の一覧記事に--> |

|||

ガイ・フォークス(イギリスの祭日)の前の寒い日にアリスは暖炉の前で子猫と遊んでいた。いつものように子猫と空想遊びをしていたアリスは、暖炉の上に掛けられた大きな鏡が通り抜けられるような気がしたかと思うと、次の瞬間には鏡を通り抜けて向こう側の世界に抜け出ていた。アリスはそこで「[[ジャバウォックの詩]]」という、鏡に映さないと読めない鏡文字の本を見つける。鏡の中の家を出て、庭に入ったアリスは、おしゃべりをする花たちに、花と間違えられてしまう。さらに、その庭でアリスが出会った赤の女王は、アリスがチェスの試合で8番目の列まで動けば、アリスを女王にしてあげよう([[ポーン#プロモーション(昇格・成る)|プロモーション]]のこと)と持ちかける。アリスは白の女王の小さい娘の代わりに[[ポーン]]となって、チェスのポーンが最初の1手で2マス動けるように、4番目の列への列車に乗ってゲームを始める。 |

|||

[[File:Aliceroom2.jpg|180px|right]] |

|||

[[ガイ・フォークスの日]]の前日、暖炉の前で糸を繰っていたアリスは、毛糸玉を解いてしまった子猫のキティをしかり、そのまま子猫を相手に空想ごっこを始める。その延長で鏡の中の世界を空想しているうちに、アリスは実際に鏡を通り抜けて鏡の世界に入り込んでしまう。鏡の中の暖炉の前では、チェスの駒が意思を持って動き回っているが、はじめ彼らにはアリスの姿が見えず、アリスは彼らを持ち上げたりして驚かせる。アリスは鏡文字で書かれた本の中の詩(ジャバウォックの詩)を鏡に映すことによって読みとったあと、戸外に出かけてゆく(第1章 鏡の向こうの家)。アリスは丘に上ろうとするが、道がアリスの意思に逆らって何度もアリスを家の前に戻してしまう。そのうちにアリスは喋る花々が植えられた花壇に行き当たり、オニユリやバラなどと言葉を交わす。そこにアリスくらいの背丈になった赤の女王が通りかかり、アリスはあえて逆方向に進むことによって女王に追いつく。丘に着いたアリスは小川と垣根でチェス盤のように区切られた景色を眺めてこの世界全体がチェスゲームになっていることを知り、赤の女王の助言で自分も駒として参加することを決める(第2章 生きた花園)。 |

|||

[[File:Alice guard.jpg|left|250px]] |

|||

それからアリスは、トウィードルダムとトウィードルディー<ref name="mg">[[マザーグース]]に登場するキャラクター。</ref>と出会う。「[[セイウチと大工]]」という長い詩を暗誦した2人は、マザーグースの詩通りに決闘をはじめてしまう。アリスは続けて白の女王と会うが、白の女王はぼうっとしたままで、最後には羊に変身してしまう。 |

|||

白の歩(ポーン)となったアリスは、最初の一手で2マス進むために自分でも知らないうちに列車に乗りこみ、紙を着た紳士、ヤギ、カブトムシ、ひっきりなしに駄洒落を言う声(姿は見えないが、後で巨大な蚊とわかる)と相席する。やはり知らないうちに再び列車の外に出たアリスは、巨大な蚊と二人きりになり、彼から様々な鏡の国の虫を紹介される。その後一人になったアリスは、そこに入ると物の名前がわからなくなる「名無しの森」に入り、そこで仔鹿と道連れになるが、森を出た途端にアリスが「人間」であることを思い出した仔鹿は逃げていってしまう(第3章 鏡の国の虫たち)。再び一人になったアリスは、次の章でマザー・グースのキャラクターである[[トウィードルダムとトウィードルディー]]に出会う。彼らはアリスに眠り込んでいる赤の王を見せ、アリスは王の夢の中の人物に過ぎないのだと教えたあと、唄の通りに壊れたがらがらをめぐって決闘の準備をはじめ、やはり唄のとおりに、飛来してきた巨大な鴉を恐れて逃げていってしまう(第4章 トウィードルダムとトウィードルディー)。 |

|||

[[File:John Tenniel Alice and the Knitting Sheep.jpeg|200px|right]] |

|||

次の章で、塀から落ちる寸前の[[ハンプティ・ダンプティ]]<ref name="mg"/>と出会ったアリスは、「ジャバウォックの詩」の意味を説明してもらう。続けて、やはりマザーグースの唄通りに振舞う、[[ライオンとユニコーン]]<ref name="mg"/>に出くわす。それから、アリスは白のナイトによって、赤のナイトから助けられる(この白のナイトは、多くの人々からルイス・キャロル自身を表現したものと考えられている)。 |

|||

そこに、大鴉のはばたきによって女王のショールが飛ばされてくる。アリスはやってきた白の女王の身だしなみを整えてやり、彼女から、自分は時間を逆方向に生きていて未来のことを記憶しているのだといった不条理な話を聞かされる。しかし二人がいっしょに小川を越えると、不意に女王はヒツジに姿を変え、あたりは雑貨店の店内になる。その不思議な店では、アリスが棚にあるものを見ようとすると決まってそこだけ空っぽになる。アリスはいつの間にかヒツジを乗せてボートを漕いでいる自分に気づき、ヒツジに言われるままにボートを漕いだり、花を摘んだりしたあと、再び知らないうちにもとの店内にもどる。アリスは卵を買うことにし、逃げていく卵を追って知らないうちに戸外に出る(第5章 毛糸と水)。その卵は塀の上に座り、マザー・グースのキャラクターであるハンプティ・ダンプティに変わる。彼は尊大な態度でアリスに自慢話をし、自分は言葉に好きな意味をこめて使うことができるのだといったことを語る。アリスは「ジャバウォックの詩」を彼に解説してもらうが、彼のもとを去ると、その背後で大きな落下音が起こる(第6章 ハンプティ・ダンプティ)。 |

|||

[[ファイル:Lion and Unicorn.jpg|270px|left]] |

|||

ついに8番目の列まで進んで女王になったアリスは、赤の女王を捕まえて、物語を通して動かずじまいだった赤の王にチェックメイトを掛ける。その後、アリスは夢(それが夢だったのなら)から目をさました。 |

|||

落下音が起こった途端、森の奥から白の王の大軍勢が現われる。アリスと白の王は、使者の一人(ヘイヤ)からの知らせを受けてもう一人の使者(ハッタ)が待つ町に向かい、そこで王冠をめぐって争っている[[ライオンとユニコーン]]を見物する。ライオンとユニコーンはマザー・グースの唄の通りに町中を追いかけまわったあとプラムケーキを注文し、アリスがそれを切る役目を言い渡されるが、あたりに大きな太鼓の音が響き始め、アリスはその音から逃れて次の桝目に出る(第7章 ライオンとユニコーン)。音がやむとアリスのもとに赤の騎士と白の騎士がやってきて、アリスをめぐって決闘をはじめる。勝利した白の騎士はアリスを次の桝目まで送り届けようと申し出、上下逆さの小箱や円錐形の兜といった自身の様々な珍奇な発明を披露しながら森のはずれに案内し、そこで長い歌を贈ってアリスと別れる(第8章 拙者の発明にござる)。 |

|||

[[File:Servant.jpg|190px|right]] |

|||

夢からさめたアリスはそばにいた黒い子猫のキティに「あなたは赤の女王様だったんでしょう?」と話しかける。そして親猫のダイナにおめかしをされていた最中の白い子猫のスノードロップは白の女王、ダイナはハンプティ・ダンプティだったのだろうとアリスは考える。そして最後は自らに問いかける。夢の中の全ては赤の王様の夢の作り出したもの。だけどその夢を見ていたのは私。それならどっちがどっちの夢の中にいたのかしら? 私? それとも赤の王様? と。 |

|||

次の桝に入ったアリスは、自分の頭に王冠が載っていることに気づき、自分が女王になれたことを知る。するといつの間にか自分の両側に赤の女王と白の女王が座っており、二人は女王の資格を問うために、「犬から骨を引くと答えは何か」といった不条理な質問を続けざまにアリスに行う。二人が疲れて眠ると不意にアーチが現われ、アリスがそれをくぐるとアリスのためのディナーパーティがはじまる。しかし運ばれてきた料理はどれも紹介が済むとそのまま下げられていき、アリスはなにも食べることができない。アリスがスピーチをはじめようとすると、食器や女王たちが変形しはじめあたりは大混乱に陥る。かんしゃくを起したアリスは、小さくなった赤の女王を捕まえる(第9章 アリス女王)。そして女王をゆすぶると、その姿は不意に子猫のキティに変わる(第10章 ゆすぶると/第11章 めざめると<ref group="注釈">この二つの章はどちらもわずかな文章と同じ構図の挿絵からなっており、ページをめくるとアリスが掴みあげていた赤の女王が黒猫のキティに変わるという仕掛けになっている。</ref>)。アリスはどうやら夢を見ていたらしいと悟り、子猫たちにあれこれ問いかけたあと、この夢ははたして自分の夢だったのか、それとも赤の王の夢だったのかと自問する(第12章 どちらの夢だった?)。 |

|||

== チェス == |

|||

[[File:Alice Chess Puzzle.jpg|thumb|キャロルが登場人物の行動を説明するために記載した棋譜]] |

|||

「鏡の国」におけるアリスの行動は[[チェス]]のルールに沿ったものとして描かれており、本作の冒頭にはその点を明示する、キャロルによる棋譜と指し手の解説が掲載されている。これによれば、白の歩([[ポーン]])であるアリスは、初期配置(白側から見て左より4列目、下から2列目)で赤の女王と出会い、次の手でルールに従って2枡分(作中では汽車に乗ることによって)進む。そこから様々なキャラクターと出会いながら1手ずつ進んでいき、8桝目に至って[[クイーン (チェス)|クイーン]]に昇進(プロモート)したのち、11手目で赤の女王を取り勝利するということになる。なおこの説明では白の10手目でアリスが「入場」(キャスリング)するとなっているが、実際のチェスのルールにそうした指し手があるわけではない<ref name=Gardner19948>ガードナー (1994), 8頁。</ref>。 |

|||

もともとはこの棋譜とともに、チェスの駒の配置に対応させたキャラクターの一覧表が掲載されていたが、かえって混乱のもととなるためか1896年の版から割愛され、入れ代わりにキャロルの序文が掲載されるようになった<ref name=Gardner19948/>。この序文で言明されているように、チェスのルールにある程度沿っているのは駒の動きだけで、白と赤の指し手の交代などは厳密に守られてはいない。このチェスのモチーフは、白と赤(黒)の駒が必ず対になるという点で、鏡という本作のもうひとつのモチーフとも合致していると考えられる<ref>ガードナー (1980), 7頁。</ref>。 |

|||

== キャラクター == |

|||

{{main|鏡の国のアリスのキャラクター}} |

|||

[[ファイル:Tennieldumdee.jpg|thumb|240px|トウィードルダムとトウィードルディー]] |

|||

前作では年齢が明示されなかった主人公[[アリス (不思議の国のアリス)|アリス]]は、本作では作中の会話の中で「7歳とちょうど半分」と明言しており、おそらく前作から半年分の歳をとっているものと見られる<ref>ガードナー (1980), 13頁。</ref>。前作から引き続き登場するキャラクターとしては、他にハッタとヘイヤと名を変えた[[帽子屋]]と[[三月ウサギ]]がいるが、本文中でそれと示されているわけではなく、アリスも彼らとの再会には気がつかない<ref>ガードナー (1994)、154頁。</ref>。 |

|||

チェスをモチーフとした本作には、それぞれ赤と白の女王および王、また白の騎士といった、チェスの駒にそのまま人格を与えたキャラクターが登場する。作品の冒頭と最後に出てくるアリスの黒猫(キティ)と白猫(スノードロップ)のペアもまた、二色からなるチェスのモチーフに対応したものである<ref>ガードナー (1994), 14頁。</reF>。他方の鏡のモチーフは、[[トウィードルダムとトウィードルディー]]、[[ライオンとユニコーン]]など、対になって登場するキャラクターが多い点に見出すことができる<ref>高橋康也 「不思議な鏡の国のキャロル」 『別冊現代詩手帖』 16頁。</ref>。彼らと[[ハンプティ・ダンプティ]]はいずれも[[マザー・グース]]に基づくキャラクターであり、キャロルの創作というわけではないが、個性的に描かれたテニエルの挿絵によって本作品は後世の彼らのイメージ形成に強い影響を与えているものと見られる<ref>平野敬一 「アリスの世界とマザーグースの世界」 『別冊現代詩手帖』 78頁。</ref>。 |

|||

前作『不思議の国のアリス』と同様、今作のキャラクターのうちのいくつかも、キャロルとアリス・リデルの周辺の身近な人物をモデルにしたり暗示したものと推測されている。例えば第2章に登場する「物言う花」のうちのバラ(ローズ)とスミレ(ヴィオレット)は、アリス・リデルの下の妹ローダとヴィオレッタを暗示していると見られる<ref>ガードナー (1980), 41頁。</ref>。アリスに献身的な、発明好きの白の騎士は、一般にルイス・キャロル自身をモデルにしたキャラクターと考えられており<ref>ガードナー (1980), 147-149頁。</ref>、「赤の女王」はリデル姉妹の家庭教師プリケット嬢をモデルにしているのではないかと言われている<ref>ガードナー (1980), 45頁。</ref>。 |

|||

== 詩と童謡 == |

== 詩と童謡 == |

||

[[File:Jabberwocky.jpg|thumb|170px|「ジャバウォックの詩」]] |

|||

* 序詩 “''Prelude''” |

|||

作中に挿入されている詩や童謡。特にタイトルのないものは書き出しを示す。 |

|||

* [[ジャバウォックの詩]] “''[[w:Jabberwocky|Jabberwocky]]''(en)” (鏡の家の場面参照) |

|||

* 「'''純粋で曇りのない表情の・・・'''」 (''Child of the pure unclouded brow ...'') :巻頭に掲げられている献呈詩。アリスの物語成立の発端となったアリス・リデルとの舟遊びを思い返し、時の流れが二人の間を隔てはじめたことを嘆きながら、ひとときの物語に耳を傾けて欲しいと訴える内容。 |

|||

* トウィードルダムとトウィードルディー<ref name="mgu">マザーグースの唄の引用であり、作者の創作詩ではない。</ref> “''[[w:Tweedledum and Tweedledee|''Tweedledum and Tweedledee]]''(en)” |

|||

* 「'''[[ジャバウォックの詩]]'''」 (''Jabberwocky'') :第1章で、鏡の国に入り込んだアリスが本の中から読み取る6連からなる詩。キャロルの自作であり、このうちの第一連は1855年、キャロルが23歳のときに、幼い弟妹たちのために作っていた家庭内回覧誌のなかに既に現われている。[[かばん語]]を多用した一見難解な詩で、アリスは字句を読み取ったものの意味が解読できず、第6章でハンプティ・ダンプティにその解釈を依頼することになる。内容は森に棲んでいるらしい得体の知れない怪物「[[ジャバウォック]]」を騎士が討伐するというような筋で、英雄叙事詩のパロディであるが、特定の原詩は見つかっていない。ナンセンス詩の傑作として知られており、様々な言語に巧みに翻訳され、またパロディも多く作られている。<ref>ガードナー (1980), 27-36頁。</ref> |

|||

* セイウチと大工 “''[[w:The Walrus and the Carpenter|The Walrus and the Carpenter]]''(en)” |

|||

* 「'''[[トウィードルダムとトウィードルディー]]'''」 (''Tweedledum and Tweedledee''):第4章で引用されるマザー・グース。トウィードルダムとトウィードルディーという双子らしき二人ががらがらをめぐって決闘をすることになるが、そこに巨大な鴉がやってきたためにうやむやになる、という内容で、作中でもこの唄に沿って物語が展開する。この詩の文献登場は19世紀のはじめまでさかのぼるが、キャロルが本作に使用したことで広く知られるようになった<ref>藤野紀男・夏目康子 『マザー・グースコレクション100』 ミネルヴァ書房、2004年、37-39頁。</ref>。 |

|||

* 「冬の野の白き時」 “''"In Winter when the fields are white..."''” |

|||

[[File:Briny Beach.jpg|thumb|「セイウチと大工」]] |

|||

* ハンプティ・ダンプティ<ref name="mgu"/> “''Humpty Dumpty''” |

|||

* 「'''セイウチと大工'''」 (''The Walrus and the Carpenter'') :第4章でトウィードルディーがアリスに暗誦してみせる詩。なぜか太陽の沈まない夜に、嘆き悲しみながら歩く大工とセイウチが、浜辺の牡蠣たちに一緒にくるように誘っておきながら、その牡蠣たちをふたりで全部食べてしまう、という内容のナンセンス詩。韻律は{{仮リンク|トーマス・フッド|en|Thomas Hood}}の詩「ユージン・アラムの夢」をまねたもの。ジョン・テニエルはこの詩のセイウチと大工という組み合わせに抗議し、そのためキャロルは大工の変わりに(韻律的に代替可能な)蝶か准男爵にするという別案を提示したが、テニエルは結局大工を選んだ。<ref>ガードナー (1980), 74頁。</ref> |

|||

* タラの目 “''Haddocks' Eyes''” / ひどく年老いた男 “''The Aged Aged Man''” / 方法と手段 “''Ways and Means''”/ 門の上に座って“''A-sitting on a gate''” (''[[w:Haddocks eyes|Haddocks eyes]]''(en)参照) この詩は「門の上に座って」であるが、この詩の名前や呼び方が事前に示される。 |

|||

* 「'''[[ハンプティ・ダンプティ]]'''」 (''Humpty Dumpty'') :第6章で引用されるもので、非常によく知られている短いマザー・グース。「ハンプティ・ダンプティ」が塀から落ちて元にもどらなくなる、という内容で、もともとは「卵」を正解とする謎かけ唄の一種であった。本作中でも卵を擬人化したハンプティ・ダンプティが塀の上に座り、章の最後に大きな音を立てて落下する。 |

|||

* ライオンとユニコーン<ref>マザーグースの唄の引用であるが、最終節の歌詞「どちらも街から追い出した」(And sent them out of town)が、「太鼓たたいて街から追い出した」(And drummed them out of town)に変えられている。</ref> “''The Lion and The Unicorn''” |

|||

[[File:Humpty Dumpty.jpg|thumb|160px|「野の白くなる冬に・・・」]] |

|||

* アリス女王の歌 “''Queen Alice song''” |

|||

* 「'''野の白くなる冬に・・・'''」 (''In Winter when the fields are white...'') :第6章でハンプティ・ダンプティが別れ際にアリスに聞かせる詩。海辺の生き物に対して用事を書き付けて送るが彼らが意に沿おうとせず、使者までがつっけんどんな口を聞くので自分で出向いていく、というよくわからない内容で、ドアの取っ手に手をかけたところで突然ぷっつり詩行が切れて終わる。キャロルの伝記作者リチャード・ケリーは、この詩が二つのアリスの物語中で最低の作と評している<ref>ガードナー (1994), 147頁。</ref>。マーティン・ガードナーは、この詩に影響を与えている可能性があるものとして、ヴィクトリア朝の詩人ウェイセン・マーク・ウィルクス・コールの「夏の日」を紹介している<ref>ガードナー (1994), 142-144頁。</ref>。またこの詩の唐突な終わり方は、ハンプティ・ダンプティのぶっきらぼうな別れの言葉や、アリスの独白の中断で終わるこの章自体の終わり方に対応しているとの指摘がある<ref>ガードナー (1994), 147-148頁。</ref>。 |

|||

* 白の女王様のなぞなぞ “''White Queen's riddle''” |

|||

* 「'''[[ライオンとユニコーン]]'''」 (''The Lion and The Unicorn'') :第7章で引用されるマザー・グース。ライオンとユニコーンが王冠をかけて町中で戦い、パンやプラムケーキを与えられて太鼓で追い出された、という内容で、本作中でもその通りに物語が展開し、プラムケーキを切る役をアリスが務めることになる。この唄は17世紀はじめのイングランドとスコットランドの統合のことを唄ったものと言われている(ライオンはイングランドの、ユニコーンはスコットランドの紋章を支える動物)<ref>ガードナー (1980), 136頁。</ref>。 |

|||

[[File:Knight2.jpg|thumb|「柵の上に腰掛けて」]] |

|||

* 「'''柵の上に腰掛けて'''」 (''A-sitting on a gate'') :第8章で、白の騎士が別れ際にアリスに贈る長い唄<ref group="注釈">唄う前に、この唄の題名は「タラの目」と呼ばれているが、題名自体は「老いた男」であり、唄自体は「方法と手段」と呼ばれているが、唄そのものは「柵の上に腰掛けて」である、というくだくだしい説明が入る。</ref>。内容は、柵の上に腰掛けた老いた男に彼の生計の手段を尋ねて、男は蝶で羊のパイを作るだとか、野山に火をつけて髪油をつくるといったおかしな話をするが、聞き手のほうは自分の発明のことに気を奪われていて何度も聞き返さねばならず、その都度老いた男は違う返答をするというもの。この詩はキャロルが1856年に『汽車』という雑誌に匿名で寄稿した「人気のない荒野で」という詩を改訂したものになっており、もともとは[[ワーズワース]]の詩「決断と独立」の主題のパロディであった<ref>ガードナー (1980), 160-162頁。</ref>。白の騎士が独自に考案したと吹聴するこの歌の節回しを、アリスは「わがすべてを君に奉げん」という歌の節回しそのままだと気づくが、この歌は{{仮リンク|トマス・ムーア|en|Thomas Moore}}の詩「わが心の琴」に[[ヘンリー・ローリー・ビショップ]]が曲をつけたもので、「柵の上に・・・」の韻律の組み立てと押韻構成もムーアの詩によっている<ref>ガードナー (1980), 164頁。</ref>。 |

|||

* 「'''ハッシャバイ・レイディ、アリスの膝で!・・・'''」 (''Hush-a-by lady, in Alice's lap! ...'') :第9章で、赤の女王がアリスの代わりに白の女王の子守唄として唄う短い唄。子守唄としてよく知られているマザーグース「{{仮リンク|ハッシャバイ、ベイビー|en|Rock-a-bye Baby}}」のパロディで、原詩は木の上のゆりかごが赤ちゃんごと落っこちたというもの<ref>ガードナー (1980), 180頁。</ref>。 |

|||

* 「'''鏡の国に対してアリスは言った・・・'''」 (''To the Looking-Glass world it was Alice that said...'') : 第9章で、女王となったアリスがアーチをくぐると中から聞こえてくる歌で、女王アリスのディナーへの呼びかけにコーラスが盛大に答えるというもの。この歌は[[ウォルター・スコット]]の戯曲『デヴァーゴイルの運命』に登場する「ボニー・ダンディ」という詩のパロディになっている。{{仮リンク|ボニー・ダンディ|en|Bonnie Dundee}}は名誉革命時に王党派として戦った{{仮リンク|ジョン・グレアム・オブ・クラヴァーハウス|en|John Graham, 1st Viscount Dundee}}のことで、この詩は彼の戦功を讃える内容である。<ref>ガードナー (1980), 183頁。</ref> |

|||

* 「'''はじめに、それを捕まえなければ。・・・'''」 (''First, the fish must be caught. ...'') :第9章にて、女王となったアリスのためのディナーパーティ上で白の女王が出すなぞなぞ歌。赤子でも捕まえられ、1ペニーで買うことができ、1分もかからず料理ができ、皿に受けるまでもなくすでに皿に乗っているが、その皿蓋は容易に開けることができない、というもので、本作中では提示されないが答えは[[牡蠣]]である。この詩の答えは、1878年の『面白半分』という雑誌の10月30日号に、なぞなぞのほうと同じ韻律による詩の形で掲載された。この答えの詩は一般読者の寄稿したものをキャロルが添削したものである。<ref>ガードナー (1980), 189頁。</ref> |

|||

* 「'''晴れわたる空の下で舟は・・・'''」 (''A boat beneath a sunny sky, ...'') :巻末に置かれている跋詩。かつての舟遊びのことをもう一度思い返しつつ、それがすでに遠い昔となり、アリスもすでに幻としてしか現われなくなったと嘆きながら、最後に「現実は夢でなくてなんであろうか」(''Life, what is it but a dream ?'') と締めくくる。この詩は踏冠詩(アクロスティック)であり、それぞれの詩行の最初の一字をつなげていくとアリス・リデルのフルネーム「アリス・プレザンス・リデル」 (Alice Pleasance Liddell) となる<ref>ガードナー (1980), 200頁。</ref>。 |

|||

== 影響・翻案 == |

|||

== 「かつらをかぶった雀蜂(すずめばち)」 == |

|||

[[宮沢賢治]]は『[[注文の多い料理店]]』(1924年)の広告文の中で、自身の作品の舞台である[[イーハトーヴ]]について「強(しい)て、その地点を求むるならばそれは、(略)少女アリスが辿った鏡の国と同じ世界の中」と記しており、『鏡の国のアリス』を読んだいたことを伺わせる<ref>天沢退二郎 「宮沢賢治と『鏡の国のアリス』」『別冊現代詩手帖』 136頁。</ref>。賢治研究者でもある詩人の[[天沢退二郎]]は、これと同じ時期に書かれた『[[銀河鉄道の夜]]』の中の、少年ジョバンニが気づかないうちに汽車の中にいるというような場面などに『鏡の国のアリス』との共通点を見出している<ref>前掲 天沢退二郎 「宮沢賢治と『鏡の国のアリス』」『別冊現代詩手帖』 136-142頁。</ref>。 |

|||

挿絵を描いた[[ジョン・テニエル]]の提案により、ルイス・キャロルはアリスと弁護士のかつらをかぶった雀蜂が遭遇する場面を削除することに決めた。 |

|||

この場面は、[[マーチン・ガードナー]]の“''[[w:The Annotated Alice|The Annotated Alice: The Definitive Edition]]''(en)”に収録されている。 |

|||

[[シュルレアリスム|シュルレアリスト]]の[[アントナン・アルトー]]は1945年ころ、アンリ・パリゾーの勧めにしたがって『鏡の国のアリス』の第6章「ハンプティ・ダンプティ」を訳出している。しかしこの章で扱われている「ジャバウォックの詩」に対してアルトーは「魂を欠いている」としてはっきり嫌いであると述べ、パリゾー宛ての手紙のなかで、精神的苦悩を知らない表層の詩であるとして酷評した<ref>高橋、309-310頁。</ref>。のちの[[ポストモダニズム]]の思想家[[ジル・ドゥルーズ]]は、『[[意味の論理学]]』(1969年)第13章においてこのアルトーによる「ジャバウォックの詩」の訳を扱っており、この中でドゥルーズは訳語に見られるアルトーの言語が「深層のノンセンス」に属する「[[統合失調症|精神分裂病者]]の言語」であると分析し、キャロルの「(いわば表層の)ノンセンス」との差異を論じている<ref>高橋、312-314頁。</ref>。 |

|||

== 本文からの引用 == |

|||

<blockquote> |

|||

<poem> |

|||

「素晴らしいジャムなのにねえ」と、白の女王様はおっしゃいました。 |

|||

「そうですね。でもわたし、'''今日'''はジャムはほしくないんです」 |

|||

「'''欲しがったって'''、あなたはもらえやしませんよ」白の女王様はおっしゃいました。「明日と昨日にジャムはある――でも、'''今日'''のジャムは絶対にない。そういう規則なんですから」</poem> |

|||

</blockquote> |

|||

({{lang-la|iam}}あるいは{{lang|la|jam}}は、未来と過去の中だけでの「今」を意味する) |

|||

『鏡の国のアリス』は、映像化においては『不思議の国のアリス』にその要素を組み合わせたり、『不思議の国のアリス』との前後編の構成が取られたりといったことも行われている。例えば[[ディズニー]]のアニメ映画『[[ふしぎの国のアリス]]』は、ベースは『不思議の国のアリス』だが、『鏡の国のアリス』のトウィードルダムとトウィードルディーが登場するほか、[[ハートの女王]]の言動に赤の女王のそれが用いられるなどしている。『鏡の国のアリス』単独の映像化の例としては、[[ジョン・ヘンダーソン]]監督の1998年のテレビ映画『[[アリス・イン・ミラーランド]]』などがある。また1936年のディズニーの短編映画「[[ミッキーの夢物語]]」は、[[ミッキーマウス]]のキャラクターで『鏡の国のアリス』の物語を辿ったものである。ただしこの作品ではチェスではなくトランプをモチーフにしている([[不思議の国のアリスの映像作品]]も参照)。 |

|||

<blockquote> |

|||

<poem> |

|||

「足し算はできますわね?」と、白の女王様は尋ねました。「1たす1たす1たす1たす1たす1たす1たす1たす1たす1はいくつかしら?」 |

|||

「分かりません」アリスは答えました。「数えそこないました」 |

|||

「足し算はできないんだね」赤の女王様が話をさえぎりました。「引き算はどうなんだろね? 8ひく9は?」 |

|||

「8から9を引くなんて、できっこありませんよ」アリスはすぐに答えました。「だけど――」 |

|||

「引き算もできない」白の女王様がおっしゃいました。「割り算はできるかしら? パンわるナイフ――'''その答えは'''?」 |

|||

「ええっと――」アリスが答えかけましたが、赤の女王様がわりこみました。「そりゃ、トーストに決まってるさ。引き算をもういっぺんやってごらん。犬ひく骨。残ったのは?」 |

|||

アリスはじっくりと考えました。「もちろん、骨は残りません。でも、骨を取り上げたら―犬だって残りません。度を失ってかみついてくるでしょうから――それで、'''わたし'''も残りません!」 |

|||

「それじゃ、あんたはなんにも残らないって思うのかい?」赤の女王様がおっしゃいました。 |

|||

「それで、あってると思います」 |

|||

「いつもながら、あんた間違ってるね」赤の女王様がおっしゃいました。「犬の度が残ってるじゃないか」 |

|||

「だって、わたしはそんな――」 |

|||

「そら、見てごらんよ」赤の女王様は叫びました。「犬は度を失ったわけだね、ええ?」 |

|||

「そうかもしれませんね」アリスは慎重に答えました。 |

|||

「犬がいっちまったんなら、犬の度が残ってるじゃないか!」と、赤の女王様は勝ちほこって叫びたてました。</poem> |

|||

</blockquote> |

|||

<!-- |

|||

翻訳に自信がないので、原文も併記。 |

|||

<blockquote> |

|||

"It's very good jam," said the Queen.<br /> |

|||

"Well, I dont want any ''to-day'', at any rate."<br /> |

|||

"You couldn't have it if you ''did'' want it," the Queen said. "The rule is, jam to-morrow and jam yesterday—but never jam ''to-day''.<br /> |

|||

</blockquote> |

|||

(The word ''iam'' or ''jam'' in classical [[w:Latin|Latin]] means "now", but only in the future and the past.) |

|||

特に『鏡の国のアリス』に関わる後世の創作には以下のようなものがある。ただし引用・言及のみのものや題名のみのパロディなどは除く。前作を含めた「アリス」全般が関わるものについては[[不思議の国のアリス#翻案]]を参照。 |

|||

<blockquote> |

|||

*[[ディームズ・テイラー]]の管弦楽曲(作品12)「鏡の国のアリス」(1918年) |

|||

"Can you do Addition?" the White Queen asked. "What's one and one and one and one and one and one and one and one and one and one?"<br /> |

|||

*[[ザ・ビートルズ]]の楽曲「[[アイ・アム・ザ・ウォルラス]]」([[1967年]]) - [[ジョン・レノン]]作による歌詞は本作中の詩「セイウチと大工」から着想を得ており、「ウォルラス(セイウチ)」「エッグマン(ハンプティ・ダンプティ)」などの登場キャラクターが歌詞に登場する。 |

|||

"I don't know," said Alice. "I lost count."<br /> |

|||

*[[広瀬正]]のSF小説『鏡の国のアリス』([[1972年]]) - 本作を題材にした同題の長編SF小説で、左右が逆転した世界を扱った。この作品内では、キャロルの元作品への言及も行われている。 |

|||

"She ca'n't do Addition," the Red Queen interrupted. "Can you do Subtraction? Take nine from eight."<br /> |

|||

*[[アイザック・アシモフ]]の短編小説「不思議な省略」(『黒後家蜘蛛の会 1』所収、1972年) - 『鏡の国のアリス』第1章でチェスの駒が登場する場面で、キャロルの本文に[[ビショップ]]の駒だけが言及されていない謎をテーマにしたもの。 |

|||

"Nine from eight I ca'n't, you know," Alice replied very readily: "but—"<br /> |

|||

*[[緒方恵美]]のアルバム 『[[鏡の国のアリス (緒方恵美のアルバム)|鏡の国のアリス]]』(2004年) |

|||

"She ca'n't do Subtraction," said the White Queen. "Can you do Division? Divide a loaf by a knife—what's the answer to ''that''?"<br /> |

|||

"I suppose—" Allice was beginning, but the Red Queen answered for her. "Bread-and-butter, of course. Try another Subtraction sum. Take a bone from a dog: what remains?"<br /> |

|||

Alice considered. "The bone wouldn't remain, of course, if I took it—and the dog wouldn't remain: it would come to bite me—and I'm sure ''I'' shouldn't remain!"<br /> |

|||

"Then you think nothing would remain?" said the Red Queen.<br /> |

|||

"I think that's the answer."<br /> |

|||

"Wrong, as usual," said the Red Queen: "the dog's temper would remain."<br /> |

|||

"But I don't see how—"<br /> |

|||

"Why, look here!" the Red Queen cried. "The dog would lose its temper, wouldn't it?"<br /> |

|||

"Perhaps it would," Alice replied cautiously.<br /> |

|||

"Then if the dog went away, its temper would remain!" the Queen exclaimed triumphantly. |

|||

</blockquote> |

|||

--> |

|||

== 映像化作品 == |

|||

* [[:ru:Алиса в Зазеркалье (мульфильм, 1982)|Алиса в Зазеркалье (мульфильм, 1982)]](ru)は1982年に旧ソ連で制作されたアニメーション。日本では未放送。全4話。1981年に放送された前作の『不思議の国のアリス』([[:ru:Алиса в стране чудес (мультфильм, 1981)|Алиса в стране чудес (мультфильм, 1981)]])と同様にほぼ原作を忠実にしている。 |

|||

* [[鏡の国のアリス (テレビ映画)|鏡の国のアリス]] - 1998年イギリス制作のテレビ映画。[[ケイト・ベッキンセイル]]主演。 |

|||

== |

== 日本語訳 == |

||

{{see also|不思議の国のアリス#日本語訳}} |

|||

日本語への初の翻訳は、わかっている限りでは[[1899年]]([[明治]]32年)、『少年世界』(博文館)に掲載された[[長谷川天渓]]訳「鏡世界―西洋お伽噺」が最初で、『不思議の国のアリス』の初訳(須磨子訳『アリス物語』1908年)よりも早い。長谷川の訳は原著に忠実な訳ではなく、長谷川の創作がかなりの程度混じった翻案・パロディに近いもので、主人公の名前も「美(みい)ちゃん」に変えられている<ref>楠本、20-28頁。</ref>。[[西條八十]]はこの天渓訳に触発され、[[1921年]]([[大正]]10年)より自身の訳「鏡國めぐり」を『金の船』(キンノツノ社)に1年間にわたって連載し、翌年『西條八十童話集』の第一編として刊行している。西條の訳もやはり忠実な翻訳ではなく、原作の8章までの内容に西條が自由に肉付けした内容になっている<ref>楠本、52-60頁。</ref>。主人公の名前も「アリス」ではなく「あやちゃん」である。 |

|||

* 『鏡の国のアリス』[[高杉一郎]]・訳、[[講談社]]刊行 |

|||

* 『鏡の国のアリス』[[高山宏]]・訳、東京図書刊行 |

|||

* 『鏡の国のアリス』[[多田幸蔵]]・訳、[[旺文社]]刊行 |

|||

* 『鏡の国のアリス』[[矢川澄子]]・訳、[[新潮社]]刊行 |

|||

* 『鏡の国のアリス』[[柳瀬尚紀]]・訳、[[筑摩書房]]刊行 |

|||

* 『鏡の国のアリス』[[山形浩生]]・訳、[[朝日出版社]]刊行 |

|||

* 『鏡の国のアリス』[[脇明子]]・訳、[[岩波書店]]刊行 |

|||

{{節stub}} |

|||

前年の[[1920年]](大正9年)には[[楠山正雄]]が『不思議の國 第一部アリスの夢、第二部鏡のうら』として、正編続編を合わせた訳を家庭読物刊行会から出版しており、『鏡の国のアリス』の本格的な翻訳はこの楠山訳が初と思われる<ref>楠本、67頁。</ref>。物語の訳題に『鏡の国のアリス』を用いたのも、楠山がこの訳を改題して[[1948年]]に小峰青山文庫より『ふしぎの国のアリス』『かがみの国のアリス』としてそれぞれ出版したのがおそらく初である。ただし、これより前の1928年に、[[長澤才助]]が『アリス』の翻案劇の訳題として『鏡の国のアリス』を用いた例がある<ref>楠本、181-182頁。</ref>。 |

|||

==関連項目== |

|||

*[[フィリップ・マクドナルド]]の推理小説『鑢(やすり)<small>-名探偵ゲスリン登場</small>』([[1924年]]) |

|||

: 作品中に、本作中の詩「セイウチと大工」から「時は来た」の詩句、および「ジャバウォックの詩」が引用されている。 |

|||

*[[エラリー・クイーン]]の推理小説『[[フランス白粉の謎]]』([[1930年]]) |

|||

: 作品中に、本作中の詩「セイウチと大工」から「時は来た」の詩句が、章のタイトルとして引用されている。 |

|||

*エラリー・クイーンの短編推理作品「キ印ぞろいのお茶の会の冒険」([[1934年]]) |

|||

: 原題は " The Adventure of the Mad Tea-Party "<ref>[[江戸川乱歩]] 編『世界短編傑作集 4』([[創元推理文庫]]、1961年。ISBN 978-4488100049)に所収。[[嶋中書店|嶋中文庫]]版エラリー・クイーン短編傑作集『神の灯』(2004年。ISBN 978-4861563140)には「マッド・ティー・パーティ」のタイトルで所収。</ref>。作品中で、「セイウチと大工」の詩に登場する靴・船・封蠟(ふうろう)・王様・キャベツが、犯行を暗示する小道具として用いられている。 |

|||

*[[ディクスン・カー|カーター・ディクスン]]の推理小説『[[一角獣の殺人]]』([[1935年]]) |

|||

: 作品中に、本作中の詩「ライオンとユニコーン」の詩句が[[合い言葉]]としてそのまま引用されている。 |

|||

*[[ミッキーの夢物語]](原題:[[:en:Thru the Mirror|Thru the Mirror]](en)) |

|||

: [[1936年]]に公開された[[ミッキーマウス・シリーズ]]第83作目の[[短編映画]]の1つで、本作の[[ミッキーマウス|ミッキー]]バージョンである。なお、この作品はチェスの代わりにトランプを下敷きにしている。 |

|||

*[[ふしぎの国のアリス]]([[アニメーション映画]]) |

|||

: [[1951年]]公開の[[ウォルト・ディズニー・カンパニー|ディズニー]]製作のアニメーション映画には、本作の登場人物やエピソードが含まれている。(例えば、トウィードルダムとトウィードルディーやセイウチと大工さんなどが登場する) |

|||

*[[アガサ・クリスティ]]の推理小説『[[複数の時計]]』([[1963年]]) |

|||

: 作品中で、探偵[[エルキュール・ポアロ]]が登場人物の1人に手がかりを与えるため「セイウチと大工」から「時は来た」の詩を引用している。 |

|||

*アメリカの作曲家[[ディームズ・テイラー]](Deems Taylor)(1885-1966) |

|||

: 本作に基づいた同名の管弦楽曲を作曲している(作品12)。 |

|||

*[[ザ・ビートルズ]]の楽曲「[[アイ・アム・ザ・ウォルラス]]」([[1967年]]) |

|||

: [[ジョン・レノン]]作による歌詞は本作中の詩「セイウチと大工」から着想を得ており、「ウォルラス(セイウチ)」「エッグマン(ハンプティ・ダンプティ)」などの登場キャラクターが歌詞に登場する。 |

|||

*[[広瀬正]]のSF小説『鏡の国のアリス』([[1972年]]) |

|||

: 本作を題材にした同題の長編SF小説で、左右が逆転した世界を扱った。この作品内では、キャロルの元作品への言及も行われている。 |

|||

*[[赤の女王仮説]] |

|||

: [[1973年]]に提唱された生物の進化における仮説の1つ。常に進化しないと生存競争に負けるという内容が、本作の赤の女王を連想させるために、このような名前が付けられた。 |

|||

*[[ハローキティ]] |

|||

: [[1974年]]に開発された[[サンリオ]]の[[キャラクター]]。本作に登場する子猫からキャラクター名を拝借した<ref>秋山孝『キャラクター・コミュニケーション入門』角川書店、2002年。ISBN 4047040827</ref><ref>ハローキティ検定実行委員会『ハローキティ検定』サンリオ、2009年、17-18頁。ISBN 978-4387090564</ref>。 |

|||

*[[木下牧子]]の混声合唱組曲「三つの不思議な物語」([[1993年]]) |

|||

: 第3曲は「セイウチと大工」([[吉田映子]]訳)。 |

|||

その後も『不思議の国のアリス』と並んでたびたび日本語への翻訳が行われており、戦後以降も[[矢川澄子]]、[[北村太郎]]、[[高山宏]]、[[柳瀬尚紀]]、[[脇明子]]、[[河合祥一郎]]、[[安井泉]]、[[多田幸蔵]]、[[生野幸吉]]、[[山形浩生]]ほか多くの訳者の訳が、様々なイラストレーターと組み合わされて刊行されている。もっとも『不思議の国のアリス』のみが訳される場合も多いため、『不思議の国』と比べればその数は少ない<ref name=Gardner1994280/>。 |

|||

== その他の「鏡の国のアリス」 == |

|||

*[[モリー・フルート]]が『鏡の国のアリス』という小説を著しているが、キャロルの『鏡の国のアリス』とは全く関係のない(パロディ作品などでもない)作品である。ISBN 978-4829120095。 |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

'''注釈''' |

|||

{{reflist}} |

|||

<references group="注釈"/> |

|||

'''出典''' |

|||

{{reflist|2}} |

|||

== 参考文献 == |

|||

*マーチン・ガードナー注釈 ルイス・キャロル 『鏡の国のアリス』 高山宏訳、東京図書、1980年 |

|||

*マーティン・ガードナー注釈 ルイス・キャロル 『新注 鏡の国のアリス』 高山宏訳、東京図書、1994年 |

|||

*モートン・N.コーエン 『ルイス・キャロル伝 (上)』 高橋康也ほか訳、河出書房新社、1999年 |

|||

*マイケル・ハンチャー 『アリスとテニエル』 石毛雅章訳、東京図書、1997年 |

|||

*舟崎克彦 『不思議の国の"アリス"』 求龍堂グラフィックス、1991年 |

|||

*楠本君恵 『翻訳の国のアリス』 未知谷、2001年 |

|||

*高橋康也 『ノンセンス大全』 晶文社、1977年 |

|||

*『別冊現代詩手帖』 第1巻巻第2号(ルイス・キャロル特集号) 思潮社、1972年 |

|||

== 関連項目 == |

|||

*[[赤の女王仮説]] - [[1973年]]に提唱された生物の進化における仮説の1つ。常に進化しないと生存競争に負けるという内容が、「同じところに留まるためには全速力で駆けなければならない」という赤の女王の言葉を連想させるために、このような名前が付けられた。 |

|||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

{{wikisourcelang|en|Through the Looking-Glass, and What Alice Found There|{{PAGENAME}}}} |

{{wikisourcelang|en|Through the Looking-Glass, and What Alice Found There|{{PAGENAME}}}} |

||

{{commonscat|Through the Looking-Glass and What Alice Found There}} |

{{commonscat|Through the Looking-Glass and What Alice Found There}} |

||

* {{Puboo|31455|鏡の国のアリス(leprechaunによる和訳)}} |

|||

* [http://www.gutenberg.org/etext/12 Through the Looking-Glass by Lewis Carroll - Project Gutenberg](en) |

* [http://www.gutenberg.org/etext/12 Through the Looking-Glass by Lewis Carroll - Project Gutenberg](en) |

||

* [http://www.sabian.org/Alice/lgchap01.htm HTML version with Tenniel Illustrations](en) |

* [http://www.sabian.org/Alice/lgchap01.htm HTML version with Tenniel Illustrations](en) |

||

2013年5月3日 (金) 13:28時点における版

| 『鏡の国のアリス』 Through the Looking-Glass, and What Alice Found There | ||

|---|---|---|

初版本の表紙 | ||

| 著者 | ルイス・キャロル | |

| イラスト | ジョン・テニエル | |

| 発行日 | 1871年12月24日 | |

| 発行元 | マクミラン社 | |

| ジャンル | 児童文学、ファンタジー | |

| 国 | イギリス | |

| 言語 | 英語 | |

| 形態 | 文学作品 | |

| 前作 | 『不思議の国のアリス』 | |

| コード | OCLC 734051527 | |

|

| ||

| ||

『鏡の国のアリス』(かがみのくにのアリス、英: Through the Looking-Glass, and What Alice Found There)は、1871年に発表されたルイス・キャロルの児童小説。『不思議の国のアリス』(1865年)の続編であり、前作では不思議の国を冒険した少女アリスが、今作では鏡を通り抜けて異世界に迷い込む。前作と同様、文中には様々な言葉遊びやパロディがちりばめられているが、即興で作られた話がもととなっている前作とは異なり、はじめから出版を意図して作られた今作の物語はより知的な構成がとられており[1][2]、アリスをはじめとする登場人物たちはチェスのルールに従って、桝目で区切られた鏡の国の中を行き来する。

また今作ではハンプティ・ダンプティやトウィードルダムとトウィードルディーといった、マザー・グースに由来するキャラクターが登場するほか、ナンセンス詩の代表作として知られる「ジャバウォックの詩」が作中作として登場する。前作同様、ほかにも多くの詩と童謡が作中に挿入されており、挿絵も引き続きジョン・テニエルが手がけている。『不思議の国のアリス』と対になる作品として、前作とともに様々な言語に翻訳されて世界中で読まれており、前作と組み合わせた映像化をはじめとして様々な翻案や派生作品を生んでいる。

作品背景

前作と同じく、『鏡の国のアリス』もまたアリス・リデルをはじめとするリデル姉妹との交流が着想のもとになっており、今作では特に1863年の間の出来事が物語に大きな影響を与えている。この年の3月10日、キャロルとリデル家の所属するオックスフォード大学の学寮クライストチャーチの出身である皇太子(のちのエドワード7世)の結婚式があり、その日に至る数日間盛大なお祭り騒ぎがあった。キャロルも結婚式の前日、自分の弟エドウィンとともにアリスに付き添い、イルミネーションで飾られたオックスフォードの町を練り歩き祝祭を愉しんだ[3]。同年の6月にも皇太子夫妻のオックスフォード再訪問があり、このときは祝典に合わせてバザーが開かれ、リデル家の姉妹は皇太子妃に白い子猫を売った[4]。アリスが女王になるまでの道のりという『鏡の国のアリス』のテーマや、作中冒頭のアリスと子猫とのやりとり、ライオンとユニコーンの挿話などは、この王室の祝典から着想を得ているものと考えられる[5][6]。

さらにこの二つの祝典の間の1863年4月、キャロルはチャールストン・キングズに滞在していたリデル姉妹に招かれて、この地で数日間姉妹とともに過ごしている。同地にはリデル姉妹の祖父母の住むヘトン・ローン館があり、リデル夫人が出産間近となっていたために、姉妹はこの田舎の家に一時預けられていたのである。ヘトン・ローン館の客間の暖炉の上には部屋全体が映る大きな鏡が設えられており、これが鏡を通り抜けて別の世界に行くというアイディアの元になったものと考えられる[7][6][注釈 1]。そして昼食後、キャロルが姉妹とともに馬車で散歩に行き、丘からグロスターシャーの平野を眺めると、ちょうどチェス盤のような田園風景が広がっていた[6]。また本作第3章の客車の場面は、同年6月25日に学寮関係者でニューナムへ遠足に行き、その帰りにキャロルとアリス、その妹のイーディスの3人だけが鉄道を使って帰ってきたときの出来事を再構成したものである[8]。

出版まで

1865年に『不思議の国のアリス』を刊行して一躍有名人となったルイス・キャロルは、この作品の好評を受けて続編の構想を始めた。キャロルが『アリス』の出版者であるアレグザンダー・マクミランに宛てた1866年8月24日の手紙の中では、まだ明確な形をとっていないものの、続編を書く考えを抱き始めていることが記されており、そしてその年の暮れまでには実際に執筆に着手した[9]。原題の『鏡を通り抜け、そしてアリスがそこで見たもの』というタイトルをキャロルに提案したのは、オックスフォード大学の同僚であった友人ヘンリー・リドンであったらしい[9]。

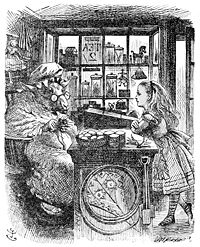

物語の執筆の傍らで難航したのが挿絵の依頼であった。キャロルはおそらく、前作の挿絵を担当したジョン・テニエルにまず依頼を行ったと考えられるが、テニエルは多忙を理由にこの仕事を断ったのである。このためキャロルは挿絵画家を探し回らねばならず、テニエルの推薦を受けてリチャード・ドイルやキングスリーの『水の子』の挿絵を担当したノエル・ペイトン卿などに当たったが、いずれも都合が合わなかった。結局、キャロルはテニエルに、彼が現在仕事を引き受けている出版者すべてに対して、向こう5か月分の違約金を代わりに支払うという条件を提示し、1868年6月にさらに「暇を見つけては」という条件のもとでこの仕事を引き受けさせることになった[10]。

前作と同じく、今回もキャロルは挿絵に対しこと細かに注文をつけテニエルをうんざりさせた。例えば物語の後半で女王となるアリスに、テニエルははじめクリノリンを履かせていたのだが、クリノリンを毛嫌いしていたキャロルはこのシーンをすべて普通の正装に書き直させている[11]。その一方でテニエルもキャロルの文章に注文をつけており、作中の詩に出てくる「大工とセイウチ」の組み合わせに抗議するなどした。さらにテニエルは、「かつらを被った雀蜂」が登場する作中の一挿話に対し不満を表明し、キャロルもこれを受け入れてこの挿話を丸ごと削除している[12]。この削除された挿話は1974年になって初めて発見された(後述#削除された挿話を参照)。

1869年の1月には、キャロルはマクミランに最初の一章の原稿を送っている。しかしテニエルがあらかじめ忠告していた通り挿絵の仕事は遅れ、1871年1月に最後の校正刷りをテニエルに送ったキャロルは、すべての挿絵を受け取って『鏡の国のアリス』を刊行するまで1年近い時間待たされることになった[11]。こうして1871年12月24日のクリスマスに刊行された『鏡の国のアリス』はすぐにベストセラーになり、各紙の書評で前作に劣らない賛辞が送られた。刊行から1年の間に2万5000部ほどを売り、その後も一度も途切れることなく版を重ね続け、キャロルが死去した1898年までに10万部以上の『鏡の国のアリス』が刷られている[13]。

削除された挿話

前述のように、テニエルは「かつらを被った雀蜂」の挿話に対して不満を表明し、結果的にキャロルにこの部分を削除させている。そんなものをどうやって絵に描けばよいのかわからないし、そもそも話としても全く面白くない、というのが、キャロル宛の書簡で表明されたテニエルの主張であった[14]。このやりとりはキャロルの甥のスチュワート・ドジソン・コリングウッドが記したキャロルの伝記(1898年)で触れられているだけで、その削除された本文がどのようなものであったのかは長らく誰にも知られないままであった。しかし1974年になって、この削除部分の校正刷りがサザビーズのオークションに出品され、これによって初めて世に出された[15]。売り手は匿名の人物であり何者か不明だが、原稿はドジソン家の年長の人物の誰かからその売り手に手渡されたものであるという[16]。この原稿はその後書籍にも収録され出版されている(日本語版では高山宏訳『新注 鏡の国のアリス』に所収)。

この挿話はテニエルの手紙の内容からして、第3章の汽車のシーンの前後にあったものと推測されていたが、現物の発見によって、実際には第8章の最後に入っていたものであることがわかった[17]。テニエルとコリングウッドは「章」と表現していたが(そのため既存の12章とは別にもう1章あったのだと誤解されてきた)、実際には独立した章となるような長いものではない。アリスが白の騎士と別れたのち、次の桝目に進もうとする直前の場面で、「スズメバチ」の深いため息を聞いたアリスが引き返し、彼の話を聞いてやるという内容で、問題の「かつら」は派手な黄色をした、海藻のかたまりのようなかたちをしたものと表現されている(当初はハンカチで隠されている)。またパロディ詩とおぼしき詩(原詩は不明)も一篇差し挟まれている。

「白の騎士」が登場する第8章はそうでなくとも長い章であり、キャロルがテニエルの提案を受け入れたのは、この章を短くする意図もあったと推測できる[18]。発見された挿話はテニエルが判断したとおり、『鏡の国のアリス』の他の部分に比べて生彩を欠いている、というのが読者のおおむね一致した見解であるが、しかしそれはキャロルが本腰を入れて推敲を行う前であったためであるとも考えられる[19]。

あらすじ

ガイ・フォークスの日の前日、暖炉の前で糸を繰っていたアリスは、毛糸玉を解いてしまった子猫のキティをしかり、そのまま子猫を相手に空想ごっこを始める。その延長で鏡の中の世界を空想しているうちに、アリスは実際に鏡を通り抜けて鏡の世界に入り込んでしまう。鏡の中の暖炉の前では、チェスの駒が意思を持って動き回っているが、はじめ彼らにはアリスの姿が見えず、アリスは彼らを持ち上げたりして驚かせる。アリスは鏡文字で書かれた本の中の詩(ジャバウォックの詩)を鏡に映すことによって読みとったあと、戸外に出かけてゆく(第1章 鏡の向こうの家)。アリスは丘に上ろうとするが、道がアリスの意思に逆らって何度もアリスを家の前に戻してしまう。そのうちにアリスは喋る花々が植えられた花壇に行き当たり、オニユリやバラなどと言葉を交わす。そこにアリスくらいの背丈になった赤の女王が通りかかり、アリスはあえて逆方向に進むことによって女王に追いつく。丘に着いたアリスは小川と垣根でチェス盤のように区切られた景色を眺めてこの世界全体がチェスゲームになっていることを知り、赤の女王の助言で自分も駒として参加することを決める(第2章 生きた花園)。

白の歩(ポーン)となったアリスは、最初の一手で2マス進むために自分でも知らないうちに列車に乗りこみ、紙を着た紳士、ヤギ、カブトムシ、ひっきりなしに駄洒落を言う声(姿は見えないが、後で巨大な蚊とわかる)と相席する。やはり知らないうちに再び列車の外に出たアリスは、巨大な蚊と二人きりになり、彼から様々な鏡の国の虫を紹介される。その後一人になったアリスは、そこに入ると物の名前がわからなくなる「名無しの森」に入り、そこで仔鹿と道連れになるが、森を出た途端にアリスが「人間」であることを思い出した仔鹿は逃げていってしまう(第3章 鏡の国の虫たち)。再び一人になったアリスは、次の章でマザー・グースのキャラクターであるトウィードルダムとトウィードルディーに出会う。彼らはアリスに眠り込んでいる赤の王を見せ、アリスは王の夢の中の人物に過ぎないのだと教えたあと、唄の通りに壊れたがらがらをめぐって決闘の準備をはじめ、やはり唄のとおりに、飛来してきた巨大な鴉を恐れて逃げていってしまう(第4章 トウィードルダムとトウィードルディー)。

そこに、大鴉のはばたきによって女王のショールが飛ばされてくる。アリスはやってきた白の女王の身だしなみを整えてやり、彼女から、自分は時間を逆方向に生きていて未来のことを記憶しているのだといった不条理な話を聞かされる。しかし二人がいっしょに小川を越えると、不意に女王はヒツジに姿を変え、あたりは雑貨店の店内になる。その不思議な店では、アリスが棚にあるものを見ようとすると決まってそこだけ空っぽになる。アリスはいつの間にかヒツジを乗せてボートを漕いでいる自分に気づき、ヒツジに言われるままにボートを漕いだり、花を摘んだりしたあと、再び知らないうちにもとの店内にもどる。アリスは卵を買うことにし、逃げていく卵を追って知らないうちに戸外に出る(第5章 毛糸と水)。その卵は塀の上に座り、マザー・グースのキャラクターであるハンプティ・ダンプティに変わる。彼は尊大な態度でアリスに自慢話をし、自分は言葉に好きな意味をこめて使うことができるのだといったことを語る。アリスは「ジャバウォックの詩」を彼に解説してもらうが、彼のもとを去ると、その背後で大きな落下音が起こる(第6章 ハンプティ・ダンプティ)。

落下音が起こった途端、森の奥から白の王の大軍勢が現われる。アリスと白の王は、使者の一人(ヘイヤ)からの知らせを受けてもう一人の使者(ハッタ)が待つ町に向かい、そこで王冠をめぐって争っているライオンとユニコーンを見物する。ライオンとユニコーンはマザー・グースの唄の通りに町中を追いかけまわったあとプラムケーキを注文し、アリスがそれを切る役目を言い渡されるが、あたりに大きな太鼓の音が響き始め、アリスはその音から逃れて次の桝目に出る(第7章 ライオンとユニコーン)。音がやむとアリスのもとに赤の騎士と白の騎士がやってきて、アリスをめぐって決闘をはじめる。勝利した白の騎士はアリスを次の桝目まで送り届けようと申し出、上下逆さの小箱や円錐形の兜といった自身の様々な珍奇な発明を披露しながら森のはずれに案内し、そこで長い歌を贈ってアリスと別れる(第8章 拙者の発明にござる)。

次の桝に入ったアリスは、自分の頭に王冠が載っていることに気づき、自分が女王になれたことを知る。するといつの間にか自分の両側に赤の女王と白の女王が座っており、二人は女王の資格を問うために、「犬から骨を引くと答えは何か」といった不条理な質問を続けざまにアリスに行う。二人が疲れて眠ると不意にアーチが現われ、アリスがそれをくぐるとアリスのためのディナーパーティがはじまる。しかし運ばれてきた料理はどれも紹介が済むとそのまま下げられていき、アリスはなにも食べることができない。アリスがスピーチをはじめようとすると、食器や女王たちが変形しはじめあたりは大混乱に陥る。かんしゃくを起したアリスは、小さくなった赤の女王を捕まえる(第9章 アリス女王)。そして女王をゆすぶると、その姿は不意に子猫のキティに変わる(第10章 ゆすぶると/第11章 めざめると[注釈 2])。アリスはどうやら夢を見ていたらしいと悟り、子猫たちにあれこれ問いかけたあと、この夢ははたして自分の夢だったのか、それとも赤の王の夢だったのかと自問する(第12章 どちらの夢だった?)。

チェス

「鏡の国」におけるアリスの行動はチェスのルールに沿ったものとして描かれており、本作の冒頭にはその点を明示する、キャロルによる棋譜と指し手の解説が掲載されている。これによれば、白の歩(ポーン)であるアリスは、初期配置(白側から見て左より4列目、下から2列目)で赤の女王と出会い、次の手でルールに従って2枡分(作中では汽車に乗ることによって)進む。そこから様々なキャラクターと出会いながら1手ずつ進んでいき、8桝目に至ってクイーンに昇進(プロモート)したのち、11手目で赤の女王を取り勝利するということになる。なおこの説明では白の10手目でアリスが「入場」(キャスリング)するとなっているが、実際のチェスのルールにそうした指し手があるわけではない[20]。

もともとはこの棋譜とともに、チェスの駒の配置に対応させたキャラクターの一覧表が掲載されていたが、かえって混乱のもととなるためか1896年の版から割愛され、入れ代わりにキャロルの序文が掲載されるようになった[20]。この序文で言明されているように、チェスのルールにある程度沿っているのは駒の動きだけで、白と赤の指し手の交代などは厳密に守られてはいない。このチェスのモチーフは、白と赤(黒)の駒が必ず対になるという点で、鏡という本作のもうひとつのモチーフとも合致していると考えられる[21]。

キャラクター

前作では年齢が明示されなかった主人公アリスは、本作では作中の会話の中で「7歳とちょうど半分」と明言しており、おそらく前作から半年分の歳をとっているものと見られる[22]。前作から引き続き登場するキャラクターとしては、他にハッタとヘイヤと名を変えた帽子屋と三月ウサギがいるが、本文中でそれと示されているわけではなく、アリスも彼らとの再会には気がつかない[23]。

チェスをモチーフとした本作には、それぞれ赤と白の女王および王、また白の騎士といった、チェスの駒にそのまま人格を与えたキャラクターが登場する。作品の冒頭と最後に出てくるアリスの黒猫(キティ)と白猫(スノードロップ)のペアもまた、二色からなるチェスのモチーフに対応したものである[24]。他方の鏡のモチーフは、トウィードルダムとトウィードルディー、ライオンとユニコーンなど、対になって登場するキャラクターが多い点に見出すことができる[25]。彼らとハンプティ・ダンプティはいずれもマザー・グースに基づくキャラクターであり、キャロルの創作というわけではないが、個性的に描かれたテニエルの挿絵によって本作品は後世の彼らのイメージ形成に強い影響を与えているものと見られる[26]。

前作『不思議の国のアリス』と同様、今作のキャラクターのうちのいくつかも、キャロルとアリス・リデルの周辺の身近な人物をモデルにしたり暗示したものと推測されている。例えば第2章に登場する「物言う花」のうちのバラ(ローズ)とスミレ(ヴィオレット)は、アリス・リデルの下の妹ローダとヴィオレッタを暗示していると見られる[27]。アリスに献身的な、発明好きの白の騎士は、一般にルイス・キャロル自身をモデルにしたキャラクターと考えられており[28]、「赤の女王」はリデル姉妹の家庭教師プリケット嬢をモデルにしているのではないかと言われている[29]。

詩と童謡

作中に挿入されている詩や童謡。特にタイトルのないものは書き出しを示す。

- 「純粋で曇りのない表情の・・・」 (Child of the pure unclouded brow ...) :巻頭に掲げられている献呈詩。アリスの物語成立の発端となったアリス・リデルとの舟遊びを思い返し、時の流れが二人の間を隔てはじめたことを嘆きながら、ひとときの物語に耳を傾けて欲しいと訴える内容。

- 「ジャバウォックの詩」 (Jabberwocky) :第1章で、鏡の国に入り込んだアリスが本の中から読み取る6連からなる詩。キャロルの自作であり、このうちの第一連は1855年、キャロルが23歳のときに、幼い弟妹たちのために作っていた家庭内回覧誌のなかに既に現われている。かばん語を多用した一見難解な詩で、アリスは字句を読み取ったものの意味が解読できず、第6章でハンプティ・ダンプティにその解釈を依頼することになる。内容は森に棲んでいるらしい得体の知れない怪物「ジャバウォック」を騎士が討伐するというような筋で、英雄叙事詩のパロディであるが、特定の原詩は見つかっていない。ナンセンス詩の傑作として知られており、様々な言語に巧みに翻訳され、またパロディも多く作られている。[30]

- 「トウィードルダムとトウィードルディー」 (Tweedledum and Tweedledee):第4章で引用されるマザー・グース。トウィードルダムとトウィードルディーという双子らしき二人ががらがらをめぐって決闘をすることになるが、そこに巨大な鴉がやってきたためにうやむやになる、という内容で、作中でもこの唄に沿って物語が展開する。この詩の文献登場は19世紀のはじめまでさかのぼるが、キャロルが本作に使用したことで広く知られるようになった[31]。

- 「セイウチと大工」 (The Walrus and the Carpenter) :第4章でトウィードルディーがアリスに暗誦してみせる詩。なぜか太陽の沈まない夜に、嘆き悲しみながら歩く大工とセイウチが、浜辺の牡蠣たちに一緒にくるように誘っておきながら、その牡蠣たちをふたりで全部食べてしまう、という内容のナンセンス詩。韻律はトーマス・フッドの詩「ユージン・アラムの夢」をまねたもの。ジョン・テニエルはこの詩のセイウチと大工という組み合わせに抗議し、そのためキャロルは大工の変わりに(韻律的に代替可能な)蝶か准男爵にするという別案を提示したが、テニエルは結局大工を選んだ。[32]

- 「ハンプティ・ダンプティ」 (Humpty Dumpty) :第6章で引用されるもので、非常によく知られている短いマザー・グース。「ハンプティ・ダンプティ」が塀から落ちて元にもどらなくなる、という内容で、もともとは「卵」を正解とする謎かけ唄の一種であった。本作中でも卵を擬人化したハンプティ・ダンプティが塀の上に座り、章の最後に大きな音を立てて落下する。

- 「野の白くなる冬に・・・」 (In Winter when the fields are white...) :第6章でハンプティ・ダンプティが別れ際にアリスに聞かせる詩。海辺の生き物に対して用事を書き付けて送るが彼らが意に沿おうとせず、使者までがつっけんどんな口を聞くので自分で出向いていく、というよくわからない内容で、ドアの取っ手に手をかけたところで突然ぷっつり詩行が切れて終わる。キャロルの伝記作者リチャード・ケリーは、この詩が二つのアリスの物語中で最低の作と評している[33]。マーティン・ガードナーは、この詩に影響を与えている可能性があるものとして、ヴィクトリア朝の詩人ウェイセン・マーク・ウィルクス・コールの「夏の日」を紹介している[34]。またこの詩の唐突な終わり方は、ハンプティ・ダンプティのぶっきらぼうな別れの言葉や、アリスの独白の中断で終わるこの章自体の終わり方に対応しているとの指摘がある[35]。

- 「ライオンとユニコーン」 (The Lion and The Unicorn) :第7章で引用されるマザー・グース。ライオンとユニコーンが王冠をかけて町中で戦い、パンやプラムケーキを与えられて太鼓で追い出された、という内容で、本作中でもその通りに物語が展開し、プラムケーキを切る役をアリスが務めることになる。この唄は17世紀はじめのイングランドとスコットランドの統合のことを唄ったものと言われている(ライオンはイングランドの、ユニコーンはスコットランドの紋章を支える動物)[36]。

- 「柵の上に腰掛けて」 (A-sitting on a gate) :第8章で、白の騎士が別れ際にアリスに贈る長い唄[注釈 3]。内容は、柵の上に腰掛けた老いた男に彼の生計の手段を尋ねて、男は蝶で羊のパイを作るだとか、野山に火をつけて髪油をつくるといったおかしな話をするが、聞き手のほうは自分の発明のことに気を奪われていて何度も聞き返さねばならず、その都度老いた男は違う返答をするというもの。この詩はキャロルが1856年に『汽車』という雑誌に匿名で寄稿した「人気のない荒野で」という詩を改訂したものになっており、もともとはワーズワースの詩「決断と独立」の主題のパロディであった[37]。白の騎士が独自に考案したと吹聴するこの歌の節回しを、アリスは「わがすべてを君に奉げん」という歌の節回しそのままだと気づくが、この歌はトマス・ムーアの詩「わが心の琴」にヘンリー・ローリー・ビショップが曲をつけたもので、「柵の上に・・・」の韻律の組み立てと押韻構成もムーアの詩によっている[38]。

- 「ハッシャバイ・レイディ、アリスの膝で!・・・」 (Hush-a-by lady, in Alice's lap! ...) :第9章で、赤の女王がアリスの代わりに白の女王の子守唄として唄う短い唄。子守唄としてよく知られているマザーグース「ハッシャバイ、ベイビー」のパロディで、原詩は木の上のゆりかごが赤ちゃんごと落っこちたというもの[39]。

- 「鏡の国に対してアリスは言った・・・」 (To the Looking-Glass world it was Alice that said...) : 第9章で、女王となったアリスがアーチをくぐると中から聞こえてくる歌で、女王アリスのディナーへの呼びかけにコーラスが盛大に答えるというもの。この歌はウォルター・スコットの戯曲『デヴァーゴイルの運命』に登場する「ボニー・ダンディ」という詩のパロディになっている。ボニー・ダンディは名誉革命時に王党派として戦ったジョン・グレアム・オブ・クラヴァーハウスのことで、この詩は彼の戦功を讃える内容である。[40]

- 「はじめに、それを捕まえなければ。・・・」 (First, the fish must be caught. ...) :第9章にて、女王となったアリスのためのディナーパーティ上で白の女王が出すなぞなぞ歌。赤子でも捕まえられ、1ペニーで買うことができ、1分もかからず料理ができ、皿に受けるまでもなくすでに皿に乗っているが、その皿蓋は容易に開けることができない、というもので、本作中では提示されないが答えは牡蠣である。この詩の答えは、1878年の『面白半分』という雑誌の10月30日号に、なぞなぞのほうと同じ韻律による詩の形で掲載された。この答えの詩は一般読者の寄稿したものをキャロルが添削したものである。[41]

- 「晴れわたる空の下で舟は・・・」 (A boat beneath a sunny sky, ...) :巻末に置かれている跋詩。かつての舟遊びのことをもう一度思い返しつつ、それがすでに遠い昔となり、アリスもすでに幻としてしか現われなくなったと嘆きながら、最後に「現実は夢でなくてなんであろうか」(Life, what is it but a dream ?) と締めくくる。この詩は踏冠詩(アクロスティック)であり、それぞれの詩行の最初の一字をつなげていくとアリス・リデルのフルネーム「アリス・プレザンス・リデル」 (Alice Pleasance Liddell) となる[42]。

影響・翻案

宮沢賢治は『注文の多い料理店』(1924年)の広告文の中で、自身の作品の舞台であるイーハトーヴについて「強(しい)て、その地点を求むるならばそれは、(略)少女アリスが辿った鏡の国と同じ世界の中」と記しており、『鏡の国のアリス』を読んだいたことを伺わせる[43]。賢治研究者でもある詩人の天沢退二郎は、これと同じ時期に書かれた『銀河鉄道の夜』の中の、少年ジョバンニが気づかないうちに汽車の中にいるというような場面などに『鏡の国のアリス』との共通点を見出している[44]。

シュルレアリストのアントナン・アルトーは1945年ころ、アンリ・パリゾーの勧めにしたがって『鏡の国のアリス』の第6章「ハンプティ・ダンプティ」を訳出している。しかしこの章で扱われている「ジャバウォックの詩」に対してアルトーは「魂を欠いている」としてはっきり嫌いであると述べ、パリゾー宛ての手紙のなかで、精神的苦悩を知らない表層の詩であるとして酷評した[45]。のちのポストモダニズムの思想家ジル・ドゥルーズは、『意味の論理学』(1969年)第13章においてこのアルトーによる「ジャバウォックの詩」の訳を扱っており、この中でドゥルーズは訳語に見られるアルトーの言語が「深層のノンセンス」に属する「精神分裂病者の言語」であると分析し、キャロルの「(いわば表層の)ノンセンス」との差異を論じている[46]。

『鏡の国のアリス』は、映像化においては『不思議の国のアリス』にその要素を組み合わせたり、『不思議の国のアリス』との前後編の構成が取られたりといったことも行われている。例えばディズニーのアニメ映画『ふしぎの国のアリス』は、ベースは『不思議の国のアリス』だが、『鏡の国のアリス』のトウィードルダムとトウィードルディーが登場するほか、ハートの女王の言動に赤の女王のそれが用いられるなどしている。『鏡の国のアリス』単独の映像化の例としては、ジョン・ヘンダーソン監督の1998年のテレビ映画『アリス・イン・ミラーランド』などがある。また1936年のディズニーの短編映画「ミッキーの夢物語」は、ミッキーマウスのキャラクターで『鏡の国のアリス』の物語を辿ったものである。ただしこの作品ではチェスではなくトランプをモチーフにしている(不思議の国のアリスの映像作品も参照)。

特に『鏡の国のアリス』に関わる後世の創作には以下のようなものがある。ただし引用・言及のみのものや題名のみのパロディなどは除く。前作を含めた「アリス」全般が関わるものについては不思議の国のアリス#翻案を参照。

- ディームズ・テイラーの管弦楽曲(作品12)「鏡の国のアリス」(1918年)

- ザ・ビートルズの楽曲「アイ・アム・ザ・ウォルラス」(1967年) - ジョン・レノン作による歌詞は本作中の詩「セイウチと大工」から着想を得ており、「ウォルラス(セイウチ)」「エッグマン(ハンプティ・ダンプティ)」などの登場キャラクターが歌詞に登場する。

- 広瀬正のSF小説『鏡の国のアリス』(1972年) - 本作を題材にした同題の長編SF小説で、左右が逆転した世界を扱った。この作品内では、キャロルの元作品への言及も行われている。

- アイザック・アシモフの短編小説「不思議な省略」(『黒後家蜘蛛の会 1』所収、1972年) - 『鏡の国のアリス』第1章でチェスの駒が登場する場面で、キャロルの本文にビショップの駒だけが言及されていない謎をテーマにしたもの。

- 緒方恵美のアルバム 『鏡の国のアリス』(2004年)

日本語訳

日本語への初の翻訳は、わかっている限りでは1899年(明治32年)、『少年世界』(博文館)に掲載された長谷川天渓訳「鏡世界―西洋お伽噺」が最初で、『不思議の国のアリス』の初訳(須磨子訳『アリス物語』1908年)よりも早い。長谷川の訳は原著に忠実な訳ではなく、長谷川の創作がかなりの程度混じった翻案・パロディに近いもので、主人公の名前も「美(みい)ちゃん」に変えられている[47]。西條八十はこの天渓訳に触発され、1921年(大正10年)より自身の訳「鏡國めぐり」を『金の船』(キンノツノ社)に1年間にわたって連載し、翌年『西條八十童話集』の第一編として刊行している。西條の訳もやはり忠実な翻訳ではなく、原作の8章までの内容に西條が自由に肉付けした内容になっている[48]。主人公の名前も「アリス」ではなく「あやちゃん」である。

前年の1920年(大正9年)には楠山正雄が『不思議の國 第一部アリスの夢、第二部鏡のうら』として、正編続編を合わせた訳を家庭読物刊行会から出版しており、『鏡の国のアリス』の本格的な翻訳はこの楠山訳が初と思われる[49]。物語の訳題に『鏡の国のアリス』を用いたのも、楠山がこの訳を改題して1948年に小峰青山文庫より『ふしぎの国のアリス』『かがみの国のアリス』としてそれぞれ出版したのがおそらく初である。ただし、これより前の1928年に、長澤才助が『アリス』の翻案劇の訳題として『鏡の国のアリス』を用いた例がある[50]。

その後も『不思議の国のアリス』と並んでたびたび日本語への翻訳が行われており、戦後以降も矢川澄子、北村太郎、高山宏、柳瀬尚紀、脇明子、河合祥一郎、安井泉、多田幸蔵、生野幸吉、山形浩生ほか多くの訳者の訳が、様々なイラストレーターと組み合わされて刊行されている。もっとも『不思議の国のアリス』のみが訳される場合も多いため、『不思議の国』と比べればその数は少ない[2]。

脚注

注釈

- ^ 鏡のモチーフに関するエピソードとして、キャロルと「もう一人のアリス」アリス・シオドア・レイクスとのやり取りが知られている。アリス・レイクスはキャロルの遠い親戚にあたる、当時9歳の少女で、キャロルと彼女はキャロルの叔父スケフィントンの家で出会い仲良くなった。このときキャロルはアリスにオレンジを持たせて、現実のアリスは右手にオレンジを持っているのに、鏡に映っているアリスは左手にオレンジを持っているのはなぜだろうかと訊いた。答えに困ったアリスが「もし私が鏡の中に入ったら、オレンジは右手にあるんじゃない? 」と答えた。キャロルはこれを聞いて「今までで一番いい答えだ」と喜んだという。ただし日記によればこれは『鏡の国のアリス』の原稿がすでに完成していた1871年の出来事である[6]。

- ^ この二つの章はどちらもわずかな文章と同じ構図の挿絵からなっており、ページをめくるとアリスが掴みあげていた赤の女王が黒猫のキティに変わるという仕掛けになっている。

- ^ 唄う前に、この唄の題名は「タラの目」と呼ばれているが、題名自体は「老いた男」であり、唄自体は「方法と手段」と呼ばれているが、唄そのものは「柵の上に腰掛けて」である、というくだくだしい説明が入る。

出典

- ^ ルイス・キャロル 『鏡の国のアリス』 脇明子訳、岩波少年文庫、2000年、269頁(訳者あとがき)。

- ^ a b ガードナー (1994), 280頁(訳者あとがき)。

- ^ コーエン、171-173頁。

- ^ コーエン、177-181頁。

- ^ コーエン、240-241頁。

- ^ a b c d 笠井勝子 「アリス―物語の誕生」 『不思議の国の"アリス"』 33-34頁。

- ^ コーエン、176頁。

- ^ コーエン、181-182頁・242頁。

- ^ a b コーエン、233頁。

- ^ ハンチャー、179-180頁。

- ^ a b ハンチャー、181-182頁。

- ^ ハンチャー、183-186頁。

- ^ コーエン、236-237頁。

- ^ ガードナー (1994), 242頁。

- ^ ガードナー (1994), 238-239頁。

- ^ ガードナー (1994), 240-241頁。

- ^ ガードナー (1994), 246-247頁。

- ^ ガードナー (1994), 247頁。

- ^ ガードナー (1994), 248-250頁。

- ^ a b ガードナー (1994), 8頁。

- ^ ガードナー (1980), 7頁。

- ^ ガードナー (1980), 13頁。

- ^ ガードナー (1994)、154頁。

- ^ ガードナー (1994), 14頁。

- ^ 高橋康也 「不思議な鏡の国のキャロル」 『別冊現代詩手帖』 16頁。

- ^ 平野敬一 「アリスの世界とマザーグースの世界」 『別冊現代詩手帖』 78頁。

- ^ ガードナー (1980), 41頁。

- ^ ガードナー (1980), 147-149頁。

- ^ ガードナー (1980), 45頁。

- ^ ガードナー (1980), 27-36頁。

- ^ 藤野紀男・夏目康子 『マザー・グースコレクション100』 ミネルヴァ書房、2004年、37-39頁。

- ^ ガードナー (1980), 74頁。

- ^ ガードナー (1994), 147頁。

- ^ ガードナー (1994), 142-144頁。

- ^ ガードナー (1994), 147-148頁。

- ^ ガードナー (1980), 136頁。

- ^ ガードナー (1980), 160-162頁。

- ^ ガードナー (1980), 164頁。

- ^ ガードナー (1980), 180頁。

- ^ ガードナー (1980), 183頁。

- ^ ガードナー (1980), 189頁。

- ^ ガードナー (1980), 200頁。

- ^ 天沢退二郎 「宮沢賢治と『鏡の国のアリス』」『別冊現代詩手帖』 136頁。

- ^ 前掲 天沢退二郎 「宮沢賢治と『鏡の国のアリス』」『別冊現代詩手帖』 136-142頁。

- ^ 高橋、309-310頁。

- ^ 高橋、312-314頁。

- ^ 楠本、20-28頁。

- ^ 楠本、52-60頁。

- ^ 楠本、67頁。

- ^ 楠本、181-182頁。

参考文献

- マーチン・ガードナー注釈 ルイス・キャロル 『鏡の国のアリス』 高山宏訳、東京図書、1980年

- マーティン・ガードナー注釈 ルイス・キャロル 『新注 鏡の国のアリス』 高山宏訳、東京図書、1994年

- モートン・N.コーエン 『ルイス・キャロル伝 (上)』 高橋康也ほか訳、河出書房新社、1999年

- マイケル・ハンチャー 『アリスとテニエル』 石毛雅章訳、東京図書、1997年

- 舟崎克彦 『不思議の国の"アリス"』 求龍堂グラフィックス、1991年

- 楠本君恵 『翻訳の国のアリス』 未知谷、2001年

- 高橋康也 『ノンセンス大全』 晶文社、1977年

- 『別冊現代詩手帖』 第1巻巻第2号(ルイス・キャロル特集号) 思潮社、1972年

関連項目

- 赤の女王仮説 - 1973年に提唱された生物の進化における仮説の1つ。常に進化しないと生存競争に負けるという内容が、「同じところに留まるためには全速力で駆けなければならない」という赤の女王の言葉を連想させるために、このような名前が付けられた。