「フランシスコ会」の版間の差分

m ロボットによる 追加: pl:I Zakon franciszkański |

|||

| (2人の利用者による、間の60版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

[[ファイル:Francescocoa.png|300px|right|thumb|フランシスコ会の会章]] |

|||

'''フランシスコ会'''(ふらんしすこかい)は、[[アッシジのフランチェスコ]]によってはじめられた[[カトリック教会]]の[[修道会]]の総称で、広義には第1会(男子修道会)、第2会(女子修道会)、第3会(在俗会)を含む。 |

|||

'''フランシスコ会'''(フランシスコかい、{{lang-la|''Ordo Fratrum Minorum''}}、{{lang-en|''Order of Friars Minor''}})または'''フランチェスコ会'''(フランチェスコかい)は、[[13世紀]]の[[イタリア]]で、[[アッシジのフランチェスコ]]によってはじめられた[[カトリック教会]]の[[修道会]]の総称であり、広義には第一会(男子修道会)、第二会(女子修道会)、第三会(在俗会)を含む。現在、その活動は全世界にわたっている<ref name=ishii1>[[#石井1|石井(2004)「フランシスコ会」]]</ref>。 |

|||

狭義には男子修道会、すなわち男子修道士による[[托鉢修道会]]である第一会に相当する3つの会のことを指し、特にそのなかの主流派である改革派フランシスコ会のみを指すこともある。この3つの会はいずれも「'''小さき兄弟会'''」Ordo Fratrum Minorum (OFM)の名を冠している。また、[[イングランド国教会]]系の[[聖公会]]でもフランシスコ会が組織されている。 |

|||

染色を施さない修道服をまとった。 |

|||

フランシスコ会は、[[所有権|無所有]]と[[清貧]]を主張したフランチェスコの精神にもとづき。[[染色]]を施さない修道服をまとって活動している。 |

|||

== 概要 == |

|||

{{See also|アッシジのフランチェスコ}} |

|||

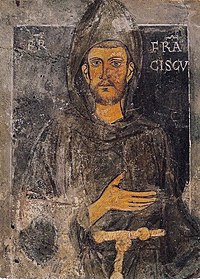

[[ファイル:StFrancis part.jpg|200px|right|thumb|[[アッシジのフランチェスコ]]<br />生前にフランチェスコを描いたといわれる肖像]] |

[[ファイル:StFrancis part.jpg|200px|right|thumb|[[アッシジのフランチェスコ]]<br />生前にフランチェスコを描いたといわれる肖像]] |

||

13世紀前葉に活動した聖人[[アッシジのフランチェスコ]]は、男子修道会である第一会、女子修道会である第二会、在俗信者の会である第三会をそれぞれ創設した。 |

|||

男子修道者の会である'''第一会'''(狭義の「フランシスコ会」)は、[[1209年]]頃中部[[イタリア]]の[[アッシジ]]で成立し、[[1210年]]に教皇[[インノケンティウス3世 (ローマ教皇)|インノケンティウス3世]]によって「第一会則」の認可を経て、その創設承認が口約され、[[1221年]]のフランチェスコ自身による「第二会則」の制定ののち、その修正を経て、[[1223年]]、教皇[[ホノリウス3世 (ローマ教皇)|ホノリウス3世]]によって正式に認可された<ref name=ishii>[[#石井2|石井(2004)「フランチェスコ(アッシジの)」]]</ref><ref name=konno>[[#今野|今野(1989)pp.338-341]]</ref><ref name=pgms>[[#PGMS|マックスウェル・スチュアート(1999)p.140]]</ref>。「第二会則」を受け入れた人びと(穏健派)と拒んだ人びと(厳格派)は、こののち長く争うこととなり、厳格派は代々の[[ローマ教皇]]に活動を禁止された。また、厳格派のなかのいくつかの主張は[[異端]]としてしりぞけられてきた<ref name=pgms/>。 |

|||

フランシスコ会の修道士から生まれた中世の[[神学|神学者]]・[[スコラ哲学|スコラ哲学者]]に、[[ボナヴェントゥラ]](1221年?-[[1274年]])、[[ヨハネス・ドゥンス・スコトゥス]]([[1266年]]?-[[1308年]])、[[オッカムのウィリアム]]([[1285年]]-[[1347年]])らがいる<ref name=pm85>[[#PM|ミルワード(1993)pp.85-90]]</ref>。また、[[大都市]]に修道院がつくられることの多かったドミニコ会に対し、フランシスコ会は小都市に設立されることが多かったことが確認されている<ref name=satoike>[[#池上|佐藤&池上(1997)pp.289-290]]</ref>。 |

|||

[[観想]]的な女子修道者の会である'''第二会'''は{{仮リンク|クララ会|en|Poor Clares}}(キアラ会)とも称され、[[1212年]]にアッシジで創設された。この修道会の中心となった[[女性]]がフランチェスコにとって最初の女性の弟子となった[[アッシジのキアラ]]であり、[[修道女]]たちの活動の中心となったのがアッシジ郊外の{{仮リンク|サン・ダミアノ修道院|en|San Damiano, Assisi}}であった<ref name=ishii/><ref name=konno/>。この修道会は[[1253年]]、キアラが没する2日前に教皇[[インノケンティウス4世 (ローマ教皇)|インノケンティウス4世]]の許可を受けた<ref name=pgms/>。 |

|||

'''第三会'''(在世フランシスコ会)が創設されたのは[[1221年]]頃で、世俗にありながら、托鉢修道士や修道女と同じ理念にしたがい、同じ[[誓願]]を立てたいと望む信徒のためにつくられた団体であり<ref name=pgms/>、「律修会」「修道女会」「在世会」から成る<ref name=ishii1/>。この会は、[[1447年]]、教皇[[ニコラウス5世 (ローマ教皇)|ニコラウス5世]]の許可を受けている<ref name=pgms/>。 |

|||

広義のフランシスコ会は以上3つの会の総称であるが、狭義には第一会のみをフランシスコ会と称する。さらに、フランチェスコの死後、第一会は「小さき兄弟会」「[[コンベンツァル聖フランシスコ修道会]](コンベンツァル会)」「[[カプチン・フランシスコ修道会]](カプチン会)」の3つの会派に分かれたが、最狭義の「フランシスコ会」は以上のうち改革派フランシスコ会「小さき兄弟会」を指している。 |

|||

== 基本理念と会則 == |

|||

フランシスコ会の基本理念は、貧しい[[イエス・キリスト]]の生涯を範として、その[[福音]]を[[使徒]]と同様忠実に生き、ローマ教皇に対してはあくまでも従順をつらぬき、人びとに「[[神の国]]」と改悛(悔い改め)を説くことにあった<ref name=ishii1/>。かれらは粗衣に[[裸足]]で[[宣教]]しながら各地をめぐり、とくに会として個人として一切の[[所有権]]を放棄し、貧しいなかで手仕事により生計を立て、不足する部分については他者の[[喜捨]]にたよった<ref name=ishii1/>。 |

|||

フランシスコ会は、同時代に設立された[[ドミニコ会]]とともに、居住する[[家屋]]も[[食物]]ももたず、人びとの施しにたよったところから「[[托鉢修道会]]」ないし「乞食僧団」とよばれ、どの[[教会管区]]にも属さず、ただ[[ローマ教皇]]にのみ属した<ref name=hori>[[#堀米|堀米(1974)pp.226-227]]</ref>。フランシスコ会は、清貧と[[禁欲]]の生活を理想としており、その[[戒律]]は[[ベネディクト会]]のもの(服従、清貧、童貞)と大きな点で相違はなかったが、ただし、これを文字通りに、また、徹底的に実行した点で従来のベネディクト派の修道会とは異なる性格を有している<ref name=hori/>。 |

|||

[[1221年]]につくられたフランシスコ会の会則は、以下のような内容である<ref name=sekai>[[#世界1978|『世界を創った人びと7』(1978)]]</ref>。 |

|||

{{quotation|われらの主イエス・キリストの福音を守り、服従のうちに生き自分の物な何も持たず、常に貞節のうちにあらんことを。修道士は頭巾付き上着1枚だけ持ち、履物は必要な者だけに許される。衣服は着古したもので、袋地か、ぼろでつぎはぎさるべきこと。高価な衣装を着、美味な飲食物を食べている人を見ても軽蔑したり裁いたりしてはならず、むしろ自分自身を裁き軽蔑せよ。直接にせよ間接にせよ金銭を受け取ってはならず、何物も所有せず、清貧と謙譲のうちに主に仕え、喜捨を請うことを恥じず、清貧を友とせよ。}} |

|||

== |

== 沿革 == |

||

=== 教会改革と清貧運動 === |

=== 教会改革と清貧運動 === |

||

[[ファイル:Giotto - Legend of St Francis - -07- - Confirmation of the Rule.jpg|right|thumb|230px|インノケンティウス3世と謁見するフランチェスコ一行(13-14世紀の[[フレスコ画]]。[[ジョット・ディ・ボンドーネ]]作)]] |

|||

アッシジは[[イタリア]]中部ウンブリア地方の古市。[[ジョヴァンニ・フランチェスコ・ベルナルドーネ|フランチェスコ]]は1206年サン・ダミアーノ教会の十字架から「早く行って私の壊れかけた家を建て直しなさい。」との声を聞き、まず教会の修復からはじめる。次第に互いに兄弟と呼ぶ同志が増え、「小さき兄弟の修道会」(Ordo fraterorum minororum)と名乗る。1215年にはキアラ(日本ではクララとして知られる)を中心に第2修道会(女子修道会)がたった。1221年には在俗の「償いの兄弟姉妹の会」(第3会、略称OFS)が承認された。 |

|||

聖者フランチェスコ(ジョヴァンニ・フランチェスコ・ベルナルドーネ、[[アッシジのフランチェスコ]])の活動の舞台となったアッシジは[[イタリア半島]]中部[[ウンブリア州|ウンブリア地方]]の古い街市であり、フランチェスコはアッシジの富裕な[[毛織物]]商ベルナルドーネ家の長男として生まれた<ref name=ishii/><ref name=pm85/>。若いころは放蕩生活も経験したフランチェスコは、[[1206年]]、サン・ダミアノ教会の[[十字架]]から「早く行って私の壊れかけた家を建て直しなさい」という声を聞いて決定的な[[回心]]に至り、その神の[[啓示]]どおり教会の修復から本格的な宗教活動を開始した<ref name=konno/>。フランチェスコは[[托鉢]]しながら[[平和]]と[[愛]]、清貧を唱えていくうち、しだいに互いに「[[兄弟]]」と呼びあう同志が増え、12人の仲間(11人説もある)とともに「小さき兄弟の修道会」(Ordo fraterorum minororum)と名乗るようになった<ref name=ishii/>。12人の仲間とは、 |

|||

# クインタヴェッレのベルナルド |

|||

# カッターニオのピエトロ |

|||

# エジディオ |

|||

# サッパティーノ |

|||

# モリコ |

|||

# カンペッロのジョヴァンニ |

|||

# フィリッポ・ロンゴ |

|||

# サン・コンスタンツォのジョヴァンニ |

|||

# バルバロ |

|||

# ベルナルド |

|||

# アンジェロ・ディ・タンクレディ |

|||

# シルヴェストロ |

|||

であった。集まった弟子の出自はさまざまであった。[[法学]][[博士]]の財産家(ベルナルド)がいれば聖堂[[参事会]]の[[法律]][[顧問]](ピエトロ)がおり、騎士(アンジェロ・ディ・タンクレディ)もいれば、[[司祭]](シルヴェストロ)や[[農民]](エジディオ)もいた<ref name=konno/>。この集まりはまた、当初は正式な組織ではなく、フランチェスコ自身も[[聖職者]]ではなかったが、[[1209年]]に[[ローマ教皇]][[インノケンティウス3世 (ローマ教皇)|インノケンティウス3世]]の認可を得て活動するようになった(11人説ではシルヴェストロの入会が1210年ころとなる)。インノケンティウス3世は、放置しておけばローマ教会への批判勢力となりかねないフランチェスコたちの清貧運動を、むしろ積極的に保護下においたほうがよいとの判断にもとづいて認可をあたえたものと考えられる<ref name=jmr154>[[#ロバーツ|ロバーツ(2003)pp.154-156]]</ref>。これにより正式な修道会となったフランシスコ会は、その後もローマ教会に対する忠誠を長くまもり続けていった<ref name=jmr154/>。 |

|||

[[ファイル:Simone Martini 047.jpg|140px|left|thumb|第二修道会の中心となった[[アッシジのキアラ]]]] |

|||

[[1215年]]にはアッシジの有力貴族の息女でありながら、家を飛び出してフランチェスコにしたがったキアラ(クララ)を中心に、第二修道会(女子修道会)が活動を始めた<ref name=ishii/>。 |

|||

また、[[1221年]]頃には在俗の「償いの兄弟姉妹の会」(第三会、略称OFS)が組織された<ref name=ishii/><ref name=fujisawa>[[#藤沢|藤沢(1991)pp.53-78]]</ref>。この在俗の会の創設は、フランシスコ会ならではのものであり、フランチェスコ自身の強い意向のもと創設されたものだが、歴史的にも大きな役割を演じた。 |

|||

なお、[[12世紀]]以来、一般信徒のなかでは俗語訳の[[聖書]]を読み、それについて互いに語り合って信仰を深めあおうとする運動が起こっており、[[ワルドー派]]や[[フミリアーティ]]はそうした新しい言葉への期待を察知して運動に応えていったが、教会はむしろワルドー派を破門に処すなど、信徒の信仰生活のなかで生まれた希求に充分に応えることのできない状況にあった<ref name=odauchi198>[[#小田内|小田内(2010)pp.198-203]]</ref>。しかし、1200年前後には、[[ペトルス・カントール]]を中心とする[[パリ]]の神学者たちが新しい社会からの要請に応えた司牧の[[神学]]を模索するなど、ひとつの転機をむかえていた<ref name=odauchi198/>。フランチェスコの回心とフランシスコ会の創設は、そうしたさなかにおこなわれたのであった<ref name=odauchi198/>。 |

|||

1215年、フランチェスコは教皇インノケンティウス3世の主催する[[第4ラテラン公会議]]に修道士の[[ドミニコ]](ドミニクス・デ・グスマン)とともに招かれ、ローマを訪れた。フランチェスコの教会組織における[[位階]]は、最も低い[[助祭]]にすぎなかったが、彼の出席は教皇権とフランシスコ会の将来にとって大きな意味をもった<ref name=fujisawa/>。第4ラテラン公会議はまた、ペトラス・カントールらの神学に制度的な形をあたえたのであった<ref name=odauchi198/>。 |

|||

=== 修道会組織の形成と発展 === |

=== 修道会組織の形成と発展 === |

||

[[ファイル:Giotto - Legend of St Francis - -17- - St Francis Preaching before Honorius III.jpg|right|thumb|230px|ホノリウスに説くフランチェスコ</br>フランチェスコは、アッシジの聖母マリアの礼拝堂の修復後、毎年、礼拝堂の献堂記念日に礼拝に訪れた人に完全な免償をあたえるようホノリウス3世に頼んだ(13-14世紀。ジョット・ディ・ボンドーネ作)]] |

|||

[[1209年]]に「小さき兄弟の修道会」設立について[[教皇|ローマ教皇]][[インノケンティウス3世 (ローマ教皇)|インノケンティウス3世]]より承認を受けた。この時の簡単な会則は「原始会則」と呼ばれるが、急速に発展する修道会内部の問題に対処するにはあまりに簡潔に過ぎたため、[[1221年]]には会則の改訂が行われた。しかしこの会則は教皇の認可を得ることができなかったため、新たにフゴリノ枢機卿(後の[[グレゴリウス9世 (ローマ教皇)|グレゴリウス9世]])などの協力を得て、教会法の規定をよく取り入れた会則を制定し[[1224年]]に[[ホノリウス3世 (ローマ教皇)|ホノリウス3世]]に認可された。 |

|||

上述のとおり、1209年、「小さき兄弟の修道会」設立についてインノケンティウス3世より承認を受け、このときの簡単な会則は「原始会則」ないし「第一会則」と呼ばれるが、急速に発展する修道会内部の問題に対処するにはあまりに簡素に過ぎたため、1221年には会則の改訂が行われた<ref name=konno/><ref name=jmr154/>。しかし、この会則は教皇[[ホノリウス3世 (ローマ教皇)|ホノリウス3世]]の認可を得ることができなかったため、新たにホノリウスの腹心ウゴリーノ枢機卿(後の[[グレゴリウス9世 (ローマ教皇)|グレゴリウス9世]])などの協力を得て、教会法の規定を取り入れた会則(第二会則)を制定し、1224年に教皇ホノリウスの教書によって認可された<ref name=konno/><ref name=hashi102>[[#橋口|橋口(1988)p.102]]</ref>。これにより、[[動産]]・[[不動産]]いっさいの[[財産]]取得と[[所有]]の禁止を盛り込んだ托鉢形式の[[福音]]活動が実践されることとなった<ref name=hashi102/>。 |

|||

インノケンティウス3世の口答での約束からホノリウス3世の正式認可までの十数年間のフランシスコ会の発展ぶりは驚異的なものであった<ref name=konno/>。[[1216年]]に正式に認可された[[ドミニコ会]]の会員が、[[1217年]]頃はまだ20人程度の仲間しか持たなかったのに対し、口約束で認められただけのフランシスコ会は同じ頃すでに数千人の同志を集めていたのである<ref name=konno/>。彼らは、都市を中心に説教と[[告白聴聞]]をおこない、各地の司教の許可がなくても自由に説教することが許されていたため、しばしば教区の在俗聖職者と対立したが、彼らが発展させた人間[[ナザレのイエス|イエス]]やその[[イエスの母マリア|聖母]]に対する新しい信仰心は中世後期の民衆キリスト教の成熟に大きな影響をおよぼした<ref name=jmr154/><ref name=odauchi198/>。 |

|||

[[1226年]]のフランチェスコの死後、第2代総長となったのが{{仮リンク|ジョヴァンニ・パレンティ|en|Giovanni Parenti}}であった。その死後も、フランチェスコの人柄を慕う数多くの弟子たちが続々と修道会のもとに集まり、[[灰色]]の[[頭巾]]つきの修道服に[[帯ひも]]をしめ、[[裸足]]に[[サンダル]]履きの質素な身なりで[[苦行]]に近い清貧な生活を送りながら活動の規模を広げていった<ref name=hashi102/>。[[1232年]]には{{仮リンク|コルトナのエリア|en|Elias of Cortona}}(エリア・ボンバローネ)が第3代総長となっている。最初期のフランシスコ修道会の[[組織]]は、終身の総長のもとに全会員に対して責任と権限を持つ[[中央集権]]的なものであったが、第3代エリア総長の時代、彼の強権的な修道会運営に反対運動が起こり、[[1239年]]の総会議からは各地の管区に大幅な裁量を認める[[地方分権]]的な組織体制が採られるようになった。この運動で指導的役割を演じたのが、のちに第5代総長となった{{仮リンク|ファヴァーシャムのハイモ|en|Haymo of Faversham}}で、彼はこの地方分権体制をドミニコ会の組織に倣ったという。フランチェスコの死後の100年間で、フランシスコ会の会員数は3万人を超えるまでにふくれあがった<ref name=ishii1/>。 |

|||

当時のフランシスコ会の成長の背景として考えられるのが、[[都市化]]とそれにともなう人びとの宗教的欲求の変化であった<ref name=satoike/>。すなわち、フランチェスコのはじめた清貧運動がこのように短期間で巨大な広がりをもったことは、「新しい言葉」の担い手を希求していたローマ教会の後援によるばかりではなく、フランチェスコ自身の個人的な回心の体験が当時の社会、特に都市における新興エリートのかかえた精神的な危機を体現したためであり、また、その危機にひとつのかたちで応答したからであったろうと考えられるのである<ref name=odauchi198/>。都市化の進展により、人びとは旧来のような[[農村]][[共同体]]を基盤とする、教区教会を中心として[[司祭]]を唯一の[[魂]]の導き手とするような信仰生活では飽き足らなくなっており、その一方で新しい[[産業]]の勃興、新[[職業]]の成立、貧富の格差の顕在化、無軌道な営利追求や[[拝金主義]]、性的放縦など、都市化そのものが引き起こす諸問題に直面するようになっていた<ref name=satoike/>。 |

|||

こうして、信仰の内面化が進行し、個人としての信仰の確立が求められるようになったのに加え、それと都市生活との折り合いを図る必要が生じた<ref name=satoike/>。[[ローマ教皇庁]]もまた、托鉢修道会が一所定住の掟をやぶり、過激な福音主義を説く点では、[[異端]]に近い要素をかかえていたことを承知しながらも、このような動きをうまく利用することで、異端の消滅と市民の教導という当時教会がかかえていた最も重要な懸案をともに解決することが可能であるとみて、これを承認し、ときには支援したと理解される<ref name=satoike/><ref group="注釈">現在、中世史家[[ジャック・ルゴフ]]の提唱によって、ヨーロッパの都市化進行の経過を托鉢修道院の数や分布を1つの[[指標]]として検討しようという研究が進んでいる。[[#池上|佐藤&池上(1997)p.290]]</ref>。実際上も、フランシスコ会は、ドミニコ会同様、[[異端審問]]官として活動することにより、異端に対する強力な防波堤となったのであった<ref name=odauchi198/>。 |

|||

しかし、フランチェスコの回心はきわめて個人的で、また彼にとってきわめて[[実存]]的な経験だったのであり、実のところ、これほど教団組織の発展になじまないものはなかった<ref name=odauchi204>[[#小田内|小田内(2010)pp.204-209]]</ref>。フランチェスコ本人が経験した、その直接性は彼の存命中にすでに修道会の発展の前に力を失いつつあり、フランチェスコ自身もそれに気づき、彼は最晩年、自らの創設した修道会の運営を他者に任せて自分は少数の最初から同志とともに隠修士の生活を送った<ref name=odauchi204/>。そのあいだ彼は「[[遺言]]」も書いているが、その「遺言」とは、会則は福音書におけるキリストと[[使徒]]の生活を示したものであり、一切の[[註釈]]も加えずにそれを実践すること、および教皇からいかなる特権も受けないことであった<ref name=odauchi204/>。歴代教皇からは、この「遺言」は黙殺され、そして、修道会はフランチェスコ自身が懸念した方向に向かっていったのである<ref name=odauchi204/>。 |

|||

当初のフランシスコ修道会の組織は、終身の総長の下に全会員に対する責任と権限を持つ中央集権的なものであったが、第3代総長[[エリア・ボンバローネ]]の時代に強権的な彼の修道会運営に反対運動が起こり、[[1239年]]の総会議からは各地の管区に大幅な裁量を認める地方分権的な組織体制が取られるようになった。この運動で指導的役割を演じたのが、[[ファバーシャムのハイモ]]で、後に第5代総長となった人物であるが、彼はこの地方分権体制を[[ドミニコ会]]に倣ったという。 |

|||

=== 修道会の聖職化 === |

=== 修道会の聖職化 === |

||

[[ファイル:Anthony pereda.jpg|150px|left|thumb|[[パドヴァのアントニオ]]]] |

|||

設立当初のフランシスコ会は修道士の割合が非常に多く、司祭や神学者などの教導職にある者はほんのわずかであった。しかしフランシスコ会は当初より説教活動を活動の中心に据えており、また当時の異端思想との対決の必要性から神学的知識が必要とされた。教皇庁もドミニコ会とともに異端撲滅への寄与をフランシスコ会に期待しており、ドミニコ会では当初から聖書研究や神学教育が盛んで、フランシスコ会もこの影響を受けた。1239年から第4代総長にあった[[ピサのアルベルト]]は司祭である初めての総長であった。 |

|||

設立当初のフランシスコ会は修道士の割合が非常に高く、[[司祭]]や神学者など教導職にある者はほんのわずかであった。そうしたなかで、[[リスボン]]に生まれ、フランチェスコの思想に共鳴してフランシスコ会に初期の段階で入会し、のちに[[教会博士]]とされた[[パドヴァのアントニオ]](リスボンのアントニオ)は数少ない神学者のひとりであった<ref name=ishii1/>。初期のフランシスコ会に教導職が少なかったことには、創設者のフランチェスコが貧しさを礼賛することにかけては徹底しており、[[物質]]的な豊かさのみならず、[[精神]]的ないし知的な豊かささえも認めなかったことが影響している<ref name=fujisawa/>。この点は、同じ托鉢修道会ではあったが[[学問]]や[[理論]]の重要性を認め、当初から[[聖書]]研究や神学教育がさかんであったドミニコ会とも異なる点であり、フランチェスコ自身は「心貧しいことこそ神の御心にかなう」と主張し、修道士に学問や[[書籍]]は不要とさえ述べたのであった<ref name=fujisawa/>。 |

|||

しかし、フランシスコ会は一方では当初より説教活動を活動の中心にすえており、また当時の異端思想との対決の必要性からも、しだいに神学的知識が必要とされてきた。[[ローマ教皇庁]]もドミニコ会とともに異端撲滅への寄与をフランシスコ会に期待していた。こうして、フランシスコ会はドミニコ会の影響もあって学問研究に関心を強めるようになった。[[1235年]]、[[イングランド]]出身で[[パリ大学]]の[[教授]]であった{{仮リンク|ヘイルズのアレクサンデル|en|Alexander of Hales}}がフランシスコ会に入会したが、このことがフランシスコ会において神学的研究の土壌がかたちづくられる契機となった。また、[[1239年]]から第4代総長の地位にあった{{仮リンク|ピサのアルベルト|en|Albert of Pisa}}は司祭出身の初めての総長であった。こののち、フランシスコ会は[[司祭修道会]]としての性格を強めるとともに、さらに学問研究にも力を注いだ<ref name=ishii1/>。 |

|||

[[ファイル:Francisco de Zurbarán 036.jpg|200px|right|thumb|[[ボナヴェントゥラ|聖ボナヴェントゥラ]]<br />フランシスコ学派を代表する神学者。第7代総長]] |

|||

ファバーシャムのハイモが総長となると、学問研究にますます力が入れられるようになり、各地の管区で研究機関や学校も徐々に整備されていった。しかし本来的な清貧運動を重視する原理主義的な会員の間からは、このような傾向に対する不満の声も上がり、これら少数派は後述する修道会内の異端運動を起こすようになる。 |

|||

[[1240年]]にファバーシャムのハイモが第5代総長となると、神学研究はますますさかんになり、各地の管区で研究機関や[[学校]]も徐々に整備されていった。しかし、本来的な清貧運動を重視する原理主義的な会員の間からは、こうした学究的傾向に対する不満の声も上がり、これら少数派は、後述のように修道会内で異端運動を起こすようになり、「清貧論争」を引き起こす原因となった。[[1244年]]には{{仮リンク|イエージのクレセンチオ|en|Crescentius of Jesi}}が第6代総長となった。 |

|||

[[1235年]]に[[パリ大学]]の教授であった[[ヘールズのアレキサンダー]]がフランシスコ会に入会し、彼はのちにスコラ哲学の一潮流となるフランシスコ学派の祖となった。彼の下ではドミニコ会の[[トマス・アクィナス]]とフランシスコ会の[[ボナヴェントゥラ]]という著名な神学者が学んだが、後者のボナヴェントゥラは[[プラトン主義]]に基づいて範型論と照明論を唱え、[[アリストテレス主義]]に立脚する前者のトマス学派と二大潮流を築いた<ref>ジャン・ピエール・トレル『カトリック神学入門』によれば、ボナヴェントゥラをアウグスティヌス主義、トマス・アクィナスをアリストテレス主義と一面的に断じるのは適切ではなく、また両者の思想がそれぞれの学派を代表したというのも微妙に事実と異なる。</ref>。ボナヴェントゥラ以後では、[[ドゥンス・スコトゥス]]と[[オッカムのウィリアム]]がこの学派の著名な神学者である。 |

|||

ヘイルズのアレクサンデルはのちに[[スコラ哲学]]の一潮流となるフランシスコ学派の祖となった。彼のもとに学んだドミニコ会修道士の[[トマス・アクィナス]]とフランシスコ会の[[ボナヴェントゥラ]]はともに著名な神学者であるが、ボナヴェントゥラは[[プラトン主義]]に基づいて範型論と照明論を唱え、アリストテレスの思想に依拠するトマス・アクィナスの学派とともに神学上の二大潮流を築いた。ボナヴェントラとトマス・アクィナスの間では、とくに[[アリストテレス]]の受容をめぐって、たがいに対する深い[[友情]]と尊敬の念を基調としながらも、鋭い論争が繰り広げられた<ref>[http://homepage2.nifty.com/teiyu/idea/in_0807.html 近代科学を準備したのは何か-補助線としての宗教(信仰)(下)](小冊子「定有」)</ref><ref group="注釈">ジャン・ピエール・トレル『カトリック神学入門』によれば、ボナヴェントゥラをアウグスティヌス主義、トマス・アクィナスをアリストテレス主義というふうに一面的に断じるのは適切ではなく、また両者の思想がそれぞれの学派を代表したというのも事実とは微妙に異なるという。[[#トレル|トレル(1998)]]</ref>。 |

|||

さて、[[13世紀]]中葉までに歴代教皇の恩顧によってフランシスコ会は司牧活動における諸々の特典を認められており、それが各地の司教の反発を呼んでいたが、[[1279年]]に教皇[[ニコラウス3世 (ローマ教皇)|ニコラウス3世]]が「エクジイト・クィ・セミナート」でフランシスコ会の司牧特典を擁護すると、これを巡って激しい論争が起こった。これが問題とされたのは、この時期の貨幣経済の進展によって司教たちが秘蹟の授与など司牧活動に収入源を大きく依存するようになったことと、フランシスコ会への特典がすべて教皇の恩顧によるもので、教会法上に規定されたもので無かったことにあった。[[1300年]]に[[ボニファティウス8世 (ローマ教皇)|ボニファティウス8世]]は教勅「スーペル・カテドラム」を出してこの問題を決着させようとし、聴罪や葬儀に関わる限定的な一部の規定以外の特典を廃止する決定を下した。これに対するフランシスコ会側の反発は大きく、[[1304年]]に撤回されたが、[[クレメンス5世 (ローマ教皇)|クレメンス5世]]の時代に教会法へ取り入れられた。 |

|||

[[ファイル:NicholasIV.jpg|right|thumb|150px|フランシスコ会総長からローマ教皇となった[[ニコラウス4世 (ローマ教皇)|ニコラウス4世]](ジロラモ・マッシ)]] |

|||

=== 修道会内の異端運動、スピリトゥアル主義 === |

|||

ボナヴェントゥラ以後では、[[オックスフォード大学]]の[[ドゥンス・スコトゥス]]と[[オッカムのウィリアム]]がフランシスコ学派の著名な神学者である<ref name=pm85/>。オックスフォードからは、他に[[ロバート・グロステスト]]、[[ロジャー・ベーコン]]があらわれ、[[イギリス経験主義]][[哲学]]の基礎が築かれた<ref name=ishii1/>。なお、ボナヴェントゥラの後を引き継いでフランシスコ会総長となったジロラモ・マッシは、[[1288年]]、[[ニコラウス4世 (ローマ教皇)|ニコラウス4世]]としてローマ教皇に登位し、死去する[[1292年]]まで教皇職にあった。 |

|||

[[1241年]]ないし[[1243年]]にフィオーレの司教が[[神聖ローマ皇帝]][[フリードリヒ2世 (神聖ローマ皇帝)|フリードリヒ2世]]に圧迫されて、ピサのフランシスコ会修道院に逃れてきたとき、[[フィオーレのヨアキム]]の著作を持ち込んだと言われている。ここから[[ヨアキム主義]]がフランシスコ会修道士の一部に蔓延するようになったらしい。[[1255年]]にフランシスコ会士ボルゴ・サン・ドンニーノのゼラルドによってヨアキム主義的な『永遠の福音入門』が出版された。教皇[[アレクサンデル4世 (ローマ教皇)|アレクサンデル4世]]によってヨアキム主義が公式に断罪されると、第6代総長[[パルマのヨハネ]]はヨアキム主義に好意的であったことから断罪され、ボナヴェントゥラが総長となった。 |

|||

このように、フランシスコ会は会の認可から80年も経たぬまでの間にローマ教皇として登位する人物が現れるほどの大成長を遂げることとなったが、アッシジのフランチェスコが本来語っていた清貧とは、個人としても[[共同体]]としてもいかなる[[財産]]をも所有することなく、もっぱら手工業生産と人びとからの[[托鉢]]によるその日暮らしの漂白の異人として、[[巡礼]]者として生きることを意味していた<ref name=odauchi204/>。しかし、フランシスコ会発展にともなってフランシスコ会士は都市における司牧の役割を担うようになり、説教のための拠点([[修道院]])と空間([[教会]])を所有し、学問研究のための設備や手段を備えることが必要となってきた<ref name=odauchi204/>。フランシスコ会は、[[13世紀]]中葉ころまでに歴代教皇の恩顧によって司牧活動における諸々の特典を認められており、それが各地の司教の反発を呼ぶほどとなっていた。 |

|||

13世紀後半に北イタリアと、特に南フランスで、このヨアキム主義の影響を受けたフランシスコ会の少数派が清貧の厳格な実践を唱えるようになった。これをスピリトゥアル主義と呼ぶ。北イタリアのスピリトゥアル派は[[1280年]]以降フランシスコ会内部で弾圧されたが、後に許されて教皇[[ケレスティヌス5世 (ローマ教皇)|ケレスティヌス5世]]によって「教皇ケレスティヌスの貧しき隠遁者」として分離したものの、ボニファティウス8世により弾劾された。北イタリアのスピリトゥアル派は指導者[[アンゼロ・クラレーノ]]の名前から「クラレーニ」と呼ばれ、後にオブセルヴァンテス改革派に合流した。南フランスのスピリトゥアル派はクレメンス5世の好意的な態度によって、他の会員たちとは異なった生活を続けていたが、[[1317年]]に[[ヨハネス22世 (ローマ教皇)|ヨハネス22世]]により弾劾されると、フランシスコ会主流派のみならず教会に対しても公然と反抗、ヨハネス22世と対立していた神聖ローマ皇帝[[ルートヴィヒ4世 (神聖ローマ皇帝)|ルートヴィヒ4世]]と結託、フランシスコ会員のピエトロ・ライナルドゥッキが[[対立教皇]][[ニコラウス5世 (対立教皇)|ニコラウス5世]]に擁立されるまでになった。教会とフランシスコ会はこれに監禁や火刑で応え、さらに彼らの修道院を破壊するなど弾圧を加え、反抗は[[1354年]]になって終息した。 |

|||

[[1279年]]に教皇[[ニコラウス3世 (ローマ教皇)|ニコラウス3世]]が「エクスィト・クィ・セミナート」でフランシスコ会の司牧特典を擁護すると、これをめぐって激しい論争が起こった。これが問題とされたのは、この時期の[[貨幣経済]]の進展によって司教たちが秘蹟の授与など司牧活動に収入源を大きく依存するようになったことと、フランシスコ会への特典がすべて教皇の個人的な恩顧によるもので、[[教会法]]上には何ら規定がなく、法的位置づけが曖昧な状態のままになっていたことにあった。 |

|||

=== コンヴェントゥアル主義とオブセルヴァンテス改革運動 === |

|||

[[1378年]]から[[1417年]]にかけてのいわゆる「[[教会大分裂]]」の時代には、フランシスコ会もそれぞれの教皇を支持して分立する状態となった。教会大分裂がおこったときの総長はレオナルド・ロッであったが、アビニョンの教皇[[クレメンス7世 (対立教皇)|クレメンス7世]]を支持したために、ローマの教皇[[ウルバヌス6世 (ローマ教皇)|ウルバヌス6世]]はルドヴィゴ・ドナティを総長代理とした。[[1409年]]にピサで公会議派の教皇[[アレクサンデル5世 (対立教皇)|アレクサンデル5世]]が選出されると、当時のローマ派の総長アントニオ・ヴィニティはピサ派に同調し、ローマは別の総長を立て、フランシスコ会も三分した。分立した各教皇は自派にフランシスコ会を引き込むため、さまざまな恩典を付与したために、フランシスコ会内部の腐敗が進み、清貧は弛緩した。それぞれの総長も自己の基盤を確実にするためにこれに乗じてさまざまな特典を会士たちに与えたので、規律の乱れはますます増長された。 |

|||

[[1300年]]、教皇[[ボニファティウス8世 (ローマ教皇)|ボニファティウス8世]]は[[教皇勅書]]「スーペル・カテドラム」を出してこの問題を決着させようとし、[[聴罪]]や[[葬儀]]に関わる限定的な一部の規定以外の特典を廃止する決定を下した。しかし、これに対するフランシスコ会側の反発は大きく、[[1304年]]にボニファティウスの教勅はいったん撤回されたが、教皇[[クレメンス5世 (ローマ教皇)|クレメンス5世]]の時代に教会法への規定が盛り込まれることとなった。 |

|||

14世紀後半からこのような修道会内部の腐敗に厳しい批判を向け、会則を厳格に守ろうとする運動が起こった。彼らの標語「会則の正規の遵守(レグラーリス・オブセルヴァンチア、''Regularis observantia'')」から、このような改革派をオブセルヴァンテス派といい、対する保守派を改革派に対してコンヴェントゥアル派<ref>あるいは改革派に対して「緩和派」ともいう。</ref>という。コンヴェントゥアルとは、「Convent」(共住・修道院)という意味合いに由来されるもので、当時、都会の修道院や修道院に定住する会員を指した。[[1517年]]に保守派と改革派は正式に分割され、それぞれ「[[コンベンツァル聖フランシスコ修道会]]」と「オブセルヴァンテス小さき兄弟会」(改革派フランシスコ会)となった。その後[[1525年]]には後者からマテオ・ダ・バッシによる「[[カプチン・フランシスコ修道会|カプチン小さき兄弟会]]」が分かれたが、当初はコンベントゥアル小さき兄弟会の庇護の元にあった。 |

|||

その一方、ローマ教皇によって認可され、教皇庁により各種の特権をあたえられ、教会法に位置づけられるようにもなったフランシスコ会は、いまや完全に教会[[ヒエラルキー]]内部の1つの制度と化した。そのなかで、フランチェスコが述べた「キリストの清貧」の思想は教会法やスコラ哲学によって再解釈され、ますます思想的生命を失ったものとなり、現実から離れた1つの[[イデオロギー]]へと堕していった<ref name=odauchi204/>。 |

|||

== 宣教 == |

|||

フランシスコ会は設立間もない頃から、東方宣教に力をいれ、すでにフランチェスコ在世時にエジプト等で活動する修道士がいたことが知られる。[[東方教会]]の根拠地である旧オスマン帝国領内などにあるカトリック教会は、多くフランシスコ会によってその運営を支えられている。エルサレムの聖墳墓教会、ベツレヘムの生誕教会などはその好例である。 |

|||

なお、13世紀中葉以降から14世紀にかけての時期、[[モンゴル帝国]]に派遣された[[プラノ・カルピニ]]、[[ウィリアム・ルブルック]]、[[ジョヴァンニ・ダ・モンテコルヴィーノ]]、[[ジョヴァンニ・デ・マリニョーリ]]はいずれもフランシスコ会出身の修道士や司祭であった。 |

|||

=== 日本への宣教 === |

|||

* [[1593年]] - [[スペイン領フィリピンの総督|フィリピン総督]]の使節としてペドロ・バプチスタが到着。 |

|||

* [[1597年]] - [[日本二十六聖人]] |

|||

* [[1603年]] - [[ルイス・ソテロ]]が来日し[[徳川家康]]や[[徳川秀忠|秀忠]]に謁見、日本での布教に従事し[[伊達政宗]]との知遇を得[[東北地方]]にも布教を行った。そして[[1613年]]([[慶長]]18年)[[慶長遣欧使節]]団の正使として[[バチカン]]の[[ローマ教皇]]の元に派遣されたが、日本での[[キリスト教]]弾圧に伴い外交交渉は成功せず、禁教下[[1622年]](元和8年)[[長崎市|長崎]]に潜入を図るが捕らえられ、[[1624年]]([[寛永]]元年)[[大村市|大村]]で[[殉教]]、[[1867年]]に列福された。 |

|||

=== スピリトゥアル主義とコンヴェントゥアル派 === |

|||

== 現在 == |

|||

[[ファイル:Joachim of Flora.jpg|left|thumb|130px|スピリトゥアル主義に影響をあたえた[[フィオーレのヨアキム]]]] |

|||

* [[1907年]] - 再宣教開始 |

|||

フランシスコ会は教皇によって教会制度の中枢に結びつけられ、「キリストの清貧」は制度化された<ref name=odauchi204/>。フランチェスコ晩年にはイタリアからヨーロッパ各地へと説教活動が拡大し、教区での司牧活動が本格化していくなかで、早くもフランチェスコ自身の一種[[ユートピア]]的要請を包含する会則の厳格な適用を緩和しようとする動きが起こっているが、ローマ教皇庁はそれに対し、積極的に緩和の動きに応じている<ref name=odauchi204/>。それは、修道会組織の強化のためには、「無所有」を旨とする会則の厳格な適用が大きな障害となったからであり、第二会則の改正に携わったグレゴリウス9世と、[[1243年]]から教皇となった[[インノケンティウス4世 (ローマ教皇)|インノケンティウス4世]]は一連の[[教皇勅書]]を発して、無所有の絶対的清貧の原則と物質的必要という現実とを調和させるための法的解釈を導入した<ref name=odauchi204/>。それは、財の「使用」と「所有」を区別し、財の「所有」は認められないが「使用」は認められるというものであった<ref name=odauchi204/>。逆言すれば、「清貧」は法的解釈として「所有権の放棄」と見なされ、修道会が使用する財産の所有権は教皇座に帰属し、フランシスコ会は教皇の財産を「使用」するだけであると理解されるようになったのである<ref name=odauchi204/>。そして、この立場は、ボナヴェントゥラ『清貧擁護論』(1269年)によって理論化され、上述のニコラウス3世の教勅「エクスィト・クィ・セミナート」(1279年)ではローマ教会の公式見解とされた<ref name=odauchi204/>。こうして「所有」と「使用」を区別することによって生じた「無所有」という虚構の上に、現実には修道会に寄贈された財産を自由に利用できる道がひらかれた<ref name=odauchi204/>。 |

|||

* [[2007年]] - フランシスコ会再宣教100周年 |

|||

=== 日本での活動 === |

|||

16世紀のキリスト教伝来初期、フランシスコ会はすでに日本人の修道者会員、在世会員を獲得していた。[[1862年]]、これらの殉教者の一部が聖者に列せられた。また、[[2004年]]に[[教区#日本のカトリック教会の教区|新潟教区]]長を引退し、[[2005年]]1月に死去したフランシスコ・佐藤敬一司教は、フランシスコ会の出身だった。 |

|||

いっぽう、[[1241年]]ないし[[1243年]]に[[フィオーレ]]の司教が[[神聖ローマ皇帝]]の[[フリードリヒ2世 (神聖ローマ皇帝)|フリードリヒ2世]](フェデリーコ)に圧迫されて、[[ピサ]]のフランシスコ会修道院に逃れてきたとき、[[フィオーレのヨアキム]]の著作を持ち込んだといわれる。フリードリヒ2世はローマ教皇と対立し、インノケンティウス4世から破門されているが、いずれにせよ、ここから[[ヨアキム主義]]がフランシスコ会修道士の一部に蔓延するようになったものと考えられている。[[1255年]]、フランシスコ会士の[[ボルゴ・サン・ドンニーノのゼラルド]]によってヨアキム主義的な『永遠の福音入門』が出版された。教皇[[アレクサンデル4世 (ローマ教皇)|アレクサンデル4世]]がヨアキム主義を公式に断罪すると、フランシスコ会の第7代総長{{仮リンク|パルマのヨハネ|en|John of Parma}}(パルマのジョヴァンニ)がヨアキム主義に好意的であったことから指弾され、[[1257年]]、神学者として知られるボナヴェントゥラが新総長となった。 |

|||

また、聖書研究所ではカトリックの公認日本語訳聖書である[[フランシスコ会訳聖書]]を作成している。 |

|||

[[ファイル:Francisco de Zurbarán 036.jpg|180px|right|thumb|[[ボナヴェントゥラ|聖ボナヴェントゥラ]]<br />フランシスコ学派を代表する神学者。第8代総長]] |

|||

== 関連項目 == |

|||

ボナヴェントゥラは、上述のように13世紀スコラ哲学を代表する神学者であり、また、カトリック教会内部におけるフランシスコ会の地位を確固としたものにした業績で知られている<ref name=odauchi204/>。彼は『清貧擁護論』でフランチェスコの清貧の精神と修道会の財産保持が両立可能なものであることを主張したが、その際、宗教生活としての「清貧」の価値をなおも維持しようと努めた。ボナヴェントゥラによれば、財の使用は人間の自然にもとづくものである以上、[[現世]]においてはその放棄は不可能であり、イエスや使徒たちの清貧生活も財使用そのものの放棄なのではなく、あくまでも所有権の放棄だったはずである。しかし、財の使用はあくまでも生存に必要最低限なものであるべきであり、それはイエスが実践したものと一致しなければならない。これが「キリストの清貧」の拠って立つ意味である——ボナヴェントゥラはこのように述べて、[[理想]]と[[現実]]のあいだに微妙な均衡を設定しようとした<ref name=odauchi204/>。 |

|||

* [[第二次世界大戦]] |

|||

* [[サイモン・ヴィーゼンタール]] |

|||

しかし、清貧の緩和化のもたらした帰結は甚大なものであった<ref name=odauchi204/>。フランチェスコ個人にとってイエス・キリストとの神秘的な合一の体験でもあった清貧は、「所有権の放棄」という法的形式にすぎないものとなり、人びとの宗教生活のあり方としては形式化・形骸化をまぬがれなかった<ref name=odauchi204/>。「清貧」はまた、逆説的にもローマ教皇の財産所有権を前提にすることとなった<ref name=odauchi204/>。フランチェスコの遺言に忠実で、「アッシジの聖者フランチェスコ」に対する強烈な[[記憶]]を鮮明に保持している人びとは、こうした事態に直面して、しだいにフランシスコ会の体制から離れていったのである<ref name=odauchi204/>。 |

|||

13世紀後半に北イタリアと、特に[[ラングドック]]を中心とする南[[フランス]]で、このヨアキム主義の影響を受けたフランシスコ会の少数派が清貧の厳格な[[実践]]を唱えるようになった<ref name=odauchi209>[[#小田内|小田内(2010)pp.209-213]]</ref>。これをスピリトゥアル主義(心霊派、聖霊派、厳格派)と呼んでいる。2つの党派は[[1280年]]頃までに分裂した<ref name=odauchi209/>。緩和を推進する修道会指導部を中心とする主流派はコンヴェントゥアル派と呼ばれ、清貧をもっぱら法的な観点から理解し、それが所有権の完全放棄のみを意味するのであり、財の使用の制限は義務ではなく、あくまでも努力目標にすぎないと主張した<ref name=odauchi204/>。急進的なスピリトゥアル派は、これに対し、会則の文字通りの実践、すなわち、アッシジのフランチェスコが生存実践していたような、「裸のキリストには裸で従う」という生活実践としての清貧を主張し、財の使用における貧しさがなければ清貧の名に値しないと主張した<ref name=odauchi209/>。 |

|||

北イタリアのスピリトゥアル派は、1280年以降フランシスコ会内部で弾圧を受けたが、のちに許されて教皇[[ケレスティヌス5世 (ローマ教皇)|ケレスティヌス5世]]によって「教皇ケレスティヌスの貧しき隠遁者」として分離が赦された。ただし、存命中に退位したケレスティヌスの後継教皇で、ケレスティヌス退任にも関わったといわれる教皇ボニファティウス8世は、これを[[弾劾]]した。 |

|||

=== 清貧論争の激化とその帰結 === |

|||

「清貧論争」におけるスピリトゥアル派の理論家として知られるのが、{{仮リンク|ペトルス・ヨハンニス・オリーヴィ|en|Peter Olivi}}(ピエトロ・ディ・ジョヴァンニ・オリーヴィ)である<ref name=odauchi209/>。オリーヴィが唱えた「貧しき使用」論は、問題の本質が法的権利の如何にあるのではなく、宗教生活の実践にあることを主張し、厳格派の人びとからの絶大な支持を得た<ref name=odauchi209/>。オリーヴィによれば、「貧しき使用」こそがフランシスコ会の本質であり、修道会に加入する際の誓願に絶対的義務として掲げられている条目である<ref name=odauchi209/>。それゆえ、それはあらゆる機会、すべての行為において全面的に営まれていかなくてはならない実践項目である。その厳格な清貧を実行にうつしてこそ、人間は世俗の財への執着を滅して、この世から離脱して霊的に自由な身となるのであって、それこそがいわば人間の霊的完成の条件たりうるものであった<ref name=odauchi209/>。彼らは聖人フランチェスコのカリスマを絶対視し、その会則をキリストとの神秘的な一致に由来を発していると考え、会則はキリストの福音と同じである、とした。それゆえ、会士たるものフランチェスコの「遺言」に忠実で、「裸のキリストには裸で従う」清貧を文字通り実践していかなくてはならない、と考えるのである<ref name=odauchi209/>。したがって、彼らが教皇特権に依存する修道会のあり方に反対するのも当然であり、オリーヴィ自身はあくまでも修道会にとどまって清貧実践の道を模索したが、彼の影響を受けたスピリトゥアル派は修道会の外部に独自の集団を形成しようと試みた<ref name=odauchi209/>。 |

|||

コンヴェントゥアル派とスピリトゥアル派の対立が先鋭化し、前者による後者迫害と後者の分派活動が明白になったのは、1280年代のことである<ref name=odauchi209/>。上述のようにスピリトゥアル派の中心は南フランスと北イタリアであった。開祖フランチェスコが活動したアッシジを含む中部イタリアは、他地域にもまして彼の事績が濃厚な記憶として残っていた<ref name=odauchi209/>。イタリアのスピリトゥアル派は早い時期より迫害され、修道会から分離し、やがて流浪の身となり、スピリチュアル派の立場に共感する[[アラゴン王|アラゴン王家]]の[[フェデリーコ2世 (シチリア王)|フェデリーコ2世]]が統治する[[シチリア王国]]へ逃走した<ref name=odauchi209/>。彼らは「{{仮リンク|フラティチェッリ|en|Fraticelli}}」''Fraticelli'' と称されるが、「清貧論争」の表舞台からは姿を消した。また、北イタリアのスピリトゥアル派は指導者[[アンジェロ・クラレーノ]]の名前から「クラレーニ」と呼ばれ、のちにオブセルヴァンテス改革派に合流した。したがって、清貧論争の中心となったスピリトゥアル派の拠点は南仏のラングドックであった<ref name=odauchi209/>。 |

|||

ラングドックでは、[[1280年代]]からオリーヴィが「迷信的なセクトの頭目」と非難され、論争が激化した。彼の教えはスピリトゥアル派の修道士たちに霊感をあたえただけではなく、多くの在俗の信徒の支持も集め、ひとつの宗教運動を巻き起こしつつあった。しかし、それゆえに警戒感をいだかれ、オリーヴィの著作は禁書となり、スピリトゥアル派の修道士は追放され、監禁されるなどの迫害に遭遇した。スピリトゥアル派の指導者のひとりであるカザーレのウベルティーノによれば、14世紀初めの10年間で300名を越える会士が迫害を受けたという<ref name=odauchi209/>。厳格派として出発したスピリトゥアル派の一部の修道士は第一会則を厳守して絶対の清貧を守るべきだと主張し、また、代々の教皇はフランチェスコ会の内紛の[[仲裁]]を依頼した<ref name=pgms167>[[#PGMS|マックスウェル・スチュアート(1999)pp.167-169]]</ref>。 |

|||

[[ファイル:Avignon, Palais des Papes by JM Rosier.jpg|left|thumb|380px|[[アヴィニョン教皇庁]]]] |

|||

[[1303年]]、[[アナーニ事件]]の直後教皇ボニファティウス8世が死去し、[[ベネディクトゥス11世 (ローマ教皇)|ベネディクストゥス11世]]が登位したが短期間に終わり、[[枢機卿]]団が分裂して教皇選挙([[コンクラーヴェ]])の実施に困難が生じた。また、アナーニ事件の事後処理に絡んで[[フランス王国]]の王[[フィリップ4世 (フランス王)|フィリップ4世]](端麗王)の干渉によって、[[1309年]]、教皇庁が[[アヴィニョン]]に移るという事態が生じた([[アヴィニョン捕囚]])。[[アヴィニョン教皇庁]]での初めての教皇となった、フランス出身の[[クレメンス5世 (ローマ教皇)|クレメンス5世]]は、ラングドックのスピリトゥアル派に対し、比較的好意的な態度を示した。1309年、スピリトゥアル派支持者からの求めにより、教皇は教皇庁内にフランシスコ会の問題を調査する委員会を設け、両派の代表をアヴィニョンに招いた<ref name=odauchi209/>。両陣営の代表はそれぞれの立場を主張したが、クレメンス5世の好意的な姿勢により、スピリトゥアル派の修道士は他の会員たちとは異なった生活を続けることができたのである。しかし、両陣営の立場の違いは、そのまま教皇の教会法的権威かそれとも聖者フランチェスコのカリスマか、究極的にはどちらを権威とするかという対立に連なっていた<ref name=odauchi209/>。 |

|||

クレメンス5世死去後、2年の空位期間ののち、[[1316年]]、[[ヨハネス22世 (ローマ教皇)|ヨハネス22世]]が教皇として登位した。アヴィニョン教皇庁の新教皇ヨハネス22世は、[[1317年]]、ついに「清貧論争」への決着を付けた。彼は[[ナルボンヌ]](南仏・[[オード県]])と[[ベジエ]](同[[エロー県]])のスピリトゥアル派修道士に対し、「短い僧衣」を捨て、総長に服従すべしと命じたのである<ref name=odauchi213>[[#小田内|小田内(2010)pp.213-217]]</ref>。「短い僧衣」とは、スピリトゥアル派の「貧しき使用」実践の象徴となっていたもので、これを捨てることは彼らに自身の[[アイデンティティ]]を放棄するよう命じたものにほかならない<ref name=odauchi213/>。そして、両所のスピリトゥアル派61名を名指しで呼び出し、10日以内にアヴィニョンに出頭して教皇の前で先の命令に対して返答すること、[[査問]]を拒否する者は[[破門]]に処することを申し伝えた<ref name=odauchi213/>。ナルボンヌとペジエの修道士たちはアヴィニョンを目ざし、[[5月22日]]深夜アヴィニョンの教皇[[宮殿]]の門前にたどりついた<ref name=odauchi213/>。査問の光景はアンジェロ・クラレーノの筆を通じて知ることができる。教皇は多数の顧問団に囲まれ立派な[[椅子]]に腰掛けており、一方の側には豪華な盛装のコンヴェントゥアル派が、一方の側にはつぎはぎだらけの「短い僧衣」のスピリトゥアル派が控えた<ref name=odauchi213/>。査問とは名ばかりで、実際には[[逮捕]]のための口実にすぎなかった。「教皇聖下、正義を」の叫びのなか、スピリトゥアル派の会士はひとりひとり連行され、投獄された<ref name=odauchi213/>。 |

|||

[[ファイル:Papa Ioannes Vicesimus Secundus.jpg|right|thumb|180px|ヨハネス22世]] |

|||

アヴィニョンに呼び出されたスピリトゥアル派の修道士が監獄に収容されている間、数か月は何ごともなく過ぎたが、1317年10月、ヨハネス22世は教皇勅書『クォルムダム・エクスィギト』を発し、フランシスコ会の修道士は、修道会総長が粗末な僧衣をやめさせ、[[穀物]]倉・[[ワイン]]倉の設置を認可する権限をもつことを認めよと命じた<ref name=odauchi213/>。教勅は「清貧は偉大なり。然れども、公正はさらに偉大であり、もし完全に保たれるならば、すべての中で服従こそがもっとも善きことである」のことばで結ばれていた<ref name=odauchi213/>。結局、ヨハネス22世が求めたことは修道会総長の権威に、そして最終的には教皇の権威に服従することであった<ref name=odauchi213/>。 |

|||

この教勅を受けて、16代総長の{{仮リンク|チェゼーナのミケーレ|en|Michael of Cesena}}は、60余名の収監中のスピリトゥアル派修道士に教皇への服従を求めた。多数の修道士はこれにしたがったが、なおも20名は抵抗した<ref name=odauchi213/>。そこでヨハネスは抵抗するスピリトゥアル派についての判断を13人の神学者からなる委員会に[[諮問]]した。神学者たちの答えは、あくまでも服従を拒み続けるのであれば、異端として断罪されるべきであるという見解で一致していた<ref name=odauchi213/>。ヨハネスはなおも教勅を受け入れない修道士をフランシスコ会の異端審問官僚ミシェル・ル・モワーヌに委ねた<ref name=odauchi213/>。最終的には5名を除いて異端的立場を捨て、教皇と総長に恭順を誓った。最後まで不服従を貫いた5人は「異端」とされ、直前に悔悛した1名のみ終身刑に処せられ、他の4名は世俗の手に渡され、[[1318年]][[5月7日]]、[[マルセイユ]]において[[火刑]]に処せられた<ref name=odauchi213/><ref group="注釈">教会の異端審問では、拷問の適用にはきびしい規制が課せられており、死刑を科すことはできなかった。死刑判決は世俗の裁判所の管轄となっていたので、強情な異端者はそこに引き渡され、刑の宣告や執行がなされた。[[#PGMS|マックスウェル・スチュアート(1999)p.197]]</ref>。ローマ教会が公認した会則にあくまでも忠実であろうとした人びとが生きながら火あぶりに処せられた、その光景には多くの人びとが衝撃を受けた<ref name=odauchi213/>。こののち、[[1328年]]までの10年間、異端審問による異端狩りがおこなわれた。マルセイユや[[モンペリエ]]、[[トゥルーズ]]などから多くの男女が、地方の司牧権力や世俗権力からの協力を得て、逮捕され、異端審問官たちによって尋問された。異端狩りの対象となったのは、スピリトゥアル派の信念を曲げなかった人びとと「ペガン」と呼ばれた多くの在俗信徒(第三会)の支持者たちであった<ref name=odauchi213/>。 |

|||

[[1322年]]、フランシスコ会総会はキリストと[[12使徒]]が[[私有財産]]を保有しなかったのは正当な神学的見解であることを公式に表明した<ref name=pgms167/>。この見解はスピリトゥアル派に近い考えであったため、ヨハネス22世はこれを異端と非難、フランシスコ会は教皇に従う者と従わない者とで再び分裂した<ref name=pgms167/>。 |

|||

一方、こうした厳しい弾圧に対し、スピリトゥアル派はフランシスコ会主流派のみならずカトリック教会に対しても公然と反抗、修道士たちは教皇制度の批判を展開した<ref name=jmr162>[[#ロバーツ|ロバーツ(2003)pp.162-164]]</ref>。教会はイエス自身も[[富]]を尊重していたと主張し、スピリトゥアル派(厳格派)に対する異端審問を強化して監禁や火刑に処し、さらに彼らの修道院を破壊するなど弾圧を加えた<ref name=jmr162/>。ヨハネス22世は次々に教勅を発布して、今までフランシスコ会にあたえていた特権を撤回し、「キリストの清貧」をあくまでも主張することは異端的であるとして、清貧の立場からのあらゆる批判を封じようとした。これはしかし、フランシスコ会主流派をも動揺させ、総長チェゼーナのミケーレやペルガモのボナグラフィア、オッカムのウィリアムらは、教皇を「異端」と非難し、[[1328年]]、ヨハネス22世と対立していた[[神聖ローマ皇帝]]の[[ルートヴィヒ4世 (神聖ローマ皇帝)|ルートヴィヒ4世]]のもとに逃れ、ヨハネス22世の廃位を要求した<ref name=odauchi249>[[#小田内|小田内(2010)pp.249-250]]</ref>。 |

|||

スピリトゥアル派もまた、皇帝ルートヴィヒ4世と連携し、フランシスコ会員のピエトロ・ライナルドゥッキを[[対立教皇]]の[[ニコラウス5世 (対立教皇)|ニコラウス5世]]としてローマに擁立する事態となった。同年、ルートヴィヒは、アナーニ事件の首謀者のひとりで[[コロンナ家]]のシアッラ・コロンナからローマ市民を代表して帝冠を受け、ヨハネス22世の教皇廃位を宣言した<ref name=pgms167/>。しかし、[[1330年]]、対立教皇ニコラウス5世はアヴィニョンのヨハネス22世に降伏した。チェザーレのミケーレの流れを汲む人びとは、のちに南イタリアの[[ナポリ王国]]やシチリア王国に逃れ、「フラティチェッリ」と呼ばれるスピリトゥアル派の残党と合流した<ref name=odauchi249/>。 |

|||

スピリトゥアル派の反抗が終息したのはようやく[[1354年]]になってからのことであった。しかし、彼らの主張はそれ以前にすでに多くの支持者を集めていたのであり、『黙示録註解』を著したラングドックのペトルス・ヨハンニス・オリーヴィは、「ペガン」と呼ばれた一般信徒たちから「非公式の聖人」として崇敬されたのであった<ref name=jmr162/><ref>[[#小田内|小田内(2010)pp.227-231]]</ref>。 |

|||

=== オブセルヴァンティス改革運動とカプチン会、コンヴェントゥアル派 === |

|||

{{See also|カプチン・フランシスコ修道会}} |

|||

[[ファイル:Padre-Matteo-de-Bascio.gif|left|thumb|160px|カプチン会をひらいたマテオ・ダ・バッシ]] |

|||

[[1378年]]から[[1417年]]にかけてのいわゆる「[[教会大分裂]]」の時代には、フランシスコ会もそれぞれの教皇を支持して分立する状態となった。 |

|||

教会大分裂がおこったときの総長は{{仮リンク|レオナルド・ロッシ|en|Leonardo Rossi}}であったが、[[アヴィニョン教皇庁|アヴィニョン教皇]]の[[クレメンス7世 (対立教皇)|クレメンス7世]]を支持したために、ローマの教皇[[ウルバヌス6世 (ローマ教皇)|ウルバヌス6世]]はルドヴィゴ・ドナティを総長代理とするなどフランシスコ会の人事に介入した。[[1409年]]にピサで公会議派の教皇[[アレクサンデル5世 (対立教皇)|アレクサンデル5世]]が選出されると、当時のローマ派の総長アントニオ・ヴィニティはピサ派に同調し、ローマは別の総長を立て、フランシスコ会も三分した。分立した各教皇は自派にフランシスコ会を引き込んで、さまざまな恩典を付与したために、フランシスコ会は再び分裂したのみならず内部の腐敗が進み、「清貧」の精神は弛緩した。それぞれの総長も自己の基盤をより確実なものにするために、これに乗じてさまざまな特典を会士たちに与えたので、規律の乱れはいっそう増長した。[[1471年]]にローマ教皇に就任した[[シクストゥス4世 (ローマ教皇)|シクストゥス4世]]は、フランシスコ会修道士の出身であったが、彼が教皇に選ばれた理由の1つは学識の高さであり、もう1つは有力者に気前よく[[賄賂]]を送ったことであった<ref name=pgms194>[[#PGMS|マックスウェル・スチュアート(1999)pp.194-195]]</ref>。教皇になってからも6人もの[[甥]]を枢機卿に任じて親族登用をおこない、[[縁故主義]]により親類縁者に金銭と役職を惜しみなくあたえた<ref name=pgms194/>。 |

|||

いっぽうフランシスコ会では、14世紀後半以降[[15世紀]]にかけて、このような修道会内部の腐敗に厳しい批判を向け、会則を厳格に守ろうとする運動が起こってきた。彼らの標語「会則の正規の遵守(レグラーリス・オブセルヴァンティア、''Regularis observantia'')」から、このような改革派(会則派)をオブセルヴァンティス派といい、かつてのスピリトゥアル派的主張を吸収した。改革派に対して保守派(修道会派)はコンヴェントゥアル派と呼ばれた。コンヴェントゥアル(コンベンツァル)とは、「Convent」(共住・修道院)の語に由来するもので、当時、都会に所在する修道院やそこに定住する会員を指した。会則派(改革派)の運動は継続的なものとなり、やがてフランシスコ会の主流を占め、さらに、[[16世紀]]には会則派のなかから、イタリアのリフォルマーティ派、フランスのレコレ派、スペインのアルカンタラン派など内部改革の運動が生じた<ref name=shimonaga145/>。 |

|||

[[1517年]]、教皇[[レオ10世 (ローマ教皇)|レオ10世]]によって保守派と改革派は正式に分割され、それぞれ「[[コンベンツァル聖フランシスコ修道会]]」と「オブセルヴァンティス小さき兄弟会」となり、改革派(会則派)が主流となった<ref name=shimonaga145>[[#下村長塚|下村&長塚(1981)p.145]]</ref>。 |

|||

[[1525年]]には、イタリアのサン・ポーロ・デンツに近い[[モンテファルコーネ修道院]]で{{仮リンク|マテオ・ダ・バッシ|en|Matteo Bassi}}(マテオ・バスキ)が改革派(「オブセルヴァンティス小さき兄弟会」)のなかから後の「[[カプチン・フランシスコ修道会|カプチン小さき兄弟会]]」を起こした<ref name=shimonaga145/>。カプチン会は、[[1528年]]、ローマ教皇[[クレメンス7世 (ローマ教皇)|教皇クレメンス7世]]の認可を受け、こうして、会則派・修道会派・カプチン会の3つの分派が成立した。[[1538年]]には南イタリアの[[ナポリ]]でクララ会から分派した女子カプチン会も創設されている。カプチン会は当初は「[[コンベンツァル聖フランシスコ修道会|コンベンツァル小さき兄弟会]]」の庇護下にあったが、[[1619年]]に認可され、独立の修道会となった<ref name=shimonaga145/><ref group="注釈">[[1536年]]、教皇[[パウルス3世 (ローマ教皇)|教皇パウルス3世]]はカプチン会の活動をイタリア国内に限定したが、[[1574年]]に教皇[[グレゴリウス13世 (ローマ教皇)|グレゴリウス13世]]によって禁令が解除され、活動は世界各地に拡大した。</ref>。 |

|||

=== 宗教改革以降のフランシスコ会 === |

|||

[[宗教改革]]の際にもフランシスコ会の会員は5万人の会員を擁し、[[18世紀]]中葉にはその数は13万人以上に増加している<ref name=ishii1/>。 |

|||

上記のように、フランシスコ会では、会自体の刷新をめざして多数の改革派が生まれた。[[1897年]]、教皇[[レオ13世 (ローマ教皇)|レオ13世]]は会則派(オブセルヴァンティス派)の再統一をおこなっている<ref name=shimonaga145/>。フランシスコ会は現在、「小さき兄弟会」「同コンペンツァル会」「同カプチン会」に大別される<ref name=ishii1/>。なお、「アウシュヴィッツの聖者」といわれた[[マキシミリアノ・コルベ]]はコンベンツァル会の出身であった。 |

|||

[[20世紀]]後半([[1986年]])現在の会員数は、第一会の場合「小さき兄弟会」約2万人、「同コンベンツァル会」約4,000人、「同カプチン会」約1万1,900人、第二会「クララ会」が約1万7,000人、第三会の「律修会」約1,000人、「同修道女会」約17万7,000人、「在世会」約220万人となっている<ref name=ishii1/>。 |

|||

== ヨーロッパ外への宣教 == |

|||

フランシスコ会は設立間もない頃から、東方宣教に力をいれ、すでにフランチェスコ在世時に当時[[イスラーム]]の勢力下にあった[[イベリア半島]]や[[エジプト]]などで活動する修道士がいたことが知られる。フランチェスコ自身も[[十字軍]]に同道し、[[中東]]で宣教をおこなっている。[[東方教会]]の根拠地である旧[[オスマン帝国]]領内などにあるカトリック教会は、現在でも、その多くがフランシスコ会によってその運営が支えられている。[[エルサレム]]の[[聖墳墓教会]]、[[ベツレヘム]]の[[生誕教会]]などはその好例である。 |

|||

また、[[対抗改革]]の時期には、[[イエズス会]]やドミニコ会とならび、「[[新大陸]]」と称された[[北アメリカ大陸]]・[[南アメリカ大陸]]や[[アジア]]などの海外宣教に積極的にたずさわった。 |

|||

=== モンゴル帝国での活動と宣教 === |

|||

フランシスコ会の成立した13世紀は、イベリア半島では[[レコンキスタ]]、中東・地中海地域では十字軍のさなかにあったが、ユーラシア大陸では[[モンゴル帝国]]が広大な版図を築いた世紀でもあった。ローマ・カトリック教会は、イスラーム勢力を挟撃するためにもモンゴルと和親を結ぼうとして、[[プラノ・カルピニ]]、[[ウィリアム・ルブルック]]、[[ジョヴァンニ・ダ・モンテコルヴィーノ]]、[[ジョヴァンニ・デ・マリニョーリ]]を相次いでモンゴルに派遣したが、かれらはいずれもフランシスコ会の会員であった。特にモンテコルヴィーノは約30年間中国(元朝)に滞在し、大都(いまの北京)に教会を営み、『[[新約聖書]]』の[[モンゴル語]]訳・[[中国語]]訳を著述するなど、単に外交使節としてではなく宗教者としての活動が顕著であった。 |

|||

=== インディアス宣教 === |

|||

[[クリストファー・コロンブス]]の「[[インディアス]]」発見当時、フランシスコ会はドミニコ会とならんで多くの会員を擁し、活動的な修道会であった<ref name=koba102>[[#小林|小林(1988)pp.102-103]]</ref>。その一部には一種の[[終末論]]的傾向もあって[[新大陸]]への福音活動に対する熱意には強いものがあった<ref name=koba102/>。フランシスコ会はコロンブスの計画の良き理解者として知られており、一貫して熱心な支持者でもあった<ref name=koba102/>。コロンブスの[[1492年]]の航海の帰還報告はフランシスコ会士のあいだで大反響をよび、その2回目の航海に際しては少なくとも2名の会士が航海に同行し、サント・ドミンゴ島([[イスパニョーラ島]])での宣教の草分けとなった<ref name=koba102/>。[[1503年]]、最初の修道院が[[サントドミンゴ]]に創設され、[[1505年]]にはサンタ・クルス管区が設けられてフランシスコ会士による宣教の恒久的な組織化に道をひらいた。 |

|||

今日の[[アメリカ合衆国]]の[[カリフォルニア州]]、[[アリゾナ州]]、[[ニューメキシコ州]]などの宣教もまた、[[メキシコ]]([[ヌエバ・エスパーニャ]])より北上するフランシスコ会士によって始められた<ref name=koba102/>。このように、インディアスの中心から地方に、さらに辺境へと向けて宣教していくことに関しては、フランシスコ会は先駆的役割を担い、また、宣教活動の範囲も数ある修道会のなかでも最も広かったものと推定される<ref name=koba102/>。なお、[[ワシントンD.C.]]には、アメリカ・フランシスコ会史学会という学術機関があり、その歴史的研究をすすめている<ref name=koba102/>。 |

|||

=== 日本での活動と日本宣教 === |

|||

[[ファイル:HasekuraQirinale.jpg|150px|right|thumb|ローマでの[[支倉常長]]と[[ルイス・ソテロ]]]] |

|||

日本でのフランシスコ会の活動は、[[1593年]]の[[ペドロ・バブチスタ]]の宣教を嚆矢としている。 |

|||

* 1593年([[文禄]]2年) - [[スペイン領フィリピンの総督|フィリピン総督]]の使節としてフランシスコ会宣教師のペドロ・バプチスタが来日<ref group="注釈">[[スペイン王国]][[アビラ]]出身。[[メキシコ]]を経て[[マニラ]]で布教中、フランシスコ会遣外管区長となった。</ref>し、[[肥前国]][[名護屋]]で[[豊臣秀吉]]に謁見。 |

|||

* [[1594年]](文禄3年) - [[京都]]に「天使の元后教会」(聖母マリア教会)を建立。 |

|||

* [[1596年]](文禄5年) - [[サン・フェリペ号事件]]。ペドロ・バプチスタ、京都で捕縛される。 |

|||

* [[1597年]]([[慶長]]元年)- ペドロ・バプチスタやマルチノ・デ・ラ・アセンシオンなどフランシスコ会員6名をふくむカトリック教徒26人が長崎で処刑される([[日本二十六聖人]]の[[殉教]])。 |

|||

* [[1603年]](慶長8年) - フランシスコ会宣教師[[ルイス・ソテロ]]が来日して[[徳川家康]]・[[徳川秀忠]]に謁見。日本での布教に従事し[[伊達政宗]]との知遇を得て[[東北地方]]にも布教開始。 |

|||

* [[1613年]](慶長18年) - ソテロ、[[慶長遣欧使節]]団の正使としてローマに派遣されたが、日本での[[キリスト教]]弾圧にともない外交交渉成功せず。 |

|||

* [[1622年]]([[元和]]8年) - ソテロ、長崎に潜入を図るが捕らえられ、[[1624年]]([[寛永]]元年)肥前[[大村市|大村]]で殉教。 |

|||

* [[1867年]]([[慶応]]3年) - 教皇[[ピウス9世 (ローマ教皇)|ピウス9世]]がソテロを列福。 |

|||

* [[1907年]]([[明治]]40年) - フランシスコ会、再宣教を開始。 |

|||

* [[2007年]]([[平成]]19年) - フランシスコ会再宣教100周年。 |

|||

[[16世紀]]の[[キリスト教]]伝来以降、フランシスコ会はすでに[[日本人]]の修道者会員・在世会員を獲得していた。[[17世紀]]なかばまで60名あまりが伝道に従事したが、秀吉ついで[[江戸幕府]]の[[禁教]]政策の下、そのほぼ半数が殉教した<ref name=ishii1/>。開国後の[[1862年]]([[文久]]2年)、これらの殉教者の一部がピウス9世によって[[列聖]]されている<ref name=ishii1/>。 |

|||

現在、日本では3派合同して第一会約300名が活動しており<ref name=ishii1/>、フランシスコ会の聖書研究所ではカトリックの公認日本語訳聖書である[[フランシスコ会訳聖書]]を刊行している。なお、[[2004年]]に[[教区#日本のカトリック教会の教区|新潟教区]]長を引退し、[[2005年]]1月に死去したフランシスコ・佐藤敬一司教もフランシスコ会の出身だった。 |

|||

== 年譜 == |

|||

* [[1209年]]-アッシジのフランチェスコ、サンタ・マリア・デリ・アンジェリの礼拝堂でのミサで福音書の一節を聴き、自分の進むべき道を決定する。これらの言葉がフランシスコ会の最初の会則となる。 |

|||

* [[1210年]]-フランチェスコ一行、ローマで教皇[[インノケンティウス3世 (ローマ教皇)|インノケンティウス3世]]に引見され、会則承認の口約を得る。 |

|||

* [[1211年]]-フランチェスコ一行がローマから帰り、修道士たちは当初リヴォドルトに、ついでポルツィウンコラに住み、「小さき兄弟」を名乗る。 |

|||

* [[1212年]]-アッシジのキアラが修道会に入り、第二修道会生まれる。フランチェスコ、東方や西方への伝道を決断する。 |

|||

* [[1215年]]-[[四旬節]]に最初の修道会総会開かれる。フランチェスコ、[[第4ラテラン公会議]]に出席し、ローマで[[ドミニコ会]]の創設者[[ドミニコ|ドミニクス・デ・グスマン]]に出会う。 |

|||

* [[1217年]]-聖霊降誕祭にポルツィウンコラで修道会総会が開かれる。修道士らが各地に伝道の旅に出かける。 |

|||

* [[1218年]]-枢機卿ウゴリーノ枢機卿、フランシスコ会の保護者となる。 |

|||

* [[1219年]]-フランチェスコが東方伝道のため出帆し、[[エジプト]]の[[ダミエッタ]]で[[スルタン]]に説教。修道会内部に「穏健派」と「心霊派」の対立起こり、イタリアへ帰還。 |

|||

* [[1220年]]-[[イベリア半島]]に宣教に出かけた5人の修道士が[[モロッコ]]で殉教。 |

|||

* [[1221年]]-フランチェスコが修道士チェザリオとともに会則(いわゆる「教皇未認可会則」)を起草。「筵の総会」開かれる。この頃、第三会成立する。 |

|||

* [[1223年]]-フランチェスコがフォンテ・コロンボで起草した会則が[[ホノリウス3世 (ローマ教皇)|ホノリウス3世]]の勅書によって認可される。 |

|||

* [[1226年]]-アッシジのフランチェスコ、ポルツィウンコラで死去。 |

|||

* [[1227年]]-ジョヴァンニ・パレンティ、第2代総長となる。会の保護枢機卿ウゴリーノが、教皇[[グレゴリウス9世 (ローマ教皇)|グレゴリウス9世]]となる。 |

|||

* [[1228年]]-フランチェスコ、教皇グレゴリオ9世により列聖される。 |

|||

* [[1230年]]-アッシジに聖フランチェスコ大聖堂が新築され、フランチェスコの遺骸や遺品が移される。 |

|||

* [[1232年]]-エリア・ボンバローネ、第3代総長となる。教皇グレゴリウス9世がパドヴァのアントニオを列聖。 |

|||

* [[1235年]]-へイルズのアレクサンデルが入会。 |

|||

* [[1239年]]-ピサのアルベルトが第4代総長となる。 |

|||

* [[1240年]]-ファバーシャムのハイモが第5代総長となる。 |

|||

* [[1244年]]-イエージのクレセンチオが第6代総長となる。 |

|||

* [[1246年]]-フランシスコ会修道士[[プラノ・カルピニ]]、[[インノケンティウス4世 (ローマ教皇)|インノケンティウス4世]]の命により[[モンゴル帝国]]の首都[[カラコルム]]を訪れ、[[グユク]]の即位式に出席。パドヴァの聖アントニオが教会博士の称号を冠せられる。 |

|||

* [[1247年]]-パルマのジョヴァンニが第7代総長となる。 |

|||

* [[1253年]]-第二会(クララ会)認可される。 |

|||

[[ファイル:Beato Giovanni da Montecorvino.jpg|130px|right|thumb|モンテコルヴィーノ(1400年ころの絵画)]] |

|||

* [[1254年]]-フランシスコ会修道士[[ウィリアム・ルブルック]]、フランス王[[ルイ9世 (フランス王)|ルイ9世]]の命によりカラコルムを訪れ、[[モンケ]]に謁見。 |

|||

* [[1255年]]-アッシジのキアラ、教皇[[アレクサンデル4世 (ローマ教皇)|アレクサンデル4世]]により列聖される。ボルゴ・サン・ドンニーノのゼラルドによる『永遠の福音入門』が出版される。 |

|||

* [[1257年]]-[[ボナヴェントゥラ]]、第8代総長となる。 |

|||

* [[1269年]]-ボナヴェントゥラ、『清貧擁護論』を刊行。 |

|||

* [[1274年]]-ジロラモ・マッシ、第9代総長となる。 |

|||

* [[1279年]]-教皇ニコラウス3世、「エクシィト・クィ・セミナート」発布。 |

|||

* [[1280年]]-以後、スピリトゥアル派(聖霊派、心霊派、厳格派)弾圧される。 |

|||

* [[1288年]]-ジロラモ・マッシ枢機卿、ローマ教皇[[ニコラウス4世 (ローマ教皇)|ニコラウス4世]]となる。 |

|||

* [[1289年]]-ニコラウス4世、教皇勅書「スプラ・モンテム」を発布。これが第三会の事実上の「会則」となる。 |

|||

* [[1294年]]-フランシスコ会司祭[[ジョヴァンニ・ダ・モンテコルヴィーノ]]、教皇ニコラウス4世の命で[[元 (王朝)|元]]の都[[大都]](いまの[[北京]])に至り、以後、元朝の保護下で30年にわたり布教。 |

|||

* [[1298年]]-ペトルス・ヨハンニス・オリーヴィ死去。ペガンのあいだで死後ただちに「オリーヴィ崇敬」の熱狂が起こる。 |

|||

* [[1299年]]-ペガンのあいだで「世界の終末が近づきつつあり、現在はすでに[[アンチキリスト]]の時代である」という預言が広まる。 |

|||

* [[1300年]]-教皇[[ボニファティウス8世 (ローマ教皇)|ボニファティウス8世]]、[[教皇勅書]]「スーペル・カテドラム」を発布。最初の[[聖年祭]]。 |

|||

* [[1309年]]-教皇[[クレメンス5世 (ローマ教皇)|クレメンス5世]]、[[アヴィニョン教皇庁]]内にコンヴェントゥアル派、スピリトゥアル派の両派を招き、清貧論争をさせる。 |

|||

* [[1317年]]-教皇[[ヨハネス22世 (ローマ教皇)|ヨハネス22世]]、スピリトゥアル派に対し、「短い僧衣」を捨て、総長にしたがうよう命じる。教皇勅書「クォルムダム・エクスィギト」の発布。 |

|||

* [[1318年]]-南仏のスピリトゥアル派修道士4名が火刑に処せられる。 |

|||

* [[1322年]]-フランシスコ会総会がキリストと12使徒が私有財産を持たなかったのは正当な神学的見解であることを表明。 |

|||

* [[1326年]]-ヨハネス22世、オリーヴィの『黙示録註解』を異端的書物として公式に断罪。 |

|||

* [[1328年]]-フランシスコ会の説教師ピエトロ・ライナルドゥッキが対立教皇[[ニコラウス5世 (対立教皇)|ニコラウス5世]]として擁立される。 |

|||

* [[1342年]]-フランシスコ会修道士[[ジョヴァンニ・デ・マリニョーリ]]、[[ベネディクトゥス12世]]の使節として元の[[順帝]]([[トゴン・テムル]])と謁見。約4年間布教。 |

|||

* [[1354年]]-スピリトゥアル派の抵抗運動が終息。 |

|||

* [[1409年]]-フランシスコ会修道士ピーター・フィランジェ・デ=カンディアが[[ピサ教会会議]]で対立教皇(ピサ派)[[アレクサンデル5世 (対立教皇)|アレクサンデル5世]]として擁立される。 |

|||

[[ファイル:Saint Bernardino of Siena.PNG|180px|right|thumb|シエーナのベルナルディーノ]] |

|||

* [[1444年]]-俗語で説教したこと、その説教の優れていることでイタリアで名声を博した{{仮リンク|シエーナのベルナルディーノ|en|Bernardino of Siena}}が死去。死後、ただちに列聖された。 |

|||

* [[1447年]]-第三会、教皇[[ニコラウス5世 (ローマ教皇)|ニコラウス5世]]から許可される。 |

|||

* [[1471年]]-フランシスコ会修道士・総長の[[シクストゥス4世 (ローマ教皇)|シクストゥス4世]]、ローマ教皇となる。 |

|||

* [[1493年]]-クリストファー・コロンブスの第2回航海にフランシスコ会士が同行。インディアス宣教の開始。 |

|||

* [[1498年]]-フランシスコ会修道士が[[フィレンツェ]]の[[ジロラモ・サヴォナローラ]]の高弟に対し「火の試練」の挑戦。サヴォナローラ失脚の原因となる。 |

|||

* [[1503年]]-フランシスコ会出身の[[ユリウス2世 (ローマ教皇)|ユリウス2世]]、ローマ教皇となる。[[イスパニョーラ島]]の[[サントドミンゴ]]にフランシスコ会士による初の修道院創設。 |

|||

* [[1505年]]-新大陸初のサンタ・クルス管区が創設される。 |

|||

* [[1517年]]-コンベンツァル会、オブセルヴァンティス会の成立。 |

|||

* [[1525年]]-カプチン会発足。 |

|||

* [[1538年]]-女子カプチン会成立。 |

|||

* [[16世紀]]-会則派(オブセルヴァンティス派)の内部の改革。リフォルマーティ派(イタリア)、レコレ派(フランス)、アルカンタラン派(スペイン)の運動。 |

|||

* [[1585年]]-フランシスコ会出身の[[シクストゥス5世 (ローマ教皇)|シクストゥス5世]]、ローマ教皇となる。 |

|||

* [[1619年]]-カプチン会、独立した修道会となる。 |

|||

* [[1769年]]-フランシスコ会出身の[[クレメンス14世 (ローマ教皇)|クレメンス14世]]、ローマ教皇となる。 |

|||

* [[1894年]]-ポール・サバティエ『聖フランチェスコの生涯』出版される。 |

|||

* [[1897年]]-教皇[[レオ13世 (ローマ教皇)|レオ13世]]によるオブセルヴァンティス派の再統一。 |

|||

* [[1939年]]-教皇[[ピウス12世 (ローマ教皇)|ピウス12世]]によりフランチェスコがイタリアの[[守護聖人]]となる。 |

|||

* [[1979年]]-教皇[[ヨハネ・パウロ2世 (ローマ教皇)|ヨハネ・パウロ2世]]によりフランチェスコが環境保護運動([[エコロジー]])の守護聖人となる。 |

|||

== 関連作品 == |

|||

;小説 |

|||

* 『[[薔薇の名前]]』([[ウンベルト・エーコ]]、[[1980年]]、イタリア) |

|||

;映画 |

|||

* 『[[汚れなき悪戯]]』([[ラディスラオ・バハダ]]監督、[[1955年]]、白黒、[[スペイン語]]) |

|||

* 『[[マルセリーノ・パーネ ヴィーノ]]』([[ルイジ・コメンチーニ]]監督、[[1991年]]、カラー、[[イタリア語]]) |

|||

* 『[[烏と鳥]]』([[ピエルパオロ・パゾリーニ]]監督、白黒、イタリア語) |

|||

* 『[[薔薇の名前 (映画)|薔薇の名前]]』([[ジャン=ジャック・アノー]]監督、[[1986年]]、カラー、[[英語]]) |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

{{脚注ヘルプ}} |

{{脚注ヘルプ}} |

||

=== 注釈 === |

|||

<references /> |

|||

{{Reflist|group=注釈}} |

|||

=== 参照 === |

|||

<div class="references-small">{{Reflist|2}}</div> |

|||

== 出典 == |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[堀米庸三]]|translator=|chapter=|editor=|year=1974|month=12|title=世界の歴史3 中世ヨーロッパ|publisher=[[中央公論社]]|series=[[中公文庫]]|isbn=|ref=堀米}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=|translator=|chapter=|editor=[[今野國雄]]編訳|year=1978|month=1|title=世界を創った人びと7 聖フランチェスコ-万物への愛と福音の説教者|publisher=[[平凡社]]|series=|isbn=4-582-47007-6|ref=世界1978}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[下村寅太郎]]・[[長塚安司]]|translator=|chapter=|editor=講談社出版研究所|year=1981|month=9|title=世界の聖域14 アッシジの修道院|publisher=[[講談社]]|series=|asin=B000J7V6LG|ref=下村長塚}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[橋口俊介]]|chapter=フランシスコ会|editor=|year=1988|month=4|title=世界大百科事典 第25|publisher=平凡社|series=|isbn=4-58-202700-8|ref=橋口}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[小林一宏]]|chapter=フランシスコ会-インディアス宣教|editor=|year=1988|month=4|title=世界大百科事典 第25|publisher=平凡社|series=|isbn=4-58-202700-8|ref=小林}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=今野國雄|chapter=フランチェスコとキアラ|editor=[[野上毅]](編)|year=1989|month=11|title=朝日百科世界の歴史53 13世紀の人物 マルコ・ポーロ、聖フランチェスコほか|publisher=[[朝日新聞社]]|isbn=|ref=今野}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[藤沢道郎]]|chapter=聖者フランチェスコの物語|editor=|year=1991|month=10|title=物語イタリアの歴史|publisher=[[中央公論新社]]|series=[[中公新書]]|isbn=4-12-101045-0|ref=藤沢}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[ピーター・ミルワード]]|chapter=|editor=|year=1993|month=12|title=素朴と無垢の精神史|publisher=講談社|series=[[講談社現代新書]]|isbn=4-06-149179-2|ref=PM}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[佐藤彰一]]・[[池上俊一]]|chapter=|editor=|year=1997|month=5|title=世界の歴史10 西ヨーロッパ世界の形成|publisher=中央公論社|series=|isbn=4-12-403410-5|ref=池上}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=P.G.マックスウェル・スチュアート|translator=月森左知・菅沼裕乃(訳)|chapter=|editor=[[高橋正男]](監修)|year=1999|month=12|title=ローマ教皇歴代誌|publisher=[[創元社]]|series=|isbn=4-422-21513-2|ref=PGMS}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=J.M.ロバーツ([[:en:John Roberts (historian)|en]])|translator=月森左知・高橋宏訳|chapter=|editor=[[池上俊一]](日本語版監修)|year=2003|month=5|title=世界の歴史5 東アジアと中世ヨーロッパ|publisher=創元社|series=図説世界の歴史|isbn=4-422-20245-6|ref=ロバーツ}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[石井健吾]]|chapter=フランシスコ会|editor=[[小学館]](編)|year=2004|month=2|title=日本大百科全書|publisher=小学館|series=スーパーニッポニカProfessional Win版|isbn=4099067459|ref=石井1}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=石井健吾|chapter=フランチェスコ(アッシジの)|editor=小学館(編)|year=2004|month=2|title=日本大百科全書|publisher=小学館|series=スーパーニッポニカProfessional Win版|isbn=4099067459|ref=石井2}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[小田内隆]]|chapter=|editor=|year=2010|month=9|title=異端者たちの中世ヨーロッパ|publisher=[[日本放送出版協会]]|series=[[NHKブックス]]|isbn=978-4-14-091165-5|ref=小田内}} |

|||

== 参考文献 == |

== 参考文献 == |

||

執筆に当たっては以下の諸文献を参照している。 |

執筆に当たっては以下の諸文献を参照している。 |

||

* 川下勝著『フランシスカニズムの流れ』聖母文庫、[[聖母の騎士社]] 1988年。 |

* 川下勝著『フランシスカニズムの流れ』聖母文庫、[[聖母の騎士社]] 1988年。 |

||

* M・D・ノウルズほか著、上智大学中世思想研究所編訳『キリスト教史4 中世キリスト教の発展』講談社、1991年。 |

* M・D・ノウルズほか著、[[上智大学]]中世思想研究所編訳『キリスト教史4 中世キリスト教の発展』講談社、1991年。 |

||

* C・S・クリフトン著、田中雅志訳『異端辞典』三交社、1998年。 |

* C・S・クリフトン著、田中雅志訳『異端辞典』[[三交社]]、1998年。 |

||

* ジャン・ピエール・トレル |

* {{Cite book|和書|author=ジャン・ピエール・トレル|chapter=|translator=[[渡邉義愛]](訳)editor=|year=1998|month=11|title=カトリック神学入門|publisher=[[白水社]]|series=文庫クセジュ|isbn=4560058091|ref=トレル}} |

||

== 関連項目 == |

|||

* [[アッシジのフランチェスコ]] |

|||

* [[サイモン・ヴィーゼンタール]] |

|||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

{{Commons category|Franciscans}} |

|||

* [http://www.ofm-j.or.jp/ フランシスコ会日本管区](小さき兄弟会) |

* [http://www.ofm-j.or.jp/ フランシスコ会日本管区](小さき兄弟会) |

||

* [http://www.ofmconv.jp/ コンベンツアル聖フランシスコ修道会] |

* [http://www.ofmconv.jp/ コンベンツアル聖フランシスコ修道会] |

||

| 77行目: | 310行目: | ||

[[als:Franziskaner]] |

[[als:Franziskaner]] |

||

[[ar:الرهبنة الفرنسيسكانية]] |

|||

[[arz:الفرنسيسكان]] |

|||

[[be:Францысканцы]] |

[[be:Францысканцы]] |

||

[[be-x-old:Францішкане]] |

[[be-x-old:Францішкане]] |

||

| 95行目: | 330行目: | ||

[[fi:Fransiskaanit]] |

[[fi:Fransiskaanit]] |

||

[[fr:Ordre des frères mineurs]] |

[[fr:Ordre des frères mineurs]] |

||

[[fy:Fransiskanen]] |

|||

[[ga:Proinsiasaigh]] |

|||

[[he:פרנציסקנים]] |

[[he:פרנציסקנים]] |

||

[[hr:Franjevci]] |

[[hr:Franjevci]] |

||

| 102行目: | 339行目: | ||

[[it:Ordine francescano]] |

[[it:Ordine francescano]] |

||

[[ko:프란치스코회]] |

[[ko:프란치스코회]] |

||

[[la:Ordines Franciscani]] |

|||

[[lt:Pranciškonai]] |

[[lt:Pranciškonai]] |

||

[[nl:Franciscanen]] |

[[nl:Franciscanen]] |

||

[[nn:Fransiskanarordenen]] |

[[nn:Fransiskanarordenen]] |

||

[[no:Fransiskanerordenen]] |

[[no:Fransiskanerordenen]] |

||

[[pl:Zakony i zgromadzenia franciszkańskie]] |

|||

[[pl:I Zakon franciszkański]] |

|||

[[pt:Ordem dos Frades Menores]] |

[[pt:Ordem dos Frades Menores]] |

||

[[ro:Ordinele franciscane]] |

[[ro:Ordinele franciscane]] |

||

| 112行目: | 350行目: | ||

[[sh:Franjevci]] |

[[sh:Franjevci]] |

||

[[simple:Franciscan]] |

[[simple:Franciscan]] |

||

[[sk: |

[[sk:Františkáni]] |

||

[[sl:Frančiškani]] |

[[sl:Frančiškani]] |

||

[[sr:Фрањевци]] |

[[sr:Фрањевци]] |

||

2012年11月21日 (水) 23:26時点における版

フランシスコ会(フランシスコかい、ラテン語: Ordo Fratrum Minorum、英語: Order of Friars Minor)またはフランチェスコ会(フランチェスコかい)は、13世紀のイタリアで、アッシジのフランチェスコによってはじめられたカトリック教会の修道会の総称であり、広義には第一会(男子修道会)、第二会(女子修道会)、第三会(在俗会)を含む。現在、その活動は全世界にわたっている[1]。

狭義には男子修道会、すなわち男子修道士による托鉢修道会である第一会に相当する3つの会のことを指し、特にそのなかの主流派である改革派フランシスコ会のみを指すこともある。この3つの会はいずれも「小さき兄弟会」Ordo Fratrum Minorum (OFM)の名を冠している。また、イングランド国教会系の聖公会でもフランシスコ会が組織されている。

フランシスコ会は、無所有と清貧を主張したフランチェスコの精神にもとづき。染色を施さない修道服をまとって活動している。

概要

生前にフランチェスコを描いたといわれる肖像

13世紀前葉に活動した聖人アッシジのフランチェスコは、男子修道会である第一会、女子修道会である第二会、在俗信者の会である第三会をそれぞれ創設した。

男子修道者の会である第一会(狭義の「フランシスコ会」)は、1209年頃中部イタリアのアッシジで成立し、1210年に教皇インノケンティウス3世によって「第一会則」の認可を経て、その創設承認が口約され、1221年のフランチェスコ自身による「第二会則」の制定ののち、その修正を経て、1223年、教皇ホノリウス3世によって正式に認可された[2][3][4]。「第二会則」を受け入れた人びと(穏健派)と拒んだ人びと(厳格派)は、こののち長く争うこととなり、厳格派は代々のローマ教皇に活動を禁止された。また、厳格派のなかのいくつかの主張は異端としてしりぞけられてきた[4]。

フランシスコ会の修道士から生まれた中世の神学者・スコラ哲学者に、ボナヴェントゥラ(1221年?-1274年)、ヨハネス・ドゥンス・スコトゥス(1266年?-1308年)、オッカムのウィリアム(1285年-1347年)らがいる[5]。また、大都市に修道院がつくられることの多かったドミニコ会に対し、フランシスコ会は小都市に設立されることが多かったことが確認されている[6]。

観想的な女子修道者の会である第二会はクララ会(キアラ会)とも称され、1212年にアッシジで創設された。この修道会の中心となった女性がフランチェスコにとって最初の女性の弟子となったアッシジのキアラであり、修道女たちの活動の中心となったのがアッシジ郊外のサン・ダミアノ修道院であった[2][3]。この修道会は1253年、キアラが没する2日前に教皇インノケンティウス4世の許可を受けた[4]。

第三会(在世フランシスコ会)が創設されたのは1221年頃で、世俗にありながら、托鉢修道士や修道女と同じ理念にしたがい、同じ誓願を立てたいと望む信徒のためにつくられた団体であり[4]、「律修会」「修道女会」「在世会」から成る[1]。この会は、1447年、教皇ニコラウス5世の許可を受けている[4]。

広義のフランシスコ会は以上3つの会の総称であるが、狭義には第一会のみをフランシスコ会と称する。さらに、フランチェスコの死後、第一会は「小さき兄弟会」「コンベンツァル聖フランシスコ修道会(コンベンツァル会)」「カプチン・フランシスコ修道会(カプチン会)」の3つの会派に分かれたが、最狭義の「フランシスコ会」は以上のうち改革派フランシスコ会「小さき兄弟会」を指している。

基本理念と会則

フランシスコ会の基本理念は、貧しいイエス・キリストの生涯を範として、その福音を使徒と同様忠実に生き、ローマ教皇に対してはあくまでも従順をつらぬき、人びとに「神の国」と改悛(悔い改め)を説くことにあった[1]。かれらは粗衣に裸足で宣教しながら各地をめぐり、とくに会として個人として一切の所有権を放棄し、貧しいなかで手仕事により生計を立て、不足する部分については他者の喜捨にたよった[1]。

フランシスコ会は、同時代に設立されたドミニコ会とともに、居住する家屋も食物ももたず、人びとの施しにたよったところから「托鉢修道会」ないし「乞食僧団」とよばれ、どの教会管区にも属さず、ただローマ教皇にのみ属した[7]。フランシスコ会は、清貧と禁欲の生活を理想としており、その戒律はベネディクト会のもの(服従、清貧、童貞)と大きな点で相違はなかったが、ただし、これを文字通りに、また、徹底的に実行した点で従来のベネディクト派の修道会とは異なる性格を有している[7]。

1221年につくられたフランシスコ会の会則は、以下のような内容である[8]。

われらの主イエス・キリストの福音を守り、服従のうちに生き自分の物な何も持たず、常に貞節のうちにあらんことを。修道士は頭巾付き上着1枚だけ持ち、履物は必要な者だけに許される。衣服は着古したもので、袋地か、ぼろでつぎはぎさるべきこと。高価な衣装を着、美味な飲食物を食べている人を見ても軽蔑したり裁いたりしてはならず、むしろ自分自身を裁き軽蔑せよ。直接にせよ間接にせよ金銭を受け取ってはならず、何物も所有せず、清貧と謙譲のうちに主に仕え、喜捨を請うことを恥じず、清貧を友とせよ。

沿革

教会改革と清貧運動

聖者フランチェスコ(ジョヴァンニ・フランチェスコ・ベルナルドーネ、アッシジのフランチェスコ)の活動の舞台となったアッシジはイタリア半島中部ウンブリア地方の古い街市であり、フランチェスコはアッシジの富裕な毛織物商ベルナルドーネ家の長男として生まれた[2][5]。若いころは放蕩生活も経験したフランチェスコは、1206年、サン・ダミアノ教会の十字架から「早く行って私の壊れかけた家を建て直しなさい」という声を聞いて決定的な回心に至り、その神の啓示どおり教会の修復から本格的な宗教活動を開始した[3]。フランチェスコは托鉢しながら平和と愛、清貧を唱えていくうち、しだいに互いに「兄弟」と呼びあう同志が増え、12人の仲間(11人説もある)とともに「小さき兄弟の修道会」(Ordo fraterorum minororum)と名乗るようになった[2]。12人の仲間とは、

- クインタヴェッレのベルナルド

- カッターニオのピエトロ

- エジディオ

- サッパティーノ

- モリコ

- カンペッロのジョヴァンニ

- フィリッポ・ロンゴ

- サン・コンスタンツォのジョヴァンニ

- バルバロ

- ベルナルド

- アンジェロ・ディ・タンクレディ

- シルヴェストロ

であった。集まった弟子の出自はさまざまであった。法学博士の財産家(ベルナルド)がいれば聖堂参事会の法律顧問(ピエトロ)がおり、騎士(アンジェロ・ディ・タンクレディ)もいれば、司祭(シルヴェストロ)や農民(エジディオ)もいた[3]。この集まりはまた、当初は正式な組織ではなく、フランチェスコ自身も聖職者ではなかったが、1209年にローマ教皇インノケンティウス3世の認可を得て活動するようになった(11人説ではシルヴェストロの入会が1210年ころとなる)。インノケンティウス3世は、放置しておけばローマ教会への批判勢力となりかねないフランチェスコたちの清貧運動を、むしろ積極的に保護下においたほうがよいとの判断にもとづいて認可をあたえたものと考えられる[9]。これにより正式な修道会となったフランシスコ会は、その後もローマ教会に対する忠誠を長くまもり続けていった[9]。

1215年にはアッシジの有力貴族の息女でありながら、家を飛び出してフランチェスコにしたがったキアラ(クララ)を中心に、第二修道会(女子修道会)が活動を始めた[2]。

また、1221年頃には在俗の「償いの兄弟姉妹の会」(第三会、略称OFS)が組織された[2][10]。この在俗の会の創設は、フランシスコ会ならではのものであり、フランチェスコ自身の強い意向のもと創設されたものだが、歴史的にも大きな役割を演じた。

なお、12世紀以来、一般信徒のなかでは俗語訳の聖書を読み、それについて互いに語り合って信仰を深めあおうとする運動が起こっており、ワルドー派やフミリアーティはそうした新しい言葉への期待を察知して運動に応えていったが、教会はむしろワルドー派を破門に処すなど、信徒の信仰生活のなかで生まれた希求に充分に応えることのできない状況にあった[11]。しかし、1200年前後には、ペトルス・カントールを中心とするパリの神学者たちが新しい社会からの要請に応えた司牧の神学を模索するなど、ひとつの転機をむかえていた[11]。フランチェスコの回心とフランシスコ会の創設は、そうしたさなかにおこなわれたのであった[11]。

1215年、フランチェスコは教皇インノケンティウス3世の主催する第4ラテラン公会議に修道士のドミニコ(ドミニクス・デ・グスマン)とともに招かれ、ローマを訪れた。フランチェスコの教会組織における位階は、最も低い助祭にすぎなかったが、彼の出席は教皇権とフランシスコ会の将来にとって大きな意味をもった[10]。第4ラテラン公会議はまた、ペトラス・カントールらの神学に制度的な形をあたえたのであった[11]。

修道会組織の形成と発展

フランチェスコは、アッシジの聖母マリアの礼拝堂の修復後、毎年、礼拝堂の献堂記念日に礼拝に訪れた人に完全な免償をあたえるようホノリウス3世に頼んだ(13-14世紀。ジョット・ディ・ボンドーネ作)

上述のとおり、1209年、「小さき兄弟の修道会」設立についてインノケンティウス3世より承認を受け、このときの簡単な会則は「原始会則」ないし「第一会則」と呼ばれるが、急速に発展する修道会内部の問題に対処するにはあまりに簡素に過ぎたため、1221年には会則の改訂が行われた[3][9]。しかし、この会則は教皇ホノリウス3世の認可を得ることができなかったため、新たにホノリウスの腹心ウゴリーノ枢機卿(後のグレゴリウス9世)などの協力を得て、教会法の規定を取り入れた会則(第二会則)を制定し、1224年に教皇ホノリウスの教書によって認可された[3][12]。これにより、動産・不動産いっさいの財産取得と所有の禁止を盛り込んだ托鉢形式の福音活動が実践されることとなった[12]。

インノケンティウス3世の口答での約束からホノリウス3世の正式認可までの十数年間のフランシスコ会の発展ぶりは驚異的なものであった[3]。1216年に正式に認可されたドミニコ会の会員が、1217年頃はまだ20人程度の仲間しか持たなかったのに対し、口約束で認められただけのフランシスコ会は同じ頃すでに数千人の同志を集めていたのである[3]。彼らは、都市を中心に説教と告白聴聞をおこない、各地の司教の許可がなくても自由に説教することが許されていたため、しばしば教区の在俗聖職者と対立したが、彼らが発展させた人間イエスやその聖母に対する新しい信仰心は中世後期の民衆キリスト教の成熟に大きな影響をおよぼした[9][11]。

1226年のフランチェスコの死後、第2代総長となったのがジョヴァンニ・パレンティであった。その死後も、フランチェスコの人柄を慕う数多くの弟子たちが続々と修道会のもとに集まり、灰色の頭巾つきの修道服に帯ひもをしめ、裸足にサンダル履きの質素な身なりで苦行に近い清貧な生活を送りながら活動の規模を広げていった[12]。1232年にはコルトナのエリア(エリア・ボンバローネ)が第3代総長となっている。最初期のフランシスコ修道会の組織は、終身の総長のもとに全会員に対して責任と権限を持つ中央集権的なものであったが、第3代エリア総長の時代、彼の強権的な修道会運営に反対運動が起こり、1239年の総会議からは各地の管区に大幅な裁量を認める地方分権的な組織体制が採られるようになった。この運動で指導的役割を演じたのが、のちに第5代総長となったファヴァーシャムのハイモで、彼はこの地方分権体制をドミニコ会の組織に倣ったという。フランチェスコの死後の100年間で、フランシスコ会の会員数は3万人を超えるまでにふくれあがった[1]。

当時のフランシスコ会の成長の背景として考えられるのが、都市化とそれにともなう人びとの宗教的欲求の変化であった[6]。すなわち、フランチェスコのはじめた清貧運動がこのように短期間で巨大な広がりをもったことは、「新しい言葉」の担い手を希求していたローマ教会の後援によるばかりではなく、フランチェスコ自身の個人的な回心の体験が当時の社会、特に都市における新興エリートのかかえた精神的な危機を体現したためであり、また、その危機にひとつのかたちで応答したからであったろうと考えられるのである[11]。都市化の進展により、人びとは旧来のような農村共同体を基盤とする、教区教会を中心として司祭を唯一の魂の導き手とするような信仰生活では飽き足らなくなっており、その一方で新しい産業の勃興、新職業の成立、貧富の格差の顕在化、無軌道な営利追求や拝金主義、性的放縦など、都市化そのものが引き起こす諸問題に直面するようになっていた[6]。

こうして、信仰の内面化が進行し、個人としての信仰の確立が求められるようになったのに加え、それと都市生活との折り合いを図る必要が生じた[6]。ローマ教皇庁もまた、托鉢修道会が一所定住の掟をやぶり、過激な福音主義を説く点では、異端に近い要素をかかえていたことを承知しながらも、このような動きをうまく利用することで、異端の消滅と市民の教導という当時教会がかかえていた最も重要な懸案をともに解決することが可能であるとみて、これを承認し、ときには支援したと理解される[6][注釈 1]。実際上も、フランシスコ会は、ドミニコ会同様、異端審問官として活動することにより、異端に対する強力な防波堤となったのであった[11]。

しかし、フランチェスコの回心はきわめて個人的で、また彼にとってきわめて実存的な経験だったのであり、実のところ、これほど教団組織の発展になじまないものはなかった[13]。フランチェスコ本人が経験した、その直接性は彼の存命中にすでに修道会の発展の前に力を失いつつあり、フランチェスコ自身もそれに気づき、彼は最晩年、自らの創設した修道会の運営を他者に任せて自分は少数の最初から同志とともに隠修士の生活を送った[13]。そのあいだ彼は「遺言」も書いているが、その「遺言」とは、会則は福音書におけるキリストと使徒の生活を示したものであり、一切の註釈も加えずにそれを実践すること、および教皇からいかなる特権も受けないことであった[13]。歴代教皇からは、この「遺言」は黙殺され、そして、修道会はフランチェスコ自身が懸念した方向に向かっていったのである[13]。

修道会の聖職化

設立当初のフランシスコ会は修道士の割合が非常に高く、司祭や神学者など教導職にある者はほんのわずかであった。そうしたなかで、リスボンに生まれ、フランチェスコの思想に共鳴してフランシスコ会に初期の段階で入会し、のちに教会博士とされたパドヴァのアントニオ(リスボンのアントニオ)は数少ない神学者のひとりであった[1]。初期のフランシスコ会に教導職が少なかったことには、創設者のフランチェスコが貧しさを礼賛することにかけては徹底しており、物質的な豊かさのみならず、精神的ないし知的な豊かささえも認めなかったことが影響している[10]。この点は、同じ托鉢修道会ではあったが学問や理論の重要性を認め、当初から聖書研究や神学教育がさかんであったドミニコ会とも異なる点であり、フランチェスコ自身は「心貧しいことこそ神の御心にかなう」と主張し、修道士に学問や書籍は不要とさえ述べたのであった[10]。

しかし、フランシスコ会は一方では当初より説教活動を活動の中心にすえており、また当時の異端思想との対決の必要性からも、しだいに神学的知識が必要とされてきた。ローマ教皇庁もドミニコ会とともに異端撲滅への寄与をフランシスコ会に期待していた。こうして、フランシスコ会はドミニコ会の影響もあって学問研究に関心を強めるようになった。1235年、イングランド出身でパリ大学の教授であったヘイルズのアレクサンデルがフランシスコ会に入会したが、このことがフランシスコ会において神学的研究の土壌がかたちづくられる契機となった。また、1239年から第4代総長の地位にあったピサのアルベルトは司祭出身の初めての総長であった。こののち、フランシスコ会は司祭修道会としての性格を強めるとともに、さらに学問研究にも力を注いだ[1]。

1240年にファバーシャムのハイモが第5代総長となると、神学研究はますますさかんになり、各地の管区で研究機関や学校も徐々に整備されていった。しかし、本来的な清貧運動を重視する原理主義的な会員の間からは、こうした学究的傾向に対する不満の声も上がり、これら少数派は、後述のように修道会内で異端運動を起こすようになり、「清貧論争」を引き起こす原因となった。1244年にはイエージのクレセンチオが第6代総長となった。

ヘイルズのアレクサンデルはのちにスコラ哲学の一潮流となるフランシスコ学派の祖となった。彼のもとに学んだドミニコ会修道士のトマス・アクィナスとフランシスコ会のボナヴェントゥラはともに著名な神学者であるが、ボナヴェントゥラはプラトン主義に基づいて範型論と照明論を唱え、アリストテレスの思想に依拠するトマス・アクィナスの学派とともに神学上の二大潮流を築いた。ボナヴェントラとトマス・アクィナスの間では、とくにアリストテレスの受容をめぐって、たがいに対する深い友情と尊敬の念を基調としながらも、鋭い論争が繰り広げられた[14][注釈 2]。

ボナヴェントゥラ以後では、オックスフォード大学のドゥンス・スコトゥスとオッカムのウィリアムがフランシスコ学派の著名な神学者である[5]。オックスフォードからは、他にロバート・グロステスト、ロジャー・ベーコンがあらわれ、イギリス経験主義哲学の基礎が築かれた[1]。なお、ボナヴェントゥラの後を引き継いでフランシスコ会総長となったジロラモ・マッシは、1288年、ニコラウス4世としてローマ教皇に登位し、死去する1292年まで教皇職にあった。

このように、フランシスコ会は会の認可から80年も経たぬまでの間にローマ教皇として登位する人物が現れるほどの大成長を遂げることとなったが、アッシジのフランチェスコが本来語っていた清貧とは、個人としても共同体としてもいかなる財産をも所有することなく、もっぱら手工業生産と人びとからの托鉢によるその日暮らしの漂白の異人として、巡礼者として生きることを意味していた[13]。しかし、フランシスコ会発展にともなってフランシスコ会士は都市における司牧の役割を担うようになり、説教のための拠点(修道院)と空間(教会)を所有し、学問研究のための設備や手段を備えることが必要となってきた[13]。フランシスコ会は、13世紀中葉ころまでに歴代教皇の恩顧によって司牧活動における諸々の特典を認められており、それが各地の司教の反発を呼ぶほどとなっていた。

1279年に教皇ニコラウス3世が「エクスィト・クィ・セミナート」でフランシスコ会の司牧特典を擁護すると、これをめぐって激しい論争が起こった。これが問題とされたのは、この時期の貨幣経済の進展によって司教たちが秘蹟の授与など司牧活動に収入源を大きく依存するようになったことと、フランシスコ会への特典がすべて教皇の個人的な恩顧によるもので、教会法上には何ら規定がなく、法的位置づけが曖昧な状態のままになっていたことにあった。

1300年、教皇ボニファティウス8世は教皇勅書「スーペル・カテドラム」を出してこの問題を決着させようとし、聴罪や葬儀に関わる限定的な一部の規定以外の特典を廃止する決定を下した。しかし、これに対するフランシスコ会側の反発は大きく、1304年にボニファティウスの教勅はいったん撤回されたが、教皇クレメンス5世の時代に教会法への規定が盛り込まれることとなった。

その一方、ローマ教皇によって認可され、教皇庁により各種の特権をあたえられ、教会法に位置づけられるようにもなったフランシスコ会は、いまや完全に教会ヒエラルキー内部の1つの制度と化した。そのなかで、フランチェスコが述べた「キリストの清貧」の思想は教会法やスコラ哲学によって再解釈され、ますます思想的生命を失ったものとなり、現実から離れた1つのイデオロギーへと堕していった[13]。

なお、13世紀中葉以降から14世紀にかけての時期、モンゴル帝国に派遣されたプラノ・カルピニ、ウィリアム・ルブルック、ジョヴァンニ・ダ・モンテコルヴィーノ、ジョヴァンニ・デ・マリニョーリはいずれもフランシスコ会出身の修道士や司祭であった。

スピリトゥアル主義とコンヴェントゥアル派

フランシスコ会は教皇によって教会制度の中枢に結びつけられ、「キリストの清貧」は制度化された[13]。フランチェスコ晩年にはイタリアからヨーロッパ各地へと説教活動が拡大し、教区での司牧活動が本格化していくなかで、早くもフランチェスコ自身の一種ユートピア的要請を包含する会則の厳格な適用を緩和しようとする動きが起こっているが、ローマ教皇庁はそれに対し、積極的に緩和の動きに応じている[13]。それは、修道会組織の強化のためには、「無所有」を旨とする会則の厳格な適用が大きな障害となったからであり、第二会則の改正に携わったグレゴリウス9世と、1243年から教皇となったインノケンティウス4世は一連の教皇勅書を発して、無所有の絶対的清貧の原則と物質的必要という現実とを調和させるための法的解釈を導入した[13]。それは、財の「使用」と「所有」を区別し、財の「所有」は認められないが「使用」は認められるというものであった[13]。逆言すれば、「清貧」は法的解釈として「所有権の放棄」と見なされ、修道会が使用する財産の所有権は教皇座に帰属し、フランシスコ会は教皇の財産を「使用」するだけであると理解されるようになったのである[13]。そして、この立場は、ボナヴェントゥラ『清貧擁護論』(1269年)によって理論化され、上述のニコラウス3世の教勅「エクスィト・クィ・セミナート」(1279年)ではローマ教会の公式見解とされた[13]。こうして「所有」と「使用」を区別することによって生じた「無所有」という虚構の上に、現実には修道会に寄贈された財産を自由に利用できる道がひらかれた[13]。

いっぽう、1241年ないし1243年にフィオーレの司教が神聖ローマ皇帝のフリードリヒ2世(フェデリーコ)に圧迫されて、ピサのフランシスコ会修道院に逃れてきたとき、フィオーレのヨアキムの著作を持ち込んだといわれる。フリードリヒ2世はローマ教皇と対立し、インノケンティウス4世から破門されているが、いずれにせよ、ここからヨアキム主義がフランシスコ会修道士の一部に蔓延するようになったものと考えられている。1255年、フランシスコ会士のボルゴ・サン・ドンニーノのゼラルドによってヨアキム主義的な『永遠の福音入門』が出版された。教皇アレクサンデル4世がヨアキム主義を公式に断罪すると、フランシスコ会の第7代総長パルマのヨハネ(パルマのジョヴァンニ)がヨアキム主義に好意的であったことから指弾され、1257年、神学者として知られるボナヴェントゥラが新総長となった。

フランシスコ学派を代表する神学者。第8代総長

ボナヴェントゥラは、上述のように13世紀スコラ哲学を代表する神学者であり、また、カトリック教会内部におけるフランシスコ会の地位を確固としたものにした業績で知られている[13]。彼は『清貧擁護論』でフランチェスコの清貧の精神と修道会の財産保持が両立可能なものであることを主張したが、その際、宗教生活としての「清貧」の価値をなおも維持しようと努めた。ボナヴェントゥラによれば、財の使用は人間の自然にもとづくものである以上、現世においてはその放棄は不可能であり、イエスや使徒たちの清貧生活も財使用そのものの放棄なのではなく、あくまでも所有権の放棄だったはずである。しかし、財の使用はあくまでも生存に必要最低限なものであるべきであり、それはイエスが実践したものと一致しなければならない。これが「キリストの清貧」の拠って立つ意味である——ボナヴェントゥラはこのように述べて、理想と現実のあいだに微妙な均衡を設定しようとした[13]。

しかし、清貧の緩和化のもたらした帰結は甚大なものであった[13]。フランチェスコ個人にとってイエス・キリストとの神秘的な合一の体験でもあった清貧は、「所有権の放棄」という法的形式にすぎないものとなり、人びとの宗教生活のあり方としては形式化・形骸化をまぬがれなかった[13]。「清貧」はまた、逆説的にもローマ教皇の財産所有権を前提にすることとなった[13]。フランチェスコの遺言に忠実で、「アッシジの聖者フランチェスコ」に対する強烈な記憶を鮮明に保持している人びとは、こうした事態に直面して、しだいにフランシスコ会の体制から離れていったのである[13]。

13世紀後半に北イタリアと、特にラングドックを中心とする南フランスで、このヨアキム主義の影響を受けたフランシスコ会の少数派が清貧の厳格な実践を唱えるようになった[15]。これをスピリトゥアル主義(心霊派、聖霊派、厳格派)と呼んでいる。2つの党派は1280年頃までに分裂した[15]。緩和を推進する修道会指導部を中心とする主流派はコンヴェントゥアル派と呼ばれ、清貧をもっぱら法的な観点から理解し、それが所有権の完全放棄のみを意味するのであり、財の使用の制限は義務ではなく、あくまでも努力目標にすぎないと主張した[13]。急進的なスピリトゥアル派は、これに対し、会則の文字通りの実践、すなわち、アッシジのフランチェスコが生存実践していたような、「裸のキリストには裸で従う」という生活実践としての清貧を主張し、財の使用における貧しさがなければ清貧の名に値しないと主張した[15]。

北イタリアのスピリトゥアル派は、1280年以降フランシスコ会内部で弾圧を受けたが、のちに許されて教皇ケレスティヌス5世によって「教皇ケレスティヌスの貧しき隠遁者」として分離が赦された。ただし、存命中に退位したケレスティヌスの後継教皇で、ケレスティヌス退任にも関わったといわれる教皇ボニファティウス8世は、これを弾劾した。

清貧論争の激化とその帰結

「清貧論争」におけるスピリトゥアル派の理論家として知られるのが、ペトルス・ヨハンニス・オリーヴィ(ピエトロ・ディ・ジョヴァンニ・オリーヴィ)である[15]。オリーヴィが唱えた「貧しき使用」論は、問題の本質が法的権利の如何にあるのではなく、宗教生活の実践にあることを主張し、厳格派の人びとからの絶大な支持を得た[15]。オリーヴィによれば、「貧しき使用」こそがフランシスコ会の本質であり、修道会に加入する際の誓願に絶対的義務として掲げられている条目である[15]。それゆえ、それはあらゆる機会、すべての行為において全面的に営まれていかなくてはならない実践項目である。その厳格な清貧を実行にうつしてこそ、人間は世俗の財への執着を滅して、この世から離脱して霊的に自由な身となるのであって、それこそがいわば人間の霊的完成の条件たりうるものであった[15]。彼らは聖人フランチェスコのカリスマを絶対視し、その会則をキリストとの神秘的な一致に由来を発していると考え、会則はキリストの福音と同じである、とした。それゆえ、会士たるものフランチェスコの「遺言」に忠実で、「裸のキリストには裸で従う」清貧を文字通り実践していかなくてはならない、と考えるのである[15]。したがって、彼らが教皇特権に依存する修道会のあり方に反対するのも当然であり、オリーヴィ自身はあくまでも修道会にとどまって清貧実践の道を模索したが、彼の影響を受けたスピリトゥアル派は修道会の外部に独自の集団を形成しようと試みた[15]。

コンヴェントゥアル派とスピリトゥアル派の対立が先鋭化し、前者による後者迫害と後者の分派活動が明白になったのは、1280年代のことである[15]。上述のようにスピリトゥアル派の中心は南フランスと北イタリアであった。開祖フランチェスコが活動したアッシジを含む中部イタリアは、他地域にもまして彼の事績が濃厚な記憶として残っていた[15]。イタリアのスピリトゥアル派は早い時期より迫害され、修道会から分離し、やがて流浪の身となり、スピリチュアル派の立場に共感するアラゴン王家のフェデリーコ2世が統治するシチリア王国へ逃走した[15]。彼らは「フラティチェッリ」Fraticelli と称されるが、「清貧論争」の表舞台からは姿を消した。また、北イタリアのスピリトゥアル派は指導者アンジェロ・クラレーノの名前から「クラレーニ」と呼ばれ、のちにオブセルヴァンテス改革派に合流した。したがって、清貧論争の中心となったスピリトゥアル派の拠点は南仏のラングドックであった[15]。

ラングドックでは、1280年代からオリーヴィが「迷信的なセクトの頭目」と非難され、論争が激化した。彼の教えはスピリトゥアル派の修道士たちに霊感をあたえただけではなく、多くの在俗の信徒の支持も集め、ひとつの宗教運動を巻き起こしつつあった。しかし、それゆえに警戒感をいだかれ、オリーヴィの著作は禁書となり、スピリトゥアル派の修道士は追放され、監禁されるなどの迫害に遭遇した。スピリトゥアル派の指導者のひとりであるカザーレのウベルティーノによれば、14世紀初めの10年間で300名を越える会士が迫害を受けたという[15]。厳格派として出発したスピリトゥアル派の一部の修道士は第一会則を厳守して絶対の清貧を守るべきだと主張し、また、代々の教皇はフランチェスコ会の内紛の仲裁を依頼した[16]。

1303年、アナーニ事件の直後教皇ボニファティウス8世が死去し、ベネディクストゥス11世が登位したが短期間に終わり、枢機卿団が分裂して教皇選挙(コンクラーヴェ)の実施に困難が生じた。また、アナーニ事件の事後処理に絡んでフランス王国の王フィリップ4世(端麗王)の干渉によって、1309年、教皇庁がアヴィニョンに移るという事態が生じた(アヴィニョン捕囚)。アヴィニョン教皇庁での初めての教皇となった、フランス出身のクレメンス5世は、ラングドックのスピリトゥアル派に対し、比較的好意的な態度を示した。1309年、スピリトゥアル派支持者からの求めにより、教皇は教皇庁内にフランシスコ会の問題を調査する委員会を設け、両派の代表をアヴィニョンに招いた[15]。両陣営の代表はそれぞれの立場を主張したが、クレメンス5世の好意的な姿勢により、スピリトゥアル派の修道士は他の会員たちとは異なった生活を続けることができたのである。しかし、両陣営の立場の違いは、そのまま教皇の教会法的権威かそれとも聖者フランチェスコのカリスマか、究極的にはどちらを権威とするかという対立に連なっていた[15]。

クレメンス5世死去後、2年の空位期間ののち、1316年、ヨハネス22世が教皇として登位した。アヴィニョン教皇庁の新教皇ヨハネス22世は、1317年、ついに「清貧論争」への決着を付けた。彼はナルボンヌ(南仏・オード県)とベジエ(同エロー県)のスピリトゥアル派修道士に対し、「短い僧衣」を捨て、総長に服従すべしと命じたのである[17]。「短い僧衣」とは、スピリトゥアル派の「貧しき使用」実践の象徴となっていたもので、これを捨てることは彼らに自身のアイデンティティを放棄するよう命じたものにほかならない[17]。そして、両所のスピリトゥアル派61名を名指しで呼び出し、10日以内にアヴィニョンに出頭して教皇の前で先の命令に対して返答すること、査問を拒否する者は破門に処することを申し伝えた[17]。ナルボンヌとペジエの修道士たちはアヴィニョンを目ざし、5月22日深夜アヴィニョンの教皇宮殿の門前にたどりついた[17]。査問の光景はアンジェロ・クラレーノの筆を通じて知ることができる。教皇は多数の顧問団に囲まれ立派な椅子に腰掛けており、一方の側には豪華な盛装のコンヴェントゥアル派が、一方の側にはつぎはぎだらけの「短い僧衣」のスピリトゥアル派が控えた[17]。査問とは名ばかりで、実際には逮捕のための口実にすぎなかった。「教皇聖下、正義を」の叫びのなか、スピリトゥアル派の会士はひとりひとり連行され、投獄された[17]。

アヴィニョンに呼び出されたスピリトゥアル派の修道士が監獄に収容されている間、数か月は何ごともなく過ぎたが、1317年10月、ヨハネス22世は教皇勅書『クォルムダム・エクスィギト』を発し、フランシスコ会の修道士は、修道会総長が粗末な僧衣をやめさせ、穀物倉・ワイン倉の設置を認可する権限をもつことを認めよと命じた[17]。教勅は「清貧は偉大なり。然れども、公正はさらに偉大であり、もし完全に保たれるならば、すべての中で服従こそがもっとも善きことである」のことばで結ばれていた[17]。結局、ヨハネス22世が求めたことは修道会総長の権威に、そして最終的には教皇の権威に服従することであった[17]。

この教勅を受けて、16代総長のチェゼーナのミケーレは、60余名の収監中のスピリトゥアル派修道士に教皇への服従を求めた。多数の修道士はこれにしたがったが、なおも20名は抵抗した[17]。そこでヨハネスは抵抗するスピリトゥアル派についての判断を13人の神学者からなる委員会に諮問した。神学者たちの答えは、あくまでも服従を拒み続けるのであれば、異端として断罪されるべきであるという見解で一致していた[17]。ヨハネスはなおも教勅を受け入れない修道士をフランシスコ会の異端審問官僚ミシェル・ル・モワーヌに委ねた[17]。最終的には5名を除いて異端的立場を捨て、教皇と総長に恭順を誓った。最後まで不服従を貫いた5人は「異端」とされ、直前に悔悛した1名のみ終身刑に処せられ、他の4名は世俗の手に渡され、1318年5月7日、マルセイユにおいて火刑に処せられた[17][注釈 3]。ローマ教会が公認した会則にあくまでも忠実であろうとした人びとが生きながら火あぶりに処せられた、その光景には多くの人びとが衝撃を受けた[17]。こののち、1328年までの10年間、異端審問による異端狩りがおこなわれた。マルセイユやモンペリエ、トゥルーズなどから多くの男女が、地方の司牧権力や世俗権力からの協力を得て、逮捕され、異端審問官たちによって尋問された。異端狩りの対象となったのは、スピリトゥアル派の信念を曲げなかった人びとと「ペガン」と呼ばれた多くの在俗信徒(第三会)の支持者たちであった[17]。

1322年、フランシスコ会総会はキリストと12使徒が私有財産を保有しなかったのは正当な神学的見解であることを公式に表明した[16]。この見解はスピリトゥアル派に近い考えであったため、ヨハネス22世はこれを異端と非難、フランシスコ会は教皇に従う者と従わない者とで再び分裂した[16]。

一方、こうした厳しい弾圧に対し、スピリトゥアル派はフランシスコ会主流派のみならずカトリック教会に対しても公然と反抗、修道士たちは教皇制度の批判を展開した[18]。教会はイエス自身も富を尊重していたと主張し、スピリトゥアル派(厳格派)に対する異端審問を強化して監禁や火刑に処し、さらに彼らの修道院を破壊するなど弾圧を加えた[18]。ヨハネス22世は次々に教勅を発布して、今までフランシスコ会にあたえていた特権を撤回し、「キリストの清貧」をあくまでも主張することは異端的であるとして、清貧の立場からのあらゆる批判を封じようとした。これはしかし、フランシスコ会主流派をも動揺させ、総長チェゼーナのミケーレやペルガモのボナグラフィア、オッカムのウィリアムらは、教皇を「異端」と非難し、1328年、ヨハネス22世と対立していた神聖ローマ皇帝のルートヴィヒ4世のもとに逃れ、ヨハネス22世の廃位を要求した[19]。

スピリトゥアル派もまた、皇帝ルートヴィヒ4世と連携し、フランシスコ会員のピエトロ・ライナルドゥッキを対立教皇のニコラウス5世としてローマに擁立する事態となった。同年、ルートヴィヒは、アナーニ事件の首謀者のひとりでコロンナ家のシアッラ・コロンナからローマ市民を代表して帝冠を受け、ヨハネス22世の教皇廃位を宣言した[16]。しかし、1330年、対立教皇ニコラウス5世はアヴィニョンのヨハネス22世に降伏した。チェザーレのミケーレの流れを汲む人びとは、のちに南イタリアのナポリ王国やシチリア王国に逃れ、「フラティチェッリ」と呼ばれるスピリトゥアル派の残党と合流した[19]。

スピリトゥアル派の反抗が終息したのはようやく1354年になってからのことであった。しかし、彼らの主張はそれ以前にすでに多くの支持者を集めていたのであり、『黙示録註解』を著したラングドックのペトルス・ヨハンニス・オリーヴィは、「ペガン」と呼ばれた一般信徒たちから「非公式の聖人」として崇敬されたのであった[18][20]。

オブセルヴァンティス改革運動とカプチン会、コンヴェントゥアル派

1378年から1417年にかけてのいわゆる「教会大分裂」の時代には、フランシスコ会もそれぞれの教皇を支持して分立する状態となった。

教会大分裂がおこったときの総長はレオナルド・ロッシであったが、アヴィニョン教皇のクレメンス7世を支持したために、ローマの教皇ウルバヌス6世はルドヴィゴ・ドナティを総長代理とするなどフランシスコ会の人事に介入した。1409年にピサで公会議派の教皇アレクサンデル5世が選出されると、当時のローマ派の総長アントニオ・ヴィニティはピサ派に同調し、ローマは別の総長を立て、フランシスコ会も三分した。分立した各教皇は自派にフランシスコ会を引き込んで、さまざまな恩典を付与したために、フランシスコ会は再び分裂したのみならず内部の腐敗が進み、「清貧」の精神は弛緩した。それぞれの総長も自己の基盤をより確実なものにするために、これに乗じてさまざまな特典を会士たちに与えたので、規律の乱れはいっそう増長した。1471年にローマ教皇に就任したシクストゥス4世は、フランシスコ会修道士の出身であったが、彼が教皇に選ばれた理由の1つは学識の高さであり、もう1つは有力者に気前よく賄賂を送ったことであった[21]。教皇になってからも6人もの甥を枢機卿に任じて親族登用をおこない、縁故主義により親類縁者に金銭と役職を惜しみなくあたえた[21]。

いっぽうフランシスコ会では、14世紀後半以降15世紀にかけて、このような修道会内部の腐敗に厳しい批判を向け、会則を厳格に守ろうとする運動が起こってきた。彼らの標語「会則の正規の遵守(レグラーリス・オブセルヴァンティア、Regularis observantia)」から、このような改革派(会則派)をオブセルヴァンティス派といい、かつてのスピリトゥアル派的主張を吸収した。改革派に対して保守派(修道会派)はコンヴェントゥアル派と呼ばれた。コンヴェントゥアル(コンベンツァル)とは、「Convent」(共住・修道院)の語に由来するもので、当時、都会に所在する修道院やそこに定住する会員を指した。会則派(改革派)の運動は継続的なものとなり、やがてフランシスコ会の主流を占め、さらに、16世紀には会則派のなかから、イタリアのリフォルマーティ派、フランスのレコレ派、スペインのアルカンタラン派など内部改革の運動が生じた[22]。

1517年、教皇レオ10世によって保守派と改革派は正式に分割され、それぞれ「コンベンツァル聖フランシスコ修道会」と「オブセルヴァンティス小さき兄弟会」となり、改革派(会則派)が主流となった[22]。

1525年には、イタリアのサン・ポーロ・デンツに近いモンテファルコーネ修道院でマテオ・ダ・バッシ(マテオ・バスキ)が改革派(「オブセルヴァンティス小さき兄弟会」)のなかから後の「カプチン小さき兄弟会」を起こした[22]。カプチン会は、1528年、ローマ教皇教皇クレメンス7世の認可を受け、こうして、会則派・修道会派・カプチン会の3つの分派が成立した。1538年には南イタリアのナポリでクララ会から分派した女子カプチン会も創設されている。カプチン会は当初は「コンベンツァル小さき兄弟会」の庇護下にあったが、1619年に認可され、独立の修道会となった[22][注釈 4]。

宗教改革以降のフランシスコ会

宗教改革の際にもフランシスコ会の会員は5万人の会員を擁し、18世紀中葉にはその数は13万人以上に増加している[1]。

上記のように、フランシスコ会では、会自体の刷新をめざして多数の改革派が生まれた。1897年、教皇レオ13世は会則派(オブセルヴァンティス派)の再統一をおこなっている[22]。フランシスコ会は現在、「小さき兄弟会」「同コンペンツァル会」「同カプチン会」に大別される[1]。なお、「アウシュヴィッツの聖者」といわれたマキシミリアノ・コルベはコンベンツァル会の出身であった。

20世紀後半(1986年)現在の会員数は、第一会の場合「小さき兄弟会」約2万人、「同コンベンツァル会」約4,000人、「同カプチン会」約1万1,900人、第二会「クララ会」が約1万7,000人、第三会の「律修会」約1,000人、「同修道女会」約17万7,000人、「在世会」約220万人となっている[1]。

ヨーロッパ外への宣教

フランシスコ会は設立間もない頃から、東方宣教に力をいれ、すでにフランチェスコ在世時に当時イスラームの勢力下にあったイベリア半島やエジプトなどで活動する修道士がいたことが知られる。フランチェスコ自身も十字軍に同道し、中東で宣教をおこなっている。東方教会の根拠地である旧オスマン帝国領内などにあるカトリック教会は、現在でも、その多くがフランシスコ会によってその運営が支えられている。エルサレムの聖墳墓教会、ベツレヘムの生誕教会などはその好例である。

また、対抗改革の時期には、イエズス会やドミニコ会とならび、「新大陸」と称された北アメリカ大陸・南アメリカ大陸やアジアなどの海外宣教に積極的にたずさわった。

モンゴル帝国での活動と宣教

フランシスコ会の成立した13世紀は、イベリア半島ではレコンキスタ、中東・地中海地域では十字軍のさなかにあったが、ユーラシア大陸ではモンゴル帝国が広大な版図を築いた世紀でもあった。ローマ・カトリック教会は、イスラーム勢力を挟撃するためにもモンゴルと和親を結ぼうとして、プラノ・カルピニ、ウィリアム・ルブルック、ジョヴァンニ・ダ・モンテコルヴィーノ、ジョヴァンニ・デ・マリニョーリを相次いでモンゴルに派遣したが、かれらはいずれもフランシスコ会の会員であった。特にモンテコルヴィーノは約30年間中国(元朝)に滞在し、大都(いまの北京)に教会を営み、『新約聖書』のモンゴル語訳・中国語訳を著述するなど、単に外交使節としてではなく宗教者としての活動が顕著であった。

インディアス宣教

クリストファー・コロンブスの「インディアス」発見当時、フランシスコ会はドミニコ会とならんで多くの会員を擁し、活動的な修道会であった[23]。その一部には一種の終末論的傾向もあって新大陸への福音活動に対する熱意には強いものがあった[23]。フランシスコ会はコロンブスの計画の良き理解者として知られており、一貫して熱心な支持者でもあった[23]。コロンブスの1492年の航海の帰還報告はフランシスコ会士のあいだで大反響をよび、その2回目の航海に際しては少なくとも2名の会士が航海に同行し、サント・ドミンゴ島(イスパニョーラ島)での宣教の草分けとなった[23]。1503年、最初の修道院がサントドミンゴに創設され、1505年にはサンタ・クルス管区が設けられてフランシスコ会士による宣教の恒久的な組織化に道をひらいた。

今日のアメリカ合衆国のカリフォルニア州、アリゾナ州、ニューメキシコ州などの宣教もまた、メキシコ(ヌエバ・エスパーニャ)より北上するフランシスコ会士によって始められた[23]。このように、インディアスの中心から地方に、さらに辺境へと向けて宣教していくことに関しては、フランシスコ会は先駆的役割を担い、また、宣教活動の範囲も数ある修道会のなかでも最も広かったものと推定される[23]。なお、ワシントンD.C.には、アメリカ・フランシスコ会史学会という学術機関があり、その歴史的研究をすすめている[23]。

日本での活動と日本宣教

日本でのフランシスコ会の活動は、1593年のペドロ・バブチスタの宣教を嚆矢としている。

- 1593年(文禄2年) - フィリピン総督の使節としてフランシスコ会宣教師のペドロ・バプチスタが来日[注釈 5]し、肥前国名護屋で豊臣秀吉に謁見。

- 1594年(文禄3年) - 京都に「天使の元后教会」(聖母マリア教会)を建立。

- 1596年(文禄5年) - サン・フェリペ号事件。ペドロ・バプチスタ、京都で捕縛される。

- 1597年(慶長元年)- ペドロ・バプチスタやマルチノ・デ・ラ・アセンシオンなどフランシスコ会員6名をふくむカトリック教徒26人が長崎で処刑される(日本二十六聖人の殉教)。

- 1603年(慶長8年) - フランシスコ会宣教師ルイス・ソテロが来日して徳川家康・徳川秀忠に謁見。日本での布教に従事し伊達政宗との知遇を得て東北地方にも布教開始。

- 1613年(慶長18年) - ソテロ、慶長遣欧使節団の正使としてローマに派遣されたが、日本でのキリスト教弾圧にともない外交交渉成功せず。

- 1622年(元和8年) - ソテロ、長崎に潜入を図るが捕らえられ、1624年(寛永元年)肥前大村で殉教。

- 1867年(慶応3年) - 教皇ピウス9世がソテロを列福。

- 1907年(明治40年) - フランシスコ会、再宣教を開始。

- 2007年(平成19年) - フランシスコ会再宣教100周年。

16世紀のキリスト教伝来以降、フランシスコ会はすでに日本人の修道者会員・在世会員を獲得していた。17世紀なかばまで60名あまりが伝道に従事したが、秀吉ついで江戸幕府の禁教政策の下、そのほぼ半数が殉教した[1]。開国後の1862年(文久2年)、これらの殉教者の一部がピウス9世によって列聖されている[1]。

現在、日本では3派合同して第一会約300名が活動しており[1]、フランシスコ会の聖書研究所ではカトリックの公認日本語訳聖書であるフランシスコ会訳聖書を刊行している。なお、2004年に新潟教区長を引退し、2005年1月に死去したフランシスコ・佐藤敬一司教もフランシスコ会の出身だった。

年譜

- 1209年-アッシジのフランチェスコ、サンタ・マリア・デリ・アンジェリの礼拝堂でのミサで福音書の一節を聴き、自分の進むべき道を決定する。これらの言葉がフランシスコ会の最初の会則となる。

- 1210年-フランチェスコ一行、ローマで教皇インノケンティウス3世に引見され、会則承認の口約を得る。

- 1211年-フランチェスコ一行がローマから帰り、修道士たちは当初リヴォドルトに、ついでポルツィウンコラに住み、「小さき兄弟」を名乗る。

- 1212年-アッシジのキアラが修道会に入り、第二修道会生まれる。フランチェスコ、東方や西方への伝道を決断する。

- 1215年-四旬節に最初の修道会総会開かれる。フランチェスコ、第4ラテラン公会議に出席し、ローマでドミニコ会の創設者ドミニクス・デ・グスマンに出会う。

- 1217年-聖霊降誕祭にポルツィウンコラで修道会総会が開かれる。修道士らが各地に伝道の旅に出かける。

- 1218年-枢機卿ウゴリーノ枢機卿、フランシスコ会の保護者となる。

- 1219年-フランチェスコが東方伝道のため出帆し、エジプトのダミエッタでスルタンに説教。修道会内部に「穏健派」と「心霊派」の対立起こり、イタリアへ帰還。

- 1220年-イベリア半島に宣教に出かけた5人の修道士がモロッコで殉教。

- 1221年-フランチェスコが修道士チェザリオとともに会則(いわゆる「教皇未認可会則」)を起草。「筵の総会」開かれる。この頃、第三会成立する。

- 1223年-フランチェスコがフォンテ・コロンボで起草した会則がホノリウス3世の勅書によって認可される。

- 1226年-アッシジのフランチェスコ、ポルツィウンコラで死去。

- 1227年-ジョヴァンニ・パレンティ、第2代総長となる。会の保護枢機卿ウゴリーノが、教皇グレゴリウス9世となる。

- 1228年-フランチェスコ、教皇グレゴリオ9世により列聖される。

- 1230年-アッシジに聖フランチェスコ大聖堂が新築され、フランチェスコの遺骸や遺品が移される。

- 1232年-エリア・ボンバローネ、第3代総長となる。教皇グレゴリウス9世がパドヴァのアントニオを列聖。

- 1235年-へイルズのアレクサンデルが入会。

- 1239年-ピサのアルベルトが第4代総長となる。

- 1240年-ファバーシャムのハイモが第5代総長となる。

- 1244年-イエージのクレセンチオが第6代総長となる。

- 1246年-フランシスコ会修道士プラノ・カルピニ、インノケンティウス4世の命によりモンゴル帝国の首都カラコルムを訪れ、グユクの即位式に出席。パドヴァの聖アントニオが教会博士の称号を冠せられる。

- 1247年-パルマのジョヴァンニが第7代総長となる。

- 1253年-第二会(クララ会)認可される。

- 1254年-フランシスコ会修道士ウィリアム・ルブルック、フランス王ルイ9世の命によりカラコルムを訪れ、モンケに謁見。

- 1255年-アッシジのキアラ、教皇アレクサンデル4世により列聖される。ボルゴ・サン・ドンニーノのゼラルドによる『永遠の福音入門』が出版される。

- 1257年-ボナヴェントゥラ、第8代総長となる。

- 1269年-ボナヴェントゥラ、『清貧擁護論』を刊行。

- 1274年-ジロラモ・マッシ、第9代総長となる。

- 1279年-教皇ニコラウス3世、「エクシィト・クィ・セミナート」発布。

- 1280年-以後、スピリトゥアル派(聖霊派、心霊派、厳格派)弾圧される。

- 1288年-ジロラモ・マッシ枢機卿、ローマ教皇ニコラウス4世となる。

- 1289年-ニコラウス4世、教皇勅書「スプラ・モンテム」を発布。これが第三会の事実上の「会則」となる。

- 1294年-フランシスコ会司祭ジョヴァンニ・ダ・モンテコルヴィーノ、教皇ニコラウス4世の命で元の都大都(いまの北京)に至り、以後、元朝の保護下で30年にわたり布教。

- 1298年-ペトルス・ヨハンニス・オリーヴィ死去。ペガンのあいだで死後ただちに「オリーヴィ崇敬」の熱狂が起こる。

- 1299年-ペガンのあいだで「世界の終末が近づきつつあり、現在はすでにアンチキリストの時代である」という預言が広まる。

- 1300年-教皇ボニファティウス8世、教皇勅書「スーペル・カテドラム」を発布。最初の聖年祭。

- 1309年-教皇クレメンス5世、アヴィニョン教皇庁内にコンヴェントゥアル派、スピリトゥアル派の両派を招き、清貧論争をさせる。

- 1317年-教皇ヨハネス22世、スピリトゥアル派に対し、「短い僧衣」を捨て、総長にしたがうよう命じる。教皇勅書「クォルムダム・エクスィギト」の発布。

- 1318年-南仏のスピリトゥアル派修道士4名が火刑に処せられる。

- 1322年-フランシスコ会総会がキリストと12使徒が私有財産を持たなかったのは正当な神学的見解であることを表明。

- 1326年-ヨハネス22世、オリーヴィの『黙示録註解』を異端的書物として公式に断罪。

- 1328年-フランシスコ会の説教師ピエトロ・ライナルドゥッキが対立教皇ニコラウス5世として擁立される。

- 1342年-フランシスコ会修道士ジョヴァンニ・デ・マリニョーリ、ベネディクトゥス12世の使節として元の順帝(トゴン・テムル)と謁見。約4年間布教。

- 1354年-スピリトゥアル派の抵抗運動が終息。

- 1409年-フランシスコ会修道士ピーター・フィランジェ・デ=カンディアがピサ教会会議で対立教皇(ピサ派)アレクサンデル5世として擁立される。

- 1444年-俗語で説教したこと、その説教の優れていることでイタリアで名声を博したシエーナのベルナルディーノが死去。死後、ただちに列聖された。

- 1447年-第三会、教皇ニコラウス5世から許可される。

- 1471年-フランシスコ会修道士・総長のシクストゥス4世、ローマ教皇となる。

- 1493年-クリストファー・コロンブスの第2回航海にフランシスコ会士が同行。インディアス宣教の開始。

- 1498年-フランシスコ会修道士がフィレンツェのジロラモ・サヴォナローラの高弟に対し「火の試練」の挑戦。サヴォナローラ失脚の原因となる。

- 1503年-フランシスコ会出身のユリウス2世、ローマ教皇となる。イスパニョーラ島のサントドミンゴにフランシスコ会士による初の修道院創設。

- 1505年-新大陸初のサンタ・クルス管区が創設される。

- 1517年-コンベンツァル会、オブセルヴァンティス会の成立。

- 1525年-カプチン会発足。

- 1538年-女子カプチン会成立。

- 16世紀-会則派(オブセルヴァンティス派)の内部の改革。リフォルマーティ派(イタリア)、レコレ派(フランス)、アルカンタラン派(スペイン)の運動。

- 1585年-フランシスコ会出身のシクストゥス5世、ローマ教皇となる。

- 1619年-カプチン会、独立した修道会となる。

- 1769年-フランシスコ会出身のクレメンス14世、ローマ教皇となる。

- 1894年-ポール・サバティエ『聖フランチェスコの生涯』出版される。

- 1897年-教皇レオ13世によるオブセルヴァンティス派の再統一。

- 1939年-教皇ピウス12世によりフランチェスコがイタリアの守護聖人となる。

- 1979年-教皇ヨハネ・パウロ2世によりフランチェスコが環境保護運動(エコロジー)の守護聖人となる。

関連作品

- 小説

- 映画

- 『汚れなき悪戯』(ラディスラオ・バハダ監督、1955年、白黒、スペイン語)

- 『マルセリーノ・パーネ ヴィーノ』(ルイジ・コメンチーニ監督、1991年、カラー、イタリア語)

- 『烏と鳥』(ピエルパオロ・パゾリーニ監督、白黒、イタリア語)

- 『薔薇の名前』(ジャン=ジャック・アノー監督、1986年、カラー、英語)

脚注

注釈

- ^ 現在、中世史家ジャック・ルゴフの提唱によって、ヨーロッパの都市化進行の経過を托鉢修道院の数や分布を1つの指標として検討しようという研究が進んでいる。佐藤&池上(1997)p.290

- ^ ジャン・ピエール・トレル『カトリック神学入門』によれば、ボナヴェントゥラをアウグスティヌス主義、トマス・アクィナスをアリストテレス主義というふうに一面的に断じるのは適切ではなく、また両者の思想がそれぞれの学派を代表したというのも事実とは微妙に異なるという。トレル(1998)

- ^ 教会の異端審問では、拷問の適用にはきびしい規制が課せられており、死刑を科すことはできなかった。死刑判決は世俗の裁判所の管轄となっていたので、強情な異端者はそこに引き渡され、刑の宣告や執行がなされた。マックスウェル・スチュアート(1999)p.197

- ^ 1536年、教皇教皇パウルス3世はカプチン会の活動をイタリア国内に限定したが、1574年に教皇グレゴリウス13世によって禁令が解除され、活動は世界各地に拡大した。

- ^ スペイン王国アビラ出身。メキシコを経てマニラで布教中、フランシスコ会遣外管区長となった。

参照

- ^ a b c d e f g h i j k l m n 石井(2004)「フランシスコ会」

- ^ a b c d e f 石井(2004)「フランチェスコ(アッシジの)」

- ^ a b c d e f g h 今野(1989)pp.338-341

- ^ a b c d e マックスウェル・スチュアート(1999)p.140

- ^ a b c ミルワード(1993)pp.85-90

- ^ a b c d e 佐藤&池上(1997)pp.289-290

- ^ a b 堀米(1974)pp.226-227

- ^ 『世界を創った人びと7』(1978)

- ^ a b c d ロバーツ(2003)pp.154-156

- ^ a b c d 藤沢(1991)pp.53-78

- ^ a b c d e f g 小田内(2010)pp.198-203

- ^ a b c 橋口(1988)p.102

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u 小田内(2010)pp.204-209

- ^ 近代科学を準備したのは何か-補助線としての宗教(信仰)(下)(小冊子「定有」)

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p 小田内(2010)pp.209-213

- ^ a b c d マックスウェル・スチュアート(1999)pp.167-169

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o 小田内(2010)pp.213-217

- ^ a b c ロバーツ(2003)pp.162-164

- ^ a b 小田内(2010)pp.249-250

- ^ 小田内(2010)pp.227-231

- ^ a b マックスウェル・スチュアート(1999)pp.194-195

- ^ a b c d e 下村&長塚(1981)p.145

- ^ a b c d e f g 小林(1988)pp.102-103

出典

- 堀米庸三『世界の歴史3 中世ヨーロッパ』中央公論社〈中公文庫〉、1974年12月。

- 今野國雄編訳 編『世界を創った人びと7 聖フランチェスコ-万物への愛と福音の説教者』平凡社、1978年1月。ISBN 4-582-47007-6。

- 下村寅太郎・長塚安司 著、講談社出版研究所 編『世界の聖域14 アッシジの修道院』講談社、1981年9月。ASIN B000J7V6LG。

- 橋口俊介「フランシスコ会」『世界大百科事典 第25』平凡社、1988年4月。ISBN 4-58-202700-8。

- 小林一宏「フランシスコ会-インディアス宣教」『世界大百科事典 第25』平凡社、1988年4月。ISBN 4-58-202700-8。

- 今野國雄 著「フランチェスコとキアラ」、野上毅(編) 編『朝日百科世界の歴史53 13世紀の人物 マルコ・ポーロ、聖フランチェスコほか』朝日新聞社、1989年11月。

- 藤沢道郎「聖者フランチェスコの物語」『物語イタリアの歴史』中央公論新社〈中公新書〉、1991年10月。ISBN 4-12-101045-0。

- ピーター・ミルワード『素朴と無垢の精神史』講談社〈講談社現代新書〉、1993年12月。ISBN 4-06-149179-2。

- 佐藤彰一・池上俊一『世界の歴史10 西ヨーロッパ世界の形成』中央公論社、1997年5月。ISBN 4-12-403410-5。

- P.G.マックスウェル・スチュアート 著、月森左知・菅沼裕乃(訳) 訳、高橋正男(監修) 編『ローマ教皇歴代誌』創元社、1999年12月。ISBN 4-422-21513-2。

- J.M.ロバーツ(en) 著、月森左知・高橋宏訳 訳、池上俊一(日本語版監修) 編『世界の歴史5 東アジアと中世ヨーロッパ』創元社〈図説世界の歴史〉、2003年5月。ISBN 4-422-20245-6。

- 石井健吾 著「フランシスコ会」、小学館(編) 編『日本大百科全書』小学館〈スーパーニッポニカProfessional Win版〉、2004年2月。ISBN 4099067459。

- 石井健吾 著「フランチェスコ(アッシジの)」、小学館(編) 編『日本大百科全書』小学館〈スーパーニッポニカProfessional Win版〉、2004年2月。ISBN 4099067459。

- 小田内隆『異端者たちの中世ヨーロッパ』日本放送出版協会〈NHKブックス〉、2010年9月。ISBN 978-4-14-091165-5。

参考文献

執筆に当たっては以下の諸文献を参照している。

- 川下勝著『フランシスカニズムの流れ』聖母文庫、聖母の騎士社 1988年。

- M・D・ノウルズほか著、上智大学中世思想研究所編訳『キリスト教史4 中世キリスト教の発展』講談社、1991年。

- C・S・クリフトン著、田中雅志訳『異端辞典』三交社、1998年。

- ジャン・ピエール・トレル 著、渡邉義愛(訳)editor= 訳『カトリック神学入門』白水社〈文庫クセジュ〉、1998年11月。ISBN 4560058091。