「ニュルンベルクのマイスタージンガー」の版間の差分

編集の要約なし |

m 校正 |

||

| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{クラシック音楽}} |

{{クラシック音楽}} |

||

『'''ニュルンベルクのマイスタージンガー'''』(''Die Meistersinger von Nürnberg'')は、[[リヒャルト・ワーグナー]]が作曲した[[楽劇]]。 |

『'''ニュルンベルクのマイスタージンガー'''』(''Die Meistersinger von Nürnberg'')は、[[19世紀]][[ドイツ]]の作曲家[[リヒャルト・ワーグナー]]が作曲した[[楽劇]]。[[リブレット (音楽)|リブレット]]も作曲者自身による。 |

||

== 概要 == |

|||

[[ファイル:Richard Wagner by Caesar Willich ca 1862.jpg|thumb|upright|left|『ニュルンベルクのマイスタージンガー』作曲当時の[[リヒャルト・ワーグナー|ワーグナー]](ツェーザー・ヴィルリヒ画、1862年)]] |

|||

[[16世紀]]中ごろの[[ニュルンベルク]]を舞台としており、全3幕、15場からなる。上演時間は約4時間20分(第1幕:80分、第2幕:60分、第3幕:120分)<ref name="スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 p.109">スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 p.109</ref>。 |

|||

初期の[[オペラ]]『[[恋愛禁制]]』(1836年完成)を除けば、ワーグナーの作品中唯一の喜劇である<ref name="スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 p.124">スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 p.124</ref>。 |

|||

ワーグナーの[[ドレスデン]]時代である1845年に完成・初演された歌劇『[[タンホイザー]]』と対をなす喜劇的作品として着想され<ref name="高辻 p.235">高辻 p.235</ref><ref name="新グローヴ オペラ事典 p.498">新グローヴ オペラ事典 p.498</ref>、草稿が書かれたが、本格的な台本執筆は[[ウィーン]]に在住していた1861年であり、翌1862年から作曲、1867年の完成まで20年余りを要した。この間にワーグナーは、『[[ニーベルングの指環]]』四部作に着手しており、その第三部に当たる『[[ジークフリート (楽劇)|ジークフリート]]』の作曲を中断(1857年8月)して『[[トリスタンとイゾルデ (楽劇)|トリスタンとイゾルデ]]』(1859年)を完成させ、つづいて本作が完成した。1868年6月21日、[[ミュンヘン]]・[[バイエルン国立歌劇場|バイエルン宮廷歌劇場]]で[[ハンス・フォン・ビューロー]]の[[指揮]]により初演された。 |

|||

物語は、[[人間]]と[[芸術]]の価値を輝かしく肯定するとともに、[[天才]]が得た霊感を形式の枠の中で鍛え上げる必要性を説いた[[寓話]]にもなっている。その豊かで鋭い洞察と暖かな人間性によって、本作品は幅広い人気を保っている一方、当時のワーグナーの思想である「ドイツ精神」の復興とともに[[反ユダヤ主義]]が織り込まれており、底に潜む暗い部分として疑問が投げかけられてもいる<ref name="新グローヴ オペラ事典 p.503">新グローヴ オペラ事典 p.503</ref>。 |

|||

なお、[[マイスタージンガー]]とは、職人の[[マイスター|親方]]が音楽芸術の分野で作詞、作曲、歌唱を兼ねるもので、[[日本語]]では「親方歌手」あるいは「職匠歌手」となり、「名歌手」という訳は誤りである。 |

|||

また、ドイツ語のタイトル ''Die Meistersinger'' は複数形であり、主人公と見なされる[[ハンス・ザックス]]一人ではなく「マイスタージンガーたち」を指す<ref name="スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 p.125">スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 p.125</ref>。 |

|||

== 作曲の経緯 == |

|||

=== ニュルンベルクでの原体験 === |

|||

1835年7月、[[マクデブルク]]の劇場と契約を結んだワーグナーは歌手集めの旅で[[ニュルンベルク]]を訪れた。このとき、酒場で歌自慢の指物師の[[マイスター|親方]]が満座の笑いものにされる場面に居合わせた。そしてその直後、些細なきっかけから起こった騒ぎが高じてあわや暴動になるかと思われたが、鉄拳の一撃を合図に潮が引くように静まる様子を目撃した。これらの体験は、本作でベックメッサーが歌いそこねて恥をさらす場面(第3幕第5場)及び群衆による「殴り合いの場」(第2幕第7場)に投影されている<ref name="三宅・池上 p.224">三宅・池上 p.224</ref>。 |

|||

また、『[[恋愛禁制]]』(1836年完成)の後、ワーグナーは1838年に[[ジングシュピール]]風喜歌劇『女の浅知恵に勝る男の知恵(別題:幸福な熊の一家)』を構想するも未完に終わり、以来[[オペラ・コミック]]とも[[ヴォードヴィル]]とも異なる喜劇のスタイルを模索していた<ref name="三宅・池上 p.225">三宅・池上 p.225</ref>。 |

|||

=== 第1散文稿 === |

|||

[[ファイル:Marienbad-Brunnen.jpg|thumb|マリーエンバート([[マリアーンスケー・ラーズニェ]])の保養地]] |

|||

1845年4月歌劇『[[タンホイザー]]』を完成させたワーグナーは、夏の保養のためにマリーエンバート(現[[チェコ]]領[[マリアーンスケー・ラーズニェ]])に滞在する。自伝『わが生涯』によれば、この地で[[ゲオルク・ゴットフリート・ゲルヴィヌス]]の『ドイツ国民文学の歴史』(1835年-1842年)を読みふけり、「その短い記事から[[ハンス・ザックス]]を含むニュルンベルクの[[マイスタージンガー]]たちの姿がひときわ鮮やかに眼前に浮かび上がった」とする。 |

|||

[[ヤーコプ・グリム]]の『古いドイツのマイスター歌について』(1811年)にも興趣をそそられたワーグナーが、7月16日、「3幕の喜歌劇」として一気に書き上げたのが、第1散文稿(A)である<ref name="三宅・池上 p.224">三宅・池上 p.224</ref>。 |

|||

この時点では「軽い喜劇」であり<ref name="スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 p.124">スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 p.124</ref><ref name="ワーグナー事典 p.498">ワーグナー事典 p.498</ref>、ワーグナーの『友人たちへの伝言』(1851年)によれば、当時の構想は「[[古代]][[アテナイ]]において、[[ギリシア悲劇|悲劇]]の後に陽気な[[サテュロス劇]]が上演されたように、『[[ヴァルトブルク城|ヴァルトブルク]]の歌合戦』(『タンホイザー』のこと)に真に続きうる喜劇」というものだった。 |

|||

しかしこの計画は、1845年夏に着想した歌劇『[[ローエングリン]]』(1848年完成)に本格的に取り組んだことにより、立ち消えとなる。 |

|||

さらに、ワーグナーが[[1848年革命|ドレスデン革命]]に連座して国外亡命の身となったことで、喜劇の構想そのものからも遠ざかった。この後、ワーグナーが1861年に『ニュルンベルクのマイスタージンガー』に再び取り組むまでには十余年の歳月を要した<ref name="三宅・池上 p.225">三宅・池上 p.225</ref>。 |

|||

第1散文稿(A)では、登場人物はザックス、ダフィト、マクダレーネ以外は固有名がついておらず、ヴァルターは「若者」、ベックメッサーは「記録係」などとされていた。 |

|||

ザックスの「ニワトコのモノローグ」(第2幕第3場)と「迷妄のモノローグ」(第3幕第1場)はまだなく、第3幕で若者(ヴァルター)の「偉大な皇帝たちを讃える歌」を読んだザックスは、「美しい詩芸術が終わりを告げ」、自分が「最後の詩人」となる運命を嘆き、再びザックスの真価が認められる日を期して、「城に引きこもり、[[ウルリヒ・フォン・フッテン]]や[[マルティン・ルター]]の書物を研究する」よう若者に勧めるという内容になっている<ref name="三宅・池上 p.225">三宅・池上 p.225</ref>。 |

|||

記録係(ベックメッサー)がザックスの詩を盗む場面は次の2案が並記されていた。 |

|||

* A案:記録係は机上のメモをポケットに入れるものの、これを使うにはザックスの同意が必要と考え、盗みを告白した上で歌詞を譲ってもらう。 |

|||

* B案:記録係は昨夜の騒ぎでぶち壊しにされた歌の代わりをザックスに要求、情にほだされたザックスは、若いころに作っていた詩を提供する<ref name="三宅・池上 p.161">三宅・池上 p.161</ref>。 |

|||

『友人たちへの伝言』では、ザックスが「若き騎士が作った詩を―出所不明と偽って」記録係に渡すという設定になり、陰謀性が現れている。 |

|||

第2草稿以降は、現スコアと同じ筋立てとなるが、ザックスが「求婚レース」に立候補する意志を持っている「証拠」としてベックメッサーがメモを突きつける、という展開は韻文台本からである。 |

|||

また、最終ページに残された「[[神聖ローマ帝国]]が煙と消えようとも/ドイツの神聖な芸術は残るであろう」というザックスの最終演説部分は、この箇所のみ鉛筆で書き込まれており、ドイツ書体であることから、第1散文稿を書き上げた後、ワーグナーがラテン書体に切り替えた1848年12月以前の記入と推定される(詳細は[[#ザックスの最終演説について]]を参照のこと。)<ref name="三宅・池上 p.225">三宅・池上 p.225</ref>。 |

|||

=== ヴェネツィア旅行 === |

|||

[[ファイル:Mathilde1850.jpg|thumb|upright|22歳ごろのマティルデ・ヴェーゼンドンクの肖像画(1850年)]] |

|||

『わが生涯』によれば、ワーグナーは[[チューリヒ]]時代(1849年 - 1858年)のパトロン、[[オットー・ヴェーゼンドンク]]、[[マティルデ・ヴェーゼンドンク]]夫妻の招待により、1961年11月7日から11日にかけて[[ヴェネツィア]]に旅した。[[アカデミア美術館 (ヴェネツィア)|アカデミア美術館]]で[[ティツィアーノ・ヴェチェッリオ|ティツィアーノ]]の絵画「[[聖母の被昇天|聖母昇天図]](Assunta)」を見たことで、「かつての気力がまた身内に燃え上がるのを感じ―『マイスタージンガー』を仕上げようと心に決めた」とされている。 |

|||

「ラ・スペツィアの幻影」(『[[ラインの黄金]]』序奏)や「聖金曜日の奇蹟」(『[[パルジファル]]』)など、ワーグナーには作品の端緒を創作神話のように語る傾向があり、この回想についても同様の韜晦である可能性がある。事実、ワーグナーはヴェネツィア旅行に先立つ8月9日-10日に[[ニュルンベルク]]を訪れて一泊し、10月30日付で音楽出版社主[[フランツ・ショット]]に宛てた手紙では、「できるだけ早く各地の劇場にかかるような―大喜歌劇」を一年以内に完成させると提案していた。これらは、ティツィアーノの絵画を見る以前の段階ですでに心づもりができていたことを示している。 |

|||

とはいえ、ヴェネツィア旅行には別の側面もあった。チューリヒ時代にワーグナーはマティルデ・ヴェーゼンドンクと恋愛関係にあり([[トリスタンとイゾルデ (楽劇)#作曲、マティルデ・ヴェーゼンドンクとの恋愛]]を参照)、かつて想いを断った相手との再会は、もう一度よりを戻す淡い期待を抱かせる機会だった。しかし、到着早々にヴェーゼンドンク夫妻の仲睦まじい姿を見せつけられたワーグナーは、かなわぬ愛に終止符を打つ決心をする。ワーグナーはマティルデとの蜜月時代に彼女に贈っていた第1散文稿(A)の返却を求め、マティルデは12月25日に[[パリ]]滞在中のワーグナーに草稿を送り返した。 |

|||

{{Quotation|ようやく今、私は完全に諦めました。―私が離れることだけが、思いのまま自由に動く力をあなたに与えるのです。|1861年12月|マティルデに宛てたワーグナーの手紙}} |

|||

ティツィアーノの聖母像は、ワーグナーにとって地上での愛の実現を断念し、芸術による[[エロス]]の昇華をめざす転機になったといえる<ref name="三宅・池上 p.225">三宅・池上 p.225</ref>。 |

|||

=== 第2散文稿 - 第3散文稿 === |

|||

[[ヴェネツィア]]から[[ウィーン]]に戻ったワーグナーは1861年11月14日-18日に第2散文稿(B)を書き上げた。 |

|||

この間に友人[[ペーター・コルネリウス]]の協力を得て[[オーストリア帝室図書館]]で[[ヨハン・クリストフ・ヴァーゲンザイル]]([[:de:Johann Christoph Wagenseil]])の『ニュルンベルク年代記』(1697年)から「いにしえの12人のマイスターたち」、「タブラトゥーア」、「誤りと罰則」、「歌唱席」、「マイスターの調べの一覧」(これらについては[[マイスタージンガー]]の項を参照のこと)についての抜き書きを第2散文稿(B)に収めた<ref name="三宅・池上 p.225">三宅・池上 p.225</ref>。 |

|||

また、[[E.T.A.ホフマン]]の『樽屋の親方マルティンと徒弟たち』など16世紀[[ニュルンベルク]]を題材にした小説や劇作も参考にしている<ref name="新グローヴ オペラ事典 p.498">新グローヴ オペラ事典 p.498</ref>。 |

|||

第3散文稿(C)は第2散文稿(B)を浄書したもので、11月19日にショット社に送られた。12月3日に[[マインツ]]のショット社で朗読会を開き、草稿を披露したワーグナーは[[パリ]]に向かった。 |

|||

第2散文稿(B)ではザックスを取り巻く登場人物名はほとんど現行版と異なっており、マイスターたちの固有名はまだ付けられていない。第3散文稿(C)では娘エファ、乳母マクダレーネの名前が現行版どおりとなるが、若い騎士はコンラート、市書記はファイト・ハンスリヒ、金細工師はトーマス・ボークラーとなっている。 |

|||

第2散文稿(B)と第3散文稿(C)では大筋に差はないが、第3散文稿(C)には第1幕のボークラー(後のポークナー)の演説や、ザックスの二つのモノローグが加わり、ザックスが書記ハンスリヒ(同ベックメッサー)の[[セレナーデ]]に[[ハンマー]]を打つことで記録係の技を学ぶという理由付けが加わるなど、現行版に近づいている。ただし、第3幕のコンラート(同ヴァルター)は夢に見た内容を歌う現行版とは異なり、眠れぬ夜に気持ちを鎮めるために作曲したことになっている<ref name="三宅・池上 p.225">三宅・池上 p.225</ref>。 |

|||

=== 台本の完成 === |

|||

1861年末からワーグナーは[[パリ]]のオテル・ヴォルテールに滞在し、翌1862年1月25日に韻文初稿(D)を書き上げる<ref name="三宅・池上 p.225">三宅・池上 p.225</ref>。1月31日に韻文初稿をマティルデ宛に送ったワーグナーは、翌日パリを発った。 |

|||

韻文初稿(D)を元にして完成したのが韻文浄書稿(E)であり、1862年9月29日にショット社に送られた。韻文浄書稿(E)を書き上げた時点では、第1幕冒頭の[[コラール]]がなく、発送までの間に書き加えられたものと見られる。1863年春までにショット社から印刷台本初版(F)が出版された<ref name="三宅・池上 p.226">三宅・池上 p.226</ref>。 |

|||

マティルデのことを「完全に諦めた」はずのワーグナーだったが、この後も1863年までマティルデに作曲の進捗状況を逐一報告している。二人は手紙の中で互いに「私のマイスター(mein Meister)」、「わが子よ(mein Kind)」と呼び合っており、ワーグナーは自分とマティルデを作中の登場人物ザックスとエファに重ね合わせていた。 |

|||

しかし、1862年7月26日の手紙ではマティルデの夫オットーが作中でヴァルターを支援するポークナーのモデルであることをほのめかすなど、次第に恋愛感情よりも財政支援を求める気持ちに傾いていったようである<ref name="三宅・池上 p.227">三宅・池上 p.227</ref><ref>「ポークナーという人物のうちに、私は一人の友人のための記念碑を打ち建てのだ。」 ワーグナー事典 p.503</ref>。 |

|||

1862年に成立した韻文浄書稿(E)では、ザックスがエファへの恋情を断ち切って諦念の境地に達するという筋書きが新たな要素として加わっており、ここにはマティルデとの恋愛体験を経たワーグナー自身の心境が反映されていると見られる<ref name="ワーグナー事典 p.499">ワーグナー事典 p.499</ref>。 |

|||

=== 自己理論からの逸脱 === |

|||

[[ファイル:MeistersingerGedenktafel.JPG|thumb|1862年にワーグナーが仕事場にした[[ヴィースバーデン=ビープリヒ]]、[[ライン川]]沿いのヴィラ。[[銘板]]に『ニュルンベルクのマイスタージンガー』が作曲されたことが記してある。]] |

|||

[[ファイル:De 20 jarige Ludwig II in kroningsmantel door Ferdinand von Piloty 1865.jpg|thumb|upright|[[ルートヴィヒ2世 (バイエルン王)|ルートヴィヒ2世]](1845年 - 1886年)、1865年の肖像画]] |

|||

ワーグナーの自著『わが生涯』によれば、1861年11月11日-13日、[[ヴェネツィア]]から[[ウィーン]]への帰途、「まだ台本の構想が頭に浮かぶかどうかという時点で、たちまち[[ハ長調]]の前奏曲の主要部分がきわめて鮮やかに脳裏に浮かんだ」とされる。 |

|||

しかし、前奏曲中の「ダヴィデ王の動機」(「組合の動機」とも)はマイスター旋律「ハインリヒ・ミュクリングの長い調べ」から採られており、この素材はウィーン帰着後のヴァーゲンザイル研究まで待たねばならない。したがってこのワーグナーの回想は、上記「ティツィアーノの聖母像」と同じく自己神話化の一環あるいは「音楽の精神からの喜劇の誕生」を強調する演出の可能性がある<ref name="三宅・池上 p.226">三宅・池上 p.226</ref>。 |

|||

このころ、ワーグナーは『[[タンホイザー]]』の[[パリ]]上演の失敗、『[[トリスタンとイゾルデ (楽劇)|トリスタンとイゾルデ]]』初演の度重なる延期などによって、自作が世に受け入れられず、経済的にも追いつめられていた<ref name="ワーグナー事典 p.498">ワーグナー事典 p.498</ref>。 |

|||

したがって、ワーグナーがパリから[[ドレスデン]]の妻ミンナに宛てた手紙(1861年12月8日付)に、「まずは作曲でなく、韻文台本を作成するために、[[ピアノ]]のない静かな小部屋で足りたのです。」と書き送っているのが真相に近く、直面していた経済的苦境を乗り切るため、一刻も早くショットに新作を提示したい気持ちから、音楽とは切り離して台本の完成を急いだものと見られる<ref name="三宅・池上 p.226">三宅・池上 p.226</ref>。 |

|||

ワーグナーは自著『オペラとドラマ』(1851年)において、詩人は音楽家に従属し、台本を素材として提供するにすぎないとして従来の[[オペラ]]を批判していた。これに対して「楽劇」では、人間の意識下に流れる「原旋律」を内にはらんだ詩人の「言葉」が作曲家の「音」に[[受精]]することによって[[旋律]]が産み落とされる、としており、(原)音楽→詩→音楽という[[循環論法|循環論]]的生成プロセスを主張していた。『ニュルンベルクのマイスタージンガー』の制作過程は、ワーグナー自身の理論から逸脱していたのである<ref name="三宅・池上 p.226">三宅・池上 p.226</ref>。 |

|||

=== 作曲と台本の改編 === |

|||

『ニュルンベルクのマイスタージンガー』の音楽として確認できる最も早いものでは、第3幕「目覚めよ!」の[[コラール]]の旋律メモがあり、料理店「タヴェルヌ・アングレーズ」の名の入った紙に記されていることから、[[パリ]]滞在中(1861年12月 - 1862年1月末)のものと考えられる<ref name="三宅・池上 p.226">三宅・池上 p.226</ref><ref name="スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 p.129">スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 p.129</ref>。 |

|||

ワーグナーは1862年2月に[[ライン川]]河畔の[[ヴィースバーデン=ビープリヒ]]を仕事場とし、3月末から本格的に作曲に取りかかった。この地では、もうひとりのマティルデ(・マイアー)をエファに見立てて口説いたこともあった<ref name="三宅・池上 pp.226-227">三宅・池上 pp.226-227</ref>。 |

|||

同年5月には第3幕前奏曲のスケッチが書かれたが、この時点で第1幕第2場のスケッチは終わっておらず、ドラマの流れに沿って通作していくスタイルは採られていない。加えて、作曲の過程において、台本テクストは徹底的に改変された。 |

|||

ワーグナーは印刷台本初版(F)を作業用の底本とし、それに追加や訂正を書き込んでいった。これが「初版書き込み本」(G)である。ただし、底本に当たらずに記憶を頼りに作曲することも多く、すべての変更が初版書き込み本に記録されたわけではなかった。このため、スコアのテクストは初版書き込み本を大きく超えるものとなった。スコアの行数にすると、全3,098行のうち1,100行以上の台詞に手が加えられ、ト書きも全面的に加筆・修正・削除された。 |

|||

音楽に合わせてテクストを差し替えた例としては、第3幕のヴァルターの「栄冠の歌」(懸賞歌)がある。韻文台本の段階では、ヴァルターはザックスの仕事場(第2場・第4場)で「夢解きの歌」を完成させ、祝祭の広場(第5場)でも同じ歌を歌うことになっていた。1862年3月のスケッチはこの設定に拠っている。しかし、1866年9月にワーグナーは新しい旋律を着想し、これに伴い12月24日にテクストを全面的に書き換えた。この時点では、新しい歌を両方の場面で歌わせるつもりでいたが、翌1867年1月には、二つの歌を共通した素材を用いながらも別々のものとした。同時に、ベックメッサーの本選歌のテクストも書き改めている<ref name="三宅・池上 pp.226-227">三宅・池上 pp.226-227</ref>。 |

|||

=== 中断から完成へ === |

|||

[[ファイル:Cosima von Bülow 001.jpg|thumb|upright|left|1870年当時の[[コジマ・ワーグナー]](1837年 - 1930年)]] |

|||

[[ファイル:Luzern Haus Tribschen.JPG|thumb|トリープシェンのワーグナーの家]] |

|||

[[ファイル:Eva Tribschen 1867.JPG|thumb|エファを抱くワーグナー(1867年)]] |

|||

1863年秋から1866年1月まで『ニュルンベルクのマイスタージンガー』の作曲は中断された。この間、1864年5月に[[バイエルン王国|バイエルン]]王[[ルートヴィヒ2世 (バイエルン王)|ルートヴィヒ2世]]と宿命的な出会いをしたワーグナーは、破産寸前のところを王に救われ、以降は王の求めに応じて『[[ニーベルングの指環]]』や『[[パルジファル]]』の創作、『[[トリスタンとイゾルデ (楽劇)|トリスタンとイゾルデ]]』の初演などに追われていた。 |

|||

しかし、[[フランツ・リスト]]の娘で[[指揮者]][[ハンス・フォン・ビューロー]]の妻だった[[コジマ・ワーグナー|コジマ]]とワーグナーの[[不倫]]関係が進行し、翌1865年にはルートヴィヒ2世から[[ミュンヘン]]退去を命じられた。この結果、[[ルツェルン]]近郊の[[トリープシェン]]に移ってコジマとの同棲生活を始めたことで、再び『ニュルンベルクのマイスタージンガー』に取り組む環境が整った。 |

|||

ワーグナーが本作の作曲を再開したのは1866年1月12日であり、翌1867年2月17日、コジマとの間に生まれた第2子をエファと名付けたワーグナーは、ピアノで「マイスターの歌」を弾いて祝福した。なお、この時点でコジマはビューローの妻であり、ワーグナーとコジマが正式に再婚したのは1870年8月25日である。 |

|||

ルートヴィヒ2世は、周囲に迫られて一度はワーグナーを追放したものの、1866年5月22日、ワーグナーの誕生日に「お忍び」でトリープシェンに現れ、ワーグナーの家の戸口で本作の騎士の名「ヴァルター・フォン・シュトルツィング」と名乗って和解を申し出ている。同年7月には、ワーグナーへの傾倒のあまり[[ニュルンベルク]]への遷都を決意するほどであった。 |

|||

コジマはワーグナーの制作過程に深く関わった。1867年1月31日付でルートヴィヒ2世に宛てたコジマの手紙によれば、ワーグナーは第3幕第5場の「ザックスの最終演説」を取りやめ、ヴァルターの詩で締めくくることを考えていたが、コジマはワーグナーと丸一日議論してこれを翻意させたと報告している。 |

|||

また、1867年2月7日に完成した作曲スケッチの末尾には、「聖リヒャルトの日に/とくにコジマのために/作成」と記入されている。作曲中断前の本作がワーグナーの二人のマティルデへの想いをにじませているとすれば、再開後はコジマの影を色濃く映し出しているといえる。 |

|||

1867年10月24日に「手書きスコア」(H)が完成。ワーグナーは[[クリスマス]]にミュンヘンに出向き、ルートヴィヒ2世にスコアを献呈した。このスコアは現在、ニュルンベルク市[[ゲルマン民族博物館]]に所蔵されている<ref name="三宅・池上 p.227">三宅・池上 p.227</ref>。 |

|||

== 初演 == |

== 初演 == |

||

[[ファイル:Nationaltheater Muenchen.jpg|thumb|left|バイエルン宮廷歌劇場(現在の[[バイエルン国立歌劇場]])]] |

|||

[[1868年]][[6月21日]]、[[ミュンヘン]]の[[バイエルン国立歌劇場|宮廷歌劇場]]。[[ハンス・フォン・ビューロー]]の指揮による。[[ウィーン]]初演は[[1899年]]で指揮は[[グスタフ・マーラー]]。日本初演は[[1960年]]、[[日比谷公会堂]]にて。指揮は[[マンフレート・グルリット]]、管弦楽は[[東京フィルハーモニー交響楽団]]。 |

|||

[[ファイル:Hans von buelow.jpg|thumb|upright|初演指揮者[[ハンス・フォン・ビューロー]](1830年 - 1894年)]] |

|||

1868年6月21日、[[ハンス・フォン・ビューロー]]指揮、[[バイエルン国立歌劇場|ミュンヘン宮廷歌劇場]]で初演された。同1868年7月2日、ワーグナーの手書きスコアを基にした「スコア初版」(I)がショット社から出版された<ref name="三宅・池上 p.227">三宅・池上 p.227</ref>。 |

|||

;主な初演者 |

|||

== 演奏時間 == |

|||

:フランツ・ベッツ(ザックス) |

|||

約4時間20分(各幕80分、60分、120分)。 |

|||

:マティルデ・マリンガー(エファ) |

|||

:カスパー・バウゼヴァイン(ポークナー) |

|||

:グスタフ・ヘルツェル(ベックメッサー) |

|||

:フランツ・ナッハバウアー(ヴァルター) |

|||

ミュンヘン初演では、第1幕の幕が下りると激しい歓声が上がり、観衆はワーグナーを呼び求めた。第2幕では、場面ごとに観衆の間にセンセーションが巻き起こった。幕が下り、出演者たちが何度かカーテンコールに応えて喝采を浴びた後、歓呼とともに劇場内のすべての視線がワーグナーが座っていた[[ルートヴィヒ2世 (バイエルン王)|ルートヴィヒ2世]]の貴賓席に向けられた。国王の要請によってワーグナーは貴賓席の手すりに進み出て、無言で感謝の意を表明した。同じ光景が上演終了後、再び繰り返された<ref name="名作オペラブックス23 pp.276-278">名作オペラブックス23 pp.276-278</ref>。 |

|||

== 楽器編成 == |

|||

[[フルート]]2、[[ピッコロ]]、[[オーボエ]]2、[[クラリネット]]2、[[ファゴット]]2、[[ホルン]]4、[[トランペット]]3、[[トロンボーン]]3、[[バスチューバ]]、[[ティンパニ]]1対、[[シンバル]]一対、[[バスドラム|大太鼓]]、[[トライアングル]]、[[グロッケンシュピール]]、[[ハープ]]、[[リュート]](音が小さくて聞こえないので小型のハープを使うことが多い)、[[弦五部]](14型)。 |

|||

初演の翌日、ワーグナーは次のような手紙を書いている。 |

|||

バンダ:オルガン、シュティールホルン、中太鼓(複数)、少なくとも2トランペット。 |

|||

{{Quotation|昨日の上演はすばらしいものでした。もうこれ以上の祝典はないでしょう。私は演奏の行われている最初から最後までロイヤル・ボックスの国王の脇に座って、そこから観客の敬意を受けることになりました。こういうことは今までただの一度も経験したことはありません。|1868年6月22日|ヴェレーナ・ヴァイトマンに宛てたワーグナーの手紙<ref name="名作オペラブックス23 p.441">名作オペラブックス23 p.441</ref>}} |

|||

翌1869年は[[デッサウ]]、[[カールスルーエ]]、[[ドレスデン]]、[[マンハイム]]、[[ヴァイマル]]など中規模の劇場でしか上演されなかったが、1870年になると、[[ウィーン]]や[[ベルリン]]の宮廷歌劇場で上演された。[[バイロイト祝祭劇場|バイロイト]]初演は1888年、指揮は[[ハンス・リヒター]]である。 |

|||

== 主な登場人物 == |

|||

*[[ハンス・ザックス]]([[バス (声域)|バス]])靴屋の親方。男やもめ。 |

|||

[[イギリス]]では1882年、リヒター指揮により[[ドゥルリー・レーン劇場]]で初演された。[[アメリカ合衆国|アメリカ]]では1886年、[[アントン・ザイドル]]指揮により[[メトロポリタン歌劇場]]において初演された<ref name="新グローヴ オペラ事典 p.498">新グローヴ オペラ事典 p.498</ref>。 |

|||

*ヴァルター・フォン・シュトルツィング([[テノール]])[[フランケン地方]]からきた若い騎士。 |

|||

*エーファ・ポーグナー([[ソプラノ]])ポーグナーの娘。歌合戦の「賞品」にされる。 |

|||

== 編成 == |

|||

*ダーヴィット(テノール)ザックスの徒弟。マクダレーネに思いを寄せる。 |

|||

=== 登場人物 === |

|||

*マクダレーネ([[アルト]])エーファの世話係。 |

|||

* '''ハンス・ザックス'''([[バス (声域)|バス]]):靴屋の親方。男やもめ。 |

|||

*ファイト・ポーグナー(バス)金細工職人。エーファの父。 |

|||

*フ |

* '''ファイト・ポークナー'''(バス):金細工師。エファの父。 |

||

* '''クンツ・フォーゲルゲザング'''([[テノール]]):毛皮屋。 |

|||

*ジクストゥス・ベックメッサー([[バリトン]])市の書記。 |

|||

* '''コンラート・ナハティガル'''(バス):板金屋。 |

|||

*クンツ・フォーゲルザンク(テノール)毛皮職人。 |

|||

* |

* '''ジクストゥス・ベックメッサー'''(バス):市書記。 |

||

* '''フリッツ・コートナー'''(バス):パン屋。 |

|||

*バルタザル・ツォルン(テノール)錫細工職人。 |

|||

* |

* '''バルタザール・ツォルン'''(テノール):錫細工師。 |

||

*ア |

* '''ウルリヒ・アイスリンガー'''(テノール):香料屋。 |

||

* '''アウグスティン・モーザー'''(テノール):仕立屋。 |

|||

*ヘルマン・オルテル(バス)石鹸職人。 |

|||

* |

* '''ヘルマン・オルテル'''(バス):石鹸屋。 |

||

*ハンス・ |

* '''ハンス・シュヴァルツ'''(バス):靴下屋。 |

||

* '''ハンス・フォルツ'''(バス):銅細工師。 |

|||

*夜警(バス) |

|||

* '''ヴァルター・フォン・シュトルツィング'''(テノール):[[フランケン地方]]出身の若い[[騎士]]。 |

|||

* '''ダフィト'''(テノール):ザックスの徒弟。マクダレーネに思いを寄せる。 |

|||

* '''エファ'''([[ソプラノ]]):ファイト・ポークナーの娘。歌合戦の「賞品」にされる。 |

|||

* '''マクダレーネ'''(ソプラノ):エファの乳母。 |

|||

* '''夜警'''(バス) |

|||

* '''同業組合に属する市民と妻たち''' |

|||

* '''職人たち、徒弟たち、娘たち、民衆'''<ref name="三宅・池上 p.4">三宅・池上 p.4</ref> |

|||

=== 楽器編成 === |

|||

* [[フルート]] 3(第3は[[ピッコロ]]持ち替え)、[[オーボエ]] 2、[[クラリネット]] 2、[[ファゴット]] 2 |

|||

* [[ホルン]] 4、[[トランペット]] 3、[[トロンボーン]] 3、[[バスチューバ]] 1 |

|||

* [[ティンパニ]] 1対、[[トライアングル]] 1、[[シンバル]] 1、[[バスドラム|大太鼓]] 1、[[グロッケンシュピール]] 1、[[ハープ]] 1、[[リュート]](スチールハープ) 1 |

|||

* [[弦五部]] |

|||

舞台上の楽器:[[オルガン]]、夜警の角笛([[シュティーアホルン]])、ホルン(複数)、ピッチの異なるトランペット(適宜)、中太鼓(複数)<ref name="三宅・池上 p.4">三宅・池上 p.4</ref><ref name="ワーグナー事典 p.500">ワーグナー事典 p.500</ref> |

|||

== 構成 == |

|||

[[ファイル:Bundesarchiv Bild 183-76973-0002, Leipzig, Opernhaus, Aufführung der "Meistersinger".jpg|thumb|300px|1960年、[[ライプツィヒ歌劇場]]で上演された『ニュルンベルクのマイスタージンガー』の舞台]] |

|||

[[16世紀]]中ごろの[[ニュルンベルク]]を舞台とし、各幕ごとの構成は次のとおり。 |

|||

* 第1幕(全3場):聖カタリーナ教会の内部 |

|||

* 第2幕(全7場):通りに面したポークナーとザックスの家の前 |

|||

* 第3幕(全5場):ザックスの工房(第1場 - 第4場)―[[ペグニッツ川|ペグニッツ]]河畔の広々とした野原(第5場)<ref name="三宅・池上 p.4">三宅・池上 p.4</ref> |

|||

=== 前奏曲 === |

|||

ワーグナーは第1幕への前奏曲を「作品の精髄」と呼んでおり、劇中の主要動機が明確な形で要約されている<ref name="ワーグナー事典 p.501">ワーグナー事典 p.501</ref>。詳細については[[#音楽]]の節を参照のこと。 |

|||

== 構成とあらすじ == |

|||

{{ネタバレ}} |

|||

=== 第1幕 === |

=== 第1幕 === |

||

''(以下のあらすじは、主として『ワーグナー事典』([[東京書籍]])及び「スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 『ドイツ・オペラ 下 ワーグナー』」([[音楽之友社]])に基づいています。)'' |

|||

[[前奏曲]]のあと、教会の礼拝でヴァルターが昨晩一目惚れをしあったエーファに声をかける。しかしヴァルターはエーファが明日のヨハネ祭の歌合戦の優勝者によって求婚されることを、しかも歌合戦の参加にはマイスタージンガーの資格が要ることをマクダレーネから聞かされる。ヴァルターはダーヴィットにマイスター歌の作法を聞くが、あまりの煩雑さにうんざりする。そこにポーグナーやザックス、ベックメッサーなどのマイスター一同が集まってくる。始めにポーグナーが芸術の誉れを説き、娘のエーファと自らの財産を明日の歌合戦の優勝者に渡すことを公式に宣言する(ポーグナーの演説)。一同は歓迎するが、ザックスだけは憂慮する。そこにエーファの想い冷めやらぬヴァルターが現れ、ポーグナーの知己を利用して親方たちの歌試験に挑む。 |

|||

;第1場 |

|||

:聖カタリーナ教会の内部。[[前奏曲]]の最後の[[ハ長調]]の和音が教会の[[コラール]]の第一声となってつづく。騎士ヴァルターは昨晩、金細工師の親方ポークナー邸で娘のエファと一目惚れし合い、教会の礼拝の場でエファに声をかけようとする。エファの乳母マクダレーネは、エファが明日[[洗礼者ヨハネ|ヨハネ]]祭の歌合戦で優勝者によって求婚されることになっており、歌合戦に参加するには[[マイスタージンガー]]の資格が必要だとヴァルターに告げる。 |

|||

:靴屋の親方ザックスの徒弟ダフィトがマイスタージンガー組合の[[マイスタージンガー#歌学校|歌学校]]の会場作りのために登場。マクダレーネは恋仲のダフィトに、ヴァルターに歌の作法を教えるように頼み、エファとともに教会をあとにする。 |

|||

;第2場 |

|||

:ダフィトは、いきなりマイスターになりたいというヴァルターに呆れながら、マイスター歌の作法を歌って聞かせる。様々な節の種類が並べ立てられ、そのあまりの煩雑さに辟易するヴァルター。 |

|||

;第3場 |

|||

:徒弟たちの設営が終わり、ポークナーとベックメッサーが登場する。ヴァルターはポークナーとの知己を頼り、歌試験の仲介を依頼する。市書記のベックメッサーはエファとの結婚を望んでおり、歌合戦に加わろうとするヴァルターの意図を察し、敵意を露わにする。そこへザックスたちマイスターも次々にやってくる。点呼によって病欠の1名を除く12人のマイスターが集まったことが確認され、議題に入る。議長はコートナー。 |

|||

:ポークナーが立ち、芸術の誉れのため、明日の歌合戦の優勝者に娘のエファと自分の全財産を与えると宣言する('''ポークナーの演説''')。マイスターたちはこれを歓迎するが、ポークナーが結婚承諾の最終的な判断は娘に委ねたいと希望するので、ベックメッサーたちはこれに難色を示す。ザックスは、乙女心は民衆の嗜好と一致するから審判に民衆も加えたらどうかと提案するが、一蹴される。最終的に、エファには拒否権を認めるが、優勝者以外の人間とは結婚できないということで合意する。 |

|||

試験審査を務める記録係のベックメッサーもエーファとの結婚を望んでいた。ヴァルターは自らの感性のままに歌う(ヴァルターの試験の歌)が、ベックメッサーはマイスター歌の規則に照らし片っ端からチェックを入れ、歌を途中で止めさせようとする。ザックスはベックメッサーの公平性に嫌疑を投げかけるが、ヴァルターの奔放な歌いぶりは他のマイスター達の支持も得られない。ザックスがヴァルターをかばい、ヴァルターも自棄になって歌い続ける大混乱の中、「間違いだらけで落第」が宣告される。 |

|||

:ポークナーはヴァルターを昇格試験希望者としてマイスター一同に紹介する。マイスターたちから出自や歌の師匠などについて質問されたヴァルターは、「'''冬の日の静かな炉端で'''」と自己紹介の歌を歌う。ヴァルターは師匠についたことはなかったが、自己紹介の歌はマイスター歌曲の[[バール形式]]に従っており、歌の中でヴァルターは、自分の師匠を「いにしえの12人のマイスター」のひとり[[ヴァルター・フォン・デア・フォーゲルヴァイデ]]だとする。 |

|||

=== 第2幕 === |

|||

:ベックメッサーは記録係として審査を担当し、コートナーが[[マイスタージンガー#タブラトゥーア|タブラトゥーア]]に書かれた規則を仰々しい[[メリスマ]]によって歌い上げる。 |

|||

夜の街角、徒弟達が明日の祭りの準備をしている。マクダレーネがダーヴィットにヴァルターの結果を聞き、役に立たないとダーヴィットに八つ当たりをして去ってしまう。ポーグナーがエーファを連れ添って現れる。ポーグナーは自らの決断が正しかったのかどうか悩み、ザックスに相談しようとするが、エーファに促されるままに帰宅する。 |

|||

:ベックメッサーの「始めよ!」の合図により、ヴァルターは「'''資格試験の歌'''」を歌い始めるが、自らの感性に従うままの奔放な歌いぶりはマイスターたちを困惑させる。ベックメッサーは規則に照らして片っ端からチェックを入れ、歌を第2節の途中で止めさせようとする。ザックスはヴァルターを励まし、ベックメッサーの公平性に嫌疑を投げかけるが、ベックメッサーはこれに猛然と反発する。自棄になったヴァルターはマイスターたちを[[フクロウ]]や[[カラス]]に当てつけながらなお歌い続け、場内は騒然となる。混乱の中、「間違いだらけで落第」が宣告される。散会後、ザックスは一人残って物思いにふける。 |

|||

ザックスが夜の仕事のために外に出てくる。ニワトコの香りの中ザックスはヴァルターの歌が頭から離れず、「感じるが、理解できない」とその捉えがたい魅力を歌う(ニワトコのモノローグ)。エーファがザックスの歌試験の結果を聞きにくる。エーファは密かにザックスを慕い続けていたことも仄めかし、明日の歌合戦への参加を促す。二人の間に微妙な空気が流れるが、ザックスにあしらわれ、さらにヴァルターはマイスターの資格を得られないと言われ、エーファは失望し、家に去っていく。さらにベックメッサーがエーファの窓辺でセレナーデを歌うつもりであることを知ったエーファは、服を交換しマクダレーネを部屋にやり、自分はヴァルターと出会う。ヴァルターとエーファはこのまま駆け落ちしようとするが、ザックスが路上に明かりを灯して靴の仕事を始め、歌に暗に非難を込めながら二人を阻む。 |

|||

=== 第2幕 === |

|||

そこにリュートを持ったベックメッサーが登場、エーファの部屋にいるマクダレーネをエーファと信じて、歌い始めようとするが、ザックスが大声で歌っているのが邪魔になる。さんざんやり取りをしたあげく、ベックメッサーの歌をザックスが靴の仕事で試験するという珍妙な妥協が成立し、ベックメッサーはセレナーデを歌い始める。たちまちザックスは槌を打ちまくって「採点」する。苦り切りながらも大声で歌い続けるベックメッサー。やがて、この騒動に近所の人が起きだしてくる。エーファの部屋にいるのがマクダレーネだと気がついたダーヴィットが、ベックメッサーがマクダレーネに言い寄っていると思いこんで、ベックメッサーを殴りつける。これがきっかけとなって、町中の人間が大げんかを始める。騒ぎのなかで、ザックスはエーファをポーグナーに引き渡し、ヴァルターとダーヴィットを自宅に引きずり込む。夜警が笛を吹かすと人々も一斉に家に引っ込み、静寂の中11時が知らされ幕。 |

|||

[[ファイル:Louise Grandjean.jpg|thumb|マクダレーネを演じるルイズ・グランジーン(1898年)]] |

|||

;第1場 |

|||

:通りに面したポークナーとザックスの家の前。夜の街角で、徒弟たちが明日の祭りの準備をしている。マクダレーネがダフィトに歌試験の結果を聞きにくるが、ヴァルターが落第したと聞くと、ダフィトに八つ当たりをして去ってしまう。徒弟たちに囃し立てられたダフィトは殴りかかろうとするが、ザックスに叱責されてともに家に入る。 |

|||

;第2場 |

|||

:ポークナーとエファが夕べの散策から戻ってくる。ポークナーは娘を賞品にする計画が正しかったのかどうか自信が持てず、歌学校でザックスが示した反応から、再度ザックスに相談しようかと迷う。しかし、エファに促されて二人ともそのまま帰宅する。 |

|||

;第3場 |

|||

:ザックスが夜なべ仕事のために外に出てくる。[[ニワトコ|セイヨウニワトコ]]の花の香りが漂う中、ザックスはヴァルターの歌が頭から離れず、「感じるが、理解できない」、「古い響き、それでいて新しい響き」<ref>「古い響き、それでいて新しい響き」は「ヴァーン(迷妄)」と並ぶ作品全体のキーワードのひとつ。 三宅・池上 p.79</ref>とその捉えがたい魅力を歌う('''ニワトコのモノローグ''')。 |

|||

;第4場 |

|||

:父親の前では平静を装っていたものの、ヴァルターのことが気になるエファは、ザックスのところへ歌試験の結果を探りにくる。妻を亡くして男やもめとなっているザックスに対し、エファは密かにザックスを慕い続けていたことを仄めかし、明日の歌合戦への参加を促す。ザックスは心中狼狽するものの、エファの心を見定めようと、わざとはぐらかした受け答えをする。ヴァルターの歌試験に話が及び、ザックスは「騎士殿はどこに行ってもマイスターの資格を得られないだろう」と言う。ヴァルターの天賦の才を認めつつも、それを受け入れない組合の偏狭さを批判した述懐だったが、ザックスの本心を見抜けないエファはこの言葉に失望し、憤然として立ち去る。これでザックスはエファのヴァルターへの想いを確信する。一方、エファは迎えに出ていたマクダレーネから、今夜ベックメッサーがエファの部屋の窓辺で[[セレナーデ]]を歌うつもりであることを知る。エファはマクダレーネを身代わりにして部屋にやり、自分は家を出る。 |

|||

;第5場 |

|||

:エファはヴァルターと出会い、二重唱となる。ヴァルターはエファへの情熱とマイスターたちへの怒りから、エファとこのまま駆け落ちしようとする。しかし、行く手の路上にザックスが灯りをさしかけ、靴の仕事を始める(「'''ザックスの靴作りの歌'''」)。歌に暗に非難を込めながら二人を阻むザックス<ref>ザックスは「[[失楽園]]」の挿話を題材にしながら、[[イヴ]]をエファに当てつけている。ワーグナー事典 p.505</ref>。 |

|||

;第6場 |

|||

:そこへ[[リュート]]を持ったベックメッサーが登場し、退路も塞がれた恋人たちは[[菩提樹]]の木蔭に隠れる。ベックメッサーは部屋の窓辺に座っているマクダレーネをエファだと信じて、リュートをかき鳴らしてセレナーデを歌おうとするが、すぐ近くで金槌を叩き、声を張り上げているザックスが邪魔になる。ベックメッサーの抗議から、ザックスは記録係の仕事を学ぶために、ベックメッサーの靴を作りながら槌を打って歌を審査するという珍妙な妥協が成立する。こうして、ベックメッサーは第1幕とは逆に、審査される立場となる。 |

|||

:ベックメッサーが歌い始める('''ベックメッサーのセレナーデ''')と、たちまちザックスが槌を打ちまくって「採点」する。苦り切りながらも負けまいとして大声で歌い続けるベックメッサー。やがて、この騒ぎに近所の人々が起き出してくる。 |

|||

;第7場 |

|||

:エファの部屋にいるのがマクダレーネだと気がついたダフィトが、ベックメッサーがマクダレーネに言い寄っていると思い込み、ベックメッサーを殴りつける。これがきっかけとなり、町中の人間が大げんかを始める('''殴り合いの場''')。騒動はますます大きくなり、女房たちは窓辺から水を浴びせかける。そのとき夜警の[[角笛]]が響き、とたんに人々は一斉に家に引っ込む。混乱のさなか、ザックスはエファをポークナーに引き渡し、ヴァルターとダフィトを自宅に引きずり込む。静寂の中、夜警が11時を知らせて幕。 |

|||

=== 第3幕 === |

=== 第3幕 === |

||

[[ファイル:Eugen Gura as Hans Sachs.gif|thumb|第3幕でザックスを演じる[[オイゲン・グラ]](1882年)]] |

|||

翌日の早朝、ザックスの仕事部屋。前奏曲では、ザックスの「諦念の動機」が扱われる。ダーヴィットは、夕べの騒ぎの件でザックスに叱られるかとびくびくしながら帰宅する。ザックスはどこか心ここにあらず。しかし怪訝そうにしているダーヴィットを認めると、彼にヨハネ祭を題材に新しい歌を歌わせ、彼を徒弟から職人へ格上げする意を固める。ザックスは昨晩の異様な大騒動を思い起こし、人の迷いについて思いを巡らす(迷いのモノローグ)。 |

|||

[[ファイル:Lotte Lehmann Die Meistersinger.jpg|thumb|エファを演じる[[ロッテ・レーマン]]]] |

|||

;第1場 |

|||

:ザックスの工房。前奏曲では、ザックスの「諦念の動機」が扱われる。早朝、ベックメッサーに靴を届けたダフィトが仕事場に帰ってくる。ダフィトは夕べの騒ぎの件でザックスに叱られるのではないかとびくびくするが、ザックスはどこか心ここにあらず。怪訝そうにしているダフィトを認めると、ザックスは彼に[[洗礼者ヨハネ|ヨハネ]]祭を題材にした新しい歌を歌わせる。前夜のことが頭から離れないダフィトは、ベックメッサーのセレナーデの節回しで歌い始めてしまい、あわてて最初から歌い直す。 |

|||

:ダフィトを部屋に引き取らせたあと、ザックスは昨晩の異様な大騒動を思い起こし、人の迷いについて思いを巡らす('''迷妄のモノローグ''')。やがて、ザックスは「迷妄を巧みに操って、気高い行いを成し遂げよう」と心を決める。 |

|||

;第2場 |

|||

:ヴァルターがザックスの工房に現れる。不思議な夢を見たというヴァルターに、ザックスはその夢を素材にして歌にするように説得する。マイスター歌の規則を伝授しつつ、ザックスの導きによって「'''ヴァルターの夢解きの歌'''」が紡ぎ出される。[[バール形式]]による第2バールまでまとまったところでザックスは歌を紙に書き付け、ヴァルターの着替えのため二人で退場する。 |

|||

;第3場 |

|||

:ザックスの工房に、ベックメッサーが入ってくる。ベックメッサーは昨夜の騒ぎでさんざんに痛めつけられ、体中をさすり、足を引きずっている様子を[[パントマイム]]で表現する。ザックスから届けられた靴に文句を付けるつもりでやってきたベックメッサーは、落ち着きなく動き回るうちに、机の上に置かれた歌の書き付けを発見する。求婚の歌だと気が付いたベックメッサーは、そこへザックスが戻ってきたことに気づき、とっさに書き付けを服のポケットにしまい込む。 |

|||

:ザックスがエファへ求婚の歌を歌うつもりだと思い込んだベックメッサーは、昨夜の騒ぎも自分を蹴落とすために仕掛けたものだとしてザックスを非難し、その証拠としてポケットから歌の書き付けを取り出してザックスに突きつける。ザックスは、ベックメッサーが書き付けを盗んだことを指摘しつつ、「泥棒にならぬよう」書き付けをベックメッサーに進呈するともちかける。ザックスの歌なら勝利は間違いないと、ベックメッサーは喜び勇んで立ち去る。残ったザックスは「ベックメッサー殿の盗み働きは、こちらの計画には好都合」とつぶやく。 |

|||

;第4場 |

|||

:婚礼の白装束をしたエファがザックスを訪ねてくる。靴の調子が悪いと言うが、ヴァルターの様子と、またザックスが歌合戦に参加してくれないのかが気になっているのだ。 |

|||

:そこへ、着替えをすませたヴァルターが現れ、エファは叫び声を上げる。ヴァルターは「夢解きの歌」の締めくくりとして第3バールを歌い上げる。感極まって泣き出すエファに、二人が幸せなカップルだと知ったザックスは、自分にも残っていたエファへの思慕を絶つ。エファは自分もザックスを慕っていたことを告白することで彼を慰め、諦念の行為に感謝の言葉を述べる。ここで『[[トリスタンとイゾルデ (楽劇)|トリスタンとイゾルデ]]』が引用される。ザックスは若い二人を抱き合わせ、ヴァルターの歌を「聖なる朝の夢解きの調べ」として命名する。さらに現れたダフィトに[[洗礼]]の儀式を挙げ、徒弟から職人へ格上げする。マクダレーネも交え、エファ、ヴァルター、ザックス、ダフィトはそれぞれの思いを歌い上げ、五重唱となる('''愛の洗礼式''')。 |

|||

;第5場 |

|||

:舞台転換して、[[洗礼者ヨハネ|ヨハネ]]祭が行われる[[ペグニッツ川|ペグニッツ]]河畔の広々とした野原。祭りの[[ファンファーレ]]とともに、靴屋、仕立屋、パン屋の組合の歌('''同業者組合の行進''')、隣町から来た娘達と徒弟達の踊り('''徒弟達の踊り''')、マイスタージンガーの堂々たる入場と続く。最後にザックスが現れると、民衆は起立して「目覚めよ、朝は近づいた」の[[コラール]](歌詞は史実の[[ハンス・ザックス]]の『ヴィッテンベルクの鶯』に基づく)を合唱して称える。ザックスはこれに感謝し、今日の歌合戦にポークナーが娘を捧げた行為を歓迎するように演説する。ポークナーは胸をなで下ろし、ザックスに握手を求める。 |

|||

:歌合戦が始まり、ベックメッサーがザックスが書き付けた歌詞を自分のセレナーデに当てはめて歌おうとする('''ベックメッサーの本選歌''')。だが、うろ覚えもあって、「楽園に招かれて乙女を勝ち取る」という内容を取り違えて「庭で首を吊る」というグロテスクで支離滅裂な歌いぶりとなる。聴衆の哄笑を浴びたベックメッサーは、これはザックスの歌だと叫んで姿をくらます。ザックスは、歌が正しく歌われれば詩も曲も気に入られるだろうと請け合い、歌の本当の作者としてヴァルターを紹介する。ヴァルターは「朝はバラ色に輝いて」('''ヴァルターの栄冠の歌''')を見事に歌う。人々、親方たち、エファ、全員がヴァルターの歌に聴き惚れ、これを大喝采とともに称える。 |

|||

やがてヴァルターが起き出してくる。ヴァルターは不思議な夢を見て新たな歌の着想を得たと言う。ザックスはこれを素材に、マイスター歌の規則を伝授する。ヴァルターが着替えのために退場すると、ザックスの家にやってきたベックメッサーが、この歌の書き付けを発見、ザックスがエーファへ求婚の歌を歌うつもりと思い、現れたザックスを非難する。ザックスは一計を案じて、ベックメッサーに書き付けを進呈、喜び勇んだベックメッサーは去る。エーファが着飾ってザックスを訪ねてくる。靴の調子が悪いと言うが、ヴァルターの様子と、またザックスが本当に参加してくれないのかが気になっているのだ。 |

|||

:ポークナーはヴァルターにマイスターの称号を授与しようとする。しかし、マイスターに対する怒りと疑念を拭いきれないヴァルターはこれを拒否する。ザックスは「マイスターをないがしろにしてはいけない」とヴァルターを諫め、「[[神聖ローマ帝国]]は煙と消えようとも、聖なるドイツ芸術は我らの手に残るだろう。」とマイスター芸術の価値を説く('''ザックスの最終演説''')。ヴァルターも納得して称号を受け、晴れて優勝者となりエファと結ばれる。エファはヴァルターの額に飾った[[ゲッケイジュ|月桂樹]]と[[ギンバイカ|ミルテ]]で編まれた冠を取って、ザックスの頭にかぶせる。全員がこの結末を導いたザックスと「ドイツ芸術」を称えて幕が下りる。 |

|||

そこへやはり着替えをすませたヴァルターが現れ、夢の歌の続きを歌う。二人が幸せなカップルだと知ったザックスは、自分にも残っていたエーファへの思慕を絶つ。エーファは自分もザックスを慕っていたことを告白することで彼を慰め、諦念の行為に感謝の言葉を述べる。ここで『[[トリスタンとイゾルデ (楽劇)|トリスタンとイゾルデ]]』が引用される。ザックスは若い二人を抱き合わせ、ヴァルターの歌を「聖なる朝の夢解きの調べ」として命名する。さらに現れたダーヴィットに洗礼の儀式を挙げ、徒弟から職人へ格上げする。マクダレーネも交え、エーファ、ヴァルター、ザックス、ダーヴィットはそれぞれの思いを歌い上げ、五重唱となる(愛の洗礼式)。 |

|||

== 物語 == |

|||

舞台転換してヨハネ祭が行われる野原。祭りのファンファーレとともに、靴屋、仕立屋、パン屋の組合の歌、隣町から来た娘達と徒弟達の踊り(徒弟達の踊り)、マイスタージンガーの堂々たる入場と続く。人々がザックスを認めると「目覚めよ、朝は近づいた」のコラール(これは実在のハンス・ザックスの歌詞に基づく)を合唱し、讃える。ザックスはこれに感謝し、今日の歌合戦にポーグナーが娘を捧げた行為を歓迎するように演説する。ポーグナーは胸をなで下ろす。 |

|||

[[ファイル:Nuremberg chronicles - Nuremberga.png|thumb|300px|1493年に描かれた[[ニュルンベルク]]]] |

|||

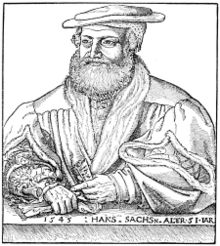

[[ファイル:Hans Sachs.jpg|thumb||[[ハンス・ザックス]](1494年 - 1576年)]] |

|||

=== 史実との違い === |

|||

『ニュルンベルクのマイスタージンガー』はワーグナー作品の中で唯一、[[神話]]や[[伝説]]でなく[[歴史]]に取材したドラマである。ワーグナーは、[[ヨハン・クリストフ・ヴァーゲンザイル]]の『ニュルンベルク年代記』をはじめとする数々の文献を読み込みながら、独自のドラマ設定を仕立て上げている<ref name="三宅・池上 p.208">三宅・池上 p.208</ref>。 |

|||

本作で描かれる[[ニュルンベルク]]の町は、現実とはかけ離れている。歴史上では当時の[[自由都市]]で実権を握る参事会の力はきわめて大きく、歌の祭典で市長や参事会メンバーが登場しないことは考えられない。史実のニュルンベルクでは、圧倒的多数を占める[[手工業]]者たちは参事会に代表を送れず、1348/49年に反乱を起こして鎮圧されていた。これ以降、同業組合の結成は禁止され、[[マイスタージンガー]]組合は参事会の監視下におかれた<ref name="三宅・池上 p.75">三宅・池上 p.75</ref>。 |

|||

歌合戦が始まり、ベックメッサーがザックス書き付けの歌詞を自分のセレナーデに当てはめて歌おうとするが、うろ覚えもあって、大失敗に終わる。聴衆の笑いに怒ったベックメッサーは、これはザックスの歌だと叫び、退散する。ザックスは、歌の本当の作者としてヴァルターを紹介し、自らの証人と称し歌合戦に参加させる。ヴァルターは「朝はバラ色に輝いて」(ヴァルターの懸賞の歌)を見事に歌う。人々、親方たち、エーファ、全員がヴァルターの歌に聴き惚れ、これを大喝采と共に讃える。 |

|||

また、ニュルンベルク市では夜業が厳しく禁じられており<ref name="三宅・池上 p.101">三宅・池上 p.101</ref>、第2幕でのザックスの夜なべ仕事やその後の殴り合い騒ぎなどもあり得ない。[[ハンス・ザックス]]自身、市参事会と衝突して執筆活動を禁じられたこともあった<ref name="高辻 pp.236-237">高辻 pp.236-237</ref>。 |

|||

ワーグナーは、登場するマイスターたちの名前をヴァーゲンザイルから取り入れている(下節[[#マイスターたちの名前]]を参照のこと)が、[[マイスタージンガー]]の制度や仕組みについても、ドラマに取り込むに当たって史実に大胆な変更を加えた。例えば、ニュルンベルクの[[マイスタージンガー]]組合は、年に一度郊外に繰り出して「[[マイスタージンガー#祝祭の遠出|歌の会]]」を催したが、それは[[洗礼者ヨハネ|ヨハネ]]祭の日ではなく、全市を挙げての行事でもなかった<ref name="三宅・池上 p.75">三宅・池上 p.75</ref>。 |

|||

ポーグナーはヴァルターにマイスターの称号を授与しようとする。しかし、マイスターに怒りと疑念を拭いきれないヴァルターはこれを拒否する。ザックスはヴァルターを「マイスターを侮ってはいけない」と諫め、「[[神聖ローマ帝国]]はもやと消えても、聖なるドイツ芸術は我らの手に残るだろう。」と歌い、その価値を説く。ヴァルターも納得して称号を受け、晴れて優勝者となりエーファと結ばれる。全員がこの結末を導いたザックスと「ドイツ芸術」を讃えて幕。 |

|||

これらの改変は、劇の進行をすっきりさせる作劇法上の要請によるところが大きいが、その最大の虚構は、マイスタージンガーたちの世界があたかもニュルンベルクそのものであるかのように描いたことである<ref name="三宅・池上 p.208">三宅・池上 p.208</ref>。この結果、楽劇中のニュルンベルクは、[[政治]]に代わって[[芸術]]が支配する[[ユートピア]]として理想化された<ref name="高辻 pp.236-237">高辻 pp.236-237</ref>。 |

|||

== 第1幕への前奏曲 == |

|||

『ニュルンベルクのマイスタージンガー』前奏曲として、ワーグナーの楽曲のなかでもよく親しまれ、演奏会で採り上げられる機会が多いだけでなく、祝祭的なイメージから、式典(大学の入学式など)での演奏機会も多い。冒頭は[[ハ長調]]の堂々たる開始、終わりは直接教会のコラールにつながっている。「マイスタージンガーの動機」、「芸術の動機」、「愛の動機」など、オペラ中に使用される[[ライトモティーフ]]の代表的なものが扱われる。[[ソナタ形式]]によるが、再現部ではこれまで提示してきた各種旋律が同時進行する。この手法は、のちに[[アントン・ブルックナー|ブルックナー]]が[[交響曲第8番 (ブルックナー)|交響曲第8番]]第4楽章の結尾で使用している。 |

|||

== |

=== マイスターたちの名前 === |

||

本作に名前のあるニュルンベルクの[[マイスター]]は[[ハンス・ザックス]]を含めて13名である。ここでは、ザックスを除く12名について、ワーグナーの設定とヴァーゲンザイル『ニュルンベルク年代記』及び[[ニュルンベルク]]市の居住記録の比較を示す<ref name="三宅・池上 pp.219-220">三宅・池上 pp.219-220</ref>。 |

|||

[[1845年]]に『[[タンホイザー]]』を完成したワーグナーは、喜劇的なオペラを計画、ゲルヴィヌス『ドイツ国民文学史』を読んでニュルンベルクやハンス・ザックスについて興味を持って草稿を書いたが、この時点では、『タンホイザー』と同じく歌合戦を題材にした「軽い喜劇」であった。しかし、次第に構想が膨らみ、[[1861年]]から台本執筆にとりかかり、全曲が完成したのは[[1867年]]であった。前作『[[トリスタンとイゾルデ (楽劇)|トリスタンとイゾルデ]]』と同じく、『[[ニーベルングの指環]]』の『[[ジークフリート (楽劇)|ジークフリート]]』の作曲が中断されている間に作曲された。初期作品を別にした主要作では、唯一の喜劇的、ハッピーエンディングの作品である。 |

|||

{| class="wikitable" |

|||

== マイスター歌曲とは == |

|||

! ワーグナー !! ヴァーゲンザイル !! ニュルンベルク市居住記録 |

|||

ニュルンベルクでは、[[手工業]]が発達し、各手工業の代表者たちが芸術(歌唱)に携わり、[[マイスタージンガー]]と呼ばれていた。これには厳しい修行過程があり、「見習い」、「弟子」、「歌手」、「詩人」、「親方」という段階があった。マイスター歌曲は、中世の騎士歌人の伝統を継ぐ「[[バール形式]]」をとる。これは、3つのバールで構成され、一つのバールはまた3節からなり、第1節(シュトレン)と第2節は同じ旋律、同じ長さ、第3節は新しい旋律を用いてより長いという規則がある。このほか、さまざまな名前を持つ定まった旋律があり、これに装飾を施し詩に当てはめるための煩雑な規則がある。これらは、オペラのなかでも第1幕でダーヴィットやコートナーの歌に出てくるものである。これらの煩雑で硬直した「規則性」と、革新的な音楽の軋轢・対決の構図には、現実面でのワーグナー自身の葛藤が表されており、第3幕でザックスが規則を教えながらヴァルターの歌をともに作り上げていく過程には、ワーグナーにとっての音楽の一つの理想が描かれていると解釈されている。 |

|||

|- |

|||

| Veit Pogner(金細工師) |

|||

| Veit Pogner |

|||

| Hans Bogner, 1441年市民権取得 - 1484/85年。職業不詳 。 |

|||

|- |

|||

| Kunz Vogelgesang(毛皮屋) |

|||

| Cunz Vogelsang |

|||

| Cunz Vogelsang, 1436年 - 1484/85年。板金屋の親方。 |

|||

|- |

|||

| Konrad Nachtigal(板金屋) |

|||

| Conrad Nachtigal |

|||

| Conrad Nachtigall, 1440/15年 - 1484/85年。パン屋。 |

|||

|- |

|||

| Sixtus Beckmesser(市書記) |

|||

| Sixtus Beckmesser |

|||

| 記録なし。少なくとも書記ではない。 |

|||

|- |

|||

| Fritz Kothner(パン屋) |

|||

| Fritz Kothner |

|||

| Fritz Kettner, 1392年 - 1430年在住。職業不詳。 |

|||

|- |

|||

| Balthasar Zorn(錫細工師) |

|||

| Fritz Zorn |

|||

| Fritz Zorn, 1442年、製釘師の親方。 |

|||

|- |

|||

| Ulrich Eisslinger(香料屋) |

|||

| Ulrich Eisslinger |

|||

| Ulrich Eisslinger, 1469年 - 1501年在住。床屋・外科医。 |

|||

|- |

|||

| Augustin Moser(仕立屋) |

|||

| Augustin Moser |

|||

| Augustin Moser, 1486年市民権取得。 |

|||

|- |

|||

| Hermann Ortel(石鹸屋) |

|||

| Hermann Ortel |

|||

| Hermann Örtel, 1459年留金作りの親方 - 1484/85年。 |

|||

|- |

|||

| Hans Schwarz(靴下屋) |

|||

| Hans Schwarz |

|||

| 記録なし。 |

|||

|- |

|||

| Hans Folz(銅細工師) |

|||

| Hans Folz |

|||

| Hans Folz, 1459年在住 - 1512年。床屋、外科医、印刷屋。 |

|||

|- |

|||

| Niklaus Vogel(第1幕で欠席が伝えられる) |

|||

| Niclaus Vogel |

|||

| 記録なし。 |

|||

|} |

|||

なお、劇中でヴァルターが師匠として名を挙げる[[ヴァルター・フォン・デア・フォーゲルヴァイデ]]は、[[マイスタージンガー]]たちが彼らの始祖として仰いだ「12人のいにしえのマイスター」のひとりである<ref name="三宅・池上 p.219">三宅・池上 p.219</ref>とともに、当初ワーグナーが本作と対をなすものとして考えていた『[[タンホイザー]]』の登場人物である<ref name="オペラ・キャラクター解説辞典 p.113">オペラ・キャラクター解説辞典 p.113</ref>。 |

|||

== 作中人物のモデル == |

|||

;ハンス・ザックス |

|||

=== ユートピア思想と「迷妄(Wahn)」 === |

|||

:主人公の[[ハンス・ザックス]]は実在の人物である(1494年–1576年)。実在のザックスもまたニュルンベルクのマイスタージンガーであり、第3幕のコラール「目覚めよ、朝は近づいた」はザックスの詩に基づく。オペラのザックスは男やもめという設定であるが、実在のザックスも妻に先立たれ、子供もなくして男やもめとなったが、のちに若い女性と再婚したという。 |

|||

[[ファイル:Schopenhauer.jpg|thumb|upright|[[アルトゥル・ショーペンハウアー]](1788年 - 1860年)]] |

|||

[[ファイル:Albrecht Dürer 104.jpg|thumb|upright|[[アルブレヒト・デューラー]](1471年 - 1528年)の自画像]] |

|||

本作で描かれた[[ニュルンベルク]]は、政治的抑圧から「純粋に人間的なるもの」を救うため、『芸術と(による)革命』を志向していたワーグナーにとっての[[ユートピア]]または[[アルカディア]](桃源郷)である。 |

|||

劇中でユートピア実現に向けて決定的な転回点となるのは、第3幕第1場の「迷妄のモノローグ」である。ここでザックスは、「迷妄(Wahn)なくしてはいかなる事業も起こりえない」と達観し、これを反転させて「多少の侠気(Wahn)がなければ/どんな立派な企ても成就するはずがない」とし、理性や常識、節度の埒を超え出たヴァーンこそがユートピアの原動力であると見なす<ref name="三宅・池上 p.209">三宅・池上 p.209</ref>。 |

|||

この部分では、[[ドイツ]]の[[哲学]]者[[アルトゥル・ショーペンハウアー]](1788年 - 1860年)との関連が顕著である。ショーペンハウアーの著書『意志と表象としての世界』では、「迷妄」は人間を突き動かしてやまない「盲目の意志」の発露であり、「過度の歓喜や苦痛の根底には常に迷妄がある」としており、このショーペンハウアーの考えをワーグナーは受け継いでいる。しかし、ワーグナーはショーペンハウアーの[[ペシミズム]]には留まっていない<ref name="三宅・池上 p.141">三宅・池上 p.141</ref>。 |

|||

イギリスの思想家[[トマス・モア]](1478年 - 1535年)の『[[ユートピア (本)|ユートピア]]』(1516年)では、ウートポス(どこにもない場所)を構想することは常識の立場からすればアートポス(途方もない不条理)、すなわちヴァーンにほかならないという逆説的な認識を示しており、また、モアと親交のあった[[ネーデルラント]]の神学者[[デジデリウス・エラスムス]](1466/69年 - 1536年)も、モアに献呈した『[[痴愚神礼讃]]』』(1509年)の中で、モアの名前(ラテン語形 Morus)から狂気(痴愚女神) Moria を思いついたとし、狂気にある種の生産性<ref>「狂気はすべて有害とは限らない」 三宅・池上 p.143</ref>を認めていた<ref name="三宅・池上 p.209">三宅・池上 p.209</ref>。 |

|||

[[ドイツ語]] Wahn は迷妄や狂気あるいは侠気という意味だが、本来 Wonne (歓喜)や Wunsch (希望)などと同じ「至福の希望」を意味する言葉だった。のちに[[古高ドイツ語]]の wanwizzi (精神の喪失)に Wahnwitz の綴りが当てられたために両者が混同されるに至った。つまり、ワーグナーは知ってか知らずか、Wahn の古い意味を掘り起こしたことになる<ref name="三宅・池上 p.143">三宅・池上 p.143</ref>。 |

|||

後年、ワーグナーは[[バイロイト]]に建てた自分の邸を「ヴァーンフリート荘([[:de:Haus Wahnfried]])」と名付けており、このモノローグがワーグナー自身の心情吐露であることを示唆している<ref name="オペラ・キャラクター解説辞典 p.145">オペラ・キャラクター解説辞典 p.145</ref>。 |

|||

また、ワーグナーによるニュルンベルクの美化・理想化は、18世紀末に[[ルートヴィヒ・ティーク]]や[[ヴィルヘルム・ヴァッケンローダー]]([[:de:Wilhelm Heinrich Wackenroder]])が古都ニュルンベルクを称えた[[ロマン主義]]的[[中世]]憧憬の系譜を継ぐものとなっている<ref name="高辻 pp.236-237">高辻 pp.236-237</ref>。 |

|||

ティーク/ヴァッケンローダーの共著『ある修道僧の真情披瀝』では、ニュルンベルクの黄金期を「ドイツが祖国の芸術を誇ることのできた唯一の時代」として回顧し、実在の[[ハンス・ザックス]]とほぼ同時代にニュルンベルクで活躍した画家[[アルブレヒト・デューラー]](1471年 - 1528年)を「我らが誇るべき先祖」として称えている。デューラーは、第1幕でエファとマクダレーネの会話で[[ダヴィデ]]像の画家として言及され、[[マルティン・ルター]]、[[ヨハン・ゼバスティアン・バッハ]]と並んで、この作品に時代的・地域的彩りを添える重要な「隠し味」である<ref name="ワーグナー事典 p.502">ワーグナー事典 p.502</ref>。 |

|||

=== 市民劇としての『ニュルンベルクのマイスタージンガー』 === |

|||

本作の筋立ては、ワーグナー独自の考案によるが、18世紀から19世紀初頭にかけての[[啓蒙時代]]に生まれた「[[市民劇]]」の流れを汲んでいる。市民劇は、[[フランス]]で生まれ、[[ドイツ]]で定着したジャンルで、[[ゴットホルト・エフライム・レッシング]]『エミリア・ガロッティ』(1772年)や[[フリードリヒ・フォン・シラー]]『たくらみと恋』(1784年)などの市民悲劇や[[カロン・ド・ボーマルシェ|ボーマルシェ]]『[[フィガロの結婚]]』(1784年)や[[ハインリヒ・フォン・クライスト]]『こわれ甕』(1806年)などの市民喜劇がある<ref name="三宅・池上 p.208">三宅・池上 p.208</ref>。 |

|||

[[E.T.A.ホフマン]]の『樽屋の親方マルティンと徒弟たち』(1817/18年)では、裕福な手工業者の親方が、美人で評判の一人娘に婿を迎えるという物語で、本作とドラマの骨格が共通している<ref name="三宅・池上 p.31">三宅・池上 p.31</ref>。 |

|||

直接ワーグナーに先行する作品として、[[ヨハン・ルートヴィヒ・ダインハルトシュタイン]]([[:de:Johann Ludwig Deinhardstein]], [[ウィーン]]、[[ブルク劇場]]の副支配人)の劇詩『ハンス・ザックス』(1827年)がある。この作品は各国語に翻訳され、ドイツでは40以上の劇場で上演されるなど大きな反響を呼んだ。1840年には、ダインハルトシュタインの劇詩をフィリップ・レーガーが脚色、[[アルベルト・ロルツィング]]作曲によるオペラ『ハンス・ザックス』が[[ライプツィヒ]]で上演された。 |

|||

ワーグナーは1828年にダインハルトシュタイン劇の上演に接しており、ストーリーのモチーフを一部本作に取り入れている。ロルツィングの[[オペラ]]は1842年に[[ドレスデン]]で聴いていた<ref name="三宅・池上 p.224">三宅・池上 p.224</ref><ref name="名作オペラブックス23 pp.438-439">名作オペラブックス23 pp.438-439</ref>。 |

|||

=== ワーグナーの芸術観の投影 === |

|||

第1幕第3場において、ヴァルターの「資格試験の歌」をベックメッサーは「歌の区切りも、[[コロラトゥーラ]]も、[[旋律]]の片鱗さえもない」と酷評する。これは、ワーグナー自身が現実に浴びた言葉である。 |

|||

マイスタージンガー組合の伝統に挑み、激しく拒絶されるヴァルターには、音楽界の既成の壁に立ち向かったワーグナー自身の姿が投影されている。 |

|||

ワーグナーは、自著『パスティッチョ』(1834年)でコロラトゥーラを「何の意味もない音型」としてイタリアオペラを批判していた。 |

|||

また、ワーグナーの楽劇に対する「旋律の片鱗さえもない」との批判に対し、『未来音楽』(1860年)において、旋律とは「果てしなく続く一本の流れのように作品の隅々まで浸透する無限旋律」であり、「旋律と並んで無旋律の時間が長く続く絶対旋律」(『オペラとドラマ』)ではないと反論していた<ref name="三宅・池上 p.59">三宅・池上 p.59</ref>。 |

|||

一方、ヴァルターにマイスター歌の手ほどきをするザックスもまたワーグナー自身であるといえる。作曲の経過で述べたように、ワーグナーは自分とマティルデ・ヴェーゼンドンクを本作のザックスとエファに見立てていた。劇中でザックスがエファへの思慕を絶って諦念の境地に至る過程には、ワーグナー自身の心境が重ねられている。同時に、「生への盲目的意志」を否定して「諦念」に至る点において、ここでも[[アルトゥル・ショーペンハウアー]]の『意志と表象としての世界』からの影響が指摘されている<ref name="スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 p.126">スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 p.126</ref>。 |

|||

また、ザックスは「似合いの夫婦から生まれる子供(A - A' - B)」の比喩を使ってマイスター歌の[[バール形式]]を説明するが、この論法は、ドラマの誕生を愛で結ばれた男女の[[生殖]]行為に喩えたワーグナー(『オペラとドラマ』)の音楽理論をふまえている<ref name="ワーグナー事典 p.509">ワーグナー事典 p.509</ref>。 |

|||

こうして、どちらも作曲者ワーグナーをモデルとした両者が第3幕において導き、導かれながらマイスター歌を誕生させる場面は、天才の着想と意志が形式と融合、凝縮されて不朽の芸術を創造するという、ワーグナーにとっての音楽の一つの理想が描かれていると解釈されている<ref name="スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 p.127">スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 p.127</ref>。 |

|||

=== 反ユダヤ主義 === |

|||

[[ファイル:Hanslick.jpg|thumb|upright|[[ウィーン]]の音楽批評家[[エドゥアルト・ハンスリック]](1825年 - 1904年)]] |

|||

第1幕第3場でヴァルターがベックメッサーに対して怒りを爆発させる場面は、[[グリム兄弟]]の[[反ユダヤ主義|反ユダヤ]]的作品『イバラのなかのユダヤ人』(KHM 110)との類似が見られる。[[グリム童話]]では、1羽の小鳥がイバラの茂みに飛び込むのに対して、ヴァルターの歌では自由を象徴するように小鳥が飛び去る。同様に、若者がヴァイオリンを弾きながら絞首台の階段に立つ童話に対して、ヴァルターは歌いながら歌唱席の椅子に立つ。 |

|||

ヴァルターの Grimmbewahrt という言葉には、「怒りに守られて」と「グリムの言うとおり」との二つの意味がかけられており、ベックメッサーの人物像に[[ユダヤ人]]のイメージを重ね合わせるという、ワーグナーの隠された意図が指摘されている<ref name="新グローヴ オペラ事典 p.503">新グローヴ オペラ事典 p.503</ref><ref name="ワーグナー事典 p.503">ワーグナー事典 p.503</ref>。 |

|||

また、ベックメッサーに当てられている台詞や音楽は、『[[ニーベルングの指環]]』でのニーベルング族、アルベリヒとミーメを彷彿とさせる。とくに第3幕での[[パントマイム]]において、2度までも足を引きずり、悲鳴を上げ、忌まわしい記憶や妄想に苛まれる様子は『[[ラインの黄金]]』及び『[[ジークフリート (楽劇)|ジークフリート]]』でのミーメとの関連が深い。 |

|||

『ニーベルングの指環』において、ニーベルング族もまた「異形の者」としてユダヤ人になぞらえられることは、ベックメッサーについても同様の意味を持つことになる<ref name="鈴木 pp.142-143">鈴木 pp.142-143</ref>。 |

|||

本作に登場する市書記の名前は、1861年の第2 - 第3散文稿では「ファイト・ハンスリヒ」となっていた。ワーグナーがこの名前をヴァーゲンザイルの『ニュルンベルク年代記』から選んだ「ベックメッサー」に変更したのは、1862年の韻文台本からである。当初の「ハンスリヒ」は、当時、[[絶対音楽]]派の急先鋒であった[[ウィーン]]の音楽学者・音楽批評家[[エドゥアルト・ハンスリック]](1825年 - 1904年)への当てこすりにほかならない。 |

|||

二人の出会いは1845年、ワーグナーが『ニュルンベルクのマイスタージンガー』を着想した[[マリアーンスケー・ラーズニェ|マリーエンバート]]においてだった。当時ハンスリックは歌劇『[[さまよえるオランダ人]]』の崇拝者としてワーグナーに接し、翌1846年には「ウィーン一般音楽新聞」にワーグナーの『[[タンホイザー]]』を取り上げ、「現存する作曲家の中で最も偉大な劇的才能の持ち主」として称賛している。 |

|||

しかし、1854年にハンスリックは主著『音楽美について』において、音楽の本質を「響きつつ運動する形式」と規定し、ワーグナーの『オペラとドラマ』(1851年)の主張を全面的に否定するとともに「楽劇」を「音楽の妖怪」と批判したことで、両者の対立は決定的となった。 |

|||

1861年5月11日、『[[ローエングリン]]』のウィーン初演の稽古を見に来たハンスリックはワーグナーに挨拶するが、ワーグナーは冷たくあしらった。この年に書かれた散文草稿に「ハンスリヒ」と書いたのは、積年の意趣返しといえる。ワーグナーの[[ヴェネツィア]]旅行後に二人は一時的に和解し、1862年11月23日、ウィーンのワーグナーの友人シュタントハルトナー邸において『ニュルンベルクのマイスタージンガー』の朗読会が開かれたときには、ハンスリックも招かれて出席した。しかし、このとき読まれた韻文台本では名前がベックメッサーに変更されていたにもかかわらず、ハンスリックは自分が笑いものにされていることに気づき、憤然として立ち去ったという<ref name="三宅・池上 p.227">三宅・池上 p.227</ref>。 |

|||

『ニュルンベルクのマイスタージンガー』の[[ミュンヘン]]初演を聴いたハンスリックの批評は、「喜劇的なものの表現においてワーグナーの音楽はまったく悲惨である」<ref name="三宅・池上 p.228">三宅・池上 p.228</ref>としつつ、ポークナーの演説やヴァルターの歌、第3幕の五重唱については「灰色の砂漠の中からオアシスのように光を放つものは、このオペラの喜劇的な部分ではなく、すべて荘重な部分に属している」として賞賛<ref name="スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 p.128">スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 p.128</ref>しており、私心に惑わされない客観的分析がなされている<ref name="名作オペラブックス23 p.441">名作オペラブックス23 p.441</ref>。 |

|||

これに対して、ワーグナーは1869年、自著『音楽におけるユダヤ性』(初版1850年)を改版し、ハンスリックがユダヤ人の出自であることを名指しで指摘して攻撃した<ref name="三宅・池上 p.228">三宅・池上 p.228</ref>。 |

|||

=== ザックスの最終演説について === |

|||

{{Quote box |width=30em | font-size=75% | bgcolor=#c6dbf7 |align=right |quote=「気をつけるがいい、不吉な攻撃の手が迫っている。<br/> |

|||

ドイツの国も民も散り散りになり<br/> |

|||

異国の虚仮おどしに屈すれば<br/> |

|||

王侯はたちまち民心を見失い<br/> |

|||

異国の腐臭ただようがらくたを<br/> |

|||

ドイツの地に植え付けるであろう。<br/> |

|||

栄えあるドイツのマイスターに受け継がれぬ限り<br/> |

|||

ドイツの真正な芸術も人々の記憶から失われよう。<br/> |

|||

だからこそ、言っておこう。<br/> |

|||

ドイツのマイスターを敬うのだ!<br/> |

|||

そうすれば、心ある人々をとらえることができる。<br/> |

|||

そしてマイスターの仕事を思う心があれば<br/> |

|||

神聖ローマ帝国は<br/> |

|||

煙と消えようとも<br/> |

|||

ドイツの神聖な芸術は<br/> |

|||

いつまでも変わることなく残るであろう!」 |

|||

|salign=right |source=第3幕第5場、「ザックスの最終演説」後半部分(3,074行 -3,089行)<ref name="三宅・池上 p.205">三宅・池上 p.205</ref>}} |

|||

{{Quote box |width=30em | font-size=75% | bgcolor=#c6dbf7 |align=right |quote=「このニュルンベルクをめざす<br/> |

|||

ユンカーは数あれど<br/> |

|||

あなたのように愛に生き、歌一筋<br/> |

|||

城も館もうちやって、とは珍しい。<br/> |

|||

愛の獲物に飢えた騎士方を相手に<br/> |

|||

こちらは衆を頼まねばならぬことも多かった。<br/> |

|||

ひとが集まれば、つまらぬことで<br/> |

|||

すぐ喧嘩になるのは世のならい。<br/> |

|||

いろんな組合の仲間どうしが繰り出して<br/> |

|||

けしからぬ振る舞いに及んだこともある。<br/> |

|||

(せんだっても、どこぞの小路で<br/> |

|||

見かけたものだ)<br/> |

|||

だが、いつだって連中を正気に引き戻したのは<br/> |

|||

一目置かれるマイスタージンガーの親方衆。<br/> |

|||

その水も漏らさぬ結束は<br/> |

|||

多少のことでは、びくともしない。<br/> |

|||

皆で大切に護ってきた宝は<br/> |

|||

あなたの孫子の代まで貴重な貯えとなるはず。<br/> |

|||

よき慣わしや美風も、大方は廃れ<br/> |

|||

跡かたもなく崩れて、煙と消える。<br/> |

|||

戦いをやめよ!<br/> |

|||

かすかに残った伝統の息吹を<br/> |

|||

砲弾や硝煙の力で集め直すことはできぬ。<br/> |

|||

(ドイツのマイスターを敬うのだ!)」 |

|||

|salign=right |source=「最終演説」削除部分(現行版の3,074行 -3,082行に相当)<ref name="三宅・池上 p.234">三宅・池上 p.234</ref>}} |

|||

史実の[[ハンス・ザックス]]の詩には「([[カトリック教会|カトリック]]の聖職者たちは)たとえドイツが滅ぼうとも、かえって好都合。自分たちの権力が失われることがなければ(と考えている)」という一節がある。これは、[[トリエント公会議]](1545年 - 1563年)に抗して書かれたもので、本作でのザックスの最終演説「神聖ローマ帝国が煙と消えようとも」という表現と一部共通する。 |

|||

しかし、この部分は実際には、ワーグナーがドレスデン時代から所持し、愛読した『コッタ版シラー全集』第2巻に収められている[[フリードリヒ・フォン・シラー]]の詩の断片「ドイツの偉大さ」(1801年)によるものと考えられている。シラーの詩との関連箇所は2箇所で、次のとおり。 |

|||

* そして、たとえ帝国は滅ぶとも、ドイツの尊厳は揺るぎもしない。 |

|||

* たとえ戦火のなかにドイツの帝国が崩壊しようとも、ドイツの偉大さは不滅である。 |

|||

第3幕最後のザックスの演説(現行スコアで3,050行 - 3,089行)の成立過程は大きく3段階ある。 |

|||

# 第1散文稿(A)(1845年)に後から書き込まれた部分。 |

|||

#:現行スコアでは末尾の3,086行 - 3,089行に当たり、「神聖ローマ帝国が煙と消えようとも/ドイツの神聖な芸術は残るであろう」と、覇権を超越した芸術の永遠性を称えている。 |

|||

# 韻文浄書稿(E)(1862年)で書き加えられた部分。 |

|||

#:現行スコアでは最初の3,050行 - 3,073行の「マイスターをないがしろにせず、」と3,083行 - 3,085行の「ドイツのマイスターを敬うのだ!」の二つの部分で、伝統の尊重、マイスターへの尊敬の必要を説く。また、下に述べる3,740行 - 3,082行の箇所には、現行と異なる23行が書かれており、「戦いをやめよ!/かすかに残った伝説の息吹を/砲弾や硝煙の力で集め直すことはできぬ」という反戦的な言葉で結んでいた。 |

|||

# 現行スコア(1867年)で書き換えられた部分。 |

|||

#:3,740行 - 3,082行の間にあった韻文台本の23行を削除し、「気をつけるがいい、不吉な攻撃の手が迫っている」と、政治・軍事・文化に及ぶ排外主義を鼓舞する内容となった。 |

|||

最後の現行スコアで書き換えられた部分には、1860年代に[[フランス]]に抗してドイツ統一国家を樹立しようという[[ナショナリズム]]の高揚の反映がある。このころワーグナーは、[[普墺戦争]](1866年)に勝利した[[プロイセン]]を「フランス文明を顔色なからしめる新しい力を歴史の内に樹立する可能性」(『ドイツの芸術とドイツの政治』(1867年))と認めており、親プロイセン派の[[クロートヴィヒ・ツー・ホーエンローエ=シリングスフュルスト]]の首相就任を[[ルートヴィヒ2世 (バイエルン王)|ルートヴィヒ2世]]に働きかけていた可能性もある。 |

|||

[[ファイル:Nürnberg Katharinenruine 001.jpg|thumb|left|[[第二次世界大戦]]で破壊されたニュルンベルクの聖カタリーナ教会(第1幕の舞台とされた)]] |

|||

しかし、一方でワーグナーは自著『ドイツ的とはなにか?』(1865年)で、神聖ローマ帝国の幻影に「ドイツの栄光」を託し、強大なドイツ国家の復興を夢見るような国粋主義を否定し、「(ドイツ)民族が救われたところで、ドイツ精神が世界から消滅するようなことがあれば、われわれにとっても世界にとっても悲劇」だと述べていた。このことは、ザックスの演説が特定の政治体制や国家的な枠組みを意図してはおらず、ドイツ語圏が育んだ芸術や文化、風土を愛する宣言であるという解釈に繋がる。したがって、ザックスの最終演説は、ワーグナー自身が抱えていた矛盾の反映である。[[#作曲の経緯]]でも述べたとおり、この演説がドラマの本筋とは無関係との判断から、一時的にせよ取りやめようとしていたとすれば、作曲者本人にもその自覚があったと考えられる<ref name="三宅・池上 p.227">三宅・池上 p.227</ref><ref name="スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 pp.132-133">スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 pp.132-133</ref>。 |

|||

後年、ワーグナーによって頂点に達したニュルンベルク賛美、芸術至上主義的崇拝を転換し、ニュルンベルクを国粋主義・国家社会主義のメッカとしたのが20世紀の[[国家社会主義ドイツ労働者党|ナチス]]である。 |

|||

ナチス・ドイツによってニュルンベルクは[[ナチ党党大会]]の開催地とされ、[[ユダヤ人]]排斥のための法律が「[[ニュルンベルク法]]」と称された。これに対し、[[第二次世界大戦]]で[[連合国 (第二次世界大戦)|連合国]]側は徹底的な爆撃で応じ、ニュルンベルクは文字どおりの焦土となった<ref name="高辻 p.237">高辻 p.237</ref>。 |

|||

== 音楽 == |

|||

=== 特徴 === |

|||

20-21世紀ドイツの音楽学者[[ヴェルナー・ブライク]]によれば、『ニュルンベルクのマイスタージンガー』を特徴づける要素は、「[[全音階]]法」、「[[コラール]]」、「[[対位法]]」の3つである。これらは作品に古めかしい印象を与えることに役立っているが、それぞれについて見れば、必ずしも単純ではない。 |

|||

全音階法は、下記[[#第1幕への前奏曲]]の節で述べるとおり、素朴なものではなく、きわめて人工的に処理されている。 |

|||

コラールは、[[ホモフォニー|ホモフォニック]]な書法がコラールを連想させるものとなっているが、実在する[[プロテスタント教会]]のコラールは引用されず、すべてワーグナーの創作である。 |

|||

また、対位法は本来、主題の転回や逆行、拡大、縮小といった技法を徹底して用いるものだが、ここではそうした厳格さはない。例えば[[フーガ]]にしても本格的なものとはいえず、あくまでフーガを想起させるものとして登場するのである<ref name="三宅・池上 p.211">三宅・池上 p.211</ref>。 |

|||

とはいえワーグナーは、本作を[[ヨハン・ゼバスティアン・バッハ]]の系譜に連なるものとして認識していた。「それでは、これからバッハの応用を弾いてみよう」といって、ワーグナーは第1幕への前奏曲をピアノ連弾で演奏したことがあった。バッハの影響は、フランス風序曲の様式を援用した前奏曲、器楽を挿入したコラール、「コラール幻想曲」の構造に基づく「殴り合い」のフーガ、そして、複数の声部の対位法的な処理に見ることができる<ref name="三宅・池上 p.146">三宅・池上 p.146</ref>。 |

|||

=== 第1幕への前奏曲 === |

|||

[[ファイル:マイスタージンガーの動機.png|thumb|400px|「マイスタージンガーの動機」]] |

|||

[[ファイル:組合の動機.png|thumb|400px|「ダヴィデ王(組合)の動機」]] |

|||

[[ファイル:マイスタージンガー 芸術の動機.png|thumb|400px|「芸術の動機」]] |

|||

前奏曲は以下の4つの構成部分からなり、前作『[[トリスタンとイゾルデ (楽劇)|トリスタンとイゾルデ]]』と比べると、一見穏やかな[[全音階]]法、古典的な[[ソナタ形式]]に回帰している<ref name="三宅・池上 p.7">三宅・池上 p.7</ref>。 |

|||

また、この4部分については、[[ソナタ形式]]に対応すると同時に、[[交響曲]]の4つの楽章にも対応しているという形式面での多重性も指摘されている<ref name="スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 pp.129-130">スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 pp.129-130</ref>。 |

|||

;呈示部第1主題群(第1 - 96小節) |

|||

:[[ハ長調]]。冒頭は「マイスタージンガーの動機」であり、決然とした[[完全4度]]跳躍下行に始まり、同音反復、1点ホ→2点ホまでの1[[オクターブ]]を順次進行し、さらに上昇して2点ヘ→2点ハへ完全4度順次下行する。これに伴う低声部も臨時記号のない全音階進行である。しかし、第2小節第4拍から第3小節第1拍にかけて不協和音程(イ音とト音の衝突)があるため、ここに音階固有音でない嬰ハ音を導入してイ音上の属七和音を形成している。この和音からはニ音上の短三和音への進行が予想されるが、音楽はハ長調に固定されたままであり、[[ニ短調]]にはならない。したがって、これは自然な全音階法とはいえず、きわめて人工的な全音階法である。 |

|||

:「マイスタージンガーの動機」につづいて、第27小節から木管楽器が新たな「求愛の動機」を示す。この動機の音高線は、4度下行→3度上行→4度下行→3度上行→4度順次下行であり、ここでも完全4度が支配的である<ref name="三宅・池上 p.5">三宅・池上 p.5</ref>。ただし、完全4度の中に[[半音階]]が含まれている。すなわち「嬰へ→ロ」の間に見られる短2度→増1度→短3度という新しい性格的な音程配置である。 |

|||

:第41小節からは、「ダヴィデ王の動機」(「組合の動機」、「行進の動機」とも)。同音反復とオクターヴを突き抜けたイ音は、「マイスタージンガーの動機」にすでに示されていたもの。 |

|||

:第58小節からは「芸術の動機」。対位法的にホルン、ヴィオラ、チェロの対旋律を伴っており、この対旋律もまた完全4度順次進行である。 |

|||

:第89小節からはオーボエが「情熱(青春)の動機」を示す。これは経過句として第2主題の[[ホ長調]]を準備する。 |

|||

[[ファイル:マイスタージンガー 愛の動機.png|thumb|400px|「愛の動機」]] |

|||

[[ファイル:マイスタージンガー 情熱の動機.png|thumb|400px|「衝動(苦悩)の動機」]] |

|||

;呈示部第2主題群(第97 - 121小節) |

|||

:「愛の動機」はホ長調。冒頭の5度下行音程は「マイスタージンガーの動機」冒頭の4度下行の転回形である。4度の枠組みを転回させて、それより幅広い音程を取ることで、マイスタージンガーの芸術とヴァルターの芸術の関係を象徴する。同時にこれは「求愛の動機」の拡大形でもある。つづく主和音の分散音型は、「ダヴィデ王の動機」と関連しており、この動機においては、[[ライトモティーフ]]相互の関連性が際だっている。 |

|||

:「愛の動機」が発展して「衝動(苦悩)の動機」となる。この動機は2連符と3連符の交替、冒頭の[[長三度|減4度]]音程が特徴であり、劇中では第1幕ヴァルターの「試験歌」の背景となって現れ、さらには第2幕「ニワトコのモノローグ」を支配する「春の促しの動機」へと変容していく<ref name="三宅・池上 p.6">三宅・池上 p.6</ref>。 |

|||

[[ファイル:マイスタージンガー 陽気の動機.png|thumb|400px|「哄笑(陽気)の動機」]] |

|||

;展開部(第122 - 157小節) |

|||

:[[イ長調]]から[[変ホ長調]]へと転じ、[[スケルツォ]]風の楽想となる。[[木管楽器]]によって「マイスタージンガーの動機」が縮小リズムとスタッカートで喜劇的に変容する。つづいて弦楽器群が「衝動の動機」を出す。これらは、ワーグナーの標題的注釈によれば「やきもち焼きの徒弟たちが子供じみた学者気取りで邪魔をし、それに苛立つヴァルター」の心理描写である<ref name="名作オペラブックス23 p.272">名作オペラブックス23 p.272</ref>。 |

|||

:第138小節からは、「芸術の動機」もやはり木管楽器によって縮小リズムとスタッカートで再現され、[[フーガ]]として処理される。ここでは飛び跳ねるような「哄笑の動機」を伴っており、「芸術」が揶揄の対象となっている。 |

|||

;再現部(第158 - 210小節) |

|||

:再現部は計53小節で、呈示部(121小節)に対して極端に切りつめられている<ref name="三宅・池上 p.7">三宅・池上 p.7</ref>。第158小節から「マイスタージンガーの動機」がコントラバス、バス・チューバ、ファゴットの低声部に再現、その上に「ダヴィデ王の動機」(木管、ホルン、第2ヴァイオリン、ヴィオラ)、「愛の動機」(1番クラリネット、1番ホルン、第1ヴァイオリン、チェロ)が重なり、すぐれて対位法的な処理となる<ref name="三宅・池上 p.6">三宅・池上 p.6</ref>。ただし、これら動機の重ね合わせによって、「マイスタージンガーの動機」の再現効果自体は弱められている。 |

|||

:第170小節から「哄笑の動機」、第174小節から「芸術の動機」、第188小節アウフタクトから再び「ダヴィデ王の動機」が再現し、コーダに向けて高揚する。第207小節からは長いドミナントの保持とトリル音型の度重なる上昇となる。 |

|||

;コーダ(第211 - 221小節) |

|||

:再現部からの高揚がシンバルの一撃を伴う最終的な頂点を迎え、輝かしい「マイスタージンガーの動機」、飛び跳ねるような「哄笑の動機」、祝祭的なトランペットの[[ファンファーレ]]音型によって高揚を重ねつつ、第1幕の聖カタリーナ教会の礼拝の場へとつながる<ref name="三宅・池上 p.7">三宅・池上 p.7</ref>。 |

|||

この前奏曲で用いられる主要動機のすべては「マイスタージンガーの動機」から派生しており、こうした[[ライトモティーフ]]相互の関連性は、この前奏曲の大きな特徴となっている。前奏曲の中心となる「マイスタージンガーの動機」は、呈示部から数々の動機を生み出し、再現部では、自ら生み出した「愛の動機」と「ダヴィデ王の動機」に重ね合わせられる。ただし、このことは一見すると「単純から複雑へ」というプロセスを意味するようで、実際は異なっている。すでに述べたように、冒頭の動機処理はそれ自体がすでに複雑であり、展開部の変容や再現部の動機の重ね合わせの過程で、複雑さはさらに増していく。前奏曲のコーダに至って、「マイスタージンガーの動機」は初めて本来の単純さを獲得する。つまり、この前奏曲の理念は「祖型への回帰」であり、第3幕の大詰めの音楽において、この理念がさらに拡大された形で再現することになる<ref name="三宅・池上 p.7">三宅・池上 p.7</ref>。 |

|||

=== テトラコルドと4度音程 === |

|||

第1幕への前奏曲の2小節目、ホ音から1[[オクターブ]]順次上昇する進行は、ホ―ヘ―ト―イ、ロ―ハ―ニ―ホという二つの音列に分割でき、これらの音程関係は半音―全音―半音で同一である。これは、[[古代ギリシア]]の音楽理論に始まる「[[テトラコルド]]」(「4本の弦」の意)の概念である。 |

|||

テトラコルドが顕著な例として、第1幕幕開けの[[コラール]]があり、コラールの第1行が[[完全4度]]跳躍下行→完全4度順次上行、第2行が完全4度跳躍上行→完全4度順次下行となっており、同一のテトラコルドが反行形で対照をなしている<ref name="三宅・池上 p.211">三宅・池上 p.211</ref>。 |

|||

テトラコルドそのものは音楽の基本的な枠組みであり、本作に限らず一般的に使用される概念である。しかし、本作の場合、テトラコルドは、ダフィトが歌う「花の冠の動機」、ヴァルターが歌う「フォーゲルヴァイデの動機」、ベックメッサーが歌う「セレナーデの動機」の[[メリスマ]]、第2幕での群衆の「騒乱の動機」、同「殴り合いの動機」、「徒弟たちの踊りの動機」など作品の至るところに浸透している。 |

|||

ワーグナーが前作『[[トリスタンとイゾルデ (楽劇)|トリスタンとイゾルデ]]』において、[[半音階]]法を徹底的に推し進めたことで[[和声]]法の新たな地平を切り開いたように、ここではテトラコルドの偏在が「古い響き、それでいて新しい響き」(第2幕第3場、ザックスの「ニワトコのモノローグ」より)を獲得している。 |

|||

さらに、テトラコルドの枠組みをなしている[[完全4度]]を変容させることで、完全4度よりも半音広い[[三全音|増4度]]、半音狭い[[長三度|減4度]]の音程にも意味論的解釈が生じている。 |

|||

増4度(三全音)は、古くから「死」など否定的意味合いの表出のために使われてきた音程である。ワーグナーは、「ニワトコのモノローグ」や「迷妄のモノローグ」において、「ニワトコ(Flieder)」の部分に増4度を用いた。これによって、増4度音程が肯定的なニワトコの香りであるとともに迷妄のきっかけという両義性を持つに至っている。 |

|||

また、「迷妄のモノローグ」では、「春の促しの動機」に減4度音程が含まれている。これは反復されて「エファの動機」と関連づけられる。したがって、春の「促し」とエファの「問い」が合わせられ、減4度音程は「応え/答え」を求める意味を表出する<ref name="三宅・池上 p.212">三宅・池上 p.212</ref>。 |

|||

このように、『ニュルンベルクのマイスタージンガー』の音楽は、増減4度を含めた広義のテトラコルドから成り立っており、物語に内在する対立や異質な要素を統合し、ドラマに宥和と和解をもたらすのは、この「パンテトラコルド」による音楽ということができる<ref name="三宅・池上 p.213">三宅・池上 p.213</ref>。 |

|||

=== 『トリスタンとイゾルデ』との関係 === |

|||

『ニュルンベルクのマイスタージンガー』の筋書きの中心的なモチーフとなっているのがエファとヴァルターの恋愛である。これは、一目惚れから始まり、両者が無条件に陥ってしまう愛という点で、前作『[[トリスタンとイゾルデ (楽劇)|トリスタンとイゾルデ]]』と同様である。ドイツのワーグナー研究者エゴン・フォス(1838年生)は、「エファとヴァルターの内部にはトリスタンとイゾルデが生きている」と指摘している<ref name="名作オペラブックス23 pp.9-13">名作オペラブックス23 pp.9-13</ref>。 |

|||

第3幕では、『トリスタンとイゾルデ』から「憧憬の動機B」と「マルケの動機」が直接引用される。この引用は、「トリスタンとイゾルデの悲しい末路はよく知っている。ハンス・ザックスは賢いから、マルケ殿の幸福を望まなかったのさ」というザックスの台詞によって、あからさまにされている。しかし、音楽としても必然的な印象を与えるのは、引用に至るまでの過程において、[[半音階]]上行音形がしばしば現れ、「[[トリスタンとイゾルデ (楽劇)#「移行の技法」|移行の技法]]」が駆使された結果である<ref name="三宅・池上 p.174">三宅・池上 p.174</ref>。 |

|||

また、第2幕第5場から第7場の幕切れまでは、『トリスタンとイゾルデ 』第2幕が下敷きになっているという指摘もある。具体的には、霊妙な夜の雰囲気、木蔭に身を寄せる恋人たち、恋人たちの世界を外から威嚇する角笛などが共通する。また、窓辺に立つマクダレーネは塔の上で見張りをするブランゲーネであり、エファの帰宅を促すマクダレーネの声はブランゲーネの「見張りの歌」と同じく台詞と音楽が乖離している。そして、どちらも彼女たちの悲鳴からカタストロフに突入する<ref name="ワーグナー事典 p.505">ワーグナー事典 p.505</ref>。 |

|||

== 配役について == |

|||

[[ファイル:Hans Sachs statue.jpg|thumb|[[ニュルンベルク]]の[[ハンス・ザックス]]像]] |

|||

;ザックス |

|||

:ワーグナーの全作品中、もっとも人間味に溢れた魅力ある人物である。ザックスの人物像にとくに奥行きを与えているのが、第2幕の「ニワトコのモノローグ」と第3幕の「迷妄のモノローグ」の二つのモノローグであり、それぞれ夕刻と明け方という時間設定も内容にふさわしい落ち着きをもたらしている<ref name="オペラ・キャラクター解説辞典 pp.144-145">オペラ・キャラクター解説辞典 pp.144-145</ref>。 |

|||

:ザックスは[[バス (声域)|バス]]の役だが、[[バリトン]]でも歌われる。ドイツのバス系の諸役の中で最高峰といえ、その複雑な性格からさまざまな解釈が可能である。歌手は、概ね思索的な面を打ち出したものと人間的な暖かさを前面に出したものに分けられる<ref name="スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 p.135">スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 p.135</ref>。 |

|||

;ヴァルター |

|||

:性格表現の点ではそれほど困難はないが、長丁場を歌い通し、最後の「栄冠の歌」まで声の張りを失わずに最高潮に持って行くことが求められる<ref name="スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 p.135">スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 p.135</ref>。 |

|||

:また、「よそ者」として権威に反抗する性質を発揮する第2幕までのヴァルターは、役柄として興味深い場面が多く、第1幕の「冬の日の静かな炉端で」や「資格試験の歌」ではワーグナーの独創性がよく表れている<ref name="オペラ・キャラクター解説辞典 p.113">オペラ・キャラクター解説辞典 p.113</ref>。 |

|||

;エファ |

|||

:超人的なドラマティック・[[ソプラノ]]が要求されることの多いワーグナーのヒロインの中では、珍しく抒情的な声が要求される<ref name="スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 p.135">スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 p.135</ref>。 |

|||

:第1幕の冒頭、エファとマクダレーネのやりとりから、エファは[[アルブレヒト・デューラー]]が描いた[[ダビデ|ダヴィデ]]王の肖像に以前から憧れていて、その肖像にうり二つのヴァルターと出会ったことが明らかにされる。絵に見た男性と恋に落ちるというモチーフは、『[[さまよえるオランダ人]]』のゼンタ、『[[ローエングリン]]』のエルザにも見られるもので、とりわけゼンタの[[パロディ]]の要素が強い<ref name="オペラ・キャラクター解説辞典 p.124">オペラ・キャラクター解説辞典 p.124</ref>。 |

|||

;ベックメッサー |

;ベックメッサー |

||

:現代[[ドイツ語]]で「ベックメッサー」は「あら探し屋」を意味する普通名詞であり、ベックメッセルン(動詞)、ベックメッセライ(名詞)という活用もある。しかし、劇中のベックメッサーは悪人、嫌われ者というわけではなく、因習にとらわれた[[マイスタージンガー]]たちの代表者としての側面を持っている<ref name="オペラ・キャラクター解説辞典 pp.133-134">オペラ・キャラクター解説辞典 p.133-134</ref>。 |

|||

:喜劇的なオペラにおいて権威的な悪役がしてやられる展開はつきものであるが、ベックメッサーに対する仕打ちはいささか度が過ぎている感もある。これは当時ワーグナー派を徹底して攻撃する論陣を張っていた音楽批評家[[エドゥアルト・ハンスリック]]がモデルであることに起因している。ワーグナーは、当初ベックメッサーの名前をハンスリッヒとしており、それほどこの当てつけには意図的なものがある。ワーグナーの自伝では、オペラの台本朗読会に招かれたハンスリックは、次第に不機嫌になり、終了後に怒って帰ったとされる。当のハンスリックによる『マイスタージンガー』評が残っているが、ワーグナーのユーモアの欠如は救いがたいとしつつ、一方で第1幕でのポーグナーの演説やヴァルターの歌、第3幕の五重唱など喜劇的でない部分では賞賛を惜しまないなど、その批評内容は現代に通じるものとなっている。また[[テオドール・アドルノ|アドルノ]]は、ベックメッサーにはユダヤ人がカリカチュアされているという指摘を残している。なお、ベックメッサーという直接の名前は他のマイスターと同じく、ニュルンベルクに実在したマイスタージンガーからとられている。彼の正確な職種は分かっていないが、少なくとも市の書記ではなかった。 |

|||

:第2幕の[[セレナーデ]]や殴り合い、第3幕の[[パントマイム]]や歌合戦と観客の笑いを引き出す場面には事欠かないが、この役をコミカルに演じることはワーグナー自身が諫めており<ref name="オペラ・キャラクター解説辞典 pp.133-134">オペラ・キャラクター解説辞典 p.133-134</ref>、滑稽さを誇張した演唱では、舞台が見えない録音では聞き苦しくなる場合もる<ref name="スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 p.136">スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 p.136</ref>。 |

|||

:したがって、各場面を生真面目に演じ、歌唱を崩さず神経質なほど正確に歌うことによって本来のキャラクターが生きてくる<ref name="オペラ・キャラクター解説辞典 pp.133-134">オペラ・キャラクター解説辞典 p.133-134</ref>。 |

|||

== 上演史と演出 == |

|||

=== バイロイト音楽祭 === |

|||

;1888年 - 1899年 |

|||

:『ニュルンベルクのマイスタージンガー』は1888年から1899年までの間、4度開催された[[バイロイト音楽祭]]で計22回上演された。[[コジマ・ワーグナー]]によってこの作品が選ばれたのは厳しい財政事情からで、コジマは『[[タンホイザー]]』の上演が費用の点で無理なために『マイスタージンガー』を採り上げた、と娘のダニエラ・トーデに宛てて書いている。 |

|||

:1868年の[[ミュンヘン]]初演が「ワーグナーが満腔の賛意を示した唯一の上演」であったため、上演ではこの「規範」に従うことが求められた。演出はアウグスト・ハルラッハーで、細部のリアルさよりも絵画的な効果を生かしたものとなった。コジマが携わった舞台装飾や衣装は、時代考証よりも雅趣に重きが置かれたもので、演技もリアルになりすぎないよう配慮された。この結果、第2幕の「殴り合い」ではエキストラによる騒動はなく、女たちが路上に水をかける場面も動作を暗示するだけとなった。 |

|||

:この上演では、ベックメッサー役を歌手でなく俳優のフリッツ・フリードリクスが演じた。このことによってベックメッサーは、誇張された[[カリカチュア]]を抑え、悲劇的次元を作品に即して際だたせた最初の例とされる<ref name="名作オペラブックス23 pp.279-282,413">名作オペラブックス23 pp.279-282,413</ref>。 |

|||

[[ファイル:Siegfried Wagner (composer).jpg|thumb|upright|[[ジークフリート・ワーグナー]](1869年 -1930年)]] |

|||

;1911年 - 1925年 |

|||

:[[ジークフリート・ワーグナー]](ワーグナーとコジマの子)は『ニュルンベルクのマイスタージンガー』を民衆喜劇として演出した。第2幕とザックスの工房は古い演出をほぼそのまま取り入れている。第1幕のカタリーナ教会は飾り気のない部屋となり、第3幕「歌合戦の野原」では広がりのある半円形ホリゾントと実物の木橋をアクセントとして配置したことが好評を博した。これらの舞台装置は「詩的リアリズム」あるいは「感傷的幻想主義」などと呼ばれた。 |

|||

:演技では喜劇的特徴が強調され、第1幕のフィナーレでは、マイスターと徒弟たちの騒動だけでなく、教会の外の群衆が教会の扉や窓に押し寄せてくる。第2幕「殴り合い」の場面では、女たちは窓から水を浴びせ、群衆の中から自分の亭主を連れ戻そうとしたりする。とくに成功したのが第3幕の「歌合戦の野原」であり、合唱の扱いによって晴れやかな祝祭の気分をもたらした。 |

|||

:4度の音楽祭で計20回の上演だったが、1924年の再演では[[第一次世界大戦]]の英雄として知られた[[エーリヒ・ルーデンドルフ]]が臨席したことで、政治的事件となった。終幕でのザックスの演説を観客は起立して受け、その後[[ドイツ帝国]]国歌が終わりまで歌われた<ref name="名作オペラブックス23 pp.282-286">名作オペラブックス23 pp.282-286</ref>。 |

|||

;1933/34年および1943/44年 |

|||

:[[第三帝国]]時代に『ニュルンベルクのマイスタージンガー』は、政治祭典オペラとして濫用された。1933年には[[アドルフ・ヒトラー]]が[[バイロイト]]を訪れた。『ニュルンベルクのマイスタージンガー』は[[ラジオ]]で世界中に放送され、幕間には[[ヨーゼフ・ゲッベルス]]が「リヒャルト・ワーグナーと今日の芸術体験」について演説した。 |

|||

:演出は[[ハインツ・ティーチェン]]([[:en:Heinz Tietjen]])、舞台装置はエミール・プレートリウス。第3幕のクライマックス「歌合戦の野原」は、莫大な費用をつぎ込んだ舞踏劇として、800人近い歌手とエキストラ、一団となった仮装行列、同一の衣装をまとった集団がいくつも舞台に動員されるスペクタクル・シーンとなった。 |

|||

:[[第二次世界大戦]]でドイツの敗色が濃くなった1943/44年のシーズンでは「戦時音楽祭」となり、『ニュルンベルクのマイスタージンガー』は上演された唯一の作品だった。観客は兵士や軍事産業の労働者たちで、「歌合戦の野原」には[[親衛隊 (ナチス)|親衛隊]]の「ヴァイキング」連隊が動員された。演出はティーチェン、舞台装置はワーグナーの孫[[ヴィーラント・ワーグナー]](1917年 - 1966年)。ヴィーラントは全体の情景でなく、情景の断片を描いて舞台上の人物を大きく見せた<ref name="名作オペラブックス23 pp.286-290">名作オペラブックス23 pp.286-290</ref>。 |

|||

;1951/52年 |

|||

:ルドルフ・ハルトマン演出は慣習的ながら、喜劇風な誇張を避けたものとなった。ハンス・レシンガーによる舞台装置は適度なリアリズムを示す<ref name="名作オペラブックス23 p.290">名作オペラブックス23 p.290</ref>。 |

|||

[[File:W. Wagner, U. Boese Bayreuth 1958.jpg|thumb|[[ヴィーラント・ワーグナー]](1958年、アルト歌手ウルズラ・ベーゼと)]] |

|||

;1956年 - 1961年 |

|||

:[[ヴィーラント・ワーグナー]]は、[[ニュルンベルク]]を現実の都市としてではなく、秩序と自由、全体と個との間の緊張が示される精神的空間として演出した。感傷的な[[ロマン主義]]は放棄され、神秘的で荘厳な雰囲気が顕著である。例えば第2幕では、ほとんどなにもない舞台が青紫の照明によって満たされる。第3幕でも靴屋の作業場を思わせるものはなにもなく、わずかな道具立てで[[マイスタージンガー]]の精神的空間が示された。この上演は従来の[[バイロイト音楽祭|バイロイト]]の伝統と断絶したことで、「ヴィーラント・ワーグナー事件」と呼ばれたほど反発を買った。 |

|||

:ヴィーラントによる演出は、1961年まで34回上演される間に何度か改訂された。改訂後は、第2幕で家々の輪郭やニワトコの木立、街路の両端の手すりなどが加えられ、第3幕でも靴屋の作業場が復活するなど、激しい批判に対する一定の譲歩が示された<ref name="名作オペラブックス23 pp.290-298">名作オペラブックス23 pp.290-298</ref>。 |

|||

;1963年 - 1964年 |

|||

:1963年になると、ヴィーラント・ワーグナーの演出は[[ウィリアム・シェークスピア|シェークスピア]]の性格演劇にならった、攻撃性、[[パロディ]]、[[風刺]]に満ちたものとなった。 |

|||

:ここでは、ヴァルターは金持ちの娘との結婚を目的にする、おちぶれた傲慢な[[貴族]]である。第3幕では靴屋の仕事場は慣習どおりに作られるが、舞台中央の露店となっており、ヴィーラントによれば「靴と詩文の販売所」である。「歌合戦の野原」では俗物性と荘重さに対するパロディとして、粗野な民衆の舞踏が繰り広げられる。この演出をめぐっては、賛否両論に分かれて論陣が張られた<ref name="名作オペラブックス23 pp.298-301,309">名作オペラブックス23 pp.298-301,309</ref>。 |

|||

;1968年 - 1975年 |

|||

:ヴィーラントの弟[[ヴォルフガング・ワーグナー]](1919年 - 2010年)による演出となり、『ニュルンベルクのマイスタージンガー』は陽気で節度ある民衆の祝祭として表現され、作品の市民的・人間的側面が強調された。この演出により、1968年から1975年の7年間に計43回上演された。 |

|||

:ヴォルフガング演出の注目すべき新解釈は、1974年に上演された第3幕の「歌合戦の野原」である。ここでザックスは、辱めを受けたベックメッサーを一同の中に連れ戻す。この演出によって、作品に込められた芸術の規則と自由との和解に、信憑性を加えようとしたのである<ref name="名作オペラブックス23 pp.301-302">名作オペラブックス23 pp.301-302</ref>。 |

|||

:なお、1981年 - 1988年、1996年 - 2002年のシーズンもヴォルフガング・ワーグナーによる演出である。 |

|||

[[ファイル:Katharina und Eva Wagner.jpg|thumb|[[カテリーナ・ワーグナー]](左)と姉のエファ・ワーグナー・パスキエ(2009年)]] |

|||

;2007年 - 2011年 |

|||

:ヴォルフガングの娘[[カテリーナ・ワーグナー]]演出による上演は、賛辞と激しい[[ブーイング]]に分かれるスキャンダルとなった。 |

|||

:舞台は現代の[[美術学校]]に置き換えられ、[[マイスタージンガー]]たちは学校の教師、ダフィトらは生徒となった。第3幕では、ザックスの最終演説は[[ナチ党]]将校の演説さながらであり、自由な前衛芸術家として目覚めたベックメッサーは、ザックスに代表される[[全体主義]]的賛美に背を向けて立ち去る<ref name="竹森俊平「カタリーナの政治的な『マイスタージンガー』―バイロイト報告2007」(『年刊ワーグナー・フォーラム2008』) pp.123-130">竹森俊平「カタリーナの政治的な『マイスタージンガー』―バイロイト報告2007」(『年刊ワーグナー・フォーラム2008』) pp.123-130</ref>。 |

|||

:2009年のバイロイト上演について報告した日本の音楽学者[[稲田隆之]]は、この読み替えによって、上演に対するブーイング自体が全体主義賛美につながるという二重の意味づけを持たされていると指摘している<ref name="稲田隆之「バイロイト報告2009」(『年刊ワーグナー・フォーラム2010』) pp.150-152">稲田隆之「バイロイト報告2009」(『年刊ワーグナー・フォーラム2010』) pp.150-152</ref>。 |

|||

=== 現代演出 === |

|||

現代の[[オペラ]]演出では、時代や場所を他に置き換えることが常識となっているが、この作品については、[[16世紀]][[ニュルンベルク]]という舞台は動かせないため、台本を読み替えた新奇な解釈は通用しないとされる。置き換えの試みは、作品の本質を大きく歪めることになり、すべて失敗しているという<ref name="スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 p.125">スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 p.125</ref><ref name="スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 pp.136-137">スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 pp.136-137</ref>。 |

|||

また、[[ヴォルフガング・ワーグナー]]や[[ゲッツ・フリードリヒ]]など現代解釈による演出に見られるのが、物語の終わりでのザックスとベックメッサーの和解である。ベックメッサーの擁護・名誉回復をテーマとした論文としては、作曲家[[エルンスト・ブロッホ]](1885年 - 1977年)の『ベックメッサーの懸賞歌の歌詞について』や哲学者[[テオドール・アドルノ]](1903年 - 1969年)による『ワーグナー試論』などがある<ref name="名作オペラブックス23 pp.405-437">名作オペラブックス23 pp.290-298</ref>。 |

|||

一方、このような演出を蛇足とする批判では、幕切れの音楽の中に、民衆がベックメッサーを嘲笑するときの動機(「哄笑の動機」)が変形されて響いていることとの矛盾が指摘されている<ref name="スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 pp.136-137">スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 pp.136-137</ref>。 |

|||

== 録音 == |

|||

ここでは、スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 「ドイツ・オペラ 下 ワーグナー」([[音楽之友社]]。筆者:[[鶴間圭]])で特筆されている録音を挙げる<ref name="スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 pp.134-135">スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 pp.134-135</ref>。 |

|||

* [[ヴィルヘルム・フルトヴェングラー]]指揮[[バイロイト祝祭管弦楽団]](1943年、[[EMI]])。[[ヤーロ・プロハスカ]](ザックス)、[[マックス・ローレンツ]](ヴァルター)、[[マリア・ミュラー]](エファ)、[[オイゲン・フックス]](ベックメッサー)。 |

|||

* [[ハンス・クナッパーツブッシュ]]指揮バイエルン州立歌劇場管弦楽団(1955年、Orfeo)。[[フェルディナンド・フランツ]](ザックス)、[[ハンス・ホップ]](ヴァルター)、[[リーザ・デラ・カーザ]](エファ)、[[ハインリヒ・プランツル]](ベックメッサー)。 |

|||

* [[ヨーゼフ・カイルベルト]]指揮バイエルン州立歌劇場管弦楽団(1963年、Eurodisk)。[[オットー・ヴィーナー]](ザックス)、[[ジェス・トーマス]](ヴァルター)、[[クレア・ワトソン]](エファ)、[[ベンノ・クッシェ]](ベックメッサー)。 |

|||

* [[ヘルベルト・フォン・カラヤン]]指揮[[シュターツカペレ・ドレスデン]](1970年、EMI)。[[テオ・アダム]](ザックス)、[[ルネ・コロ]](ヴァルター)、[[ヘレン・ドナート]](エファ)、[[ジェレイント・エヴァンズ]](ベックメッサー)。 |

|||

* [[オイゲン・ヨッフム]]指揮[[ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団]](1976年、DG)。[[ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ]](ザックス)、[[プラシド・ドミンゴ]](ヴァルター)、[[カタリーナ・リゲンツァ]](エファ)、[[ローランド・ヘルマン]](ベックメッサー)。 |

|||

* [[ヴォルフガング・サヴァリッシュ]]指揮バイエルン州立歌劇場管弦楽団(1993年、EMI)。[[ベルント・ヴァイクル]](ザックス)、[[ベン・ヘプナー]](ヴァルター)、[[マリア・ステューダー]](エファ)、[[ジークフリート・ローレンツ]](ベックメッサー)。 |

|||

* (映像)[[ホルスト・シュタイン]]指揮バイロイト祝祭管弦楽団(1984年、Philips)。[[ヴォルフガング・ワーグナー]]演出、ベルント・ヴァイクル(ザックス)、[[ジークフリート・イェルザレム]](ヴァルター)、[[マリアンネ・ヘガンダー]](エファ)、[[ヘルマン・プライ]](ベックメッサー)。 |

|||

「名作オペラブックス23」の編者ディートマル・ホラントは、最初期の全曲録音として1937年の[[ザルツブルク音楽祭]]で上演された[[アルトゥーロ・トスカニーニ]]指揮[[ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団]]による実況録音を挙げ、「卓越した解釈」と評している。一方、1943年のフルトヴェングラー盤については、「ある意味ではトスカニーニのまさに対極をなすもの」としている。 |

|||

スタジオ録音では、1956年[[ルドルフ・ケンペ]]指揮[[ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団]]による録音(モノラル)を「ほとんど室内楽を思わせる透明感があり、トスカニーニに非常に近い」、ステレオ録音では1970年のカラヤン盤を、傑出した合唱の質の高さやスコアの徹底した解釈などから「レコードとしては非常に成功したもの」として、「この両者を越えた録音、あるいはトスカニーニの精密さを今日の録音技術の可能性と結びつけることに成功した録音はない」とする。 |

|||

また、1976年のヨッフム盤を「録音技術上最も成功している」と評価している<ref name="名作オペラブックス23 pp.446-450">名作オペラブックス23 pp.446-450</ref>。 |

|||

== 脚注 == |

|||

== ナチス・ドイツの利用問題 == |

|||

{{脚注ヘルプ}}{{reflist|2}} |

|||

『マイスタージンガー』は、ザックスが「ドイツ芸術」を称揚するラストを持っており、ワーグナー自身が[[反ユダヤ主義]]思想の持ち主だったことに加えて、後世に[[ナチス・ドイツ]]が国家主義思想の高揚のために、[[ニュルンベルク党大会]]に際してこのオペラが上演されるなど、最大限利用された。このため、現在でもこのオペラがそうした思想の産物あるいはそれらを呼び起こすものとして疎んじられる傾向があり、「ドイツ芸術」を讃えるラストのザックスの演説などは戦後、頻繁にカットされ上演された。一方この演説は、ドイツ語圏が育んだ芸術や文化、風土を愛する宣言であって、特定の政治体制、国家的な枠組みの無意味さを表明しているという見解もある。 |

|||

== 参考文献 == |

|||

なお、『マイスタージンガー』は[[第二次世界大戦]]により規模縮小を余儀なくされた[[バイロイト音楽祭]]において、1943年・1944年の唯一の演目であった(1943年の[[フルトヴェングラー]]指揮によるライブ録音が発売されている)。 |

|||

{{commonscat}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=アッティラ・チャンパイ、ディートマル・ホラント編|year=1988|title=名作オペラブックス23 「ワーグナー ニュルンベルクのマイスタージンガー」|publisher=音楽之友社|isbn=4276375231|ref=名作オペラブックス23}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=音楽之友社編|year=2000|title=オペラ・キャラクター解説事典|publisher=[[音楽之友社]]|isbn=4276210399|ref=オペラ・キャラクター解説事典}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=音楽之友社編|year=1999|title=スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 「ドイツ・オペラ 下 ワーグナー」|publisher=音楽之友社|isbn=4276375444|ref=スタンダード・オペラ鑑賞ブック4}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[三光長治]]、高辻知義、三宅幸夫監修|year=2002|title=ワーグナー事典|publisher=[[東京書籍]]|isbn=4487732050|ref=ワーグナー事典}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[鈴木淳子]]|year=2011|title=ヴァーグナーと反ユダヤ主義―「未来の芸術作品」と19世紀後半のドイツ精神|publisher=アルテスパブリッシング|isbn=4903951448|ref=鈴木}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=スタンリー・セイディ編、[[中矢一義]]・[[土田英三郎]] 日本語監修|year=2006|title=新グローヴ オペラ事典|publisher=白水社|isbn=4560026637|ref=新グローヴ オペラ事典}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[高辻知義]] 訳|year=2001|title=オペラ対訳ライブラリー「ワーグナー ニュルンベルクのマイスタージンガー」|publisher=音楽之友社|isbn=4276355516|ref=高辻}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[日本ワーグナー協会]]監修、[[三宅幸夫]]・[[池上純一]] 編訳|year=2007|title=ワーグナー「ニュルンベルクのマイスタージンガー」|publisher=[[白水社]]|isbn=9784560026656|ref=三宅・池上}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=日本ワーグナー協会編|year=2008|title=年刊ワーグナー・フォーラム 2008|publisher=[[東海大学]]出版会|isbn=9784486018056|ref=竹森}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=日本ワーグナー協会編|year=2010|title=年刊ワーグナー・フォーラム 2010|publisher=東海大学出版会|isbn=9784486018711|ref=稲田}} |

|||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

| 87行目: | 585行目: | ||

[[Category:ニュルンベルク]] |

[[Category:ニュルンベルク]] |

||

[[Category:ドイツの歴史を題材とした作品]] |

[[Category:ドイツの歴史を題材とした作品]] |

||

[[Category:1868年]] |

|||

[[Category:1860年代の音楽]] |

[[Category:1860年代の音楽]] |

||

2011年11月1日 (火) 10:23時点における版

| クラシック音楽 |

|---|

| 「Template:クラシック音楽」を このページに使わないで ください。代わりに 「Template:Portal クラシック音楽」を ご利用ください。  |

| 作曲家 |

|

ア-カ-サ-タ-ナ ハ-マ-ヤ-ラ-ワ |

| 音楽史 |

|

古代 - 中世 ルネサンス - バロック 古典派 - ロマン派 近代 - 現代 |

| 楽器 |

|

鍵盤楽器 - 弦楽器 木管楽器 - 金管楽器 打楽器 - 声楽 |

| 一覧 |

|

作曲家 - 曲名 交響曲 - ピアノ協奏曲 ピアノソナタ ヴァイオリン協奏曲 ヴァイオリンソナタ チェロ協奏曲 フルート協奏曲 弦楽四重奏曲 - オペラ 指揮者 - 演奏家 オーケストラ - 室内楽団 |

| 音楽理論/用語 |

| 音楽理論 - 演奏記号 |

| 演奏形態 |

|

器楽 - 声楽 宗教音楽 |

| イベント |

| 音楽祭 |

| メタ |

|

ポータル - プロジェクト カテゴリ |

『ニュルンベルクのマイスタージンガー』(Die Meistersinger von Nürnberg)は、19世紀ドイツの作曲家リヒャルト・ワーグナーが作曲した楽劇。リブレットも作曲者自身による。

概要

16世紀中ごろのニュルンベルクを舞台としており、全3幕、15場からなる。上演時間は約4時間20分(第1幕:80分、第2幕:60分、第3幕:120分)[1]。 初期のオペラ『恋愛禁制』(1836年完成)を除けば、ワーグナーの作品中唯一の喜劇である[2]。

ワーグナーのドレスデン時代である1845年に完成・初演された歌劇『タンホイザー』と対をなす喜劇的作品として着想され[3][4]、草稿が書かれたが、本格的な台本執筆はウィーンに在住していた1861年であり、翌1862年から作曲、1867年の完成まで20年余りを要した。この間にワーグナーは、『ニーベルングの指環』四部作に着手しており、その第三部に当たる『ジークフリート』の作曲を中断(1857年8月)して『トリスタンとイゾルデ』(1859年)を完成させ、つづいて本作が完成した。1868年6月21日、ミュンヘン・バイエルン宮廷歌劇場でハンス・フォン・ビューローの指揮により初演された。

物語は、人間と芸術の価値を輝かしく肯定するとともに、天才が得た霊感を形式の枠の中で鍛え上げる必要性を説いた寓話にもなっている。その豊かで鋭い洞察と暖かな人間性によって、本作品は幅広い人気を保っている一方、当時のワーグナーの思想である「ドイツ精神」の復興とともに反ユダヤ主義が織り込まれており、底に潜む暗い部分として疑問が投げかけられてもいる[5]。

なお、マイスタージンガーとは、職人の親方が音楽芸術の分野で作詞、作曲、歌唱を兼ねるもので、日本語では「親方歌手」あるいは「職匠歌手」となり、「名歌手」という訳は誤りである。 また、ドイツ語のタイトル Die Meistersinger は複数形であり、主人公と見なされるハンス・ザックス一人ではなく「マイスタージンガーたち」を指す[6]。

作曲の経緯

ニュルンベルクでの原体験

1835年7月、マクデブルクの劇場と契約を結んだワーグナーは歌手集めの旅でニュルンベルクを訪れた。このとき、酒場で歌自慢の指物師の親方が満座の笑いものにされる場面に居合わせた。そしてその直後、些細なきっかけから起こった騒ぎが高じてあわや暴動になるかと思われたが、鉄拳の一撃を合図に潮が引くように静まる様子を目撃した。これらの体験は、本作でベックメッサーが歌いそこねて恥をさらす場面(第3幕第5場)及び群衆による「殴り合いの場」(第2幕第7場)に投影されている[7]。

また、『恋愛禁制』(1836年完成)の後、ワーグナーは1838年にジングシュピール風喜歌劇『女の浅知恵に勝る男の知恵(別題:幸福な熊の一家)』を構想するも未完に終わり、以来オペラ・コミックともヴォードヴィルとも異なる喜劇のスタイルを模索していた[8]。

第1散文稿

1845年4月歌劇『タンホイザー』を完成させたワーグナーは、夏の保養のためにマリーエンバート(現チェコ領マリアーンスケー・ラーズニェ)に滞在する。自伝『わが生涯』によれば、この地でゲオルク・ゴットフリート・ゲルヴィヌスの『ドイツ国民文学の歴史』(1835年-1842年)を読みふけり、「その短い記事からハンス・ザックスを含むニュルンベルクのマイスタージンガーたちの姿がひときわ鮮やかに眼前に浮かび上がった」とする。 ヤーコプ・グリムの『古いドイツのマイスター歌について』(1811年)にも興趣をそそられたワーグナーが、7月16日、「3幕の喜歌劇」として一気に書き上げたのが、第1散文稿(A)である[7]。

この時点では「軽い喜劇」であり[2][9]、ワーグナーの『友人たちへの伝言』(1851年)によれば、当時の構想は「古代アテナイにおいて、悲劇の後に陽気なサテュロス劇が上演されたように、『ヴァルトブルクの歌合戦』(『タンホイザー』のこと)に真に続きうる喜劇」というものだった。 しかしこの計画は、1845年夏に着想した歌劇『ローエングリン』(1848年完成)に本格的に取り組んだことにより、立ち消えとなる。 さらに、ワーグナーがドレスデン革命に連座して国外亡命の身となったことで、喜劇の構想そのものからも遠ざかった。この後、ワーグナーが1861年に『ニュルンベルクのマイスタージンガー』に再び取り組むまでには十余年の歳月を要した[8]。

第1散文稿(A)では、登場人物はザックス、ダフィト、マクダレーネ以外は固有名がついておらず、ヴァルターは「若者」、ベックメッサーは「記録係」などとされていた。 ザックスの「ニワトコのモノローグ」(第2幕第3場)と「迷妄のモノローグ」(第3幕第1場)はまだなく、第3幕で若者(ヴァルター)の「偉大な皇帝たちを讃える歌」を読んだザックスは、「美しい詩芸術が終わりを告げ」、自分が「最後の詩人」となる運命を嘆き、再びザックスの真価が認められる日を期して、「城に引きこもり、ウルリヒ・フォン・フッテンやマルティン・ルターの書物を研究する」よう若者に勧めるという内容になっている[8]。

記録係(ベックメッサー)がザックスの詩を盗む場面は次の2案が並記されていた。

- A案:記録係は机上のメモをポケットに入れるものの、これを使うにはザックスの同意が必要と考え、盗みを告白した上で歌詞を譲ってもらう。

- B案:記録係は昨夜の騒ぎでぶち壊しにされた歌の代わりをザックスに要求、情にほだされたザックスは、若いころに作っていた詩を提供する[10]。

『友人たちへの伝言』では、ザックスが「若き騎士が作った詩を―出所不明と偽って」記録係に渡すという設定になり、陰謀性が現れている。 第2草稿以降は、現スコアと同じ筋立てとなるが、ザックスが「求婚レース」に立候補する意志を持っている「証拠」としてベックメッサーがメモを突きつける、という展開は韻文台本からである。

また、最終ページに残された「神聖ローマ帝国が煙と消えようとも/ドイツの神聖な芸術は残るであろう」というザックスの最終演説部分は、この箇所のみ鉛筆で書き込まれており、ドイツ書体であることから、第1散文稿を書き上げた後、ワーグナーがラテン書体に切り替えた1848年12月以前の記入と推定される(詳細は#ザックスの最終演説についてを参照のこと。)[8]。

ヴェネツィア旅行

『わが生涯』によれば、ワーグナーはチューリヒ時代(1849年 - 1858年)のパトロン、オットー・ヴェーゼンドンク、マティルデ・ヴェーゼンドンク夫妻の招待により、1961年11月7日から11日にかけてヴェネツィアに旅した。アカデミア美術館でティツィアーノの絵画「聖母昇天図(Assunta)」を見たことで、「かつての気力がまた身内に燃え上がるのを感じ―『マイスタージンガー』を仕上げようと心に決めた」とされている。

「ラ・スペツィアの幻影」(『ラインの黄金』序奏)や「聖金曜日の奇蹟」(『パルジファル』)など、ワーグナーには作品の端緒を創作神話のように語る傾向があり、この回想についても同様の韜晦である可能性がある。事実、ワーグナーはヴェネツィア旅行に先立つ8月9日-10日にニュルンベルクを訪れて一泊し、10月30日付で音楽出版社主フランツ・ショットに宛てた手紙では、「できるだけ早く各地の劇場にかかるような―大喜歌劇」を一年以内に完成させると提案していた。これらは、ティツィアーノの絵画を見る以前の段階ですでに心づもりができていたことを示している。

とはいえ、ヴェネツィア旅行には別の側面もあった。チューリヒ時代にワーグナーはマティルデ・ヴェーゼンドンクと恋愛関係にあり(トリスタンとイゾルデ (楽劇)#作曲、マティルデ・ヴェーゼンドンクとの恋愛を参照)、かつて想いを断った相手との再会は、もう一度よりを戻す淡い期待を抱かせる機会だった。しかし、到着早々にヴェーゼンドンク夫妻の仲睦まじい姿を見せつけられたワーグナーは、かなわぬ愛に終止符を打つ決心をする。ワーグナーはマティルデとの蜜月時代に彼女に贈っていた第1散文稿(A)の返却を求め、マティルデは12月25日にパリ滞在中のワーグナーに草稿を送り返した。

ようやく今、私は完全に諦めました。―私が離れることだけが、思いのまま自由に動く力をあなたに与えるのです。 — 1861年12月、マティルデに宛てたワーグナーの手紙

ティツィアーノの聖母像は、ワーグナーにとって地上での愛の実現を断念し、芸術によるエロスの昇華をめざす転機になったといえる[8]。

第2散文稿 - 第3散文稿

ヴェネツィアからウィーンに戻ったワーグナーは1861年11月14日-18日に第2散文稿(B)を書き上げた。 この間に友人ペーター・コルネリウスの協力を得てオーストリア帝室図書館でヨハン・クリストフ・ヴァーゲンザイル(de:Johann Christoph Wagenseil)の『ニュルンベルク年代記』(1697年)から「いにしえの12人のマイスターたち」、「タブラトゥーア」、「誤りと罰則」、「歌唱席」、「マイスターの調べの一覧」(これらについてはマイスタージンガーの項を参照のこと)についての抜き書きを第2散文稿(B)に収めた[8]。 また、E.T.A.ホフマンの『樽屋の親方マルティンと徒弟たち』など16世紀ニュルンベルクを題材にした小説や劇作も参考にしている[4]。

第3散文稿(C)は第2散文稿(B)を浄書したもので、11月19日にショット社に送られた。12月3日にマインツのショット社で朗読会を開き、草稿を披露したワーグナーはパリに向かった。

第2散文稿(B)ではザックスを取り巻く登場人物名はほとんど現行版と異なっており、マイスターたちの固有名はまだ付けられていない。第3散文稿(C)では娘エファ、乳母マクダレーネの名前が現行版どおりとなるが、若い騎士はコンラート、市書記はファイト・ハンスリヒ、金細工師はトーマス・ボークラーとなっている。

第2散文稿(B)と第3散文稿(C)では大筋に差はないが、第3散文稿(C)には第1幕のボークラー(後のポークナー)の演説や、ザックスの二つのモノローグが加わり、ザックスが書記ハンスリヒ(同ベックメッサー)のセレナーデにハンマーを打つことで記録係の技を学ぶという理由付けが加わるなど、現行版に近づいている。ただし、第3幕のコンラート(同ヴァルター)は夢に見た内容を歌う現行版とは異なり、眠れぬ夜に気持ちを鎮めるために作曲したことになっている[8]。

台本の完成

1861年末からワーグナーはパリのオテル・ヴォルテールに滞在し、翌1862年1月25日に韻文初稿(D)を書き上げる[8]。1月31日に韻文初稿をマティルデ宛に送ったワーグナーは、翌日パリを発った。 韻文初稿(D)を元にして完成したのが韻文浄書稿(E)であり、1862年9月29日にショット社に送られた。韻文浄書稿(E)を書き上げた時点では、第1幕冒頭のコラールがなく、発送までの間に書き加えられたものと見られる。1863年春までにショット社から印刷台本初版(F)が出版された[11]。

マティルデのことを「完全に諦めた」はずのワーグナーだったが、この後も1863年までマティルデに作曲の進捗状況を逐一報告している。二人は手紙の中で互いに「私のマイスター(mein Meister)」、「わが子よ(mein Kind)」と呼び合っており、ワーグナーは自分とマティルデを作中の登場人物ザックスとエファに重ね合わせていた。 しかし、1862年7月26日の手紙ではマティルデの夫オットーが作中でヴァルターを支援するポークナーのモデルであることをほのめかすなど、次第に恋愛感情よりも財政支援を求める気持ちに傾いていったようである[12][13]。

1862年に成立した韻文浄書稿(E)では、ザックスがエファへの恋情を断ち切って諦念の境地に達するという筋書きが新たな要素として加わっており、ここにはマティルデとの恋愛体験を経たワーグナー自身の心境が反映されていると見られる[14]。

自己理論からの逸脱

ワーグナーの自著『わが生涯』によれば、1861年11月11日-13日、ヴェネツィアからウィーンへの帰途、「まだ台本の構想が頭に浮かぶかどうかという時点で、たちまちハ長調の前奏曲の主要部分がきわめて鮮やかに脳裏に浮かんだ」とされる。

しかし、前奏曲中の「ダヴィデ王の動機」(「組合の動機」とも)はマイスター旋律「ハインリヒ・ミュクリングの長い調べ」から採られており、この素材はウィーン帰着後のヴァーゲンザイル研究まで待たねばならない。したがってこのワーグナーの回想は、上記「ティツィアーノの聖母像」と同じく自己神話化の一環あるいは「音楽の精神からの喜劇の誕生」を強調する演出の可能性がある[11]。

このころ、ワーグナーは『タンホイザー』のパリ上演の失敗、『トリスタンとイゾルデ』初演の度重なる延期などによって、自作が世に受け入れられず、経済的にも追いつめられていた[9]。 したがって、ワーグナーがパリからドレスデンの妻ミンナに宛てた手紙(1861年12月8日付)に、「まずは作曲でなく、韻文台本を作成するために、ピアノのない静かな小部屋で足りたのです。」と書き送っているのが真相に近く、直面していた経済的苦境を乗り切るため、一刻も早くショットに新作を提示したい気持ちから、音楽とは切り離して台本の完成を急いだものと見られる[11]。

ワーグナーは自著『オペラとドラマ』(1851年)において、詩人は音楽家に従属し、台本を素材として提供するにすぎないとして従来のオペラを批判していた。これに対して「楽劇」では、人間の意識下に流れる「原旋律」を内にはらんだ詩人の「言葉」が作曲家の「音」に受精することによって旋律が産み落とされる、としており、(原)音楽→詩→音楽という循環論的生成プロセスを主張していた。『ニュルンベルクのマイスタージンガー』の制作過程は、ワーグナー自身の理論から逸脱していたのである[11]。

作曲と台本の改編

『ニュルンベルクのマイスタージンガー』の音楽として確認できる最も早いものでは、第3幕「目覚めよ!」のコラールの旋律メモがあり、料理店「タヴェルヌ・アングレーズ」の名の入った紙に記されていることから、パリ滞在中(1861年12月 - 1862年1月末)のものと考えられる[11][15]。

ワーグナーは1862年2月にライン川河畔のヴィースバーデン=ビープリヒを仕事場とし、3月末から本格的に作曲に取りかかった。この地では、もうひとりのマティルデ(・マイアー)をエファに見立てて口説いたこともあった[16]。

同年5月には第3幕前奏曲のスケッチが書かれたが、この時点で第1幕第2場のスケッチは終わっておらず、ドラマの流れに沿って通作していくスタイルは採られていない。加えて、作曲の過程において、台本テクストは徹底的に改変された。

ワーグナーは印刷台本初版(F)を作業用の底本とし、それに追加や訂正を書き込んでいった。これが「初版書き込み本」(G)である。ただし、底本に当たらずに記憶を頼りに作曲することも多く、すべての変更が初版書き込み本に記録されたわけではなかった。このため、スコアのテクストは初版書き込み本を大きく超えるものとなった。スコアの行数にすると、全3,098行のうち1,100行以上の台詞に手が加えられ、ト書きも全面的に加筆・修正・削除された。

音楽に合わせてテクストを差し替えた例としては、第3幕のヴァルターの「栄冠の歌」(懸賞歌)がある。韻文台本の段階では、ヴァルターはザックスの仕事場(第2場・第4場)で「夢解きの歌」を完成させ、祝祭の広場(第5場)でも同じ歌を歌うことになっていた。1862年3月のスケッチはこの設定に拠っている。しかし、1866年9月にワーグナーは新しい旋律を着想し、これに伴い12月24日にテクストを全面的に書き換えた。この時点では、新しい歌を両方の場面で歌わせるつもりでいたが、翌1867年1月には、二つの歌を共通した素材を用いながらも別々のものとした。同時に、ベックメッサーの本選歌のテクストも書き改めている[16]。

中断から完成へ

1863年秋から1866年1月まで『ニュルンベルクのマイスタージンガー』の作曲は中断された。この間、1864年5月にバイエルン王ルートヴィヒ2世と宿命的な出会いをしたワーグナーは、破産寸前のところを王に救われ、以降は王の求めに応じて『ニーベルングの指環』や『パルジファル』の創作、『トリスタンとイゾルデ』の初演などに追われていた。

しかし、フランツ・リストの娘で指揮者ハンス・フォン・ビューローの妻だったコジマとワーグナーの不倫関係が進行し、翌1865年にはルートヴィヒ2世からミュンヘン退去を命じられた。この結果、ルツェルン近郊のトリープシェンに移ってコジマとの同棲生活を始めたことで、再び『ニュルンベルクのマイスタージンガー』に取り組む環境が整った。

ワーグナーが本作の作曲を再開したのは1866年1月12日であり、翌1867年2月17日、コジマとの間に生まれた第2子をエファと名付けたワーグナーは、ピアノで「マイスターの歌」を弾いて祝福した。なお、この時点でコジマはビューローの妻であり、ワーグナーとコジマが正式に再婚したのは1870年8月25日である。

ルートヴィヒ2世は、周囲に迫られて一度はワーグナーを追放したものの、1866年5月22日、ワーグナーの誕生日に「お忍び」でトリープシェンに現れ、ワーグナーの家の戸口で本作の騎士の名「ヴァルター・フォン・シュトルツィング」と名乗って和解を申し出ている。同年7月には、ワーグナーへの傾倒のあまりニュルンベルクへの遷都を決意するほどであった。

コジマはワーグナーの制作過程に深く関わった。1867年1月31日付でルートヴィヒ2世に宛てたコジマの手紙によれば、ワーグナーは第3幕第5場の「ザックスの最終演説」を取りやめ、ヴァルターの詩で締めくくることを考えていたが、コジマはワーグナーと丸一日議論してこれを翻意させたと報告している。 また、1867年2月7日に完成した作曲スケッチの末尾には、「聖リヒャルトの日に/とくにコジマのために/作成」と記入されている。作曲中断前の本作がワーグナーの二人のマティルデへの想いをにじませているとすれば、再開後はコジマの影を色濃く映し出しているといえる。

1867年10月24日に「手書きスコア」(H)が完成。ワーグナーはクリスマスにミュンヘンに出向き、ルートヴィヒ2世にスコアを献呈した。このスコアは現在、ニュルンベルク市ゲルマン民族博物館に所蔵されている[12]。

初演

1868年6月21日、ハンス・フォン・ビューロー指揮、ミュンヘン宮廷歌劇場で初演された。同1868年7月2日、ワーグナーの手書きスコアを基にした「スコア初版」(I)がショット社から出版された[12]。

- 主な初演者

- フランツ・ベッツ(ザックス)

- マティルデ・マリンガー(エファ)

- カスパー・バウゼヴァイン(ポークナー)

- グスタフ・ヘルツェル(ベックメッサー)

- フランツ・ナッハバウアー(ヴァルター)

ミュンヘン初演では、第1幕の幕が下りると激しい歓声が上がり、観衆はワーグナーを呼び求めた。第2幕では、場面ごとに観衆の間にセンセーションが巻き起こった。幕が下り、出演者たちが何度かカーテンコールに応えて喝采を浴びた後、歓呼とともに劇場内のすべての視線がワーグナーが座っていたルートヴィヒ2世の貴賓席に向けられた。国王の要請によってワーグナーは貴賓席の手すりに進み出て、無言で感謝の意を表明した。同じ光景が上演終了後、再び繰り返された[17]。

初演の翌日、ワーグナーは次のような手紙を書いている。

昨日の上演はすばらしいものでした。もうこれ以上の祝典はないでしょう。私は演奏の行われている最初から最後までロイヤル・ボックスの国王の脇に座って、そこから観客の敬意を受けることになりました。こういうことは今までただの一度も経験したことはありません。 — 1868年6月22日、ヴェレーナ・ヴァイトマンに宛てたワーグナーの手紙[18]

翌1869年はデッサウ、カールスルーエ、ドレスデン、マンハイム、ヴァイマルなど中規模の劇場でしか上演されなかったが、1870年になると、ウィーンやベルリンの宮廷歌劇場で上演された。バイロイト初演は1888年、指揮はハンス・リヒターである。

イギリスでは1882年、リヒター指揮によりドゥルリー・レーン劇場で初演された。アメリカでは1886年、アントン・ザイドル指揮によりメトロポリタン歌劇場において初演された[4]。

編成

登場人物

- ハンス・ザックス(バス):靴屋の親方。男やもめ。

- ファイト・ポークナー(バス):金細工師。エファの父。

- クンツ・フォーゲルゲザング(テノール):毛皮屋。

- コンラート・ナハティガル(バス):板金屋。

- ジクストゥス・ベックメッサー(バス):市書記。

- フリッツ・コートナー(バス):パン屋。

- バルタザール・ツォルン(テノール):錫細工師。

- ウルリヒ・アイスリンガー(テノール):香料屋。

- アウグスティン・モーザー(テノール):仕立屋。

- ヘルマン・オルテル(バス):石鹸屋。

- ハンス・シュヴァルツ(バス):靴下屋。

- ハンス・フォルツ(バス):銅細工師。

- ヴァルター・フォン・シュトルツィング(テノール):フランケン地方出身の若い騎士。

- ダフィト(テノール):ザックスの徒弟。マクダレーネに思いを寄せる。

- エファ(ソプラノ):ファイト・ポークナーの娘。歌合戦の「賞品」にされる。

- マクダレーネ(ソプラノ):エファの乳母。

- 夜警(バス)

- 同業組合に属する市民と妻たち

- 職人たち、徒弟たち、娘たち、民衆[19]

楽器編成

- フルート 3(第3はピッコロ持ち替え)、オーボエ 2、クラリネット 2、ファゴット 2

- ホルン 4、トランペット 3、トロンボーン 3、バスチューバ 1

- ティンパニ 1対、トライアングル 1、シンバル 1、大太鼓 1、グロッケンシュピール 1、ハープ 1、リュート(スチールハープ) 1

- 弦五部

舞台上の楽器:オルガン、夜警の角笛(シュティーアホルン)、ホルン(複数)、ピッチの異なるトランペット(適宜)、中太鼓(複数)[19][20]

構成

16世紀中ごろのニュルンベルクを舞台とし、各幕ごとの構成は次のとおり。

- 第1幕(全3場):聖カタリーナ教会の内部

- 第2幕(全7場):通りに面したポークナーとザックスの家の前

- 第3幕(全5場):ザックスの工房(第1場 - 第4場)―ペグニッツ河畔の広々とした野原(第5場)[19]

前奏曲

ワーグナーは第1幕への前奏曲を「作品の精髄」と呼んでおり、劇中の主要動機が明確な形で要約されている[21]。詳細については#音楽の節を参照のこと。

第1幕

(以下のあらすじは、主として『ワーグナー事典』(東京書籍)及び「スタンダード・オペラ鑑賞ブック4 『ドイツ・オペラ 下 ワーグナー』」(音楽之友社)に基づいています。)

- 第1場

- 聖カタリーナ教会の内部。前奏曲の最後のハ長調の和音が教会のコラールの第一声となってつづく。騎士ヴァルターは昨晩、金細工師の親方ポークナー邸で娘のエファと一目惚れし合い、教会の礼拝の場でエファに声をかけようとする。エファの乳母マクダレーネは、エファが明日ヨハネ祭の歌合戦で優勝者によって求婚されることになっており、歌合戦に参加するにはマイスタージンガーの資格が必要だとヴァルターに告げる。

- 靴屋の親方ザックスの徒弟ダフィトがマイスタージンガー組合の歌学校の会場作りのために登場。マクダレーネは恋仲のダフィトに、ヴァルターに歌の作法を教えるように頼み、エファとともに教会をあとにする。

- 第2場

- ダフィトは、いきなりマイスターになりたいというヴァルターに呆れながら、マイスター歌の作法を歌って聞かせる。様々な節の種類が並べ立てられ、そのあまりの煩雑さに辟易するヴァルター。

- 第3場

- 徒弟たちの設営が終わり、ポークナーとベックメッサーが登場する。ヴァルターはポークナーとの知己を頼り、歌試験の仲介を依頼する。市書記のベックメッサーはエファとの結婚を望んでおり、歌合戦に加わろうとするヴァルターの意図を察し、敵意を露わにする。そこへザックスたちマイスターも次々にやってくる。点呼によって病欠の1名を除く12人のマイスターが集まったことが確認され、議題に入る。議長はコートナー。

- ポークナーが立ち、芸術の誉れのため、明日の歌合戦の優勝者に娘のエファと自分の全財産を与えると宣言する(ポークナーの演説)。マイスターたちはこれを歓迎するが、ポークナーが結婚承諾の最終的な判断は娘に委ねたいと希望するので、ベックメッサーたちはこれに難色を示す。ザックスは、乙女心は民衆の嗜好と一致するから審判に民衆も加えたらどうかと提案するが、一蹴される。最終的に、エファには拒否権を認めるが、優勝者以外の人間とは結婚できないということで合意する。

- ポークナーはヴァルターを昇格試験希望者としてマイスター一同に紹介する。マイスターたちから出自や歌の師匠などについて質問されたヴァルターは、「冬の日の静かな炉端で」と自己紹介の歌を歌う。ヴァルターは師匠についたことはなかったが、自己紹介の歌はマイスター歌曲のバール形式に従っており、歌の中でヴァルターは、自分の師匠を「いにしえの12人のマイスター」のひとりヴァルター・フォン・デア・フォーゲルヴァイデだとする。

- ベックメッサーは記録係として審査を担当し、コートナーがタブラトゥーアに書かれた規則を仰々しいメリスマによって歌い上げる。

- ベックメッサーの「始めよ!」の合図により、ヴァルターは「資格試験の歌」を歌い始めるが、自らの感性に従うままの奔放な歌いぶりはマイスターたちを困惑させる。ベックメッサーは規則に照らして片っ端からチェックを入れ、歌を第2節の途中で止めさせようとする。ザックスはヴァルターを励まし、ベックメッサーの公平性に嫌疑を投げかけるが、ベックメッサーはこれに猛然と反発する。自棄になったヴァルターはマイスターたちをフクロウやカラスに当てつけながらなお歌い続け、場内は騒然となる。混乱の中、「間違いだらけで落第」が宣告される。散会後、ザックスは一人残って物思いにふける。

第2幕

- 第1場

- 通りに面したポークナーとザックスの家の前。夜の街角で、徒弟たちが明日の祭りの準備をしている。マクダレーネがダフィトに歌試験の結果を聞きにくるが、ヴァルターが落第したと聞くと、ダフィトに八つ当たりをして去ってしまう。徒弟たちに囃し立てられたダフィトは殴りかかろうとするが、ザックスに叱責されてともに家に入る。

- 第2場

- ポークナーとエファが夕べの散策から戻ってくる。ポークナーは娘を賞品にする計画が正しかったのかどうか自信が持てず、歌学校でザックスが示した反応から、再度ザックスに相談しようかと迷う。しかし、エファに促されて二人ともそのまま帰宅する。

- 第3場

- ザックスが夜なべ仕事のために外に出てくる。セイヨウニワトコの花の香りが漂う中、ザックスはヴァルターの歌が頭から離れず、「感じるが、理解できない」、「古い響き、それでいて新しい響き」[22]とその捉えがたい魅力を歌う(ニワトコのモノローグ)。

- 第4場

- 父親の前では平静を装っていたものの、ヴァルターのことが気になるエファは、ザックスのところへ歌試験の結果を探りにくる。妻を亡くして男やもめとなっているザックスに対し、エファは密かにザックスを慕い続けていたことを仄めかし、明日の歌合戦への参加を促す。ザックスは心中狼狽するものの、エファの心を見定めようと、わざとはぐらかした受け答えをする。ヴァルターの歌試験に話が及び、ザックスは「騎士殿はどこに行ってもマイスターの資格を得られないだろう」と言う。ヴァルターの天賦の才を認めつつも、それを受け入れない組合の偏狭さを批判した述懐だったが、ザックスの本心を見抜けないエファはこの言葉に失望し、憤然として立ち去る。これでザックスはエファのヴァルターへの想いを確信する。一方、エファは迎えに出ていたマクダレーネから、今夜ベックメッサーがエファの部屋の窓辺でセレナーデを歌うつもりであることを知る。エファはマクダレーネを身代わりにして部屋にやり、自分は家を出る。

- 第5場

- エファはヴァルターと出会い、二重唱となる。ヴァルターはエファへの情熱とマイスターたちへの怒りから、エファとこのまま駆け落ちしようとする。しかし、行く手の路上にザックスが灯りをさしかけ、靴の仕事を始める(「ザックスの靴作りの歌」)。歌に暗に非難を込めながら二人を阻むザックス[23]。

- 第6場

- そこへリュートを持ったベックメッサーが登場し、退路も塞がれた恋人たちは菩提樹の木蔭に隠れる。ベックメッサーは部屋の窓辺に座っているマクダレーネをエファだと信じて、リュートをかき鳴らしてセレナーデを歌おうとするが、すぐ近くで金槌を叩き、声を張り上げているザックスが邪魔になる。ベックメッサーの抗議から、ザックスは記録係の仕事を学ぶために、ベックメッサーの靴を作りながら槌を打って歌を審査するという珍妙な妥協が成立する。こうして、ベックメッサーは第1幕とは逆に、審査される立場となる。

- ベックメッサーが歌い始める(ベックメッサーのセレナーデ)と、たちまちザックスが槌を打ちまくって「採点」する。苦り切りながらも負けまいとして大声で歌い続けるベックメッサー。やがて、この騒ぎに近所の人々が起き出してくる。

- 第7場

- エファの部屋にいるのがマクダレーネだと気がついたダフィトが、ベックメッサーがマクダレーネに言い寄っていると思い込み、ベックメッサーを殴りつける。これがきっかけとなり、町中の人間が大げんかを始める(殴り合いの場)。騒動はますます大きくなり、女房たちは窓辺から水を浴びせかける。そのとき夜警の角笛が響き、とたんに人々は一斉に家に引っ込む。混乱のさなか、ザックスはエファをポークナーに引き渡し、ヴァルターとダフィトを自宅に引きずり込む。静寂の中、夜警が11時を知らせて幕。

第3幕

- 第1場

- ザックスの工房。前奏曲では、ザックスの「諦念の動機」が扱われる。早朝、ベックメッサーに靴を届けたダフィトが仕事場に帰ってくる。ダフィトは夕べの騒ぎの件でザックスに叱られるのではないかとびくびくするが、ザックスはどこか心ここにあらず。怪訝そうにしているダフィトを認めると、ザックスは彼にヨハネ祭を題材にした新しい歌を歌わせる。前夜のことが頭から離れないダフィトは、ベックメッサーのセレナーデの節回しで歌い始めてしまい、あわてて最初から歌い直す。

- ダフィトを部屋に引き取らせたあと、ザックスは昨晩の異様な大騒動を思い起こし、人の迷いについて思いを巡らす(迷妄のモノローグ)。やがて、ザックスは「迷妄を巧みに操って、気高い行いを成し遂げよう」と心を決める。

- 第2場

- ヴァルターがザックスの工房に現れる。不思議な夢を見たというヴァルターに、ザックスはその夢を素材にして歌にするように説得する。マイスター歌の規則を伝授しつつ、ザックスの導きによって「ヴァルターの夢解きの歌」が紡ぎ出される。バール形式による第2バールまでまとまったところでザックスは歌を紙に書き付け、ヴァルターの着替えのため二人で退場する。

- 第3場

- ザックスの工房に、ベックメッサーが入ってくる。ベックメッサーは昨夜の騒ぎでさんざんに痛めつけられ、体中をさすり、足を引きずっている様子をパントマイムで表現する。ザックスから届けられた靴に文句を付けるつもりでやってきたベックメッサーは、落ち着きなく動き回るうちに、机の上に置かれた歌の書き付けを発見する。求婚の歌だと気が付いたベックメッサーは、そこへザックスが戻ってきたことに気づき、とっさに書き付けを服のポケットにしまい込む。

- ザックスがエファへ求婚の歌を歌うつもりだと思い込んだベックメッサーは、昨夜の騒ぎも自分を蹴落とすために仕掛けたものだとしてザックスを非難し、その証拠としてポケットから歌の書き付けを取り出してザックスに突きつける。ザックスは、ベックメッサーが書き付けを盗んだことを指摘しつつ、「泥棒にならぬよう」書き付けをベックメッサーに進呈するともちかける。ザックスの歌なら勝利は間違いないと、ベックメッサーは喜び勇んで立ち去る。残ったザックスは「ベックメッサー殿の盗み働きは、こちらの計画には好都合」とつぶやく。

- 第4場

- 婚礼の白装束をしたエファがザックスを訪ねてくる。靴の調子が悪いと言うが、ヴァルターの様子と、またザックスが歌合戦に参加してくれないのかが気になっているのだ。

- そこへ、着替えをすませたヴァルターが現れ、エファは叫び声を上げる。ヴァルターは「夢解きの歌」の締めくくりとして第3バールを歌い上げる。感極まって泣き出すエファに、二人が幸せなカップルだと知ったザックスは、自分にも残っていたエファへの思慕を絶つ。エファは自分もザックスを慕っていたことを告白することで彼を慰め、諦念の行為に感謝の言葉を述べる。ここで『トリスタンとイゾルデ』が引用される。ザックスは若い二人を抱き合わせ、ヴァルターの歌を「聖なる朝の夢解きの調べ」として命名する。さらに現れたダフィトに洗礼の儀式を挙げ、徒弟から職人へ格上げする。マクダレーネも交え、エファ、ヴァルター、ザックス、ダフィトはそれぞれの思いを歌い上げ、五重唱となる(愛の洗礼式)。

- 第5場

- 舞台転換して、ヨハネ祭が行われるペグニッツ河畔の広々とした野原。祭りのファンファーレとともに、靴屋、仕立屋、パン屋の組合の歌(同業者組合の行進)、隣町から来た娘達と徒弟達の踊り(徒弟達の踊り)、マイスタージンガーの堂々たる入場と続く。最後にザックスが現れると、民衆は起立して「目覚めよ、朝は近づいた」のコラール(歌詞は史実のハンス・ザックスの『ヴィッテンベルクの鶯』に基づく)を合唱して称える。ザックスはこれに感謝し、今日の歌合戦にポークナーが娘を捧げた行為を歓迎するように演説する。ポークナーは胸をなで下ろし、ザックスに握手を求める。

- 歌合戦が始まり、ベックメッサーがザックスが書き付けた歌詞を自分のセレナーデに当てはめて歌おうとする(ベックメッサーの本選歌)。だが、うろ覚えもあって、「楽園に招かれて乙女を勝ち取る」という内容を取り違えて「庭で首を吊る」というグロテスクで支離滅裂な歌いぶりとなる。聴衆の哄笑を浴びたベックメッサーは、これはザックスの歌だと叫んで姿をくらます。ザックスは、歌が正しく歌われれば詩も曲も気に入られるだろうと請け合い、歌の本当の作者としてヴァルターを紹介する。ヴァルターは「朝はバラ色に輝いて」(ヴァルターの栄冠の歌)を見事に歌う。人々、親方たち、エファ、全員がヴァルターの歌に聴き惚れ、これを大喝采とともに称える。