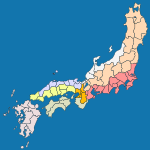

石城国

表示

石城国(いわきのくに)は、かつて日本の地方行政区分だった令制国の一つ。奈良時代に陸奥国から分立したが、短期間しか存続しなかった。718年に設置され、728年頃に廃止された。

沿革

養老2年(718年)5月2日に、陸奥国から石城郡、標葉郡、行方郡、宇太郡(宇多郡)、曰理郡(亘理郡)の5郡、常陸国から菊多郡1郡を割いて設置された[1]。同時に石背国も新設され、陸奥国はこのとき三分された。戊辰戦争後の磐城国と異なり、領域は現在の福島県浜通りとその延長にある宮城県南東部に限られ、阿武隈川沿いの盆地に及ばない。

養老4年 (720年)11月26日から神亀5年(728年)4月11日にかけてのいつかの時期に陸奥国に復した。養老4年については、『類聚国史』に収録された陸奥、石背、石城を対象にした勅、神亀5年については陸奥国に白河軍団を置いた『続日本紀』の記事が根拠である。石背国に属していた白河郡が陸奥国とされるのは、石背国廃止の証拠である。そして、石城国の廃止も石背国と同時であろうと推定するのである[2]。さらに時期を絞り込む推定が様々にある。

地域

郡

6郡から成った。南から順に

脚注

参考文献

- 高橋崇『律令国家東北史の研究』、吉川弘文館、1991年、ISBN 4-642-02245-7。