「甲殻類」の版間の差分

m →軟甲綱 Malacostraca: Palaeostomatopodaを除く(Stomatopodaに内包されるようになったため) |

擬顎追記 |

||

| 32行目: | 32行目: | ||

==形態== |

==形態== |

||

体は複数の[[体節]](somites)からなり、前端は[[先節]]と直後5 |

体は複数の[[体節]](somites)からなり、前端は[[先節]]と直後5節の体節の癒合でできた[[頭部]](head, cephalon)で、残りの胴部の体節は多くが前後で[[胸部]](thorax)と[[腹部]](abdomen、軟甲類の場合は pleon)としてまとめられるが、その構成は系統によって様々である<ref name=":6" />。多くが併せて十数節ほどであるが、少ないものでは数節([[鰓尾類]])、多いものでは数十節に達し([[カブトエビ]]、多くの[[ムカデエビ]])、胸部と腹部の区分が見られないものもある(ムカデエビ)<ref name=":7" /><ref name=":1" /><ref name=":6" />。頭部と胸部全体、または頭部と胸部の一部の体節は更に癒合が進み、[[頭胸部]](cephalothorax)を構成することがある<ref name=":6" /><ref name=":8">{{Cite book|title=Arthropod Biology and Evolution|url=http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-36160-9|publisher=Springer Berlin Heidelberg|date=2013|location=Berlin, Heidelberg|isbn=978-3-642-36159-3|doi=10.1007/978-3-642-36160-9|language=en|editor-first=Alessandro|editor-last=Minelli|editor2-first=Geoffrey|editor2-last=Boxshall|editor3-first=Giuseppe|editor3-last=Fusco}}</ref>。頭部ないし頭胸部は背面から伸びた甲羅状の構造があり、[[背甲]](carapace)と呼ばれる<ref name=":6" />。これによって頭部と胸部、あるいは全体を覆っているものが多いが、全くこれを欠くものもある。 |

||

先節由来の[[眼]]は側眼([[複眼]])と中眼([[単眼]])の両方、もしくは片方のみをもつ。中眼は主に[[ノープリウス]]幼生期([[甲殻類#生態|後述]])で顕著に見られ、[[ノープリウス眼]](nauplius eye)と呼ばれている。複眼は原則として他の[[節足動物]]のように頭部の表面に密着するが、能動的な[[眼柄]]に突出([[十脚類]]、[[無甲類]]など)、もしくは透明の頭部の内部に収まる([[ミジンコ目|ミジンコ類]]など)ように変化した場合もあり、全く眼を欠くものもある(ムカデエビ、[[カシラエビ綱|カシラエビ]]など)<ref name=":7" />。 |

先節由来の[[眼]]は側眼([[複眼]])と中眼([[単眼]])の両方、もしくは片方のみをもつ。中眼は主に[[ノープリウス]]幼生期([[甲殻類#生態|後述]])で顕著に見られ、[[ノープリウス眼]](nauplius eye)と呼ばれている。複眼は原則として他の[[節足動物]]のように頭部の表面に密着するが、能動的な[[眼柄]]に突出([[十脚類]]、[[無甲類]]など)、もしくは透明の頭部の内部に収まる([[ミジンコ目|ミジンコ類]]など)ように変化した場合もあり、全く眼を欠くものもある(ムカデエビ、[[カシラエビ綱|カシラエビ]]など)<ref name=":7" />。 |

||

| 42行目: | 42行目: | ||

</gallery> |

</gallery> |

||

体の各体節には基本として1対の[[付属肢]]([[関節肢]])があり、第1触角以外の付属肢の基本形は外肢(exopod)と内肢(endopod)に分かれた[[関節肢#単枝型と二叉型|二叉型]] |

体の各体節には基本として1対の[[付属肢]]([[関節肢]])があり、第1触角以外の付属肢の基本形は外肢(exopod)と内肢(endopod)に分かれた[[関節肢#単枝型と二叉型|二叉型]](biramous)。さらに付属肢の基部の肢節(原節 protopod)は外側に副肢(epipod、または外葉 exite)、内側に[[内葉]](endite)という付属体がつく場合もある<ref name=":4">{{Cite web|title=Exopodites , Epipodites and Gills in Crustaceans|url=https://www.semanticscholar.org/paper/Exopodites-%2C-Epipodites-and-Gills-in-Crustaceans-Boxshall-Jaume/bca391fcdd95b5c4d403bca43925b2fe28b65331|website=www.semanticscholar.org|date=2009|accessdate=2020-10-19|language=en|first=G. A.|last=Boxshall}}</ref>。これらの構造は多様な機能に合わせ変形したり退化している<ref name=":4" /><ref name=":6" />。 |

||

[[ファイル:Mundwerkzeuge des Flußkrebses - Brehms Tierleben X Niedere Tiere.png|400px|サムネイル|[[ヨーロッパザリガニ]]の[[大顎]](a)、第1[[小顎]](b)、第2小顎(c)、および第1-3[[顎脚]](d-f)]] |

[[ファイル:Mundwerkzeuge des Flußkrebses - Brehms Tierleben X Niedere Tiere.png|400px|サムネイル|[[ヨーロッパザリガニ]]の[[大顎]](a)、第1[[小顎]](b)、第2小顎(c)、および第1-3[[顎脚]](d-f)]] |

||

頭部には第1-2体節由来の2対の[[触角]]があり、前後それぞれ第1触角(first antenna、antennule)および第2触角(second antenna、antenna)と呼ばれる。第1触角は基本として単枝型であるが、[[軟甲類]]とムカデエビでは複数の二次的な分岐をもち、二叉型や三叉型のように見える。通常、第1触角は第2触角に比べて退化的であるが、[[カイアシ類]]とムカデエビの場合はむしろ第1触角の方が発達で、第2触角は小さく目立たない<ref name=":7">{{Cite journal|last=Yager|author=|first=Jill|year=|date=1981-07-01|title=Remipedia, A New Class of Crustacea From a Marine Cave in the Bahamas|url=https://academic.oup.com/jcb/article-abstract/1/3/328/2327472?redirectedFrom=fulltext|journal=Journal of Crustacean Biology|volume=1|issue=3|page=|pages=328–333|doi=10.2307/1547965|issn=0278-0372}}</ref>。第2触角の直後に[[口]]があり、その直前には[[頭楯]](clypeus、または[[ |

頭部には第1-2体節由来の2対の[[触角]]があり、前後それぞれ第1触角(first antenna、antennule)および第2触角(second antenna、antenna)と呼ばれる。第1触角は基本として単枝型であるが、[[軟甲類]]とムカデエビでは複数の二次的な分岐をもち、二叉型や三叉型のように見える。通常、第1触角は第2触角に比べて退化的であるが、[[カイアシ類]]とムカデエビの場合はむしろ第1触角の方が発達で、第2触角は小さく目立たない<ref name=":7">{{Cite journal|last=Yager|author=|first=Jill|year=|date=1981-07-01|title=Remipedia, A New Class of Crustacea From a Marine Cave in the Bahamas|url=https://academic.oup.com/jcb/article-abstract/1/3/328/2327472?redirectedFrom=fulltext|journal=Journal of Crustacean Biology|volume=1|issue=3|page=|pages=328–333|doi=10.2307/1547965|issn=0278-0372}}</ref>。第2触角の直後に[[口]]があり、その直前には[[頭楯]](clypeus、または[[口前部]] epistoma)と[[上唇 (節足動物)|上唇]](labrum)という先節由来の2枚の構造体、直後には第3-5体節由来の[[大顎]](mandible)・第1[[小顎]](first maxilla, maxillula)・第2小顎(second maxilla, maxilla)という3対の付属肢(顎)があり、口の周りで口器を構成する<ref name=":6" />。大顎と小顎の間には、1対の[[擬顎]](paragnath)という第3体節の[[腹板]]から変化した構造体をもつ<ref>{{Cite journal|last=Wolff|first=Carsten|last2=Scholtz|first2=Gerhard|date=2006-12-04|title=Cell lineage analysis of the mandibular segment of the amphipod Orchestia cavimana reveals that the crustacean paragnaths are sternal outgrowths and not limbs|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17144925/|journal=Frontiers in Zoology|volume=3|pages=19|doi=10.1186/1742-9994-3-19|issn=1742-9994|pmid=17144925|pmc=1702535}}</ref>。また、基部1節の肢節のみからなる[[六脚類]]や[[多足類]]の大顎とは異なり、甲殻類の大顎は多くが大顎髭(mandibular palp)という、それ以降の肢節に当たるの部位をもつ<ref name=":5">{{Cite journal|last=Schwentner|first=Martin|last2=Combosch|first2=David J.|last3=Nelson|first3=Joey Pakes|last4=Giribet|first4=Gonzalo|date=2017-06-19|title=A Phylogenomic Solution to the Origin of Insects by Resolving Crustacean-Hexapod Relationships|url=https://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(17)30576-6|journal=Current Biology|volume=27|issue=12|pages=1818–1824.e5|language=English|doi=10.1016/j.cub.2017.05.040|issn=0960-9822|pmid=28602656}}</ref>。 |

||

胴部の付属肢(trunk limb、胸部の場合は胸肢 thoracopod)は主に移動(歩行もしくは遊泳)に使われるが、多様な特化様式が見られ、例えばその内肢は把握用の[[はさみ (動物)|鋏]]や鎌(亜鋏状)、外肢は退化消失、内葉は咀嚼用の[[顎基]](gnathobasee)、 |

胴部の付属肢(trunk limb、胸部の場合は胸肢 thoracopod)は主に移動(歩行もしくは遊泳)に使われるが、多様な特化様式が見られ、例えばその内肢は把握用の[[はさみ (動物)|鋏]]や鎌(亜鋏状)、外肢は退化消失、内葉は咀嚼用の[[顎基]](gnathobasee)、副肢は呼吸用の[[鰓]]に変化した場合がある<ref name=":4" /><ref name=":6" />。前方1対もしくは複数対の胴肢が[[顎脚]](maxilliped)に特化し、直前の顎とともに口器に加わる場合もある<ref>{{Cite web|title=Crustacea Glossary::Definitions|url=https://research.nhm.org/glossary/define.html?term=Maxilliped|website=research.nhm.org|accessdate=2020-10-19}}</ref><ref name=":5" /><ref name=":6" />。腹部はほとんどの場合では付属肢を欠くが、[[軟甲類]]の場合は胸肢とは形態が異なった[[腹肢]](pleopod)をもつ(そのため、軟甲類の「腹部」は他の甲殻類の腹部に相同でなく、単なる「特化した胸部の後半部」ではないかという説もある)<ref name=":0" />。腹部末端の[[尾節]](telson)もしくは肛門節(anal somite)と呼ばれる部分には、1対の尾叉や尾鞭(caudal furca、caudal ramus)などと称する構造をもつことが多い<ref name=":0" /><ref name=":6" />。 |

||

[[ファイル:PSM V19 D239 Sacculina and young.jpg|250px|サムネイル|[[フクロムシ]]のメス成体(左)とその[[ノープリウス幼生]](右)]] |

[[ファイル:PSM V19 D239 Sacculina and young.jpg|250px|サムネイル|[[フクロムシ]]のメス成体(左)とその[[ノープリウス幼生]](右)]] |

||

[[寄生]]性の種類では付属肢や体節が失われていたり、極端な場合は[[フクロムシ]]や[[シタムシ]]のように節足動物に見えない姿のものがある<ref name=":8" />。 |

[[寄生]]性の種類では付属肢や体節が失われていたり、極端な場合は[[フクロムシ]]や[[シタムシ]]のように節足動物に見えない姿のものがある<ref name=":8" />。 |

||

| 84行目: | 84行目: | ||

|caption=節足動物における[[汎甲殻類]]の系統位置と内部系統関係。青い枠以内の分類群([[六脚類]]以外の汎甲殻類)は[[側系統群]]の甲殻類に属しており、「*」付きのものは、かつて[[顎脚類]]に分類された群である。諸説のあるものは、ここで複数分岐としてまとめられる。[[ヒメヤドリエビ亜綱|ヒメヤドリエビ類]]はほとんどの研究に解析対象とされないため、ここでまとめられない。 |

|caption=節足動物における[[汎甲殻類]]の系統位置と内部系統関係。青い枠以内の分類群([[六脚類]]以外の汎甲殻類)は[[側系統群]]の甲殻類に属しており、「*」付きのものは、かつて[[顎脚類]]に分類された群である。諸説のあるものは、ここで複数分岐としてまとめられる。[[ヒメヤドリエビ亜綱|ヒメヤドリエビ類]]はほとんどの研究に解析対象とされないため、ここでまとめられない。 |

||

|cladogram= |

|cladogram= |

||

{{clade| style=width: |

{{clade| style=width:41em;font-size:100%;line-height:100% |

||

|label1=[[節足動物]] |

|label1=[[節足動物]] |

||

|1={{clade |

|1={{clade |

||

| 202行目: | 202行目: | ||

[[image:Liocarcinus marmoreus 2.jpg|thumb|180px|<small>十脚目 (''Liocarcinus marmoreus'')</small>]] |

[[image:Liocarcinus marmoreus 2.jpg|thumb|180px|<small>十脚目 (''Liocarcinus marmoreus'')</small>]] |

||

* [[コノハエビ亜綱]] [[w:Phyllocarida|Phyllocarida]] |

* [[コノハエビ亜綱]] [[w:Phyllocarida|Phyllocarida]] |

||

** [[薄甲目]] [[w:Leptostraca|Leptostraca]] : [[コノハエビ |

** [[薄甲目]] [[w:Leptostraca|Leptostraca]] : [[コノハエビ]] |

||

** †(目) [[:en:Archaeostraca|Archaeostraca]] |

|||

* トゲエビ亜綱 [[w:Hoplocarida|Hoplocarida]] |

* トゲエビ亜綱 [[w:Hoplocarida|Hoplocarida]] |

||

** [[口脚目]] [[w:Stomatopoda|Stomatopoda]] : [[シャコ |

** [[口脚目]] [[w:Stomatopoda|Stomatopoda]] : [[シャコ]] |

||

** †[[奇泳目]] [[w:Aeschronectida|Aeschronectida]] |

** †[[奇泳目]] [[w:Aeschronectida|Aeschronectida]] |

||

* [[真軟甲亜綱]] [[w:Eumalacostraca|Eumalacostraca]] |

* [[真軟甲亜綱]] [[w:Eumalacostraca|Eumalacostraca]] |

||

** 厚エビ上目 [[wikispecies:Syncarida|Syncarida]] |

** 厚エビ上目 [[wikispecies:Syncarida|Syncarida]] |

||

*** [[アナスピデス目]] [[wikispecies:Anaspidacea|Anaspidacea]] |

*** [[アナスピデス目]] [[wikispecies:Anaspidacea|Anaspidacea]] |

||

*** [[ムカシエビ目]] [[wikispecies:Bathynellacea|Bathynellacea]] : ムカシエビ |

*** [[ムカシエビ目]] [[wikispecies:Bathynellacea|Bathynellacea]] : [[ムカシエビ]] |

||

** [[フクロエビ上目]] [[w:Peracarida|Peracarida]] |

** [[フクロエビ上目]] [[w:Peracarida|Peracarida]] |

||

*** [[アミ (甲殻類)|アミ目]] [[w:Mysida|Mysida]] |

*** [[アミ (甲殻類)|アミ目]] [[w:Mysida|Mysida]] |

||

| 217行目: | 218行目: | ||

*** [[ミクトカリス目]] [[wikispecies:Mictacea|Mictacea]] |

*** [[ミクトカリス目]] [[wikispecies:Mictacea|Mictacea]] |

||

*** [[スペレオグリフス目]] [[wikispecies:Spelaeogriphacea|Spelaeogriphacea]] |

*** [[スペレオグリフス目]] [[wikispecies:Spelaeogriphacea|Spelaeogriphacea]] |

||

*** [[テルモスバエナ目]] [[wikispecies:Thermosbaenacea|Thermosbaenacea]] : テルモスパエナ |

*** [[テルモスバエナ目]] [[wikispecies:Thermosbaenacea|Thermosbaenacea]] : [[テルモスパエナ]] |

||

*** [[ワラジムシ目|等脚目]] [[w:Isopoda|Isopoda]] |

*** [[ワラジムシ目|等脚目]] [[w:Isopoda|Isopoda]] |

||

**** フレアトイクス亜目 [[w:Phreatoicidea|Phreatoicidea]] |

**** フレアトイクス亜目 [[w:Phreatoicidea|Phreatoicidea]] |

||

| 259行目: | 260行目: | ||

* サルソストラカ亜綱 [[w:Sarsostraca|Sarsostraca]] |

* サルソストラカ亜綱 [[w:Sarsostraca|Sarsostraca]] |

||

** [[無甲目]] [[w:Anostraca|Anostraca]] : [[ホウネンエビ]]、[[アルテミア]] |

** [[無甲目]] [[w:Anostraca|Anostraca]] : [[ホウネンエビ]]、[[アルテミア]] |

||

** †[[レピドカリス目]] [[w:Lipostraca|Lipostraca]] : †[[レピドカリス |

** †[[レピドカリス目]] [[w:Lipostraca|Lipostraca]] : †[[レピドカリス]] |

||

* [[背甲目]] [[w:Notostraca|Notostraca]] : [[カブトエビ]] |

* [[背甲目]] [[w:Notostraca|Notostraca]] : [[カブトエビ]] |

||

* [[双殻亜綱]] [[w:Diplostraca|Diplostraca]] |

* [[双殻亜綱]] [[w:Diplostraca|Diplostraca]] |

||

2022年3月8日 (火) 14:05時点における版

| 甲殻類 | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

様々な甲殻類

| ||||||||||||

| 分類 | ||||||||||||

| ||||||||||||

| 学名 | ||||||||||||

| Crustacea Brünnich, 1772[1] | ||||||||||||

| 和名 | ||||||||||||

| 甲殻亜門[2] | ||||||||||||

| 下位分類群 | ||||||||||||

甲殻類(こうかくるい、Crustacean、学名:Crustacea[4])は、節足動物を大まかに分ける分類群の一つ。分類学上は甲殻亜門(こうかくあもん)とされる。エビ、カニ、オキアミ、フジツボ、ミジンコなどが含まれる。

およそ7万種が記載され[4]、深海から海岸、河川、湿地まで、あらゆる水環境に分布するが、主に海で多様化している。陸上の生活に完全に適応しているのはワラジムシ類とダンゴムシ類など僅かである。

系統関係については、21世紀現在、汎甲殻類説が最も有力視されている。すなわち甲殻類は六脚類と共に単系統群の汎甲殻類を成し、六脚類は側系統群の甲殻類から分岐したとされる[5][4]。

形態

体は複数の体節(somites)からなり、前端は先節と直後5節の体節の癒合でできた頭部(head, cephalon)で、残りの胴部の体節は多くが前後で胸部(thorax)と腹部(abdomen、軟甲類の場合は pleon)としてまとめられるが、その構成は系統によって様々である[4]。多くが併せて十数節ほどであるが、少ないものでは数節(鰓尾類)、多いものでは数十節に達し(カブトエビ、多くのムカデエビ)、胸部と腹部の区分が見られないものもある(ムカデエビ)[6][5][4]。頭部と胸部全体、または頭部と胸部の一部の体節は更に癒合が進み、頭胸部(cephalothorax)を構成することがある[4][7]。頭部ないし頭胸部は背面から伸びた甲羅状の構造があり、背甲(carapace)と呼ばれる[4]。これによって頭部と胸部、あるいは全体を覆っているものが多いが、全くこれを欠くものもある。

先節由来の眼は側眼(複眼)と中眼(単眼)の両方、もしくは片方のみをもつ。中眼は主にノープリウス幼生期(後述)で顕著に見られ、ノープリウス眼(nauplius eye)と呼ばれている。複眼は原則として他の節足動物のように頭部の表面に密着するが、能動的な眼柄に突出(十脚類、無甲類など)、もしくは透明の頭部の内部に収まる(ミジンコ類など)ように変化した場合もあり、全く眼を欠くものもある(ムカデエビ、カシラエビなど)[6]。

体の各体節には基本として1対の付属肢(関節肢)があり、第1触角以外の付属肢の基本形は外肢(exopod)と内肢(endopod)に分かれた二叉型(biramous)。さらに付属肢の基部の肢節(原節 protopod)は外側に副肢(epipod、または外葉 exite)、内側に内葉(endite)という付属体がつく場合もある[8]。これらの構造は多様な機能に合わせ変形したり退化している[8][4]。

頭部には第1-2体節由来の2対の触角があり、前後それぞれ第1触角(first antenna、antennule)および第2触角(second antenna、antenna)と呼ばれる。第1触角は基本として単枝型であるが、軟甲類とムカデエビでは複数の二次的な分岐をもち、二叉型や三叉型のように見える。通常、第1触角は第2触角に比べて退化的であるが、カイアシ類とムカデエビの場合はむしろ第1触角の方が発達で、第2触角は小さく目立たない[6]。第2触角の直後に口があり、その直前には頭楯(clypeus、または口前部 epistoma)と上唇(labrum)という先節由来の2枚の構造体、直後には第3-5体節由来の大顎(mandible)・第1小顎(first maxilla, maxillula)・第2小顎(second maxilla, maxilla)という3対の付属肢(顎)があり、口の周りで口器を構成する[4]。大顎と小顎の間には、1対の擬顎(paragnath)という第3体節の腹板から変化した構造体をもつ[9]。また、基部1節の肢節のみからなる六脚類や多足類の大顎とは異なり、甲殻類の大顎は多くが大顎髭(mandibular palp)という、それ以降の肢節に当たるの部位をもつ[10]。

胴部の付属肢(trunk limb、胸部の場合は胸肢 thoracopod)は主に移動(歩行もしくは遊泳)に使われるが、多様な特化様式が見られ、例えばその内肢は把握用の鋏や鎌(亜鋏状)、外肢は退化消失、内葉は咀嚼用の顎基(gnathobasee)、副肢は呼吸用の鰓に変化した場合がある[8][4]。前方1対もしくは複数対の胴肢が顎脚(maxilliped)に特化し、直前の顎とともに口器に加わる場合もある[11][10][4]。腹部はほとんどの場合では付属肢を欠くが、軟甲類の場合は胸肢とは形態が異なった腹肢(pleopod)をもつ(そのため、軟甲類の「腹部」は他の甲殻類の腹部に相同でなく、単なる「特化した胸部の後半部」ではないかという説もある)[12]。腹部末端の尾節(telson)もしくは肛門節(anal somite)と呼ばれる部分には、1対の尾叉や尾鞭(caudal furca、caudal ramus)などと称する構造をもつことが多い[12][4]。

寄生性の種類では付属肢や体節が失われていたり、極端な場合はフクロムシやシタムシのように節足動物に見えない姿のものがある[7]。

甲殻類は既知最小級と最大級の現生節足動物を同時に含んだ分類群であり、体の大きさはヒメヤドリエビが全長0.09 mmから、タカアシガニの足を広げて3mまでの広い範囲にわたる[13]。

生態

甲殻類の生息環境は海を中心としている。鰓脚類は大部分が陸水産であるが、それ以外の甲殻類はほとんどが海産である。海中に於いてはプランクトン性のものから、底性、潜行性とさまざまなものが、極地や深海の熱泉を含むあらゆる環境に生息している。陸上であれだけ優勢な昆虫類が海産種をほとんど持たない理由として、往々に甲殻類が多くのニッチを占めていることが挙げられる。

淡水では鰓脚類、十脚類(エビ、カニ)など分類群は限られるが、多くの種があり、河川、湖、池から小さな水路、あるいは地下水にまでさまざまな場所に生息する。海から切り離されて淡水となった湖には、海産の群の特殊なものが出現する場合があり、海跡動物と呼ばれる。

陸に生息するものは更に種類が少なく、カニ類、ヤドカリ類と等脚類(ワラジムシ・ヒメフナムシ・ダンゴムシ)、端脚類(ヨコエビ)、カイアシ類と貝虫類などの少数の種が知られている。土壌生物として繁栄しており、一般に土壌中のバイオマスとしては上位を占め、しばしば優占する[13]。

殆どの甲殻類は鰓呼吸を行うため水は必須であり、陸生の甲殻類も鰓呼吸のために水分を蓄える仕組みを持つ。ワラジムシやダンゴムシは白体(偽気管)で空気呼吸が可能であり、鰓呼吸を必要としない。

十脚類では他の動物と共生生活をするものも知られる。カニ、ヤドカリとイソギンチャク、ハゼとテッポウエビなどが有名である[14]。

人によく知られているのは遊泳性や歩行性のものだが、固着性(蔓脚類)や寄生性(ウオノエ、鰓尾類など)のものも多い。食性は肉食のものから草食、デトリタス食、雑食、寄生性まで多岐にわたる。

幼生は原則として先頭3対の付属肢(第1触角・第2触角・大顎)のみを持つノープリウス幼生(Nauplius)で、変態を行い、後方から徐々に体節を追加しながら成長する[4]。より発生の進んだ形で孵化するものや、成体に近い姿で生まれるものもある。繁殖時には卵が孵化するまでメスの育児嚢や腹肢等に付着させるものが多い。また孵化後もしばらく親が保護する習性を持つものが等脚類などに知られている。カリブ海では真社会性のテッポウエビが発見されている(以上、朝倉(2003)等から)。

歴史

古生代カンブリア紀から知られており、以降多くの化石種が知られている。カンブリア紀のHymenocarina類(カナダスピス、ワプティアなど)はかつて甲殻類と解釈されたが、21世紀以降では否定的である[15]。現存の高次分類群では貝虫類と鰓脚類の化石がカンブリア紀まで遡る[16]。貝虫類のものは殻が微化石としてよく出るので研究もよく行われ、現在知られている種数が、現生種より化石種の方が多いほどである。

分類

現生甲殻類の主な分類群は、貝虫類(Ostracoda)・ヒゲエビ類(Mystacocarida)・鰓尾類(Branchiura)・シタムシ類(Pentastomida)・カイアシ類(Copepoda)・ヒメヤドリエビ類(Tantulocarida)・鞘甲類(Thecostraca)・軟甲類(Malacostraca)・鰓脚類(Branchiopoda)・カシラエビ類(Cephalocarida)・ムカデエビ類(Remipedia)という11群が挙げられており、それぞれ綱もしくは亜綱扱いとされる。化石群まで範囲を広げれば、嚢頭類(Thylacocephala)とCyclida類という甲殻類と考えられる分類群もあるが、これらは甲殻類であることを示唆する根強い証拠や、前述の現生群との類縁関係は長らく統一した見解を与えられていない[17][18][19][20][21][22][23]。

系統関係

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 節足動物における汎甲殻類の系統位置と内部系統関係。青い枠以内の分類群(六脚類以外の汎甲殻類)は側系統群の甲殻類に属しており、「*」付きのものは、かつて顎脚類に分類された群である。諸説のあるものは、ここで複数分岐としてまとめられる。ヒメヤドリエビ類はほとんどの研究に解析対象とされないため、ここでまとめられない。 |

甲殻類の節足動物における系統位置、およびその下位分類は分子系統学と分岐分類学によって大きく書き替えられた[4]。20世紀以前では後に別系統であると判明した三葉虫と節口類をも含め[24]、20世紀では鋏角類などに類縁とされる(Schizoramia説)場合もあった[25]。しかし21世紀以降の分析から、現生節足動物の中で甲殻類は六脚類に最も近縁であることと、多くの小型甲殻類を含め、長く流用されてきた顎脚類(Maxillopoda)は多系統群であることが判明した[5][3][4]。シタムシ類はかつては節足動物でない独立の動物門(舌形動物門)扱いとされてきたが、後に分子系統解析と精子の構造によって鰓尾類に近縁の甲殻類であると判明し[26][27]、ウオヤドリエビ類[3](Ichthyostraca)としてまとめられるようになったた[12][4]。

かつて、昆虫などを含んだ六脚類は、多足類に近縁と考えられてきた[5]。しかし分子系統学と神経解剖学による見解は、甲殻類のほうが六脚類に近縁であることを強く示唆している。甲殻類と六脚類は、併せて汎甲殻類(Pancrustacea)を構成し、その中で六脚類は側系統群の甲殻類から派生したとされる[28][29][30][31][12][4]。

こうした甲殻類は、下位分類の再編成、特に顎脚類の解体によって独立した幾つかの分類群については、文献によって様々な新しい系統仮説が提唱されてきた(汎甲殻類#構成を参照)[12]が、貝虫・ヒゲエビ・鰓尾類・シタムシは単系統群(貧甲殻類[3] Oligostraca)をなし、残り全ての汎甲殻類(Altocrustacea)と姉妹群になる系統関係が広く認められる[12]。その他の汎甲殻類については、議論の余地があるものの、カイアシ類・鞘甲類・軟甲類が単系統群(多甲殻類[3] Multicrustacea)をなし、鰓脚類・カシラエビ類・ムカデエビ類・六脚類からなる単系統群(異エビ類[3] Allotriocarida)がその姉妹群として広く認められつつある[12]。また、六脚類に最も近縁な甲殻類としてムカデエビは最も有力な候補と見なされる(共にLabiocaridaをなす)[32][10][12][5]。

ヒメヤドリエビ類については、鞘甲類との類縁関係が支持される。また、ヒメヤドリエビ類が鞘甲亜綱の内部系統に含まれ、蔓脚類(広義のフジツボ)と単系統群になる可能性も示唆される[33]。

貧甲殻上綱(オリゴストラカ上綱) Oligostraca

貝形虫綱 Ostracoda

- ミオドコパ上目 Myodocopa

- ミオドコピダ目 Myodocopida : ウミホタル

- ハリキプリダ目 Halicyprida

- ポドコパ上目(カイミジンコ上目) Podocopa

- プラチコピダ目 Platycopina

- ポドコピダ目 Podocopida : カイミジンコ

- パレオコピダ目(ムカシカイムシ目) Palaeocopida

(綱なし)ヒゲエビ亜綱 Mystacocarida

ウオヤドリエビ綱 Ichthyostraca

- 舌形亜綱 Pentastomida

- ケファロバエナ目 Cephalobaenida

- ポロケファルス目 Porocephalida

- 鰓尾亜綱 Branchiura

多甲殻上綱(マルチクラスタケア上綱) Multicrustacea

六幼生綱(六齢ノープリウス綱) Hexanauplia

- カイアシ亜綱(橈脚亜綱)Copepoda:ケンミジンコ

- 原始前脚下綱 Progymnoplea

- プラティコピア目 Platycopioida

- 新カイアシ下綱 Neocopepoda

- 前脚上目 Gymnoplea

- カラヌス(ヒゲナガケンミジンコ)目 Calanoida

- 後脚上目 Podoplea

- キクロプス目(ケンミジンコ目) Cyclopoida:ケンミジンコ,ホヤノシラミ,イカリムシ

- ゲリエラ目 Gellyeloida

- ハルパクチクス目(ソコミジンコ目) Harpacticoida

- ミソフリア目 Misophrioida

- モンストリラ目 Monstrilloida

- モルモニラ目 Mormonilloida

- ポエキロストム目(ツブムシ目) Poecilostomatoida : ツブムシ

- シフォノストム目(ウオジラミ目) Siphonostomatoida(Caligida):ナガクビムシ

- タウマトプシルス目 Thaumatopsylloida

- 前脚上目 Gymnoplea

- 原始前脚下綱 Progymnoplea

- 鞘甲亜綱(フジツボ亜綱)Thecostraca

- 彫甲下綱 Facetotecta

- 嚢胸下綱 Ascothoracica: キンチャクムシ Baccalaureus

- 蔓脚下綱(フジツボ下綱)Cirripedia : 広義のフジツボ

- 根頭上目 Rhizocephala

- ケントロゴン目 Kentrogonida:フクロムシ

- アケントロゴン目 Akentrogonida

- 尖胸上目 Acrothoracida

- 完胸上目 Thoracida

- 有柄目 Pedunculata : エボシガイ

- ミョウガガイ亜目 Scalpellomorpha : カメノテ

- 無柄目 Sessilia

- ハナカゴ亜目 Verrucina

- ブラキレパドモルファ亜目 Brachylepadina

- フジツボ亜目 Balanina : 狭義のフジツボ

- 有柄目 Pedunculata : エボシガイ

- 根頭上目 Rhizocephala

- ヒメヤドリエビ亜綱 Tantulocarida

軟甲綱 Malacostraca

- コノハエビ亜綱 Phyllocarida

- 薄甲目 Leptostraca : コノハエビ

- †(目) Archaeostraca

- トゲエビ亜綱 Hoplocarida

- 真軟甲亜綱 Eumalacostraca

- 厚エビ上目 Syncarida

- フクロエビ上目 Peracarida

- アミ目 Mysida

- ロフォガスター目 Lophogastrida : アミ目の中の一亜目として扱われることもある。

- クーマ目 Cumacea

- タナイス目 Tanaidacea

- ミクトカリス目 Mictacea

- スペレオグリフス目 Spelaeogriphacea

- テルモスバエナ目 Thermosbaenacea : テルモスパエナ

- 等脚目 Isopoda

- フレアトイクス亜目 Phreatoicidea

- ウミナナフシ亜目 Anthuroidea

- ミクロケルベルス亜目 Microcerberidea

- 有扇亜目 Flabellifera

- ウミクワガタ亜目 Gnathiidea : 有扇亜目の一つとして扱われることもある。ウミクワガタなど

- ミズムシ亜目 Asellota

- カラボゾア亜目 Calabozoidea

- ヘラムシ亜目 Valvifera

- ヤドリムシ亜目 Epicaridea

- ワラジムシ亜目 Oniscidea : ワラジムシ

- ウミベワラジムシ科 Scypacidae

- オカダンゴムシ科 Armadillidiidae : ダンゴムシ

- ヒゲナガワラジムシ科 Olibrinidae

- フナムシ科 Ligiidae : フナムシ

- ハマダンゴムシ亜目 Tyloidea : ワラジムシ亜目の一つとして扱われることもある。

- 端脚目 Amphipoda

- ヨコエビ亜目 Gammaridea : ヨコエビ

- クラゲノミ亜目 Hyperiidea

- ワレカラ亜目 Caprellidea : ワレカラ

- インゴルフィエラ亜目 Ingolfiellidea

- ホンエビ上目 Eucarida

鰓脚綱 Branchiopoda

- サルソストラカ亜綱 Sarsostraca

- 背甲目 Notostraca : カブトエビ

- 双殻亜綱 Diplostraca

- †ジェアンロゲリウム目 Kazacharthra

カシラエビ綱 Cephalocarida

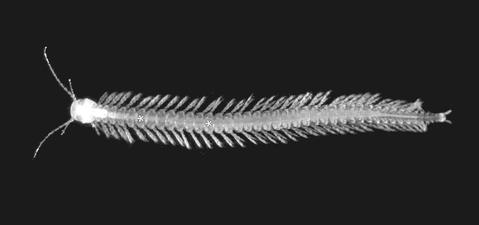

ムカデエビ綱 Remipedia

脚注

- ^ Shane T. Ahyong, James K. Lowry, Miguel Alonso, Roger N. Bamber, Geoffrey A. Boxshall, Peter Castro, Sarah Gerken, Gordan S. Karaman, Joseph W. Goy, Diana S. Jones, Kenneth Meland, D. Christopher Rogers, Jörundur Svavarsson (2011). “Subphylum Crustacea Brünnich, 1772. In: Zhang, Z.-Q. (Ed.) Animal biodiversity: An outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness”. Zootaxa, Volume 3148, Magnolia Press, Pages 165-191.

- ^ 大塚攻・駒井智幸「甲殻亜門」石川良輔編『節足動物の多様性と系統』〈バイオディバーシティ・シリーズ〉6、岩槻邦男・馬渡峻輔監修、裳華房、2008年、172-203頁。

- ^ a b c d e f g h i 大塚攻、田中隼人「顎脚類(甲殻類)の分類と系統に関する研究の最近の動向」『タクサ:日本動物分類学会誌』第48巻、日本動物分類学会、2020年、49–62頁、doi:10.19004/taxa.48.0_49。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q Rabet, Nicolas (2021-10-25) (英語), Crustaceans (1 ed.), CRC Press, pp. 271–287, doi:10.1201/9781003217503-15, ISBN 978-1-003-21750-3 2021年12月3日閲覧。

- ^ a b c d e Giribet, Gonzalo; Edgecombe, Gregory D. (2019-06-17). “The Phylogeny and Evolutionary History of Arthropods”. Current Biology 29 (12): R592–R602. doi:10.1016/j.cub.2019.04.057. ISSN 0960-9822.

- ^ a b c Yager, Jill (1981-07-01). “Remipedia, A New Class of Crustacea From a Marine Cave in the Bahamas”. Journal of Crustacean Biology 1 (3): 328–333. doi:10.2307/1547965. ISSN 0278-0372.

- ^ a b Minelli, Alessandro; Boxshall, Geoffrey; Fusco, Giuseppe, eds (2013) (英語). Arthropod Biology and Evolution. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. doi:10.1007/978-3-642-36160-9. ISBN 978-3-642-36159-3

- ^ a b c Boxshall, G. A. (2009年). “Exopodites , Epipodites and Gills in Crustaceans” (英語). www.semanticscholar.org. 2020年10月19日閲覧。

- ^ Wolff, Carsten; Scholtz, Gerhard (2006-12-04). “Cell lineage analysis of the mandibular segment of the amphipod Orchestia cavimana reveals that the crustacean paragnaths are sternal outgrowths and not limbs”. Frontiers in Zoology 3: 19. doi:10.1186/1742-9994-3-19. ISSN 1742-9994. PMC 1702535. PMID 17144925.

- ^ a b c Schwentner, Martin; Combosch, David J.; Nelson, Joey Pakes; Giribet, Gonzalo (2017-06-19). “A Phylogenomic Solution to the Origin of Insects by Resolving Crustacean-Hexapod Relationships” (English). Current Biology 27 (12): 1818–1824.e5. doi:10.1016/j.cub.2017.05.040. ISSN 0960-9822. PMID 28602656.

- ^ “Crustacea Glossary::Definitions”. research.nhm.org. 2020年10月19日閲覧。

- ^ a b c d e f g h Lozano-Fernandez, Jesus; Giacomelli, Mattia; Fleming, James F; Chen, Albert; Vinther, Jakob; Thomsen, Philip Francis; Glenner, Henrik; Palero, Ferran et al. (2019-08-01). Venkatesh, B. ed. “Pancrustacean Evolution Illuminated by Taxon-Rich Genomic-Scale Data Sets with an Expanded Remipede Sampling” (英語). Genome Biology and Evolution 11 (8): 2055–2070. doi:10.1093/gbe/evz097. ISSN 1759-6653. PMC PMC6684935. PMID 31270537.

- ^ a b 内田亨監修『学生版 日本動物図鑑』1948年初版・1999年重版 北隆館 ISBN 4832600427

- ^ 三宅貞祥『原色日本大型甲殻類図鑑 I』ISBN 4586300620 1982年 保育社 / 『原色日本大型甲殻類図鑑 II』ISBN 4586300639 1983年 保育社

- ^ Canada, Royal Ontario Museum and Parks (2011年6月10日). “The Burgess Shale” (英語). burgess-shale.rom.on.ca. 2019年8月17日閲覧。

- ^ Walossek, Dieter (1993-12). “The Upper Cambrian Rehbachiella and the phylogeny of Branchiopoda and Crustacea” (英語). Lethaia 26 (4): 318–318. doi:10.1111/j.1502-3931.1993.tb01537.x. ISSN 0024-1164.

- ^ Rolfe, W. D. Ian (1985/ed). “Form and function in Thylacocephala, Conchyliocarida and Concavicarida (?Crustacea): a problem of interpretation” (英語). Earth and Environmental Science Transactions of The Royal Society of Edinburgh 76 (2-3): 391–399. doi:10.1017/S0263593300010609. ISSN 1755-6929.

- ^ Pinna, Giovanni; Arduini, Paolo; Pesarini, Carlo; Teruzzi, Giorgio (1985/ed). “Some controversial aspects of the morphology and anatomy of Ostenocaris cypriformis (Crustacea, Thylacocephala)” (英語). Earth and Environmental Science Transactions of The Royal Society of Edinburgh 76 (2-3): 373–379. doi:10.1017/S0263593300010580. ISSN 1755-6929.

- ^ Lange, Sven; Schram, Frederick R.; Steeman, Fedor A.; Hof, Cees H. J. (2001). “New Genus and Species from the Cretaceous of Lebanon Links the Thylacocephala To the Crustacea” (英語). Palaeontology 44 (5): 905–912. doi:10.1111/1475-4983.00207. ISSN 1475-4983.

- ^ Haug, Carolin; Briggs, Derek E. G.; Mikulic, Donald G.; Kluessendorf, Joanne; Haug, Joachim T. (2014-08-22). “The implications of a Silurian and other thylacocephalan crustaceans for the functional morphology and systematic affinities of the group”. BMC Evolutionary Biology 14 (1): 159. doi:10.1186/s12862-014-0159-2. ISSN 1471-2148. PMC PMC4448278. PMID 25927449.

- ^ Dzik, Jerzy (2008-12). “Gill structure and relationships of the Triassic cycloid crustaceans”. Journal of Morphology 269 (12): 1501–1519. doi:10.1002/jmor.10663. ISSN 1097-4687. PMID 18690662.

- ^ Mychko, Eduard V.; Alekseev, Alexander S. (2018-07-01). “Two new genera of Cyclida (Crustacea: Maxillopoda: Branchiura) from the Cisuralian (Lower Permian) of Southern Urals (Russia)” (英語). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen 289 (1): 23–34. doi:10.1127/njgpa/2018/0747. ISSN 0077-7749.

- ^ Schädel, Mario; Haug, Joachim T. (2020/05). “A new interpretation of the enigmatic fossil arthropod Anhelkocephalon handlirschi Bill, 1914 – important insights in the morphology of Cyclida”. Palaeodiversity 13 (1): 69–81. doi:10.18476/pale.v13.a7. ISSN 1867-6294.

- ^ Woodward, Henry (1866). A monograph of the British fossil Crustacea, belonging to the order Merostomata.. London,: Printed for the Palæontographical Society,. doi:10.5962/bhl.title.53733

- ^ Hou, Xianguang. (1997). Arthropods of the Lower Cambrian Chengjiang fauna, southwest China. Bergström, Jan, 1938-. Oslo: Scandinavian University Press. ISBN 82-00-37693-1. OCLC 38305908

- ^ Riley, J.; Banaja, A. A.; James, J. L. (1978-08-01). “The phylogenetic relationships of the pentastomida: The case for their inclusion within the crustacea”. International Journal for Parasitology 8 (4): 245–254. doi:10.1016/0020-7519(78)90087-5. ISSN 0020-7519.

- ^ Lavrov Dennis V.; Brown Wesley M.; Boore Jeffrey L. (2004-03-07). “Phylogenetic position of the Pentastomida and (pan)crustacean relationships”. Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences 271 (1538): 537–544. doi:10.1098/rspb.2003.2631. PMC PMC1691615. PMID 15129965.

- ^ Regier, Jerome C.; Shultz, Jeffrey W.; Kambic, Robert E. (2005-02-22). “Pancrustacean phylogeny: hexapods are terrestrial crustaceans and maxillopods are not monophyletic”. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 272 (1561): 395–401. doi:10.1098/rspb.2004.2917. ISSN 0962-8452. PMC 1634985. PMID 15734694.

- ^ Cunningham, Clifford W.; Martin, Joel W.; Wetzer, Regina; Bernard Ball; Hussey, April; Zwick, Andreas; Shultz, Jeffrey W.; Regier, Jerome C. (2010-02). “Arthropod relationships revealed by phylogenomic analysis of nuclear protein-coding sequences” (英語). Nature 463 (7284): 1079–1083. doi:10.1038/nature08742. ISSN 1476-4687.

- ^ Zaharoff, Alexander K.; Lindgren, Annie R.; Wolfe, Joanna M.; Oakley, Todd H. (2013-01-01). “Phylotranscriptomics to Bring the Understudied into the Fold: Monophyletic Ostracoda, Fossil Placement, and Pancrustacean Phylogeny” (英語). Molecular Biology and Evolution 30 (1): 215–233. doi:10.1093/molbev/mss216. ISSN 0737-4038.

- ^ Kohler, Brynja R. (2015年). “Linking Insects with Crustacea : Comparative Physiology of the Pancrustacea Organized by” (英語). www.semanticscholar.org. 2019年8月17日閲覧。

- ^ Misof, Bernhard; Meusemann, Karen; Niehuis, Oliver; Stamatakis, Alexandros; Iliffe, Thomas M.; Koenemann, Stefan; Meyer, Benjamin; Ebersberger, Ingo et al. (2012-03-01). “Pancrustacean Phylogeny in the Light of New Phylogenomic Data: Support for Remipedia as the Possible Sister Group of Hexapoda” (英語). Molecular Biology and Evolution 29 (3): 1031–1045. doi:10.1093/molbev/msr270. ISSN 0737-4038.

- ^ “Two species of Tantulocarida from the White Sea: what new could they tell us about morphology, anatomy and phylogeny of these minute parasitic crustaceans? - доклад на конференции | ИСТИНА – Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных”. istina.msu.ru. 2019年8月17日閲覧。

参考文献

- 朝倉彰編著 『甲殻類学 : エビ・カニとその仲間の世界』 東海大学出版会、2003年、292頁、ISBN 4-486-01611-4。

- 千原光雄・村野正昭編 『日本産海洋プランクトン検索図説』 東海大学出版会、1997年、ISBN 4-486-01289-5。

- 山田常雄・前川文夫・江上不二夫・八杉竜一・小関治男・古谷雅樹・日高敏隆編 『岩波生物学辞典 第3版』 岩波書店、1983年、ISBN 4-00-080018-3。

- 石川良輔編、岩槻邦男・馬渡峻輔監修 『節足動物の多様性と系統』 裳華房、2008年、ISBN 978-4-7853-5829-7