「チャガタイ・ハン国」の版間の差分

編集の要約なし |

m編集の要約なし |

||

| (2人の利用者による、間の10版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

[[File:Chagatai Khanate map en.svg|thumb|right|200px|13世紀のチャガタイ・ハン国の支配領域]] |

|||

{{出典の明記|date=2011年3月}} |

|||

'''チャガタイ・ハン国'''は、[[13世紀]]から[[17世紀]]にかけて[[中央アジア]]に存在した遊牧国家([[ウルス]])である。 |

|||

{{基礎情報 過去の国 |

|||

|略名 = チャガタイ |

|||

|日本語国名 = チャガタイ・ハン国 |

|||

|公式国名 = Цагадайн улс <br> Tsagadai Khan Uls <br> Chagatai Khanate |

|||

|建国時期 = [[1225年]] |

|||

|亡国時期 = [[1687年]] |

|||

|先代1 = モンゴル帝国 |

|||

|先旗1 = |

|||

|先代2 = オゴデイ・ハン国 |

|||

|先旗2 = blank.png |

|||

|次代1 = ティムール朝 |

|||

|次旗1 = Timurid.svg |

|||

|次代2 = モグーリスタン・ハン国 |

|||

|次旗2 = blank.png |

|||

|次代3 = ジュンガル |

|||

|次旗3 = blank.png |

|||

|国旗画像 = Flag of Chagatai khanate.svg |

|||

|国旗リンク = |

|||

|国旗説明 = |

|||

|国旗幅 = |

|||

|国旗縁 = |

|||

|国章画像 = |

|||

|国章リンク = |

|||

|国章説明 = |

|||

|国章幅 = |

|||

|標語 = |

|||

|国歌名 = |

|||

|国歌 = |

|||

|国歌追記 = |

|||

|位置画像 = Chagatai Khanate late 13th century locator map.svg |

|||

|位置画像説明 = チャガタイ・ハン国の版図、13世紀末 |

|||

|公用語 = [[モンゴル語]]、[[テュルク語]] |

|||

|首都 = [[アルマリク]] <br> [[カルシ]] |

|||

|元首等肩書 = [[ハーン|ハン]] |

|||

|元首等年代始1 = 1225 |

|||

|元首等年代終1 = 1242 |

|||

|元首等氏名1 = [[チャガタイ]] |

|||

|元首等年代始2 = 1388 |

|||

|元首等年代終2 = 1402 |

|||

|元首等氏名2 = [[スルタン・マフムード (西チャガタイ)|スルタン・マフムード]] |

|||

|元首等年代始3 = 1681 |

|||

|元首等年代終3 = 1687 |

|||

|元首等氏名3 = ムハンマド・イーミン・ハン |

|||

|面積測定時期1 = 1310頃(推定) |

|||

|面積値1 = 1,000,000(推定) |

|||

|人口測定時期1 = |

|||

|人口値1 = |

|||

|変遷1 = モンゴル帝国に組み込まれる |

|||

|変遷年月日1 = 1225 |

|||

|変遷2 = 事実上の独立 |

|||

|変遷年月日2 = 1260 |

|||

|変遷3 = |

|||

|変遷年月日3 = |

|||

|変遷4 = |

|||

|変遷年月日4 = |

|||

|変遷5= |

|||

|変遷年月日5 = |

|||

|通貨 = ディルハム、ケベク |

|||

|時間帯 = |

|||

|夏時間 = |

|||

|時間帯追記 = |

|||

|ccTLD = |

|||

|ccTLD追記 = |

|||

|国際電話番号 = |

|||

|国際電話番号追記 = |

|||

|注記 = |

|||

}} |

|||

'''チャガタイ・ハン国'''(チャガタイ・ハンこく、英語:Chagatai Khanate、漢語:察合台汗國)は、[[モンゴル帝国]]を構成した[[遊牧民]]の政治的集団([[ウルス]])のひとつで、[[14世紀]]頃に[[中央アジア]]を支配した[[遊牧国家]]である。[[チンギス・カン]]の次男[[チャガタイ]]を始祖とする'''チャガタイ・ウルス'''から発展した。[[チャガタイ家]]のウルスが実質的にチャガタイ・ハン国とみなせるほどの統一された政権を打ち立てるのは他の諸ウルスと比べると遅く、[[14世紀]]初頭にチャガタイの4代後の子孫である[[ドゥア]]が、[[オゴデイ・ハン国|オゴデイ家]]の[[カイドゥ]]により中央アジアに樹立された政権の支配圏を奪取して、[[ユーラシア]]の東西に広がる全モンゴル帝国のうち、中央アジアの領域を制覇して以降とみなされている。 |

|||

[[モンゴル帝国]]の建国者である[[チンギス・カン|チンギス・ハーン]]の次男[[チャガタイ]]を祖とし、その子孫が国家の君主として君臨した。[[14世紀]]半ばにチャガタイ・ハン国は東西に分裂し、東部のチャガタイ・ハン国は[[モグーリスタン・ハン国]]とも呼ばれる。内乱、外部の遊牧勢力の攻撃、[[スーフィー教団]]の台頭の末、18世紀末にモグーリスタン王家を君主とする政権は滅亡した。西部のチャガタイ・ハン国ではハンに代わって貴族が実権を握るようになり、地方勢力間の抗争とモグーリスタン・ハン国の侵入を経て[[ティムール朝]]が形成された。西チャガタイ・ハン国の貴族や[[ティムール朝]]の創始者[[ティムール]]は傀儡のハンを置き、ティムールはチャガタイの弟[[オゴデイ]]の子孫をハンとしたが、[[1403年]]以降はハンを擁立しなかった。 |

|||

この政権は、モンゴル帝国が分裂、独立して成立した国というよりも、帝国全体の盟主である[[ハーン|大ハーン]](カアン)の[[宗主権]]を戴く政権という性格を有していた。そのため、専門の研究者はチャガタイ・ウルスという呼称をこの政権の発祥から分裂までの全時代を通じて用いることが多い。 |

|||

チャガタイ・ハン国の軍事力の基盤となった[[遊牧民]]たちは王朝の創始者であるチャガタイの名前から「チャガタイ人」と呼ばれ、「チャガタイ」は中央アジアに存在するモンゴル国家を指す言葉として使われるようになる<ref name="bart216">バルトリド『トルキスタン文化史』1巻、216頁</ref>。中央アジアで成立した[[チュルク語族|トルコ系]]の文語は「[[チャガタイ語]](チャガタイ・トルコ語)」と呼ばれ、[[ティムール朝]]の時代に確立される<ref name="bart216"/>。 |

|||

== チャガタイ・ウルスの形成 == |

|||

モンゴル帝国の始祖チンギス・カンは、[[1206年]]に[[モンゴル高原]]を統一してモンゴル帝国を建国した後、長男の[[ジョチ]]、次男のチャガタイ、三男の[[オゴデイ]]の3子にそれぞれ4個ずつの[[千戸制|千人隊]](千戸、1000人の兵士を動員可能な遊牧民の集団)を所領(ウルス)として分与し、高原西部の[[アルタイ山脈]]付近を遊牧地に設定した。チンギス・カン存命中の帝国の拡大により、中央アジアがモンゴル帝国の支配下に入ると、チャガタイのウルスにはかつての[[西遼]](カラキタイ)の遊牧民たちが遊牧地としていた[[イリ川]]渓谷を中心に[[天山山脈]]北西麓の草原が与えられた。この時点では、天山山脈の東北麓には[[天山ウイグル王国]]が健在であったことと[[タリム盆地]]や[[マー・ワラー・アンナフル]](トランスオクシアナ)の[[オアシス]]・都市は大ハーンの直轄領であったことから、チャガタイのウルスにその支配権はなかった。 |

|||

== 歴史 == |

|||

[[1226年]]、チンギス・カンが没すると王族の間で次の大ハーンを決める集会([[クリルタイ]])が開かれたが、このクリルタイでチャガタイは自分と仲の良い弟のオゴデイを後継の大ハーンに推したとみられる。[[1229年]]、オゴデイが即位するとチャガタイはその実質上の後見人として大ハーンに次ぐ権威を持つようになり、チャガタイ一門は[[ジュンガリア]]の[[エミル川]]流域を遊牧していたオゴデイの一門と並んで帝国の中枢を占めるようになった。この権勢をもとに、中央アジアにおいてチャガタイはマー・ワラー・アンナフルからホラーサーン地方に至る地域で自身の支配力を伸張した。この地方の住民の大多数を占める[[ムスリム]](イスラム教徒)に対してもモンゴルの法令であるヤサの諸規程を厳格に適用したため、ムスリム住民はその支配に苦しんだようである。 |

|||

=== チャガタイ・ウルスの成立 === |

|||

[[File:Chagatai Khan.JPG|thumb|right|170px|チャガタイの像]] |

|||

13世紀前半に[[モンゴル帝国]]の創始者[[チンギス・カン|チンギス・ハーン]]が次男の[[チャガタイ]]に[[アルタイ山脈]]方面を[[ウルス]](所領)として付与したことが、チャガタイ・ハン国の始まりである<ref name="ce-jiten">川口「チャガタイ・ウルス」『中央ユーラシアを知る事典』、334-335頁</ref>。チンギスがチャガタイに与えた4,000戸の遊牧民は、チャガタイ王家に代々継承されていった<ref>佐口「チャガタイ・ハンとその時代(上)」『東洋学報』29巻1号、87-88頁</ref>。チャガタイの下に置かれた遊牧民は、モンゴル帝国が征服事業によって獲得した農耕・定住文化圏には入らなかったと考えられている<ref>佐口「チャガタイ・ハンとその時代(上)」『東洋学報』29巻1号、91頁</ref>。 |

|||

チンギスの三男[[オゴデイ]]の治世、チャガタイの領土は[[ハンガイ山]]から[[ジャイフーン川]]の間に広がり、チャガタイは伝統的なモンゴルの法律([[ヤサ]])の遵守に務めた<ref name="CMD2-140">ドーソン『モンゴル帝国史』2巻、140頁</ref>。チャガタイは春と夏の期間は[[アルマリク]]とクヤスに[[オルド]](幕営地)を置き、秋と夏には[[イリ川|イリ河畔]]に滞在した<ref>ドーソン『モンゴル帝国史』2巻、146頁</ref>。チャガタイの宮廷にはジャルグチ(裁判官)、宰相、書記などの官人が仕えていたことが伝えられている<ref>佐口「チャガタイ・ハンとその時代(上)」『東洋学報』29巻1号、96-99頁</ref>。中央アジアのうち、イスラム教徒が定住する地域は[[ダルガチ]](行政総督)の[[マフムード・ヤラワチ]]、[[マスウード・ベク]]親子によって統治され、戦争で荒廃した都市の復興が進展する<ref name="kato1999-124">加藤「「モンゴル帝国」と「チャガタイ・ハーン国」」『中央アジア史』、124頁</ref>。チャガタイの直接の支配は遊牧民にのみ及び、定住民からの徴税は[[カラコルム]]の中央政府直属のヤラワチ親子が行っていた<ref name="a-jiten">本田「チャガタイ・ハン国」『アジア歴史事典』6巻、167-168頁</ref>。 |

|||

14世紀初頭に[[イルハン朝]]で編纂された[[ペルシア語]]の歴史書『集史』「チャガタイ・ハン紀」では、チャガタイの死後当主となったカラ・フレグ以下イェス・モンケ、カラ・フレグ妃オルクナ・ハトゥン、アルグらを一貫して「チャガタイのウルスの帝王(pādshāh-i Ūlūs-i Chaghatāy)」と呼んでおり、少なくとも14世紀初めには「'''チャガタイのウルス'''」という表現が存在していた(オルクナのみ「チャガタイのウルスの代官(ハーキム)」)。 |

|||

帝国中央で起きた権力闘争にしばしばチャガタイ・ウルスは巻き込まれ、歴代の大ハーンやオゴデイ家の[[カイドゥ]]の干渉を受ける。チャガタイは存命中に息子[[モエトゥケン]]の遺児[[カラ・フレグ]]をウルスの後継者に指名し、[[1241年]]にチャガタイが没した後、カラ・フレグがウルスを相続する<ref name="CMD2-229">ドーソン『モンゴル帝国史』2巻、229頁</ref>。オゴデイの跡を継い[[ハン|大ハーン]]となった[[グユク]]はチャガタイの子[[イェス・モンケ]]を支持し、カラ・フレグに代えてイェス・モンケをウルスの支配者に任命する<ref name="CMD2-229"/>。[[1251年]]にモンゴル帝国の主権がトゥルイ家に移るとチャガタイ家、オゴデイ家の勢力は削減され、中央アジアは大ハーンに即位した[[トゥルイ]]の長男[[モンケ]]と[[ジョチ]]の長男[[バトゥ]]によって分割される<ref name="kato1999-124"/><ref name="mano149">間野『中央アジアの歴史』、149頁</ref>。モンケはカラ・フレグをウルスの統治者に復帰させ、カラ・フレグがモンケの元に赴く途上で没した後には彼の妃である[[オルガナ]]が代わりに政務を執り、モンケの命令に従ってイェス・モンケを処刑した<ref>ドーソン『モンゴル帝国史』2巻、290頁</ref>。モンケの即位の後、チャガタイ家の王族の多くが失脚し、所領のほとんどが没収される<ref>杉山『モンゴル帝国の興亡(上)軍事拡大の時代』、158頁</ref>。モンケはオルガナにウルスの統治を委ねたが、事実上オルガナはモンケの傀儡でしかなかった<ref name="mano149"/>。 |

|||

== チャガタイ死後の混乱 == |

|||

[[1241年]]、オゴデイが没し、その翌年にはチャガタイが没すると、重鎮を立て続けに失ったモンゴル帝国では大ハーンの後継者争いを巡って内部に葛藤が起こった。チャガタイは生前にバーミヤーン攻囲戦で戦死した長男モエトゲンに代わり、モエトゲンの四男で[[ブリ (チャガタイ家)|ブリ]]の弟であった[[カラ・フレグ]]を後継者としていた。 |

|||

モンケの死後に彼の弟である[[クビライ]]と[[アリクブケ]]が大ハーンの地位を主張して争い、オルガナは[[1260年]]にカラコルム西のアルタン河畔で行われたアリクブケを大ハーンに選出する[[クリルタイ]]に参加し、アリクブケを正統な大ハーンとして認める態度を表した<ref>杉山『モンゴル帝国の興亡(上)軍事拡大の時代』、150-152頁</ref>。[[1261年]]にアリクブケはチャガタイ家の傍流出身の[[アルグ]]をチャガタイ・ウルスに送り込み、物資の輸送と引き換えにウルスの当主の地位を約束した<ref>杉山『モンゴル帝国の興亡(上)軍事拡大の時代』、157頁</ref>。[[カシュガル市|カシュガル]]で権威を確立したアルグはジョチ家から[[マー・ワラー・アンナフル]]地方のオアシス都市を奪回し、[[アフガニスタン]]北部に進出する<ref>間野『中央アジアの歴史』、150頁</ref>。オルガナから実権を奪ったアルグは約束に反してアリクブケに敵対する姿勢を見せ、チャガタイ家の勢力を削減したモンケ政権とそれを継承するアリクブケ政権、彼らの傀儡であるオルガナに不満を抱く王族・将軍はアルグを支持した<ref>杉山『モンゴル帝国の興亡(上)軍事拡大の時代』、157-158頁</ref>。アリクブケの軍隊の攻撃によってアルマリクは占領され、アルグは[[サマルカンド]]に退却するが、捕虜としたチャガタイ家の兵士を殺害したアリクブケの行動に憤慨したアリクブケ側の将校の大部分がクビライに投降した<ref>ドーソン『モンゴル帝国史』3巻、18-19頁</ref>。アリクブケに勝利したクビライは[[1266年]]に改めてクリルタイを開催するため、アルグ、[[イラン]]で[[イルハン朝]]を建てた弟の[[フレグ]]、[[ジョチ・ウルス]]の[[ベルケ]]に呼びかけるが、3人が相次いで没したためクリルタイは実施されなかった<ref>堀川「モンゴル帝国とティムール帝国」『中央ユーラシア史』、190頁</ref>。 |

|||

オゴデイ家と[[チャガタイ家]]は[[ドレゲネ]]皇后の説得の結果、[[シレムン]]の擁立を諦め協力してオゴデイの長男でドレゲネの実子である[[グユク]]を第3代大ハーンに即位させたが、グユクと個人的に不仲な[[ジョチ・ウルス|ジョチ家]]の当主[[バトゥ]]がこれに難色を示した。第2代当主カラ・フレグの協力もあって即位したはずのグユクであったが、チャガタイの嗣子たちが生存しているのに、まだ若いカラ・フレグがチャガタイ家の当主であることは不可解である、と称しカラ・フレグを当主位から廃してチャガタイの五男であったイェス・モンケをチャガタイ家当主に任命した。[[1248年]]、在位わずか2年でグユクが没すると、バトゥは、先にオゴデイ即位のとき、最大の実力者でありながら兄に大ハーン位を譲っていたチンギス・カンの四男[[トルイ]]の一門と協力して政変を起こし、トルイの長男[[モンケ]]を第4代大ハーンに即位させた。 |

|||

=== カイドゥ王国への編入と独立 === |

|||

モンケは即位すると謀叛の疑いをかけてオゴデイ家とチャガタイ家の王族や諸将に対して大規模な粛清と追放、所領の没収を行い、チャガタイ家の第3代当主・[[イェス・モンケ]]も処刑された。これによりモンケの認証を受けてカラ・フレグが再び当主に復帰するはずであったが、イリの所領へ帰還する途中病没してしまった。これらチャガタイ家、オゴデイ家の2ウルスは実質上解体し、政権としての実質は失われた。イェス・モンケの後には第2代当主カラ・フラグの嫡子である[[ムバーラク・シャー (チャガタイ家)|ムバーラク・シャー]]の母[[オルガナ|オルクナ]]が[[摂政]]として当主に据えられ、未亡人を指導者に迎えたチャガタイ・ウルスは本来の所領であるイリ渓谷に押し込められ、逼塞を余儀なくされた。 |

|||

アルグの死後、彼の妃となったオルガナによってカラ・フレグの子[[ムバーラク・シャー (チャガタイ家)|ムバーラク・シャー]]がウルスの統治者の地位を継承した<ref>ドーソン『モンゴル帝国史』3巻、25頁</ref>。クビライは自分の宮廷に滞在していたモエトゥケンの孫[[バラク (チャガタイ家)|バラク]]をムバーラク・シャーの共同統治者として派遣するが、バラクはムバーラク・シャーを廃位し単独統治者となる<ref>ドーソン『モンゴル帝国史』3巻、25-26頁</ref>。バラクは隣接するオゴデイ家のカイドゥと交戦し、[[シルダリヤ川|シル河畔]]の戦闘で勝利を収めるが、ジョチ家の王族ベルケチャルの援軍と合流したカイドゥに敗れ、マー・ワラー・アンナフルに退却した。[[1269年]]にバラク、カイドゥ、ジョチ家の[[モンケ・テムル]]はタラス河畔で会合を行い、バラクはマー・ワラー・アンナフルから得られる収入の3分の2を確保する<ref>間野『中央アジアの歴史』、151頁</ref><ref>杉山『モンゴル帝国の興亡(下)世界経営の時代』、45-47頁</ref>。[[1270年]]にバラクはイルハン朝が支配するイランに侵攻するが、[[カラ・スゥ平原の戦い]]でイルハン朝のハン・[[アバカ]]に敗北する。翌[[1271年]]にバラクは没し、『ワッサーフ史』ではカイドゥによって殺害されたことが伝えられている<ref>杉山『モンゴル帝国の興亡(下)世界経営の時代』、60-61頁</ref>。 |

|||

遺されたバラクの子供たちはアルグの子と協力してカイドゥに抵抗するが、勝利を収めることはできなかった。カイドゥは[[ニグベイ]]、[[ブカ・テムル]]をチャガタイ家の当主に擁立し、ブカ・テムルが没した後はバラクの子の一人である[[ドゥア]]を擁立した<ref>グルセ『アジア遊牧民族史』下、533頁</ref>。ドゥアはカイドゥが没するまで彼の忠実な同盟者であり続けた<ref>グルセ『アジア遊牧民族史』下、535,539頁</ref>。一方カイドゥとドゥアの同盟から弾き出されたチャガタイ家の王族は[[元 (王朝)|元朝]]の[[クビライ]]の下に移り、アルグの遺児[[チュベイ]]を中心とする勢力が元の西端である天山山脈東部から甘粛にかけての地域に形成された<ref>杉山『モンゴル帝国の興亡(下)世界経営の時代』、66-67頁</ref>。[[1300年]]から[[1301年]]の間、[[モンゴル高原]]からアルタイ山脈に至る地域で元朝の軍隊とカイドゥ・ドゥアの連合軍の大規模な軍事衝突が発生する<ref>杉山『モンゴル帝国の興亡(下)世界経営の時代』、163-165頁</ref>。数度の遭遇戦の後に元に圧倒されたカイドゥの軍は西方に退却し、ドゥアは戦闘の中で矢傷を負い、輜重を捨てて逃走した<ref>杉山『モンゴル帝国の興亡(下)世界経営の時代』、165頁</ref>。 |

|||

[[1259年]]、モンケが[[南宋]]に対する遠征の途上に没し、その弟である[[クビライ]]と[[アリクブケ]]による内紛が始まると、もうひとりの弟[[フレグ]]は遠征先の[[イラン]]に留まって政権([[イルハン朝]])を樹立し、ジョチ・ウルスの当主[[ベルケ]]と[[アゼルバイジャン]]および[[ホラズム]]の支配権を巡って対立した({{仮リンク|ベルケ・フレグ戦争|en|Berke–Hulagu war}})。このような帝国全体の混乱の隙を突いて、衰退したチャガタイ家やオゴデイ家に再起の機会が訪れた。 |

|||

=== 「チャガタイ・ハン国」の成立 === |

|||

== 再興と挫折 == |

|||

[[File:MongolEmpireDivisions1300.png|thumb|right|180px|1300年頃のモンゴル国家の勢力図。灰色の地域がチャガタイ・ハン国の支配領域を示している。]] |

|||

農耕地帯である[[中国]]を抑えるクビライに対して、遊牧地帯であるモンゴル高原を抑えるのみで物資に乏しいアリクブケは、チャガタイ家を通じてオアシス農耕地を擁する中央アジアを勢力下に置くことで本拠地[[カラコルム]]に食料を送らせようと企図し、側近にいたチャガタイ家傍系の王族[[アルグ]]を[[イリ渓谷]]に送り込んだ。ところが、アルグはオルクナから実権を奪って第7代当主の座を確保、イェス・モンケ処刑以来失われていた[[パミール高原]]以西のオアシスに対する支配圏を回復すると、アリクブケを裏切ってクビライに通じた。アルグ離反の結果、兵站を失ったアリクブケはクビライに対して降伏を余儀なくされ、クビライのもとにモンゴル帝国は平和を取り戻した。 |

|||

1301年秋にカイドゥは没し、中央アジアではチャガタイ家とオゴデイ家の対立、中央集権化を図るハンと自立した勢力の構築を図る王族・[[アミール]](貴族)の対立が表面化する<ref name="kato1999-125">加藤「「モンゴル帝国」と「チャガタイ・ハーン国」」『中央アジア史』、125頁</ref>。カイドゥから同盟者として信頼を得ていたドゥアは彼の葬儀を取り仕切り、カイドゥが生前に後継者に指名していたウルスに代えて長子の[[チャパル]]を後継者に擁立し、オゴデイ家の内部分裂を画策した<ref name="kato1999-125"/><ref>杉山『モンゴル帝国の興亡(下)世界経営の時代』、165-166頁</ref><ref>堀川「モンゴル帝国とティムール帝国」『中央ユーラシア史』、199頁</ref>。ドゥアは元の[[テムル]]に臣従の意思を伝える使節を送り、テムルから[[トルキスタン]]の領有権を承認される<ref name="kato1999-125"/>。ドゥアの和平工作はオゴデイ家やアリクブケ家を巻き込む大規模なものとなり、[[1304年]]9月に元朝・チャガタイ家・オゴデイ家の合同使節団がイルハン朝の宮廷を訪れ、元朝、チャガタイ家、オゴデイ家、イルハン朝の間に和平が成立する<ref>加藤「「モンゴル帝国」と「チャガタイ・ハーン国」」『中央アジア史』、125-126頁</ref>。 |

|||

和平の締結後も中央アジアではチャガタイ家とオゴデイ家の抗争が続き、ドゥアはテムルの勅令を持ち出してチャパルにチャガタイ家が本来領有する土地の返還を要求した。[[1305年]]から[[1306年]]にかけて[[アフガニスタン]]や[[マー・ワラー・アンナフル]]北東部で起きた武力衝突でチャガタイ家は勝利を収め、チャパルはやむなく降伏した<ref name="kato1999-126">加藤「「モンゴル帝国」と「チャガタイ・ハーン国」」『中央アジア史』、126頁</ref>。ドゥアは[[アルマリク]]近郊のクナース草原で大[[クリルタイ]]を開催し、チャパルの廃位を宣言した<ref name="kato1999-126"/>。14世紀前半にドゥアの元でチャガタイ家は主権を回復し<ref name="ce-jiten"/><ref name="gur541">グルセ『アジア遊牧民族史』下、541頁</ref>、ドゥアは実質的な「チャガタイ・ハン国」の創始者と見なされる<ref name="kato1999-126"/><ref>間野『中央アジアの歴史』、152頁</ref><ref>堀川「モンゴル帝国とティムール帝国」『中央ユーラシア史』、200頁</ref>。 |

|||

クビライはアルグに加えてフレグ、ベルケを招いて統一クリルタイを行おうとしたが、アルグ,フレグ,ベルケの3人は[[1266年]]に相次いで没した。これによりムバーラク・シャーがチャガタイ家第8代当主に即位するが、チャガタイ・ウルスを自身の忠実な同盟者に仕立てて中央アジアを抑えようと企図したクビライは、ムバーラク・シャーの従兄で、自身に近侍していたチャガタイ家の王族[[バラク (チャガタイ家)|バラク]]をイリ渓谷に送り込み、ムバーラク・シャーに代えてチャガタイ家第9代当主とした。 |

|||

また、ドゥアの統治下でチャガタイ・ウルスはアフガニスタン、[[インド亜大陸|インド]]に勢力を拡大した<ref name="gur541"/>。[[1299年]]から[[1300年]]にかけて行われたインド遠征でチャガタイ軍は[[デリー]]近郊に進軍するが、[[ハルジー朝]]のスルターン・[[アラーウッディーン・ハルジー]]指揮下の軍隊に敗北した<ref name="mashita">真下裕之「デリー・スルターン朝の時代」『南アジア史』2収録(小谷汪之編, 世界歴史体系, 山川出版社, 2007年8月)、109-110</ref>。[[1302年]]の冬にチャガタイ軍は再びデリーに進軍し、2か月にわたって交通路を封鎖した後に突然退却した<ref name="mashita"/>。チャガタイ軍の不可解な退却に背景には、カイドゥ政権の崩壊と中央アジア方面の政変が存在していたと推測されている<ref name="mashita"/>。1306年に派遣された将軍ケベクが指揮する遠征軍は[[ムルターン]]を略奪するが、退却中に[[インダス川|インダス河畔]]で襲撃を受けて壊滅した<ref>C.M.ドーソン『モンゴル帝国史』6巻(佐口透訳注, 東洋文庫, 平凡社, 1979年11月)、233頁</ref>。 |

|||

ところがバラクはクビライの傀儡となることを嫌い、チャガタイ・ウルスを掌握すると大ハーンに対して反抗し、マー・ワラー・アンナフルの大ハーン直轄領に派兵してその支配権を実力で奪取しようと活動を開始した。また同じ頃、オゴデイ家の生き残りである[[カイドゥ]]がクビライに反旗を翻してジュンガリアからアルタイ山脈方面で勢力を拡大していた。両者はマー・ワラー・アンナフルの統治権を巡って激しく争うが、[[1269年]]、[[タラス川]]の河畔でジョチ家の代表者とともに会盟して妥協を結び、マー・ワラー・アンナフルを分割した。なお、旧来はタラスの会盟でバラクはカイドゥを大ハーンに推したとされていたが、現在では事実とみなされていない。 |

|||

=== エセン・ブカ、ケベクの治世 === |

|||

オゴデイ家およびジョチ家と同盟したバラクは、イルハン朝の支配する[[ホラーサーン]]の征服を目指して[[アム川]]を渡ったが、イルハン朝の第2代君主[[アバカ]]に[[カラ・スゥ平原の戦い]]において大敗を喫した。この大敗によりバラクの威信は失墜し、カイドゥとの抗争が再燃した。[[1271年]]、バラクはカイドゥとの会見を目前に不審な急死を遂げた。カイドゥによる暗殺と言われている。 |

|||

[[1307年]]にドゥアは病没し、息子の[[ゴンチェク]]が跡を継ぐが、ゴンチェクは[[1308年]]末に没する。ゴンチェクの死後に非ドゥア家出身の[[ナリク]]がチャガタイ家の当主となるが、ナリクはドゥア家の王族やアミールに圧力を加え、ドゥア家を支持するアミールたちはドゥアの子の一人[[ケベク]]を擁して反乱を起こした<ref name="kato1999-126"/>。タリクと彼の党派はケベクを支持する将校によって宴席の場で殺害され、ケベクたちはチャガタイ家の混乱に乗じて挙兵したチャパルを破り、[[中国]]に放逐した<ref>加藤「「モンゴル帝国」と「チャガタイ・ハーン国」」『中央アジア史』、126-127頁</ref>。[[1309年]]夏にクリルタイが開催され、アフガニスタンに駐屯していたケベクの兄[[エセン・ブカ]]をハンに推戴する事が決議された。即位したエセン・ブカはケベクに文化・経済の中心地であるフェルガナ地方とマー・ワラー・アンナフルの統治を委ね、有力な部族集団を家臣として与えた<ref name="kato1999-127">加藤「「モンゴル帝国」と「チャガタイ・ハーン国」」『中央アジア史』、127頁</ref>。エセン・ブカの時代のオルドの夏営地は[[タラス川|タラス河畔]]に移り、チャガタイ・ウルスの当主の季節移動の範囲がアルマリクが存在したイリ河畔から西に移動したと考えられている<ref name="kawaguchi2014-33">川口『ティムール帝国』、33頁</ref>。 |

|||

エセン・ブカの治世にチャガタイ・ハン国と元朝、イルハン朝の戦争が再び勃発する。元朝、イルハン朝の動向に疑いを抱いたエセン・ブカは元軍が駐屯するアルタイ山脈方面に3度にわたって軍隊を派遣し、元の将軍トガチはがャガタイ・ハン国の領土に侵攻した<ref name="kato1999-127"/>。[[1313年]]の秋にはケベク、[[ヤサウル]]、ジンクシ、シャーら有力な王族が率いる40,000-60,000の遠征軍が[[アム川]]を越えて、イランのイルハン朝の領土に侵入した<ref name="kato1999-127"/>。遠征軍は[[ホラーサーン]]地方に進んだものの元の攻撃に備えて帰還せざるを得なくなり、また進軍中にイルハン朝に亡命しようとするヤサウルの計画が発覚した<ref name="kato1999-127"/>。[[1316年]]/[[1317年|17年]]にヤサウルは配下のアミールたちを従えて[[サマルカンド]]、キシュ([[シャフリサブス]])、[[ナフシャブ]]などで略奪を行いながらイルハン朝に亡命するが、ヤサウルの亡命はチャガタイ・ハン国の王権を強化する上で妨げとなる勢力が一掃される結果をもたらした<ref>加藤「「モンゴル帝国」と「チャガタイ・ハーン国」」『中央アジア史』、127-128頁</ref>。ヤサウルの専横に悩まされたイルハン朝はチャガタイ・ハン国に援助を求め、[[1320年]]にヤサウルはケベクが率いるチャガタイ家の軍隊とイルハン朝の軍隊の挟撃を受けて打倒される。元朝、イルハン朝との軍事衝突があったもののモンゴル国家間の関係は概ね良好で、使節の派遣が盛んに行われた<ref name="a-jiten"/>。 |

|||

バラクの死後、[[ニグベイ]]が即位したがカイドゥと対立して殺害され、チャガタイ・ウルスでは王族同士がカイドゥなど外部の力を借りて内紛を始めた。ウルス内部は混乱をきわめ、[[1275年]]にはウルスのあるイリ渓谷の中心都市[[アルマリク]]がクビライの子[[ノムガン]]率いる軍によって一時的に占領されるほどであった。 |

|||

エセン・ブカの死後に君主となったケベクは元朝、イルハン朝との関係の改善を図り、国内の整備に力を入れた<ref name="kato1999-128">加藤「「モンゴル帝国」と「チャガタイ・ハーン国」」『中央アジア史』、128頁</ref>。ケベクは[[カシュカ川]]流域のナフシャブの町に宮殿を建て、ケベクが建てた宮殿は[[ウイグル]]の言語で「宮殿」を意味する[[カルシ]]の名前で呼ばれていた<ref name="bart221">バルトリド『トルキスタン文化史』1巻、221頁</ref>。ケベクによってウルスはイランの制度に倣って行政・租税単位に区画されたと考えられており<ref name="bart2-110">バルトリド『中央アジア史概説』、110頁</ref>、イスラーム世界の貨幣制度に従った[[ディナール]]銀貨と[[ディルハム]]銀貨が鋳造されたことも知られている<ref name="horikawa2000-201">堀川「モンゴル帝国とティムール帝国」『中央ユーラシア史』、201頁</ref>。これらの銀貨は「ケベキー」と呼ばれ、品質の高さのために中央アジアの基準貨幣として長期間使われ続けられた<ref name="horikawa2000-201"/>。ケベクが実施した貨幣制度の改革の背景にはムスリム官僚や在地の有力者の協力が存在していたと考えられており、遊牧国家と定住社会の間には緊密な関係があったことが推測されている<ref name="kato1999-128"/>。 |

|||

この内紛の末にチャガタイ・ウルスは分裂し、アルグの遺児[[チュベイ]]らはクビライのもとに逃れ、[[甘粛省|甘粛]]の西部に所領を得て東方におけるチャガタイ・ウルスの一派を構成した。一方、チャタガイ・ウルスの本領イリ渓谷に残った王族のひとりであるバラクの遺児[[ドゥア]]は、はじめカイドゥと対立していたがのちに服属し、[[1282年]]にカイドゥによってチャガタイ家の当主に任命された。 |

|||

非イスラム教徒であるケベクはイスラム世界の知識人から「公正な人物」として賞賛され、ケベクの兄弟の[[タルマシリン]]は敬虔なイスラム教徒として知られている<ref>バルトリド『トルキスタン文化史』1巻、221-223頁</ref><ref>加藤「「モンゴル帝国」と「チャガタイ・ハーン国」」『中央アジア史』、128-129頁</ref>。フランスの歴史学者[[ルネ・グルッセ]]はケベクの兄弟である[[イルジギデイ]]と[[ドレ・テムル]]の短期間の治世の後にタルマシリンが即位したと述べているが<ref name="gur545">グルセ『アジア遊牧民族史』下、545頁</ref>、ロシアの歴史学者[[ワシーリィ・バルトリド]]は中国の史料の記述を根拠にタルマシリンと同時期にウルス東部を統治していたドレ・テムルがウルス全体の支配者と見なされていたと考えている<ref name="bart2-110"/>。ウルス東部のモンゴル人はタルマシリンの政策がヤサに背いたことを理由として反乱を起こし、タルマシリンは反乱軍の攻撃によって殺害される<ref name="kato1999-129">加藤「「モンゴル帝国」と「チャガタイ・ハーン国」」『中央アジア史』、129頁</ref>。14世紀の旅行家[[イブン・バットゥータ]]は[[ブハラ]]近郊でタルマシリンと面会し、彼の著した[[旅行記 (イブン・バットゥータ)|旅行記]]は当時のウルスの内情を知る重要な史料の一つになっている<ref>イブン・バットゥータ『大旅行記』4巻(家島彦一訳注, 東洋文庫, 平凡社, 1999年9月)、222-223頁</ref>。 |

|||

カイドゥの傀儡としてドゥアが即位したことにより、チャガタイ・ウルスはオゴデイ家のカイドゥの勢力内に完全に取り込まれ、「[[オゴデイ・ハン国|カイドゥ王国]]」の一部となった。 |

|||

1338年から1339年にかけてイリ渓谷一帯で疫病が流行し、疫病の流行と同時期に発生したクーデターによって[[イェスン・テムル (チャガタイ家)|イェスン・テムル]]が廃位されたと言われている<ref>杉山『モンゴル帝国の興亡(下)世界経営の時代』、216頁</ref>。 |

|||

== チャガタイ・ハン国の成立 == |

|||

ドゥアはカイドゥの存命中その忠実な同盟者として振る舞い、アルタイ山脈方面でクビライ家の[[元 (王朝)|元]]と、甘粛方面で同じチャガタイ一族のチュベイと戦った。しかし[[1301年]]に戦傷がもとでカイドゥ死亡すると、ドゥアはカイドゥの後継者問題に介入して勢力回復をはかった。 |

|||

=== 東西分裂後 === |

|||

カイドゥの後継者には先にオロスが指名されていたが、ドゥアはカイドゥの長男にあたる[[チャパル]]を支持し、最終的にチャパルを即位させた。これによってオロスとチャパルの間で対立が起こりオゴデイ家が混乱すると、ドゥアはチャパルを見捨て、アルタイ山脈を越えてジュンガリアに侵入してきた元軍と協力してオゴデイ家の勢力を滅ぼした。これによりドゥアはかつてのカイドゥ王国のうちアルタイ山脈以西の遊牧民とオアシスを支配下に組み入れることに成功し、チャガタイ家によるモンゴル帝国の地方政権を樹立した。狭義のチャガタイ・ウルス、「チャガタイ・ハン国」の成立である。 |

|||

{{See also|モグーリスタン・ハン国|ヤルカンド・ハン国|ティムール朝}} |

|||

14世紀前半のチャガタイ・ハン国では王族のテュルク化、イスラーム化、定住化が徐々に進行していき<ref name="ce-jiten"/>、1340年代にチャガタイ・ハン国は東西に分裂する<ref name="kato1999-129"/>。ハン国西部のマー・ワラー・アンナフル方面のモンゴル人は都市生活・イスラム社会に深く関わるようになっていたが、ハン国東部の[[セミレチエ]]地方のモンゴル人は遊牧生活・伝統的な習慣を保持し、双方の社会的・文化的差異は大きくなっていた<ref name="horikawa2000-201"/><ref name="kato1999-129"/>。正統の後継者を自負する西チャガタイ・ハン国の人間は「チャガタイ」と名乗り、東チャガタイ・ハン国の人間を盗賊を意味する「ジェテ」と呼んで蔑んだ<ref name="horikawa2000-201"/><ref name="kato1999-129"/><ref name="bart225">バルトリド『トルキスタン文化史』1巻、225頁</ref>。一方、東チャガタイ・ハン国の人間はペルシア語で「モンゴル」を意味する「モグール」<ref>濱田『中央アジアのイスラーム』、84頁</ref>を自称して遊牧民の純粋な伝統を守る者としての誇りを持ち、定住社会に馴染んでいく西チャガタイ・ハン国の人間を「カラウナス(混血児)」と呼んだ<ref name="horikawa2000-201"/><ref name="kato1999-129"/><ref name="bart225"/>。 |

|||

テュルク・イスラーム化が進んだチャガタイ・ウルス西部のモンゴル族は「チャガタイ族」と呼ばれるようになる<ref>久保「ティムール帝国」『中央アジア史』、130頁</ref>。ケベクの治世からウルス西部のマー・ワラー・アンナフルではアミールの土地所有が進展し、中央集権化を図るハンと地方支配を固めようとする封建的アミールの対立が徐々に表れるようになったと考えられている<ref>加藤『ティームール朝成立史の研究』、148-149頁</ref>。1340年代にウルスの当主となった[[カザン (チャガタイ家)|カザン]]は非ドゥア一門出身の王族であり、[[1346年]]にカルシ郊外でカラウナス集団を率いる有力者[[カザガン]]との戦闘に敗れて落命する<ref name="kawaguchi2014-35">川口『ティムール帝国』、35頁</ref>。カザガンはオゴデイ裔の[[ダーニシュマンド]](ダーニシュマンドチャ)をハンとするが、彼を殺害してドゥア家の[[バヤン・クリ]]を傀儡のハンに擁立する<ref>グルセ『アジア遊牧民族史』下、547頁</ref>。ウルス西部地域では遊牧民族の伝統が徐々に失われ、1346年以降はカザガンが傀儡のハンを擁立して実権を握っていた<ref>久保「ティムール帝国」『中央アジア史』、131-132頁</ref>。ロシアの東洋学者[[ワシーリィ・バルトリド]]は西部地域のカザガン以降の時代を「アミール国の時代」と呼び、ハーンの権力の弱体化と遊牧勢力の台頭を指摘した<ref>堀川「モンゴル帝国とティムール帝国」『中央ユーラシア史』、211頁</ref>。[[1357年]]/[[1358年|58年]]にカザガンは暗殺され、息子のアブドゥッラーフが跡を継ぐ<ref name="kato1999-2-150">加藤『ティームール朝成立史の研究』、150頁</ref>。アブドゥッラーフはバヤン・クリを殺害して[[ティムール・シャー]]を代わりのハンに立てたが、権限を超えた行為によってアミールの支持を失い、スルドゥズ部族のバヤンと[[バルラス|バルラス部族]]のハージーによって地位を追われた<ref name="kato1999-2-150"/>。1360年代のウルス西部ではチャガタイ・アミールと呼ばれる地方勢力が割拠し、それぞれの本拠地を通る河川の流域を勢力圏としていた<ref>川口『ティムール帝国』、40頁</ref>。 |

|||

ドゥアはまた、[[ヒンドゥークシュ山脈|ヒンドゥークシュ]]方面に進出してチャガタイ・ハン国の最大版図を実現したが、[[1306年]]末から翌年にかけてに病没した。ドゥアの死後、後を継いだのはその子のコンチェクであったがわずか2年後に没し、代わって即位したのはチャガタイ家の傍系から出た[[ナリク]]であった。 |

|||

天山山脈西部からイリ川流域にかけての地域では1340年代後半にドゥア家の[[トゥグルク・ティムール]]がハンに擁立され、チャガタイ・ウルスから独立した[[モグーリスタン・ハン国]]が成立した<ref>川口『ティムール帝国』、35-36頁</ref>。トゥグルク・ティムールは[[1360年]]と[[1361年]]の2度にわたってカザガンが暗殺された後のマー・ワラー・アンナフルに侵入し、一時的にチャガタイ・ハン国の再統一に成功する。1360年のマー・ワラー・アンナフル遠征の際、トゥグルク・ティムールはバルラス部族の[[ティムール]]の帰順を受け入れ、翌1361年にティムールにバルラス部族の指揮を委ねた<ref>堀川「モンゴル帝国とティムール帝国」『中央ユーラシア史』、211-212頁</ref>。1361年の遠征の後、トゥグルク・ティムールは有力なチャガタイ・アミールを処刑し、危機感を抱いたティムールはカザガンの孫アミール・フサインと同盟し、モグーリスタンと決別する<ref>川口『ティムール帝国』、45頁</ref>。[[1364年]]にティムールとフサインの連合軍はトゥグルク・ティムールの跡を継いだ[[イリヤス・ホージャ]]の軍隊をシル川以北の地域に追放し、チャガタイ家の[[カブール・シャー]]を君主に擁立して実権を握った<ref name="kawaguchi2014-46">川口『ティムール帝国』、46頁</ref>。 |

|||

チャガタイ・ハン国の実質的な建国者であったドゥア一門とその部将たちはこれに対して危機感を抱き、ドゥアの子[[ケベク]]を指導者として反乱を起こし、ナリクを倒してこれを殺した。続いてドゥア一門の主力を率いてヒンドゥークシュ・[[アフガニスタン]]方面に駐留していた兄エセン・ブカがイリ渓谷に帰国すると、ケベクはエセン・ブカにハン位を譲った。エセン・ブカは弟ケベクの功績を認めて、彼にハン国の経済的中心であるマー・ワラー・アンナフルと[[フェルガナ盆地]]の支配権を委ねたので、チャガタイ・ハン国は建国後わずか数年にして政治的な分権化に進み始めた。 |

|||

フサインと決別したティムールは彼が立て篭もる[[バルフ]]を陥落させ、フサインとともに彼が傀儡のハンに擁立した[[アーディル・スルターン]]が処刑される<ref>川口『ティムール帝国』、55頁</ref>。[[1370年]]に[[ティムール朝]]を創始したティムールはダーニシュマンドの子である配下の将軍[[ソユルガトミシュ]]を傀儡のハンに擁立し<ref>川口『ティムール帝国』、53頁</ref>、形式上はティムールや王子の命令はハンの名前によって発布されていた<ref name="shiryo">『世界史史料』2、286頁</ref>。[[1388年]]にソユルガトミシュは病没し、ティムールは彼の子である[[スルタン・マフムード (西チャガタイ)|スルターン・マフムード]]をハンに擁立するが、[[1402年]]にマフムードが没した後にティムールは新たなハンを立てなかった<ref>川口『ティムール帝国』、54頁</ref>。ティムール死後の内乱で王位を要求した[[ハリール・スルタン]]はティムールの曾孫でチンギス・ハーンの血を引くムハンマド・ジャハーンギールを傀儡のハンとして、彼の名前で勅令を発布し、ティムールの後継者としての地位を主張した<ref>川口『ティムール帝国』、182-184頁</ref>。[[シャー・ルフ]]の治世にサマルカンドを統治した王子[[ウルグ・ベク]]は再びチンギス家の人間を傀儡のハンに据えた<ref name="shiryo"/>。ウルグ・ベク時代のハンは「ハンの囲い」と呼ばれる一室に軟禁され、モグーリスタン王家のサトク・ハンのほかは名前も知られていない<ref name="shiryo"/>。 |

|||

== モグールとチャガタイの東西分裂 == |

|||

[[1318年]]頃にはケベクがハンに即位するが、彼は即位前の本拠地であった[[カシュカダリヤ州|カシュカダリヤ]]の[[カルシ]]に宮殿を築いて居座った。このころより、遊牧民の都市定住化、それにともなう[[イスラム教|イスラム]]化、および言語的な[[テュルク]]化が進んだが、それが[[遊牧国家]]特有の、部族集団間の政治的対立を深刻なものにしていったと考えられる。 |

|||

一方モグーリスタン・ハン国では[[1368年]]/[[1369年|69年]]頃に[[ドグラト部|ドグラト部族]]の[[カマルッディーン]]がイリヤース・ホージャを殺害し、ハン位を簒奪する<ref>川口『ティムール帝国』、60頁</ref>。ティムールの攻撃によってカマルッディーンは追放され、イリヤス・ホージャの兄弟[[ヒズル・ホージャ]]がハンとなった<ref>ルスタン・ラフマナリエフ「チムールの帝国」『アイハヌム 2008』収録(加藤九祚訳, 東海大学出版会, 2008年10月)、28頁</ref>。モグーリスタンはティムール朝や[[オイラト]]の攻撃に晒され、ハンたちはティムール朝の君主と婚姻関係を結んで友好関係の強化を図った<ref name="ce-jiten"/>。 |

|||

チャガタイ・ウルスは始祖チャガタイの時代こそムスリムの宗教的慣習を遊牧民の法令で規制して抑圧したが、チャガタイの曾孫にあたるムバーラク・シャーがその名からもムスリムであることが明らかなように、チャガタイの孫、カラ・フレグやオルクナ以降の世代では、中央アジアの住民の大多数を占めるムスリムに対して融和的であった。ムバーラク・シャーより後は、ケベクまでは[[仏教徒]]であったとされるが、[[1324年]]に即位した弟の[[タルマシリン]]はイスラムに改宗し、足繁く[[モスク]]に通う敬虔なムスリムとなっていた。 |

|||

[[15世紀]]後半に新興勢力の[[ウズベク]]、[[カザフ]]が中央アジアで勢力を広げると、モグーリスタン・ハン国は本拠地を天山山脈南部のオアシス地帯に移し、 |

|||

このころより、[[マー・ワラー・アンナフル]]({{lang-ar|ما وراء النهر}} - 『川の向うの土地』の意、{{lang-fa|توران}} [[トゥーラーン]]、{{lang-zh|[[ソグディアナ|粟特]]}})のオアシスに定着し、都市文明に慣れ親しんでいた西チャガタイ・ハン国の人々は、ハン国の始祖の名を取って自らを「チャガタイ」([[:en:Chughtai]])と自称するようになった。チャガタイ人たちはイスラム化・テュルク化が進み、特に言語的には完全にテュルク化していたので、歴史家に「チャガタイ・トルコ人」(トルコ人はテュルクと同義)と呼ばれることもある。 |

|||

東方への進出を図った<ref>中見、濱田、小松「中央ユーラシアの周縁化」『中央ユーラシア史』、298頁</ref>。[[16世紀]]初頭の[[東トルキスタン]]はモグーリスタン王家の[[マンスール (モグーリスタン)|マンスール]]と[[スルターン・サイード]]によって二分され、カシュガル、[[ヤルカンド県|ヤルカンド]]を中心とする[[タリム盆地]]西部のオアシス地帯を支配したスルターン・サイードの王朝は「[[ヤルカンド・ハン国]]」「カシュガル・ハン国」と呼ばれている<ref>中見、濱田、小松「中央ユーラシアの周縁化」『中央ユーラシア史』、299-301頁</ref>。16世紀のヤルカンド・ハン国では[[ナクシュバンディー教団]]の[[ホージャ]](宗教指導者)の影響力が強まり<ref name="ce-jiten"/>、その一人であるホージャ・ムハンマド・ヤフヤーはハンの継承問題にも介入した<ref>中見、濱田、小松「中央ユーラシアの周縁化」『中央ユーラシア史』、303頁</ref>。[[1680年]]にカシュガル、ヤルカンドは[[ジュンガル]]によって占領され、ジュンガルの[[ガルダン・ハーン]]はイスマーイール・ハンを廃位し、傍系のアブドゥッラシードを傀儡のハンに擁立した<ref name="nhk304">中見、濱田、小松「中央ユーラシアの周縁化」『中央ユーラシア史』、304頁</ref>。アブドゥッラシードの後に彼の兄弟がハンに擁立されたが、ハンはナクシュバンディー教団の[[アーファーキーヤ]](白山党)によって殺害され、モグーリスタン・ハン家は滅亡した<ref name="nhk304"/>。 |

|||

== 宗教 == |

|||

これに対して、東の{{仮リンク|ジェティス|en|Zhetysu}}({{lang-kk|Жетісу}} - 『7つの川』の意、{{lang-ru|Семиречье}} [[セミレチエ州|セミレチエ]])や[[イリ渓谷]]など[[天山山脈]]北麓の草原地帯で純粋な遊牧生活を保っていた諸部族は、自身を「{{仮リンク|モグール|ur|مغل|en|Mughal tribe|label=モグール(モンゴル)}}」({{lang-ur|مغل}}、転写: {{lang|en|[[:en:Mughal tribe|Moġul]]}})と自称してモンゴル帝国以来の遊牧民としての矜持を誇り続けた。モグールたちはモンゴルの伝統を失ったチャガタイ人たちを「カラウナス(混血児)」と呼び、チャガタイ人たちは都市文明を理解しないモグールを粗野な人々と蔑んで「ジェテ(夜盗)」と呼んだ。 |

|||

チャガタイは領民に伝統的なモンゴルの法律(ヤサ)の遵守を徹底していたため、イスラム法と背反するヤサの適用に領内のイスラム教徒は不満を抱いていたと言われている<ref name="CMD2-140"/>。オゴデイはイスラム教徒が受ける苦痛を極力和らげるように努め、チャガタイは早期にイスラム教徒のハバシュ・アーミドを宰相として重用していたため、彼がイスラム教徒に強い敵意を抱いていたという観点には疑問が持たれている<ref name="kato1999-124"/>。ヤサの遵守を迫るモンゴル人支配者に対して、イスラム教徒は支配者の改宗という方法で状況を改善しようと試みた<ref>濱田『中央アジアのイスラーム』、73頁</ref>。イェス・モンケの宰相バハーアッディーン・マルギーナーニーはイスラム教徒を保護し、彼の邸宅が文人のサロンになっていたと言われている<ref name="a-jiten"/>イェス・モンケの死後にウルスの統治者となったオルガナは熱心な仏教徒であったが、イスラム教を保護したと伝えられている<ref>間野『中央アジアの歴史』、153頁</ref>。 |

|||

チャガタイ王家の改宗には長い時間を要し、1266年にイスラム教徒のムバーラク・シャーが即位するが、同年にバラクによって廃位される<ref name="hamada2008-76">濱田『中央アジアのイスラーム』、76頁</ref>。1270年/71年にバラクはイスラム教に改宗したと言われ<ref name="bart221"/>、1326年に即位したタルマシリンはドゥア一門の中で最初に改宗した君主とされている<ref name="hamada2008-76"/>。モンゴル人の支配下で中央アジアの[[ウラマー]](イスラームの知識人)は権威を喪失し、代わって[[スーフィー]](神秘主義者)が定住民と支配者の仲介者の役割を担うようになった<ref>濱田『中央アジアのイスラーム』、77-78頁</ref>。チャガタイ家の王族の改宗には[[スーフィズム]]の思想が関与し、スーフィーが王族の改宗に大きな役割を果たした伝承が残されている<ref>堀川「モンゴル帝国とティムール帝国」『中央ユーラシア史』、202-203頁</ref>。中央アジアで活動するスーフィー教団の[[ナクシュバンディー教団]]の指導者である[[バハーアッディーン・ナクシュバンド]]([[1318年]] - [[1389年]])は、前半生をチャガタイ・ハン国の混乱期で過ごしたと考えられている<ref>濱田『中央アジアのイスラーム』、80-81頁</ref>。 |

|||

このような分裂傾向も加わって、タルマシリンより後のチャガタイ・ハン国は、ドゥアの子孫の間でハン位が頻繁に交代される混乱に陥り、20年ばかりの間に何人ものハンが改廃された。[[1340年]]頃より後には、チャガタイ・ハン国はおおよそパミール高原を境界として政治的に完全に東西に分裂していた。 |

|||

1330年代にタルマシリンに対して反乱を起こしたウルス東部では、タルマシリンのイスラム教信仰への反動のため、[[ネストリウス派]]、[[フランシスコ会]]などの |

|||

分裂後のチャガタイ・ハン国のうち、イリ渓谷およびジェティス(セミレチエ)の草原を中心に[[東トルキスタン]]を支配した東部のモグールたちの政権を'''[[東チャガタイ・ハン国]]'''([[:zh:东察合台汗国|zh]])、マー・ワラー・アンナフルを中心に[[西トルキスタン]]の南部を支配した西部のチャガタイ・トルコ人たちの政権を'''西チャガタイ・ハン国'''という。 |

|||

[[キリスト教]]の活動が盛んになった<ref name="gur545"/>。[[1338年]]に[[教皇]][[ベネディクトゥス12世 (ローマ教皇)|ベネディクトゥス12世]]はリシャール・ド・ブルゴーニュをアルマリク司教に任命するが、[[1339年]]/[[1340年|40年]]にイリ地方のイスラム教徒の暴動によってリシャールらフランシスコ会士は殺害される<ref name="gur545"/>。やがてアルマリクのキリスト教勢力は衰退し、古くからイリ地方に居住していたネストリウス派の信者はティムールによって弾圧される<ref>グルセ『アジア遊牧民族史』下、546頁</ref>。 |

|||

== 歴代君主 == |

|||

== 東西チャガタイ・ハン国の再編と消滅 == |

|||

<ref name="ce-jiten-keizu">『中央ユーラシアを知る事典』(平凡社, 2005年4月)、556-557頁</ref> |

|||

{{Main|モグーリスタン・ハン国|ティムール朝}} |

|||

{|width=100% class="wikitable" |

|||

[[15世紀]]半ばになると、西チャガタイ・ハン国ではチャガタイ家のハンが完全に実権を失い、[[アミール]]の称号を持つ有力な部族の指導者たちが各オアシスに割拠してハン国の覇権を争うようになった。 |

|||

! style="background-color:#F0DC88" width=5% | 代数 |

|||

! style="background-color:#F0DC88" width=17% | 君主名 |

|||

! style="background-color:#F0DC88" width=17% | 統治年代 |

|||

! style="background-color:#F0DC88" width=17% | 備考 |

|||

|- |

|||

|align="center"| 1 |

|||

|align="center"| チャガタイ |

|||

|align="center"| - [[1242年]] |

|||

|align="center"| - |

|||

|- |

|||

|align="center"| 2 |

|||

|align="center"| [[カラ・フレグ]] |

|||

|align="center"| 1242年 - [[1246年]] |

|||

|align="center"| チャガタイの孫。[[モエトゥケン]]の子 |

|||

|- |

|||

|align="center"| 3 |

|||

|align="center"| [[イェス・モンケ]] |

|||

|align="center"| 1246年 - [[1251年]] |

|||

|align="center"| チャガタイの子 |

|||

|- |

|||

|align="center"| 4 |

|||

|align="center"| カラ・フレグ |

|||

|align="center"| 1251年 |

|||

|align="center"| 復位 |

|||

|- |

|||

|align="center"| 5 |

|||

|align="center"| [[オルガナ]] |

|||

|align="center"| 1252年 - [[1260年]] |

|||

|align="center"| 監国。2,4代目君主カラ・フレグ、7代目君主アルグの妃 |

|||

|- |

|||

|align="center"| 6 |

|||

|align="center"| [[アビシュカ]] |

|||

|align="center"| 1260年 |

|||

|align="center"| モエトゥケンの孫。[[ブリ (チャガタイ家)|ブリ]]の子。 |

|||

|- |

|||

|align="center"| 7 |

|||

|align="center"| [[アルグ]] |

|||

|align="center"| 1260年 - [[1265年]]/[[1266年|66年]] |

|||

|align="center"| チャガタイの孫。[[バイダル]]の子。 |

|||

|- |

|||

|align="center"| 8 |

|||

|align="center"| [[ムバーラク・シャー (チャガタイ家)|ムバーラク・シャー]] |

|||

|align="center"| 1266年 |

|||

|align="center"| カラ・フレグとオルガナの子。 |

|||

|- |

|||

|align="center"| 9 |

|||

|align="center"| [[バラク (チャガタイ家)|バラク]] |

|||

|align="center"| 1266年 - [[1271年]] |

|||

|align="center"| モエトゥケンの孫。イェスン・ドゥアの子。 |

|||

|- |

|||

|align="center"| 10 |

|||

|align="center"| [[ニグベイ]] |

|||

|align="center"| 1271年 - ? |

|||

|align="center"| チャガタイの孫。サルバンの子。 |

|||

|- |

|||

|align="center"| 11 |

|||

|align="center"| [[ブカ・テムル]](トカ・テムル) |

|||

|align="center"| ? - [[1274年]]? |

|||

|align="center"| ブリの孫。カダキ・セチェンの子。 |

|||

|- |

|||

|- ! style="background:lightgreen" |

|||

|align="center"| 12 |

|||

|align="center"| [[ドゥア]] |

|||

|align="center"| 1274年<ref name="ce-jiten-keizu"/>or[[1282年]]/[[1283年|83年]]<ref name="kawaguchi2014-33"/><ref>杉山『モンゴル帝国の興亡(下)世界経営の時代』、65-66頁</ref> - [[1307年]] |

|||

|align="center"| バラクの子。 |

|||

|- |

|||

|- ! style="background:lightgreen" |

|||

|align="center"| 13 |

|||

|align="center"| [[ゴンチェク]](クンチェク) |

|||

|align="center"| 1307年 - [[1308年]] |

|||

|align="center"| ドゥアの子。 |

|||

|- |

|||

|align="center"| 14 |

|||

|align="center"| [[ナリク]](タリク) |

|||

|align="center"| 1308年 - 1308/[[1309年|09年]] |

|||

|align="center"| ブリの孫。カダキ・セチェンの子。 |

|||

|- |

|||

|- ! style="background:lightgreen" |

|||

|align="center"| 15 |

|||

|align="center"| [[ケベク]](ケペク、キョペク) |

|||

|align="center"| 1308年/09年 - 1309年 |

|||

|align="center"| ドゥアの子。 |

|||

|- |

|||

|- ! style="background:lightgreen" |

|||

|align="center"| 16 |

|||

|align="center"| [[エセン・ブカ]] |

|||

|align="center"| 1309年 - [[1318年]]? |

|||

|align="center"| ドゥアの子。 |

|||

|- |

|||

|- ! style="background:lightgreen" |

|||

|align="center"| 17 |

|||

|align="center"| ケベク |

|||

|align="center"| 1318年 - [[1326年]] |

|||

|align="center"| 復位 |

|||

|- |

|||

|- ! style="background:lightgreen" |

|||

|align="center"| 18 |

|||

|align="center"| [[イルジギデイ]] |

|||

|align="center"| 1326年 - 1326年<ref name="gur545"/> or [[1327年]]? - [[1330年]]?<ref name="ce-jiten-keizu"/> |

|||

|align="center"| ドゥアの子。 |

|||

|- |

|||

|- ! style="background:lightgreen" |

|||

|align="center"| 19 |

|||

|align="center"| [[ドレ・テムル]] |

|||

|align="center"| 1326年 - 1326年<ref name="gur545"/> or [[1331年]]? - ?<ref name="ce-jiten-keizu"/> |

|||

|align="center"| ドゥアの子。 |

|||

|- |

|||

|- ! style="background:lightgreen" |

|||

|align="center"| 20 |

|||

|align="center"| [[タルマシリン]] |

|||

|align="center"| 1326年<ref name="gur545"/><ref name="ce-jiten-keizu"/>or[[1331年]]<ref>川口『ティムール帝国』、34頁</ref><ref>川本「バハー・ウッディーン・ナクシュバンドの生涯とチャガタイ・ハン国の終焉」『東洋史研究』70巻4号、18頁</ref> - [[1334年]] |

|||

|align="center"| ドゥアの子。 |

|||

|- |

|||

|- ! style="background:lightgreen" |

|||

|align="center"| 21 |

|||

|align="center"| [[ブザン (チャガタイ家)|ブザン]] |

|||

|align="center"| 1334年 |

|||

|align="center"| ドレ・テムルの子。 |

|||

|- |

|||

|- ! style="background:lightgreen" |

|||

|align="center"| 22 |

|||

|align="center"| [[ジンクシ]](チェンシ) |

|||

|align="center"| 1334年?<ref name="ce-jiten-keizu"/>or[[1335年]]<ref>川本「バハー・ウッディーン・ナクシュバンドの生涯とチャガタイ・ハン国の終焉」『東洋史研究』70巻4号、21頁</ref> - [[1338年]] |

|||

|align="center"| ドゥアの孫。エブゲンの子。 |

|||

|- |

|||

|- ! style="background:lightgreen" |

|||

|align="center"| 23 |

|||

|align="center"| [[イェスン・テムル (チャガタイ家)|イェスン・テムル]] |

|||

|align="center"| 1338年 - [[1339年]]<ref name="kawamoto2012-22">川本「バハー・ウッディーン・ナクシュバンドの生涯とチャガタイ・ハン国の終焉」『東洋史研究』70巻4号、22頁</ref>or[[1340年]]<ref name="ce-jiten-keizu"/> |

|||

|align="center"| ドゥアの孫。エブゲンの子。 |

|||

|- |

|||

|- ! style="background:Wheat" |

|||

|align="center"| 24 |

|||

|align="center"| [[アリー・スルターン]] |

|||

|align="center"| 1339年/[[1340年|40年]]<ref name="kawamoto2012-22"/> |

|||

|align="center"| オゴデイの5世孫。カダンの4世孫。 |

|||

|- |

|||

|- ! style="background:lightgreen" |

|||

|align="center"| 25 |

|||

|align="center"| ムハンマド |

|||

|align="center"| ? - 1341年6月 - ?<ref name="kawamoto2012-22"/> |

|||

|align="center"| ゴンチェクの孫。 |

|||

|- |

|||

|align="center"| 26 |

|||

|align="center"| [[カザン (チャガタイ家)|カザン]](カーザーン) |

|||

|align="center"| [[1341年]]/[[1342年|42年]]<ref name="kawaguchi2014-35"/><ref>川本「バハー・ウッディーン・ナクシュバンドの生涯とチャガタイ・ハン国の終焉」『東洋史研究』70巻4号、24頁</ref>or1343年?<ref name="ce-jiten-keizu"/> - [[1346年]]/[[1347年|47年]]<ref name="kawaguchi2014-35"/> |

|||

|align="center"| ブカ・テムルの曾孫。 |

|||

|- |

|||

|- ! style="background:Wheat" |

|||

|align="center"| 27 |

|||

|align="center"| [[ダーニシュマンド]](ダーニシュマンドチャ) |

|||

|align="center"| 1346年/47年 |

|||

|align="center"| オゴデイの4世孫。メリクの曾孫。 |

|||

|- |

|||

|- ! style="background:lightgreen" |

|||

|align="center"| 28 |

|||

|align="center"| [[バヤン・クリ]](ブヤン・クリ) |

|||

|align="center"| 1346年/47年 - [[1358年]]? |

|||

|align="center"| ドゥアの孫。ソルガトの子。 |

|||

|- |

|||

|- ! style="background:lightgreen" |

|||

|align="center"| 29 |

|||

|align="center"| ティムール・シャー |

|||

|align="center"| ? - ? |

|||

|align="center"| イェスン・テムルの子。 |

|||

|- |

|||

|- ! style="background:lightgreen" |

|||

|align="center"| - |

|||

|align="center"| [[カブール・シャー]] |

|||

|align="center"| [[1364年]]<ref name="kawaguchi2014-46"/><ref>加藤『ティームール朝成立史の研究』、152頁</ref> - [[1366年]]<ref name="kawaguchi2007-1819">川口琢司『ティムール帝国支配層の研究』(北海道大学出版会, 2007年4月)、18-19頁</ref> |

|||

|align="center"| イルジギデイの孫。 |

|||

|- |

|||

|- ! style="background:lightgreen" |

|||

|align="center"| - |

|||

|align="center"| [[アーディル・スルターン]] |

|||

|align="center"| 1366年 - [[1370年]]<ref name="kawaguchi2007-1819"/> |

|||

|align="center"| 25代目のムハンマドの子。 |

|||

|- |

|||

|- ! style="background:Wheat" |

|||

|align="center"| - |

|||

|align="center"| [[ソユルガトミシュ]] |

|||

|align="center"| 1370年 - [[1388年]] |

|||

|align="center"| ダーニシュマンドの子。 |

|||

|- |

|||

|- ! style="background:Wheat" |

|||

|align="center"| - |

|||

|align="center"| [[スルタン・マフムード (西チャガタイ)|スルターン・マフムード]] |

|||

|align="center"| 1388年 - [[1403年]] |

|||

|align="center"| ソユルガトミシュの子。 |

|||

|- |

|||

|} |

|||

{|width=50% class="wikitable" |

|||

一方、東チャガタイ・ハン国では一時的にハンが断絶したが、[[1347年]]頃にドゥアの息子エミル・ホージャの落胤であるという[[トゥグルク・ティムール]]という少年が発見され、東チャガタイ・ハン国のハンに即位した。トゥグルク・ティムールは天山山脈の南に広がるタリム盆地の諸オアシスを制圧し東トルキスタンを再統一すると、[[1360年]]には[[シルダリア川|シル川]]を渡河してマー・ワラー・アンナフルに侵入、西チャガタイ・ハン国の諸部族を服属させてチャガタイ・ハン国を一時的に再統一した。トゥグルク・ティムールの死後、マー・ワラー・アンナフルの諸部族は再びハンから離反したため統一は失われたが、彼が再編して以降の東チャガタイ・ハン国は史料上「モグールのウルス」と呼ばれるようになり、モグールの支配したイリ渓谷周辺は「[[モグーリスタン]]」と呼ばれたのにちなんで歴史家によって「[[モグーリスタン・ハン国]]」と呼ばれている。 |

|||

|+ '''凡例''' |

|||

|- |

|||

! width=25% | 色 |

|||

! width=75% | 家系 |

|||

|- |

|||

! style="background:lightgreen"| |

|||

|align="center"|ドゥアの子孫 |

|||

|- |

|||

! style="background:Wheat"| |

|||

|align="center"|チャガタイの弟[[オゴデイ]]の子孫 |

|||

|- |

|||

|} |

|||

=== モグーリスタン・ハン家 === |

|||

トゥグルク・ティムールの死後再びアミール同士の抗争が再燃した西チャガタイ・ハン国では、トゥグルク・ティムールによって[[バルラス]]部のアミールに任命されていた[[ティムール]]が勢力を伸ばし、[[1370年]]にマー・ワラー・アンナフルを統一した。ティムールの開いた[[ティムール朝]]は、君主がチンギス・カンの血を引いていないという弱点があったので、チンギス・カンの末裔の王子を傀儡のハンとして擁立していたが、もはやそのハンの出自はチャガタイ家であることにはこだわられず、やがて傀儡のハンも立てられなくなった。 |

|||

* [[トゥグルク・ティムール]](在位:[[1347年]]/[[1348年|48年]] - [[1362年]]/[[1363年|63年]]) |

|||

** [[モグーリスタン・ハン国#モグーリスタン・ハン国の歴代君主]]へ |

|||

モンゴル帝国の再統合を目指して勢力を拡大したティムールは旧主のモグーリスタン・ハン国にも出兵し、一時はこれを服属させたこともあるが、モグーリスタン・ハン家はこれ以降も存続した。しかし[[15世紀]]の前半になるとジョチ・ウルスの流れを汲む[[ウズベク]]、[[カザフ]]という二大遊牧集団に圧迫され、モグーリスタンの王族や諸部族は次第に南遷してタリム盆地のオアシスに移り、かつてのチャガタイ人と同様に定住化・テュルク化していった。 |

|||

[[16世紀]]には、チャガタイの末裔の王族たちは[[ヤルカンド・ハン国]]を形成してタリム盆地西部のオアシスの支配者になっていたが、政治の実権は次第に[[スーフィズム|イスラム神秘主義教団]]の[[ホージャ]]たちに奪われていった。[[1680年]]、タリム盆地は全域が[[チベット仏教|チベット仏教徒]]のモンゴル系遊牧民[[ジュンガル]]の[[ガルダン|ガルダン・ハーン]]の手に落ち([[ジュンガル・ホンタイジ国]]、[[:en:Zunghar Khanate|en]])、これによりチャガタイ家系のハンによる政権は消滅した。 |

|||

== 歴代君主 == |

|||

#[[チャガタイ]](在位:[[1229年]] - [[1242年]]) チンギス・カンの次男。 |

|||

#[[カラ・フレグ]](在位:1242年 - [[1246年]]) チャガタイの長男[[モエトゥケン]]の四男。 |

|||

#[[イェス・モンケ]](在位:1246年 - 1252年) チャガタイの五男。 |

|||

#[[カラ・フレグ]](復位。在位:[[1252年]]) |

|||

#[[オルガナ]](監国、在位:1252年 - [[1260年]]) カラ・フレグおよびアルグらの正妃(女性)。 |

|||

#[[アビシュカ]](在位:1260年) チャガタイの孫[[ブリ (チャガタイ家)|ブリ]]の子。 |

|||

#[[アルグ]](在位:1260年 - [[1266年]]) チャガタイの子{{仮リンク|バイダル|en|Baidar}}の子。 |

|||

#[[ムバーラク・シャー (チャガタイ家)|ムバーラク・シャー]](在位:1266年) [[カラ・フレグ]]と[[オルガナ]]の間の子。 |

|||

#[[バラク (チャガタイ家)|バラク]](在位:1266年 - [[1271年]]) モエトゥケンの子[[イェスン・ドゥア]]の子。 |

|||

#[[ニグベイ]](在位:[[1271年]] - [[1272年]])チャガタイの四男[[サルバン]]の子。 |

|||

#[[ブカ・テムル]](在位:1272年 - [[1283年]]) [[ブリ (チャガタイ家)|ブリ]]の子カダキ・セチェンの子。 |

|||

#[[ドゥア]](在位:1283年 - [[1307年]]) バラクの子 |

|||

#[[ゴンチェク]](在位:1307年 - [[1308年]]) ドゥアの子。 |

|||

#[[ナリク]](在位:1308年 - 1308/09年) [[ブリ (チャガタイ家)|ブリ]]の子カダキ・セチェンの子。[[ブカ・テムル]]の弟。 |

|||

#[[ケベク]](在位:1308年/09年 - [[1309年]]) ドゥアの子。 |

|||

#[[エセン・ブカ]](在位:1309年 - [[1318年]]) ドゥアの子。 |

|||

#[[ケベク]](復位。在位:1318年 - [[1326年]]) |

|||

1326年のケベクの死去により、東西に分裂する。 |

|||

;東チャガタイ・ハン国 |

|||

#[[イルジギディ]](在位:1326年 - [[1330年]]) ドゥアの子。 |

|||

#[[ドレ・テムル]](在位:1330年 - [[1333年]]) ドゥアの子。 |

|||

#[[ブザン (東チャガタイ)|ブザン]](在位:1333年 - [[1334年]]) ドレ・テムルの子。 |

|||

#[[ジンクシ]](在位:1334年 - [[1338年]]) ドゥアの子[[エブゲン]]の子。 |

|||

#[[イェスン・テムル (東チャガタイ)|イェスン・テムル]](在位:1338年 - [[1340年]]) エブゲンの子。 |

|||

#[[アリー・スルタン]](在位:1340年) チャガタイの弟[[オゴデイ]]の5代孫。 |

|||

;東チャガタイ・ハン国から一時的に統一(モグーリスタン・ハン国) |

|||

#[[トゥグルク・ティムール]](在位:1348年 - [[1363年]]) ドゥアの子[[エミル・ホージャ]]の落胤?。 |

|||

;東チャガタイ・ハン国(モグーリスタン・ハン国) |

|||

#[[イリヤース・ホージャ]](在位:1363年 - [[1365年]]) トゥグルク・ティムールの子。 |

|||

#[[カマルッディーン]](在位:1365年 - [[1389年]]) ドグラト部の指導者で簒奪者。 |

|||

#[[ヒズル・ホージャ]](在位:1389年 - [[1399年]]) トゥグルク・ティムールの子。ティムールの義父。 |

|||

#[[シャムイ・ジャハーン]](在位:1399年 - [[1406年]]) ヒズル・ホージャの子。 |

|||

#[[ムハンマド (モグーリスタン)|ムハンマド]](在位:1406年 - [[1416年]]) ヒズル・ホージャの子。 |

|||

#[[ナクシ・ジャハーン]](在位:1416年 - [[1418年]]) ヒズル・ホージャの子[[シャーヒ・ジャ・ハーン]]の子。 |

|||

#[[ワイス (モグーリスタン)|ワイス]](在位:1418年 - [[1421年]]、復位[[1425年]] - [[1432年]]) ヒズル・ホージャの子[[シール・アリー]]の子。 |

|||

#[[シール・ムハンマド]](在位:1421年 - 1425年) シャムイ・ジャハーンの子。 |

|||

#[[エセン・ブカ (モグーリスタン)|エセン・ブカ]](在位:1432年 - [[1462年]]) ワイスの子。 |

|||

#[[ドースト・ムハンマド]](在位:1462年 - [[1469年]]) エセン・ブカの子。 |

|||

#[[ユーヌス (モグーリスタン)|ユーヌス]](在位:1469年 - [[1487年]]) ワイスの子。 |

|||

#[[マフムード (モグーリスタン)|マフムード]](在位:1487年 - [[1509年]]) ユーヌスの子。[[バーブル]]の叔父。[[ザイード]](ヤルカンド・ハン国始祖)の父。 |

|||

;西チャガタイ・ハン国 |

|||

#[[タルマシリン]](在位:1326年 - 1334年) ドゥアの子。 |

|||

#[[ハリル (西チャガタイ)|ハリル]](在位:1334年 - [[1343年]]) ブカ・テムルの孫[[ヤサウル]]の子。 |

|||

#[[カザン (チャガタイ・ハン)|ガザン]](在位:1343年 - [[1346年]]) ハリルの弟。 |

|||

#[[ダーニシュマンド]](在位:1346年 - [[1348年]]) オゴデイの4代孫。 |

|||

#[[バヤン・クリ]](在位:1348年 - [[1358年]]) ドゥアの子[[ソルガト]]の子。 |

|||

#[[カブール・シャー]](在位:[[1358年]] - [[1366年]]) イルジギディの子[[ドルジ]]の子。 |

|||

#[[アーディル・シャー (西チャガタイ)|アーディル・シャー]](在位:1366年 - [[1370年]]) ゴンチェクのひ孫。 |

|||

#[[ソユルガトミシュ]](在位:[[1370年]] - [[1388年]]) ダーニシュマンドの子。 |

|||

#[[スルタン・マフムード (西チャガタイ)|スルタン・マフムード]](在位:1388年 - [[1403年]]) ソユルガトミシュの子。 |

|||

西の君主に関してはティムール朝の傀儡として擁立された者も多く、記録がはっきりしない者もいる。 |

|||

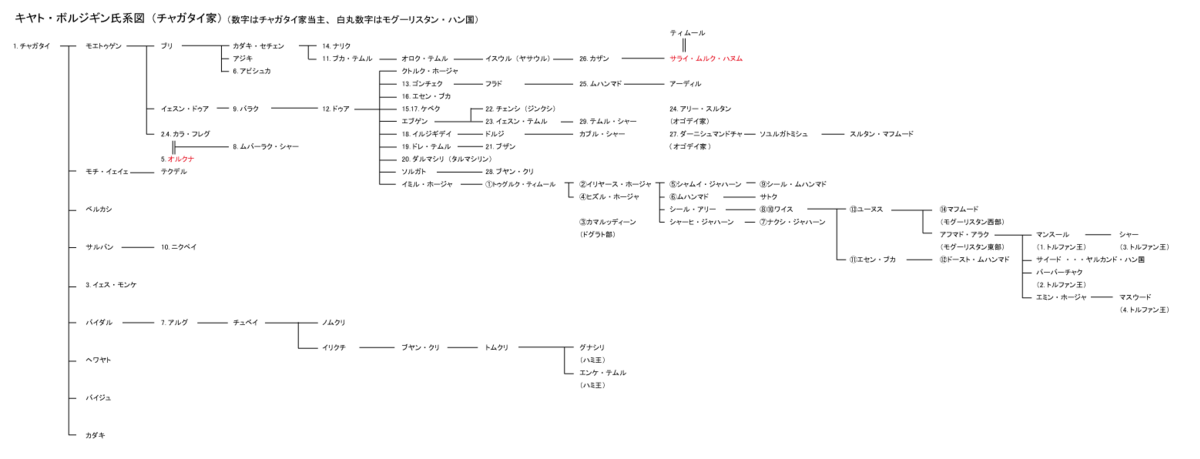

==系図== |

==系図== |

||

[[ |

[[ファイル:チャガタイ家系図.png|thumb|left|1200px|チャガタイ家系図]] |

||

==脚注== |

== 脚注 == |

||

{{Reflist}} |

{{Reflist}} |

||

==参考 |

== 参考文献 == |

||

* 加藤和秀『ティームール朝成立史の研究』(北海道大学図書刊行会, 1999年2月) |

|||

* 加藤和秀「「モンゴル帝国」と「チャガタイ・ハーン国」」『中央アジア史』収録(竺沙雅章監修、間野英二責任編集, アジアの歴史と文化8, 同朋舎, 1999年4月) |

|||

==関連項目== |

|||

* 川口琢司「チャガタイ・ウルス」『中央ユーラシアを知る事典』収録(平凡社, 2005年4月) |

|||

*[[モンゴル帝国]] |

|||

* 川口琢司『ティムール帝国』(講談社選書メチエ, 講談社, 2014年3月) |

|||

*[[イルハン朝]] |

|||

* 川本正知「バハー・ウッディーン・ナクシュバンドの生涯とチャガタイ・ハン国の終焉」『東洋史研究』70巻4号収録(東洋史研究会, 2012年) |

|||

*[[ジョチ・ウルス]] |

|||

* 久保一之「ティムール帝国」『中央アジア史』収録(竺沙雅章監修、間野英二責任編集, アジアの歴史と文化8, 同朋舎, 1999年4月) |

|||

*[[モグーリスタン・ハン国]] |

|||

* 佐口透「チャガタイ・ハンとその時代(上)」『東洋学報』29巻1号収録(東洋協會調査部, 1942年) |

|||

*[[ヤルカンド・ハン国]] |

|||

* 佐口透「チャガタイ・ハンとその時代(下)」『東洋学報』29巻2号収録(東洋協會調査部, 1942年) |

|||

*[[ティムール朝]] |

|||

* 杉山正明『モンゴル帝国の興亡(上)軍事拡大の時代』(講談社現代新書, 講談社, 1996年5月) |

|||

*[[元 (王朝)]] |

|||

* 杉山正明『モンゴル帝国の興亡(下)世界経営の時代』(講談社現代新書, 講談社, 1996年6月) |

|||

* 濱田正美『中央アジアのイスラーム』(世界史リブレット, 山川出版社, 2008年2月) |

|||

* 中見立夫、濱田正美、小松久男「中央ユーラシアの周縁化」『中央ユーラシア史』収録(小松久男編, 新版世界各国史, 山川出版社, 2000年10月) |

|||

* 堀川徹「モンゴル帝国とティムール帝国」『中央ユーラシア史』収録(小松久男編, 新版世界各国史, 山川出版社, 2000年10月) |

|||

* 本田実信「チャガタイ・ハン国」『アジア歴史事典』6巻収録(平凡社, 1960年) |

|||

* 間野英二『中央アジアの歴史』(講談社現代新書 新書東洋史8, 講談社, 1977年8月) |

|||

* ウェ・バルトリド『中央アジア史概説』(長沢和俊訳, 角川文庫, 角川書店, 1966年) |

|||

* V.V.バルトリド『トルキスタン文化史』1巻(小松久男監訳, 東洋文庫, 平凡社, 2011年2月) |

|||

* C.M.ドーソン『モンゴル帝国史』2巻(佐口透訳注, 東洋文庫, 平凡社, 1968年12月) |

|||

* C.M.ドーソン『モンゴル帝国史』3巻(佐口透訳注、東洋文庫、平凡社、1971年6月) |

|||

* ルネ・グルセ『アジア遊牧民族史』下(後藤富男訳, ユーラシア叢書, 原書房, 1979年2月) |

|||

* 歴史学研究会編『世界史史料』2(岩波書店, 2009年7月) |

|||

{{カザフスタン関連の項目}} |

{{カザフスタン関連の項目}} |

||

2015年11月10日 (火) 13:31時点における版

チャガタイ・ハン国は、13世紀から17世紀にかけて中央アジアに存在した遊牧国家(ウルス)である。

モンゴル帝国の建国者であるチンギス・ハーンの次男チャガタイを祖とし、その子孫が国家の君主として君臨した。14世紀半ばにチャガタイ・ハン国は東西に分裂し、東部のチャガタイ・ハン国はモグーリスタン・ハン国とも呼ばれる。内乱、外部の遊牧勢力の攻撃、スーフィー教団の台頭の末、18世紀末にモグーリスタン王家を君主とする政権は滅亡した。西部のチャガタイ・ハン国ではハンに代わって貴族が実権を握るようになり、地方勢力間の抗争とモグーリスタン・ハン国の侵入を経てティムール朝が形成された。西チャガタイ・ハン国の貴族やティムール朝の創始者ティムールは傀儡のハンを置き、ティムールはチャガタイの弟オゴデイの子孫をハンとしたが、1403年以降はハンを擁立しなかった。

チャガタイ・ハン国の軍事力の基盤となった遊牧民たちは王朝の創始者であるチャガタイの名前から「チャガタイ人」と呼ばれ、「チャガタイ」は中央アジアに存在するモンゴル国家を指す言葉として使われるようになる[1]。中央アジアで成立したトルコ系の文語は「チャガタイ語(チャガタイ・トルコ語)」と呼ばれ、ティムール朝の時代に確立される[1]。

歴史

チャガタイ・ウルスの成立

13世紀前半にモンゴル帝国の創始者チンギス・ハーンが次男のチャガタイにアルタイ山脈方面をウルス(所領)として付与したことが、チャガタイ・ハン国の始まりである[2]。チンギスがチャガタイに与えた4,000戸の遊牧民は、チャガタイ王家に代々継承されていった[3]。チャガタイの下に置かれた遊牧民は、モンゴル帝国が征服事業によって獲得した農耕・定住文化圏には入らなかったと考えられている[4]。

チンギスの三男オゴデイの治世、チャガタイの領土はハンガイ山からジャイフーン川の間に広がり、チャガタイは伝統的なモンゴルの法律(ヤサ)の遵守に務めた[5]。チャガタイは春と夏の期間はアルマリクとクヤスにオルド(幕営地)を置き、秋と夏にはイリ河畔に滞在した[6]。チャガタイの宮廷にはジャルグチ(裁判官)、宰相、書記などの官人が仕えていたことが伝えられている[7]。中央アジアのうち、イスラム教徒が定住する地域はダルガチ(行政総督)のマフムード・ヤラワチ、マスウード・ベク親子によって統治され、戦争で荒廃した都市の復興が進展する[8]。チャガタイの直接の支配は遊牧民にのみ及び、定住民からの徴税はカラコルムの中央政府直属のヤラワチ親子が行っていた[9]。

帝国中央で起きた権力闘争にしばしばチャガタイ・ウルスは巻き込まれ、歴代の大ハーンやオゴデイ家のカイドゥの干渉を受ける。チャガタイは存命中に息子モエトゥケンの遺児カラ・フレグをウルスの後継者に指名し、1241年にチャガタイが没した後、カラ・フレグがウルスを相続する[10]。オゴデイの跡を継い大ハーンとなったグユクはチャガタイの子イェス・モンケを支持し、カラ・フレグに代えてイェス・モンケをウルスの支配者に任命する[10]。1251年にモンゴル帝国の主権がトゥルイ家に移るとチャガタイ家、オゴデイ家の勢力は削減され、中央アジアは大ハーンに即位したトゥルイの長男モンケとジョチの長男バトゥによって分割される[8][11]。モンケはカラ・フレグをウルスの統治者に復帰させ、カラ・フレグがモンケの元に赴く途上で没した後には彼の妃であるオルガナが代わりに政務を執り、モンケの命令に従ってイェス・モンケを処刑した[12]。モンケの即位の後、チャガタイ家の王族の多くが失脚し、所領のほとんどが没収される[13]。モンケはオルガナにウルスの統治を委ねたが、事実上オルガナはモンケの傀儡でしかなかった[11]。

モンケの死後に彼の弟であるクビライとアリクブケが大ハーンの地位を主張して争い、オルガナは1260年にカラコルム西のアルタン河畔で行われたアリクブケを大ハーンに選出するクリルタイに参加し、アリクブケを正統な大ハーンとして認める態度を表した[14]。1261年にアリクブケはチャガタイ家の傍流出身のアルグをチャガタイ・ウルスに送り込み、物資の輸送と引き換えにウルスの当主の地位を約束した[15]。カシュガルで権威を確立したアルグはジョチ家からマー・ワラー・アンナフル地方のオアシス都市を奪回し、アフガニスタン北部に進出する[16]。オルガナから実権を奪ったアルグは約束に反してアリクブケに敵対する姿勢を見せ、チャガタイ家の勢力を削減したモンケ政権とそれを継承するアリクブケ政権、彼らの傀儡であるオルガナに不満を抱く王族・将軍はアルグを支持した[17]。アリクブケの軍隊の攻撃によってアルマリクは占領され、アルグはサマルカンドに退却するが、捕虜としたチャガタイ家の兵士を殺害したアリクブケの行動に憤慨したアリクブケ側の将校の大部分がクビライに投降した[18]。アリクブケに勝利したクビライは1266年に改めてクリルタイを開催するため、アルグ、イランでイルハン朝を建てた弟のフレグ、ジョチ・ウルスのベルケに呼びかけるが、3人が相次いで没したためクリルタイは実施されなかった[19]。

カイドゥ王国への編入と独立

アルグの死後、彼の妃となったオルガナによってカラ・フレグの子ムバーラク・シャーがウルスの統治者の地位を継承した[20]。クビライは自分の宮廷に滞在していたモエトゥケンの孫バラクをムバーラク・シャーの共同統治者として派遣するが、バラクはムバーラク・シャーを廃位し単独統治者となる[21]。バラクは隣接するオゴデイ家のカイドゥと交戦し、シル河畔の戦闘で勝利を収めるが、ジョチ家の王族ベルケチャルの援軍と合流したカイドゥに敗れ、マー・ワラー・アンナフルに退却した。1269年にバラク、カイドゥ、ジョチ家のモンケ・テムルはタラス河畔で会合を行い、バラクはマー・ワラー・アンナフルから得られる収入の3分の2を確保する[22][23]。1270年にバラクはイルハン朝が支配するイランに侵攻するが、カラ・スゥ平原の戦いでイルハン朝のハン・アバカに敗北する。翌1271年にバラクは没し、『ワッサーフ史』ではカイドゥによって殺害されたことが伝えられている[24]。

遺されたバラクの子供たちはアルグの子と協力してカイドゥに抵抗するが、勝利を収めることはできなかった。カイドゥはニグベイ、ブカ・テムルをチャガタイ家の当主に擁立し、ブカ・テムルが没した後はバラクの子の一人であるドゥアを擁立した[25]。ドゥアはカイドゥが没するまで彼の忠実な同盟者であり続けた[26]。一方カイドゥとドゥアの同盟から弾き出されたチャガタイ家の王族は元朝のクビライの下に移り、アルグの遺児チュベイを中心とする勢力が元の西端である天山山脈東部から甘粛にかけての地域に形成された[27]。1300年から1301年の間、モンゴル高原からアルタイ山脈に至る地域で元朝の軍隊とカイドゥ・ドゥアの連合軍の大規模な軍事衝突が発生する[28]。数度の遭遇戦の後に元に圧倒されたカイドゥの軍は西方に退却し、ドゥアは戦闘の中で矢傷を負い、輜重を捨てて逃走した[29]。

「チャガタイ・ハン国」の成立

1301年秋にカイドゥは没し、中央アジアではチャガタイ家とオゴデイ家の対立、中央集権化を図るハンと自立した勢力の構築を図る王族・アミール(貴族)の対立が表面化する[30]。カイドゥから同盟者として信頼を得ていたドゥアは彼の葬儀を取り仕切り、カイドゥが生前に後継者に指名していたウルスに代えて長子のチャパルを後継者に擁立し、オゴデイ家の内部分裂を画策した[30][31][32]。ドゥアは元のテムルに臣従の意思を伝える使節を送り、テムルからトルキスタンの領有権を承認される[30]。ドゥアの和平工作はオゴデイ家やアリクブケ家を巻き込む大規模なものとなり、1304年9月に元朝・チャガタイ家・オゴデイ家の合同使節団がイルハン朝の宮廷を訪れ、元朝、チャガタイ家、オゴデイ家、イルハン朝の間に和平が成立する[33]。

和平の締結後も中央アジアではチャガタイ家とオゴデイ家の抗争が続き、ドゥアはテムルの勅令を持ち出してチャパルにチャガタイ家が本来領有する土地の返還を要求した。1305年から1306年にかけてアフガニスタンやマー・ワラー・アンナフル北東部で起きた武力衝突でチャガタイ家は勝利を収め、チャパルはやむなく降伏した[34]。ドゥアはアルマリク近郊のクナース草原で大クリルタイを開催し、チャパルの廃位を宣言した[34]。14世紀前半にドゥアの元でチャガタイ家は主権を回復し[2][35]、ドゥアは実質的な「チャガタイ・ハン国」の創始者と見なされる[34][36][37]。

また、ドゥアの統治下でチャガタイ・ウルスはアフガニスタン、インドに勢力を拡大した[35]。1299年から1300年にかけて行われたインド遠征でチャガタイ軍はデリー近郊に進軍するが、ハルジー朝のスルターン・アラーウッディーン・ハルジー指揮下の軍隊に敗北した[38]。1302年の冬にチャガタイ軍は再びデリーに進軍し、2か月にわたって交通路を封鎖した後に突然退却した[38]。チャガタイ軍の不可解な退却に背景には、カイドゥ政権の崩壊と中央アジア方面の政変が存在していたと推測されている[38]。1306年に派遣された将軍ケベクが指揮する遠征軍はムルターンを略奪するが、退却中にインダス河畔で襲撃を受けて壊滅した[39]。

エセン・ブカ、ケベクの治世

1307年にドゥアは病没し、息子のゴンチェクが跡を継ぐが、ゴンチェクは1308年末に没する。ゴンチェクの死後に非ドゥア家出身のナリクがチャガタイ家の当主となるが、ナリクはドゥア家の王族やアミールに圧力を加え、ドゥア家を支持するアミールたちはドゥアの子の一人ケベクを擁して反乱を起こした[34]。タリクと彼の党派はケベクを支持する将校によって宴席の場で殺害され、ケベクたちはチャガタイ家の混乱に乗じて挙兵したチャパルを破り、中国に放逐した[40]。1309年夏にクリルタイが開催され、アフガニスタンに駐屯していたケベクの兄エセン・ブカをハンに推戴する事が決議された。即位したエセン・ブカはケベクに文化・経済の中心地であるフェルガナ地方とマー・ワラー・アンナフルの統治を委ね、有力な部族集団を家臣として与えた[41]。エセン・ブカの時代のオルドの夏営地はタラス河畔に移り、チャガタイ・ウルスの当主の季節移動の範囲がアルマリクが存在したイリ河畔から西に移動したと考えられている[42]。

エセン・ブカの治世にチャガタイ・ハン国と元朝、イルハン朝の戦争が再び勃発する。元朝、イルハン朝の動向に疑いを抱いたエセン・ブカは元軍が駐屯するアルタイ山脈方面に3度にわたって軍隊を派遣し、元の将軍トガチはがャガタイ・ハン国の領土に侵攻した[41]。1313年の秋にはケベク、ヤサウル、ジンクシ、シャーら有力な王族が率いる40,000-60,000の遠征軍がアム川を越えて、イランのイルハン朝の領土に侵入した[41]。遠征軍はホラーサーン地方に進んだものの元の攻撃に備えて帰還せざるを得なくなり、また進軍中にイルハン朝に亡命しようとするヤサウルの計画が発覚した[41]。1316年/17年にヤサウルは配下のアミールたちを従えてサマルカンド、キシュ(シャフリサブス)、ナフシャブなどで略奪を行いながらイルハン朝に亡命するが、ヤサウルの亡命はチャガタイ・ハン国の王権を強化する上で妨げとなる勢力が一掃される結果をもたらした[43]。ヤサウルの専横に悩まされたイルハン朝はチャガタイ・ハン国に援助を求め、1320年にヤサウルはケベクが率いるチャガタイ家の軍隊とイルハン朝の軍隊の挟撃を受けて打倒される。元朝、イルハン朝との軍事衝突があったもののモンゴル国家間の関係は概ね良好で、使節の派遣が盛んに行われた[9]。

エセン・ブカの死後に君主となったケベクは元朝、イルハン朝との関係の改善を図り、国内の整備に力を入れた[44]。ケベクはカシュカ川流域のナフシャブの町に宮殿を建て、ケベクが建てた宮殿はウイグルの言語で「宮殿」を意味するカルシの名前で呼ばれていた[45]。ケベクによってウルスはイランの制度に倣って行政・租税単位に区画されたと考えられており[46]、イスラーム世界の貨幣制度に従ったディナール銀貨とディルハム銀貨が鋳造されたことも知られている[47]。これらの銀貨は「ケベキー」と呼ばれ、品質の高さのために中央アジアの基準貨幣として長期間使われ続けられた[47]。ケベクが実施した貨幣制度の改革の背景にはムスリム官僚や在地の有力者の協力が存在していたと考えられており、遊牧国家と定住社会の間には緊密な関係があったことが推測されている[44]。

非イスラム教徒であるケベクはイスラム世界の知識人から「公正な人物」として賞賛され、ケベクの兄弟のタルマシリンは敬虔なイスラム教徒として知られている[48][49]。フランスの歴史学者ルネ・グルッセはケベクの兄弟であるイルジギデイとドレ・テムルの短期間の治世の後にタルマシリンが即位したと述べているが[50]、ロシアの歴史学者ワシーリィ・バルトリドは中国の史料の記述を根拠にタルマシリンと同時期にウルス東部を統治していたドレ・テムルがウルス全体の支配者と見なされていたと考えている[46]。ウルス東部のモンゴル人はタルマシリンの政策がヤサに背いたことを理由として反乱を起こし、タルマシリンは反乱軍の攻撃によって殺害される[51]。14世紀の旅行家イブン・バットゥータはブハラ近郊でタルマシリンと面会し、彼の著した旅行記は当時のウルスの内情を知る重要な史料の一つになっている[52]。

1338年から1339年にかけてイリ渓谷一帯で疫病が流行し、疫病の流行と同時期に発生したクーデターによってイェスン・テムルが廃位されたと言われている[53]。

東西分裂後

14世紀前半のチャガタイ・ハン国では王族のテュルク化、イスラーム化、定住化が徐々に進行していき[2]、1340年代にチャガタイ・ハン国は東西に分裂する[51]。ハン国西部のマー・ワラー・アンナフル方面のモンゴル人は都市生活・イスラム社会に深く関わるようになっていたが、ハン国東部のセミレチエ地方のモンゴル人は遊牧生活・伝統的な習慣を保持し、双方の社会的・文化的差異は大きくなっていた[47][51]。正統の後継者を自負する西チャガタイ・ハン国の人間は「チャガタイ」と名乗り、東チャガタイ・ハン国の人間を盗賊を意味する「ジェテ」と呼んで蔑んだ[47][51][54]。一方、東チャガタイ・ハン国の人間はペルシア語で「モンゴル」を意味する「モグール」[55]を自称して遊牧民の純粋な伝統を守る者としての誇りを持ち、定住社会に馴染んでいく西チャガタイ・ハン国の人間を「カラウナス(混血児)」と呼んだ[47][51][54]。

テュルク・イスラーム化が進んだチャガタイ・ウルス西部のモンゴル族は「チャガタイ族」と呼ばれるようになる[56]。ケベクの治世からウルス西部のマー・ワラー・アンナフルではアミールの土地所有が進展し、中央集権化を図るハンと地方支配を固めようとする封建的アミールの対立が徐々に表れるようになったと考えられている[57]。1340年代にウルスの当主となったカザンは非ドゥア一門出身の王族であり、1346年にカルシ郊外でカラウナス集団を率いる有力者カザガンとの戦闘に敗れて落命する[58]。カザガンはオゴデイ裔のダーニシュマンド(ダーニシュマンドチャ)をハンとするが、彼を殺害してドゥア家のバヤン・クリを傀儡のハンに擁立する[59]。ウルス西部地域では遊牧民族の伝統が徐々に失われ、1346年以降はカザガンが傀儡のハンを擁立して実権を握っていた[60]。ロシアの東洋学者ワシーリィ・バルトリドは西部地域のカザガン以降の時代を「アミール国の時代」と呼び、ハーンの権力の弱体化と遊牧勢力の台頭を指摘した[61]。1357年/58年にカザガンは暗殺され、息子のアブドゥッラーフが跡を継ぐ[62]。アブドゥッラーフはバヤン・クリを殺害してティムール・シャーを代わりのハンに立てたが、権限を超えた行為によってアミールの支持を失い、スルドゥズ部族のバヤンとバルラス部族のハージーによって地位を追われた[62]。1360年代のウルス西部ではチャガタイ・アミールと呼ばれる地方勢力が割拠し、それぞれの本拠地を通る河川の流域を勢力圏としていた[63]。

天山山脈西部からイリ川流域にかけての地域では1340年代後半にドゥア家のトゥグルク・ティムールがハンに擁立され、チャガタイ・ウルスから独立したモグーリスタン・ハン国が成立した[64]。トゥグルク・ティムールは1360年と1361年の2度にわたってカザガンが暗殺された後のマー・ワラー・アンナフルに侵入し、一時的にチャガタイ・ハン国の再統一に成功する。1360年のマー・ワラー・アンナフル遠征の際、トゥグルク・ティムールはバルラス部族のティムールの帰順を受け入れ、翌1361年にティムールにバルラス部族の指揮を委ねた[65]。1361年の遠征の後、トゥグルク・ティムールは有力なチャガタイ・アミールを処刑し、危機感を抱いたティムールはカザガンの孫アミール・フサインと同盟し、モグーリスタンと決別する[66]。1364年にティムールとフサインの連合軍はトゥグルク・ティムールの跡を継いだイリヤス・ホージャの軍隊をシル川以北の地域に追放し、チャガタイ家のカブール・シャーを君主に擁立して実権を握った[67]。

フサインと決別したティムールは彼が立て篭もるバルフを陥落させ、フサインとともに彼が傀儡のハンに擁立したアーディル・スルターンが処刑される[68]。1370年にティムール朝を創始したティムールはダーニシュマンドの子である配下の将軍ソユルガトミシュを傀儡のハンに擁立し[69]、形式上はティムールや王子の命令はハンの名前によって発布されていた[70]。1388年にソユルガトミシュは病没し、ティムールは彼の子であるスルターン・マフムードをハンに擁立するが、1402年にマフムードが没した後にティムールは新たなハンを立てなかった[71]。ティムール死後の内乱で王位を要求したハリール・スルタンはティムールの曾孫でチンギス・ハーンの血を引くムハンマド・ジャハーンギールを傀儡のハンとして、彼の名前で勅令を発布し、ティムールの後継者としての地位を主張した[72]。シャー・ルフの治世にサマルカンドを統治した王子ウルグ・ベクは再びチンギス家の人間を傀儡のハンに据えた[70]。ウルグ・ベク時代のハンは「ハンの囲い」と呼ばれる一室に軟禁され、モグーリスタン王家のサトク・ハンのほかは名前も知られていない[70]。

一方モグーリスタン・ハン国では1368年/69年頃にドグラト部族のカマルッディーンがイリヤース・ホージャを殺害し、ハン位を簒奪する[73]。ティムールの攻撃によってカマルッディーンは追放され、イリヤス・ホージャの兄弟ヒズル・ホージャがハンとなった[74]。モグーリスタンはティムール朝やオイラトの攻撃に晒され、ハンたちはティムール朝の君主と婚姻関係を結んで友好関係の強化を図った[2]。

15世紀後半に新興勢力のウズベク、カザフが中央アジアで勢力を広げると、モグーリスタン・ハン国は本拠地を天山山脈南部のオアシス地帯に移し、 東方への進出を図った[75]。16世紀初頭の東トルキスタンはモグーリスタン王家のマンスールとスルターン・サイードによって二分され、カシュガル、ヤルカンドを中心とするタリム盆地西部のオアシス地帯を支配したスルターン・サイードの王朝は「ヤルカンド・ハン国」「カシュガル・ハン国」と呼ばれている[76]。16世紀のヤルカンド・ハン国ではナクシュバンディー教団のホージャ(宗教指導者)の影響力が強まり[2]、その一人であるホージャ・ムハンマド・ヤフヤーはハンの継承問題にも介入した[77]。1680年にカシュガル、ヤルカンドはジュンガルによって占領され、ジュンガルのガルダン・ハーンはイスマーイール・ハンを廃位し、傍系のアブドゥッラシードを傀儡のハンに擁立した[78]。アブドゥッラシードの後に彼の兄弟がハンに擁立されたが、ハンはナクシュバンディー教団のアーファーキーヤ(白山党)によって殺害され、モグーリスタン・ハン家は滅亡した[78]。

宗教

チャガタイは領民に伝統的なモンゴルの法律(ヤサ)の遵守を徹底していたため、イスラム法と背反するヤサの適用に領内のイスラム教徒は不満を抱いていたと言われている[5]。オゴデイはイスラム教徒が受ける苦痛を極力和らげるように努め、チャガタイは早期にイスラム教徒のハバシュ・アーミドを宰相として重用していたため、彼がイスラム教徒に強い敵意を抱いていたという観点には疑問が持たれている[8]。ヤサの遵守を迫るモンゴル人支配者に対して、イスラム教徒は支配者の改宗という方法で状況を改善しようと試みた[79]。イェス・モンケの宰相バハーアッディーン・マルギーナーニーはイスラム教徒を保護し、彼の邸宅が文人のサロンになっていたと言われている[9]イェス・モンケの死後にウルスの統治者となったオルガナは熱心な仏教徒であったが、イスラム教を保護したと伝えられている[80]。

チャガタイ王家の改宗には長い時間を要し、1266年にイスラム教徒のムバーラク・シャーが即位するが、同年にバラクによって廃位される[81]。1270年/71年にバラクはイスラム教に改宗したと言われ[45]、1326年に即位したタルマシリンはドゥア一門の中で最初に改宗した君主とされている[81]。モンゴル人の支配下で中央アジアのウラマー(イスラームの知識人)は権威を喪失し、代わってスーフィー(神秘主義者)が定住民と支配者の仲介者の役割を担うようになった[82]。チャガタイ家の王族の改宗にはスーフィズムの思想が関与し、スーフィーが王族の改宗に大きな役割を果たした伝承が残されている[83]。中央アジアで活動するスーフィー教団のナクシュバンディー教団の指導者であるバハーアッディーン・ナクシュバンド(1318年 - 1389年)は、前半生をチャガタイ・ハン国の混乱期で過ごしたと考えられている[84]。

1330年代にタルマシリンに対して反乱を起こしたウルス東部では、タルマシリンのイスラム教信仰への反動のため、ネストリウス派、フランシスコ会などの キリスト教の活動が盛んになった[50]。1338年に教皇ベネディクトゥス12世はリシャール・ド・ブルゴーニュをアルマリク司教に任命するが、1339年/40年にイリ地方のイスラム教徒の暴動によってリシャールらフランシスコ会士は殺害される[50]。やがてアルマリクのキリスト教勢力は衰退し、古くからイリ地方に居住していたネストリウス派の信者はティムールによって弾圧される[85]。

歴代君主

| 代数 | 君主名 | 統治年代 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1 | チャガタイ | - 1242年 | - |

| 2 | カラ・フレグ | 1242年 - 1246年 | チャガタイの孫。モエトゥケンの子 |

| 3 | イェス・モンケ | 1246年 - 1251年 | チャガタイの子 |

| 4 | カラ・フレグ | 1251年 | 復位 |

| 5 | オルガナ | 1252年 - 1260年 | 監国。2,4代目君主カラ・フレグ、7代目君主アルグの妃 |

| 6 | アビシュカ | 1260年 | モエトゥケンの孫。ブリの子。 |

| 7 | アルグ | 1260年 - 1265年/66年 | チャガタイの孫。バイダルの子。 |

| 8 | ムバーラク・シャー | 1266年 | カラ・フレグとオルガナの子。 |

| 9 | バラク | 1266年 - 1271年 | モエトゥケンの孫。イェスン・ドゥアの子。 |

| 10 | ニグベイ | 1271年 - ? | チャガタイの孫。サルバンの子。 |

| 11 | ブカ・テムル(トカ・テムル) | ? - 1274年? | ブリの孫。カダキ・セチェンの子。 |

| 12 | ドゥア | 1274年[86]or1282年/83年[42][87] - 1307年 | バラクの子。 |

| 13 | ゴンチェク(クンチェク) | 1307年 - 1308年 | ドゥアの子。 |

| 14 | ナリク(タリク) | 1308年 - 1308/09年 | ブリの孫。カダキ・セチェンの子。 |

| 15 | ケベク(ケペク、キョペク) | 1308年/09年 - 1309年 | ドゥアの子。 |

| 16 | エセン・ブカ | 1309年 - 1318年? | ドゥアの子。 |

| 17 | ケベク | 1318年 - 1326年 | 復位 |

| 18 | イルジギデイ | 1326年 - 1326年[50] or 1327年? - 1330年?[86] | ドゥアの子。 |

| 19 | ドレ・テムル | 1326年 - 1326年[50] or 1331年? - ?[86] | ドゥアの子。 |

| 20 | タルマシリン | 1326年[50][86]or1331年[88][89] - 1334年 | ドゥアの子。 |

| 21 | ブザン | 1334年 | ドレ・テムルの子。 |

| 22 | ジンクシ(チェンシ) | 1334年?[86]or1335年[90] - 1338年 | ドゥアの孫。エブゲンの子。 |

| 23 | イェスン・テムル | 1338年 - 1339年[91]or1340年[86] | ドゥアの孫。エブゲンの子。 |

| 24 | アリー・スルターン | 1339年/40年[91] | オゴデイの5世孫。カダンの4世孫。 |

| 25 | ムハンマド | ? - 1341年6月 - ?[91] | ゴンチェクの孫。 |

| 26 | カザン(カーザーン) | 1341年/42年[58][92]or1343年?[86] - 1346年/47年[58] | ブカ・テムルの曾孫。 |

| 27 | ダーニシュマンド(ダーニシュマンドチャ) | 1346年/47年 | オゴデイの4世孫。メリクの曾孫。 |

| 28 | バヤン・クリ(ブヤン・クリ) | 1346年/47年 - 1358年? | ドゥアの孫。ソルガトの子。 |

| 29 | ティムール・シャー | ? - ? | イェスン・テムルの子。 |

| - | カブール・シャー | 1364年[67][93] - 1366年[94] | イルジギデイの孫。 |

| - | アーディル・スルターン | 1366年 - 1370年[94] | 25代目のムハンマドの子。 |

| - | ソユルガトミシュ | 1370年 - 1388年 | ダーニシュマンドの子。 |

| - | スルターン・マフムード | 1388年 - 1403年 | ソユルガトミシュの子。 |

| 色 | 家系 |

|---|---|

| ドゥアの子孫 | |

| チャガタイの弟オゴデイの子孫 |

モグーリスタン・ハン家

系図

脚注

- ^ a b バルトリド『トルキスタン文化史』1巻、216頁

- ^ a b c d e 川口「チャガタイ・ウルス」『中央ユーラシアを知る事典』、334-335頁

- ^ 佐口「チャガタイ・ハンとその時代(上)」『東洋学報』29巻1号、87-88頁

- ^ 佐口「チャガタイ・ハンとその時代(上)」『東洋学報』29巻1号、91頁

- ^ a b ドーソン『モンゴル帝国史』2巻、140頁

- ^ ドーソン『モンゴル帝国史』2巻、146頁

- ^ 佐口「チャガタイ・ハンとその時代(上)」『東洋学報』29巻1号、96-99頁

- ^ a b c 加藤「「モンゴル帝国」と「チャガタイ・ハーン国」」『中央アジア史』、124頁

- ^ a b c 本田「チャガタイ・ハン国」『アジア歴史事典』6巻、167-168頁

- ^ a b ドーソン『モンゴル帝国史』2巻、229頁

- ^ a b 間野『中央アジアの歴史』、149頁

- ^ ドーソン『モンゴル帝国史』2巻、290頁

- ^ 杉山『モンゴル帝国の興亡(上)軍事拡大の時代』、158頁

- ^ 杉山『モンゴル帝国の興亡(上)軍事拡大の時代』、150-152頁

- ^ 杉山『モンゴル帝国の興亡(上)軍事拡大の時代』、157頁

- ^ 間野『中央アジアの歴史』、150頁

- ^ 杉山『モンゴル帝国の興亡(上)軍事拡大の時代』、157-158頁

- ^ ドーソン『モンゴル帝国史』3巻、18-19頁

- ^ 堀川「モンゴル帝国とティムール帝国」『中央ユーラシア史』、190頁

- ^ ドーソン『モンゴル帝国史』3巻、25頁

- ^ ドーソン『モンゴル帝国史』3巻、25-26頁

- ^ 間野『中央アジアの歴史』、151頁

- ^ 杉山『モンゴル帝国の興亡(下)世界経営の時代』、45-47頁

- ^ 杉山『モンゴル帝国の興亡(下)世界経営の時代』、60-61頁

- ^ グルセ『アジア遊牧民族史』下、533頁

- ^ グルセ『アジア遊牧民族史』下、535,539頁

- ^ 杉山『モンゴル帝国の興亡(下)世界経営の時代』、66-67頁

- ^ 杉山『モンゴル帝国の興亡(下)世界経営の時代』、163-165頁

- ^ 杉山『モンゴル帝国の興亡(下)世界経営の時代』、165頁

- ^ a b c 加藤「「モンゴル帝国」と「チャガタイ・ハーン国」」『中央アジア史』、125頁

- ^ 杉山『モンゴル帝国の興亡(下)世界経営の時代』、165-166頁

- ^ 堀川「モンゴル帝国とティムール帝国」『中央ユーラシア史』、199頁

- ^ 加藤「「モンゴル帝国」と「チャガタイ・ハーン国」」『中央アジア史』、125-126頁

- ^ a b c d 加藤「「モンゴル帝国」と「チャガタイ・ハーン国」」『中央アジア史』、126頁

- ^ a b グルセ『アジア遊牧民族史』下、541頁

- ^ 間野『中央アジアの歴史』、152頁

- ^ 堀川「モンゴル帝国とティムール帝国」『中央ユーラシア史』、200頁

- ^ a b c 真下裕之「デリー・スルターン朝の時代」『南アジア史』2収録(小谷汪之編, 世界歴史体系, 山川出版社, 2007年8月)、109-110

- ^ C.M.ドーソン『モンゴル帝国史』6巻(佐口透訳注, 東洋文庫, 平凡社, 1979年11月)、233頁

- ^ 加藤「「モンゴル帝国」と「チャガタイ・ハーン国」」『中央アジア史』、126-127頁

- ^ a b c d 加藤「「モンゴル帝国」と「チャガタイ・ハーン国」」『中央アジア史』、127頁

- ^ a b 川口『ティムール帝国』、33頁

- ^ 加藤「「モンゴル帝国」と「チャガタイ・ハーン国」」『中央アジア史』、127-128頁

- ^ a b 加藤「「モンゴル帝国」と「チャガタイ・ハーン国」」『中央アジア史』、128頁

- ^ a b バルトリド『トルキスタン文化史』1巻、221頁

- ^ a b バルトリド『中央アジア史概説』、110頁

- ^ a b c d e 堀川「モンゴル帝国とティムール帝国」『中央ユーラシア史』、201頁

- ^ バルトリド『トルキスタン文化史』1巻、221-223頁

- ^ 加藤「「モンゴル帝国」と「チャガタイ・ハーン国」」『中央アジア史』、128-129頁

- ^ a b c d e f グルセ『アジア遊牧民族史』下、545頁

- ^ a b c d e 加藤「「モンゴル帝国」と「チャガタイ・ハーン国」」『中央アジア史』、129頁

- ^ イブン・バットゥータ『大旅行記』4巻(家島彦一訳注, 東洋文庫, 平凡社, 1999年9月)、222-223頁

- ^ 杉山『モンゴル帝国の興亡(下)世界経営の時代』、216頁

- ^ a b バルトリド『トルキスタン文化史』1巻、225頁

- ^ 濱田『中央アジアのイスラーム』、84頁

- ^ 久保「ティムール帝国」『中央アジア史』、130頁

- ^ 加藤『ティームール朝成立史の研究』、148-149頁

- ^ a b c 川口『ティムール帝国』、35頁

- ^ グルセ『アジア遊牧民族史』下、547頁

- ^ 久保「ティムール帝国」『中央アジア史』、131-132頁

- ^ 堀川「モンゴル帝国とティムール帝国」『中央ユーラシア史』、211頁

- ^ a b 加藤『ティームール朝成立史の研究』、150頁

- ^ 川口『ティムール帝国』、40頁

- ^ 川口『ティムール帝国』、35-36頁

- ^ 堀川「モンゴル帝国とティムール帝国」『中央ユーラシア史』、211-212頁

- ^ 川口『ティムール帝国』、45頁

- ^ a b 川口『ティムール帝国』、46頁

- ^ 川口『ティムール帝国』、55頁

- ^ 川口『ティムール帝国』、53頁

- ^ a b c 『世界史史料』2、286頁

- ^ 川口『ティムール帝国』、54頁

- ^ 川口『ティムール帝国』、182-184頁

- ^ 川口『ティムール帝国』、60頁

- ^ ルスタン・ラフマナリエフ「チムールの帝国」『アイハヌム 2008』収録(加藤九祚訳, 東海大学出版会, 2008年10月)、28頁

- ^ 中見、濱田、小松「中央ユーラシアの周縁化」『中央ユーラシア史』、298頁

- ^ 中見、濱田、小松「中央ユーラシアの周縁化」『中央ユーラシア史』、299-301頁

- ^ 中見、濱田、小松「中央ユーラシアの周縁化」『中央ユーラシア史』、303頁

- ^ a b 中見、濱田、小松「中央ユーラシアの周縁化」『中央ユーラシア史』、304頁

- ^ 濱田『中央アジアのイスラーム』、73頁

- ^ 間野『中央アジアの歴史』、153頁

- ^ a b 濱田『中央アジアのイスラーム』、76頁

- ^ 濱田『中央アジアのイスラーム』、77-78頁

- ^ 堀川「モンゴル帝国とティムール帝国」『中央ユーラシア史』、202-203頁

- ^ 濱田『中央アジアのイスラーム』、80-81頁

- ^ グルセ『アジア遊牧民族史』下、546頁

- ^ a b c d e f g h 『中央ユーラシアを知る事典』(平凡社, 2005年4月)、556-557頁

- ^ 杉山『モンゴル帝国の興亡(下)世界経営の時代』、65-66頁

- ^ 川口『ティムール帝国』、34頁

- ^ 川本「バハー・ウッディーン・ナクシュバンドの生涯とチャガタイ・ハン国の終焉」『東洋史研究』70巻4号、18頁

- ^ 川本「バハー・ウッディーン・ナクシュバンドの生涯とチャガタイ・ハン国の終焉」『東洋史研究』70巻4号、21頁

- ^ a b c 川本「バハー・ウッディーン・ナクシュバンドの生涯とチャガタイ・ハン国の終焉」『東洋史研究』70巻4号、22頁

- ^ 川本「バハー・ウッディーン・ナクシュバンドの生涯とチャガタイ・ハン国の終焉」『東洋史研究』70巻4号、24頁

- ^ 加藤『ティームール朝成立史の研究』、152頁

- ^ a b 川口琢司『ティムール帝国支配層の研究』(北海道大学出版会, 2007年4月)、18-19頁

参考文献

- 加藤和秀『ティームール朝成立史の研究』(北海道大学図書刊行会, 1999年2月)

- 加藤和秀「「モンゴル帝国」と「チャガタイ・ハーン国」」『中央アジア史』収録(竺沙雅章監修、間野英二責任編集, アジアの歴史と文化8, 同朋舎, 1999年4月)

- 川口琢司「チャガタイ・ウルス」『中央ユーラシアを知る事典』収録(平凡社, 2005年4月)

- 川口琢司『ティムール帝国』(講談社選書メチエ, 講談社, 2014年3月)

- 川本正知「バハー・ウッディーン・ナクシュバンドの生涯とチャガタイ・ハン国の終焉」『東洋史研究』70巻4号収録(東洋史研究会, 2012年)

- 久保一之「ティムール帝国」『中央アジア史』収録(竺沙雅章監修、間野英二責任編集, アジアの歴史と文化8, 同朋舎, 1999年4月)

- 佐口透「チャガタイ・ハンとその時代(上)」『東洋学報』29巻1号収録(東洋協會調査部, 1942年)

- 佐口透「チャガタイ・ハンとその時代(下)」『東洋学報』29巻2号収録(東洋協會調査部, 1942年)

- 杉山正明『モンゴル帝国の興亡(上)軍事拡大の時代』(講談社現代新書, 講談社, 1996年5月)

- 杉山正明『モンゴル帝国の興亡(下)世界経営の時代』(講談社現代新書, 講談社, 1996年6月)

- 濱田正美『中央アジアのイスラーム』(世界史リブレット, 山川出版社, 2008年2月)

- 中見立夫、濱田正美、小松久男「中央ユーラシアの周縁化」『中央ユーラシア史』収録(小松久男編, 新版世界各国史, 山川出版社, 2000年10月)

- 堀川徹「モンゴル帝国とティムール帝国」『中央ユーラシア史』収録(小松久男編, 新版世界各国史, 山川出版社, 2000年10月)

- 本田実信「チャガタイ・ハン国」『アジア歴史事典』6巻収録(平凡社, 1960年)

- 間野英二『中央アジアの歴史』(講談社現代新書 新書東洋史8, 講談社, 1977年8月)

- ウェ・バルトリド『中央アジア史概説』(長沢和俊訳, 角川文庫, 角川書店, 1966年)

- V.V.バルトリド『トルキスタン文化史』1巻(小松久男監訳, 東洋文庫, 平凡社, 2011年2月)

- C.M.ドーソン『モンゴル帝国史』2巻(佐口透訳注, 東洋文庫, 平凡社, 1968年12月)

- C.M.ドーソン『モンゴル帝国史』3巻(佐口透訳注、東洋文庫、平凡社、1971年6月)

- ルネ・グルセ『アジア遊牧民族史』下(後藤富男訳, ユーラシア叢書, 原書房, 1979年2月)

- 歴史学研究会編『世界史史料』2(岩波書店, 2009年7月)