「アンドレアス・パレオロゴス」の版間の差分

m編集の要約なし |

en:Andreas Palaiologos (2023年5月14日 (日) 19:00 UTC)の翻訳により加筆 タグ: サイズの大幅な増減 ビジュアルエディター: 中途切替 |

||

| 2行目: | 2行目: | ||

|name=アンドレアス・パレオロゴス{{el|Ἀνδρέας Παλαιολόγος}} |

|name=アンドレアス・パレオロゴス{{el|Ἀνδρέας Παλαιολόγος}} |

||

|birth_date=[[1453年]][[1月17日]] |

|birth_date=[[1453年]][[1月17日]] |

||

|image= |

|image=Andreas Palaiologos portrait.png |

||

|caption= |

|caption=[[バチカン宮殿]][[ボルジアの間]]の{{仮リンク|諸聖人の間 (ピントゥリッキオ)|en|The Hall of the Saints (Pinturicchio)|label=諸聖人の間|redirect=1}}にある「聖カタリナの議論」([[ピントゥリッキオ]]画、1491年)の一部。アンドレアス・パレオロゴスを描いたものである可能性が指摘されている。{{sfn|Vespignani|2007|p=111}}。 |

||

|succession=[[東ローマ皇帝|コンスタンティノープルの皇帝]]<br><small>(名目上)</small> |

|succession=[[東ローマ皇帝|コンスタンティノープルの皇帝]]<br><small>(名目上)</small> |

||

|reign=1480年ごろ – 1494年11月6日 |

|reign=1480年ごろ – 1494年11月6日 |

||

|predecessor=[[コンスタンティノス11世パレオロゴス]]{{efn|1453年にコンスタンティノス11世が死去した際、彼の後継者足りうる人物としては弟の{{仮リンク|デメトリオス・パレオロゴス|en|Demetrios Palaiologos|label=|redirect=1}}と[[ソマス・パレオロゴス]](アンドレアスの父)がいた{{Sfn|Nicol|1992|p=110}}が、いずれも皇帝を称さなかった{{Sfn|Nicol|1992|p=111}}{{Sfn|Harris|2013|p=650}}。アンドレアスは、コンスタンティノープル陥落後、コンスタンティノス11世の一族で初めて皇帝位の敬称を主張した人物である{{Sfn|Harris|2013|p=650}}。}} |

|||

|predecessor=[[コンスタンティノス11世パレオロゴス]] |

|||

|successor=[[シャルル8世 (フランス王)|シャルル8世]] <small>(売却)</small> |

|successor=[[シャルル8世 (フランス王)|シャルル8世]] <small>(売却)</small> |

||

|reign2=1498年4月7日 – 1502年6月 |

|reign2=1498年4月7日 – 1502年6月 |

||

|predecessor2=シャルル8世 |

|predecessor2=シャルル8世 |

||

|successor2= |

|successor2= |

||

|succession3=[[モレアス専制公]]<br><small>(名目上)</small> |

|succession3=[[モレアス専制公]]<br><small>(名目上)</small> |

||

|reign3=1465年5月12日 – 1502年6月 |

|reign3=1465年5月12日 – 1502年6月 |

||

|predecessor3=[[ソマス・パレオロゴス]] |

|predecessor3=[[ソマス・パレオロゴス]] |

||

|successor3=フェルナンド・パレオロゴス<br>[[コンスタンティノス・コムネノス・アリアニテス]] <small>(いずれも自称)</small> |

|successor3=[[フェルナンド・パレオロゴス]]<br>[[コンスタンティノス・コムネノス・アリアニテス]] <small>(いずれも自称)</small> |

||

|death_place=[[ローマ]] |

|death_place=[[ローマ]] |

||

|death_date=1502年6月 (49歳) |

|death_date=1502年6月 (49歳) |

||

| 21行目: | 21行目: | ||

|father=[[ソマス・パレオロゴス]] |

|father=[[ソマス・パレオロゴス]] |

||

|mother=[[カテリーナ・ザッカリア]] |

|mother=[[カテリーナ・ザッカリア]] |

||

|religion=[[カトリック]] |

|||

|burial_place=[[サン・ピエトロ大聖堂]]、[[ローマ]] |

|burial_place=[[サン・ピエトロ大聖堂]]、[[ローマ]] |

||

|birth_place=[[ペロポネソス半島|モレアス]] |

|birth_place=[[ペロポネソス半島|モレアス]] |

||

| 27行目: | 26行目: | ||

}} |

}} |

||

'''アンドレアス・パレオロゴス'''({{lang-el|Ἀνδρέας Παλαιολόγος}}; 1453年1月17日 – 1502年6月)は、[[東ローマ帝国|ビザンツ帝国]]の皇帝家[[パレオロゴス家]]の人物。[[モレアス専制公領|モレアス専制公]][[ソマス・パレオロゴス]]の長男で、最後の[[東ローマ皇帝|皇帝]][[コンスタンティノス11世パレオロゴス]]の甥にあたる。 |

'''アンドレアス・パレオロゴス'''({{lang-el|Ἀνδρέας Παλαιολόγος}}; [[1453年]][[1月17日]] – [[1502年]]6月)は、[[東ローマ帝国|ビザンツ帝国]]の皇帝家[[パレオロゴス家]]の人物。[[モレアス専制公領|モレアス専制公]][[ソマス・パレオロゴス]]の長男で、最後の[[東ローマ皇帝|皇帝]][[コンスタンティノス11世パレオロゴス]]の甥にあたる。オスマン帝国の侵攻により[[ペロポネソス半島|モレアス]]を追われ、1465年に父ソマスが死去してからは名目上のモレアス専制公位を継いだ。さらに1483年からは「コンスタンティノープルの皇帝」 ({{lang-la|Imperator Constantinopolitanus}})を名乗った{{efn|「コンスタンティノープルの皇帝」(''Imperator Constantinopolitanus'')は、アンドレアスが[[ラテン語]]文書で使用した称号である{{Sfn|Harris|1995|p=552}}。ギリシア語文書では、「神なるキリストにおけるアンドレアス、信心深き[[バシレウス]]にしてローマ人の[[アウトクラトル]]、パレオロゴス」(Ἀνδρέας ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ πιστὸς βασιλεὺς καὶ αὐτοκράτωρ Ῥωμαίων ὁ Παλαιολόγος)という、より伝統的なビザンツ皇帝に近い称号を名乗っている{{Sfn|Vespignani|2007|p=108}}。}}。 |

||

== 略歴 == |

|||

1453年に首都[[コンスタンティノープル]]が[[オスマン帝国]]によって[[コンスタンティノープルの陥落|陥落]]し、次いで1460年に[[ペロポネソス半島|モレアス]]も侵攻を受けると、ソマスは子女アンドレアス、[[マヌエル・パレオロゴス|マヌエル]]、[[ゾエ・パレオロギナ|ソフィヤ]]とともに[[ケルキラ島|コルフ島]]へ亡命した。1465年にソマスが死去したのち、12歳だったアンドレアスは[[ローマ]]へ赴いた。コンスタンティノス11世の最年長の甥であるアンドレアスはパレオロゴス家の家長にあたる存在となり、古代[[ローマ帝国]]から続く皇帝の系譜の第一[[王位請求者|請求者]]の立場にあったとみなされることがある。 |

|||

1453年にビザンツ帝国の首都[[コンスタンティノープル]]が[[オスマン帝国]]によって[[コンスタンティノープルの陥落|陥落]]し、次いで1460年に[[モレアス専制公領]]も侵攻を受けると、ソマスは子女アンドレアス、[[マヌエル・パレオロゴス|マヌエル]]、[[ゾエ・パレオロギナ|ソフィヤ]]とともに[[ケルキラ島|コルフ島]]へ亡命した。1465年にソマスが死去したのち、12歳だったアンドレアスは[[ローマ]]へ赴いた。コンスタンティノス11世の最年長の甥であるアンドレアスはパレオロゴス家の家長にあたる存在となり、古代[[ローマ帝国]]から続く皇帝の系譜の第一[[王位請求者|請求者]]の立場にあったとみなされることがある。イタリアにいる亡命ビザンツ貴族の支援を受けたアンドレアスはビザンツ皇帝の後継者を名乗り、帝国の復興を志した。またアンドレアスはローマ女性のカテリーナと結婚した。2人が子を残したという確固たる証拠はないが、彼らの子孫がいたと匂わせる一次史料も存在する。 |

|||

父ソマスは1460年に専制公国を失った後も1465年に死去するまで「モレアス専制公」を名乗っていたが、アンドレアスはこれを受け継ぎ、1502年に亡くなるまで自称していた。[[ローマ教皇庁]]も公式に彼を名義上のモレアス専制公として認めていた。またアンドレアスは1480年代から「コンスタンティノープルの皇帝」(''Imperator Constantinoplitanus'')とも名乗るようになった。これはソマスから受け継いだ称号ではなく、アンドレアス自身が先祖の帝国の復興を夢見て名乗ったものである。イタリアに亡命していた他のビザンツ難民の中にも、このアンドレアスの称号を支持する者はいた。 |

|||

ローマで暮らすようになったアンドレアスの生活は年を追うごとに困窮していった。その理由について、彼がぜいたくで無責任な浪費生活をしたのだと批判する節があるが、むしろ教皇庁から支給される年金が切り詰められていったことが大きかった。アンドレアスはコンスタンティノープル奪還に向けて、何度かヨーロッパ中を旅して各国の君主に援助を求めたが、彼のもとに集まった支援はわずかなものだった。かつてコンスタンティノープルを征服したオスマン帝国の[[スルタン]][[メフメト2世]]が1481年に死去し、息子の[[ジェム・スルタン|ジェム]]と[[バヤズィト2世|バヤズィト]]の間で内乱が勃発すると、アンドレアスはこの年の夏に遠征隊を組織して南イタリアから[[アドリア海]]を渡り、コンスタンティノープルを再征服する計画を立てた。しかし秋になるとバヤズィト(2世)が内乱を制して帝国を安定させたため、遠征は取りやめられた。生涯にわたって最低でもモレアスまでは奪還したいと望んでいたアンドレアスだったが、ついにギリシアの地を再び踏むことはなかった。 |

|||

金銭的に追い詰められたアンドレアスは、1494年にビザンツ皇帝の地位を[[フランス王]][[シャルル8世 (フランス王)|シャルル8世]]に売り渡した。当時シャルル8世は対オスマン帝国[[十字軍]]を組織しようとしており、その成功の暁にはアンドレアスにモレアスを譲るという条件だった。しかし十字軍が実現せぬまま1498年にシャルル8世が死去すると、アンドレアスは再びビザンツ皇帝を名乗るようになり、死去するまでこの地位を保持した。1502年、アンドレアスはローマで貧窮のうちに没し、[[サン・ピエトロ大聖堂]]に葬られた。アンドレアスは遺言で自らの称号を[[アラゴン王]][[フェルナンド2世 (アラゴン王)|フェルナンド2世]]と[[カスティーリャ王|カスティーリャ女王]][[イサベル1世 (カスティーリャ女王)|イサベル1世]]に譲ろうとしたが、両王がその称号を名乗ることはなかった。 |

|||

アンドレアスはコンスタンティノープル奪還に向けて、何度かヨーロッパ中を旅して各国の君主に援助を求めたが、彼のもとに集まった支援はわずかなものだった。かつてコンスタンティノープルを征服したオスマン帝国の[[スルタン]][[メフメト2世]]が1481年に死去し、息子の[[ジェム・スルタン|ジェム]]と[[バヤズィト2世|バヤズィト]]の間で内乱が勃発すると、アンドレアスはこの年の夏に遠征隊を組織して南イタリアから[[アドリア海]]を渡り、コンスタンティノープルを再征服する計画を立てた。しかし秋になるとバヤズィト(2世)が内乱を制して帝国を安定させたため、遠征は取りやめられた。生涯にわたって最低でもモレアスまでは奪還したいと望んでいたアンドレアスだったが、ついにギリシアの地を再び踏むことはなかった。 |

|||

金銭的に追い詰められたアンドレアスは、1494年にビザンツ皇帝の権利を[[フランス王]][[シャルル8世 (フランス王)|シャルル8世]]に売り渡した。当時シャルル8世は対オスマン帝国[[十字軍]]を組織しようとしており、その成功の暁にはアンドレアスにモレアスを譲るという条件だった。しかし十字軍が実施されぬまま1498年にシャルル8世が死去すると、アンドレアスは再びビザンツ皇帝を名乗るようになり、死去するまでこの地位を保持した。1502年、アンドレアスはローマで貧窮のうちに没した。結局シャルル8世から対価として金が支払われることはなかったと考えられている。死に際してアンドレアスは自らの称号を[[アラゴン王]][[フェルナンド2世 (アラゴン王)|フェルナンド2世]]と[[カスティーリャ王|カスティーリャ女王]][[イサベル1世 (カスティーリャ女王)|イサベル1世]]に譲ったが、彼らがその称号を名乗ることはなかった。 |

|||

== 生涯 == |

== 生涯 == |

||

=== 背景 === |

|||

{{See also|{{仮リンク|パレオロゴス朝期の東ローマ帝国|en|Byzantine Empire under the Palaiologos dynasty|label=|redirect=1}}}} |

|||

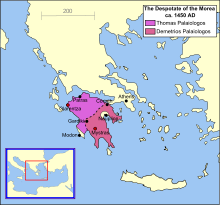

[[File:Despotate of Morea 1450.svg|left|thumb|1450年ごろの[[モレアス専制公領]]]] |

|||

[[パレオロゴス家]]は、1259/61年から1453年の滅亡までビザンツ帝国に君臨した、最後にして最長の王朝であった{{Sfn|Haldon|2005|p=176}}{{Sfn|Grierson|1999|p=3}}。14世紀、[[オスマン帝国]]がビザンツ帝国領のほとんどを征服し、15世紀初めには[[アナトリア]]のほとんど、ブルガリア、ギリシア中部、セルビア、マケドニア、[[テッサリア]]を手中に収めていた。かつて[[東地中海]]に広大な領土を有していたビザンツ帝国は、もはや首都[[コンスタンティノープル]]、[[ペロポネソス半島]]、[[エーゲ海]]の島々の一部を領するに過ぎず、しかもオスマン帝国に貢納を強いられていた{{Sfn|Nicol|1992|p=2}}。 |

|||

版図が縮小していくにつれて、ビザンツ皇帝はばらばらに残っている領土を息子や兄弟に与え、[[専制公]]として自治防衛させる方針をとるようになった{{Sfn|Nicol|1992|p=|pp=3–4}} 。1428年、アンドレアスの父[[ソマス・パレオロゴス]]は[[モレアス専制公]]に任じられ、ペロポネソス半島の豊かな土地を兄の[[テオドロス2世パレオロゴス|テオドロス]]や[[コンスタンティノス11世パレオロゴス|コンスタンティノス]](後の最後の皇帝コンスタンティノス11世)と共同で統治することになった{{Sfn|Nicol|1992|p=9}}。彼ら兄弟は、ペロポネソス半島全土の回復を目指した。まず1432年、ソマスは[[第4回十字軍]]以来の[[フランコクラティア]]であった[[アカイア公国]]最後の公[[チェントゥリオーネ2世アサン・ザッカリア]]が病没したのを機に、その娘[[カテリーナ・ザッカリア]]と婚姻していることを理由に公国を接収し解体した。ソマスら兄弟の治下で、ビザンツ帝国は[[モレアス]]のほぼ全土を奪回した。ただし、半島に点在する[[ヴェネツィア共和国]]領には手を出せなかった{{Sfn|Nicol|1992|p=|pp=12–13}}。 |

|||

ビザンツ帝国が全体として崩壊の一途をたどる中、[[ギリシア正教会|正教]]を奉じるパレオロゴス朝の皇帝たちは、[[カトリック教会|カトリック]]を信仰する他のヨーロッパ諸国に軍事援助を求めていた。14世紀半ば以降、皇帝たちは西ヨーロッパ諸国や[[ローマ教皇]]が、オスマン帝国の手からビザンツ帝国を救ってくれることを期待していた。{{仮リンク|デメトリオス・キュドネス|en|Demetrios Kydones|label=|redirect=1}}や{{仮リンク|マヌエル・クリュソロラス|en|Manuel Chrysoloras|label=|redirect=1}}ら西欧志向の学者たちの影響を受けたビザンツ皇帝たちは、宗派問題さえ解決できれば、教皇の呼びかけで西欧の大軍が救援に駆けつけてくれると信じていた{{Sfn|Harris|1995|p=547}}。アンドレアスの曽祖父に当たる[[ヨハネス5世パレオロゴス]]は1369年にみずから[[ローマ]]を訪問して個人的に教皇へ恭順の意を示し、[[ヨハネス8世パレオロゴス]]は1438年から1439年にかけて[[フィレンツェ公会議]]に出席し、東西教会の合同を試みた。{{Sfn|Harris|1995|p=548}}。しかしビザンツ帝国の人々は、この動きを彼らの信仰や世界観に対する裏切りであるととらえて反発し、結局教会合同は完遂されなかった{{Sfn|Nicol|1992|p=|pp=16, 58–59}}。ヨハネス8世の跡を継いだコンスタンティノス11世パレオロゴスは、1452年に[[オスマン帝国軍]]がコンスタンティノープルに迫る中で、教皇宛に絶望的な書簡を書き送っている{{Sfn|Harris|1995|p=548}}。 |

|||

=== 前半生 === |

=== 前半生 === |

||

[[File:Σφραγίς Ανδρέου Παλαιολόγου.png|thumb|アンドレアスの印章。「アンドレアス・パレオロゴス、神の恩寵による」{{仮リンク|ビザンツ・ギリシア人|en|Byzantine Greeks|label=ローマ人|redirect=1}}の[[専制公]]という記載がある。]] |

|||

[[File:Pinturicchio, liberia piccolomini, 1502-07 circa, Pio II giunge ad Ancona per dare inizio alla crociata 01 (cropped 2).JPG|left|thumb|[[アンコーナ]]に到着した教皇[[ピウス2世 (ローマ教皇)|ピウス2世]](16世紀前半の[[フレスコ画]]、[[シエナ大聖堂]])。左下の青いローブと帽子を付けた人物がアンドレアスの父[[ソマス・パレオロゴス]]。]] |

[[File:Pinturicchio, liberia piccolomini, 1502-07 circa, Pio II giunge ad Ancona per dare inizio alla crociata 01 (cropped 2).JPG|left|thumb|[[アンコーナ]]に到着した教皇[[ピウス2世 (ローマ教皇)|ピウス2世]](16世紀前半の[[フレスコ画]]、[[シエナ大聖堂]])。左下の青いローブと帽子を付けた人物がアンドレアスの父[[ソマス・パレオロゴス]]。]] |

||

1453年1月17日{{Sfn|Harris|1995|p=538}}、アンドレアス・パレオロゴスは、 |

1453年1月17日{{Sfn|Harris|1995|p=538}}、アンドレアス・パレオロゴスは、モレアス専制公ソマス・パレオロゴスと、最後のアカイア公チェントゥリオーネ2世アサン・ザッカリアの娘カテリーナ・ザッカリアの長男として生まれた{{Sfn|Nicol|1992|p=115}}。同年5月29日、[[コンスタンティノープルが陥落]]し、叔父にあたる皇帝コンスタンティノス11世パレオロゴスが戦死した{{Sfn|Nicol|1992|pp=69–70}}。ソマスやアンドレアスらの家族はオスマン帝国の属国となったモレアス専制公国で暮らし続けることができた。しかしソマスがビザンツ帝位を取り戻そうと試み、オスマン帝国を後ろ盾とする弟[[デメトリオス・パレオロゴス|デメトリオス]]との間で紛争を起こしたため、1460年にオスマン帝国のモレアス侵攻を招いた。アンドレアスらソマス一家は[[コルフ島]]へ亡命した{{Sfn|Runciman|1969|p=171ff}}。その後ソマスはこの地に家族を置いて単身で[[ローマ]]へ赴き、[[教皇]][[ピウス2世 (ローマ教皇)|ピウス2世]]の歓待を受けて金銭的支援を受けるようになった{{Sfn|Harris|2013|p=649}}。ソマスはかつての領国をいつか取り戻したいと願い続け、1462年にピウス2世が[[十字軍]]を起こそうとしたときには自らイタリア中をめぐって宣伝したものの、結局この十字軍は実現しなかった{{Sfn|Harris|2013|p=650}} |

||

1462年8月にカテリーナ・ザッカリアが死去した{{Sfn| |

1462年8月にカテリーナ・ザッカリアが死去した{{Sfn|Nicol|1992|p=115}}後、ソマスは1465年になってようやく子供たちをローマに呼び寄せた。アンドレアスと弟[[マヌエル・パレオロゴス|マヌエル]]、姉の[[ゾエ・パレオロギナ|ゾエ]]の3人は、後見人や数名の亡命ビザンツ貴族とともに[[アンコーナ]]へ赴いたが、父と再会することはかなわなかった。ソマスが5月12日に死去していたためである{{sfn|Zakythinos|1932|p=290}}。この時、アンドレアスは12歳、マヌエルは10歳だった。ゾエの年齢は正確に分かっていないが、少なくとも3人兄弟の中では最年長だった。彼ら兄弟はローマへ赴き、元亡命ビザンツ貴族である[[ヨハンネス・ベッサリオン|バシレイオス・ベッサリオン]][[枢機卿]]のもとで養育されることになった{{Sfn|Harris|1995|p=538}}{{sfn|Zakythinos|1932|pp=290–291}}。ベッサリオンは、ビザンツ帝国の人物の中でも数少ない教会合同支持者だった。彼はソマスの遺児たちに教育を施し、1472年6月のソフィヤと[[モスクワ大公]][[イヴァン3世]]の結婚を取り持った{{Sfn|Harris|1995|p=538}}。アンドレアスらはローマに留まり、教皇[[パウルス2世 (ローマ教皇)|パウルス2世]]もアンドレアスをモレアス専制公の正統な継承者とみなして滞在を認めた{{Sfn|Harris|2013|p=650}}{{sfn|Zakythinos|1932|p=291}}。アンドレアスは[[カトリック教会|カトリック]]に改宗した{{sfn|PLP|loc=21426. Παλαιολόγος Ἀνδρέας}}。 |

||

[[File:Bessarion 1476.JPG|thumb|408x408px|[[ヨハンネス・ベッサリオン|バシレイオス・ベッサリオン]][[枢機卿]]を描いた同時代の絵画。彼自身も1440年にビザンツ帝国からローマへ移住した人物であり、1472年に死去するまでアンドレアスら兄弟の面倒を見た。]] |

[[File:Bessarion 1476.JPG|thumb|408x408px|[[ヨハンネス・ベッサリオン|バシレイオス・ベッサリオン]][[枢機卿]]を描いた同時代の絵画。彼自身も1440年にビザンツ帝国からローマへ移住した人物であり、1472年に死去するまでアンドレアスら兄弟の面倒を見た。]] |

||

初期のアンドレアスの紋章は、[[パレオロゴス家]]の皇帝を象徴する[[双頭の鷲]]と''Despotes Romeorum'' (「ローマ人の専制公」)という称号を掲げていた。1480年代以降は、おそらく十分な敬意を払われていないと感じていた彼自身の考えにより、父ソマスも名乗らなかった{{Sfn|Harris|2013|p=650}}''Imperator Constantinopolitanus'' (「コンスタンティノープルの皇帝」)という称号を用いるようになった{{Sfn|Harris|1995|p=552}}。この称号は伝統的なビザンツ皇帝の称号([[バシレウス]]、[[アウトクラトール]]など)ではなく、むしろ教皇庁を中心に西ヨーロッパ諸国が用いたビザンツ皇帝の呼び方であった{{Sfn|Van Tricht|2011|p=|pp=61–82}}。アンドレアスはローマで教育を受けたために、ビザンツ皇帝の公称が「コンスタンティノープルの皇帝」ではなく「ローマ人の皇帝」であることを知らなかった可能性もある{{Sfn|Harris|1995|p=552}}。ビザンツ帝国が公式に[[世襲君主制]]国家になったことは歴史上無かった{{Sfn|Karayannopoulous|2000|p=183}}が、アンドレアスはベッサリオン枢機卿など同時代の人々から帝国の正統な継承者とみなされていた{{Sfn|Nicol|1992|p=116}}。ソマス・パレオロゴスの顧問の一人だった[[パトラ|パトラス]]出身の[[ゲオルギオス・スフランツェス]]は、1466年にアンドレアスのもとを訪れ、彼を「パレオロゴス王朝の後継者にして相続人」であり正統な支配者であると認めた{{Sfn|Harris|2013|p=650}}。帝国の復興を夢見るアンドレアスは、皇帝の継承権を持つものとして相応の名誉を受けることに執着した。例えば1486年に[[システィーナ礼拝堂]]で行われた行進の際には、アンドレアスは枢機卿と同じ型の[[蝋燭]]を持って参加できるよう要求した{{Sfn|Harris|1995|p=552}}。 |

|||

初期のアンドレアスの印章は、[[パレオロゴス家]]の皇帝を象徴する[[双頭の鷲]]と「神の恩寵によるローマ人の専制公」({{lang-la|Dei gratia despotes Romeorum}})という称号を掲げていた{{sfn|Zakythinos|1932|p=292}}。1480年代以降は、おそらく十分な敬意を払われていないと感じていた彼自身の考えにより、父ソマスも名乗らなかった{{Sfn|Harris|2013|p=650}}「コンスタンティノープルの皇帝」 ({{lang-la|Imperator Constantinopolitanus}})という称号を用いるようになった{{Sfn|Harris|1995|p=552}}。はじめてこの称号が確認できるのは1483年4月13日、スペイン貴族のオソルノ伯{{仮リンク|ペドロ・フェルナンデス・マンリケ (第2代オソルノ伯)|en|Pedro Fernández Manrique, 2nd Count de Osorno|label=ペドロ・マンリケ|redirect=1}}に発行した[[金印勅書]]である。これはマンリケとその子孫にパレオロゴス家の皇帝の装備を持つ権利を認める、すなわち帝国の[[宮中伯]]としての地位を認め、庶子だったマンリケが抱えていた不利益を打ち消してやるというものであった{{sfn|Zakythinos|1932|p=293}}{{sfn|Vespignani|2007|p=108}}。アンドレアスが名乗り出した称号は伝統的なビザンツ皇帝の称号([[バシレウス]]、ローマ人の[[アウトクラトール]]など)ではなく{{Sfn|Nicol|1992|p=40}}、むしろ教皇庁を中心に西ヨーロッパ諸国が用いたビザンツ皇帝の呼び方であった{{Sfn|Van Tricht|2011|p=|pp=61–82}}。アンドレアスはローマで教育を受けたために、ビザンツ皇帝の公称が「コンスタンティノープルの皇帝」ではなく「ローマ人の皇帝」であることを知らなかった可能性もある{{Sfn|Harris|1995|p=552}}。ビザンツ帝国が公式に[[世襲君主制]]国家になったことは歴史上無かった{{Sfn|Karayannopoulos|1996|p=183}}が、アンドレアスはベッサリオン枢機卿など同時代の人々から帝国の正統な継承者とみなされていた{{Sfn|Nicol|1992|p=116}}。ソマス・パレオロゴスの顧問の一人だった[[パトラ|パトラス]]出身の[[ゲオルギオス・スフランツェス]]は、1466年にアンドレアスのもとを訪れ、彼を「パレオロゴス王朝の後継者にして相続人」であり正統な支配者であると認めた{{Sfn|Harris|2013|p=650}}。帝国の復興を夢見るアンドレアスは、皇帝の継承権を持つものとして相応の名誉を受けることに執着した。例えば1486年に[[システィーナ礼拝堂]]で行われた行進の際には、アンドレアスは枢機卿と同じ型の[[蝋燭]]を持って参加できるよう要求した{{Sfn|Harris|1995|p=552}}。 |

|||

ビザンツ史家の{{仮リンク|ジョナサン・ハリス (歴史家)|en|Jonathan Harris (historian)|label=ジョナサン・ハリス|redirect=1}}は、アンドレアスはローマで教育を受けたために、ビザンツ皇帝の公称が「コンスタンティノープルの皇帝」ではなく「ローマ人の皇帝」であることを知らなかった可能性もあるとしている{{Sfn|Harris|1995|p=552}}が、ジョルジオ・ヴェスピニャーニによれば、アンドレアスは時としてギリシア語の伝統的な称号も使い分けていた{{sfn|Vespignani|2007|p=108}}。例えば1483年4月13日の金印勅書では、アンドレアスはギリシア語版の署名として「神なるキリストにおけるアンドレアス、信心深きバシレウスにしてローマ人のアウトクラトル、パレオロゴス」(Ἀνδρέας ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ πιστὸς βασιλεὺς καὶ αὐτοκράτωρ Ῥωμαίων ὁ Παλαιολόγος)と名乗っている{{Sfn|Vespignani|2007|p=108}}|group="n"}}。 |

|||

=== 経済的な困窮 === |

=== 経済的な困窮 === |

||

ベッサリオン枢機卿が死去して間もないころから、アンドレアス・パレオロゴスの生活は貧窮していったと考えられている。1475年、22歳のころから、彼は[[ナポリ王]][[フェルディナンド1世 (ナポリ王)|フェルディナンド1世]]やおそらくは[[ミラノ公]][[ガレアッツォ・マリア・スフォルツァ]]、[[ブルゴーニュ公]][[シャルル (ブルゴーニュ公)|シャルル勇敢公]]などヨーロッパの君主たちに書簡を送り、「コンスタンティノープルの皇帝」や「 |

1472年にベッサリオン枢機卿が死去して間もないころから、アンドレアス・パレオロゴスの生活は貧窮していったと考えられている。1475年、22歳のころから、彼は[[ナポリ王]][[フェルディナンド1世 (ナポリ王)|フェルディナンド1世]]やおそらくは[[ミラノ公]][[ガレアッツォ・マリア・スフォルツァ]]、[[ブルゴーニュ公]][[シャルル (ブルゴーニュ公)|シャルル勇敢公]]などヨーロッパの君主たちに書簡を送り、「コンスタンティノープルの皇帝」や「{{仮リンク|トレビゾンド皇帝|en|List of Trapezuntine emperors}}」などの請求権の売却を打診するようになった。複数の君主に書簡を送ることで、より高値を提示してくる君主を吟味していたのだとみられる。なおビザンツ帝国の正統な継承者を称していた[[コムネノス朝]][[トレビゾンド帝国]]は、コンスタンティノープルのパレオロゴス朝よりは長く存続したものの、1461年にオスマン帝国に滅ぼされていた。同様に困窮していた弟のマヌエルは、次男ゆえに兄のように売る称号も無かったので、ローマを離れヨーロッパを旅して将軍として雇ってもらえる国を探した。しかし満足できる返答を得ることができなかった彼は、オスマン帝国支配下のコンスタンティノープルにわたりメフメト2世と面会するという行動に出てローマの人々を驚かせた。メフメト2世は寛大に彼を迎え、マヌエルは気前の良い年金を受けて余生を過ごした{{Sfn|Harris|1995|pp=539–540}}。 |

||

アンドレアスらパレオロゴス家の人々が経済的に苦しんだ原因は、教皇庁の金銭支援の切り詰めにあった{{Sfn|Harris|1995|p=542}}。彼らの父ソマスは教皇庁から月300[[ドゥカート]]、さらに枢機卿たちから200ドゥカート、計500ドゥカートの大金を受け取っていた。しかしソマスの家臣ゲオルギオス・スフランツェスによれば、ソマスが亡命皇帝家や従者たちを養っていくにはこの額でも不十分であったという。アンドレアスとマヌエルも当初は同じ額の支援を受けていたが、教皇庁からの支援は次第に減額され、枢機卿たちからの支援もなくなり、全体で月150ドゥカートまで落ち込んでいた{{Sfn|Harris|1995|p=543}}。 |

アンドレアスらパレオロゴス家の人々が経済的に苦しんだ原因は、教皇庁の金銭支援の切り詰めにあった{{Sfn|Harris|1995|p=542}}。彼らの父ソマスは教皇庁から月300[[ドゥカート]]、さらに枢機卿たちから200ドゥカート、計500ドゥカートの大金を受け取っていた。しかしソマスの家臣ゲオルギオス・スフランツェスによれば、ソマスが亡命皇帝家や従者たちを養っていくにはこの額でも不十分であったという。アンドレアスとマヌエルも当初は同じ額の支援を受けていたが、教皇庁からの支援は次第に減額され、枢機卿たちからの支援もなくなり、全体で月150ドゥカートまで落ち込んでいた{{Sfn|Harris|1995|p=543}}。 |

||

| 56行目: | 68行目: | ||

これに加え、ベッサリオン枢機卿が死去してから状況はさらに悪化した。1473年の最初の3か月、アンドレアスとマヌエルの兄弟は本来合計900ドゥカートを受け取れるはずが、690ドゥカートしか支払われなかった。1474年にマヌエルがローマを去ると、教皇[[シクストゥス4世 (ローマ教皇)|シクストゥス4世]]は残ったアンドレアスらへの支援を半減させ、月150ドゥカートしか支払わなくなった。1475年にマヌエルがローマに帰ってきてからも、この額は見直されなかった。1470年代後半からはその金額もさらに切り詰められていき、1478年6月時点で150ドゥカートの援助だったものが、11月から数か月間は「立て続く(教皇庁の直面した)戦争」を理由に月104ドゥカートしか支払われなくなった。1488年と1489年にはさらに月100ドゥカートに減らされた。1492年8月に教皇アレクサンデル6世が死去してからは、ついに月50ドゥカートまで減らされることになった{{Sfn|Harris|1995|p=|pp=543–545}}。 |

これに加え、ベッサリオン枢機卿が死去してから状況はさらに悪化した。1473年の最初の3か月、アンドレアスとマヌエルの兄弟は本来合計900ドゥカートを受け取れるはずが、690ドゥカートしか支払われなかった。1474年にマヌエルがローマを去ると、教皇[[シクストゥス4世 (ローマ教皇)|シクストゥス4世]]は残ったアンドレアスらへの支援を半減させ、月150ドゥカートしか支払わなくなった。1475年にマヌエルがローマに帰ってきてからも、この額は見直されなかった。1470年代後半からはその金額もさらに切り詰められていき、1478年6月時点で150ドゥカートの援助だったものが、11月から数か月間は「立て続く(教皇庁の直面した)戦争」を理由に月104ドゥカートしか支払われなくなった。1488年と1489年にはさらに月100ドゥカートに減らされた。1492年8月に教皇アレクサンデル6世が死去してからは、ついに月50ドゥカートまで減らされることになった{{Sfn|Harris|1995|p=|pp=543–545}}。 |

||

アンドレアスが多数の従者を抱え続けていたのも困窮の原因となった。父ソマスに従っていた者たちの一部は |

アンドレアスが多数の従者を抱え続けていたのも困窮の原因となった。父ソマスに従っていた者たちの一部は姉ゾエ(ソフィヤ)と共にモスクワへ移ったが、アンドレアスと共にローマに残ったものも少なくない。例えばデメトリオス・ラウル・カヴァケス(ソフィヤの婚礼にアンドレアスとマヌエルの名代として出席した人物)、 |

||

マヌエル・パレオロゴス(アンドレアスの弟とは別人)、ゲオルギオス・パグメノス、ミカエル・アリストボロス などは、おそらくアンドレアスの従者である。アンドレアスの経済状況は年々悪化し、従者たちの給料も満足に払えなくなった。1480年代には、一部の従者(「コンスタンティノープルの」テオドロス・ツァンブラコン、カタリナ・ザンプラコニッサ、ソマシナ・カンタクゼネ、その他「モレアの」という呼び名がつくコンスタンティノスという男性、テオドリナとメガリアという2人の女性など)は教皇庁に仕えるようになった{{Sfn|Harris|1995|p=|pp=545–547}}。 |

|||

アンドレアスが成年後の大半を過ごしたローマでは、彼は[[カンポ・マルツィオ]]の邸宅を使っていた。これはゾエがモスクワに嫁いだ際にシクストゥス4世がアンドレアスに贈ったもので、おそらく聖アンドレア教会のすぐ隣にあった{{Sfn|Harris|1995|p=542}}。1479年、アンドレアスはカテリーナというローマ女性と結婚した{{Sfn|Harris|1995|p=541}}。1480年、アンドレアスは |

アンドレアスが成年後の大半を過ごしたローマでは、彼は[[カンポ・マルツィオ]]の邸宅を使っていた。これはゾエがモスクワに嫁いだ際にシクストゥス4世がアンドレアスに贈ったもので、おそらく聖アンドレア教会のすぐ隣にあった{{Sfn|Harris|1995|p=542}}。1479年、アンドレアスはローマでカテリーナというローマ出身の女性と結婚した{{Sfn|Harris|1995|p=541}}。1480年、アンドレアスはソフィヤに資金援助を求めるべくモスクワへ旅した。ソフィヤはすべての宝飾品を兄に譲ってしまったことを後に後悔することになる{{Sfn|Harris|1995|p=542}}。ローマへ帰る途上で、アンドレアス一行は[[マントヴァ]]に立ち寄った。[[マントヴァ侯]][[フェデリーコ1世・ゴンザーガ]]は、[[フェッラーラ公]][[エルコレ1世・デステ]]から、アンドレアスがイタリアの[[マラテスタ家]]の遠戚で喫緊の経済的問題を抱えていると言われて、アンドレアスらに宿と食料を融通した{{Sfn|Harris|1995|p=545}}。 |

||

=== 対トルコ遠征計画 === |

=== 対トルコ遠征計画 === |

||

[[File:OttomanEmpire1481.png|thumb|1481年時点の[[オスマン帝国]]の領域]] |

[[File:OttomanEmpire1481.png|thumb|1481年時点の[[オスマン帝国]]の領域]] |

||

アンドレアスは父ソマス同様 |

アンドレアスは父ソマス同様、ビザンツ帝国復興を目指して様々な行動を起こした{{Sfn|Harris|2013|p=650}}。ロシアから帰還して間もなく、1481年夏にアンドレアスは対トルコ遠征を計画し始めた{{Sfn|Harris|1995|p=548}}。当時は{{仮リンク|オスマン・ヴェネツィア戦争 (1463年-1479年)|en|Ottoman–Venetian War (1463–1479)|label=オスマン・ヴェネツィア戦争|redirect=1}}が終結したばかりで、数々の戦闘が行われたモレアスではオスマン帝国による支配が揺らいでいた{{Sfn|Setton|1978|p=|pp=248–285}}。彼はギリシアへ渡海する道筋を見定めるため南イタリアを旅し、10月には先述のマヌエル・パレオロゴス、ゲオルギオス・パグメノス、ミカエル・アリストボロスら数人の腹心をつれて[[フォッジャ]]に着き、ナポリ王フェルディナンド1世から金銭支援を受けた。またアンドレアスは遠征に備えて傭兵団も雇い入れていた。そのうちの一人{{仮リンク|クロコデリオス・クラデス|en|Krokodeilos Kladas|label=|redirect=1}}は、1480年にモレアスでオスマン帝国に対し反乱を起こして失敗したギリシア人で、もしアンドレアスがギリシア上陸に成功すれば、その後の道案内役を期待できる人物だった。1481年9月15日、シクストゥス4世はイタリア中の司教に向けて、アンドレアスの[[アドリア海]]渡海に「有する全力」をもって協力するよう呼び掛けた。こうした準備があったにもかかわらず、結局アンドレアスはギリシアへ渡航せず、10月から11月にかけて[[ブリンディシ]]で従者とともにフェルディナンド1世のもとで過ごしただけに終わった{{Sfn|Harris|1995|p=|pp=548–550}}。 |

||

1481年という年は、アンドレアスにとっては遠征を実施する絶好機であった。1480年8月にオスマン帝国は[[ロドス島包囲戦 (1480年)|ロドス島攻略に失敗]]して多大な損害を被り、翌1481年5月3日にはコンスタンティノープルの征服者メフメト2世が死去、息子の[[ジェム・スルタン|ジェム]]と[[バヤズィト2世|バヤズィト(2世)]]の間で[[スルタン]]の位をめぐる内乱が勃発していた。アンドレアスは、当時[[オトラントの戦い|オスマン帝国の攻撃]]にさらされていたフェルディナンド1世を動かし、オスマン帝国の内乱に介入してもらおうとした。しかし10月までにはバヤズィト2世が地位を確立してオスマン帝国の混乱は収まってしまい、主要な西欧のキリスト教諸国も遠征 |

1481年という年は、アンドレアスにとっては遠征を実施する絶好機であった。1480年8月にオスマン帝国は[[ロドス島包囲戦 (1480年)|ロドス島攻略に失敗]]して多大な損害を被り、翌1481年5月3日にはコンスタンティノープルの征服者メフメト2世が死去、息子の[[ジェム・スルタン|ジェム]]と[[バヤズィト2世|バヤズィト(2世)]]の間で[[スルタン]]の位をめぐる内乱が勃発していた。アンドレアスは、当時[[オトラントの戦い|オスマン帝国の攻撃]]にさらされていたフェルディナンド1世を動かし、オスマン帝国の内乱に介入してもらおうとした。しかし10月までにはバヤズィト2世が地位を確立してオスマン帝国の混乱は収まってしまい、主要な西欧のキリスト教諸国も合同で対オスマン遠征を実現できるほどの統一性が無く、非協力的であった。さらに致命的な問題として、アンドレアスの活動はまずもって資金不足に過ぎた。ジョナサン・ハリスによれば、同時代のジェラルディ・ダ・ヴォルテッラの記述をもとに考えると、シクストゥス4世が1481年9月に遠征資金として300ドゥカートを支給しているものの、それは元から南イタリアを巡るためのものであり、アンドレアスや従者たちの経費も考えるとギリシアへの遠征に使うにはあまりにも少額であった{{Sfn|Harris|1995|p=549–550}}。 |

||

遠征が立ち消えになったもう一つの理由として、[[ヴェネツィア共和国]]がアンドレアスへの援助に消極的だったことがあげられる。アンドレアスが小規模な軍勢を集めたとしても、ヴェネツィアの海洋での支援がなければ[[アドリア海]]を渡ることもできなかった。しかしすでにヴェネツィアの[[シニョーリア (ヴェネツィア共和国)|シニョーリア]]はオスマン帝国と条約を結んでおり、あえてオスマン帝国と争う気はなかった{{Sfn|Housley|2017|p=}}。アンドレアスは他にも少なくとも1回、1485年にヴェネツィア領[[モネンバシア]]奪取を企てる計画にかかわる形でモレアス奪還を試みている{{Sfn|Harris|1995|p=553}}。 |

遠征が立ち消えになったもう一つの理由として、[[ヴェネツィア共和国]]がアンドレアスへの援助に消極的だったことがあげられる。アンドレアスが小規模な軍勢を集めたとしても、ヴェネツィアの海洋での支援がなければ[[アドリア海]]を渡ることもできなかった。しかしすでにヴェネツィアの[[シニョーリア (ヴェネツィア共和国)|シニョーリア]]はオスマン帝国と{{仮リンク|コンスタンティノープル条約 (1479年)|en|Treaty of Constantinople (1479年)|label=コンスタンティノープル条約|redirect=1}}を結んでおり、あえてオスマン帝国と争う気はなかった{{Sfn|Housley|2017|p=41}}。アンドレアスは他にも少なくとも1回、1485年にヴェネツィア領[[モネンバシア]]奪取を企てる計画にかかわる形でモレアス奪還を試みている{{Sfn|Harris|1995|p=553}}。 |

||

=== ヨーロッパ巡行と皇帝称号の売却 === |

=== ヨーロッパ巡行と皇帝称号の売却 === |

||

{{See also|第一次イタリア戦争}} |

{{See also|第一次イタリア戦争}} |

||

[[File:Charles VIII Ecole Francaise 16th century Musee de Conde Chantilly.jpg|left|thumb|フランス王[[シャルル8世 (フランス王)|シャルル8世]]の同時代の肖像画。1494年、彼はフランス人枢機卿[[レイモン・ペラルディ]]の策謀もあり、アンドレアスから[[東ローマ皇帝|コンスタンティノープル帝位]]と[[トレビゾンド皇帝|トレビゾンド帝位]]を購入した。シャルル8世は[[バヤズィト2世]]からコンスタンティノープルとビザンツ帝国の旧領を奪還する計画を立てていた。]] |

[[File:Charles VIII Ecole Francaise 16th century Musee de Conde Chantilly.jpg|left|thumb|フランス王[[シャルル8世 (フランス王)|シャルル8世]]の同時代の肖像画。1494年、彼はフランス人枢機卿[[レイモン・ペラルディ]]の策謀もあり、アンドレアスから[[東ローマ皇帝|コンスタンティノープル帝位]]と[[トレビゾンド皇帝|トレビゾンド帝位]]を購入した。シャルル8世は[[バヤズィト2世]]からコンスタンティノープルとビザンツ帝国の旧領を奪還する計画を立てていた。]] |

||

1490年、アンドレアスはローマからの使節デメトリオスとマヌエル・ラレスを伴って、再びモスクワを訪れた。 |

1490年、アンドレアスはローマからの使節デメトリオスとマヌエル・ラレスを伴って、再びモスクワを訪れた。しかし今回の訪問では、アンドレアスはモスクワで歓迎されなかったので、代わりに[[フランス王国]]に向かった。[[フランス王]][[シャルル8世 (フランス王)|シャルル8世]]はアンドレアスを歓待し、アンドレアスから白いハヤブサを贈られた返礼に彼の旅費を全額肩代わりした{{Sfn|Harris|1995|p=550–551}}。アンドレアスは[[ラヴァル]]で、また10月から12月にかけては[[トゥール (アンドル=エ=ロワール県)|トゥール]]でシャルル8世と共に過ごし、ローマに帰る前には350[[リーヴル・トゥルノワ|リーヴル]]の資金を援助された{{Sfn|Setton|1978|p=462}}{{sfn|Zakythinos|1932|p=294}}。ジェラルディ・ダ・ヴォルテッラによれば、アンドレアスとシャルル8世は共にいた時間のほとんどを対オスマン遠征の実現可能性についての議論に費やしていたという{{sfn|Vespignani|2007|p=107}}。1492年、アンドレアスは[[イングランド王国]]に行ったが、[[イングランド王]][[ヘンリー7世 (イングランド王)|ヘンリー7世]]はシャルル8世ほど気前の良い歓待はせず、財務大臣の{{仮リンク|ジョン・ディナム (初代ディナム男爵)|en|John Dynham, 1st Baron Dynham|label=ジョン・ディナム|redirect=1}}に、アンドレアスにふさわしい額の資金を与え帰国の安全を保証するよう命じただけだった。支援者を求めてさまようアンドレアスのヨーロッパ行は、さながら祖父のビザンツ皇帝[[マヌエル2世パレオロゴス]]がオスマン帝国に対抗するため1399年から1402年にかけてヨーロッパを巡り援助を求めたのに似ていた{{Sfn|Harris|1995|p=551}}。 |

||

1490年代、シャルル8世は対オスマン帝国遠征十字軍を積極的に検討し始めた。しかし彼は同時に、南イタリアのナポリ王国をめぐる戦争にもかかわっていた。フランス人枢機卿[[レイモン・ペラルディ]]は、シャルル8世の十字軍構想を熱烈に支持する一方で、南イタリアの混乱に介入することには、オスマン帝国と戦う前にキリスト教国の間に決定的な亀裂を残すものだとして反対していた。フランス軍が北イタリアまで進軍していた時、ペラルディ枢機卿はシャルル8世がナポリ王国と交戦する前に、彼にビザンツ帝位の公式な請求権を持たせようと考え、王に知らせもせず独自に策動し始めた{{Sfn|Setton|1978|p=461}}。 |

1490年代、シャルル8世は対オスマン帝国遠征十字軍を積極的に検討し始めた。しかし彼は同時に、南イタリアのナポリ王国をめぐる戦争にもかかわっていた。フランス人枢機卿[[レイモン・ペラルディ]]は、シャルル8世の十字軍構想を熱烈に支持する一方で、南イタリアの混乱に介入することには、オスマン帝国と戦う前にキリスト教国の間に決定的な亀裂を残すものだとして反対していた。フランス軍が北イタリアまで進軍していた時、ペラルディ枢機卿はシャルル8世がナポリ王国と交戦する前に、彼にビザンツ帝位の公式な請求権を持たせようと考え、王に知らせもせず独自に策動し始めた{{Sfn|Setton|1978|p=461}}。 |

||

ペラルディ枢機卿はアンドレアスと交渉し、彼がコンスタンティノープル・トレビゾンド両帝位と[[セルビア専制公]]の称号を捨てる代わりに4300ドゥカートを得る、そのうち2000ドゥカートは称号放棄が成立した時点で支払われ、残りは月約360ドゥカートずつ支払われる、という取引をまとめた{{Sfn|Setton|1978|p=462}}{{Sfn|Harris|1995|p= |

ペラルディ枢機卿はアンドレアスと交渉し、彼がコンスタンティノープル・トレビゾンド両帝位と[[セルビア専制公]]の称号を捨てる代わりに4300ドゥカートを得る、そのうち2000ドゥカートは称号放棄が成立した時点で支払われ、残りは月約360ドゥカートずつ支払われる、という取引をまとめた{{Sfn|Setton|1978|p=462}}{{Sfn|Harris|1995|p=551}}。さらにペラルディ枢機卿はアンドレアスに、彼を守る騎兵500人をシャルル8世持ちで維持すること、ゆくゆくは南イタリアかどこかに領地を与えられ、年金と合わせて年5000ドゥカートを手にできるよう取り計らわれることも約束した。さらには、シャルル8世が自身の陸海軍を使ってモレアスに侵攻し、成功の暁にはアンドレアスにモレアス専制公国を与えること、それと引き換えにアンドレアスは封建領主税としてシャルル8世に毎年白鞍の馬を献上すること、差し当たってシャルル8世は教皇庁に働きかけアンドレアスへの資金援助を毎年1800ドゥカート(月150ドゥカート)まで戻すよう取り計らうこと、といった取り決めまで定められた。1495年11月1日(同年の[[諸聖人の日]])までにシャルル8世が拒否しない限り、アンドレアスのシャルル8世への譲位は合法であるということになった{{Sfn|Setton|1978|p=462}}{{Sfn|Harris|1995|pp=545, 551–552}}。 |

||

この取引を通じてアンドレアスが得ることになるほとんどのものは金銭援助であるが、これは金目当ての無責任な称号放棄とは言えない。彼はモレアス専制公の称号だけは手元に残し、シャルル8世の遠征成功の暁には実際に故地モレアスを受け取る、という条件を加えている。すなわちアンドレアスは、かつて13年前にフェルディナンド1世を利用しようとしたのと同様に、シャルル8世を最強の駒として対オスマン帝国戦争に利用することを最大の目的としていたのである{{Sfn|Harris|1995|p=551–552}}。 |

|||

[[File:French troops and artillery entering Naples 1495.jpg|thumb|1495年に[[ナポリ]]に入城するフランス軍と大砲([[ピアポント・モルガン図書館]]所蔵の1498年ごろに製作されたMS801写本より)]] |

[[File:French troops and artillery entering Naples 1495.jpg|thumb|1495年に[[ナポリ]]に入城するフランス軍と大砲([[ピアポント・モルガン図書館]]所蔵の1498年ごろに製作されたMS801写本より)]] |

||

この取引を通じてアンドレアスが得ることになるほとんどのものは金銭援助であるが、これは金目当ての無責任な称号放棄とは言えない。彼はモレアス専制公の称号だけは手元に残し、シャルル8世の遠征成功の暁には実際に故地モレアスを受け取る、という条件を加えている。すなわちアンドレアスは、かつて13年前にフェルディナンド1世を利用しようとしたのと同様に、シャルル8世を最強の駒として対オスマン帝国戦争に利用することを最大の目的としていたのである{{Sfn|Harris|1995|pp=551-552}}。 |

|||

1494年11月6日、[[サン・ピエトロ・イン・モントリオ教会]]で教皇と皇帝の公証人フィレンツェのフランチェスコ・デ・シュラツテンと、同じく公証人であり教会法・民法の学者カミーロ・ベニンベーネにより、アンドレアスの退位に関する文書が作成された。ここにはアンドレアスとペラウディ枢機卿、その他5人の聖職者が立ち会っていた{{Sfn|Setton|1978|p=462}}。この時点でもまだシャルル8世は自身がかかわる取引を感知していなかったとみられているが、教皇[[アレクサンデル6世 (ローマ教皇)|アレクサンデル6世]]は取引をよく知っていたとみられている。アレクサンデル6世はペラルディ枢機卿と同様、イタリア半島を南下してくるフランス軍を対ナポリ戦争ではなく対オスマン帝国遠征に利用しキリスト教圏を防衛しようと考えており、アンドレアスの取引にも全面的に賛同していた。またもしこの西欧に突然新たな皇帝が出現するという事態に対し[[神聖ローマ皇帝]][[マクシミリアン1世 (神聖ローマ皇帝)|マクシミリアン1世]]が抗議してきたとしても、アレクサンデル6世はアンドレアスの退位が教皇の承認を得たものではなく、ペラルディ枢機卿の独断による不適当な行動によるものだったと言い逃れることができると踏んでいた{{Sfn|Setton|1978|p=463}}。コンスタンティノープルのオスマン宮廷も、シャルル8世のイタリア遠征を無視することはできなかった。バヤズィト2世は軍艦や大砲を新たに製造し、ギリシア中やコンスタンティノープル周辺に防衛隊を配置するといった対策をとった{{Sfn|Setton|1978|p=464}}。 |

|||

1494年11月6日、[[サン・ピエトロ・イン・モントリオ教会]]で教皇と皇帝の公証人フィレンツェのフランチェスコ・デ・シュラツテンと、同じく公証人であり教会法・民法の学者カミーロ・ベニンベーネにより、アンドレアスの退位に関する文書が作成された。ここにはアンドレアスとペラウディ枢機卿、その他5人の聖職者が立ち会っていた{{Sfn|Setton|1978|p=462}}。この時点でもまだシャルル8世は自身がかかわる取引を感知していなかったとみられているが、教皇[[アレクサンデル6世 (ローマ教皇)|アレクサンデル6世]]は取引をよく知っていたとみられている。アレクサンデル6世はペラルディ枢機卿と同様、イタリア半島を南下してくるフランス軍を対ナポリ戦争ではなく対オスマン帝国遠征に利用しキリスト教圏を防衛しようと考えており、アンドレアスの取引にも全面的に賛同していた。またもしこの西欧に突然新たな皇帝が出現するという事態に対し[[神聖ローマ皇帝]][[マクシミリアン1世 (神聖ローマ皇帝)|マクシミリアン1世]]が抗議してきたとしても、アレクサンデル6世はアンドレアスの退位が教皇の承認を得たものではなく、関係者が不適切にも勝手に取り決めたものだと言い逃れられると踏んでいた{{Sfn|Setton|1978|p=463}}。実際、マクシミリアン1世のもとにこの取引の内容が伝わると、彼はキリスト教のためにも神聖ローマ皇帝のみが皇帝たるべきである、と不満を露わにした{{Sfn|Freiberg|2014|p=153}}。 |

|||

最終的にシャルル8世もアンドレアスの退位とそれに伴う取引を受け入れたが、ナポリ遠征を取りやめようとはしなかった。彼はすでに北イタリアの[[アスティ]]で十字軍の宣言を行っていたが、あくまでも東方遠征はナポリ征服の後という位置づけだった{{Sfn|Setton|1978|p=463}}。というのも、シャルル8世はナポリを支配下に収めれば十字軍計画の幅が広がると考えていたためである{{Sfn|Setton|1978|p=468}}。教皇庁との対立やイタリア諸国を通過するのに手間取った影響でシャルル8世の進軍は遅れたものの、1495年1月27日に教皇庁からオスマン帝国の帝位請求者ジェム・スルタンの身柄を確保することに成功した。アレクサンデル6世は自分の手でシャルル8世のコンスタンティノープル皇帝戴冠を執り行おうと提案したものの、シャルル8世は実際に東方の帝国を征服してから正式に戴冠するといって断った{{Sfn|Setton|1978|p=476}}。2月22日、シャルル8世は意気揚々と[[ナポリ]]に入城した。この時彼は皇帝冠を頂いていたとされている{{Sfn|Giesey|1960|p=118}}しかし3日後、対オスマン帝国遠征にあたり重要な利用価値があったジェム・スルタンが死去し、シャルル8世の遠征計画は見直しを迫られた。負け無しで進んできたシャルル8世であったが、ジェム・スルタンの死と彼に対する包囲網が結成されたことで、だんだんと十字軍計画を放棄する考えに傾いていった{{Sfn|Setton|1978|p=482}}。 |

|||

[[File:St Catherine Disputation - Andreas and Cem.png|thumb|[[バチカン宮殿]][[ボルジアの間]]の{{仮リンク|諸聖人の間 (ピントゥリッキオ)|en|The Hall of the Saints (Pinturicchio)|label=諸聖人の間|redirect=1}}にある「聖カタリナの議論」([[ピントゥリッキオ]]画、1491年)の一部。右のターバンを巻いた人物は[[ジェム・スルタン]]で、左側の最も目立っている人物がアンドレアスではないかと考えられている{{sfn|Vespignani|2007|p=111}}。]] |

|||

シャルル8世はバヤズィト2世からコンスタンティノープルを奪うという計画に乗り気であったが、結局何も実現できずに終わった{{Sfn|Harris|2013|p=552}}{{Sfn|Setton|1978|p=468}}。フランスのオスマン帝国遠征という望みは、1498年にシャルル8世が死去したことで絶たれた{{Sfn|Harris|1995|p=551–552}}。これに伴いアンドレアスはもう一度種々の称号を名乗るようになったが、シャルル8世以降のフランス王たち([[ルイ12世 (フランス王)|ルイ12世]]、[[フランソワ1世 (フランス王)|フランソワ1世]]、[[アンリ2世 (フランス王)|アンリ2世]]、[[フランソワ2世 (フランス王)|フランソワ2世]])も皇帝の称号を継承したと主張し名乗り続けた。この称号は、1566年に[[シャルル9世 (フランス王)|シャルル9世]]がフランス王の称号を整理した際に結果的に廃止されることになった。シャルル9世自身は、ビザンツ帝国の帝号について「聞こえよく甘美であるという点で王号に勝るものではない」と書き残している{{Sfn|Potter|1995|p=33}}。 |

|||

シャルル8世は最終的にアンドレアスの退位には同意したものの、ナポリを諦めることは無かった。シャルル8世本人は、北イタリアの[[アスティ]]で十字軍を宣言することも検討したが、東方へ遠征する前にまずナポリを征服するのが先だという決断を下したのだとしている{{Sfn|Setton|1978|p=463}}。ナポリ王国を支配下に置くことで、対オスマン帝国戦略の選択肢を増やせると考えていたのが主な要因だとされている{{Sfn|Setton|1978|p=468}}。コンスタンティノープルのオスマン宮廷も、シャルル8世のイタリア遠征を無視することはできなかった。バヤズィト2世は軍艦や大砲を新たに製造し、ギリシア中やコンスタンティノープル周辺に防衛隊を配置するといった対策をとった{{Sfn|Setton|1978|p=464}}。 |

|||

教皇庁やイタリア諸国との対立に巻き込まれ、北イタリア通過するのに手間取った影響で、シャルル8世の進軍は遅れた。1495年1月27日に教皇庁からオスマン帝国の帝位請求者ジェム・スルタンの身柄を確保することに成功した。オスマン帝国の帝位請求者であるジェムは、兄のバヤズィト2世に敗れた後に亡命し、当時は教皇庁により軟禁されていた{{Sfn|Setton|1978|p=476}}。2月22日、シャルル8世は意気揚々と[[ナポリ]]に入城した{{Sfn|Setton|1978|p=482}}。この時、シャルル8世が「コンスタンティノープルの皇帝」として即位したとする説があるが、現代の歴史家でも見解が割れている。{{仮リンク|ケネス・セットン|en|Kenneth Setton|label=|redirect=1}}によれば、アレクサンデル6世が自分の手でシャルル8世のコンスタンティノープル皇帝戴冠を執り行おうと提案したものの、シャルル8世は実際に東方の帝国を征服してから正式に戴冠するといって断ったとしている{{Sfn|Setton|1978|p=476}}。一方リヴィウ・ピラトとオリヴィウ・クリステアは、シャルル8世みずから「コンスタンティノープルの皇帝」および[[エルサレム王]]の冠を戴いたとしている{{Sfn|Pilat|Cristea|p=242|2017}}。しかしナポリ入城の3日後、対オスマン帝国遠征にあたり重要な利用価値があったジェム・スルタンが死去し、シャルル8世の遠征計画は見直しを迫られた。負け無しで進んできたシャルル8世であったが、ジェム・スルタンの死と対シャルル8世包囲網が結成されたことで、だんだんと十字軍計画を放棄する考えに傾いていった{{Sfn|Setton|1978|p=482}}。 |

|||

シャルル8世は「大いなる余の友」 ({{lang-la|magnus amicus noster}})と呼ぶアンドレアスへの支援は怠らず、1495年5月14日に毎年1200ドゥカートの年金を与えるとした{{sfn|Zakythinos|1932|pp=294–295}}。しかし1498年にシャルル8世が死去し、フランスの力によるオスマン帝国遠征という望みは絶たれた{{Sfn|Harris|1995|pp=551–552}}。これ以降アンドレアスは再びもとの称号を名乗るようになった。モレアス専制公位をはじめとするシャルル8世への譲位は、その条件が完全に満たされた状態ではなかったので、無効と見なすことができた{{Sfn|Setton|1978|p=463}}。カトリック教会も、1498年以降は彼を「ペロポネソスの専制公」({{lang|la|despotus Peloponensis}})のみならず「ギリシア人の皇帝」( {{lang|la|Imperator Grecorum}} )あるいは「コンスタンティノープルの皇帝」{{lang|la|Imperator Constantinopolitanus}}などと呼ぶようになった{{sfn|Vespignani|2007|p=108}}。しかしシャルル8世以降のフランス王たち([[ルイ12世 (フランス王)|ルイ12世]]、[[フランソワ1世 (フランス王)|フランソワ1世]]、[[アンリ2世 (フランス王)|アンリ2世]]、[[フランソワ2世 (フランス王)|フランソワ2世]])も、シャルル8世から皇帝の称号を継承したと主張し名乗り続けた{{Sfn|Potter|1995|p=33}}。ルイ12世は先代のシャルル8世と同様に[[第二次イタリア戦争]] (1499年–1504年)でイタリアに遠征し、表向きは十字軍としてコンスタンティノープルやエルサレムへ向かうのだと称していた{{Sfn|Abulafia|2021|p=1}}。彼の墓にある肖像彫刻は、王冠ではなく帝冠を戴いている{{Sfn|Giesey|1960|p=118}}。フランソワ1世も、少なくとも1532年までは自身が「コンスタンティノープルの皇帝」の請求権を有しているのだと公然と主張していた{{Sfn|Foster|2015|p=67}} 。こうした称号は、1566年に[[シャルル9世 (フランス王)|シャルル9世]]がフランス王の称号を整理した際に結果的に廃止されることになった。シャルル9世自身は、ビザンツ帝国の帝号について「聞こえよく甘美であるという点で王号に勝るものではない」と書き残している{{Sfn|Potter|1995|p=33}}{{Sfn|Foster|2015|p=67}}。 |

|||

=== 晩年と死 === |

=== 晩年と死 === |

||

アンドレアスは死去するまでローマで活発に活動を続けた。1501年3月11日には、[[リトアニア大公国]]からの使節のローマ入城式で主要な役割を果たしている{{Sfn|Harris|1995|p=553}}。 |

|||

十字軍計画の失敗により、アンドレアスは再び経済的な困窮に苦しめられるようになった。Jacques Volaterranus司教は、ローマにおけるアンドレアスとその取り巻きの貧窮ぶりについて、かつて彼が公式の場でいつも着ていた絹の紫衣ではなく、ぼろきれを身にまとっている、という記録を残している{{sfn|Zakythinos|1932|p=295}}。ただそれでも、アンドレアスは生涯ローマで影響力を持ち続けた{{Sfn|Harris|1995|p=553}}。彼はアレクサンドル6世の側近の中でも重要な位置を占め、時には教皇の儀仗兵として、ローマを訪れる賓客の供を務めた{{sfn|Vespignani|2007|p=|pp=108–109}}。501年3月11日には、[[リトアニア大公国]]からの大使のローマ入城式で主要な役割を果たした{{Sfn|Harris|1995|p=553}}。アンドレアスは自分自身の重要性を示そうとし続け、それゆえにアレクサンドル6世の庶子[[チェーザレ・ボルジア]]と対立したこともあった。また後年には、{{仮リンク|カルロ3世トッコ|en|Carlo III Tocco|label=|redirect=1}}([[エピロス専制公]]位請求者)や{{仮リンク|コンスタンティノス・コムネノス・アリアニテス|en|Constantine Komnenos Arianites|label=|redirect=1}}(「マケドニアの公」位請求者)など、かつてのビザンツ帝国の領土への請求権を主張する人々とも交流していた{{sfn|Vespignani|2007|p=109}}。 |

|||

1502年6月、アンドレアスは貧苦のうちにローマで死去した。彼は同年4月7日に遺言を残しており、帝号を[[アラゴン王]][[フェルナンド2世 (アラゴン王)]]と[[イサベル1世 (カスティーリャ女王)|イサベル1世]]に譲渡する意思を示していた。しかしこの2人は自身で帝号を称することはなかった{{Sfn|Enepekides|1960|p=|pp=138–143}}。未亡人カテリーナにはアンドレアスの葬儀の費用としてアレクサンデル6世から104ドゥカートが支給された{{Sfn|Runciman|1969|p=184}}。アンドレアスは[[サン・ピエトロ大聖堂]]で、父ソマスの隣に名誉ある形で葬られた{{Sfn|Harris|1995|p=554}}。このため、オスマン帝国により掘り起こされ撤去されたパレオロゴス王朝の諸皇帝の墓のような破壊はまぬかれることができた{{Sfn|Melvani|2018|p=260}}が、現代では2人の墓の場所は不明となっており、近代以降の歴史家たちの調査も実を結んでいない{{Sfn|Miller|1921|p=500}}。 |

|||

1502年6月、アンドレアスは貧苦のうちにローマで死去した。彼は同年4月7日に遺言を残しており、帝号をスペインの[[アラゴン王]][[フェルナンド2世 (アラゴン王)]]と[[カスティーリャ王|カスティーリャ女王]][[イサベル1世 (カスティーリャ女王)|イサベル1世]]に譲渡し{{Sfn|Setton|1978|p=463}}{{Sfn|Enepekides|1960|p=|pp=138–143}}、彼らを自身の持てるすべての継承者に指定した{{Sfn|Freiberg|2014|p=152}}。スペインの両王が選ばれたのは、おそらく彼らが1492年に[[グラナダ王国]]を征服し({{仮リンク|グラナダ戦争|en|Granada War|label=|redirect=1}})、1500年に[[ケファロニア島]]を奪回した({{仮リンク|聖ジョルジオ城包囲戦|en|Siege of the Castle of Saint George|label=|redirect=1}})といった成果を挙げたためであった。伝統的にアラゴン王が名乗っていた[[アテネ公]]や{{仮リンク|ネオパトラス公国|en|Duchy of Neopatras|label=ネオパトラス公|redirect=1}}などの称号にも触れることで、アラゴンの領土がある[[プッリャ]]、[[カラブリア]]、[[シチリア]]を拠点としてスペインがペロポネソス半島へ、そしてゆくゆくは[[トラキア]]やコンスタンティノープルへの十字軍を実施してくれるのではないかという期待もあった{{Sfn|Freiberg|2014|p=153}}。しかしフェルナンド2世もイサベル1世も、アンドレアスから譲られた称号を名乗ることは無かった{{Sfn|Freiberg|2014|p=152}}。未亡人カテリーナにはアンドレアスの葬儀の費用としてアレクサンデル6世から104ドゥカートが支給された{{sfn|Zakythinos|1932|p=295}}{{Sfn|Runciman|1969|p=184}}。アンドレアスは[[サン・ピエトロ大聖堂]]で、父ソマスの隣に名誉ある形で葬られた{{Sfn|Harris|1995|p=554}}。このため、オスマン帝国により掘り起こされ撤去されたパレオロゴス王朝の諸皇帝の墓のような破壊はまぬかれることができた{{Sfn|Melvani|2018|p=260}}が、現代では2人の墓の場所は不明となっており、近代以降の歴史家たちの調査も実を結んでいない{{Sfn|Miller|1921|p=500}}。 |

|||

== 子孫である可能性がある人物 == |

== 子孫である可能性がある人物 == |

||

一般には、アンドレアスは子孫を残さず死去したとされている。一方で[[ドナルド・ニコル]]の著書''The Immortal Emperor'' (1992)によれば、1508年に教皇の衛兵として雇われたコンスタンティノス・パレオロゴスという人物がアンドレアスの息子である可能性がある。彼はアンドレアスの亡くなった6年後の1508年に死去している{{Sfn|Foster|2015|p=67}}。 |

|||

アンドレアスに否定されたフランス王家の主張{{Sfn|Setton|1978|p=463}}や後に現れた僭称者、称号偽造者を除けば{{Sfn|Nicol|1992|p=116}}{{Sfn|Potter|1995|p=33}}、アンドレアスはビザンツ皇帝の地位を請求した最後の人物であった{{Sfn|Çelik|2021|p=379}}。一般には、アンドレアスは子孫を残さず死去したとされている{{sfn|PLP|loc=21426. Παλαιολόγος Ἀνδρέας}}'''{{Sfn|Mallat|1982|p=279}}'''。一方で[[ドナルド・ニコル]]の著書''The Immortal Emperor'' (1992)によれば、1508年に教皇の衛兵として雇われた{{仮リンク|コンスタンティノス・パレオロゴス (教皇衛兵)|en|Constantine Palaiologos (Papal Guard)|label=コンスタンティノス・パレオロゴス|redirect=1}}という人物がアンドレアスの息子である可能性がある。彼はアンドレアスの亡くなった6年後の1508年に死去している{{Sfn|Foster|2015|p=67}}。 |

|||

ロシアの文献によると、ロシア貴族ヴァシーリー・ミハイロヴィチと結婚したマリア・パレオロギナという女性は、アンドレアスの妹ソフィヤの「姪」であるという{{Sfn|Nicol|1992|p=116}}。ヴァシーリー・ミハイロヴィチは、ベロオーゼロ公ミハイル・アンドレーヴィチ・モジャイスキーの世継息子、モスクワ大公[[ドミートリー・ドンスコイ]]の孫であり、現モスクワ大公イヴァン3世の従弟にあたった。1483年、ソフィヤはイヴァン3世の最初の妻マリヤ・ボリソヴナ(当時の大公位継承者イヴァン・マラドイの母)の持参金であったネックレスを姪のマリヤに贈った。しかしイヴァン3世は同じネックレスをイヴァン・マラドイの妻エレナ・ステパノヴナに贈ろうとしていたため、マリヤとヴァシーリーの夫妻はイヴァン3世の勘気を被ってリトアニアに亡命し、ベロオーゼロ公位の継承権を失った。1493年にゾイの説得によりようやく2人は許されたが<ref>[http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/115582/София Sophia Fominichna // Russian Biographical Dictionary]</ref>、既にベロオーゼロ公国は1486年にミハイルが死んだことでモスクワ大公国に併合されていた。 |

|||

ロシアの文献によると、アンドレアスの娘とされる{{仮リンク|マリア・パレオロギナ (ヴェレーヤ公妃)|en|Maria Palaiologina (Princess of Vereya)|label=マリア・パレオロギナ|redirect=1}}という女性が、叔母であるソフィヤの手引きによりロシアのヴェレーヤ公{{仮リンク|ヴァシーリー・ミハイロヴィチ|ru|Василий Удалой|label=|redirect=1}}と結婚したという。このマリアという人物の記録は、西欧の文献には無い{{Sfn|Nicol|1992|p=116}}。 |

|||

1499年7月17日、ミラノ公[[ルドヴィーコ・スフォルツァ]]が、彼が「モレアス専制公の子、コンスタンティノス卿の甥であるドン・フェルナンドを、5頭の馬と共にトルコへ派遣した。」と書き記している{{Sfn|Setton|1978|p=513}}。おそらくは外交もしくは偵察の任を負っていたこのドン・フェルナンドも、アンドレアスの息子である可能性がある。彼もアンドレアス死後にモレアス専制公を名乗ったが、あまり歴史に大きな影響を及ぼさなかった。彼自身重要な役割を担う気がなかったのか、あるいは非嫡出児で活躍の場が狭められていた可能性も考えられる{{Sfn|Harris|2013|p=651}}。ルドヴィーコ・スフォルツァの言う「コンスタンティノス卿」とは[[コンスタンティノス・コムネノス・アリアニテス]]のことで、彼もアンドレアスと血縁がないにもかかわらずアンドレアス死から数か月後以降にモレアス専制公の継承を主張した{{Sfn|Harris|2013|p=653}}。 |

|||

ローマには、1487年の墓碑銘で「ルクレツィア、アンドレアス・パレオロゴスの娘」(Lucretiae Andreae Paleologi filiae)と書かれているものがある。ただこの女性が死没したのは1487年9月2日で、没年齢が49歳とあるので、コンスタンティノープルの皇帝を名乗ったアンドレアスの娘ということはあり得ない{{Sfn|Setton|1978|p=463}}。 |

|||

1499年7月17日、ミラノ公[[ルドヴィーコ・スフォルツァ]]が、彼が「モレアス専制公の子、コンスタンティノス卿の甥である{{仮リンク|フェルナンド・パレオロゴス|en|Fernando Palaiologos|label=ドン・フェルナンド|redirect=1}}を、5頭の馬と共にトルコへ派遣した。」と書き記している{{Sfn|Setton|1978|p=513}}。おそらくは外交もしくは偵察の任を負っていたこのドン・フェルナンドも、アンドレアスの息子である可能性がある。彼もアンドレアス死後にモレアス専制公を名乗ったが、あまり歴史に大きな影響を及ぼさなかった。彼自身重要な役割を担う気がなかったのか、あるいは非嫡出児で活躍の場が狭められていた可能性も考えられる{{Sfn|Harris|2013|p=651}}。ルドヴィーコ・スフォルツァの言う「コンスタンティノス卿」とは[[コンスタンティノス・コムネノス・アリアニテス]]のことで、彼もアンドレアスと血縁がないにもかかわらずアンドレアス死から数か月後以降にモレアス専制公の継承を主張していた{{Sfn|Harris|2013|p=653}}。 |

|||

17世紀の[[コーンウォール]]で活動した[[セオドロ・パレオログス]]はソマス・パレオロゴスの孫であると自称していた。父は「ジョン」(ヨハネス)という名であったというが立証されておらず、実際にはアンドレアスの子であるという可能性もあるが、テオドロスの系譜は極めて不明瞭である{{Sfn|Hall|2015|p=231}}。セオドロの子孫で記録をたどれる最後の人物は{{仮リンク|ゴッズコール・パレオローグ|en|Godscall Paleologue|label=|redirect=1}}で、彼女の名も17世紀後半に歴史上から消えている{{Sfn|Foster|2015|p=67}}。16世紀後半、[[キオス島]]出身の神学者{{仮リンク|ジャコモ・パレオロゴ|en|Jacob Palaeologus|label=|redirect=1}}は、ローマで[[ドミニコ会]]士となり、ヨーロッパ中を旅して、自身がアンドレアス・パレオロゴスの孫で{{Sfn|Nicol|1992|p=117}}テオドロス(テオドロ)という名の男の子であるとふれ回った{{Sfn|Mallat|1982|p=279}}。しかしジャコモの教説は次第に[[異端]]性を増していき、カトリック教会との紛争の末に1585年に異端として[[火刑]]に処された{{Sfn|Nicol|1992|p=117}}。ジャコモには、少なくとも3人の子がいた。娘デスピナ、息子テオドロ、あと一人の名は不明である{{Sfn|Mallat|1982|p=279}}が、いずれも詳細不明の人物である。テオドロは1603年の時点で[[プラハ]]に居を構え、古き皇帝家の純然たる一員であり「[[スパルタ|ラケダエモン]]の公」であると自称したが、これらは捏造であるとしてプラハ当局により有罪判決を受けた{{Sfn|Nicol|1992|p=117}}。 |

|||

17世紀の[[コーンウォール]]で活動した[[テオドロス・パレオロゴス (16世紀)|テオドロス・パレオロゴス]]はソマス・パレオロゴスの孫であると自称していた。父は「ジョン」(ヨハネス)という名であったというが立証されておらず、実際にはアンドレアスの子であるという可能性もあるが、テオドロスの系譜は極めて不明瞭である{{Sfn|Hall|2015|p=229}}。 |

|||

== 後世への影響と評価 == |

== 後世への影響と評価 == |

||

[[File:Facial Chronicle - b.17, p. 110.gif|thumb|[[モスクワ]]の姉[[ゾエ・パレオロギナ|ゾエ]](この時点ではソフィヤと改名、左上の窓の人物)と[[イヴァン3世]](その下の窓の人物)の夫妻のもとを訪問するアンドレアス(中央下の冠をかぶっている人物)。16世紀ロシアの年代記より|alt=]] |

|||

=== 歴史家による否定的評価 === |

|||

後世の歴史家たちのうち圧倒的多数が、アンドレアス・パレオロゴスの人物像を否定的に捉えている。19世紀[[スコットランド]]の歴史家[[ジョージ・フィンレー]]は、1877年の著作でアンドレアスについて「最低のつまらない貴公子たちの運命を気にするような病的な価値観を人類が持ち合わせてさえいなかったならば、もはや歴史上注目する価値はほとんどない」などと述べている。1995年にアンドレアスの再評価を試みたイングランドの歴史家ジョナサン・ハリスによると、アンドレアスは往々にして「だらしない生活で教皇の寛大な支援を浪費し、最終的に貧苦のうちに死んだ、不道徳でぜいたくなプレイボーイ」として描写される傾向があった。ハリス自身は、この通説は歴史評価するうえで「まったく公平でない意図」による誤った説であるとしている{{Sfn|Harris|1995|p=537}}。 |

|||

[[File:Facial Chronicle - b.17, p. 110.gif|thumb|[[モスクワ]]の妹[[ゾエ・パレオロギナ|ゾエ]](この時点ではソフィヤと改名、左上の窓の人物)と[[イヴァン3世]](その下の窓の人物)の夫妻のもとを訪問するアンドレアス(中央下の冠をかぶっている人物)。16世紀ロシアの年代記より|alt=]] |

|||

後世の歴史家たちのうち圧倒的多数が、アンドレアス・パレオロゴスの人物像を否定的に捉えている。19世紀[[スコットランド]]の歴史家[[ジョージ・フィンレー]]は、1877年の著作でアンドレアスについて「最低のつまらない貴公子たちの運命を気にするような病的な価値観を人類が持ち合わせてさえいなかったならば、もはや歴史上注目する価値はほとんどない」などと述べている。1995年にアンドレアスの再評価を試みたイングランドの歴史家 [[ジョナサン・ハリス (歴史家)|ジョナサン・ハリス]]によると、アンドレアスは往々にして「だらしない生活で教皇の寛大な支援を浪費し、最終的に貧苦のうちに死んだ、不道徳でぜいたくなプレイボーイ」として描写される傾向があった。ハリス自身は、この通説は歴史評価するうえで「まったく公平でない意図」による誤った説であるとしている{{Sfn|Harris|1995|p=537}}。 |

|||

アンドレアスの悪評の原因は、一部には父ソマスに端を発するところもあるとされる。ソマスの弟(アンドレアスの叔父)デメトリオスはオスマン帝国のモレアス征服を受け入れる立場で、兄弟の抗争がモレアス専制公領の滅亡につながった。ただアンドレアスは家族と共に亡命した時点でまだ7歳であり、父と叔父の抗争には何ら責任が無い{{Sfn|Harris|1995|p=538}}。1470年代から1490年代の亡命パレオロゴス家の経済状況は |

アンドレアスの悪評の原因は、一部には父ソマスに端を発するところもあるとされる。ソマスの弟(アンドレアスの叔父)デメトリオスはオスマン帝国のモレアス征服を受け入れる立場で、兄弟の抗争がモレアス専制公領の滅亡につながった。ただアンドレアスは家族と共に亡命した時点でまだ7歳であり、父と叔父の抗争には何ら責任が無い{{Sfn|Harris|1995|p=538}}。1470年代から1490年代の亡命パレオロゴス家の経済状況は不安定で、アンドレアスが称号を売ろうとしたり、弟マヌエルが雇い主を探してヨーロッパを遍歴し遂にはコンスタンティノープルへ赴いてオスマン帝国に身を委ねたりするほどであった。彼らの困窮の原因を彼ら自身に求め批判している文献は、同世代の著述家によるものの中では一つ、次世代の著述家によるものでも一つしか確認されていない。次世代のものは、1538年のテオドロス・スパンドゥネスによる著作である。彼はマヌエルがあらゆる面でアンドレアスより勝っていたと主張している。同世代では1481年にジェラルディ・ダ・ヴォルテッラが、アンドレアスの経済的困窮は彼自身の「性遍歴と悦楽」を含む度を越した浪費のせいであると主張している{{Sfn|Harris|1995|p=540}}。こうしたアンドレアスの悪評は近代の歴史家たちに大きな影響を与え続けているが、ハリスはこうした見解が根拠に乏しいものであると批判している{{Sfn|Harris|1995|p=541}}。 |

||

他にも近代の歴史家たちはアンドレアスを酷評するため、1479年のカテリーナとの結婚に関する記述を利用している{{Sfn|Harris|1995|p=541}}。歴史家[[スティーヴン・ランシマン]]がカテリーナを「ローマの街女」と評したのをはじめとして、彼女は[[娼婦]]であったとするのが通説である{{Sfn|Setton|1978|p=462}}{{Sfn|Hall|2015|p= |

他にも近代の歴史家たちはアンドレアスを酷評するため、1479年のカテリーナとの結婚に関する記述を利用している{{Sfn|Harris|1995|p=541}}。歴史家[[スティーヴン・ランシマン]]がカテリーナを「ローマの街女」と評したのをはじめとして、彼女は[[娼婦]]であったとするのが通説である{{Sfn|Setton|1978|p=462}}{{Sfn|Hall|2015|p=231}}。その上で娼婦との結婚がアンドレアスの経済的没落の原因の一つだとする説もある。カテリーナについて言及している[[一次史料]]は[[カメラ・アポストリカ]](教皇庁の財政部門)がまとめた''[[イントロイトゥス・エト・エクシトゥス]]''のみで、その中でもカテリーナという名に触れているのは一か所のみである。そのため実際には、カテリーナの職業や社会的地位は全く不明である。同時代のジェラルディ・ダ・ヴォルテッラですら、カテリーナには言及していない。初めてカテリーナを悪人として描写したのは17世紀のビザンツ学者[[シャルル・ドゥ・フレスネ]]であり、カテリーナに関する伝承は実証不可能なものであるといえる。1932年のギリシャ人ビザンツ学者[[ディオニュシオス・ザキュティノス]]の著作''Le despotat grec de Morée (1262–1460)''以降、アンドレアスが「娼婦」カテリーナと結婚したことが教皇庁からの支援切り詰めの原因であるという説が広まったが、これは全く誤りである。例えば教皇シクストゥス4世は、1479年におそらくロシアへの旅費として従来の支給金の2年分にもあたる資金をアンドレアスに与えている{{Sfn|Harris|1995|p=541}}。 |

||

アンドレアスが浪費生活を送った可能性は否定できないが、彼の経済的困窮の原因はむしろ教皇庁からの支援の減少にある。当初はパレオロゴス家に対し住居費を支援するなど寛大な対応をとっていた教皇たちであるが、彼らは一部の歴史家が主張するほど気前の良い支援を提供したわけではなかった。そのような教皇庁を誇大に称賛する説が生まれた原因は教皇たち自身にも求められる。例えば、シクストゥス4世は自身 |

アンドレアスが浪費生活を送った可能性は否定できないが、彼の経済的困窮の原因はむしろ教皇庁からの支援の減少にある。当初はパレオロゴス家に対し住居費を支援するなど寛大な対応をとっていた教皇たちであるが、彼らは一部の歴史家が主張するほど気前の良い支援を提供したわけではなかった。そのような教皇庁を誇大に称賛する説が生まれた原因は教皇たち自身にも求められる。例えば、シクストゥス4世は自身がパレオロゴス家に対して示した寛大さを[[サン・スピリト・イン・サッシア病院]]の[[フレスコ画]]に描かせている。中にはアンドレアスがシクストゥス4世に跪いて感謝している絵もある{{Sfn|Harris|1995|p=542}}。アンドレアスは広く伝えられているほど教皇の金を浪費したわけではなかった。もともと父ソマスに支払われていた月300ドゥカートの支援金は、1492年の時点で50ドゥカートまで減らされていた {{Sfn|Harris|1995|p=545}}。 |

||

1481年のアンドレアスの対オスマン帝国遠征計画失敗についても、ほとんどの歴史家はアンドレアス自身の無能さに原因を求めている。中にはアンドレアスが教皇から寄付された資金を「ほかの目的」に「浪費した」とまで言う者もいる{{Sfn|Harris|1995|p=549}}。しかし遠征が実現しなかったとはいえ、アンドレアスが本当に遠征に無関心であった証拠になるとは言えない。シクストゥス4世は1481年9月15日にイタリア中の司教に向けてアンドレアスのアドリア海渡海を支援するため「全力で尽くすように」と書き送っている。またアンドレアス自身がブリンディシへ赴いていることからも、彼が本気で遠征隊を率いて帝国を復興する意思を持っていたことがうかがえる。アンドレアスに雇われたギリシア人のCrocondilo Cladaは、1480年にモレアスで実際に反乱を起こしている。彼はアンドレアスがギリシア上陸に成功した際に道案内を務めるのに適任であったが、この反乱は失敗に終わった。遠征が計画倒れに終わったとはいえ、アンドレアスは単に欲望を追求するためローマで時を過ごしてばかりいたのではなく、積極的に遠征計画にかかわっていた{{Sfn|Harris|1995|p=550}}。 |

1481年のアンドレアスの対オスマン帝国遠征計画失敗についても、ほとんどの歴史家はアンドレアス自身の無能さに原因を求めている。中にはアンドレアスが教皇から寄付された資金を「ほかの目的」に「浪費した」とまで言う者もいる{{Sfn|Harris|1995|p=549}}。しかし遠征が実現しなかったとはいえ、アンドレアスが本当に遠征に無関心であった証拠になるとは言えない。シクストゥス4世は1481年9月15日にイタリア中の司教に向けてアンドレアスのアドリア海渡海を支援するため「全力で尽くすように」と書き送っている。またアンドレアス自身がブリンディシへ赴いていることからも、彼が本気で遠征隊を率いて帝国を復興する意思を持っていたことがうかがえる。アンドレアスに雇われたギリシア人のCrocondilo Cladaは、1480年にモレアスで実際に反乱を起こしている。彼はアンドレアスがギリシア上陸に成功した際に道案内を務めるのに適任であったが、この反乱は失敗に終わった。遠征が計画倒れに終わったとはいえ、アンドレアスは単に欲望を追求するためローマで時を過ごしてばかりいたのではなく、積極的に遠征計画にかかわっていた{{Sfn|Harris|1995|p=550}}。 |

||

| 115行目: | 136行目: | ||

アンドレアスが貧苦のうちに死んだことについて、彼が死去した時点で全く無一文であったという説も広まっている。その根拠としては、教皇アレクサンデル6世が未亡人カテリーナに葬儀費用を援助していることが挙げられる。ただ、こうした葬式に対する寄付は、必ずしも困窮者に限って行われていたわけではない。例えば1487年に同じくローマに亡命していた[[キプロス王国|キプロス女王]][[シャルロット・ド・リュジニャン]]の葬儀の際にも教皇庁が費用を拠出しているが、シャルロットが浪費家あるいは貧乏であったという記録は無い。アンドレアスが名誉ある形でサン・ピエトロ大聖堂に葬られていることから、少なくとも彼がある程度の地位を維持していたことは確かであるといえる{{Sfn|Harris|1995|p=554}}。 |

アンドレアスが貧苦のうちに死んだことについて、彼が死去した時点で全く無一文であったという説も広まっている。その根拠としては、教皇アレクサンデル6世が未亡人カテリーナに葬儀費用を援助していることが挙げられる。ただ、こうした葬式に対する寄付は、必ずしも困窮者に限って行われていたわけではない。例えば1487年に同じくローマに亡命していた[[キプロス王国|キプロス女王]][[シャルロット・ド・リュジニャン]]の葬儀の際にも教皇庁が費用を拠出しているが、シャルロットが浪費家あるいは貧乏であったという記録は無い。アンドレアスが名誉ある形でサン・ピエトロ大聖堂に葬られていることから、少なくとも彼がある程度の地位を維持していたことは確かであるといえる{{Sfn|Harris|1995|p=554}}。 |

||

ジョナサン・ハリスは、アンドレアスのローマ亡命は数世紀にわたるビザンツ帝国の[[パレオロゴス朝]]の失策の究極的な帰結であったとしている{{Sfn|Harris|1995|p=537}}。帝国滅亡後もソマスやアンドレアスが教皇の力を借りて大規模な再征服遠征をおこない帝国を復興する計画を立て続けたが、ついに実行に移されることはなかった{{Sfn|Harris|1995|p=548}}。 |

|||

=== パレオロゴス王朝の失策 === |

|||

[[File:Sketches of John VIII Palaiologos during his visit at the council of Florence in 1438 by Pisanello.jpg|thumb|1438年に[[フィレンツェ公会議]]に出席した[[ヨハネス8世パレオロゴス]](アンドレアスの叔父)。[[ピサネロ]]画]] |

|||

結局、アンドレアスは自身や従者たちの必要経費にも足を引っ張られ、ビザンツ帝国を再興する大望を実現することはできなかった。彼のおかれた厳しい状況は決して彼自身に責任があるわけではなく、教皇の支援切り詰め、さらに言えば教皇に依存しようとした先祖たちの方策自体に問題があったといえる。とはいえ14世紀から15世紀にかけてのビザンツ皇帝たちに残された選択肢は極めて少なく、教皇に望みを託し依存せざるを得なかった。教皇との間で膨大な誓約や取引を決めたにもかかわらず、実際に届いた援助はわずかなものだった。西欧諸国にビザンツ帝国を救う力がなかったことも、帝国の没落や、アンドレアスが二度と故郷に帰れなくなった要因として挙げられる{{Sfn|Harris|1995|p=554}}。 |

|||

ジョナサン・ハリスは、アンドレアスのローマ亡命は数世紀にわたるビザンツ帝国の[[パレオロゴス朝]]の失策の究極的な帰結であったとしている{{Sfn|Harris|1995|p=537}}。14世紀半ば以降、ビザンツ皇帝たちは自らの帝国をオスマン帝国のトルコ人から守るため、西欧諸国やローマ教皇を頼ろうとした。ビザンツ帝国から西欧へ渡った[[デメトリオス・キュドニオス]]や[[マヌエル・クリュソロラス]]ら知識人の影響で、パレオロゴス朝の皇帝たちは西欧の信仰の権威である教皇さえ説得できれば、教皇が西欧の大軍を率いてビザンツ帝国を救いにやってくると信じていた{{Sfn|Harris|1995|p=547}}。実際に1369年にはアンドレアスの曽祖父[[ヨハネス5世パレオロゴス]]がローマに赴いて教皇へ服従の意思を示し1438年から1439年の[[フィレンツェ公会議には]]アンドレアスの叔父[[ヨハネス8世パレオロゴス]]が出席して東西教会の合同が宣言されている。同じく叔父にして最後の皇帝コンスタンティノス11世は、1452年にオスマン帝国軍がコンスタンティノープルに迫る絶望的状況を教皇に訴えている。帝国滅亡後もソマスやアンドレアスが教皇の力を借りて大規模な再征服遠征をおこない帝国を復興する計画を立て続けたが、ついに実行に移されることはなかった{{Sfn|Harris|1995|p=548}}。 |

|||

== 注釈 == |

|||

{{Notelist|20em}} |

|||

== 出典 == |

|||

結局、アンドレアスは自身や従者たちの必要経費にも足を引っ張られ、ビザンツ帝国を再興する大望を実現することはできなかった。彼のおかれた厳しい状況は決して彼自身に責任があるわけではなく、教皇の支援切り詰め、さらに言えば教皇に依存しようとした先祖たちの方策自体に問題があったといえる。とはいえ14世紀から15世紀にかけてのビザンツ皇帝たちに残された選択肢は極めて少なく、教皇に望みを託し依存せざるを得なかった。教皇との間で膨大な誓約や取引を決めたにもかかわらず、実際に届いた援助はわずかなものだった。西欧諸国にビザンツ帝国を救う力がなかったことも、帝国の没落や、アンドレアスが二度と故郷に帰れなくなった要因として挙げられる{{Sfn|Harris|1995|p=554}}。 |

|||

== 脚注 == |

=== 脚注 === |

||

{{Reflist|20em}} |

{{Reflist|20em}} |

||

=== 参考文献 === |

=== 参考文献 === |

||

* {{Cite journal|last=Abulafia|first=David|date=2021|title=Book Review: The Other Side of Empire. Just War in the Mediterranean and the Rise of Early Modern Spain|url=https://doi.org/10.1080/09503110.2021.1877420|journal=Al-Masāq: Journal of the Medieval Mediterranean|volume=33|issue=1|pages=101–104|doi=10.1080/09503110.2021.1877420|s2cid=233745556|ref=harv}} |

|||

*{{Cite journal|last=Enepekides|first=P. K.|date=1960|title=Das Wiener Testament des Andreas Palaiologos vom 7. April 1502|url=|journal=Akten des 11. Internat. Byzantinisten-Kongresses 1958|ref=CITEREFEnepekides1960|via=}} |

|||

*{{Cite book|last= |

* {{Cite book|last=Çelik|first=Siren|url=https://books.google.com/books?id=i-8WEAAAQBAJ|title=Manuel II Palaiologos (1350–1425)|publisher=Cambridge University Press|year=2021|isbn=978-1108836593|location=Cambridge|ref=harv}} |

||

*{{Cite book|last=Enepekides|first=P. K.|date=1960|chapter=Das Wiener Testament des Andreas Palaiologos vom 7. April 1502|trans-chapter=The Vienna Testament of Andreas Palaiologos from 7 April 1502|pages=138–143|language=de|title=Akten des 11. Internat. Byzantinisten-Kongresses 1958|location=Munich|publisher=C.H. Beck|oclc=761003148|ref=harv}} |

|||

*{{Cite book|last=Giesey|first=Ralph E.|url=https://books.google.com/?id=G5yuNbIuPKwC&pg=PA118&lpg=PA118&dq=andreas+paleologus+grave#v=onepage|title=The Royal Funeral Ceremony in Renaissance France|publisher=Librairie Droz|year=1960|isbn=978-2600029872|location=Geneva|pages=|ref=CITEREFGiesey1960}} |

|||

*{{Cite book|last= |

* {{Cite book|last=Foster|first=Russell|url=https://books.google.com/books?id=D8kBCgAAQBAJ&q=%22Godscall+Palaeologus%22|title=Mapping European Empire: Tabulae imperii Europaei|publisher=Routledge|year=2015|isbn=978-1315744759|location=Oxford|ref=harv}} |

||

* {{Cite book|last=Freiberg|first=Jack|url=https://books.google.com/books?id=X760BAAAQBAJ&q=Constantinople|title=Bramante's Tempietto, the Roman Renaissance, and the Spanish Crown|publisher=Cambridge University Press|year=2014|isbn=978-1107042971|location=New York|ref=harv}} |

|||

*{{Cite journal|last=Harris|first=Jonathan|date=1995|title=A worthless prince? Andreas Palaeologus in Rome, 1465-1502|url=https://www.academia.edu/9864507|journal=Orientalia Christiana Periodica|language=en|volume=61|pages=537–554|ref=CITEREFHarris1995|via=}} |

|||

* {{Cite book|last=Giesey|first=Ralph E.|url=https://books.google.com/books?id=G5yuNbIuPKwC&q=andreas+paleologus+grave&pg=PA118|title=The Royal Funeral Ceremony in Renaissance France|publisher=Librairie Droz|year=1960|isbn=978-2600029872|location=Geneva|ref=harv}} |

|||

*{{Cite journal|last=Harris|first=Jonathan|date=2013|title=Despots, Emperors, and Balkan Identity in Exile|url=https://www.jstor.org/stable/24244808|journal=The Sixteenth Century Journal|language=en|volume=44|pages=643–661|ref=CITEREFHarris2013|via=|issue=3}} |

|||

*{{Cite book|last= |

* {{Cite book|last=Grierson|first=Philip|url=https://books.google.com/books?id=NJmoF52BiBsC|title=Catalogue of Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection: Volume Five: Michael VIII to Constantine XI 1258–1453|publisher=Dumbarton Oaks|year=1999|isbn=0-88402-261-7|location=Washington DC|author-link=Philip Grierson|ref=harv}} |

||

* {{Cite book|last=Haldon|first=John|url=https://books.google.com/books?id=xjAWDAAAQBAJ&q=Constantius+III+Doukas&pg=PA176|title=The Palgrave Atlas of Byzantine History|publisher=Palgrave Macmillan|year=2005|isbn=978-0230243644|location=New York|ref=harv}} |

|||

*{{Cite book|last=Karayannopoulous|first=Yanis|title=History of Humanity – Scientific and Cultural Development from the Seventh to the Sixteenth Centuries, Vol. IV|publisher=UNESCO|year=2000|isbn=978-9231028137|editor-last=Al-Bakhit|editor-first=M. A.|location=Paris|pages=|chapter=State Organization, Social Structure, Economy, and Commerce|ref=CITEREFKarayannopoulous2000|editor-last2=Bazin|editor-first2=L.|editor-last3=Cissoko|editor-first3=S. M.|editor-last4=Asimov|editor-first4=M. S.|editor-last5=Gieysztor|editor-first5=A.}} |

|||

* {{Cite book|last=Hall|first=John|title=An Elizabethan Assassin: Theodore Paleologus: Seducer, Spy and Killer|publisher=The History Press|year=2015|isbn=978-0750962612|location=Stroud|ref=harv}} |

|||

*{{Cite journal|last=Melvani|first=Nicholas|date=2018|title=The tombs of the Palaiologan emperors|url=https://www.cambridge.org/core/journals/byzantine-and-modern-greek-studies/article/tombs-of-the-palaiologan-emperors/C5079928DCB842457C4BA712151A15F8|journal=Byzantine and Modern Greek Studies|volume=42|issue=2|pages=237–260|ref=CITEREFMelvani2018|via=}} |

|||

* {{Cite journal|last=Harris|first=Jonathan|date=1995|title=A Worthless Prince? Andreas Palaeologus in Rome, 1465–1502|url=https://www.academia.edu/9864507|journal=Orientalia Christiana Periodica|language=en|volume=61|pages=537–554|ref=harv}} |

|||

*{{Cite book|last=Miller|first=William|title=Essays on the Latin Orient|publisher=Cambridge University Press|year=1921|isbn=|location=Cambridge|pages=|chapter=Miscellanea from the Near East: Balkan Exiles in Rome|oclc=457893641|ref=CITEREFMiller1921}} |

|||

* {{Cite journal|last=Harris|first=Jonathan|date=2013|title=Despots, Emperors, and Balkan Identity in Exile|journal=The Sixteenth Century Journal|language=en|volume=44|pages=643–661|issue=3|jstor=24244808|ref=harv}} |

|||

*{{Cite book|last=Nicol|first=Donald M.|title=The Immortal Emperor: The Life and Legend of Constantine Palaiologos, Last Emperor of the Romans|publisher=Cambridge University Press|year=1992|isbn=978-0511583698|location=Cambridge|pages=|ref=CITEREFNicol1992}} |

|||

*{{Cite book|last= |

* {{Cite book|last=Housley|first=Norman|url=https://books.google.com/books?id=kAtqDAAAQBAJ&q=disapprovefd|title=The Crusade in the Fifteenth Century: Converging and Competing Cultures|publisher=Routledge|year=2017|isbn=978-1315615158|location=Oxford|ref=harv}} |

||

* {{Cite book|last=Karayannopoulos|first=Yanis|url=https://books.google.com/books?id=PvlthkbFU1UC|title=History of Humanity – Scientific and Cultural Development from the Seventh to the Sixteenth Centuries, Vol. IV|publisher=UNESCO|year=1996|isbn=978-9231028137|editor-last=Al-Bakhit|editor-first=M. A.|location=Paris|chapter=State Organization, Social Structure, Economy, and Commerce|editor2-last=Bazin|editor2-first=L.|editor3-last=Cissoko|editor3-first=S. M.|editor4-last=Asimov|editor4-first=M. S.|editor5-last=Gieysztor|editor5-first=A.|editor6-last=Habib|editor6-first=I.|editor7-last=Karayannopoulos|editor7-first=Y.|editor8-last=Litvak King|editor8-first=J.|editor9-last=Schmidt|editor9-first=P.|ref=harv}} |

|||

*{{Cite book|last=Runciman|first=Steven|title=The Fall of Constantinople 1453|publisher=Cambridge University Press|year=1969|isbn=978-0521398329|location=Cambridge|pages=|ref=CITEREFRunciman1969|orig-year=1965}} |

|||

* {{Cite journal|last=Mallat|first=Peter|date=1982|title=Byzantinische 'Kaiserenkel' in Wien|journal=Adler|volume=15|pages=279–284|ref=harv}} |

|||

*{{Cite book|last=Setton|first=Kenneth M.|title=The Papacy and the Levant (1204–1571): Volume II: The Fifteenth Century|publisher=The American Philosophical Society|year=1997|isbn=978-0871691279|location=Philadelphia|pages=|ref=CITEREFSetton1978|orig-year=1978|url=https://books.google.se/books?id=0Sz2VYI0l1IC&pg=PA513&lpg=PA513&dq=%22Fernando%22+%22Despot+of+the+Morea%22&source=bl&ots=4zWq2D8YwO&sig=ACfU3U2lKQMzwOd_R_q9LicPXZoYXkghRw&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwit7bXKy-LoAhWQjosKHQvBB8MQ6AEwAXoECAwQLA#v=onepage&q=%22Fernando%22%20%22Despot%20of%20the%20Morea%22&f=false}} |

|||

*{{Cite journal|last=Melvani|first=Nicholas|date=2018|title=The Tombs of the Palaiologan Emperors|journal=Byzantine and Modern Greek Studies|volume=42|issue=2|pages=237–260|doi=10.1017/byz.2018.7|doi-access=free|ref=harv}} |

|||

*{{cite encyclopedia | last1=Trapp | first1= Erich | last2=Beyer | first2=Hans-Veit | last3=Kaplaneres | first3=Sokrates | last4=Leontiadis | first4=Ioannis | title=21342. {{lang|grc|Παλαιολογίνα Αἰκατερίνα}} | encyclopedia=[[Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit]] | volume=9 | pages= | publisher=Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften | location=Vienna | year=1989 | language = German|date=|ref=CITEREFTrappBeyerKaplaneresLeontiadis1989}} |

|||

*{{Cite book|last=Miller|first=William|title=Essays on the Latin Orient|publisher=The University Press|year=1921|isbn=|location=|ref=harv|和書}} |

|||

*{{cite book |

|||

* {{Essays on the Latin Orient|chapter=Miscellanea from the Near East: Balkan Exiles in Rome|pages=497–515|chapter-url=https://archive.org/details/essaysonlatinori00milluoft/page/496/}} |

|||

|title=The Latin ''Renovatio'' of Byzantium: The Empire of Constantinople (1204–1228) |first=Filip |last=Van Tricht |authorlink= |location=Leiden |publisher=Brill |year=2011 | isbn = 978-90-04-20323-5 | chapter = The Imperial Ideology | pages = 61–101 | url = https://books.google.co.jp/books/about/The_Latin_Renovatio_of_Byzantium.html?id=JlnPm2riK1UC&redir_esc=y}} |

|||

* {{Cite book|last=Nicol|first=Donald M.|title=The Immortal Emperor: The Life and Legend of Constantine Palaiologos, Last Emperor of the Romans|publisher=Cambridge University Press|year=1992|isbn=978-0511583698|location=Cambridge|ref=harv}} |

|||

* {{Cite book|last1=Pilat|first1=Liviu|url=https://brill.com/view/title/26492|title=The Ottoman Threat and Crusading on the Eastern Border of Christendom during the 15th Century|last2=Cristea|first2=Ovidiu|publisher=Brill|year=2017|isbn=978-90-04-27885-1|location=Leiden|ref=harv}} |

|||

* {{Cite book|last=Potter|first=David|title=A History of France, 1460–1560: The Emergence of a Nation State|publisher=St. Martin's Press|year=1995|isbn=978-0312124809|location=New York|ref=harv}} |

|||

* {{Cite book|last=Runciman|first=Steven|title=The Fall of Constantinople 1453|publisher=Cambridge University Press|year=1969|isbn=978-0521398329|location=Cambridge|orig-year=1965|ref=harv}} |

|||

* {{The Papacy and the Levant|volume=2|ref=harv}} |

|||

* {{Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit}} |

|||

* {{The Latin Renovatio of Byzantium|chapter=The Imperial Ideology|pages=61–101|chapter-url={{Google books|JlnPm2riK1UC|plainurl=yes|page=61}}}} |

|||

* {{Cite book|last1=Van Tricht|first1=Filip|url=|title=The Latin "Renovatio" of Byzantium: the Empire of Constantinople (1204-1228)|last2=|first2=|publisher=Brill|year=2011|isbn=978-90-04-20323-5|location=Leiden Boston|ref=harv|和書}} |

|||

* {{Cite journal|last=Vespignani|first=Giorgio|date=2007|title=Attorno al progetto di Crociata di Alessandro VI (1492–1503). Andrea Paleologo nell'affresco dell'Appartamento Borgia del Palazzo Vaticano|url=http://interclassica.um.es/var/plain/storage/original/application/f108efedcf73a84c8d1952fe96d567ea.pdf|journal=Erytheia: Revista de estudios bizantinos y neogriegos|language=it|volume=28|pages=99–112|issn=0213-1986|ref=harv}} |

|||

* {{cite book|last=Zakythinos|first=D. A.|author-link=Dionysios Zakythinos|year=1932|location=Paris|title=Le despotat grec de Morée, Tome 1: Histoire politique|language=fr|trans-title=The Greek Despotate of the Morea, Volume 1: Political History|publisher=Société d'édition "Les Belles Lettres"|oclc=1001644255|ref=harv}} |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

| 155行目: | 189行目: | ||

{{s-aft|after=[[シャルル8世 (フランス王)|シャルル8世]]}} |

{{s-aft|after=[[シャルル8世 (フランス王)|シャルル8世]]}} |

||

{{s-bef| before=[[シャルル8世 (フランス王)|シャルル8世]]}} |

{{s-bef| before=[[シャルル8世 (フランス王)|シャルル8世]]}} |

||

{{s-aft|after=<small>[[アラゴン王]][[フェルナンド2世 (アラゴン王)|フェルナンド2世]]と[[カスティーリャ王|カスティーリャ女王]][[イサベル1世 (カスティーリャ女王)|イサベル1世]]への継承を望むも使用されず</small>}} |

|||

{{s-aft|after=<small>[[カトリック]]諸国へ継承</small>}} |

|||

{{s-bef| before=[[ソマス・パレオロゴス]]}} |

{{s-bef| before=[[ソマス・パレオロゴス]]}} |

||

{{s-ttl| title=[[モレアス専制公]]|years=1465年–1502年}} |

{{s-ttl| title=[[モレアス専制公]]|years=1465年–1502年}} |

||

2023年9月18日 (月) 03:15時点における版

| アンドレアス・パレオロゴスἈνδρέας Παλαιολόγος | |

|---|---|

| |

コンスタンティノープルの皇帝 (名目上) | |

|

在位期間 1480年ごろ – 1494年11月6日 | |

| 先代 | コンスタンティノス11世パレオロゴス[注釈 1] |

| 次代 | シャルル8世 (売却) |

|

在位期間 1498年4月7日 – 1502年6月 | |

| 先代 | シャルル8世 |

モレアス専制公 (名目上) | |

|

在位期間 1465年5月12日 – 1502年6月 | |

| 先代 | ソマス・パレオロゴス |

| 次代 |

フェルナンド・パレオロゴス コンスタンティノス・コムネノス・アリアニテス (いずれも自称) |

| 出生 |

1453年1月17日 モレアス |

| 死亡 |

1502年6月 (49歳) ローマ |

| 埋葬 | サン・ピエトロ大聖堂、ローマ |

| 父親 | ソマス・パレオロゴス |

| 母親 | カテリーナ・ザッカリア |

| 配偶者 | カテリーナ |

|

子女 不明 | |

アンドレアス・パレオロゴス(ギリシア語: Ἀνδρέας Παλαιολόγος; 1453年1月17日 – 1502年6月)は、ビザンツ帝国の皇帝家パレオロゴス家の人物。モレアス専制公ソマス・パレオロゴスの長男で、最後の皇帝コンスタンティノス11世パレオロゴスの甥にあたる。オスマン帝国の侵攻によりモレアスを追われ、1465年に父ソマスが死去してからは名目上のモレアス専制公位を継いだ。さらに1483年からは「コンスタンティノープルの皇帝」 (ラテン語: Imperator Constantinopolitanus)を名乗った[注釈 2]。

略歴

1453年にビザンツ帝国の首都コンスタンティノープルがオスマン帝国によって陥落し、次いで1460年にモレアス専制公領も侵攻を受けると、ソマスは子女アンドレアス、マヌエル、ソフィヤとともにコルフ島へ亡命した。1465年にソマスが死去したのち、12歳だったアンドレアスはローマへ赴いた。コンスタンティノス11世の最年長の甥であるアンドレアスはパレオロゴス家の家長にあたる存在となり、古代ローマ帝国から続く皇帝の系譜の第一請求者の立場にあったとみなされることがある。イタリアにいる亡命ビザンツ貴族の支援を受けたアンドレアスはビザンツ皇帝の後継者を名乗り、帝国の復興を志した。またアンドレアスはローマ女性のカテリーナと結婚した。2人が子を残したという確固たる証拠はないが、彼らの子孫がいたと匂わせる一次史料も存在する。

ローマで暮らすようになったアンドレアスの生活は年を追うごとに困窮していった。その理由について、彼がぜいたくで無責任な浪費生活をしたのだと批判する節があるが、むしろ教皇庁から支給される年金が切り詰められていったことが大きかった。アンドレアスはコンスタンティノープル奪還に向けて、何度かヨーロッパ中を旅して各国の君主に援助を求めたが、彼のもとに集まった支援はわずかなものだった。かつてコンスタンティノープルを征服したオスマン帝国のスルタンメフメト2世が1481年に死去し、息子のジェムとバヤズィトの間で内乱が勃発すると、アンドレアスはこの年の夏に遠征隊を組織して南イタリアからアドリア海を渡り、コンスタンティノープルを再征服する計画を立てた。しかし秋になるとバヤズィト(2世)が内乱を制して帝国を安定させたため、遠征は取りやめられた。生涯にわたって最低でもモレアスまでは奪還したいと望んでいたアンドレアスだったが、ついにギリシアの地を再び踏むことはなかった。

金銭的に追い詰められたアンドレアスは、1494年にビザンツ皇帝の地位をフランス王シャルル8世に売り渡した。当時シャルル8世は対オスマン帝国十字軍を組織しようとしており、その成功の暁にはアンドレアスにモレアスを譲るという条件だった。しかし十字軍が実現せぬまま1498年にシャルル8世が死去すると、アンドレアスは再びビザンツ皇帝を名乗るようになり、死去するまでこの地位を保持した。1502年、アンドレアスはローマで貧窮のうちに没し、サン・ピエトロ大聖堂に葬られた。アンドレアスは遺言で自らの称号をアラゴン王フェルナンド2世とカスティーリャ女王イサベル1世に譲ろうとしたが、両王がその称号を名乗ることはなかった。

生涯

背景

パレオロゴス家は、1259/61年から1453年の滅亡までビザンツ帝国に君臨した、最後にして最長の王朝であった[7][8]。14世紀、オスマン帝国がビザンツ帝国領のほとんどを征服し、15世紀初めにはアナトリアのほとんど、ブルガリア、ギリシア中部、セルビア、マケドニア、テッサリアを手中に収めていた。かつて東地中海に広大な領土を有していたビザンツ帝国は、もはや首都コンスタンティノープル、ペロポネソス半島、エーゲ海の島々の一部を領するに過ぎず、しかもオスマン帝国に貢納を強いられていた[9]。

版図が縮小していくにつれて、ビザンツ皇帝はばらばらに残っている領土を息子や兄弟に与え、専制公として自治防衛させる方針をとるようになった[10] 。1428年、アンドレアスの父ソマス・パレオロゴスはモレアス専制公に任じられ、ペロポネソス半島の豊かな土地を兄のテオドロスやコンスタンティノス(後の最後の皇帝コンスタンティノス11世)と共同で統治することになった[11]。彼ら兄弟は、ペロポネソス半島全土の回復を目指した。まず1432年、ソマスは第4回十字軍以来のフランコクラティアであったアカイア公国最後の公チェントゥリオーネ2世アサン・ザッカリアが病没したのを機に、その娘カテリーナ・ザッカリアと婚姻していることを理由に公国を接収し解体した。ソマスら兄弟の治下で、ビザンツ帝国はモレアスのほぼ全土を奪回した。ただし、半島に点在するヴェネツィア共和国領には手を出せなかった[12]。

ビザンツ帝国が全体として崩壊の一途をたどる中、正教を奉じるパレオロゴス朝の皇帝たちは、カトリックを信仰する他のヨーロッパ諸国に軍事援助を求めていた。14世紀半ば以降、皇帝たちは西ヨーロッパ諸国やローマ教皇が、オスマン帝国の手からビザンツ帝国を救ってくれることを期待していた。デメトリオス・キュドネスやマヌエル・クリュソロラスら西欧志向の学者たちの影響を受けたビザンツ皇帝たちは、宗派問題さえ解決できれば、教皇の呼びかけで西欧の大軍が救援に駆けつけてくれると信じていた[13]。アンドレアスの曽祖父に当たるヨハネス5世パレオロゴスは1369年にみずからローマを訪問して個人的に教皇へ恭順の意を示し、ヨハネス8世パレオロゴスは1438年から1439年にかけてフィレンツェ公会議に出席し、東西教会の合同を試みた。[14]。しかしビザンツ帝国の人々は、この動きを彼らの信仰や世界観に対する裏切りであるととらえて反発し、結局教会合同は完遂されなかった[15]。ヨハネス8世の跡を継いだコンスタンティノス11世パレオロゴスは、1452年にオスマン帝国軍がコンスタンティノープルに迫る中で、教皇宛に絶望的な書簡を書き送っている[14]。

前半生

1453年1月17日[16]、アンドレアス・パレオロゴスは、モレアス専制公ソマス・パレオロゴスと、最後のアカイア公チェントゥリオーネ2世アサン・ザッカリアの娘カテリーナ・ザッカリアの長男として生まれた[17]。同年5月29日、コンスタンティノープルが陥落し、叔父にあたる皇帝コンスタンティノス11世パレオロゴスが戦死した[18]。ソマスやアンドレアスらの家族はオスマン帝国の属国となったモレアス専制公国で暮らし続けることができた。しかしソマスがビザンツ帝位を取り戻そうと試み、オスマン帝国を後ろ盾とする弟デメトリオスとの間で紛争を起こしたため、1460年にオスマン帝国のモレアス侵攻を招いた。アンドレアスらソマス一家はコルフ島へ亡命した[19]。その後ソマスはこの地に家族を置いて単身でローマへ赴き、教皇ピウス2世の歓待を受けて金銭的支援を受けるようになった[20]。ソマスはかつての領国をいつか取り戻したいと願い続け、1462年にピウス2世が十字軍を起こそうとしたときには自らイタリア中をめぐって宣伝したものの、結局この十字軍は実現しなかった[4]

1462年8月にカテリーナ・ザッカリアが死去した[17]後、ソマスは1465年になってようやく子供たちをローマに呼び寄せた。アンドレアスと弟マヌエル、姉のゾエの3人は、後見人や数名の亡命ビザンツ貴族とともにアンコーナへ赴いたが、父と再会することはかなわなかった。ソマスが5月12日に死去していたためである[21]。この時、アンドレアスは12歳、マヌエルは10歳だった。ゾエの年齢は正確に分かっていないが、少なくとも3人兄弟の中では最年長だった。彼ら兄弟はローマへ赴き、元亡命ビザンツ貴族であるバシレイオス・ベッサリオン枢機卿のもとで養育されることになった[16][22]。ベッサリオンは、ビザンツ帝国の人物の中でも数少ない教会合同支持者だった。彼はソマスの遺児たちに教育を施し、1472年6月のソフィヤとモスクワ大公イヴァン3世の結婚を取り持った[16]。アンドレアスらはローマに留まり、教皇パウルス2世もアンドレアスをモレアス専制公の正統な継承者とみなして滞在を認めた[4][23]。アンドレアスはカトリックに改宗した[24]。

初期のアンドレアスの印章は、パレオロゴス家の皇帝を象徴する双頭の鷲と「神の恩寵によるローマ人の専制公」(ラテン語: Dei gratia despotes Romeorum)という称号を掲げていた[25]。1480年代以降は、おそらく十分な敬意を払われていないと感じていた彼自身の考えにより、父ソマスも名乗らなかった[4]「コンスタンティノープルの皇帝」 (ラテン語: Imperator Constantinopolitanus)という称号を用いるようになった[5]。はじめてこの称号が確認できるのは1483年4月13日、スペイン貴族のオソルノ伯ペドロ・マンリケに発行した金印勅書である。これはマンリケとその子孫にパレオロゴス家の皇帝の装備を持つ権利を認める、すなわち帝国の宮中伯としての地位を認め、庶子だったマンリケが抱えていた不利益を打ち消してやるというものであった[26][6]。アンドレアスが名乗り出した称号は伝統的なビザンツ皇帝の称号(バシレウス、ローマ人のアウトクラトールなど)ではなく[27]、むしろ教皇庁を中心に西ヨーロッパ諸国が用いたビザンツ皇帝の呼び方であった[28]。アンドレアスはローマで教育を受けたために、ビザンツ皇帝の公称が「コンスタンティノープルの皇帝」ではなく「ローマ人の皇帝」であることを知らなかった可能性もある[5]。ビザンツ帝国が公式に世襲君主制国家になったことは歴史上無かった[29]が、アンドレアスはベッサリオン枢機卿など同時代の人々から帝国の正統な継承者とみなされていた[30]。ソマス・パレオロゴスの顧問の一人だったパトラス出身のゲオルギオス・スフランツェスは、1466年にアンドレアスのもとを訪れ、彼を「パレオロゴス王朝の後継者にして相続人」であり正統な支配者であると認めた[4]。帝国の復興を夢見るアンドレアスは、皇帝の継承権を持つものとして相応の名誉を受けることに執着した。例えば1486年にシスティーナ礼拝堂で行われた行進の際には、アンドレアスは枢機卿と同じ型の蝋燭を持って参加できるよう要求した[5]。

ビザンツ史家のジョナサン・ハリスは、アンドレアスはローマで教育を受けたために、ビザンツ皇帝の公称が「コンスタンティノープルの皇帝」ではなく「ローマ人の皇帝」であることを知らなかった可能性もあるとしている[5]が、ジョルジオ・ヴェスピニャーニによれば、アンドレアスは時としてギリシア語の伝統的な称号も使い分けていた[6]。例えば1483年4月13日の金印勅書では、アンドレアスはギリシア語版の署名として「神なるキリストにおけるアンドレアス、信心深きバシレウスにしてローマ人のアウトクラトル、パレオロゴス」(Ἀνδρέας ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ πιστὸς βασιλεὺς καὶ αὐτοκράτωρ Ῥωμαίων ὁ Παλαιολόγος)と名乗っている[6]|group="n"}}。

経済的な困窮

1472年にベッサリオン枢機卿が死去して間もないころから、アンドレアス・パレオロゴスの生活は貧窮していったと考えられている。1475年、22歳のころから、彼はナポリ王フェルディナンド1世やおそらくはミラノ公ガレアッツォ・マリア・スフォルツァ、ブルゴーニュ公シャルル勇敢公などヨーロッパの君主たちに書簡を送り、「コンスタンティノープルの皇帝」や「トレビゾンド皇帝」などの請求権の売却を打診するようになった。複数の君主に書簡を送ることで、より高値を提示してくる君主を吟味していたのだとみられる。なおビザンツ帝国の正統な継承者を称していたコムネノス朝トレビゾンド帝国は、コンスタンティノープルのパレオロゴス朝よりは長く存続したものの、1461年にオスマン帝国に滅ぼされていた。同様に困窮していた弟のマヌエルは、次男ゆえに兄のように売る称号も無かったので、ローマを離れヨーロッパを旅して将軍として雇ってもらえる国を探した。しかし満足できる返答を得ることができなかった彼は、オスマン帝国支配下のコンスタンティノープルにわたりメフメト2世と面会するという行動に出てローマの人々を驚かせた。メフメト2世は寛大に彼を迎え、マヌエルは気前の良い年金を受けて余生を過ごした[31]。

アンドレアスらパレオロゴス家の人々が経済的に苦しんだ原因は、教皇庁の金銭支援の切り詰めにあった[32]。彼らの父ソマスは教皇庁から月300ドゥカート、さらに枢機卿たちから200ドゥカート、計500ドゥカートの大金を受け取っていた。しかしソマスの家臣ゲオルギオス・スフランツェスによれば、ソマスが亡命皇帝家や従者たちを養っていくにはこの額でも不十分であったという。アンドレアスとマヌエルも当初は同じ額の支援を受けていたが、教皇庁からの支援は次第に減額され、枢機卿たちからの支援もなくなり、全体で月150ドゥカートまで落ち込んでいた[33]。

これに加え、ベッサリオン枢機卿が死去してから状況はさらに悪化した。1473年の最初の3か月、アンドレアスとマヌエルの兄弟は本来合計900ドゥカートを受け取れるはずが、690ドゥカートしか支払われなかった。1474年にマヌエルがローマを去ると、教皇シクストゥス4世は残ったアンドレアスらへの支援を半減させ、月150ドゥカートしか支払わなくなった。1475年にマヌエルがローマに帰ってきてからも、この額は見直されなかった。1470年代後半からはその金額もさらに切り詰められていき、1478年6月時点で150ドゥカートの援助だったものが、11月から数か月間は「立て続く(教皇庁の直面した)戦争」を理由に月104ドゥカートしか支払われなくなった。1488年と1489年にはさらに月100ドゥカートに減らされた。1492年8月に教皇アレクサンデル6世が死去してからは、ついに月50ドゥカートまで減らされることになった[34]。

アンドレアスが多数の従者を抱え続けていたのも困窮の原因となった。父ソマスに従っていた者たちの一部は姉ゾエ(ソフィヤ)と共にモスクワへ移ったが、アンドレアスと共にローマに残ったものも少なくない。例えばデメトリオス・ラウル・カヴァケス(ソフィヤの婚礼にアンドレアスとマヌエルの名代として出席した人物)、 マヌエル・パレオロゴス(アンドレアスの弟とは別人)、ゲオルギオス・パグメノス、ミカエル・アリストボロス などは、おそらくアンドレアスの従者である。アンドレアスの経済状況は年々悪化し、従者たちの給料も満足に払えなくなった。1480年代には、一部の従者(「コンスタンティノープルの」テオドロス・ツァンブラコン、カタリナ・ザンプラコニッサ、ソマシナ・カンタクゼネ、その他「モレアの」という呼び名がつくコンスタンティノスという男性、テオドリナとメガリアという2人の女性など)は教皇庁に仕えるようになった[35]。

アンドレアスが成年後の大半を過ごしたローマでは、彼はカンポ・マルツィオの邸宅を使っていた。これはゾエがモスクワに嫁いだ際にシクストゥス4世がアンドレアスに贈ったもので、おそらく聖アンドレア教会のすぐ隣にあった[32]。1479年、アンドレアスはローマでカテリーナというローマ出身の女性と結婚した[36]。1480年、アンドレアスはソフィヤに資金援助を求めるべくモスクワへ旅した。ソフィヤはすべての宝飾品を兄に譲ってしまったことを後に後悔することになる[32]。ローマへ帰る途上で、アンドレアス一行はマントヴァに立ち寄った。マントヴァ侯フェデリーコ1世・ゴンザーガは、フェッラーラ公エルコレ1世・デステから、アンドレアスがイタリアのマラテスタ家の遠戚で喫緊の経済的問題を抱えていると言われて、アンドレアスらに宿と食料を融通した[37]。

対トルコ遠征計画

アンドレアスは父ソマス同様、ビザンツ帝国復興を目指して様々な行動を起こした[4]。ロシアから帰還して間もなく、1481年夏にアンドレアスは対トルコ遠征を計画し始めた[14]。当時はオスマン・ヴェネツィア戦争が終結したばかりで、数々の戦闘が行われたモレアスではオスマン帝国による支配が揺らいでいた[38]。彼はギリシアへ渡海する道筋を見定めるため南イタリアを旅し、10月には先述のマヌエル・パレオロゴス、ゲオルギオス・パグメノス、ミカエル・アリストボロスら数人の腹心をつれてフォッジャに着き、ナポリ王フェルディナンド1世から金銭支援を受けた。またアンドレアスは遠征に備えて傭兵団も雇い入れていた。そのうちの一人クロコデリオス・クラデスは、1480年にモレアスでオスマン帝国に対し反乱を起こして失敗したギリシア人で、もしアンドレアスがギリシア上陸に成功すれば、その後の道案内役を期待できる人物だった。1481年9月15日、シクストゥス4世はイタリア中の司教に向けて、アンドレアスのアドリア海渡海に「有する全力」をもって協力するよう呼び掛けた。こうした準備があったにもかかわらず、結局アンドレアスはギリシアへ渡航せず、10月から11月にかけてブリンディシで従者とともにフェルディナンド1世のもとで過ごしただけに終わった[39]。

1481年という年は、アンドレアスにとっては遠征を実施する絶好機であった。1480年8月にオスマン帝国はロドス島攻略に失敗して多大な損害を被り、翌1481年5月3日にはコンスタンティノープルの征服者メフメト2世が死去、息子のジェムとバヤズィト(2世)の間でスルタンの位をめぐる内乱が勃発していた。アンドレアスは、当時オスマン帝国の攻撃にさらされていたフェルディナンド1世を動かし、オスマン帝国の内乱に介入してもらおうとした。しかし10月までにはバヤズィト2世が地位を確立してオスマン帝国の混乱は収まってしまい、主要な西欧のキリスト教諸国も合同で対オスマン遠征を実現できるほどの統一性が無く、非協力的であった。さらに致命的な問題として、アンドレアスの活動はまずもって資金不足に過ぎた。ジョナサン・ハリスによれば、同時代のジェラルディ・ダ・ヴォルテッラの記述をもとに考えると、シクストゥス4世が1481年9月に遠征資金として300ドゥカートを支給しているものの、それは元から南イタリアを巡るためのものであり、アンドレアスや従者たちの経費も考えるとギリシアへの遠征に使うにはあまりにも少額であった[40]。

遠征が立ち消えになったもう一つの理由として、ヴェネツィア共和国がアンドレアスへの援助に消極的だったことがあげられる。アンドレアスが小規模な軍勢を集めたとしても、ヴェネツィアの海洋での支援がなければアドリア海を渡ることもできなかった。しかしすでにヴェネツィアのシニョーリアはオスマン帝国とコンスタンティノープル条約を結んでおり、あえてオスマン帝国と争う気はなかった[41]。アンドレアスは他にも少なくとも1回、1485年にヴェネツィア領モネンバシア奪取を企てる計画にかかわる形でモレアス奪還を試みている[42]。

ヨーロッパ巡行と皇帝称号の売却

1490年、アンドレアスはローマからの使節デメトリオスとマヌエル・ラレスを伴って、再びモスクワを訪れた。しかし今回の訪問では、アンドレアスはモスクワで歓迎されなかったので、代わりにフランス王国に向かった。フランス王シャルル8世はアンドレアスを歓待し、アンドレアスから白いハヤブサを贈られた返礼に彼の旅費を全額肩代わりした[43]。アンドレアスはラヴァルで、また10月から12月にかけてはトゥールでシャルル8世と共に過ごし、ローマに帰る前には350リーヴルの資金を援助された[44][45]。ジェラルディ・ダ・ヴォルテッラによれば、アンドレアスとシャルル8世は共にいた時間のほとんどを対オスマン遠征の実現可能性についての議論に費やしていたという[46]。1492年、アンドレアスはイングランド王国に行ったが、イングランド王ヘンリー7世はシャルル8世ほど気前の良い歓待はせず、財務大臣のジョン・ディナムに、アンドレアスにふさわしい額の資金を与え帰国の安全を保証するよう命じただけだった。支援者を求めてさまようアンドレアスのヨーロッパ行は、さながら祖父のビザンツ皇帝マヌエル2世パレオロゴスがオスマン帝国に対抗するため1399年から1402年にかけてヨーロッパを巡り援助を求めたのに似ていた[47]。

1490年代、シャルル8世は対オスマン帝国遠征十字軍を積極的に検討し始めた。しかし彼は同時に、南イタリアのナポリ王国をめぐる戦争にもかかわっていた。フランス人枢機卿レイモン・ペラルディは、シャルル8世の十字軍構想を熱烈に支持する一方で、南イタリアの混乱に介入することには、オスマン帝国と戦う前にキリスト教国の間に決定的な亀裂を残すものだとして反対していた。フランス軍が北イタリアまで進軍していた時、ペラルディ枢機卿はシャルル8世がナポリ王国と交戦する前に、彼にビザンツ帝位の公式な請求権を持たせようと考え、王に知らせもせず独自に策動し始めた[48]。

ペラルディ枢機卿はアンドレアスと交渉し、彼がコンスタンティノープル・トレビゾンド両帝位とセルビア専制公の称号を捨てる代わりに4300ドゥカートを得る、そのうち2000ドゥカートは称号放棄が成立した時点で支払われ、残りは月約360ドゥカートずつ支払われる、という取引をまとめた[44][47]。さらにペラルディ枢機卿はアンドレアスに、彼を守る騎兵500人をシャルル8世持ちで維持すること、ゆくゆくは南イタリアかどこかに領地を与えられ、年金と合わせて年5000ドゥカートを手にできるよう取り計らわれることも約束した。さらには、シャルル8世が自身の陸海軍を使ってモレアスに侵攻し、成功の暁にはアンドレアスにモレアス専制公国を与えること、それと引き換えにアンドレアスは封建領主税としてシャルル8世に毎年白鞍の馬を献上すること、差し当たってシャルル8世は教皇庁に働きかけアンドレアスへの資金援助を毎年1800ドゥカート(月150ドゥカート)まで戻すよう取り計らうこと、といった取り決めまで定められた。1495年11月1日(同年の諸聖人の日)までにシャルル8世が拒否しない限り、アンドレアスのシャルル8世への譲位は合法であるということになった[44][49]。

この取引を通じてアンドレアスが得ることになるほとんどのものは金銭援助であるが、これは金目当ての無責任な称号放棄とは言えない。彼はモレアス専制公の称号だけは手元に残し、シャルル8世の遠征成功の暁には実際に故地モレアスを受け取る、という条件を加えている。すなわちアンドレアスは、かつて13年前にフェルディナンド1世を利用しようとしたのと同様に、シャルル8世を最強の駒として対オスマン帝国戦争に利用することを最大の目的としていたのである[50]。

1494年11月6日、サン・ピエトロ・イン・モントリオ教会で教皇と皇帝の公証人フィレンツェのフランチェスコ・デ・シュラツテンと、同じく公証人であり教会法・民法の学者カミーロ・ベニンベーネにより、アンドレアスの退位に関する文書が作成された。ここにはアンドレアスとペラウディ枢機卿、その他5人の聖職者が立ち会っていた[44]。この時点でもまだシャルル8世は自身がかかわる取引を感知していなかったとみられているが、教皇アレクサンデル6世は取引をよく知っていたとみられている。アレクサンデル6世はペラルディ枢機卿と同様、イタリア半島を南下してくるフランス軍を対ナポリ戦争ではなく対オスマン帝国遠征に利用しキリスト教圏を防衛しようと考えており、アンドレアスの取引にも全面的に賛同していた。またもしこの西欧に突然新たな皇帝が出現するという事態に対し神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世が抗議してきたとしても、アレクサンデル6世はアンドレアスの退位が教皇の承認を得たものではなく、関係者が不適切にも勝手に取り決めたものだと言い逃れられると踏んでいた[51]。実際、マクシミリアン1世のもとにこの取引の内容が伝わると、彼はキリスト教のためにも神聖ローマ皇帝のみが皇帝たるべきである、と不満を露わにした[52]。

シャルル8世は最終的にアンドレアスの退位には同意したものの、ナポリを諦めることは無かった。シャルル8世本人は、北イタリアのアスティで十字軍を宣言することも検討したが、東方へ遠征する前にまずナポリを征服するのが先だという決断を下したのだとしている[51]。ナポリ王国を支配下に置くことで、対オスマン帝国戦略の選択肢を増やせると考えていたのが主な要因だとされている[53]。コンスタンティノープルのオスマン宮廷も、シャルル8世のイタリア遠征を無視することはできなかった。バヤズィト2世は軍艦や大砲を新たに製造し、ギリシア中やコンスタンティノープル周辺に防衛隊を配置するといった対策をとった[54]。

教皇庁やイタリア諸国との対立に巻き込まれ、北イタリア通過するのに手間取った影響で、シャルル8世の進軍は遅れた。1495年1月27日に教皇庁からオスマン帝国の帝位請求者ジェム・スルタンの身柄を確保することに成功した。オスマン帝国の帝位請求者であるジェムは、兄のバヤズィト2世に敗れた後に亡命し、当時は教皇庁により軟禁されていた[55]。2月22日、シャルル8世は意気揚々とナポリに入城した[56]。この時、シャルル8世が「コンスタンティノープルの皇帝」として即位したとする説があるが、現代の歴史家でも見解が割れている。ケネス・セットンによれば、アレクサンデル6世が自分の手でシャルル8世のコンスタンティノープル皇帝戴冠を執り行おうと提案したものの、シャルル8世は実際に東方の帝国を征服してから正式に戴冠するといって断ったとしている[55]。一方リヴィウ・ピラトとオリヴィウ・クリステアは、シャルル8世みずから「コンスタンティノープルの皇帝」およびエルサレム王の冠を戴いたとしている[57]。しかしナポリ入城の3日後、対オスマン帝国遠征にあたり重要な利用価値があったジェム・スルタンが死去し、シャルル8世の遠征計画は見直しを迫られた。負け無しで進んできたシャルル8世であったが、ジェム・スルタンの死と対シャルル8世包囲網が結成されたことで、だんだんと十字軍計画を放棄する考えに傾いていった[56]。

シャルル8世は「大いなる余の友」 (ラテン語: magnus amicus noster)と呼ぶアンドレアスへの支援は怠らず、1495年5月14日に毎年1200ドゥカートの年金を与えるとした[58]。しかし1498年にシャルル8世が死去し、フランスの力によるオスマン帝国遠征という望みは絶たれた[50]。これ以降アンドレアスは再びもとの称号を名乗るようになった。モレアス専制公位をはじめとするシャルル8世への譲位は、その条件が完全に満たされた状態ではなかったので、無効と見なすことができた[51]。カトリック教会も、1498年以降は彼を「ペロポネソスの専制公」(despotus Peloponensis)のみならず「ギリシア人の皇帝」( Imperator Grecorum )あるいは「コンスタンティノープルの皇帝」Imperator Constantinopolitanusなどと呼ぶようになった[6]。しかしシャルル8世以降のフランス王たち(ルイ12世、フランソワ1世、アンリ2世、フランソワ2世)も、シャルル8世から皇帝の称号を継承したと主張し名乗り続けた[59]。ルイ12世は先代のシャルル8世と同様に第二次イタリア戦争 (1499年–1504年)でイタリアに遠征し、表向きは十字軍としてコンスタンティノープルやエルサレムへ向かうのだと称していた[60]。彼の墓にある肖像彫刻は、王冠ではなく帝冠を戴いている[61]。フランソワ1世も、少なくとも1532年までは自身が「コンスタンティノープルの皇帝」の請求権を有しているのだと公然と主張していた[62] 。こうした称号は、1566年にシャルル9世がフランス王の称号を整理した際に結果的に廃止されることになった。シャルル9世自身は、ビザンツ帝国の帝号について「聞こえよく甘美であるという点で王号に勝るものではない」と書き残している[59][62]。

晩年と死

十字軍計画の失敗により、アンドレアスは再び経済的な困窮に苦しめられるようになった。Jacques Volaterranus司教は、ローマにおけるアンドレアスとその取り巻きの貧窮ぶりについて、かつて彼が公式の場でいつも着ていた絹の紫衣ではなく、ぼろきれを身にまとっている、という記録を残している[63]。ただそれでも、アンドレアスは生涯ローマで影響力を持ち続けた[42]。彼はアレクサンドル6世の側近の中でも重要な位置を占め、時には教皇の儀仗兵として、ローマを訪れる賓客の供を務めた[64]。501年3月11日には、リトアニア大公国からの大使のローマ入城式で主要な役割を果たした[42]。アンドレアスは自分自身の重要性を示そうとし続け、それゆえにアレクサンドル6世の庶子チェーザレ・ボルジアと対立したこともあった。また後年には、カルロ3世トッコ(エピロス専制公位請求者)やコンスタンティノス・コムネノス・アリアニテス(「マケドニアの公」位請求者)など、かつてのビザンツ帝国の領土への請求権を主張する人々とも交流していた[65]。

1502年6月、アンドレアスは貧苦のうちにローマで死去した。彼は同年4月7日に遺言を残しており、帝号をスペインのアラゴン王フェルナンド2世 (アラゴン王)とカスティーリャ女王イサベル1世に譲渡し[51][66]、彼らを自身の持てるすべての継承者に指定した[67]。スペインの両王が選ばれたのは、おそらく彼らが1492年にグラナダ王国を征服し(グラナダ戦争)、1500年にケファロニア島を奪回した(聖ジョルジオ城包囲戦)といった成果を挙げたためであった。伝統的にアラゴン王が名乗っていたアテネ公やネオパトラス公などの称号にも触れることで、アラゴンの領土があるプッリャ、カラブリア、シチリアを拠点としてスペインがペロポネソス半島へ、そしてゆくゆくはトラキアやコンスタンティノープルへの十字軍を実施してくれるのではないかという期待もあった[52]。しかしフェルナンド2世もイサベル1世も、アンドレアスから譲られた称号を名乗ることは無かった[67]。未亡人カテリーナにはアンドレアスの葬儀の費用としてアレクサンデル6世から104ドゥカートが支給された[63][68]。アンドレアスはサン・ピエトロ大聖堂で、父ソマスの隣に名誉ある形で葬られた[69]。このため、オスマン帝国により掘り起こされ撤去されたパレオロゴス王朝の諸皇帝の墓のような破壊はまぬかれることができた[70]が、現代では2人の墓の場所は不明となっており、近代以降の歴史家たちの調査も実を結んでいない[71]。

子孫である可能性がある人物

アンドレアスに否定されたフランス王家の主張[51]や後に現れた僭称者、称号偽造者を除けば[30][59]、アンドレアスはビザンツ皇帝の地位を請求した最後の人物であった[72]。一般には、アンドレアスは子孫を残さず死去したとされている[24][73]。一方でドナルド・ニコルの著書The Immortal Emperor (1992)によれば、1508年に教皇の衛兵として雇われたコンスタンティノス・パレオロゴスという人物がアンドレアスの息子である可能性がある。彼はアンドレアスの亡くなった6年後の1508年に死去している[62]。

ロシアの文献によると、アンドレアスの娘とされるマリア・パレオロギナという女性が、叔母であるソフィヤの手引きによりロシアのヴェレーヤ公ヴァシーリー・ミハイロヴィチと結婚したという。このマリアという人物の記録は、西欧の文献には無い[30]。

ローマには、1487年の墓碑銘で「ルクレツィア、アンドレアス・パレオロゴスの娘」(Lucretiae Andreae Paleologi filiae)と書かれているものがある。ただこの女性が死没したのは1487年9月2日で、没年齢が49歳とあるので、コンスタンティノープルの皇帝を名乗ったアンドレアスの娘ということはあり得ない[51]。

1499年7月17日、ミラノ公ルドヴィーコ・スフォルツァが、彼が「モレアス専制公の子、コンスタンティノス卿の甥であるドン・フェルナンドを、5頭の馬と共にトルコへ派遣した。」と書き記している[74]。おそらくは外交もしくは偵察の任を負っていたこのドン・フェルナンドも、アンドレアスの息子である可能性がある。彼もアンドレアス死後にモレアス専制公を名乗ったが、あまり歴史に大きな影響を及ぼさなかった。彼自身重要な役割を担う気がなかったのか、あるいは非嫡出児で活躍の場が狭められていた可能性も考えられる[75]。ルドヴィーコ・スフォルツァの言う「コンスタンティノス卿」とはコンスタンティノス・コムネノス・アリアニテスのことで、彼もアンドレアスと血縁がないにもかかわらずアンドレアス死から数か月後以降にモレアス専制公の継承を主張していた[76]。

17世紀のコーンウォールで活動したセオドロ・パレオログスはソマス・パレオロゴスの孫であると自称していた。父は「ジョン」(ヨハネス)という名であったというが立証されておらず、実際にはアンドレアスの子であるという可能性もあるが、テオドロスの系譜は極めて不明瞭である[77]。セオドロの子孫で記録をたどれる最後の人物はゴッズコール・パレオローグで、彼女の名も17世紀後半に歴史上から消えている[62]。16世紀後半、キオス島出身の神学者ジャコモ・パレオロゴは、ローマでドミニコ会士となり、ヨーロッパ中を旅して、自身がアンドレアス・パレオロゴスの孫で[78]テオドロス(テオドロ)という名の男の子であるとふれ回った[73]。しかしジャコモの教説は次第に異端性を増していき、カトリック教会との紛争の末に1585年に異端として火刑に処された[78]。ジャコモには、少なくとも3人の子がいた。娘デスピナ、息子テオドロ、あと一人の名は不明である[73]が、いずれも詳細不明の人物である。テオドロは1603年の時点でプラハに居を構え、古き皇帝家の純然たる一員であり「ラケダエモンの公」であると自称したが、これらは捏造であるとしてプラハ当局により有罪判決を受けた[78]。

後世への影響と評価

後世の歴史家たちのうち圧倒的多数が、アンドレアス・パレオロゴスの人物像を否定的に捉えている。19世紀スコットランドの歴史家ジョージ・フィンレーは、1877年の著作でアンドレアスについて「最低のつまらない貴公子たちの運命を気にするような病的な価値観を人類が持ち合わせてさえいなかったならば、もはや歴史上注目する価値はほとんどない」などと述べている。1995年にアンドレアスの再評価を試みたイングランドの歴史家ジョナサン・ハリスによると、アンドレアスは往々にして「だらしない生活で教皇の寛大な支援を浪費し、最終的に貧苦のうちに死んだ、不道徳でぜいたくなプレイボーイ」として描写される傾向があった。ハリス自身は、この通説は歴史評価するうえで「まったく公平でない意図」による誤った説であるとしている[79]。

アンドレアスの悪評の原因は、一部には父ソマスに端を発するところもあるとされる。ソマスの弟(アンドレアスの叔父)デメトリオスはオスマン帝国のモレアス征服を受け入れる立場で、兄弟の抗争がモレアス専制公領の滅亡につながった。ただアンドレアスは家族と共に亡命した時点でまだ7歳であり、父と叔父の抗争には何ら責任が無い[16]。1470年代から1490年代の亡命パレオロゴス家の経済状況は不安定で、アンドレアスが称号を売ろうとしたり、弟マヌエルが雇い主を探してヨーロッパを遍歴し遂にはコンスタンティノープルへ赴いてオスマン帝国に身を委ねたりするほどであった。彼らの困窮の原因を彼ら自身に求め批判している文献は、同世代の著述家によるものの中では一つ、次世代の著述家によるものでも一つしか確認されていない。次世代のものは、1538年のテオドロス・スパンドゥネスによる著作である。彼はマヌエルがあらゆる面でアンドレアスより勝っていたと主張している。同世代では1481年にジェラルディ・ダ・ヴォルテッラが、アンドレアスの経済的困窮は彼自身の「性遍歴と悦楽」を含む度を越した浪費のせいであると主張している[80]。こうしたアンドレアスの悪評は近代の歴史家たちに大きな影響を与え続けているが、ハリスはこうした見解が根拠に乏しいものであると批判している[36]。

他にも近代の歴史家たちはアンドレアスを酷評するため、1479年のカテリーナとの結婚に関する記述を利用している[36]。歴史家スティーヴン・ランシマンがカテリーナを「ローマの街女」と評したのをはじめとして、彼女は娼婦であったとするのが通説である[44][77]。その上で娼婦との結婚がアンドレアスの経済的没落の原因の一つだとする説もある。カテリーナについて言及している一次史料はカメラ・アポストリカ(教皇庁の財政部門)がまとめたイントロイトゥス・エト・エクシトゥスのみで、その中でもカテリーナという名に触れているのは一か所のみである。そのため実際には、カテリーナの職業や社会的地位は全く不明である。同時代のジェラルディ・ダ・ヴォルテッラですら、カテリーナには言及していない。初めてカテリーナを悪人として描写したのは17世紀のビザンツ学者シャルル・ドゥ・フレスネであり、カテリーナに関する伝承は実証不可能なものであるといえる。1932年のギリシャ人ビザンツ学者ディオニュシオス・ザキュティノスの著作Le despotat grec de Morée (1262–1460)以降、アンドレアスが「娼婦」カテリーナと結婚したことが教皇庁からの支援切り詰めの原因であるという説が広まったが、これは全く誤りである。例えば教皇シクストゥス4世は、1479年におそらくロシアへの旅費として従来の支給金の2年分にもあたる資金をアンドレアスに与えている[36]。

アンドレアスが浪費生活を送った可能性は否定できないが、彼の経済的困窮の原因はむしろ教皇庁からの支援の減少にある。当初はパレオロゴス家に対し住居費を支援するなど寛大な対応をとっていた教皇たちであるが、彼らは一部の歴史家が主張するほど気前の良い支援を提供したわけではなかった。そのような教皇庁を誇大に称賛する説が生まれた原因は教皇たち自身にも求められる。例えば、シクストゥス4世は自身がパレオロゴス家に対して示した寛大さをサン・スピリト・イン・サッシア病院のフレスコ画に描かせている。中にはアンドレアスがシクストゥス4世に跪いて感謝している絵もある[32]。アンドレアスは広く伝えられているほど教皇の金を浪費したわけではなかった。もともと父ソマスに支払われていた月300ドゥカートの支援金は、1492年の時点で50ドゥカートまで減らされていた [37]。

1481年のアンドレアスの対オスマン帝国遠征計画失敗についても、ほとんどの歴史家はアンドレアス自身の無能さに原因を求めている。中にはアンドレアスが教皇から寄付された資金を「ほかの目的」に「浪費した」とまで言う者もいる[81]。しかし遠征が実現しなかったとはいえ、アンドレアスが本当に遠征に無関心であった証拠になるとは言えない。シクストゥス4世は1481年9月15日にイタリア中の司教に向けてアンドレアスのアドリア海渡海を支援するため「全力で尽くすように」と書き送っている。またアンドレアス自身がブリンディシへ赴いていることからも、彼が本気で遠征隊を率いて帝国を復興する意思を持っていたことがうかがえる。アンドレアスに雇われたギリシア人のCrocondilo Cladaは、1480年にモレアスで実際に反乱を起こしている。彼はアンドレアスがギリシア上陸に成功した際に道案内を務めるのに適任であったが、この反乱は失敗に終わった。遠征が計画倒れに終わったとはいえ、アンドレアスは単に欲望を追求するためローマで時を過ごしてばかりいたのではなく、積極的に遠征計画にかかわっていた[82]。

アンドレアスが貧苦のうちに死んだことについて、彼が死去した時点で全く無一文であったという説も広まっている。その根拠としては、教皇アレクサンデル6世が未亡人カテリーナに葬儀費用を援助していることが挙げられる。ただ、こうした葬式に対する寄付は、必ずしも困窮者に限って行われていたわけではない。例えば1487年に同じくローマに亡命していたキプロス女王シャルロット・ド・リュジニャンの葬儀の際にも教皇庁が費用を拠出しているが、シャルロットが浪費家あるいは貧乏であったという記録は無い。アンドレアスが名誉ある形でサン・ピエトロ大聖堂に葬られていることから、少なくとも彼がある程度の地位を維持していたことは確かであるといえる[69]。

ジョナサン・ハリスは、アンドレアスのローマ亡命は数世紀にわたるビザンツ帝国のパレオロゴス朝の失策の究極的な帰結であったとしている[79]。帝国滅亡後もソマスやアンドレアスが教皇の力を借りて大規模な再征服遠征をおこない帝国を復興する計画を立て続けたが、ついに実行に移されることはなかった[14]。

結局、アンドレアスは自身や従者たちの必要経費にも足を引っ張られ、ビザンツ帝国を再興する大望を実現することはできなかった。彼のおかれた厳しい状況は決して彼自身に責任があるわけではなく、教皇の支援切り詰め、さらに言えば教皇に依存しようとした先祖たちの方策自体に問題があったといえる。とはいえ14世紀から15世紀にかけてのビザンツ皇帝たちに残された選択肢は極めて少なく、教皇に望みを託し依存せざるを得なかった。教皇との間で膨大な誓約や取引を決めたにもかかわらず、実際に届いた援助はわずかなものだった。西欧諸国にビザンツ帝国を救う力がなかったことも、帝国の没落や、アンドレアスが二度と故郷に帰れなくなった要因として挙げられる[69]。

注釈

- ^ 1453年にコンスタンティノス11世が死去した際、彼の後継者足りうる人物としては弟のデメトリオス・パレオロゴスとソマス・パレオロゴス(アンドレアスの父)がいた[2]が、いずれも皇帝を称さなかった[3][4]。アンドレアスは、コンスタンティノープル陥落後、コンスタンティノス11世の一族で初めて皇帝位の敬称を主張した人物である[4]。

- ^ 「コンスタンティノープルの皇帝」(Imperator Constantinopolitanus)は、アンドレアスがラテン語文書で使用した称号である[5]。ギリシア語文書では、「神なるキリストにおけるアンドレアス、信心深きバシレウスにしてローマ人のアウトクラトル、パレオロゴス」(Ἀνδρέας ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ πιστὸς βασιλεὺς καὶ αὐτοκράτωρ Ῥωμαίων ὁ Παλαιολόγος)という、より伝統的なビザンツ皇帝に近い称号を名乗っている[6]。

出典

脚注

- ^ a b Vespignani 2007, p. 111.

- ^ Nicol 1992, p. 110.

- ^ Nicol 1992, p. 111.

- ^ a b c d e f g Harris 2013, p. 650.

- ^ a b c d e Harris 1995, p. 552.

- ^ a b c d e Vespignani 2007, p. 108.

- ^ Haldon 2005, p. 176.

- ^ Grierson 1999, p. 3.

- ^ Nicol 1992, p. 2.

- ^ Nicol 1992, pp. 3–4.

- ^ Nicol 1992, p. 9.

- ^ Nicol 1992, pp. 12–13.

- ^ Harris 1995, p. 547.

- ^ a b c d Harris 1995, p. 548.

- ^ Nicol 1992, pp. 16, 58–59.

- ^ a b c d Harris 1995, p. 538.

- ^ a b Nicol 1992, p. 115.

- ^ Nicol 1992, pp. 69–70.

- ^ Runciman 1969, p. 171ff.

- ^ Harris 2013, p. 649.

- ^ Zakythinos 1932, p. 290.

- ^ Zakythinos 1932, pp. 290–291.

- ^ Zakythinos 1932, p. 291.

- ^ a b PLP, 21426. Παλαιολόγος Ἀνδρέας.

- ^ Zakythinos 1932, p. 292.

- ^ Zakythinos 1932, p. 293.

- ^ Nicol 1992, p. 40.

- ^ Van Tricht 2011, pp. 61–82.

- ^ Karayannopoulos 1996, p. 183.

- ^ a b c Nicol 1992, p. 116.

- ^ Harris 1995, pp. 539–540.

- ^ a b c d Harris 1995, p. 542.

- ^ Harris 1995, p. 543.

- ^ Harris 1995, pp. 543–545.

- ^ Harris 1995, pp. 545–547.

- ^ a b c d Harris 1995, p. 541.

- ^ a b Harris 1995, p. 545.

- ^ Setton 1978, pp. 248–285.

- ^ Harris 1995, pp. 548–550.

- ^ Harris 1995, p. 549–550.

- ^ Housley 2017, p. 41.

- ^ a b c Harris 1995, p. 553.

- ^ Harris 1995, p. 550–551.

- ^ a b c d e Setton 1978, p. 462.

- ^ Zakythinos 1932, p. 294.

- ^ Vespignani 2007, p. 107.

- ^ a b Harris 1995, p. 551.

- ^ Setton 1978, p. 461.

- ^ Harris 1995, pp. 545, 551–552.

- ^ a b Harris 1995, pp. 551–552.

- ^ a b c d e f Setton 1978, p. 463.

- ^ a b Freiberg 2014, p. 153.

- ^ Setton 1978, p. 468.

- ^ Setton 1978, p. 464.

- ^ a b Setton 1978, p. 476.

- ^ a b Setton 1978, p. 482.

- ^ Pilat & Cristea 2017, p. 242.

- ^ Zakythinos 1932, pp. 294–295.

- ^ a b c Potter 1995, p. 33.

- ^ Abulafia 2021, p. 1.

- ^ Giesey 1960, p. 118.

- ^ a b c d Foster 2015, p. 67.

- ^ a b Zakythinos 1932, p. 295.

- ^ Vespignani 2007, pp. 108–109.

- ^ Vespignani 2007, p. 109.

- ^ Enepekides 1960, pp. 138–143.

- ^ a b Freiberg 2014, p. 152.

- ^ Runciman 1969, p. 184.

- ^ a b c Harris 1995, p. 554.

- ^ Melvani 2018, p. 260.

- ^ Miller 1921, p. 500.

- ^ Çelik 2021, p. 379.

- ^ a b c Mallat 1982, p. 279.

- ^ Setton 1978, p. 513.

- ^ Harris 2013, p. 651.

- ^ Harris 2013, p. 653.

- ^ a b Hall 2015, p. 231.

- ^ a b c Nicol 1992, p. 117.

- ^ a b Harris 1995, p. 537.

- ^ Harris 1995, p. 540.

- ^ Harris 1995, p. 549.

- ^ Harris 1995, p. 550.

参考文献

- Abulafia, David (2021). “Book Review: The Other Side of Empire. Just War in the Mediterranean and the Rise of Early Modern Spain”. Al-Masāq: Journal of the Medieval Mediterranean 33 (1): 101–104. doi:10.1080/09503110.2021.1877420.

- Çelik, Siren (2021). Manuel II Palaiologos (1350–1425). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-1108836593

- Enepekides, P. K. (1960). “Das Wiener Testament des Andreas Palaiologos vom 7. April 1502 [The Vienna Testament of Andreas Palaiologos from 7 April 1502]” (ドイツ語). Akten des 11. Internat. Byzantinisten-Kongresses 1958. Munich: C.H. Beck. pp. 138–143. OCLC 761003148

- Foster, Russell (2015). Mapping European Empire: Tabulae imperii Europaei. Oxford: Routledge. ISBN 978-1315744759

- Freiberg, Jack (2014). Bramante's Tempietto, the Roman Renaissance, and the Spanish Crown. New York: Cambridge University Press. ISBN 978-1107042971

- Giesey, Ralph E. (1960). The Royal Funeral Ceremony in Renaissance France. Geneva: Librairie Droz. ISBN 978-2600029872

- Grierson, Philip (1999). Catalogue of Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection: Volume Five: Michael VIII to Constantine XI 1258–1453. Washington DC: Dumbarton Oaks. ISBN 0-88402-261-7

- Haldon, John (2005). The Palgrave Atlas of Byzantine History. New York: Palgrave Macmillan. ISBN 978-0230243644

- Hall, John (2015). An Elizabethan Assassin: Theodore Paleologus: Seducer, Spy and Killer. Stroud: The History Press. ISBN 978-0750962612

- Harris, Jonathan (1995). “A Worthless Prince? Andreas Palaeologus in Rome, 1465–1502” (英語). Orientalia Christiana Periodica 61: 537–554.

- Harris, Jonathan (2013). “Despots, Emperors, and Balkan Identity in Exile” (英語). The Sixteenth Century Journal 44 (3): 643–661. JSTOR 24244808.