枕草子

『枕草子』(まくらのそうし)とは、平安時代中期に中宮定子に仕えた女房、清少納言により執筆されたと伝わる随筆。ただし本来は、助詞の「の」を入れずに「まくらそうし」と呼ばれたという。

執筆時期は正確には判明していないが、長保3年(1001年)にはほぼ完成したとされている。「枕草紙」「枕冊子」「枕双紙」とも表記され、古くは『清少納言記』『清少納言抄』などとも称された。また日本三大随筆の一つである。

内容

[編集]

「虫は」「木の花は」「すさまじきもの」「うつくしきもの」に代表される「ものづくし」の「類聚章段」をはじめ、日常生活や四季の自然を観察した「随想章段」、作者が出仕した中宮定子周辺の宮廷社会を振り返った「回想章段」(日記章段)など多彩な文章からなる。このような3種の分類は、池田亀鑑によって提唱された(『全講枕草子』解説、1957年)。もっとも、分類の仕方が曖昧な章段もある[注 1]。

平仮名を中心とした和文で綴られ、総じて軽妙な筆致の短編が多いが、中関白家の没落と清少納言の仕えた中宮定子の身にふりかかった不幸を反映して、時にかすかな感傷が交じった心情の吐露もある。作者の洗練されたセンスと、事物への鋭い観察眼が融合して、『源氏物語』の心情的な「もののあはれ」に対し、知性的な「をかし」の美世界を現出させた。総じて簡潔な文で書かれ、一段の長さも短く、現代日本人にとっても読みやすい内容である。

ただし、後述するように『枕草子』の内容は伝本によって相違しており、現在ではそれら伝本はおおよそ雑纂形態(三巻本・能因本)と類纂形態(堺本・前田本)の2系統に分けられている[1]。雑纂形態の本は上で述べた3種の章段をばらばらに並べているが、類纂形態の本はそれらを区別整理して編集したものであり、この編集は作者の清少納言よりのちの人物の手によってなされたという。しかし雑纂形態の伝本である三巻本と能因本においても、それぞれ章段の順序や本文にかなりの相違があり、清少納言が書いたという『枕草子』の原形がどのようなものであったのかは明らかではない。

日記的章段として一番年次的に早い時期について書かれているのは小白川という小一条大将殿の家に結縁の法華八講が開かれた最後の日に義懐の中納言と邂逅する段である。そこでは三位中将時代の藤原道隆(「清涼殿の丑寅の隅に」の段、定子の話では円融院位の御時御前に近侍し古歌を工夫して書きかえ賞された)もちらと姿を見せている。三位中将は後に道隆の次男隆家が帯びる官位である(「枕草子」994年頃の記録)。

タイトルの由来

[編集]

「枕草子」という書名全体についていえば、この作品がこの書名で呼ばれるようになった当時において「枕草子」は一般名詞であった[2]。枕草子』の執筆動機等については巻末の跋文によって推量するほかなく、それによれば執筆の動機および命名の由来は、内大臣伊周が妹中宮定子と一条天皇に当時まだ高価だった料紙を献上したとき、「帝の方は『史記』を書写されたが、こちらは何を書こうか」という定子の下問を受けた清少納言が、「枕にこそは侍らめ」(三巻本系による、なお能因本欠本は「枕にこそはし侍らめ」、能因本完本は「これ給いて枕にし侍らばや」、堺本と前田本には該当記事なし)と即答し、「ではおまえに与えよう」とそのまま紙を下賜されたと記されている。「枕草子」の名もそこから来るというのが通説であるが、肝心の枕とは何を意味するのかについては、古来より研究者の間で論争が続き、いまだに解決を見ない。

田中重太郎は日本古典全書『枕冊子』の解説で、枕の意味について8種類の説を紹介したが、そのうちの代表的な説を以下に述べる。

- 備忘録説:備忘録として枕元にも置くべき草子という意味[注 2]

- 題詞説:歌枕・名辞を羅列した章段が多いため[注 3]

- 秘蔵本説:枕のごとく人に見すまじき秘蔵の草子[注 4]

- 寝具説:「しき(史記→敷布団)たへの枕」という詞を踏まえた洒落

ほかにも漢詩文に出典を求めた池田亀鑑や、「言の葉の枕」を書く草子であるとした折口信夫など異説が多い。また、『栄花物語』に美しいかさね色を形容するのに普通名詞としての「枕草子」が用いられたことも指摘されている[3]。

近年(2014年)歴史学の五味文彦は、当時、唐風・唐様に対し和風・和様のものが意識されて多くの作品が生まれていることから、これは「史記=しき」を「四季」と連想し、定子に対して清少納言が「四季を枕に書きましょうか」というつもりで答えたのであり、「唐の『史記』が書写されたことを踏まえ、その『しき』にあやかって四季を枕にした和の作品を書くことを宮に提案したもの」とする新説を唱えている[4][5]。すなわち『枕草子』が「春はあけぼの」から始まるのは、まず最初の話題として春夏秋冬の四季を取り上げたということである[4]。

なお、萩谷朴は本文の解釈から、上記の定子より紙を賜ったという話は清少納言の作った虚構であるとしている。

評価

[編集]

『源氏物語』に比肩する中古文学の双璧として、後世の連歌・俳諧・仮名草子に大きな影響を与えた。鴨長明の『方丈記』、兼好の『徒然草』と並んで日本三大随筆と称される。

- 肯定的評価

- 枕草子こそ、心のほど見えて、いとをかしう侍れ。さばかり、をかしくも、あはれにも、いみじくも、めでたくもあることも、残らず書き記したる中に、宮のめでたく盛りにときめかせ給ひしことばかりを、身の毛も立つばかり書き出でて、関白殿失せさせ給ひ、内の大臣流され給ひなどせしほどの衰へをば、かけても言ひ出でぬほどの、いみじき心ばせなりけむ

- 枕草子は人間存在、自然を共に深く愛した故に、それを、それぞれの位相において、多種多彩の美として享受・形成した(目加田さくを)。

- 次から次へと繰り出される連想の糸筋によって、各個の章段内部においても、類想・随想・回想の区別なく、豊富な素材が、天馬空をゆくが如き自在な表現によって、縦横に綾なされている(萩谷朴)。

- 「季節-時刻」の表現(春は曙など)は、当時古今集に見られる「春-花-朝」のような通念的連環に従いつつ、和歌的伝統に慣れ親しんだ読者の美意識の硬直性への挑戦として中間項である風物を省いた斬新なものである(藤本宗利)。

- 中宮定子への敬慕の念の現れである。道隆一族が衰退していく不幸の最中、崩じた定子の魂を静めるために書かれたものである。故に道隆一族衰退の様子が書かれていないのは当然である(同上)。

- 自賛談のようにみえる章段も、(中略)中宮と中宮を取り巻く人々が失意の時代にあっても、天皇の恩寵を受けて政治とは無縁に美と好尚の世界に生きたことを主張している(上野理)。

- 批判的評価

伝本

[編集]『枕草子』の成立についてはその跋文に、長徳2年(996年)のころ、左中将だった源経房が作者の家から持ち出して世上に広めたと記しているが、その後も絶えず加筆され、寛弘末年ごろに執筆されたとみられる文もある。『源氏物語』の古註『紫明抄』に引かれる『枕草子』の本文には現存本にないものもあり、複雑な成立過程を思わせる。現在、『枕草子』の伝本は以下の4系統が知られている。

- 三巻本(雑纂形態)

- 能因本(雑纂形態)

- 堺本(類纂形態)

- 前田本(類纂形態)

これらも伝本間の相異はすこぶる大きく、たとえば「三巻本と能因本とでは、作者を別人とするしかないほどの違いがある」(石田穣二『鑑賞日本古典文学8』「枕草子」総説)という。

古典文学の本文校訂は、できる限り古い写本を底本(基準とする本文)に用いる。『枕草子』の伝本のなかで最古とされるのは前田本であるが、現在『枕草子』においては三巻本を底本としそれが読まれている。前田本の類纂形態の内容が作者の清少納言の手によるものではなく、後人の手によってまとめられたものとされているからである。堺本も同様の理由により、一般に読まれる本文として使われることはまずない。

能因本は江戸時代の古活字本に底本として利用されたことにより、『枕草子傍注』や『枕草子春曙抄』(北村季吟註)といった注釈書とセットになって近代まで『枕草子』の本文として主流を占めた。しかし大正14年(1925年)、三巻本系統の伝本(桂宮本)を底本とした『清少納言枕草子』[注 6]が刊行されると、古活字本の本文に対する批判が起こる。さらに昭和3年(1928年)、池田亀鑑が「清少納言枕草子の異本に関する研究」と題した論文において各系統の伝本について紹介し、流布本(『春曙抄』本文)に対する安貞二年奥書本(三巻本)の優位性を唱えた[6]。このとき三巻本が第一類と第二類の二つに分けられる。昭和10年(1935年)には楠道隆が堺本との比較により、三巻本の中で第一類の本文が第二類のものよりも純正であると評価した[7]。

以後も能因本と三巻本との間で本文の優劣論争が繰り広げられた結果、三巻本は各系統の中でもっとも古態に近いとされ、能因本の本文は三巻本よりも劣るものとされている。これは堺本、前田本についても同様である。よって三巻本による本文が教科書にも採用されており、能因本、堺本、前田本による本文の出版は三巻本と比べてごく少数となっている。

ただしこれは『枕草子』に限らず、古い時代に成立した仮名の文学作品のほとんどについて言えることであるが、現在と違って本を作るのに人の手で書き写すしかなかった時代には、作者の手から離れた作品は書写を重ねるごとに誤写誤脱が加わり、また意図的に表現や内容を書き替えるということが普通に行われていた[8]。現在、『枕草子』において善本とされる三巻本についても、作者とされる清少納言の原作から見れば幾度となく書写を繰り返した結果成立したものであり、その間に多くの改変の手が加わっていると考えられる。これは三巻本よりも本文の上で劣るとされている能因本や堺本、前田本も同様であるが、要するにいずれの系統の伝本であっても、書写の過程で本文に少なからぬ改変が加えられており、三巻本においてもそれは例外ではないということである。「個々の章段については、彼此優劣が錯綜していて、必ずしも常に三巻本本文が能因本本文に立ちまさっているとは断じ切れない」という意見もある[9]。

以下、各系統の大略について述べる。

三巻本

[編集]雑纂形態をとり、三巻からなる。「耄及愚翁」という藤原定家と思しき人物による安貞2年(1228年)の奥書を持つ系統の伝本で、池田亀鑑が昭和3年に命名した。もともとは上下二巻だったのをさらに2冊ずつに分けて4冊にしたものが、そのうちの第一冊を失った結果三巻(3冊)になったものである。三巻本はこの第一冊にあった章段がない本(第一類)と、それを補った本(第二類)の2種類に分けられる。「耄及愚翁」による奥書には2部の『枕草子』を人から借り、これらをもとに本文を写したとしているが、それらがいかなる素性の本であったかは触れておらず、また「依無証本不散不審」(証本〈拠りどころとすべき伝本〉がなく、本文に不審なところがあっても解決できない)と述べている。室町時代以前にさかのぼる完本は見出されていない。

- 第一類本(甲類) - 「春は曙」の冒頭第1段から75段までがなく、76段「ここちよげなるもの」から始まる伝本。298段以降に「一本」すなわち書写した本にはもともとなく、他本からの転載として29段を書き加える。「一本」と跋文もあわせて253段。第一類本で第1段から75段までの本文のあるものは見つかっていない。

- 第二類本(乙類) - 328段。第一類本(甲類)に欠けている第1段から75段までを補うが、その本文は堺本のものと校合されているといわれる。

- 弥富破摩雄旧蔵本、刈谷図書館蔵本、伊達家旧蔵本、勧修寺家旧蔵本、中邨秋香旧蔵本、古梓堂文庫蔵本

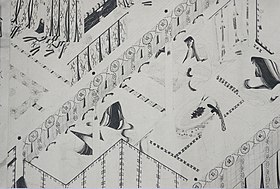

現行で読まれる三巻本の本文は、第二類本の第1段から75段までを底本として用い、そのあとは第一類本を底本とする形をとっている。なお、鎌倉時代後期成立の枕草子絵詞七段分が現存しており、白描の絵巻物で詞書は三巻本系統の本文を使用したものと見られる。

能因本

[編集]これも雑纂形態の伝本で通常上下二巻として伝わるが、その章段の順序は同じ雑纂形態の三巻本とはかなり相違し、また内容にも相互に出入りがある。清少納言と姻戚関係にあった能因法師(その姉妹の一人が清少納言の実子橘則長の妻)が所持していた本であるという奥書があることにより、能因本と呼ばれる。

- 学習院大学蔵本 - もと三条西家蔵で上下二巻の冊子本。室町時代の書写本で筆者は三条西実隆とも、またはその子公条ともいわれる。

- 野坂元定蔵本 - これも室町期の伝本。下巻のみの零本であるが、ほかの能因本にはない観応元年(1350年)の奥書があり、能因本の存在がこの時期にまでさかのぼることのできるものとして貴重とされる。

- 古活字本 - 慶長から慶安にかけて出版されたもので4種類あり、冊数は5冊または7冊となっている。ただしその本文は三巻本も用いて改めたり、また版に写す際に誤刻したりしたところが多くあり、本来の能因本の本文から見れば不純なものであるという。

堺本

[編集]類纂形態をとる。上下二巻で、堺に住む道巴という人物が所持した本を、元亀元年(1570年)に清原枝賢が書写したとの奥書より「堺本」と呼ばれるが、現在この系統で近世以前にさかのぼる写本は確認されていない。回想章段と跋文を欠く。その伝本は2種類に分けられている。

- 第一類 - 282段を所収し元亀元年の奥書がある。高野辰之旧蔵本、朽木文庫旧蔵本など。朽木文庫旧蔵本は、『堺本枕草子評釈』(速水博司、有朋堂、1990年)の底本となっている。

- 第二類 - 208段を収める。後光厳院が書写したとの奥書がある本で、宸翰本と呼ばれる。第一類と比べると下巻後半の本文を欠いており、本来第一類であったものの残欠本と見られるが、本文は第一類よりも古態を伝えているという。『群書類従』第二十七輯には『枕草紙異本』としてこの宸翰本が収録されている。『新校群書類従』は第二十一輯に収めるが、これは校異および下巻後半に欠けた本文の補填を高野辰之旧蔵本で行ったものである。

前田本

[編集]類纂形態の伝本で四巻。第一巻に107段、第二巻に89段、第三巻に102段、第四巻に32段を収めるが、さらに第五巻があって紛失したものとみられる。上記の三巻本、能因本、堺本にはない章段を含み、同じ類纂形態の堺本とは章段の順序が異なっている。この系統の伝本は加賀前田家伝来本(前田育徳会蔵)があるのみである。金蒔絵の箱に入っており、その蓋には金象嵌で「清少納言枕草子」とある。鎌倉時代中期の書写で『枕草子』の伝本の中では最古のものとされ、重要文化財に指定されている。寛永6年(1629年)4月に徳川秀忠が江戸の前田邸を訪れた折、この前田本『枕草子』を蒔絵の箱とともに床の間脇の棚に飾ったとの記録があり、これ以前に前田家に入っていたと見られる[10]。本文は『前田家本枕冊子新註』に翻刻がある。

研究・受容

[編集]注釈書・研究書

[編集]底本について注記のないものは、三巻本の本文による。

明治時代以前の注釈書

[編集]写本・校注

[編集]- 『枕冊子』日本古典全書、田中重太郎校注

- 『枕草子』日本古典文学大系、池田亀鑑・岸上慎二校注

- 『枕草子』新日本古典文学大系、渡辺実校注

- 『枕草子(上・下)』新潮日本古典集成、萩谷朴校注

- 『枕草子』日本古典文学全集(1974年)松尾聰・永井和子校注(能因本)

- 『枕草子』新編日本古典文学全集(1997年)松尾聰・永井和子校注

- 『完訳日本の古典 枕草子(上・下)』小学館、松尾聰・永井和子校注(能因本)

- 『枕草子』笠間文庫―原文&現代語訳シリーズ、松尾聰・永井和子校注(能因本)

- 『日本の文学 枕草子(上・下)』ほるぷ出版、鈴木日出男校注

- 『枕草子春曙抄杠園抄』日本図書センター(春曙抄)

- 『新校本枕草子』笠間書院、根来司校訂

- 『三巻本枕草子本文集成』笠間書院、杉山重行編、ISBN 4-305-70191-X

- 『前田家本枕冊子新註』古典文庫、田中重太郎校注(非売品、前田本)

評釈

[編集]- 『枕草子評釈』明治書院、金子元臣(能因本)

- 『枕草子精講』學燈社、五十嵐力・岡一男(能因本)

- 『全講枕草子』至文堂、池田亀鑑

- 『枕草子評釈』清水書院、増渕恒吉

- 『枕冊子全注釈』角川書店、田中重太郎

- 『枕草子講座1〜4』有精堂

- 『鑑賞日本古典文学8 枕草子』角川書店、石田穣二

- 『補訂 枕草子集註』思文閣出版、関根正直(能因本)

- 『枕草子解環1〜5』同朋舎出版、萩谷朴

- 『堺本枕草子評釈』有朋堂、速水博司(堺本)

文庫で読む枕草子

[編集]- 『枕草子』岩波文庫、池田亀鑑校訂

- 『新版 枕草子(上・下)』角川文庫、石田穣二訳注

- 『新訂 枕草子(上・下)』角川ソフィア文庫(2024年3月)、 河添房江・津島知明訳注

- 『枕草子(上・下)』講談社文庫、川瀬一馬訳注(能因本)

- 『枕草子(上・中・下)』講談社学術文庫、上坂信男・神作光一ほか訳注

- 『枕草子(上・下)』ちくま学芸文庫(2017年)、島内裕子校訂・訳

- 『枕冊子(上・下)』旺文社、田中重太郎訳注

- 『校本枕冊子』古典文庫、田中重太郎校訂(非売品)

- 『枕草子』光文社古典新訳文庫(2024年3月)、佐々木和歌子訳

枕草子論攷

[編集]- 池田亀鑑『枕草子に關する論考』目黒書店〈中古國文學叢考〉、1947年。

- 『清少納言枕冊子研究』笠間書院、田中重太郎著

- 『枕草子研究』岸上慎二著

- 『枕草子研究 続編』笠間書院、岸上慎二著

- 『枕草子の研究 増補版』右文書院、林和比古著

- 『枕草子論』笠間書院、目加田さくを著

- 『枕草子論考』教育出版センター、榊原邦彦著

- 『枕草子研究』風間書房、藤本宗利著

- 『新しい枕草子論』新典社、圷美奈子著

- 『枕草子の新研究』新典社、浜口俊裕・古瀬雅義編

枕草子周辺

[編集]- 『清少納言伝記攷』新生社、岸上慎二著

- 『人物叢書 清少納言』吉川弘文館、岸上慎二著

- 『日本の作家11 清少納言 感性のきらめき』新典社、藤本宗利著

- 『清少納言』笠間選書、村井順著

- 『清少納言をめぐる人々』笠間選書、村井順著

- 『枕草子幻想 定子皇后』思文閣出版、下玉利百合子著

- 『枕草子周辺論』笠間書院、下玉利百合子著

- 『枕草子周辺論 続編』笠間書院、下玉利百合子著

- 『東西女流文芸サロン-中宮定子とランブイエ侯爵夫人-』笠間選書、目加田さくを・百田みち子著

- 『平安朝サロン文芸史論』風間書房、目加田さくを著

- 『枕草子の婦人服飾』思文閣、安谷ふじゑ著

- 『枕草子の美意識』笠間書院、沢田正子著

講義

[編集]- 『枕草子 女房たちの世界』日本エディタースクール、谷川良子著

- 『岩波古典講読シリーズ 枕草子』岩波セミナーブックス、渡辺実著

事典・資料

[編集]- 『日本文学研究資料叢書 枕草子』有精堂、日本文学研究資料刊行会

- 『枕草子大事典』勉誠出版、枕草子研究会編

- 『枕草子必携』学燈社、岸上慎二著

- 『図説日本の古典6 蜻蛉日記・枕草子』集英社、木村正中・土田直鎮ほか編

- 『枕草子・紫式部日記』新潮古典文学アルバム、鈴木日出男著

現代語訳など

[編集]枕草子を平易に理解する入門編としては、現代語訳された小説、漫画などがある。

入門書

[編集]現代語訳

[編集]エッセイ

[編集]- 『「枕草子」を旅しよう』講談社、田中澄江著

- 『イラスト古典 枕草子』学研、文・紀野恵、画・大和和紀

- 『枕草子REMIX』新潮社(のち新潮文庫)、酒井順子著

- 『リンボウ先生のうふふ枕草子』祥伝社、林望著

- 『王朝ガールズトーク×イラストエッセイ 超訳 枕草子』中央公論新社、森千章著

- 『ヘタな人生論より枕草子』河出文庫、荻野文子著

小説

[編集]漫画

[編集]- 『NHKまんがで読む古典 枕草子(1, 2)』角川書店、面堂かずき著

- 『NHKまんがで読む古典 枕草子』集英社、面堂かずき著

- 『枕草子』秋田書店、河村恵利著

- 『赤塚不二夫の古典入門 枕草子』学研、赤塚不二夫著

- 『暴れん坊少納言』ワニブックス、かかし朝浩著

参考書

[編集]外国語訳

[編集]- アーサー・ウェイリーによる英語抄訳(1928年)

- 周作人による中国語全訳(1961年)

- アンドレ・ボージャールによるフランス語抄訳(1985年)Sei Shônagon "Notes de chevet" traduction et commentaires par André Beaujard - Connaissance de l'Orient Gallimard / Unesco(ISBN 2-07-070533-1)

- 林文月による中国語全訳(1989年)

- アイヴァン・モリスによる加工全訳(1991年)最近の英訳でもっとも親しみやすいといわれる。

- Iván Pinto Román、Oswaldo Gavidia CannonとHiroko Izumi Shimono(下野泉)によるスペイン語全訳(2002年)El libro de la almohada - Fondo Editorial de la Pontificia Universidad de Católica del Perú(ISBN 9972-42-458-8)。初めて日本語の原文から直接スペイン語に翻訳された完全訳。

その他

[編集]ピーター・グリーナウェイ監督による1996年公開の映画『ピーター・グリーナウェイの枕草子(The Pillow Book)』は、「現代の清少納言(清原諾子)」の話を標榜している。とはいえ、ストーリーはエロチックであり、ヒロインに日本人でなく中国出身の女優ヴィヴィアン・ウーを起用し、物語の舞台は京都と香港に跨って展開されている。

脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ 池田亀鑑「枕草子の形態に関する一考察」 『岩波講座日本文学 10』 岩波書店、1932年。

- ^ 『枕草子』(『新編日本古典文学全集』18、小学館 1997/10)494 - 495頁

- ^ 石田穣二、角川文庫『枕草子』解説

- ^ a b 五味『「枕草子」の歴史学』(2014)pp.16-20

- ^ 五味『人物史の手法』(2014)pp.65-73

- ^ 『国語と国文学』第五巻第一号(昭和三年一月特別号)、明治書院

- ^ 光明道隆(楠道隆)「枕草子三巻本両類本考」 『国語国文』第五巻第六号(昭和10年6月)、臨川書店

- ^ 橋本不美男『原典をめざして―古典文学のための書誌―』(笠間書院、1983年)、「平安時代における作品享受と本文(片桐洋一)」(172頁)

- ^ 『枕草子』(『新編日本古典文学全集』18、小学館)479頁

- ^ 『前田家本枕冊子新註』解説、29頁

関連項目

[編集]外部リンク

[編集]- 『枕草子』三巻本能因本章段配列対照表

- 『枕草子』章段対照表(三巻本基準)

- 『枕草子』章段対照表(能因本基準)

- 『枕草子(堺本)』 - 個人校訂による堺本の電子テキスト(底本:『群書類従第27輯』および速水博司『堺本枕草子評釈』)

- (PDF)枕草子の跋文から推定した作品の基盤と成立過程における転換期

- 京都大学所蔵資料でたどる文学史年表: 枕草子 ※江戸時代初期に刊行された、「谷村文庫」(古活字版)の画像を閲覧できる。

- 九州大学附属図書館 ※『十三行古活字版』、『慶安二年版』、『清少納言枕双紙抄』などの画像あり。

- 貴重資料(九大コレクション): 枕草子

- 貴重資料(九大コレクション): 枕草子

- 清少納言, 枕草子 慶安二年版 1 九大コレクション 九州大学附属図書館

- 『枕草子』の校本・注釈書(一部)

- 国語の先生の為のテキストファイル集-古文-枕草子 ※三巻本全文がある。

- バージニア大学図書館「日本語テキスト・イニシアティヴ」 ※枕草子全文のテキスト。

- 昭和四年(1929年)有朋堂刊の能因本系本文を底本とする。

- 枕草子評釈 増訂版(国立国会図書館デジタルコレクション)金子元臣著、明治書院