「伊計島」の版間の差分

テンプレートの追加 |

|||

| (4人の利用者による、間の8版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Infobox 島 |

{{Infobox 島 |

||

|島名=伊計島 |

|島名=伊計島 |

||

|画像=[[ |

|画像=[[ファイル:Ikei Island.jpg|300px]]<br/>南東方向から撮影(2010年) |

||

|座標={{ウィキ座標2段度分秒|26|23| |

|座標={{ウィキ座標2段度分秒|26|23|38|N|127|59|51|E|region:JP-47|display=inline,title}} |

||

|面積=1.75 |

|面積=1.75 |

||

|周囲=7.49 |

|周囲=7.49 |

||

| 9行目: | 9行目: | ||

|最大都市= |

|最大都市= |

||

|諸島=[[沖縄諸島]] |

|諸島=[[沖縄諸島]] |

||

|海域=[[太平洋]] |

|海域=[[太平洋]] |

||

|国={{JPN}}・[[沖縄県]][[うるま市]] |

|国={{JPN}}・[[沖縄県]][[うるま市]] |

||

}} |

}} |

||

{{与勝諸島}} |

|||

'''伊計島'''(いけいじま)は、[[沖縄県]][[うるま市]]与那城(旧[[中頭郡]][[与那城町]])に属する[[島]]である。面積1.75[[平方キロメートル|km²]]<ref>[http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO/200910/shima/shima-oki.htm 沖縄の島面積]</ref>。 |

|||

'''伊計島'''(いけいじま)は、[[沖縄県]][[うるま市]]に属する[[島]]で<ref name="katou-miyagi152">加藤(2012年)p.152</ref>、[[沖縄本島]]中部の東部海岸に突出する[[勝連半島]]の北東約10kmに位置する<ref name="kadokawa-ikeijima138">『角川日本地名大辞典』「伊計島」(1991年)p.138</ref>。 |

|||

==概要== |

|||

[[金武湾]](きんわん、[[沖縄県]][[国頭郡]][[金武町]]沖)出口の右岸に位置し、島の東部は[[太平洋]]に面している。隣接する[[宮城島]]とは伊計大橋で繋がっており、[[沖縄県道10号伊計平良川線]](通称:[[海中道路]])が宮城島、[[平安座島]]を経て[[沖縄本島]]に通じている。 |

|||

| ⚫ | |||

行政単位としては島の全域が[[沖縄県]][[うるま市]]与那城伊計に属する。[[2005年]]現在、人口は359人<ref>[http://www3.pref.okinawa.jp/site/contents/attach/13020/bridge_2006-2.pdf 伊計大橋(PDF)]</ref>。 |

|||

面積1.75km²<ref name="island-area">{{Cite web|date=2013-10-01|url=http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO/201310/shima.pdf|title=平成25年 全国都道府県市区町村別面積調 島面積|format=PDF|page=9|publisher=[[国土地理院]]|accessdate=2014-03-06}}</ref>、周囲7.49kmの島で、琉球石灰岩に覆われている<ref name="okinawa-ikeijima-152jo">『沖繩大百科事典 上巻』「伊計島」(1983年)p.152</ref>。[[沖縄諸島]]の内、与勝諸島を構成する[[太平洋]]の有人島で<ref name="nichigai37">『島嶼大事典』「伊計島」(1991年)p.37</ref>、[[金武湾]]の東側に位置する<ref name="okinawa-ikeijima-152jo"/>。2012年4月現在の島内人口は318人<ref name="katou-miyagi152"/>。全体としては、長さ約2kmの北東 - 南西へ向いた[[長方形]]を成し、最高標高は49mで、島の南西端の独立した[[丘陵]]が最高峰({{ウィキ座標|26|23|9.2|N|127|59|23.4|E|region:JP|地図|name={{SUBJECTPAGENAME}}最高峰/伊計グスク}})となる<ref name="rekishi-ikeijima-417jo">『日本歴史地名大系』「伊計島」(2002年)p.417上段</ref>。そこに伊計グスクが鎮座し<ref name="kadokawa-ikeijima138"/>、[[グスク]]時代において、この丘陵は離れ小島であったと考えられる<ref name="rekishi-ikeigusuku-417ge">『日本歴史地名大系』「伊計グスク」(2002年)p.417下段</ref>。その後に[[砂州]]が形成され、伊計島と繋がる[[陸繋島]]となったとされる<ref name="okinawa-ikeigusuku-shokusei-152jo">『沖繩大百科事典 上巻』「伊計グスクの植生」(1983年)p.152</ref>。この丘陵を除く大部分は、標高25m程の平坦な地形をなし<ref name="kadokawa-ikeijima138"/>、北西から南東に向かって勾配が緩やかである<ref name="rekishi-ikeijima-417jo"/>。島の東海岸以外は、標高約20mの[[海食崖]]で囲まれ<ref name="rekishi-ikeijima-417jo"/>、海岸沿いは[[アダン]]の木々で取り巻かれている<ref name="nichigai37"/>。伊計グスクの[[石灰岩]]丘陵には[[オオハマボウ]]や[[クロツグ]]、また沖縄[[固有種]]の[[リュウキュウツチトリモチ]]が自生している<ref name="okinawa-ikeigusuku-shokusei-152jo"/>。伊計島と宮城島との間の[[海峡]]は「フーキジル水道」と呼ばれ、潮の流れが速い<ref name="kadokawa-ikeijioohashi138">『角川日本地名大辞典』「伊計大橋」(1991年)p.138</ref>。 |

|||

伊計島は「伊計」の地区のみで構成され<ref name="okinawa-ikeijima-152jo"/>、島の南側に集落を形成している<ref name="okinawa-ikei-152jo">『沖繩大百科事典 上巻』「伊計」(1983年)p.152</ref>。[[琉球王国]]時代の伊計村は当初、[[勝連町|勝連]][[間切]]に属していたが、幾度の所属変更を経て、1687年に与那城間切へ移管された<ref name="kadokawa-kinsei-ikei137">『角川日本地名大辞典』「〔近世〕伊計村」(1991年)p.137</ref>。[[琉球王国#琉球処分|琉球処分]]で沖縄県が設置された後の1896年(明治29年)に[[中頭郡]]、1908年(明治41年)に同郡与那城村の一部となる<ref name="kadokawa-kinsei-ikei137"/>。同村は1994年(平成6年)に町制施行して[[与那城町]]となり<ref name="shimadas1194">『SHIMADAS 第2版』(2004年)p.1194</ref>、その後近隣の自治体と合併して2005年(平成17年)に[[うるま市]]の一部となり、現在に至る<ref name="merge">{{Cite web|url=http://www.soumu.go.jp/gapei/hensen_okinawa.html|title=市町村合併資料集 市町村名逆引き一覧(平成11年3月31日時点の市町村名がどう変わるか)(沖縄県)|format=html|publisher=[[総務省]]|accessdate=2014-02-20}}</ref>。 |

|||

== 名所・史跡 == |

|||

国の[[史跡]]に指定されている[[仲原遺跡]]([[竪穴式住居]]跡)がある。また下記の自然海浜がある。 |

|||

* ビックタイムビーチ |

|||

* [http://www.oodomari.com/syoukai.html 大泊ビーチ] |

|||

* [http://www.ikei-beach.com/ 伊計ビーチ] |

|||

== |

== 歴史 == |

||

方言で「伊計」は「イチ」といい、伊計島は「イチジマ」<ref name="rekishi-ikeijima-417jo"/>、「イチハナリ(伊計離)」<ref name="nichigai37"/>とも呼ばれる。[[東恩納寛惇]]の『南島風土記』では、「イチ」は「遥かに遠い(場所)」という意味で説明しているが、「生々し(いけいけし)」からの由来ともいわれる<ref name="kadokawa-ikeijima138"/>。『[[正保国絵図]]』には「いけ嶋」<ref name="rekishi-ikeijima-417jo"/>、『[[マシュー・ペリー|ペリー]]提督沖繩訪問記』には「イチェイ島(''Ichey Island '')」とある<ref name="kadokawa-ikei137">『角川日本地名大辞典』「伊計」(1991年)p.137</ref>。 |

|||

主な公共施設としては、次のものがある。 |

|||

* [[海上保安庁]] [http://www.kaiho.mlit.go.jp/11kanku/03warera/mitisiru/oki_umi/hyosiki_data/7017.htm 伊計島灯台] |

|||

* 伊計島大気観測所 |

|||

* 伊計公民館 |

|||

* 伊計神社 |

|||

* 伊計権現堂 |

|||

* 伊計島共同売店 |

|||

* 伊計漁港 |

|||

=== 先史時代からグスク時代 === |

|||

== 主な企業(事業所) == |

|||

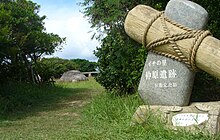

[[ファイル:Nakabaruiseki 01.JPG|thumb|仲原遺跡入り口。発掘後は遺跡の復元・整備を行い、現在は史跡[[公園]]として一般開放されている<ref name="rekishi-nakabaru-417ge">『日本歴史地名大系』「仲原遺跡」(2002年)p.417下段</ref>。]] |

|||

* [http://www2.ocn.ne.jp/~ikei/ ビッグタイムリゾート伊計島](2012年2月15日閉館) |

|||

伊計島には貝塚時代からグスク時代の遺跡が多数発見されている<ref name="rekishi-ikeijima-417jo"/>。その中でも代表的なものが、1986年(昭和61年)に国の[[史跡]]に指定された「[[仲原遺跡|{{ルビ|仲原|なかばる}}遺跡]]」({{ウィキ座標|26|23|29.5|N|127|59|40.5|E|region:JP|地図|name=仲原遺跡}})である<ref name="rekishi-nakabaru-417ge"/>。伊計島の中央部からやや西寄りに位置し、南北約50m・東西約100mの範囲に亘る<ref name="kadokawa-nakabaru527">『角川日本地名大辞典』「仲原遺跡」(1991年)p.527</ref>。1978年(昭和53年)に、標高約20mの平坦な土地で遺跡が発見され、翌年から本格的な発掘調査が行われた<ref name="rekishi-nakabaru-417ge"/>。約2,500年前の[[貝塚時代]]中期([[弥生時代]]前期に相当<ref name="gakusei313">『国指定史跡事典』「仲原遺跡」p.313</ref>)の集落跡で<ref name="shimadas1194"/>、石垣で組まれた[[竪穴式住居]]跡19軒と、その住居跡を利用した室内墓も検出された<ref name="kadokawa-nakabaru527"/>。また[[土器]]や[[石斧]]、[[サメ]]の[[歯]]から作られた装飾品も出土している<ref name="okinawa-nakabaru-153jo">『沖繩大百科事典 上巻』「伊計仲原遺跡」(1983年)p.153</ref>。遺跡から約300m離れた海岸から湧出する「犬名河(インナガー)」で、生活用水を確保していたと考えられる<ref name="rekishi-nakabaru-417ge"/>。 |

|||

* [http://www.geocities.jp/pasquini/ikei.htm 沖縄サーキット伊計島](2013年6月30日閉鎖) |

|||

* ペンション海と山 |

|||

* [http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/67317/67317.html はなりびら(ペンション)] |

|||

伊計島の最南西部の「伊計グスク」は、[[琉球石灰岩]]の塔上部に位置する<ref name="rekishi-ikeigusuku-417ge"/>。『[[おもろさうし]]』には「いけのもりくすく」、『[[海東諸国紀]]』には「池具足城」と記され、グスクの東側には野面積みにされた[[石垣]]が残存している<ref name="rekishi-ikeigusuku-418jo">『日本歴史地名大系』「伊計グスク」(2002年)p.418上段</ref>。貝塚時代後期の土器やグスク時代の陶器<ref name="rekishi-ikeijima-417chu">『日本歴史地名大系』「伊計島」(2002年)p.417中段</ref>、当グスクの南側では[[白磁]]器の欠片が出土している<ref name="okinawa-ikeigusuku-152jo">『沖繩大百科事典 上巻』「伊計グスク」(1983年)p.152</ref>。その他にも、集落地の海岸近くに存在する「伊計貝塚」({{ウィキ座標|26|23|1.8|N|127|59|43.5|E|region:JP|地図|name=伊計貝塚}})や、島西側に貝塚時代後期の「伊計大泊貝塚」({{ウィキ座標|26|23|35|N|127|59|28.7|E|region:JP|地図|name=伊計大泊貝塚}})やグスク時代の遺構も確認されている<ref name="rekishi-ikeijima-417chu"/>。 |

|||

| ⚫ | |||

=== 最寄駅 === |

|||

[[沖縄都市モノレール線]](ゆいレール)の最寄駅は[[旭橋駅]]である。伊計島へ至る路線バス(「JA与那城」バス停経由)が発着している。[[おもろまち駅]]・[[首里駅]]からの路線バスもあるが本数が限られる<ref>ただしタクシーや自家用車では[[首里駅]]からの方が時間的に近距離となる場合がある。</ref>。 |

|||

=== |

=== 琉球王国・明治以降 === |

||

ある日、崖下から登ってきた[[犬]]が水で濡れているのを不思議に思った島民が、その犬が元来た崖下を探索したところ、水が湧き出ていたという<ref name="katou-ikei153">加藤(2012年)p.153</ref>。島を襲った干ばつから農民は救われ、この泉は「犬名河(インナガー)」({{ウィキ座標|26|23|43.8|N|127|59|39.9|E|region:JP|地図|name=犬名河(インナガー)}})と呼ぶようになったという<ref name="sugata191">『日本の島事典』「伊計島」(1995年)p.191</ref>。伊計島に[[上水道]]が整備されるまでは当泉が唯一の水源であった<ref name="kadokawa-yonagusuku1006">『角川日本地名大辞典』「与那城町〔現行行政地名〕伊計」(1991年)p.1006</ref>。畑地の多い島であったが、島中央部のウフドゥマイガー(大泊泉)と西海岸のインナガー(犬那泉、犬名河)という井泉周辺に[[水田]]があったとされる<ref name="kadokawa-kinsei-ikei137"/>。伊計島は長期に亘って水不足に悩まされることもあり<ref name="rekishi-ikeimura-416ge">『日本歴史地名大系』「伊計村」(2002年)p.416下段</ref>、1825年にインナガーへ通じる道路が崩落し、隣の宮城島から船で水を調達しなければならなかった<ref name="kadokawa-kinsei-ikei137"/>。その後の1830年にインナガーへの道路を修復、さらに1861年には、[[ため池]]や[[灌漑]]用水路の整備も行われた<ref name="rekishi-ikeimura-416ge"/>。以下に、水汲みが辛い伊計島に嫁ごうかと苦悩した[[琉歌]]が残されている<ref name="shimabukuro186">島袋、翁長(1968年)p.186</ref>。 |

|||

伊計島内には[http://www.city.uruma.lg.jp/1/231.html 平安座(へんざ)総合バス]伊計・屋慶名線の「伊計ビーチ」および「伊計共同売店前」の2つのバス停がある。 |

|||

{{Quotation|''伊計離嫁やなりぼしややあすが犬那川の水の汲みのあぐで''<br/>'''訳''':伊計島の嫁は、なりたくはあるけれど、犬那川という井戸から水を汲むのが大変難儀で、どうしようかと心が迷う。|作者不明|「琉歌全集」871首目<ref name="shimabukuro186"/>}} |

|||

| ⚫ | |||

<references/> |

|||

[[明治]]以降は山原船を用いて、北は[[国頭]](沖縄本島北部)や[[奄美群島]]、南は[[先島諸島]]まで交易範囲を拡大していた<ref name="rekishi-ikeimura-416ge"/>。その縁で、[[国頭村]]の安田(あだ)や安部(あぶ)地区との交流を行っている<ref name="okinawa-ikei-152jo"/>。[[大正]]末期から[[昭和]]初期にかけて、[[養蚕業]]が盛んであった<ref name="kadokawa-kindai-ikei137">『角川日本地名大辞典』「〔近代〕伊計」(1991年)p.137</ref>。[[沖縄戦]]直後の1949年(昭和24年)までは、島で定められた規則に反した者は「札」を持たされ、次の違反者が出るまで毎日2[[銭]]ずつ徴収していた<ref name="kadokawa-kindai-ikei137"/>。1967年に、[[アメリカ]]の石油企業ガルフ社は、伊計島と隣の宮城島を石油基地建設の予定地として検討していた<ref name="matsui-okinawa17">松井編『島の生活世界と開発 3 沖縄列島』(2004年)p.17</ref>。備蓄施設を宮城島に、また製油所を伊計島に建造する計画で、伊計島の島民はガルフ社誘致に対して積極的であった<ref name="matsui-kaihatsu287-288">松井編『開発と環境の文化学』(2002年)pp.287 - 288</ref>。しかし、宮城島では賛成・反対派に分かれ、その後益々両者は対立し、終いには双方による傷害事件にまで発展した<ref name="matsui-kaihatsu289">松井編『開発と環境の文化学』(2002年)p.289</ref>。反対派へ説得を試みたが、合意は受け入られず、宮城・伊計島への誘致を断念せざるを得なかった<ref name="matsui-okinawa19-20">松井編『島の生活世界と開発 3 沖縄列島』(2004年)pp.19 - 20</ref>。後にガルフ社は[[平安座島]]への進出を決定し、石油基地の建設・操業を開始した<ref name="matsui-kaihatsu290-293">松井編『開発と環境の文化学』(2002年)pp.290 - 293</ref>。1982年(昭和57年)に宮城島と伊計島をむすぶ「伊計大橋」が架橋された<ref name="okinawa-ikeioohashi-152jo">『沖繩大百科事典 上巻』「伊計大橋」(1983年)p.152</ref>。1902年(明治35年)に伊計[[尋常小学校]]が設立され<ref name="kadokawa-kinsei-ikei137"/>、後に伊計小中学校となったが<ref name="kadokawa-yonagusuku1006"/>、2012年3月に廃校となった<ref>{{Cite news|title = 廃校にアート、人集う 伊計島で展示会|newspaper =[[琉球新報]] |date =2013-02-03 |url =http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-202167-storytopic-5.html |accessdate =2014-05-29 }}</ref>。 |

|||

== 産業 == |

|||

[[ファイル:Ikeijima bay01.JPG|thumb|伊計漁港を望む。当港の浜辺では、過去に[[造船]]が行われていた<ref name="kadokawa-ikeijima138"/>。]] |

|||

伊計島は半農半漁の島で、[[サトウキビ]]を主に生産している<ref name="okinawa-ikeijima-152jo"/>。他にも[[メロン]]や[[スイカ]]<ref name="sugata191"/>、[[ピーマン]]、[[トマト]]<ref name="rekishi-ikeimura-416ge"/>、さらに[[タバコ|葉タバコ]]も栽培されている<ref name="shimadas1194"/>。1979年(昭和54年)からは土地改良整備が行われ<ref name="kadokawa-yonagusuku1006"/>、現在は整然と区分けされた農地を上空からはっきり見える<ref name="katou-miyagi152"/>。1981年(昭和56年)の伊計漁港における漁獲高は約15[[トン]]で、[[アジ]]・[[鯛|タイ]]・[[イカ]]などが水揚げされ<ref name="kadokawa-yonagusuku1006"/>、[[モズク]]や[[マダイ]]の養殖も行われている<ref name="shimadas1194"/>。また島北西沖に、沖縄県唯一の[[定置網]]の漁場があり<ref name="nichigai37"/>、[[カツオ]]漁が盛んである<ref name="rekishi-ikeimura-416ge"/>。昭和初期は獲れたカツオを[[鰹節]]に加工する工場があったという<ref name="rekishi-ikeimura-416ge"/>。伊計島が追い込み漁発祥の地であるとする説もあるが、確証はない<ref name="katou-ikei153"/>。 |

|||

島西海岸の伊計ビーチ({{ウィキ座標|26|23|16.7|N|127|59|26.8|E|region:JP|地図|name=伊計ビーチ}})と大泊ビーチ({{ウィキ座標|26|23|38.1|N|127|59|28.2|E|region:JP|地図|name=大泊ビーチ}})は[[海水浴場]]として利用されている<ref name="shimadas1194"/>。島北部には[[アメリカ軍]]の保養施設を修築した[[リゾートホテル]]が存在したが<ref name="rekishi-ikeijima-417jo"/>、2012年2月に閉鎖された<ref>{{Cite news|title =AJリゾート伊計島落成 4月1日開館 |newspaper =[[沖縄タイムス]] |publisher =[[47NEWS]] |date =2014-03-29 |url =http://www.47news.jp/localnews/okinawa/2014/03/post_20140329070328.html |accessdate =2014-05-29 }}</ref>。2013年に施設は別の会社に引き渡され<ref>{{Cite news|title = 伊計島に新ホテル アジャストが来年4月開業|newspaper =琉球新報 |date =2013-06-10 |url =http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-207816-storytopic-4.html |accessdate =2014-05-29 }}</ref>、隣接する[[サーキット場]]も当会社に移譲された<ref>{{Cite news|title = 伊計サーキット今月末に閉鎖へ きょう“走り納め”|newspaper =琉球新報 |date =2013-06-23 |url =http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-208397-storytopic-5.html |accessdate =2014-05-29 }}</ref>。 |

|||

== 文化 == |

|||

かつての伊計島は死者の[[命日]]や[[お盆]]に祭祀を行う習慣が無かったため、1769年に役人が祭事を始めるよう指導したという<ref name="kadokawa-kinsei-ikei137"/>。その際、[[位牌]]を[[神主]]と見立てて祀ったとされる<ref name="rekishi-ikeimura-416ge"/>。『[[琉球国由来記]]』には、伊計島には3つの[[御嶽 (沖縄)|御嶽]]が存在し、これら御嶽で執り行われる祭事は島内の[[ノロ]]により管理されていた<ref name="rekishi-ikeijima-417chu"/>。『[[おもろさうし]]』には、伊計グスク近くの海岸で船の進水式を見事にやり遂げたのを見て褒め称える「[[おもろ]]」が残されている<ref name="kadokawa-ikeijima138"/>。伊計グスク北側の海岸は「イビヌクシ(イビの後ろ)」と呼ばれ、祭祀が催されたが、今は伊計ビーチとなっている<ref name="kadokawa-ikeijima138"/>。現在は[[ハーリー]]、豊作豊漁を祈願するウスデークなどの行事が開催されている<ref name="shimadas1194"/>。 |

|||

伊計島とその周辺離島で構成される与勝諸島の方言は、[[沖縄方言|沖縄中南部方言]]の一つに含まれ、[[発音]]・[[文法]]・[[語彙]]もさほど差異は見受けられない<ref name="okinawa-yokatsu-hogen-799ge">『沖繩大百科事典 下巻』「与勝諸島の方言」(1983年)p.799</ref>。伊計島で現在は使用されなくなった言葉で、「おじいさん」は「ンプー」または「ンブスー」と言った<ref name="okinawa-yokatsu-hogen-799ge"/>。[[琉球古典音楽]]の楽曲の一つである「伊計離節(いちはなりぶし)」は、もともとは勝連半島で歌われた[[民謡]]で、伊計島やその周辺離島の情景を[[歌詞]]にしている<ref name="okinawa-ichihanaribushi-153jo">『沖繩大百科事典 上巻』「伊計離節」(1983年)p.153</ref>。 |

|||

| ⚫ | |||

[[ファイル:Ikeijima.jpg|thumb|宮城島から見る伊計大橋。]] |

|||

伊計大橋が完成するまでは、沖縄本島の屋慶名港から船で片道約2時間を要し<ref name="katou-miyagi152"/>、宮城島北東部の池味港から[[渡し船]]が出入りしていた<ref name="rekishi-ikemi-415chu">『日本歴史地名大系』「池味村」(2002年)p.415中段</ref>。1977年(昭和52年)に架橋準備に関わる調査が行われ、1979年(昭和54年)に着工、1982年(昭和57年)に伊計大橋({{ウィキ座標|26|23|7.6|N|127|59|18.3|E|region:JP|地図|name=伊計大橋}})が完成・開通した<ref name="okinawa-ikeioohashi-152jo"/>。橋の長さは約198mで、総工費は約10億円に上った<ref name="kadokawa-ikeijioohashi138"/>。橋の完成により沖縄本島から平安座・宮城島を経由して[[自動車]]での往来が可能になった<ref name="okinawa-ikeioohashi-152jo"/>。 |

|||

== 出典 == |

|||

{{Reflist|2}} |

|||

== 参考文献 == |

|||

*角川日本地名大辞典編纂委員会 『[[角川日本地名大辞典]] 47.沖縄県』 [[角川書店]]、1991年。ISBN 4-04-001470-7 |

|||

*沖繩大百科事典刊行事務局 『[[都道府県別百科事典|沖繩大百科事典]] 上・中・下巻』 [[沖縄タイムス]]、1983年。 |

|||

*平凡社地方資料センター 『[[日本歴史地名大系]]第四八巻 沖縄県の地名』 [[平凡社]]、2002年。ISBN 4-582-49048-4 |

|||

*加藤庸二 『原色ニッポン 《南の島》大図鑑 <small>小笠原から波照間まで 114の"楽園"へ</small>』 [[阪急コミュニケーションズ]]、2012年。ISBN 978-4-484-12217-5 |

|||

*財団法人日本離島センター編 『日本の島ガイド SHIMADAS(シマダス) 第2版』 財団法人日本離島センター、2004年。ISBN 4-931230-22-9 |

|||

*日外アソシエーツ編 『島嶼大事典』 [[日外アソシエーツ]]、1991年。ISBN 4-8169-1113-8 |

|||

*菅田正昭編集 『日本の島事典』 [[三交社]]、1995年。ISBN 4-87919-554-5 |

|||

*学生社編集部編 『国指定史跡事典』 [[学生社]]、2012年。ISBN 978-4-311-75040-3 |

|||

*島袋盛敏、翁長俊郎共著 『琉歌全集:標音評釈』 [[武蔵野書院]]、1968年。 |

|||

*松井健一編 『開発と環境の文化学 <small>沖縄地域社会変動の諸契機</small>』 [[榕樹書林]]、2002年。ISBN 4-947667-87-7 |

|||

*松井健一編 『島の生活世界と開発 3 沖縄列島 <small>シマの自然と伝統のゆくえ</small>』 [[東京大学出版会]]、2004年。ISBN 4-13-034173-1 |

|||

== 関連項目 == |

|||

{{Commonscat|Ikei Island}} |

|||

{{座標一覧}} |

|||

*[[日本の島一覧]] |

|||

*[[南西諸島]] |

|||

*[[沖縄諸島]] |

|||

*[[沖縄県道10号伊計平良川線]] |

|||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

* [http://parade.psend.com/ikeittb/ikeiTTB.htm バス時刻表(旭橋駅前(那覇) ~ 伊計共同売店前)] |

|||

| ⚫ | |||

* [http://www.city.uruma.lg.jp/ うるま市役所] |

* [http://www.city.uruma.lg.jp/ うるま市役所] |

||

| ⚫ | |||

{{沖縄諸島}} |

{{沖縄諸島}} |

||

2014年6月26日 (木) 14:35時点における版

| 伊計島 | |

|---|---|

南東方向から撮影(2010年) | |

| 所在地 |

|

| 所在海域 | 太平洋 |

| 所属諸島 | 沖縄諸島 |

| 座標 | 北緯26度23分38秒 東経127度59分51秒 / 北緯26.39389度 東経127.99750度座標: 北緯26度23分38秒 東経127度59分51秒 / 北緯26.39389度 東経127.99750度 |

| 面積 | 1.75 km² |

| 海岸線長 | 7.49 km |

| 最高標高 | 49 m |

伊計島(いけいじま)は、沖縄県うるま市に属する島で[1]、沖縄本島中部の東部海岸に突出する勝連半島の北東約10kmに位置する[2]。

地理

面積1.75km²[3]、周囲7.49kmの島で、琉球石灰岩に覆われている[4]。沖縄諸島の内、与勝諸島を構成する太平洋の有人島で[5]、金武湾の東側に位置する[4]。2012年4月現在の島内人口は318人[1]。全体としては、長さ約2kmの北東 - 南西へ向いた長方形を成し、最高標高は49mで、島の南西端の独立した丘陵が最高峰(北緯26度23分9.2秒 東経127度59分23.4秒)となる[6]。そこに伊計グスクが鎮座し[2]、グスク時代において、この丘陵は離れ小島であったと考えられる[7]。その後に砂州が形成され、伊計島と繋がる陸繋島となったとされる[8]。この丘陵を除く大部分は、標高25m程の平坦な地形をなし[2]、北西から南東に向かって勾配が緩やかである[6]。島の東海岸以外は、標高約20mの海食崖で囲まれ[6]、海岸沿いはアダンの木々で取り巻かれている[5]。伊計グスクの石灰岩丘陵にはオオハマボウやクロツグ、また沖縄固有種のリュウキュウツチトリモチが自生している[8]。伊計島と宮城島との間の海峡は「フーキジル水道」と呼ばれ、潮の流れが速い[9]。

伊計島は「伊計」の地区のみで構成され[4]、島の南側に集落を形成している[10]。琉球王国時代の伊計村は当初、勝連間切に属していたが、幾度の所属変更を経て、1687年に与那城間切へ移管された[11]。琉球処分で沖縄県が設置された後の1896年(明治29年)に中頭郡、1908年(明治41年)に同郡与那城村の一部となる[11]。同村は1994年(平成6年)に町制施行して与那城町となり[12]、その後近隣の自治体と合併して2005年(平成17年)にうるま市の一部となり、現在に至る[13]。

歴史

方言で「伊計」は「イチ」といい、伊計島は「イチジマ」[6]、「イチハナリ(伊計離)」[5]とも呼ばれる。東恩納寛惇の『南島風土記』では、「イチ」は「遥かに遠い(場所)」という意味で説明しているが、「生々し(いけいけし)」からの由来ともいわれる[2]。『正保国絵図』には「いけ嶋」[6]、『ペリー提督沖繩訪問記』には「イチェイ島(Ichey Island )」とある[14]。

先史時代からグスク時代

伊計島には貝塚時代からグスク時代の遺跡が多数発見されている[6]。その中でも代表的なものが、1986年(昭和61年)に国の史跡に指定された「

伊計島の最南西部の「伊計グスク」は、琉球石灰岩の塔上部に位置する[7]。『おもろさうし』には「いけのもりくすく」、『海東諸国紀』には「池具足城」と記され、グスクの東側には野面積みにされた石垣が残存している[19]。貝塚時代後期の土器やグスク時代の陶器[20]、当グスクの南側では白磁器の欠片が出土している[21]。その他にも、集落地の海岸近くに存在する「伊計貝塚」(北緯26度23分1.8秒 東経127度59分43.5秒)や、島西側に貝塚時代後期の「伊計大泊貝塚」(北緯26度23分35秒 東経127度59分28.7秒)やグスク時代の遺構も確認されている[20]。

琉球王国・明治以降

ある日、崖下から登ってきた犬が水で濡れているのを不思議に思った島民が、その犬が元来た崖下を探索したところ、水が湧き出ていたという[22]。島を襲った干ばつから農民は救われ、この泉は「犬名河(インナガー)」(北緯26度23分43.8秒 東経127度59分39.9秒)と呼ぶようになったという[23]。伊計島に上水道が整備されるまでは当泉が唯一の水源であった[24]。畑地の多い島であったが、島中央部のウフドゥマイガー(大泊泉)と西海岸のインナガー(犬那泉、犬名河)という井泉周辺に水田があったとされる[11]。伊計島は長期に亘って水不足に悩まされることもあり[25]、1825年にインナガーへ通じる道路が崩落し、隣の宮城島から船で水を調達しなければならなかった[11]。その後の1830年にインナガーへの道路を修復、さらに1861年には、ため池や灌漑用水路の整備も行われた[25]。以下に、水汲みが辛い伊計島に嫁ごうかと苦悩した琉歌が残されている[26]。

伊計離嫁やなりぼしややあすが犬那川の水の汲みのあぐで

訳:伊計島の嫁は、なりたくはあるけれど、犬那川という井戸から水を汲むのが大変難儀で、どうしようかと心が迷う。 — 作者不明、「琉歌全集」871首目[26]

明治以降は山原船を用いて、北は国頭(沖縄本島北部)や奄美群島、南は先島諸島まで交易範囲を拡大していた[25]。その縁で、国頭村の安田(あだ)や安部(あぶ)地区との交流を行っている[10]。大正末期から昭和初期にかけて、養蚕業が盛んであった[27]。沖縄戦直後の1949年(昭和24年)までは、島で定められた規則に反した者は「札」を持たされ、次の違反者が出るまで毎日2銭ずつ徴収していた[27]。1967年に、アメリカの石油企業ガルフ社は、伊計島と隣の宮城島を石油基地建設の予定地として検討していた[28]。備蓄施設を宮城島に、また製油所を伊計島に建造する計画で、伊計島の島民はガルフ社誘致に対して積極的であった[29]。しかし、宮城島では賛成・反対派に分かれ、その後益々両者は対立し、終いには双方による傷害事件にまで発展した[30]。反対派へ説得を試みたが、合意は受け入られず、宮城・伊計島への誘致を断念せざるを得なかった[31]。後にガルフ社は平安座島への進出を決定し、石油基地の建設・操業を開始した[32]。1982年(昭和57年)に宮城島と伊計島をむすぶ「伊計大橋」が架橋された[33]。1902年(明治35年)に伊計尋常小学校が設立され[11]、後に伊計小中学校となったが[24]、2012年3月に廃校となった[34]。

産業

伊計島は半農半漁の島で、サトウキビを主に生産している[4]。他にもメロンやスイカ[23]、ピーマン、トマト[25]、さらに葉タバコも栽培されている[12]。1979年(昭和54年)からは土地改良整備が行われ[24]、現在は整然と区分けされた農地を上空からはっきり見える[1]。1981年(昭和56年)の伊計漁港における漁獲高は約15トンで、アジ・タイ・イカなどが水揚げされ[24]、モズクやマダイの養殖も行われている[12]。また島北西沖に、沖縄県唯一の定置網の漁場があり[5]、カツオ漁が盛んである[25]。昭和初期は獲れたカツオを鰹節に加工する工場があったという[25]。伊計島が追い込み漁発祥の地であるとする説もあるが、確証はない[22]。

島西海岸の伊計ビーチ(北緯26度23分16.7秒 東経127度59分26.8秒)と大泊ビーチ(北緯26度23分38.1秒 東経127度59分28.2秒)は海水浴場として利用されている[12]。島北部にはアメリカ軍の保養施設を修築したリゾートホテルが存在したが[6]、2012年2月に閉鎖された[35]。2013年に施設は別の会社に引き渡され[36]、隣接するサーキット場も当会社に移譲された[37]。

文化

かつての伊計島は死者の命日やお盆に祭祀を行う習慣が無かったため、1769年に役人が祭事を始めるよう指導したという[11]。その際、位牌を神主と見立てて祀ったとされる[25]。『琉球国由来記』には、伊計島には3つの御嶽が存在し、これら御嶽で執り行われる祭事は島内のノロにより管理されていた[20]。『おもろさうし』には、伊計グスク近くの海岸で船の進水式を見事にやり遂げたのを見て褒め称える「おもろ」が残されている[2]。伊計グスク北側の海岸は「イビヌクシ(イビの後ろ)」と呼ばれ、祭祀が催されたが、今は伊計ビーチとなっている[2]。現在はハーリー、豊作豊漁を祈願するウスデークなどの行事が開催されている[12]。

伊計島とその周辺離島で構成される与勝諸島の方言は、沖縄中南部方言の一つに含まれ、発音・文法・語彙もさほど差異は見受けられない[38]。伊計島で現在は使用されなくなった言葉で、「おじいさん」は「ンプー」または「ンブスー」と言った[38]。琉球古典音楽の楽曲の一つである「伊計離節(いちはなりぶし)」は、もともとは勝連半島で歌われた民謡で、伊計島やその周辺離島の情景を歌詞にしている[39]。

交通

伊計大橋が完成するまでは、沖縄本島の屋慶名港から船で片道約2時間を要し[1]、宮城島北東部の池味港から渡し船が出入りしていた[40]。1977年(昭和52年)に架橋準備に関わる調査が行われ、1979年(昭和54年)に着工、1982年(昭和57年)に伊計大橋(北緯26度23分7.6秒 東経127度59分18.3秒)が完成・開通した[33]。橋の長さは約198mで、総工費は約10億円に上った[9]。橋の完成により沖縄本島から平安座・宮城島を経由して自動車での往来が可能になった[33]。

出典

- ^ a b c d 加藤(2012年)p.152

- ^ a b c d e f g 『角川日本地名大辞典』「伊計島」(1991年)p.138

- ^ “平成25年 全国都道府県市区町村別面積調 島面積” (PDF). 国土地理院. p. 9 (2013年10月1日). 2014年3月6日閲覧。

- ^ a b c d 『沖繩大百科事典 上巻』「伊計島」(1983年)p.152

- ^ a b c d 『島嶼大事典』「伊計島」(1991年)p.37

- ^ a b c d e f g 『日本歴史地名大系』「伊計島」(2002年)p.417上段

- ^ a b 『日本歴史地名大系』「伊計グスク」(2002年)p.417下段

- ^ a b 『沖繩大百科事典 上巻』「伊計グスクの植生」(1983年)p.152

- ^ a b 『角川日本地名大辞典』「伊計大橋」(1991年)p.138

- ^ a b 『沖繩大百科事典 上巻』「伊計」(1983年)p.152

- ^ a b c d e f 『角川日本地名大辞典』「〔近世〕伊計村」(1991年)p.137

- ^ a b c d e f 『SHIMADAS 第2版』(2004年)p.1194

- ^ “市町村合併資料集 市町村名逆引き一覧(平成11年3月31日時点の市町村名がどう変わるか)(沖縄県)” (html). 総務省. 2014年2月20日閲覧。

- ^ 『角川日本地名大辞典』「伊計」(1991年)p.137

- ^ a b c d 『日本歴史地名大系』「仲原遺跡」(2002年)p.417下段

- ^ a b 『角川日本地名大辞典』「仲原遺跡」(1991年)p.527

- ^ 『国指定史跡事典』「仲原遺跡」p.313

- ^ 『沖繩大百科事典 上巻』「伊計仲原遺跡」(1983年)p.153

- ^ 『日本歴史地名大系』「伊計グスク」(2002年)p.418上段

- ^ a b c 『日本歴史地名大系』「伊計島」(2002年)p.417中段

- ^ 『沖繩大百科事典 上巻』「伊計グスク」(1983年)p.152

- ^ a b 加藤(2012年)p.153

- ^ a b 『日本の島事典』「伊計島」(1995年)p.191

- ^ a b c d 『角川日本地名大辞典』「与那城町〔現行行政地名〕伊計」(1991年)p.1006

- ^ a b c d e f g 『日本歴史地名大系』「伊計村」(2002年)p.416下段

- ^ a b 島袋、翁長(1968年)p.186

- ^ a b 『角川日本地名大辞典』「〔近代〕伊計」(1991年)p.137

- ^ 松井編『島の生活世界と開発 3 沖縄列島』(2004年)p.17

- ^ 松井編『開発と環境の文化学』(2002年)pp.287 - 288

- ^ 松井編『開発と環境の文化学』(2002年)p.289

- ^ 松井編『島の生活世界と開発 3 沖縄列島』(2004年)pp.19 - 20

- ^ 松井編『開発と環境の文化学』(2002年)pp.290 - 293

- ^ a b c 『沖繩大百科事典 上巻』「伊計大橋」(1983年)p.152

- ^ “廃校にアート、人集う 伊計島で展示会”. 琉球新報. (2013年2月3日) 2014年5月29日閲覧。

- ^ “AJリゾート伊計島落成 4月1日開館”. 沖縄タイムス (47NEWS). (2014年3月29日) 2014年5月29日閲覧。

- ^ “伊計島に新ホテル アジャストが来年4月開業”. 琉球新報. (2013年6月10日) 2014年5月29日閲覧。

- ^ “伊計サーキット今月末に閉鎖へ きょう“走り納め””. 琉球新報. (2013年6月23日) 2014年5月29日閲覧。

- ^ a b 『沖繩大百科事典 下巻』「与勝諸島の方言」(1983年)p.799

- ^ 『沖繩大百科事典 上巻』「伊計離節」(1983年)p.153

- ^ 『日本歴史地名大系』「池味村」(2002年)p.415中段

参考文献

- 角川日本地名大辞典編纂委員会 『角川日本地名大辞典 47.沖縄県』 角川書店、1991年。ISBN 4-04-001470-7

- 沖繩大百科事典刊行事務局 『沖繩大百科事典 上・中・下巻』 沖縄タイムス、1983年。

- 平凡社地方資料センター 『日本歴史地名大系第四八巻 沖縄県の地名』 平凡社、2002年。ISBN 4-582-49048-4

- 加藤庸二 『原色ニッポン 《南の島》大図鑑 小笠原から波照間まで 114の"楽園"へ』 阪急コミュニケーションズ、2012年。ISBN 978-4-484-12217-5

- 財団法人日本離島センター編 『日本の島ガイド SHIMADAS(シマダス) 第2版』 財団法人日本離島センター、2004年。ISBN 4-931230-22-9

- 日外アソシエーツ編 『島嶼大事典』 日外アソシエーツ、1991年。ISBN 4-8169-1113-8

- 菅田正昭編集 『日本の島事典』 三交社、1995年。ISBN 4-87919-554-5

- 学生社編集部編 『国指定史跡事典』 学生社、2012年。ISBN 978-4-311-75040-3

- 島袋盛敏、翁長俊郎共著 『琉歌全集:標音評釈』 武蔵野書院、1968年。

- 松井健一編 『開発と環境の文化学 沖縄地域社会変動の諸契機』 榕樹書林、2002年。ISBN 4-947667-87-7

- 松井健一編 『島の生活世界と開発 3 沖縄列島 シマの自然と伝統のゆくえ』 東京大学出版会、2004年。ISBN 4-13-034173-1