タイセイヨウセミクジラ

| タイセイヨウセミクジラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

タイセイヨウセミクジラ Eubalaena glacialis

| |||||||||||||||||||||||||||||||||

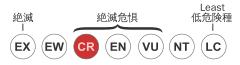

| 保全状況評価[1][2][3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| CRITICALLY ENDANGERED (IUCN Red List Ver.3.1 (2001))  ワシントン条約附属書I

| |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 学名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| Eubalaena glacialis (Müller, 1776)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 和名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| タイセイヨウセミクジラ[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 英名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| Black right whale[3] North Atlantic right whale[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||

タイセイヨウセミクジラの分布図[注 1]

|

タイセイヨウセミクジラ (大西洋背美鯨、Eubalaena glacialis) は、哺乳綱偶蹄目[注 2]セミクジラ科セミクジラ属に分類されるヒゲクジラである。

1930年代から保護対象になっているが、混獲や船舶との衝突を中心とした数々の脅威に直面しており、一時期は500頭前後まで個体数が増加したが、2021年の段階で350頭前後にまで減少したと考えられており[5][6]、2030年代には生息数が回復不能な段階になる可能性も指摘されている[7]。

分類[編集]

セミクジラとミナミセミクジラに特に近縁であり、ホッキョククジラとも比較的に近縁である。

セミクジラとは共に北半球に生息するが、ミナミセミクジラとの近縁性がより強い[8]。

形態[編集]

体長は13-18.5メートル、体重は最大で90-106トンに達する[9]。しかし、主に人間による影響に起因して健康状態の悪化に伴い、小型化と繁殖率の低下が報告されている[10]。

全体的にずんぐりとした姿をしており、胴体に対して頭部が大きく、体長の4分の1ほどにもなる。背びれや腹の溝(畝)はない。

下あごは大きく口は湾曲してアーチ型を描いている。ヒゲクジラ類の普遍的な特徴として、噴気孔は2つある。

若い頃は青みがかった色をしているが、徐々に全身が黒っぽくなる。また、あごや腹部に不定形の白斑がある。

頭部の付近には、皮膚が硬くこぶ状になった「カラシティ(英語版)」[注 3][11]がほとんどの個体に見られる。ケロシティの形状と位置は全ての個体によって異なり、個体識別の最大の判断材料として利用されている。また、ケロシティを下唇に持つ場合と待たない場合がある。

セミクジラ科の特徴として、ヒゲクジラの中でも非常に長いクジラヒゲを有する。

生態[編集]

クジラヒゲでカイアシ類やオキアミなどの動物プランクトンを濾しとって食べる濾過摂食者である。ヒゲが長大なことから、ナガスクジラ科と異なり、魚類などはあまり食べないと考えられる。

単体もしくは2 - 3頭程度の小さな集団で回遊する。泳ぎは遅い。

V字型の潮吹き(ブロー)が特徴である。

海面に躍り上がるようにジャンプするブリーチング、ヘッドスラップ、スパイホップ、テイルスラップ、ペックスラップなどの活発な海面行動(英語版)を行なう。

妊娠期間は12 - 14か月で、冬に出産する。

セミクジラ科は概して好奇心が強くて穏やかであり、「地球上で最も優しい生物」と称される事もある[12]。ハーマン・メルヴィルは『白鯨』において「人間によって初めて定期的に捕らえられるようになった海の最も尊敬される生き物」と表現している[7]。

北太平洋のセミクジラと異なり、本種やミナミセミクジラに関しては「歌」が記録されたことはない[13]。

ファンディ湾等における観察では、本種は他のヒゲクジラ類や魚類[注 5]とは餌の競合関係にあるが観察上では問題なく共存しており[14][15]、ザトウクジラやナガスクジラやタイセイヨウカマイルカ等と交流したり[16][17]、ホッキョククジラおよびイワシクジラと餌場を共有する光景や[14]、ホッキョククジラがセミクジラの繁殖行動に参加している場面も観察されている[18]。

分布[編集]

他のセミクジラ属と同様に、海岸近くや浅瀬に頻繁に現れ、ケープコッド運河、パムリコ湾、河川の河口、港湾内など、非常に閉鎖的な水域や人間の生活圏に非常に近い場所に現れる事も少なくない[19]。そのため、「都市で暮らすクジラ」とも呼ばれており、保護上の重要な懸念材料になっている[7]。本種がケープコッド運河を通過する際は、クジラ達の安全のために運河が一時的に閉鎖される[20]。

季節的な回遊行動を行うと見られ、過去の分布も含めれば、夏季はデービス海峡、デンマーク海峡、ノルウェー海、バルト海、ワッデン海、マサチューセッツ州近海、アイリッシュ海[21]、冬季はフロリダ州やメキシコ湾、ビスケー湾、地中海、バミューダ諸島、アゾレス諸島、マデイラ諸島、カナリア諸島、ポルトガルやスペインの沿岸、モロッコや西サハラやモーリタニアなどの広範囲に回遊していたとされる。

かつてはバルト海や地中海を含む北大西洋の全域に生息していたが、現在の通常分布は北米大陸の沿岸部や沖(セントローレンス湾からフロリダ半島)に限定されており、大西洋の東側(ヨーロッパから北アフリカ)の個体群は絶滅したか、それに近い状況に陥っていると考えられ、近年の目撃はごく稀である。

北米[編集]

マサチューセッツ州とジョージア州とサウスカロライナ州の州の象徴種に選ばれている[22]。

北部ではメイン州からマサチューセッツ州が、南部ではノースカロライナ州からフロリダ州の海域が特別保護海域に指定されており、カナダとアメリカ合衆国の沿岸警備隊が中心になって、漁網への混獲や船舶との衝突を防ぐために航路や航行速度の制限を行っている[23]。しかし、地球温暖化による影響からか、主要な餌場であったファンディ湾やケープコッド湾から減少し、より北方のセントローレンス湾に突然現れる様になったため[24]、保護のための法整備がされていないこの海域での死亡事故が相次ぎ、種の回復が大幅に阻害されたとされる[25]。

ファンディ湾やケープコッドはタイセイヨウセミクジラを見るチャンスのあるホエールウォッチングのスポットとして知られている。個体数が少ないために、ツアーの最中に遭遇できる確率は高くはない。しかし、レース・ポイント(英語版)では陸上から観察できる可能性が比較的高いとされる[26]。また、冬季から春季の繁殖と子育ての季節には、ノースカロライナ州からフロリダ州にかけて目撃情報が大手メディアや自治体や各機関によって共有され、目撃記録の募集をしており、セミクジラへの接近を禁ずるルールなどを流布している。

また、目撃情報を共有する専用のオンラインプラットフォームやアプリケーションソフトウェアも存在し、混獲や船舶の衝突などの事故を防止する措置が図られている[26][27]。

さらに、繁殖期の前後には、フロリダ州を中心とした繁殖海域の沿岸各地で「Right Whale Festival」と呼ばれるフェスティバルが開催され、本種の知名度を高めるための啓蒙を行っている[28]。

ヨーロッパ・アフリカ側[編集]

上記の通り、現在の北大西洋の東側(ヨーロッパ・北アフリカ)に棲息していた個体群は、絶滅したか機能的絶滅(英語版)に陥っていると考えられており、目撃情報も非常に少ない。

たとえば、後述の通り本種との歴史的・文化的な繋がりが強いイベリア半島では、未確定の目撃情報を除くと、1990年代以来[注 7]確実な目撃記録が存在しない[29][30]。

また、近代のごく僅かなアイスランドやヨーロッパにおける目撃例は、個体識別が可能な事例はほとんど全部が北米側の個体群に由来している[31]。

地中海やジブラルタル海峡では17世紀以降の記録は非常に限られており、1620年のコルシカ島における詳細不明の捕獲、1808年のカディスにおける座礁、1877年のターラントにおける座礁、1888年のアルジェリア・ティパザ県のブー・イスマイル(英語版)での2頭の内の1頭の捕獲、1921年に捕鯨業者の工場にて本種のクジラヒゲが見つかったこと、捕鯨業者による1950年代の不確実な目視記録、1991年にサンタンティーオコ沖で未確認の目撃情報がイタリア海軍の関係者によって報告された程度であったが[32][33]、2024年4月にスペイン・アルメリア県のモハカール(英語版)の海岸から1頭が撮影され、本種の地中海への帰還が確認された[34]。付近では1995年2月にサン・ヴィセンテ岬で親子の目撃情報も報告されている[32]。

ヨーロッパ・北アフリカ側において、過去に繁殖や子育てが行われていたことが捕獲記録から確実に判明している水域は、ビスケー湾と西サハラのシントラ湾(英語版)のみであるが、シントラ湾の周辺一帯を含むサハラ砂漠の沿岸も子育てに適していると判明しており、また、地中海もかつては越冬と子育ての場であった可能性が指摘されている[注 8][35]。

人間との関係[編集]

捕鯨[編集]

セミクジラ属に共通するが、古来から捕鯨の主要な対象とみなされ、学名や英語名などもそれに由来している[37][38]。後述の通り、バスク人による捕鯨がとくに知られたため、スペイン語名は「バスクの鯨」を意味する「Balea vasca」である。

本種を対象とした捕鯨がいつ頃からどの程度の規模で行われていたのかは不明であり、ローマ帝国が本種とコククジラ(大西洋では絶滅)を地中海とジブラルタル海峡で捕獲の対象としていたために地中海からこの2種が消え去ったという説[35]や、中世にオランダとフランデレン地域で商業捕鯨が行われていたという説もある[39]。その後、さらに多くの地域から本種とコククジラの捕獲の形跡が発見され、この2種がとくに重点的に中世ヨーロッパで捕獲されていたことが判明している[40]。

記録として確実な大規模捕鯨は、9世紀ごろからバスク人によって始まった。ビスケー湾に現れたセミクジラを高台から見張り、小舟で漕ぎ出して銛で突く沿岸捕鯨である。当時のヨーロッパでは漁獲したセミクジラからの鯨油に対する需要があった。また鯨肉は食用にもなり、特に舌は珍味とされた。鯨のひげはコルセットなどに加工された。今日でも「鯨」を意味するフランス語の単語である「baleine」は、「ワイヤー」や「(傘などの)骨」という意味に使われている。次第に捕獲海域は大西洋へ拡大され、1560年代にはラブラドル沖海域を開発するなどバスク人の捕鯨は最盛期を迎えた。

しかし、後年による鯨骨の測定の結果、ラブラドルやベルアイル海峡などでバスク人によって捕獲されていた種類のほとんどがホッキョククジラだと判明し、16世紀から17世紀まではホッキョククジラがセントローレンス湾などにも回遊していた事が示唆された[41]。

その後、オランダやイギリスなどが参入してバスク人の独占状態は崩れ、さらにアメリカなども本種の捕鯨を開始した。捕鯨技術が進歩し、かつ組織的に行なわれたため、その漁獲はより大規模となった。この乱獲のため、19世紀までに個体数が激減した。1937年に関係国の協定で世界的に捕鯨は禁止となり、現在は保護の対象となっている。

保護[編集]

セミクジラ属はもっとも最初に保護が提唱されており、1935年[42]には全てのセミクジラ属の捕獲の禁止が決定されたが、日本をふくむいくつかの捕鯨国が反対し、日本やソビエト連邦などによる本属や他の絶滅危惧種[注 11]を対象とした密猟も発生してきた[43][44][45]。

近年はタイセイヨウセミクジラを対象とした捕鯨は行われておらず、1975年のワシントン条約発効時からセミクジラ属[注 12]は属単位ごとワシントン条約附属書Iに掲載されている[2]。漁業による混獲や船舶との衝突により生息数が減少している[3]だけでなく、地球温暖化や環境汚染などによる棲息環境の悪化などによる健康状態と繁殖率の悪化などもあり[42]、ワシントン条約附属書Iにて近絶滅種に指定されている。年平均増加率はおよそ2%と低く、現在の群れの規模も350頭前後である。また、生息数の激減により起こりうる近親交配、それによる遺伝子多様性の縮小化などによる諸問題も懸念され、1990年代には、200年内に絶滅すると予測されていた。[1][リンク切れ] また、2017年には20年以内の絶滅が予測されていた[46][47]。また、生息環境の悪化もふくめて人間活動による影響下に晒されてきた結果、上記の通り生存個体の小型化と繁殖率の低下も確認されている[10]。

セミクジラ科は「アンブレラ種」であり[48]、セミクジラ達の保護を促進する事によって他の鯨類や他の面の環境保護も恩恵を受けるとされる[7]。

識別された個体にはケロシティの形状から連想される事物などに因んだ様々なコードネームや名前が付けられ、「ガンダルフ」や「ジェダイ」や「ビーカー」などの著名なキャラクターに由来する名前が付けられて報道される場合もある[49][50]。

上記の通り、おそらく地球温暖化などによる気候や生態系の変動に伴い、保護のための法整備がされてこなかったセントローレンス湾への出現が急増し、2017 - 2019年に人間による原因で少なくとも30頭が死亡した。26頭は混獲、2頭は船舶との衝突が原因とされる[3]。2013年には500頭近い頭数の生息が確認されたが[5]、2018年における生息数は409頭と推定され、成獣は250頭未満と推定されている[3]。2021年には、推定で生存数が350頭に低下したとされている[6]。

トランプ政権下にて、ケープコッド沖などでの漁業権の拡大や海洋掘削や音響試験が認可されたため、セミクジラへの悪影響を発生させかねないとして大きな反発を招いた[51][52][53][54]。

2022年に、モントレーベイ水族館(英語版)がロブスター漁によるセミクジラへの悪影響を指摘し、この勧告によって海洋管理協議会もロブスターを「持続可能な海産物」のリストから外し、ホールフーズ・マーケットなどの大手の食料品チェーンがロブスターの取り扱いを停止した。しかし、メイン州の州知事や漁業関係者や政治家などが大いに反発し、モントレーベイ水族館へのボイコットを展開したり、漁業組合がモントレーベイ水族館を提訴するなどの騒動に発展している[55][56][57][58]。

また、米国政府が新たに推進しているバイオ燃料や洋上風力発電の計画と本種の保護に軋轢がすでに生じており[59][60]、後者に関してはAI技術と音響モニタリングを用いた保護との両立が計画されている[61]。

バイデン政権は2023年09月に本種の保護に8,200万ドル(121億4,800万円以上)を[62]、2024年01月には約1,000万ドル(約14億円)[63]を投入することを決定した。

関連画像[編集]

-

海面で休む親子

-

スパイホッピング(モリア・ブラウン)

-

アドルフ・フィリップ・ミローの「バスクの鯨」

関連項目[編集]

- ニューイングランド水族館(英語版)- 本種の保護に深く携わってきた研究機関の一つ。

- J・R・R・トールキン - 作品世界における最大・最強・最古の鯨である神獣の「ウイン」[注 13][64]は現在の北大西洋や太平洋などを跨いで活躍するセミクジラであるとされ[65]、また、上記の通り「ガンダルフ」と名付けられた個体も存在する[49]。

- T・Pぼん - 本種の捕鯨を題材にした「T・P隊員の犯罪」というエピソードが存在する[注 14]。

脚注[編集]

注釈[編集]

- ^ 地中海、バルト海、メキシコ湾、バミューダ諸島などが含まれていない。

- ^ 「鯨偶蹄目」とする説もある。

- ^ 「ケロシティ」という表記も存在する。

- ^ 「Surface-Active-Group」

- ^ ホッキョククジラ、ナガスクジラ、イワシクジラ、ミンククジラ、ウバザメ

- ^ アイスランドに回遊していた個体には、北米側とヨーロッパ・北アフリカ側の個体群が共に含まれていた可能性がある。

- ^ スペインでは1993年12月にエスタカ・デ・バレス岬で、大陸側のポルトガルでは1995年2月にサン・ヴィセンテ岬で親子が目撃されており、ヨーロッパ・アフリカ側で確認された数少ない母子の記録の一つになっている。

- ^ たとえば、3世紀の文献にも記録されている、コルシカ島とサルデーニャ島の間のボニファシオ海峡で冬に見られたとする「怪物」も本種の可能性があるとされる。

- ^ オリオでは、現在でもこの捕獲を題材にしたフェスティバルが開催され、ベニート・レルチュンディも本件を題材にした曲を制作している。

- ^ 赤い点がセミクジラで、青い点が船舶を示している。

- ^ ザトウクジラ, シロナガスクジラ, ナガスクジラ, イワシクジラなど。

- ^ 掲載時は「Balaena」属とされていた。

- ^ ウイネンの名前の由来になった可能性が指摘されている。

- ^ ただし、本作に登場する個体にはケロシティが描かれておらず、下顎の先端に白い模様を持つなど、ホッキョククジラの特徴がみられる。

出典[編集]

- ^ Appendices I, II and III (valid from 26 November 2019)<https://cites.org/eng> (downroad 07/22/2020)

- ^ a b UNEP (2020). Eubalaena glacialis. The Species+ Website. Nairobi, Kenya. Compiled by UNEP-WCMC, Cambridge, UK. Available at: www.speciesplus.net. (downroad 07/22/2020)

- ^ a b c d e f g Cooke, J.G. 2020. Eubalaena glacialis. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T41712A162001243. doi:10.2305/IUCN.UK.2020-2.RLTS.T41712A162001243.en. Downloaded on 22 July 2020.

- ^ 川田伸一郎・岩佐真宏・福井大・新宅勇太・天野雅男・下稲葉さやか・樽創・姉崎智子・横畑泰志 「世界哺乳類標準和名目録」『哺乳類科学』第58巻 別冊、日本哺乳類学会、2018年、1-53頁。

- ^ a b Beth Daley (2013年3月17日). “Right whales in the midst of a revival”. ボストン・グローブ 2023年1月29日閲覧。

- ^ a b “Human-caused North Atlantic right whale deaths are being undercounted: As recent sightings of entangled whales raise alarm, scientists say annual counts of right whale carcasses do a poor job of indicating true death toll” (英語). ScienceDaily. 2023年6月26日閲覧。

- ^ a b c d Melissa Hobson, 三好由美子 (2024年1月29日). “残り356頭、北大西洋のセミクジラが再び絶滅の瀬戸際に”. ナショナルジオグラフィック日本版. 2024年1月29日閲覧。

- ^ Churchill, M.; Berta, A.; Deméré, T. (2012). “The systematics of right whales (Mysteceti: Balaenidae)”. Marine Mammal Science(英語版) 28 (3): 497–521. doi:10.1111/j.1748-7692.2011.00504.x.

- ^ WDC(英語版), Species guide – North Atlantic right whale

- ^ a b Bob Yirka (2024年2月28日). “Female North Atlantic right whales growing smaller, leading to fewer births”. Phys.org. 2024年3月1日閲覧。

- ^ “コククジラやセミクジラに付いているカラシティーは何のためについているのか。”. レファレンス協同データベース(国立国会図書館) (2010年7月10日). 2023年6月13日閲覧。

- ^ Tanya Basu, Justin Hofman (2013年12月29日). “船の真下に、ミナミセミクジラ”. ナショナルジオグラフィック日本版. 2024年1月29日閲覧。

- ^ “Documenting the Elusive North Pacific Right Whale”. アメリカ海洋大気庁 (2024年1月11日). 2024年1月16日閲覧。

- ^ a b “Lone Bowhead Whale Sighted in Gulf of Maine”. アメリカ海洋大気庁 (2021年4月3日). 2023年7月3日閲覧。

- ^ Ellen O’Donnell (2012年5月20日). “Ellen O’Donnell: There’s a Lot of Food in the Ocean and One More Whale to Feed! May 20, 2012”. アメリカ海洋大気庁. 2023年6月30日閲覧。

- ^ “May 2007”. Center for Coastal Studies (2007年5月7日). 2023年7月3日閲覧。

- ^ “2021年5月7日”. Center for Coastal Studies (2021年5月7日). 2023年7月3日閲覧。

- ^ “Rare Sighting of Bowhead Whale Off Cape Cod”. US Harbors (2012年8月29日). 2023年7月3日閲覧。

- ^ “Photo gallery: Mother, calf right whales around Sebastian Inlet”. TCPalm(英語版) (2016年8月1日). 2023年7月13日閲覧。

- ^ “Cape Cod Canal closes while North Atlantic right whale mother, calf swim through”. WCVB-TV(英語版) (2023年4月3日). 2023年9月22日閲覧。

- ^ (PDF) Background Document for the Northern right whale Eubalaena glacialis. The OSPAR Convention(英語版). (2010). ISBN 978-1-907390-37-1. Publication Number: 496/2010 2023年6月26日閲覧。

- ^ “South Carolina State Migratory Marine Mammal”. GREMM. 2023年6月13日閲覧。

- ^ “North Atlantic Right Whale Critical Habitat Map and GIS Data”. アメリカ海洋大気庁. 2023年6月13日閲覧。

- ^ Sarah Gibbens, 北村京子(訳) (2017年6月28日). “絶滅危惧のセミクジラ、相次ぐ不穏死 3週間で6頭”. ナショナルジオグラフィック日本版. 2023年7月13日閲覧。

- ^ “Struggling Right Whale in the Gulf of St. Lawrence”. 2023年6月13日閲覧。

- ^ a b “How to see whales from shore on Cape Cod: Luck and pluck can pay off, big-time”. ケープコッド・タイムズ(英語版). 2023年6月26日閲覧。

- ^ “Whale Alert”. Conserve.IO, 国際動物福祉基金(英語版), アメリカ合衆国連邦政府海洋保全地域プログラム(英語版). 2023年7月13日閲覧。

- ^ “2023 Right Whale Festival”. Right Whale Festival. 2023年11月15日閲覧。

- ^ “Os 25 anos da‘resurrección’da balea vasca en Estaca de Bares”. GCiencia. 2023年6月13日閲覧。

- ^ Anthony R. Martin, F. J. Walker, 2006年, Sighting of a right whale (Eubalaena glacialis) with calf off SW Portugal, Marine Mammal Science(英語版), 13(1), pp.139 - 140

- ^ “Mogul, wandering North Atlantic right whale, spotted off coast of France”. CBC. 2023年6月13日閲覧。

- ^ a b Ana S.L. Rodrigues, Liora Kolska Horwitz, Sophie Monsarrat, Anne Charpentier, 2016年, 『Ancient whale exploitation in the Mediterranean: species matters.』, Antiquity(英語版), 90号, 928–938頁. ケンブリッジ大学出版局

- ^ “WhaleNet Information Archive 1997: Right whale sighting in the Mediterranean Sea (fwd)”. 2016年3月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年5月14日閲覧。

- ^ Victor Visiedo (2024年4月17日). “Avistamiento histórico: ¿Qué hace una ballena franca en Almería, tan lejos de su hábitat?”. Diario de Almería(英語版). 2024年4月21日閲覧。

- ^ a b “Forgotten Mediterranean calving grounds of grey and North Atlantic right whales: evidence from Roman archaeological records”. 王立学会 (2018年). 2023年6月13日閲覧。

- ^ Ansorena Miranda, Jose Luis (2009). “La Música y el Mar”. Itsas Memoria (Donostia-San Sebastián: Untzi Museoa - Museo Naval; Diputación Foral de Gipuzkoa) (6): 474.

- ^ “North Atlantic right whale | Basic Facts About Right Whales | Defenders of Wildlife”. Defenders.org. 2023年6月13日閲覧。

- ^ Dolin, Eric Jay (2007). Leviathan: The History of Whaling in America. W.W. Norton & Co.. p. 22. ISBN 978-0-393-06057-7 2012年9月30日閲覧。; (quoting “Boston, August 21”. Connecticut Courant. (1766年9月1日)); (also quoting Spears, John Randolph (1908). The story of the New England whalers. The Macmillan Company. pp. 80–81)

- ^ “Medieval Whalers in the Netherlands and Flanders: Zooarchaeological Analysis of Medieval Cetacean Remains”. テイラーアンドフランシス (2019年). 2023年6月13日閲覧。

- ^ Kate Golembiewski (2023年9月15日). “Some Whales May Have Been Wiped Out by Medieval Europeans”. ニューヨーク・タイムズ. 2023年11月2日閲覧。

- ^ “Bowhead Whales, and Not Right Whales, Were the Primary Target of 16th- to 17th-Century Basque Whalers in the Western North Atlantic”. 2010年4月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年6月26日閲覧。

- ^ a b Haley Cohen Gilliland, 三枝小夜子(訳) (2020年6月28日). “なぜ激ヤセ、北大西洋のセミクジラ 科学者は絶滅懸念”. 日本経済新聞. ナショナルジオグラフィック日本版. 2023年7月13日閲覧。

- ^ Katholieke Universiteit Leuven, Judith Wouters, Michael Schiltz (2008年). “Japan and the IWC: Investigating Japan’s Whaling Policy Objectives”. 2023年7月13日閲覧。

- ^ Sumi, Kazuo (1989). “The whale war between Japan and the United States: problems and prospects”. Denver Journal of International Law & Policy 17 (2): 7 2023年8月2日閲覧。.

- ^ マーク・J・パーマー (2016年10月25日). “Second Issue of Eco: Japan's Shameful Whaling History”. International Marine Mammal Project. 2023年7月13日閲覧。

- ^ “The North Atlantic right whale faces extinction” (英語). サイエンス. 2023年6月26日閲覧。

- ^ “相次ぐ絶滅危惧セミクジラの不自然死、残り400頭”. ナショナルジオグラフィック日本版 (2019年8月3日). 2023年7月13日閲覧。

- ^ On the Right Way to Right Whale: Protections in the Gulf of Maine-Case Study." Journal of International Wildlife Law & Policy, Volume 16, 2013, issue 4, p.229-265, doi:10.1080/13880292.2013.805065.

- ^ a b “North Atlantic Right Whale Catalog update and whale naming results”. North Atlantic Right Whale Consortium, ニューイングランド水族館(英語版) (2019年). 2023年7月3日閲覧。

- ^ Ross Cristantiello (2022年12月15日). “Meet‘Jedi,‘Cyclops,’and the rest of this year’s newly named right whales”. Boston.com(英語版). 2023年7月3日閲覧。

- ^ “Fears for right whales rise after Trump reopens area to commercial fishing” (英語). CBC. 2023年6月26日閲覧。

- ^ “Demanding investigations into whether Trump political appointees at NOAA unlawfully altered protections for the endangered right whale” (英語). Democracy Forward Foundation. 2023年6月26日閲覧。

- ^ “Critically Endangered Whales Fall Victim to Trump’s Interference in Science” (英語). NRDC Action Fund. 2023年6月26日閲覧。

- ^ “Trump Administration to authorise permits to allow seismic testing in endangered North Atlantic right whale habitat” (英語). WDC(英語版). 2023年6月26日閲覧。

- ^ “Maine Lobstermen Sue Monterey Bay Aquarium Over Right Whale Claims” (英語). The Maritime Executive. 2023年6月26日閲覧。

- ^ “To Save Whales, Don’t Eat Lobster, Watchdog Group Says” (英語). ニューヨーク・タイムズ. 2023年6月26日閲覧。

- ^ Nicholas Reimann (2022年12月2日). “米仏の公式晩餐会で出された「ロブスター」をめぐる論争”. フォーブス日本語版. 2023年7月13日閲覧。

- ^ “ロブスターの消費自粛勧告、米メーン州が反発”. CNN (2022年9月22日). 2023年10月30日閲覧。

- ^ “米国が進める「海藻由来のバイオ燃料」と「クジラ保護」の両立”. フォーサイト. 新潮社 (2022年6月27日). 2023年7月13日閲覧。

- ^ Gregory K. Silber, Anne Dangerfield, Jamison Smith, Desray Reeb, J. Jacob Levenson (2023年). “Offshore Wind Energy Development and North Atlantic Right Whales”. BOEM(英語版). Blue World Research Institute. 2023年8月28日閲覧。

- ^ Wayne Parry (2024年1月26日). “U.S. sets plans to use A.I. to protect endangered whales near offshore wind farms”. WCAU(英語版). Blue World Research Institute. 2023年8月28日閲覧。

- ^ Katie Wagner (2023年9月18日). “Biden-Harris Administration announces historic $82 million for endangered North Atlantic right whales as part of Investing in America agenda”. アメリカ海洋大気庁. 2024年1月29日閲覧。

- ^ Lauren Gaches (2024年1月9日). “Biden-Harris Administration announces new partnership to develop North Atlantic right whale protection technologies as part of Investing in America agenda”. アメリカ海洋大気庁. 2024年1月29日閲覧。

- ^ クリストファ・トールキン, 1983年, 『The History of Middle-earth(英語版):The Book of Lost Tales(英語版)』, "Appendix: Names in the Lost Tales – Part I", ISBN 0-395-35439-0, アレン&アンウィン(英語版)

- ^ J・R・R・トールキン, ウェイン・ゴードン・ハモンド(英語版), クリスティーナ・スカル(英語版), 1998年, 『仔犬のローヴァーの冒険(英語版)』, 第4章, ISBN 978-0007523283, ハーパーコリンズ

外部リンク[編集]

ウィキメディア・コモンズには、タイセイヨウセミクジラに関するメディアがあります。

ウィキメディア・コモンズには、タイセイヨウセミクジラに関するメディアがあります。 ウィキメディア・コモンズには、タイセイヨウセミクジラに関するカテゴリがあります。

ウィキメディア・コモンズには、タイセイヨウセミクジラに関するカテゴリがあります。 ウィキスピーシーズには、タイセイヨウセミクジラに関する情報があります。

ウィキスピーシーズには、タイセイヨウセミクジラに関する情報があります。