「人類の進化」の版間の差分

| 69行目: | 69行目: | ||

[[真猿下目]]の[[狭鼻下目]]([[旧世界]]サル)と[[広鼻下目]]([[新世界]]サル)とが分岐したのは3000-4000万年前と言われている<ref name=kyoto>[http://www.pri.kyoto-u.ac.jp/official/tokyo2004/mikami.pdf 霊長類の色覚と進化]</ref><ref>Surridge et al. Trends Ecol. Evol. 18, 198-205, 2003</ref>。[[脊椎動物]]の[[色覚]]は、[[網膜]]の中にどのタイプの[[錐体細胞]]を持つかによって決まる。[[魚類]]、[[両生類]]、[[爬虫類]]、[[鳥類]]には4タイプの錐体細胞を持つものが多い([[4色型色覚]])。よってこれらの生物は長波長域から短波長域である近紫外線までを認識できるものと考えられている。一方ほとんどの[[哺乳類]]は錐体細胞を2タイプしか持たない([[2色型色覚]])。[[哺乳類]]の祖先である爬虫類は4タイプ全ての錐体細胞を持っていたが、2億2500万年前には、最初の哺乳類と言われる[[アデロバシレウス]]が生息し始め、初期の哺乳類は主に夜行性であったため、[[色覚]]は生存に必須ではなかった。結果、4タイプのうち2タイプの錐体細胞を失い、青を中心に感知するS錐体と赤を中心に感知するL錐体の2錐体のみを保有するに至った。これは赤と緑を十分に区別できないいわゆる「赤緑色盲」の状態である。この色覚が哺乳類の子孫に遺伝的に受け継がれることとなった。[[ヒト]]を含む[[旧世界]]の霊長類(狭鼻下目)の祖先は、約3000万年前、[[X染色体]]にL錐体から変異した緑を中心に感知する新たなタイプの錐体(M錐体)視物質の遺伝子が出現し、[[ヘテロ接合体]]の2本のX染色体を持つメスのみが3色型色覚を有するようになり、さらにヘテロ接合体のメスにおいて[[相同組換え]]による遺伝子重複の変異を起こして同一のX染色体上に2タイプの錐体視物質の遺伝子が保持されることとなりX染色体を1本しか持たないオスも3色型色覚を有するようになった。これによって、第3の錐体細胞が「再生」された。3色型色覚は[[ビタミンC]]を多く含む色鮮やかな果実等の発見と生存の維持に有利だったと考えられる<ref name=nig>[http://www.nig.ac.jp/color/barrierfree/barrierfree1-4.html 色覚の原理と色盲のメカニズム]</ref><ref name=kyoto/>。 |

[[真猿下目]]の[[狭鼻下目]]([[旧世界]]サル)と[[広鼻下目]]([[新世界]]サル)とが分岐したのは3000-4000万年前と言われている<ref name=kyoto>[http://www.pri.kyoto-u.ac.jp/official/tokyo2004/mikami.pdf 霊長類の色覚と進化]</ref><ref>Surridge et al. Trends Ecol. Evol. 18, 198-205, 2003</ref>。[[脊椎動物]]の[[色覚]]は、[[網膜]]の中にどのタイプの[[錐体細胞]]を持つかによって決まる。[[魚類]]、[[両生類]]、[[爬虫類]]、[[鳥類]]には4タイプの錐体細胞を持つものが多い([[4色型色覚]])。よってこれらの生物は長波長域から短波長域である近紫外線までを認識できるものと考えられている。一方ほとんどの[[哺乳類]]は錐体細胞を2タイプしか持たない([[2色型色覚]])。[[哺乳類]]の祖先である爬虫類は4タイプ全ての錐体細胞を持っていたが、2億2500万年前には、最初の哺乳類と言われる[[アデロバシレウス]]が生息し始め、初期の哺乳類は主に夜行性であったため、[[色覚]]は生存に必須ではなかった。結果、4タイプのうち2タイプの錐体細胞を失い、青を中心に感知するS錐体と赤を中心に感知するL錐体の2錐体のみを保有するに至った。これは赤と緑を十分に区別できないいわゆる「赤緑色盲」の状態である。この色覚が哺乳類の子孫に遺伝的に受け継がれることとなった。[[ヒト]]を含む[[旧世界]]の霊長類(狭鼻下目)の祖先は、約3000万年前、[[X染色体]]にL錐体から変異した緑を中心に感知する新たなタイプの錐体(M錐体)視物質の遺伝子が出現し、[[ヘテロ接合体]]の2本のX染色体を持つメスのみが3色型色覚を有するようになり、さらにヘテロ接合体のメスにおいて[[相同組換え]]による遺伝子重複の変異を起こして同一のX染色体上に2タイプの錐体視物質の遺伝子が保持されることとなりX染色体を1本しか持たないオスも3色型色覚を有するようになった。これによって、第3の錐体細胞が「再生」された。3色型色覚は[[ビタミンC]]を多く含む色鮮やかな果実等の発見と生存の維持に有利だったと考えられる<ref name=nig>[http://www.nig.ac.jp/color/barrierfree/barrierfree1-4.html 色覚の原理と色盲のメカニズム]</ref><ref name=kyoto/>。 |

||

なお、時代を下ってヒトの[[色覚]]を鑑みるに、ヒトが属する狭鼻下目の[[マカクザル]]に[[色盲]]がヒトよりも非常に少ないことを考慮すると、[[ヒト]]の祖先が狩猟生活をするようになり3色型色覚の優位性が低くなり、2色型色覚の淘汰圧が下がったと考えられる<ref name=nig>[http://www.nig.ac.jp/color/barrierfree/barrierfree1-4.html 色覚の原理と色盲のメカニズム]</ref>。広鼻下目の[[ヨザル]]は1色型色覚であり[[ホエザル]]は狭鼻下目と同様に3色型色覚を再獲得している<ref name=tokyo>[http://www.jinrui.ib.k.u-tokyo.ac.jp/kawamura/studyBackground.html 環境に適応した多様な色彩知覚メカニズムの進化]</ref>が、これらを除き残りの新世界ザル(広鼻下目)はヘテロ接合体のX染色体を2本持つメスのみが3色型色覚を有し、オスは全て色盲である。これは狭鼻下目のようなX染色体上での相同組換えによる遺伝子重複の変異を起こさなかったためである<ref name=kyoto/>。ヒトは上記のような[[霊長目]][[狭鼻下目]]の祖先のX染色体の遺伝子変異を受け継いでいるため、M錐体を欠損したX染色体に関連する赤緑色盲が伴性[[劣性遺伝]]をする。男性ではX染色体の赤緑色盲の遺伝子を受け継いでいると[[色盲]]が発現し、女性では2本のX染色体とも赤緑色盲の遺伝子を受け継いでいる場合に色盲が発現する<ref>[http://www.nig.ac.jp/color/barrierfree/barrierfree1-4.html 色覚の原理と色盲のメカニズム 1.6 女性で赤緑色盲が少ない理由]</ref>。 |

なお、時代を下ってヒトの[[色覚]]を鑑みるに、ヒトが属する狭鼻下目の[[マカクザル]]に[[色盲]]がヒトよりも非常に少ないことを考慮すると、[[ヒト]]の祖先が狩猟生活をするようになり3色型色覚の優位性が低くなり、2色型色覚の淘汰圧が下がったと考えられる<ref name=nig>[http://www.nig.ac.jp/color/barrierfree/barrierfree1-4.html 色覚の原理と色盲のメカニズム]</ref>。色盲の出現頻度は狭鼻下目の[[カニクイザル]]で0.4%、[[チンパンジー]]で1.7%である<ref name=kyoto/>。広鼻下目の[[ヨザル]]は1色型色覚であり[[ホエザル]]は狭鼻下目と同様に3色型色覚を再獲得している<ref name=tokyo>[http://www.jinrui.ib.k.u-tokyo.ac.jp/kawamura/studyBackground.html 環境に適応した多様な色彩知覚メカニズムの進化]</ref>が、これらを除き残りの新世界ザル(広鼻下目)はヘテロ接合体のX染色体を2本持つメスのみが3色型色覚を有し、オスは全て色盲である。これは狭鼻下目のようなX染色体上での相同組換えによる遺伝子重複の変異を起こさなかったためである<ref name=kyoto/>。ヒトは上記のような[[霊長目]][[狭鼻下目]]の祖先のX染色体の遺伝子変異を受け継いでいるため、M錐体を欠損したX染色体に関連する赤緑色盲が伴性[[劣性遺伝]]をする。男性ではX染色体の赤緑色盲の遺伝子を受け継いでいると[[色盲]]が発現し、女性では2本のX染色体とも赤緑色盲の遺伝子を受け継いでいる場合に色盲が発現する<ref>[http://www.nig.ac.jp/color/barrierfree/barrierfree1-4.html 色覚の原理と色盲のメカニズム 1.6 女性で赤緑色盲が少ない理由]</ref>。なお、日本人では男性の4.50%、女性の0.165%が先天赤緑色覚異常で、白人男性では約8%が先天赤緑色覚異常であるとされる<ref>[[色覚異常]]</ref>。 |

||

3000万年前、[[漸新世]]初期に現在の[[気候]]が始まると最初の[[南極]]の氷が形成され、アフリカと[[南アジア]]以外の霊長類は[[絶滅]]へ向かった。当時の霊長類の一つが曲鼻猿亜目[[キツネザル科]]に近い[[ノタルクタス]]である。 |

3000万年前、[[漸新世]]初期に現在の[[気候]]が始まると最初の[[南極]]の氷が形成され、アフリカと[[南アジア]]以外の霊長類は[[絶滅]]へ向かった。当時の霊長類の一つが曲鼻猿亜目[[キツネザル科]]に近い[[ノタルクタス]]である。 |

||

2012年8月14日 (火) 11:25時点における版

人類の進化(じんるいのしんか、英語:human evolution)、あるいは人類の起源とは他の生物種と異なる独立種としてのホモ・サピエンス(ヒト)が誕生するまでの生物学的進化の過程である。この記事では、霊長類(サル目)の出現から、ホモ・サピエンスまでの進化系統について扱う。

概要

人類の祖先にどのような進化的変化が起きたかは、幅広い科学的探求の主題である。この研究は多くの分野、特に形質人類学、言語学、遺伝学、考古学などと関連している。

なお、「人類」という用語は人類の進化の文脈ではヒト科ヒト亜科ヒト属生物に対して用いられるが、他の属(アウストラロピテクス属など)を含むヒト亜科生物を指す場合もある。本記事では、人類という用語をヒト亜科生物に用い、ヒト属生物については学名で表記し、特にヒト属生物のうちホモ・サピエンス・サピエンスについては現生人類と表記する。

ヒト属(ホモ属)はおよそ200万年前にアフリカでアウストラロピテクス属から別属として分化し、ホモ・サピエンスは40万から25万年前に現れた。またこれらの他にも、すでに絶滅したヒト属の種が幾つか確認されている[1]。その中にはアジアに生息したホモ・エレクトゥスや、ヨーロッパに生息したホモ・ネアンデルターレンシスが含まれる。

ホモ・サピエンスの進化と拡散については、アフリカ単一起源説と多地域進化説とが対立している(#人類進化のモデル)。アフリカ単一起源説では、アフリカで「最も近いアフリカの共通祖先(RAO)」であるホモ・サピエンスが進化し、世界中に拡散してホモ・エレクトゥスとホモ・ネアンデルターレンシスに置き換わったとしている。多地域進化説を支持している科学者は世界中に分散した単一のヒト属、おそらくホモ・エレクトゥスが各地でそれぞれホモ・サピエンスに進化したと考えている。

化石の証拠はこの分野における激しい議論を解決するのに十分ではない[2]。人類はホモ・ハビリスの頃から石器を使い始め、次第に洗練させてきた。およそ5万年前、現生人類の技術と文化はより速く変わり始めた。

古人類学の歴史

古人類学は化石、道具のような遺物、居住の痕跡などにもとづく古代の人類研究である。現代的な科学としての古人類学は1856年のネアンデルタール人の発見から始まったが、初期の研究は1830年以来始まっていた[3]。1859年までに現生人類と大型類人猿の形態的な類似性は議論されていたが、同年11月にチャールズ・ダーウィンが『種の起源』を著すまで「生物の進化」という概念は一般には正当化されなかった。ダーウィンの進化に関する最初の本は人類の進化についてはほとんど何も述べなかった。

- 人類の起源と歴史に光が投げかけられるであろう

これがダーウィンが人類について述べた全てだった。それでも進化論の暗示は当時の読者にとって明らかだった[4]。

トマス・ハクスリーとリチャード・オーウェンの論争は人類の進化に集中した。ハクスリーは1863年の著書『自然の中の人類の位置』で、類人猿と現生人類の多くの類似性と相違点について説得力を持って論じた。ダーウィンが『人間の由来と性選択(1871)』でその問題について論じる頃までにはその問題は広く知られ議論の的であった。チャールズ・ライエルとアルフレッド・ウォレスのようなダーウィンの支持者の多くも、現生人類の象徴的な精神性と道徳的な感性が自然選択によって形作られたと言う考えを好まなかった。

カール・リンネの頃から類人猿と現生人類は非常に似ているように見えるために、科学者たちは類人猿は人類の最も近い親類かもしれないと考えていた。19世紀にはゴリラ、チンパンジー、オランウータンのいずれが現生人類にもっとも近縁か論争があった。ダーウィンはチンパンジーかゴリラと考え、人類の祖先の化石が見つかるとしたらアフリカだろうと予測した。エルンスト・ヘッケルはオランウータンを人類にもっとも近縁と見なし、東南アジアから人類の祖先の化石が発見されるだろうと予測した。アフリカからは多くの化石が発掘され、現在、実質的に全ての生物学者は人類がアフリカ類人猿と単に類似しているだけではなくて、人類は実際にアフリカ類人猿の一種であると同意している。一方ヘッケルの予測を信じたウジェーヌ・デュボワは東南アジアでヒト属の一種、ホモ・エレクトゥスを発見している。

祖先と思われる化石がアフリカで発見されたのはハクスリーやダーウィンの時代からしばらく後の1920年代であった[5]。1925年にレイモンド・ダートはアウストラロピテクス・アフリカヌスを記載した。模式標本は洞穴の中から発掘されたアウストラロピテクスの幼児で、タウングチャイルドと呼ばれた。この南アフリカのタウング洞穴ではコンクリートの原料が採掘されていた。この子どもの化石は非常に保存状態の良い頭骨を保持しており、頭蓋腔を推定できた。脳は小さかったが(410cm3)、その形は洗練されており、チンパンジーやゴリラのものよりも現代人に似ていた。また化石は短い犬歯を持っており、大後頭孔の位置は二足歩行の証拠であった。これらの特徴全てはタウングチャイルドが二足歩行の人類の祖先で、類人猿から人類にかわりつつある証拠であるとダートに確信させた。しかしダートの主張は彼の発見に類似したより多くの化石が見つかるまで軽視され、真剣に検討されるまでに20年かかった。当時の主流な見解は二足歩行の前に脳の巨大化が起きたというものであり、現代人と同じような知性の発達が二足歩行の必要条件であると考えられていた。

アウストラロピテクスは現在、現生人類が属するヒト属の直接の祖先であると考えられている[6]。アウストラロピテクスとホモ・サピエンスは共にヒト亜科の一種である。しかし近年のデータは現生人類の直接の祖先としてアウストラロピテクス・アフリカヌスの位置に疑問を投げかける。彼らは行き止まりの「いとこ」だったかも知れない[7]。アウストラロピテクスは当初、華奢なタイプと頑強なタイプに分類された。その後、頑強なアウストラロピテクスはパラントロプス属として分類し直されたが、一部の研究者はまだアウストラロピテクスの亜属だと考えている[8]。1930年に頑強なタイプが最初に記載されたとき、パラントロプス属が用いられた。1960年代に頑強な変種はアウストラロピテクスに加えられたが、近年では最初の分類どおり異なる属とする傾向がある[9]。

ヒト属以前

| 真主齧上目 Euarchontoglires |

| ||||||||||||||||||||||||||||||

霊長類の進化の歴史は約8500万年前まで遡ることができ、かつては有胎盤類の中でもっとも古い分類群であると考えられていた(現在は他の哺乳類も既にこの頃には分岐が進んでいたことが確認され始めている)。霊長類は、同じく古い分類群で樹上生の祖先をもっただろうコウモリ類と共通祖先を持つと広く考えられていたが、現在、化石や遺伝子からの研究からは真主齧上目として、齧歯目、ウサギ目と共通祖先をもったグループと見なされ始めている。恐らくその共通祖先は白亜紀後期に生きていただろうと考えられている。霊長類の最古の化石は、白亜紀末期の北アメリカ西部から発見されており、プレシアダピス類(偽霊長類)と呼ばれる。このように、霊長類の進化は約6500万年前、白亜紀末期頃に始まったと考えられている[10]。もっとも初期の霊長類と考えられている動物は北アメリカで誕生し、6550万年前から始まる暁新世と始新世の温暖な時代にユーラシアとアフリカに広まった。

新生代に入り暁新世になるとアダピス類とオモミス類が繁栄した。いずれもまだ原始的な種類で、アダピス類は後の曲鼻猿類に、オモミス類が直鼻猿類に進化したと考えられる。アダピス類とオモミス類はヨーロッパと北アメリカに分布したが、北アメリカの霊長類は絶滅し、旧世界を舞台に霊長類の進化は進んだ。曲鼻猿類の一部は海によって他の大陸から隔絶されていたマダガスカル島にアフリカから進出し(恐らくは流木等に掴まっての漂着)、キツネザル類に進化していった。

霊長類でL-グロノラクトンオキシダーゼ(ビタミンC合成酵素)の活性が失われたのは約6300万年前であり、直鼻猿亜目(酵素活性なし)と曲鼻猿亜目(酵素活性あり)の分岐が起こったのとほぼ同時である。ビタミンC合成能力を失った直鼻猿亜目にはメガネザル下目や真猿下目(サル、類人猿、ヒト)を含んでいる。ビタミンC合成能力を有する曲鼻猿亜目には、キツネザルなどが含まれる[11]。なお、ビタミンC合成能力を失った生物は、ビタミンCを摂取しないとコラーゲンを合成できなくなり壊血病を発症して生存を維持できなくなる。

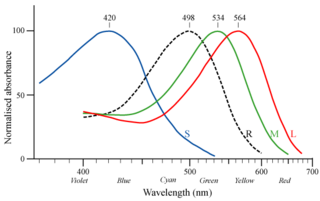

直鼻猿亜目は、その後、メガネザル下目と真猿下目に分岐する。この分岐の際に真猿下目のX染色体に位置する錐体視物質に関連した色覚の多型が顕著になり、ヘテロ接合体の2本のX染色体を持つメスに限定した3色型色覚の再獲得につながり、さらに狭鼻下目のオスを含めた種全体の3色型色覚の再獲得へとつながる[12]。

真猿下目の狭鼻下目(旧世界サル)と広鼻下目(新世界サル)とが分岐したのは3000-4000万年前と言われている[13][14]。脊椎動物の色覚は、網膜の中にどのタイプの錐体細胞を持つかによって決まる。魚類、両生類、爬虫類、鳥類には4タイプの錐体細胞を持つものが多い(4色型色覚)。よってこれらの生物は長波長域から短波長域である近紫外線までを認識できるものと考えられている。一方ほとんどの哺乳類は錐体細胞を2タイプしか持たない(2色型色覚)。哺乳類の祖先である爬虫類は4タイプ全ての錐体細胞を持っていたが、2億2500万年前には、最初の哺乳類と言われるアデロバシレウスが生息し始め、初期の哺乳類は主に夜行性であったため、色覚は生存に必須ではなかった。結果、4タイプのうち2タイプの錐体細胞を失い、青を中心に感知するS錐体と赤を中心に感知するL錐体の2錐体のみを保有するに至った。これは赤と緑を十分に区別できないいわゆる「赤緑色盲」の状態である。この色覚が哺乳類の子孫に遺伝的に受け継がれることとなった。ヒトを含む旧世界の霊長類(狭鼻下目)の祖先は、約3000万年前、X染色体にL錐体から変異した緑を中心に感知する新たなタイプの錐体(M錐体)視物質の遺伝子が出現し、ヘテロ接合体の2本のX染色体を持つメスのみが3色型色覚を有するようになり、さらにヘテロ接合体のメスにおいて相同組換えによる遺伝子重複の変異を起こして同一のX染色体上に2タイプの錐体視物質の遺伝子が保持されることとなりX染色体を1本しか持たないオスも3色型色覚を有するようになった。これによって、第3の錐体細胞が「再生」された。3色型色覚はビタミンCを多く含む色鮮やかな果実等の発見と生存の維持に有利だったと考えられる[15][13]。

なお、時代を下ってヒトの色覚を鑑みるに、ヒトが属する狭鼻下目のマカクザルに色盲がヒトよりも非常に少ないことを考慮すると、ヒトの祖先が狩猟生活をするようになり3色型色覚の優位性が低くなり、2色型色覚の淘汰圧が下がったと考えられる[15]。色盲の出現頻度は狭鼻下目のカニクイザルで0.4%、チンパンジーで1.7%である[13]。広鼻下目のヨザルは1色型色覚でありホエザルは狭鼻下目と同様に3色型色覚を再獲得している[12]が、これらを除き残りの新世界ザル(広鼻下目)はヘテロ接合体のX染色体を2本持つメスのみが3色型色覚を有し、オスは全て色盲である。これは狭鼻下目のようなX染色体上での相同組換えによる遺伝子重複の変異を起こさなかったためである[13]。ヒトは上記のような霊長目狭鼻下目の祖先のX染色体の遺伝子変異を受け継いでいるため、M錐体を欠損したX染色体に関連する赤緑色盲が伴性劣性遺伝をする。男性ではX染色体の赤緑色盲の遺伝子を受け継いでいると色盲が発現し、女性では2本のX染色体とも赤緑色盲の遺伝子を受け継いでいる場合に色盲が発現する[16]。なお、日本人では男性の4.50%、女性の0.165%が先天赤緑色覚異常で、白人男性では約8%が先天赤緑色覚異常であるとされる[17]。

3000万年前、漸新世初期に現在の気候が始まると最初の南極の氷が形成され、アフリカと南アジア以外の霊長類は絶滅へ向かった。当時の霊長類の一つが曲鼻猿亜目キツネザル科に近いノタルクタスである。

生き残った熱帯の集団は(それらはカイロの南西ファイユーム低地の後期更新世と初期漸新世の化石層でよく見られる)現生の全霊長類を、すなわち曲鼻猿亜目に属するマダガスカルのキツネザル、東南アジアのロリス、アフリカのガラゴ、そして直鼻猿亜目に属する広鼻猿類(新世界ザル)と狭鼻猿類に属する旧世界ザル、大型類人猿、人類を生み出した。

新世界である南米の広鼻猿類(広鼻下目)は3000万年前から化石記録に現れるが、北アフリカの化石種で彼らの祖先に近縁なものは特定されていない。もしかすると西アフリカで異なる形態で生きていたのかも知れない。西アフリカからはまだ解明されていない手段で南アメリカまで霊長類、げっ歯類、ボア、シクリッドが渡っている。洪水などで流されて大西洋経由で漂着したなどの可能性が考えられるも、決定的な説を見いだせていない。

霊長類の狭鼻下目であるヒト上科がオナガザル上科から分岐したのは、2800万年から2400万年前頃であると推定されている[18][19]。ヒト上科(テナガザル、オランウータン、チンパンジー、ゴリラ、ヒト)の共通の祖先が旧世界のサルから分枝した際に、尿酸オキシダーゼ活性が消失したものと推定される[20]。尿酸オキシダーゼ活性の消失の意味付けは、尿酸が直鼻猿亜目で合成能が失われたビタミンCの抗酸化物質としての部分的な代用となるためである[21]。しかし、ヒトを含むヒト科では、尿酸オキシダーゼ活性の消失により難溶性物質である尿酸をより無害なアラントインに分解できなくなり、尿酸が体内に蓄積すると結晶化して関節に析出すると痛風発作を誘発することとなる[22]。

既知のもっとも初期の狭鼻猿類は北ケニヤ地溝帯のEragaleitから見つかっているカモヤピテクスで、2400万年前頃生きていたと見られている。その祖先は恐らく、エジプトピテクスかプロピリオピテクスかパラピテクスの近縁種と見られ、それらは3500万年前のファイユームの地層から見つかっている。その間の1100万年を繋ぐ化石は見つかっていない。

中新世初期、2200万年前、東アフリカの樹上棲に適応した初期の多種の狭鼻猿類は、それ以降の多様化のきっかけとなった。2000万年前の化石は初期の旧世界ザルに属するビクトリアピテクスと思われる断片も含む。そのほかの形態は現生類人猿に近縁だという明白な証拠はないが、類人猿に分類されている。現在認められているこのグループの属にはプロコンスル、ラングワピテクス、デンドロピテクス、リムノピテクス、ナコラピテクス、エクアトリウス、ニャンザピテクス、アフロピテクス、ヘリオピテクス、ケニヤピテクスがおり、全て東アフリカから1300万年以前に見つかっている。

分子的な証拠はテナガザルの系統がオランウータン科及びヒト科から2000万年から1600万年前[23]に分かれ、オランウータン科の系統がヒト科から1300万年前[15]に分かれたことを示している。テナガザルの祖先を明らかにする化石史料は見つかっていない。彼らは東南アジアの未知のヒト科の集団から分かれたかも知れない。初期のオランウータンは1000万年前のインドのラマピテクス、あるいはトルコのグリフォピテクスかもしれない。

1980年代にドイツで見つかった化石はおよそ1650万年前のもので、東アフリカから発見された類似した化石よりも150万年古いと考えられた[24]。それは最初に大型類人猿の系統が現れたのがアフリカでなくユーラシアであったかも知れないと示唆する。1700万年前にこの二つの大陸が地中海の拡大によって切り離される直前に、ヒト科の初期の祖先がアフリカからユーラシアへ渡ったのかも知れない。これらの霊長類がユーラシアで繁栄し、アフリカ類人猿と人類を産むことになる系統(ドリオピテクス)がヨーロッパまたは西アジアからアフリカに南下した[24]。

遥かに離れた発掘地から中期中新世の旧世界ザルではない骨格が見つかっている。ナミビアの洞窟からオタビピテクス、フランス、スペイン、オーストリアからピエロラピテクス (Pierolapithecus)とドリオピテクス (Dryopithecus)などである。それらは中新世初期から中期のアフリカと地中海沿岸が比較的暖かく穏やかな気候で、霊長類の多様化を促した証拠である。

中新世のヒト上科の証拠でもっとも新しいものはイタリアのオレオピテクスで、900万年前の石炭層から見つかっている。

ゴリラ、チンパンジー、ヒトを結び付ける最後の祖先はケニヤで見つかったナカリピテクス、あるいはギリシャで見つかったオウラノピテクスの可能性が示唆されている。分子的な証拠は656万年前±26万年[15]にヒトへと続く系統からまずゴリラが分かれ、そのあと487万年前±23万年[15]にチンパンジーが分かれていったことを示している。ヒトのDNAはチンパンジーのDNAと98.4%同一である[25]。ゴリラとチンパンジーの系統の化石は非常に限定的である[26]。保存に厳しい環境(熱帯雨林土は酸性で、骨を分解しやすい)とサンプルの偏りがこの問題の原因である。彼ら以外のヒト科は赤道の外縁あたりで、アンテロープ、ハイエナ、ウマ、ゾウたちと共に、より乾燥した環境に適応した可能性がある。彼らの化石は比較的有名である。もっとも初期のものはサヘラントロプス・チャデンシス(700万年前)、オロリン・トゥゲネンシス(600万年前)であり、以下のように続く:

- アルディピテクス(550-440万年前) 種:Ar.カダバ、Ar.ラミダス

- アウストラロピテクス(400-200万年前) 種:Au.アナメンシス、Au.アファレンシス、Au.アフリカヌス、Au.バーエルガザリ、Au.ガルヒ

- ケニヤントロプス(300-270万年前) 種:ケニヤントロプス・プラティオプス

- パラントロプス(300-120万年前) 種:P.エチオピクス、P.ボイセイ、P.ロブストス

- ホモ(200万年前-現在) 種:ホモ・ハビリス、ホモ・エルガスター、ホモ・ゲオルギクス、ホモ・アンテセッサー、ホモ・ケプラネンシス、ホモ・エレクトゥス、ホモ・ハイデルベルゲンシス、ホモ・ローデシエンシス、ホモ・ネアンデルターレンシス、ホモ・サピエンス・イダルトゥ、ホモ・サピエンス・サピエンス、ホモ・フローレシエンシス

ヒト属

属名 Homo はラテン語で「人」「男」を意味(英 man に相当)する語であり、カール・リンネが動植物を最初に分類したときに選んだものである。ちなみに、英語の「ヒューマン」はその形容詞形 humanus に由来している。

現代の分類学ではホモ・サピエンスはヒト属で唯一現存している種である。ホモ・サピエンスの起源の研究に伴い他にもヒト属の種がいたが、全て絶滅していることが判明している。これらの絶滅種の中にヒトの直接の祖先がいたのかもしれないが、そのほとんどがホモ・サピエンスの「いとこ」であって、彼らのどれを種としどれを亜種とすべきなのかは統一された見解がない。これは化石人類の分類に用いられる種の概念が解剖学的特徴に基づいた形態的種であるためで、二つの種の中間的な特徴を持ち分類が困難な化石も多く発見されている。(種 (分類学)も参照のこと)。

サハラ砂漠の拡張が初期のヒト属の進化の原因となったとも言われているが、ヒト属の進化の要因についていくつかの説がある。一つの説はサバンナ説で、レイモンド・ダートによって提示された。樹上性だった(かもしれない)人類の祖先が狩猟のため、あるいは樹林の減少によってサバンナへ進出したというものである。もう一つは水生類人猿説と呼ばれており、こちらには多くの研究者が異論を唱えている。これは食糧を集めるために水中を歩き、泳ぎ、潜ることが人類の祖先と他の類人猿の祖先に異なる選択圧を与えたと主張している。フランスの古人類学者イヴ・コパンは東アフリカの大地溝帯がチンパンジーとヒトの祖先の集団を二つにわけ、それぞれが地理的種分化によって別種となったと仮説(イーストサイドストーリーと呼ばれる)を提唱したが、大地溝帯の西側からも祖先種と見られる化石が発見されたことで、現在のところあまり支持されていない。

考古学と古生物学の証拠に基づいて、さまざまなヒト属の食性を推論することが可能で、食性がヒト属の身体と行動に与えた進化的影響は研究の中途にある[27][28][29][30][31]。

原人

ホモ・ハビリス

ホモ・ハビリスはおよそ240万から140万年前に生きていた。ヒト属の最初の種であるハビリスは鮮新世後期か更新世初期に南アフリカと東アフリカで出現した。おそらく250万から200万年前にアウストラロピテクスの一つから種分化したと考えられている。ハビリスはアウストラロピテクスよりも小さな臼歯と大きな脳を持っており、石と、おそらく動物の骨から道具を製造した。彼らは初めて知られたヒト科の一種で、発見者ルイス・リーキーによって彼らの石器に結び付けて「器用な人」とあだ名を付けられた。一部の科学者は頭蓋後部の形態からホモ・サピエンスのような二足歩行よりも樹上に適応していたと考え、ヒト属からアウストラロピテクス属へ移すよう提案している[32]。ただし、現在ではアウストラロピテクス属自体がヒト属との差異はそれほど大きくないとされ、ヒト属の一種として統合する場合もある[要出典]。

ホモ・ルドルフエンシスとホモ・ゲオルギクス

これらは190万から160万年前の化石に名付けられた種である。ホモ・ハビリスとの類縁関係は明白ではない。

- ホモ・ルドルフエンシスはケニヤから発見された一つの不完全な頭骨である。研究者はハビリスの一種であると主張したが、まだ確かめることができない[33]。

- ホモ・ゲオルギクスはグルジアから発見された。ホモ・ハビリスとホモ・エレクトゥスの中間か[34]、あるいはホモ・エレクトゥスの亜種であるかも知れない[35]。

ホモ・エルガスターとホモ・エレクトゥス

ホモ・エレクトゥスの最初の化石は1891年にインドネシアのジャワ島でオランダ人軍医ウジェーヌ・デュボワによって発見された。彼は当初、その化石が人類と類人猿の中間であると考え、ピテカントロプス・エレクトゥスの名を与えた[36]。ホモ・エレクトゥスはおよそ180万から7万年前まで生きていた。150-100万年前、更新世初期に脳がより大きくなり精巧な道具を作ったホモ・ハビリスの子孫がアフリカ、アジア、ヨーロッパの各地に分散した。これらの特徴は古人類学者にとって彼らをホモ・ハビリスとは異なる種に分類するのに十分な理由となる。しばしば初期の段階、180万から125万年前までは別の種ホモ・エルガスター、あるいはエレクトゥスの亜種ホモ・エレクトゥス・エルガスターと扱われることがある。

エレクトゥスは間違いなく直立二足歩行していた事が明らかな最初の人類の祖先で、それはしっかりはまる膝蓋骨と大後頭孔(脊椎が入る頭骨の孔)の位置の変化によって可能になった[37] 。加えて彼らは肉を調理するために火を使った可能性がある。ホモ・エレクトゥスの有名な例は北京原人である。多くの古人類学者はホモ・エルガスターという呼称をこのグループの非アジア種に用いていて、エレクトゥスと言う呼称はアジア地域で見つかりエルガスターとわずかに異なる骨格、歯の特徴を満たしている化石だけに用いているが、本項ではその用法に従っていない。

ホモ・セプラネンシスとホモ・アンテセッサー

これらはホモ・エレクトゥスとホモ・ハイデルベルゲンシスの間をつなぐかも知れないと主張されている[要出典]。

- ホモ・アンテセッサーは120-50万年前に生きていた。スペインとイングランドから化石が発見されている[38] [39]。

- ホモ・セプラネンシスはイタリアから一つの頭骨片として発見されている。およそ80万年前のものと推測されている[40]。

ホモ・フローレシエンシス

ホモ・フローレシエンシスはおよそ10万から1.2万年前に生きていた。彼らはその小ささ(おそらく島嶼化による)から「ホビット」とあだ名を付けられている[41]。ホモ・フローレシエンシスはその大きさと年齢から、実際に最近まで生きていた現生人類と共通しない特徴を持つホモ属の興味深い例と考えられている。すなわち、いつの時点かで現代人と祖先を共有するが、現代人の系統とは分かれて独自の進化の過程をたどった。主要な発見は、30歳程度の女性と思われる骨格である。2003年に発見され、1.8万年前のものと見積もられた。ホモ・フローレシエンシスの生きている女性は身長1メートル、脳容量は380cm3でチンパンジー並みに小さく、現代人女性の1400cm3の三分の一程度であると推測されている。

しかしホモ・フローレシエンシスが本当に別の種であるかは未だ議論が続いている[42]。一部の科学者は小人症を患ったホモ・サピエンスであると考えている[43]。この仮説はフローレス島に住む現代人が小柄であるために、ある程度説得力がある。小柄さと小人症によって本当にホビットのような人が生まれた可能性はある。別種説への他の主要な反論は、現生人類と関連した道具類とともに発見されたという点である[43]。

ホモ・ハイデルベルゲンシス

ホモ・ハイデルベルゲンシス(ハイデルベルク人)は80万から30万年前に生きていた。ホモ・サピエンス・ハイデルベルゲンシス、またはホモ・サピエンス・パレオハンガリクスという呼称が提案されている[44]。

旧人

ホモ・ヘルメイ

ホモ・ヘルメイはホモ・ハイデルベルゲンシスから進化した人類。ホモ・ハイデルベルゲンシスに含むという説もあるが、進化段階が原人であるホモ・ハイデルベルゲンシスから旧人に進化したホモ・サピエンスまたは原サピエンスへの移行型人類として別種に扱うこともある。

ホモ・ローデシエンシス

- ホモ・ローデシエンシスは30万から12.5万年前に生きていた。アルカイック・ホモ・サピエンスやホモ・サピエンス・ローデシエンシスのような呼称も提案されたが、多くの研究者はローデシア人がホモ・ハイデルベルゲンシスの仲間に含まれると考えている。原人よりは進化し、現生人類よりは原始的であるため旧人段階にあるという見解もある。一時期はホモ・ネアンデルターレンシスに含められることもあったが、現在ではそれとは別種の旧人であるとされる。

- 2006年2月におそらくホモ・エレクトゥスとホモ・サピエンスの中間か、その近くの行き止まりにいた種のものと思われる頭骨の上部がエチオピアのGawisから発見された。このGawis頭骨は50万から25万年前のものと推測されている。大まかな概要だけは知られているが、発掘チームは査読付き論文として発表していない。頭骨の特徴は彼らが中間種であるか、ボド・マンの女性のものであるかを示している[45]。

ホモ・ネアンデルターレンシス

ネアンデルタール人は25万から3万年程前まで生きていた。ネアンデルタール人が独立した種ホモ・ネアンデルターレンシスか、ホモ・サピエンス・ネアンデルターレンシスとしてホモ・サピエンスの中に含まれるべきかは議論が継続中であり結論は出ていない[46]。ミトコンドリアDNAの配列の証拠は大規模な遺伝子流動がネアンデルタール人と人類の間で起こらなかったことを示す。従って、それに基づけば二つの種は66万年ほど前に祖先を共有した異なる種である[47][48]。

1997年にペンシルベニア州立大学人類学の准教授マーク・ストーンキングはこう述べた:「これらの(ネアンデルタール人の骨から抽出されたミトコンドリアDNAに基づく)結果はネアンデルタール人がミトコンドリアDNAを現代人に与えなかったことを示している。......ネアンデルタール人は我々の祖先ではない」。ネアンデルタール人のDNAの配列研究もこの結果を支持した[49]。多地域進化説の支持者は最近の非アフリカ人の核DNAが100万年前まで遡る可能性を示す事を研究した[50]が、現在この研究の信頼性は疑われている[51]。

しかし2010年に、ホモ・サピエンス現生人類とネアンデルタール人との間に混血の痕跡があるとする研究結果がサイエンス誌に発表された(ネアンデルタール人の項を参照のこと)。 この核DNA比較分析による混血説が正しいとすれば、ネアンデルタール人はホモサピエンスの亜種ホモ・サピエンス・ネアンデルターレンシスと位置付けられるべきであろう。 もっとも、オオカミとジャッカルのように混血可能であっても別種に扱われることもある。

新人

ホモ・サピエンス・イダルトゥ

ホモ・サピエンス・イダルトゥはエチオピアから発見されており、16万年前頃生きていたと考えられる。それは亜種として扱われてはいるが(ただしホモ・サピエンスの亜種分類法については学説上統一した合意はない)、解剖学的には現代人であり、知られているなかでもっとも古い新人段階の現代人である。彼らの直接の子孫がネグロイドであり、モンゴロイド・コーカソイドはネアンデルターレンシスとの混血種であるらしいという最近の研究結果がある。これによると、イダルトゥは系統的にネグロイドに属することになる。 さらに古いサピエンスの直接の祖先としては約26万年前のフロリスバッド人や金牛山人の人骨が発見されているが、これらは進化段階としては旧人とみられる。ただしイスラエルで40万年前の最古のホモ・サピエンスである可能性がある人骨が発見されている。ネアンデルタール人との共通祖先との分岐年代が40万年以上前であることから、分岐直後の時期にはホモ・サピエンスが存在していたとう解釈も可能であり、その場合上記人骨化石はイダルトゥよりさらに古いホモ・サピエンスの発見ということになる。

ホモ・サピエンス

現生人類のホモ・サピエンス(サピエンスは賢い、知的を意味する)は25万年前に現れ現在に至っている。 現代人と上記イダルトゥには亜種レベルの相違があるとみなして、亜種「ホモ・サピエンス・サピエンス」として扱うこともあるが、ホモ・サピエンスの亜種については統一した合意はないため、本項目は「ホモ・サピエンス」とする。 47万年〜66万年前に上記ネアンデルタール人との共通祖先から古代型サピエンスが分岐した。ここでは旧人時代の古代型サピエンスについても記述する。40万年前から25万年前の中期更新世の第二間氷期までの間に、旧人段階であった彼らが頭骨の拡張と石器技術が発達したようで、この事がホモ・エレクトゥスからホモ・サピエンスへ移行の証拠と見られている。

移行を示す直接の証拠は、ホモ・エレクトゥスがアフリカから他の地域へ移住した間にアフリカで種分化が起きたことで(アフリカのどこで起きたかについてはわかっていない)エレクトゥスからホモ・サピエンスが分かれたことを示唆している。その後アフリカとアジア、ヨーロッパでエレクトゥスがホモ・サピエンスに入れ替わった。このホモ・サピエンスの移動と誕生のシナリオは単一起源説(アフリカ単一起源説)と呼ばれていて、現在古人類学において多地域進化説と単一説で激しい議論がされている。また、人類の遺伝的多様性が他の種に比べると非常に小さいことを確認されているが、これは比較的最近に各地に分散したか、トバ山噴火の影響の可能性がある。

印象的な遺伝的特徴(例えば皮膚の色)は主に、小集団が新たな環境へ移住した結果として起きた。これらの適応形質はホモ・サピエンスのゲノムの非常にわずかな部分によって引き起こされるが、皮膚の色の他に鼻の形態や高高度地域で効率的に呼吸する能力などを様々な形質を含む。

心と行動の進化

人類の心と行動を進化させた要因については異なるいくつかの説がある。かつては脳の巨大化が二足歩行といった「知的な」行動の原因となったと考えられていた。しかし進化は目的論的には働かないと言う認識が深まりこの説は放棄された。

知能の発達に関する説の一つはレイモンド・ダートの狩猟仮説である。動物を追い、効率よく狩りをするために予測や想像と言った知性の発達が必要である。肉食による摂取エネルギーの増加は脳の増大を許容したかもしれない。狩猟仮説は戦争や暴力も狩猟活動の名残ではないかと予測する。しかし多くの生物で攻撃行動は捕食行動とは異なる部位の脳を活性化させる。また種内と種間の攻撃性は区別する必要がある。

一方ドナ・ハートとロバート・サスマンは『ヒトは食べられて進化した』でヒトは長い間、捕食者ではなくてむしろ被食者であり、捕食を回避することが知能発達の選択圧になったと主張している。人類学者パスカル・ボイヤーは暗闇に対する恐怖、幽霊の錯覚のような認知的錯誤の一部が捕食者回避によって発達したのではないかと考えている。

心理学者ニコラス・ハンフリーは複雑化する社会活動が重要な選択圧だと考えて社会脳仮説を提唱した。協力行動や騙し、騙しの発見などを行うには相手の心を読み、複雑な人間関係を理解する必要がある。心の理論の発達はこの一部であったかもしれない。霊長類学者ロビン・ダンバーは霊長類の大脳新皮質の大きさと様々な生活上の変数(食性、配偶システムなど)を比較し、群れの大きさとのみ相関があると指摘した。群れの巨大化は個人関係の複雑さに繋がる。社会脳仮説の支持者はダンバーの発見を証拠の一つと考えている。

認知考古学者スティーブン・ミズンは心のモジュール説を受け入れ、異なる神経構造を基盤に持ついくつかのモジュール化された心的機能(例えば言語能力、心の理論、直観的な物理の理解など)が個別に発達し、一般的知能が異なるモジュールの相互作用で完成したのではないかと考えている。

道具の使用

道具の使用は知性の存在の象徴と解釈され、また道具の使用は人類の進化の特定の面(特に脳の継続的な増大)を刺激したかも知れないと推測されている。研究者は何百万年も続くこの負担の大きな器官の増大をまだ説明できていない。現代人の脳は20ワット(一日400キロカロリー)を消費し、人体の全消費量の20%にも達する。さらなる道具の使用は狩りと、植物よりエネルギーが豊富な肉の消費を可能にした。研究者は初期のヒト科が道具の作成と使用能力の増大を促すような選択圧のもとに置かれたと主張している[52]。

初期の人類が道具を使い始めた正確な時期を特定するのは難しい。というのも原始的な道具(例えば鋭利な石)は人工物なのか自然にあるものか判別できないからである。アウストラロピテクスが400万年前に骨を道具として用いていた可能性を示す証拠があるが、これは議論の的である。

石器

石器は260万年前に初めてその証拠が現れる。東アフリカのホモ・ハビリスはいわゆる礫器、単純に打ち付けて割った丸い小石を用いていた[53]。これは旧石器時代の始まりを意味する。旧石器時代は最後の氷河時代末(およそ1万年前)に終わる。旧石器時代は前期(35-30万年前頃まで)、中期(5-3万年前頃まで)、後期に分けられる。70万から30万年前の時代はアシュール文化としても知られている。ホモ・エルガスター(またはホモ・エレクトゥス)は火打ち石と珪岩から大きな石斧を使っていた。最初(初期アシュール時代)には全く粗雑な作りだが、のちには破片の縁で微妙に打ち付けることでより「加工された」道具を作った。

35万年前にはより洗練されたルヴァロア技法による石器作りが行われた。ルヴァロア技法による石器の作成は完成予定の石器の形を正確に思い描かなくてはならず、抽象思考の証拠と考えられている。打ち付ける技術が洗練されると、こて、スライサー、針なども作られるようになった。5万年前にはネアンデルタール人と移住してきたクロマニヨン人によってより洗練され、特化された火打ち石やナイフ、刃物、毛皮などを剥くスキマーなどが作られた。この時期には骨からも道具が作られた。

現代人と「偉大な飛躍」論争

5万から4万年前まで、石器の使用は徐々に進歩したと思われる。おのおのの段階(ハビリス、エルガスター、ネアンデルタール)は前の段階よりも高いレベルで始まり、後退したことはなかった。しかし一つの段階の中の技術の進歩は遅かった。言い換えると、これらの種は文化的に保守的だった。しかし、5万年前以降、現生人類の文化は明らかに大きな速度で変わり始めた。『人間はどこまでチンパンジーか?』の著者ジャレド・ダイアモンドや他の人類学者はこれを「大躍進」と描写する。

現代の人間は丁寧に死者を埋葬し、隠れ家で衣類を作り、高度な狩猟技術をあみだし(穴を罠として使う、崖に動物を追い詰めるなど)、洞窟壁画を描き出した[54]。この文化の変化のスピードアップは、現生人類、つまりホモ・サピエンスの誕生とその習性に関係しているようにみえる。集団の文化が進むと、異なる集団は既存の技術に新しい知識を取り入れる。釣り針、ボタンと骨製の針のような5万年以前は存在しなかった人工物は異なる人類の集団間の差異を示唆する。一般的にネアンデルターレンシスの集団は同時代の他のネアンデルターレンシス集団と同じような技術を用いていた。

理論的には現代の人間行動は次の4つの能力を含む:

- 抽象思考(具体的な例に依存しない概念)

- 計画(さらなるゴールを目指すためのステップを考える)

- 発想力(新たな解決法を見つける)

- 記号的な行動(儀式や偶像)

人類学者は現代的行動の具体例に以下を含める:

など。

しかしこれらの急激な出現が生物学的な革命的変化、「人間の意識のビッグバン」を意味するのか、より段階的な変化であったかの議論は続いている。コネチカット大学のサリー・マクブレアティとジョージ・ワシントン大学のアリソン・ブルックスは5万年以前の現代的行動の遺物を示し、革命説がアフリカの一部しかサンプルとしていないと主張して革命的進化はなかったと指摘した[55]。

人類進化のモデル

今日、全ての人類はホモ・サピエンス・サピエンスに分類される。しかしこれはヒト属の最初の種ではない。ヒト属の最初の種、ハビリスは少なくとも200万年前に東アフリカで進化した。そして彼らは比較的短い時間でアフリカ各地に生息するようになった。ホモ・エレクトゥスは180万年以上前に進化し150万年にはユーラシア大陸各地に広がった。実質的に全ての形質人類学者はホモ・サピエンスがホモ・エレクトゥスの子孫であることに同意する。人類学者はホモ・サピエンスが大陸各地で相互に関係しながら同時進行的にホモ・サピエンスになったのか(多地域進化説と呼ばれる)、東アフリカで現れた一派がユーラシア大陸各地のエレクトゥスと置き換わったのか(出アフリカ説、またはアフリカ単一起源説)で議論を行った。議論は未だ続いているが、大部分の人類学者は出アフリカ説を支持している。

多地域進化説

多地域進化説の支持者(主にミルフォード・ウォルポフと彼の同僚)は、ある程度の遺伝子流動があればヨーロッパとアジアの異なる地域で並行的に現生人類の進化が可能であったろうと主張した[56]。古代ヨーロッパと中国のホモ・サピエンスの形態的な類似性と、それぞれの地域の古代と現代のホモ・サピエンスの類似性は地域的な進化を支持しているとウォルポフは主張する[57]。彼らはさらにこの説が表現型多型のクラインパターンと一致しているとも主張する。

出アフリカ説

クリス・ストリンガーとピーター・アンドリューズによって発展した出アフリカ説によれば、現代のホモ・サピエンスは20万年前にアフリカで進化した。ホモ・サピエンスは7万から5万年前にアフリカから外へ移住し始め、結局ヨーロッパとアジアで既存のヒト属と置き換わった[58][59]。出アフリカ説はミトコンドリアDNAを用いた最近の研究によっても支持された。133種類のミトコンドリアDNAを用いた系統樹の分析の結果、彼らは人類が(のちにミトコンドリア・イブと呼ばれる)アフリカ女性の子孫であると結論した[60] 。ただしミトコンドリア・イブは全人類の「ミトコンドリアDNAの」祖先であり、人類がただ一人の女性あるいは夫婦のみに由来するという意味でも、この女性が最初のホモ・サピエンスという意味でもない。

出アフリカの回数が一度であったか、複数回であったかには議論がある。複数回出アフリカ説には南方出アフリカ説も含まれる[61]。それは近年、遺伝学的、言語学的、考古学的な証拠の支持を得ている。この理論によれば、ホモ・サピエンスは沿岸を伝っておよそ7万年前にアフリカ東部の突端であるいわゆるアフリカの角からアラビア半島に渡った。このグループは東南アジアとオセアニアから発見されている初期の人類の遺跡(それは中東のレバント遺跡よりも非常に古い)をうまく説明する。第二波はシナイ半島を経てアジアにたどり着き、結果的にユーラシア大陸の人口の大半の祖先となった。この第二のグループはより高度な道具技術を持っており、最初のグループよりも沿岸の食物源に依存していなかった。最初のグループが残した考古学的な証拠は完新世の海面上昇によってほとんど失われたと考えられている[61]。

しかしながら、ユーラシアと東南アジアとオセアニアの住民はみな共通したミトコンドリアDNAの系統に属している。これは複数回出アフリカ説に対する重要な反証である。他の研究は一度だけの出アフリカがアフリカ以外の全人類の起源となった可能性を示唆する[62]。

ミトコンドリアDNAの分析では、現代人の共通祖先の分岐年代は14万3000年前±1万8000年であり、ヨーロッパ人と日本人の共通祖先の分岐年代は、7万年前±1万3000年であると推定された[63]。

二つのモデルの比較

二つのモデルは非常に異なる。リチャード・リーキーは次のようにこの違いをまとめている。

- 多地域進化モデルは集団の置換が起きず、移住もわずかで、旧世界各地でホモ・サピエンスの進化的傾向があったと述べている。一方、出アフリカモデルでは一カ所でのホモ・サピエンスが進化し、そして旧世界全域への広範な人口移動と既存の前現代的な集団との置換が起きると述べる[2]。

多地域モデルは化石記録が現在見えるような地域ごとの解剖学的特徴を示さなければならないと提案する。そして人種的な違いは根深く、200万年遡ると主張する。アフリカ単一モデルでは化石記録は時間に従った連続性を示すとは主張しない。そうではなくて、以前の地域ごとの化石記録の特徴は現代アフリカ人的な特徴を持つ化石史料によって置き換えられる。人種的な違いは浅く、比較的短い期間で人種的差異は進化したと主張する[2]。

特筆すべき人類進化の研究者

- ロバート・ブルーム - スコットランドの医者、古生物学者。南アフリカで「プレス夫人」の発見を導いた。

- モンドボー公ジェームズ・バーネット - イギリスの裁判官で、今日では比較歴史言語学の創始者としてもっともよく知られている。

- レイモンド・ダート - オーストラリアの解剖学者、古人類学者。南アフリカのタウングでアウストラロピテクスを発見した。

- チャールズ・ダーウィン - 進化的変化を通して種が誕生することの重要な証拠を提示したイギリスの博物学者。

- アリスター・ハーディ - イギリスの海洋生物学者。水棲人類仮説を提唱した初期の一人。

- ヘンリー・マクヘンリー - 人類の進化、特に二足歩行の起源を専門とするアメリカの人類学者、古人類学者。

- ルイス・リーキー - アフリカの考古学者、古人類学者。アフリカにおける人類の進化的発達を立証するのに重要な役割を果たした。

- メアリ・リーキー - イギリスの考古学者、人類学者。アフリカで発掘を行い、ラエトリ遺跡などを発見した。

- w:Svante Pääbo - スウェーデンの進化遺伝学者。ネアンデルタール人のDNAの分析などを行っている。

- ジェフリー・シュワルツ - アメリカの形質人類学と生物人類学教授。

- クリス・ストリンガー - 人類学者。アフリカ単一起源説の主要な支持者。

- アラン・テンプルトン - 遺伝学者、統計学者。多地域進化説の支持者。

- フィリップ・トバイアス - 南アフリカの古人類学者で人類の進化研究の世界的権威の一人。

- エリク・トリンカウス - アメリカの古人類学者。専門はネアンデルタール人とホモ・サピエンスの進化。

- ミルフォード・ウォルポフ - アメリカの古人類学者。多地域進化説の主要な支持者。

種リスト

ヒト属に属する種はヒト属#分類を参照のこと。

脚注

- ^ Mark Collard, Bernard Wood; How reliable are human phylogenetic hypotheses? quote: .. existing phylogenetic hypotheses about human evolution are unlikely to be reliable http://www.pnas.org/content/97/9/5003.abstract

- ^ a b c Leakey, Richard (1994). The Origin of Humankind. Science Masters Series. New York, NY: Basic Books. pp. pages 87-89. ISBN 0465053130

- ^ “Human Ancestors Hall: Homo neanderthalensis”. 2008年5月26日閲覧。

- ^ Darwin, Charles (1861). On the Origin of Species (3rd ed.). London: John Murray. pp. 488

- ^ Dart RA (1925). “The Man-Ape of South Africa”. Nature 115: 195–199. doi:10.1038/115195a0.

- ^ Wood B (1996). “Human evolution”. Bioessays 18 (12): 945–54. doi:10.1002/bies.950181204. PMID 8976151.

- ^ Wood B (1992). “Origin and evolution of the genus Homo”. Nature 355 (6363): 783–90. doi:10.1038/355783a0. PMID 1538759.

- ^ Cela-Conde CJ, Ayala FJ (2003). “Genera of the human lineage”. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 100 (13): 7684–9. doi:10.1073/pnas.0832372100. PMID 12794185.

- ^ HALDANE JB (July 1955). “Origin of man”. Nature 176 (4473): 169–70. PMID 13244650.

- ^ http://www.pri.kyoto-u.ac.jp/shinka/keitou/jyu/jyu.html

- ^ Pollock JI, Mullin RJ (May 1987). “Vitamin C biosynthesis in prosimians: evidence for the anthropoid affinity of Tarsius”. Am. J. Phys. Anthropol. 73 (1): 65–70. doi:10.1002/ajpa.1330730106. PMID 3113259.

- ^ a b 環境に適応した多様な色彩知覚メカニズムの進化

- ^ a b c d 霊長類の色覚と進化

- ^ Surridge et al. Trends Ecol. Evol. 18, 198-205, 2003

- ^ a b c d e 色覚の原理と色盲のメカニズム 引用エラー: 無効な

<ref>タグ; name "nig"が異なる内容で複数回定義されています - ^ 色覚の原理と色盲のメカニズム 1.6 女性で赤緑色盲が少ない理由

- ^ 色覚異常

- ^ サルとヒトとの進化の分岐、定説より最近か ミシガン大

- ^ Nature2010年7月15日号

- ^ 霊長類の進化による尿酸分解活性の消失 I ヒト上科祖先での尿酸オキシダーゼの消滅

- ^ Peter Proctor Similar Functions of Uric Acid and Ascorbate in ManSimilar Functions of Uric Acid and Ascorbate in Man Nature vol 228, 1970, p868.

- ^ 尿酸分解酵素PEG化ウリカーゼの適応と意義

- ^ ヒトとチンパンジーの系統的学位置

- ^ a b Kordos L, Begun DR (2001). “Primates from Rudabánya: allocation of specimens to individuals, sex and age categories”. J. Hum. Evol. 40 (1): 17–39. doi:10.1006/jhev.2000.0437. PMID 11139358.

- ^ [http://www.newscientist.com/article/dn3744-chimps-are-human-gene-study-implies.html Chimps are human, gene study implies – 19 May 2003 – New Scientist

- ^ McBrearty S. Jablonsky N.G. de Lumley M. (2005). “First Fossil Chimpanzee”. Nature 437: 105–108. doi:10.1038/nature04008.

- ^ Ungar, Peter S. (2006). Evolution of the Human Diet: The Known, the Unknown, and the Unknowable. US: Oxford University Press. pp. 432. ISBN 0195183460

- ^ Ungar, Peter S. & Teaford, Mark F. (2002). Human Diet: Its Origin and Evolution. Westport, CT: Bergin & Garvey. pp. 206. ISBN 0897897366

- ^ Bogin, Barry (1997). “The evolution of human nutrition”. In Romanucci-Ross, Lola; Moerman, Daniel E.; & Tancredi, Laurence R.. The Anthropology of Medicine: From Culture to Method (3 ed.). South Hadley, Mass.: Bergen and Garvey. pp. 96–142. ISBN 0897895169

- ^ Barnicot NA (2005, April/June). “Human nutrition: evolutionary perspectives”. Integr Physiol Behav Sci 40 (2): 114–17. doi:10.1007/BF02734246. PMID 17393680.

- ^ Leonard WR, Snodgrass JJ, Robertson ML (2007). “Effects of brain evolution on human nutrition and metabolism”. Annu Rev Nutr. 27: 311–27. doi:10.1146/annurev.nutr.27.061406.093659. PMID 17439362.

- ^ Wood, B. & Collard, M. (1999) The changing face of Genus Homo. Evol. Anth. 8(6) 195-207

- ^ Wood B (1999). “'Homo rudolfensis' Alexeev, 1986-fact or phantom?”. J. Hum. Evol. 36 (1): 115–8. doi:10.1006/jhev.1998.0246. PMID 9924136.

- ^ Gabounia L. de Lumley M. Vekua A. Lordkipanidze D. de Lumley H. (2002). “Discovery of a new hominid at Dmanisi (Transcaucasia, Georgia)”. Comptes Rendus Palevol, 1 (4): 243–53. doi:10.1016/S1631-0683(02)00032-5.

- ^ Lordkipanidze D, Vekua A, Ferring R, et al (2006). “A fourth hominin skull from Dmanisi, Georgia”. The anatomical record. Part A, Discoveries in molecular, cellular, and evolutionary biology 288 (11): 1146–57. doi:10.1002/ar.a.20379. PMID 17031841.

- ^ Turner W (1895). “On M. Dubois' Description of Remains recently found in Java, named by him Pithecanthropus erectus: With Remarks on so-called Transitional Forms between Apes and Man”. Journal of anatomy and physiology 29 (Pt 3): 424–45. PMID 17232143.

- ^ Spoor F, Wood B, Zonneveld F (1994). “Implications of early hominid labyrinthine morphology for evolution of human bipedal locomotion”. Nature 369 (6482): 645–8. doi:10.1038/369645a0. PMID 8208290.

- ^ Bermúdez de Castro JM, Arsuaga JL, Carbonell E, Rosas A, Martínez I, Mosquera M (1997). “A hominid from the lower Pleistocene of Atapuerca, Spain: possible ancestor to Neandertals and modern humans”. Science 276 (5317): 1392–5. PMID 9162001.

- ^ Carbonell, Eudald; José M. Bermúdez de Castro et al (2008-03-27). “The first hominin of Europe”. Nature 452: 465–469. doi:10.1038/nature06815 2008年3月26日閲覧。.

- ^ Manzi G, Mallegni F, Ascenzi A (2001). “A cranium for the earliest Europeans: phylogenetic position of the hominid from Ceprano, Italy”. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 98 (17): 10011–6. doi:10.1073/pnas.151259998. PMID 11504953.

- ^ Brown P, Sutikna T, Morwood MJ, et al (2004). “A new small-bodied hominin from the Late Pleistocene of Flores, Indonesia”. Nature 431 (7012): 1055–61. doi:10.1038/nature02999. PMID 15514638.

- ^ Argue D, Donlon D, Groves C, Wright R (2006). “Homo floresiensis: microcephalic, pygmoid, Australopithecus, or Homo?”. J. Hum. Evol. 51 (4): 360–74. doi:10.1016/j.jhevol.2006.04.013. PMID 16919706.

- ^ a b Martin RD, Maclarnon AM, Phillips JL, Dobyns WB (2006). “Flores hominid: new species or microcephalic dwarf?”. The anatomical record. Part A, Discoveries in molecular, cellular, and evolutionary biology 288 (11): 1123–45. doi:10.1002/ar.a.20389. PMID 17031806.

- ^ Czarnetzki A, Jakob T, Pusch CM (2003). “Palaeopathological and variant conditions of the Homo heidelbergensis type specimen (Mauer, Germany)”. J. Hum. Evol. 44 (4): 479–95. PMID 12727464.

- ^ "Scientists discover hominid cranium in Ethiopia" (Press release). Indiana University. 27 March 2006. 2006年11月26日閲覧。

{{cite press release2}}: 不明な引数|1=が空白で指定されています。 (説明) - ^ Harvati K (2003). “The Neanderthal taxonomic position: models of intra- and inter-specific craniofacial variation”. J. Hum. Evol. 44 (1): 107–32. doi:10.1016/S0047-2484(02)00208-7. PMID 12604307.

- ^ Krings M, Stone A, Schmitz RW, Krainitzki H, Stoneking M, Pääbo S (1997). “Neandertal DNA sequences and the origin of modern humans”. Cell 90 (1): 19–30. doi:10.1016/S0092-8674(00)80310-4. PMID 9230299.

- ^ Green RE, et. al (2008). “A Complete Neandertal Mitochondrial Genome Sequence Determined by High-Throughput Sequencing”. Cell 134 (3): 416-426.

- ^ Serre D, Langaney A, Chech M, et al (2004). “No evidence of Neandertal mtDNA contribution to early modern humans”. PLoS Biol. 2 (3): E57. doi:10.1371/journal.pbio.0020057. PMID 15024415.

- ^ Gutiérrez G, Sánchez D, Marín A (2002). “A reanalysis of the ancient mitochondrial DNA sequences recovered from Neandertal bones”. Mol. Biol. Evol. 19 (8): 1359–66. PMID 12140248.

- ^ Hebsgaard MB, Wiuf C, Gilbert MT, Glenner H, Willerslev E (2007). “Evaluating Neanderthal genetics and phylogeny”. J. Mol. Evol. 64 (1): 50–60. doi:10.1007/s00239-006-0017-y. PMID 17146600.

- ^ Gibbons, Ann (1998). “Solving the Brain's Energy Crisis”. Science 280 (5368): 1345–47. doi:10.1126/science.280.5368.1345. PMID 9634409.

- ^ Plummer T (2004). “Flaked stones and old bones: Biological and cultural evolution at the dawn of technology”. Am. J. Phys. Anthropol. Suppl 39: 118–64. doi:10.1002/ajpa.20157. PMID 15605391.

- ^ Ambrose SH (2001). “Paleolithic technology and human evolution”. Science 291 (5509): 1748–53. PMID 11249821.

- ^ Mcbrearty S, Brooks AS (2000). “The revolution that wasn't: a new interpretation of the origin of modern human behavior”. J. Hum. Evol. 39 (5): 453–563. doi:10.1006/jhev.2000.0435. PMID 11102266.

- ^ Thorne, Alan, and Milford Wolpoff (1992) "The Multiregional Evolution of humans" in Scientific American, April 76-93; Smith, Fred and Frank Spencer, eds (1984) The Origin of Modern Humans

- ^ Robert H. Lavenda and Emily A. Shultz Anthropology, what does it mean to be human? Oxford (New York:2008) 132.

- ^ Modern Humans Came Out of Africa, "Definitive" Study Says

- ^ Christopher Stringer and Peter Andrews (1988) "Genetic and Fossil Evidence for the Origin of Modern Humans" in Science 239: 1263-1268

- ^ Rebecca L. Cann, Mark Stoneking, Allan C. Wilson (1987) "Mitochondrial DNA and human evolution" in Nature 325: 31-36)

- ^ a b Searching for traces of the Southern Dispersal, by Dr. Marta Mirazón Lahr, et. al.

- ^ Single, Rapid Coastal Settlement of Asia Revealed by Analysis of Complete Mitochondrial Genomes. (2005). doi:10.1126/science.1109792.

- ^ DNA人類進化学~4.現代人の起源/遺伝学電子博物館

参考文献

- Flinn, M. V., Geary, D. C., & Ward, C. V. (2005). Ecological dominance, social competition, and coalitionary arms races: Why humans evolved extraordinary intelligence. Evolution and Human Behavior, 26, 10-46. Full text. (PDF, 345 KiB)

- Rozsa L 2008. The rise of non-adaptive intelligence in humans under pathogen pressure. Medical Hypotheses, 70, 685-690.

- Wolfgang Enard et al. (2002-08-22). “Molecular evolution of FOXP2, a gene involved in speech and language”. Nature 418: 870.

- DNA Shows Neandertals Were Not Our Ancestors

- J. W. IJdo, A. Baldini, D. C. Ward, S. T. Reeders, R. A. Wells (October 1991). “Origin of human chromosome 2: An ancestral telomere-telomere fusion”. Genetics 88: 9051–9055.—two ancestral ape chromosomes fused to give rise to human chromosome 2.

- Ovchinnikov, et al. (2000). “Molecular analysis of Neanderthal DNA from the Northern Caucasus”. Nature 404: 490. doi:10.1038/35006625.

- Heizmann, Elmar P J, Begun, David R (2001). “The oldest Eurasian hominoid”. Journal of Human Evolution 41 (5): 463. doi:10.1006/jhev.2001.0495.

- JBS Haldane (1955). “Origin of Man”. Nature 176 (169).

- BBC: Finds test human origins theory. 2007-08-08 Homo habilis and Homo erectus are sister species that overlapped in time.