「梅宮大社」の版間の差分

m →現地情報 |

Saigen Jiro (会話 | 投稿記録) ノート:梅宮大社#強化記事への投票に際してでの指摘を受け、数点修正。 |

||

| (3人の利用者による、間の6版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{神社 |

{{神社 |

||

|名称 = 梅宮大社 |

|名称 = 梅宮大社 |

||

|画像 = [[File:Umenomiya-taisha shaden.JPG|280px]]<br />拝殿(手前)と本殿(右奥)<br />(いずれも京都府登録文化財) |

|||

|画像 = [[画像:Umemiya_torii.jpg|250px]]<br/>鳥居 正面 |

|||

|所在地 = [[京都府]][[京都市]][[右京区]]梅津フケノ川町30 |

|所在地 = [[京都府]][[京都市]][[右京区]]梅津フケノ川町30 |

||

|位置 = {{ウィキ座標2段度分秒|35| |

|位置 = {{ウィキ座標2段度分秒|35|0|15.02|N|135|41|41.67|E|region:JP-26_type:landmark|display=inline,title|name=梅宮大社}} |

||

|祭神 = 酒解神<br />酒解子神<br />大若子神<br />小若子神 |

|||

|祭神 = 本殿4柱<br/>[[オオヤマツミ|酒解神]]・[[コノハナノサクヤビメ|酒解子神]]・[[ニニギ|大若子神]]・[[ホオリ|小若子神]]<br/>相殿4柱<br/>[[嵯峨天皇]]・[[橘清友]]・[[橘嘉智子]]・[[仁明天皇]] |

|||

|社格 = [[式内社]]([[名神大社|名神大]])<br/>[[二十二社]](下八社)<br/>旧[[官幣中社]] |

|社格 = [[式内社]]([[名神大社|名神大]]4社)<br />[[二十二社]](下八社)<br />旧[[官幣中社]] |

||

|創建 = (伝)[[ |

|創建 = (伝)[[平安時代]]初期<!--梅津での遷座年代を採用し、略史に従って記載--> |

||

|本殿 = [[流造]] |

|本殿 = 三間社[[流造]][[檜皮葺]] |

||

|別名 = |

|||

|例祭 = 4月の中酉の日(献酒報告祭) |

|||

|札所等 = |

|||

|例祭 = [[5月3日]]([[#梅宮祭|梅宮祭]]) |

|||

|神事 = |

|||

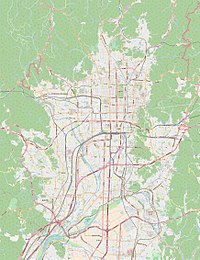

|地図 = {{Location map|Japan Kyoto city|lat_deg=35|lat_min=0|lat_sec=15.02|lon_deg=135|lon_min=41|lon_sec=41.67|label=梅宮大社|position=right|width=200|float=center|mark=Shinto torii icon vermillion.svg|marksize=20}} |

|||

}} |

}} |

||

{{座標一覧}} |

|||

[[ファイル:Umenomiya Taisha romon.jpg|240px|thumb|楼門]] |

|||

[[ |

[[File:Umenomiya-taisha otorii.JPG|thumb|200px|right|<center>大鳥居</center>]] |

||

[[File:Japanese crest Tachibana.svg|thumb|150px|right|<center>[[神紋]]「[[橘]]」</center>]] |

|||

'''梅宮大社'''(うめのみやたいしゃ)は、[[京都市]][[右京区]]にある[[神社]]。旧称は'''梅宮神社'''。[[式内社]]([[名神大社]])、[[二十二社]](下八社)の一社で、[[近代社格制度|旧社格]]は[[官幣中社]]。現在は[[神社本庁]]に属さない[[単立|単立神社]]。神紋は[[橘]]。 |

|||

'''梅宮大社'''(うめのみやたいしゃ)は、[[京都府]][[京都市]][[右京区]]にある[[神社]]。[[式内社]]([[名神大社]])、[[二十二社]](下八社)の一社で、[[近代社格制度|旧社格]]は[[官幣中社]]。現在は[[神社本庁]]に属さない[[単立|単立神社]]。旧称は「梅宮神社」。[[神紋]]は「[[橘]]」。 |

|||

== 概要 == |

|||

酒造の神、子授け・安産の神として信仰されている。 |

|||

[[京都市]]西部の梅津の地に鎮座する、四姓(源平藤橘)の一角・'''[[橘氏]]'''の[[氏社]]として知られる神社である。創祀は[[奈良時代]]前期であるといい、のち[[平安時代]]前期に[[橘嘉智子]](檀林皇后)によって現在地に遷座したと伝える。 |

|||

現在地への遷座に関わった橘嘉智子は、[[嵯峨天皇]](第52代)の皇后として[[仁明天皇]](第54代)を出産し、[[外戚]]としての橘氏の中興に貢献した人物である。社伝では、橘嘉智子には子がなかったが当社に祈願したことで皇子を授かったといい、その伝承に因んで現在も子授け・安産の神として信仰されている。また祭神の名から酒造の神としても信仰されており、酒にまつわる多くの神事が現在も行われている。そのほか、当社の[[例祭]]は「'''[[#梅宮祭|梅宮祭]]'''」として古くから知られ、特に平安時代当時には古雅な祭として有名であった。 |

|||

境内では、社殿のうち本殿・拝殿・楼門・境内社若宮社・境内社護王社の5棟は江戸時代の造営であり、京都府登録文化財に登録されている。 |

|||

== 祭神 == |

== 祭神 == |

||

現在の祭神は、次の本殿4柱・相殿4柱の計8柱{{Sfn|略史|p=1}}。相殿4柱は[[仁寿]]年間([[851年]]-[[854年]])の合祀という{{Sfn|略史|p=7}}。 |

|||

祭神は本殿・相殿ともに4柱。檀林皇后が当社の砂を産屋に敷きつめて[[仁明天皇]]を産んだことから、子授け・安産の神としても信仰されるようになった。 |

|||

'''本殿'''<!--記載順は略史による--> |

|||

; 本殿 |

|||

* 酒解神 (さかとけのかみ) - [[オオヤマツミ|大山祇神]] |

* '''酒解神''' (さかとけのかみ) - [[オオヤマツミ|大山祇神]](おおやまづみのかみ)にあて、[[酒造]]の守護神という{{Sfn|略史|p=2}}。 |

||

* |

* '''大若子神''' (おおわくこのかみ/おおわくごのかみ) - [[ニニギ|瓊々杵尊]](ににぎのみこと)にあてる。 |

||

* |

* '''小若子神''' (こわくこのかみ/こわくごのかみ) - [[ホオリ|彦火火出見尊]](ひこほほでみのみこと)にあてる。 |

||

* |

* '''酒解子神''' (さかとけこのかみ) - [[コノハナノサクヤビメ|木花咲耶姫命]](このはなのさくやひめのみこと)にあてる。 |

||

'''相殿'''<!--記載順は略史による--> |

|||

; 相殿 |

|||

* [[嵯峨天皇]] |

* [[嵯峨天皇]] - 第52代天皇。 |

||

* [[橘嘉智子]](檀林皇后) - 嵯峨天皇皇后。社伝では、当社に祈願して仁明天皇を授かったという。 |

|||

* [[橘清友]] - 橘嘉智子の父 |

|||

* [[ |

* [[仁明天皇]] - 第54代天皇で、嵯峨天皇皇子。 |

||

* [[ |

* [[橘清友]]公 - 橘嘉智子の父。 |

||

<div style="float: left"> |

|||

<div class="NavFrame" style="text-align:center;font-size:80%" align="left"> |

|||

'''本殿4柱'''{{Sfn|略史|p=1}}<br />(括弧内は比定神) |

|||

{{familytree/start|style="text-align:center; font-size:100%"}} |

|||

{{familytree|border=0|||||||01| 01=酒解神<br />([[オオヤマツミ|大山祇神]])}} |

|||

{{familytree|border=0|||||||!|}} |

|||

{{familytree|border=0|01|~|y|~|02| 01=大若子神<br />([[ニニギ|瓊々杵尊]])|02=酒解子神<br />([[コノハナノサクヤビメ|木花咲耶姫]])}} |

|||

{{familytree|border=0||||01| 01=小若子神<br />([[ホオリ|彦火々出見尊]])}} |

|||

{{familytree/end}} |

|||

</div></div> |

|||

<div style="float: left"> |

|||

<div class="NavFrame" style="text-align:center;font-size:80%" align="left"> |

|||

'''相殿4柱'''{{Sfn|略史|p=1}}<br />(数字は天皇代数) |

|||

{{familytree/start|style="text-align:center; font-size:100%"}} |

|||

{{familytree|border=0|||||||01| 01= <br />[[橘清友]]}} |

|||

{{familytree|border=0|||||||||!|}} |

|||

{{familytree|border=0|01|~|y|~|02| 01=(52) [[嵯峨天皇]]<br /> |02=[[橘嘉智子]]<br />(檀林皇后)}} |

|||

{{familytree|border=0||||01| 01=(54) [[仁明天皇]]<br /> }} |

|||

{{familytree/end}} |

|||

</div></div><br style="clear: both"/> |

|||

=== 祭神について === |

|||

[[File:Sakatokejinja03n4592.jpg|thumb|200px|right|<center>[[自玉手祭来酒解神社]]<br />([[乙訓郡]][[大山崎町]])</center><small>梅宮大社と同様に「酒解神」を祀る神社であり、関連性が指摘される。</small>]] |

|||

梅宮大社で本殿に祀られる酒解神を始め4柱は、いずれも当社特有の神である。神名の初見は酒解神・大若子神・小若子神は[[承和 (日本)|承和]]3年([[836年]])<ref group="原" name="承和3"/>、酒解子神は承和10年([[843年]])<ref group="原" name="承和10年5月"/>になる{{Sfn|梅宮坐神四社(式内社)|1979年}}。特に主神である酒解神については、「サカトケ」の字義を「辟解」として悪霊を祓う神とする説、「堺解」として境界に居て悪霊を鎮める神とする説が挙げられるが不詳{{Sfn|梅宮坐神四社(式内社)|1979年}}。また神格としては、橘氏が奉斎したことから橘氏の祖神とする説のほか、[[オオヤマツミ|大山祇神]]にあてる説があるが明らかとはなっていない{{Sfn|酒解神(国史)|1985年}}。後者の説として、『大和豊秋津島卜定記』では酒解神・酒解子神・大若子神・小若子神をそれぞれ[[オオヤマツミ|大山祇神]]・[[コノハナノサクヤビメ|木花咲耶姫命]]・[[ニニギ|瓊々杵尊]]・[[ホオリ|彦火火出見尊]]にあてており、現在の梅宮大社ではこの説を採用している{{Sfn|梅宮坐神四社(式内社)|1979年}}。 |

|||

なお『[[延喜式]]』[[神名帳]]では、山城国[[乙訓郡]]に「自玉手祭来酒解神社 名神大 元名山埼社」として「酒解神」を祀る式内社の記載がある{{Sfn|酒解神(国史)|1985年}}。この酒解神社は、現在[[乙訓郡]][[大山崎町]]の[[自玉手祭来酒解神社|酒解神社]]に比定される({{ウィキ座標|34|54|6.06|N|135|40|43.29|E|region:JP-26_type:landmark|位置|name=自玉手祭来酒解神社(関係社か)}})。その社名は、神名帳の記載によると元々あった「山埼社」に「玉手」から酒解神が勧請されたことを意味するが、「玉手」の場所やこの神社と橘氏・梅宮社との関係は明らかとはなっていない{{Sfn|酒解神社(平)|1981年}}。 |

|||

== 歴史 == |

== 歴史 == |

||

=== 創建 === |

|||

[[県犬養三千代]]により[[橘氏]]一門の[[氏神]]として[[山城国]][[相楽郡]]に創建されたのに始まる。平城京への遷都の際に、県犬養三千代の娘である[[光明皇后]]と[[牟漏女王]]によって奈良に遷座し、さらに木津川の上流に遷座した。[[平安京|平安]]遷都の際、橘氏の出の壇林皇后によって現在地に遷座された。以後、[[橘氏]]の氏神社として崇敬を受けた。 |

|||

<div class="NavFrame tright"> |

|||

<div class="NavHead" style="padding:1.5px; line-height:1.7; letter-spacing:1px; background:#FFC0CB">人物略系図 </div> |

|||

<div class="NavContent" style="text-align:left; font-size:85%; white-space: nowrap"> |

|||

{{familytree/start|style="text-align:center; font-size:100%"}} |

|||

{{familytree|border=0|||||||01|~|y|~|02|~|y|~|03| 01=[[美努王]]<br /><[[敏達天皇]]系皇親>|02=[[県犬養三千代|{{color|#FC4E6B|県犬養三千代<br />(橘三千代)}}]]|03=[[藤原不比等]]}} |

|||

{{familytree|border=0|||||||||||)|-|.||||!|}} |

|||

{{familytree|border=0||||||||||01|02|03| 01=[[[橘氏]]]<br />[[橘諸兄]]|02=[[牟漏女王|{{color|#FC4E6B|牟漏女王}}]]|03=[[光明皇后|{{color|#FC4E6B|光明皇后}}]]<br /><[[聖武天皇]]皇后>}} |

|||

{{familytree|border=0|||||||||||!|}} |

|||

{{familytree|border=0||||||||||01| 01=[[橘奈良麻呂]]}} |

|||

{{familytree|border=0|||||||||||)|-|.|}} |

|||

{{familytree|border=0||||||||||01|02| 01=[[橘清友]]|02=[[橘入居|○]]}} |

|||

{{familytree|border=0|||||||||,|-|(||!|}} |

|||

{{familytree|border=0|01|~|y|~|02|03|04| 01=(52) [[嵯峨天皇]]|02=[[橘嘉智子|{{color|#FC4E6B|橘嘉智子<br />(檀林皇后)}}]]|03=[[橘氏公]]|04=[[橘逸勢]]}} |

|||

{{familytree|border=0|||||!|}} |

|||

{{familytree|border=0||||01| 01=(54) [[仁明天皇]]}} |

|||

{{familytree/end}} |

|||

</div></div> |

|||

当社の創建は旧記等が散逸しているため詳細が明らかでないが{{Sfn|梅宮坐神四社(式内社)|1979年}}、神社側では由緒を次のように伝えている{{Sfn|略史|p=6-7}}{{Sfn|梅宮大社(国史)|1980年}}。すなわち、[[奈良時代]]に[[県犬養三千代]](橘三千代;[[橘諸兄]]母)が[[山城国]][[相楽郡]]井手庄(現・[[京都府]][[綴喜郡]][[井手町]]付近)により祀られたのが創祀であるとし、その子・[[橘諸兄]]には[[氏神]]として祀られたという。さらに[[天平宝字]]年間([[757年]]-[[765年]])に三千代の子の[[光明皇后]]と[[牟漏女王]]([[藤原武智麻呂]]夫人)によって奈良に移されたのち、[[木津川]]上流の桛山(かせやま<!--鹿背山を指す?-->)を経て、[[平安時代]]始めに檀林皇后([[橘嘉智子]])によって現在地に遷祀されたという。 |

|||

一方、[[平安時代]]末期の『[[色葉字類抄|伊呂波字類抄]]』でも梅宮社創祀に関する記述が見える{{Sfn|梅宮坐神四社(式内社)|1979年}}{{Sfn|梅宮大社(平)|1979年}}{{Sfn|梅宮社跡(平)|1981年}}{{Sfn|梅宮神社(角)|1982年}}{{Sfn|梅宮大社(神々)|1986年}}。同抄では、檀林皇后がその氏神を円堤寺(えんていじ)、すなわち橘諸兄が創建した[[氏寺]]の'''井手寺'''(いでじ、井堤寺とも)に祀ったことに由来するとする(現在は廃寺、現・綴喜郡井手町井手<{{ウィキ座標|34|48|2.19|N|135|48|45.99|E|region:JP-26_type:landmark|位置|name=井堤寺推定地(橘氏氏寺。付近に梅宮社旧鎮座地か)}}>)<ref group="注">井手町における梅宮社の旧鎮座地は、寺跡南東の字・天神の地であったと伝える。『伊呂波字類抄』では橘嘉智子による遷座後も井手寺内に梅宮社の末社があったというが、その後の同社の経緯は明らかでない (以上{{Harvnb|梅宮社跡(平)|1981年}})。 |

|||

『[[延喜式神名帳]]』では「[[山城国]][[葛野郡]] 梅宮坐神四座」として[[名神大社]]に列し、仁明天皇の[[外戚]]の氏神として二十二社にも列した。摂関時代に入ってからは橘氏に代わって[[藤原氏]]が祭祀を行うようになった。 |

|||

</ref>。この文では付記として、この神が元々は県犬養三千代によって祀られ、次いで子の光明皇后と牟漏女王によって「洛隅内頭」(京域の隅の内のほとり)<ref group="注">「洛」がいずれの京かは不詳であるが、[[恭仁京]]を指すとすれば恭仁京右京東南隅と推定する説がある({{PDFlink|「[http://www.kyotofu-maibun.or.jp/data/kankou/kankou-pdf/jyouhou/kyoutofu-J116.pdf 京都府埋蔵文化財情報 第116号]」}}(京都府埋蔵文化財調査研究センター、2011年12月)p. 16)</ref>に、その後「相楽郡堤山」の地に遷祭されたとする。そして[[平安時代]]に入って[[仁明天皇]]の時、井手寺に祀られていた神が天皇外家神([[外戚]]神)ながら大幣に預からなかったことに怒りを示したため、皇后自らによって「葛野川頭」(葛野川<現・[[桂川 (淀川水系)|桂川]]>のほとり;現在地)に遷祀されたという。 |

|||

なお、国史でも『[[日本三代実録]]』[[元慶]]3年条<ref group="原" name="元慶3年11月">『日本三代実録』元慶3年(879年)11月6日条({{Harvnb|神道・神社史料集成}}参照)。</ref>において、やはり梅宮社が檀林皇后由来である旨が記されている{{Sfn|梅宮神社(角)|1982年}}。以後の当社は[[橘氏]]から氏社として崇敬されたほか、県犬養三千代が[[藤原不比等]]夫人でもあった関係から[[藤原氏]]からも崇敬されたという{{Sfn|梅宮大社(平)|1979年}}。 |

|||

[[1871年]](明治4年)に'''梅宮神社'''として官幣中社に列した。[[1951年]](昭和26年)に'''梅宮大社'''と改称した。 |

|||

=== 概史 === |

|||

名誉宮司に[[橋本以行]]がいた。橋本は[[潜水艦]]『[[伊58]]』艦長時、[[原子爆弾]]を[[テニアン]]まで運搬したアメリカ海軍の重巡洋艦『[[インディアナポリス]]』を撃沈した事で有名な旧海軍の軍人である。 |

|||

国史では、[[承和 (日本)|承和]]3年([[836年]])<ref group="原" name="承和3"/>に「山城国葛野郡梅宮社」の祭神である酒解神・大若子神・小若子神の3神に[[神階]]叙位の記事が見え、遅れて承和10年([[843年]])<ref group="原" name="承和10年5月"/>に酒解子神の神階叙位が確認される{{Sfn|梅宮坐神四社(式内社)|1979年}}。その後これら4神の神階は重ねて昇叙され、[[貞観 (日本)|貞観]]17年([[875年]])<ref group="原" name="貞観17"/>に従三位、[[延喜]]11年([[911年]])<ref group="原" name="延喜11"/>には正三位に昇った{{Sfn|梅宮坐神四社(式内社)|1979年}}。 |

|||

[[延長 (元号)|延長]]5年([[927年]])成立の『[[延喜式]]』[[延喜式神名帳|神名帳]]では[[山城国]][[葛野郡]]に「梅宮坐神四社 並名神大 月次新嘗」として、[[名神大社]]に列するとともに[[月次祭]]・[[新嘗祭]]で[[幣帛]]に預かった旨が記載されている{{Sfn|梅宮大社(平)|1979年}}。『二十二社註式』によれば、平安時代中期には名社として[[二十二社]]の1つに列しており、[[治承]]4年([[1180年]])には正一位が授けられたという{{Sfn|梅宮大社(平)|1979年}}。また、平安時代には年2回の[[#梅宮祭|梅宮祭]]が[[勅祭]]として行われたことでも知られる{{Sfn|梅宮大社(平)|1979年}}。 |

|||

嵯峨天皇の愛妃が子無きために祈り、この祈願によって授かった太子が、のちに仁明天皇となったとの故事から、子授けの詣で知られるが、俳優[[長谷川一夫]]の夫人も永らく子無きを哀しんでいた一人で、あるとき三条大橋の老舗旅館「目貫屋」の女将からこの梅の宮への詣を奨められ、万に一の願いを込めて祈ったところ、不思議にも一子を得たという<ref>『日本映画の若き日々』([[稲垣浩]]、毎日新聞社)</ref>。 |

|||

[[永万]]元年([[1165年]])の「神祇官諸社年貢注文」では松尾社・稲荷社など山城国の5社のうちに当社が含まれており、藁200束・薪200束を当社から神祇官に調進する規定であった{{Sfn|梅宮大社(平)|1979年}}{{Sfn|梅宮神社(角)|1982年}}。 |

|||

以後は橘氏衰退に伴い当社の社勢も衰えたが、[[中世]]も祭祀は続いていた{{Sfn|梅宮大社(神々)|1986年}}。しかしながら[[文明 (日本)|文明]]6年([[1474年]])には戦乱に巻き込まれ社殿を焼失している{{Sfn|梅宮大社(平)|1979年}}。[[近世]]には[[朱印地・黒印地|朱印地]]として59石余が与えられ、[[元禄]]13年([[1700年]])には現在に見る社殿が造営された{{Sfn|梅宮大社(平)|1979年}}。 |

|||

[[明治維新]]後、[[明治]]4年([[1871年]])に「梅宮神社」として[[近代社格制度]]において[[官幣中社]]に列した{{Sfn|梅宮坐神四社(式内社)|1979年}}。戦後は昭和26年([[1951年]])に社名を現在の「梅宮大社」と改称し、現在に至っている{{Sfn|梅宮大社(国史)|1980年}}。 |

|||

=== 神階 === |

|||

{| class="wikitable" style="font-size:85%;background-color:#ffffff;text-align:center;white-space: nowrap" |

|||

|+梅宮大社各神の神階{{Sfn|神道・神社史料集成}}{{Sfn|梅宮坐神四社(式内社)|1979年}} |

|||

!年!!酒解神!!大若子神!!小若子神!!酒解子神 |

|||

|- |

|||

|[[836年]]||無位<br />→従五位上||無位<br />→従五位下||無位<br />→従五位下|| |

|||

|- |

|||

|[[843年]]||正五位下<br />→従四位下||従五位下<br />→従四位下||従五位下<br />→従四位下||従五位下<br />→従四位下 |

|||

|- |

|||

|[[859年]]||正四位下<br />→正四位上||正四位下<br />→正四位上||正四位下<br />→正四位上||正四位下<br />→正四位上 |

|||

|- |

|||

|[[875年]]||正四位上<br />→従三位||正四位上<br />→従三位||正四位上<br />→従三位||正四位上<br />→従三位 |

|||

|- |

|||

|[[911年]]||colspan=4|正三位 |

|||

|- |

|||

|[[1180年]]||colspan=4|正一位 |

|||

|} |

|||

<div class="NavFrame" style="clear: both; border:0;"> |

|||

<div class="NavHead">各神の神階昇叙の詳細</div> |

|||

<div class="NavContent" style="text-align: left;"> |

|||

* 六国史時代における神階奉叙の記録{{Sfn|神道・神社史料集成}} |

|||

** 酒解神 |

|||

*** [[承和 (日本)|承和]]3年([[836年]])11月7日、無位から従五位上 (『[[続日本後紀]]』)<ref group="原" name="承和3">『続日本後紀』承和3年(836年)11月壬申(7日)条({{Harvnb|神道・神社史料集成}}参照)。</ref> |

|||

*** 承和10年([[843年]])4月1日、正五位下から従四位下 (『続日本後紀』)<ref group="原" name="承和10年4月">『続日本後紀』承和10年(843年)4月己未朔条({{Harvnb|神道・神社史料集成}}参照)。</ref> |

|||

*** [[貞観 (日本)|貞観]]元年([[859年]])1月27日、正四位下から正四位上 (『[[日本三代実録]]』)<ref group="原" name="貞観元">『日本三代実録』貞観元年(859年)正月27日条({{Harvnb|神道・神社史料集成}}参照)。</ref> |

|||

*** 貞観17年([[875年]])5月14日、正四位上から従三位 (『日本三代実録』)<ref group="原" name="貞観17">『日本三代実録』貞観17年(875年)5月14日条({{Harvnb|神道・神社史料集成}}参照)。</ref> |

|||

** 大若子神・小若子神 |

|||

*** 承和3年(836年)11月7日、無位から従五位下 (『続日本後紀』)<ref group="原" name="承和3"/> |

|||

*** 承和10年(843年)4月1日、従五位下から従四位下 (『続日本後紀』)<ref group="原" name="承和10年4月"/> |

|||

*** 貞観元年(859年)1月27日、正四位下から正四位上 (『日本三代実録』)<ref group="原" name="貞観元"/> |

|||

*** 貞観17年(875年)5月14日、正四位上から従三位 (『日本三代実録』)<ref group="原" name="貞観17"/> |

|||

** 酒解子神 |

|||

*** 承和10年(843年)5月23日、従五位下から従四位下 (『続日本後紀』)<ref group="原" name="承和10年5月">『続日本後紀』承和10年(843年)5月辛亥(23日)条({{Harvnb|神道・神社史料集成}}参照)。</ref> |

|||

*** 承和10年(843年)10月17日、従四位下。名神に預かる (『続日本後紀』)<ref group="原">『続日本後紀』承和10年(843年)10月壬申(17日)条({{Harvnb|神道・神社史料集成}}参照)。</ref> |

|||

*** 貞観元年(859年)1月27日、正四位下から正四位上 (『日本三代実録』)<ref group="原" name="貞観元"/> |

|||

*** 貞観17年(875年)5月14日、正四位上から従三位 (『日本三代実録』)<ref group="原" name="貞観17"/> |

|||

* 六国史以後{{Sfn|梅宮坐神四社(式内社)|1979年}} |

|||

** [[延喜]]11年([[911年]])2月2日、正三位 (『[[日本紀略]]』)<ref group="原" name="延喜11">『日本紀略』延喜11年(911年)2月2日条。</ref> - 表記は「梅宮神」。 |

|||

** [[治承]]4年([[1180年]])12月、正一位 (『二十二社註式』) |

|||

</div></div> |

|||

== 境内 == |

|||

[[File:Umenomiya-taisha honden.JPG|thumb|200px|right|拝所(手前の唐破風造の建物)越しに本殿(京都府登録文化財)を望む]] |

|||

境内の主要社殿は、[[元禄]]11年([[1698年]])の火災による焼失のため、元禄13年([[1700年]])に再建されたものであるという。ただし拝殿は[[文政]]5年([[1822年]])の再造営時のものとされる。'''本殿'''は三間社[[流造]]で、屋根は[[檜皮葺]]。'''拝殿'''は桁行三間・梁行三間の[[入母屋造]]で、妻入、屋根は銅板葺。'''随身門'''は三間一戸の[[楼門]]で、入母屋造、屋根は本瓦葺。随身門内の左右には随身として[[天石門別神|豊磐間戸命]]・[[天石門別神|奇磐間戸命]]の2神の神像が安置されている。以上の本殿・拝殿・随身門は、境内社の若宮社・護王社とともに京都府登録文化財に登録されている。<ref>[http://spogaku.pref.kyoto.lg.jp/asset/1125.html 梅宮大社 本殿]、[http://spogaku.pref.kyoto.lg.jp/asset/1126.html 梅宮大社 拝殿]、[http://spogaku.pref.kyoto.lg.jp/asset/1127.html 梅宮大社 境内社若宮社]、[http://spogaku.pref.kyoto.lg.jp/asset/1128.html 梅宮大社 境内社護王社]、[http://spogaku.pref.kyoto.lg.jp/asset/1129.html 梅宮大社 楼門](京都府生涯学習・スポーツ情報)。</ref>{{Sfn|略史|p=8-9}} |

|||

本殿の東側には「またげ石」と称される2個の丸石があり、これを跨げば子が授かるといわれる{{Sfn|梅宮大社(平)|1979年}}。また本殿の西側には「影向石(ようごうせき)」と称される3個の石があり、熊野から飛来した3羽のカラスが石と化したものと伝える{{Sfn|梅宮大社(神々)|1986年}}。そのほか境内の東側から北側にかけては神苑が整備されており、四季折々の植物が植えられている。 |

|||

<gallery> |

|||

File:Umenomiya-taisha zuishinmon.JPG|随身門(京都府登録文化財) |

|||

File:Umenomiya-taisha ichinotorii.JPG|一の鳥居 |

|||

</gallery> |

|||

== 摂末社 == |

== 摂末社 == |

||

=== 摂社 === |

|||

* 護王社 - 祭神:[[橘氏公]]公 |

|||

[[File:Umenomiya-taisha Wakamiya-sha.JPG|thumb|180px|right|<center>若宮社(京都府登録文化財)</center>]] |

|||

* 若宮社 - 祭神:[[橘諸兄]]公 |

|||

[[File:Umenomiya-taisha Goou-sha.JPG|thumb|180px|right|<center>護王社(京都府登録文化財)</center>]] |

|||

; 若宮社 |

|||

:* 祭神:[[橘諸兄]]公 |

|||

:* 例祭:1月6日(橘諸兄薨去日) |

|||

: 本殿向かって右側に鎮座。祭神の橘諸兄(葛城王)は橘氏の祖{{Sfn|略史|p=5}}。社殿は一間社流造で、屋根は檜皮葺。この社殿は京都府登録文化財に登録されている<ref>[http://spogaku.pref.kyoto.lg.jp/asset/1127.html 梅宮大社 境内社若宮社](京都府生涯学習・スポーツ情報)。</ref>。 |

|||

; 護王社 |

|||

:* 祭神:[[橘氏公]]公、[[橘逸勢]]公 |

|||

:* 例祭:12月19日(橘氏公薨去日) |

|||

: 本殿向かって左側に鎮座。祭神の橘氏公は橘氏の[[大学別曹]]である学館院の創建者{{Sfn|略史|p=5}}。また、橘逸勢は嵯峨天皇の側近で[[三筆]]の一人{{Sfn|略史|p=5-6}}。社殿は一間社[[春日造]]で、屋根は檜皮葺。この社殿は京都府登録文化財に登録されている<ref>[http://spogaku.pref.kyoto.lg.jp/asset/1128.html 梅宮大社 境内社護王社](京都府生涯学習・スポーツ情報)。</ref>。 |

|||

=== 末社 === |

|||

* 稲荷社 |

* 稲荷社 |

||

* 西梅津神明社 - 祭神:[[天照大神]]、[[トヨウケビメ|豊受大神]]<ref name="説明板">境内説明板。</ref> |

|||

<gallery> |

|||

File:Umenomiya-taisha Inari-sha.JPG|稲荷社 |

|||

File:Umenomiya-taisha shimmei-sha.JPG|神明社 |

|||

</gallery> |

|||

== 祭事 == |

|||

=== 年間祭事 === |

|||

<div class="NavFrame" style="width:100%;"> |

|||

<div class="NavHead" style="padding:1.5px; line-height:1.7; letter-spacing:1px;">年間祭事一覧</div> |

|||

<div class="NavContent" style="text-align:left;"> |

|||

梅宮大社で年間に行われる祭事の一覧{{Sfn|略史|p=18}}。 |

|||

* 毎月 |

|||

** 月次祭 (1日、15日) |

|||

* 1月 |

|||

** 歳旦祭 (1月1日) |

|||

** 若宮社例祭 (1月6日) - [[橘諸兄]]の薨去日(天平宝字元年1月6日){{Sfn|略史|p=17}}に因む。 |

|||

* 2月 |

|||

** 甘酒祭 (2月11日) |

|||

* 3月 |

|||

** 梅産祭 (3月第1日曜) |

|||

* 4月 |

|||

** 桜祭(雅楽祭) (4月第3日曜) |

|||

** 献酒祭 (4月中酉の日) |

|||

* 5月 |

|||

** 神幸祭 (5月3日) |

|||

** 仁明天皇例祭 (5月9日) - [[仁明天皇]]の崩御日(嘉祥3年5月9日){{Sfn|略史|p=17}}に因む。 |

|||

* 6月 |

|||

** 檀林皇后例祭 (6月第3日曜) - [[橘嘉智子]](檀林皇后)の崩御日(嘉祥3年6月21日){{Sfn|略史|p=17}}に因む。 |

|||

** 夏越祭(大祓) (6月30日) |

|||

* 7月 |

|||

** 清友公例祭 (7月2日) - [[橘清友]]の薨去日(延暦8年7月2日){{Sfn|略史|p=17}}に因む。 |

|||

* 8月 |

|||

** 嵯峨天皇例祭 (8月最終日曜) - [[嵯峨天皇]]の崩御日(承和9年8月28日){{Sfn|略史|p=17}}に因む。 |

|||

* 11月 |

|||

** 醸造祈願祭 (11月上卯日) |

|||

* 12月 |

|||

** 護王社例祭 (12月19日) - [[橘氏公]]の薨去日(承和14年12月19日){{Sfn|略史|p=17}}に因む。なお、橘逸勢の薨去日は承和9年9月12日になる{{Sfn|略史|p=17}}。 |

|||

** 年越之大祓、除夜祭 (12月31日) |

|||

</div></div> |

|||

=== 梅宮祭 === |

|||

梅宮大社の[[例祭]]は、古来「'''梅宮祭'''(うめのみやのまつり)」として知られる。祭は古くは1年に2度、4月と11月の上の酉日に行われたという{{Sfn|梅宮大社(国史)|1980年}}。その起源について『[[色葉字類抄|伊呂波字類抄]]』では、橘嘉智子が祭神を現在地に遷座して祭を行なったことに始まると記している{{Sfn|梅宮大社(神々)|1986年}}。また『[[日本三代実録]]』<ref group="原" name="元慶3年11月"/>では梅宮祭は[[承和 (日本)|承和]]([[834年]]-[[847年]])・[[仁寿]]([[851年]]-[[854年]])頃から行われたといい、『[[公事根源]]』でも承和頃から始まるとしている{{Sfn|梅宮大社(平)|1979年}}。 |

|||

史料によれば梅宮祭は廃止・復活を度々繰り返しており、元慶3年([[879年]])4月<ref group="原">『日本紀略』元慶3年(879年)4月2日条({{Harvnb|神道・神社史料集成}}参照)。</ref>に一度廃止、元慶8年([[884年]])11月<ref group="原">『日本三代実録』元慶8年(884年)4月7日条({{Harvnb|神道・神社史料集成}}参照)。</ref>に復活、[[寛平]]年間([[889年]]-[[898年]])<ref group="原" name="年中行事抄">『年中行事抄』4月上酉日梅宮祭事({{Harvnb|神道・神社史料集成}}参照)。</ref>に再び廃止、[[寛和]]2年([[986年]])11月<ref group="原" name="年中行事抄"/>に再び復活するという経緯を経ている{{Sfn|梅宮大社(平)|1979年}}。以後は平安時代後期の日記類に見え、定着していたとされる{{Sfn|梅宮大社(平)|1979年}}。この祭の様子は『[[江家次第]]』に詳述されており、神児舞・倭舞などが催される雅楽祭で盛観を極めるものであったという{{Sfn|梅宮大社(平)|1979年}}{{Sfn|梅宮大社(神々)|1986年}}。 |

|||

また梅宮社は橘氏の氏社であったことから、梅宮祭の祭日には橘氏が[[奉幣|奉幣使]]を務めていた{{Sfn|梅宮大社(平)|1979年}}。ただし橘氏の衰退もあって藤原氏による代行も度々行われている{{Sfn|梅宮大社(平)|1979年}}。その後、平安時代中後期からは衰退に向かったが{{Sfn|梅宮大社(平)|1979年}}、中世・近世にも断続して続けられていた{{Sfn|梅宮大社(国史)|1980年}}。明治以降は例祭は4月3日の年1回に行われることとなったが{{Sfn|梅宮大社(国史)|1980年}}、現在では5月3日に移り神幸祭が行われる{{Sfn|梅宮大社(神々)|1986年}}。 |

|||

== 文化財 == |

|||

=== 京都府登録文化財 === |

|||

* 梅宮大社 5棟(建造物) - 昭和58年4月15日登録<ref>[http://spogaku.pref.kyoto.lg.jp/asset/1124.html 梅宮大社](京都府生涯学習・スポーツ情報)。</ref>。 |

|||

** 本殿 |

|||

** 拝殿 |

|||

** 境内社若宮社 |

|||

** 境内社護王社 |

|||

** 楼門 |

|||

== 現地情報 == |

== 現地情報 == |

||

'''所在地''' |

|||

* [[京都府]][[京都市]][[右京区]]梅津フケノ川町30 |

* [[京都府]][[京都市]][[右京区]]梅津フケノ川町30 |

||

'''交通アクセス''' |

|||

* 鉄道 |

|||

* [[阪急電鉄|阪急]][[阪急嵐山線|嵐山線]] [[松尾大社駅]] (徒歩約10分) |

** [[阪急電鉄|阪急]][[阪急嵐山線|嵐山線]] [[松尾大社駅]] (徒歩約10分) |

||

* バス |

|||

** [[京都市営バス]](<span style="background-color:blue;color:#fff;">3</span>、28、29、<span style="background-color:blue;color:#fff;">67</span>、<span style="background-color:blue;color:#fff;">71</span>号系統)で「梅ノ宮神社前」バス停下車 (下車後徒歩3分) |

|||

== 脚注 == |

|||

{{underline|バス}} |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

* [[京都市営バス]](<span style="background-color:blue;color:#fff;">3</span>、28、29、<span style="background-color:blue;color:#fff;">67</span>、<span style="background-color:blue;color:#fff;">71</span>号系統)で「梅ノ宮神社前」バス停下車 (下車後徒歩3分) |

|||

'''注釈''' |

|||

{{reflist|group="注"}} |

|||

'''原典''' |

|||

{{reflist|group="原"}} |

|||

'''出典''' |

|||

{{reflist}} |

|||

== 参考文献・サイト == |

|||

'''神社出版物・現地説明板''' |

|||

* 神社由緒書「梅宮大社由緒略記」 |

|||

* {{Wikicite|reference=『梅宮大社について』(梅宮大社略史)|ref={{Harvid|略史}}}} |

|||

* 境内説明板 |

|||

'''書籍''' |

|||

* 百科事典 |

|||

** {{Cite book|和書|editor=|author=|year=1981|chapter=|title=日本歴史地名体系 26 京都府の地名|publisher=[[平凡社]]|isbn=4582490263|ref=}} |

|||

*** {{Wikicite|reference=「円提寺跡」|ref={{Harvid|円提寺跡(平)|1981年}}}}、{{Wikicite|reference=「梅宮社跡」|ref={{Harvid|梅宮社跡(平)|1981年}}}}、{{Wikicite|reference=「酒解神社」|ref={{Harvid|酒解神社(平)|1981年}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|editor=|author=|year=1979|chapter=梅宮大社|title=日本歴史地名体系 27 京都市の地名|publisher=[[平凡社]]|isbn=4582490271|ref={{Harvid|梅宮大社(平)|1979年}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|editor=|author=|year=1982|chapter=梅宮神社|title=[[角川日本地名大辞典]] 26-1 京都府|publisher=[[角川書店]]|isbn=4040012615|ref={{Harvid|梅宮神社(角)|1982年}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=山上伊豆母|year=1980|chapter=梅宮大社|title=[[国史大辞典]] 第2巻|publisher=[[吉川弘文館]]|isbn=4642005021|ref={{Harvid|梅宮大社(国史)|1980年}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=鎌田純一|year=1985|chapter=酒解神|title=[[国史大辞典]] 第6巻|publisher=[[吉川弘文館]]|isbn=4642005064|ref={{Harvid|酒解神(国史)|1985年}}}} |

|||

* 研究書 |

|||

** {{Cite book|和書|editor=式内社研究会編|author=笠井倭人|year=1979|chapter=梅宮坐神四社|title=式内社調査報告 第1巻|publisher=[[皇學館大学]]出版部|page=|isbn=|ref={{Harvid|梅宮坐神四社(式内社)|1979年}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|editor=[[谷川健一]]編|author=源城政好|year=1986|chapter=梅宮大社|title=日本の神々 -神社と聖地- 5 山城・近江|publisher=[[白水社]]|isbn=4560022151|ref={{Harvid|梅宮大社(神々)|1986年}}}} |

|||

'''サイト''' |

|||

* {{Cite web|url=http://21coe.kokugakuin.ac.jp/db/jinja/010801.html|author=|title=梅宮坐神四社(山城国葛野郡)|work=|publisher=國學院大學21世紀COEプログラム「神道・神社史料集成」|date=|accessdate=2014-6-2|ref={{Harvid|神道・神社史料集成}}}} |

|||

== 関連 |

== 関連文献 == |

||

* 『[[古事類苑]] 神祇部24』神宮司庁、1896年-1914年、松尾神社項。 |

|||

** [http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/897623 『古事類苑 神祇部24』](近代デジタルライブラリーより)13-20コマ参照。 |

|||

* 安津素彦・梅田義彦編集兼監修者『神道辞典』[[神社新報]]社、1968年、13-14頁 |

* 安津素彦・梅田義彦編集兼監修者『神道辞典』[[神社新報]]社、1968年、13-14頁 |

||

* [[白井永二]]・土岐昌訓編集『神社辞典』[[東京堂出版]]、1979年、59頁 |

* [[白井永二]]・土岐昌訓編集『神社辞典』[[東京堂出版]]、1979年、59頁 |

||

* 上山春平他『日本「神社」総覧』[[新人物往来社]]、1992年、184-185頁 |

* 上山春平他『日本「神社」総覧』[[新人物往来社]]、1992年、184-185頁 |

||

== |

== 関連項目 == |

||

* [[橘氏]] |

|||

<references /> |

|||

** [[橘嘉智子]](檀林皇后) |

|||

* [[橋本以行]] - 元名誉宮司。 |

|||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

| 70行目: | 288行目: | ||

* [http://www.umenomiya.or.jp 梅宮大社](公式サイト) |

* [http://www.umenomiya.or.jp 梅宮大社](公式サイト) |

||

* [http://21coe.kokugakuin.ac.jp/db/jinja/010801.html 梅宮坐神四社](國學院大學21世紀COEプログラム「神道・神社史料集成」) |

* [http://21coe.kokugakuin.ac.jp/db/jinja/010801.html 梅宮坐神四社](國學院大學21世紀COEプログラム「神道・神社史料集成」) |

||

{{神道 横}} |

{{神道 横}} |

||

{{DEFAULTSORT:うめのみやたいしや}} |

{{DEFAULTSORT:うめのみやたいしや}} |

||

[[Category:京都市の神社]] |

[[Category:京都市の神社]] |

||

[[Category:右京区]] |

[[Category:右京区の歴史]] |

||

[[Category:名神大社]] |

[[Category:名神大社]] |

||

[[Category:山城国の式内社|名うめのみやたいしや]] |

[[Category:山城国の式内社|名うめのみやたいしや]] |

||

2014年6月26日 (木) 16:04時点における版

| 梅宮大社 | |

|---|---|

拝殿(手前)と本殿(右奥) (いずれも京都府登録文化財) | |

| 所在地 | 京都府京都市右京区梅津フケノ川町30 |

| 位置 | 北緯35度0分15.02秒 東経135度41分41.67秒 / 北緯35.0041722度 東経135.6949083度座標: 北緯35度0分15.02秒 東経135度41分41.67秒 / 北緯35.0041722度 東経135.6949083度 |

| 主祭神 |

酒解神 酒解子神 大若子神 小若子神 |

| 社格等 |

式内社(名神大4社) 二十二社(下八社) 旧官幣中社 |

| 創建 | (伝)平安時代初期 |

| 本殿の様式 | 三間社流造檜皮葺 |

| 例祭 | 5月3日(梅宮祭) |

| 地図 | |

梅宮大社(うめのみやたいしゃ)は、京都府京都市右京区にある神社。式内社(名神大社)、二十二社(下八社)の一社で、旧社格は官幣中社。現在は神社本庁に属さない単立神社。旧称は「梅宮神社」。神紋は「橘」。

概要

京都市西部の梅津の地に鎮座する、四姓(源平藤橘)の一角・橘氏の氏社として知られる神社である。創祀は奈良時代前期であるといい、のち平安時代前期に橘嘉智子(檀林皇后)によって現在地に遷座したと伝える。

現在地への遷座に関わった橘嘉智子は、嵯峨天皇(第52代)の皇后として仁明天皇(第54代)を出産し、外戚としての橘氏の中興に貢献した人物である。社伝では、橘嘉智子には子がなかったが当社に祈願したことで皇子を授かったといい、その伝承に因んで現在も子授け・安産の神として信仰されている。また祭神の名から酒造の神としても信仰されており、酒にまつわる多くの神事が現在も行われている。そのほか、当社の例祭は「梅宮祭」として古くから知られ、特に平安時代当時には古雅な祭として有名であった。

境内では、社殿のうち本殿・拝殿・楼門・境内社若宮社・境内社護王社の5棟は江戸時代の造営であり、京都府登録文化財に登録されている。

祭神

現在の祭神は、次の本殿4柱・相殿4柱の計8柱[1]。相殿4柱は仁寿年間(851年-854年)の合祀という[2]。

本殿

- 酒解神 (さかとけのかみ) - 大山祇神(おおやまづみのかみ)にあて、酒造の守護神という[3]。

- 大若子神 (おおわくこのかみ/おおわくごのかみ) - 瓊々杵尊(ににぎのみこと)にあてる。

- 小若子神 (こわくこのかみ/こわくごのかみ) - 彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)にあてる。

- 酒解子神 (さかとけこのかみ) - 木花咲耶姫命(このはなのさくやひめのみこと)にあてる。

相殿

祭神について

(乙訓郡大山崎町)

梅宮大社で本殿に祀られる酒解神を始め4柱は、いずれも当社特有の神である。神名の初見は酒解神・大若子神・小若子神は承和3年(836年)[原 1]、酒解子神は承和10年(843年)[原 2]になる[4]。特に主神である酒解神については、「サカトケ」の字義を「辟解」として悪霊を祓う神とする説、「堺解」として境界に居て悪霊を鎮める神とする説が挙げられるが不詳[4]。また神格としては、橘氏が奉斎したことから橘氏の祖神とする説のほか、大山祇神にあてる説があるが明らかとはなっていない[5]。後者の説として、『大和豊秋津島卜定記』では酒解神・酒解子神・大若子神・小若子神をそれぞれ大山祇神・木花咲耶姫命・瓊々杵尊・彦火火出見尊にあてており、現在の梅宮大社ではこの説を採用している[4]。

なお『延喜式』神名帳では、山城国乙訓郡に「自玉手祭来酒解神社 名神大 元名山埼社」として「酒解神」を祀る式内社の記載がある[5]。この酒解神社は、現在乙訓郡大山崎町の酒解神社に比定される(北緯34度54分6.06秒 東経135度40分43.29秒)。その社名は、神名帳の記載によると元々あった「山埼社」に「玉手」から酒解神が勧請されたことを意味するが、「玉手」の場所やこの神社と橘氏・梅宮社との関係は明らかとはなっていない[6]。

歴史

創建

当社の創建は旧記等が散逸しているため詳細が明らかでないが[4]、神社側では由緒を次のように伝えている[7][8]。すなわち、奈良時代に県犬養三千代(橘三千代;橘諸兄母)が山城国相楽郡井手庄(現・京都府綴喜郡井手町付近)により祀られたのが創祀であるとし、その子・橘諸兄には氏神として祀られたという。さらに天平宝字年間(757年-765年)に三千代の子の光明皇后と牟漏女王(藤原武智麻呂夫人)によって奈良に移されたのち、木津川上流の桛山(かせやま)を経て、平安時代始めに檀林皇后(橘嘉智子)によって現在地に遷祀されたという。

一方、平安時代末期の『伊呂波字類抄』でも梅宮社創祀に関する記述が見える[4][9][10][11][12]。同抄では、檀林皇后がその氏神を円堤寺(えんていじ)、すなわち橘諸兄が創建した氏寺の井手寺(いでじ、井堤寺とも)に祀ったことに由来するとする(現在は廃寺、現・綴喜郡井手町井手<北緯34度48分2.19秒 東経135度48分45.99秒>)[注 1]。この文では付記として、この神が元々は県犬養三千代によって祀られ、次いで子の光明皇后と牟漏女王によって「洛隅内頭」(京域の隅の内のほとり)[注 2]に、その後「相楽郡堤山」の地に遷祭されたとする。そして平安時代に入って仁明天皇の時、井手寺に祀られていた神が天皇外家神(外戚神)ながら大幣に預からなかったことに怒りを示したため、皇后自らによって「葛野川頭」(葛野川<現・桂川>のほとり;現在地)に遷祀されたという。

なお、国史でも『日本三代実録』元慶3年条[原 3]において、やはり梅宮社が檀林皇后由来である旨が記されている[11]。以後の当社は橘氏から氏社として崇敬されたほか、県犬養三千代が藤原不比等夫人でもあった関係から藤原氏からも崇敬されたという[9]。

概史

国史では、承和3年(836年)[原 1]に「山城国葛野郡梅宮社」の祭神である酒解神・大若子神・小若子神の3神に神階叙位の記事が見え、遅れて承和10年(843年)[原 2]に酒解子神の神階叙位が確認される[4]。その後これら4神の神階は重ねて昇叙され、貞観17年(875年)[原 4]に従三位、延喜11年(911年)[原 5]には正三位に昇った[4]。

延長5年(927年)成立の『延喜式』神名帳では山城国葛野郡に「梅宮坐神四社 並名神大 月次新嘗」として、名神大社に列するとともに月次祭・新嘗祭で幣帛に預かった旨が記載されている[9]。『二十二社註式』によれば、平安時代中期には名社として二十二社の1つに列しており、治承4年(1180年)には正一位が授けられたという[9]。また、平安時代には年2回の梅宮祭が勅祭として行われたことでも知られる[9]。

永万元年(1165年)の「神祇官諸社年貢注文」では松尾社・稲荷社など山城国の5社のうちに当社が含まれており、藁200束・薪200束を当社から神祇官に調進する規定であった[9][11]。

以後は橘氏衰退に伴い当社の社勢も衰えたが、中世も祭祀は続いていた[12]。しかしながら文明6年(1474年)には戦乱に巻き込まれ社殿を焼失している[9]。近世には朱印地として59石余が与えられ、元禄13年(1700年)には現在に見る社殿が造営された[9]。

明治維新後、明治4年(1871年)に「梅宮神社」として近代社格制度において官幣中社に列した[4]。戦後は昭和26年(1951年)に社名を現在の「梅宮大社」と改称し、現在に至っている[8]。

神階

| 年 | 酒解神 | 大若子神 | 小若子神 | 酒解子神 |

|---|---|---|---|---|

| 836年 | 無位 →従五位上 |

無位 →従五位下 |

無位 →従五位下 |

|

| 843年 | 正五位下 →従四位下 |

従五位下 →従四位下 |

従五位下 →従四位下 |

従五位下 →従四位下 |

| 859年 | 正四位下 →正四位上 |

正四位下 →正四位上 |

正四位下 →正四位上 |

正四位下 →正四位上 |

| 875年 | 正四位上 →従三位 |

正四位上 →従三位 |

正四位上 →従三位 |

正四位上 →従三位 |

| 911年 | 正三位 | |||

| 1180年 | 正一位 | |||

境内

境内の主要社殿は、元禄11年(1698年)の火災による焼失のため、元禄13年(1700年)に再建されたものであるという。ただし拝殿は文政5年(1822年)の再造営時のものとされる。本殿は三間社流造で、屋根は檜皮葺。拝殿は桁行三間・梁行三間の入母屋造で、妻入、屋根は銅板葺。随身門は三間一戸の楼門で、入母屋造、屋根は本瓦葺。随身門内の左右には随身として豊磐間戸命・奇磐間戸命の2神の神像が安置されている。以上の本殿・拝殿・随身門は、境内社の若宮社・護王社とともに京都府登録文化財に登録されている。[14][15]

本殿の東側には「またげ石」と称される2個の丸石があり、これを跨げば子が授かるといわれる[9]。また本殿の西側には「影向石(ようごうせき)」と称される3個の石があり、熊野から飛来した3羽のカラスが石と化したものと伝える[12]。そのほか境内の東側から北側にかけては神苑が整備されており、四季折々の植物が植えられている。

-

随身門(京都府登録文化財)

-

一の鳥居

摂末社

摂社

- 若宮社

-

- 祭神:橘諸兄公

- 例祭:1月6日(橘諸兄薨去日)

- 本殿向かって右側に鎮座。祭神の橘諸兄(葛城王)は橘氏の祖[16]。社殿は一間社流造で、屋根は檜皮葺。この社殿は京都府登録文化財に登録されている[17]。

- 護王社

- 本殿向かって左側に鎮座。祭神の橘氏公は橘氏の大学別曹である学館院の創建者[16]。また、橘逸勢は嵯峨天皇の側近で三筆の一人[18]。社殿は一間社春日造で、屋根は檜皮葺。この社殿は京都府登録文化財に登録されている[19]。

末社

-

稲荷社

-

神明社

祭事

年間祭事

梅宮大社で年間に行われる祭事の一覧[21]。

- 毎月

- 月次祭 (1日、15日)

- 1月

- 2月

- 甘酒祭 (2月11日)

- 3月

- 梅産祭 (3月第1日曜)

- 4月

- 桜祭(雅楽祭) (4月第3日曜)

- 献酒祭 (4月中酉の日)

- 5月

- 6月

- 7月

- 8月

- 11月

- 醸造祈願祭 (11月上卯日)

- 12月

梅宮祭

梅宮大社の例祭は、古来「梅宮祭(うめのみやのまつり)」として知られる。祭は古くは1年に2度、4月と11月の上の酉日に行われたという[8]。その起源について『伊呂波字類抄』では、橘嘉智子が祭神を現在地に遷座して祭を行なったことに始まると記している[12]。また『日本三代実録』[原 3]では梅宮祭は承和(834年-847年)・仁寿(851年-854年)頃から行われたといい、『公事根源』でも承和頃から始まるとしている[9]。

史料によれば梅宮祭は廃止・復活を度々繰り返しており、元慶3年(879年)4月[原 9]に一度廃止、元慶8年(884年)11月[原 10]に復活、寛平年間(889年-898年)[原 11]に再び廃止、寛和2年(986年)11月[原 11]に再び復活するという経緯を経ている[9]。以後は平安時代後期の日記類に見え、定着していたとされる[9]。この祭の様子は『江家次第』に詳述されており、神児舞・倭舞などが催される雅楽祭で盛観を極めるものであったという[9][12]。

また梅宮社は橘氏の氏社であったことから、梅宮祭の祭日には橘氏が奉幣使を務めていた[9]。ただし橘氏の衰退もあって藤原氏による代行も度々行われている[9]。その後、平安時代中後期からは衰退に向かったが[9]、中世・近世にも断続して続けられていた[8]。明治以降は例祭は4月3日の年1回に行われることとなったが[8]、現在では5月3日に移り神幸祭が行われる[12]。

文化財

京都府登録文化財

- 梅宮大社 5棟(建造物) - 昭和58年4月15日登録[23]。

- 本殿

- 拝殿

- 境内社若宮社

- 境内社護王社

- 楼門

現地情報

所在地

交通アクセス

脚注

注釈

- ^ 井手町における梅宮社の旧鎮座地は、寺跡南東の字・天神の地であったと伝える。『伊呂波字類抄』では橘嘉智子による遷座後も井手寺内に梅宮社の末社があったというが、その後の同社の経緯は明らかでない (以上梅宮社跡(平) & 1981年)。

- ^ 「洛」がいずれの京かは不詳であるが、恭仁京を指すとすれば恭仁京右京東南隅と推定する説がある(「京都府埋蔵文化財情報 第116号」 (PDF) (京都府埋蔵文化財調査研究センター、2011年12月)p. 16)

原典

- ^ a b c d 『続日本後紀』承和3年(836年)11月壬申(7日)条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ a b c 『続日本後紀』承和10年(843年)5月辛亥(23日)条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ a b 『日本三代実録』元慶3年(879年)11月6日条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ a b c d 『日本三代実録』貞観17年(875年)5月14日条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ a b 『日本紀略』延喜11年(911年)2月2日条。

- ^ a b 『続日本後紀』承和10年(843年)4月己未朔条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ a b c 『日本三代実録』貞観元年(859年)正月27日条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ 『続日本後紀』承和10年(843年)10月壬申(17日)条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ 『日本紀略』元慶3年(879年)4月2日条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ 『日本三代実録』元慶8年(884年)4月7日条(神道・神社史料集成参照)。

- ^ a b 『年中行事抄』4月上酉日梅宮祭事(神道・神社史料集成参照)。

出典

- ^ a b c 略史, p. 1.

- ^ 略史, p. 7.

- ^ 略史, p. 2.

- ^ a b c d e f g h i j 梅宮坐神四社(式内社) & 1979年.

- ^ a b 酒解神(国史) & 1985年.

- ^ 酒解神社(平) & 1981年.

- ^ 略史, p. 6-7.

- ^ a b c d e 梅宮大社(国史) & 1980年.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p 梅宮大社(平) & 1979年.

- ^ 梅宮社跡(平) & 1981年.

- ^ a b c 梅宮神社(角) & 1982年.

- ^ a b c d e f 梅宮大社(神々) & 1986年.

- ^ a b 神道・神社史料集成.

- ^ 梅宮大社 本殿、梅宮大社 拝殿、梅宮大社 境内社若宮社、梅宮大社 境内社護王社、梅宮大社 楼門(京都府生涯学習・スポーツ情報)。

- ^ 略史, p. 8-9.

- ^ a b 略史, p. 5.

- ^ 梅宮大社 境内社若宮社(京都府生涯学習・スポーツ情報)。

- ^ 略史, p. 5-6.

- ^ 梅宮大社 境内社護王社(京都府生涯学習・スポーツ情報)。

- ^ 境内説明板。

- ^ 略史, p. 18.

- ^ a b c d e f g 略史, p. 17.

- ^ 梅宮大社(京都府生涯学習・スポーツ情報)。

参考文献・サイト

神社出版物・現地説明板

- 神社由緒書「梅宮大社由緒略記」

- 『梅宮大社について』(梅宮大社略史)

- 境内説明板

書籍

- 百科事典

- 『日本歴史地名体系 26 京都府の地名』平凡社、1981年。ISBN 4582490263。

- 「円提寺跡」、「梅宮社跡」、「酒解神社」

- 「梅宮大社」『日本歴史地名体系 27 京都市の地名』平凡社、1979年。ISBN 4582490271。

- 「梅宮神社」『角川日本地名大辞典 26-1 京都府』角川書店、1982年。ISBN 4040012615。

- 山上伊豆母「梅宮大社」『国史大辞典 第2巻』吉川弘文館、1980年。ISBN 4642005021。

- 鎌田純一「酒解神」『国史大辞典 第6巻』吉川弘文館、1985年。ISBN 4642005064。

- 『日本歴史地名体系 26 京都府の地名』平凡社、1981年。ISBN 4582490263。

- 研究書

- 笠井倭人 著「梅宮坐神四社」、式内社研究会編 編『式内社調査報告 第1巻』皇學館大学出版部、1979年。

- 源城政好 著「梅宮大社」、谷川健一編 編『日本の神々 -神社と聖地- 5 山城・近江』白水社、1986年。ISBN 4560022151。

サイト

- “梅宮坐神四社(山城国葛野郡)”. 國學院大學21世紀COEプログラム「神道・神社史料集成」. 2014年6月2日閲覧。

関連文献

- 『古事類苑 神祇部24』神宮司庁、1896年-1914年、松尾神社項。

- 『古事類苑 神祇部24』(近代デジタルライブラリーより)13-20コマ参照。

- 安津素彦・梅田義彦編集兼監修者『神道辞典』神社新報社、1968年、13-14頁

- 白井永二・土岐昌訓編集『神社辞典』東京堂出版、1979年、59頁

- 上山春平他『日本「神社」総覧』新人物往来社、1992年、184-185頁