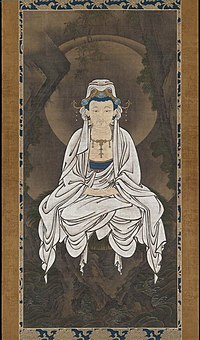

観音菩薩

観音菩薩(かんのんぼさつ、觀音菩薩)、梵名アヴァローキテーシュヴァラ(अवलोकितेश्वर [Avalokiteśvara])は、仏教の菩薩の一尊であり、特に日本において古代より広く信仰を集めている尊格である。「観世音菩薩」または「観自在菩薩」ともいう。「救世菩薩」(くせぼさつ・ぐせぼさつ)など多数の別名がある。一般的には「観音さま」とも呼ばれる。

起源

「観音菩薩」という名称の由来は、後述のようにサンスクリット(梵語)のアヴァローキテーシュヴァラの意訳から生じたとする説が有力である。しかし、エローラ石窟群、サルナートなどインドの仏教遺跡においても観音菩薩像と思しき仏像が発掘されていることから、その起源は中国への仏教伝来よりも古いものとも考えられ、ゾロアスター教においてアフラ・マズダーの娘とされる女神アナーヒターやインド神話のラクシュミーとの関連が指摘されている。

名称の由来

梵名のアヴァローキテーシュヴァラとは、ava(遍く)+lokita(見る、見た)+īśvara(自在者)という語の合成語との説が現在では優勢である。玄奘三蔵による訳「観自在菩薩」はそれを採用していることになる。

鳩摩羅什(くまらじゅう)の旧訳では観世音菩薩と言い、当時の中国大陸での呼称も、観世音菩薩であった。これには、観音経(妙法蓮華経観世音菩薩普門品第二十五)の趣意を取って意訳したという説がある。また、中央アジアで発見された古いサンスクリット語の『法華経』では、「avalokitasvara」となっており、これに沿えばavalokita(観)+ svara(音)と解され、また古訳では『光世音菩薩』の訳語もあることなどから、異なるテキストだった可能性は否定できない。さらに、「世」の文字が唐の二代皇帝太宗李世民の名(諱)の一部であったため、避諱の原則により、唐代は「世」の文字は使用できなくなった。そのため、「観音菩薩」となり、唐滅亡後も、この名称が定着した。

玄奘三蔵(げんじょうさんぞう)以降の新訳では観自在菩薩と訳している。「観自在」とは、智慧をもって観照することにより自在の妙果を得たるを意味する。また衆生に総てを畏れざる無畏心を施す意で施無畏者、世を救済するので救世大士ともいう。

信仰・位置づけ

観音経などに基づいて広く信仰・礼拝の対象となっている。また、般若心経の冒頭に登場する菩薩でもあり、般若の智慧の象徴ともなっている。浄土教では『観無量寿経』の説くところにより阿弥陀如来の脇侍として勢至菩薩と共に安置されることも多い。観音菩薩は大慈大悲を本誓とする。中国では六朝時代から霊験記(『観世音応験記』)が遺され、日本では飛鳥時代から造像例があり、現世利益と結びつけられて、時代・地域を問わず広く信仰されている。持物として水瓶(すいびょう)をもつ。そこには功徳水という、いくら使ってもなくならない水が入っているという。

観音の在す住処・浄土は、Potaraka(補陀落)といい、『華厳経』には、南インドの摩頼矩咤国の補怛落迦であると説かれる。

偽経『観世音菩薩往生浄土本縁経』によると、過去世において長邦(ちょうな)というバラモンの子・早離(そうり)であったとされる。彼には速離(そくり)という兄弟がおり、のちの勢至菩薩だという。なお、父の長邦は未来に釈迦として生まれ変わった。

チベット仏教における位置づけ

チベット仏教では、チベットの国土と衆生は「観音菩薩の所化」と位置づけられ、最上位に位置する化身ラマのダライ・ラマは観音菩薩の化身とされている。居城であるラサのポタラ宮の名は、観音の浄土である、ポータラカ(Potaraka、補陀落)に因む。

性別

観世音菩薩は、「慈母観音」などという言葉から示されるように、俗に女性と見る向きが多い。これは、例えば地蔵菩薩が観音と同じ大悲闡提の一対として見る場合が多く、地蔵が男性の僧侶形の像容であるのに対し、観音は女性的な顔立ちの像容も多いことからそのように見る場合が多い。しかし、経典などでは釈迦が観音に向かって「善男子よ」と呼びかけ、また「観音大士」という言葉もあることから、本来は男性であったと考えられているが、観音経では「婦女身得度者、即現婦女身而為説法」と、女性には女性に変身して説法するともあるため、次第に性別は無いものとして捉えられるようになった。また後代に至ると観音を女性と見る傾向が多くなった。これは中国における観音信仰の一大聖地である普陀落山(浙江省・舟山群島)から東シナ海域や黄海にまで広まったことで、その航海安全を祈念する民俗信仰や道教の媽祖信仰などの女神と結び付いたためと考えられている。したがって、観音の性別を法華経の「変成男子(へんじょうなんし)」と関連して論じる向きもあるが、これは関係ないとされる。

普門示現

観音が世を救済するに、広く衆生の機根(性格や仏の教えを聞ける器)に応じて、種々の形体を現じる。これを観音の普門示現(ふもんじげん)という。法華経「観世音菩薩普門品第二十五」(観音経)には、観世音菩薩はあまねく衆生を救うために相手に応じて「仏身」「声聞(しょうもん)身」「梵王身」など、33の姿に変身すると説かれている(下記の通り)。

西国三十三所観音霊場、三十三間堂などに見られる「33」という数字はここに由来する。なお「三十三観音」(後述)とは、この法華経の所説に基づき、中国及び近世の日本において信仰されるようになったものであって、法華経の中にこれら33種の観音の名称が登場するわけではない。

この普門示現の考え方から、六観音、七観音、十五尊観音、三十三観音など多様多種な別身を派生するに至った。

このため、観音像には基本となる聖観音(しょうかんのん)の他、変化(へんげ)観音と呼ばれる様々な形の像がある。阿弥陀如来の脇侍としての観音と異なり、独尊として信仰される観音菩薩は、現世利益的な信仰が強い。そのため、あらゆる人を救い、人々のあらゆる願いをかなえるという観点から、多面多臂の超人間的な姿に表されることが多い。

三十三身の種類

- (1)仏身(ぶっしん)

- (4)大梵王身(だいぼんおうしん)

- (7)大自在天身(だいじざいてんしん)

- (10)小王身(しょうおうしん)

- (13)宰官身(さいかんしん)

- (16)比丘尼身(びくにしん)

- (19)人身(じんしん)

- (22)童目天女身(どうもくてんにょしん)

- (25)天身(てんしん)

- (28)乾闥婆身(けんだつばしん)

- (31)緊那羅身(きんならしん)

- (2)辟支仏身(びゃくしぶつしん)

- (5)帝釈身(たいしゃくしん)

- (8)天大将軍身(てんだいしょうぐんしん)

- (11)長者身(ちょうじゃしん)

- (14)婆羅門身(ばらもんしん)

- (17)優婆塞身(うばそくしん)

- (20)非人身(ひじんしん)

- (23)童男身(どうなんしん)

- (26)龍身(りゅうしん)

- (29)阿修羅身(あしゅらしん)

- (32)摩睺羅迦身(まごらかしん)

- (3)声聞身(しょうもんしん)

- (6)自在天身(じざいてんしん)

- (9)毘沙門身(びしゃもんしん)

- (12)居士身(こじしん)

- (15)比丘身(びくしん)

- (18)優婆夷身(うばいしん)

- (21)婦女身(ふじょしん)

- (24)童女身(どうにょしん)

- (27)夜叉身(やしゃしん)

- (30)迦樓羅身(かるらしん)

- (33)執金剛身(しゅうこんごうしん)

六観音

真言系では聖観音、十一面観音、千手観音、馬頭観音、如意輪観音、准胝観音を六観音と称し、天台系では准胝観音の代わりに不空羂索観音を加えて六観音とする。六観音は六道輪廻(ろくどうりんね、あらゆる生命は6種の世界に生まれ変わりを繰り返すとする)の思想に基づき、六種の観音が六道に迷う衆生を救うという考えから生まれたもので、地獄道-聖観音、餓鬼道-千手観音、畜生道-馬頭観音、修羅道-十一面観音、人道-准胝観音、天道-如意輪観音という組み合わせになっている。

なお、千手観音は経典においては千本の手を有し、それぞれの手に一眼をもつとされているが、実際に千本の手を表現することは造形上困難であるために、唐招提寺金堂像などわずかな例外を除いて、42本の手で「千手」を表す像が多い。観世音菩薩が千の手を得た謂われとしては、伽梵達摩訳『千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經』がある。この経の最後に置かれた大悲心陀羅尼は現在でも中国や日本の禅宗寺院で読誦されている。

七観音

観音が衆生教化のために変じ給える七身。真言系の六観音に天台系の不空羂索観音を加える。

十五尊観音

三十三観音(次項参照)のうち、白衣、葉衣、水月、楊柳、阿摩提、多羅、青頸、琉璃、龍頭、持経、円光、遊戯、蓮臥、瀧見、施薬の15の変化身をいう。

三十三観音

以下に列挙した三十三観音の名称は、天明3年(1783年)に刊行された『仏像図彙』(ぶつぞうずい)という書物に所載のものである。この中には白衣(びゃくえ)観音、多羅尊観音のようにインド起源のものもあるが、中国や日本で独自に発達したものもあり、その起源は様々である。白衣観音、楊柳観音のように、禅宗系の仏画や水墨画の好画題としてしばしば描かれるものもあるが、大部分の観音は単独での造像はまれである。

三十三観音の名称

スリランカにおける八示現

現在スリランカの仏教は上座部仏教で占められているが、かつては大乗仏教が勢力を持っていたこともあり、ナータ(観音菩薩)やサマン(普賢菩薩)への信仰がある。なお、観音菩薩や普賢菩薩はパーリ語経典には全く登場しない。スリランカにおけるナータには以下の示現がある[1]。

真言

- 聖観音-オン・アロリキヤ・ソワカ

- 十一面観音-オン・ロケイ・ジンバ・ラ・キリク・ソワカ / オン・マカ・キャロニキャ・ソワカ

- 千手観音-オン・バザラ・タラマ・キリク・ソワカ

- 准胝観音-オン・シャレイ・シャレイ・ソンデイ・ソワカ

- 如意輪観音-オン・ハンドマ・シンダ・マニ・ジンバ・ラ・ソワカ

- 馬頭観音-オン・アミリト・ドバンバ・ウン・パツタ・ソワカ

- 白衣観音-オン・シベイテイ・シベイテイ・ハンダラ・バシニ・ソワカ

- 不空羂索観音-オン・アボキャ・ビジャシャ・ウン・ハッタ / オン・ハンドマダラ・アボキャジャヤニ・ソロソロ・ソワカ

- 揚柳観音-オン・バザラダラマ・ベイサジャ・ラジャヤ・ソワカ

観音菩薩を祀る主な寺院

- 栃木・中禅寺(立木観音堂) ― 千手観音(重要文化財)

- 栃木・大谷寺 ― 千手観音(大谷磨崖仏)(特別史跡、重要文化財)

- 栃木・寺山観音寺 ― 千手観音及両脇侍像(重要文化財)

- 東京・浅草寺 ― 聖観音

- 東京・護国寺 ― 如意輪観音

- 東京・品川寺 ― 水月観音、聖観音

- 神奈川・長谷寺 ― 十一面観音

- 神奈川・大船観音寺 ― 白衣観音

- 福井・羽賀寺 ― 十一面観音(重要文化財)

- 福井・馬居寺 ― 馬頭観音(重要文化財)

- 滋賀・石山寺 ― 如意輪観音(重要文化財)

- 滋賀・向源寺(渡岸寺) ― 十一面観音(国宝)

- 滋賀・櫟野寺 ― 十一面観音(重要文化財)

- 京都・松尾寺 ― 馬頭観音

- 京都・広隆寺 ― 不空羂索観音(国宝)、千手観音(立像)(国宝)、聖観音(重要文化財)、如意輪観音(重要文化財)、千手観音(坐像)(重要文化財)

- 京都・清水寺― 千手観音(本堂)、千手観音(奥の院)(重要文化財)

- 京都・三十三間堂 ― 千手観音(国宝・湛慶作)、千手観音1,001躯(重要文化財)

- 京都・六波羅蜜寺 ― 十一面観音(国宝)

- 京都・観音寺 ― 十一面観音(国宝)

- 京都・醍醐寺(上醍醐) ― 如意輪観音(重要文化財)、准胝観音

- 大阪・大聖観音寺(あびこ観音) ― 聖観音

- 大阪・四天王寺 ― 救世観音

- 大阪・観心寺 ― 如意輪観音(国宝)

- 大阪・葛井寺 ― 千手観音(国宝)

- 大阪・道明寺 ― 十一面観音(国宝)

- 兵庫・神呪寺 ― 如意輪観音(重要文化財)、聖観音(重要文化財)

- 兵庫・斑鳩寺 ― 如意輪観音(重要文化財)

- 兵庫・須磨寺 ― 聖観音

- 奈良・法隆寺 ― 百済観音(国宝)、夢違観音(国宝)、救世観音(国宝)、九面観音(国宝)

- 奈良・興福寺 ― 千手観音(旧食堂本尊、国宝)

- 奈良・薬師寺 ― 聖観音(国宝)

- 奈良・唐招提寺 ― 千手観音(国宝)

- 奈良・法華寺 ― 十一面観音(国宝)

- 奈良・長谷寺 ― 十一面観音(重要文化財)

- 奈良・室生寺 ― 十一面観音(国宝)

- 奈良・東大寺 ― 十一面観音(二月堂)、不空羂索観音(法華堂(三月堂)、国宝)、如意輪観音(金堂、重要文化財)

- 奈良・長谷寺 ― 十一面観音(重要文化財)

- 奈良・大安寺 ― 十一面観音、馬頭観音、楊柳観音、聖観音、不空羂索観音(以上全て重要文化財)

- 奈良・聖林寺 ― 十一面観音(国宝)

- 和歌山・道成寺 ― 千手観音(国宝)

- 和歌山・金剛三昧院 ― 十一面観音(重要文化財)

- 和歌山・補陀洛山寺 ― 千手観音(重要文化財)

- 福岡・観世音寺 ― 聖観音、十一面観音、馬頭観音、不空羂索観音(以上重要文化財)

観音菩薩が登場するフィクション

脚注

関連項目

- 仏の一覧

- 観音経

- 十句観音経

- 真言

- 大観音

- 日本三大観音

- 西国三十三箇所観音霊場

- 新西国三十三箇所観音霊場

- 和歌山西国三十三箇所観音霊場

- 播磨西国三十三箇所観音霊場

- 四国八十八箇所霊場

- 島四国八十八箇所

- 四国別格二十霊場

- 中国三十三観音霊場

- 篠栗四国八十八箇所

- 坂東三十三箇所観音霊場

- 猿島坂東三十三観音霊場

- 秩父三十四箇所観音霊場

- 摂津国八十八箇所

- 信達三十三観音

- 遠州三十三観音霊場

- 普陀山 - 中国の観音菩薩の霊場

- 台湾三十三観音霊場

- 修二会

- キヤノン(社名は観音菩薩にちなんでいる)

- ダライ・ラマ(観音菩薩の化身とされている)