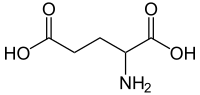

グルタミン酸

| グルタミン酸 | |

|---|---|

| |

| |

Glutamic acid | |

別称 2-Aminopentanedioic acid 2-Aminoglutaric acid | |

| 識別情報 | |

| CAS登録番号 | 617-65-2 56-86-0 (L-isomer) 6893-26-1 (D-isomer) |

| PubChem | 611 |

| ChemSpider | 591 |

| UNII | 61LJO5I15S |

| EC番号 | 210-522-2 |

| E番号 | E620 (調味料) |

| KEGG | D04341 |

| ChEMBL | CHEMBL276389 |

| 1369 | |

| |

| |

| 特性 | |

| 化学式 | C5H9NO4 |

| モル質量 | 147.13 g mol−1 |

| 外観 | 白色結晶性粉末 |

| 密度 | 1.4601 (20 °C) |

| 融点 |

199 °C(分解) |

| 水への溶解度 | soluble |

| 特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。 | |

グルタミン酸(グルタミンさん、glutamic acid, glutamate)は、アミノ酸のひとつで、2-アミノペンタン二酸のこと。2-アミノグルタル酸とも呼ばれる。Glu あるいは E の略号で表される。小麦グルテンの加水分解物から初めて発見されたことからこの名がついた。英語に準じ、グルタメートと呼ぶこともある。

酸性極性側鎖アミノ酸に分類される。タンパク質構成アミノ酸のひとつで、非必須アミノ酸。動物の体内では神経伝達物質としても機能しており、グルタミン酸受容体を介して神経伝達が行われる、興奮性の神経伝達物質である。

グルタミン酸がたくさんつながると、納豆の粘性物質であるポリグルタミン酸になる。

致死量はLD50=20g/kgである。

生合成

クエン酸回路の一員である2-オキソグルタル酸が、グルタミン酸トランスフェラーゼの作用により他のアミノ酸からアミノ基転移を受けることで合成される。

あるいは、グルタミン酸デヒドロゲナーゼ (EC 1.4.1.3) による、グルタミン酸の2-オキソグルタル酸とアンモニアへの分解反応の逆反応により合成される。

- L-glutamate + H2O + NAD(P)+ → 2-oxoglutarate + NH3 + NAD(P)H + H+

存在

コンブ、チーズ、緑茶などに大量に含まれるほか、シイタケ、トマト、魚介類などにも比較的多く含まれていることが知られている。

利用

主に、食品添加物であるL-グルタミン酸ナトリウム(グルタミン酸ソーダ、mono sodium glutamate、MSGあるいはグル曹とも呼ばれる)の中間原料として製造、利用される。グルタミン酸そのものは酸味を持つため、そのナトリウム塩であるグルタミン酸ナトリウムが調味料(うま味調味料)として利用されている。L-グルタミン酸ナトリウムを主成分とする調味料として、日本では味の素などがよく知られている。

製法

グルタミン酸の製造は、現在では微生物のアミノ酸発酵により、主に糖蜜またはコメ、コーンスターチなどと塩化アンモニウムを原料として、生産されている。詳細はアミノ酸発酵を参照のこと。その他の方法として、下記がある。

加水分解法

グルテン、大豆蛋白などの植物性タンパク質に、塩酸を加えて高温のもとで加水分解すると、グルタミン酸の塩酸塩が得られる。かつては小麦粉グルテンを使っての製造が行われていたが、現在は用いられない。

抽出法

テンサイから甜菜糖を作る過程で出る廃糖蜜には、約3%程度の遊離グルタミン酸が含まれるので、ステファン法によって抽出すれば利用可能であり、1930年代には工業化されたが、コストが高いことと、廃棄物が多く出ることから、現在は用いられない。

化学合成法

アクリロニトリルを原料に、カルボキシル化、シアノアミン化、加水分解を行うと、DL-グルタミン酸が得られる。これからL-グルタミン酸を分離すればよいが、約同量のD-グルタミン酸ができるので、効率が悪く、現在は用いられない。

酵素促進合成法

生合成にも使われているグルタミン酸デヒドロゲナーゼや、アミノトランスフェラーゼ、グルタミン酸合成酵素などの酵素と補酵素の作用によって、それぞれ異なる原料から製造する方法もある。