クラーケン

クラーケン(ノルウェー語等:クラーケ krake)は近世ノルウェーに伝わっていた海の怪物。巨大タコとみなすことが通念となっている。近代の学者は実在のダイオウイカとすれば説明がつくとする。

まるで島のようで、周りに魚群が集まるので着地して漁労をおこなえる、とか吐き戻したもので撒き餌のように魚群を集めて養い、摂食期になるとこれを食らって、長時間かけて消化する等と書かれている。

北欧人がアイスランド沖(グリーンランド海域)に出現したと伝える巨魚か巨鯨ハーヴグーヴァと同一であろう、との主張もみられる。ただクラーケには多数の角があり、もしくは腕・触手が生えている等とされる。

クラーケについて初めて言及したのは、北欧を探訪したイタリア人ネグリ(1700年)で、のちダノノルウェー人のエーイェゼ(エゲデとも。1729年)や、ポントピダン司教(1753年)らが詳述したが、後者が有名である。

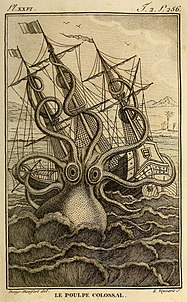

フランスの軟体動物学者ドニ=モンフォール(1801年)が「クラーケン蛸」を発表し、蛸のイメージが定着した。小説家ユーゴーやヴェルヌも影響を受けて危険な巨大軟体動物を作品に登場させている。

概説

[編集]クラーケン(クラーケ[注 4])については、つとにダノノルウェー人のハンス・エーイェゼ(ハンス・エゲデ)が『古いグリーンランドの新しい解釈』(1729年)で、多頭で有爪の海の怪物であるという近世ノルウェーの伝承にふれ、中世より北欧に伝わるハーヴグーヴァ(島のような伝説上の怪物。幻の鯨とも解説される)と同一と記述する。

そしてエーリク・ポントピダン司教(『ノルウェー博物誌』、1753年)がクラーケンを講じて世界に知らしめた。ここに既ににタコ説がみられるが[注 5]、ドニ=モンフォールが「クラーケン蛸」を発表した事実が著名である。

モンフォールは、帆船の襲撃例を[注 6]、別種「コロッサル蛸」の仕業と特定したが、その版画は二つの巨大種の区別をあやふやに英国で複製・模写された[注 7]。フランスでもユーゴーの小説(1866年)の人食いタコ、ヴェルヌ作『海底二万里』(1869–1870年連載)の巨大イカに関して言及されている[注 8]。のちに動物学者らが、伝説のクラーケンのダイオウイカ説を立てている。

リンネが記載したミクロコスモス属(雑多な生物の集合体)は、間接的にはクラーケンではあるが[注 9]、リンネは頭足類はみな「セピア属」で別分類としている[注 10]、ところがセピア属の「セピア・ミクロコスモス」種という頭足類を発表したという誤報が、後々まで拡散している[注 11]。

また、スウェーデン人オラウス・マグヌスが作成した、海の怪物の絵をちりばめたことで有名な地図『カルタ・マリナ』(1539年)にも、クラーケンが描かれているのではないかとの推論がある。まず地図には人間を襲う巨大ロブスターが描かれているが、オラウスの著書で、船をも襲う、見るからにロブスターの姿をした怪物の画は、じっさいはポリュプス(正しくはタコ)の描画なのだという。また一名「あごひげ鯨」という、触手のようにしなう多数のトゲを頭部から突出させる怪物が地図に載っており、これも候補とされる。

名称

[編集]クラーケン(英語: kraken;[ˈkrɑːkən])は、 ノルウェー語の kraken, kakjen に由来するが、それは-n が付いた定冠詞形である[12][13][12]。

原典はデンマーク語だが現地語であるノルウェー語では[注 12]、クラーケ(仮名転写。ノルウェー語: krake; [ˈkra:'ke])が標準形で、現在では巨大なシーモンスターほどの意味である[14][15]。

ノルウェー文語(ブークモール) krakeには複数の意味があるが、'曲がり樹、変形して伸びた樹'の意味の語は[16]、古ノルド語 kraki(’竿、棒'[17])に由来するが、"鉤 krok"にも関連するとしている[18]。そして海獣の意味のクラーケも同じ語源ではないかと推察されている[19]。

スウェーデン語の krake ('海の怪物'の意)は、ノルウェー語 krake の借用語とみえるが、関連語として[21] krake(「棒、竿 [23]があるとする。

ノルウェー新語(ニーノシュク)やスウェーデン語にも krake を自然木の粗造りの錨(anker)の意味で使うことがあり、ノルウェー語のkrabbe やスウェーデン語のkrabba と関連するとしている[24][25]。

フィンヌル・ヨウンスソンの解説でも、krake には'鉤縄 dregg'や'錨'の意味があり、多足類(タコ・イカ)を連想させるとしている。また、別称の horv は harv の異形だと説明しており、この語には'馬鍬'の意があり、 タコ・イカの動作がまるで海を鋤くようだから、と理由づけている[26]。

シェトランド方言またはノルン語で krekin は'鯨'を意味する隠語(タブー回避語)で、同根語であるとされる[20][27]。

別称としてsøe-krake, kraxe, horv[28] søe-krabbe, søe-horv, anker-trold等(デンマーク語形)が挙げられている[29][注 13]。

クラーケンとの同一視も見られるハーヴグーヴァは[32]、異名リングバック(lyngbakr)を挙げることができるが[33]、やや古い例では『矢のオッドのサガ』のサガで別々の怪物として語られている[34]。

初出歴

[編集]クラーケンについての最初の記述は、フランチェスコ・ネグリの著作『北方旅行』(初版パドヴァ本、1700年)に見える「シュ=クラク」(sciu-crak)のくだりであることが突き止められている[35][37]。ここでは、シュ=クラクは巨大な"魚"(魚介類)で、多数の角と足を持つとされる。また、シーサーペントとも明確に区別される[38]。

ハンス・エーイェゼが、『古いグリーンランドの新しい解釈』(デンマーク語1729年、英訳1745年[39])でクラーケンに言及し、複数の頭と爪をもつ巨大生物とし、アイスランド民間につたわるハーヴグーヴァと同一視したが、後者は伝説上の「鯨」と解説される[40]。

クラーケン(ノルウェー語: krake)名を用いて、その怪物を解説した初出がポントピダン司教の『ノルウェー博物誌 Det første Forsøg paa Norges naturlige Historie』(1752–53年)だと(誤って)述べられることがあるが[41]、ドイツの解説では、母国語(ドイツ語)でクラーケンについて詳しく知ることができる初めての史料がポントピダン(の独訳)である、と述べたに過ぎないのである[42][43][注 14]。

ポントピダンがクラーケンの知名度に大きく貢献したのは確かである[46]。ポントピダンはクラーケンが複数の足を持つとも、島や砂州のように巨大であるとも描写し、巨蟹、ヒトデ類、ポリュプス(蛸)のたぐいであると仮説を立てた[47]。

エーイェゼ

[編集]ハンス・エーイェゼ(ハンス・エゲデ)著『古いグリーンランドの新しい解釈 Det gamle Grønlands nye perlustration』(1729年、ドイツ訳1730年、英訳1745年)[39]の脚注に、長文にわたってクラーケ(英訳名:クラーケン kracken)の説明が行われている[48][注 15]

地元ノルウェー民間から得た情報によれば、その体長は数マイルにおよび、浮上すると海を覆いつくすかのようであり、”多頭で、いくつもの鉤爪を持っていた”。その鉤爪で獲物を捕らえ、それは船も人間も魚類も他の動物もいとわず、海の深淵に引きずり込んでしまう[48]。

ノルウェーの漁民らの言い伝えによれば、魚を集めて浮上しているクラーケンの上には、まるでそれが魚釣りの足場(砂州、fiske-grund)のように乗っかることができるが、不幸にもクラーケを釣りあげたら最後、その名を唱えて海底に戻させないといっかんの終わりだと信じられていた[51][52]。エーイェゼはまた、クラーケとは「海のあやかし」・「海のお化け」 (デンマーク語: søe-trold og [søe]-spøgelse)の部類に属しており[55]、同じ部類の化け物に「ドラウ」(デンマーク語: Drauen、定型)がいるとしている[56][57][注 16]。

エーイェゼは、クラーケがアイスランド人がハーヴグーヴァと呼ぶ怪物と同じとみなしたが、後者についてなんら伝聞をもたないので詳述はできないとしている[32][注 17]。

ハーヴグーヴァ

[編集]エーイェゼがクラーケンをハーヴグーヴァという怪物と同一視したことは既述したが[31][32]、これは『王の鏡』(c. 1250年)という書物を股引きして得た知識のようである[注 18][60][61][43][31][注 19]。

その後、ダーヴィット・クランツの『グリーンランド史 Historie von Grönland』(1765年)も、クラーケンをハーヴグーヴァと同一と説いている[63][64]。

ハーヴグーヴァは、中世13世紀、古ノルド語の文献に記載されているが[注 20][65][66][注 21]、近年の学者の著述でもクラーケンと同義に扱われることがあり[68][31]、ハーヴグーヴァも含めるならその生息域は、(あくまで伝説的な『矢のオッドのサガ』の上では)、ヘッルランド(カナダのバフィン島)にも及ぶことになる[69][注 22]。

- 否定論

『王の鏡』のハーヴグーヴァは、じつは巨鯨の目撃者が虚飾を交えて伝えたに過ぎない、という意見も見られる[70]。ハッルドール・ヘルマンソンも、ハーヴグーヴァを鯨の一種と説明する[40]。

フィンヌル・ヨウンソン(1920年)は、上述したように語形よりクラーケンはあきらかに 頭足類 (北欧語だと「墨吐き」類と呼ぶ)の一種だと推察しており、ハーヴグーヴァ由来ではないとして否定的である[26]。

ポントピダン

[編集]のちにデンマーク=ノルウェーのベルゲン司教[注 23]ポントピダンは、その著書『ノルウェー博物誌』(1752年。実際は第2巻、1753年)において、クラーケンの説明をおこなっている[71]。

クラーケンは、浮上するとまるで列島か環礁に間違えられるとされ、その間には小魚が泳ぎ交うのだという[30][72]。ノルウェーの漁師は、豊漁が見込めるゆえに、あえてクラーケンのいる真上で操業するのだという[73]。今でも「クラーケンの上で漁をしてきたんだな」という俚諺が伝わっている[74]。

しかしクラーケンは、最強の軍艦さえも海底まで引きずり込める恐ろしい怪物である[75][76][77]。そして、危険はこの生物じたいにとどまらず、潜水した時に生じる渦巻でもあり[78][76]、それは有名なモスケン島周辺メイルストロムのようだと形容されている[79][80]。

摂食習性として、数か月もっぱら捕食に専念すると、その後の数か月はもっぱら排泄物を出し続け、その海は濃厚になって濁るが、よい芳香を発して魚類をひきよせるという[78]。これは頭足類が墨袋の墨を放出したとすれば合致するという後年の学者の考察がある[81]。

分類学的試論

[編集]ポントピダンは、1680年にアルスタハウグに漂着した海棲生物の個体を、クラーケンかと推論したが、長い腕か触手がついており、これをカタツムリかナメクジ類のように伸縮させてまさぐっているうちに磯にからまってしまった未熟な個体だったのではないかと推察していた[82][77][80][83]。後年、博物学者の ポール・バーチが、この過去例をおそらくダイオウイカと推論しており[84]、文学者のフィンヌル・ヨウンソンも同意見であった[85]。

しかし、ポントピダン自身は、当初クラーケンをカニ類だとも示唆し、タコ類かヒトデ類(厳密にはクモヒトデ目改めカワクモヒトデ目テヅルモヅル類)ともしており、特定をひとつの生物に絞り込めてはいない[86]。

まずポントピダンは巨蟹の特定が妥当であるかのごとく、krabben という別名が、もっともその性質に近い、という考えを呈している[30][87][80][注 24]。

しかしさらに続けて、クラーケンと、古代ローマの大プリニウスが『博物誌』第9巻第4章で「アルボル」と呼んだ、まるで樹枝のような多数の足を持つ生物[注 25] との引き比べをしている[96][97]。ただしポントピダンは、大プリニウスの「アルボル」と、類似した8本足の「ロタ rota」という伝説生物を混合していることを念頭に置かねばならない[98][97]、その古代例を、クラーケンとみなしていたことが窺える[99]。

そしてクラーケンはタコ類(ポリュプス)[104]または「ヒトデ類」、であると断じた[105]。

もっとも「ヒトデ類」は大雑把な言い方で、具体的にはポントピダンはステラ・アルボレセンス(Stella Arborescens )という当時の博物学名で特定しており[注 26][107]、いまはそういう学名の生物はなく、クモヒトデ綱クモヒトデ目ということになる[108]。さらにつきつめるとその生物は、旧定義の「Astrophyton 属」種だが[109][110][注 27]、現定義だとテヅルモヅル属(Gorgonocephalus)属に分類し直されており、北欧で見つかるいずれかの種が該当する[注 28][111]。

ローマ古典の「アルボル」(と「ロタ」が混合された8本足生物)は、タコ説が有力に見えるが[112]、けっきょく司教はクモヒトデ説をより好んでいる、とベルナール・ユーヴェルマンスは解説する[113] 。

そしてクモヒトデ説には、傍証材料がある。すなわちリンネ当が「メデューサの頭(caput medusæ)」種と呼ぶ「ヒトデ」は、クラーケンの幼生だ漁師たちのあいだに言い伝っていた。 そしてポントピダンは、当時の博物学者の鑑識眼にしたがい[注 29]、「メデューサの頭」は、これが前述の「ステラ・アルボレセンス」と同一生物だ、と結論した[注 30][114]。この「メデューサの頭」は、ノルウェーではごく頻繁に浜辺に打ちあげられる漂流物ということで、ドイツのフォン・ベルゲンは、もしクラーケンの子供というのが本当ならば、海はその怪物で溢れてしまう、と揶揄している[115][116]。「メデューサの頭」もテヅルモヅル属説が提唱されている[117][注 31]。テヅルモヅルは腕が分岐するクモヒトデだが[123]、現今の分類はクモヒトデ目でなくカワテヅルモヅル目である[124][注 32]。腕には腕針がついている[123]。

ポントピダンはいまいちど古代例を考査し「このクラーケもやはりポリュプス(蛸)の仲間に違いない」とも述べているが、その例は大プリニウス第9巻第30章から引いて「オザエナ」(ラテン語: ozaena)と呼んでいる巨大生物のことである[125]。この「オザエナ」というのは、「臭いやつ」という程の意味のポリュプス(蛸)の異称で特に大型のものを指すわけでなく、大型例はカルテイアの町の養魚池にやってきて、しばしば塩漬け魚を盗みにやってきたポリュプス(蛸)のことなのである。「そのすさまじい息で犬どもを苦しめ、こんどは、その触手の先端で鞭うったのであった」というくだりをラテン語で引用していることからそれは間違いない[97][126][127][注 33]。

最後にポントピダンはポリュプス(タコ)や「ヒトデ類」は、総じてコルス・トロル(デンマーク語: kors-trold、'十字あやかし'の仲間で、「それらはかなり巨大なものもおり、... 海洋最大のものさえいるのだ」としている。この「コルス(十字)」というのは、それら生物の体の回転対称性への言及だと説明される[125][97]。

ドニ=モンフォール

[編集]フランスのドニ=モンフォールは、著述した『軟体動物の一般的・個別的博物誌 Histoire Naturelle Générale et Particulière des Mollusques』(1802年)のなかで[128]、2種の巨大ダコがいるという認知をおこなっている[7]。

このうち「コロッサル蛸」と称したのは、大プリニウスに引用される某地方官が著述した大ダコ(ジブラルタル湾岸の町カルテイアの魚泥棒のポリュプス、既述)と同一だとしており[129][130]、同地方官によれば大ダコは海の難破者や素潜り漁師をも吸盤でバラバラに引き裂く(ラテン語: distrahit)、人殺しの怪物だと伝聞されている[131][132][133][134]。モンフォールは、この 「コロッサル蛸」をいささか誇張し、三本マストの帆船を襲う巨大ダコの版画におさめて併記した[7][135]。

もう一種、「クラーケン蛸」は、モンフォールによれば地球上最大の生物で、大プリニウスの怪物ダコなどをはるかに凌ぐ大きさなのだとした[136][137]。そしてクラーケンは、 大プリニウスの「(海の)アルボル」、すなわち「アルボル・マリヌス」と同一だと脚注している[138]。

脚注では、幾つか他の博物誌上例も、クラーケンと同一視できるとする[139][140]。ひとつはドイツ人パウリーニが発表した「モンストルム・マリヌム(海の怪物)」で、論文では「海蟹」(ドイツ語: Seekrabbe)ともされるが[141][142]、これはゲスナーが Cancer heracleoticus と称したカニ種(フィンランド沿岸にときお這い上がってくるという蟹)に似ていると説明されており[141][137]、後年の海洋生物学者はヒキガニ属だろうと特定した[143] 。つぎにカール・アウグスト・フォン・ベルゲンが「最大海獣」(bellua marina onium vastissima)だとした北欧俗名トロルワル(trolwal、「あやかし鯨」)・ドイツのトイフェルヴァル(Teufelwal、「デビル鯨」)が挙げられている[144][140]。

アンゴラ沖の大ダコ、サン=マロ奉納画

[編集]モンフォールは、「コロッサル蛸」の章で、当時のフランス船舶がアフリカ南部アンゴラ沖で、巨大な頭足類に襲われたとする事例に触れており、これをコロッサル蛸の仕業と位置づけ、当事者によってサン=マロの教会(サン=トマ礼拝堂)に収められた奉納画をもとに、その場面のの版画を掲載した[145][146][1][2] 。

イギリスでは同じ場面を描いたモンフォール画模写が発行されたが、ロバート・ハミルトンの著作(1839年)の掲載画は、見出しが「クラーケン蛸」に置換されている[注 34]。

モンフォールは当時の蛸(フランス語: poulpe)の普通種が、学名 Sepia octopodia に分類されることに倣っていたのであったが[148]、英語圏の博物学者も、この分類にしたがいタコのことも「(八足)カトルフィッシュ」[6][4]などと呼ぶようになっていた。ただし、現在の英語では「カトルフィッシュ」は「コウイカ」の意味にとらえる。

戦艦ヴィル・ド・パリ

[編集]モンフォールは巨大ダコが船を沈めることができるとした事件を事実としたうえで、1782年に英国軍支配下の10隻(拿捕されたフランス戦艦も含む)もの数が一度に失われた事件を検証し、荒波等ではとうてい説明がつかない、大ダコの関与、あるいは10匹もの数が関与した、という仮説を述べている。最初に異常警報を発砲したのは、フランス籍の戦列艦ヴィル・ド・パリであったが、最初に荒波に沈み、他船も同じ沈没の最期をたどった[149][150][151]。これは、暴風の直撃で十分に説明がつくとされ[135]、モンフォールのタコによる沈没説は、"無謀な虚実"とさえ言われている[151]。

ただモンフォールは、これらに関連して知己の軟体動物学者ド・フランスに「もし自作の[蛸に]からまれた船が受け容れられるなら、次作はコロッサル蛸に一個艦隊やっつけさせるさ」とうそぶいたことが伝わっている[152][153][4]。

ナイアガラ号

[編集]また1813年 、乗客船ナイアガラ号が、リスボンからニューヨークに向かう航行中に、なんらかの海棲生物を目撃した。全長200フィート (61 m)だと目測され、それは貝殻に覆われ、鳥が群がって止まっていたという。アメリカのサミュエル・L・ミッチルが、これを発表し、モンフォールのクラーケンに言及して、タコの姿として想像図を掲載した[154]

メアリー・セレスト号

[編集]メアリー・セレスト号が見つかったとき(1872年)、この船が無人となった理由として様々な検証・臆測がなされたが、その中には「乗員が全てクラーケンの餌食になった」という説も存在した。海難事件の40年後弱の1904年に書かれた某記事の憶測である[注 35][156][注 36]。タコ説とは突拍子もないようだが、ありうる可能性のうちに入る、とセレスト号を題材にしたノンフィクション作家は述べている[156]。

リンネのミクロコスモス属

[編集]

分類学の父と謳われるカール・フォン・リンネが、『自然の体系』(1735年)に、ミクロコスモス属という分類を発表し[注 37]、これを"さまざまな異種に覆われた[生命]体"(ラテン語: Corpus variis heterogeneis tectum)と説明して、該当生物(他の博物学者の発表例)を列記した[143][157][158][注 38]。

リンネがミクロコスモス属に挙げた種類というのは、4出典3種類であった[注 39][162][143][160]。 すなわちトマス・バルトリン著『希少生物解剖誌』で「ケトゥス」(≈鯨)の一種とされるハーヴグーヴァ[163]、パウリーニの「モンストルム・マリヌム(海の怪物)」(巨蟹。既に触れた)[141]、そしてフランチェスコ・レディ『動物内に見られる動物の観察』(イタリア語、1684年; ラテン語 1686年)[164][165]の「ホヤ類」(ナツメボヤ属 Ascidiaに現在では比定)である[143][166][注 40]。

スウェーデンの海棲生物学者スヴェン・ルズヴィ・ロヴェーンは、この「クラーケン」の博物誌についていろいろ考察を述べている。ロヴェーンは『自然の体系』第6版(1748年。スウェーデン語属名を付記した版[167])に「kraken」の記載があるとするものの[143]、(少なくともNCSU蔵本を見る限りでは[159])ミクロコスモス属の項にはその属名が空欄になっている[168]。

ただし、第7版(1748年。ドイツ語属名を付記版[167])は、ミクロコスモス属を「海ぶどう(Meertrauben)」と付記しており、これはイカ・コウイカ類の卵塊の民間名である[169][170][注 41][172]。

また、フランスのルイ・フィギエ(1860年)が、リンネが(『自然の体系』初版、1735年で)セピア属ミクロコスモス種という(Sepia microcosmus)という頭足類を発表した[173][174][175]と誤って記述したことが指摘されている[176]。しかし、近年の書籍に至りこれらの誤認は波及している[178]。

英語版リンネ

[編集]イギリスの博物学者トマス・ペナントは、普通種のタコ(Sepia octopodia)の英名を "eight-armed cuttlefish" (八本足カトルフィッシュ)と記載しており、インドの諸島では、幅2ファゾム (3.7 m)、足の長さ9ファゾム (16 m)の個体も見つかると記載している[4][5]。そしてウィリアム・タートンは、リンネの『自然の体系』英訳において、この9ファゾムの長さのタコの例を転載している[注 42][4][179]。

しかしリンネにも言及したクラーケン考察は、のちにも踏襲され、たとえばジェームス・ウィルソンが『ブラックウッズ・エディンバラ・マガジン』に考察を執筆しており[180]、英国教養人にクラーケンの知識がひろまり、テニスンがこれを題材に詩を書きあげるに至っている[68]。

図像学

[編集]

モンフォールが掲載した「コロッサル蛸」が船を襲う版画がよく言及されるが、これはモンフォール本人によれば「クラーケン蛸」とは別種である[1]。しかし、クラーケン蛸が船を襲う画として解説されることもしばしばである[4][182]

英国ではモンフォールに模した版画が、「クラーケン」と改題されて出版された[6][181]ことは既に述べた。

ポントピダンに遡ると、シー・サーペントの版画は掲載するが[183]、それいがいのクラーケンがは見えない。

ただ、エイイェーゼは、"複数の頭に、幾つもの爪"を持つ生物としており、ネグリも角をもつと描写している[184]。そして、古い地図に描かれた「あごひげ鯨」がクラーケンを表しているのではないかと言う近年の仮説も見られる(§オラウス・マグヌスに詳述)。

また、19世紀の例として、アイルランドケリー県ディングルに、双頭で角をもつという生物の漂着が報告されており、発見者を名乗る者がその絵画を作成したとされる[185]。その発見者は絵を携え、話を交えてそ見物料を取って巡業したそうである[186]。

オラウス・マグヌス

[編集]

スウェーデン人の オラウス・マグヌスは「クラーケ[ン]」という名前を用いていないが、さまざまなモンスターの画をその地図『カルタ・マリナ』(1539年)や著書にちりばめていることが知られ、これらのいずれかが「クラーケン」を表してないか、と言う推論が存在する[189][190]。

該当する「鯨」は、オラウスの著書『北方民族文化誌』(1555年)によれば、イノシシやゾウの牙のような長い歯をもち、また眼の周りに生えた多数の「角」を覆いとすることで嵐などから大きな眼を守ると言う[194][195]。この二つの特徴はどちらもアルベルトゥス・マグヌス(1200–1280年)が『動物について』[注 43]鯨について記したものである。また、オラウスは「炎のように赤々とした眼を持ち、角ばった大きな顔が角で取り巻かれた、おそらく鯨の一種である怪物」として紹介しており、スイスの博物学者ゲスナーは前者の「牙のあるもの」を「豚鯨(Apro Cetaceo)」(及びドイツ語: Schweinwal[199][注 44] )、後者の「顔を取り巻く角を持つもの」を「あごひげ鯨(Ceto Barbato)」(及びドイツ語: Bart-wal)と呼んだ[200][201]。

ジョン・アシュトンの著作(1890年、和訳『『奇怪動物百科』、2005年』) は、かなりの紙面をさいてオラウスの怪物についての解説をおこなっており[202]、有角(あごひげ)の鯨についても引用している[203]。ただアシュトンの持論は、オラウスがクラーケン(巨大ポリュプス)を「ザリガニやエビの姿で描いた」というものである[204]。ポリュプス(ギリシャ語で「多数の足」の意)は通常「タコ」を表し、オラウスの著書の中の「ポリュプスについて(De Polypis)」の章もアリストテレス、大プリニウス、アルベルトゥス・マグヌスを引用しつつその内容は概ねタコの特徴に相違ないが、その章の上の挿絵が、人間を捕らえた巨大エビの場面になっている[205][194][195]。また同様の巨大エビがカルタ・マリナにも描かれている[206][207]。博物学者のヘンリー・リーもまた、オラウスのこの挿絵は、巨大イカ類が襲った事件を、多足のロブスターとして誤って描写したのだろう、と意見している[208]。ただし、前述の通りポリュプスについてのオラウスの説明は引用が多く、ポリュプスが人間にとって危険であるというのもプリニウスが博物誌9巻でバエティカ(スペイン南部)の州総督の記したものとして紹介した内容である。

オラウスの地図の説明文は、必ずしも書籍とは一致しない。オラウスの地図の左下( アイオナ島[注 45])に"M"と記される人間をハサミでとらえた(見た目はロブスターな)怪物は、詳しい説明文が欠如している[209][注 46]。ただ、この地図と関連するテキストとされる『Auslegung』には、何等分かされた地図のこの区域は、アイルランドから「幸運の島 Insula Fortunata」に至ると書かれていることを付記すべきであろう[210][注 47]。

ダイオウイカ

[編集]

1861年11月、カナリア諸島から出航したフランス海軍通報艦アレクトン は、海面にクジラより大きな未知の海洋動物を発見し、銃撃ののち、ロープでからめとろうとした。このときちぎれた胴体の一部が採取され、ダイオウイカ属と鑑定されている[215][216]。そのときのイカは、乗員がスケッチしており、フレデリック・ブイエ艦長が出版した紀行録にはそれを元にアレンジした巨大イカの挿絵が掲載された[214]。後年、動物学者アンリ・クーパンは、元の絵より背景の船が極小化された複製画を掲載したうえで、「ルイエ〔ママ〕氏は、いささか贔屓目に目撃し描画した」と主張している[注 48][213]。

1873年、モーゼス・ハーヴェイ牧師に発見された個体が、初の完全標本となり、まぎれもなく実在する巨大イカ、Architeuthis属との認定を受けた(A・E・ヴェリル教授の発表論文、1882年)[217][218]。以後、このダイオウイカこそがクラーケンの正体ではないかとの所見が文献にみられるようになる[219][220]。

現代的な船舶は自走能力が高く風の有無にかかわらず航行可能であるため、仮にクラーケンが実在したとしても襲われることはまず無い、という考え方がある。もちろんこれは「船舶が故障や燃料切れを起こしておらず、十分な自走能力を備えている」「船舶自体に十分な大きさがある」「クラーケンのサイズや運動能力が一定の範囲内に収まっている(全長が数kmに達する活発な生物であれば、タンカーや空母級の船舶を襲うことも考えられる)」といった場合の話である。加えて、この怪物が北欧の海に特有であると限るようなことでもない。

クラーケンのモデルではないかと取り沙汰されることの多いダイオウイカ属(学名:genus Architeuthis)は現生最大級の頭足類(巨大イカ)であり、平均全長約10m、信用に足る最大個体の記録は全長約13mである。しかし、推定全長20mともされる不確定記録がある。

ダイオウホウズキイカ属(学名:genus Mesonychoteuthis)は現生最大とされ、その全長はダイオウイカを上回る14mに及ぶ。また、ダイオウイカと同様、推定全長20mとの不確定記録がある。

古代種説

[編集]かつて深海だった三畳紀の地層に、多数のイクチオサウルスの化石が発見されているが、古生物学者マーク・マクメナミンの分析によれば、同時多数の死滅ではなく、時間をかけて集積された死骸であるとする。そして生きたままの状態のものもあるが、背骨のディスクなどがパズルのように綺麗に並んで見つかっている。あくまで仮説にすぎないが、クラーケンのような巨大節足動物が玩具にしていたのではないかと発表している。もちろん憶測にすぎないとの反論もあり(海棲生物学者ロジャー・ハンロン)、現代の蛸は収集癖はみられるが、食べ終わった動物の骨を並べて遊びをするような行動は確認されない、と飛躍をうったえている[221]。

文学への影響

[編集]

19世紀、クラーケンのモデルとされる巨大ダイオウイカが航行中の船舶の間近に現れた様子。未知の海洋動物の出現に乗員達が警戒している。

フランスの小説家ヴィクトル・ユーゴーは『海の労働者』(1866年) の中で、人を襲う大蛸を登場させ、それが伝説上のクラーケンであり、現地の チャンネル諸島 (ガーンジー方言等)でピューヴル(pieuvre)と呼ばれる怪物だとし、この後者の名前をフランス語に定着させた[222][223][224][注 49]。ユーゴーの蛸はそののち、ジュール・ヴェルヌのSF冒険小説『海底二万里』(1870年)で巨大イカ(クラーケン)が登場する描写に影響を及ぼしたとされるが[226]、ヴェルヌはまた、実在した軍艦アレクトンの巨大イカ遭遇事件にも取材しているとされる[227]。潜水艦を襲撃する怪物を、ヴェルヌはクラーケンとも、イカ(フランス語: calmar)ともタコ(フランス語: poulpe)とも呼んでいて整合性はとれていない[228]。

英語圏では、H・G・ウェルズも怪物化されたタコのイメージを作品に取り入れた[229]。また アルフレッド・テニスンも『ザ・クラーケン』(1830年)と題して不規律ソネット体の詩を創作しており[68]、ハーマン・メルヴィル作『白鯨』(1851年)の「第59章イカ」にもクラーケンの面影がうかがえると当時の評論家にも論じられていた[230][231]。

大衆文化

[編集]ギリシア神話をモチーフとしたレイ・ハリーハウゼン監督の特撮映画『タイタンの戦い』(1981年アメリカ製)に登場するクラーケンは、ワニのような皮膚、魚の鰭(ひれ)様の大小の突起物を持つ人型の胴体に、手と爪があり関節の無いタコの触手様の4本の腕、嘴(くちばし)のある竜ともサルともつかない頭部を具えた「異形(いぎょう)の巨大怪獣」として描かれている。おそらくこれはいわゆるトレミー48星座の内に描かれた『くじら座(ケートス)』の視覚イメージをそのまま拡張させたものと考えられるが、この一種独特の個性を放つクラーケンのイメージは、それ自体が、後に続く多くの海の怪物・怪獣に大きな影響を与えている。

1998年のアメリカ映画『ザ・グリード』では、客船を襲った正体として巨大なタコの化け物が登場する。 2006年のアメリカ映画『パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト』には、幽霊船の船長デイヴィ・ジョーンズに操られるタコのような触手と、イカのようなエンペラを持ったクラーケンが登場する。ジャック・スパロウを船ごと海中へ飲み込むが、後にデイヴィ・ジョーンズに殺害され、『パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド』のワンシーンに岸に打ち上げられた姿で登場。

水野良の小説『ロードス島戦記』(1983年初出)等、フォーセリアを舞台にした小説では、水の精霊の上位種としてクラーケンが設定されている。

J・K・ローリングの作品『ハリー・ポッター』シリーズ(1997年初出)では、ホグワーツ魔法魔術学校の池にクラーケンをモチーフとしたと思われる巨大イカが棲んでいる。この巨大イカは昼休みに生徒と一緒に泳いだり、浅瀬で日向ぼっこしているところを生徒に足をくすぐられたり、池に落ちてしまった生徒(デニス・クリービー)を筏に戻してあげたりと、無害かつ温厚な性格をしている。

ロールプレイングゲーム(RPG)の世界では、プレイヤーキャラクターの進行を妨げる敵としての、頭足類をモチーフとしたモンスターの名前にしばしば「クラーケン」の名が使用される。『ザ・ブラックオニキス』(1984年初出)に登場するものが例として挙げられる。

注釈

[編集]- ^ フランス名:プールプ・コロッサル。

- ^ アフリカ南部のアンゴラ沖にて襲われたとする船乗りの絵をもとにしている[1][2]。

- ^ "クラーケン。セピア属、イカ・タコ類とされる(ドニ=モンフォール画に模す)"という見出しがついている。原文の"cuttle fish"は、当時の語義にならい「イカ・タコ類」とするが、現在は「コウイカ類」の意味にとられてしまう。これはそもそもリンネがタコもイカもコウイカも同じセピア属に分類したせいであり[3]、英語でセピア属の標準英名を"cuttle-fish"と決めた結果、タコの標準英名が "eight-armed cuttle-fish"となってしまった[4][5]。

- ^ 原語のノルウェー語や、もちいられている公用語のデンマーク語ではkrakeが標準形で、krakenだと定冠詞形だが、英語では後者の形態が 単語となってしまっている。

- ^ 原文で言えばポリュプ説(廃語:polypus)、すなわち蛸の説であるとユーヴェルマンスが語釈しているが[8]、澁澤龍彦はこの「ポリプ」は蛸ではなく「ポリプ」(腔腸動物?」だと解釈したので齟齬が生じる[9]。

- ^ アンゴラ沖。

- ^ 英国版画(冒頭図。上掲画像のR・ハミルトンの著〈ネイチャーズ・ライブラリー(文庫)〉)。ここでクラーケンを旧い分類のセピア属としているが、結果タコなのに" cuttle-fish"の一種とされている。これは現今では「コウイカ」と捉えられてしまいがちだが、過去の語彙においては「蛸も含む生物の総称」と読む解くべきである[5]。

- ^ ユーゴー、ヴェルヌに加えH・G・ウエルズの小説も挙げられる[10]。

- ^ リンネが『自然の体系』第2版(1740年)で示すミクロコスモス属の第1例はトマス・バルトリンがケトゥス(≈鯨)の一種としたハーヴァグーヴァだが、そこでクラーケンについて述べておらず、同一と結びつけたのはエイイェーゼであった。第2例は論文集中のパウリーニの「モンストルム・マリヌム(海の怪物)」(パウリーニの解説では"Seekrabbe、「海蟹」ともされる)だが、それをクラーケンだと断じたのも別人(モンフォール)である。

- ^ またミクロコスモス属の別例としてフランチェスコ・レディの「ホヤ類」も加わっていおり、リンネの『自然の体系』初版の和訳ではミクロコスモス属を「ホヤ」だとする[11]。

- ^ フィギエ。誤謬をユーヴェルマンスが指摘。

- ^ エーイェゼやポントピダンによる文献はデンマーク語で著されている。しかし地元ノルウェー民から採取した情報である。

- ^ この søe はデンマーク語で、ノルウェー語では sjáでないと「海」の意味にならない。ここでは定冠詞接尾語(-en, -n)をはずしたが、英訳や[30]、英語の解説では Kraxen, Krabben 等の語形が使われる[31]。

- ^ ポントピダンが初出と言う誤解は近年でも根強くありつづけている。

- ^ 欄外にある節題名は「ノルランのクラーケ伝説 Fabel om Kraken i Nordlandene」で[49]、英訳題名は「ノルウェーのクラーケン物語、亡霊と騙られしもの也 A Norway Tale of Kraken, a pretended phantom」と拡張されている[50]。原文にあるノルラン(Nordland)というのはエーイェゼの生国でデンマーク統治下ノルラン・レーン(現今のヌールラン県以北)だが、生誕地は今はノルラン県(ヌールラン県])でなく・トロムス・オ・フィンマルク県ハーシュタに組み込まれる。

- ^ 既に注記したとおり、欄外に記される英語の節題名には「亡霊(phantom)と騙らる」と加筆されている。

- ^ 英語の学術書をみると、Machan は、なぜかこの該当箇所の注を無視した本文のみの言及で、エーイェゼが「クラーケ[ン]」の語は明言ぜずに、「怪獣 Bæst」や「恐ろしい海獣 forfærdelige Hav-Dyr」のたぐいとしか記述しておらず、とした[31][56]。 レオ・ルイックビーは、脚注から引用しているが、クラーケンでなくハーヴグーヴァの項に記述した[58]。

- ^ 『アイスランド王の鏡 Speculum Regale Islandicum』とについて、 トルモドゥス・トルファエウスより得たとエーイェゼがしている。『王の鏡』にはアイスランドやグリーンランド海域のクジラ類・アザラシ類についての詳述があり[59]、そのなかにハーヴグーヴァの描写もみられる。

- ^ 1917年版『王の鏡』}の英訳では、ハーヴグーヴァが kraken と英訳されている[62]。

- ^ 『王の鏡』(1250年頃)では、最大のシーモンスターでグリーンランド海を棲息域とするとされる。

- ^ ブシュネルは13世紀のアイスランド文学も含めるようだが、『スノッリのエッダ』には単語のみの記述であり、『矢のオッドのサガ』がハーヴグーヴァやリングバックに言及するのは[67]、より新しい稿本(14世紀末)のみである。

- ^ Mouritsen & Styrbæk (2018)(頭足類の本)では、怪物ハーヴグーヴァとリングバック鯨を区別している。

- ^ 正確には、ノルウェー国教会ボルグヴィン司教区 (en) 司教。

- ^ ちなみに、スェーデンのヴァレンベリ家(ワレンバーグ財閥)創始者のヤーコプ・ヴァレンベリ (著述家) の著書(仮訳題名)『ガレー船上の我が息子 Min son på galejan』(1781年)に、次のように語られている: クラーケは、蟹魚(スウェーデン語: Krabbfisken)ともいう。さほど大きいわけではないさ、頭と尾を入れても我国のカルマル県沖のエーランド島の全長に(すなわち85 mi または 137キロメートル])に及ばない。ここいらの漁師はみな、なんらかの[クラーケン]話を持っている。海底にひそみがちな奴で、つねに無数の小魚の大群に取り巻かれておって、それが餌となって通過する。ポントピダン司教が書いてたが、わしの記憶が正しければ、食餌の時間はいちどに3か月以上かかり、それをまた3か月かけて消化する。その間、大量の排泄物を出して、より小さめな魚どもの大群を養っておるのさ。それゆえ、国の漁師たちは、その潜み場所をなんとか探し当てようとして、 最有利なかたちで職業を営むものさ。あ奴は、少しずつ水上してくるんだが、水面下ten - twelveファゾム [18 - 22 m; 60 - 72 ft]までやってきたら、船はあたりから退散したほうがよい。するといきなり浮島みたいに上がってきて、鼻孔からトロルヘッタン海流みたいに噴水させ、そこいらじゅうのたうち回るので、海水が渦巻いてその環がだんだんと何マイルも先まで広がるんだ。こ奴こそ聖書ヨブ記のレヴィアタンに違いない。一匹標本があればよろしいがな、わが邦の自然好きな紳士たちがそれ用の室をしつらえてくださるなら、(旧属領の)スウェーデン領ポメラニアの残軍兵たちに手ずから運ばせるのだがな[88][89]。

- ^ 「アルボル」だと単に'樹木'の意なので、「海アルボル/アルボル・マリヌス arbor marinus」と後述のモンフォールは呼んでいる。

- ^ "ロンドレやゲスナーがステラ・アルボレセンス(Stella Arborescens )としていた[生物]"

- ^ 現今定義の「Astrophyton 属」は、西大西洋つまりアメリカ産種1種のみなので、妥当でない。

- ^ ライマンが定義した旧Astrophyton 属のうち、北欧の海域に生息するのが A. linckii、A. eucnemis、A. lamarcki 。

- ^ 英国ウェールズの博物学者グリフィス・ヒューズの著作。

- ^ ポントピダンは、幼生というより、むしろ卵なのではないかと意見するが、むしろ余談であろう。肝心なのは「ステラ・アルボレセンス」との同定である。

- ^ ユーヴェルマンスが使った"Gorgon's head"という呼称は、 Astrocladus euryale種の通称名でもあり、その旧名 Asterias euryale は[118]、北欧の博物学者が俗説の子クラーケンに特定した種のひとつであるとブルーメンバッハはしている[119]。しかし A. euryale は南アフリカに発生する種である。ブルーメンバッハはもう1種 Euryale verrucosum を挙げているが[120]、これは現在の採用学名が Astrocladus exiguus で[121]、太平洋種である[122]。

- ^ 岡西はツルクモヒトデ目 Euryalae とするが[123]、これは旧名で廃されている。

- ^ オザエナが「臭いやつ stinkard」という意味のタコの異称であることは、ゲルハートのラテン文・英語対訳で確認できる。ただしポントピダンが引用した犬との格闘の箇所 "Namque et afflatu terribli canes agebat.." は、ゲルハート論文ではラテン語は空白であり、英訳("were pitted against something uncanny, for by its awful breath it tormented the dogs, which it now scourged with the ends of its tentacles")のみで確認できる。

- ^ "The Kraken supposed a sepia or cuttlefish"。「セピア属、カトルフィッシュとされる」は今では語弊があるが、当時は蛸もセピア属に分類されていたため、蛸も「八足カトルフィッシュ」という事になった。現在はカトルフィッシュといえばもっぱらコウイカのことである。[147]。他にも、アメリカの動物学者A・S・パッカードが、モンフォールの絵をクラーケンとみなして解説を行っている[4]

- ^ J・L・ホーニブルックが記事を執筆したのは、38年後の1904年だったので1860年代の遭難と勘違いしている。船名も誤記しているが、1933年の後編で訂正されている。ホーニブルックによれば、当時アメリカの科学者に諮ってなんらかの海棲生物的説明が依頼されたが、具体的な生物仮説は出されなかった。しかし、海の生態系がよりわかってきたといことで、筆者が独自に大型タコ説を出している[155]

- ^ ちなみに、これより数年後の1913年には、自称生存者であるアベル・フォスダイクによる、サメ襲撃の目撃を主張する手記が19発表されたが、捏造とみなされ邪説視されている{[sfnp

- ^ この名は、μικρός (欧字転写[以下同様]:mikros、意:little, small、小)と κόσμος (kosmos、意:world, etc. 世界、ほか)の組み合わせからなる古代ギリシア語 μικρόκοσμος (mikrokosmos) を元とした既存のラテン語形 microcosmus であり、「little world, small world、小さな世界」との語義を持つ。

- ^ ロヴェーンは、説明文をtegmen ex heterogeneis compilatisとしているが[143]、これはラテン=スウェーデン語の第6版(1748年)の文言である[159]。第2版は"testa"に始まっていた以外は、"tegmen"より後は同文だった[160]。

- ^ これらの出典がリンネの『自然の体系』では第2版以降になって現れたが、蛇足を言うなら1733年の講義で発表されていたと目される[143]。講義の内容はフィンランド人の受講者メンナンダーがノートに記録されていた(ストックホルムの王立図書館蔵)[161]。

- ^ 尾索動物の一種を指す学名としては無効名 (Nomen nudum)ではなく、Microcosmus属は存在する。cf. Microcosmus sabatieri。

- ^ じつは"Meer=Trauben"の異綴りで、すでに1740年のラテン語・ドイツ語対訳版には記載される[158]。 第9版(1956年)は第6版と同様だとされるが[167]、やはりフランス語属名が空欄になっている[171]。

- ^ ウィリタートンは学名をSepia octopusa [ママ]と誤記した。

- ^ De animalibus

- ^ なお、ゲスナーの「豚鯨」の画(「海の豚」、「ハイエナ鯨」)には、横腹に三つ目がついていることが指摘されており[198]、その特徴は日本の江戸時代の版画(越中四方浦に出たという文化2年の瓦版)の図と合致する。

- ^ アイオナ島は 聖ブレンダンともゆかりの深い地である。

- ^ ただし、ノルウェー近くの大エビは、ラテン語で gambarus(<ギリシア語: κάμμαρος)すなわちロブスター等のエビだとされていた。

- ^ 「幸運の島 Insula Fortunata」については、聖ブレンダンの一行が巨魚に着陸する版画は、カスパル・プラウティウス/プラウツ Caspar Plautius/Plautz の著作(1621年)の挿画[211]、Template:仮インク(刻)[212]、でも巨魚の隣に島名がみえる。

- ^ 元の出典にある通り、描画したのはブイエ本人でなく次官のロドルフ海尉であり、これをアレンジしたエドゥアール・リウーの挿絵が使われていた。

- ^ ユーゴーはタコをインク&ウォッシュで描いた絵を残している[225]。

出典

[編集]- 脚注

- ^ a b c d Lee (1875a), pp. 100–103.

- ^ a b c Nigg (2014), p. 147: "The hand-colored woodcut is a reproduction of art in the Church of St. Malo in France".

- ^ Heuvelmans (2015), pp. 155–156.

- ^ a b c d e f g Packard, A. S. (March 1872). “Kraken”. The Connecticut School Journal 2 (3): 78–79. JSTOR 44648937.

- ^ a b c Pennant, Thomas (1777). “Sepia”. British ZoologyIV: Crustacea. Mollusca. Testacea. Benjamin White. pp. 44–45

- ^ a b c Hamilton (1839). Plate XXX, p. 326a

- ^ a b c Denys-Montfort (1801), p. 256, Pl. XXVI

- ^ Heuvelmans (2015), p. 124: Pontopiddian.. it had to be some kind of "polyp" (octopus) or star fish

- ^ 澁澤 (1994) [1978], p. 33

- ^ “世界大百科事典 第2版の解説”. コトバンク. 2021年1月17日閲覧。

- ^ 廣󠄁田 (2020), pp. 179180.

- ^ a b Kraken [ˈkrɑːkən] : Norw.《方言》〜《原義》 pole, post : -n は定冠詞。 -n. クラーケン。 竹林滋ほか『新英和大辞典』(第6版)研究社、2002年3月22日。ISBN 978-4-7674-1026-5。

- ^ “kraken”. Oxford English Dictionary. V (1 ed.). Oxford University Press. (1933). p. 754. "Norw. kraken, krakjen, the -n, being the suffixed definite article" = A New English Dictionary on Historical Principles (1901), V: 754

- ^ ノルウェー百科事典 Store norske leksikon s. v. "kraken

- ^ a b c d e “kraken”. Bokmålsordboka | Nynorskordboka. 2022年1月28日閲覧。

- ^ 『Bokmålsordboka』 "krake I":"1. forvokst, krokete tre;"[15]

- ^ Cleasby & Vigfusson (1874), An Icelandic-English Dictionary, s.v. "kraki" '[Dan. krage], a pole, stake'

- ^ 『Bokmålsordboka』 "krake I":Opphav norrønt kraki; jamfør krok.[15]

- ^ Bokmålsordboka "krake II":"stort sjøuhyre 巨海獣"; "Opphavtrolig samme opprinnelse som krake (1I)"[15]

- ^ a b “krake sbst.2” (スウェーデン語). saob.se. 2023年7月12日閲覧。

- ^ 『SAOB辞典』"krake sbst.2"(名詞第2義)[20]

- ^ a b “krake sbst.4” (スウェーデン語). saob.se. 2023年7月12日閲覧。

- ^ 『SAOB辞典 』 "krake sbst.4""(名詞第4義)、stång, stör (棒、竿)[22]

- ^ 『Nynorskordboka』: "krake I": "treanker med steinsøkke; krabbe (I, 2)[15]

- ^ 『SAOB辞典 』"krake sbst.4""(名詞第4義)、2) ett slags primitiv(t) ankare .. jfr KRABBA, sbst.2[22]

- ^ a b Finnur Jónsson (1920), pp. 113–114.

- ^ Jakobsen, Jakob (1921), “krekin, krechin”, Etymologisk ordbog over det norrøne sprog på Shetland, Prior, p. 431; Cited in Collingwood, W. G. (1910). Review, Antiquary 46: 157

- ^ Pontoppidan (1753a), p. xvi(?)

- ^ Pontoppidan (1753a), p. 340.

- ^ a b c Pontoppidan (1755), p. 210.

- ^ a b c d e Machan, Tim William (2020). “Ch. 5. Narrative, Memory, Meaning /§Kraken”. Northern memories and the English Middle Ages. David Matthews, Anke Bernau, James Paz. Manchester University Press. ISBN 9781526145376

- ^ a b c Egede (1741). p. 48: "Det 3die Monstrum, kaldet Havgufa som det allerforunderligte, veed Autor ikke ret at beskrive" p. 49: " af dennem kaldes Kraken, og er uden Tvil den self jamm; som Islænderne kalde Havgufa"; Egede (1745). p. 86: "The third monster, named Hafgufa.. the Author does not well know ow to describe.. he never had any relation of it." p. 87: "Kracken.. no doubt the same that the Islanders call Hafgufa"

- ^ 廣田 (2020), p. 180、注10.

- ^ Szabo (2008). Monstrous Fishes and the Mead-Dark Sea: Whaling in the Medieval North Atlantic. Leiden: BRILL. p. 217. ISBN 9789047432418. オリジナルの2008-05-13時点におけるアーカイブ。

- ^ Beck, Thor Jensen (1934 ), Northern Antiquities in French Learning and Literature (1755-1855): A Study in Preromantic Ideas, 2, Columbia university, p. 199, "Before Pontoppidan , the same " Krake ” had been taken very seriously by the Italian traveler , Francesco Negri"

- ^ Eberhart, George M. (2002). “Kraken”. Mysterious Creatures: A Guide to Cryptozoology. ABC-CLIO. p. 282ff. ISBN 1-57607-283-5

- ^ 廣田 (2020), p. 180、注14、ジョージ・エバーハート[36]に拠る。

- ^ Negri, Francesco (1701), Viaggio settentrionale, Forli, p. 184–185, "Sciu-crak è chiamato un pesce di smisurata grandezza, di figura piana , rotonda , con molte corna o braccia alle sue estremità"

- ^ a b Pilling, James Constantine (1885). Proof-sheets of a Bibliography of the Languages of the North American Indians. Smithsonian Institution Bureau of Ethnology: Miscellaneous publications 2. U.S. Government Printing Office. pp. 226–227

- ^ a b Halldór Hermannsson (1938), p. 11

- ^ Anderson, Rasmus B. (1896). Kra'ken. 5 (new ed.). D. Appletons. p. 26

- ^ Müller (1802), p. 594: "Der norwegische Bischoff Pontoppidan ist der erster, welcher uns einer umständliche und deutsche Nachricht von diesem Seethier gegeben hat"。ミュラー執筆、『ドイツ百科事典』、「クラーケン」の項。"ノルウェーのポントピダン司教(のドイツ訳、1853b年)が、この海棲怪物(クラーケン)についてわかるようにドイツ語で読めるようになった最初である"とする。

- ^ a b Kongelige nordiske oldskrift-selskab, ed (1845). Grönlands historiske Mindesmaerker. 3. Brünnich. p. 371, note 52)

- ^ a b Bushnell (2019), p. 56: "Nineteenth-century English interest in the Kraken stems from Linnaeus's discussion of the creature in the first edition of Systema Naturae (1735) and most famously from Natural History of Norway (1752-3) by the Bishop.. Pontoppidan (translated into English soon after)".

- ^ Oudemans (1892), p. 414.

- ^ 19世紀イギリスでクラーケンへの関心が湧いたのは、ポントピダンに負うとされ[44]、19世紀のオランダの動物学者もポントピダンがクラーケンんについての「標準的権威」とみなされる、とする[45]。

- ^ Pontoppidan (1753a) (Danish); Pontoppidan (1755) (English); vid. infra.

- ^ a b Egede (1741), pp. 48–49注 (原文); Egede (1745), pp. 86–87注 (英訳)。Egede (1763), pp. 111–113(注)(ドイツ訳)

- ^ Egede (1741), p. 49注.

- ^ Egede (1745), p. 87注.

- ^ Nyrop, Kristoffer (1887), “Navnets mag: en folkepsykologisk studie”, Opuscula Philologica: Mindre Afhandlinger (Copenhagen: Filologisk-historiske Samfund): 182

- ^ Egede (1745), p. 88注).

- ^ Kvam, Lorentz Normann (1936), “krekin, krechin”, Trollene grynter i haugen, Nasjonalforlaget, p. 131, "Den sier at med ekte troll forståes : a ) jutuler og riser , b ) gjengangere og spøkelser , - c ) nisser og dverger , d ) bergtroll"

- ^ 伊藤盡「北欧語から英語への借入語としてのTroll」『人文科学論集. 文化コミュニケーション学科編』第46巻、信州大学人文学部、2012年3月、72頁、ISSN 1342-2790、NAID 40019309680。

- ^ ノルウェー語の trold (トロル)は'巨人'とも'霊(spøkelser)'とも定義されている[53]。このうち伊藤論文がトロルに「あやかし」を当てている[54]。「海の幽霊・亡霊」 では死人の霊や神の印象が強いので「お化け」とした。「幻影・幻姿」とした。

- ^ a b Egede (1741), p. 49.

- ^ Egede (1745), p. 88 (footnote).

- ^ Ruickbie, Leo (2016). “Hafgufa”. The Impossible Zoo: An encyclopedia of fabulous beasts and mythical monsters. Little, Brown Book Group. ISBN 9781472136459

- ^ Guðbrandur Vigfússon, ed (1878). Sturlunga Saga: Including the Islendinga Saga. 1. Clarenden Press. p. 139

- ^ Egede (1741), p. 47.

- ^ Egede (1741), p. 85.

- ^ “XXII. The Marvels of the Icelandic Seas: whales; the kraken”, The King's Mirror: (Speculum Regalae - Konungs Skuggsjá), Library of Scandinavian literature 15, Twayne Publishers, (1917), p. 125, ISBN 9780890670088

- ^ Crantz, David (1820). The History of Greenland: Including an Account of the Mission Carried on by the United Brethren in that Country. From the German of David Crantz. 1. p. 122; Cf. Note X, pp. 323–338

- ^ W[ilson] (1818), p. 649.

- ^ Keyser, Rudolf; Munch, Peter Andreas; Unger, Carl Richard, eds. (1848), “Chapter 12”, Speculum Regale. Konungs-Skuggsjá, Oslo: Carl C. Werner & Co., p. 32

- ^ Somerville, Angus A.; McDonald, R. Andrew, eds. (2020), “Wonders of the Iceland sea”, The Viking Age: A Reader (3 ed.), University of Toronto Press, p. 308, ISBN 9781487570477

- ^ Halldór Hermannsson (1938); Halldór Hermannsson (1924), “Jón Guðmundsson and his natural history of Iceland”, Islandica 15: 36, endnote to p. 8

- ^ a b c Bushnell (2019), p. 56.

- ^ Mouritsen, Ole G.; Styrbæk, Klavs (2018). Blæksprutterne kommer. Spis dem!. Gyldendal A/S. ISBN 9788702259537

- ^ Kongelige nordiske oldskrift-selskab (1845), p. 372.

- ^ Pontoppidan (1753a); Pontoppidan (1753b)(独訳); Pontoppidan (1755) (英訳)

- ^ Hamilton (1839), pp. 329–330.

- ^ Metropolitana (1845), pp. 255–256.

- ^ Bringsværd, T.A. (1970). The Kraken: A slimy giant at the bottom of the sea. In: Phantoms and Fairies: From Norwegian Folklore. Johan Grundt Tanum Forlag, Oslo. pp. 67–71.

- ^ Pontoppidan (1753b), p. 342: デンマーク語: Orlogs-skib; Pontoppidan (1755), p. 212; "largest man of war"

- ^ a b Hamilton (1839), pp. 328–329.

- ^ a b Sjögren, Bengt (1980). Berömda vidunder. Settern. ISBN 91-7586-023-6

- ^ a b Pontoppidan (1755), p. 212.

- ^ Pontoppidan (1753b), p. 343: "Male-Strømmen ved Moskøe"; tr. Pontoppidan (1755), p. 212: "the current of the river Male"

- ^ a b c "Kraken". Encyclopædia Perthensis; or Universal Dictionary of the Arts, Sciences, Literature, &c.. 12 (2nd ed.). John Brown, Edinburgh. 1816. pp. 541–542.

- ^ Lee (1884), p. 332.

- ^ Pontoppidan (1753a), pp. 344: "bruge paa Sneglenes Maade, med at strekke dem hid og did"; Pontoppidan (1755), p. 213: "use [long arms, or antennae] like the Snail, in turning about"

- ^ Metropolitana (1845), p. 256.

- ^ Bartsch, Paul (1917). Pirates of the Deep―Stories of the Squid and Octopu. Washington, DC: Government Printing Office. pp. 364–368

- ^ Finnur Jónsson (1920), p. 114. ノルウェー語: "kjempebleksprut"; cf. da:Kæmpeblæksprutte.

- ^ 以下詳述。ポントピダンは「アルボル・マリヌス」種について「ヒトデ類」(ドイツ名 Seesonne,オランダ名 Zee-sonne, デンマーク名Hav-Stiernernes)の分類を用いているが、のちの分類学ではクモヒトデ目/カワクモヒトデ目、テヅルモヅル類の一種だろうとの説明になる。

- ^ Machan (2020): "In other words, Pontoppidan imagines the kraken as a kind of giant crab, although he, too, allows that the animal is largely unwitnessed and unknown.

- ^ Wallenberg, Jacob (1836), “kapitele (ch. 17): Om en rar fisk”, Min son på galejan, eller en ostindisk resa innehållande allehanda bläckhornskram, samlade på skeppet Finland, som afseglade ifrån Götheborg i Dec. 1769, och återkom dersammastädes i Junii 1771, Stockholm: A. G. Hellsten, p. 163, "Det ar kraken, eller den så kallade krabbfisken,.. lär han ej vara längre än vårt Öland utanför Calmar..". The last paragraph tjat the remants of the Swedish Pomeranian army may be able to haul a specimen if one could be obtained is curtailed in the Stockholm: A. G. Hellsten, 1836 edition Kap. XVII, pp. 44–45

- ^ Cf. Wallenberg, Jacob (1994), My Son on the Galley, Peter J. Graves (tr.), Chester Springs, PA: Dufour Editions, pp. 56–58, ISBN 9781870041232, "It is the kraken , the so - called crabfish , which is said to visit these waters occasionally . It is not large since , even including the head and the tail , it is not reckoned to be any longer than our island of Öland off Kalmar.."

- ^ a b c Stöhr, S.; O’Hara, T.; Thuy, B. (Eds) (2021). "Astrophyton linckii Müller & Troschel, 1842". World Register of Marine Species. 2022年1月28日閲覧。

- ^ Lyman (1865), p. 190.

- ^ Palomares, M. L. D. and Pauly, D., eds. (2011). "Gorgonocephalus caputmedusae" in SeaLifeBase. January 2011 version.

- ^ Stöhr, S.; O’Hara, T.; Thuy, B. (Eds) (2022). "Gorgonocephalus eucnemis (Müller & Troschel, 1842)". World Register of Marine Species. 2022年1月28日閲覧。

- ^ a b Bell, F. Jeffrey (November 1891), “XLIV. Some Notes on British Ophiurids”, Annals & Magazine of Natural History, Sixth Series (47): 342–344

- ^ a b Palomares, M. L. D. and Pauly, D., eds. (2011). "Gorgonocephalus eucnemis" in SeaLifeBase. January 2011 version.

- ^ Pontoppidan (1753a), pp. 349–350; Pontoppidan (1755), pp. 215–216

- ^ a b c d Heuvelmans (2015), p. 124.

- ^ Pontoppidan (1753a), pp. 349–350; Pontoppidan (1755), p. 215–216

- ^ Heuvelmans (2015), p. 124: その古代怪物は..ヘーラクレースの柱(ジブラルタル海峡)のすきまを通って入ってこれない;[ポントピダン]は、これが不鮮明ながら「クラーケン」への言及だとみていた。(英訳) it cannot pass through the Pillars of Hercules; he sees in it an obscure allusion" to the kraken".

- ^ 澁澤 (1994)[1978–1979]、33頁:"しかしポントピダン自身は、次のような文章によって、それが蛸であることを認めようとはしていない。「この巨大な海獣は、おそらくポリプあるいはヒトデの類に分類されるべきものだろう。"

- ^ Heuvelmans (2015).

- ^ Buckland, Francis Trevelyan (1876). Log-book of a Fisherman and Zoologist. Chapman & Hall. p. 209

- ^ Gesner, Conrad (1575). Fischbuch, das ist ein kurtze ... Beschreybung aller Fischen. Zürich: Christoffel Froschower. p. cx and illustr. opposite

- ^ ここでいう「ポリュプス」や、「ポリュプ、ポリュペ polype」などと言換えられているのはじつは「蛸」なのに、澁澤龍彦は「ポリプ」という、まったく蛸以外の生物と勘違いした[100]。ポントピダンがいうポリュプやポリュプスであると動物学博士でもあるユーヴェルマンスは解説する[101]。古代の大プリニウスがいうポリュプスも蛸であることは定着しているし、当時の博物学の権威コンラート・ゲスナーのポリュプスも蛸である[102][103]。

- ^ a b The London Magazine, or, Gentleman's Monthly Intelligencer Vol. 24 (Appendix, 1755). pp. 622–624.

- ^ Pontoppidan (1755), p. 216.

- ^ ポントピダンの英訳は次の通りである: "the Kraken.. with his many large horns or branches, as it were springing up from its body, which is round.. Both these descriptions [arbor and kraken] confirm my former suppositions, namely, that this Sea-animal belongs to the Polype or Star-fish species.. It seems to be of that Polypus kind which is called by the Dutch Zee-sonne, by Rondeletius and Gesner Stella Arborescens.[106][105]

- ^ Heuvelmans (2015), p. 124 が、現代分類学の用語で"ophiurid"(クモヒトデ目)と解説する。"クモヒトデ"。

- ^ Lyman (1865), p. 14.

- ^ Hurley, Desmond Eugene (1957). Some Amphipoda, Isopoda and Tanaidacea from Cook Strait. Zoology Publications from Victoria University of Wellington, 21. Victoria University of Wellington. p. 2, 40

- ^ WoRMS データベースに拠る。 A. linckii 照会[90]等々。

- ^ Heuvelmans (2015), p. 78.

- ^ Heuvelmans (2015), p. 124: "From the vague description given by the fishermen, it was just as legitimate to see in the kraken a giant ophiurid as a giant cephalopod. It is acutally that first identification which Pontopiddan prefers".

- ^ Pontoppidan (1753a), p. 350; Pontoppidan (1755), p. 216

- ^ Bergen (1761), pp. 147–149.

- ^ a b Heuvelmans (2015), p. 126.

- ^ ユーヴェルマンスは"Gorgon's head"としているが[116]、これは曖昧で、とテヅルモヅル科 Gorgonocephalidae のことか、テヅルモヅル属 のことか明確でない。しかし、G. caputmedusae、旧名 Astrophyton linckii は[90]、ライマンがリンネの「メデューサの頭」[?]でないかと推論しており、G. eucnemisは、F・J・ベルが「シェトランド・アルゴス」と地方でよばれるテヅルモヅル属で、リンネやポントピダンも(特定のてがかりとはならない不確かなかたちながら)言及している Asterias caput-medusæ 種だとしている[94]。

- ^ Stöhr, S.; O’Hara, T.; Thuy, B. (Eds) (2021). "Asterias euryale Retzius, 1783". World Register of Marine Species. 2022年1月28日閲覧。

- ^ Metropolitana (1845), p. 258: ドイツ医師ブルーメンバッハは、 "北欧の博物学者たちが.. クラーケンの幼生としている Northern Naturalist consider.. the young of the Kraken"各種生物を説明すると称して、Asterias euryaleや Euryale Verrucosum を挙げている。

- ^ Metropolitana (1845), p. 258 loc. cit., apud Blumenbach

- ^ Stöhr, S.; O’Hara, T.; Thuy, B. (Eds) (2022). "Euryale verrucosum Lamarck, 1816". World Register of Marine Species. 2022年1月28日閲覧。

- ^ Palomares, M. L. D. and Pauly, D., eds. (2011). "Astrocladu exiguus" in SeaLifeBase. January 2011 version.

- ^ a b c 岡西政典 (Academist Journal). “【特別寄稿】深海生物「テヅルモヅル」とは何者か?”. 2022年2月7日閲覧。

- ^ 伊藤, 泰弘 (2006–2016). “登録番号 UMUTZ-Oph-23 学名 Gorgonocephalus arcticus Leach, 1819”. クモヒトデ類標本データベース. 東京大学総合研究博物館. 2022年2月7日閲覧。

- ^ a b Pontoppidan (1753a), pp. 351–352; Pontoppidan (1755), p. 217

- ^ Gerhardt, Mia I. (1966). “Knowledge in decline: Ancient and medieval information on "ink-fishes" and their habits”. Vivarium 4: 151, 152. JSTOR 41963484.

- ^ 広田 (1971), p. 254.

- ^ 広田 (1971), p. 256.

- ^ Denys-Montfort (1801), pp. 256, 258–259.

- ^ Lee (1875a), pp. 99, 100–103, apud Naturalis Historiae lib. ix. cap. 30 and Montfort, ibid.

- ^ 大プリニウスは、情報源としてローマ属州ヒスパニア・バエティカ(イベリア半島南部)の前執政官だったトレビウス・ニゲル(の博物誌)を引いている。

- ^ 澁澤 (1994)[1978–1979]、巻末注 274頁:"「タコについての資料を求めるならば、..バエティカ(今日のアンダルシア地方)の総督..の配下であったトレビウス・ニゲルが発表した資料を無視すべきではない。.. (中略)..難破したひとや海にもぐるひとを襲うとき、タコは相手のからだをぐるぐる巻きにして吸盤で吸いつき、いつまでも吸って吸って吸いまくるのである"。

- ^ Loeb 英訳に拠ると(引き裂く asunder)と見える:"Moreover Niger asserts that no animal is more savage in causing the death of a man in the water. For it struggles with him by coiling round him and it swallows him with sucker-cups and drags him asunder"(Nigg (2014), p. 148, Gerhardt (1966), p. 152).

- ^ cf. Ashton (1890), pp. 264–265

- ^ a b Wilson, Andrew (FRSE) (February 1887a). “Science and Crime, and other essay”. The Humboldt Library of Science (88): 23.

- ^ Denys-Montfort (1801), p. 386.

- ^ a b Lee (1875a), p. 100.

- ^ Denys-Montfort (1801), p. 386, note (1) Arbor marinus.

- ^ Denys-Montfort (1801), p. 386, note (1)

- ^ a b Mitchill (1813), p. 405.

- ^ a b c Paullinus, Christianus Franciscus (1678). Obs . LI: De Singulari monstro marino. Ann. VIII. Vratislaviae et Bregae. p. 79

- ^ 参照:廣田 (2020), p. 181:"ピエール・デニス=ド=モンフォール著『軟体動物誌』第 2 巻(1799)では、リンネがクラーケンをミクロコスムスと分類したことになっている"。

- ^ a b c d e f g Lovén, Sven (1887). On the Species of Echinoidea Described by Linnaeus in His Museum Ludovicae Ulricae. Stockholm: Kungliga Boktryckeriet P. A. Norstedt & Söner. p. 20–21, note 2

- ^ Heuvelmans (2015), p. 91.

- ^ Denys-Montfort (1801), p. 270–278: "nouveau testament attribué a Saint-Thomas" (p. 276)

- ^ 広田 (1971), p. 257: "サン=マロの教会にある奉納画をもとにして、彼は船に襲いかかっている大ダコの図を描いている"

- ^ Hamilton (1839), pp. 331–332 and Plate XXX, p. 326a

- ^ Denys-Montfort (1801), p. 331.

- ^ Denys-Montfort (1801), pp. 358ff, 367–368

- ^ Metropolitana (1845), p. 258.

- ^ a b Lee (1875a), pp. 103–105 and note

- ^ d' Orbigny, Alcide (1848). “Poulpe colossal / Sepia gigas”. Histoire naturelle générale et particulière des Céphalopodes acétabulifères vivants et fossiles: Texte. 1. J. B. Baillière. p. 143. ISBN 9781461748960: "Si nous Poulpe Colossal est admis, à la seconde édition je lui ferai renverser une escadre".

- ^ Lee (1875a), p. 103.

- ^ Mitchill (1813), pp. 396–397。見出し"Sepia octopus"。Mitchill (1813), p. 401: Linnaeus's Sepia octopus is explained to be the eight-armed animal called poulpe commun by the French, and which was neither the cuttlefish which have scales, nor squid which have plated.

- ^ Hornibrook, John L. (17 September 1904), “The Case of the 'Marie Celeste.' An ocean mystery.”, Chambers's Journal 40: 671-672; -- (March 1933) "New Light on the Marie Celeste Case", pp. 171-175.

- ^ a b Begg, Paul (2014). Mary Celeste: The Greatest Mystery of the Sea. Routledge. pp. 102. ISBN 9781317865315

- ^ Linnaeus, Carolus (1735). Caroli Linnæi Systema naturæ (1 ed.). Leyden: Theodorus Haak

- ^ a b Linnaeus, Carolus (1740). Langen, Johann Joachim (tr.);. ed. Caroli Linnæi Systema naturæ [Natur=Systema, oder, Drey Reiche der Natur] (1 ed.). Halle: Gebauer. p. 68. "Corpus variis heterogeneis tectum. Microcosmus marinus. Der Leib ist mit verschiedenen fremden Theilchen bedeckt. Die meer=Traube"

- ^ a b Linnaeus, Carolus (1748). Caroli Linnæi Systema naturæ (6 ed.). Stockholm: Gottfr. Kiesewetter. p. 78

- ^ a b Linnaeus, Carolus (1740). Caroli Linnæi Systema naturæ (2 ed.). Stockholm: Gottfr. Kiesewetter. p. 64

- ^ Lovén (1887), p. 14, note 2.

- ^ 廣田 (2020), pp. 179–181.

- ^ Bartholin, Thomas (1657). “Historia XXIV. Cetorum genera”. Thomae Bartholini historiarum anatomicarum rariorum centuria [III et ]IV. typis Petri Hakii, acad. typogr.. p. 283

- ^ Redi, Francesco (1684). Osservazioni interno agli animali viventi che se trovano negli animali viventi. Christoph Günther. pp. 61, 217–218 and Tab. 21

- ^ Redi, Francesco (1686). Observationes Franisci Redi circa animalia viventia, quae reperiuntur in animalibus viventibus. Florentiae apud P. Batini 1684 in 4to. Christoph Günther. p. 84

- ^ 廣田 (2020), p. 180、注11.

- ^ a b c “Linné (Carl von)”. Smithsonian Miscellaneous Collections. Smithsonian Institution. (1874). pp. 31–32

- ^ 廣田 (2020), p. 179参照。

- ^ Linnaeus, Carolus (1748). Caroli Linnæi Systema naturæ (7 ed.). Leipzig: Gottfr. Kiesewetter. p. 75

- ^ Heuvelmans (2015), pp. 117–118

- ^ Linnaeus, Carolus (1756). Caroli Linnæi Systema naturæ (9 ed.). Leyden: Theodorus Haak. p. 82

- ^ 「海ぶどう」(フランス語: raisins de mer)の挿絵がMoquin-Tandon (1865), p. 309に掲載される。

- ^ Heuvelmans (2015), p. 147?.

- ^ Mitchill (1813), pp. 402–203: "[Mr. Montfort's].. gigantic Sepia.. [which he] calls Colossal". Mitchill は Sepia octopus と記すが S. octopodia とすべきであろう。

- ^ Figuier, Louis (1866). La vie et les moeurs des animaux zoophytes et mollusques par Louis Figuier. Paris: L. Hachette et C.ie. p. 463

- ^ Heuvelmans (2015), p. 118, note 2: "..incorrectly claimed, following Louis Figuier (1860) and later Alfred Moquin-Tandon (1865) that Linnaeus had classified the kraken as the cephalopod Sepia microcosmus. This is completely false.

- ^ Ellis, Richard (2006). Singing Whales and Flying Squid: The Discovery Of Marine Life. Rowman & Littlefield. p. 143. ISBN 9781461748960

- ^ リンネが1735年にクラーケンについて説明していると誤解しており[44]、またエリス(Richard Ellis、2006年)もSepia microcosmus が初版にあったものと納得し、後の版で削られたと結論している[177]。

- ^ Linnaeus, Carolus (1806), “47. Sepia”, A general system of nature, London: Printed for Lackington, Allen, and Co, p. 118

- ^ W[ilson] (1818).

- ^ a b Gibson, John (1887). “Chapter VI: The Legendary Kraken”. Monsters of the Sea, Legendary and Authentic. London: T. Nelson. pp. 79–86 (plate, p. 83). オリジナルの2017-08-24時点におけるアーカイブ。

- ^ Moquin-Tandon (1865), p. 311も同じ絵に言及するが "the giant Cephalopods embracing a tall ship in his huge arms, aiming to swallow it"。ただ、モンフォールの著作とするところを、 (マノンクール補遺による)Suites à Buffonが出典だと取り違えている。

- ^ Pontoppidan (1753a), p. 318a

- ^ 上述

- ^ More, A. G. (July 1875), “Notice of a gigantic Cephalopod (Dinoteuthis proboscideus) which was stranded at Dingle, in Kerry, two hundred years ago”, Zoologist: A Monthly Journal of Natural History, second series 10: 4526–4532

- ^ Heuvelmans (2015), pp. 141–142.

- ^ Olaus Magnus (1887), Brenner, Oscar, ed., “Die ächte Karte des Olaus Magnus vom Jahre 1539 nach dem Exemplar de Münchener Staatsbibliothek”, Forhandlinger i Videnskabs-selskabet i Christiania (Trykt hos Brøgger & Christie): p. 7, "monstra duo marina maxima vnum dentibus truculentum, alterum cornibus et visu flammeo horrendum / Cuius oculi circumferentia XVI vel XX pedum mensuram continet"

- ^ a b Gesner, Conrad (1670). Fisch-Buch. Gesnerus redivivus auctus & emendatus, oder: Allgemeines Thier-Buch 4. Frankfurt-am-Main: Wilhelm Serlin. pp. 124–125

- ^ a b Nigg, "Kraken"の章[192]。Niggは、オラウスの原典じかにではなく、のちの ゼバスティアン・ミュンスターの「Monstra Marina」で「D」と記される2獣を介して解説している[193]。Niggがミュンスターの"D"が "オラウスの 記号をなぞっている repeats Olaus's key"と述べているのは誤謬なのか混乱するが、じっさいにミュンスターの図のDと、オラウスの"B"の獣(右図)を見比べれば同一なのは瞭然である。

- ^ a b Cf. Machan (2020): "Olaus Magnus's magnificent sixteenth-century Carta Marina is replete with imagery of krakens.. (See Figure 3.)"

- ^ Ashton (1890). Curious Creatures p. 244. Ashton もオラウスの画を複製して解説する(pp. 262–263)。

- ^ Nigg, Joseph (2014). “The Kraken”. Sea Monsters: A Voyage around the World's Most Beguiling Map. David Matthews, Anke Bernau, James Paz. University of Chicago Press. pp. 145–146. ISBN 9780226925189

- ^ Münster, Sebastian (1572). “Monstra Marina & terrestria, quam in partibus aquilonis inueniuntur”. Cosmographiae vniuersalis lib. 6. in quibus iuxta certioris fidei scriptores, sine omni cuiuscumque molestia, uel laesione, describuntur. Omnium habitabilis orbis partium situs propriaeque dotes. Regionum topographicae picturae. .... pp. 1004–1005

- ^ a b Olaus Magnus (1555). “Liber XXI. Cap. X”. Historia de gentibus septentrionalibus. Rome: Giovanni M. Viotto. pp. 739

- ^ a b Olaus Magnus (1998). Foote, Peter. ed. Historia de Gentibus Septentrionalibus: Romæ 1555 [Description of the Northern Peoples : Rome 1555]. Fisher, Peter;, Higgens, Humphrey (trr.). Hakluyt Society. p. 1092

- ^ a b Gessner, Conrad (1560). Nomenclator Aqvitilivm Animantivm: Icones Animalivm Aquitilium in mari & dulcibus quis degentium, plusquàm DCC. cum nomenclaturis. Zürich: excudebat Christoph. Froschoverus. p. 180

- ^ Gesner (1575), p. xc.

- ^ a b Leu, Urs B. (2023). Conrad Gessner (1516–1565): Universal Scholar and Natural Scientist of the Renaissance. BRILL. p. 194, p. 196 (Illustration 39). ISBN 9789004541696

- ^ ゲスナー(1560年版)[196]では、"Schweynwal"(豚鯨)と "Bartwal"(あごひげ鯨)を上下に展開する(挿画付き。1587年版はこちら)。1575年版では[197]、"Grab Wall"の見出しがつき、これは北限のトゥーレに発し、"grabthier"(ハイエナ)と類比して"grabwal[l]"(ハイエナ鯨)または"schweynwal[l]"と称す旨が記される。ラテン語の1558年版では"Hyaena Cetacea"(ハイエナ鯨)[198]。

- ^ Laist, David W. (2017). North Atlantic Right Whales: From Hunted Leviathan to Conservation Icon. Johns Hopkins University Press. p. 24. ISBN 9781421420981

- ^ Gesner[196][188]

- ^ "American-Scandinavian Biography for 1969 Scandinavian Studies 42 (3), . Brief notice of Ashton (1968) [1890], Detroit: Singing Tree Press.

- ^ Ashton (1890), pp. 221–222.

- ^ Ashton (1890), p. 244: "the Kraken is represented as a Crayfish or Lobster"; ppp. 261-265

- ^ Ashton (1890), p. 244.

- ^ Ashton (1890), p. 263.

- ^ 上掲図、『カルタ・マリナ』(部分)参照。

- ^ Lee (1884), p. 58: "From the crude image of a lobster having eight minor claws.. the transition is not great; and I believe that this also is a pictorial misrepresentation of a casualty by the attack of a calamary above described, .."

- ^ Olaus Magnus (1887) [1539], Auslegung, p. 12: "G: Totius tabulae indicem partemque regnorum Anglie Scotie et Hollandie demonstrat" が全文で、他にアルファベットで記しされたモンスターのような説明がない。

- ^ Olaus Magnus (1887) [1539], Auslegung, p. 12, note 5: "..Die geogr. Länge beginnt bald bei Irland, bald bei den Inseln "Fortunate"

- ^ Plautius, Caspar (aka Honorius Philoponus) (1621), Nova Typis Transacta Navigatio: Novi Orbis Indiae Occidentalis, pp. 10a–11

- ^ Feest, Christian F. (1986), “Zemes Idolum Diabolicum: Surprise and success in Ethnographic Kunstkammer Research”, Archiv für Völkerkunde 40: 181; snippet via Google.

- ^ a b Coupin, Henri (1912), “Ch. XXIII Les pieuvres, terreur des matelots”, Les Animaux Excentriques (4th ed.), Paris: Viubert et Nony, p. 243, "Fig. 133. Pieuvre gigantesque et, d'ailleurs peu sympathique, observée et desinée par M. Rouyer"; 2nd ed. (2004) @ Google

- ^ a b Bouyer, Frédéric (January 1866), Charton, Édouard, ed., Riou, Édouard (illustr.); "nos plus célebrès artistes [d'Hachette]" (illustr.), “Voyage dans la Guyane Française”, Le Tour de Monde: nouveau journal des voyage (Paris: L. Hachette et cie) (!3): 276 別ファイル @ BnF

- ^ Lee (1884), pp. 364–366.

- ^ Verrill (1882), pp. 262–267.

- ^ Lee (1884), pp. 367–371.

- ^ Verrill (1882), pp. 213, 410.

- ^ Rogers, Julia Ellen (1920). “The Giant Squids: Genus Architeuthis, Steenstrup”. The Shell Book: a popular guide to a knowledge of the families of living mollusks. The Nature Library 15. Garden City: Doubleday, Page & Company. pp. 456–458

- ^ Wilson, Andrew (FRSE) (1887b). “V. The Past and Present of the Cuttlefishes”. Studies in Life and Sense. Chatto & Windus. pp. 108–109

- ^ Perkins, Sid (2011). “Kraken versus ichthyosaur: let battle commence”. Nature. doi:10.1038/news.2011.586 December 2, 2020閲覧。.

- ^ 中山眞彦「写実と紋切り型‐日本自然主義作家によるモーパッサンの翻訳と翻案‐下‐」『東京女子大学比較文化研究所紀要』57 、13–30頁、1996年。

- ^ Cahill, James Leo (2019). Zoological Surrealism: The Nonhuman Cinema of Jean Painlevé. U of Minnesota Press. ISBN 9781452959221

- ^ Hugo, Victor (1866). Les travailleurs de la mer. Lacroix. p. 88

- ^ Weiss, Allen S. (2002). “4 The Epic of the Cephalopod”. Feast and Folly: Cuisine, Intoxication, and the Poetics of the Sublime. SUNY Press. pp. 73–75. ISBN 9780791455180: repr. from Weiss (Winter 2002) in: Discourse 24 (1: Mortals to Death ), Wayne State University Press, pp. 150–159, JSTOR 41389633

- ^ Bhattacharjee, Shuhita (1657). “The Colonial Idol, the Animalistic, and the New Woman in the Imperial Gothic of Richard Marsh”. In Heholt, Ruth; Edmundson, Melissa. Gothic Animals: Uncanny Otherness and the Animal With-Out. Springer Nature. p. 259. ISBN 9783030345402

- ^ Nigg, p. 147.

- ^ Verne, Jules (1993). Miller, Walter James; Walter, Frederick Paul (tr.);. eds. Jules Verne's Twenty Thousand Leagues Under the Sea: The Definitive Unabridged Edition Based on the Original French Texts. Naval Institute Press. p. note 13. ISBN 9781557508775

- ^ “世界大百科事典 第2版の解説”. コトバンク. 2018年2月18日閲覧。

- ^ Bushnell (2019), p. 55.

- ^ Barrenechea, Antonio (2016). “Kraken”. America Unbound: Encyclopedic Literature and Hemispheric Studies. University of New Mexico Press. p. 22. ISBN 0-82635-759-8

- 参照文献

- 澁澤龍彦クラーケンとタッツェルヴルム『幻想博物誌』、澁澤龍彦全集 16、河出書房新社、]頁、1994年。

- 広田昌義「タコの神話学 / Caillois Roger [ロジェ・カイヨワ]」『中央公論』第86巻、第7号、250–267]頁、1971年。

- 廣󠄁田龍平 (2020). 妖怪の存在論的歴史人類学 : 日本における妖怪研究の概念および学史の批判的再構築 (博士号). 文学 乙第2987号. 筑波大学. doi:10.15068/0002000702. NAID 500001464587。

- Ashton, John (1890). Curious Creatures in Zoology: With 130 Illus. Throughout the Text. London: John C. Nimmo

- ジョン・アシュトン(著); 高橋宣勝 (訳)、『奇怪動物百科』、ハヤカワ文庫 NF (299)、2005年

- Bushnell, Kelly (2019). “Ch. 2 Tennyson's Kraken under the Microscope and in the Aquarium”. In Abberley, Will. Underwater Worlds: Submerged Visions in Science and Culture. Cambridge Scholars Publishing. pp. 52–72. ISBN 9781527525535

- Denys-Montfort, Pierre (1801). “La poulpe colossal – La poulpe kraken”. Des mollusques. Histoire naturelle : générale et particulière 102. 2. Paris: L'Imprimerie de F. Dufart. pp. 256–412; alt text (Vol. 102) via Biodiversity Heritage Library

- Egede, Hans (1741). “Kap. VI. Hvad Slags Diur, Fiske og Fugle den Grønlandske Søe giver af sig etc. / § Andre Søe-Diur”. Det gamle Grønlands nye perlustration,... Copenhagen: Groth. pp. 48–49 (footnote) digital copy@National Library Norway. modern typeset reprint (1926) A.W. Brøggers boktrykkeris forlag.

- Finnur Jónsson, ed (1920). “12”. Konungs skuggsjá: Speculum regale. 2. Reykjavík: I kommission i den Gyldendalske boghandel, Nordisk forlag

- Halldór Hermannsson (1938), “Icelandic Physiologus”, Islandica 27: 4–17

- Hamilton, Robert, M.D., FRSE (1839), “The Kraken”, in Jardine, William, Sir, Amphibious carnivora, including the Walrus and Seals, also of the Herbivorous Cetacea, &c., The Naturalist's Library 25 (Mammalia 11), Lizars, W. H. 1788-1859, engraver, Edinburgh: W. H. Lizars, p. 327–336. Plate XXX (The Kraken): "The Kraken supposed a sepia or cuttle fish (from Denys Montfort)", p. 326a via Biodiversity.

- Heuvelmans, Bernard (2015). Kraken & The Colossal Octopus. Routledge. ISBN 9781317847014

- Lee, Henry (1875a), The Octopus: Or, The "devil-fish" of Fiction and of Fact, London: Chapman and Hall

- Lyman, Theodore (1865). Illustrated Catalogue of the Museum of Comparative Zoölogy at Harvard College: Ophiuridæ and Astrophytidæ. Memoirs of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College, No. 1. Museum of Comparative Zoology. Harvard University Press

- McMenamin, M.A.S. (2016). Deep Bones. In: M.A.S. McMenamin Dynamic Paleontology: Using Quantification and Other Tools to Decipher the History of Life. Springer, Cham. pp. 131–158. doi:10.1007/978-3-319-22777-1_9 ISBN 978-3-319-22776-4.

- “Kraken”, Encyclopædia Metropolitana; or, Universal Dictionary of Knowledge, London: B. Fellowes, (1875), pp. 255–258

- Mitchill, Samuel Latham (1813). Natural History. new series. 1. New York: John Forbes. pp. 396–497

- Moquin-Tandon, Alfred (1865). Le Monde de la mer. Lackerbauer, P[ierre] (illustr.). Paris: L. Hachette

- Müller, Prof. Dr., in Giessen (1802), “Kraken”, Deutsche Encyclopädie oder Allgemeines Real-Wörterbuch aller Künste und Wissenschaften: Ko-Kraz, 22, Franfurt a. M.: Varrentrapp und Wenner, pp. 594–605

- Oudemans, A. C. (1892). The Great Sea-serpent: An Historical and Critical Treatise. 1. Lackerbauer, P[ierre] (illustr.). Leiden: E.J. Brill

- Pontoppidan, Erich (1753a). “Kap. 8. §11. Kraken eller Horven det største dyr i Verden /§12Beskrivelse.”. Det første Forsøg paa Norges naturlige Historie. 2. Copenhagen: Berlingske Arvingers Bogtrykkerie. pp. xvi(?), 340–345 digital copy@National Library Norway

- Verrill, A. E. (1882), “Report on the Cephalopods of the Northeastern Coast of America”, Report of the Commissioner (United States Fish Commission) 7: pp. 211–436

- W[ilson], [James] (March 1818). “Remarks on the histories of the kraken and great sea serpent”. Blackwood's Edinburgh Magazine (William Blackwood) 2 (12): 645-654.