「ペトロの手紙二」の版間の差分

→正典化への流れ: 長らく出典を示すことができない記述を除去しました。 |

若干の加筆と修正 |

||

| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{出典の明記|date=2013年2月}} |

|||

{{新約聖書}} |

{{新約聖書}} |

||

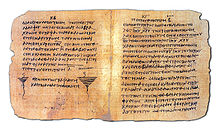

[[ファイル:Papyrus_Bodmer_VIII.jpg|thumb|第二ペトロ書を含む最古の写本「パピルス72」]] |

|||

『'''ペトロの手紙二'''』(ペトロのてがみに)<ref>新共同訳での呼称。</ref>は[[新約聖書]]中の一書で[[公同書簡]]と呼ばれるものの一つ。『'''ペトロの第二の手紙'''』<ref>口語訳、新世界訳での呼称。</ref>、『'''第二ペトロ書'''』とも呼ばれる。 |

|||

『'''ペトロの手紙二'''』(ペトロのてがみに)は[[新約聖書]]正典中の[[公同書簡]]に分類されている一書で、伝承上は[[使徒]]の[[ペトロ]](ペテロ)に帰せられている手紙の一つである。記事名の『ペトロの手紙二』は[[新共同訳聖書]]での呼称で、ほかに『'''ペテロの後の書'''』([[文語訳聖書]])、『'''ペテロの第二の手紙'''』([[口語訳聖書]])、『'''ペトロの第二の手紙'''』([[フェデリコ・バルバロ|バルバロ訳聖書]]、[[フランシスコ会訳聖書]]、[[岩波訳聖書|岩波委員会訳聖書]])、『'''ペテロの手紙 第二'''』([[新改訳聖書]])、『'''ペトルの後書'''』([[日本正教会訳聖書]])などとも呼ばれる。以下、便宜上、「第二ペトロ書」と表記する。 |

|||

==概要== |

== 概要 == |

||

[[イエス・キリスト]]の[[使徒]]であった[[ペトロ]]が、死を目前にした状況で書いたという体裁になっている書簡で、全3章で構成される。偽教師たちが説く偽りの教えを攻撃しつつ、[[最後の審判]]がいつになったら来るのかと揶揄する不信心者たちの誤りを指摘し、正しい信仰を堅持するように説いている。 |

|||

===成立年代=== |

|||

新約聖書におさめられた諸書の中では本書がもっとも遅く成立したという見解で[[自由主義神学|リベラル派]]の[[聖書学者]]たちは一致しているが、[[福音派]]はこれに同意せず、[[殉教]]する直前のAD[[68年]]ごろにペテロによって書かれたと考えている<ref>[[尾山令仁]]『聖書の概説』羊群社</ref>。 |

|||

実際の著者がペトロかどうかには議論があり、むしろペトロの名を借りて別人が執筆したとする説の方が有力である。その見地に立つ場合、成立は2世紀前半であろうとしばしば見なされている。 |

|||

本書の成立が2世紀以前にさかのぼるものでないという内的証拠の一つは3章15節および16節でパウロの手紙がすでに広く読まれているという箇所である。この箇所から本書が成立した時期にはすでにパウロの手紙がまとまった形で各地の教会で読まれていたということがわかる。ペトロ本人が書いたという説を支持するものは、ペトロが殉教する[[67年]]ごろまでにはすでにパウロの手紙が読まれていたと主張している |

|||

==著者== |

|||

多くの学者たちはペトロが同時代のパウロの書簡集を手にいれられたはずがないと考えるが、パウロの手紙が複製されていくつかの共同体で読まれていたことはパウロ書簡自体から読み取れる。さらにペトロがパウロの書簡から引用するにしても、すべての書簡を持っている必要がなかったという意見もある。さらに伝承のようにペトロとパウロが同時代に[[ローマ]]で活動したというなら、お互いの書簡を知る機会があったとしても不思議ではないという考え方もある。 |

|||

冒頭で著者は自らのことを「シメオン・ペトロ」と名乗っているが、新約聖書正典の中で使徒[[ペトロ]]がシメオン([[ヘブライ語]]表現のシモン)と呼ばれるのは『[[使徒言行録]]』15章14節のみで、本人の自称としての使用例はない<ref name = tsuji_p699>{{Harvnb|辻|2000|p=699}}</ref>。この「シメオン」という表記について、本書をペトロの真正書簡と見る『[[実用聖書注解|新実用聖書注解]]』(担当[[倉沢正則]])は、「本書の信憑性の証拠」「ユダヤ人と異邦人の両方の読者のため」「著者のキリストによる変化を表したもの」という3つの説を例示し、「いずれにしても公的色合いが強い」と結論付けている<ref>{{Harvnb|倉沢|2008|p=1815}}</ref>。他方、ペトロの名を借りた偽名書簡とする立場の『新共同訳新約聖書略解』(担当[[辻学]])は、ペトロ自身が書いたかのように見せかけるためと見なしている<ref name = tsuji_p699 />。 |

|||

そもそも文体が『[[ペトロの手紙一|第一ペトロ書]]』(これ自体、偽名書簡とする説が有力である)とも異なり、ペトロ自身に本書のような流麗なギリシア語書簡は書けなかったはずだという指摘がある<ref name = tsuji_p698 />。『バークレー聖書辞典』は、本書の文体を「派手で華々しい」ものであるという。それに対して福音派からは、[[シルワノ]]に口述させた第一ペトロ書と異なり、この第二ペトロ書は自身で直接書いたか、別の筆記者を間に挟んだことで文体の違いが生じたのだろうといった反論がある<ref name = yamaguchi_p536 />。 |

|||

とはいえ、現在において、ペトロの真正書簡と見る側が少数派であること自体は、『新実用聖書注解』でも認められている<ref name = kurasawa_p1813>{{Harvnb|倉沢|2008|pp=1813}}</ref>。同様の認識は、やはり真正書簡説を採る[[福音派]]の『エッセンシャル聖書辞典』でも示されている<ref name = yamaguchi_p536>{{Harvnb|山口|1998|p=536}}</ref>。 |

|||

===著者=== |

|||

冒頭で著者は自らのことを「シメオン・ペトロ」と名乗っているが、新約聖書の中で[[使徒]][[ペトロ]]がシメオン([[アラマイ語]]表現のシモン)・ペトロと名乗る平行箇所が他にない。このことは本書簡が(『[[ペトロの手紙一]]』のように)秘書によるものでなく、ペトロ本人によって書かれた証左であると考える人もいる。それ以後書かれたペトロを名乗った文書のほとんどは「シモン・ペトロ」という名前表記していることから考えるとあえて「シメオン」という形が用いられているのはなぜかということになる。 |

|||

==成立年代== |

|||

本書は死を目前にしたペトロによって書かれたという(1章14節)、この部分がオリジナルなものか、あるいは後から付け加えられたものかについては議論がある。どちらにせよ、この部分は、著者が自分の死期を予期するなど超自然的な能力を持っていることを示す箇所と見られていた。 |

|||

本書自身の記述では、死を目前にしたペトロによって書かれたという(1章14節)。真正書簡と見る場合、これを踏まえて、執筆年代はペトロの殉教直前に置かれる。[[カトリック教会|カトリック]]の[[フェデリコ・バルバロ]]は66年末もしくは67年初頭の[[ローマ]]と推測し<ref>{{Harvnb|フェデリコ・バルバロ|1975|p=622}}</ref>、[[福音派]]からは66年頃のローマ<ref name = yamaguchi_p536 />、68年頃<ref>{{Harvnb|尾山|1964|p=288}}</ref>などの説が出されている。 |

|||

偽名書簡と見る場合、執筆時期の根拠とされる記述はいくつかある。その一つが、3章15節および16節で[[パウロ書簡|パウロの手紙]]が広く読まれているとされている箇所である。この箇所から本書が成立した時期には、すでに[[パウロ]]の手紙がまとめられ、[[旧約聖書]]のような権威を獲得していたことがわかる<ref name = kobayashi_p350>{{Harvnb|小林|1996|p=350}}</ref>。これが[[パウロ]]の生前に起こっていたとは考えづらいのである<ref>{{Harvnb|フランシスコ会聖書研究所|1970|pp=75-76}}</ref><ref name = JBS_p25 />。[[福音派]]からは、現在のようなパウロ書簡集ではなく、あくまでも部分的な結集であれば、パウロの生前にもありえたとか<ref name = yamaguchi_p536 />、ペトロがパウロ(あるいはその同道者の[[シルワノ]]など)との個人的に接点を持っていたことで、パウロ書簡を知りえた可能性などの反論が示されている<ref name = kurasawa_p1813 />。 |

|||

===他の文書との関連=== |

|||

この書簡では7箇所、旧約聖書への言及が見られる。3章15節および16節は[[パウロ]]書簡おそらく『[[テサロニケの信徒への手紙一]]』からの引用と見られる。 |

|||

二つ目の点が、3章3・4節のくだり(後掲)で、ここで語られる「先祖」は、イエスを直接知る第一世代のキリスト者を指していると理解される。ゆえに、その人々がすでに死んでかなり経ったものとして語られている以上、ペトロ自身が書いたものとは考えられず、より後の時代の人が書いたと考えられる<ref>{{Harvnb|小林|1996|p=351}}</ref><ref>{{Harvnb|辻|2000|pp=698, 703-704}}</ref><ref name = JBS_p25>{{Harvnb|日本聖書協会|2004|p=25}}</ref>。福音派からは、あくまでもこの場合の「先祖」は旧約聖書で語られている族長たちと見るべきであって、ペトロの真筆性を否定するものではないなどの反論がある<ref>{{Harvnb|倉沢|2008|pp=1820-1821}}</ref>。 |

|||

さらに『[[ユダの手紙]]』との共通箇所が多く見られる。たとえば1:5はユダ3、1章12節はユダ5、3:2fはユダ17f、3:14はユダ24、3:18はユダ25などである。聖書学者たちのあるものは、『ペトロの手紙二』は『ユダの手紙』をもとに[[140年]]ごろ書かれたと考えるが、逆ではないかと考えるものもいる。『ペトロの手紙二』の成立を140年ごろと考える人々の論拠は、70年のエルサレムの神殿の崩壊について言及されていないこと、[[2世紀]]半ばに問題になった[[グノーシス主義]]者たち(偽教師と呼ばれている)への言及を含んでいることなどである。 |

|||

正確な成立時期は不明だが、[[自由主義神学|リベラル派]]の[[聖書学者]]たちからは、2世紀前半<ref>{{Harvnb|小林|1996|p=351}}</ref><ref name = tsuji_p698>{{Harvnb|辻|2000|p=698}}</ref>から半ば頃<ref name = Marxsen_p427>{{Harvnb|W・マルクスセン|1984|p=427}}</ref><ref name = akiyama_p402>{{Harvnb|秋山|2005|p=402}}</ref>とされ、しばしば新約聖書におさめられた諸書の中では本書がもっとも遅い時期に成立したと言われている<ref>{{Harvnb|フランシスコ会聖書研究所|1970|p=75}}</ref><ref name = Marxsen_p427 /><ref>{{Harvnb|宮本|1992|p=738}}</ref>。 |

|||

===正典化への流れ=== |

|||

『ペトロの手紙二』は新約聖書[[正典]]にもっとも遅い時期に受け入れられた書物である。正式に正典と認められたのは[[372年]]の[[ラオディキア]][[教会会議]]においてであり、アレクサンドリアのアタナシオスと[[アウグスティヌス]]の強い推薦に後押しされた。それ以前の教父たち、[[エイレナイオス]]もスミルナの[[ポリュカルポス]]も著作の中に『第二ペトロ』を引用していないが、[[オリゲネス]]や[[ポリュビオス]]は「論議のある」書物として取り上げている。[[ヒエロニムス]]は著作『デ・ヴィリス・イリュストリブス』一章で「ペトロは正典におさめられた二つの書簡を書いたとされているが、第二のものは用語やスタイルの違いからペトロによるものでないという意見が多い」と書いている。 |

|||

2世紀には『[[ペトロの黙示録]]』、『ペトロの説教』、『[[ペトロによる福音書]]』、『ペトロ言行録』(ペトロ行伝)などのペトロの名を借りた[[外典]]が多く執筆された時期であり、この第二ペトロ書も本来それらと同じグループに属する文書と見る[[速水敏彦]]のような立場もある<ref>{{Harvnb|速水|1991|p=433}}</ref>。 |

|||

『ペトロの手紙一』と比べて文体がまったく異なっていることが挙げられる。『バークレー聖書辞典』では本書の文体を「派手で華々しい」ものであるという。両方ともペトロが書いたと考える人々は、この文体の違いを説明するため、第一の手紙はバルナバに命じて書かせたものであり、第二は自ら筆をとったものであるとする。その証拠として冒頭の「シメオン・ペトロ」という言葉をあげている。 |

|||

==他の文書との関連== |

|||

この文書には新約聖書[[外典]]『[[ペトロの黙示録]]』と重複する箇所がいくつかある。この『ペトロの黙示録』が正典に受け入れがたい内容のものであったため、そのあおりを受ける形でこの『ペトロの手紙二』の正典への受け入れの議論も絶えなかった。 |

|||

この書簡では、旧約聖書の『[[創世記]]』に登場する[[ノア]]や[[ロト]]、『[[民数記]]』に登場する[[バラム]]などへの言及が見られるほか、[[終末]]の描写に『[[イザヤ書]]』『[[ゼファニヤ書]]』『[[マラキ書]]』などとの関連が指摘されている<ref>{{Harvnb|日本聖書協会|2004|pp=436-439(新)}}</ref>。 |

|||

3章15・16節で言及されているパウロ書簡については、『[[ローマの信徒への手紙|ローマ書]]』2章4節と関連している可能性を指摘する意見がある一方<ref>{{Harvnb|辻|2000|p=705}}</ref><ref>{{Harvnb|フランシスコ会聖書研究所|1970|p=94}}</ref>、より広く『ローマ書』、『[[コリントの信徒への手紙一|第一コリント書]]』、『[[コリントの信徒への手紙二|第二コリント書]]』、『[[テサロニケの信徒への手紙一|第一テサロニケ書]]』などとの関連を推測する意見もある<ref>{{Harvnb|速水|1991|p=443}}</ref>。 |

|||

==訳本による3章11~12節の違い== |

|||

3章11~12節の記述は訳本によって以下のような差異があり、「早めるべき」という表現が[[口語訳聖書]]、[[新世界訳聖書]]ではなく、[[新共同訳聖書]]と[[文語訳聖書]]では含まれている。 |

|||

また、この手紙は『第一ペトロ書』の続編として書かれたことになっており(3章1節)<ref>{{Harvnb|フランシスコ会聖書研究所|1970|pp=90-91}}</ref>、実際、1章2・3・11・14節および2章5節などは第一ペトロ書との関連性が指摘されているが<ref>{{Harvnb|速水|1991|pp=440}}</ref>、むしろ内容的には『[[ユダの手紙|ユダ書]]』との共通箇所が多く見られる。特に第2章はユダ書3節から16節と非常によく似通っている<ref>{{Harvnb|川村|1980|p=422}}</ref><ref>{{Harvnb|速水|1991|p=437}}</ref>。また、3章2・3節と『ユダ書』17・18節が並行している<ref name = hayami_p475>{{Harvnb|速水|1991|p=475}}</ref>。 |

|||

{{Quotation|このように、これらはみなくずれ落ちていくものであるから、神の日の到来を熱心に待ち望んでいるあなたがたは、極力、きよく信心深い行いをしていなければならない。その日には天は焼けうせてしまう。|日本聖書協会|口語訳聖書 ペテロの第二の手紙3章11~12節}} |

|||

{{Quotation|このようにすべてのものは滅び去るのですから、あなたがたは聖なる信心深い生活を送らなければなりません。神の日の来るのを待ち望み、またそれが'''来るのを早めるようにすべきです'''。その日、天は焼け崩れ、自然界の諸要素は燃え尽き、熔け去ることでしょう。|日本聖書協会|新共同訳聖書 ペテロの手紙二3章11~12節}} |

|||

こうした一致から、ユダ書との関連が確実視されるが、どのような関連性を見るかは論者によって異なる。有力なのはユダ書を元に第二ペトロ書が書かれたとする見解で、その根拠としてはユダ書が[[偽典]]である[[エノク書]]などからも引用しているのに対し、第二ペテロではそのような箇所がないことから、正典性を厳格に考えた第二ペテロがあえてその箇所は転用しなかったと考えるほうが逆の可能性を考えるよりも自然であることなどが挙げられている<ref name = hayami_p475 /><ref>{{Harvnb|フランシスコ会聖書研究所|1970|pp=78-79}}</ref>。 |

|||

{{Quotation|かく此等のものはみな崩るべければ、汝等いかに潔き行状と敬虔とをもて、神の日の來るを待ち之を'''速かにせんことを勉むべきにあらずや'''、その日には天燃え崩れ、もろもろの天體燒け溶けん。|日本聖書協会|文語訳聖書 ペテロの後の書3章11~12節}} |

|||

{{Quotation|これらのものはこうしてことごとく溶解するのですから、あなた方は、聖なる行状と敬虔な専心のうちに、エホバの日の臨在を待ち、[それを]しっかりと思いに留める者となるべきではありませんか。その[日]に天は燃えて溶解し、諸要素は極度に熱して溶けるのです。|ものみの塔聖書冊子協会|新世界訳聖書 ペテロの第二の手紙3章11~12節}} |

|||

他方、ペトロの真正書簡と見る立場では、ユダ書の成立はペトロの殉教よりも後と推測されるために、第二ペトロ書を元にユダ書が書かれたと考えられている<ref name = yamaguchi_p536 /><ref name = kurasawa_p1813 />。 |

|||

このほか、共通の伝承などに基づいて書かれたものであって、一方が他方を元にしたという関係ではないという説もあり、中でも[[田川建三]]は、そっくりといわれる第二ペテロ書2章1節から3章3節までとユダ書の並行箇所が、単語・表現レベルで見た場合には13.4[[パーセント|%]]しか一致していないことなどを根拠に、一方が他方を引き写したと見ることを強く批判している<ref>{{Harvnb|田川|2015|pp=349-352}}</ref>。 |

|||

==正典化への流れ== |

|||

第二ペトロ書を正典とするかどうかは、古くから多くの議論があり、正典に組み込まれたのは最も遅かった<ref name = kurasawa_p1812>{{Harvnb|倉沢|2008|p=1812}}</ref>。[[クレメンス1世 (ローマ教皇)|ローマのクレメンス]]や[[ポリュカルポス]]といった[[使徒教父]]の文献には第二ペトロ書への言及は見られない<ref>{{Harvnb|加藤|1999|pp=221-222}}</ref>。また、[[エイレナイオス]]や[[テルトゥリアヌス]]が正典と認めた文書の中に第二ペトロ書は挙げられていなかった<ref>{{Harvnb|加藤|1999|pp=250-251}}</ref>。さらに、いわゆる『[[ムラトリ正典目録]]』(2世紀末から3世紀初頭)でも挙げられていない<ref>{{Harvnb|加藤|1999|p=252}}</ref>。 |

|||

現存する最古の[[写本]]は3世紀初頭の{{仮リンク|パピルス72|en|Papyrus 72}}である<ref name = kurasawa_p1812 /><ref name = hayami_p432>{{Harvnb|速水|1991|p=432}}</ref>。第二ペトロ書に最初に言及したのは[[オリゲネス]](253年歿)とされるが、「疑わしいもの」として扱う立場であった<ref>{{Harvnb|加藤|1999|p=253}}</ref><ref name = kurasawa_p1812 /><ref name = hayami_p432 /><ref group = "注釈">フランシスコ会聖書研究所の注解では、議論のある書物であることを認めつつも、正典性を認めるものであったとされている({{Harvnb|フランシスコ会聖書研究所|1970|pp=76-77}})。</ref>。 |

|||

[[363年]]の[[ラオディキア]]会議では正典として認められた。この判断は[[アレクサンドリアのアタナシオス]]の『第三十九復活祭書簡』(367年)、ヒッポ会議(393年)、カルタゴ会議(397年)などでも堅持された<ref name = kato_p273>{{Harvnb|加藤|1999|p=273}}</ref>。[[ヒエロニムス]](420年歿)の場合、疑う学者の多さに言及しつつも、正典性は認めていた<ref name = OFM_p76_77>{{Harvnb|フランシスコ会聖書研究所|1970|pp=76-77}}</ref>。シリア地方の教会で受け入れられたのは6世紀初頭以降のことであったが<ref name = hayami_p432 />、東方でもトゥルルス会議(692年)で正典であることが認められている<ref name = kato_p273 />。その後、[[カトリック教会]]では、16世紀の[[トリエント公会議]]で正典であることが確定した<ref name = OFM_p76_77 />。同時代の[[マルティン・ルター]]は正典に含まれる一部の文書に否定的評価を下したが、その中に第二ペトロ書は含まれていなかった<ref>{{Harvnb|加藤|1999|p=274}}</ref>。他方で、[[デジデリウス・エラスムス]]や[[ジャン・カルヴァン]]は真正性を疑問視した<ref name = hayami_p432 /><ref group = "注釈">カルヴァンが否定したのはペトロ自身によって書かれたという点であって、正典性までは否定していない({{harvnb|ジャン・カルヴァン|1963|pp=145-147}})。</ref>。 |

|||

==終末の遅延の問題== |

|||

第3章ではいわゆる「終末の遅延」の問題が扱われている。 |

|||

{{Quotation|<sup>3</sup>まず次のことを知るべきである。終りの時にあざける者たちが、あざけりながら出てきて、自分の欲情のままに生活し、<sup>4</sup>「主の来臨の約束はどうなったのか。先祖たちが眠りについてから、すべてのものは天地創造の初めからそのままであって、変ってはいない」と言うであろう。<sup>5</sup>すなわち、彼らはこのことを認めようとはしない。古い昔に天が存在し、地は神の言によって、水がもとになり、また、水によって成ったのであるが、<sup>6</sup>その時の世界は、御言により水でおおわれて滅んでしまった。<sup>7</sup>しかし、今の天と地とは、同じ御言によって保存され、不信仰な人々がさばかれ、滅ぼさるべき日に火で焼かれる時まで、そのまま保たれているのである。<sup>8</sup>愛する者たちよ。この一事を忘れてはならない。主にあっては、一日は千年のようであり、千年は一日のようである。<sup>9</sup>ある人々がおそいと思っているように、主は約束の実行をおそくしておられるのではない。ただ、ひとりも滅びることがなく、すべての者が悔改めに至ることを望み、あなたがたに対してながく忍耐しておられるのである。<sup>10</sup>しかし、主の日は盗人のように襲って来る。その日には、天は大音響をたてて消え去り、天体は焼けてくずれ、地とその上に造り出されたものも、みな焼きつくされるであろう。<sup>11</sup>このように、これらはみなくずれ落ちていくものであるから、神の日の到来を熱心に待ち望んでいるあなたがたは、<sup>12</sup>極力、きよく信心深い行いをしていなければならない。その日には、天は燃えくずれ、天体は焼けうせてしまう。<sup>13</sup>しかし、わたしたちは、神の約束に従って、義の住む新しい天と新しい地とを待ち望んでいる。<sup>14</sup>愛する者たちよ。それだから、この日を待っているあなたがたは、しみもなくきずもなく、安らかな心で、神のみまえに出られるように励みなさい。|日本聖書協会|口語訳聖書 ペテロの第二の手紙3章3 - 14節}} |

|||

第二ペトロ書の執筆意図は、ここで言われているように、キリストの[[再臨]]を嘲笑する人々を批判し、信仰を堅く守り、正しく生きるように勧めるものであったとされる<ref name = kurasawa_p1814>{{harvnb|倉沢|2008|p=1814}}</ref><ref>{{Harvnb|川村|1980|pp=423-424}}</ref><ref>{{Harvnb|小林|1996|pp=353-354}}</ref><ref>{{Harvnb|ヨハネス・シュナイダー|1975|pp=225, 262}}</ref>。 |

|||

=== 訳語の問題 === |

|||

上記引用箇所のうち、12節について別の訳がある([[口語訳聖書]]では11節とまたがって訳されているので、便宜上11・12節をまとめて扱う)。 |

|||

{{Quotation|かく此等のものはみな崩るべければ、汝等いかに潔き行状と敬虔とをもて、神の日の來るを待ち之を速かにせんことを勉むべきにあらずや、その日には天燃え崩れ、もろもろの天體燒け溶けん。|日本聖書協会|[[文語訳聖書]] ペテロの後の書3章11・12節}} |

|||

つまり「熱心に望む」のか「早める」(速やかにせん)のか、という違いがある。これは写本の違いとして説明されることもあるが<ref>{{Harvnb|日本聖書協会|2004|p=440(新)}}</ref>、むしろ原語に2通りの意味があることから説明される<ref name = kobayashi_p177>{{Harvnb|小林|1996|p=177}}</ref><ref name = hayami_p442>{{Harvnb|速水|1991|p=442}}</ref>。ただし、本来的な意味は「早める」の方である<ref name = kobayashi_p177 /><ref name = hayami_p442 />。 |

|||

=== 通俗的な紹介と批判 === |

|||

[[ベストセラー]]『[[ノストラダムスの大予言]]』シリーズの著者である[[五島勉]]は、シリーズ最終巻で第二ペテロ書の第3章3節から12節を引用し、これが聖書に描かれた「世界破滅へのリアルな警告」の「恐怖の頂点」であると紹介した<ref>五島勉『ノストラダムスの大予言 最終解答編』[[祥伝社]]、1998年、pp.157-159</ref>。 |

|||

これに対して聖書学者の[[浅見定雄]]は聖書の曲解であると批判した。まず、浅見が指摘したのは、五島の不適切な引用の仕方である。五島はあたかも忠実な引用であるかのように、省略を示すしるしを一切記載せずに3節から12節を引用しているが、実際には12節の「極力、きよく信心深い行いをしていなければならない」(口語訳)にあたる箇所を省いている。しかも、13節以下も略すことで、信心深い生活への勧めという本来のニュアンスが読み取れないようになっているのである<ref name = asami>{{Harvnb|浅見|1999|pp=60-61}}</ref>。また、五島はこれを聖書の約3分の1にわたる世界破滅への警告の例として紹介したが、浅見は、五島が引用した第二ペテロ書のくだりは、同文書の約4000字のうちの100字余りに過ぎず、他の文書の登場箇所とあわせても3分の1などということはないと、その歪曲の仕方を批判した<ref name = asami />。 |

|||

==脚注== |

==脚注== |

||

=== 注釈 === |

|||

<references /> |

|||

{{reflist|group = "注釈"}} |

|||

== |

=== 出典 === |

||

{{reflist|3}} |

|||

* [[ペトロの手紙一]] |

|||

*[[公同書簡]] |

|||

== 参考文献 == |

|||

* {{Citation|和書|last=秋山|first=憲兄|author-link=秋山憲兄|year=2005|title=新共同訳聖書 聖書辞典|edition=2|publisher=[[新教出版社]]|isbn=4400110737}} |

|||

* {{Citation|和書|last=浅見|first=定雄|author-link=浅見定雄|year=1999|title=『ノストラダムス』で子どもが壊れていく! 聖書は悪用されている|magazine=[[週刊文春]]|date=1999年4月29日・5月6日号|pages=59-63}} |

|||

* {{Citation|和書|last=尾山|first=令仁|author-link=尾山令仁|year=1964|title=聖書の概説|publisher=[[羊群社]]}} |

|||

* {{Citation|和書|author=[[ジャン・カルヴァン]]|translator=[[乾慶四郎]]・[[久米あつみ]]|year=1963|title=カルヴァン・新約聖書註解XIV公同書簡(NTD新約聖書註解)|publisher=新教出版社}} |

|||

* {{Citation|和書|last=川村|first=輝典|author-link=川村輝典|year=1980|contribution=ペトロの第二の手紙|title=総説新約聖書|publisher=[[日本基督教団出版局]]|isbn=4818420263|pages=421-425}}([[荒井献]]・[[中村和夫]]・[[川島貞雄]]・[[橋本滋男]]・[[川村輝典]]・松永晋一 共著) |

|||

* {{Citation|和書|last=倉沢|first=正則|author-link=倉沢正則|year=2008|contribution=ペテロの手紙|editor1=[[宇田進]]|editor2=[[富井悠夫]]|editor3=[[宮村武夫]]|title=[[実用聖書注解|新実用聖書注解]]|publisher=[[いのちのことば社]]|pages=1799-1822|isbn=9784264025986}} |

|||

* {{Citation|和書|last=小林|first=稔|author-link=小林稔|year=1996|contribution=公同書簡|editor=新約聖書翻訳委員会|title=新約聖書V パウロの名による書簡 公同書簡 ヨハネの黙示録|publisher=[[岩波書店]]|isbn=400003930X|pages=81-184, 315-361}} |

|||

* {{Citation|和書|author=[[ヨハネス・シュナイダー]]|year=1975|title=公同書簡(NTD新約聖書註解)|publisher=NTD新約聖書註解刊行会}} |

|||

* {{Citation|和書|last=田川|first=建三|author-link=田川建三|year=2015|title=新約聖書 訳と註・第六巻|publisher=[[作品社]]|isbn=9784861821554}} |

|||

* {{Citation|和書|last=辻|first=学|author-link=辻学|year=2000|contribution=ペトロの手紙二||title=新共同訳 新約聖書略解|publisher=[[日本基督教団|日本基督教団出版局]]|pages=698-705|isbn=4818403660}}(監修[[山内眞]]) |

|||

* {{Citation|和書|author=[[日本聖書協会]]|year=2004|title= 新約聖書スタディ版 - わかりやすい解説つき聖書 新共同訳|publisher=日本聖書協会|isbn=9784820232322}} |

|||

* {{Citation|和書|last=速水|first=敏彦|author-link=速水敏彦 (神学者)|year=1991|contribution=ペトロの手紙二」「ユダの手紙|editor1=[[川島貞雄]]|editor2=[[橋本滋男]]|editor3=[[堀田雄康]]|title=新共同訳 新約聖書注解II|publisher=[[日本基督教団|日本基督教団出版局]]|pages=432-443, 475-482}} |

|||

* {{Citation|和書|last=宮本|first=信之助|author-link=宮本信之助|year=1992|contribution=ペテロの第二の手紙|editor1=[[山谷省吾]]|editor2=[[高柳伊三郎]]|editor3=[[小川治郎]]|title=増訂新版 新約聖書略解|edition=増訂新版36|publisher=[[日本基督教団|日本基督教団出版局]]|pages=738-742|isbn=4818420034}} |

|||

* {{Citation|和書|author=[[フェデリコ・バルバロ]]|year=1975|title=新約聖書|publisher=[[講談社]]}} |

|||

* {{Citation|和書|author=フランシスコ会聖書研究所|year=1970|title=聖書 原文校訂による口語訳 全キリスト者への手紙(ヤコブ、ペトロ、ヨハネ、ユダ)|publisher=[[中央出版社]]}} |

|||

* {{Citation|和書|author=[[ギュンター・ボルンカム]]|translator=[[佐竹明]]|year=1972|title=新約聖書(現代神学の焦点6)|publisher=[[新教出版社]]}} |

|||

* {{Citation|和書|author=[[ヴィリー・マルクスセン|W・マルクスセン]]|translator=[[渡辺康麿]]|year=1984|title=新約聖書緒論|publisher=[[教文館]]}} |

|||

* {{Citation|和書|last=山口|first=昇|author-link=山口昇 (神学者)|year=1998|title=エッセンシャル聖書辞典|publisher=[[いのちのことば社]]|isbn=4264017270}}(山口昇は監修者) |

|||

== 関連項目 == |

|||

{{Wikisource|ペテロの第二の手紙(口語訳)}} |

{{Wikisource|ペテロの第二の手紙(口語訳)}} |

||

{{Wikisource|ペテロの後の書(文語訳)}} |

{{Wikisource|ペテロの後の書(文語訳)}} |

||

* [[再臨]] |

|||

* [[終末]] |

|||

{{公同書簡}} |

{{公同書簡}} |

||

{{DEFAULTSORT:へとろ2}} |

{{DEFAULTSORT:へとろのてかみ2}} |

||

[[Category:公同書簡]] |

[[Category:公同書簡]] |

||

[[Category:キリスト教終末論]] |

|||

2015年5月5日 (火) 01:35時点における版

| 新約聖書 |

|---|

|

| 福音書 |

| マタイ • マルコ • ルカ • ヨハネ |

| 言行録 |

| 使徒言行録 |

|

書簡 パウロ書簡・公同書簡 |

|

ローマ 1 コリント • 2 コリント ガラテヤ • エフェソ フィリピ • コロサイ 1 テサロニケ • 2 テサロニケ 1 テモテ • 2 テモテ テトス • フィレモン ヘブライ • ヤコブ 1 ペトロ • 2 ペトロ 1 ヨハネ • 2 ヨハネ • 3 ヨハネ ユダ |

| 黙示録 |

| ヨハネの黙示録 |

|

|

『ペトロの手紙二』(ペトロのてがみに)は新約聖書正典中の公同書簡に分類されている一書で、伝承上は使徒のペトロ(ペテロ)に帰せられている手紙の一つである。記事名の『ペトロの手紙二』は新共同訳聖書での呼称で、ほかに『ペテロの後の書』(文語訳聖書)、『ペテロの第二の手紙』(口語訳聖書)、『ペトロの第二の手紙』(バルバロ訳聖書、フランシスコ会訳聖書、岩波委員会訳聖書)、『ペテロの手紙 第二』(新改訳聖書)、『ペトルの後書』(日本正教会訳聖書)などとも呼ばれる。以下、便宜上、「第二ペトロ書」と表記する。

概要

イエス・キリストの使徒であったペトロが、死を目前にした状況で書いたという体裁になっている書簡で、全3章で構成される。偽教師たちが説く偽りの教えを攻撃しつつ、最後の審判がいつになったら来るのかと揶揄する不信心者たちの誤りを指摘し、正しい信仰を堅持するように説いている。

実際の著者がペトロかどうかには議論があり、むしろペトロの名を借りて別人が執筆したとする説の方が有力である。その見地に立つ場合、成立は2世紀前半であろうとしばしば見なされている。

著者

冒頭で著者は自らのことを「シメオン・ペトロ」と名乗っているが、新約聖書正典の中で使徒ペトロがシメオン(ヘブライ語表現のシモン)と呼ばれるのは『使徒言行録』15章14節のみで、本人の自称としての使用例はない[1]。この「シメオン」という表記について、本書をペトロの真正書簡と見る『新実用聖書注解』(担当倉沢正則)は、「本書の信憑性の証拠」「ユダヤ人と異邦人の両方の読者のため」「著者のキリストによる変化を表したもの」という3つの説を例示し、「いずれにしても公的色合いが強い」と結論付けている[2]。他方、ペトロの名を借りた偽名書簡とする立場の『新共同訳新約聖書略解』(担当辻学)は、ペトロ自身が書いたかのように見せかけるためと見なしている[1]。

そもそも文体が『第一ペトロ書』(これ自体、偽名書簡とする説が有力である)とも異なり、ペトロ自身に本書のような流麗なギリシア語書簡は書けなかったはずだという指摘がある[3]。『バークレー聖書辞典』は、本書の文体を「派手で華々しい」ものであるという。それに対して福音派からは、シルワノに口述させた第一ペトロ書と異なり、この第二ペトロ書は自身で直接書いたか、別の筆記者を間に挟んだことで文体の違いが生じたのだろうといった反論がある[4]。

とはいえ、現在において、ペトロの真正書簡と見る側が少数派であること自体は、『新実用聖書注解』でも認められている[5]。同様の認識は、やはり真正書簡説を採る福音派の『エッセンシャル聖書辞典』でも示されている[4]。

成立年代

本書自身の記述では、死を目前にしたペトロによって書かれたという(1章14節)。真正書簡と見る場合、これを踏まえて、執筆年代はペトロの殉教直前に置かれる。カトリックのフェデリコ・バルバロは66年末もしくは67年初頭のローマと推測し[6]、福音派からは66年頃のローマ[4]、68年頃[7]などの説が出されている。

偽名書簡と見る場合、執筆時期の根拠とされる記述はいくつかある。その一つが、3章15節および16節でパウロの手紙が広く読まれているとされている箇所である。この箇所から本書が成立した時期には、すでにパウロの手紙がまとめられ、旧約聖書のような権威を獲得していたことがわかる[8]。これがパウロの生前に起こっていたとは考えづらいのである[9][10]。福音派からは、現在のようなパウロ書簡集ではなく、あくまでも部分的な結集であれば、パウロの生前にもありえたとか[4]、ペトロがパウロ(あるいはその同道者のシルワノなど)との個人的に接点を持っていたことで、パウロ書簡を知りえた可能性などの反論が示されている[5]。

二つ目の点が、3章3・4節のくだり(後掲)で、ここで語られる「先祖」は、イエスを直接知る第一世代のキリスト者を指していると理解される。ゆえに、その人々がすでに死んでかなり経ったものとして語られている以上、ペトロ自身が書いたものとは考えられず、より後の時代の人が書いたと考えられる[11][12][10]。福音派からは、あくまでもこの場合の「先祖」は旧約聖書で語られている族長たちと見るべきであって、ペトロの真筆性を否定するものではないなどの反論がある[13]。

正確な成立時期は不明だが、リベラル派の聖書学者たちからは、2世紀前半[14][3]から半ば頃[15][16]とされ、しばしば新約聖書におさめられた諸書の中では本書がもっとも遅い時期に成立したと言われている[17][15][18]。

2世紀には『ペトロの黙示録』、『ペトロの説教』、『ペトロによる福音書』、『ペトロ言行録』(ペトロ行伝)などのペトロの名を借りた外典が多く執筆された時期であり、この第二ペトロ書も本来それらと同じグループに属する文書と見る速水敏彦のような立場もある[19]。

他の文書との関連

この書簡では、旧約聖書の『創世記』に登場するノアやロト、『民数記』に登場するバラムなどへの言及が見られるほか、終末の描写に『イザヤ書』『ゼファニヤ書』『マラキ書』などとの関連が指摘されている[20]。

3章15・16節で言及されているパウロ書簡については、『ローマ書』2章4節と関連している可能性を指摘する意見がある一方[21][22]、より広く『ローマ書』、『第一コリント書』、『第二コリント書』、『第一テサロニケ書』などとの関連を推測する意見もある[23]。

また、この手紙は『第一ペトロ書』の続編として書かれたことになっており(3章1節)[24]、実際、1章2・3・11・14節および2章5節などは第一ペトロ書との関連性が指摘されているが[25]、むしろ内容的には『ユダ書』との共通箇所が多く見られる。特に第2章はユダ書3節から16節と非常によく似通っている[26][27]。また、3章2・3節と『ユダ書』17・18節が並行している[28]。

こうした一致から、ユダ書との関連が確実視されるが、どのような関連性を見るかは論者によって異なる。有力なのはユダ書を元に第二ペトロ書が書かれたとする見解で、その根拠としてはユダ書が偽典であるエノク書などからも引用しているのに対し、第二ペテロではそのような箇所がないことから、正典性を厳格に考えた第二ペテロがあえてその箇所は転用しなかったと考えるほうが逆の可能性を考えるよりも自然であることなどが挙げられている[28][29]。

他方、ペトロの真正書簡と見る立場では、ユダ書の成立はペトロの殉教よりも後と推測されるために、第二ペトロ書を元にユダ書が書かれたと考えられている[4][5]。

このほか、共通の伝承などに基づいて書かれたものであって、一方が他方を元にしたという関係ではないという説もあり、中でも田川建三は、そっくりといわれる第二ペテロ書2章1節から3章3節までとユダ書の並行箇所が、単語・表現レベルで見た場合には13.4%しか一致していないことなどを根拠に、一方が他方を引き写したと見ることを強く批判している[30]。

正典化への流れ

第二ペトロ書を正典とするかどうかは、古くから多くの議論があり、正典に組み込まれたのは最も遅かった[31]。ローマのクレメンスやポリュカルポスといった使徒教父の文献には第二ペトロ書への言及は見られない[32]。また、エイレナイオスやテルトゥリアヌスが正典と認めた文書の中に第二ペトロ書は挙げられていなかった[33]。さらに、いわゆる『ムラトリ正典目録』(2世紀末から3世紀初頭)でも挙げられていない[34]。

現存する最古の写本は3世紀初頭のパピルス72である[31][35]。第二ペトロ書に最初に言及したのはオリゲネス(253年歿)とされるが、「疑わしいもの」として扱う立場であった[36][31][35][注釈 1]。

363年のラオディキア会議では正典として認められた。この判断はアレクサンドリアのアタナシオスの『第三十九復活祭書簡』(367年)、ヒッポ会議(393年)、カルタゴ会議(397年)などでも堅持された[37]。ヒエロニムス(420年歿)の場合、疑う学者の多さに言及しつつも、正典性は認めていた[38]。シリア地方の教会で受け入れられたのは6世紀初頭以降のことであったが[35]、東方でもトゥルルス会議(692年)で正典であることが認められている[37]。その後、カトリック教会では、16世紀のトリエント公会議で正典であることが確定した[38]。同時代のマルティン・ルターは正典に含まれる一部の文書に否定的評価を下したが、その中に第二ペトロ書は含まれていなかった[39]。他方で、デジデリウス・エラスムスやジャン・カルヴァンは真正性を疑問視した[35][注釈 2]。

終末の遅延の問題

第3章ではいわゆる「終末の遅延」の問題が扱われている。

3まず次のことを知るべきである。終りの時にあざける者たちが、あざけりながら出てきて、自分の欲情のままに生活し、4「主の来臨の約束はどうなったのか。先祖たちが眠りについてから、すべてのものは天地創造の初めからそのままであって、変ってはいない」と言うであろう。5すなわち、彼らはこのことを認めようとはしない。古い昔に天が存在し、地は神の言によって、水がもとになり、また、水によって成ったのであるが、6その時の世界は、御言により水でおおわれて滅んでしまった。7しかし、今の天と地とは、同じ御言によって保存され、不信仰な人々がさばかれ、滅ぼさるべき日に火で焼かれる時まで、そのまま保たれているのである。8愛する者たちよ。この一事を忘れてはならない。主にあっては、一日は千年のようであり、千年は一日のようである。9ある人々がおそいと思っているように、主は約束の実行をおそくしておられるのではない。ただ、ひとりも滅びることがなく、すべての者が悔改めに至ることを望み、あなたがたに対してながく忍耐しておられるのである。10しかし、主の日は盗人のように襲って来る。その日には、天は大音響をたてて消え去り、天体は焼けてくずれ、地とその上に造り出されたものも、みな焼きつくされるであろう。11このように、これらはみなくずれ落ちていくものであるから、神の日の到来を熱心に待ち望んでいるあなたがたは、12極力、きよく信心深い行いをしていなければならない。その日には、天は燃えくずれ、天体は焼けうせてしまう。13しかし、わたしたちは、神の約束に従って、義の住む新しい天と新しい地とを待ち望んでいる。14愛する者たちよ。それだから、この日を待っているあなたがたは、しみもなくきずもなく、安らかな心で、神のみまえに出られるように励みなさい。 — 日本聖書協会、口語訳聖書 ペテロの第二の手紙3章3 - 14節

第二ペトロ書の執筆意図は、ここで言われているように、キリストの再臨を嘲笑する人々を批判し、信仰を堅く守り、正しく生きるように勧めるものであったとされる[40][41][42][43]。

訳語の問題

上記引用箇所のうち、12節について別の訳がある(口語訳聖書では11節とまたがって訳されているので、便宜上11・12節をまとめて扱う)。

かく此等のものはみな崩るべければ、汝等いかに潔き行状と敬虔とをもて、神の日の來るを待ち之を速かにせんことを勉むべきにあらずや、その日には天燃え崩れ、もろもろの天體燒け溶けん。 — 日本聖書協会、文語訳聖書 ペテロの後の書3章11・12節

つまり「熱心に望む」のか「早める」(速やかにせん)のか、という違いがある。これは写本の違いとして説明されることもあるが[44]、むしろ原語に2通りの意味があることから説明される[45][46]。ただし、本来的な意味は「早める」の方である[45][46]。

通俗的な紹介と批判

ベストセラー『ノストラダムスの大予言』シリーズの著者である五島勉は、シリーズ最終巻で第二ペテロ書の第3章3節から12節を引用し、これが聖書に描かれた「世界破滅へのリアルな警告」の「恐怖の頂点」であると紹介した[47]。

これに対して聖書学者の浅見定雄は聖書の曲解であると批判した。まず、浅見が指摘したのは、五島の不適切な引用の仕方である。五島はあたかも忠実な引用であるかのように、省略を示すしるしを一切記載せずに3節から12節を引用しているが、実際には12節の「極力、きよく信心深い行いをしていなければならない」(口語訳)にあたる箇所を省いている。しかも、13節以下も略すことで、信心深い生活への勧めという本来のニュアンスが読み取れないようになっているのである[48]。また、五島はこれを聖書の約3分の1にわたる世界破滅への警告の例として紹介したが、浅見は、五島が引用した第二ペテロ書のくだりは、同文書の約4000字のうちの100字余りに過ぎず、他の文書の登場箇所とあわせても3分の1などということはないと、その歪曲の仕方を批判した[48]。

脚注

注釈

- ^ フランシスコ会聖書研究所の注解では、議論のある書物であることを認めつつも、正典性を認めるものであったとされている(フランシスコ会聖書研究所 1970, pp. 76–77)。

- ^ カルヴァンが否定したのはペトロ自身によって書かれたという点であって、正典性までは否定していない(ジャン・カルヴァン 1963, pp. 145–147)。

出典

- ^ a b 辻 2000, p. 699

- ^ 倉沢 2008, p. 1815

- ^ a b 辻 2000, p. 698

- ^ a b c d e 山口 1998, p. 536

- ^ a b c 倉沢 2008, pp. 1813

- ^ フェデリコ・バルバロ 1975, p. 622

- ^ 尾山 1964, p. 288

- ^ 小林 1996, p. 350

- ^ フランシスコ会聖書研究所 1970, pp. 75–76

- ^ a b 日本聖書協会 2004, p. 25

- ^ 小林 1996, p. 351

- ^ 辻 2000, pp. 698, 703–704

- ^ 倉沢 2008, pp. 1820–1821

- ^ 小林 1996, p. 351

- ^ a b W・マルクスセン 1984, p. 427

- ^ 秋山 2005, p. 402

- ^ フランシスコ会聖書研究所 1970, p. 75

- ^ 宮本 1992, p. 738

- ^ 速水 1991, p. 433

- ^ 日本聖書協会 2004, pp. 436-439(新)

- ^ 辻 2000, p. 705

- ^ フランシスコ会聖書研究所 1970, p. 94

- ^ 速水 1991, p. 443

- ^ フランシスコ会聖書研究所 1970, pp. 90–91

- ^ 速水 1991, pp. 440

- ^ 川村 1980, p. 422

- ^ 速水 1991, p. 437

- ^ a b 速水 1991, p. 475

- ^ フランシスコ会聖書研究所 1970, pp. 78–79

- ^ 田川 2015, pp. 349–352

- ^ a b c 倉沢 2008, p. 1812

- ^ 加藤 1999, pp. 221–222

- ^ 加藤 1999, pp. 250–251

- ^ 加藤 1999, p. 252

- ^ a b c d 速水 1991, p. 432

- ^ 加藤 1999, p. 253

- ^ a b 加藤 1999, p. 273

- ^ a b フランシスコ会聖書研究所 1970, pp. 76–77

- ^ 加藤 1999, p. 274

- ^ 倉沢 2008, p. 1814

- ^ 川村 1980, pp. 423–424

- ^ 小林 1996, pp. 353–354

- ^ ヨハネス・シュナイダー 1975, pp. 225, 262

- ^ 日本聖書協会 2004, p. 440(新)

- ^ a b 小林 1996, p. 177

- ^ a b 速水 1991, p. 442

- ^ 五島勉『ノストラダムスの大予言 最終解答編』祥伝社、1998年、pp.157-159

- ^ a b 浅見 1999, pp. 60–61

参考文献

- 秋山憲兄『新共同訳聖書 聖書辞典』(2版)新教出版社、2005年。ISBN 4400110737。

- 浅見定雄「『ノストラダムス』で子どもが壊れていく! 聖書は悪用されている」『週刊文春』、59-63頁1999年4月29日・5月6日号。

- 尾山令仁『聖書の概説』羊群社、1964年。

- ジャン・カルヴァン 著、乾慶四郎・久米あつみ 訳『カルヴァン・新約聖書註解XIV公同書簡(NTD新約聖書註解)』新教出版社、1963年。

- 川村輝典「ペトロの第二の手紙」『総説新約聖書』日本基督教団出版局、1980年、421-425頁。ISBN 4818420263。(荒井献・中村和夫・川島貞雄・橋本滋男・川村輝典・松永晋一 共著)

- 倉沢正則 著「ペテロの手紙」、宇田進; 富井悠夫; 宮村武夫 編『新実用聖書注解』いのちのことば社、2008年、1799-1822頁。ISBN 9784264025986。

- 小林稔 著「公同書簡」、新約聖書翻訳委員会 編『新約聖書V パウロの名による書簡 公同書簡 ヨハネの黙示録』岩波書店、1996年、81-184, 315-361頁。ISBN 400003930X。

- ヨハネス・シュナイダー『公同書簡(NTD新約聖書註解)』NTD新約聖書註解刊行会、1975年。

- 田川建三『新約聖書 訳と註・第六巻』作品社、2015年。ISBN 9784861821554。

- 辻学「ペトロの手紙二」『新共同訳 新約聖書略解』日本基督教団出版局、2000年、698-705頁。ISBN 4818403660。(監修山内眞)

- 日本聖書協会『新約聖書スタディ版 - わかりやすい解説つき聖書 新共同訳』日本聖書協会、2004年。ISBN 9784820232322。

- 速水敏彦 著「ペトロの手紙二」「ユダの手紙」、川島貞雄; 橋本滋男; 堀田雄康 編『新共同訳 新約聖書注解II』日本基督教団出版局、1991年、432-443, 475-482頁。

- 宮本信之助 著「ペテロの第二の手紙」、山谷省吾; 高柳伊三郎; 小川治郎 編『増訂新版 新約聖書略解』(増訂新版36)日本基督教団出版局、1992年、738-742頁。ISBN 4818420034。

- フェデリコ・バルバロ『新約聖書』講談社、1975年。

- フランシスコ会聖書研究所『聖書 原文校訂による口語訳 全キリスト者への手紙(ヤコブ、ペトロ、ヨハネ、ユダ)』中央出版社、1970年。

- ギュンター・ボルンカム 著、佐竹明 訳『新約聖書(現代神学の焦点6)』新教出版社、1972年。

- W・マルクスセン 著、渡辺康麿 訳『新約聖書緒論』教文館、1984年。

- 山口昇『エッセンシャル聖書辞典』いのちのことば社、1998年。ISBN 4264017270。(山口昇は監修者)